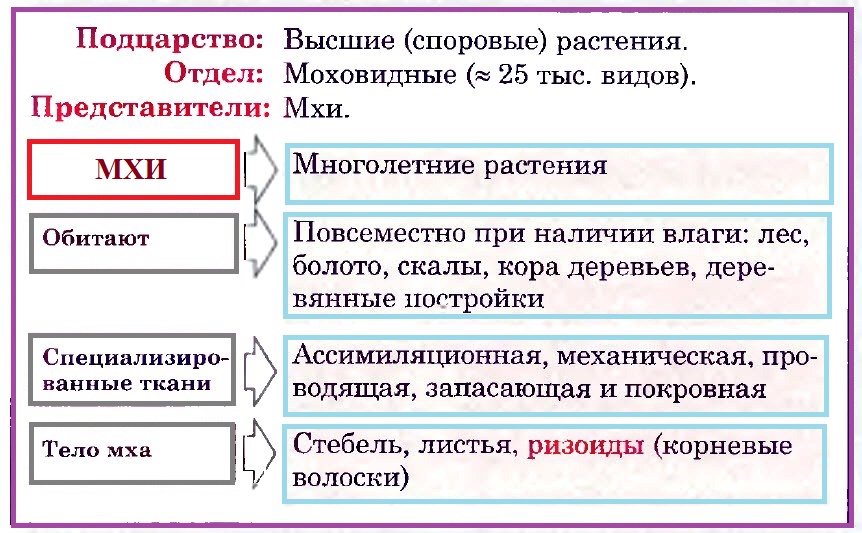

Мхи — отдел высших растений, преимущественно многолетних. Отличается регрессивным развитием спорофита, в жизненном цикле мхов доминирует (преобладает) гаметофит.

Мхи изучает бриология (от греч. bryon — мох, и logos — слово) — наука о мхах.

Эволюционно мхи представляют тупиковую (слепую) ветвь развития растений, во многом близки к водорослям. Для размножения большинству мхов нужна вода, так как мужские половые клетки могут добраться до женских только с ее

помощью. Мы рассмотрим этот отдел на примере кукушкина льна,

который относится к подклассу Зеленые мхи.

Интересный факт — устьица у мхов отсутствуют, вместо них имеются поры без замыкающих клеток. У моховидных отсутствуют настоящие стебли и листья, которые мы

привыкли видеть у остальных высших растений, нет корней и специализированных проводящих тканей. Механические ткани развиты слабо, так что по совокупности причин рост в высоту

для мхов оказывается затруднительным (ограниченным).

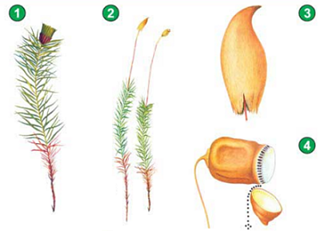

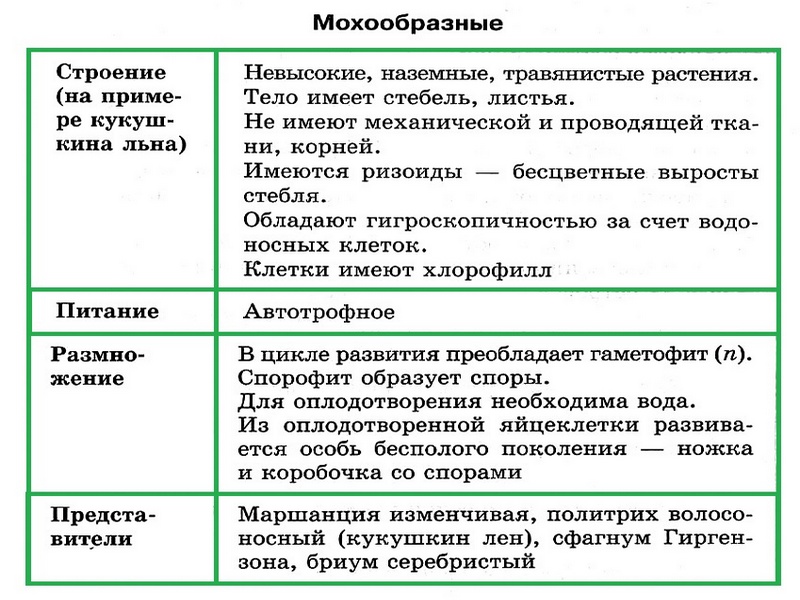

Строение кукушкина льна

Кукушкин лен относится к двудомным растениям. Стебель у него прямостоячий, это один из наиболее высокорослых мхов, достигающих в высоту 50 см и более.

Отсутствие корней компенсируют нитевидные

выросты — ризоиды, которые обеспечивают прикрепление растения к субстрату, всасывают воду и растворенные в ней минеральные вещества (в отличие от ризоидов у

водорослей, где ни о какой функции всасывания нет и речи!).

Проясним термин «двудомные», указанный вначале. Он означает, что женские (архегонии) и мужские (антеридии) половые органы развиваются на разных растениях. На женском гаметофите

расположен архегоний, имеющий бутыльчатую форму, на мужском гаметофите развиваются антеридии. Антеридии окружают характерные крупные листья желто-бурого цвета, по

которым всегда можно отличить мужской гаметофит от женского: на женском подобные листья отсутствуют.

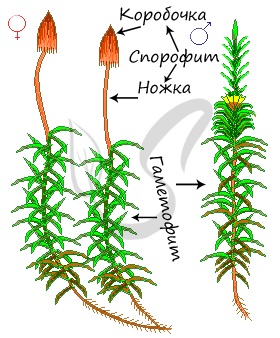

Спорофит (бесполое поколение) у мхов располагается прямо на гаметофите, представлен коробочкой на ноже, в которой образуются споры. Коробочка способствует

распространению спор на большее расстояние. Спора — возникающая в результате митоза или мейоза (в этом случае — мейоспора) клетка грибов и растений, служащая для размножения

и распространения растений и грибов, способная развиться во взрослую особь.

Стебелек вместе с коробочкой называется спорогон. Коробочка состоит из урночки и крышечки, сверху прикрыта колпачком. Внутри урночки находится центральный стержень — колонка, к которой крепится

спорангий со спорами. Кверху колонка расширяется и образует эпифрагму, затягивающее устье коробочки. Коробочка имеет перистом — специальное

отверстие для рассеивания спор.

В сухую погоду, когда споры созревают, колпачок, а за ним и крышечка, отпадают. Тонкий стебелек спорогона раскачивается от ветра, споры высыпаются.

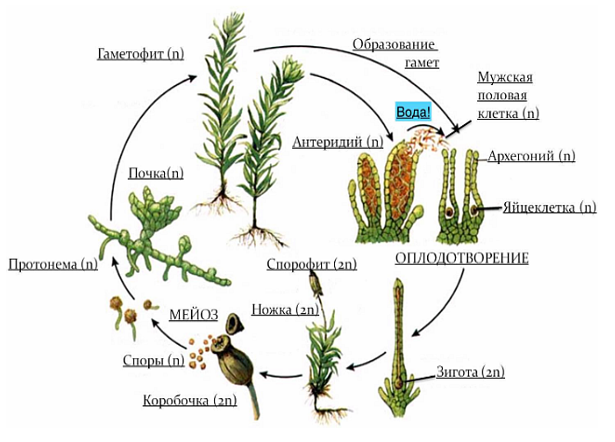

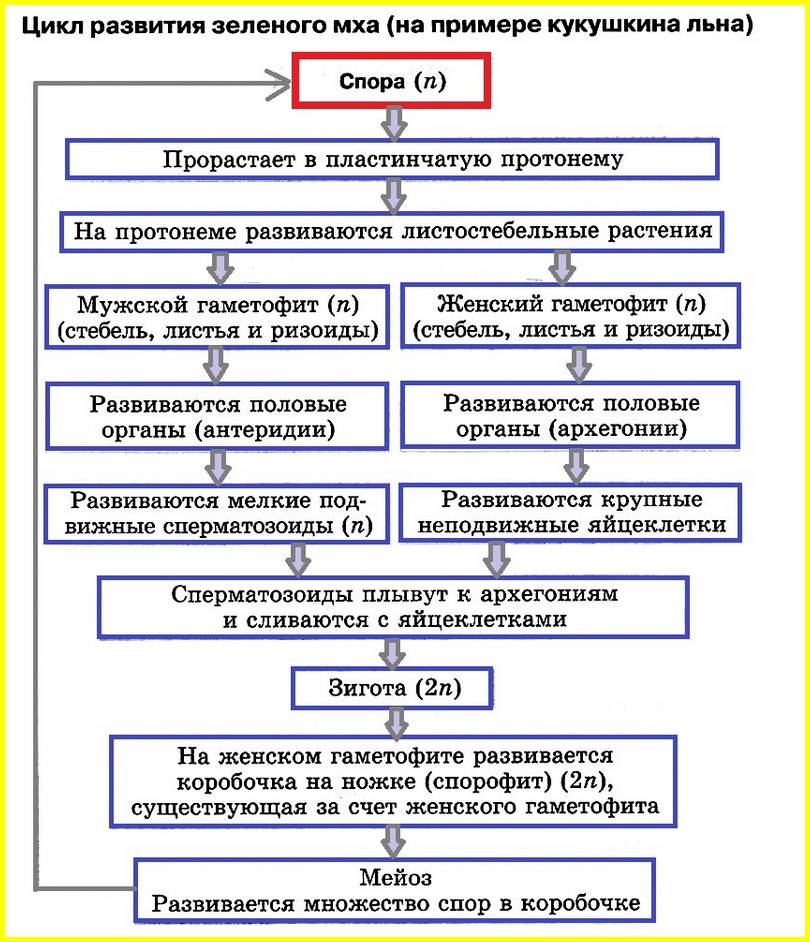

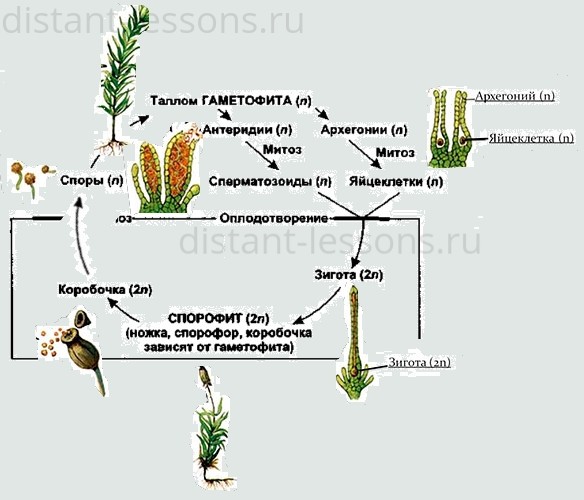

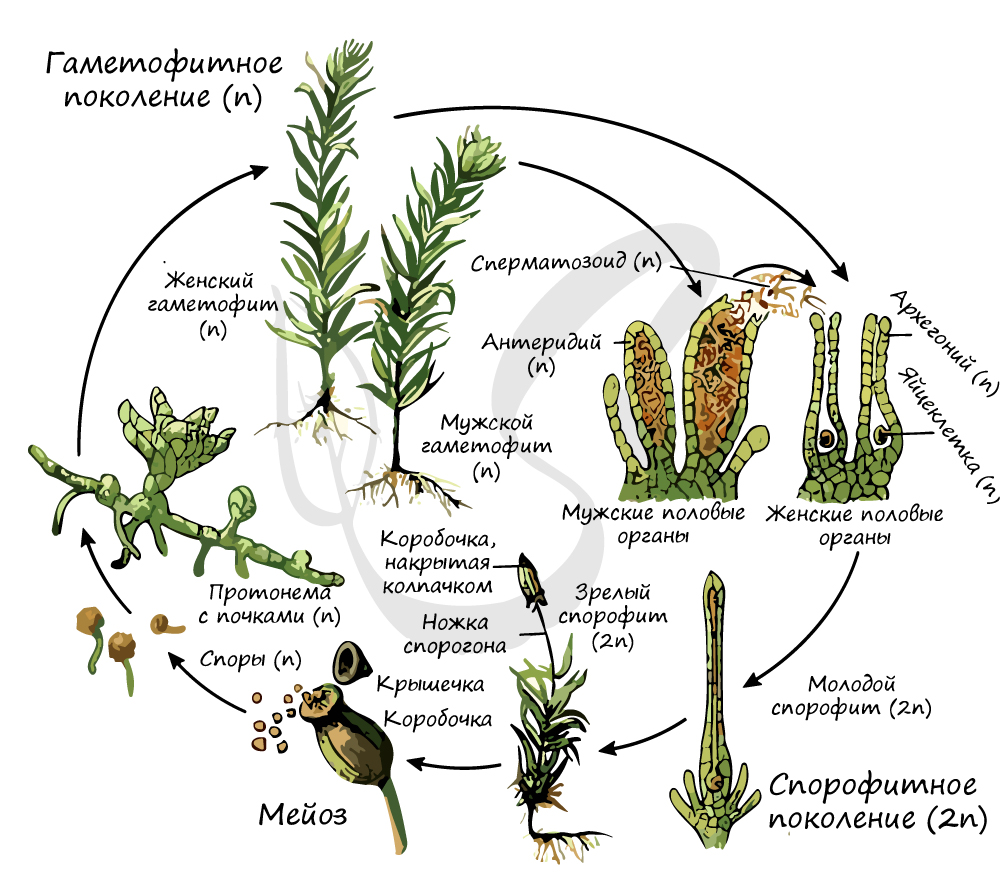

Жизненный цикл мхов

При созревании яйцеклетки (n) в архегонии (n) образуется узкий слизистый канал, по которому сперматозоид (n) может достичь яйцеклетки, которая неподвижна. Сперматозоиды образуются в другом

месте — антеридиях, на мужском гаметофите, (n), и, чтобы добраться до архегониев, им обязательно нужна вода. Именно поэтому мхи обитают во влажной среде, где условия для размножения наиболее благоприятные.

Сперматозоид обладает

хемотаксисом к слизи в канале архегония. Хемотаксис — движение организма под влиянием химических веществ.

В период обильных дождей сперматозоид достигает яйцеклетки в архегонии (на женском гаметофите), гаметы сливаются, и образуется зигота (2n). В дальнейшем из зиготы прорастает спорофит,

имеющий вид коробочки на ножке. Отметим, что спорофит, по сути «паразитирует» на гаметофите (n), от которого зависит полностью. В коробочке спорофита из материнских клеток (2n)

образуются споры (n) путем мейоза. Высыпаясь из коробочки, спора попадает в почву, где прорастает в протонему. Протонема — нитчатое образование, ранняя стадия развития гаметофита —

листостебельного растения (n).

На женских гаметофитах развиваются архегонии, на мужских — антеридии, в которых образуются гаметы. Цикл замыкается. Хотелось бы еще один

раз подчеркнуть: спорофит у мхов редуцирован, низведен до уровня полностью зависимого придатка гаметофита, растущего прямо на гаметофите и питающегося за счет него.

Гаметофит доминирует в жизненном цикле и представлен зеленым листостебельным растением.

Теперь попробуйте самостоятельно назвать все стадии жизненного цикла мха на картинке ниже, почувствуйте себя истинным бриологом

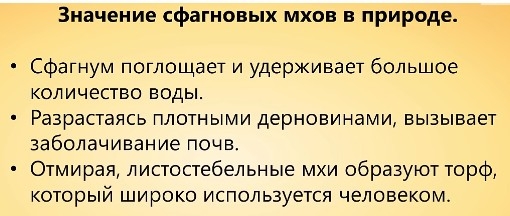

Значение мхов

В целом хозяйственное значение мхов для человека небольшое. Они не пригодны в качестве корма для домашних животных. Мох сфагнум с давних пор применяется как

перевязочный материал, военные врачи применяли его в экстренных случаях, когда заканчивались вата, йод. Сфагнум обладает антисептическими свойствами: уничтожает

микроорганизмы или задерживает их размножение, а также выраженной гигроскопичностью — способностью поглощать, впитывать большие количества воды, крови и

других жидкостей.

Разрастание мхов вызывает переувлажнение почвы и впоследствии — заболачивание территории. Особо отметим роль мхов, как торфообразователей. Торф — горючее полезное

ископаемое, образованное не полностью разложившимися остатками растений в условии болот. Его используют для производства теплоизолирующих материалов, применяют в

качестве топлива. И, конечно же, мхи — звено в цепи питания (продуценты — производители органических веществ).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Наиболее простое строение среди высших растений имеют мхи, так как у них

2) неветвящийся стебель с узкими листьями

4) есть воздухоносные клетки

2

Высшие растения отличаются от низших

1) расчленением тела на органы

3) вегетативным размножением

4) размножением спорами

3

Чем характеризуется группа моховидных по сравнению с другими группами растений

1) в процессе развития происходит чередование поколений

3) имеют листья, стебель и ризоиды

4) образуют органические вещества в процессе фотосинтеза

4

Мхи:

1) имеют мочковатую корневую систему

2) имеют стержневую корневую систему

4) лишены корневого чехлика

5

Впервые в процессе эволюции проводящие ткани появились у:

Пройти тестирование по этим заданиям

Подцарство низшие растения. Водоросли.

Строение и жизнедеятельность водорослей.

Водоросли — это фотосинтезирующие автотрофные эукариотические организмы.

Насчитывается около 30 тыс. видов различных водорослей. Выделяют отделы Зелёные, Красные, Бурые водоросли и др. Водоросли бывают одноклеточные, многоклеточные и колониальные.

Тело многоклеточных водорослей (таллом) состоит из сходных клеток и не разделено на органы и ткани. Формы таллома очень разнообразны: монадная, амебоидная, нитчатая, пластинчатая и др. Хлоропласты водорослей называются хроматофорами. У многих подвижных водорослей имеется светочувствительный глазок (стигма), благодаря чему эти водоросли обладают фототаксисом — способностью к движению по направлению к свету.

Водоросли обитают главным образом в воде, однако большое число видов поселяются на суше во влажных местах обитания (на поверхности почвы, камнях, коре деревьев).

Размножение водорослей. Водоросли могут размножаться бесполым и половым путём. К бесполому относится вегетативное размножение (деление таллома на части у многоклеточных, деление клеток надвое у одноклеточных, распадение колоний у колониальных форм) и спорообразование (образование в спорангиях подвижных или неподвижных спор). Половое размножение заключается в формировании гамет и их последующем слиянии с образованием зиготы, а также просто слиянии двух одноклеточных водорослей друг с другом, либо посредством конъюгации. При половом размножении в жизненном цикле зелёных водорослей преобладает гаметофит, бурых — спорофит.

Зелёные водоросли распространены преимущественно в пресных водах (около 13 тыс. видов). Помимо водной среды некоторые виды обитают на поверхности почвы и т. д., а также вступают в симбиотические отношения с грибами. Отличительные особенности: 1) содержание в хлоропластах хлорофилла а и b, преобладающих над другими пигментами; 2) основным запасающим продуктом является крахмал; 3) клеточная стенка образована целлюлозой. Зелёные водоросли бывают одноклеточные (хламидомонада, хлорелла), многоклеточные (улотрикс, спирогира) и колониальные (волвокс).

Красные водоросли распространены преимущественно в тёплых водах морей и океанов (около 4 тыс. видов). Почти все красные водоросли многоклеточные. Отличительные особенности: 1) содержание в хлоропластах хлорофилла а и d, а также пигментов от ярко-красной до почти чёрной окраски, что позволяет им воспринимать солнечные лучи той части спектра, которые проникают глубже в толщу воды; 2) основным запасающим продуктом является багрянковый крахмал, близкий по строению к гликогену; 3) подвижные стадии в жизненном цикле отсутствуют. К красным водорослям относятся порфира, бангия, немалион и др.

Бурые водоросли распространены преимущественно в умеренных или холодных водах морей и океанов (около 1,5 тыс. видов). Все бурые водоросли многоклеточные. Отличительные особенности:1) содержание в хлоропластах хлорофилла а и c и других пигментов; 2) основным запасающим продуктом является ламинарин; 3) в жизненном цикле присутствуют подвижные стадии. К бурым водорослям относятся ламинария (морская капуста), фукус, саргассум, макроцистис и др.

Значение водорослей. Водоросли являются важным компонентом водного сообщества. В водах мирового океана водоросли являются основными продуцентами органических веществ. Кроме того, они выделяют кислород, необходимый для дыхания животным и растениям. Водоросли, обитающие на поверхности почвы, участвуют в почвообразовании. Водоросли сыграли огромную роль в истории Земли, обогатив атмосферу кислородом. Широко используются водоросли и человеком: в пищу и на корм скоту (богаты витаминами, солями йода и брома), для получения агар-агара и других веществ и т. д.

Подцарство высшие растения

Споровые растения

Отдел Моховидные

Моховидные произошли от водорослей и представляют собой эволюционный тупик. Отдел Моховидные включает около 25 тыс. видов. Обычно размеры мхов от 1 мм до 60 см. Одни мхи представляют собой таллом, другие имеют стебель и листья. Моховидные не имеют корней. Некоторые из них имеют одно- или многоклеточные ризоиды, которыми они прикрепляются к грунту и поглощают воду и минеральные вещества.

В жизненном цикле мхов гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом. Это отличает их от остальных высших растений. Гаметофит развивается из гаплоидной споры. У разных видов мхов гаметофит может быть однополым (двудомным) или двуполым (однодомным). На гаметофите в органах полового размножения (гаметангиях) образуются подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки. Мужские половые органы называются антеридии, женские — архегонии. Оплодотворение происходит в присутствии капельно-жидкой влаги. Из оплодотворённой зиготы развивается коробочка со спорами.

Таким образом, взрослое растение мха — половое поколение (гаметофит), а коробочка со спорами — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения не разделены, а представляют одно растение. Также мхам свойственно и вегетативное размножение. Наиболее крупный класс моховидных — Листостебельные мхи. Различают зелёные мхи (кукушкин лён) и сфагновые (белые) мхи (сфагнум).

Зелёные мхи. Представитель — кукушкин лён, многолетнее растение высотой до 20 см. Широко распространён в еловых лесах, на болотах. Гаметофиты кукушкиного льна раздельнополы (двудомны), имеют прямостоячие неветвистые стебли с острыми листьями и ризоиды. На верхушках мужских и женских гаметофитов формируются антеридии и архегонии. Во время дождя или росы двужгутиковые сперматозоиды проникают к яйцеклеткам и сливаются с ними. После оплодотворения на женских растениях образуется диплоидный спорофит — коробочка на длинной ножке. Внутри коробочки формируется спорангий с гаплоидными спорами. Попадая в почву, спора прорастает в зелёную ветвящуюся нить — протонему, похожую на зелёную водоросль. Часть протонемы углубляется в почву, теряет хлорофилл и превращается в ризоиды; а из наземной части протонемы образуется стебель мха с листьями.

Сфагновые (белые) мхи. Представитель — сфагнум, играет важную роль в формировании и жизни болот. Сфагнум беловато-зеленого цвета, так как содержит большое количество воздухоносных клеток, имеет ветвистые стебельки, усаженные мелкими листьями, и не имеет ризоидов. Поглощение воды осуществляется всей поверхностью. Сфагновые мхи растут верхней частью побегов, а нижняя часть отмирает. В результате образуются залежи торфа. Процесс торфообразования происходит благодаря застойному переувлажнению, отсутствию кислорода и созданию мхами кислой среды.

Значение. Мхам принадлежит важная роль в природе: как накопители влаги они участвуют в регулировании водного баланса лесов и соседних территорий.

Человеком торф используется в качестве топлива, как термоизолятор, в сельском хозяйстве в качестве удобрения, в химической промышленности для получения парафина, фенола, аммиака, уксусной кислоты, метанола, красителей и других веществ, в медицине при грязелечении, а также может быть использован как бактерицидный перевязочный материал, так как обладает антисептическим действием.

Отдел Плауновидные

Плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные — древние группы высших растений. Они произошли от псилофитов (риниофитов), которые, в свою очередь, произошли от зелёных водорослей и первыми заселили сушу. Их расцвет пришёлся на каменноугольный период, после чего многие виды вымерли.

Плауновидные — это травянистые, многолетние растения, встречающиеся в сыроватых хвойных и смешанных лесах. В настоящее время насчитывается около 1 тыс. видов. Они имеют стелющийся стебель с множеством веток, покрытых мелкими тёмно-зелёными листьями, укреплённый в почве с помощью придаточных корней. Верхушечные побеги заканчиваются спороносными колосками.

Из споры образуются мелкие заростки (2–3 мм), которые развиваются под землей, через 15–20 лет на них образуются архегонии и антеридии. В них формируются многожгутиковые сперматозоиды, которые в присутствии воды оплодотворяют яйцеклетки, и из диплоидной зиготы развивается новое растение. Кроме того, плауновидные могут размножаться вегетативно (частями стебля).

Значение. Плауны растут очень медленно и подлежат охране. Животными не поедаются. Используются в медицине (некоторые содержат яд, сходный по действию с кураре, другие используются как присыпка, третьи — для лечения алкоголизма).

Отдел Хвощевидные

Хвощевидные — это многолетние травянистые растения, обитают на влажной кислой почве в сырых лесах, на болотах, влажных полях и лугах. В настоящее время насчитывается всего около 20 видов. Имеют хорошо развитое корневище с клубнями. Побеги состоят из члеников (междоузлий). В клеточных стенках накапливается кремнезём, который выполняет механическую и защитную роль. На верхушках побегов расположены спороносные колоски.

Весной на корневищах отрастают розоватые спороносные побеги со спороносными колосками, на которых образуются гаплоидные споры. Из них вырастают мужские и женские (более крупные) заростки. Оплодотворение осуществляется в жидкой среде. Из диплоидной зиготы развивается спорофит.

Значение. Хвощи несъедобны для животных, являются сорняками пастбищ и полей. Хвощ полевой применяют в медицине как мочегонное средство.

Отдел Папоротниковидные

Папоротники — многолетние, чаще травянистые растения лесов умеренной зоны (орляк), водоёмов (сальвиния) или древовидные, лиановые, эпифитные обитатели влажных тропиков. В настоящее время насчитывается около 10 тыс. видов.

Спорофит папоротников разделён на корень, стебель и лист. Корни придаточные, отходящие от корневища. Стебли развиты плохо, и листва по массе и размерам преобладает над стеблем. На нижней части листа развиваются спорангии.

Из споры развивается заросток — небольшая многоклеточная пластинка зелёного цвета и с ризоидами (самостоятельное растение). На заростке формируются антеридии (мужские половые органы) и архегонии (женские половые органы). Заростки одних видов двуполые, других — однополые. В антеридиях образуются сперматозоиды, в архегониях — яйцеклетки. Для их слияния необходимо наличие воды. После оплодотворения из зиготы развивается растение папоротника. Таким образом, заросток — половое поколение (гаметофит), а взрослое растение папоротника — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения разделены. Также папоротникам свойственно и вегетативное размножение (например, отделением корневища).

Значение. Роль древних папоротников, а также хвощей и плаунов состояла в образовании залежей каменного угля и насыщении атмосферы кислородом. Некоторые виды современных папоротников употребляются в пищу, используются в медицине (глистогонные средства) или как декоративные растения.

Семенные растения

Рассмотренные выше споровые растения имеют два общих свойства:

- Для осуществления полового процесса им необходима капельно-жидкая влага, что ограничивает их распространение.

- Образующиеся споры мелкие, содержат мало питательных веществ и имеют слабую жизнеспособность. Это же относится к развитию из зиготы зародыша споровых растений.

Более прогрессивными с эволюционной точки зрения являются семенные растения. Им для оплодотворения не требуется вода, а семя (единица расселения семенных растений) содержит запас питательных веществ. Семя представляет собой маленький спорофит с корешком, почечкой и зародышевыми листьями — семядолями. В нём содержится запас питательных веществ, необходимый для первоначального этапа развития.

Взрослые семенные растения — спорофиты. Они образуют два типа спор: мужские (микроспоры) и женские (мегаспоры). Микроспоры продуцируются в мужских шишках (у голосеменных) или в пыльниках (у цветковых). Внутри пыльцевого зерна микроспора делится, и возникает мужской гаметофит, в котором образуются мужские гаметы. Мужские гаметы, формирующиеся внутри микроспоры, как правило, лишены жгутиков, не способны активно двигаться и называются спермиями. Мегаспоры образуются в семязачатках женских шишек или завязи. Единственная зрелая женская спора остаётся в семязачатке, здесь из неё развивается женский гаметофит (зародышевый мешок), где и образуется яйцеклетка. Таким образом, гаметофиты у семенных растений крайне редуцированы, и весь цикл их развития протекает на спорофите.

К семенным растениям относятся голосеменные (размножаются семенами, но не образуют плодов) и покрытосеменные (семена заключены в плоды).

Отдел Голосеменные

В отделе Голосеменные выделяют 6 классов: Семенные папоротники, Саговниковые, Беннеттитовые, Гнетовые, Гинкговые, Хвойные. Из них семенные папоротники и беннеттитовые полностью вымерли. Наиболее широко голосеменные были распространены в конце палеозойской и в мезозойскую эру. Ныне живущих голосеменных около 720 видов. Голосеменные представлены исключительно древесными формами: деревьями, кустарниками, лианами.

И в природе, и в жизни человека второе место после цветковых занимают хвойные. Их насчитывается около 560 видов. К ним относятся сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, кипарис, можжевельник и др.

Строение. Хвойные имеют стержневую корневую систему. Часто содержат микоризу. Древесина на 90–95% образована прочной проводящей тканью. Среди хвойных есть листопадные виды и вечнозелёные. У листопадных видов (лиственница) листья плоские и мягкие. У вечнозелёных (большинство хвойных) листья игольчатой формы и жёсткие. Устьица глубоко погружены в ткань листа, что уменьшает испарение воды. Хвоя содержит витамин С и выделяет фитонциды.

Размножение. Рассмотрим размножение хвойных на примере сосны. Сосна — однодомное (обоеполое растение). На верхушках молодых побегов образуются красноватые женские шишки. Шишка состоит из оси, на которой расположены чешуи, а на каждой чешуе находятся два семязачатка. У основания молодых побегов сосны расположены группы зеленовато-жёлтых мужских шишек. В них формируется пыльца. Каждая пылинка снабжена двумя воздушными мешками. Созревшая пыльца с помощью ветра попадает на семязачатки женских шишек, после чего их чешуи плотно смыкаются и склеиваются смолой. Пылинка остаётся лежать внутри семязачатка до весны следующего года. От опыления до оплодотворения проходит 12–14 месяцев. Пыльца прорастает, из вегетативной клетки развивается пыльцевая трубка, а из генеративной — два спермия. Один сливается с яйцеклеткой, а второй погибает. Из зиготы развивается зародыш с запасом питательных веществ, из покрова семязачатка образуется кожура семени. После созревания семян чешуйки шишки расходятся, и семена высыпаются.

Значение. Наиболее широко хвойные распространены в умеренной зоне северного полушария, где они образуют тайгу. Человек использует хвойные как строительный материал, сырье для целлюлозно-бумажной промышленности, топливо, как источник получения смол, эфирных масел, лекарственных средств и т. д. Древесина лиственницы отличается устойчивостью к гниению. Секвойя и мамонтово дерево — представители кипарисовых — обладают ценной древесиной («красное дерево»). Некоторые секвойи достигают высоты более 100 м и возраста 3–4 тыс. лет. Представители саговниковых используются человеком в пищу («хлебное дерево»).

Отдел Покрытосеменные (Цветковые)

Покрытосеменные — эволюционно наиболее молодая и самая многочисленная группа растений. Отдел включает около 250 тыс. видов. Покрытосеменные произрастают во всех климатических зонах, составляют основную массу растительного вещества биосферы и являются важнейшими производителями (продуцентами) органики на суше.

Доминирующая роль цветковых обусловлена рядом прогрессивных особенностей:

- Появление цветка — органа, совмещающего функции бесполого размножения (образование спор) и полового (формирование семени).

- Образование в составе цветка завязи, заключающей в себе семязачатки (семяпочки) и предохраняющей их от неблагоприятных воздействий среды.

- Формирование из завязи плода: семена находятся внутри плода, и поэтому защищены (покрыты) околоплодником. Кроме того, плод позволяет использовать различных агентов для распространения семян (насекомых, птиц, летучих мышей, а также потоки воздуха и воды).

- Двойное оплодотворение, в результате которого образуется диплоидный зародыш и триплоидный (а не гаплоидный, как у голосеменных) эндосперм.

- Максимальная редукция гаметофита. Мужской гаметофит — пыльцевое зерно — состоит из двух клеток: вегетативной и генеративной, которая делится, образуя два спермия. Женский гаметофит состоит из восьми клеток зародышевого мешка, одна из которых становится яйцеклеткой.

- Размножение и семенами, и вегетативными органами.

- Усложнение и высокая степень дифференциации органов и тканей. В частности, наиболее совершенная проводящая система: ксилема представлена сосудами, а не трахеидами, во флоэме ситовидные трубки имеют членистое строение, появляются клетки-спутники.

- Быстрое протекание процессов роста и развития у однолетних форм.

- Большое разнообразие жизненных форм: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, многолетние травы, однолетние травы и т. д.

- Могут образовывать сложные многоярусные сообщества благодаря большому разнообразию жизненных форм.

Значение покрытосеменных в жизни человека трудно переоценить. Практически все культурные растения принадлежат к этому отделу. Древесина покрытосеменных используется в промышленности, строительстве, производстве бумаги, мебели и т. д. Многие цветковые растения используются в медицине.

Систематика. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) делят на два класса: Двудольные и Однодольные. Однодольные произошли от двудольных и являются менее многочисленными. Двудольные отличают от однодольных по ряду признаков. По каждому из признаков существует множество исключений. Единственный абсолютный признак — строение зародыша.

Сравнительная характеристика основных классов покрытосеменных

| Признак | Двудольные | Однодольные |

| Строение зародыша | Зародыш обычно имеет две семядоли; зародыш симметричный — почечка занимает верхушечное положение, а семядоли располагаются по бокам зародыша; семядоли обычно прорастают надземно | Зародыш с одной семядолей; зародыш асимметричный — семядоля занимает верхушечное положение, а почечка находится сбоку; семядоля обычно прорастает подземно |

| Строение листа | Жилкование обычно сетчатое, реже перистое или дуговое; листья обычно черешковые, опадающие | Жилкование обычно параллельное или дуговое; листья обычно сидячие, неопадающие |

| Корневая система | Обычно стержневая | Обычно мочковатая |

| Особенности роста | Имеется камбий: характерен вторичный рост | Камбий, как правило, отсутствует: вторичный рост не характерен |

| Жизненные формы | Древесные, полудревесные и травянистые формы | Травы. Иногда вторичные древесные формы (пальмы) |

| Цветки | Обычно пятичленные, реже четырёхчленные | Обычно трехчленные, реже четырёхчленные, но никогда не пятичленные |

Классы цветковых делят на семейства главным образом на основании строения цветка и плода. При этом используют формулу цветка.

Класс Двудольные включает семейства Крестоцветные, Маревые, Тыквенные, Бобовые, Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные.

Класс Однодольные включает семейства Злаковые, Лилейные.

| Название семейства | Число видов | Жизненные формы | Строение цветка | Плод | Другие особенности | Культурные растения | Дикорастущие растения |

| Класс Двудольные | |||||||

| Крестоцветные (капустные) | 3 тыс. видов | В основном травы, реже кустарники и кустарнички | Ч4Л4Т4П1. Соцветие: кисть | Стручок или стру- чочек | Листья очередные, у многих образуют прикорневую розетку. Хорошие медоносы. Содержат масла (горчица, рапс) | Капуста, редька, репа, горчица, рапс | Сурепка, пастушья сумка, вечерница (ночная фиалка) |

| Бобовые | 17 тыс. видов | Травы, полукустарники, кустарники, деревья | Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1. Лепестки: парус, 2 весла, лодочка (из двух сросшихся лепестков). Соцветия: кисть, головка | Боб | Листья сложные. На корнях клубеньковые бактерии. Семена богаты белком | Фасоль, горох, бобы, соя, чечевица, арахис | Люцерна, клевер, чина, донник, солодка |

| Розоцветные | 3 тыс. видов | Травы, полукустарники, деревья | Ч5Л5ТооП1 или Ч5Л5ТооПоо. Соцветия: кисть, зонтик и др. | Костянка, яблоко, орешек | Большое разнообразие плодов, которые богаты витаминами, сахарами, органическими кислотами | Вишня, слива, абрикос, яблоня, груша, клубника, малина | Шиповник, черёмуха, лапчатка |

| Пасленовые | 2 тыс. видов | В основном травы, реже полукустарники и кустарники | Ч(5)Л(5)Т5П1. Соцветия: завиток, двойной завиток | Ягода, коробочка | Листья простые: цельные или рассечённые, без прилистников. Некоторые растения содержат ядовитые вещества | Картофель, томаты, баклажаны | Белена, дурман, белладонна |

| Сложноцветные | 20 тыс. видов | Большинство — травы, в тропиках есть кустарники и деревья | Л(5)Т(5)П1. Чашечка представлена хохолком волосков. Соцветие: корзинка | Семянка | Листья простые без прилистников | Подсолнечник, салат латук, топинамбур, цикорий, астры, георгины | Одуванчик, ромашка, мать-и-мачеха, пижма, тысячелистник |

| Класс Однодольные | |||||||

| Лилейные | 2 тыс. видов | Травы | О(3)+3Т3+3П1. Соцветие: кисть | Коробочка, ягода | Листья ланцевидной формы с параллельным жилкованием, собраны в прикорневую розетку. Стебель видоизменён и представлен луковицей | Тюльпан, лилии. Лук, чеснок и некоторые другие виды в настоящее время относят к особому семейству Луковые | Ландыш, алоэ |

| Злаковые | 12 тыс. видов | Травы | О(2)+2Т3П1. | Зерновка | Листья цельные с параллельным жилкованием, в основном влагалищные. Стебель полый внутри (соломина). Рост стеблей вставочный — в результате деления клеток в основании каждого междоузлия | Пшеница, рис, ячмень, кукуруза, овёс, просо, сорго, сахарный тростник | Ковыль, пырей, мятлик |

Мохообразные — большая общность высших растений, куда, согласно новейшей классификации, входит как собственно отдел мхи (моховидные, настоящие мхи), так и другие сходные организмы: отдел печеночные мхи и отдел антоцеротовые мхи. Современные исследователи в большинстве своем считают, что мохообразные эволюционировали от самых первых примитивных наземных растений риниофитов (псилофитов) в девонском периоде.

Сегодня мохообразные заселяют всю планету, они прекрасно себя чувствуют не только в жарких влажных тропиках, но и в Антарктиде. Более того, ученые обнаружили, что мхи на Южном полюсе пустились в бурный рост, — вероятно, из-за общего смягчения климата. Мхи являются украшением лесов, создают толстую мягкую «подушку» и покрывают стволы деревьев. Они любят воду, преимущественно селятся на болотах, влажных лугах, по берегам рек и озер. Некоторые животные, например, лемминги и ламы, питаются мхами, особенно в сезоны, когда другая пища скудна.

Основные признаки мохообразных

1. В жизненном цикле преобладает фаза гаметофита, тогда как спорофит представлен коробочкой, гаусторией (это длинный тяж, внедряющийся в гаметофит), а также ножкой.

2. Ткани слабо дифференцированы, или отсутствуют. Покровные ткани без устьиц и кутикулы, проводящие ткани не имеют трахеид и ситовидных трубок.

3. Для оплодотворения всегда нужна вода.

4. Полноценных корней нет, у многих имеются ризоиды — нитевидные выросты, питающие растение.

5. Часто в наличии листья, стебли. Правда, листья и стебли мхов не имеют общего происхождения с листьями и стеблями сосудистых растений (не гомологичны им).

Класс листостебельные мхи

1. Имеют листья и стебли, а также побеги с радиальной симметрией.

2. Большинство представителей класса обладают многослойными листьями.

3. Имеют ризоиды (в отличие, например, от представителей класса Сфагновых мхов).

Подкласс зеленые мхи (бриевые). Условия обитания, строение

В лесах умеренных и холодных регионов, в густой тени деревьев, зеленые мхи формируют сырой ковер. При их участии лес постепенно, год за годом, превращается в болото. Однако эти мхи встречаются и в более засушливых регионах, могут жить на деревьях и скалах. К зеленым мхам относятся фунария, кукушкин лен, схитостега перистая (способна фосфоресцировать), мох обыкновенный ручьевой и пр.

Строение

1. Побег зеленых мхов не ветвится.

2. У всех зеленых мхов есть ризоиды.

3. Листья простые, имеют среднюю жилку.

4. Стебель состоит из эпидермы, коры (в том числе механической ткани, паренхимы) и состоящего из мало дифференцированной проводящей ткани центрального тяжа.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — подготовка к тестам ЕГЭ по биологии

Мхи – тупиковая ветвь в развитии растений на Земле. Они являются одними из самых примитивных растений, однако распространены достаточно широко в регионах с влажными почвами.

Различают печеночные и листостебельные мхи.

Печеночники были названы так из-за того, что их слоевище своими очертаниями напоминает печень, поэтому в Средние века эти мхи считали эффективным средством для лечения ее заболеваний.

Печеночники — слоевищные (талломные) организмы. Типичным представителем является маршанция многообразная. Ризоиды печеночников одноклеточные.

Очень хорошо развито у печеночников вегетативное размножение (то есть размножение частями растения).

Листостебельные мхи (настоящие мхи, листостебельные мхи) распространены больше, чем печеночники. Один из самых известных листостебельных зеленых мхов – кукушкин лен. Настоящие мхи устроены сложнее, чем печеночники – тело расчленено на стебель и листья. Другим представителем данной группы является сфагнум – белый мох. У сфагнума стебель сильно ветвится, много светло-зеленых листьев и нет ризоидов.

Влага очень необходима для мхов, так как:

1. У этих растений отсутствуют корни. Функцию прикрепления к субстрату и всасывания необходимых веществ выполняют ризоиды.

2. Тело мхов часто (однако не всегда) разделено на стебель и листья.

3. Ткани у мхов развиты гораздо меньше, чем у других высших растений, а проводящие ткани в принципе отсутствуют.

Один из самых знаменитых представителей моховидных – кукушкин лен.

Цифрой 1 обозначено мужское растение,

2 – женское,

3 – коробочка, которая несет в себе споры,

4 – коробочка в момент спороношения.

Кукушкин лён (листостебельный мох)

Гаметофит мхов = листостебельное растение.

Спорофит мхов = с коробочкой на ножке

— На мужском и женском гаметофите (разные растения) производятся гаметы. За счет воды происходит слияние гамет и образование зиготы. Из нее на зеленом растении вырастает коробочка со спорами на ножке, которую питает гаметофит.

— Спорофит созревает и из него высыпаются споры, которые попадают во влажную почву и из них вырастает сначала зеленая нить (протонема), а потом – гаметофит, листостебельное растение.

Жизненный цикл моховидных

Для размножения мхам необходима вода. Их сперматозоиды переносятся к яйцеклеткам только в капельно-жидкой среде. Именно этот факт ограничивает распространение мхов (и других споровых растений) по Земле.

Экология моховидных

Моховидные – одни из первых наземных растений, мало изменившиеся за время своего существования. Они обитают во влажных местах, часто под пологом леса, а также на болотах и на полях с кислыми почвами. В настоящее время в этом отделе выделяют около 15 тысяч видов.

— Они способны впитывать и удерживать большое количество влаги, и поэтому способствуют поддержанию водного режима местности.

— Также они часто обеспечивают условия для сохранения и прорастания спор голо- и покрытосеменных растений.

Значение для человека

— Способность мхов всасывать и удерживать в себе жидкость ранее использовалась при наложении гемостатических повязок в случае отсутствия более надежных средств.

— Также из мхов выделяют некоторые химические вещества, используемые как в домашнем хозяйстве, так и в промышленности.

— Сфагнум – один из самых известных представителей отдела – не гниет в толще отложений, поэтому в течение многих лет участвует в формировании торфа, который широко используется в качестве топлива и источника органических удобрений.

«Мхи, или Бриофиты, или Моховидные»

Ключевые слова конспекта: мхи, мохообразные, моховидные, бриофиты, жизненный цикл мхов, строение мха, разнообразие мхов, значение мохообразных.

Мхи — это наиболее примитивные из групп наземных растений. Они мало приспособлены к жизни на суше, поэтому привязаны к влажным, затененным местам. У мхов нет настоящей сосудистой ткани (ксилемы и флоэмы), нет настоящих корней (вместо них нитчатые выросты стебля — ризоиды). Вода и минеральные соли поглощаются всей поверхностью тела, в том числе и ризоидами.

Жизненный цикл мхов включает гаплоидный гаметофит и диплоидный спорофит. Доминирующим поколением является гаплоидный гаметофит, который принимает на себя функции фотосинтеза, водоснабжения и минерального питания.

Для обеспечения полового процесса необходима капельножидкая среда. Половое и бесполое поколение мхов не разделены, а представляет одно растение. Гаметофит развивается из гаплоидной споры. У разных видов мхов гаметофит может быть однополым (двудомным) и разнополым (однодомным). Органы полового размножения (гаметангии) образуют подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки.

Оплодотворение яйцеклетки происходит внутри женского полового органа. Из зиготы медленно развивается диплоидный спорофит, который представляет собой коробочку (спорангий), находящуюся на гаметофите и получающую от него питание. В коробочке путем мейоза образуются гаплоидные споры.

Разнообразие мхов

Наиболее известными представителями мхов являются кукушкин лен и сфагнум.

Стебли сфагнума имеют светло-зеленый цвет и несут на себе мутовки ветвей, листья которых не имеют жилкования. У взрослых растений сфагнума нет ризоидов, и на болотах они образуют плотные подушки из прямостоячих ветвей. Листья (филлоиды) наряду с хлорофиллосодержащими клетками имеют мертвые клетки с утолщенными стенками, впитывающие воду. Сфагновые мхи — торфообразователи. Торф образуется в результате накопления и уплотнения отмерших нижних частей гаметофита. Их разложение не происходит из-за низкой кислотности и недостатка кислорода. Торф широко используется как топливо, удобрение и сырье в промышленности. Сфагнум обладает бактерицидными свойствами, и его используют в медицине.

Значение моховидных

- Защита почвы от высыхания и эрозии

- Образование торфа

- Сырье для химической промышленности

- Способствуют заболачиванию.

Таблица «Мхи»

Это конспект по теме «Мхи, или Моховидные». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: «Папоротники, плауны, хвощи»

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии.

Отдел мхи

13-Дек-2012 | комментариев 8 | Лолита Окольнова

Отдел мхи

Когда мы говорим о мхах, то прямая ассоциация с ними -вода, влага. Действительно, организмы отдела мхи — это растения, жизнь которых невозможна без воды.

Представители отдела Мхи — очень древние растения. Как говорят ученые, зарождение мхов относят к карбону — каменноугольному периоду- время теплых болот на планете Земля.

Это низкорослые растеньица, поэтому на поверхности земли мхи смотрятся как зеленый ковер.

Есть мхи наземные и водные, при этом водные могут иметь достаточно длинное тело (0.5 м). Мхи распространены везде, это многолетние растения.

Отдел мхи. Строение

Если у водорослей деления на ткани и органы не было вообще, то мхи, хотя и устроены достаточно просто, все же успели обзавестись:

- слабо выраженными, но уже тканями: проводящей ( настоящей ксилемы и флоэмы нет, скорее просто проводящие структуры), механической ( тоже слабо выраженная), запасающей и покровной;

- таллом (тело) уже имеет стебель и листья

- корней нет — орган крепления к субстрату — ризоиды

- печеночные мхи — клетки слоевища разделены на два слоя — верхний — ассимиляционный (соответственно, имеет хлоропласты и устьица)и нижний без хлоропластов — основной с ризоидами;

- зеленые мхи — самые высокорослые растения среди всех мхов, есть четко выраженные стебель и листья, поэтому для них широко распространено вегетативное размножение.

- сфагновые ( белые) мхи — обитатели болот. Отличительная особенность этих мхов — отсутствие ризойдов. Стебель и листья растут верхней частью, а клетки нижней постепенно отмирают.

Именно сфагновые мхи — источник образования торфа.

Во время дождя впитывают воду, и растение станет зеленоватым, а когда пустые, то в них воздух, и растение сразу принимает беловатую окраску.

Во время войны сфагнум партизаны использовали вместо ваты, и отчасти он заменял йод: в ранах не развивались гнойные бактерии, так как во мху содержится сфагнол — такое же дезинфицирующее средство, как карболовая кислота. Поэтому на сфагновых болотах выделяющийся сфагнол препятствует развитию гнилостных бактерий. Известно много случаев, когда при торфяных разработках в толще торфа находили неразложившиеся трупы животных.

Размножение:

размножение мхов происходит только при участии воды

- мхи бывают однодомные (т.е. и мужской и женский орган расположены на одном растении, «в одном домике живут»

- двудомные — есть «женское» и «мужское» растение.

Чередование поколений:

гаметофит ↔ спорофит

Гаметофит (гаплойдный организм) доминирует в жизненном цикле мхов: он осуществляет и половое размножение, и жизнедеятельность самого растения — фотосинтез, рост, потребление минеральных веществ и т.д.

Спорофит (2n) — образует мейозом споры (1n), которые вырастают и становятся протонемой или зеленой нитью (1n) , которая выглядит очень похоже на водоросль

В ЕГЭ часто встречаются вопросы вопросы по развитию растения отдела мхи — «кукушкин лен».

Давайте рассмотрим его жизненный цикл.

- Одноклеточная спора (1n) становится взрослым растением — гаметофитом (1n).

- На этом гаметофите прорастают антеридии и архегонии — органы размножения, митозом образующие половые клетки (1n) — женские или мужские, или 2 на одном растении — двудомный вариант.

- С помощью влаги, жидкости (оплодотворение возможно только в водной среде), сперматозойд оплодотворяет яйцеклетку.

- Из зиготы (оплодотворенной яйцеклетки) вырастает спорофит (2n) — коробочка (в ней содержатся споры) на длинной ножке. При наступлении благоприятных условий споры «высеиваются» из коробочки и прорастают в гаметофит.

Цикл повторяется…

Традиционно царством мхов и лишайников является Тундра. Вся поверхность Тундры покрыта разными видами мхов. Т.к. корней у них нет, то шины автомобилей портят это покрытия, «выкорчевывая» мховое покрытие.

Считается, что предками мхов были псилофиты (риниофиты) — древние растения, уже давно вымершие.

Кстати, Олений мох — вовсе не мох, этот организм относят к лишайникам, а название отражает, скорее, внешний вид 🙂

- тест ЕГЭ по мхам

- вопросы ОГЭ по мхам

Обсуждение: «Отдел мхи»

(Правила комментирования)