Раздел 3

Организм как биологическая система

3.1.[3] Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы (хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, симбионты). Вирусы – неклеточные формы. Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БРОЖЕНИЙ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БРОЖЕНИЙ

В 1680 году голландец Антони Ван-Левенгук впервые увидел пивные дрожжи в свой самодельный микроскоп. Он описал их в письме, адресованном в Королевское общество, и дал рисунок, на котором видны почкующиеся круглые клетки, образующие скопления.

Биологическая поглотительная способность

Биологическая поглотительная способность

Основой биологической поглотительной способности почвы является деятельность населяющих ее микроорганизмов. Они усваивают и сохраняют содержащиеся в грунте вещества, а при отмирании – возвращают их, обогащая таким образом

Раздел 2 Клетка как биологическая система

Раздел 2

Клетка как биологическая система

2.1. Клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов, сходство строения клеток всех организмов – основа единства

Раздел IV Политическая система

Раздел IV Политическая система

Системный подход получил широкое распространение в политической науке в 60-е гг. XX в. Использование его методологии стало основой создания и разработки теорий политической системы. Родоначальником системного подхода в политической науке

Биологическая совместимость

Биологическая совместимость

Наверное, самый запутанный во всех отношениях уровень совместимости партнеров – это биологический уровень. Он связан с вашими сексуальными отношениями и вашим приятием или неприятием физической ипостаси вашего партнера. То есть, когда мы

Индивидуальное развитие организма, или онтогенез, − это совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом от момента его зарождения до смерти. В онтогенезе происходит реализация наследственной информации, полученной организмом от родителей.

В онтогенезе выделяют два основных периода: эмбриональный и постэмбриональный. В эмбриональном периоде у животных формируется эмбрион, у которого закладываются основные системы органов. В постэмбриональном периоде завершаются формообразовательные процессы, происходит половое созревание, размножение, старение и смерть.

Эмбриональный период

Эмбриональный период начинается с образования зиготы и заканчивается рождением или выходом из яйцевых или зародышевых оболочек молодой особи. Он состоит из трех этапов: дробления, гаструляции и органогенеза.

Начальный этап развития оплодотворенного яйца носит название дробления. Через несколько минут или несколько часов (у разных видов по-разному) после внедрения сперматозоида в яйцеклетку образовавшаяся зигота начинает делиться митозом на клетки, называемые бластомерами. Этот процесс получил название дробления, так как в ходе него число бластомеров увеличивается в геометрической прогрессии, но они не вырастают до размеров исходной клетки, а с каждым делением становятся мельче. Бластомеры, образующиеся при дроблении, представляют собой ранние зародышевые клетки. Во время дробления митозы следуют один за другим, и к концу периода весь зародыш практически не отличается по размерам от зиготы.

Тип дробления яйца зависит от количества желтка и характера его распределения. Различают полное и неполное дробление. В бедных желтком яйцах наблюдается равномерное дробление. Полному дроблению подвергаются зиготы ланцетника и млекопитающих, так как они содержат мало желтка, и он распределен относительно равномерно.

В яйцах, богатых желтком, дробление может быть полным (равномерным и неравномерным) и неполным. Бластомеры одного полюса из-за обилия желтка всегда отстают в темпе дробления от бластомеров другого полюса. Полное, но неравномерное дробление характерно для амфибий. У рыб и птиц дробится лишь часть яйца, расположенная на одном из полюсов; происходит неполное дробление. Часть желтка остается вне бластомеров, которые располагаются на желтке в виде диска.

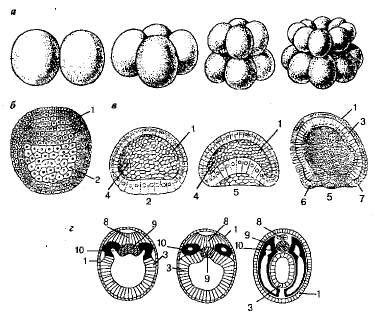

Рассмотрим более подробно дробление зиготы ланцетника. Дробление охватывает всю зиготу. Борозды первого и второго дробления проходят через полюса зиготы во взаимно перпендикулярных направлениях, в результате чего образуется зародыш, состоящий из четырех бластомеров (Рисунок 1).

Последующие дробления проходят попеременно в продольном и поперечном направлениях. На стадии 32 бластомеров зародыш напоминает ягоду шелковицы или малины. Он называется морулой.

При дальнейшем дроблении (примерно на стадии 128 бластомеров) зародыш расширяется, и клетки, располагаясь однослойно, образуют полый шар. Эта стадия называется бластулой. Стенка однослойного зародыша называется бластодермой, а находящаяся внутри полость — бластоцелью (первичной полостью тела).

Рисунок 1. Начальные стадии развития ланцетника: а — дробление (стадия двух, четырех, восьми, шестнадцати бластомеров); б — бластула; в — гаструляция; г — схематический поперечный разрез через зародыш ланцетника: 1 — эктодерма; 2 — вегетативный полюс бластулы; 3 — энтодерма; 4 — бластоцель; 5 — рот гаструлы (бластопор); 6,7 — спинная и брюшная губы бластопора; 8 — образование нервной трубки; 9 — образование хорды; 10 — образование мезодермы.

Следующий этап эмбрионального развития — образование двуслойного зародыша — гаструляция. После того как бластула ланцетника полностью сформировалась, дальнейшее дробление клеток особенно интенсивно происходит на одном из полюсов. Вследствие этого они как бы втягиваются (впячиваются) внутрь. В результате образуется двуслойный зародыш. На этой стадии зародыш похож на чашу и называется гаструлой. Наружный слой клеток гаструлы называется эктодермой, или наружным зародышевым листком, а внутренний слой, выстилающий полость гаструлы — гастральную полость (полость первичного кишечника), носит название энтодермы, или внутреннего зародышевого листка. Полость гаструлы, или первичный кишечник, превращается у большинства животных на дальнейших этапах развития в пищеварительный тракт и открывается наружу первичным ртом, или бластопором. У червей, моллюсков и членистоногих бластопор превращается в рот взрослого организма. Поэтому их называют первичноротыми. У иглокожих и хордовых рот прорывается на противоположной стороне, а бластопор превращается в заднепроходное отверстие. Их называют вторичноротыми.

На стадии двух зародышевых листков заканчивается развитие губок и кишечнополостных. У всех остальных животных образуется третий — средний зародышевый листок, расположенный между эктодермой и энтодермой. Он называется мезодермой.

После гаструляции начинается следующий этап в развитии зародыша — дифференцировка зародышевых листков и закладка органов (органогенез). Вначале происходит формирование осевых органов — нервной системы, хорды и пищеварительной трубки. Стадия, на которой осуществляется закладка осевых органов, называется нейрулой.

Нервная система у позвоночных формируется из эктодермы в виде нервной трубки. У хордовых первоначально она имеет вид нервной пластинки. Эта пластинка растет интенсивнее всех остальных участков эктодермы и затем прогибается, образуя желобок. Края желобка смыкаются, возникает нервная трубка, которая тянется от переднего конца к заднему. На переднем конце трубки затем формируется головной мозг. Одновременно с образованием нервной трубки происходит формирование хорды. Хордальный материал энтодермы выгибается, так что хорда выделяется из общей пластинки и превращается в обособленный тяж в виде сплошного цилиндра. Нервная трубка, кишечник и хорда образуют комплекс осевых органов зародыша, который определяет двустороннюю симметрию тела. Впоследствии хорда у позвоночных животных замещается позвоночником, и только у некоторых низших позвоночных ее остатки сохраняются между позвонками даже во взрослом состоянии.

Одновременно с образованием хорды происходит обособление третьего зародышевого листка — мезодермы. Способов образования мезодермы несколько. У ланцетника, например, мезодерма, как и все основные органы, образуется вследствие усиленного деления клеток с двух сторон первичной кишки. В результате образуются два энтодермальных кармана. Эти карманы увеличиваются, заполняя собой первичную полость тела, края их отрываются от энтодермы и смыкаются между собой, образуя две трубки, состоящие из отдельных сегментов, или сомитов. Это и есть третий зародышевый листок — мезодерма. В середине трубок находится вторичная полость тела, или целом.

Дальнейшая дифференцировка клеток каждого зародышевого листка приводит к образованию тканей (гистогенез) и формированию органов (органогенез). Кроме нервной системы из эктодермы развивается наружный покров кожи — эпидермис, и его производные (ногти, волосы, сальные и потовые железы), эпителий рта, носа, анального отверстия, выстилка прямой кишки, эмаль зубов, воспринимающие клетки органов слуха, обоняния, зрения и т. д. (Таблица 1).

Из энтодермы развиваются эпителиальные ткани, выстилающие пищевод, желудок, кишечник, дыхательные пути, легкие или жабры, печень, поджелудочную железу, эпителий желчного и мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, щитовидную и околощитовидную железы.

Производными мезодермы являются соединительнотканная основа кожи (дерма), вся собственно соединительная ткань, кости скелета, хрящи, кровеносная и лимфатическая системы, дентин зубов, брыжейка, почки, половые железы, мускулатура.

Таблица 1. Органы и ткани, образующиеся из зародышевых листков

|

Эктодерма |

Энтодерма |

Мезодерма |

|

Эпидермис кожи |

Хорда |

Гладкая мускулатура всех органов |

|

Ногти |

Эпителий желудка, пищевода, кишечника |

Скелетная мускулатура |

|

Волосы |

Эпителий трахеи, бронхов, лёгких |

Сердечная мышца |

|

Потовые железы |

Печень |

Соединительная ткань |

|

Вся нервная система: головной мозг, спинной мозг, ганглии, нервы |

Поджелудочная железа |

Кости |

|

Рецепторные клетки органов чувств |

Эпителий желчного пузыря |

Хрящи |

|

Хрусталик глаза |

Щитовидная и паращитовидная железа |

Дентин зубов |

|

Зубная эмаль |

Эпителий мочевого пузыря |

Кровь |

|

Эпителий мочеиспускательного канала |

Кровеносные сосуды |

|

|

Брыжейка |

||

|

Почки |

||

|

Семенники и яичники |

Зародыш животных развивается как единый организм, в котором все клетки, ткани и органы находятся в тесном взаимодействии. При этом один зачаток оказывает влияние на другой, в значительной мере определяя путь его развития. Кроме того, на темпы роста и развития зародыша оказывают влияние внешние и внутренние условия.

Зародышевые оболочки

Эмбриональное развитие организмов протекает по-разному у разных типов животных, но во всех случаях необходимая связь зародыша со средой обеспечивается специальными внезародышевыми органами, функционирующими временно и называемыми провизорными. Примерами таких временных органов являются желточный мешок у личинок рыб, плацента у млекопитающих.

Развитие зародышей высших позвоночных животных, в том числе и человека, на ранних стадиях развития весьма похоже на развитие ланцетника, но у них, уже начиная со стадии бластулы, наблюдается появление специальных зародышевых органов — дополнительных зародышевых оболочек (хориона, амниона и аллантоиса), обеспечивающих защиту развивающегося зародыша от высыхания и различного рода воздействий среды.

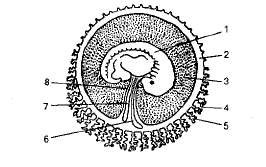

Наружная часть сферического образования, развивающегося вокруг бластулы, называется хорионом (Рисунок 2). Эта оболочка покрыта ворсинками. У плацентарных млекопитающих хорион вместе со слизистой оболочкой матки образует детское место, или плаценту, обеспечивающую связь плода с материнским организмом.

Рисунок 2. Схема зародышевых оболочек: 1 — зародыш; 2 — амнион и его полость (3), заполненная амниотической жидкостью; 4— хорион с ворсинками, образующими детское место (5); 6 — пупочный или желточный пузырь; 7 — аллантоис; 8 — пуповина.

Второй зародышевой оболочкой является амнион (лат. amnion — околозародышевый пузырь). Амнион зародыша заполнен жидкостью. Амниотическая жидкость — водный раствор белков, сахаров, минеральных солей, содержащий также гормоны. Количество этой жидкости у шестимесячного зародыша человека достигает 2 л, а к моменту родов — 1 л. Стенка амниотической оболочки — производное экто- и мезодермы.

Аллантоис (лат. alios — колбаса, oidos — вид) — третья зародышевая оболочка. Это зачаток мочевого мешка. Появляясь в виде небольшого мешковидного выроста на брюшной стенке задней кишки, он выходит через пупочное отверстие и очень быстро разрастается и охватывает амнион и желточный мешок. У различных позвоночных животных его функции различны. У пресмыкающихся и птиц в нем накапливаются продукты жизнедеятельности зародыша до вылупливания из яйца. У зародыша человека он не достигает больших размеров и исчезает на третьем месяце эмбрионального развития.

Постэмбриональное развитие

Органогенез завершается в основном к концу эмбрионального периода развития. Однако дифференцировка и усложнение органов продолжается и в постэмбриональном периоде.

После рождения или выхода из яйцевых оболочек наступает постэмбриональный, или послезародышевый, период онтогенеза. В постэмбриональном развитии можно выделить следующие периоды.

I. Ювенильный период (до полового созревания). Он протекает в зависимости от типа онтогенеза. В этом периоде различают прямое и непрямое развитие. Прямое развитие характерно для организмов с неличиночным и внутриутробным типом развития, непрямое – для организмов с личиночным типом развития.

При прямом развитии рождающийся организм имеет все органы, свойственные взрослому животному. Прямое (неличиночное) развитие характерно для рыб, пресмыкающихся и птиц, а также беспозвоночных, яйца которых богаты желтком, т. е. питательным материалом, достаточным для завершения онтогенеза. Прямое развитие осуществляется у высших млекопитающих (внутриутробный тип развития) и происходит не за счет питательных веществ яйцеклетки, а благодаря поступлению их из материнского организма. В связи с этим из тканей матери и зародыша образуются сложные провизорные органы, в первую очередь плацента.

Многим видам животных присуще непрямое развитие (развитие с превращением — метаморфозом). В этом случае эмбриональное развитие приводит к образованию личинки, которая значительно отличается по внешнему и внутреннему строению от взрослого организма, а затем куколки. Куколка, как правило, неподвижна, она не питается. Из нее развивается полностью сформировавшееся взрослое насекомое. В этом случае говорят о полном превращении (бабочки, мухи, комары, стрекозы). У насекомых с неполным превращением происходит постепенное изменение личинки, сходной со взрослым организмом, сопровождающееся линьками и увеличением размеров; стадия куколки отсутствует (кузнечик, саранча, клопы, вши, стрекозы).

Таблица 2. Насекомые с неполным и полным превращением

|

Насекомые с неполным превращением |

Насекомые с полным превращением |

|

Отряд Прямокрылые (кузнечики, сверчки, саранча, медведки) |

Отряд Сетчатокрылые (муравьиный лев, златоглазка) |

|

Отряд Таракановые (чёрный таракан, рыжий прусак, американский таракан) |

Отряд Жуки, или жесткокрылые (жужелицы, жуки, короеды, долгоносики) |

|

Отряд Богомолы (богомолы) |

Отряд Чешуекрылые, или бабочки (капустная белянка, «мёртвая голова», шелкопряд, комнатная моль, мучная моль) |

|

Отряд Привидениевые (палочник, листотелы) |

Отряд Двукрылые (мухи, комары, москиты, мошки) |

|

Отряд Термиты |

Отряд Блохи (собачья блоха) |

|

Отряд Стрекозы |

Отряд Перепончатокрылые (пчёлы, осы, муравьи, наездники) |

|

Отряд Пухоеды (собачья вошь) |

|

|

Отряд Вши (головная вошь, платяная вошь) |

|

|

Отряд Членистохоботные (цикады, листоблошки, червецы, тли) |

В подтипе позвоночных животных развитие с метаморфозом свойственно рыбам и амфибиям. Например, у лягушки из икринки развивается личинка (головастик), которая по строению, образу жизни и среде обитания резко отличается от взрослых животных. Так, у головастика имеются жабры, орган боковой линии, хвост, двухкамерное сердце, один, как у рыб, круг кровообращения. По достижении личинкой определенного уровня развития происходит ее метаморфоз, в процессе которого вырабатываются признаки взрослого организма. Так головастик превращается в лягушку. Наличие личиночной стадии в развитии земноводных обеспечивает им возможность жить в разной среде и использовать разные источники пищи: головастик живет в воде и питается растительной пищей, а лягушка ведет в основном наземный образ жизни и питается животной пищей. Такое явление наблюдается у многих насекомых. Смена среды обитания и, как следствие, смена образа жизни животного при переходе его от личиночной стадии к взрослому организму снижает интенсивность борьбы за существование внутри вида. Кроме того, у некоторых прикрепленных, малоподвижных или паразитических животных свободноплавающая личинка способствует расселению вида, расширению его ареала.

Переход функциональных систем на режим взрослого организма характеризуется интенсивным ростом органов и частей организма, установлением соответствующих пропорций тела. Выделяют два типа роста организма в процессе индивидуального развития:

1. Ограниченный, или определённый. Рост приурочен к определённым стадиям онтогенеза. Например, насекомые растут только в короткий период линек. У человека рост уже прекращается в возрасте около 15 лет. В период полового созревания наблюдается пубертатный скачок роста.

2. Неограниченный, или неопределённый. Такой тип роста наблюдается, например, у рыб, которые растут на протяжении всей жизни.

Рост, с одной стороны, контролируется генетически, а с другой, – зависит от условий, в которых протекает развитие.

II. Зрелый, или пубертатный, период. Характеризуется наибольшей самостоятельной активностью организма в окружающей среде.

III. Период старости. Старение – общебиологическая закономерность, свойственная всем живым организмам. Состояние старости в биологическом понимании достигается благодаря изменениям, составляющим содержание процесса старения. Эти изменения распространяются на все функциональные системы и обнаруживаются на любом структурно-функциональном уровне организации – будь то молекулярный, клеточный, тканевый, органный и организменный. Таким образом, биологический смысл старения заключается в том, что он делает неизбежной смерть. Смерть представляет собой универсальный механизм ограничения определённым пределом участия многоклеточных организмов в репродукции себе подобных. Без смерти не было бы смены поколений – одной из главных предпосылок эволюционного процесса.

Регенерация

Структуры организма образуются не только во время эмбриогенеза и роста организма, но и взамен утраченных участков тела. Регенерация – способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы. Различают физиологическую и репаративную регенерацию.

Физиологическая регенерация – это процессы обновления функционирующих тканей и органов. Например, замена слущивающихся поверхностных слоёв кожи новыми, регенерация эпителия матки в связи с менструациями, смена перьев или шерстяного покрова.

Репаративная регенерация – процессы восстановления частей тела, происходящие после различного рода повреждений. Например, восстановление органа на месте повреждённого, образование рубца на месте кожной раны.

ЕГЭ по биологии: Организм как биологическая система, теория, задания и ответы

- 23.03.2014

Основной теоретический материал из курса биологии, необходимый при подготовке к ЕГЭ.

Название темы: «Организм как биологическая система»

В конце каждого теоретического блока даны практические задания с ответами. Благодаря этому материалу вы сможете быстро вспомнить весь школьный курс биологии и успешно сдать ЕГЭ на максимальный балл.

Смотреть в PDF:

Или прямо сейчас: Скачайте в pdf файле.

Добавить комментарий

Комментарии без регистрации. Несодержательные сообщения удаляются.

23 августа 2022

В закладки

Обсудить

Жалоба

Конспекты по биологии

Материалы для подготовки к ЕГЭ по биологии в максимально краткой, доступной и наглядной форме с привлечением методик мнемотехники для быстрого и качественного запоминания.

Раздел 1. Биология — наука о жизни

Раздел 2. Клетка как биологическая система

Раздел 3. Организм как биологическая система

Раздел 4. Многообразие организмов, их строение и жизнедеятельность

Раздел 5. Человек и его здоровье

Раздел 6. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира

Раздел 7. Экосистемы и присущие им закономерности

В разделе ЕГЭ по биологии Вы найдете разбор типовых заданий, тесты и теоретический материал. Уверены, что пользуясь нашим разделом Вы успешно сдадите экзамен в 2022 году!

«Биология как наука. Методы научного познания»

В данном блоке проверяется знание материала о достижениях биологии, методах исследования, об основных уровнях организации живой природы.

«Клетка как биологическая система»

В данный раздел входят задания, проверяющие: знания о строении, жизнедеятельности и многообразии клеток; умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки, распознавать и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие в них.

«Организм как биологическая система»

В данном разделе проверяется усвоение знаний о закономерностях наследственности и изменчивости, об онтогенезе и воспроизведении организмов, о селекции организмов и биотехнологии, а также выявляется уровень овладения умениями применять биологические знания при решении задач по генетике.

«Система и многообразие органического мира»

Проверяются: знания о многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов различных царств живой природы и вирусах; умения сравнивать организмы, характеризовать и определять их принадлежность к определённому систематическому таксону.

«Организм человека и его здоровье»

Данный блок направлен на определение уровня освоения системы знаний о строении и жизнедеятельности организма человека.

«Эволюция живой природы»

Сюда включены задания, направленные на контроль: знаний о виде, движущих силах, направлениях и результатах эволюции органического мира; умений объяснять основные ароморфозы в эволюции растительного и животного мира, устанавливать взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции.

«Экосистемы и присущие им закономерности»

Этот блок содержит задания, направленные на проверку: знаний об экологических закономерностях, о круговороте веществ в биосфере; умений устанавливать взаимосвязи организмов в экосистемах, выявлять причины устойчивости, саморазвития и смены экосистем.

Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным разделам курса биологии

| Разделы | Количество заданий | ||

| Первая часть | Вторая часть | Вся работа | |

| Биология как наука. | 1 | 1 | 2 |

| Клетка как биологическая система. | 4-3 | 1 | 5-4 |

| Организм как биологическая система. | 3-4 | 1 | 4-5 |

| Система и многообразие органического мира. | 3 | 1 | 4 |

| Организм человека и его здоровье. | 4 | 1 | 5 |

| Эволюция живой природы. | 3 | 1 | 4 |

| Экосистемы и их закономерности. | 3 | 1 | 4 |

| Итого | 21 | 7 | 28 |

Материалы для подготовки к ЕГЭ по биологии

Материалы для подготовки к ЕГЭ по биологии в виде пособия «Весь курс школы в одной книге» содержат иллюстрированные тексты ответов по программе курса биологии. Все материалы представлены в максимально краткой, доступной и наглядной форме с привлечением методик мнемотехники для быстрого и качественного запоминания. Материалы включают 603 страницы текста, 508 уникальных рисунков и фотографий объемом 183 МБ. На сайте выложена демонстрационная версия в объеме 350 стр. Полную версию можно бесплатно скачать ЗДЕСЬ

Программа подготовки к ЕГЭ по биологии

Раздел 1 Биология — наука о жизни

1.1. Биология как наука. Роль биологии

1.2. Признаки и свойства живого

1.3. Основные уровни организации живой природы

Раздел 2 Клетка как биологическая система

2.1. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке

2.2. Клетка — единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов

2.3. Химическая организация клетки

2.3.1. Неорганические вещества клетки

2.3.2. Органические вещества клетки: углеводы, липиды

2.3.3. Органические вещества клетки: белки

2.3.4. Органические вещества клетки: нуклеиновые кислоты

2.4. Строение про— и эукариотической клеток

2.5. Метаболизм

2.5.1. Энергетический и пластический обмен

2.5.2. Диссимиляция

2.5.3. Фотосинтез и хемосинтез

2.6. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Гены, генетический код

2.7. Клетка — генетическая единица живого. Хромосомы. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз.

Раздел 3 Организм как биологическая система

3.1. Разнообразие организмов. Вирусы — неклеточные формы.

3.2. Воспроизведение организмов

3.3. Онтогенез

3.4. Генетика. Основные генетические понятия

3.5. Закономерности наследственности

3.6. Изменчивость признаков у организмов

3.7. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Наследствениые болезни человека

3.8. Селекция. Значение генетики для селекции.

3.8.1. Генетика и селекция

3.8.2. Методы работы И.В. Мичурина

3.8.3. Центры происхождения культурных растений

3.9. Биотехнология, клеточная и генная инженерия, клонирование

Раздел 4 Многообразие организмов, их строение и жизнедеятельность

4.1. Систематика. Основные систематические (таксономические) категории

4.2. Царство Бактерии.

4.3. Царство Грибы. Лишайники

4.4. Царство Растения.

4.4.1. Общая характеристика царства Растения

4.4.2. Ткани высших растений

4.4.3. Корень

4.4.4. Побег

4.4.5. Цветок и его функции. Соцветия

4.5. Многообразие растений.

4.5.1. Жизненные циклы отделов растений

4.5.2. Однодольные и двудольные растения

4.5.3. Космическая роль растений

4.6. Царство Животные

4.6.1. Общая характеристика царства Животные

4.6.2. Одноклеточные или Простейшие

4.6.3. Тип Кишечнополостные

4.6.4. Тип плоские черви

4.6.5. Тип Первичнополостные или Круглые черви

4.6.6. Тип Кольчатые черви стр.1-5 стр. 6-11

4.6.7. Тип Моллюски

4.6.8. Тип Членистоногие стр.1-10 стр.11-25 стр. 26-35

4.7. Хордовые животные

4.7.1. Общая характеристика типа Хордовых

4.7.2. Надкласс Рыбы

4.7.3. Класс Земноводные

4.7.4. Класс Пресмыкающиеся

4.7.5. Класс Птицы

4.7.6.Класс Млекопитающие

Раздел 5 Человек и его здоровье

5.1. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической системы стр.

5.1.1. Анатомия и физиология человека. Ткани стр.1-7 стр.8-20

5.1.2. Строение и функции пищеварительной системы

5.1.3. Строение и функции дыхательной системы

5.1.4. Строение и функции выделительной системы

5.2. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, покровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие человека

5.2.1. Строение и функции опорно-двигательной системы

5.2.2. Кожа, ее строение и функции

5.2.3. Строение и функции системы органов кровообращения и лимфообращения

5.2.4. Размножение и развитие организма человека

5.3. Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека

5.3.1. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет

5.3.2. Обмен веществ в организме человека

5.4. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой

5.4.1. Нервная система. Общий план строения. Функции

5.4.2. Строение и функции центральной нервной системы

5.4.3. Строение и функции вегетативной нервной системы

5.4.4. Эндокринная система. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности

5.5. Анализаторы. Органы чувств. Высшая нервная деятельность

5.5.1 Органы чувств (анализаторы). Строение и функции органов зрения и слуха

5.5.2. Высшая нервная деятельность

5.6. Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Приемы оказания первой помощи.

Раздел 6 Надорганизменные системы. Эволюция органического мира

6.1. Вид, его критерии и структура. Популяция — структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Способы видообразования. Микроэволюция

6.2. Развитие эволюционных идей. Движущие силы, элементарные факторы эволюции. Синтетическая теория эволюции

6.2.1. Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Элементарные факторы эволюции

6.2.2. Творческая роль естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира

6.3. Результаты эволюции. Доказательства эволюции живой природы.

6.4. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных

6.5. Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа человека

Раздел 7 Экосистемы и присущие им закономерности

7.1. Среды обитания организмов. Факторы среды. Законы оптимума и минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм

7.2. Экосистема, ее компоненты, структура. Цепи и сети питания, их звенья. Правило экологической пирамиды. Структура и динамика численности популяций

7.3. Разнообразие, саморазвитие, смена экосистем. Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем

7.4. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ — основа устойчивого развития экосистем

7.5—7.6. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского

Принципы расчета структуры ядер

элементов и изотопов

периодической таблицы Д.И. Менделеева

*** Скачать книгу БЕСПЛАТНО ***

Подготовка к ЕГЭ самостоятельно. Биология. Организм как биологическая система

Проверяемые пункты в ЕГЭ по биологии в 2022 году:

-

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы.

-

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение.

-

Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушения развития организмов.

-

Генетика, её задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.

-

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Решение генетических задач. Составление схем скрещивания.

-

Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции.

-

Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм.

-

Селекция, её задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений, закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические основы выращивания культурных растений и домашних животных.

-

Биотехнология, её направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленности, сохранения генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленные изменения генома).

Что же нужно знать и уметь по темам?

ЗНАТЬ:

-

Методы научного познания; основные положения биологических законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез: основные положения хромосомной теорий; сущность законов Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, гомологических рядов в наследственной изменчивости; сущность закономерностей изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ; правил доминирования Г. Менделя; сущность гипотез чистоты гамет.

-

Строение и признаки биологических объектов: одноклеточных и многоклеточных организмов царств живой природы (растений, животных, грибов и бактерий); генов, хромосом, гамет.

-

Сущность биологических процессов и явлений: мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных; взаимодействие генов; получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного отбора; современную биологическую терминологию и символику по генетике, селекции, биотехнологии

УМЕТЬ:

-

Объяснять причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций.

-

Решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скрещивания).

-

Сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): митоз и мейоз, бесполое и половое размножение, оплодотворение у растений и животных, внешнее и внутреннее оплодотворение.

Видеоуроки «Российской электронной школы»:

Методические материалы:

-

Захаров В.Б. и др. Биология. Общая биология. 10 класс. Углублённый уровень.: – М. Дрофа. 2021 – 352 с.

-

Агафонова И.Б. Сивоглазов В.И Биология 10 класс: Базовый и углубленный уровни. – М.: Дрофа, 2019 – 256 с.

-

Теремов А.В., Петросова Р.А. Биологические системы и процесс. 10 класс. – М. Мнемозина, 2020 – 400 с.

-

Вахрушев А.А. и др. «Биология» («Общие закономерности») 10 кл. – М.: БАЛАСС, 2019. – 400 c.

-

Бородин П.М. Высоцкая Л.В. и др. Биология. 10 класс. Углублённый уровень. – М.: Просвещение, 2019. – 368 с.

-

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов М.А. и др. Биология. 10 класс. Углублённый уровень. – М.: Просвещение, 2019 – 336 с.