«Москва при Иване Грозном». А.М. Васнецов.

Установление царской власти.

Иван IV, прозванный в народе — Грозный, сын Василия III , был первым царем Руси.

Правителем он стал в три года в 1533 году, после смерти отца,

До исполнения Ивану 14 лет, государством правила его мать — Елена Глинская, то ест она была регентом.

Иван был свидетелем борьбы за власть боярских группировок — это были Шуйские, Бельские и Глинские. Все они входили в регентский совет.

Когда происходило венчание Ивана IV на царство?

Венчание на царство произошло 16 января 1547 году. (Ивану IV было 16 лет).

Обряд венчания проводил митрополит Макарий, он возложив князю шапку Мономаха — назвал его первым царем всея Руси.

Причины принятия царского титула:

Слово «царь – от латинского Сaesar, оно превратилось из личного имени талантливого римского полководца в императорский титул. Царями на Руси именовали византийских и германских императоров, а также ордынских ханов. Поэтому, провозгласив себя царем Иван достигал одновременно нескольких целей.

- демонстрация полной независимости Руси от Орды и, более того, равенств с нею;

- подчеркивание претензии Русского государства на византийское наследие;

- царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой, т.к. русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором — германским.

- обретение царского титула имело значение не только для внешней, но и для внутренней политики: став царем, государь поднимался на недосягаемую высоту над многочисленными князьями, в том числе и потомками великих (тверских, суздальских, ярославских и др.) князей.

- в Византии император фактически возглавлял даже церковь, все поучения византийских отцов церкви о почитании царя теперь переносились на государя всея Руси, власть царя стала почитаться как божественная.

После этих событий приближенные к молодому царю дворяне создали неформальное правительство — Избранную Раду. В нее входили Адашев, Курбский, Сильвестр и др. Избранная рада провела ряд реформ для создания органов сословно-представительной монархии.

Реформы середины XVI в.

Приближенные к молодому царю дворяне создали неформальное правительство — Избранную Раду. Избранная рада провела ряд реформ.

Состав Избранной рады:

- дворянин А. Ф. Адашев,

- священник Сильвестр,

- князь М. И. Воротынский,

- князь А. М. Курбский,

- боярин И. В. Шереметев,

- дьяк И. М. Висковатый,

- Избранную раду поддерживал и глава Русской православной церкви митрополит Макарий.

Основные реформы Избранной рады.

Реформы органов власти.

- Созыв Земского обора – высшего органа управления.

Февраль1549 года — Иваном IV был созван Земский собор — Собор примирения.

Цель: решение проблемы злоупотребления местных чиновников и отмена кормлений.

Земский собор – высший орган управления, собрание представителей от каждого сословия населения, кроме крепостных крестьян.

На Земском соборе обсуждались политические, экономические и административные вопросы.

- Создание приказов.

Приказы стали основными органами центрального управления, каждый приказ имел чёткие функции.

- Челобитный приказ принимал жалобы, подаваемые на имя царя, — челобитные, а также контролировал другие государственные учреждения. Это был главный приказ, его возглавлял А.Ф. Адашев.

- Посольский приказ руководил внешней политикой России.

- Разрядный приказ ведал военным делом, назначением воевод, сбором ополчения, распределением служилых людей по полкам, обеспечением земельным и денежным жалованьем.

- Поместный приказ— ведал землевладением.

- Земский приказ – ведал управлением Москвы, сбором налогом с тяглового населения и судом над ними.

- Стрелецкий приказ – ведал стрелецким войском.

- Разбойный приказ – занимался судом над «лихими людьми».

- Ямской приказ– организация почтовой службы.

- Казанский приказ – ведал присоединёнными территориями.

- Реформа органов местного самоуправления.

В 1556 г. — реформа местного управления.

Цели реформы:

- наладить контроль центра над местным управлением,

- покончить с произволом полусамостоятельных кормленщиков,

- увеличить сбор налогов.

Основное содержание реформы местного управления.

1556 г. – отмена кормлений («кормление» — содержание государевых наместников местным населением деньгами и продуктами этого наместника и его двора.)

Создание аппарата местного самоуправления:

- Введены должности выборных старост из дворян– губные старосты. Губа — это территориальный округ, совпадающий, как правило, с волостью или уездом. Старост избирали землевладельцы округа из своей среды.

- В помощь старостам выбирались «целовальники» (при вступлении в должность они целовали крест).

- Там, где большинство населения составляли черносошные (лично свободные) крестьяне, а не дворяне, а также в городских общинах местное самоуправление осуществляли выбранные населением земские старосты (то есть «от земли).

- В городах избирались городовые приказчики.

ВАЖНО!

Все избранные на выборные должности получали жалованье.

Полномочия выборных органов:

- вершили суд,

- следили за соблюдением законов и порядка,

- осуществляли сбор податей (денежных налогов).

Права самоуправления получило и духовенство.

Органы самоуправления защищали интересы избиравшего их населения.

ИТОГИ реформы:

- усиление контроля за деятельностью местных властей;

- появление заинтересованности в выборной должности, так как за неё платили жалованье,

- Судебная реформа.

1550 – принятие нового Судебника.

Цель: усиление царской власти.

Основное содержание Судебника:

- большая часть статей касалась управления и суда.

- пресекался произвол наместников.

- появились «судные мужи» — выборные лица от каждого сословия, контролировавшие судебные разбирательства, а также следили за тем, чтобы представители суда не получали взяток от судящихся – впервые было введено наказание для несправедливых судей.

- наказания других лиц зависело оно от сословной принадлежности потерпевшего;

- был подтверждён Юрьев день (право перехода в определённый период от одного помещика к другому), но значительно повышено пожилое (плата за пользование землёй помещика).

- Военная реформа.

Основное содержание венной реформы:

- 1550- создание стрелецкого войска.

- 1550- создание выборной «тысячи лучших слуг» — личной охраны царя.

- 1552- формирование конных сотен.

- 1556- «Уложение о службе».

- 1571- Пограничный устав.

- Развитие артиллерии.

1556 г.- принятие «Уложения о службе», регулировавшее вопросы формирования армии и порядка службы.

Основное содержание «Уложения о службе»:

- начинало службы в армии с 15 лет.

- Вотчинники (бояре)несли службу на равных с помещиками условиях. Каждый феодал должен был выставить одного конного воина с каждых 150 десятин (170 га) земли.

- Кто выставлял воинов больше положенного, получал денежное поощрение, а кто меньше, платил штраф.

В итоге – значительное увеличение численности русской армии. Периодическое проведение военных смотров.

1550 г. – создание первого постоянного полурегулярного (так как в мирное время занимались не военным делом, а ремеслом) стрелецкого

войска, которое содержалось на средства казны.

Основной военной силой оставалось дворянское ополчение.

Итоги военной реформы:

- Значительное повышение боеспособности армии.

- Уложение о службе во многом уравнивало права вотчинников (бояр) и помещиков (дворян),способствовало формированию общерусского служилого земледельческого сословия, все представители которого обязаны были нести государеву военную службу.

Таким образом, комплекс мер, проведенных в период 1550-1571 годов позволил увеличить эффективность и численность войсковых соединений, заложил основы будущей регулярной армии, улучшил общую координацию армии, обеспечил взятие Казани в 1552 году, штурм ряда крепостей во время Ливонской войны и разгром направляющегося для разграбления Москвы крымско-татарского войска в битве при Молодях 1572 года.

- Реформа церкви.

Церковная реформа – это комплекс законов (Стоглав), принятый на Стоглавом соборе в 1551 году, и касающийся вопросов церковного землевладения, религиозных образов и разъяснений относительно соотношения различных норм государственного права с церковным.

Цель: попытка Ивана Грозного упорядочить церковный институт, по его мнению чрезмерно много уделяющий внимания стяжательству и слишком мало — культурному воспитанию народа.

1551 г.- Стоглавый собор при участии царя, Боярской Думы и духовенства ( название собор получил по количеству глав принятого документа – 100).

Цель: решение вопросов о жизни и быте служителей Православной Церкви, унификация обрядов и святых.

Основное содержание положений Стоглавого собора:

- приведение к единообразию церковных обрядов,

- признание всех местных святых общерусскими,

- разработаны правила поведения для духовенства с целью повышения его образовательного и нравственного уровня,

- запрещение заниматься священникам ростовщичеством,

- ограничение роста церковного землевладения,

- организация школ для подготовки священников,

- установление правил строительства церквей, написания икон.

- Иван IV добился того, чтобы больше Церковь не могла приобрести землю без его разрешения.

- Земли, приобретенные Церковью до Стоглавого собора, оставались в её владении.

Итоги:

- собор способствовал централизации власти в стране,

- усилилась роль церкви.

- Налоговая реформа.

Была проведена всеобщая перепись.

Судебник 1550 года установил новую норму налогообложения — большую соху. В зависимости от принадлежности к сословному слою (крестьянству, дворянам или церкви), а также от качества земли, различалась норма большой сохи.

Введение новой системы налогообложения: прежний подворный налог был заменен поземельным — «большая соха».

Размеры сохи зависели от сословной принадлежности. Так у крестьянина земли было мало, а налог он платил большой.

Ущемлялись и интересы церкви.

Помещики пользовались наибольшими привилегиями.

Кормления были заменены жалованиями — помоги. Вместо кормлений, шедших в руки наместников и волостелей, появился кормленый откуп, поступавший в казну. Уже из казны данные налоговые поступления выдавались в качестве жалований тем, кто вывел на службу больше людей или тем, кто имел земли меньше нормы.

- Опричнина и закрепощение крестьян.

В 1560 г. Иван IV распустил Избранную раду.

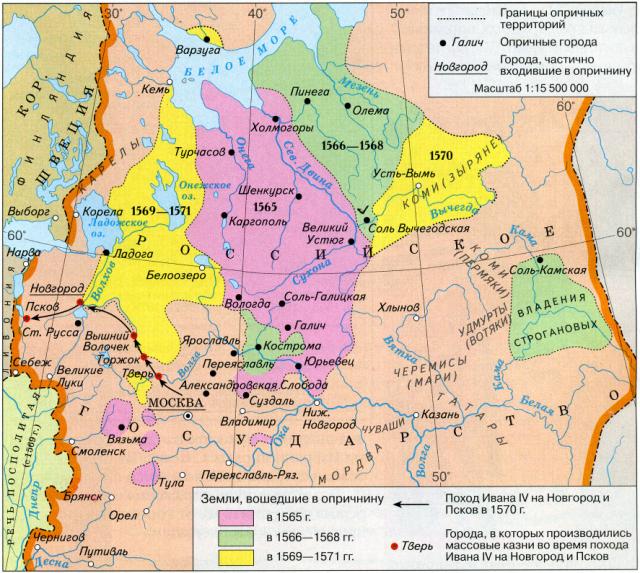

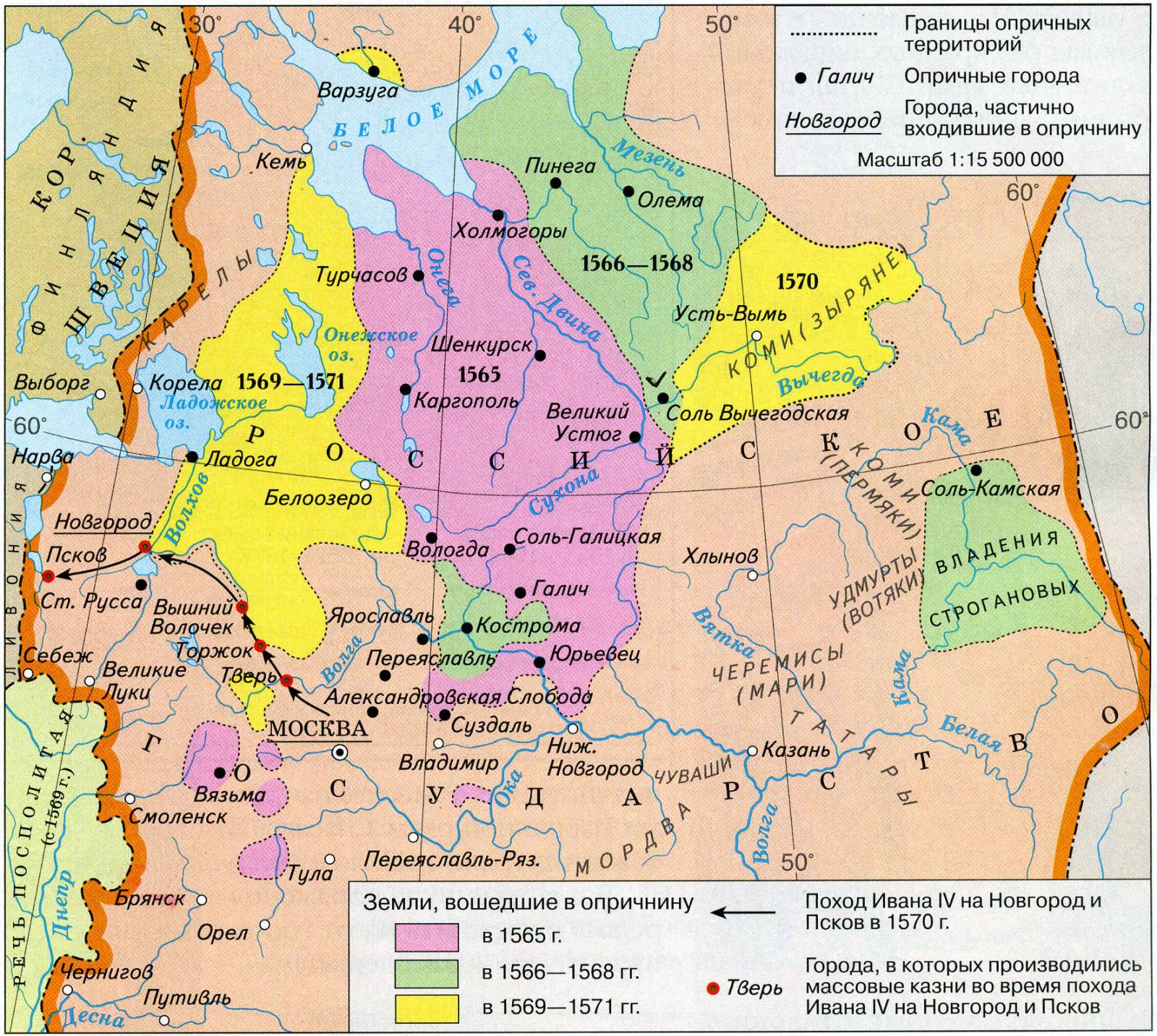

1565 г.- введение опричнины.

Цель опричнины – укрепление личной власти царя, используя метод усиления власти путем террора.

Опричнина – это и часть государства с особым управлением для содержания всего царского двора и контролирующих людей — опричников.

Опричники принадлежали и полностью подчинялись царю. Они совершали различные карательные операции, для контроля населения путем репрессий.

В годы опричнины государство было и поделено на:

- опричнину – часть государства, которой управлял царь,

- земщину – здесь властью была Боярская Дума.

От опричнины пострадало множество населения, вне зависимости от слоев, даже митрополит Филипп, который осудил ее, был задушен опричником Малютой Скуратовым.

Самой кровопролитной расправой было шестинедельная расправа опричников над жителями Новгорода (1569-1570).

Итоги опричнины:

- установление самодержавной власти царя,

- невозможность дальнейшей раздробленности государства.

Негативные последствия опричнины:

- разорение государства,

- ослабления войск,

- нарушение работы государственного аппарата,

- дальнейшее закрепощение крестьян, а в 1581 году были установлены заповедные лета, годы, в течение которых которые был запрещен переход в Юрьев день.

ИТОГИ всех реформ Ивана Грозного:

- усиление самодержавия и единовластия царя, централизации управления;

- снижение финансовой и административной независимости церкви;

- определение страндартов церкви;

- усиление армии;

- улучшение системы налогообложения;

- дальнейшее закрепощение крестьян.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 135 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

В правление царя Ивана IV в России была учреждена Опричнина. Данная система управления страной просуществовала до 1572 года и была отменена царем. Иван Грозный запретил всем упоминать слово опричнина, а многие опричники были преданы суду и казнены. Укажите не менее трех причин отмены Опричнины.

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «Того же году попущением божием за грехи наши взъярися царь и великий князь …всея Руси на всё православное христианство по злых людей совету Василия Михайлова Юрьева да Олексея Басманова и иных таких же, учинил опричнину — разделение земле и городам. И иных бояр и дворян, и детей боярских взял в опричнину, а иным повелел быть в земских. А грады также раздели, и многих выслал из городов, кои взял в опричнину, и из во[т]чин и из поместий старинных. …А ходили и ездили в чёрном все люди опричнины, а в сёдлах мётлы».

Б) «Шуйский велел тайком позвать к себе на двор [воевод, дворян и богатейших горожан], которые были самые искренние его друзья. Он объяснил им, что вся Россия каждый час и каждую минуту находится в великой опасности от нового [царя] и иностранцев, которых набралось сюда такое множество: чего давно боялись русские, теперь сбылось, как они сами узнают на деле. …теперь они ясно видят, что из того выходит, а именно: погибель и конец всем русским; они будут крепостными холопами и рабами поляков, подвергнутся их игу и службе… Потому что [царь] любит иностранцев, ненавидит и гонит своих собственных земляков, поносит святых, оскверняет церкви, преследует духовных лиц, выгоняет их из домов и дворов и отводит там жилище чужеземцам. …Он не пускает к себе ни одного русского, высокого или низкого звания, без воли и согласия поляков, которые скоро заберут себе всё что ни есть в казне, и она вскоре совсем опустеет. Из того всякому смышлёному человеку легко заключить и видеть, что он наверное замышляет отменить древнюю греческую веру, а вместо неё установить и распространить католическую».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Царь, о действиях которого говорится в источнике, пал жертвой заговора и погиб вскоре после описываемых событий.

2) События, о которых говорится в данном источнике, относятся к XVI в.

3) Участником событий, о которых говорится в данном источнике, был патриарх Никон.

4) В том же веке, к которому относятся описываемые в источнике события, Русь освободилась от власти Орды.

5) События, о которых говорится в данном источнике, относятся к XVII в.

6) Царь, о действиях которого говорится в источнике, — первый, кто принял этот титул.

Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

А) Филипп (Колычев)

Б) Фёдор Басманов

В) Иван Фёдоров

Г) Алексей Адашев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1) игумен Соловецкого монастыря, митрополит Московский в период Опричнины

2) митрополит московский, венчавший Ивана IV на царство

3) участие в Избранной раде

4) участие в опричнине

5) книгопечатник

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «А января в 3 день прислал царь и великий князь из Слободы ко отцу своему и богомольцу к Афанасию митрополиту всея Руси …список, а в нём писаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей, которые они измены делали и убытки государству его до его государьского возрасту после отца его блаженные памяти …великого князя Василия Ивановича…. И царь и великий князь гнев свой положил… на архиепископов и епископов, и на архимандритов, и на игуменов, и на бояр своих, и на дворецкого и конюшего, и на окольничих, и на казначеев, и на дьяков, и на детей боярских, и на всех приказных людей опалу свою положил…

И царь и государь и великий князь от великие жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпеть, оставил своё государство…»

Б) «Пришёл митрополит государь Филарет под Москву. Государь царь… всея Руси встретил отца своего, государя Филарета Никитича, за рекою Преснею с боярами и дворянами и со всем народом Московского государства. Многие же слёзы были тогда от радости у государя царя и всего народа Московского. И после же [были слёзы], ибо радость была на Москве великая, потому что столь много лет был [Филарет Никитич] в Литве в утеснении и гонении… Государь же… всея Руси в тот день, в который его государя отца Филарета Никитича выменяли, поставил храм во имя пророка Елисея между Никитской улицей и Тверской и установил празднование большое».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Царь, о котором говорится в тексте, — Михаил Фёдорович.

2) Данные события привели к установлению опричнины.

3) События относятся к XVI в.

4) Государь, о котором говорится в тексте, был первым представителем династии на престоле.

5) В том же столетии, к которому относятся описываемые в документе события, Русское государство освободилось от власти Орды.

6) В царствование государя, о котором говорится в тексте, к русскому государству был присоединён Новгород.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «опричнина». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.

Задания Д4 № 923

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя государя, с чьим правлением связан описываемый процесс.

«В обстановке массового террора, всеобщего страха и доносов аппарат насилия, созданный в опричнине, приобрёл совершенно непомерное влияние на политическую структуру руководства. В конце концов адская машина террора ускользнула из под контроля её творцов. Последними жертвами опричнины оказались они сами».

1) Иван Грозный

2) Фёдор Иоаннович

3) Василий Тёмный

4) Алексей Михайлович

Прочтите отрывок из документа.

«На четвёртый год после взятия Дерпта последняя власть лифляндская разрушилась… Часть земель вошла в состав королевства Польского и Великого княжества Литовского. И что же наш царь после этого предпринимает? Вначале он прогоняет двух мужей-советников Сильвестра-протопопа и Алексея Адашева, ни в чём перед ним не виноватых, и открывает свои уши злым льстецам, о которых я уже писал. Они уже неоднократно клеветали и доносили заглазно на этих святых людей, особенно преуспели царские шурины и другие нечестивые погубители всего царства. А чего ради это было сделано? Они полагали, что их злоба не раскроется и они смогут безнаказанно всеми нами владеть и вершить неправедный суд, взятки брать и другие преступления совершать безнаказанно, умножая себе состояние. И о чём же они клевещут и шепчут на ухо царю? Когда умерла царица, то они сказали, что погубили её эти два мужа (в чём сами искусны и во что верят, то на святых и добрых людей возлагают). Царь им поверил и пришёл в гнев. Вначале начал разыскивать имена близких родственников Алексея Адашева и Сильвестра, а затем всех друзей и соседей, и даже тех, кто едва был с ними знаком. Всех этих людей выгоняли из домов, захватывали их имущество и имения, и мучили различными муками, и высылали в другие города. А зачем тех невиновных мучил? Земля возопила о невинно изгнанных, которых проклинали вышеупомянутые льстецы, соблазнившие царя, а он совместно с ними, как бы оправдываясь перед всеми, говорил, что он такое творит, только остерегаясь колдовства (неизвестно какого), приказывая мучить не одного или двух, а весь свой народ».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) Описанные в документе события относятся к пятнадцатому веку.

2) Царь, упоминаемый в отрывке — Иван III.

3) В отрывке упоминаются события Ливонской войны.

4) Автор одобряет действия царя.

5) Упоминаемые в отрывке мужи-советники входили в Избранную раду.

6) Следствием описанных в отрывке событий было введение опричнины.

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «Во всём казаки боярам и дворянам сильны, делают, что хотят, а дворяне де и дети боярские разъехалися по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских всего тысячи с две, да казаков полпяты тысячи (4500) человек, а стрельцов с тысячу человек, да мужики чернь. А бояр де и князя Ф. И. Милославского с товарищи, которые на Москве сидели, в думу не припускают, а писали об них в городы ко всяким людям: пускать их в думу, или нет? А делает всякие дела князь Димитрий Трубецкой, да князь Димитрий Пожарский, да Кузёмка Минин. А кому вперёд бытии на господарстве (царстве), того ещё не постановили…»

Б) «А января в 3 день прислал царь и великий князь из Слободы ко отцу своему и богомольцу к Афанасию митрополиту всея Руси …список, а в нём писаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей, которые они измены делали и убытки государству его до его государьского возрасту после отца его блаженные памяти …великого князя Василия Ивановича… . И царь и великий князь гнев свой положил… на архиепископов и епископов и на архимандритов и на игуменов, и на бояр своих и на дворецкого и конюшего и на окольничих и на казначеев и на дьяков и на детей боярских и на всех приказных людей опалу свою положил…

И царь и государь и великий князь от великие жалости сердца, не хотя их многих изменных дел терпеть, оставил своё государство…»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Описываемая в источнике ситуация относится к XVI в.

2) В результате описываемых в источнике событий была установлена опричнина.

3) В том же веке, к которому относятся описываемые в источнике события, к Московскому государству была присоединена Тверь.

4) Описываемая в источнике ситуация относится к XVII в.

5) Источник описывает события, связанные с последствиями церковного раскола.

6) Современником событий, о которых говорится в тексте, был Михаил Фёдорович Романов.

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А)«В нынешнем [году] мая в 10 день писали к нам, великому государю, з Дону атаманы и казаки Корней Яковлев с товарыщи… что они, казаки, совокупясь единомышленно во всех городках и служа нам, великому государю, ходили ис Черкаского городка под Когольник для промыслу на воров и изменников на Стеньку Разина с товарищи. И милостию всесильного господа бога… они… под Когольником воров многих побили и тово вора и изменника Стеньку Разина и ево единомышленников, которые с ним пришли в Кагальник с Царицына и на Дону к ево воровству пристали, взяли. И ево, Стеньку, привезли в Черкаской и заковали в кандалы и отдали стеречь за крепкую сторожу. А товарыщев ево единомышленников воров же в Кагальнику и в Черкаском всех побили и перевешали, а ево, вора Стеньку, послали… к Москве с атаманом с Корнеем Яковлевым…»

Б)«Есть на полуденной стороне река, называемая Дон, на ней же жили казаки; от Дона неподалеку река, называемая Волга, на ней же жили казаки и разбойничали много по Волге и по иным рекам… Царь послал на них воевод своих… многих же схватили и казнили, а иные же, яко волки, разбежались. По Волге же вверх от них побежали шестьсот человек по призыву Максима Строганова, у них же старейшина атаман по имени Ермак… Дойдя до реки Камы, пошли они вверх по Каме до Чусовой, до вотчины Строгановых. Ермак [со своими людьми] пошёл

рекой Серебряною вверх, и переволокли суда в реку Тагил, и дошли до реки Туры, а рекой Турой дошли до реки Тобола, а Тоболом дошли до реки Иртыша, а рекой Иртышем дошли до городка, где кочевал царь Кучум, и пришли к тому царству Сибирскому. И бились с ними много дней, и Божиим изволением взяли царство Сибирское, царь же Кучум побежал…»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) События, которые описываются в источнике, происходили в период Смутного времени.

2) В то же царствование, к которому относятся описываемые в источнике события, в России произошёл Медный бунт.

3) В то же царствование, к которому относятся описываемые события, в России было учреждено патриаршество.

4) Государь, к царствованию которого относятся описываемые события, — Иван Грозный.

5) События, которые описываются в источнике, происходили в XVII в.

6) В то же царствование, к которому относятся описываемые в источнике события, в России была введена опричнина.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Задания Д2 № 42

К каким последствиям привело обострение политических и социальных противоречий в России в конце XVI — начале XVII в.?

1) к Ливонской войне

2) к Смуте

3) к Медному бунту

4) к введению опричнины

Задания Д23 C3 № 76

Проводимые в начале царствования Ивана IV реформы разрабатывались царем вместе с Избранной радой. Однако в начале 1560-х гг. Иван IV отказался от сотрудничества с Избранной радой и избрал другую политику — политику опричнины. Объясните, в чем заключались основные различия между реформами Избранной рады и опричной политикой. Приведите три объяснения.

Задания Д11 № 210

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.

| Государственный или

общественный деятель |

Событие | Век |

|---|---|---|

| Иван Грозный | __________(А) | XVI в. |

| __________(Б) | церковный раскол | XVII в. |

| Петр I | __________(В) | __________(Г) |

| Мартин Лютер | __________(Д) | __________(Е) |

Пропущенные элементы:

1) учереждение коллегий

2) введение опричнины

3) Алексей Михайлович

4) XVIII в.

5) начало Реформации

6) XV в.

7) XVI в.

8) Екатерина II

9) Ян Гус

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Задания Д2 № 258

Введение Иваном Грозным опричнины привело к

1) окончательному юридическому оформлению крепостного права

2) отмене местничества

3) отмене кормлений

4) укреплению личной власти царя

Задания Д23 C3 № 331

Проводимые в начале царствования Ивана IV реформы разрабатывались царём вместе с Избранной радой. Однако в начале 1560-х гг. Иван IV отказался от сотрудничества с Избранной радой и выбрал другую политику — политику опричнины. Объясните, в чём заключались основные различия между реформами Избранной рады и опричной политикой.

Задания Д1 № 530

Что из названного произошло в XVII в.?

1) крестьянская война под руководством Е. Пугачёва

2) церковный раскол

3) Семилетняя война

4) введение опричнины

Установите соответствие между определениями и понятиями.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А) плата, взимавшаяся с крестьянина при переходе от одного владельца к другому

Б) земли, даваемые Иваном Грозным в личное пользование служилым людям на условиях службы государю

В) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного феодала к другому в Юрьев день

Г) часть земли, выделенная Иваном Грозным в управление боярам

ПОНЯТИЯ

1) заповедные лета

2) земщина

3) опричнина

4) пожилое

5) поместье

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

А) Макарий

Б) Иван Фёдоров

В) Малюта Скуратов

Г) А. Ф. Адашев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1) митрополит московский, венчавший Ивана IV на царство

2) деятель опричнины

3) дипломат, деятель Избранной Рады

4) игумен Соловецкого монастыря

5) книгопечатник

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Запишите понятие, о котором идёт речь.

«Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV Грозным».

Задания Д24 C4 № 2072

Высказывается следующая оценка государственной деятельности Ивана Грозного в период опричнины:

«Опричная политика, проводимая Иваном Грозным, способствовала дальнейшему объединению русских земель и отвечала интересам широких слоёв населения, страдавших от произвола боярской аристократии».

Используя исторические знания, приведите не менее двух аргументов, подтверждающих данную оценку, и не менее двух аргументов, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её.

Основное содержание деятельности Избранной рады заключалось

1) в установлении опричнины

2) в разработке Соборного уложения.

3) в проведении реформ местного и центрального управления

4) в борьбе против церковных ересей.

Всего: 135 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Опричнина – это государственная политика территориального разделения государства и жесточайшего террора в отношении родовитой знати России XVI века, обвиняемой в государственной измене.

В рамках борьбы были созданы специальные войска, которые выполняли приказы царя и занимались разбойными нападениями на врагов царя. По воле царя Ивана IV Грозного произошло обособление некоторых земель государства под особым статусом.

Территории, названные «опричными» имели свое самоуправление, особую правовую систему, и закрытые для вольного и самочинного переселения границы. Система предусматривала также создание специальных полей и дворов на экспроприированных территориях для удовлетворения потребностей царской семьи.

- 1 Происхождение термина и аналоги опричнины

- 2 Признаки опричнины 1565 – 1572 годов

- 3 Причины опричнины

- 4 Предательство Курбского

- 5 Возникновение опричнины и деятельность опричников

- 6 Основные направления новой государственной системы

- 7 Террор

- 8 Ликвидация опричнины

- 9 Результаты и значения опричнины

- 10 Последствия опричнины

- 11 Историческое значение опричнины

Происхождение термина и аналоги опричнины

Термин «опричнина» произошел от старорусского слова «опричь». В современном русском языке вместо «опричь» говорят: «вне», «кроме», «за пределами» и тому подобное.

Издавна опричниной в Московском княжестве называли уделы великих княгинь и земельные владения, переходившие в наследство вдовам. Эти территории находились в полном их распоряжении, там даже не работали исконные правовые традиции.

Похожий термин употреблялся для обозначения участников народных движений в Западной Руси XVI — XVIII веков – «опришки».

Во время правления Ивана Грозного на Руси была введена система террора, называемая опричниной. Историки до сих пор спорят о том, что это было – жёсткая необходимость, продиктованная сложившимися обстоятельствами или следствие поражённого разума монарха?

Суть опричнины состояла в конфискации у помещиков земель в пользу государства и создании особой карательной системы, своего рода тайной полиции, численность которой составляла 1000 человек.

-

Раздел страны на «Земщину» — земли под управлением Боярской Думы и Земского собора и «Опричнину» — территории под непосредственной властью Ивана IV.

-

Создание особого карательного военно-политического инструмента – Опричного войска.

-

Репрессии в отношении не только личностей, знатных родов, но и целых городов и регионов.

-

Попытка создать персонифицированное государство, где власть самодержца выше всяких политических законов и морально-нравственных устоев.

Опричная политика Ивана Грозного, как не имела, так и до сих пор не имеет однозначной оценки в среде профессиональных историков (от Н. М. Карамзина до В. Б. Кобрина и далее). Одни считают «опричнину» закономерным и прогрессивным этапом политического процесса в России. Другие склонны видеть в «опричнине» проявление психической неуравновешенности Ивана Грозного.

Причины опричнины

В возникновении опричнины не последнюю роль сыграла Ливонская война, которая послужила причиной разрыва царя с Избранной Радой. В намерения Ивана Грозного входило завоевание Прибалтики, бояре же были несогласны – они стояли на том, что необходимо овладеть Крымом.

Царь настоял на своём, но всё пошло не так, как он рассчитывал. Неудачи Иван Грозный приписал заговору воевод и бояр целью свержения царской власти. Его выводы на этот счёт были не так уж и безосновательны.

Итак, основные причины:

-

Переход Ливонской войны в стадию потерь, поражений и знаковых измен (князь Курбский).

-

Торможение реформаторской деятельности «Избранной Рады» (опала Адашева).

-

Неудержимый рост природных, политических и военных (со стороны Крыма) неурядиц.

-

Боярская «фронда», поддерживаемая происками недоброжелателей Запада (Фроянов И. Я.).

Предательство Курбского

В разгар военных действий самый близкий приверженец и друг детства царя князь А. М. Курбский перешёл на сторону врага. Мало того, что он сбежал в Польшу, так ещё и сообщил военные секреты противнику, а также выдал всех русских шпионов.

В своём послании царю, Курбский обвинял того в нарушении Божьих заповедей и поведении, неподобающему православному властителю. В качестве оснований для своих обвинений беглый князь приводил тот факт, что царь казнил множество ни в чём неповинных бояр за измены, которых не было.

Такое предательство нанесло очень сильный удар по самолюбию царя и вероятно спровоцировало у него развитие психического расстройства. Иван Грозный совершенно перестал доверять своим приближённым. У него начались фобии – кругом мерещились измены и заговоры.

Возникновение опричнины и деятельность опричников

Иван IV столкнувшись с комплексными проблемами, осознал серьезную опасность для своей власти со стороны традиционного слоя элиты. Первым неординарным шагом царя был выезд из Москвы в Александровскую слободу и отречение от престола (январь 1565 г.), мотивируя своё решение неверностью бояр.

Под давлением народа бояре вынуждены были послать к самодержцу делегацию с целью уговорить его вернуться в столицу. Царь согласился, но при этом поставил два условия:

- Право казнить всех уличённых в государственной измене.

- Создание нового государственного строя.

5 января 1565 монарх объявил о создании опричнины. Новая система подразумевала разделение всех земель государства на опричнину (земли изъятые царём) и земщину (земли, оставшиеся в собственности бояр). Чтобы успешно осуществить этот проект, царь создал отряд из 1000 человек, члены которого стали называться опричниками. В их обязанности входило наведение порядка в стране.

Подчинялись опричники непосредственно самому царю. Они имели полную свободу действий и были неподсудны. Большая часть опричников была представителями царского двора, но в команду входили также дворяне и князья. Иван Грозный сравнивал опричнину с европейскими монашескими орденами – он называл себя игуменом, а опричников – братией.

Отличительными знаками опричника были привязанные к его седлу метла (чтобы выметать из страны всякую крамолу) и собачья голова (чтобы загрызать изменников). По любому намеку царя или самовольным подозрениям в измене опричники сметали все на своем пути, творя беззаконие и избивая невиновных.

Под тяжелую руку царя попадали не только бояре-изменники, но и целые города, например Новгород и, в меньшей мере Псков. Апогеем опричнины стали Московские казни 1570-1571 годов. Тогда под топор палача попало около двухсот не последних людей государства.

Основные направления новой государственной системы

В опричнину были включены большие города и наиболее плодородные земли. Население, угодья которого вошли в опричнину, выселялось. Этим людям давали землю в самых отдалённых и труднодоступных местах, куда добровольно никто бы переселяться не стал. По сути, подобные переселения были равносильны ссылкам. Тех, кто пытался воспротивиться произволу, немедленно обвиняли в государственной измене и казнили вместе с родными и слугами. Их земли, дома и имущество передавали в собственность опричникам.

Как только опричнина была провозглашена, в стране начался террор. У монарха было намерение ослабить Боярскую думу, поэтому он начал с казней представителей знатных семей. Не пощадил Иван Грозный даже своих родственников по матери – Глинских. Среди опричников особой жестокостью отличились Малюта Скуратов, Алексей Басманов и Афанасий Вяземский.

Естественно, что народ и духовенство были недовольны всеми этими событиями. В 1566 году на Земском соборе было решено подать прошение (челобитную) об отмене опричнины. Однако результат этой акции был трагическим: царь приказал казнить всех, кто имел отношение к этому документу (участвовал в его составлении и передавал монарху).

Недовольство бояр, народных масс и духовенство усиливалось. Митрополит Афанасий объявил о своём решении отказаться от духовного сана. Его преемником стал митрополит Филипп (Фёдор Колычев), но он тоже оказался противником опричнины. За это его сослали в Тверской монастырь, где через год его задушил Малюта Скуратов.

Террор

В 1569 году Ивану Грозному донесли, что жители города Новгорода, недовольные установленным порядком, решили просить защиты у Польского короля и перейти на его сторону. Этот город и никогда никому не подчинялся, обладал самобытным статусом. Иван Грозный знал, что укрепить свою власть, он сможет, только усмирив независимый Новгород. Поэтому огромное войско опричников во главе с царём двинулось на этот город, сметая всё на своём пути. Армия безжалостно грабила и сжигала деревни, через которые проходила, убивая при этом жителей.

В 1570 году карательные войска подошли к Новгороду. В городе начались погромы. Ежедневно от рук опричников погибали по 500-600 человек. Их имущество палачи присваивали себе, дома сжигали. Произвол продолжался до 1571 года. В результате этого похода опричникам удалось покорить Новгород и установить там власть царя.

Карта: Районы, отведённые Иваном Грозным под опричнину.

Следующей предполагаемой жертвой Ивана Грозного и его команды был Псков. Войско вошло в этот город, однако население в отличие от оказавших сопротивление Новгородцев встретило царя хлебом и солью. Псков не постигла участь Новгорода. По одной версии монарх пощадил горожан, потому что они засвидетельствовали свою покорность, по другой Ивана Грозного остановил юродивый Николка, который предрёк большие несчастья царю, если он не перестанет проливать кровь. Как бы то ни было, монарх со своим войском покинул Псков и отправился в Александровскую слободу.

Ликвидация опричнины

Опричнине удалось справиться с раздробленностью государства и добиться централизованного управления, но из-за непрестанного террора она стала причиной ослабления экономической и военной мощи державы. Многие крестьяне бежали из страны, в результате чего резко сократились налоги и подати.

Царя ждало ещё одно большое разочарование – опричники, которые успешно сражались с безоружным мирным населением, в битве с настоящими солдатами оказались ни на что не пригодными. Нередки среди них были случаи дезертирства. Результатом стало поражение армии Ивана Грозного в Ливонской войне под городом Ревелем.

В 1571 году произошло нападение на Москву армии крымского хана Девлета Гирея. Царь в это время ещё был в Новгородском походе, и выступить на защиту города было некому – бояре свои войска предоставить отказались. Этим они вызвали настоящий гнев своего правителя.

Армия хана сожгла половину города и забрала в плен 150 тысяч человек. Царь вынужден был срочно вернуться в Москву. Чтобы противостоять крымскому войску царю пришлось объединить опричные и земские войска. Благодаря этому армии крымского хана при повторном набеге было нанесено поражение.

Целью введения опричнины было укрепление политической и экономической мощи страны, а также победа в Ливонской войне. Однако страна была полностью ослаблена, а в ходе военных действий никаких существенных перемен не произошло: они продолжались с переменным успехом.

После всех этих событий серьёзно разочаровавших Ивана Грозного, в 1972 году им было принято решение об отмене опричнины. Опричное войско было объединено с земским. Ближний круг Ивана Грозного перестал называться «опричниками» и получил новое название «двор». Дворянам, у которых были конфискованы земли и которым удалось выжить, часть собственности была возвращена.

Результаты и значения опричнины

Государственный строй, установленный Иваном Грозным в 1565 году, известный как опричнина, не имел ни одного положительного результата. Последствия этого явления затронули несколько последующих поколений. В целом итоги опричнины можно сформулировать следующим образом:

- усиление абсолютной монархии;

- потеря боярством влияния на дела государства;

- разгром боярских имений.

Введение опричнины не решило задачи ускоренного завершения централизации государства под властью самодержавного монарха. Напротив, Опричнина стала одной из главных предпосылок хаоса, анархии и неопределенности будущего Смутного времени.

Последствия опричнины

Годы опричнины были очень тяжелы для государства. Последствия произвола и террора заключались в следующем:

-

Экономический крах. Большое количество земель было либо разорено, либо брошено по причине бегства владельцев;

-

Падение нравственного авторитета монарха;

-

Ослабление боярского класса. Бояре были политическим, экономическим и военным фундаментом Москвы, и, подрывая их мощь и ресурсы, царь начал разрушать инфраструктуру своей страны. Россия стала легкой мишенью для татар;

-

Постоянные изменения в правительстве вызвали внутренний хаос. Некоторые районы настолько обезлюдели, что сельское хозяйство развалилось, и этими слабостями стали пользоваться внешние враги царя;

-

Централизация власти вокруг царя. Положительной стороной стало то, что опричнина окончила постоянную борьбу бояр за влияние. Царь смог создать новую, сильную Россию;

-

Появилось дворянство. И это положительное последствие. В отличии от бояр, дворяне получали жалованье и владения за службу и личную эффективность, а не просто за знатное происхождение;

-

Создание архетипа российского силовика. Образ одетых в черное всадников, обладающих необъяснимой силой, по-прежнему эффективен. Применение ими жестоких наказаний по отношению к «зарвавшимся» боярам создало им с одной стороны пугающую репутацию, а с другой – одобрение «глубинного» народа;

-

Снижение боеспособности страны и как следствие учащение иноземных вторжений.

-

Появление государства Российского в современном понимание этого слова;

Историческое значение опричнины

Опричнина сыграла серьёзную роль в централизации государства. Однако к этому процессу не было ни экономических, ни социальных предпосылок. Централизация была форсированной – власть стремилась утвердиться посредством террора. В результате Ивану Грозному удалось создать тоталитарный режим, но его не волновал вопрос благосостояния страны, и Россия оказалась разорённой своими же русскими.

В результате опричнины произошли ещё два события, повлиявших на ход истории России:

-

Общественно-политический кризис, следствием которого было наступление Смутного времени;

-

Введение в 1581 году заповедных лет, согласно которым крестьянам запрещалось переходить от одного землевладельца к другому (фактически это стало закрепощением крестьян, результатом которого стало массовое бегство последних на юг).

В прошлом посте мы с Вами раскрыли такую непростую тему как «Реформы Ивана Грозного» и продолжаем изучение правления Ивана IV. Тема сегодняшнего поста — Опричнина.

Целями опричнины стала неограниченная власть царя, борьба с самостоятельностью боярства а также личное желание Ивана Грозного править без Боярской Думы и каких-либо советов. История Опричнины была в следующем… Однажды, Иван 4 очень сильно заболел и попытался заставить членов Избранной Рады присягнуть его двухлетнему сыну. Но они были против этого, т.к. помнили все ужасы боярского правления и отказали в этом больному царю. И Ивану Грозному это стало просто потрясением — он считал, что всюду одни враги и никому верить нельзя и захотел править один.

Иван потребовал разделить земли гос-ва на земщину и опричнину, причем в опричнину должны были войти самые богатые земли Русского государства. Но Боярская Дума отказала в этом царю. Тогда Иван уезжает в Александрову слободу и намеревается отойти от правления государством, под предлогом того, что Боярская Дума всегда осуждает его почти любые решения. Земский Собор надавил на Боярскую Думу и разрешение на введение опричнины было получено.

Итак, что же такое опричнина? Опричнина — политика Ивана Грозного, которая привела к разделению земель русского государства на две части — земщину (управлялась Боярской Думой) и опричнину (Государев удел с особым войском — опричниками). Сопровождалась террором и репрессиями. Опричная политика продолжалась с 1565—1572 гг.

События опричнины:

1. Задушен московский митрополит Филипп.

2. Разгром Новгорода (1569 г.)

3. Отравлен двоюродный брат Ивана IV (претендовавший на русский престол) Владимир Старицкий со всей своей семьёй.

4. Массовые казни в Москве в 1570 г.

Опричнина была отменена после того, как крымский хан Гирей сжег Москву, а опричное войско не смогло его остановить ))

Последствиями опричнины стали: тяжелый экономический кризис, неспособность отразить внешнюю угрозу и укрепление режима личной власти царя.

А теперь подведем краткий итог всему правлению Ивана IV Грозного. В его царствование произошел хозяйственный упадок страны, вызванный опричниной и Ливонской войной; установление самодержавия; ослабление боярско-княжеской знати; отсутствие достойного преемника и дальнейшее закрепощение крестьян указом «О заповедных летах» 1581 г. (отмена Юрьева дня, крестьянину запрещалось переходить от одного феодала к другому).

На этом наверное я закончу сегодняшний пост посвященный правлению Ивана Грозного. В следующих постах мы раскроем такую тему, как внешняя политика 16 века. Но это будет уже позже. До встречи в следующем посте.

© Иван Некрасов 2014

Лучшей благодарностью за этот пост — ваши рекомендации в социальных сетях! Вам, может, все равно, а мне приятно:) Также, если что думаете по поводу поста — пишите в комментариях.

МБОУ «Старополтавская СШ» Старополтавского района Волгоградской области

Реферат по истории России на тему:

«Опричнина Ивана Грозного»

Автор работы учитель истории

и обществознания

высшей квалификационной категории

Улановская Ольга Анатольевна

ОГЛАВЛЕНИЕ.

- Введение………………………………………………………..3.

- Причины опричнины…………………………………………..5.

- Опричнина и её сущность……………………………………..7.

- Последствия опричнины………………………………………11.

- Заключение…………………………………………………….13.

- Список литературы……………………………………………15.

ВВЕДЕНИЕ.

В нашей истории царствование Иоанна Васильевича (1530-1584), составляющее половину XVI столетия, является одной из самых важных эпох, содержащих в себе ключевые моменты становления Государства Российского: расширение территорий, подконтрольных Москве, изменения вековых укладов внутренней жизни и, наконец, опричнина – одно из самых кровавых и величайших по историческому значению деяний царя Ивана Грозного.

Политика опричнины, вылившаяся в массовый террор, который обрушился на различные слои русского общества вызывала и до сих пор вызывает недоумение у многих исследователей.

Одни историки видят в опричнине проявление психической ненормальности царя, другие считают ее закономерной и прогрессивной по своему характеру. Широкое распространение получила концепция С. Ф. Платонова, определявшая опричнину как аграрный поворот, вызванный борьбой «прогрессивного поместного землевладения» с «реакционным боярским». Марксистская историография развила эту точку зрения, придав ей классовую направленность. В 30 — 40-е гг. XX в. личность и деятельность Ивана IV всячески идеализировалась, т.к. служила историческим и моральным обоснованием сталинских репрессий. С середины 50-х гг. XX в. начинается критическое переосмысление роли личности Ивана IV и политики опричнины.

В. Б. Кобрин, развеяв миф о борьбе прогрессивного дворянства с реакционным боярством, видел в опричнине стремление царя к укреплению единоличной власти, альтернативу мирным реформам. При отсутствии достаточных предпосылок для немедленного установления самодержавной формы правления и незавершенности формирования аппарата власти, эти стремления, по его мнению, вылились в террор.

Я считаю, что опричнину можно рассматривать как форсированную централизацию, предпринятую без достаточных экономических и социальных предпосылок, а потому вылившуюся в массовый террор. В целом это не была антибоярская политика. Скорее, это был конфликт внутри всего господствующего сословия, спровоцированный Иваном IV с целью укрепления своей власти (разделив сословие на две части и натравив их друг на друга). Этот путь централизации был противоположен тому последовательному и плодотворному пути реформ, по которому шла Избранная Рада.

Выбранная мною для данного реферата тема – «Опричнина Ивана Грозного и её последствия», рассматривает период в истории России, интересный как исторический урок, как назидание последующим поколениям о влиянии на судьбу народа и государства противоречивой, деспотической личности, стоящей на вершине диктатуры.

В истории России эпоха Грозного — это момент решительной схватки “государственного начала”, воплощенного этим грозным государем, с удельной стариной, переходный этап от феодализма к сословной монархии.

В наше время история, и её уроки, как предупреждение потомкам о подстерегающих их в будущем национальных катастрофах и государственных катаклизмах, зачастую остаётся невостребованным инструментом для предотвращения многих бед.

- ПРИЧИНЫ ОПРИЧНИНЫ.

Знаменитый русский историк В. О. Ключевский как-то заметил об опричнине: «Учреждение это всегда казалось странным, как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал». Действительно, всего семь лет существовала опричнина, но как много ученых «копий» сломано над выяснением ее причин и целей.

В целом все разноликие мнения историков можно свести к двум взаимоисключающим утверждениям: 1) опричнина была обусловлена личными качествами царя Ивана и не имела никакого политического смысла (В. О. Ключевский, С. Б. Веселовский, И. Я. Фроянов); 2) опричнина являлась хорошо продуманным политическим шагом Ивана Грозного и была направлена против тех социальных сил, которые противостояли его «самовластию». Последняя точка зрения, в свою очередь, также «раздваивается». Одни исследователи полагают, что целью опричнины было сокрушение боярско-княжеского экономического и политического могущества (С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов, Р. Г. Скрынников). Другие (А. А. Зимин и В. Б. Кобрин) считают, что опричнина «целилась» в остатки удельно-княжеской старины (Старицкий князь Владимир), а также направлялась против сепаратистских устремлений Новгорода и сопротивления церкви как мощной, противостоящей государству организации. Ни одно из этих положений не бесспорно, поэтому спор об опричнине продолжается.

Каковы же истинные причины опричнины?

Одна из основных — разрыв Ивана IV с политикой реформ и его стремление к неограниченному самовластию, на пути к которому стояли традиционные нормы и органы управления, остатки удельной системы, моральный авторитет церкви, слабость центрального аппарата власти и пр.

Не последнюю роль сыграло и ухудшение обстановки в стране в связи с Ливонской войной, требовавшей мобилизации ресурсов тыла, увеличение налоговых поступлений. Однако система местного управления, сложившаяся после реформы, общая слабость центральных органов управления, не позволяли обычными методами обеспечивать военные нужды. Наконец, власть стремилась спасти свой авторитет, для чего неудачи в войне стали объясняться предательством и кознями бояр

Введению опричнины способствовала и сложившаяся социо-психологическая обстановка в стране. Иван IV все более верил в свое богоподобие и богоизбранность, а к населению относился как к холопам, которых он «волен жаловать или казнить». Эти взгляды усиливались настроениями народа, ожидавшего от царя воплощения в жизнь идеала «Святой Руси». Царь сомневался в возможности воплотить этот идеал по всей стране, разочаровавшись в значительной части населения и, в том числе, в боярстве, недостойном жить в «царстве справедливости». В результате Иван IV решил воплотить эсхатологическую мечту только для избранных, т.е. для лично ему преданных и готовых выполнить любую его волю. О религиозном характере опричнины свидетельствуют и такие факты, как организация опричников, созданная по типу монашеского братства во главе с игуменом, т.е. самим царем, театрализованные казни, напоминающие наказание грешников аду и т.п.

Сказались и личные качества царя: его крайняя мнительность, жестокость, трусость и слабоволие, сочетающиеся с умом, начитанностью, самомнением и верой в божественную природу своей власти. Смерть первой жены, а затем митрополита Макария, устранение деятелей «Избранной рады», т.е. людей, в определенной степени сдерживающих проявление его необузданного характера, усилило влияние этих черт на сферу политики.

Непосредственному переходу к опричнине предшествовали ряд тяжелых поражений русских войск, а также бегство князя А. Курбского в Литву, вызванное ожиданиями опалы (апрель 1564 г.). Кроме того, страну поразил неурожай, а Москва испытала 4 пожара. Военные неудачи и бедствия воспринимались как божье наказание за грехи, в первую очередь, правящего слоя.

- ОПРИЧНИНА И ЕЁ СУЩНОСТЬ

Опричнина(опричь- древ.-рус. кроме) В 1565-1572 годах название удела Ивана IV, в которой были выделены ряд земель, а также часть Москвы. В опричнине вводилось своё управление: Боярская Дума, приказы, войско. Опричниной также принято называть всю систему мер Ивана Грозного- массовые репрессии, земельные конфискации и т.п., которая применялась царём для борьбы с предполагаемой изменой и остатками удельного сепаратизма.(2.4) Основатель опричнины- Басманов-Плещеев.

Для того, чтобы отделить себя от него и свалить вину на бояр, царь в декабре 1564 г. неожиданно покинул столицу, забрав казну, символы власти и наиболее ценные иконы. В сопровождении лично преданного ему окружения он поехал в Александрову слободу, откуда в январе 1565 г. послал две грамоты. В одной он обвинил бояр, детей боярских, приказных людей в измене, казнокрадстве, насилии над народом и заявил о своем решении оставить царствование. В другой грамоте, обращенной к посадским людям, он объявлял, что зла на них не держит.

Бояре, оказавшись один на один с разгневанным народом, вынуждены были послать к царю делегацию и принять все его требования. Главными условиями стали: разделение страны на земщину, с прежней Боярской думой и приказами, и опричнину — со своей Думой, приказами-избами (на монастырский лад — «кельями»), войском; получение царем права полностью и бесконтрольно распоряжаться жизнью и имуществом людей, которых он «волен казнить и миловать» без суда и следствия; предоставление 100 тыс. руб. на «обустройство» опричнины. Самодержавная власть царя простиралась на всю Россию, и в земщине Иван IV так же карал «изменников» без санкции Боярской думы, как и в опричнине.

Своеобразным символом новой политической системы стал опричник, приносивший царю клятву на верность (символами их преданности были метла и собачья голова, прикрепляемые к седлу и означавшие борьбу с изменой).

В социальном плане опричный двор был крайне неоднородным. Он почти не отличался от социального состава земщины. В опричное войско входили и представители знати — князья (Сицкий, Одоевский, Хованский, Трубецкие и др.) и бояре, и худородные дети боярские, и даже иностранные авантюристы.

Это разношерстное опричное воинство объединяла преданность царю, отречение от родителей и принятых норм поведения. Не случайно князь Курбский в своих посланиях Ивану Грозному, обыгрывая слово «опричники» («опричь» — кроме), называл их «кромешники», что означало «воины кромешной тьмы», т.е. ада. Опричники, осознавая, что они «продали душу» ради того, чтобы приблизившись к трону, получить власть и богатства, «наслаждались жизнью» на этом свете, пьянствовали, развратничали, убивали, ожидая страшные кары на Божьем суде. Но, при этом царь и его опричники оправдывали свои преступления великой целью считая, что с помощью террора они смогут возвести «царство Божие» на земле, обратить людей к истине, чтобы они познали, по словам Ивана Грозного, единого Бога, отказались от междоусобных браней и преступной жизни, подрывающих царство.

Таким образом, социально-политический смысл опричнины тесно переплетался с религиозными представлениями людей той эпохи.

На протяжении своей истории политика опричнины видоизменялась, пройдя несколько этапов. Вначале она была направлена против суздальской княжеской группировки, в том числе Шуйских (некоторые из них, впрочем, были взяты в опричнину), которая была выселена со своих земель, что подорвало ее экономическое и политическое могущество. Затем репрессии усилились. Как на верхи московского боярства, так и на многих дворян обрушились казни. Большинство же погибших составили посадские, крестьяне и холопы.

Удельного князя, двоюродного брата царя Владимира Старицкого обвинили в стремлении взойти на трон. По приказу Ивана IV в 1569 г. он вместе с женой и дочерью принял яд. Был смещен со своего поста, а затем убит митрополит Филипп, осуждавший опричный террор.

Кульминацией опричнины стал 1570 г., когда царь возглавил карательную экспедицию против Новгорода, вызванную доносом, в котором новгородцы обвинялись в измене. Погром, унесший жизни более 10 тыс. человек, привел и к ликвидации остатков вольного духа Новгорода.

Террор усиливался, но успеха он не приносил. Иван Грозный обвинил в измене верхушку опричнины. В июле 1570 г. страшные казни прокатились по Москве. Обвиненных, а среди них были и представители высшей приказной бюрократии, руководства опричного войска бросали в котел с кипящей водой, сжигали на костре, рубили и резали. Убивали их жен и детей. Жертвами террора оказались и те, кто стоял у истоков опричнины — отец и сын Басмановы, князь Вяземский и др. Опричнину возглавили настоящие палачи — Малюта Скуратов (Г.Л. Вельский) и Василий Грязной, получившие чин думных дворян.

В 1571 г. царь не сумел организовать оборону Москвы от набега крымского хана Девлет-Гирея. Опричное войско, выродившееся в банду грабителей и убийц, оказалось неспособным противостоять внешнему врагу. Страшный разгром города, сгоревшего от пожаров, напугал царя, который даже готовился бежать из страны. В 1572 г. перед угрозой нового нашествия татар Иван IV вынужден был отказаться от раздела страны и войска, что дало возможность земскому воеводе князю М. Воротынскому разбить татар в битве у с. Молоди. Запрещено было произносить даже слово «опричнина» — нарушителю грозило наказание кнутом.

Многие историки считают, что на этом политика опричнины прекратилась. Однако ликвидация разделения страны и войска, возвращение части конфискованных земель, не привели к прекращению террора. Опричная политика продолжалась, но в других формах, до самой смерти царя.

Более того, в 1575 г. Иван IV «возвел» на царский престол своего ставленника татарского служилого хана Симеона Бекбулатовича, а сам стал удельным князем «Иванцом Московским», сохраняя при этом власть над всей страной в своих руках. Это мнимое отречение ему понадобилось для того, чтобы, не возрождая опричнины, расправиться со своими бывшими соратниками, входящими в состав опричной думы. Кроме того, возможно, суеверный Иван Грозный поверил, предсказаниям, согласно которым царь, якобы, должен был умереть в наступившем году. В 1576 г. он вернул себе царский трон, но его бывший удел стали называть Государевым двором, а вся территория страны и люди вновь, правда, не так жестко, оказались разделенными.

Все-таки довольно трудно понять политический смысл опричнины, т.к. опричнина не отвечала на политический вопрос, стоявший тогда на очереди, не устраняла затруднения, которым была вызвана. Затруднение создавалось столкновениями, какие возникали между государем и боярством. Источником этих столкновений были не противоречивые политические стремление обеих государственных сил, а одно противоречие в самом политическом строе Московского государства. Государь и боярство не расходились друг с другом непримиримо в своих политических идеалах, в планах государственного порядка, а только натолкнулись на одну несообразность в установившемся уже государственным порядком, с которой не знали что делать, Что такое было на самом деле Московское государство в XVI в.? Эта была абсолютная монархия, но с аристократическим управлением, т.е. правительственным персоналом. Не было политического законодательства, которое определяло бы границы верховной власти, но был правительственный класс с аристократической организацией, которую признавала сама власть. Эта власть росла вместе, одновременно и даже об руку с другой политической силой, ее стеснявшей. Таким образом, характер этой власти не соответствовал свойству правительственных орудий, посредством которых она должна была действовать. Бояре возомнили себя властными советниками Государя всея Руси в то самое время, когда этот государь, оставаясь верным воззрению удельного вотчинника, согласно с древнерусским правом пожаловал их, как дворовых слуг своих, в звание холопов государевых. Обе стороны очутились в таком неестественном отношении друг к другу, которого они, кажется, не замечали, пока оно складывалось, и с которым не знали что делать, когда его заметили. Тогда обе стороны почувствовали себя в неловком положении и не знали, как из него выйти. Ни боярство не умело устроиться и устроить государственный порядок без государевой власти, к какой оно привыкло, ни государь не знал, как без боярского содействия управиться со своим царством в его новых пределах. Обе стороны не могли ужиться одна с другой, ни обойтись друг без друга. Не умея не поладить, ни расстаться, они попытались разделиться — жить рядом, но не вместе. Таким выходом из затруднительного положения и была опричнина.

- ПОСЛЕДСТВИЯ ОПРИЧНИНЫ.

В результате опричнины Иван IV добился резкого усиления самодержавной власти, придав ей черты восточной деспотии. Крепостническая по сущности и методам проведения, политика опричнины стала важным этапом на пути крестьянского закрепощения.

Опричнина Ивана Грозного была одним из печальных уроков правителям Российского государства. Она показала, что использование террора правящей верхушкой подрывает политический, экономический и социальный строй страны.

Объективно, опричнина не только не привела к усилению центральной власти, к чему стремился Иван IV, а скорее ослабила ее. Попытка форсированными темпами и насильственными методами изменить структуру власти, централизовав ее в условиях незрелости социально-экономических и духовных факторов вызвала острый общественно-политический кризис, поставивший страну на грань национальной катастрофы в годы Смуты — гражданской войны начала XVII в.

Опричный террор не привел и к уничтожению боярства и боярского землевладения, произошли только персональные изменения в составе этого правящего слоя, поднявшие на самый верх людей беспринципных, готовых ради личных интересов пойти на любое преступление. Люди же с чувством собственного достоинства, заботящиеся о судьбах России и готовые ради нее отстаивать свою точку зрения в спорах с царем, были устранены или уничтожены.

Опричная политика не столько помогла России в Ливонской войне, сколько стала одной из причин ее поражения. Ослабляя ресурсы страны, парализуя страхом командный состав, она привела к тому, что Россия не сумела развить первоначальный успех и воспользоваться смутой, наступившей в Речи Посполитой после смерти в 1572 г. короля Сигизмунда II Августа.

Внутренняя политика и затяжная война привели к тяжелому экономическому кризису, разорению населения, его бегству из центра на окраины. Государство теряло налогоплательщиков, служилые люди — крестьян, а это подрывало боеспособность армии. Для преодоления кризисного положения власть пошла на запрет крестьянского «выхода». Отмена Юрьева дня в 1581 г. из временной и ограниченной меры переросла в постоянную, что привело к закрепощению крестьян. А это, в свою очередь, предопределило утверждение наиболее консервативного типа феодальных отношений, что затормозило развитие страны.

Помимо очевидных пагубных последствий для страны опричнина породила и глубокий духовный кризис русского общества. Пошатнулась вера в царя как «земного бога», что подрывало основы православия. Отречение от христианской морали и вседозволенность опричников порождали страх и апатию в низах общества, дискредитировали церковь, неспособную заступиться за свою паству. В итоге, складывались духовные предпосылки для Смуты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Царь Иван IV три с половиной десятилетия обладал всей полнотой власти в Московском государстве. Он ставил перед собой весьма масштабные задачи и нередко добивался успеха, но затем терял плоды первоначальных побед, во всем желая большего, не умея хоть в чем-либо себя ограничить.

В государственной деятельности Ивана IV выделяются два этапа: до опричнины и после нее. Основная часть реформ падает именно на первый период. Положительные реформы 50-х годов продолжались бы, если бы не натолкнулись на сопротивление русской аристократии и не трансформировались в опричнину, в результате которой была уничтожена самая активная часть страны, истощены и людские и материальные ресурсы, заложены предпосылки для многих будущих бед России, в том числе ближайшей – наступлении Смутного времени.

Очевидно, что Иван IV ставил перед собой задачи улучшения Русского государства не только в высших слоях, но и на общенародном уровне, хотя больше прослеживается путь реформ только на уровне высших сословий.

Опричнина Ивана Грозного была одним из печальных уроков правителям Российского государства. Она показала, что использование террора правящей верхушкой подрывает политический, экономический и социальный строй страны. Царствование Ивана IV завершилось провалом внутренней и внешней политики. Зачатки системы централизованной власти (приказы и т.д.) появились в результате не опричнины, а реформ, свернутых ею. Свою слабость власть пыталась компенсировать жестокостью, принимающей крайние и иррациональные формы, что вызывалось стремлением парализовать волю к сопротивлению, вселить ужас в души людей.

Источники:

- Арсланов Р.А.Блохин В.В. История отечества с древнейших времён до конца XX века. В 2-х ч. Ч.1 – М.; Поматур, 2002.

- Ключевский В.О. «О русской истории».- М., 1993.

- Сахаров А.Н., Буганов В.И. «История России с древнейших времен до начала XVII века», Москва, 1997.

- Скрынников Р.Г. «Царство террора».- СПб, 1992.

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий». 2004 г.

- http://encyklopedia.narod.ru

- http://www.krugosvet.ru

- http://ru.wikipedia.org