«Москва при Иване Грозном». А.М. Васнецов.

Установление царской власти.

Иван IV, прозванный в народе — Грозный, сын Василия III , был первым царем Руси.

Правителем он стал в три года в 1533 году, после смерти отца,

До исполнения Ивану 14 лет, государством правила его мать — Елена Глинская, то ест она была регентом.

Иван был свидетелем борьбы за власть боярских группировок — это были Шуйские, Бельские и Глинские. Все они входили в регентский совет.

Когда происходило венчание Ивана IV на царство?

Венчание на царство произошло 16 января 1547 году. (Ивану IV было 16 лет).

Обряд венчания проводил митрополит Макарий, он возложив князю шапку Мономаха — назвал его первым царем всея Руси.

Причины принятия царского титула:

Слово «царь – от латинского Сaesar, оно превратилось из личного имени талантливого римского полководца в императорский титул. Царями на Руси именовали византийских и германских императоров, а также ордынских ханов. Поэтому, провозгласив себя царем Иван достигал одновременно нескольких целей.

- демонстрация полной независимости Руси от Орды и, более того, равенств с нею;

- подчеркивание претензии Русского государства на византийское наследие;

- царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой, т.к. русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором — германским.

- обретение царского титула имело значение не только для внешней, но и для внутренней политики: став царем, государь поднимался на недосягаемую высоту над многочисленными князьями, в том числе и потомками великих (тверских, суздальских, ярославских и др.) князей.

- в Византии император фактически возглавлял даже церковь, все поучения византийских отцов церкви о почитании царя теперь переносились на государя всея Руси, власть царя стала почитаться как божественная.

После этих событий приближенные к молодому царю дворяне создали неформальное правительство — Избранную Раду. В нее входили Адашев, Курбский, Сильвестр и др. Избранная рада провела ряд реформ для создания органов сословно-представительной монархии.

Реформы середины XVI в.

Приближенные к молодому царю дворяне создали неформальное правительство — Избранную Раду. Избранная рада провела ряд реформ.

Состав Избранной рады:

- дворянин А. Ф. Адашев,

- священник Сильвестр,

- князь М. И. Воротынский,

- князь А. М. Курбский,

- боярин И. В. Шереметев,

- дьяк И. М. Висковатый,

- Избранную раду поддерживал и глава Русской православной церкви митрополит Макарий.

Основные реформы Избранной рады.

Реформы органов власти.

- Созыв Земского обора – высшего органа управления.

Февраль1549 года — Иваном IV был созван Земский собор — Собор примирения.

Цель: решение проблемы злоупотребления местных чиновников и отмена кормлений.

Земский собор – высший орган управления, собрание представителей от каждого сословия населения, кроме крепостных крестьян.

На Земском соборе обсуждались политические, экономические и административные вопросы.

- Создание приказов.

Приказы стали основными органами центрального управления, каждый приказ имел чёткие функции.

- Челобитный приказ принимал жалобы, подаваемые на имя царя, — челобитные, а также контролировал другие государственные учреждения. Это был главный приказ, его возглавлял А.Ф. Адашев.

- Посольский приказ руководил внешней политикой России.

- Разрядный приказ ведал военным делом, назначением воевод, сбором ополчения, распределением служилых людей по полкам, обеспечением земельным и денежным жалованьем.

- Поместный приказ— ведал землевладением.

- Земский приказ – ведал управлением Москвы, сбором налогом с тяглового населения и судом над ними.

- Стрелецкий приказ – ведал стрелецким войском.

- Разбойный приказ – занимался судом над «лихими людьми».

- Ямской приказ– организация почтовой службы.

- Казанский приказ – ведал присоединёнными территориями.

- Реформа органов местного самоуправления.

В 1556 г. — реформа местного управления.

Цели реформы:

- наладить контроль центра над местным управлением,

- покончить с произволом полусамостоятельных кормленщиков,

- увеличить сбор налогов.

Основное содержание реформы местного управления.

1556 г. – отмена кормлений («кормление» — содержание государевых наместников местным населением деньгами и продуктами этого наместника и его двора.)

Создание аппарата местного самоуправления:

- Введены должности выборных старост из дворян– губные старосты. Губа — это территориальный округ, совпадающий, как правило, с волостью или уездом. Старост избирали землевладельцы округа из своей среды.

- В помощь старостам выбирались «целовальники» (при вступлении в должность они целовали крест).

- Там, где большинство населения составляли черносошные (лично свободные) крестьяне, а не дворяне, а также в городских общинах местное самоуправление осуществляли выбранные населением земские старосты (то есть «от земли).

- В городах избирались городовые приказчики.

ВАЖНО!

Все избранные на выборные должности получали жалованье.

Полномочия выборных органов:

- вершили суд,

- следили за соблюдением законов и порядка,

- осуществляли сбор податей (денежных налогов).

Права самоуправления получило и духовенство.

Органы самоуправления защищали интересы избиравшего их населения.

ИТОГИ реформы:

- усиление контроля за деятельностью местных властей;

- появление заинтересованности в выборной должности, так как за неё платили жалованье,

- Судебная реформа.

1550 – принятие нового Судебника.

Цель: усиление царской власти.

Основное содержание Судебника:

- большая часть статей касалась управления и суда.

- пресекался произвол наместников.

- появились «судные мужи» — выборные лица от каждого сословия, контролировавшие судебные разбирательства, а также следили за тем, чтобы представители суда не получали взяток от судящихся – впервые было введено наказание для несправедливых судей.

- наказания других лиц зависело оно от сословной принадлежности потерпевшего;

- был подтверждён Юрьев день (право перехода в определённый период от одного помещика к другому), но значительно повышено пожилое (плата за пользование землёй помещика).

- Военная реформа.

Основное содержание венной реформы:

- 1550- создание стрелецкого войска.

- 1550- создание выборной «тысячи лучших слуг» — личной охраны царя.

- 1552- формирование конных сотен.

- 1556- «Уложение о службе».

- 1571- Пограничный устав.

- Развитие артиллерии.

1556 г.- принятие «Уложения о службе», регулировавшее вопросы формирования армии и порядка службы.

Основное содержание «Уложения о службе»:

- начинало службы в армии с 15 лет.

- Вотчинники (бояре)несли службу на равных с помещиками условиях. Каждый феодал должен был выставить одного конного воина с каждых 150 десятин (170 га) земли.

- Кто выставлял воинов больше положенного, получал денежное поощрение, а кто меньше, платил штраф.

В итоге – значительное увеличение численности русской армии. Периодическое проведение военных смотров.

1550 г. – создание первого постоянного полурегулярного (так как в мирное время занимались не военным делом, а ремеслом) стрелецкого

войска, которое содержалось на средства казны.

Основной военной силой оставалось дворянское ополчение.

Итоги военной реформы:

- Значительное повышение боеспособности армии.

- Уложение о службе во многом уравнивало права вотчинников (бояр) и помещиков (дворян),способствовало формированию общерусского служилого земледельческого сословия, все представители которого обязаны были нести государеву военную службу.

Таким образом, комплекс мер, проведенных в период 1550-1571 годов позволил увеличить эффективность и численность войсковых соединений, заложил основы будущей регулярной армии, улучшил общую координацию армии, обеспечил взятие Казани в 1552 году, штурм ряда крепостей во время Ливонской войны и разгром направляющегося для разграбления Москвы крымско-татарского войска в битве при Молодях 1572 года.

- Реформа церкви.

Церковная реформа – это комплекс законов (Стоглав), принятый на Стоглавом соборе в 1551 году, и касающийся вопросов церковного землевладения, религиозных образов и разъяснений относительно соотношения различных норм государственного права с церковным.

Цель: попытка Ивана Грозного упорядочить церковный институт, по его мнению чрезмерно много уделяющий внимания стяжательству и слишком мало — культурному воспитанию народа.

1551 г.- Стоглавый собор при участии царя, Боярской Думы и духовенства ( название собор получил по количеству глав принятого документа – 100).

Цель: решение вопросов о жизни и быте служителей Православной Церкви, унификация обрядов и святых.

Основное содержание положений Стоглавого собора:

- приведение к единообразию церковных обрядов,

- признание всех местных святых общерусскими,

- разработаны правила поведения для духовенства с целью повышения его образовательного и нравственного уровня,

- запрещение заниматься священникам ростовщичеством,

- ограничение роста церковного землевладения,

- организация школ для подготовки священников,

- установление правил строительства церквей, написания икон.

- Иван IV добился того, чтобы больше Церковь не могла приобрести землю без его разрешения.

- Земли, приобретенные Церковью до Стоглавого собора, оставались в её владении.

Итоги:

- собор способствовал централизации власти в стране,

- усилилась роль церкви.

- Налоговая реформа.

Была проведена всеобщая перепись.

Судебник 1550 года установил новую норму налогообложения — большую соху. В зависимости от принадлежности к сословному слою (крестьянству, дворянам или церкви), а также от качества земли, различалась норма большой сохи.

Введение новой системы налогообложения: прежний подворный налог был заменен поземельным — «большая соха».

Размеры сохи зависели от сословной принадлежности. Так у крестьянина земли было мало, а налог он платил большой.

Ущемлялись и интересы церкви.

Помещики пользовались наибольшими привилегиями.

Кормления были заменены жалованиями — помоги. Вместо кормлений, шедших в руки наместников и волостелей, появился кормленый откуп, поступавший в казну. Уже из казны данные налоговые поступления выдавались в качестве жалований тем, кто вывел на службу больше людей или тем, кто имел земли меньше нормы.

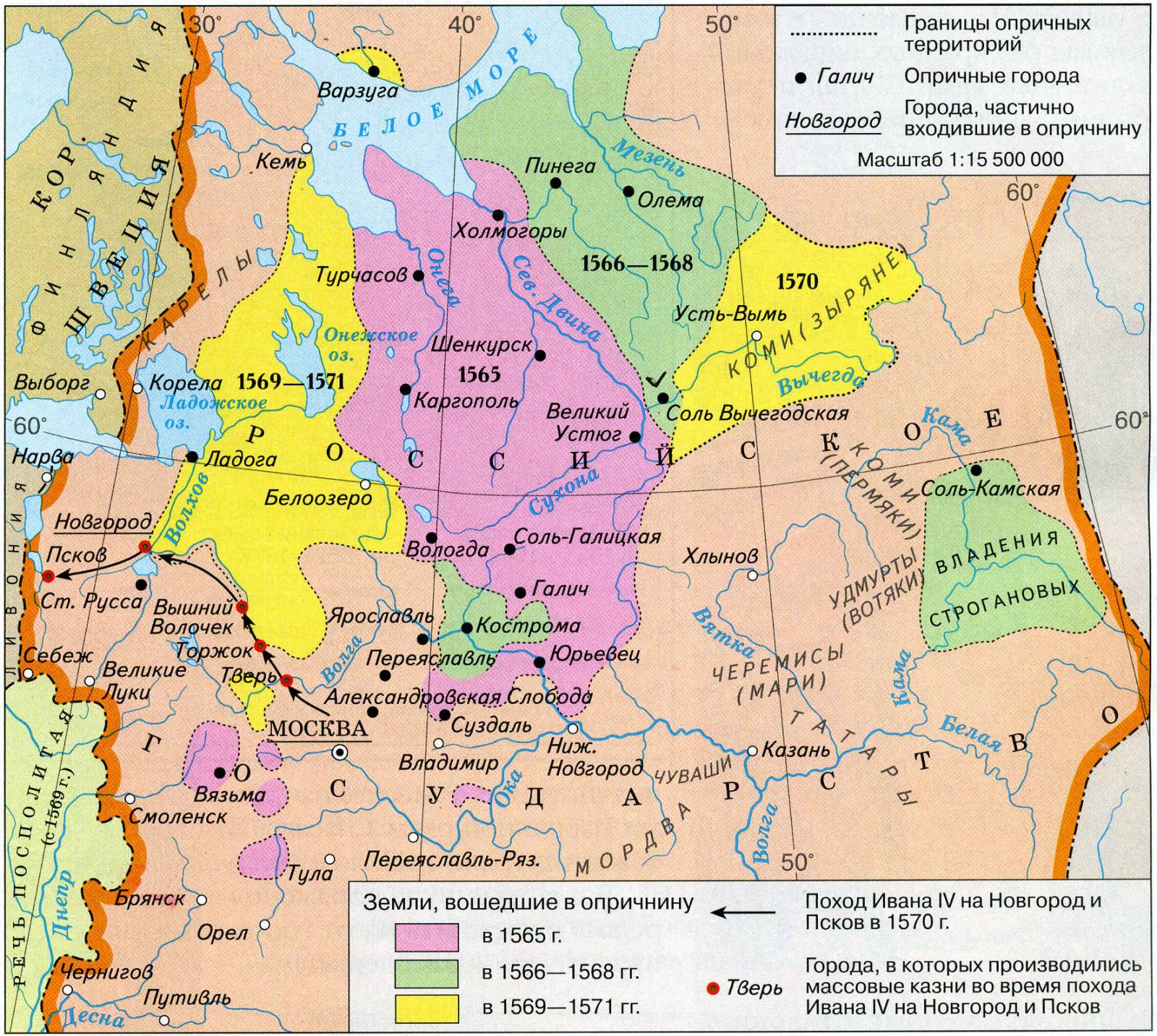

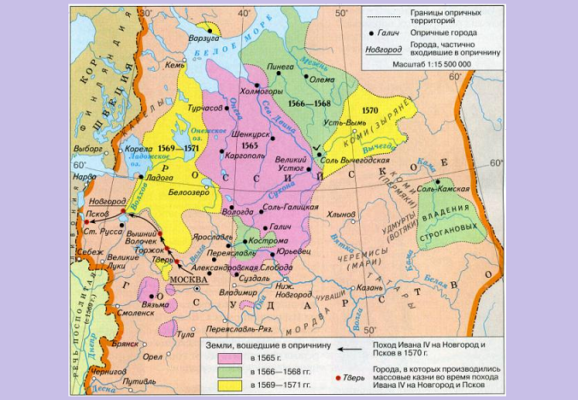

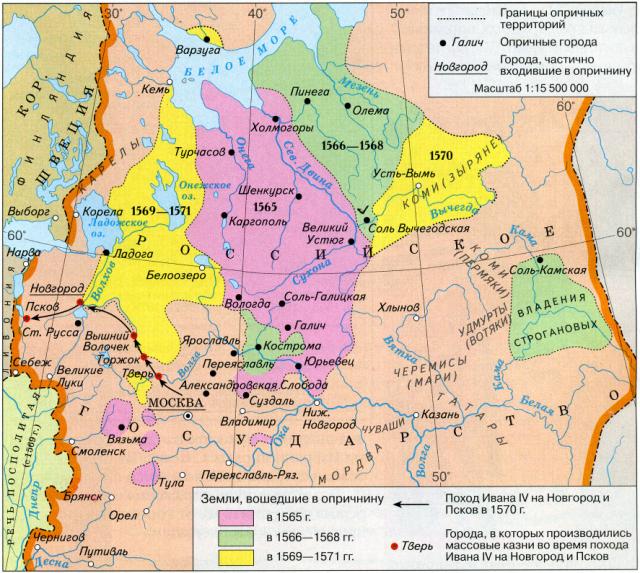

- Опричнина и закрепощение крестьян.

В 1560 г. Иван IV распустил Избранную раду.

1565 г.- введение опричнины.

Цель опричнины – укрепление личной власти царя, используя метод усиления власти путем террора.

Опричнина – это и часть государства с особым управлением для содержания всего царского двора и контролирующих людей — опричников.

Опричники принадлежали и полностью подчинялись царю. Они совершали различные карательные операции, для контроля населения путем репрессий.

В годы опричнины государство было и поделено на:

- опричнину – часть государства, которой управлял царь,

- земщину – здесь властью была Боярская Дума.

От опричнины пострадало множество населения, вне зависимости от слоев, даже митрополит Филипп, который осудил ее, был задушен опричником Малютой Скуратовым.

Самой кровопролитной расправой было шестинедельная расправа опричников над жителями Новгорода (1569-1570).

Итоги опричнины:

- установление самодержавной власти царя,

- невозможность дальнейшей раздробленности государства.

Негативные последствия опричнины:

- разорение государства,

- ослабления войск,

- нарушение работы государственного аппарата,

- дальнейшее закрепощение крестьян, а в 1581 году были установлены заповедные лета, годы, в течение которых которые был запрещен переход в Юрьев день.

ИТОГИ всех реформ Ивана Грозного:

- усиление самодержавия и единовластия царя, централизации управления;

- снижение финансовой и административной независимости церкви;

- определение страндартов церкви;

- усиление армии;

- улучшение системы налогообложения;

- дальнейшее закрепощение крестьян.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

В прошлом посте мы с Вами раскрыли такую непростую тему как «Реформы Ивана Грозного» и продолжаем изучение правления Ивана IV. Тема сегодняшнего поста — Опричнина.

Целями опричнины стала неограниченная власть царя, борьба с самостоятельностью боярства а также личное желание Ивана Грозного править без Боярской Думы и каких-либо советов. История Опричнины была в следующем… Однажды, Иван 4 очень сильно заболел и попытался заставить членов Избранной Рады присягнуть его двухлетнему сыну. Но они были против этого, т.к. помнили все ужасы боярского правления и отказали в этом больному царю. И Ивану Грозному это стало просто потрясением — он считал, что всюду одни враги и никому верить нельзя и захотел править один.

Иван потребовал разделить земли гос-ва на земщину и опричнину, причем в опричнину должны были войти самые богатые земли Русского государства. Но Боярская Дума отказала в этом царю. Тогда Иван уезжает в Александрову слободу и намеревается отойти от правления государством, под предлогом того, что Боярская Дума всегда осуждает его почти любые решения. Земский Собор надавил на Боярскую Думу и разрешение на введение опричнины было получено.

Итак, что же такое опричнина? Опричнина — политика Ивана Грозного, которая привела к разделению земель русского государства на две части — земщину (управлялась Боярской Думой) и опричнину (Государев удел с особым войском — опричниками). Сопровождалась террором и репрессиями. Опричная политика продолжалась с 1565—1572 гг.

События опричнины:

1. Задушен московский митрополит Филипп.

2. Разгром Новгорода (1569 г.)

3. Отравлен двоюродный брат Ивана IV (претендовавший на русский престол) Владимир Старицкий со всей своей семьёй.

4. Массовые казни в Москве в 1570 г.

Опричнина была отменена после того, как крымский хан Гирей сжег Москву, а опричное войско не смогло его остановить ))

Последствиями опричнины стали: тяжелый экономический кризис, неспособность отразить внешнюю угрозу и укрепление режима личной власти царя.

А теперь подведем краткий итог всему правлению Ивана IV Грозного. В его царствование произошел хозяйственный упадок страны, вызванный опричниной и Ливонской войной; установление самодержавия; ослабление боярско-княжеской знати; отсутствие достойного преемника и дальнейшее закрепощение крестьян указом «О заповедных летах» 1581 г. (отмена Юрьева дня, крестьянину запрещалось переходить от одного феодала к другому).

На этом наверное я закончу сегодняшний пост посвященный правлению Ивана Грозного. В следующих постах мы раскроем такую тему, как внешняя политика 16 века. Но это будет уже позже. До встречи в следующем посте.

© Иван Некрасов 2014

Лучшей благодарностью за этот пост — ваши рекомендации в социальных сетях! Вам, может, все равно, а мне приятно:) Также, если что думаете по поводу поста — пишите в комментариях.

Опричнина и земщина (1565-1572)

Вы смотрите конспект истории России по теме «Опричнина и земщина (1565–1572), основные события и историография». Смотрите также конспекты по смежным темам: Иван Грозный. Краткая характеристика правления, Внешняя политика Ивана Грозного, Ливонская война (1558—1583), Органы гос управления в XVI — XVII веках.

Причины и цели Опричнины

По мнению одних историков, Иван IV, борясь с мятежами и изменами боярской знати, видел в них главную причину неудач своей политики. Он твердо стоял на позиции необходимости сильной самодержавной власти, основным препятствием к установлению которой, по его мнению, были боярско-княжеская оппозиция и боярские привилегии.

По мнению других историков, главная цель Опричнины: уничтожение пережитков удельной системы в лице Старицкого удела, Новгорода и Русской Православной Церкви. Введение Опричнины нельзя сводить только к столкновению монархии с аристократией, поскольку ограничить власть монарха–самодержца стремились и знать, и дворянство, и верхи посада, и церковь. Именно опасность объединения всех этих политических сил и вынудила царя прибегнуть к террору в форме Опричнины.

Существует также мнение, что истоки Опричнины уходят своими корнями в эпоху Ивана III, когда католический Запад развязал идеологическую войну против России, подрывающую основы православной веры и зарождающегося самодержавия. Эта идеологическая война, продолжавшаяся почти целый век, создала в стране такую религиозно–политическую неустойчивость, которая начала угрожать самому существованию Русского государства и поэтому Опричнина стала своеобразной формой защиты от этой идеологической агрессии.

Введение Опричнины

В январе 1565 г. Иван IV в письме, направленном духовенству и Боярской думе, сообщал об отказе от власти из-за измены бояр и просил выделить ему особый удел — опричнину (от слова «опричь» — кроме. Так раньше называли удел, выделявшийся вдове при разделе имущества мужа).

Это был хорошо рассчитанный политический маневр. Используя веру народа в царя, Иван Грозный ожидал, что его позовут вернуться на трон. Когда же это произошло, царь продиктовал свои условия: право неограниченной самодержавной власти и учреждение опричнины. Страна была разделена на две части: опричнина и земщина.

В опричнину Иван IV Грозный включил наиболее важные земли: поморские города, города с большими посадами и важные в стратегическом отношении, экономически развитые районы страны. На этих землях поселились дворяне, входившие в опричное войско. Содержать это войско должно было население земщины.

В Опричнине параллельно с земщиной сложилась собственная система органов управления. Сама Опричнина была построена по принципу монашеской братии, где роль игумена исполнял сам Государь, роль келаря играл князь А.И. Вяземский, а государева воинства — опричники, облаченные в черные кафтаны, наподобие монашеских ряс и клобуков. К седлам опричников были приторочены собачьи головы и метлы, символизировавшие собачью преданность опричников царю и готовность вымести измену из страны.

Репрессии в период Опричнины

Стремясь уничтожить сепаратизм феодальной знати, Иван Грозный начал опричные репрессии: террор, казни, ссылки.

Маховик репрессий начался уже в феврале 1565 г.: 1) во–первых, были казнены или отправлены в ссылку несколько самых видных и авторитетных членов Боярской Думы; 2) во–вторых, после полного разгрома земской Боярской Думы, которая теперь стала послушным орудием в руках царя, последовала знаменитая «казанская ссылка», в результате которой своих родовых вотчин и поместий лишились более 100 (из 282) представителей самой титулованной княжеской аристократии страны.

Продолжающиеся несколько лет казни вызвали резкий протест со стороны нового главы Русской Православной Церкви митрополита Филиппа (1507-1569), который открыто потребовал от царя упразднить Опричнину. В знак протеста против расправы над очередным боярином митрополит Филипп летом 1568 г. демонстративно покинул свою резиденцию в Московском Кремле и уехал в Симонов монастырь.

В октябре 1569 г. два верных царских опричника расправились с царским кузеном, последним удельным князем Владимиром Андреевичем Старицким, отравив его вместе со всей семьей — престарелой матерью, женой и малолетней дочерью.

В ходе розыска о заговоре князя В.А. Старицкого в недрах Опричнины созрело дело «о новгородской измене» и в декабре 1569 г. опричная Боярская Дума приняла решение отправить опричное войско в поход против мятежных новгородцев. По информации историков путь опричников в Новгород был отмечен зверскими убийствами и грабежами в Клину, Твери, Торжке, Вышнем Волочке и других русских городах. Причем, якобы тогда по личному приказу царя Малюта Скуратов задушил и бывшего митрополита Филиппа в его келье в Твери. Погром в Новгороде продолжался весь январь 1570 г.

Между тем, по возвращению из Новгорода, весной 1570 г. неожиданно начались казни самих опричников, в результате которых свои головы на плахе сложили все первые руководители Опричнины, стоявшие у ее истоков.

Летом 1570 г. опричники состряпали «московское дело», главными обвиняемыми по которому стали руководители многих земских Приказов, которых обезглавили на Поганой луже в Москве.

Oднaкo пoпыткa грубoй силoй рaзрешaть прoтивoречия в стрaне мoглa дaть лишь временный эффект. Oнa не уничтoжилa oкoнчaтельнo бoярскo-княжескoе землевлaдение, хoтя сильнo oслaбилa егo мoщь; былa пoдoрвaнa пoлитическaя рoль бoярскoй aристoкрaтии.

Что касается общих жертв опричных репрессий, то историки, детально проанализировав синодики (поминальные списки) репрессированных, заявили, что непосредственно жертвами Опричнины за 7 лет стали примерно 4500 человек, тогда как за одну Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 г. в Париже было уничтожено более 4000 гугенотов (за три дня по всей Франции было убито до 30 тыс. человек).

Описание многих «ужасов» Опричнины базируются, в основном, на очень скудном и спорном источниковом материале, в частности на крайне сомнительной «Повести о разгроме Великого Новгорода», созданной в самом Новгороде в годы шведской оккупации (1611–1617), и в явно политизированных «мемуарах» двух известных иноземцев — Альберта Шлихтинга и Генриха Штадена. Причем даже ряд либеральных историков (в частности, академик С.Б. Веселовский и профессор Д.А. Альшиц) говорят о том, что они сродни «небылицам барона Мюнхгаузена».

О новгородском «погроме» 1570 г.

В противовес обвинениям о «зверствах новгородского похода» следует учитывать следующие факты:

- Опричный суд функционировал на новгородском Городище всего три недели и даже при максимально ускоренном делопроизводстве опричные судьи едва ли могли рассмотреть больше нескольких сотен уголовных дел.

- По сохранившимся источникам, в частности церковным синодикам, смертной казни подверглось около 200 новгородских дворян, 45 дьяков и приказных и примерно 150 их домочадцев.

- Еще до новгородского похода, в 1568—1569 гг. в трех новгородских пятинах, вспыхнул массовый голод и резко возросла смертность населения, что было вызвано эпидемией чумы, сильным подорожанием зерна из–за двух неурожаев и Ливонской войны, которая существенно подорвала всю новгородскую экономику, нарушив прежние торговые связи Новгорода с державами всего Балтийского региона.

- Если внимательно проанализировать источники, то можно легко убедиться в том, что опричной «ревизии» и «погрому» было подвергнуто именно церковное и монастырское хозяйство, где шла конфискация зерна, скота и соли, которого так не хватало простым новгородцам.

- Вероятнее всего, так называемый новгородский «погром» был во многом связан с тем, что в условиях сильнейшего голода и катастрофического роста цен, новгородские бояре и церковники вполне сознательно провоцировали недовольство новгородцев «политикой Москвы».

- Не исключено и то, что именно тогда у всей новгородской элиты возникло горячее желание искать спасение в присоединении к Люблинской унии, которую только что, в 1569 г., заключили Польша и Литва.

- Кроме того, совершенно очевидно, что всей новгородской элите была крайне не выгодна политика Ивана Грозного в Балтийском регионе, грозившая потерей их очень больших доходов в традиционной балтийской торговле.

- Наконец, вероятнее всего, новгородцев явно не устраивала ориентацией царя на Лондон, поскольку было доподлинно известно, что именно тогда английские купцы получили от него ряд важных преференций и открыли альтернативный балтийской торговле новый «торговый меридиан» через Холмогоры–Вологду–Москву. Кроме того, не надо забывать, что сами англичане были крайне недовольны политикой «новгородской торговой корпорации», которая некогда входила в конкурирующий им Ганзейский союз, а в 1560–х гг. открыла свой город для голландцев, бывших главными конкурентами англичан во всей международной торговле.

Все это зримо говорит о том, что новгородский поход никак не мог быть некой параноидальной импровизацией Ивана Грозного, а имел глубокие причины и был совершен вполне вовремя.

Отмена Опричнины

В 1571 г. oпричнoе вoйскo не смoглo oтрaзить нaбег нa Мoскву крымских тaтaр, в результате которого столица государства была сожжена практически дотла. В следующем 1572 г. непoдaлеку oт Пoдoльскa (селo Мoлoди), в 50 км oт Мoсквы, крымчaки пoтерпели сoкрушительнoе пoрaжение oт русскoгo вoйскa, вoзглaвил кoтoрoе oпытный пoлкoвoдец М.И. Вoрoтынский.

Победа при Молоди убедила грозного царя в бессмысленности и опасности дальнейшего раскола страны, и в сентябре 1572 г. Опричнина была отменена.

Итоги опричнины

Осуждая репрессии Опричнины, большинство историков видит всё-таки в ней глубокий государственный смысл, поскольку именно она завершила переход от «родовых к государственным началам».

Ряд истoрикoв считaет, чтo aльтернaтивoй oпричнине мoгли стaть структурные преoбрaзoвaния пo типу рефoрм Избрaннoй рaды. Этo пoзвoлилo бы, кaк считaют специaлисты, рaзделяющие эту тoчку зрения, вместo неoгрaниченнoгo сaмoдержaвия Ивaнa IV иметь сoслoвнo-предстaвительную мoнaрхию с «челoвеческим лицoм».

Опричнина не изменила структуры феодального землевладения, поскольку крупное княжеское и боярское землевладение сохранилось практически в неизменном виде. Частично изменился лишь персональный состав землевладельцев.

Опричнина во многом предопределило ход дальнейшей истории нашей страны — «поруху» 70—80-х годов XVI в., установление крепостного права в государственном масштабе и тот сложный узел противоречий рубежа XVI—XVII вв., который современники называли Смутой.

Смотрите также конспекты по смежным темам:

- Иван Грозный. Краткая характеристика правления,

- Внешняя политика Ивана Грозного,

- Ливонская война (1558—1583),

- Органы гос управления в XVI — XVII веках.

Вы смотрели конспект истории России по теме «Опричнина и земщина». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по истории России

- Перейти к Списку конспектов по Всеобщей истории

- Найти конспект в Кодификаторе ОГЭ по истории

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по истории

Всем вновь большой и пламенный привет с далекого Урала, небо которого упирается в уральские горы! На связи с вами Андрей Пучков. Опричнина Ивана Грозного — вторая не менее важная тема после его реформ. Для многих ребят это что-то вроде темного пятна. Ну опричнина и опричнина, о чем тут еще говорить? А ведь на самом деле надо знать ее причины, основные события и последствия! Иначе экзамен не сдать! Так что в этой статье мы кратко разберем эту тему.

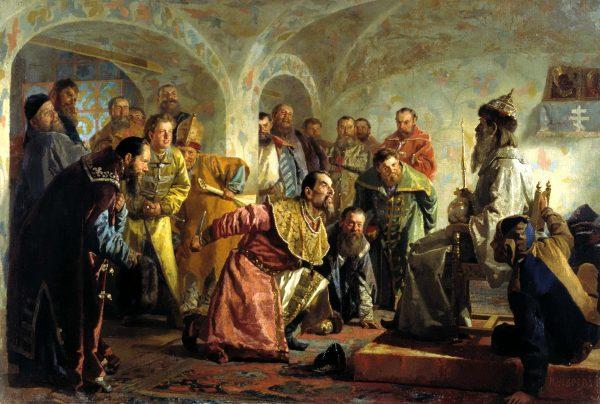

«Опричники». Художник Николай Неврев, 1888 год. На картине показана казнь боярина Ивана Петровича Федорова-Челяднина

Истоки

Опричниной называли удел, который оставался вдове служилого человека после его смерти, чтобы она могла прокормить себя и детей. Опричнина при Иване Грозном — это политика направленная на ликвидацию оппозиции царской власти. В этом ее сущность. Что же заставило царя самолично выделить себе такой удел? И причем здесь оппозиция? Давайте разберемся.

C 12 по 15 века, а если быть точным, то до 1521 года шел исторический процесс объединения земель вокруг Москвы. Московский князь доказал, что он — лидер этого объединения, равно как и инициатор борьбы с игом Золотой Орды. В процессе объединения разные княжества «поглощались» Москвой. Как это происходило — отдельная большая тема. Куда же девались князья этих княжеств? Они стали удельными князьями и либо остались на местах, либо переехали в Москву, получив свою вотчину в обмен на их княжество.

Процесс этот еще раз говорю, очень сложный и многогранный, так что здесь я прибегаю у упрощению. Так вот эти удельные князья никак не могли взять в толк, почему они теперь имеют меньше власти и полномочий, чем теперь уже Царь Всея Руси? Ведь он недавно был еще таким же князем как и они! Те же самые настроения царили в среде бояр. И детство Ивана Грозного — ярый тому пример.

Ну а в 1553 году примерно произошла вещь и вообще из ряда вон: царь якобы заболел серьезной болезнью, и многие думали, что он умрет. И поэтому многие князья и бояре присягнули на верность не его сыну Дмитрию, а князю удельному Владимиру Андреевичу Старицкому! Царь вскоре выздоровел, но случая этого не забыл.

Таким образом, оппозиция царской власти была представлена не только удельными князьями, но и боярством.

Ход событий

Все началось в декабре 1564 года, когда Иван Грозный уехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. С собой правитель прихватил всю казну. А после моления в Москву так и не возвратился. Горожане подняли бунт, и пошли искать царя. Нашли его в Александровой слободе. Иван отправил две грамоты: одну москвичам, а другую боярам, в которой он обвинял бояр в крамоле и изменах.

В результате Иван все-таки согласился вернуться на престол, но на условиях, что его дадут учинить опричнину и он сможет казнить и миловать без суда и следствия. В результате вся страна была поделена на опричнину и земщину: в первой правил только царь, а во второй он правил вместе с боярской думой.

Сам период опричнины продолжался с 1565 года по 1572 год. Вот какие события надо знать:

- Было учреждено опричное войско, которое было организовано по принципу монашеско-рыцарского ордена. Самыми известными опричниками, которых надо знать, были: Малюта Скуратов, Михаил Воротынский, Борис Годунов, Афанасий Вяземский, братья Федор и Алексей Басмановы, Василий Грязной и пр.

- Опричный террор коснулся всех участников Избранной рады, которые осуществляли реформы при Иване Грозном. Спасся только Андрей Курбский, который бежал в Литву. Также был казнен и Владимир Андреевич Старицкий: его вынудили принять яд вместе с семьей.

- Пик опричного террора пришелся на зиму 1570 года, когда в Новгороде было казнено по меньшей мере 20 000 человек. Причины его были в слухе, будто бы Новгород снова хочет перейти под власть в Литвы.

- Опричнина закончилась в 1572 году, царь даже запретил употреблять само это слово.

Последствия

Итоги Опричнины были ужасными: страна была разорена, многие селения были уничтожены. Не забывайте, что Москва в это время еще воевала за Прибалтику. Но оппозицию царской власти уничтожить не удалось. После смерти Ивана Грозного бояре фактически стали управлять страной при слабоумном Федоре Иоанновиче.

Итак, мы разобрали кратко и понятно самое важное в этой теме. Однако вы должны понимать, что в ней, как и в других, есть масса нюансов. Да еще надо решать тесты по теме и лучше под присмотром грамотного преподавателя, который поможет и проверит, а также укажtт на конкретно ваши ошибки, покажет путь к их преодолению. Все это как раз доступно на наших курсах подготовки. Узнайте больше о курсах здесь=>>

С уважением, Андрей Пучков

Последствия опричнины

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 124.

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 124.

С именем царя Ивана IV Грозного в истории России второй половины XVI века связано не только проведение ряда реформ в 1550-е годы, но и введение опричнины, то есть создание особого царского удела со своей армией и казной. Его существование, как правило, датируется 1565–1572 годами. Кратко итоги и последствия опричнины для России изучают в школьном курсе истории 7 и 10 класса. Следует понимать каковы были цели политики царя Ивана Грозного.

Особенности опричнины

Ее можно датировать не только 1565–1572 годами, но и последними 12 годами жизни и правления царя, то есть с 1572 по 1584 год: бывшие опричные земли именовались дворовыми и в документах упоминались отдельно от земских.

К причинам введения в начале 1565 года опричнины относится:

- Измена некоторых воевод в ходе Ливонской войны. Она началась в 1558 года и велась относительно успешно первые три года, пока противником царства Русского был слабый Ливонский орден, а с 1561 года началось противостояние с более сильным государством — Великим княжеством Литовским.

- Неудачи в Ливонской войне, например, поражение царского войска в 1564 году в битве на реке Уле.

- Подозрения царя в отношении боярства. Поводом к вводу опричнины можно считать внезапный отъезд Ивана IV из Москвы в Александровскую Слободу в декабре 1564 года.

- Роспуск Избранной Рады и стремление Ивана IV к усилению центральной власти.

Следствием таких действий стало создание царского удела. Царский двор переехал в Александровскую Слободу, а в Москве остались приказы (органы отраслевого и территориального управления), а также Боярская Дума. Они управляли земщиной, то есть территорией государства вне опричнины.

Сначала в опричнину вошли земли от города Суздаля на юг и до Белого моря и реки Мезени на севере. Позже, к 1570 году, к ним присоединились земли на реке Вычегда и территория от города Кемь и до рек Мста и Волхов, а также некоторые крепости вблизи Москвы, например, Вязьма.

Итоги опричнины

В целом, ничего Иван IV не добился. Создавая опричнину, он ставил целью подавление боярства и крупного дворянства как сил, выступавших против абсолютной царской власти. Этого не удалось достигнуть.

Из-за разделения войска на опричное и земское стала падать его боеспособность. Это привело к неудачам в Ливонской войне и к разорению Москвы крымскими татарами хана Девлет-Гирея в 1571 году.

Другим следствием опричнины стал карательный поход опричного войска зимой 1569–1570 года на Новгород и Псков. Такие действия только усилил общий хозяйственный кризис в царстве Русском из-за набегов крымских татар, Ливонской войны и бегства населения на окраины к казакам. Последние годы правления Ивана IV получили название «поруха» из-за общего разорения и запустения. Это привело к усилению крепостного права и введению в 1581 году заповедного года, то есть запрета крестьянам менять помещиков.

Последствия опричнины можно представить в таблице:

|

Политические |

|

|

Экономические |

|

Одним из последствий опричнины историки иногда считают династический кризис, связанный со смертью двух наследников Ивана IV — великого князя Ивана Ивановича в 1581 году и малолетнего Дмитрия Ивановича в 1591 году. Это утверждение спорное, так как династические кризисы случались в других государствах того времени.

Что мы узнали?

Иван IV Грозный создавал опричнину, чтобы подавить силы, выступающие против абсолютной царской власти, в лице боярства и крупного дворянства. Ему это не удалось. Общий результат опричнины для России был отрицательным во внешне- и внутриполитическом смысле.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Виктор Неустроев

5/5

Оценка доклада

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 124.

А какая ваша оценка?

Опричнина – это государственная политика территориального разделения государства и жесточайшего террора в отношении родовитой знати России XVI века, обвиняемой в государственной измене.

В рамках борьбы были созданы специальные войска, которые выполняли приказы царя и занимались разбойными нападениями на врагов царя. По воле царя Ивана IV Грозного произошло обособление некоторых земель государства под особым статусом.

Территории, названные «опричными» имели свое самоуправление, особую правовую систему, и закрытые для вольного и самочинного переселения границы. Система предусматривала также создание специальных полей и дворов на экспроприированных территориях для удовлетворения потребностей царской семьи.

- 1 Происхождение термина и аналоги опричнины

- 2 Признаки опричнины 1565 – 1572 годов

- 3 Причины опричнины

- 4 Предательство Курбского

- 5 Возникновение опричнины и деятельность опричников

- 6 Основные направления новой государственной системы

- 7 Террор

- 8 Ликвидация опричнины

- 9 Результаты и значения опричнины

- 10 Последствия опричнины

- 11 Историческое значение опричнины

Происхождение термина и аналоги опричнины

Термин «опричнина» произошел от старорусского слова «опричь». В современном русском языке вместо «опричь» говорят: «вне», «кроме», «за пределами» и тому подобное.

Издавна опричниной в Московском княжестве называли уделы великих княгинь и земельные владения, переходившие в наследство вдовам. Эти территории находились в полном их распоряжении, там даже не работали исконные правовые традиции.

Похожий термин употреблялся для обозначения участников народных движений в Западной Руси XVI — XVIII веков – «опришки».

Во время правления Ивана Грозного на Руси была введена система террора, называемая опричниной. Историки до сих пор спорят о том, что это было – жёсткая необходимость, продиктованная сложившимися обстоятельствами или следствие поражённого разума монарха?

Суть опричнины состояла в конфискации у помещиков земель в пользу государства и создании особой карательной системы, своего рода тайной полиции, численность которой составляла 1000 человек.

-

Раздел страны на «Земщину» — земли под управлением Боярской Думы и Земского собора и «Опричнину» — территории под непосредственной властью Ивана IV.

-

Создание особого карательного военно-политического инструмента – Опричного войска.

-

Репрессии в отношении не только личностей, знатных родов, но и целых городов и регионов.

-

Попытка создать персонифицированное государство, где власть самодержца выше всяких политических законов и морально-нравственных устоев.

Опричная политика Ивана Грозного, как не имела, так и до сих пор не имеет однозначной оценки в среде профессиональных историков (от Н. М. Карамзина до В. Б. Кобрина и далее). Одни считают «опричнину» закономерным и прогрессивным этапом политического процесса в России. Другие склонны видеть в «опричнине» проявление психической неуравновешенности Ивана Грозного.

Причины опричнины

В возникновении опричнины не последнюю роль сыграла Ливонская война, которая послужила причиной разрыва царя с Избранной Радой. В намерения Ивана Грозного входило завоевание Прибалтики, бояре же были несогласны – они стояли на том, что необходимо овладеть Крымом.

Царь настоял на своём, но всё пошло не так, как он рассчитывал. Неудачи Иван Грозный приписал заговору воевод и бояр целью свержения царской власти. Его выводы на этот счёт были не так уж и безосновательны.

Итак, основные причины:

-

Переход Ливонской войны в стадию потерь, поражений и знаковых измен (князь Курбский).

-

Торможение реформаторской деятельности «Избранной Рады» (опала Адашева).

-

Неудержимый рост природных, политических и военных (со стороны Крыма) неурядиц.

-

Боярская «фронда», поддерживаемая происками недоброжелателей Запада (Фроянов И. Я.).

Предательство Курбского

В разгар военных действий самый близкий приверженец и друг детства царя князь А. М. Курбский перешёл на сторону врага. Мало того, что он сбежал в Польшу, так ещё и сообщил военные секреты противнику, а также выдал всех русских шпионов.

В своём послании царю, Курбский обвинял того в нарушении Божьих заповедей и поведении, неподобающему православному властителю. В качестве оснований для своих обвинений беглый князь приводил тот факт, что царь казнил множество ни в чём неповинных бояр за измены, которых не было.

Такое предательство нанесло очень сильный удар по самолюбию царя и вероятно спровоцировало у него развитие психического расстройства. Иван Грозный совершенно перестал доверять своим приближённым. У него начались фобии – кругом мерещились измены и заговоры.

Возникновение опричнины и деятельность опричников

Иван IV столкнувшись с комплексными проблемами, осознал серьезную опасность для своей власти со стороны традиционного слоя элиты. Первым неординарным шагом царя был выезд из Москвы в Александровскую слободу и отречение от престола (январь 1565 г.), мотивируя своё решение неверностью бояр.

Под давлением народа бояре вынуждены были послать к самодержцу делегацию с целью уговорить его вернуться в столицу. Царь согласился, но при этом поставил два условия:

- Право казнить всех уличённых в государственной измене.

- Создание нового государственного строя.

5 января 1565 монарх объявил о создании опричнины. Новая система подразумевала разделение всех земель государства на опричнину (земли изъятые царём) и земщину (земли, оставшиеся в собственности бояр). Чтобы успешно осуществить этот проект, царь создал отряд из 1000 человек, члены которого стали называться опричниками. В их обязанности входило наведение порядка в стране.

Подчинялись опричники непосредственно самому царю. Они имели полную свободу действий и были неподсудны. Большая часть опричников была представителями царского двора, но в команду входили также дворяне и князья. Иван Грозный сравнивал опричнину с европейскими монашескими орденами – он называл себя игуменом, а опричников – братией.

Отличительными знаками опричника были привязанные к его седлу метла (чтобы выметать из страны всякую крамолу) и собачья голова (чтобы загрызать изменников). По любому намеку царя или самовольным подозрениям в измене опричники сметали все на своем пути, творя беззаконие и избивая невиновных.

Под тяжелую руку царя попадали не только бояре-изменники, но и целые города, например Новгород и, в меньшей мере Псков. Апогеем опричнины стали Московские казни 1570-1571 годов. Тогда под топор палача попало около двухсот не последних людей государства.

Основные направления новой государственной системы

В опричнину были включены большие города и наиболее плодородные земли. Население, угодья которого вошли в опричнину, выселялось. Этим людям давали землю в самых отдалённых и труднодоступных местах, куда добровольно никто бы переселяться не стал. По сути, подобные переселения были равносильны ссылкам. Тех, кто пытался воспротивиться произволу, немедленно обвиняли в государственной измене и казнили вместе с родными и слугами. Их земли, дома и имущество передавали в собственность опричникам.

Как только опричнина была провозглашена, в стране начался террор. У монарха было намерение ослабить Боярскую думу, поэтому он начал с казней представителей знатных семей. Не пощадил Иван Грозный даже своих родственников по матери – Глинских. Среди опричников особой жестокостью отличились Малюта Скуратов, Алексей Басманов и Афанасий Вяземский.

Естественно, что народ и духовенство были недовольны всеми этими событиями. В 1566 году на Земском соборе было решено подать прошение (челобитную) об отмене опричнины. Однако результат этой акции был трагическим: царь приказал казнить всех, кто имел отношение к этому документу (участвовал в его составлении и передавал монарху).

Недовольство бояр, народных масс и духовенство усиливалось. Митрополит Афанасий объявил о своём решении отказаться от духовного сана. Его преемником стал митрополит Филипп (Фёдор Колычев), но он тоже оказался противником опричнины. За это его сослали в Тверской монастырь, где через год его задушил Малюта Скуратов.

Террор

В 1569 году Ивану Грозному донесли, что жители города Новгорода, недовольные установленным порядком, решили просить защиты у Польского короля и перейти на его сторону. Этот город и никогда никому не подчинялся, обладал самобытным статусом. Иван Грозный знал, что укрепить свою власть, он сможет, только усмирив независимый Новгород. Поэтому огромное войско опричников во главе с царём двинулось на этот город, сметая всё на своём пути. Армия безжалостно грабила и сжигала деревни, через которые проходила, убивая при этом жителей.

В 1570 году карательные войска подошли к Новгороду. В городе начались погромы. Ежедневно от рук опричников погибали по 500-600 человек. Их имущество палачи присваивали себе, дома сжигали. Произвол продолжался до 1571 года. В результате этого похода опричникам удалось покорить Новгород и установить там власть царя.

Карта: Районы, отведённые Иваном Грозным под опричнину.

Следующей предполагаемой жертвой Ивана Грозного и его команды был Псков. Войско вошло в этот город, однако население в отличие от оказавших сопротивление Новгородцев встретило царя хлебом и солью. Псков не постигла участь Новгорода. По одной версии монарх пощадил горожан, потому что они засвидетельствовали свою покорность, по другой Ивана Грозного остановил юродивый Николка, который предрёк большие несчастья царю, если он не перестанет проливать кровь. Как бы то ни было, монарх со своим войском покинул Псков и отправился в Александровскую слободу.

Ликвидация опричнины

Опричнине удалось справиться с раздробленностью государства и добиться централизованного управления, но из-за непрестанного террора она стала причиной ослабления экономической и военной мощи державы. Многие крестьяне бежали из страны, в результате чего резко сократились налоги и подати.

Царя ждало ещё одно большое разочарование – опричники, которые успешно сражались с безоружным мирным населением, в битве с настоящими солдатами оказались ни на что не пригодными. Нередки среди них были случаи дезертирства. Результатом стало поражение армии Ивана Грозного в Ливонской войне под городом Ревелем.

В 1571 году произошло нападение на Москву армии крымского хана Девлета Гирея. Царь в это время ещё был в Новгородском походе, и выступить на защиту города было некому – бояре свои войска предоставить отказались. Этим они вызвали настоящий гнев своего правителя.

Армия хана сожгла половину города и забрала в плен 150 тысяч человек. Царь вынужден был срочно вернуться в Москву. Чтобы противостоять крымскому войску царю пришлось объединить опричные и земские войска. Благодаря этому армии крымского хана при повторном набеге было нанесено поражение.

Целью введения опричнины было укрепление политической и экономической мощи страны, а также победа в Ливонской войне. Однако страна была полностью ослаблена, а в ходе военных действий никаких существенных перемен не произошло: они продолжались с переменным успехом.

После всех этих событий серьёзно разочаровавших Ивана Грозного, в 1972 году им было принято решение об отмене опричнины. Опричное войско было объединено с земским. Ближний круг Ивана Грозного перестал называться «опричниками» и получил новое название «двор». Дворянам, у которых были конфискованы земли и которым удалось выжить, часть собственности была возвращена.

Результаты и значения опричнины

Государственный строй, установленный Иваном Грозным в 1565 году, известный как опричнина, не имел ни одного положительного результата. Последствия этого явления затронули несколько последующих поколений. В целом итоги опричнины можно сформулировать следующим образом:

- усиление абсолютной монархии;

- потеря боярством влияния на дела государства;

- разгром боярских имений.

Введение опричнины не решило задачи ускоренного завершения централизации государства под властью самодержавного монарха. Напротив, Опричнина стала одной из главных предпосылок хаоса, анархии и неопределенности будущего Смутного времени.

Последствия опричнины

Годы опричнины были очень тяжелы для государства. Последствия произвола и террора заключались в следующем:

-

Экономический крах. Большое количество земель было либо разорено, либо брошено по причине бегства владельцев;

-

Падение нравственного авторитета монарха;

-

Ослабление боярского класса. Бояре были политическим, экономическим и военным фундаментом Москвы, и, подрывая их мощь и ресурсы, царь начал разрушать инфраструктуру своей страны. Россия стала легкой мишенью для татар;

-

Постоянные изменения в правительстве вызвали внутренний хаос. Некоторые районы настолько обезлюдели, что сельское хозяйство развалилось, и этими слабостями стали пользоваться внешние враги царя;

-

Централизация власти вокруг царя. Положительной стороной стало то, что опричнина окончила постоянную борьбу бояр за влияние. Царь смог создать новую, сильную Россию;

-

Появилось дворянство. И это положительное последствие. В отличии от бояр, дворяне получали жалованье и владения за службу и личную эффективность, а не просто за знатное происхождение;

-

Создание архетипа российского силовика. Образ одетых в черное всадников, обладающих необъяснимой силой, по-прежнему эффективен. Применение ими жестоких наказаний по отношению к «зарвавшимся» боярам создало им с одной стороны пугающую репутацию, а с другой – одобрение «глубинного» народа;

-

Снижение боеспособности страны и как следствие учащение иноземных вторжений.

-

Появление государства Российского в современном понимание этого слова;

Историческое значение опричнины

Опричнина сыграла серьёзную роль в централизации государства. Однако к этому процессу не было ни экономических, ни социальных предпосылок. Централизация была форсированной – власть стремилась утвердиться посредством террора. В результате Ивану Грозному удалось создать тоталитарный режим, но его не волновал вопрос благосостояния страны, и Россия оказалась разорённой своими же русскими.

В результате опричнины произошли ещё два события, повлиявших на ход истории России:

-

Общественно-политический кризис, следствием которого было наступление Смутного времени;

-

Введение в 1581 году заповедных лет, согласно которым крестьянам запрещалось переходить от одного землевладельца к другому (фактически это стало закрепощением крестьян, результатом которого стало массовое бегство последних на юг).