Власть – является центральной категорией политической науки. Понятие власти широкое и многоплановое. Исторически понятие «власть» (cratos – греч.) связано с административным управлением древнегреческих городов-государств – полисов. Власть – одно из фундаментальных начал общества и политики. Она существует везде, где есть устойчивые объединения людей; в семье, производственных коллективах, различного рода организациях и учреждениях, в государстве. Власть – это способность и возможность оказывать определенное воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств: воли, авторитета, права, насилия. Власть есть волевое отношение между людьми. Она присуща любому обществу и необходима для поддержания его целостности и единства, для организации общественного производства. Специфическим признаком власти является доминирование властной воли. Власть опирается на установившийся порядок и организационные действия и воплощается в них, а право действовать с использованием этого порядка и организации и означает обладание властью. При этом право представляет собой способность лица (субъекта) действовать или давать указания, после чего происходят изменения в существующем порядке вещей (явлений). Парадокс политической власти, способной оборачиваться для человека одновременно и целесообразной силой, и злой волей, во все времена занимал умы философов и писателей. Аристотель и Шекспир, Гете, Ницше и Достоевский, Фуко и Кафка в философских категориях или художественных образах пытались приоткрыть завесу над этим, далеко еще не познанным, феноменом жизни общества и человека. Власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию.

Некоторые ученые полагают, что власть означает реальную способность одного из элементов существующей системы реализовать собственные интересы в ее рамках, и в этом смысле власть есть осуществление влияния на процессы, происходящие внутри системы. Другие считают властью продукт некоторого целенаправленного влияния. Третьи утверждают, что власть представляет собой такие взаимоотношения между людьми (группами людей), сущность которых заключается во влиянии, воздействии, что власть – это стремление к достижению равновесия.

- Природа власти, ее социально-психологические основы и источники

Природа власти. Если исходить из того, что власть – способность индивидуума или групп влиять на поведение других в соответствии со своими желаниями, то можно выделить следующие ее аспекты:

– власть – это отношение между людьми, которое не является их характерной чертой или свойством;

– власть предметно обусловлена. Отношения власти не поддавались бы оценке, будь они неделимы. Каждая грань отношений имеет свой предел власти, т.е. “Х” имеет власть над “Y” в вопросе “А”, но не в вопросе “В”;

– власть относительна: “Х” имеет над “Y” больше власти, чем “Z”;

– власть “ситуационна”, т.е. зависит от условий, в которых осуществляется;

– власть отчасти опирается на одобрение наиболее авторитетной части людей (влиятельной партии);

– власть кончается там, где начинается насилие, хотя она и предполагает угрозу применения силы или насилия, но неспособность субъекта власти обеспечивать согласие людей без использования физического насилия означает, что власти не существует, а есть попытка оказывать давление.

Социально-психологические основы власти. Общественные законы —суть законов сотрудничества и взаимовлияния чувств, желаний и представлений людей, вступающих в общественное взаимодействие. Однако любое сотрудничество – это действия людей, имеющих определенную направленность и предполагающих некоторую силу, а именно, власть. Власть рождается с самим общественным процессом, являясь одним из необходимых условий его функционирования. Власть есть сила направляющая, но в то же время сама порождается общественными силами, т.е. в известном смысле ими подчинена и без их поддержки не может существовать. Власть неизбежна. Ее присутствие и последствия видны во всех отношениях между людьми.

Нередко власть и принуждение противопоставляют свободе. Свобода есть состояние независимости от внешних условий. Однако такое состояние не является внешне бездеятельным, когда человек и не подчиняется никому сам и не подчиняет никого, не поддается на чужое влияние и сам его не оказывает. Трудно представить себе общество, состоящее из людей подобного типа. Такое общество, строго говоря, упраздняется. Живя в обществе, человек не может быть свободным от общества.

Основные элементы власти.

Основными элементами власти являются ее субъект, объект, а также средства (ресурсы). Субъект (актор) воплощает активное, направляющее начало власти. Им может быть отдельный человек, организация, общность людей, например, народ, или даже мировое сообщество, объединенное в ООН. Для возникновения властных отношений необходимо, чтобы субъект обладал рядом качеств. Прежде всего это желание власти, появляющееся в распоряжениях или приказах. Для многих, однако, стремление к власти имеет инструментальный характер, т.е. служит средством достижения других целей. Помимо желания руководить и готовности брать на себя ответственность субъект власти должен быть компетентен, знать суть дела, обладать авторитетом и т.д. Реальные носители власти в разной степени наделены этими качествами. Субъекты политической власти имеют сложный, многоуровневый характер. Ее первичными акторами являются индивиды и социальные группы, вторичными – политические организации, субъекты наиболее высокого уровня, непосредственно представляющие во властных отношениях различные группы и организации, политические элиты и лидеры. Связь между этими уровнями может прерываться, так, например, лидеры нередко отрываются от масс и даже от собственных партий. Границы отношения объекта к субъекту властвования простираются от ожесточенного сопротивления, борьбы на уничтожение (в этом случае власть отсутствует) до добровольного, воспринимаемого с радостью повиновения.

Сила власти, основанная на страхе, вызываемом угрозой санкций, имеет тенденцию к ослаблению вследствие естественного стремления людей избавиться от этого неприятного эмоционального состояния. Специалисты в области психологии отмечают, что сила власти, основанная на страхе перед санкциями за неповиновение, прямо пропорциональна тяжести наказания и обратно пропорциональна вероятности избежать его в случае непослушания.

Власть, базирующаяся на привычке, т.е. обычае повиноваться, имеет менее болезненный характер. Привычка – надежный фактор стабильности власти до тех пор, пока она не приходит в противоречие с требованиями реальной жизни. Власть, построенная на интересе, побуждает подчиненных к добровольному выполнению распоряжений, делает излишним контроль и применение негативных санкций. Она способствует развитию у людей других типов позитивной мотивации подчинения – на основе убежденности, авторитета и идентификации. Подчинение по убеждению связано с мотивационным воздействием достаточно глубоких слоев сознания: менталитета, ценностных ориентаций и установок.

Сила власти, подчиненность объекта субъекту зависит также еще от одного важного фактора — неравенства. В основе подчинения одного человека другому (объекта субъекту) может лежать неравенство. Власть, возникающая на основе естественного неравенства, всегда носит характер межличностного взаимодействия, всегда персонифицирована. Возникает подчинение конкретному человеку. И если в новой ситуации он окажется неспособным продемонстрировать свое преимущество, едва ли его распоряжения будут выполняться. Власть, основанная на социальном неравенстве, утрачивает свою персонифицированную форму. На службе мы вынуждены выполнять распоряжения начальника независимо от того, нравится он нам или нет, сильнее он физически или слабее. Именно такая власть носит более определенный и устойчивый характер. Она воспроизводится в обществе независимо от ее конкретных участников. Например, руководитель предприятия, лидер партии обладают исключительным правом на принятие решений, обязательных для подчиненных.

Существование общества прежде всего зависит от безопасности всех живущих в нем. Любое общество не может существовать, если всякому желающему представляется беспрепятственно творить произвол. Как отмечает В. Соловьёв: “Требование личной свободы, чтобы оно могло осуществиться, уже предполагает стеснение этой свободы в той мере, в какой она в данном состоянии человечества несовместима с существованием общества или общим благом. Эти два интереса, противоположные для отвлеченной мысли, но одинаково обязательные нравственно, в действительности сходятся между собой. Из их встречи рождается право”.

Власть вовсе не является непременно, результатом насилия, подавления одной личности другой. Замечено, например, что в сложной натуре человека есть несомненное искание над собой власти, которой он мог бы подчиниться. Это своего рода потребность воздействия одного человека на другого, сила, соединяющая людей в общество. Искание над собой власти, свободное желание подчинения вовсе не есть выражение слабости. Подобно тому как стремление к независимости может порождаться не только могучей силой, но также грубой необузданностью натуры, тщеславием, так и стремление к подчинению не всегда является результатом слабости.

Таким образом, власть неизбежно оказывается следствием психической природы человека. Однако, как только проявление власти приобретает общественный характер, главной ее целью становится создание и поддержание порядка, важнейшим средством чего и выступает власть.

В связи с этим, людям вовсе не нужно создавать власть. Им достаточно ее принять и подчиниться ей, тем самым устанавливая известный порядок. Искание порядка, как правило, сопровождается исканием власти. Анализ общественного мнения показывает, что требование навести твердый порядок в стране находится на одном из первых мест в системе ценностей. Вместе с тем в обществе все прочнее утверждается идея о том, что вряд ли можно достичь этого порядка, если в стране нет сильной власти. Совершенно отчетливо проглядывается ситуация, когда люди, обеспокоенные судьбой страны и своей собственной, ищут властного непререкаемого воздействия, которому бы подчинилось все население со всеми его разнообразными потребностями и интересами, и в котором бы наше общество обрело порыв к деятельности. Власть, занимающуюся призывами, народ поддерживает только на первых порах. Если же она свои обещания не реализует, то крах такой власти неизбежен. Народ требует от власти действий, пусть даже эти действия будут и ошибочны.

Да, власть требует подчинения. Но люди, подчиняясь ей, не жертвуют своей свободой. Они вместо подчинения стихийным силам подчиняются сами себе, т.е. тому, что сами осознали необходимым. Люди лишь выходят из слепого подчинения внешним обстоятельствам и приобретают независимость как первое условие свободы.

Источники власти.

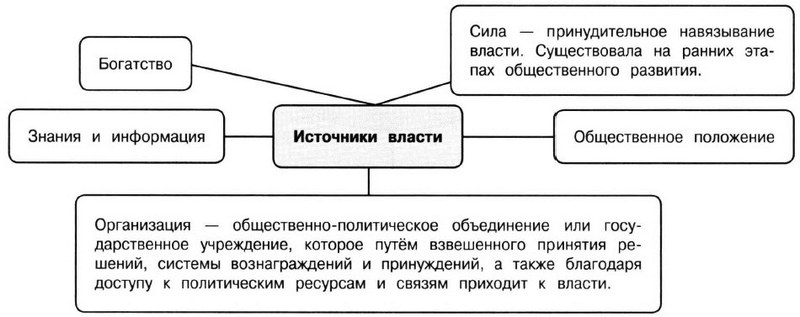

Реализация, осуществление власти подразумевает взаимодействие между многими ее составными элементами. В широком смысле источники власти представляют собой «все то, что индивид или группа могут использовать для влияния на других». А. Этциони подразделяет источники власти на утилитарные (материальные и социальные блага, связанные с повседневными потребностями людей), принудительные (различные меры наказания), нормативные (нормы права, традиции, ценностные ориентации).

В классификации ресурсов О.Тоффлера выделяются три основных источника власти – сила, богатство, знания. По его мнению, в современном обществе решающим ресурсом являются знания. Сила и богатство утрачивают свое влияние.

Источники власти так же разнообразны, как многообразны средства удовлетворения различных потребностей и интересов людей. Для выделения различных видов источников власти широко распространена классификация ее ресурсов в соответствии с важнейшими сферами жизнедеятельности.

Экономические источники. Источниками власти могут быть материальные ценности, необходимые для общественного и личного производства и потребления, деньги как их всеобщий эквивалент, техника, плодородные земли, полезные ископаемые, занимаемое положение и владение информацией, а также знание, опыт, особые навыки, нередко и организация. Роль тех, кто организует и направляет усилия специалистов, профессионалов, экспертов ценится очень высоко, ибо позволяет осуществлять власть. Организация выступает средой для становления отношений, способствующих не только мобилизации ресурсов людей, но и претворению в жизнь принимаемых решений. И должность, и опыт, и знания имеют смысл и реализуются через организацию: то, что не под силу одному, достигается усилиями организации.

Социальные источники. Они представляют собой способность повышения или понижения социального статуса или ранга. Они частично совпадают с экономическими ресурсами власти. Так, например, доход и богатство, являясь экономическими ресурсами, вместе с тем характеризуют и социальный статус. Но социальные ресурсы включают также и такие показатели, как должность, престиж, образование, социальное обеспечение и т.п., например источником власти выступает харизма, т.е. культ личности руководителя. Она обладает большой гибкостью, не требует ни длительного времени для своего формирования, ни рационального набора общепризнанных норм. Руководитель харизматического типа часто становится национальным героем, символизирующим идеалы страны.

Культурно-информационные источники. Это знания и информация, а также средства их получения и распространения: институты науки и образования, средства массовой информации и др. Далеко не во всех странах знания и информация имеют приоритет над экономическими, социальными и силовыми ресурсами, но тенденция повышения значимости культурно-информационных ресурсов в современном мире очевидна.

Принудительные (силовые) источники. Общепризнанным источником власти является сила. Поэтому власть в сознании людей часто отождествляется с насилием. Оружие, институты физического принуждения и специально подготовленные для этого люди. В государстве их ядро составляют армия, полиция, службы безопасности, суд и прокуратура с их вещественными атрибутами: зданиями, снаряжением, техникой, тюрьмами и т.д. Этот вид ресурсов традиционно считается наиболее эффективным источником власти, поскольку его использование может лишить человека жизни, имущества и свободы – высших ценностей.

Демографические источники. Специфическим источником власти является и сам человек. Люди – универсальный, многофункциональный ресурс, который производит другие ресурсы. Человек – создатель материальных благ (экономические источники), солдат и членов партии (политико-силовые источники), обладатель и распространитель знаний и информации (культурно-информационные источники) и т.д. Личность выступает источником власти лишь в одном из своих многочисленных измерений – будучи использована как средство реализации чужой воли. В целом же человек – не только источник власти, но и ее субъект и объект.

Использование ресурсов власти приводит в движение все ее компоненты, делая реальностью ее процесс, который происходит по следующим этапам (формам);

-господство, руководство, организация и контроль.

Ресурсы общества ограничены и распределены неравномерно, что приводит к постоянной борьбе индивидов и групп за их перераспределение, а также к взаимному соперничеству и давлению друг на друга.

С точки зрения типологии выделяют власть:

— в бесклассовом;

— в классовом обществе.

По формационному признаку власть классифицируют на:

-первобытнообщинную;

— рабовладельческую;

— феодальную;

— капиталистическую;

— социалистическую.

По функциям органов власти различают:

— законодательную;

— исполнительную;

— судебную власть.

По способам организации власти:

— монархическую;

— республиканскую.

По степени институализации:

— правительственную;

— федеральную;

— городскую;

— сельскую;

— муниципальную.

По количественному признаку:

— единоличную;

— олигархическую;

— полиархическую.

По правовому признаку:

— законную и незаконную;

— легальную и нелегальную.

С точки зрения признания власти обществом:

— легитимную;

— нелегитимную.

Легитимная — законная власть, имеющая конституционные полномочия.

Соответственно нелегитимная власть — власть, добытая в результате нападения, захвата, незаконного применения силы, спровоцировавшего изменение строя.

По сферам общественной жизни:

— экономическую;

— политическую;

— социальную;

— духовно-информационную.

Власть можно рассматривать как политическое господство и как систему государственных органов.

Политическая власть как одно из важнейших проявлений власти характеризуется реальной способностью класса (группы, индивида) проявлять свою волю, выраженную в политике. Понятие “политическая власть” шире понятия “государственная власть”. Политическая деятельность осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, международных организаций. Политическая власть добивается осуществления намеченных целей методом принуждения. Государственная власть не обязательно использует принуждение для достижения своих целей, для этого могут быть использованы идеологическое воздействие или экономическое стимулирование. Вместе с тем именно государственная власть обладает монополией на принуждение граждан для выполнения своих предназначений, ибо располагает монопольным правом издавать законы, обязательные для всего населения, и специальным аппаратом принуждения. Государственная власть в равной мере означает и определенную организацию, и практическую деятельность по осуществлению целей и задач этой организации.

- Многовариантность концепций власти

Концепция (от лат. conceptio — ведущая мысль) — это основополагающая идея теории. Любая концепция власти связана с определенной ее интерпретацией. Многообразие концепций власти, существующих в политической науке, раскрывает многогранность и сложность данного явления.

Классические концепции власти описывают власть в терминах воли и опираются на противопоставление ее объекта и субъекта. Данная традиция восходит к творчеству Платона и Аристотеля, а в наиболее развернутом виде представлена в теории политического господства М. Вебера.

В неклассических концепциях власти оппозиция «субъект — объект» отсутствует, а описание власти осуществляется через раскрытие механизмов ее функционирования и перераспределения. Общей их направленностью является поиск форм и методов принуждения, осуществляемых помимо сознания индивидов. Первой попыткой создания неклассической концепции власти стало творчество Ф. Ницше, сосредоточившего внимание не на субъекте властвования, а на безличной «воле к власти». В более развитой форме неклассические концепции власти представлены в работах М. Фуко, П. Бурдье, Р. Барта, Ж. Делеза и др.

Для современной политической науки характерно существование разнообразных подходов к определению власти.

Выделяют следующие основные концепции власти:

1.Теологическая концепция характеризует власть, как способность достижения поставленных целей, получение намеченных результатов. Данная концепция трактует власть достаточно широко, распространяя ее не только на отношения между людьми, но и на взаимодействие человека с окружающей средой.

2.Бихевиористская концепция рассматривает власть, как особый тип поведения, при котором одни властвуют, а другие подчиняются и выполняют решения первых. Данный подход акцентирует внимание на мотивах поведения людей в борьбе за власть. Стремление к власти объявляется доминирующей чертой человеческой психики и сознания. Происхождение поведенческого направления связано с именами американских ученых Ч. Мерриама, Г. Лассуэлла, Дж. Кетлина. Среди современных сторонников бихевиористкой трактовки власти можно назвать Р.Даля, Ю.Фальтера, Д.Риччи, Б.Крика.

3.Биологическая концепция власти рассматривает власть как механизм обуздания человеческой агрессивности, которая заложена в фундаментальных инстинктах человека, как существа биологического, природного (М. Марсель, Ф. Ницше,).

4.Тезисом психологической концепции является ее вывод о том, что люди по сути своей неодинаковы и их можно разделить на две группы: предрасположенных или склонных к управлению, руководству и склонных к подчинению. Психоанализ трактует стремление к власти как проявление, сублимацию подавленного либидо, представляющего собой подверженное трансформации влечение, преимущественно сексуального характера или ее психическую энергию в общем. Стремление к власти и особенно обладание ею выполняют функцию субъективной компенсации физической или духовной неполноценности. (А. Адлер).

5.Реляционистская концепция рассматривает власть как отношения между двумя партнерами, агентами, при которых один из них с помощью определенных средств воздействует на другого, контролируя его деятельность. В соответствии с реляционистскими концепциями власть анализируется как межличностное отношение, позволяющее одному индивиду или их группе изменять поведение другого индивида или группы. Здесь основное внимание фокусируется на ролевых отношениях, подчеркивается асимметричность властных отношений. Власть предстает как взаимодействие её субъекта и объекта, при котором субъект с помощью определенных средств контролирует объект. Существует три основных варианта реляционистской концепции: теория «сопротивления» (Д.Катрайт, Дж.Френч, Б.Рейвен); теория «обмена ресурсами» (П.Блау, Д.Диксон, К.Хайнитс): теория «раздела зон влияния» (Д.Ронг).

6.Системный подход исходит из производности власти не от индивидуальных отношений, а от социальной системы, рассматривает власть как «способность обеспечивать ее исполнение элементами принятых обязательств», направленных на реализацию ее коллективных целей. Некоторые представители системного подхода (К.Дойч, Н.Луман) трактуют власть как средство социального общения (коммуникации), позволяющее регулировать групповые конфликты и обеспечивать интеграцию общества. Системностью власти обуславливается ее относительность. В рамках системных концепций власть выступает как безличное свойство, неотъемлемый атрибут политической системы (Т.Парсонс, Д.Истон). Основное назначение власти видится в авторитарном распределении ценностей и принятии решений. Если власть этой способностью не обладает, она обречена на перманентный кризис и упадок, так как не способна выполнить свои функции. Властью над обществом обладает только политическая система как целое.

7.Структурно-функциональная трактовка власти. Власть – способ самоорганизации человеческого общества, при котором осуществляется разделение людей на управляющих и управляемых. Власть, используя данные ей полномочия, закрепляет за людьми определенные роли, наделяя их соответствующими статусами. В результате в сознании людей появляются идеи порядка, гармонии, целесообразности и разумности.

8.Сторонники инструменталистского подхода трактуют власть, как возможность использования определенных средств, в частности насилия и принуждения.

9.Конфликтологическая концепция сводит власть к возможности принятия субъектом решений, регулирующих, распределения благ в конфликтных ситуациях. Это определение сосредоточивает внимание на одном, хотя и важном аспекте власти, не позволяя уловить ее социологической природы.

Таковы наиболее распространенные концепции власти.

Во властных отношениях предполагается не менее двух субъектов власти, которыми могут выступать отдельные лица, а также “коллективно действующее лицо” (партия, организация, комитет, совет и т.д.). Власть может ассоциироваться и с каким-то учреждением (политическим, административным, хозяйственным и др.);

Наличие этих элементов необходимо для возникновения общественного отношения власти.

Власть иногда отождествляют с ее орудиями – государством, политической организацией общества, со средствами управления, с методами – принуждением, убеждением, насилием. Некоторые проводят знак равенства между властью и авторитетом, имеющими много общего, но и отличающимися принципиально.

Власть, определяемая как возможность одного человека принуждать другого к совершению какого-либо действия, представляется как бы встроенной в человеческую сущность. Однако, почему же одни люди обладают политической властью, а другие – нет? Для ответа на этот вопрос выдвигались разные объяснения, имеющие биологическую, психологическую, культурную природу.

Заключение

Власть и есть та основа, которая определяет политику; власть существует везде, где есть совместная деятельность. Это необходимый атрибут общественных отношений, суть которого заключается в переводе материальных и духовных интересов и сил в совместное действие. Для того чтобы обеспечить совместность в любом деле, кто-то должен взять на себя инициативу распоряжения. Эта инициатива либо принимается, либо оспаривается. Такова абстрактная модель функционирования власти: господства, доминирования и согласия и подчинения. В реализации же действительного властного акта дело обстоит гораздо сложнее. Подчинение и сопротивление оказываются переплетенными между собою весьма сложным и для каждого отдельного случая специфическим образом. Классическая постановка вопроса о власти исходит из того, что она представляет собою совокупность политических институтов, посредством функционирования которых одни социальные группы получают возможность навязывать свою волю другим и действовать в соответствии с так называемыми общими (общенародными общегосударственными) интересами. Центральное место среди этих институтов занимает государство, которое имеет право и обязанность говорить от имени народа или всего организуемого им сообщества. Государство — необходимый общественный институт. Специфика государства в том, что оно претендует на монополию легитимного политического насилия в пределах своей юрисдикции. Более того, сущностное определение государства, согласно Веберу, состоит в том, что это единственная инстанция, которая имеет право на применение насилия по отношению к своим гражданам и в пределах своей территории. Политическая власть, охватывая все сферы жизни и моделируя человеческие отношения, предает им статус политических и является источником, основой этой политики, т.е. власть — первооснова политики.

Использованная литература

1. Дегтярев А. Основы политической теории М.: Высшая школа, 1998. — 239 с

2. Политология. Учебное пособие для Высших Учебных

Заведений. Под ред., Г. В. Полуниной. М., «Акалис» 1996.

3. Бутенко А.П. Политология как наука и учебная дисциплина в современной России // Социально-политический журнал. – 1993. — № 9-10.

4. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. – 1997. — № 6.

5. Веб-ресурс https://catpol.fandom.com/ru/wiki/4._Основные_концепции_власти_(теологическая,_бихевиористская,_социологическая_и_пр.).

- «История управленческой и организационной мысли»

- Электронная цифровая подпись ЭЦП

- «Субъекты организационной деятельности»

- «Основные идеи и практическое значение книги Фредерика Тейлора «Принципы научного менеджмента»

- «Известные рестораторы России и мира»

- Авторитаризм: за и против

- Изобретение Гуттенбергом печатного станка – поворотный пункт в истории рекламы

- История изучения корпоративной культуры

- Политика по вознаграждению в Обществе

- «Do you agree with the statement?»

- «Институциональные ловушки в финансовой системе РФ»

- Современные формы международного кредита

ВЛАСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ

Выполнила: Хузяхметова Рината

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1»

города Нурлат Республики Татарстан

11 Б класс

Учитель:

Никифорова Марина Владимировна

2013 ГОД

Власть начинается с меня

Что же такое власть? На этот вопрос можно ответить по-разному.

Власть – это возможность и способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению. Суть власти не зависит от того, на чем основана такая возможность. Власть может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обещаниях. Считается, что власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. Она необходима для организации общественного производства, которое требует подчинения всех участников единой воле, а также для регулирования других взаимоотношений между людьми в обществе.

Валерий Красовский пишет: «Некоторые, получив власть над людьми, теряют власть над собой». Желая стать главными, они рушат все на своем пути. Из-за этого страдают невинные люди. Как же будет жить народ, ненавидящий своего лидера? Неприятно будет жить всем в таком мире, единственный, кто будет счастлив, — это тот, кто вступил во власть.

Одержимый властью человек, который не достоин властвовать, но все-таки вставший во главе, рано или поздно слетит с «престола власти», а корону получит истинный лидер от Бога, человек, у которого есть миссия быть лидером и помогать направить нуждающихся по правильной дороге.

Я думаю, что власть — это стремление стать выше, а быть лидером – быть идеальным во всем. Человек, желающий властвовать, должен быть первым во всем, иметь свое мнение, направлять в мирное русло людей, верующих в него. Мне кажется, что без власти в мире был бы хаос.

В древнем веке до нашей эры первые люди, так называемые прямоходящие, неандертальцы и, конечно же, обезьяны не смогли бы жить так долго, если б не было вожака. Вожак — это главарь, контролирующий безопасность всех составляющихся в его стае. Люди жили стаями, чтобы выжить, вожаки направляли всех по правильному пути, помогали добывать пищу и охотиться. Вожак — это лидер стаи.

Сейчас понятие власти немного изменилось. По моему мнению, примером нашей современной власти служит школа. Это как цепочка выживания: в школе директор, завуч, учителя, лидеры среди учеников. Все получают указания о плане работы, инструкции об учебе, дисциплине… В качестве примера хочу привести ситуацию — отсутствие классного руководителя. Нет учителя — мы, ученики, теряем внимание, каждый занимается своим делом: кто-то музыку слушает, кто-то разговаривает, и так поднимается шум под названием «хаос». Отчего же он возникает? В классе нет руководителя, направителя. Люди привыкли жить при власти. И логично, что без директора в школе завуч заправляет всем, без завуча — учителя.

В классе тоже должен быть лидер, указывающий всем правильный путь, поддерживающий, помогающий человек. Знаю это не понаслышке, потому что я — староста в классе, правая рука классного руководителя. Власть начинается с меня.

Лидером очень сложно быть, а тем более стать им, да к тому же еще властвовать. В лидере должны быть такие качества, как: блестящий ум, чистая доброта, вера в себя, что бы ни случилось. Ведь если я не поверю в свои силы, то и в меня никто не поверит. Властвовать — нелегкое дело. Иногда трудно заинтересовать своих одноклассников и управлять классом, привлечь внимание к проблемам нашего общества. Надо уметь убеждать людей, быть ответственным, контролировать любые ситуации.

Власть начинается с меня. Моя сила заключается не только в умении управлять собой, своим настроением, желаниями, но и руководить поступками своих одноклассников с целью подчинения их единому стремлению к достижению нравственного идеала современных школьников.

Содержание

- ОГЭ. Обществознание. ТЕОРИЯ по кодификатору. Политика. 5.1. Власть. Политическая власть.

- 5.1. Власть. Политическая власть.

- ПЛАН.

- Власть.

- Признаки власти.

- Источники власти

- Средства (методы) власти.

- Формы проявления власти:

- Виды власти.

- Элементы власти:

- Политическая власть.

- Основные признаки политической власти:

- Субъекты политической власти

- Власть это в обществознании определение 9 класс кратко

- ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА ВЛАСТИ

- ВИДЫ ВЛАСТИ

- ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

- ЛЕГИТИМНОСТЬ

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

- ЕГЭ. Обществознание. ПОЛИТИКА. 4.1. Понятие власти

- Признаки власти:

- Методы власти:

- Элементы власти:

- Функции власти:

- Основные признаки политической власти:

- Типы политической власти

- Принципы устойчивости власти:

- Типы легитимности:

- Разделение властей предполагает деление власти на три ветви:

- Разделение властей в РФ:

- Обществознание — школьникам. 9 класс. Термины по теме: «ПОЛИТИКА.»

- Политика.

- Политика и власть

- Политика

- Политическая власть

- Роль политики и власти

- Средства массовой информации

- Что мы узнали?

ОГЭ. Обществознание. ТЕОРИЯ по кодификатору. Политика. 5.1. Власть. Политическая власть.

5.1. Власть. Политическая власть.

ПЛАН.

Власть.

Власть – это потребность, право и возможность распоряжаться чем-либо или кем-либо, оказывать решающе воздействие на поведение и действия людей.

Необходимость власти объясняется потребностью:

Признаки власти.

Источники власти

(то, что даёт власти силу, возможность властвовать над другими):

Средства (методы) власти.

Формы проявления власти:

Виды власти.

По источникам власти:

По субъектам власти:

По функциям органов власти:

По степени воздействия:

Элементы власти:

Политическая власть.

Политическая власть — способность, право и возможность определённой социальной группы или класса осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность других социальных групп или классов, отстаивать и претворять в жизнь определённую политику, используя политические партии, организации и государство.

В отличие от иных видов власти (семейной, общественной и др.), политическая власть оказывает своё влияние на большие группы людей, использует в этих целях специально созданный аппарат и специфические средства.

Основные признаки политической власти:

Субъекты политической власти

(то есть кто её осуществляет):

Ядром политической власти является государственная власть.

Запомните:

Понятие «политическая власть» шире, чем государственная власть.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Источник

Власть это в обществознании определение 9 класс кратко

Раздел ЕГЭ: 4.1. Понятие власти

Поскольку основной целью политической деятельности является достижение определённых интересов, а именно поддержание или изменение существующего общественного порядка, она невозможна без применения власти.

Власть — система взаимоотношений между людьми, в которой обязательными элементами выступают господство одних сил с подчинением и принуждением других.

ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА ВЛАСТИ

Добиться власти значительно помогают следующие источники.

Право отдавать приказы устанавливается общественными нормами, как и обязанность подчиняться этим приказам.

Власть — абстрактное понятие, но её прямыми носителями становятся определённые политические структуры, которые принимают следующие формы:

Для того чтобы добиться своих целей, власть может использовать следующие ресурсы:

ВИДЫ ВЛАСТИ

Применение власти характерно для всех сфер жизни человека и общества. В соответствии с этим виды власти делятся внутри себя по некоторым характерным чертам.

⊕ По источнику власти:

⊕ По участникам власти:

⊕ По функциям органов власти:

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

Наибольшее значение для общества играет политическая власть, поскольку она диктует волю большому количеству людей и влияет на мир в целом.

Политическая власть — публичная система взаимоотношений между людьми и политическими институтами, которая распространяется на всё общество.

⊕ Помимо основных признаков власти, политическая власть включает следующие дополнения:

⊕ По степени территориального охвата различают два вида политической власти:

⊕ Формы политической власти:

ЛЕГИТИМНОСТЬ

Легитимность — добровольное признание людьми основных ценностей действующей власти. Только в случае поддержки значительной части населения власть в глазах людей считается правомерной и справедливой.

В начале XX в. учёным Максом Вебером была выдвинута теория, в которой он объяснил пути, откуда берёт своё начало политическая власть. Согласно этой теории сегодня выделяют три вида легитимной власти.

Основа власти: Личные качества лидера. Отличительные черты: Политический лидер проявляет себя в периоды кризиса, «ведёт» за собой народ. Пример: Махатма Ганди, Наполеон Бонапарт.

Основа власти: Обычаи, вера, традиции. Отличительные черты: Крепкая власть, поскольку основана на привычке повиновения власти. Пример: Абсолютная монархия, отношения дворян и крестьян.

Основа власти: Закон. Отличительные черты: Подчинение установленным правилам, несмотря на возможный внутренний протест. Пример: Подчинение директору вне зависимости от его личных и профессиональных качеств.

Смесь всех видов власти

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Государственная власть — составляющая часть политической власти, которая действует на территории отдельно взятого государства. Её задача: постановка и решение государственных целей, а также руководство делами общества государственными органами путём принятия обязательных к исполнению актов. Государственную власть может осуществить сам народ (референдум, выборы), однако чаще это делают соответствующие органы.

Существуют три ветви государственной власти:

Все три ветви государственной власти ограничивают друг друга и не могут существовать раздельно.

Вы смотрели конспект «Власть: источники, виды, легитимность».

Источник

ЕГЭ. Обществознание. ПОЛИТИКА. 4.1. Понятие власти

Власть — это организованная сила, способная подчинить своему влиянию и воле людей, используя разные методы, в том числе и принуждение.

Признаки власти:

Источники власти ( то, что даёт власти силу, возможность властвовать над другими):

Виды власти с точки зрения ее социального уровня

Виды власти по степени воздействия:

Виды власти по сферам общественной жизни:

Методы власти:

Элементы власти:

Субъекты власти: государство, парламент, политический лидер, партия.

Объекты власти: человек, масса, социальный слой, группа, народ в целом.

Ресурсы власти – то, что властвующий субъект может использовать для подчинения объекта

Функции власти:

Специфической разновидностью является политическая власть — способность определённой социальной группы или класса осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность других социальных групп или классов.

В отличие от иных видов власти (семейной, общественной и др.), политическая власть оказывает своё влияние на большие группы людей, использует в этих целях специально созданный аппарат и специфические средства.

Основные признаки политической власти:

Типы политической власти

По широте распространения власти:

Принципы устойчивости власти:

Типы легитимности:

Разделение властей предполагает деление власти на три ветви:

Система разделения властей — это неотъемлемый признак демократии.

Суть разделения властей заключается в ограничении (предотвращении) абсолютизма власти монарха, президента, парламента и других политических институтов.

В политической теории принцип разделения властей был впервые обоснован в работах Дж. Локка («Опыт о человеческом разуме», «Два трактата о правительстве»). Дальнейшее развитие теория разделения властей получила в трудах Ш. Монтескье («О духе законов»).

Принцип разделения властей наиболее характерен для демократической республиканской формы правления.

Создается система сдержек и противовесов, которая не позволяет ни одной из ветвей власти узурпировать всю полноту власти в стране.

Суть разделения властей:

— все три ветви власти представлены разными людьми и органами согласно Конституции

-никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными Конституцией другим ветвям власти

Разделение властей в РФ:

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Источник

Обществознание — школьникам. 9 класс. Термины по теме: «ПОЛИТИКА.»

Политика.

Власть — право и возможность распоряжаться кем-нибудь, чем-нибудь, подчинять своей воле.

Всеобщая декларация прав человека — выдающийся правовой документ современности, в котором впервые в истории провозглашены права человека, подлежащие всеобщему соблюдению.

Выборы — процедура избрания кого-либо путём голосования.

Государство — форма организации политической власти, осуществляющей управление обществом и обладающей суверенитетом.

Гражданское общество — это совокупность внегосударственных общественных отношений и ассоциаций (объединений), выражающих разнообразные интересы и потребности членов общества, при этом личность и организации граждан ограждены законами от прямого вмешательства государственной власти.

Гражданство — устойчивая политико-правовая связь человека с государством, предполагающая определённые права, обязанности и ответственность.

Демократия — политический режим, дающий гражданам право участвовать в принятии политических решений и выбирать своих представителей в органы власти.

Местное самоуправление— самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению вопросов местного значения: управление муниципальной (общественной) собственностью данной территории, организация коммунально-бытовых и социально-культурных услуг.

Политика — сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, основным содержанием которой является проблема завоевания и использования государственной власти.

Политическая власть — способность и возможность проводить определённую политику, используя политические партии, организации, государство.

Политическая жизнь — различные формы взаимодействия участников политики, связанные с борьбой за власть, с выработкой и принятием государственных решений.

Политическая партия – это организованная группа единомышленников, выражающая интересы определенных социальных слоев и стремящаяся к завоеванию государственной власти или участию в ее осуществлении.

Различают типы партий:

Политическое движение – общественное движение, преследующее политические цели, поддерживаемые его участниками.

Политический режим – совокупность методов, средств и приемов осуществления политической власти, отражающая уровень политической свободы. Типы политических режимов: демократический, авторитарный, тоталитарный.

Политический экстремизм — приверженность некоторых участников политической жизни к крайним взглядам и действиям (насильственным, провокационным и т. п.) в политике.

Политическое участие – действие гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в органы власти.

Основные формы:

Признаки государства: единство территории, публичная власть, суверенитет(независимость), законодательная деятельность, налоговые сборы.

Разделение властей – деление власти на законодательную, исполнительную и судебную (власть не должна быть сконцентрирована в руках одного лица или одного органа, а должна быть рассредоточена между ветвями власти).

Референдум — решение наиболее важных вопросов общественной и государственной жизни прямым голосованием избирателей.

Социальная защита — система государственных и общественных мер, направленных на охрану прав личности, её общественных и экономических интересов.

Социальное государство — государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Средства массовой информации — организации, занимающиеся сбором, обработкой и распространением информации для широкой общественности по каналам печати, радио, телевидения и т. п.

Суверенитет (независимость) – верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость во взаимоотношениях с другими государствами.

Форма государства – это устройство политической организации общества, призванное обеспечить ее стабильность и нормальное функционирование.

«Четвёртая власть» – так называют средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение), оказывающие огромное влияние на общественное мнение, правдиво освещающие многие негативные стороны жизни в современной России.

Источник

Политика и власть

Всего получено оценок: 2433.

Всего получено оценок: 2433.

Мы часто сталкиваемся с понятиями политической власти, политических партий. Мы слышим о них по телевидению, радио, читаем в газетах. Попробуем разобраться, что такое политика, для чего она существует, как реализуется, почему общество не может существовать без власти.

Политика

Под политикой понимают деятельность, которая связана с управлением обществом, осуществлением власти, в переводе с греческого означает “искусство управление обществом”. Она предполагает участие в государственных делах и включает в себя те цели и методы, которые используются, чтобы добиться реализации интересов больших социальных групп.

Так как в обществе существует много различных групп, то интересы, которые им присущи, также могут сильно отличаться. Одни могут поддерживать действующее правительство, другие относится к нему критически. Возникает борьба за власть.

Политическая власть

Под властью мы понимаем ситуацию, когда кто-то обладает полномочиями по руководству, управлению другими людьми и может повлиять на поведение других людей. Она проявляется в разных ситуациях.

Властью обладают:

Особенности власти:

Роль политики и власти

В современном обществе политика и власть играют важную роль. Они влияют на различные сферы жизни общества. Власть ежедневно управляет теми процессами, которые происходят в обществе. Политическая власть – это право, возможность и способность повлиять на политическое поведение других людей.

которые читают вместе с этой

Значение политики и властью определяется важностью управления государством, так как без него невозможно установить порядок, поддерживать стабильное развитие и обеспечивать нормальную жизнь граждан.

Средства массовой информации

В современном обществе велика роль интернета, телевидения, радио, газет. С помощью средств массовой информации люди узнают новости, высказывают свое мнение о том или ином событии.

Большую роль СМИ играют также и в политике, так как в них находят непосредственное отражение действия власти, освещаются заявления политиков, и происходит их обсуждение специалистами и рядовыми гражданами.

Значение средств массовой информации состоит в том, что они:

Нельзя забывать, что в средствах массовой информации не всегда передается объективная и достоверная информация. Случается так, что выбирается тот материал, который интересен его издателю, отвечает его взглядам. Некоторым событиям могут быть даны личные оценки, которые не всегда соответствуют реальности.

Что мы узнали?

Изучив тему по обществознанию (9 класс), мы выяснили, что политика и власть играют важную роль в жизни общества, так как от них зависит развитие государства, его взаимоотношения с гражданами и другими странами, положение социальных групп, их возможность, либо невозможность, выражать свое мнение и реализовывать потребности. Большую роль в современной политической системе играют также средства массовой информации, которые моментально реагируют на происходящие события и выражают мнение людей по разным вопросам.

Источник

[sc:reklama2]

Задание 15.3. Определения понятий.

Власть, война, патриотизм, преданность, свобода.

| Понятие. | Определение. |

| Власть. | Власть – это способность одного человека или группы людей подчинить своему влиянию других. Властный человек может обладать богатством, физической силой, занимать определённый пост — всё это позволяет ему руководить другими, заставлять выполнять его волю. Власть необходима в обществе, всегда должны быть государственные органы, руководящие, координирующие его деятельность. Говоря о власти в нравственном смысле, нужно отметить, что нельзя, пользуясь ею, подавлять волю, свободу других, превращать их в своих рабов, унижать. Каждый человек должен уметь защищать своё человеческое достоинство, не превращаться в послушное орудие людей, обладающих властью. Любая власть должна быть во благо других, ведь мы живём в свободном, демократическом государстве. |

| Война. | Война – это вооружённое столкновение государств, одни из которых хотят подчинить себе другие, захватить их территорию, а другие- защищить свою страну, свободу и независимость. Война приносит горе, беды народу, гибнут солдаты и мирное население. Это всегда страшное, тяжёлое испытание для людей. Необходимо беречь мир, решать любые конфликты между государствами дипломатическим путём. Уроки прошлого не должны забываться. |

| Патриотизм. | Патриотизм – это любовь к Родине, народу, готовность в трудные годы испытаний отдать за страну самое дорогое, что есть у человека, – жизнь.

Патриотизм проявляется и в гордости за свою Родину, её культуру, традиции, историю, в стремлении быть нужным, действовать ради общего благосостояния и процветания, это готовность служить интересам народа, страны. |

| Преданность. | Преданность – это одно из высоких нравственных качеств человека, это верность, способность быть рядом с кем-то до конца. Преданность проявляется по отношению к людям и животным, преданными бывают и «братья наши меньшие» — животные. Она проявляется и в умении быть верным своим взглядам, идеалам, до конца следовать им. Преданность – это основа патриотизма, когда человек ради страны, народа готов к самопожертвованию. |

| Свобода. | Свобода – это независимость человека, возможность самостоятельно принимать решения, действовать в соответствии со своими желаниями, целями, возможностями, саморазвиваться, совершенствоваться, реализовывать свои способности. Не нужно путать свободу со вседозволенностью. Необходимо помнить, что мы живём в обществе, поэтому нашу свободу ограничивает многое- правовые и нравственные законы, обязанности, наконец, свобода других людей, на которую нельзя посягать. Жить в обществе и быть полностью свободным от него нельзя. Свобода –

это возможность действовать по своему усмотрению, но в рамках дозволенного во обществе. |

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Власть – это способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств: воли, авторитета, права, насилия (родительская власть, государственная, экономическая и др.).

Пример сочинения

Весь народ, все люди вместе создают наше государство. На первый взгляд, может показаться, что все это происходит наоборот. То есть, какие-то властные люди, политические деятели создают государство, а уже вокруг него собираются люди.

Но я считаю, что это ошибочное мнение. Народ не «подгоняется» под государство, хотя иногда среди политиков встречаются желающие и такое сделать. Но все-таки народ борется за государственность сам. Недаром есть пословица о том, что народ получает именно такую страну, которую заслуживает. А также именно таких правителей, которых тоже заслуживает.

Без воли общины не была бы создана современная Россия. Это именно народ своим большинством и через своих представителей построил именно такую демократическую федерацию, какая есть сейчас. А кто из людей этого не строил, тот разрешил строить другим. Все законы и распоряжения правительства в России должны издаваться, исходя из воли народа, из его интересов. Не интересов правительства или политических партий, а именно общества. Ведь, согласно Конституции, в стране правит именно народ, а не кто-то другой.

Народ — источник власти в государстве через своих представителей — депутатов, правительство, местное самоуправление, чиновников и других. Иногда кажется, что все наоборот, что власть обращается с народом, как хочет. Чиновники воруют, а простые люди не могут добиться правды ни в суде, ни в кабинетах властных лиц. Но, если кто-то поступает против интересов народа, значит, народ, весь скопом, позволяет это делать. Значит, народные массы должны активнее проявлять свое мнение. Просто воля всего народа и так проявляется медленно, и тем более для нее нужно время.

Подготовка к ЕГЭ | ОГЭ. Все права защищены

Власть – является центральной категорией политической науки. Понятие власти широкое и многоплановое. Исторически понятие «власть» (cratos – греч.) связано с административным управлением древнегреческих городов-государств – полисов. Власть – одно из фундаментальных начал общества и политики. Она существует везде, где есть устойчивые объединения людей; в семье, производственных коллективах, различного рода организациях и учреждениях, в государстве. Власть – это способность и возможность оказывать определенное воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств: воли, авторитета, права, насилия. Власть есть волевое отношение между людьми. Она присуща любому обществу и необходима для поддержания его целостности и единства, для организации общественного производства. Специфическим признаком власти является доминирование властной воли. Власть опирается на установившийся порядок и организационные действия и воплощается в них, а право действовать с использованием этого порядка и организации и означает обладание властью. При этом право представляет собой способность лица (субъекта) действовать или давать указания, после чего происходят изменения в существующем порядке вещей (явлений). Парадокс политической власти, способной оборачиваться для человека одновременно и целесообразной силой, и злой волей, во все времена занимал умы философов и писателей. Аристотель и Шекспир, Гете, Ницше и Достоевский, Фуко и Кафка в философских категориях или художественных образах пытались приоткрыть завесу над этим, далеко еще не познанным, феноменом жизни общества и человека. Власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию.

Некоторые ученые полагают, что власть означает реальную способность одного из элементов существующей системы реализовать собственные интересы в ее рамках, и в этом смысле власть есть осуществление влияния на процессы, происходящие внутри системы. Другие считают властью продукт некоторого целенаправленного влияния. Третьи утверждают, что власть представляет собой такие взаимоотношения между людьми (группами людей), сущность которых заключается во влиянии, воздействии, что власть – это стремление к достижению равновесия.

- Природа власти, ее социально-психологические основы и источники

Природа власти. Если исходить из того, что власть – способность индивидуума или групп влиять на поведение других в соответствии со своими желаниями, то можно выделить следующие ее аспекты:

– власть – это отношение между людьми, которое не является их характерной чертой или свойством;

– власть предметно обусловлена. Отношения власти не поддавались бы оценке, будь они неделимы. Каждая грань отношений имеет свой предел власти, т.е. “Х” имеет власть над “Y” в вопросе “А”, но не в вопросе “В”;

– власть относительна: “Х” имеет над “Y” больше власти, чем “Z”;

– власть “ситуационна”, т.е. зависит от условий, в которых осуществляется;

– власть отчасти опирается на одобрение наиболее авторитетной части людей (влиятельной партии);

– власть кончается там, где начинается насилие, хотя она и предполагает угрозу применения силы или насилия, но неспособность субъекта власти обеспечивать согласие людей без использования физического насилия означает, что власти не существует, а есть попытка оказывать давление.

Социально-психологические основы власти. Общественные законы —суть законов сотрудничества и взаимовлияния чувств, желаний и представлений людей, вступающих в общественное взаимодействие. Однако любое сотрудничество – это действия людей, имеющих определенную направленность и предполагающих некоторую силу, а именно, власть. Власть рождается с самим общественным процессом, являясь одним из необходимых условий его функционирования. Власть есть сила направляющая, но в то же время сама порождается общественными силами, т.е. в известном смысле ими подчинена и без их поддержки не может существовать. Власть неизбежна. Ее присутствие и последствия видны во всех отношениях между людьми.

Нередко власть и принуждение противопоставляют свободе. Свобода есть состояние независимости от внешних условий. Однако такое состояние не является внешне бездеятельным, когда человек и не подчиняется никому сам и не подчиняет никого, не поддается на чужое влияние и сам его не оказывает. Трудно представить себе общество, состоящее из людей подобного типа. Такое общество, строго говоря, упраздняется. Живя в обществе, человек не может быть свободным от общества.

Основные элементы власти.

Основными элементами власти являются ее субъект, объект, а также средства (ресурсы). Субъект (актор) воплощает активное, направляющее начало власти. Им может быть отдельный человек, организация, общность людей, например, народ, или даже мировое сообщество, объединенное в ООН. Для возникновения властных отношений необходимо, чтобы субъект обладал рядом качеств. Прежде всего это желание власти, появляющееся в распоряжениях или приказах. Для многих, однако, стремление к власти имеет инструментальный характер, т.е. служит средством достижения других целей. Помимо желания руководить и готовности брать на себя ответственность субъект власти должен быть компетентен, знать суть дела, обладать авторитетом и т.д. Реальные носители власти в разной степени наделены этими качествами. Субъекты политической власти имеют сложный, многоуровневый характер. Ее первичными акторами являются индивиды и социальные группы, вторичными – политические организации, субъекты наиболее высокого уровня, непосредственно представляющие во властных отношениях различные группы и организации, политические элиты и лидеры. Связь между этими уровнями может прерываться, так, например, лидеры нередко отрываются от масс и даже от собственных партий. Границы отношения объекта к субъекту властвования простираются от ожесточенного сопротивления, борьбы на уничтожение (в этом случае власть отсутствует) до добровольного, воспринимаемого с радостью повиновения.

Сила власти, основанная на страхе, вызываемом угрозой санкций, имеет тенденцию к ослаблению вследствие естественного стремления людей избавиться от этого неприятного эмоционального состояния. Специалисты в области психологии отмечают, что сила власти, основанная на страхе перед санкциями за неповиновение, прямо пропорциональна тяжести наказания и обратно пропорциональна вероятности избежать его в случае непослушания.

Власть, базирующаяся на привычке, т.е. обычае повиноваться, имеет менее болезненный характер. Привычка – надежный фактор стабильности власти до тех пор, пока она не приходит в противоречие с требованиями реальной жизни. Власть, построенная на интересе, побуждает подчиненных к добровольному выполнению распоряжений, делает излишним контроль и применение негативных санкций. Она способствует развитию у людей других типов позитивной мотивации подчинения – на основе убежденности, авторитета и идентификации. Подчинение по убеждению связано с мотивационным воздействием достаточно глубоких слоев сознания: менталитета, ценностных ориентаций и установок.

Сила власти, подчиненность объекта субъекту зависит также еще от одного важного фактора — неравенства. В основе подчинения одного человека другому (объекта субъекту) может лежать неравенство. Власть, возникающая на основе естественного неравенства, всегда носит характер межличностного взаимодействия, всегда персонифицирована. Возникает подчинение конкретному человеку. И если в новой ситуации он окажется неспособным продемонстрировать свое преимущество, едва ли его распоряжения будут выполняться. Власть, основанная на социальном неравенстве, утрачивает свою персонифицированную форму. На службе мы вынуждены выполнять распоряжения начальника независимо от того, нравится он нам или нет, сильнее он физически или слабее. Именно такая власть носит более определенный и устойчивый характер. Она воспроизводится в обществе независимо от ее конкретных участников. Например, руководитель предприятия, лидер партии обладают исключительным правом на принятие решений, обязательных для подчиненных.

Существование общества прежде всего зависит от безопасности всех живущих в нем. Любое общество не может существовать, если всякому желающему представляется беспрепятственно творить произвол. Как отмечает В. Соловьёв: “Требование личной свободы, чтобы оно могло осуществиться, уже предполагает стеснение этой свободы в той мере, в какой она в данном состоянии человечества несовместима с существованием общества или общим благом. Эти два интереса, противоположные для отвлеченной мысли, но одинаково обязательные нравственно, в действительности сходятся между собой. Из их встречи рождается право”.

Власть вовсе не является непременно, результатом насилия, подавления одной личности другой. Замечено, например, что в сложной натуре человека есть несомненное искание над собой власти, которой он мог бы подчиниться. Это своего рода потребность воздействия одного человека на другого, сила, соединяющая людей в общество. Искание над собой власти, свободное желание подчинения вовсе не есть выражение слабости. Подобно тому как стремление к независимости может порождаться не только могучей силой, но также грубой необузданностью натуры, тщеславием, так и стремление к подчинению не всегда является результатом слабости.

Таким образом, власть неизбежно оказывается следствием психической природы человека. Однако, как только проявление власти приобретает общественный характер, главной ее целью становится создание и поддержание порядка, важнейшим средством чего и выступает власть.

В связи с этим, людям вовсе не нужно создавать власть. Им достаточно ее принять и подчиниться ей, тем самым устанавливая известный порядок. Искание порядка, как правило, сопровождается исканием власти. Анализ общественного мнения показывает, что требование навести твердый порядок в стране находится на одном из первых мест в системе ценностей. Вместе с тем в обществе все прочнее утверждается идея о том, что вряд ли можно достичь этого порядка, если в стране нет сильной власти. Совершенно отчетливо проглядывается ситуация, когда люди, обеспокоенные судьбой страны и своей собственной, ищут властного непререкаемого воздействия, которому бы подчинилось все население со всеми его разнообразными потребностями и интересами, и в котором бы наше общество обрело порыв к деятельности. Власть, занимающуюся призывами, народ поддерживает только на первых порах. Если же она свои обещания не реализует, то крах такой власти неизбежен. Народ требует от власти действий, пусть даже эти действия будут и ошибочны.

Да, власть требует подчинения. Но люди, подчиняясь ей, не жертвуют своей свободой. Они вместо подчинения стихийным силам подчиняются сами себе, т.е. тому, что сами осознали необходимым. Люди лишь выходят из слепого подчинения внешним обстоятельствам и приобретают независимость как первое условие свободы.

Источники власти.

Реализация, осуществление власти подразумевает взаимодействие между многими ее составными элементами. В широком смысле источники власти представляют собой «все то, что индивид или группа могут использовать для влияния на других». А. Этциони подразделяет источники власти на утилитарные (материальные и социальные блага, связанные с повседневными потребностями людей), принудительные (различные меры наказания), нормативные (нормы права, традиции, ценностные ориентации).

В классификации ресурсов О.Тоффлера выделяются три основных источника власти – сила, богатство, знания. По его мнению, в современном обществе решающим ресурсом являются знания. Сила и богатство утрачивают свое влияние.

Источники власти так же разнообразны, как многообразны средства удовлетворения различных потребностей и интересов людей. Для выделения различных видов источников власти широко распространена классификация ее ресурсов в соответствии с важнейшими сферами жизнедеятельности.

Экономические источники. Источниками власти могут быть материальные ценности, необходимые для общественного и личного производства и потребления, деньги как их всеобщий эквивалент, техника, плодородные земли, полезные ископаемые, занимаемое положение и владение информацией, а также знание, опыт, особые навыки, нередко и организация. Роль тех, кто организует и направляет усилия специалистов, профессионалов, экспертов ценится очень высоко, ибо позволяет осуществлять власть. Организация выступает средой для становления отношений, способствующих не только мобилизации ресурсов людей, но и претворению в жизнь принимаемых решений. И должность, и опыт, и знания имеют смысл и реализуются через организацию: то, что не под силу одному, достигается усилиями организации.

Социальные источники. Они представляют собой способность повышения или понижения социального статуса или ранга. Они частично совпадают с экономическими ресурсами власти. Так, например, доход и богатство, являясь экономическими ресурсами, вместе с тем характеризуют и социальный статус. Но социальные ресурсы включают также и такие показатели, как должность, престиж, образование, социальное обеспечение и т.п., например источником власти выступает харизма, т.е. культ личности руководителя. Она обладает большой гибкостью, не требует ни длительного времени для своего формирования, ни рационального набора общепризнанных норм. Руководитель харизматического типа часто становится национальным героем, символизирующим идеалы страны.

Культурно-информационные источники. Это знания и информация, а также средства их получения и распространения: институты науки и образования, средства массовой информации и др. Далеко не во всех странах знания и информация имеют приоритет над экономическими, социальными и силовыми ресурсами, но тенденция повышения значимости культурно-информационных ресурсов в современном мире очевидна.

Принудительные (силовые) источники. Общепризнанным источником власти является сила. Поэтому власть в сознании людей часто отождествляется с насилием. Оружие, институты физического принуждения и специально подготовленные для этого люди. В государстве их ядро составляют армия, полиция, службы безопасности, суд и прокуратура с их вещественными атрибутами: зданиями, снаряжением, техникой, тюрьмами и т.д. Этот вид ресурсов традиционно считается наиболее эффективным источником власти, поскольку его использование может лишить человека жизни, имущества и свободы – высших ценностей.

Демографические источники. Специфическим источником власти является и сам человек. Люди – универсальный, многофункциональный ресурс, который производит другие ресурсы. Человек – создатель материальных благ (экономические источники), солдат и членов партии (политико-силовые источники), обладатель и распространитель знаний и информации (культурно-информационные источники) и т.д. Личность выступает источником власти лишь в одном из своих многочисленных измерений – будучи использована как средство реализации чужой воли. В целом же человек – не только источник власти, но и ее субъект и объект.

Использование ресурсов власти приводит в движение все ее компоненты, делая реальностью ее процесс, который происходит по следующим этапам (формам);

-господство, руководство, организация и контроль.

Ресурсы общества ограничены и распределены неравномерно, что приводит к постоянной борьбе индивидов и групп за их перераспределение, а также к взаимному соперничеству и давлению друг на друга.

С точки зрения типологии выделяют власть:

— в бесклассовом;

— в классовом обществе.

По формационному признаку власть классифицируют на:

-первобытнообщинную;

— рабовладельческую;

— феодальную;

— капиталистическую;

— социалистическую.

По функциям органов власти различают:

— законодательную;

— исполнительную;

— судебную власть.

По способам организации власти:

— монархическую;

— республиканскую.

По степени институализации:

— правительственную;

— федеральную;

— городскую;

— сельскую;

— муниципальную.

По количественному признаку:

— единоличную;

— олигархическую;

— полиархическую.

По правовому признаку:

— законную и незаконную;

— легальную и нелегальную.

С точки зрения признания власти обществом:

— легитимную;

— нелегитимную.

Легитимная — законная власть, имеющая конституционные полномочия.

Соответственно нелегитимная власть — власть, добытая в результате нападения, захвата, незаконного применения силы, спровоцировавшего изменение строя.

По сферам общественной жизни:

— экономическую;

— политическую;

— социальную;

— духовно-информационную.

Власть можно рассматривать как политическое господство и как систему государственных органов.

Политическая власть как одно из важнейших проявлений власти характеризуется реальной способностью класса (группы, индивида) проявлять свою волю, выраженную в политике. Понятие “политическая власть” шире понятия “государственная власть”. Политическая деятельность осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, международных организаций. Политическая власть добивается осуществления намеченных целей методом принуждения. Государственная власть не обязательно использует принуждение для достижения своих целей, для этого могут быть использованы идеологическое воздействие или экономическое стимулирование. Вместе с тем именно государственная власть обладает монополией на принуждение граждан для выполнения своих предназначений, ибо располагает монопольным правом издавать законы, обязательные для всего населения, и специальным аппаратом принуждения. Государственная власть в равной мере означает и определенную организацию, и практическую деятельность по осуществлению целей и задач этой организации.

- Многовариантность концепций власти

Концепция (от лат. conceptio — ведущая мысль) — это основополагающая идея теории. Любая концепция власти связана с определенной ее интерпретацией. Многообразие концепций власти, существующих в политической науке, раскрывает многогранность и сложность данного явления.

Классические концепции власти описывают власть в терминах воли и опираются на противопоставление ее объекта и субъекта. Данная традиция восходит к творчеству Платона и Аристотеля, а в наиболее развернутом виде представлена в теории политического господства М. Вебера.

В неклассических концепциях власти оппозиция «субъект — объект» отсутствует, а описание власти осуществляется через раскрытие механизмов ее функционирования и перераспределения. Общей их направленностью является поиск форм и методов принуждения, осуществляемых помимо сознания индивидов. Первой попыткой создания неклассической концепции власти стало творчество Ф. Ницше, сосредоточившего внимание не на субъекте властвования, а на безличной «воле к власти». В более развитой форме неклассические концепции власти представлены в работах М. Фуко, П. Бурдье, Р. Барта, Ж. Делеза и др.

Для современной политической науки характерно существование разнообразных подходов к определению власти.

Выделяют следующие основные концепции власти:

1.Теологическая концепция характеризует власть, как способность достижения поставленных целей, получение намеченных результатов. Данная концепция трактует власть достаточно широко, распространяя ее не только на отношения между людьми, но и на взаимодействие человека с окружающей средой.

2.Бихевиористская концепция рассматривает власть, как особый тип поведения, при котором одни властвуют, а другие подчиняются и выполняют решения первых. Данный подход акцентирует внимание на мотивах поведения людей в борьбе за власть. Стремление к власти объявляется доминирующей чертой человеческой психики и сознания. Происхождение поведенческого направления связано с именами американских ученых Ч. Мерриама, Г. Лассуэлла, Дж. Кетлина. Среди современных сторонников бихевиористкой трактовки власти можно назвать Р.Даля, Ю.Фальтера, Д.Риччи, Б.Крика.

3.Биологическая концепция власти рассматривает власть как механизм обуздания человеческой агрессивности, которая заложена в фундаментальных инстинктах человека, как существа биологического, природного (М. Марсель, Ф. Ницше,).

4.Тезисом психологической концепции является ее вывод о том, что люди по сути своей неодинаковы и их можно разделить на две группы: предрасположенных или склонных к управлению, руководству и склонных к подчинению. Психоанализ трактует стремление к власти как проявление, сублимацию подавленного либидо, представляющего собой подверженное трансформации влечение, преимущественно сексуального характера или ее психическую энергию в общем. Стремление к власти и особенно обладание ею выполняют функцию субъективной компенсации физической или духовной неполноценности. (А. Адлер).

5.Реляционистская концепция рассматривает власть как отношения между двумя партнерами, агентами, при которых один из них с помощью определенных средств воздействует на другого, контролируя его деятельность. В соответствии с реляционистскими концепциями власть анализируется как межличностное отношение, позволяющее одному индивиду или их группе изменять поведение другого индивида или группы. Здесь основное внимание фокусируется на ролевых отношениях, подчеркивается асимметричность властных отношений. Власть предстает как взаимодействие её субъекта и объекта, при котором субъект с помощью определенных средств контролирует объект. Существует три основных варианта реляционистской концепции: теория «сопротивления» (Д.Катрайт, Дж.Френч, Б.Рейвен); теория «обмена ресурсами» (П.Блау, Д.Диксон, К.Хайнитс): теория «раздела зон влияния» (Д.Ронг).

6.Системный подход исходит из производности власти не от индивидуальных отношений, а от социальной системы, рассматривает власть как «способность обеспечивать ее исполнение элементами принятых обязательств», направленных на реализацию ее коллективных целей. Некоторые представители системного подхода (К.Дойч, Н.Луман) трактуют власть как средство социального общения (коммуникации), позволяющее регулировать групповые конфликты и обеспечивать интеграцию общества. Системностью власти обуславливается ее относительность. В рамках системных концепций власть выступает как безличное свойство, неотъемлемый атрибут политической системы (Т.Парсонс, Д.Истон). Основное назначение власти видится в авторитарном распределении ценностей и принятии решений. Если власть этой способностью не обладает, она обречена на перманентный кризис и упадок, так как не способна выполнить свои функции. Властью над обществом обладает только политическая система как целое.

7.Структурно-функциональная трактовка власти. Власть – способ самоорганизации человеческого общества, при котором осуществляется разделение людей на управляющих и управляемых. Власть, используя данные ей полномочия, закрепляет за людьми определенные роли, наделяя их соответствующими статусами. В результате в сознании людей появляются идеи порядка, гармонии, целесообразности и разумности.

8.Сторонники инструменталистского подхода трактуют власть, как возможность использования определенных средств, в частности насилия и принуждения.

9.Конфликтологическая концепция сводит власть к возможности принятия субъектом решений, регулирующих, распределения благ в конфликтных ситуациях. Это определение сосредоточивает внимание на одном, хотя и важном аспекте власти, не позволяя уловить ее социологической природы.

Таковы наиболее распространенные концепции власти.

Во властных отношениях предполагается не менее двух субъектов власти, которыми могут выступать отдельные лица, а также “коллективно действующее лицо” (партия, организация, комитет, совет и т.д.). Власть может ассоциироваться и с каким-то учреждением (политическим, административным, хозяйственным и др.);

Наличие этих элементов необходимо для возникновения общественного отношения власти.

Власть иногда отождествляют с ее орудиями – государством, политической организацией общества, со средствами управления, с методами – принуждением, убеждением, насилием. Некоторые проводят знак равенства между властью и авторитетом, имеющими много общего, но и отличающимися принципиально.

Власть, определяемая как возможность одного человека принуждать другого к совершению какого-либо действия, представляется как бы встроенной в человеческую сущность. Однако, почему же одни люди обладают политической властью, а другие – нет? Для ответа на этот вопрос выдвигались разные объяснения, имеющие биологическую, психологическую, культурную природу.

Заключение

Власть и есть та основа, которая определяет политику; власть существует везде, где есть совместная деятельность. Это необходимый атрибут общественных отношений, суть которого заключается в переводе материальных и духовных интересов и сил в совместное действие. Для того чтобы обеспечить совместность в любом деле, кто-то должен взять на себя инициативу распоряжения. Эта инициатива либо принимается, либо оспаривается. Такова абстрактная модель функционирования власти: господства, доминирования и согласия и подчинения. В реализации же действительного властного акта дело обстоит гораздо сложнее. Подчинение и сопротивление оказываются переплетенными между собою весьма сложным и для каждого отдельного случая специфическим образом. Классическая постановка вопроса о власти исходит из того, что она представляет собою совокупность политических институтов, посредством функционирования которых одни социальные группы получают возможность навязывать свою волю другим и действовать в соответствии с так называемыми общими (общенародными общегосударственными) интересами. Центральное место среди этих институтов занимает государство, которое имеет право и обязанность говорить от имени народа или всего организуемого им сообщества. Государство — необходимый общественный институт. Специфика государства в том, что оно претендует на монополию легитимного политического насилия в пределах своей юрисдикции. Более того, сущностное определение государства, согласно Веберу, состоит в том, что это единственная инстанция, которая имеет право на применение насилия по отношению к своим гражданам и в пределах своей территории. Политическая власть, охватывая все сферы жизни и моделируя человеческие отношения, предает им статус политических и является источником, основой этой политики, т.е. власть — первооснова политики.

Использованная литература

1. Дегтярев А. Основы политической теории М.: Высшая школа, 1998. — 239 с

2. Политология. Учебное пособие для Высших Учебных

Заведений. Под ред., Г. В. Полуниной. М., «Акалис» 1996.

3. Бутенко А.П. Политология как наука и учебная дисциплина в современной России // Социально-политический журнал. – 1993. — № 9-10.

4. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. – 1997. — № 6.

5. Веб-ресурс https://catpol.fandom.com/ru/wiki/4._Основные_концепции_власти_(теологическая,_бихевиористская,_социологическая_и_пр.).