Немного об особенностях творчества

Анализ «Определения поэзии» Пастернака лучше начать со знакомства с особенностями творчества этого писателя. Становление его литературной деятельности пришлось на непростые годы для страны. В ту пору многие творческие личности предавались философским размышлениям.

Не мог оставаться в стороне от философских споров и Борис Пастернак. Поэт хотел понять предназначение поэзии, определить, какое место она занимает в жизнях людей. В анализе «Определения поэзии» Пастернака стоит отметить, что автор описывает свои размышления при помощи возвышенных фраз. Это стихотворение было написано в 1917 году, оно имеет философское направление.

Тема, основная мысль и композиция

Тема стихотворения – процесс творчества. Основная мысль – творчество как процесс бесконечно расширяет человеческие возможности, поэт проживает отдельную жизнь в каждом своём детище.

Стихотворение состоит из 7 строф и соответствует этапам создания стихотворения. Первая и вторая строфы – растянувшееся на полгода создание стихов, уход в творчество. С 3 по 5 строфу описано осознание поэтом реальности, из которой он был исключён в процессе творчества. Последние две строфы описывают не внешнее поведение поэта в процессе творчества, как первые две, а его внутреннюю жизнь, то есть объясняют, откуда поэт черпает вдохновение. Пастернак придерживается той идеи, что творец получает информацию и толчок для творчества в неком месте грёз, то есть ничто не ново под луной.

Стихотворный размер

В анализе «Определения поэзии» Пастернака следует определить стихотворный размер и способ рифмования. В этом произведении всего 16 строк, и в них поэт попытался определить предназначение поэзии. Оно написано анапестом.

Анапест — это трехстопный размер, в котором ударение ставится на последний слог. Способ рифмования — перекрестный.

Анализ стихотворения Пастернака «Определение поэзии» — лучшее сочинение

Стихотворение «Определение поэзии» вполне можно назвать у Б.Пастернака программным, поскольку в нем дается четкое изложение тому, что следует понимать под поэзией. Многие поэты и до, и после Пастернака писали свой взгляд на это определение, но пастернаковский характерен тем, что дает очень яркий по краскам, очень громкий по звукам, очень объемный по образам ответ на этот вечный вопрос.

- Анализ стихотворения Пастернака «Заместительница»

Стихотворение «Заместительница» Бориса Пастернака очень своеобразное.

- Анализ стихотворения Пастернака «Быть знаменитым некрасиво»

Борис Пастернак — поэт с философским мышлением, вдумчивый художник. - Анализ стихотворения Пастернака «Зимняя ночь»

Стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака «Зимняя ночь» сразу вводит. - Анализ стихотворения Пастернака «Нобелевская премия»

В 1958 году Б.Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за его произведение. - Анализ стихотворения Гумилева «Жираф»

Николай Степанович Гумилев был отважным, мужественным, очень любил. - Философская проблематика поэзии Бориса Пастернака

Поэзия Бориса Пастернака — явление новейшее не только в истории литературы. - Б. Л. Пастернак. Анализ стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать»

Стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать» — является одним.

Главная тема произведения

В анализе «Определения поэзии» Пастернака основное внимание следует уделить основной теме стихотворения. Для того чтобы определить место поэзии, автор прибегает к символизму. Но некоторые созданные им образы показались читателям и критикам довольно сложными, поэтому Пастернаку даже пришлось объяснять их значение.

Но эти несколько вычурные образы только подчеркивают, что именно литературный язык помогает создавать удивительные и прекрасные вещи, которыми так ценна поэзия. При этом, чтобы в стихотворных строках выразить свою мысль, нужно придерживаться лаконичности и емкости слога. Поэт уверен, что только в поэзии можно найти именно те слова, которые помогут раскрыть всю красоту мира.

Также в анализе «Определения поэзии» Пастернака нужно рассказать и об образе Вселенной. Примечательным является то, что поэт пишет это слово с маленькой буквы. Человек является частью окружающего мира, и он неразрывно связан с миром. Все образы созданные Пастернаком отличаются яркостью красок и выразительностью, которые привлекают к строкам большее внимание читателя.

История создания

Стихотворение Пастернака «Про эти стихи» было написано летом 1917 г., которое было так плодотворно в жизни 27-летнего писателя, что составилась целая книга стихов этого лета – «Сестра моя, жизнь» (1922). Впрочем, лето 1917 – это время, когда книга оформилась, а не дата написания каждого стихотворения.

К моменту написания стихотворения Пастернак уже чётко осознавал, что его жизнь будет связана с поэтическим творчеством. Он уже отказался от карьеры музыканта, которой посвятил 6 лет, от профессии юриста и стези философа. Первый ученический сборник «Близнец в тучах» был издан в 1913 г., в это же время Пастернак осознал, что поэзия – это его призвание.

Литературные тропы и художественные средства выразительности

В анализе стихотворения Пастернака «Определение поэзии» нужно определить, какие литературные приемы использовал поэт для написания произведения. Борис Леонидович не скупился на художественные средства выразительности, чтобы его творение получилось звучным и поэтичным.

Он прибегнул к излюбленному приему символистов — аллитерации. В одних строках происходит нарастание раскатистого звука «Р», в других же происходит создание звукового эффекта за счет шипящих и свистящих согласных. Еще мелодичности словам придают олицетворения и сравнения. Борис Леонидович использовал и анафору: в произведении несколько раз повторяется слово «это». Данный прием придает дополнительную выразительность образам.

В этом стихотворении Пастернак отдает предпочтение коротким и безличным предложениям. Это подчеркивает его мнение о том, что в поэзии важно быть лаконичным и емким. Также таким синтаксисом он подчеркнул некую стихийность непредсказуемость поэзии: ведь поэт не знает, какое стихотворение у него в итоге получится. Отличается данное творение и вычурными метафорами, которые делают стихотворение намного выразительнее.

Стихотворение Бориса Пастернака оказалось достаточно сложным для восприятия. Но в его строках чувствуется особое очарование, простота. От них словно веет поэтическим волшебством. Образы, описанные в этих строках, отличаются точностью формулировок. Сложный поэтический язык был свойственен символизму, который был доминирующим литературным направлением в 20 веке. Символизм оказал большое влияние на творчество поэта.

Это был анализ стиха Пастернака «Определение поэзии».

СТИХОТВОРЕНИЕ Б.Л. ПАСТЕРНАКА "ПРО ЭТИ СТИХИ" АНАЛИЗ, ВОСПРИЯТИЕ, ИСТОЛКОВАНИЕ, ОЦЕНКА

Среди поэтов прошлого столетия Б. Пастернак выделяется довольно редко-стным свойством – даром поистине неиссякаемой радости, которая после всех разочарований и утрат не тускнеет, а, наоборот, становится глубже и чище. «Со-три случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен», — сказал однажды А. Блок. Пастернак, напротив, принимает мир со всеми его «случайными чертами». Ис-точник его радости – благодарная любовь к самой жизни; он принимает будущее не потому, что оно якобы «светлое», а потому, что это будущее. Такая любовь ко всему живому лежит в основе художественного реализма поэта. По мысли Пас-тернака, оригинальность художественного образа состоит не в его отличии от об-разов других художников, а в его соответствии действительности. Однако мир представляется поэту вечной загадкой. Не в этом ли секрет загадочности пастер-наковской поэзии? Вообще стихи Б. Пастернака не так просты для восприятия. Обратимся в этой связи к его стихотворению с необычным названием «Про эти стихи».

Данное стихотворение вошло в третью книгу поэта «Сестра моя – жизнь», положившую начало поэтической славе Б. Пастернака. Написанные в 1917 году, стихи, составившие эту книгу, были опубликованы с опозданием в несколько лет, в 1922 году. В книге «Сестра моя – жизнь», создававшейся в предреволюционное лето, практически нет примет грозной реальности. История не изображается ран-ним Пастернаком, а проживается им, входит в него, перерабатывается его созна-нием и воплощается в музыкальных изломах его ритмов, в игре поэтических ас-социаций. Главные из них – переклички с Лермонтовым, которому книга посвя-щена.

Читая стихотворение «Про эти стихи», соглашаешься с мыслью, что для Пастернака нет мелочей, у него крупно то, что мелко. Художественный мир сти-хотворения как будто рассыпается на детали, и в то же время из этих же деталей на наших глазах собирается в единое целое. Красота мира, в понимании Пастер-нака, в его самоценности, а не в соотнесенности его с человеком. А потому окру-жающий мир у него одушевлен сам по себе, а не по воле лирического героя. В этой связи стоит обратить внимание на встречающиеся в тексте стихотворения специфические олицетворения: «задекламирует чердак», «галчонком глянет Рож-дество», «разгулявшийся денек». По сути, здесь окружающий мир становится действующим лицом, а не предметом описания.

Такая невыделенность лирического героя создается и с помощью звуковой организации стиха. Звуковой строй становится образным выражением единства внешнего мира и лирического героя:

На тротуарах истолку

С стеклом и солнцем пополам

Зимой открою потолку

И дам читать сырым углам.

Звуковое сходство слов рождает представление о взаимосвязи разных сто-рон бытия. На протяжении почти всего поэтического текста нельзя не услышать аллитерацию на звуки «т» и «с».

Видимо, это ощущение лирическим героем своего единства с внешним ми-ром придает всему стихотворению энергию жизнеутверждения. Ритм поэтической речи отмечается в этой связи особой динамичностью Этому во многом способст-вует использование поэтом глаголов преимущественно совершенного вида: «ис-толку», «открою», «задекламирует», «прянет», «вспомню», «увижу», «глянет», «откроет»… Способствует динамике речи и выбранный автором стихотворный размер ямб, который, кстати, Пастернак использует в большинстве своих стихо-творений. Настроению жизнеутверждения созвучна и разговорность интонации, создающаяся, прежде всего, на лексическом уровне: «внезапно вспомню», «гля-нет», «мне и милой невдомек», «сквозь фортку крикну», «тропку к двери прото-рил»… Вообще автор максимально сближает поэтическую речь с речью обыден-ной; но делает это так, что в обыденности начинает проступать вечность. Следует отметить, что вечность и время постоянно присутствуют в стихах Пастернака, что сообщает поэтическому тексту еще и философское содержание. В связи с этим стоит вспомнить и часто цитируемые строки стихотворения:

В кашне, ладонью заслоняясь,

Сквозь фортку крикну детворе:

Какое, милые, у нас

Тысячелетье на дворе?

На основании этих строк Пастернака часто обвиняли в оторванности от жизни. Однако, думается, здесь явно ощутимо дыхание той же вечности: об этом говорят и обращение к детям – символу вечного обновления жизни – и использо-вание слова «тысячелетье». Поэтому не ощущающий внутренних границ лириче-ский герой может запросто «курить» с Байроном и «пить» с Эдгаром По. Вообще это расширение времени и пространства подчеркивается и синтаксисом стихотво-рения. Если в первых трех строфах поэт использует короткие предложения, то да-лее каждое предложение – это целая строфа.

Упоминание Лермонтова придает поэтическому миру еще большую всеох-ватность. А душевный размах лирического героя так созвучен лермонтовскому: «Я любил все обольщенья света…». Анафорически же начинающиеся близкие к финальным строки подчеркивают ту же безграничность времени и утверждают небывалую полноту человеческой жизни:

Я жизнь, как Лермонтова дрожь,

Как губы в вермут окунал.

Образы и символы

Сам Борис Леонидович является лирическим героем стихотворения «Ночь». Он смотрит ввысь, на небо, думая о поэзии, о космосе, о людях, рассуждает, представляет. Можно даже предположить, что в герое строк «кому-нибудь не спится в прекрасном далеке на крытом черепицей старинном чердаке» автор видит себя, человека, который «смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот».

Главными образами произведения «Ночь» являются ночь и небо. Ночь для поэтов, для творческих людей – это особое время суток. В это время суток, как известно, рождаются гениальные, чарующие идеи. Ночь, в противовес суетному, «кричащему» дню, манит своей тишиной, спокойствием, «глубиной», она безгранична.

В литературе ночь является амбивалентным символом, то есть двойственным.

- Ночь – это противоположность света, архетип тьмы.

- Ночь – это мост, соединяющий реальное и эфемерное.

В данном случае ночь является лупой, которая позволяет увидеть нить, соединяющую небесное, возвышенное с земным, можно сказать, что ночь открывает глаза на то, что днём не разглядеть под пеленой различных дел, мечущихся мыслей. Ночь – это открытое пространство, в котором нет указанных направлений, в котором каждый двигается интуитивно, по зову сердца.

Яркий образ-символ ночи связан с таким же ярким образом-символом неба. Взор читателя на протяжении всего стихотворения обращён вверх, к небу: лётчик в облаках, тень крыла на туче, блуждающие небесные тела, даже «кто-нибудь», которому не спится, смотрит ввысь, на небосвод. Небо – это символ чистоты, возвышенности, идеала, недосягаемости. К нему обращены взоры, к нему тянуться все и вся.

Также небо является отображением времени.

«Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты — вечности заложник У времени в плену.»

Обращаясь к этим двум значениям, можно однозначно сказать, что «настоящая» поэзия для автора – это что-то недосягаемое, прекрасное, к чему он тянется, стремится всей душой. Также хочется отметить образы Венеры и Марса. Венера в мифологии является богиней красоты, любви и плодородия, а Марс в мифологии – это хранитель Рима, а также бог войны.

В стихотворении Пастернака они «глядят, какой в афише объявлен новый фарс». Эти два образа сами по себе являются связывающими земное и неземное, но помимо этого они являются связующими и по контексту произведения, они, как небесные тела, глядят на людей, они, как мифические покровители, вновь вместе, под покровом ночи, несмотря на их незаконную связь.

Пастернак анализ

Джалтармаева Алия

Мастер (1340) 1 год назад

Стихотворение «Определение поэзии» вполне можно назвать у Б. Пастернака программным, поскольку в нем дается четкое изложение тому, что следует понимать под поэзией. Многие поэты и до, и после Пастернака писали свой взгляд на это определение, но пастернаковский характерен тем, что дает очень яркий по краскам, очень громкий по звукам, очень объемный по образам ответ на этот вечный вопрос.

Стихотворение не разбито автором на строфы через пробелы, но в условной первой строфе дается звуковое понимание поэзии – например, через соловьиную трель или свист. Но автор не ищет легких путей и простых описаний, он прибегает к использованию очень сложных метафор, которых непосвященному или обывательскому уму понять трудно.

Например, поэт пишет «щелканье сдавленных льдинок» вместо того, чтобы сказать об обычном хрусте снежинок под ногами, известном каждому. Фигаро – усеченное название оперы Моцарта «Женитьба Фигаро», а значит, тоже музыка для посвященных. А непонятное слово «садкан» — означает название одной их тантрических духовных практик.

Особое внимание притягивает к себе строчки «это — сладкий заглохший горох, это — слезы вселенной в лопатках». Опять же, сам поэт давал разъяснения этой сложной метафоре: лопатками раньше назывались стручки молодого зеленого гороха. Таким образом, «слезы вселенной» оказываются как бы горошинами, прикрепленными к стручку, который рано или поздно раскроются, и тогда слезы-горошины будут выплаканы.

Поэт очень много сочетает высокого и низкого: Фигаро – на грядку, «небосвод завалился ольхою», доски в воде. Таким образом, поэт четко дает понять, что именно такое сочетание и рождает поэзию. Борьба и единство противоположностей дает новое понимание сути всех на свете вещей и явлений окружающего мира. Один предмет перерождается в другой, все взаимосвязано и взаимозависимо, и в то же время противостоит друг другу.

Это подтверждает и финал стихотворения, поскольку «вселенная», которая готова была расплакаться в середине произведения, оказалась «место глухое». Значит, только здесь, на Земле, где живет чувствующий, слышащий, осязающий и все понимающий человек, и рождается поэзия.

Краткое содержание

В стихотворении 10 строф, и произведение начинается с того, что герой словно очнулся от длительного сна. Он снова в том же месте: на улице, как когда-то давно летом. Мимо него идут люди, солнце клонится к закату, а женщины все спешат по делам в затрапезной одежде и башмаках.

Одна девушка привлекла внимание героя. Она поднялась из полуподвала и пересекла двор.

Герой испытывает смятение, он не готов откровенно говорить и поэтому предпочитает рассказывать отговорки. Соседка быстро уходит и оставляет героя и его избранницу наедине.

В последующие пяти строфах происходит объяснение между влюбленными. Он просит ее не плакать и не морщиться, так как это только разбередит раны. Герой просит спутницу убрать руки, так как они словно провода под током. Он боится, что их снова бросит друг к другу.

Его спутница выйдет замуж за другого, и с годами она забудет о герое. Он признает, что быть женщиной — великий подвиг. Герой испытывает трепет перед девичьей красотой, готов всегда ей восхищаться.

И только ночь остается с мужчиной. Она наполняет его тоской, увеличивает стремление к разрыву. Без любви жизнь становится целостной, но скучной. Поэтому он все равно хочет любить, так как это наполняет существование эмоциями.

Борис Пастернак родился и возрастал в семье, атмосфера которой была наполнена творчеством. Отец – Леонид Пастернак – академик живописи, мать – Розалія Пастернак-Кауфман – прекрасная пианистка, ученица знаменитого А. Рубинштейна. Гостями Пастернаков бывали Л. Толстой и Ключевский, Рахманинов и Скрябин, Серов и Врубель. Поэту пророчили поприще композитора, его музыкальным произведениям дал одобрительную оценку сам Скрябин.

Но Пастернака огорчало отсутствие абсолютного музыкального слуха, этой способности угадывать высоту любой

ноты, взятой произвольно. Он оставил музыку оправданно для себя, неожиданно для окружающих и занялся философией. А потом у жизнь юноши решительно вошла поэзия. Первые стихи Пастернака датированы 1912 года.

Они пока злы, относительно слова у Бориса был безупречный внутренний слух. Литературная жизнь десятых лет XX ст. поражало своим разнообразием. Юный поэт присоединился к футуристической группировке “Центрифуга”.

В сборниках этой группировки печатал свои стихи и статьи, не придерживаясь сурово поставленных футуристами рамок и

требований. Немного спустя Пастернак познакомился с В. Маяковским, творчество и личность которого справили незабываемое впечатление. Вместе с Маяковским уже после 1917 года Пастернак оказался в Лефи.

И футуристы, и “лефивци” привлекали поэта прежде всего установкой на обновление поэтического языка, на художественный эксперимент. Впрочем, в дальнейшем своем развитии он отошел от юношеских вкусов, прокладывая в поэзии собственный путь.

Одним из стихов, которые обозначены чертами увлечения Пастернаком футуризмом, есть “Определения поэзии”, что входит в цикл “Занятие философией” со сборника “Сестра моя – жизнь”. Автор всем своим естеством ощущает поэзию в окружающем мире. Она звучит для него в вещах: птичьем свисте, ночным заморозки, в стручке гороха, в капле росы.

Природа и искусство в воображении поэта объединяются в одно целое. В грохоте пожилой грозы поэт слышит радостную музыку Моцарта. Картину грома Пастернак изображает с помощью аллитерации: накопление звука “р” (“Фигаро низвергается градом на грядки”) передает грохот грозы. Образ ливня создает ощущение перетока музыки в поэзию, поэзии – в музыку.

Поставив рядом будничные вещи – грядки гороха – и приподнятые – музыку, автор достигает впечатления единства земного и небесного. Используя распространенную метафору, поэт изображает таинственную, преисполненную поэзии ночь, которая окутала землю. Стих насыщен непривычными метафорами, сравнениями: “двух соловьев поединок”, “слезы вселенной”, “площе досок в воде – духота”, “звездам к лицу хохотать”.

Строки стиха будто набегают один на один, образовывая отвесный поток образов, красок, звуков, света. Начиная “определение” поэзии из мелких деталей, автор постепенно наращивает их и расширяет картину к космическим масштабам: свист – ледышек – соловьиное пение – грядка гороха – капля воды в лопатках – грозовой дождь – звездная ночь – Вселенная. Необыкновенной есть и синтаксическое строение стиха.

В нем преобладают именительные, безличные, неполные предложения. Поэт говорит будто чем-то пораженный человек, у которого слова вырываются будто стихийно, сами по себе.

“Определение” поэзии Пастернак не случайно связывает с весной и летом, так как именно эти поры года символизируют пробуждение и цветение природы. А поэзия призвана пробуждать в человеке наилучшие чувства, давая возможность расцветать ее души.

Loading…

Как в стихотворении

Б.Л. Пастернака «Определение поэзии»

взаимодействуют поэзия, музыка и природа?

Стихотворение Б.Л. Пастернака «Определение поэзии»

Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Определение поэзии»

По моему мнению, в данном стихотворении Пастернак хочет донести до читателя мысль о том, что для него поэзия, в чём он её видит. Поэт способен рассмотреть прекрасное в самых простых, будничных вещах, будь то образы природы («Ночь, леденящая лист», «Двух соловьёв поединок») или мотивы песни и звуки, которые для обычного человека были бы просто шумом. Для Пастернака поэзия, музыка и природа – это синонимы. Природа полна музыки (двух соловьёв поединок, щёлканье сдавленных льдинок, даже дождь подобен мелодии Figaro: такой же порывистый и бурный). И при этом природа настолько одухотворена и прекрасна, что всё её великолепие не под силу выразить простым, смертным языком, это возможно сделать только с помощью поэтического слова (поэтому не просто мокрые ладони, а «трепещущие мокрые ладони», и даже звёзды здесь могли бы хохотать).

Именно поэтому поэзия у Пастернака – это соединение слышимого и видимого, звука и образа.

- Анализ стихотворений

- Пастернак

- Объяснение

Жизнь вернулась так же беспричинно, Как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди, и заботы те же, И пожар заката не остыл, Как его тогда к стене манежа Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе Так же ночью топчут башмаки. Их потом на кровельном железе Так же распинают чердаки.

Вот она походкою усталой Медленно выходит на порог И, поднявшись из полуподвала, Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки, И опять все безразлично мне. И соседка, обогнув задворки, Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ, Не собирай их в складки. Разбередишь присохший струп Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди, Мы провода под током. Друг к другу вновь, того гляди, Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак, Забудешь неустройства. Быть женщиной великий шаг, Сводить с ума геройство.

А я пред чудом женских рук, Спины, и плеч, и шеи И так с привязанностью слуг Весь век благоговею.

Но как не сковывает ночь Меня кольцом тоскливым, Сильней на свете тяга прочь И манит страсть к разрывам.

Объяснение

Жизнь вернулась так же беспричинно, Как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же, И пожар заката не остыл, Как его тогда к стене Манежа Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе Так же ночью топчут башмаки. Их потом на кровельном железе Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой Медленно выходит на порог И, поднявшись из полуподвала, Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки, И опять всё безразлично мне. И соседка, обогнув задворки, Оставляет нас наедине. _______

Не плачь, не морщь опухших губ, Не собирай их в складки. Разбередишь присохший струп Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди, Мы провода под током. Друг к другу вновь, того гляди, Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак, Забудешь неустройства. Быть женщиной — великий шаг, Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук, Спины, и плеч, и шеи И так с привязанностью слуг Весь век благоговею.

Но, как ни сковывает ночь Меня кольцом тоскливым, Сильней на свете тяга прочь И манит страсть к разрывам.

Кратко о произведении «Ночь»

Это творение отличается от других произведений поэта. В анализе стихотворения «Ночь» Пастернака следует отметить, что через призму обыденных профессий он рассуждает о творчестве. Все перечисленные занятия объединяет то, что люди бодрствуют в темное время суток.

Благодаря этому читатель может представить мир, в котором нет сна. Он бескрайний, таинственный и прекрасный. Поэт предупреждает о том, что художнику не до сна – он всегда должен быть готов творить. Следует отметить, что многие творческие люди считали ночное время наиболее подходящим для творчества. Сам Пастернак любил это стихотворение и с удовольствием декларировал его слушателям.

Борис Пастернак — Жизнь вернулась так же беспричинно ( Объяснение )

Жизнь вернулась так же беспричинно, Как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, № 4 Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же, И пожар заката не остыл, Как его тогда к стене Манежа № 8 Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе Так же ночью топчут башмаки. Их потом на кровельном железе № 12 Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой Медленно выходит на порог И, поднявшись из полуподвала, № 16 Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки, И опять все безразлично мне. И соседка, обогнув задворки, № 20 Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ, Не собирай их в складки. Разбередишь присохший струп № 24 Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди, Мы провода под током. Друг к другу вновь, того гляди, № 28 Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак, Забудешь неустройства. Быть женщиной — великий шаг, № 32 Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук, Спины, и плеч, и шеи И так с привязанностью слуг № 36 Весь век благоговею.

Но, как ни сковывает ночь Меня кольцом тоскливым, Сильней на свете тяга прочь № 40 И манит страсть к разрывам.

Obyasneniye

Zhizn vernulas tak zhe besprichinno, Kak kogda-to stranno prervalas. Ya na toy zhe ulitse starinnoy, Kak togda, v tot letny den i chas.

Te zhe lyudi i zaboty te zhe, I pozhar zakata ne ostyl, Kak yego togda k stene Manezha Vecher smerti naspekh prigvozdil.

Zhenshchiny v deshevom zatrapeze Tak zhe nochyu topchut bashmaki. Ikh potom na krovelnom zheleze Tak zhe raspinayut cherdaki.

Vot odna pokhodkoyu ustaloy Medlenno vykhodit na porog I, podnyavshis iz polupodvala, Perekhodit dvor naiskosok.

Ya opyat gotovlyu otgovorki, I opyat vse bezrazlichno mne. I sosedka, obognuv zadvorki, Ostavlyayet nas nayedine.

Ne plach, ne morshch opukhshikh gub, Ne sobiray ikh v skladki. Razberedish prisokhshy strup Vesenney likhoradki.

Snimi ladon s moyey grudi, My provoda pod tokom. Drug k drugu vnov, togo glyadi, Nas brosit nenarokom.

Proydut goda, ty vstupish v brak, Zabudesh neustroystva. Byt zhenshchinoy — veliky shag, Svodit s uma — geroystvo.

A ya pred chudom zhenskikh ruk, Spiny, i plech, i shei I tak s privyazannostyu slug Ves vek blagogoveyu.

No, kak ni skovyvayet noch Menya koltsom tosklivym, Silney na svete tyaga proch I manit strast k razryvam.

J,]zcytybt

;bpym dthyekfcm nfr ;t ,tcghbxbyyj, Rfr rjulf-nj cnhfyyj ghthdfkfcm/ Z yf njq ;t ekbwt cnfhbyyjq, Rfr njulf, d njn ktnybq ltym b xfc/

Nt ;t k/lb b pf,jns nt ;t, B gj;fh pfrfnf yt jcnsk, Rfr tuj njulf r cntyt Vfyt;f Dtxth cvthnb yfcgt[ ghbudjplbk/

;tyobys d ltitdjv pfnhfgtpt Nfr ;t yjxm/ njgxen ,fivfrb/ B[ gjnjv yf rhjdtkmyjv ;tktpt Nfr ;t hfcgbyf/n xthlfrb/

Djn jlyf gj[jlrj/ ecnfkjq Vtlktyyj ds[jlbn yf gjhju B, gjlyzdibcm bp gjkegjldfkf, Gtht[jlbn ldjh yfbcrjcjr/

Z jgznm ujnjdk/ jnujdjhrb, B jgznm dct ,tphfpkbxyj vyt/ B cjctlrf, j,juyed pfldjhrb, Jcnfdkztn yfc yftlbyt/

Yt gkfxm, yt vjhom jge[ib[ ue,, Yt cj,bhfq b[ d crkflrb/ Hfp,thtlbim ghbcj[ibq cnheg Dtctyytq kb[jhflrb/

Cybvb kfljym c vjtq uhelb, Vs ghjdjlf gjl njrjv/ Lheu r lheue dyjdm, njuj ukzlb, Yfc ,hjcbn ytyfhjrjv/

Ghjqlen ujlf, ns dcnegbim d ,hfr, Pf,eltim ytecnhjqcndf/ ,snm ;tyobyjq — dtkbrbq ifu, Cdjlbnm c evf — uthjqcndj/

F z ghtl xeljv ;tycrb[ her, Cgbys, b gktx, b itb B nfr c ghbdzpfyyjcnm/ ckeu Dtcm dtr ,kfujujdt//

Yj, rfr yb crjdsdftn yjxm Vtyz rjkmwjv njcrkbdsv, Cbkmytq yf cdtnt nzuf ghjxm B vfybn cnhfcnm r hfphsdfv/

Творчество Пастернака

- Биография Пастернака

- Анализ стихотворения «Февраль»

- Анализ стихотворения «Весна»

- Особенности ранней лирики Пастернака

- Анализ стихотворения «Гамлет»

- Анализ стихотворения Пастернака «Зимняя ночь»

- Особенности поздней лирики Пастернака

М.Цветаева так говорила о Пастернаке: «Где человек, до конца понявший Пастернака? Пастернак — это тайность, иносказание, шифр».

Действительно, Пастернак – сложный поэт. И если искушённому читателю, литературоведу или литератору, подчас трудно проникнуть в мир поэтических образов художника, то что говорить о детях. Ученики, встречаясь с ранними стихотворениями Пастернака, часто говорят: «Красиво, но непонятно».

Изучая лирику поэта в школе, необходимо сделать пастернаковские образы доступными и понятными для учащихся, познакомить их с личностью поэта, показать им своеобразие поэтического мира художника.

Краткая биографическая справка о семье, в которой вырос Пастернак, и о тех жизненных дорогах, которыми он пытался идти, поможет нам понять, что сформировало его как художника слова. Почитать статью в википедии.

Начать разговор о лирике поэта лучше, конечно, с ранних стихотворений: в них обилие метафор, смещение понятий, стремительность и напор. Здесь же необходимо объяснить ребятам, что поэтическая манера Пастернака резко меняется во второй половине 1940-х годов, поэтому литературоведы условно называют ранним периодом творчество поэта до 1940 года, несмотря на то что к этому времени Борису Леонидовичу уже исполнилось 50 лет.

Анализ стихотворения «Февраль».

Стихотворение датируется 1912 годом. Это одно из самых ранних стихотворений поэта.

Пастернак часто в стихах приурочивал пейзаж к определённому моменту — времени года или времени суток, будто обозначая реальность происходящего. Так и в стихотворении «Февраль» лирический герой остро чувствует пере мену сезона, надлом, происходящий в природе.

Давайте обратимся к тексту и выпишем и него слова, характеризующие состояние природы и состояние души лирического героя. В результате получится такая запись.

Состояние природы: грохочущая слякоть весною чёрною горит, ливень, лужи, проталины, ветер.

Состояние души: плакать, писать навзрыд слёзы, сухая грусть, навзрыд.

Какое состояние души передают эти слова? (Момент наивысшего напряжения, наполненности чувствами.)

Когда у поэта возникает такое состояние? (Когда приходит вдохновение, в процессе творчества.)

Как вы понимаете две последние строчки стихотворения? (Стихи рождаются, когда приходит вдохновение.)

Как соотносятся образы природы с состоянием лирического героя? (Они помогают передать чувства лирического героя.)

«Глубокие человеческие переживания Пастернак передавал через проникновенные пейзажные зарисовки, восхищаясь чудом мирозданья и ощущая себя его частью. Поэтому каждое из стихотворений мастера мы воспринимаем как развитие одной общей темы — темы красоты мира, «сгущение некоей энергии», развёртываемой в любой точке времени и пространства».

Посмотрите, в какой форме стоят глаголы, передающие состояние лирического героя.

Глаголы стоят в инфинитиве; смысл этой глагольной формы — «побуждение к действию». Действительно, в стихотворении нет личных местоимений, лирический герой отступает на второй план перед властным напором окружающего мира, пробуждающаяся природа вдохновляет поэта, побуждает его к творчеству.

Природа у Пастернака одухотворена, как одухотворён человек. Она живёт сложной духовной жизнью». Весенняя природа соответствует настроению лирического героя. Она источник вдохновения и поэтического творчества. И чем глубже чувствует поэт природу, тем непосредственней, «случайнее», «вернее» будут «слагаться» стихи. Готовящаяся к пробуждению февральская природа изображена как графический рисунок: в свете прибавляющегося дня черны проталины, чернила, обугленные груши (грачи) — всё это передаёт состояние героя.

Как фонетически организовано стихотворение? Какие звуки наполняют его? Поэтические строчки наполнены звуками. Автор использует приём аллитерации. Многократное повторение звука р создаёт ощущение грохота, городского шума, грохочущей слякоти, клика колёс. И над всем этим благовест — колокольный звон! Найдите в стихотворении сравнение и метафоры. «Одна из самых ярких отличительных черт художественной системы Пастернака — метафорическая насыщенность стихотворения.

Сравнения и метафоры, которыми изобилуют ранние стихи поэта, часто кажутся произвольными, даже непонятными: грачи с деревьев сорвутся как обугленные груши, ветер не пронизан, а изрыт их криками. Сам поэт о февральской оттепели пишет не взахлёб, а навзрыд и т. д. Однако именно такие необычные сымпровизированные образы гораздо ярче и гораздо точнее образов обычных и легко понимаемых: в них проявляется в полной мере авторская индивидуальность».

Каков общий эмоциональный настрой стихотворения? Докажите свою точку зрения. Это стихотворение о весне и творчестве. Весна — символ пробуждающейся жизни, благовест — колокольный звон, весёлый клик колёс создают ощущение праздника, слёзы — символ очищения души. Общий настрой стихотворения жизнеутверждающий, оптимистический.

Анализ стихотворения «Весна».

Продолжая тему творчества, обратимся к стихотворению «Весна» «Что почек, что клейких заплывших огарков … », 1914 год).

В нём поэт отвечает на вопросы: «Что такое поэзия? Как и о чём должен писать поэт?»

Найдите сравнения и метафоры в первых двух четверостишиях. (Почки как огарки; «реплики леса окрепли» — птичий гомон; «лес стянут по горло петлёю пернатых гортаней, как буйвол арканом … » Всё та же метафорическая насыщенность и неожиданность образов.)

С чем сравнивается поэзия в третьем четверостишии? (С губкой в присосках.)

Губка — водное животное, которое присосками прикрепляется к морскому дну или камню. Мягкий, ноздреватый остов губки хорошо впитывает влагу. Здесь очевидно уподобление поэзии, вбирающей в себя жизнь, губке.

Одной из особенностей творчества Пастернака, как отмечают литературоведы, является то, что Пастернак поэтизирует мир с помощью прозаизмов, что придаёт его поэзии особую простоту и правдивость.

Пушкин называл прозаизмами слова, которые обычно не употребляются в поэтической, стихотворной речи и характерны для прозы, разговорного языка: « … Желания кипят — я снова счастлив, молод, / Я снова жизни полн — таков мой организм / (извольте мне простить ненужный прозаизм)» «Осень»).

Что же такое поэзия, по мнению Пастернака? Как вы понимаете последнее четверостишие стихотворения? Сравните его с началом.

«И выходит, по Пастернаку, что поэзия растворена во всём, что она «валяется в траве под ногами». Роль поэта — не нарушить, не спугнуть, превратиться в уши, в ноздри, в глаза и вбирать, впитывать в себя то, что источается, расточается природой.

Поэт — всасывающая губка. Он лишь записывает то, что продиктовала жизнь. Такова эстетика Пастернака» (А.Якобсон).

«Поэзия валяется в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы увидеть её и подобрать с земли» (Пастернак).

Сначала поэт — наблюдатель, он боится нарушить красоту, потом — энергичный творец, он воссоздаёт мир природы словом. «Последние строки звучат в особой тональности, если не хищно, то, во всяком случае, алчно. В них слышится алчба. И нет никакой робости, никакой трепетной неприкосновенности, которые нужны были раньше, чтобы не расплескать, сохранить драгоценную влагу.

Пока уши, ноздри и глаза перекачивали её в губку, в душу. А когда влага собрана, то, чтобы выжать её, нужны сильные, жадные руки. И Пастернак восклицает: «Искусство – дерзость глазомера, влеченье, сила и захват». И только оба эти акта, вместе взятые, — почти христианское смирение («Природа, мир, тайник вселенной, я службу долгую твою, объятый дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстою … «) и языческое, алчное проявление: «Искусство — дерзость глазомера … »

Только оба эти акта, вместе взятые, дают поэту особые права по отношению к жизни и ставят его с ней на короткую ногу» (А. Якобсон). Мы проанализировали два стихотворения, которые раскрывают тему творчества. И оба они о природе.

Мы уже говорили о том, что у Пастернака особая манера изображать природу. В его стихах она одухотворена, пропитана человеческими эмоциями и может чувствовать, сопереживать. Внутренние переживания героя, сложнейшие философские вопросы, вся полнота жизни и многообразие мира раскрываются через при роду, а точнее, самой природой. Автор говорит о природе, а природа об авторе.

Центральное место в лирике Пастернака принадлежит природе. Содержание этих стихотворений шире обычных пейзажных зарисовок. Рассказывая о вёснах и зимах, о дождях и рассветах, Пастернак повествует о природе самой жизни, мирового бытия, исповедует веру в жизнь, которая, как нам кажется, главенствует в его поэзии и составляет её нравственную основу. Жизнь в его толковании — нечто безусловное, вечное, абсолютное, всепроникающая стихия и величайшее чудо. Удивление перед чудом существования — вот поза, в которой застыл Пастернак. Навсегда поражённый, заворожённый своим открытием: «Опять весна».

Пейзаж в творчестве Пастернака зачастую уже не объект изображения, а субъект действия, главный герой и двигатель событий» (А. Синявский).

«Итак, природа у Пастернака говорит и действует от имени автора. Но так натурально и непосредственно, что кажется — от своего собственного имени. «Не я про весну, а весна про меня». Говорю: «действует» и подчёркиваю: «природа действует»» (А.Якобсон).

Как действует при рода вместо человека, можно отчётливо проследить в стихотворении Пастернака «Гроза, моментальная навек … » из сборника «Сестра моя — жизнь» 1917 года.

К этому стихотворению задаётся только один вопрос: в каких стихотворных строчках природа выступает как деятель?

После анализа трёх стихотворений подводим промежуточный итог.

Особенности ранней лирики Пастернака:

— Метафорическая насыщенность произведения.

— Яркость и необычность метафор и сравнений.

— Поэтизация мира с помощью прозаизмов.

— Одухотворённость природы. Природа действует от имени автора.

— Стремительность, напряжённость поэтической речи.

Разговор о поздней лирике Пастернака можно начать со слов самого автора. Пастернак отмечает, что его манера после 1940 года резко меняется. Этот временной рубеж неслучаен. Пастернак живёт в советской стране, в которой иметь свою точку зрения опасно. В 1936 году начинаются гонения на поэта: его перестают печатать, резко критикуют в официальной прессе за то, что он не прославлял трудовые будни советских пятилеток.

Борис Леонидович уединяется в Переделкине, четыре года почти не пишет стихов, занимается переводами. Мейерхольд просит его перевести трагедию Шекспира «Гамлет» для постановки в театре. Мейерхольда арестовывают, но Пастернак свою работу не бросает. После окончания перевода он пишет стихотворение «Гамлет».

Анализ стихотворения «Гамлет».

Стихотворение «Гамлет» 1946 года открывает цикл, представляющий собой заключительную часть романа «Доктор Живаго». Это одно из ключевых произведений позднего периода творчества Пастернака. Особенностью этого стихотворения является многоплановость лирического героя.

Лирический герой произведения чувствует себя актёром, исполняющим роль Гамлета.

Как вы думаете, почему именно этот образ мировой литературы появляется в стихотворении?

Проблемы, стоящие перед Гамлетом, актуальны и в ХХ веке. Герой трагедии Шекспира увидел, что «прогнило что-то в датском королевстве», рухнули нравственные устои: брат поднял руку на брата, мать Гамлета предала его отца, со всех сторон Гамлета окружают ложь и лицемерие, «слова, слова, слова». Он понимает, что должен победить зло даже ценой собственной жизни, а для этого необходимы мужество и готовность к жертве.

Образ лирического героя в стихотворении неоднозначен. За ним скрывается и сам автор. Известный исследователь творчества Пастернака Анатолий Якобсон говорил о том, что Борис Леонидович понимал искусство как инструмент исследования жизни, конечной целью которого является возвышение человека, счастье человека, а счастье людей, как известно, добывается дорогой ценой: «Искусство — добрая вещь по отношению к тем, к кому оно адресовано, к нам. И очень жестокая вещь по отношению к тем, кто нам его даёт, к художникам. Потому что, совершая свои открытия, поэт расходует не только словесный материал, но и материал, именуемый нервами и мозгом, кровью».

В своих стихотворениях Пастернак не раз говорил об этом.

О, знал бы я, что так бывает, Когда пускался на дебют, Что строчки с кровью — убивают, Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой Я б отказался наотрез. Начало было так далеко, Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который Взамен турусов и колес Не читки требует с актера, А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба.

И конечно, образ лирического героя перекликается с образом главного героя романа «Доктор Живаго». Вы пока не знакомы с романом, но, забегая вперёд, скажу, что Юрий Живаго тоже противостоит миру, в котором рухнули устои.

Герой понимает, что противостояние этому миру смертельно опасно, что сохранить человеческую сущность порой можно только ценой собственной жизни. Таким образом, мы видим, что лирический герой произведения — это и Гамлет, и актёр, и сам поэт, и Юрий Живаго.

Как создаётся образ театра? Однозначен ли этот образ?

Слова: гул, подмостки, бинокли, роль, драма — создают образ театра. Образ театра многозначен. Он включает в себя понятие самой жизни. Герой стихотворения прислонился к «дверному косяку» и ловит отголоски века, а это значит, что «сейчас идёт другая драма». Драма жизни разыгрывается на подмостках века. «Весь мир — театр, и люди в нём актеры», — сказал Шекспир. И наш герой — реальный человек, представитель своей эпохи, который противостоит жизненному хаосу и должен отстоять высшие духовные ценности.

Как вы думаете, какие чувства испытывает герой, выходя в этот мир? Каково отношение мира к герою?

Мир «наставил» на героя «сумрак ночи», мрака, хаоса, зла, а «тысячи биноклей на оси» словно дула орудий, которые нацелены на него и готовы выстрелить в любой момент.

Герой испытывает одиночество и тревогу за будущее. Он противостоит враждебному миру и понимает, что в такой борьбе нужно быть готовым к жертве.

Какой новый образ лирического героя возникает во втором четверостишии? (Здесь возникает образ Христа.) Давайте вспомним евангельские бытие в Гефсиманском саду и прочитаем библейский текст.

Найдите в стихотворении строчки, которые перекликаются с Евангелием. «И с этим связано ещё одно значение образа лирического героя: возникает мысль о величайшей жертве ради спасения людей — жертве Христа. Поэтому в монологе Гамлета появляются новые черты — его слова: «Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси», — являются прямой цитатой из Евангелия: «Авва Отче! Всё возможно тебе; пронеси чашу сию мимо Меня …»

«Слово «чаша» — это традиционный символ, в переносном значении это судьба, что наполняет жизнь. Жизнь может быть «полной чашей», а может быть наполнена горем: «испить горькую чашу» – испытав страдания, «испить смертную чашу» — умереть. Вспомните ещё, что перед входом в Иерусалим Иисус спросил своих учеников Иоанна и Иакова: «Можете ли пить чашу, которую я пью?». И здесь, и в молитве Христа это слово имеет символическое значение. Он знает о предстоящих страданиях и гибели и понимает, что должен исполнить, «как написано в нём».

Вспомните также икону Андрея Рублёва «Троица»: чаша на столе – символ предстоящей жертвы Христа, а сидящие вокруг неё фигуры — три Лика Бога – они полны взаимной любви и высокого смирения, готовности к жертве».

Своё моление о чаше Иисус завершает словами: «Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить её, да будет воля Твоя». Так же и герой стихотворения понимает, что судьба уготовила ему трудную роль, и хотел бы избежать её: «На этот раз меня уволь». Но трагедия неизбежна, и он готов жертвовать собой: «продуман распорядок действий и неотвратим конец пути».

Предпоследняя строка снова возвращает нас к евангельскому контексту «всё тонет в фарисействе», то есть во лжи, лицемерии, в формализме. А заканчиваете стихотворение русской пословицей «жизнь прожить — не поле перейти», и перед нами снова предстаёт жизнь нашей страны в эпоху авторитарного государства.

Пастернак понимает, что дело здесь не совпадении фактов и событий разных эпох, в «общности духовного пути, пройденного однажды Христом и во все времена с тех пор выбираемого лучшими представителями человечества, — пути жертвенного.

Причём Пастернак не прямо переносит обстоятельства двухтысячелетней давности (а также Средневековья, Возрождения и начала хх века) в современность: эти обстоятельства как бы просвечивают сквозь покров времени, не подменяют друг друга, а сливаются в нерасторжимое целое. Тем самым преодолевается само время: случившееся века назад происходит здесь и сейчас и уже никогда не пройдёт, будет вечно».

Вспомним особенности ранней лирики Пастернака и посмотрим, как изменилась манера автора. В этом стихотворении нет метафорической насыщенности, отсутствует пейзаж. В первом четверостишии автор употребляет прозаизм «дверной косяк». Соединение бытовой детали с высоким духовным смыслом стихотворения — отличительная особенность поэтики Пастернака. Напряжение в стихотворении нарастает от строки к строке.

Ещё одно стихотворение из заключительной части романа «Доктор Живаго» — «Зимняя ночь».

Анализ стихотворения Пастернака «Зимняя ночь».

Объясните символическое значение образов метели и свечи. Подчеркните контрастными цветами строчки, относящиеся к двум разным мирам.

Свеча — символ покоя, дома, уюта. Метель — символ хаоса, революции, гражданской войны.

Посмотрите: строчки постоянно чередуются. Всё начинается с метели, она на первом плане, потом появляется образ свечи, и дальше они поочерёдно сменяют друг друга. Мы с вами знаем, что это не просто свеча и метель, это два мира: мир света, тепла, домашнего уюта, любви и мир холода, тревоги, опасности.

В каких отношениях находятся эти миры?

Хаос безграничен: «Мело, мело по всей земле, во все пределы», ему всё подчинено в этом мире, и лишь одинокая хрупкая свеча пытается противостоять ему. Давайте посмотрим. какими словами описывает автор два мира. Мир метели: Мело по всей земле, во все пределы, слетались хлопья, всё терялось в снежной мгле, седой и белой, мело весь месяц в феврале. Мир свечи: озарённый потолок, тени, два башмачка, угол, слёзы, ночник, платье.

«В стихотворении Бориса Пастернака виден глубинный смысл земной любви как высшего проявления жизни. В ней скрещивается плотское и духовное, временное и вечное, человеческое и ангельское».

В стихотворении присутствуют христианские символы: «вздымал, как ангел», «два крыла крестообразно», «скрещенье рук», а значит, свеча — это ещё и символ Божественной любви. Только любовь, самое светлое и чистое чувство на земле, может противостоять миру метели, возвращать обезумевшему миру потерянный им смысл.

Какие основные литературные приёмы автор использует в этом стихотворении?

(Стихотворение построено на антитезе, используются анафора и рефрен: «Свеча горела на столе, свеча горела».)

Как проявляется поэтическая манера Пастернака в этом стихотворении?

(Простая манера изложения, глубокие образы-символы, природа действует и вступает в конфликт с лирическим героем произведения.)

Подведём итог и назовём особенности поздней лирики Пастернака.

— Простота и прозрачность изложения. — Небольшое количество метафор. — Глубина и символичность образов. — Христианские мотивы в лирике. — Одухотворённость природы. — Стремительность, напряжённость, поэтических текстов. — Поэтизация мира с помощью прозаизмов.

Выделяя особенности ранней и поздней лирики Пастернака, важно отметить единство его поэтического метода.

При всех различиях между ранним и поздним Пастернаком, общность гораздо глубже и существеннее этих различий. Поэтому цельность поэтического мира Пастернака вообще ни у кого из серьёзных критиков и литературоведов не вызывает сомнений.

Вернёмся к началу нашего разговора о лирике поэта. Так что же такое поэзия Пастернака — тайнопись или детская пропись? Пожалуй, и то и другое. Понятия простоты и сложности поэтического восприятия очень неоднозначны: «Каждый настоящий поэт сложен, и чем крупнее, тем сложнее» (А.Якобсон).

Пастернак шёл от сложного к простому со стороны внешнего восприятия стихов, а со стороны духовного содержания поэзии поздний Пастернак никак не проще раннего.

Чтение настоящей поэзии, как и настоящей литературы, — это в целом сложная работа, которая развивает чувственное и образное восприятие, тренирует мышление, беспокоит душу, способствует духовному росту человека.

Кратко о стихотворении «Гамлет»

Это произведение является особенным – именно оно открывает цикл стихотворений, написанных Юрием Живаго. В нем поднимается непростая тема взаимоотношения человека и общества. В анализе стихотворения «Гамлет» Пастернака следует отметить, что здесь важную роль играет конфликт героя и общества.

Лирический герой понимает, что человеку приходится притворяться. И он был согласен играть эту роль. Но со временем герой понимает, что не в этом его предназначение. Он отказывается принимать лицемерие, навязанное обществом. Гамлет Пастернака готов к трудностям, с которыми ему придется столкнуться, но внезапно осознает, что сражаться ему придется в одиночку.

Гамлета Пастернака не стоит сравнивать с доктором Живаго. Это самостоятельный герой, имеющий свои убеждения и особый внутренний мир. Это герой, который готов бороться с несправедливостью общества за свободу и возможность раскрыться творческому потенциалу.

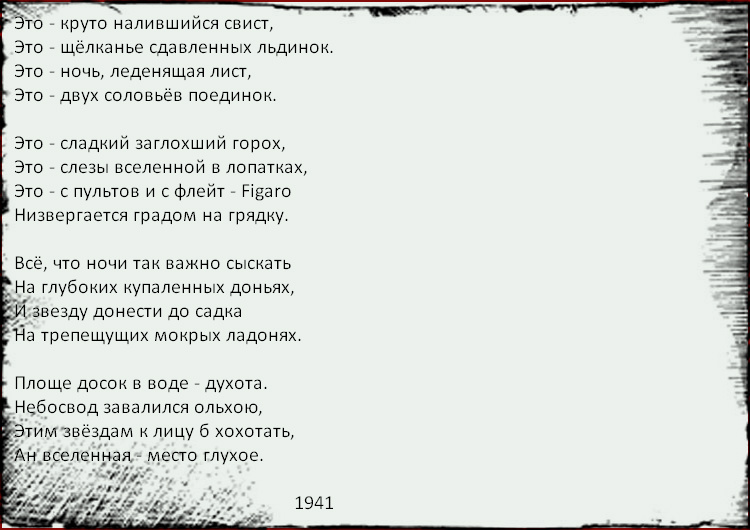

«Определение поэзии» Борис Пастернак

Это — круто налившийся свист, Это— щелканье сдавленных льдинок. Это — ночь, леденящая лист, Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох, Это — слезы вселенной в лопатках, Это — с пультов и с флейт — Figaro Низвергается градом на грядку.

Всё, что ночи так важно сыскать На глубоких купаленных доньях, И звезду донести до садка На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота. Небосвод завалился ольхою, Этим звездам к лицу б хохотать, Ан вселенная — место глухое.

Борис Пастернак — один из самых ярких писателей первой половины XX века. Его творческий потенциал начал формироваться в очень сложное для России время, на рубеже исторических эпох. В те времена представители литературной элиты серьезное внимание уделяли вопросам философии. Они постоянно спорили о роли личности в истории, предназначении творчества, гражданской позиции мастеров слова. Не оставался вне этих процессов и Борис Пастернак. Как и многие его современники, он пытался осмыслить и выразить свое понимание поэзии. В этом плане стихотворение «Определение поэзии», написанное Пастернаком в 1917 году, можно считать программным. Автору в ту пору было всего двадцать семь, и вполне естественно, его взгляды на поэтическое слово претерпели со временем некоторые изменения. В стихотворении «Определение поэзии» явно ощущается влияние символизма, который господствовал в русской литературе серебряного века. Однако заметны и ростки футуризма – течения, к которому Пастернак был близок в тот период. В стихотворении «Определение поэзии» поднимается тема поэзии, дана попытка обозначить ее природу. Пытаясь дать определение поэзии, лирический герой охватывает взглядом, слухом и осязанием все окружающее. Поэзия предстает как выражение всего сущего в его единстве и бесконечности. Чтобы выразить сущность искусства, лирический герой не находит ничего более емкого и точного, чем обращение к явлениям окружающего мира. Стихотворение условно можно разделить на 2 части. В первой части преобладают, преимущественно звуковые образы: «круто налившийся свист», «щелканье сдавленных льдинок», «двух соловьев поединок», «Figaro» низвергается градом на грядку». Во второй части произведения звуки приглушаются: здесь и «звезда на трепещущих ладонях», и тихий небосвод, «завалившийся ольхою». А в финале – пояснение: «Ан вселенная — место глухое». «Определение поэзии» – стихотворение небольшое, всего 16 строк. Написано анапестом. Рифмовка во всех строфах перекрестная – АВАВ. Стихотворение начинается анафорой, слово «это» подчёркнуто употребляется в начале каждой строки. Для лирического героя было особенно важно наполнить необыкновенной мощью внутреннюю часть стихотворения, вдохнуть в каждую строчку свой эмоциональный заряд. Внимание читателя притягивается яркостью красок и громкостью звуков, которыми поэзия, по убеждению лирического героя, призвана потрясать этот мир. Предметы и явления произведения оживают, они неразрывно связаны между собой. Образ Вселенной (это в стихотворении написано с маленькой буквы) не только опосредован, но и конкретно упоминается в середине и конце стихотворения. Человек – часть природы, как деревья, камни, звезды, капли дождя. Лирический герой не жалеет выразительных средств, чтобы зажечь читателя своей идеей. В стихотворении очень тонко применяется популярный прием символистов – аллитерация, когда несколько повторяющихся согласных придают стихотворению особую выразительность. Так, в конструкции «Figaro низвергается градом на грядку» постоянно нарастает звук «р», а в словосочетаниях: «круто налившийся свист», «щелканье сдавленных льдинок», «ночь, леденящая лист» – звуковой эффект создают шипящие и свистящие согласные. Красиво усиливают мелодичность текста олицетворения и сравнения: «небосвод завалился ольхою», «звездам к лицу б хохотать», «ночи так важно сыскать». Анализируя морфологические особенности стихотворения, замечаем, что наиболее употребляемой частью речи является имя существительное, что является характерной особенностью поэзии символистов. Необходимо обратить внимание и на оригинальный синтаксис стихотворения. Отдается предпочтение коротким безличным предложениям. Слова как бы стихийно вырываются из бездны. Подобная хаотичность свойственна дикой природе. Если в прозаическом произведении можно применять сложные предложения, то в поэтическом жанре все должно быть точно, емко, образно. Герой глубоко убежден, что такие «волшебные» слова знает только поэзия. Язык символов понятен не всегда и не всем. Особенно сложными для восприятия являются пятая и шестая строки стихотворения:

«Это – сладкий заглохший горох, Это – слезы вселенной в лопатках.»

В старину лопатками именовали стручки молодого гороха. Они рано или поздно раскроются, а горошины рассыплются, будут выплаканы. В стихотворении много контраста: Фигаро и грядка, небосвод и ольха, т. е. высокое неотделимо от низкого. В любой момент они могут поменяться местами. Это и есть литературное обрамление философского понятия о единстве и борьбе противоположностей. Таков и финал стихотворения, где «вселенная» лирического героя оказывается местом глухим.

На мой взгляд, автору удалось очень тонко и образно передать особенности своего понимания природы поэзии и предназначения творчества. В центре его поэтической вселенной прекрасно «уживаются» высокое и низкое: флейты, Фигаро, звезда и грядка, купаленные донья, доски. Поэзия для него – соединение слышимого и видимого, звуков и образов.

метки: Пастернак, Анализ, Поэзия, Стихотворение, Изображать, Единство, Впечатление, Соловей

Борис Пастернак родился и возрастал в семье, атмосфера которой была наполнена творчеством. Отец – Леонид Пастернак – академик живописи, мать – Розалія Пастернак-Кауфман – прекрасная пианистка, ученица знаменитого А. Рубинштейна. Гостями Пастернаков бывали Л. Толстой и Ключевский, Рахманинов и Скрябин, Серов и Врубель. Поэту пророчили поприще композитора, его музыкальным произведениям дал одобрительную оценку сам Скрябин.

Но Пастернака огорчало отсутствие абсолютного музыкального слуха, этой способности угадывать высоту любой

ноты, взятой произвольно. Он оставил музыку оправданно для себя, неожиданно для окружающих и занялся философией. А потом у жизнь юноши решительно вошла поэзия. Первые стихи Пастернака датированы 1912 года.

Они пока злы, относительно слова у Бориса был безупречный внутренний слух. Литературная жизнь десятых лет XX ст. поражало своим разнообразием. Юный поэт присоединился к футуристической группировке “Центрифуга”.

В сборниках этой группировки печатал свои стихи и статьи, не придерживаясь сурово поставленных футуристами рамок и требований. Немного спустя Пастернак познакомился с В. Маяковским,

творчество и личность которого справили незабываемое впечатление. Вместе с Маяковским уже после 1917 года Пастернак оказался в Лефи.

И футуристы, и “лефивци” привлекали поэта прежде всего установкой на обновление поэтического языка, на художественный эксперимент. Впрочем, в дальнейшем своем развитии он отошел от юношеских вкусов, прокладывая в поэзии собственный путь.

Одним из стихов, которые обозначены чертами увлечения Пастернаком футуризмом, есть “Определения поэзии”, что входит в цикл “Занятие философией” со сборника “Сестра моя – жизнь”. Автор всем своим естеством ощущает поэзию в окружающем мире. Она звучит для него в вещах: птичьем свисте, ночным заморозки, в стручке гороха, в капле росы.

Природа и искусство в воображении поэта объединяются в одно целое. В грохоте пожилой грозы поэт слышит радостную музыку Моцарта. Картину грома Пастернак изображает с помощью аллитерации: накопление звука “р” (“Фигаро низвергается градом на грядки”) передает грохот грозы. Образ ливня создает ощущение перетока музыки в поэзию, поэзии – в музыку.

Поставив рядом будничные вещи – грядки гороха – и приподнятые – музыку, автор достигает впечатления единства земного и небесного. Используя распространенную метафору, поэт изображает таинственную, преисполненную поэзии ночь, которая окутала землю. Стих насыщен непривычными метафорами, сравнениями: “двух соловьев поединок”, “слезы вселенной”, “площе досок в воде – духота”, “звездам к лицу хохотать”.

2 стр., 783 слов

Проблема роли музыки в жизни человека. С. Львов

… как он проиграл большую сумму денег. Также в жизни любого человека музыка играет не малую роль. У меня есть друг, который жить … абсолютно прав. Текст С. Л. Львова: (1)Приобщение к искусству может происходить и в просторном, специально построенном здании, и в четырёх … (20)Мои новые товарищи горячо интересовались музыкой. (21)У одного из нас была большая по тем временам редкость: радиола с устройством …

Строки стиха будто набегают один на один, образовывая отвесный поток образов, красок, звуков, света. Начиная “определение” поэзии из мелких деталей, автор постепенно наращивает их и расширяет картину к космическим масштабам: свист – ледышек – соловьиное пение – грядка гороха – капля воды в лопатках – грозовой дождь – звездная ночь – Вселенная. Необыкновенной есть и синтаксическое строение стиха.

В нем преобладают именительные, безличные, неполные предложения. Поэт говорит будто чем-то пораженный человек, у которого слова вырываются будто стихийно, сами по себе.

“Определение” поэзии Пастернак не случайно связывает с весной и летом, так как именно эти поры года символизируют пробуждение и цветение природы. А поэзия призвана пробуждать в человеке наилучшие чувства, давая возможность расцветать ее души.

(No Ratings Yet)

13 стр., 6212 слов

Сочинение мое отношение к поэзии серебряного века

… СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ ПОЭЗИИ Начало XX столетия вошло в историю литературы под красивым именем «серебря- ного века». На … В ранних стихах поэта чувствуется желание поразить читателя нео- … И. Северянин) рвали отношения с наследием прошлого, … Мое единое отечество — Мол пустынная душа. Это видно и на — примере следующих строк, где обращенность Бальмонта к … сложения, в выборе тем и выразительных средств …

Сочинение-анализ стиха Б. Пастернака «Определение поэзии»

Борис Пастернак родился и возрастал в семье, атмосфера которой была наполнена творчеством. Отец — Леонид Пастернак — академик живописи, мать — Розалія Пастернак-Кауфман — прекрасная пианистка, ученица знаменитого А. Рубинштейна. Гостями Пастернаков бывали Л. Толстой и Ключевский, Рахманинов и Скрябин, Серов и Врубель. Поэту пророчили поприще композитора, его музыкальным произведениям дал одобрительную оценку сам Скрябин. Но Пастернака огорчало отсутствие абсолютного музыкального слуха, этой способности угадывать высоту любой

ноты, взятой произвольно.

Он оставил музыку оправданно для себя, неожиданно для окружающих и занялся философией. А потом у жизнь юноши решительно вошла поэзия. Первые стихи Пастернака датированы 1912 года. Они пока злы, относительно слова у Бориса был безупречный внутренний слух. Литературная жизнь десятых лет XX ст. поражало своим разнообразием.

Юный поэт присоединился к футуристической группировке «Центрифуга». В сборниках этой группировки печатал свои стихи и статьи, не придерживаясь сурово поставленных футуристами рамок и требований. Немного спустя Пастернак познакомился с В. Маяковским, творчество

и личность которого справили незабываемое впечатление. Вместе с Маяковским уже после 1917 года Пастернак оказался в Лефи.

И футуристы, и «лефивци» привлекали поэта прежде всего установкой на обновление поэтического языка, на художественный эксперимент. Впрочем, в дальнейшем своем развитии он отошел от юношеских вкусов, прокладывая в поэзии собственный путь.

Одним из стихов, которые обозначены чертами увлечения Пастернаком футуризмом, есть «Определения поэзии», что входит в цикл «Занятие философией» со сборника «Сестра моя — жизнь». Автор всем своим естеством ощущает поэзию в окружающем мире. Она звучит для него в вещах: птичьем свисте, ночным заморозки, в стручке гороха, в капле росы. Природа и искусство в воображении поэта объединяются в одно целое.

В грохоте пожилой грозы поэт слышит радостную музыку Моцарта. Картину грома Пастернак изображает с помощью аллитерации: накопление звука «р» передает грохот грозы. Образ ливня создает ощущение перетока музыки в поэзию, поэзии — в музыку. Поставив рядом будничные вещи — грядки гороха — и приподнятые — музыку, автор достигает впечатления единства земного и небесного. Используя распространенную метафору, поэт изображает таинственную, преисполненную поэзии ночь, которая окутала землю.

Стих насыщен непривычными метафорами, сравнениями: «двух соловьев поединок», «слезы вселенной», «площе досок в воде — духота», «звездам к лицу хохотать». Строки стиха будто набегают один на один, образовывая отвесный поток образов, красок, звуков, света. Начиная «определение» поэзии из мелких деталей, автор постепенно наращивает их и расширяет картину к космическим масштабам: свист — ледышек — соловьиное пение — грядка гороха — капля воды в лопатках — грозовой дождь — звездная ночь — Вселенная.

Необыкновенной есть и синтаксическое строение стиха. В нем преобладают именительные, безличные, неполные предложения. Поэт говорит будто чем-то пораженный человек, у которого слова вырываются будто стихийно, сами по себе.

«Определение» поэзии Пастернак не случайно связывает с весной и летом, так как именно эти поры года символизируют пробуждение и цветение природы. А поэзия призвана пробуждать в человеке наилучшие чувства, давая возможность расцветать ее души.

Сочинение-анализ стиха Б. Пастернака «Определение поэзии»