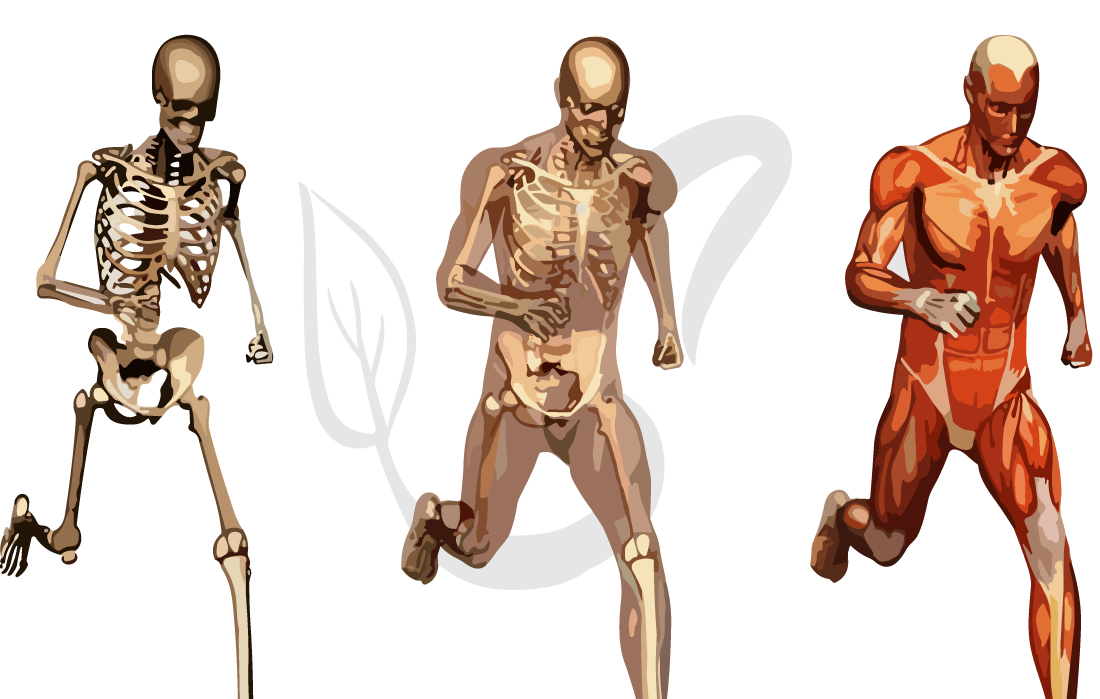

Опорно-двигательный аппарат состоит из костей скелета, их соединений и мышц.

ФУНКЦИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:

- опорная: является опорой всего тела; к костям прикрепляются мягкие ткани и органы;

- двигательная: система рычагов с подвижными соединениями, приводимых в движение мышцами;

- защитная: образует полости для жизненно важных органов — позвоночный канал для спинного мозга; черепная коробка — для головного мозга; грудная полость — для сердца и легких; тазовые кости — для защиты органов мочеполовой системы;

- минеральный обмен: кости являются депо для минеральных солей: фосфора, кальция, железа, меди; регулируют постоянство минерального состава внутренней среды организма;

- кроветворная (гемопоэтическая функция): из стволовых гемопоэтических клеток костного мозга образуются клетки крови и иммунной системы.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ

В состав костной ткани входят:

- органические вещества (оссеин): придают костям гибкость и упругость;

- неорганические вещества (вода, соли кальция, магния, фосфаты): минеральные соли придают костям твердость.

Оссеин — органическое вещество костной ткани.

В состав оссеина входят белки (коллаген и др.), небольшая доля липидов (лецитин и др.) и углеводов (гликоген).

Коллаген — основной белок костной ткани.

Специфической особенностью костной ткани является содержание в ней значительного количества солей лимонной кислоты — 70% от всего запаса ее в организме, что обусловлено особенностями биосинтеза ткани.

В детском возрасте количество органических веществ максимально, кости детей упругие, устойчивы к переломам, однако легко деформируются при чрезмерных нагрузках.

С возрастом количество органических веществ уменьшается, а доля минеральных солей увеличивается. Кости приобретают твердость и прочность.

У пожилых людей в костях уменьшается доля минеральных веществ, из-за этого их кости становятся более хрупкими.

При сжигании кость чернеет с выделением углерода, который остаётся после разложения органических веществ.

В растворах кислот минеральные соли костной ткани растворяются — остается оссеин, и кости становятся пористыми и эластичными, но сохраняют свою форму.

При удалении органических веществ путем сжигания кость также сохраняет первоначальную форму, но становится хрупкой и легко крошится.

Только правильное сочетание органических и неорганических веществ делает кость твердой и упругой. Прочность скелета значительно возрастает благодаря сложной архитектуре внутреннего строения костей.

строение костей

В состав скелета человека входит более 200 костей (у новорожденного — более 300 костей). Точное количество костей определить невозможно, т.к. в детском возрасте продолжается замена хрящевых частей костными. Количество копчиковых позвонков у людей варьирует от 3 до 5.

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОСТЕЙ

Различают три типа клеток костной ткани:

- остеобласты;

- остеоциты;

- остеокласты.

Остеобласты — стволовые клетки, образующие костную ткань (остеогенные клетки). Остеобластов очень много в растущей кости, особенно под надкостницей и в области эпифизарного хряща.

У взрослого человека, когда рост костей закончен, эти клетки встречаются только в участках восстановления костной ткани (например, при переломах и трещинах костей).

Остеобласты образуют промежуточное вещество кости. Оно состоит из пучков коллагеновых волокон, пропитанных минеральными солями. При сочетании органических и неорганических веществ создается упругая и твердая конструкция.

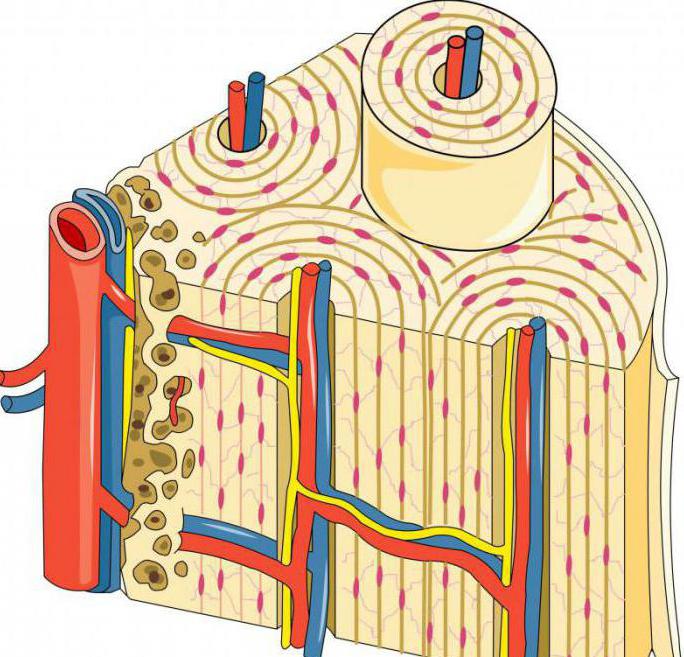

Промежуточное вещество в виде тонких концентрических пластинок образует цилиндры — остеоны. В центре цилиндра находится канал с кровеносными капиллярами — гаверсов канал.

Остеобласты постепенно окружаются пластинами промежуточного вещества и превращаются в остеоциты (костные клетки), которые залегают в остеонах.

Остеоциты имеют крупное ядро и множество отростков. Тела клеток расположены в костных полостях — лакунах, а отростки — в костных канальцах. Многочисленные костные канальцы соединяются друг с другом (каналы Фолькмана), пронизывают всю костную ткань, сообщаются с периваскулярными пространствами (пространства вокруг кровеносных сосудов), и образуют дренажную систему костной ткани.

Функция: обмен веществ между клетками и тканевой жидкостью и между клетками и межклеточным веществом.

Строение костной ткани.

А — гистологический срез:

1 — костные клетки;

2 — циркулярные пластинки промежуточного вещества;

3 — гаверсов канал для прохождения кровеносного сосуда;

Б — шлиф костной ткани:

1 — костные клетки;

2 — промежуточное костное вещество;

3 — гаверсов канал.

Схема строения остеона.

1 — костные клетки (остеоциты); 2 — промежуточное вещество; 3 — гаверсов канал.

Остеокласты — клетки, разрушающие старые и поврежденные костные клетки. Они выделяют ферменты, растворяющие коллагеновые волокна и минеральные соли.

Таким образом, в каждой кости в различные возрастные периоды имеется определенное количественное сочетание клеточных элементов: остеобластов, остеоцитов и остеокластов, которые создают новое костное вещество, разрушают старое и обеспечивают стабильность обмена кости.

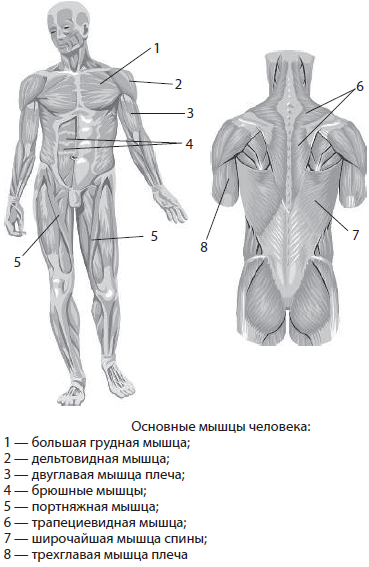

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ КОСТИ

(на примере кости бедра)

На поверхностях каждой кости выражен сложный рельеф из борозд, выпуклостей и отверстий. Эти структуры служат для крепления мышц и связок; через отверстия в глубь кости проходят нервы и сосуды.

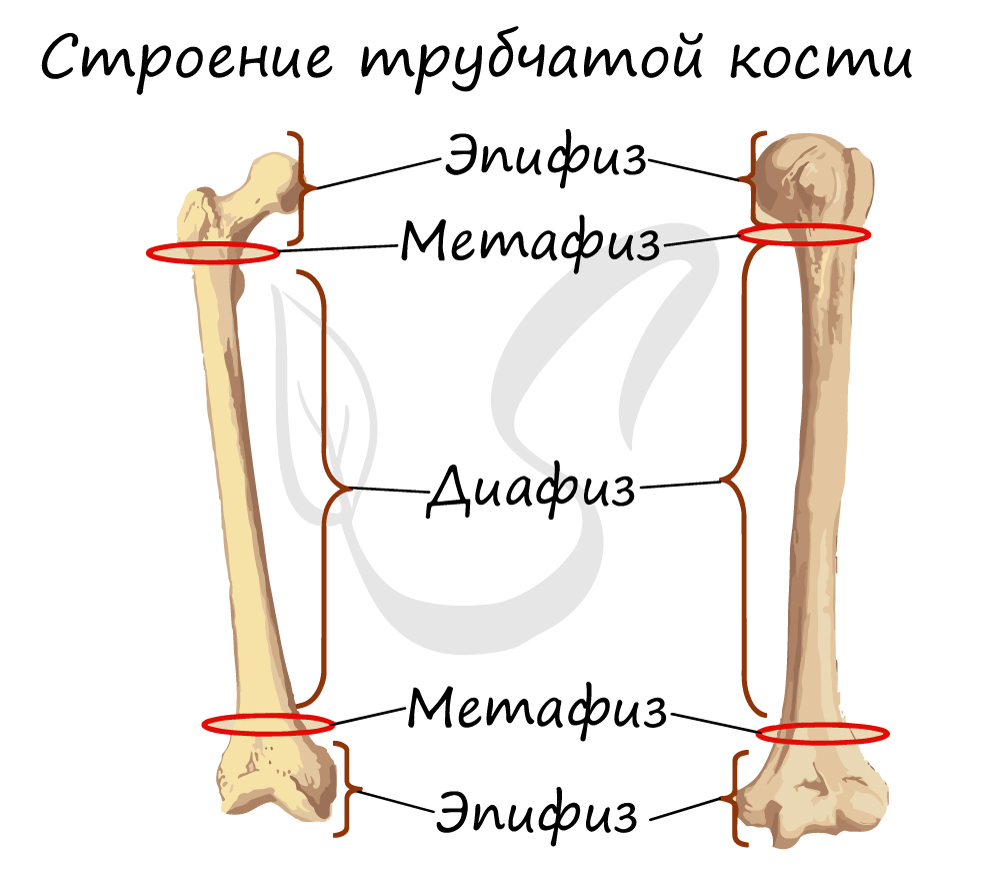

Диафиз, или тело кости — трубчатая средняя часть из компактного вещества; внутри — костномозговая полость с жёлтым костным мозгом.

Эпифизы — утолщенные конечные отделы кости, заполненный губчатым веществом с красным костным мозгом; снаружи покрыты гиалиновым хрящом.

Метафизы — участки между диафизом и эпифизом: в детском возрасте состоят из хряща; позже хрящ замещается костью.

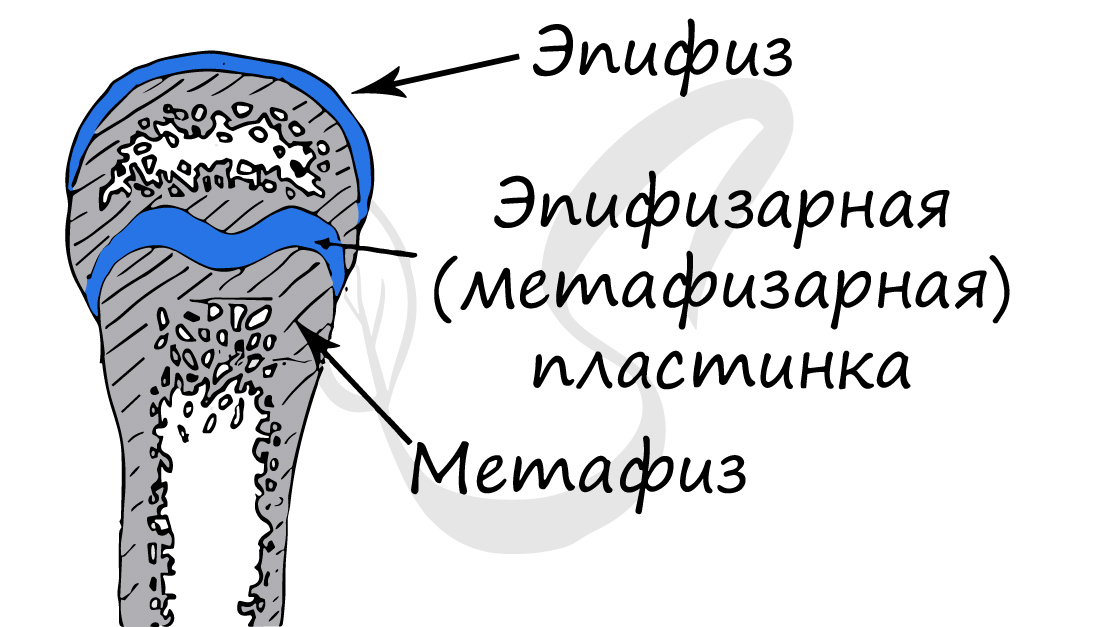

Между эпифизом и метафизом расположена эпифизарная пластинка (хрящевая пластинка роста).

Апофизы — костные выступы на эпифизах, которые являются местом прикрепления мышц и связок.

РОСТ КОСТЕЙ В ДЛИНУ

Эпифизарная пластинка (хрящевая пластинка роста) — слой гиалинового хряща между эпифизом и метафизом трубчатых костей. Эпифизарная пластинка развита у детей и подростков; во взрослом возрасте она замещается эпифизарной линией — рост организма прекращается.

Эпифизарная пластинка участвует в продольном росте костей. Хондроциты (хрящевые клетки) пластинки активно делятся путем митоза. Дочерние клетки откладываются со стороны эпифиза, материнские оттесняются в сторону метафиза.

На месте старой хрящевой ткани остеобласты формируют новую костную ткань. В конце полового созревания вся хрящевая ткань постепенно замещается костной, за исключением тонкой эпифизарной линии между эпифизом и метафизом.

внутреннее строение кости

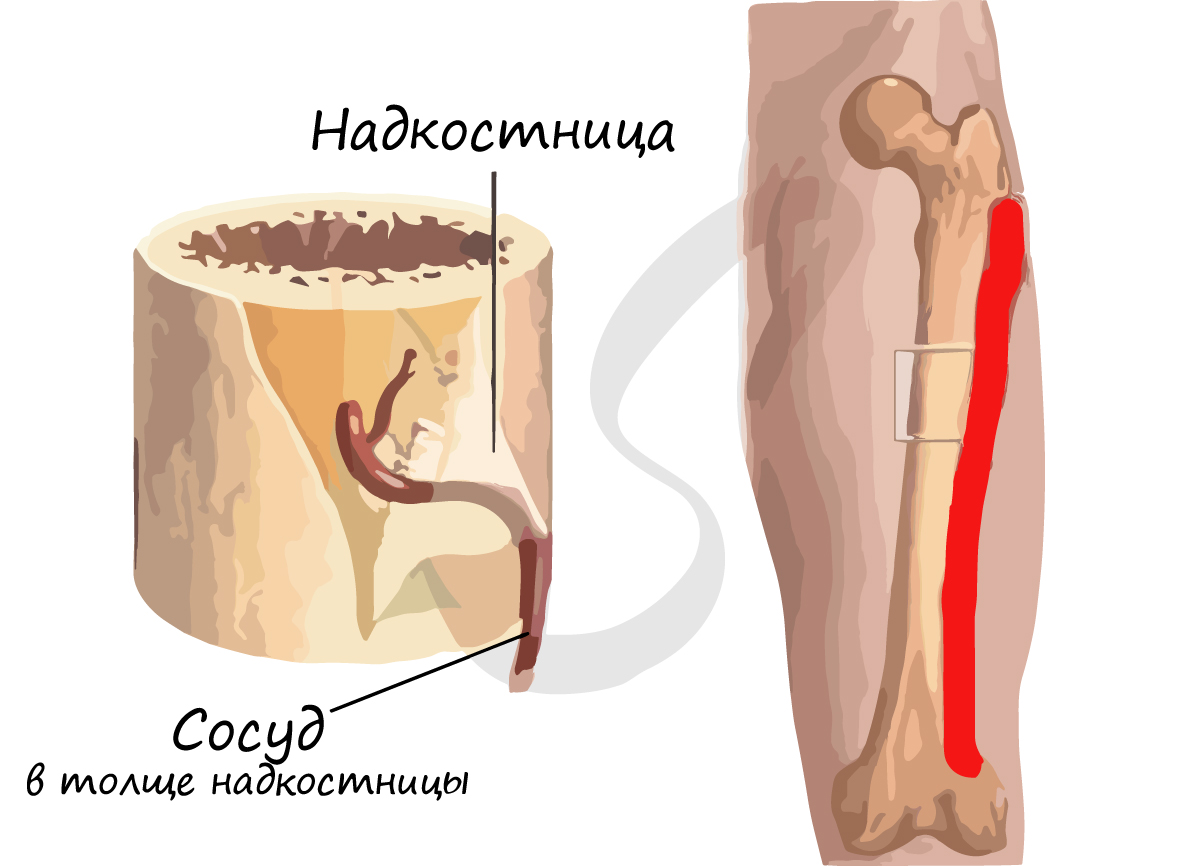

НАДКОСТНИЦА

Снаружи кость покрыта надкостницей (кроме зон суставного хряща).

Надкостница — тонкий слой прочной соединительной ткани, в которой много кровеносных и лимфатических сосудов и нервных окончаний.

Надкостница прочно сращена с костью с помощью соединительнотканных волокон, проникающих в глубину кости.

Наружный слой надкостницы волокнистый и образован преимущественно коллагеновыми волокнами.

Внутренний слой надкостницы прилегает к костной ткани. В нем расположены стволовые остеогенные (образующие кость) клетки Они интенсивно митотически делятся и образуют остеобласты.

Функция надкостницы:

- механическая защита внутренней структуры кости;

- рост кости в толщину;

- регенерация кости после повреждения.

КОМПАКТНОЕ ВЕЩЕСТВО

Под надкостницей расположен слой компактного вещества.

Оно покрывает кость снаружи в виде плотной и на разрезе блестящей пластинки; из него же построены диафизы трубчатых костей.

Компактное вещество ограничено с наружной и внутренней стороны несколькими слоями общих циркулярных пластинок из промежуточного вещества. Внутренний слой пластинок ограничивает костно-мозговую полость. Между циркулярными пластинками расположены остеоны. Они и являются структурно-функциональной единицей компактного вещества.

Строение компактного вещества:

1 — надкостница, 2 — циркулярные пластинки, 3 — трубки остеонов, 4 — гаверсовы каналы, 5 — остеоциты, 6 — вставочные пластинки.

Каждый остеон образован несколькими трубками промежуточного вещества, вставленными одна в другую. В центре остеона имеется канал (гаверсов канал), по которому проходит кровеносный капилляр. Гаверсовы каналы соединяются между собой и с поверхностью кости короткими поперечными каналами — каналами Фолькмана. Через эти каналы в кость проникают сосуды (питание кости) и нервные волокна.

Оссеиновые волокна остеона ориентированы в разных направлениях, что обеспечивает прочность кости.

Остеоны не соприкасаются друг с другом. Между ними имеются вставочные пластинки, которые объединяют все остеоны в единое целое. Вставочные пластинки — остатки разрушенных остеонов, которые служат материалом для образования новых остеонов.

Каждая кость содержит огромное число остеонов. В бедренной кости их насчитывается около 3200. Если считать, что в среднем каждый остеон состоит из 12 трубок, то в диафизе бедра их будет 384 000, вставленных одна в другую. Поэтому при подобной архитектуре бедренная кость выдерживает нагрузку от 750 до 2500 кг.

ГУБЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО

Губчатая костное вещество состоит из тонких костных пластинок (трабекул), которые пересекаются между собой. Направление перекладин в губчатом веществе совпадает с кривыми сжатия и растяжения, образуя конструкции сводчатых арок. Такое расположение костных балок обеспечивает равномерное распределение напряжения в кости.

Схема распространения сил давления по пластинкам губчатого вещества нижней конечности.

КОСТНЫЙ МОЗГ

Костный мозг не имеет ничего общего с головным и спинным мозгом. Он не относится к нервной системе и не имеет нейронов.

Различают два вида костного мозга:

- красный костный мозг: находится в эпифизах длинных трубчатых костей и в губчатом веществе позвонков;

- жёлтый костный мозг: заполняет костномозговые полости диафизов длинных (трубчатых) костей. В жёлтом костном мозгу преобладает жировая ткань, заместившая ретикулярную.

Функция: гемопоэз — образование клеток крови.

Красный костный мозг — основной кроветворный орган человека.

В желтом костном мозге кроветворные элементы отсутствуют. После больших кровопотерь на месте желтого костного мозга может образоваться красный костный мозг.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ КОСТЕЙ

П. Ф. Лесгафт сформулировал ряд общих принципов строения костей:

- губчатая костная вещество образуется в местах наибольшего сжатия или растяжения;

- развитие костной ткани зависит от деятельности присоединенных к данной кости мышц;

- трубчатая и арочная строение кости обеспечивает наибольшую прочность при минимальных затратах костного материала;

- внешняя форма кости зависит от давления на нее окружающих тканей и органов, в первую очередь мышц, форма кости меняется при уменьшении или увеличении давления;

- изменение формы кости зависит от внешних сил.

Разные кости скелета отличаются между собой как по форме, так и по функции. Структура и функция кости взаимосвязаны и взаимообусловлены.

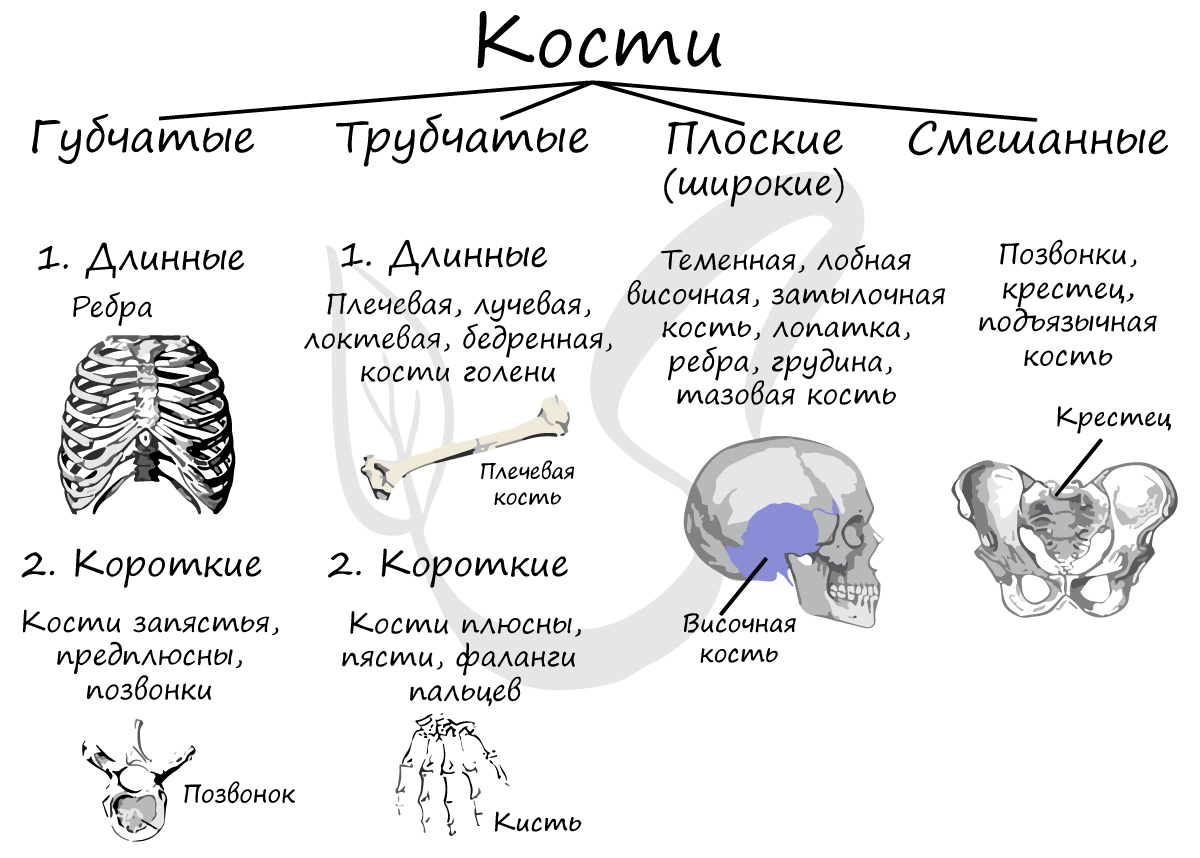

виды костей

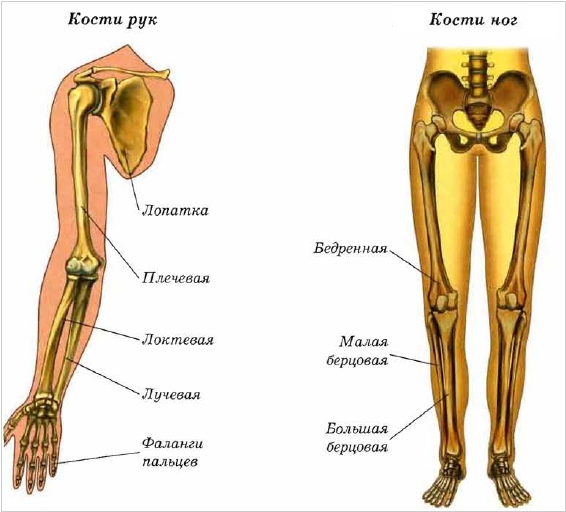

Длинные кости — кости с длинным трубчатым диафизом: составляют в основном скелет конечностей — бедренная, большая и малая берцовые, плечевая и кости предплечья.

Плоские кости — кости из тонкого слоя губчатого вещества, покрытого снаружи компактным веществом: лопатка, кости таза, кости черепа.

Короткие кости — кости из губчатого вещества, покрытого снаружи тонким слоем компактного вещества; имеют множество мелких костно-мозговых полостей: кости запястья, предплюсны.

Смешанные кости — сочетают элементы разных типов костей — коротких и плоских костей: позвонки, кости лицевой части черепа; короткие и трубчатые: кости фаланг пальцев.

Пневматические, или воздухоносные, кости — кости, которые имеют внутри полость, выстланную слизистой оболочкой и заполненную воздухом, что облегчает вес кости, не уменьшая ее прочности: кости черепа.

Сесамовидные кости — кости, расположенные в толще сухожилий и обычно лежащие на поверхности других костей. Сесамовидные кости отмечаются в областях, где сухожилия перекидываются через суставы (например, в области запястья, коленного сустава, стопы). Они обеспечивают защиту сухожилий и удерживают сухожилия в некотором отдалении от центра сустава, увеличивая плечо силы.

Сесамовидные кости плюсны.

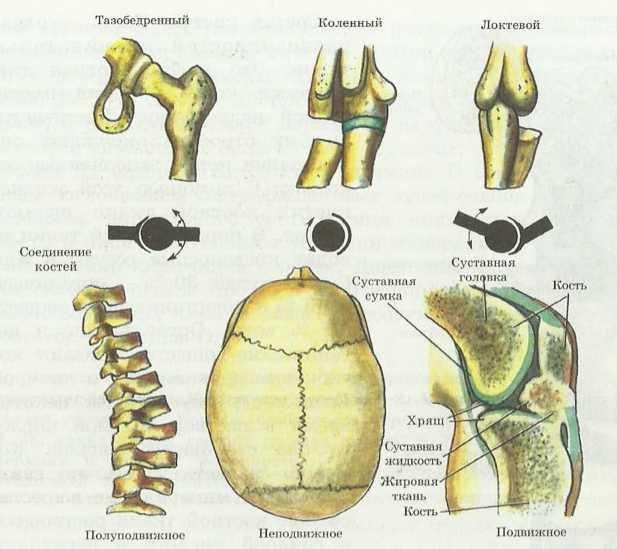

типы соединения костей

- Неподвижное соединение костей; повышает прочность соединения;

— образование шва: кости черепа;

— срастание костей: кости таза. - Полуподвижное соединение костей с помощью хрящей: баланс между подвижностью и защитой: соединение позвонков (защита спинного мозга), соединение ребер с грудиной (защита органов грудной клетки).

- Подвижное соединение — сустав.

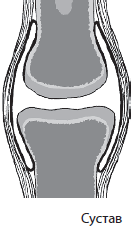

СТРОЕНИЕ СУСТАВА

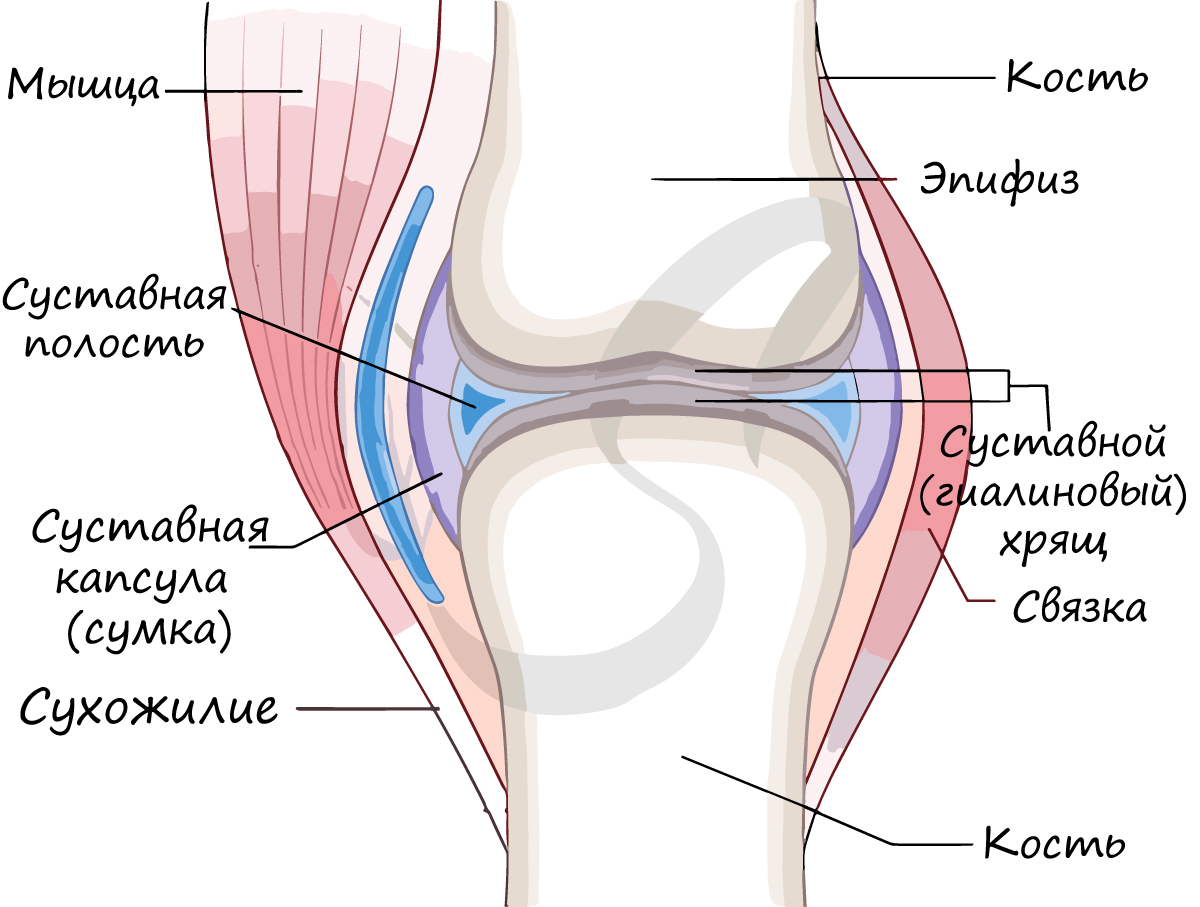

Сустав — подвижное соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Функция — движение костей: сгибание — разгибание, отведение — приведение, вращение.

Каждый сустав образован суставными поверхностями эпифизов костей, покрытыми гиалиновым хрящом, суставной полостью, содержащей небольшое количество синовиальной жидкости, суставной сумкой (фиброзной капсулой) и синовиальной оболочкой.

В полости коленного сустава присутствуют мениски — хрящевые образования — дополнительные амортизаторы, смягчающие действие толчков.

- суставная головка и суставная впадина — эпифизы костей, образующих сустав;

- полость сустава — полость между суставной головкой и суставной впадиной;

- суставные хрящи — эпифизарные (гиалиновые) хрящи, выстилающие суставные поверхности костей и уменьшающие силу трения;

- фиброзная капсула, или суставная сумка — соединительнотканная оболочка, защищающая сустав;

- синовиальная оболочка — оболочка. выстилающая фиброзную капсулу и образующая синовиальную (суставную) жидкость;

- синовиальная жидкость — жидкость, заполняющая полость сустава и уменьшающая силу трения;

- околосуставные ткани — это ткани, непосредственно окружающие сустав: мышцы, сухожилия, связки, сосуды и нервы;

- связки суставов —прочные, плотные образования, которые укрепляют соединения между костями и ограничивают амплитуду движения в суставах. Связки располагаются на внешней стороне суставной капсулы, в некоторых суставах (в коленном, тазобедренном) расположены внутри для обеспечения большей прочности.

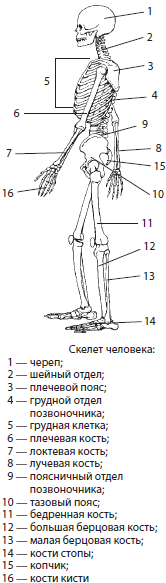

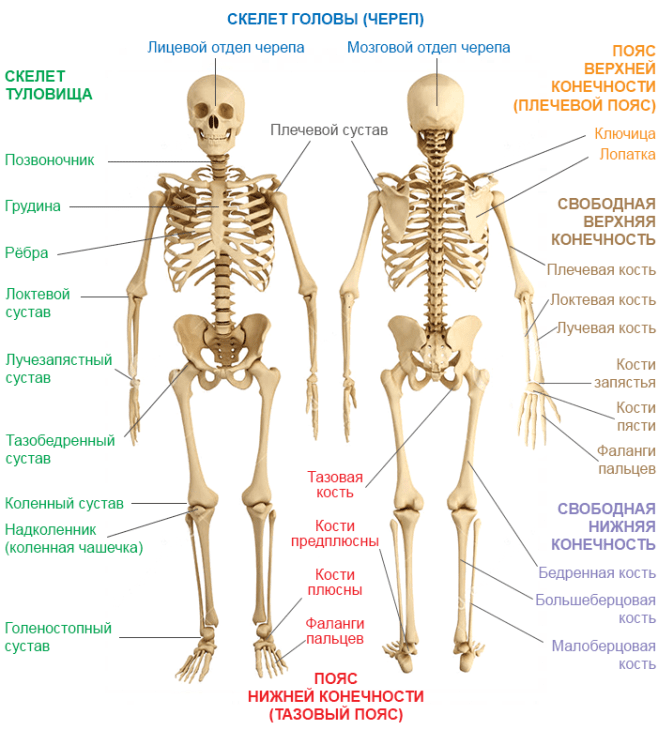

строение скелета

Скелет взрослого человека состоит более чем из 200 костей, которые соединены между собой.

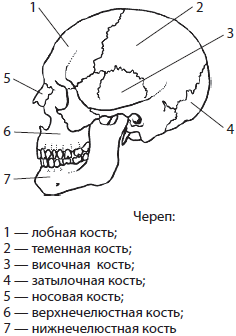

СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ

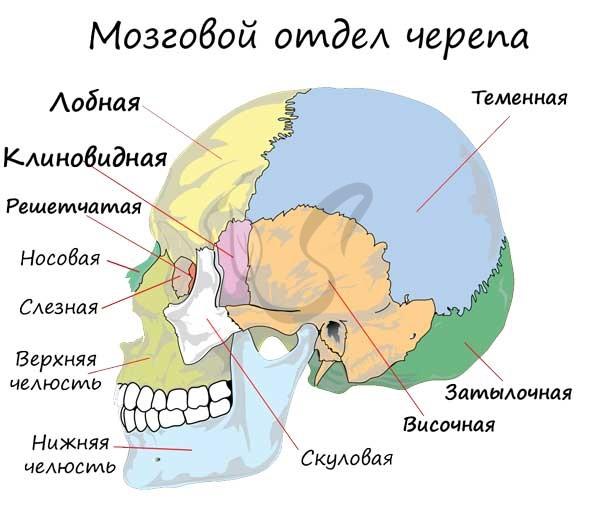

Череп состоит из мозгового и лицевого отделов.

Мозговой отдел черепа образован прочно и неподвижно соединенными между собой с помощью швов костями. Это парные теменные и височные, непарные лобная и затылочная кости. В височной кости имеется отверстие наружного слухового прохода. На нижней поверхности затылочной кости есть большое затылочное отверстие, через которое полость черепа соединяется с позвоночным каналом.

В лицевом отделе черепа 15 костей. Самые крупные из них челюстные.

Нижнечелюстная кость — единственная подвижная кость черепа. На обеих челюстях имеются ячейки, в которых расположены корни зубов.

СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА

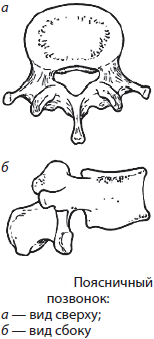

Позвоночник, или позвоночный столб, состоит из 33 — 35 коротких костей — позвонков.

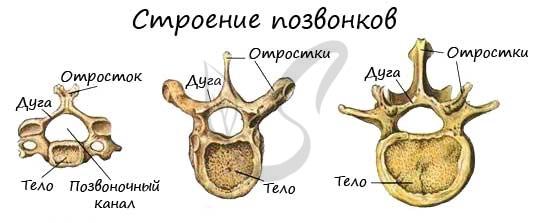

Каждый позвонок имеет тело и несколько отростков. Позвонки расположены друг над другом.

Между позвонками находятся прослойки упругой хрящевой ткани, обеспечивающие гибкость позвоночника —межпозвоночные диски.

Внутри позвоночника в позвоночном канале расположен спинной мозг.

Пять отделов позвоночника:

- шейный (7 позвонков): первый — атлант, второй — эпистрофей.

- грудной (12 позвонков)

- поясничный (5 позвонков)

- крестцовый (5 сросшихся позвонков)

- копчиковый (3 — 5 сросшихся позвонков)

Виды позвонков.

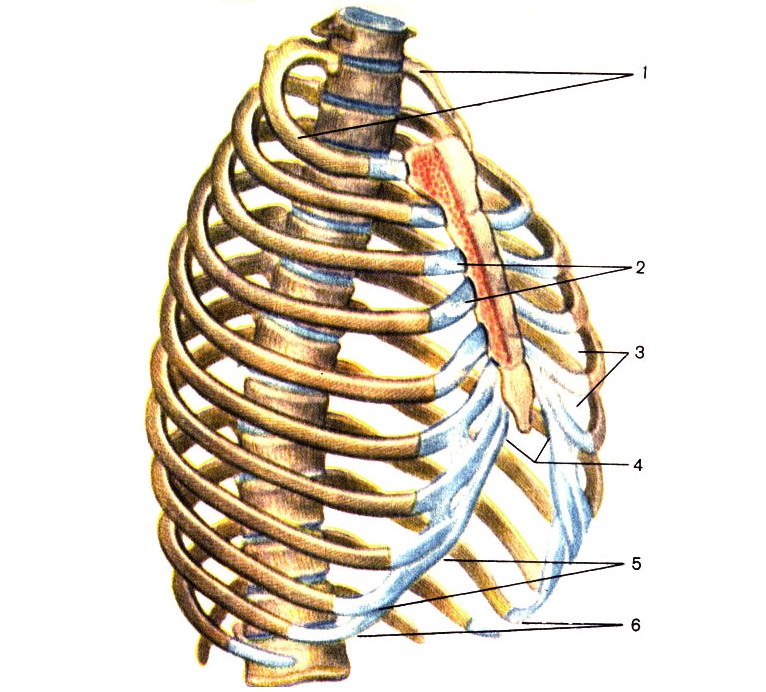

ГРУДНАЯ КЛЕТКА

Грудная клетка образована 12 парами ребер и грудиной. С каждым грудным позвонком сочленена одна из 12 пар ребер, из них:

7 пар — истинные ребра, соединенные хрящом с грудиной;

3 пары — ложные ребра, так как присоединяются своими хрящами не к грудине, а к хрящу предыдущего ребра;

2 пары — колеблющиеся (свободные) ребра, то есть не соединённые ни с грудиной, ни с другими рёбрами через хрящ.

Грудная клетка. Сочленение ребра с грудным позвонком.

У некоторых людей может отсутствовать 11-я или 12-я пара ребер, или быть дополнительная 13-я пара свободных рёбер.

Сочленение ребер с позвонками позволяет изменять их положение: приподниматься во время вдоха и опускаться во время выдоха.

Функция грудной клетки:

- защита органов грудной полости: сердца и легких;

- дыхание.

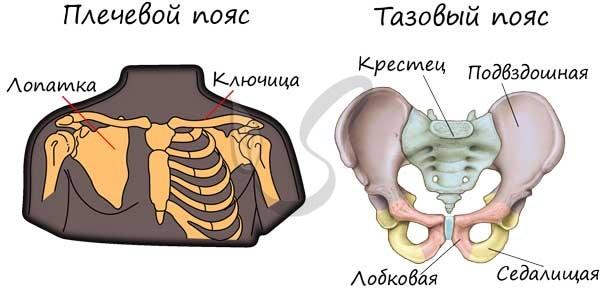

СКЕЛЕТ ПОЯСА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА)

В скелет плечевого пояса входят:

- парные ключицы: дополнительная фиксация плечевого сустава.

- парные лопатки: обеспечивает сочленение плечевой кости с ключицей.

Ключица имеет изогнутую S-образную форму. Ключица соединяется с грудиной и лопаткой, может двигаться вверх и вниз, вперед и назад.

Лопатка плоская кость треугольной формы. Суставная впадина лопатки служит для соединения с плечевой костью.

Функция: фиксация верхних конечностей.

Плечевой пояс. Лопатка.

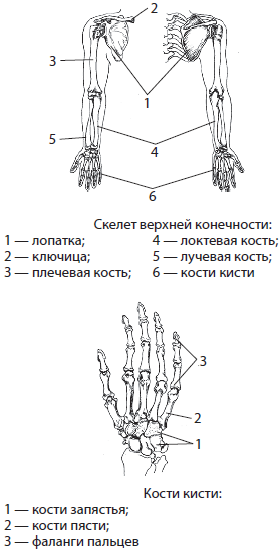

СКЕЛЕТ СВОБОДНЫХ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

В скелет свободных верхних конечностей входит:

- плечевая кость

- кости предплечья: локтевая и лучевая

- кости кисти: кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев.

Кости конечностей соединены подвижно с помощью суставов и действуют как сложные системы рычагов.

Скелет верхних конечностей. Скелет кисти.

СКЕЛЕТ ПОЯСА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Две массивные плоские тазовые кости состоят из сросшихся лобковой, седалищной и подвздошной костей. Тазовые кости срастаются сзади с крестцом, а спереди соединены между собой. Они составляют пояс нижней конечности.

СКЕЛЕТ СВОБОДНЫХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Во впадину каждой из тазовых костей входит шаровидная головка бедренной кости.

В скелет свободной нижней конечности входит:

- бедренная кость

- кости голени: большая и малая берцовая кости

- кости стопы: кости предплюсны (в т. ч. пяточная и таранная кости), плюсневые кости и фаланги пальцев.

Скелет пояса и свободных верхних конечностей. Скелет ступни.

особенности скелета человека

Человека характеризует вертикальное положение тела, опирающегося только на нижние конечности. В связи с этим имеются особенности строения скелета.

- Позвоночник взрослого человека имеет 4 изгиба: 2 кифоза (вперед) и 2 лордоза (назад).

Функция: амортизация.

- Сводчатая стопа. Функция: амортизация.

Опорно-двигательный аппарат

Мы открываем новую главу анатомии, посвященную опорно-двигательному аппарату. Именно он обеспечивает опору для организма, поддерживает

части тела в необходимом положении, служит защитой внутренним органам и обеспечивает локомоторную функцию — движение.

Кости — основа опорно-двигательного аппарата, который мы начинаем изучать.

Остеология (от греч. osteon — кость) — раздел анатомии, посвященный изучению костной ткани, отдельных костей и скелета в целом.

Помимо того, что вы узнали о строении костей в разделе «соединительные ткани», существует еще ряд важнейших моментов,

на которые я обращу внимание в данной статье.

Скелет и суставы — пассивная часть опорно-двигательного аппарата, мышцы — активная часть. Сокращаясь, мышцы меняют положения костей — возникают различные движения.

Строение кости

Кость состоит из органических и неорганических веществ. Органические вещества представлены оссеином (от лат. os — кость),

неорганические вещества — фосфатом кальция. Эластичность костей обусловлена оссеином, а твердость — солями кальция. В норме

это соотношение представляет баланс.

У детей кости более эластичны и упруги, чем у взрослых: в них преобладают органические вещества. В костях пожилых людей

снижается содержание как органического компонента, так и неорганического — солей кальция, поэтому кости пожилых хрупкие и подвержены переломам.

Компактное вещество кости формируют костные пластины, плотно прилегающие друг к другу и образующие остеоны (структурные единицы компактного вещества костной ткани). Компактное вещество придает кости прочность.

Губчатое вещество также содержит костные пластинки, однако они не образуют остеоны, в связи с чем губчатое вещество менее прочное, чем компактное вещество. В губчатом веществе между костными перекладинами (костными балками) расположен красный костный мозг.

В красном костном мозге проходят начальные стадии развития форменные элементы крови: здесь появляются эритроциты,

лейкоциты, тромбоциты.

Желтый костный мозг (жировая ткань) выполняет питательную функцию: здесь накапливаются питательные вещества — жиры (липиды). В случае большой кровопотери желтый костный мозг способен замещаться клетками красного костного мозга.

Локализуется желтый костный мозг в костномозговых полостях (костномозговом канале) трубчатых костей (в диафизах).

Итак, подведем итоги. Губчатое вещество — место расположения красного костного мозга — центрального органа кроветворения. В полостях трубчатых костей располагается желтый костный мозг, выполняющий питательную функцию и способный замещаться клетками красного костного мозга при больших кровопотерях.

Структурная единица компактного вещества кости — остеон, или Гаверсова система. В канале остеона (Гаверсовом канале)

проходят кровеносные сосуды, нервы. Располагаются остеоны по направлению действия силы, что определяет механическую прочность кости.

Основные клетки костной ткани, изученные нами в разделе «соединительные ткани»: остеобласты, остеоциты и остеокласты. Остеоциты имеют отростчатую форму и располагаются вокруг Гаверсова канала.

Классификация костей

Кости подразделяются на:

- Трубчатые

- Губчатые

- Смешанные

- Плоские (широкие)

Кости цилиндрической формы, чаще всего их длина больше ширины. В полости трубчатых костей находится желтый костный мозг.

К длинным трубчатым относятся бедренная, малоберцовая и большеберцовая кости, плечевая, лучевая и локтевая кости. К коротким — плюсневые и пястные кости, фаланги пальцев. При движении трубчатые кости выполняют функции подобно рычагам, которые приводят в движение мышцы.

Ширина губчатых костей приблизительно равна длине. Губчатые кости покрыты снаружи слоем компактного вещества, состоят из губчатого вещества, в котором находится красный костный мозг.

Губчатые кости: грудина (плоская губчатая кость), ребра (плоские губчатые кости), кости запястья и предплюсны. Ключица — губчатая кость по строению, однако по форме — трубчатая кость.

Для этих костей характерна сложная форма, в ходе развития они обычно образуются из нескольких частей. К ним относят позвонки (позвонок — смешанная губчатая кость), крестец, подъязычную кость. По происхождению к смешанным костям также относится ключица.

Площадь плоских костей значительно преобладает над шириной. Плоские кости сходны по строению с губчатыми костями.

Плоскими костями являются: теменная, лобная, височная и затылочная (кости свода черепа), лопатка, грудина, ребра,

тазовая кость.

Строение трубчатой кости

На примере трубчатой кости мы с вами разберем части, на которые подразделяется кость. Поверхность кости покрыта

надкостницей — тканью, которая окружает кость, прочно срастается с ней. В толще надкостницы лежат кровеносные сосуды и нервы, дающие ветви внутрь.

Запомните, что рост кости в толщину происходит именно благодаря надкостнице: ее внутренний слой клеток делится,

при этом толщина кости увеличивается. Таким образом, надкостница выполняет ряд важных функций:

- Защитную — наружный слой плотный, защищает кость от повреждений

- Питательную (трофическую; греч. trophe — пища, питание) — в толще надкостницы к кости проходят сосуды

- Нерворегуляторную — в толще надкостницы проходят нервы

- Костеобразовательную — рост кости в толщину, восстановление кости после перелома

Перейдем непосредственно к строению кости. Диафиз (греч. diaphýomai — расти между) — тело кости, обычно диафиз цилиндрический или трехгранный. Эпифиз (от греч. epíphysis — нарост, шишка) — утолщенный конец длинной трубчатой кости. Участок кости между эпифизом и диафизом — метафиз (греч. meta — вслед, после, через).

В диафизах преобладает компактное вещество кости, в эпифизах — губчатое.

Эти термины легко объяснить и запомнить с помощью рисунка, так что сделайте схему, и вы быстро их выучите

Обратите свое особое внимание на то, что рост кости в длину осуществляется за счет эпифизарной пластинки. Именно за счет этой пластинки, располагающейся между метафизом и эпифизом, происходит рост кости в длину. Эпифизарная пластинка хорошо кровоснабжается.

Соединения костей

Кости могут быть соединены друг с другом неподвижно: кости таза (подвздошная, лобковая, седалищная), кости черепа (кроме нижней челюсти), позвонки крестцового отдела, копчик.

К полуподвижным можно отнести: соединения

шейных, грудных и поясничных позвонков, соединения ребер с грудиной. Межпозвоночные диски выполняют амортизационную функцию (фр.amortir – ослаблять, смягчать) — равномерно распределяют нагрузку на позвонки, обеспечивают гибкость и подвижность позвоночника. Обратите особое внимание, что между собой лобковые кости соединены полуподвижно: они образуют лобковый симфиз.

Сустав (синовиальное соединение — греч. sýn — вместе + лат. ovum — яйцо) — подвижное соединение костей скелета. Наука о суставах — артрология (греч. arthron — сустав + logos — учение). Связки — плотные образования из соединительной ткани — укрепляют сустав изнутри и снаружи (связки бывают внутрисуставными и внесуставными).

Поверхности костей в суставе (называемые — суставные поверхности) покрыты

гиалиновым хрящом, который снижает трение между костями, выполняет амортизирующую функцию — равномерно распределяет давление.

Суставная сумка (капсула) крепится к суставным поверхностям или в их близи, окружает суставную полость (щелевидное пространство). Суставная сумка изнутри покрыта синовиальной оболочкой, которая секретирует синовиальную жидкость. Синовиальная жидкость заполняет полость сустава, питает сустав, увлажняет его, устраняет трение суставных поверхностей.

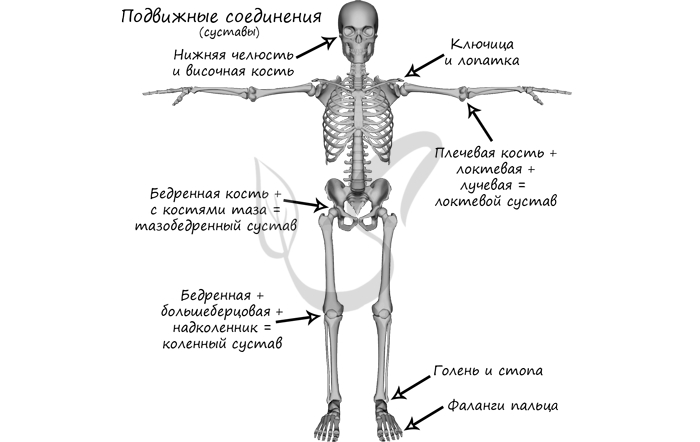

Подвижно в скелете человека соединены: нижняя челюсть + височная кость, ключица + лопатка (сустав малоподвижен), бедренная кость + тазовая кость (тазобедренный сустав), плечевая кость + локтевая + лучевая (локтевой сустав), бедренная + большеберцовая + надколенник (коленный сустав), голень и стопа (голеностопный сустав = большеберцовая + малоберцовая + таранная кости), фаланги пальцев.

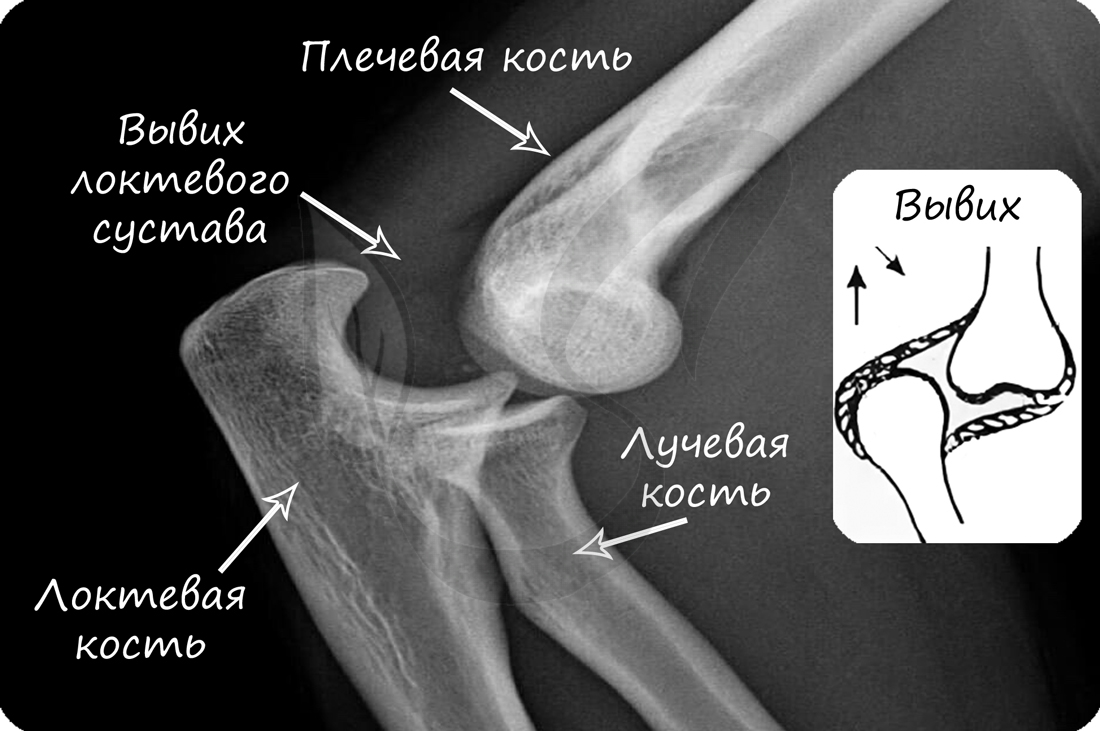

В норме кости могут смещаться относительно друг друга в суставе, однако при травме, слишком резком и сильном движении

это смещение может быть слишком сильным: в результате нарушается соприкосновение суставных поверхностей. В таком случае говорят о возникновении вывиха.

Вывих — смещение суставных концов костей, как с нарушением целостности суставной капсулы, так и без нарушения.

Техника оказания медицинской помощи при вывихах:

- Иммобилизация (лат. immobilis — неподвижный) поврежденной конечности с помощью косынок, шин (поддерживающие крепления), путем прибинтовывания конечности к здоровой части тела

- Холод на область поражения, дать обезболивающее (убедившись в отсутствии аллергии)

- Доставить пострадавшего к врачу или вызвать скорую помощь

Перед вправлением вывиха следует делать рентгенологическое исследование, чтобы убедиться в отсутствии переломов костей, которые иногда сопутствуют вывиху.

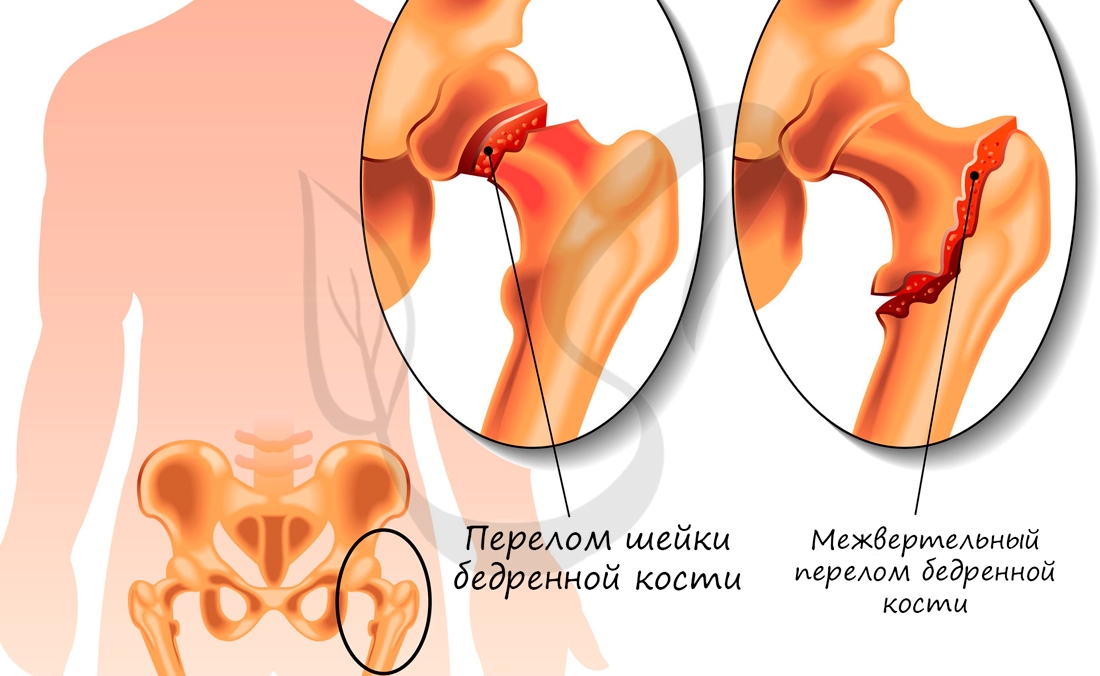

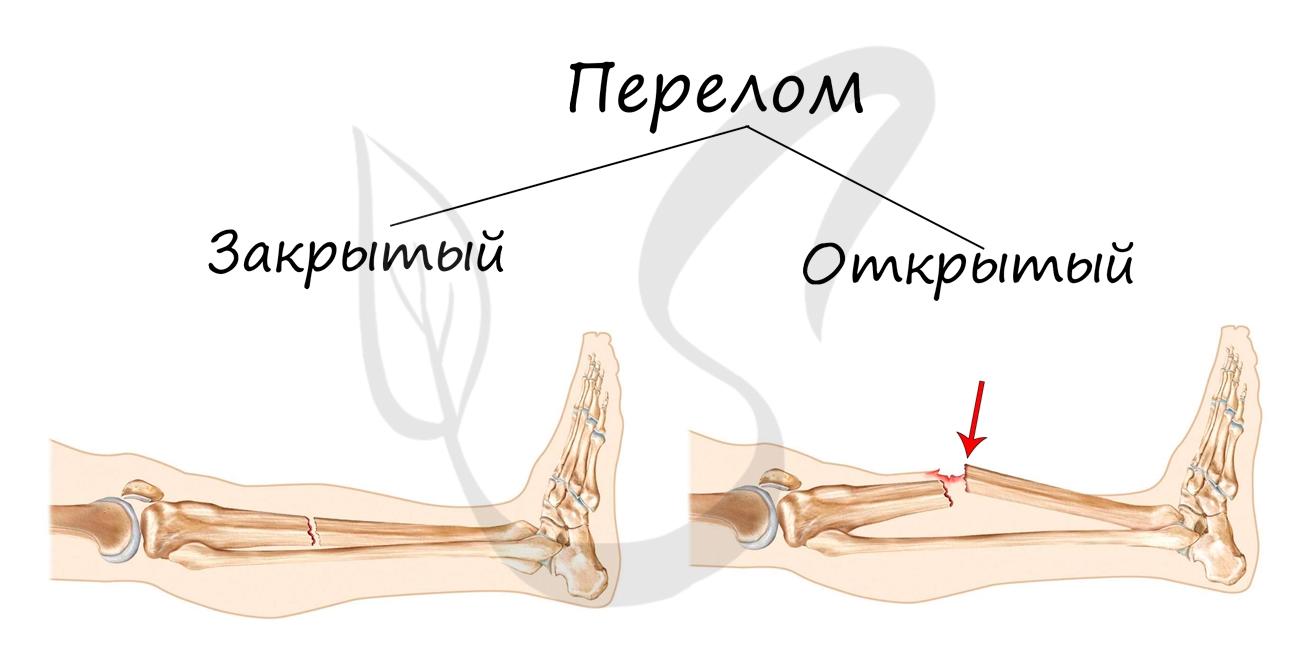

Переломы костей

Перелом кости — частичное или полное нарушение целостности кости, возникающее в результате нагрузки

превышающей прочность травмированного участка.

Переломы подразделяются на:

- Открытые — над переломом локализуется рана, проникающая или непроникающая до костных отломков

- Закрытые — перелом без повреждения кожных покровов над ним

Техника оказания медицинской помощи при переломах:

- Вызвать скорую медицинскую помощь

- При наличии кровотечения — его немедленно нужно остановить, наложив жгут

- В случае повреждения кожных покровов — наложить асептическую повязку, используя бинт или чистую ткань

- Дать пострадавшему обезболивающее, убедившись в отсутствии у него аллергии

- Иммобилизовать (обездвижить) поврежденную конечность специальными шинами, зафиксировать суставы выше и ниже места перелома. Для иммобилизации можно использовать подручные

средства (палки, доски, прутья и т.п.)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Строение и жизнедеятельность опорно-двигательной системы

Опорно-двигательная система обеспечивает опору тела о землю, поддержание его формы и перемещение в пространстве, защищает внутренние органы, а также выполняет кроветворную и терморегуляторную функции и принимает участие в процессах обмена веществ. Она делится на пассивную (скелет и его соединения) и активную (мышцы) части.

Химический состав, строение и классификация костей. В состав костей входят неорганические и органические вещества. Неорганические вещества костей в основном представлены водой (около 20 %) и солями кальция, придающими костям прочность, а органические вещества костей — это в большинстве своем белки, обеспечивающие их эластичность.

Большая часть костной ткани организма человека организована в костные пластинки, состоящие из клеток-остеоцитов и костного межклеточного вещества, содержащего известковые образования и белковые волокна. Основной единицей строения кости является остеон, образованный 5–20 вложенными друг в друга цилиндрическими костными пластинками. В центре остеона расположен канал с проходящими в нем сосудами. Из остеонов состоят более крупные элементы кости — костные перекладины. В зависимости от расположения последних различают компактное и губчатое костные вещества.

В компактном веществе костные перекладины расположены плотно, тогда как в губчатом веществе они формируют ажурную сеть, позволяющую не только уменьшить массу кости, но и рационально перераспределить нагрузки, которым она подвергается.

С учетом особенностей строения кости скелета делятся на трубчатые, плоские, губчатые и смешанные. К плоским костям относятся кости свода черепа, лопатка, ребра, грудина, тазовые кости, к губчатым — кости запястья и предплюсны, а к смешанным — позвонки. Трубчатые кости — ключица и кости свободных конечностей, кроме запястья и предплюсны. На трубчатых костях наиболее удобно рассматривать внутреннее строение кости.

В трубчатой кости выделяют головки, тело и места перехода головок в тело — шейки. Основу кости составляет компактное вещество, головки под ним заполнены губчатым веществом, тогда как тело остается полым. У новорожденного ребенка все внутреннее пространство кости занимает красный костный мозг, выполняющий кроветворную функцию, однако у взрослых людей он сохраняется только между перекладинами губчатого вещества, а в костномозговой полости в теле кости его замещает желтый костный мозг. Снаружи тело кости покрыто надкостницей, а суставные поверхности головок — хрящом. Деление клеток надкостницы обеспечивает рост кости в толщину, тогда как растяжение кости связано в основном с хрящевыми прослойками, которые сохранились от рождения, и перестройкой костной ткани. В целом, кость является таким же органом, как и сердце, печень и почки, поэтому она обильно снабжается кровью и иннервируется.

Соединения костей в зависимости от строения и выполняемых функций делят на неподвижное, полуподвижное и подвижное. Неподвижное соединение, или шов, характеризуется прочным срастанием костей (кости черепа и таза). Полуподвижное соединение костей осуществляется с помощью хрящевых прокладок (позвоночник). Подвижное соединение, или сустав, образовано суставными поверхностями костей (головками), покрытыми хрящом, суставной сумкой и заполнено суставной жидкостью. Суставная жидкость выделяется суставной сумкой для снижения силы трения суставных поверхностей. Суставы характерны не только для конечностей, они есть, например, и в местах сочленения нижней челюсти с черепом.

Строение скелета. В скелете человека различают скелет головы (череп), скелет туловища и скелеты конечностей.

Череп защищает от внешних воздействий головной мозг и органы чувств, а также является опорой лица, начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем. В черепе выделяют лицевой и мозговой отделы. Лицевой отдел образован парными носовыми, скуловыми, слезными и верхнечелюстными костями, а также непарной нижнечелюстной костью, которая сочленяется с верхнечелюстной двумя суставами. В мозговой отдел входят парные теменные и височные кости, а также непарные лобная и затылочная.

Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки. Позвоночник связывает части тела между собой, выполняет защитную и опорную функции для спинного мозга и спинномозговых нервов, поддерживает голову, служит для прикрепления конечностей, перераспределяет тяжесть тела на нижние конечности, а также обусловливает возможность прямохождения. У человека позвоночник состоит из 33–34 позвонков.

Типичный позвонок имеет тело и дугу, которая замыкает позвоночное отверстие, а также отростки. Совокупность позвоночных отверстий образует позвоночный канал, в котором проходит спинной мозг. Отростки служат для прикрепления мышц и соединения позвонков, хотя между ними имеются и хрящевые прокладки — межпозвоночные диски.

Позвоночник делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. В шейном отделе насчитывается 7 позвонков, он обеспечивает движение головы. В связи с тем что первый и второй позвонки шейного отдела — атлант и эпистрофей соответственно — обеспечивают поворот головы, они имеют особое строение. Грудной отдел образован 12 позвонками, к которым прикрепляются парные ребра. В поясничном отделе 5 позвонков. Крестцовый отдел также содержит 5 сросшихся позвонков, тогда как копчиковый — 4–5. В связи с прямохождением величина тела позвонков постепенно увеличивается к крестцовому отделу, тогда как в копчиковом отделе позвонки вновь становятся меньше, поскольку они не несут существенной нагрузки.

Грудную клетку образуют ребра и грудина, однако десять пар ребер из двенадцати тем или иным образом сочленяются с грудиной, а две пары заканчиваются в толще мышц, не достигая ее. С одной стороны, грудная клетка защищает органы грудной полости, а с другой — движения ребер обеспечивают легочную вентиляцию и движение крови и лимфы по сосудам.

Функции конечностей у человека строго разграничены: верхние — органы труда, а нижние — опоры и передвижения. Эти особенности отражаются в строении конечностей. Скелет конечностей образован скелетами верхних и нижних конечностей.

Скелет верхних конечностей делится на скелет свободных верхних конечностей и пояс верхних конечностей. Пояс верхних конечностей, или плечевой пояс, образован парными лопатками и ключицами. Он обеспечивает прикрепление верхних конечностей к туловищу. Скелет свободных верхних конечностей состоит из плечевой кости, двух костей предплечья — локтевой и лучевой — и костей кисти. Верхняя головка плечевой кости образует плечевой сустав с лопатками и ключицами, а нижняя соединяется с костями предплечья в локтевом суставе. Кости кисти разделяются на кости запястья, пясти и фаланги пальцев.

Скелет нижних конечностей делится на скелет свободных нижних конечностей и пояс нижних конечностей. Пояс нижних конечностей, или тазовый пояс, служащий для прикрепления их к туловищу, представлен тремя сросшимися парными тазовыми костями. Он прочно соединен с крестцом. Скелет свободных нижних конечностей образован бедренной костью, двумя костями голени — большой и малой берцовыми, костями стопы и примыкающим к бедру надколенником. Верхняя головка бедренной кости образует с тазом тазобедренный сустав, а с костями голени — коленный, прикрытый спереди надколенником. В состав стопы входят кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев.

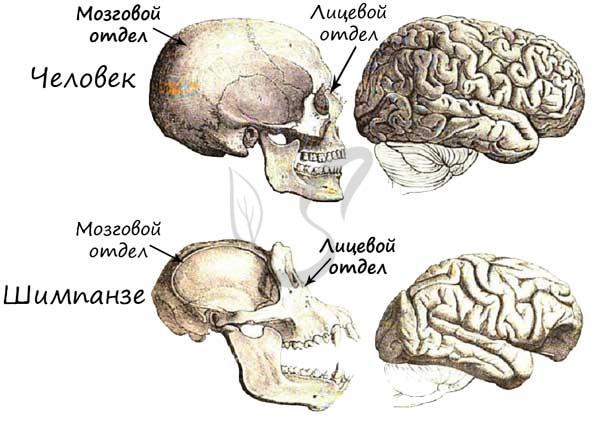

В связи с прямохождением у человека, по сравнению с другими млекопитающими, имеется ряд особенностей строения скелета: постепенное утолщение позвоночника книзу; наличие четырех изгибов позвоночника (шейного, грудного, поясничного и крестцового), амортизирующих сотрясение при движении; более слабое развитие верхних конечностей по сравнению с нижними в связи с переносом на последние веса тела, а также сводчатая форма стопы, способствующая ослаблению колебаний при перемещении тела.

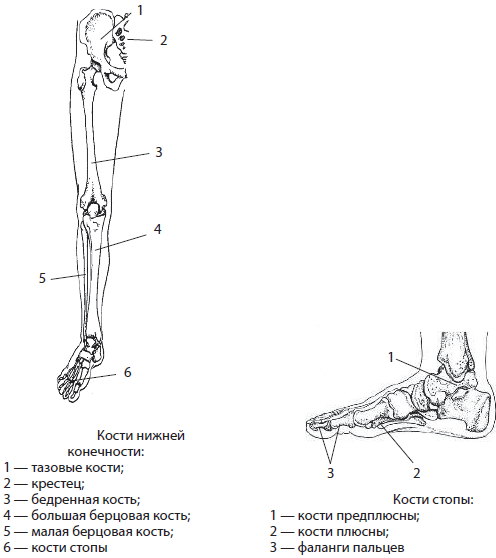

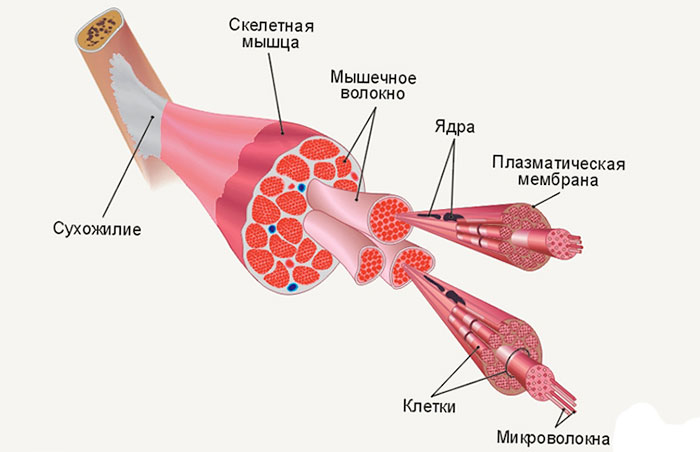

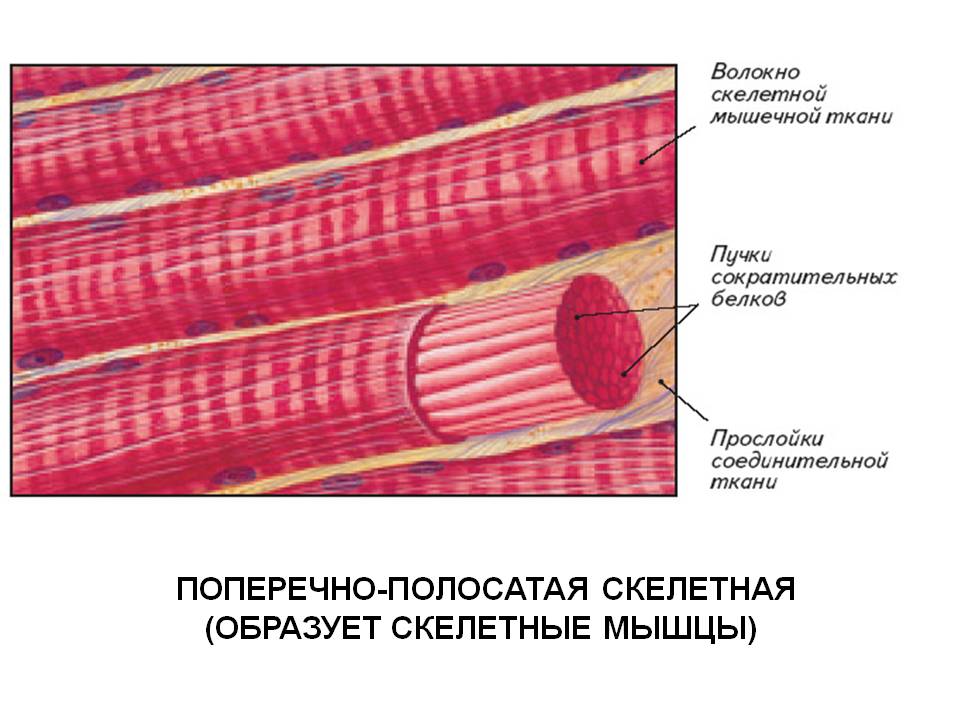

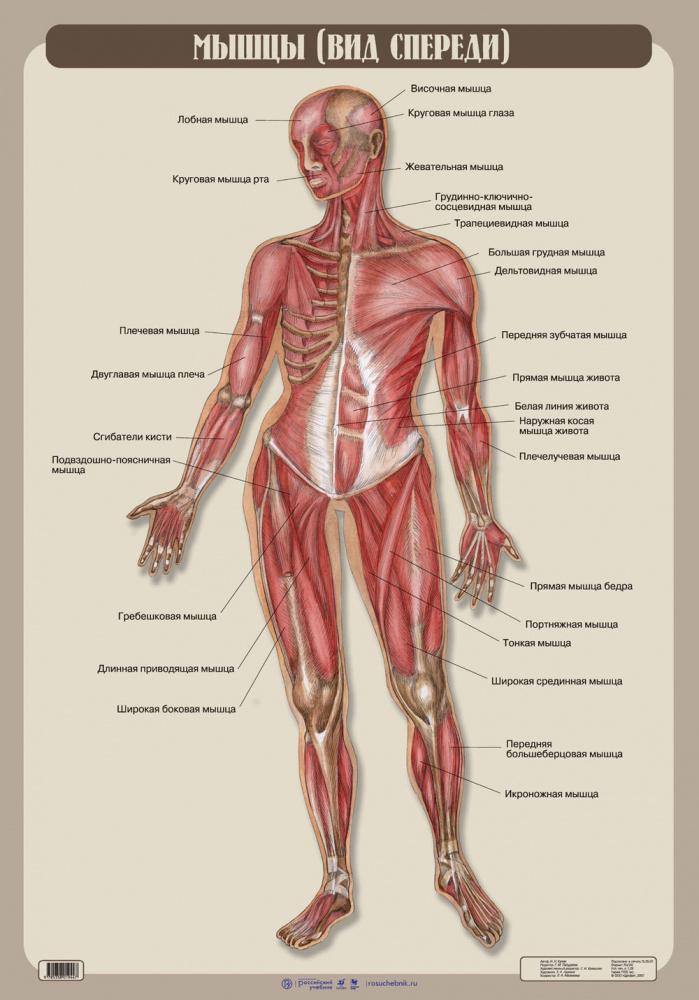

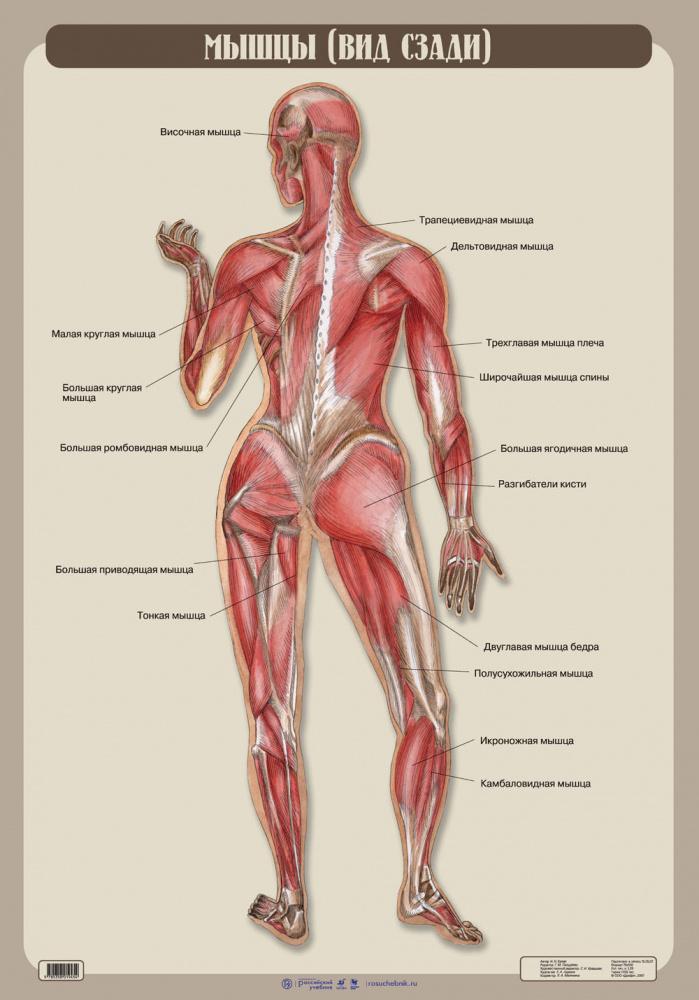

Строение и функции скелетных мышц. Активная часть опорно-двигательной системы организма человека представлена скелетными мышцами. В мышце различают брюшко, образованное пучками поперечнополосатых волокон, головку и хвост, которые прикрепляются к костям с помощью сухожилий, или вплетаются в кожу. Мышечные волокна, их пучки и брюшко мышцы в целом имеют соединительнотканную оболочку. Оболочка мышцы или группы мышц называется фасцией.

Для обеспечения бесперебойной работы мышцы также обильно снабжаются кровью и иннервируются.

Кроме обеспечения движения тела скелетные мышцы ограничивают стенки полостей тела (ротовой, брюшной и др.), образуют стенки некоторых органов (глотки, гортани и др.), обеспечивают работу дыхательной системы, а их активность необходима для нормального формирования нервной системы в процессе индивидуального развития. Кожные мышцы могут принимать участие в предотвращении переохлаждения, обеспечивая выработку тепла в ходе сокращения. При этом тело покрывается «гусиной кожей».

Классификация мышц. Мышцы тела человека классифицируют по морфологическим особенностям, функциям и расположению. Так, по направлению мышечных волокон их подразделяют на прямые, косые и круговые.

По функциям мышцы относят к сгибателям, разгибателям, сфинктерам и др. При этом мышцы, выполняющие одну и ту же функцию, называются синергистами, а выполняющие противоположные функции — антагонистами. Например, плечевая мышца и двуглавая мышца плеча являются синергистами, поскольку сгибают руку в локтевом суставе. Двуглавая и трехглавая мышцы плеча — антагонисты, так как первая сгибает руку в локтевом суставе, а вторая — разгибает ее.

Основными группами мышц тела являются мышцы головы, туловища и конечностей.

Среди мышц головы наибольшее значение имеют мимические и жевательные, хотя во многих случаях они действуют совместно (речь, жевание, глотание). К мимическим мышцам головы относятся, например, круговые мышцы глаз и рта, а также мышца гордецов, тогда как к жевательным — жевательная, височная и др.

Мышцы туловища делят на мышцы шеи, груди, живота и спины. Мышцы шеи обеспечивают движения головы, как, например, подкожная мышца шеи. Мышцы груди представлены большой и малой грудными, а также межреберными мышцами. К мышцам живота относятся, прежде всего, косые, поперечная и прямая мышцы живота (мышцы пресса), а к мышцам спины — трапециевидная и широчайшая мышцы спины. Не менее важной мышцей туловища является диафрагма, разграничивающая грудную и брюшную полости и принимающая непосредственное участие в дыхательных движениях.

Наиболее крупными мышцами верхних конечностей являются дельтовидная, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, а нижних конечностей — четырехглавая и трехглавая мышцы бедра, ягодичные, портняжная и икроножная мышцы.

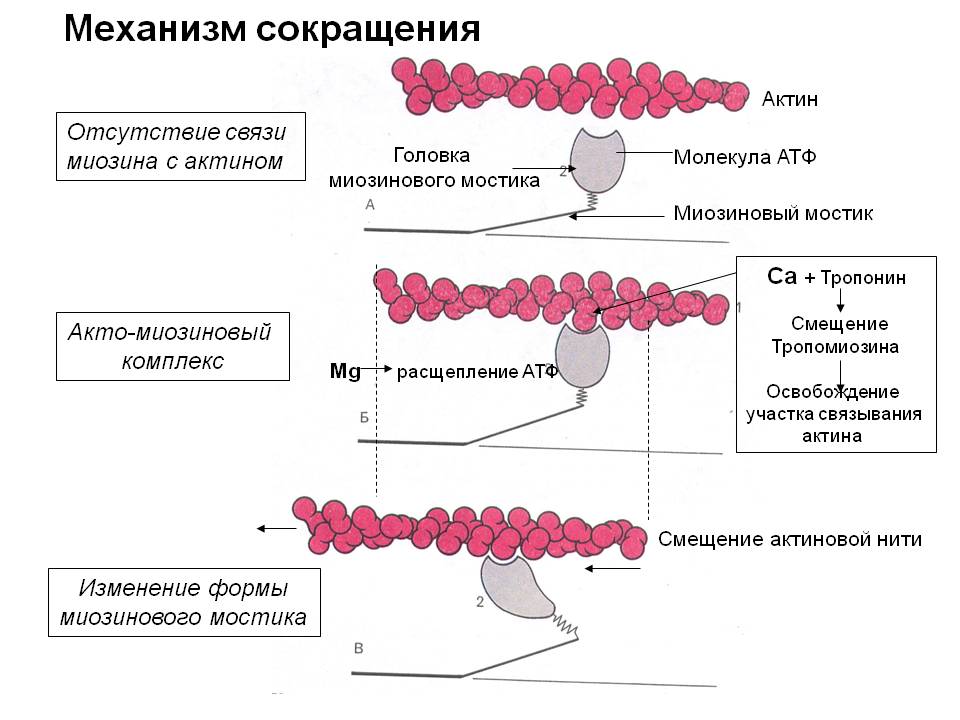

Работа мышц. Согласно законам физики, работа — это энергия, затраченная на перемещение тела с определенной силой на определенное расстояние. Механическая работа совершается мышцами благодаря их сокращению. В основе сокращения мышцы лежит взаимодействие микронитей актина и миозина отдельного мышечного волокна, для совершения которого необходимы энергия АТФ и присутствие ионов кальция. Если при сокращении мышцы происходит перемещение тела или некоего груза в пространстве, то такая работа называется динамической, тогда как работа в отсутствие укорочения мышцы, как, например, при удержании тела или груза в определенном положении — статической.

Сокращение мышцы чередуется с расслаблением, причиной которого является снижение концентрации ионов кальция, способствующее нарушению взаимодействия актиновых и миозиновых микронитей.

Продолжительная деятельность приводит к временному снижению работоспособности мышцы, которое заключается в уменьшении силы сокращения и удлинении периода расслабления. Это явление называется утомлением. Основной причиной утомления мышцы считается ее недостаточное снабжение кислородом, способствующее накоплению молочной и пировиноградной кислот на фоне снижения синтеза АТФ.

При статической работе утомление происходит быстрее, чем при динамической, вследствие постоянного сокращения мышц-антагонистов и нарушения их кровоснабжения вследствие пережатия части сосудов. При динамической работе мышцы-антагонисты работают поочередно, и поэтому периодически отдыхают, а обильное кровоснабжение обеспечивает их жизнедеятельность. Однако даже динамическая работа может привести к утомлению, если нерационально расходовать свои силы на перемещение слишком больших или слишком маленьких грузов в быстром или медленном темпе, поэтому согласно правилу средних нагрузок, для более эффективной работы мышц следует перемещать грузы средней массы в среднем темпе. При этом следует учитывать степень физического развития, возрастные особенности, а также чередовать нагрузки с отдыхом или переключением на другие виды деятельности. Также было показано, что утомляться могут не только мышцы, но и контролирующие их деятельность нервные центры, в нейронах которых истощаются запасы медиаторов. Для восстановления работоспособности мышцы необходим отдых.

Нарушения опорно-двигательной системы возникают вследствие различных травм (переломы костей, растяжение связок, ранения), гиподинамии, неправильной осанки, перенесенных заболеваний и наследственных особенностей. Во избежание возникновения таких заболеваний позвоночника, как сколиоз, грудной кифоз, поясничный лордоз и др., следует заниматься спортом, поддерживать правильную осанку, соблюдать правила личной гигиены и т. д.

Опорно –

двигательный аппарат.

Одним

из важных свойств живого организма является передвижение в пространстве. Эту

функцию у человека выполняет ОДА, состоящий из двух частей.

1. Пассивной или костной –

выполняет функцию опоры.

2. Активной или мышечной —

выполняет функцию передвижения.

Функции ОДА:

— Механические: опора, участие

в движении, защита.

— Биологические: участие в

обмене веществ, депо многих солей () кальция, магния и других, участие в

кроветворении.

В скелет человека входят более 200

костей, из них 33 – 34 парные. Скелет условно подразделяют на две части: осевой

и добавочный. К осевому относятся: — позвоночный столб (26 костей), череп (23

кости), грудная клетка (25 костей). К добавочному скелету относятся: кости

верхних конечностей (64 кости), кости нижних конечностей (62 кости). К костям

крепятся связки, мышцы, сухожилия, фасции.

Кость образована костной

тканью (соединительная ткань), состоит из клеток и плотного

межклеточного вещества, богата коллагеном и минеральными компонентами, которые

определяют физико – химические свойства костной ткани: твердость и упругость.

Кости образованы органическими и неорганическими веществами.

|

Живая кость |

Обезжиренная и |

|

50% вода 28,1% органические вещества 21,9% неорганические вещества |

33% органические вещества 67% неорганические вещества |

Сопротивление свежей кости на

разрыв такое же, как меди, и в 9 раз больше свинца. Кость выдерживает сжатие 10

кг/мм2 (аналогично чугуну), предел прочности, например, ребер на

излом 110 кг/см.

В костной ткани различают костные

клетки трех типов:

— Остеобласты – многоугольной

или кубической формы молодые костные клетки , богатые элементами зернистой

цитоплазматической сети, рибосомами, комплексом Гольджи. Они делятся и

вырабатывают межклеточное вещество. Постепенно они дифференцируются в остеоциты,

при этом количество органелл уменьшается. Функция остеобластов: рост кости.

— Остеоциты – зрелые

многоотросчатые клетки, которые залегают в костных лакунах, будучи

замурованными в основное межклеточное вещество (оно очень прочное). Отростки их

контактируют с собой. Они не делятся, органоиды в них развиты слабо. Функция

остеоцитов: обмен веществ.

— Остеокласты – крупные

многоядерные клетки, разрушающие кость и хрящ. Они богаты гидролитическими ферментами,

лизосомами, митохондриями, относятся к системе макрофагов. Функция остеокластов:

разрушение кости.

Различают два

типа костной ткани:

1. Грубоволокнистая

(ретикулофиброзная) – развивается непосредственно из мезенхимы, что характерно

для покровных костей черепа.

2. Пластинчатая – наиболее

распространена в организме. Она образуется при перестройке грубоволокнистой ткани

и врастании в кость кровеносных сосудов. Состоит из костных пластин толщиной 4

– 15 мкм, которые состоят из остеоцитов и тонковолокнистого костного

межклеточного вещества. Соединительно – тканные волокна в толще каждой

пластинки лежат параллельно друг другу и ориентированы в определенном

направлении. В зависимости от расположения костных пластин различают два

вида пластинчатой ткани:

— плотное компактное вещество

– Костные пластинки располагаются в определенном порядке, образуя остеоны.

Остеон – структурная и функциональная единица кости. Состоит из 5-20

цилиндрических пластинок, вставленных одна в другую. В центре проходит

центральный канал. Диаметр остеона 0,3 – 0,4 мм.

— губчатое костное вещество

(трабекулярная кость) – состоит из тонких костных пластин и перекладин

(трабекул), перекрещивающихся между собой и образующих множество ячеек.

Направление перекладин совпадает с кривыми сжатия и растяжения, образуя сводчатые

конструкции. Такое расположение перекладин под углом друг к другу обеспечивает

равномерную передачу давления или тяги мышц на кость.

Трубчатое и арочное строение кости

обеспечивает максимальную прочность при наименьшей массе и минимальной затрате

костного вещества.

Классификация костей (по

форме):

1. Трубчатые кости (длинные) —

образуют основу конечностей, это рычаги, приводимые в движение мышцами. Имеют

среднюю часть (тело кости) – диафиз, утолщенные концы – эпифизы. В центре

располагается костномозговая полость, заполненная у детей красным костным

мозгом, у взрослых – желтым костным мозгом. Кости легкие, способны оказывать

большое сопротивление сжатию и растяжению. Эпифизы образованы губчатым

веществом. Трубчатые кости:

— длинные – плечевая, бедренная,

локтевая, лучевая, малая и большая берцовые кости.

— короткие — кости пясти, плюсны,

фаланги пальцев.

2. Губчатые кости – состоят из

губчатого вещества, покрытого тонким слоем компактного вещества. Имеют форму

неправильного куба или многогранника. Располагаются в местах, где большая

нагрузка сочетается с большой подвижностью. Ячейки губчатого вещества заполнены

красным костным мозгом. Пример: кости предплюсны, запястья, позвонки, грудина,

надколенник, гороховидная кость.

3. Плоские кости – состоят из

губчатого вещества. Они принимают участие в образовании полостей, поясов,

выполняют защитную функцию. К их поверхности крепятся мышцы. Пример: кости

крыши черепа, грудина, ребра, лопатки, тазовые кости.

4. Смешанные кости – имеют

сложную форму. Состоят из нескольких частей, имеющих различное строение,

очертание и происхождение. Пример: кости основания черепа (клиновидная и

решетчатая), позвонки.

5. Воздухоносные кости – имеют

в своем теле полость, выстланную оболочкой и заполненную воздухом. Пример:

лобная, клиновидная, решетчатая, верхняя челюсть.

Внутри костей в костномозговой

полости и ячейках губчатого вещества, находится костный мозг. У взрослого

человека красный костный мозг содержится в ячейках губчатого вещества

плоских костей, в губчатых костях, в эпифизах трубчатых костей. В диафизах в

костномозговых полостях расположен желтый костный мозг. Желтый костный

мозг представлен в основном жировой тканью, кровообразующие элементы в нем

отсутствуют. Красный костный мозг имеет стволовые клетки, которые дают начало

клеткам крови.

Строение трубчатой кости.

Трубчатая кость имеет среднюю часть –

тело кости или диафиз (1) и утолщенные концы эпифизы (2). Эпифизы образуют

суставные поверхности, служащие для соединения с соседними костями, покрыты

суставным хрящом (6). Участки кости, расположенные между диафизом и эпифизами,

называются метафиз или пластинки роста (10). Сверху кость покрыта надкостницей

(4) – прочной соединительнотканной пластинкой, богатой кровеносными и

лимфотическими сосудами, нервами Она прочно сращена с костью, обеспечивает ее

питание и образование новых слоев костной ткани, обеспечивает рост кости в

толщину. Под надкостницей располагается компактное вещество (8), в центре кости

располагается костномозговая полость (3). За счет надкостницы срастаются

переломы.

На поверхности кости имеются

неровности, куда прикрепляются мышцы и связки. Эти неровности называются

буграми, гребнями, отростками. Там, где через кость проходят сосуды и нервы,

образуются отверстия или вырезки.

Рост костей в толщину

связан с делением клеток надкостницы. На поверхности кости образуются новые

клетки, а вокруг клеток межклеточное вещество. В длину кости растут за счет пластинок

роста эпифизов, за счет деления хрящевой ткани.

Соединения костей.

Все соединения костей делятся на три

большие группы:

1. Непрерывные — соединения

костей с помощью различных видов соединительной ткани. Кости неподвижно и

прочно соединены между собой. Полости между костями отсутствуют. Они делятся

на:

|

Фиброзные |

ХРЯЩЕВЫЕ |

КОСТНЫЕ |

|

Синдесмозы – это соединения с помощью связок и мембран |

Синхондроз – соединения с помощью хрящей, например, |

Появляются по мере окостенения |

|

Швы – соединение краев костей крыши черепа |

||

|

Вколачивания – корень зуба как бы вколочен в зубную |

2. Полупрерывные, полусустав,

симфиз – хрящевые соединения, когда в толще хряща имеется небольшая

щелевидная полость. Например, межпозвоночные симфизы.

3. Подвижное, суставы,

синовиальные соединения – прерывистые соединения костей.

Сустав состоит из суставных

поверхностей, покрытых хрящом. Толщина хряща колеблется в пределах от 0,2 до

6,0 мм и находятся в прямой зависимости от функциональной нагрузки ,

испытываемой суставом – чем больше нагрузка, тем толще хрящ. Суставной хрящ

лишен кровеносных сосудов и надхрящницы. Он сдержит 75 – 80% воды и 20 – 25%

сухих веществ: коллаген (дает прочность и упругость). Скольжение суставных

поверхностей облегчается их увлажнению синовиальной (суставной) жидкости,

находящейся в суставной полости. Плотный наружный слой суставной капсулы

(сумки) – фиброзная мембрана, прикрепляется к костям вблизи краев суставных

поверхностей и переходит в надкостницу. Суставные поверхности должны четко

соответствовать друг другу, но это не всегда бывает. Для достижения конгруэнтности

(соответствия) в суставах имеется ряд вспомогательных образований — хрящевые

диски, мениски. Кости, образующие сустав, соединены связками, которые

удерживают кости в соприкосновении и ограничивают объем движений между ними.

В зависимости от количества

суставных поверхностей суставы делятся на:

— простые – 2 суставные поверхности

— сложные – более двух поверхностей

— — комплексные – когда два или более,

анатомически самостоятельных сустава функционируют совместно

ЗАДАНИЕ. Вспомнить влияние

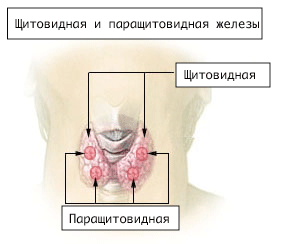

желез внутренней секреции на рост кости: гипофиз, щитовидная железа (кальций),

половые железы (вторичные половые признаки).

ЗАДАНИЕ. Вспомнить различия

между системой органов и аппаратом.

ЗАДАНИЕ. Вспомнить строение

соединительной ткани.

Строение скелета человека.

ОДА – совокупность костей, хрящей, сухожилий, связок,

мышц.

Скелет – это комплекс костей (от греческого skeleton – высохший, высушенный).

Значение скелета:

1. Опора (вертикальное положение тела, каркас),

2. Локомотивная – кости скелета являются рычагами,

приводимыми в движение мышцами, части тела изменяют положение по отношению друг

к другу и передвигают тело в пространстве.

3. Защита – образование полостей для защиты органов.

4. Обмен веществ – участвуют в минеральном обмене,

кость содержит витамины А,Д, С.

5. Являются депо многих солей (кальций, фосфор, магний

и другие).

6. Участие в кроветворении.

Опорно-двигательная система

Опорно-двигательная система относится к исполнительным системам органов. Она образована двумя составляющими:

- костями скелета, обеспечивающими функции опоры для организма (создания каркаса) и защиты внутренних органов от механических повреждений;

- и поперечно-полосатой мускулатурой, которая приводит в движении кости скелета и делает возможным перемещение человека в пространстве. Кроме того, мускулатура придаёт организму форму, защищает часть внутренних органов. Мимические мышцы изменяют выражение лица, что играет значительную роль в невербальном общении.

Также к опорно-двигательной системе относят структуры, обеспечивающие сочленение костей скелета и прикрепление к ним мышц.

Строение кости

По внешнему строению выделяют несколько видов костей:

Трубчатые кости состоят из двух головок (эпифизов) и тела (диафиза). Внутри тела трубчатых костей находится полость с костным мозгом. Красный костный мозг, он же «деятельный» – это стволовые клетки, из которых появляются новые элементы крови, иммунные клетки. Жёлтый, или «недеятельный» костный мозг представляет собой жировую ткань. Некоторые вредные для организма вещества, например, тяжелые металлы или лекарства, могут накапливаться в нем годами, вызывая хроническую интоксикацию. Различают длинные (плеча, предплечья, бедра и голени) и короткие (пястневые и плюсневые) трубчатые кости.

Плоские кости имеют плоскую форму. Это, например, лопатки, кости черепа, тазовые кости, ребра.

Короткие кости обычно имеют неправильную форму и небольшой размер. Они образуют скелет запястья, предплюсны.

Смешанные кости сочетают в себе элементы нескольких костей. Например, тело позвонка представлено короткой костью, а отростки и дуга – плоской.

Снаружи каждая кость покрыта тонкой живой тканью – надкостницей. Она обильно кровоснабжается, здесь находится много нервов и болевых рецепторов, что делает ушиб кости очень болезненным по сравнению с ушибом мышцы.

Ниже надкостницы расположено плотное (компактное) вещество кости, очень плотный твёрдый слой, образующий наружный каркас. Кнутри от него находится рыхлое губчатое вещество. Оно менее прочно, зато и весит гораздо меньше.

В месте соединения двух костей контактирующие поверхности покрыты хрящевыми пластинами. Хрящ упругий (то есть может незначительно сжиматься при увеличении нагрузки) и гладкий, благодаря чему кости не стираются от трения.

Костная ткань

Костная ткань относится к соединительным тканям, для них характерно преобладание межклеточного вещества над клеточным элементом. Это хорошо видно на микроскопическом уровне.

Кость состоит из двух типов веществ: органического (около 30%, в основном белки и углеводы) и неорганического (около 60 %, в основном соли кальция и магния, фосфаты); оставшиеся 10% составляет вода. Неорганическая часть придает костям твердость, но при этом повышает их хрупкость. Если кость прокалить, в ней останутся только минеральные соли и она будет легко ломаться. Органическое вещество более эластичное, если кость обработать кислотой, минеральные вещества растворятся и останется только гибкий коллагеновый остов, который может сгибаться, не ломаясь.

У детей преобладает содержание органического вещества, поэтому кости у них более эластичные и упругие. С возрастом повышается доля минеральных веществ и кости становятся менее упругими, но более прочными. При старении происходит гормональная перестройка организма, снижается число костных балок в губчатом веществе, основное вещество теряет воду, а минеральные составляющие вымываются, кости становятся хрупкими и легко ломаются. Эти явления называются остеопорозом.

Строительные клетки, остеобласты, создают вокруг себя каркас из минеральных веществ, преимущественно кальция. Единица строения кости называется остеоном.

Остеобласты активны не только в период роста организма, они работают на протяжении всей жизни человека. Кости постоянно обновляются и перестраиваются. Для этого нужно не только создать новые элементы каркаса, но и уничтожить старые или поврежденные участки. Этим занимаются остеокласты – клетки, разрушающие костную ткань.

Совместная работа остеокластов и остеобластов обеспечивает сращение переломов и реакцию кости на изменение привычной нагрузки. Например, если человек перестает ходить на несколько месяцев, вертикальная нагрузка на кости ног, которую давал вес тела, значительно снижается. Костные балки компактного вещества при этом перестраиваются, приспосабливаясь к отсутствию прежних действующих сил. При попытке снова начать ходить кости могут сломаться, не выдержав вес тела. Подобное происходит с космонавтами после длительных полетов.

Кровеносные сосуды и нервы, проходящие в кости.

На рисунке можно видеть кровеносные сосуды и нервы, проходящие в кости. Цилиндрические структуры вокруг них – остеоны. Они образуются клетками кости (изображены в виде розовых овальных тел с отростками).

Скелет человека

Скелет человека состоит из нескольких частей: осевого скелета, поясов конечностей и, собственно, свободных конечностей. Основу осевого скелета составляют позвоночник и череп.

Позвоночник

Позвоночник делится на пять отелов:

- шейный (7 позвонков);

- грудной (12 позвонков, к каждому прикреплена пара ребер);

- поясничный (5 позвонков);

- крестцовый (5 позвонков, сросшихся в единую кость – крестец);

- копчик (3-5 небольших сросшихся позвонков образуют одну кость. Это пример редуцированного хвоста).

Позвонки разных отделов имеют свои отличительные признаки. Общая закономерность такова, что размер тел позвонков увеличивается сверху вниз. Самые крупные свободные позвонки в поясничном отделе. Между телами позвонков находятся эластичные межпозвоночные диски, состоящие из хрящевой ткани. Дуги каждого позвонка образуют отверстие, в котором проходит спинной мозг.

Естественные изгибы позвоночника имеют свои названия – шейный и поясничный лордозы (изгибы вперед), грудной и крестцовый кифозы (изгибы назад). Боковой изгиб называется сколиозом, в норме его не должно быть. Изгибы необходимы для амортизации: позвоночник работает как пружина между ногами и головным мозгом, смягчая тряску и удары при ходьбе, беге. Без лордозов и кифозов прямохождение было бы невозможным.

Рёбра

Рёбра, прикрепленные к позвоночнику, образуют грудную клетку. Сзади она ограничена грудным отделом позвоночника и задними отрезками ребер, спереди – грудиной и реберными хрящами. Грудная клетка придает форму грудной полости и защищает такие важные органы как сердце, лёгкие, трахея, пищевод.

Цифрами обозначены: 1 – ребра; 2 – реберный хрящ истинных ребер; 3 – реберный хрящ ложных ребер; 4 – реберный угол; 5 – реберная дуга;

Двенадцать пар ребер можно разделить на три группы. Первая группа – «истинные» ребра, с 1-го по 7-е; они крепятся непосредственно к грудине с помощью хрящей, образуя полуподвижное сочленение. Ребра с 8-е по 10-е называют «ложными», так как их хрящи крепятся не к грудине, а к хрящам вышележащих ребер. 11 и 12 ребра называют «колеблющимися», их концы не закреплены и свободно лежат в толще мышц.

Череп

Череп человека образован парными и непарными костями, срастающимися в процессе взросления организма. Единственная подвижная кость черепа – нижняя челюсть. Различают мозговой и висцеральный (лицевой) отделы черепа.

Кости мозгового отдела достаточно массивные, они образуют черепную коробку, которая защищает головной мозг от повреждений. Сюда относят: лобную, парные теменные и височные, затылочную кость. Височные кости содержат в себе сложную систему каналов, где проходят крупные кровеносные сосуды, находятся органы слуха и равновесия. В затылочной кости находится большое затылочное отверстие, через которое сообщаются полости спинного мозга и головного.

Висцеральный скелет образует рельеф лица, глазницы, носовые ходы. Кости в нем небольшие, могут иметь тонкие стенки и полости внутри, что делает их легкими.

Конечности

Конечности не крепятся непосредственно к осевому скелету, для этого служат пояса конечностей. Пояс верхних конечностей представлен лопаткой и ключицей. Благодаря наличию ключицы человек может разводить руки в стороны, в то время как некоторые животные (например, лошади, собаки) на такое движение не способны. Пояс нижних конечностей составляют три пары сросшихся костей таза: лобковые, подвздошные и седалищные кости.

Кости рук и ног

Верхняя и нижняя конечности имеют схожее строение: по одной кости в бедре и плече, по две в голени и предплечье. Две кости в дистальных отделах конечностей позволяют совершать вращательные движения кистью и стопой.

Скелет ноги образован бедренной костью с шаровидной головкой, сочленяющейся с тазом, большой и малой берцовыми костями, костями предплюсны, плюсны и пальцев стопы.

Скелет руки схожим образом состоит из плечевой, лучевой и локтевой костей, костей запястья, пясти и пальцев кисти. Локтевая кость больше лучевой, имеет крупную головку, образующую локтевой сустав.

Каждый палец состоит из трех фаланг: дистальной, проксимальной и средней. Большой палец образован всего двумя фалангами, на кисти он расположен отдельно от остальных. Такое противопоставление большого пальца позволяет совершать хватательные движения, держать в руке предметы.

Соединение костей

Есть несколько форм соединения костей. Подвижное соединение называется суставом. Чем свободнее сочленение в суставе, тем больше движений могут совершать кости друг относительно дуга и тем больше уязвимость такого соединения. В месте соединения костей их покрывает суставная сумка, которая защищает место соединения и вырабатывает суставную жидкость. Снаружи суставная сумка укреплена связками, которые предотвращают ее от разрывов и растяжений. Поверхности костей внутри суставной сумки покрыты хрящом. Гладкая поверхность хряща и наличие суставной жидкости не дают костям истираться при движении.

Другой вариант соединения –полуподвижное сочленение. Таким образом ребра соединены с грудиной, позвонки примыкают друг к другу. Полуподвижные сочленения более надежны, в них реже происходят растяжения связок или вывихи.

Третий тип соединения – костный шов, неподвижное сочленение. Так соединены кости черепа, таза.

Мышцы

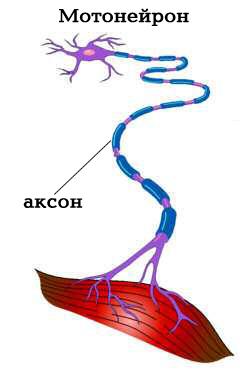

Для того, чтобы привести в движение кости скелета, необходимы мышцы. Это уникальные органы тела, способные быстро изменять свою форму (сокращаться) под действием нервных импульсов двигательных нейронов. К опорно-двигательной системе относят поперечно-полосатые (скелетные) мышцы, их отличает произвольность сокращения (человек способен сознательно контролировать их сокращение и расслабление).

Строение мышцы

Скелетные мышцы крепятся к костям при помощи нерастяжимых сухожилий. Мышца лежит внутри сумки из соединительной ткани, фасции, и состоит из нескольких мышечных пучков. Каждый пучок также покрыт фасциальной оболочкой. Пучки состоят из мышечных волокон, каждое волокно состоит из клеток.

Каждая мышечная клетка образована слиянием нескольких, она имеет много ядер и огромное число митохондрий, которые необходимы для получения энергии. Внутри вдоль клетки тянутся пучки сократительных белков – миофибриллы.

Механизм сокращения мышц

Основные сократительные белки мышечной клетки – актин и миозин. Используя энергию АТФ, миозиновая головка скользит по цепочке актина, как будто вытягивает канат. Актин смещается и вместе с ним сжимается вся клетка. Чтобы запустить процесс сокращения, необходимы ионы кальция, для расслабления нужны ионы магния. Таким образом, нарушение электролитного состава крови может вызывать судороги.

Возле мембраны в мышечной клетке находятся резервуары с ионами кальция. При поступлении нервного импульса в мембране открываются кальциевые каналы, незначительное число ионов попадают в цитоплазму клетки. Небольшое повышение внутриклеточной концентрации кальция активирует каскады, в результате которых кальций высвобождается из внутриклеточных депо, его количество растет лавинообразно, клетка сокращается.

В мышцах есть особенный тип рецепторов – проприорецепторы. Они отвечают за контроль напряжения мышечных пучков. Человек с закрытыми глазами, не видя свои конечности, все равно знает, в каком положении они находятся. Это происходит оттого, что мозг анализирует информацию от проприорецепторов и «знает», какие именно мышцы в данный момент напряжены.

Ответ любой мышцы зависит от силы пришедшего импульса. Существует порог возбуждения, то есть минимальная сила импульса, начиная с которой мышца начинает сокращаться. При постепенном увеличении мышца достигает своего максимума силы сокращения, при котором задействованы все двигательные единицы.

Чувствительность мышц к возбуждению различна. Самые трудновозбудимые мышцы – бедренные, управляющие движением ноги. Самые чуткие – мышцы глаз, так как движения глазного яблока должны быть максимально точными.

Самую большую силу развивают жевательные мышцы, на коренных зубах человека они способны развить усилие до 72 кг. Икроножная мышца самая сильная на растяжение, она способна удержать вес около 130 кг.

Единственными скелетными мышцами, которые не крепятся к костям, являются мимические мышцы. Они необходимы для передачи эмоций и общения в социуме.

Для нормального движения необходима согласованная работа мышц. Есть несколько основных типов взаимодействия между мышцами: синергизм и антагонизм. Мышцы-синергисты совершают работу в одном направлении, мышцы-антагонисты – в разных, они совершают работу в противофазе (при сокращении одной мышцы вторая расслабляется и наоборот). Пример мышц-антагонистов: двуглавая (бицепс) и трехглавая (трицепс) мышцы плеча, первая сгибает руку в локтевом суставе, вторая разгибает.

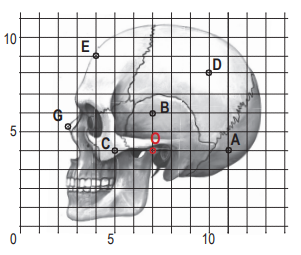

Задание ollbio09920162017

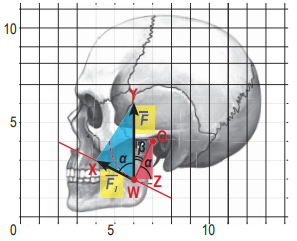

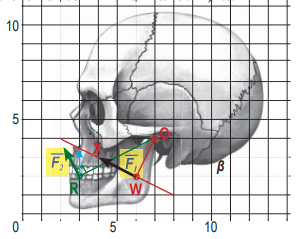

А. На рисунке слева показан череп млекопитающего. Определите, к какому отряду оно относится.

Б. На какие кости черепа приходятся точки с координатами (обозначено чёрными кругами):

[11; 4]; [10; 8];

[7; 6]; [4; 9];

[5; 4]; [2,5; 5,2]?

В. Укажите координаты точки опоры рычага на нижней челюсти в форме [x ; y].

Г. При откусывании пищи жевательная и височная мышцы создали результирующую силу 400 Н, которая приложена к точке [6 ; 2] в направлении, показанном на рисунке вектором, и тянет нижнюю челюсть вверх. Рассчитайте силу, с которой сжимаются зубы в точке [3; 2]. Весом нижней челюсти и трением в системе пренебречь.А. На рисунке слева показан череп млекопитающего. Определите, к какому отряду оно относится.

Б. На какие кости черепа приходятся точки с координатами (обозначено чёрными кругами):

- [11; 4]; [10; 8];

- [7; 6]; [4; 9];

- [5; 4]; [2,5; 5,2]?

В. Укажите координаты точки опоры рычага на нижней челюсти в форме [x ; y].

Г. При откусывании пищи жевательная и височная мышцы создали результирующую силу 400 Н, которая приложена к точке [6 ; 2] в направлении, показанном на рисунке вектором, и тянет нижнюю челюсть вверх. Рассчитайте силу, с которой сжимаются зубы в точке [3; 2]. Весом нижней челюсти и трением в системе пренебречь.

А. На рисунке показан череп человека. Человек разумный (Homo sapiens) относится к отряду Приматов.

Б. На какие кости черепа приходятся точки с координатами (обозначено чёрными кругами):

- [11; 4] – точка А: затылочная кость;

- [7; 6] – точка В: височная кость;

- [5; 4] – точка С: скуловая кость;

- [10; 8] – точка D: теменная кость;

- [4; 9]; – точка Е: лобная кость;

- [2,5; 5,2] – точка G: носовая кость.

По 0,5 балла за каждую точку.

В. Координаты точки опоры рычага на нижней челюсти: точка О [6 ; 4].

Г. Результирующая сила, судя по обозначениям на рисунке, приложена к нижней челюсти в точке с координатой [6; 2]. Обозначим её как точку W. Именно сюда приложена сила, поднимающая челюсть вверх

Форма челюсти довольно сложная. Тем не менее, челюсть обладает достаточной прочностью. Поэтому мы можем предположить, что челюсть должна начать вращательное движение относительно точки O. При этом для расчета вклада приложенной силы F во вращательное движение, нам потребуется узнать проекцию этого вектора на касательную к окружности, проведенную через точку W [6; 2]. Обозначим эту проекцию как F1. Очевидно, что эта проекция равна F1 = F × cos α. Угол XWY равен углу OWZ (докажите самостоятельно). Поскольку сумма углов β + α = 90°, рассчитаем значение cos α, исходя из прямоугольного треугольника WOZ. Длина гипотенузы |WO| = √ |WZ|2+|OZ|2 = √ 12+22 = √ 5 cos α = |WZ| / |WO| = 1/√5

Соответственно, проекция силы F на касательную, проведённую в точке W, составляет: F1 = F × cos α = 400 Н × 1/√ 5 = 400 / √ 5 ≈ 400 / 2.24 ≈ 166.7 Н

Длина плеча |OW| приложенной силы равна √ 5. Произведение силы на её рычаг должно быть одинаково по всей нижней челюсти, т.е. F1 × |OW| = F2 × |OR| Из этого соотношения вычислим силу сжатия зубов в точке R [3; 2]. Рассчитаем длину отрезка |OR|.

|OR| = √ 42+22 = √ 16 + 4 = √ 20 = 2√ 5 Составляем пропорцию, из которой получим силу, приложенную к точке [3; 2]: F2 = [F1 × |OW|] / |OR| ≈ [(400 / √ 5) Н × √ 5] / 2√ 5= 200 / √ 5 = 40 √ 5 ≈ 89.4 Н

Ответ: Сила, с которой сжимаются зубы в точке [3; 2], примерно равна 90 Н. Не будет ошибкой, если в решении есть рассчёт силы в строго вертикальном направлении (голубая стрелка). Величина уменьшится в 2/ √ 5 раз, и станет равной 80 Н.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Задание EB1319D

Установите соответствие между костями и типами их соединения у взрослого человека: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| КОСТИ | ТИПЫ СОЕДИНЕНИЯ |

|

А) затылочная и теменная Б) височная и скуловая В) теменная и лобная Г) поясничные позвонки Д) грудные позвонки |

1) полуподвижное 2) неподвижное |

Позвонки соединены полуподвижно, а кости черепной коробки у взрослого человека срастаются, образуя неподвижное соединение «шов».

Под буквами А), Б) и В) перечислены кости черепной коробки, соединение неподвижное.

Под буквами Г) и Д) перечислены позвонки, соединение полуподвижное.

Ответ: 22211

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB20539

Расположите в правильном порядке кости нижней конечности, начиная от тазового пояса. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

- плюсна

- бедренная кость

- предплюсна

- малоберцовая кость

- фаланги пальцев

|

Попробуем без картинки. Плюсна и предплюсна с фалангами пальцев- аналог запястья и пястья с фалангами пальцев. Это кости стопы Из крупных костей имеются бедренная и берцовая. Бедро у нас находятся высоко, логично, что бедренная в данном списке будет первой:

После нее берцовые кости, у нас в списке одна:

Предплюсна. Не зря здесь стоит приставка «пред». Сначала идет предплюсна, затем плюсна, потом фаланги.

|

|

Ответ: 24315

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB20524

Расположите в правильном порядке кости верхней конечности, начиная от плечевого пояса. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

- кости пясти

- плечевая кость

- фаланги пальцев

- лучевая кость

- кости запястья

Прикинем без рисунка: Начнется все с плечевой кости, а закончится фалангами пальцев:

Кости пясти и запястья находятся перед ладонью и в ладони, значит, перед ними идет лучевая

Приставка «за» означает что кость находится перед. То есть кости Запястья находятся перед костями пястья, если смотреть со стороны плеча.

|

|

Ответ: 24513

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10816

Установите, в какой последовательности располагаются отделы в позвоночнике человека и млекопитающего, начиная с шейного.

- поясничный

- грудной

- хвостовой

- крестцовый

- шейный

|

Это совсем несложно: Вначале, естественно, шейный отдел. Затем грудной. Потом поясничный. Крестец. И хвостовой отдел. |

|

Ответ: 52143

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB21559

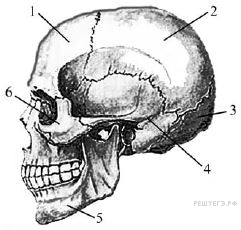

Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку «Череп человека». Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

- лобная кость

- затылочная кость

- височная кость

- теменная кость

- нижнечелюстная кость

- скуловая кость

- Верно

- Неверно, это теменная кость

- Неверно, это затылочная кость

- Неверно, это височная кость

- Верно

- Верно

Ответ: 156

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB17733

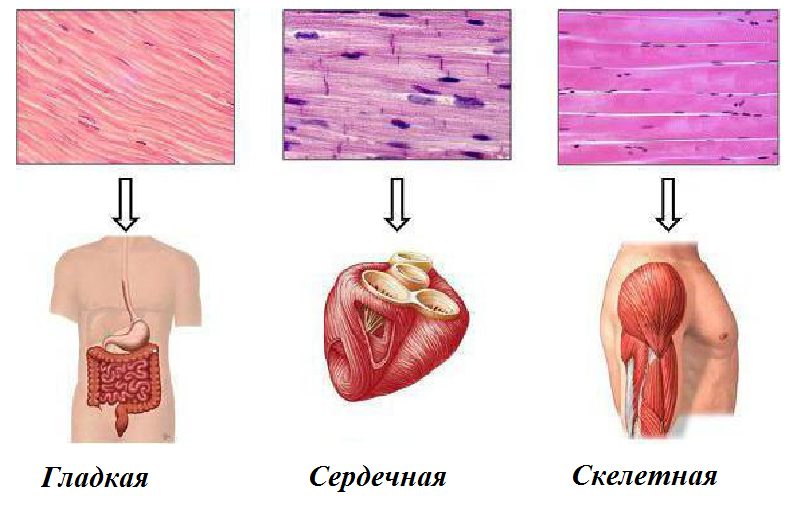

Свойствами возбудимости и сократимости обладают ткани:

- сердечная мышечная

- железистая эпителиальная

- гладкая мышечная

- нервная

- рыхлая соединительная

- поперечнополосатая мышечная

Свойствами возбудимости и сократимости обладает мышечная ткань: сердечная мышечная, гладкая мышечная, поперечнополосатая мышечная.

Ответ: 136

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10214

Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечно-полосатой,

- состоит из многоядерных волокон

- состоит из вытянутых клеток с овальным ядром

- обладает большей скоростью и энергией сокращения

- составляет основу скелетной мускулатуры

- располагается в стенках внутренних органов

- сокращается медленно, ритмично, непроизвольно

Зная, что гладкая мышечная ткань выстилает органы, а поперечно полосатая — скелетные мышцы, нетрудно догадаться, что гладкая сокращается медленно и непроизвольно.

Ответ: 256

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

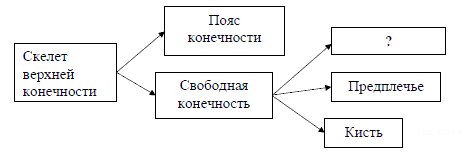

Задание EB23030

Рассмотрите предложенную схему строения скелета верхней конечности. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

К свободной верхней конечности относится рука. Если пока не вдаваться в подробности с костями, которые ее составляют, то нужно просто запомнить три отдела: плечо, предплечье, кисть.

Плечо начинается плечевым суставом, а заканчивается локтевым суставом.

Предплечье, соответственно, должно заканчиваться локтем, а начинается от запястья включительно.

Кисть – косточки, составляющие ладонь и фаланги пальцев.

Ответ: плечо

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Даниил Романович | Просмотров: 13.5k

2

1 Часть СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КОСТИ

Кость (лат. os)— твёрдый орган людей и позвоночных животных. Состоит из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная. Кость выполняет опорно-механическую и защитную функции, является составной частью эндоскелета позвоночных, производит красные и белые кровяные клетки, сохраняет минералы. Костная ткань — одна из разновидностей плотной соединительной ткани.

К

Эндост — тонкий соединительнотканный слой, выстилающий костную ткань трубчатых костей изнутри с формированием костномозгового канала[1]. Морфологически эндост подобен наружному слою трубчатых костей — периосту (надкостнице).

ости обладают большим разнообразием форм и размеров, зависящих от функции конкретной кости. Каждая обладает сложной структурой, благодаря чему они достаточно лёгкие, но при этом жёсткие и прочные. Кость может включать в свою структуру: костный мозг, эндост, надкостницу, нервы, кровеносные сосуды, хрящи.

Кости состоят из различных клеток костной ткани: остеобласты участвуют в создании и минерализации костей, остеоциты поддерживают структуру, а остеокласты обеспечивают резорбцию костной ткани. Минерализованная матрица костной ткани имеет органическую составляющую в основном из коллагена (оссеин) и неорганическую составляющую костной ткани из различных солей.

В человеческом теле, при рождении, более 270 костей, но многие из них срастаются в процессе роста, оставляя в общей сложности 206 отдельных костей во взрослом организме Бедренная кость — самая большая кость в теле человека, самая маленькая — стремя в среднем ухе.

Костное вещество состоит из органических (оссеин) — 1/3 и неорганических (2/3) (Главным образом солей кальция, 95%) веществ.

В состав костей входят как органические, так и неорганические вещества; количество первых тем больше, чем моложе организм; в связи с этим кости молодых животных отличаются гибкостью и мягкостью, а кости взрослых — твёрдостью. Отношение между обеими составными частями представляет различие в разных группах позвоночных; так, в кости рыб, особенно глубоководных, содержание минеральных веществ относительно мало, и они отличаются мягким волокнистым строением.

У взрослого человека количество минеральных составных частей составляет около 60—70 % веса кости, а органическое вещество (главным образом коллаген тип I) — 30—40 %. Кости имеют большую прочность и громадное сопротивление сжатию, чрезвычайно долго противостоят разрушению и принадлежат к числу самых распространённых остатков ископаемых животных. При прокаливании кость теряет органическое вещество, но сохраняет свою форму и строение; подвергая кость действию кислоты (например соляной), можно растворить минеральные вещества и получить гибкий органический (коллагеновый) остов кости[2].