Кровеносная

система всех хордовых замкнутая и

состоит из двух основных артериальных

сосудов: брюшной и спинной аорт. Имеет

мезодермальное происхождение.

Основные

направления эволюции.

1.

Закладка и дифференцировка сердца (от

2-х к 4-х камерному).

2.

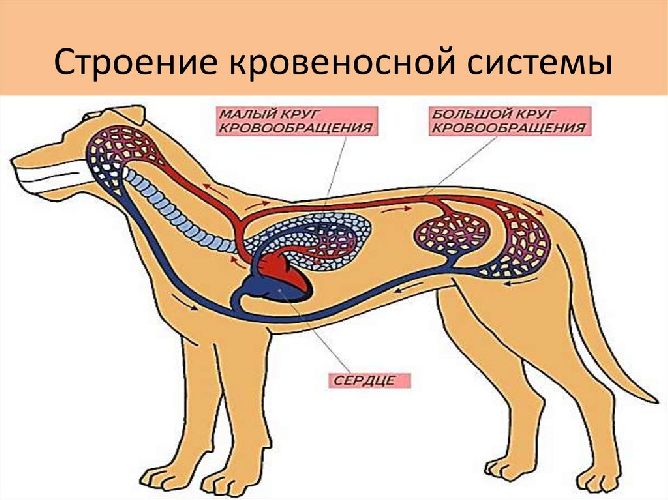

Развитие второго (малого) круга

кровообращения и полное

разделение

артериальной и венозной крови.

3.

Преобразование жаберных артерий

(артериальных дуг) и

дифференцировка

сосудов.

Ланцетник:

круг кровообращения один. Несмотря на

простоту кровеносной системы в целом,

уже имеются основные магистральные

артерии, характерные для позвоночных:

брюшная аорта, преобразующаяся позже

в сердце, восходящую часть дуги аорты

и корень легочной артерии; спинная

аорта, становящаяся позже собственно

аортой, и сонные артерии. Основные вены,

имеющиеся у ланцетника, также сохраняются

у более высокоорганизованных животных.

Так, передние кардинальные вены станут

позже яремными венами, правый кювьеров

проток преобразуется в верхнюю полую

вену, а левый, сильно редуцировавшись,

— в коронарный синус сердца.

Рыбы:

на фоне олигомеризации их артериальных

жаберных дуг в конечном счете до четырех

пар в них отмечается высокая степень

дифференцировки: жаберные сосуды

распадаются на капилляры, пронизывающие

жаберные лепестки. В процессе интенсификации

сократительной функции брюшной аорты

часть ее преобразовалась в двухкамерное

сердце, состоящее из предсердия и

желудочка. В остальном кровеносная

система рыб соответствует строению ее

у ланцетника.

Земноводные:

два круга кровообращения в связи с

выходом на сушу и легочным дыханием.

Соответственно этому в строении сердца

и артерий появляются приспособления,

направленные на разделение артериальной

и венозной крови. Перемещение земноводных

в основном за счет парных конечностей,

а не хвоста обусловливает изменения в

венозной системе задней части туловища.

Сердце трехкамерное, но, как и у рыб, от

правой половины единственного желудочка

начинается единственный сосуд —

артериальный конус, разветвляющийся

последовательно на три пары сосудов:

кожно-легочные артерии, дуги аорты и

сонные артерии. Как и у всех более

высокоорганизованных классов, в правое

предсердие впадают вены большого круга,

несущие венозную кровь, в левое— малого

с артериальной кровью.

Пресмыкающиеся:

в желудочке их сердца имеется неполная

перегородка, затрудняющая смешение

крови, поступающей из правого и левого

предсердий; от сердца отходит не один,

а три сосуда, образовавшихся в результате

разделения артериального ствола. Из

левой половины желудочка начинается

правая дуга аорты, несущая артериальную

кровь, а из правой — легочная артерия

с венозной кровью. Из середины желудочка,

в области неполной перегородки, начинается

левая дуга аорты со смешанной кровью.

Обе дуги аорты, как и у предков, срастаются

позади сердца, трахеи и пищевода в

спинную аорту, кровь в которой смешанная.

Венозная система пресмыкающихся

принципиально не отличается от системы

вен земноводных

Млекопитающие:

полное разделение венозного и артериального

кровотоков. Это достигается завершенной

четырехкамерностью сердца и редукцией

правой дуги аорты и сохранением только

левой. В результате все органы млекопитающих

снабжаются артериальной кровью.

Пороки развития:

дефект межжелудочковой перегородки

(ДМЖП), незаращение артериального

(боталлова) протока, нарушение развития

аортолегочной перегородки (неполное

разделение артериального ствола на

аорту и легочный ствол, которое должно

произойти на 6-ой недели), транспозиция

сосудов (в результате нарушения

дифференцировки артериального конуса),

правая дуга аорты, сохранение двух дуг

аорты, нарушение места расположения

сердца

Соседние файлы в предмете Биология

- #

27.11.201437.2 Mб233Пехов. Биология.djvu

- #

- #

- #

- #

- #

- #

ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО ПЛАНА СТРОЕНИЯ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ ХОРДОВЫХ

У ланцетника кровеносная система наиболее проста (рис. 14.28, А). Круг кровообращения один. По брюшной аорте венозная кровь поступает в приносящие жаберные артерии, которые по количеству соответствуют числу межжаберных перегородок (до 150 пар), где и обогащается кислородом.

По выносящим жаберным артериям кровь поступает в корни спинной аорты, расположенные симметрично с двух сторон тела. Они продолжаются как вперед, неся артериальную кровь к головному мозгу, так и назад. Передние ветви этих двух сосудов являются сонными артериями. На уровне заднего конца глотки задние ветви образуют спинную аорту, которая разветвляется на многочисленные артерии, направляющиеся к органам и распадающиеся на капилляры.

После тканевого газообмена кровь поступает в парные передние или задние кардинальные вены, расположенные симметрично. Передняя и задняя кардинальные вены с каждой стороны впадают в кювьеров проток. Оба кювьеровых протока впадают с двух сторон в брюшную аорту. От стенок пищеварительной системы венозная кровь оттекает по воротной вене печени в печеночный вырост, где формируется система капилляров. Затем капилляры вновь собираются в венозный сосуд — печеночную вену, по которой кровь поступает в брюшную аорту.

Таким образом, несмотря на простоту кровеносной системы в целом, уже у ланцетника имеются основные магистральные артерии, характерные для позвоночных, в том числе для человека: это брюшная аорта, преобразующаяся позже в сердце, восходящую часть дуги аорты и корень легочной артерии; спинная аорта,становящаяся позже собственно аортой, и сонные артерии. Основные вены, имеющиеся у ланцетника, также сохраняются у более высокоорганизованных животных. Так, передние кардинальные вены станут позже яремными венами, правый кювьеров проток преобразуется в верхнюю полую вену, а левый, сильно редуцировавшись, — в коронарный синус сердца. Для того чтобы понять, как это происходит, необходимо сопоставить кровеносные системы всех классов позвоночных животных.

Более активный образ жизни рыб предполагает более интенсивный метаболизм. В связи с этим на фоне олигомеризации их артериальных жаберных дуг в конечном счете до четырех пар в них отмечается высокая степень дифференцировки: жаберные сосуды распадаются на капилляры, пронизывающие жаберные лепестки. В процессе интенсификации сократительной функции брюшной аорты часть ее преобразовалась в двухкамерное сердце, состоящее из предсердия и желудочка и располагающееся под нижней челюстью, рядом с жаберным аппаратом. В остальном кровеносная система рыб соответствует строению ее у ланцетника (рис. 14.28, Б).

В связи с выходом земноводных на сушу и появлением легочного дыхания у них возникает два круга кровообращения. Соответственно этому в строении сердца и артерий появляются приспособления, направленные на разделение артериальной и венозной крови. Перемещение земноводных в основном за счет парных конечностей, а не хвоста обусловливает изменения в венозной системе задней части туловища.

Сердце амфибий расположено каудальнее, чем у рыб, рядом с легкими; оно трехкамерное, но, как и у рыб, от правой половины единственного желудочка начинается единственный сосуд — артериальный конус, разветвляющийся последовательно на три пары сосудов:

кожно-легочные артерии, дуги аорты и сонные артерии. Как и у всех более высокоорганизованных классов, в правое предсердие впадают вены большого круга, несущие венозную кровь, в левое— малого с артериальной кровью. При сокращении предсердий в желудочек, внутренняя стенка которого снабжена большим количеством мышечных перекладин, одновременно попадают обе порции крови. Полного их смешения из-за своеобразного строения стенки желудочка не происходит, поэтому при его сокращении первая порция венозной крови поступает в артериальный конус и с помощью спирального клапана, находящегося там, направляется в кожно-легочные артерии. Кровь из середины желудочка, смешанная, поступает таким же образом в дуги аорты, а оставшееся небольшое количество артериальной крови, последней попадающей в артериальный конус, направляется в сонные артерии.

Эволюция кровеносной системы

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 99.

Обновлено 19 Ноября, 2021

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 99.

Обновлено 19 Ноября, 2021

Кровеносная система у всех живых организмов выполняет важнейшую функцию — доставку к органам кислорода и питательных веществ и удаление из организма углекислого газа и продуктов обмена. Эволюция кровеносной системы определяет развитие всего организма в целом и во многом связана со средой обитания и образом жизни животного. Пик развития кровеносная система достигла у класса млекопитающих.

Общие сведения

Кровеносная система у животных прошла долгий путь развития. Она сформировалась на месте рудиментарных частей первичной полости тела и в процессе эволюции стала приобретать всё более значимую роль в обеспечении жизнедеятельности организма.

На завершающем этапе своего развития у представителей позвоночных животных кровеносная система выполняет универсальную работу, занимаясь транспортом питательных веществ, кислорода, продуктов метаболизма, гормонов и других биологически значимых элементов.

Эволюция кровеносной и дыхательной систем является причиной усложнения работы всего организма, перехода его на иной, более качественный уровень. Это связано с тем, что эти две системы тесно взаимодействуют друг с другом, выполняя важнейшую функцию — транспортировку газов к органам дыхания и к ним.

Стоит кратко упомянуть, что эволюция кровеносной системы повлекла за собой и усложнение пищеварительной системы. Их связь заключается в транспорте питательных веществ и токсинов: в пищеварительной системе вещества всасываются, а затем кровеносной системой транспортируются по органам и тканям.

Этапы развития кровеносной системы

К основным направлениям эволюции кровеносной системы относят:

- Обособление важнейшего органа кровеносной системы — сердца.

- Дифференцировка сердца на камеры — от двухкамерного к четырёхкамерному.

- Разделение сосудов на кровеносные и лимфатические.

- Появление малого (лёгочного) круга кровообращения, разделение двух кругов кровообращения — малого и большого.

- Развитие приспособлений для разделения артериального и венозного токов крови.

Впервые замкнутая кровеносная система появляется у кольчатых червей, представителем которых является дождевой червь. В замкнутой кровеносной системе кровь движется только по сосудам и не выливается в полость тела. У моллюсков (беззубка) и членистоногих (домовая муха) кровеносная система присутствует, но она незамкнутая.

Эволюцию кровеносной системы у животных можно представить в виде таблицы, которая пригодится при подготовке к уроку биологии в 7 классе.

|

Систематические группы животных |

Органы кровеносной системы |

Особенности |

|

Беспозвоночные: простейшие, кишечнополостные, круглые и плоские черви, губки |

Кровеносной системы нет |

Газообмен, питание и выделение осуществляется каждой клеткой тела |

|

Кольчатые черви |

Спинной, брюшной и кольцевой сосуды. Есть капилляры |

Кровеносная система замкнутая. Сердца нет |

|

Моллюски |

Двухкамерное сердце, кровеносные сосуды |

Кровеносная система незамкнутая |

|

Членистоногие |

Сердце, кровеносные сосуды |

Кровеносная система незамкнутая |

|

Хордовые |

Сердце, сосуды (вены, артерии, капилляры) |

Замкнутая кровеносная система. Аорта — самый крупный сосуд |

|

Бесчерепные (ланцетник) |

Кровеносные сосуды |

Сердца нет |

|

Рыбы |

Сердце двухкамерное: предсердие и желудок |

Один круг кровообращения. В сердце венозная кровь |

|

Земноводные |

Сердце трёхкамерное: 1 желудочек, 2 предсердия |

Два круга кровообращения: большой и малый. В желудочке кровь смешивается |

|

Пресмыкающиеся |

Сердце трёхкамерное: 1 желудочек, 2 предсердия. У крокодилов сердце четырехкамерное: 2 желудочка, 2 предсердия |

Два круга кровообращения: большой и малый. В желудочке есть частичная перегородка, благодаря чему кровь меньше смешивается |

|

Птицы |

Сердце четырёхкамерное: 2 желудочка, 2 предсердия |

Два круга кровообращения: большой и малый. Кровь не смешивается |

|

Млекопитающие |

Сердце четырёхкамерное: 2 желудочка, 2 предсердия |

Два круга кровообращения: большой и малый. Кровь не смешивается |

Что мы узнали?

Кровеносная система выполняет важнейшую функцию, обеспечивая газообмен во всех органах и тканях, снабжая их питательными веществами и устраняя из организма продукты обмена. Наивысшее развитие кровеносная система достигла у млекопитающих, для которых характерно четырёхкамерное сердце, два круга кровообращения, полное разделение на артериальную и венозную кровь.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 99.

А какая ваша оценка?

Материал предназначен для учащихся 9 — 11 классов при подготовке к ГИА.

Эволюция

кровеносной системы хордовых

Введение

Одно из наиболее характерных черт, отличающих живое от неживого – обмен веществ. Для осуществления метаболизма требуется непрерывный приток питательных веществи кислорода в клетку и удаление из нее продуктов обмена. Проблема транспорта веществ в организме у различных живых существ решалась в процессеэволюции по-разному.

Система животного мира

Царство Животные

ПодцарствоОдноклеточные (амеба, эвглена зеленая, инфузория – туфелька)Подцарство Многоклеточные (Тип Кишечнополостные Тип Плоские черви Тип Круглые черви Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Тип Хордовые (Подтип Бесчерепные, Подтип Оболочники, Подтип Позвоночные (Класс Рыбы Класс Земноводные Класс Рептилии Класс Птицы Класс Млекопитающие)

У простейших перенос веществ осуществляется за счет диффузии молекул и движения цитоплазмы.

У низших многоклеточных животных, имеющих относительное простое строение (губки, кишечнополостные, плоские черви), перенос молекул также обеспечивается диффузией.

У животных, ведущих активный образ жизни, имеющих сложное строение и интенсивный обмен веществ, в ходе эволюции сформировались высокоэффективные специальные системы внутреннего транспорта веществ – кровеносная и лимфатическая.В ходе эволюции многоклеточных животныхкровеносная система сформировалась на месте рудиментов первичной полости тела, вытесненной у высших животных вторичной полостью тела.

Кровеносная система приняла на себя в организме высших животныхуниверсальную транспортную роль:

передвижение питательных веществ усвоенных органами пищеварения,

и кислорода от органов дыхания ко всем органам тела,

перенос продуктов метаболизма к органам выделения,

углекислоты – к органам дыхания,

доставка гормонов от эндокринных желез к органам – мишеням.

В силу этого кровеносная система стала и одной из важнейших интегрирующих систем организма, обеспечивающих его целостность.

Кровеносная система имеется у немертин, кольчатых червей, моллюсков, членистоногих, иглокожих, полухордовых и хордовых. Ее строение у разных типов животных значительно варьирует, но в конечном итоге большинство вариантов можно вывести из следующей примитивной схемы:

Два основных продольных сосуда – спинной и брюшной, тянущиеся соответственно над и под кишечником, связаны друг с другом поперечными сосудами; последние кольцеобразно охватывают кишечник и дают ответвления к покровам и различным внутренним органам.

Разница в том, что у беспозвоночных кровь по брюшному сосуду течет назад, а по спинному вперед, у хордовых наоборот: по брюшному сосуду кровь течет вперед, а по спинному назад. Пропульсаторнойфункцией, обеспечивающей движение крови хордовых обладает брюшной сосуд или его производное- сердце, у беспозвоночных эту функцию несет спинной сосуд.

Ланцетник – типичный представитель бесчерепных. Под глоткой тянется продольный сосуд-брюшная аорта, играющая роль основного пропульсаторного органа. Кровь идет по жаберным артериям, которые расположены в перегородках между жаберными щелями. Через жаберные щели непрерывно процеживается вода и здесь происходит газообмен между кровью и водой. Обогащенную кислородом кровь жаберные артерии доставляют на спинную сторону глотки. Артериальная кровь течет в головной и хвостовой концы тела, обедненная кислородом кровь вновь собирается в брюшной аорте. Кровеносная система ланцетника замкнутая.

Асцидии – типичные представители подтипа хордовых – оболочников.

Прикрепленный образ жизни на морском дне привел к морфо — физиологическому регрессу . Под желудком располагается трубкообразное сердце, от которого отходят два магистральных сосуда: спереди жаберная артерия, тянущаяся по брюшной стороне глотки, позади – кишечная артерия, которая разветвляется на сосуды, идущие к внутренним органам. В конечном итоге сосуды впадают в лакуны, т.е. кровеносная система оболочников не замкнута.Уникальной особенностью оболочников является пигмент крови гемованадин, в котором вместо ионов железа (как в гемоглобине остальных хордовых) или меди (как в гемоцианине ряда позвоночных) используются ионы ванадия.

Эволюция третьего подтипа хордовых – позвоночных шла в направлении морфо-физиологического прогресса. Это проявилось в последовательном совершенствовании кровеносной системы: ее дифференциации, интеграции, интенсификации функций в ходе филогенеза позвоночных. У всех позвоночных центральным пропульсаторным органом является сердце.

Класс Круглоротых – миноги. Сердце имеет три отдела: венозный синус, предсердие и желудочек. От желудочка отходит брюшная аорта, разделяющаяся на поджаберные артерии- 8 пар, распадающихся в жабрах на капилляры. От жабер обогащенная кислородом кровь поступает в выносящие жаберные артерии, которые впадают в спинную аорту. Нижняя яремная вена, выносящая кровь из вентральной части головы и печеночная вена впадают непосредственно в венозный синус. Специфической особенностьюкровеносной системы круглоротых является ее неполная замкнутость: жаберные мешки окружены околожаберными синусами, заполненными кровью и представляющими собой кровеносные лакуны.

У всех остальных позвоночных- челюстноротых – по сравнению с круглоротыми был достигнут существенный прогресс в организации кровеносной системы. Она стала полностью замкнутой, сердце приняло на себя роль центрального пропульсаторного органа. Это сделало возможным повышение кровяного давления и интенсификацию кровотока, что способствовало общему повышению уровня жизнедеятельности.

У хрящевых рыб (акулы, скаты, химеры) сердце состоит из 4 камер: к 3 камерам, известным нам по круглоротым, добавился еще артериальный синус. Функция его – распределение крови между передними и задними приносящими жаберными артериями. Имеется 5 пар приносящих жаберных артерий. В отличие от круглоротых, у хрящевых рыб нижняя яремная вена парная, а на пути крови из хвостовой области имеется еще одна капиллярная сеть – в почках (воротная система почек).

У наиболее распространенных и многочисленных костных рыб подвергся редукции артериальный косинус сердца, и оно стало трехкамерным, как у круглоротых. В начале брюшной аорты имеется расширение. Развиты лишь 4 пары приносящих жаберных артерий. Воротная система левой почки редуцирована. Среди костных рыб встречаются двоякодышащие. Морфофизиологической особенностью рыб, дышащих, и жабрами, и легкими является решение проблемы рационального использования обоих органов газообмена. Механизм распределения крови в сердце двоякодышащих рыб лабилен и позволяет направлять больше или меньше крови в передние или задние жаберные артерии, в зависимости от физиологического состояния рыбы и от того, какой орган (легкие или жабры) работают интенсивнее.

Сердце земноводных состоит из 5 отделов: венозного синуса, левого и правого предсердий, желудочка и артериального конуса. В венозный синус впадают передние и задние полые вены. В левое предсердие впадают легочные вены, приносящие артериальную кровь из легких. В желудочке кровь из левого и правого предсердия в определенной степени смешивается. Объединение в желудочке земноводных крови, поступающих из левого и правого предсердий, позволяет им эффективно использовать кожное дыхание. Артериальная кровь из легких попадает в левое предсердие, тогда, как от кожи через венозный синус в правое предсердие. В жизни земноводных нередки ситуации, когда этим животным приходится использовать в основном кожное дыхание.

Сердце большинства пресмыкающихсятрехкамерное: два предсердия и желудочек. В левое предсердие впадают легочные вены, в правое- три полые вены. В желудочке имеется неполная перегородка. У крокодиловжелудочек имеет вертикальную перегородку, полностью разделившую его на левую и правую камеры.

Кровеносная система птицобнаруживаетопределенное сходство с таковой крокодилов, как бы продолжая намеченное у последних направление эволюционных перестроек. У птиц, как и укрокодилов,сердце четырехкамерное, и желудочек разделен полной вертикальной перегородкой на левую и правую камеры. Птицы приобрели гомойотермию – способность поддерживать температуру своего тела на постоянном уровне. Поэтому в них отпала необходимость в инсоляции и перераспределении крови в сердце и магистральных артериях, столь важном для пресмыкающихся. Левая дуга аорты стала ненужной в этих условиях и полностью редуцировалась. Морфо- физиологический прогресс здесь достигнут не усложнением, а упрощением и рационализацией системы. Воротная система почек ку птиц подверглась редукции, и кровоснабжение почек осуществляется почечными артериями, отходящими от спинной аорты.

У предков млекопитающих брюшная аорта разделиласьне на три, как у типичных пресмыкающихся, а на два артериальных ствола: общий ствол дуг аорты и общий ствол легочных артерий. Сердце у млекопитающих четырехкамерное.При видимом сходстве кровеносных систем млекопитающих и птиц (четырехкамерное сердце, единственная дуга аорты образует спинную аорту, редукция воротной системы почек) между ними имеются глубокие различия: у птиц от левого желудочка сердца начинается правая дуга аорты, а левая утрачена, тогда как у млекопитающих от левого желудочка начинается общий ствол дуг аорты, левая дуга развита полностью, а правая редуцирована. Эти отличия связаны с длительнойнезависимой эволюцией предков птиц и млекопитающих, в ходе которой сходные прогрессивные черты кровеносной системы были приобретены разными путями.

В эволюции кровеносной системы хордовых несомненными ароморфозами были развитие сердца у древнейших позвоночных, интенсификация его работы и формирование замкнутости кровеносной системы у челюстноротых, преобразование сердца и магистральных сосудов при разделении потоков артериальной и венозной крови у пресмыкающихся птиц и млекопитающих.

Эволюция кровеносной системы хордовых животных

У ланцетника кровеносная система наиболее проста. Круг кровообращения один. По брюшной аорте венозная кровь поступает в приносящие жаберные артерии, которые по количеству соответствуют числу межжаберных перегородок (до 150 пар), где и обогащается кислородом.

По выносящим жаберным артериям кровь поступает в корни спинной аорты, расположенные симметрично с двух сторон тела. Они продолжаются как вперед, неся артериальную кровь к головному мозгу, так и назад. Передние ветви этих двух сосудов являются сонными артериями. На уровне заднего конца глотки задние ветви образуют спинную аорту, которая разветвляется на многочисленные артерии, направляющиеся к органам и распадающиеся на капилляры.

После тканевого газообмена кровь поступает в парные передние или задние кардинальные вены, расположенные симметрично. Передняя и задняя кардинальные вены с каждой стороны впадают в кювьеров проток. Оба кювьеровых протока впадают с двух сторон в брюшную аорту. От стенок пищеварительной системы венозная кровь оттекает по воротной вене печени в печеночный вырост, где формируется система капилляров. Затем капилляры вновь собираются в венозный сосуд — печеночную вену, по которой кровь поступает в брюшную аорту.

Таким образом, несмотря на простоту кровеносной системы в целом, уже у ланцетника имеются основные магистральные артерии, характерные для позвоночных, в том числе для человека: это брюшная аорта, преобразующаяся позже в сердце, восходящую часть дуги аорты и корень легочной артерии; спинная аорта, становящаяся позже собственно аортой, и сонные артерии. Основные вены, имеющиеся у ланцетника, также сохраняются у более высокоорганизованных животных. Так, передние кардинальные вены станут позже яремными венами, правый кювьеров проток преобразуется в верхнюю полую вену, а левый, сильно редуцировавшись, — в коронарный синус сердца. Для того чтобы понять, как это происходит, необходимо сопоставить кровеносные системы всех классов позвоночных животных.

Более активный образ жизни рыб предполагает более интенсивный метаболизм. В связи с этим на фоне олигомеризации их артериальных жаберных дуг в конечном счете до четырех пар в них отмечается высокая степень дифференцировки: жаберные сосуды распадаются на капилляры, пронизывающие жаберные лепестки. В процессе интенсификации сократительной функции брюшной аорты часть ее преобразовалась в двухкамерное сердце, состоящее из предсердия и желудочка и располагающееся под нижней челюстью, рядом с жаберным аппаратом. В остальном кровеносная система рыб соответствует строению ее у ланцетника.

В связи с выходом земноводных на сушу и появлением легочного дыхания у них возникает два круга кровообращения. Соответственно этому в строении сердца и артерий появляются приспособления, направленные на разделение артериальной и венозной крови. Перемещение земноводных в основном за счет парных конечностей, а не хвоста обусловливает изменения в венозной системе задней части туловища.

Сердце амфибий расположено каудальнее, чем у рыб, рядом с легкими; оно трехкамерное, но, как и у рыб, от правой половины единственного желудочка начинается единственный сосуд — артериальный конус, разветвляющийся последовательно на три пары сосудов: кожно-легочные артерии, дуги аорты и сонные артерии. Как и у всех более высокоорганизованных классов, в правое предсердие впадают вены большого круга, несущие венозную кровь, в левое— малого с артериальной кровью. При сокращении предсердий в желудочек, внутренняя стенка которого снабжена большим количеством мышечных перекладин, одновременно попадают обе порции крови. Полного их смешения из-за своеобразного строения стенки желудочка не происходит, поэтому при его сокращении первая порция венозной крови поступает в артериальный конус и с помощью спирального клапана, находящегося там, направляется в кожно-легочные артерии. Кровь из середины желудочка, смешанная, поступает таким же образом в дуги аорты, а оставшееся небольшое количество артериальной крови, последней попадающей в артериальный конус, направляется в сонные артерии.

Две дуги аорты, несущие смешанную кровь, огибают сердце и пищевод сзади, образуя спинную аорту, снабжающую все тело, кроме головы, смешанной кровью. Задние кардинальные вены сильно редуцируются и собирают кровь только с боковых поверхностей туловища. Функционально их замещает возникшая заново задняя полая вена, собирающая кровь в основном из задних конечностей. Она располагается рядом со спинной аортой и, находясь позади печени, вбирает в себя печеночную вену, которая у рыб впадала непосредственно в венозный синус сердца. Передние кардинальные вены, обеспечивая отток крови от головы, называют теперь яремными венами, а кювьеровы потоки, в которые они впадают вместе с подключичными венами, — передними полыми венами.

В кровеносной системе пресмыкающихся возникают следующие прогрессивные изменения: в желудочке их сердца имеется неполная перегородка, затрудняющая смешение крови, поступающей из правого и левого предсердий; от сердца отходит не один, а три сосуда, образовавшихся в результате разделения артериального ствола. Из левой половины желудочка начинается правая дуга аорты, несущая артериальную кровь, а из правой — легочная артерия с венозной кровью. Из середины желудочка, в области неполной перегородки, начинается левая дуга аорты со смешанной кровью. Обе дуги аорты, как и у предков, срастаются позади сердца, трахеи и пищевода в спинную аорту, кровь в которой смешанная, но более богата кислородом, чем у земноводных, в связи с тем что до слияния сосудов только по левой дуге течет смешанная кровь. Кроме того, сонные и подключичные артерии с обеих сторон берут начало от правой дуги аорты, в результате чего артериальной кровью снабжается не только голова, но и передние конечности. В связи с появлением шеи сердце располагается еще более каудально, чем у земноводных. Венозная система пресмыкающихся принципиально не отличается от системы вен земноводных.

Прогрессивные изменения кровеносной системы млекопитающих сводятся к полному разделению венозного и артериального кровотоков. Это достигается, во-первых, завершенной четырехкамерностью сердца и, во-вторых, редукцией правой дуги аорты и сохранением только левой, начинающейся от левого желудочка. В результате все органы млекопитающих снабжаются артериальной кровью. В венах большого круга кровообращения также обнаруживаются прогрессивные изменения: возникла безымянная вена, объединяющая левые яремную и подключичную вены с правыми, в результате чего остается лишь одна передняя полая вена, располагающаяся справа. Левый кювьеров проток в виде рудиментарного сосуда sinus coronarius теперь собирает венозную кровь только от миокарда, а непарная и полунепарная вены — рудименты задних кардинальных вен, имеют существенное значение в основном в случаях формирования обходных путей венозного оттока через кава-кавальные анастомозы, формируемые ими.

В эмбриональном развитии млекопитающих и человека рекапитулируют закладки сердца и основных кровеносных сосудов предковых классов.

Сердце закладывается на первых этапах развития в виде недифференцированной брюшной аорты, которая за счет изгибания, появления в просвете перегородок и клапанов, становится последовательно двух-, трех- и четырехкамерным. Однако рекапитуляции здесь неполны в связи с тем, что межжелудочковая перегородка млекопитающих формируется иначе и из другого материала по сравнению с рептилиями. Поэтому можно считать, что четырехкамерное сердце млекопитающих формируется на базе трехкамерного сердца, а межжелудочковая перегородка является новообразованием, а не результатом доразвития перегородки пресмыкающихся. Таким образом, в филогенезе сердца позвоночных проявляется девиация: в процессе морфогенеза этого органа у млекопитающих рекапитулируют ранние филогенетические стадии, а затем развитие его идет в ином направлении, характерном лишь для этого класса.

Интересно, что место закладки и положение сердца в филогенетическом ряду позвоночных полностью рекапитулируют у млекопитающих и человека. Так, закладка сердца у человека осуществляется на 20-е сутки эмбриогенеза, как у всех позвоночных, позади головы. Позже за счет изменения пропорций тела, появления шейной области, смещения легких в грудную полость осуществляется и перемещение сердца в переднее средостение.

Нарушения развития сердца могут выражаться как в возникновении аномалий строения, так и места его положения. Возможно сохранение к моменту рождения двухкамерного сердца. Этот порок совершенно не совместим с жизнью.

Чаще встречаются дефекты межпредсердной перегородки (1 случай на 1000 рождений), межжелудочковой перегородки (2,5—5 случаев на 1000 рождений), вплоть до трехкамерного сердца с одним общим желудочком. Известен и такой порок, как шейная эктопия сердца, при которой оно находится в шейной области. Этот порок связывают с задержкой сердца в области его первоначальной закладки. При этом ребенок обычно погибает сразу после рождения. Перечисленные пороки сердца наиболее часто встречаются не в изолированном виде, а в комплексе с другими аномалиями сердца, сосудов, а нередко и других органов. Это свидетельствует о том, что в морфо-генезе сердца большое значение имеют онтогенетические корреляции. Состояние больных при таких пороках зависит от того, насколько сильно нарушается гемодинамика и осуществляется смешение крови в кровеносном русле.

|

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар… |

Расчетные и графические задания Равновесный объем — это объем, определяемый равенством спроса и предложения… |

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности… |

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями… |

talyt437

Вопрос по биологии:

Опишите основные этапы эволюции кровеносной системы хордовых животных

Трудности с пониманием предмета? Готовишься к экзаменам, ОГЭ или ЕГЭ?

Воспользуйся формой подбора репетитора и занимайся онлайн. Пробный урок — бесплатно!

Ответы и объяснения 1

cedeststhepo685

У самых примитивных из хордовых кровеносная система замкнута, но сердца у них нет. Ярким примером можно считать ланцетника. Начиная, с подтипа Черепные появляется сердце состоящее из одного предсердия и одного желудочка — рыбы. Так как эти животные обладают жаберным дыханием круг кровообращения у них один. В последствии, в связи с выходом на сушу и появлением легких появляется второй круг кровообращения — малый (легочный), в связи с этим в сердце появляется третий отдел — второй желудочек в который впадает легочная вена. У первых наземных хордовых — земноводных сердце имеет два предсердия и желудочек без перегородки. У пресмыкающихся уже наблюдается усложнение в виде неполной перегородки в желудочке и в связи с этим частичным разделением в нем венозной и артериальной крови. Вплоть до четырехкамерного сердца у крокодилов. У самых высокоорганизованных хордовых птиц и млекопитающих сердце уже имеет полноценные четыре камеры и в связи с этим полное разделение крови на венозную и артериальную и как следствие этого теплокровность.

Знаете ответ? Поделитесь им!

Гость ?

Как написать хороший ответ?

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

- Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете

правильный ответ; - Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не

побуждал на дополнительные вопросы к нему; - Писать без грамматических, орфографических и

пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

- Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся

уникальные и личные объяснения; - Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не

знаю» и так далее; - Использовать мат — это неуважительно по отношению к

пользователям; - Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует?

Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие

вопросы в разделе Биология.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи —

смело задавайте вопросы!

Биология — наука о живых существах и их взаимодействии со средой.

У самых примитивных из хордовых кровеносная система замкнута, но сердца у них нет. Ярким примером можно считать ланцетника. Начиная, с подтипа Черепные появляется сердце состоящее из одного предсердия и одного желудочка — рыбы. Так как эти животные обладают жаберным дыханием круг кровообращения у них один. В последствии, в связи с выходом на сушу и появлением легких появляется второй круг кровообращения — малый (легочный), в связи с этим в сердце появляется третий отдел — второй желудочек в который впадает легочная вена. У первых наземных хордовых — земноводных сердце имеет два предсердия и желудочек без перегородки. У пресмыкающихся уже наблюдается усложнение в виде неполной перегородки в желудочке и в связи с этим частичным разделением в нем венозной и артериальной крови. Вплоть до четырехкамерного сердца у крокодилов. У самых высокоорганизованных хордовых птиц и млекопитающих сердце уже имеет полноценные четыре камеры и в связи с этим полное разделение крови на венозную и артериальную и как следствие этого теплокровность.