08.02.2019

Содержание:

- История возникновения кокошника

-

Устройство кокошника

-

Традиции ношения кокошника: запреты и ренессанс

-

Мировая мода с русским акцентом

-

Любопытные факты о кокошнике

Кокошник иногда называют «забытой короной русских красавиц». Это действительно так: он давно стал национальным символом России, как кимоно у японских барышень, как задорные яркие венки у украинских девушек.

Кокошник прошел очень долгую историю становления и развития. Сегодня это самый популярный национальный аксессуар в мире. Например, не так давно выходила замуж британская принцесса Евгения Йоркская, ставшая миссис Бруксбэнк. На свадьбе все гости были покорены не только нежностью и красотой, обаянием английской принцессы, но и ее утонченным образом, ее роскошной тиарой, которая, как высказались многие модельеры (и не только они), поразительным образом напоминала стильный русский кокошник…

Словом, это украшение слишком изящно, слишком аутентично и интересно, чтобы не уделить ему достаточно внимания. Пора исправить досадное недоразумение и рассказать о кокошнике все, что мы только знаем!

История возникновения кокошника

Кокошник – это известный всем головной убор с очельем большой высоты, в несколько дюймов, полностью или частично закрывающий волосы, а часто – голову полностью, до ушей.

Когда именно возник кокошник, доподлинно неизвестно. Загадкой остается и то, как возникла традиция его ношения. Известно только, что уже в 12 веке нашей эры на Руси, под Новгородом, находили могилы знатных дам, чьи головы были украшены чем-то наподобие кокошника.

Интересно! Считается, что прообразом кокошника могли служить византийские тиары. Русь активно торговала с Византией, поддерживала тесные отношения с этим государством, поэтому вполне возможно, что дочери знатных мужчин могли познакомиться с модой византийских девушек, украшавших волосы таким интересным аксессуаром.

Кокошник был традиционным элементом русского костюма, поэтому его носили абсолютно все дамы:

-

крестьянки;

-

боярышни;

-

мещанки и т. д..

Несмотря на сложившийся стереотип, кокошники не носили постоянно – его надевали 1-2 раза в год. Это был праздничный головной убор. Часто им украшали голову невесты. Затем головной убор убирался в сундук и бережно хранился до следующего праздника, передавался по наследству.

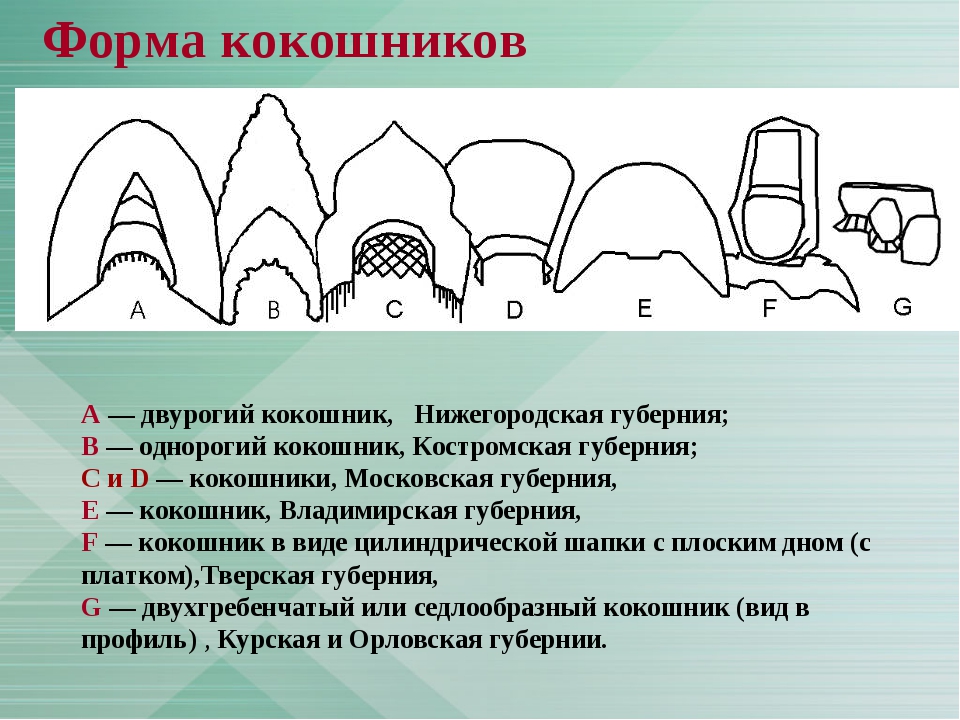

В русских губерниях существовали собственные «модели» кокошника. До нас дошли следующие варианты (в разделе «Русский народный костюм» вы сможете познакомиться с самыми разными его конструкциями):

-

Однорогий – его чаще всего носили в Центральной России. Он имел обязательную сетку-поднизь – красивую сетку, ниспадающую на лоб.

-

Двурогие конструкции – у них «рога» находились по обеим сторонам лица. Это был очень широкий головной убор с очельем, напоминающим полумесяц.

-

В виде цилиндрической шапки – его украшали обязательно платком и носили в основном в Северных губерниях.

-

«Шеломок», напоминающий седло, носили жительницы Харьковской, Орловской и Курской губерний.

Кокошник пережил очень сложную историю своего становления и развития. Подробнее вы сможете ознакомиться с ней, посмотрев вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=j1I-R1o5sKs.

Устройство кокошника

Кокошник – это традиционный элемент русского народного костюма. Представлял он собой по сути шапочку, к которой прикреплялся гребень (обычно из бересты), который обтягивали дорогой тканью и старательно вручную расшивали драгоценными камнями, жемчугом, золотыми и серебряными нитями. Менее богатые дамы использовали бисер, фольгу, стекло, парчу, бархат и другие «красивости».

Кокошник состоял из нескольких основных элементов:

-

Шапочка или волосник – лента или специальная шапочка, на которую пришивался сам «веер». Шапочки часто тоже богато украшались и декорировались. Замужние дамы носили только полностью закрытый кокошник, который полностью прятал волосы (потому что непокрытые волосы замужней дамы сулили дому несчастья и беды), а у незамужних девиц мог открывать косу.

-

Очелье – собственно, сам кокошник-гребень. Его делали из бересты или металлической ленты, обтягивали дорогой тканью и расшивали.

-

Ленты – с их помощью кокошник крепился на голове.

Кроме того, существовали очень богатые украшения для кокошника. Например, затылок могли покрывать позатыльником – специальным бархатным платком, расшитым узорами. Сам кокошник же нередко накрывали платком – с его макушки спускали драгоценную вуаль или фату, которая достигала плеч и часто закрывала даже грудь.

Для особо торжественных случаев кокошник мог дополнительно украшаться специальной поднизью – это особая сетка, расшитая жемчугом и частично закрывающая лоб. Она придавала более богатый и роскошный вид и часто служила элементом свадебного наряда.

Форма же гребня, как было уже сказано, менялась в зависимости от местоположения женщины. В разных губерниях существовали свои формы «веера», которые были продиктованы традициями.

Интересно! Изготавливали кокошники только специальные мастерицы-кокошницы, которые жили и трудились в селах, в городах, часто – в монастырях и храмах.

Традиции ношения кокошника: запреты и ренессанс

Традиционно кокошник был праздничным головным убором, разрешенным для ношения как замужним дамам (им отдавалось преимущество), так и незамужним девицам.

Этот головной убор был настолько распространен, что его носили и крестьянки, и боярышни. Отличался он лишь конструкцией и используемыми материалами – например, если простолюдинка расшивала кокошник бисером, аристократка могла позволить себе украсить его самоцветами и речным жемчугом.

Интересно! Кокошник не сразу становился праздничным головным убором. После венчания юная супруга традиционно надевала и носила его на улице каждый день (не на работу, разумеется) до тех пор, пока у пары не рождался первенец. Причем кокошник должен был быть непременно жемчужным.

Однако долгое время кокошник был «опальным»: с приходом к власти Петра I стало ясно, что ему больше нет места в государстве, которое следовало традициям Европы. Этот головной убор было строго запрещено носить знатным дамам, его могли позволить себе надеть лишь крестьянки, купчихи, мещанки и жены священнослужителей. Так кокошник попал в опалу, где и оставался до самого возведения на престол императрицы Екатерины II, которая очень интересовалась традициями русского народа. Она и вернула в моду кокошник, вывела его из забытья. Сперва она использовала в качестве маскарадного костюма, чтобы подчеркнуть свою связь с новой культурой. Но затем кокошник настолько вошел в моду, что его снова стали носить придворные дамы, и он прошел несколько новых ступеней развития:

-

Николай I ввел кокошник в качестве обязательного элемента придворного платья фрейлин. До самой революции 1917 года этот головной убор оставался обязательным при посещении официальных мероприятий при дворе. Кроме того, регламентировался и цвет верхнего платья придворных дам.

-

В середине 19 века стало модно заказывать драгоценные тиары, напоминающие кокошник. Эта традиция сохраняется и сейчас: многие тиары ювелиры создают, вдохновляясь традициями русского головного убора.

-

Одним из последних задокументированных фактор ношения русского кокошника стала свадьба императора Николая II. Александра Федоровна выходила замуж в тиаре, созданной по его образу и подобию.

Кстати, в 1903 году состоялся знаменитый Костюмированный бал, который прошел в Зимнем Дворце. Абсолютно все дамы избрали в качестве головного убора кокошник – это был самый яркий символ, всплеск моды на этот удивительный аксессуар, который, впрочем, и сегодня не собирается сдавать свои позиции.

Интересно! Кокошник был популярен до самой середины 20 века. Сохранились многие фотографии, где великие княжны Романовы, дочери Николая II, украшают голову простым кокошником без излишних убранств. Лишь после революции традиционный головной убор стал постепенно выходить из моды, но не вышел из нее до сих пор.

Мировая мода с русским акцентом

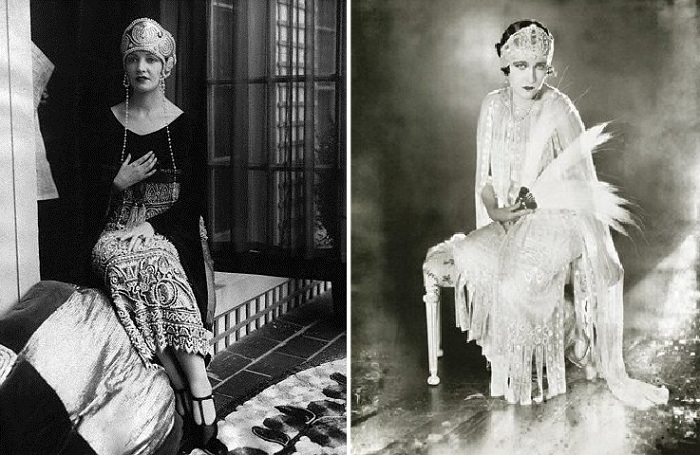

Пожалуй, нет более интересного и эффектного национального аксессуара, чем русский кокошник. Только он, аутентичный, так часто становится «гостем» на подиумах лучших в мире модельеров, признанных мастеров высокой моды:

-

именно этот аксессуар популяризировала французская художница Жанна Ланвен;

-

модный дом Франции «Огюст Боназ» в начале 20 века изготавливает кокошники из пластмассы, которые быстро разойдутся среди модниц;

-

признанный легендарный кутюрье Карл Лагерфельд (между прочим, именно он сейчас представляет модный дом «Шанель») создал коллекцию «Париж-Москва» в 2009 году, где украсил головы моделей изысканными фантазийными кокошниками.

Кокошник носили и героини знаменитых, даже можно сказать, легендарных фильмов – например, в трилогии «Звездные войны» королева Амидала надевает изумительный русский наряд, а на ее голове красуется головной убор, напоминающий кокошник русских красавиц.

В 30-е годы кокошник становится особенно популярен. Этот красивый головной убор становится традиционным на Западе в качестве свадебного головного убора-тиары. Если вспомнить Евгению Йоркскую или невесту принца Гарри – МеганМаркл, герцогиню Сассекскую, то становится понятно, что популярность кокошника никуда не делать с течением веков – наоборот, даже монаршие особы вдохновляются этим традиционно русским головным убором! Вдохновитесь и вы – ведь в разделе «Русские кокошники» всегда есть, на что посмотреть!

Интересно! Огромной любовью к кокошникам (и к России в целом) славится знаменитая певица Наталия Орейро. В 2018 году она записала не один клип, где предстала в образе русской красавицы с роскошной тиарой-кокошником на голове. Самый известный из них – это клип на песню «Поднимите руки вверх» (или UnitedByLove). Если вдруг вы пропустили этот великолепный красочный мини-фильм, то сейчас – лучшее время, чтобы с ним познакомиться вот по этой ссылке: https://rutube.ru/video/c109917b3503aea2694a3eaf94c9e95e/.

Любопытные факты о кокошнике

Кокошник – это очень интересный элемент русского национального костюма, поэтому кратко расскажем вам о нескольких фактов, на которые не хватило времени в основном тексте статьи:

-

Само слово «кокошник» происходит от слова «кокошь» — то есть курица-наседка. По другим источникам, оно переводится как «петух».

-

Некоторые кокошники были настолько дорогими, что стоимость одного аксессуара доходила до 300 рублей (для сравнения, стоимость коровы в то же время редко превышала 10 рублей).

-

Мы привыкли видеть кокошник с лицевой, стороны, красивой. Кажется, что «лицо» — это парадная часть головного убора. Однако, тыльная сторона вышивалась гораздо богаче и интереснее.

-

Орнаменты вышивались не просто так. Они служили оберегами от злых сил, помогали хранить супружескую верность, приносили счастье в семью.

-

Долгое время кокошником был строго определенный головной убор – позже, в эпоху Екатерины II, им стали называть любое украшение для головы с высоким очельем. Поэтому современные тиары очень часто создаются по образу и подобию русского кокошника. Мы уже упоминали женщин-монархов, которые надевают такие аксессуары на самые важные события в жизни.

В общем, кокошник – это аксессуар, который переживал взлеты и падения. Из головного убора простолюдинок он превратился в роскошные тиары, которые носили принцессы, королевы и императрицы. Пожалуй, это единственный элемент русского костюма, который смог пройти сквозь эпохи и остаться популярным.

Кокошник — головной убор русских красавиц

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Филимонова Е.Д. 1

1МАОУ «СОШ №55» г. Пермь

Галямина В.О. 1

1МАОУ «СОШ №55» г. Пермь

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

ВВЕДЕНИЕ

Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали.

2018г. чемпионат мира по футболу – пик популярности кокошника. Этот головной убор просто взорвал интернет, телеэкраны, журналы и газеты. Его популярность сместила на второй план матрешки и шапки-ушанки. И вот уже слово «кокошник» становится интернациональным, тысячи иностранных болельщиков развозят их по разным уголкам нашей планеты.

Я решила изучить историю кокошника, узнать откуда произошло это слово, кто носил кокошники, из чего его делали и попробовать изготовить свой кокошник.

Актуальность данной темы заключается в том, что, рассматривая кокошник, мы соприкасаемся с историей русского национального костюма, который является частью нашей национальной культуры. Познакомившись с кокошником, можно более ясно представить, как жили люди раньше, каковы были традиции.

Русский народный костюм, в том числе головной убор, – это источник творчества и вдохновения современников.

Цель моей работы:

изучить историю кокошника;

исследовать его значимость в русском народном костюме;

изготовить кокошник.

Задачи:

изучить научную и историческую литературу по данной теме;

выяснить значимость кокошника в русском народном костюме;

провести опрос-анкетирование одноклассников и их родителей с целью выяснения их знаний о русском головном уборе – кокошнике;

изучить способы его изготовления и изготовить кокошник.

Гипотеза: я предполагаю, что, изучив историю кокошника, культурные традиции и обычаи русского народа, кокошник можно изготовить собственными руками.

Объект исследования – кокошник.

1. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОКОШНИКА.

Несмотря на то, что в обиходе кокошник стал повсеместным явлением, история его возникновения до сих пор неоднозначна. Даже происхождение слова «кокошник» («кокош» – «петух» или «курица») оставляет за собой вопросы, так, как первое упоминание о нем датировано лишь XVII веком.

Стоит упомянуть, что описания головного убора, похожего на кокошник, ученые-историки смогли обнаружить еще в новгородских летописях десятого столетия.

1.1. «Византийская» версия

История русского кокошника насчитывает несколько версий его появления. Самой основной и популярной является, так называемый «византийский» вариант. Когда между Русью и Византией была налажена торговля, дочери русских князей переняли у визайнтиских модниц их высокие и необычные головных уборы. И неудивительно, что эта трактовка является наиболее правдоподобной и первостепенной. Ведь гречанки еще со времен античности носили на своих прическах диадемы, закрепленные при помощи шелковых лент. А активное развитие торговых отношений между двумя странами могло познакомить русских красавиц с пленительным стилем зарубежных девушек.

1.2. «Монгольская» версия

Второй версией происхождения кокошника является «монгольская», суть, которой заключается в том, что монгольские женщины носили похожий головной убор. Тем не менее, несмотря на то, от куда к древним славянам пришел такой предмет одежды, главное, что он органично вписался в уклад русского костюма.

В любом случае кокошник органично вписался в структуру русского костюма. Однако не следует забывать что кокошник это вариант головного убора замужней дамы, для девушек же существовал головной убор называемый «венец», не закрывавший волосы. Кокошники имели различные формы.

2. ВИДЫ КОКОШНИКОВ

Форма кокошников в разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы — вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках.

Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу — кокошник.

По конструкции выделялось несколько видов кокошников:

Однорогий кокошник — это кокошник мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Очелье такого кокошника украшалось вышивкой золотыми нитками, жемчугом, бисером, цветными камнями в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камни, цветной фольгой. Вышивкой золотыми нитками часто покрывалась также и затылочная часть кокошников. Однорогие кокошники обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб женщины почти до бровей. Кокошники надевались обычно с платком из шелка, сложенным по диагонали и заколотым под подбородком, или с длинным покрывалом из кисеи, шелка, закалывавшимися под подбородком или спускавшимся с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.

Однорогие кокошники были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.

Двурогий кокошник — кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.

«Шишак» — особую декоративную выразительность и оригинальность головному убору придает пришитая к его лицевой части жесткая накладка, украшенная характерными удлиненными выступами — «шишками», которые полностью отделаны речным жемчугом.

«Шишак» плотно покрывал голову, полностью скрывал волосы. Обязательной принадлежностью головного убора был широкий расшитый золотыми нитями белый плат («фата»). Накинутый поверх «шишака», плат оставлял открытой только украшенную его часть и завязывался крупным узлом под подбородком. Концы узла при том тщательно расправлялись наподобие банта. Угол «фаты», свободно спущенный на спину, достигавший поясницы, а в cтарину доходивший почти до пят, сиял пышными золотошвейными розанами. Носился «шишак» в комплексе с шелковым — штофным, атласным или парчовым — сарафаном.

Кокошник, с высоким очельем, в виде шапочки и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой.

Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном. Имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Были распространены в северо-западных губерниях России: Олонецкой, Тверской, Новгородской.

Однодворческий кокошник — получил свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний, был близок к этому типу. Не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи; изготавливался обычно из позумента, надевался на кичку. Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке.

Кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской

3. ТРАДИЦИИ НОШЕНИЯ КОКОШНИКА

Одежда россиян имела много интересного и в каждой регионе России имела свои отличия и особенности. Одежда делилась на на мир верхний и мир земной. Головной убор — относился к миру верхнему. Одежда должна была защищать человека не только от холода и жары, но и от воздействия недобрых сил, духов.

Одним из главных элементов костюма с древности являлся головной убор. Кроме своего главного назначения — сохранять голову в тепле, он выполнял ритуальную и различительную функцию. Без головного убора комплект одежды был бы не полным и согласно обычаю древних восточных славян и не мыслился. «Простоволосой», т.е. с непокрытой головой, женщина не показывалась ни на людях, ни на улице, ни даже дома.

Головные уборы при этом делились на женский и девичий. Термин «женский» на народном языке означает «бабий», т.е., принадлежащий замужней женщине. Основной тип женского головного убора состоял из кички или сороки, кокошника и богатого набора платков и шалей.

В течение длительного времени складывалась традиция, согласно которой замужние женщины должны были скрывать свои волосы. До замужества головной убор не закрывал макушки его обладательницы, оставляя открытым волосы. С детства девочки носили на голове простые тесемки сделанные из материи.

Головной убор девушки состоял из платка, завязанного концами назад. В праздники, идя в молельный дом, на голову надевали повязки с бисерными кистями.

Кокошник, составляющий праздничный головной убор, надевался поверх кички, соответствуя ей по форме. Шили его с небольшим закругленным очельем. Кокошник богато украшали, сплошь покрывали узором из серебряной или золотой нити, или вышивал, оставляя просветы фона.

В новое время вплоть до 1920-х годов кокошник сохранялся как часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой). Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребенка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям. Небогатым семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, в день свадьбы, считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у богатых соседей «жемчужный».

В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в течение трех дней после свадьбы.

Большинство кокошников были высокими, но даже для ношения низких требовалась хорошая осанка и высоко поднятая голова, иначе головной убор – особенно высокий – не удержался бы и съехал или упал. Прообразом кокошников были более старинные женские головные уборы – кики или кички. И точно также их нельзя было носить, опустив голову. Чем выше кичка, тем выше приходилось поднимать голову и ровнее держать спину. С тех времен пошло выражение «кичиться», значит, выделяться, считать себя выше других.

Умение носить кокошник заставляло даже простых женщин, которые надевали этот головной убор только по большим праздникам, следить за своей осанкой. Что уж говорить о дворянках и женщинах рангом выше. Необходимость всегда следить за осанкой благотворно влияла не только на их здоровье, но и на статус внутри семьи. Статной женой муж гордился, так как выглядела она величаво.

4. КОКОШНИК В «БОЛЬШОМ СВЕТЕ»

Вообще-то все дамы королевских (и не очень) кровей Европы с давних времён использовали и по сей день используют русские головные уборы, в частности кокошники, в качестве парадных головных уборов.

В России же эта традиция была прервана Петром I, который запретил боярыням использовать этот головной убор и носить русское платье. Он всерьёз был озабочен искоренением привычки носить русское платье. Указы по этому поводу издавались постоянно. Сначала это касалось только придворной знати, а затем также и чиновников и всех городских жителей. Причём устанавливался даже порядок ношения европейсеих платьев – немецкое по будням и французское – по праздникам, а чтобы «тёмный» народ в точности знал, что от него хотят, «…по градским воротам… для образца повешены были чучелы, сиречь образцы платью». Наблюдение за исполнением указов велось строжайшее – упрямых сторонников ношения старого платья штрафовали за неподчинение. Дальше – больше. Те, кто продолжал носить русское платье и бороды, отправлялись на каторгу с конфискацией имущества. Несмотря на это, люди продолжали следовать вековым традициям и носить удобный и привычный русский костюм, поэтому в 1704 году Пётр I издал указ о запрещении пошива и продажи платья русского покроя. Всего в период своего правления Петр издал 17 указов, в разной степени регламентировавших внешний вид подданных и правила ношения различных видов одежды.

После более чем 60 лет интенсивного искоренения русского костюма, он вернулся. Моду на него при дворе ввела Екатерина II (1729-1796), издав соответствующие указы, строго регламентировавшие – какие придворные платья и в какие дни надлежало носить. По правде говоря, то, что ввела Екатерина, русским костюмом в полном смысле не являлось. Это было вполне европейское декольтированное платье с некоторыми элементами от русского костюма – откидные рукава верхнего платья, оформление переда наподобие крестьянского сарафана в виде сквозной застёжки на пуговицах – остроумно прозванный современниками «офранцуженым сарафаном».

Павел I, сын Екатерины II, в силу своего воспитания, отменил «русское» платье, а Николай I (1796-1855), его внук, вновь сделал его обязательным при дворе, чему несомненно поспособствовал всплеск патриотизма во время Отечественной войны 1812г. Ношение национального костюма было формой выражения патриотизма: «Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и нескоро с ним расстались», – писала английская п утешественница Марта Вильмот, посетившая в начале 19 века Россию.

В 1834 году Николай I издал указ о введении нового придворного платья с кокошником, опять же на основе модного тогда европейского платья с глубоким декольте с длинными рукавами «а ля бояр». Император утверждал не только сам наряд, но и орнамент шитья. Фрейлинам великих княгинь полагался красный «сарафан» с белой нижней юбкой и белый кокошник. Статс-дамам и камер-фрейлинам полагался зелёный сарафан (настоящий, а не офранцуженый) с золотой вышивкой, с белой юбкой и красно-золотой узорчатый кокошник. Наставницы великих княжон должны были носить синий сарафан и золотой кокошник с узором по нижнему краю. Фрейлины императрицы должны были появляться в красном сарафане (офранцуженом) с белой юбкой, золотым шитьём и резным золотым кокошником-диадемой. Фрейлины великих княгинь должны были появляться при дворе тоже в красном «сарафане», но с белым или серебряным шитьём и таким же кокошником-диадемой.

Традиция носить русское платье при дворе продолжилась при сыне Александра III, Николае II – последнем императоре Российской империи. В императорской семье детей приучали носить его с раннего возраста.

Знаменитый бал-маскарад в русском стиле 11 и 13 февраля 1903 г. в Зимнем дворце. Все приглашённые должны были являться только в русском платье по моде 17 века. Готовиться к балу начинали заблаговременно, как минимум, за полгода.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОКОШНИКА

Кокошники изготавливались специальными мастерицами, которые именовались «кокошницами». Цена на это предмет гардероба всегда была высока, так как кроме того, что при изготовлении использовались весьма дорогостоящие материалы, сама работа требовала большого мастерства. Цена на некоторые экземпляры могла уже в новое время доходить до 300 рублей ассигнациями. Потому кокошники бережно хранили и передавали по наследству. В их изготовлении использовали галун, а в редких случаях парчу, расшивали золотыми и серебряными нитями, вшивали граненые стразы и цветную фольгу. Основу головного убора составлял шелк или бархат.

Украшение кокошника в виде орнамента имело большое значение. Середина головного убора обычно была украшена стилизованной «лягушкой», которая символизировала собой плодородие, на боках красовались фигурки лебедей, которые с давних времен являлись символом верности супругов. На тыльной стороне размещали древо жизни в виде куста. Ветки растения обозначали очередное поколение. На каждой ветви располагали птиц, плоды и другие значимые символы.

Русь издревле славилась своими умельцами и мастерами. Красивейший и практически уникальный способ вышивки – сажение по бели. Способ этот известен с 11 века. И со временем набирая обороты, достиг своего расцвета в 15 веке. Роскошная вышивка украшала костюмы знати, одежды священнослужителей, обувь и головные уборы, пояса и аксессуары, кисеты и сумки, иконные оклады. Широк спектр применения был у этой вышивки. Особое внимание уделялось женским головным уборам: кикам, венцам, корунам, кокошникам.

Что же такое сажение по бели? Это техника вышивки достаточно трудоёмкая и многоэтапная. Вышивка выполнялась жемчугом, бисером, драгоценными камнями, перламутром, фольгой, канителью.

Сначала выполняется по контуру рисунка настил из белого хлопчато-бумажного шнура. Затем бель пришивается тонкими белыми нитками поперёк на материал в два-три ряда. А в ложбинку между рядами уже вшивают («сажают») жемчуг. Рисунок получается чёткий, плавный и выпуклый. Работа достаточно кропотливая, но в результате получается необычно красивая вышивка, рельефная, «богатая». Главное — изделие было очень долговечным. У первоначального варианта появились вариации. Шитьё осуществлялось золотыми нитями, и, первоначально белый бисер, заменялся на разноцветный. От этого вышивка выглядела не просто красиво, а роскошно.

6. ДЕТАЛИ КОКОШНИКА

Классический кокошник имеет несколько частей:

начельник(очелье); донец(волосник); обнизи; рясны – нити (часто жемчужные) спадающие на плечи с краев.

Поверх кокошников часто носили дорогие вышитые платки — урусы расшитые золотыми нитями или тонкое покрывало из кружева — фату.

Очелье (начельник, налобник, начелок, очелыш) – это повязка на голову. Также этим словом называют часть головного убора, который прикрывает лоб (сорока, кокошник и т.д.). Очелье – вещь универсальная: его носят и мужчины, и женщины. Предназначений у очелья несколько: это и часть гардероба, и своего рода оберег.

Девушки не носили головных уборов, их заменяла лента-очелье, сделанная из тонкого металла, к которой тоже могли прикрепляться подвески. Подвески, которые прикрепляли к головному убору, называли ряснами — это вертикальные полосы, идущие от кокошника вниз (до груди или даже до пояса). Часто металлические рясны изображали птиц, а в бисерные рясны вплетали «пушки», сделанные из настоящего лебяжьего или гусиного пуха. Рясны собирались из 10—12 бляшек, на которые наносился узор так, что он мог читаться только в вертикальном положении, то есть надеть рясны как ожерелье было нельзя: символы теряли опору. На одних лентах-ряснах изображали крохотные росточки, на других — опыление растений или крест. Некоторые рясны имеют выпуклость на каждой бляшке, отчего создается впечатление, что с головы стекают дождевые струи.

Обнизи — скрывали лоб до надбровных дуг или чуть ниже их в виде сеточки из жемчуга или бисера.

Рясны — украшение кокошника, спадающие до плеч нити жемчуга.

Позатыльник прятал уложенные на затылке волосы. Шили его холщовым, но с бархатной настрочкой, сзади него фиксировали тесёмками.

7. СОЗДАНИЕ КОКОШНИКА

Изучив литературу и узнав составные части кокошника приступаю к созданию кокошника (Приложение 1)

Для создания кокошника нужны следующие материалы:

простая тонкая бумага (газета) нужного формата

ткань, подходящая по цвету к сарафану

нитки и иголки

картон

клей ПВА, момент «Кристал»

бисер, бусины, золотая тесьма

ножницы

линейка

карандаш

канцелярские зажимы

проволока

1 этап. Размер головы для кокошника я сняла при помощи проволоки. Накинула проволоку на голову и зафиксировала под подбородком. По краям плотно прижимала проволоку к голове, что бы более точно снять окружность или размер моего кокошника.

2 этап. Получившуюся окружность моей головы я уложила на газету и обвела по контуру, так начала выстраиваться моя выкройка. Далее от окружности я начала набрасывать форму кокошника.

3 этап. Получившуюся выкройку формы кокошника я вырезала из газеты и перенесла ее на плотный картон. Так получилась основа кокошника.

4 этап. Готовую прочную основу я разложила на ткань. Ткань я выбрала красный атлас. Вырезала две детали из ткани.

5 этап. Наложила ткань с оборотной стороны кокошника на картон и, загибая припуски на лицевую сторону, приклеила их. Зафиксировала зажимами.

6 этап. То же самое проделала с лицевой стороны. Обтянутый тканью кокошник положила под пресс.

7 этап. Украшение кокошника. Свободные края кокошника и часть прилегающую к голове я украсила золотым шнуром.

8 этап. Самый трудоемкий и требующий фантазии этап. Разложив полуготовый кокошник перед собой на столе я начала выкладывать на нем узоры из бусинок, каменьев и золотой тесьмы. После того как был выбран понравившийся мне вариант я начала приклеивать узор.

9 этап. Из бисера сделала «жемчужные» нити-сеточку и пришила ее к кокошнику, так у меня получилось обнизь.

10 этап. Из красного атласа сделала две ленты для банта, пришила их к кокошнику.

При работе над изделием, я поняла, что сшить кокошник- это очень трудоёмкое и долгое дело. Оно требует фантазии, усидчивости. Рядом со мной были мои помощники — это руководитель и родители. Руководитель давал советы и поддерживал меня, а родители помогали не только словами, но и физически. Результат работы сейчас на мне и я могу сказать, что мой кокошник удался!

8. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

После того, как я изучила материал о кокошнике и сшила кокошник для себя, решила узнать у моих одноклассников и их родителей, что они знают об этом. Им была предложена анкета (см. Приложение 2 и Приложение 3).

В опросе приняли участие 28 моих одноклассников. Из диаграммы (Приложение 4) я получила следующие результаты: оказалось, что 99% знают, что кокошник это головной убор; 64% — сравнивают кокошник с веером, гребнем; 75% — утверждают, что им известно кто изготавливал кокошник; 78% — не известно как изготавливался кокошник; 85% — указывают основание кокошника — картон, бересту; 60% — встречают кокошник на выступлениях народных ансамблей.

Из диаграммы (Приложение 5) опроса родителей (28 человек) мне стало известно, что: 99% опрошенных — уверенны, что кокошник — это головной убор; 86% — сравнивают кокошник с гребнем, веером; 64% — известно кто изготавливал кокошник; 64% — известно как его изготавливали; 99% — выбрали для основания кокошника — картон и бересту; 89% — опрошенных родителей утверждают, что редко посещают музей и выставки со своими детьми.

Из данного опроса можно сделать вывод, что о кокошнике детям известно не много. В связи с чем, мы с руководителем, решили рассказать о русском народном головном уборе на параллели классов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я с большим увлечением и интересом проводила данную исследовательскую работу. Чтобы создать кокошник, требуется не только желание, но и усердие, трудолюбие, внимание, любовь к прекрасному. Создавая кокошник, я поняла, что работа «кокошниц» было делом трудоёмким и долгим. Только про изготовлении кокошника стало мне ясно, почему его передавали по наследству, и он мог стоить целое состояние. Изучая различные источники и материалы о кокошнике, как головном уборе русских женщин, я прикоснулась к малой частице русской традиционной культуры, к русскому наследию.

Своей работой я подтвердила свою гипотезу. Изучив материал о кокошнике я смогла создать своими руками кокошник в русских традициях.

В процессе работы пришла к следующим выводам:

-коко́шник– это старинный русский головной убор в виде гребня (веера, полумесяца или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма

— «кокошник» известен со времен Древней Руси

— слово «кокошник» происходит от древнеславянского слова «кокош», означающего курицу-наседку или петуха

— существует две версии появления кокошника: византийская и монгольская, связанные с развитием торговли на Руси

— кокошник представляет собой лёгкий веерили гребень из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты. Позатыльник – ткань на твёрдой основе, уложенная сзади, чтобы прикрывать волосы на затылке, а, соответственно спереди, налобник – расшитая полоска, которая закрывала лоб, кончики ушей и виски.

— главная часть кокошника- гребень; его украшали орнаментом- оберегом, выполненным парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом, золотыми нитями, фольгой, стеклом,драгоценными камнями.

— форма гребня в разных губерниях была различной. Но можно выделить следующие виды: однорогий кокошник, двурогий, сшитый в виде конуса, в виде шапочек с высоким очельем, в виде цилиндрической шапки с плоским дном, с плоским овальным верхом, выступом над лбом, однодворческий и двухгребенчатый

-кокошники изготавливались кокошницам, и считались не только украшением женщины, но и оберегом от злых чар, и большой семейной ценностью

— кокошник служил индикатором статуса женщины: незамужние девицы могли ходить с непокрытой головой или же с головным убором, оставлявшим открытой макушку, чего не могли позволить замужние: кокошник для неё был символом её брачной жизни

— опрос показал, что, не смотря на то, что все знают, что такое кокошник, никто не знает, как изготавливались кокошники в давние времена и кто изготавливал кокошники.

— к сожалению, родители признаются, что редко посещают музеи и выставки со своими детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Кирсанова Р.М.. Костюм в русской художественной культуре. М., 1995. С.143-135

[2] Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм из собрания Государственного музея этнографии народов СССР, Л., 1984, с. 29-30

[3] Вейс Г. История культурв народов мира. Загадки великой культуры. Россия Х-ХХ вв., М.: Издательство Эксмо, 2005, ст. 144

[4] Васильев А. Красота в изгнании. М., 2000, с. 181—195

[5]Зеленин Д.К. Женские головные уборы восточных (русских)славян.URL:http://diderix.petergen.com/plz-slavia.htm (Дата обращения 05.12.2018).

[6] Федерова О. Женский головной убор и украшения. URL: .http://larussie.narod.ru/odezhda/od06_01.htm(Датаобращения05.12.2018)

[7] Вавулина А. Народный костюм от А до Я. URL: http://www.narodko.ru (Датаобращения08.12.2018)

[8] Калашникова О. Изготовление кокошника. URL: http://nnov-2orang.narod.ru(Дата обращения 01.12.2018)

[9] Пища Ра, Хронология. 17. Русская культура. URL: http://www.peshera.org/khrono/khrono-17. htm(Датаобращения08.12.2018)

[10] Русский наряд. Традиции против моды. URL: http://www.naryad.narod.ru/izgoto/kokoskargopol2. htm(Датаобращения 06.12.2018)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Уважаемые одноклассники!

Прошу ответить на вопросы анкеты по теме «Кокошник».

С уважением, Филимонова Лиза

Что такое кокошник?

Головной убор

Русский народный танец

Старинная одежда

На что похож кокошник?

Платок

Бейсболка

Веер, гребень

Знаете ли вы кто изготавливал кокошники?

Да

Нет

Знаете ли вы как изготавливался кокошник?

Да

Нет

Основанием кокошника может быть:

Картон, береста

Пластмасса

Проволока

Где можно встретить кокошник в наше время?

На выступлениях народных ансамблей

Иллюстрациях и картинах

На дискотеке

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Уважаемые родители!

Прошу ответить на вопросы анкеты по теме «Кокошник».

С уважением, Филимонова Лиза

Что такое кокошник?

Головной убор

Русский народный танец

Старинная одежда

На что похож кокошник?

Платок

Бейсболка

Веер, гребень

Знаете ли вы кто изготавливал кокошники?

Да

Нет

Знаете ли вы как изготавливался кокошник?

Да

Нет

Основанием кокошника может быть:

Картон, береста

Пластмасса

Проволока

Как часто вы с детьми посещаете музеи, выставки?

Часто

Редко

Никогда

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Диаграмма результатов опроса мнения учеников 5 «К» класса по теме

«Кокошник – головной убор русских красавиц»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Диаграмма результатов опроса мнения родителей учеников 5 «К» класса по теме «Кокошник – головной убор русских красавиц»

25

Просмотров работы: 1666

Слайд 2 «Какие красивые костюмы, и как красивы душой были люди,

которые их придумали».

Н. Ситникова

Слайд 6 Рубаха – основа русского народного

костюма.

Слайд 7 Поверх рубахи надевался сарафан.

Слайд 8 Голову женщины украшал кокошник.

Слайд 91 ГРУППА

Рубаху шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или

конопляного полотна. Надевала женщина нарядно украшенную рубаху в особо торжественных случаях, например, на свадьбу. Праздничной одеждой считались рубашки-долгорукавки, которым приписывалась колдовская сила. Вспомните Василису Прекрасную, у которой после каждого взмаха рук появлялись озеро, лебеди.

Слайд 102 ГРУППА

Праздничный сарафан шили из дорогой ткани, украшали спереди

узорной полосой, тесьмой, серебряным кружевом и узорными пуговицами. Сарафаны попроще украшали по подолу лентами разных цветов. Молодые девушки носили в основном красные сарафаны, а одежду тёмных оттенков носили женщины постарше.

Слайд 113 ГРУППА

Кокошник расшивали жемчугом, золотыми нитями или украшали свисающими

нитями бисера. Они были символами дождевых струй, капель росы, падающих на землю-матушку. Нередко кокошник украшали изображениями солнца, звёзд, птиц. Названия некоторых головных уборов «птичьи»: кокошник от слова «кокош» — петух.

Слайд 12 ТИПЫ РЕЧИ:

Описание (какой?)

Повествование

(что произошло?)

Рассуждение (почему?)

Слайд 13

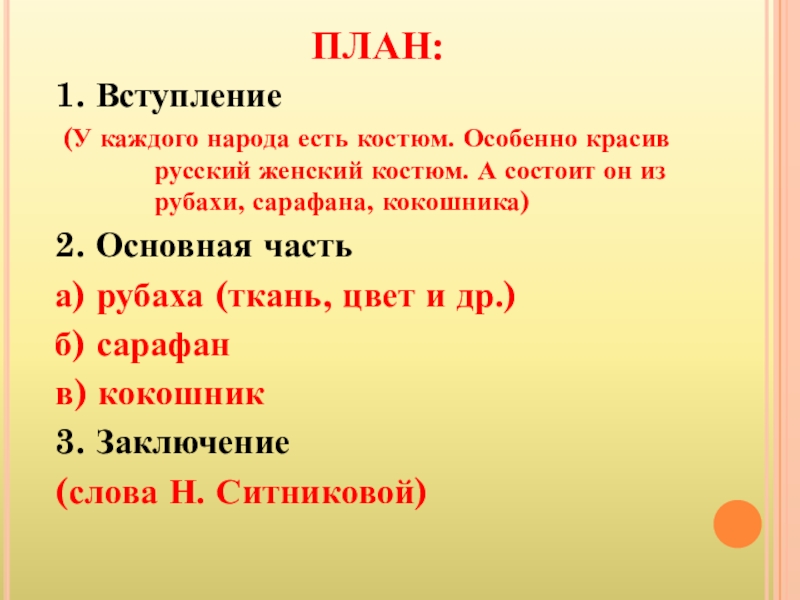

ПЛАН:

1. Вступление

(У каждого народа есть костюм. Особенно красив русский женский костюм. А состоит он из рубахи, сарафана, кокошника)

2. Основная часть

а) рубаха (ткань, цвет и др.)

б) сарафан

в) кокошник

3. Заключение

(слова Н. Ситниковой)

Слайд 14 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Написать сочинение-описание на тему:

«Русский народный женский костюм».

Впервые само название «кокошник» встречается в документах XVI века и происходит от древнеславянского слова «кокош», означающего курицу-наседку или петуха.

Кокошниками издревле назывался высокий, расшитый праздничный головной убор женщин, покрывающий волосы и считался неотъемлемой частью русского национального костюма. Главная особенность кокошника – гребень. В различных русских губерниях его форма была различной. Например, в Костромской, Псковской, Саратовской, Нижегородской и Владимирской кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской губернии носили кокошники-полумесяцы. В других областях были «златоглавы», «каблучки», «наклоны», «кокуи» и «сороки».

Существует несколько версий того, как кокошник пришёл в русский народный костюм.

Одна из популярных версий появления кокошника – византийская. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Правда, такие венцы могли носить только незамужние девушки. Замужние женщины должны были набрасывать на голову специальное покрывало. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой. Так и пошла традиция высоких женских головных уборов. Вторая версия происхождения кокошника монгольская, приверженцы которой утверждают, что у монгольских женщин был похожий головной убор. Так или иначе, но кокошник стал органичной частью русского костюма замужних богатых женщин.

Изготавливался кокошник на заказ профессиональными мастерицами — «кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотой нитью и умением обращаться с фабричными тканями, которые обычно работали в больших сёлах, в городах или при монастырях. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.

В некоторых источниках говорится, что традиция обязательно покрывать голову, появилась на Руси с древнейших времён. Волосы женщины, особенно замужней, считались опасными (прежде всего для мужчин) и могли привлечь злые силы. Не случайно в Европе, когда рисуют портрет ведьмы, изображают её с распущенными, часто неубранными, волосами. Наверное, отсюда же пошла традиция входить в церковь с покрытой головой, а также выражение «опростоволоситься», ведь сорвать убор с женщины, обнажив её голову, было страшным оскорблением.

Кокошник плотно прилегал к голове и закрывал волосы, заплетенные в косы. По сути, кокошник был этаким веером из плотной основы, который пришивался к шапочке. Позади него спускались ленты. Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В будни же ограничивались ношением повойника.

Особое внимание уделялось орнаменту, украшавшему кокошник. В середине, как правило, располагалась стилизованная «лягушка» – символ плодородия. по бокам — S-образные фигуры лебедей — символов супружеской верности. Тыльная часть была особенно богатой. На ней традиционно вышивали стилизованный куст, который символизировал древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение. А на этом «кусте» были и птицы, и плоды с семенами и много других символических знаков. Таким образом, кокошник был ещё и оберегом.

Совсем по-другому относились в те времена к девичьим волосам. Девушки носили либо косу, которая начинала плестись очень низко на затылке, либо распущенные длинные волосы. Головной убор девушки «оставлял» макушку открытой и был призван подчёркивать её красоту. А иначе как ещё могли обратить на неё внимание молодцы?

Будучи изначально защитой (от злых сил или непогоды) и украшением, головной убор женщины постепенно становится знаком её семейного и социального статуса: после того, как девушка выходит замуж, она сразу меняет девичий головной убор на женский.

Петр I запретил боярышням носить кокошник, но как свадебный атрибут кокошник в русской моде сохранился. А при Екатерине, когда возродился интерес к российским древностям и русской истории, вместе с традиционными сарафанами вернулось и некое подобие кокошника. Николай I в 1834 издал указ, который ввёл новое придворное платье с кокошником. Состояло оно из открытого узкого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до февраля 1917 года.

ПОЧЕМУ НА РУСИ НОСИЛИ КОКОШНИКИ?

ПОЧЕМУ НА РУСИ НОСИЛИ КОКОШНИКИ?

Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма.

Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Форм кокошника было очень много, однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом или штофом, — украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус — плотное покрывало, украшенное вышивкой.

Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянском, мещанском и купеческом. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.

Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким «очельем» и перестали соотносить их с семейным статусом.

Проник кокошник и в придворный костюм. Еще Екатерина II, подчеркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».

В 1834 году Николай I ввел женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам — кокошника, для незамужних — «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. Французский путешественник, маркиз де Кюстин, в путевых записках «Россия в 1839 году», описывал кокошник так: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым».

У супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, была восхитительно красивая бриллиантовая тиара в виде кокошника. Ее сестра Александра, будущая жена британского короля Эдуарда VII, заказала такую и себе — и так возникла мода на драгоценные кокошники. Тиара Александры Датской до сих пор хранится в коллекции драгоценностей Елизаветы II, и ее называют «русской тиарой-кокошником».

Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Форм кокошника было очень много, однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом или штофом, — украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус — плотное покрывало, украшенное вышивкой.

Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянском, мещанском и купеческом. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.

Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким «очельем» и перестали соотносить их с семейным статусом.

Проник кокошник и в придворный костюм. Еще Екатерина II, подчеркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».

В 1834 году Николай I ввел женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам — кокошника, для незамужних — «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. Французский путешественник, маркиз де Кюстин, в путевых записках «Россия в 1839 году», описывал кокошник так: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым».

У супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, была восхитительно красивая бриллиантовая тиара в виде кокошника. Ее сестра Александра, будущая жена британского короля Эдуарда VII, заказала такую и себе — и так возникла мода на драгоценные кокошники. Тиара Александры Датской до сих пор хранится в коллекции драгоценностей Елизаветы II, и ее называют «русской тиарой-кокошником».

Пимен Орлов. Портрет неизвестной в придворном русском платье. Около 1835

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

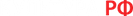

Константин Маковский. Русская красавица в кокошнике. 1890-е

Частное собрание

Константин Маковский. Русская красавица. 1900-е

Частное собрание

Елена Самокиш-Судковская. Портрет Александры Федоровны. 1903

Фонд Принца Гессенского, Замок-музей Дармштадт, Германия

Михаил Нестеров. Девушка в кокошнике. Портрет М.И. Нестеровой. 1885

Частное собрание

Елена Самокиш-Судковская. Портрет Александры Федоровны. Начало ХХ века

Королевская коллекция Великобритании, Букингемский дворец, Лондон, Великобритания

Пётр Дрождин. Портрет купчихи в кокошнике. 1796

Тверская областная картинная галерея, Тверь

Неизвестный художник. Великая княжна Александра Павловна. 1790-е

Музей-заповедник «Гатчина», Гатчина, Ленинградская область

Константин Маковский. Зинаида Юсупова. Около 1895

Государственный исторический музей, Москва

Кокошник — русский головной убор. Название происходит от древнерусского слова «кокошь», что означает «курица» или «наседка»[1]. Кокошники бывают разных конструкций и форм, преимущественно изготавливаются на твердой основе[2]

Описание

Кокошник — это одна из составляющих русского национального костюма. Кокошник предназначался для ношения замужними женщинами. Разновидностей кокошника существует множество, одной из самых известных стала форма шапочки, у которой выпуклое или плоское дно. К этой шапочке крепился гребень, сделанный в форме треугольника. Для изготовления гребня использовали плотную бумагу, которую обтягивали бархатом или штофом, расшивали золотыми нитями, украшали аппликациями, жемчугом или бисером[1].

История

Точная дата появления кокошников не известна, но к X веку уже существовали женские головные уборы, напоминающие кокошники. В документах, датированных XVII веком, слово «кокошник» фигурирует впервые. Изначально кокошники носили женщины разных социальных слоев. Позже, после проведения реформ Петром I, кокошник носили женщины купеческого, мещанского и крестьянского сословий. Изготовлением кокошников занимались мастерицы-кокошницы. До замужества девушкам также полагалось носить головные уборы, которые назывались венцами. Со временем под кокошником стали подразумевать достаточно разнообразные головные уборы, и ношение кокошника никак не отображало семейный статус женщины[1].

Есть версия, что кокошник попал на территорию Руси из Византии и прежде всего пользовался популярностью у женщин знатного происхождения. Кокошники украшали кружевами, бархатом и жемчугом. Согласно другой версии, кокошники стали популярны после монгольского нашествия и возможно были популярны у монголок[3].

Считается, что кокошник пришел на смену кики и стал поздним типом головного убора. Кокошники были распространены в Восточных, Северных и Центральных губерниях Европейской России, а также Сибири[2].

Кокошники украшали различными орнаментами, которые выполняли функцию оберегов и символизировали плодородие и супружескую верность. Кокошники часто передавали по наследству, поэтому иногда их переделывали и подгоняли по нужному размеру, заменяли необходимые элементы. Кокошники надевали в день свадьбы, носили в праздничные дни до рождения первого ребенка[4].

В Егорьевском историко-художественном музее сохранился кокошник цилиндрической формы, у которого верх скошен от макушки к затылку. Изделие декорировано парчой и жемчугом. Обычные люди называли такой кокошник «шишаком». Количество шишек на кокошнике зависело от того, какой был достаток у семьи и их количество могло составлять 30 штук. Стоимость такого кокошника была примерно равна от 2 до 7 тысяч царских рублей. Такой кокошник можно было заложить или сдать в аренду на свадебное торжество, что принесло бы владельцу кокошника доход. Существовала традиция, что в момент, когда сваха надевала на новобрачную кокошник, она желала невесте стать матерью стольким детям, сколько было шишек на кокошнике[4].

Кокошник был популярен у светских дам с XIX века и до 1930-х годов[5].

Поверх кокошников могли носить шерстяные или шелковые платки. Платки складывали по диагонали и закалывали под подбородком[5]. Такие платки назывались убрус[6].

На форму кокошника влияли традиционные особенности укладывания волос. Когда девушка выходила замуж, ее прическа и головной убор менялись на женские. Подружки невесты расплетали девичью косу, и переплетали ее в две височные косы, укладывали их вокруг головы, затем прическу покрывали головным убором[6].

Кокошники отличались в зависимости от губернии, в которой изготавливались. В Костромской, Псковской, Нижегородской, Владимирской и Саратовской губерниях форма кокошников напоминала наконечники стрелы. Для Симбирской губернии были характерны кокошники в форме полумесяца. Для Каргопольского уезда Олонецкой губернии были характерны кокошники в форме шапочки, в которых было вытянуто вперед очелье, а лопасти закрывали уши. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму, и был обильно декорирован. Шлемовидная форма была характерна для Новгородской и Тверской губерний[5].

Кокошники не могли носить круглый год в связи с холодным климатом, поэтому зимой женщины носили столбунцы[3].

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 1,2 ПОЧЕМУ НА РУСИ НОСИЛИ КОКОШНИКИ?.

- ↑ 2,0 2,1 КОКО́ШНИК.

- ↑ 3,0 3,1 От венца до столбунца. Какие головные уборы носили на Руси?.

- ↑ 4,0 4,1 Кокошник. Псковская губ., г. Торопец. Кон. XVIII — пер.пол. XIX вв..

- ↑ 5,0 5,1 5,2 Что такое кокошник и откуда пошла традиция его носить?.

- ↑ 6,0 6,1 Что такое кокошник? Часть 1.

Данная статья имеет статус «готовой». Это не говорит о качестве статьи, однако в ней уже в достаточной степени раскрыта основная тема. Если вы хотите улучшить статью — правьте смело!

Екатерина II- русская императрица в карнавальном русском костюме. / Английская королева Мария, бабушка королевы Елизаветы II в подвенечном наряде.

Кокошник укрепился в сознании современных людей как главный аксессуар русского народного костюма. Однако в XVIII -XIX веках этот головной убор был обязательным в гардеробе женщин из высших кругов, в том числе и российских императриц. А в начале XX столетия кокошник мигрировал в Европу и Америку и появился в виде тиар в гардеробах многих зарубежных красавиц и королев.

Кокошник — неотъемлемая часть гардероба простолюдинок и боярынь в Древней Руси

Николай Иванович Аргунов (1771-после 1829). Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме.

История кокошника загадочна и покрыта тайной, поэтому достоверно неизвестно, когда впервые появились кокошники на Руси. Но уже начиная с десятого века древнерусские женщины носили похожие на них головные уборы. В погребениях новгородцев 10-12 столетия, обнаруживалось нечто похожее на кокошник.

Рельеф. X-XII век.

Само же определение «кокошник» впервые упоминается в писаниях 17 века и происходит от древнеславянского «кокош», обозначающего курицу, отличительной чертой которого является «гребень». «В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. По нему можно было узнать не только, из какой местности владелица, но и каков ее возраст, семейное положение и социальная принадлежность».

Боярыня у окна. Автор: Константин Егорович Маковский.

Мастерицы кокошницы, изготавливающие кокошники, расшивали их жемчугами, бисером, золотыми нитями, разными орнаментами, являющимися символами супружеской верности, плодовитости и оберегом семьи. Стоимость некоторых экземпляров, изготавливаемых для царских семей доходила до баснословных сумм.

Боярышня. Автор: Фирс Журавлев.

Женщины даже с бедных семей имели праздничный головной убор, который бережно хранили и передавали от матери к дочери. Кокошники одевали только в особых случаях, в повседневной жизни их не носили.

К. Е. Маковский. Боярышня у окна с прялкой.

В древние времена кокошник имели право носить лишь замужние женщины, часто одевающие под кокошник платок или покров из тонкой ткани. Так как согласно поверью — волосы нужно было прятать.

В Древней Руси девицы на выданье молили о своем замужестве Богородицу на Покрова приговаривая: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!».

Русская красавица. Автор: Константин Маковский.

С течением времени в некоторых губерниях женщины кокошник стали носить лишь три дня после венчания. Это было связано с тем, что этот головной убор начали заменять обычными платками.

C момента возникновения их носили женщины всех сословий — от простолюдинок до цариц, но в результате реформ Петра I этот головной убор остался лишь у представительниц крестьянства, купечества и мещанства.

Дрождин Петр Семенович. Портрет купчихи в кокошнике.

Триумфальное возвращение кокошника в гардероб императриц

Кокошник, запрещенный для высших слоев общества при Петре I, был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, возобновившей моду «а-ля русс».

Екатерина II

Будучи немкой, Екатерина Великая ценила и уважала все русское, что и стало основным критерием ее государственной политики в годы ее правления. Основное правило — «нравиться народу» — выработалось еще в молодые годы, когда она еще была княгиней. Первоочередной своей целью она ставила изучить русский язык и проникнуться православной верой и ее обрядами. Подчеркивая этим самым свою связь с новой страной, ставшей ей второй родиной, все эти уроки усвоила прилежно и на всю жизнь.

На этом полотне неизвестного художника изображена Екатерина в русском карнавальном наряде: в богатом кокошнике, сарафане и рубахе с пышными рукавами. Дополнением к образу царицы служат украшения с большими бриллиантами, поражающими своей массивностью.

Александра Павловна — великая княжна, внучка Екатерины Великой. Неизвестный художник.

Внучка Екатерины — Александра Павловна, живя в эпоху романтизма, уже наряжалась в русский костюм не как в карнавальный, а как в нечто исторически ценное. А на ее голове видим «венец», расшитый жемчужной нитью, который был популяризирован в северных губерниях России.

В синем сарафане

Отечественная война 1812 года с армией Наполеона подняла в обществе огромную волну русского патриотизма, возвратила интерес ко всему исконно русскому в моде. И снова

в высшее общество вернулось некое подобие народных русских кокошников. В те же годы в моду вошли русские сарафаны с талией в стиле ампир красного и синего цветов. Так же при дворе одевались и царственные особы.

Портрет императрицы Александры Фёдоровны. Автор: Франц Крюгер.

Жена императора Николая I- Александра Федоровна изображена в кокошнике, преобразившимся в помпезную конструкцию с огромными драгоценными камнями.

В 1834 году Николаем I был издан указ о вводе для представительниц прекрасного пола новых придворных платьев в стиле «а-ля бояр», дополненных кокошниками.

Мария Федоровна. Автор: Иван Крамской

Супруга императора Александра III — Мария Федоровна, изображенная в наряде отделанном мехом горностая, и бриллиантовом кокошнике. К слову, мода на такие кокошники-тиары, с расходящимися лучами, распространилась по миру как раз из России и имели название: «the Kokoshnik Tiara».

Портрет Великой княгини Елизаветы Федоровны. (1897). Автор: Федор Москвитин.

Во второй половине 19 столетия в России снова прошел подъем русского стиля, вызвавший интерес к старине и русскому костюму. Знаковым событием стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, когда приглашенные дамы должны были нарядиться по моде 17 века в стиле «русские кокошники».

Мария Федоровна в кокошнике. Константин Маковский.

Этот головной убор в сочетании с придворным декольтированным платьем оставался в гардеробе дам высшего света до падения самодерживия в 1917 году.

К. Е. Маковский (1839-1915). Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой в русском костюме 1900г.

Маковский К.Е. Княгиня под венец.

В. Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой в однорогом кокошнике.

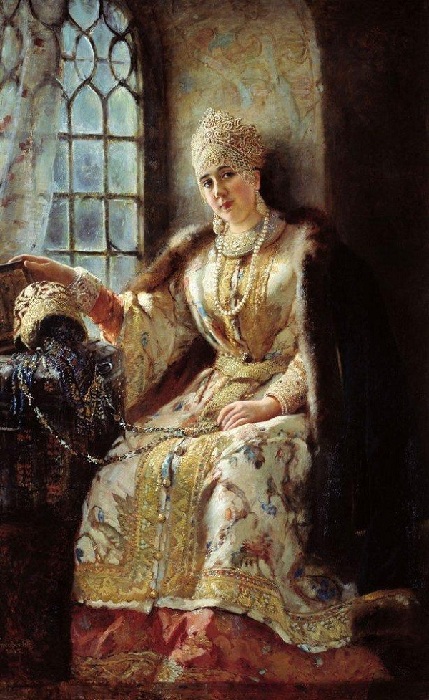

Кокошник модный аксессуар 1920-1930 годов

Костюмированные балы в поддержку русской иммиграции.

В начале 20 века в Западной Европе развилось модное течение «а-ля русс», которое подражало всему русскому. Это было связано с волной русской иммиграции сразу же после революции 1917 года.

Фото 1924 года. Графиня Надежда Михайловна де Торби, в замужестве маркиза Милфорд-Хейвен (на фото слева) в тиаре – кокошнике с рубинами.

Звезды Голливуда в кокошниках.

Огромен список знаменитых невест мира, выходивших замуж в 20-е годы в головных уборах очень сильно напоминающих русские кокошники-тиары.

Английская королева Мария в подвенечном одеянии.

И примечательно то, что английская королева Мария, бабушка королевы Елизаветы II, венчалась в уборе, напоминавшем русский кокошник-тиару.

В современной культуре кокошник являлся долгие годы атрибутом новогоднего костюма Снегурочки. Хотя времена меняются меняются, и нравы.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: