Подготовка к ЕГЭ по истории становится более эффективной не только при тщательном изучении материала, но и при предварительном знакомстве с типичными тестами и заданиями части.

Данный раздел сайта поможет будущим выпускникам понять структуру заданий ЕГЭ и подготовить алгоритм решения самых сложных пунктов экзамена. Часть С предполагает ответ в свободной письменной форме, что достаточно сложно для учеников.

Формат ЕГЭ включает вопросы по наиболее важным периодам истории России – каждое задание имеет закреплённую за собой научную область. Именно поэтому заранее ознакомленный с несколькими вариантами теста ученик способен выполнить задания на экзамене корректно.

Даты и события для запоминания

- О начале нового революционного подъёма свидетельствовали события: расстрел рабочих Ленских приисков в апреле 1912 г.;

- В начале ХХ века Россия занимала первое место по: темпам роста городского населения;

- В начале ХХ века интересы России на Балканах столкнулись с интересами: Австро-Венгрии;

- Причинами первой Мировой войны были: противоречия между империалистическими державами;

- Участвуя в первой Мировой войне Германия разработал план: Шлиффена;

- Итоги компании 1914 года: успех стран Антанты;

- Первая Мировая война закончилась: 11 ноября 1918 года;

- Самодержавие в России перестало существовать 2 марта 1917 года;

- Третья революция в России завершилась: свержением царя;

- Первое советское правительство возглавил: Троцкий;

- Причинами гражданской войны были: стремление предотвратить расползание революции по всему миру, вернуть национализированные советской властью иностранные фирмы и деньги, ослабить Россию как конкурента;

- К ПВК относится: продразвёрстка;

- К итогам НЭПа относится: всеобщая занятость населения, достижение основных довоенных показателей, развитие мелкой промышленности и торговли;

- Рапалльский договор 1922 г. был подписан: Россией и Германией в городе Рапалло;

- В 1922 г. В СССР объединились: Россия, Украина, Белоруссия, Закавказье;

- Версальский договор был подписан между: Антантой и Германией;

- К целям индустриализации СССР относится: ликвидация технико-экономической отсталости страны, достижение экономической независимости, создание мощной оборонной промышленности;

- В 1929 г. Появляется лозунг «сплошная коллективизация» . В какой статье Сталина даётся его теоретическое обоснование?: «Год великого перелома»;

- Конституция, закрепившая победу социализма, в СССР была принята в: 1936 г.

- К командно-административной системе сложившейся к началу 30-х гг. в СССР относится: массовые политические репрессии, сращивание партийного и государственного аппарата, уничтожение оппозиции внутри ВКП (б)

- Какое из указанных событий относится к внешнеполитической деятельности СССР в 1930-е годы?: участие в Генуэзской конференции;

- Причиной 2-й Мировой войны явились: противоречия между мировыми империалистическими державами;

- Заключая договор о ненападении с Германией, руководство СССР стремилось: оттянуть начало войны с Германией;

- Основная ответственность за поражение Красной Армии летом 1941 г. Была возложена Сталиным на: Павлова;

- Найти соответствия между событиями и датой: декабрь 1941 г. – начало контрнаступления советских войск под Москвой, апрель-май 1945 г. – битва за Берлин, июль-август 1943 г. – Курская битва, ноябрь 1942 – февраль 1943 гг. – Сталинградская битва;

- Знамя победы над рейхстагом водрузили: Егоров и Кантария;

- Самое крупное танковое сражение, 1200 танков и САУ: в районе деревни Прохоровки;

- Вопрос об открытии второго фронта был решён на: Тегеранской конференции;

- Центральный штаб партизанского движения был создан в: мае 1942 г.;

- В период наступления под курском партизаны провели широкомасштабную операцию под названием: «рельсовая война», «концерт»;

- Название документа подписанного 26 государствами АГК 1 января 1942 г.: декларация Объединённых наций;

- Легендарный советский разведчик Николай Кузнецов действовал в тылу врага под именем: Пауля Зиберта;

- Танк Т-34 был создан под руководством: Кошкина;

- ВОВ закончилась 9 мая 1945 г.;

- 2-я Мировая война закончилась: подписанием 2 сентября 1945 г. В Токийской бухте на борту Линкора «Миссури» акта о капитуляции;

- ООН была создана: 24 октября 1945 г. 51-й страной;

- После завершения 2-й Мировой войны СССР не получил: Прибалтику;

- СССР создал атомную бомбу в 1949 г.;

- Культ личности Сталина был подвергнут критике на: ХХ съезде КПСС в 1956 г.;

- Эпоха Хрущёва вошла в историю под названием: «Оттепель»;

- Экономические реформы второй половины 60-х гг. связаны с именем: Косыгина;

- Событие, в период пребывания Брежнева на посту Ген.СекаЦК КПСС: запук первого искусственного спутника Земли;

- Кто лишний в данном ряду фамилий Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Ельцин, Горбачёв;

- Политика перестройки проводилась в: 1985-1991 гг.

- Началу гласности положил: кинофильм «покаяние» Т. Абуладзе;

- Попытка переворота была предпринята ГКЧП: 19 августа 1991 г.;

- Экономическая политика Гайдара 1922 г. Вошла в историю как: «шоковая терапия»;

- Автор ваучерной приватизации: Чубайс;

- Высшим законодательным органом РФ по КРФ 1993 г. Является: Федеральное собрание;

- В шанхайскую организацию сотрудничества входили: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

- Для российского пролетариата в начале ХХ в. было характерным: низкая продолжительность рабочего дня;

- В начале ХХ века рабочий класс России составлял: 13 млн. человек;

- Большинство помещичьих хозяйств к началу ХХ в. так и не перешло на буржуазные рельсы, потому что: это требовало больших капиталов, а у помещиков их не было;

- Портсмутский мирный договор с Японией предусматривал: передачу Японии Южного Сахалина, Порт-Артура, признание Кореи зоной интересов Японии;

- Аграрная референдума Столыпина предусматривала: отмену помещичьего землевладения;

- Государство противник России в Первой Мировой войне: Австро-Венгрия;

- С призывом превратить войну империалистическую в гражданскую выступили: большевики;

- Русский генеральный штаб основной задачей в первой Мировой войне считал разгром: Австро-Венгрии;

- Россия вышла из первой Мировой войны на основе мирного договора, подписанного в: Бресте;

- Прогрессивный блок – это межпартийная коалиция депутатов Думы и Гос. совета;

- «Кувырк-коллегия» в период 1-й Мировой войны: совет министров.

- В результате Февральской революции 1917 г. В России была: свергнута монархия;

- Глава временного правительства Керенский принадлежал к партии: эсеров.

- Последствия апрельского кризиса Временного правительства: сформировано коалиционное правительство;

- Ставка Верховного Главнокомандующего в годы первой Мировой войны находилась в: Могилеве;

- Октябрьская революция 1917 г. По своему характеру была: социалистической;

- На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. Произошло принятие: декрета о земле;

- Какой документ был предъявлен большевиками для утверждения его Учредительным собранием: декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа;

- Первая конституция РСФСР была принята: 10 июля 1918 г. на V съезде Советов;

- В интервенции против Советской республики не участвовала: Австрия;

- Мир с Германией был подписан Советской Россией в Бресте в марте 1918 Г.;

- Установите соответствия: Врангель – Кубань и Дон, Юденич – район Петрограда, Деникин – территория Польши, Колчак – Урал и Зап. Сибирь;

- ПВК характеризует: карточная система распределения товаров;

- Итогом гражданской войны стало: укрепление власти большевиков;

- Вопрос о введении НЭПа был рассмотрен на: Х съезде РКП(б) в марте 1921 г.

- Первые международные договоры Советская Россия не заключила с Китаем и Индией в 1921 г.;

- К НЭПу не относится: введение продразвёрстки;

- Советскую декларацию на Генуэзской конференции возглавил: Чечерин;

- СССР был образован: 30 декабря 1922 г.;

- Главным политическим соперником Сталина был: Л.Д. Троцкий;

- Версальский мирный договор с Германией и её союзниками был подписан: 18 января 1919 г.;

- Чехословацкая республика была образована в: 1918 г.;

- Для поддержания международного мира и безопасности была создана 1919 г.: Лига Наций;

- В годы всемирного кризиса 1929-1933 гг. раньше других начала проводить агрессивную политику: Германия;

- Конечные цели индустриализации СССР: превратить в страну производящую машины и оборудование из ввозящей эту продукцию;

- Концессия – сдача иностранным фирмам по договору государственной собственности;

- Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан: 23 августа 1939 г.;

- Гитлеровский план нападения на СССР носил название: «Барбаросса»;

- Бросился на амбразуру дота: А. Матросов;

- Соотнесите события и их значение: взятие Берлина войсками СССР – завершающий этап ВОВ, московская битва – завершение коренного перелома в ходе войны, сталинградская битва – начало коренного перелома в ходе войны, курская битва – конец мифа о непобедимости вермахта;

- НАТО был создан – в 1949 г.;

- В 1954 г. в СССР началось: освоение целинных и залежных земель;

- Закон о пенсиях для колхозников был принят в: 1964 г.;

- СЭВ был создан социалистическими странами Восточной Европы с целью: расширения экономического сотрудничества и торговли;

- Государственный строй СССР 1930 – 1980-е гг., характеризуется жёстким контролем над всеми областями жизни общества;

- Милитаризация страны не относится к негативным последствиям перестройки;

- После смерти Брежнева занял пост Ген. Ссека ЦК КПСС: Ю.В. Андропов;

- В апреле 1991 г. в ССР в Ново-Огареве была достигнута договорённость о: подписании в ближайшем будущем нового союзного договора десяти республик;

- Экономическая политика Гайдара 1990-х годов называлась: переход к рыночной экономике;

- РСФСР была переименована в РФ: 25 декабря 1991 г.

Назовите не менее трех результатов революции 1905- 1907гг. Приведите не менее трех положений, отражающих значение революции для отечественной истории начала 20 века.

1) Три изменения, произошедшие в политической системе Российской империи в ходе революции 1905- 1907гг.:

— создан законодательный представительный орган- Государственная дума

— гарантированы фундаментальные политические свободы

— пересмотрены Основный Законы Российской империи

— разрешена легальная деятельность политических партий, профсоюзов

— отменены выкупные платежи

— сокращена продолжительность рабочего дня, легализованы экономические забастовки, повышена заработная плата

2) Три положения, отражающих значение революции:

— революция ускорила процессы экономической. Политической, социальной модернизации России, перехода ее от традиционного общества к обществу индустриальному

— был сделан шаг к утверждению в России конституционного строя, фактическому ограничению власти императора Государственной Думой

— получили развитие тенденции к формированию гражданского общества в стране

— революция не смогла разрешить многих и властью так и не был налажен, что стало одной из нового революционного взрыва.

Назовите политические партии и блоки, представители которых вошли в 1917г. в первый состав Временного правительства. Назовите вопросы, решение которых Временное правительство отложило до созыва Учредительного Собрания.

1) Политические партии:

– «Союз 17 октября»

— конституционно- демократическая партия (кадеты)

— Прогрессивный блок (прогрессисты)

2) Могут быть названы вопросы:

— о будущем государственном устройстве страны;

— аграрный вопрос;

— рабочий вопрос;

— национальный вопрос

Назовите причины ужесточения сталинского политического после ВОВ. Приведите примеры ужесточения режима.

Примеры сталинского режима:

— укрепление после Великой Победы в войне авторитета Сталина;

— принятие Сталиным р ешения о следовании довоенной модели развития страны, требовавшей жестокой централизации государственного управления;

— стремление укрепить единомыслие в обществе, подавить возникшие после войны демократические настроения среди населения

Примеры, свидетельствующие об ужесточении сталинского режима:

— «ленинградское дело»

-«дело врачей»

— кампания борьбы с «космополитизмом»

— арест ряда военачальников

— преследования бывших военнопленных

— депортация некоторых народов

— запрет творчества некоторых представителей культуры

— запрет развития ряда научных направлений.

Назовите характерные черты жизни и быта советских людей в первые годы после ВОВ. Приведите примеры положения населения в городе и деревне.

Характерные черты жизни и быта советских людей:

— налаживание мирной жизни, возращение солдат с фронта, многих людей из эвакуации;

— отмена сверхурочных работ, восстановление 8- часового рабочего дня и отпусков

— тяжелые условия труда при восстановления разрушенного войной хозяйства

-нехватка продовольственных и промышленных товаров

— недостаток жилья.

Примеры:

В городе:

— плохое оборудование на предприятиях, большая доля ручного труда, низкие расценки его оплаты;

— жизнь в старых домах, чаще всего в коммунальных квартирах, а иногда в бараках;

— высокие цены в магазинах, снабжение товарами по карточкам, очереди в магазинах;

— проведение принудительных госзаймов среди населения в городе;

— отмена карточек в 1947г.

В деревне:

— недостаток промышленных товаров, сельхозтехники;

— почти бесплатная работа в колхозах из- за обязательной сдачи урожая на госпоставки4

— принудительное сокращение размеров приусадебных участков колхозников;

— отсутствие у колхозников паспортов и, следовательно, права на выезд из деревни

Назовите не менее трех особенностей ситуации, сложившейся в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере советского общества в 1970-е- начале 1980-х гг. Приведите не менее трех причин, способствовавших складыванию отмеченных вами особенностей.

Могут быть названы три особенности:

— преобладание темпов экстенсивного развития экономики

-снижение темпов экономического роста, формирования «механизма застоя»

— снижение качественных показателей экономического развития

-проблемы с внедрением в производство достижений научно- технического прогресса

— большие затраты на развитие ВПК

— остаточный принцип финансирования социальной сферы, легкой промышленности

— дефицит товаров широкого потребления

— расширение сферы «теневой экономики»

Могут быть приведены любые две причины, способствовавшие их складыванию:

— сохранение командной экономической системы. Отвергавшей инновации , НТП

— отказ руководства страны от продолжения экономических реформ, начатых в середине 1960-х гг.

— диспропорции в развитии отдельных отраслей промышленности

-разрыв между ростом денежных доходов населения и темпами развития экономики.

В чем заключались важнейшие достижения в промышленном развитии страны в 1930-е года? Приведите не менее трех примеров. О каких проблемах (трудностях и негативных последствиях ) индустриализации вам известно? Назовите не менее трех трудностей и негативных последствий.

Примеры достижений:

— была создана современная индустриальная база, страна превратилась из аграрной в индустриально – аграрной ;

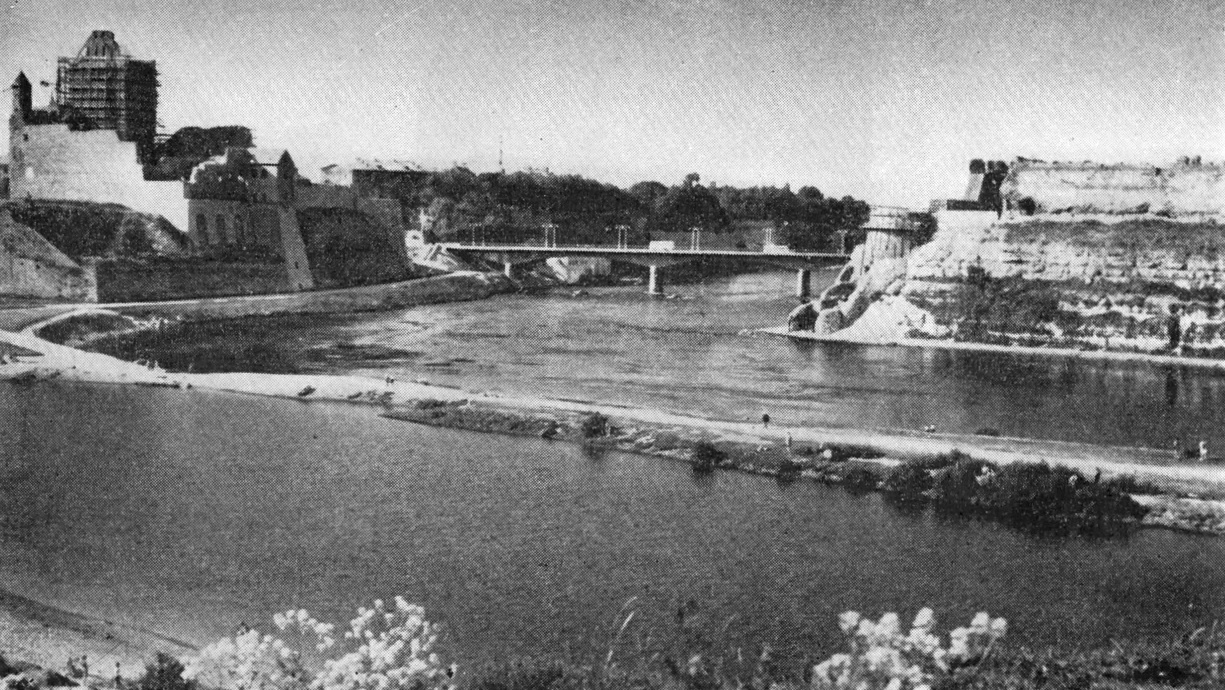

— проведена электрификация (план ГОЭЛРО, первые советские электростанции), построены крупные электростанции (Днепрогэс), создан энергетический комплекс;

-получили развитие новые отрасли промышленности – автомобилестроение, авиастроение, химическая промышленность и др ,;

-началось строительство крупных промышленность предприятий в районах Сибири и Дальнего Востока

-была создана мощная оборонная промышленность

— была достигнута технико-экономическая независимость СССР

Проблемы (трудности и негативные последствия):

— И. проводилась в жесткие сроки, при чрезмерном напряжении человеческих сил и была оплачена дорогой ценой лишений людей, потери здоровья и т.п.

— имели место диспропорции: развивалась преимущественно тяжелая промышленность, заметно отставали отрасли легкой и пищевой промышленности.

— продвижение в промышленном развитии слабо сказывалось на улучшении условий жизни людей

— сложилась командно- административная система.

Назовите не менее трех реформ Избранной Рады. Напишите фамилии трех деятелей Избранной Рады.

Реформы:

— созыв 1549 году первого Земского Собора

— принятие нового Судебника (1550г.)

— отмена кормлений

— совершенствование деятельности приказов, центральных органов исполнительной власти

— ограничение местничества

— создание стрелецкого войска

— принятие «Уложения о службе», укрепившего поместную дворянскую армию

— изменение порядка налогообложения, установление единицы налогообложения (соха) и размера взимаемых с нее повинностей (тягло)

— принятие «Стоглава», регулировавшего деятельность церкви и направленного на унификацию обрядов.

Деятели Избранной Рады:

— князь А.М. Курбский

— митрополит Макарий

-протопоп Сильвестр

— дьяк И.М. Висковатый

-А.Ф. Адашев

Назовите не менее трех признаков коренного перелома в ходе ВОВ. Назовите не менее трех сражений и военных операций этого периода.

Признаки коренного перелома в ходе ВОВ:

— переход стратегической инициативы к Вооруженным силам СССР

— обеспечение надежного превосходства советской оборонной промышленности и тыловой экономики над экономикой фашистской Германии

— достижение Советским Союзом военно- технического превосходства в снабжении действующей армии новейшими видами вооружения

— качественные изменения в соотношении сил на международной арене в пользу стран антигитлеровской коалиции

Сражения этого периода:

— Сталинградская битва

— Битва на Орлово- Курской Дуге

— форсирование Днепра, освобождение Левобережной Украины, Донбасса, Киева

— прорыв блокады Ленинграда

— наступательные операции на Кавказе.

Назовите не менее трех итогов ВОВ 1941- 1945гг. и не менее трех операций завершающего этапа войны.

Положения, характеризующие итоги ВОВ:

— победила антигитлеровская коалиция, СССР отстоял свою государственную независимость, была восстановлена государственность народов Европы, оккупированных Германией.

— фашистская Германия и Япония потерпели военно- политическое поражение, антидемократические режимы в этих странах, а также в Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии и др. пали.

-фашизм и нацизм были осуждены как идеология насилия, агрессии, расового превосходства

— в Европе и на дальнем Востоке произошли некоторые территориальные изменения. В частности Польша получила Силезию, СССР- Восточную Пруссию, весь Сахалин, Курильские острова;

-вырос престиж СССР, усилилось его международное влияние, в Центральной и Юго- Восточной Европе начала формироваться система социалистических государств, находящихся под прямым его контролем

— возросло влияние США, утвердившихся в роли лидеров западного мира

— был дан мощный импульс национально- освободительному движению, началось разрешение колониальной системы

Сражения этого периода:

— снятие блокады Ленинграда

— освобождение Белоруссии (операция «Багратион»)

— Львово- Сандомирская операция

-Висло- Одерская операция

— Восточно- Прусская операция

— Берлинская операция.

Укажите и кратко охарактеризуйте предпосылки и основные события Смуты конца 16- начала 18 века.

Предпосылки Смуты:

— кризис династии Рюриковичей (слабый царь Федор Ивановича, драма в Угличе), ослабление центральной власти

— политическая борьба претендентов за власть, земское избрание на царство Бориса Годунова

— обострение социального недовольства вследствие политики закрепощения крестьян, усиления налогового гнета, а также неурожаев, голода.

-волнения и бегство крестьян

События Смуты:

— 1605г.- начало Смуты: появление Лжедмитрия 1, его поход на Москву, «восшествие на престол»;

-1606г.- боярский заговор, свержение самозванца, избрание на царство Василия Шуйского

-восстание под руководством И. Болотникова

— 1607г.- Лжедмитрий 2 («тушинский вор»)

— польско-шведская интервенция, осада Смоленска

— 1610г.- «семибоярщина»

— 1611- 1612гг.- народные ополчения (Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин), освобождение Москвы

— 1613г. – Земский Собор, избрание на царство Михаила Романова.

Назовите не менее трех реформ РПЦ в середине 17 века и не менее трех последствий преобразований проведенных патриархом Никоном.

Три цели реформ РПЦ:

— унификация системы церковных обрядов, порядка богослужения, богослужебных книг

— повышение авторитета и усиление значения церкви в жизни общества

— борьба с явлениями, подрывавшими духовный авторитет церковно служителей (пьянство, стяжательство, неграмотность священников и пр.)

— противодействие проникновению светских начал в духовную жизнь общества

— преобразование церкви в условиях усиления церковно- политических связей России с южнославянскими странами.

Два последствия преобразований:

— реформа привела к унификации церковных обрядов и богослужебных книг, способствовала укреплению духовной, идейной целостности русского православия

— долгий спор о верховенстве светской и духовной власти был решен в пользу власти светской, был сделан важный шаг к подчинению церкви государству

— острая борьба сторонников и противников Никона и его реформ привела к расколу РПЦ

— старообрядческое движение стало одной из форм социального протеста во 2-ой половине 17- 1-ой половине 18 веков.

Назовите основные этапы процесса объединения русских земель вокруг Москвы и дайте краткую характеристику каждого из них.

Четыре этапа объединения русских земель:

— конец 13- 1-ая половина 14 веков

— 2-ая половина 14 века

— 1- ая половина 15 в.

— 2-ая половина 15- начало 16 века

Краткая характеристика каждого этапа:

-1 этап: образование и начало возвышения московского княжества, борьба Москвы и Твери, успехи московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение, превращение Москвы в церковный центр русских земель

— 2 этап: Куликовская битва, первое поражение в сражении с объединенными силами русских княжеств и земель, утверждение Москвы в качестве центра объединения русских земель

— 3 этап: феодальная война,

-4 этап: завершающий этап объединения, освобождение от ордынского ига, возникновение единого Российского государства.

Назовите не менее трех мероприятий, проведенных в СССР в период «оттепели» в сфере экономики и социальной политики. Приведите не менее трех положений, отражающих значение «оттепели» для отечественной истории 20 века.

Могут быть названы три мероприятия периода «оттепели»:

— сохранение курса на приоритетное развитие отраслей тяжелой и оборонной промышленности

— активизация усилий, направленных на внедрение достижений науки и техники в производство

— переход от отраслевого принципа управления народным хозяйством к территориальному (создание совнархозов)

-распространение паспортной системы на колхозников

— упорядочение пенсионного обеспечения, снижение пенсионного возраста

— освоение целинных и залежных земель

— ограничение приусадебных хозяйств

— проведение денежной реформы. Повышение розничных цен.

Положения, отражающие значение « оттепели»:

-была предпринята первая попытка десталинизации советского общества

— «оттепель» была первой попыткой реформирования общественной системы, сложившейся в ССР в 1930-е гг., освобождения ее от наиболее одиозных элементов (массовые репрессии, террор, культ личности) при сохранении однопартийности, руководящей роли КПСС, общественной собственности и централизованного планирования, командной экономики

-политика «оттепели» не была последовательной ,целостной, но она внесла существенные изменения в духовную атмосферу как шаг к свободе. К социализму, очищенному от деформаций и искажений, к гражданской ответственности, самостоятельности, инициативе.

Раскройте характерные черты социально- экономической политики в СССР во второй половине 1950-х- первой половине 1960-х гг.

Общая характеристика периода:

— попытки реформирования разных сфер жизни в период руководства Н.С.Хрущева- либерализация, «оттепель»;

Политика в промышленности:

— меры по децентрализации управления

-ликвидация отраслевых министерств, образование совнархозов

— вступление в эпоху НТР- приоритетное развитие атомной энергетики. Химической промышленности и др.

Политика в области с/х:

— укрупнение колхозов, преобразование части колхозов в совхозы

— повышение закупочных цен на с/х продукцию;

— освоение целинных и залежных земель.

Социальная политика:

— повышение окладов и пенсий, снижение пенсионного возраста

-развертывание массового жилищного строительства

— сокращение рабочего дня. Выдача паспортов колхозникам

— повышение закупочных цен на продукты.

Вывод: противоречивость и непоследовательность политики; элементы субъективизма и администрирования; кризисные явления в экономике, порождавшие недовольство в разных группах населения.

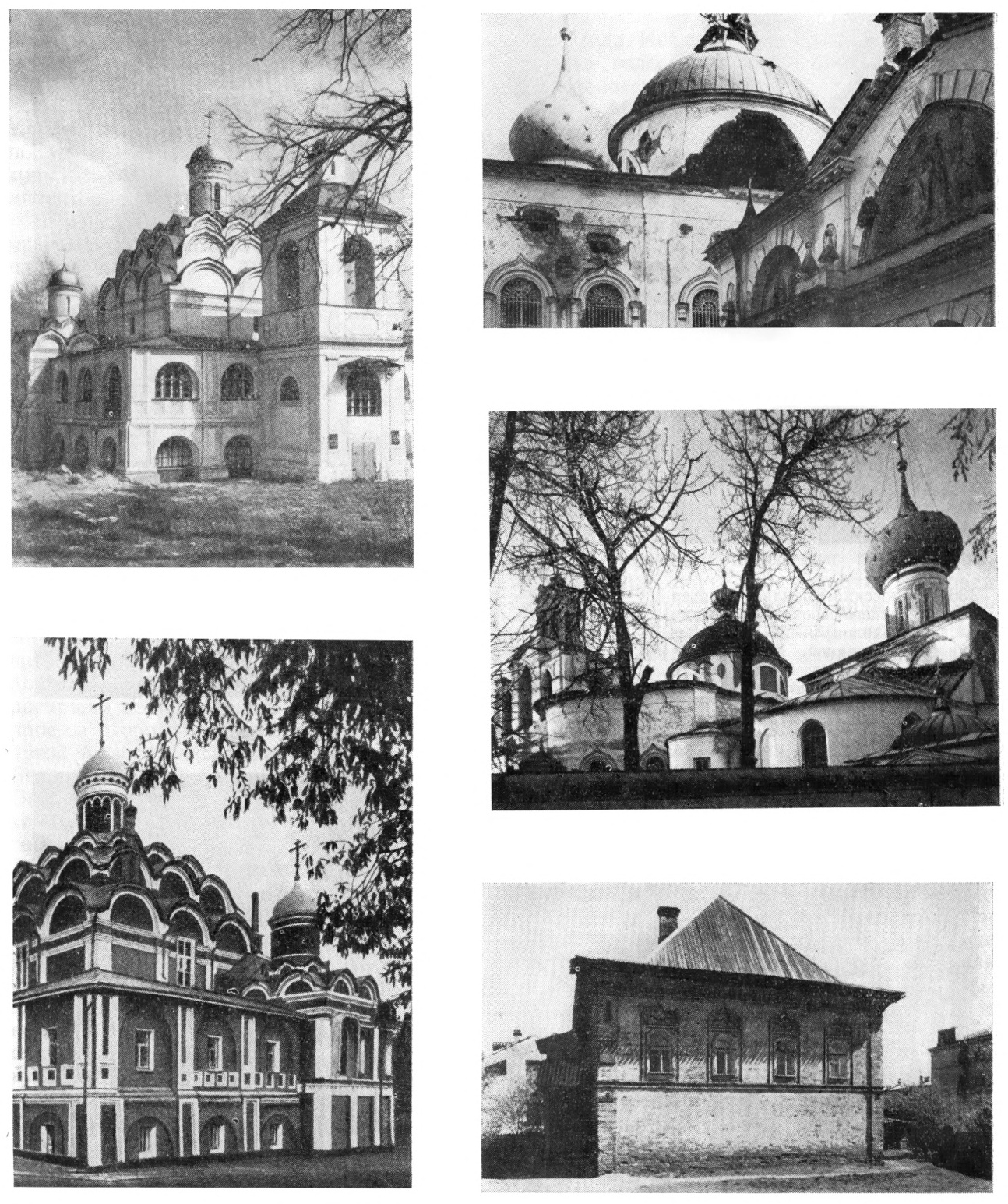

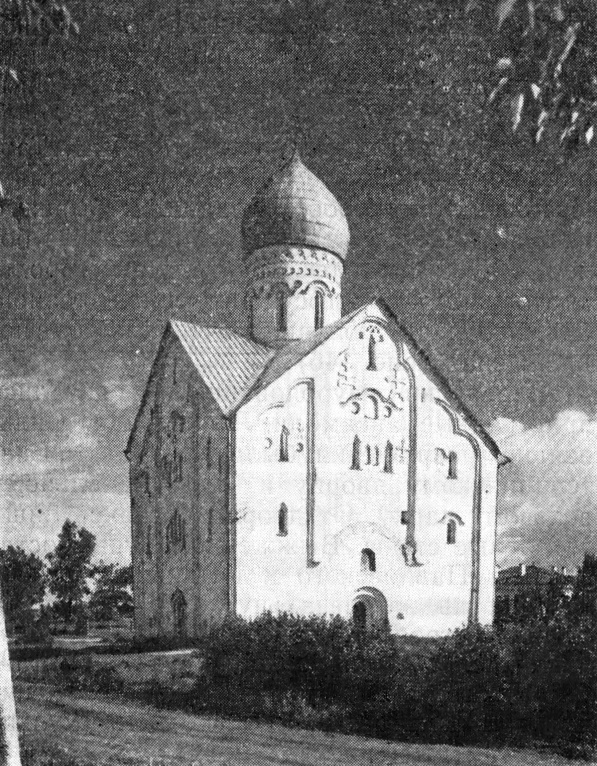

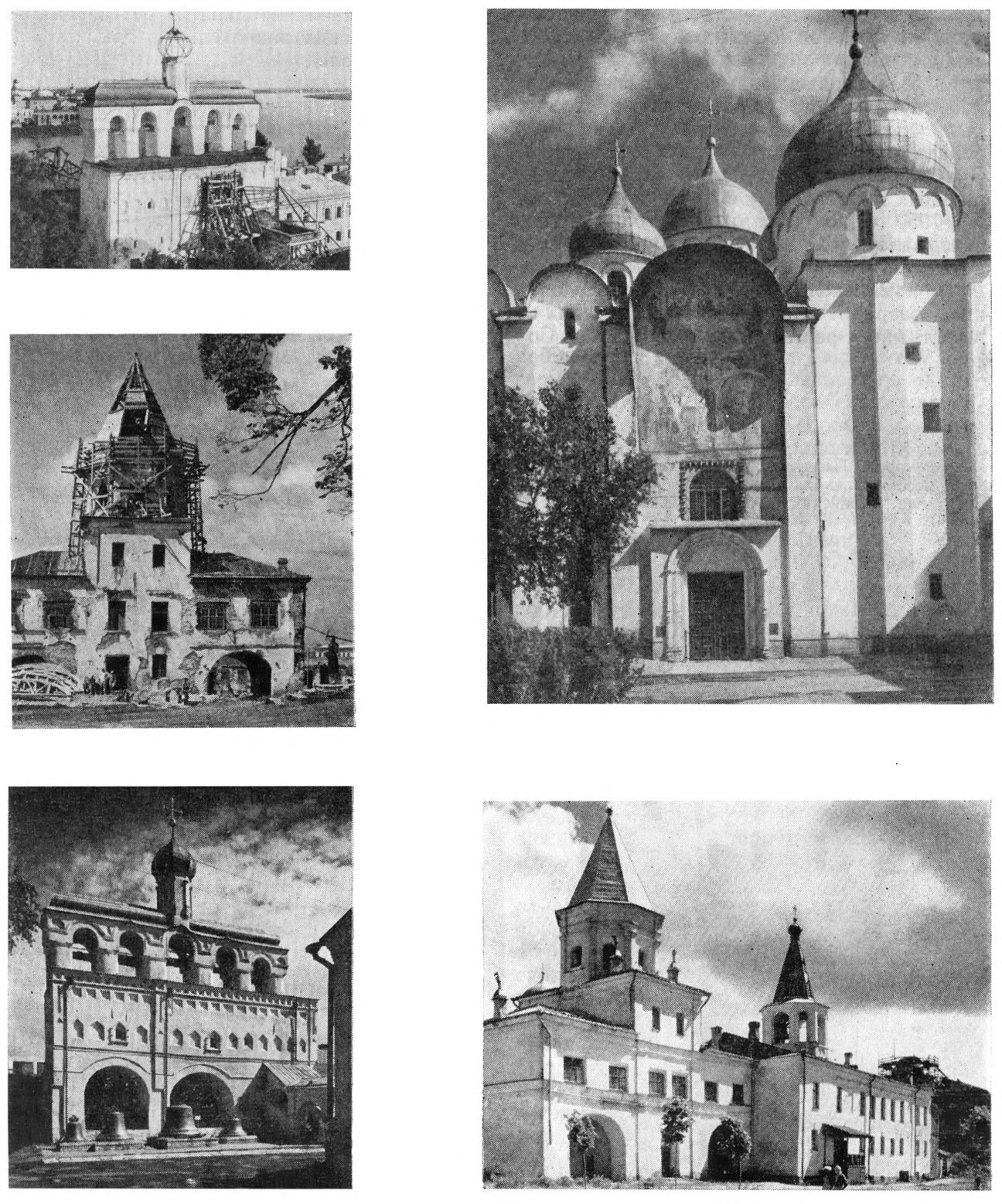

Охарактеризуйте исторические условия развития и основные достижения культуры России в 14- 16вв.

Исторические условия:

— возрождение хозяйства, экономической подъем в русских землях

— создание единого государства

— развитие национального самосознания, борьба за независимость от Орды.

— развитие культурных контактов (деятельность итальянских зодчих в России)

Основные культурные достижения:

— устное народное творчество

— литературы (сказания Куликовского цикла, Хождения, жития, поучения- Четьи минеи, Домострой)

— появление публицистики (Иван Пересветов, сочинения Ивана Грозного)

-начало книгопечатания (Иван Федоров)

— рост числа школ и училищ при церквах и монастырях

— развитие каменного зодчества- сооружения Московского Кремля. Покровский собор (собор Василия

Блаженного), шатровый стиль

— Живопись: фрески (Новгород и др., города), иконопись- Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий

— Роль РПЦ в духовной жизни и культуре 14-16вв.

Назовите основные направления развития и достижения советской культуры в 1920- 1930-е гг.

Общее направление развития- «культурная революция» (ее задачи)

Идеология:

— утверждение коммунистической идеологии во всех сферах духовной жизни и культуры

— классовый подход к культуре. Выдвижение лозунгов разрушения «буржуазной» культуры и утверждение новой. «пролетарской » культуры (Пролеткульт и другие организации)

— преследование немарксистских концепций в обществознании. Изгнание многих философов и публицистов («философский теплоход»)

Образование:

— ликвидация неграмотности, создание ликбезов. Новых школ, рабфаков

— реформа начальных и средних школ. Преобразование их в бесплатную единую трудовую школу

— формирование новой интеллигенции «из рабочих и крестьян»

Литература и искусство:

— многообразие художественных течений и групп в литературе и искусстве в 1920-е гг. становление революционного искусства (плакат, сатира)

— появление новых героев в литературе (произведения В.Маяковского. И. Бабеля, А. Фадеева, Д. Фурманов,. М.Шолохова и др.).

-Развитие советского кинематографа (С. Эйзенштейн)

-Утверждение социалистического реализма в 1930-е гг. в качестве господствующего течения

Государственная политика в отношении церкви:

-Отделение церкви от государства, борьба с религиозным мировоззрением и обычаями, закрытие и разрушение церквей.

Раскройте особенности культурной и духовной жизни в СССР во второй половине 1950-х-первой половине 1960-х гг.

Общая характеристика этого периода:

— годы. Когда страной руководил Н.С. Хрущев, характеризуются началом либерализации в разных сферах жизни общества

— это годы «оттепели» в духовной жизни, культуре

Основные события и явления культурной жизни:

— демократические перемены;

— реабилитация осужденных ранее представителей научной и творческой интеллигенции

— появление новых литературно- художественных изданий ( журналы «Новый мир», «Юность»)

— создание новых театров- студий (Театр на Таганке, «Современник»)

-снятие запретов на публикацию и исполнение ряда литературных и музыкальных произведений, подвергнутых критике в предшествующие десятилетия

— реформирование системы образования

— расширение контактов представителей советской интеллигенции с мастерами культуры зарубежных стран

— сохранение партийного идеологического диктата

-в основе культурной политики- тезис о построении коммунистического общества

— осуждение Б.Пастернака

Вывод:

Развитие культуры в рассматриваемый период носило противоречивый характер.

Укажите характерные черты демократизации культуры в России во второй половины 19 века.

Развитие образования:

— развитие среднего и высшего образования- увеличение числа гимназий, училищ. Университетов. Появление женских курсов (эти формы образования оставались труднодоступными для представителей непривилегированных сословий)

— создание сети начальных земских школ

— открытие училищ, воскресных школ для рабочих

Культурно- просветительские учреждения

— расширение сети публичных библиотек

— основание музеев, открытие музеев для публичного посещения (галерея П.М. Третьякова в Москве и др.)

-развитие издательского дела, журналистики (увеличение числа газет и журналов, выпуск недорогих изданий, доступных для широкого круга читателей, — И.Д. Сытин)

Рост интереса к жизни народа

— появление образа «человека из народа» в художественных произведениях

— интерес к народному творчеству ,отражение его мотивов в искусстве

— развитие традиционных художественных промыслов (Дымково, Гжель, Хохлома, Павловский Посад)

Вывод: начавшийся процесс демократизации не устранял сословных разграничений в культурной жизни

Назовите не менее трех условий проведения выкупной операции по реформе 1861г. Укажите не менее трех последствий выкупной операции для социально- экономического развития страны.

Три условия проведения выкупной операции:

— за землю нужно выплатить определенную сумму помещику- за основу был взят размер оброка. Который крепостной крестьянин платил помещику (выкуп должен был равняться такой сумме. Которая, будучи положенной в банк, давала бы в виде процентов с нее стоимость прежнего оброка)

-до проведения выкупной операции крестьяне должны были выполнять в пользу помещика все прежние повинности (временнобязанное состояние)

— государство выплачивало 75- 80 % выкупной суммы помещику сразу, остальное вносил крестьянин. Затраты государства крестьянин должен был восполнить, в течение 49 лет внося в казну сумму ссуды от процентами.

Три последствия выкупной операции:

—давала помещикам средства, необходимые для перевода хозяйства на новые условия, возникшие в связи с отменой крепостного

— способствовали консервации полукрепостнических отношений в с/х (отработочная система, испольщина, издольщина)

— негативным образом сказывалась на развитии крестьянских хозяйств, вынужденных отдавать часть произведенного продукта в качестве выкупных платежей

— усиливала имущественную и социальную дифференциацию крестьянства, его разложение

— усиливала имущественную и социальную дифференциацию крестьянства. Его разложение

— втягивала крестьянское хозяйство в рыночные отношения, способствовала развитию товарно- денежных отношений, преодолению натурального хозяйства.

Назовите не менее трех изменений в положении крестьянства и посадского населения после принятия Соборного уложения. Приведите не менее трех положений, характеризующих значение этого документа.

Изменения в положении крестьянства и посадского населения после принятия Соборного уложения:

— отмена урочных лет и введение бессрочного сыска беглых крестьян

-установление наследственности крепостного состояния

-предоставление землевладельцам права распоряжаться имуществом крепостного крестьянина

-предоставление землевладельцам права вотчинного суда и полицейского надзора над крепостными

-возложение на крепостных крестьян обязанности выполнять повинности в пользу государства

— ликвидация «белых» слобод

— запрещение крестьянам держать постоянную торговлю в городах и закрепление права торговли за посадскими людьми

Положения, характеризующие значение Соборного Уложения:

— фактически завершило процесс юридического оформления крепостного права

— способствовало укреплению царской власти, содержало ряд положений, направленных на защиту личности монарха и РПЦ

— способствовало оформлению сословной структуры общества, определению прав и обязанностей основных сословий

— в качестве свода законов Российского государства действовало вплоть до первой половины 19 века.

Раскройте основные итоги преобразовательной деятельности Петра 1.

Итоги внешнеполитической деятельности Петра 1.:

— завоеван выход к Балтийскому морю, Россия приобрела статус великой державы (с 1721г. — империя)

Итоги внутренней политики в экономике:

— в результате государственного содействия развитию промышленности. Политики протекционизма возникновение крупного мануфактурного производства. Новых отраслей промышленности

— развитие торговли (политика меркантелизма)

В политической системе:

—реформы государственного управления, создание нового государственного аппарата (Сенат, Коллегии), областная и городская реформы (создание местных органов управления)

— церковная реформа. Создание Синода, подчинение церкви светской власти

— военные реформы, регулярной армии и флота

В социальных отношениях:

— укрепление положения дворянства, расширение его сословных привилегий (Указ о единонаследии, Табель о рангах)

-Ужесточение крепостнических порядков, усиление эксплуатации крестьян и работных людей, введение подушной подати

В сфере культуры и быта:

— введение гражданской азбуки, издание первой газеты, переход на новое летоисчисление

— становление системы светского образования. развитие наук (основание Академии наук)

-введение европейских обычаев в быту

Вывод: преобразования Петра 1 привели к усилению военно- политического положения России в Европе. Укреплению самодержавия.

Назовите не менее трех народных выступлений, произошедших в 18 веке., укажите их причины (не менее трех).

Следующие народные выступления 18 века:

— восстание 1705- 1706гг. в Астрахани;

— восстание на Дону под руководством К. Булавина (1707- 1708гг.)

— выступление работных людей на мануфактурах (20-е гг. 18 века)

— религиозные выступления старообрядцев в первой четверти 18 века;

— движения крестьян и работных людей в 30- 60 –е гг. 18 века;

— крестьянско- казацкое восстание под предводительством Е. Пугачева 1773- 1775гг.

Причины народных выступлений: ужесточение:

— ужесточение крепостнического гнета;

— рост повинностей крестьян и посадских людей;

— тяжелое положение работных людей;

— указы Петра 1. о приписных и посессионных крестьянах;

— наступление государства на казачьи вольности;

— преследование старообрядцев.

Объясните, в чем состояла историческая необходимость проведения реформ в России в середине 19 века.

Внутренние предпосылки проведения реформ 1861- 1871гг.

— разложение крепостнической системы хозяйствования;

— имения помещиков: их доходность за счет усиления эксплуатации крестьян, а не внедрения новой техники

— натуральное хозяйство крестьян: их бедность, низкая покупательская способность;

— рост крестьянских выступлений;

— необходимость преодоления отсталости российской промышленности: одна из причин- нехватка рабочих рук вследствие крепостной зависимости значительной части населения

Внешнеполитический кризис:

—поражение России в Крымской войне 1853- 1856гг.Главная причина — военно- техническая отсталость страны

Осознание русским обществом. Правительственными кругами аморальности крепостного права, необходимости его отмены для преодоления отставания России от ведущих стран Европы.

Раскройте тезис: «Поражение России в Крымской войне означало крушения принципов николаевского царствования».

В области внешней политики — не оправдался расчет Николая 1 на солидарность европейских монархов.

-Англия и Франция вступили в войну против России

-Австрия, которой Россия помогала подавить революционные выступления 1848- 1849гг., заняла позицию враждебного нейтралитета (выжидательную)

-Россия оказалась в состоянии международной изоляции

-Война показала, что великие европейские державы противостоят усилению влияния России на Балканах

В области внутренней политики- война выявила общую экономическую, техническую и военную отсталость России

Поражение было в значительной степени обусловлено особенностями внутреннего положения в России в годы царствования Николая, в том числе :

— сохранением крепостнической системы в деревне

— недостаточным развитием промышленности

— плохим состоянием транспорта, слабой сетью ж/дорог

— сохранением сословного принципа комплектования армии, препятствовавшего выдвижению одаренных людей «из простого народа»

— устаревшим вооружением армии и флота

Героизм российских солдат не был подкреплен необходимой экономической и военной мощью страны

Вывод: поражение в войне рассматривалось многими как следствие кризисного состояния Российской империи.

Назовите не менее двух основных направлений преобразований, проводившихся в России в годы царствования Александра 1. Приведите не менее трех примеров наиболее важных преобразований, относившихся к одному из названных направлений.

Направления преобразований Александра 1:

— в сфере государственного управления;

— в социальной сфере;

— в сфере образования.

В сфере государственного управления:

— поручение Сперанскому разработать проект, в основе которого принцип «разделения властей»;

— образование Государственного Совета

— проведение министерской реформы;

В социальной сфере:

— издание указа о вольных хлебопашцах

— запрещение печатать объявления о продаже крепостных крестьян

-освобождение крестьян в прибалтийских губерниях

— учреждение военных поселений

В сфере образования:

— открытие лицея в Царском Селе;

— включение в университетский устав положения об автономии университетов;

— разрешение распространять иностранные книги в России;

— образование учебных округов.

Объясните, как Отечественная война 1812г. повлияла на внутреннее развитие и международное положение России.

Последствия войны для внутреннего развития:

Главный результат- удалось отстоять независимость и целостность России

Потери среди военных и гражданского населения, уничтожение материальных и культурных ценностей

Подъем патриотических чувств, новый этап в развитии национального самосознания

Возросшее понимание единства нации, несмотря на сословные перегородки

Пробуждение чувства собственного достоинства у многих простых людей. В том числе крепостных крестьян, сражавшихся за свободу Отечества

события войны 1812г. и зарубежного похода способствовали распространению идей гражданского служения обществу, активизации общественного движения

победа в отечественной войне привела к подъему в сфере духовной культуры, литературы и искусства

В области международных отношений:

Возросла роль России в европейской политике и международных отношениях

Победа европейских монархий сопровождалась усилением консервативных, охранительных тенденций( участие России в Священном Союзе, подавлении освободительных движений в Европе)

Назовите основные направления (не менее двух) внешней политики СССР в 1945- 1953гг. Приведите не менее трех любых примеров проведения политики.

1) Основные направления политики:

— участие в разрешении международных проблем в рамках ООН;

— усиление влияния СССР на восточно- европейские государства;

— поддержка национально- освободительного движения в колониальных и зависимых странах;

— расширение влияния СССР на коммунистические и рабочие партии многих стран мира;

— активное участие в организации движения сторонников мира

2) Примеры:

— отказ СССР от принятия плана Маршалла;

— форсирование Сталиным атомного проекта с целью ликвидации монополии США на атомное оружие, испытание атомной бомбы (1949г.);

— помощь китайским коммунистам в гражданской войне;

— помощь Северной Корее в ходе Корейской войны (1050- 1953гг.);

— содействие образованию ГДР после создания ФРГ

Сравните позиции В.И.Ленина и Н.И. Бухарина по вопросу о заключения сепаратного мира с Германией весной 1918г. Что было в них общим (не менее двух характеристик), а что – различным (не менее трех различий).

Общее:

1.– оба оценивали перспективы заключения сепаратного мира с точки зрения интересов мировой революции

2.– оба считали сепаратный мир унизительным и позорным

3.– оба заявляли о необходимости использовать сепаратные переговоры с Германией для агитационных целей.

Различия:

|

Позиция В.И. Ленина |

Позиция Н.И.Бухарина |

|

Немедленно заключить сепаратный мир с Германией |

Отказаться от заключения сепаратного мира с Германией |

|

Интересам мировой революции отвечает немедленное заключение сепаратного мира |

Интересам мировой революции отвечает развязывание революционной войны |

|

Защитить советскую власть может только немедленный мир с Германией |

Защитить советскую власть может только поддержка мирового пролетариата, мировая революция |

|

Отказ от сепаратного мира приведет к поражению советской власти, к военной катастрофе |

Отказ от сепаратного мира приведет к развязыванию революционной войны |

Сравните основные положения «Русской правды» П.И. Пестеля и «Конституции» Н.М. Муравьева. Что было в них общим (не менее двух общих характеристик), а что- различным (не менее трех различий).

1.В качестве общих характеристик основных положений «Русской правды» и «Конституции» могут быть названы:

— отмена крепостного права

— отмена самодержавия

— уничтожение сословного строя, равенство граждан перед законом, свобода слова, печати, собраний, вероисповедания, равный суд

- Различия:

|

«Русская правда» |

«Конституция» |

|

Провозглашение России республикой |

Превращение России в конституционную монархию |

|

Уничтожение царской власти, Народное вече как верховный орган законодательной власти и Державная дума как высший орган исполнительной власти Равное избирательное право для всего мужского населения страны, без цензов |

Наделение императора функциями исполнительной власти с целым рядом существенных полномочий, учреждение Народного вече как верховного законодательной власти Высокий избирательный ценз, выборы неравные и многоступенчатые |

|

Конфискация части помещичьей земли; деление всей земли на общественный и частный фонд, возможность для крестьян получить земельный надел в общественном фонде выкупа |

Сохранение помещичьего землевладения в неприкосновенности. Неприкосновенности, наделение крестьян и приусадебными участками и 2 десятинами земли |

Сравните экономическое развитие России в 17в. и 18в. Укажите, что было общим, а что- различным.

Может быть названо общее в экономическом развитии в 17в. и 18в.:

— экстенсивное развитие экономики;

— развитие ремесленного мануфактурного производства

— начало формирования рыночных отношений и всероссийского рынка.

Различия:

|

17 век |

18 век |

|

Начальный этап мануфактурного производства |

Значительный рост числа мануфактур, в том числе крестьянских |

|

Преобладание мануфактур с использованием принудительного труда |

Использование как труда «беглых и гулящих людей»- вольнонаемной рабочей силы, так и труда приписных и посессионных крестьян |

|

Начало специализации отдельных районов страны и рост товарного обращения |

Углубление специализации отдельных районов, в том числе за счет освоения новых территорий |

|

Сохранение натуральной замкнутости помещичьего и крестьянского хозяйства |

Разрушение натуральной замкнутости помещичьего и крестьянского хозяйства, усиление их связей с рынком |

|

Элементы политики меркантелизма и протекционизма |

Усиление политики государственного вмешательства в экономику, политики протекционизма и меркантилизма. |

Сравните два этапа промышленного переворота в России в 1840-1850-е гг. и в 1861- 1880-е гг.

Укажите, что было общим, а что- различным.

Общие черты:

— внедрение машин на производстве;

— развитие новых видов транспорта (железнодорожное строительство, развитие пароходного сообщения);

-постепенная замена труда лично зависимых работников трудом наемных работников;

— недостаточное оснащение сельскохозяйственного производства машинной техникой;

— сохранение промыслов (промыслового села);

— применение внеэкономических методов эксплуатации работников.

Различия:

|

В 1840-1850-е гг. |

В 1861-1880-егг. |

|

Незначительная доля наемного труда в промышленности |

Переход к применению наемного труда в промышленности |

|

Использование труда крепостных крестьян на помещичьих мануфактурах |

Переход к применению труда наемных работников на помещичьих мануфактурах |

|

Применение труда посессионных. Приписных крестьян |

Упразднен труд посессионных, приписных крестьян |

|

— |

Создание новых отраслей промышленности (машиностроение) |

|

— |

Основание крупных капиталистических предприятий |

Сравните основные положения экономических программ И.В. Сталина и Н.И. Бухарина в 1928- 1929 гг. Что было в них общим ( не менее двух характеристик), а что различным (не менее трех различий).

Общие характеристики:

— признание возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране

— признание необходимости индустриализации страны

— признание необходимости относительно высоких темпов индустриализации

— признание необходимости принятия мер в деревне для преодоления вызванных кризисом явлений («кризис хлебозаготовок»)

Различия:

|

Программа И.В.Сталина |

Программа Н.И. Бухарина |

|

Высокие темпы индустриализации должны быть обеспечены любой ценой |

Темпы индустриализации следует определять так, чтобы не нарушить экономические пропорции, пропорции между промышленностью и сельским хозяйством |

|

Возможности индивидуальных крестьянских хозяйств исчерпаны, «кризис хлебозаготовок» доказывает этот вывод |

«кризис хлебозаготовок»- результат политических ошибок, индивидуальные крестьянские хозяйства надолго останутся основой аграрной экономики |

|

Проведение политики раскулачивания, жесткие меры против них |

Следует поддерживать индивидуальные крестьянские хозяйства, поощрять крестьянскую предприимчивость |

|

Проведение коллективизации на основе скорейшего обобществления индивидуальных крестьянских хозяйств |

Создание крупных хозяйств возможно в процессе кооперирования деревни |

Сравните кризис 1020- начала 1921 г. И кризис хлебозаготовок 1927-1928гг. Что было в них общим, а что различным.

Общее:

— в руководстве Коммунистической партии и государства шли острые споры о причинах кризиса

-в руководстве Коммунистической партии и государства шли острые споры о путях преодоления кризиса

— результатом обоих кризисов стало коренное изменение экономической политики (отказ от «военного коммунизма» и переход к нэпу ;отказ от нэпа и переход к форсированной модернизации)

Различия:

|

1920- 1921гг. |

1927-1928гг. |

|

Кризис возник в условиях перехода от первой мировой и гражданской войн к миру Основное проявление кризиса – массовые выступления крестьян, широкое общественное недовольство Главная причина кризиса- широкое недовольство политикой «военного коммунизма» Кризис происходил в условиях резкого падения показателей промышленного сельскохозяйственного производства, других экономических показателей Преодоление кризиса была связана с переходом к нэпу, введению свободы торговли, частичной денационализации промышленных предприятий, усиление экономических методов управления |

Кризис возник в условиях мира и не был связан с войной Основное проявление кризиса- отказ крестьян поставлять зерно и продовольствие по установленным государством закупочным ценам («хлебная стачка») Главная причина кризиса- экономические противоречия нэпа, в частности, отставание темпов развития промышленности от темпов роста сельскохозяйственного производства Кризис происходит в условиях завершения восстановительного периода, экономического роста Преодоление кризиса была связана с отказом от нэпа, усилением командно- административных методов управления, частичным возрождением политики «военного коммунизма». |

Сравните промышленное производство в России (типы предприятий, техническую оснащенность, характер используемой рабочей силы) с начала 19 в. До реформ 1860- 1870-х гг. и после Великих реформ вплоть до окончания промышленного переворота. Укажите, что было общим (приведите не менее трех общих характеристик), а что- различным (укажите не мене трех различий)

Общее:

— переход от мануфактуры к фабрике;

— постепенная замена ручного труда машинным;

— переход к труду наемных работников;

— связь значительной части работников с деревней.

Различия:

|

С начала 19 века и до реформ 1860- 1870-х гг. |

После Великих реформ вплоть до окончания промышленного переворота |

|

Начало внедрения паровых машин на предприятиях На предприятиях, принадлежавших государству. Применялся в основном труд крепостных крестьян- отходников, посессионных крестьян, приписных крестьян На предприятиях, принадлежавших помещикам, преобладал труд крепостных крестьян, отрабатывающих на производстве барщину, труд наемных работников использовался в отдельных случаях На мануфактурах, основанных крепостными «капиталистыми» крестьянами, применялся в основном труд крепостных крестьян (помещичьих крестьян) |

В основном завершение технического перевооружения предприятий (широкое применение паровых машин) На государственных предприятиях использовался труд наемных работников На предприятиях, принадлежавших помещикам, увеличилась численность наемных работников На мануфактурах, основанных в дореформенное время крепостными крестьянами, применялся труд наемных работников |

Сравните содержание государственной политики в отношении крестьянства в 1921- 1928гг. и в 1929-1933гг. Укажите что было общим, а что различным

Общее:

— одна из целей- преобразование с/х на социалистических началах

— признание экономического преимуществ крупных. Технически оснащенных хозяйств над мелкими крестьянскими хозяйствами

— признание необходимости технического перевооружения с/х на основе развития тяжелой промышленности

— осуществление мер против кулачества

— неравный обмен между городом и деревней, цены на промышленные товары выше цен на с/х продукцию

Различия:

|

Политика в 1921-1928гг. |

Политика 1929-1933гг. |

|

Основные формы с/х продуктов- продналог и госзакупки Свобода торговли хлебом и другими с/х продуктами Использование рыночных методов и механизмов Меры, направленные на ограничение кулачества, в основном экономического характера (налоги, лишение льгот, снижение закупочных цен и пр. ) Мелкие индивидуальные хозяйства являются основой аграрного производства |

Складывается система обязательных госпоставок Упразднение свободной торговли хлебом и другими с/х продуктами Складывается жесткая командно- административная система Проводится политика раскулачивания, ликвидация кулачества как класса Колхозы, совхозы становятся монопольными производителями с/х продукции |

Сравните состояние с/х в России с начала 19 века до реформ 1860- 1870-хгг. И после реформ 1860- 1870-х гг. вплоть до конца 19 века. Укажите, что было общим (приведите не менее трех общих характеристик) , а что различным (назовите не менее трех различий).

Общее в развитии с/х дореформенной и пореформенной России, например:

— замедленные темпы формирования капиталистических отношений в с/х;

— замедленное внедрение машинной техники в с/х;

— сохранение помещичьего землевладения;

— малоземелье крестьян;

— традиционные методы ведения хозяйства большинством крестьян

— существование крестьянской общины.

Различия:

|

До реформ 1860- 1870-х гг. |

После реформ 1860- 1870-х гг. вплоть до конца 19 века. |

|

Кризис крепостнической системы хозяйствования Упадок помещичьих хозяйств Применение труда крепостных крестьян в помещичьих хозяйствах Незначительное использование наемных рабочих в помещичьих хозяйствах Незначительное использование с/хтехники, достижений агрономии в хозяйствах помещиков и крестьян Рост товарности с/х Имущественное расслоение крестьянства Отходничество оброчных крестьян не изменяло их сословную принадлежность |

Перестройка с/х на капиталистических основах (при сохранении пережитков крепостничества) Увеличение количества разорившихся помещичьих хозяйств Переход помещиков к полукрепостническим методам эксплуатации Более широкое использование наемной рабочей силы в помещичьих хозяйствах Увеличилось применение с/хтехники и достижений агрономии Ускорение роста товарности с/х Ускорение социального расслоения крестьянства Уход освобожденных от крепостной зависимости крестьян на заработки мог изменить их сословную принадлежность |

Сравните реформы Избранной рады и политику опричнины Ивана Грозного . Укажите, что было общим, а что – различным .

Общее:

-преобразования проводились по воле царя;

-преобразования были направлены на усиление центральной власти и власти царя;

-преобразования были направлены на решение насущных внешнеполитических задач (приобретение Россией выхода к морю, защита территорий страны от набегов крымских и казанских ханов).

Различия:

|

Реформы Избранной Рады |

Опричная политика |

|

Путь медленных, постепенных преобразований, рассчитанные на централизацию в течении длительного времени Преобразования направлены на создание в России сословно- представительной монархии Стремление к достижению согласия между интересами государства и общества Стремление к консолидации между различными группами верхов русского общества Внешнеполитические успехи: присоединение к России Казанского и Астраханского ханств Реформы способствовали улучшению внутреннего положения в стране, укреплению государственного аппарата, армии, хозяйственному оживлению. |

Насильственные методы централизации Преобразования направлены на укрепление в России самодержавной монархии с неограниченной царской властью Раскол в обществе Массовые репрессии, опалы, террор, земельные конфискации Проиграна затяжная Ливонская война, поражение в 1571г. От крымского хана Опричнина поставила страну на грань национальной катастрофы, привела к экономическому, политическому кризису и в итоге- к Смуте начала 17 века. |

Сравните две формы землевладения- вотчину и поместье. Укажите, что было общим (не менее двух общих черт), а –что различным (не менее трех различий)

Общие:

— являлись формами феодального землевладения;

— состояли из господского хозяйства и крестьянского держания.

Различия:

|

вотчина |

поместье |

|

Земельные владения князей, бояр, монастырей Родовое владение Наследуется Продается и покупается Может быть передана в дар монастырю |

Земельные владения дворян- помещиков Владение, обусловленное военной и государственной службой Наследуется только при определенных условиях Не продается и не покупается Не может быть передана в дар монастырю |

Сравните позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума по вопросу о целях и содержании церковных реформ сер. 17 века. Что было в них общим, а что – различным.

Общие характеристики:

— признание необходимости проведения церковных реформ

— признание необходимости унификации церковных обрядов и богослужебных книг

— признание необходимости борьбы за исправление нравов духовенства, борьба со всем, что подрывает авторитет церковнослужителей.

Различия:

|

Позиция патриарха Никона |

Позиция протопопа Аввакума |

|

Исправление книг провести по греческим образцам Ввести единый обряд богослужения по греческим образцам Исправление всех церковных алтарей и иконостасов в соответствии с греческими образцами Утверждение верховенства духовной власти над светской в религиозных и нравственных вопросах Расширение международных связей РПЦ, в особенности с южнославянскими народами |

Исправление книг по древнерусским образцам Унификация обряда богослужения на основе обряда, сложившегося в Древней Руси после принятия христианства Следование образцам, сложившимся в русской иконописи Признание царя единственным защитником православия, хранителем православного царства Отказ от расширения международных связей, строгое следование концепции «Москва- третий Рим» |

Сравните политику Коммунистической партии и Советского государства в отношении культуры 1920-е гг. и 1930-е гг. Что было в них общим, а что- различным.

Общее:

в качестве общих характеристик политики коммунистической партии и государства в отношении культуры могут быть названы:

— признание ликвидации неграмотности, развитие школы и образования. формирование новой советской интеллигенции важнейшими политическими задачами (концепция культурной революции)

— признание культуры и искусства важным средством воспитания масс в Коммунистическом духе (культура как часть общепартийного дела)

— стремление Комм. Партии и Советского государства поставить культуру под строгий контроль

— выдвижение на первый план при оценке произведений искусства и культуры принципа партийности.

Различия:

|

1920-е гг. |

1930-е гг. |

|

В школьном образовании- простор для экспериментов и инноваций (безоценочное обучение, бригадный метод и пр.) Возможность развития различных художественных стилей и направлений в искусстве Существование различных творческих организаций и объединений Поддержка государством пролетарского искусства, организаций, построенных на его принципах, отделение от них так называемых сочувствующих, попутчиков и пр. |

В школьном образовании — восстановление традиционных форм обучения, осуждение экспериментов как перегиба. Утверждение социалистического реализма как единственного официального художественного метода в искусстве Создание единых творческих организаций Создание единых творческих организаций, куда принимались все работники искусства, разделяющие платформу советской власти |

Сравните основные черты развития культуры в СССР в 1945- 1953-е гг. и 1953- 1964-е гг. Укажите, что было общим, а что различным.

Общее:

— непосредственное руководство деятельностью творческой интеллигенции со стороны партийных органов;

-оказание давления официальной идеологии(в разной степени)на творчество представителей культуры;

-преобладание в творчестве официально одобряемого метода социалистического реализма

-гонения (в разной степени) на деятелей культуры.

Различия:

|

1945-1953гг. |

1953-1964гг. |

|

Жестокое идеологическое давление партийных органов Принятие партийных постановлений с резкой критикой творчества ряда писателей. Кинематографистов, музыкантов, деятелей театра и др. Репрессии против представителей культуры Введение запретов на публикацию и исполнение произведений некоторых деятелей культуры ——— ————— Борьба с «идолопоклонством перед Западом» |

«оттепель» в культуре. Ослабление идеологического пресса Осуждение принятых при Сталине постановлений (с определенными оговорками) Реабилитация ряда осужденных ранее деятелей культуры, восстановление доброго имени ее представителей. Отмена запрета на исполнение и издание запрещенных ранее произведений (в том числе о жизни заключенных ГУЛАГа) Увеличение количества изданий периодической печати Открытие новых театров Расширение культурных связей с зарубежными деятелями культуры (проведение выставок произведений зарубежного искусства, всемирного фестиваля молодежи и студентов, международного конкурса исполнителей им. П.И. Чайковского) |

Сравните систему управления в России периода царствования Алексея Михайловича и после реформ, проведенных Петром 1. Что было в них общим, а что- различным.

В качестве общих характеристик, системы управления в России периода царствования Алексея Михайловича и после реформ, проведенных Петром 1, могут быть названы:

— при Алексее Михайловиче формируется, при Петре 1 реализуется тенденция к формированию абсолютизма;

— при Алексее Михайловиче прекращается деятельность Земских Соборов;

Общей тенденцией является тенденция к формированию чиновничье- бюрократического аппарата.

Различия:

|

При Алексее Михайловиче |

При Петре 1 (к 1725г.) |

|

Собирается Боярская Дума Высшими органами исполнительной власти являются приказы Организуется Приказ великого государя тайных дел Сохраняется принцип местничества Усилено влияние государства на церковь —————————— |

Учрежден Сенат Созданы коллегии как высшие органы исполнительной власти ———- Принята Табель о рангах Патриаршество упразднено. Создан святейший Синод для управления церковью Россия провозглашена империей |

Сравните представления, лежавшие в основе теории официальной народности. И представления, которых придерживались в середине 19 века славянофилы. Что было общим, а что — различным.

Общие характеристики:

—представление о самобытности исторического пути России, его отличии от исторического пути Запада;

— убеждение в благотворительности самодержавия для российского общества;

— представление в особой роли православия как духовной основы российского общества.

Различия:

|

Теория официальной народности |

Взгляды славянофилов |

|

Главная задача- сохранение сложившихся порядков на основе триады «православия, самодержавия, народности», отказ от реформ Защита самодержавия как единственной формы правления, которую поддерживает русский народ Сохранение крепостного права как формы опеки народа помещиками Сохранение цензуры Идеализация прошлого России, представление о единстве истории страны |

Признание необходимости реформ, существенных преобразований в общественной жизни России Сохранение самодержавия при обязательном дополнении силы самодержавной власти мнением общества («сила власти- царю, сила мнения- народу»), воссоздание Земского Собора Отмена крепостного права Осуществление принципа свободы печати Резко критическое отношение к деятельности Петра 1. представление о «разрыве» русской истории в результате осуществленных им преобразований. |

Сравните цели и содержание внутренней политики Александра 1 в начальный период царствования и в период после Отечественной войны 1812г. Что было общим, а что – различным.

Общие характеристики:

— признание важности вопроса о крепостном праве и разработка проектов его разрешения (указ о «вольных хлебопашцах» Негласного комитета; деятельность секретного комитета и проект А.А. Аракчеева)

— признание важности вопроса о государственном правлении и разработка проектов его изменений (учреждение министерств, Государственного Совета; деятельность секретного комитета под руководством Н.Н. Новосильцева и разработка Уставной грамоты)

Различия:

|

Начальный период |

Период после Отечественной войны 1812г. |

|

Заинтересованное в целом отношение императора к программам преобразований, опора на сторонников реформ (негласный комитет, М.М. Сперанский) Принятие указа о вольных хлебопашцах Проведения ряда реформ, реализация отдельных проектов, разработанных Негласным комитетом и М.М. Сперанским |

Постепенное охлаждение императора к преобразованиям. Усиление влияния противников преобразований, прежде всего графа А.А. Аракчеева Подтверждение права помещиков ссылать крестьян без суда и следствия на каторгу Подтверждение права помещиков ссылать крестьян без суда и следствия на каторгу Разработка проектов преобразований в секретных комитетах, отказ от осуществления разработанных проектов |

Сравните внешнюю политику советского государства в первой половине 1930-х гг. и в конце 1930-х гг. Укажите, что было общим, а что различным.

Общие черты:

— советская внешняя политика определялась положением СССР как единственной страны социализма во враждебном окружении;

— к началу 1930-х гг. прошла полоса дипломатического признания советского государства, СССР был активным участником международных отношений;

— в условиях агрессивных действий фашистских государств в 1930е-гг. СССР стремился приостановить, отодвинуть угрозу войны.

Различия:

|

Первая половина 1930-х гг. |

Конец 1930-хгг. |

|

— участие СССР в деятельности международных организаций, вступление в Лигу Наций |

— проведение собственного курса, свертывание контактов с Лигой Наций после начала войны против Финляндии |

|

— борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе (в том числе- заключение договоров с Францией, Чехословакией) |

— стремление обеспечить собственную безопасность на основе двусторонних договоров, поиск союзников- англо- франко- советские переговоры; заключение советско- германских договоров 1939г. |

|

— осуждение Советским Союзом актов агрессии со стороны фашистских государств |

— заключение договоров о ненападении и о «дружбе и границе» с нацистской Германией; присоединение новых территорий в 1939- 1940гг. |

|

— согласование внешней политики страны и задач руководства с международным коммунистическим движением; выдвижение антифашистских лозунгов |

— отказ от лозунгов борьбы после заключения советско- германских договоров 1939г. (вплоть до июня 1941г.) |

Сравните цели и методы государственной политики в деревне в период нэпа и после начала политики сплошной коллективизации. Что было в них общим (не менее двух общих характеристик), а что было различным (не менее трех различий).

В качестве общих характеристик целей и методов государственной политики в деревне в период нэпа и после начала политики сплошной коллективизации могут быть названы:

- преобразование с/х на социалистических началах как одна из целей государственной политики

- признание экономического преимущества крупных. Технически оснащенных хозяйств над мелкими крестьянскими хозяйствами

- признание необходимости технического перевооружения с/х на основе развития тяжелой промышленности

- осуществление мер против кулачества

- неравный обмен между городом и деревней, цены на промышленные товары выше цен на с/х продукцию

|

При нэпе |

После начала сплошной коллективизации |

|

Основные формы заготовки с/хпродукции- продналог и госзакупки |

Складывается система обязательных госпоставок |

|

Свобода торговли хлебом и другими сельхозпродуктами |

Свободная торговля хлебом и другими сельхозпродуктами упразднена |

|

Использование рыночных механизмов и методов |

Складывается жесткая административно- командная система |

|

ры, направленные на ограничение кулачества. В основном экономического характера (налоги, лишение льгот, снижение закупочных цен) |

Проводится политика раскулачивания, ликвидации кулачества как класса |

|

Мелкие индивидуальные крестьянские хозяйства являются основой аграрного производства |

Колхозы и совхозы становятся монопольными по существу, производителями сельхозпродукции |

Рассмотрите историческую. Ситуации и ответьте на вопросы. Весной- осенью 1917г. в России шла острая политическая борьба. В ходе которой решался вопрос об альтернативах развития страны. Одно из важных событий этого периода — выступление Л.Г. Корнилова. В борьбе против него объединились самые разные силы — от А.Ф. Керенского до большевиков.

Почему совпали позиции столь различных политических сил? Чем закончилось выступление Корнилова? Какие изменения в политической ситуации произошли в конце августа — сентябре 1917г.? Приведите факты.

1.Могут быть названы причины:

— возникла реальная угроза установления военной диктатуры;

— выступление Корнилова могло привести к падению Временного правительства;

— Корнилов требовал разгона Советов, в которых были представлены различные политические силы

- В ответе:

А) должно быть сказано о поражении выступления Корнилова;

Б) могут быть названы следующие изменения в политической ситуации:

— усиление влияния и авторитета Советов;

— укрепление в Советах позиций большевиков (большевизация Советов);

— падение авторитета меньшевиков и эсеров;

— выдвижение большевиками курса на вооруженное восстание и передачу всей полноты власти Советам;

— утрата А.Ф.Керенским поддержки всех ведущих политических партий;

— провозглашение России 1 сентября 1917г. республикой.

Рассмотрите историческую. Ситуации и ответьте на вопросы. В 1921 г. в Праге был выпущен сборник статей «Смена вех». Сборник получил большую известность и вызвал острые споры в среде русской эмиграции.

Укажите любые три вопроса, по которым велась дискуссия. И охарактеризуйте позиции, которых придерживались авторы, по каждому из них.

1.Могут быть названы вопросы, ставшие предметом дискуссии:

– о причинах и сущности революции и Гражданской войны;

— об отношении к советской власти;

— о сущности и возможных последствиях нэпа;

— о перспективах развития России.

2.Могут быть названы следующие основные идеи «сменовеховцев»:

— понимание революции и Гражданской войны как явления, вызванного всем российской истории;

— пересмотр отношения к большевизму и к советской власти как к силе, способной на новом историческом этапе обеспечить восстановление национального и государственного единства России; вывод о необходимости для эмиграции сотрудничать с большевиками для возрождения России;

— понимание перехода к нэпу как внутреннего перерождения большевизма («экономический Брест»);

— надежда. Что сотрудничество с большевиками подтолкнет процесс их внутреннего перерождения

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.

Вплоть до начала 1920-х гг. советская Россия находилась в международной изоляции. Правительства европейских стран и США не торопились с дипломатическим признанием большевиков. А большевики строили свою политику, исходя из идеи мировой коммунистической революции. В 1922г. произошли два события, ставшие началом перемен.

Назовите эти события. Укажите не менее трех причин. Позволивших нашей стране выйти из международной изоляции.

1.Могут быть названы события:

– участие Советской России в Генуэзкой конференции;

— подписание договора с Германией в Рапалло.

- Могут названы указаны причины:

-заинтересовать иностранных государств в развитии экономических отношений с Россией;

— завершение Гражданской войны;

— переход нашей страны к нэпу, что было воспринято многими как свидетельство серьезных перемен во внутренней политике страны;

— заинтересовать иностранных политических и деловых кругов в решении проблемы царских долгов и возмещении потерь, понесенных в результате национализации.

Рассмотрите историческую ситуацию и выполните задание.

Участники существовавших в России с 1816г. тайных обществ в течение длительного времени разрабатывали планы захвата власти. Однако выступление 14 декабря 1825г. на сенатской площади в Санкт- Петербурге потерпело поражение.

Назовите не менее двух причин поражения выступления декабристов на развитие общественной мысли. На внутреннюю политику Николая 1? Приведите не менее трех положений.

Могут быть названы следующие причины поражения выступления декабристов:

— недостаточная подготовленность выступления (поскольку декабристы поспешили воспользоваться ситуацией междуцарствия);

— ставка декабристов на заговор (и военный переворот)

— диктатор С.П. Трубецкой не явился на Сенатскую площадь;

— выжидательная тактика декабристов

— решительные действия (жестокие меры) Николая 1 против декабристов(применение артиллерии);

— декабристы не воспользовались поддержкой народа.

Влияние декабристов на развитие общественной мысли и внутреннюю политику проявлялось:

— в осознании представителями общественной мысли несостоятельности идейных основ движения декабристов (разработка новых общественно- политических теорий);

— в возникновении (развитии) революционной традиции в России;

— в появлении новых течений общественной мысли в последующие десятилетия (западники, славянофилы, представители «русского», «общинного» социализма);

— в проведении Николаем 1 политики, направленной на укрепление самодержавной власти.

После победоносного завершения ВОВ 1941- 1945гг. в обществе высказывались на либерализации режима, отказ от репрессий, проведение экономических реформ.

Какие мнения существовали в руководстве страны по этому вопросу? Назовите два мнения. Какой политический курс был в итоге выбран? Приведите не менее трех фактов, подтверждающих ваш вывод.

Мнения:

— предложения об использовании опыта нэпа, реформе колхозников, разрешение мелкого предпринимательства, принятии новой Конституции

— обоснование курса на ужесточение системы, «завинчивание гаек». Новый виток репрессий. Укрепление колхозов, приоритетное восстановление и развитие тяжелой промышленности, приоритетное финансирование военно- промышленного комплекса.

Должно быть сказано.что в основу послевоенной политики был положен второй подход. И могут быть названы факты:

— перекачка средств из деревни в город приняла расширенные масштабы, закупочные цены оставались чрезвычайно низкими, налоги выросли

— в первую очередь шло восстановление предприятий тяжелой и оборонной промышленности, легкая и пищевая промышленность и сельское хозяйство испытывали острую нехватку государственного финансирования

— были возобновлены репрессии (в отношении советских военнопленных. «Ленинградское дело», «дело врачей»)

— была развернута жесткая идеологическая кампания (постановления в области искусства и литературы с осуждением творчества видных поэтов, композиторов, деятелей кинематографии, дискуссии в науке, завершавшиеся разгромом целых научных направлений, и др.)

Рассмотрите историческую ситуацию и выполните задание.

После окончания ВОВ экономическое положение СССР было тяжелым, советское руководство рассматривало различные пути возрождения экономики.

Какие возможные пути промышленного развития были выдвинуты? Укажите не менее двух из них. Какой из путей и почему был выбран? (Укажите одну основную причину.)

Предложенные пути развития промышленности:

-группа руководителей (А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский и др.) считала возможным не форсировать развитие промышленности , рассчитывая на послевоенный кризис в западных государствах;

— другая группа (Л.П. Берия, Л.П. Маленков и др.) учитывала усиление западных стран после войны. Обладание США атомной бомбой и предлагала форсированное развитие тяжелой промышленности, особенно оборонной

Могут быть названы путь развития и причины его выбора:

Сталин поддержал:

— второй путь, который лег в основу подготовки и осуществления послевоенного пятилетнего плана;

Причина:

— соответствие этого направления основной доктрине о строительстве коммунизма на основе преимущественного развития тяжелой промышленности.

Весной 1921 г. было принято решение о замене продразверстки продналогом.

Какие другие предложения о выходе из кризиса начала 1920-х гг. высказывались в этот период? Назовите не менее двух предложений. Объясните, почему понадобилось вносить радикальные изменения в экономической и политический курс? Приведите не менее трех причин изменения курса.

Могут быть названы другие предложения, высказывавшиеся в этот период:

-ужесточение политики «военного коммунизма», расширение насилия, создание трудармий

— полный отказ от «военного коммунизма» и политики непосредственного перехода к коммунизму. Замена продразверстки продналогом, введение нэпа

Могут быть названы следующие причины:

— острый экономический кризис, вызванный длительной войной

-кризис политики «военного коммунизма»

— трудности перехода от войны к миру

— крестьянские восстания в Тамбовской губернии, Поволжье, Сибири, на Урале, на Дону и др.

-недовольство в армии, Кронштадтское восстание

— демонстрации рабочих в Москве. Петрограде, других городах

— активизации деятельности меньшевиков, эсеров, других оппозиционных большевизму политических сил.

В 1928-1929 гг. шла дискуссия о темпах индустриализации.

Какие иные мнения по этому вопросу были тогда высказаны? Назовите два мнения. Какой подход к проведению индустриализации был в итоге выбран? Приведите не менее трех фактов связанных с проведением данного курса.

Могут быть названы мнения:

— Н.И.Бухарин высказывался за проведение И. с учетом возможностей крестьянства при сохранении пропорций между промышленностью и сельским хозяйством

— И.В. Сталин, отказавшись от прежней позиции, настаивал на форсировании индустриализации любой ценой, ее финансирования за счет перекачки из деревни в город.

Должно быть сказано, что выбран курс на форсированную И., и могут быть названы следующие факты, связанные с его проведением:

— в 1928 году были пересмотрены плановые цифры в сторону и резкого увеличения

— В результате форсированной И. в СССР вышел на второе место по объему промышленного производства, были построены десятки крупных промышленных предприятий

— намеченные планы роста достигнуты не были , сложилась тенденция к их падению

— финансирование И. в основном осуществлялось за счет деревни, ее ценой стала коллективизация, отставание легкой промышленности, снижение жизненного уровня населения, использование бесплатного труда заключенных