Тип 24 № 18486

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Понятие наследования» План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в подпунктах

Спрятать пояснение

Пояснение.

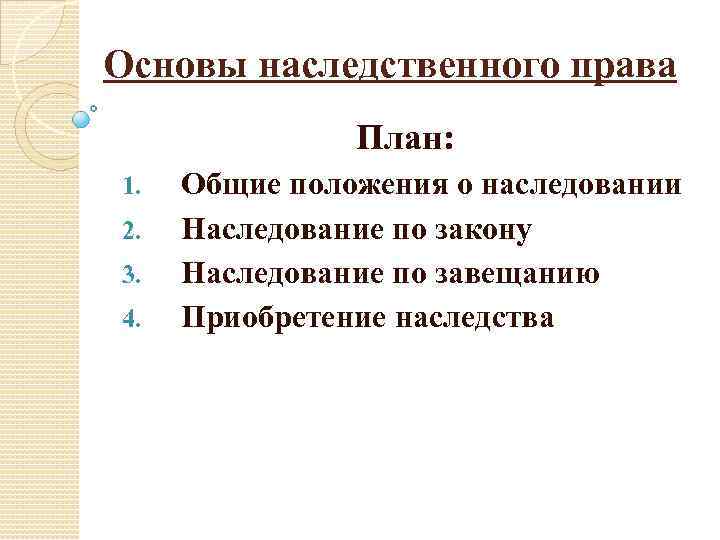

1. Понятие наследования.

2. Основания наследования:

а) по завещанию;

б) по закону.

3. Время и место открытия наследства.

4. Принципы наследственного права:

а) принцип универсальности правопреемства;

б) принцип свободы завещания;

в) принцип обеспечения прав и интересов наследников;

г) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

д) принцип свободы наследника;

е) принцип охраны основ правопорядка и нравственности.

4. Очередность наследования по закону.

5. Законодательство о наследовании:

а) Конституция РФ;

б) Гражданский кодекс РФ;

6. Основы законодательства РФ о нотариате.

7. Способы защиты наследственных прав.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| № | Критерии оценивания ответа на задание | Баллы |

|---|---|---|

| 24.1 | Раскрытие темы по существу | 3 |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

3 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта |

2 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

1 | |

|

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 3, 2 и 1 балла. ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, не является сложным планом / не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) |

0 | |

| Указания по оцениванию:

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла |

||

| 24.2 | Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана | 1 |

|

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей |

1 | |

|

Все иные ситуации |

0 | |

| Максимальный балл | 4 |

Источник/автор: Елена Тюренкова

1. Система социальных норм, её состав.

2. Право как регулятор общественных отношений.

3. Признаки права:

а) нормативность

б) формальная определённость;

в) общеобязательность;

г) системность;

д) письменная форма.

4. Функции права:

а) регулятивная;

б) охранительная;

в) воспитательная.

5. Сферы действия норм права и морали:

6. Особенности действия норм права:

а) во времени;

б) в пространстве;

в) по кругу лиц.

7. Специфика действия норм права в современную эпоху: социальная значимость права.

1. Понятие правового регулирования общественных отношений.

2. Основные принципы права:

а) справедливость;

б) равенство всех граждан перед законом;

в) гуманизм;

г) законность.

3. Особенности правовых норм:

а) являются общеобязательными;

б) создаются государством;

в) обеспечиваются силой государственного принуждения;

г) зафиксированы в официальных документах.

4. Функции правовых норм:

а) регулятивная;

б) охранительная.

5. Роль права в системе общественных отношений.

1. Понятие «право».

2. Основные принципы права:

а) справедливость;

б) равенство всех граждан перед законом;

в) гуманизм;

г) законность.

3. Структура нормы права:

а) гипотеза;

б) диспозиция;

в) санкция.

4. Основные источники права:

а) правовой обычай;

б) судебный прецедент;

в) нормативный акт;

г) юридическая доктрина;

д) нормативно-правовой договор.

5. Структура системы права:

а) отрасль права;

б) подотрасль права;

в) институт права;

г) норма права.

6. Публичное и частное право.

7. Отрасли материального и процессуального права.

8. Роль права в системе общественных отношений.

1. Понятие об источниках (формах права).

2. Основные источники права:

а) нормативно-правовые акты;

б) судебные и административные прецеденты;

в) правовые обычаи и деловые обыкновения;

г) договоры с нормативным содержанием.

3. Признаки нормативно-правовых актов:

а) издаются компетентным государственным органом;

б) обладают строгой иерархичностью;

в) закрепляются в установленной форме;

г) обладают общеобязательной силой.

4. Специфика источников права в современных правовых системах:

а) романо-германская (континентальная) правовая семья;

б) англо-саксонская правовая семья.

в) религиозная правовая семья.

1. Понятие правовой культуры.

2. Структура правовой культуры:

а) состояние правосознания в обществе;

б) действенность функционирования правовых органов и учреждений;

в) уровень правотворчества;

г) состояние законности и прочность правопорядка.

3. Правосознание и его уровни:

а) обыденный (эмпирический);

б) профессиональный;

в) научный (теоретический).

4. Функции правовой культуры:

а) познавательно-преобразовательная;

б) праворегулятивная;

в) ценностно-нормативная;

г) коммуникативная;

д) прогностическая.

5. Значение правовой культуры:

а) гармоничное развитие человека и общества;

б) способствование созданию права как ценности;

в) отражение своеобразия национальной государственности, правопорядка и правовой системы.

1. Понятие «источник права».

2. Основные источники права:

а) правовой обычай;

б) судебный прецедент;

в) нормативно-правовой акт;

г) юридическая доктрина;

д) нормативно-правовой договор.

3. Понятие нормативно-правового акта.

4. Признаки нормативно-правового акта:

а) представляет собой официальный письменный документ;

б) имеет установленную форму и реквизиты;

в) принимается в ходе правотворческой деятельности;

г) принимается уполномоченным субъектом правотворчества;

д) принимается на основе норм права;

е) принимается в порядке, предусмотренном нормами права;

ж) устанавливает, изменяет или отменяет нормы права;

з) имеет государственно-властный характер и обязателен для исполнения;

и) адресован широкому кругу лиц;

к) рассчитан на многократную реализацию.

5. Виды нормативно-правовых актов:

а) законы;

б) подзаконные акты.

6. Законы РФ:

7. Конституция РФ;

а) федеральные конституционные законы;

б) федеральные законы;

в) законы субъектов Федерации.

8. Подзаконные акты РФ:

а) указы и распоряжения Президента РФ;

б) постановления и распоряжения Правительства РФ;

в) приказы, инструкции, положения министерств;

г) решения и постановления местных органов государственной власти.

9. Нормативно-правовой акт как основной источник права в РФ.

1. Правоотношения — общественные отношения, регулируемые нормами права.

2. Основания для возникновения правоотношений — юридические факты:

а) события (зависят от воли и желания людей);

б) действия (происходят помимо воли и желания людей).

3. Классификация юридических фактов по правовым последствиям:

а) правообразующие;

б) Правоизменяющие;

в) правопрекращающие.

4. Субъекты правоотношений:

а) физические лица (граждане);

б) юридические лица (предприятия, организации);

в) государство.

5. Правоспособность и дееспособность участников правоотношений.

6. Виды правоотношений по отраслям права:

а) гражданские;

б) конституционные;

в) административные;

г) трудовые;

д) уголовные;

е) процессуальные и др.

7. Особенности формирования и развития правоотношений в современном праве.

1. Понятие правоотношений.

2. Субъекты правоотношений:

а) индивиды (физические лица);

б) организации (юридические лица);

в) государство.

3. Содержание правоотношения:

а) субъективные права;

б) юридические обязанности.

4. Виды правоотношений:

а) гражданские;

б) административные;

в) трудовые;

г) конституционные;

д) семейные;

е) процессуальные.

5. Понятие «правонарушение».

6. Признаки правонарушения:

а) действие или бездействие;

б) противоправность поведения;

в) виновное поведение человека;

г) причинение вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы наступления такого вреда;

д) совершение деяния дееспособным лицом.

7. Виды правонарушений:

а) преступление;

б) проступок (гражданско-правовой, дисциплинарный, административный).

1. «Правосознание и правовая культура»

2. Понятие «правосознание».

3. Структура правосознания:

а) правовая идеология;

б) правовая психология.

4. Виды правосознания:

а) общественное (массовое);

б) групповое;

в) индивидуальное;

г) профессиональное.

5. Обыденное и теоретическое правосознание.

6. Функции правосознания:

а) познавательная;

б) оценочная;

в) регулятивная.

7. Понятие «правовая культура».

8. Структура правовой культуры:

а) действующее законодательство;

б) источники права;

в) правооотношения;

г) законность и правопорядок;

д) реализация права;

е) государственный аппарат;

ж) правосознание.

9. Виды правовой культуры:

а) обыденная;

б) профессионально-юридическая;

в) доктринальная — научная.

10. Взаимосвязь правосознания и правовой культуры.

1. Понятие правовой системы.

2. Элементы правовой системы:

а) нормы права;

б) правовые принципы;

в) правовые институты;

г) правовые учреждения;

д) правовые идеи, взгляды, традиции правовой культуры.

3. Виды правовых систем:

а) романо-германская правовая система;

б) англо-американская правовая семья;

в) религиозно-традиционная правовая система.

4. Понятие «система права».

5. Структура системы права:

а) отрасль права;

б) подотрасль права;

в) институт права;

г) норма права.

6. Публичное и частное право.

7. Отрасли материального права:

а) конституционное;

б) административное;

в) гражданское;

г) налоговое;

д) трудовое;

е) гражданское;

ж) семейное.

8. Отрасли процессуального права:

а) гражданский процесс;

б) арбитражный процесс;

в) уголовный процесс.

9. Отличие системы права от правовой системы.

1. Понятие системы права.

2. Источники права.

3. Структурные элементы системы права:

а) норма права и ее структура

б) институты права

в) отрасли права

4. Деление системы права:

а) публичное право (конституционное, уголовное, административное и т.д.)

б) частное право (гражданское, семейное)

5. Основные принципы системы российского права.

6. Основные тенденции развития системы российского права.

1. Понятие «система права».

2. Структура системы права:

а) отрасль права;

б) подотрасль права;

в) институт права;

г) норма права.

3. Публичное и частное право.

4. Отрасли материального права:

а) конституционное;

б) административное;

в) гражданское;

г) налоговое;

д) трудовое;

е) семейное.

5. Отрасли процессуального права:

а) гражданский процесс;

б) арбитражный процесс;

в) уголовный процесс.

6. Тенденции развития системы права и системы законодательства:

а) приведение всего законодательного массива в соответствие с Конституцией РФ;

б) формирование новых комплексных отраслей законодательства;

в) становление новой структуры законодательства;

г) рост значения правового регулирования;

д) интеграция в российское законодательство общепризнанных норм и принципов международного права и международных договоров РФ.

7. Гуманизация права.

1. Определение нормативно-правового акта как источника права.

2. Типы нормативных актов:

а) конституция и иные законы (конституционные и обыкновенные);

б) подзаконные акты (указы, постановления, приказы, инструкции и т.д.).

3. Юридическая сила правовых актов:

а)Конституция РФ и законы имеют высшую юридическую силу;

б) все другие правовые акты обязаны носить строго подзаконный характер, т.е. издаваться только в соответствии с законом.

4. Иерархия подзаконных правовых актов в РФ:

а) указы Президента РФ;

б) нормативные акты Правительства РФ;

в) нормативные акты центральных органов исполнительной власти (министерств, государственных комитетов и ведомств) и др.

5. Стадии законотворческого процесса в РФ:

а) законодательная инициатива;

б) обсуждение законопроекта;

в) принятие законопроекта;

г) утверждение законопроекта;

д) промульгация (подписание и опубликование) закона.

6. Роль и значение нормативно-правовых актов в российском праве.

1. Понятие правотворчества.

2. Принципы правотворчества:

а) демократизм;

б) законность;

в) профессионализм;

г) системность;

д) гласность;

е) научность.

3. Виды правотворчества:

а) непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума;

б) правотворчество государственных органов;

в) правотворчество отдельных должностных лиц;

г) правотворчество органов местного самоуправления;

д) локальное правотворчество;

е) правотворчество общественных организации.

4. Функции правотворчества:

а) обновление нормативного материала;

б) восполнение пробелов в праве;

в) упорядочение, систематизация нормативно-правовых актов.

5. Особенности правотворчества в РФ.

1. Понятие правонарушения.

2. Признаки правонарушения:

а) противоправность;

б) виновность;

в) юридическая ответственность;

г) общественная опасность.

3. Виды правонарушений:

а) проступки (дисциплинарные, административные, гражданские);

б) преступления.

4. Состав (структура) правонарушения:

а) объект;

б) субъект;

в) объективная сторона;

г) субъективная сторона.

5. Привлечение к юридической ответственности за правонарушения.

1. Понятие «преступление».

2. Особенности преступлений, которые отличают их от проступков:

а) высокая степень общественной опасности;

б) наказание за совершение;

в) наличие состава преступления;

г) отсутствие сроков давности привлечения к ответственности за особо тяжкие преступления;

д) возраст лица, привлекаемого к ответственности — 14 лет.

3. Категории преступлений:

а) преступления небольшой тяжести;

б) преступления средней тяжести;

в) тяжкие преступления;

г) особо тяжкие преступления.

4. Виды преступлений:

а) преступления против личности;

б) преступления в сфере экономики;

в) преступления против общественной безопасности и общественного порядка;

г) преступления против государственной власти;

д) преступления против военной службы;

е) преступления против мира и безопасности человечества.

5. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния:

а) необходимая оборона;

б) крайняя необходимость;

в) физическое или психическое принуждение;

г) обоснованный риск;

д) исполнение приказа или распоряжения.

7. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

1. Юридическая ответственность — гарантия соблюдения правовых норм.

2. Цель юридической ответственности — охрана правопорядка и предотвращение правонарушений.

3. Признаки юридической ответственности:

а) наличие правонарушения;

б) официальный характер государственного осуждения (порицания) поведения правонарушителя;

в) неблагоприятные последствия для правонарушителя;

г) использование механизмов государственного принуждения.

4. Принципы юридической ответственности:

а) законность;

б) справедливость;

в) целесообразность;

г) гуманизм;

д) неотвратимость наказания;

е) индивидуальность;

ж) ответственность за вину и др.

5. Виды юридической ответственности:

а) уголовная;

б) административная;

в) дисциплинарная;

г) гражданско-правовая;

д) материальная.

6. Функции юридической ответственности:

а) предупредительная (превентивная);

б) воспитательная;

в) регулятивная;

г) компенсационная и т. д.

7. Специфика юридической ответственности несовершеннолетних граждан.

8. Тенденции развития юридической ответственности в современном законодательстве.

1. Правонарушение — нанесение вреда обществу.

2. Признаки правонарушения:

а) виновное действие;

б) противоправное действие;

в) общественно опасное действие.

3. Виды правонарушений:

а) преступления;

б) проступки.

4. Применение мер государственного принуждения по отношению к правонарушителю (юридическая ответственность).

5. Виды юридической ответственности:

а) уголовная;

б) дисциплинарная;

в) административная;

д) гражданская.

6. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и освобождающие от нее.

1. Понятие гражданско-правовой ответственности.

2. Особенности гражданско-правовой ответственности:

а) последствия имущественного характера;

б) компенсация нарушенного права потерпевшей стороны;

в) соразмерность ответственности характеру причиненного вреда;

г) применение равных по объему мер ответственности к разным участникам гражданских правоотношений за однородные правонарушения.

3. Виды гражданско-правовой ответственности:

а) договорная, внедоговорная;

б) долевая, солидарная, субсидиарная.

4. Формы гражданско-правовой ответственности:

а) возмещение убытков;

б) уплата неустойки;

в) потеря задатка;

г) потеря удержанного, заложенного имущества.

5. Функции гражданско-правовой ответственности:

а) компенсационная;

б) стимулирующая;

в) предупредительная;

г) штрафная.

6. Состав гражданского правонарушения как основание для гражданско-правовой ответственности

1. Понятие Конституции как основного закона.

2. Этапы конституционного развития России и особенности принятия Конституции РФ 1993 г.

3. Место Конституции РФ в правовой системе российского общества:

а) имеет учредительный и всеохватывающий характер;

б) обладает высшей юридической силой;

в) является основой для всех иных источников права;

г) характеризуется особым порядком принятия, пересмотра и внесения поправок.

4. Структура Конституции РФ.

5. Основные функции Конституции РФ:

а) политическая;

б) правовая;

в) учредительная;

г) мировоззренческая;

д) гуманистическая и т.д.

6. Роль и значение Конституции РФ 1993 г. в становлении государственности на современном этапе.

1. Понятие Конституции РФ.

2. Юридические признаки Конституции РФ как Основного закона.

3. Особые свойства Конституции РФ:

а) учредительный характер

б) особый субъект принятия — многонациональный народ РФ

в) прямое действие

г) верховенство по отношению к другим нормативно-правовым актам

д) особая степень защиты

4. Структура Конституции:

а) преамбула

б) основы конституционного строя РФ

в) права и свободы человека и гражданина

г) федеративное устройство

д) Президент РФ

е) Федеральное Собрание РФ

ж) Правительство РФ

з) судебная власть РФ

5. Местное самоуправление.

6. Конституционные поправки и пересмотр Конституции.

7. Значение Конституции РФ в правовой системе РФ.

1. Понятие конституционных прав и свобод граждан.

2. Личные (гражданские) права по Конституции РФ:

а) равенство перед законом и судом;

б) право на жизнь;

в) право на охрану государством достоинства;

г) право на свободу и личную неприкосновенность;

д) право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;

е) право на свободное передвижение;

ж) свобода совести, свобода вероисповедания.

3. Политические права и свободы по Конституции РФ:

а) свобода мысли и слова;

б) свобода средств массовой информации;

в) право на объединение;

г) право на участие в управлении делами государства;

д) право на равный доступ к государственной службе.

4. Экономические права по Конституции РФ:

а) право на частную собственность и ее охрану;

б) право на наследование;

в) право на свободный труд;

г) право на отдых.

5. Социальные права по Конституции РФ:

а) право на защиту семьи, материнства, отцовства и детства;

б) право на социальное обеспечение;

в) право на жилище;

г) право на охрану здоровья и медицинскую помощь;

д) право на благоприятную окружающую среду;

е) право на образование.

6. Культурные права по Конституции РФ:

а) право на определение и указание национальной принадлежности;

б) право на пользование родным языком;

в) право на охрану интеллектуальной собственности;

г) право на доступ к культурным ценностям.

7. Основные обязанности гражданина РФ.

1. Права человека и их признаки:

а) принадлежат человеку от рождения;

б) имеют неотчуждаемый характер;

в) признаются высшей социальной ценностью;

г) их соблюдение и защита является обязанностью государства.

2. Международные документы по правам человека:

а) Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;

б) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;

в) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.

3. Система прав человека и гражданина, закреплённая в Конституции РФ:

а) гражданские (личные) права;

б) политические права;

в) экономические права;

г) социальные права;

д) культурные права.

4. Связь между правами и обязанностями человека и гражданина в РФ:

а) соблюдение Конституции и законов РФ, прав и свобод других людей;

б) защита Отечества;

в) уплата законно установленных налогов и сборов;

г) бережное отношение к природе и окружающей среде;

д) забота о детях и нетрудоспособных родителях;

е) забота о памятниках истории и культуры;

ж) получение основного общего образования.

5. Организации, оказывающие квалифицированную юридическую помощь:

а) суд;

б) прокуратура;

в) адвокатура;

г) нотариат;

д) юридические службы в учреждениях, организациях и пр.

6. Юридическая помощь, оказываемая адвокатом:

а) проведение консультаций и предоставление справок по правовым вопросам;

б) составление жалоб, заявлений, исков и других документов;

в) представление и защита интересов своего доверителя в судах, правоохранительных органах и т. д.

7. Основные международные организации по защите прав человека:

а) ООН и её соответствующие комитеты;

б) Совет Европы (Европейский суд по правам человека);

в) ОБСЕ.

1. Что такое гражданское право?

2. Субъекты гражданских правоотношений:

а) физические лица;

б) юридические лица;

в) публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).

3. Гражданская правоспособность и дееспособность.

4. Гражданско-правовые сделки и их типологии:

а) односторонние, двухсторонние, многосторонние;

б) возмездные и безвозмездные;

в) условные и безусловные;

г) срочные и бессрочные.

5. Гражданско-правовая ответственность и её признаки:

а) является имущественной;

б) носит компенсационный характер;

в) является средством предупреждения гражданских правонарушений.

6. Виды гражданско-правовой ответственности:

а) договорная;

б) внедоговорная;

в) долевая;

г) солидарная;

д) субсидиарная;

е) смешанная.

7. Договор и его особенности как основной формы соглашений в современной практике гражданского права.

1. Понятие политических прав и свобод.

2. Признаки политических прав и свобод:

а) возникают с момента совершеннолетия граждан, либо с момента принятия гражданства;

б) принадлежат каждому гражданину в равном объеме;

в) связаны не с правоспособностью, а с дееспособностью граждан;

г) реализацию прав обеспечивает и гарантирует их соблюдение государство.

3. Виды политических прав и свобод граждан РФ:

а) избирательные права;

б) право на участие в референдуме;

в) право граждан на объединение;

г) право мирных собраний;

д) право на обращение в государственные органы;

е) свобода мысли и слова;

ж) свобода средств массовой информации.

4. Гарантии политических прав и свобод.

1. Понятие «выборы».

2. Принципы проведения в РФ выборов:

а) всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном голосовании;

б) свободное и добровольное участие в выборах;

в) открытость и гласность проведения выборов.

3. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие проведение выборов в РФ:

а) федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации»;

б) федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

в) федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»;

г) федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

д) федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления».

4. Обязательность проведения выборов в РФ.

1. Понятие избирательного права.

2. Активное и пассивное избирательное право.

3. Принципы избирательного права:

а) всеобщность;

б) свободное участие в выборах;

в) равное избирательное право;

г) тайна выборов;

д) альтернативность;

е) гласность;

ж) принцип состязательности;

з) принцип непосредственности.

4. Категории граждан, не обладающих избирательным правом в РФ:

а) лица, не достигшие 18 лет;

б) признанные судом недееспособными;

в) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

5. Нормативные акты, регулирующие избирательное право:

а) Конституция РФ;

б) федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации»;

в) федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

г) федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»

д) федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

е) федеральный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления».

6. Объективное и субъективное избирательное право.

1. Понятие избирательного права.

2. Активное и пассивное избирательное право.

3. Принципы избирательного права:

а) всеобщность;

б) свободное участие в выборах;

в) равное избирательное право;

г) тайна выборов;

д) альтернативность;

е) гласность;

ж) принцип состязательности;

з) принцип непосредственности.

4. Категории граждан, не обладающих избирательным правом в РФ:

а) лица, не достигшие 18 лет;

б) признанные судом недееспособными;

в) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

5. Основные этапы избирательного процесса в РФ:

а) назначение выборов;

б) выдвижение кандидатов;

в) составление списков избирателей;

г) формирование избирательных округов и избирательных участков;

д) предвыборная агитация;

е) проведение голосования;

ж) подсчет голосов.

6. Полнота избирательных прав и избирательный процесс как показатели типа политической системы.

1. Понятие избирательного процесса.

2. Первый этап избирательного процесса — назначение выборов.

3. Образование избирательных округов.

4. Виды избирательных округов:

а) одномандатные;

б) многомандатные;

в) общегосударственные.

5. Организация деятельности избирательных комиссий:

а) центральные избирательные комиссии;

б) территориальные избирательные комиссии;

в) окружные избирательные комиссии;

г) участковые избирательные комиссии.

6. Выдвижение и регистрация кандидатов:

а) самовыдвижение;

б) выдвижение избирателями;

в) выдвижение политическими партиями или общественными объединениями.

7. Предвыборная агитация:

а) публичные мероприятия;

б) встречи кандидатов с избирателями;

в) выступление кандидатов в СМИ.

8. Голосование.

9. Основные принципы проведения выборов в РФ:

а) всеобщность;

б) свободное участие в выборах;

в) равное избирательное право;

г) тайна выборов;

д) альтернативность;

е) гласность;

ж) принцип состязательности;

з) принцип непосредственности.

10. Подсчет голосов и подведение итогов голосования.

1. Понятие собственности.

2. Содержание права собственности:

а) владение;

б) пользование;

в) распоряжение.

3. Формы собственности в РФ:

а) частная;

б) государственная;

в) муниципальная;

г) иные формы собственности (корпоративная, акционерная).

4. Основания приобретения права собственности в РФ:

а) создание новой вещи (авторское право);

б) на основании договора купли-продажи;

в) наследование;

г) дарение.

5. Основания прекращения права собственности.

6. Способы защиты права собственности в РФ.

1. Понятие гражданских правоотношений.

2. Структура гражданских правоотношений:

а) субъект;

б) объект;

в) содержание (права и обязанности субъектов).

3. Субъекты гражданских правоотношений:

а) граждане (физические лица);

б) юридические лица;

в) государственные и муниципальные образования.

4. Объекты гражданских правоотношений:

а) вещи;

б) результаты работ и оказания услуг;

в) результаты интеллектуальной деятельности;

г) нематериальные блага.

5. Виды гражданских правоотношений:

а) имущественные;

б) неимущественные.

6. Основания возникновения и прекращения гражданских правоотношений.

1. Понятие гражданского права.

2. Предмет гражданского права:

а) имущественные отношения;

б) личные неимущественные отношения.

3. Подотрасли гражданского права:

а) вещное право;

б) обязательственное право;

в) исключительные (интеллектуальные) права;

г) наследственное право;

д) корпоративное право.

4. Принципы гражданского права:

а) принцип равенства участников гражданских правоотношений;

б) принцип неприкосновенности собственности;

в) принцип свободы договора;

г) принцип невмешательства в частные дела;

д) принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав;

е) принцип восстановления нарушенных прав;

ж) принцип судебной защиты нарушенного права;

з) принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования.

5. Общая и Особенная части гражданского права.

6. Роль и место гражданского права в системе российского права.

1. Понятие правового статуса несовершеннолетних.

2. Правосубъектность несовершеннолетних:

а) правоспособность;

б) дееспособность;

в) деликтоспособность.

3. Гражданско-правовой статус несовершеннолетних в РФ:

а) недееспособные (дети до 6 лет);

б) малолетние, частично дееспособные (с 6 до 14 лет);

в) несовершеннолетние, неполная дееспособность (с 14 до 18 лет).

4. Дееспособность малолетних:

а) могут совершать мелкие бытовые сделки;

б) могут совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды;

в) могут совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем.

5. Дееспособность несовершеннолетних (с 14 до 18 лет):

а) вправе распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;

б) вправе осуществлять права автора произведения;

в) вправе в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения;

г) вправе совершать мелкие бытовые и иные сделки, которые вправе осуществлять малолетние.

6. Личным неимущественным правам ребенка:

а) право жить и воспитываться в семье;

б) право на общение с родителями и другими родственниками;

в) право на защиту своих прав и интересов;

г) право выражать свое мнение;

д) право на имя, отчество и фамилию.

7. Имущественные права ребенка.

8. Уголовно- и административно-правовой статус несовершеннолетних.

1. Понятие предпринимательской деятельности в российском гражданском праве.

2. Общие формы организации предпринимательской деятельности:

а) индивидуальное предпринимательство;

б) партнёрство;

в) корпорация.

3. Виды предприятий в РФ и их характеристика:

а) полное товарищество — субсидиарная ответственность всем имуществом участников;

б) товарищество на вере — ответственность имуществом вкладчиков (коммандистов) в пределах стоимости внесённых вкладов и всем имуществом полных товарищей;

в) общество с ограниченной ответственностью — участники не отвечают своим личным имуществом, а только внесёнными долями в уставной капитал;

г) общество с дополнительной ответственностью — субсидиарная ответственность имуществом участников в одинаковом для всех размере, кратном стоимости их вкладов;

д) акционерные общества (ЗАО и ОАО) — ответственность только в пределах стоимости акций;

е) производственный кооператив (артель) — имущественные паевые взносы и личное трудовое участие; ответственность только имуществом, принадлежащем кооперативу;

ж) унитарное предприятие (государственное или муниципальное) — не отвечает по обязательствам собственника имущества;

з) имущество предоставляется либо на праве хозяйственного ведения, либо на праве оперативного управления.

4. Многообразие некоммерческих организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, но прибыль направляющие на достижение уставных целей.

5. Особенности индивидуального предпринимательства в России.

1. Понятие предпринимательского права.

2. Предмет предпринимательского права:

а) деятельность по производству товаров (работ, услуг);

б) отношения по реализации товаров, их доставке, хранению;

в) предпринимательская деятельность по созданию и прекращению предприятий;

г) хозяйственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.

3. Система российского предпринимательского права:

а) Общая часть;

б) Особенная часть.

4. Виды предпринимательской деятельности:

а) производство товаров;

б) оказание услуг;

в) выполнение работ.

5. Источники российского предпринимательского права:

а) нормативный правовой акт (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы);

б) обычай делового оборота;

в) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.

6. Принципы российского предпринимательского права:

а) принцип свободы предпринимательской деятельности;

б) принцип признания многообразия форм собственности;

в) принцип единого экономического пространства;

г) принцип поддержания конкуренции;

д) принцип законности.

7. Место предпринимательского права в правовой системе РФ.

1. Понятие предпринимательской деятельности.

2. Признаки предпринимательской деятельности:

а) самостоятельность;

б) деятельность связана с риском;

в) деятельность направлена на получение прибыли;

г) легализованный характер.

3. Виды предпринимательства:

а) производственное;

б) коммерческо-торговое;

в) финансово-кредитное;

г) посредническое;

д) страховое.

4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности:

а) хозяйственные товарищества;

б) хозяйственные общества;

в) кооперативы;

г) государственные и муниципальные унитарные предприятия.

5. Законодательство о предпринимательской деятельности:

6. Конституция РФ;

7. Гражданский кодекс РФ;

а) федеральные законы («Об акционерных обществах», «О лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности», «О несостоятельности (банкротстве)».

8. Сферы предпринимательской деятельности.

1. Понятие несостоятельности (банкротства).

2. Виды банкротства предприятий:

а) реальное;

б) временное;

в) преднамеренное;

г) фиктивное.

3. Основные задачи проведения процедур банкротства:

а) возврат долгов кредиторам;

б) восстановление условий, необходимых для продолжения юридическим лицом его бизнеса.

4. Процедура банкротства предприятия:

а) наблюдение;

б) финансовое оздоровление;

в) внешнее управление;

г) конкурсное производство.

5. Упрощенная процедура банкротства.

1. Понятие имущественных прав.

2. Виды имущественных прав:

а) вещные;

б) обязательственные.

3. Классификация вещей:

а) движимые и недвижимые вещи;

б) простые и сложные вещи;

в) главные вещи и принадлежности;

г) потребляемые и непотребляемые;

д) одушевленные и неодушевленные.

4. Понятие личных неимущественных прав.

5. Нематериальные блага как основания для возникновения неимущественных прав:

а) жизнь и здоровье;

б) достоинство личности, личная неприкосновенность;

в) честь и доброе имя;

г) деловая репутация;

д) неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища;

е) личная и семейная тайна;

ж) свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства;

з) имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага.

6. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

1. Понятие имущественных прав.

2. Виды имущественных прав:

а) вещные;

б) обязательственные.

3. Классификация вещей:

а) движимые и недвижимые вещи;

б) простые и сложные вещи;

в) главные вещи и принадлежности;

г) потребляемые и непотребляемые;

д) одушевленные и неодушевленные.

4. Виды обязательств:

а) договорные;

б) вне договорные;

в) обязательства, вытекающие из волевых актов одной стороны (дарение).

5. Способы обеспечения исполнения обязательств:

а) неустойка;

б) залог;

в) удержание вещи должника;

г) поручительство;

д) независимая гарантия;

е) задаток;

ж) обеспечительный платеж.

6. Способы защита гражданских прав:

а) признания права;

б) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;

в) самозащиты права;

г) возмещения убытков;

д) взыскания неустойки;

е) компенсации морального вреда;

ж) прекращения или изменения правоотношения.

7. Правовое регулирование имущественных отношений.

1. Понятие сделки в гражданском праве РФ.

2. Виды сделок:

а) односторонние;

б) двух- или многосторонними (договоры).

3. Виды договоров:

а) возмездный;

б) безвозмездный.

4. Формы сделок:

а) устная;

б) письменная (простая или нотариальная);

5. Нотариальное удостоверение сделок:

а) обязательно в случаях, указанных в законе;

б) в случаях, предусмотренных соглашением сторон.

6. Государственная регистрация сделок.

7. Оспоримые и ничтожные сделки.

1. Понятие потребительского права.

2. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей:

а) Гражданский кодекс РФ;

б) Закон РФ «О защите прав потребителей».

3. Основные права потребителей:

а) право потребителя на качество товара, работы и услуги;

б) право на безопасность товара, работы и услуги;

в) право на информацию об изготовителе, исполнителе, продавце;

г) право на возврат денег, замену товара, ремонт или уменьшение цены при обнаружении недостатков в товаре;

д) право участия в проверке качества товара и право присутствия при экспертизе товара;

е) право на возмещение убытков, возникших вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

4. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков:

а) потребовать замены на товар этой же марки;

б) потребовать замены на такой же товар другой марки;

в) потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

г) потребовать безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление;

д) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

5. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг).

6. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

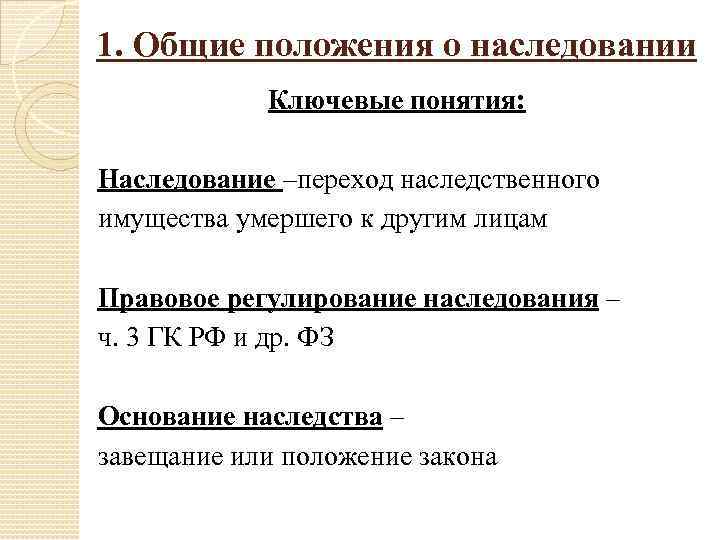

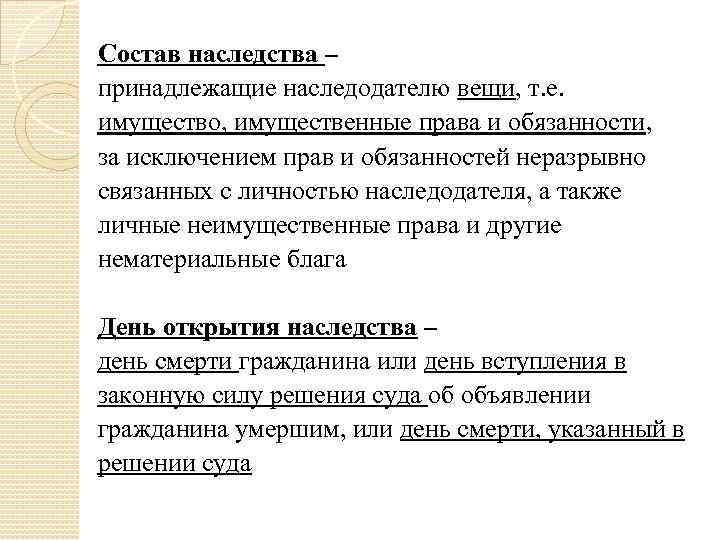

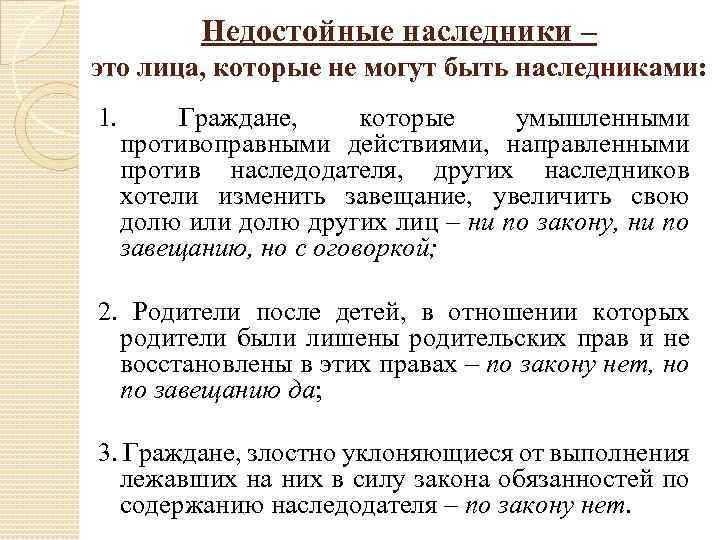

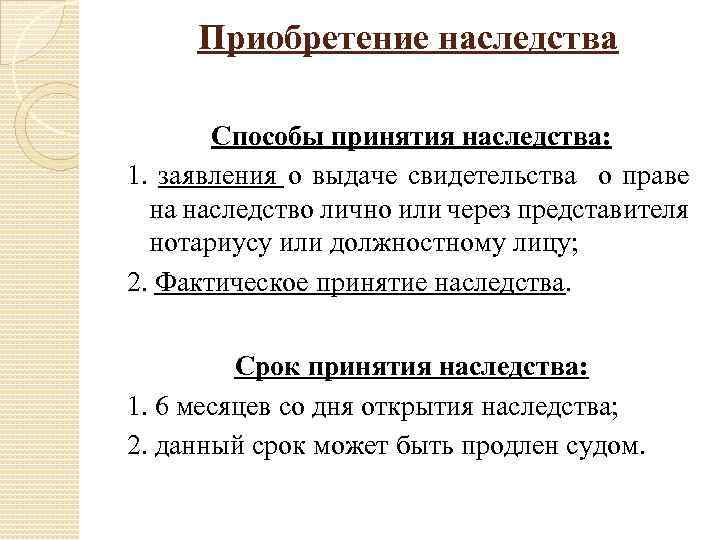

1. Понятие наследования.

2. Основания наследования:

а) по завещанию;

б) по закону.

3. Время и место открытия наследства.

4. Принципы наследственного права:

а) принцип универсальности правопреемства;

б) принцип свободы завещания;

в) принцип обеспечения прав и интересов наследников;

г) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

д) принцип свободы наследника;

е) принцип охраны основ правопорядка и нравственности.

4. Очередность наследования по закону.

5. Законодательство о наследовании:

а) Конституция РФ;

б) Гражданский кодекс РФ;

6. Основы законодательства РФ о нотариате.

7. Способы защиты наследственных прав.

1. Понятие гражданско-правового договора:

а) сделка, как соглашение, направленное на установление, изменение или прекращение определенных прав и обязанностей;

б) правоотношения, возникающие в результате заключения сделки — договорные обязательства;

в) форма соглашения — документ, фиксирующий права и обязанности сторон.

2. Классификации гражданско-правовых договоров:

а) возмездные, безвозмездные;

б) консенсуальные, реальные;

в) односторонние, двусторонние, многосторонние;

г) имущественные и организационные.

3. Виды имущественных гражданско-правовых договоров:

а) имущественные договоры (договоры поставки, купли-продажи, мены, дарения);

б) договоры о выполнении работ;

в) договоры об оказании услуг.

4. Принцип свободы гражданско-правового договора:

а) свобода заключения договора;

б) свобода определения характера заключаемого договора;

в) свобода определения условий договора.

5. Отличия гражданско-правового договора от трудового

1. Понятие трудового договора.

2. Трудовой кодекс РФ как основной источник трудового права.

3. Виды трудовых договоров:

а) бессрочный (на неопределённый срок);

б) срочный (не более чем на 5 лет).

4. Права и обязанности работника, включённые в трудовой договор:

а) продолжительность и периодичность отпусков;

б) продолжительность рабочего времени;

в) размер заработной платы;

г) функциональные обязанности работника;

д) материальная ответственность работника и пр.

5. Обязательства работодателя по трудовому договору:

а) оплата труда работника;

б) обеспечение безопасных условий труда и т. д.

6. Трудовая книжка — основной документ, подтверждающий трудовую деятельность и стаж работника.

1. Определение трудовых правоотношений.

2. Участники трудовых отношений, их права и обязанности:

а) работники;

б) работодатели.

3. Заключение трудового договора — необходимое условие возникновения трудовых правоотношений.

4. Основания прекращения действия трудового договора:

а) соглашение сторон;

б) истечение срока контракта;

в) расторжение трудового договора по инициативе работника;

г) нарушение трудовой дисциплины работником;

д) ликвидация организации и пр.

5. Трудовой спор и пути его разрешения.

6. Особенности труда несовершеннолетних:

а) не допускаются испытательные сроки;

б) сокращённая продолжительность рабочего времени;

в) пониженные нормы выработки;

г) отпуск 31 календарный день в любое удобное для работника время и др.

7. Особенности трудовых правоотношений в современной России.

1. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора.

2. Необходимость прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра для несовершеннолетних.

3. Ограничения по видам выполняемых работ и условиям труда для несовершеннолетних:

а) запрет использования труда несовершеннолетних на работах, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию;

б) запрет привлечения несовершеннолетних к работе по совместительству и вахтовым методом, а также работе в религиозных организациях;

в) запрет на направление несовершеннолетних в служебные командировки;

г) запрет сверхурочного труда;

д) запрет работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

4. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего:

а) для работников в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю;

б) для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в возрасте до 18 лет.

6. Защита трудовых прав несовершеннолетних.

1. Понятие рабочего времени.

2. Категории лиц, для которых устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:

а) для работников в возрасте до шестнадцати лет;

б) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;

в) для работников, являющихся инвалидами I или II группы;

г) для работников, условия труда на рабочих местах с вредными условиями труда.

3. Продолжительность ежедневной работы (смены).

4. Режим рабочего времени.

5. Понятие времени отдыха:

6. Виды времени отдыха:

а) перерывы в течение рабочего дня;

б) ежедневный отдых;

в) выходные дни;

г) нерабочие праздничные дни;

д) отпуска

1. Понятие брака.

2. Условия заключения брака:

а) взаимное добровольное согласие, вступающих в брак:

б) достижение ими брачного возраста.

3. Брачный возраст.

4. Обстоятельства, препятствующие заключению брака:

а) заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;

б) заключение брака между близкими родственниками;

в) заключение брака между усыновителями и усыновленными;

г) заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

5. Порядок расторжения брака:

а) в органах записи актов гражданского состояния;

б) в судебном порядке.

6. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния:

а) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей;

б) если супруг признан судом безвестно отсутствующим;

в) если супруг признан судом недееспособным;

г) если супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

7. Признание брака недействительным.

1. Понятие семейного права.

2. Предмет семейного права:

а) заключение и прекращение брака;

б) личные отношения между супругами;

в) личные отношения между родителями и детьми, а также другими членами семьи;

г) опека, попечительство и усыновление.

3. Основные принципы семейного права:

а) добровольность брачных отношений;

б) единобрачие;

в) равенство прав супругов;

г) приоритет семейного воспитания детей

д) обеспечение безусловной защищенности интересов и прав детей.

4. Источники семейного права в Российской Федерации:

5. Семейный кодекс;

а) федеральные законы, принятые в соответствии с Семейным кодексом;

б) законы субъектов федерации.

6. Роль и место семейного права среди других отраслей российского права.

1. Понятие брака.

2. Условия заключения брака:

а) взаимное и добровольное согласие;

б) достижение брачного возраста вступающих в брак;

в) отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака (близкое родство, психическое заболевание и т.д.).

3. Права и обязанности супругов:

а) личные (неимущественные);

б) имущественные.

4. Брачный договор и его особенности.

5. Основания для прекращения брака:

а) смерть одного из супругов;

б) расторжение брака;

в) признание брака недействительным.

6. Бракоразводный процесс и его последствия.

1. Понятие административной юрисдикции. Кодекс об административных правонарушениях.

2. Органы, компетентные рассматривать дела об административных правонарушениях.

3. Субъекты административной ответственности:

а) граждане с 16 лет

б) должностные лица (руководители организаций)

в) юридические лица

4. Основные участники производства по делам об административных правонарушениях:

а) нарушитель

б) потерпевший

в) свидетели, эксперты, переводчики

5. Виды административных наказаний:

а) предупреждение

б) штраф

в) возмездное изъятие или конфискация предмета нарушения

г) лишение специального права

д) арест (до 15 суток за мелкое хулиганство)

е) выдворение за пределы России (только в отношении иностранных граждан и апатридов)

6. Основные стадии производства по делу об административном правонарушении.

7. Право на обжалование постановления.

1. Понятие об административной юрисдикции в КоАП РФ.

2. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях:

а) суды общей юрисдикции;

б) комиссии по делам несовершеннолетних

в) административные комиссии;

г) органы МВД и пр.

3. Субъекты административной ответственности:

а) граждане с 16 лет;

б) должностные лица;

в) юридические лица.

4. Основные участники производства по делам об административных правонарушениях:

а) орган, рассматривающий дело;

б) нарушитель;

в) потерпевший;

г) свидетели, эксперты, понятые, переводчики.

5. Виды административных наказаний:

а) предупреждение;

б) штраф;

в) административный арест (до 15 суток);

г) лишение специального права;

д) выдворение за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства и т. д.

1. Понятие административного права.

2. Предмет административного права.

3. Принципы административного права:

а) принцип равенства перед законом;

б) принцип презумпции невиновности закреплен;

в) принцип приоритетности интересов личности в жизни общества;

г) принцип разделения властей;

д) принцип законности;

е) принцип гласности;

ж) принцип ответственности.

4. Система административного права:

а) Общая часть;

б) Особенная часть.

5. Основные источники административного права:

а) Конституция РФ;

б) Кодекс об административных правонарушениях.

6. Роль и место административного права среди других отраслей российского права.

1. Понятие экологического права.

2. Предмет экологического права:

а) природоохранное право;

б) природоресурсное право;

в) нормы других самостоятельных отраслей права, обслуживающие общественные отношения, связанные с охраной окружающей среды.

3. Объекты экологического права:

а) земли, недра, почвы;

б) поверхностные и подземные воды;

в) леса и иная растительность, животные и другие организмы;

г) атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.

4. Основные источники экологического права:

а) Конституция РФ;

б) федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

в) федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха».

5. Принципы экологического права:

а) принцип соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду;

б) принцип научного обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных интересов человека;

в) принцип охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов;

г) принцип ответственности органов государственной власти Российской Федерации за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;

д) принципа платности природопользования и возмещение вреда окружающей среде;

е) принцип запрещения хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды;

ж) принцип ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

6. Государственное управление в области охраны окружающей среды.

1. Что такое окружающая среда?

2. Конституционное право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

3. Объекты природы, подлежащие особой охране:

а) естественные экологические системы;

б) заповедники и природные заказники;

в) национальные природные парки;

г) редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных;

д) природные ландшафты, памятники природы и пр.

4. Способы защиты гражданами права на благоприятную окружающую среду:

а) создание и поддержка общественных объединений, фондов по охране окружающей природной среды;

б) участие в собраниях, митингах, шествиях, петициях по охране окружающей природной среды;

в) требования от соответствующих органов предоставления полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и мерах по её охране;

г) требование в административном или судебном порядке отмены решений о размещении, строительстве, эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении или прекращении деятельности предприятий, оказывающих отрицательное влияние на окружающую природную среду и здоровье человека;

д) требование о привлечении к ответственности виновных лиц, предъявление исков в суд о возмещении вреда, причинённого здоровью и имуществу граждан экологическим правонарушением, и т.д.

5. Понятие экологического правонарушения и виды ответственности за него:

а) имущественная (гражданско-правовая);

б) дисциплинарная;

в) административная;

г) уголовная.

6. Роль экологического права в защите окружающей среды.

1. Что регулирует экологическое право.

2. Объекты экологического права:

а) природные объекты;

б) антропологические объекты.

3. Право человека на благоприятную окружающую среду.

4. Экологические правонарушения.

5. Виды ответственности за экологические правонарушения:

а) имущественная;

б) дисциплинарная;

в) уголовная.

1. Понятие международного права.

2. Сущность международного права:

а) субъектами права выступают государства;

б) нормы права создаются путем «согласования воль» государств;

в) играет стабилизирующую роль в международных отношениях;

г) взаимодействует с внутригосударственным правом;

д) не имеет надгосударственных механизмов принуждения исполнения предписаний норм международного права.

3. Отрасли международного права:

а) международное право прав человека;

б) дипломатическое право;

в) право международных организаций;

г) право международных договоров;

д) торговое право;

е) морское право;

ж) воздушное право;

з) космическое право;

и) экологическое право;

к) гуманитарное право.

4. Источники международного права:

а) международные конвенции;

б) международный обычай;

в) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями.

5. Принципы международного права:

а) принцип суверенного равенства государств;

б) принцип неприменения силы и угрозы силой;

в) принцип нерушимости государственных границ;

г) принцип территориальной целостности государств;

д) принцип мирного разрешения международных споров;

е) принцип невмешательства во внутренние дела;

ж) принцип всеобщего уважения прав человека;

з) принцип самоопределения народов и наций.

6. Соотношение внутригосударственного и международного права.

1. Понятие о международном гуманитарном праве.

2. Основные источники международного гуманитарного права:

а) Всеобщая декларация прав человека 1948 г.;

б) Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны;

в) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и др.

3. Первичные принципы гуманитарного права, закреплённые Женевскими и Гаагскими конвенциями:

а) установление системы мирных средств для разрешения споров между государствами;

б) направление военных действий только против сражающихся армий;

в) защита мирного населения от военных нападений, военных действий;

г) обязанность заботиться о попавших в плен больных и раненых, проявляя гуманное отношение к военнопленным;

д) запрет на применение отравляющего оружия и средств, причиняющих страдания;

е) признание оккупации временным занятием территории неприятеля, во время которой нельзя отменять местные порядки и обычаи.

4. Принципы современного международного права, закреплённые ООН:

а) принцип равноправия и самоопределения народов;

б) принцип уважения прав человека;

в) принцип ответственности государств за агрессию и другие международные преступления (геноцид, экоцид, расовую дискриминацию, апартеид и др.);

г) принцип международной уголовной ответственности индивидов.

5. Роль международного гуманитарного права в соблюдении и укреплении прав и свобод человека.

1. Понятие международного права прав человека.

2. Международные соглашения в области прав человека:

а) Всеобщая декларация прав человека;

б) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;

в) Международный пакт о гражданских и политических правах;

г) Хартия о правах человека;

д) Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод;

е) Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

3. Международные организации, отвечающие за защиту прав человека:

а) Комитет по правам человека ООН;

б) Совет по правам человека;

в) Европейский Суд по правам человека;

г) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;

д) Международный уголовный суд в Гааге.

4. Специальные принципы международного права прав человека:

а) универсальность;

б) недискриминация;

в) взаимосвязанность;

г) взаимозависимость.

5. Ограниченное применение оговорок к договорам о правах человека как особенность международного права прав человека.

1. Понятие спора.

2. Виды гражданских правовых споров:

а) имущественные споры;

б) семейные споры;

в) трудовые споры;

г) жилищные споры;

д) конституционные споры;

е) административные споры;

ж) налоговые споры;

з) экономические споры.

3. Способы разрешения споров:

а) судебный порядок;

б) внесудебный порядок.

4. Судебный порядок рассмотрения гражданско-правовых споров:

а) возбуждение дела;

б) подготовка дела к судебному разбирательству;

в) судебное разбирательство;

г) вынесение судебного решения.

5. Принятия искового заявления как основание для возбуждения гражданского дела.

1. Понятие трудового спора.

2. Виды трудовых споров:

а) индивидуальные;

б) коллективные.

3. Основные способы защиты трудовых прав и свобод:

а) самозащита работниками трудовых прав;

б) защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами;

в) государственный контроль за соблюдением трудового законодательства;

г) судебная защита.

4. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров:

а) комиссии по трудовым спорам;

б) суды.

5. Порядок рассмотрения трудовых споров.

6. Особенности рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров.

7. Понятие дисциплинарной ответственности.

8. Дисциплинарные взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) увольнение по соответствующим основаниям.

9. Порядок применения дисциплинарных взысканий.

1. Гражданский кодекс РФ — правовая основа для решения имущественных споров.

2. Принципы гражданского судопроизводства:

а) равенство перед законом;

б) независимость суда;

в) гласность судебного разбирательства;

г) состязательность и равноправие сторон;

д) обязательность исполнения судебных постановлений;

е) возможность обжалования судебных решений.

3. Участники гражданского процесса:

а) суд;

б) истец;

в) ответчик;

г) третьи лица — лица, имеющие собственный интерес в деле (прокурор, представители органов опеки и попечительства и пр.);

д) лица, способствующие правосудию, — свидетели, эксперты, переводчики, специалисты и др.

4. Права участников гражданского процесса:

а) право знакомиться с материалами дела;

б) заявлять ходатайства;

в) задавать вопросы;

г) обжаловать решение в кассационной или надзорной инстанции и т.д.

5. Основные этапы гражданского процесса:

а) возбуждение производства по делу;

б) слушание дела в судебном заседании;

в) объявление решения суда;

г) вступление решения в законную силу и исполнительное производство.

6. Роль мирового судьи в гражданском процессе.

1. Понятие гражданского судопроизводства.

2. Видами гражданского судопроизводства:

а) исковое производство;

б) приказное производство;

в) производство по делам, вытекающим из публично-правовых отношений;

г) особое производство.

3. Стадии гражданского процесса:

а) возбуждение гражданского дела;

б) подготовка судебного разбирательства;

в) судебное разбирательство гражданского дела;

г) обжалование решений и определений суда, не вступивших в законную силу;

д) пересмотр решений и определений в порядке надзора;

е) пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам;

ж) исполнительное производство.

4. Стороны в гражданском процессе:

а) истец;

б) ответчик

5. Принципы гражданского процесса:

а) принцип законности (верховенство закона);

б) принцип независимости судей;

в) принцип несменяемости судей;

г) принцип осуществления правосудия только судом;

д) принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом;

е) принцип гласности судебного разбирательства;

ж) принцип непрерывности судебного разбирательства.

6. Сроки рассмотрения гражданских дел.

1. Понятие об уголовном праве в УК РФ.

2. Задачи уголовного права:

а) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств;

б) обеспечение мира и безопасности;

в) предупреждение преступлений.

3. Преступление и его виды:

а) небольшой тяжести;

б) средней тяжести;

в) тяжкие;

г) особо тяжкие.

4. Наказания, предусмотренные УК РФ:

а) штраф;

б) исправительные работы;

в) ограничение работы;

г) арест;

д) лишение свободы на определённый срок;

е) пожизненное лишение свободы;

ж) лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью и пр.

5. Действие УК РФ во времени и пространстве.

6. Основные направления совершенствования уголовного законодательства России:

а) разработка более эффективных видов наказания и совершенствование существующих с целью снизить долю лишения свободы в структуре применяемых наказаний;

б) обновление норм об экономических преступлениях в связи с развитием правовой базы экономических отношений;

в) декриминализация многих преступлений небольшой тяжести с установлением за них административной ответственности и пр.

1. Понятие уголовного судопроизводства.

2. Принципы уголовного судопроизводства:

а) принцип законности;

б) принцип осуществления правосудия только судом;

в) принцип состязательности сторон;

г) принцип гласности;

д) принцип уважения чести и достоинства личности;

е) принцип неприкосновенности личности;

ж) принцип презумпции невиновности;

з) принцип обеспечения обвиняемому права на защиту.

3. Стадии досудебного судопроизводства:

а) возбуждение уголовного дела,

б) предварительное расследование,

4. Стадии судебного производства:

а) подготовка к судебному заседанию;

б) судебное разбирательство;

в) апелляционное производство;

г) кассационное производство;

д) исполнение приговора;

е) надзорное производство;

ж) возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

5. Формы судебного процесса:

а) обвинительный;

б) розыскной;

в) состязательный;

г) смешанный.

6. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

7. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.

8. Уголовно-процессуальные гарантии.

1. Понятие об уголовно-процессуальном праве в УПК РФ.

2. Принципы уголовного судопроизводства:

а) законность;

б) уважение чести и достоинства личности;

в) неприкосновенность личности;

г) презумпция невиновности;

д) состязательность сторон в судебном процессе;

е) возможность обжаловать процессуальные действия суда и должностных лиц.

3. Участники (субъекты) уголовного процесса:

а) суд;

б) со стороны обвинения — прокурор, следователь, потерпевший и пр.;

в) со стороны защиты — подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, адвокат;

г) лица, способствующие проведению процесса, — свидетели, эксперты, специалисты, переводчики и т. д.

4. Основные стадии уголовного процесса:

а) возбуждение уголовного дела и предварительное расследование;

б) предварительное слушание в суде;

в) судебное разбирательство в суде первой инстанции;

г) производство в суде второй инстанции (право на апелляцию и кассацию);

д) исполнение приговора (судебных решений);

е) надзорное производство.

5. Суд присяжных заседателей и его особенности.

1. Понятие гражданства как устойчивой правовой связи человека и государства.

2. Конституция РФ о правах и обязанностях гражданина.

3. Пути приобретения гражданства:

а) «по праву крови» (по гражданству родителей);

б) «но праву почвы» (по месту рождения);

в) натурализация (по желанию).

4. Условия приобретения гражданства РФ иностранными гражданами:

а) дееспособность и достижение 18 лет;

б) владение русским языком;

в) проживание на территории РФ непрерывно в течение 5 лет;

г) обязательство соблюдать Конституцию РФ и т.д.

5. Законодательство РФ о двойном (множественном) гражданстве.

6. Права иностранцев и беженцев на территории РФ.

1. Понятие гражданства как устойчивой правовой связи человека и государства.

2. Конституция РФ о правах и обязанностях гражданина.

3. Порядок приобретения гражданства:

а) предоставление гражданства по « крови»

б) предоставление гражданства по «почве»

4. Условия приобретения гражданства иностранцами:

а) дееспособность и достижение 18 лет

б) владение русским языком

в) проживание на территории РФ непрерывно в течении 5 лет

г) обязательство соблюдать Конституцию РФ и другие законы

5. Основные принципы российского гражданства:

а) равенство независимо от способа и времени приобретения

б) право на двойное гражданство

в) граждане РФ не могут быть лишены гражданства помимо их воли

6. Права иностранцев и апатридов на территории РФ.

1. Понятие воинской обязанности.

2. Этапы исполнения воинской обязанности:

а) воинский учёт;

б) обязательная и добровольная подготовка граждан к воинской службе;

в) призыв на военную службу;

г) прохождение военной службы;

д) пребывание в запасе (резерве);

е) призыв на военные сборы в период пребывания в запасе;

ж) призыв в период мобилизации, военного положения, в военное время.

3. Категории граждан, освобождающиеся от призыва на военную службу:

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

б) прошедшие военную или альтернативную службу;

в) имеющие учёную степень;

г) имеющие судимость и пр.

4. Особенности предоставления гражданам отсрочек от призыва на военную службу.

5. Альтернативная гражданская служба:

а) особый вид трудовой деятельности;

б) осуществляется в интересах общества и государства;

в) проходится взамен военной службы;

г) срок прохождения в 1,75 раза превышает военную службу и составляет 21 месяц.

6. Условия, при которых может быть реализовано право гражданина на замену военной службы альтернативной гражданской службой:

а) несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;

б) несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина;

в) гражданин относится к коренному малочисленному народу РФ, занимается традиционными промыслами.

1. Понятие налогоплательщиков.

2. Категории налогоплательщиков:

а) физические лица;

б) юридические лица.

3. Права налогоплательщиков:

а) получать по месту своего учёта от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах;

б) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах;

в) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит;

г) право на своевременный зачёт или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов и др.

4. Защита прав налогоплательщиков:

а) право на обжалование;

б) административный порядок защиты;

в) судебный порядок защиты.

5. Обязанности налогоплательщиков:

а) уплачивать законно установленные налоги;

б) встать на учёт в налоговых органах, если это предусмотрено законодательством;

в) вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов) и объектов налогообложения;

г) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учёта налоговые декларации (расчёты) и т.д.

6. Ответственность налогоплательщиков.

1. Понятие о правоохранительных органах.

2. Функции правоохранительных органов:

а) охрана государственного и общественного строя;

б) защита прав и свобод человека и гражданина;

в) укрепление законности и правопорядка;

г) охрана законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений;

д) борьба с преступностью.

3. Виды правоохранительной деятельности:

а) конституционный контроль;

б) правосудие;

в) надзор за исполнением законов;

г) выявление и расследование преступлений;

д) оказание юридической помощи;

е) обеспечение законности и правопорядка.

4. Основные правоохранительные ораны РФ:

а) Конституционный суд и суды общей юрисдикции;

б) Прокуратура РФ;

в) Министерство внутренних дел, органы внутренних дел;

г) Министерство юстиции;

д) адвокатура и пр.

5. Деятельность правоохранительных органов в развитии и укреплении демократических традиций.

1. Защита прав и свобод человека и гражданина как основная обязанность государства.

2. Система правоохранительных органов в РФ:

а) суды;

б) прокуратура;

в) органы безопасности;

г) органы внутренних дел;

д) таможенные органы;

е) органы юстиции.

3. Функции правоохранительных органов:

а) конституционный контроль;

б) отправления правосудия;

в) прокурорский надзор;

г) расследования преступлений;

д) оперативно-розыскная деятельность;

е) исполнение судебных решений;

ж) оказания юридической помощи и защиты по уголовным делам;

з) предупреждения преступлений и иных правонарушений.

4. Принципы правосудия в РФ:

а) законности;

б) осуществления правосудия только судом;

в) независимости судей;

г) осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом и судом;

д) обеспечения права на судебную защиту;

е) участия граждан в осуществлении правосудия;

ж) гласности правосудия (открытости судебного разбирательства);

з) защиты законных интересов личности;

и) состязательности и равноправия сторон при рассмотрении дела в суде.

5. Деятельность Уполномоченного по правам человека.

1. Понятие судебной системы и правосудия.

2. Принципы деятельности органов судебной системы:

а) осуществление правосудия только судом;

б) законность;

в) независимость судей;

г) состязательность и равноправие сторон;

д) гласность судебного разбирательства и т. д.

3. Структура судебной системы в РФ:

а) высшие федеральные суды — Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ;

б) суды субъектов РФ — конституционные (уставные) суды, суды общей юрисдикции;

в) основное звено — районные, городские, мировые суды и пр.

4. Требования для назначения на должность судьи:

а) гражданство РФ;

б) возраст — 25 лет (для Конституционного суда РФ — 40, для Верховного суда РФ — 35);

в) наличие высшего юридического образования;

г) стаж работы по юридической профессии — 5 лет (для Конституционного суда РФ — 15, для Верховного суда РФ — 10);

д) отсутствие порочащих репутацию поступков;

е) сдача квалификационного экзамена.

5. Процесс трансформации судебной системы в современной России.

Подборка по базе: Тестовая работа по обществознанию в 8 классе по теме «Социальная, 10 класс человек и общество 1.docx, Глобальное изменение климата и его влияние на здоровье человека., Конспект урока по обществознанию на тему _Политическая партия. Т, УРОК Место и роль уполномоченных по правам человека.docx, Социология Культура и общество.docx, 2 СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТ, Компьютер и здоровье человека.doc, Влияние компьютеров на здоровье человека.docx, Стулов А.А. 4.1-21 Проэкт Основные теории происхождения человек

План №271: «Наследование»,

«Наследование его правовая регламентация»

- Понятие наследования.

- Основания наследования:

– по завещанию;

– по закону.

- Время и место открытия наследства.

- Принципы наследственного права:

– принцип универсальности правопреемства;

– принцип свободы завещания;

– принцип обеспечения прав и интересов наследников;

– принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

– принцип свободы наследника;

– принцип охраны основ правопорядка и нравственности.

- Очередность наследования по закону.

- Законодательство о наследовании:

– Конституция РФ;

– Гражданский кодекс РФ;

– Основы законодательства РФ о нотариате. 7) Способы защиты наследственных прав.

План №272: «Гражданско-правовой договор»

- Понятие гражданско-правового договора:

– сделка, как соглашение, направленное на установление,

изменение или прекращение определенных прав и обязанностей;

– правоотношения, возникающие в результате заключения

сделки – договорные обя-зательства;

– форма соглашения – документ, фиксирующий права и обязанности сторон.

- Классификации гражданско-правовых договоров:

– возмездные, безвозмездные;

– консенсуальные, реальные;

– односторонние, двусторонние, многосторонние;

– имущественные и организационные.

- Виды имущественных гражданско-правовых договоров:

– имущественные договоры (договоры поставки, купли-продажи, мены, дарения);

– договоры о выполнении работ;

– договоры об оказании услуг.

- Принцип свободы гражданско-правового договора:

– свобода заключения договора;

– свобода определения характера заключаемого договора;

– свобода определения условий договора.

- Отличия гражданско-правового договора от трудового.

5.9 Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора

План №273: «Трудовой договор», «Трудовой договор в законодательстве РФ»,

«Трудовой договор в трудовом праве»