Класс насекомые лидирует по числу видов среди всех животных. На настоящее время описано около 1,1 млн. видов насекомых, при том факте, что истинное число

видов оценивается от 2 до 8 млн. разными исследователями. Можно смело заявить, что половина (скорее всего, гораздо больше) видов насекомых еще не изучены.

«Насекомые. Они — истинные хозяева земли» — сказал В.М. Песков. Это действительно так, люди — редкое исключение в мире насекомых. Именно они

сейчас эволюционно достигли наивысшего расцвета, отлично приспособившись к жизни в среде людей. Так что с точки зрения эволюции мы с вами живем в эру

господства насекомых, удивительных существ, сложные инстинкты и поведение многих из которых поражает.

С помощью танца пчелы могут сообщать друг другу, в каком направлении и как далеко от их местоположения находится корм. Если расстояние менее 100 метров,

пчела исполняет круговой танец, а если более 100 метров — виляющий танец, в виде восьмерки. Только насекомым свойственна общественная организация, разделение

труда между особями.

Насекомых изучает интереснейшая наука — энтомология (от греч. entoma — насекомые и logos — слово, учение), в этой статье мы познакомимся с их общим

строением.

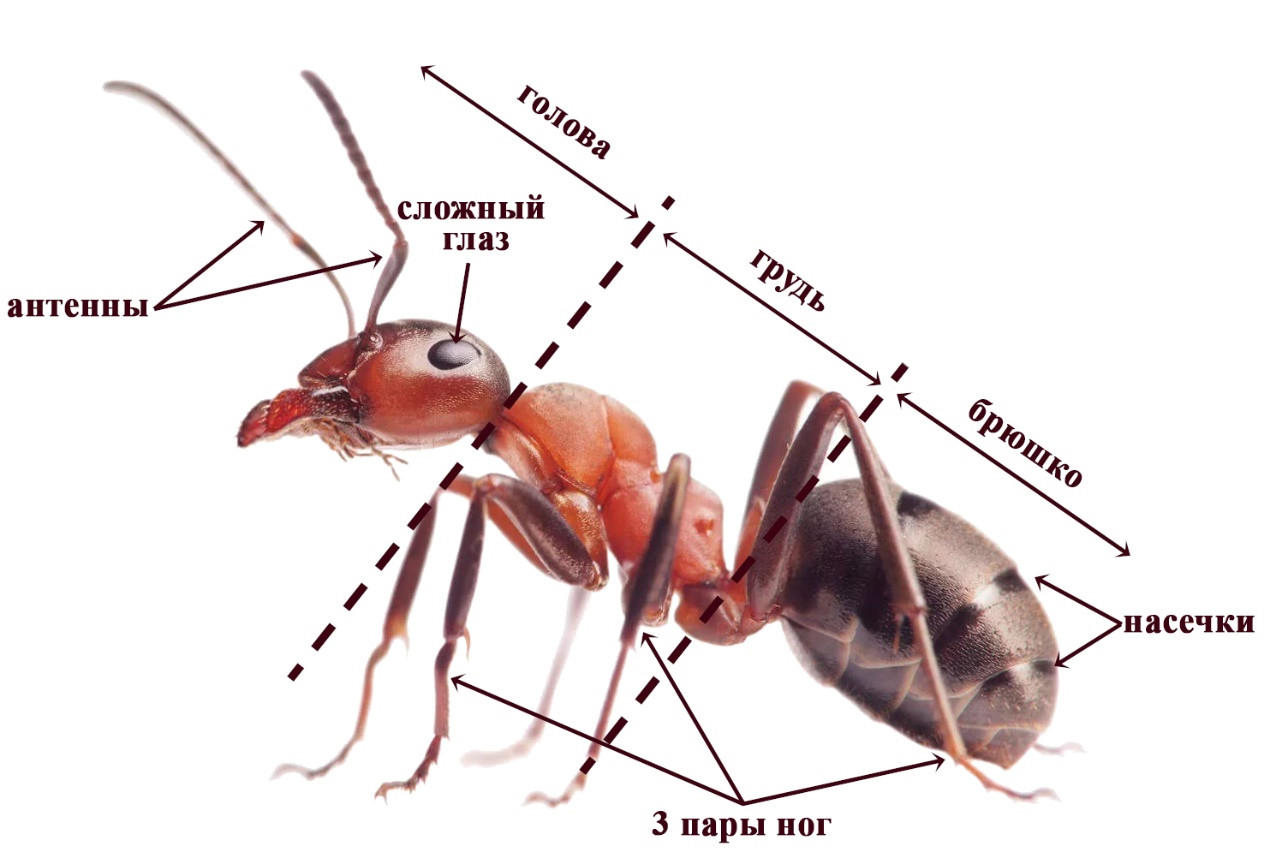

Тело дифференцировано на голову (5 слившихся сегментов),

грудь (3 сегмента) и брюшко (8 сегментов). На голове находится одна пара усиков — антенны, являющиеся органами обоняния и осязания.

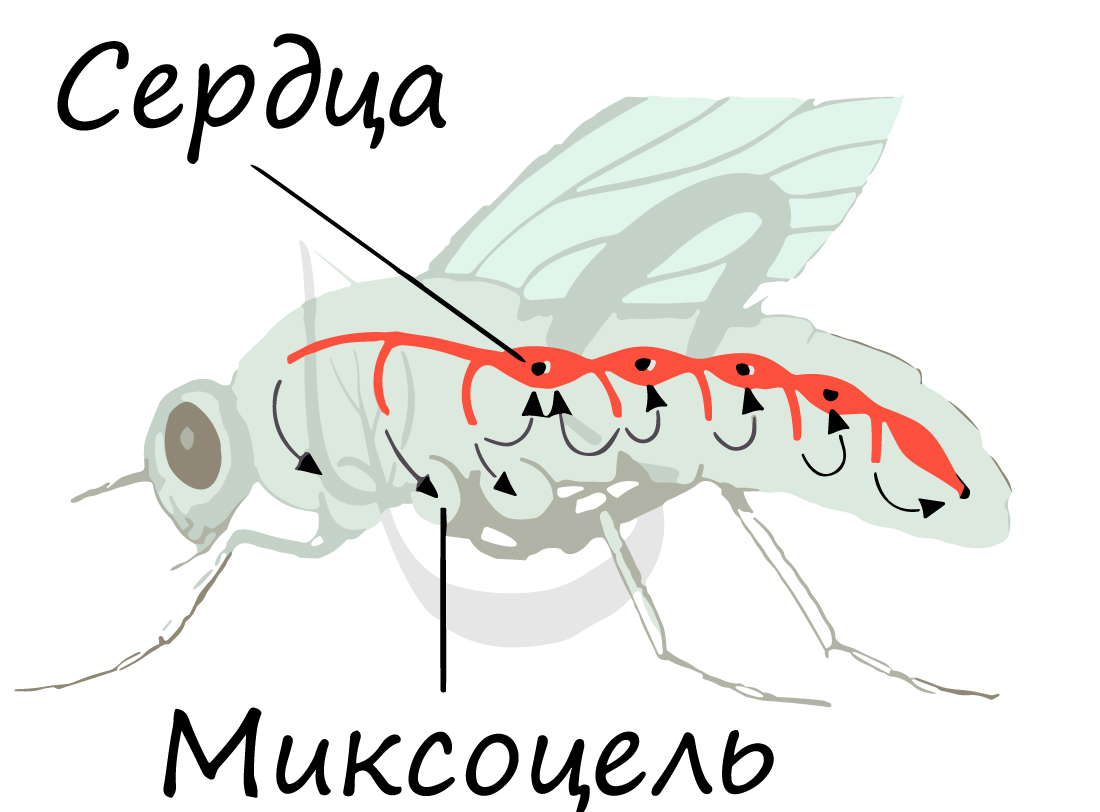

Полость тела насекомых смешанная (миксоцель), она позволяет во время линьки значительно увеличивать объем тела за счет увеличения давления крови.

Многие насекомые способны к удивительному движению в воздухе — полету. Первая пара крыльев носит названия надкрылья: в полете они не участвуют,

это плотные хитинизированные образования, прикрывающие часть груди и брюшка. Вторая пара крыльев принимает непосредственное участие в полете, имеет

вид уплощенных перепончатых образований.

Три пары ходильных ног крепятся к груди. Членистая конечность насекомого оканчивается двумя коготками, между которыми иногда располагаются присоски. Конечности насекомых

разнятся по выполняемой функции, в соответствии с ней получая свои названия: копательная, бегательная, прыгательная, плавательная, собирательная.

Тело насекомых, как и всех членистоногих, покрыто хитиновой кутикулой — наружным скелетом. Эта плотная оболочка насекомого сдерживает рост.

Запомните, что насекомые активно растут только в личиночной стадии и в период линьки, когда хитиновый покров до конца не сформирован или сброшен.

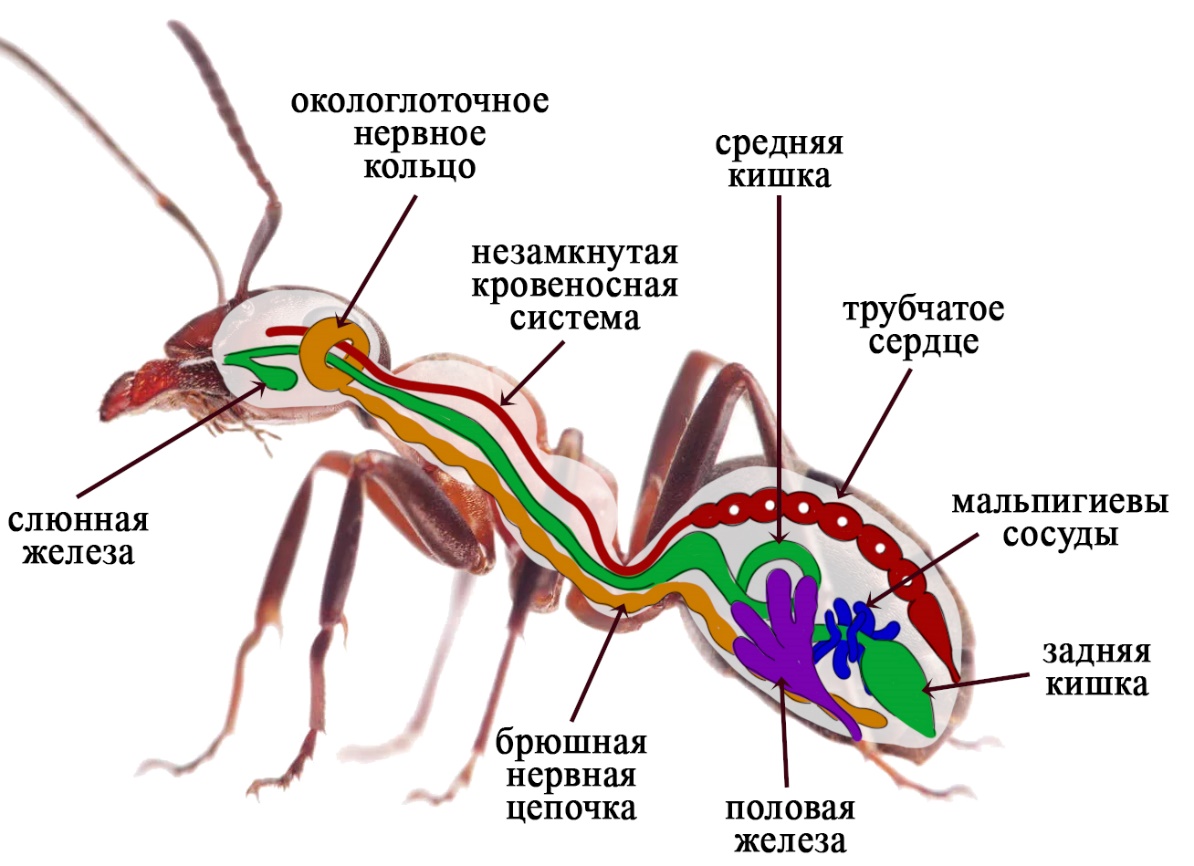

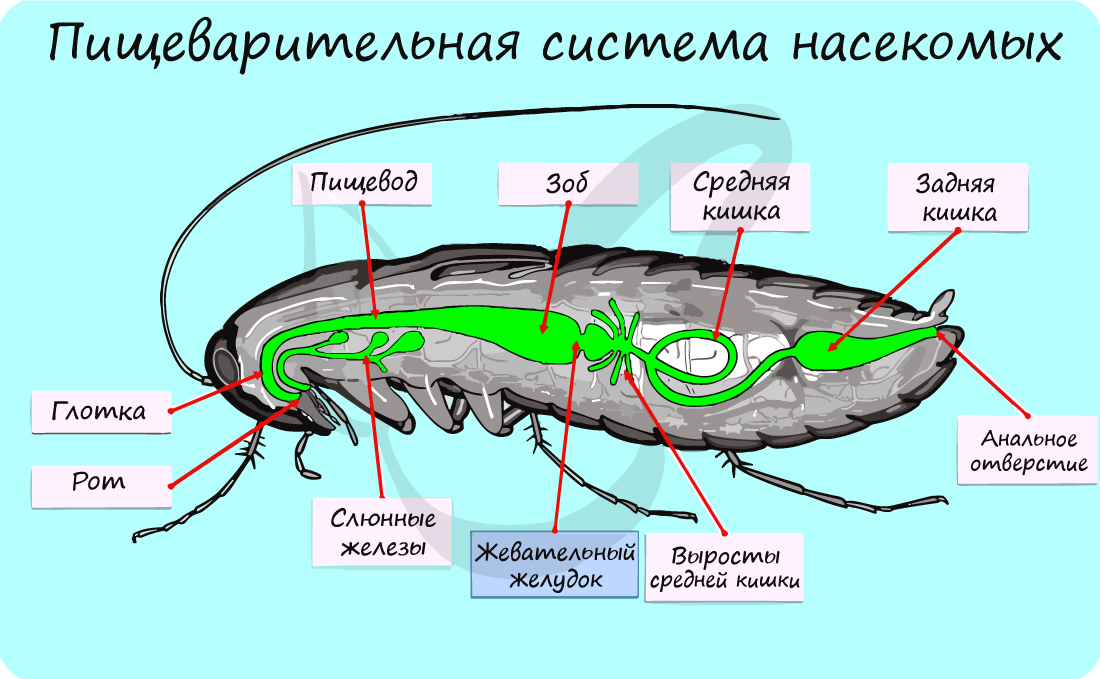

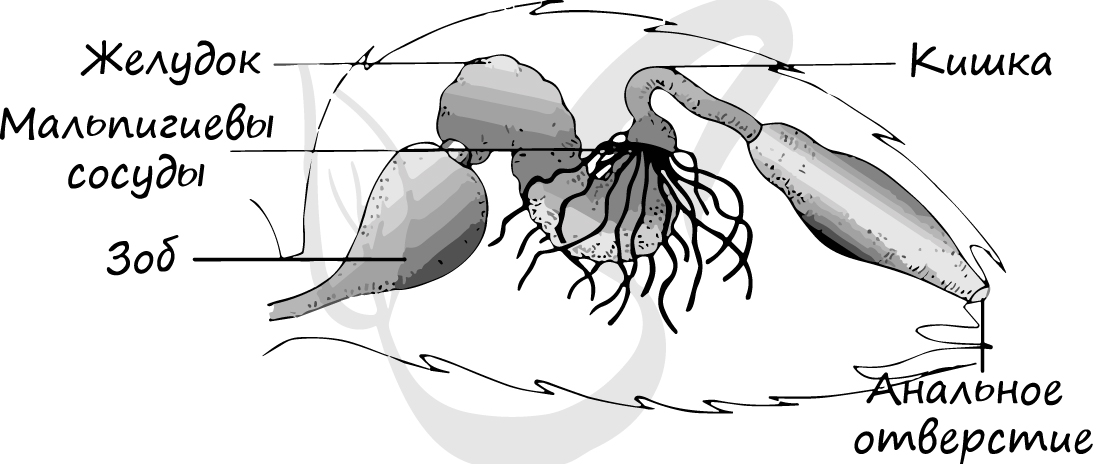

Состоит из переднего, среднего и заднего отделов. К переднему отделу относятся рот, глотка, пищевод, который часто имеет расширение — зоб,

желудок. После желудка начинается средний отдел — кишечник, от которого отходят многочисленные слепо заканчивающиеся выросты, увеличивающие всасывательную

поверхность. В заднем отделе кишечника происходит формирование экскрементов и всасывание воды, заканчивается задняя кишка анальным отверстием.

Особо необходимо отметить развитую мускулатуру желудка, который называется — мускульный. В нем происходит дополнительное перетирание пищи.

После этого пищевые частицы расщепляются до мономеров, которые всасываются кишкой и попадают в гемолимфу. С ее током питательные вещества достигают внутренних

органов и тканей.

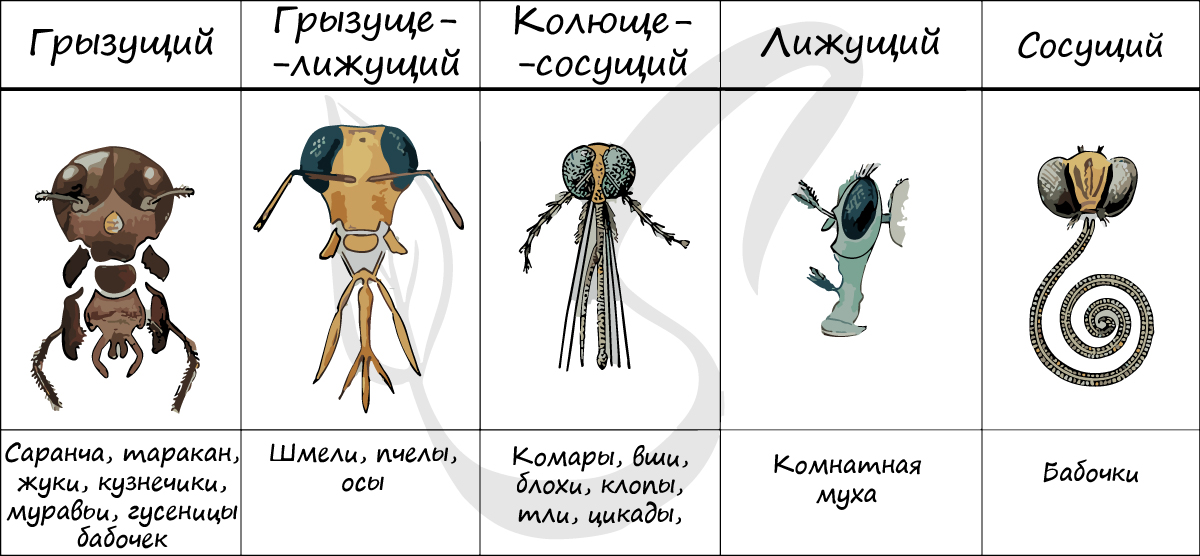

У большинства насекомых имеются слюнные железы. Насекомые обладают самыми разнообразными сложноустроенными ротовыми аппаратами.

Строение ротового аппарата отражает способ питания.

Ниже вы видите таблицу, отражающую многообразие ротовых аппаратов у насекомых.

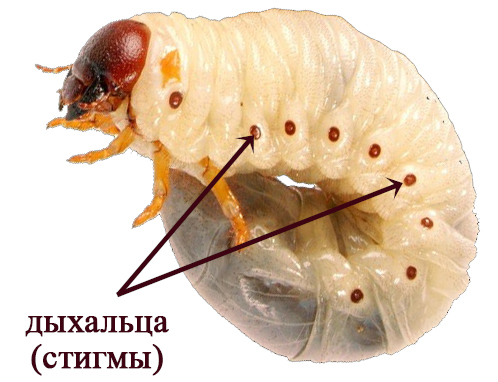

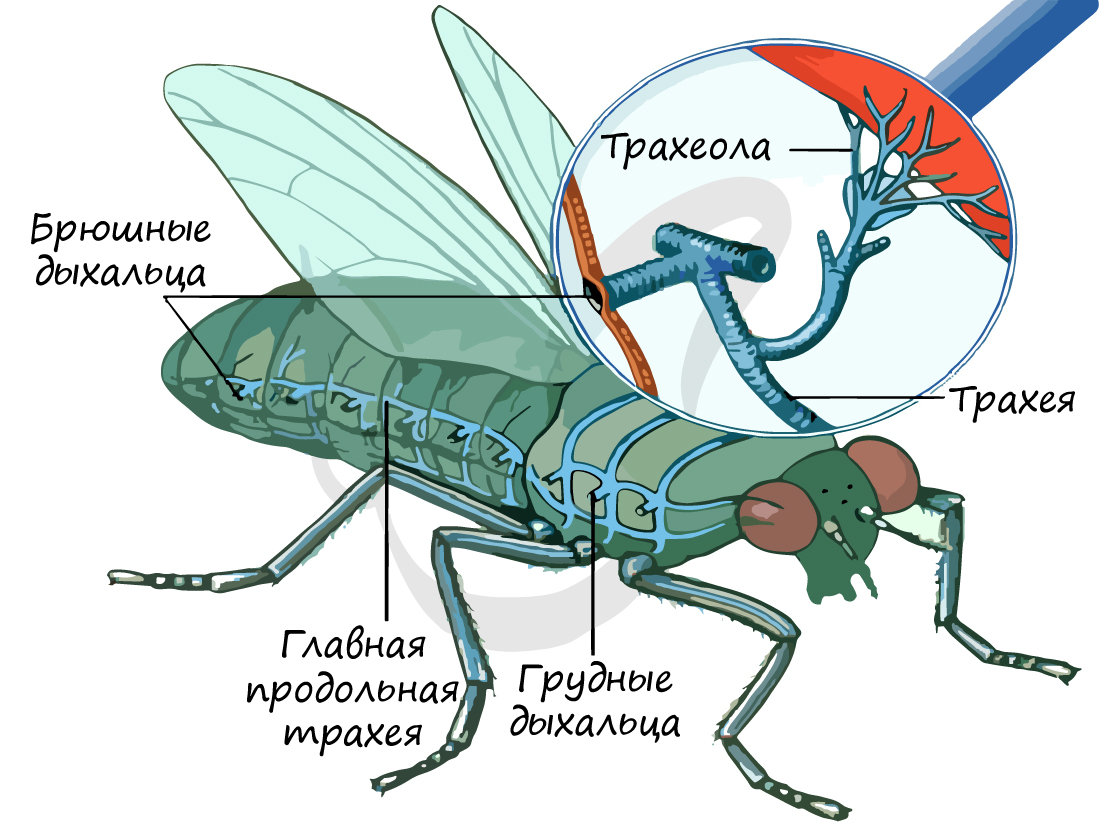

Дыхательная система представлена сильно разветвленной системой трахей, которые выполняют функцию наружного дыхания. На голове, груди и брюшке у насекомых находятся

дыхальца (стигмы) — дыхательные отверстия, которыми трахеи открываются во внешнюю среду.

Кровеносная система не переносит кислород, так что функция его доставки целиком принадлежит трахеям, которые ветвятся на тонкие трубочки (трахеолы) и подходят к небольшим

группам клеток. У части быстролетающих насекомых (мухи, пчелы) трахеи образуют расширенные участки — воздушные мешки, которые улучшают вентиляцию трахейной системы и уменьшают удельный вес тела

Для насекомых характерен незамкнутый (лакунарный) тип кровеносной системы. Кровь свободно движется по лакунам (синусам), непосредственно омывая внутренние органы и ткани.

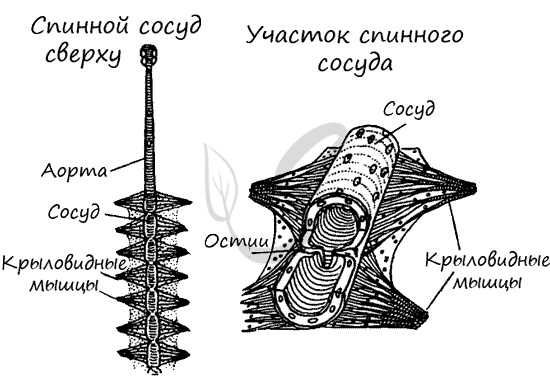

Функцию сердца выполняет спинной сосуд: благодаря его сокращениям кровь перекачивается из задней части тела в переднюю.

Функционирование сосуда-сердца схоже с таковым у ракообразных. В момент расслабления сосуда-сердца через отверстия (остии) кровь наполняет его, а в момент сокращения (систолы)

кровь выталкивается в артерии, затем попадает в полость тела, омывает органы и ткани.

Внутреннюю среду насекомых составляет гемолимфа, представляющая собой бесцветную или желтоватую жидкость. В гемолимфу из кишечника всасываются питательные

вещества, после чего доставляются к клеткам организма. В нее же удаляются побочные продукты обмена веществ.

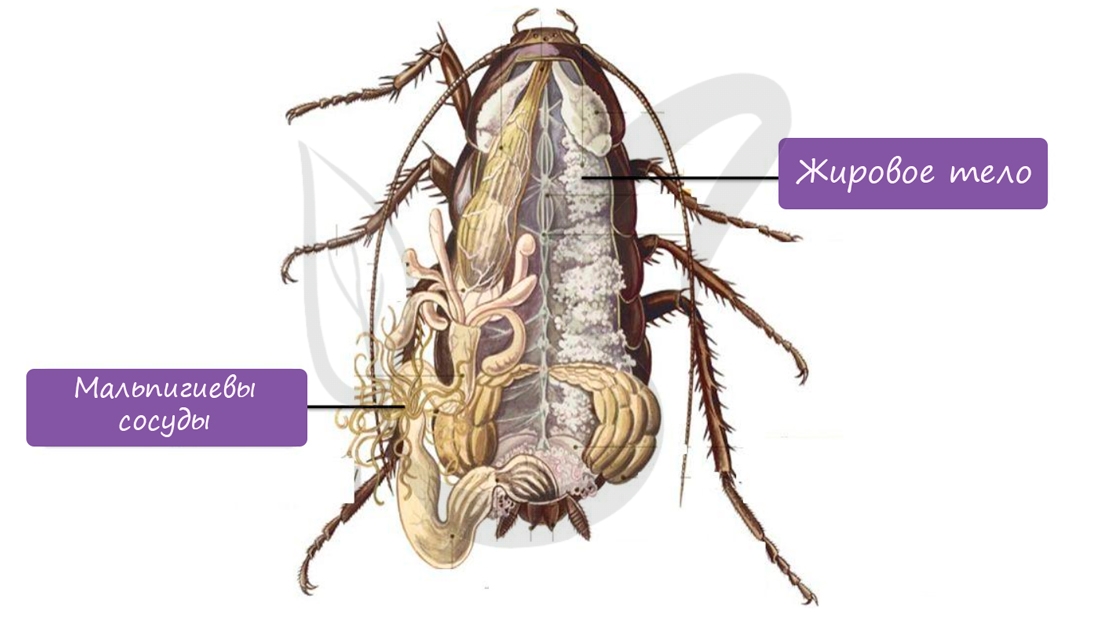

Органы выделения представлены мальпигиевыми сосудами (в честь итал. биолога и врача — Марчелло Мальпиги). Это длинные трубчатые выросты насекомых и паукообразных, которые расположены на границе средней и задней кишки.

Как вы помните, перед насекомыми стоит сложная задача: максимально сохранить воду в организме. Мальпигиевы сосуды этому способствуют: в них поступают продукты обмена веществ

из гемолимфы в виде суспензии. По мере продвижения по мальпигиевым сосудам, из суспензии всасывается вся вода обратно в гемолимфу, а продукты обмена веществ (кристаллы мочевой

кислоты) в сухом виде поступают в кишку и выводятся из организма с экскрементами.

К органам выделения также относится жировое тело. Жировое тело — образование мезодермального происхождения, содержащие запасы питательных веществ, которые постоянно

расходуются организмом. В жировом теле могут накапливаться и продукты обмена веществ: продукты распада, что нейтрализует их токсическое действие.

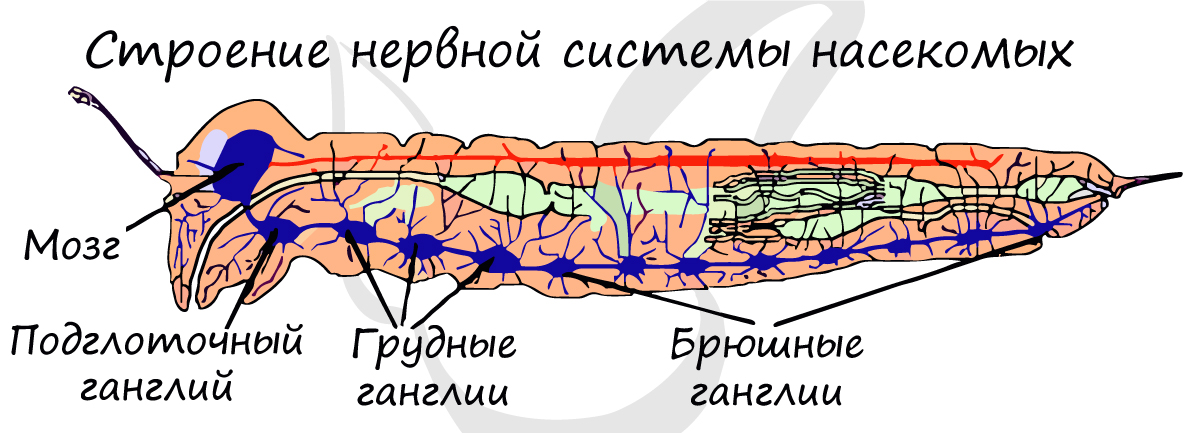

Тип нервной системы насекомых — узловой. Состоит она из головного мозга (надглоточного ганглия), подглоточного ганглия и брюшной нервной цепочки.

Головной мозг имеет сложное строение,

образован в результате слияния 3 ганглиев и состоит соответственно из 3 отделов: переднего, среднего и заднего. От мозга отходят

нервные тяжи — коннективы, которые направляются к подглоточному ганглию, в совокупности образуя окологлоточное нервное кольцо.

Наиболее развитые ганглии в брюшной нервной цепочке находятся в груди, так как они иннервируют сложную работу конечностей и крыльев.

Узлы распределены неравномерно: 3 ганглия находятся в груди, 8 — в брюшке.

Органы чувств развиты хорошо. Глаза простые или сложные (фасеточные), одна пара усиков (антенн), на которых располагаются органы обоняния и осязания. Имеются органы вкуса,

локализующиеся на щупиках нижней губы и нижней челюсти.

Такое прогрессивное развитие нервной системы заложило фундамент для появления у насекомых сложнейших и удивительных рефлексов. Среди всех беспозвоночных только насекомые отличаются

общественным (социальным) образом жизни: они совместно строят гнездо, ухаживают за потомством, разделяют обязанности среди членов семьи. Общественными насекомыми являются

пчелы, осы, муравьи, шмели.

Заметим, что в переднем отделе мозга расположены грибовидные тела, ассоциативные центры головного мозга. Особенно хорошо развиты грибовидные тела у насекомых, ведущих

общественный образ жизни, что связано с их сложным поведением.

Насекомые раздельнополы, гермафродиты среди них встречаются очень редко. Часто встречается хорошо выраженный половой диморфизм — внешние различия между самцом и самкой.

Половые железы парные: у мужских особей — семенники, у женских — яичники. От семенников и яичников соответственно

отходят семяпроводы и яйцеводы, впадающие в семяизвергательный канал и влагалище. Оплодотворение у насекомых внутреннее: с помощью совокупительных органов семя вводится самцом

в половые пути самки.

Развитие может быть прямым или непрямым. Запомните, что у всех насекомых развитие непрямое.

Непрямое развитие может протекать с метаморфозом (от греч. metamorphosis — превращение) — полное превращение, или без него — неполное превращение.

Метаморфоз — глубокое преобразование строения организма,

переход из одной формы в другую, сопровождающийся появлением новых элементов строения и функций.

Как заметно из схемы выше, неполное и полное превращение отличаются наличием стадии куколки, это именно та стадия, в которую и происходит метаморфоз. О том,

для каких насекомых характерно развитие с метаморфозом, а для каких нет — вы узнаете из следующей статьи.

Классический пример метаморфоза — превращение гусеницы в бабочку. В коконе (стадия куколки) в организме гусеницы происходит растворение практически всех тканей, за

исключением нервной и кровеносной систем. В результате такого метаморфоза образуется новый организм — бабочка, сильно отличающаяся от гусеницы.

Логично предположить, что у насекомых с неполным превращением личинка напоминает взрослую особь, но меньше ее в размерах. У насекомых с полным превращением, которое сопровождается

метаморфозом (гусеница становится бабочкой), личинка совершенно не похожа на взрослую особь, разительно отличается от нее по строению и функциям.

Особо необходимо отметить партеногенез. Партеногенез (от греческого parthenos — дева, девственница и genesis — рождение) — одна из форм полового размножения, при котором

новый организм развивается из яйцеклетки без ее оплодотворения. Поскольку мужская гамета не участвует в данном процессе, генотип потомства содержит исключительно гены матери.

Партеногенез встречается у следующих насекомых: тли, муравьи, пчелы, осы, шмели, тутовый шелкопряд. Партеногенез относится именно к половому (а не бесполому) типу размножения, поскольку новый

организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки (женской гаметы). Данный процесс играет важную роль: он значительно увеличивает темпы роста популяции, регулирует соотношение женских и мужских особей, обеспечивает продолжение существования

вида.

Искусственный партеногенез у тутового шелкопряда впервые был получен А.А. Тихомировым в 1886 году, а практика развита Б.Л. Астауровым, который придумал искусственный

способ получения самцов тутового шелкопряда, дающих повышенный выход ценного материала — шелкового волокна высокого качества.

Значимость насекомых для человека трудно переоценить. Они выполняют множество полезных функций:

Класс Насекомые их отряды, основные признаки и значение (Таблица)

Класс Насекомые — это самый высокоорганизованный, многочисленный, разнообразный класс членистоногих, распространены во всех средах жизни, в водной — вторично. Большинство представителей способны к полету. Насекомые относятся к типу Членистоногие.

Значение насекомых:

1. Участие в круговороте веществ

2. Важная роль в цепях питания

3. Опыление цветов и распространение семян

4. Получение продуктов питания, лекарственных препаратов, шелка

5. Вредители сельского хозяйства

6. Хищные насекомые истребляют вредителей сельского хозяйства

7. Повреждение тканей, древесины, книг, механизмов

8. Паразиты и переносчики заболеваний

Основные признаки класса Насекомые

|

Признак |

Класс Насекомые |

|

Покров |

Твердый |

|

Отделы тела |

Голова, грудь, брюшко |

|

Особенности строения |

Есть крылья |

|

Среда обитания |

Во всех средах |

|

Количество ходильных ног |

Три пары |

|

Питание |

У разных видов -разная пища и разные ротовые аппараты |

|

Дыхательная система |

Пучки трахей, открывающиеся на сегментах брюшка |

|

Кровеносная система |

НЕЗАМКНУТАЯ; кровеносные сосуды открываются в полость тела, на нижней стороне тела кровь собирается в другие сосуды; есть сердце (двухкамерное — одно предсердие и один желудочек) |

|

Выделительная система |

Мальпигиевы сосуды и жировое тело |

|

Нервная система |

Окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка |

|

У насекомых головной мозг — результат слияния скоплений нервных клеток (поэтому более сложное поведение) |

|

|

Органы чувств |

Зрение (мозаичное), обоняние, осязание, слух |

|

Представители |

Отряды Жесткокрылые, Чешуекрылые, Двукрылые, Перепончатокрылые, Прямокрылые |

Главнейшие отряды насекомых

|

Отряды |

Представители |

Крылья |

Ротовой аппарат |

Тип превращения |

|

Жесткокрылые |

Жужелица, майский хрущ, божья коровка |

Верхние — жесткие (надкрылья), нижние — летательные |

Грызущего типа; есть хищные и растительноядные |

ПОЛНОЕ Яйцо ↓ Личинка(червь с тремя парами ножек — гусеница) ↓ куколка (стадия покоя) ↓ Взрослая особь |

|

Чешуекрылые |

Махаон, голубянка, крапивница |

Две пары, покрыты чешуйками |

Сосущего типа (хоботок); питаются нектаром растений; личинки (гусеницы) имеют грызущий ротовой аппарат |

|

|

Двукрылые |

Мухи, комары, оводы, слепни |

Одна пара; вторая пара крыльев видоизменена в жужжальца |

Колюще-сосущего типа; питаются кровью человека и животных |

|

|

Перепончатокрылые |

Пчелы, осы, муравьи |

Две пары, с четко выраженными жилками |

Грызущий или лижущий ротовой аппарат, питаются нектаром и пыльцой цветков |

|

|

Прямокрылые |

Саранча, кузнечики, медведка |

Передние — с продольным жилкованием, задние — веерообразные |

Грызущий ротовой аппарат (питаются растительной пищей) |

НЕПОЛНОЕ (личинка похожа на взрослую особь; рост во время линьки) |

|

Клопы (полужесткокрылые) |

Лесной клоп, ягодный клоп, постельный клоп |

Две пары крыльев |

Колюще-сосущий ротовой аппарат |

|

|

Равнокрылые |

Тля, медяница |

Две пары прозрачных крыльев |

ротовые органы — колюще-сосущий хоботок |

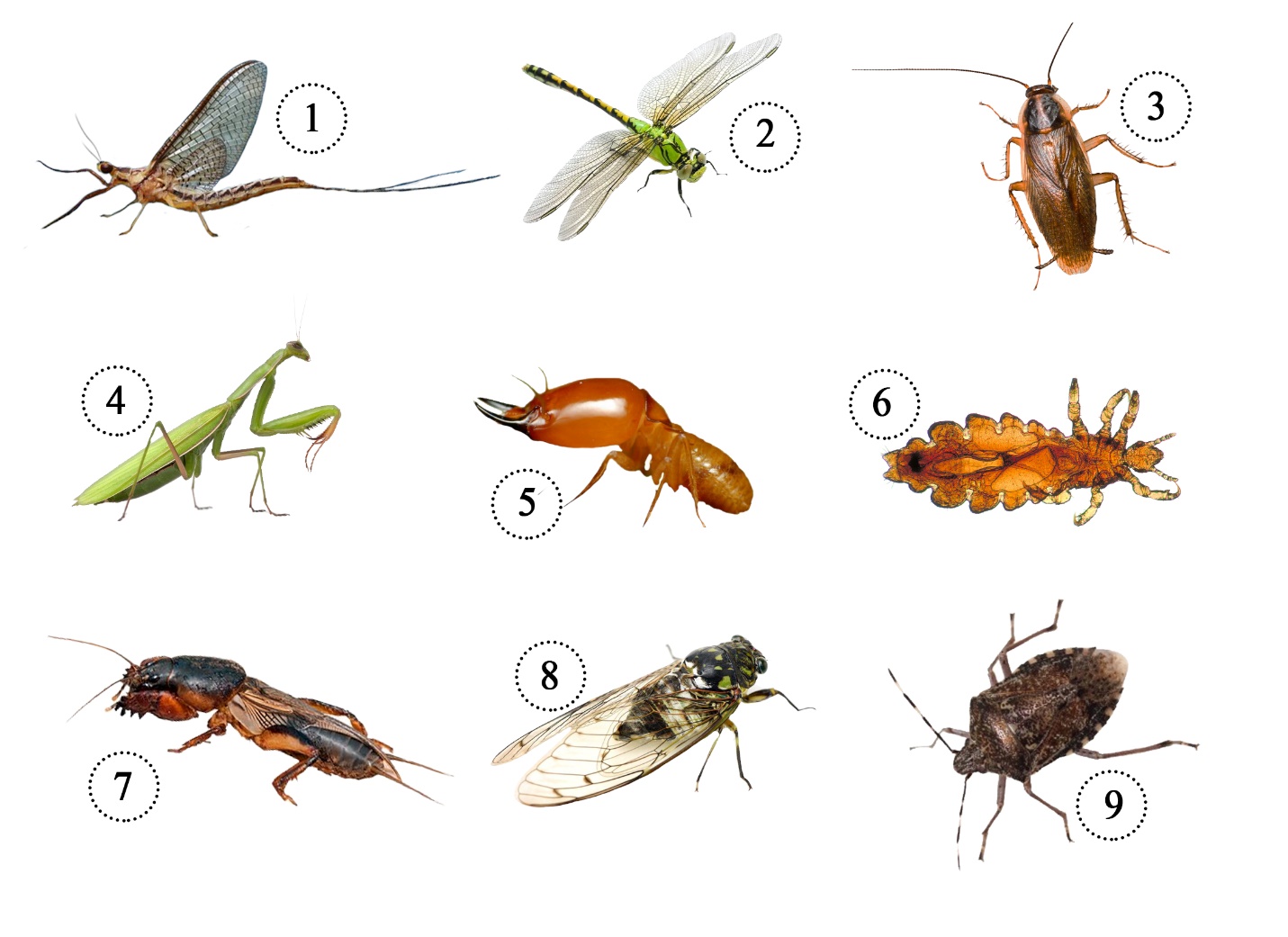

Насекомые с неполным превращением

|

Вши, около 150 |

Крылья редуцированы. Ротовой аппарат — колюще-сосущий. Ноги цепляющиеся. Паразиты человека и животных |

Человечья вошь (головная и платяная) |

|

Клопы, более 30 000 |

2 пары крыльев (передние — полунадкры-лья, задние — перепончатые) сложены плоско в состоянии покоя на спине. Ротовой аппарат — колюще-сосущий |

Постельный клоп, водомерки, вредная черепашка |

|

Прямокрылые, более 20 000 |

2 пары крыльев (передние — надкрылья с прямым жилкованием, задние — веерные перепончатые крылья). Ротовой аппарат — грызущий. Задние ноги обычно прыгательные |

Обыкновенный кузнечик, домовой сверчок, саранча |

|

Стрекозы, около 4500 |

2 пары сетчатых крыльев. Тело обычно вытянутое. Голова подвижная, глаза очень крупные. Ротовой аппарат — грызущий |

Коромысло, лютка, красотка |

|

Тараканы, 2500 |

2 пары крыльев (передняя — кожистые надкрылья, задние — веерные перепончатые). Ротовой аппарат — грызущий. Яйца откладывают в оболочке |

Черный таракан, рыжий таракан, или прусак |

_______________

Источник информации: Биология в таблицах и схемах./ Издание 2е, — СПб.: 2004.

Поделитесь ссылкой с друзьями:

Похожие таблицы

Комментарии:

Класс насекомые

Материал по биологии

- Внешнее строение насекомых

- Внутреннее строение насекомых

- Задания с флэш-карточками

- Интересные факты о насекомых

Внешнее строение насекомых

Тело насекомых, в отличие от паукообразных и ракообразных, разделены на три отдела: голову, грудь и брюшко. На теле имеются насечки, которые дали данному классу название. На груди расположены три пары ходильных конечностей, на брюшке конечностей нет. На голове одна пара усов – антенн и, обычно, два сложных глаза, иногда дополняемые несколькими простыми.

Класс насекомые

Внешнее строение насекомых

Внутреннее строение насекомых. Все, что нужно знать на ЕГЭ по биологии

- Дыхание

Помимо освоения полёта, большим эволюционным достижением насекомых является появление трахейного дыхания. Все тело насекомого пронизано маленькими трубочками, выходящими наружу отверстиями – дыхальцами (стигмами). Эта система настолько хорошо снабжает тело насекомого кислородом, что кровь потеряла функцию газообмена.

- Пищеварительная система и ротовые аппараты

Три пары челюстей (мандибуды и максиллы) – видоизмененные конечности, образуют ротовой аппарат. Выделяют несколько типов ротовых аппаратов: грызущий, колюще-сосущий, лижущий, сосущий, грызуще-лижущий.

Грызущий ротовой аппарат, видимо, является наиболее древним. Это подтверждается тем, что личинки насекомых, имеющих во взрослом состоянии разные ротовые аппараты, до превращения имеют именно грызущий аппарат. Он характерен для тараканов, жуков, прямокрылых и многих других.

Таблица 1. Ротовые аппараты насекомых

|

Типы ротовых аппаратов |

||||

|

Грызущий |

Грызуще-лижущий |

Лижущий |

Колюще-сосущий |

Сосущий |

|

Питание твердой пищей |

Переход на жидкую пищу |

|||

|

Тараканы, жуки |

Пчелы, шмели |

Мухи |

Комары, клопы |

Бабочки |

|

Перемалывание твердой пищи |

Высасывание нектара цветов, разжёвывание пыльцы |

Всасывание жидкой пищи, есть фильтрующий аппарат |

Всасывание крови |

Высасывание нектара из цветков с глубокими нектарниками |

|

Образован всеми ротовыми частями |

Образован нижними челюстями и нижней губой |

Образован нижней губой |

Образован всеми ротовыми частями |

Образован нижними челюстями |

- Нервная система

Представлена окологлоточным нервным кольцом и брюшной нервной цепочкой. Эта черта присуща всем членистоногим, отличает насекомых лишь то, что надглоточная часть нервная кольца у них объёмнее, что обуславливает сложное поведение общественных насекомых. Органы зрения – сложные глаза, дополняемые несколькими простыми глазами.

- Выделительная система

Как и у пауков, представлена мальпигиевыми сосудами. Основной продукт выделения – кристаллы мочевой кислоты (выделение мочевой кислоты характерно для животных, экономящих воду, так как это вещество менее токсично, чем аммиак и мочевина, и её не нужно разбавлять большими объёмами воды, которые затем выделяются из организма).

К органам выделения можно отнести и жировое тело, которое помимо накопления полезных питательных веществ, может накапливать и соли мочевой кислоты.

- Кровь насекомых

Она утратила функцию газообмена, так как у высокоразвитых насекомых эту функцию выполняют многочисленные трахеи, пронизывающие тело. Вернее сказать, что органы насекомого омываются гемолимфой, которая не содержит гемоглобина и эритроцитов.

- Сердечно-сосудистая система

Незамкнута, представлена трубчатым сердцем, разделенным на 1–8 камер. В каждой камере сердца есть отверстия – остии, необходимые для засасывания гемолимфы в сердце. Сокращение сердца толкает кровь вперед.

Задание в формате ЕГЭ с ответом:

Выберите три верных ответа из шести. Для насекомых характерно:

- кровь не переносит кислород

- сложные глаза и две пары усов

- мальпигиевы сосуды в выделительной системе

- незамкнутая кровеносная система

- тело разделено на головогрудь и брюшко

- нервная система представлена окологлоточным кольцом и спинной нервной цепочкой

Таблица 2. Насекомые с полным и неполным превращением

|

Характеристика |

Полное превращение (голометаболия) |

Неполное превращение (гемиметаболия) |

|

Стадии развития |

Яйцо ↓ Личинка ↓ Куколка ↓ Имаго |

Яйцо ↓ Личинка (нимфа) ↓ Имаго (взрослое насекомое) |

|

Экология имаго и личинок |

Часто отличается (взрослые жуки живут на растениях или на поверхности почвы, а их личинки – в почве; взрослая капустница – опылитель садовых растений, а её личинка – гусеница – вредитель) |

Часто одинаковая (сходные места обитания и питание), но есть и исключения, например, взрослая стрекоза – летающих хищник, а её личинка – водный хищник |

|

Внутривидовая конкуренция между имаго и личинками |

Снижается, так как у взрослых особей и личинок разные предпочтения в питании |

Значительна, так как взрослые особи и личинки потребляют одинаковые ресурсы среды |

|

Изменения |

Скачкообразные |

Постепенные |

|

Крылья |

Отсутствуют |

Зачаточные |

|

Глаза |

Простые |

Сложные и простые, как у имаго |

|

Ротовой аппарат |

Отличается от имаго, в основном, грызущего типа |

У большинства сходен с ротовым аппаратом имаго |

|

Конечности |

У большинства значительно короче, чем у взрослых, имеют зачаточный характер. |

Морфологически сходны с конечностями имаго, но имеют меньший размер |

|

Тело |

Личинка имеет более заметную сегментацию, чем имаго |

Сегментация личинок и имаго сходная |

|

Гонады |

Недоразвитые |

Недоразвитые |

Пример задания из КИМ ЕГЭ:

Установите соответствие между признаком и типом развития насекомых: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- снижена внутривидовая конкуренция между личинками и взрослыми особями

- есть стадия куколки

- у личинок в основном простые глаза

- сегментация личинки и имаго совпадает

- ротовой аппарат личинки аналогичен таковому у взрослой особи

- с полным превращением

- с неполным превращением

Задание по образцу ФИПИ:

Установите соответствие между примерами животных типом их постэмбрионального развития: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- личинка и имаго морфологически сходны

- личинка может иметь заметную сегментацию по всему телу

- в цикле развития нет стадии куколки

- тип питания личинки и взрослого насекомого не отличается

- развитие происходит в четыре стадии

- ротовой аппарат личинки сильно отличается от имаго

- с полным превращением

- с неполным превращением

Таблица 3. Насекомые с неполным превращением

|

Отряд (представители) |

Характеристика имаго |

Характеристика личинки |

|

Подёнки (поденка обыкновенная) |

Живут один день (отсюда и название), ротового аппарата нет, имеют три длинные хвостовые нити |

Живут в воде, имеют грызущий ротовой аппарат, живут несколько лет, постепенно изменяясь при каждой линьке |

|

Стрекозы (стрелка, лютка, красотка, коромысло) |

Имеют грызущий ротовой аппарат, охотятся на лету на других насекомых. |

Личинки обитают в воде, имеют особый ротовой аппарат (видоизмененную нижнюю губу) – маску, с помощью которой охотятся на водных беспозвоночных, в том числе на личинок комаров (мотыль). |

|

Таракановые (рыжий таракан или прусак, черный таракан) |

Хорошо развит ротовой аппарат, у самок часто недоразвитые крылья. Яйца откладываются в оотеках – пленках, защищающих сразу несколько яиц. Тараканы разносят яйца гельминтов и болезнетворные бактерии |

Имеют грызущий ротовой аппарат, личинки рыжего таракана имеют заметное преимущество перед черными, так как развиваются в течение нескольких месяцев во взрослую особь, тогда как личинке черного таракана для этого необходимо несколько лет |

|

Богомоловые (обыкновенный богомол) |

Взрослые особи – мастера маскировки, имитируют среду, в которой они обитают, характерен каннибализм. Ротовой аппарат грызущего типа |

|

|

Термиты |

Термиты – общественные насекомые. В их поселении – термитнике – царица и царь, способные размножаться, бескрылые самцы и самки – рабочие и солдаты. Из-за общественного образа жизни их называют белыми муравьями, однако, это неверное название, ведь настоящие муравьи – насекомые с полным превращением. Питаются термиты целлюлозой, поэтому в их кишечнике есть симбиотические целлюлозоразрушающие бактерии |

Большая часть насекомых в колонии приходится на рабочих и солдатов. Это нимфы последних возрастов, которым для превращения в имаго нужна линька, после которой они приобретут крылья, станут половозрелыми и смогут образовать новый термитник. Чтобы этого не происходило, нимфы слизывают с царицы особые выделения, содержащие вещества, тормозящие дальнейшее развитие нимф. И у половозрелых насекомых, и у рабочих нимф грызущий ротовой аппарат |

|

Прямокрылые (кузнечик, саранча, кобылка, сверчки, медведки) |

Задние конечности часто прыгательные. Ротовой аппарат грызущего типа. Кузнечики и саранча производят своё «пение» надкрыльями. Саранча – вредитель сельского хозяйства, пожирает посевы. Кузнечики могут быть как травоядными, так и хищниками, например, распространенный кузнечик обыкновенный – хищник. |

Нимфы достаточно похожи на взрослых насекомых, постепенно линяя, отращивают крылья. Так же, как имаго, имеют грызущий ротовой аппарат |

|

Вши (вошь платяная, вошь головная) |

Вторичнобескрылые животные, являются эктопаразитами млекопитающих. Ротовой аппарат колюще-сосущий, глаза не развиты, конечности имеют коготки для удержания на волосе. Переносит сыпной и возвратный тиф |

Взрослая особь откладывает яйца, называемые гнидами, из яиц появляются личинки, которые таже являются эктопаразитами |

|

Равнокрылые (цикады, тля, листоблошки, кокциды) |

Животные имеют одну или две пары крыльев, колюще-сосущий ротовой аппарат для питания соком растений. Тля размножается партеногенезом. Тли и листоблошки неспособны полностью усваивать клеточный сок, поэтому их выделения сладкие, чем пользуются муравьи и даже пчелы |

Личинки тоже питаются соками растений, принося огромный вред сельскому хозяйству |

|

Полужесткокрылые или клопы (ягодный клоп, постельный клоп, вредная черепашка, водомерка, гладыш, водяные скорпионы) |

Имеют колющий хоботок, который необходим для высасывания сока растений. Некоторые перешли на хищничество (питаются гемолимфой других насекомых) и даже паразитический образ жизни. |

Нимфы, как и взрослые насекомые, имеют пахучие железы, с помощью которых насекомое отпугивает хищников |

Таблица 4. Насекомые с полным превращением

|

Отряд (представители) |

Характеристика имаго |

Характеристика личинки |

|

Жуки или жесткокрылые (жужелицы, листоеды, короеды, колорадский жук, божья коровка) |

Передние крылья превращены в жесткие надкрылья без жилок. Ротовой аппарат грызущий, питаются твёрдой пищей. |

Личинки нередко живут не в той среде, которую занимают имаго, это снижает внутривидовую борьбу. Например, у майского жука взрослая особь живет на листве, а личинка – в почве, и питается корнями растений. |

|

Перепончатокрылые (муравьи, пчелы, осы, наездники, трихограммы, пилильщики) |

У муравьев грызущий ротовой аппарат, у пчел грызуще-лижущий. Кроме сложных глаз имею простые теменные. Для общественных насекомых характерно роение – раз в году крылатые самки и самцы вылетают из гнезда для спаривания и основания новых колоний. |

Личинки часто безногие либо похожи на гусениц, развиваются в почве, воде или гниющих субстратах (как растительного, так и животного происхождения) |

|

Двукрылые (комары, мошки, слепни, пчеловидки, шмелевидки,) |

Колющий и лижущий ротовые аппараты. Только передняя пара крыльев. |

Червеобразная личинка без ног, а у некоторых представителей даже без головы |

|

Блохи (человечья, кошачья, собачья) |

Кровососущие эктопаразиты птиц и млекопитающих. Ротовой аппарат колюще-сосущий. Бескрылые насекомые, сплющенные с боков. Переносчики чумной палочки |

Развиваются в почве, норах животных, в щелях пола. |

|

Ручейники |

Живут недолго, не питаются. Имеют две пары крыльев, покрытых волосками. Помимо фасеточных глаз имеют 2-3 теменных простых глаза |

Развиваются в воде 1-3 года, ведут хищнический образ жизни, строят домики из песчинок, склеивая их клейким веществом из шелкоотделительной железы |

|

Чешуекрылые или бабочки (яблонная моль, шелкопряды, совки, пяденицы, бражники, белянки,) |

Две пары крыльев, покрытых чешуйками. Ротовой аппарат сосущего типа (хоботок) |

Личинка гусеницеобразная, имеет грызущий ротовой аппарат, растительноядные. Конечности не только грудные, но и брюшные. |

Попробуйте решить задание ЕГЭ:

Установите соответствие между примерами животных типом их постэмбрионального развития: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- колорадский жук

- саранча перелетная

- бабочка белянка

- малярийный комар

- медведка обыкновенная

- морковная тля

- с полным превращением

- с неполным превращением

Установите соответствие между примерами животных типом их постэмбрионального развития: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- жук усач

- бабочка адмирал

- рыжий муравей

- дарвинов термит

- водомерка палочковидная

- черный таракан

- с полным превращением

- с неполным превращением

Задания с флэш-карточками

Flash-карточки по биологии по теме «Насекомые с полным и неполным превращением». Задание: подумайте, какой тип превращения характерен для насекомого, название которого написано на карточке. Нажмите на карточку, чтобы проверить себя.

-

Бумажная оса

с полным превращением

-

Цикада обыкновенная

с неполным превращением

-

Бабочка махаон

с полным превращением

-

Лесной муравей

с полным превращением

-

Стрекоза коромысло

с неполным превращением

-

Медведка обыкновенная

с неполным превращением

-

Блоха собачья

с полным превращением

-

Вошь платяная

с неполным превращением

-

Муха домовая

с полным превращением

-

Рыжий таракан

с неполным превращением

Интересные факты о насекомых:

Скорость взмахов крыльев в полете различна: у бабочек 5–9 взмахов в секунду, у пчелы около 200, у комаров-звонцов 1000. Скорость полета также сильно варьирует: у пчелы 3 м/с, у бражников 15 м/с.

Часть жирового тела (почки накопления) у жуков светлячков превращаются в орган свечения за счет содержащегося в нем белка люциферина.

У божьей коровки ядовитая кровь.

Пчелы различают не только видимый свет, но и ультрафиолет.

Вши есть даже у тюленей, только живут они в ноздрях.

Нимфы стрекоз, поденок и веснянок живут в воде и имеют особые органы, отличающие их от взрослых особей (например, трахейные жабры), поэтому их называют наядами (водные нимфы в мифологии).

У гусениц бабочек три пары грудных конечностей (которые в последствии станут настоящими конечностями имаго), а также имеются ложные конечности – брюшные ножки.

Шпаргалка по биологии.

(речной рак)

(паук-крестовик)

(черный таракан)

отделы тела

Паутинные бородавки – 3 пары (видоизмененные брюшные ножки).

2 пары крыльев

ротового аппарата

дыхания

система

в кокон.

с метаморфозом.

Пчелы, Муравьи.

Мы продолжаем рассматривать тип Членистоногие в рамках подготовки к ЕГЭ по биологии и сегодня у нас к изучению последний из классов этого типа – класс Насекомые.

Класс Насекомые

Насекомые самый многочисленный вид среди животных. Мы рассмотрим строение насекомых на примере майского жука.

Строение тела. Опорно-двигательная система

Тело разделено на голову, грудь и брюшко. Голова представлена 5 сросшимися сегментами, грудь имеет три сегмента, передний, средний и задний, а брюшко делится на восемь члеников. Голова снабжена усиками (сяжки) и глазами. Грудь и частично брюшко прикрывает первая пара крыльев – надкрыльев, плотных хитинизированных образований, а вот вторая часть крыльев обеспечивает полет насекомого. К груди также крепятся три пары ходильных ног, на концах ног есть пара коготков, между которыми иногда могут находиться присоски, обеспечивающие удержание насекомого на поверхности. Брюшные конечности полностью редуцированы. Ротовые органы разных типов в зависимости от типа питания. Например, грызущие. Режущие, колюще-сосущие, грызуще-лижущие, лизуще-сосущие.

Грызущие ротовой аппарат образован верхней и нижней губой, верхней и нижней челюстью. Часто имеются щупики.

Пищеварительная система

Состоит из ротовых органов (в случае майского жука- это грызущий рот), глотки, пищевода, желудка (жевательного с хитиновыми зубцами), среднего кишечника, в который открываются протоки печени, задней кишки и анального отверстия.

Кровеносная система

Сходна с системой ракообразных. Кровь не транспортирует кислород, переносит только питательные вещества. Доставка кислорода идет напрямую к клеткам по трахеям. Дыхание трахейное. По бокам брюшка на каждом сегменте есть открывающиеся дыхальца. Насекомые совершают дыхательные движения брюшком.

Выделительная система

Представлена уже известными нам мальпигиевыми сосудами плюс жировым телом. Это тело имеет мезодермальную природу, служит для изоляции вредных веществ.

Нервная система

Ганглиозного типа. Крупный мозговой ганглий и три грудных. Иннервирует все жизненно важные органы. Органы чувств: сложные фасеточные глаза. У некоторых имеются и простые, то есть глаза редуцированы. У некоторых представителей класс имеются органы слуха (у кузнечиков на голенях передних ног). Органы обоняния – усы. Органы осязания – щупики.

Размножение и развитие

Разнополые особи. Развитие с полным или неполным метаморфозом. Проходит следующие стадии неполного цикла:

- Яйцо

- Личинка

- Имаго

Если мы говорим о полном цикле, то схема следующая:

- Яйцо

- Личинка

- Куколка

- Имаго

Развитие с полным метаморфоом дает преимущество, то есть исключает конкуренцию за пищу и место обитания.

Куколка служит для гистолиза личиночных тканей и замену их на взрослые.

Куколки бывают:

- Открытые

- Скрытые

- Покрытые

Отряды насекомых, развивающиеся с полным метаморфозом: жуки, бабочки, двукрылые, перепончатокрылые, блохи.

Рассмотрим более подробно различные отряды насекомых

Отряд Жуки

Общая характеристика:

- Ротовые органы грызущие

- Имеются жесткие надкрылья, выполняющие роль несущих плоскостей, имеются бороздки на надкрыльях – ребра жесткости

- Перепончатые крылья, совершающие пропилирующие движения.

- Личинки развиваются в разных по сравнению с имаго условиях.

Развитие на примере майского жука: самка откладывает яйца в почву, после инкубационного периода из яйца выходит личинка, которая питается перегноем, через определенный срок она уходит вглубь почвы и зимует там. Весной питается корнями трав, сеянцев сосны, либо корнями деревьев. Весной также может окукливаться и к осени появляется имаго. А в мае-июне вылетает из почвы.

Представители: крымская жужелица, божья коровка, колорадский жук, жук могильщик, навозник, скоробей.

Отряд Бабочки или Чешуекрылые

- Ротовые органы – сосущие или редуцированные

- Тело покрыто видоизмененными волосками-чешуйками

- Личинка называется гусеницей. Имеет грызущий ротовой аппарат. Во рту шелкоотделительные железы. Имеются ложные ножки, а на задней части развиваются «ложные» глаза.

По образу жизни бабочки делятся на дневных (имеют усы булавовидные) и ночных (усы гребенчатые). По размерам крыльев различают равнокрылых и разнокрылых. Представители: бабочки дневные (махаон, павлиний глаз, перламутровка). Шелкопряды: дубовый, березовый, тутовый шелкопряд (вырабатывает натуральный шелк). Капустная белянка, бражник, тополиный, олеандровый. Моль: платяная, шубная, крупяная.

Отряд Двукрылые

Отряд подразделяется на два подотряда: короткоусые (мухи) и длинноусые (комары).

- Ротовые органы: лижущие, колюще-сосущие, режущие.

- Развита 1 пара крыльев

- Задняя пара крыльев превращена в жужжальца.

- Личинки безголовые, безногие, червеобразные

У мух органы вкуса располагаются на лапках. Представители отряда: вольфартова муха. Откладывает яйца в глаза и раны. Личинки выедают ткани, вызывая миазы. Мухи-жигалки откладывают яйца в трупы животных, распространяют сибирскую язву. Комнатная муха –переносчик яиц гельминтов. Желудочный овод откладывает яйца на шерсть животных, те облизывают шерсть, а личинки развиваются в желудке. Мухи-дрозофилы – объект изучения генетиков из=за небольшого количества хромосом (4 пары).

Комары6 комары звонцы (личинки этих комаров – мотыль, так широко используемые в рыбалке), комары кулексы – распространяют западную лихорадку. Москиты оставляют болезненные укусы (распространяют «слоновую» болезнь, лейшманиоз).

Отряд Перепончатокрылые

- Ротовые органы лижуще-грызущие. Грызущие.

- Голова подвижно соединена с туловищем

- Две пары перепончатых крыльев

- Яйцеклад превращен в жало

- Личинки безногие, часто безголовые, червеобразные

- Создают иерархические группы- общественные насекомые

- Кроме сложных глаз есть и простые.

Представители: медоносная пчела, муравьи, термиты, осы, шмели, наездники, рогохвосты.

Отряд Блохи

Тело сплющено с боков. Задние ноги скакательные. Ротовой аппарат режуще-колюще-сосущий. Зрение редуцировано. Крылья вторично отсутствуют. Способны переходить.

Переносчики заболеваний. К примеру крысиные блохи переносят чуму.

Отряды с неполным метаморфозом

Являются самыми древними насекомыми на планете. На конце брюшка есть выросты – церки. Самка вынашивает капсулу с яйцами именуемой отекой. Ноги у этих насекомых – бегательные. Ротовые органы – грызущие. У некоторых представителй крылья редуцированы. Ведут скрытный образ жизни. Синантропные виды, живущие рядом с чеовеком Потеряли сезонность размножения (яркий образец этого – рыжий таракан-прусак). Механические переносчики яиц и цист.

Отряд Вши

Имаго вшей вызывает зуд. Тело уплощено. Откладывают яйца – гниды. Приклеивая их к волосам. Личинки питаются кровью. Насекомые эти слепые и бескрылые.

Отряд Прямокрылые

- Передняя пара крыльев плотно сложена крышеобразно. Задняя – веерообразная, мягкие.

- Органы слуха на ногах. Стрекочут, потирая надкрылья.

- Задние ноги прыгательные

- Ротовые органы грызущие

- Синантропные виды: сверчки, кузнечики, кобылки, саранча, медведки, богомолы.

- Имеются церки – признак древности.

- Развит яйцеклад.

Отряд Клопы

Полужесткокрылые. Надкрылья до половины жесткие. Имеют пахучие железы. Тело ромбовидное. Есть вторично-бескрылые.

Клоп постельный

- Ротовые органы колюще-сосущий

- Органы зрения и крылья отсутствуют

- Ведут ночной образ жизни

- Яйца самка не может отложить, пока не напьется крови

- У личинки в случае голодания задерживатеся линька

- Развитие длится 2-3 месяца.

- Гематофаги

- Механические переносчики болезней

- Распространители сыпного тифа.

Меры борьбы с насекомыми

- Агротехнический (правильные севообороты, уничтожение сорняков. Обработка почвы).

- Механические (использование защитных сеток, истребление вручную).

- Химические (применение ядохимикатов).

- Физическое уничтожение перегретым паром, током высокой частоты.

- Биологические (использование хищников или паразитов).

На этом мы заканчиваем тему беспозвоночных и в следующей статье уже начнем с вами рассматривать хордовых. Как вы уже успели заметить, что все наши статьи по биологии взаимосвязаны между собой и не повторяются. Но при этом материал дан в максимально удобной форме для интенсивной подготовки к ЕГЭ по биологии, что позволяет за максимально короткие сроки вспомнить весь курс, дополнить свои знания и систематизировать их. Следите за нашими публикациями, и мы поможем вам сдать биологию на максимально высокий балл.