На чтение 7 мин Просмотров 34.4к.

Обновлено 13 июля, 2020

Проблема текста: как ее определить с примерами ЕГЭ по русскому языку — об этом наша статья. Задание 27 в ЕГЭ по русскому языку требует от выпускников написания творческой работы по предложенному тексту. Многих пугает этот вид работы, ведь сначала нужно найти проблему текста, затем прокомментировать ее, приведя два примера из прочитанного текста, не забыть написать несколько слов, устанавливающих взаимосвязь этих примеров, а еще найти авторскую позицию. Но, на самом деле, это проще, чем кажется. Главное в этом деле – усвоить несколько простых правил нахождения проблемы, а остальное станет очевидным само собой.

Для написания сочинения на ЕГЭ по русскому языку важно уметь определить проблему текста. Она является ключом для успешного выполнения творческого задания. Неверно определенная проблема делает работу неполноценной, а выпускники теряют драгоценные баллы. Поэтому к вопросу нахождения проблемы в тексте нужно подойти крайне серьезно.

Содержание

- Что такое проблема текста?

- Разновидности проблем

- Нравственные проблемы

- Эстетические проблемы

- Социальные проблемы

- Философские проблемы

- Политические проблемы

- Экологические проблемы

- Как найти проблему текста?

- Как сформулировать проблему?

- Определим проблему вместе

Что такое проблема текста?

Всем известно простое правило: если у нас возникают проблемы, их необходимо решить. То же самое и с проблемой текста. Проблема представляет собой злободневный вопрос, требующий решения. Чтобы верно определить проблему, необходимо понять текст. Еще в начальной школе учителя задавали вам вопросы: О чем прочитанный текст? Что хотел нам сказать автор? Позднее, в основном звене, вас познакомили с такими понятиями как тема текста и основная мысль. Давайте вспомним, что это такое.

- Тема текста — это то, о чем говорится в тексте. Например, о животных, о памятнике, о празднике.

- Основная мысль текста — это то, для чего автор написал текст, что он хотел донести до читателей. Например, автор хотел нам сказать, что необходимо заботиться о животных, сохранять памятники культуры, чтить обычаи и традиции празднования какого-либо праздника.

Затем вы сталкиваетесь с понятием позиция автора. Что это такое? А это и есть основная мысль текста.

Вы спросите, зачем столько лишней информации, если нужно говорить о проблеме, а не о теме и основной мысли текста? Дело в том, что проблема текста тесно связана с авторской позицией. Проблема есть вопрос, который можно задать к тексту. И на этот вопрос в тексте должен быть ответ, которым является авторская позиция.

Разновидности проблем

Как говорится, что победить врага, нужно его хорошо знать. Эти слова можно отнести и к проблеме текста: чтобы уметь ее находить, нужно знать, какие бывают проблемы. Рассмотрим разновидности проблем.

Нравственные проблемы

Духовная сфера общественной жизни. Моральная оценка поступков человека, подлинные и мнимые ценности, проблема конфликта поколений.

Примеры проблем:

- Влияние любви на человека.

- Что делает человека жестоким?

- Долг и ответственность в жизни человека.

- Причины одиночества человека.

- Нуждаются ли старики в заботе?

- Проблема нравственного выбора.

- Истоки непонимания между отцами и детьми.

Эстетические проблемы

Восприятие человеком прекрасного, умение видеть не только внешнюю красоту, но и внутреннюю.

- Роль красоты в жизни человека.

- Важна ли внешняя красота?

- Что делает душу красивой?

- Роль чтения в жизни человека?

- Эстетический вкус.

- Нужен ли интернет школьнику?

- Проблема восприятия искусства.

Социальные проблемы

Это проблемы, связанные с социальной сферой жизни человека: права человека, общественный прогресс, роль науки в жизни общества.

Примеры проблем:

- Социальная несправедливость.

- Проблема экстремизма.

- Место человека в обществе.

- Влияние компьютера на человека.

- Что может сплотить людей?

- Толерантное отношение к окружающим.

- Проблема воспитания.

Философские проблемы

Философские проблемы затрагивают вопросы взаимоотношения человека и общества, сохранения исторической памяти, мировоззрения человека, религиозных убеждений.

Примеры проблем:

- В чем заключается смысл жизни?

- Роль мечты в жизни человека?

- Что делает человека счастливым?

- Что такое доброта?

- Когда человек чувствует себя любимым?

- Выбор жизненного пути.

- Сила веры.

Политические проблемы

Государственное устройство, политические взгляды, война и мир, революционные взгляды, политические реформы.

Примеры проблем:

- Проблема взяточничества.

- Ущемление человеческих прав.

- Нужны ли реформы в государстве.

- К чему может привести недовольство властью.

- Роль политики в жизни человека.

- Проблема бюрократизма.

- Проблема международных конфликтов.

- Как избежать политических конфликтов?

Экологические проблемы

Взаимоотношение человека и природы, красота и богатство природы, экологические кризисы, влияние природы на человека.

Примеры проблем:

- Нужно ли беречь природу?

- Что может сделать человек для сохранения природы?

- Место человека в природе.

- Может ли природа повлиять на душу человека?

- Ответственность за братьев наших меньших.

- К чему может привести небрежное отношение к природе?

- Природа как источник прекрасного.

Как найти проблему текста?

Проблему текста найти не так сложно, как это кажется поначалу. Достаточно следовать предложенному алгоритму:

- Внимательно прочитать текст, попытаться понять, о чем он. Сформулировать это одним-двумя словами.

- Подчеркнуть главную информацию, исходя из темы, которую вы уже определили.

- Найти авторскую позицию: что же автор хотел донести до читателей своим текстом, для чего он рассказал об этом?

- Задать вопрос к позиции автора. Это и будет являться проблемой текста.

Во многих текстах затрагивается не одна проблема, а две и даже три. На какой из них остановить внимание? Какую взять в качестве источника размышления? Обратите внимание на ту, которая:

- Находится в центре внимания автора, является основной. Ей буде посвящена большая часть текста;

- Более подробно раскрыта и прокомментирована автором, примеры из текста не нужно выискивать, они на поверхности;

- Знакома вам лучше других, вы можете говорить на эту тему свободно. К тому же вам нужно будет выразить свое отношение к авторскому, прокомментировав его примером. Если проблема хорошо знакома, с этим не будет сложностей.

Как сформулировать проблему?

Очень важно правильно сформулировать найденную проблему. Не стоит посвящать формулировке проблемного вопроса целый абзац. Вполне достаточно обозначить его одним предложением. Существует несколько способов формулировки проблем:

- Сформулировать самостоятельно. Это можно сделать:

- с помощью вопроса (В чем заключается сила любви?);

- с помощью одного слова или словосочетания (проблема долга, проблема одинокой старости).

- Найти готовую формулировку в тексте. Иногда автор напрямую задает волнующий его вопрос. Если он присутствует в тексте, его можно обозначить следующим образом:

- либо процитировать («Почему чтение вытесняется телевидением?» — такой вопрос задает автор текста);

- либо указать номер предложения с проблемным вопросом (Проблема, волнующая автора, названа им в предложении 15).

Определим проблему вместе

Давайте попробуем вместе определить проблему текста Н. Соколовой из открытого банка ЕГЭ «Выросла рябинка при дороге…». Следуем предложенному выше алгоритму:

- В тексте говорится о рябинке. Это тема текста.

- Можно подчеркнуть следующе ключевые слова: она выросла случайно, тонкие ветки согнулись, ветки рябины так и трещали, прихвачу две-три ветки, хорошая рябинка, на рябинке горела одна-единственная яркая кисть, что за уродец, убрать, срубить, рябинки нет.

- Из этого текста мы видим, что люди сами уничтожили рябинку, которая росла около дороги и радовала их своей красотой. Также мы видим, что автор называет дерево рябинкой. Следовательно, он его жалеет, сочувствует горю деревца. Автор никого конкретно не обвиняет, но по его словам видно, что он против такого отношения к природе, частью которой является это «незаконно растущее» деревце. Получается, что автор хотел призвать читателя к тому, что природу нужно беречь, что человек должен осознавать свою ответственность за сохранение природы.

- Задаем вопрос к тексту: как нужно относиться к природе? Это и есть проблема текста.

Видеть проблему с первых строк можно научиться. Для этого необходимо постоянно практиковаться. Даже при чтении параграфа по истории или географии вы можете готовиться к сочинению. Как? Очень просто: задавайте к нему вопросы, определяйте тему и основную мысль. И вы обязательно станете профессионалом в нахождении проблемы текста.

Ребята, если вы испытываете трудности при определении проблемы текста, который вам задал учитель, обращайтесь к нам. Мы не обещаем вам готовую проблему с комментарием. Но мы поможем разобраться с текстом и найти проблему. Пишите свои вопросы в комментариях, мы обязательно направим вас на верный путь.

Как найти проблему в тексте, для чего нужно уметь ее находить и какие способы бывают все это вы узнаете из данной статьи.

Важная составляющая успешного сочинения на ЕГЭ — это правильное определение проблемы исходного текста.

При верно найденной проблеме проверяющий эксперт поставит баллы не только по первому критерию, но и по трём последующим.

Содержание статьи

- 1 Как определить проблему текста?

- 1.1 Первый способ определения проблемы текста

- 1.2 Второй способ определения проблемы текста

- 2 Как найти проблему в публицистическом тексте

- 2.1 Алгоритм определения проблемы в публицистическом тексте

- 3 Как найти проблему в художественном тексте

- 3.1 Алгоритм выявления проблемы в художественном тексте

- 4 Лайфхаки для определения проблем текста

- 4.1 Выделение нужных слов и словосочетаний в экзаменационных материалах

- 4.2 Использование тестовых заданий, связанных с анализом текста

- 4.3 Использование рецензии для нахождения проблемы

- 4.4 Проверка наличия в тексте вопросительных предложений

- 5 Заключение

Как определить проблему текста?

Бывает, что исходный текст, данный на ЕГЭ по русскому языку, вроде бы и понятен, а конкретизировать, сформулировать проблему не получается.

И тогда выпускник пытается как-то ее обрисовать, как-то назвать.

Он уже готов искать позицию автора по этой проблеме, комментировать ее, но сомневается: правильно ли он определил, собственно, проблему?

Чтобы этого не происходило, важно знать, как найти проблему текста и что для этого сделать.

Существуют два способа нахождения проблемы в тексте:

- Выявление основной мысли текста (идеи, ради которой писал автор свой текст) и задавание вопроса так, чтобы ответом на него была основная мысль текста.

- Выписывание всех важных суждений автора и запись всех сложных вопросов, на которые ищет ответ автор.

Первый способ определения проблемы текста

Когда не получается сразу найти проблемы в исходном тексте, используйте следующий алгоритм действий:

- Определите основную мысль (идею) текста.

- Сформулируйте основную мысль автора в виде законченного предложения.

- Подберите вопрос, на который это предложение будет ответом.

- Запишите этот вопрос, он и будет являться проблемой текста.

Например, в тексте №25 К. Г. Паустовского «Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце…» автор повествует о своей поездке в село Михайловское, музей-заповедник А.С.Пушкина, где он познакомился с удивительным человеком, приехавшим в Михайловское уже в третий раз.

Новый знакомый поделился с писателем воспоминаниями о встрече со стихами первого поэта России, рассказал о тех чувствах, переполнивших его, когда он впервые держал в руках книгу с его стихами.

Этот частный случай позволил писателю сделать вывод: любовь к поэзии А.С. Пушкина заставляет людей вновь и вновь приезжать в Михайловское, чтобы еще раз прикоснуться к истокам пушкинской лирики.

Основная мысль текста: творчество А. С. Пушкина обращено непосредственно к сердцу человека и способно открыть перед ним неведомый светлый мир.

Вопрос, на который отвечает основная мысль: Какую роль играет поэзия А.С.Пушкина в жизни человека и какое воздействие оказывает на него?

Этот вопрос и будет проблемой данного текста.

Второй способ определения проблемы текста

При помощи первого способа мы находим чаще всего основную проблему текста.

Второй способ нахождения проблемы позволяет легко выделить несколько проблем.

Главное — следовать следующему алгоритму:

- Внимательно прочитайте текст.

- Определите, что является предметом обсуждения в тексте.

- Найдите и выпишите все утверждения автора.

- Оформите эти утверждения в виде законченного предложения.

- Подумайте и запишите вопросы, на которые отвечают эти авторские высказывания.

Полученные вопросы и будут формулировкой проблем, которые есть в тексте.

Например, читаем внимательно текст № 9 А. П. Чехова «Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория…» и выписываем следующие утверждения автора:

- Автор считает, что для хорошего чтения лекции преподавателю необходимо рассчитывать свои силы, знать свою аудиторию и знать предмет речи, то есть содержание лекции.

- Автор утверждает, что только на лекции профессор мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле.

- Автора беспокоит, что теперь же на лекциях преподаватель испытывает одно только мучение и подумывает уступить своё место человеку, который моложе и сильнее.

- Автора верит, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя.

Данные утверждения автора являются ответами на вопросы:

1) Что является залогом успешной деятельности человека?

2) В чём проявляется любовь к своей профессии?

3) Как должен поступить человек, если профессиональная деятельность становится для него обузой?

4) Какую роль играет наука в жизни людей?

Данные вопросы и будут проблемами текста №9 А.П.Чехова.

Важно помнить!

Проблема текста – это вопрос, над которым размышляет автор.

Как найти проблему в публицистическом тексте

Для написания сочинения по исходному тексту на ЕГЭ дают тексты публицистического и художественного стилей.

Автор публицистического текста убеждает своего читателя в правильности своего мнения, для этого он ярко, красиво выражает свои мысли по поводу моментов и ситуаций, описываемых в тексте.

Поэтому в публицистическом тексте найти проблему довольно легко, так как она выражена прямо, то есть в одном из предложений текста.

А это значит, что выпускнику не придется самостоятельно её формулировать.

Необходимо просто внимательно прочитать текст и выписать найденную формулировку.

Проблема в публицистическом тексте выражается:

— тезисно, открыто в одном предложении текста или одном фрагменте текста;

— в нескольких авторских предложениях, возможно, в разных абзацах текста (чаще всего в начале и в конце текста).

При работе с публицистическим текстом используйте следующий алгоритм.

Алгоритм определения проблемы в публицистическом тексте

- Найдите и выделите ключевые слова в тексте.

- Подумайте и решите, как характеризует автор описываемые явления или события.

- Сформулируйте проблему, используя выделенные ключевые слова.

Например: в тексте №11 А. П. Гайдара «Фронтовая полоса. Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным пастбищам на восток…» можно выделить следующие ключевые слова: «хлопчик лет пятнадцати», «Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны», «он ещё молод, но ловок, смел», «знает все лощинки, последние тропинки на сорок километров в округе», «Дети!», «На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых», «острее, чем взрослые, подростки — мальчуганы, девочки — переживают события Великой Отечественной войны», «видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта», «будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные для Родины дни, вы не путались под ногами, не сидели сложа руки, а помогали своей стране в её тяжёлой и очень важной борьбе с человеконенавистническим фашизмом».

Из содержания текста и выписанных ключевых слов, ясно, что речь идёт об участии детей в военных событиях Великой Отечественной войны («видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта»).

В то же время автор не просто безучастно констатирует факт участия детей в войне, он с болью сообщает о том, что дети острее, чем взрослые, «переживают события Великой Отечественной войны», с гордостью за молодое поколение вспоминает, как «видел у них огромную жажду дела, работы и даже подвига».

Обращаясь к самим детям, участникам Великой Отечественной, А. Гайдар говорит, что в будущем они с гордостью будут вспоминать, «не путались под ногами, не сидели сложа руки, а помогали своей стране в её тяжёлой и очень важной борьбе с человеконенавистническим фашизмом».

Таким образом, мы нашли две проблемы в этом тексте:

- Проблема участия детей в войне.

- Проблема отношения взрослых к участию детей в военных событиях.

Как найти проблему в художественном тексте

В тексте художественного стиля найти проблему труднее, чем в тексте публицистического стиля, потому что автор не называет проблему в художественных текстах открыто.

Она скрыта за описанием поведения и речи героев, их мыслей и взаимоотношений.

Поэтому проблема в текстах художественного стиля определяется через анализ героев.

На что нужно обратить внимание при анализе художественного текста?

— На сюжет.

— На героев (внешность, поведение, речь, диалоги).

— На авторское отношение (пишет с радостью или негодованием, с восхищением или с осуждением..).

Учитывая эти особенности художественного текста, следует использовать другой алгоритм выявления проблемы.

Алгоритм выявления проблемы в художественном тексте

- Проанализируйте поведение и речь героев.

- Посмотрите, какие существительные использует автор, называя человеческие качества, присущие героям текста (доброта, милосердие, долг, совесть, жестокость, зазнайство, трусость и т. д.).

- Обратите внимание, какие прилагательные определяют данные качества (положительные или отрицательные).

- Сформулируйте проблему, используя полученную информацию.

Например, в тексте №12 Л.Ф. Воронковой «Второй час ожидания подходил к концу, когда Женя наконец вошла в кабинет отца…» писательница приводит довольно интересный случай из жизни дочери председателя совхоза, которая после выступления своего отца на сельском празднике перед молодежью решает остаться в селе и пойти работать на ферму.

Отец же предлагает своей дочери поехать учиться в педагогический институт.

Женя бесконечно уважает своего отца, поэтому она сильно ошеломлена, когда в разговоре с ней о будущей профессии, он сказал: «… я не для тебя произносил мою речь».

В разговоре с дочерью отец сначала выпил воды, что говорит о его волнении, и начал разговаривать «мягко и задушевно» бархатным голосом.

Разволновавшись, видя, что Женя не принимает его доводов, он хлопнул по столу рукой, а в конце разговора попросил ещё подумать, «стремительно вышел из кабинета» и уехал на машине по делам.

«Чувство неслыханного разочарования оглушило девушку», и она, не замечая ничего вокруг, дошла до озера.

И только у воды она успокоилась, поняла, что отец «действительно хочет для неё лучшей доли», но он «дал право выбора именно ей, не запретил, не настоял на своей воле, а сказал думать ещё».

Исходя из анализа поступков, речи героев и авторских характеристик чувств героев во время и после разговора, можно сформулировать следующие проблемы:

1) Проблема выбора жизненного пути.

2) Проблема понимания родителями счастья ребёнка.

3) Проблема непонимания между представителями разных поколений.

4) Проблема двуличия людей.

ЕГЭ часто сопровождается большим волнением выпускников, и тогда некоторые школьники не могут определиться с конкретной проблемой, позицией автора и основной мыслью текста.

В таком случае можно воспользоваться нашими лайфхаками, которые позволят верно определить проблему текста.

Лайфхаки для определения проблем текста

На экзамене может попасться достаточно сложный текст, и могут возникнуть затруднения с нахождением проблемы.

Для определения проблемы текста используйте следующие приемы:

- Выделение нужных слов и словосочетаний в экзаменационных материалах.

- Использование тестовых заданий, связанных с анализом текста.

- Использование рецензии для нахождения проблемы.

- Проверка наличия в тексте вопросительных предложений.

Подробное описание каждого приема смотрите ниже.

Выделение нужных слов и словосочетаний в экзаменационных материалах

Во время анализа исходного текста для сочинения можно подчеркивать или обводить нужные слова, выражения и предложения прямо на бланках КИМов (Контрольно-Измерительных Материалов).

Так глазу будет легче уцепиться за текст и быстро найти главное.

Но не стоит выделять слишком много информации, чтобы не запутаться в примерах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Экземпляр экзаменационных материалов печатается для каждого выпускника, и никто больше им не будет пользоваться, поэтому право каждого экзаменующегося – работать с текстом в нём так, как ему удобно!

Использование тестовых заданий, связанных с анализом текста

При работе над сочинением можно вернуться к тестовым заданиям, связанным с анализом исходного текста для сочинения.

В тестовом задании, проверяющем умение выпускников понимать содержание текста, даны варианты ответа на вопрос: «Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?», — которые по сути являются подсказками для определения проблемы текста.

Например: в задании («Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?») по тексту №19 Д. А. Гранина «Я думаю, что я так и не понял себя. Человек — больше, чем его жизнь…» есть следующие варианты ответов:

- Жизнь каждого человека, вероятно, куда больше, чем он сам.

- Каждый человек состоит из многих неосуществлённых планов и упущенных возможностей, иными словами, несбывшихся жизней.

- У гениев, обладающих пророческими чертами, не бывает провалов и неудач.

- Между жизнью гения и его созданиями существует очевидная связь, ведь они напрямую соотносятся друг с другом.

- Наша жизнь без гениев была бы неинтересной.

Ответом на вопрос будут 2 и 5 предложения.

Значит подсказка состоит в том, что проблемы данного текста связаны с осознанием, что мог реализовать человек в своей жизни, а также с пониманием, кто такие гении.

Использование рецензии для нахождения проблемы

Задание, связанное с определением языковых средств выразительности, содержит в себе фрагмент готовой рецензии на исходный текст, который также содержит подсказки для верного определения проблемы и/или позиции автора.

Например: из фрагмента рецензии, данной к тексту № 19 Д. А. Гранина «Я думаю, что я так и не понял себя. Человек — больше, чем его жизнь…»: «Д. А. Гранин рассуждает о непростых нравственно-философских проблемах. Для выражения собственной позиции автор использует различные изобразительно-выразительные языковые средства, среди которых приём — (А___(предложения 41, 63-65) и лексическое средство — (Б)___(в предложении 63). …» — мы можем взять следующие подсказки:

Д.А. Гранин размышляет о нравственно-философских проблемах, а также, что собственную позицию он выражает в предложениях 41, 63-65: «(41)Есть у гения пророческие черты, а есть провалы и неудачи. … (63)Гений может быть шалопаем, повесой, бродягой, распутником, хамом и так далее. (64)А создаёт при этом гениальные вещи. (65)Но гений может быть и примерным человеком, педантом».

Как видно из данных предложений, писатель рассуждает в них о гениальных людях, о природе гениальности.

Проверка наличия в тексте вопросительных предложений

Посмотреть, есть или нет в тексте вопросительные предложения, а также предложения с многоточиями.

Такие предложения, особенно те, которые стоят в первом или последнем абзаце текста, часто содержат ключ к проблеме.

Например: читая сам текст №19 Д. А. Гранина «Я думаю, что я так и не понял себя. Человек — больше, чем его жизнь…», находим вопросительные предложения и предложение с многоточием: «Поэтому я не могу ответить на вопрос: понял ли я себя?» «Я теперь не понимаю, чего я боялся, допустим, в пятидесятые годы?» «Почему я так примитивно, и грубо, и неполно любил?» «Что такое Моцарт? (51)Тоже появилось нечто божественное и исчезло. (52)Откуда? (53)Почему? (54)Что, сочетание генов?» » А гению…».

Из процитированных предложений видно, что автор задаёт вопросы в двух направлениях:

- Понимает ли человек, удалось ему реализовать себя в жизни или нет? Как соотносятся его желания и реализованные возможности?

- Какова природа гениальности? Чем отличаются гении от обычных людей?

Следовательно, в данном тексте можно выделить две проблемы.

Осталось только выбрать из этих двух проблем ту, которая ближе и понятнее самому выпускнику, чтобы раскрывать её в сочинении.

Внимание!

Напоминаем, что в тексте может быть найдено несколько проблем, выпускник может выбрать любую из них и писать по ней сочинение.

Заключение

Лучше выбрать ту проблему, которую будет проще всего комментировать и аргументировать.

Как правильно написать формулировку проблемы и избежать ошибок , читайте в соответствующих статьях, также посмотрите всю рубрику «Как писать сочинение»

Правильность определения проблемы — это первый критерий проверки, который может быть оценен максимум в один балл. Но есть нюанс: если поставленный вопрос не засчитывается, то К1-К4 обнуляются, то есть выпускник теряет девять первичных баллов. Поэтому от него зависит, удастся ли получить за экзамен выше 80 баллов.

Как найти проблему в тексте ЕГЭ по русскому языку?

Чтобы понять, как определить проблему сочинения ЕГЭ, важно знать, что это такое и как ее формулировать.

Проблема — это тот вопрос, которым задается автор. Ее можно записать через процессуальное слово (отглагольное существительное — например, проблема влияния чего-то на что-то) или вопрос (как что-то влияет на что-то?). Она обязательно должна касаться человека и нравственности, поэтому стоит ориентироваться на наставления, которые звучат в тексте.

Сложности могут возникнуть с текстами со множеством тезисов или иронией. В таком случае важно помнить, что главный вопрос в тексте может быть только один и он обязательно морален.

Если автор выдвигает два и более равнозначных тезисов, то стоит выбрать один из них и формулировать проблему от него. Главное — к выбранному вопросу должно быть минимум две иллюстрации в тексте.

Если же суть текста кажется аморальной или наставление выглядит неоптимистично, то автор иронизирует. В таком случае, его позиция абсолютно противоположна, и это следует учесть.

Алгоритм определения проблемы в сочинении

Чтобы понять, как определить проблему сочинения ЕГЭ, нужно выработать алгоритм ее поиска и следовать ему. Это поможет избежать ошибок и получить высший балл за экзамен по русскому языку, при этом сэкономив время на проверку.

- Перед тем как определить проблему сочинения ЕГЭ, стоит найти авторскую позицию. Это нравственное наставление автора, которое может быть написано прямо (в публицистическом тексте) или зашифровано в словах или мыслях героя-рассказчика (в художественном тексте). Чтобы его найти, следует выделить тему и все микротемы в тексте, а потом в их рамках сформулировать нравоучение, то есть авторскую позицию.

- От авторской позиции стоит задать специальный вопрос, то есть вопрос, требующий распространенного ответа, а не краткого «да» или «нет». Этот вопрос будет проблемой.

- Необходимо найти в тексте два примера, которые иллюстрируют переход от вопроса к авторской позиции, то есть помогают ответить на поставленный вопрос. Это докажет, что такая проблема автором действительно поднимается.

Что нужно избегать при формулировке проблемы

Теория по К1 не заканчивается на том, как определить проблему сочинения ЕГЭ. Помимо этого, необходимо также помнить о типичных ошибках и слабых местах, которые обычно встречаются во вступлении.

Итак, в сочинении следует избегать:

- общих вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет»;

- формулировки проблемы без процессуального слова (если не использовать отглагольное существительное, то проблема превращается в тему; лучше формулировать через вопрос);

- лишних предложений (во вступлении лучше ограничиться предложением с проблемой, так как чем больше слов, тем выше вероятность ошибки);

- определения типа проблемы (легко допустить фактическую или логическую ошибку);

- формулировки двух и более вопросов (проблема может быть только одна).

Таким образом, чтобы не потерять 90+ баллов за русский язык, нужно усвоить, как определить проблему сочинения ЕГЭ. Стоит обратить особое внимание на нравственные вопросы, поднимаемые автором, и его наставления, и тогда девять первичных баллов за содержание текста точно не будут потеряны.

Проблема текста – это спорный, важный, актуальный вопрос, на который есть как минимум 2 ответа.

Например: Как следует относиться к природе? (это проблема) (Ответ 1: Относиться нужно бережно, так как человек – часть природы. Ответ 2: Можно относиться потребительски, ведь человек – царь природы.) Что такое любовь? (Ответ 1: Любовь – это сильное влечение к человеку. Ответ 2: Любовь – это забота о близких) Нужно ли знать свою историю? (Ответ 1: Да, конечно, знание истории помогает избежать ошибок. Ответ 2: Нет, не нужно, это только тормозит прогресс)

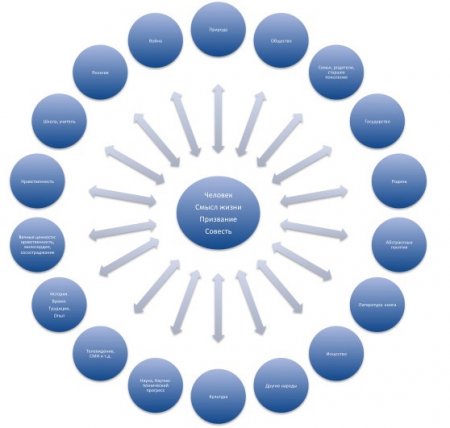

Все тексты так или иначе связаны с человеком и тем, что его окружает, по-другому говоря, со сферами жизни человека. Все проблемы можно разделить на внутренние и внешние.

Внутренние проблемы — это все, что связано с вопросами, которые человек задает самому себе: смысл жизни, призвание, совесть, мораль.

Внешние проблемы — это соприкосновение человека с миром, отношение человека к окружающим его реалиям.

Стрелками на картинке показано, что человек вступает в какие-либо отношения с той или иной сферой жизни. Эти стрелки при формулировке проблемы можно будет заменить словами влияние, отношение, воздействие и т.д. (см. далее)

Сферы жизни тоже могут сталкиваться друг с другом, создавая проблемы. Например, история и государство, природа и прогресс. Но все-таки большая часть проблем вращается вокруг человека, он центральная фигура. В его голове звучат самые важные и серьезные вопросы. Поэтому если совсем не понимаете, о чем текст, то попробуйте определить, какие из понятий пересекаются в тексте. Вопрос касается человека и его самоопределения или человек сталкивается с одной их вышеперечисленных реалий?

Проблему можно сформулировать двумя способами:

1) При помощи вопроса. Например: Для чего человеку нужны друзья?

2) При помощи Р.п. Например: Проблема отношения к природе, проблема поиска смысла жизни и т.д.

Для того чтобы не запутаться, мы рекомендуем вам формулировать проблему в виде вопроса. Тогда вы не допустите ошибок.

1) В проблеме указывают авторскую позицию.

Например: проблема хорошего отношения к книгам — НЕЛЬЗЯ («хорошего» — это уже оценочная лексика)

Проблема отношения к книгам — МОЖНО

2) Проблема слишком широкая.

Например, в тексте рассказывается о женщинах и их роли на войне, а вы выбираете просто проблему войны. Если вы будете формулировать проблему в виде вопроса, этой ошибки можно будет избежать. Также так бывает, когда путают проблему и тему текста. Поэтому запомните: тема — это скорее направление мысли, то о чем текст. Например, текст о войне, значит тема: война. А проблема : роль героев на войне.

3) Сужение проблемы.

4) Проблема, которой нет в тексте.

Чтобы не допустить ошибки, ознакомьтесь с материалом «Примеры формулировок проблем»

Ну и самая распространенная ошибка уже связана не с формулировкой проблемы, а с дальнейшим содержанием вашего сочинения. Проблема может быть правильной, а вот дальнейшее содержание может совершенно не соответствовать проблеме. Но об этом позже.

С их помощью вы всегда сможете найти проблему в любом тексте.

Если формулируете в Р.п., то вам помогут слова:

— отношение

— взаимоотношение

— воздействие

— взаимодействие

— влияние

— роль

— восприятие

Если формулируете в виде вопроса, то вам помогут следующие конструкции:

Как нужно относиться…?

Как следует относиться…?

Почему важно +глагол…?

Почему нужно +глагол…?

Что такое +существительное…?

Для чего нужно…+глагол?

Для чего нужен (на, ны) …+существительное?

В чем причина…?

Какова роль… в жизни человека?

Что такое…?

Что важнее: _ или _?

Что необходимо…?

В чем различие между _ и _?

Что такое истинная (ое, ый)…?

Что значит …?

Вернуться в раздел Сочинение ЕГЭ

Текст №1

(1)Не знаю, кто из великих сказал, что более

всего следует презирать слабость. (2)А может, никто этого не говорил, потому

что истина эта слишком очевидна, чтобы её отливать в какой-то ажурный

афоризм. (З)Ведь и в самом деле множество людей подличают, обманывают,

ведут бесчестную игру вовсе не для того, чтобы добиться какой-то личной выгоды.

(4)Нет, чаще всего подлецами нас делает слабость: вроде бы не хотел человек

ничего плохого делать, даже напротив, хотел помочь, желал проявить

своё благородство и бескорыстие, а не получилось, не хватило сил.

(5)Вот и вышло, что он не помог, обманул, бросил, предал…

(6)Мне всё вспоминаются

многочисленные сказания про рыцарей, которые спасали несчастных

царевен от чудовищ. (7)В реальности чаще бывает по-другому. (8)Пообещает

иной благородный рыцарь бедной девушке, что не даст её в обиду, а когда

увидит огнедышащего дракона, когда услышит его хриплый рёв, вся книжная

героика мигом вылетит из его трясущейся душонки — и только и видели

вы этого горе-змееборца.

(9)Я спешил на

лекции. (10)На остановке увидел худенькую девушку, которая несла большую

хозяйственную сумку.

(11)— Девушка,

вам помочь? — спросил я. (12)Девушка остановилась, чтобы перехватить

сумку другой рукой, и сделала какое-то усталое движение головой, которое

можно было принять и за нерешительный отказ, и за робкое согласие.

(13)Без лишних слов я выхватил у неё сумку и, подбросив её, бодро спросил:

(14)—Куда вам?

(15)- Седьмая Радиальная!

(16)Там у меня бабушка живёт!

(17)С центральной

улицы мы свернули в проулок, где начинался частный сектор. (18)Одноэтажные

лачужки беспорядочно рассыпались какими-то замысловатыми концентрическими

кругами, и попавшему сюда человеку выбраться было труднее, чем из

Критского лабиринта. (19)Один дом располагался на Девятой Радиальной,

а другой, рядом с ним, почему-то считался на Двенадцатой. (20)Прохожие,

когда мы их спрашивали, посылали нас то в одну сторону, то в другую.

(21)Кто-то качал головой, посмеиваясь над нелепостью нашей просьбы —

найти нужный адрес в этом бесформенном нагромождении жилья. (22)Сумка

между тем довольно ощутимо тянула книзу. (23)Я то и дело менял руки.

(24)— Девушка,

там у вас кирпичи?

(25)— Нет, там картошка.

(26)Я бабушке привезла из деревни…

(27)Господи,

эти деревенские чудаки… (28)Картошку в сумке возить… (29)Она на

рынке пять рублей стоит… (30)Меня постепенно стала раздражать её кукольная

миловидность, её вздёрнутый носик и какая-то детская беззащитность.

(31)Кто же это чадо в чужой город отправил, к тому же с сумкой размером с

багажно-почтовый вагон?

(32)Мы ходили

уже почти час, мои руки повисли, ощутимо болели ноги, но нужного адреса

всё не было. (ЗЗ)Просто так бросить девчонку было стыдно, но и рыскать по

этому трущобному хаосу я тоже больше не мог. (34)Девушка тоже тяготилась

тем, что ввязала меня в эти бесконечные странствия. (35)Она робко просила:

«Давайте я понесу сама. (36)Вы идите!» (37)Этот испуганно-тревожный

голос выводил меня из себя.

(38)Когда мы оказались

на какой-то Четырнадцатой Радиальной, я не выдержал:

(39)— Да что это за

город идиотов?! (40)Кто эти улицы планировал? (41)В тайге скорее иголку

найдёшь, чем здесь нужный адрес…

(42)Я поставил

сумку и, уже не скрывая усталой злости, неприязненно посмотрел на девушку.

(43)Она, как бы соглашаясь со мной, кивнула и потёрла лоб белой ладошкой.

(44)- Постой

здесь! (45)Я спрошу у кого-нибудь! — сказал я и направился через дорогу

к женщине, которая возилась с цветами в палисаднике. (46)Ничего

не узнав от неё, я пошёл дальше. (47)Но во дворах никого не было, я пересёк

улицу, потом ещё один проулок… (48)А потом пошёл в университет.

(49)Я сходил на

лекции, посидел в библиотеке, только вечером вспомнил о забытой

мною где-то в лабиринте домов девушке. (50)Мне вдруг почудилось, что

она, прикованная к тяжёлой сумке, до сих пор стоит и с надеждой высматривает

меня. (51)А может, она поняла, что я уже не вернусь, но, парализованная

страхом, не может двинуться с места. (52)И всё-таки моя плачущая совесть

ругала меня не за то, что я бросил девушку, а за то, что там, на остановке,

не прошёл мимо неё, впутался в это непосильное для себя дело.

(По М. Худякову*)

* Михаил Георгиевич Худяков (род. в

1936 г.) — современный публицист.

Проблемы:

1. Проблема

воспитанности.

2. Проблема

ответственности человека за свои поступки

Позиция автора:

1. Не

нужно кичиться своим благородством, теша себя мыслью о том, какой ты хороший

и как правильно ты поступаешь. Воспитанный человек легко проверяется

своими поступками и своим отношением к происходящему. Трудность,

возникшая на пути рассказчика, выявила настоящие стороны его характера.

2. Человек

должен быть ответственен за свои поступки. Ответственность необходимо

в себе развивать. Ответственность не позволит тебе спасовать перед

трудностями.

Текст №2

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает

и так, что мечта находит человека. (2)Как болезнь, как вирус гриппа.

(З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и

голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его

сердце. (4)Он был самым обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным,

в школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, любил рыбачить…

(5)Всё переменилось

мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком.

(7)В глухой,

далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где

любая поездка становится целым путешествием, сама эта мысль казалась

безумием. (8)Жизненная стезя каждого человека здесь была ровной и прямой:

после школы мальчики получали права на управление трактором и становились

механизаторами, а самые смелые оканчивали водительские курсы и работали

в селе шофёрами. (9)Ездить по земле — вот удел человека. (10)А тут летать

на самолёте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и отец надеялся, что

вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из головы сына. (12)Мало

ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всё расставит

по своим местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие

мечты, нарисованные в юности.

(14)Но Колька не

сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным

снегом облаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая

вода, наполнял его лёгкие.

(16)После выпускного

вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным поездом

поехал поступать в лётное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от

ужаса. (18)Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами

и впился своей зубастой пастью в самую грудь. (19)Колька спустился с

верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещё страшнее. (20)Деревья,

выступавшие из полумглы, тянули к стёклам кривые руки, узкие просёлки,

словно серые степные гадюки, расползались по кустам, и с неба, заполненного

до краёв клочьями ободранных туч, фиолетово-чёрной краской стекал на

землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать один? (23)Кольке

представилось, что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной

пустоте необитаемой планеты…

(24)Приехав на

вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня

вернулся домой. (25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без

издёвки, но и без сочувствия. (26)Денег, потраченных на билеты, немного

жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, успокоился, теперь выбросит

из головы всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы законы

жизни: всё, что взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю.

(28)Камень, птица, мечта — всё возвращается назад…

(29)Колька устроился

в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку.

(30)Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в

небесной вышине реактивные самолёты, сразу определяет: вот «МиГ», а

вон «Су». (31)Сердце его стонет от щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть

и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо щедро поит птиц.

(32)Но рядом сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволнованный

взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо ждёт, когда

начнёт клевать.

(По С. Мизерову*)

* Сергей Викторович

Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист.

Проблемы:

1. Не каждый

человек может осуществить свою мечту.

2. Проблема

зависимости человека от обстоятельств, условностей, для преодоления

которых необходима решительность.

Позиция автора:

1. Каждый из

нас строит свою жизнь самостоятельно. Нужно, чтобы мечта превратилась

в цель, тогда реально будет её осуществить.

2. Жить как все

– привычная позиция обывателя. Сначала ты свыкаешься с жизненной

рутиной, постепенно забываешь о детских мечтах. Но «смотреть в небо»

никогда не поздно, нужно захотеть и воплотить в жизнь свою мечту.

Текст №3

(1)В детстве я зачитывался книжками про индейцев

и страстно мечтал жить где-нибудь в прериях, охотиться на бизонов, ночевать

в шалаше… (2)Летом, когда я окончил девятый класс, моя мечта неожиданно

сбылась: дядя предложил мне охранять пасеку на берегу тощей, но рыбной

речушки Сисявы. (3)В качестве помощника он навязал своего десятилетнего

сына Мишку, парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как

галчонок.

(4)Два дня пролетели

в один миг: мы ловили щук, обходили дозором наши владения, вооружившись

луком и стрелами, без устали купались; в густой траве, где мы собирали

ягоды, таились гадюки, и это придавало нашему собирательству остроту

опасного приключения. (5)Вечерами в огромном котле я варил уху из пойманных

щук, а Мишка, пыхтя от натуги, выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора,

ложкой.

(6)Но, как выяснилось,

одно дело — читать про охотничью жизнь в книгах, и совсем другое — жить

ею в реальности.

(7)Скука мало-помалу

начинала томить меня, вначале она ныла несильно, как недолеченный

зуб, потом боль стала нарастать и всё яростнее терзать мою душу. (8)Я страдал

без книг, без телевизора, без друзей, уха опротивела мне, степь, утыканная

оранжевыми камнями, похожими на клыки вымерших рептилий, вызывала

тоску, и даже далёкое поле жёлтого подсолнечника мне казалось огромным

кладбищем, которое завалили искусственными цветами.

(9)Однажды

после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано никогда не приезжал

— мы решили, что это разбойники-грабители.

(11)Схватив

лук и стрелы, мы выскочили из палатки, чтобы дать отпор незваным гостям.

(12)Возле пасеки остановилась «Волга». (13)Высокий мужчина лет сорока,

обойдя машину, открыл заднюю дверь и помог выйти маленькому старичку.

(14)Тот, шатаясь на слабых ногах, тяжело осел на траву и стал с жадной

пронзительностью смотреть кругом, словно чуял в летнем зное какой-то

неотчётливый запах и пытался понять, откуда он исходит. (15)Вдруг ни с

того ни с сего старичок заплакал. (16)Его лицо не морщилось, губы не дрожали,

просто из глаз часто-часто потекли слёзы и стали падать на траву. (17)Мишка

хмыкнул: ему, наверное, показалось чудным, что старый человек плачет,

как дитя. (18)Я дёрнул его за руку. (19)Мужчина, который привёз старика,

понимая причину нашего удивления, пояснил:

(20)— Это мой

дед! (21)Раныпе он жил здесь. (22)На этом самом месте стояла деревня.

(23)А потом все разъехались, ничего не осталось…

(24)Старик кивнул,

а слёзы не переставая текли по его серым впалым щекам.

(25)Когда они

уехали, я оглянулся по сторонам. (26)Наши тени — моя, высокая, и Мишкина,

чуть меньше, — пересекали берег. (27)В стороне горел костёр, ветерок

шевелил футболку, которая сушилась на верёвке… (28)Вдруг я ощутил

всю силу времени, которое вот так раз — и слизнуло целую вселенную прошлого.

(29)Неужели от нас останутся только эти смутные тени, которые бесследно

растают в минувшем?! (30)Я, как ни силился, не мог представить, что

здесь когда-то стояли дома, бегали шумные дети, росли яблони, женщины

сушили бельё… (31)Никакого знака былой жизни! (32)Ничего! (ЗЗ)Только

печальный ковыль скорбно качал стеблями и умирающая речушка едва шевелилась

среди камышей…

(34)Мне вдруг

стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я оказался на краю бездонной

пропасти. (35)Не может быть! (Зб)Неужели человеку нечего противопоставить

этой глухой, равнодушной вечности?

(37)Вечером я

варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костёр и лез своей циклопической

ложкой в котелок — снимать пробу. (39)Рядом с нами робко шевелились

тени, и мне казалось, что сюда из прошлого несмело пришли некогда жившие

здесь люди, чтобы погреться у огня и рассказать о своей жизни. (40)Порою,

когда пробегал ветер, мне даже слышны были чьи-то тихие голоса…

(41)Тогда я подумал:

память. (42)Чуткая человеческая память. (43)Вот что человек может противопоставить

глухой, холодной вечности. (44)И ещё я подумал о том, что обязательно

всем расскажу о сегодняшней встрече. (45)Я обязан это рассказать, потому

что минувшее посвятило меня в свою тайну, теперь мне нужно донести, как

тлеющий уголёк, живое воспоминание о прошлом и не дать холодным ветрам

вечности его погасить.

(По Р. Савинову*)

* Роман Сергеевич Савинов (род. в

1980 г.) — российский писатель, публицист.

Проблемы:

1. Человек

бессилен перед временем. Мы не задумываемся о быстротечности времени,

не умеем ценить каждый миг жизни.

2. Проблема

человеческой памяти. Без прошлого нет настоящего.

Позиция

автора:

1. Жить

надо, радуясь каждому мгновенью жизни. Надо, чтобы прожив жизнь, человек

оставлял после себя добрый след, который не способно стереть время.

2. Противопоставить

вечности может память. Память – это то, что связывает прошлое с настоящим

и будущим.

Текст №4

(1)Сушествует точное человеческое наблюдение:

воздух мы замечаем, когда его начинает не хватать. (2)Чтобы сделать

это выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить

слово «дорожить». (3)Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем

о нём, пока нормально и беспрепятственно дышим.

(4)По обыденности,

по нашей незамечаемости нет, пожалуй, у воздуха никого на земле

ближе, чем трава. (5)Мы привыкли, что мир — зелёный. (6)Льём на траву бензин,

мазут, керосин, кислоты и щёлочи. (7)Высыпать машину заводского

шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? (8)Подумаешь! (9)Сколько

там травы? (10)Десять квадратных метров. (11)Не человека же засыпаем,

траву. (12)Вырастет в другом месте.

(13)Однажды,

когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл краник,

и вся жидкость из радиатора вылилась на землю, на лужайку под окнами

нашего деревенского дома. (14)Антифриз растёкся продолговатой

лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказывается, получился

сильный ожог. (15)Среди плотной мелкой травки, растущей на лужайке, образовалось

зловещее чёрное пятно. (16)Три года земля не могла залечить место ожога, и

только потом плешина снова затянулась травой.

(17)Под окном, конечно,

заметно. (18)Я жалел, что поступил неосторожно, испортил лужайку.

(19)Но ведь это под собственным окном! (20)Каждый день ходишь мимо, видишь

и вспоминаешь. (21)Если же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной

опушке, в придорожной канаве, да, господи, мало ли на земле травы?

(22)Жалко ли её? (23 )Подумаешь, высыпали шлак (железные обрезки, щебень),

придавили несколько миллионов травинок, неужели такому высшему,

по сравнению с травами, существу, как человек, думать и заботиться

о таком ничтожестве, как травинка! (24)Трава. (25)Трава она и есть трава.

(26)Её много. (27)Она везде. (28)В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пустыне…

(29)Разве что вот в пустыне её поменьше. (30)Начинаешь замечать, что,

оказывается, может быть так: земля есть, а травы нет. (31)Страшное, жуткое,

безнадёжное зрелище!

(32)Представляю

себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой может оказаться

после какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша

Земля, обнаружившего, что на обугленной поверхности планеты он —

единственный зелёный росточек, пробивающийся из мрака к солнцу.

(В. Солоухин*)

* Владимир Алексеевич

Солоухин (1924-1997 гг.) — русский советский поэт и писатель,

публицист.

Проблемы:

1. Проблемы

экологии. Человек бездумно относится к природе, уничтожает ее,

тем самым рубит сук на котором сидит.

2. Проблема

ответственности человека за происходящее на Земле.

Позиции:

1. Относитесь

к природе как к своему дому, и природа отплатит вам добром.

2. Человечеству

пора задуматься над тем, что он творит со своим домом, ведь он единственное

разумное существо на Земле, поэтому ответственность за все происходящее

лежит на нем.

Текст №5

(1)Рано утром впотьмах поднимался я и брёл к

электричке, ехал в битком набитом вагоне. (2)Потом — слякотный перрон…

(З)Городские зимние угрюмые сумерки. (4)Людской поток несёт тебя ко

входу в метро. (5)Там давка: в дверях, у турникетов, у эскалаторов, в

подземных переходах. (6)В жёлтом электрическом свете течёт и течёт молчаливая

людская река…

(7)К вечеру наглядишься,

наслушаешься, устанешь, еле бредёшь.

(8)Снова — метро,

его подземелья… (9)Выберешься оттуда, вздохнёшь и спешишь к электричке,

в её вечернюю толкотню, Бога моля, чтобы не отменили.

(10)Так и текла

моя московская жизнь: за днём — день, за неделей — другая. (11)Затемно

встанешь, затемно к дому прибьёшься. (12)Ничему не рад, даже зиме и снегу.

(13)Уже пошёл декабрь,

спеша к новогодью…

(14)Однажды вечером

мне повезло вдвойне: электричку не отменили и вагон оказался не больно

набитым. (15)Уселся, газету развернул. (16)Хотя чего там вычитывать:

убили, взорвали, ограбили… (17)Вечерний поезд, усталые люди. (18)3има,

теснота, из тамбура дует, кто-то ворчит…

(19)Глаза прикрыл,

но задремать не успел: застрекотали рядом молоденькие девушки.

(20)Хорошо, что обходились без убогого «короче», «прикольно».

(21)Обычная девичья болтовня: лекции, практика, зачёты —словом, учёба.

(22)Потом Новый год вспомнили, ведь он недалеко.

(23)— Подарки

пора покупать, — сказала одна из них. (24)— А чего дарить? (25)И всё дорого.

(26)— Ты ещё подарки

не приготовила?! — ужаснулась другая девчушка. (27)— Когда же ты успеешь?!

(28)— А ты?

(29)— Ой, у меня почти

всё готово. (30)Маме я ещё осенью, когда в Кимрах была, купила домашние

тапочки на войлоке, старичок продавал. (31)Ручная работа, недорого.

(32)У мамочки ноги болят. (33)А там — войлок. (34)Ой, как мама обрадуется!

— голос её прозвенел такой радостью, словно ей самой подарили что-то

очень хорошее.

(35)Я голову

поднял, взглянул: обычная молоденькая девушка. (36)Лицо живое, милое,

голосок, как колокольчик, звенит.

(37)— А папе… (38)У

нас такой папа хороший, работящий… (39)И я ему подарю… (40)А дедушке…

(41)А бабушке…

(42)Не только я

и соседи, но, кажется, уже весь вагон слушал счастливую повесть девушки

о новогодних подарках. (43)Наверное, у всех, как и у меня, отступило,

забылось дневное, несладкое, а проснулось, нахлынуло иное, ведь и

вправду Новый год близок…

(44)Я вышел из вагона

с лёгким сердцем, торопиться не стал, пропуская спешащих. (45)Дорога

славная: берёзы да сосны сторожат тропинку; не больно холодно, а на

душе вовсе тепло. (46)Спасибо той девочке, которую унесла электричка.

(47)А в помощь ей — малиновый чистый закат над чёрными елями, бормочущая

во тьме речушка под гибким деревянным мостком, говор вдали, детский

смех и, конечно, надежда. (48)Так что шагай, человече…

(По Б.П. Екимову)*

* Борис Петрович Екимов (род. в

1938 г.) — русский прозаик и публицист.

Проблемы:

1. В суете

мы забываем о радостях жизни, перестаем радоваться окружающей красоте

мира, не замечаем красоты природы.

2. Мы не

умеем делать подарки, зачастую покупаем подарки на скорую руку, не

вкладывая в них ни души, ни сердца.

Позиция

автора:

1. Надо радоваться

жизни, не зацикливаться на каждодневных проблемах, и тогда мир вокруг

из серого станет цветным, а жизнь яркой.

2. Чтобы

порадовать кого-то подарком, нужно делать его искренне, с душой, тогда

выбор подарка не будет в тягость, а напротив, доставит массу положительных

эмоций.

Текст №6

(1)Владимир Солоухин в одном из стихотворений

высказывает мысль, что того, кто несёт в руках цветы, можно не опасаться,

ибо человек с цветами в руках зла совершить не может.

(2)Думается,

то же можно сказать и о человеке, несущем в руках томик Пушкина или Чехова.

(З)Ибо человек, читающий такие книги, есть человек разумный, человек

нравственный.

(4)Известны

слова Горького: «Любите книгу — источник знания». (5)К этому следовало

бы добавить, что хорошая книга — это и средство воспитания чувств, духовного

возвышения личности, это мир человеческих переживаний. (6)А кроме

того, книга приобщает к красоте родной речи.

(7)В России литературно-просветительские

традиции всегда были сильны. (8)Иван Сытин, крестьянский сын, который

основал во второй половине XIX века издательство в Москве, многие

книги продавал по очень низкой цене, может быть, себе в убыток, чтобы они

были доступны народу. (9)А благодаря издателю Павленкову в начале

XX века появилось две тысячи бесплатных деревенских библиотек.

(10)В целом мы

были и, хочется надеяться, остаёмся более начитанным народом, чем многие

другие. (11)И всё-таки всё чаще задаёшь себе вопрос:

«А будут ли наши дети

читать Пушкина?» (12)Хотя книжный прилавок стал неизмеримо богаче и

разнообразнее, круг нашего чтения, как показывают социологические

исследования, заметно изменился. (13)Пользуются спросом специальная

литература и книги, содержащие разного рода практические советы.

(14)Что же касается «художественной» литературы, то развлекательное

чтиво: детективы, приключения, «семейные» романы — явно потеснило

всё прочее. (15)«Спрос определяет предложение», — разводят руками издатели.

(16)Да, современному

человеку, озабоченному материальными и прочими проблемами, не

до серьёзного чтения. (17)Читает он преимущественно в транспорте, по

дороге на работу и с работы. (18)А что можно читать в автобусной сутолоке?

(19)Желание отвлечься, снять нервное напряжение заставляет предпочесть

лёгкое чтение, не требующее размышлений и глубокого проникновения

в текст.

(20)Мощными конкурентами

книги стали кино и телевидение. (21)Кинорежиссёр Ролан Быков вспоминал

о встрече с кинозрителями, на которой одна женщина хвалила кинематограф

за выпуск фильма «Война и мир». (22)Она расценила это как великую заботу

о наших детях, которым просто не прочитать четыре толстенных тома.

(23)А теперь они пойдут в кино и всё увидят. (24)«В зале смеялись, — говорил

Быков, — но это было давно».

(25)Чем опасна

замена книги фильмом? (26)Дело не только в том, что литературные шедевры

не всегда превращаются в шедевры кинематографические. (27)В отличие

от других видов искусства, литература требует не чувственного, а интеллектуального

постижения. (28)Читатель создаёт образы героев, проникает в подтекст

произведения работой мысли. (29)Превращение телевидения в основной

канал информации, как утверждают психологи, свидетельствует о том,

что мы переходим на образно-подсознательное восприятие в ущерб рациональному.

(30)Ещё в XVIII веке французский философ Дидро говорил: «Кто мало читает,

тот перестаёт мыслить».

(31)Вопрос

«Будут ли наши дети читать Пушкина?» символичен: в нём звучит беспокойство

о нашем будущем. (32)Ведь оно зависит от нравственного облика, духовного

мира тех, кто сегодня сидит за школьной партой или в университетской

аудитории. (ЗЗ)Им определять судьбу нашей цивилизации в XXI веке.

(34)Так сделаем

же всё, чтобы наши дети читали Пушкина!

(По Н. Лебедеву*)

* Николай Игоревич

Лебедев (род. в 1966 г.) — режиссёр, сценарист.

Проблемы:

1. Проблема

снижения интереса к чтению и как следствие этого духовное обнищание

человека.

2. Проблема

вытеснения книги телевидением приводит к тому, что «мы переходим

на образно-подсознательное восприятие в ущерб рациональному»

Позиция автора:

1. Книга

учит, воспитывает, развивает. Чтобы не допустить духовной деградации,

нужно сохранить книгу. Необходимо знать свое литературное наследие.

2. Чтение

развивает интеллектуальный потенциал, а телевидение настраивает

на «легкий» просмотр, «уводит» человека от поиска рациональных

путей решения проблем.

Текст №7

(1)Когда размышляют о том, каким должен быть

хороший врач, то часто профессиональное мастерство, знания, опыт противопоставляются

нравственным качествам: чуткости, простоте, общительности.

(2)Кто-то резонно говорит, что врач не священник, что его дело — грамотно

лечить, а не утешать. (З)Другие возражают: физическое здоровье человека

неразрывно связано со здоровьем душевным. (4) Добрым словом, сочувствием,

отзывчивостью можно добиться большего, чем самыми эффективными лекарственными

препаратами.

(5)17 июня два выпускника

медицинской академии, Кирилл Максимов и Артём Беляков, одетые в строгие

костюмы, торопливо шагали по улице, боясь опоздать на торжественное

вручение дипломов. (б)Вдруг, переходя улицу, Артём увидел, что в открытом

канализационном колодце кто-то лежит. (7)3нойное солнце, гул машин,

спешащие люди, кусты пыльной сирени, сквозь которые стекают золотистые

струи света… (8)Всё как обычно!

(9)А тут, прямо под ногами,

неподвижно лежит человек.

(10)— Кирилл, подойди!

(11)Кирилл

подошёл и посмотрел вниз, потом оглянулся по сторонам.

(12)— Пошли скорее! —

придушенным шёпотом прошипел он. (13)— Вечно ты куда-нибудь влипаешь!

(14)— Куда пошли?! (15)Может,

человеку плохо!

(16)— Тема, это не человек,

а семьдесят килограммов всевозможной заразы!

(17)— Да тут любому

упасть — нечего делать. (18)Я сам чуть в эту дыру не свалился…

(19)Может, так же шёл человек, зазевался и упал вниз…

(20)Кирилл закатил

глаза:

(21)— Тема, у меня красный

диплом, а у тебя синий. (22)3наешь, почему? (23)Потому что я умный, а ты —

нет. (24)И вот тебе умный человек говорит: это бродяга отсыпается

после бурной ночи. (25)Пошли отсюда, пока не подцепили какую-нибудь чесотку.

(26)Артём неуверенно

оглянулся, потом вздохнул и стал спускаться по железной лестнице в

шахту. (27) Л ежащий ничком мужчина, услышав посторонние звуки, резко

вздрогнул, испуганно вскинул бородатое лицо с исцарапанными до

крови скулами и что-то нечленораздельно крикнул.

(28)— Мужчина,

с вами всё нормально? — спросил Артём. (29)Сверху раздался хохот.

(30)— Тема, ты ему сделай

искусственное дыхание по методу «рот в рот»…

(31)— Вы не ушиблись?

— громче спросил Артём, морщась от густого запаха пота и закисшей сырости.

(32)Бродяга перевалился

на бок и, недружелюбно сверля глазами вторгшегося в его жилище чужеземца,

стал растирать затёкшие руки.

(33)— Аскорбинку ему

дай или через пипетку рыбьего жира накапай! —веселился Кирилл.

(34)Артём вылез

из шахты. (35)Кирилл, взвизгнув, изображая панический страх, отскочил

в сторону.

(36)— Тема, не приближайся

ко мне. (37)Ты теперь биологическое оружие массового поражения…

(38)Посмотри на себя! (39)Пугало! (40)Как ты пойдёшь в таком виде диплом

получать?!

(41)Артём снял пиджак

и горько вздохнул: на спине темнели жирные пятна, на локтях, словно присосавшиеся

пиявки, висели тяжёлые капли жёлтой краски.

(42)— Король трущобных

окраин! — насмешливо покачал головой Кирилл, глядя на удручённого

друга. (43)— Говорили ему умные люди…

(44)…Когда на сцену

под бурные аплодисменты вышел Кирилл, ректор вручил ему красный диплом

и, пожимая руку, по-отечески ласково улыбнулся. (45)Потом, не выпуская

его руки, повернулся к важному чиновнику из министерства здравоохранения

и с гордостью показал на сияющего отличника.

(46)Артём, услышав

свою фамилию, выскочил на сцену, стесняясь неуничтожимого запаха

помойки, торопливо выхватил диплом из рук ректора и, ссутулившись,

побежал на своё место.

(По Е. Лаптеву*)

* Евгений Александрович

Лаптев (род. в 1936 г.) — писатель и публицист.

Проблемы:

1. Проблема

утраты милосердия, сострадания к окружающим.

2. Проблема

ответственности и долга.

Позиция

автора:

1. Человек

зачастую свою черствость пытается оправдать рациональностью, тем

самым теряя своё человеческое лицо.

2. Чувство

ответственности присуще не всем. Иногда за напускной «правильностью»

и лоском трудно угадать настоящее лицо человека. Печально, что люди

самой гуманной профессии – врачи не всегда ощущают ответственность,

которую должны испытывать, избрав свой путь – нести людям добро, спасать

жизни.

Текст №8

(1)Есть животные, которые не могут слышать,

и их душа заполнена пустотой мёртвого безмолвия. (2)Есть животные,

которые наделены только одной способностью — ощущать тепло приближающейся

жертвы, и, затаившимся в кромешной тьме, им неведомо никакое чувство,

кроме сосущего их утробу голода. (З)Одно дело, когда мы говорим о безгласной

рыбе или о неспособном летать пресмыкающемся, и другое дело, когда у

некоторых людей обнаруживается полная атрофия тех способностей,

которые, казалось бы, свойственны человеку по самой его сути. (4)Про

этих духовных калек писал Фёдор Тютчев: «Они не видят и не слышат, живут в

сём мире, как впотьмах…». (5)Если человек не воспринимает красоту, то

мир для него становится однотонным, как упаковочная бумага; если он

не знает, что такое благородство, то вся человеческая история для него

предстаёт бесконечной цепью подлостей и интриг, а прикасаясь к высоким

движениям человеческого духа, он оставляет жирные отпечатки своих

рук.

(б)Однажды в

одной из столичных газет, известной своим обличительным пафосом, мне

попалась статья, в которой автор утверждал, что патриотизм свойствен

лишь натурам серым, примитивным, недостаточно развитым, в которых

индивидуальное чувство ещё не вызрело в полной мере. (7)3атем автор,

доказывая тезис о том, что героическая самоотверженность порождена

не благородством, как это принято думать, а неразвитостью личностного

начала, приводит выдержки из прощального письма Ульяны Громовой.

(8)Эта девушка

во время Великой Отечественной войны стала одним из руководителей подпольной

организации «Молодая гвардия», куда входили люди, многим из которых

не было и двадцати лет. (9)Ребята расклеивали листовки с сообщениями

о положении на фронте, вывешивали красные флаги, показывали всем,

что оккупанты завоевали город, но не покорили людей. (10)Фашисты

схватили подпольщиков, изуверски пытали их, а потом казнили.

(11)Ульяна Громова перед самой смертью успела написать письмо родным.

(12)Автор статьи

находит в этом коротком послании пунктуационные и орфографические

ошибки: вот тут обращение не выделено запятыми, тут неправильная

буква в падежном окончании имени существительного… (13)Отсюда

вывод: девушка — типичная троечница, серая посредственность, она пока

ещё не осознала бесценности человеческой жизни, а потому легко, без

сожалений пошла на смерть…

(14)Когда люди садятся

за стол, перед едой они моют руки. (15)Когда прикасаешься к высокому и

священному, надо прежде всего отмыть душу от житейского, суетного,

пыльного, мелкого… (16)Жестокие и беспощадные враги напали на нашу

родину, и комсомольцы, почти дети, стали с ними сражаться. (17)Это называется

подвигом! (18)Когда их пытали, мучили, резали, жгли, они ничего не

сказали врагу. (19)И это тоже называется подвигом! (20)Подвиг, который

рождён высоким сознанием своей ответственности перед страной, потому

что врага можно победить только так: жертвуя своей жизнью.

(21)Согласен,

что каждый человек имеет право на свою точку зрения, знаю, что злейшим врагом

всякого прогресса являются не критики, а твердокаменные «сторонники».

(22)Но весь вопрос в том, кто несёт знание. (23)Если о сущности патриотизма

размышляют люди, не испытывающие любви к родине, не знающие, что

такое героизм, то это будет то же самое, как если бы о природе солнечного

света философствовали морские скаты, коченеющие в кромешной тьме

вечной подводной ночи.

(По А. Кузнецову*)

* Андрей Николаевич

Кузнецов (1920-1998 гг.) — писатель, участник Великой Отечественной

войны.

Проблемы:

1. Проблема

патриотизма.

2. Проблема

опасности «духовных калек», людей с искаженным восприятием жизненных

ценностей.

Позиция

автора:

1. Родина

— самое дорогое, что есть у человека, за Родину готовы были совсем

юные комсомольцы-молодогвардейцы, превозмогая себя, сражаться с

врагом, готовы умереть. Оценить их подвиг может только человек, сам

ощущающий себя патриотом.

2. Люди с

черствыми душами, не способные понимать окружающих, оценить по достоинству

поступки других, разлагают не только себя, они сеют разрушение вокруг

себя. Таких людей надо не только опасаться, надо не дать им возможности

«переделать» мир под себя.

Текст №9

(1)Нынешние подростки, рождённые в начале

девяностых годов XX века, — первое поколение, выросшее в «обществе

потребления». (2)У большинства из них, несмотря на юный возраст, уже существует

личностная установка, соответствующая слогану: «Бери от жизни всё».

(З)Всё взять, всё иметь, всё успеть. (4)Десяти-пятнадцатилетние активны,

но не умеют делать что-либо просто так. (5)По велению души. (6)Они во многом

хитрее и практичнее взрослых и искренне убеждены, что взрослые существуют

лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всё возрастающих.

(8)Дети хотят быстрее вырасти. (9)Почему спешат? (10)Чтоб свободно распоряжаться

деньгами. (11)Как заработать, пока не знают, не задумываются.

(12)Сейчас воспитывают

сверстники, телевидение, улица. (13)Российские психологи считают,

что самая большая проблема заключается в том, что и сами взрослые нацелены

на потребление. (14)Однако не всё так плохо. (15)В целом молодёжь очень

разношёрстная, а болезненные перекосы имеют объективную основу:

свойственные подростковому возрасту кризисы совпали с кризисом

ценностных ориентации в стране.

(16)У современной

молодёжи немало и положительных ориентиров. (17)Она жаждет учиться,

делать карьеру и для этого готова много работать, тогда как юноши и девушки

эпохи застоя ждали, что им всё даст государство.

(18)Тенденция к

самореализации — знаковое направление для сегодняшнего юного поколения.

(19)А повышенное внимание подростков к определённым товарам, стилю

жизни было и будет, так как это входит в круг ценностей, которыми надо обладать,

чтобы вписаться в среду сверстников. (20)Надо быть как все.

(21)Что же наиболее

значимо в жизни, по мнению самих подростков? (22)На первом месте у них —

хорошая работа, карьера и образование. (23)Подростки осознают:

чтобы в будущем хорошо жить, надо приложить к этому собственные усилия.

(24)Многие старшеклассники хотят получить высшее образование, и в

рейтинге профессий нет ни бандитов, ни киллеров, что наблюдалось ещё

десять лет назад. (25)Для достижения своих целей они готовы отложить женитьбу

или замужество до того времени, когда реализуют себя как специалисты

и, соответственно, станут хорошо зарабатывать.

(26)Нынешние

подростки не лучше и не хуже своих предшественников. (27)Просто они другие.

(По И. Маслову*)

* Илья Александрович

Маслов (1935-2008 гг.) — поэт, прозаик, публицист, автор книг,

посвященных истории.

Проблемы:

1. Проблема

потребительского отношения к жизни.

2. Проблема

взаимоотношения поколений.

Позиция

автора:

1. Подростки,

воспитанные в обществе потребления, не способны к делать что-либо по

велению души. Личностная установка «Бери от жизни всё» может быть поводом

для конфликтов не только с окружающим миром, но и внутренних конфликтов

с самим собой.

2. Современная

молодежь не хуже и не лучше предыдущей, просто она другая, нужно принимать

новое поколение таким, каково оно есть со всеми его достоинствами и недостатками.

Текст №10

(1)Я видел это на пригородной танцплощадке.

(2)Весёлый, горбоносый, гибкий, с фиолетовым отливом чёрных глаз, он

пригласил её танцевать с таким зверским, жадным видом, что она испугалась

даже, глянув на него жалким, растерянным взглядом некрасивой девушки,

которая не ожидала к себе внимания.

(3)— Что вы, что

вы!

(4)— Раз-решите? — повторил

он настойчиво и показал крупные белые зубы деланной улыбкой. (5)— Мне

будет оч-чень приятно.

(6)Она оглянулась по

сторонам, будто в поиске помощи, быстро вытерла платочком пальцы,

сказала с запинкой:

(7)— Наверно, у нас

ничего не получится. (8)Я плохо…

(9)—Ничего.

(10)Прошу. (11)Как-нибудь.

(12)Красавец

танцевал бесстрастно, щегольски и, полный холодного высокомерия,

не глядел на неё, она же топталась неумело, мотая юбкой, нацелив напряжённые

глаза ему в галстук, и вдруг толчком вскинула голову — вокруг перестали

танцевать, выходили из круга, послышался свист; за ними наблюдали,

видимо, его приятели и делали замечания с едкой насмешливостью,

передразнивали её движения, трясясь и корчась от смеха.

(13)Её партнёр каменно

изображал городского кавалера, а она всё поняла, всю непростительную

низость, но не оттолкнула, не выбежала из круга, только сняла руку с

его плеча и, ало краснея, постучала пальцем ему в грудь, как обычно стучат

в дверь. (14)Он, удивлённый, склонился к ней, поднял брови, она снизу вверх

медленно посмотрела ему в зрачки с непроницаемо-презрительным выражением

опытной красивой женщины, уверенной в своей неотразимости, и ничего

не сказала. (15)Нельзя позабыть, как он переменился в лице, потом он

отпустил её и в замешательстве как-то чересчур вызывающе повёл к

колонне, где стояли её подруги.

(16)У неё были

толстые губы, серые и очень большие, словно погружённые в тень диковатые

глаза. (17)Она была бы некрасивой, если бы не тёмные длинные ресницы,

почти жёлтые ржаные волосы и тот взгляд снизу вверх, преобразивший её в

красавицу и навсегда оставшийся в моей памяти.

(По Ю.В. Бондареву*)

* Юрий Васильевич

Бондарев (род. в 1924 г.) — русский писатель, сценарист, автор

многочисленных произведений о Великой Отечественной войне.

Проблемы:

1. Проблема

подлости.

2. Проблема

истинной красоты человека.

Позиция

автора:

1. Человеческая

подлость не знает границ. Подлый, низкий человек ничтожен, вызывает

отвращение.

2. Героиня

обладает внутренней красотой, потому что в ней есть чувство собственного

достоинства, это дает ей возможность оказаться выше унижений.

Текст №11

(1)Кустарник и мелколесье. (2)Жутковатая

предвечерняя тишина. (З)Молчаливые заросли. (4)Болыпая стая сорок

поднялась в одном, другом месте. (5)По этому пиршеству сорок и ворон находили

в лесу погибших лосей и птиц. (6)Что же случилось?

(7)Недавно над

этими местами летал самолёт и опрыскивал лес химической жидкостью.

(8)Было задумано расширить площадь лугов. (9)Подсчитали, что корчевать

живой лес дороже, чем отравить его с самолёта, а потом уж корчевать.

(10)Дело не новое, оно привлекательно дешевизной и потому считается

прогрессивным и выгодным. (11)Несомненно, есть в этом деле значительные

плюсы. (12)Но есть и очень большие минусы. (13)Их не всегда замечают.

(14)А ведь здесь погибло двадцать семь лосей, загублены тетерева, мелкие

птицы, спасавшие окрестные поля и лес от вредителей. (15)Гибнут насекомые,

многие из которых — наши друзья. (16)Какой бухгалтер возьмётся теперь

подсчитывать выгоду операции?! (17)И это ещё не всё. (18)Тысячи людей

большого города едут в лес. (19)Пение птиц, всякое проявление жизни составляют

радость этих прогулок. (20)Встреча же с крупным зверем человеку иногда

запоминается на всю жизнь. (21)Прикиньте же, скольким людям не встретятся

двадцать семь лосей. (22)Какой бухгалтерией измеряется эта потеря?

(23)Что же, не нашлось

человека, который мог бы предвидеть беду? (24)Совсем наоборот.

(25)3асыпали соответствующие учреждения письмами. (26)А там своё суждение.

«(27)У нас план. (28)И чего шум подняли? (29)Вещество вполне безопасное.

(30)Ничего не случится с вашим зверьём».

(31)Святыми глазами

теперь глядят ответственные чиновники на тех, кто бил тревогу:

(32) — Мы? (33) Л оси

погибли от чего-то другого. (34)У нас есть инструкция. (35)Вот, читайте:

«Данное вещество токсично для человека и животных. (Зб)Если не соблюдать

осторожность, могут быть отравления, а также понижается качество молока

у коров…» (37)Вот видите, качество молока… (38)Про лосей же ни

слова…

(39) — Но ведь можно

было об этом догадаться. (40)Предупреждали же…

(41) — Мы согласно инструкции…

(42)Вот и весь разговор.

(43)…В деле,

где сходятся природа и химия, нами руководить должны Осторожность,

Мудрость, Любовь к нашей матери-земле, живому, что украшает жизнь и радует

человека. (44)Мы не должны забывать в любом деле о самом главном — о человеческом

здоровье, не должны пренебрегать счастьем слышать пение птиц, видеть

цветы у дороги, бабочку на подоконнике и зверя в лесу…

(По В. Пескову*)

* Василий Михайлович

Песков (род. в 1930 г.) — современный писатель-очеркист, журналист,

путешественник.

Проблемы:

3. Проблемы

экологии. Человек бездумно относится к природе, уничтожает ее,

тем самым рубит сук на котором сидит.

4. Проблема

ответственности человека за происходящее на Земле.

Позиции:

3. Относитесь

к природе как к своему дому, и природа отплатит вам добром.

4. Человечеству

пора задуматься над тем, что он творит со своим домом, ведь он единственное

разумное существо на Земле, поэтому ответственность за все происходящее

лежит на нем.

Текст №12

(1)В одной из недавних телепередач, где велась

бурная дискуссия о проблемах современного образования, модная телезвезда

разразилась гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому убеждению,

все они —это люди несостоявшиеся, неудачники, проигравшие борьбу

за успех, они пришли в школу единственно для того, чтобы отомстить бедным

детям за свою сломанную судьбу. (З)Признаюсь: меня, человека уже пожилого,

выросшего в послевоенные годы, эти слова ошеломили, будто бы какой-то

нечестивец посмел прилюдно надругаться над святыней. (4)В первый момент

мне показалось, что происходящее — сцена из какого-то фильма и телезвезда

просто-напросто играет отрицательную роль. (5)Но, к сожалению, это

был не фильм, и, к ещё большему сожалению, почему-то никто из публики