Орган представляет собой обособленную часть организма растения, имеющую определенное строение и выполняющую ряд функций. Тело высших растений можно разделить на

вегетативные (от лат. vegetare — расти) и генеративные (лат. generate порождать, производить) органы.

Вегетативные органы

Эти органы — базис, без которого растение существовать не может, они выполняют жизненно важные функции. Перечислим вегетативные органы (с их функциями вы подробнее

познакомитесь в следующих темах, сейчас мы заложим фундамент для их изучения):

- Корень

- Побег

- Лист

- Стебель

Состоит из стебля с расположенными на нём листьями и почками. Запишите себе такую «биологическую» формулу: побег = «стебель + листья + почки». Вы поймете

в следующих темах, насколько вам пригодится эта формула

Имеет радиальную симметрию, растет вверх, против силы тяжести (отрицательный геотропизм). На стебле формируются листья, цветки, плоды.

Все вегетативные органы способны к бесполому (вегетативному) размножению. Так, у срезанной ветки растения, поставленной в воду, начинают развиваться придаточные корни,

и, если такую ветку поместить в землю, создав оптимальные условия, она прорастет в новое растение. Такие же возможности открываются у корня, который разделили надвое,

или у листа, поставленного в воду.

Вегетативные способы размножения растений

Вегетативное размножение изобретено природой, а не садоводом! Однако способы, до которых додумалось человечество в отношении цветковых растений, не могут не

вдохновлять. Многие из них покажутся чудом, что ж давайте их классифицировать!

- Прививка

- Размножение клубнелуковицами

- Размножение клубнями

- Размножение корнеплодами

- Размножение корневищами

- Размножение усами (столонами)

- Размножение отводками

- Размножение черенками

- Размножение луковицами

- Размножение делением кустов

Выполняется путем плотного сопоставления частей разных растений. Главное условие, для того чтобы части срослись —

срастание тканей сосудистого камбия. Выделяется подвой и привой.

Подвой — это растение с сохраненным стеблем и корневой системой, на которое

«подселяют» привой — прививаемые стебель, листья и цветки, также плоды.

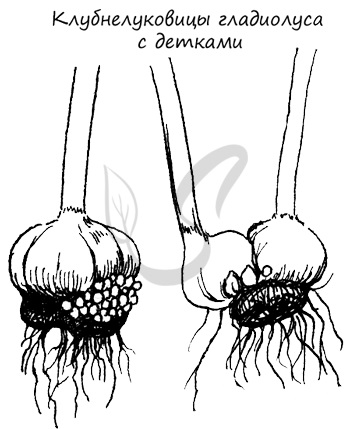

Увеличение количества клубнелуковиц происходит путем образования нескольких дочерних (деток). Клубнелуковицы образуют гладиолус,

шафран и другие растения.

Корневые клубни есть, в частности, у георгина, чистяка, батата. Хороший садовод знает, что из каждой почки на клубне может начать развитие новое растение,

так что для размножения нужного сорта перед посадкой клубень разрезают на несколько частей по числу глазков.

С целью размножения растений корнеплодами (свекла, редис, морковь)

листья у корнеплодов-маточников обрезают таким образом, чтобы оставить черешки длиной 1-2 см и верхушечную почку,

из которой будет развиваться новое растение.

Небольшого участка корневища для вегетативного размножения вполне достаточно, главное, чтобы этот участок содержал почку. Корневищные растения отличаются крайне быстрым

распространением на территории, ежегодный прирост одного корневища пырея ползучего может достигать 30 — 40 см. Разветвленная сеть корневищ в почве скрепляет ее, подобно сетке, в связи с этим такие растения активно используют для укрепления оврагов, сыпучих берегов, для предотвращения оползней.

Весьма эффективный способ размножения (к примеру, один экземпляр земляники за два года дает начало в среднем 200 новым растениям) и расселения (куст земляники за год заселяет 1,5 м2 окружающей территории).

Отводком называют однолетний побег, прижатый к почве и в этом месте присыпанный землей. В присыпанной части из побега развиваются придаточные корни, и

формируется новое растение.

Довольно часто для искусственного вегетативного размножения применяют черенки — отрезки, отделенные от родительского растения. В зависимости от места взятия черенка, различают: корневые, стеблевые и листовые черенки.

Каждый год из луковицы можно выделять дочерние луковички, которые также называют детками.

От материнской луковицы можно отделить сразу несколько деток.

Такой способ применяют весной или ближе к осени, в отношении кустарников для увеличения посадочного материала нужных сортов кустарников.

Куст необходимо разделить так, чтобы у каждой части остались надземные побеги и собственная корневая система.

Генеративные органы

Основная функция генеративных органов — семенное размножение растений, или половое. Генеративных органа три:

- Цветок

- Семя

- Плод

При половом размножении происходит слияние гамет, в результате которого образуется зародыш. Органом полового размножения

покрытосеменных растений является цветок, который подробно освещен в соответствующей теме.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Царство растений

Царство растений объединяет около 400 тыс. видов организмов, поражающих разнообразием форм, размеров, окраски и т. д. — от микроскопической одноклеточной водоросли хламидомонады до стометровых секвой и эвкалиптов. Характерными признаками растений являются автотрофный способ питания (фотоавтотрофный), преобладание процессов синтеза над процессами распада, сильное расчленение тела, прикрепленный способ жизни и открытый рост.

В зависимости от наличия тканей и органов растения делят на низшие и высшие. Тело низших растений представлено практически одинаковыми клетками и называется слоевищем, или талломом. К низшим растениям относят водоросли. Тело высших растений расчленено на ткани и органы, а их органы бесполого и полового размножения представлены не одноклеточными, а многоклеточными образованиями. Высшими растениями являются семенные и споровые. Формирование тканей и органов явилось следствием выхода растений на сушу, так как водная среда не только обеспечивала растения водой и необходимыми веществами, но и поддерживала их тело, а в воздушной среде появилась необходимость в защите от высыхания, механическом поддержании тела растения, а также доставке воды и минеральных веществ из почвы.

Растения являются объектом науки ботаники, основы которой были заложены еще учеником Аристотеля Теофрастом (Феофрастом). В настоящее время ботаника представляет собой комплекс наук о растениях, в который входят анатомия, физиология, биохимия, генетика и систематика растений, а также частные ботанические науки, изучающие отдельные их группы, например альгология — наука о водорослях.

Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение растительного организма

(на примере покрытосеменных растений)

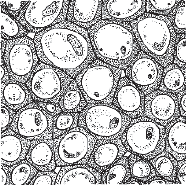

Клетки растений

Растения относятся к эукариотическим организмам, следовательно, их клетки обязательно содержат ядро хотя бы на одном из этапов развития. Также в цитоплазме растительных клеток имеются разнообразные органоиды, однако их отличительным свойством является наличие пластид, в частности хлоропластов, а также крупных вакуолей, наполненных клеточным соком. Основное запасающее вещество растений — крахмал — откладывается в виде зерен в цитоплазме, особенно в запасающих органах. Еще одним существенным признаком растительных клеток является наличие целлюлозных клеточных оболочек. Следует отметить, что у растений клетками принято называть и образования, живое содержимое которых отмерло, а клеточные стенки остались. Нередко эти клеточные стенки пропитываются лигнином в процессе одревеснения, или суберином при опробковении.

Ткани растений

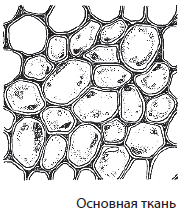

В отличие от животных, у растений клетки склеены углеводной срединной пластинкой, между ними также могут быть межклетники, заполненные воздухом. В течение жизни ткани могут изменять свои функции, например, клетки ксилемы вначале выполняют проводящую функцию, а затем — опорную. У растений насчитывают до 20–30 типов тканей, объединяющих около 80 видов клеток. Ткани растений делят на образовательные и постоянные.

Образовательные, или меристематические, ткани принимают участие в процессах роста растения. Они расположены на верхушках побегов и корней, в основаниях междоузлий, образуют слой камбия между лубом и древесиной в стебле, а также подстилают пробку в одревесневших побегах. Постоянное деление этих клеток поддерживает процесс неограниченного роста растений: образовательные ткани верхушек побега и корня, а у некоторых растений — и междоузлий обеспечивают рост растений в длину, а камбий — в толщину. При повреждении растения из клеток, оказавшихся на поверхности, формируются раневые образовательные ткани, которые заполняют возникшие промежутки.

Постоянные ткани растений специализируются на выполнении определенных функций, что отражается на их строении. Они неспособны к делению, однако при определенных условиях могут вновь приобретать эту способность (за исключением мертвых тканей). К постоянным тканям относятся покровные, механические, проводящие и основные.

Покровные ткани растений защищают их от испарения, механических и термических повреждений, проникновения микроорганизмов, обеспечивают обмен веществ с окружающей средой. К покровным тканям относятся кожица и пробка.

Кожица, или эпидерма, — это однослойная ткань, лишенная хлоропластов. Кожица покрывает листья, молодые побеги, цветки и плоды. Она пронизана устьицами и может нести различные волоски и железки. Сверху кожица покрыта кутикулой из жироподобных веществ, которая защищает растения от избыточного испарения. Для этого же предназначены и некоторые волоски на ее поверхности, тогда как железки и железистые волоски могут выделять различные секреты, в том числе воду, соли, нектар и др.

Устьица — это специальные образования, через которые происходит испарение воды — транспирация. В устьицах замыкающие клетки окружают устьичную щель, под ними располагается свободное пространство. Замыкающие клетки устьиц чаще всего имеют бобовидную форму, в них встречаются хлоропласты и зерна крахмала. Внутренние стенки замыкающих клеток устьиц утолщены. Если замыкающие клетки насыщены водой, то внутренние стенки растягиваются и устьице открывается. Насыщение водой замыкающих клеток связано с активным транспортом в них ионов калия и других осмотически активных веществ, а также накоплением растворимых углеводов в процессе фотосинтеза. Через устьица происходит не только испарение воды, но и газообмен в целом — поступление и удаление кислорода и углекислого газа, которые проникают далее по межклетникам и потребляются клетками в процессе фотосинтеза, дыхания и т. д.

Клетки пробки, которая в основном покрывает одревесневшие побеги, пропитываются жироподобным веществом суберином, что, с одной стороны, вызывает гибель клеток, а с другой — пред отвращает испарение с поверхности растения, обеспечивая тем самым термическую и механическую защиту. В пробке, как и в кожице, имеются специальные образования для проветривания — чечевички. Клетки пробки образуются в результате деления пробкового камбия, подстилающего ее.

Механические ткани растений выполняют опорную и защитную функции. К ним относят колленхиму и склеренхиму. Колленхима — это живая механическая ткань, имеющая удлиненные клетки с утолщенными целлюлозными стенками. Она характерна для молодых, растущих органов растений — стеблей, листьев, плодов и т. д. Склеренхима — это мертвая механическая ткань, живое содержимое клеток которой отмирает вследствие одревеснения клеточных стенок. По сути дела, от клеток склеренхимы остаются только утолщенные и одревесневшие клеточные стенки, что как нельзя лучше способствует выполнению ими соответствующих функций. Клетки механической ткани чаще всего вытянуты в длину и называются волокнами. Они сопровождают клетки проводящей ткани в составе луба и древесины. Одиночные или собранные в группы каменистые клетки склеренхимы округлой или звездчатой формы обнаруживаются в незрелых плодах груши, боярышника и рябины, в листьях кувшинки и чая.

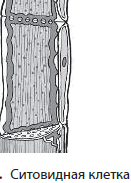

По проводящей ткани осуществляется транспорт веществ по телу растения. Существует два вида проводящей ткани: ксилема и флоэма. В состав ксилемы, или древесины, входят проводящие элементы, механические волокна и клетки основной ткани. Живое содержимое клеток проводящих элементов ксилемы — сосудов и трахеид — рано отмирает, от них остаются только одревесневшие клеточные стенки, как и в склеренхиме. Функцией ксилемы является восходящий транспорт воды и растворенных в ней минеральных солей от корня к побегу.

Флоэма, или луб, также является сложной тканью, поскольку образована проводящими элементами, механическими волокнами и клетками основной ткани. Клетки проводящих элементов — ситовидных трубок — живые, однако в них исчезают ядра, а цитоплазма смешивается с клеточным соком для облегчения транспорта веществ. Клетки располагаются одна над другой, клеточные стенки между ними имеют многочисленные отверстия, что делает их похожими на сито, из-за чего клетки называют ситовидными. По флоэме транспортируются вода и растворенные в ней органические вещества из надземной части растения в корень и другие органы растения. Загрузку и разгрузку ситовидных трубок обеспечивают прилегающие к ним клетки-спутницы.

Основная ткань не только заполняет промежутки между другими тканями, но и выполняет питательную, выделительную и другие функции. Питательную функцию выполняют фотосинтезирующие и запасающие клетки. Большей частью это паренхимные клетки, т. е. они имеют почти одинаковые линейные размеры: длину, ширину и высоту. Основные ткани расположены в листьях, молодых стеблях, плодах, семенах и других запасающих органах. Некоторые виды основной ткани способны выполнять всасывающую функцию, как, например, клетки волосконосного слоя корня.

Выделение осуществляют разнообразные волоски, железки, нектарники, смоляные ходы и вместилища. Особое место среди основных тканей принадлежит млечникам, в клеточном соке которых накапливаются каучук, гутта и др. вещества. У водных растений возможно разрастание межклетников основной ткани, вследствие чего образуются крупные полости, с помощью которых осуществляется проветривание.

Органы растений

Вегетативные и генеративные органы

В отличие от животных, тело растений расчленено на небольшое количество органов. Они делятся на вегетативные и генеративные. Вегетативные органы поддерживают жизнедеятельность организма, но не участвуют в процессе полового размножения, тогда как генеративные органы выполняют именно эту функцию. К вегетативным органам относят корень и побег, а к генеративным (у цветковых) — цветок, семя и плод.

Корень

Корень — это подземный вегетативный орган, выполняющий функции почвенного питания, закрепления растения в почве, транспорта и запасания веществ, а также вегетативного размножения.

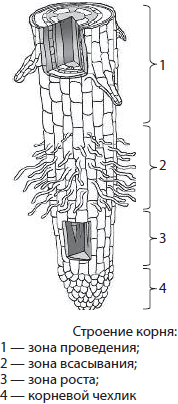

Морфология корня. Корень имеет четыре зоны: роста, всасывания, проведения и корневой чехлик. Корневой чехлик защищает клетки зоны роста от повреждения и облегчает продвижение корня среди твердых частиц почвы. Он представлен крупными клетками, способными со временем ослизняться и отмирать, что облегчает рост корня.

Зона роста состоит из клеток, способных к делению. Часть из них после деления увеличивается в размерах в результате растяжения и начинает выполнять присущие им функции. Иногда зону роста подразделяют на две зоны: деления и растяжения.

В зоне всасывания расположены клетки корневых волосков, выполняющие функцию всасывания воды и минеральных веществ. Клетки корневых волосков живут недолго, слущиваясь через 7–10 дней после образования.

В зоне проведения, или боковых корней, вещества транспортируются из корня в побег, а также происходит ветвление корня, т. е. образование боковых корней, что способствует заякориванию растения. Кроме того, в данной зоне возможно запасание веществ и закладывание почек, с помощью которых может происходить вегетативное размножение.

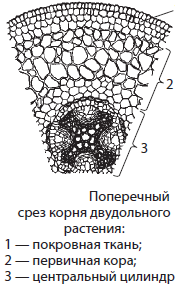

Внутреннее строение корня. На поперечном срезе в зоне всасывания корня видны покровная ткань, первичная кора и центральный цилиндр. Покровная ткань выполняет не только защитную функцию, но и функцию всасывания, так как она представляет собой волосконосный слой. Первичная кора корня достаточно мощная, в ней может происходить запасание питательных веществ, через нее осуществляется транспорт воды и растворенных в ней минеральных веществ к центральному цилиндру. Центральный цилиндр содержит проводящие ткани, по которым происходит транспорт веществ из корня в побег и из побега в корень.

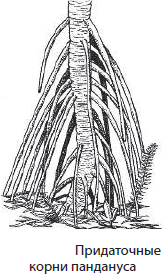

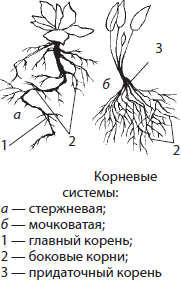

Корневые системы. Совокупность корней растения образует корневую систему. В ней выделяют главный, придаточные и боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка семени, тогда как придаточные корни отрастают от надземной части растения.

Боковые корни формируются как на главном, так и на придаточных корнях. В тех случаях, когда главный корень выражен, как у одуванчика, говорят о стержневой корневой системе, а когда он теряется среди придаточных, как у пшеницы, такая корневая система называется мочковатой. Первая характерна для двудольных растений, а вторая — для однодольных.

Для формирования более мощной корневой системы в растениеводстве используют как минимум два приема: пикирование и окучивание. Пикированием называют удаление точки роста главного корня с целью стимуляции роста боковых, расположенных в более плодородных верхних слоях почвы. Окучивание также способствует развитию корневой системы, однако в большей степени за счет придаточных корней, образующихся на стебле вследствие поднятия уровня почвы.

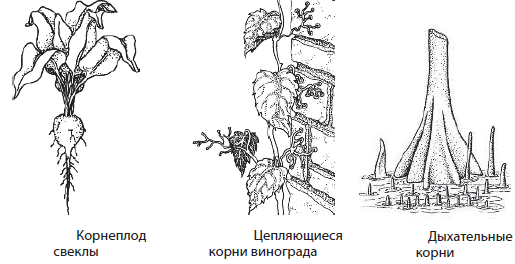

Видоизменения корня. Видоизменениями корня являются корнеплоды, корневые клубни, корни-присоски, цепляющиеся, дыхательные, воздушные, опорные, ходульные, сократительные корни и корневые отпрыски.

Корнеплоды и корневые клубни выполняют запасающую функцию и функцию вегетативного размножения, как у моркови, редиса, редьки, георгина, топинамбура и свеклы. Корни-присоски способствуют закреплению растения в теле растения-хозяина, а также поглощению питательных веществ из организма хозяина. Они характерны для омелы белой, петрова креста, повилики и заразихи. Цепляющиеся корни закрепляют растение на опоре, например, у плюща и винограда. Дыхательные корни присущи растениям, произрастающим в чрезмерно увлажненной почве, они помогают растениям в обеспечении кислородом для дыхания. В частности, без них не обойтись болотному кипарису и авиценнии. Воздушные корни имеются у растений-эпифитов, с их помощью они поглощают воду прямо из воздуха, как многие орхидеи. Опорные корни не дают опуститься на землю ветвям растений с очень развесистыми кронами, как у индийского фикуса баньяна, а ходульные корни поддерживают тело растений на зыбкой почве, например в мангровых зарослях в приливной зоне у ризофоры. Сократительные корни втягивают точку роста растения в почву при неблагоприятных условиях, как у одуванчика. Существуют также корни, выполняющие функцию вегетативного размножения, как корневые отпрыски сирени.

Корневые симбиозы. Почвы достаточно часто содержат недостаточное количество минеральных солей, что вынуждает растения искать другие способы их получения. Одни из них приспособились получать азот в результате питания насекомыми (насекомоядные растения), а другие образовали симбиозы с грибами и бактериями.

Симбиоз корней растения с грибами называют микоризой. Некоторые растения настолько «сжились» с грибами, что вообще перешли к паразитированию на своем грибе-сожителе и не осуществляют фотосинтеза, как орхидея гнездовка.

Корни также способны формировать симбиозы с азотфиксирующими бактериями. Эти бактерии называют также клубеньковыми, поскольку они вызывают разрастание тканей корня бобовых и некоторых других растений, что приводит к образованию своеобразных клубеньков. Клубеньковые бактерии фиксируют азот воздуха и переводят его в доступную для растения форму — нитраты. Взамен растение обеспечивает клубеньковые бактерии органическими веществами.

Побег

Побег — это надземный орган растения, выполняющий функцию воздушного питания. Он образован стеблем, листьями и почками.

Побег отличается наличием многочисленных повторяющихся сегментов: место прикрепления листа к побегу называется узлом, а участок побега между узлами — междоузлием.

Если междоузлия настолько невелики, что кажется, будто листья выходят буквально из одной точки, то такой побег называют укороченным. Они характерны для вишни и сосны. Растения с единственным таким побегом, например одуванчик и подорожник, называют розеточными. Все остальные побеги, у которых узлы достаточно удалены друг от друга, называются удлиненными.

Порядок размещения листьев на стебле называют листорасположением. Выделяют три основных типа листорасположения: очередное, супротивное и мутовчатое. Если лист в узле только один, то говорят об очередном листорасположении (вишня, яблоня). Если их два — это супротивное листорасположение (сирень), а если их три и более, то это мутовчатое листорасположение (ветреница, олеандр).

В зависимости от расположения в пространстве выделяют прямостоячие, наклоненные, лежачие, ползучие, цепляющиеся, вьющиеся и свисающие побеги.

Если на побеге имеются цветки, плоды или иные генеративные органы, его называют генеративным, в противном случае — вегетативным.

Побеги, стебли которых всегда остаются покрытыми кожицей, называют неодревесневающими, если же кожица сменяется пробкой только в нижней части растения, то это — полуодревесневающий побег. В тех случаях, когда стебель способен покрываться пробкой до самой верхушки, говорят об одревесневающем побеге.

Жизненные формы растений. По степени одревеснения побегов и продолжительности их жизни у растений выделяют три основные жизненные формы: древесные, кустарниковые и травянистые. У травянистых растений побег никогда не одревесневает, хотя продолжительность их жизни может составлять сотни лет. По продолжительности жизненного цикла травянистые растения делят на однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние растения завершают свой жизненный цикл и дают плоды в течение одного года (горчица, тыква), тогда как двулетние чаще всего в первый год вегетируют, а дают плоды и погибают на второй год (морковь, редис), многолетние же цветут и дают плоды в течение длительного времени (земляника, пырей).

Кустарники характеризуются наличием нескольких одревесневших в той или иной степени побегов-стволиков, постепенно сменяющихся в течение жизни растения. К ним относятся сирень, красная смородина, крыжовник, терен и др.

У деревьев побег также одревесневает, однако он сохраняется всю жизнь и называется стволом. Ствол несет на себе все остальные ветви дерева — крону. Примерами древесных растений являются дуб, сосна и береза.

Почка

Почка — это орган побега, обеспечивающий его нарастание в длину и ветвление. Почки содержат зачаток побега, прикрытый почечными чешуями. Зачаточный побег может быть вегетативным или генеративным, в соответствии с чем различают вегетативные и генеративные, или цветочные почки. Генеративные почки обычно более крупные и округлые, в сравнении с вегетативными, и чаще располагаются на концах побегов.

В зависимости от расположения на побеге почки делят на верхушечные и боковые. Верхушечные почки располагаются в точках роста побега, а боковые — во всех остальных местах. Боковые почки, расположенные в пазухах листьев, называются пазушными, а разбросанные вне пазух почки относят к придаточным. Например, у бриофиллума они размещаются по краям листьев и со временем превращаются в «детки», осуществляющие вегетативное размножение. При распускании верхушечных почек побег растет в длину, тогда как развитие боковых почек приводит к его ветвлению. Придаточные почки как правило распускаются при повреждении или нарушении роста вышележащих почек.

Стебель

Стебель — осевая часть побега, которая выносит листья к свету, поддерживает генеративные органы, осуществляет транспорт веществ от одних органов к другим, может выполнять запасающую функцию и функцию вегетативного размножения.

Молодые зеленые стебли и стебли кактусов также способны осуществлять функцию фотосинтеза. На поперечном срезе стебли могут иметь округлую, четырехугольную, трехугольную, ребристую и другие формы.

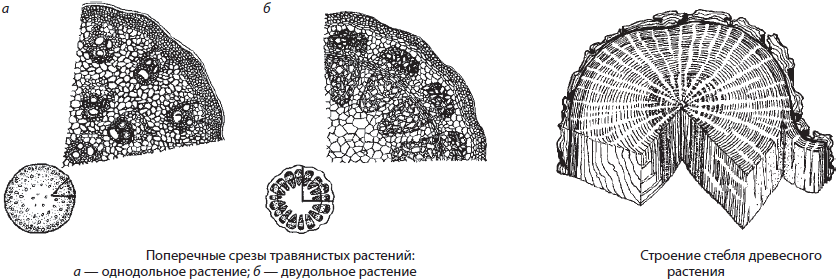

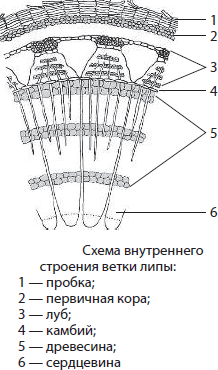

Внутреннее строение стебля. Независимо от формы поперечного сечения и степени одревеснения внутреннее строение побега имеет единый план: снаружи они покрыты покровной тканью, под которой располагаются первичная кора и центральный цилиндр с сердцевиной, что не характерно для корня. У травянистых растений покровная ткань в течение всей жизни представлена кожицей, тогда как у одревесневающих она со временем заменяется пробкой.

Первичная кора несет клетки основной и механической ткани, которые выполняют не только защитную, но и запасающую и фотосинтетическую функции.

Центральный цилиндр содержит луб, или флоэму, и древесину, или ксилему, а также сердцевину. По ситовидным трубкам флоэмы осуществляется нисходящий транспорт воды и растворенных в ней органических веществ из листьев в другие органы растения. У древесных растений он может функционировать несколько лет, а затем сплющиваться. В умеренном климате на зиму луб закупоривается во избежание замерзания.

Функцией ксилемы является восходящий транспорт воды и минеральных солей из корня в побег. Ее проводящие элементы также могут функционировать несколько лет, однако позднее они утрачивают проводящую функцию и превращаются в опорные элементы. Между древесиной и лубом у двудольных растений располагается прослойка камбия, который откладывают новые клетки этих тканей, тогда как у однодольных их нет.

Древесину и луб в направлении от сердцевины к первичной коре пронизывают тяжи основной ткани — сердцевинные лучи, имеющие различную ширину. По ним осуществляется радиальный транспорт веществ.

В зависимости от проводящих тканей в центральном цилиндре выделяют два типа строения стебля: пучковое и непучковое. При пучковом строении ксилема и флоэма собраны в отдельные тяжи — проводящие пучки, пронизывающие стебель, что характерно для многих травянистых растений. Характер прохождения пучков у цветковых растений является одним из диагностических признаков: если пучки расположены по кругу, то это двудольное растение, а если беспорядочно — однодольное.

Для древесных и некоторых травянистых растений характерен непучковый тип строения стебля, при котором древесина и луб закладываются сплошными кольцами, причем древесина располагается ближе к центру стебля, чем луб, а между ними находится кольцо камбия. Ежегодно откладывается новое кольцо древесины, вследствие чего на поперечном срезе древесных растений видны годичные кольца, по которым можно подсчитать приблизительный возраст растения. По ним можно также узнать, какие условия были на планете более-менее продолжительное время назад: более широкие годичные кольца свидетельствуют о благоприятных условиях, а более узкие — о засухах, заморозках и т. д.

В центре стебля располагается сердцевина, представленная основной тканью. Она выполняет запасающую и выделительную функции. Во многих случаях сердцевина разрушается под действием бактерий и грибов, но у некоторых растений она исчезает как следствие расхождения клеток. Например, в соломине злаков все междоузлия полые, тогда как в узлах сохраняются тоненькие пленки. Такое строение стебля помогает злакам поддерживать колос, который может быть в десятки раз тяжелее самой соломины.

Лист

Лист — это боковая часть побега, осуществляющая функцию воздушного питания.

Помимо этого он также осуществляет газообмен с окружающей средой через устьица, в том числе транспирацию, может служить запасающим органом и органом вегетативного размножения.

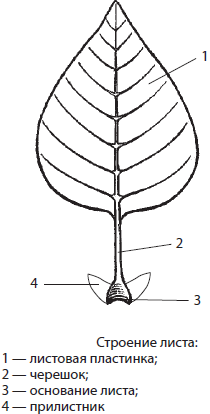

Морфология листа. Лист состоит из листовой пластинки, черешка, основания листа и прилистников и прикрепляется в узле своим основанием к стеблю. Основание листа — это расширение черешка, которое может разрастаться и образовывать влагалище, охватывающее стебель, как у листьев злаков. При этом влагалище защищает почки и длительно растущие основания междоузлий.

Черешок служит для соединения листа со стеблем. Листья делятся на черешковые и сидячие. Если лист имеет черешок, он называется черешковым, если таковой отсутствует — сидячим.

Прилистники — это парные боковые выросты по бокам основания листа. Обычно они развиваются раньше листовой пластинки и защищают молодой лист, а затем опадают, однако у ряда видов они сохраняются и даже разрастаются настолько, что по размерам превышают сами листовые пластинки. В этом случае они берут на себя фотосинтетическую функцию.

Листовая пластинка — это расширенная плоская наиболее важная часть листа, в которой и происходит фотосинтез.

В зависимости от количества листовых пластинок различают простые и сложные листья. У простых листьев листовая пластинка на черешке только одна, и она опадает вместе с ним, тогда как на сложном листе размещается несколько листовых пластинок, каждая из которых может опадать самостоятельно. Сложные листья классифицируют по количеству и размещению листовых пластинок. К ним относят пальчатые, непарноперистосложные и парноперистосложные листья. У пальчатых листьев все листовые пластинки отходят от одной точки общего черешка, а у перистосложных — из разных точек, у непарноперистосложных листьев этот черешок заканчивается непарным листочком, тогда как у парноперистосложных он отсутствует.

Формы листовых пластинок поражают своим разнообразием, среди них есть игловидные, ланцетные, стреловидные, копьевидные, щитовидные, сердцевидные, почковидные, яйцевидные, овальные и т. д.. Листовая пластинка может быть цельной или расчлененной. По степени расчлененности выделяют лопастные, раздельные и рассеченные листья. Листовой край также не всегда бывает ровным, чаще он пильчатый, зубчатый, выемчатый и т. д.

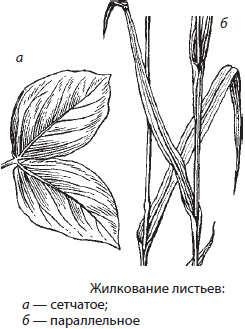

Листья различаются и по характеру прохождения проводящих пучков, или жилок, — жилкованию. Основными типами жилкования являются параллельное, или дуговое, и сетчатое (перисто-сетчатое и пальчато-сетчатое). Они имеют существенное значение в определении принадлежности растений к классам покрытосеменных (двудольных и однодольных). От основных жилок листа берут начало более мелкие жилки, соединяющиеся между собой тонкими перемычками.

Окраска, консистенция и другие характеристики листа также существенно варьируют. Если у алоэ лист мясистый, сизоватый, то у кувшинки он тонкий и имеет темно-зеленый цвет. Некоторые листья покрыты опушением, что служит защитой их от избыточного испарения.

Листья бывают крошечными, как у вольфии бескорневой, так и гигантскими многометровыми, как у пальм или виктории амазонской, способной выдерживать массу до 40 кг.

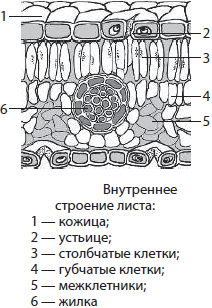

Внутреннее строение листа. Снаружи лист покрыт кожицей, снабженной устьицами и покрытой кутикулой. Толщина кожицы и покрывающей ее кутикулы, форма замыкающих клеток устьиц, их расположение на листе, а также наличие различных волосков, железок и т. д. зависит от вида растения и условий его произрастания.

Мякоть листа представлена основной тканью, выполняющей функцию фотосинтеза. Большинство растений имеют две разновидности этой ткани — столбчатую и губчатую. Столбчатая, или палисадная паренхима, расположена в 1–2 ряда под верхней кожицей листа, содержит много хлоропластов и осуществляет функцию фотосинтеза. Губчатая, или рыхлая паренхима, образует нижнюю часть листа и имеет большие межклетники. Она обеспечивает не только фотосинтез, но и газообмен в листе, в том числе процесс транспирации. По ней также осуществляется транспорт веществ из палисадной паренхимы.

Паренхима пронизана проводящими пучками — жилками. По проводящим элементам ксилемы в лист поступают вода и растворенные в ней минеральные соли, а по флоэме происходит отток синтезированных в нем органических веществ в молодые растущие и запасающие органы. Механические элементы придают прочность и упругость листовой пластинке. Таким образом, жилки выполняют как проводящую, так и опорную функции.

У многих растений можно наблюдать видоизменения листа, обусловленные выполняемыми ими функциями. К ним относятся колючки кактуса, усики гороха, мясистые листья суккулентов, ловчие листья кувшиночников и др.

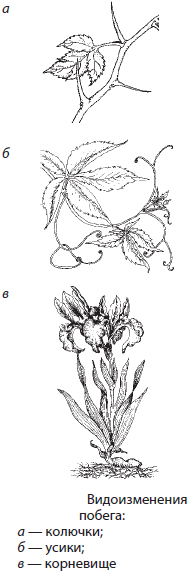

Видоизменения побега. Видоизменениям подвержены не только листья и стебли, но и побеги в целом. К ним относятся корневища, клубни, луковицы, столоны, колючки боярышника, усики тыквенных, кочаны капусты и даже соцветия.

Корневище — это видоизмененный побег, выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. От корня его отличает то, что на нем видны листовые следы, а нарастание происходит в сторону образования надземного побега, тогда как старая часть постепенно отмирает. На корневище образуются многочисленные придаточные корни. Корневища имеются у ириса, купены, ландыша и др.

Клубень — это видоизмененный побег, также выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. Он имеет листовые следы («бровки») и боковые почки («глазки»). Подземные клубни есть у картофеля, а надземные характерны для капусты кольраби.

Луковица в основном служит для переживания неблагоприятных условий и вегетативного размножения. Ее стебель сильно укорочен и превращен в донце, а в листьях-чешуях накапливаются питательные вещества в растворенном виде. Почки спрятаны в пазухах листьев. Луковицы характерны для лука репчатого, чеснока и др.

Столоны — это подземные или надземные побеги, служащие для вегетативного размножения. На подземных столонах картофеля закладываются и развиваются клубни, а на надземных ползучих столонах («усах») земляники формируются новые розетки.

Цветок

Цветок — это сложный репродуктивный орган покрытосеменных растений, представляющий собой укороченный и видоизмененный побег.

Исключительность цветка как генеративного органа состоит в том, что он совмещает в себе все функции бесполого и полового размножения.

Цветок состоит из цветоножки, цветоложа, околоцветника, тычинок и пестиков. При этом цветоножка и цветоложе — это видоизмененный стебель, тогда как остальные части цветка — видоизмененные листья.

В зависимости от размещения на побеге цветки делятся на верхушечные и боковые. Верхушечными называют цветки, располагающиеся на верхушке побега, а боковыми — находящиеся в пазухе листа.

С помощью цветоножки цветок крепится к побегу. На цветоножке могут располагаться один или несколько листочков — прицветников. Если цветоножка отсутствует, то цветок называется сидячим.

Цветоложе служит для прикрепления всех частей цветка, в некоторых случаях оно впоследствии разрастается и образует особую структуру, в которой располагаются плоды, как, например, у шиповника.

Околоцветник служит для защиты генеративной части цветка и привлечения опылителей. Он образован чашечкой и венчиком. Чашечка состоит из чашелистиков, обычно зеленого цвета, служащих для защиты тычинок и пестика от повреждения в бутоне. Чашелистики могут быть раздельными (свободно- или раздельнолистная чашечка) и сросшимися (сростнолистная чашечка).

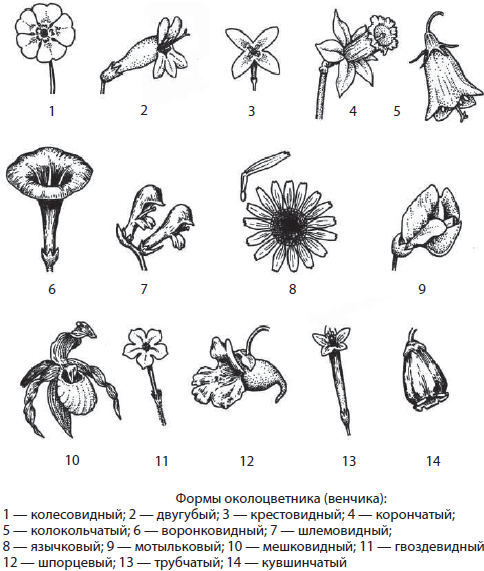

Венчик образован лепестками, как правило ярко окрашен и обеспечивает привлечение опылителей. Если лепестки венчика срослись, то венчик называется сростно- или спайнолепестным, в противном же случае — раздельнолепестным.

Околоцветник, имеющий и чашечку, и венчик, называется двойным, а образованный только чашечкой или венчиком — простым. Простой околоцветник, представленный зелеными листочками, называется чашечковидным, характерен для крапивы и конопли. А если он представлен иначе окрашенными листочками — это венчиковидный околоцветник (тюльпан, ветреница). Цветки, вовсе не имеющие околоцветника, называются голыми. Такие цветки присущи в основном ветроопыляемым растениям, в том числе древесным.

В зависимости от формы венчики делят на двугубые, мотыльковые, колокольчатые, воронковидные, колесовидные, гвоздевидные, язычковые, трубчатые и др.

В цветках могут быть также специальные железки, волоски и нектарники, выделяющие пахучие вещества — эфирные масла и сладковатую жидкость — нектар, служащие для привлечения опылителей.

Непосредственно генеративная сфера цветка представлена тычинками и пестиками. Тычинки в цветке могут срастаться или оставаться свободными. Совокупность тычинок в цветке называется андроцеем. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити, пыльников и связника.

В гнездах пыльников образуется пыльца. Пыльцевое зерно покрыто плотной оболочкой, позволяющей пыльце длительное время сохранять способность к прорастанию. Повышение влажности приводит к растрескиванию этой оболочки, поэтому большинство растений имеет приспособления для защиты пыльцы в цветке от дождя, как, например, поникание цветка или самих тычинок.

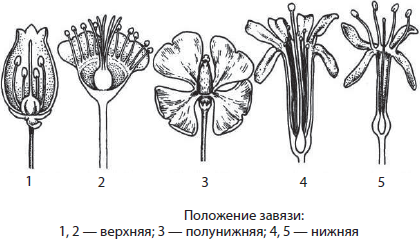

Пестик является наиболее важной частью цветка, из которой впоследствии формируется плод. Пестик или пестики располагаются обычно в центре цветка и состоят из завязи, столбика и рыльца. Завязь может содержать один или несколько семязачатков, поэтому ее называют одно- или многогнездной. Совокупность пестиков в цветке называется гинецеем.

Если завязь не срастается с окружающими стерильными частями цветка, а возвышается над цветоложем, ее называют верхней. Такая завязь присуща бобовым, пасленовым и др. Если происходит полное обрастание завязи элементами околоцветника или цветоложем, что встречается значительно реже, она называется нижней, как у тыквенных. Между этими двумя вариантами наблюдается огромное количество промежуточных, которые все вместе получили название полунижней завязи (земляника).

Цветок с пестиками и тычинками называют обоеполым. Такие цветки характерны для подавляющего большинства покрытосеменных растений, например вишни, яблони, картофеля и многих других. В том случае, если цветок имеет только тычинки, он называется тычиночным, или мужским, а если только пестики — пестичным, или женским. Раздельнополые цветки имеются у кукурузы и тыквы. Однако встречаются и цветки без генеративных органов, как, например, краевые цветки корзинки подсолнечника — они называются стерильными.

В большинстве случаев раздельнополые цветки располагаются на одном растении, и тогда оно называется однодомным, например кукуруза, дуб, бук, ольха, огурец, тыква, дыня, арбуз. У двудомных же растений мужские и женские цветки находятся на разных растениях — это тополь, облепиха, конопля и др.

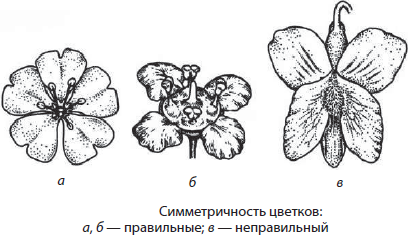

Отличительной чертой цветка является упорядоченность расположения его частей: они располагаются не беспорядочно, а чаще всего по спирали или кругами. Вследствие этого через цветок часто можно провести одну или несколько плоскостей симметрии. Если их можно провести несколько, то цветок называется правильным, или актиноморфным (капуста, гвоздика, примула), если только одну — это неправильный, или зигоморфный цветок (горох, соя), а если вообще ни одной — асимметричный (валериана лекарственная).

Формула и диаграмма цветка. Для удобства в систематике растений используют условные записи — формулы и диаграммы цветков.

Формула цветка — это условное обозначение строения цветка буквами, символами и цифрами. Тип цветка обозначается следующим образом: $⚥$ — обоеполый (этот значок в формуле часто опускают), $♀$ — пестичный, $♂$ — тычиночный, $↑$ — актиноморфный, $↓$ — зигоморфный, $↯$ — асимметричный цветок. Чашечка обозначается буквой Ч, венчик — Л, тычинки — Т или А, пестики — П или Г. Количество членов цветка обозначается по нижнему индексу соответствующей буквы. Если их много, то ставится символ бесконечности. Если они срастаются, то цифра берется в круглые скобки. В случае неравноценности членов цветка их указывают по отдельности и соединяют знаком «+».

Другим типом схематического обозначения цветка является диаграмма, которая зачастую даже более информативна, нежели формула, поскольку четко и зримо показывает взаимное расположение в цветке всех его членов. Диаграмма цветка — это тип схематического обозначения цветка, который представляет собой проекцию поперечного разреза генеративного органа. Ось соцветия в диаграмме обозначают маленьким кружком сверху, а кроющий лист — серповидной дугой с килем внизу. У верхушечных цветков ось не обозначают. Так же, как и кроющий лист, обозначают прицветники и чашелистики, а лепестки венчика — серповидными дугами, но без киля. Символом тычинок в диаграмме является фигура, напоминающая пыльник или тычиночную нить, а плодолистика — завязь (кроме того, в завязи могут быть обозначены семязачатки). В случае срастания между собой фигуры, обозначающих их на диаграмме, соединяют дугами.

Соцветия

Только у немногих растений встречаются одиночные цветки (тюльпан, магнолия, мак), чаще они собраны группами, образующими соцветия. Соцветие — это система видоизмененных побегов покрытосеменного растения, несущих цветки. Биологическое преимущество соцветий перед одиночными цветками несомненно, так как огромная масса цветков будет всегда более заметной для опылителей, чем один цветок, а гибель одного цветка в соцветии не приведет к потере наследственной информации данного растения. Кроме того, цветки в соцветии распускаются не одновременно, что еще больше увеличивает шансы на оплодотворение. Количество цветков в соцветии колеблется от 1–3 (горох) до 6 000 000 (пальма корифа). Длина соцветий может достигать 12 м (пальма калафус).

Соцветия делят на простые и сложные. Простым соцветиям свойственна только одна ось соцветия, которая может быть удлиненной или укороченной. К простым соцветиям относят простой колос, початок, кисть, корзинку, щиток, головку, зонтик и др. В простом колосе подорожника многочисленные цветки с едва заметными цветоножками сидят на длинном стебле. В отличие от колоса, в початке кукурузы ось соцветия сильно утолщена, а в головке клевера имеет округлые очертания. В кисти ландыша майского и капусты огородной цветки расположены на хорошо заметных цветоножках, отходящих от длинного стебля. Щиток, характерный для яблони, похож на кисть, однако все его цветки расположены в одной плоскости, хотя цветоножки отходят от оси соцветия в разных местах. Простой зонтик лука, первоцвета домашнего действительно похож на зонтик, «спицы»-цветоножки цветков которого расходятся от верхушки побега. Корзинка подсолнечника и одуванчика лекарственного похожа на один большой цветок. В ней мелкие цветки располагаются по центру утолщенной и расширенной оси соцветия, и защищены зелеными листьями — обверткой.

Сложные соцветия образуются из простых вследствие разветвления главной оси соцветия. Из сложных соцветий чаще всего встречаются сложный колос, сложный зонтик, метелка и сережка. В сложном колосе пшеницы мягкой и ржи посевной на оси соцветия сидят небольшие простые колоски, состоящие из нескольких цветков. Соцветие сложный зонтик, характерное для моркови посевной, укропа огородного и петрушки огородной, образовано несколькими простыми зонтиками, сидящими на укороченной главной оси. Метелка отличается обильным ветвлением и более сильным ветвлением нижних соцветий, вследствие чего сложное соцветие приобретает пирамидальную форму (сирень, мятлик, овес). Она может быть образована такими простыми соцветиями, как простой колос, корзинка и т. д.

Вместе с тем имеются и некоторые соцветия, которые могут быть отнесены как к простым, так и к сложным соцветиям. Например, сережка березы рассматривается как среди первых, так и среди вторых. Как простое соцветие сережка определяется как повислый колос с мягкой осью. Она обычно образована однополыми цветками и после цветения опадает (береза, тополь). Нередко встречаются соцветия со столь сложным строением, что бывает порой даже трудно определить, к какому типу его отнести.

Наиболее древним типом соцветия считают кисть, от которой происходят все остальные типы соцветий.

Семя

Семя — генеративный орган растений, служащий для распространения семенных растений; развивается из семязачатка в результате оплодотворения. Размер, форма и окраска зрелых семян различных цветковых растений поражают своим разнообразием. Наиболее крупные семена имеет сейшельская пальма (до 17 кг), а самые мелкие — грушанки, которые по этому параметру опережают даже орхидей. Чаще всего семена имеют округлую форму, реже встречаются вытянутые или уплощенные.

Снаружи семя покрыто плотной семенной кожурой, которая отграничивает зародыш и запасные вещества от окружающей среды и обеспечивает защиту от различного рода внешних повреждений. Кожура покрыта кутикулой, иногда имеется и восковой слой, которые защищают семена от проникновения влаги. На семенной кожуре в месте прикрепления семени в плоде остается рубчик, рядом с которым часто заметен семявход, служащий для проникновения воды в процессе прорастания семени. Рядом с этим отверстием располагается кончик зародышевого корешка.

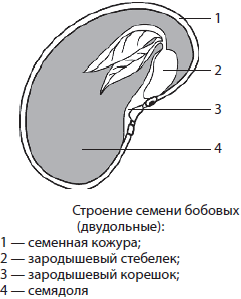

Зрелое семя обычно содержит хорошо развитый зародыш со всеми зачатками вегетативных органов: зародышевым корешком, семядолями, зародышевым стебельком, или почечкой. Весь зародыш состоит из образовательной ткани. Он может располагаться как в центре семени, так и на его периферии.

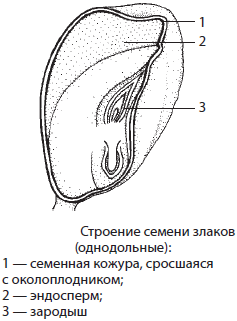

В семенах таких растений, как горох, тыква, томат зародыш имеет два листочка — семядоли, в которых к тому же откладывается запас питательных веществ, поэтому такие растения называют двудольными. У злаков же зародыш, напротив, имеет только одну семядолю, а питательные вещества у них откладываются в эндосперме, занимающем значительную часть внутреннего пространства семени, поэтому их относят к однодольным. Семядоля зародыша злаков называется щитком. Он отделяет зародыш от эндосперма, и в ходе прорастания всасывает из эндосперма питательные вещества, обеспечивая ими зародыш.

Плод

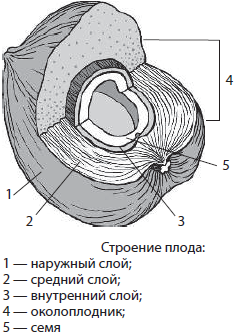

Плод — это генеративный орган растений, представляющий собой видоизмененный в процессе оплодотворения цветок. В его развитии принимают участие различные части цветка, но прежде всего — завязь. Плод образован семенами и трехслойным околоплодником, или перикарпием, который надежно защищает семена от высыхания, проникновения микроорганизмов, механического повреждения, поедания травоядными животными, а иногда и от прорастания. Околоплодник также может способствовать распространению семян, как у сухих вскрывающихся плодов или у сочных, поедаемых птицами и другими животными. Внутренний слой околоплодника довольно часто бывает деревянистым и препятствует поеданию плодов и проникновению к ним влаги. Околоплодник может также срастаться с семенной кожурой, что затрудняет определение принадлежности этих слоев. Количество семян в плодах существенно варьирует от одного до нескольких тысяч, и зависит от количества семязачатков в завязи. Так, у пшеницы только один семязачаток и одно семя, у мака — более 1000, а у орхидей — до 1 млн. Масса плодов может быть различной: от менее чем 1 г у пшеницы до 500 и более килограммов у тыквы.

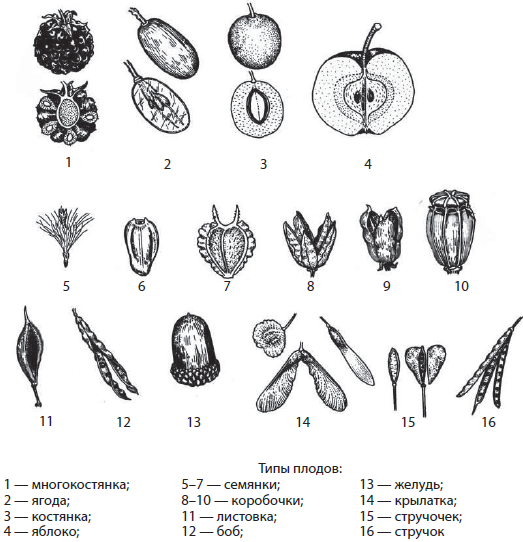

Существует множество вариантов классификации плодов, в том числе по морфологическим признакам. Согласно этой классификации плоды делят на простые, сборные и соплодия. Простые плоды развиваются из единственного пестика цветка. Они могут быть сухими и сочными, невскрывающимися и вскрывающимися, односемянными и многосемянными.

К сухим относят плоды, все слои околоплодника которых кожистые или деревянистые и плотно срастаются между собой. Они бывают как многосемянными, так и односемянными. В отличие от односемянных плодов, многосемянные сухие плоды как правило являются вскрывающимися. Многосемянными плодами являются листовка, боб, стручок, стручочек и коробочка.

Листовка — это плод, вскрывающийся с одной стороны. Когда он вскрывается, то становится похожим на лист, отсюда и его название. Он характерен для живокости, аконита, калужницы, магнолии и др.

Боб — сухой одно- или многосемянный плод, который одновременно вскрывается и со спинной, и с брюшной стороны, благодаря чему его створки еще и закручиваются, разбрасывая семена, прикрепленные к створкам, в разные стороны, способствуя тем самым их распространению. Такие плоды характерны для семейства бобовых.

Стручок — сухой многосемянный плод, внешне похожий на боб, и вскрывающийся также с двух сторон, но имеющий при этом в середине плода перегородку, к которой и прикрепляются семена. Разновидностью стручка является стручочек, отличающийся только пропорциями. Стручок характерен для капусты, редьки, горчицы, маттиолы и др., а стручочек — для пастушьей сумки, ярутки и др.

Коробочка — это сухой одно-, двух- или многогнездный плод, вскрывающийся вследствие неодновременного высыхания клеток стенки плода в процессе его созревания. Вскрытие происходит различными способами, начиная от крышечки и заканчивая полным растрескиванием коробочки. Плод данного типа характерен для мака, белены, гвоздичных, фиалки и др.

Сухие односемянные плоды обычно не вскрываются, к ним относятся орех, орешек, желудь, семянка, зерновка, крылатка.

Орех — это односемянный плод с жестким деревянистым околоплодником, не сросшимся с семенем. Такие плоды у лещины. Мелкие орехи называют орешками, как у гречихи.

Желудь отличается от ореха менее жестким околоплодником, который окружен у основания чашевидной плюской, как у дуба.

Семянка — это односемянный плод с кожистым околоплодником, не прирастающим к семени, например у подсолнечника.

Крылатка — плод, похожий на семянку по плотности околоплодника, но имеющий тонкий крыловидный вырост, способствующий распространению плода. Крылатки характерны для вяза, клена и ясеня.

Зерновка — односемянный плод, околоплодник которого срастается с семенной кожурой, что характерно для злаков.

Сочные плоды отличаются от сухих тем, что имеют хотя бы один слой околоплодника не кожистой или деревянистой консистенции. К сочным плодам относятся ягода, тыквина, яблоко, земляничина, костянка, померанец.

В костянке наружный слой околоплодника тонкий и кожистый, средний — мясистый и сочный, а внутренний — деревянистый, образующий косточку (вишня, слива). Иногда костянки бывают сухими (миндаль, грецкий орех, кокосовая пальма). Костянки односемянны, тогда как многосемянные костянки относятся к сборным плодам.

В ягодах, в отличие от костянок, не образуется косточек: многочисленные семена погружены в мясистые средний и внутренний слои околоплодника (крыжовник, смородина, виноград, баклажан).

Тыквина — разновидность ягоды, имеет жесткий наружный слой околоплодника, мясистый средний и сочный внутренний (огурец, тыква, арбуз, дыня).

Яблоко — тип плода, в образовании которого, помимо завязи, принимают участие цветоложе, а также основания чашелистиков, лепестков и нижние части тычинок. Плод имеет сочный и мясистый средний слой околоплодника, тогда как внутренний — твердый и кожистый (яблоня, груша, айва, рябина и др.)

Яблоко — тип плода, в образовании которого, помимо завязи, принимают участие цветоложе, а также основания чашелистиков, лепестков и нижние части тычинок. Плод имеет сочный и мясистый средний слой околоплодника, тогда как внутренний — твердый и кожистый (яблоня, груша, айва, рябина и др.)

Инфоурок

›

Биология

›Презентации›Презентация, для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по теме: «Анатомия и морфология растений»

Презентация, для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по теме: «Анатомия и морфология растений»

-

Настоящий материал опубликован пользователем Жигунова Ирина Владимировна. Инфоурок является

информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте

методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них

сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайтЕсли Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.Удалить материал

-

- На сайте: 5 лет и 5 месяцев

- Подписчики: 0

- Всего просмотров: 7664

-

Всего материалов:

18

Каталог заданий.

Вегетативные органы растений

Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Задания Д10 № 2702

Растительную клетку можно узнать по наличию в ней

1) ядра

2) плазматической мембраны

3) крупных вакуолей с клеточным соком

4) эндоплазматической сети

Раздел кодификатора ФИПИ: 2.2 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты.

Пояснение

·

·

1 комментарий · Сообщить об ошибке · Помощь

2

Задания Д10 № 2703

Клубень и луковица — это

1) органы почвенного питания

2) видоизменённые побеги

3) генеративные органы

4) зачаточные побеги

Раздел кодификатора ФИПИ: 4.4 Царство растений. Строение, жизнедеятельность и размножение растительного организма

Пояснение

·

·

Сообщить об ошибке · Помощь

3

Задания Д10 № 2705

Для размножения высокоурожайных сортов земляники у растения используют

1) усы

2) листья

3) семена

4) корни

Раздел кодификатора ФИПИ: 4.4 Царство растений. Строение, жизнедеятельность и размножение растительного организма

Пояснение

·

·

Сообщить об ошибке · Помощь

4

Задания Д10 № 2706

Всасывающая зона корня состоит из клеток

1) эпидермиса

2) корневого чехлика

3) корневых волосков

4) сосудистых

Раздел кодификатора ФИПИ: 4.4 Царство растений. Строение, жизнедеятельность и размножение растительного организма

Пояснение

·

·

1 комментарий · Сообщить об ошибке · Помощь

5

Задания Д10 № 2711

Большую часть зрелой растительной клетки занимают

1) вакуоли

2) рибосомы

3) хлоропласты

4) митохондрии

Раздел кодификатора ФИПИ: 4.4 Царство растений. Строение, жизнедеятельность и размножение растительного организма

Пояснение

·

·

Сообщить об ошибке · Помощь

Пройти тестирование по этим заданиям

Подготовка к ЕГЭ.

Морфологическое строение растения.

Корень и его функции.

Корень является в ней одним из основных вегетативных органов высших растений, выполняющий ряд жизненно важных функций, таких как закрепление и удерживание растения в почве, поглощение воды и растворённых в ней минеральных веществ, также в корнях некоторых растений откладываются и накапливаются питательные вещества.

Виды корней:

1-главный корень (вырастает из зародышевого корешка)

2-боковые корни (отрастают от главного)

3-придаточные (отрастают от стеблей и от листьев)

Корневые системы: стержневая и мочковатая

Стержневая система

Сильнее всех развит главный корень. Стержневая корневая система встречается у голосеменных и многих покрытосеменных растений (главным образом у представителей класса двудольные).

Мочковатая система

Все корни одинаковы по длине и толщине. Главный корень недостаточно развит или рано отмирает. Мочковатая корневая система характерна для класса однодольные.

Зоны корня:

1 — зона деления (образовательная ткань, клетки активно делятся, обеспечивая рост в глубину).

2 – зона роста или вытягивания (клетки вытягиваются, обеспечивая рост в длину).

3 – зона всасывания (в этой зоне находятся корневые волоски – длинные выросты клеток корня, имеющие очень тонкую (полупроницаемую) оболочку).

4 – зона проведения (проводящая ткань, образованная сосудами двух видов: ситовидные трубочки и сосуды древесины).

5 – корневой чехлик (образован клетками покровной ткани, защищающими от повреждений верхушку корня, по мере его роста).

Внутренне строение корня и побега:

1 – клетки кожицы (покровная ткань)

2 – клетка корневого волоска

3 – клетки луба (внутренний слой коры, образованный механической и проводящей тканью, проводящая ткань луба представляет собой ситовидные трубки, по которым перемещаются органические вещества)

4 – клетки камбия (образовательная ткань делится, обеспечивая рост в толщину)

5 – клетки древесины (проводящая ткань образует сосуды древесины, по которым перемещаются минеральные соли и вода, а механическая ткань обеспечивает прочность).

Видоизменения корня:

Корнеплод (накопились питательные вещества в главном корне). Примеры: морковь, репа, редис, свекла и др.

Клубень (питательные вещества накопились в боковых корнях). Примеры: георгина, батат, чистяк и др.

Воздушные корни поглощают дождевую воду и помогают растениям жить во влажных тропических лесах. Примеры: орхидея и др.

Дыхательные корни образуются у растений, поселяющихся на топких болотах, и помогают поглощать кислород, которого не хватает. Примеры: ива, кипарис и др.

Также к видоизменённым корням относятся корни ходули, подпорки, корни-прицепки и др.

Стебель и его функции.

Стебель – часть побега, вегетативный орган растения, проводит питательные вещества в двух направлениях и выносит листья к свету.

Различают два основных типа стеблей: травянистый и деревянистый. У древесных растений клетки покровной ткани пропитываются лигнином, вызывая их одревеснение и образуя кору, тем самым придавая прочность стеблю.

По направлению роста стебли делят на прямостоячие, вьющиеся, лазающие и ползучие.

Листорасположение на стебле:

Очередное Супротивное Мутовчатое

1 – узел

2 – боковые листья и почки

3 – верхушечные листья и почки

Лист и его функции.

Лист – часть побега, орган воздушного питания, выполняющий функцию фотосинтеза, газообмена и испарение воды. За счёт испарения происходит охлаждение и создаётся «сосущая» сила листа, что способствует распределению минеральных солей и воды ко всем органам растения.

Внешнее строение листа:

1 — листовая пластинка

2 — черешок листа (от наличия или отсутствия черешка различают листья бесчерешковые, сидячие, влагалищные)

3 — жилки листа. Различают сетчатое, дуговое и параллельное жилкование. Жилки состоят из сосудов, ситовидных трубок и волокон (сильно вытянутые клетки с толстыми стенками)

Листья бывают простыми и сложными. Сложные листья отличаются от простых тем, что состоят из нескольких листовых пластинок с черешками, прикреплёнными к общему черешку.

По форме края листья очень разнообразны. Край листа может быть цельным, пильчатым, зубчатым, городчатым, выемчатым и т.д.

Внутренне строение листа:

Строение кожицы:

Кожица состоит из покровной ткани и защищает лист от повреждений и высыхания. Кроме бесцветных и прозрачных клеток кожицы встречаются замыкающие клетки, которые содержат хлоропласты. Между ними находится щель. Замыкающие клетки и щель образуют устьице. Через щель проникает воздух и происходит испарение.

Строение мякоти листа:

Под кожицей находится мякоть листа, состоящая из клеток основной ткани. Верхний слой клеток, прилегающих к кожице, называют столбчатой тканью. Она образована удлинёнными клетками одинаковой величины, а в цитоплазме этих клеток много хлоропластов. Под столбчатой тканью находится губчатая ткань, клетки которой неплотно прилегают друг к другу.

Строение жилок листа:

Жилки состоят из сосудов, ситовидных трубок и волокон. Волокна – сильно вытянутые клетки с толстыми стенками придают прочность. По сосудам передвигаются вода и растворённые в ней минеральные вещества. По ситовидным трубкам – органические вещества.

1. Ботаника для ЕГЭ

2. БОТАНИКА

3. Растительная клетка

Клеточная стенка – внутри живое содержимое –

протопласт.

Протопласт = ядро и цитоплазма.

Отделен от клеточной стенки

плазматической мембраной!

От вакуоли – отделен тонопластом.

Клеточная стенка из гемицеллюлозы,

гликопротеина.

В клеточной стенке могут быть ПОРЫ.

4. Органоиды

Какие органоиды содержатся в клетке

растения, отличающие ее от клетки других

организмов?

5.

Цитоплазма: гиалоплазма (золь + гель)

ЭПС: одномембранный. Гладкая и шероховатая.

Аппарат Гольджи: одномембранный. Диктиосомы,

цистерны. Образует лизосомы.

Лизосома: одномембранный. Гидролитические

ферменты.

Микротельца: глиоксисомы, пероксисомы.

Вакуоль

Ядро: ядерная оболочка (2 мембраны), кариоплазма,

ядрышки. Ядерные поры во внешней мембране.

Ядрышки: РНК + белок.

Цитоскелет – микротрубочки и микрофиламенты.

6. Двумембранные

• Митохондрии: энергетические станции. Могут

самовоспроизводиться! Внутренняя мембрана –

кристы.

Между кристами – матрикс.

• Пластиды: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты.

7. НЕмембранные

• Клеточный центр: микротрубочки

(тубулин), микрофиламенты

(актин/миозин).

• Рибосомы: синтез белка.

8. ОСОБЕННОСТИ растений как организмов

9.

10.

11. Ткани растений

12.

Ксилема –

от корней к листьям

Флоэма –

от листьев к корню

13. Образовательные

1. Образуют клетки. Обеспечивают рост растения.

ДЕЛЯТСЯ.

2. Виды:

– верхушечные (конус нарастания, почки),

– боковые (камбий – определяет рост в толщину),

– вставочные (междоузлия),

– раневые (залечивание повреждений).

14. Покровные

На поверхности органов.

Какие выполняют функции?

1.Барьерная

2.Защита от высыхания

3.Газообмен

4.Испарение воды

5.Поглощение веществ

15.

т

16.

Первичная

покровная

ткань –

эпидермис

Вторичная

покровная ткань –

пробка

Третичная

покровная ткань –

корка

Устьица

Клетки

мертвые,

заполнены

лигнином

Клетки живые

Много слоев

пробки

17.

1. Колленхима: под эпидермой,

клетки растяжимы. Орган

может расти.

2. Склеренхима: из мертвых

клеток, толстые стенки.

18.

ПРОВОДЯЩИЕ ТКАНИ

Флоэма (луб)

Ксилема (древесина)

Сосуды

Трахеиды

• Транспорт веществ по растению

Ксилема – от корня к листу!

Ситовидные трубки

Клетки-спутницы

Флоэма – от листа к корню!

19. Ксилема:

Сосуды

Трахеиды

Мертвые

клетки

Флоэма:

Ситовидные трубки и ситовидные клетки

Живые клетки

20. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

• Млечники – живые клетки с млечным

соком.

• Наружную секрецию обеспечивают :

1. Железистые волоски (крапива, хищные

растения)

2. Нектарники (на цветках)

3. Гидатоды (избыток влаги и минеральных

солей – на манжетке).

21. ОСНОВНЫЕ ТКАНИ

1. Ассимиляционная – фотосинтез.

2. Запасающая – корни, побеги, клубни, луковицы.

3. Воздухоносная – стрелолист, запас воздуха.

4. Водоносная – капуста, алоэ, запас воды.

22. Органы растений

23.

24. Корень

25.

26. Типы корневых систем

Система главного корня

Для двудольных

Система боковых

и придаточных

корней

Для однодольных

27. Классификация корней по расположению в субстрате

28.

Зоны корня

29. Зоны корня

• За чехликом – зона деления (зачем, какой

тканью образована?)

• Зона роста

• Всасывания

• Проведения/ветвления

30. Зоны деления

31. Поступление воды

32.

33. ПОБЕГ = = стебель + листья + почки

34.

Строение стебля двухлетней липы

35. Лист

Какие функции

выполняет

лист?

36.

37. Еще раз строение листа

38. Типы листьев

39.

40.

Листорасположение

41. Внутреннее строение листа

42.

43.

Видоизменения листьев

44. Почка – зачаточный побег

45. Видоизменения побегов

Кочан – это видоизмененная почка!

46.

+

корневище!

47.

48.

49. Вегетативное размножение

50.

51. ГЕНЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ цветковых растений

Цветок

Плод

Семя

Служат для размножения растений

52. ЦВЕТОК

– это видоизмененный спороносный побег,

приспособленный для полового размножения

Главные части цветка

Пестик, тычинки,

околоцветник –

видоизмененные

листья

Стеблевая часть

цветка

53.

54. Тычинки

55.

56. Соцветия

Бывают простые и сложные.

Привлекают опылителей. Не цветут в одно и то же время

57. Опыление

58. Оплодотворение

Оплодотворение у

цветковых растений

двойное:

1 спермий сливается

с яйцеклеткой –

образуется зигота и

далее зародыш

2 спермий сливается

с центральной

крупной клеткой –

образуется

эндосперм

Из стенок завязи

пестика образуется

околоплодник

ДВОЙНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ у покрытосеменных

растений открыл С.Г. Навашин в 1898 г.

59.

СЕМЯ

• Состоит из зародыша, эндосперма (может

отсутствовать у двудольных), семенной кожуры

• Семядоли – первые листья

Строение семени пшеницы

(однодольного растения)

60.

61.

62.

Систематика растений

63.

• Спорофит и гаметофит – поколения в жизненном цикле растений,

которые постоянно чередуются друг с другом. Это означает, что у них

происходит чередование полового с бесполым размножением.

Гаметофит отвечает за половое размножение, а спорофит – за бесполое.

2n

n

Нужна вода для оплодотворения

Не нужна вода для оплодотворения

64.

65. Царство растения

Подцарство

Низшие растения

Подцарство

Высшие растения

Водоросли

Зеленые

Споровые

Бурые

Семенные

Красные

(Багрянки)

родимения

хламидомонада

хлорелла

спирогира

фукус

ламинария

(морская капуста)

порфира

66.

МНОГООБРАЗИЕ ВОДОРОСЛЕЙ

Зеленые водоросли

Красные водоросли

(Багрянки)

родимения

хлорелла

порфира

филлофора

ламинария

(морская капуста)

хламидомонада

Бурые водоросли

фукус

Ульва

(морской салат)

саргассум

спирогира улотрикс

67.

Признаки водорослей:

1. Не имеют тканей и органов.

2. У многоклеточных – тело называется слоевище

(таллом).

3. Многоклеточные водоросли для прикрепления

имеют ризоиды- нитевидные образования.

4. Хлорофилл у водорослей содержится в

хроматофоре – крупной пластиде.

5. Воду и соли впитывают поверхностью тела.

6. Размножаются бесполым (делением клетки,

спорами, кусочками слоевища) и половым путем.

7. Развитие идет с чередованием поколений

(бесполого – спорофита и полового – гаметофита)

68.

Размножение водорослей:

Одноклеточные – путем деления клетки.

Многоклеточные – бесполым путем (частями

таллома, зооспорами) и половым – путем

слияния гамет. Из спор развиваются мужские и

женские гаметофиты, в которых созревают

гаметы. В воде происходит оплодотворение,

образуется зигота, из которой развивается

водоросль, в которой созревает спорангий со

спорами.

69.

Бесполое (2-4) и половое (5-9) размножение

хламидомонады:

1 — потеря жгутиков, 2 — образование зооспор, 3 — выход

зооспор, 4 — рост, 5 — образование гамет, 6 — выход гамет,

7 — слияние гамет, 8 — зигота, 9 – деление зиготы и

образование 4-х хламидомонад.

70.

Улотрикс

Слоевище

1 – клеточная оболочка

2 – цитоплазма

Ризоиды

3 – ядро

4 – хроматофор (в виде незамкнутого кольца)

71.

Размножение улотрикса

Половое (5–9): 5 — образование гамет; 6 — слияние гамет;

7 — зигота; 8 — деление зиготы; 9 — развитие новых

улотриксов.

Бесполое (10–11): 10 — образование зооспор;

11 — развитие новых улотриксов.

72.

73.

1.

2.

3.

4.

Отдел Зеленые водоросли

Бывают одноклеточными (хлорелла,

хламидомонада), многоклеточными

(улотрикс, спирогира, ульва, нителла).

Хроматофоры зеленые — разной формы.

Обитают в пресных водах и морях.

Некоторые — на суше.

Хламидомонада

Хлорелла

Ульва

(морской салат)

Спирогира

Улотрикс

74.

Отдел Бурые водоросли

1. Многоклеточные, морские водоросли,

2. Имеют желто-бурую окраску слоевища.

3. Клетки с множеством бурых хроматофоров.

4. Бурая окраска обусловлена смесью пигментов

(хлорофилла, каротиноидов, фукоксантина).

5. Представители: ламинария (морская капуста),

цистозейра, фукус, саргассум

Ламинария

(морская капуста)

Фукус

Саргассум

75.

Красные водоросли (багрянки)

1. Все обитают в морях, на больших глубинах

(до 100м)

2. В клетках имеют, кроме хлорофилла, красные

и синие пигменты, поглощающие красные и

сине-фиолетовые спектры солнечного света.

3. Представители: порфира, родимения.

филлофора и др.

Родимения

Филлофора

Порфира

76.

77. Мохообразные

78. Мхи

79. Цикл размножения мха

80.

81. Папоротники

82.

83. Размножение папоротника

84. Плауновидные

85.

86.

87.

88.

ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ

РАСТЕНИЯ

Отдел

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

(800 видов)

Генеративные

органы:

мужские и женские

шишки

Отдел

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

(ЦВЕТКОВЫЕ)

(250 тыс. видов)

Генеративные

органы:

цветок и плод

с семенами

89.

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Голосеменные – растения, у которых не бывает плодов

и семена лежат в шишках открыто, голо.

90.

Жизненные формы хвойных растений.

Деревья

91.

Жизненные формы хвойных растений.

Кустарники

92.

Листья хвойных

Листья у большинства хвойных жёсткие, игольчатые (хвоя) и не

опадают в неблагоприятное время года. Они покрыты толстой

кутикулой-слоем особого вещества, выделяемого покровной

тканью-кожицей. Устьица погружены в ткань листа, что снижает

испарение воды.

93. Древесина

Древесина состоит в основном из трахеид — мертвых

веретенообразных клеток с толстыми оболочками,

выполняющих проводящую и опорную функции.

Сосудов нет!

У многих видов в коре и древесине

имеются смоляные каналы,

заполненные смолой, эфирными

маслами и другими веществами.

Испарения этих веществ создают

характерный аромат хвойного

леса

94.

Строение шишки

Шишка – это видоизмененный побег, состоящий из

оси и чешуй. На твердых чешуях располагаются

семена.

Незрелые шишки зеленоватые, с плотно прижатыми чешуями.

У зрелой коричневой шишки чешуи раскрываются.

95.

Размножение хвойных

(на примере сосны)

Мужские шишки

желтоватого цвета

расположены у

основания молодых

побегов. В них на

нижней стороне

чешуек находятся по

два пыльцевых

мешка, в которых

созревает пыльца

Женские шишки красноватого цвета,

сидят на верхушках молодых побегов.

На верхней стороне чешуек находятся

семязачатки.

96.

Очень

важно!!!

97. Отдел Покрытосеменные самый многочисленный в растительном царстве (250 тысяч видов)

Класс Двудольные

1

Класс Однодольные

2

1

2

2

3

3

4

5

4

5

5

98.

Класс Двудольные

Класс Однодольные

1. Проводящие пучки в стебле

расположены по кругу, открытые,

есть камбий, все жизненные

формы;

2. Количество частей цветка кратно

пяти или четырём, околоцветник

чаще двойной;

3. Две семядоли;

4. Стержневая и мочковатая

корневая система;

5. Листья любой формы, простые и

сложные, есть прилистники

6. Сетчатое (перистое и пальчатое)

жилкование.

1. Проводящие пучки закрытые,

камбий не образуется, травы;

2. Количество частей цветка кратно

трём, околоцветник простой;

3. Одна семядоля, у большинства

есть эндосперм;

4. Мочковатая корневая система;

5. Листья цельные и

цельнокрайние, чаще простые,

прилистники отсутствуют

6. Параллельное или дуговое

жилкование.

99. Исключения из правил

Класс Двудольные

Подорожник – имеет дуговое

жилкование и мочковатая корневая

система.

Класс Однодольные

Вороний глаз имеет листья с

сетчатым жилкованием.

100.

• Семейства выделяют на основании совокупности признаков.

Важнейшими из них являются особенности строения цветка и плода.

Строение этих органов у покрытосеменных столь разнообразно, что

учёные смогли выделить более 390 семейств цветковых растений.

Среди них есть семейства, включающие в себя всего несколько видов

или даже состоящие из одного – единственного вида. Но есть

семейства, насчитывающие тысячи видов, например, семейство

Сложноцветных из класса Двудольных включает около 25 тысяч видов,

а семейство Орхидных из класса Однодольных – более 25 тысяч видов.

Класс Двудольные, семейство

Сложноцветные, подсолнечник

Класс Однодольные, семейство

Орхидные, орхидея

101. Класс двудольные, семейство Крестоцветные

102. Семейство Крестоцветных

• *Ч4Л4Т4+2П1

Соцветие — кисть или

метелка

Плод – стручок, стручочек

Листья расположены

поочередно или собраны

в розетку, жилкование

перистое.

Стебель прямостоячий,

часто покрыт волосками

Эндосперма в семени нет.

Насекомоопыляемые

103.

104. Значение Крестоцветных

Получение приправ – хрен

Пищевое:

Кормовое – турнепс

Соцветие (цветная капуста,

Получение масла – горчица,

брокколи),

рапс

Листья (китайская

Сорняки – пастушья сумка,

капуста),

ярутка

Почки (белокочанная

Медоносные – сурепка,

капуста),

свербига

Стеблеплод (утолщенный

Декоративные – левкой

стебель у кольраби)

Лекарственное — горчица

Корнеплод (редис, репа)

105.

106.

107. Класс двудольные, семейство Розоцветные

108.

109. Семейство розоцветные

8

*Ч5 Л5Т П 1

*Ч5 Л5Т П

8

8

8

3000 видов

Жизненные формы травы, кустарники

(спирея), деревья (яблоня)

Стержневая и мочковатая корневая

система

Перистое и пальчатое жилкование

Стебель прямой или ползучий, могут

быть шипы

Листья простые или сложные с

прилистниками

Соцветие – кисть (черемуха), щиток

(груша), метелка (рябина)

Плод – яблоко, костянка,

многокостянка, многоорешек

(гравилат), многолистовка (спирея).

Семена без эндосперма

Насекомоопыляемые

110.

111. Значение розоцветных

• Пищевое – ягодные и

плодовые культуры

• Лекарственное –

боярышник, калган

• Декоративное –

шиповник

• Сорняки – лапчатка,

гравилат

• Медоносное –

шиповник

• Получение розового масла в

косметике и парфюмерии

112. Класс Двудольные, семейство Бобовые (мотыльковые)

113. Семейство Бобовые (Мотыльковые)

12 тыс. видов.

Жизненные формы: травы,

кустарник (желтая акация),

деревья (акация)

Стержневая корневая система,

на корнях клубеньки,

содержащие азотфиксирующие

бактерии

Жилкование перистое. Листья

сложные, имеют прилистники.

У гороха верхний листочек

видоизменен в усик.

Стебель:

Прямостоячий (донник),

ползучий (клевер), вьющийся

(фасоль), цепляющийся (чина,

горох).

Соцветие – кисть(горох) или

головка (клевер).

Семена без эндосперма.

Самоопыление (фасоль, горох)

или насекомыми (донник)

114.

115. Семейство Бобовые (Мотыльковые)

Значение:

Пищевое (фасоль, боб, соя,

горох)

Декоративное (люпин,

душистый горошек)

Кормовое (клевер, люцерна)

Медоносы (желтая акация)

Лекарственное (донник,

солодка)

Масла (арахис)

«Зеленое удобрение» –

обогащают почву азотом

116. Класс Двудольные, семейство паслёновые

117. Семейство пасленовые

2, 3 тыс. видов.

Жизненные формы:

кустарники и травы

Стержневая корневая

система.

Листья простые, цельные

или рассеченные, без

прилистников, жилкование

перистое.

Листорасположение

очередное

Цветок обоеполый.

Соцветие кисть, реже –

одиночные. Цветки

самоопыляющиеся или

насекомоопыляемые.

Плод: ягода (томат,

картофель) или коробочка

(белена)

118.

119. Типы плодов пасленовых

120. Значение семейства пасленовых

• Пищевое (баклажан, перец,

томат, картофель)

• Лекарственное (белена)

• Ядовитое (дурман)

• Кормовое (картофель)

• Декоративное (белладонна,

табак душистый)

• Сорняки (паслен черный)

• Использование настоя для

борьбы с вредителями

(томат)

• Производство сигарет

(табак)

121. Класс Двудольные, семейство Сложноцветные

122. Семейство сложноцветные (астровые)

25 тыс. видов

Жизненные формы: травы,

кустарники, лианы.

Стержневая корневая

система, перистое

жилкование.

Листья простые, цельные или

рассеченные, без

прилистников.

Может быть прикорневая

листовая розетка (одуванчик)

Листорасположение

очередное, реже супротивное

123. Семейство сложноцветные (астровые)

Стебель прямостоячий или

ползучий.

У некоторых подземные

побеги – корневище (бодяк,

осот).

Соцветие – корзинка, снаружи

– обертка из видоизмененных

верхушечных листьев.

Цветки обоеполые или

однополые. Растения

однодомные (мать-и-мачеха)

или двудомные (кошачья

лапка, нивяник)

Плод — семянка

Семена без эндосперма

Семена распространяются

ветром или животными.

124.

Типы цветков сложноцветных

125. Значение сложноцветных

Пищевое (салат, топинамбур)

Масличные (подсолнечник)

Лекарственное (одуванчик, ромашка, тысячелистник,

полынь)

Декоративное (астра, календула, хризантема, георгин)

Сорняки (осот, бодяк)

Медоносное (одуванчик)

Замена кофе (цикорий)

Господствующие виды некоторых

сообществ (полынные полупустыни)

126. Класс однодольные, семейство Злаки

127. Семейство злаки (мятликовые)

8 тыс. видов.

Жизненные формы: одно- и

многолетние травы,

древовидные растения

(бамбук)

Мочковатая корневая

система, параллельное

жилкование.

Характерно кущение.

Стебель имеет полые

междоузлия, называется

соломина.

128.

129. Семейство злаки (мятликовые)

Листья

простые,

с

влагалищем,

часто

Листорасположение очередное.

Цветки обоеполые или однополые. Плод зерновка.

Семя имеет эндосперм. Ветро- или самоопыляемые

сидячие.

130.