Задания

Версия для печати и копирования в MS Word

Моносахариды в клетке выполняют функции:

1) энергетическую

2) составных компонентов полимеров

3) информационную

4) составных компонентов нуклеиновых кислот

5) защитную

6) транспортную

Спрятать пояснение

Пояснение.

Функции моносахаров: энергетическая, компонент полимеров, компонент нуклеиновых кислот.

3 − функция нуклеиновых кислот, 56 − функции белков.

Спрятать пояснение

·

·

Люся 30.03.2015 18:08

Здравствуйте,объясните,пожалуйста,4 ответ

Наталья Евгеньевна Баштанник

составные компоненты нуклеиновых кислот, например: рибоза — в РНК; дезоксирибоза — в ДНК

Гость 10.06.2015 23:04

У углеводов есть защитная функция.

Например,защитные образования растений(шипы,колючки)

Наталья Евгеньевна Баштанник

Во-первых, вопрос не просто про углеводы, а конкретно про МОНОСАХАРИДЫ.

Во-вторых, при чём здесь ШИПЫ и КОЛЮЧКИ?

Гость 12.06.2015 19:40

А почему у углеводов нет защитной функции? А как же хитин? Или я не прав? Спасибо за внимание

Наталья Евгеньевна Баштанник

У углеводов есть защитная функция.

Но вопрос не в ОБЩЕМ про углеводы, а конкретно про МОНОСАХАРИДЫ.

Что такое моносахариды

Моносахариды — это простейшие углеводы. Углеводами, в свою очередь, называют органические соединения, которые состоят из углерода, водорода и кислорода.

Если судить по названию углеводов, они должны состоять из угля и воды и иметь общую формулу Cx(H2O)y. Однако из всякого правила есть исключения. Например, дезоксирибоза является моносахаридом и имеет формулу C5H10O4, а муравьиный альдегид CH2O и уксусная кислота C2H4O2 вовсе не моносахариды, хотя подходят под общую формулу. Дело в том, что состав первых изученных углеводов точно подходил под общую формулу — отсюда название «углевод», которое закрепилось за этим классом веществ и используется по сей день.

Важная информация

Моносахариды не вступают в реакцию гидролиза.

Получай лайфхаки, статьи, видео и чек-листы по обучению на почту

Практикующий детский психолог Екатерина Мурашова

Бесплатный курс для современных мам и пап от Екатерины Мурашовой. Запишитесь и участвуйте в розыгрыше 8 уроков

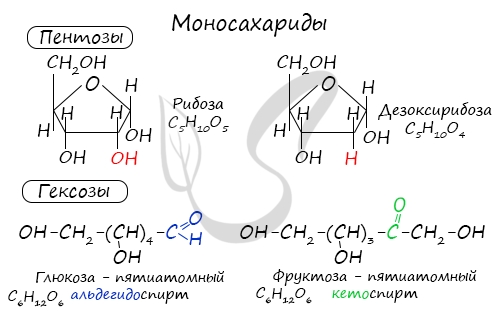

Классификация моносахаридов

По наличию функциональной группы

Моносахариды — это бифункциональные соединения, поэтому их можно разделить по наличию функциональной группы на следующие виды:

-

альдегидоспирты, или альдозы;

-

кетоспирты, или кетозы.

Так, глюкоза является альдегидоспиртом, или альдозой, а фруктоза,— типичный представитель кетозы, или кетоспирта.

По числу атомов углерода

По числу атомов углерода моносахариды делятся на:

-

тетрозы (эритроза, треоза и эритрулоза);

-

пентозы (рибоза, дезоксирибоза и арабиноза);

-

гексозы (глюкоза, фруктоза и галактоза).

Если мы объединим два вида классификаций, то глюкоза будет альдогексозой, а фруктоза — кетогексозой.

Формулы моносахаридов

Для изображения структуры моносахаридов используют проекционные формулы Фишера и перспективные формулы Хеуорса.

Формулы Фишера

Такой метод изображения моносахаридов отличается простотой написания. Углеродная цепь располагается вдоль вертикальной линии, альдегидная группа всегда располагается сверху формулы, а атомы водорода и гидроксильные группы располагаются по обе стороны углеродной цепи в соответствии со своим пространственным положением относительно атома углерода. Однако у этой записи есть и недостаток — неточность в реальном изображении геометрии молекулы.

Формулы Хеуорса

Английский химик Холтер Норман Хеуорс предложил рассматривать моносахариды как производные фурана и пирана, где фуранозы — это пятичленные циклы, а пиранозы — шестичленные:

Оба варианта изображения моносахаридов взаимозаменяемы. Так, из формулы Фишера можно перейти в формулу Хеуорса по алгоритму:

-

Записать формулу Фишера для нужного углевода и перевести ее в циклическую форму.

-

Нарисовать необходимый 5- или 6-членный цикл. Атом кислорода должен располагаться в правом верхнем углу, нумерация атомов углерода происходит по часовой стрелке.

-

Расположить заместители согласно их месту в проекции Фишера: если заместители стоят по правую сторону, то в формуле Хеуорса они будут снизу от плоскости цикла, а если заместители стоят по левую сторону — сверху от плоскости цикла.

Важная информация

Если в полученной формуле Хеуорса полуацетальный гидроксил (—OH) и концевая (—CH2OH) располагаются по разные стороны кольца, то это α-углевод, если по одну сторону — это β-углевод.

Номенклатура моносахаридов

Альдозы, или альдегидоспирты, называют исключительно тривиальными названиями. С кетозами, или кетоспиртами, дела обстоят иначе. Название кетозы формируется из корня альдозы с добавлением суффикса -ул-. Например, рибоза — это альдоза, а рибулоза — уже кетоза. Также для кетоз характерны тривиальные названия, например «фруктоза».

Изомерия моносахаридов

Для моносахаридов характерны межклассовая, оптическая изомерия и таутомерия. Рассмотрим все виды на примерах.

Межклассовая изомерия

Альдозы и кетозы являются межклассовыми изомерами, типичные представители — глюкоза (альдоза) и фруктоза (кетоза).

Оптическая изомерия

Для этого вида изомерии важно наличие хирального атома углерода, то есть такого, у которого 4 разных заместителя. Различают два вида изомеров:

-

D-изомер — изомер, у которого гидроксильная группа у асимметрического атома расположена справа от основной цепи;

-

L-изомер — изомер, у которого гидроксильная группа у асимметрического атома расположена слева от основной цепи.

С ростом числа асимметрических центров число пространственных изомеров возрастает. Каждый новый асимметрический центр вдвое увеличивает число возможных изомеров.

Таутомерия моносахаридов

Таутомерия — это явление обратимой изомерии, при которой два изомера или более легко переходят друг в друга. Она характерна для всех моносахаридов. Рассмотрим таутомерию моносахаридов на примере рибозы и глюкозы:

Физические свойства моносахаридов

Моносахариды — кристаллические вещества без цвета, растворимые в воде. Некоторые из моносахаридов имеют сладкий вкус. Ряд увеличения сладости моносахаридов: глюкоза сахароза фруктоза.

Химические свойства моносахаридов

Рассмотрим химические свойства моносахаридов на примере глюкозы — представителя альдоз.

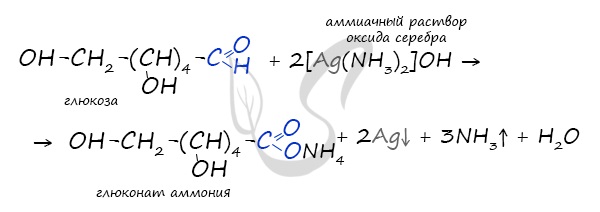

Реакция серебряного зеркала

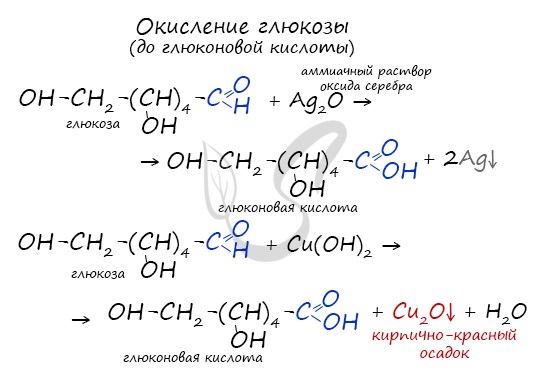

Окисление под действием гидроксида меди (II)

Эта и предыдущая реакции являются качественными реакциями на альдегидную группу.

Окисление под действием азотной кислоты

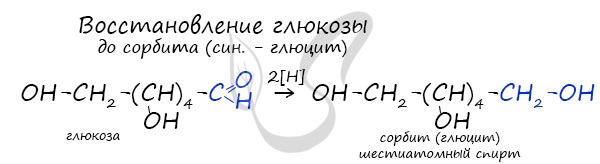

Восстановление глюкозы

Глюкоза → сорбит.

Специфические свойства глюкозы

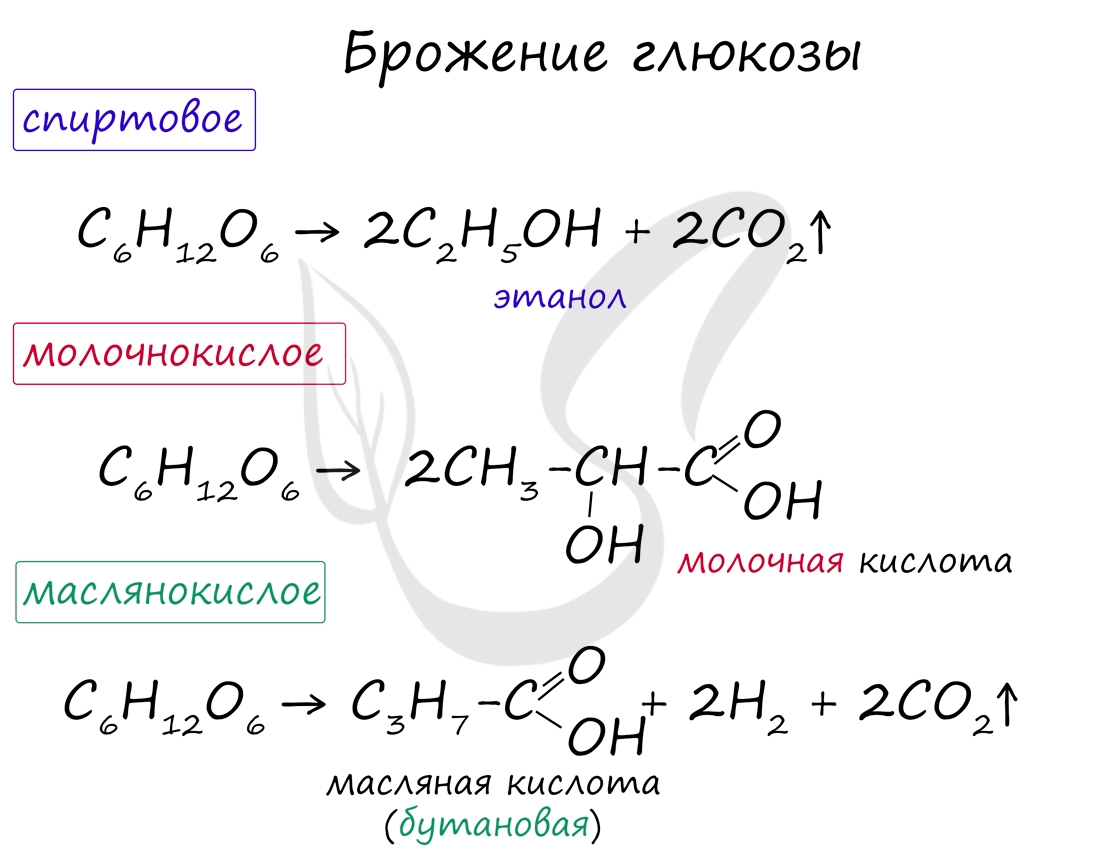

Спиртовое брожение с получением этанола

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Молочнокислое брожение с получением молочной кислоты

C6H12O6 → 2CH3—CH(OH)—COOH

Маслянокислое брожение с получением масляной кислоты

C6H12O6 → C3H7—COOH + 2H2 + 2СО2

Химические свойства фруктозы аналогичны свойствам многоатомных спиртов, но для нее не характерны качественные реакции на альдегидную группу, в отличие от глюкозы, поскольку фруктоза является кетоспиртом.

Применение и функции моносахаридов в организме

Глюкоза — ценное питательное вещество, а также обязательный компонент крови и тканей животных и источник энергии для клеточных реакций. При ее окислении в тканях высвобождается энергия, необходимая для нормальной жизнедеятельности организма.

Глюкозу используют в медицине для приготовления различных препаратов, в том числе при истощении организма. Она имеет широкое применение в кондитерском деле, используется для синтеза ряда производных сахаров, а также в производстве зеркал и елочных игрушек.

Фруктоза используется как подсластитель. Поскольку она более сладкая, чем глюкоза, для придания сладости ее требуется меньше, поэтому фруктозу применяют в низкокалорийной пище. К тому же фруктоза способна усиливать вкус фруктов. Фруктоза широко применяется в газированных, спортивных и низкокалорийных напитках, замороженных десертах, выпечке, консервированных фруктах, шоколаде, конфетах и молочных продуктах.

Вопросы для самопроверки

1. Прочитайте суждения и выберите правильный ответ.

-

Верно только А

-

Верно только Б

-

Оба утверждения верны

-

Оба утверждения неверны

A. Проекционные формулы Фишера более точно отражают геометрию моносахаридов.

Б. Фуранозы — это пятичленные циклы, пиранозы — это шестичленные циклы.

2. Напишите уравнение взаимодействия глюкозы с гидроксидом меди (II) и выберите признак реакции.

-

Ярко-красный осадок

-

Серебряный налет на стенках пробирки

-

Ярко-синий раствор

-

Газ

3. Сколько гидроксильных групп в циклической форме рибозы?

α-фруктоза и β-фруктоза — это…

-

Гомологи

-

Межклассовые изомеры

-

Структурные изомеры

-

Оптические изомеры

5. Напишите уравнение взаимодействия глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра и выберите признак реакции.

-

Ярко-красный осадок

-

Серебряный налет на стенках пробирки

-

Ярко-синий раствор

-

Газ

Еще больше заданий в интерактивном формате с автоматической проверкой — на онлайн-курсах по химии в школе для детей и подростков Skysmart.

Ответы

-

b.

-

c.

-

4.

-

d.

-

b.

Углеводы — группа природных органических соединений, химическая структура которых отвечает формуле

Cm(H2O)n. Входят в состав всех без исключения живых организмов.

Классификация

Углеводы подразделяются на

- Моносахариды

- Олигосахариды

- Полисахариды

Моносахариды (греч. monos — единственный + sacchar — сахар) — наиболее распространенная группа углеводов в природе,

содержащие в молекулах пять (пентозы) или шесть (гексозы) атомов углерода.

Из наиболее известных представителей к пентозам относятся рибоза и дезоксирибоза, к гексозам — глюкоза и фруктоза.

Олигосахариды (греч. ὀλίγος — немногий) — группа углеводов, в молекулах которых, содержится от 2 до 10 моносахаридных

остатков. Если в молекуле содержатся два моносахаридных остатка, ее называют дисахарид.

Наиболее известны следующие дисахариды: сахароза, лактоза, мальтоза. Они являются изомерами, их молекулярная

формула одинакова — C12H22O11.

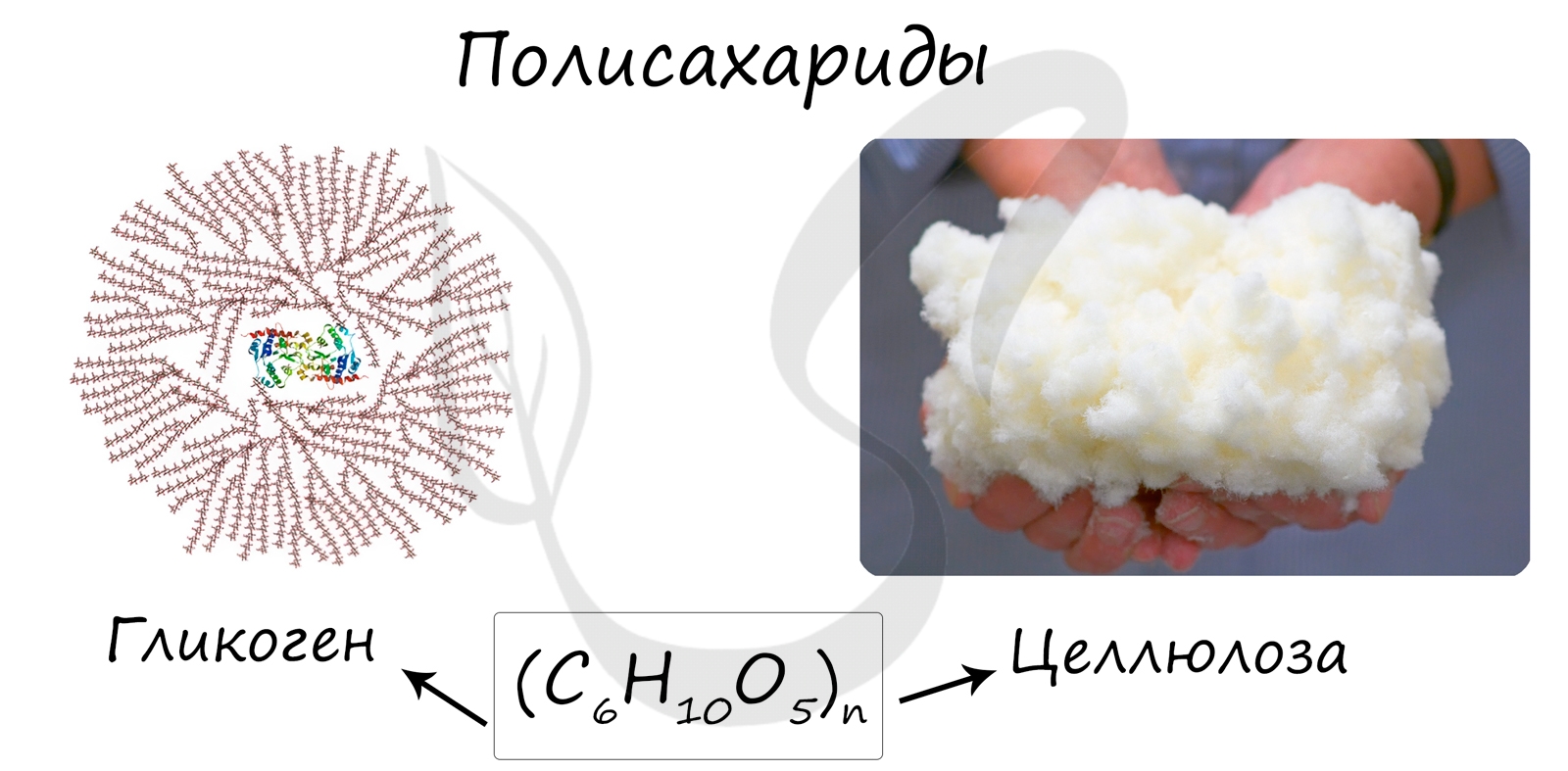

Полисахариды (греч. poly — много) — природные биополимеры, молекулы которых состоят из длинных цепей (десятки, сотни

тысяч) моносахаридов.

Например, глюкоза — моносахарид, а крахмал, гликоген и целлюлоза — ее полимеры. Также к полимерам относится

хитин, пектин. Формула крахмала, целлюлозы — (C6H10O5)n

Моносахариды

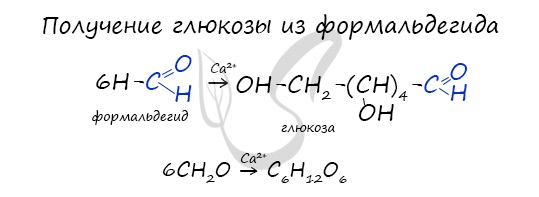

Получение глюкозы возможно несколькими способами:

- Реакция Бутлерова

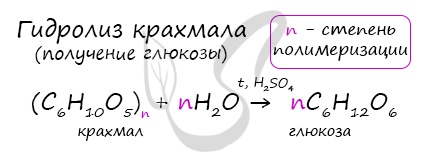

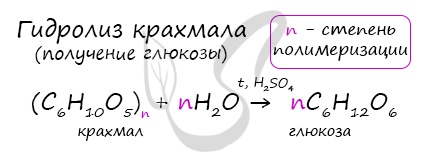

- Гидролиз крахмала

- Фотосинтез

В присутствии ионов металла, молекулы формальдегида соединяются, образуя различные углеводы, например, глюкозу.

В присутствии кислоты и при нагревании, крахмал (полимер) распадается на мономеры — молекулы глюкозы.

Эту реакцию изобрела природа, для нее существует необыкновенный катализатор — солнечный свет (hν).

6CO2 + 6H2O → (hν) C6H12O6 + 6O2↑

По химическому строению глюкоза является пятиатомным альдегидоспиртом, а, значит, для нее характерны реакции и

альдегидов, и многоатомных спиртов.

- Реакции по альдегидной группе

- Реакции по гидроксогруппам

- Брожение глюкозы

Окисление глюкозы идет до глюконовой кислоты. Это можно осуществить с помощью реакций серебряного зеркала,

с гидроксидом меди II.

Обратите особое внимание на то, что при написании формулы аммиачного раствора в полном виде будет правильнее указать в продуктах не кислоту, а соль — глюконат аммония. Это связано с тем, что аммиак, обладающий основными свойствами, реагирует с глюконовой кислотой с образованием соли.

Восстановление глюкозы возможно до шестиатомного спирта сорбита (глюцита), применяемого в пищевой промышленности в

качестве сахарозаменителя. На вкус сорбит менее приятен, менее сладок, чем сахар.

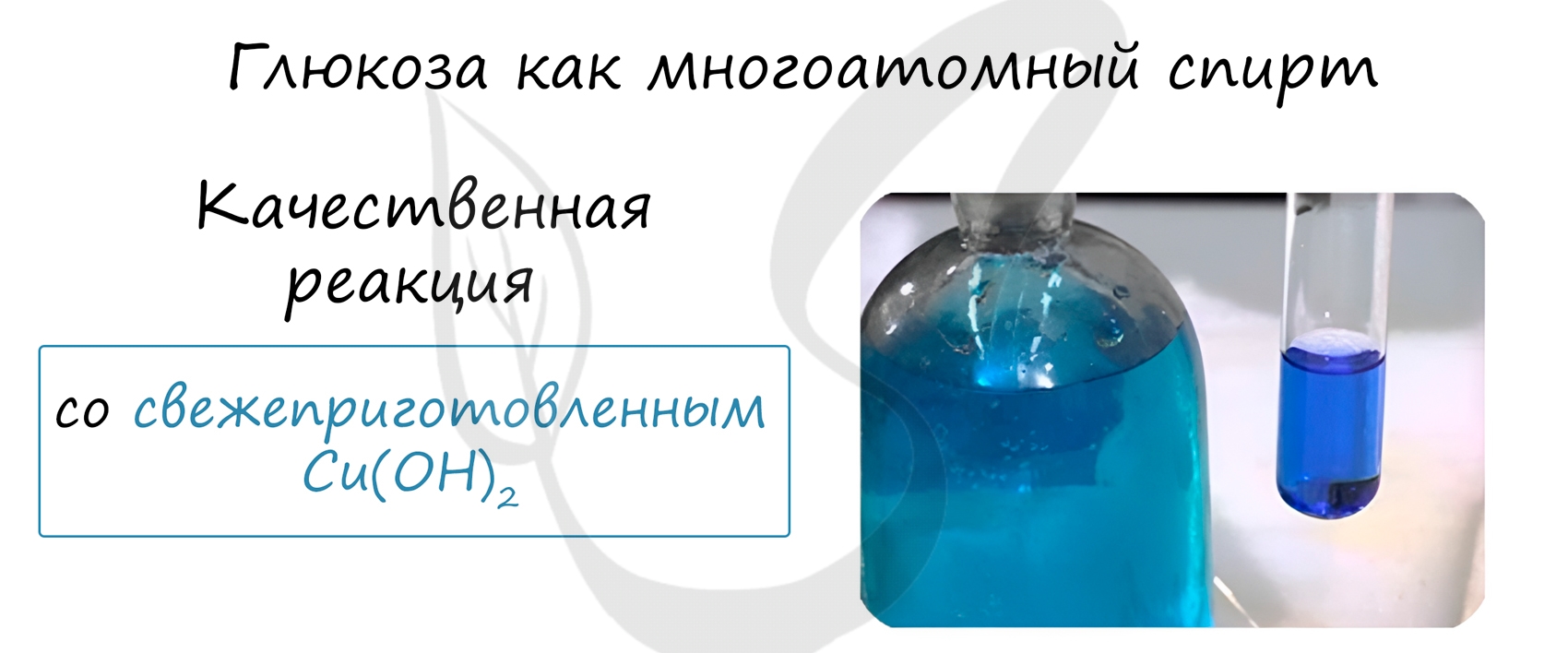

Глюкоза содержит пять гидроксогрупп, является многоатомным спиртом. Она вступает в качественную реакцию

для многоатомных спиртов — со свежеприготовленным гидроксидом меди II.

В результате такой реакции образуется характерное голубое окрашивание раствора.

Возможны несколько вариантов брожения глюкозы: спиртовое, молочнокислое, маслянокислое. Эти виды брожения

имеют большое практическое значение и характерны для многих живых организмов, в частности бактерий.

Фруктоза является изомером глюкозы. В отличие от нее не вступает в реакции окисления — она является кетоспиртом,

а кетоны окислению до кислот не подвергаются.

Для нее характерна качественная реакция как многоатомного спирта — со свежеприготовленным гидроксидом меди II.

В реакцию серебряного зеркала фруктоза не вступает.

Применяется фруктоза как сахарозаменитель. Она в 3 раза слаще глюкозы и в 1,5 раза слаще сахарозы.

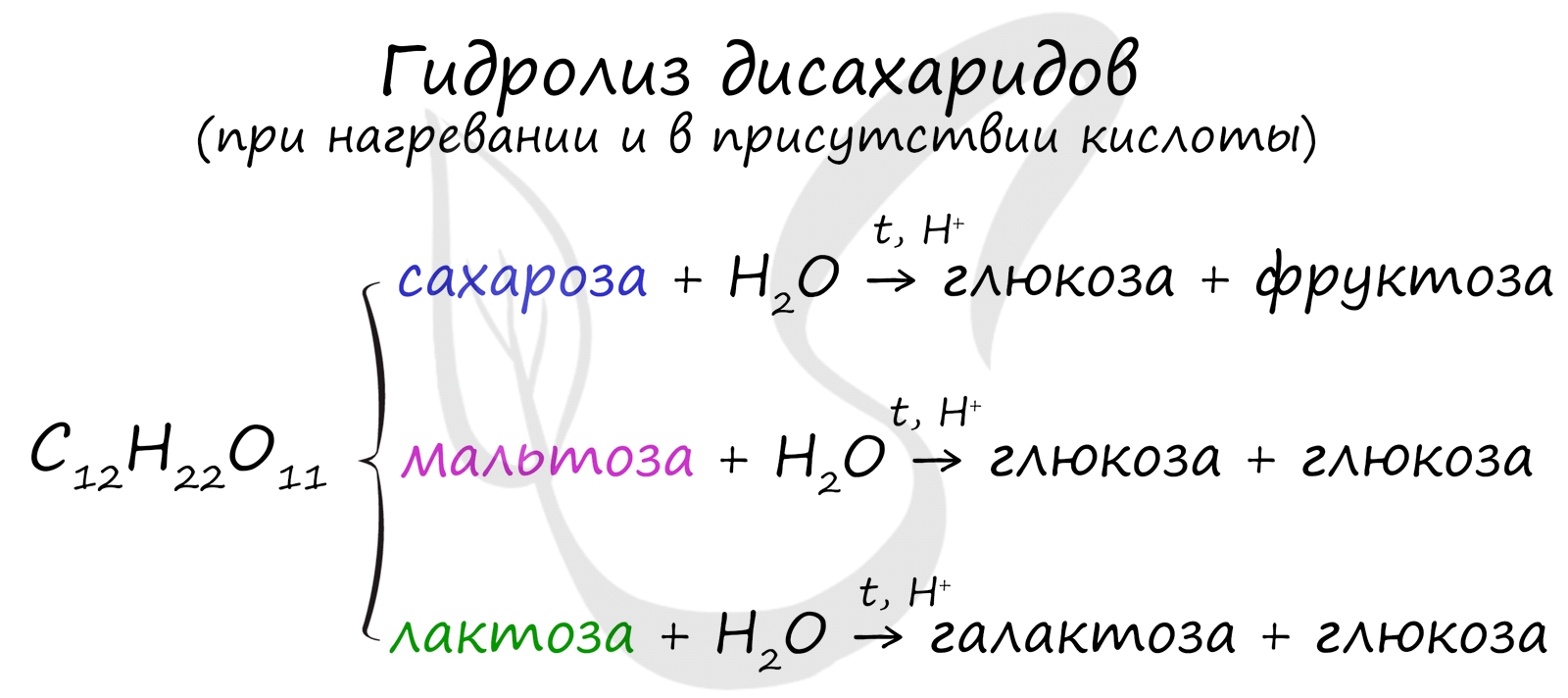

Дисахариды

Как уже было сказано ранее, наиболее известные дисахариды: сахароза, лактоза и мальтоза — имеют одну и ту же формулу —

C12H22O11.

При их гидролизе получаются различные моносахариды.

Полисахариды

Из множества реакций, более всего мне хотелось бы выделить гидролиз крахмала. В результате образуется глюкоза.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

3.8.3. Углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды).

Углеводы — органические соединения, чаще всего природного происхождения, состоящие только из углерода, водорода и кислорода.

Углеводы играют огромную роль в жизнедеятельности всех живых организмов.

Свое название данный класс органических соединений получил за то, что первые изученные человеком углеводы имели общую формулу вида Cx(H2O)y . Т.е. их условно посчитали соединениями углерода и воды. Однако позднее оказалось, что состав некоторых углеводов отклоняется от этой формулы. Например, такой углевод как дезоксирибоза имеет формулу С5Н10О4. В то же время существуют некоторые соединения, формально соответствующие формуле Cx(H2O)y, однако к углеводам не относящиеся, как, например, формальдегид (СН2О) и уксусная кислота (С2Н4О2).

Тем не менее, термин «углеводы» исторически закрепился за данным классом соединений, в связи с чем повсеместно используется и в наше время.

Классификация углеводов

В зависимости от способности углеводов расщепляться при гидролизе на другие углеводы с меньшей молекулярной массой их делят на простые (моносахариды) и сложные (дисахариды, олигосахариды, полисахариды).

Как легко догадаться, из простых углеводов, т.е. моносахаридов, нельзя гидролизом получить углеводы с еще меньшей молекулярной массой.

При гидролизе одной молекулы дисахарида образуются две молекулы моносахарида, а при полном гидролизе одной молекулы любого полисахарида получается множество молекул моносахаридов.

Химические свойства моносахаридов на примере глюкозы и фруктозы

Самыми распространенными моносахаридами являются глюкоза и фруктоза, имеющие следующие структурные формулы:

Как можно заметить, и в молекуле глюкозы, и в молекуле фруктозы присутствует по 5 гидроксильных групп, в связи с чем их можно считать многоатомными спиртами.

В составе молекулы глюкозы имеется альдегидная группа, т.е. фактически глюкоза является многоатомным альдегидоспиртом.

В случае фруктозы можно обнаружить в ее молекуле кетонную группу, т.е. фруктоза является многоатомным кетоспиртом.

Химические свойства глюкозы и фруктозы как карбонильных соединений

Все моносахариды могут реагировать в присутствии катализаторов с водородом. При этом карбонильная группа восстанавливается до спиртовой гидроксильной. Так, в частности, гидрированием глюкозы в промышленности получают искусственный подсластитель – гексаатомный спирт сорбит:

Молекула глюкозы содержит в своем составе альдегидную группу, в связи с чем логично предположить, что ее водные растворы дают качественные реакции на альдегиды. И действительно, при нагревании водного раствора глюкозы со свежеосажденным гидроксидом меди (II) так же, как и в случае любого другого альдегида, наблюдается выпадение из раствора кирпично-красного осадка оксида меди (I). При этом альдегидная группа глюкозы окисляется до карбоксильной – образуется глюконовая кислота:

Также глюкоза вступает и в реакцию «серебряного зеркала» при действии на нее аммиачного раствора оксида серебра. Однако, в отличие от предыдущей реакции вместо глюконовой кислоты образуется ее соль – глюконат аммония, т.к. в растворе присутствует растворенный аммиак:

Фруктоза и другие моносахариды, являющиеся многоатомными кетоспиртами, в качественные реакции на альдегиды не вступают.

Химические свойства глюкозы и фруктозы как многоатомных спиртов

Поскольку моносахариды, в том числе глюкоза и фруктоза, имеют в составе молекул несколько гидроксильных групп. Все они дают качественную реакцию на многоатомные спирты. В частности, в водных растворах моносахаридов растворяется свежеосажденный гидроксид меди (II). При этом вместо голубого осадка Cu(OH)2 образуется темно-синий раствор комплексных соединений меди.

Реакции брожения глюкозы

Спиртовое брожение

При действии на глюкозу некоторых ферментов глюкоза способна превращаться в этиловый спирт и углекислый газ:

Молочнокислое брожение

Помимо спиртового типа брожения существует также и немало других. Например, молочнокислое брожение, которое протекает при скисании молока, квашении капусты и огурцов:

Особенности существования моносахаридов в водных растворах

Моносахариды существуют в водном растворе в трех формах – двух циклических (альфа- и бета-) и одной нециклической (обычной). Так, например, в растворе глюкозы существует следующее равновесие:

Как можно видеть, в циклических формах отсутствует альдегидная группа, в связи с тем что она участвует в образовании цикла. На ее основе образуется новая гидроксильная группа, которую называют ацетальным гидроксилом. Аналогичные переходы между циклическими и нециклической формами наблюдаются и для всех других моносахаридов.

Дисахариды. Химические свойства.

Общее описание дисахаридов

Дисахаридами называют углеводы, молекулы которых состоят из двух остатков моносахаридов, связанных между собой за счет конденсации двух полуацетальных гидроксилов либо же одного спиртового гидроксила и одного полуацетального. Связи, образующиеся таким образом между остатками моносахаридов, называют гликозидными. Формулу большинства дисахаридов можно записать как C12H22O11.

Наиболее часто встречающимся дисахаридом является всем знакомый сахар, химиками называемый сахарозой. Молекула данного углевода образована циклическими остатками одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы. Связь между остатками дисахаридов в данном случае реализуется за счет отщепления воды от двух полуацетальных гидроксилов:

Поскольку связь между остатками моносахаридов образована при конденсации двух ацетальных гидроксилов, для молекулы сахара невозможно раскрытие ни одного из циклов, т.е. невозможен переход в карбонильную форму. В связи с этим сахароза не способна давать качественные реакции на альдегиды.

Подобного рода дисахариды, которые не дают качественные реакции на альдегиды, называют невосстанавливающими сахарами.

Тем не менее, существуют дисахариды, которые дают качественные реакции на альдегидную группу. Такая ситуация возможна, когда в молекуле дисахарида остался полуацетальный гидроксил из альдегидной группы одной из исходных молекул моносахаридов.

В частности, в реакцию с аммиачным раствором оксида серебра, а также гидроксидом меди (II) подобно альдегидам вступает мальтоза. Связано это с тем, что в её водных растворах существует следующее равновесие:

Как можно видеть, в водных растворах мальтоза существует в виде двух форм – с двумя циклами в молекуле и одним циклом в молекуле и альдегидной группой. По этой причине мальтоза, в отличие от сахарозы, дает качественную реакцию на альдегиды.

Гидролиз дисахаридов

Все дисахариды способны вступать в реакцию гидролиза, катализируемую кислотами, а также различными ферментами. В ходе такой реакции из одной молекулы исходного дисахарида образуется две молекулы моносахарида, которые могут быть как одинаковыми, так и различными в зависимости от состава исходного моносахарида.

Так, например, гидролиз сахарозы приводит к образованию глюкозы и фруктозы в равных количествах:

А при гидролизе мальтозы образуется только глюкоза:

Дисахариды как многоатомные спирты

Дисахариды, являясь многоатомными спиртами, дают соответствующую качественную реакцию с гидроксидом меди (II), т.е. при добавлении их водного раствора ко свежеосажденному гидроксиду меди (II) нерастворимый в воде голубой осадок Cu(OH)2 растворяется с образованием темно-синего раствора.

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза

Полисахариды — сложные углеводы, молекулы которых состоят из большого числа остатков моносахаридов, связанных между собой гликозидными связями.

Есть и другое определение полисахаридов:

Полисахаридами называют сложные углеводы, молекулы которых образуют при полном гидролизе большое число молекул моносахаридов.

В общем случае формула полисахаридов может быть записана как (C6H10O5)n.

Крахмал – вещество, представляющее собой белый аморфный порошок, не растворимый в холодной воде и частично растворимый в горячей с образованием коллоидного раствора, называемого в быту крахмальным клейстером.

Крахмал образуется из углекислого газа и воды в процессе фотосинтеза в зеленых частях растений под действием энергии солнечного света. В наибольших количествах крахмал содержится в картофельных клубнях, пшеничных, рисовых и кукурузных зернах. По этой причине указанные источники крахмала и являются сырьем для его получения в промышленности.

Целлюлоза – вещество, в чистом состоянии представляющее собой белый порошок, не растворимый ни в холодной, ни в горячей воде. В отличие от крахмала целлюлоза не образует клейстер. Практически из чистой целлюлозы состоит фильтровальная бумага, хлопковая вата, тополиный пух. И крахмал, и целлюлоза являются продуктами растительного происхождения. Однако, роли, которые они играют в жизни растений, различны. Целлюлоза является в основном строительным материалом, в частности, главным образом ей образованы оболочки растительных клеток. Крахмал же несет в основном запасающую, энергетическую функцию.

Химические свойства крахмала и целлюлозы

Горение

Все полисахариды, в том числе крахмал и целлюлоза, при полном сгорании в кислороде образуют углекислый газ и воду:

Образование глюкозы

При полном гидролизе как крахмала, так и целлюлозы образуется один и тот же моносахарид – глюкоза:

Качественная реакция на крахмал

При действии йода на что-либо, в чем содержится крахмал, появляется синее окрашивание. При нагревании синяя окраска исчезает, при охлаждении появляется вновь.

При сухой перегонке целлюлозы, в частности древесины, происходит ее частичное разложение с образованием таких низкомолекулярных продуктов как метиловый спирт, уксусная кислота, ацетон и т.д.

Поскольку и в молекулах крахмала, и в молекулах целлюлозы имеются спиртовые гидроксильные группы, данные соединения способны вступать в реакции этерификации как с органическими, так и с неорганическими кислотами:

Воски — это сложные эфиры высших жирных кислот и высокомолекулярных спиртов.

У растений они образуют пленку на поверхности органов — листьев, плодов. Эти соединения защищают наземные органы растений от излишней потери влаги, предотвращают проникновение патогенов и т. п. У насекомых они покрывают тело или служат для построения сот.

Гликолипиды также являются компонентами мембран, но их содержание там невелико.Нелипидная часть гликолипидов включает остаток углевода.

Функции липидов.

Insert Flash

Запасающая – жиры, откладываются в запас в тканях позвоночных животных.

Энергетическая – половина энергии, потребляемой клетками позвоночных животных в состоянии покоя, образуется в результате окисления жиров. Жиры используются и как источник воды. Энергетический эффект от расщепления 1 г жира – 39 кДж, что в два раза больше энергетического эффекта от расщепления 1 г глюкозы или белка.

Защитная – подкожный жировой слой защищает организм от механических повреждений.

Структурная – фосфолипиды входят в состав клеточных мембран.

Теплоизоляционная – подкожный жир помогает сохранить тепло.

Электроизоляционная – миелин, выделяемый клетками Шванна (образуют оболочки нервных волокон), изолирует некоторые нейроны, что во много раз ускоряет передачу нервных импульсов.

Питательная – некоторые липидоподобные вещества способствуют наращиванию мышечной массы, поддержанию тонуса организма.

Смазывающая – воски покрывают кожу, шерсть, перья и предохраняют их от воды. Восковым налетом покрыты листья многих растений, воск используется в строительстве пчелиных сот.

Гормональная – гормон надпочечников – кортизон и половые гормоны имеют липидную природу.

Видео YouTube

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Часть А

А1. Мономером полисахаридов может быть:

1) аминокислота

2) глюкоза

3) нуклеотид

4) целлюлоза

А2. В клетках животных запасным углеводом является:

1) целлюлоза

2) крахмал

3) хитин

4) гликоген

А3. Больше всего энергии выделится при расщеплении:

1) 10 г белка

2) 10 г глюкозы

3) 10 г жира

4) 10 г аминокислоты

А4. Какую из функций липиды не выполняют?

1) энергетическую

2)каталитическую

3) изоляционную

4) запасающую

А5. Липиды можно растворить в:

1) воде

2) растворе поваренной соли

3) соляной кислоте

4) ацетоне

Часть В

В1. Выберите особенности строения углеводов

1) состоят из остатков аминокислот

2) состоят из остатков глюкозы

3) состоят из атомов водорода, углерода и кислорода

4) некоторые молекулы имеют разветвленную структуру

5) состоят из остатков жирных кислот и глицерина

6) состоят из нуклеотидов

В2. Выберите функции, которые углеводы выполняют в организме

1) каталитическая

2) транспортная

3) сигнальная

4)строительная

5) защитная

6) энергетическая

ВЗ. Выберите функции, которые липиды выполняют в клетке

1) структурная

2) энергетическая

3) запасающая

4) ферментативная

5) сигнальная

6) транспортная

В4. Соотнесите группу химических соединений с их ролью в клетке:

|

РОЛЬ СОЕДИНЕНИЯ В КЛЕТКЕ |

СОЕДИНЕНИЕ |

|

|

|

Часть С

С1. Почему в организме не накапливается глюкоза, а накапливается крахмал и гликоген?

Тест 2

Часть 1 содержит 10 заданий (А1-10). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых верный.

Часть 1

А 1. Моносахарид, в молекуле которого содержится пять атомов углерода

1. глюкоза

2. фруктоза

3. галактоза

4. дезоксирибоза

А 2. Химическая связь, соединяющая остатки глицерина и высших жирных кислот в молекуле жира

1. ковалентная полярная

2. ковалентная неполярная

3. ионная

4. водородная

А 3. Мономером крахмала и целлюлозы является

1. глюкоза

2. глицерин

3. нуклеотид

4. аминокислота

А 4. В каком из веществ растворятся липиды

1. вода

2. ацетон

3. физиологический раствор

4. соляная кислота

А 5. Зимостойкость растений повышается при накоплении в клетках:

1. крахмала

2. жиров

3. сахаров

4. минеральных солей

А 6. В каких продуктах содержится наибольшее количество углеводов, необходимых человеку?

1. в сыре и твороге

2. хлебе и картофеле

3. мясе и рыбе

4. растительном масле

А 7. Конечными продуктами гликогена в клетке являются

1. АТФ и вода

2. кислород и углекислый газ

3. вода и углекислый газ

4. АТФ и кислород

А 8. Запасным углеводом в животной клетке является

1. крахмал

2. гликоген

3. целлюлоза

4. хитин

А 9. Сок, не содержащий ферментов, но облегчающий всасывание жиров в тонком кишечнике

1. желудочный сок

2. поджелудочный сок

3. кишечный сок

4. желч

А 10. У человека углеводы пищи начинают перевариваться в

1. двенадцатипёрстной кишке

2. ротовой полости

3. желудке

4. толстом кишечнике

Часть 2 содержит 8 заданий (В1-В8): 3 – с выбором трёх верных ответов из шести, 3 – на соответствие, 2 – на установление последовательности биологических процессов, явлений, объектов.

Часть 2

В 1. Липиды, встречающиеся только у животных

1. холестерин

2. липопротеиды

3. триглицериды

4. фосфолипиды

5. желчные кислоты

6. тестостерон

В 2. Моносахаридами являются

1. рибоза

2. сахароза

3. лактоза

4. глюкоза

5. мальтоза

6. галактоза

В3. Сложные органические соединения, в молекулу которых входит углеводный компонент

1. рибонуклеотиды

2. фосфолипиды

3. дезоксирибонуклеотиды

4. аминокислоты

5. аденозинтрифосфат

6. холестерин

В 4. Формы углеводов в растительных и животных клетках

Клетка Углевод

А) растительные клетки 1. гликоген

Б) животные клетки 2. крахмал

3. целлюлоза

4. гепарин

В 5. Установите соответствие между характеристикой и органическим веществом

Характеристика Органическое вещество

1. Состоят из углерода, водорода и кислорода А. Углеводы

2. Низкая теплопроводность Б. Жиры

3. Образуют биополимеры – полисахариды

4. Обеспечивают взаимодействие клеток одного типа

5. Все они не полярны

6. Практически не растворимы в воде

В 6. Установите соответствие между углеводом и группой углеводов, к которой они относятся

Название углевода Группа углеводов

1.Глюкоза А. моносахариды

2. Сахароза Б. Дисахариды

3. Галактоза В. Полисахариды

4. Крахмал

5. Мальтоза

6. Лактоза

В 7. Расположите моносахариды в порядке возрастания числа атомов углерода в их молекуле

1. диоксиацетон (кетоза)

2. глюкоза

3. элитроза треоза

4. рибоза

5. глюкозамин

6. рамно-О

В 8. Расположите жиры в порядке возрастания атомов углерода в их молекуле

1. трипальмитин

2. тристеарин

3. трилаурин

4. трикаприлин

5. тримиристин

Часть 3 содержит 6 заданий. На задание С 1 дайте краткий свободный ответ, а на задания С2-С6 – полный развёрнутый ответ.

Часть 3

С 1. Какую роль для живых организмов играют фосфолипиды и гликолипиды?

С 2. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. Объясните их.

1. Углеводы представляют собой соединения углерода и водорода.

2. Различают три класса углеводов – моносахариды, дисахариды и полисахариды.

3. Наиболее распространённые моносахариды – сахароза и лактоза.

4. Они растворимы в воде и обладают сладким вкусом.

5. При расщеплении 1 г. глюкозы выделяется 35,2 кДЖ энергии

С 3. Каковы функции углеводов в растительных клетках?

С 4. Объясните, почему запасающую функцию выполняют полисахариды, а не моносахариды?

Ответы:

Часть 1

А1-4 А6-2

А2-1 А7-3

А3-1 А8-2

А4-2 А9-4

А5-3 А10-2

Часть 2

В1-1 3 4

В2-1 4 6

В3-1 3 5

В4 -А 2 3, Б 1 4

В5-А 1 3 4, Б 2 5 6

В6-А1 3, Б 2 5 6, В 4

В7-1 3 4 2 5 6

В8-4 3 5 1 2

Часть 3

С 1. Фосфолипиды и гликолипиды являются компонентами клеточных мембран.

С 2. 1. углерода и воды.

3. дисахариды.

5. 17,6 кДЖ

С 3. 1. Моносахариды и дисахариды выполняют энергетическую функцию.

2. Крахмал – запасное питательное вещество.

3. Целлюлоза входит в состав клеточных стенок.

С 4. 1. Так как полисахариды не растворимы в воде, они не оказывают осмотического и химического действия на клетку.

2. В твёрдом и обезвоженном состоянии имеют меньший объём и большую полезную массу.

3. Менее доступны для болезнетворных бактерий и грибов, так как эти организмы пищу всасывают, а не заглатывают.

4. При необходимости легко превращаются в моносахариды.

Углеводы — органические соединения, которые выступают важнейшим, неотъемлемым компонентом клетки, составляя 1–2 процента животной клетки и 85–90 растительной. Общая формула углеводов Сх(Н2О)y показывает, что в их составе имеются углерод (С), водород (Н), кислород (О).

Функции углеводов

1. Энергетическая — окисление 1 грамма глюкозы дает 17,6 кДж энергии.

2. Структурная — углеводы имеются в составе клеточных стенок растений, покровов насекомых.

3. Запасающая — крахмал запасается растительными клетками, глюкоза запасается организмом в виде гликогена.

4. Защитная — вязкие секреты с гликопротеидами предохраняют стенки органов от бактерий и вирусов.

Моносахариды

1. Твердые, растворимые в воде кристаллические вещества, имеющие сладкий вкус.

2. Существуют триозы, содержащие всего 3 атома С, например, глицеральдегид, дигидроксиацетон. Триозы синтезируются в зеленых растениях как промежуточные продукты фотосинтеза.

3. Однако имеются и тетрозы, пентозы, гексозы — соответственно, 4, 5 и 6 атомов углерода.

4. Пример тетроз — эритроза, промежуточный продукт фотосинтеза, после нее образуются кольцевые молекулы углеводов.

5. Пентозы — рибоза и дезоксирибоза.

6. Гексозы — фруктоза, глюкоза, галактоза. Гексозы могут существовать как в ациклической, так и в циклической форме.

Глюкоза — виноградный сахар, входит в состав главных ди- и полисахаридов, отвечает за работу нервных и мышечных клеток, является в клетке ведущим источником энергии. Также глюкоза регулирует колебания осмотического давления, влияющего на концентрацию растворенных веществ во внутренней среде организма.

Фруктоза — плодовый сахар, имеется в меде, фруктах, сахарной свекле. Ее путь распада в организме короче, чем путь распада глюкозы. Для усвоения фруктозы не нужен инсулин. У диабетиков глюкоза слабо усваивается, им больше подходит фруктоза.

Галактоза — изомер глюкозы, отличающийся от нее расположением водорода и гидроксильной группы у 4 атома углерода. Галактоза имеется в составе лактозы и некоторых полисахаридов. В печени и прочих органах она превращается в глюкозу. В клетках растений галактоза участвует в построении гемицеллюлоз, которые являются неотъемлемыми компонентами стенок клеток, придают эластичность тканями.

Химический состав живых организмов

Химический состав живых организмов можно выразить в двух видах — атомном и молекулярном.

Атомный (элементный) состав характеризует соотношение атомов элементов, входящих в живые организмы.

Молекулярный (вещественный) состав отражает соотношение молекул веществ.

Элементарный состав

По относительному содержанию элементы, входящие в состав живых организмов, делят на три группы.

Группы элементов по их содержанию в живых организмах

| Группа элементов | Элементы | Суммарное содержание в клетке, % |

| Макроэлементы | O, C, H, N (основные, или органогены) Ca, K, Si, Mg, P, S, Na, Cl, Fe |

98–99 1–2 |

| Микроэлементы | Mn, Co, Zn, Cu, B, I, F, Mo и др. | 0,1 |

| Ультрамикроэлементы | Se, U, Hg, Ra, Au, Ag и др. менее | 0,01 |

Макроэлементы составляют основную массу процентного состава живых организмов.

Содержание некоторых химических элементов в природных объектах

| Элемент | В живых организмах, % от сырой массы | В земной коре, % | В морской воде, % |

| Кислород | 65–75 | 49,2 | 85,8 |

| Углерод | 15–18 | 0,4 | 0,0035 |

| Водород | 8–10 | 1,0 | 10,67 |

| Азот | 1,5–3,0 | 0,04 | 0,37 |

| Фосфор | 0,20–1,0 | 0,1 | 0,003 |

| Сера | 0,15–0,2 | 0,15 | 0,09 |

| Калий | 0,15–0,4 | 2,35 | 0,04 |

| Хлор | 0,05–0,1 | 0,2 | 0,06 |

| Кальций | 0,04–2,0 | 3,25 | 0,05 |

| Магний | 0,02–0,03 | 2,35 | 0,14 |

| Натрий | 0,02–0,03 | 2,4 | 1,14 |

| Железо | 0,01–0,015 | 4,2 | 0,00015 |

| Цинк | 0,0003 | < 0,01 | 0,00015 |

| Медь | 0,0002 | < 0,01 | < 0,00001 |

| Йод | 0,0001 | < 0,01 | 0,000015 |

| Фтор | 0,0001 | 0,1 | 2,07 |

Химические элементы, которые входят в состав живых организмов и при этом выполняют биологические функции, называются биогенными. Даже те из них, которые содержатся в клетках в ничтожно малых количествах, ничем не могут быть заменены и совершенно необходимы для жизни. В основном это макро- и микроэлементы. Физиологическая роль большинства микроэлементов не раскрыта.

Роль биогенных элементов в живых организмах

| Название элемента | Символ элемента | Роль в живых организмах |

| Углерод | С | Входит в состав органических веществ, в форме карбонатов входит в состав раковин моллюсков, коралловых полипов, покровов тела простейших, бикарбонатной буферной системы (HCO3-, Н2CO3) |

| Кислород | О | Входит в состав воды и органических веществ |

| Водород | Н | Входит в состав воды и органических веществ |

| Азот | N | Входит в состав всех аминокислот, нуклеиновых кислот, АТФ, НАД, НАДФ, ФАД |

| Фосфор | Р | Входит в состав нуклеиновых кислот, АТФ, НАД, НАДФ, ФАД, фосфолипидов, костной ткани, эмали зубов, фосфатной буферной системы (HPO4, H2PO4-) |

| Сера | S | Входит в состав серосодержащих аминокислот (цистина, цистеина, метионина), инсулина, витамина В1, кофермента А, многих ферментов, участвует в формировании третичной структуры белка (образование дисульфидных связей), в бактериальном фотосинтезе (сера входит в состав бактериохлорофилла, H2S является источником водорода), окисление соединений серы — источник энергии в хемосинтезе |

| Хлор | Cl | Преобладающий отрицательный ион в организме, участвует в создании мембранных потенциалов клеток, осмотического давления для поглощения растениями воды из почвы и тургорного давления для поддержания формы клетки, процессах возбуждения и торможения в нервных клетках, входит в состав соляной кислоты желудочного сока |

| Натрий | Na | Главный внеклеточный положительный ион, участвует в создании мембранных потенциалов клеток (в результате работы натрий-калиевого насоса), осмотического давления для поглощения растениями воды из почвы и тургорного давления для поддержания формы клетки, в поддержании сердечного ритма (вместе с ионами K+ и Ca2+) |

| Калий | K | Преобладающий положительный ион внутри клетки, участвует в создании мембранных потенциалов клеток (в результате работы натрий-калиевого насоса), поддержании сердечного ритма (вместе с ионами Na+ и Ca2+), активирует ферменты, участвующие в синтезе белка |

| Кальций | Ca | Входит в состав костей, зубов, раковин, участвует в регуляции избирательной проницаемости клеточной мембраны, процессах свёртывания крови; поддержании сердечного ритма (вместе с ионами K+ и Na2+), образовании желчи, активирует ферменты при сокращении поперечно-полосатых мышечных волокон |

| Магний | Mg | Входит в состав хлорофилла, многих ферментов |

| Железо | Fe | Входит в состав гемоглобина, миоглобина, некоторых ферментов |

| Медь | Cu | Входит в состав некоторых ферментов |

| Цинк | Zn | Входит в состав некоторых ферментов |

| Марганец | Mn | Входит в состав некоторых ферментов |

| Молибден | Mo | Входит в состав некоторых ферментов |

| Кобальт | Co | Входит в состав витамина В12 |

| Фтор | F | Входит в состав эмали зубов, костей |

| Йод | I | Входит в состав гормона щитовидной железы — тироксина |

| Бром | Br | Входит в состав витамина В1 |

| Бор | В | Влияет на рост растений |

Молекулярный состав

Химические элементы входят в состав клеток в виде ионов и молекул неорганических и органических веществ. Важнейшие неорганические вещества в клетке — вода и минеральные соли, важнейшие органические вещества — углеводы, липиды, белки и нуклеиновые кислоты.

Содержание в клетке химических веществ

| Вещество | Содержание, % от сырой массы |

| Вода | 75–85 |

| Белки | 10–15 |

| Жиры | 1–5 |

| Углеводы | 0,2–2,0 |

| Нуклеиновые кислоты | 1–2 |

| Низкомолекулярные органические соединения | 0,1–0,5 |

| Неорганические соединения | 1,0–1,5 |

Неорганические вещества

Вода

Вода — преобладающее вещество всех живых организмов. Она обладает уникальными свойствами благодаря особенностям строения: молекулы воды имеют форму диполя и между ними образуются водородные связи. Среднее содержание воды в клетках большинства живых организмов составляет около 70%. Вода в клетке присутствует в двух формах: свободной (95% всей воды клетки) и связанной (4–5% связаны с белками). Функции воды представлены в таблице.

Функции воды

| Функция | Характеристика |

| Вода как растворитель | Вода является лучшим из известных растворителей, в ней растворяется больше веществ, чем в любой другой жидкости. Многие химические реакции в клетке являются ионными, поэтому протекают только в водной среде. Молекулы воды полярны, поэтому вещества, молекулы которых также полярны, хорошо растворяются в воде, а вещества, молекулы которых не полярны, нерастворяются (плохо растворяются) в воде. Вещества, растворяющиеся в воде, называются гидрофильными (спирты, сахара, альдегиды, аминокислоты), нерастворяющиеся — гидрофобными (жирные кислоты, целлюлоза). |

| Вода как реагент | Вода участвует во многих химических реакциях: реакциях гидролиза, полимеризации, в процессе фотосинтеза и т. д. |

| Транспортная | Передвижение по организму вместе с водой растворённых в ней веществ к различным его частям и выведение ненужных продуктов из организма. |

| Вода как термостабилизатор и терморегулятор | Эта функция обусловлена такими свойствами воды, как высокая теплоёмкость (благодаря наличию водородных связей): смягчает влияние на организм значительных перепадов температуры в окружающей среде; высокая теплопроводность (вследствие небольших размеров молекул) позволяет организму поддерживать одинаковую температуру во всем его объёме; высокая теплота испарения (благодаря наличию водородных связей): вода используется для охлаждения организма при потоотделении у млекопитающих и транспирации у растений. |

| Структурная | Цитоплазма клеток содержит обычно от 60 до 95% воды, и именно она придаёт клеткам их нормальную форму. У растений вода поддерживает тургор (упругость эндоплазматической мембраны), у некоторых животных служит гидростатическим скелетом (медузы, круглые черви). Это возможно благодаря такому свойству воды, как полная несжимаемость. |

Минеральные соли

Минеральные соли в водном растворе клетки диссоциируют на катионы и анионы.

Наиболее важные катионы — K+, Ca2+, Mg2+, Na+, NH4+,

Наиболее важные анионы — Cl—, SO42-, HPO42-, H2PO4—, HCO3—, NO3—.

Существенным является не только концентрация, но и соотношение отдельных ионов в клетке.

Функции минеральных веществ представлены в таблице.

Функции минеральных веществ

| Функция | Характеристика |

| Поддержание кислотно- щелочного равновесия | Наиболее важные буферные системы млекопитающих — фосфатная и бикарбонатная. Фосфатная буферная система (HPO4 2-, H2PO4—) поддерживает рН внутриклеточной жидкости в пределах 6,9–7,4. Бикарбонатная система (HCO3—, Н2CO3) сохраняет рН внеклеточной среды (плазмы крови) на уровне 7,4. |

| Участие в создании мембранных потенциалов клеток | В составе наружной клеточной мембраны клетки имеются так называемые ионные насосы. Один из них — натрий-калиевый насос — белок, пронизывающий плазматическую мембрану, накачивает ионы натрия внутрь клетки и выкачивает из неё ионы натрия. При этом на каждые два поглощённых иона калия выводятся три иона натрия. В результате образуется разность зарядов (потенциалов) внешней и внутренней поверхностей мембраны клетки: внутренняя сторона заряжена отрицательно, наружная — положительно. Разность потенциалов необходима для передачи возбуждения по нерву или мышце. |

| Активация ферментов | Ионы Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Co и других металлов являются компонентами многих ферментов, гормонов и витаминов. |

| Создание осмотического давления в клетке | Более высокая концентрация ионов солей внутри клетки обеспечивает поступление в неё воды и создание тургорного давления. |

| Строительная (структурная) | Соединения азота, фосфора, серы и другие неорганические вещества служат источником строительного материала для синтеза органических молекул (аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и др.) и входят в состав ряда опорных структур клетки и организма. Соли кальция и фосфора входят в состав костной ткани животных. |

Кроме того, соляная кислота входит в состав желудочного сока животных и человека, ускоряя процесс переваривания белков пищи. Остатки серной кислоты способствуют выведению чужеродных веществ из организма. Натриевые и калиевые соли азотистой и фосфорной кислот, кальциевая соль серной кислоты служат важными компонентами минерального питания растений, их вносят в почву в качестве удобрений.

Органические вещества

Полимер — многозвеньевая цепь, в которой звеном является какое-либо относительно простое вещество — мономер. Полимеры бывают линейные и разветвленные, гомополимеры (все мономеры одинаковые — остатки глюкозы в крахмале) и гетерополимеры (мономеры разные — остатки аминокислот в белках), регулярные (группа мономеров в полимере периодически повторяется) и нерегулярные (в молекулах нет видимой повторяемости мономерных звеньев).

Биологические полимеры — это полимеры, входящие в состав клеток живых организмов и продуктов их жизнедеятельности. Биополимерами являются белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды. Свойства биополимеров зависят от числа, состава и порядка расположения составляющих их мономеров. Изменение состава и последовательности мономеров в структуре полимера приводит к значительному числу вариантов биологических макромолекул.

Углеводы

Углеводы — органические соединения, состоящие из одной или многих молекул простых сахаров. Содержание углеводов в животных клетках составляет 1–5 %, а в некоторых клетках растений достигает 70 %.

Выделяют три группы углеводов: моносахариды, олигосахариды (состоят из 2–10 молекул простых сахаров), полисахариды (состоят более чем из 10 молекул сахаров). Соединяясь с липидами и белками, углеводы образуют гликолипиды и гликопротеины.

Характеристика углеводов

| Группа | Строение | Характеристика |

| Моносахариды (или простые сахара) | Это кетонные или альдегидные производные многоатомных спиртов. | В зависимости от числа атомов углерода различают триозы, тетрозы, пентозы (рибоза, дезоксирибоза), гексозы (глюкоза, фруктоза) и гептозы. В зависимости от функциональной группы сахара разделяют на альдозы, имеющие в составе альдегидную группу (глюкоза, рибоза, дезоксирибоза), и кетозы, имеющие в составе кетонную группу (фруктоза). Моносахариды — бесцветные твёрдые кристаллические вещества, легко растворимые в воде, имеющие, как правило, сладкий вкус. Моносахариды могут существовать в ациклических и циклических формах, которые легко превращаются друг в друга. Олиго- и полисахариды образуются из циклических форм моносахаридов. |

| Олигосахариды | Состоят из 2–10 молекул простых сахаров. В природе в большей степени представлены дисахаридами, состоящими из двух моносахаридов, связанных друг с другом с помощью гликозидной связи. | Наиболее часто встречаются мальтоза, или солодовый сахар, состоящий из двух молекул глюкозы; лактоза, входящая в состав молока и состоящая из галактозы и глюкозы; сахароза, или свекловичный сахар, включающий глюкозу и фруктозу. Дисахариды, как и моносахариды, растворимы в воде и обладают сладким вкусом. |

| Полисахариды | Состоят более чем из 10 молекул сахаров. В полисахаридах простые сахара (глюкоза, галактоза и др.) соединены между собой гликозидными связями. Если присутствуют только 1–4, гликозидные связи, то образуется линейный, неразветвлённый полимер (целлюлоза), если присутствуют и 1–4, и 1–6 связи, полимер будет разветвлённым (крахмал, гликоген). Полисахариды утрачивают сладкий вкус и способность растворяться в воде. | Целлюлоза — линейный полисахарид, состоящий из молекул β-глюкозы, соединённых 1–4 связями. Целлюлоза является главным компонентом клеточной стенки растений. Она нерастворима в воде и обладает большой прочностью. У жвачных животных целлюлозу расщепляют ферменты бактерий, постоянно обитающих в специальном отделе желудка. Крахмал и гликоген являются основными формами запасания глюкозы у растений и животных соответственно. Остатки α-глюкозы в них связаны 1–4 и 1–6 гликозидными связями. Хитин образует у членистоногих наружный скелет (панцирь), у грибов придаёт прочность клеточной стенке. |

Функции углеводов представлены в таблице.

Функции углеводов

| Функция | Характеристика |

| Энергетическая | При окислении простых сахаров (в первую очередь глюкозы) организм получает основную часть необходимой ему энергии. При полном расщеплении 1 г глюкозы высвобождается 17,6 кДж энергии. |

| Запасающая | Крахмал (у растений) и гликоген (у животных, грибов и бактерий) играют роль источника глюкозы, высвобождая её по мере необходимости. |

| Строительная (структурная) | Целлюлоза (у растений) и хитин (у грибов) придают прочность клеточным стенкам. Рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеиновых кислот. Рибоза также входит в состав АТФ, ФАД, НАД, НАДФ. |

| Рецепторная | Функция узнавания клетками друг друга обеспечивается гликопротеинами, входящими в состав клеточных мембран. Утрата способности узнавать друг друга характерна для клеток злокачественных опухолей. |

| Защитная | Хитин образует покровы (наружный скелет) тела членистоногих. |

Липиды

Липиды — жиры и жироподобные органические соединения, практически нерастворимые в воде. Их содержание в разных клетках сильно варьируется от 2–3 (в клетках семян растений) до 50–90% (в жировой ткани животных). В химическом отношении липиды, как правило, сложные эфиры жирных кислот и ряда спиртов

Они делятся на несколько классов. Наиболее распространены в живой природе нейтральные жиры, воска, фосфолипиды, стероиды. В состав большинства липидов входят жирные кислоты, молекулы которых содержат гидрофобный длинноцепочечный углеводородный «хвост» и гидрофильную карбоксильную группу.

Жиры — сложные эфиры трёхатомного спирта глицерина и трёх молекул жирных кислот. Воска — это сложные эфиры многоатомных спиртов и жирных кислот. Фосфолипиды имеют в молекуле вместо остатка жирной кислоты остаток фосфорной кислоты. Стероиды не содержат жирных кислот и имеют особую структуру. Также для живых организмов характерны липопротеины — соединения липидов с белками без образования ковалентных связей и гликолипиды — липиды, в которых помимо остатка жирной кислоты содержится одна или несколько молекул сахара.

Функции липидов представлены в таблице.

Функции липидов

| Функция | Характеристика |

| Строительная (структурная) | Фосфолипиды вместе с белками являются основой биологических мембран. Стероид холестерин — важный компонент клеточных мембран у животных. Липопротеины и гликолипиды входят в состав мембран клеток некоторых тканей. Воск входит в состав пчелиных сот. |

| Гормональная (регуляторная) | Многие гормоны по химической природе являются стероидами. Например, тестостерон стимулирует развитие полового аппарата и вторичных половых признаков, характерных для мужчин; прогестерон (гормон беременности) способствует имплантации яйцеклетки в матке, задерживает созревание и овуляцию фолликулов, стимулирует рост молочных желёз; кортизон и кортикостерон влияют на обмен углеводов, белков, жиров, обеспечивая адаптацию организма к большим мышечным нагрузкам. |

| Энергетическая | При окислении 1 г жирных кислот высвобождается 38,9 кДж энергии и синтезируется в два раза больше АТФ, чем при расщеплении такого же количества глюкозы. У позвоночных половина энергии, потребляемой в состоянии покоя, образуется за счёт окисления жирных кислот. |

| Запасающая | В виде жиров хранится значительная часть энергетических запасов организма: твёрдые жиры у животных, жидкие жиры (масла) у растений, например, у подсолнечника, сои, клещевины. Кроме того, жиры служат источником воды (при сгорании 1 г жира образуется 1,1 г воды). Это особенно ценно для пустынных и арктических животных, испытывающих дефицит свободной воды. |

| Защитная | У млекопитающих подкожный жир выступает в качестве термоизолятора (защита от охлаждения) и амортизатора (защита от механических воздействий). Воск покрывает эпидермис растений, кожу, перья, шерсть, волосы животных, предохраняя от смачивания. |

Белки

Белки представляют собой самый многочисленный и наиболее разнообразный класс органических соединений клетки. Белки — это биологические гетерополимеры, мономерами которых являются аминокислоты.

По химическому составу аминокислоты — это соединения, содержащие одну карбоксильную группу (—СООН) и одну аминную (—NH2), связанные с одним атомом углерода, к которому присоединена боковая цепь — какой-либо радикал R. Именно радикал придаёт аминокислоте её неповторимые свойства.

В образовании белков участвуют только 20 аминокислот. Они называются фундаментальными, или основными: аланин, метионин, валин, пролин, лейцин, изолейцин, триптофан, фенилаланин, аспарагин, глутамин, серин, глицин, тирозин, треонин, цистеин, аргинин, гистидин, лизин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты. Некоторые из аминокислот не синтезируются в организмах животных и человека и должны поступать с растительной пищей. Они называются незаменимыми: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин.

Аминокислоты, соединяясь друг с другом ковалентными пептидными связями, образуют различной длины пептиды

Пептидной (амидной) называется ковалентная связь, образованная карбоксильной группой одной аминокислоты и аминной группой другой.

Белки представляют собой высокомолекулярные полипептиды, в состав которых входят от ста до нескольких тысяч аминокислот.

Выделяют 4 уровня организации белков:

Уровни организации белков

| Уровень | Характеристика |

| Первичная структура | Последовательность аминокислот в полипептидной цепи. Она образуется за счёт ковалентных пептидных связей между аминокислотными остатками. Первичная структура определяется последовательностью нуклеотидов в участке молекулы ДНК, кодирующем данный белок. Первичная структура любого белка уникальна и определяет его форму, свойства и функции. Молекулы белков могут принимать различные пространственные формы (конформации). Существуют вторичная, третичная и четвертичная пространственные структуры белковой молекулы. |

| Вторичная структура | Образуется укладкой полипептидных цепей в α-спираль или β-структуру. Она поддерживается за счёт водородных связей между атомами водорода групп NH— и атомами кислорода групп СО—. α-спираль формируется в результате скручивания полипептидной цепи в спираль с одинаковыми расстояниями между витками. Она характерна для глобулярных белков, имеющих сферическую форму глобулы. β-структура представляет собой продольную укладку трёх полипептидных цепей. Она характерна для фибриллярных белков, имеющих вытянутую форму фибриллы. |

| Третичная структура | Образуется при сворачивании спирали в клубок (глобулу, домен). Домены — глобулоподобные образования с гидрофобной сердцевиной и гидрофильным наружным слоем. Третичная структура формируется за счёт связей, образующихся между радикалами (R) аминокислот, за счёт ионных, гидрофобных и дисперсионных взаимодействий, а также за счёт образования дисульфидных (S — S) связей между радикалами цистеина. |

| Четвертичная структура | Характерна для сложных белков, состоящих из двух и более полипептидных цепей (глобул), не связанных ковалентными связями, а также для белков, содержащих небелковые компоненты (ионы металлов, коферменты). Четвертичная структура поддерживается в основном силами межмолекулярного притяжения и в меньшей степени водородными и ионными связями. |

Конфигурация белка зависит от последовательности аминокислот, но на неё могут влиять и конкретные условия, в которых находится белок.

Утрата белковой молекулой своей структурной организации называется денатурацией.

Денатурация может быть обратимой и необратимой. При обратимой денатурации разрушается четвертичная, третичная и вторичная структуры, но благодаря сохранению первичной структуры при возвращении нормальных условий возможна ренатурация белка — восстановление нормальной (нативной) конформации. При необратимой денатурации происходит разрушение первичной структуры белка. Денатурация может быть вызвана высокой температурой (выше 45 °C), обезвоживанием, ионизирующим излучением и другими факторами. Изменение конформации (пространственной структуры) белковой молекулы лежит в основе ряда функций белков (сигнальные, антигенные свойства и др.).

По химическому составу различают простые и сложные белки. Простые белки состоят только из аминокислот (фибриллярные белки, антитела — иммуноглобулины). Сложные белки содержат белковую часть и небелковую — простетические группы. Различают липопротеины (содержат липиды), гликопротеины (углеводы), фосфопротеины (одну или несколько фосфатных групп), металлопротеины (различные металлы), нуклеопротеины (нуклеиновые кислоты). Простетические группы обычно играют важную роль при выполнении белком его биологической функции.

Функции белков представлены в таблице.

Функции белков

| Функция | Характеристика |

| Каталитическая (ферментативная) | Все ферменты являются белками. Белки-ферменты катализируют протекание в организме химических реакций. Например, каталаза разлагает перекись водорода, амилаза гидролизует крахмал, липаза — жиры, трипсин — белки, нуклеаза — нуклеиновые кислоты, ДНК-полимераза катализирует удвоение ДНК. |

| Строительная (структурная) | Её осуществляют фибриллярные белки. Например, кератин содержится в ногтях, волосах, шерсти, перьях, рогах, копытах; коллаген — в костях, хрящах, сухожилиях; эластин — в связках и стенках кровеносных сосудов. |

| Транспортная | Ряд белков способен присоединять и переносить различные вещества. Например, гемоглобин переносит кислород и углекислый газ, белки-переносчики осуществляют облегчённую диффузию через плазматическую мембрану клетки. |

| Гормональная (регуляторная) | Многие гормоны являются белками, пептидами, гликопептидами. Например, соматропин регулирует рост; инсулин и глюкагон регулируют уровень глюкозы в крови: инсулин повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы, что усиливает её расщепление в тканях, отложение гликогена в печени, глюкагон способствует превращению гликогена печени в глюкозу. |

| Защитная | Например, иммуноглобулины крови являются антителами; интерфероны — универсальные противовирусные белки; фибрин и тромбин участвуют в свёртывании крови. |

| Сократительная (двигательная) | Например, актин и миозин образуют микрофиламенты и осуществляют сокращение мышц, тубулин образует микротрубочки и обеспечивает работу веретена деления. |

| Рецепторная (сигнальная) | Например, гликопротеины входят в состав гликокаликса и воспринимают информацию из окружающей среды; опсин — составная часть светочувствительных пигментов родопсина и йодопсина, находящихся в клетках сетчатки глаза. |

| Запасающая | Например, альбумин запасает воду в яичном желтке, миоглобин содержит запас кислорода в мышцах позвоночных, белки семян растений бобовых — запас питательных веществ для зародыша. |

| Энергетическая | При расщеплении 1 г белков высвобождается 17,6 кДж энергии. |

Ферменты. Белки-ферменты катализируют протекание в организме химических реакций. Эти реакции, в силу энергетических причин, сами по себе либо вообще не протекают в организме, либо протекают слишком медленно.

Ферментативную реакцию можно выразить общим уравнением:

Е+S → [ES] → E+P,

где субстрат (S) обратимо реагирует с ферментом (Е) с образованием фермент-субстратного комплекса (ES), который затем распадается с образованием продукта реакции (Р). Фермент не входит в состав конечных продуктов реакции.

В молекуле фермента имеется активный центр, состоящий из двух участков — сорбционного (отвечает за связывание фермента с молекулой субстрата) и каталитического (отвечает за протекание собственно катализа). В ходе реакции фермент связывает субстрат, последовательно изменяет его конфигурацию, образуя ряд промежуточных молекул, дающих в конечном итоге продукты реакции.

Отличие ферментов от катализаторов неорганической природы:

1. Один фермент катализирует только один тип реакций.

2. Активность ферментов ограничена довольно узкими температурными рамками (обычно 35–45оС).

3. Ферменты активны при определенных значениях рН (большинство в слабощелочной среде).

Нуклеиновые кислоты

Мононуклеотиды. Мононуклеотид состоит из одного азотистого основания — пуринового (аденин — А, гуанин — Г) или пиримидинового (цитозин — Ц, тимин — Т, урацил — У), сахара-пентозы (рибоза или дезоксирибоза) и 1–3 остатков фосфорной кислоты.

В зависимости от числа фосфатных групп различают моно-, ди- и трифосфаты нуклеотидов, например, аденозинмонофосфат — АМФ, гуанозиндифосфат — ГДФ, уридинтрифосфат — УТФ, тимидинтрифосфат — ТТФ и т. д.

Функции мононуклеотидов представлены в таблице.

Функции мононуклеотидов

| Функция | Характеристика |

| Строительная (структурная) | Наиболее важная роль нуклеотидов состоит в том, что они служат строительными блоками для сборки полинуклеотидов: ДНК и РНК (дезоксирибонуклеиновых и рибонуклеиновых кислот). |

| Энергетическая | АТФ является универсальным переносчиком и хранителем энергии в клетке, участвует как источник энергии почти во всех внутриклеточных реакциях. |

| Транспортная | Производные нуклеотидов служат переносчиками некоторых химических групп, например, НАД (никотинамидадениндинуклеотид) и ФАД (флавинадениндинуклеотид) — переносчики атомов водорода. |

Полинуклеотиды. Нуклеиновые кислоты (полинуклеотиды) — полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды. Существуют два типа нуклеиновых кислот: ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК (рибонуклеиновая кислота).

Нуклеотиды ДНК и РНК состоят из следующих компонентов:

- Азотистое основание (в ДНК: аденин, гуанин, цитозин и тимин; в РНК: аденин, гуанин, цитозин и урацил).

- Сахар-пентоза (в ДНК — дезоксирибоза, в РНК — рибоза).

- Остаток фосфорной кислоты.

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — линейный полимер, состоящий из четырёх типов мономеров: нуклеотидов А, Т, Г и Ц, связанных друг с другом ковалентной связью через остатки фосфорной кислоты.

Молекула ДНК состоит из двух спирально закрученных цепей (двойная спираль). При этом между аденином и тимином образуются две водородные связи, а между гуанином и цитозином — три. Эти пары азотистых оснований называют комплементарными. В молекуле ДНК они всегда расположены друг напротив друга. Цепи в молекуле ДНК противоположно направлены. Пространственная структура молекулы ДНК была установлена в 1953 г. Д. Уотсоном и Ф. Криком.

Связываясь с белками, молекула ДНК образует хромосому. Хромосома — комплекс одной молекулы ДНК с белками. Молекулы ДНК эукариотических организмов (грибов, растений и животных) линейны, незамкнуты, связаны с белками, образуя хромосомы. У прокариот (бактерий) ДНК замкнута в кольцо, не связана с белками, не образует линейную хромосому.

Функция ДНК: хранение, передача и воспроизведение в ряду поколений генетической информации. ДНК определяет, какие белки и в каких количествах необходимо синтезировать.

РНК (рибонуклеиновые кислоты) в отличие от ДНК вместо дезоксирибозы содержат рибозу, а вместо тимина — урацил. РНК, как правило, имеют лишь одну цепь, более короткую, чем цепи ДНК. Двуцепочечные РНК встречаются у некоторых вирусов.

Существует 3 вида РНК.

Виды РНК

| Вид | Характеристика | Доля в клетке, % |

| Информационная РНК (иРНК), или матричная РНК (мРНК) | Имеет незамкнутую цепь. Служит в качестве матриц для синтеза белков, перенося информацию об их структуре с молекулы ДНК к рибосомам в цитоплазму. | Около 5 |

| Транспортная РНК (тРНК) | Доставляет аминокислоты к синтезируемой молекуле белка. Молекула тРНК состоит из 70–90 нуклеотидов и благодаря внутрицепочечным комплементарным взаимодействиям приобретает характерную вторичную структуру в виде «клеверного листа». 1 — 4 — участки комплементарного соединения внутри одной цепочки РНК; 5 — участок комплементарного соединения с молекулой мРНК; 6 — участок (активный центр) соединения с аминокислотой |

Около 10 |

| Рибосомная РНК (рРНК) | В комплексе с рибосомными белками образует рибосомы — органоиды, на которых происходит синтез белка. | Около 85 |

Функции РНК: участие в биосинтезе белков.

Самоудвоение ДНК. Молекулы ДНК обладают способностью, не присущей ни одной другой молекуле, — способностью к удвоению. Процесс удвоения молекул ДНК называется репликацией.

В основе репликации лежит принцип комплементарности — образование водородных связей между нуклеотидами А и Т, Г и Ц.

Репликацию осуществляют ферменты ДНК-полимеразы. Под их воздействием цепи молекулы ДНК разделяются на небольшом отрезке молекулы. На цепи материнской молекулы достраиваются дочерние цепи. Затем расплетается новый отрезок, и цикл репликации повторяется.

В результате образуются дочерние молекулы ДНК, ничем не отличающиеся друг от друга и от материнской молекулы. В процессе деления клетки дочерние молекулы ДНК распределяются между образующимися клетками. Так осуществляется передача информации из поколения в поколение.

Под воздействием различных факторов внешней среды (ультрафиолетового излучения, различных химических веществ) молекула ДНК может повреждаться. Происходят разрывы цепей, ошибочные замены азотистых оснований нуклеотидов и др. Кроме того, изменения в ДНК могут происходить самопроизвольно, например, в результате рекомбинации — обмена фрагментами ДНК. Произошедшие изменения в наследственной информации также передаются потомству.

В некоторых случаях молекулы ДНК способны «исправлять» возникающие в её цепях изменения. Эта способность называется репарацией. В восстановлении исходной структуры ДНК участвуют белки, которые узнают изменённые участки ДНК и удаляют их из цепи, тем самым восстанавливая правильную последовательность нуклеотидов, сшивая восстановленный фрагмент с остальной молекулой ДНК.

Сравнительная характеристика ДНК и РНК представлена в таблице.

Сравнительная характеристика ДНК и РНК

| Признаки | ДНК | РНК |

| Местонахождение в клетке | Ядро, митохондрии, пластиды. Цитоплазма у прокариот | Ядро, рибосомы, цитоплазма, митохондрии, хлоропласты |

| Местонахождение в ядре | Хромосомы | Кариоплазма, ядрышко (рРНК) |

| Строение макромолекулы | Двуцепочечный (как правило) линейный полинуклеотид, свёрнутый правозакрученной спиралью, с водородными связями между двумя цепями | Одноцепочечный (как правило) полинуклеотид. Некоторые вирусы имеют двуцепочечную РНК |

| Мономеры | Дезоксирибонуклеотиды | Рибонуклеотиды |

| Состав нуклеотида | Азотистое основание (пуриновое — аденин, гуанин, пиримидиновое — тимин, цитозин); углевод (дезоксирибоза); остаток фосфорной кислоты | Азотистое основание (пуриновое — аденин, гуанин, пиримидиновое — урацил, цитозин); углевод (рибоза); остаток фосфорной кислоты |

| Типы нуклеотидов | Адениловый (А), гуаниловый (Г), тимидиловый (Т), цитидиловый (Ц) | Адениловый (А), гуаниловый (Г), уридиловый (У), цитидиловый (Ц) |

| Свойства | Способна к самоудвоению (репликации) по принципу комплементарности: А=Т, Т=А, Г=Ц, Ц=Г. Стабильна | Не способна к самоудвоению. Лабильна. Генетическая РНК вирусов способна к репликации |

| Функции | Химическая основа хромосомного генетического материала (гена); синтез ДНК; синтез РНК; информация о структуре белков | Информационная (иРНК) — переносит информацию о структуре белка с молекулы ДНК к рибосомам в цитоплазму; транспортная (тРНК) — переносит аминокислоты к рибосомам; рибосомальная (рРНК) — входит в состав рибосом; митохондриальная и пластидная — входят в состав рибосом этих органелл |

Строение клетки

Клеточная теория

Становление клеточной теории:

- Роберт Гук в 1665 году обнаружил клетки в срезе пробки и впервые применил термин клетка.

- Антони ван Левенгук открыл одноклеточные организмы.

- Маттиас Шлейден в 1838 году и Томас Шванн в 1839 году сформулировали основные положения клеточной теории. Однако они ошибочно считали, что клетки возникают из первичного неклеточного вещества.

- Рудольф Вирхов в 1858 году доказал, что все клетки образуются из других клеток путём клеточного деления.

Основные положения клеточной теории:

- Клетка является структурной единицей всего живого. Все живые организмы состоят из клеток (исключение составляют вирусы).

- Клетка является функциональной единицей всего живого. Клетка проявляет весь комплекс жизненных функций.

- Клетка является единицей развития всего живого. Новые клетки образуются только в результате деления исходной (материнской) клетки.

- Клетка является генетической единицей всего живого. В хромосомах клетки содержится информация о развитии всего организма.

- Клетки всех организмов сходны по химическому составу, строению и функциям.

Типы клеточной организации

Среди живых организмов только вирусы не имеют клеточного строения. Все остальные организмы представлены клеточными формами жизни. Различают два типа клеточной организации: прокариотический и эукариотический. К прокариотам относятся бактерии и цианобактерии (сине-зелёные), к эукариотам — растения, грибы и животные.

Прокариотические клетки устроены сравнительно просто. Они не имеют ядра, область расположения ДНК в цитоплазме называется нуклеоид, единственная молекула ДНК кольцевая и не связана с белками, клетки меньше эукариотических, в состав клеточной стенки входит гликопептид — муреин, мембранные органоиды отсутствуют, их функции выполняют впячивания плазматической мембраны (мезосомы), рибосомы мелкие, микротрубочки отсутствуют, поэтому цитоплазма неподвижна, а реснички и жгутики имеют особую структуру.

Эукариотические клетки имеют ядро, в котором находятся хромосомы — линейные молекулы ДНК, связанные с белками, в цитоплазме расположены различные мембранные органоиды.

Растительные клетки отличаются наличием толстой целлюлозной клеточной стенки, пластид, крупной центральной вакуоли, смещающей ядро к периферии. Клеточный центр высших растений не содержит центриоли. Запасным углеводом является крахмал.

Клетки грибов имеют клеточную стенку, содержащую хитин, в цитоплазме имеется центральная вакуоль, отсутствуют пластиды. Только у некоторых грибов в клеточном центре встречается центриоль. Главным резервным углеводом является гликоген.

Животные клетки не имеют клеточной стенки, не содержат пластид и центральной вакуоли, для клеточного центра характерна центриоль. Запасным углеводом является гликоген.

В зависимости от количества клеток, из которых состоят организмы, их делят на одноклеточные и многоклеточные. Одноклеточные организмы состоят из одной-единственной клетки, выполняющей функции целостного организма. Одноклеточными являются все прокариоты, а также простейшие, некоторые зелёные водоросли и грибы. Тело многоклеточных организмов состоит из множества клеток, объединённых в ткани, органы и системы органов. Клетки многоклеточного организма специализированы для выполнения определённой функции и могут существовать вне организма лишь в микросреде, близкой к физиологической (например, в условиях культуры тканей). Клетки в составе многоклеточного организма различаются по размерам, форме, структуре и выполняемым функциям. Несмотря на индивидуальные особенности, все клетки построены по единому плану и имеют много общих черт.

Характеристика структур эукариотической клетки

| Название | Строение | Функции |

| I. Поверхностный аппарат клетки | Плазматическая мембрана, надмембранный комплекс, субмембранный комплекс | Взаимодействие с внешней средой; обеспечение клеточных контактов; транспорт: а) пассивный (диффузия, осмос, облегченная диффузия через поры); б) активный; в) экзоцитоз и эндоцитоз (фагоцитоз, пиноцитоз) |

| 1. Плазматическая мембрана | Два слоя липидных молекул, в которые встроены молекулы белка (интегральные, полуинтегральные и периферические) | Структурная |

| 2. Надмембранный комплекс: | ||

| а) гликокаликс | Гликолипиды и гликопротеины | Рецепторная |

| б) клеточная стенка у растений и грибов | Целлюлоза у растений, хитин у грибов | Структурная; защитная; обеспечение тургора клетки |

| 3. Субмембранный комплекс | Микротрубочки и микрофиламенты | Обеспечивает механическую устойчивость плазматической мембраны |

| II. Цитоплазма | ||

| 1. Гиалоплазма | Коллоидный раствор неорганических и органических веществ | Протекание ферментативных реакций; синтез аминокислот, жирных кислот; формирование цитоскелета; обеспечение движения цитоплазмы (циклоза) |

| 2. Одномембранные органеллы: | ||

| а) эндоплазматический ретикулум: | Система мембран, образующих цистерны, канальцы | Транспорт веществ внутри и вне клетки; разграничение ферментных систем; место образования одномембранных органелл: комплекса Гольджи, лизосом, вакуолей |

| гладкий | Рибосом нет | Синтез липидов и углеводов |

| шероховатый | Рибосомы есть | Синтез белков |

| б) аппарат Гольджи | Плоские цистерны, крупные цистерны, микровакуоли | Образование лизосом; секреторная; накопительная; укрупнение белковых молекул; синтез сложных углеводов |

| в) первичные лизосомы | Пузырьки, ограниченные мембраной, содержащие ферменты | Участие во внутриклеточном пищеварении; защитная |

| г) вторичные лизосомы: | ||

| пищеварительные вакуоли | Первичная лизосома + фагосома | Эндогенное питание |

| остаточные тельца | Вторичная лизосома, содержащая непереваренный материал | Накопление нерасщеплённых веществ |

| аутолизосомы | Первичная лизосома + разрушенные органеллы клеток | Аутолиз органелл |

| д) вакуоли | В клетках растений мелкие пузырьки, отделённые от цитоплазмы мембраной; полость заполнена клеточным соком | Поддержание тургора клетки; запасающая |

| е) пероксисомы | Мелкие пузырьки, содержащие ферменты, нейтрализующие перекись водорода | Участие в реакциях обмена; защитная |

| 3. Двумембранные органеллы: | ||

| а) митохондрии | Внешняя мембрана, внутренняя мембрана с кристами, матрикс, содержащий ДНК, РНК, ферменты, рибосомы | Клеточное дыхание; синтез АТФ; синтез белков митохондрий |

| б) пластиды: | Внешняя и внутренняя мембраны, строма | |

| хлоропласты | В строме мембранные структуры — ламеллы, образующие диски — тилакоиды, собранные в стопки — граны, содержащие пигмент хлорофилл. В строме — ДНК, РНК, рибосомы, ферменты | Фотосинтез; определение окраски листьев, плодов |

| хромопласты | Содержат жёлтые, красные, оранжевые пигменты | Определение окраски листьев, плодов, цветов |

| лейкопласты | Не содержат пигментов | Накопление запасных питательных веществ |

| 4. Немембранные органеллы: | ||

| а) рибосомы | Имеют большую и малую субъединицы | Синтез белка |

| б) микротрубочки | Трубочки диаметром 24 нм, стенки образованы тубулином | Участие в образовании цитоскелета, делении ядра |

| в) микрофиламенты | Нити диаметром 6 нм из актина и миозина | Участие в образовании цитоскелета; образование кортикального слоя под плазматической мембраной |

| г) клеточный центр | Участок цитоплазмы и две центриоли, перпендикулярные друг другу, каждая образована девятью триплетами микротрубочек | Участие в делении клетки |

| д) реснички и жгутики | Выросты цитоплазмы; в основании находятся базальные тельца. На поперечном срезе ресничек и жгутиков по периметру расположено девять пар микротрубочек и одна пара в центре | Участие в передвижении |

| 5. Включения | Капли жира, гранулы гликогена, гемоглобин эритроцитов | Запасающая; секреторная; специфическая |

| III. Ядро | Имеет двумембранную оболочку, кариоплазму, ядрышко, хроматин | Регуляция активности клетки; хранение наследственной информации; передача наследственной информации |

| 1. Ядерная оболочка | Состоит из двух мембран. Имеет поры. Связана с эндоплазматическим ретикулумом | Отделяет ядро от цитоплазмы; регулирует транспорт веществ в цитоплазму |

| 2. Кариоплазма | Раствор белков, нуклеотидов и других веществ | Обеспечивает нормальное функционирование генетического материала |

| 3. Ядрышки | Мелкие тельца округлой формы, содержат рРНК | Синтез рРНК |

| 4. Хроматин | Неспирализованная молекула ДНК, связанная с белками (мелкозернистые гранулы) | Образуют хромосомы при делении клетки |

| 5. Хромосомы | Спирализованная молекула ДНК, связанная с белками. Плечи хромосомы соединены центромерой, может быть вторичная перетяжка, отделяющая спутник, плечи оканчивают стеломерами | Передача наследственной информации |

Основные различия клеток прокариот и эукариот

| Признак | Прокариоты | Эукариоты |

| Организмы | Бактерии и цианобактерии (сине-зелёные водоросли) | Грибы, растения, животные |

| Ядро | Имеется нуклеоид — часть цитоплазмы, где содержится ДНК, не окружённая мембраной | Ядро имеет оболочку из двух мембран, содержит одно или несколько ядрышек |

| Генетический материал | Кольцевая молекула ДНК, не связанная с белками | Линейные молекулы ДНК, связанные с белками, организованы в хромосомы |

| Ядрышко (и) | Нет | Есть |

| Плазмиды (нехромосомные кольцевые молекулы ДНК) | Есть | В составе митохондрий и пластид |

| Организация генома | До 1,5 тыс. генов. Большинство представлены в единственной копии | От 5 до 200 тыс. генов. До 45% генов представлены несколькими копиями |

| Клеточная стенка | Есть (у бактерий прочность придает муреин, у цианобактерий — целлюлоза, пектиновые вещества, муреин) | Есть у растений (целлюлоза) и грибов (хитин), у животных нет |

| Мембранные органоиды: эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, вакуоли, лизосомы, митохондрии и др. | Нет | Есть |

| Мезосома (впячивание плазматической мембраны в цитоплазму) | Есть | Нет |

| Рибосомы | Мельче, чем у эукариот | Крупнее, чем у прокариот |

| Жгутики | если есть, то не имеют микротрубочек и не окружены плазматической мембраной | если есть, то имеют микротрубочки, окружены плазматической мембраной |