Сочинение ЕГЭ 2021

Молящиеся руки (по материалам Интернета)

В предложенном тексте рассказывается о многодетной семье Альбрехта Дюрера и его сыновьях: Альбрехте-младшем и Альберте.

Одна из проблем, поставленных в данной статье, — это проблема самоотверженности.

Данный вопрос всегда актуален. Есть люди, которые не жертвуют ничем ради других, живут только для себя. Но есть и другие, которые всегда готовы прийти на помощь не только своим родным и близким, но и чужим людям. Вот и автор рассказывает о том, что Альберту достался тяжёлый труд, но он не роптал, а четыре года проработал в шахте, чтобы исполнилась мечта его брата: тот стал художником. Альбрехт выучился в Академии, стал зарабатывать немалые деньги, но не забыл о брате и теперь хотел, чтобы тот тоже выучился на художника, исполнил свою мечту. Но было поздно: руки Альберта были изуродованы тяжёлой работой и не смогут больше справиться с карандашом или кистью.

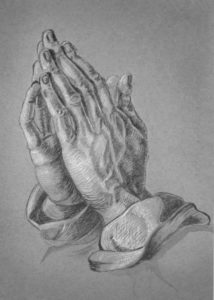

Позиция автора такова: он не сомневается, что самоотверженность и любовь к людям не забываются, а остаются в памяти, воплощаются в нерукотворные памятники, такие, как картина Альбрехта Дюрера «Молящиеся руки», посвящённая его брату Альберту.

В «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина, посвященной Великой Отечественной войне, бывший блокадник вспоминает о том, что ему, умира¬ющему подростку, во время страшного голода спас жизнь пожилой сосед, который принес банку тушенки, присланную сыном с фронта. «Я уже старый, а ты молодой, тебе еще жить да жить», — сказал этот человек. Он вскоре умер, а спасенный им мальчик на всю жизнь сохранил о нем благодарную память.

В одной из телевизионных передач рассказывали об офицере Солнечникове, который накрыл своим телом гранату, неудачно брошенную солдатом, и погиб, но спас тех, кто был рядом. Его ответственность за своих рядовых и самоотверженность стали основой подвига. Недаром он остался в памяти солдат и офицеров как комбат Солнце.

Только недавно ушла из жизни моя прабабушка. Я иногда гостила у неё в деревне и помню, как когда-то меня поразили её руки. Они были похожи на землю, такие же корявые, тёмные, тяжёлые. Сколько работы она переделала ими, особенно тогда, когда проводила на войну мужа. Эти руки – символ не только тяжёлого физического труда, но и её трудолюбия, самоотверженности, любви и заботы о детях.

В заключение хотелось бы сказать, что самоотверженность – это одно из тех качеств, которые присущи настоящему человеку.

Вернуться к списку: Сочинение ЕГЭ (старые версии)

Сочинение ЕГЭ 2021

Вариант 1

История – это та наука, окунаясь в которую можно забыть о времени. Действительно, начиная углубляться в изучение прошедших событий, мы будто переносимся в то далекое время. Очень большое значение историческим данным отдавали и авторы русской литературы, красочно описывая те давние события. Многие произведения были написаны очевидцами и участниками тех давних времен. Именно это и делает особенно ценным данные произведения. Лично мне больше всего импонируют произведения, посвященные революционным событиям 1917 года. Данный период был очень богат на перемены, которые произошли на территории России после смены власти.

Данное время отличается своей насыщенностью и драматизмом. К огромной радости большая часть произведений уцелела, что дает возможность как можно лучше понять то неспокойное время и прочувствовать на себе все события.

Если брать какое-то определенное произведение, то М.А. Булгаков, принимавший непосредственное участие в исторических событиях, невероятно ярко описал все это в своих трудах.

Хорошим примером будет роман «Белая гвардия». В нём автор описывает те послереволюционные события, которые происходили в городе. По описанию город невероятно напоминает Киев, ведь именно в нем прошла большая часть жизни автора.

Автор показывает события, которые происходили в городе на тот момент. Эмиграция людей, спасающихся от большевиков и другие политические события. Это лишь небольшая часть того, что поднимает автор в данном произведении. Он будто переносит нас в то время и пытается показать все проблемы, с которыми пришлось столкнуться жителям города. Он показывает людей различных классов и социальных статусов, которые находятся в преддверии огромных перемен.

Именно показывая эту разницу людей, он готовит нас к тому, что они не смогут договориться и сплотившись дать отпор большевикам. Булгаков так же не прошел мимо несостоятельности армии, и в красках преподнес её деморализованное состояние. Общее состояние хаоса и неразберихи, где каждый пытается урвать себе кусок.

Если обратить внимание на жизнь интеллигенции, то мы видим, что изначально они были приверженцами перемен, а потом горько разочаровались в них. Все эти факторы привели великую страну к состоянию хаоса и беспредела. В то время закон был на стороне оружия, что не могло положительно сказываться на жизни людей.

Весьма интересный период истории заслуживает более глубокого изучения, поэтому неудивительно, что он так занимал авторов того времени. Да и в настоящее время люди с упоением читают произведения, посвященные тому непростому периоду жизни, с которым пришлось столкнуться нашим предкам. Именно благодаря авторам того времени у нас есть возможность хоть ненадолго перенестись в те события, узнать интересные факты, а так же расширить свой кругозор и получить новые знания. Данный период отличается очень интересными событиями, которые были запечатлены на бумаге такими великими авторами как М.А. Булгаков. Благодаря этому, мы имеем возможность с упоением читать прекраснейшие произведения очевидцев и участников революционных событий 1917 года.

«Молящиеся руки» сочинение по тексту

В пятнадцатом веке, в одном поселке близ Нюрнберга жила семья, в которой подрастало восемнадцать детей. Чтобы накормить всех хотя бы хлебом, отцу семейства приходилось работать по восемнадцать часов в день в шахтах по добыче золота и еще подрабатывать где придется.

Несмотря на отчаянную бедность, двое из сыновей Альбрехта Дюрера смели мечтать, и мечта у них была одна — оба хотели стать на художниками. Они прекрасно понимали, что их отец никогда не сможет ни одному из них собрать средства на учебу в Художественной академии. Много бессонных

ночей провели братья, перешептываясь под одеялом, и нашли выход. Договорились подбросить в воздух монетку, проигравший должен будет пойти работать в шахты и оплачивать обучение победившего. А по окончании учебы выигравший оплатит занятия другому, выручив деньги за проданные работы.

В одно из воскресений, выходя из церкви, они подбросили в воздух монетку. Альбрехту Дюреру-младшему повезло в этот день, и он уехал учиться в Нюрнберг. Альберт Дюрер пошел в шахты, где его ожидал опасный и тяжелый труд, и проработал там последующие четыре года для того, чтобы брат мог реализовать свою мечту.

С первых дней учебы Альбрехт

стал самым талантливым учеником во всей Академии. Его гравюры, резьба, рисунки, выполненные масляными красками, были намного лучше, чем работы его преподавателей, и к окончанию Академии он уже начал зарабатывать немалые деньги от продажи своих произведений. Когда молодой художник вернулся к себе домой, семья Дюрер устроила праздничный ужин в его честь. В конце семейного торжества Альбрехт встал и произнес тост за любимого брата, который ради него пожертвовал своим талантом и превратил его мечту в реальность. Альбрехт закончил свой тост так:

— И сейчас, Альберт, брат мой, твоя очередь. Теперь ты можешь отправиться в Нюрнберг и осуществить свою мечту, теперь я позабочусь о тебе. Все взгляды обратились в сторону того угла стола, сидел Альберт. Его лицо было залито слезами, он качал головой и шептал: «Нет… нет… нет… «

Наконец он пришел в себя, поднялся, утерев слезы, обвел взглядом всех родственников и, повернувшись к брату, приложил свою руку к его щеке, погладил и ласково сказал:

— Нет, брат, я не могу поехать в Нюрнберг, слишком поздно для меня, слишком поздно. Посмотри, что за эти четыре года работы на шахте стало с моими руками! Каждый палец хотя бы один раз сломан, артрит на правой руке развился настолько, что мне стоило большого труда удерживать бокал, пока ты произносил свой тост… Мои пальцы не смогут справиться с деликатной работой художника, не смогут точно двигать карандашом или кистью. Нет, брат, для меня уже поздно…

С того дня прошло уже более четырехсот пятидесяти лет. Сегодня гравюры, акварели, картины, написанные маслом, резьба и другие работы Альбрехта Дюрера можно увидеть в музеях всего мира, но большинству из нас хорошо известна только одна из них, — картина художника, которую он посвятил брату. Та, на которой Альбрехт Дюрер в память о жертве, принесенной Альбертом, и в его честь, запечатлел его изувеченные тяжкой работой руки с соединенными ладонями и пальцами, устремленными в небо. Он назвал эту великолепную картину «Руки» , но весь мир, открывший сердце этому шедевру, «переименовал» картину в «Молящиеся руки»

Вариант 2

История – это то, благодаря чему мы можем узнать подробности о жизни наших далеких предков. Уточнить детали становления государств, политических и революционных событий. Если брать исторические события, описанные русскими авторами, то мне больше всего импонирует период революционных событий, происходивших в 1917 году.

Лично для меня, данное время было очень важно для русского народа, поскольку именно тогда происходили глобальные перемены в государстве и власти. Благодаря авторам, которые жили в тот период и принимали самое активное участие, мы можем достоверно узнать многие тонкости и нюансы того времени.

Пьеса «Бег», принадлежащая перу М.А. Булгакова не может оставить равнодушным никого. Чувство жалости и безумной тоски возникает при прочтении данного произведения. Название появилось неспроста – оно показывает то, с чем пришлось столкнуться людям того времени. Они вынуждены были бежать и эмигрировать, чтобы остаться в живых. Хорошее сравнение с тараканьими бегами. Ведь людям пришлось стать подобными насекомым, спасаясь бегством от неминуемой гибели. Ведь в родной стране им не осталось места, поскольку новой власти они были неугодны.

Но и за границей им не становится проще. Жизнь повернулась совершенно не так, как они того хотели. А столь привычный уклад жизни рухнул как карточный домик в один момент. Когда серафиму бросает супруг, она вынуждена была пойти работать, зарабатывая своим телом на жизнь. С ней сыграло злую шутку её воспитание. Поскольку её готовили к жизни в благоприятных условиях, находясь за мужем, то делать она особо ничего не умела. Каких-либо навыков как жить самостоятельно она не имела.

Что же касается мужской половины, живущей за границей, то их жизнь тоже была не сахар. Генерал Чернота был вынужден продать абсолютно все, чтобы потом большую часть денежных средств проиграть на тараканьих бегах. Его постигла такая участь по той причине, что он так же ничего не умел делать и зарабатывать себе на жизнь.

Привыкшие к хорошей жизни люди, были вынуждены оказаться в нищете, не имея абсолютно никаких перспектив в будущем. Люди с прекрасным образованием столкнулись с проблемами, к которым были абсолютно не готовы. Их таланты так и остались нераскрытыми и никому не нужными. Они были не готовы к такому повороту судьбы и, как следствие, сломались от нахлынувших обстоятельств.

Не так уж много времени прошло с момента тех страшных событий, поэтому данная тема актуальна до сих пор. Она вызывает интерес у многих слоев населения, и вряд ли потеряет свою актуальность в ближайшее время.

Революционные события 1917 года внесли весомые изменения в нашу историю и жизнь большинства граждан. Данные изменения были необходимы, поскольку было необходимо дальнейшее развитие различных сфер жизни. Другой вопрос в том, а были ли те жертвы, которые понесла наша страна, оправданы? Окупил ли результат переворота и Гражданской войны все те лишения и страдания, с которыми пришлось столкнуться?

В любом случае это был серьезный урок для всего народа, который, возможно, поможет в будущем избежать многих трагедий.

Изучение истории всегда положительно сказывается на человеке, потому что на примере тех или иных исторических событий, люди могут избежать повторения ошибок. Будет возможность не повторить те действия, которые привели к большой беде. В любом случае, читая произведения, в которых достоверно описываются события того времени, делаешь выводы, которые помогут решить многие проблемы и не допустить повторения истории.

Реальное сочинение с ЕГЭ РЯ 2021

Реальный текст № 14 с ЕГЭ РЯ 2018

Раз в столетие, в самые трудные и отчаянные дни, когда горе не оставляет места надежде, появляется поколение особенных людей, каких не было до них и каких не будет еще много лет. Они рождаются из недр русского духа, возникая вдруг, как выходят из толщи земной алмазы, под немыслимым давлением и с чудовищной силой прорвавшись сквозь десятки километров базальтовых и гранитных пород. Так, вопреки законам природы, внутренний свет стремится к свету вселенскому, сметая на своем пути любые преграды, упраздняя незыблемые правила самой Природы.

Оттого в минуты слабости, в дни, когда сердце не согревает вера, а в душе больше нет сил для надежды, молитвенно повторяю: Великая Отечественная. Потому что для русского нет большей правды о его Родине и о его жизни, чем та, что сокрыта в этих словах.

Мне часто снятся сны о войне. Нет, не сражения, не парады, не завораживающая воображение военная мощь, а неказистый окопный быт, незаметная солдатская служба, повседневное фронтовое житьё-бытьё.

Еще мне снятся те ребята, которые погибли, не дожив до Победы. Мы просто курим, присев у обочины дороги или пьем чай у костра. Заливается гармоника или грустит баян, а они знай расспрашивают: «Как станут жить люди после Победы? Наверное, счастливо и до ста лет?» Потом уходят. Они не знали современного слова «профи», они были настоящими героями.

Солдаты Великой Отечественной! Не изяществом мундира и не лихим щегольством вы запомнитесь миру. Отвагой и добротой покорите его, потому что жили не за страх, а на совесть. Потому что на своих штыках вы несли спасение от чудовищного, доселе неведомого миру зла.

Передо мной старые, поблекшие фотографии. Уже нет в живых ни тех, кто на них, ни тех, кому они были трогательно подписаны. И легко сказать: исторический факт, свидетельство времени. Но душа не приемлет, противится. Шарахается от такой расчетливости, зная, что святыни свои нельзя сдавать ни без боя, ни с боем. С ними можно или быть, или не быть. Это не вопрос, а закон жизни. Я смотрю на фотографии, и меня поражает вот что: на них нет ни одного пошлого лица. В глаза смотрят открытые и честные люди. Немного наивные. Но им веришь, как верят безыскусным иконам, за которыми открывается Бог и вечность…

Часто думаю: почему победили мы, а не наши враги? Простой холодный анализ фактов ничего не прояснит, ни на что не ответит. Так, пустит пыль, а она, как известно, колышется от любого дуновения…

Существует один и только один честный ответ. Народ выстоит и победит лишь тогда, когда люди перестанут быть «гражданами и гражданками», а станут братьями и сестрами. Когда любовь к Родине скрепится потом и кровью!

Мне запомнились слова одной из книг, прочитанных в детстве, ставшие основой понимания нашей истории, своеобразным символом веры. Это были размышления великого русского полководца Георгия Константиновича Жукова: «Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпенье. Мужество. Величайшая стойкость. Пусть эти проверенные огнем войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда Победа будет за нами».

Говорят, что время стирает прошлое как следы на песке. Бывшее некогда великим становится страницами учебников истории, а живая память сжимается до памятных дат и высеченных на обелисках цитат. Но не такова память о Великой Отечественной. Кровью скреплена с судьбой народа, запечатана в генетической памяти, зашита в судьбе, неизгладима из народного духа, подобно скрижалям Завета. Сколько бы чуждая воля ни силилась изгладить в нас её правду и сколько бы ни рассыпало свои пески время, но каждая клетка нашего тела и каждая капля нашей крови вопиет о том, что «никто не забыт и ничто не забыто».

Строганов Михаил Сергеевич — современный писатель, автор исторических и документальных произведений.

Реальное сочинение с ЕГЭ РЯ 2018

Вариант 3

Все исторические эпохи полны значительными событиями и выдающимися людьми. Новые поколения восхищаются искусством и архитектурой прошедших веков, пытаются сохранить культурное наследие предков. Люди помнят о том, что было в прошлом, для того чтобы построить светлое будущее. Лично для меня интереснее всего эпохи, в которые происходили перемены. Ведь именно тогда менялся мир, создавая наше настоящее.

Одним из произведений, в которых описывается время перемен, является роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Автор на примере конфликта между представителем старшего поколения Павлом Петровичем Кирсановым и представителем новых людей Евгением Базаровым продемонстрировал противостояние либеральных дворян и революционных демократов.

Дядя Аркадия был типичным представителем дворянства. В спорах с Базаровым он рьяно защищает аристократию, потому что не мыслит своей жизни без неё. Кроме того, он считает, что новое поколение разрушает общественные традиции, поэтому негативно относится к их идеям и стремлениям. А Базаров, будучи приверженцем философии нигилизма, отрицает сложившееся государственное устройство, считает, что аристократия уже давно изжила себя и только тормозит развитие. Взгляды «отцов» и «детей» совершенно противоположны. Это показано и на примере их отношения к искусству, природе, воспитанию и человеческим чувствам. У противостоящих сторон разные позиции даже в этих вещах. Именно эти противоположные мировоззрения и лежат в основе центрального конфликта романа.

И.С. Тургенев говорил, что его произведение «направлено против дворянства как передового класса». Это означает, что он был сторонником общественных изменений, необходимых государству, по его мнению. Но в то же время он не верил в действенность революционных способов, поэтому в романе происходит развенчивание теории нигилизма. Автор показывает несовершенство взглядов не только Петра Павловича Кирсанова, но и Евгения Базарова, представителя нового поколения, которое должно совершать преобразования.

Другим произведением, где описывается эпоха перемен, является пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад». В ней изображается конец 19 – начало 20 века, когда многие дворянские поместья приходили в упадок, и продавалась на аукционе в счёт долгов. Для дворян наступили неблагоприятные времена после отмены крепостного права, потому что ранее за них всю работу выполняли крестьяне, беспрекословно подчиняющиеся своим хозяевам. Знатные люди не были приспособлены к труду, они не знали, как преодолевать трудности и самостоятельно решать свои проблемы. Именно из-за этого помещики были настроены против перемен, они не понимали, что теперь им необходимо работать и беречь свои сбережения.

В пьесе дворяне представлены в первую очередь Раневской и Гаевым. В прошлом это была богатая семья, которая ездила в Париж и устраивала шикарные балы, на которых присутствовало всё светское общество, а теперь они медленно, но уверенно шли ко дну. Лопахин предложил способ спасти усадьбу: разделить вишнёвый сад на разные участки и сдавать в аренду под дачи. Но для Раневской это средство оказалось недопустимым, порочащим её дворянскую честь. Ей было проще лишиться всего имущества, чем поставить под сомнение свою репутацию. Любовь Андреевна характеризуется как безвольная, неприспособленная и легкомысленная натура, нежелающая думать о своём будущем. Она жила прошлым, и не собиралась менять мировоззрение, продолжая беспечно сорить деньгами.

Особенным персонажем в пьесе является слуга Фирс. Он необходим для более полного освещения поднятой автором проблемы. Фирс привык жить в крепостном государстве, любил предаться воспоминаниям о счастливом прошлом, потому что свободу, полученную после отмены крепостного права, он считал настоящим несчастьем. Его неизбежная смерть в заколоченном доме очень символична, вместе с гибелью вишнёвого сада она символизирует окончание целой эпохи.

Подведя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что во все исторические эпохи находились люди, которые стремились изменить свою действительность. Иногда это приводило к войнам, иногда происходило мирным путём, тем не менее мир неизбежно менялся. Именно поэтому я считаю, что эпохи перемен – самое интересное время в истории человечества.

Вариант 4

В каждой исторической эпохе есть что-нибудь важное, но мне интереснее всего те времена, когда происходили революции, потому что они отражают острые проблемы нашего народа. Гражданские войны, разногласия, голод, экономический крах, предательство и месть – всё это вызывает ужас и сочувствие, однако необходимо знать свою историю, чтобы не допустить повторения в будущем.

К примеру, в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» изображены непростые времена нашей страны. Здесь особую роль играют исторические события, во время которых живёт Григорий Мелехов. В произведении уделяется внимание Первой Мировой войне, революции и Гражданской войне. Вся эта обстановка оказывает огромное влияние на народ в целом и на личность главного героя в частности.

На протяжении всей Гражданской войны Григорий Мелехов менял свою позицию, метавшись от одной стороны к другой. Оказавшись на Первой Мировой войне, он совершал много подвигов, получил офицерское звание и почётную награду. После знакомства в больнице с Гаранжой, он поменял свои взгляды относительно царской власти и ополчился против неё. Когда началась Гражданская война, Мелехов стал на сторону большевиков, однако в скором времени разочаровался в «красных» и примкнул к рядам их противников. Потом ему пришлось снова перейти к Красной армии, что привело к преследованию за совершённое предательство.

Эта неопределённость, несомненно, погубила жизнь главного героя. Но на изменения в его душе влияли исторические события. Григорий не мог понять во время революции и Гражданской войны, где находится правда. Он мечется от одной стороны к другой, потому что не понимает, как поступить правильно, ему трудно разобраться в происходящем. События, происходящие в стране, заставляют Мелехова искать верный путь, но он не может этого сделать, потому что находится в постоянных поисках самого себя. В итоге он пришёл к выводу, что война – совершенно бессмысленное занятие, которое не может принести человеку ничего кроме боли и страданий.

Другим произведением, в котором была запечатлена революция 1917-1918 года, является поэма А.А. Блока «Двенадцать». Поэт отнесся к началу революции с особой радостью и восторгом, он видел в ней что-то новое, лучшее. Он призывал свой народ прислушаться к революционным призывам и следовать им. Блок действительно верил, что с этих пор жизнь в России полностью изменится. Однако позже этот восторг пропал, и отношение к происходящим событиям изменилось. Теперь он старался дать объективную оценку революции, отражением которой и стала поэма «Двенадцать».

Революция в поэме изображена как неуправляемое, стихийное действие. Автор сравнивает её с метелью и вьюгой, которые всё сметают на своём пути. В ней заключалась вся ненависть и всё недовольство, которые вырвались наружу в один миг и понеслись по просторам страны, сметая привычный образ жизни. Старый мир погибал, а на его место приходил новый. Вот только какой будет этот новый мир? Способна ли революция создать светлое будущее или она может только разрушать?

Основной силой в поэме становится образ двенадцати обыкновенных солдат, уверенно шагающих по революционным улицам. Автор к ним относится неоднозначно: вначале изображает не с лучшей стороны, затем говорит, что они простые русские парни, попавшие в Красную армию. После снова изображается их истинная натура и грязные поступки в отношении невиновных людей. Блок с огорчением описывает жестокость и бесчеловечность революции, которую так понять и не смог.

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что люди во время революции были поставлены перед трудным выбором. Тот, кто выбирал «неправильный» вариант – был обречен на голод, унижения и страх перед завтрашним днём. Но самое страшное, что люди в условиях Гражданской войны теряли свои человеческие качества, забывая о том, кто друг, а кто враг.

Тексты с проблемами для написания сочинения (ЕГЭ)

(1)Это было несколько лет тому назад. (2)Все, собираясь праздновать Рождество, готовили ёлки и подарки. (З)Витрины магазинов и окна домов сияли праздничными огнями. (4)Повсюду были развешаны гирлянды и большущие цветные шары. (5) Толпа горожан, пёстрая, шумная и весёлая, заполняла улицы.

(6)А я, бесприютный скиталец, был одинок в чужой стране — ни семьи, ни друга, и мне казалось, что я покинут и забыт всеми. (7)Вокруг была только пустота и не было любви: дальний город, чужие люди, холодные сердца. (8)Как-то раз в тоске и унынии я вдруг вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через все испытания чёрных дней. (9)Я впервые за минувший год достал её из чемодана, развязал… (10)Потом развернул первое из писем — это было письмо моей матери, написанное двадцать семь лет тому назад.

(11)«Дорогое дитя моё, Николенька! (12)Ты жалуешься мне на своё одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. (13)С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким! (14)Но ты, конечно, знаешь, что я не могу покидать папу, так как он очень страдает и постоянно нуждается в моём уходе. (15)А тебе надо готовиться к экзаменам, чтобы успешно окончить университет. (16)Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночества.

(17)Видишь ли, сынок, человек одинок тогда, когда он никого не любит. (18) А если любит, то ему и в голову не приходит размышлять о том, одинок он или нет. (19)В любви человек забывает себя, он живёт в других. (20)А это и есть счастье.

(21)Я уже слышу твоё возражение, что счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. (22)Но кто действительно любит, тот не рассчитывает и не выпрашивает: а что мне принесёт моя любовь?.. (23)Ждёт ли меня взаимность? (24)Или, может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? (25)Человек, который меряет и взвешивает, не любит. (26)Отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи её светят и греют во все стороны. (27)И ты вскоре почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. (28)Почему? (29)Потому, что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь в ответ. (30)И тогда ты воспримешь этот обратный поток не как выстраданное счастье, которого надо было требовать и добиваться, а как незаслуженное земное блаженство».

(31)Я дочитывал мамино письмо со слезами на глазах. (32)Из дали прошедших лет я снова услышал её тёплый голос, который принёс мне любовь и утешение, как «незаслуженное земное блаженство».

(33)И тогда я подумал, что наша любовь — это нить, которой мы привязаны к любимому человеку. (34)Кто любит, у того сердце цветёт и благоухает, и он дарит свою любовь так, как цветок свой запах. (35)Такой человек не чувствует себя одиноким.

(По И.А. Ильину.)*

Основные проблемы:

1. Проблема одиночества. (Когда человек чувствует себя одиноким?)

2. Проблема бескорыстия в любви. (Рассчитывает ли человек, который любит по-настоящему, на взаимность, на ответную любовь, пропорциональную собственной?)

3. Проблема счастья. (В чём заключается счастье?)

4. Проблема тоски по родине. (Что может утешить человека, который находится вдали от родины?)

Позиция автора:

1. Человек чувствует себя одиноким, когда он никого не любит.

2. Истинно любящий человек не рассчитывает на взаимность и не пытается «измерить» степень ответной любви.

3. Счастье заключается в бескорыстной любви к людям.

(1)Алексей Кондратьевич Саврасов писал картины природы и преподавал в Московском училище живописи и ваяния. (2)Добрый и снисходительный к людям в жизни, в вопросах искусства он становился требовательным и строгим.

(3) — Ну какая же это верба, юноша? — говорил он, просматривая работу ученика. — (4)Не знаете — посмотрите. (5)Десять раз посмотрите, потом рисуйте. (6)Надо знать природу как свои пять пальцев, чтобы писать пейзажи. (7)Верьте только своим глазам, а не выдумывайте природу!

(8)Потом подходил к другому этюду и вздыхал:

(9) — Тут всё правильно: и ветки, и почки, и молодые побеги. (10)Но разве же это живопись? (11)Это рисунок для ботанического атласа, а не живопись. (12)Потому что мало знать природу, надо природу чувствовать. (13)Разве вы не заметили, как печально склоняет ива к воде свои гибкие ветви? (14)А как весело играют весной на берёзе серёжки! (15)Они так и светятся в лучах солнышка, которое ещё только начинает пригревать. (16)А вы, хоть вы и смотрели на природу, главного-то и не увидели. (17)Не тронула вас она. (18)Но если природу писать с волнением, с чувством, то картина ваша взволнует и зрителя. (19)А так её — у купца в передней и то повесить нельзя, не то что в картинной галерее.

(20)Каждый год, едва заканчивались занятия в училище, отправлялся художник «на натуру» — с глазу на глаз беседовать с полями, рощами, перелесками. (21) В 1871 году, ещё до прихода весны, уехал Саврасов из столицы. (22)И вот он на Волге, в Костроме. (23)Всегда был ему по душе этот старинный русский город. (24) В центре — высокая каланча да каменные ряды, в которых торгуют мясом, молоком, пряниками. (25)А за ними — по пригоркам, по оврагам — лепится серая от времени, деревянная Кострома — настоящая большая деревня. (26)Идёшь от Волги, поднимаешься в гору; плывёт в воздухе далёкий звон колоколов Ипатьевского монастыря. (27)Тихо здесь после Москвы, и так легко, так свободно дышится!

(28)Художник снял комнатку в мезонине большого деревенского дома. (29)Но первые дни, даже недели, работа не клеилась. (ЗО)Стоял у окошка, смотрел на занесённые снегом избы, на ветхую каменную церковку, на хмурое небо да узловатые голые берёзы с чёрными прошлогодними гнёздами. (31)Ничто не трогало в этом пейзаже сердца художника. (32)Надевал сапоги, долго шёл по побуревшей от грязи дороге, присматривался, прислушивался, но весна не приходила. (ЗЗ)Возвращаясь в дом, он печально вздыхал, жалуясь хозяйке:

(34) — Далеко ещё до весны, Дарья Петровна. (35)Ой, далёконько…

(36)Но весна пришла, как она приходит всегда, — неожиданно, сразу. (37)Однажды утром разбудили художника неугомонные птичьи крики. (38)Он глянул в окошко и рассмеялся, как ребёнок, потому что за окном голубело небо. (39)Наскоро накинув халат, Саврасов настежь распахнул створки окна. (40)Резкий холод ворвался в комнату, но художник не замечал этого. (41)Вот оно! (42)Началось!.. (43)Робкий луч солнца проложил по снегам голубые тени, снег стал рыхлым, пористым, словно вата, маленькими зеркальцами заблестели первые лужицы. (44)Но главное — птицы! (45) С ликующим пронзительным криком, стаями и в одиночку, они кружились в прозрачном весеннем воздухе, и унылые чёрные гнёзда ожили: вокруг них хлопочут уже, кричат и радуются прилетевшие из-за моря долгожданные гости.

(46)Шаги заскрипели по лестнице, открылась дверь, и в комнату заглянула хозяйка. (47)Увидев открытое окно, она потянулась его закрыть, но Саврасов остановил её.

(48) — Кондратьич, а Кондратьич! (49)Чай будешь пить? (50)Я самовар вскипятила.

(51) — Потом, потом, хозяюшка. (52)Не до того мне сейчас! (53)Грачи прилетели! — отозвался он, взволнованный.

(54)Схватив палитру, так и не захлопнув окна, художник стал пристраиваться на подоконнике со своей работой. (55)Напевая, набрасывал на белом холсте согретые первым лучом весны деревья, и почерневшие избы, и маленькую церковку.

(56) Почему же так долго не мог взяться художник — признанный мастер пейзажа — за кисти и краски? (57)Чего он ждал, чего ему не хватало? (58)Он ждал и нашёл наконец такой момент, когда в природе вдруг всё стало меняться. (59)Теперь он мог показать природу в движении. (60)«Грачи прилетели!» — так сказалось, так и назвал он свою картину, ставшую впоследствии знаменитой. (61)В этой картине он выразил всё, что томило его, чего ожидал он с таким нетерпением, — первое дуновение весны.

(По О.М. Туберовской*.)

*Туберовская Ольга Михайловна (род. в 1940 г.) — советский писатель, искусствовед, автор книги «В гостях у картин».

Основные проблемы

1. Проблема слагаемых таланта художника-пейзажиста. (Какими качествами должен обладать художник-пейзажист, чтобы создавать произведения искусства высокого художественного уровня?)

2. Проблема художественной значимости пейзажной живописи. (Какими качествами должен обладать живописный пейзаж, чтобы картина стала истинным произведением искусства?)

3. Проблема требовательности педагога. (Должен ли преподаватель живописи быть строгим и требовательным?)

4. Проблема отличия столичного города от провинциального. (В чём состоит отличие столичного города от провинциального?)

5. Проблема влияния красоты природы на творческое вдохновение художника. (Как влияет красота природы на душу истинного художника?)

Позиция автора

1. Художник-пейзажист должен хорошо знать природу, чувствовать её красоту, должен уметь подмечать мельчайшие детали элементов пейзажа, уметь найти подходящий момент для изображения мимолётных состояний природы.

2. Живописный пейзаж должен быть правдив, должен отражать эмоции автора, должен оказывать глубокое эмоциональное воздействие на зрителя.

3. Чтобы ученики стали хорошими художниками, преподавателю живописи необходимо быть строгим и требовательным в вопросах искусства.

4. Провинциальный город (Кострома) похож на большую деревню. В нём меньше шума, дышится легче и свободнее, чем в Москве.

(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной экспедиции Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий Хмелевский определил: цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно прижавшись друг к другу. (3)И вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая точка, где сходятся меридианы и сходят на нет параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды вычислив точку, отметили её флагом и кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого течением, полюс всякий раз надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл отечественный ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11) Палатка выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела. (12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (13)Выросшие бороды, порыжевшие носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не были люди, до предела растратившие свои силы: они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё столько же.

(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой экспедиции и пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же старый, как и вся история человечества. (19) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (21)«Зачем?»

(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих поколений. (23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на Земле материки, острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли. (25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит древнее латинское изречение. (26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно. (27)Человек с колыбели своей истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний материков, глубин океана, пространства пустынь, высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий итоговый символ. (30)Главное состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч труднейших на всей земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31) Степень трудности перехода наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32) Мороз под сорок. (33)Торосы, разводья, которые надо преодолеть на лодках.

(34) Постоянное напряжение, риск.

(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на мачте, будто во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами родной земли. (39)Это останется на полюсе. (40) Остаются у флага и портреты легендарных полярников: Седова, Русанова, Толля. (41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг которого сегодня начерчены сажей параллели и меридианы.

— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли… (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. — (45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?

(По В.М. Пескову*)

*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский журналист, писатель, фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.

Основные проблемы

1. Проблема риска ради познания. (Стоит ли рисковать своей жизнью ради новых открытий?)

2. Проблема победы над трудностями. (Способен ли человек преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия на пути к цели?)

3. Проблема исторической памяти. (Какие люди остаются в памяти следующих поколений?)

Позиция автора

1. Познание дороже жизни, поэтому ради него стоит рисковать.

2. Целеустремлённый человек способен преодолеть любые трудности.

3. В истории, в памяти последующих поколений остаются люди, которые, несмотря на лишения и опасности, шли к новым открытиям.

Сочинение ЕГЭ. По тексту из Интернета «Молящиеся руки».

Молящиеся руки (по материалам Интернета)

В предложенном тексте рассказывается о многодетной семье Альбрехта Дюрера и его сыновьях: Альбрехте-младшем и Альберте.

Одна из проблем, поставленных в данной статье, — это проблема самоотверженности.

Данный вопрос всегда актуален. Есть люди, которые не жертвуют ничем ради других, живут только для себя. Но есть и другие, которые всегда готовы прийти на помощь не только своим родным и близким, но и чужим людям. Вот и автор рассказывает о том, что Альберту достался тяжёлый труд, но он не роптал, а четыре года проработал в шахте, чтобы исполнилась мечта его брата: тот стал художником. Альбрехт выучился в Академии, стал зарабатывать немалые деньги, но не забыл о брате и теперь хотел, чтобы тот тоже выучился на художника, исполнил свою мечту. Но было поздно: руки Альберта были изуродованы тяжёлой работой и не смогут больше справиться с карандашом или кистью.

Позиция автора такова: он не сомневается, что самоотверженность и любовь к людям не забываются, а остаются в памяти, воплощаются в нерукотворные памятники, такие, как картина Альбрехта Дюрера «Молящиеся руки», посвящённая его брату Альберту.

В «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина, посвященной Великой Отечественной войне, бывший блокадник вспоминает о том, что ему, умира¬ющему подростку, во время страшного голода спас жизнь пожилой сосед, который принес банку тушенки, присланную сыном с фронта. «Я уже старый, а ты молодой, тебе еще жить да жить», — сказал этот человек. Он вскоре умер, а спасенный им мальчик на всю жизнь сохранил о нем благодарную память.

В одной из телевизионных передач рассказывали об офицере Солнечникове, который накрыл своим телом гранату, неудачно брошенную солдатом, и погиб, но спас тех, кто был рядом. Его ответственность за своих рядовых и самоотверженность стали основой подвига. Недаром он остался в памяти солдат и офицеров как комбат Солнце.

Только недавно ушла из жизни моя прабабушка. Я иногда гостила у неё в деревне и помню, как когда-то меня поразили её руки. Они были похожи на землю, такие же корявые, тёмные, тяжёлые. Сколько работы она переделала ими, особенно тогда, когда проводила на войну мужа. Эти руки – символ не только тяжёлого физического труда, но и её трудолюбия, самоотверженности, любви и заботы о детях.

В заключение хотелось бы сказать, что самоотверженность – это одно из тех качеств, которые присущи настоящему человеку.

Вернуться к списку: Сочинение ЕГЭ (старые версии)

Сочинение ЕГЭ 2020

«Молящиеся руки» сочинение по тексту

В пятнадцатом веке, в одном поселке близ Нюрнберга жила семья, в которой подрастало восемнадцать детей. Чтобы накормить всех хотя бы хлебом, отцу семейства приходилось работать по восемнадцать часов в день в шахтах по добыче золота и еще подрабатывать где придется.

Несмотря на отчаянную бедность, двое из сыновей Альбрехта Дюрера смели мечтать, и мечта у них была одна — оба хотели стать на художниками. Они прекрасно понимали, что их отец никогда не сможет ни одному из них собрать средства на учебу в Художественной академии. Много бессонных

ночей провели братья, перешептываясь под одеялом, и нашли выход. Договорились подбросить в воздух монетку, проигравший должен будет пойти работать в шахты и оплачивать обучение победившего. А по окончании учебы выигравший оплатит занятия другому, выручив деньги за проданные работы.

В одно из воскресений, выходя из церкви, они подбросили в воздух монетку. Альбрехту Дюреру-младшему повезло в этот день, и он уехал учиться в Нюрнберг. Альберт Дюрер пошел в шахты, где его ожидал опасный и тяжелый труд, и проработал там последующие четыре года для того, чтобы брат мог реализовать свою мечту.

С первых дней учебы Альбрехт

стал самым талантливым учеником во всей Академии. Его гравюры, резьба, рисунки, выполненные масляными красками, были намного лучше, чем работы его преподавателей, и к окончанию Академии он уже начал зарабатывать немалые деньги от продажи своих произведений. Когда молодой художник вернулся к себе домой, семья Дюрер устроила праздничный ужин в его честь. В конце семейного торжества Альбрехт встал и произнес тост за любимого брата, который ради него пожертвовал своим талантом и превратил его мечту в реальность. Альбрехт закончил свой тост так:

— И сейчас, Альберт, брат мой, твоя очередь. Теперь ты можешь отправиться в Нюрнберг и осуществить свою мечту, теперь я позабочусь о тебе. Все взгляды обратились в сторону того угла стола, сидел Альберт. Его лицо было залито слезами, он качал головой и шептал: «Нет… нет… нет… «

Наконец он пришел в себя, поднялся, утерев слезы, обвел взглядом всех родственников и, повернувшись к брату, приложил свою руку к его щеке, погладил и ласково сказал:

— Нет, брат, я не могу поехать в Нюрнберг, слишком поздно для меня, слишком поздно. Посмотри, что за эти четыре года работы на шахте стало с моими руками! Каждый палец хотя бы один раз сломан, артрит на правой руке развился настолько, что мне стоило большого труда удерживать бокал, пока ты произносил свой тост… Мои пальцы не смогут справиться с деликатной работой художника, не смогут точно двигать карандашом или кистью. Нет, брат, для меня уже поздно…

С того дня прошло уже более четырехсот пятидесяти лет. Сегодня гравюры, акварели, картины, написанные маслом, резьба и другие работы Альбрехта Дюрера можно увидеть в музеях всего мира, но большинству из нас хорошо известна только одна из них, — картина художника, которую он посвятил брату. Та, на которой Альбрехт Дюрер в память о жертве, принесенной Альбертом, и в его честь, запечатлел его изувеченные тяжкой работой руки с соединенными ладонями и пальцами, устремленными в небо. Он назвал эту великолепную картину «Руки» , но весь мир, открывший сердце этому шедевру, «переименовал» картину в «Молящиеся руки»

Вы сейчас читаете сочинение «Молящиеся руки» сочинение по тексту

Тексты с проблемами для написания сочинения (ЕГЭ)

(1)Это было несколько лет тому назад. (2)Все, собираясь праздновать Рождество, готовили ёлки и подарки. (З)Витрины магазинов и окна домов сияли праздничными огнями. (4)Повсюду были развешаны гирлянды и большущие цветные шары. (5) Толпа горожан, пёстрая, шумная и весёлая, заполняла улицы.

(6)А я, бесприютный скиталец, был одинок в чужой стране — ни семьи, ни друга, и мне казалось, что я покинут и забыт всеми. (7)Вокруг была только пустота и не было любви: дальний город, чужие люди, холодные сердца. (8)Как-то раз в тоске и унынии я вдруг вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через все испытания чёрных дней. (9)Я впервые за минувший год достал её из чемодана, развязал… (10)Потом развернул первое из писем — это было письмо моей матери, написанное двадцать семь лет тому назад.

(11)«Дорогое дитя моё, Николенька! (12)Ты жалуешься мне на своё одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. (13)С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким! (14)Но ты, конечно, знаешь, что я не могу покидать папу, так как он очень страдает и постоянно нуждается в моём уходе. (15)А тебе надо готовиться к экзаменам, чтобы успешно окончить университет. (16)Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночества.

(17)Видишь ли, сынок, человек одинок тогда, когда он никого не любит. (18) А если любит, то ему и в голову не приходит размышлять о том, одинок он или нет. (19)В любви человек забывает себя, он живёт в других. (20)А это и есть счастье.

(21)Я уже слышу твоё возражение, что счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. (22)Но кто действительно любит, тот не рассчитывает и не выпрашивает: а что мне принесёт моя любовь?.. (23)Ждёт ли меня взаимность? (24)Или, может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? (25)Человек, который меряет и взвешивает, не любит. (26)Отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи её светят и греют во все стороны. (27)И ты вскоре почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. (28)Почему? (29)Потому, что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь в ответ. (30)И тогда ты воспримешь этот обратный поток не как выстраданное счастье, которого надо было требовать и добиваться, а как незаслуженное земное блаженство».

(31)Я дочитывал мамино письмо со слезами на глазах. (32)Из дали прошедших лет я снова услышал её тёплый голос, который принёс мне любовь и утешение, как «незаслуженное земное блаженство».

(33)И тогда я подумал, что наша любовь — это нить, которой мы привязаны к любимому человеку. (34)Кто любит, у того сердце цветёт и благоухает, и он дарит свою любовь так, как цветок свой запах. (35)Такой человек не чувствует себя одиноким.

(По И.А. Ильину.)*

Основные проблемы:

1. Проблема одиночества. (Когда человек чувствует себя одиноким?)

2. Проблема бескорыстия в любви. (Рассчитывает ли человек, который любит по-настоящему, на взаимность, на ответную любовь, пропорциональную собственной?)

3. Проблема счастья. (В чём заключается счастье?)

4. Проблема тоски по родине. (Что может утешить человека, который находится вдали от родины?)

Позиция автора:

1. Человек чувствует себя одиноким, когда он никого не любит.

2. Истинно любящий человек не рассчитывает на взаимность и не пытается «измерить» степень ответной любви.

3. Счастье заключается в бескорыстной любви к людям.

(1)Алексей Кондратьевич Саврасов писал картины природы и преподавал в Московском училище живописи и ваяния. (2)Добрый и снисходительный к людям в жизни, в вопросах искусства он становился требовательным и строгим.

(3) — Ну какая же это верба, юноша? — говорил он, просматривая работу ученика. — (4)Не знаете — посмотрите. (5)Десять раз посмотрите, потом рисуйте. (6)Надо знать природу как свои пять пальцев, чтобы писать пейзажи. (7)Верьте только своим глазам, а не выдумывайте природу!

(8)Потом подходил к другому этюду и вздыхал:

(9) — Тут всё правильно: и ветки, и почки, и молодые побеги. (10)Но разве же это живопись? (11)Это рисунок для ботанического атласа, а не живопись. (12)Потому что мало знать природу, надо природу чувствовать. (13)Разве вы не заметили, как печально склоняет ива к воде свои гибкие ветви? (14)А как весело играют весной на берёзе серёжки! (15)Они так и светятся в лучах солнышка, которое ещё только начинает пригревать. (16)А вы, хоть вы и смотрели на природу, главного-то и не увидели. (17)Не тронула вас она. (18)Но если природу писать с волнением, с чувством, то картина ваша взволнует и зрителя. (19)А так её — у купца в передней и то повесить нельзя, не то что в картинной галерее.

(20)Каждый год, едва заканчивались занятия в училище, отправлялся художник «на натуру» — с глазу на глаз беседовать с полями, рощами, перелесками. (21) В 1871 году, ещё до прихода весны, уехал Саврасов из столицы. (22)И вот он на Волге, в Костроме. (23)Всегда был ему по душе этот старинный русский город. (24) В центре — высокая каланча да каменные ряды, в которых торгуют мясом, молоком, пряниками. (25)А за ними — по пригоркам, по оврагам — лепится серая от времени, деревянная Кострома — настоящая большая деревня. (26)Идёшь от Волги, поднимаешься в гору; плывёт в воздухе далёкий звон колоколов Ипатьевского монастыря. (27)Тихо здесь после Москвы, и так легко, так свободно дышится!

(28)Художник снял комнатку в мезонине большого деревенского дома. (29)Но первые дни, даже недели, работа не клеилась. (ЗО)Стоял у окошка, смотрел на занесённые снегом избы, на ветхую каменную церковку, на хмурое небо да узловатые голые берёзы с чёрными прошлогодними гнёздами. (31)Ничто не трогало в этом пейзаже сердца художника. (32)Надевал сапоги, долго шёл по побуревшей от грязи дороге, присматривался, прислушивался, но весна не приходила. (ЗЗ)Возвращаясь в дом, он печально вздыхал, жалуясь хозяйке:

(34) — Далеко ещё до весны, Дарья Петровна. (35)Ой, далёконько…

(36)Но весна пришла, как она приходит всегда, — неожиданно, сразу. (37)Однажды утром разбудили художника неугомонные птичьи крики. (38)Он глянул в окошко и рассмеялся, как ребёнок, потому что за окном голубело небо. (39)Наскоро накинув халат, Саврасов настежь распахнул створки окна. (40)Резкий холод ворвался в комнату, но художник не замечал этого. (41)Вот оно! (42)Началось!.. (43)Робкий луч солнца проложил по снегам голубые тени, снег стал рыхлым, пористым, словно вата, маленькими зеркальцами заблестели первые лужицы. (44)Но главное — птицы! (45) С ликующим пронзительным криком, стаями и в одиночку, они кружились в прозрачном весеннем воздухе, и унылые чёрные гнёзда ожили: вокруг них хлопочут уже, кричат и радуются прилетевшие из-за моря долгожданные гости.

(46)Шаги заскрипели по лестнице, открылась дверь, и в комнату заглянула хозяйка. (47)Увидев открытое окно, она потянулась его закрыть, но Саврасов остановил её.

(48) — Кондратьич, а Кондратьич! (49)Чай будешь пить? (50)Я самовар вскипятила.

(51) — Потом, потом, хозяюшка. (52)Не до того мне сейчас! (53)Грачи прилетели! — отозвался он, взволнованный.

(54)Схватив палитру, так и не захлопнув окна, художник стал пристраиваться на подоконнике со своей работой. (55)Напевая, набрасывал на белом холсте согретые первым лучом весны деревья, и почерневшие избы, и маленькую церковку.

(56) Почему же так долго не мог взяться художник — признанный мастер пейзажа — за кисти и краски? (57)Чего он ждал, чего ему не хватало? (58)Он ждал и нашёл наконец такой момент, когда в природе вдруг всё стало меняться. (59)Теперь он мог показать природу в движении. (60)«Грачи прилетели!» — так сказалось, так и назвал он свою картину, ставшую впоследствии знаменитой. (61)В этой картине он выразил всё, что томило его, чего ожидал он с таким нетерпением, — первое дуновение весны.

(По О.М. Туберовской*.)

*Туберовская Ольга Михайловна (род. в 1940 г.) — советский писатель, искусствовед, автор книги «В гостях у картин».

Основные проблемы

1. Проблема слагаемых таланта художника-пейзажиста. (Какими качествами должен обладать художник-пейзажист, чтобы создавать произведения искусства высокого художественного уровня?)

2. Проблема художественной значимости пейзажной живописи. (Какими качествами должен обладать живописный пейзаж, чтобы картина стала истинным произведением искусства?)

3. Проблема требовательности педагога. (Должен ли преподаватель живописи быть строгим и требовательным?)

4. Проблема отличия столичного города от провинциального. (В чём состоит отличие столичного города от провинциального?)

5. Проблема влияния красоты природы на творческое вдохновение художника. (Как влияет красота природы на душу истинного художника?)

Позиция автора

1. Художник-пейзажист должен хорошо знать природу, чувствовать её красоту, должен уметь подмечать мельчайшие детали элементов пейзажа, уметь найти подходящий момент для изображения мимолётных состояний природы.

2. Живописный пейзаж должен быть правдив, должен отражать эмоции автора, должен оказывать глубокое эмоциональное воздействие на зрителя.

3. Чтобы ученики стали хорошими художниками, преподавателю живописи необходимо быть строгим и требовательным в вопросах искусства.

4. Провинциальный город (Кострома) похож на большую деревню. В нём меньше шума, дышится легче и свободнее, чем в Москве.

(1)– Здесь полюс, поздравляю вас, ребята! – именно эти слова сказал начальник полярной экспедиции Дмитрий Шпаро, когда в белёсой мгле ненадолго сверкнуло солнце и штурман Юрий Хмелевский определил: цель достигнута. (2)Несколько секунд друзья ещё стояли, пошатываясь, плотно прижавшись друг к другу. (3)И вдруг они кинулись обниматься, поздравлять друг друга, радуясь нелегко доставшейся победе. (4)Северный полюс столбиком не отмечен, на нём ничего нет, кроме льда и снега. (5)Это всего лишь символ, математическая точка, где сходятся меридианы и сходят на нет параллели. (6)На Южном полюсе исследователи, единожды вычислив точку, отметили её флагом и кругом из бочек. (7)На Севере из-за льда, постоянно перемещаемого течением, полюс всякий раз надо вычислять заново. (8)Этой точки Земли не раз достигали на собачьих упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолётах, на ней всплывали подводные лодки, сюда дошёл отечественный ледокол «Арктика», а после него ещё более шестидесяти ледоколов из разных стран. (9)А вот пешим ходом на лыжах полюса впервые достигла экспедиция из семерых человек под руководством Дмитрия Шпаро в 1979 году. (10)Печать большой и необычной дороги лежала теперь на этой семёрке. (11) Палатка выцвела – из оранжевой стала прозрачно-жёлтой, до дыр износились бахилы, лыжи были источены до предела. (12)Ну и, конечно, на лицах запечатлелось всё, что пришлось испытать. (13)Выросшие бороды, порыжевшие носы, обожжённые морозом, облупленные щёки. (14)Но это не были люди, до предела растратившие свои силы: они радовались, как дети, шутили, смеялись. (15)И в один голос готовы были сказать, что могли бы пройти ещё столько же.

(16)Среди множества писем, приходивших в редакцию в те дни, писем с горячей поддержкой экспедиции и пониманием её задач, был и такой вопрос: (17)«Зачем?» (18)Вопрос этот столь же старый, как и вся история человечества. (19) Всегда кто-то шёл по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель. (20)А кто-то, сидя в спокойном тепле у костра в пещере или у телевизора в квартире, говорил: (21)«Зачем?»

(22)Вопрошающих никто не помнит, так как они не совершили ничего значимого для будущих поколений. (23)Тех же, кто шёл, история знает. (24)Усилиями легиона смельчаков были открыты на Земле материки, острова, глубины, проливы, полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли. (25)«Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо», – гласит древнее латинское изречение. (26)Людям хочется открывать неизведанное, хотя это всегда рискованно. (27)Человек с колыбели своей истории сознательно рисковал своей жизнью, чтобы совершать открытия. (28)Иначе мы не знали бы очертаний материков, глубин океана, пространства пустынь, высоты гор и толщи снегов. (29)Точка полюса – лишь некий итоговый символ. (30)Главное состоит в преодолении пространства до полюса, в преодолении полутора тысяч труднейших на всей земле километров, отделяющих остров Генриетты (точку старта) от полюса. (31) Степень трудности перехода наивысшая, она требует предела человеческих сил. (32) Мороз под сорок. (33)Торосы, разводья, которые надо преодолеть на лодках.

(34) Постоянное напряжение, риск.

(35)И вот он под ногами – полюс. (36)Величественный белый мир. (37)Чуть шевелится флаг на мачте, будто во сне. (38)Под ним на льду – шар-контейнер с такими дорогими для нас символами родной земли. (39)Это останется на полюсе. (40) Остаются у флага и портреты легендарных полярников: Седова, Русанова, Толля. (41)Володя Леденёв снимает на плёнку эти следы посещения полюса. (42)Снимает он и ледяной столбик, вокруг которого сегодня начерчены сажей параллели и меридианы.

— (43)Ну вот всё и кончилось – дошли… (44)А Земля продолжает вертеться, – говорит Володя. — (45)Друзья, а как там, интересно, на Южном полюсе… потеплее будет?

(По В.М. Пескову*)

*Василий Михайлович Песков (родился в 1930 году) – известный советский журналист, писатель, фотокорреспондент, путешественник, телеведущий.

Основные проблемы

1. Проблема риска ради познания. (Стоит ли рисковать своей жизнью ради новых открытий?)

2. Проблема победы над трудностями. (Способен ли человек преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия на пути к цели?)

3. Проблема исторической памяти. (Какие люди остаются в памяти следующих поколений?)

Позиция автора

1. Познание дороже жизни, поэтому ради него стоит рисковать.

2. Целеустремлённый человек способен преодолеть любые трудности.

3. В истории, в памяти последующих поколений остаются люди, которые, несмотря на лишения и опасности, шли к новым открытиям.

Сочинение по ильину это было несколько лет тому назад

Сочинение по ильину это было несколько лет тому назад

->->->->-> Сочинение по ильину это было несколько лет тому назад ++++++ ====== Link Сочинение по ильину это было несколько лет тому назад ++++++ Сочинение по ильину это было несколько лет тому назад Человек, который меряет и вешает, не любит. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи ее светят и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и одиноко, где нет тех, кто может поднять упавших. Добавить комментарий Ваш e-mail не будет опубликован. Все собирались праздновать Рождество Христово, готовили ёлку и подарки. И если только цветок распустится как следует и начнет благоухать, садовник и возьмет его в букет. А если они любят, то могут ли они страдать от одиночества? Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все мы должны любить и уважать окружающих. Или помоги другим с ответом! А это и есть счастье. Для кого-то всё это-невыносимая мука, а для кого-то обыденность. Как герой, разорвавший руками свою грудь и вырвавший сердце, осветил путь людям. Он посмотрел на нас и вдруг сказал: — Спасибо за подарок! Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас к любимому человеку. И будь спокоен и благонадёжен: потому что Господь — наш садовник, а наши сердца — цветы в Его саду. Вы можете указать условия хранения и доступ к cookies в своем браузере. Человек, который меряет и вешает, не любит. Ильин считает, что человек становится одиноким тогда, когда он никого не любит. Добрый и отзывчивый человек как магнит притягивает к себе других людей, они сами хотят с ним общаться, делится своими переживаниями и частичкой себя. Вокруг была пустота и не было любви: дальний город, чужие люди, чёрствые сердца. Я полностью согласна с автором. Сочинение по ильину это было несколько лет тому назад При подготовке презентации для 10 классов я трачу много времени, но цель оправдывает средства. Надо будить людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Боль стала моей неразлучной спутницей, она смотрит на меня глазами долговязого восьмиклассника и терпеливо напоминает: человеческая жизнь коротка, можно не успеть, поэтому никогда не жалей того, что можешь дать, и никогда не отнимай того, что у тебя просят. И будь спокоен и благонадежен: потому что Господь — наш садовник, а наши сердца — цветы в Его саду. Все собирались праздновать Рождество Христово, готовили ёлку и подарки. Ведь она никогда не обижала кого-то в ответ, она любила всех, помогала всем.

ШколеNET

Роза(1)Это было несколько лет тому назад. (2)Все, собираясьпраздновать Рождество, готовили ёлки и подарки. (З)Витрины магазинов иокна домов сияли праздничными огнями. (4)Повсюду были развешаны гирляндыи большущие цветные шары. (5) Толпа горожан, пёстрая, шумная и весёлая,заполняла улицы. (6)А я, бесприютный скиталец, былодинок в чужой стране — ни семьи, ни друга, и мне казалось, что япокинут и забыт всеми. (7)Вокруг была только пустота и не было любви:дальний город, чужие люди, холодные сердца. (8)Как-то раз в тоске иунынии я вдруг вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалосьсберечь через все испытания чёрных дней. (9)Я впервые за минувший годдостал её из чемодана, развязал… (Ю)Потом развернул первое из писем —это было письмо моей матери, написанное двадцать семь лет тому назад. (11)«Дорогоедитя моё, Николеиька! (12)Ты жалуешься мне на своё одиночество, и еслибы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. (13)С какойрадостью я бы приехала к тебе и убедила тебя, что ты не одинок и неможешь быть одиноким! (14)Но ты, конечно, знаешь, что я не могу покидатьпапу, так как он очень страдает и постоянно нуждается в моём уходе.(15)А тебе надо готовиться к экзаменам, чтобы успешно окончитьуниверситет. (16)Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда нечувствую одиночества. (17)Видишь ли, сынок, человекодинок тогда, когда он никого не любит. (18) А если любит, то ему и вголову не приходит размышлять о том, одинок он или нет. (19)В любвичеловек забывает себя, он живёт в других. (20)А это и есть счастье. (21)Яуже слышу твоё возражение, что счастье не в том только, чтобы любить,но и в том, чтобы тебя любили. (22)Но кто действительно любит, тот нерассчитывает и не выпрашивает: а что мне принесёт моя любовь?.. (23)Ждётли меня взаимность? (24)Или, может быть, я люблю больше, а меня любятменьше? (25)Человек, который меряет и взвешивает, не любит. (26)Отпустисвою любовь на свободу, пусть лучи её светят и греют во все стороны.(27)И ты вскоре почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответнойлюбви. (28)Почему? (29)Потому, что твоя непосредственная,непреднамеренная доброта, твоя бескорыстная любовь будет незаметновызывать в людях доброту и любовь в ответ. (30)И тогда ты воспримешьэтот обратный поток не как выстраданное счастье, которого надо былотребовать и добиваться, а как незаслуженное земное блаженство». (31)Ядочитывал мамино письмо со слезами на глазах. (32)Из дали прошедших летя снова услышал её тёплый голос, который принёс мне любовь и утешение,как «незаслуженное земное блаженство». (33)И тогда яподумал, что наша любовь — это нить, которой мы привязаны к любимомучеловеку. (34)Кто любит, у того сердце цветёт и благоухает, и он даритсвою любовь так, как цветок свой запах. (35)Такой человек не чувствуетсебя одиноким.

более месяца назад

Вариант 2

Древнеримский философ Цицерон говорил: ««Жизнь мёртвых продолжается в памяти живых». Все люди являются чьими-то детьми, родителями, друзьями. Некоторые совершают поступки, которые двигают человечество по пути прогресса. Дела человека остаются жить после окончания его земного пути. В этом, по моему мнению, смысл высказывания Цицерона, и я с этим полностью согласна. В качестве доказательств я приведу примеры из художественной литературы.

Русский царь Петр I жил несколько веков назад, но народ помнит о нем. В романе «Петр I» А. Н. Толстой создает величественный образ российского самодержца. Еще в детстве Петр отличался от своих ровесников, братьев. В нем чувствовалась жизненная сила. Он был бодр, здоров, энергичен, любознателен. Его потешные полки, созданные для детских забав, положили начало российской гвардии. Русский флот получил свои первые лавры в эпоху Петра. Он пытался вывести Россию на другой уровень. Трудно сказать, насколько он был прав в своем стремлении. Одно бесспорно: заслуги его велики, как велик Петр-человек и Петр-император. Автор старается не приукрашивать образ героя. Он показывает его жестокость, когда Петр расправляется со стрелецкими заговорами. Мы видим его любознательность, стремление во всем дойти до сути, когда он едет в Голландию учиться корабельному делу. В его планах за два года построить флот, «из дураков стать умными». Петр хотел, чтобы все в России были заняты делом, чтобы белых рук в стране не было. Все должны работать во славу России. На мой взгляд, Петр велик и достоин памяти уже потому, что мечтал о величии своей державы. Он должен был заставить иноземцев считаться с ним и уважать его страну. Дела Петра продолжают жить, а, значит, и он жив. Он занял особое место в российской истории. Пока есть люди, которые помнят о нем, жизнь великого царя будет продолжаться в памяти народа.

Не только о великих людях живет память в сердцах людей. В романе В. Каверина судьба главного героя Александра Григорьева связана с историей жизни капитана Татаринова. Когда герой был ребенком, он жил в небольшом городке. Однажды нашли погибшего почтальона, в сумке которого были не доставленные до адресатов письма. Конверты намокли, отправить по адресам было невозможно. Бабушка читала письма вслух. Саня обладал феноменальной памятью и запомнил содержание многих писем, что сыграло определяющую роль в его судьбе. В письмах оказалась описана история одной полярной экспедиции. Позже, познакомившись случайно с семьей командира экспедиции, он узнал, что капитан Татаринов пропал среди льдов на Крайнем Севере. Никто из экспедиции не вернулся. Судя по письмам, виноват в провале был брат Татаринова Николай Антонович, который занимался оснащением отряда. Все, кто знал капитана и его команду, смирились с их гибелью, только жена и дочь капитана Катя продолжали надеяться на его возвращение. Для них он был жив. Когда он уезжал, Кате было три года, но она хорошо помнит этот день. Сначала они ждали письма, потом капитан предупредил, что писать не сможет. Они думали, что он зимует. Потом, когда все сроки прошли, а вестей все не было, они стали надеяться. Как известно, надежда погибает последней. С тех пор капитан продолжал жить в их воспоминаниях, которыми они очень дорожили.

Эти два примера объединяет то, что герои посвятили свои жизни Родине. Каждый из них внес свой вклад в развитие страны. Петр «прорубил окно в Европу», капитан Татаринов прокладывал путь в северных морях.

Подводя итог, я хочу сказать, что память о тех, кто умер, остается в сердцах живущих. Об этом нужно помнить, чтобы оставить добрую память о себе.

Вариант 1

Я согласна с высказыванием Цицерона о том, что жизнь мертвых продолжается в памяти живых. Человек существует, пока живы те люди, которые его знали и помнят. Свое мнение я попытаюсь подтвердить примерами из художественной литературы.

Рассказ Ю. Яковлева «Реликвия» посвящен теме Великой Отечественной войны. Главная героиня произведения бабушка Настасья уже много лет живет одна. Ее муж Петр не вернулся с фронта. Единственной памятью о нем и его подвиге осталось короткое письмо, написанное в первые дни войны. В нем он рассказывает о потерянных портянках и плохом табаке. Это письмо было ей дорого еще и потому, что оно пришло, когда давно никто из деревенских баб не получал вестей с фронта. Они по много раз перечитывали письмо Петра, собираясь вместе. Каждая из них в этот момент думала о своем муже. Давно закончилась война, но, достав письмо, бабушка Настасья подумала о том, что муж ее жив, только он где-то очень далеко. Потом ей показалось, что это чужое соседкино письмо, и ей дали его для утешения, как когда-то , вероятно, делала она. Значит, и соседкин муж жив. Этим приемом автор расширяет пространство. Таких вдов, как бабушка Настасья, в стране после войны осталось много. Далеко не все знали, как погибли их мужья, где они похоронены. Они точно так же перечитывали свои письма, плакали и надеялись, что муж жив, совсем недавно написал письмо. Бойцы будут жить в памяти близких людей, пока те живы, пока они читают их письма, пока помнят о них.

С произведением Ю. Яковлева перекликается рассказ Е. Носова «Живое пламя». Автор рассказывает трогательную историю матери, потерявшей сына во время Великой Отечественной войны. Писатель-рассказчик снимал комнату у тети Оли. Однажды она попросила его помочь ей разбить клумбу. Он тайком бросил в самую середину семена мака, который хозяйка не любила, считая скорее овощем, чем цветком. Маки расцвели, вспыхнув ярким огнем, словно факелы. Они затмили все остальные цветы на клумбе. Через два дня своего пламенного цветения они осыпались. Тетя Оля опечалилась, сказав, что у маков очень короткая жизнь, зато прожитая в полную силу. По тому, как она это сказала, стало понятно, что она вспомнила своего героически погибшего сына Алексея. Он был военным летчиком, пожертвовал собой при выполнении боевого задания. Я считаю, что совершенный им подвиг сделал его жизнь похожей на цветущие маки. С тех пор каждый год в саду тети Оли пламенела клумба с маками, напоминая о короткой жизни сына. Он словно продолжил свое существование в этих цветах, век которых так же ярок и быстротечен. С окончанием физического бытия не прекращается духовное. Человек бессмертен, пока жива о нем память в душах людей. К проблеме памяти в этом произведении присоединяется философская, которая наполняет этот рассказ небывалой глубиной. Писатель напоминает читателям о том, что жизнь человека должна быть наполнена смыслом, чтобы оставить добрый след в памяти потомков.

Эти два примера объединяет мысль о том, что не так важно, сколько лет длилась жизнь человека. Значение имеет, как он ее прожил, остались ли на земле люди, которые вспоминают его добрыми словами. Бабушка Настасья до последней минуты жизни будет помнить своего Петра. Будут вспоминать его и ребята из школьного музея, которым она отдала его письмо, написанное с фронта. Они расскажут о нем другим людям. память о сыне тети Оли Алексее и о ней самой сохранит рассказчик. Живые обязаны хранить память об умерших близких и родственниках и передавать ее из поколения в поколение, чтобы не прерывалась эта связь, соединяющая прошлое и будущее. Особенно если эта жизнь была посвящена людям.

Вариант № 796011 (43)

Ответами к заданиям 2–8 являются цифра, слово (несколько слов) или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Часть 2

(1)Прошло много лет после того, как я уехал из деревни своего детства. (2)Мне хотелось попасть туда, потому что страна детства лежит в необыкновенно звонкой и тихой местности. (3)Где бы я ни был, но никогда я не видел такого неба, таких прозрачных рассветов, когда проснёшься и вдруг замрёшь от боли, что ты проспал что-то очень важное, и хочется вскочить и бежать за зубчатые горы, узнать, что лежит за ними.

(4)И вот случилось так, что судьба забросила меня в страну моего детства. (5)Здесь ничего не изменилось. (6)Я обошёл знакомые мне места, с радостью узнавая их. (7)Вдруг остановился: навстречу мне шёл Шарик – мой Шарик! (8)Я давно забыл о нём, а он вот ковыляет по-стариковски мне навстречу и всё ещё не видит меня. (9)Я вспомнил, как мы делили с ним наши горькие дни, ведь он был единственным моим другом, как он провожал меня до бетонной дороги, не подозревая, что я уезжаю навсегда. (10)Он стал совсем седым и старым.

– (11)Шарик! – окликнул я его дрогнувшим голосом.

(12)Он вздрогнул, испуганно остановился, но тут же отвернулся и свернул с тропы.

– (13)Шарик!

(14)Но он даже не оглянулся. (15)Я видел, что он узнал меня, но не хотел узнавать человека, которого считал лучшим другом, который предал его, бросив на произвол судьбы. (16)Эта встреча была неприятна ему…

(17)Мне было стыдно. (18)Весь следующий день я думал о Шарике, пытался убедить себя, что не очень виноват в случившемся: куда я мог его тогда взять, ведь я сам не знал, куда мне приткнуться. (19)Но он ведь был твоим лучшим другом! (20)И разве есть ему дело до таких тонкостей?!

(21)А потом я встретил одноклассника. (22)Он рассказал мне, что Шарик очень скучал после моего отъезда, всё искал меня, бегал на дорогу, выл по ночам…

(23)Я ходил по деревне в надежде встретить Шарика, но он, завидев меня, из последних своих старческих сил убегал от меня. (24)Но потом заскулил, лёг и закрыл глаза.

– (25)Шарик! – я припал лицом к его холодной морде. – (26)Ну, прости меня, прости! – я гладил его седую, всю в репьях голову.

(27)…На следующий день я уезжал. (28)За остановкой я увидел Шарика: он тайком пришёл проститься. (29)Я бросился рядом с ним на землю и вдруг неожиданно для себя заплакал. (30)Шарик стал лизать мои руки, щёки, в нём неожиданно появилось что-то из давних лет – из детства.

– (31)Ну ладно, старина, прощай. (32)Прости меня за всё, если сможешь.

(33)Глаза его сразу потускнели, словно в них бросили горсть золы, но он пересилил себя, понимающе вильнул поникшим хвостом, словно хотел улыбнуться, но улыбки не получилось.

(34)Автобус тронулся. (35)Старый и седой, Шарик сидел в клубах дорожной пыли и угрюмо смотрел в землю…

– (36)Стой! (37)Тормози!

(38)Водитель, недовольный, остановил автобус, и я, видя только счастливые глаза Шарика и уже не поникший хвост, выскочил на пыльную просёлочную дорогу. (39)Выскочил, чтобы уже больше никогда не расставаться с самым преданным в моей жизни другом… (По М.А. Чванову*)

* Михаил Андреевич Чванов (род.в 1944 г.) – русский писатель, публицист, директор мемориального дома-музея С.Т. Аксакова.

- Анализ содержания текста.

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

| 1)Герой-рассказчик провёл детство в деревне. |

| 2)Шарик стал седым и старым и не узнавал своего бывшего друга. |

| 3)Рассказчику было стыдно, что он много лет назад не взял Шарика с собой. |

| 4)Шарика взял домой одноклассник после отъезда рассказчика. |

| 5)Шарик бежал за автобусом, в котором уезжал его лучший друг. |

7.Анализ средств выразительности.

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи сравнение.

| 1)Мне хотелось попасть туда, потому что страна детства лежит в необыкновенно звонкой и тихой местности. |

| 2)И разве есть ему дело до таких тонкостей?! |

| 3)Он рассказал мне, что Шарик очень скучал после моего отъезда, всё искал меня, бегал на дорогу, выл по ночам… |

| 4)Мне было стыдно. |

| 5)Где бы я ни был, но никогда я не видел такого неба, таких прозрачных рассветов, когда проснёшься и вдруг замрёшь от боли, что ты проспал что-то очень важное, и хочется вскочить и бежать за зубчатые горы, узнать, что лежит за ними. |

- Лексический анализ.

В предложениях 11–16 найдите фразеологизм. Выпишите этот фразеологизм.

Часть 3

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ №2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед написаниемсочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3.

9.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Николая Максимовича Шанского: «На примере сложноподчинённого предложения можно проследить, как человек выражает отношения между миром и собственной точкой зрения».

Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

9.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Выскочил, чтобы уже больше никогда не расставаться с самым преданным в моей жизни другом…»

Приведите в сочинении 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

9.3 Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Кого можно считать настоящим другом?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения:один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного опыта.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Жертва, стоящая за шедевром. Гравюра Дюрера «Руки»

Это реальная история про жизнь со смыслом, про пожертвовавшего собой ради других, про братскую любовь и смелую мечту.

В маленьком поселке недалеко от Нюрнберга, в 15 веке, проживало многодетное семейство Дюреров. Возможно, вам тяжело представить это, но у них было 18 детей! Чтобы хоть как-то прокормить их, отец безвылазно работал в шахте и постоянно искал еще какую-то подработку.

Стоит ли говорить, что денег едва хватало на хлеб

Но нищета не убила способность мечтать у двух сыновей. По вечерам, перешептываясь под старым тонким одеялом, они представляли себя художниками, видя в этом предназначение своей жизни. Конечно, они прекрасно понимали, что папа не сможет отправить их в художественную академию. Но мальчики не теряли надежды, и однажды им пришла в голову замечательная идея – что, если один из них начнет работать, чтобы оплатить учебу другому? Как только один получит вожделенное образование и заработает на продаже картин, другой тоже пойдет учиться.