Почему нужно знать подлинную историю молодежной подпольной организации Краснодона

Дата 16 января 1943 года навсегда вошла в историю не только маленького шахтерского города Краснодона на Донбассе, но и всей Великой Отечественной войны. В этот день в шурф шахты №5 были сброшены 49 членов подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей с сентября 1942 года, и еще 22 участника партийного подполья. Эта казнь была не последней: такие же состоялись на следующий день и 31 января. Из всех молодогвардейцев лишь тринадцать человек пережили разгром организации и только десять дожили до Победы. Им и довелось приложить немало усилий, чтобы настоящая история «Молодой гвардии» стала такой же известной, как и ее литературная версия — роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», написанный по горячим следам и вышедший в 1946 году.

Что успели молодогвардейцы

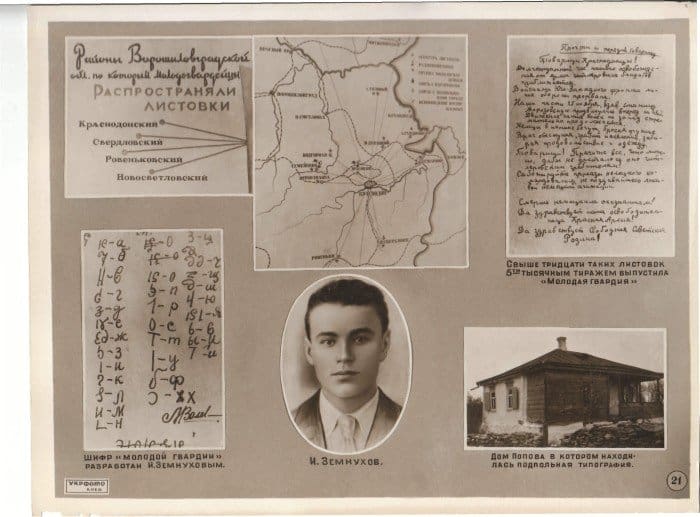

За четыре месяца своего существования комсомольская организация «Молодая гвардия» успела многое. Скажем, к началу декабря 1942 года молодогвардейцы сумели собрать настоящий арсенал, который намеревались пустить в дело по мере приближения Красной Армии: 15 автоматов, 80 винтовок, 10 пистолетов и около 15 тысяч патронов к этому оружию, а еще 300 гранат и 65 килограммов взрывчатки. На счету «Молодой гвардии» было несколько рискованных удачных операций, в том числе уничтожение документов двух тысяч земляков, которых собирались отправить на принудительные работы в Германию и освобождение нескольких десятков военнопленных. А печать и расклеивание листовок с информацией о положении на фронтах и сводками Совинформбюро были, если так можно выразиться, рутинной работой, с которой, собственно, и началась «Молодая гвардия». Самой же яркой демонстрацией того, что в оккупированном городе по-прежнему живут советские люди, стало вывешивание на 7 ноября 1942 года, в 25-летнюю годовщину Октябрьской революции, восьми красных флагов на самых высоких зданиях Краснодона.

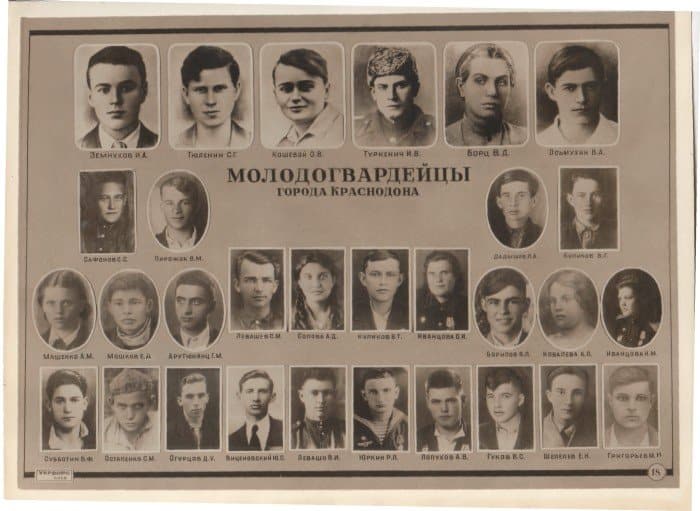

Фотографии основных участников подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» из фотоальбома «Молодая гвардия», 1948 год. Снимка и фамилии комиссара молодогвардейцев Виктора Третьякевича здесь нет

Источник: molodguard.ru

Во всей этой деятельности участвовали семьдесят с лишним молодых краснодонцев, самому младшему из которых едва исполнилось четырнадцать лет, а большинство были восемнадцатилетними. Поначалу молодежные подпольные группы в городе складывались стихийно, но в сентябре 1942 года их удалось объединить. 30 сентября по предложению одного из самых активных подпольщиков, Сергея Тюленина, эта объединенная подпольная комсомольская организация получила название «Молодая гвардия». Во главе подпольщиков встал штаб, в который вошли четыре человека: начштаба Иван Земнухов, а также Василий Левашов, Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин как члены штаба, а комиссаром молодогвардейцев стал Виктор Третьякевич Чуть позже членами штаба стали также Ульяна Громова, Олег Кошевой, Иван Туркенич и Любовь Шевцова. Из всех них лишь двоим — Арутюнянцу и Левашову — суждено было уцелеть во время разгрома «Молодой гвардии», довоевать до Победы и дожить до седин.

Иван Туркенич, командир «Молодой гвардии»

Источник: commons.wikimedia.org

Месяц казней

Аресты молодогвардейцев начались 1 января 1943 года, и в течение десяти дней в руках у немцев оказались практически все молодые подпольщики. Те, кого арестовали последними, с ужасом смотрели на своих товарищей, которые встречали их в четырех тюремных камерах местного полицейского управления: всех захваченных подпольщиков подвергали изощренным пыткам. Но выведать у членов «Молодой гвардии» интересовавшую полицаев и немцев информацию о партийном подполье и деятельности местных партизанских отрядов, с которыми подпольщики поддерживали связь, так и не удалось. И тогда молодогвардейцев начали партиями вывозить за город и сбрасывать в шурф шахты №5. Одних расстреливали прямо на краю шахты, других скидывали в 58-метровый ствол живыми, а чтобы лишить их шанса уцелеть, сброшенных закидывали ручными гранатами. А четверых членов организации, в том числе Любовь Шевцову и Олега Кошевого, расстреляли в лесу под Ровеньками.

О страшных казнях знал весь город, и когда 14 февраля 1943 года Красная Армия освободила Краснодон, уцелевшие подпольщики, родители погибших и активисты начали поднимать тела на поверхность. Именно в этот момент вся страна и узнала о подвиге молодогвардейцев и их жестоком убийстве. И с этого момента началась литературная история «Молодой гвардии». Первые сообщения о ней появились в местных газетах, затем подключилась московская пресса: 15 сентября 1943 года в газете «Правда» появился очерк Александра Фадеева «Бессмертие». Материалы, которые тогда начал собирать писатель, легли в основу его романа «Молодая гвардия». Именно по нему, а также по фильму режиссера Сергея Герасимова, вышедшему на экраны в 1948 году, большинство жителей Советского Союза и узнали о подвиге молодогвардейцев. И очень скоро эта литературная история краснодонских подпольщиков стала куда более знаменитой, чем подлинные события: фильм регулярно показывали по всей стране, а роман Фадеева даже вошел в школьный курс литературы.

Горловина шурфа шахты №5, в которую 15 января сбрасывали первых казненных молодогвардейцев

Источник: rg.ru

«Молодая гвардия» — это не только роман

Превращение в литературных героев сыграло не лучшую роль в посмертной судьбе участников «Молодой гвардии». На слуху были лишь несколько фамилий самых активных участников организации, и у многих, кто не был знаком с подлинной историей молодогвардейцев, складывалось ощущение, что вся организация из них и состояла. И хотя уже 1 мая 1944 года в Краснодоне открылся музей «Молодой гвардии», в котором за всю его историю побывало свыше 11 миллионов человек, сложившееся представление о комсомольцах-подпольщиках и их истории менялось с большим трудом.

Ярчайшим примером тому может служить посмертная судьба Виктора Третьякевича — комиссара «Молодой гвардии». На процессе над тремя предателями, причастными к уничтожению молодежного подполья, один из них именно Виктора назвал тем человеком, который предал всех остальных, и эта ложь была принята за чистую монету. Хотя в романе Фадеева фамилия Третьякевича прямо не названа, а вместо него фигурирует собирательный персонаж Евгений Стахович, до конца 1950-х именно комиссара организации считали ответственным за ее провал. И только в декабре 1960 года, после того, как была восстановлена правда, Виктор Третьякевич посмертно был удостоен ордена Отечественной войны I степени (хотя остальные члены штаба стали Героями Советского Союза). После этого пришлось даже вносить коррективы в давно снятый фильм Герасимова, чтобы привести его в соответствие с исправленной историей «Молодой гвардии». Но еще долгое время комиссаром организации по старинке считался Олег Кошевой, чья подпись стояла на комсомольских билетах, выданных подпольщикам.

Похороны погибших членов «Молодой гвардии». 1 марта 1943 года, Краснодон

Источник: molodguard.ru

Сегодня роман «Молодая гвардия» уже не изучают в российской школе, а музей, посвященный истории организации, остался на территории другого государства. Зато на экраны выходят новые телесериалы, каждый на новый лад рассказывающий историю молодогвардейцев, и эта вторая волна беллетризации вновь подменяет собой подлинную историю краснодонских комсомольцев. Которая, несомненно, заслуживает того, чтобы именно ее изучали и знали в современной России.

Обложка: «Краснодонцы». Картина художника Павла Соколова-Скаля, 1948 год. Источник: virtualrm.spb.ru

Смотрите также:

Краснодонский процесс

Как наши партизаны устроили немцам «Концерт»

Настоящие хозяева Карелии. Как партизаны громили финскую армию

Сильный духом победитель. История Дмитрия Медведева

Лиза Чайкина – комсомолка и партизанка с характером Жанны Д Арк

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

«Молодая гвардия»: подвиг по личной инициативе

Подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия», действовавшая в 1942-1943 гг. в оккупированном Краснодоне (УССР) стала известна главным образом благодаря роману А.А. Фадеева. Хотя писатель старался быть по возможности точным, допущенные им (из пропагандистских соображений или по незнанию) отклонения от действительности стали позже поводом для критики самой подпольной организации и даже отрицания ее существования. Однако «Молодая гвардия» существовала и действительно боролась с оккупантами.

Создание «Молодой гвардии»

Некоторые аспекты деятельности подпольщиков историки не могут осветить полностью. По понятным причинам они старались оставлять поменьше документальных свидетельств своей деятельности (хотя допускали такое по неопытности и неосторожности). А освобождения Краснодона от фашистов дождались всего 13 из более чем 100 участников группы. Они не могли быть осведомлены абсолютно обо всех подробностях.

Предполагается, что объединение небольших групп молодежи (преимущественно местных комсомольцев либо военнослужащих, пробившихся из окружения и бежавших из плена). Объединению небольших групп в единую организацию поспособствовала деятельность лейтенанта И.В. Туркенича (жителя Краснодона, бежавшего из плена). Туркенич был знаком с Ф.П. Лютиковым, руководившим небольшой организованной группой подпольщиков-коммунистов. Однако Лютиков и партия не организовывали «Молодую гвардию» и не были ее настоящими руководителями.

Объединение молодежи произошло в конце сентября. Иван Туркенич был выбран военным руководителем организации. Также был создан штаб, в состав которого включили И.А. Земнухова, Г.М. Арутюнянца, О.В. Кошевого, С.Г. Тюленина, У.М. Громову и Л.Г. Шевцову. Название организации придумал Сергей Тюленин. Был у подпольщиков и комиссар: согласно современным данным изначально им был В.И.Третьякевич, а на последнем этапе – Олег Кошевой. Члены организации давали клятву, текст которой сохранился.

В настоящее время историки уверены, что группа не находилась в контакте с каким-либо центром руководства подпольным и партизанским движением и не получала заданий. «Молодая гвардия» контактировала с группой Ф.П. Лютикова, но не руководилась ею. Из всех участников организации только Л.Г. Шевцова имела минимальную подготовку к подпольной работе (курсы радистов) и имела задание от командования (не связанное напрямую с деятельностью «Молодой гвардии»).

Появляющаяся со времен перестройки в прессе информация о том, что молодогвардейцы представляли украинское националистическое подполье, является чистым вымыслом. Украинские националисты вообще были мало представлены на левом берегу Днепра, а в Донбассе их не было вообще. Большинство участников «Молодой гвардии» были членами ВЛКСМ.

Деятельность молодежной подпольной организации

Хотя «Молодая гвардия» была довольно многочисленной организацией, а ее участники действительно хотели бороться с захватчиками, практические результаты ее деятельности оказались довольно скромными. Объясняется это как отсутствием координации действий с командованием на фронте и другими подпольщиками, так и молодостью и неопытностью самих молодогвардейцев. Их средний возраст составлял примерно 18-19 лет, и у большинства не было не только конспиративного, но и военного опыта.

Тем не менее, подпольщиками было осуществлено несколько акций, привлекших внимание жителей Краснодона.

- Молодогвардейцы изготовили радиоприемник (научиться этому тогда можно было в школьном кружке или при организации ДОСААФ) и прослушивали сводки Совинформбюро.

- Полученная информация о наступлении Красной армии была использована для создания рукописных и печатных (вероятно, подпольной типографией располагала группа Ф.П. Лютикова) листовок – всего до 5 тыс. штук.

- В ночь на 7 ноября 1942 года в Краснодоне было вывешено на видных местах 8 красных флагов – в ознаменование 25-летней годовщины Октябрьской революции.

- Молодогвардейцы неоднократно становились участниками акций саботажа и вредительства на городских предприятиях.

- Члены организации помогли спрятаться нескольким красноармейцам, бежавшим из плена.

- Несколько раз молодогвардейцы нарушали гитлеровцам связь, перерезая телефонные провода ножницами.

Самая важная акция была осуществлена в ночь с 5 на 6 декабря 1942 года. Подпольщики подожгли здание «биржи труда», осуществлявшей учет молодежи для принудительной отправки на работу в Германию. Пожар начали тушить не сразу, ибо, пока С.Г. Тюленин, В.Д. Лукьянченко и Л.Г. Шевцова поджигали здание, другая группа организовала для гитлеровских офицеров концерт, отвлекший их внимание. В этом концерте (прямо после поджога) выступила и Любовь Шевцова. В результате сгорело более 2 тыс. личных карточек потенциальных «восточных рабочих», и они были спасены от вывоза.

Также «Молодая гвардия» планировала организацию вооруженного восстания при приближении Красной армии к Краснодону. Об этом был осведомлен Ф.П. Лютиков. Молодые подпольщики собирали оружие и боеприпасы. Группа была разгромлена незадолго до предполагаемой даты начала восстания.

Разгром и уничтожение «Молодой гвардии»

В деле о разгроме «Молодой гвардии» изначально было много неточностей. В частности, Виктор Третьякевич был назван в числе доносчиков (якобы не выдержал пыток), и только в 1959 году реабилитирован. В реальности к разгрому организации привело как предательство, так и собственная неосторожность неопытных участников. Все арестованные были подвергнуты зверским пыткам и позже убиты.

Провал организации и аресты участников

Одним из факторов провала стало желание раздобыть средств. С этой целью несколько молодогвардейцев накануне новогодних праздников напали на транспорт, перевозивший подарки для немецких солдат. 1 января 1943 года Виктор Третьякевич и Евгений Мошков были арестованы на рынке, где пытались продать кое-что из содержимого этих подарков. На следующий день арестовали Ивана Земнухова, искавшего пути оказания помощи друзьям.

Эти аресты могли вызвать другие – среди друзей и родственников. Однако доказано, что 2 января донос на участников организации сделал один из подпольщиков – Геннадий Почепцов. Он мог сделать это как с целью самозащиты (чтобы самому не быть арестованным), так и под давлением. Но факт предательства Почепцова был документально установлен, а он сам осужден и расстрелян еще в августе 1943 года.

Некоторые молодогвардейцы пострадали из-за собственной неосторожности. Так Олег Кошевой был арестован в результате неудачной попытки перейти линию фронта и изобличен благодаря комсомольскому билету, зашитому в подкладку.

Аресты продолжались до 11 января 1943 года. Избежали их 13 человек из числа установленных участников «Молодой гвардии». Некоторые из них по разным причинам покинули город до провала организации, некоторым удалось скрыться от гестапо. Им помог тот факт, что арестованные отказывались говорить и соответственно не давали врагу никакой информации, полезной для поиска уцелевших.

Расправы с молодогвардейцами

Самой страшной и притом важной страницей в истории «Молодой гвардии» стал январь 1943 года. Арестованные молодые люди, почти подростки, среди которых было много девушек, подвергались на допросах зверским истязаниям. Материалы по этой теме были сочтены чрезмерно жестокими для обнародования даже в 1943 году, когда люди были относительно привычны к зрелищу смерти и часто сталкивались с жестокостью. Однако фактом является то, что никто из арестованных не дал гитлеровцам интересующих их сведений. Как уже упоминалось, Виктор Третьякевич стал жертвой оговора.

Убивать участников организации стали начиная с 15 января 1943 года. Их (а также арестованных участников коммунистического подполья) привозили к стволу шахты №5. Некоторых расстреливали и сбрасывали тела в шурф, но многих бросили в ствол шахты живыми. «Для надежности» следом за казненными в шурф кидали гранаты и спускали вагонетки. В шахте был обнаружен 71 труп.

6 человек (включая Олега Кошевого и Любовь Шевцову) были расстреляны 9 февраля 1943 года под Ровеньками. Еще несколько человек было казнено в других населенных пунктах. Последние молодогвардейцы не дожили до освобождения края 5 дней. Арестам и издевательствам подверглись и многие родственники арестованных; в частности, матери С. Тюленина в гестапо повредили позвоночник.

Исследование деятельности организации и погребение тел

Исследование деятельности организации и розыск виновных в гибели молодогвардейцев начался сразу после освобождения Краснодона (это случилось 14 февраля 1943 года). В живых оставалось много родственников и друзей подпольщиков, а также несколько членов организации (включая командира Ивана Туркенича), что позволило получить много сведений из первых рук.

Подъем из шахты и опознание тел было затруднено их ужасающим состоянием – в результате пыток, падения с огромной высоты, применения гранат и довольно сильного разложения (прошел месяц после казни). Руководил этой процедурой опытнейший шахтер, начальник шахты №18 М.Т. Андросов – в числе прочих молодогвардейцев в шурф была сброшена его дочь Лидия. Опознание проводилось по вещам и отдельным приметам (возможно, были и случаи ошибочного опознания). После освобождения города Ровеньки были обнаружены и опознаны тела молодогвардейцев, расстрелянных там.

Все участники подполья были похоронены 1 марта 1943 года в братской могиле. В 1943 году звание героя Советского Союза (посмертно) было присвоено О.В. Кошевому, У.М. Громовой, Л.Г. Шевцовой, С.Г. Тюленину и И.А. Земнухову. И.В. Туркенич получил это звание в 1990 году. 3 человека были награждены орденом Красного Знамени, 6 – Красной Звезды, 35 – Отечественной войны I степени.

Из 13 человек, доживших до освобождения Краснодона, трое позже погибли (в том числе И.В. Туркенич, вернувшийся в армию). 10 человек пережили войну, причем трое дожили до XXI века.

Значение деятельности «Молодой гвардии»

Хотя практический результат деятельности подпольной группы действительно не слишком велик (особенно если учесть, каким количеством жизней пришлось за него заплатить), значение «Молодой гвардии» состоит в другом. Факт объединения нескольких десятков очень молодых людей, почти подростков (самому молодому члену организации было 14 лет) ради отпора фашизму характеризует общий моральный настрой и систему ценностей советской молодежи военного времени. Существование «Молодой гвардии» доказывает, что партизанское и подпольное движение времен Великой Отечественной было результатом добровольного выбора граждан, а не только мобилизационной деятельности правительства и партии.

Участники подпольной организации, несмотря на неопытность и отсутствие четких представлений о методах борьбы, сумели получить конкретные результаты (спасти людей от вывоза в Германию, осуществлять акты саботажа, помогать пленным). Из 13 выживших участников «Молодой гвардии» 8 сразу же отправились на фронт, 1 снова стал подпольщиком (в другом регионе), 5 человек связали с военной службой свою судьбу после окончания войны. Это много говорит об их настроениях, а также о том, что расправа гитлеровцев с их товарищами не смогла напугать уцелевших молодогвардейцев.

Память о молодогвардейцах еще со времен войны используется в пропагандистских и воспитательных целях. Это тот случай, когда пропаганда имеет положительное значение, ибо направлена на формирование гражданской позиции и патриотизма.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Памятник «Клятва»

– Слушайте, товарищи!

Наши дни кончаются,

Мы закрыты – заперты

С четырех сторон…

Слушайте, товарищи!

Говорит, прощается

Молодая гвардия,

Город Краснодон.

М. Исаковский

14 февраля 1943 года был освобожден Краснодон. 18 февраля в армейской газете «Сын Отечества» Юго-Западного фронта появилась небольшая заметка «Герои «Молодой гвардии», посвященная подвигу и трагедии молодогвардейцев. С тех пор прошло 77 лет…

Шла Великая Отечественная война… Немецкие захватчики все дальше продвигались на восток, к сердцу нашей Родины – к Москве. На оккупированных территориях, во власти врага, оставались тысячи советских людей. Все понимали, что фашистов нужно остановить.

Многие уходили в партизанские отряды, организовывали диверсионные и подпольные группы. В общей сложности, в 1941-1944 годах на оккупированной территории СССР действовали 6200 партизанских отрядов и соединений, более 3 тысяч местных подпольных комсомольско-молодежных организаций.

Патриоты, которые остались в тылу врага, делали все возможное, чтобы помочь армии, изгнать врага и приблизить Победу. Они разрушали вражеские коммуникации и связи, уничтожали военные склады, нападали на штабы и войсковые части противника, занимались сбором информации о передвижениях противника для Красной Армии, поднимали боевой дух оккупированного населения.

Одна из таких организаций работала в Краснодоне. В ее состав входили не опытные военные, а юноши и девушки, которым едва исполнилось 18 лет. Самому младшему участнику «Молодой гвардии» на тот момент было всего четырнадцать лет.

Комсомольская молодежная подпольная организация «Молодая гвардия» была организована вскоре после начала оккупации города Краснодона (Луганская область, Украина) войсками нацистской Германии, начавшейся 20 июля 1942 года. Участниками стали 110 ребят.

К началу сентября 1942 года оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной армии: солдаты Евгений Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, Василий Ткачев создают подпольную антифашистскую группу, которая объединила несколько разрозненных групп молодежи города и близлежащих поселков. Созданная подпольная организация была названа «Молодой гвардией».

Командиром организации был назначен Иван Туркенич. Кто же был комиссаром «Молодой гвардии», до сих пор достоверно неизвестно. Те члены организации, которым удалось выжить, время от времени меняли свои показания, указывая то на Олега Кошевого, то на Виктора Третьякевича. Членами штаба были: Георгий Арутюнянц – ответственный за информацию, Иван Земнухов – начальник штаба, Олег Кошевой – ответственный за безопасность, Василий Левашов – командир центральной группы, Сергей Тюленин – командир боевой группы. Позже в штаб были введены Ульяна Громова и Любовь Шевцова.

Клятва молодогвардейцев

Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии».

Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее, ни минуты не колеблясь.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!

Организаторы Краснодонского подполья

Виктор Третьякевич (09.09.1924 – 15.01.1943) – один из организаторов, член штаба и комиссар «Молодой гвардии». С первых дней войны сражался в партизанском отряде Ворошиловградской области. В сентябре 1942 года, после разгрома отряда, Виктор прибыл в оккупированный войсками нацистской Германии город Краснодон, где стал официально работать руководителем струнного оркестра при клубе шахты № 1-бис. Он установил связь с молодыми патриотами Олегом Кошевым, Сергеем Тюлениным, Иваном Земнуховым, объединив стихийно возникшие подпольные молодежные антифашистские группы («Звезда», «Серп», «Молот», «Серп и молот» и другие) в «Молодую гвардию», став комиссаром этой подпольной организации. Проводя большую организационную работу, Третьякевич лично участвовал в боевых операциях против немецко-фашистских захватчиков.

Некоторое время ошибочно считался предателем, из-за которого деятельность подполья была раскрыта. По этой причине А. А. Фадеев при создании романа «Молодая гвардия» был вынужден не упоминать имя Третьякевича, но создал собирательный образ предателя Евгения Стаховича, прототипом которого считается Третьякевич. В начале 1960-х годов был официально реабилитирован.

Олег Кошевой (08.06.1926 – 09.02.1943) – участник организации «Молодая гвардия», участвовал во многих ее боевых операциях, в том числе в уничтожении предателей, добывал оружие, уничтожал вражескую технику и продовольствие, печатал и распространял антифашистские листовки. 12 января 1943 года Олег был арестован. Гитлеровцы его зверски пытали, избивали, изуродовали лицо, размозжили затылок. Олег от пыток стал седым. 9 февраля 1943 года не добившись признаний, гитлеровцы расстреляли Олега в Гремучем лесу. Олегу было неполных 17 лет.

Иван Земнухов (08.09.1923 – 16.01.1943) – участник и один из организаторов «Молодой гвардии». Извлечен обезглавленным, избитым. Все тело опухшее. Ступня левой ноги и левая рука (в локте) вывернуты. Ивану было 20 лет.

Ульяна Громова (03.01.1924 – 16.01.1943) – член штаба «Молодой гвардии». Ульяна готовила и участвовала в проведении боевых операций молодогвардейцев, распространяла листовки, собирала медикаменты, агитировала краснодонцев саботировать поставки продовольствия и вербовку молодежи на работу в Германию. Накануне 25-й годовщины Великого Октября вместе с Анатолием Поповым Ульяна вывесила красный флаг на трубе шахты №1 бис. В январе 1943 года гитлеровцы арестовали Ульяну. На допросах ее жестоко избивали, подвешивали за волосы, вырезали на спине пятиконечную звезду, отрезали грудь, прижигали тело каленым железом, а раны посыпали солью, сажали на раскаленную плиту, сломали руку и ребра. 16 января 1943 года, гитлеровцы казнили Ульяну и бросили в шурф шахты №5. Ей было 19 лет.

Сергей Тюленин (12.08.1925 – 31.01.1943) – член штаба «Молодой гвардии». «Пятерка» Сергея проводила боевые операции: угоняла у врага скот, громила продовольственные обозы, в ночь на 7 октября 1942 года водрузила Красное Знамя на городской школе. 5 декабря 1942 года Сергей, Любовь Шевцова, Виктор Лукьянченко подожгли биржу труда. В январе 1943 года Сергей перешел линию фронта, вступил в РККА. В ходе одного из боев попал в плен, затем бежал в Краснодон. В конце января по доносу Сергей был арестован. Гитлеровцы его зверски пытали на глазах у матери, сломали позвоночник, изуродовали все тело. Изверги прожигали тело Сергея, выбили зубы, сломали челюсть. Сергей погиб от пыток. 31.01.1943 г. тело Сергея гитлеровцы сбросили в шурф шахты №5. Юноше было 17 лет.

Любовь Шевцова (08.09.1924 – 09.02.1943) – комсомолка, член штаба «Молодой гвардии». Окончив школу, летом 1942 года девушка была оставлена для связи в одной из подпольных групп, действовавших в оккупированном Ворошиловграде. В ее обязанности входило передавать в Центр разведданные, собранные подпольщиками. В середине августа в результате провала явочной квартиры одного из членов подпольной группы возникла опасность ареста Шевцовой. После безуспешных попыток наладить связь с руководителем группы, Люба вынуждена была уехать в Краснодон. Здесь устанавливает связь с молодежным подпольем, становится активным участником организации «Молодая гвардия», а затем и членом ее штаба.

Любовь Шевцова распространяла листовки, вела разведку, добывала медикаменты. Вместе с Сергеем Тюлениным и Виктором Лукьянченко в декабре 1942 года участвовала в поджоге биржи труда, после чего вернулась в клуб, где пела для немецких офицеров, чтобы отвлечь их внимание от пожара на бирже. Смелая операция молодогвардейцев спасла от угона в Германию около двух тысяч юношей и девушек Краснодонского района. По заданию штаба Люба неоднократно ездила в Ворошиловград, Каменск и другие населенные пункты, осуществляя связь с партизанами.

8 января 1943 года Любовь Шевцова была арестована краснодонской полицией.

Гитлеровцы давно разыскивали ее как советскую радистку, поэтому, стремясь узнать от нее шифры и явки, мучили подпольщицу особенно долго и жестоко. Но они ничего не добились. 31 января 1943 года Любу Шевцову вместе с Дмитрием Огурцовым, Семеном Остапенко и Виктором Субботиным под усиленным конвоем доставили в окружную жандармерию в город Ровеньки. 9 февраля после пыток и издевательств их расстреляли в Гремучем лесу на окраине города. Девушке было 18 лет.

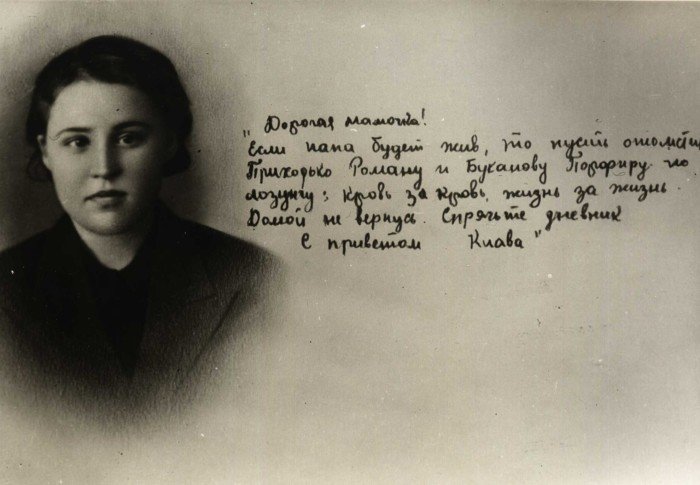

Прощальное письмо Любы Шевцовой, переданное матери из тюремной камеры (Фрагмент)

Иван Туркенич (15.01.1920 – 14.08.1944) – командир и начальник боевого штаба «Молодой гвардии». Гвардии старший лейтенант. Помощник начальника политотдела по комсомолу 99 Стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии 1-го Украинского Фронта. В оккупированный Краснодон попал, выходя из окружения после одного из боев на Дону.

В Краснодоне Иван Туркенич продолжил борьбу с немецкими захватчиками, возглавив боевую деятельность подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия» по поручению руководителя большевистского подполья Филиппа Петровича Лютикова, хорошо знавшего Ивана и его семью. Туркенич был избран командиром этой организации, введен в состав ее боевого штаба и назначен его начальником. В должности командира «Молодой гвардии» Туркенич, с помощью комиссара молодогвардейцев Олега Кошевого и членов штаба, свел ранее разрозненные группы молодых подпольщиков Краснодона, поселков Первомайки, Изварино и Семейкино в единый отряд юных народных мстителей, организованный по боевым пятеркам. В состав организации входило около ста человек, снабженных оружием, собранным на поле боя и захваченным у нацистских оккупантов. Помимо работы по руководству боевой деятельностью молодежного подполья, Туркенич принимал непосредственное участие в многочисленных боевых операциях «Молодой гвардии».

После раскрытия организации «Молодая гвардия» службой безопасности фашистской Германии, 2 января 1943 года Туркеничу удалось избежать ареста, скрывшись от полиции: он прятался в Краснодоне до начала февраля. Когда Красная армия подошла к Северскому Донцу, перешел линию фронта. Служил в артиллерийском полку, отважно сражался, освобождая Киев, Житомир, Тернополь, Львов. 13 августа 1944 года во время боев за польский городок Глогув капитан Иван Туркенич был смертельно ранен и через сутки, 14 августа 1944 года, скончался в возрасте 24 лет.

Василий Левашов (17.03.1924 – 10.07.2001) – участник организации «Молодая гвардия». В апреле 1942 года Краснодонский райком комсомола направил Василия Левашова вместе с Владимиром Загоруйко, Сергеем Левашовым, Любой Шевцовой на учебу в Ворошиловградскую школу подготовки партизан и подпольщиков. В июне группа радистов, в которую входили братья Василий и Сергей Левашовы, прошла парашютную подготовку. В начале августа Василий Левашов в составе диверсионной группы был заброшен в тыл противника. В течение месяца они уничтожали вражеские объекты, собирали разведданные о противнике, которые предавались Василием в штаб партизанского движения.

29 августа во время очередной радиосвязи с Центром фашисты окружили группу. С большим трудом им удалось выйти из окружения. Было принято решение продвигаться к Донбассу и каждому переходить на легальное положение.

5 сентября 1942 года Василий вернулся в Краснодон. Здесь он становится одним из руководителей антифашистской молодежной группы, затем членом штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». Как один из руководителей организации, работал над расширением рядов подпольщиков, писал и распространял листовки, участвовал в боевых операциях, занимался приобретением оружия и боеприпасов.

Когда начались аресты, Василий ушел в город Амвросиевку, скрывался у родственников. В сентябре 1943 года он стал рядовым Советской Армии, принимал участие в форсировании Днепра, освобождал города Херсон, Николаев, Одессу, затем Варшаву, штурмовал Берлин.

После Великой Отечественной войны закончил Ленинградское военно-морское политическое училище. С 1947 года служил на военных кораблях Балтийского флота.

Казнь молодогвардейцев.

Кадр из фильма «Молодая гвардия», 1948

В январе 1943 года организация была раскрыта немецкой службой безопасности.

Накануне 1943 года молодогвардейцы осуществили нападение на конвой немецких грузовиков, который перевозил новогодние подарки для солдат вермахта. 1 января 1943 года Евгений Мошков и Виктор Третьякевич попытались продать на местном рынке часть похищенного и были арестованы. 2 января был арестован Иван Земнухов, который пытался выручить Мошкова и Третьякевича, а 5 января полиция начала массовые аресты подпольщиков, которые продолжались вплоть до 11 января 1943 года.

Вопрос о том, была ли вся группа раскрыта из-за предательства одного или же нескольких из ее членов и их родственников, до сих пор не решен, как и не решено, была ли группа раскрыта конкретно из-за предательства. До 1959 года считалось, что молодогвардейцев гестаповцам выдал комиссар «Молодой гвардии» Виктор Третьякевич, на которого в ходе судебного процесса 1943 года указал бывший следователь оккупационной полиции Михаил Емельянович Кулешов, заявив, что Виктор не выдержал пыток.

Однако в 1959 году во время судебного процесса над признанным виновным в измене Родине Василием Подтынным, служившим заместителем начальника краснодонской городской полиции в 1942-1943 годах и на протяжении 16 лет скрывавшимся под чужим именем, были выяснены новые обстоятельства гибели молодогвардейцев. Созданная после процесса специальная государственная комиссия установила, что Виктор Третьякевич стал жертвой умышленного оговора, а реальным предателем был признан Геннадий Почепцов.

В конце 1990-х один из оставшихся в живых молодогвардейцев Василий Левашов в интервью одной из известных газет заявил, что немцы вышли на след «Молодой гвардии» случайно – из-за плохой конспирации. Якобы никакого предательства не было. В конце декабря 1942 года молодогвардейцы обокрали грузовик с рождественскими подарками для немцев. Свидетелем этому стал 12-летний парнишка, который за молчание получил от членов организации пачку сигарет. С этими сигаретами паренек попался в руки полицаев и рассказал о ограблении машины.

Дата 16 января 1943 года навсегда вошла в историю не только маленького шахтерского города Краснодона, но и всей Великой Отечественной войны. В этот день в шурф шахты № 5 были сброшены 49 членов подпольной организации «Молодая гвардия» и еще 22 участника партийного подполья.

Надписи на стене тюремной камеры в Краснодоне

НАДПИСЬ У. ГРОМОВОЙ

Прощайте, папа, Прощайте, мама, Прощайте, вся моя родня. Прощай, мой брат любимый Еля, Больше не увидишь ты меня. Твои моторы во сне мне снятся, Твой стан в глазах всегда стоит. Мой брат любимый, я погибаю, Крепче стой за Родину свою. До свидания.

С приветом, Громова Уля.

(15 января 1943 г.)

НАДПИСЬ И. ЗЕМНУХОВА

Дорогие мама и папа! Нужно все перенести стойко! Привет от любящего вас сына Земнухова.

(Не позднее 15 января 1943 г.)

НАДПИСИ Л. ШЕВЦОВОЙ

Мама, я тебя сейчас вспомнила.

Твоя Любаша. Прошу простить меня. Взяли навеки.

Твоя Шевцова.

(7 февраля 1943 г.)

Прощай, мама, твоя дочь Любка уходит в сырую землю.

(Не позднее 9 февраля 1943 г.)

ЗАПИСКА К. КОВАЛЕВОЙ

Дорогая мамочка!

Если папа будет жив, то пусть отомстит… Домой не вернусь, спрячьте дневник.

С приветом Клава

(14 января 1943 г.)

Увековечение памяти

Подвиг юных подпольщиков никого не оставил равнодушным. Судьба каждого члена «Молодой гвардии» – пример наивысшего проявления мужества, человеческого достоинства, силы и стойкости духа перед лицом смерти.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой посмертно было присвоено почетное звание Героя Советского Союза. Впоследствии, 5 мая 1990 года, почетное звание Героя Советского Союза было присвоено также командиру подпольной организации Ивану Туркеничу.

3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 35 – орденом Отечественной войны I степени, 6 – орденом Красной Звезды, 66 – медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года молодогвардеец Виктор Третьякевич был официально реабилитирован и посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Преклоняясь перед памятью молодогвардейцев, искренне гордясь ими, были названы сотни улиц в городах России и Украины. В самом городе Краснодоне действует музей «Молодая гвардия», установлен памятник молодогвардейцам «Клятва» (копия – в Санкт-Петербурге, в парке Екатерингоф). В городе Саратов на улице Большая Горная в 1949 году установлен Памятник Героям Краснодона, скульптор Тимофеев Е.Ф. В Москве на 2-й Миусской улице стоит памятник Александру Фадееву. Памятник включает в себя три сюжетных линии: статуя Александра Фадеева, герои романа «Разгром» и «Молодая гвардия».

В память об организации «Молодая гвардия» в 1961 году был назван новый город в Луганской области – Молодогвардейск.

Именами героев названы населенные пункты, совхозы, колхозы, корабли, школы и т.д.

В Челябинске есть улицы Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Краснодонская, Молодогвардейцев и Молодогвардейская.

Подвиг молодогвардейцев в литературе

Потрясенный подвигом юных краснодонцев в 1945 году Александр Фадеев берется на за написание книги о молодежном подполье. Он собирает в Краснодоне материал, исследует документы, беседует с очевидцами. Роман «Молодая Гвардия» был написан очень быстро, вследствие чего содержал массу неточностей и ошибок, которые самым серьезным образом позднее сказались на судьбах многих реальных живых людей, упомянутых на страницах романа. Впервые книга вышла в свет в 1946 году. Позднее, 1951 году вышло второе, отредактированное издание.

Документальная повесть «Это было в Краснодоне», написанная в 1961 году участником Великой Отечественной войны, корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Кимом Костенко по материалам судебного следствия над изменником Родины Василием Подтынным, служившим во время войны заместителем начальника краснодонской полиции, пролила свет на многие долго остававшиеся неизвестными обстоятельства трагической гибели отважных молодогвардейцев.

Биографическая книга «Повесть о сыне» об Олеге Кошевом и молодогвардейцах была написана в 1943 году матерью Олега – Еленой Николаевной Кошевой. Елена Николаевна рассказывает о жизни своего сына. О том, как он рос, учился, дружил, любил… И как потом боролся с врагами. Книга, проникнутая нерастраченной материнской любовью и лаской.

Художественные фильмы

«Молодая гвардия» – советский двухсерийный военно-исторический художественный фильм, снятый режиссером Сергеем Герасимовым в 1948 году по одноименному роману Александра Фадеева. В 1964 году фильм был подвергнут повторной редакции, это было связано с выявлением множества новых фактов и обстоятельств в деятельности «Молодой гвардии».

В России в 2006 году по роману А. А. Фадеева «Молодая гвардия» был снят многосерийный художественный фильм «Последняя исповедь» режиссером Сергеем Лялиным. Особенностью фильма является добавленный религиозный подтекст.

5 мая 2015 года, накануне празднования 70-летия Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, на российском «Первом канале» состоялась премьера 12-серийного телевизионного художественного фильма «Молодая гвардия» режиссера Леонида Пляскина. Несмотря на название, фильм имеет мало общего с одноименным романом Александра Фадеева. Группа краснодонских юношей и девушек действует в Краснодоне, оккупированном германской армией в 1942 году. Существовавшее ранее в городе подпольное сопротивление было сдано неизвестным предателем, все активисты были арестованы и казнены. 18-летний Виктор Третьякевич создал отряд юных народных мстителей под названием «Молодая гвардия», который продолжил борьбу с немецкими оккупантами.

Интернет-ресурсы:

Молодая гвардия. Героям Краснодона посвящается… // Молодая гвардия: [сайт] – URL: // https://molodguard.ru/news.htm (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный.

Кто сдал фашистам «Молодую гвардию» // Русская семерка: [сайт] – URL: // https://russian7.ru/post/kto-sdal-fashistam-moloduyu-gvardiyu (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный.

Клятва, записки и надписи на стенах тюремных камер фашистских застенков членов Краснодонской подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» // Всемирная история: [Сайт] – URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000164/st079.shtml (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный.

Полухина Ю. Краснодонцы // Новая газета: [Сайт] – URL: https://novayagazeta.ru/articles/2017/09/22/73933-krasnodontsy (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный.

Дружинина А. «Молодая гвардия» – некоторые факты // Журнал «Наука и жизнь»: [Сайт] – URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/2464 (дата обращения: 20.03.2020). – Текст: электронный.

Лариса Николаева

Приблизительное время чтения: 12 мин.

Великую Отечественную войну часто представляют как один сплошной подвиг на передовой. Но наряду с подвигом бойцов советской армии — равно как и наряду с подвигом тружеников тыла — был и подвиг людей, оказавшихся на оккупированных территориях. Они боролись с фашистскими захватчиками, уходя в партизанские отряды или действуя подпольно. Причем эта борьба происходила на фоне обыденной жизни, когда люди влюблялись, ссорились, устраивали маленькие праздники. Даже совершая подвиг, они оставались людьми со своими страхами, мечтами и слабостями.

Проходят годы, и мы забываем именно о человеческой составляющей войны. Герои бронзовеют, враги становятся все более жестокими и схематичными, а человеческая жизнь — все менее ценной. Именно в этом была главная трагедия войны — необходимость оставаться человеком в самых жутких и экстремальных условиях. Что удалось далеко не всем.

Что такое «Молодая гвардия»? Для современных молодых людей это прежде всего названия. Улицы, станции метро, издательства, магазины. Давно уже в школьной программе по литературе нет одноименного романа Александра Фадеева — время стоит другое. Что же такое «Молодая гвардия» на самом деле? Это молодые люди (а большей частью даже подростки) из города Краснодона, которые объединились в тайную организацию и боролись с фашистами. В советское время их подвиг был всячески прославлен — отсюда, кстати, и вышеупомянутые названия, сохранившиеся до наших дней. Как реакция на официозное прославление, существовало и мнение, что «Молодая гвардия» — всего лишь миф советской пропаганды.

Что же было на самом деле? Почему, говоря о героях, мы — уже совсем в другую эпоху, исходя из совсем другого мировоззрения — вспоминаем этих ребят?

Что же было на самом деле? Почему, говоря о героях, мы — уже совсем в другую эпоху, исходя из совсем другого мировоззрения — вспоминаем этих ребят?

В сентябре 1942 года в оккупированном фашистами городе Краснодоне (Луганская область на Украине) несколько молодежных подпольных организаций объединились в «Молодую гвардию». Тут сразу надо пояснить два слова — и Краснодон, и организация.

Почему Краснодон? Место действия совершенно не случайно. Это Донбасс, это угольные шахты, а уголь — стратегическое сырье для промышленности, в том числе и для военной. Неудивительно, что гитлеровские войска, захватив Донбасс, заставили местных жителей по-прежнему добывать уголь, но уже для нужд немецкой армии. Почему организация? Потому что это слово в данном случае звучит довольно странно. Произнося «организация», мы представляем серьезных взрослых людей, профессионально решающих те или иные вопросы. А тут — мальчики и девочки, младшему из которых было 14 лет, а старшим — чуть за 20. Организация, возникшая стихийно. Организация, где в большинстве случаев подростки действовали самостоятельно, хотя она и управлялась взрослыми подпольщиками.

Ребята с сентября по январь писали листовки, собирали оружие, устраивали диверсии на угольных шахтах, иногда нападали на немецких солдат. А с начала января 1943 года «Молодая гвардия» была раскрыта в результате предательства, почти месяц десятки юношей и девушек переносили нечеловеческие пытки и были живыми сброшены в одну из шахт.

История «Молодой гвардии» — это удивительное сочетание мученичества, взаимовыручки, находчивости, фантастической удачи и трагедии.

Когда знакомишься с материалами, посвященными истории юных подпольщиков, постоянно ловишь себя на мысли, насколько же боровшиеся с фашистами подростки действовали наивно, неосторожно… прямо скажем, по-детски.

Судите сами. Организация насчитывала, по разным данным, от 85 до 100 человек. Это были старшеклассники и выпускники нескольких школ Краснодона, молодая учительница и военный. Ими руководили несколько коммунистов, оставшихся в краснодонском подполье, но большинство членов «Молодой гвардии» знали лишь своих сверстников и одноклассников, вместе с которыми они и боролись с фашистами.

Главной целью мальчишек и девчонок было собрать побольше оружия, чтобы поднять антигитлеровское восстание в городе перед приходом Советской армии.

В воспоминаниях выживших молодогвардейцев (12 юных борцов с фашистами смогли спастись от расправы, из них 8 пережили Великую Отечественную войну) можно найти почти фантастические истории о том, как подпольщики искали друг друга. Ученики разных школ или классов во время оккупации встречались, например, в городском парке и практически сразу предлагали вступить в организацию: «Утром неожиданно я встретилась с Ваней Земнуховым. Мы учились с ним в разных школах, но встречались по комсомольской работе. У него было твердое энергичное лицо и мечтательные глаза. Он считался лучшим оратором, и его сочинения славились по всему городу. Его любили товарищи, мы все считались с его мнением. Кроме того, он был другом Олега Кошевого. Ваня спросил, не спрятала ли я где-нибудь оружие? Я удивилась, но он снова повторил вопрос.

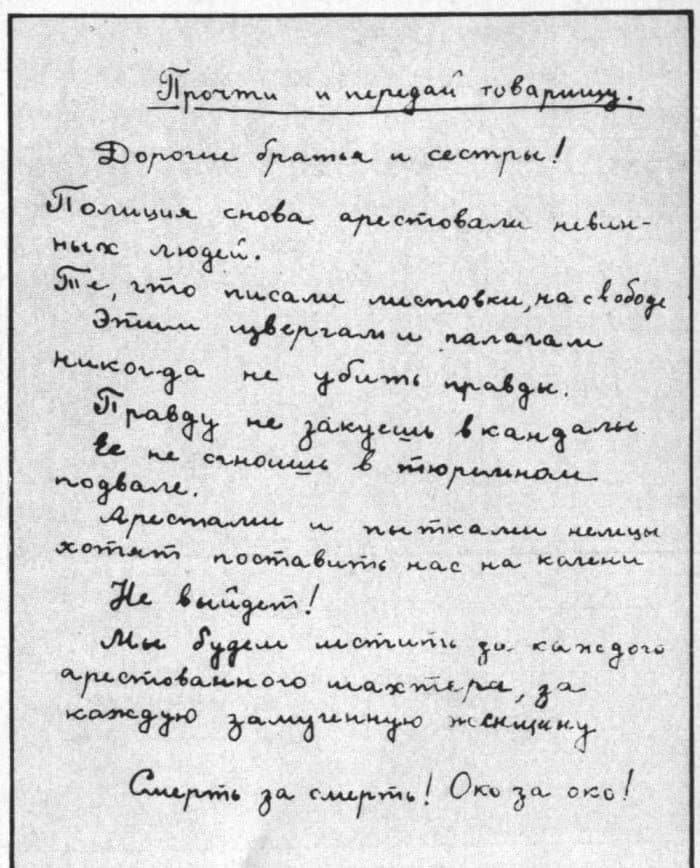

Листовка «Молодой гвардии»

— Я думаю, что ты такая же, как и раньше,— серьезно сказал он и рассказал мне о том, что в городе организовалась подпольная комсомольская организация “Молодая гвардия”, которая всеми силами будет бороться с врагами, устраивать диверсии и мешать оккупантам наводить свои порядки». (Из воспоминаний молодогвардейца Нины Иванцовой).

По такой схеме в «Молодую гвардию» приходили и другие юноши и девушки. Просто удивительно, как могли ребята продержаться с сентября 1942 года до января 1943 года при почти полном отсутствии конспирации. Иногда кажется, что единственными людьми, от кого ребятам удавалось скрывать свою деятельность, были их собственные родители. И то делали школьники это как-то неуклюже и совсем по-детски.

Молодогвардеец Анатолий Орлов закрывается в своей комнате. Заходит сестра и видит, как ее брат что-то штампует. В ответ на вопрос Маруси мальчик отвечает: «Тебя это не касается», складывает бумаги в портфель и уходит. Вскоре сестра вместе с мамой находят портфель, открывают его и видят там временные комсомольские удостоверения и сводки Советского Информбюро (подпольщики тайно в подвалах и на чердаках слушали радио и затем печатали листовки, в которых рассказывали об успехах советских войск и положении дел на фронте).

Или вот такая история. На 7 ноября группа подпольщиков хочет повесить несколько красных флагов на зданиях Краснодона. Ночью мальчишки отправляются в опасное путешествие. Незаметно проникают в школу имени Ворошилова, вешают знамя, закладывают мины, чтобы фашисты не сразу могли сорвать полотнище, а затем «Степа Сафонов заявил, что мины готовы, и хотел было запеть свою любимую песенку солдата Швейка: “Сосиски с капустой я очень люблю”, но Леня шапкой закрыл ему рот. Я выглянул в слуховое окно и увидел человек шесть полицейских. Наряд прошел мимо, ничего не заметив». (Из воспоминаний Радия Юркина).

Петь песни во время боевой операции — есть в этом что-то совсем детское. Возможно, мальчик так попытался снять чудовищное напряжение, но это не было единичным случаем. Вот по Краснодону вечером идут несколько мальчишек и девчонок и поют песню про трех танкистов. Навстречу им направляются полицаи, который знают русский язык. В последний момент чудом удается избежать ареста и неприятностей.

Для того чтобы понять, насколько опасна эта ситуация, читатель может представить себе группу подростков, которые вечером в блокадном Ленинграде спели бы какой-нибудь бравурный марш на немецком языке.

Впрочем, в короткой истории «Молодой гвардии» были и настоящие боевые операции, и распространение пяти тысяч листовок, которые помогали краснодонцам не падать духом, и технический саботаж (они делали все, чтобы фашисты не получали достаточно энергии с местной электростанции, не смогли запустить производство ни в одной из шахт), и героическое поведение юношей и девушек после ареста, но на всех подвигах всегда лежала печать возраста людей, которые их совершали.

Молодогвардейцы вешали карикатуры на спины полицаям, в толчее рынка засовывали листовки в карманы немецким солдатам, а однажды в открытой церкви подменили тексты молитв на листовки.

Несколько человек заранее получили образец такой молитвы, затем напечатали листовки на бумаге такого же формата и перед службой пришли в храм. Полуслепой и полуглухой старик в церковной лавке, увидев несколько парней, кинулся охранять свечки. Подпольщики незаметно засунули в стопку молитв свои листовки и ушли. А прихожане потом благодарили дедушку и спрашивали: «Когда будут еще такие молитвы?».

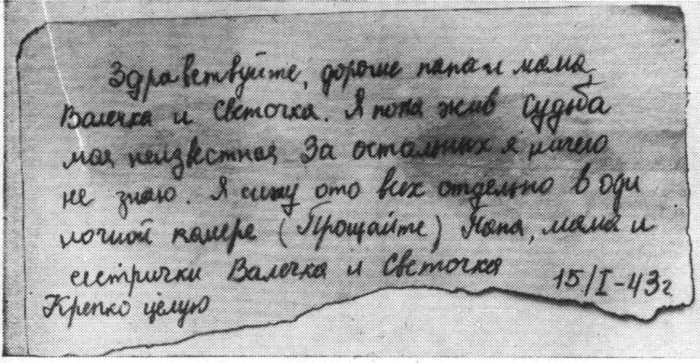

Записка Владимира Жданова, переданная из тюрьмы

Несложно предположить, что ситуация могла бы обернуться совершенно иначе. Кто-то мог донести на дедушку, и тот отправился бы в гости к гестапо. Заодно фашисты могли закрыть церковь и наказать священника.

Впрочем, немцы тоже ведут себя как-то странно. С одной стороны, еще в сентябре 1942 года они убивают за саботаж 30 шахтеров-героев, что и послужило поводом для создания «Молодой гвардии». С другой, до января 1943 года проявляют чудеса какой-то удивительной терпимости.

Почти все руководители подпольной организации устраиваются на работу в театр, организованный оккупантами. Там они проводят свои собрания, помогают друзьям избегать наказания, выдавая их за артистов, делают так, чтобы из репертуара исчезли все антисоветские постановки и номера. А фашисты ничего не замечают.

Шахта, где были казнены члены «Молодой гвардии». Фото РИА Новости

Вот в Краснодоне после начала комендантского часа на улице задержан подпольщик с патефоном в руках. Его приводят в полицию, хотят дать от 15 до 50 плетей, но один из руководителей «Молодой гвардии» просит полицая отпустить артиста, дав ему всего 5 плетей для острастки. Подросток с тем же патефоном идет через весь город на собрание молодогвардейцев, товарищи делают ему замечание за беспечность, в ответ он открывает коробку, и все видят, что в футляре от патефона лежат детали и почти собранная радиостанция.

Ни фашисты, ни полицаи, поймав нарушителя порядка, даже не заглянули в коробку, иначе героический подвиг подпольщиков мог закончиться гораздо раньше.

Да и сам конец «Молодой гвардии» выглядит очень странно. В конце декабря подростки проводят очень рискованную операцию и лишают немцев рождественских подарков, которые были в грузовиках. Первого января в домах двух человек проводят обыски. Фашисты находят часть новогодних подарков, которые мальчишки не успели спрятать. Начинаются допросы и аресты. Молодогвардейцы устраивают собрание и приказывают членам организации уходить из Краснодона. А затем начинаются необъяснимые вещи. До конца января 1943 года многие юноши, девушки, мужчины и женщины просто сидят в своих домах, ходят на работу к немцам. Их арестовывают одного за другим. Страшно пытают. Первых подпольщиков расстреливают 15 января, но в конце января фашисты ловят еще несколько мальчишек и девчонок, которые впятером хотели с оружием напасть на здание, где содержались их товарищи, и освободить их.

В конце концов 71 человек умирает после страшных мучений. Не будем пугать подробностями, отметим только, что самыми легкими травмами были следы побоев и переломы позвоночника, а Олег Кошевой, комсорг организации, за несколько дней поседел от нечеловеческих пыток. Смерть молодогвардейцев была поистине мученической. В застенках после пыток они поддерживали друг друга. А отправляясь на расстрел, пели «любимую песню Ильича» (Ленина. — А. З.) — «Замучен тяжелой неволей».

То, что еще месяц назад, в декабре 1942 года, могло казаться детской шалостью, теперь превратилось в страшную трагедию. Вчерашние советские школьники поступали как мученики, своей стойкостью свидетельствовавшие верность убеждениям.

В записной книжке Ульяны Громовой — одной из шести героев Советского Союза среди краснодонских подпольщиков, можно найти выписки из сочинений Ленина, Максима Горького, Льва Толстого, из советских учебников. Выписки яркие, хлесткие в духе «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Выписки блеклые и невзрачные типа «Не торопись при чтении книги. Внимательно читай текст, выписывай непонятные для тебя слова и выражения, справляйся об их значении в словаре или у преподавателя». Выписки банальные, девичьи: «Умри, но не давай поцелуя без любви», «В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и одежда, и мысли» (Чернышевский и Чехов). Но все вместе они создают портрет человека, который мог бы вырасти в очень яркую и сильную личность. Этого не произошло. Ульяна погибла в 19 лет, но она и некоторые ее сверстники как будто предчувствовали свое предназначение. В дневниках и воспоминаниях молодогвардейцев можно прочитать о том, что советские войска уходят из города, немцы в 20 или 10 километрах. Многие люди бегут из Краснодона, а они сидят и ждут. В последний момент кто-то срывается и вместе с родителями, братьями и сестрами пытается бежать, но мышеловка захлопнулась, и они возвращаются домой.

Похожие драмы разыгрываются и в январе 1943 года. Некоторые подпольщики пытаются скрыться, но их ловят, или они падают от усталости и обморожения и возвращаются домой. Когда их приходят арестовывать, они спокойны. Лишь иногда в поведении проскальзывает подростковая бравада, и еще одна из девушек будет кричать в лицо палачам, что она партизанка и подпольщица, стараясь вывести мучителей из себя.

Ситуация становится еще более трагичной, если знать, что Советская армия освободит Краснодон 14 февраля, всего через несколько дней после гибели последних участников организации.

Уже в сентябре 1943 года пятеро участников «Молодой гвардии» посмертно становятся Героями Советского Союза, а сама история подпольщиков в Краснодоне становится излюбленным сюжетом для советской пропаганды.

Александр Фадеев посвятит подвигу молодогвардейцев роман «Молодая гвардия». Он будет несколько раз переписывать текст, чтобы усилить роль Коммунистической партии в деятельности подпольщиков, но это будет почти безнадежным заданием.

Даже в документах, опубликованных при советской власти, видно, что подростки часто действовали на свой страх и риск, а коммунисты и старшие товарищи могли лишь иногда предотвращать самые рискованные и неподготовленные операции и придать во многом стихийному подвигу детей хоть какую-то видимость организации.

Текст клятвы членов «Молодой гвардии» напоминает страшные истории, которые мальчики и девочки любят рассказывать друг другу: «Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого пусть покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Так и представляешь себе мальчишек и девчонок, которые создают таинственную секретную организацию. Однако в 1941–1945 годах дети во многих странах мира, и прежде всего в СССР, не могли себе позволить играть в героев. Жизнь заставляла их быть героями или предателями.

Героизм — это запредельное усилие по изменению себя, по преодолению своих вполне простительных страхов, слабостей. И тут крайне важен мотив: ради чего всё? Чтобы продемонстрировать окружающим собственную «крутость»? Чтобы повысить свою самооценку? Или все-таки ради некой высшей ценности, безусловно позитивной? С подростками-молодогвардейцами именно так и было. Да, они наивные дети, да, они делали глупости… но при этом их подвиг — это настоящий подвиг. Совесть не позволяла им поступить иначе. Они действительно решились отдать жизни за свою Родину — и действительно их отдали.

Список литературы к статье

Молодая гвардия. Документы и воспоминания о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни временной фашистской оккупации (июль 1942 -февр. 1943 гг.). (Изд. 5-е, перераб. и доп.). Донецк, «Донбас», 1977. 360 с.

«Вспомним всех поименно». Воспоминания оставшихся в живых участников «Молодой гвардии» о своих товарищах по подполью. Издание 2-е, дополненное. Составители Лидия Степановна Кривоногова, Анатолий Григорьевич Никитенко. Донецк «Донбасс», 1986

Наш Жора. Сборник воспоминаний о Георгии Арутюнянце, члене подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» города Краснодона. М., 2012

Огонь памяти. Сборник документальных очерков о героях «Молодой гвардии». Луганск 2003.

Другие материалы о Великой отечественной войне читайте в рубрике День Победы

На анонсе памятник «Героям Краснодона». Санкт-Петербург.