Экзамен по истории Беларуси

материалы

для самостоятельной подготовки к экзамену

Материалы для самостоятельной подготовки к обязательному экзамену по истории Беларуси 11 класс.docx

Google Sites

Report abuse

Материалы для подготовки к экзамену по истории Беларуси,11 класс

Популярные сообщения из этого блога

Билет 1 Древние люди на территории Беларуси: заселение территории, занятия, основные изобретения и открытия, религиозные верования.

Билет 1 1. Древние люди на территории Беларуси: заселение территории, занятия, основные изобретения и открытия, религиозные верования. По данным современных исследователей, прародиной человечества является Восточная Африка. Считается, что примерно 2,5 млн лет тому назад там появились предки современного человека. К этому же времени относится появление первых орудий труда, которые первобытный человек изготавливал из камня. История первобытного общества делится на три периода, названия которых связаны с материалом, служившим древним людям для изготовления орудий труда: каменный век (2,5 млн лет тому назад — конец 3-го тысячелетия до н. э.), бронзовый век (начало 2-го тысячелетия до н. э. — конец VIII до н. э.), железный век (VII в. до н. э. — конец V в. н. э.). Террит

§5 Балты и славяне на территории Беларуси, 10 класс

Основные даты: 1) IV в. — появление славян на территории Беларуси 2) с VI — по VIII вв. — славянизация балтов на территории Беларуси 3) VIII — IX вв. — возникли новые этнические общности славян (кривичи-полочане, дреговичи, радимичи) Племена балтов. Балты жили на очень большой территории. Поселения балтов на территории Беларуси. Балты на территории Беларуси жили в открытых неукрепленных селищах и укрепленных городищах. Городища размещались на возвышенных мысах или отдельных холмах, на крутых берегах рек и озер. Их размеры были небольшими. Сначала городища не имели искусственных оборонительных сооружений в виде валов и рвов. Только некоторые поселения обносились деревянной оградой. Позднее стали возводиться валы и рвы. Они окружали поселение, иногда в несколько рядов. На вершине вала строилась деревянная стена из толстых бревен. У балтов на территории Беларуси до прихода славян еще не появились города. Они жили в наземных и полуземляночных жилищах. Полуземлянки были преимуществен

Познавательное лото «Знаменитые спортсмены»

«Знаменитые спортсмены» Вопросы викторины 1. Какое современное государство считается родиной Олимпийских игр? (Греция.) 2. Когда состоялись первые Олимпийские игры? (В 776 г. до н. э.) 3. В чью честь проводились Игры? (В честь Зевса, верховного бога в греческой мифологии.) 4. Древние римляне вели отсчёт годам от основания Рима, христиане – от рождества Христова. А от какого события вели летоисчисление древние греки? (От первой Олимпиады.) 5. Пентатлон – пятиборье древнегреческих Олимпиад, проводился в следующем порядке: бег, прыжки в длину, метание диска… А какие соревнования проводились в финале? (Борьба.) 6. Во время войн древние греки использовали его для сообщения осажденному городу условий капитуляции. За это он еще тогда был введен в программу олимпиад. О чем идет речь? (О спортивном снаряде – диске.) 7. Во время ежегодных праздников бога Ра египтяне устраивали соревнования, которые позже пришлись по вкусу, как грекам, так и римлянам. Основное содержание этих соревнований

Сергей Вениаминович Панов

История Беларуси. Билеты. 11 класс

© Панов С. В., 2016

© Оформление. ОД О «Аверсэв», 2016

Билет 1

1. Жизнь и хозяйственная деятельность первобытных людей на территории Беларуси

1. Первобытный строй на территории Беларуси делится учеными на три периода (в зависимости от того, из каких материалов делались орудия труда): каменный, бронзовый, железный века. Первобытный человек попал на территорию Европы приблизительно 40–35 тыс. лет назад. Людей того времени называют кроманьонцами (останки человека данного типа обнаружили в пещере Кро-Маньон во Франции). По внешнему виду они похожи на современных. Люди приспособились к жизни в холодном климате, обусловленном нахождением на территории Беларуси ледника. Кроманьонцы начали расселяться на юге Беларуси. Древнейшие поселения людей (стоянки) найдены археологами на берегах рек Припять и Сож возле деревень Юровичи и Бердыж в Гомельской области. Они существовали примерно 24–21 тыс. лет до н. э. Здесь обнаружены остатки очага, орудия труда из кремня, а также кости и черепа мамонтов, использованные для строительства жилья.

2. Каменный век на территории Беларуси, по мнению ученых, закончился приблизительно в конце 3-го тысячелетия до н. э. За этот период произошло несколько наступлений ледника.

Наиболее важными достижениями первобытных людей были освоение огня, изобретение остроконечных секущих, режущих, колющих орудий. На территории, остававшейся свободной от ледяного покрова во время отступлений ледника, люди занимались собирательством корней и клубней. Для этого они использовали палки-копалки, острые камни. Занятием людей была также загонная охота на мамонтов, северных оленей и других животных с помощью каменных топоров, примитивных дид (копий). Люди использовали удочки, костяные гарпуны, сети, крючки для рыбной ловли.

Особенность занятий людей каменного века состояла в том, что они брали от природы все в готовом виде. Такое хозяйство называют присваивающим.

После отступления последнего ледника началось потепление. Бывшая ледяная пустыня покрылась реками и озерами, лесами, населенными дикими животными. Первобытные люди постепенно стали заниматься индивидуальной охотой. В этом им помогала собака – первое прирученное человеком животное. Люди переходили к оседлому образу жизни, изобрели лук и деревянные стрелы с кремневыми наконечниками, высверленные и шлифованные каменные топоры, каменную зернотерку, начали использовать при рыбной ловле выдолбленные из дерева челны (лодки). Зарождаются гончарство и ткачество. Люди стали изготавливать остродонную глиняную посуду, которую втыкали в земляной пол или в центр костра, поскольку в то время еще не знали, что такое стол.

Незаменимым материалом для производства орудий труда был кремень. Его добывали в первобытных шахтах – вертикальных колодцах глубиной 3–5 м, найденных археологами у поселка Красносельский Волковысского района.

Первым известным коллективом людей было первобытное человеческое стадо. Вероятно, кроманьонцы жили уже родовыми общинами, объединявшими 50–70 кровных родственников. Во главе общины стоял избранный старейшина. Постепенно роды объединялись в племена. Некоторые историки разделяют мнение о том, что родство первоначально велось по материнской линии, так как женщина играла определяющую роль в жизни первобытного общества. Такой порядок называют материнским родом, или матриархатом.

3. Бронзовый век на территории Беларуси продолжался с начала 2-го тысячелетия до н. э. и до конца VIII в. до н. э. В это время изделия из меди и бронзы попадали с юга на территорию Беларуси. Здесь не было месторождений меди и олова, сплав которых образует бронзу. Люди начали приручать все больше животных, а после перешли к их разведению. Вероятно, первым домашним животным стала свинья. Происходит переход от охоты к животноводству и от собирательства к земледелию. Он означал переход от присваивающего к производящему хозяйству. При производящем типе хозяйства древние люди собственным трудом добывали необходимые для жизни продукты, не существующие в готовом виде в природе. Вначале земледелие было мотыжным, когда основным орудием труда служила мотыга, а затем – подсечно-огневым. Древние люди высекали лес, корчевали и сжигали пни, пепел употребляли в качестве удобрения, землю обрабатывали бороной-суковаткой. Для сбора урожая использовали серпы, муку получали на зернотерках. Чтобы сохранить зерно, а также молоко, полученное от разведенных животных, делали плоскодонную глиняную посуду.

Животноводство и подсечно-огневое земледелие в бронзовом веке стали основными занятиями мужчины. Роль мужской работы постепенно возрастала. В результате на смену материнскому роду пришел отцовский род (патриархат), или большая патриархальная семья.

Во время бронзового века на территорию Беларуси постепенно начали проникать индоевропейцы – многочисленные племена животноводов-кочевников, которые первоначально жили в Малой Азии по соседству с народами Древнего Востока. В период расселения на территории Европы в результате смешивания индоевропейцев с местным населением возникли племенные объединения германцев, славян, балтов. Балтские племена, являющиеся предками современных литовцев и латышей, начали постепенно осваивать территорию Беларуси.

4. Железный век на территории Беларуси начался примерно в VII в. до н. э. Люди научились добывать железную руду. Ее называли болотной, потому что находили это сырье по бурому цвету на болоте или под дерном на лугу. Из руды выплавляли в сыродутных печах-домницах, сделанных из глины, пористую массу – кричное железо. Постепенно развивалось пашенное земледелие. При обработке земли использовали деревянное рало с железным нарогом-наконечником.

Совершенствование орудий труда привело к возникновению излишков продуктов и имущественного неравенства среди людей. Появились богатые и бедные. Между ними происходили стычки. Для защиты люди начали строить укрепленные поселения – городища.

5. Первобытные верования и искусство. Невозможность объяснить природные явления (молнию, гром и др.) породила у людей веру в сверхъестественные силы природы. Человек верил в существование души, способной жить отдельно от тела, и в ее бессмертие. Поэтому возникли похоронные обряды, когда тело умершего закапывалось головой на запад, лицом к восходящему солнцу, либо сжигалось, так как огонь считался священной силой. Покойнику клали его вещи, будто бы необходимые в «загробном мире». Это были украшения, оружие, орудия труда и быта. Бытовал обычай насыпать над могилами курганы из песка или другого грунта, средняя высота которых составляла 1–2 м.

Возникновение религиозных верований, а также хозяйственные занятия первобытных людей повлияли на зарождение первобытного искусства. Первым его примером является скульптура — создание объемного образа. Об этом свидетельствуют найденные археологами статуэтки, изображавшие женщин, мужчин, лося, утку. Свидетельствами возникновения искусства также считаются орнамент (узор) на глиняной посуде, рисунки на кости, женские украшения (подвески, бусы, лунницы, застежки), музыкальные инструменты (бубен, дудки).

2. События Октябрьской революции 1917 г. и установление советской власти в Беларуси

1. Октябрьская революция. 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) рабочие Петрограда и революционно настроенные солдаты свергли власть буржуазного Временного правительства. 26 октября II Всероссийский съезд Советов провозгласил советскую власть в центре и на местах. Были приняты Декреты о мире и земле. Предлагалось немедленно начать переговоры о справедливом и демократическом мире без аннексий и контрибуций. Упразднялась собственность помещиков на землю без всякого выкупа. Съезд образовал Временное рабоче-крестьянское правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным.

2. Переход власти в руки Советов в Беларуси и на Западном фронте. В полдень 25 октября большевики Минска по военному радио получили сообщение о победе вооруженного восстания в Петрограде. Минский Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладали большевики, объявил себя властью в городе. Противодействие большевикам в Минске оказал Комитет спасения революции. Он был создан в составе меньшевиков, эсеров, бундовцев и представителей белорусских национальных организаций. Комитет потребовал передачи ему власти в городе. Но, когда в Минск прибыли настроенные по-большевистски войска с Западного фронта, соотношение сил изменилось в пользу большевиков. 2 ноября 1917 г. власть в Минске окончательно взял в свои руки Военно-революционный комитет (ВРК) Западной области и фронта.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Экзамен по истории Беларуси после 11 класса

Что учить? Как сдать? Где найти билеты?

Ответственный момент в жизни выпускника 11 класса — школьные экзамены. Не за горами устный экзамен по истории Беларуси. Адукар спешит рассказать, что и как учить, а также делится материалами для подготовки.

Структура экзамена по истории Беларуси

Выпускнику предлагается 25 билетов, в каждом по 3 вопроса. Первый относится к периоду от Древности до 1917 года, второй — к отрезку от 1917 года до Новейшего времени. Третий пункт билета проверяет умения находить причинно-следственные связи в исторических событиях, раскрывать понятия и термины, анализировать исторические документы или характеризовать исторических личностей.

Как проходит экзамен по истории Беларуси

После выбора билета вслепую, тебе дадут время на подготовку (30 минут). Экзаменаторы будут ждать устного развёрнутого ответа, который ты заранее можешь записать на листок. Каждый ученик имеет право перетянуть билет. Но тогда экзаменационная комиссия на своё усмотрение может снизить отметку на балл.

9 методов запоминания исторических дат и событий

Материалы, которыми можно пользоваться на экзамене

На экзамене по истории Беларуси ты имеешь право пользоваться только настенными картами, атласами, которые предусмотрены программой. Все они будут в распечатанном виде находиться в классе. Если сомневаешься, можешь уточнить эту информацию напрямую у своего преподавателя.

Что оценивают на экзамене по истории Беларуси

Если ты изучал историю на протяжении 5−11 классов, без труда расскажешь теоретический материал, проштудировав предложенные вопросы. На экзамене оценивают, как ты умеешь объяснять понятия, соотносить факты и процессы, разбираться в хронологии событий, формулировать выводы. Плюс ко всему проверяют и навык чтения карт, работы с историческими документами. Высшая отметка ставится за умение анализировать разные точки зрения на исторические события и высказывать собственное мнение.

Как правильно учить билеты для экзамена по истории Беларуси?

Подготовка к экзамену по истории Беларуси

В твоём распоряжении учебники и хрестоматии по истории Беларуси (полный список ищи в документе). Посмотри сборник билетов по истории Беларуси, где на каждый вопрос составитель даёт развёрнутый ответ. Используй выжимку фактов при построении своего монолога. Эти пособия продаются в книжных магазинах. Воспользуйся рекомендациями, как сдать устный экзамен.

Насколько хорошо ты выучил билеты к экзамену по истории Беларуси? Тест

Начинай подготовку уже сейчас — и тебе будет по зубам любой билет по истории Беларуси! А ещё присоединяйся к итоговым занятиям перед ЦТ. За день до централизованного тестирования мы пройдёмся по ключевым моментам ЦТ и вместе решим типичные задания.

Cпасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что ответили на твои вопросы. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Ці зможаш ты выканаць складаныя заданні па беларускай мове?

10 пытанняў з ЦТ па беларускай мове, на якіх абітурыенты спатыкаюцца часцей за ўсё

Итоговые занятия перед ЦТ 2021

Не пропускай важные новости и подписывайся на наш YouTube, ВК, Instagram, Telegram, Facebook и уведомления на adukar.by.

***

Если хотите разместить этот текст на своём сайте или в социальной сети, свяжись с нами по адресу info@adukar.by. Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции.

Хочешь быть в курсе новостей ЦТ?

Подписывайся на Адукар в соцсетях!

Начни подготовку к ЦТ и ЦЭ прямо сейчас!

Адукар обещает крутых преподавателей и много полезной практики.

итоговые занятия перед ЦТ? Такие занятия мы проводим уже четвёртый год, и преподаватели нашего учебного центра

научились достаточно точно предсказывать, какие вопросы будут на ЦТ. На этом занятии мы прорешаем их вместе с тобой!

Регистрируйся,

если еще не сделал этого — и увеличь свои шансы на поступление!

Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Сергей Вениаминович Панов

История Беларуси. Билеты. 11 класс

© Панов С. В., 2016

© Оформление. ОД О «Аверсэв», 2016

Билет 1

1. Жизнь и хозяйственная деятельность первобытных людей на территории Беларуси

1. Первобытный строй на территории Беларуси делится учеными на три периода (в зависимости от того, из каких материалов делались орудия труда): каменный, бронзовый, железный века. Первобытный человек попал на территорию Европы приблизительно 40–35 тыс. лет назад. Людей того времени называют кроманьонцами (останки человека данного типа обнаружили в пещере Кро-Маньон во Франции). По внешнему виду они похожи на современных. Люди приспособились к жизни в холодном климате, обусловленном нахождением на территории Беларуси ледника. Кроманьонцы начали расселяться на юге Беларуси. Древнейшие поселения людей (стоянки) найдены археологами на берегах рек Припять и Сож возле деревень Юровичи и Бердыж в Гомельской области. Они существовали примерно 24–21 тыс. лет до н. э. Здесь обнаружены остатки очага, орудия труда из кремня, а также кости и черепа мамонтов, использованные для строительства жилья.

2. Каменный век на территории Беларуси, по мнению ученых, закончился приблизительно в конце 3-го тысячелетия до н. э. За этот период произошло несколько наступлений ледника.

Наиболее важными достижениями первобытных людей были освоение огня, изобретение остроконечных секущих, режущих, колющих орудий. На территории, остававшейся свободной от ледяного покрова во время отступлений ледника, люди занимались собирательством корней и клубней. Для этого они использовали палки-копалки, острые камни. Занятием людей была также загонная охота на мамонтов, северных оленей и других животных с помощью каменных топоров, примитивных дид (копий). Люди использовали удочки, костяные гарпуны, сети, крючки для рыбной ловли.

Особенность занятий людей каменного века состояла в том, что они брали от природы все в готовом виде. Такое хозяйство называют присваивающим.

После отступления последнего ледника началось потепление. Бывшая ледяная пустыня покрылась реками и озерами, лесами, населенными дикими животными. Первобытные люди постепенно стали заниматься индивидуальной охотой. В этом им помогала собака – первое прирученное человеком животное. Люди переходили к оседлому образу жизни, изобрели лук и деревянные стрелы с кремневыми наконечниками, высверленные и шлифованные каменные топоры, каменную зернотерку, начали использовать при рыбной ловле выдолбленные из дерева челны (лодки). Зарождаются гончарство и ткачество. Люди стали изготавливать остродонную глиняную посуду, которую втыкали в земляной пол или в центр костра, поскольку в то время еще не знали, что такое стол.

Незаменимым материалом для производства орудий труда был кремень. Его добывали в первобытных шахтах – вертикальных колодцах глубиной 3–5 м, найденных археологами у поселка Красносельский Волковысского района.

Первым известным коллективом людей было первобытное человеческое стадо. Вероятно, кроманьонцы жили уже родовыми общинами, объединявшими 50–70 кровных родственников. Во главе общины стоял избранный старейшина. Постепенно роды объединялись в племена. Некоторые историки разделяют мнение о том, что родство первоначально велось по материнской линии, так как женщина играла определяющую роль в жизни первобытного общества. Такой порядок называют материнским родом, или матриархатом.

3. Бронзовый век на территории Беларуси продолжался с начала 2-го тысячелетия до н. э. и до конца VIII в. до н. э. В это время изделия из меди и бронзы попадали с юга на территорию Беларуси. Здесь не было месторождений меди и олова, сплав которых образует бронзу. Люди начали приручать все больше животных, а после перешли к их разведению. Вероятно, первым домашним животным стала свинья. Происходит переход от охоты к животноводству и от собирательства к земледелию. Он означал переход от присваивающего к производящему хозяйству. При производящем типе хозяйства древние люди собственным трудом добывали необходимые для жизни продукты, не существующие в готовом виде в природе. Вначале земледелие было мотыжным, когда основным орудием труда служила мотыга, а затем – подсечно-огневым. Древние люди высекали лес, корчевали и сжигали пни, пепел употребляли в качестве удобрения, землю обрабатывали бороной-суковаткой. Для сбора урожая использовали серпы, муку получали на зернотерках. Чтобы сохранить зерно, а также молоко, полученное от разведенных животных, делали плоскодонную глиняную посуду.

Животноводство и подсечно-огневое земледелие в бронзовом веке стали основными занятиями мужчины. Роль мужской работы постепенно возрастала. В результате на смену материнскому роду пришел отцовский род (патриархат), или большая патриархальная семья.

Во время бронзового века на территорию Беларуси постепенно начали проникать индоевропейцы – многочисленные племена животноводов-кочевников, которые первоначально жили в Малой Азии по соседству с народами Древнего Востока. В период расселения на территории Европы в результате смешивания индоевропейцев с местным населением возникли племенные объединения германцев, славян, балтов. Балтские племена, являющиеся предками современных литовцев и латышей, начали постепенно осваивать территорию Беларуси.

4. Железный век на территории Беларуси начался примерно в VII в. до н. э. Люди научились добывать железную руду. Ее называли болотной, потому что находили это сырье по бурому цвету на болоте или под дерном на лугу. Из руды выплавляли в сыродутных печах-домницах, сделанных из глины, пористую массу – кричное железо. Постепенно развивалось пашенное земледелие. При обработке земли использовали деревянное рало с железным нарогом-наконечником.

Совершенствование орудий труда привело к возникновению излишков продуктов и имущественного неравенства среди людей. Появились богатые и бедные. Между ними происходили стычки. Для защиты люди начали строить укрепленные поселения – городища.

5. Первобытные верования и искусство. Невозможность объяснить природные явления (молнию, гром и др.) породила у людей веру в сверхъестественные силы природы. Человек верил в существование души, способной жить отдельно от тела, и в ее бессмертие. Поэтому возникли похоронные обряды, когда тело умершего закапывалось головой на запад, лицом к восходящему солнцу, либо сжигалось, так как огонь считался священной силой. Покойнику клали его вещи, будто бы необходимые в «загробном мире». Это были украшения, оружие, орудия труда и быта. Бытовал обычай насыпать над могилами курганы из песка или другого грунта, средняя высота которых составляла 1–2 м.

Возникновение религиозных верований, а также хозяйственные занятия первобытных людей повлияли на зарождение первобытного искусства. Первым его примером является скульптура — создание объемного образа. Об этом свидетельствуют найденные археологами статуэтки, изображавшие женщин, мужчин, лося, утку. Свидетельствами возникновения искусства также считаются орнамент (узор) на глиняной посуде, рисунки на кости, женские украшения (подвески, бусы, лунницы, застежки), музыкальные инструменты (бубен, дудки).

2. События Октябрьской революции 1917 г. и установление советской власти в Беларуси

1. Октябрьская революция. 25 октября 1917 г. (7 ноября по новому стилю) рабочие Петрограда и революционно настроенные солдаты свергли власть буржуазного Временного правительства. 26 октября II Всероссийский съезд Советов провозгласил советскую власть в центре и на местах. Были приняты Декреты о мире и земле. Предлагалось немедленно начать переговоры о справедливом и демократическом мире без аннексий и контрибуций. Упразднялась собственность помещиков на землю без всякого выкупа. Съезд образовал Временное рабоче-крестьянское правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным.

2. Переход власти в руки Советов в Беларуси и на Западном фронте. В полдень 25 октября большевики Минска по военному радио получили сообщение о победе вооруженного восстания в Петрограде. Минский Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладали большевики, объявил себя властью в городе. Противодействие большевикам в Минске оказал Комитет спасения революции. Он был создан в составе меньшевиков, эсеров, бундовцев и представителей белорусских национальных организаций. Комитет потребовал передачи ему власти в городе. Но, когда в Минск прибыли настроенные по-большевистски войска с Западного фронта, соотношение сил изменилось в пользу большевиков. 2 ноября 1917 г. власть в Минске окончательно взял в свои руки Военно-революционный комитет (ВРК) Западной области и фронта.

После свержения Временного правительства борьбу с большевиками возглавила Ставка Верховного главнокомандующего российской армией, которая располагалась в Могилеве. В Могилев были направлены большевистские вооруженные силы, Ставка была ликвидирована.

В условиях продолжавшейся Первой мировой войны большевики сделали ставку на солдат Западного фронта, который проходил через территорию Беларуси. Многие из них, измученные войной, а это были в основном крестьяне, призванные в армию, сочувственно встретили первые декреты советской власти о мире и земле. Большевиков поддержала основная часть крестьян, которая рассчитывала на получение помещичьей земли без выкупа.

3. Формирование Областного исполнительного комитета и Совета Народных Комиссаров Западной области и фронта. После октябрьских событий и до 2 января 1919 г. на территории Витебской, Могилевской, Минской и на не оккупированных германскими войсками частях Виленской и Смоленской губерний действовал первый высший законодательный орган советской власти – Областной исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта (Облискомзап). Одним из его руководителей был А. Ф. Мясников. В состав Облискомзапа входили в основном представители партии большевиков. Для решения наиболее важных вопросов был создан Совет Народных Комиссаров Западной области и фронта, который являлся исполнительным органом советской власти в Беларуси. Его первым руководителем стал К. И. Ландер.

4. Первые преобразования в социально-экономической сфере. Одним из первых мероприятий советской власти было проведение национализации промышленности – передачи предприятий из частной в государственную собственность. Вводился 8-часовой рабочий день.

При реализации Декрета о земле было ликвидировано помещичье землевладение. Происходила передача бывшей помещичьей земли в распоряжение Советов крестьянских депутатов. Это означало не социализацию, а национализацию земли, ибо она передавалась Советам, которые являлись органами государственного управления.

Важное значение для решения национального вопроса в этом процессе имела «Декларация прав народов России». В ней провозглашалось равенство всех народов и право каждого из них на самоопределение и образование самостоятельного государства.

В 1918–1920 гг. партия большевиков в социально-экономической области проводила политику «военного коммунизма». Она представляла собой систему временных и чрезвычайных мер, которые имели вынужденный характер и были вызваны военными условиями. Этой политике были присущи: проведение национализации крупной, средней и частично мелкой промышленности; централизованное распределение товаров государственными органами по уравнительному принципу с введением карточной системы; ликвидация товарно-денежных отношений и запрет частной торговли; натуральный обмен продуктами.

Центральным элементом политики «военного коммунизма» в деревне стало введение продразверстки. Она представляла собой систему заготовок сельскохозяйственной продукции, согласно которой крестьяне обязаны были сдавать государству все излишки продукции, в первую очередь зерна, которое предназначалось для обеспечения Красной Армии. Крестьяне вынуждены были сдавать государству не только излишки продукции, но даже часть той, которая необходима была для собственного потребления. Элементами коммунистических начал стали введение всеобщей трудовой повинности по принципу «кто не работает, тот не ест», уравнительного принципа оплаты труда, бесплатных коммунальных услуг.

3. Отражение событий истории Беларуси в произведениях белорусской литературы

Характеристика исторической тематики в рассказе Янки Брыля «Memento mori».

В рассказе «Memento mori» (в переводе с латинского «помни о смерти») описывается история, действительно случившаяся поздней осенью 1943 г., когда в ответ на подрыв воинского эшелона немецко-фашистские каратели окружили ближайшую деревню и сожгли ее вместе с жителями, согнав всех в одно из строений. Во время карательной операции фашисты вывели из толпы печника и подогнали к зондерфюреру, решившему подарить ему и его семье жизнь в знак благодарности за теплую печь, сделанную старым мастером. Однако герой рассказа отказался принять жизнь в подарок от палача, так как понимал общность своей судьбы с жизнью односельчан и бесчеловечность того, что задумали сделать каратели. Он сам направился к своим родным, чтобы разделить с ними страшную участь. И он сгорел – единственный, кто мог бы в тот день не сгореть.

Билет 2

1. Расселение восточнославянских племен на территории Беларуси и жизнь населения в VIII–IX вв

1. Расселение славян в Европе приобрело массовый характер во время так называемого Великого переселения народов в конце V – начале VII в. Славяне занимали земли южнее реки Припять и отсюда расселялись по территории Беларуси. Шли с юга и юго-запада в направлении севера. Двигались они преимущественно по рекам и притокам. Вместе с тем во многих местах на территории Беларуси жили балты. Поэтому долгое время наблюдалось смешанное проживание славян с балтами. Затем балты окончательно слились со славянами, произошла славянизация балтов.

В VI–VII вв. славяне разделились на три большие группы: западные, южные, восточные (последние являются предками современных белорусов, украинцев, русских). В VIII–IX вв. на территории Беларуси сложились племенные объединения восточных славян. Кривичи-полочане расселились по течению Западной Двины. Существует литературная гипотеза, будто их название могло возникнуть от слова «кровные», то есть «близкие по крови». Кривичи появились в результате славянизации балтов — смешения пришлых славянских с местными балтскими племенами. Южными соседями полоцких кривичей были дреговичи, жившие между Припятью и Двиной. Наиболее распространено мнение, что их название происходит от слова «дрыгва» – болото, среди которого они и жили, ведь в древности Припятское Полесье было почти сплошным огромным болотом. Соседями дреговичей были радимичи, осевшие на реке Сож. Восточные славяне постепенно осваивали территорию Беларуси и к X в. стали ее основным населением. Для обозначения общности всех восточных славян историки используют название древнерусская народность.

2. Общественные отношения населения на территории Беларуси были связаны с окончательным формированием в VIII в. соседской общины. Ее возникновение было обусловлено переходом от подсечно-огневого к пашенному земледелию. Теперь обрабатывать землю сохой и ралом и собирать урожай стало возможно силами одной небольшой семьи. Люди получили возможность жить отдельными малыми семьями (отцы, их дети и внуки). Самостоятельные крестьянские семьи входили в соседскую общину, которая называлась у славян вервь. Это название происходит от слова «веревка», которой отмеряли участок земли, принадлежащий каждому члену общины.

У восточных славян постепенно возникало имущественное неравенство среди крестьян-общинников с последующим выделением знатных людей (знати). Из их числа выбирали вождя племени – князя. Вначале князь у славян был только военным руководителем. Все важные дела в славянских племенах решались на народном собрании – вече. Со временем все управление племенем перешло к князю. Он стал обладателем определенных местных земель. Вместе со своей дружиной (отрядом вооруженных и специально обученных военному делу людей) князь собирал с подвластного населения дань — натуральный оброк продуктами, который назывался полюдье. Обычно это происходило осенью, когда был собран урожай.

3. Хозяйственная жизнь населения характеризовалась наличием земледелия и животноводства как основных занятий восточнославянского населения земель Беларуси. При подсечно-огневом земледелии высекали лес, сжигали пни, засевали освободившуюся от леса землю. В качестве удобрения использовали пепел, образовавшийся после сжигания пней. Обрабатывали землю бороной-суковаткой, сделанной из ствола дерева с отсеченными суками. При переходе к пашенному типу земледелия стали использовать деревянную соху с железными сошниками и деревянное рало с железными нарогами. Распространенными сельскохозяйственными культурами были рожь, просо, пшеница. Вторичную роль играли охота, рыболовство, бортничество (пчеловодство) – сбор меда лесных пчел. Бортью у славян называлось дупло, в котором водились пчелы. Мед и воск тогда высоко ценились.

Важную роль играли ремесла. Ремесленники производили вещи из железа. Была налажена обработка цветных металлов (меди, олова, свинца), из которых создавали украшения. Из глины получали посуду (горшки, миски). Женщины пряли и ткали.

2. Провозглашение и образование белорусской государственности в декабре 1917 – июле 1920 г

1. Попытки провозглашения государственности на основе белорусского национального движения были предприняты после октябрьских событий 1917 г. Великая белорусская рада (ВБР) предусматривала достижение автономии – самостоятельного осуществления государственной власти в Беларуси в рамках Российской федеративной республики. Работой ВБР руководила Белорусская социалистическая громада (БСГ). Деятели ВБР, признав советское правительство в Петрограде во главе с В. И. Лениным, отказались признать власть Областного исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта (Облискомзапа) в Беларуси, так как считали, что он представляет не белорусский народ, а солдат Западного фронта. Руководствуясь идеями установления власти на советской основе и осуществления мировой пролетарской революции, руководство Облискомзапа не воспринимало требование о самоопределении белорусов.

Белорусское национальное движение было представлено также Белорусским областным комитетом (БОК), который был образован из делегатов от белорусских губерний на Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Представители БОК рассматривали Облискомзап как временную гражданскую и военную власть в Беларуси.

БОК и ВБР выступили с инициативой созыва в Минске Всебелорусского съезда, который должен был решить вопрос о белорусской государственности. Народный комиссар по делам национальностей И. В. Сталин поддержал идею проведения съезда на основе компромисса между Облискомзапом и БОК.

Всебелорусский съезд состоялся 5–18 декабря 1917 г. в Минске. Делегаты съезда представляли как все слои белорусского населения, так и различные политические организации, действовавшие в Беларуси. На съезде развернулась острая дискуссия по поводу определения формы белорусской государственности. Сторонники ВБР добивались провозглашения Беларуси равноправной республикой в общероссийской федерации народов и краев. Делегаты от БОК предложили областную автономию Беларуси в составе Советской России. После дискуссий съезд принял резолюцию, согласно которой провозглашался республиканский строй на белорусских землях, а участники съезда признали всероссийскую советскую власть. Однако съезд игнорировал существование Облискомзапа. После того как делегаты приступили к рассмотрению вопроса о создании из числа делегатов временного органа краевой власти – Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, – Совет Народных Комиссаров Западной области и фронта с помощью военной силы разогнал съезд.

Часть депутатов распущенного Всебелорусского съезда в условиях наступления германских войск, когда руководители Облискомзапа оставили Минск, 21 февраля 1918 г., в день, когда в Минск вошли германские войска, приняли Первую Уставную грамоту, в которой объявили себя временной властью на территории Беларуси.

9 марта 1918 г. была принята Вторая Уставная грамота, в которой на этнической территории Беларуси провозглашалась Белорусская Народная Республика (БНР). В грамоте также провозглашались демократические свободы, равенство языков народов Беларуси, упразднение частной собственности на землю и передача ее без выкупа крестьянам, 8-часовой рабочий день.

В Третьей Уставной грамоте 25 марта 1918 г. провозглашена независимость БНР. Ее символами стали: герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

Среди инициаторов провозглашения БНР были А. И. Луцкевич и А. А. Смолич. Провозглашенная БНР являлась лишь зародышем государственного образования, так как идея создания белорусской государственности в условиях германской оккупации не могла быть реализована.

2. Создание белорусской советской государственности. Руководители Облискомзапа и Северо-Западной областной организации Российской Коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)) выступали против провозглашения Беларуси самостоятельной советской республикой, предлагая решить национальный вопрос в Беларуси в рамках Западной области с центром в Смоленске, которая бы входила в состав РСФСР.

Руководство Белорусского национального комиссариата (Белнацкома), созданного в начале 1918 г. в Петрограде (во главе его до мая 1918 г. был А. Г. Червяков), предложили в качестве первоначальной формы советской государственности Беларуси областную автономию в составе РСФСР.

Белорусы-коммунисты, которые в 1918–1919 гг. объединялись в белорусские секции Российской Коммунистической партии (большевиков), организованные из беженцев-белорусов в различных городах России (в их руководство входил Д. Ф. Жилунович (литературный псевдоним Тишка Гартный), поддержали позицию Белнацкома.

30 декабря 1918 г. в Смоленске была созвана VI Северо-Западная областная конференция РКП(б). Конференция приняла решение о переименовании ее в I съезд Коммунистической партии (большевиков) Беларуси (КП(б)Б). Было сформировано Временное рабоче-крестьянское советское правительство Беларуси во главе с Д. Ф. Жилуновичем. 1 января 1919 г. был обнародован Манифест этого правительства, которым провозглашалось образование Советской Социалистической Республики Беларуси (ССРБ). В состав ССРБ вошли территории Минской, Гродненской, Витебской, Могилевской (куда входил тогда Гомель), а также части Смоленской, Виленской, Ковенской и Черниговской губерний. 5 января 1919 г. правительство ССРБ из Смоленска переехало в Минск, который стал столицей Советской Беларуси. 16 января 1919 г. большевистское руководство в Москве приняло решение о присоединении к РСФСР Витебской, Могилевской и Смоленской губерний.

2–3 февраля 1919 г. в Минске состоялся I Всебелорусский съезд Советов. На съезде было принято постановление «О признании независимости Социалистической Советской Республики Беларуси». Съезд определил территорию ССРБ в составе Минской и Гродненской губерний. На съезде была принята первая Конституция ССРБ.

Съезд решил вопрос о создании Социалистической Советской Республики Литвы и Беларуси (Литбел) на территории Виленской, Минской, Гродненской и части Ковенской губерний с населением около 4 млн человек. Ее административным центром стала Вильна. Территория Литбел служила в качестве пограничной зоны между Польшей и Советской Россией и являлась так называемым буферным государством, территория которого использовалась в целях недопущения разрешения конфликта между враждебными странами вооруженным путем.

После освобождения Беларуси от польских интервентов 31 июля 1920 г. второй раз была провозглашена независимость ССРБ.

Создание ССРБ стало результатом формирования белорусской государственности на советской основе.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ

БЕЛАРУСИ 11 КЛАСС

2015

БИЛЕТ 1

Вопрос 3. Характеристика творчества деятеля культуры.

Охарактеризуйте жизненный путь и деятельность Бронислава Адамовича Тарашкевича, его вклад в развитие белорусской культуры и истории.

БИЛЕТ 2

Вопрос 3. Анализ содержания исторического документа.

Определите историческое событие, связанное с принятием данного документа.

«Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики,

устанавливая волю народа Белорусской ССР,

сознавая ответственность за судьбу белорусской нации, подтверждая признание уважения достоинства и прав людей всех национальностей, которые проживают в Белорусской ССР, свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов Союза ССР и мира,

считая республику полноправным и независимым членом мирового сообщества,

действуя в соответствии с принципами Всеобщей Декларации прав человека и другими общепризнанными международно-правовыми актами,

торжественно провозглашает полный государственный суверенитет Белорусской ССР как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах её территории, правомочность её законов, независимость республики во внешних отношениях и заявляет о решимости создать правовую державу»

БИЛЕТ 3

Вопрос 3. Соотнесение событий (процессов) истории Беларуси и всемирной истории

Синхронизируйте «рельсовую войну» на территории Беларуси с заключительным этапом Великой Отечественной войны.

БИЛЕТ 4.

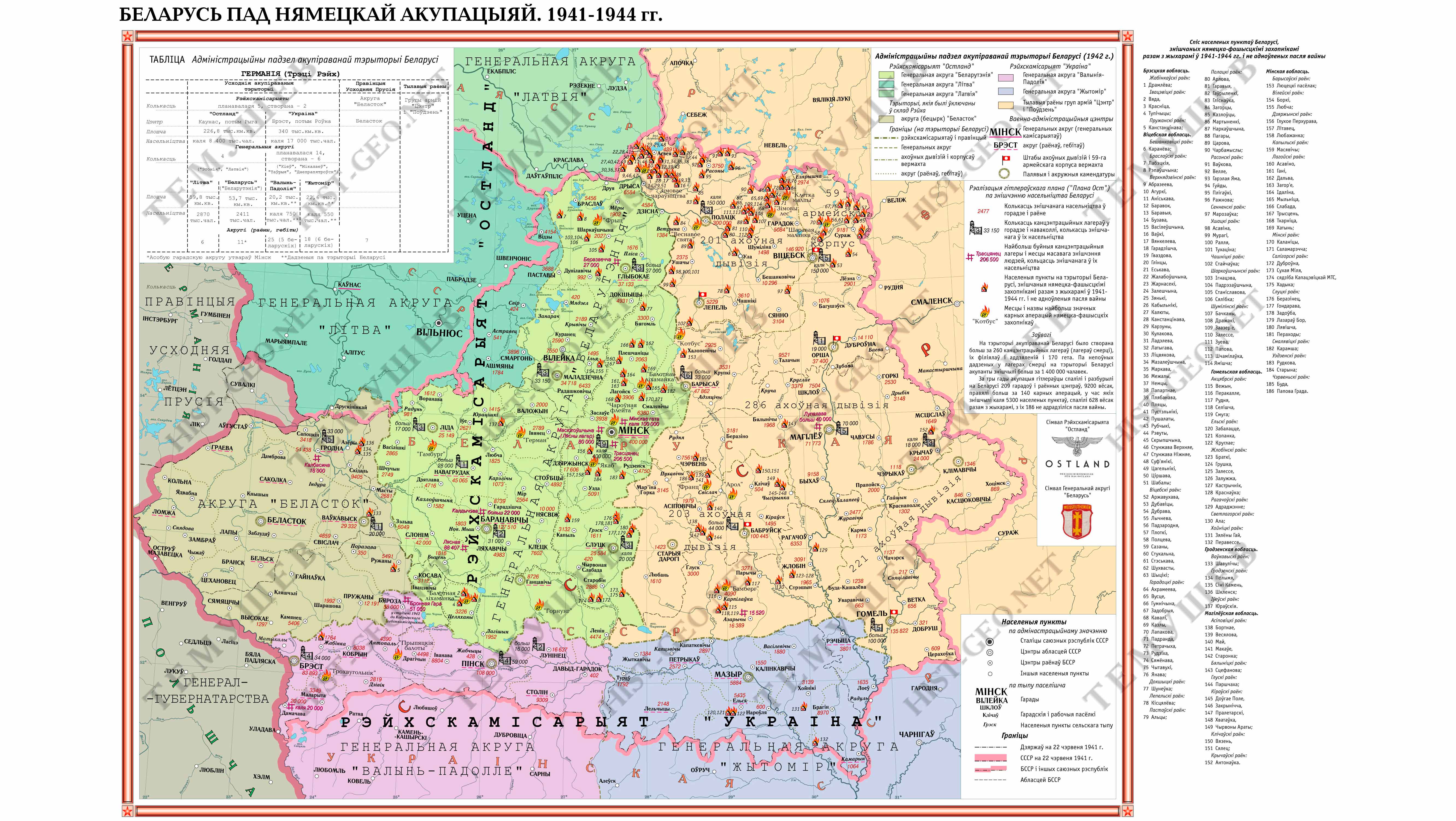

Вопрос 3. Характеристика социально-экономического (внешнеполитического) положения Беларуси с опорой на историческую карту.

Внимательно рассмотрите карту и ответьте на вопросы:

— последствия какого события на ней изображены?

— определите, какое влияние оказало это событие на социально-экономическое развитие Беларуси?

БИЛЕТ 5.

Вопрос 3. Сравнительная характеристика событий (процессов) истории Беларуси по предложенным или самостоятельно определённым признакам.

Составьте сравнительную таблицу «Основные черты общественно-политической жизни в БССР»

|

Признаки для сравнения |

Вторая половина 1950-х-первая половина 1960-х гг. |

Вторая половина 1960-х-первая половина 1980-х гг. |

|

Явления, которые свидетельствовали о демократизации |

||

|

Явления, которые свидетельствовали о сохранении советской общественно-политической системы |

БИЛЕТ 6.

Вопрос 3.Соотнесение исторического события в Беларуси с общественно-историческим процессом

Охарактеризуйте общественно-исторический процесс, о котором свидетельствовало проведение выборов народных депутатов БССР на альтернативной основе.

БИЛЕТ 7.

Вопрос 3. Раскрытие содержания исторических понятий (терминов).

Раскройте содержание исторического термина «развитой социализм» и о каких исторических процессах он свидетельствует.

БИЛЕТ 8.

Вопрос 3. Объяснение причинно-следственных связей между историческими фактами (процессами).

Раскройте причинно-следственные связи между прекращением существования СССР и началом интеграционного процесса между Республикой Беларусь и странами Содружества Независимых Государств.

БИЛЕТ 9.

Вопрос 3. Характеристика деятельности исторической личности.

Охарактеризуйте вклад исторического деятеля Петра Мироновича Машерова в развитие белорусской истории.

БИЛЕТ 10.

Вопрос 3. Сравнительная характеристика событий (процессов) истории Беларуси по предложенным или самостоятельно определённым признакам.

Сравните политику «военного коммунизма» и новую экономическую политику по предложенным критериям:

|

Критерии для сравнения |

Политика «военного коммунизма» |

Новая экономическая политика |

|

Причины |

||

|

Цели |

||

|

Время осуществления |

||

|

Черты |

||

|

Итоги |

БИЛЕТ 11.

Вопрос 3. Характеристика исторической тематики в произведении белорусской литературы.

Охарактеризуйте историческое событие, описанное в произведении В.В. Короткевича «Колосья под серпом своим».

БИЛЕТ 12.

Вопрос 3. Анализ содержания исторического документа.

Выдержки из отчёта секретаря ЦК КП (б)Б П.К.Пономаренко в ЦК ВКП(б) о проделанной работе в западных областях БССР (1946)

Внимательно прочитайте исторический документ. Ответьте на вопрос:

— какое было отношение партийной власти к населению Западной Беларуси?

«…Включив значительную территорию западных областей республики в состав Восточной Пруссии, немцы пытались, опираясь на польские националистические и кулацкие элементы, создать для своего господства политическую базу…разжигали национальную вражду между поляками и белорусами…

В западных областях остались серьёзные политические последствия немецкой оккупации…

Население Западной Беларуси только на короткий срок после воссоединения было приобщено к социалистическому строительству и не прошло школы перевоспитания, не прошло этапов классовой борьбы против помещиков, капиталистов и кулаков, которые прошли рабочие восточных областей годы революции, гражданской войны и в годы коллективизации…»

БИЛЕТ 13.

Вопрос 3. Анализ исторического явления на основе статистических данных.

Проанализируйте количественные показатели, свидетельствующие об определённом явлении в социально-экономическом развитии БССР. О каком процессе свидетельствуют данные статистические показатели.

|

год |

количество городских жителей |

процентные соотношения |

|

1966 |

3,3 млн. человек |

39 % |

|

1985 |

6,2 млн. человек |

62 % |

БИЛЕТ 14.

Вопрос 3. Раскрытие содержания исторических понятий (терминов).

Раскройте содержание следующих исторических терминов:

— санация

— пацификация

— дефензива

Определите явление общественно-политической жизни, о которой свидетельствуют эти термины.

БИЛЕТ 15.

Вопрос 3. Соотнесение событий (процессов) истории Беларуси и всемирной истории.

Синхронизируйте процессы послевоенного восстановления в СССР и БССР с определением общих и отличительных признаков.

БИЛЕТ 16.

Вопрос 3. Характеристика социально-экономического (внешнеполитического) положения Беларуси с опорой на историческую карту.

Охарактеризуйте социально-экономические последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

БИЛЕТ 17.

Вопрос 3. Анализ содержания исторического документа.

Внимательно прочитайте исторический документ.

Определите название исторического документа, время и место его принятия.

Охарактеризуйте обстоятельства его возникновения.

« …Организованный рабочий класс и трудовое крестьянство Беларуси…опираясь на волю трудящихся масс, проявленную на Первом съезде Советов Беларуси в феврале 1919 г…провозглашают независимую Социалистическую Советскую Республику Беларусь…все законы и постановления польской оккупационной власти о восстановлении частной собственности отменяются.

Основные положения об организации народно-хозяйственной жизни, объявленные 1 января 1919 г. в Манифесте Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси, восстанавливаются в полной мере…

Социалистическая Советская Республики Беларуси определяет свою западную границу по этнографической границе между Беларусью и примыкающими к ней буржуазными государствами. Граница ССРБ с Советской Россией и Украиной определяется свободным выражением воли белорусского народа на уездных и губернских съездах Советов в полном согласии с правительствами РСФСР и УССР…»

БИЛЕТ 18.

Вопрос 3. Характеристика достижений деятеля науки.

Охарактеризуйте вклад учёного Василия Феофиловича Купревича в развитие белорусской науки.

БИЛЕТ 19.

Вопрос 3. Соотнесение исторического события в Беларуси с общественно-историческим процессом.

Определите общественно-исторический процесс, о котором свидетельствовали:

— созыв Всебелорусского съезда в декабре 1917г.

— провозглашение Белорусской Народной Республики и её независимости

— создание Советской Социалистической Республики Беларусь

— создание Социалистической Советской Республики Литвы и Беларуси

— второе провозглашение ССРБ

БИЛЕТ 20.

Вопрос 3. Характеристика исторической тематики в произведении белорусского искусства.

Картина В.Волкова «Минск. 3 июля 1944 г.»

-какое историческое событие отражено на данной картине

— определите отношение художника к этому событию

БИЛЕТ 21.

Вопрос 3. Характеристика творчества деятеля культуры.

Охарактеризуйте основные темы и мотивы творчества белорусского деятеля культуры Василя Быкова.

БИЛЕТ 22.

Вопрос 3. Анализ исторического явления на основе статистических данных.

Проанализируйте количественные показатели, свидетельствующие о проведении советской властью аграрной политики.

|

год |

процентное соотношение коллективизированных крестьянских хозяйств в БССР |

|

февраль 1930 г. |

58 % |

|

июнь 1930 г. |

11 % |

— какие изменения произошли всего за полгода в правительственной аграрной политике

— с какими событиями они были связаны

— какие статьи И.В.Сталина являлись теоретическим обоснованием таких изменений

БИЛЕТ 23.

Вопрос 3. Раскрытие содержания исторических понятий (терминов).

Раскройте содержание термина «буферное государство». С каким историческим событием оно было связано?

БИЛЕТ 24.

Вопрос 3. Объяснение причинно-следственных связей между историческими фактами (процессами).

Раскройте причинно-следственные связи между политикой польских властей в «крессах восточных» и развёртыванием национально-освободительной борьбы в Западной Беларуси:

БИЛЕТ 25.

Вопрос 3. Характеристика достижений деятеля науки.

Охарактеризуйте вклад деятеля науки Отто Юльевича Шмидта в развитие белорусской культуры и истории.