Одним из путей изучения общества является формационный путь.

Формация – это слово латинского происхождения, обозначает « образование, вид». Что такое формация? Какие типы формаций существуют? Каковы их особенности?

Формация

Формация – это общество на определённом этапе исторического развития, основным критерием которого является развитие экономики, способ производства материальных благ, уровень развития производительных сил, совокупность производственных отношений. Это всё составляет базис, то есть основу общества. Над ним возвышается надстройка.

Рассмотрим подробнее понятия « базис « и « надстройка», выдвинутые К.Марксом.

Базис –это различные материальные отношения в обществе, то есть производственные отношения, которые складываются в процессе производства материальных благ, их обмена и распределения.

Надстройка включает в себя различные идеологические отношения ( правовые, политические), связанные с ними взгляды, представления , теории, а также соответствующие организации- государство, политические партии, общественные организации и фонды и т.д.

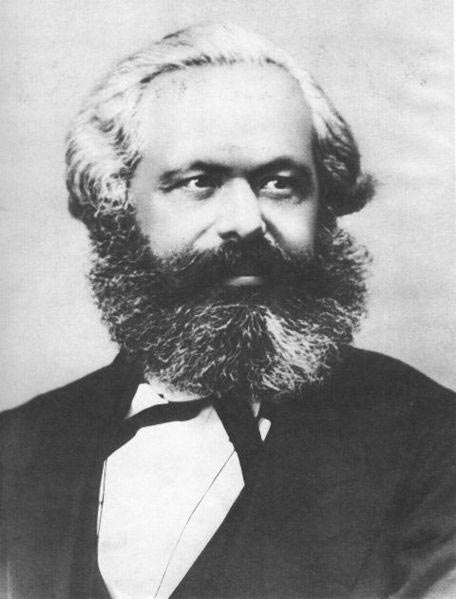

Формационный подход к изучению общества был выдвинут в 19 веке Карлом Марксом. Он же выделил типы формаций.

Формация – исторически определенный тип общества, возникающий на определенном способе производства материальных благ.

Структура формации –состоит из базиса и надстройки.

Базис (иначе он называется производственными отношениями)– совокупность общественных отношений, складывающихся между людьми в процессе производства, распределения, потребления материальных благ (отношения собственности на средства производства).

Надстройка– это все, что не входит в производство материальных благ, а именно, политические, философские, идеологические, культурные и иные отношения, а также социальные институты, связанные с ними. Тип надстройки определяется базисом, т.е. ведущим в развитии общества является базис (экономика).

Способ производства =производственные отношения (экономический базис общества) + производительные силы.

Производительные силы — люди с их умениями, навыками + средства производства (орудия труда, предметы труда средства труда).

Пять типов формаций по К.Марксу

- Первобытнообщинная формация : низкий уровень развития производительных сил и производственных отношений, собственность на орудия и средства производства — общинная. Управление осуществлялось всеми членами общества или вождём, который избирался как авторитетное лицо. Надстройка примитивная.

- Рабовладельческая формация: средства производства , орудия находились в руках рабовладельцев. Им же принадлежали рабы, труд которых эксплуатировался. Надстройка выражали интересы рабовладельцев.

- Феодальная формация: средства производства и главное из них- земля принадлежали феодалам. Крестьяне не являлись собственниками земли, брали её в аренду и платили за это оброк или отрабатывали барщину. В надстройке огромную роль играла религия, защищая интересы власть имущих и в то же время объединяя феодалов и крестьян в духовное единство.

- Капиталистическая формация: средства производства принадлежали буржуазии, а пролетариат, рабочий класс, производитель материальных благ, был лишён права собственности на средства производства, продавая свою рабочую силу, работая на заводах и фабриках. Лично пролетариат – свободен. Надстройка отличается сложностью: в политической борьбе и движении участвуют все члены общества, появляются общественные организации, партии. Возникало главное противоречие формации: между общественным характером производства и частной формой присвоения произведённого продукта. Только социалистическая революция могла его разрешить, и тогда устанавливалась следующая формация.

- Коммунистическая формация: характеризуется общественной формой собственности на средства производства. Все члены общества участвуют в создании благ и их распределении, происходит полное удовлетворение всех потребностей общества. Сегодня мы понимаем, что коммунизм — это утопия. Однако долгое время в него верили, ещё Хрущёв Н.С. надеялся, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Марксизм это в обществознании

Марксизм

Марксизм (Marxism) — это политическое, экономическое и филосовское учение, основателем которой является немецкий философ и экономист Карл Генрих Маркс.

Марксизм как учение общественной мысли в сформировался в 1840-1860-х гг. Учение Маркса оказало значительное влияние на обществознание, экономику, политику и, главным образом, на историю двадцатого века. До сих пор оно оценивается неоднозначно. «Учение Маркса всесильно, так как оно верно, — писал Ленин в своей статье «Три источника и три составные части марксизма». — Оно полно и стройно, давало всем людям цельное миросозерцание, которое было непримиримо ни с каким суеверием, а также ни с какой реакцией и ни с какой защитой и обереганием буржуазного гнета».

Современные американские экономисты Р. Хейлбронер и Л. Туроу, давая характеристику Марксу как одному из трех великих экономистов (А. Смит, К. Маркс и Дж. М. Кейнс), называют его гением, человеком, изменившим характер нашего мышления об обществе, самым удачливым возмутителем умов, с которым могут конкурировать только Христос, Магомет и Будда. Но законное место Маркса в ряду великих мыслителей скорее среди историков, чем среди экономистов.

Развивая этот вывод и детально анализируя экономическую теорию Маркса, М. Блауг приходит к выводу, что Маркс «допуская логические ошибки, все же искажал факты. Он делал необоснованные выводы из исторических фактов и практически умышленно закрывал глаза на явные слабые места в своем монументальном исследовании». Прежде всего, несостоятельна его теория прибавочной ценности, теория обнищания рабочего класса. А его модель межотраслевой конкуренции (и цены производства) и воспроизводства общественного капитала подчас рассматривались как «некий курьез в музее экономической мысли».

В. И. Ленин выделял три источника марксизма (немецкая философия — Гегель, Фейербах, английская политическая экономия — Рикардо, французский социализм — Сен-Симон, Фурье, Оуэн) и три его составные части: философия, политическая экономия, научный социализм.

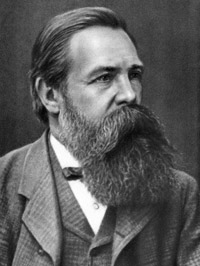

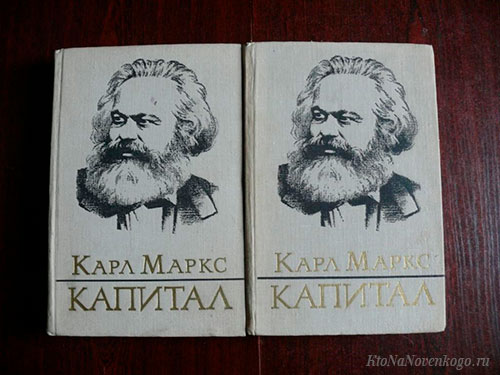

Главным в учении Маркса и его соратника Ф. Энгельса является вывод о неизбежности гибели капитализма и замены его социализмом, а затем коммунизмом. Этот вывод предшествует экономическому анализу капитализма. Наиболее четко суть марксизма как революционного учения изложена в «Манифесте коммунистической партии» (1848). Вскоре Маркс приходит к выводу о близости социалистической революции и приступает к большим экономическим исследованиям, ставя перед собой задачу дать пролетариату экономическое обоснование его борьбы. Так возник четырехтомный труд «Капитал. Критика политической экономии» объемом почти в четыре тысячи страниц.

Целью исследования Маркса является открытие экономического закона движения буржуазного общества. Экономической клеточкой этого общества является товар. Все товары есть продукты труда. Они обладают двумя свойствами: полезностью (потребительной ценностью), которая создается конкретным трудом, и ценностью (стоимостью), создающейся абстрактным трудом. Среди всех товаров капиталист находит на рынке один особый товар — рабочую силу. Только рабочая сила создает ценность (стоимость). Стоимость, созданная в единицу времени средним общественным трудом, всегда одинакова. Величина стоимости, созданной за рабочий день, определяется его продолжительностью и не зависит от стоимости или цены рабочей силы как товара. Цена рабочей силы есть его заработная плата, и определяется она стоимостью товаров, необходимых для существования рабочего. Разница между стоимостью, созданной рабочим, и его заработной платой — прибавочная стоимость (прибавочная ценность) — неоплаченный труд наемных рабочих. Отношение между прибавочной стоимостью и стоимостью рабочей силы есть норма прибавочной стоимости — точный показатель степени эксплуатации труда капиталом. Из теории прибавочной ценности Маркс делает ряд выводов-прогнозов относительно будущего капитализма.

Производство прибавочной ценности или нажива — абсолютный закон капиталистического способа производства. Для ее увеличения капиталист сокращает необходимое рабочее время и увеличивает прибавочное. Противоречие между трудом и капиталом неизбежно обостряется. Для достижения своей цели капиталисты вводят машины. Машины вытесняют рабочих. Следствием этого является рост безработицы и падение нормы прибыли на вложенный капитал. Накопление капитала как подлинная цель капиталистического производства сопровождается ростом богатства на одном полюсе, его концентрацией в немногих руках и нищеты, мук труда — на другом. Это абсолютный, всеобщий закон капиталистического производства. Обнищание пролетариата с развитием капитализма не может быть отменено повышением заработной платы. Пролетариат может изменить свое положение только уничтожив капитализм, частную собственность и рынок вообще. Обострение противоречий капитализма неизбежно приводит к социальному взрыву. «Монополия капитала оборачивается оковами того способа производства, который образовался при ней и под ней, — говорит Маркс, — бьет час и заканчивается эра капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

Ошибочность теории Маркса обнаружилась довольно быстро, уже в конце прошлого века. Прежде всего, ошибочна сама трудовая теория ценности, так как она не учитывает научно-технический прогресс и роль капитала как фактора роста производительности труда и богатства общества. Во все времена труд имелся в достатке и был самым доступным хозяйственным ресурсом. Поэтому миром экономики управляли два основных (дефицитных) ресурса — земля и капитал. Теория прибавочной ценности культивирует простой малоквалифицированный труд, считая именно его главным фактором роста богатства. Она совершенно игнорирует проблему организации экономической жизни общества, проблему накопления, проблему реализации продукции. Тем не менее теория Маркса многими воспринималась как вполне убедительная.

Причиной этого является скорее не научная аргументация, а талант Маркса как писателя. «В своем несомненном умении доводить экономическую аргументацию до ее логического завершения, — пишет М. Блауг, — Маркс не имел себе равных среди своих современников. Но ведь для того чтобы быть значительным экономистом, надо иметь нечто большее, чем только способность делать отвлеченные дедуктивные выводы». Ярким опровержением теории Маркса служат такие данные: в 1997 году доля США в мировом ВВП составила 20,4%, доля в численности населения планеты — примерно 0,4%. Доля же работников, занятых непосредственно в производственных операциях, — менее 10% числа занятых в стране, то есть богатство страны создается не трудом, а наукой и капиталом. Ничего подобного не наблюдалось в СССР — стране «развитого социализма».

Еще менее научна теория «научного» социализма. Представление о будущем у марксистов туманно и расплывчато. Вся надежда возлагается на высочайшую сознательность пролетариата. Но если даже эту идеализацию принять за истину, то остается неясным, какие экономические механизмы будут стимулировать новаторство, творчество, бережливость, накопление, рационализацию, качество, эффективность и т. п., когда все будет общим и никто непосредственно не будет вознаграждаться за свои усилия и не будет наказываться за нерадивость, пассивность. В 1922 году русский экономист Б. Бруцкус писал: «Социалистическая организация хозяйства, если бы ей наконец удалось отлиться в устойчивые формы, отличалась бы грандиозным консерватизмом и инерцией. Ничего подобного вечно изменчивой хозяйственной жизни капиталистического общества социалистическое общество не представляло бы». Практика целиком и полностью подтвердила эти предсказания. К теории научного социализма вполне применимо высказывание самого Маркса в отношении трудов Мальтуса: «Человек, впервые открывший какую-нибудь идею, может добросовестно заблуждаясь доводить ее до крайности; плагиатор же, доводящий ее до крайности, всегда делает из этого «выгодное дельце». Думается, что и Маркс, и русские революционеры были скорее «добросовестно заблуждающимися», хотя и не лишенными личных амбиций. Но те, кто получил власть, сделали из социалистической идеи выгодное для себя дельце. Сказанное не означает, что Маркс не внес никакого позитивного вклада в экономическую теорию. Этот вклад существенен в анализе отдельных экономических проблем: теории рынка, теории денег, теории капитала (кругооборот и оборот капитала), деловых (средних) циклов и т. п.

Сомнения в созидательной силе социалистической идеи проникли достаточно давно (столетие назад) и в ряды самого социал-демократического движения. Во второй половине 90-х годов XIX столетия один из лидеров немецких социал-демократов и II Интернационала Эдуард Бернштейн опубликовал ряд статей с критикой основных положений марксизма. Он сформулировал два исходных положения: любая теория периодически нуждается в ревизии, то есть в проверке истинности ее основных положений с точки зрения практики жизни; «движение — все, конечная цель — ничто», так как то или иное представление о конечной цели есть лишь гипотеза, прогноз, истинность которого будет подтверждена или отвергнута будущей практикой. Бернштейн последовательно отказался от основных положений революционного марксизма: теории прибавочной стоимости (учения о капиталистической эксплуатации), вывода об обнищании пролетариата с развитием капитализма, о неизбежности пролетарской революции, о диктатуре пролетариата и т. д. Так называемый ревизионизм, возникший на базе идей Бернштейна, означал замену революционного фанатизма и прожектерства практическим здравомыслием, ориентацией пролетариата не на разрушение и жестокость, а на созидание и сотрудничество.

На основе «ревизионизма» Э. Бернштейна после Первой мировой войны возникла теория демократического социализма, ставшая официальной доктриной Социалистического Интернационала. В соответствии с ней пролетариат отказывается от революционной борьбы и от уничтожения частной собственности, добиваясь более справедливого распределения доходов парламентскими методами: «демократический социализм» есть не конечная цель, а непрерывное совершенствование.

Социальные гарантии, защита населения от бедности, безработицы, доступность здравоохранения, образования, обеспеченность жильем — таковы цели государства. Социализм на практике выродился в азиатскую форму общества, тоталитарную систему, где нет ни подлинной демократии, ни свободы, ни прогресса. Повсеместный и быстрый крах социализма — подтверждение ненаучности этой идеальной модели общества.

Основные выводы

- Материалистическое понимание истории — общественное бытие (производство, экономика) определяет общественное сознание (политика); В основу мировоззрения берутся не религиозно-мистические или идеалистические, а выводы современного естествознания; В марксизме история цивилизаций — это смена пяти общественно-экономических формаций; Двигателем истории и смены формаций является классовая борьба; Классовая борьба возникает в результате диалектических противоречий в обществе (между классом эксплуататоров и теми, кого эксплуатируют); Марксом разработана теория прибавочной ценности и теория «научного» социализма; Вывод о неизбежности гибели капитализма и замены его социализмом.

Основы экономической теории. Курс лекций. Под редакцией Баскина А. С., Боткина О. И., Ишмановой М. С. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2000.

Бернштейн последовательно отказался от основных положений революционного марксизма теории прибавочной стоимости учения о капиталистической эксплуатации, вывода об обнищании пролетариата с развитием капитализма, о неизбежности пролетарской революции, о диктатуре пролетариата и т.

Www. economicportal. ru

03.11.2020 11:32:29

2020-11-03 11:32:29

Источники:

Https://www. economicportal. ru/ponyatiya-all/marksizm. html

Краткий словарь по обществознанию — марксизм » /> » /> .keyword { color: red; } Марксизм это в обществознании

Краткий словарь по обществознанию — марксизм

Краткий словарь по обществознанию — марксизм

— теоретико-мировоззренческая система революционных взглядов рабочего класса, представляющая законы развития общества и обобщающая опыт классовой борьбы народных масс против эксплуатации. Теоретическими источниками М. являются немецкая классическая философия, английская политическая экономия и французский утопический социализм. Основная цель М. — борьба против капитализма, свершение социалистической революции, установление диктатуры пролетариата, необходимой для построения коммунизма. Программным документом М. стал «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, основными задачами которого были разработка научного пролетарского мировоззрения, программы, стратегии и тактики революционной борьбы пролетариата. М. состоит из трех органически взаимосвязанных частей: диалектического и исторического материализма (марксистская философия), политической экономии и научного коммунизма. Марксистская философия — наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления, теоретическое обоснование пролетарского мировоззрения. Марксистская политическая экономия возникла как результат диалектико-материалистического анализа капиталистической экономики, что позволило Марксу в работе «Капитал» раскрыть суть капиталистической эксплуатации, доказать неизбежность гибели капиталистического общественного устройства и перехода к более высокой коммунистической формации. Важнейшей движущей силой прогрессивного общественного развития является борьба классов, а способом перехода от одной общественно-экономической формации к другой — социальная революция. Марксистская теория научного коммунизма исследует закономерности перехода к коммунистическому обществу, который осуществляется посредством пролетарской революции, установления диктатуры пролетариата, строительства общества, гармонически сочетающего свободу общества и свободу индивида. Борьба за построение коммунизма осуществляется под руководством коммунистической партии, организующей революционную практику пролетариата на основе научной теории общественного развития. Своеобразной идеологической реакцией на распространение М. в рабочем движении стал ревизионизм. В философии ревизионизм стремился заменить диалектический материализм субъектибным идеализмом, в области политической экономии в качестве альтернативы М. создается теория организованного капитализма, доказывающая органическое единство капитализма и социализма и отрицающая необходимость социалистической революции. На этой основе отрицается диктатура пролетариата и развивается идея классового сотрудничества и гармонии классовых интересов. Ревизионистские идеи ослабляют революционную борьбу пролетариата, вносят раскол в рабочее движение. Дальнейшее развитие (ленинский этап, ленинизм) М. получил в трудах В. Ленина, который применил основные положения М. для анализа капитализма на его высшей и последней стадии — стадии империализма. Работы Ленина стали теоретическим обоснованием программы свершения пролетарской революции и построения социализма в России. М. развивался в соответствии с практикой строительства социализма в странах социалистического лагеря в программных документах коммунистических партий, мирового коммунистического движения, в трудах теоретиков и идеологов коммунизма. С распадом мировой системы социализма и Советского Союза идеи М., хотя и утратили свою идеологическую монополию, в модернизированной форме остаются идейно-теоретической основой деятельности коммунистических партий.

Для анализа капитализма на его высшей и последней стадии стадии империализма.

Www. xn--80aacc4bir7b. xn--p1ai

30.06.2020 17:32:37

2020-06-30 17:32:37

Источники:

Http://www. xn--80aacc4bir7b. xn--p1ai/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Презентация по обществознанию на тему Марксизм. Теория ОЭФ » /> » /> .keyword { color: red; } Марксизм это в обществознании

Презентация по обществознанию на тему Марксизм. Теория ОЭФ

Презентация по обществознанию на тему «Марксизм. Теория ОЭФ»

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.

Рабочие листы и материалы для учителей и воспитателей

Более 2 500 дидактических материалов для школьного и домашнего обучения

- Онлайн

Формат Диплом

Гособразца Помощь в трудоустройстве

311 лекций для учителей,

Воспитателей и психологов

Получите свидетельство

О просмотре прямо сейчас!

Курс повышения квалификации

Методика преподавания обществознания в условиях реализации ФГОС

Курс повышения квалификации

Методика преподавания обществознания в условиях реализации ФГОС

- Сейчас обучается 41 человек из 30 регионов

Курс повышения квалификации

Профилактика синдрома «профессионального выгорания» у педагогов

«Домашнее обучение. Лайфхаки для родителей»

«Учись, играя: эффективное обучение иностранным языкам дошкольников»

Свидетельство и скидка на обучение

Каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

КАРЛ МАРКС Выполнила Бойматова Юлия Сергеевна, учитель обществознания, экономики и права МАОУ «СШ № 40» Карл Маркс 1818-1883 Категория общественно-экономической формации занимает центральное место в историческом материализме. Она характеризуется, во-первых, историзмом и, во-вторых, тем, что охватывает каждое общество в его целостности.

Теория на службе Любая философская или политическая теория всегда служит господствующему классу Теория Маркса тоже носит классовый характер, но служит другому классу – пролетариату. Исторический материализм Маркса обосновывал необходимость революции рабочего класса

Марксизм. Карл Маркс 1818-1883 и Фридрих Энгельс 1820-1895

Марксизм –это философское, политическое и экономическое учение и движение, основанное К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине XIX века. «Философы лишь различным образом объяснили мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» К. Маркс Карл Маркс (1818-1883) Фридрих Энгельс (1820-1895)

Марксизм – — интеллектуально-сконструированная («научная») политическая идеология, основанная на следующем: Исторический материализм; Диалектический характер развития мира; Неприятие капитализма вследствие отчуждения рабочего от продукта труда; Классовая борьба ради искоренения частной собственности Пролетарская революция как разрешение противоречия между трудом и капиталом Достижение коммунизма в качестве идеала и цели развития общества

Выработка категории общественно-экономической формации основоположниками исторического материализма дала возможность поставить на место абстрактных рассуждений об обществе вообще, характерных для предшествовавших философов и экономистов, конкретный анализ различных типов общества, развитие которых подчиняется присущим им специфическим законам.

Общественно-экономическая формация — важнейшая категория исторического материализма, обозначающая определённую ступень прогрессивного развития человеческого общества, а именно такую совокупность общественных явлений, в основе которой лежит определяющий данную формацию способ производства материальных благ и которой свойственны собственные, присущие только ей типы политической, юридической и других организаций и учреждений, свои идеологические отношения (надстройка). Смена способов производства определяет смену общественно-экономической формации.

Основные идеи формационной теории: Неизбежность перехода от одной ОЭФ к другой в результате классовой борьбы и социальной революции. Классовое деление общества (критерий – частная собственность на средства производства) Цель развития – справедливое коммунистическое общество: * Уничтожение частной собственности и замена её общественной * Отсутствие государства и классов * Труд –первая необходимость. Равное распределение (От каждого по способностям, каждому – по потребностям) Первобытная ОЭФ Классов нет Рабовладельческая ОЭФ Рабы и рабовладельцы Феодальная ОЭФ Феодалы и крестьяне Капиталистическая ОЭФ Буржуазияи наёмные рабочие КоммунистическаяОЭФ Классов нет

Способ производства: Производительные силы Средства производства: Люди — орудия труда — средства труда Производительные силы развиваются более динамично, чем производительные силы, следовательно неизбежны социальные революции «РЕВОЛЮЦИИ — ЛОКОМОТИВЫ ИСТОРИИ» К. Маркс Производственные отношения — такие общественные отношения, которые складываются между людьми в процессе производства. В их основе лежат отношения собственности на средства производства (поэтому признаку общество делится на классы).

Формационная типология Первоначально К. Маркс выделил две ОЭФ: феодализм и капитализм (лишь для Западной Европы). В последствии – 3 ОЭФ –первобытно-общинная, экономическая и коммунистическая. Выстраивание 5 ОЭФ в линейную схему – дело рук российских последователей Маркса. (1934 г. «Краткий курс истории ВКП(б)») Первобытно-общинная(классы и государство отсутствуют) Рабовладельческая(классы: рабы и рабовладельцы) Феодальная(классы:крестьяне и феодалы) Капиталистическая (наёмныерабочие и буржуазия) Коммунистическая(исчезнет частная собственность, классы, государство)

В истории общества последовательно сменяют друг друга общественно — экономические формации Смена формаций характеризуется обострением классовой борьбы между угнетёнными и угнетающими группами Идеальное общество – коммунистическое общество, где не будет классов, частной собственности, основной принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям»

ДОСТОИНСТВА и НЕДОСТАТКИ ФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА Достоинства 1. Позволяет увидеть общее в историческом развитии различных народов. 2. Представить историю общества как единый процесс. 3. Установить определенные закономерности исторического развития общества. 4. Предложить определенную периодизацию всемирной истории и истории отдельных стран. Недостатки 1. Многие народы не проходили в своем развитии через все или большинство формаций. 2. Большинство процессов в обществе объяснены с экономических позиций. 3. Роль человеческого фактора, деятельности отодвигается на задний план. 4. Недостаточное внимание уделяется своеобразию, уникальности, неповторимости отдельных обществ и народов.

Трансформация Марксизма в к. XIX – нач. XX века РЕВИЗИОНИЗМ (Э. Бернштейн (1850-1938) Центризм (К. Каутский1854 -1938) Радикальный, левый марксизм (В. И. Ленин1870 — 1924) Медленный, но неуклонный рост жизненного уровня рабочих Не отрицает революцию, но до неё страна должна дозреть. Победа социалистической революции возможна и в одной стране Разрастаниесреднего класса Парламентская борьба даст рабочим прийти к власти и провести необходимые реформы Россия – слабое звено в цепи империализма Революция не нужна, пролетариатв ходе парламентской борьбы придёт к власти и проведёт необходимые реформы, таким образом коммунизм возможен без революции Революция – единственный метод борьбы пролетариата

Учение К. Маркса об ОЭФ сегодня: Не жизнеспособно, т. к. в 1991г. Произошёл развал СССР – мирового оплота коммунизма Жизнеспособно, т. к.: Ряд стран продолжает развиваться в коммунистическом направлении (Китай, Куба, Северная Корея) «скандинавский социализм»

Что в марксизме имеет значение до сих пор Противопоставление материального идеальному Понятие производительные силы общества Понятие материальное производство Понятие производственные отношения Противопоставление базиса надстройке Понятие эксплуатации Различение социальных и политических революций

Что в марксизме запутано до сих пор Вопрос о соотношении общечеловеческих, региональных и локальных закономерностей Закономерности ниже всемирных

Что в марксизме устарело Отождествление смены формаций с политическим революциями и насилием Приписывание насилию роли «повивальной бабки истории» Наличие антагонистических противоречий между рабочими и капиталистами Невнимание к личности в истории

Слабые стороны марксизма: Экономический детерминизм (недооценка духовных факторов, социальных, политических факторов в жизни общества) Излишняя запрограммированность истории Стремление распространить западноевропейскую историю на все страны мира Упрощенная классовая структура общества (выделяются 2 класса – антагониста) В момент перехода от рабовладельческой ОЭФ к феодальной революций не наблюдается. Ошибочный вывод о неизбежном обнищании пролетариата и пролетарской революции

Критика марксизма Экономический детерминизм – экономический фактор как главный фактор, влияющий на измения в жизни общества Эссенциализм – стремление во всем видеть только проявление существенных признаков и невнимание к уникальному, неповторимому, единичному в истории Холизм – стремление объяснить все без исключения исторические явления

XX века РЕВИЗИОНИЗМ Э.

Infourok. ru

03.12.2020 10:29:57

2020-12-03 10:29:57

Источники:

Https://infourok. ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-marksizm-teoriya-oef-437240.html

Версия для печати и копирования в MS Word

Задания Д22 C3 № 6110

Что по мнению автора, являлось главным критерием прогресса в марксистской концепции? Укажите данные особенности с использованием текста документа. Как марксисты трактовали регресс? Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «общественный прогресс».

Прочитайте текст и выполните задания 21—24.

Саморазвитие общества и человека имеет определённый вектор, который связывается с понятиями прогресса и регресса.

В истории философии эти понятия оценивались чаще всего с полярных позиций. Ряд мыслителей были убеждены в наличии прогресса в обществе и усматривали его критерий в росте науки и разума, в улучшении нравов. Другие делали акцент на субъективных сторонах прогресса, связывая его с ростом идеалов истины и справедливости. Было высказано мнение относительно ложности самой идеи прогресса…

Многие связывали прогресс в основном с духовными факторами развития общества, ростом веры в каждом человеке, гуманизацией межчеловеческих отношений, укреплением позиций добра и красоты в мире.

Соответственно, регресс поднимался как движение в обратном направлении, как торжество зла и несправедливости, разобщение людей и подчинение их какой-то античеловеческой силе.

В древности изменения в обществе понимались как простая последовательность событий либо как деградация по сравнению с минувшим «золотым веком». В христианстве впервые появляется представление о внеисторической цели общества и человека, о «новом небе и новой земле». В марксистской концепции общественный прогресс связывался с неуклонным развитием производительных сил общества, ростом производительности труда, освобождением от гнета стихийных сил общественного развития и эксплуатации человека человеком. Конечной целью и критерием прогресса выступала эволюция человека как гармонично развитой личности. Регресс трактовался марксизмом как движение общества в обратном направлении, причиной чего являются реакционные общественно-политические силы.

В XX в. с возникновением глобальных проблем человечества и нарастанием нестабильности в мире в целом критерии общественного прогресса начинают изменяться. Понятие прогресса общества и истории всё более связывается с развитием телесных и духовных характеристик самого человека. Так, в качестве интегральных характеристик прогрессивного развития общества и человека предлагаются такие критерии, как уровень материнской и детской смертности, показатели физического и душевного здоровья, чувство удовлетворённости жизнью и т. п. Ни один вид прогресса (в экономической, социально-политической и других сферах жизни общества) не может рассматриваться как ведущий, если он не затрагивает жизни каждого человека на планете. С другой стороны, резко усиливается доля ответственности каждого человека за всё происходящее в обществе, за движение истории в желаемом направлении.

(В. Кохановский)

1

Существовало ли в истории философии единство взглядов мыслителей на критерии общественного прогресса? Поясните свой ответ, опираясь на текст. Какие два фактора, по мнению автора, повлияли на изменение критериев прогресса в современном мире?

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 6.

2

Автор называет такие критерии прогресса, как рост науки, рост производительности труда, освобождение от эксплуатации человека человеком. Проиллюстрируйте примером каждый из этих критериев.

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 6.

3

По мнению автора, ни один вид прогресса (в экономической, социально-политической и других сферах жизни общества) не может рассматриваться как ведущий, если он не затрагивает жизни каждого человека на планете. Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни приведите аргументы обосновывающие противоречивость общественного прогресса.

4

Задания Д22 C3 № 4330

Автор связывает прогресс с различными сферами жизни общества. Как Вы думаете, происходит ли прогресс в духовно-нравственной сфере? Сформулируйте свою точку зрения и приведите три аргумента в её обоснование.

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 6.

Спрятать пояснение

Пояснение.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) главный критерий общественного прогресса:

— В марксистской концепции общественный прогресс связывался с неуклонным развитием производительных сил общества, ростом производительности труда, освобождением от гнета стихийных сил общественного развития и эксплуатации человека человеком.

2) Трактовка регресса:

— Регресс трактовался марксизмом как движение общества в обратном направлении, причиной чего являются реакционные общественно-политические силы.

3) Объяснен смысл понятия, например:

— Общественный прогресс — это направление развития от низшего (простого, несовершенного) к высшему (сложному, совершенному), охватывающее все сферы общественной жизни.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Даны ответы на три вопроса. | 2 |

| Даны ответы на два вопроса. | 1 |

| Дан ответ на один вопрос

ИЛИ Ответ неверный. |

0 |

| Максимальный балл | 2 |

Марксистская философия.

Марксизм —

одно из наиболее влиятельных направлений в общественной мысли ХIХ–ХХ вв.

Маркс Карл (1818—1883)

и Энгельс Фридрих (1820—1895) совершили глубокий переворот в

общественной мысли — в философии, социологии и политической экономии. Учение

Маркса и Энгельса получило название марксизм — по имени автора главного

теоретического труда, в котором выражена и обоснована сущность этого учения, —

«Капитала» Маркса.

До сих пор, считает Маркс,

«философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том,

чтобы изменить его» — главное положение марксизма. Изменять мир нужно с помощью

теории, но не одной теорией. Изменить мир могут не одиночки, а только народные

массы, трудящиеся. Маркс верил в силу революционного, качественного преобразования

социальной жизни. В исторической перспективе это могла быть только смена

социально-экономических формаций, смена способов производства и политического

строя: буржуазно-капиталистического — коммунистическим.

Первая новая идея: коренное

изменение подхода к философскому знанию и его месту в культуре. Наука имеет

преимущественно теоретическое значение. Царство философии — это сфера чистой

мысли. Она только объясняет мир, не вмешиваясь в происходящие в нем события

(экономику, политическую борьбу и т. п.). Философия — царица наук, объединяющая

в целостную систему все теоретическое знание. В своей ранней работе «Тезисы о

Фейербахе» Маркс.

Вторая

фундаментальная идея марксистской философии — создание

концепции диалектического материализма.

Собственное философское учение

Маркса и Энгельса получило название диалектический материализм. Формирование

новой концепции материализма и диалектики (т. е. диалектического материализма и

включенной в него материалистической диалектики) явилось результатом действия

трех групп предпосылок:

Социально-экономических

(возникновение зрелой формы капиталистического общества);

Конкретно-научных (крупные открытия

в естественных и общественных науках);

Философско-теоретических (немецкая

классическая философия, прежде всего диалектика Гегеля и материализм

Фейербаха).

Третья

фундаментальная идея — создание исторического

материализма, или материалистического понимания истории. Благодаря этой идее

философия марксизма получила полное название «диалектический и исторический

материализм».

Четвертая новая

идея —

учение о формах движения материи и закономерностях их взаимосвязи.

В известной нам области Вселенной

существуют четыре основные, качественно различающиеся формы материи:

физическая, химическая, биологическая и социальная. Каждой из основных форм

материи соответствует и одна из основных форм движения. Наиболее элементарная

форма движения, представляющая собой просто перемещение в пространстве и во

времени, — механическая. После нее в порядке усложнения следуют физическая,

химическая, биологическая и социальная формы движения.

Пятая новая идея марксистской

философии — материалистическая концепция сознания и человека, связанная с

трудовой теорией антропосоциогенеза.

Развитие науки в ХIХ–ХХ вв. создало

возможность в основных чертах объяснить, каким образом возникло сознание. С

точки зрения марксизма оно сформировалось в процессе антропосоциогенеза, т. е.

развития человека под воздействием социальных факторов. Главным социальным

фактором формирования человека и общества был процесс труда — в этом смысле и

говорят, что «труд создал человека».

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «марксизм». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведенный факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.

Ответ:

Марксизм – политическое и экономическое учение Карла Маркса; в основе лежит учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата.

2) факт:

— в России идеи марксизма продвигала партия РСДРП.

Источник: НезЛО Антона Чубукова

Марксизм – учение, созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом, согласно которому развитие общества определяется уровнем производительных сил.

2) факт:

— опубликованный в 1867 г. «Капитал» стал важнейшим произведением марксизма;

— в 1890-е в Российской империи существовал так называемый «легальный марксизм»;

— Ленин был одним из сторонников марксизма.

Источник: История с Алей Виноградовой

Что такое марксизм и в чем суть философии марксизма-ленинизма

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. За время существования человеческого общества было создано много идеологий, которые отражают интересы определенных социальных общностей.

Одна из них – марксизм, была разработана для решения проблем активно формировавшегося в XIX веке пролетариата (кто это?), который находился под прессом экономической эксплуатации буржуазии (кто это?).

Давайте разберемся в том, какие идеи выдвигали марксисты и как они стремились достичь своих целей.

Марксизм — это…

Марксизм - это философское, политико-экономическое учение, у истоков которого стояли К.Маркс и Ф.Энгельс. Выступает идеологией левых сил, которые ведут борьбу за реализацию интересов пролетариата, противодействуют эксплуатации труда (что это?) капиталом и отстаивают идею социального равенства.

Идейной основой марксизма выступают труды видных представителей немецкой классической философии Г.Гегеля и Л.Фейербаха, социализма-утопизма (Ш.Фурье, А.Сен-Симон), а также британской политэкономии (Д.Рикардо и А.Смит).

Философия марксизма возникла в 40-е годы XIX века, когда наблюдалось обострение социально-экономических противоречий в европейском обществе, порожденных кризисными явлениями капитализма (экономические кризисы, обнищание части населения, бесправие рабочих и другие).

Все это породило необходимость создания научной теории, которая обосновывала классовую борьбу, как способ устранения текущих проблем и вывода общества на более прогрессивную стадию (социализм), где не будет эксплуатации человека человеком.

Основные положения марксизма

Отвечая на вопрос, что такое марксизм нужно знать, что учение по-разному интерпретируется (это как?) в политической практике. В его основе лежат несколько базовых постулатов (что это?):

- Прибавочная стоимость - политэкономическая теория учения, основанная на идее Маркса о прибавочном продукте, который создается в результате производства (что это такое?).

Он получает завершенное развитие при капитализме в виде прибавочной стоимости, выражающейся в виде прибыли (что это?), ренты (что это такое?), процентов и становится самостоятельной задачей производства.

- Исторический материализм - направление философии истории, утверждающее о единстве теории развития и методах познания социума. Тесно связан с диалектическим материализмом, декларирует понимание истории отдельных обществ как части всемирного исторического процесса.

Базовым принципом материалистического понимания истории выступает признание основополагающей идеи развития производительных сил относительно процесса трансформации общественного сознания.

- Диктатура пролетариата - одна из форм политической власти, которая отражает интересы и потребности рабочего класса.

В процессе построения бесклассового общества должен наступить переходный период, во время которого власть получит пролетариат и будет осуществлять ее в форме неограниченной диктатуры (это как?).

Она необходима для ликвидации ранее существовавшей политической системы и устранения сил, которые ее поддерживают.

Подробнее об идеях марксистов можно узнать здесь:

Марксизм в России

В 1872 году в Российской империи был издан первый том «Капитала» К.Маркса. Спустя 11 лет по инициативе Г.Плеханова, который во время пребывания в Европе тесно контактировал с Ф.Энгельсом, создается первая марксистская организация «Освобождение труда».

Она занималась переводом трудов классиков марксизма и распространением их в российском обществе. Правда, сам Плеханов тяготел к социал-демократам и не поддерживал многие идеи Маркса, например, о диктатуре пролетариата.

Однако радикальные взгляды немецкого философа впоследствии активно разделял ученик Плеханова В. Ленин, который на базе РСДРП создал большевистскую партию, стремящуюся к свержению царизма и созданию социалистического общества нового формата.

Теория марксизма-ленинизма

Учение Маркса дорабатывало множество его последователей, среди которых выделяется В.Ленин, создавший идеологию марксизма-ленинизма.

Эта идеология утверждала необходимость свержения капитализма (что это такое?) в ходе революции и построения вместо него коммунистического общества.

Для этого было придумано понятие «партия нового типа». которая должна была поставить под свой контроль все стороны общественной жизни, став своеобразной формой реализации диктатуры пролетариата.

В методах политической борьбы она сочетает идеологию с террором, одновременно формируя новый свод моральных ценностей, в которых высшим проявлением гражданского долга выступает служение идеалам партии, а не общества.

В отличие от Маркса, который ставил важным условием проведения социалистической революции достижение высокого уровня развития капиталистических отношений Ленин выдвинул тезис (что это?) о возможности построения социализма в отдельно взятой стране, если она отсталая и по социальной структуре является крестьянской.

Заключение

Проведя глубокий научный анализ развития капитализма, всемирного исторического процесса и разработав новые формы политической системы марксизм не учел способность капиталистического строя меняться в соответствии с новыми реалиями.

Сегодня многие страны построили «капитализм с человеческим лицом», доказав, что можно органично объединять интересы труда и капитала, избегая революций и потрясений.

P.S. Но, скорее всего, у капитализма не было бы «человеческого лица», если бы ему не приходилось конкурировать в умах людей с социалистическим лагерем.

Сейчас, кстати, такая необходимость отпала и можно видеть ухудшение жизни людей во всех без исключения странах развитого капитализм. «Иконы» навроде скандинавских стран стали не нужны и капиталистам больше нет необходимость тратиться на социальную политику.

Социум — особенная часть мира. Общество — сложная, динамично развивающаяся система

Мы живем в мире людей. Наши желания и планы не могут быть реализованы без помощи и участия тех, кто нас окружает, находится рядом. Родители, братья, сестры и другие близкие родственники, учителя, друзья, одноклассники, соседи — все они составляют наш ближайший круг общения.

Обратите внимание: не все наши желания можно осуществить, если они идут вразрез с интересами окружающих. Мы должны согласовывать свои действия с мнением других людей, а для этого необходимо общаться. За первым кругом человеческого общения идут следующие круги, которые становятся все шире. За ближайшим окружением нас ждут встречи с новыми людьми, целыми коллективами и организациями. Ведь каждый из нас не только член семьи, жилец дома, но и гражданин государства. Мы можем быть также членами политических партий, клубов по интересам, профессиональных организаций и т. д.

Мир людей, организованный определенным образом, и составляет общество. Что такое общество? Любую ли группу людей можно назвать этим словом? Общество складывается в процессе взаимодействия людей. Его признаками можно считать наличие поставленных перед ним совокупных целей и задач, а также деятельность, направленную на их осуществление.

Итак, общество — это не просто хаотичное множество людей. Оно имеет стержень, целостность; у него есть четкая внутренняя структура.

Понятие «общество» является основополагающим для социального знания. В повседневной жизни мы довольно часто используем его, говоря, к примеру, «он попал в плохое общество» или же «эти люди составляют элиту — высшее общество». Это значение слова «общество» в обыденно- житейском смысле. Очевидно, что ключевой смысл этого понятия заключается в том, что это — определенная группа людей, отличающаяся особыми признаками и характеристиками.

А как понимается общество в социальных науках? Что является его основой?

Наука предлагает разные подходы в решении этого вопроса. Один из них состоит в утверждении, что исходной общественной клеточкой являются живые действующие люди, совместная деятельность которых формирует общество. С этой точки зрения, индивид — это первичная частица общества. На основе вышесказанного мы можем сформулировать первое определение общества.

Общество — это совокупность людей, осуществляющих совместную деятельность.

Но если общество состоит из индивидов, то закономерно возникает вопрос, а не следует ли рассматривать его как простую сумму индивидов?

Подобная постановка вопроса ставит под сомнение существование такой самостоятельной социальной реальности, как общество в целом. Реально существуют индивиды, а общество — это плод умозаключений ученых: философов, социологов, историков и т. д.

Поэтому в определении общества недостаточно указать, что оно состоит из индивидов, следует также подчеркнуть, что важнейшим условием формирования общества является их единство, общность, солидарность, связь людей.

Общество — это универсальный способ организации социальных связей, взаимодействия и отношений людей.

По степени обобщения выделяются также широкий и узкий смысл понятия «общество». В самом широком смысле обществом можно считать:

- обособившуюся от природы в процессе исторического развития, но тесно связанную с ней часть материального мира;

- совокупность всех взаимосвязей и взаимодействий людей и их объединений;

- продукт совместной жизнедеятельности людей;

- человечество в целом, взятое на всем протяжении человеческой истории;

- форму и способ совместной жизнедеятельности людей.

«Российская социологическая энциклопедия» под ред. Г. В. Осипова дает следующее определение понятия «общество»: «Общество — это определившаяся в процессе исторического развития человечества относительно устойчивая система социальных связей и отношений как между большими, так и между малыми группами людей, поддерживаемая силой обычаев, традиций, законов, социальных институтов, основывающаяся на определенном способе производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ».

Это определение представляется обобщением тех частных определений, которые приведены выше. Таким образом, в узком смысле это понятие обозначает любую по численности группу людей, обладающую едиными чертами и признаками, к примеру, общество рыболовов-любителей, общество защитников дикой природы, объединение спортсменов-серфингистов и т. д. Все «малые» общества, равно как и отдельные личности, являются «кирпичиками» «большого» общества.

Общество как целостная система. Системное строение общества. Его элементы

В современной науке широкое распространение получил системный подход к пониманию различных явлений и процессов. Возник он в естествознании, одним из его основателей был ученый Л. фон Берталанфи. Гораздо позднее, чем в науках о природе, системный подход утвердился в обще ствознании, согласно которому, общество представляет собой сложную систему. Для того чтобы разобраться в данном определении, нам необходимо прояснить суть понятия «система».

Признаки системы:

- некая целостность, общность условий существования;

- наличие определенной структуры — элементов и подсистем;

- наличие коммуникаций — связей и отношений между элементами системы;

- взаимодействие данной системы и других систем;

- качественная определенность, т. е. признак, позволяющий отделять данную систему от иных систем.

В социальных науках общество характеризуется как динамичная саморазвивающаяся система, т. е. такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную определенность. Динамизм общественной системы включает в себя возможность изменения с течением времени как общества в целом, так и отдельных его элементов. Эти изменения могут носить как поступательный, прогрессивный характер, так и регрессивный характер, приводящий к деградации или даже полному исчезновению определенных элементов общества. Динамические свойства присущи также связям и отношениям, пронизывающим общественную жизнь. Сущность изменения мира гениально уловили греческие мыслители Гераклит и Кратил. По выражению Гераклита Эфесского, «все течет, все изменяется, в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Кратил же, дополняя Гераклита, заметил, что «в одну и ту же реку нельзя войти и однажды». Меняются условия жизни людей, меняются сами люди, меняется характер общественных связей.

Система определяется также как комплекс взаимодействующих элементов. Элементом, составной частью системы, называется некоторый далее неразложимый компонент, принимающий непосредственное участие в ее создании. Для анализа сложноорганизованных систем, подобных той, которую представляет собой общество, учеными было выработано понятие «подсистема». Подсистемами называются «промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама система.

Общество представляет собой сложную систему, так как включает в себя разнотипные составные элементы: подсистемы, которые сами являются системами; социальные институты, определяющиеся как совокупность социальных ролей, норм, ожиданий, социальных процессов.

В качестве подсистем выступают следующие сферы общественной жизни:

- экономическая (ее элементами являются материальное производство и отношения, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ). Это система жизнеобеспечения, являющаяся своеобразным материальным основанием общественной системы. В хозяйственной, экономической сфере определяется, что именно, каким образом и в каком количестве производится, распределяется и потребляется. Каждый из нас так или иначе вовлечен в экономические отношения, играет в них свою конкретную роль — собственника, производителя, продавца или потребителя различных благ и услуг.

- социальная (состоит из социальных групп, индивидов, их взаимоотношений и взаимодействий). В этой сфере действуют значительные группы людей, которые формируются не только по своему месту в экономической жизни, но и по демографическим (половым, возрастным), этническим (национальным, расовым), политико-правовым, культурным и другим признакам. В социальной сфере мы выделяем общественные классы, слои, нации, народности, различные группы, объединенные по полу или возрасту. Мы различаем людей по уровню их материального благосостояния, культуры, образования.

- сфера социального управления, политическая (ее ведущим элементом выступает государство). Политическая система общества включает в себя целый ряд элементов, важнейшим из которых является государство: а) учреждения, организации; б) политические отношения, связи; в) политические нормы и др. Основой политической системы является власть.

- духовная (охватывает различные формы и уровни общественного сознания, порождающие явления духовной жизни людей, культуры). Элементы духовной сферы — идеология, общественная психология, образование и воспитание, наука, культура, религия, искусство — более самостоятельны, автономны, чем элементы других сфер. К примеру, позиции науки, искусства, морали и религии могут существенно разниться в оценке одних и тех же явлений, даже находиться в состоянии конфликта.

Какая из указанных подсистем является наиболее значимой? Каждая научная школа дает свой ответ на поставленный вопрос. Марксизм, например, признает в качестве ведущей, определяющей экономическую сферу. Философ С. Э. Крапивенский отмечает, что «именно экономическая сфера в качестве базиса интегрирует все остальные подсистемы общества в целостность». Однако это не единственная точка зрения. Есть научные школы, признающие в качестве основы сферу духовной культуры.

Каждая из названных сфер-подсистем, в свою очередь, является системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все четыре сферы общественной жизни взаимосвязаны и взаимообусловлены. Трудно привести примеры таких явлений, которые затрагивают только одну из сфер. Так, великие географические открытия повлекли за собой существенные перемены в экономике, государственной жизни, культуре.

Разделение общества на сферы несколько условно, но оно помогает вычленять и изучать отдельные области реально целостного общества, многообразную и сложную общественную жизнь; распознавать различные общественные явления, процессы, отношения.

Важной характеристикой общества как системы является его самодостаточность, понимаемая как способность системы самостоятельно создавать и воссоздавать условия, необходимые для собственного существования, а также производить все необходимое для жизни людей.

Помимо самого понятия системы мы часто используем определение системный, стремясь подчеркнуть единый, целостный, комплексный характер каких-либо явлений, событий, процессов. Так, к примеру, говоря о последних десятилетиях в истории нашей страны, употребляют такие характеристики, как «системный кризис», «системные трансформации». Системность кризиса означает, что он затрагивает не одну какую-то сферу, допустим, политическую, государственное управление, а охватывает все — и экономику, и социальные отношения, и политику, и культуру. Так же и с системностью изменений, трансформаций. Одномоментно эти процессы затрагивают как общество в целом, так и отдельные его сферы. Комплексность, системность стоящих перед обществом проблем требует и от него системного подхода к поиску путей их разрешения.

Подчеркнем также, что в своей жизнедеятельности общество взаимодействует и с другими системами, прежде всего с природой. Оно получает от природы внешние импульсы и, в свою очередь, воздействует на нее.

Общество и природа

С глубокой древности важным вопросом в жизни общества было его взаимодействие с природой.

Природа — среда обитания общества во всем бесконечном разнообразии своих проявлений, обладающая своими, не зависящими от воли и желаний человека, законами. Первоначально человек и человеческие сообщества были неотъемлемой частью природного мира. В процессе развития общество обособилось от природы, но сохранило тесную связь с ней. В древности люди полностью зависели от окружающего мира и не претендовали на господствующую роль на земле. В самых ранних религиях провозглашалось единство человека, животных, растений, явлений природы — люди верили, что все в природе обладает душой и связано родственными отношениями. Так, например, от погоды зависела удача на охоте, собранный урожай, успех рыбной ловли, а в конечном счете — жизнь и смерть человека, благосостояние его племени.

Постепенно люди стали изменять окружающий мир для своих хозяйственных нужд — вырубать леса, орошать пустыни, разводить домашних животных, строить города. Была создана как бы еще одна природа — особый мир, в котором живет человечество и который имеет свои правила и законы. Если одни люди старались, максимально используя окружающие условия, приспосабливаться к ним, то другие преобразовывали, приспосабливали природу к своим потребностям.

В современной науке прочно утвердилось понятие окружающая среда. Ученые выделяют в ней два вида среды — естественную и искусственную. Собственно природа составляет первую, естественную среду обитания, от которой человек зависел всегда. В процессе развития человеческого общества возрастает роль и значение так называемой искусственной среды, «второй природы», которую составляют объекты, созданные с участием человека. Это растения и животные, выведенные благодаря современным научным возможностям, природа, преобразованная усилиями людей.

Сегодня на земле практически не осталось мест, где человек не оставил бы своего следа, не изменил бы что-либо своим вмешательством.

Природа всегда влияла на жизнь человека. Климат и географические условия — все это существенные факторы, определяющие пути развития того или иного региона. Люди, живущие в разных природных условиях, будут различаться и своим характером, и образом жизни.

Взаимодействие человеческого общества и природы прошло несколько этапов в своем развитии. Менялось место человека в окружающем мире, менялась степень зависимости людей от природных явлений. В глубокой древности, на заре человеческой цивилизации, люди были полностью зависимы от природы и выступали только как потребители ее даров. Первыми занятиями людей, как мы помним из уроков истории, были охота и собирательство. Тогда люди ничего не производили сами, а только потребляли то, что рождала природа.

Качественные изменения во взаимодействии человеческого общества с природой получили название техногенных революций. Каждая такая революция, порожденная развитием человеческой деятельности, приводила к изменению роли человека в природе. Первой из подобных революций стала революция неолитическая, или аграрная. Ее результатом стало зарождение производящего хозяйства, формирование новых видов хозяйственной деятельности людей — скотоводства и земледелия. С переходом от присваивающего хозяйства к производящему человек смог сам обеспечивать себя продуктами питания. Следом за земледелием и скотоводством возникают ремесла, развивается торговля.

Следующей техногенной революцией была промышленная (индустриальная) революция. Ее начало приходится на век Просвещения. Суть промышленной революции заключается в переходе от ручного труда к машинному, в развитии крупной фабричной промышленности, когда машины и оборудование постепенно заменяют на производстве ряд функций человека. Индустриальная революция способствовала росту и развитию крупных городов — мегаполисов, развитию новых видов транспорта и связи, упрощению контактов между жителями разных стран и континентов.

Свидетелями третьей техногенной революции стали люди, жившие в ХХ веке. Это постиндустриальная, или информационная, революция, связанная с появлением «умных машин» — компьютеров, развитием микропроцессорных технологий, электронных средств связи. В обиход прочно вошло понятие «компьютеризация» — массовое применение компьютеров на производстве и в быту. Появилась всемирная сеть Интернет, открывшая огромные возможности для поиска и получения любой информации. Новые технологии существенно облегчили труд миллионов людей, привели к росту производительности труда. Для природы последствия этой революции сложны и противоречивы.

Первые очаги цивилизации возникли в бассейнах великих рек — Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Янцзы и Хуанхэ. Освоение плодородных земель, создание систем орошаемого земледелия и т. п. — это опыты взаимодействия человеческого общества с природой. Изрезанная береговая линия и гористый рельеф Греции обусловили развитие торговли, ремесел, возделывание оливковых деревьев и виноградников, а в гораздо меньшей степени — производство зерновых. Издревле природа влияла на занятия и общественный строй людей. Так, например, организация ирригационных работ в масштабах всей страны способствовала формированию деспотических режимов, могущественных монархий; ремесла и торговля, развитие частной инициативы индивидуальных производителей привели к установлению в Греции республиканского правления.

С каждым новым этапом развития человечество все больше и всеобъемлюще эксплуатирует природные ресурсы. Многие исследователи отмечают угрозу гибели земной цивилизации. Французский ученый Ф. Сан-Марк в своей работе «Социализация природы» пишет: «Четырехмоторный «Боинг», летающий по маршруту Париж–Нью-Йорк, потребляет 36 тонн кислорода. Сверхзвуковой «Конкорд» использует при взлете свыше 700 килограммов воздуха в секунду. Мировая коммерческая авиация сжигает ежегодно столько же кислорода, сколько его потребляют два миллиарда человек. Для 250 миллионов автомобилей в мире требуется столько же кислорода, сколько его необходимо всему населению Земли».

Открывая новые законы природы, все активнее вмешиваясь в природную среду, человек не всегда может четко определить последствия своего вмешательства. Под влиянием человека меняются ландшафты Земли, появляются новые зоны пустынь, тундр, вырубаются леса — «легкие» планеты, многие виды растений и животных исчезают или находятся на грани исчезновения. К примеру, стремясь превратить степные просторы в плодородные нивы, люди создали угрозу опустынивания степи, разрушения уникальных степных зон. Все меньше и меньше остается уникальных экологически чистых уголков природы, которые теперь стали объектом пристального внимания туристических компаний.

Появление атмосферных озоновых дыр может привести к изменению самой атмосферы. Значительный ущерб природе наносит испытание новых видов оружия, прежде всего ядерного. Чернобыльская катастрофа 1986 года уже показала нам, к каким разрушительным последствиям может привести распространение радиации. Жизнь практически полностью погибает там, где появляются радиоактивные отходы.

Российский философ И. А. Гобозов подчеркивает: «Мы требуем от природы столько, сколько она, по существу, не может дать, не нарушая своей целостности. Современные машины позволяют нам проникнуть в самые далекие уголки природы, изъять любые полезные ископаемые. Мы даже готовы вообразить себе, что нам все дозволено в отношении природы, поскольку она не может оказать нам серьезного сопротивления. Поэтому мы, не задумываясь, вторгаемся в природные процессы, нарушаем их естественный ход и тем самым выводим их из состояния равновесия. Удовлетворяя свои эгоистические интересы, мы мало заботимся о будущих генерациях, которым из-за нас придется столкнуться с огромными трудностями».

Изучая последствия неразумного использования природных богатств, люди стали осмысливать всю пагубность потребительского отношения к природе. Человечеству предстоит создать оптимальные стратегии природопользования, а также позаботиться об условиях своего дальнейшего существования на планете.

Общество и культура

С историей человечества тесно связаны такие понятия, как культура и цивилизация. Слова «культура» и «цивилизация» используются в разных значениях, встречаются как в единственном, так и во множественном числе, и невольно возникает вопрос: «А что же это такое?»

Заглянем в словари и попробуем узнать из них об этих широко используемых как в обыденной, так и в научной речи понятиях. В различных толковых словарях приводятся различные определения данных понятий. Сначала разберемся в этимологии слова «культура». Слово это латинское и означает «возделывание земли». Римляне называли этим словом обработку и уход за землей, которая сможет принести полезные для человека плоды. В дальнейшем смысл этого слова существенно изменился. Например, о культуре уже пишут как о том, что не является природой, что создано человечеством за все время его существования, о «второй природе» — продукте человеческой деятельности. Культура — результат деятельности общества за все время его существования.

По мнению австрийского ученого З. Фрейда, «культура есть все то, в чем человеческая жизнь возвысилась над своими биологическими обстоятельствами, чем она отличается от жизни животных». На сегодняшний день, насчитывается уже более сотни определений культуры. Некоторые понимают ее как процесс обретения человеком свободы, как способ человеческой деятельности. При всем многообразии определений и подходов их объединяет одно — человек. Попробуем и мы сформулировать свое понимание культуры.

Культура — способ созидательной, творческой деятельности человека, способ накопления и передачи человеческого опыта из поколения в поколение, его оценивания и осмысливания; это то, что выделяет человека из природы и открывает путь его развития. Но это научное, теоретическое определение отличается от того, что мы используем в обыденной жизни. Мы говорим о культуре, когда имеем в виду определенные человеческие качества: вежливость, тактичность, уважительность. Мы рассматриваем культуру как определенный ориентир, норму поведения в обществе, норму отношения к природе. В то же время нельзя отождествлять культуру и образованность. Человек может быть и очень образованным, но некультурным. Созданное, «возделанное» человеком — это архитектурные комплексы, книги, научные открытия, живописные полотна, музыкальные произведения. Мир культуры образуют продукты человеческой деятельности, а также способы самой деятельности, ценности, нормы взаимодействия людей между собой и с обществом в целом. Культура влияет и на естественные, биологические свойства и потребности людей, к примеру, потребность в еде человек неразрывно связал с высоким искусством кулинарии: людьми разработаны сложные ритуалы приготовления блюд, сформированы многочисленные традиции национальной кухни (китайской, японской, европейской, кавказской и т. д.), ставшие неотъемлемой частью культуры народов. Например, кто из нас скажет, что японская чайная церемония — это всего лишь удовлетворение потребности человека в воде?

Люди творят культуру и сами совершенствуются (меняются) под ее влиянием, осваивая нормы, традиции, обычаи, передавая их из поколения в поколение.

Культура тесно связана с обществом, поскольку создается людьми, связанными между собой сложной системой общественных отношений.

Говоря о культуре, мы все время обращались к человеку. Но ограничить культуру одним человеком невозможно. Культура обращена к человеку, как к члену определенного сообщества, коллектива. Культура во многом и формирует коллектив, «возделывает» сообщество людей, связывает нас с нашими ушедшими предками. Культура налагает на нас определенные обязательства, задает нормативы поведения. Стремясь к абсолютной свободе, мы иногда бунтуем против установлений предков, против культуры. В революционном порыве либо по невежеству мы сбрасываем с себя налет культурности. Что же тогда остается от нас? Первобытный дикарь, варвар, но не освобожденный, а, напротив, закованный в цепи своей темноты. Бунтуя против культуры, мы тем самым бунтуем против самих себя, против своей человечности и духовности, мы утрачиваем человеческий облик.

Каждый народ создает и воспроизводит свою культуру, традиции, ритуалы, обычаи. Но ученые-культурологи выделяют и ряд элементов, которые присущи всем культурам — культурные универсалии. К ним относят, к примеру, язык с его грамматическим строем, правила воспитания детей. К культурным универсалиям можно отнести заповеди большинства мировых религий («не убий», «не укради», «не лжествидетельствуй» и т. д.).

Наряду с рассмотрением понятия «культура» мы должны затронуть и еще одну проблему. А что есть псевдокультура, эрзац-культура? С эрзац-продуктами, которые широко продаются в стране, как правило, в период кризиса, все понятно. Это дешевые заменители ценных натуральных продуктов. Вместо чая — высушенные морковные очистки, вместо хлеба — смесь отрубей с лебедой или корой. Современный эрзац-продукт — это, например, маргарин, созданный на растительной основе, который производителями рекламы старательно выдается за сливочное масло. А что же такое эрзац (подделка) культуры? Это мнимая культура, мнимые духовные ценности, которые иногда могут выглядеть внешне очень привлекательно, но по сути отвлекать человека от истинного и высокого. Нам могут сказать: уйдите в этот удобный мир псевдоценностей, спаситесь от сложностей жизни в примитивных поддельных радостях, удовольствиях; погрузите себя в иллюзорный мир «мыльных опер», многочисленных телевизионных саг, подобных «Моей прекрасной няне» или «Не родись красивой», мир анимационных комиксов вроде «Приключений черепашек- ниндзя»; исповедуйте культ потребительства, ограничьте свой мир «сникерсами», «спрайтами» и т. п.; вместо общения с подлинным юмором, продуктом человеческого ума, интеллекта, стиля, довольствуйтесь пошлыми юмористическими телепередачами — ярким воплощением антикультуры. Так вот: это удобно лишь для тех, кто хочет жить исключительно простыми инстинктами, желаниями, потребностями.

Ряд ученых разделяют культуру на материальную и духовную. Под материальной культурой понимаются здания, сооружения, предметы домашнего обихода, орудия труда — то, что создается и используется человеком в процессе жизнедеятельности. А духовная культура — это плоды нашей мысли, творчества. Строго говоря, подобное разделение очень условно и даже не совсем верно. Например, говоря о книге, фреске, статуе, мы не можем четко сказать, какой культуры это памятник — материальной или духовной. Скорее всего эти две стороны можно выделить только относительно воплощения культуры и его назначения. Токарный станок, конечно, не полотно Рембрандта, но это тоже продукт человеческого творчества, результат бессонных ночей и бдений его создателя.

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества

В общественную жизнь входят все явления, обусловленные взаимодействием общества в целом и отдельных людей, находящихся на определенной ограниченной территории. Ученые-обществоведы отмечают тесную взаимосвязь и взаимозависимость всех основных общественных сфер, отражающих определенные стороны человеческого бытия и деятельности.

Экономическая сфера общественной жизни включает в себя материальное производство и отношения, возникающие между людьми в процессе производства материальных благ, их обмена и распределения. Трудно переоценить ту роль, которую играют в нашей жизни экономические, товарно-денежные отношения и профессиональная деятельность. Сегодня они даже слишком активно вышли на первый план, а материальные ценности подчас полностью вытесняют духовные. Многие сейчас говорят, что человека сначала нужно накормить, обеспечить ему материальное благосостояние, поддержание его физических сил, а уже потом — духовные блага и политические свободы. Существует даже поговорка: «Лучше быть сытым, чем свободным». С этим, однако, можно поспорить. Например, несвободный человек, духовно неразвитый, так и будет до конца своих дней беспокоиться только о физическом выживании и удовлетворении своих физиологических потребностей.

Политическая сфера, именуемая также политико-правовой, связана прежде всего с управлением обществом, государственным устройством, проблемами власти, законами и правовыми нормами.

В политической сфере человек так или иначе сталкивается с установленными правилами поведения. Сегодня некоторые люди разочаровываются в политике и политиках. Это происходит оттого, что люди не видят положительных изменений в своей жизни. Многие представители молодежи также мало интересуются политикой, предпочитая ей встречи в дружеских компаниях, увлечение музыкой. Однако полностью изолировать себя от данной сферы общественной жизни невозможно: если мы не хотим участвовать в жизни государства, то нам придется подчиняться чужой воле и чужим решениям. Один мыслитель сказал: «Если ты не займешься политикой, то политика займется тобой».

Социальная сфера включает в себя взаимоотношения различных групп людей (классов, социальных слоев, наций), рассматривает положение человека в обществе, основные ценности и идеалы, установленные в той или иной группе. Человек не может существовать без других людей, поэтому именно социальная сфера является той частью жизни, которая сопровождает его с момента появления на свет до последних минут.

Духовная сфера охватывает различные проявления творческого потенциала человека, его внутренний мир, собственные представления о красоте, переживания, нравственные установки, религиозные воззрения, воз можность реализовать себя в различных видах искусства.

Какая из сфер жизни общества представляется более значимой? А какая менее? На этот вопрос не существует однозначного ответа, так как общественные явления сложны и в каждом из них можно проследить взаимосвязь и взаимовлияние сфер.

К примеру, можно проследить тесные взаимосвязи между экономикой и политикой. В стране проводятся реформы, снижены налоги для предпринимателей. Эта политическая мера способствует росту производства, облегчению деятельности бизнесменов. И наоборот, если власть увеличивает налоговое бремя на предприятия, им не выгодно будет развиваться, а многие предприниматели будут стараться изымать свои капиталы из промышленности.

Не менее важна зависимость между социальной сферой и политикой. Ведущую роль в социальной сфере современного общества играют представители так называемых «средних слоев» — квалифицированные специалисты, работники информационной сферы (программисты, инженеры), представители малого и среднего бизнеса. И эти же люди будут формировать ведущие политические партии и движения, а также свою систему взглядов на общество.

Связаны между собой экономика и духовная сфера. Так, например, хозяйственные возможности общества, уровень овладения человеком природными ресурсами позволяет развивать науку, и наоборот, фундаментальные научные открытия способствуют преобразованию производительных сил общества. Есть немало примеров взаимосвязи между всеми четырьмя общественными сферами. Допустим, в ходе проводимых в стране рыночных реформ узаконено многообразие форм собственности. Это способствует возникновению новых социальных групп — предпринимательского класса, малого и среднего бизнеса, фермерства, специалистов с частной практикой. В области культуры возникновение частных средств массовой информации, кинокомпаний, интернет-провайдеров способствует развитию плюрализма в духовной сфере, созданию разных по своей сути духовных продуктов, разнонаправленной информации. Подобных примеров взаимосвязи между сферами можно привести бесконечное множество.

Социальные институты

Одним из элементов, входящих в состав общества как системы, являются различные социальные институты.

Слово «институт» здесь не следует воспринимать как какое-то конкретное учреждение. Это широкое понятие, которое включает в себя все то, что создается людьми для реализации их потребностей, желаний, стремлений. Для того чтобы лучше организовать свою жизнь и деятельность, общество формирует определенные структуры, нормы, позволяющие удовлетворять те или иные потребности.

Социальные институты — это относительно устойчивые типы и формы социальной практики, посредством которых организуется общественная жизнь, обеспечивается стабильность связей и отношений в рамках общества.

Ученые выделяют в каждом обществе несколько групп институтов: 1) экономические институты, которые служат для производства и распределения товаров и услуг; 2) политические институты, регулирующие общественную жизнь, связанные с реализацией властных полномочий и доступа к ним; 3) институты стратификации, определяющие распределение социальных позиций и общественных ресурсов; 4) институты родства, обеспечивающие воспроизводство и наследование посредством брака, семьи, воспитания; 5) институты культуры, развивающие преемственность религиозной, научной и художественной деятельности в обществе.

К примеру, потребность общества в воспроизводстве, развитии, сохранении и преумножении выполняют такие институты, как семья и школа. Социальным институтом, который осуществляет функции безопасности и защиты, выступает армия.

Институтами общества также являются мораль, право, религия. Исходным, отправным пунктом для формирования социального института является осознание обществом своих потребностей.

Появление социального института обусловлено:

- потребностью общества;

- наличием средств удовлетворения этой потребности;

- наличием необходимых материальных, финансовых, трудовых, организационных ресурсов;

- возможностью его интеграции в социально-экономическую, идеологическую, ценностную структуры общества, что позволяет узаконить профессионально-правовую основу его деятельности.

Известный американский ученый Р. Мертон определил основные функции социальных институтов. Явные функции записаны в уставах, формально закреплены, официально приняты людьми. Они формализованы и в большей степени подконтрольны обществу. К примеру, мы можем поинтересоваться у государственных органов: «А куда идут наши налоги?»

Скрытые функции — те, которые осуществляются реально и формально могут быть не закреплены. Если скрытые и явные функции расходятся, формируется определенный двойной стандарт, когда заявляется одно, а делается другое. В этом случае ученые говорят о нестабильности развития общества.

Процесс развития общества сопровождается институционализацией, т. е. формированием новых отношений и потребностей, приводящих к созданию новых институтов. Американский ученый-социолог XX века Г. Лэнски определил ряд потребностей, которые приводят к образованию институтов. Это потребности:

- в коммуникации (язык, образование, связь, транспорт);

- в производстве продуктов и услуг;