Версия для печати и копирования в MS Word

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Изображённый на марке исторический деятель был современником императора Павла I.

2) Изображённый на марке исторический деятель занимал пост военного министра.

3) Изображённое на марке здание находится в Санкт-Петербурге.

4) Изображённый на марке исторический деятель участвовал в войнах с Наполеоном.

5) Марка была выпущена к 150-летнему юбилею со дня рождения изображённого на ней исторического деятеля.

1

Какие из представленных монет и памятных медалей посвящены событиям, которые произошли в период жизни исторического деятеля, изображённого на марке? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

Спрятать пояснение

Пояснение.

1) Изображённый на марке исторический деятель был современником императора Павла I — НЕТ, неверно, не родился еще Милютин.

2) Изображённый на марке исторический деятель занимал пост военного министра — ДА, верно.

3) Изображённое на марке здание находится в Санкт-Петербурге — ДА, верно.

4) Изображённый на марке исторический деятель участвовал в войнах с Наполеоном — НЕТ, неверно, не родился еще Милютин.

5) Марка была выпущена к 150-летнему юбилею со дня рождения изображённого на ней исторического деятеля — НЕТ, неверно, к 200-му.

Ответ: 23.

№ 2105

200 лет со дня рождения Д.А. Милютина (1816-1912)

| Артикул | Тип | Цена | Наличие |

|---|---|---|---|

| 2105 | Чистый | 21,50 руб. | |

| г2105 | Гашеный | 3,00 руб. |

- Описание

- Характеристики

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — русский военный историк и теоретик, военный министр в 1861–1881 годах, основной разработчик военной реформы 1860-х годов.

Родился в 1816 году в Москве. Закончил Благородный пансион при Московском университете и вскоре стал офицером гвардейской артиллерии. В 1835 году поступил в Императорскую Военную академию.

В 1856 году Дмитрий Алексеевич был назначен начальником главного штаба Кавказской армии. С ноября 1861 года — занял пост военного министра, с 1866 — генерал от инфантерии. В 1898 году Николай II произвел Д.А. Милютина в генерал-фельдмаршалы.

Как реформатор русской армии Дмитрий Алексеевич добился сокращения срока военной службы в строю с 25 до 16 лет, отмены телесных наказаний, принял меры по улучшению быта солдат и обучению их грамоте. При нём рекрутские наборы были заменены всесословной воинской повинностью, создана система военных округов и усовершенствован способ управления войсками в военное время. Под руководством Милютина также были учреждены юнкерские училища, офицерские собрания и другие формы общественности в армии; воплощены военно-судебные реформы.

| Способ печати | Бумага | Цвета | Перфорация | Формат | Тираж |

|---|---|---|---|---|---|

| Офсет | Мелованная | Многокрасочная | Гребенчатая 12:11 ½ | 50х37 | 240000 |

Лист

| Артикул | Тип | Цена | Наличие |

|---|---|---|---|

| 2105 | Чистый | 172,00 руб. |

- Описание

- Характеристики

| Формат марочного листа | Количество | Тираж |

|---|---|---|

| 175х142 | лист с оформленными полями (3×3) из 8 марок и купона | 30000 |

С этим покупают

Первая в мире почтовая марка поступила в обращение в мае 1840 года в Англии. «Чёрный пенни» — так называется эта миниатюра номиналом в один пенни потому, что печаталась чёрной краской. На марке был изображён профиль королевы Виктории. Появление первой марки тесно связано с именем англичанина Роулэнда Хилла. Он был одним из первых, кто предложил ввести удобный и единый для всех способ оплаты почтовой корреспонденции — знак с указанием цены почтовой услуги, наклеивающийся на конверт. И оказался первым, кому удалось идею, витавшую в воздухе, воплотить в жизнь.

После Великобритании марки появились в Бразилии (1843 год), в ряде швейцарских кантонов — в Цюрихе, Женеве, Базеле — в 1843–1845 годах, в США — в 1847 году, и ещё через два года — во Франции. К 1857 году марки издавались уже в 60 странах.

В России первая почтовая марка выпущена в почтовое обращение 1 января 1858 года. В центре почтовой марки был размещён овал, в нём государственный герб — двуглавый орёл, под гербом эмблема почтового ведомства — два скрещённых почтовых рожка. Вокруг центральной части рисунка расположена овальная рамка с надписью: «Почтовая марка» и «10 коп. за лот», что обозначило цену марки. Рисунок первой русской почтовой марки был создан старшим гравёром Экспедиции заготовления государственных бумаг (в наши дни АО «Гознак») Ф.М. Кеплером. В связи с тем, что марки были разосланы в почтовые отделения заранее, реальное почтовое обращение их началось в декабре 1857 года.

До 1883 года марок с другими изображениями не выпускалось. Сегодня марки России имеют разнообразные сюжеты и выпуски условно разделяют на стандартные и художественные. В интернет-магазине АО «Марка» вы можете купить негашеные и гашеные художественные марки России.

Стандартные почтовые марки

Стандартные выпуски издаются сериями, состоящими из нескольких почтовых марок с разными номиналами. Это позволяет подобрать действующий тариф, соответствующий различным услугам почтовой связи.

Стандартные марки выпускаются массовыми тиражами и допечатываются по мере необходимости. Тема серии и тарифная линейка стандартных марок меняется при изменении почтовых тарифов или не реже одного раза в 10 лет.

Художественные почтовые марки

Художественные почтовые марки (коммеморативные) выпускаются к памятными датам и отражают культурное и историческое наследие, основные события внутренней и международной жизни, достижения человечества во всех областях знаний, богатый животный и растительный мир нашей страны. Тиражи художественных марок ограничены и дополнительно не допечатываются.

Благодаря своему разнообразию и художественной ценности, коммеморативные почтовые марки становятся основным коллекционным материалом для филателистов — коллекционеров почтовых марок.

Марки в филателии

Впервые слово «филателия» (от греч. «филио» — люблю и «ателия» — освобождение от оплаты) и «филателист» были напечатаны во французском журнале «Коллекционер почтовых марок» в 1864 году.

В филателии существуют два основных направления: традиционное (классическое) и тематическое. Традиционная филателия — коллекционирование и систематизация почтовых марок одной или нескольких стран, в хронологическом порядке, согласно каталогам. В нашей стране большинство приверженцев традиционной филателии коллекционируют хронологию негашеных марок России. Гашеные марки коллекционируют реже. Объектами тематической филателии, в отличие от традиционной, являются марки разных стран по выбранной теме: флора, фауна, искусство, транспорт, космос, спорт, наука и техника и др.

Выпуск марок в наши дни

АО «Марка» осуществляет издание почтовых марок Российской Федерации, обеспечивая ими все отделения почтовой связи и филателистические салоны «Коллекционер». В 1857 году Почтовый департамент Российской империи учредил Марочную экспедицию, отвечавшую за выпуск первых марок Российской империи. Именно с этого момента ведёт свою летопись нынешнее акционерное общество «Марка». Сегодня АО «Марка» в партнёрстве с АО «Гознак» выпускает в среднем сто пятьдесят почтовых марок с различными сюжетами ежегодно.

С 2001 года АО «Марка» неоднократно издавались поистине уникальные почтовые миниатюры. Среди них почтовые марки с тиснением фольгой из 22-х и 24-х каратного золота и серебра, почтовые марки со скрытым текстом, ароматическим покрытием, имитацией различных покрытий, дополненной реальностью. Одним из важных направлений деятельности АО «Марка» является организация совместных почтовых выпусков с разными странами. Почтовые миниатюры, созданные АО «Марка», занимают призовые места на всемирных и международных конкурсах, а также крупнейших филателистических выставках и форумах.

Где купить почтовые марки

Нашу продукцию можно заказать в интернет-магазине rusmarka.ru с доставкой по всей России и сети салонов «Коллекционер». Цена марок соответствует их номиналу. Интернет-магазин АО «Марка» также является каталогом марок, в котором вы можете видеть все выпуски марок России начиная с 1992 года.

Для удобства наших клиентов в интернет-магазине и сети салонов АО «Марка» организовано абонементное обслуживание. Абонементное обслуживание гарантирует получение всей филателистической продукции, выходящей в течение указанного в абонементе периода и в указанном в абонементе объёме. Оформив абонемент, вы исключаете возможность возникновения пробелов в своих коллекциях. Пополняйте свои коллекции вместе с АО «Марка»!

Марка милютин 1816 1912 егэ история

Этот человек прожил без четырех лет век. Пережил четырех монархов, от пятого — Николая II получил высший военный чин. Трудно даже представить, какую эпоху вместила в себя его жизнь: почти от Отечественной войны 1812 г. до Первой мировой.

Блестящий военный, он не раз бывал в боях в ходе Кавказской и русско-турецкой (1877–1878) войн. Удостоен всех высших орденов Российской империи и многих иностранных государств. Военный министр при Александре II. Один из наиболее удачливых в истории России реформаторов. Член Государственного совета. Маститый ученый, избранный в состав Российской Академии наук. Основоположник новой науки — военной статистики. Крупный военный теоретик, педагог, историк. За исследование суворовских походов удостоен престижнейшей Демидовской премии Академии наук. Известный писатель, поддерживавший дружеские связи с И. С. Тургеневым, Т. Н. Грановским, И. И. Панаевым, К. Д. Кавелиным, А. Ф. Кони, В. И. Далем.

Всего этого с лихвой хватило бы на несколько человек, и они бы не потерялись в истории. А тут все достоинства счастливо совместились в одном — Дмитрии Алексеевиче Милютине.

Знакомишься с основными вехами жизни Милютина — и невозможно отрешиться от мысли, что он с самого начала готовился к уделу реформатора. Родившийся в небогатой дворянской семье Дмитрий окончил Благородный пансион при Московском университете, после чего определился на военную службу. В семнадцать лет был произведен в офицеры, в двадцать блестяще окончил Императорскую военную академию. Причисленный к Генеральному штабу юный штабс-капитан ни на день не прекращал занятий математикой и геодезией, астрономией и механикой.

Оплодотворяя теорию практикой, он в 1839 г. испросил командировку на Кавказ для изучения боевого опыта. Лез в самое пекло, и в ходе экспедиции в Ахульго, где располагалась ставка имама Шамиля, получил ранение. «Один из самых отличных офицеров армии. С умом, украшенным положительными сведениями, он соединяет практический взгляд и не на одни военные предметы. К тому же примерной храбрости, благороднейших чувств…», — отозвался о нем непосредственный его начальник, рекомендуя Милютина наместнику Кавказа А. П. Ермолову[87].

Нет сомнений, что одной из причин, подвигших Дмитрия Алексеевича к реформаторской деятельности, стало его путешествие за границу, предпринятое в конце 1840 г. Молодой офицер посетил Германию, Италию, Францию, Англию, Бельгию, Голландию, Швейцарию, побывал на Балканах. По его признанию, эта поездка открыла ему глаза на действительное состояние России сравнительно с Западной Европой в культурном отношении: «Любя искренне свою родину, я глубоко скорбел, видя на каждом шагу, насколько мы отстали».

Какому патриоту мила такая картина? Но как часто причины такой отсталости и раньше, и теперь готовы мы видеть в чем угодно: в роке, в кознях иных народов, в особенностях национального характера русских… А вот Милютин начал с себя, увидев пробел в собственных знаниях. Поразительно широк диапазон дисциплин, которыми он наметил заняться по возвращении в Петербург: право, политическая экономия, в том числе и в приложении к военному и военно-морскому делу, долговременная фортификация, строительство мостов, береговых укреплений, путей сообщения, осушение болот… Особо намечено «изучение военной и политической истории». Не ждал человек, когда достигнет «степеней известных», дабы наверняка включиться в перемены. Рассуждал просто: надо быть во всеоружии, когда бы ни возникла в тебе потребность для армии, для страны.

Творческой, неординарной, выламывающейся из общего ряда личности всегда трудно. Заурядным людям, пусть даже благожелательно настроенным, нелегко мириться с живущим рядом талантом: ведь он взрывает привычные и часто комфортные жизненные каноны, нарушает принятые правила «игры». Дмитрий испытал это на себе. Желая найти максимальное применение способностям, он пробовал себя в качестве обер-квартирмейстера войск Кавказской линии и Черноморья, преподавал в военной академии в Петербурге. В конце 1848 г. получил назначение «для особых поручений» к военному министру. По прямому повелению императора Милютин выполнил капитальное исследование, начатое еще видным историком генерал-лейтенантом А. И. Михайловским-Данилевским, по истории войны России и Франции в царствование Павла I. Именно будущему фельдмаршалу обязано современное ему общество возрождением интереса к суворовскому наследию, научному освещению деятельности А. В. Суворова как полководца-психолога и воспитателя солдат.

Внешне, казалось, у Дмитрия Алексеевича не было повода для недовольства жизнью. Рос в чинах (уже в 1854 г. произведен в генерал-майоры), завоевал прочный научный авторитет, приближен к императору, будучи назначенным в свиту его величества. Но не может быть полного удовлетворения от труда, когда знаешь, что мог бы сделать куда больше. «При тогдашнем режиме и духе времени все, что делалось, писалось, говорилось, — читаем в его „Воспоминаниях“, — должно было более или менее носить на себе отпечаток лицемерия и фальши»[88]. В такой обстановке таланту развернуться в полную ширь было воистину нелегко.

Рамки дозволенного, казалось, раздвинула Крымская война. Невиданные мужество и стойкость офицеров, солдат и матросов не могли компенсировать несовершенства организации русской армии, прямо вытекавшие из крепостнического характера общественного строя. Требовались решительные перемены.

В августе 1855 г. по повелению царя была создана специальная комиссия «для улучшения по военной части» во главе с генералом Ф. В. Ридигером. Через полгода в ее состав вошел и Милютин. Пожелания перемен он, судя по всему, принял за чистую монету. Уже через месяц работы в комиссии Дмитрий Алексеевич представил обширную записку, которая в отличие от других, весьма обтекаемых проектов, ставила вопрос о коренной реорганизации всей военной системы. «Крепостное право не позволяет у нас ни сократить срока службы, ни увеличить числа бессрочно-отпускных для уменьшения наличного числа войск», — писал он, доказывая необходимость сокращения армии в мирное время до минимума и максимального развертывания ее в военное время.

Еще более острые оценки давал Милютин механизму государственного и военного управления. «Можно было опасаться, — вспоминал он, — не только падения Севастополя, но и других не менее грозных катастроф, от которых могло поколебаться самое значение политическое России. Такие черные мысли преследовали меня и днем и ночью. Поставленный так близко к главному центру, из которого истекали все общие распоряжения, военные и политические, я имел возможность видеть, так сказать, закулисную сторону ведения войны с нашей стороны и потому более всего имел основание страшиться за будущее… Военный министр строго держался роли ближайшего при государе секретаря по военным делам; все министерство Военное только приводило в исполнение передаваемые министром в надлежащие департаменты высочайшие повеления. В департаментах главною заботою было составление всеподданнейших докладов, гладко редактированных, красиво и крупно переписанных набело, с наглядными ведомостями и справками. На самые маловажные подробности испрашивалось высочайшее разрешение и утверждение. Едва ли возможно довести военное управление до более абсолютной централизации»[89].

Вывод напрашивался один: нужны срочные перемены. О них глухо заговорили в обществе. Подходы к ним вроде бы искала и комиссия генерала Ридигера. Но война закончилась, и прекратились разговоры даже о каком-то подобии реформ. На пост военного министра вместо В. А. Долгорукова пришел Н. О. Сухозанет, о невежестве которого ходили легенды. Образованнейший генерал Милютин сразу пришелся не ко двору и был отчислен от всех должностей в министерстве. «С полной искренностью могу сказать, — признавался он в „Воспоминаниях“, — что я… нимало не сожалел о несбывшихся видах на занятие значительного поста в военном управлении. Не честолюбие влекло меня на этот путь, а чистосердечное желание работать с пользой для общего дела…»[90].

По предложению наместника на Кавказе князя А. И. Барятинского Милютин в 1856 г. был назначен начальником главного штаба Кавказской армии. За четыре года пребывания на этом посту он внес заметный вклад в завершение Кавказской войны и завоевание края, реорганизацию управления войсками и военными учреждениями края (см. очерк о А. И. Барятинском).

Еще в годы первого пребывания на Кавказе (1839–1840) у него сформировался свой особенный взгляд на проблему умиротворения «жемчужины Российской империи». Что горцев не победить без применения оружия, было очевидным, но вместе с тем Дмитрий Алексеевич считал необходимым изменить как систему военных действий, так и политику в отношении местного населения. По его мнению, меры военные следовало непременно сочетать с нравственными, обязательно учитывать религиозные верования горцев, их обычаи, традиции, образ жизни.

Деятельная служба на Кавказе была для Милютина желанным занятием — с этой оценкой современного историка Л. Г. Захаровой нельзя не согласиться. Как военный и государственный деятель он всегда отстаивал активную имперскую политику самодержавия. И нет ничего удивительного в том, что убеждения в необходимости широких радикальных преобразований во всех сферах жизни сочетались у него с заботами о дальнейшем расширении и укреплении империи.

При непосредственном участии Милютина был разработан план покорения Дагестана и Чечни. Дмитрий Алексеевич лично участвовал в овладении Гунибом (25 августа 1859 г.) и пленении Шамиля. «Вы прежде писали историю, теперь вы делаете историю», — восторженно откликнулся на это событие один из современников в письме к Милютину.

В Кавказской армии он оставил добрый след. Провожая Милютина в Петербург, князь Барятинский писал Александру II: «Вы найдете в нем человека, искренне преданного вашей особе, склонного ко всему доброму; это человек честный, неуемного рвения, усидчивости ни с чем не сравнимой, и чрезвычайно чувствительный к доверию и к хорошему обхождению, всегда осторожный, деловитый, благородно-нравственный, безо всякого педантства, далекий от всяких личных видов, совершенно бескорыстный и чуждый всякой зависти»[91].

В 1860 г. Дмитрий Алексеевич получил назначение на должность товарища (т. е. заместителя) военного министра, все того же Сухозанета. Их взаимоотношения очень скоро настолько обострились, что уже весной следующего года товарищ министра подал рапорт о предоставлении ему из-за ухудшившегося здоровья длительного отпуска «для морских купаний». По сути, это был благовидный предлог, чтобы совершенно расстаться с военным ведомством.

Однако уже в мае Сухозанет стал наместником Царства Польского, а Милютин вступил в управление Военным министерством. Новый император Александр II подбирал команду реформаторов, и по совету князя Барятинского включил в нее Дмитрия Алексеевича. Отменой крепостного права 18 февраля 1861 г. в России начиналась полоса радикальных реформ, позднее оказавшихся наиболее плодотворными из всех, которые когда-либо предпринимались в нашей стране.

На новом посту генерал Милютин немедленно взялся за составление программы необходимых преобразований во всех сферах военного управления и организации армии. Главный замысел заключался в создании массовой армии буржуазного типа: отмена крепостного права такую возможность открывала. Утвержденная в январе 1862 г. Александром II программа стала правовой базой всеобъемлющей военной реформы.

Одним из первых шагов министра стала реорганизация военного управления в центре и на местах. Прежде какая-либо система здесь отсутствовала. К примеру, военному министру не подчинялись артиллерия и инженерные войска: должности генерал-фельдцейхмейстера и генерал-инспектора по инженерной части замещались близкими родственниками царя, имевшими право непосредственного ему доклада (см. очерки о в. к. Михаиле Николаевиче и в. к. Николае Николаевиче). А главному начальнику военно-учебных заведений самому были предоставлены права министра. На местах же военное управление вообще практически отсутствовало.

По предложению Милютина была введена закрепленная в Положении 1867 г. стройная система военного управления. Вместо многочисленных департаментов создавались главные управления, ведавшие целиком той или иной отраслью, включая ранее суверенные артиллерию, инженерные войска и вузы. Аппарат Военного министерства сократился почти на тысячу человек, а канцелярская переписка — наполовину. Достойный, заметим, пример нынешним преобразователям, больше декларирующим принцип «оптимизации» управленческих структур, нежели добивающимся этого на практике.

Вся территория империи была разделена на 15 военных округов, сосредоточивших все функции военного управления на местах. Устранялась, таким образом, излишняя централизация управления — один из недостатков дореформенной военной администрации. А главное — военно-окружная система создавала большие преимущества в деле оперативного руководства войсками и обеспечивала их быструю мобилизацию. В случае войны управления округов легко преобразовывались в штабы объединений, что было особенно важно для пограничных областей. Как легко убедиться, в основных чертах такая система сохранилась до наших дней, пройдя почти полуторавековое испытание. Это ли не свидетельство прозорливости реформатора!

Глубоко новаторским оказался и его подход к устройству армии. В современных войсках, считал военный министр, теми, кто находится под ружьем в момент открытия боевых действий, уже не обойдешься. Нужны заранее подготовленные резервы. В этом смысле Россия катастрофически отставала от других стран. Если, например, Франция в случае войны могла увеличить численность армии в 2 раза, Пруссия — в 3,4 раза, то Россия — всего на 25 %.

Что предпринял Милютин? Похоже, он твердо усвоил, что реформатор должен быть не только последовательным стратегом, но и гибким тактиком, коль скоро желает успеха своему начинанию. Министр понимал, что ему пока не удастся в корне изменить систему призыва, добиться значительного сокращения срока службы. Поэтому он предложил довести ежегодный контингент рекрутов до 125 тысяч человек при условии увольнения солдат не по выслуге, а «в отпуск» на седьмом — восьмом году службы. Кроме того, предложил привлекать к выполнению воинской повинности привилегированные слои. Хотя эти меры и не могли обеспечить создание массовой армии буржуазного типа, они все же принесли зримые результаты: к 1870 г. запас возрос до 553 тысяч человек против 210 тысяч в 1862 г.

В 1874 г. рекрутские наборы окончательно уступили место всесословной воинской повинности. По Уставу о воинской повинности ее должно было нести все мужское население, достигшее 21 года. Поступление на службу определялось жребием, остальные зачислялись в ополчение. Был установлен 15-летний срок службы: шесть лет действительной службы и девять — в запасе. От службы полностью освобождались лица духовного звания, врачи и преподаватели.

Диапазон реформаторской деятельности Милютина необычайно широк. Именно в его бытность военным министром подверглась коренной реорганизации система военного образования. Была создана сеть военных училищ, в которые принимались юноши, имеющие среднее образование. Кадетские корпуса были преобразованы в военные гимназии. А вскоре были учреждены и юнкерские училища.

При активнейшем участии министра разрабатывались уставы. Большинство из нас и не подозревает, что многие положения ныне действующих уставов не только содержательно, но и текстуально повторяют милютинские. При Дмитрии Алексеевиче в пехоте вместо гладкоствольных ружей ввели шестилинейные винтовки и наладили их переделку в скорострельные и заряжающиеся с казенной части, артиллерия получила медные нарезные пушки.

Однако ошибется тот, кто посчитает, что все у Милютина шло без сучка и задоринки. Новое вообще редко утверждается без сопротивления. В правящих верхах сформировалась целая «антимилютинская партия» во главе с генерал-фельдмаршалом А. И. Барятинским. Да, именно тем самым, который так горячо рекомендовал Милютина императору. Князь отстаивал прусский вариант реформирования армии, при котором руководство армии формально должно принадлежать императору, а фактически — начальнику Генштаба. В этой должности Барятинский видел себя, военному министру он оставлял лишь административно-хозяйственные вопросы. Милютин же был твердо убежден, что министр должен концентрировать в своих руках все управление военной организацией государства.

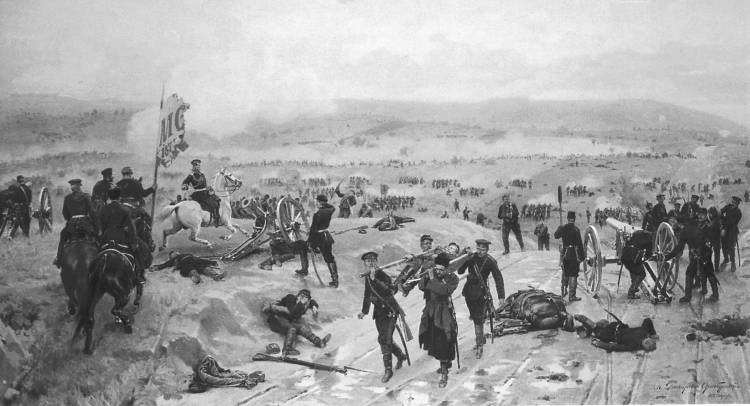

Н. Д. Дмитриев-Оренбургский. Бой под Плевной 27 августа 1877 г.

Ясно, что даже самые глубокие, затрагивающие всю военную систему реформы не в состоянии дать быстрый эффект. И тем не менее уже первое, довольно скоро наступившее испытание — войну с Турцией 1877–1878 гг. милютинские преобразования успешно выдержали. Всего на четвертый (!) день мобилизация была закончена в десяти губерниях, а на пятнадцатый повсеместно, кроме Закавказского края. И это несмотря на отсутствие опыта и распутицу. На сорок второй день было завершено сосредоточение войск на театре военных действий. Российская армия такого раньше не знала. В своем рескрипте 18 мая 1877 г. Александр II по этому поводу высказал Дмитрию Алексеевичу горячую благодарность.

Все семь месяцев, в течение которых император находился на Балканском театре военных действий, министр был рядом с ним. Деятельность Милютина здесь, правда, омрачали неприязненные отношения с великим князем Николаем Николаевичем, окончательно испортившиеся после третьего неудачного штурма Плевны. Главнокомандующий Дунайской армией обвинял военного министра в неподготовленности к войне, несвоевременности подкреплений, в деморализации личного состава реформами. Положение Дмитрия Алексеевича было щекотливым, но он не останавливался, когда считал нужным, перед критикой действий брата императора. Именно благодаря его твердой позиции не был принят возникший было на военном совете план отступления от Плевны. Он верил в свою армию и не ошибся (см. очерк о И. В. Гурко). Через два месяца Плевна пала. Обрадованный император не только наградил военного министра орденом Св. Георгия 2-й степени, но и возвел его вместе с нисходящим потомством в графское достоинство.

А через два дня после взятия Плевны, 30 ноября 1877 г., на военном совете генерал Милютин изложил план немедленного перехода через Балканский хребет для наступления через Адрианополь на столицу Османской Порты. План был принят, и благодаря героизму войск в кратчайшие сроки был осуществлен. Это позволило уже в январе 1878 г. заключить перемирие, а 19 февраля мирным договором в Сан-Стефано и завершить войну.

Дмитрий Алексеевич с большим удовлетворением отмечал перемены в облике реформированной армии. «Вот он, новый солдат, — говорил он, — старый без офицеров умирал бы, а эти сами знают, куда им броситься. У этих почин. Ведь это — душа нашего нового солдата, солдата Александра II».

На протяжении двадцати лет находился Милютин в высшем эшелоне власти, оказывая влияние на решение вопросов не только военного, но и дипломатического характера. В первую очередь благодаря его энергичной и последовательной позиции петербургский кабинет в 60-е годы отказался, наконец, от пассивной тактики в Средней Азии. В условиях, когда Лондон все более настойчиво стремился утвердиться в регионе, осторожность Петербурга становилась ущербной. Азия, считал Милютин, является уздой, которая сдерживает Британию, в первую очередь, в Царстве Польском, где Англия активно поддержала восставших в 1863 г.[92] Важным мотивом для утверждения России в Средней Азии были и экономические интересы.

Благодаря военным мерам к середине 70-х годов в разных формах зависимости от России оказались Бухара, Хива и Коканд, а в 1881 г. военным отрядом генерала М. Д. Скобелева была взята туркменская крепость Геок-Тепе. В крае были усмирены местные воинственные племена, установлена государственная граница, началось экономическое освоение. Был положен предел проникновению в край Британии.

Завоевание и освоение края шло под руководством Туркестанского генерал-губернатора генерал-адъютанта К. П. Кауфмана. Назначенный по предложению Милютина, он был одним из лучших администраторов, получившим опыт взаимоотношений с народами Востока еще на Кавказе.

Влияние Д. А. Милютина на дела в государстве особенно возросло с завершением русско-турецкой войны. Заметную роль он играл в формировании не только военной, но и внешней политики, особенно после того, как в 1879 г. в длительный отпуск по возрасту и нездоровью ушел канцлер А. М. Горчаков. Характерно, что одним из первых это ощутил О. фон Бисмарк, назвавший его «руководящим министром, насколько таковой имеется ныне в России». Германский канцлер увидел в Милютине серьезного противника, который, действительно, оказался прозорливее большинства своих коллег в оценке грядущей опасности со стороны западного соседа.

Внешнеполитические взгляды Дмитрия Алексеевича и в этот период отличались умеренностью, желанием избежать каких-либо международных осложнений. В то же время он выступал решительным противником подчинения России интересам других государств. И не уставал воинским начальникам всех степеней внушать «бережливость на русскую кровь».

Будучи либералом по политическим взглядам, он куда последовательнее, чем многие другие, стремился к движению по пути буржуазных реформ. И когда 29 апреля 1881 г. был опубликован манифест нового царя Александра III об укреплении самодержавия, счел свое дальнейшее пребывание на посту военного министра невозможным. Формальным поводом к отставке Милютина послужило предложение царя стать наместником и главнокомандующим на Кавказе.

Находясь в отставке, Дмитрий Алексеевич особенно неприязненно отзывался о контрреформах конца 80-х — начала 90-х годов. Его приводила в отчаяние мысль, что Россия вновь оказалась в «трущобе застоя» и не видно силы, которая придала бы развитию страны необходимый динамизм.

Вместе с тем он сполна сохранял верноподданнические чувства. Корона также платила старому воину расположением. В 1898 г. император Николай II возложил на плечи 82-летнего генерала фельдмаршальские погоны.

Милютин трудился на благо родной армии до последних дней. Разменяв десятый десяток и почти потеряв зрение, он, тем не менее, предпринял важнейшее начинание: подверг подробному анализу состояние русской армии и причины неудач в войне с Японией 1904–1905 гг.

Отличавшие его высокая компетентность и профессионализм, незыблемые нравственные устои, широчайшая образованность вкупе с талантом государственного деятеля, вся подвижническая деятельность на благо России — поучительный пример нынешним отечественным реформаторам.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

1815-1816

1815-1816 12 лет. Его первая любовь, Эстелла Дюбеф, была пятью годами старше, чем он. Она гостила неподалеку, у родных, в деревне Мейлан близ Гренобля. В Гекторе уже живет смутная жажда горения. Послушаем, как Гектор позднее сам красочно рассказал об этом рано развившемся

Владимир Милютин БАСНИ

Владимир Милютин БАСНИ О дружбе Грязь при виде Мыла Заявила: — Я хочу дружить с тобою, Мыло! Дружбе буду я верна Всегда… Только б не мешала нам Вода. Однако… Говорить иль нет в стихах О досадных пустяках? …С виду Моль — совсем никто, Но на нет свела пальто! Авторитет У

Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия Мамин) Дмитрий Наркисович (1852–1912)

Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия Мамин) Дмитрий Наркисович (1852–1912) Романист, пользовавшийся в 1890-х годах большой популярностью. В 1877–1891 годах жил на Урале, затем в Петербурге и Царском Селе. В 1880-е годы опубликовал романы «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое

Граф Федор Алексеевич Головин (1650–1706)

Граф Федор Алексеевич Головин (1650–1706) Стоял апрель 1698 г. Вряд ли кто-то из жителей Лондона, бывших в тот день у здания парламента, узнал долговязого, неброско одетого человека, вышедшего из остановившегося экипажа. Скорее обращали на себя внимание пышные одеяния его

Капитан 1-го ранга В. Милютин Адмирал Арсений Головко

Капитан 1-го ранга В. Милютин Адмирал Арсений Головко В его дневнике есть такие строки:«Когда было получено официальное сообщение о начале войны, в моем кабинете находились член Военного совета А. А. Николаев, начальник штаба флота С. Г. Кучеров, начальник политуправления

Глава II. Алексей Николаевич Поездки в Крым (осенью 1911 г. и весною 1912 г.) и в Спалу (осенью 1912 г.)

Глава II. Алексей Николаевич Поездки в Крым (осенью 1911 г. и весною 1912 г.) и в Спалу (осенью 1912 г.) Царская семья проводила обыкновенно зиму в Царском Селе, красивом городке, дачном месте, километрах в 20-ти на юг от Петрограда. Он расположен на возвышенности, верхняя часть

Глава 15 «Прощай!» 1816

1816 год

1816 год В этом году, во время трехмесячного моего пребывания в Петербурге, когда я имел счастие так близко узнать Державина, познакомился я самым оригинальным образом с М. Н. Загоскиным, о котором до тех пор не имел никакого понятия. Живя вместе с полковником П. П. Мартыновым

Граф Дмитрий Хвостов

Граф Дмитрий Хвостов Есть писатели, пишущие мало. Есть плодовитые. А есть писучие. Своим необузданным рифмотворством Дмитрий Иванович Хвостов еще при жизни (1757–1835) прибавил к графскому титулу устойчивую репутацию графомана. Страсть к сочинительству при отсутствии на то

Годы 1816–1817

Годы 1816–1817 Зима. Е. А. Арсеньева с Лермонтовыми проводит зиму в Пензе. М. М. Сперанский в письме к Аркадию Алексеевичу Столыпину 7 ноября 1816 года из Пензы пишет: «Елизавета Алексеевна также здесь. Не знаю, увижу ли Лермонтовских. — Трудность в помещении. Все домы набиты

Две недели в отпуску. 1816 год

Две недели в отпуску. 1816 год «Отто Оттович! отпустите меня в Петербург недели на две». Штакельберг отвечал, что этого нельзя теперь; время отпусков прошло и, сверх того, сам государь в Петербурге. «Впрочем, вы можете ехать с поручением», — сказал он, подумав с минуту. «С каким,

1816–1817

1816–1817 Зима. Е. А. Арсеньева с Лермонтовым проводит зиму в Пензе. М. М. Сперанский в письме к Аркадию Алексеевичу Столыпину 7 ноября 1816 г. из Пензы пишет: «Елизавета Алексеевна также здесь. Не знаю, увижу ли Лермонтовых. — Трудность в помещении. Все домы набиты приезжими, и

Анохин Дмитрий Алексеевич

Анохин Дмитрий Алексеевич Родился в 1924 году в деревне Волхоновка Богородицкого района Тульской области. Учился в местной начальной и Муровлянской семилетней школах, затем работал в колхозе. В 1942 году призван в ряды Советской Армии, участвовал в боях с гитлеровцами.

Читайте также

1815-1816 12 лет. Его первая любовь, Эстелла Дюбеф, была пятью годами старше, чем он. Она гостила неподалеку, у родных, в деревне Мейлан близ Гренобля. В Гекторе уже живет смутная жажда горения. Послушаем, как Гектор позднее сам красочно рассказал об этом рано развившемся

Владимир Милютин БАСНИ О дружбе Грязь при виде Мыла Заявила: — Я хочу дружить с тобою, Мыло! Дружбе буду я верна Всегда… Только б не мешала нам Вода. Однако… Говорить иль нет в стихах О досадных пустяках? …С виду Моль — совсем никто, Но на нет свела пальто! Авторитет У

По сути, это был благовидный предлог, чтобы совершенно расстаться с военным ведомством.

Biography. wikireading. ru

05.12.2020 23:42:57

2020-12-05 23:42:57

Источники:

Http://biography. wikireading. ru/59327

Конверт первого дня с маркой и спецгашением 200 лет со дня рождения Д. А. Милютина (1816-1912), генерал-фельдмаршала. 2016 май-июнь. Бельтюков В. » /> » /> .keyword { color: red; } Марка милютин 1816 1912 егэ история

Марка милютин 1816 1912 егэ история

Марка милютин 1816 1912 егэ история

Конверт первого дня с маркой и спецгашением «200 лет со дня рождения Д. А. Милютина (1816-1912), генерал-фельдмаршала». 2016 май-июнь. Бельтюков В.

Конверт первого дня с маркой и спецгашением «200 лет со дня рождения Д. А. Милютина (1816-1912), генерал-фельдмаршала». 2016 май-июнь. Бельтюков В.

Конверт первого дня с маркой и спецгашением «200 лет со дня рождения Д. А. Милютина (1816-1912), генерал-фельдмаршала».

Милютина 1816-1912 , генерал-фельдмаршала.

Collectiononline. polithistory. ru

01.11.2017 9:37:38

2017-11-01 09:37:38

Источники:

Http://collectiononline. polithistory. ru/entity/OBJECT/395214

Милютин Дмитрий Алексеевич 1816—1912. Русская военная история в занимательных и поучительных примерах. 1700 —1917 » /> » /> .keyword { color: red; } Марка милютин 1816 1912 егэ история

Милютин Дмитрий Алексеевич 1816—1912

Милютин Дмитрий Алексеевич 1816—1912

Самый выдающийся военный министр и последний фельдмаршал России. Происходил из небогатой дворянской семьи. В 1836 г. окончил Военную академию, с 1839 г. служил на Кавказе. С 1845 г.— профессор Военной академии. В 1856—1859 гг.— начальник Главного штаба Кавказской армии. В 1861—1881 гг.— военный министр, под руководством Александра II осуществил ряд крупных реформ в русской армии. С воцарением Александра III — в отставке.

.После поражения России в Крымской войне новый военный министр Д. Милютин проводил глубокие реформы с целью укрепления русской армии. В их числе было и принятие нового закона о воинской повинности. При обсуждении проекта закона в Государственном совете с его критикой выступил консервативный министр просвещения граф Д. Толстой. Многих членов Совета рассмешило то, что два министра поменялись ролями: министр просвещения, забыв о назначении своего ведомства, ратовал за привлечение к воинской службе всех учащихся и студентов из народа, военный же министр хотел дать образованной молодежи ряд льгот по призыву. На этот раз спор выиграл Милютин.

Рассказывают, что генерал Милютин, будучи приглашенным в литературный кружок Панаевых, с особой охотой общался с Чернышевским, имевшим репутацию «революционного писателя», и был очень любезен с ним. Результатом этого общения стал изданный на следующий день секретный циркуляр, в котором военный министр Милютин приказывал «сделать строгий осмотр библиотек военного ведомства», изъять «книги предосудительного содержания» и запретил выписывать «Современник».

В эпоху реформ 1860-х гг., как и всегда в России, было много путаницы и перегибов. Циркуляр Министерства внутренних дел 1868 года устанавливал сложную систему цензурного контроля за театральным репертуаром. Пьесы разделялись на несколько категорий: одни были разрешены только в столицах, другие в провинции, третьи — в столицах и провинции, четвертые — в провинции, но по утверждению губернатора и т. д. Поэт и драматург А. К. Толстой так отозвался о циркуляре: «Это весьма напоминает формы парадную, праздничную, полную праздничную, полную парадную, походную праздничную и парадную походную. Несколько наших лучших генералов сошло с ума от такой путаницы, несколько впало в детство — все застегиваясь да расстегиваясь, двое застрелились. Сильно опасаюсь, как бы не случилось то же с губернаторами, как бы они не замычали и не встали на четвереньки. »

Многие упрекали Россию за то, что она не давала независимости Польше, но Александр II не хотел слышать этих упреков.

Когда началось сближение России с Францией, обе стороны были очень довольны. Встреча в Штутгарте между русским царем и французским императором протекала весьма дружелюбно. Но однажды во время переговоров дверь открылась и Александр II, рассерженный, пошел на выход, говоря: «Со мной смели заговорить о Польше!»

Вскоре после начала русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Александр II решил поехать к русским войскам в Болгарию. Его присутствие на русско-турецком фронте многие считали излишним и рискованным. Ежедневно царь со свитой выезжал на позицию и сидел там целый день под палящими лучами солнца, по сути, без дела. «Сегодня опять ездили завтракать „на позицию»»,— с иронией писал в своем дневнике военный министр Милютин, входивший в свиту царя. По мнению Милютина, царю хотелось сказать, что он сам был под пулями, и военный министр сердился: «Рассудительно ли повелителю ста миллионов народа подвергать себя случайности без всякой надобности и пользы?»

Любимым кушаньем генерала И. Гурко была манная каша на молоке с сахаром, что очень не вязалось с его мужественным характером и суровой требовательностью.

В полной мере свою требовательность Гурко проявил в декабре 1877 г., когда отряд русских войск под его командованием, помогая братьям-болгарам, совершал героический переход через Балканы. На совещании у командующего один из генералов стал жаловаться на трудности, но Гурко прервал его следующими словами: «Говорите, вам трудно? Что ж, если большим людям трудно, я определю их в резерв, а вперед пойду с маленькими!» Больше жалоб от генералов не было.

Во время зимнего перехода через Балканские горы отряд генерала И. Гурко столкнулся с неимоверными сложностями движения через снега и обледенелые кручи. Артиллерию пришлось нести буквально на руках. Когда Гурко доложили, что на одном из перевалов артиллерию даже на руках поднять нельзя, «железный генерал», не видя никаких других возможностей, приказал: «Втащить зубами!» Отряд преодолел и этот перевал.

Всегда спокойный, неустрашимый и хладнокровный среди свиста пуль и разрыва снарядов генерал Гурко любил внушать своим подчиненным: «Бой, при правильном обучении, не представляет ничего особенного, это то же учение с боевыми патронами, только требует еще большего спокойствия и порядка».

Известный военный инженер генерал Э. Тотлебен долго не мог придумать способа разрушения мельниц в Плевненском укрепрайоне, где оборонялись турецкие войска. Так как артиллерия до многих мельниц не доставала, Тотлебен прибег к инженерной хитрости: сделал на речках запруды, а потом взорвал их, после чего потоки хлынувшей воды снесли мельницы. После взятия Плевны Тотлебен сокрушался, что эти мельницы, нужные населению, ему же и надо восстанавливать.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. генерал Драгомиров организовывал переправу своей дивизии через Дунай. Оценивая действия солдат, высаживающихся на берег и схватывающихся с турками, он подумал вслух: «Ничего не разберешь, лезут, лезут. » Но стоявший рядом генерал Скобелев вдруг стал поздравлять Драгомирова с победой. «Ты где это видишь?» — удивился Драгомиров.— «Где? На лицах у солдат: взгляни-ка на это лицо, а? Такая рожа бывает только тогда, когда он одолевает супостата. Вишь, как прет, любо смотреть!»

Адъютант генерала Скобелева передал курьеру приказание отправиться на Шипку к командиру корпуса Радецкому с пакетом: «Если воротитесь к утру, генерал обещает вам крест, а если опоздаете — арест».

При осаде турецкой крепости Каре в составе русских войск находился чеченский конный полк. Чеченцы, собратья непокорного Шамиля, тяготились русской воинской повинностью и постоянно дезертировали. Их ловили и даже уже не судили, а ограничивались административными взысканиями. Среди русского командования преобладало мнение, что если б и все чеченцы разбежались, то следовало бы только радоваться: избавились бы от лишних хлопот и от немалых расходов на содержание этого мнимого конного полка, который, того и гляди, убежит к неприятелю.

Не боясь пуль, генерал М. Скобелев нередко разглядывал вражеские позиции, поднявшись на возвышение бруствера, что вызывало тревогу у его подчиненных, любивших своего командира. Генерал Куропаткин, начальник штаба, придумал такую хитрость: помощникам Скобелева подниматься на банкет вместе с ним, чтобы, беспокоясь за них, он сам не рисковал. Когда Скобелев по привычке влез на банкет, Куропаткин и другие последовали за ним. «Чего вы здесь оказались? — рассердился Скобелев. — Сойдите вниз!» «Мы обязаны брать пример с командира»,— ответил Куропаткин. Пришлось Скобелеву выбирать более безопасную позицию для наблюдения.

Офицер Генерального штаба полковник Паренсов, став помощником у Скобелева и познакомившись с ним поближе, был очень доволен своим командиром, сделавшимся его героем и кумиром. Встретив как-то генерал-майора Нагловского, однокашника по учебе в академии, Паренсов хотел рассказать ему о Скобелеве и порекомендовать перейти под его начальство. Но тот опередил товарища восторженными рассказами о своем командире — Гурко и предложением перейти от «несносного» Скобелева под начальство Гурко.

Знаменитый генерал Скобелев поздравлял офицеров и солдат с предстоящим сражением, приучал видеть в отстранении от боя худший вид наказания, а назначение в бой считать наградой; носил белый мундир, чтобы быть для войск приметным, получил имя «белого генерала»; устраивал растерявшимся в бою солдатам тренировку в выполнении ружейных приемов в сорока шагах от атакующего неприятеля; вел войска в сражение под песни и барабанный бой, любил, чтобы в лагере и на позиции играли хоры музыки; следил, чтобы солдаты ежедневно получали по чарке спирта и весь положенный провиант; считал, что «солдат надо бодрить, веселить, а не киснуть», выписывал для них игры, устраивал солдатские театры; любил всякие женские общества, дружеские вечеринки и другие развлечения.

Однажды, находясь на передовой, генерал Скобелев писал донесение; окончив его, он наклонился за горстью песка, чтобы осушить им чернила. В этот момент вблизи со страшным свистом разорвалась турецкая граната и засыпала бумагу песком. «Сегодня турки что-то особенно внимательны ко мне,— хладнокровно заметил Скобелев, стряхивая песок и кладя бумагу в конверт,— на каждом шагу стараются оказать мне какую-нибудь услугу».

Читайте также

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БРУСИЛОВ (1853—1926) Русский военный деятель, генерал от кавалерии (1912).

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БРУСИЛОВ (1853—1926) Русский военный деятель, генерал от кавалерии (1912). Алексей Алексеевич Брусилов происходил из рода потомственных военных. Дальние предки его были выходцами их Речи Посполитой и вели свою родословную от известного польско-украинского

1. Геродот возвращается к истории убиенного русско — ордынского царевича Дмитрия «Античный» Лжесмердис — это Дмитрий, сын Елены Волошанки, или Дмитрий Самозванец

1. Геродот возвращается к истории убиенного русско — ордынского царевича Дмитрия «Античный» Лжесмердис — это Дмитрий, сын Елены Волошанки, или Дмитрий Самозванец Геродот все никак не может уйти от событий конца XVI — начала XVII века. Как мы уже говорили, теперь это стало

Глава 10 1912–1913 Австро-российские отношения. – Рост волнений на Балканах. – Сербско-Болгарский договор февраля 1912 года. – Образование Балканской конфедерации. – Балканский кризис. – Совещание в Балморале. – Первая Балканская война. – Позиция России по отношению к Балканским государствам. – Серб

Глава 10 1912–1913 Австро-российские отношения. – Рост волнений на Балканах. – Сербско-Болгарский договор февраля 1912 года. – Образование Балканской конфедерации. – Балканский кризис. – Совещание в Балморале. – Первая Балканская война. – Позиция России по отношению к

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816 – 1912)

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816 – 1912) Дмитрий Алексеевич Милютин – русский государственный и военный деятель. Родителями Д. А. Милютина были обедневшие дворяне. Получив первоначальное образование дома, Дмитрий затем был отдан в Благородный пансион, который существовал

Глава 13 МИЛЮТИН В МОСКВЕ

Глава 13 МИЛЮТИН В МОСКВЕ 1 сентября Дмитрий Милютин прибыл в Москву, сопровождая царскую семью из Петербурга. Военный министр князь Долгоруков был в свите императора, а вместе с министром последовал и его главный помощник, без которого последнее время почти ничего не

Глава 5 ДМИТРИЙ МИЛЮТИН – ТОВАРИЩ ВОЕННОГО МИНИСТРА

Глава 5 ДМИТРИЙ МИЛЮТИН – ТОВАРИЩ ВОЕННОГО МИНИСТРА 30 августа 1860 года пришло высочайшее повеление освободить начальника главного штаба Кавказской армии Дмитрия Алексеевича Милютина и назначить его товарищем военного министра. Дел было слишком много – только за месяц

Народные волнения в 1816–1817 годах

Народные волнения в 1816–1817 годах Распря между лагерем клерикально-аристократической реакции и лагерем буржуазного либерализма составляла одну из сторон общественной жизни Франции в период Реставрации. Одновременно с этим развивалась борьба народных масс против

Гаврила Романович Державин (1743–1816)

Гаврила Романович Державин (1743–1816) «…НЕ МОГ СНОСИТЬ РАВНОДУШНО НЕПРАВДЫ…»Начало каждого нового столетия обычно связано в России с ожиданием реформ, и XIX век здесь не был исключением. Молодой император Александр I отличался честолюбием, в этом ему не уступали

5.2.2. Д. А. Милютин и его военная реформа

5.2.2. Д. А. Милютин и его военная реформа Дмитрий Алексеевич Милютин прожил долгую жизнь – 96 лет! Он родился при Александре I (1816), а умер при Николае II (1912). Главным делом его жизни стали военные реформы 1860-1970-х гг., которые стали составной частью «великих реформ» Александра II

1816 Анкета № 343 / 98 // Личн. архив автора.

Милютин Дмитрий Алексеевич

Милютин Дмитрий Алексеевич Родился в 1816 г. в Москве в семье чиновника. Окончил Благородный пансион при Московском университете. С 1833 г. – на военной службе. В 1836 г. окончил с серебряной медалью Императорсую академию Генерального штаба. С 1938 по 1845 г. – на Кавказе,

1816 Перемены в благосостоянии…

Список работ В. И. Ленина, до настоящего времени не разысканных(Июль 1912– февраль 1913) 1912 г.

Список работ В. И. Ленина, до настоящего времени не разысканных(Июль 1912– февраль 1913) 1912 г. 1912 г. ПИСЬМА СЕКРЕТАРЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЮРО К. ГЮИСМАНСУКраткие записи об этих письмах, написанных в сентябре – ноябре 1912 года, имеются в книге входящей и

Читайте также

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БРУСИЛОВ (1853—1926) Русский военный деятель, генерал от кавалерии (1912). Алексей Алексеевич Брусилов происходил из рода потомственных военных. Дальние предки его были выходцами их Речи Посполитой и вели свою родословную от известного польско-украинского

1. Геродот возвращается к истории убиенного русско — ордынского царевича Дмитрия «Античный» Лжесмердис — это Дмитрий, сын Елены Волошанки, или Дмитрий Самозванец Геродот все никак не может уйти от событий конца XVI — начала XVII века. Как мы уже говорили, теперь это стало

Сегодня турки что-то особенно внимательны ко мне, хладнокровно заметил Скобелев, стряхивая песок и кладя бумагу в конверт, на каждом шагу стараются оказать мне какую-нибудь услугу.

History. wikireading. ru

16.10.2020 17:03:31

2020-10-16 17:03:31

Источники:

Http://history. wikireading. ru/221637

200 лет Д.А. Милютину

Осталось: тю-тю

Номинал: 21 р

Год выпуска: 2016

Марок/сцепок на листе: 8

Артикул: 640.2105

Масса: 0.3 гр.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) – русский военный историк и теоретик, военный министр в 1861–1881 годах, основной разработчик военной реформы 1860-х годов.

Родился в 1816 году в Москве. Закончил Благородный пансион при Московском университете и вскоре стал офицером гвардейской артиллерии. В 1835 году поступил в Императорскую Военную академию.

В 1856 году Дмитрий Алексеевич был назначен начальником главного штаба Кавказской армии. С ноября 1861 года – занял пост военного министра, с 1866 – генерал от инфантерии. В 1898 году Николай II произвел Д.А. Милютина в генерал-фельдмаршалы.

Как реформатор русской армии Дмитрий Алексеевич добился сокращения срока военной службы в строю с 25 до 16 лет, отмены телесных наказаний, принял меры по улучшению быта солдат и обучению их грамоте. При нём рекрутские наборы были заменены всесословной воинской повинностью, создана система военных округов и усовершенствован способ управления войсками в военное время. Под руководством Милютина также были учреждены юнкерские училища, офицерские собрания и другие формы общественности в армии; воплощены военно-судебные реформы.

Источник текста о марке

Уважаемый посетитель! Этот замечательный портал существует на скромные пожертвования.

Пожалуйста, окажите сайту посильную помощь.

Хотя бы символическую!

Я, Дамир Шамарданов, благодарю за вклад, который Вы сделаете.

Или можете напрямую пополнить карту 2204 1201 0698 2552

Или через QIWI-кошелёк https://qiwi.com/n/POMOGUPORTALU

Благодарю за вклад!

Пожалуйста, обратите внимание на две новости сайта:

С чего начать. Заглавный пост. ОБНОВЛЁН 14 декабря 2022 года.

Обнаружилась проблема в загрузках файла в браузере Яндекс.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — русский военный историк и теоретик, военный министр в 1861–1881 гг., основной разработчик военной реформы 1860-х годов.

Родился в 1816 году в Москве. Закончил Благородный пансион при Московском университете и стал офицером гвардейской артиллерии. Обучался в Императорской военной академии с 1835 по 1836 г. В 1856 году Дмитрий Алексеевич назначен начальником главного штаба Кавказской армии. В ноябре 1861 года занял пост военного министра, а с 1866 года стал генералом от инфантерии. В 1898 году Николай II произвел Д.А. Милютина в генерал-фельдмаршалы.

Д.А. Милютин, как реформатор русской армии, добился сокращения срока военной службы в строю с 25 до 16 лет, отмены телесных наказаний в армии, принял меры по улучшению быта солдат и обучению их грамоте. При нём рекрутские наборы были заменены всесословной воинской повинностью, создана система военных округов и усовершенствован способ управления войсками в военное время. Под руководством Милютина также были учреждены юнкерские училища, офицерские собрания и другие формы общественности в армии; воплощены военно-судебные реформы.

На почтовой марке изображён портрет Д.А. Милютина на фоне здания Главного штаба, располагающегося на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Дополнительно к выпуску почтовой марки ФГУП Издатцентр «Марка» изготовлены конверт и штемпель первого дня для Москвы.

Художник-дизайнер: В. Бельтюков.

Номинал: 21,50 р.

Размер марки: 50×37 мм, размер листа: 175×140 мм.

Форма выпуска: лист с оформленными полями (3×3) из 8 марок и купона.

Тираж: 240 тыс. марок (30 тыс. листов).

28 июня 2016 года Почта России выпустила почтовую марку, посвящённую 200-летию со дня рождения генерал-фельдмаршала Д.А. Милютина.

Художник-дизайнер: В. Бельтюков

Размер марки: 50×37 мм.

Тираж: 240000 шт.

Номинал: 21.50 руб.

Почтовую марку скоро можно будет приобрести в разделе Почтовые марки СССР и России.

Выпуски других стран Вы можете найти в разделе Почтовые марки.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — русский военный историк и теоретик, военный министр в 1861–1881 гг., основной разработчик военной реформы 1860-х годов.

Родился в 1816 году в Москве. Закончил Благородный пансион при Московском университете и стал офицером гвардейской артиллерии. Обучался в Императорской военной академии с 1835 по 1836 г. В 1856 году Дмитрий Алексеевич назначен начальником главного штаба Кавказской армии. В ноябре 1861 года занял пост военного министра, а с 1866 года стал генералом от инфантерии. В 1898 году Николай II произвел Д.А. Милютина в генерал-фельдмаршалы.

Д.А. Милютин, как реформатор русской армии, добился сокращения срока военной службы в строю с 25 до 16 лет, отмены телесных наказаний в армии, принял меры по улучшению быта солдат и обучению их грамоте. При нём рекрутские наборы были заменены всесословной воинской повинностью, создана система военных округов и усовершенствован способ управления войсками в военное время. Под руководством Милютина также были учреждены юнкерские училища, офицерские собрания и другие формы общественности в армии; воплощены военно-судебные реформы.

На почтовой марке изображён портрет Д.А. Милютина на фоне здания Главного штаба, располагающегося на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

ЕГЭ. История.

Материал к заданию № 5.

Исторические деятели XIX века.

Эпоха Александра I. 1801-1825.

| Исторические деятели. | Итоги деятельности. |

| Аракчеев А.А.

(1769-1834) |

Государственный и военный деятель, реформатор русской артиллерии, военный министр в 1808-1810, начальник военных поседений с 1817 г., в которых ввёл палочную дисциплину и жестокую муштру. Понятие «аракчеевщина» стало синонимом деспотизма. |

| Багратион П.И.

(1765-1812). |

В войну 1812 года командовал 2-ой русской армией. Смертельно ране в Бородинской битве. |

| Барклай-де-Толли

(1761-1818). |

Военный министр с 1810-1812 гг.

В начале войны 1812 г. фактически исполнял обязанности Главнокомандующего Русской армией до назначения на эту должность М.И. Кутузова в августе. В войну 1812 года командовал 1-ой русской армией. В 1813-1814 гг. – командовал объединённой русско-прусской армией. |

| Бенкендорф А.Х.

(1783-1844). |

Участвовал в подавлении восстания декабристов в 1825 г. Был членом Следственного комитета по делу декабристов. |

| Д.А. Гурьев

(1758-1825) |

Министр финансов в 1810-1823 гг.,

возглавил работу Секретного комитета для подготовки проекта крестьянской реформы. |

| Давыдов Д.В.

(1784-1839). |

Герой войны 1812 г. Командир гусарского полка и партизанского отряда. Поэт, был дружен с А.С. Пушкиным. |

| Ермолов А.П.

(1772-1861). |

С 1816 – командир Отдельного Грузинского корпуса (в период Кавказской войны). |

| Н.М. Карамзин

(1766-1826) |

Создатель «Истории государства Российского» (тома 1—12, 1803—1826).

Представил императору в 1811 г. Записку «О древней и новой России». Главная мысль – незыблемая и спасительная роль самодержавия как основы российского государственного порядка. |

| В.П. Кочубей

(1768-1834) |

Член Негласного комитета, первый в Российской империи министр внутренних дел в 1802-1807, 1819-1823.

Выступал против освобождения крестьян без земли. В области политических преобразований Кочубей выступал сторонником разделения властей при сохранении незыблемости самодержавия. |

| Кутузов М.И.

(1745-1813). |

С августа 1812 – главнокомандующий русской армией, разгромившей Наполеона. |

| Ф.С. Лагарп

(1754-1838) |

Учитель Александра I, привил ему либеральные идеи. |

| М.А. Милорадович

(1755- 1845) |

Генерал, один из военачальников в период Отечественной войны 1812 года. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга в 1818-1825 гг.

Был смертельно ранен во время восстания декабристов 14 декабря 1825 года П.Г. Каховским в время обращения к восставшим с призывом прекратить выступление. |

| Н.С. Мордвинов

(1755-1845) |

Русский флотоводец и государственный деятель, первый военный министр в 1802, с 1823- председатель Вольного экономического общества. |

| Нессельроде К.В.

(1780-1862). |

В 1816-1856- министр иностранных дел. |

| Н.Н. Новосильцев

(1761-1838) |

Член Негласного комитета, президент Императорской Академии наук в 1803-1810. С 1804 года — товарищ (заместитель) министра юстиции. Руководитель Комиссии составления законов.

К 1820 году разработал проект «Государственной уставной грамоты Российской империи». Проект не был реализован. |

| Серафим, митрополит

(1763-1843) |

Митрополит Санкт-Петербургский в 1821-1843 гг. Во время восстания декабристов в 1825 году вышел на Сенатскую площадь для увещевания мятежников, которые, по собственным словам митрополита, его «обругали и прочь отослали». |

| Сперанский М.М.

(1772-1839). |

Государственный деятель.

1809- подготовил план государственных преобразований —«Введение к Уложению государственных законов», предлагал ввести конституционную монархию, чтобы предотвратить революционные выступления. Проект не был реализован, кроме создания в 1810 г. Государственного Совета. Деятельность его вызвала недовольство консервативной части дворянства. И с 1812 – он в отставке. Возвращён в Санкт-Петербург в 1821 г. |

| П.А. Строганов

(1774-1817) |

Член Негласного комитета, именно он представил императору проект создания Негласного комитета, который занимался бы разработкой планов проведения реформ в стране. |

Эпоха Николая I. 1825-1855.

| Исторические деятели. | Итоги деятельности. |

| Бенкендорф А.Х.

(1783-1844). |

С 1826 – шеф жандармов и начальник III отделения Канцелярии. |

| Истомин В.И.

1809-1855). |

Контр-адмирал, участвовал в Синопском сражении 1853 г., командир линейного корабля.

Герой обороны Севастополя в 1854-1855 гг. в период Крымской войны. Погиб при обороне Севастополя. |

| Канкрин Г.Ф.

(1774-1845). |

В 1823- 1844 гг. – министр финансов, автор протекционного таможенного тарифа.

1839-1843 — осуществлял финансовую реформу, приведшею к укреплению рубля, стабилизации финансовой системы. Инициатор проведения промышленных выставок в России. |

| Кисилёв П.Д.

(1788-1872) |

В 1816 г.- представил царю записку о постепенном освобождении крестьян от крепостной зависимости.

С 1835 – член всех секретных комитетов по крестьянскому вопросу. 1837-1841- провёл реформу по управлению государственными крестьянами. |

| Корнилов В.А.

(1806-1854). |

Вице-адмирал, герой обороны Севастополя в 1854-1855 г. руководил обороной города, был смертельно ранен. |

| Нахимов П.С.

(1802-1855). |

Адмирал, в Крымскую войну командовал эскадрой, разгромил турецкий флот в Синопском сражении 1853 г..

В 1854-1855 руководил обороной Севастополя. Был смертельно ранен. |

| Нессельроде К.В.

(1780-1862). |

В 1816-1856 – министр иностранных дел. |

| Сперанский М.М.

(1772-1839). |

1838 г. – председатель департамента законов Госсовета.

Под руководством М. Сперанского составлены «Полное собрание законов Российской империи» в 45 томах и «Свод законов Российской империи» в 15 томах. |

| Тотлебен Э.И.

(1818-1884). |

Инженер-генерал, в Крымскую войну руководил инженерными работами по обороне Севастополя. |

| Уваров С.С.

(1786-1855). |

1833-1849- министр народного просвещения.

Автор идеи «православие, самодержавие, народность», известной как «теория официальной народности». Усилил контроль над университетами, гимназиями, стремился затруднить доступ недворянам к получению образования. Положил начало реальному образованию в России (то есть усиление практической направленности обучения. внимание к естественным, физико-математическим наукам), восстановил практику командирования учеников за границу. |

Эпоха Александра II. 1855-1881.

| Исторические деятели. | Итоги деятельности. |

| Головнин А.В.

(1821-1886). |

1861-1866 – министр народного просвещения. Расходы на просвещение в нём увеличились вдвое. |

| Горчаков А.М.

(1798-1883). |

1856-1882-минстр иностранных дел.

Представлял Россию на Венской конференции 1855 г. по итогам окончания Крымской войны. Сделал многое для отказа России от кабальных условий Парижского мира в 1870 г. Сыграл значительную роль в подписании «Союза трёх императоров» в 1873 г. (Россия, Германия, Австро-Венгрия). |

| Гурко И.В. (1828-1901). |

В войне с Турцией в 1877-1878 командовал передовым отрядом, герой Плевны, занял Константинополь и Адрианополь. |

| Валуев П.А.

(1814-1890). |

1861-1868- министр внутренних дел.

1879-1881 – председатель Комитета министров. Руководил проведением Земской реформы.1864 г. |

| Игнатьев Н.П.

(1832-1908). |

Дипломат, заключил Сан-Стефанский мир от имени России в 1878 г. |

| Лорис-Меликов М.Т. (1825-1888). |

С 1880- министр внутренних дел, шеф жандармов, вёл борьбу с революционными выступлениями.

Подготовил документ – «Конституцию Лорис-Меликова» — это условное название нереализованных, очень робких шагов по конституционному ограничению власти монарха. Январь 1881 г. |

| Милютин Д.А.

(1816-1912). |

1861-1881- военный министр. Проводил военную реформу. 1874 г. |

| Милютин Н.А.

(1818-1872). |

1859-1861- товарищ министра внутренних дел.

Руководил подготовкой крестьянкой реформы (1861). |

| Ростовцев Я.И.

(1803-1860). |

Возглавлял редакционные комиссии по подготовке документов отмены крепостного права. |

| Скобелев М.Д.

(1843-1882). |

В войну с Турцией 1877-1878 командовал отрядом под Плевной и Шипкой.

Участвовал в завоеваниях Средней Азии. «Белый» генерал. |

| Толстой Д.А.

(1823-1889). |

1865-1880 – обер-прокурор Синода.

С 1866- одновременно министр народного просвещения. 1871- провёл гимназическую реформу с преобладанием классического образования. |

| Тотлебен Э.И.

(1818-1884). |

Инженер-генерал, в войну с Турцией 1877-1878 руководил осадой Плевны.

Автор многочисленных трудов по военно-инженерному искусству. |

Эпоха Александра III.1881-1894.

| Исторические деятели. | Итоги деятельности. |

| Бунге Н.Х

(1823-1895) |

Министр финансов в 1881-1886 гг.

Отстаивал свободу предпринимательства, ограничение вмешательства государства в экономику. Учредил Крестьянский банк.1882. Отменил подушную подать. 1887. |

| Гирс Н.К.

(1820-1895). |

1882-1895 – министр иностранных дел.

Идеолог «мирного десятилетия» Александра III. Выступал за сближение с Францией как залог обеспечения безопасности в Европе (положено начало будущей Антанты).1891-1893. |

| Делянов И.Д

(188-1897). |

1882-1897- министр народного просвещения. Автор нового университетского устава 1894 г. по ограничению автономии университетов.

Проводил меры, ограничивающие доступность образования для низших слоёв населения и некоторых национальностей. Циркуляр «о кухаркиных детях» («О сокращении гимназического образования»). |

| Победоносцев К.П. (1827-1907). |

1880-1905 – обер-прокурор Синода.

Автор Манифеста «О незыблемости самодержавия» в 1881 г. |

| Толстой Д.А.

(1823-1889). |

1882-1889 – министр внутренних дел, шеф жандармов.

Активный сторонник и составитель контрреформ, поддерживал идею «сильной власти». |

Вернутьсяматериал к заданию № 5 по истории ЕГЭ