Всероссийский конкурс творческих работ старшеклассников

«Идеи Д.С. Лихачева и современность»

«Литература, созданная русским народом, — это не только его богатство, но и нравственная сила, которая помогает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в которых русский народ оказывался. К этому нравственному началу мы всегда можем обращаться за духовной помощью» Д.С. Лихачев

Русская литература – источник духовности и нравственности русского народа

Конкурсное сочинение

Помигуевой Кристины, ученицы 11 класса

МОУ «СОШ пос. Уральский» Свердловской области

Педагог – наставник:

Сальникова Марина Викторовна,

учитель русского языка и литературы

МОУ «СОШ пос. Уральский»

П. Уральский

2012г.

Оглавление.

1.Введение…………………………………………………………………..3

2. О чем бы я поговорила с Ярославной или Нравственные каноны

древнерусской литературы………………………………………………..5

3. Школьный спектакль или Чем интересны современному

читателю произведения представителей русского классицизма

18 века?…………………………………………………………………………………………8

4. Как зарождается любовь к Родине или Патриотизм поэтов –

декабристов начала 19 века……………………………………………….11

5. Любовь к бабушке или Одухотворенные страницы рассказа

А. И. Солженицына «Матренин двор»……………………………………14

6.Заключение………………………………………………………………..16

7. Библиография…………………………………………………………….17

Введение.

«Литература, созданная русским народом, — это не только его богатство, но и нравственная сила, которая помогает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в которых русский народ оказывался. К этому нравственному началу мы всегда можем обращаться за духовной помощью», — писал Д.С. Лихачев в своей работе «Раздумья о России». [5, с. 62]

Данная мысль ученого подтверждается тем путем развития, который прошла русская литература с древнейших времен до сегодняшнего времени.

В данном высказывании Д.С. Лихачева наше внимание привлекают два понятия: нравственность и духовность.

Нравственность – это набор нравов. Нрав — способ поведения. Нравственность лежит в сфере деятельности людской и есть исполнение правил поведения в обществе. Альберт Эйнштейн писал: «Важнейшее из человеческих усилий — стремление к нравственности. От него зависят наша внутренняя устойчивость и само наше существование. Только нравственность в наших поступках придает красоту и достоинство нашей жизни». [8, с. 445]

Слово духовность происходит от слова «дух». Это внутренняя мотивация, реальные цели и отношения, которые наружно могут и скрываться. Изначально дух, духовность — религиозные понятия, широко используемые обществом и вне религии, где подчеркиваются такие характеристики духовности, как ее отношение к внутреннему миру человека, идеальность. «Духовность — форма человеческого самосознания, сфера сущности человека». [1, с.74] «Духовность — это проявление высших устремлений человека к знанию и служению другим людям». [10, с.157 ]

Но есть и другое, не менее важное понятие: духовно – нравственное развитие личности, о котором много говорят сегодня в обществе.

Д.С. Лихачев, с одной стороны, прямо не объединяет в своем высказывании нравственность и духовность, с другой стороны, называет литературу – «нравственной силой», к которой « мы всегда можем обращаться за духовной помощью», то есть ученый считает, что русская литература является источником и нравственности, и духовности русского человека.

В чем же заключается сущность духовно-нравственного развития? И почему в настоящее время духовное и нравственное развития человека объединяются?

Существуют разные точки зрения на этот счет. Одна из них заключается в том, что в их объединении проявляется стремление соединить религиозное и светское понимание духовности (духовность – понятие религиозное, нравственность – светское). По мнению А. Лихачева, «в наше время, когда говорят о смысловых, идейных исканиях отдельного человека или целого культурного течения, но при этом желают подчеркнуть их автономность от религиозной сферы, термины «духовный» и «нравственный» зачастую соединяют, образуя новое слово: духовно-нравственный. … Речь в подобных случаях идет все о том же поиске Истины и Смысла, который осуществляется и в религии, но при этом с опорой на интуитивный поиск самого человека, его совести, а не на то или иное религиозное учение или Откровение». [2, с.20]

Духовно-нравственное развитие, воспитание предполагают мировоззренческое развитие личности, обязательно включающее освоение духовных ценностей и выработку соответствующих нравственных качеств.

«С одной стороны, мы живём в удивительное историческое время. Это время духовного пробуждения России.

С другой стороны, происходят изменения в молодежной субкультуре, для которых характерны игнорирование опыта предыдущих поколений, недоверие к идеалам, приоритет материальных ценностей над духовными, эгоизм и индивидуализм », — пишет в своей статье «Система духовно-нравственного воспитания в школе» Сальникова М.В. [12, с.174]

Говоря о духовно-нравственном развитии человека, нельзя не искать истоки, пути этого развития.

Путь к возрождению России лежит, прежде всего, через возрождение духовности, приобщение русских людей к истории русской культуры, традиционным духовно-нравственным ценностям всех народов России. Одним из средств духовно-нравственного развития русских людей является литература, книги, произведения, как устного народного творчества, так и русских писателей, творивших в разное время.

Д. С. Лихачев говорит об огромном влиянии литературы на духовность и нравственность русского человека. Безусловно, в настоящее время литература помогает пополнять и расширять духовный мир человека. Она обращается к читателям с нравственно – общественными проблемами, но не дает на них конкретные ответы, а ищет их вместе с читателем. Как писал Лихачев: «Русская классическая литература – это грандиозный диалог с народом, с его интеллигенцией в первую очередь. Это обращение к совести читателей». [5, с.377] Люди всегда могли обратиться к литературе. Иногда она была «единственным голосом совести, единственной силой, определявшей национальное самосознание русского народа…». [5, с. 377]

К сожалению, в наше время люди стали меньше читать. Книги не всегда выдерживают конкуренцию с компьютером, интернетом, телевидением. Я это вижу, общаясь со своими сверстниками. Меня это огорчает! Ведь наша русская литература бесценна! Мне она помогает в учебе, в решении личных и житейских проблем, обогащает мой внутренний мир. Возрождение интереса, уважения к книгам – одна из важнейших задач современности. Надеюсь, что своим сочинением я внесу свою лепту в решение данной задачи!

Цель моей работы:

В подтверждение гениальности высказывания Д.С. Лихачева: «Литература, созданная русским народом, — это не только его богатство, но и нравственная сила, которая помогает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в которых русский народ оказывался. К этому нравственному началу мы всегда можем обращаться за духовной помощью» [5, с.62], доказать, что литература играла и играет огромную роль в духовно – нравственном развитии русского народа с древнейших времен до настоящего времени.

О чем бы я поговорила с Ярославной или

Нравственные каноны древнерусской литературы.

Машина времени! Как жаль, что она до сих пор не создана! Если бы я могла оказаться в Древней Руси, то я бы в первую очередь оказалась рядом с Ярославной и нашла бы слова утешения, надежды и хвалы ее мужу князю Игорю. Много ошибок совершил Игорь – князь! Но как он любит Русь! Как храбр и смел! Как любит и понимает его русский народ! А еще я бы поговорила с Февронией и душевно расспросила ее, как научиться любить и прощать. И даже бы, возможно, поспорила с Владимиром Мономахом о более уважительном отношении к женщине. Нет машины времени… Нам, потомкам Ярославны и Игоря, Петра и Февронии, Владимира Мономаха и летописца Нестора остались сокровища — древнерусские произведения .

Древнерусская литература является тем прочным фундаментом, на котором возводится величественное здание национальной русской художественной культуры XVIII-XX вв.

В ее основе лежат высокие нравственные идеалы, вера в человека, в его возможности безграничного нравственного совершенствования, вера в силу слова, его способности преобразования внутреннего мира человека, вера в конечное торжество добра над силами зла, всесветное единение людей и его победу над ненавистной рознью.

Д.С. Лихачев со студенческих лет занимался древнерусской литературой. Одна из его дипломных работ была посвящена патриарху Никону. В 1947г. за диссертацию «Очерки по истории литературных форм летописания ХI – ХVI вв.» Лихачеву было присвоено ученое звание доктора наук. Позднее выходят книги «Человек в литературе Древней Руси», «Поэтика древнерусской литературы», «Развитие русской литературы Х – ХII вв. Эпохи и стили». В книгах и статьях Лихачева оживает далекое прошлое. Читатель как бы становится живым свидетелем событий давно прошедших лет/

Особое место в литературе XI-XII вв. занимает «Поучение Владимира Мономаха», внесенное в Лаврентьевскую летопись. [15]

Центральная идея «Поучения» состоит в призыве, обращенном к детям Мономаха и всем, кто услышит «сию граматицю», строго соблюдать требования существующего правопорядка, руководствоваться ими, а не личными, своекорыстными семейными интересами. «Поучение» выходит за узкие рамки семейного завещания и приобретает большое общественное значение. Основным пороком Владимир считает лень: «Леность бо всему мати: еже умеетъ, то забудешь, а его же не умеешь, а тому ся не учить». Владимир выступает ревностным поборником просвещения: «Его же умеючи того не забывайте доброго, а его же не умеючи, а тому ся учите», — говорит он и ссылается на своего отца Всеволода, который «дома седя», т. е. находясь в Киеве, изучил пять языков, «в том бо честь есть от инех земль». В быту князь должен быть образцом для окружающих: посетить больного, проводить покойника, ибо все смертны. Семейные отношения нужно строить на уважении мужей к женам: «Жену свою любите, но не дайте им над собою власти», — наставляет он. Таким образом, в «Поучении» Мономах охватывает довольно широкий круг жизненных явлений. Он дает четкие ответы на многие социальные и нравственные вопросы своего времени.

Одним из величайших памятников древнерусской литературы, который до сегодняшнего времени является истоком нравственного и духовного начала русского народа, можно назвать»Повесть о Петре и Февронии«. [16]

Данная «Повесть» была создана в середине XVI в. писателем-публицистом Ермолаем Еразмом на основе муромских устных преданий. Повесть с необычайной выразительностью прославляет силу и красоту женской любви, способной преодолеть все жизненные невзгоды и одержать победу над смертью.

Дочь крестьянина — «древолазца» (бортника) обнаруживает нравственное и умственное превосходство над князем Петром. В повести на первый план выдвигается необычайная мудрость Февронии. Так же в произведении ставятся социальные и политические вопросы, которые актуальны и в наше время. Примером служит разный социальный статус Петра и Февронии, а отсюда и трудность замужества, и негативное отношение бояр к новой княгине. Таким образом, «Повесть о Петре и Февронии» принадлежит к числу высокохудожественных произведений древнерусской литературы, ставивших острые социальные, политические и морально-этические вопросы. Это подлинный гимн русской женщине, ее уму, самоотверженной и деятельной любви.

Переоценить роль литературы в жизни общества невозможно. Именно произведения древнерусской литературы, порой, заменяют нам машину времени и позволяют очутиться в другой эпохе. «Повесть о Петре и Февронии» способствовала тому, что об этой великой любви русские люди знали и знают на протяжении многих веков. Впервые Всероссийский День семьи, любви и верности отмечался в 2008 году по предложению депутатов Госдумы. Символично, что 2008 год проходил под девизом «Год семьи». Идею празднования Дня семьи одобрили все религиозные конфессии России. Ведь во всех религиях, будь то христианская или мусульманская, есть сказания и легенды о семейной любви и верности. Первыми сделали предложение о том, чтобы проводить такой праздник жители Владимирской области из города Мурома. В их городе покоятся мощи святых и благоверных супругов Петра и Февронии. Это покровители христианского брака. Днём их поминовения считается 8 июля. Легенде о верной любви супругов из города Мурома Петре и Февронии уже более 800 лет

Хочется остановиться еще на одном древнерусском произведении, на летописи «Повесть временных лет», написанной монахом летописцем Нестором. [17]

По словам Д. С. Лихачева, «Повесть» являлась «не просто собранием фактов русской истории и не просто историко-публицистическим сочинением, связанным с насущными, но преходящими задачами русской действительности, а цельной литературно изложенной историей Руси».[3, c. 169]

Можно с полным основанием рассматривать «Повесть временных лет» как памятник литературы, донесший до нас и записи устных исторических преданий, и монастырские рассказы о подвижниках. Данное произведение представило саму историю как повествование, рассчитанное на то, чтобы остаться не только в памяти читателей, но и в их сердце, побудить их к размышлениям и поступкам, направленным на благо государства и народа

Говоря о влиянии древнерусской литературы на духовность и нравственность русских людей, нельзя не обратиться к еще одному удивительному произведению. Речь идет о «Слове о полку Игореве». [11] «Слово» — это многостолетний дуб, дуб могучий и раскидистый. Его ветви соединяются с кронами других роскошных деревьев великого сада русской поэзии XIX и XX вв., а его корни глубоко уходят в русскую почву. «Слово», как и всякое живое растение, нуждается в тщательном уходе, во внимательном отношении к нему — как ученых специалистов, так и рядовых читателей. Только в детальном, кропотливом и высококвалифицированном научном изучении раскрывается вся его художественная мудрость, вся его неповторимая, единственная и вместе с тем традиционная и «почвенная» красота», — так удивительно образно написал о «Слове…» Д.С. Лихачев, переводчик «Слова…», посвятивший данному произведению множество своих научных работ.[14]

Основной пафос «Слова о полку Игореве» — призыв автора к князьям объединиться на благо земли Русской и дружно выступить против половцев.

Нет никаких сомнений в том, что «Слово…» написано патриотом своей родной земли. Теплое чувство любви к родине проявляется в том душевном волнении, с которым автор говорит о поражении дружины Игоря, и в том, как он передает плач русских женщин по убитым воинам.

Образ Родины с ее реками, городами, людьми русскими противопоставлен образу пустынной половецкой степи, «стране незнаемой», с ее болотами и «грязевыми местами».

Но как ни храбры русские воины, как ни мужественны их предводители, многочисленного врага можно победить только большой, объединенной силой. Выразителем этой идеи в поэме является стольный киевский князь Святослав Всеволодович. В его «золотом слове», «со слезами смешанном», писатель открыто призывает к единению родной земли и прекращению раздоров.

Поэма заканчивается хвалебной песнью князьям и дружине. И действительно, история подтвердила, что русские воины — настоящие патриоты, храбрые и стойкие защитники Родины.

Тема объединения людей и патриотизма очень актуальна в наш 21 век. Век безжалостности, эгоизма, предательства. Произведение «Слово о полку Игореве» заинтересовывает современного читателя тем, что оно рассказывает о славном прошлом нашей Родины, учит нас всегда быть мужественными, напоминает нам о подвигах наших предков. Также оно учит жить. А именно, любить так, как любила Ярославна. Обдумывать решения, для того, чтобы не возникли проблемы. Уметь отвечать за то, что ты уже сделал. Отстаивать свою точку зрения. Защищать свою семью (своё родовое гнездо). А главное, любить свою Родину. «Слово о полку Игореве» — это замечательное произведение, благодаря которому современные люди могут многому научиться в жизни.

Школьный спектакль или

Чем интересны современному читателю произведения

представителей русского классицизма 18 века?

Представители русского классицизма 18 века. Не думаю, что многие мои ровесники сразу назовут имена Карамзина, Радищева, Фонвизина. Я и мои одноклассники познакомились с сатирой Фонвизина в 6 классе. Будучи шестиклассниками, мы с вдохновением и огромным желанием показали для всей школы сценки из «Недоросля». «Не хочу учиться!» — данных слов никто в нашем классе больше вслед за Митрофанушкой не повторял. Благодаря Фонвизину, мы вовремя поняли, как нелепо и смешно звучали эти слова в 18 веке, а тем более, как бессмысленны они в 21 веке.

Итак, чем интересны современному читателю произведения представителей русского классицизма 18 века?

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо сначала проанализировать, какие духовные и нравственные проблемы поднимают писатели 18 века в своих произведениях.

Восемнадцатый век открыл новую страницу истории русской художественной литературы. Историческим рубежом между старой и новой Россией были реформы Петра I, затронувшие самые разнообразные области политики русского государства, в том числе и идеологическую сферу. Рождалась культура, резко отличавшаяся от предшествующей.

Первое литературное направление в России — классицизм складывается в 30-50-е гг. XVIII века. Своеобразие русского классицизма состоит в том, что в эпоху становления он соединил в себе пафос служения абсолютистскому государству с идеями раннего европейского Просвещения.

Представителями классицизма в России были Державин, Ломоносов, Фонвизин, Сумароков и другие. Рассмотрим произведения некоторых писателей данной эпохи.

Выдающийся писатель и историк во всех сферах духовной культуры, Н.М. Карамзин, к 1824 году опубликовал полностью главную свою книгу – «Историю Государства Российского» [13]

Это замечательное научное и художественное произведение впервые рассказало русским людям о прошлом их Родины, самобытных людях Древней Руси, ее культуре и стало источником тем и образов для множества художественных произведений. Для читателей «книга книг» стала подлинным учебником стремительно развивающегося после эпопеи 1812 года национального самосознания. История Карамзина по богатству и образности своего языка и художественному изображению характеров послужила образцом для нарождавшейся русской прозы, дала героев и темы поэтам-романтикам. Но главными были уроки нравственности, смелые суждения автора об исторических событиях и людях, смысле и реальной правде отечественной истории. Пушкин назвал автора нашим последним летописцем и первым историком, подчеркнув гармоничное соединение в его «Истории» высокой художественности, уроков нравственности и подлинной научности и объективности: «Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. «История государства Российского» есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека». [8, с.207]

Радищев также был представителем классицизма в России. Для многих поколений русских читателей его имя окружено ореолом мученичества: за написание “Путешествия из Петербурга в Москву” [6] автор был приговорен к смертной казни, замененной Екатериной II десятью годами высылки в Сибирь. Ее преемники на троне восстановили Радищева в правах, однако он не изменил своих взглядов и, не найдя к ним сочувствия со стороны властей, в 1802 году покончил с собой. Для русской революционной интеллигенции XIX века он стал легендарной фигурой, в его взглядах видели радикальный гуманизм и глубину в раскрытии социальных проблем российского общества конца XVIII века. Писатель страстно желал сказать правду о недостатках своей страны, оружием художественного слова бороться против царящего зла. Эпиграфом к своей книге писатель взял стих из Тредиаковского, несколько видоизменив его: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». [6, с.86] У Тредиаковского описываются мучения порочных людей в загробном мире. Это описание заканчивается тем, что цари-деспоты, смотревшиеся в зеркало, которое показывало «мерзость их пороков», выглядели в нем страшнее разных адских чудовищ. Таким чудовищем и представляет Радищев самодержавно-крепостнический строй России своего времени. Автор говорит о развращающем влиянии крепостного права на помещиков. Отдельные порядочные люди, изредка встречающиеся среди помещиков, ничего не могут сделать, считает он, так как весь строй против них. Исправить положение в стране может только революция.

В отличие от Радищева, Фонвизин поднимает нравственные проблемы с помощью сатиры в комедии “Недоросль”.[6] Уничтожающая и беспощадная сатира наполняет все сцены, изображающие жизненный уклад семейства Простаковой. В сценах учения Митрофана, в откровениях его дядюшки о своей любви к свиньям, в алчности и самоуправстве хозяйки дома мир Простаковых и Скотининых раскрывается во всей неприглядности их духовного убожества.

Две проблемы, особенно волновавшие Фонвизина, лежат в основе “Недоросля”. Первая проблема- проблема нравственного разложения дворянства. В словах Стародума. с негодованием обличающего дворян, в которых благородство, можно сказать, “погребено с их предками”, в сообщаемых нм наблюдениях из жизни двора Фонвизин не только констатирует упадок моральных устоев общества— он ищет причины этого упадка. Заключительная реплика Стародума, которой завершается “Недоросль”: “Вот злонравия достойные плоды!” — придает всей пьесе особое политическое звучание. [6,с.84] Неограниченная власть помещиков над своими крестьянами при отсутствии должного нравственного примера со стороны высшей власти становилась источником произвола, это вело к забвению дворянством своих обязанностей и принципов сословной чести, т. е. к духовному вырождению правящего класса. В свете общей нравственно-политической концепции Фонвизина, выразителями которой в пьесе выступают положительные персонажи, мир простаковых и скотининых предстает зловещей реализацией торжества злонравия.

Другая проблема “Недоросля” — это проблема воспитания. Понимаемое достаточно широко, воспитание в сознании мыслителей XVIII века рассматривалось как первоочередной фактор, определяющий нравственный облик человека. В представлениях Фонвизина проблема воспитания приобретала государственное значение, ибо в правильном воспитании коренился единственно надежный, по его мнению, источник спасения от грозящего обществу зла — духовной деградации дворянства.

Итак, чем же интересны современному читателю произведения представителей русского классицизма XVIII века?

Безусловно, каждое из произведений дышит своим временем, читая их можно окунуться в атмосферу далекой нам эпохи, понять, что волновало общество, людей в XVIII веке. Восхищает сатира Фонвизина, смелость и искренность Радищева, слог Карамзина. Читая книги представителей русского классицизма, читатель ХХI века понимает, что многие нравственные проблемы, такие, как: воспитание, нравственное разложение, административный произвол, неправосудие, всевозможные злоупотребления чиновников волновали жителей России задолго до сегодняшнего дня. Но в любое время, будь то XVIII или ХХI век, находятся люди, которым не безразлично то, что происходит в России, которые находят в себе мужество не только вслух говорить о проблемах, но и предлагать пути их решения. И среди таких людей особое место занимают именно создатели русской литературы, являющейся, по мнению Д.С. Лихачева, «нравственной силой, которая помогает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в которых русский народ оказывался». Среди таких людей был и сам Д.С. Лихачев, великий человек с собственной гражданской позицией, стремящийся выразить ее в своих книгах, научных работах, выступлениях.

Как зарождается любовь к Родине или

Патриотизм поэтов – декабристов начала 19 века.

Рассматривая нравственность как внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, следует отметить, что одним из источников нравственности является патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение отечеству.

Начать данную главу моего сочинения хочется с заметки, которую написал в школьную газету выпускник 2011г. нашей школы.

Размышления о патриотизме. Для меня патриотизм – это состояние души, присущее каждому, кто любит и уважает свое Отечество, кто готов жить и умереть ради него. Патриот – это тот человек, который не только словом, но и делом показывает свою любовь к Родине. Истинный патриот готов в любую минуту, не раздумывая и ни о чем не спрашивая, отдать Родине свои силы, знания и даже жизнь. Любовь к Родине считается главной чертой русского характера. Мне не нравится, когда говорят о том, что современная молодежь менее патриотична, чем старшее поколение. Мы не меньше отцов и дедов любим Россию и готовы это доказать!

Халиулин Игорь, 17 лет, МОУ «СОШ п. Уральский».

Считаю, что любовь к Родине не возникает на пустом месте. Патриотизм воспитывается и рождается в душе человека постепенно. И влияют на это чувство многие факторы, в том числе и русская литература, которую нам с Игорем (и многим другим ученикам!) преподавал один учитель литературы, Сальникова Марина Викторовна

Несмотря на то, что о патриотизме в творчестве русских поэтов мы говорили, рассуждали, спорили и читали при изучении многих произведений русской литературы, на мой взгляд, тема патриотизма особенно ярко освещена в творчестве поэтов — декабристов ХIХ века. Потому что во время Отечественной войны 1812 года русский народ был сплочен как никогда сильнее, и литература способствовала этому.

Декабристы, “дети 1812 года”, для которых патриотизм был не пустым словом и которые были готовы отдать жизнь за Родину, часто обращались к историческим темам. В славном прошлом России, в истории борьбы с татарами, половцами, крестоносцами находили они для себя примеры для подражания.

Убеждена, что для современной молодежи примером истинного патриотизма могут служить жизнь и творчество поэтов — декабристов начала ХIХ века.

Первая четверть ХIХ века — это годы, когда свободолюбивые, патриотические идеи, рожденные великим народным подвигом в Отечественной войне 1812 года, тронули души передовых людей России и заставили их еще раз крепко задуматься о будущем своей Отчизны. И не только задуматься, но и открыто вступить на тернистый, но благородный путь борьбы за свободу народа.

Декабристы уделяли художественной литературе большое внимание. И не случайно. « У народа, лишенного общественной свободы,- писал А.И. Герцен, — литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения». Среди декабристов было много писателей, поэтов, литературных критиков: А.А. Бестужев (Марлинский), К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, А. И. Одоевский, В.Ф. Раевский и другие. Они создали произведения, наполненные гражданской страстью, духом борьбы. На волне декабристского движения поднималось и росло творчество многих литераторов. Среди этих мужественных сынов России был и сам Пушкин. В своей оде “Вольность”, наполненной народной болью и гневом, революционным призывом, поэт выносит самодержавию свой приговор:

Тираны мира! трепещите!

А вы, мужайтесь и внемлите,

Восстаньте, падшие рабы! [9, c.62]

Свое назначение поэты — декабристы видели в честном служении Отчизне, своему народу, переживая с ним его беды, пробуждая в нем лучшие, светлые чувства. Любовь к отечеству, беспримерный патриотический подвиг, честь и долг гражданина – вот о чем писали декабристы. Они верили в будущее России, верили в то, что их потомки увидят страну освобожденной, потому что имеются огромные потенциальные возможности сломать устои, сложившиеся веками. Недаром Русь издавна славится богатырями, героями, готовыми “голову сложить” во имя Родины. Об этом писал и Кондратий Рылеев в стихотворении “Иван Сусанин”:

Кто русский по сердцу, тот бодро и смело,

И радостно гибнет за правое дело! [9, c.166]

Поразительны строки Рылеева, написанные им в 1826 году, перед смертью:

Тюрьма мне в честь, не в укоризну,

За дело правое я в ней,

И мне ль стыдиться сих цепей,

Коли ношу их за Отчизну. [9, с.169]

В высокой гражданской поэзии поэтов-декабристов не последнее место занимает образ поэта-гражданина. Поэт – прежде всего трибун, борец, пророк. О судьбе русских поэтов писал, находясь в Кексгольмской крепости, Вильгельм Кюхельбекер:

Горька судьба поэтов всех племен;

Тяжеле всех судьба казнит Россию;

Для славы и Рылеев был рождён;

Но юноша в свободу был влюблён…

Стянула петля дерзостную выю.

Не он один; другие вслед ему,

Прекрасной обольщённые мечтою,

Пожалися годиной роковою…

Бог дал огонь их сердцу, свет уму,

Да! чувства в них восторженны и пылки, —

Что ж? их бросают в чёрную тюрьму,

Морят морозом безнадежной ссылки…[9, c.186]

Строки о святой Руси Александра Одоевского проникнуты гражданской страстью, духом борьбы за свободную Россию:

Средь пылающих огней? —

Идут под затворы молодцы

За святую Русь.

За святую Русь неволя и казни —

Радость и слава!

Весело ляжем живые

За святую Русь. [9, c. 223]

Пути рождения патриотизма в душе человека различны. Я рассказала об одном из них: уроки литературы, знакомство с жизнью и творчеством русских поэтов.

Любовь к бабушке или

Одухотворенные страницы рассказа А. И. Солженицына

«Матренин двор».

Политика и литература тесно сплелись в 20 веке. Никогда ещё политика не занимала такого обширного места в литературном потоке. Говоря на данную тему, хочется остановиться на творчестве А.И.Солженицына.

Александр Исаевич внес в русскую литературу новую тему. В своих произведениях он показал трагическую судьбу человека в тоталитарном государстве. Валентин Распутин считал, что Солженицын — «и в литературе, и в общественной жизни… одна из самых могучих фигур за всю историю России», «великий нравственник, справедливец, талант». [18]

Нередко Д.С. Лихачева и А.И. Солженицына объединяют, называя борцами за правду в сложные времена тоталитарного режима, и в сложные времена перестройка. Вот, например, высказывание священника Георгия Чистякова из книги «На путях к богу живому»: «Сахаров, Солженицын, Лихачёв и о. А.Мень — вот четыре человека, сделавшие, пожалуй, больше всего для будущего нашей страны в годы брежневщины, коммунистической власти и диктата марксистско-ленинской идеологии и докторов философских наук, задача которых заключалась в том, чтобы отучить молодежь думать, размышлять и свободно принимать решения, желательно навсегда. Именно они помогли тысячам людей не превратиться в роботов». [20]

Д.С. Лихачев с большим уважением относился к гражданской позиции и творчеству А.И. Солженицына. « Он был настоящий пророк. Пророк в древнем, исконном смысле этого слова, то есть человек, призывавший своих современников к нравственному обновлению ради будущего,- писал академик Д.С.Лихачев об А.И. Солженицыне. [18]

Мне хочется остановиться на одном из произведений А.И. Солженицына. Скорее не о политическом, сколько нравственном. Сложная и непростая жизнь А.И Солженицына после лагерей во Владимирской области нашла отражение в рассказе «Матрёнин двор». Этот рассказ — реальная история, произошедшая, когда Солженицына после лагерей устроился в деревню учителем математики.

Главный герой, отсидев в лагере, мечтает работать учителем в глубине России, подальше от городской цивилизации. Поселяется он в посёлке с чудовищным для его слуха названием Торфопродукт. Хозяйку избы, в которой квартирует рассказчик, зовут Матрёна Игнатьевна Григорьева или просто Матрёна. Судьба Матрёны, о которой она не сразу, не считая её интересной для «культурного» человека, иногда по вечерам рассказывает постояльцу, завораживает и в то же время ошеломляет его.

Только после смерти Матрены автор понимает, каким человеком

она была: «Не гналась за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить

вещи и потом беречь их больше своей жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев». [19]

Матрена, в отличие от односельчан, понимала слово «добро» как доброе чувство, а не как нажитые вещи. Первоначально Солженицын хотел назвать

рассказ «Не стоит село без праведника». Писатель сумел разглядеть

в смешной и жалкой, по мнению окружающих, старухе праведницу.

Несмотря на тяжелую жизнь, многочисленные обиды и несправедливости,

Матрена до конца оставалась добрым, светлым человеком.

Таких людей как Матрена в ХХ веке было мало, многие сломались под натиском властей.

В 1989 году «Матрёнин двор» стал первой после многолетнего замалчивания публикацией текстов Александра Солженицына в СССР.

Диссидент Григорий Померанц считал, что « в России для многих путь к христианству начался с чтения «Матрёниного двора»… Ведь Матрена никем не понятая и не оцененная, она была тем самым праведником, «без которого не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». [18]

Прочитав рассказ «Матренин двор», я сразу же вспомнила свою бабушку, Помигуеву Нину Павловну. Практически всю свою жизнь она проработала в интернате поваром. Она не только кормила, но и помогала, чем могла чужим детям, точно так же, как и героиня рассказа. Кроме этого, моя бабушка вырастила троих замечательных детей, помогала растить и внуков. Нина Павловна любит цветы и домашних животных, так как она на пенсии, то часто ездит к детям и внукам, ходит в церковь, гуляет, держит маленький сад. Мы все ее очень любим.

Она, как и героиня произведения, добрая, отзывчивая, бескорыстная. Бабушка дарит людям добро, любовь и не требует ничего взамен. Своим детям и внукам она с детства прививала любовь к жизни и к людям. Я хочу, чтобы на свете было как можно больше таких людей, как моя бабушка.

На фотографии я в детстве и мои бабушки: слева Помигуева Н. П. , справа Иванова Т. И.

Заключение.

На протяжении всей работы я стремилась доказать, что русская литература играла и играет огромную роль в духовно – нравственном развитии русского народа с древнейших времен до настоящего времени.

Большинство нравственных и духовных категорий: патриотизм, гражданственность, семья, уважение к окружающим, трудолюбие, стремление к познанию и др. — необходимы во все времена.

Я убеждена, что многие нравственные и духовные ценности, которые были важны еще в древности, в средние века, в ХVIII, ХIХ, ХХ столетиях, востребованы и в наши дни.

Одним из важнейших источников духовности и нравственности русских людей является литература. Духовные и нравственные проблемы появляются в ней по мере их обострения. Во все трудные времена русский народ черпает силы в великих произведениях русских писателей.

Литература обращается к читателям с нравственно-общественными проблемами, но не дает на них конкретные ответы, а ищет их вместе с читателями. Какая бы из этих проблем нас не волновала, мы всегда сможем открыть книгу и найти опору, поддержку, совет.

Хочется обратиться к моим ровесникам. Читайте книги! Знакомьтесь с произведениями русской литературы! Ваши мысли станут чище, добрее, а за поступки не будет стыдно!

Библиография.

- Барулин В.С. Социально-философская антропология: Общие начала философской антропологии. — М., 1994.

- Духовно-нравственная жизнь в категориях психологии / А.Лихачев // Московский психотерапевтический журнал. – 2005. – № 3.

- Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947.г.

- Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — 2-е изд., доп. — Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1985.

- Лихачев Д.С. Раздумья о России. — СПб.,1999.

- Недоросль / Д.И. Фонвизин. Путешествие из Петербурга в Москву / А.Н. Радищев. Подщипа / И.А. Крылов; Сост. и сопровод. текст А.Н. Архангельского. – М.: Просвещение, 1987.-288 с. : ил. – (Шк. б-ка).

- А.С. Пушкин. Стихотворения и поэмы. М.,1975

- Произведения А.С. Пушкина в школе. Ч1/Сост. В.Я. Коровина. — М.: ООО «Классик Стиль», 2002.-312с

- Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах/ Сост.: В.Н.Назаров, Г.П.Сидоров. — М.:Политиздат,1989.

- Русская поэзия ХIХ – начала ХХ в. / Редкол.: Г. Беленький, П. Николаев, А.Овчаренко и др.; Сост., вступ. Статья, примеч. Н. Якушина. -М. : Худож. лит., 1987.-863с.

- Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П. Происхождение духовности. — М., 1989.

- Слово о полку Игореве. — М.: Детская литература, 1970

- Ценности образования в процессе духовно-нравственного воспитания современной молодежи: Материалы 2-ой Международной научно-практической конференции (31 октября2011г.): Сборник научных трудов/ под ред. Д.п.н., проф. С.П. Акуниной. – М.: Издательство «Перо», 2011.-199с.

Ресурсы Интернет

- Карамзин Н.М. История Государства Российского,

http://www.bibliotekar.ru/karamzin/

- Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. — 2-е изд., доп. — Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1985. http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/l85/l85-001-.htm

- Поучение Владимира Мономаха, http://ppf.asf.ru/drl/monomah.html

- Повесть о Петре и Февронии, http://www.lib.rus.ec›b/3833

- Повесть временных лет, http://www.chat.ru/~old_russian/

- Солженицын, Александр Исаевич , http://ru.wikipedia.org/wiki Солженицын

- Солженицын А. И. Матренин двор,

http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/matren.txt

- Чистяков Г. На пути к богу живому, http://likhachev.lfond.spb.ru

Библиографическое описание:

Баркова, О. А. Русская литература — источник духовности и нравственности / О. А. Баркова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 9 (56). — С. 353-354. — URL: https://moluch.ru/archive/56/7660/ (дата обращения: 11.03.2023).

Литература, созданная русским народом, — это не только его богатство, но и нравственная сила, которая помогает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в которых русский народ оказывался. К этому нравственному началу мы всегда можем обращаться за духовной помощью.

Д. С. Лихачев [3, с. 62]

I. ВСТУПЛЕНИЕ

Воспитательная роль литературы — вопрос достаточно сложный. То, что литература формирует систему нравственных ценностей читателя, ни у кого не вызывает сомнений. Однако мера, с которой нужно подчеркивать воспитательные особенности литературы при изучении того или иного произведения, — по-прежнему остается актуальной.

Русская литература по своей внутренней устремленности всегда была нравственной. В произведениях одних авторов мы встречаем православные образы; тексты других писателей вроде бы не касаются церковных тем, «но их произведения пронизаны духом нравственности, их мировоззрение, их понимание добра и зла совпадают с христианской картиной мира. Это объединяло и воспитывало юношество, удерживало жизнь в традиции православной культуры» [5, 192]. Д. С. Лихачев говорит об огромном влиянии литературы на духовность и нравственность русского человека. Безусловно, в настоящее время литература помогает пополнять и расширять духовный мир человека. Она обращается к читателям с нравственно-общественными проблемами, но не дает на них конкретные ответы, а ищет их вместе с читателем. Как писал Д. С. Лихачев: «Русская классическая литература — это грандиозный диалог с народом, с его интеллигенцией в первую очередь. Это обращение к совести читателей» [3, 377]. Люди всегда могли обратиться к литературе. Иногда она была «единственным голосом совести, единственной силой, определявшей национальное самосознание русского народа…» [3, 377].

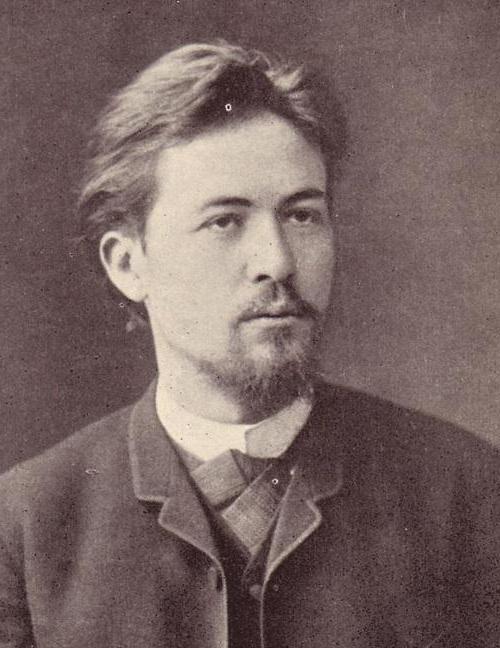

II. ИДЕИ ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ В РАССКАЗЕ А. П. ЧЕХОВА «НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ» (1887)

Духовно-нравственное развитие и воспитание предполагают мировоззренческое развитие личности, обязательно включающее освоение духовных ценностей и выработку соответствующих нравственных качеств. В контексте нашей темы мы предлагаем рассмотреть идеи нравственности на примере рассказа А. П. Чехова «На страстной неделе» (1887). Он не может не поразить глубоким чувством духовного. Об Антоне Павловиче Чехове написано немало: воспитан в церковной семье, мальчиком пел на клиросе, далее утратил религиозность и посвятил свое творчество изображению вечных вопросов бытия. И все-таки не покидает ощущение, что писатель вряд ли был безразличен к вопросам православной веры, нравственности, т. к. достаточно часто обсуждал их с современниками.

Интерес к детской душе, чистой и наивной, анализ психологических особенностей ребенка является отличительной чертой творчества А. П. Чехова. Мир взрослых погряз в ссорах, баталиях, лукавстве, нечистоплотности по отношению к себе и окружающим. Как далеки мы от наивности, беззаботности, чистоты и кротости! Поэтому нужно быть очень внимательным к душе ребенка, чтобы разглядеть в ней истинное исповедание православной религии.

Чеховский ребенок доверчив, дети усердно молятся и с благоговейной радостью ходят в церковь, где живет Бог. Если в храме их все-таки не покидают шаловливые и грешные мысли, то они искупают свою вину самым искренним раскаянием.

В рассказе «На страстной неделе» А. П. Чехов обращается к Таинству исповеди. Именно в этом и заключена попытка писателя разглядеть религиозное действие глазами ребенка, восьмилетнего мальчика Феди.

С первых строк произведения мы узнаем, что Федя отправляется в Храм на исповедь: «Иди, уже звонят. Да смотри не шали в церкви, а то Бог накажет…» [7]. Исповедь — это одно из Таинств Святой Православной Церкви. Как правило, Покаяние предшествует Таинству Причащения. Каждый православный христианин твердо знает, что к Причастию нельзя приступать без предварительного очищения себя покаянием в исповеди священнику. Апостол Павел сказал: «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней… Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11, 27, 29–30) [1, с. 1254]. Это значит, что после того как человек очистит душу от грехов, он не должен осквернять себя пищей до совершения Таинства Причащения.

Федя как истинный христианин знает об этом: «Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана воды» [7].

В данном контексте ощутимо чеховское положительное отношение к православию, к нравственности. По мнению писателя, православное воспитание ведет, в первую очередь, к подавлению вспыхнувших желание и страстей. Мы можем проследить по тексту, как мальчик Федя желает присоединиться к мальчишкам, которые уцепились сзади за извозчичью пролетку, но вспоминает о грехе и доброделании, рае и аде и решает, что «лучше слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику»: «На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика≤ — думаю я. — Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный…» [7].

Думается, что главная мысль первой части рассказа сводится к осознанию главным героем именно собственной греховности, тому чувству отчаяния, когда невозможно изменить себя и других.

Таким образом, первая часть рассказа — это описание тревоги, которая будоражит чувства мальчика, и греховности окружающих. Автор передает читателям смутные, мрачные ощущения ребенка от начала произведения до Таинства Покаяния. А это значит, что исповедь предстает перед нами как свобода, очищение от греховной сущности человека.

Вторая часть рассказа — непосредственно сама исповедь и душевное спокойствие после нее — окрашена в теплые и светлые тона. Эта часть как раз соответствует тому взгляду ребенка на мир, к которому он стремится. Непосредственно текст исповеди в произведении отсутствует. Однако читатель видит, что после исповеди у мальчика возникает чувство легкости, душевной теплоты и чистоты, и мир уже становится противоположен тому, чем он был прежде: «В церкви все дышит радостью, счастьем и весной; лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено» [7].

Знаком свершившегося покаяния является чувство освобождения, чистоты и неизъяснимой легкости, когда грех кажется так же труден и невозможен, как только что далека была радость.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы постарались доказать, что русская литература играет важную роль в духовно-нравственном развитии ученика. Но должна ли литература воспитывать≤ Данный вопрос можно принять за риторический. Будучи школьным предметом, литература неизбежно включается в осуществление воспитательного воздействия общества на подрастающее поколение.

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание на уроках литературы всегда волновало учителей-словесников. Восприятие школьником литературного произведения — достаточно сложный творческий процесс, который опосредован эстетическим, жизненным, читательским и эмоциональным опытом ребенка.

Такие категории, как патриотизм, гражданственность, семья, уважение к окружающим, трудолюбие, стремление к познанию и др., необходимы подрастающему поколению. Мы убеждены, что многие нравственные и духовные ценности, которые были важны в прошлом, востребованы и в наши дни.

Одним из важнейших источников духовности и нравственности русских людей является литература. Во все времена русский народ черпает силы в великих произведениях русских писателей.

Духовно-нравственное и патриотическое значение литературы не определяется непосредственной проповедью в ней нравственных и патриотических идей, подобно тому как ее этическое значение не определяется какими-либо заключающимися в литературных произведениях моральными истинами. Многие смотрят на духовно-нравственное и патриотическое значение литературы именно с такой точки зрения, что в ее содержании есть и духовно-нравственная и патриотическая идеи.

С точки зрения развития в школе народных ценностей важно, чтобы представления ученика об идейной жизни родины не ограничивались современностью или недавним прошлым, но простирались и в глубь прошедшего, потому что знание последнего возводит представления об отечестве на ступень большей конкретности, образности, определенности, присоединяя к представлениям об отечестве яркие черты прошлого.

Литература обращается к читателям с нравственно-общественными проблемами, но не дает на них конкретные ответы, а ищет их вместе с читателями. Какая бы из этих проблем нас не волновала, мы всегда сможем открыть произведение и найти опору, поддержку, совет. Только надо нам, учителям, постараться помочь читателям-ученикам в этом разобраться.

Литература:

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — М.: Библейское общество, 1993.

2. Богданова О. Ю. Теория и методика обучения литературе. — М.: Издательский центр «Академия», 2007.

3. Лихачев Д. С. Раздумья о России. — СПб.,1999.

4. Методика преподавания литературы: Хрестоматия-практикум / Автор-составитель Б. А. Ланин. — М.: Издательский центр «Академия», 2003.

5. Сурова Л. В. Оглядываясь на Заповеди. Педагогическая подготовка к исповеди. — М., «Троица», 2011, с. 192.

6. Толстых О. А. Воспитательное воздействие Таинства покаяния в Святой Православной Церкви и в рассказе А. П. Чехова «На страстной неделе» (1887) на душу ребенка // Молодой ученый, № 9, 2011, с. 224

7. http://az.lib.ru/А.П.Чехов. На страстной неделе.

Основные термины (генерируются автоматически): русский народ, Чехов, литература, страстная неделя, часть рассказа, III, исповедь, патриотическое значение литературы, подрастающее поколение, русская литература.

Содержание

- Русская литература это. Нет ничего скучнее школьного учебника по русской литературе.

- Русская литература классика. Лучшие книги русских классиков

- Русская литература 19 века. Реалистический роман

- В каком году появилась литература?

- Как возникла русская литература?

- Литература созданная русским народом это не только его богатство. О русской литературе

- Серебряный век русской литературы это. Понятия серебряного века

- Когда появилась первая книга в мире?

- История русской литературы. Русская литература — вчера, сегодня, завтра

- История русской литературы

- Русская классическая литература это. Классика — это… Или самые яркие представители русской классической литературы

- Классика — это…

- Какие писатели могут называться классиками?

- Михаил Васильевич Ломоносов

- Гаврила Романович Державин

- Александр Сергеевич Пушкин

- Михаил Юрьевич Лермонтов

- Николай Васильевич Гоголь

- Писатели второй половины 19 века

Русская литература это. Нет ничего скучнее школьного учебника по русской литературе.

Все писатели в нем гении. Все они родились, написали свои гениальные произведения и умерли. У них не было личной жизни. Они не ели, не спали, не путешествовали, не били друг другу морду. Русские писатели в школьном учебнике занимались исключительно тем, что беспокоились о будущем отчизны и поклонялись прекрасной даме. Тургеневу единственному разрешено было иногда охотиться, но тоже только для того, чтобы потом писать о прекрасной русской природе. А так, в целом, картина печальная

А между тем, проблема решается просто. Просто нужно говорить о писателях правду. Не надо говорить, что Некрасов со своим «Кому на Руси Жить Хорошо» ездил по деревням и весям, обливаясь слезами за бедный русский народ. Скажите правду — что Некрасов жрал в три горла и тратил тысячи направо и налево. Что деревню он видел, проезжая в своей роскошной троечке, медведей стрелять из заграничных ружей. Что гончаров не лежал на диване, а плавал кругосветку, вот, дневник остался, не хуже Крузенштерна, надо сказать. Дайте шанс Лескову — у него кроме как про блоху вообще ничего не читают, так скажите, что лесков был вегетарианцем, пусть его хотя бы кто-то, хотя бы свои полистают. Скажите, что Бунин при живой жене стал жить с молоденькой девушкой, поселив их всех вместе. Что им от бедности было нечего есть, нечего носить, нечем писать — чернил и то не хватало. А то слишком идеальный у нас нобелевский лауреат получается. Почему никто не скажет, что Паустовский работал в трамвае? Что Волошин спал на снегу в горах Андорры, дойдя оттуда из Франции пешком? Что Цветаева брилась налысо? Господи, писатели такие же люди. Дайте им шанс!

Русская литература классика. Лучшие книги русских классиков

Русские классики учат нас жизни, мудрости. Образованным, в полном смысле этого слова, может себя считать только тот человек, который знает классическую литературу. Для каждого из нас существует перечень произведений, в который входят лучшие книги русских классиков. Все мы их любим, ценим, неоднократно перечитываем.

Наиболее популярные книги русской классики:

- Ф. Достоевский «Братья Карамазовы». Произведение относится к числу самых сложных и неоднозначных в творчестве писателя. Книга считается одной из лучших, где раскрыта тема самобытной русской души. На Западе этому произведению уделяют особое внимание. Это эмоциональное, глубокое философское произведение об извечной борьбе, сострадании, грехе, о том слитке противоречивых чувств, охватывающем душу человека.

- Ф. Достоевский «Идиот». Это произведение считают самым неразгаданным романом великого писателя. Князь Мышкин, главный герой книги – человек, воплощающий в себе христианскую добродетель, провел значительную часть жизни в уединении, а затем решился выйти в свет. Столкнувшись с алчностью, лживостью, жестокостью, он теряет ориентиры, а окружение называет его идиотом.

- Л. Толстой «Война и Мир». Роман-эпопея, где описана жизнь русского дворянства и война с Наполеоном, что отражено во взаимосвязи событий мирной жизни и военных действий. Это одна из выдающихся книг мировой литературы, она принадлежит к сокровищнице вечной классики. В ней описаны рукой великого мастера такие противоположные направления, собранные в единство человеческой жизни, такие как любовь и предательство, жизнь и смерть, мир и война.

- Л. Толстой «Анна Каренина». В романе описана любовь замужней женщины, Анны Карениной, к красавцу-офицеру Вронскому, окончившаяся трагедией. Это величайший шедевр, тема которого актуальна и по сегодняшний день. «Анна Каренина» — это глубокое, сложное, психологически утонченное повествование, полное достоверности и драматизма, которое очень любят читать женщины .

Русская литература 19 века. Реалистический роман

Во второй половине века происходит развитие реалистической прозы. Романтические идеалы оказались несостоятельными. Возникла потребность показать мир таким, каким он есть на самом деле. Проза Достоевского – неотъемлемая часть такого понятия, как русская литература 19 века. Общая характеристика кратко представляет собой перечень важных особенностей этого периода и предпосылок для возникновения тех или иных явлений. Что касается реалистической прозы Достоевского, ее можно охарактеризовать следующим образом: повести и романы этого автора стали реакцией на настроения, которые в те годы преобладали в обществе. Изображая в своих произведениях прототипов знакомых ему людей, он стремился рассмотреть и решить самые актуальные вопросы социума, в котором он вращался.

В первые десятилетия в стране прославляли Михаила Кутузова, затем романтиков-декабристов. Об этом ярко свидетельствует русская литература начала 19 века. Общая характеристика конца века вмещается в пару слов. Это переоценка ценностей. На первый план вышла не судьба всего народа, а отдельных его представителей. Отсюда и появление в прозе образа «лишнего человека».

В каком году появилась литература?

В каком веке возникла древнерусская литература Она возникла в 10 веке вместе с принятием христианства на Руси.

Как возникла русская литература?

Древнерусская литература возникла в XI в. и завершила своё развитие в конце XVIIв. Она представляет собой начальный этап в истории русской литературы. Основная причина, объясняющая ее возникновение, связана с созданием древнерусского государства — Киевской Руси.

Литература созданная русским народом это не только его богатство. О русской литературе

Литература всегда вторгалась в жизнь, а жизнь – в литературу, и это определяло характер русского реализма. Подобно тому как древнерусское повествование пытается рассказывать о реально бывшем, так и в новое время Достоевский заставляет действовать своих героев в реальной обстановке Петербурга или провинциального города, в котором он сам жил. Тургенев пишет свои «Записки охотника» к реальным случаям. Гоголь объединяет свой романтизм с самым мелочным натурализмом.

Особенности эти переходят и в литературу советского и постсоветского периода. И эта конкретность только усиливает нравственную сторону литературы – ее учительный и разоблачительный характер. В ней не ощущается прочности быта, уклада, строя. Действительность постоянно вызывает нравственную неудовлетворенность, стремление к лучшему в будущем.

Литература, созданная русским народом, – это не только его богатство, но и нравственная сила. Она помогает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в которых он оказывался. К этому нравственному началу мы всегда можем обращаться за духовной помощью. Русская литература как бы сжимает настоящее между прошлым и будущим.

Неудовлетворенность настоящим составляет одну из основных черт русской литературы, которая сближает с народной мыслью, типичными для русского народа поисками счастливого царства, где нет притеснения начальников и помещиков.

Говоря о тех огромных ценностях, которыми русский народ владеет, я не хочу сказать, что подобных ценностей нет у других народов. Но ценности русской литературы своеобразны в том отношении, что их художественная сила лежит в тесной связи ее с нравственными ценностями.

Русская литература – совесть русского народа. Она носит при этом открытый характер по отношению к другим литературам человечества. Она теснейшим образом связана с жизнью, с действительностью, с осознанием ценности человека самого по себе.

Русская литература (проза, поэзия, драматургия) – это и русская философия, и русская особенность творческого самовыражения, и русская всечеловечность.

Русская классическая литература – это наша надежда, неисчерпаемый источник нравственных сил наших народов. Пока русская классическая литература доступна, пока она печатается, библиотеки работают и для всех раскрыты, в русском народе будут всегда силы для нравственного самоочищения.

Место русской культуры определяется ее многообразнейшими связями с культурами многих и многих других народов Запада и Востока. Об этих связях можно было бы говорить и писать без конца. И какие бы ни были трагические разрывы в этих связях, какие бы ни были злоупотребления связями, все же именно связи – самое ценное в том положении, которое заняла русская культура (именно культура, а не бескультурье) в окружающем мире.

Значение русской культуры определялось ее нравственной позицией в национальном вопросе, в ее мировоззренческих исканиях, в ее неудовлетворенности настоящим, в жгучих муках совести и поисках счастливого будущего, пусть иногда ложных, лицемерных, оправдывающих любые средства, но все же не терпящих самоуспокоенности.

Русская культура иная по типу, чем культуры Запада. Это касается прежде всего Древней Руси, и особенно ее XIII–XVII веков. Игорь Грабарь считал, что зодчество Древней Руси не уступало западному. Уже в его время, то есть в первой половине XX века, было ясно, что не уступает Русь и в живописи, будь то иконопись или фрески. Сейчас к этому списку искусств, в которых Русь никак не уступает другим культурам, можно прибавить музыку, фольклор, летописание, близкую к фольклору древнюю литературу.

Серебряный век русской литературы это. Понятия серебряного века

Большая временная дистанция отделила деятелей русского зарубежья от родной стихии. Забвению были преданы огрехи конкретных споров прошлого; в основу понятий серебряного века был положен сущностный подход к поэзии, рожденный родственными духовными запросами. С такой позиции по-иному воспринимаются многие звенья литературного процесса начала века. Гумилев писал (апрель 1910): символизм «явился следствием зрелости человеческого духа, провозгласившего, что мир есть наше представление»; «теперь мы не можем не быть символистами» (Собрание сочинений Том 4). А в январе 1913 утвердил падение символизма и победу акмеизма, указав отличия нового течения от предшествующего: «Большее равновесие между субъектом и объектом» лирики, освоение «вновь продуманной силлабической системы стихосложения», согласованность «искусства символа» с «прочими способами поэтического воздействия», поиск слов «с более устойчивым содержанием» (Собрание сочинений Том 4). Тем не менее даже в этой статье нет отъединения от священного для символистов провидческого назначения творчества. Гумилев не принял их увлечения религией, теософией, отказался вообще от области «неведомого», «непознаваемого». Но в своей программе наметил путь восхождения именно к этой вершине: «Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, что будет следующим часом для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение» (Там же). Через несколько лет в статье «Читатель» Гумилев утверждал: «Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии». Символисты мечтали о пробуждении божественного начала в земном существовании. Акмеисты поклонялись таланту, пересоздающему, «растворяющему» в художестве несовершенное, сущее, по определению Гумилева, «величественному идеалу жизни в искусстве и для искусства (Там же). Параллель между творчеством двух направлений, их выразителями — Гумилевым и Блоком закономерна: они сходно обозначили высшую точку своих устремлений. Первый хотел причаститься «к мировому ритму»; второй — включиться в музыку «мирового оркестра» (Собрание сочинений Том 5). Труднее причислить к такому движению футуристов, с их поношением русской классики и современных мастеров стиха, искажением грамматики и синтаксиса родного языка, поклонением «новым темам» — «бессмысленности, тайно властной ненужности» («Садок судей. II», 1913). Но члены самого многочисленного объединения «Гилея» называли себя «будетлянами». «Будетляне, — пояснил В.Маяковский, — это люди, которые будут. Мы накануне» (Маяковский В. Полное собрание сочинений: В 13 томах, 1955. том 1). Во имя человека будущего сам поэт и большинство участников группы славили «настоящее большое искусство художника, изменяющего жизнь по своему образу и подобию» (Там же), мечтами о «чертеже зодчего» (Там же) в своих руках, предопределяющего грядущее, когда восторжествуют «миллионы огромных чистых любвей» («Облако в штанах», 1915). Грозя устрашающими разрушениями, русские футуристы тяготели все-таки к общей для новейшей поэзии начала 20 века направленности, утверждая возможность преобразить мир средствами искусства. Это «сквозное» русло творческих поисков, неоднократно и разновременно выраженных, сообщило самобытность всем течениям отечественного модернизма, отмежевавшегося от своего зарубежного предшественника. В частности, был преодолен искус декаданса, хотя многие «старшие» символисты сначала восприняли его влияние. Блок писал на рубеже 1901-02: «Есть два рода декадентов: хорошие и дурные: хорошие — это те, которых не следует называть декадентами (пока только отрицательное определение)» (Собрание сочинений Том 7).

Когда появилась первая книга в мире?

Первая точно датированная печатная книга — буддийская «Алмазная сутра» — была издана 11 мая 868 года. Этот пятиметровый бумажный свиток, заполненный иероглифами, обнаружили в Китае в 1907 году. Если же считать книгой не свитки и не таблички, а скрепленные воедино листы, то самую древнюю книгу создали этруски.

История русской литературы. Русская литература — вчера, сегодня, завтра

Прошлое

История русской литературы насчитывает века, мы попробуем дать ей краткий обзор.

Древнерусский период мало знаком иностранному читателю, да и наши соотечественники, кажется, знают о нем весьма приблизительно. Если вдумаются, то назовут «Слово о полку Игореве». Люди православные вспомнят «Житие протопопа Аввакума» или других русских святых, но не как литературные тексты, а как тексты церковные. Хотя это, безусловно, тоже русская литература.

Более знакомо читателю ее классическое наследие.

Пушкин начинает этот практически бесконечный список как родоначальник классической русской литературы и литературного русского языка. Золотым веком отечественной классики стал век этого поэта и его окружения, не менее талантливых (Вяземский, Дельвиг, Батюшков , Баратынский).

Середина XIX века славна именами Гоголя , Лермонтова , Толстого. Достоевского, Тургенева, Гончарова и многих, многих других.

Предшественником века Серебряного стала поэзия Иннокентия Анненского. Это век принес русским читателям поэзию Блока, Бальмонта, Ахматовой, Цветаевой, Гумилева, Волошина, прозу и драматургию Чехова

Переворот 1917 года поделил отечественную литературу на два больших потока:

- литературу тех, кто жил и работал в СССР (Замятин двадцатых годов, Пастернак, Булгаков, Ахматова, Мандельштам, Гроссман),

- и тех, кто писал свои произведения в изгнании ( Бунин , Набоков, Газданов, Ходасевич, Берберова…).

Можно говорить о противоречивости этого периода советской русской литературы, потому что одним авторам удавалось печататься на родине, другим приходилось писать «в стол». Однако, без всяких сомнений, их судьба была связана с этой страной, жили они здесь и сейчас. Их произведения находили своего читателя, хотя достаточно часто после смерти автора и при смене политической обстановки («Мастер и Маргарита» Булгакова, «Реквием» и «Поэма без героя» Ахматовой, «Жизнь и судьба» Гроссмана).

Особая роль в осмыслении нашей жизни принадлежит двум изгнанникам, литераторам, сыгравшим грандиозную роль в развитии русской литературы XX века и ее мировом признании, — это Александр Солженицын и Иосиф Бродский.

Настоящее

Во времена перестройки, т.е. во второй половине восьмидесятых годов XX века, к читателю вернулись произведения многих и многих. Но потом произошло то, что, пожалуй, определило развитие современной русской литературы в настоящем.

Если во все прошедшие годы,

- классическая русская литература была для читателя источником нравственного осмысления истории, жизни и судьбы, играла подчас роль исповедника и пророка,

- то с воцарением капиталистического рынка, появлением «безудержных» СМИ и масс-медиа, в также новых вызовов жизни, литература современности стала просто современной литературой, которую читают.

И от того, что читают и покупают, зависят тиражи, продажа. Это и не плохо, но и не так хорошо, как хочется. Так обстоят дела с литературой во всем мире. Однако и сейчас работают писатели, известные и любимые здесь и там ( В.Пелевин , В.Сорокин , Д.Быков, Шишкин, О.Славникова. )

Современная русская литература проходит испытание постмодернизмом.

Будущее

Сложно говорить о будущем нашей литературы. Можно лишь сказать, что осмысление действительности (крупных событий, потрясений), по оценке многих литературоведов и критиков, происходит примерно через полвека.

История русской литературы

Разные авторы по-разному делят историю русской литературы на периоды. Например, в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефронском словаре, которые были изданы в последние годы 19 века, были выделены три следующих литературных периода: первые памятники – монголо-татарское иго, монголо-татарское иго – конец 17 века, начало 18 века – конец 19 (время, когда был издан словарь). В двухтомном труде Д.С. Святополка-Мирского, изданного в 1927 году в Англии (Лондон), было указано, что история русской литературы должна делиться на такие периоды: 11 – 17 век, переходной период, классицизм, поэзия золотого века, Гоголевская эпоха и реализм. В Советской литературной энциклопедии немного по-другому: этап древнерусской литературы, литература 19 века, 20 век – Октябрьская революция и послереволюционный этап.

Долитературный период

Литература этого периода считается та, которая существовала еще до 10 века, т.е. до того, как на Руси было принято христианство, и письменной литературы еще не было как таковой. Все произведения, будь они сюжетными или лирическими, передавались из рода в род в устной форме.

Период древнерусской литературы

Этот этап развития начинается с 11-го и заканчивается 17-м веком, когда письменность в русском народе начала стремительно развиваться. Толчком для этого послужило принятие христианства и как следствие введение кириллицы. Первой книгой, с помощью которой литература получила свое дальнейшее развитие, была Библия, которая знакомила людей с верой и была своеобразным пособием для совершения богослужений.

Стоит заметить, что приняв от Византии христианство, Русь была подчинена ее влиянию в духовной сфере. Поэтому в самом начале практически все литературные произведения были просто переводами греческих текстов (не только Писание, но и творения святых отцов, описание жизней различных святых, сборники притч и различных мудрых высказываний, и так далее). То есть, в целом, это были исторические и тексты религиозной тематики Московской и Киевской Руси.

Литература 18-го века

18-й век называется также эпохой Просвещения. Еще в начале этого периода русская литература была довольно пестрой, что касается жанров и содержания, но все же носила характер перевода, хотя имели свое место и оригинальные произведения. Эпоха классицизма, которая наступает дальше, в конце столетия завершается сентиментализмом (на Западе же он возникает немного раньше).

Итак, следует помнить, что этот период называют «просвещенным», а его основа была заложена Ломоносовым, Фонвизиным, Державиным и Карамзиным.

Литература 19-го века

Известным членом-корреспондентом Пискановым было отмечено, что вследствие длительного удерживания России в феодально-монархическом строе, литературой было занято особое положение, можно сказать исключительное, что касается жизни российской общественности. Поэтому особенно художественная литература и была насыщена политической и социально, а также этической идейностью. Своеобразное положение заняла критика, выполнявшая функцию и эстетического и политико-социального характера. Именно она заменила обществу в России то, что на Западе тогда называлось парламентскими прениями, публичными собраниями, партийными организациями и бесцензурной политической печатью.

Белинский же в своей статье под названием «Взгляд на русскую литературу 1846-го года» писал, что таланты всегда украшают природу, идеализируют действительность, т.е. изображают то, чего на самом деле не существует, рассказывают о небывалом, но теперь эти люди воспроизводят действительность, представляют жизнь такой, какой она есть – в истинном свете.

Этот период еще называется «золотым веком» в русской литературе и является временем, когда она вышла на мировую арену. Его основа была заложена такими великими писателями, как: Блок, Ахматова, Цветаева, Маяковский, Горький, Бунин, Куприн и многие другие.

Русская литература — советский период

Этот период длиться с 1922 по 1991 год (т.е. вплоть до развала СССР). Этот отрезок времени характеризируется в русской литературе раздробленностью, разобщенностью и на родине и на Западе, где в то время проживал не один десяток русских писателей, эмигрировавших из-за революции.

Это была эпоха «официальной» литературы, которая была выгодная в первую очередь власти, а также потаенная литература (возникшая именно из-за этого), которая была создана вопреки всем законам того времени, ставшая доступна широкому кругу читателей только через несколько десятилетий.

Не стоит забывать и о Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.), которая являлась настоящей трагедией в истории страны. Но именно в эти годы произошло освобождение от прежних рамок, пришло ощущение настоящей и реальной жизни, а не жизни, которая описывалась по заказу. У людей поднимается собственное достоинство… Война научила русских людей думать и смотреть в глаза правде, освободила их от идеологии, царствующей в тридцатые годы.

У писателей советского периода появляются новые ощущения страны, они понимают необходимость в восстановлении исторических корней и громадном подъеме патриотизма, поэтому и вносят свои весомые, и такие ценные для современного общества, литературные вклады.

Русская классическая литература это. Классика — это… Или самые яркие представители русской классической литературы

Очень часто приходится слышать термин «классика» или «классический». Но что вкладывается в смысл этого слова?

Классика — это…

У слова «классика» есть несколько значений. Большинство толковых словарй предлагает одно из них — произведения классиков: литература, музыка, живопись или архитектура. Также данное слово употребляют по отношению к некоторым образцам искусства, например «классика жанра». Однако чаще всего данный термин упоминают как указание на конкретный временной период в развитии того или иного вида искусства, не забывая о том, что к числу классических авторов причисляются лишь некоторые, наиболее успешные. В литературе классикой считается все, что было написано в 18-19 веках. В 20-м веке классика уступает место модерну. Многие писатели-модернисты стремились к разрушению предсшествующей традиции, старались найти новую форму, темы, наполнение. Другие же, напротив, использовали произведения предшественников в своих целях. Так, произведения постмодерна полны аллюзиями и реминисценциями.

Классика — это то, что всегда будет в моде. Это некий образец, который формирует наше мировоззрение, в котором отражены все характерные особенности нации конкретного времени.

Какие писатели могут называться классиками?

Как уже отмечалось выше, в ряды классиков зачисляют не каждого автора, а только тех, чье творчество оказало значительное влияние на развитие русской культуры. Пожалуй, первые писатели-классики, оставившие значительный след в истории русской литературы — это Ломоносов и Державин.

Михаил Васильевич Ломоносов

Его литературное творчество приходится на первую половину 18-го века. Он стал основоположником такого направления, как классицизм, поэтому не причислить его к классикам времени невозможно. Ломоносов внес огромный вклад не только в литературу, но и в языкознание (выделив в родном языке три стиля), а также в химию, физику и математику. Наиболее значительные его проиведения: «Утреннее/Вечернее размышление о Божием Величестве», «Ода на день восшествия…», «Разговор с Анакреоном», «Письмо о пользе стекла». Следует отметить, что большинство поэтических текстов Ломоносова носило характер подражательный. В своем творчестве Михаил Васильевич ориентировался на Горация и других античных авторов.

Гаврила Романович Державин

Классика литературы 18 века представлена еще одним именем — это Гаврила Романович Державин. Наиболее значимые произвдения этого автора: «Памятник», «Фелица». К началу 19 века он был самой яркой поэтической фигурой, затмить его смог только Александр Сергеевич Пушкин.

Сложно назвать всех ярких писателей времени. Русская классика богата на талантлвые имена. К классикам можно причислить Фонвизина, Крылова, Карамзина, Жуковского.

19 век, названный Золотым веком русской литературы, выдался еще более ярким, чем предыдущий. Началось все с величайшего гения эпохи — Александра Сергеевича Пушкина.

Александр Сергеевич Пушкин

«Лелеющая душу гуманность» — такую черту смог выделить в поэзии Пушкина критик В. Г. Белинский. Пушкин смог преобразить русский язык, он придал ему легкость и простоту — то, чего недоставало писателям 18 века. Его поэзия полна добра и правды, она пронизана величайшей любовью к человеку, к жизни, ко всему миру. Перечислить основные произведения автора просто невозможно, ведь список очень велик. Пожалуй, непременно стоит выделить его роман в стихах «Евгений Онегин», метко названный Белинским «энциклопедией русской жизни». Вся любовь к родине воплотилась в этом небольшом по объему лиро-эпическом произведении, кроме того, Пушкину, как никому другому, удалось отразить сущность эпохи, а также создать неповторимый женский образ, который нашел продолжение во всей последующей литературе. Первая ассоциация, которая возникает при слове «классика» — это Пушкин.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Этого автора по справедливости можно назвать пушкинским продолжателем. Но в его произведениях меньше легкости и открытости, напротив, лирика Лермонтова порой мрачная, порой жестокая по отношению к людям. Лермонтов остро ощущал свое одиночество, разрыв с людьми. Все это вылилось в строки его стихотворений. Классика литературы — это его роман «Герой нашего времени». Здесь писатель поработал как настоящий психолог, изобразив глубокий, противоречивый характер. Роман предоставляет широкие просторы для размышлений, а это непременный критерий классики.

Николай Васильевич Гоголь

Писатели-классики второй половины 19 века ведут свою историю от творчества Гоголя, первого реалиста в России. Его произведения учат многому: любить свою страну, относится милосердно к людям, искать пороки прежде всего в себе и пытаться их искоренить. Наиболее выдающиеся работы автора — это комедия «Ревизор» и поэма «Мертвые души».

Писатели второй половины 19 века

Среди поэтов особо выделить следует Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. Именно они ознаменовали собою всю поэзию второй половины 19 века. Среди прозаиков — такие яркие фигуры, как И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и др. Произведения этого периода полны психологических изысканий. Каждый из реалистических романов открывает перед нами необыкновенный мир, где все герои прорисованы ярко и жизненно. Невозможно прочесть эти книги и ни о чем не задуматься. Классика — это глубина мысли, полет фантазии, образец для подражания. Как бы ни изощрались модернисты, говоря, что искусство должно находиться в стороне от морали, произведения писателей-классиков учат нас самому прекрасному, что есть в жизни.

Обновлено: 10.03.2023

Цель: Знать основные этапы работы с текстом для написания сочинения; уметь выполнять различные элементы комплексного анализа текста; создавать отдельные композиционные части сочинения по заданному тексту.

Наглядность: Портрет В.Розова, слайды.

Эпиграфы:

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.

Д. Дидро.

Литература-это руководство человеческого разума человеческим ростом.

В.Гюго.

Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.

М.Горький.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| ot_analiza_k_sochineniyu.ppt | 975.5 КБ |

| ot_analiza_k_sochineniyu.ppt | 975.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Урок русского языка в 11 классе ОТ АНАЛИЗА ТЕКСТА К СОЧИНЕНИЮ Цели : Знать основные этапы работы с текстом для написания сочинения ; Уметь выполнять различные элементы комплексного анализа текста; Уметь создавать отдельные композиционные части сочинения по заданному тексту . Учитель русского языка и литературы Мартиросова Светлана Оганесовна МБОУСОШ № 13 им. А.Д. Знаменского Г. Хадыженск 2014 год

Я счастливый человек, жизнь моя полна радости, глубокого, внутреннего удовлетворения Виктор Сергеевич Розов, драматург, сценарист, профессор Литературного института им. М. Горького, Лауреат Государственной премии СССР, чьи пьесы радовали и продолжают радовать зрителей на протяжении десятилетий, родился 21 (8) августа 1913 года

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Д.Дидро Литература – это руководство человеческого разума человеческим ростом. В.Гюго Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку. М.Горький

Проблема – это тот вопрос, на который пытается ответить автор в своём тексте.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 1. Роль книги в интеллектуальном, духовном и нравственном развитии личности. 2. Какова роль книги в развитии личности? 3. Необходимость изучения литературы в школе. 4. Нужно ли изучать литературу в школе?

Позиция автора – это ответ на вопрос проблемы. Если проблема – это вопрос, то позиция автора – это ответ на этот вопрос. ___________________________________ Шаблон. Автор считает… Позиция автора текста однозначна: (далее цитата из текста) Я полностью согласен с мнением автора в том, что… Позиция автора текста не видна явно, но мы можем догадаться, как он относится к данной проблеме, а именно, он считает..

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ 1.Роль книги в развитии личности уникальна, что важно для тех современных молодых людей, которые стремятся стать внутренне богатыми, высокодуховными членами общества. 2. Литература формирует культурно значимые ценности, открывает человеку красоту мира, и помогает познать мир и самого себя, а значит, изучение литературы и школе необходимо. — Согласны ли вы с позицией автора?

Вспомните известных вам людей, известных личностей, литературных героев, в жизни которых книга сыграла важную роль?