В настоящее время широко обсуждается введение с 2023 г. адвокатской монополии (см. проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, разработанный Минюстом России), в преддверии которой как никогда актуальным является вопрос о получении статуса адвоката.

Читайте также

Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи

Адвокаты и юристы о новом проекте Концепции и путях реализации заложенных в ней положений

16 июня 2020

Вопросы, связанные со сдачей квалификационного экзамена, детально урегулированы Положением, утвержденным Советом Федеральной палаты адвокатов РФ 25 апреля 2003 г. (в редакции от 17 апреля 2019 г.).

Ответы на дополнительные вопросы без проблем можно найти либо на сайте адвокатской палаты, где претендент будет сдавать экзамен, либо связавшись по телефону с уполномоченным сотрудником данной палаты.

Поделюсь своим практическим опытом подготовки и сдачи квалификационного экзамена, который, надеюсь, будет полезен юристам, претендующим на получение адвокатского статуса.

Я сдавала экзамен год назад в АП г. Москвы. Порядок его сдачи во всех палатах в целом единообразен, но в каждой палате могут быть свои незначительные особенности – например, расширенный список предоставляемых документов (так, АП Ленинградской области просит претендентов представить рукописную автобиографию, АП Смоленской области – письменное согласие руководителя адвокатского образования на прием претендента в члены адвокатского образования, АП Чеченской Республики – подписку на «АГ»), включение в устный экзамен практических задач (как в палатах Московской и Тульской областей), возможность использования «бумажных» кодексов (например, АП Смоленской области рекомендует принести на экзамен свои кодексы) и др.

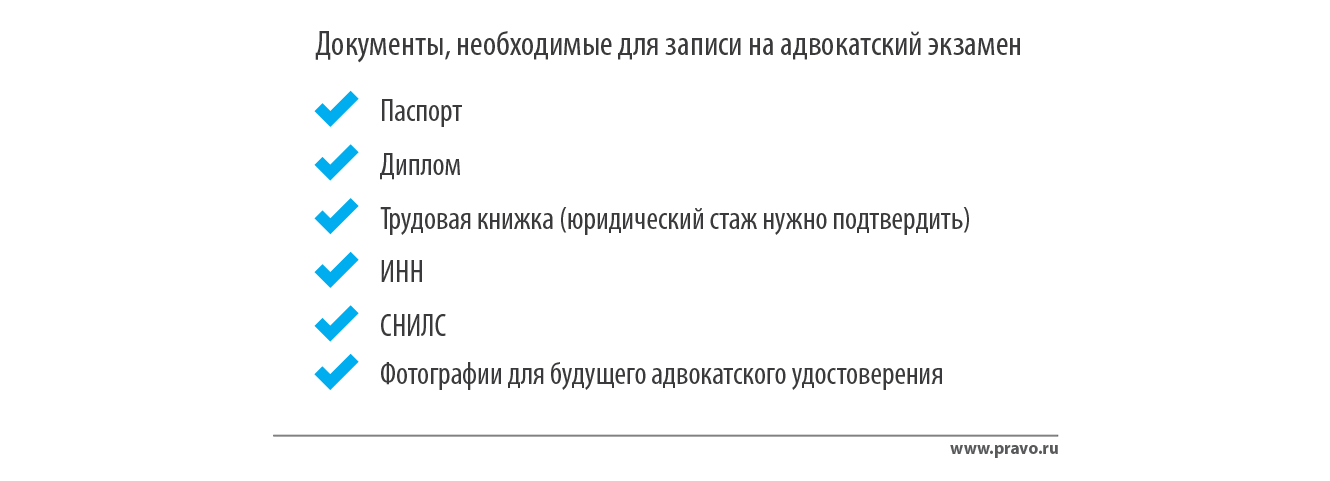

Сбор документов для допуска к экзамену

Для успешного планирования целесообразно заранее ознакомиться с требованиями, предъявляемыми адвокатской палатой, и собрать полный пакет документов.

При этом необходимо учесть, что изготовление справки об отсутствии непогашенной или неснятой судимости по регламенту МВД России может занять до 30 дней. В моем случае потребовались три недели – справку я заказывала и получала через Единый портал госуслуг (электронной копии справки достаточно).

Кроме того, претенденты, переехавшие на постоянное место жительства в другой субъект Федерации (или планирующие переезд в срок менее года до подачи заявления на присвоение статуса адвоката), для сдачи экзамена по новому месту жительства с 1 мая 2019 г. должны согласовывать место сдачи экзамена с Советом ФПА, предварительно представив копии документов о действительном изменении места постоянного жительства. Согласование может также занять до 30 дней. Данная мера была принята в связи с массовой проблемой фиктивной миграции претендентов для сдачи экзамена в «удобном» регионе.

После подачи всех документов квалификационная комиссия палаты проверяет их на соответствие установленным требованиям и сообщает о допуске претендента к экзамену и его дате. Мне перезвонили через 10 дней и предложили согласовать дату компьютерного тестирования. Аналогичные условия действовали и при прохождении устного собеседования.

Отмечу, что АП г. Москвы гибко относится к возможности переноса сроков экзамена, и при необходимости можно выбрать иную подходящую дату, главное – уложиться в предельный срок, установленный Законом об адвокатуре (не позднее трех месяцев с даты подачи заявления).

Ко дню прохождения компьютерного тестирования также нужно принести квитанцию (выдадут в адвокатской палате), подтверждающую оплату целевого взноса на организацию и проведение экзамена. Сумма взноса определяется каждой палатой самостоятельно, в Москве она составляет 10 тыс. руб.

Подготовка и сдача теста

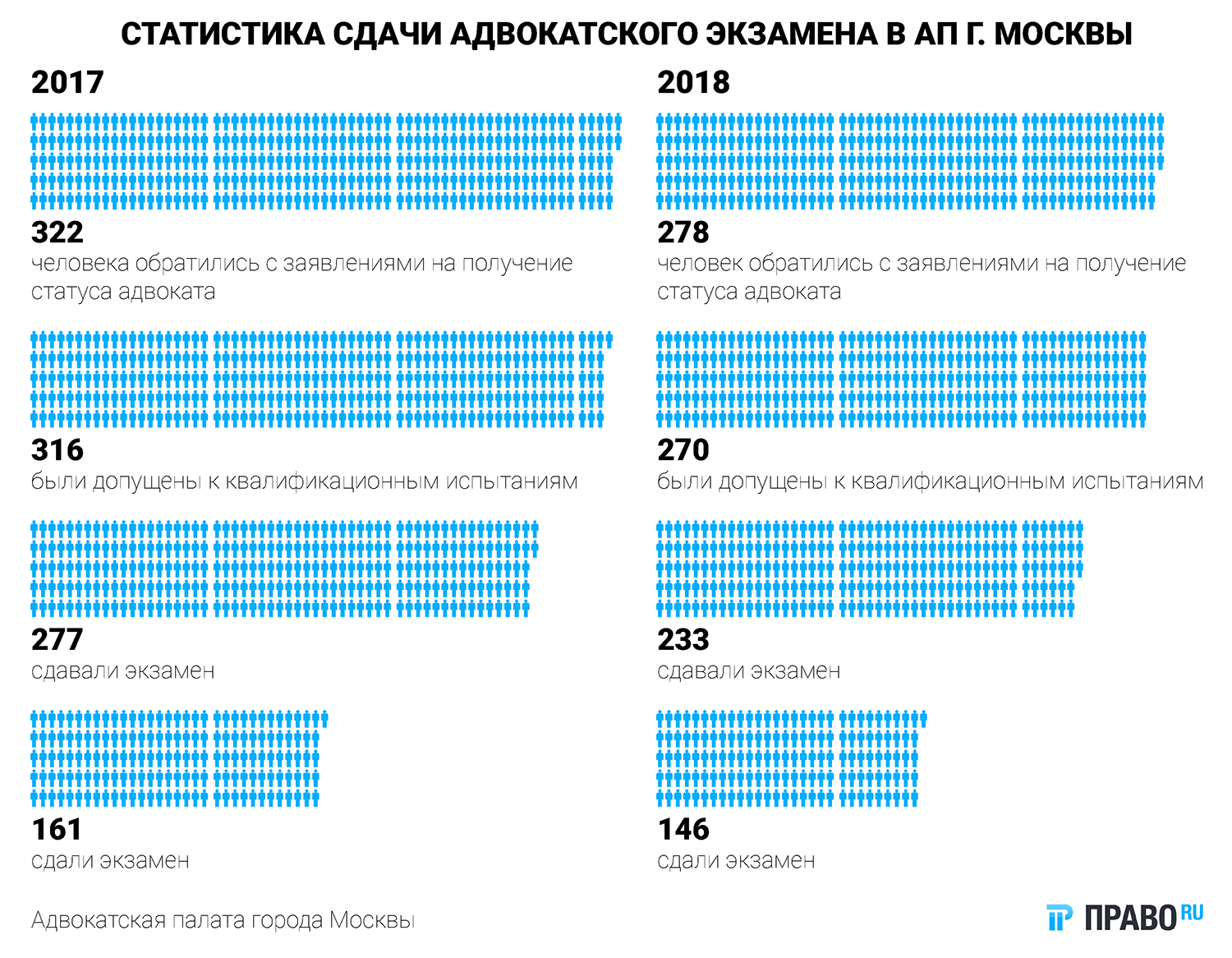

Исходя из моего опыта, опыта коллег и комментариев квалификационной комиссии АП г. Москвы, по итогам 2018 г. в среднем успешно сдают адвокатский экзамен около 50% претендентов, при этом абсолютное большинство тех, кто не сдал, сталкивается с затруднениями при устном собеседовании.

При прохождении компьютерного тестирования претендентам предлагается за час ответить на 70 вопросов, которые определяются методом случайной выборки из 324 вопросов, утвержденных ФПА РФ в мае 2019 г., размещенных на ее сайте и применяющихся с 1 сентября 2019 г. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить не менее чем на 50 вопросов, при этом правильных ответов может быть несколько и нужно отметить все, иначе ответ засчитывается как неправильный.

Каждому претенденту предоставляется отдельный компьютер, к которому выдаются логин и пароль. Вопросы и их последовательность у каждого претендента различаются, поэтому заглядывать в монитор соседа бессмысленно. Также исключена возможность пользования смартфоном для проверки правильности ответа.

Большинство вопросов посвящены положениям Закона об адвокатуре, КПЭА, а также стандартам и разъяснениям ФПА РФ по конкретным вопросам адвокатской деятельности.

При этом попадаются достаточно узкие и «экзотические» вопросы, например: «Профессиональное объединение адвокатов какого из перечисленных государств не является участником Хартии основополагающих принципов адвокатской деятельности?» или «В Постановлении ЕСПЧ от 12.02.2015 «Дело “Юдицкая и другие (Yuditskaya and Others) против Российской Федерации”» (жалоба № 5678/06) указано: «В связи с этим Европейский Суд напоминает, что в делах, касающихся адвокатов, посягательство на профессиональную тайну адвоката может иметь последствия для ˂…˃ и, соответственно, для прав, гарантированных статьей 6 Конвенции» (вставьте пропущенную фразу)».

В связи с этим рекомендую внимательно ознакомиться с вопросами, найти и запомнить правильные ответы на них до прохождения тестирования.

Также в Интернете можно найти платные тренажеры (стоимость незначительная), имитирующие компьютерное тестирование в адвокатской палате. Я пользовалась таким тренажером – на мой взгляд, он полезен, помогает хорошо подготовиться и впоследствии успешно пройти реальное тестирование. В то же время на сайте ФПА РФ с недавнего времени размещен бесплатный тренажер для подготовки к тестированию. Дело в том, что все другие тренажеры, встречающиеся в Сети, не имеют отношения к ФПА РФ и, по отзывам пользователей, не всегда правильно ориентируют претендентов.

Результаты компьютерного тестирования становятся известны сразу после прохождения теста. Претенденты, успешно сдавшие первую часть экзамена, допускаются ко второму этапу – устному собеседованию. В моей группе все 12 претендентов успешно прошли эту часть испытания.

Подготовка и прохождение собеседования

Устное собеседование было назначено спустя три недели после тестирования. В общей сложности я готовилась к нему около двух месяцев (еще до подачи документов в палату) в комфортном режиме, а с момента назначения даты собеседования – интенсивно.

В ходе собеседования претенденту предлагается выбрать билет, включающий четыре вопроса из перечня, утвержденного ФПА РФ в январе 2016 г. и применяющегося с 1 сентября того же года. При этом вопросы в билете для устного собеседования могут быть дополнены по усмотрению адвокатских палат субъектов РФ задачами по решению правовых ситуаций и заданиями по составлению юридических документов. В экзаменационных билетах АП г. Москвы таких задач нет.

К сожалению, АП г. Москвы не размещает для свободного ознакомления билеты с конкретными вопросами, в то время как, например, АП Московской области это сделала, чем, несомненно, облегчила претендентам подготовку.

Относительно подготовки к устному собеседованию хотелось бы отметить следующее.

Материал очень объемный, охватывает множество отраслей права. Поэтому в идеале желательно начать готовиться к нему заблаговременно – до сдачи документов в адвокатскую палату, чтобы равномерно распределить нагрузку и качественно подготовиться по всем вопросам собеседования.

Когда я готовилась к сдаче экзамена, то решила упростить себе задачу и найти единый подходящий источник для подготовки. Я пыталась использовать соответствующие книжные сборники ответов (купила несколько вариантов), а также подборки ответов с интернет-сайтов (в том числе платные). Однако, на мой взгляд, у каждого источника были свои существенные минусы: много «воды», устаревшая информация либо тема вообще не раскрыта. В итоге по окончании подготовки на моем столе громоздилась гора учебников, кодексов, схематических пособий и распечаток материалов из правовых баз.

При подготовке особое внимание стоит уделить вопросам по адвокатуре – в состав квалификационной комиссии входят 7 адвокатов, в том числе президент палаты (его заместитель), которые знакомы с теоретическими и практическими аспектами адвокатуры в деталях и проявляют особую щепетильность при проверке знаний в соответствующей области.

По моим наблюдениям, большинство экзаменационных билетов включали вопрос по адвокатуре, причем он был первым. Соответственно, претенденты, показавшие хорошие знания по данному вопросу, сразу располагали к себе комиссию и далее более уверенно, чем остальные, продолжали ответ.

Исходя из моего опыта и опыта коллег, добавлю, что в билетах обязательно попадаются вопросы и по уголовному праву (процессу), и по гражданскому. В связи с этим юристам, практикующим в уголовном праве (процессе), целесообразно сделать упор на изучении и повторении вопросов по гражданскому праву и процессу, и наоборот.

В любом случае я бы рекомендовала как минимум: подготовиться к ответу на все вопросы по тем отраслям права, которые вы не используете в своей практике и (или) забыли в связи с давностью изучения, а также хорошо выспаться накануне экзамена, чтобы использовать свои способности по максимуму. Добавлю, что атмосфера при прохождении собеседования доброжелательная, члены комиссии проверяют знания претендентов, не выходя за рамки темы вопроса, не «заваливают», а, напротив, помогают наводящими вопросами сориентироваться в ответе.

Для подготовки к ответу предоставляется время – первого из претендентов приглашают к ответу через 45 минут после начала подготовки, при отсутствии желающих комиссия по своему усмотрению определяет кандидатуру первого отвечающего. Кроме того, экзаменуемым предоставляются «бумажные» кодексы и законы в достаточном количестве.

До начала ответа комиссия предостерегает претендентов от чтения ответа «по бумажке» и просит каждого убрать листок, где написан ответ, и не смотреть в него. В случае заглядывания в листок комиссия относится к этому негативно и повторно просит его убрать. По этой причине на экзамене бессмысленно подробно расписывать ответы по каждому из вопросов. Также не стоит рассчитывать на использование смартфона – в ходе устного ответа без какой-либо письменной заготовки знания претендента либо отсутствие таковых станут очевидны.

Вместо этого целесообразно, на мой взгляд, сосредоточиться на плане выступления, при необходимости воспользоваться предоставленными кодексами и законами и вспомнить базовые положения по соответствующему вопросу, проговорить «про себя» ответы на наиболее сложные вопросы, а также обдумать возможные дополнительные вопросы со стороны комиссии и свои ответы на них. Отвечать необходимо четко, уверенно и последовательно – как выступая перед судом.

В большинстве случаев комиссия начинает с проверки базовых знаний претендента по каждому из вопросов, не особо углубляясь в детали, далее задает дополнительные вопросы – как правило, это бывает в случае неуверенности претендента или неправильности его ответов либо наоборот: если претендент сразу начинает детально излагать материал, комиссия спрашивает основные положения, чтобы ускорить ответ и перейти к следующему вопросу.

В моем случае устное собеседование группы из 12 человек длилось около трех часов (включая время на подведение итогов и их оглашение). Я отвечала порядка 15 минут; семеро претендентов, включая меня, прошли собеседование успешно.

Подводя итог, хочу пожелать всем претендентам успеха, а для его достижения рекомендую при подготовке использовать тайм-менеджмент и планировать все этапы, а также выделить достаточное время на повторение (изучение) материала.

Баулин Олег

Вице-президент, советник ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, президент АП Воронежской области

Не волшебная палочка…

Правовые вопросы статуса адвоката

Адвокатский запрос – форма получения информации доказательственного значения, а не способ формирования новых сведений

25 января 2023

Иллюстрация: Право.Ru/Оксана Острогорская

Статистика сдачи экзамена

С 1 сентября 2016 года действуют единые требования сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката для всех адвокатских палат страны. Испытание проходит в два этапа. Первый – в течение часа ответить на 70 тестовых вопросов, которые компьютерная программа случайно выбирает из единого перечня. При этом успешным результатом считается 50 правильных ответов и более. Вторая часть экзамена – устная, на нее дается 45 минут. В каждом билете по четыре вопроса, при подготовке ответов к которым кандидатам разрешено пользоваться кодексами и другими законами. Вопросы для устного экзамена можно посмотреть на сайте ФПА.

«Внося изменения в порядок сдачи квалификационного экзамена, мы ставили перед собой две задачи. Первая – сделать тестирование единым для всех палат. Мы разработали тесты на знание законодательства об адвокатской деятельности, этических правил, а также стандарта осуществления защиты. Вторая – сформулировать единый перечень вопросов таким образом, чтобы на устной части экзамена проверялась профессиональная компетентность претендента. Эти задачи были успешно решены», – говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. «Унификация требований к сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката очень продуктивна. Мы осуществляем профессиональную деятельность в едином правовом пространстве. Соответственно, и требования к кандидатам должны быть едиными», – соглашается экс-зампред комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы, адвокат Александр Пиховкин.

Подготовка к экзамену

Но что думают об экзамене адвокаты, получившие статус в прошлом году? Старший юрист практики частных клиентов ЮФ

Федеральный рейтинг.

группа

АПК и сельское хозяйство

группа

Антимонопольное право (включая споры)

группа

ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование

группа

ГЧП/Инфраструктурные проекты

группа

Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры)

группа

Интеллектуальная собственность (Консалтинг)

группа

Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)

группа

Недвижимость, земля, строительство

группа

Разрешение споров в судах общей юрисдикции

группа

Цифровая экономика

группа

Банкротство (реструктуризация и консалтинг)

группа

Банкротство (споры high market)

группа

Интеллектуальная собственность (Регистрация)

группа

Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование)

группа

ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)

группа

Финансовое/Банковское право

группа

Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market)

группа

Трудовое и миграционное право (включая споры)

10место

По количеству юристов

12место

По выручке на юриста

14место

По выручке

Светлана Бурканова посоветовала начать путь в адвокаты со собора документов, а именно с заказа справки о наличии (отсутствии) судимости, поскольку срок ее изготовления составляет 30 дней. «Удобно обратиться в многофункциональный центр «Мои документы», где одновременно можно заказать еще один требуемый документ – свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе с присвоением ИНН. За время изготовления этих документов вы соберете остальные. Это значительно сэкономит время», – уверена Бурканова.

В некоторых субъектах федерации могут потребовать дополнительные документы, например военный билет или гарантийное письмо о том, что юриста после успешной сдачи экзамена примет к себе адвокатское бюро. Узнать об этом можно на сайтах региональных адвокатских палат.

Долго ждать экзамена никому не пришлось. У руководителя коммерческой практики юркомпании

Федеральный рейтинг.

Дениса Фролова первый экзамен в Адвокатской палате Московской области был назначен через месяц после подачи документов. Буркановой в той же палате пришлось подождать меньше двух месяцев до первого теста и еще месяц – до второго экзамена. У адвоката

Федеральный рейтинг.

группа

Банкротство (споры mid market)

группа

Частный капитал

группа

Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market)

группа

Разрешение споров в судах общей юрисдикции

группа

Семейное и наследственное право

группа

Трудовое и миграционное право (включая споры)

1место

По выручке на юриста

18-20место

По количеству юристов

3место

По выручке

Профайл компании

Александры Стирмановой с момента подачи документов в Адвокатскую палату Москвы до первого тестирования прошло 15 дней: «Признаться, я ожидала, что времени на подготовку будет значительно больше». А старшему юристу, адвокату КА

Федеральный рейтинг.

группа

Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market)

группа

Банкротство (реструктуризация и консалтинг)

группа

Разрешение споров в судах общей юрисдикции

группа

Страховое право

группа

АПК и сельское хозяйство

группа

Банкротство (споры high market)

группа

Морское право

группа

Трудовое и миграционное право (включая споры)

группа

Фармацевтика и здравоохранение

группа

Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)

группа

Уголовное право

группа

Частный капитал

9место

По количеству юристов

18место

По выручке

19место

По выручке на юриста

Профайл компании

Евгению Лиджиеву и вовсе назначили первый экзамен в Адвокатской палате Москвы через неделю после подачи документов, а устный экзамен – через две с половиной недели.

Компьютерное тестирование проводится по двум основополагающим актам: закону об адвокатуре и Кодексу адвокатской этики. «Большинство претендентов, в том числе и я, при подготовке к тестированию использовали приложение к мобильному устройству «Тест тренажер», которое содержит все 295 вопросов», – рассказала Бурканова. А для подготовки к устному экзамену лучше прочитать рекомендуемую ФПА литературу.

«У меня подготовка к экзаменам началась за несколько месяцев с литературы по адвокатуре и трудов известных защитников. А за неделю до экзамена я изучил нормативные акты и два учебных материала», – рассказал Лиджиев. Фролов готовился к компьютерному тестированию 2–3 дня. «Устная часть состоит в том числе из не самых профильных для меня вопросов – уголовного и налогового права. Поэтому подготовка к ней заняла чуть больше времени – около двух недель», – отметил Фролов. «Все мои попытки готовиться к экзамену до подачи документов не увенчались успехом, поэтому активная фаза подготовки к тестированию пришлась на промежуток между подачей документов и тестированием (в моем распоряжении было 15 дней), к устному экзамену – между тестированием и устным экзаменом (ровно три недели). Подготовка проходила не отрываясь от рабочего процесса, по вечерам и выходным. Но я бы всё-таки рекомендовала приступить заранее. При подготовке к устному экзамену советую обратить внимание только на те вопросы, которые отсутствуют в кодексах, и пользоваться учебниками, рекомендованными палатой», – говорит Стирманова.

Порядок сдачи экзамена

Большинство претендентов справляются с компьютерным тестированием довольно быстро. Например, Лиджиеву, Стирмановой и Фролову для успешной сдачи хватило 15 минут. «На тестировании в Адвокатской палате Москвы присутствовало порядка 10 человек. Я была первой, кто прошел тест, после чего мне вручили приглашение на устный экзамен, я ушла. Знаю, что в группе был один, кто не сдал. Тестирование не было сложным: весь материал заранее известен, он не особо объемный, дополнительные вопросы исключены. Я бы сказала, это тест на внимательность. Большая часть вопросов требует выбора нескольких ответов, именно тут многие допускают ошибки», – предупредила Стирманова. «Списать на компьютерном тестировании невозможно», – отметил Фролов.

Сейчас мы разрабатываем новый вариант тестирования по тем же темам, но более сложный по содержанию. Вопросы для устной части будут переформулированы, чтобы по ним можно было проверить готовность и способность претендента действовать в определенной правовой ситуации.

На устном экзамене можно пользовался текстами законов, но Стирманова предупредила, что некоторые палаты разрешают только собственные материалы: «Поэтому кодексов на всех может не хватить». Фролов обратил внимание, что находящиеся в аудитории нормативные акты не всегда представлены в актуальных и действующих редакциях. «В процессе подготовки целесообразно составить перечень законов, которые могут пригодиться, и перед экзаменом поинтересоваться об их наличии. В Адвокатской палате Московской области оказались практически все необходимые нормативные акты, в том числе и ФКЗ», – рассказала Бурканова.

Стирманова рассказала, как сдавала устный экзамен в Адвокатской палате Москвы: «Времени на подготовку было достаточно, через полчаса после начала экзамена комиссия слушала первого претендента, остальные продолжали готовиться. Мне задали дополнительные вопросы практического характера по теме билета. При этом я так много отвечала, что комиссия даже прерывала и просила переходить дальше. Из 12 экзаменующихся сдали семь. Во время экзамена можно выходить, поэтому, наверное, кто-то пытался списать, но не думаю, что это помогло. Комиссия смотрит и на количество баллов, набранных на тестировании, поэтому пренебрегать первым экзаменом не стоит: возможно, он спасёт при принятии окончательного решения о присвоении статуса».

Устный экзамен считается сложнее компьютерного тестирования из-за большего количества билетов и их разнообразия по отраслям права. «Мне на устном экзамене не задавали дополнительных вопросов, так как я уверенно и быстро ответил на основные. При подготовке и сдаче экзамена важно не только записать и запомнить ответ, но и понимать суть вопросов, их возможную проблематику, ясно все изложить», – подтвердил Лиджиев, который тоже получал статус в Адвокатской палате г. Москвы. У него в группе было 15–20 человек, из которых около шести не сдали. «На устной части присутствуют 13 членов квалификационной комиссии. Вероятно, можно что-то списать, но это легко заметить, что автоматически приведет к провалу экзамена», – предупредил Фролов. «Члены комиссии оценивают не только ваши знания, но и умение выступать, излагать мысли, доносить информацию до окружающих. Поэтому не надо читать с листка, на котором написаны ответы, даже если волнуетесь. Переписывание нормы права – тоже раздражающий фактор. В Адвокатской палате Московской области дополнительные вопросы задавали всем претендентам по темам их билетов», – посоветовала Бурканова.

В Адвокатской палате г. Москвы сдать экзамен сложнее, чем в регионах. «Поскольку это наиболее многочисленная региональная палата, количество претендентов и уровень требований к ним остаются стабильно высокими», – отметил Пиховкин. Он рассказал, что число кандидатов на получение статуса адвоката в сравнении с 2017 годом уменьшилось на 13%, а число успешно сдавших – на 5%. «В среднем, статус получают около 70% желающих, правда, эта цифра в регионах различается. Претенденты на получение статуса из года в год показывают хорошие результаты. В адвокатуру, как правило, идут подготовленные стажеры и достаточно опытные юристы», – подтвердила Володина.

Абсолютное большинство российских адвокатов – это крепкие профессионалы, часто с несколькими базовыми образованиями, которые пришли в профессию из науки или имеют за плечами опыт практической деятельности.

Александр Пиховкин

31 мая адвокаты по всей России будут бесплатно консультировать граждан по вопросам гражданского, земельного, трудового, семейного, налогового, предпринимательского, уголовного и иных отраслей права. Узнать адреса и часы приема можно на сайтах адвокатских палат субъектов РФ. Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко поздравляет коллег с профессиональным праздником и напоминает, что залог благополучия и успеха в решении всех задач, стоящих перед корпорацией, – стабильное развитие, единство и сплоченность.

- Инхаусы

- Консультанты

Статья 49. Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, указанные в части 14 статьи 11 настоящего Федерального закона.

Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина по инициативе гражданского служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина.

Квалификационный экзамен проводится по установленной форме в целях оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданского служащего конкурсной или аттестационной комиссией.

Гражданский служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Порядок сдачи квалификационного экзамена гражданскими служащими определяется указом Президента Российской Федерации.

Судебная практика и законодательство — 79-ФЗ О государственной гражданской службе. Статья 49. Квалификационный экзамен

Приказ Росграницы от 30. 2008 N 53

(ред. от 23. 2013)

Об утверждении Положений о порядке проведения аттестации и о порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими служащими Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации

Настоящее Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими служащими Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27. 2004 N 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151, N 16, ст. 1828, N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186) (далее – Федеральный закон “О государственной гражданской службе Российской Федерации”), Указами Президента Российской Федерации от 01. 2005 N 111 “О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 438), от 01. 2005 N 113 “О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 440; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3459) и от 27. 2005 N 1131 “О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 40, ст. 4017).

Приказ ФТС России от 21. 2008 N 166

(ред. от 24. 2020)

Об утверждении Положений о порядке проведения аттестации и о порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федеральной таможенной службы

Настоящее Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федеральной таможенной службы (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151, N 16, ст. 1828, N 49, ст. 6070), Указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 111 “О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 438), от 1 февраля 2005 г. N 113 “О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 440; 2006, N 31 (часть I), ст. 3459) и от 27 сентября 2005 г. N 1131 “О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 40, ст. 4017).

Приказ Россотрудничества от 12. 2009 N 308лц

Об утверждении Порядка сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151, N 16, ст. 1828, N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, ст. 3624), Указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 111 “О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 438) и от 1 февраля 2005 г. N 113 “О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 440; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3459) приказываю:

Данный тест направлен на выявление знаний, необходимых для поступления на государственную гражданскую службу и замещения любой должности государственной гражданской службы в 2022 году. В тесте затрагиваются пять областей знаний, перечисленных ниже:

- знание Конституции Российской Федерации и основ конституционного устройства Российской Федерации;

- знание государственного языка Российской Федерации – русского языка;

- знание законодательства о государственной и гражданской службе;

- знание основ законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

- знание в области информационно-коммуникационных технологий.

Система он-лайн тестирования выстроена следующим образом:

- Время прохождения теста (40 вопросов) ограничено 40 минутами.

- Задача проходящего тест – проанализировать информацию, изложенную в вопросе, и из нескольких ответов выбрать правильный. В каждом вопросе возможен только один правильный вариант ответа.

- Если проходящий тест заканчивает работу до истечения времени, то, при желании, он может вернуться к предыдущим вопросам и проверить свои ответы.

- По окончании прохождения теста отображаются результаты тестирования, включающие количество верных и неверных ответов и вопросы, на которые даны неверные ответы.

В каком варианте ответа НЕ пишется слитно?

Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях НЕ пишется слитно:

Определите предложение, в котором НЕ пишется слитно:

Укажите ряд, в котором все слова пишутся с удвоенной согласной:

Укажите, в каком предложении на месте пропуска ставится тире:

Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска пишется буква А:

Выберите вариант ответа, в котором знаки препинания расставлены верно:

Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:

Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска пишется буква Е:

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И?

Выберите вариант ответа, в котором запятые расставлены верно:

Выберите вариант, в котором во всех случаях НЕ пишется раздельно:

Выберите вариант ответа, в котором перед союзом КАК нужна запятая:

Выберите вариант ответа, в котором нет ошибок в написании строчной и прописной буквы:

Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях пишется удвоенная ЛЛ:

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется удвоенная НН?

Выберите вариант, в котором во всех случаях НЕ пишется слитно:

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

Выберите вариант ответа, в котором на месте пропуска пишется буква Ь:

Выберите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется НН:

В каком варианте ответа числительное употреблено верно?

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые?

Выберите вариант ответа, в котором во всех трех случаях пишется буква Ь:

В каком ряду во всех случаях пропущена одна и та же буква?

Выберите вариант ответа с написанием через дефис?

Выберите вариант ответа, в котором все слова пишутся слитно:

В каком варианте ответа на месте пропуска пишется Е?

Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые:

Выберите вариант ответа, в котором тире поставлено верно:

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н:

Выберите вариант с раздельным написанием во всех случаях:

В словах какого ряда пишется буква Е?

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые

В каком слове Ъ не нужен?

В каком слове на месте пропуска пишется буква И:

Выберите вариант ответа, в котором выделенное слово употреблено верно?

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?

Выберите вариант ответа с дефисным написанием:

Выберите вариант ответа, в котором на месте пропуска пишется И:

Укажите верную форму числительного – поддержан 769 депутатами:

Укажите синоним к слову ЛЕГИТИМНЫЙ:

В каком варианте ответа верно употреблены прописные и строчные буквы?

Выберите вариант ответа, в котором предложение построено без ошибок:

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ё?

Найдите ряд, в котором во всех словах пропущена буква:

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны в предложении стоять запятые?

В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?

В каком варианте ответа все слова пишутся раздельно?

Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска пишется буква И:

Выберите вариант ответа, в котором двоеточие поставлено верно:

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся раздельно:

В словах какого ряда на месте пропуска пишется буква Ы:

Укажите ряд слов, в которых правильно поставлено ударение:

В каком слове на месте пропуска пишется буква Ы:

В каком слове на месте пропуска пишется согласная буква?

Выберите вариант ответа со слитным написанием:

Выберите вариант ответа, в котором слово употреблено неверно:

Выберите вариант ответа, в котором нет смысловой избыточности:

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно:

В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога:

В каком варианте ответа все слова употреблены правильно?

Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую:

Выберите неправильный вариант:

В каком варианте ответа допущена ошибка:

Какое слово или выражение неуместно в деловой письменной речи?

В каком варианте ответа на месте пропуска пишется И?

В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ нужно употребить ПРЕДОСТАВИТЬ?

Укажите вариант, в котором допущена ошибка в употреблении фамилии:

В каком варианте ответа все слова пишутся через дефис?

100. Укажите верную форму числительного: пополнить бюджет 684 275 рублями

101. В каком варианте ответа допущена ошибка в употреблении предлога:

102. В каком варианте ответа все слова употреблены правильно?

103. В каком варианте ответа числительное употреблено верно?

104. В каком варианте ответа допущена ошибка:

105. Выберите вариант ответа с раздельным написанием:

106. В каком варианте ответа на месте пропуска пишется И?

107. В каком варианте ответа допущена ошибка в построении словосочетания:

108. Прочитайте текст и выполните задание:

109. Прочитайте текст приказа и выполните задание:

110. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

111. В каком слове ударение падает на первый слог?

112. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

113. В каком варианте ответа нет ошибок в употреблении предлогов?

114. Укажите словосочетания, в которых нарушены нормы сочетаемости слов:

115. Выберите вариант ответа, в котором нет речевых ошибок:

116. В каком варианте ответа нет ошибок в употреблении предлогов?

117. Выберите вариант ответа, в котором перед ЧЕМ нужна запятая:

118. Найдите правильный вариант:

119. В каком варианте ответа числительное употреблено верно?

120. Определите предложение, в котором НЕ пишется раздельно:

121. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

122. В каком слове ударение падает на последний слог:

123. Укажите вариант ответа, в котором все верно и с точки зрения написания, и с точки зрения употребления предлогов:

124. В словах какого ряда на месте пропуска пишется буква Е?

125. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска пишется буква И:

126. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И?

127. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях пишется ЛЛ:

128. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с удвоенной согласной:

129. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется НН:

Пройти онлайн тестирование по данному перечню вопросов

Вопросы и ответы на сайте gossluzhba. gov

Каковы требования к стажу для госслужбы?Требование о необходимости определенного стажа при поступлении на гражданскую службу закреплено в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Конкретные требования к продолжительности стажа установлены Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 16 “О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы”. Данным Указом установлены следующие квалификационные требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для замещения:

- высших должностей федеральной гражданской службы — не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- главных должностей федеральной гражданской службы — не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- ведущих должностей федеральной гражданской службы — без предъявления требования к стажу;

- старших должностей федеральной гражданской службы — без предъявления требований к стажу;

- младших должностей федеральной гражданской службы — без предъявления требований к стажу.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу госслужбы или стажу работы по специальности. А также к направлению подготовки для замещения главных должностей федеральной государственной гражданской службы – не менее 1 года стажа госслужбы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Возможна госслужба при двойном гражданстве?Наличие гражданства другого государства является препятствием для поступления на государственную гражданскую службу, если иное не предусмотрено международным договором. То есть, если у Вас имеется российское гражданство и гражданство другого государства, то все будет зависеть от условий договора или соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и таким государством. Требования к кандидатам на замещение должностей госслужбы?Для поступления на гражданскую службу необходимо соответствовать следующим требованиям:

- являться гражданином Российской Федерации;

- владеть государственным языком Российской Федерации;

- быть не моложе 18 лет, но и не старше 65 лет;

- иметь высшее образование (кроме должностей категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей, для замещения которых необходимо среднее профессиональное образование);

- иметь определенный стаж работы на государственной службе или в соответствующей профессиональной сфере;

- обладать профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.

Требования наличия гражданства Российской Федерации и владения государственным языком Российской Федерации закреплены в Конституции Российской Федерации и Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Необходимость соответствия претендентов возрастным требованиям закреплено в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Квалификационные требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих устанавливаются Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 16 “О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы”. Требования к профессиональным знаниям и навыкам устанавливаются локальными нормативными правовыми актами государственного органа, в который претендент поступает на службу. Они призваны максимально отражать содержание и характер должностных обязанностей, предполагающихся к исполнению на данной должности госслужбы. Какие требования к электронным документам при отклике на вакансию?Электронные образы документов создаются с помощью средств сканирования и должны содержать все страницы бумажного носителя:

- Сканирование документа на бумажном носителе производится в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 200 – 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности (графической подписи лиц, дат, печати и углового штампа бланка (при наличии).

- Каждый отдельный электронный образ документа должен быть представлен в виде отдельного файла (а не каждой отдельной страницей файла) в формате PDF.

- Размер файла электронного образа не должен превышать 5 Мб.

Как связаться с работником кадровой службы?В настоящее время данный функционал доступен только для работников кадровых служб. Для связи с кадровой службой необходимо обратиться по номеру телефона или электронной почте, указанным в вакансии. Как повторно откликнуться на вакансию?В единой системе предусмотрена возможность отклика на одну и ту же вакансию только один раз. При соблюдении сроков подачи документов кандидат может использовать иные способы подачи документов на ту же вакансию, направив необходимый комплект документов в бумажном виде по почте или представив лично. Как система определяет госслужащего при отклике на вакансию?Единая система проверяет, является ли пользователь государственным гражданским служащим по следующим параметрам:

- Учетная запись пользователя связана с личным делом, внесенным в единую систему и имеющим действующий приказ о назначении на должность.

- У пользователя имеется подтвержденная учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в ней имеется признак принадлежности пользователя к государственному гражданскому служащему. При этом учетная запись пользователя в единой системе должна быть связана с учетной записью в ЕСИА. Нужно связать учетные записи в личном кабинете единой системы в разделе «Профиль» с использованием кнопки “Привязать к ЕСИА”.

Если в ЕСИА нет признака принадлежности пользователя к государственному органу, пользователю необходимо обратиться к лицу, назначенному в его государственном органе уполномоченным в ЕСИА, для привязки учетной записи ЕСИА к государственному органу. Как откликнуться на вакансию с приемом документов в электронном виде?

- У Вас должна быть подтвержденная учетная запись ЕСИА (на портале Госуслуги).

- Учетная запись на портале gossluzhba.gov.ru должна быть связана с учетной записью ЕСИА. Это можно сделать в разделе “Профиль” с помощью кнопки “Привязать к ЕСИА”.

Что делать при сообщении «До истечения срока действия пароля остался один день. Рекомендуем изменить пароль в личном кабинете»?Пароль на учетной записи действителен в течение 90 дней, по истечению данного времени необходимо сменить пароль на новый. Для этого выполните следующие действия:

- Войдите в раздел «Профиль».

- Нажмите кнопку «Изменить пароль».

- Заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Изменить».

Как сформировать документ о доходах/расходах?Пробный Тест на госслужбуДанный тест направлен на ознакомление с версией 5 Комплекса тестовых вопросов на соответствие квалификационным требованиям вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности (базовым квалификационным требованиям). Основной целью теста на госслужбу является выявление знаний, необходимых для поступления на государственную службу Российской Федерации (далее – гражданская служба) и замещения любой должности гражданской службы. В тесте затрагиваются пять областей знаний, перечисленных ниже:

Система онлайн тестирования выстроена следующим образом.

- Время прохождения теста (15 вопросов) ограничено 15 минутами.

- Задача проходящего тест – проанализировать информацию, изложенную в вопросе, и из нескольких ответов выбрать правильный. В каждом вопросе возможен только один правильный вариант ответа.

- Если проходящий тест заканчивает работу до истечения времени, то, при желании, он может вернуться к предыдущим вопросам и проверить свои ответы;

- По окончанию прохождения теста отображаются результаты тестирования, включающие количество верных и неверных ответов и вопросы, на которые даны неверные ответы.

Тесты на госслужбу

Тесты для самопроверки для поступления на госслужбу делятся по типу вопросов и области знаний и проводятся в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 397 от 31. 2018 г. “Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов”. В разделе «Тесты для самопроверки» в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» есть возможность пройти онлайн-тестирование, которое включает примерный перечень тестов из 250 вопросов. Для успешного прохождения тестирования при поступлении на государственную службу рекомендуется освоить полный комплекс вопросов, представленный ниже:

2022 ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. torgi. gov. ru (далее – ГИС Торги) открывается для размещения всех торгов, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 10. 2012 № 909.

ГИС Торги обладает уникальным набором функциональных возможностей, таких как:

– регистрация пользователей полностью в электронной форме;

– система автоконтролей при размещении информации;

– планы приватизации и решения об условиях приватизации в структурированной форме;

– отчеты об итогах приватизации в автоматическом режиме;

– информационное взаимодействие с 8 аккредитованными Правительством Российской Федерации электронными площадками;

– интеграционное взаимодействие с внешними региональными информационными системами;

– свободный доступ к структурированным данным из открытой части ГИС Торги;

– удобный поиск объектов на торгах по характеристикам имущества и «ключевым» словам;

– подписка на обновления информации по заданным параметрам;

– реестр договоров, заключаемых по итогам торгов;

– круглосуточная служба поддержки ГИС Торги.

Современные технологии, используемые в ГИС Торги, позволяют сделать земельно-имущественные торги более открытыми, прозрачными и доступными как для организаторов торгов, так и для потенциальных участников.

На старой версии сайта создание новых извещений с 01. 2022 будет недоступно.

официальный сайт Казначейства Россииwww. roskazna

ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. torgi. gov. ru (далее – ГИС ТОРГИ) предназначена для проведения электронных торгов и размещения информации и документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10. 2012 № 909 “Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”.

ГИС ТОРГИ начала свою работу с 01. 2022 в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19. 2020 № 1876 “Об определении адреса сайта государственной информационной системы “Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также приказа Казначейства России от 30. 2021 № 376 “О вводе в эксплуатацию Государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. torgi. gov

Регламент функционирования ГИС ТОРГИ по регистрации пользователей путем взаимодействия с ЕСИА (Госуслуги), по размещению информации о торгах и иной информации и документов, а также порядок взаимодействия ГИС ТОРГИ с электронными площадками, утвержден приказом Казначейства России от 02. 2021 № 38н.

15 октября 2021 года была запущена новая платформа государственной информационной системы Торги по продаже государственного и муниципального имущества (new. torgi. gov. ru) (далее – ГИС Торги), оператором которой в соответствии с ПП РФ от 19. 2020 №1876 стало Федеральное казначейство.

ГИС Торги – это цифровая экосистема для проведения во взаимодействии с электронными площадками торгов по продаже государственного, муниципального и иного имущества.

На новой платформе с 15. 2021 будет доступна регистрация правообладателей, организаторов торгов и специализированных организаций.

Теперь процедура регистрации проходит полностью в электронной форме.

Регистрация в системе необходима как новым пользователям, так и пользователям, ранее зарегистрированным на старой версии сайта torgi. gov.

С подробной инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте new. torgi. gov. ru в разделе Служба поддержки.

Зарегистрируйтесь и начните работать в ГИС Торги.

Напоминаем, что уже с 01. 2022 в ГИС Торги будут проводиться торги в электронной форме по:

● аренде и продаже земельных участков (ЗК РФ);

● приватизации государственного и муниципального имущества (ФЗ от 21. 2001 № 178-ФЗ);

● передаче на аукционе прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом (приказ ФАС России от 10. 2010 № 67);

● реализации имущества, обращенного в собственность государства (ПП РФ от 30. 2015 № 1041).

До 01. 2022 старая версия сайта torgi. gov. ru будет функционировать в полном объеме. Обслуживание пользователей старой версии сайта torgi. gov. ru обеспечивается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Компания, в которой работал наш эксперт, однажды поставила государству дорожно-строительную технику — и заработала на этом миллион долларов. Если вы хотите разобраться, как участвовать в электронных торгах, чтобы получать госконтракты, читайте нашу инструкцию.

Как участвовать в электронных торгах по 44-ФЗ

Подробная инструкция — ниже.

Шаг 1. Получите электронную подпись

Для работы с государством нужна квалифицированная электронная подпись (ЭП). Она позволяет подписывать заявки на участие в электронных аукционах и отправлять заказчикам документацию по тендеру.

Обратите внимание, что квалифицированная подпись и обычная электронная подпись, которую используют для электронного документооборота, это разные подписи. Для тендеров на госплощадках нужна именно квалифицированная подпись.

Вот как получить ЭП для участия в электронных торгах с государством

Обратитесь в аккредитованный удостоверяющий центр. Таких центров — более 500 по всей стране. Вот перечень аккредитованных удостоверяющих центров, составленный Минкомсвязи, выберите из него ближайший к вам центр.

Подготовьте документы. Вам понадобятся:

- номер ИНН компании, ИП или физического лица;

- сканы паспорта и СНИЛС руководителя компании, ИП или физического лица.

Остальные документы — на усмотрение удостоверяющего центра.

Например, если вы подаёте документы как ИП или самозанятый, часто просят указать свой номер телефона и электронную почту. А если как юридическое лицо — например ООО — то дополнительно запрашивают уставные документы и документ, подтверждающий полномочия подписанта. Это может быть решение, протокол или приказ о назначении руководителя.

Закажите ЭП. Заказать ЭП удобнее всего онлайн. Это можно сделать на сайте удостоверяющего центра. Для этого заполните заявку на выпуск ЭП и оплатите счёт.

На этапе получения ЭП главное определиться, на каких электронных площадках вы будете работать, чтобы не переплачивать за те площадки, которые не нужны. Иногда участники торгов покупают максимальные ЭП стоимостью 15-20 тысяч рублей, а реально работают только на государственных площадках. Стоимость ЭП для работы на государственных площадках — порядка 4 тысяч рублей.

Получите ЭП. Выпуск ЭП занимает от нескольких часов до недели — всё зависит от удостоверяющего центра. Забрать флешку или другой носитель с ЭП можно только лично, так что придётся съездить в удостоверяющий центр или оформить доставку курьером. Последняя услуга доступна не во всех центрах, так что лучше уточнить это на этапе оформления услуги.

Бывает, что удостоверяющий центр выдаёт «битую» ЭП, которая не читается. Тогда придётся отдать ЭП на перевыпуск. Для этого позвоните в удостоверяющий центр, к вам приедет менеджер, заберёт ЭП, составив акт передачи, и через пару часов привезёт новую рабочую ЭП.

Шаг 2. Откройте специальный счёт

Для электронных торгов обычный счёт ИП или ООО не подойдёт — нужен специальный счёт для госзакупок. Чтобы открыть спецсчёт, необходимо обратиться в любой банк из перечня, утверждённого правительством. Процедура открытия спецсчёта ничем не отличается от открытия обычного расчётного счета и занимает от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от банка. Обычно банки открывают спецсчёт бесплатно.

Спецсчёт нужен для обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ. На этот спецсчёт участник перечисляет деньги для государственного предприятия, для которого будет выполнять тендер. Эти деньги — своеобразная страховка для заказчика, которая показывает серьёзность ваших намерений и доказывает вашу финансовую состоятельность. А ещё со спецсчёта списывается комиссионное вознаграждение электронных площадок.

Спецсчёт отличается от обычного счёта только назначением. Других отличий нет, поэтому вы можете оплачивать со спецсчёта счета поставщиков, держать на нём деньги и получать проценты на остаток, если ваш банк предлагает такую услугу.

Некоторые думают, что спецсчёт для участия в торгах нельзя арестовать, поэтому переводят на него крупные суммы в случае проблем в бизнесе. Но это не так. И налоговая, и Федеральная служба судебных приставов могут арестовать спецсчёт, как любой другой.

Шаг 3. Зарегистрируйтесь в ЕИС

Проверьте, что у вас есть подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» для авторизации в ЕИС. Такая учётная запись должна быть у руководителя компании, ИП или физического лица, который планирует участвовать в госзакупках. Проверить статус записи можно в личном кабинете в разделе «Настройки».

Для регистрации в ЕИС нужна подтверждённая учётная запись на «Госуслугах»

Если у вас другой тип учётной записи, то надо повысить её статус до подтверждённой. Для этого понадобится подтвердить свою личность. Это можно сделать онлайн с помощью банковской карты или лично, придя в МФЦ.

Привяжите свою компанию к учётной записи на «Госуслугах». В личном кабинете необходимо указать реквизиты ИП или ООО, от лица которого вы будете участвовать в госзакупках. Это также можно сделать в личном кабинете на сайте.

Так выглядит страница входа на «Госуслуги» после того, как вы привязали ИП или ООО

Заведите личный кабинет в ЕИС. Чтобы зарегистрировать личный кабинет на сайте госзакупок, вам понадобится ЭП, которую вы получили ранее. Кроме этого подготовьте следующие документы:

- для юридического лица: отсканированный устав и решение или протокол о крупной сделке или скан паспорта участника торгов;

- для ИП или физического лица: сканы всех страниц паспорта.

Заполните данные, прикрепите документы и подайте заявку на регистрацию, подписав её ЭП. В течение суток вы будете аккредитованы на главных федеральных площадках.

Вход в личный кабинет для участника электронных торгов по 44-ФЗ

Регистрация в ЕИС возможна только в браузере Internet Explorer. Поэтому его нужно установить и настроить заранее, чтобы потом не было неожиданностей.

Сама регистрация бесплатная и действует три года.

Шаг 4. Найдите тендер

Закупки по 44-ФЗ можно искать в ЕИС — в народе её ещё называют «Закупки гов», такое название пошло от домена. gov, на котором расположен сайт закупок. На сайте достаточно много фильтров, поэтому искать удобно.

В ЕИС можно искать подходящие закупки по цене, дате, заказчику и другим параметрам

Сайт ЕИС постоянно дорабатывается и может периодически не работать — на практике такое нередко случается. Обычно технические работы проводят ночью, но бывает, что сайт недоступен и днём.

Помимо ЕИС есть множество других поисковых систем и агрегаторов, на которых можно искать госзакупки. Вот площадки, на которых госучреждения проводят основные закупки:

- «Сбербанк АСТ»;

- государственная тендерная площадка «Росэлторг»;

- электронная площадка России «РТС тендер».

Лучший способ найти тендер — инициировать его самому. Обычно я поступал так. Искал на сайте zakupki. gov. ru по ключевым словам, региону и другим параметрам тех заказчиков, которые в прошлом году уже закупали то, что я могу им сегодня продать. Рассылал этим компаниям официальные письма-предложения на бланке предприятия, для каждого письма записывал входящий номер — так письмо можно было отследить внутри незнакомой государственной организации. На следующий день звонил и узнавал, кто из сотрудников заказчика рассматривает моё письмо. И назначал встречу с этим человеком, на которой проводил для него презентацию своей компании. Здесь самое главное — убедить заказчика в своей порядочности и полезности. После я прикидывал, по которой цене мне будет выгодно выполнить такой госконтракт, и предоставлял ещё два коммерческих предложений от «других фирм», так как надо было минимум три предложения, чтобы сформировать начальную цену контракта. После этого мне оставалось только составить документацию электронного аукциона. Я составлял её так, чтобы другие поставщики не могли выполнить условия поставки — и в итоге забирал госконтракт без снижения цены.

Шаг 5. Изучите условия госконтракта

Проверять контракт на стадии подписания — плохая практика. После того, как тендер уже выигран, поздно вносить изменения в условия поставки, а исполнитель может лишиться выгоды и даже сработать в минус.

Представьте, что вы выиграли тендер на поставку детского питания в детские сады. Но проморгали, что по контракту обязаны поставить госзаказ не в один район республики, а в 35. Вы не учли логистику в себестоимости контракта и не смогли его исполнить, за что вас внесли в реестр недобросовестных поставщиков, подали на вас в суд и взыскали неустойку.

Поэтому изучайте условия госконтракта до того, как вы решили участвовать в торгах.

Проверять проектную документацию лучше с профессиональным юристом или специалистом по госзакупкам. Он укажет на риски, которые могут привести к убыткам.

Обычно документация к тендеру — это стопка бумаг формата А4, в которых сухим канцелярским языком и мелким шрифтом без интервалов написано, какие обязательства берёт на себя исполнитель, когда он должен выполнить условия контракта и что ему будет, если он нарушит договор. Но прочитать эти документы придётся, потому что на каждой странице могут прятаться нюансы и обычные опечатки, которые усложнят будущую работу.

Шаг 6. Подайте заявку

После того, как вы нашли подходящий тендер, подайте заявку на участие в торгах. Для этого понадобится вникнуть во все тонкости процесса госзакупок и досконально изучить закон 44-ФЗ.

Внимательно читайте техническое задание. Бывает, что в задании указаны конкретные модели и конкретные товары, а это противоречит законодательству, потому что по 44-ФЗ необходимо указывать только технические характеристики. А ещё иногда сбивают с толку дополнительные требования заказчика, указанные в заявке, которые идут вразрез с 44-ФЗ. Если вы это заметили, лучше связаться с заказчиком и уточнить детали.

Электронный аукцион — это строгий порядок подачи заявок. Документы, которые подаёт предприниматель для участия в торгах, делятся на две части:

- Документы для участия в аукционе. Эти бумаги нужны для того, чтобы заказчик допустил предпринимателя к торгам в качестве участника. Например, к заявке на участие обычно необходимо прикрепить согласие участника, описание конкретных характеристик товара или документ, подтверждающий соответствие товара ГОСТу. Эти документы подаются анонимно, поэтому заказчик не знает, кто хочет участвовать в тендере, и принимает решение беспристрастно.

- Документация участника. К таким документам относятся наименование организации, реквизиты, сертификаты, лицензии, решение об одобрении и прочие бумаги, подтверждающие соответствие участника требованиям госзакупки.

Важно. Сделка заключается между частной компанией и государственным учреждением, где работают обычные люди. Поэтому при выборе госконтракта надо смотреть на адекватность и компетентность специалиста, который будет составлять документы, контролировать исполнение контракта и принимать работу со стороны заказчика.

Шаг 7. Назначьте цену

Электронный аукцион — это конкуренция с другими участниками. Побеждает тот, кто предлагает минимальную цену.

Но эксперты не рекомендуют снижать цену на аукционе до самого минимума. Ведь даже забирая тендер по начальной максимальной цене, у исполнителя нет гарантий, что он в итоге получит то, на что рассчитывал. От подписания контракта до получения денег порой уходят месяцы, а в худшем случае — почти весь финансовый год. За это время может произойти всё, что угодно, начиная от банальной инфляции и заканчивая эпидемией коронавируса. Так что лучше заложить в стоимость возможные риски.

В 2013 году, рассчитывая стоимость госконтракта, я заложил в неё рост доллара на два рубля. Деньги по контракту получил в 2014 году, и если бы мне не удалось отстоять перед заказчиком эту курсовую разницу, тендер закрылся бы в ноль. А с учётом банковских процентов, скорее всего, и в минус. И это при том, что мы забрали тендер без торга, исполнили его и получили деньги в срок.

Если в течение десяти минут никто из ваших соперников не предложит заказчику более выгодную цену, аукцион завершится, а вы станете победителем. После этого можно будет приступить к работе, чтобы выполнить все обязательства по контракту.

Как начать работать с государством по 44-ФЗ

- Изучите 44-ФЗ — закон, который определяет порядок участия предпринимателей в госзакупках.

- Получите квалифицированную электронную подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

- Откройте спецсчёт в банке. Спецсчёт открывается точно так же, как обычный расчётный счёт, и отличается от обычного только назначением: на спецсчёт участник аукциона перечисляет обеспечение заявки.

- Зарегистрируйтесь в Единой информационной системе. Для этого понадобится подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

- Найдите тендер, который вам подходит. Основная площадка для работы с госзакупками — ЕИС, но можно искать и на других.

- Изучите условия контракта, который хотите получить. Тем, кто только начинает разбираться в теме госзакупок, лучше привлечь юриста или специалиста по тендерному сопровождению.

- Подайте документы и назначьте цену, за которую вам выгодно исполнить контракт.

В последнее время карьерные консультанты отмечают рост интереса соискателей к госслужбе. Причины кроются в стабильности, масштабных задачах и карьерных возможностях, которые предлагает государственная служба.

Эксперты #cdtowork Татьяна Ткаченко и Наталья Карташева рассказывают:

🔹 Кто может стать госслужащим?

🔹 Какие льготы и преимущества имеют госслужащие?

🔹 Какие проблемы и трудности встречаются при поступлении на госслужбу?

🔹 Как применяются современные технологии в HR-цикле?

Госслужба сегодня — это ответственность, команда и служение. В будущем служение останется в любом случае. Культура — это также один из хештегов будущего, как и, наверное, клиентоцентричность в отношении граждан и бизнеса

В государственном секторе появляются привлекательные вакансии, меняется формат работы, внедряются современные технологии. Несмотря на то, что уровень заработной платы на госслужбе несколько ниже, чем у подобных позиций в бизнесе, соискателей не останавливает этот факт — гарантия стабильности выплат привлекает кандидатов.

Молодые специалисты рассматривают вакансии на государственной службе в качестве карьерного трамплина: при активном вовлечении в решение масштабных задач они довольно быстро продвигаются по карьерной лестнице и достигают прекрасных результатов.

Возрастные специалисты находят применение своему опыту и выступают в качестве экспертов. Они встраиваются в молодые команды и становятся наставниками, поддерживают коллег во время выполнения рутинных задач.

Одним из важных факторов, привлекающих кандидатов на госслужбу, является процесс непрерывного развития. Госслужащим постоянно предлагаются соответствующие программы; они изучают современные технологии, погружаются в специфику цифровой трансформации и проектного управления. В процессе работы у госслужащих есть возможность получать самые актуальные знания от экспертов, в том числе из коммерческого сектора, и успешно применять их на практике.

Государство сейчас реализует много проектов в области управления данными, где крайне востребовано математическое или техническое образование. При наличии опыта можно пройти дополнительную переквалификацию и найти интересную работу в госсекторе.

Рассмотрим особенности госслужбы в России, ее преимущества и ограничения.

Кто может стать госслужащим в России

В России государственными служащими считаются гражданские государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Гражданские госслужащие работают в Госдуме, федеральном или региональном правительстве, министерствах разных уровней. Военные — в вооруженных силах, нацгвардии, разведке, ФСБ, госохране, военной прокуратуре, следственном комитете, пожарной службе и подобных местах. Все они получают зарплату из федерального или регионального бюджета.

Деятельность в органах власти может быть служебной, исполнительной или законодательной. В каждом случае к претенденту предъявляются высокие требования, также установлен ряд строгих запретов, которые госслужащий обязан соблюдать.

К этому списку необходимо добавить обязательное высшее образование, а также соответствие всем требованиям комиссии, проводящей отбор кандидатов по конкурсу. Претендент на должность может быть принят на работу сразу либо занесен в резерв до появления соответствующей вакансии.

Льготы и преимущества, гарантированные работникам госслужбы

Государственная служба привлекает льготами и преимуществами, гарантированными работодателями. Официальная заработная плата позволяет заработать хорошую пенсию, рабочее место гарантировано и не связано с финансовыми и прочими кризисами в стране, регулярные премии. Для госслужащих предусмотрены дополнительные льготы, прописанные в главе 11 Закона № 79-ФЗ.

Отпуск и надбавки для госслужащих

Госслужащему гарантировано следующее:

- ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней;

- дополнительный отпуск по мере достижения выслуги: 1 день — от 1 до 5 лет службы, 5 дней — от 5 до 10 лет, 7 дней — от 10 до 15 лет, 10 дней — свыше 15 лет службы;

- единовременное пособие при уходе в основной отпуск в размере двух окладов денежного содержания;

- ежемесячная надбавка к окладу по выслуге лет: 10% — от 1 до 5 лет службы, 15% — от 5 до 10 лет, 20% — от 10 до 15 лет, 30% — свыше 15 лет;

- ежемесячная надбавка за особые условия службы — 200% от оклада;

- дополнительные надбавки на работу со сведениями, составляющими гостайну, за выполнение особо важных и сложных задач;

- ежемесячное денежное поощрение (его размер отличается для разных ведомств).

На весь срок действия контракта, а также после выхода на государственную пенсию по выслуге лет служащему и членам его семьи гарантировано медицинское страхование. Размер и условия страхования отличаются для разных ведомств. Медицинские услуги предоставляются бесплатно в любых государственных больницах и поликлиниках на территории России.

Государственным служащим назначается государственное пенсионное обеспечение, основанное на финансировании пенсий за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, законодательство в числе прочего гарантирует возможность получения бесплатного санаторно-курортного лечения.

К дополнительным льготам относятся:

- дополнительное профессиональное образование с сохранением должности и денежного содержания;

- транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, либо компенсация за использование личного транспорта в служебных целях;

- преимущественное право на замещение иной должности при сокращении или упразднении госоргана;

- при переводе на другое место государственной службы гражданину и членам его семьи возмещаются расходы по переезду.

Субсидия на приобретение жилья

Один раз за время службы можно получить субсидию на приобретение жилья. Порядок ее выплаты определен Правительством РФ от 27. 2009 N 63 (ред. от 10. 2020, с изм. от 22. 2021) “О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения” (вместе с “Правилами предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения”). Для получения субсидии нужно подтверждать нуждаемость в улучшении жилищных условий, определенный стаж службы, иные условия. Без каких-либо условий субсидия выделяется при стаже госслужбы от 30 лет. Субсидия рассчитывается по стоимости 1 кв. м по данным Минстроя по конкретному субъекту РФ. На семью из одного человека положено 33 кв. м, из двух человек — 42 кв. м, из трех человек — по 18 кв. м на каждого из членов семьи.

Регионы могут вводить дополнительные льготы, в том числе скидки и компенсации по оплате ЖКУ, по постановке детей на очередь в детсад, по уплате местных налогов, по бесплатному проезду в общественном транспорте. Уточнить этот список можно через руководителя государственного учреждения, на сайтах органов власти.

Российскую судебную систему часто упрекают в замкнутости и кастовости – ведь среди судей очень мало бывших адвокатов. История Александра Спатаря подтверждает эту тенденцию. Адвокат из Курска хотел стать военным судьёй: у него большой опыт военной службы и профильное образование. Но Высшая квалификационная коллегия отдала предпочтение помощнику военного судьи. Средний балл «судейского» экзамена у соперника Спатаря был ниже – зато за него поручился председатель суда. Александр Спатарь письменно ответил на вопросы «Улицы», как он попытался обжаловать это решение – и почему в судейской системе нечасто встретишь выходцев из адвокатуры.

«Хотел проявить себя с другого ракурса»

– Расскажите, пожалуйста, про свой путь в адвокатуру.

– После школы я решил связать жизнь с вооружёнными силами. Окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище. Начал службу в 1996 году на Дальнем Востоке, в 2001 году перевёлся в Курск. Тогда же заочно получил юридическое образование в Курском государственном техническом университете. Я вообще не думал о работе адвоката или судьи – мне просто нравится учиться и получать новые знания.

Занимал разные командные и штабные должности. Последняя – заместитель начальника штаба 39-й автомобильной бригады, воинское звание – майор. А в декабре 2009 года мою часть расформировали. В те годы министр обороны Сердюков затеял оптимизацию вооружённых сил по образцу американской армии, начались массовые сокращения. Я хотел продолжать службу, но из-за этой реорганизации офицерских должностей просто не было.

Незадолго до расформирования нашей части я впервые оказался в гарнизонном военном суде – мы вместе с сослуживцами судились с командиром по поводу невыплаты премий. Тогда суд встал на сторону командира. И я подумал, что мог бы и сам решать такие споры! Ведь я хорошо представляю, чем живут войска, как проходит служба – и у рядовых, и у прапорщиков, и у офицеров. Я изучил ФКЗ «О военных судах» и понял, что отвечаю почти всем параметрам на должность судьи – юридический диплом у меня есть, состояние здоровья хорошее… Единственное, чего мне не хватало – пятилетнего стажа работы по юридической специальности. И у меня возник вопрос, где этот стаж получить.

– И что вы сделали?

– Сначала попробовал устроиться в 56-ю военную прокуратуру. Но там мне однозначно дали понять, что должностей «нет и не будет» – это я цитирую военного прокурора. В 2010 году я нашёл в газете объявление о наборе стажёров в коллегию адвокатов и пошёл туда работать.

Через два года работы стажёром я успешно сдал квалификационный экзамен и получил статус адвоката. С 2015 года учредил адвокатский кабинет, специализируюсь на гражданских, уголовных и административных делах.

– Почему вы не оставили идею стать судьёй? Чего вам «не хватало» в профессии адвоката?

– Всего хватало, адвокат – очень интересная профессия. Единственное, мне не нравится, что в суде можно очень долго ждать начала заседания – они редко начинаются в назначенное время. Согласен, что есть и объективные причины, но время-то тратится моё. Запланированные дела никто не отменял, поэтому приходишь на работу раньше, уходишь позже, в выходные дни тоже трудишься.

Дело в том, что я всё ещё мечтал вернуться на военную службу – но так, чтобы пригодился мой юридический опыт. Поэтому и стремился стать военным судьей.

Служба мне близка, и я хотел проявить себя в ней с другого ракурса – чтобы решать споры с участием военнослужащих.

– Что вы для этого предприняли?

– В 2019 году я успешно сдал экзамен в Высшей экзаменационной комиссии на должность военного судьи. Это комиссия общая для гражданских и военных, но вопросы немного отличаются. Потом я попробовал получить в ВККС рекомендацию на должность судьи гарнизонного военного суда.

26 мая 2021 года на сайте Высшей квалификационной коллегии судей я увидел вакансию судьи Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда. Тогда я работал в Курске, но был готов переехать. Я направил заказным письмом все необходимые документы, которые указаны в законе «О статусе судей», и стал дожидаться вызова в заседание ВККС. Но 14 декабря 2021 года ВКСС отдала предпочтение другому кандидату, [помощнику судьи] Евгению Ротко.

«Я готовился к экзамену на протяжении трёх лет»

– Почему вы решили обжаловать решение ВККС в Верховном Суде?

– Я посчитал, что ВККС приняла заключение с нарушением принципов справедливости и беспристрастности. По моему мнению, [при поиске судьи] предпочтение отдаётся помощникам судей, хотя в законодательстве я этого приоритета не обнаружил. По крайней мере, при отборе в военные суды – за другие говорить не берусь. Поэтому я направил жалобу в Верховный Суд.

На мой взгляд, комиссия незаконно учла письмо председателя Тихоокеанского флотского военного суда Сергея Михайлюка. В нём он поддержал кандидатуру моего оппонента. Ротко – бывший следователь, который с 2018 года работал помощником судьи Тихоокеанского флотского суда. Конечно, Михайлюк его хорошо знал.

Верховный Суд в своём решении посчитал законным направление этого письма. ВС сослался на п. 6 ст. 21 ФЗ «Об органах судейского сообщества». Там говорится, что в заседаниях квалификационных коллегий судей могут участвовать и высказывать своё мнение в том числе председатели и заместители председателей судов. Но в самом заседании председатель Тихоокеанского флотского военного суда не участвовал. А значит, он составил своё письмо только при рассмотрении одной кандидатуры – Ротко. Мою кандидатуру он не рассматривал, мнения по мне не высказывал. Поэтому я считаю, что тут нельзя применить эту статью.

– Какие ещё аргументы вы приводили?

– По закону «О статусе судей» коллегия принимает решение с учётом результатов квалификационного экзамена. У меня средний балл по экзамену 4,16 – выше, чем 4,0 у Ротко. Но ВККС и ВС учитывали только общий балл: так получается, что у меня оценка «хорошо» – и у моего оппонента «хорошо».

Но больше всего вопросов у меня вот что вызвало. Одним из оснований не рекомендовать на должность судьи указали отсутствие у меня опыта работы в системе военных судов. Но закон «О статусе судей» включает в юридический стаж время работы в качестве адвоката или нотариуса. Ни закон «О статусе судей», ни ФКЗ «О военных судах» не говорят, что нужно иметь опыт работы в системе военных судов. А значит, я соответствовал всем требованиям!