в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 30 1–20 | 21–30

Добавить в вариант

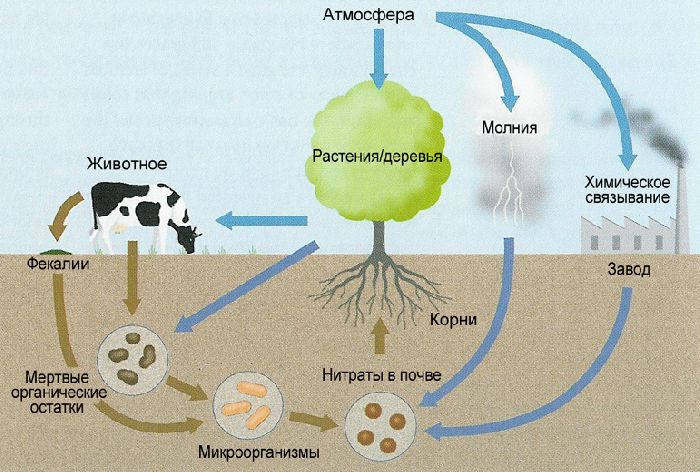

В круговороте азота в биосфере решающая роль принадлежит

Установите последовательность процессов, происходящих при круговороте азота, начиная с поступления атмосферного азота в организмы. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) попадание мочевины в почву

2) поступление соединений азота в растения

3) поедание пищи животными

4) азотфиксация клубеньковыми бактериями

5) денитрификация почвенными бактериями

Установите последовательность процессов, происходящих при круговороте азота, начиная с процесса гниения опавшей листвы. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) обогащение почвы аммиаком и солями аммония

2) синтез аминокислот и азотистых оснований в растительных клетках

3) минерализация органических остатков редуцентами

4) нитрификация

5) всасывание нитратов корнями растений

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Круговорот азота». Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

(1)Аммонифицирующие бактерии, живущие в симбиозе с корнями бобовых растений, фиксируют свободный азот атмосферы. (2)Азот, накопленный в биомассе растений, по пищевым цепочкам передаётся на более высокие трофические уровни — сначала к травоядным животным — продуцентам, а потом к хищным животным — консументам различных порядков. (3)Редуценты разрушают останки организмов, при этом азот может высвобождаться в окружающую среду в составе различных неорганических и органических молекул, в том числе аммиака. (4)Образующийся аммиак окисляется нитрифицирующими бактериями до нитратов. (5)Нитраты являются хорошо доступной для растений формой азота и поэтому легко поглощаются корнями. (6)Денитрифицирующие бактерии способны восстанавливать нитраты до свободного азота, который выделяется в атмосферу, в результате чего повышается плодородие почвы.

В круговороте азота участвует(-ют)

3) только азотфиксирующие бактерии

4) все организмы

Установите соответствие между особенностями круговорота химического элемента и элементом: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТИ КРУГОВОРОТА

А) основной резервуар — атмосфера

Б) поглощается из атмосферы в основном бактериями

В) около 50% возвращают в атмосферу растения

Г) значительные количества накапливаются в составе осадочных пород и ископаемых

Д) поглощается растениями из почвы в виде минеральных солей

Е) не усваивается животными и растениями в молекулярном виде

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между процессами и функциями вещества биосферы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕССЫ

А) переход двухвалентного железа в трёхвалентное под действием железобактерий

Б) преобразование сероводорода в серу серобактериями

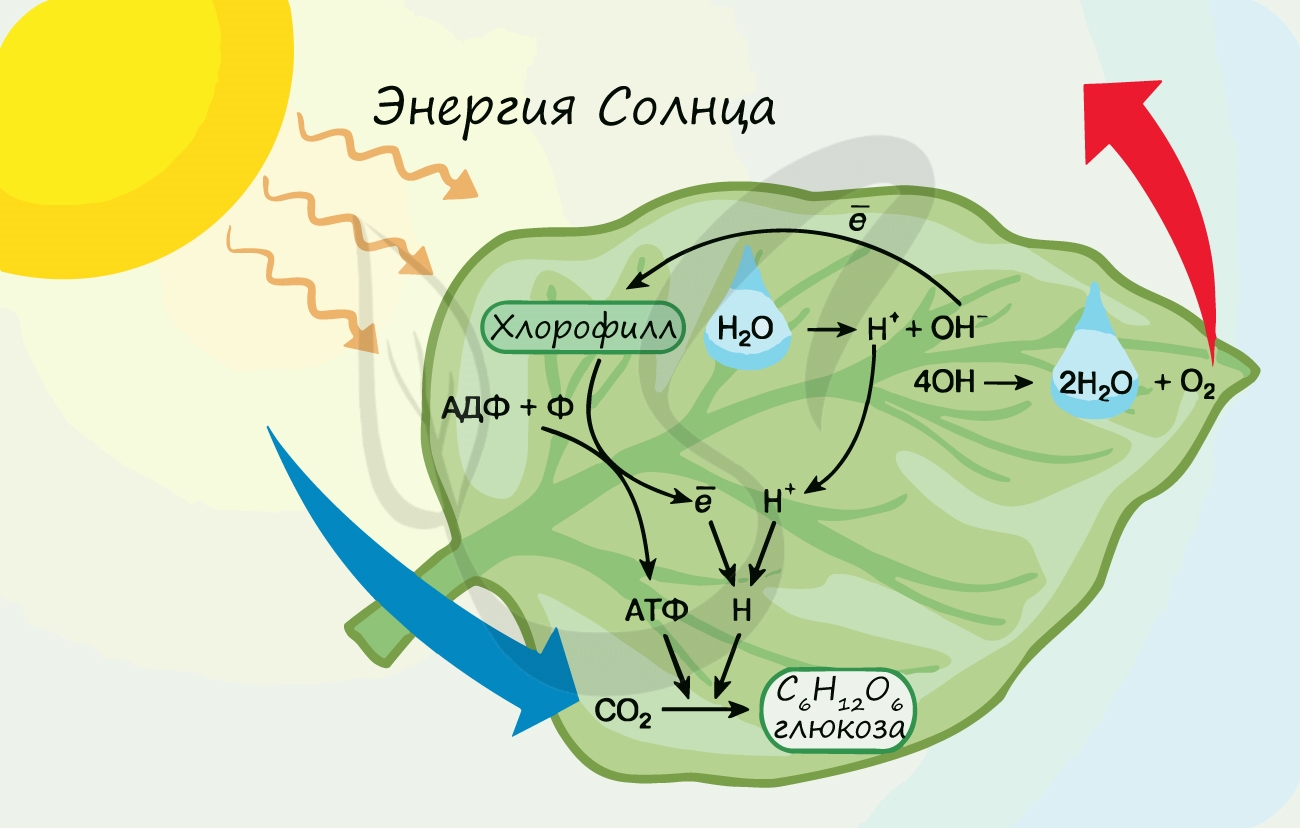

В) выделение кислорода в атмосферу при фотосинтезе

Г) накопление кальция в костях человека

Д) выделение молекулярного азота в атмосферу при денитрификации

Е) накопление кремния в стеблях хвощей

ФУНКЦИИ ВЕЩЕСТВА

1) газовая

2) концентрационная

3) окислительно-восстановительная

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между особенностями круговорота вещества и веществом.

ОСОБЕННОСТИ КРУГОВОРОТА

А) больше всего этого вещества содержится в атмосфере

Б) клубеньковые бактерии превращают это вещество в органические формы

В) около 50% возвращается в атмосферу растениями

Г) значительные количества накапливаются в осадочных породах

Д) в выдыхаемом животными воздухе содержится значительно больше, чем во вдыхаемом

Е) поглощается растениями из почвы в виде минеральных солей

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между ролью функциональных групп в биогеоценозе и функциональными группами.

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП

А) выделяют в атмосферу кислород

Б) минерализуют органические вещества

В) создают органические вещества из неорганических

Г) восстанавливают нитраты до свободного азота

Д) замыкают круговорот веществ

Е) бывают 1-го, 2-го, 3-го порядков

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

1) консументы

2) продуценты

3) редуценты

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

По данным исследователей, в арктических почвах в большом количестве обитают представители нескольких групп цианобактерий, без которых невозможен сбалансированный круговорот веществ в данном регионе. В чём заключается роль цианобактерий в круговороте углерода и азота в арктических экосистемах? К какой функциональной группе арктических экосистем можно отнести цианобактерии?

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

Возврат химических элементов (азота, углерода, фосфора) в круговорот осуществляется в основном

3) промышленными предприятиями

4) консументами

Растения, осуществляя фотосинтез, играют важную роль в круговороте

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 4.

Клубеньковые бактерии играют большую роль в биосфе ре, участвуя в круговороте

Циркуляцию азота между неживыми телами и живыми организмами в сообществе называют

1) правилом экологической пирамиды

4) обменом веществ и энергии

В круговороте веществ в биосфере плесневые грибы

1) разрушают органические вещества до неорганических

2) синтезируют белки из неорганических веществ

3) усваивают молекулярный азот

4) выделяют молекулярный кислород

В чём состоит роль бактерий в круговороте веществ?

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2013 по биологии

Залежи торфа, каменного угля, нефти образованы в результате круговорота

1) азота

2) серы

3) фосфора

4) углерода

Источник: Диагностическая работа по биологии 06.04.2011 Вариант 2.

Растения, участвуя в круговороте веществ в биосфере,

1) уменьшают запасы свободного азота

2) потребляют готовые органические вещества

3) увеличивают запасы неорганического углерода

4) увеличивают концентрацию свободного кислорода

Растения, в отличие от хемосинтезируюших бактерий, играют важную роль в круговороте

Какую роль в круговороте веществ биосферы играют плесневые грибы?

1) синтезируют белки из неорганических веществ

2) разлагают органические вещества до неорганических

3) улавливают молекулярный азот

4) выделяют молекулярный кислород

Всего: 30 1–20 | 21–30

1. Азот — неотъемлемый компонент чрезвычайно важных органических соединений: АТФ, нуклеиновых кислот, белков и пр.

2. В основном азот запасается в виде молекулярного азота в земной атмосфере. Растениям он в таком виде недоступен, поскольку они могут использовать его лишь в виде соединений: нитрат-иона, нитрит-иона и иона аммония.

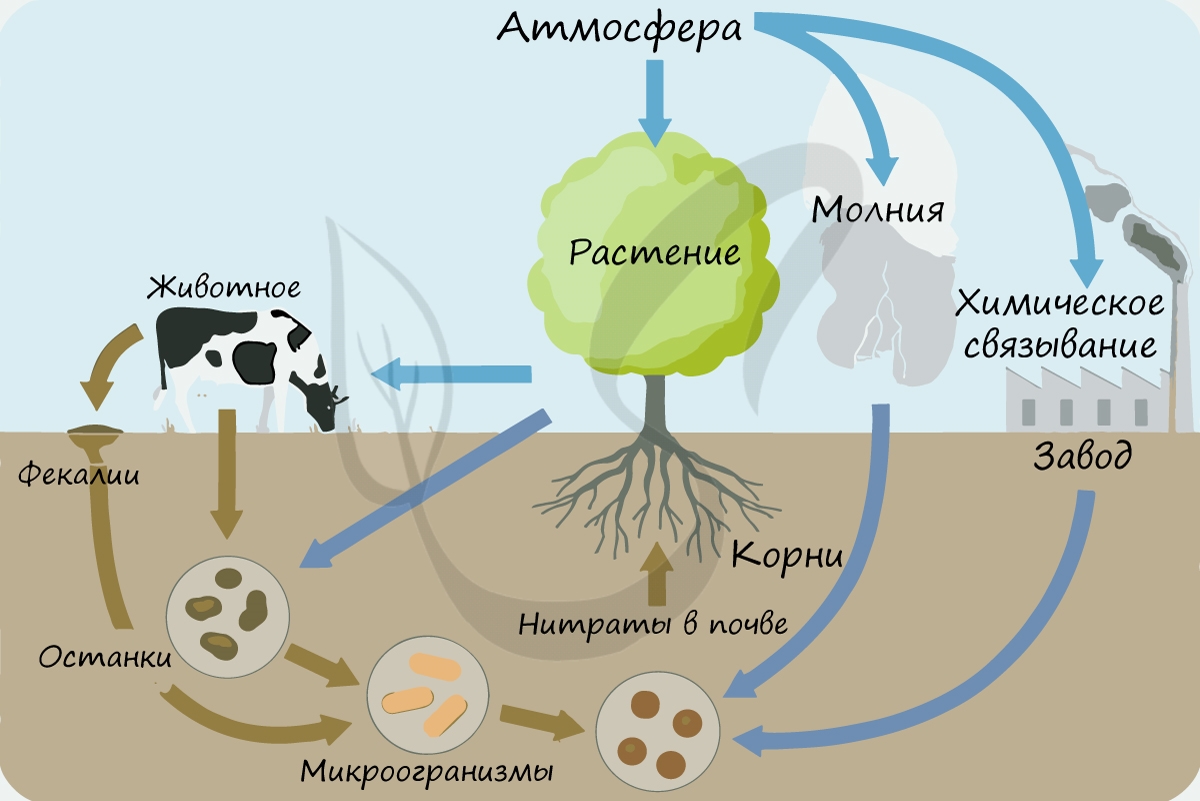

3. Когда бушуют грозы, в атмосфере создается определенное количество соединений азота (идет процесс химической фиксации азота). Они вместе с дождями проникают в почвы и воды. Еще один источник азотистых соединений — вулканическая деятельность.

4. Некоторые прокариоты, бактерии и цианобактерии, способны непосредственно фиксировать атмосферный молекулярный азот.

5. Самые старательные фиксаторы азота — клубеньковые бактерии (Rhizobium), живущие в клетках корней растений семейства бобовых, а также на корнях деревьев (облепихи, ольхи). Они синтезируют аммиак из молекулярного азота и «кормят» им растения. Однако сначала внутри клубеньков легкорастворимый в воде аммиак образует ион NH4+, усваиваемый растениями. Взамен клубеньковые бактерии потребляют из корней органические вещества, то есть являются гетеротрофами. После того как растения отомрут, а клубеньки разложатся, почва вокруг обогатится минеральными и органическими формами азота. В сельском хозяйстве практикуется сидерация — запахивание в почву зеленых растений, содержащих в корнях азот. Для насыщения почвы азотом также важен севооборот — чередование на полях определенных культур.

6. Азотфиксирующие аэробные бактерии (Azotobacter) также могут фиксировать азот и выделять в почву ионы аммония.

7. Еще одни известные азотфиксаторы — анаэробные почвенные бактерии (Clostridium).

8. Не последняя роль в насыщении соединениями азота воды отведена цианобактериям. Когда вы видите, что гладь реки или пруда из синей превратилась в зеленую — это время «цветения», то есть массового роста цианобактерий.

9. Органические вещества погибших животных и растений, содержащие азот, а также мочевая кислота и мочевина, которые выделяют животные и грибы, расщепляются до аммиака гнилостными (аммонифицирующими) бактериями.

Этот процесс сопровождается выделением углекислого газа и сероводорода.

10. Подавляющее количество образованного аммиака подвергается окислению нитрифицирующими бактериями, в результате возникают нитриты и нитраты, вновь поглощаемые растениями. Нитрифицирующие бактерии нитросомонас

окисляют аммиак на первом этапе, а нитробактер

окисляют азотистую кислоту до азотной на втором.

11. Аммиак частично поступает в атмосферу, где в компании с углекислым газом и другими принимает участие в создании парникового эффекта.

12. Формы азотистых соединений, содержащиеся в воде и почве (нитриты и нитраты), могут быть восстановлены до молекулярного азота и оксидов (окиси и закиси азота) некоторыми видами денитрифицирующих бактерий. Результатом процесса денитрификации становится исчезновение азота из воды и почвы, обеднение их, но увеличение содержания молекулярного азота в атмосфере. Роль бактерий здесь позитивна, они препятствуют излишнему накоплению солей нитритов и нитратов в почве, что может приводить к гибели растений.

13. Между нитрификацией и денитрификацией бесконечно долгое время соблюдался баланс. Он был нарушен человеком, который принялся активно вносить в почву азотные минеральные удобрения для увеличения урожайности. Сегодня почва, грунтовые воды и сами растения перенасыщены удобрениями, в них накапливаются азотистые соединения.

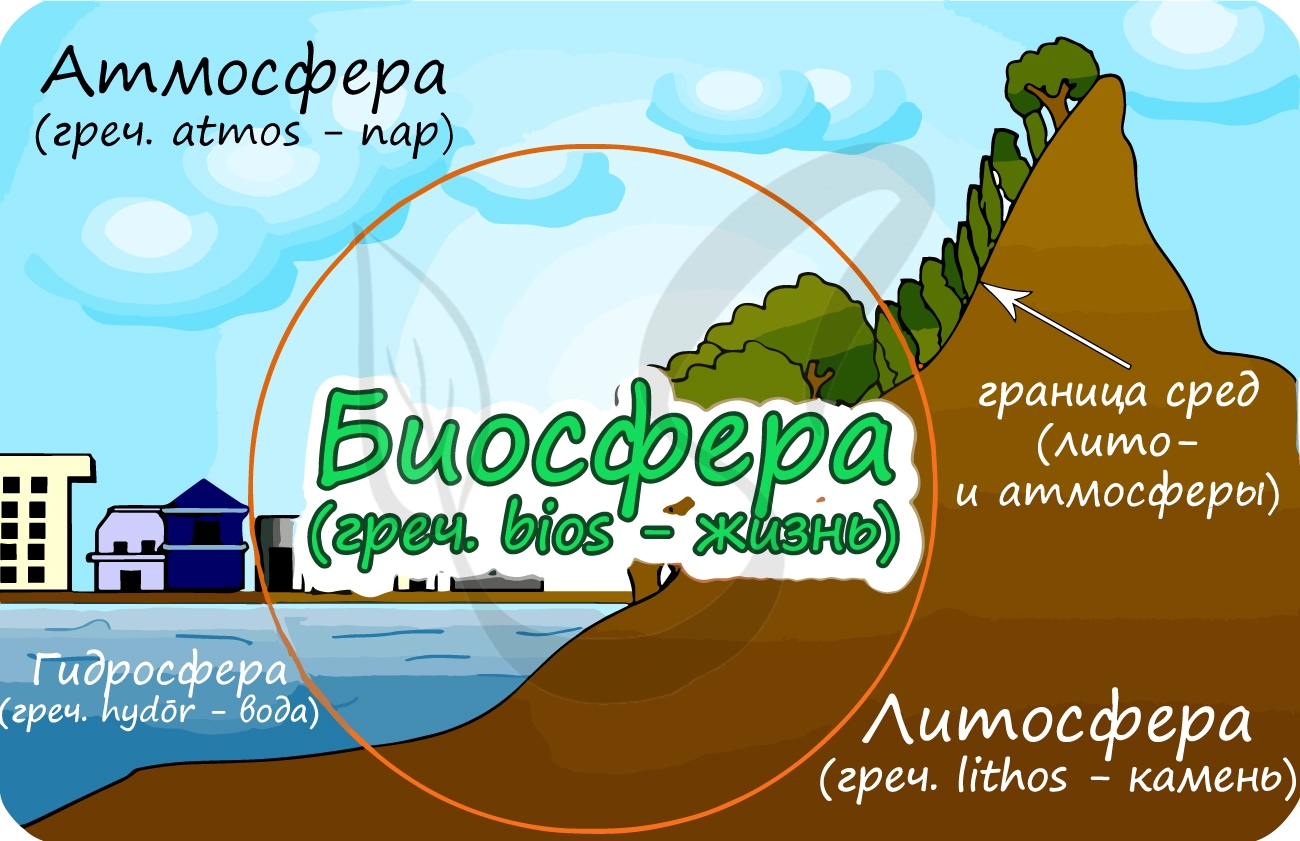

Биосфера (греч. bios — жизнь + sphaira — шар) — наружная оболочка Земли, населенная живыми организмами, составляющими

в совокупности живое вещество планеты. Термин «биосфера» предложен австрийским геологом Э. Зюссом, учение о биосфере было создано и

развито российским и советским ученым Вернадским Владимиром Ивановичем.

Биосфера — совокупность всех биогеоценозов, это открытая система, структура и свойства которой определяются деятельностью организмов

в прошлом и настоящем. Биосферу можно рассматривать как часть лито-, гидро- и атмосферы, заселенную живыми существами.

Запомните, что наибольшая концентрация живого вещества сосредоточена на границе сред (к примеру, на границе литосферы и атмосферы).

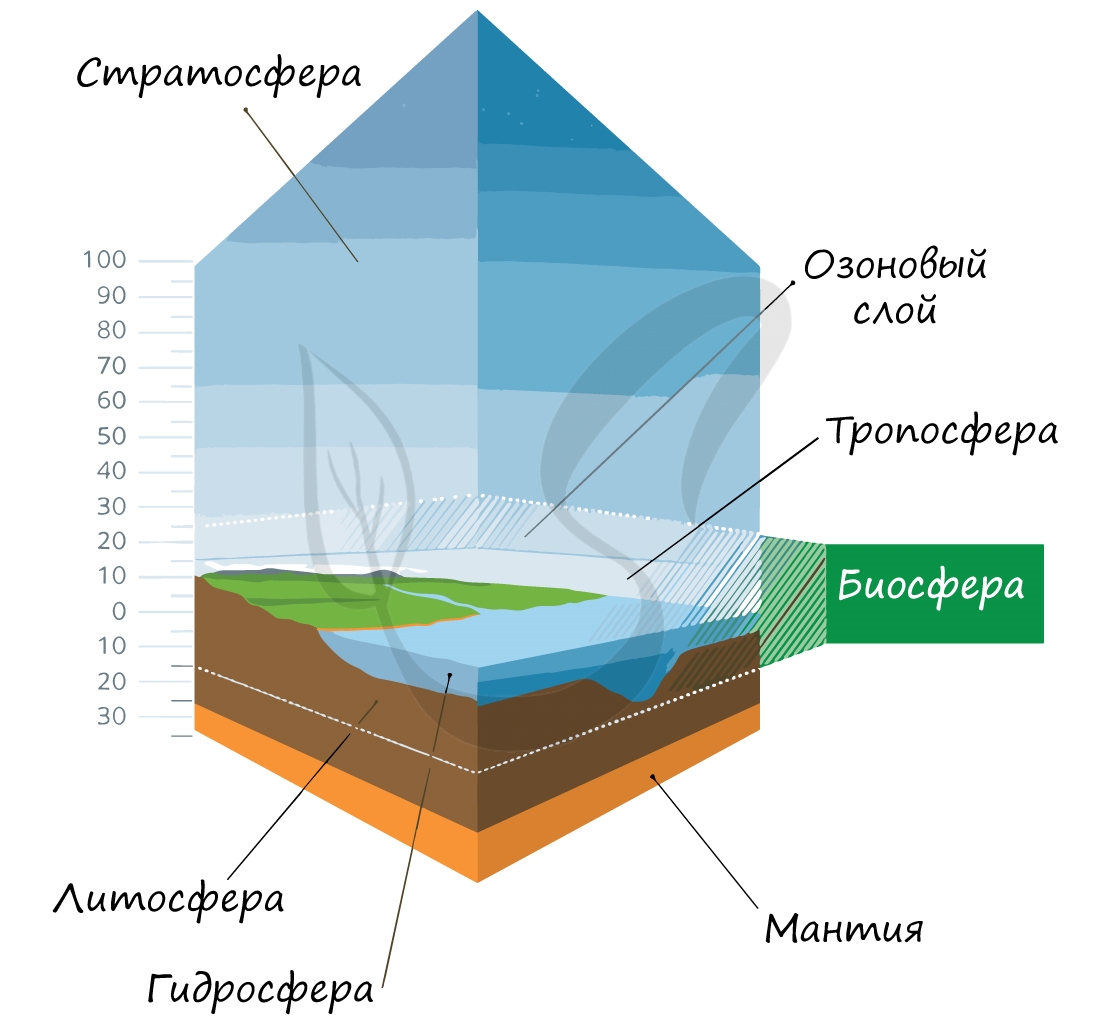

Границы биосферы

Общая толщина биосферы приблизительно 17 км. Живые организмы проникают вглубь литосферы на расстояние до 6-7 км, заселяют всю

толщу гидросферы (до самого дна мирового океана). В атмосфере живые организмы встречаются в нижней части — тропосфере, которую

сверху ограничивает озоновый слой (часть стратосферы).

Выше «озонового экрана» существование жизни в привычном для нас виде невозможно, так как губительное УФ (ультрафиолетовое) излучение уничтожает все живое.

Возникновению жизни в недрах Земли препятствует высокая температура, оказывающая разрушительное воздействие.

Вещество биосферы

Многокомпонентная сложная система биосферы включает несколько отдельных элементов. Вернадский В.И. создал учение, в соответствии с которым

вещество биосферы состоит из:

- Живое вещество

- Косное вещество

- Биогенное вещество

- Биокосное вещество

Совокупность всех живых организмов на нашей планете. Именно Вернадский показал, что деятельность живых существ —

важнейший фактор геологических изменений планеты.

Формируется без участия живых организмов. Базальт, гранит, песок, золотоносные руды. К косному веществу можно отнести горные породы

магматического происхождения, образовавшиеся в результате извержения вулканов.

Это вещество образуется живыми организмами в процессе их жизнедеятельности. Примерами биогенного вещества могут послужить

залежи известняка, природный газ, кислород, нефть, каменный уголь, торф.

Биокосное вещество создается одновременно деятельностью живых организмов и косными процессами. Таким образом, биокосное вещество объединяет в себе живое и косное вещества.

К биокосному веществу относятся пресная и соленая вода, почва, воздух. Почва является верхним наиболее плодородным слоем литосферы Земли. Почва — уникальный продукт совместной деятельности

живых организмов, то есть биологических и геологических процессов, протекающих в живой природе.

Функции живого вещества

Важнейший компонент биосферы — живое вещество, то есть — живые организмы. Их деятельность приводит к наиболее значительным геологическим изменениям в биосфере,

они обеспечивают круговорот веществ — главное условие зарождения новой жизни.

Перечислим важнейшие функции живого вещества:

- Энергетическая

- Газовая

- Концентрационная

- Окислительно-восстановительная

- Деструктивная

Живые организмы постоянно получают и преобразуют энергию. Растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических

связей, а животные передают ее по цепочке. После смерти растений и животных энергия возвращается в круговорот благодаря бактериям

и грибам — сапротрофам (греч. sapros – гнилой), разлагающим мертвое органическое вещество.

Деятельность живых организмов обеспечивает постоянный газовый состав атмосферы. В ходе дыхания животные поглощают кислород и

выделяют углекислый газ, а растения в ходе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Бактерии хемотрофы также

выделяют в атмосферу некоторые газы, полученные окислением сероводорода, азота.

Я никогда не перестану восхищаться этой функцией живого вещества. Вы только вдумайтесь: на одной и той же почве, рядом друг с другом,

растут совершенно разные растения по форме, размеру и окраске плодов, цветков! Каждый раз задумываешься: как это возможно?

Это связано с тем, что каждое живое существо избирательно накапливает определенные химические элементы. К примеру, многие моллюски

накапливают кальций, образуют известковый скелет — раковину. После их смерти раковины опускаются на дно, в результате чего создаются залежи полезных ископаемых — известняка (мела).

В результате жизнедеятельности мха сфагнума образуется полезное ископаемое — торф, а папоротниковидные образуют каменный уголь. Это

концентрат углеродистых и кальциевых соединений в погибших растениях, которые тысячелетиями отмирали и образовали залежи ископаемых.

Живые организмы способны окислять и восстанавливать различные химические вещества. На реакциях окисления и восстановления основан

метаболизм (обмен веществ) любого живого существа, подобные реакции протекают постоянно в ходе фотосинтеза, энергетического обмена.

Без разрушения «старой» жизни, невозможно возникновение «новой». После смерти живых существ их останки подвергаются разрушению, из них

высвобождается энергия, накопленная в связях химических веществ. Непрерывный круговорот должен продолжаться всегда — это главное условие

жизни.

Теория биогенной миграции атомов Вернадского В.И.

При непосредственном участии живого вещества в биосфере непрерывно осуществляется биогенная миграция атомов. Даже сейчас, с каждым вашим

вдохом, атомы кислорода соединяются с гемоглобином эритроцитов, доставляются по крови к клеткам тканей организма и становятся частью ваших клеток.

Откуда взялся кислород, которым мы дышим? Его в процессе фотосинтеза выделили растения. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ, который

в процессе дыхания выделяют животные, углекислый газ, который образуется при разложении останков растений и животных. Получается круговорот атомов.

Все атомы, которыми мы обладаем, которые стали частью наших рук, глаз, носа, языка — все эти атомы кому-то принадлежали до нас! За миллиарды

лет существования Земли они успели побывать в мириадах растений, грибов и животных. То, что наши атомы сейчас с нами — великое чудо и

немыслимая случайность.

Я искренне восхищаюсь этой теорией, она показывает непрерывность жизни, бесконечность нашего существования и единство

всего живого.

Ноосфера

Ноосфера (греч. noos — разум и sphaira — шар) — термин введенный русским ученым В.И. Вернадским. Ноосфера подразумевает взаимодействие

природы и общества, при котором человек является главным определяющим фактором эволюции. Человек становится крупнейшей геологической

силой.

Споры о том, можно ли считать современный этап развития цивилизации ноосферой остаются открытыми. Основная идея ноосферы — разумное,

рациональное поведение человека, при котором он сосуществует в гармонии со всеми другими формами жизни.

К сожалению, нынешняя ситуация напоминает старую поговорку: «Пока не потеряешь, не осознаешь ценность». Неужели растения должны исчезнуть с

лица Земли, чтобы мы вспомнили о том, что благодаря фотосинтезу в их листьях мы дышим кислородом? В этом случае чувство нашего ложного

величия может сильно пострадать.

Круговорот веществ

Углерод находится в природе в основном в составе углекислого газа, угольной кислоты и ее нерастворимых солей — карбоната кальция (из которого

состоят раковины моллюсков). Отмирая, живые организмы образуют залежи полезных ископаемых: торф, древесину, каменный уголь, нефть. Известняк

может надолго исключить углерод из круговорота веществ.

Подобно этому, долгое время нефть и уголь были почти полностью исключены из круговорота веществ, однако в настоящее время человек «вернул их в строй» вместе с

выхлопными газами.

Азот находится в воздухе, которым мы дышим, и составляет 78% от его объема. Большая часть азота поступает в почву и воду благодаря деятельности

микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Широко известны клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений, находящиеся с ними в симбиозе. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный

азот в нитраты, которые необходимы для роста и развития растения и могут быть усвоены им, в отличие от атмосферного азота (газа).

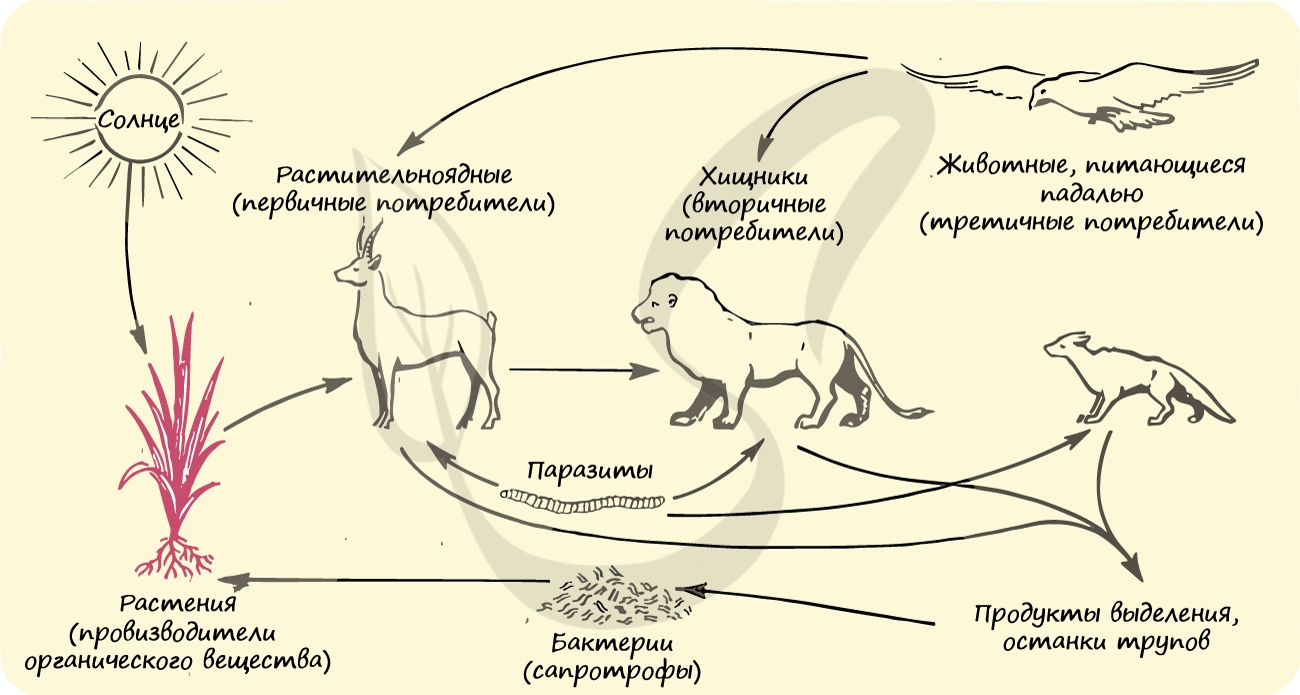

В листьях в процессе биосинтеза азот преобразуется в белки. Травоядные животные поедают растения, таким образом, белок включается в их состав.

После смерти животных белки разлагаются сапротрофами, которые выделяют аммиак, нитраты. Часть нитратов усваивается растениями, а часть восстанавливается

бактериями до атмосферного азота — цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Как в биосфере осуществляется круговорот азота? Ответ поясните.

- основные запасы азота сосредоточены в атмосфере; связывание азота производят азотфиксирующие бактерии;

- растения усваивают связанный азот, который идёт на синтез белков и других соединений;

- животные в процессе жизнедеятельности расщепляют белки до аммиака и мочевины, которые поступают в окружающую среду; при гниении погибших организмов также образуется аммиак;

- аммиак бактериями превращается или в усвояемые растениями формы, или в свободный азот, который поступает в атмосферу

Круговорот азота в природе

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 94.

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 94.

Азот – один из самых распространенных химических элементов, встречающихся на нашей планете. Он содержится в почве, воздухе, а также в живых организмах. Какова же последовательность круговорота азота в биосфере?

Нахождение азота в природе

Большая часть азота в природе находится в свободном состоянии. Он является главной составной частью воздуха (объемная доля – 78,9%, массовая доля – 75,6%). Содержание азота в земной коре – 10*-2% масс.

Из соединений азота большое значение имеет натриевая (чилийская) селитра NaNO3, образующая большие пласты на побережье Тихого океана в Чили. Калиевая (индийская) селитра KNO3 обнаружена в ряде районов Индии. Нитрат кальция Ca(NO3)2*nH2O (n=0-4), также встречающийся в природе, называют «норвежской» селитрой.

Незначительные количества азота преимущественно в виде солей азотной кислоты содержит почва. Азот также входит в состав белковых веществ и многих естественных органических соединений.

Нахождение азота в природе во многом связано с жизнедеятельностью бактерий и водорослей, так как многие микроорганизмы извлекают азот из разлагающихся отходов

Как происходит круговорот азота в природе

При гниении органических веществ значительная часть содержащегося в них азота превращается в аммиак, который под влиянием нитрифицирующих бактерий окисляется в азотную кислоту. Последняя, вступая в реакцию с находящимися в почве карбонатами, образует нитраты. Однако некоторая часть азота при гниении выделяется в атмосферу в свободном виде. Свободный азот выделяется также при горении органических веществ, при сжигании дров, каменного угля, торфа. Денитрифицирующие бактерии при недостаточном доступе воздуха могут отнимать кислород от нитратов, при этом образуется свободный азот. источником пополнения минеральных азотных соединений являются происходящие в атмосфере электрические разряды, образующие оксиды азота (последние при взаимодействии с водой дают азотную кислоту, превращающуюся в почве в нитраты), и жизнедеятельность азотобактерий, усваивающих атмосферный азот и перерабатывающих его в азотные соединения.

Некоторые из этих бактерий поселяются на корнях растений из семейства бобовых, вызывая характерные вздутия – «клубеньки», поэтому они и получили названия клубеньковых бактерий

При уборке урожая с полей выносится значительная часть азота. Эту убыль восполняют внесением удобрений, содержащих азот.

Что мы узнали?

Азот – бесцветный газ без запаха и вкуса. Перевод этого слова с латинского – безжизненный. Однако азот является важным элементом в природе. Он является не только частью атмосферного воздуха, но также содержится в почве и живых организмах. Из статьи мы узнали о круговороте азота в природе.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Александр Котков

5/5

-

Александр Котков

5/5

Оценка доклада

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 94.

А какая ваша оценка?

Структура биосферы

Биосфера (от греч. bios — жизнь и sphaira — шар) — оболочка Земли, состав, структура и свойства которой в той или иной степени определяются настоящей или прошлой деятельностью живых организмов.

Термин биосфера впервые применил Э. Зюсс (1875), понимавший её как тонкую плёнку жизни на земной поверхности, в значительной мере определяющую лик Земли. Однако заслуга создания целостного учения о биосфере принадлежит В. И. Вернадскому, так как именно он развил представление о живом веществе как огромной геологической (биогеохимической) силе, преобразующей свою среду обитания.

Границы биосферы. Биосфера имеет определённые границы. Она занимает нижнюю часть атмосферы, верхние слои литосферы и всю гидросферу. Границы биосферы в большой степени условны. Обычно считают, что верхняя граница биосферы находится на высоте 22–24 км от поверхности Земли, где образуется озоновый экран. Здесь свободный кислород под влиянием солнечной радиации превращаётся в озон (О2 → О3), который образует экран и отражает губительные для живых организмов космические излучения и частично ультрафиолетовые лучи. Нижняя граница биосферы проходит по литосфере на глубине 3–4 км, а по гидросфере по дну Мирового океана, местами свыше 11 км. Более широкое распространение живых организмов ограничено лимитирующими факторами. Так, проникновению вверх препятствует космическое излучение, а проникновению вглубь — высокая температура земных недр.

Вещество биосферы. В. И. Вернадский рассматривал биосферу как область жизни, включающую наряду с организмами и среду их обитания. Он выделил в биосфере ряд типов веществ.

Типы веществ биосферы

| Тип | Характеристика | Примеры |

| Живое | Живые организмы, населяющие нашу планету | Животные, растения, грибы, бактерии, вирусы |

| Косное | Неживые тела, образующиеся в результате процессов, не связанных с деятельностью живых организмов | Породы магматического и метаморфического происхождения, некоторые осадочные породы |

| Биогенное | Неживые тела, образующиеся в результате жизнедеятельности живых организмов | Некоторые осадочные породы: известняки, мел и др., а также нефть, газ, каменный уголь, кислород атмосферы |

| Биокосное | Биокосные тела, представляющие собой результат совместной деятельности живых организмов и геологических процессов | Почва, ил, кора выветривания |

Распределение жизни в биосфере. Масса живого вещества составляет лишь 0,01% от массы всей биосферы. Тем не менее живое вещество биосферы — это главнейший её компонент.

Важнейшим свойством живого вещества является способность к воспроизводству и распространению по планете. Живое вещество распространено в биосфере неравномерно: пространства, густо заселенные организмами, чередуются с менее заселёнными территориями.

Наибольшая концентрация жизни в биосфере наблюдается на границах соприкосновения земных оболочек: атмосферы и литосферы (поверхность суши), атмосферы и гидросферы (поверхность океана), гидросферы и литосферы (дно океана), и особенно на границе трёх оболочек — атмосферы, литосферы и гидросферы (прибрежные зоны). Эти места наибольшей концентрации жизни В. И. Вернадский назвал «плёнками жизни». Вверх и вниз от этих поверхностей концентрация живой материи уменьшается.

В настоящее время по видовому составу на Земле животные (более 2,0 млн видов) преобладают над растениями (0,5 млн). В то же время запасы фитомассы составляют 99% запасов живой биомассы Земли. Биомасса суши в 1000 раз превышает биомассу океана. На суше биомасса и количество видов организмов в целом увеличиваются от полюсов к экватору.

Круговорот веществ и поток энергии в биосфере

Биосфера — открытая система. Её существование невозможно без поступления энергии извне. Основная доля приходится на энергию Солнца. В отличие от количества солнечной энергии, количество атомов вещества на Земле ограничено. Круговорот веществ обеспечивает неисчерпаемость отдельных атомов химических элементов. При отсутствии круговорота за короткое время был бы исчерпан, например, основной «строительный материал» живого — углерод.

Биосфера Земли характеризуется определённым образом сложившимся круговоротом веществ и потоком энергии. Круговорот веществ — многократное участие веществ в процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере, в том числе в тех слоях, которые входят в состав биосферы Земли. Круговорот веществ осуществляется при непрерывном потоке солнечной энергии.

В зависимости от движущей силы, с определённой долей условности, внутри круговорота веществ можно выделить геологический, биологический и антропогенный круговороты. До возникновения человека на Земле осуществлялись только первые два.

Геологический круговорот — круговорот веществ, движущей силой которого являются экзогенные и эндогенные геологические процессы. Геологический круговорот веществ осуществляется без участия живых организмов.

Биологический круговорот — круговорот веществ, движущей силой которого является деятельность живых организмов. С появлением человека возник антропогенный круговорот или обмен веществ.

Антропогенный круговорот (обмен) — круговорот (обмен) веществ, движущей силой которого является деятельность человека. В нём можно выделить две составляющие: биологическую, связанную с функционированием человека как живого организма, и техническую, связанную с хозяйственной деятельностью людей (техногенный круговорот (обмен)).

В отличие от геологического и биологического круговоротов веществ, антропогенный круговорот веществ в большинстве случаев является незамкнутым. Поэтому часто говорят не об антропогенном круговороте, а об антропогенном обмене веществ. Незамкнутость антропогенного круговорота веществ приводит к истощению природных ресурсов и загрязнению природной среды. Именно они и являются основной причиной всех экологических проблем человечества.

Рассмотрим круговороты наиболее значимых для живых организмов веществ и элементов

Круговорот воды между сушей и океаном через атмосферу относится к большому геологическому круговороту. Вода испаряется с поверхности Мирового океана и либо переносится на сушу, где выпадает в виде осадков, которые вновь возвращаются в океан в виде поверхностного и подземного стока, либо выпадает в виде осадков на поверхность океана. В круговороте воды на Земле ежегодно участвует более 500 тыс. км3 воды. Круговорот воды в целом играет основную роль в формировании природных условий на нашей планете. С учётом транспирации воды растениями и поглощения её в биогеохимическом цикле весь запас воды на Земле распадается и восстанавливается за 2 млн лет.

Круговорот углерода. Продуценты улавливают углекислый газ из атмосферы и переводят его в органические вещества, консументы поглощают углерод в виде органических веществ с телами продуцентов и консументов низших порядков, редуценты минерализуют органические вещества и возвращают углерод в атмосферу в виде углекислого газа. В Мировом океане круговорот углерода усложнен тем, что часть углерода, содержащегося в мертвых организмах, опускается на дно и накапливается в осадочных породах. Эта часть углерода выключается из биологического круговорота и поступает в геологический круговорот веществ.

Главным резервуаром биологически связанного углерода являются леса, они содержат до 500 млрд т этого элемента, что составляет 2/3 его запаса в атмосфере. Вмешательство человека в круговорот углерода (сжигание угля, нефти, газа, дегумификация) приводит к возрастанию содержания СО2 в атмосфере и развитию парникового эффекта.

Скорость круговорота СО2, то есть время, за которое весь углекислый газ атмосферы проходит через живое вещество, составляет около 300 лет.

Круговорот кислорода. Главным образом, круговорот кислорода происходит между атмосферой и живыми организмами. В основном свободный кислород (О2) поступает в атмосферу в результате фотосинтеза зелёных растений, а потребляется в процессе дыхания животными, растениями и микроорганизмами и при минерализации органических остатков. Незначительное количество кислорода образуется из воды и озона под воздействием ультрафиолетовой радиации. Большое количество кислорода расходуется на окислительные процессы в земной коре, при извержении вулканов и т. д. Основная доля кислорода продуцируется растениями суши — почти 3/4, остальная часть — фотосинтезирующими организмами Мирового океана. Скорость круговорота — около 2 тыс. лет.

Установлено, что на промышленные и бытовые нужды ежегодно расходуется 23 % кислорода, который образуется в процессе фотосинтеза, и эта цифра постоянно возрастает.

Круговорот азота. Запас азота (N2) в атмосфере огромен (78% от её объёма). Однако растения поглощать свободный азот не могут, только в связанной форме, в основном в виде NH4+ или NO3—. Свободный азот из атмосферы связывают азотфиксирующие бактерии и переводят его в доступные растениям формы. В растениях азот закрепляется в органическом веществе (в белках, нуклеиновых кислотах и пр.) и передаётся по цепям питания. После отмирания живых организмов редуценты минерализуют органические вещества и превращают их в аммонийные соединения, нитраты, нитриты, а также в свободный азот, который возвращается в атмосферу.

Нитраты и нитриты хорошо растворимы в воде и могут мигрировать в подземные воды и растения и передаваться по пищевым цепям. Если их количество излишне велико (такое часто наблюдается при неправильном применении азотных удобрений), то происходит загрязнение вод и продуктов питания, что вызывает заболевания человека.

Воздействие человека на биосферу

Важнейшие экологические проблемы современности

Загрязнение окружающей среды. Загрязнение — привнесение в окружающую среду или возникновение в ней новых (обычно не характерных для нее) вредных химических, физических, биологических агентов. Загрязнение может возникать в результате естественных причин (природных) или под влиянием деятельности человека (антропогенное загрязнение).

Загрязнение окружающей среды может быть физическое (тепловое, радиоактивное, шумовое, электромагнитное, световое и др.), химическое (тяжёлые металлы, пестициды, синтетические поверхностно активные вещества — СПАВ, пластмассы, аэрозоли, детергенты и др.) и биологическое (патогенные микроорганизмы и др.).

Помимо влияния на круговорот веществ, человек оказывает воздействие на энергетические процессы в биосфере. Наиболее опасным здесь является тепловое загрязнение биосферы, связанное с использованием ядерной и термоядерной энергии. Кроме вещественного и энергетического загрязнения начинает подниматься вопрос об информационном загрязнении окружающей человека среды.

Парниковый эффект и глобальное потепление климата. Парниковый (тепличный, оранжерейный) эффект — разогрев нижних слоёв атмосферы вследствие способности атмосферы пропускать коротковолновую солнечную радиацию, но задерживать длинноволновое тепловое излучение земной поверхности. Водяной пар задерживает около 60 % теплового излучения Земли, и углекислый газ — до 18%. При отсутствии атмосферы средняя температура земной поверхности была бы –23 °C, а в действительности она составляет +15 °C.

Парниковому эффекту способствует поступление в атмосферу антропогенных примесей (диоксида углерода, метана, фреонов, оксида азота и др.). За последние 50 лет содержание углекислого газа в атмосфере возросло с 0,027 до 0,036 %. Это привело к повышению среднегодовой температуры на планете на 0,6 °С. Существуют модели, согласно которым, если температура приземного слоя атмосферы поднимется ещё на 0,6–0,7 °С, произойдёт интенсивное таяние ледников Антарктиды и Гренландии, что приведёт к повышению уровня воды в океанах и затоплению до 5 млн км2 низменных, наиболее густо заселённых равнин.

Отрицательные для человечества последствия парникового эффекта заключаются в повышении уровня Мирового океана в результате таяния материковых и морских льдов, теплового расширения океана и т. п. Это приведёт к затоплению приморских равнин, усилению абразионных процессов, ухудшению водоснабжения приморских городов, деградации мангровой растительности и т. п. Увеличение сезонного протаивания грунтов в районах с вечной мерзлотой создаст угрозу дорогам, строениям, коммуникациям, активизирует процессы заболачивания, термокарста и т. д.

Положительные для человечества последствия парникового эффекта связаны с улучшением состояния лесных экосистем и сельского хозяйства. Повышение температуры приведёт к увеличению испарения с поверхности океана, это вызовет возрастание влажности климата, что особенно важно для аридных (сухих) зон. Повышение концентрации углекислого газа увеличит интенсивность фотосинтеза, а значит, продуктивность диких и культурных растений.

Разрушение «озонового слоя». Озоновый слой (озоносфера) — слой атмосферы с наибольшей концентрацией озона (О3) на высоте 20–25 (22–24) км. Содержащееся в озоновом слое количество озона невелико: в приземных условиях атмосферы (при давлении 760 мм и температуре +20 °C) он образовал бы слой толщиной всего 3 мм. В атмосфере озон образуется из кислорода под действием ультрафиолетового излучения.

«Озоновая дыра» — значительное пространство в озоносфере планеты с заметно пониженным (до 50% и более) содержанием озона. Считается, что основной причиной возникновения «озоновых дыр» является значительное содержание в атмосфере фреонов. Фреоны (хлорфторуглероды) — высоколетучие, химически инертные у земной поверхности вещества, широко применяемые в производстве и быту в качестве хладоагентов (в холодильниках, кондиционерах, рефрижераторах), пенообразователей и распылителей (аэрозольные упаковки). Фреоны, поднимаясь в верхние слои атмосферы, подвергаются фотохимическому разложению с образованием окиси хлора, интенсивно разрушающей озон.

Истощение озонового слоя в атмосфере Земли приводит к увеличению потока ультрафиолетовых лучей на земную поверхность. Ультрафиолетовые лучи в небольших дозах необходимы живым организмам (стимуляция роста и развития клеток, бактерицидное действие, синтез витамина D и т. д.), в больших дозах губительны из-за способности вызывать раковые заболевания и мутации.

Кислотные дожди. Кислотный дождь — дождь или снег, подкисленные до рН < 5,6 из-за растворения в атмосферной влаге антропогенных выбросов (оксиды серы, оксиды азота, хлороводород, сероводород и др.). Отрицательное воздействие кислотных дождей на растительность проявляется как в прямом биоцидном воздействии на растительность, так и в косвенном через снижение рН почв. Выпадение кислотных дождей приводит к ухудшению состояния и гибели целых лесных массивов, а также снижению урожайности многих сельскохозяйственных культур. Кроме того, отрицательное воздействие кислотных дождей проявляется в закислении пресноводных водоёмов. Снижение рН воды вызывает сокращение запасов промысловой рыбы, деградацию многих видов организмов и всей водной экосистемы, а иногда и полную биологическую гибель водоёма. Негативные последствия кислотных дождей зафиксированы в Канаде, США, Европе, России, Украине, Белоруссии и других странах.

Деградация почвенного покрова. Деградация почвы — ухудшение качества почвы в результате снижения плодородия. К явлениям деградации почв относятся дегумификация почв (потеря почвами гумуса); промышленная эрозия почв (отчуждение почв городами, посёлками, дорогами, линиями электропередач и связи, трубопроводами, карьерами, водохранилищами, свалками и т. д.); водная и воздушная эрозия (дефляция) почв (разрушение верхних слоёв почвы под действием воды и ветра); вторичное засоление почв (результат неправильного орошения минерализованными или пресными водами); затопление, разрушение и засоление почв водами водохранилищ (затопление пойменных и надпойменных террас; подъём уровня грунтовых вод и подтопление почв; абразия берегов и засоление дельт); промышленное, сельскохозяйственное, радиоактивное загрязнение почв и др.

Деградация растительного покрова. К деградации растительного покрова ведут следующие антропогенные факторы: прямое уничтожение в ходе использования (рубка лесов, выкашивание, сбор с различными целями, стравливание домашними животными), при создании водохранилищ, в ходе открытых разработок ископаемых, при пожарах, в процессе распашки новых угодий; ухудшение условий жизни растений при орошении, осушении, засолении почв, изменении гидрологии водоёмов, загрязнении среды токсичными химическими веществами и элементами, заносе вредных организмов (возбудителей болезней, конкурентов) и др. Среди редких высших растений России — водяной орех, альдрованда, железное дерево, шёлковая акация, дуб каштанолистный, самшит гирканский, платан пальчатколистный, туранга, фисташка, тис, падуб и др.

Деградация животного мира. К сокращению или уничтожению видов животных ведут следующие антропогенные факторы: прямое уничтожение в результате промысла животных, добываемых ради меха, мяса, жира и пр., при применении химических веществ для борьбы с вредителями сельского хозяйства (при этом часто гибнут не только вредители, но и полезные для человека животные); ухудшение условий жизни животных в результате вырубки лесов, распашки степей, осушения болот, сооружения плотин, строительства городов, загрязнения атмосферы, воды, почвы и т. д. К числу вымерших животных относятся тур, тарпан, морская (стеллерова) корова, бескрылая гагарка, очковый (стеллеров) баклан, голубая лошадиная антилопа, зебра кваггу, нелетающий голубь дронт и др.