Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая,

интерстициальная).

В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку

сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную

жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких,

удаляется из организма.

У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных

сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.

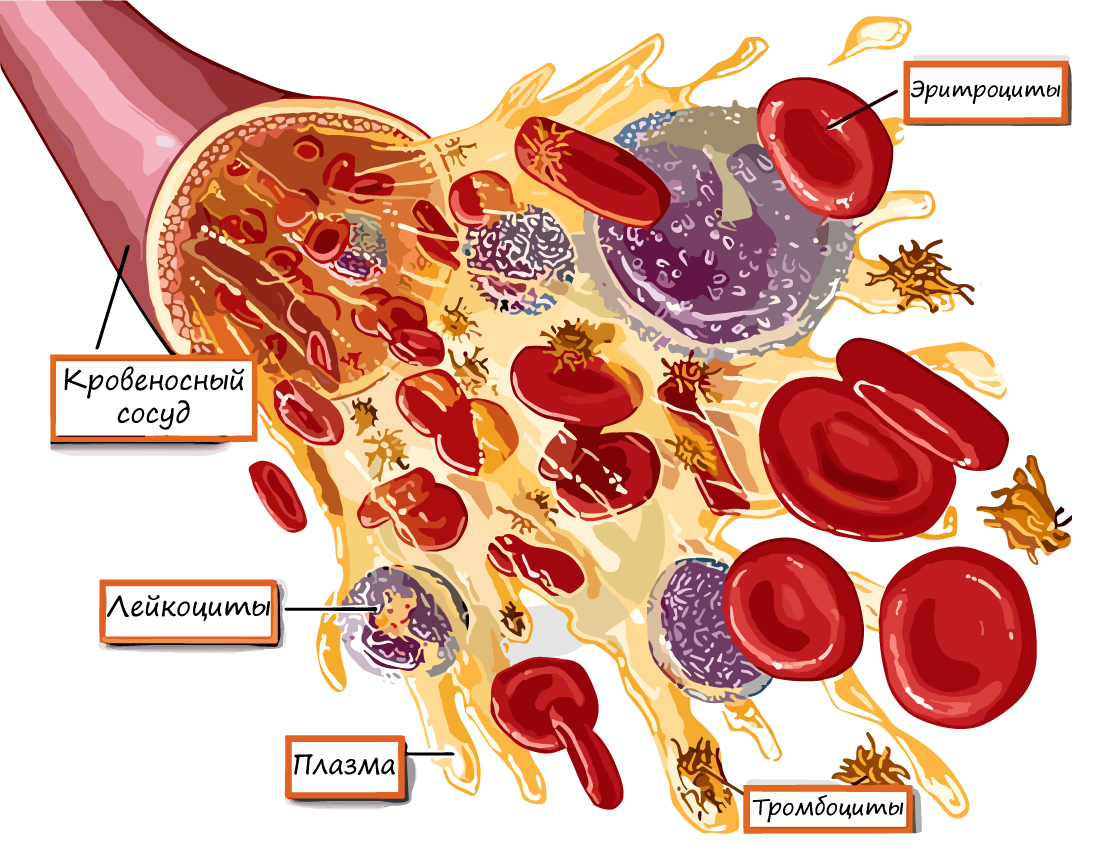

Состав и функции крови

Кровь — важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным

тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.

Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:

- Плазмы на 55%

- Трофическую (питательную) — белки плазмы являются источником аминокислот

- Буферную — поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)

- Транспортную — белки глобулины транспортируют питательные вещества — жиры, а также гормоны, витамины

- Защитную — в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз

(свертывание крови) - Форменных элементов

- Эритроциты — от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка

- C кислородом — оксигемоглобин

- C углекислым газом — карбгемоглобин

- C угарным газом — карбоксигемоглобин

- Лейкоциты — от др.-греч. λευκός — белый и κύτος — вместилище, тело

- Осуществлении фагоцитоза

- Обезвреживании ядов, токсинов

- Участие в клеточном и гуморальном иммунитете

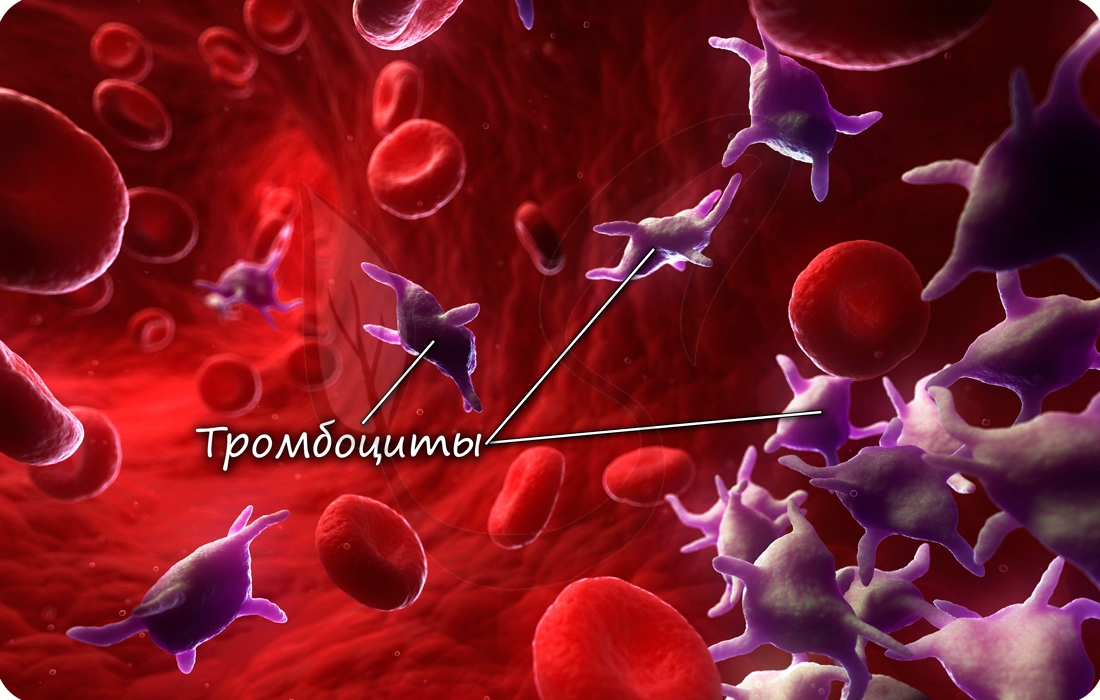

- Тромбоциты — от греч. θρόμβος — сгусток и κύτος — клетка

В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+,

Mg2+, Na+, Cl—, HPO42-, HCO3—.

Плазма выполняет ряд важных функций:

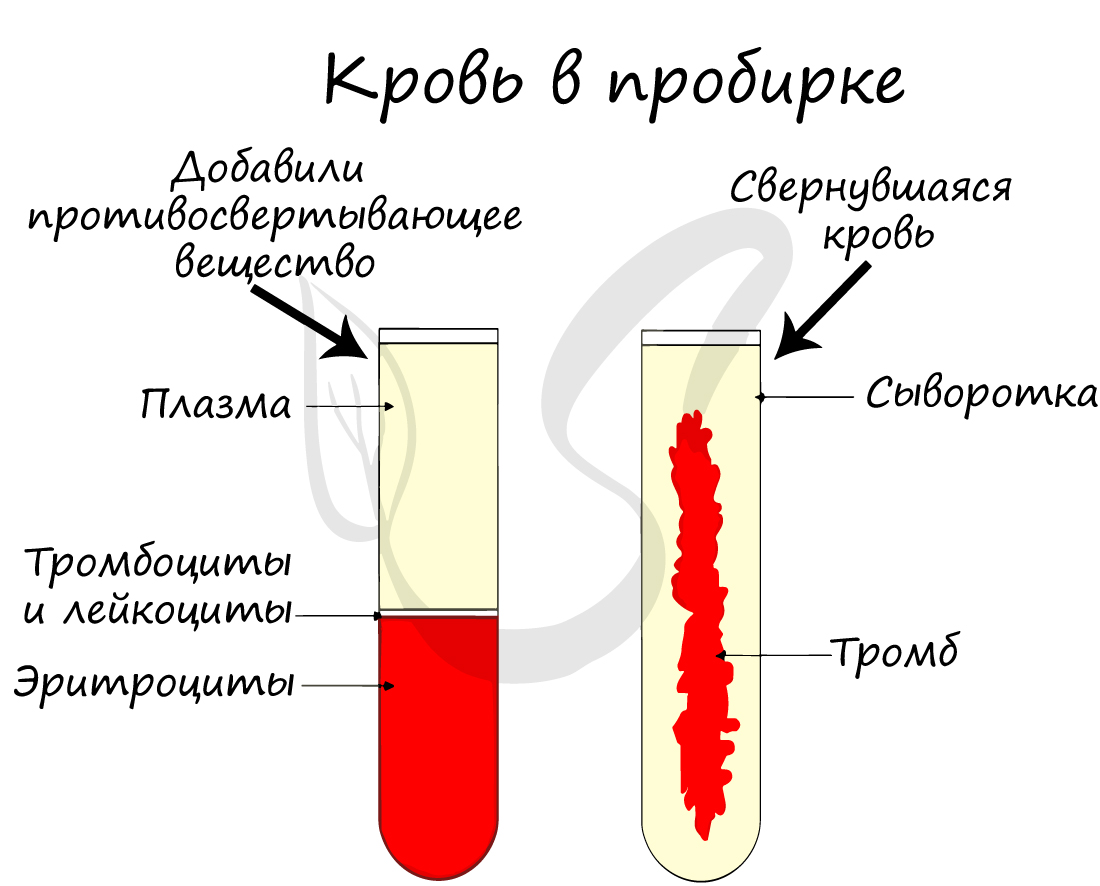

Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы).

Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.

К ним относятся:

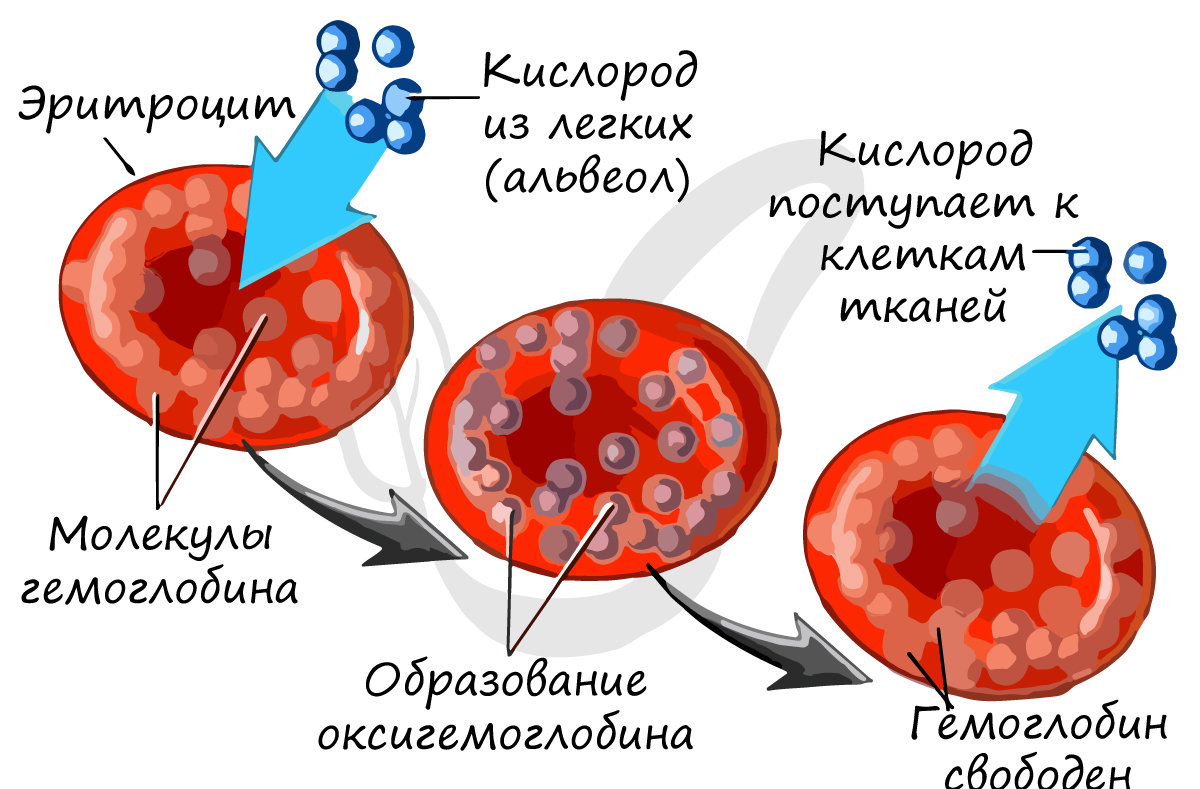

Эритроциты — красные кровяные тельца, основная их

функция — дыхательная — перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам.

В 1 мм3 крови находится около 4-5 млн.

Основной белок эритроцита — гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина.

Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например,

эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые

мельчайшие сосуды нашего тела — капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!

Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты

задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки

фагоцитируются.

Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:

Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин

очень устойчив.

Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина

связываются с угарным газом, а не с кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве,

отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух,

то летальный исход становится неизбежным.

Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у

обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего

компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.

Лейкоциты — белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге,

лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:

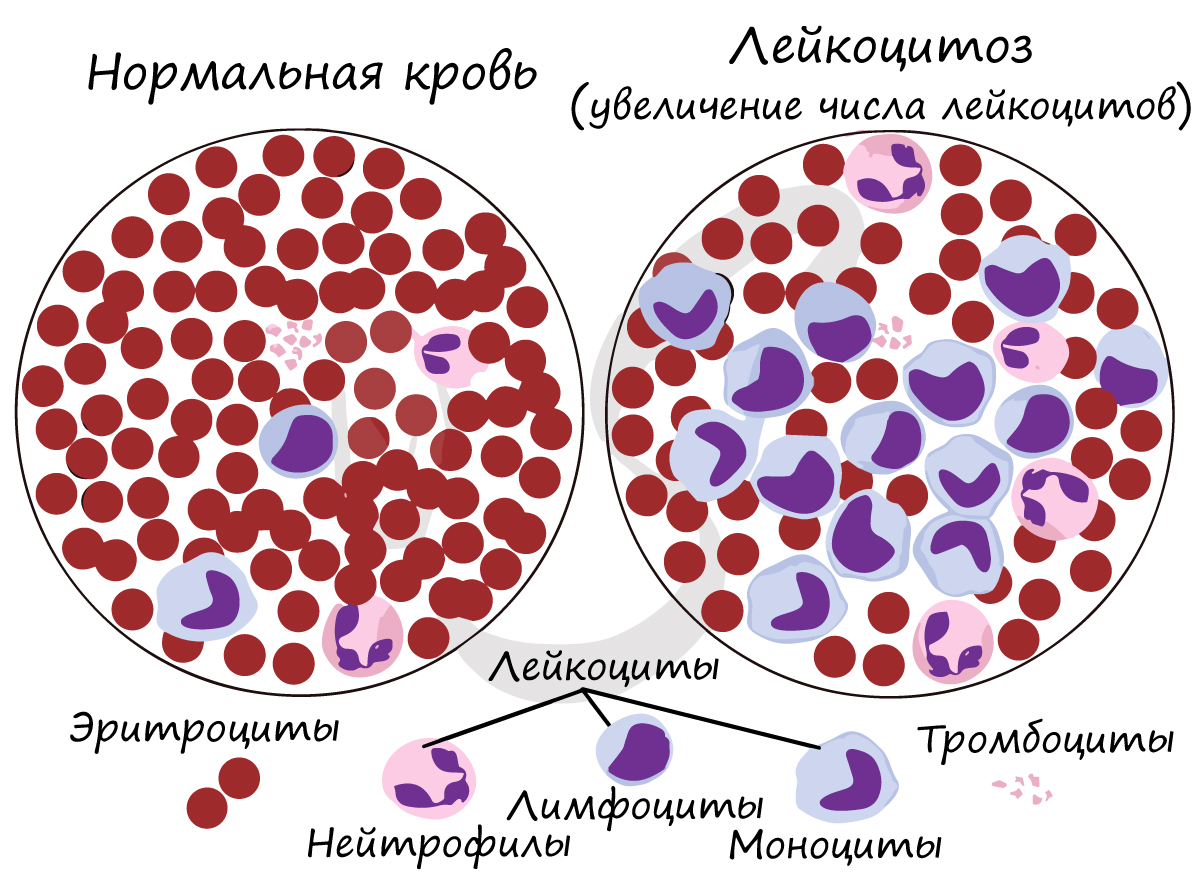

Число лейкоцитов в 1 мм3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются

нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.

Если количество лейкоцитов

увеличено в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: при его наличии количество лейкоцитов возрастает, чтобы

уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.

Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они

выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.

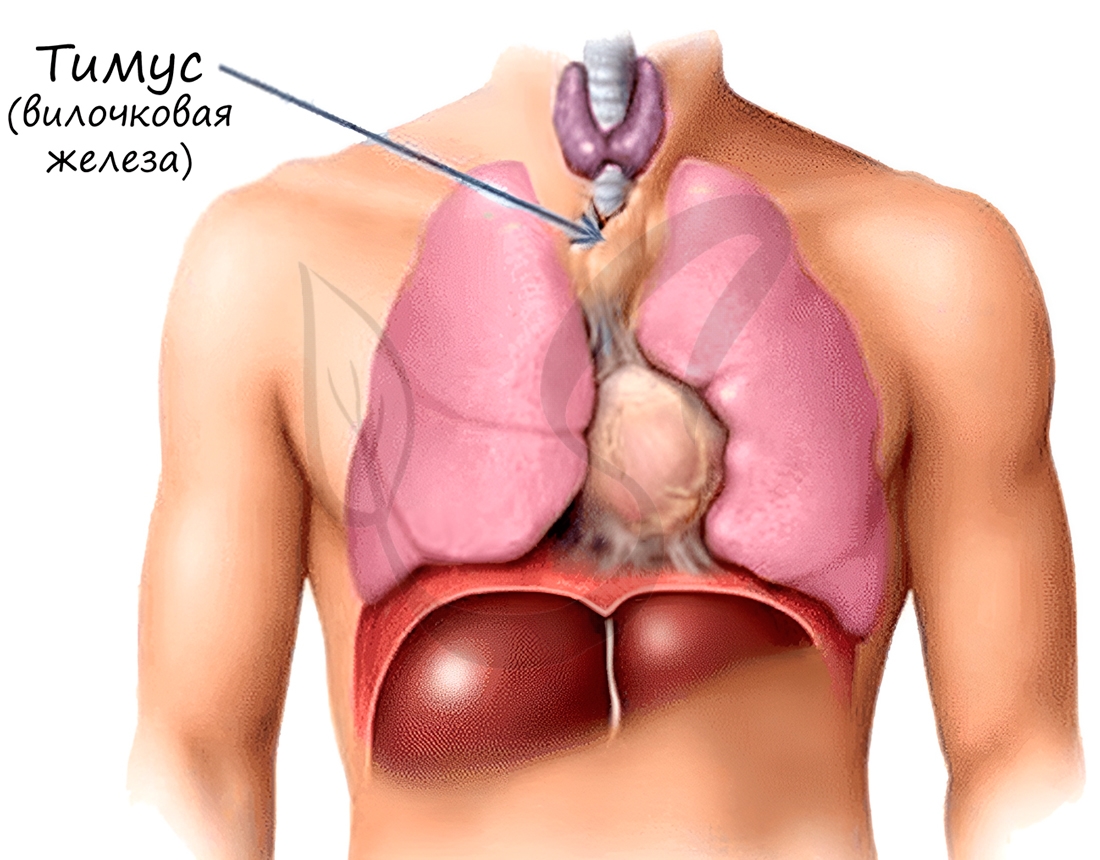

T-лимфоциты созревают в специальном органе — тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют

и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.

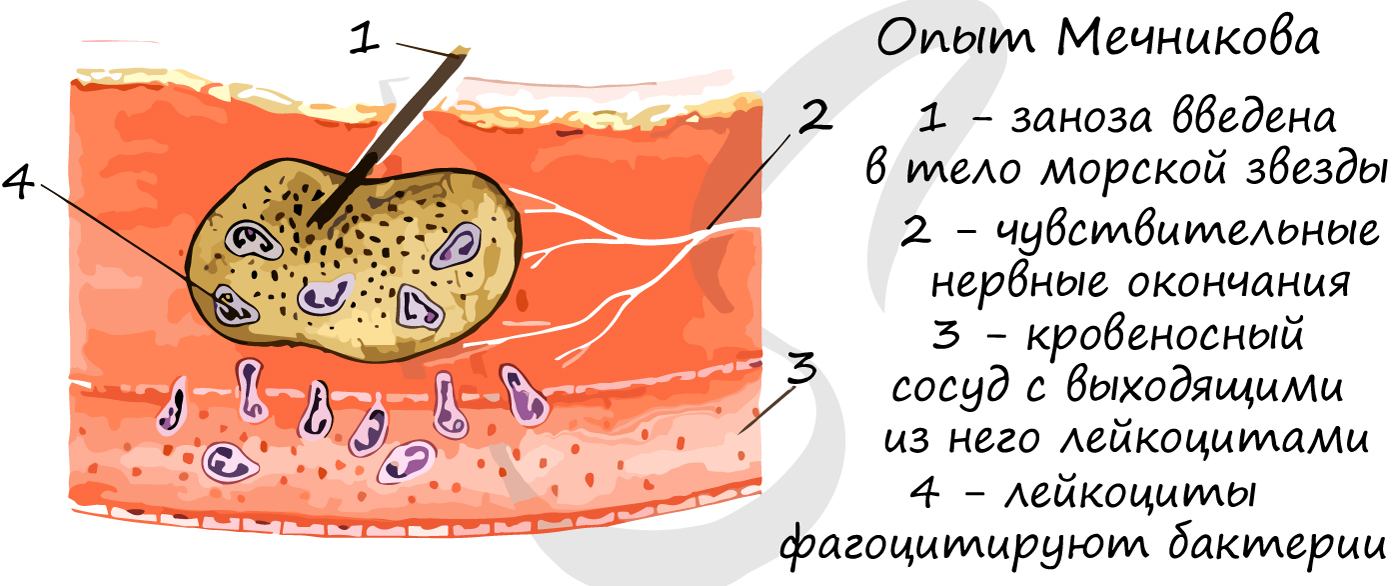

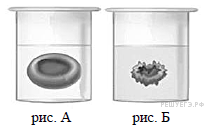

Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной

теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного

русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.

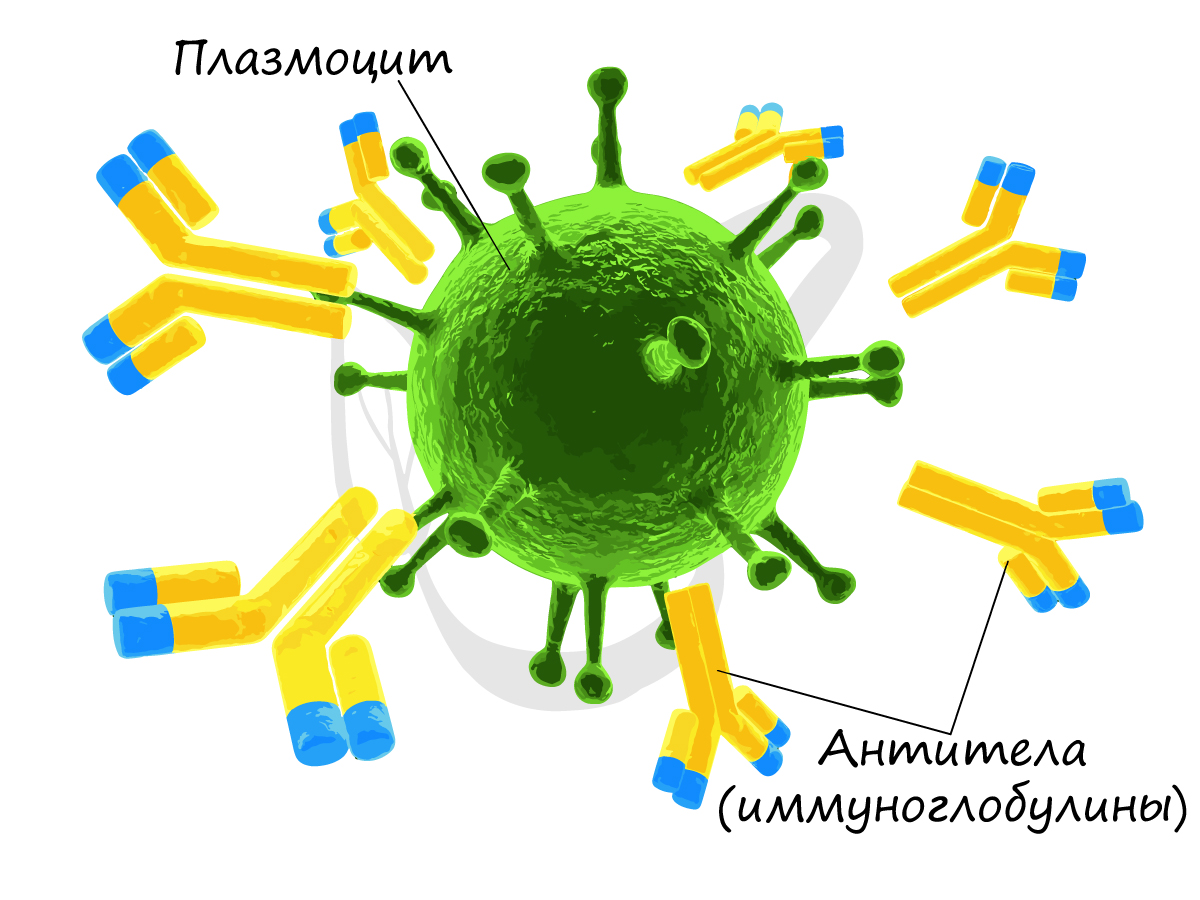

Гуморальный (греч. humor — жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит

превращается в плазмоцит — клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) — белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.

Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой

в случае повторного попадания того же антигена — человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.

Устаревшее название тромбоцитов — кровяные пластинки. Тромбоциты — клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные

образования. В 1 мм3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.

Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы,

которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе

гемостаза — свертывания крови, предотвращают кровопотерю.

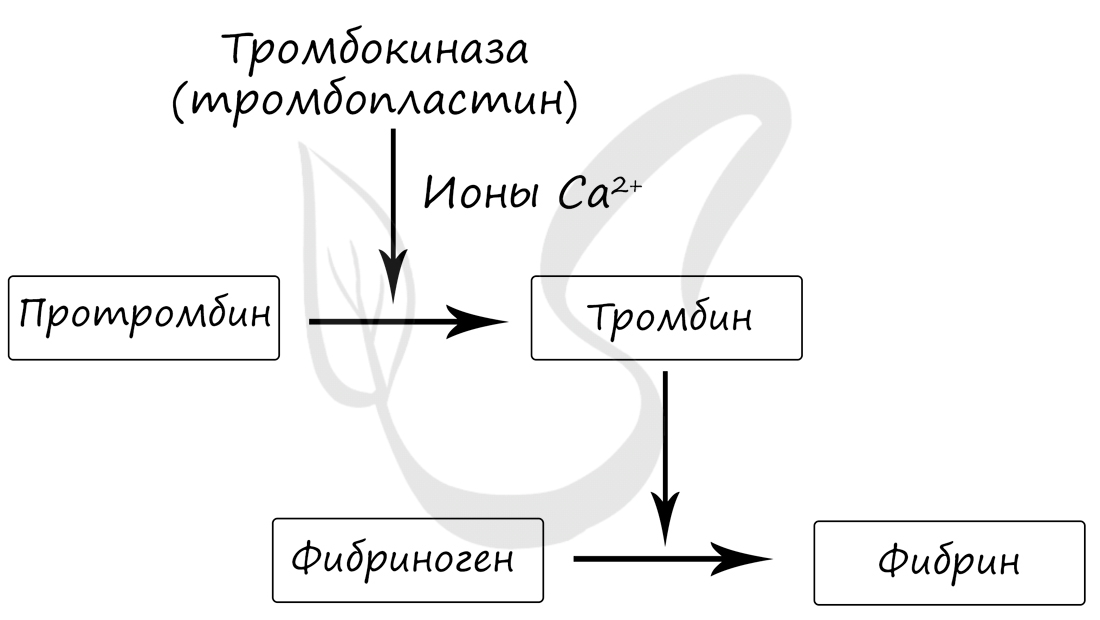

Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima — кровь + stasis — стояние) —

процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при

повреждении кровеносных сосудов.

Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca2+. Гемостаз происходит

следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.

Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого

создают «сетку», где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.

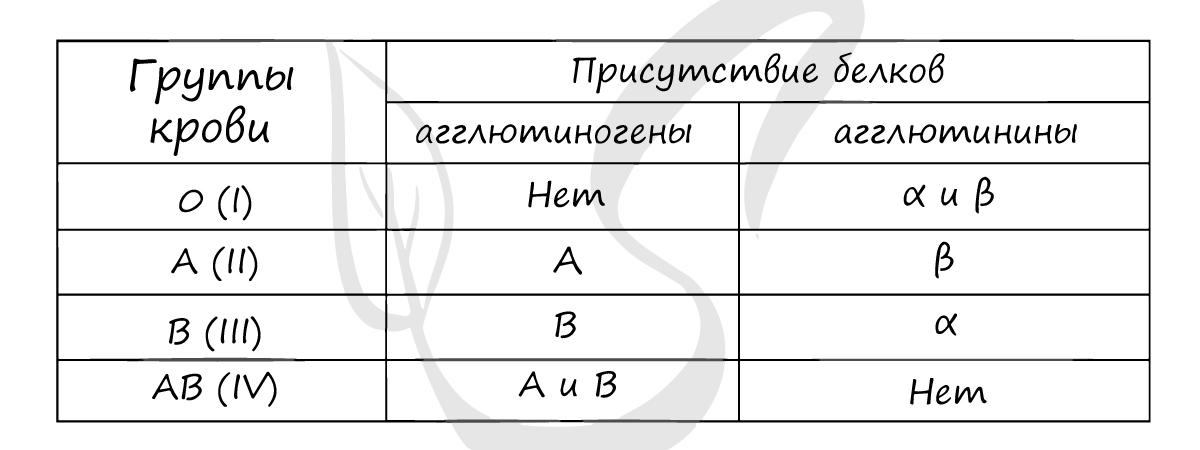

Группы крови и трансфузия (переливание)

Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в

медицине при переливании крови) — система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные

антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.

Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β.

Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации —

эритроциты начинают склеиваться.

Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента

вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь,

относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся

гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все

не представляется возможным.

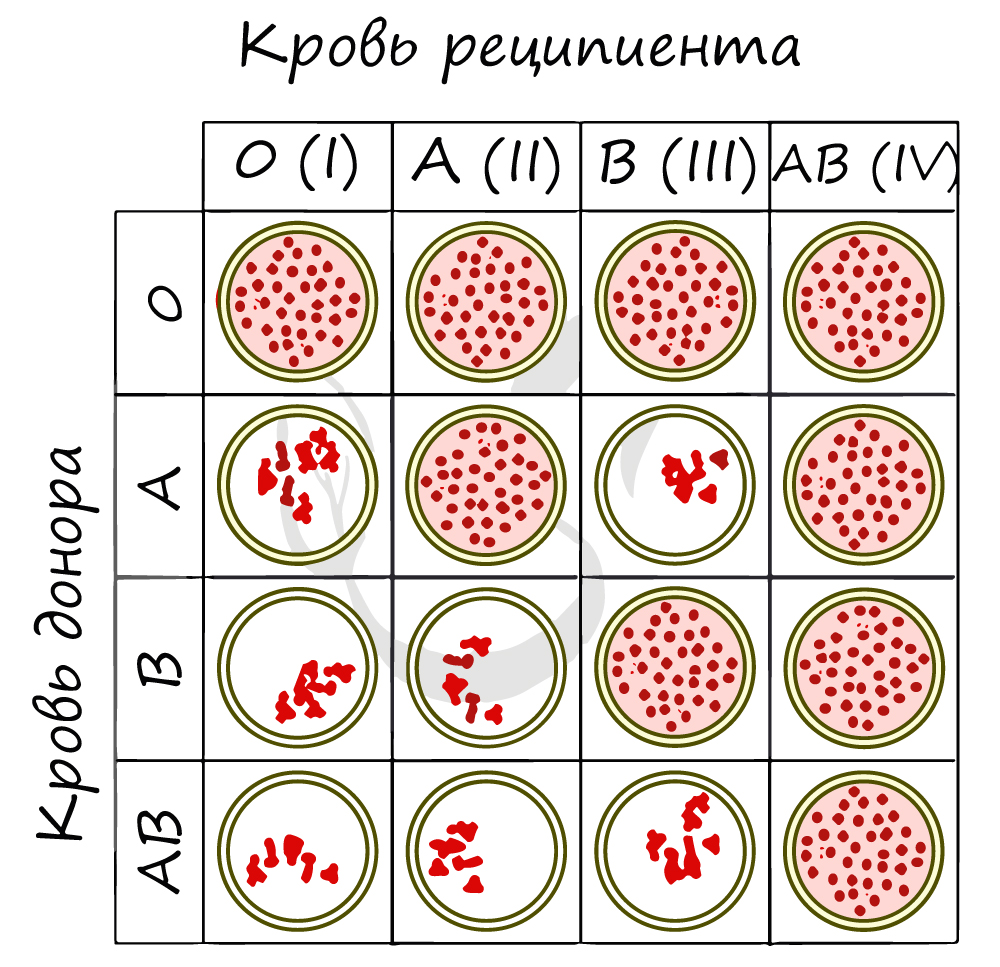

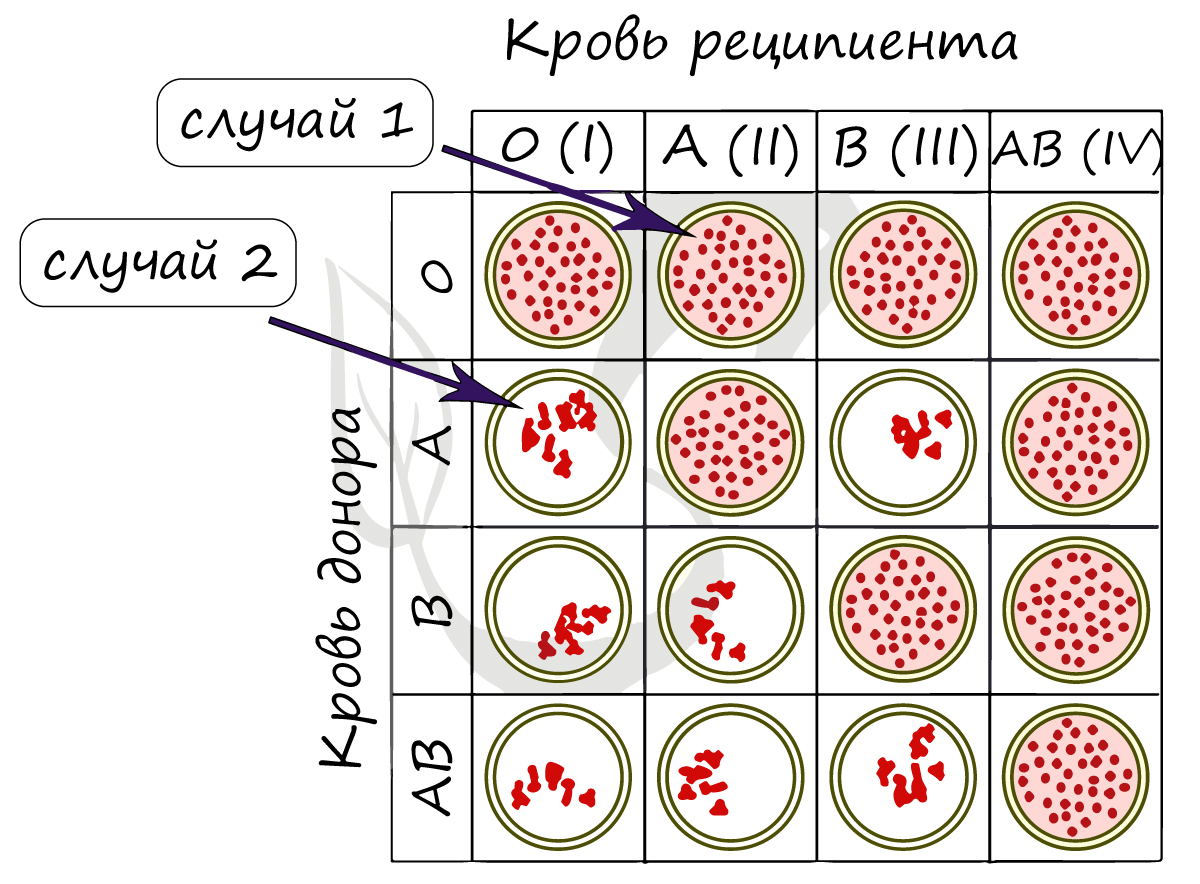

Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь,

а донором — от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.

В рамках заданий ЕГЭ (по опыту решений) переливанию подвергаются именно эритроциты, то есть агглютиногены. Для более полного понимания рассмотрим два случая.

1) При переливании крови от донора 0 к реципиенту A (II) агглютинации не происходит (кровь донора не содержит агглютиногенов).

2) При переливании крови от донора A к реципиенту 0 (I) агглютинация происходит (кровь донора содержит агглютиноген A).

Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация — они

склеиваются.

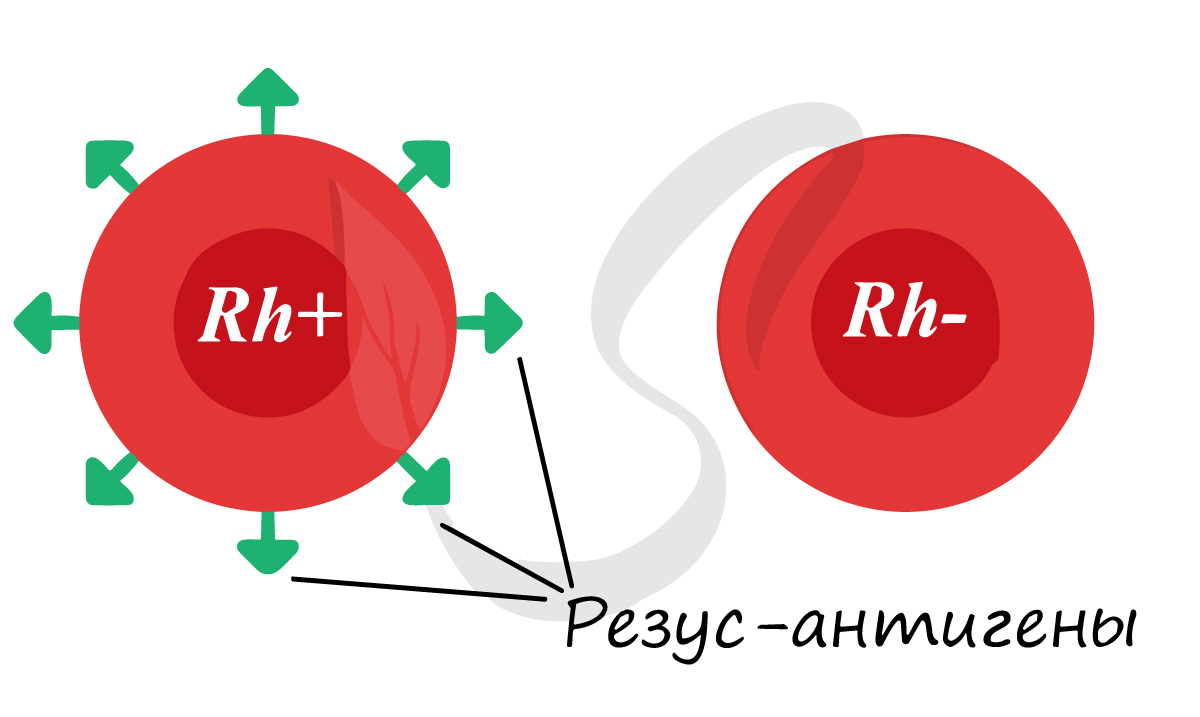

Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт

Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. «Могут» — потому что

у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то

говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют — отрицательный резус-фактор.

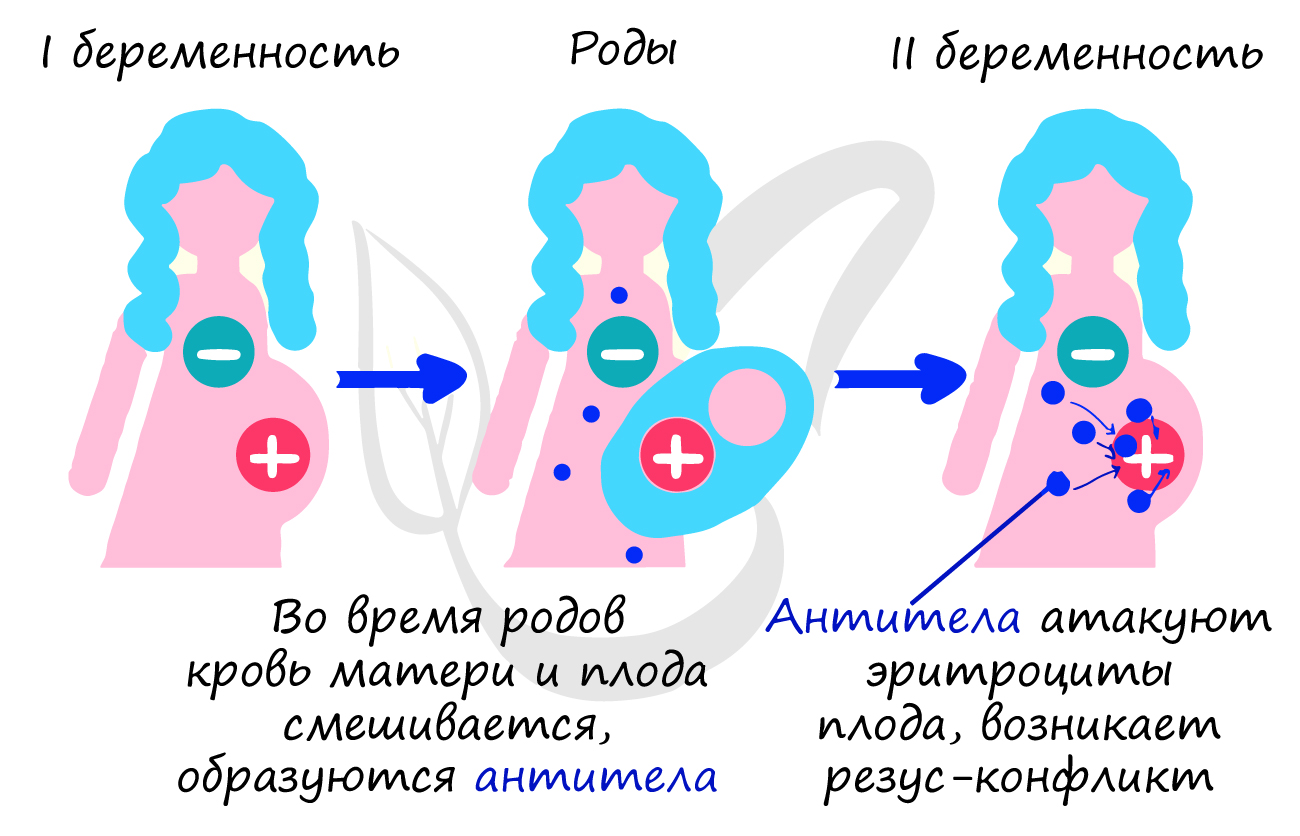

Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод

резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать

эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).

Заметьте — при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта

не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.

Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием

резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов

помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.

Лимфа, лимфатическая система

Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь,

тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.

Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды

впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл «сторожевые посты». Здесь появляются

лимфоциты — важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.

Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:

- Защитная — в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий

- Транспортная — в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры

- Возврат белка в кровь из тканевой жидкости

- Перераспределение жидкости в организме

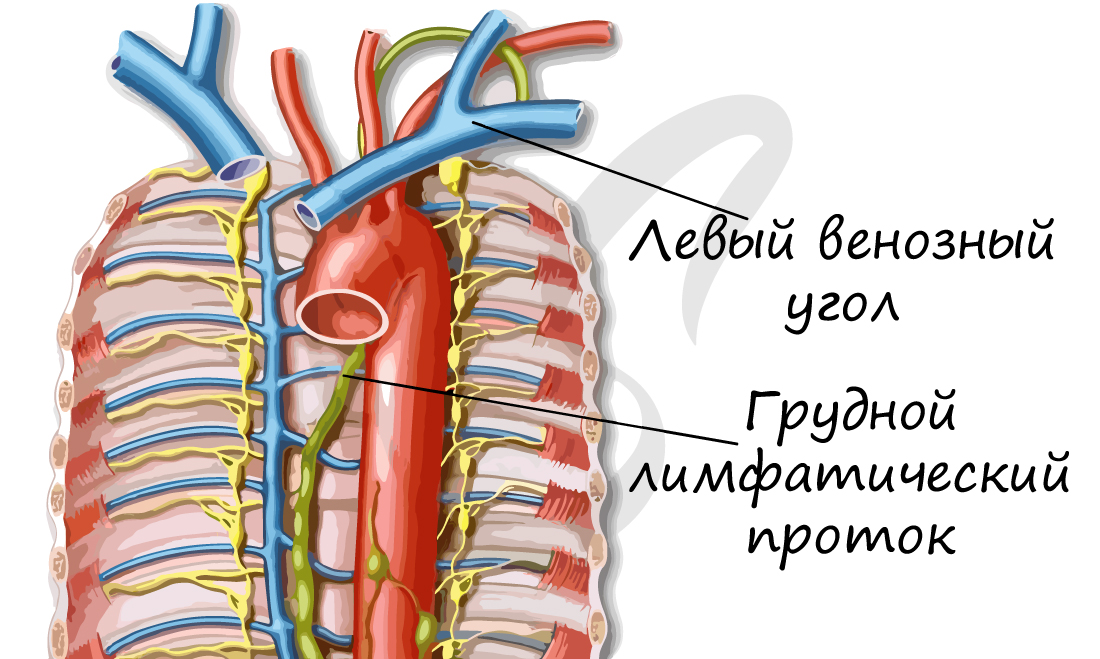

Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной,

впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом

связаны друг с другом.

Виды иммунитета

Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории

иммунитета.

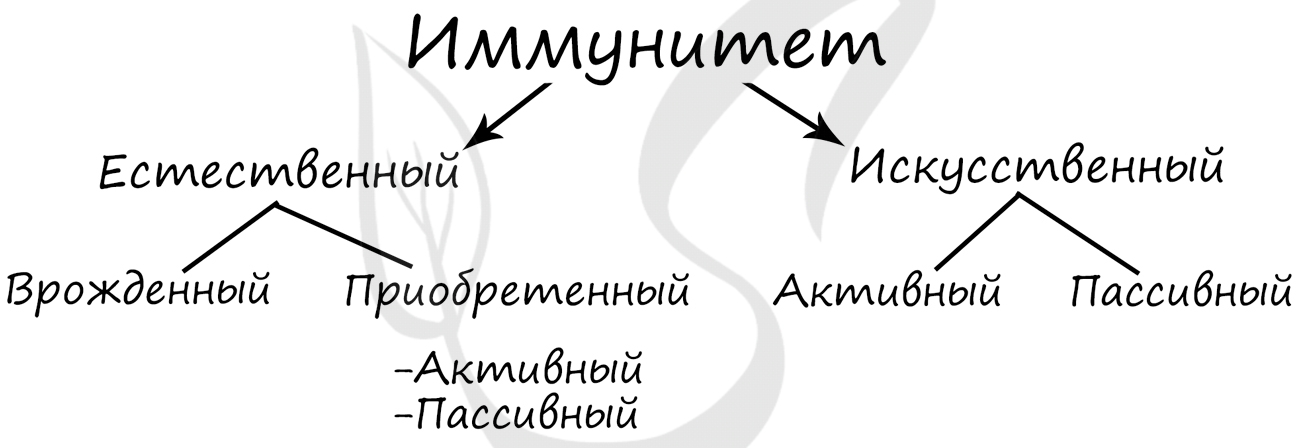

Иммунитет — способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение

в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.

Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).

Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими

болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.

Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.

- Активный

- Пассивный

Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)

Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе

с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.

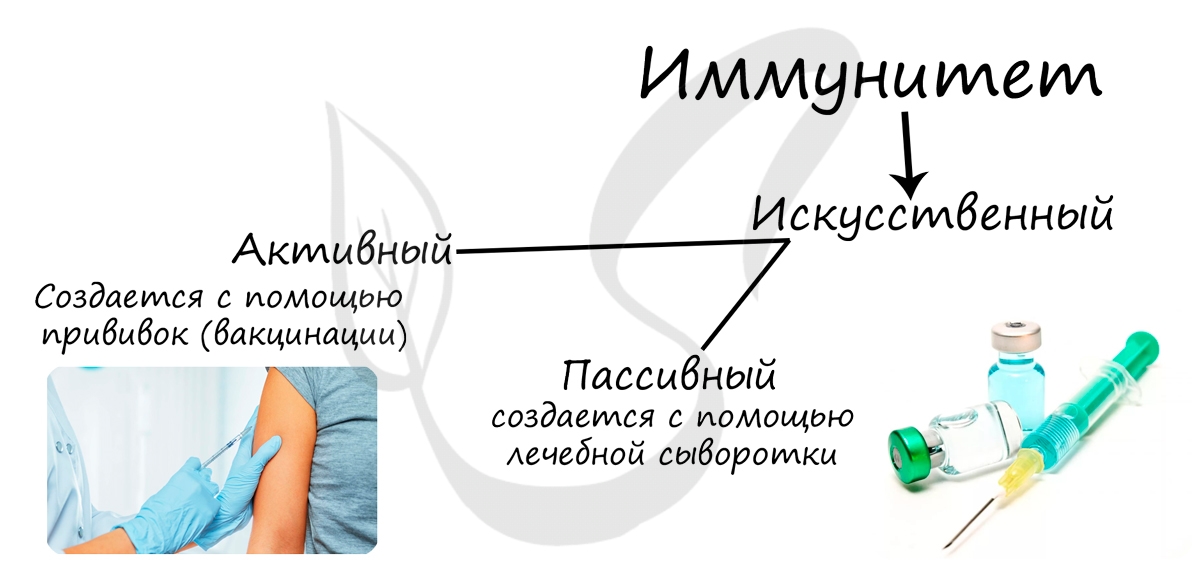

Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.

Активный искусственный создается с помощью прививок — вакцинации. При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела. Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут

в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой,

либо в бессимптомной форме.

Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю

заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует

противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании — ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса

бешенства).

Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается

в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических

целях.

Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что

доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.

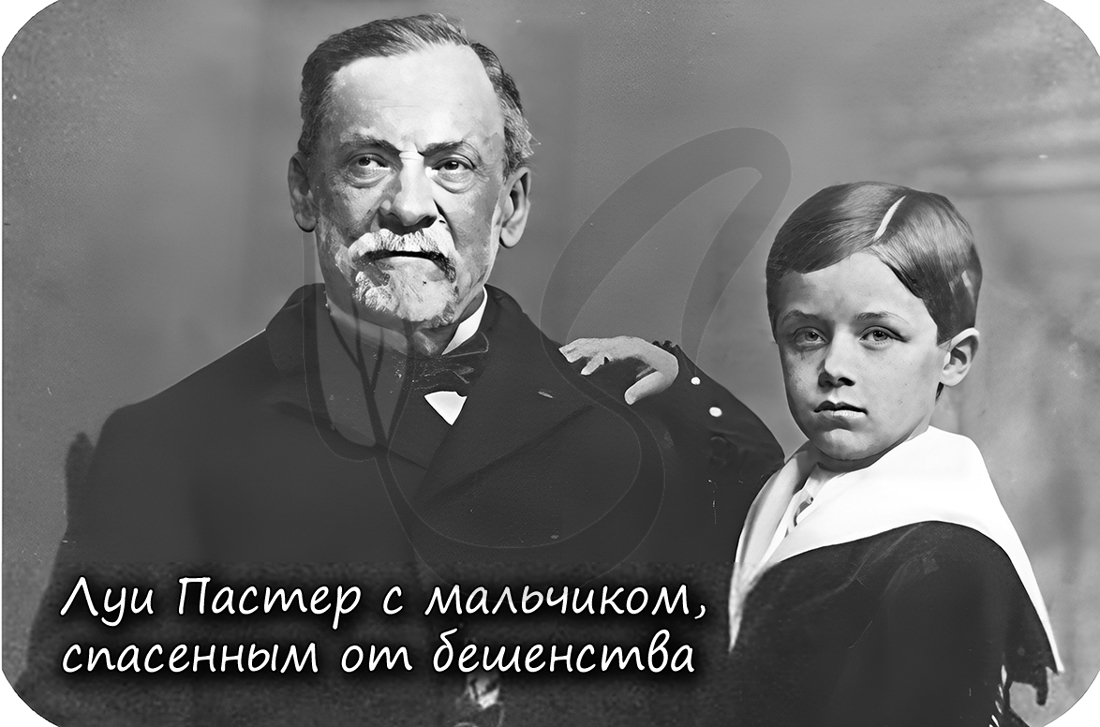

Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына,

которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет. Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову,

не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились. Примечательно,

что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.

Заболевания

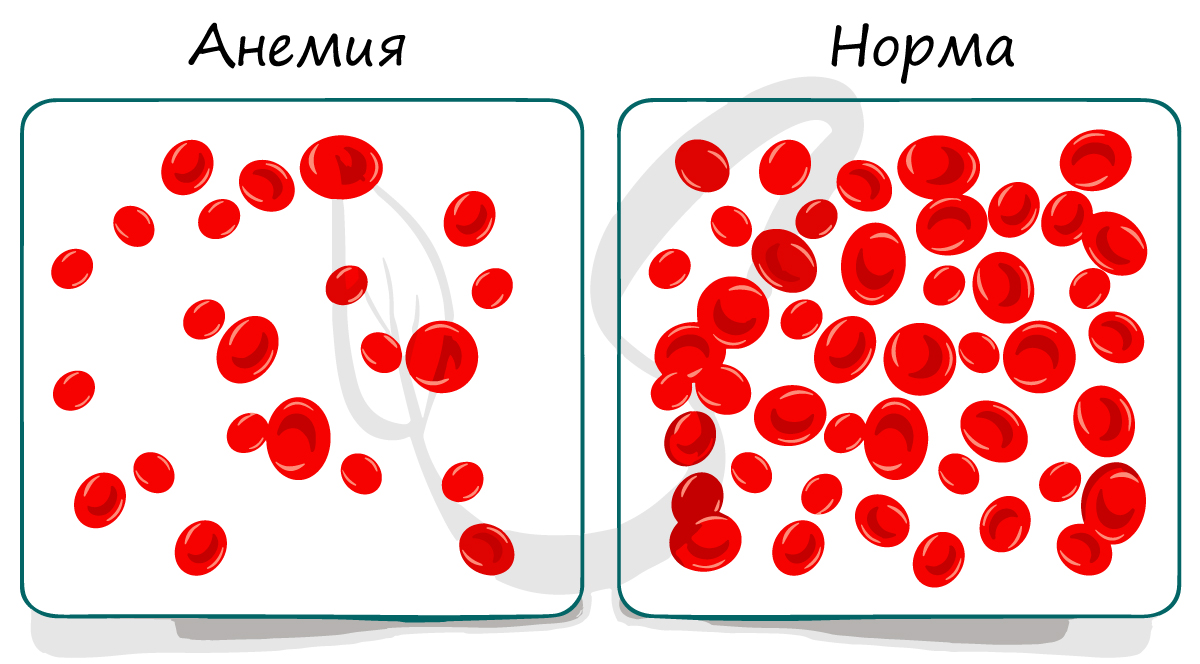

Анемия (от др.-греч. ἀν- — приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие — снижение концентрации гемоглобина в крови,

очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться,

что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня — отсюда и развиваются симптомы анемии.

Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость,

головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 44 1–20 | 21–40 | 41–44

Добавить в вариант

Установите соответствие между частью кровеносной системы человека и кровью, которая в ней протекает: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ЧАСТЬ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ

А) левое предсердие

Б) правый желудочек

В) лёгочная вена

Г) нижняя полая вена

Д) лёгочная артерия

Е) сонная артерия

КРОВЬ

1) артериальная

2) венозная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Кровеносная система человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Кровеносная система человека, как и других млекопитающих, состоит из двух кругов кровообращения. (2)Сердце расположено в брюшной полости, имеет четыре камеры. (3)Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и несёт артериальную кровь от сердца к органам и тканям. (4)Венозная кровь большого круга кровообращения собирается в нижнюю и верхнюю полые вены и приносится в левое предсердие. (5)Артерии малого круга кровообращения несут венозную кровь от правого желудочка к лёгким. (6)В лёгких происходит насыщение крови кислородом. (7)Артериальная кровь от лёгких возвращается по единому крупному лёгочному стволу в левое предсердие сердца.

Рассмотрите предложенную схему строения кровеносной системы человека. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком.

Источник: ЕГЭ по биологии 2020. Досрочная волна. Вариант 1

При попадании кишечной палочки в кровоток активизируется

2) пищеварительная система

4) эндокринная система

Установите соответствие между компонентами внутренней среды организма и их характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) содержит все форменные элементы

Б) образуется в красном костном мозге, тимусе

В) обезвреживает и фильтрует тканевую жидкость

Г) возвращает в плазму крови белки, соли, воду

Д) находится в межклеточном пространстве

Е) её скопления вызывают отёки

КОМПОНЕНТ

1) кровь

2) лимфа

3) тканевая жидкость

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Гематоэнцефалический барьер разделяет

1) лимфу и тканевую жидкость

2) спинномозговую жидкость и лимфу

3) спинномозговую жидкость и кровь

4) лимфу и кровь

Что из перечисленного образует внутреннюю среду организма человека? Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) органы брюшной полости

2) кровь

3) содержимое пищеварительного канала

4) лимфа

5) тканевая жидкость

6) кровеносная и дыхательная системы

Источник: РЕШУ ОГЭ

Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их.

1) Лимфатическая система — это часть транспортной системы.

2) У человека лимфа непрерывно движется по сосудам.

3) Лимфа образуется из плазмы крови в межклеточном веществе, которое находится во всех органах.

4) Лимфатические сосуды несут лимфу в грудной проток, из него лимфа поступает в артерии большого круга кровообращения.

5) Глюкоза всасывается из кишечника в кровеносные капилляры.

6) Лимфатическая система участвует во всасывании из кишечника аминокислот.

7) Лимфоузлы участвуют в кроветворении

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2016. Основная волна. Вариант 09

Установите соответствие между особенностями компонентов внутренней среды организма человека и компонентами.

ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ

A) образуется из плазмы крови

Б) омывает клетки организма

B) повышено содержание антител и фагоцитов

Г) возвращает в кровь белки, воду, соли

Д) состоит из плазмы и форменных элементов

Е) способна образовывать тромбы

КОМПОНЕНТЫ

1) кровь

2) лимфа

3) межклеточная жидкость

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Какими органами и системами органов осуществляется терморегуляция у человека? Укажите не менее четырёх систем и объясните ответ.

Тканевая жидкость в организме млекопитающих выполняет в основном функцию

Установите соответствие между признаком кровеносной системы и классом позвоночных животных, для которых он характерен.

ПРИЗНАК

A) сердце заполнено венозной кровью

Б) наличие трёхкамерного сердца

B) в желудочке сердца кровь смешивается

Г) один круг кровообращения

Д) наличие одного предсердия

КЛАСС ЖИВОТНЫХ

1) Костные рыбы

2) Земноводные

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 2.

Вставьте в текст «Кровообращение человека» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого числовые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

КРОВООБРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Кровеносная система человека состоит из двух кругов кровообращения. Малый круг кровообращения начинается в правом _____(А), откуда кровь по лёгочным артериям попадает в _____(Б) лёгких, где насыщается кислородом. Затем кровь поступает по лёгочным венам в левое _____(В), оттуда в левый желудочек, из которого поступает в аорту. Аорта распределяет кровь по всем крупным артериям организма, в результате чего богатая _____(Г) и питательными

веществами кровь омывает все органы. Из капилляров органов кровь собирается в верхнюю и нижнюю полые _____(Д), впадающие в правое предсердие сердца.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) кислород

2) углекислый газ

3) питательное вещество

4) предсердие

5) желудочек

6) артерия

7) вена

8) капилляр

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д |

Источник: РЕШУ ОГЭ

Проанализируйте таблицу «Структуры кровеносной системы человека». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

Структуры кровеносной системы человека

| Название сосуда | Особенности строения | Скорость движения крови |

|---|---|---|

| вена | (Б) ________________ | низкая |

| (А) _____________ | многослойные гладкие

стенки |

высокая |

| капилляр | стенки из одного слоя

клеток |

(В) ________________ |

Список терминов

1) минимальная

2) максимальная

3) артерия

4) сосуд

5) проток

6) однослойные стенки с мышцами

7) многослойные стенки с клапанами

8) многослойные клетки с ворсинками

Запишите выбранные цифры в соответствии с буквами.

Установите последовательность органов кровеносной системы, через которые проходит кровь при кровообращении, начиная с превращения венозной крови в артериальную. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) правый желудочек

2) левое предсердие

3) капилляры лёгких

4) аорта

5) нижняя полая вена

Раздел: Человек

Установите соответствие между организмом и его признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАК

А) органы выделения — мальпигиевы сосуды

Б) кровь транспортирует кислород к тканям

В) кровеносная система замкнутая

Г) есть кожно-мускульный мешок с кольцевыми и продольными мышцами

Д) сердце на спинной стороне тела

Е) животное раздельнополое

ОРГАНИЗМ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Установите путь прохождения крови по кровеносной системе, начиная с левого желудочка. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) лёгочная артерия

2) аорта

3) капилляры лёгких

4) капилляры головного мозга

5) левый желудочек

6) правое предсердие

Общим для рыб и ланцетника является наличие

2) замкнутой кровеносной системы

3) пяти отделов головного мозга

4) почек

У позвоночных животных в связи с выходом на сушу возникла эволюционная необходимость кардинально перестроить дыхательную и кровеносную системы. Перечислите, какие ароморфозы в строении дыхательной и кровеносной систем позволяли животным улучшать усвоение и транспорт кислорода при переходе к каждому следующему классу. Перечислите не менее четырёх ароморфозов.

Установите соответствие между особенностями кровеносной системы и классами животных.

ОСОБЕННОСТИ

А) в сердце венозная кровь

Б) в сердце четыре камеры

В) два круга кровообращения

Г) один круг кровообращения

Д) венозная кровь из сердца поступает к лёгким

Е) в сердце две камеры

КЛАСС

1) сельдь атлантическая

2) большой пестрый дятел

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Всего: 44 1–20 | 21–40 | 41–44

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

РАЗДЕЛ III. БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. 12. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА (Часть 2): параграфы 12.9 — 12.15.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

12.9. КРОВООБРАЩЕНИЕ

Кровообращение — циркуляция крови в организме. Кровь может выполнять свои функции, только циркулируя в организме.

Система органов кровообращения: сердце (центральный орган кровообращения) и кровеносные сосуды (артерии, вены, капилляры).

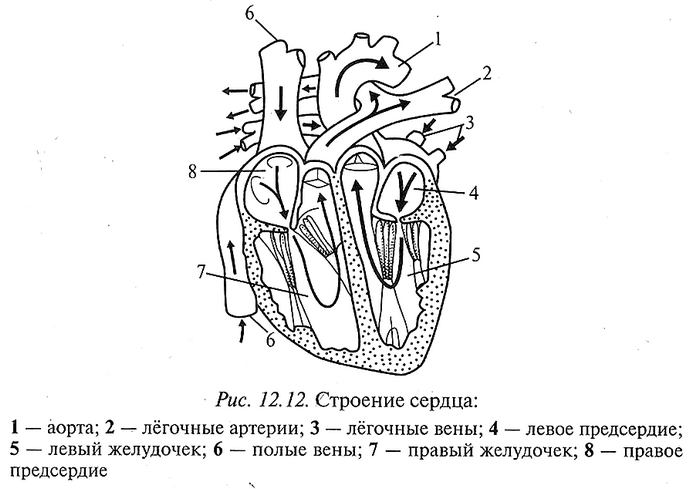

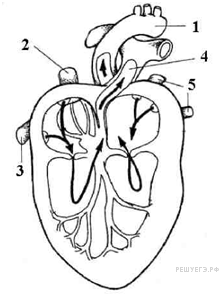

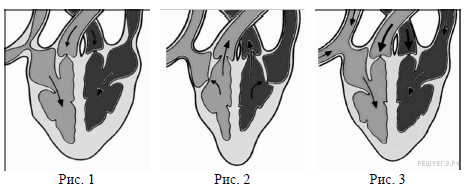

12.9.1. Строение сердца

Сердце — полый четырёхкамерный мышечный орган (рис. 12.12). Величина сердца приблизительно соответствует размеру кулака. Масса сердца в среднем 300 г.

Наружная оболочка сердца — перикард. Он состоит из двух листков: один образует околосердечную сумку, другой — наружную оболочку сердца — эпикард. Между околосердечной сумкой и эпикардом имеется полость, наполненная жидкостью для уменьшения трения при сокращении сердца. Средняя оболочка сердца — миокард. Он состоит из поперечно-полосатой мышечной ткани особого строения. Сердечная мышца образована поперечно-полосатой мышечной тканью особого строения {сердечная мышечная ткань). В ней соседние мышечные волокна связаны между собой цитоплазматическими мостиками. Межклеточные соединения не препятствуют проведению возбуждения, благодаря чему сердечная мышца способна быстро сокращаться. В нервных клетках и скелетных мышцах каждая клетка возбуждается изолированно. Внутренняя оболочка сердца — эндокард. Он выстилает полость сердца и образует створки — клапаны.

Сердце человека состоит из четырёх камер: 2 предсердий (левое и правое) и 2 желудочков (левый и правый). Мышечная стенка желудочков (особенно левого) толще стенки предсердий. В правой половине сердца течёт венозная кровь, в левой — артериальная.

Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны (между левыми — двустворчатый, между правыми — трёхстворчатый). Между левым желудочком и аортой и между правым желудочком и лёгочной артерией имеются полулунные клапаны (состоят из трёх листков, напоминающих кармашки). Клапаны сердца обеспечивают движение крови только в одном направлении: из предсердий в желудочки, а из желудочков в артерии.

Сердечная мышца обладает свойством автоматии. Автоматизм сердца — его способность ритмически сокращаться без внешних раздражений под влиянием импульсов, возникающих в нём самом. Автоматическое сокращение сердца продолжается и при его изоляции из организма.

12.9.2. Работа сердца

Функция сердца заключается в перекачке крови из вен в артерии. Сердце сокращается ритмично: сокращения чередуются с расслаблениями. Сокращение отделов сердца называется систолой, а расслабление — диастолой. Сердечный цикл — период, охватывающий одно сокращение и одно расслабление. Он продолжается 0,8 с и состоит из трех фаз: I фаза — сокращение (систола) предсердий — длится 0,1 с; II фаза — сокращение (систола) желудочков — длится 0,3 с; III фаза — общая пауза — и предсердия, и желудочки расслаблены — длится 0,4 с.

В состоянии покоя частота сердечных сокращений взрослого человека составляет 60–80 раз в 1 мин, у спортсменов 40–50, у новорождённых 140. При физической нагрузке сердце сокращается чаще, при этом продолжительность общей паузы уменьшается. Количество крови, выбрасываемое сердцем за одно сокращение (систолу), называется систолическим объёмом крови. Он составляет 120–160 мл (60-80 мл для каждого желудочка). Количество крови, выбрасываемое сердцем за одну минуту, называется минутным объёмом крови. Он составляет 4,5–5,5 л.

Электрокардиограмма (ЭКГ) — запись биоэлектрических сигналов от кожи рук и ног и от поверхности грудной клетки. ЭКГ отражает состояние мышцы сердца.

При работе сердца возникают звуки, называемые тонами сердца. При некоторых заболеваниях характер тонов изменяется и появляются шумы.

12.9.3. Сосуды

Стенки артерий и вен состоят из трёх слоев (рис. 12.13): внутренний (тонкий слой эпителиальных клеток), средний (толстый слой эластичных волокон и клеток гладкой мышечной ткани) и наружный (рыхлая соединительная ткань и нервные волокна). Капилляры состоят из одного слоя эпителиальных клеток.

Артерии — сосуды, по которым кровь течёт от сердца к органам и тканям. Стенки состоят из трёх слоёв. Различают следующие типы артерий: артерии эластического типа (ближайшие к сердцу крупные сосуды), артерии мышечного типа (средние и мелкие артерии, которые оказывают сопротивление кровотоку и тем самым регулируют приток крови к органу) и артериолы (последние разветвления артерии, переходящие в капилляры).

Капилляры — тонкие сосуды, в которых происходит обмен жидкостями, питательными веществами и газами между кровью и тканями. Их стенка состоит из одного слоя эпителиальных клеток. Длина всех капилляров тела человека — около 100000 км. В местах перехода артерий в капилляры имеются скопления мышечных клеток, которые регулируют просвет сосудов. В состоянии покоя у человека открыто 20—30% капилляров.

Движение жидкости через капиллярную стенку происходит в результате разности гидростатического давления крови и гидростатического давления окружающей ткани, а также под действием разности осмотического давления крови и межклеточной жидкости. В артериальном конце капилляра растворённые в крови вещества фильтруются в тканевую жидкость. В венозном его конце давление крови уменьшается, осмотическое давление белков плазмы способствует поступлению жидкости и продуктов метаболизма обратно в капилляры.

Вены — сосуды, по которым кровь течёт от органов к сердцу. Стенки их (как и у артерий) состоят из трёх слоёв, но они тоньше и беднее эластическими волокнами. Поэтому вены менее упруги. Большинство вен снабжено клапанами, которые препятствуют обратному току крови.

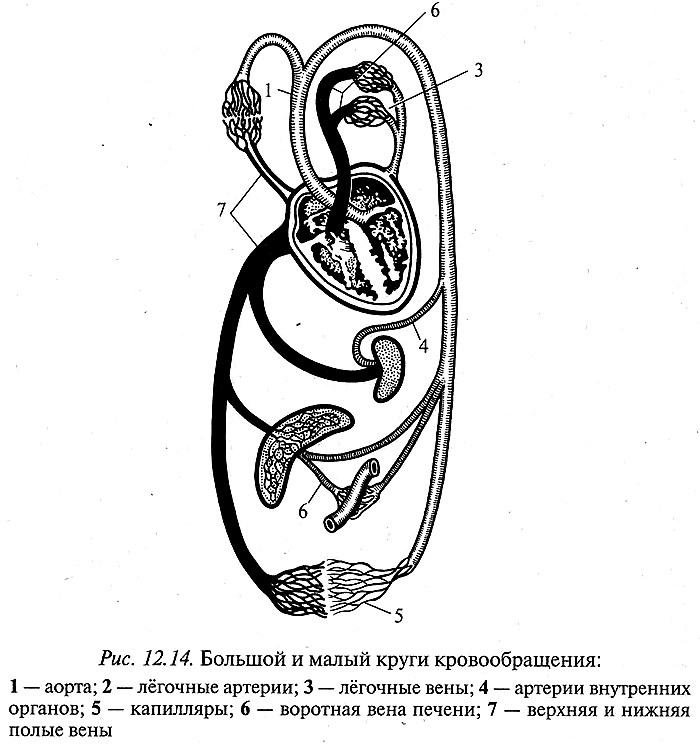

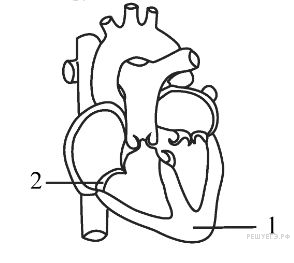

12.9.4. Большой и малый круги кровообращения

Сосуды в организме человека образуют две замкнутые системы кровообращения. Выделяют большой и малый круги кровообращения (рис. 12.14). Сосуды большого круга снабжают кровью органы, сосуды малого круга обеспечивают газообмен в лёгких.

Большой круг кровообращения: артериальная (насыщенная кислородом) кровь течёт от левого желудочка сердца через аорту, далее по артериям, артериальным капиллярам ко всем органам; от органов венозная кровь (насыщенная углекислым газом) течёт по венозным капиллярам в вены, оттуда через верхнюю полую вену (от головы, шеи и рук) и нижнюю полую вену (от туловища и ног) в правое предсердие.

Малый круг кровообращения: венозная кровь течёт от правого желудочка сердца через лёгочную артерию в густую сеть капилляров, оплетающих лёгочные пузырьки, где кровь насыщается кислородом, далее артериальная кровь течёт по лёгочным венам в левое предсердие. В малом круге кровообращения артериальная кровь течёт по венам, венозная — по артериям.

12.9.5. Движение крови по сосудам

Кровь движется по сосудам благодаря сокращениям сердца, создающим разницу давлений крови в разных частях сосудистой системы. Кровь течёт от места, где её давление выше (артерии), туда, где её давление ниже (капилляры, вены). В то же время движение крови по сосудам зависит от сопротивления стенок сосудов. Количество крови, проходящей через орган, зависит от разности давлений в артериях и венах этого органа и сопротивления течению крови в его сосудистой сети. Скорость течения крови обратно пропорциональна суммарной площади поперечного сечения сосудов. Скорость кровотока в аорте составляет 0,5 м/с, в капиллярах — 0,0005 м/с, в венах — 0,25 м/с.

Сердце сокращается ритмично, поэтому в сосуды кровь поступает порциями. Однако течёт кровь в сосудах непрерывно. Причины этого — в эластичности стенок сосудов.

Для движения крови по венам недостаточно одного давления, создаваемого сердцем. Этому способствуют клапаны вен, обеспечивающие ток крови в одном направлении; сокращение близлежащих скелетных мышц, которые сжимают стенки вен, проталкивая кровь к сердцу; присасывающее действие крупных вен при увеличении объёма грудной полости и отрицательное давление в ней.

12.9.6. Кровяное давление и пульс

Кровяное давление — давление, при котором кровь находится в кровеносном сосуде. Наиболее высокое давление в аорте, меньше в крупных артериях, ещё меньше в капиллярах и самое низкое в венах.

Кровяное давление у человека измеряют с помощью ртутного или пружинного тонометра в плечевой артерии (артериальное давление). Максимальное (систолическое) давление — давление во время систолы желудочков (110–120 мм рт. ст). Минимальное (диастолическое) давление — давление во время диастолы желудочков (60—80 мм рт. ст.). Пульсовое давление — разность между систолическим и диастолическим давлением. Повышение кровяного давления называется гипертонией, понижение — гипотонией. Повышение артериального давления происходит при тяжёлой физической нагрузке, понижение — при больших кровопотерях, сильных травмах, отравлениях и др. С возрастом эластичность стенок артерий уменьшается, поэтому давление в них становится выше. Нормальное кровяное давление организм регулирует с помощью введения или изъятия крови из кровяных депо (селезёнки, печени, кожи) или с помощью изменения просвета сосудов.

Движение крови по сосудам возможно благодаря разности давлений в начале и в конце круга кровообращения. Кровяное давление в аорте и крупных артериях составляет 110–120 мм рт. ст. (то есть на 110–120 мм рт. ст. выше атмосферного), в артериях — 60–70, в артериальном и венозном концах капилляра — 30 и 15 соответственно, в венах конечностей 5–8 мм рт. ст., в крупных венах грудной полости и при впадении их в правое предсердие — почти равно атмосферному (при вдохе несколько ниже атмосферного, при выдохе — несколько выше).

Артериальный пульс — ритмичные колебания стенок артерий в результате поступления крови в аорту при систоле левого желудочка. Пульс можно обнаружить на ощупь там, где артерии лежат ближе к поверхности тела: в области лучевой артерии нижней трети предплечья, в поверхностной височной артерии и тыльной артерии стопы.

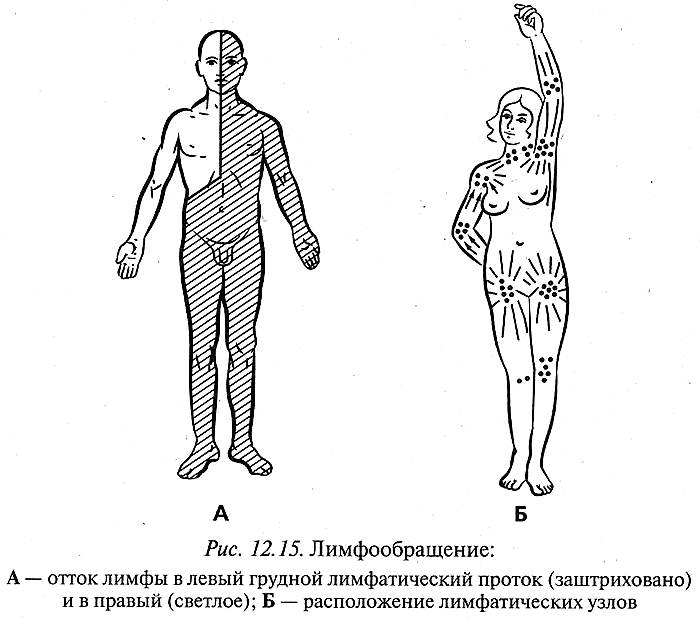

12.9.7. Лимфатическая система

Лимфа — бесцветная жидкость; образуется из тканевой жидкости, просочившейся в лимфатические капилляры и сосуды; содержит в 3-4 раза меньше белков, чем плазма крови; реакция лимфы щелочная. В ней присутствует фибриноген, поэтому она способна свёртываться. В лимфе нет эритроцитов, в небольших количествах содержатся лейкоциты, проникающие из кровеносных капилляров в тканевую жидкость.

Лимфатическая система (рис. 12.15) включает лимфатические сосуды (лимфатические капилляры, крупные лимфатические сосуды, лимфатические протоки — наиболее крупные сосуды) и лимфатические узлы. Обращение лимфы: ткани, лимфатические капилляры, лимфатические сосуды с клапанами, лимфатические узлы, грудной и правый лимфатические протоки, крупные вены, кровь, ткани. Лимфа движется по сосудам благодаря ритмическим сокращениям стенок крупных лимфатических сосудов, наличию в них клапанов, сокращению скелетных мышц, присасывающему действию грудного протока при вдохе.

Функции лимфатической системы: дополнительный отток жидкости от органов; кроветворная и защитная функции (в лимфатических узлах происходит размножение лимфоцитов и фагоцитирование болезнетворных микроорганизмов, а также выработка иммунных тел); участие в обмене веществ (всасывание продуктов распада жиров).

12.9.8. Регуляция деятельности сердца и сосудов

Деятельность сердца и сосудов контролируется с помощью нервной и гуморальной регуляции. При нервной регуляции центральная нервная система может уменьшать или увеличивать частоту сердечных сокращений, сужать или расширять кровеносные сосуды. Эти процессы регулируются соответственно парасимпатической и симпатической нервными системами. При гуморальной регуляции в кровь выбрасываются гормоны. Ацетилхолин снижает частоту сердечных сокращений, расширяет сосуды. Адреналин стимулирует работу сердца, сужает просвет сосудов. Увеличение содержания в крови ионов калия угнетает, а кальция усиливает работу сердца. Недостаток кислорода или избыток углекислого газа в крови ведут к расширению сосудов. Повреждение сосудов вызывает их сужение в результате выделения из тромбоцитов специальных веществ.

Заболевания органов системы кровообращения в большинстве случаев возникают из-за нерационального питания, частых стрессовых состояний, гиподинамии, курения и т.д. Мерами предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний являются физические упражнения и здоровый образ жизни.

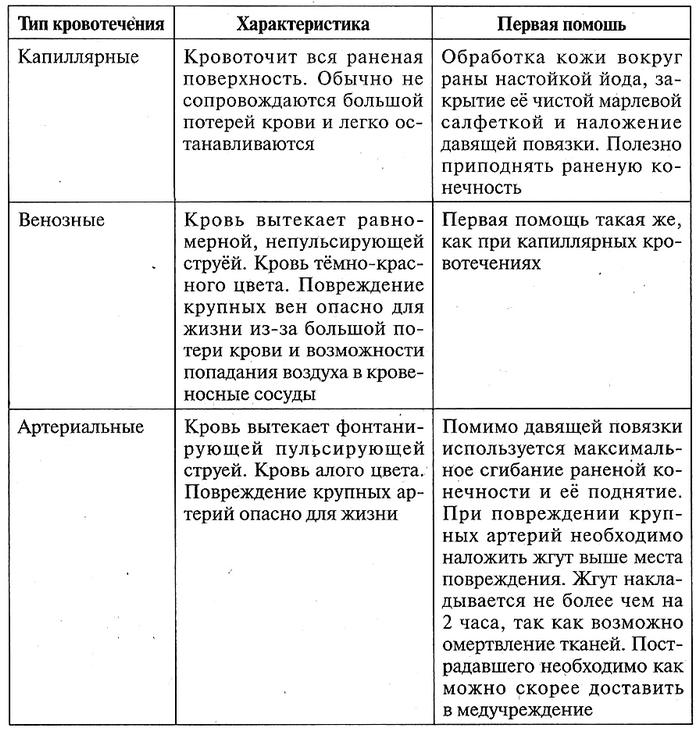

12.9.9. Первая помощь при кровотечениях

Потеря 1/3 объёма крови угрожает жизни. Причины кровотечений: повреждение сосудов в результате травм, разрушение стенок сосудов при болезнях (опухоли, воспалительный процесс), увеличение проницаемости стенок сосудов, нарушение свертываемости крови. Кровотечения бывают капиллярные, венозные и артериальные. От типа кровотечения зависит первая помощь (табл. 12.18).

Таблица 12.18. Первая помощь при кровотечениях

12.10. НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Нервная система осуществляет взаимосвязь всех частей организма (нервную регуляцию), взаимосвязь его с окружающей средой и сознательную деятельность человека. Деятельность нервной системы лежит в основе процессов высшей нервной деятельности (чувства, обучение, память, речь, мышление и др.).

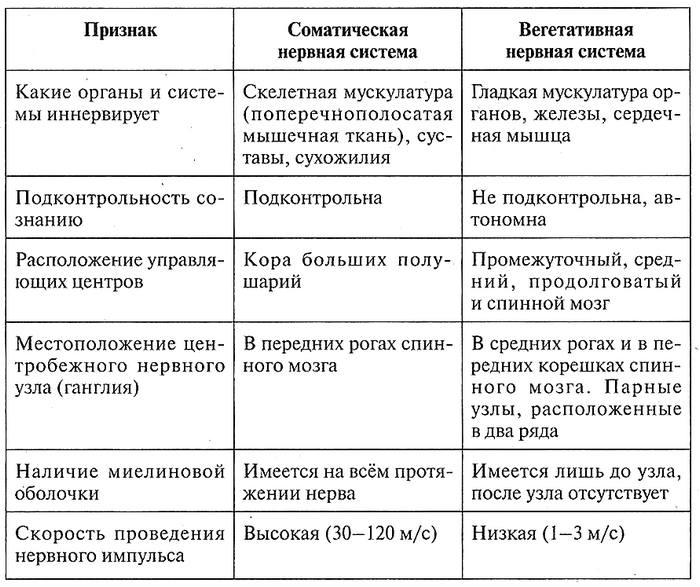

Нервную систему анатомически делят на центральную (головной и спинной мозг) и периферическую (нервы и нервные узлы). В зависимости от характера иннервации органов и тканей нервную систему делят на соматическую (управляет деятельностью скелетной мускулатуры и подчиняется воле человека) и вегетативную (автономную) (управляет деятельностью внутренних органов, желёз, гладкой мускулатуры и не подчиняется воле человека).

12.10.1. Рефлексы

Все акты сознательной и бессознательной деятельности являются рефлекторными актами. Рефлекс — ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая центральной нервной системой. Рефлекторная дуга — путь, по которому проходят нервные импульсы от рецептора к рабочему органу (рис. 12.16).

От рецептора в центральную нервную систему импульсы идут по чувствительному пути, а от центральной нервной системы к рабочему органу — по двигательному пути. Рефлекторная дуга имеет следующие составные части:

- рецептор (окончание дендрита чувствительного нейрона; воспринимает раздражение),

- чувствительное (центростремительное) нервное волокно (передаёт возбуждение от рецептора в ЦНС),

- нервный центр (группа вставочных нейронов, расположенных на различных уровнях ЦНС; передаёт нервные импульсы с чувствительных нервных клеток на двигательные),

- двигательное (центробежное) нервное волокно (передаёт возбуждение от ЦНС к исполнительному органу, деятельность которого изменяется в результате рефлекса).

Простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов: чувствительного и двигательного (например, коленный рефлекс), а сложная рефлекторная дуга — из чувствительного, одного или нескольких вставочных и двигательного. Посредством вставочных нейронов происходит обратная связь между рабочим органом и ЦНС, осуществляется контроль адекватности ответа рабочего органа полученному раздражению. Это позволяет нервным центрам в случае необходимости вносить изменения в работу исполнительных органов.

Большое значение для рефлекторной реакции наряду с возбуждением имеет торможение. В ряде случаев возбуждение одного нейрона не только не передаётся другому, а даже угнетает его, то есть вызывает торможение. Торможение не позволяет возбуждению беспредельно распространяться в нервной системе. Взаимосвязь возбуждения и торможения обеспечивает согласованную работу всех органов и организма в целом.

Рефлексы бывают безусловные и условные. Для осуществления безусловных (врождённых) рефлексов организм с рождения имеет готовые рефлекторные дуги. Для осуществления условных (приобретённых) рефлексов рефлекторные дуги формируются в течение жизни, когда для этого возникают необходимые условия.

12.10.2. Спинной мозг

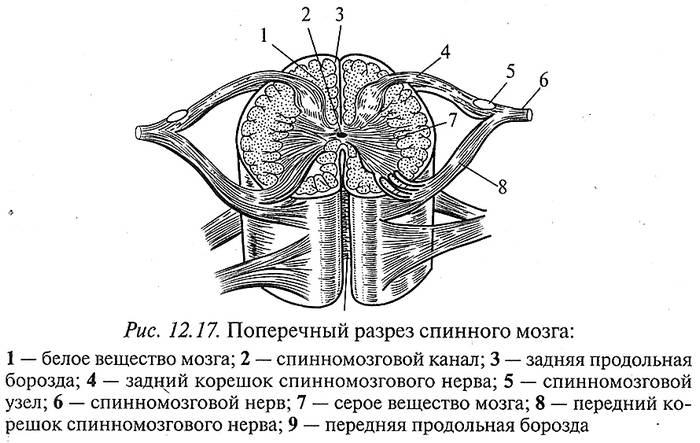

Спинной мозг расположен в костном позвоночном канале. Имеет вид белого шнура диаметром около 1 см (рис. 12.17). На передней и задней сторонах имеются глубокие продольные борозды. В самом центре спинного мозга находится центральный канал, заполненный спинномозговой жидкостью. Канал окружён серым веществом (имеет вид бабочки), которое, в свою очередь, окружено белым веществом. В белом веществе располагаются восходящие пути (аксоны нейронов спинного мозга) и нисходящие пути (аксоны нейронов головного мозга). Серое вещество напоминает контур бабочки и состоит из передних, задних, боковых рогов и промежуточной части, соединяющей их. В передних рогах расположены двигательные нейроны — мотонейроны (их аксоны иннервируют скелетные мышцы), в задних — вставочные нейроны (связывающие чувствительные и двигательные нейроны), а в боковых рогах — вегетативные нейроны (их аксоны идут на периферию к вегетативным узлам).

Спинной мозг состоит из 31 сегмента, от каждого из которых отходит пара смешанных спинномозговых нервов, имеющих по паре корешков: передний (аксоны двигательных нейронов) и задний (аксоны чувствительных нейронов).

Функции спинного мозга: рефлекторная (осуществление простых рефлексов: двигательных и вегетативных — сосудодвигательный, пищевой, дыхательный, дефекации, мочеиспускания, половой) и проводниковая (проводит нервные импульсы от и к головному мозгу). Повреждение спинного мозга приводит к нарушению проводниковых функций, следствием чего является паралич.

12.10.3. Головной мозг

Головной мозг расположен в мозговом отделе черепа. Он также имеет белое вещество (проводящие пути между головным мозгом и спинным; между отделами головного мозга) и серое вещество (в виде ядер внутри белого вещества; кора, покрывающая большие полушария и мозжечок). Масса головного мозга взрослого человека составляет около 1400–1600 г.

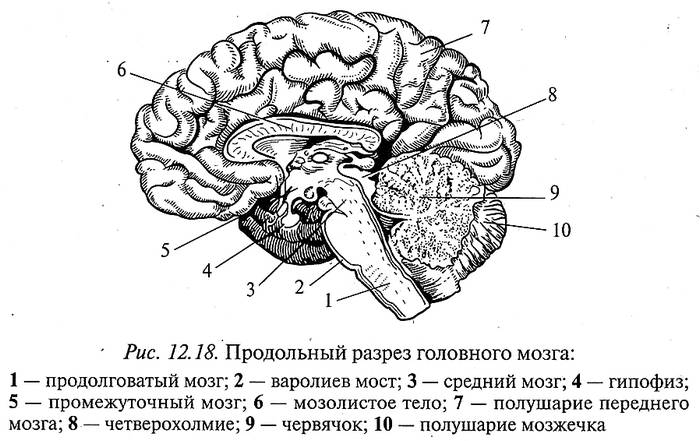

Головной мозг включает 5 отделов (рис. 12.18): продолговатый мозг, задний мозг (мост и мозжечок), средний мозг, промежуточный мозг, передний мозг (большие полушария). Полушария переднего мозга человека являются эволюционно более новыми и достигают наибольшего развития (до 80 % массы мозга). Продолговатый мозг, варолиев мост (задний мозг), средний и промежуточный образуют ствол головного мозга.

Продолговатый мозг и мост являются продолжением спинного мозга и выполняют рефлекторную (пищеварение, дыхание, сердечная деятельность, защитные рефлексы: рвота, кашель) и проводящую функции.

Задний мозг состоит из варолиева моста и мозжечка. Варолиев мост проводящими путями связывает продолговатый мозг и мозжечок с большими полушариями. Мозжечок регулирует двигательные акты (равновесие, координация движений, поддержание позы).

Средний мозг поддерживает тонус мышц, отвечает за ориентировочные, сторожевые и оборонительные рефлексы на зрительные и звуковые раздражители.

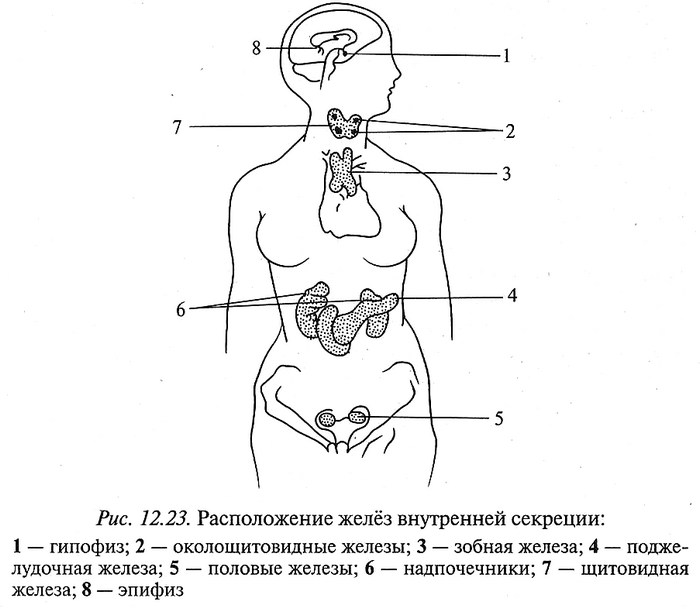

Промежуточный мозг регулирует сложные двигательные рефлексы, координирует работу внутренних органов и осуществляет гуморальную регуляцию (обмен веществ, потребление воды и пищи, поддержание температуры тела). Промежуточный мозг включает таламус, эпиталамус и гипоталамус. Сверху к нему прилегает эпифиз, снизу — гипофиз. Таламус — подкорковый центр всех видов чувствительности (кроме обоняния). Кроме того, он регулирует и координирует внешнее проявление эмоций (мимику, жесты, изменение дыхания, пульса, давления). В гипоталамусе находятся центры вегетативной нервной системы, обеспечивающие постоянство внутренней среды, а также регулирующие обмен веществ, температуру тела. С гипоталамусом связаны чувство голода, жажды и насыщения, регуляция сна и бодрствования. Гипоталамус контролирует деятельность гипофиза. Эпиталамус принимает участие в работе обонятельного анализатора.

Передний мозг (большие полушария) осуществляет психическую деятельность (память, речь, мышление, поведение и т.д.). Состоит из двух больших полушарий: правого и левого. Серое вещество (кора) находится сверху полушарий, белое — внутри. Белое вещество представляет собой проводящие пути полушарий. Среди белого вещества расположены ядра серого вещества (подкорковые структуры).

Кора больших полушарий представляет собой слой серого вещества толщиной в 2–4 мм. Многочисленные складки, извилины и борозды увеличивают площадь коры (до 2000–2500 см2). Каждое полушарие разделено бороздами на доли: лобную (здесь находятся вкусовая, обонятельная, двигательная и кожно-мускульная зоны), теменную (двигательная и кожно-мускульная зоны), височную (слуховая зона) и затылочную (зрительная зона). Каждое полушарие отвечает за противоположную ей сторону тела. В функциональном отношении полушария неравнозначны. Левое полушарие — «аналитическое», отвечает за абстрактное мышление, навыки письменной и устной речи. Правое полушарие —«синтетическое», отвечает за образное мышление.

Нарушения деятельности головного мозга могут быть обусловлены наследственными факторами и факторами внешней среды. Повреждение отдельных участков головного мозга приводит к нарушению различных функций.

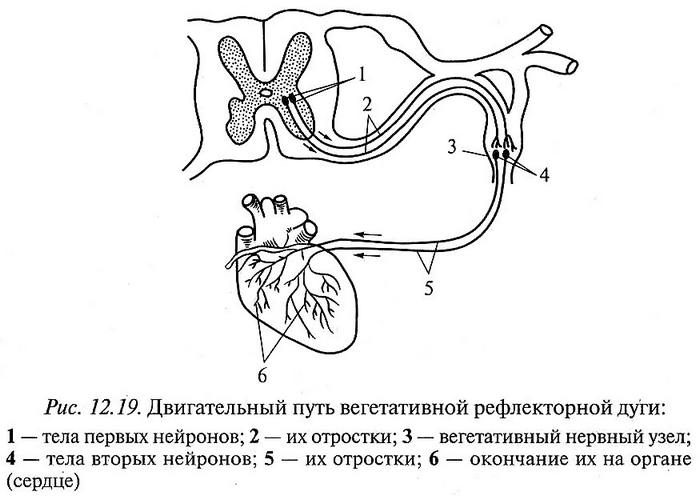

12.10.4. Вегетативная нервная система

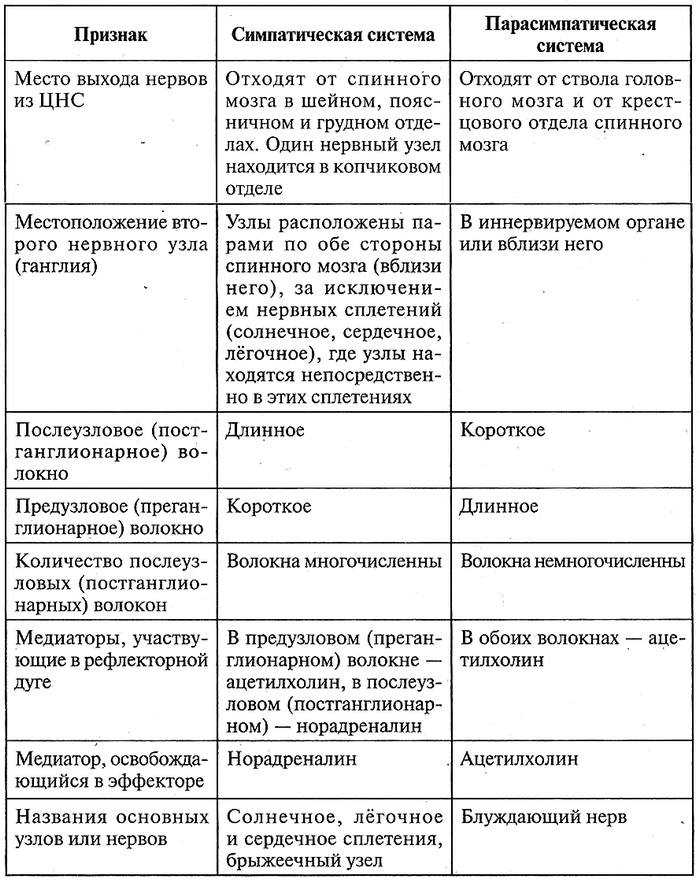

Вегетативная (автономная) нервная система управляет деятельностью внутренних органов, желёз, гладкой мускулатуры и не подчиняется воле человека (табл. 12.19). Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую. И та и другая состоят из вегетативных ядер (скопления нейронов, лежащих в спинном или головном мозге), вегетативных узлов (скопления нейронов, расположенных за пределами центральной нервной системы) и нервных окончаний (в стенках рабочих органов). Таким образом, путь от центра до иннервируемого органа состоит из двух нейронов (рис. 12.19). Это отличительный признак вегетативной нервной системы от соматической, где этот путь представлен одним нейроном.

Таблица 12.19. Сравнительная характеристика отделов периферической нервной системы

Симпатические ядра находятся в спинном мозге, симпатические узлы — около позвоночника, а нервные окончания — в самих органах (табл. 12.20). Парасимпатические ядра находятся в продолговатом, среднем мозге или конце спинного мозга, а парасимпатические узлы и нервные окончания в самих органах. Нервные волокна, отходящие от парасимпатических ядер продолговатого мозга к парасимпатическим узлам в органах грудной и брюшной полости, называются блуждающими нервами. Медиаторами в синапсах симпатической нервной системы являются в основном адреналин и норадреналин, парасимпатической — ацетилхолин.

Таблица 12.20. Сравнительная характеристика отделов вегетативной нервной системы

Большинство органов имеют как симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию. Их воздействие на органы противоположно (табл. 12.21). Симпатическая система мобилизует силы организма в экстремальной ситуации (учащение и усиление сердечных сокращений, приток крови от внутренних органов к скелетным мышцам, ослабление сокоотделения и движений желудка, ослабление перистальтики кишечника), парасимпатическая — система «отбоя» — способствует протеканию восстановительных процессов организма (замедление и ослабление сердечных сокращений, приток крови к внутренним органам, усиление сокоотделения и движений желудка, усиление перистальтики кишечника). В этом заключается функция вегетативной нервной системы.

Таблица 12.21. Воздействие симпатической и парасимпатической систем на организм

12.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.11.1. Безусловные и условные рефлексы

Высшая нервная деятельность — совокупность сложных форм деятельности коры больших полушарий и ближайших к ней подкорковых образований, обеспечивающих наиболее совершенное приспособление животных и человека к окружающей среде. В её основе лежит осуществление сложных рефлекторных актов.

Впервые материалистическое объяснение высшей нервной деятельности человека дал И. М. Сеченов. Он доказал, что все акты сознательной и бессознательной деятельности являются рефлекторными. И. П. Павлов развил идеи И. М. Сеченова экспериментально. Он открыл нервный механизм, обеспечивающий сложные формы реагирования человека и высших животных на воздействия внешней среды — условный рефлекс. И. П. Павловым было создано учение о безусловных и условных рефлексах.

Рефлекс — ответная реакция организма на внешнее или внутреннее воздействие (раздражение), осуществляемая центральной нервной системой. Реализация рефлексов обеспечивается нервными элементами, формирующими рефлекторную дугу, то есть путь, по которому проходят нервные импульсы от рецептора к рабочему органу.

В состав рефлекторной дуги входят рецептор, афферентная (центростремительная) часть, центральное звено (нервный центр), эфферентная (центробежная) часть, исполнительный орган (мышца, железа).

Существуют разные классификации рефлексов. По биологическому значению рефлексы делят на защитные, пищеварительные, половые, ориентировочные и др.; по модальности раздражителя — на зрительные, слуховые, обонятельные и др.; по характеру ответной реакции (в зависимости от исполнительного органа) — на двигательные, секреторные, сосудистые и т. д.

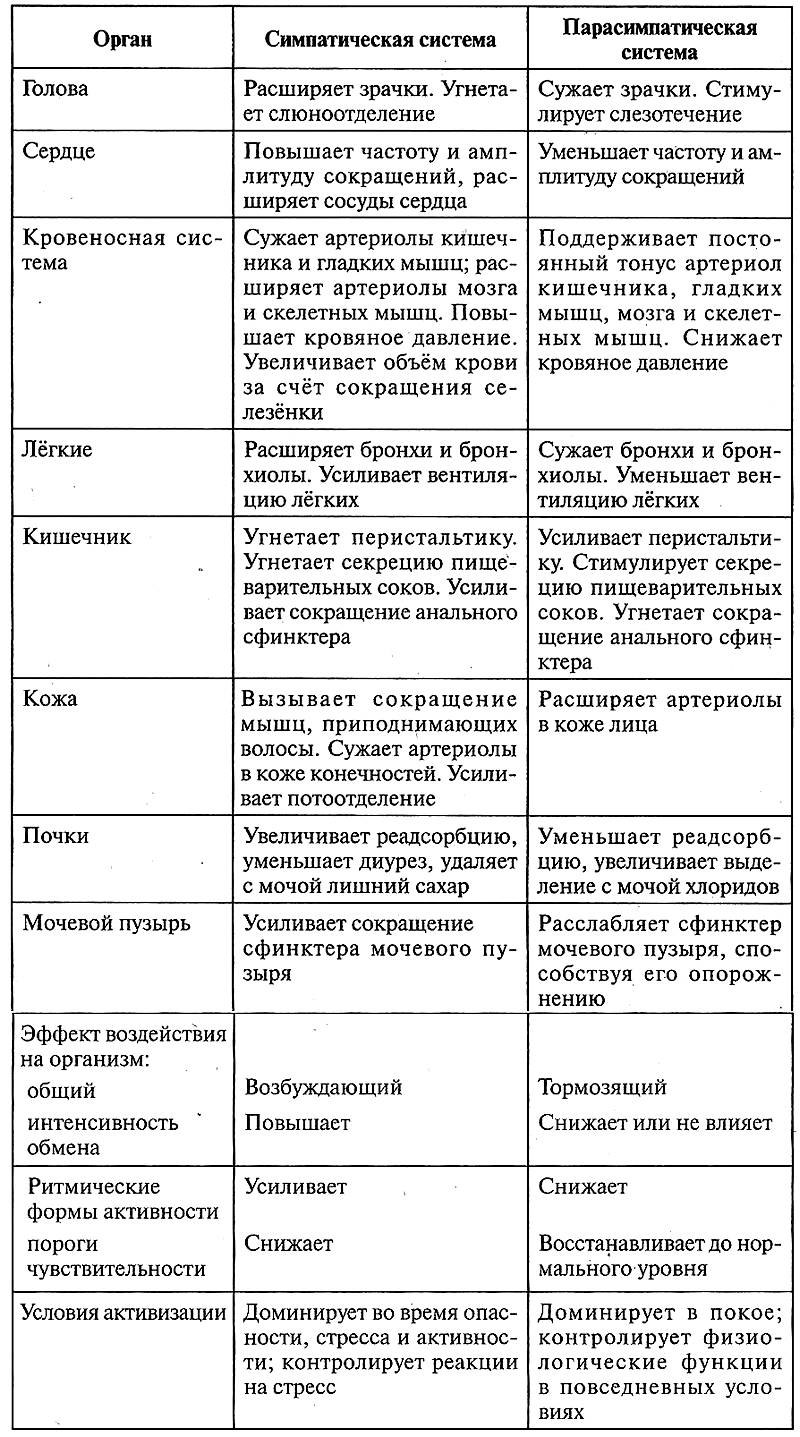

Кроме того, И. П. Павловым все рефлексы были разделены на условные и безусловные (табл. 12.22). Безусловные рефлексы — врождённые реакции организма. Они сформировались и закрепились в процессе эволюции и передаются по наследству. Условные рефлексы — приобретённые реакции организма. Они вырабатываются, закрепляются и могут угасать в течение жизни; не передаются по наследству.

Таблица 12.22. Сравнительная характеристика безусловных и условных рефлексов

Биологическое значение условных рефлексов. Безусловные рефлексы обеспечивают организму поддержание жизнедеятельности в относительно постоянных условиях существования. Основные безусловные рефлексы: пищевые (жевание, сосание, глотание, отделение слюны, желудочного сока и др.), оборонительные (отдёргивание руки от горячего предмета, кашель, чихание, мигание), половые и др.

Условные рефлексы обеспечивают организму более совершенное приспособление к меняющимся условиям существования. Они вырабатываются на базе безусловных. Примером формирования условно-рефлекторной реакции может быть сочетание звукового раздражителя (например, звонка) с кормлением животного. После ряда повторений такого сочетания у животного будет наблюдаться слюноотделение, возникающее при звуке звонка даже при отсутствии предъявления пищи.

Образование и торможение условных рефлексов. К основным условиям формирования условных рефлексов относятся:

- повторное сочетание ранее индифферентного (нейтрального) раздражителя (звукового, светового, тактильного и т.д.) с действием подкрепляющего безусловного (или хорошо выработанного условного) раздражителя;

- незначительное предшествование по времени индифферентного раздражителя по отношению к подкрепляющему стимулу;

- достаточная возбудимость безусловной реакции (деятельное состояние коры головного мозга);

- отсутствие постороннего раздражения или другой деятельности во время выработки рефлекса.

Для обеспечения адекватного поведения требуется не только способность к образованию условных рефлексов, но и возможность устранять условно-рефлекторные реакции, необходимость в которых отпала. Это обеспечивается процессами торможения.

Торможение условных рефлексов может быть безусловным (внешним и запредельным) и условным (внутренним). Внешнее торможение происходит, если в момент действия условного сигнала начинает действовать посторонний раздражитель. Запредельное торможение наблюдается, когда интенсивность условного сигнала превышает определённый предел. В обоих случаях условная реакция тормозится. Внутреннее торможение проявляется в угасании условного рефлекса с течением времени, если он не подкрепляется действием безусловных рефлексов (то есть если условия его выработки не повторяются).

Существуют разные классификации условных рефлексов. По биологическому значению (по роду потребностей) различают витальные условные рефлексы (оборонительные, регуляции сна и др.), зоосоциальные (родительский, территориальный и др.) и условные рефлексы саморазвития (исследовательский, имитационный, игровой и др.). По характеру подкреплений: условные рефлексы первого порядка (вырабатываются на основе безусловных рефлексов), условные рефлексы второго порядка (вырабатываются на основе условных рефлексов первого порядка) и т. д. По природе условного сигнала: натуральные (образуются на естественные признаки безусловного раздражителя, например, вид и запах мяса) и искусственные (вырабатываются на сигналы, не являющиеся непременным атрибутом раздражителя, например, звон посуды или слова «кушать подано»).

Таким образом, выработка и торможение условных рефлексов обеспечивают более тонкую адаптацию организма к окружающей среде, позволяют оптимизировать поведение в ответ на изменения внешней среды.

Особенности высшей нервной деятельности человека. Условно-рефлекторная деятельность является общей и для высших животных, и для человека. И у человека, и у животных имеется первая сигнальная система — анализ и синтез конкретных сигналов, предметов и явлений внешнего мира. У человека, кроме того, развивается вторая сигнальная система — речь, письменность, абстрактное мышление. Её возникновение связано с коллективной трудовой деятельностью и жизнью в обществе. Слова — это сигналы первичных сигналов. Вторая сигнальная система социально обусловлена — вне общества, без общения с другими людьми она не формируется. Некоторые животные способны издавать звуки. Однако слово для человека не просто сочетание определённых звуков, а прежде всего его значение, содержащийся в нём смысл. С помощью слов люди способны обмениваться мыслями. Речь и письменность позволяют человеку накапливать и передавать опыт из поколения в поколение. Появление речи привело к возникновению абстрактного мышления — мышления с помощью абстрактных понятий, отвлечённых от конкретных предметов и явлений.

12.11.2. Психика, психические явления, поведение человека

Психика — свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира и саморегуляции на этой основе своего поведения и деятельности. Психика проявляется в трёх основных видах психических явлений: психические процессы, психические состояния и психические свойства. Рассмотрим некоторые из психических явлений.

Ощущение — психическое отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при их непосредственном воздействии на сенсорную систему (органы чувств).

Восприятие — целостное отражение предметов и явлений объективного мира на основе ощущений. В зависимости от того, какая из форм существования материи отражается, выделяют восприятие пространства, восприятие времени и восприятие движений.

Внимание — направленность психической деятельности, сосредоточенность на важных в данный момент предметах и явлениях. Свойства внимания: устойчивость (длительное сосредоточение внимания на одном объекте), распределение (возможность удержания внимания одновременно на нескольких объектах), объём (максимальное количество объектов, одновременно охваченных вниманием), концентрация (сосредоточение внимания на существенных объектах и поддержание сосредоточенности), переключение (преднамеренный перенос внимания с одного объекта на другой).

Внимание может быть непроизвольным (не требует волевого усилия) и произвольным (требует волевого усилия). Текущим поведением человека руководит преобладающая в данный момент потребность. Это называется принципом доминанты.

Память — психическое отражение прошлого опыта, обеспечивающее его использование или исключение из деятельности и сознания. Память основана на следующих процессах: запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение, забывание. При протекании процессов памяти в нервной системе происходят определённые изменения, которые сохраняются в течение некоторого времени и влияют на характер протекания рефлекторных реакций.

Формы проявления памяти чрезвычайно многообразны. В зависимости от характера психической активности, преобладающей в деятельности, память бывает:

- двигательная, или моторная (память движений — бытовые, спортивные, трудовые и другие двигательные навыки),

- образная (память образов окружающих предметов, звуков, запахов и др.),

- эмоциональная (память пережитых чувств и эмоций),

- словесно-логическая (память прочитанных, услышанных, произнесённых слов и мыслей). Словесно-логическая память разделяется на логическую (запоминание причинно-следственных связей словесной информации) и механическую (запоминание текстов, сложных для логической организации).

В зависимости от целей деятельности память делят на непроизвольную (запоминание и воспроизведение происходят автоматически, без волевых усилий) и произвольную (имеется цель запоминания, требуются усилия воли).

В зависимости от времени хранения информации память бывает кратковременной (информация либо будет забыта, либо перейдёт в долговременную память), долговременной (длительное сохранение опыта; сохранность зависит от частоты использования сохраняемой информации, общего объёма информации, получаемого человеком до и после этого материала и др.) и оперативной (может быть как кратковременной, так и долговременной; постоянно готова к использованию).

Запоминание бывает механическое (такие знания человек не способен применять в жизни) и осмысленное. Память можно тренировать. Одно из важных условий запоминания — повторение.

Мышление — процесс познания реального мира на основе опосредованного и обобщённого отражения действительности. Мышление позволяет обнаружить скрытые от непосредственного наблюдения, сущностные стороны предметов и явлений. В зависимости от материала, которым оперирует в мыслительной деятельности человек, мышление делят на наглядно-действенное (оперирование конкретными предметами), наглядно-образное (оперирование образами предметов) и понятийное, или абстрактное (оперирование абстрактными понятиями).

Чувства — психический процесс, отражающий отношение человека к предметам и явлениям, отличающийся относительной устойчивостью. Эмоции – сиюминутное субъективное отношение человека к действительности и к самому себе в конкретной ситуации; внешние проявления чувства. Потребности, чувства и эмоции играют в жизни человека роль внутренних регуляторов поведения. Чувства выполняют две функции: сигнальную (запечатление в памяти конкретной ситуации и связанных с ней эмоциональных переживаний) и регуляторную (выражение эмоции в различных изменениях внутренней среды и в различных двигательных проявлениях). В зависимости от того, удовлетворяются потребности человека или нет, у него возникают положительные чувства (например, радость) или отрицательные (например, горе).

Обычно выделяют пять основных форм переживания чувств: чувственный тон, эмоции, аффекты, стресс, настроение. На основе простых чувств формируются так называемые высшие чувства. К ним относятся моральные, интеллектуальные, эстетические и практические чувства.

Темперамент — устойчивое сочетание динамических особенностей психики (активности, эмоциональности и др.), определяющихся стойкими врождёнными свойствами нервной системы. Основываясь на разном сочетании показателей, характеризующих процессы возбуждения и торможения (силе, уравновешенности и подвижности нервных процессов), И. П. Павлов выделил 4 типа высшей нервной деятельности. Данное деление совпадает с классификацией темпераментов, предложенной Гиппократом более 2 тысяч лет назад.

- Сильный уравновешенный подвижный тип (сангвиник) — сильная нервная система (высокая работоспособность нервных клеток), уравновешенность возбуждения и торможения, высокая подвижность нервных процессов (быстрая смена состояний нервной системы).

- Сильный уравновешенный инертный тип (флегматик) — сильная нервная система, уравновешенность возбуждения и торможения, низкая подвижность нервных процессов.

- Сильный неуравновешенный подвижный тип (холерик) — сильная нервная система, преобладание процессов возбуждения над торможением, высокая подвижность нервных процессов.

- Слабый неуравновешенный инертный тип (меланхолик) — слабая нервная система (низкая работоспособность нервных клеток), преобладание процессов торможения над возбуждением, низкая подвижность нервных процессов.

Поведение человека. Нормальная жизнедеятельность организма возможна лишь при поддержании относительно постоянного состава внутренней среды. Нужда в чём-либо необходимом для этого вызывает особое состояние — потребность. Потребность — источник активности, состояние, выражающее зависимость человека от условий существования.

Различают два уровня потребностей. Первый уровень включает витальные, социальные и идеальные потребности. Витальные потребности связаны с жизнеобеспечением человека как биологического существа (потребности в кислороде, воде, пище, тепле, сне, безопасности, продолжении рода, экономии сил и т.д.). Социальные потребности обусловлены жизнью человека в обществе (потребности во внимании, любви, заботе, принадлежности к группе, следовании нормам и идеологии, самореализации и др.). Идеальные потребности связаны с появлением у человека сознания (потребности в истине, вере, познании себя, окружающего мира, своего места в мире, смысла жизни; потребности в красоте, справедливости и т.д.). Второй уровень представлен самоценными потребностями. Самоценные потребности — вторичные потребности, без которых удовлетворение первичных потребностей затруднено или невозможно (потребность в вооружённости — запасе сил и средств, потребность в преодолении — возникает в процессе формирования воли и самости и др.).

Мотив — предмет (материальный или идеальный), служащий удовлетворению потребности. Мотивы бывают осознанные (убеждения, стремления, намерения, мечты, идеалы, страсти, интересы) и неосознанные (влечения, эмоции, установки).

Поведение человека — сложный комплекс двигательных актов, направленных на удовлетворение потребностей организма. Индивидуальное поведение человека, его характер зависят в наибольшей степени от его социального опыта (опыта общения с людьми и окружающим миром) и в меньшей степени (для людей без врождённых пороков развития) от наследственности. Формирование социального опыта начинается с рождения. Наиболее стойкие черты характера (альтруист или эгоист, общительный или замкнутый, активный или пассивный) формируются к 3-5 годам. Характер, поведение, привычки могут меняться в течение жизни, но в детстве закладываются наиболее важные черты, определяющие поведение в экстремальных ситуациях, когда не остаётся времени на раздумье.

12.11.3. Сознание

Сознание — это высший уровень отражения действительности, проявляющийся в способности личности отдавать себе ясный отчёт об окружающем, о настоящем и прошлом времени, принимать решения и в соответствии с ситуацией управлять своим поведением. Для сознания характерно включение себя в совокупность знаний об окружающем мире, то есть осознание своего существования. Из всех живых организмов, обитающих на Земле, сознание присуще только человеку.

Признаки сознания: 1) внимание и способность сосредоточиться; 2) возможность оценить предстоящий поступок, то есть способность к ожиданию и прогнозированию; 3) способность порождать абстрактные мысли, оперировать ими, выражать их словами или иным способом; 4) осознание своего «я» и признание других индивидуумов; 5) наличие эстетических ценностей.

Выделяют различные состояния сознания. Бессознательное состояние — экстремальное состояние, при котором регистрируются лишь психовегетативные реакции; проявления познавательных и эмоциональных процессов отсутствуют. Сон — состояние, которое предполагает переживание сновидений, допускает подпороговое восприятие и частичное запоминание содержания сновидений. Бодрствование — состояние осознания окружающего мира и себя, доступное самонаблюдению. Оно включает весь спектр психических проявлений в рамках осознания — восприятие, воспоминание, внимание, мышление и саморегуляцию.

12.11.4. Сон

Чередование сна и бодрствования — необходимое условие жизни человека. Человек проводит во сне примерно треть жизни. Во время бодрствования мозг поддерживается в активном состоянии за счёт импульсов, поступающих от рецепторов. При прекращении или резком ограничении поступления импульсов в мозг развивается сон.

Выделяют следующие основные функции сна: компенсаторно-восстановительная — во время сна идёт ряд метаболических преобразований, направленных на восстановление истраченных ресурсов организма и обеспечивающих трофические процессы в тканях; информационная — во время сна, по всей видимости, происходят переработка, анализ и сортировка полученной во время бодрствования информации; адаптивная — в эволюционном плане у животных сон обеспечивает безопасность при сохранении неподвижности в укромных местах.

Во время сна мускулатура расслаблена, дыхание редкое, снижены кожная чувствительность, зрение, слух, обоняние, обмен веществ, величина кровяного давления, частота сердечных сокращений, температура тела.

Во время сна мозг проходит через несколько различных фаз, которые повторяются примерно каждые полтора часа. Сон состоит из двух качественно различных состояний — медленного сна и быстрого сна. Они отличаются по типам электрической активности мозга, сердечным сокращениям, дыханию, тонусу мышц, движениям глаз.

Медленный сон подразделяется на несколько стадий:

- Дремота. На этой стадии в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) исчезает основной биоэлектрический ритм бодрствования — альфа-ритм. Он сменяется низкоамплитудными колебаниями. Это стадия засыпания. На этой стадии у человека могут возникать сноподобные галлюцинации.

- Поверхностный сон. Характеризуется появлением веретён сна — веретенообразный ритм 14–18 колебаний в секунду. При появлении первых веретён сна сознание человека отключается. В паузах между такими веретёнами человека легко разбудить.

- Дельта-сон. На этой стадии в ЭЭГ появляются высоко амплитудные медленные колебания — дельта-волны. Это наиболее глубокий период сна. У человека снижен мышечный тонус, отсутствуют движения глаз, ритм дыхания и пульс стабилизируются и становятся реже, понижается температура тела (на 0,5 °С). Пробудить человека из дельта-сна очень трудно. Как правило, разбуженный в эту фазу сна человек не помнит сновидений, он плохо ориентируется в окружающем, неверно оценивает временные промежутки (недооценивает время, проведённое во сне). Дельта-сон — период наибольшего отключения от внешнего мира. Он преобладает в первую половину ночи.

Быстрый сон — это последняя стадия в цикле сна. В этот момент ритмы ЭЭГ похожи на ритмы бодрствования. Усиливается мозговой кровоток при сильном мышечном расслаблении, с резкими подёргиваниями в отдельных группах мышц. Сочетание активности ЭЭГ и полной мышечной расслабленности дало другое название этой стадии сна — парадоксальный сон. Происходят резкие изменения частоты сердечных сокращений и дыхания (серии частых вдохов и выдохов, чередующиеся паузами), эпизодический подъём и спад кровяного давления. Наблюдаются быстрые движения глаз при закрытых веках. При пробуждении из этой фазы сна люди в 80—90 % случаев сообщают о сновидениях. По словам И. М. Сеченова, сновидения — это небывалые комбинации бывалых впечатлений.

Структура и продолжительность сна меняется с возрастом. Новорождённые спят по 17—18 ч в сутки, а парадоксальный сон составляет около половины от общей продолжительности сна. В возрасте 4—6 лет потребность в сне сокращается до 10—12 ч в день, а доля парадоксальной фазы уменьшается до 20% общей его продолжительности. Это соотношение, как правило, сохраняется в зрелом возрасте. Необходимая же общая продолжительность сна у взрослых составляет обычно 7—8 ч. Установлено, что если длительность ночного сна уменьшить на 1,3—1,5 ч, то это скажется на состоянии бодрствования днём. Сон продолжительностью 6,5 ч в течение длительного времени может подорвать здоровье человека. Однако потребность в продолжительности сна очень индивидуальна. Кроме того, структура сна меняется под воздействием внешних факторов, например, при обучении, адаптации к новой обстановке и т.д.

12.12. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Наш организм улавливает различные изменения, происходящие во внешней среде, с помощью органов чувств: осязания, зрения, слуха, вкуса и обоняния. В каждом из них имеются специфические рецепторы, воспринимающие определённый вид раздражения.

Человек воспринимает окружающий его мир посредством органов чувств (анализаторов). В результате раздражения органов чувств в больших полушариях головного мозга возникают ощущения. Через ощущения происходит восприятие и ориентация в окружающей среде.

Анализатор (орган чувств) — состоит из трёх отделов: периферического, проводникового и центрального. Периферическое (воспринимающее) звено анализатора — рецепторы. В них происходит преобразование сигналов внешнего мира (свет, звук, температура, запах и др.) в нервные импульсы. В зависимости от способа взаимодействия рецептора с раздражителем различают контактные (рецепторы кожи, вкусовые) и дистантные (зрительные, слуховые, обонятельные) рецепторы. Проводниковое звено анализатора — нервные волокна. Они проводят возбуждение от рецептора до коры больших полушарий. Центральное (обрабатывающее) звено анализатора — участок коры больших полушарий. Нарушение функций одной из частей вызывает нарушение функций всего анализатора.

Различают зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой и кожный анализаторы, а также двигательный анализатор и вестибулярный анализатор. Каждый рецептор приспособлен к своему определённому раздражителю и не воспринимает другие. Рецепторы способны приспосабливаться к силе раздражителя посредством снижения или повышения чувствительности. Эта способность называется адаптацией.

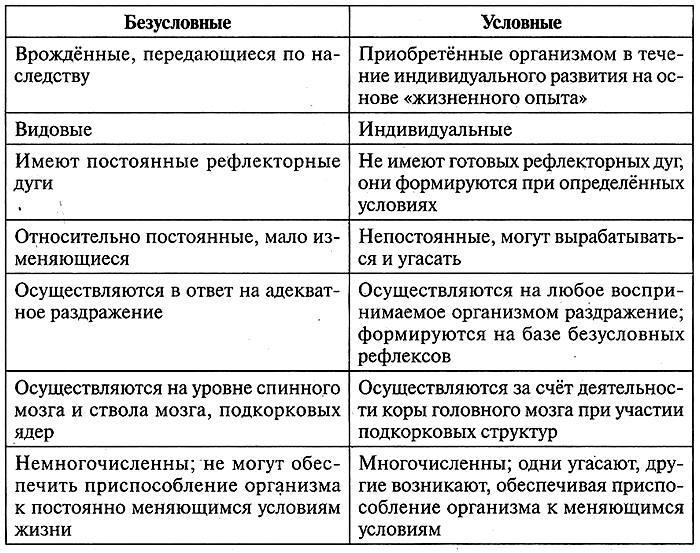

12.12.1. Зрительный анализатор

Рецепторы возбуждаются от квантов света. Органом зрения является глаз (рис. 12.20). Он состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата.

Вспомогательный аппарат представлен веками, ресницами, слёзными железами и мышцами глазного яблока. Веки образованы складками кожи, выстланными изнутри слизистой оболочкой (конъюнктивой). Ресницы защищают глаз от частичек пыли. Слёзные железы расположены в наружном верхнем углу глаза и продуцируют слёзы, которые омывают переднюю часть глазного яблока и через носослёзный канал попадают в полость носа. Мышцы глазного яблока приводят его в движение и ориентируют в сторону рассматриваемого предмета.

Глазное яблоко расположено в глазнице и имеет шаровидную форму. Оно содержит три оболочки: фиброзную (наружную), сосудистую (среднюю) и сетчатую (внутреннюю), а также внутреннее ядро, состоящее из хрусталика, стекловидного тела и водянистой влаги передней и задней камер глаза. Задний отдел фиброзной оболочки — плотная непрозрачная соединительнотканная белочная оболочка (склера), передний — прозрачная выпуклая роговица. Сосудистая оболочка богата сосудами и пигментами, В ней выделяют собственно сосудистую оболочку (задняя часть), ресничное тело и радужную оболочку. Основную массу ресничного тела составляет ресничная мышца, изменяющая своим сокращением кривизну хрусталика. Радужная оболочка (радужка) имеет вид кольца, окраска которого зависит от количества и характера пигмента, в ней содержащегося. В центре радужки находится отверстие — зрачок. Он может сужаться и расширяться благодаря сокращению мышц, расположенных в радужной оболочке.

В сетчатке различают две части: заднюю — зрительную, воспринимающую световые раздражения, и переднюю — слепую, не содержащую светочувствительных элементов. Зрительная часть сетчатки содержит светочувствительные рецепторы. Имеется два вида зрительных рецепторов: палочки (130 млн) и колбочки (7 млн). Палочки возбуждаются слабым сумеречным светом и не способны различать цвет. Колбочки возбуждаются ярким светом и способны различать цвет. В палочках имеется красный пигмент — родопсин, а в колбочках — иодопсин. Под влиянием квантов света в результате фотохимических реакций эти вещества распадаются, а в темноте восстанавливаются. При отсутствии в организме витамина А, который восстанавливает родопсин, развивается заболевание куриная слепота — неспособность видеть при слабом свете или в темноте. В сетчатке имеется три типа колбочек, воспринимающих красный, зелёный и сине-фиолетовый цвета. Распознавание всех остальных цветов зависит от комбинации трёх основных цветов. Одновременные и одинаковые по силе раздражения трёх типов колбочек дают ощущения белого цвета. Колбочки сосредоточены в центре сетчатки. Прямо напротив зрачка имеется жёлтое пятно — место наилучшего видения, в состав которого входят только колбочки. Поэтому наиболее чётко мы видим предметы, когда изображение падает на жёлтое пятно. По направлению к периферии сетчатки число колбочек уменьшается, количество палочек нарастает. По периферии располагаются только палочки. Место на сетчатке, откуда выходит зрительный нерв, лишено рецепторов и называется слепое пятно.

Большая часть полости глазного яблока заполнена прозрачной студенистой массой, образующей стекловидное тело, которое поддерживает форму глазного яблока. Хрусталик представляет собой двояковыпуклую линзу. Его задняя часть прилегает к стекловидному телу, а передняя — обращена к радужной оболочке. При сокращении мышцы ресничного тела, связанной с хрусталиком, меняется его кривизна и лучи света преломляются так, чтобы изображение объекта зрения попало на жёлтое пятно сетчатки. Способность хрусталика изменять свою кривизну в зависимости от удалённости предметов называют аккомодацией. При нарушении аккомодации могут возникнуть близорукость (изображение фокусируется перед сетчаткой) и дальнозоркость (изображение фокусируется за сетчаткой). При близорукости человек видит нечётко дальние предметы, при дальнозоркости — ближние. С возрастом происходит уплотнение хрусталика, ухудшение аккомодации, развивается дальнозоркость. Водянистая влага — жидкость, заполняющая переднюю и заднюю камеры глаза. Передняя камера расположена между роговицей и радужкой, задняя — между радужкой и хрусталиком.

Рецепторы возбуждаются от квантов света. Световые лучи проходят несколько преломляющих сред (роговицу, водянистую влагу, хрусталик, стекловидное тело) и попадают на сетчатку, которая их и воспринимает. В результате преломления лучей на сетчатке изображение получается перевёрнутым и уменьшенным. Благодаря переработке в коре информации, получаемой от сетчатки и рецепторов других органов чувств, мы воспринимаем предметы в их естественном положении.

Фотохимические реакции в колбочках и палочках вызывают нервные импульсы, которые через зрительный нерв передаются в зрительную зону коры больших полушарий.

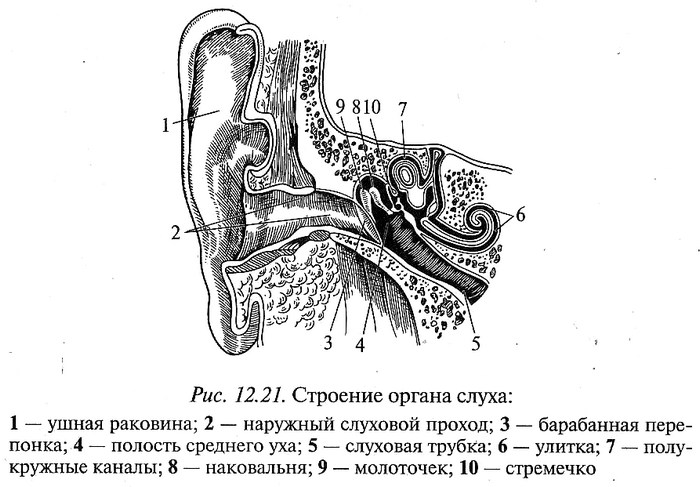

12.12.2. Слуховой анализатор

Рецепторы возбуждаются от звуковых колебаний воздуха. Органом слуха является ухо (рис. 12.21). Оно состоит из наружного, среднего и внутреннего уха. Наружное ухо состоит из ушной раковины и слухового прохода. Ушные раковины служат для улавливания и определения направления звука. Наружный слуховой проход начинается наружным слуховым отверстием и заканчивается слепо, барабанной перепонкой, которая отделяет наружное ухо от среднего. Он выстлан кожей и имеет железы, выделяющие ушную серу.

Среднее ухо состоит из барабанной полости, слуховых косточек и слуховой (евстахиевой) трубы. Барабанная полость заполнена воздухом и соединена с носоглоткой узким проходом — слуховой трубой, через которую поддерживается одинаковое давление в среднем ухе и окружающем человека пространстве. Слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко — соединены между собой подвижно. По ним колебания от барабанной перепонки передаются во внутреннее ухо.

Внутреннее ухо состоит из костного лабиринта и расположенного в нём перепончатого лабиринта. Костный лабиринт содержит три отдела: преддверие, улитку и полукружные каналы. Улитка относится к органу слуха, преддверие и полукружные каналы — к органу равновесия (вестибулярному аппарату). Улитка — костный канал, закрученный в виде спирали. Её полость разделена тонкой перепончатой перегородкой — основной мембраной, на которой располагаются рецепторные клетки. Вибрация жидкости улитки раздражает слуховые рецепторы.

Ухо человека воспринимает звуки с частотой от 16 до 20000 Гц. Звуковые волны через наружный слуховой проход достигают барабанной перепонки и вызывают её колебания. Эти колебания усиливаются (почти в 50 раз) системой слуховых косточек и передаются жидкости в улитке, где воспринимаются слуховыми рецепторами. Нервный импульс передаётся от слуховых рецепторов через слуховой нерв в слуховую зону коры больших полушарий.

12.12.3. Вестибулярный анализатор