Педагог прошла через это испытание и узнала, каково детям сдавать экзамен в некомфортной обстановке, когда нельзя даже уронить ручку

Поделиться

А вы когда-нибудь хотели написать ЕГЭ — просто так, ради эксперимента? Учительница русского языка и литературы из Екатеринбурга Анна Мотыхляева решила проверить свои силы по профильным предметам. Знаний, чтобы выполнить все задания на 100 баллов, ей хватило. А вот то, как прошел сам экзамен, педагога поразило.

В своей авторской колонке Анна рассказала, что ее удивило больше всего.

Зачем я сдавала ЕГЭ? Во-первых, теперь я знаю всё о процедуре, могу ссылаться на собственный опыт и в соответствии с этим давать рекомендации, настраивать и поддерживать учеников. Во-вторых, это подтверждение моей компетенции. Можно сколько угодно вкладывать в портфолио бумажки-сертификаты с разных вебинаров, курсов повышения квалификации, мастер-классов и тренингов, но только результаты ЕГЭ — это независимая и полная оценка знаний. В-третьих, это был эксперимент.

На экзаменах я сделала всё, как хотела, руководствуясь целесообразностью и своими представлениями о красоте слова и мысли. Мне кажется, это чрезвычайно важно понимать всем выпускникам: вы не должны сделать «как надо», вы должны сделать хорошо!

Вообще я шла на ЕГЭ как на занятную, забавную развлекушку. Настрой у меня был отличный. Шпаргалки я, разумеется, не делала и вообще настраивала себя на то, что мне будет максимально комфортно. Но так не было. Дети, прошедшие через пробники, совсем этому не удивлялись и всё сами знали.

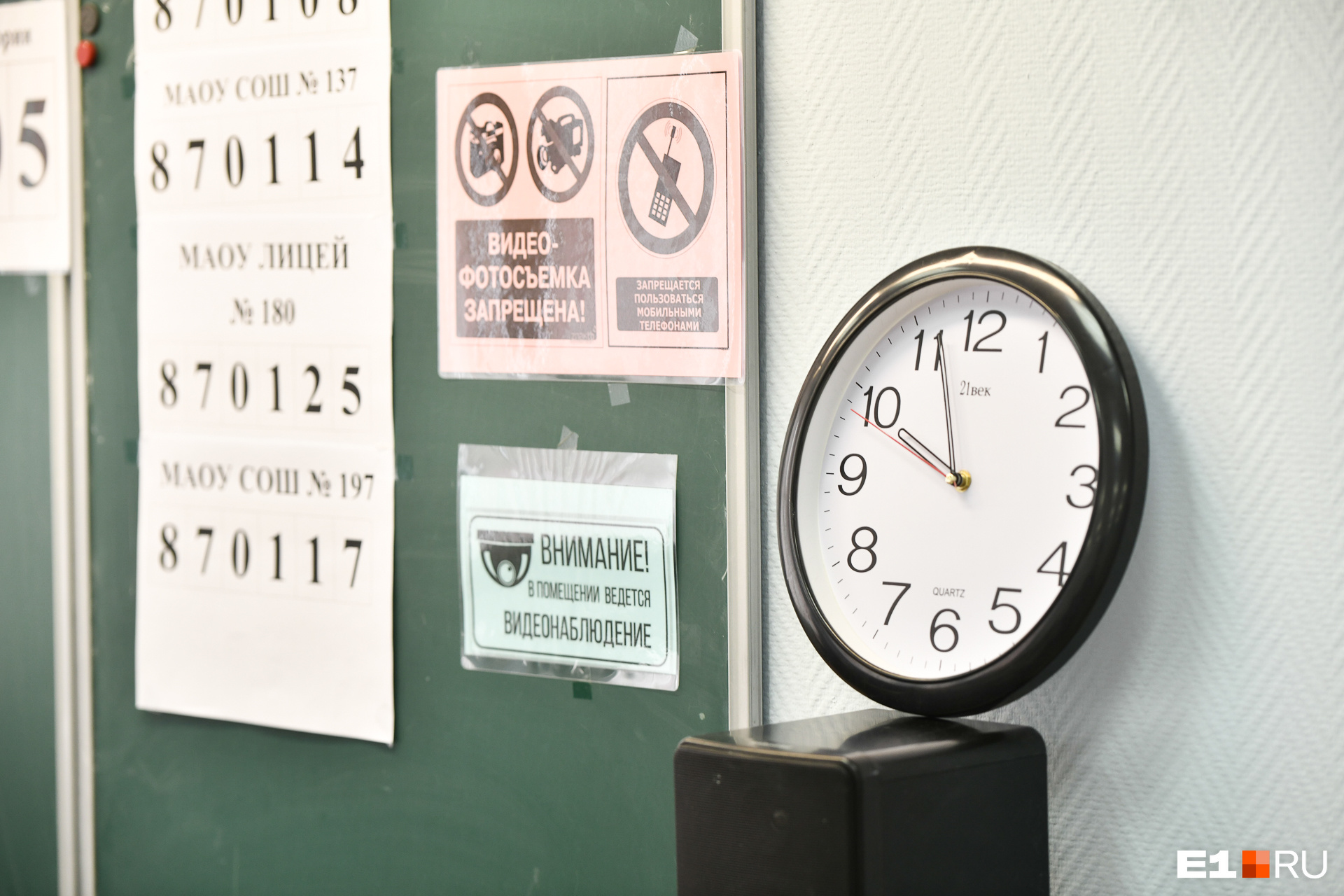

Время на экзамене строго ограничено — на все задания отводят 3,5 часа

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Поделиться

В гардеробе надо было оставить всё, кроме паспорта и ручки. Это понятно, но эмоционально тяжело: а расческа? а платочки? а карточка? Я ничего с собой не брала, но передо мной молодому человеку не разрешили пронести открытую шоколадку. Запечатанную можно, но только до кабинета. У кабинета надо оставить в коридоре на столике.

Номерок от гардероба надо оставить там же. А в гардеробе — сумка, а в сумке — телефон, а в телефоне — явки, пароли да и вообще вся жизнь. А номерок — на столике в коридоре. В общем, тоже не очень.

В кабинете всё это продолжается и усугубляется. На парте ничего не должно лежать, кроме того, что выдадут организаторы (и что все-таки пронес с собой): КИМы (контрольно-измерительные материалы. — Прим. ред.), черновики, паспорт и ручка. Очки поднимаем на голову, маску спускаем под подбородок, колпачок надеваем на ручку. Ну вот что за глупости?! Видимо, мастерство списывания превосходит возможности моего воображения.

Гора всяких отвлекающих факторов. Конечно, дома писать ЕГЭ значительно удобнее. Организаторы уже во время экзаменационной работы проверяют правильность заполнения бланка регистрации. Все дополнительные бланки (а по литературе у меня их было четыре) выдают только тогда, когда до последней строчки исписан предыдущий лист. Стоят над душой, потом какой-то номер вписывают, на это уходит время.

На русском было открыто окно, листы постоянно у всех слетали со столов, все их поднимали и картинно демонстрировали на камеру. Всё время какой-то своей частью находишься не в варианте, а в аудитории, следишь за происходящим.

И все-таки отметим плюс. Все сотрудники, от регистратора на входе в гимназию до организаторов в аудитории, были очень предупредительными, вежливыми и внимательными. Пытались спасти меня от солнца (не получилось), провожали, улыбались. В общем, очень дружелюбная обстановка, несмотря на жесткое (порой, казалось, неоправданно) соблюдение правил.

Уйти можно в любой момент, но я писала до конца! Процедурой, результатом и опытом довольна. Я бы настаивала на обязательном ЕГЭ для всех учителей!

А как хорошо вы знаете русский язык? Попробуйте пройти тест из 10 вопросов, которые встречаются на экзамене у школьников. Мы пообщались с учениками элитной школы, они раскрыли секрет, как написать ЕГЭ на 100 баллов (по физике, математике и химии).

Министерство просвещения часто делает заявления о необходимости уходить от натаскивания на ЕГЭ, менять его процедуру, в обществе звучат громкие возгласы о необходимости отмены ЕГЭ… Однако параллельно всё новые и новые оценивающие процедуры (всероссийские проверочные работы, итоговое собеседование, итоговое сочинение) приходят в школу, где учёба становится почти постоянной подготовкой к очередному контролю.

А Федеральный институт педагогических измерений и Рособрнадзор, держащие в своих руках всё, связанное с этими процедурами контроля, не готовы слышать обратную связь о содержании экзаменов. Что же не так с заданиями ЕГЭ по русскому языку?

В последнее время всё чаще звучат сетования учителей-словесников по поводу заданий ЕГЭ по русскому языку, вернее, по поводу доступных учителям и ученикам официальных пособий по подготовке: тех, что каждый год выпускаются одним и тем же автором в количестве 36 или 10 вариантов для подготовки к экзамену. Заметим, что этот же автор, И.П. Цыбулько, является главным составителем самих заданий ЕГЭ. Перед нами ситуация монополизации: всё, что связано в ЕГЭ, находится в одних руках, – и, как всегда с монополизацией, она сочетается с закрытостью, неготовностью слышать обратную связь, совершенствоваться на её основе. Впрочем, русский язык здесь не может соперничать с литературой: там составители ЕГЭ, пособий по подготовке к нему, ОГЭ, пособий к нему, ВПР, одного из учебников из федерального перечня, а также нового проекта стандарта, подвёрстывающего программу под жёсткость требований ЕГЭ и того же учебника, – это всё одна и та же команда с участием С.А. Зинина (который входит также в совет по учебникам, утверждаюший перечень учебников, рекомендованных министерством) и Е.А. Зининой.

Сперва небольшой ликбез о том, как устроены те самые тесты ЕГЭ, они же на языке чиновников от образования – КИМ (контрольно-измерительные материалы). Первое, что больше всего возмущает и учителей, и учеников, но остается в тени и не всегда понятно обществу, – отсутствие в публичном поле доступа к настоящим экзаменационным вариантам. После самих ЕГЭ «боевые» экзаменационные варианты ЕГЭ никогда не выкладывались в сеть и до сих пор не выкладываются в общий доступ. Никогда. Словно мы имеем дело с государственной тайной, не подлежащей не то что разглашению, но даже показу профильным учителям-предметникам. Вдумайтесь: за многие годы сдачи экзамена настоящие варианты ни разу так и не были представлены ни школьным учителям русского, ни филологам, изучающим русский язык, ни преподавателям вузов, обучающим учителей, ни выпускникам, ни их родителям, ни широкой общественности. Что же в них такого секретного? Мы можем лишь предполагать и выстраивать гипотезы.

ФИПИ назвал самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Плохо в этой ситуации то, что тестовая часть, составляющая сумму в 58 баллов из 100, проверяется машиной и не апеллируется. В этой ситуации цена ошибки составителя ответов очень велика. Проверить, насколько ответы к подлинным экзаменационным вариантам корректны, никто не может, потому что их нет в публичном доступе после экзамена. Да, через несколько месяцев ФИПИ пишет обзорную общую заметку о наиболее частых, типичных, повторяющихся ошибках выпускников. Из высказываний учителей: «Мы, к сожалению, можем только надеяться, что материалы на экзамене будут корректными, а заложенные в компьютер ответы правильными». Почему учительское сообщество должно верить лишь на слово?

Небезупречные варианты ЕГЭ

Сомнения в небезупречности вариантов ЕГЭ возникают не на пустом месте. В этом году в сборнике демоверсий ФИПИ как никогда много огрехов: от банальных опечаток (вариант 2, задания 11-12) до неверных ответов в заданиях, вокруг которых возникают споры в профессиональной среде. Например, в 34 варианте в число слов с проверяемой безударной гласной в корне попало слово «материАльный», хотя гласная А не входит в состав корня, что подтверждают многие словари.

Есть несколько дискуссионных примеров, вызвавших оживленные сетевые обсуждения в профильных группах учителей словесности, например, в одной из самых многочисленных (около 6000 участников) и авторитетных профессиональных групп – «Методической копилке словесников» в фейсбуке. Там учителя регулярно делятся «ляпами» и огрехами из вариантов. В профильной группе во Вконтакте «Могу писать. Русский язык» был размещен опрос, в котором учителей просили выбрать причину постановки двоеточия в задании 21 (вариант 30): «»Даже глазу не отдохнуть среди этой унылой растительности: сухостой, валежник, папоротники.» Здесь двоеточие при бессоюзной связи или после обобщающего слова?» – Статистика опроса явно не в пользу предложенного ФИПИ ответа. Учителя выбирают БСП, а эталонный ответ предполагает, что несогласованное по падежу «среди растительности», выполняющее в первой части сложного предложения роль обстоятельства, является обобщающим словом к словам «сухостой, валежник, папоротники», тогда как перед нами именительный падеж, ориентирующий школьника на назывной тип односоставных предложений с грамматической основой – существительным в именительном падеже по типу «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека».

Из реплик учителей: «Я всегда говорю о том, что спорные, неочевидные примеры не должны попадать в КИМы. И апелляция невозможна в тестовой части, из задания не публикуются даже постфактум!» А еще есть вариант 7, то же самое задание 21, где в число правильных ответов включено предложение, отличающееся постановкой тире: два случая на тире между подлежащим и сказуемым, третий – интонационное тире. В учительской специализированной группе возникла дискуссия с привлечением разных справочников и учебников, как понимать такое тире. Однако дискуссионные примеры не должны предлагаться выпускнику на экзамене, поскольку любой спорный случай может трактоваться двояко, а ключ, по которому машина проверяет работу, предусматривает единственно верный, однозначный, точный, совпадающий с внесенным в ключ ответ. Есть замечания к тому же заданию в варианте 14 и варианте 20.

К тому же в этом «проблемном задании» составители не учли важность четкого, однозначного критерия, по которому необходимо выбирать ответ в тесте. В задании требуется найти несколько предложений, где знаки препинания поставлены в соответствии с одним и тем же правилом. Однако нет четких внятных объяснений, что считать одним и тем же правилом, словесники обмениваются информацией: кому и что говорили на семинарах и вебинарах, спорят, но понятнее не становится. Дьявол в деталях: например, есть несколько условий постановки тире или двоеточия в бессоюзном предложении. Считать ли каждое условие отдельным основанием и выбирать лишь те предложения, где двоеточие поставлено в соответствии со значением причины или любое двоеточие в БСП – это уже «одинаковое условие / правило»? Иногда могут возникнуть ситуации, когда одновременно находятся два варианта правильных ответов, в каждом из которых знак препинания поставлен в соответствии со своим правилом. Особенно в этом отношении уязвимы запятые: например, в нескольких предложениях запятые при деепричастных оборотах, а в нескольких – сложное бессоюзное. Что выбрать в качестве эталонного ответа, если можно ответить двояко: записать в бланк один вариант ответа или же назвать оба верных варианта? Последнее было бы логично. Но нет! – составители предусматривают лишь один эталонный вариант верного ответа, а ученик, увидевший оба, проиграет, потому что машина такой ответ не зачтет. Из реплик учителей по поводу этого задания: «Беда с этим заданием. Тренировочная работа: два бессоюзных с запятыми, два с причастными оборотами. Ответ:2659. Такое может быть? Я вчера этот вопрос решала опытным путем: выставляла в их таблицу разные варианты и смотрела, за что ставят баллы. 2659 – ноль баллов. 26 – 1 балл. 59 – 1 балл, то есть можно выбрать любой набор. Но это безобразие! Это не «про русский язык» вопрос, тут надо понимать, какой вариант записи они считают верным». Другой учитель в ответ восклицает: «Это безобразие, потому что, как они заявляют (ФИПИ), особой подготовки экзамен не требует. Ок, я не готовлюсь и знаю все правила, ОТКУДА я должен знать, что надо выписать только одну группу ответов в задании 21, если это НИКАК не указано в инструкции к нему?» Нам обещают, что это будет исправлено, но мы не увидим настоящих экзаменационных вариантов, остается только «верить и уповать»?

Были в демонстрационных вариантах и самые обычные ошибки. Так, притчей во языцех стал пример из брошюры ФИПИ «10 вариантов 2019», вариант 8: «В связи с ростом нарушений на дорогах ГИБДД провела месячник безопасности движения». В ответе это предложение было указано, как предложение, в котором есть нарушение связи между подлежащим и сказуемым, но ошибки в нем нет: государственная инспекция – женский род, единственное число, значит и сказуемое «провела» тоже должно быть в ед.ч., ж.р. На сайте исправили, но что делать с разошедшимися бумажными вариантами, проданными людям за деньги? Отнюдь не бесспорно задание 7 в 6 варианте: «самый кратчайший путь» отмечен как грамматическая ошибка, то есть предполагается, что это верный ответ или выбранный по заданию, эталонный «ошибочный вариант». Однако у Розенталя в «Справочнике по правописанию и литературной правке» (гл. 27, параграф 161) оно проходит как исключение: наряду с «самый кратчайший путь» упомянуты «самым теснейшим образом» и др. Таким образом, «ошибочность» именно этого выражения ставится под сомнение. (Благодарим Юлию Фишман, сайт «Могу писать» за указание на эту и другие ошибки в КИМ).

О тексте для сочинения

Отдельно учителя говорят о том, что тексты, по которым пишутся сочинения в ЕГЭ, не всегда хороши по стилю, языку и проблематике, порою они вызывают понятное отторжение у учеников. Как правило, тексты предлагаются морализаторские по духу и стилистике, в них часто даются прямолинейные оценки, что не оставляет достаточного простора для выражения своего собственного мнения, а лишь предполагает согласие с писателем. Среди предложенных текстов для сочинений в задании 27 часто можно найти имена авторов, никак и ничем себя не зарекомендовавших, чей язык не всегда интересен, понятен, неясен и попросту нехорош. Бывают и вовсе анекдотические ситуации, такие, как на ЕГЭ прошлых лет, когда текстом в настоящем экзаменационном варианте оказалась колонка Захара Прилепина из «Forbes»: к ней приделали морализаторский вывод о роли родителей и убрали упоминание о том, как писатель экономил на покупке бутылки пива, чтобы купить своему сыну желанный новогодний подарок. В демоверсиях этого года видим Л. Чарскую (вариант 2) – писательница хотя и популярная в свою эпоху, но никак не первого и даже не второго ряда, ее сентиментальная, «лубочная» и весьма слащавая история Матреши в духе святочного рассказа вызывает недоумение: зачем современному ребенку на государственном экзамене предлагать столь сомнительный по качеству текст? Или теперь уже даже на экзамене важно показать подрастающему поколению, что холопская любовь может быть вполне искренней? Неужели о преданности нельзя поговорить, обратившись к другим авторам, вовсе не второсортным как по языку, так и по содержанию? Есть в конце концов Максим Максимыч из «Героя нашего времени», Савельич из «Капитанской дочки»… При адаптации текстов к КИМам иногда происходят досадные недоразумения. Так, из текста Мамина-Сибиряка об олененке изъят важный для понимания кусок – в итоге он сокращен в ущерб его содержательной цельности. Сама проблематика текстов почти всегда прямолинейна и не предполагает интересных ответов, скорее ориентирует на шаблоны в духе «что такое хорошо и что такое плохо». Вопросы к тексту на понимание его содержания (поиск ложных / правдивых высказываний) представляют собой кальку с экзамена по иностранному языку. Задание, призванное проверить навыки критического мышления, самостоятельного рассуждения, на самом деле провоцирует школьников лишь воспроизводить стандартные клише, абсолютно неоригинальную композицию (которая во всех сочинениях на ЕГЭ всех одиннадцатиклассников должна быть одинаковой!). Вот ученики и заучивают формулы и аргументы к сочинению и ЕГЭ, вместо того, чтобы учиться думать и творить. Подростки возмущаются, читая приготовленные для них в демоверсия тексты и задания к ним: зачем нам дают такое, что именно, какой навык хотят проверить? Почему нас считают глупее, чем мы есть?

Оппоненты из ФИПИ говорят, что на сайте есть демоверсии: по одному варианту за каждый год, к которому ответы даны. Плюс на сайте ФИПИ есть открытый банк заданий ЕГЭ и ОГЭ, но без ответов, что уже вызывает некоторые вопросы: неужели ответы на задания – это тоже тайна? В результате выпускники готовятся к экзамену либо на сторонних ресурсах и сайтах, где ответы есть, либо приобретают коммерческие издания – сборники вариантов с ответами. На рынке представлены сборники и пособия разных авторов, однако и учителя, и дети понимают, какого единственного автора нужно брать, чтобы наверняка. Некоторые выпускники иногда даже узнают эти прорешанные ими во время подготовки задания из демоверсий на экзаменах в отдельных вариантах.

Вполне закономерно, что у профессионального учительского сообщества накопилось немало претензий к демоверсиям: и к их корректности, и к правильности ответов на некоторые вопросы, и к сбалансированности разных вариантов по уровню сложности, и к содержанию материалов, и к формулировке заданий, и к характеру представленных в задании текстов. Если ошибки есть в демонстрационных вариантах, почему мы должны быть уверены, что их нет, не было и не будет в самих экзаменационных заданиях? Последний пример из недавнего варианта для устного собеседования: в карточке собеседника на итоговом собеседовании в 9 классе: «Как вы понимаете высказывание известного писателя Константина Константиновича Паустовского…» Отчество известного писателя неверное, и это уже реальный экзаменационный вариант.

Несколько слов об итоговом собеседовании

Ещё одно новшество ФИПИ и Рособрнадзора, которое в этом году стало условием для допуска до ОГЭ. Тексты, представленные на нём для чтения и пересказа детьми, чудовищного качества. Для примера – подробнее о текстах про Н.И. Новикова и Л.В. Звереву из февральского варианта. Во-первых, они нелогичны, в них отсутствуют связи между предложениями и абзацами. Мы были свидетелями, как 15-летняя девушка, отвечая на экзамене, сделала то, что не смогли сделать методисты, составлявшие задание: она отредактировала текст, сделала его гораздо более связным, чем он был в экзаменационном варианте. Во-вторых, некоторые предложения не поддаются однозначному истолкованию. Например, значение выражения «доступные для простого народа учебники» из текста про Н.И. Новикова при пересказе некоторые дети передавали как «дешевые», а некоторые как «простые по содержанию». Что имелось в виду в тексте, остается загадкой; надеюсь, что это никому не засчитали как фактическую ошибку. В-третьих, тексты бессодержательны. Половина текста про Новикова — это советская риторика в худшем ее изводе. Согласитесь, сегодня сложно пересказать фрагмент «Вся просветительская деятельность Новикова была проникнута ненавистью к самодержавию, крепостническому режиму и всем его порождениям, в том числе крепостнической системе воспитания. Борьбу против рабства, деспотизма и произвола он вел с просветительских позиций. В просвещении Новиков видел главное средство разрешения социальных вопросов». Мало того, что в трех предложениях повторяется одна и та же мысль, сама мысль эта предельно абстрактна и находится в поле риторики 40-летней давности. Таким образом, эти задания не способны ничего проверить, но либо приучают школьников к дурному языковому вкусу, либо (в очередной раз!) отвращают от изучения родного языка с интересом и удовольствием.

Подведём итоги. Если у ФИПИ нет сомнений в абсолютной корректности всех собственных вариантов ЕГЭ и ОГЭ, их правильности, безошибочности, то давно пора начать публиковать их на официальном сайте сразу по прошествии экзаменов. Тем самым ФИПИ сможет защитить себя от всех имеющихся нападок по поводу несбалансированности вариантов, некорректности заданий или обвинений в разных уровнях сложности для разных регионов по некоторым предметам. Иначе получается, что дети сдают экзамены вслепую, не видя настоящих вариантов и тех ответов, что внесены в ключи для проверки. До тех пор, пока это не будет сделано, у общества есть все основания предполагать, что от него старательно прячут небрежное отношение к составлению КИМов, а учеников заставляют играть втемную. Ведь если проблема действительно не на стороне составителей, то что им в таком случае скрывать?

ФИПИ стоит начать работать открыто. Это станет важным шагом в деле взаимодействия государственных институтов и общества.

Рособрнадзор выиграл суд у Дмитрия Гущина по делу об утечках заданий ЕГЭ

Оригинальная статья: Гильдия словесников

[mailerlite_form form_id=4]

Педагог прошла через это испытание и узнала, каково детям сдавать экзамен в некомфортной обстановке, когда нельзя даже уронить ручку

Поделиться

А вы когда-нибудь хотели написать ЕГЭ — просто так, ради эксперимента? Учительница русского языка и литературы из Екатеринбурга Анна Мотыхляева решила проверить свои силы по профильным предметам. Знаний, чтобы выполнить все задания на 100 баллов, ей хватило. А вот то, как прошел сам экзамен, педагога поразило.

В своей авторской колонке Анна рассказала, что ее удивило больше всего.

Зачем я сдавала ЕГЭ? Во-первых, теперь я знаю всё о процедуре, могу ссылаться на собственный опыт и в соответствии с этим давать рекомендации, настраивать и поддерживать учеников. Во-вторых, это подтверждение моей компетенции. Можно сколько угодно вкладывать в портфолио бумажки-сертификаты с разных вебинаров, курсов повышения квалификации, мастер-классов и тренингов, но только результаты ЕГЭ — это независимая и полная оценка знаний. В-третьих, это был эксперимент.

На экзаменах я сделала всё, как хотела, руководствуясь целесообразностью и своими представлениями о красоте слова и мысли. Мне кажется, это чрезвычайно важно понимать всем выпускникам: вы не должны сделать «как надо», вы должны сделать хорошо!

Вообще я шла на ЕГЭ как на занятную, забавную развлекушку. Настрой у меня был отличный. Шпаргалки я, разумеется, не делала и вообще настраивала себя на то, что мне будет максимально комфортно. Но так не было. Дети, прошедшие через пробники, совсем этому не удивлялись и всё сами знали.

Время на экзамене строго ограничено — на все задания отводят 3,5 часа

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Поделиться

В гардеробе надо было оставить всё, кроме паспорта и ручки. Это понятно, но эмоционально тяжело: а расческа? а платочки? а карточка? Я ничего с собой не брала, но передо мной молодому человеку не разрешили пронести открытую шоколадку. Запечатанную можно, но только до кабинета. У кабинета надо оставить в коридоре на столике.

Номерок от гардероба надо оставить там же. А в гардеробе — сумка, а в сумке — телефон, а в телефоне — явки, пароли да и вообще вся жизнь. А номерок — на столике в коридоре. В общем, тоже не очень.

В кабинете всё это продолжается и усугубляется. На парте ничего не должно лежать, кроме того, что выдадут организаторы (и что все-таки пронес с собой): КИМы (контрольно-измерительные материалы. — Прим. ред.), черновики, паспорт и ручка. Очки поднимаем на голову, маску спускаем под подбородок, колпачок надеваем на ручку. Ну вот что за глупости?! Видимо, мастерство списывания превосходит возможности моего воображения.

Гора всяких отвлекающих факторов. Конечно, дома писать ЕГЭ значительно удобнее. Организаторы уже во время экзаменационной работы проверяют правильность заполнения бланка регистрации. Все дополнительные бланки (а по литературе у меня их было четыре) выдают только тогда, когда до последней строчки исписан предыдущий лист. Стоят над душой, потом какой-то номер вписывают, на это уходит время.

На русском было открыто окно, листы постоянно у всех слетали со столов, все их поднимали и картинно демонстрировали на камеру. Всё время какой-то своей частью находишься не в варианте, а в аудитории, следишь за происходящим.

И все-таки отметим плюс. Все сотрудники, от регистратора на входе в гимназию до организаторов в аудитории, были очень предупредительными, вежливыми и внимательными. Пытались спасти меня от солнца (не получилось), провожали, улыбались. В общем, очень дружелюбная обстановка, несмотря на жесткое (порой, казалось, неоправданно) соблюдение правил.

Уйти можно в любой момент, но я писала до конца! Процедурой, результатом и опытом довольна. Я бы настаивала на обязательном ЕГЭ для всех учителей!

А как хорошо вы знаете русский язык? Попробуйте пройти тест из 10 вопросов, которые встречаются на экзамене у школьников. Мы пообщались с учениками элитной школы, они раскрыли секрет, как написать ЕГЭ на 100 баллов (по физике, математике и химии).

Педагог прошла через это испытание и узнала, каково детям сдавать экзамен в некомфортной обстановке, когда нельзя даже уронить ручку

Поделиться

А вы когда-нибудь хотели написать ЕГЭ — просто так, ради эксперимента? Учительница русского языка и литературы из Екатеринбурга Анна Мотыхляева решила проверить свои силы по профильным предметам. Знаний, чтобы выполнить все задания на 100 баллов, ей хватило. А вот то, как прошел сам экзамен, педагога поразило.

В своей авторской колонке Анна рассказала, что ее удивило больше всего.

Зачем я сдавала ЕГЭ? Во-первых, теперь я знаю всё о процедуре, могу ссылаться на собственный опыт и в соответствии с этим давать рекомендации, настраивать и поддерживать учеников. Во-вторых, это подтверждение моей компетенции. Можно сколько угодно вкладывать в портфолио бумажки-сертификаты с разных вебинаров, курсов повышения квалификации, мастер-классов и тренингов, но только результаты ЕГЭ — это независимая и полная оценка знаний. В-третьих, это был эксперимент.

На экзаменах я сделала всё, как хотела, руководствуясь целесообразностью и своими представлениями о красоте слова и мысли. Мне кажется, это чрезвычайно важно понимать всем выпускникам: вы не должны сделать «как надо», вы должны сделать хорошо!

Вообще я шла на ЕГЭ как на занятную, забавную развлекушку. Настрой у меня был отличный. Шпаргалки я, разумеется, не делала и вообще настраивала себя на то, что мне будет максимально комфортно. Но так не было. Дети, прошедшие через пробники, совсем этому не удивлялись и всё сами знали.

Время на экзамене строго ограничено — на все задания отводят 3,5 часа

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Поделиться

В гардеробе надо было оставить всё, кроме паспорта и ручки. Это понятно, но эмоционально тяжело: а расческа? а платочки? а карточка? Я ничего с собой не брала, но передо мной молодому человеку не разрешили пронести открытую шоколадку. Запечатанную можно, но только до кабинета. У кабинета надо оставить в коридоре на столике.

Номерок от гардероба надо оставить там же. А в гардеробе — сумка, а в сумке — телефон, а в телефоне — явки, пароли да и вообще вся жизнь. А номерок — на столике в коридоре. В общем, тоже не очень.

В кабинете всё это продолжается и усугубляется. На парте ничего не должно лежать, кроме того, что выдадут организаторы (и что все-таки пронес с собой): КИМы (контрольно-измерительные материалы. — Прим. ред.), черновики, паспорт и ручка. Очки поднимаем на голову, маску спускаем под подбородок, колпачок надеваем на ручку. Ну вот что за глупости?! Видимо, мастерство списывания превосходит возможности моего воображения.

Гора всяких отвлекающих факторов. Конечно, дома писать ЕГЭ значительно удобнее. Организаторы уже во время экзаменационной работы проверяют правильность заполнения бланка регистрации. Все дополнительные бланки (а по литературе у меня их было четыре) выдают только тогда, когда до последней строчки исписан предыдущий лист. Стоят над душой, потом какой-то номер вписывают, на это уходит время.

На русском было открыто окно, листы постоянно у всех слетали со столов, все их поднимали и картинно демонстрировали на камеру. Всё время какой-то своей частью находишься не в варианте, а в аудитории, следишь за происходящим.

И все-таки отметим плюс. Все сотрудники, от регистратора на входе в гимназию до организаторов в аудитории, были очень предупредительными, вежливыми и внимательными. Пытались спасти меня от солнца (не получилось), провожали, улыбались. В общем, очень дружелюбная обстановка, несмотря на жесткое (порой, казалось, неоправданно) соблюдение правил.

Уйти можно в любой момент, но я писала до конца! Процедурой, результатом и опытом довольна. Я бы настаивала на обязательном ЕГЭ для всех учителей!

А как хорошо вы знаете русский язык? Попробуйте пройти тест из 10 вопросов, которые встречаются на экзамене у школьников. Мы пообщались с учениками элитной школы, они раскрыли секрет, как написать ЕГЭ на 100 баллов (по физике, математике и химии).

Педагог прошла через это испытание и узнала, каково детям сдавать экзамен в некомфортной обстановке, когда нельзя даже уронить ручку

Поделиться

А вы когда-нибудь хотели написать ЕГЭ — просто так, ради эксперимента? Учительница русского языка и литературы из Екатеринбурга Анна Мотыхляева решила проверить свои силы по профильным предметам. Знаний, чтобы выполнить все задания на 100 баллов, ей хватило. А вот то, как прошел сам экзамен, педагога поразило.

В своей авторской колонке Анна рассказала, что ее удивило больше всего.

Зачем я сдавала ЕГЭ? Во-первых, теперь я знаю всё о процедуре, могу ссылаться на собственный опыт и в соответствии с этим давать рекомендации, настраивать и поддерживать учеников. Во-вторых, это подтверждение моей компетенции. Можно сколько угодно вкладывать в портфолио бумажки-сертификаты с разных вебинаров, курсов повышения квалификации, мастер-классов и тренингов, но только результаты ЕГЭ — это независимая и полная оценка знаний. В-третьих, это был эксперимент.

На экзаменах я сделала всё, как хотела, руководствуясь целесообразностью и своими представлениями о красоте слова и мысли. Мне кажется, это чрезвычайно важно понимать всем выпускникам: вы не должны сделать «как надо», вы должны сделать хорошо!

Вообще я шла на ЕГЭ как на занятную, забавную развлекушку. Настрой у меня был отличный. Шпаргалки я, разумеется, не делала и вообще настраивала себя на то, что мне будет максимально комфортно. Но так не было. Дети, прошедшие через пробники, совсем этому не удивлялись и всё сами знали.

Время на экзамене строго ограничено — на все задания отводят 3,5 часа

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Поделиться

В гардеробе надо было оставить всё, кроме паспорта и ручки. Это понятно, но эмоционально тяжело: а расческа? а платочки? а карточка? Я ничего с собой не брала, но передо мной молодому человеку не разрешили пронести открытую шоколадку. Запечатанную можно, но только до кабинета. У кабинета надо оставить в коридоре на столике.

Номерок от гардероба надо оставить там же. А в гардеробе — сумка, а в сумке — телефон, а в телефоне — явки, пароли да и вообще вся жизнь. А номерок — на столике в коридоре. В общем, тоже не очень.

В кабинете всё это продолжается и усугубляется. На парте ничего не должно лежать, кроме того, что выдадут организаторы (и что все-таки пронес с собой): КИМы (контрольно-измерительные материалы. — Прим. ред.), черновики, паспорт и ручка. Очки поднимаем на голову, маску спускаем под подбородок, колпачок надеваем на ручку. Ну вот что за глупости?! Видимо, мастерство списывания превосходит возможности моего воображения.

Гора всяких отвлекающих факторов. Конечно, дома писать ЕГЭ значительно удобнее. Организаторы уже во время экзаменационной работы проверяют правильность заполнения бланка регистрации. Все дополнительные бланки (а по литературе у меня их было четыре) выдают только тогда, когда до последней строчки исписан предыдущий лист. Стоят над душой, потом какой-то номер вписывают, на это уходит время.

На русском было открыто окно, листы постоянно у всех слетали со столов, все их поднимали и картинно демонстрировали на камеру. Всё время какой-то своей частью находишься не в варианте, а в аудитории, следишь за происходящим.

И все-таки отметим плюс. Все сотрудники, от регистратора на входе в гимназию до организаторов в аудитории, были очень предупредительными, вежливыми и внимательными. Пытались спасти меня от солнца (не получилось), провожали, улыбались. В общем, очень дружелюбная обстановка, несмотря на жесткое (порой, казалось, неоправданно) соблюдение правил.

Уйти можно в любой момент, но я писала до конца! Процедурой, результатом и опытом довольна. Я бы настаивала на обязательном ЕГЭ для всех учителей!

А как хорошо вы знаете русский язык? Попробуйте пройти тест из 10 вопросов, которые встречаются на экзамене у школьников. Мы пообщались с учениками элитной школы, они раскрыли секрет, как написать ЕГЭ на 100 баллов (по физике, математике и химии).

Педагог прошла через это испытание и узнала, каково детям сдавать экзамен в некомфортной обстановке, когда нельзя даже уронить ручку

Поделиться

А вы когда-нибудь хотели написать ЕГЭ — просто так, ради эксперимента? Учительница русского языка и литературы из Екатеринбурга Анна Мотыхляева решила проверить свои силы по профильным предметам. Знаний, чтобы выполнить все задания на 100 баллов, ей хватило. А вот то, как прошел сам экзамен, педагога поразило.

В своей авторской колонке Анна рассказала, что ее удивило больше всего.

Зачем я сдавала ЕГЭ? Во-первых, теперь я знаю всё о процедуре, могу ссылаться на собственный опыт и в соответствии с этим давать рекомендации, настраивать и поддерживать учеников. Во-вторых, это подтверждение моей компетенции. Можно сколько угодно вкладывать в портфолио бумажки-сертификаты с разных вебинаров, курсов повышения квалификации, мастер-классов и тренингов, но только результаты ЕГЭ — это независимая и полная оценка знаний. В-третьих, это был эксперимент.

На экзаменах я сделала всё, как хотела, руководствуясь целесообразностью и своими представлениями о красоте слова и мысли. Мне кажется, это чрезвычайно важно понимать всем выпускникам: вы не должны сделать «как надо», вы должны сделать хорошо!

Вообще я шла на ЕГЭ как на занятную, забавную развлекушку. Настрой у меня был отличный. Шпаргалки я, разумеется, не делала и вообще настраивала себя на то, что мне будет максимально комфортно. Но так не было. Дети, прошедшие через пробники, совсем этому не удивлялись и всё сами знали.

Время на экзамене строго ограничено — на все задания отводят 3,5 часа

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Поделиться

В гардеробе надо было оставить всё, кроме паспорта и ручки. Это понятно, но эмоционально тяжело: а расческа? а платочки? а карточка? Я ничего с собой не брала, но передо мной молодому человеку не разрешили пронести открытую шоколадку. Запечатанную можно, но только до кабинета. У кабинета надо оставить в коридоре на столике.

Номерок от гардероба надо оставить там же. А в гардеробе — сумка, а в сумке — телефон, а в телефоне — явки, пароли да и вообще вся жизнь. А номерок — на столике в коридоре. В общем, тоже не очень.

В кабинете всё это продолжается и усугубляется. На парте ничего не должно лежать, кроме того, что выдадут организаторы (и что все-таки пронес с собой): КИМы (контрольно-измерительные материалы. — Прим. ред.), черновики, паспорт и ручка. Очки поднимаем на голову, маску спускаем под подбородок, колпачок надеваем на ручку. Ну вот что за глупости?! Видимо, мастерство списывания превосходит возможности моего воображения.

Гора всяких отвлекающих факторов. Конечно, дома писать ЕГЭ значительно удобнее. Организаторы уже во время экзаменационной работы проверяют правильность заполнения бланка регистрации. Все дополнительные бланки (а по литературе у меня их было четыре) выдают только тогда, когда до последней строчки исписан предыдущий лист. Стоят над душой, потом какой-то номер вписывают, на это уходит время.

На русском было открыто окно, листы постоянно у всех слетали со столов, все их поднимали и картинно демонстрировали на камеру. Всё время какой-то своей частью находишься не в варианте, а в аудитории, следишь за происходящим.

И все-таки отметим плюс. Все сотрудники, от регистратора на входе в гимназию до организаторов в аудитории, были очень предупредительными, вежливыми и внимательными. Пытались спасти меня от солнца (не получилось), провожали, улыбались. В общем, очень дружелюбная обстановка, несмотря на жесткое (порой, казалось, неоправданно) соблюдение правил.

Уйти можно в любой момент, но я писала до конца! Процедурой, результатом и опытом довольна. Я бы настаивала на обязательном ЕГЭ для всех учителей!

А как хорошо вы знаете русский язык? Попробуйте пройти тест из 10 вопросов, которые встречаются на экзамене у школьников. Мы пообщались с учениками элитной школы, они раскрыли секрет, как написать ЕГЭ на 100 баллов (по физике, математике и химии).

«Будем по русскому языку смотреть моменты, которые можно закрутить», — эта фраза Оксаны Решетниковой, директора Федерального института педагогических измерений, не осталась без внимания со стороны педагогического сообщества.

Невзирая на стилистическую необычность этого заявления («смотреть моменты» — сочетание, до сих пор в русской речи не фигурировавшее, а каким образом моменты можно «закрутить» — и вовсе загадка), смысл его прозрачен: задания слишком просты, раз школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году, надо экзамен усложнить, чтобы никто не расслаблялся и не радовался.

Люди, далёкие от ЕГЭ, могут согласиться с посылом чиновницы: действительно, пусть дети глубже изучают государственный язык, нечего зря разбрасываться баллами. Однако тот, кто погружался в содержание заданий современного ЕГЭ по русскому языку, вряд ли будет утверждать, что этот экзамен простой. От «угадайки», «лотереи» и прочих издержек эпохи первых ЕГЭ мало что осталось: экзамен заметно эволюционировал, и сегодня он по праву может считаться инструментом, объективно измеряющим уровень школьных знаний.

Русский — «изи», сдаст любой!

Может ли сдать ЕГЭ по русскому обычный, в меру грамотный человек без специальной подготовки? Конечно, может. Его может сдать и тот, кто владеет русским языком хотя бы на слабую троечку. Это и есть базовый уровень — преодолеть порог в 40 тестовых баллов. Но вот сдать экзамен на высокий, профильный, уровень — 80 баллов и выше — далеко не просто. А уж получить 90+ или заветную «сотку» малограмотный троечник не сможет никогда.

Оценить уровень сложности заданий под силу каждому — благо, тренажеров и сборников в интернете полно. Что, например, сложного в постановке ударений? Всего лишь нужно выучить около двухсот слов из орфоэпического словника, и никаких проблем. Это действительно несложно. При соответствующей подготовке.

Здесь, в общем-то, примеры «простых» заданий ЕГЭ исчерпываются. Остальные задания требуют не только разносторонней теоретической подготовки, но и сформированных орфографических и пунктуационных умений, развитого на должном уровне языкового чутья, безупречного владения литературной нормой.

Допустим, выбрать верный пароним в сочетании «дружеские / дружественные отношения между странами» вовсе не так просто: оба варианта звучат приемлемо для носителя языка. Чтобы выполнить задание, необходимо знать рекомендации современных словарей, предписывающих в данном контексте использовать слово «дружественные».

Сыграть в «угадайку» не получится: неподготовленный ученик с неразвитой речью вообще не найдёт неверно использованный пароним, не говоря уже о том, чтобы подобрать нужный вариант взамен ошибочного. В процессе подготовки к ЕГЭ прорабатывается рекомендованный ФИПИ внушительный список паронимов, оттачивается умение распознавать речевую ошибку и исправлять ее (попробуйте «прокачать» этот навык самостоятельно, поработав с тренажером паронимов на сайте «Могу писать»).

А что там сложного? ЖИ-ШИ?

Содержание орфографического блока ЕГЭ не перестает будоражить преподавателей-русистов: эти задания подверглись существенной корректировке (в сторону усложнения) два года назад и до сих пор остаются «непроходимыми» для многих выпускников. В особенности это касается разделов, посвященных корням с безударной гласной и глагольным окончаниям. Не зная глубоко теорию, не отработав соответствующих правил со всеми тонкостями и исключениями, эти задания без ошибок решить невозможно, и одной интуицией (которая, собственно, и формируется в процессе развития речи и постижения правописных норм) здесь не обойтись. «Закрутить» эти задания можно лишь в сторону увеличения объема анализируемых слов, поскольку сам языковой материал и так собран довольно специфический.

В КИМах встречаются устаревшие и низкочастотные слова, например «выгарки» — согласно данным национального корпуса русского языка, это слово использовал Д.С. Мережковский в 1901 году, а с тех пор в русскоязычных текстах оно не встречалось.

И вот такие слова мы изучаем при подготовке к ЕГЭ. Куда еще «закручивать»?

С запятыми все просто!

Возможно, кому-то лёгкими кажутся задания по пунктуации. Этот блок, кстати, тоже существенно усложнили в 2018 году, добавив задание, связанное с пунктуационным анализом предложений. Материал, подбираемый для других заданий, также далёк от примитивности.

Вот один из свежих примеров — задание реального ЕГЭ 2020: «Мой друг(1) будучи человеком(2) склонным к анализу(3) решил все записывать в отдельную тетрадь». На месте каких цифр нужно поставить запятые? Разумеется, следует выделить деепричастный оборот, а внутри него обособить определение и поставить запятые на месте цифр 1, 2 и 3. Но дело в том, что в данном примере существительное «человек» не выражает нужного смысла без последующего определения, а в соответствии с рекомендациями некоторых авторитетных справочников (например, под редакцией Д.Э. Розенталя) такие определения не обособляются, т.е. запятую на месте цифры 2 можно не ставить.

Где-нибудь в школьном учебнике оговариваются подобные случаи? Нет. Каждый ли носитель русского языка распознает в слове «будучи» деепричастие? Тоже нет.

Вместе с тем школьники, приученные «вырезать» обособленный оборот из состава предложения, чтобы проверить правильность расстановки знаков, на экзамене оказались в патовой ситуации: в данном примере «вырезать» определение «склонным к анализу» не получится — фраза потеряет смысл. Несмотря на то что факультативность знака на месте цифры 2 была учтена составителями КИМов и в качестве правильных были засчитаны оба варианта ответа — 123 и 13, вывод напрашивается однозначный: включение подобных примеров в варианты реального ЕГЭ означает, что подготовка к экзамену не может ограничиваться рамками школьных учебников. Выпускник, претендующий на высокий балл, должен уверенно применять правила пунктуации, понимать внутренние синтаксические закономерности, быть в курсе актуальных научных проблем и дискуссий. Тогда подобные задания не заведут его в тупик и он не потратит драгоценное время на сомнения и метания, сбережет нервы. Может ли при грамотной подготовке к такого рода заданиям идти речь о «натаскивании на запятые»? Наверное, если считать глубокое погружение в теорию с последующей отработкой навыка — «натаскиванием»…

Усложните сочинение! Надоели шаблоны

А теперь о самом «больном» и критикуемом разделе ЕГЭ — сочинении. На мой взгляд, это задание в современном виде — одно из главных достижений ЕГЭ, показывающее уровень владения русским языком как государственным. Как ни ругают сочинение ЕГЭ за шаблонность, оно не более шаблонно, чем сочинение в принципе или чем любой текст любого определенного жанра. Шаблон — это некий каркас, который встраивает в сознание пишущего внятную логику рассуждения, задает композицию, а она, как известно, со времен Аристотеля остается неизменной.

Готовясь к сочинению формата ЕГЭ, мы учимся выискивать в тексте проблему, и выпускник начинает видеть текст в смысловой и художественной проекции, замечать разные его уровни. Начинает понимать, что между строк таится нечто важное, то, чего не видно при поверхностном, беглом чтении. По сути, при подготовке к сочинению люди учатся по-настоящему читать. А шаблон лишь создает опору для рассуждения о прочитанном так же, как стартовые колодки дают опору легкоатлету, готовящемуся к забегу.

Шаблон мешает проявлять оригинальность мышления? Отнюдь. Если сочинение пишет талантливый человек, творческая личность, обладающая нестандартным мышлением, то ничто не препятствует тому, чтобы эту оригинальность выразить. Однако всё же требуется понять и выполнить инструкцию, предложенную в задании. Пожалуйста, пишите сочинение гекзаметром или онегинской строфой, но при этом будьте добры соблюдать требования к содержанию. Иначе ваш талант не будет оценен высокими баллами.

То, что все выпускники пишут шаблонно, — неправда. Хороший наставник обязательно научит писать оригинально тех, кто хочет и способен. А тех, кого не посещают музы, всегда можно научить внятно излагать мысли в аспекте заданной проблемы, и баллов они получат не меньше одарённых — справедливо, объективно.

Бездумно вставляя в шаблон фразы из текста, написать нормальное сочинение нельзя. Шаблон — всего лишь определенная последовательность изложения мыслей. Неподготовленному ученику шаблон только мешает, отсутствие мыслей прикрыть клишированными фразами не получится.

Следует ли «закрутить» требования к сочинению? Если вы считаете, что следует, попробуйте сначала написать сочинение по одному из текстов прошедшего ЕГЭ.

Возьмите, к примеру, текст Пескова о Днепре или текст Арсеньева о тайге. Определите проблему, постройте развернутый комментарий. Не забудьте определить смысловую связь между примерами-иллюстрациями и, согласно демоверсии ЕГЭ 2021, проанализировать эту смысловую связь.

Ага. Присылайте готовую работу на сайт «Могу писать» — мы проверим по баллам…

Если все так сложно, откуда рост среднего балла?

Этот вопрос не дает покоя разработчикам заданий, но ответить на него гораздо проще, чем достойно сдать ЕГЭ по русскому языку. Выпускники стали лучше готовиться к экзамену, учителя стали лучше учить. Не это ли подлинная цель школьного образования? Незначительное поступательное увеличение среднего балла свидетельствует о верном понимании учителями содержания заданий и критериев их оценивания, о грамотном подборе методических инструментов, об ответственном отношении учеников, интенсивно и качественно готовящихся к государственному экзамену.

Кому же плохо из-за того, что результат ЕГЭ по русскому языку растет? Кому станет радостнее, если средний балл по русскому языку снизится из-за «закрученных» заданий, которые и сейчас порой напоминают золотую спираль Фибоначчи? И наконец, кому и на какие «моменты» нужно почаще «смотреть», чтобы научиться без зависти и корысти признавать достижения учеников и учителей, которые снова и снова, не благодаря, а вопреки, честно побеждают в негласной и неравной борьбе с чиновниками от образования?

Об авторе: Елена Дудина, кандидат филологических наук, преподаватель, ведущая вебинаров сайта «Могу писать»