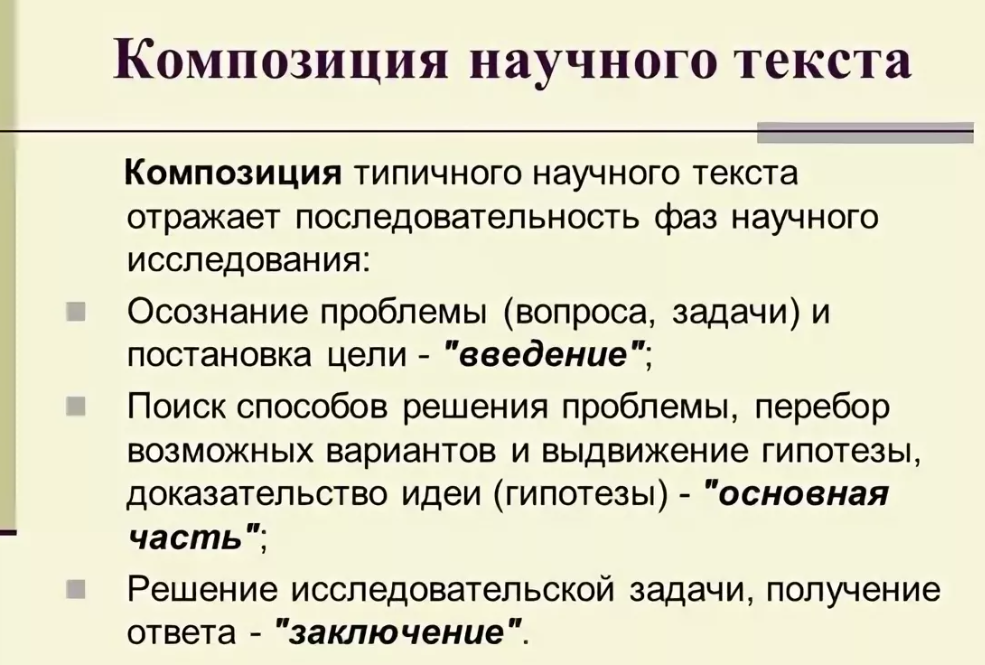

Композиция научного текста

Теперь, когда вам ясна композиция

научного сочинения в целом, перейдем к

обсуждению композиции его частей. Каждый

из разделов (глав, параграфов) состоит

в свою очередь из более мелких составных

частей, которые определенным образом

организованы. То, на какие части дробится

текст и в какой последовательности они

расположены, отражает логику мысли

автора (или — увы! — отсутствие таковой).

Четкое деление текста на логически

соподчиненные части свидетельствует

о том, что автор хорошо понимает содержание

того, о чем он пишет.

Для достижения ясной, стройной композиции

текста необходимо при его написании

следовать определённому плану. Хорошо,

если такой план у студента есть еще до

работы над разделом дипломной или

курсовой работы. Однако чаще происходит

так: собран материал (теоретический или

экспериментальный), и именно на этой

стадии необходимо осмысление

последовательности его изложения в

тексте. Затем, уже в ходе написания,

задуманный план переосмысляется и

изменяется.

В любом случае могут быть полезны

следующие рекомендации.

Во-первых, необходимо изучить собранный

материал и определить основную идею,

которая может быть положена в основу

написания, или основной тезис. Эта идея

станет «стержнем» текста. Например,

если реферативный материал содержит

описание разных, и даже противоречивых,

подходов к изучаемому явлению, то

основной тезис, очевидно, будет состоять

в том, что данное явление является

предметом научных споров ученых и

поэтому представляет серьезную научную

проблему, которая требует своего решения.

Основной тезис должен прозвучать в

начале и в конце текста.

Во-вторых, попытайтесь произвести то,

что по-английски называется ‘clustering’:

сгруппируйте сведения, содержащиеся в

вашем материале в отдельные части. Это

поможет избежать типичной ошибки

начинающих исследователей: они вновь

и вновь на протяжении текста возвращаются

к какой-то мысли, что делает текст

хаотичным и поэтому трудным для

восприятия. Если же вы сделаете

«группировку» материала, то получите

блоки своего текста.

Выделите в каждом из блоков основной

тезис, сформулируйте его в виде

предложения, и вы получите “пункты”

своего плана. Теперь остается решить,

в какой последовательности представить

эти тезисы (вместе с сопровождающими

их разъяснениями или иллюстрациями).

Здесь может быть использована одна из

четырёх логических схем.

Перечисление. «Блоки» размещаются

в свободном порядке, поскольку какой-то

строгой последовательности не требуется.

Главное, за чем нужно проследить, — чтобы

все блоки были четко выделены.

Последовательность. При таком

принципе организации расположение

частей отражает хронологический порядок.

Это особенно подходит для тех случаев,

когда при изложении теории вопроса

необходимо показать, какие изменения

произошли в изучении какого-то явления

в течение периода времени.

Принцип последовательности оправдывает

себя и в тех случаях, когда мы не имеем

дела с хронологией. Есть два способа

развития мысли — от общего к частному и

от частного к общему. Первый способ

является более распространенным.

Например, описывая какое-то явление в

теоретической части, сначала сообщаются

общие сведения о нем — разъясняется

понятие, дается определение, излагаются

другие сведения. Постепенно сужая

предмет, автор подходит к тому (узкому)

вопросу, который он собирается рассмотреть

в своей исследовательской части.

Сопоставление и противопоставление.

Организация текста по этому принципу

свидетельствует о способности автора

мыслить критически, обосновать свою

позицию и свое отношение к предмету.

Это особенно важно при описании тех

явлений, которые получают в науке разное

толкование. В исследовательской части

выбор этого принципа особенно оправдан

в тех случаях, когда работа имеет

сопоставительный характер (например,

при анализе языковых единиц в разной

материале, произведениях разных авторов,

разных функциональных стилей, разных

исторических периодов).

Наконец, принципом организации текста

может быть «причина-следствие».

Заметим, что, как правило, текст содержит

в себе сочетание разных принципов. Так,

описание причины какого-то явления

может содержать перечисление. Описание

следствия (например, недостаточной

изученности вопроса) может быть построено

по одному из принципов, описанных выше.

В результате проделанной таким образом

работы возникает общая схема, макет

главы или параграфа. Однако, для того,

чтобы текст действительно был хорошо

структурирован, нужно осмыслить его

организацию на уровне абзацев. Конечно

если текст очень короткий, то выделенные

блоки могут стать абзацами. Но курсовые

и дипломные работы имеют достаточно

объёмные части, состоящие из большого

количества абзацев.

Абзац используется для объединения

ряда предложений, имеющих общий предмет

изложения. Предложения в абзаце объединены

одной темой, и каждый поворот, каждая

смена темы, точки зрения и т. д. выделяются

новым абзацем. Грамотное деление текста

на абзацы облегчает его чтение и

осмысление, помогает быстро найти нужный

материал, раскрывая строение текста и

показывая связь и взаимозависимость

его структурных частей. Чтение текста,

в котором не выделены главные идеи,

утомляет и затрудняет его понимание.

Число самостоятельных предложений в

абзаце зависит от сложности передаваемой

мысли, от той ролл, которую он играет в

изложении основного содержания текста,

его позиции в тексте Длина абзаца может

варьироваться в достаточно широких

пределах. Тем не менее, оптимальными

считаются абзацы, состоящие из 100-150 слов

(4-8 предложений). Слишком короткие абзацы,

как правило не раскрывают тему изложения

полностью, в то время как слишком длинные

абзацы уводят читателя от основной

идеи, “затуманивая” текст многочисленными

и подчас излишними деталями.

Все абзацы одного параграфа или главы

должны быть по смыслу последовательно

связаны друг с другом. Существуют разные

способы связи: повтор ключевых слов

предыдущего абзаца в первом предложении

следующего абзаца, ссылка на предмет

обсуждения предыдущего абзаца и

соотнесение его с последующей идеей,

использование переходных слов и фраз,

параллельных конструкций, повторов и

парафразов слов и выражений.

Независимо от того, насколько протяжённым

является текст и каково его содержание,

он должен включать вступительный и

заключительный абзацы. В тексте эти две

структурные части — как фундамент и

крыша здания: без них структура просто

не состоятельна.

Вступительный абзац привлекает

читателя к теме. Он должен быть кратким

и выразительным. Обычно такой абзац

начинается с предложения, определяющего

общее содержание Последующие предложения

проясняют и сужают содержание этого

предложения. Завершает абзац предложение

содержащее основной тезис.

Заключительный абзац содержит вывод,

заключение. Он подводит итоги и суммирует

содержание текста, возможно содержит

рекомендации к последующим действиям.

Например, если в тексте содержатся,

сведения свидетельствующие о недостаточной

изученности вопроса, заключительный

абзац может констатировать необходимость

дальнейших исследований в данной

области.

Приведем пример вступительного и

заключительного абзацев.

Вступительный абзац:

Синонимы

представляют собой языковой факт, давно

и хорошо известный в языкознании. Тем

не менее, несмотря на большое число

работ, посвященных синонимии, природу

этого явления нельзя считать изученной

полностью. До сих пор критерии выделения

синонимов остаются неясными Не уточнены

параметры, которые позволили бы считать

те или иные слова синонимами. Попытаемся

пояснить это положение на материале

работ известных отечественных и

зарубежных языковедов. (Следует изложение

точек зрения разных лингвистов).

Заключительный

абзац:

Таким

образом, на основании рассмотренной

литературы по вопросу можно сделать

вывод о том, что, несмотря на большое

число работ, посвященных вопросу о

синонимии и синонимах, этот вопрос

представляет серьезную лингвистическую

проблему, которую нельзя считать

полностью решенной. Необходимо выяснить

каким именно образом синонимия реализуется

в речи.

Внимательно прочитав эти абзацы, можно

заметить, что заключительный абзац

практически повторяет содержание

предыдущего. В то же время он содержит

нечто новое: постановку проблемы,

рассмотрение которой читатель ожидает

в следующей части работы. В правильно

построенном тексте каждый абзац, стоящий

между вступительным и заключительным,

развивает и поддерживает какую-то часть

его главной идеи, его основного тезиса.

Абзац строится по одному из описанных

выше принципов: перечисление,

последовательность,

сопоставление-противопоставление или

причинно-следственные отношения. Выбор

структуры зависит от того, что именно

вы хотите сообщить. Приведем примеры

того, как, в принципе, одно и то же

содержание приобретает разную

функциональную нагрузку в зависимости

от избранного способа презентации

материала.

В самых ранних лингвистических

исследованиях материалом исследования

была письменная речь, и, прежде всего

-тексты, которые дошли до нас из «мертвых»

языков — латинского и греческого. Именно

эти языки считались достойными изучения,

в начале XX в., в

связи с развитием звукозаписывающей и

звукоанализирующей аппаратуры,

предпринимаются попытки исследовать

другую форму речи — речь звучащую.

Исследования в области устной, звучащей

речи стали интенсивно развиваться и во

второй половине XX

в. когда большую роль в общественной

жизни приобрели такие средства массовой

информации как радио и телевидение.

Это — абзац, организованный по принципу

последовательности. Соблюдается

хронологический принцип описаний.

Существуют

разные точки зрения по вопросу о том,

какая форма речи – письменная или

звучащая — является приоритетной в

лингвистическом анализе. Одни учёные

считают особенно важным изучение речи,

созданной в устной форме. Это направление

возникло в связи с развитием

звукозаписывающей и звукоанализирующей

аппаратуры. Важность изучения этой

формы речи определяется тем, что звучащая

речь является первичной. Она способна

передать тончайшие нюансы содержания.

Другие исследователи считают первичной

письменную речь. Именно она является

основным средством передачи информации

во времени и в пространстве. Именно эта

форма речи традиционно (начиная с

латинского и греческого) лежала в основе

лингвистических исследований.

Этот абзац организован по принципу

«сопоставление-противопоставление».

Автору важно показать противопоставление

двух точек зрения на один и тот же предмет

изучения.

В

течение долгого времени в языкознании

приоритетной считалась письменная речь

Это связано с длительной традицией

изучения «мертвых.» языков —

латинского и греческого, которые, по

определению, считались достойными

изучения, в отличие от вульгарных

современных языков. Исследования были

ориентированы на структуру языка. В

результате звучащая речь не получала

должного внимания со стороны лингвистов.

Изучение этого вида речи стало проводиться

относительно недавно, как следствие

развития звукозаписывающей аппаратуры

и таких средств массовой информации

как радио и телевидение.

Это пример абзаца, построенного по

принципу «причина-следствие».

Подчеркнутые словосочетания указывают

на тот или иной принцип организации,

что облегчает восприятие текста. Перечень

слов и словосочетаний, выражающих

смысловые связи между частями текста,

содержится в следующем разделе пособия.

Помимо описанных выше, существуют и

другие принципы организации абзацев.

В любом научном сочинении есть

абзацы-иллюстрации, где приводятся

примеры и доводы, развивающие основной

тезис. Абзац может содержать дефиницию,

то есть определение понятия, описание

его основных характеристик. Наконец,

выделяются абзацы, содержащие аналогию,

которая используется для объяснения

незнакомого, сложного понятия путем

сравнения его с чем-то конкретным и

понятным.

Каким бы не был абзац по своему содержанию,

он должен включать предложение-тезис,

выражающее основную мысль, основную

тему, раскрываемую в абзаце. Все остальные

предложения развивают эту мысль,

обогащают ее деталями.

Тезисное предложение может быть в абзаце

либо первым, либо последним. В первом

случае материал излагается по принципу;

от общего к частному, от более важного

к менее важному, от знакомого к

неизвестному. Общее утверждение

сопровождается деталями, которые служат

в качестве иллюстрации главной идеи.

Во втором случае — наоборот: первое

предложение содержит частную деталь,

а последующие расширяют содержание;

тезисное предложение является

заключительным.

В учебных пособиях, посвященных композиции

текста, утверждается следующая мысль:

информативный текст можно считать

хорошо организованным, если его общий

смысл становится понятней читателю

после того, как он прочитал первый и

последний абзацы, а также первое и

последнее предложения остальных абзацев.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Написание студенческих и научных работ требует не просто умения собирать и обрабатывать информацию, но и грамотно излагать свои мысли, отмечать позицию автора. Одним из обязательных требований при написании курсовых дипломных работ и диссертаций являются соблюдение научного стиля, а также наличие четко структуры и содержания проекта. Сочетание структуры и последовательности мыслей, равномерности в тексте исследования называется композицией научного текста.

Что это такое и в чем оно появляется?

Композиция научного текста представляет собой грамотное сочетание принципов равномерности и логичности, структурности и равномерности. Она предполагает, что материал будет понятным и емким, располагаться в определенной последовательности, которая позволит раскрыть изучаемый вопрос.

Самый простой вариант представить композицию научной работы – это посмотреть ее оглавление (содержание), где отражаются основные разделы и подпункты.

Композиция научного текста: из чего она состоит?

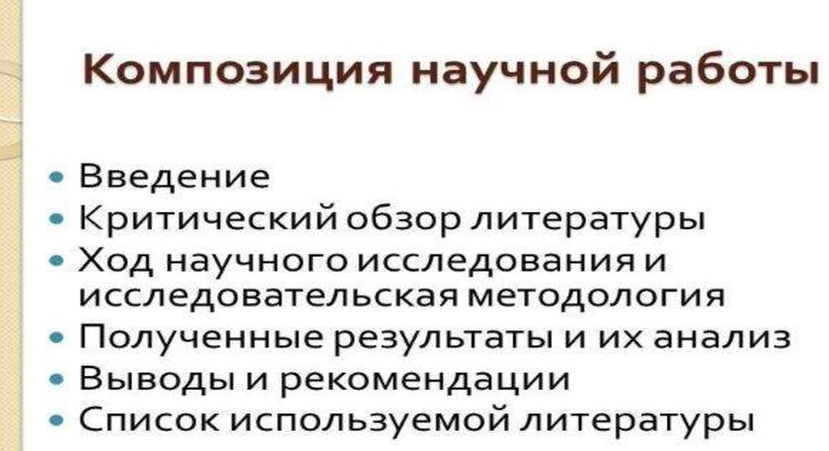

В любом исследовании композиция научного текста разбита на два больших блока: описательный и основной.

Описательная (обзорная) часть представлена в виде введения, аннотации, отзыва/рецензии, оглавления и заключения. В этих разделах содержится краткое описание хода исследования и полученных результатов, освещаются ключевые моменты и итоги, позиция автора и степень ее подтверждения или опровержения. Здесь важно подчеркнуть актуальность и значимость выбранной темы, цель и задачи исследования, наличие проблемы и необходимость ее решения, новизну.

Описательная часть композиции научного текста предполагает выполнение определенного плана:

- Обоснование актуальности темы;

- Обзор теоретических аспектов по изучаемому вопросу;

- Конкретизация объекта и предмета исследования, цели и задач;

- Отражение гипотезы;

- Предварительные выводы.

Основная часть композиции научного текста призвана отразить непосредственно ход исследования: ключевые теории и моменты, доказательная база, анализ реальной ситуации и выводы автора, предложения по решению проблемы и оценка эффективности выдвинутых мер.

Здесь важно не просто словесно представить аргументы и факты. В тексте должны присутствовать графические и табличные элементы, которые упростят восприятие информации, помогут проанализировать данные и понять логику автора, его позицию.

В общем виде композицию научного текста можно представить как три раздела: введение, основной материал и заключение. Более детально данный постулат можно интерпретировать с учетом оформления: титульник, оглавление, водная часть, основная часть, заключение, библиография, приложения.

Рубрикация как способ отражения композиции научного текста

Рубрикация представляет собой процесс разбиения текста на смысловые блоки. Здесь весь собранный материал равномерно распределяется по главам и подпунктам. Важно, чтобы заглавие раздела и параграфа совпадало с содержанием текста.

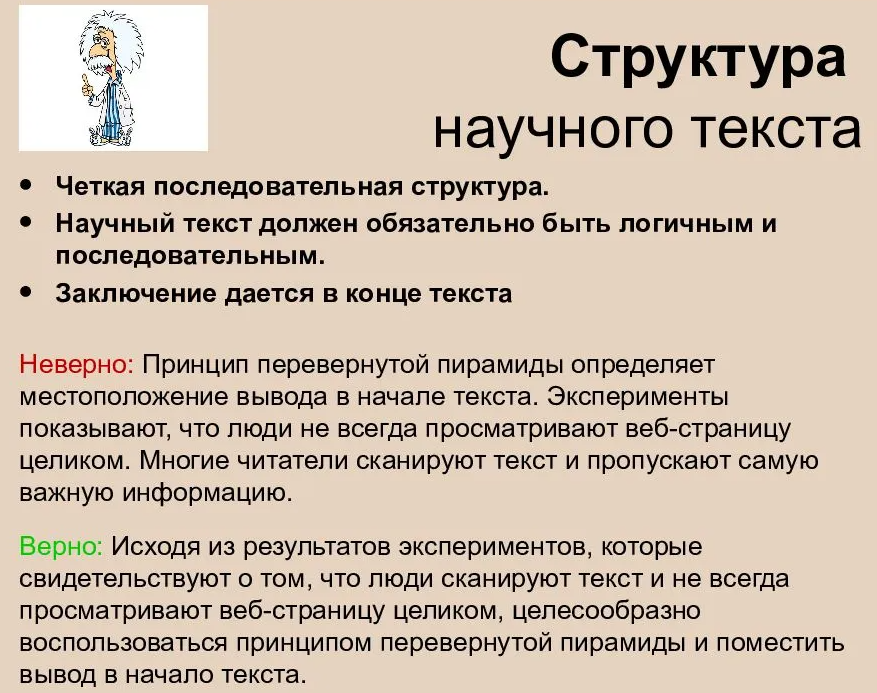

Научный текст обладает следующими признаками:

- Четкость формулировок;

- Краткость и емкость выражений;

- Использование профессиональной терминологии;

- Последовательность и логичность мыслей автора;

- Наличие аргументов и фактов;

- Отсутствие эмоционально окрашенных слов, нецензурных выражений, просторечных фраз и пр.;

- Допустимо использование клише и общепринятых оборотов, сокращений.

Каждый абзац должен нести определенную смысловую нагрузку, способствовать раскрытию темы в целом и отдельно рассматриваемой стороны (подпункта). Более того, научная композиция текста предполагает, что автор будет делать «промежуточные» выводы по каждому подпункту и главе, подталкивая читателей к дальнейшим действиям, обосновывая ход своих мыслей.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Фактически рубрикация позволяет грамотно скомпоновать материал, обработать и систематизировать данные для получения достоверного результата. Здесь важно правильно расположить аргументы и факты, выводы исследователя, чтобы получить качественную работу.

Чаще всего для убедительности автор использует прием сравнения и сопоставления, который позволяет подчеркнуть сильные и слабые стороны конкретных положений, определить правомерность выдвинутой гипотезы и целесообразность мер по решению проблемы.

Композиция научного текста играет ведущую роль в выполнении любой научно-исследовательской работы. Она предопределяет алгоритм действий автора научного изыскания, позволяет оценить качество проекта и полученный результат, его эффективность и необходимость дальнейшего использования.

Команда образовательного центра DissHelp готова помочь в грамотном формировании композиции научного текста для любого исследования независимо от профиля или дисциплины. В нашем штате работают ответственные и высококвалифицированные специалисты: педагоги ведущих ВУЗов страны, кандидаты и доктора наук, практикующие специалисты и пр. Мы гарантируем высокое качество услуг, индивидуальный подход, конфиденциальность данных! Убедитесь в этом лично, оформив заявку на нашем сайте.

Композиция научного текста (реферат, курсовая или дипломная работа) требует последовательности, четкости, логичности изложения материала, построения рассуждений. Первое впечатление от работы основывается на знакомстве с темой, оглавлением, введением и заключением. Раскрытие темы отражается в логике построения работы, которая представлена в оглавлении. Введение дает четкое представление о содержании работы, этапах исследования, а заключение репрезентирует основные выводы, к которым пришел автор в результате своего труда. Названные части исследовательской работы находятся, таким образом, в теснейшей взаимосвязи, что и должно прослеживаться в их содержании.

Вышесказанное касается не только композиции научного сочинения в целом, но и его отдельных частей. То, на какие части дробится текст, и в какой последовательности они расположены, отражает логику мысли автора. Четкое деление текста на логически соподчиненные части свидетельствует о том, что автор хорошо понимает содержание того, о чем пишет.

Научное сочинение любого из рассмотренных в настоящем пособии вида членится на параграфы. В основу каждого отдельного параграфа должен быть положен основной тезис, или некоторая основная идея, которая заявляется в начале и в конце параграфа, например, Определение понятия «дискурс» вызывает определенные трудности, т.к. трактуется различными научными школами и учеными по-разному. Так, Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как …., Т.ван Дейк понимает под дискурсом… – в начале, и в конце – Термин «дискурс» оказывается, таким образом, в современной лингвистической науке многозначным. Наиболее приемлемым в соответствии с целью и задачами нашего исследования представляется определение Н.Д.Арутюновой, на которое мы опираемся в настоящей работе. Основной тезис заключается в том, что данное явление является предметом научным споров.

Если следовать такой логике, то не составит большого труда написать далее выводы по главе, которые в развернутом виде выражают основной тезис параграфа. Заключение, в свою очередь, в обобщенном виде репрезентирует основные выводы по каждой из глав.

Основной организационной единицей текста выступает абзац. Абзац используется для объединения ряда предложений, имеющих общий предмет изложения. Предложения в абзаце объединены одной темой, и каждая смена темы, точки зрения и т.д. выделяются новым абзацем.

Грамотное деление текста на абзацы способствует логике построения текста, делает текст «прозрачным», понятным, взаимосвязанным.

Объем абзаца может варьироваться и зависит от сложности передаваемой мысли. Оптимальный объем – 4-8 развернутых предложений. Слишком короткие абзацы, как правило, не раскрывают мысли, слишком длинные «размывают» ее.

Все абзацы параграфа должны быть по смыслу последовательно связаны друг с другом. Существуют разные способы связи: повтор ключевых слов предыдущего абзаца, ссылка на предмет обсуждения предыдущего абзаца и соотнесение его с последующей идеей, использование переходных слов и фраз, параллельных конструкций, повторов и парафразов слов и выражений.

Текст должен включать вступительный и заключительный абзацы. Вступительный абзац вводит в тему, заключительный содержит вывод. Каждый промежуточный абзац развивает и поддерживает какую-то часть главной идеи, основного тезиса.

Абзац также может содержать иллюстрации, где приводятся примеры. Абзац может содержать дефиницию, то есть определение понятия, описание его основных характеристик.

Текст научного сочинения можно считать хорошо организованным, если его общий смысл становится понятен читателю после того, как он ознакомился с введением и заключением (на уровне всей работы), с первым и последним абзацем каждого параграфа.

5. Язык и стиль научного сочинения

Как отмечалось ранее, текст реферата, курсовой или дипломной работы относится к научному стилю. Научное изложение требует ясности, точности, простоты и строгости. Эти свойства не приходят сами собой. Им надо учиться. Поэтому отметим еще раз, что работа над рефератом является первым шагом студента на этом пути, а работа над дипломным сочинением заключительным.

Согласно определению В.В. Виноградова «Стиль – это общественно-осознанная и функционально-обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общественного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа» [Виноградов, 1955]. Следовательно, если мы пишем работу в научном стиле, то должны выбирать соответствующие языковые средства для ее оформления.

Научный текст отличается от других типов текстов большей регламентированностью, унификацией. Унификация языка проявляется не только в унификации терминологии, но и в употреблении так называемой общенаучной лексики, фразеологии и служебных слов, и в особенностях синтаксического построения, а также в характере сложных синтаксических единств.

Отражая интеллектуальную деятельность, научная информация характеризуется логичностью, объективностью, безличностью. Функция научной прозы – последовательное и систематичное изложение и аргументированное доказательство или, напротив, аргументированное опровержение научных концепций и теорий.

Синтаксис. Содержание научного текста требует логичности и доказательности, что и обусловливает некоторую специфику синтаксического построения: например, детальную передачу причинно-следственных отношений и оснащение придаточными предложениями, причастными и деепричастными оборотами. Необходимость аргументировать высказываемое и облегчить читателю понимание путем ясного членения текста приводит к широкому использованию параллельных конструкций и вводных слов: во-первых, во-вторых, как уже указывалось, как известно, о чем речь пойдет ниже, на первый взгляд и т.д.

Стремление к лаконичности, краткости приводит к синтаксической компрессии. Синтаксическая компрессия сокращает избыточность при сохранении объема информации. Осуществляется она множеством различных средств: за счет бесподлежащных односоставных предложений, за счет предложений с однородными членами, за счет движения от предложения к словосочетанию и, в частности, за счет распространенности причастных, инфинитивных, предложно-падежных и других оборотов. С этой же целью широко применяются конструкции, насыщенные существительными в родительном падеже, обычно в виде более или менее длинных цепочек. Последние иногда лучше заменить придаточными определительными предложениями, потому что, если их много, они придают тексту канцелярский оттенок и создают неприятную тяжеловесность.

Следует обратить внимание на богатые синонимические возможности синтаксиса, которыми надо научиться целесообразно пользоваться, учитывая условия широкого контекста.

Возможности варьирования представляют, например, использование пассивных конструкций вместо активных, создающее безличность выражения; возможность изменения порядка слов, позволяющая оптимальную расстановку смысловых акцентов; синтаксическая компрессия; замены глагола-сказуемого сочетанием существительного с глаголом, который становится при этом полузнаменательным представлять интерес для, проводить анализ. В последнем случае синонимичными оказываются обычные связочные глаголы: быть, являться, становиться и полусвязочные, полузнаменательные: представлять собой, заключаться, оказываться. Больше того, в научной речи широко принята и нулевая связка, например: Отсюда — несамостоятельность номинативной функции или Прагматическая направленность этого оборота – создание экспрессивно-образного смысла вместо: Прагматическую направленность этого оборота можно определить как создание экспрессивно-образного смысла [Арнольд 1991].

Особую проблему синтаксической стилистики научного текста составляет выражение авторского мнения, модальность и связность текста.

Необходимость доказательной оценочности приводит к частому применению так называемых пропозициональных установок, выражающих отношение автора к высказываемому и одновременно служащих для связи с предшествующим: Представляется целесообразным отметить…; Следует, однако, подчеркнуть..; Условимся считать, что…; Возвращаясь к вопросу о…; Заметим…; Вслед за… будем считать…. Эти выражения авторского мнения наиболее обычны в начале абзаца, но могут использоваться и как вводные в середине предложения, например, Граница между экспрессивной и стертой образностью, как нетрудно показать, зависит от контекста.

В связи с этим важно обратить внимание на некоторые особенности употребления форм лица. В пропозициональных установках в письменной речи формы множественного числа первого лица вполне уместны: Мы считаем…; Нам представляется…; Подчеркнем также…), хотя иногда такая форма и может восприниматься как несколько манерная. В устной речи в подобных пропозициональных установках их надо избегать и предпочитать им безличные обороты (Можно считать доказанным…; Нетрудно убедиться в том…). Убедительности ради полезно показать и основание для авторской оценки: Анализ примеров показывает…; Приведенные факты подтверждают…; В связи с изложенным выше можно…. Удобными эквивалентами оказываются также сочетания В исследовании установлено…; В статье рассмотрены… и др. Первое лицо единственного числа в научных сочинениях студентов неуместно.

Для выражения логики рассуждения в русском языке имеется богатый выбор соответствующих средств: союзы, союзные наречия, повторные местоименные номинации и другие виды повтора, комбинации видо-временных форм глагола и т.д. Связочные средства, как правило, выполняют многие коммуникативные функции. Они могут указывать начало рассуждения: Прежде всего, Теперь, Сначала, они могут противопоставить последующее предыдущему: С другой стороны, Вместе с тем, выражать следственные отношения: Таким образом, Итак.

Лексика. Что касается лексико-фразеологического оформления работы, то следует помнить о том, что текст квалификационной работы, отвечая всем требованиям научного стиля, не должен быть наукообразным, чрезмерно сложным, вместе с тем и просторечным, упрощенным.

Важным элементом лексико-семантического уровня работы является терминология. В научных сочинениях студентов-лингвистов, переводчиков присутствует специальная лингвистическая, переводоведческая терминология. Термины общенаучного характера, такие как метод, синоним, языковая норма не нуждаются в специальной дефиниции. Используемые специальные термины должны быть разъяснены, однозначны. В этом отношении никакое стилистическое варьирование не допускается. Особенно это касается неустоявшихся терминов, содержание которых определяется в различных научных школах, разными учеными по-разному.

Это не относится к клишированным фразеологическим оборотам типа: Теперь остановимся на…; Прежде всего, необходимо отметить, что …; Обратимся к примеру…; В заключение подчеркнем… и т.п. Эта фразеология необходима и закономерна, так как способствует логической последовательности и связности изложения, но ее, в отличие от терминов, необходимо варьировать.

Рекомендуемые лексическо-фразеологические средства служат для выражения:

— последовательности развития мысли и временной соотнесенности: прежде всего, сначала, в первую очередь, затем, далее, в заключение, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;

— сопоставления и противопоставления: однако, в то время как, тем не менее, как…, так и; с одной стороны…, с другой стороны, не только… но и; по сравнению, в отличие;

— следствия и причины: таким образом, следовательно, в связи с этим, отсюда следует, это позволяет сделать вывод, свидетельствует, в результате, вследствие;

— дополнения и уточнения: помимо этого, также и, наряду с, в частности, главным образом, особенно, именно;

— иллюстрацию сказанного: например, подтверждением вышесказанного является;

— ссылки на предыдущие высказывания, мнения: было установлено, выявлено, проанализировано; как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; аналогичный, подобный, по мнению Х., согласно теории Н.;

— введения новой информации: рассмотрим следующие случаи, перейдем к описанию, остановимся более детально на рссмотрении, еще одним важным аспектом работы является;

— степени достоверности информации: разумеется, безусловно, неоспоримым фактом является то, что, видимо, надо полагать, вероятно, возможно [Морозова 2000, 18].

Итак, текст научного сочинения студента должен быть написан правильным и простым русским языком; следует особенно следить за ясностью синтаксического построения и точным выбором и употреблением слов.

6. Техническое оформление работы

Правильное оформление реферата, курсовой или дипломной работы является необходимым условием для допуска работы к защите.

Текст печатается на одной стороне стандартного листа через 1,5 интервала. Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14. равнивание по ширине.

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, но на титульном листе, на задании, календарном плане, аннотации, в оглавлении цифровое обозначение не ставится. Нумерация начинается с введения с цифры 6. Цифру, обозначающую номер страницы, располагают в середине нижнего поля страницы.

Каждый раздел работы начинается с новой страницы. Название каждого раздела выделяется жирным шрифтом. Расстояние между названием главы (раздела) и текста равно трем интервалам.

Приложения оформляются как продолжение курсовой или дипломной работы на последних ее страницах, нумерация должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его номера, например, «Приложение №1». Основной текст должен содержать сноски на приложения, например, (см. приложение №2).

Рассмотрим также представление отдельных видов текстового материала.

Иллюстративный материал. Курсовая и дипломная работы по лингвистике и переводу обязательно должны содержать иллюстративный материал: отдельные слова и их перевод, предложения и их перевод, небольшие отрывки текста и их перевод. Такие вкрапления следует выделять, например, курсивом:

«Дом» является одним из концептов, который наиболее ярко отражает оппозицию «свой-чужой» в языке:

1) родной дом, какой бы он ни был, лучше, чем чужой, например: Свой уголок хоть боком пролезть – все лучше; свой хлеб слаще чужих пирогов; Dry bread at home is better than roast meat abroad, There is no place like home.

Или:

Среди апокоп выделяются:

А) группа существительных, оканчивающихся на –о: condo от condominimum, demo от demonstration.

Числительные. Однозначные количественные числительные пишутся словами: В пяти случаях…, два разных мнения… Многозначные количественные числительные пишутся цифрами и не имеют окончаний: В 234 случаях переводчик применил прием транслитерации при переводе терминов.

Порядковые числительные оформляются окончаниями: Теория перевода начинает формироваться как лингвистическая наука в 60-х годах двадцатого века.

Аббревиатуры. Основное правило использования аббревиатур заключается в том, что они должны быть при первом упоминании в работе расшифрованы, чтобы читатель знал, о чем идет речь: Диплом рассматривается как выпускная квалификационная работа (далее ВКР). Общеизвестные сокращения не требуют дополнительного пояснения: 20 в., проф., акад., н.э. В научных работах широко используются условные сокращения типа: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие), см. (смотри), ср. (сравни), напр. (например).

Сноски. Сноски ставятся после предложения или абзаца, в котором содержится аутентичная информация, в котором изложены идеи, положения, разработанные тем или иным автором или авторским коллективом. Рекомендуется следующее оформление сноски: Каждому художественному тексту соответствует свой подтекст, который не является чем-то внеположным тексту, но выступает его органичным структурным элементом, обеспечивающим единство и взаимообусловленность частей художественного произведения [Бобылев 1987]. Если же в текст работы вкрапливается цитата, то она оформляется в кавычках, и в сноске указывается страница: «Художественное произведение – нерасторжимое единство объективного и субъективного воспроизведения реальной действительности и авторского понимания ее» [Бахтин 1986, 56]. ФИО автора может содержаться в тексте вводного предложения: В.Н.Комиссаров отмечал: «…» [Комиссаров 1999, 56]. Общеизвестные, традиционные положения не нуждаются в подкреплении сносками.

Таблицы. В текст научных сочинений часто включается табличный материал. Таблицы должны быть пронумерованы и желательно тематически обозначены. Объемные таблицы рекомендуется оформлять в приложении.

Библиография. Оформление библиографии должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», принятого Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 02 июля 2003 г.).

Следует принять во внимание, что оформление зависит от типа печатного издания.

Однотомные издания

Ерина, Е. Обычаи поволжских немцев [Текст] = Sitten und Brauche der Wolgadeutchen / Е. Ерина, В. Салькова ; худож. Н. Стариков ; [Междунар. союз нем. культуры]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Готика, 2002. – 102 с. : ил.