Систематика живого

-

Надцарство (или империя)

-

Царства:

-

Подцарства:

-

-

-

Систематика животных.

-

Систематика растений

Автор статьи — Л.В. Окольнова.

Зачем нужно было всех живых существ распределять по каким-то категориям?

Многим людям систематика кажется абсолютно не нужным направлением.

Однако, у этого раздела науки есть вполне четкие цели и задачи.

Задача №1

Описание организмов (морфологическое) как современных, так и вымерших.

Задача №2

На основе знаний о строении организмов, установить родственные и эволюционные взаимоотношения между ними.

Задача №3

Выяснение закономерностей, позволяющих предсказать признаки какого-то нового живого объекта.

Систематизировать все живое ученые пытались очень давно. Если говорить об известных истории попытках, то это был Аристотель, т.е. мы говорим о времени до н.э.! Ученых, занимающихся систематикой, было очень много, всех перечислять здесь не будем. Самые основательные труды принадлежат К.Линнею, Ч. Дарвину и Э. Геккелю.

Давайте разберем основные таксоны современной систематики.

|

Таксоны |

|

|

Растений |

Животных |

|

Царство |

Царство |

|

Отдел |

Тип |

|

Класс |

Класс |

|

Порядок |

Отряд |

|

Семейство |

Семейство |

|

Род |

Род |

|

Вид |

Вид |

к оглавлению ▴

Надцарство (или империя)

Первое, самое глобальное деление идет на ядро-содержащих организмов (эукариотов) и безъядерных (прокариотов)

Основной критерий этого разделения — наличие или отсутствие ядра.

Царства:

1. Животные 2. Растения 3. Грибы

Это деление основано на нескольких параметрах:

1) запасное питательное вещество (животные — белки и гликоген, Растения — углеводы, грибы — гликоген и хитин);

2) строение клетки (есть органеллы, присущие исключительно одному из царств);

3) тип питания (гетеротрофы, автотрофы, редуценты).

к оглавлению ▴

Подцарства:

|

Одноклеточные |

Многоклеточные |

|

|

Систематика животных.

Тип.

Критерий — наличие внутреннего скелета и его отсутствие (или экзоскелет).

| Хордовые | Беспозвоночные |

|

ланцетник подтип позвоночные: — рыбы; — амфибии; — рептилии; — птицы; — млекопитающие; — кишечнополостные — черви |

Экзоскелетные: 1. моллюски 2. членистоногие:

|

Класс.

Здесь в основе строение, морфология животного. Рассматриваются и внешнее строение, и все системы органов.

Например, увидели вы вот такое создание:

Похоже на большого червя или на маленькую змею…. как определить класс?

Если вы не зоолог — профессионал, который сделает это по внешнему виду, то только по внутреннему строению.

1) есть череп и скелет — значит, не червь;

2) есть легкие, неполная перегородка в сердце и кожа покрыта слизью;

Вывод — животное относится к классу земноводных.

Отряд

Объединение идет уже более детально, например:

— у насекомых — по строению крыльев: прямокрылые, жесткокрылые и т.д.

— у птиц: отряд аистообразные, отряд голубеобразные, отряд курообразные м т.д.

— у млекопитающих: рукокрылые, грызуны, хищные, приматы и т.д.

Критерием становится уже более детальное различие в строении, питании и образе жизни.

Дальше — еще больше сходство в строении и жизнедеятельности, еще больше степень родства: род.

И самая меньшая категория систематики — вид .

к оглавлению ▴

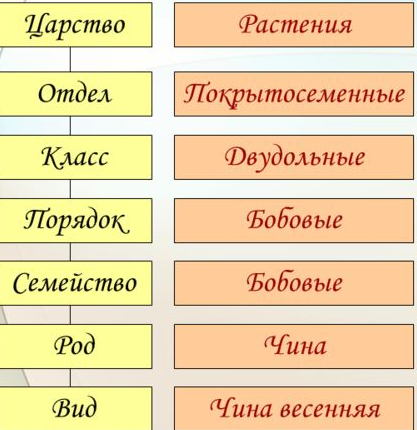

Систематика растений

В основе деления на отделы — строение тела (наличие тканей и органов) и базовый тип размножения.

Классы — это, например, различия в строении семени, цветка, листа, стебля и т.д..

Порядок — объединение идет на основе родства.

Семейство — общее происхождение, строение цветка и способ размножения.

Далее — как у животных — род и вид.

| Отдел (у животных это тип) |

|

| Класс | у покрытосеменных: — однодольные; — двудольные

|

| Порядок | вересковые, пасленовые |

| Семейство | злаковые, крестоцветные, розоцветные и т.д. |

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими статьями.

Информация на странице «Систематика живого» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

09.03.2023

Классификация организмов

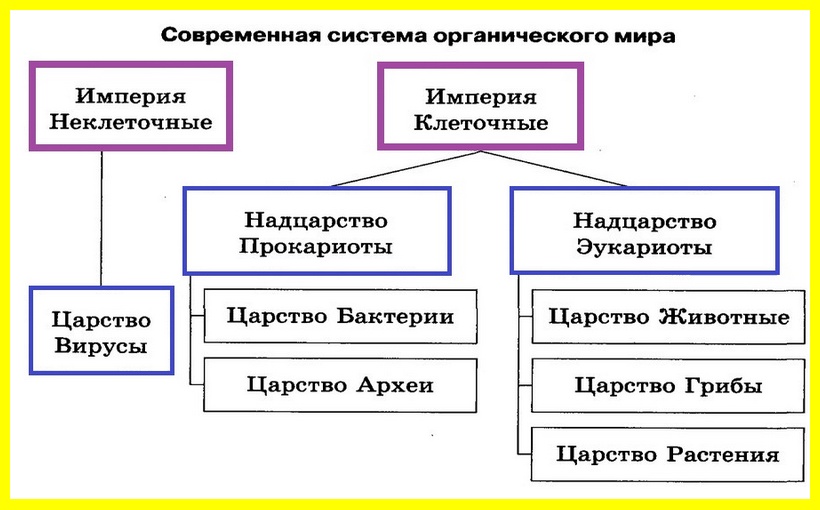

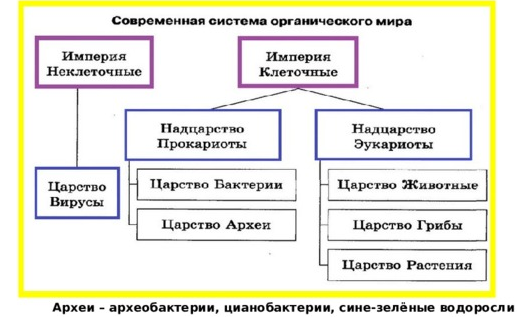

Классификация–это распределение всех организмов по систематическим единицам — таксонам. Классификацией живых организмов занимается наука систематика. Основоположником науки является шведский ученый К.Линней.

Все живые организмы разделяют на две империи — империю неклеточные и империю клеточные.

К империи Неклеточные относятся вирусы. Вирусы — это облигатные паразиты клеток, то есть вне клеток они не могут воспроизводиться. У них отсутствует аппарат синтеза белка — рибосомы, и они не могут самостоятельно синтезировать белки. Вирусная частица представляет собой молекулу или несколько молекул ДНК или РНК, одетые оболочкой из белков (капсид), иногда имеется мембрана, отпочковавшаяся от мембраны хозяйской клетки. Вирусные белки, закодированные в геноме вируса, производятся при инфекции в клетке хозяина.

Все клеточные организмы разделяются на две группы:

надцарство Прокариоты, или доядерные, не имеющие оформленного ядра и ядерной оболочки;

надцарство Эукариоты, или ядерные, имеющие оформленное ядро, отделенное от цитоплазмы ядерной оболочкой.

К прокариотам относятся два царства: царство бактерии и царство археи, или архебактерии.

К эукариотам относятся три основных царства многоклеточных организмов — царство Животные, Растения и Грибы, — и одноклеточные (амебы, инфузории, эвглены.), которых объединяют в подцарство Протисты, или простейшие. Растения, животные и грибы, произошли от разных групп одноклеточных эукариот.

ДОМЕНЫ (НАДЦАРСТВА) ЖИВОЙ ПРИРОДЫ: ПРОКАРИОТЫ и ЭУКАРИОТЫ ПРОКАРИОТЫ – безъядерные организмы

Клетки прокариот мелкие и относительно просто устроенные. Бактерии не имеют внутренних мембранных органелл. У них отсутствует ядерная оболочка, и кольцевая ДНК находится непосредственно в цитоплазме. Все прокариоты, кроме внутриклеточных паразитов, имеют клеточную стенку из муреина, некоторые имеют капсулу.

Часть бактерий способны к фото- или хемосинтезу. К фотосинтезу способны цианобактерии или сине-зеленые водоросли. Другие прокариоты питаются, поглощая низкомолекулярные органические вещества через поверхность клетки. Такие бактерии могут поселяться в продуктах питания, вызывая их порчу, или способствуют получению кисломолочных продуктов, квашению овощей. Поселяясь в организме человека, бактерии могут вызывать заболевания, например столбняк, холеру, дифтерию.

Археи — особая, своеобразная группа прокариот, обитающая в экстремальных местообитаниях — в горячих источниках, в соленом Мертвом море, в почве, в кишечнике животных, морской воде. Они не имеют ядра и органоидов. В силу наличия множества уникальных признаков, а также генетических и молекулярных отличий в настоящее время архей выделяют в отдельное царство клеточных организмов — самостоятельную группу, наравне с настоящими бактериями и эукариотами.

ЭУКАРИОТЫ — ядерные организмы

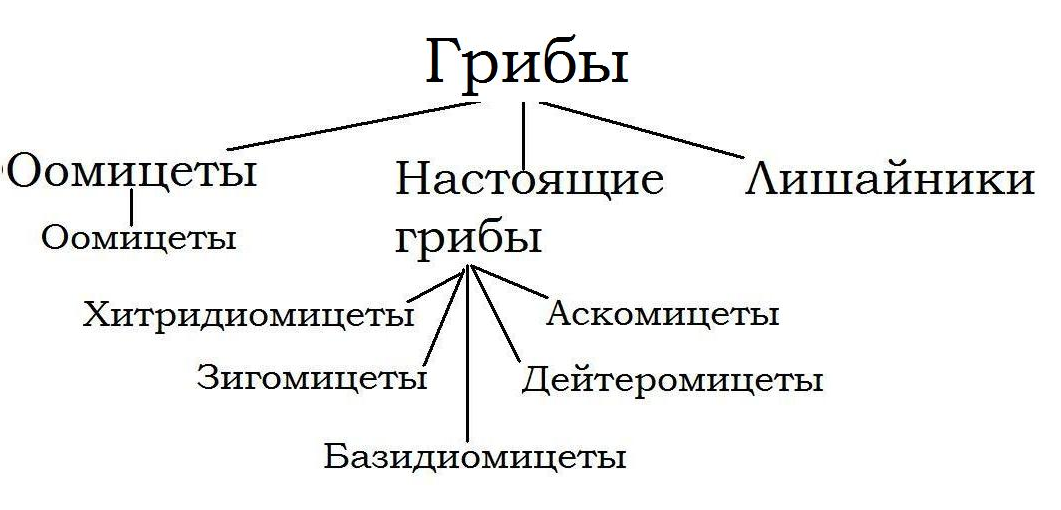

ГРИБЫ

Грибы по одним признакам сходно с растениями, а по другим — с животными. Так же как и растения, грибы имеют клеточную стенку, но она формируется из другого полисахарида — хитина. Не имея пластид, грибы не способны к фотосинтезу и питаются готовыми органическими соединениями, т.е. являются гетеротрофами, как животные. Они также расщепляют сложные питательные вещества-полимеры с помощью ферментов, но, в отличие от животных, не имеют пищеварительной системы и не заглатывают пищу. Образовавшиеся мономеры клетки гриба впитывают в виде раствора из среды, т.е. проявляют осмотрофный тип питания. В отличие от растений, у грибов обычно отсутствует крупная центральная вакуоль. В большинстве случаев клетки грибов после деления не расходятся, а поскольку деление происходит в одной плоскости, образуются длинные нити — гифы. Гифы могут ветвиться и, переплетаясь, образовывать сеть — мицелий. Как животные они запасают вещества в виде гликогена, накапливают мочевину, как продукт распада.

РАСТЕНИЯ

Для растений характерно наличие пластид — органелл, к которым относятся хлоропласты, благодаря чему они способны к фотосинтезу. Пластиды, по всей видимости, образовались из цианобактерий. Фотосинтез — это процесс образования органических веществ из неорганических (углекислого газа и воды) с использованием энергии солнечного света. Поэтому растения не нуждаются в органических веществах для своей жизнедеятельности. Такие организмы называются автотрофными, все необходимые органические вещества они образуют сами. Воду и минеральные вещества (соли) они всасывают из окружающей среды в виде раствора. Фотосинтезирующие клетки растения, например в листьях, выделяют сахара и другие органические вещества, которые транспортируются в ткани по проводящим пучкам, и клетки нефотосинтезирующих тканей поглощают эти вещества, питаясь ими. Такой тип питания называется осмотрофным — всасывание клетками органических веществ из среды.

Клетки растений окружены прочной клеточной стенкой, основу которой составляют волокна полисахарида целлюлозы. Прочная клеточная стенка препятствует растяжению клеточной мембраны под действием осмотического давления (давления поступающей в клетку воды). Для клеток растений характерно также наличие крупной центральной вакуоли, которая регулирует осмотическое давление и кислотность среды в клетке, накапливает ненужные клетке продукты обмена, которые не могут быть выведены за ее пределы, а в ряде случаев служит для отложения запасных питательных веществ.

Классификация растений

ЖИВОТНЫЕ

Животные являются гетеротрофами, т.е. питаются готовыми органическими веществами. Клетки животных не имеют клеточной стенки, на мембране находится гликокаликс – надмембранный комплекс. Некоторые типы клеток животных способны к сокращению — мышечные клетки. Это позволяет животным активно двигаться. У многоклеточных животных имеется тот или иной тип опорно-двигательного аппарата, а для управления движением и реакции на внешние факторы формируется нервная система.

Животные движутся в поисках источников органических веществ, то есть пищи. Животное поглощает пищу, и она попадает в полость пищеварительной системы, где переваривается, при этом полимеры пищи расщепляются на мономеры (низкомолекулярные звенья). Эти мономеры поступают из пищеварительной системы через ее выстилку в кровь (если она есть) и тканевую жидкость. Такой тип питания называется голозойным. В основном клетки животных поглощают низкомолекулярные вещества, растворенные в крови и тканевой жидкости. Некоторые животные клетки способны к поглощению крупных пищевых частиц (фагоцитоз), например фагоциты иммунной системы, поглощающие бактерии.

Одноклеточные эукариоты

Существуют одноклеточные эукариоты с разными особенностями клеток и типами питания. Среди них есть гетеротрофные одноклеточные (амебы и инфузории). Они питаются путем фагоцитоза, т.е. поглощения клетками твердых пищевых частиц, например бактерий, и пиноцитоза — поглощения капелек питательной жидкости. Эти организмы способны к перемещению: инфузории движутся за счет биения покрывающих клетку ресничек, а амебы путем амебоидного движения (изменения формы клетки и ее перетекания, «ползания») с помощью псевдоподий (ложноножек).

Существуют и автотрофные одноклеточные, способные к фотосинтезу (одноклеточные водоросли — хламидомонада (движется, имеет жгутики), хлорелла (неподвижна). Некоторые одноклеточные (эвглена зеленая) — миксотрофы, т.е. способны переключаться между фотосинтезом (автотрофностью) и гетеротрофным питанием в зависимости от условий среды.

Таким образом, царства эукариот различаются между собой по строению клеток и способам питания.

В классификации существуют основные и промежуточные систематические таксоны, наименьшим таксоном является вид, наибольшим — империя. В царствах Растения и Животные есть сходные и различные таксоны.

|

Таксоны классификации растений |

Таксоны классификации животных |

|

Империя Клеточные |

Империя Клеточные |

|

Домен (надцарство) Эукариоты |

Домен (надцарство) Эукариоты |

|

Царство Растения |

Царство Животные |

|

Подцарство Многоклеточные или Одноклеточные |

Подцарство Многоклеточные или Одноклеточные |

|

Отдел Покрытосеменные или дрругие |

Тип Хордовые и другие |

|

Класс Двудольные и Однодольные |

Подтип Позвоночные и другие |

|

Порядок (разные) |

Класс Земноводные или другие |

|

Семейство (разные) |

Подкласс Плацентарные |

|

Род (разные) |

Отряд Хищные или другие |

|

Вид (разные) |

Семейство Медвежьи и другие |

|

Род Медведь и другие |

|

|

Вид Медведь бурый |

Примеры

|

|

Царство Растения отдел Покрытосеменные класс Двудольные семейство Сложноцветные род Ромашка вид Ромашка аптечная Названия организмов на латинском языке, они двойные, состоят из существительного и прилагательного. Существительное название рода, прилагательное – название вида. |

Всего: 59 1–20 | 21–40 | 41–59

Добавить в вариант

Установите последовательность соподчинения систематических категорий у животных, начиная с наименьшей.

1) семейство Волчьи (Псовые)

2) класс Млекопитающие

3) вид Обыкновенная лисица

4) отряд Хищные

5) тип Хордовые

6) род Лисица

Почему необходимо учитывать комплекс признаков при классификации растений?

Бескислородный этап энергетического обмена протекает в многоклеточном организме на уровне организации живого

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Созданием новых особей из комбинированных клеток занимается

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 3.

Проблемой пересадки участков хромосом из ядер клеток одного организма в ядра клеток другого занимается

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 3.

Расположите в правильном порядке систематические категории, начиная с наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) Пресмыкающиеся

2) Гадюка

3) Хордовые

4) Гадюка обыкновенная

5) Чешуйчатые

Источник: РЕШУ ОГЭ

Расположите в правильном порядке элементы классификации вида Серая жаба, начиная с наименьшего. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) класс Земноводные

2) тип Хордовые

3) род Жабы

4) царство Животные

5) отряд Бесхвостые

Источник: РЕШУ ОГЭ

Расположите в правильном порядке систематические группы животных, начиная с наибольшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) Млекопитающие

2) Куньи

3) Лесная куница

4) Хордовые

5) Хищные

Источник: РЕШУ ОГЭ

Расположите в правильном порядке систематические группы растений, начиная с наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) класс Двудольные

2) отдел Покрытосеменные

3) род Шиповник

4) царство Растения

5) семейство Розоцветные

Источник: РЕШУ ОГЭ

Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

| Раздел биологии | Пример |

|---|---|

| Экология | Пищевые цепи |

| Проведение нервного импульса |

Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

| Раздел биологии | Пример |

|---|---|

| Цитология | Строение эндоплазматической сети |

| Строение поджелудочной железы |

Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

| Раздел биологии | Пример |

|---|---|

| Генетика | Закономерности наследственности и изменчивости |

| Выработка условного рефлекса — выделение слюны на вид лимона |

Рассмотрите таблицу «Вклад ученого в развитие данной науки» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

| Раздел биологии | Вклад ученого в развитие данной науки |

|---|---|

| Мечников И. И. − Фагоцитарная теория иммунитета | |

| Микробиология | Кох Р. − Открытие туберкулезной палочки |

Раздел: Общая биология. Метаболизм

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

| Раздел биологии | Объект изучения |

|---|---|

| Ископаемые переходные формы организмов | |

| Анатомия | Строение внутренних органов |

Рассмотрите таблицу «Биология как наука». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.

Биология как наука

| Раздел биологии | Объект изучения |

|---|---|

| ? | наследование генов, отвечающих за окраску шерсти

собак |

| цитология | строение клеток эпителия собаки |

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Классификация Линнея». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Карл Линней — родоначальник современной теории эволюции. (2)Он также первым предложил систему классификации организмов на основе иерархии таксонов. (3)Учёный выделил 7 уровней классификации: тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид и подвид. (4)Кроме того, Карл Линней впервые предложил биномиальную номенклатуру — название видов из двух слов. (5)При этом первое слово в названии вида — это имя рода, а второе — имя вида. (6)В своей системе Линней выделял 3 царства: растения, животные и грибы. (7)О существовании прокариот во времена Линнея было неизвестно.

Установите последовательность расположения таксономических названий, начиная с наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) Саванный слон

2) Млекопитающие

3) Хоботные

4) Слоновые

5) Хордовые

6) Африканские слоны

Раздел: Царство Животные

Рассмотрите таблицу «Биология как наука». Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.

Биология как наука

| Раздел биологии | Объект изучения |

|---|---|

| Экология | Взаимодействие организмов в биогеоценозе |

| ? | Строение и функционирование клеток |

Раздел: Основы цитологии

Установите последовательность расположения таксономических названий, начиная с наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) Животные

2) Мышиные

3) Млекопитающие

4) Грызуны

5) Хордовые

6) Полевая мышь

Раздел: Царство Животные

Источник: СтатГрад биология. 05.11.2019. Вариант БИ1910202

Всего: 59 1–20 | 21–40 | 41–59

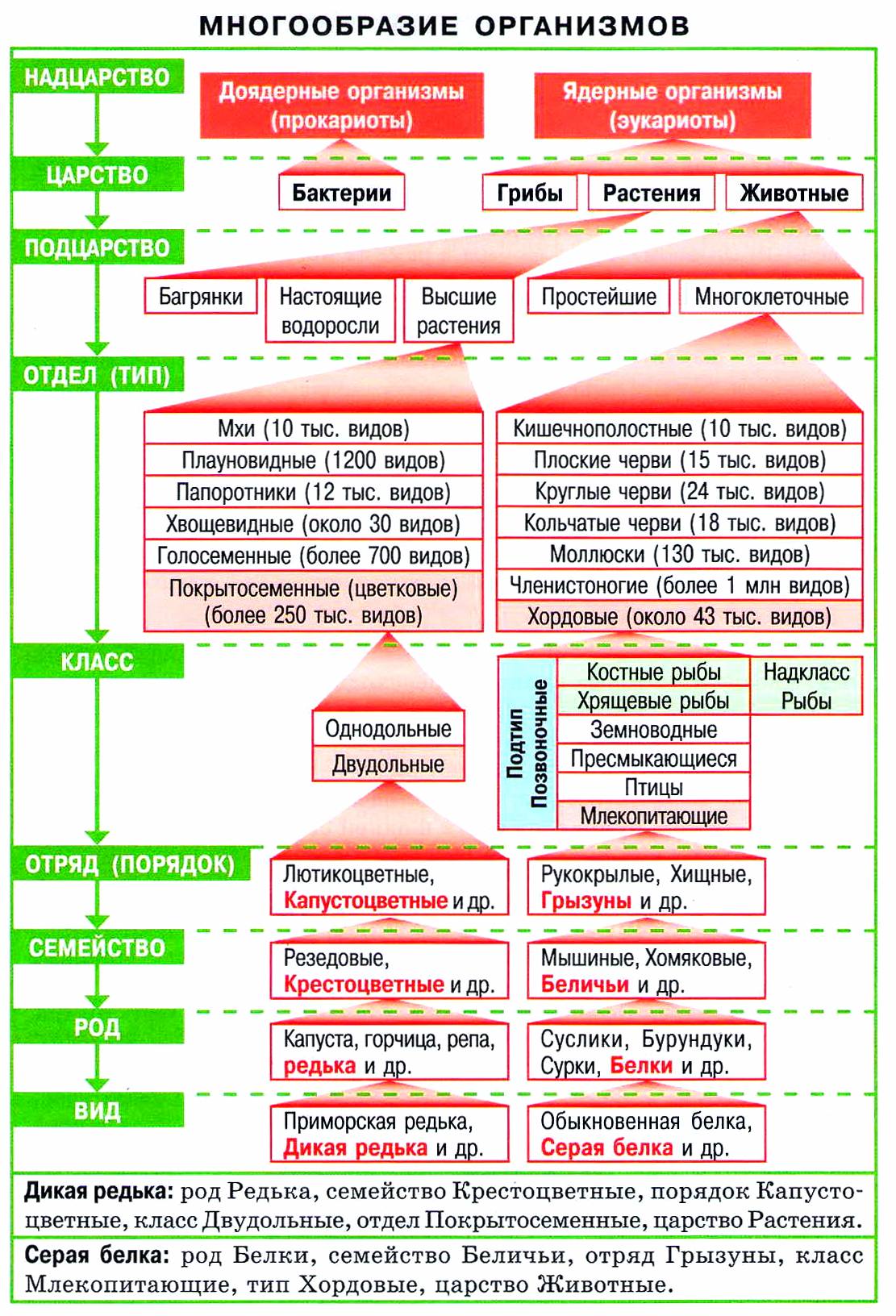

«Многообразие живых организмов.

Систематика. Классификация организмов»

Ключевые слова конспекта: многообразие живых организмов, систематика, биологическая номенклатура, классификация организмов, биологическая классификация, таксономия.

В настоящее время на Земле описано более 2,5 млн видов живых организмов. Для упорядочении многообразия живых организмов служат систематика, классификация и таксономия.

Систематика — раздел биологии, задачей которого является описание и разделение по группам (таксонам) всех существующих ныне и вымерших организмов, установление родственных связей между ними, выяснение их общих и частных свойств и признаков.

Разделами биологической систематики являются биологическая номенклатура и биологическая классификация.

Биологическая номенклатура

Биологическая номенклатура заключается в том, что каждый вид получает название, состоящее из родового и видового имён. Правила присвоения видам соответствующих имён регулируются международными номенклатурными кодексами.

Для международных названий видов используется латинский язык. В полное название вида входит также фамилия учёного, описавшего данный вид, а также год публикации описания. Например, международное название домового воробья — Passer domesticus (Linnaeus, 1758), а полевого воробья — Passer montanus (Linnaeus, 1758). Обычно в печатном тексте названия видов выделяют курсивом, а имя описавшего и год описания — нет.

Требования кодексов распространяются только на международные названия видов. По-русски можно писать и «воробей полевой» и «полевой воробей».

Биологическая классификация

Классификация организмов использует иерархические таксоны (систематические группы). Таксоны имеют различные ранги (уровни). Ранги таксонов можно разделить на две группы: обязательные (любой классифицированный организм относится к таксонам этих рангов) и дополнительные (используемые для уточнения взаимного положения основных таксонов). При систематизировании различных групп используется разный набор дополнительных рангов таксонов.

Таксономия — раздел систематики, разрабатывающий теоретические основы классификации. Таксон искусственно выделенная человеком группа opганизмов, связанных той или иной степенью родства и. в то же время, достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга.

В современной классификации существует следующая иерархия таксонов: царство, отдел (тип в систематике животных), класс, порядок (отряд в систематике животных), семейство, род, вид. Кроме того, выделяют промежуточные таксоны: над- и подцарства, над- и подотделы, над- и подклассы и т.д.

Таблица «Многообразие живых организмов»

Это конспект по теме «Многообразие живых организмов». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: НЕКЛЕТОЧНЫЕ. Вирусы и фаги

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии.

4.1. Систематика. Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: вид, бинарная номенклатура, класс, классификация, отдел, отряд, порядок, семейство, систематика, род, таксон, тип.

Систематика растений, раздел ботаники, занимающийся естественной классификацией растений. Особей со многими сходными внешними и внутренними признаками объединяют в группы, называемые видами. Лютик жгучий – один вид, лютик кашупский – другой и т.п. Похожие друг на друга виды в свою очередь объединяют в один род: например, все лютики относятся к одноименному роду – Лютик, а все клематисы – растения семейства – лютиковые объединяются в род Клематис. Определенные черты сходства между лютиками, ветреницей, водосбором, клематисом и некоторыми другими родами позволяют объединить их в одно семейство – лютиковые. Семейства объединяются в порядки, порядки – в классы. Так, например, все лютиковые относятся к порядку Лютикоцветные. Из порядков формируются классы. Все лютиковые относятся к классу двудольных растений. Все двудольные цветковые растения входят в отдел покрытосеменных растений. А все растения образуют царство растений. Возникает иерархическая система из групп различного ранга. Каждая такая группа, независимо от ранга, например род Лютик, семейство Лютиковые или порядок Лютикоцветные, называется таксоном. Принципами выделения и классификации таксонов занимается особая дисциплина – таксономия.

Систематика – необходимая основа любой отрасли ботаники, т.к. она характеризует, взаимосвязи между разнообразными растениями и дает растениям официальные названия, позволяющие специалистам различных стран обмениваться научной информацией.

Первые серьезные попытки создания научной классификации растений нашли свое наиболее полное выражение в работах гениального шведского ботаника XVIII в. Карла Линнея, с 1741 по 1778 г. профессора медицины и естественной истории Упсальского университета. Он классифицировал растения главным образом по числу и расположению тычинок и плодолистиков (репродуктивных структур цветка). Линней ввел в обиход так называемую бинарную номенклатуру – систему двойных названий видов растений, которую он заимствовал у немецкого ботаника Бах– мана (Ривиниуса): первое слово соответствует роду, второе (видовой эпитет) – собственно виду. У Линнея было множество учеников, и некоторые из них в поисках новых растений путешествовали по Америке, Аравии, Южной Африке и даже Японии.

Слабость системы Линнея в том, что его жесткий подход временами не отражал очевидной близости между организмами или, наоборот, сближал явно далекие друг от друга виды. Известно, например, что три тычинки характерны как для злаков, так и для тыквенных, а, например, у сходных по многим другим признакам губоцветных их может быть и две, и четыре. Впрочем, сам Линней считал целью ботаники именно «естественную» систему и сумел выделить более 60 естественных групп растений.

В настоящее время приняты следующие системы классификации растений и животных.

Основным принципом объединения организмов в один таксон является степень их родства. Чем далее они отстоят друг от друга по своим родственным связям, тем большую таксономическую группу они образуют. Систематизируются организмы на основании разных признаков. Растения классифицируются по строению тела, наличию или отсутствию определенных органов или тканей, строению цветка, семени и по ряду других признаков. Животные также классифицируются по степени родства, внешнему и внутреннему сходству, способам питания и ряду других признаков. Наиболее важной для биологов таксономической группой является вид – группа особей сходных по внешнему и внутреннему строению, занимающая определенный ареал и дающих плодовитое потомство при скрещивании. Считается, что вид – это реально существующая в природе группа, т.к. все эволюционные преобразования происходят на популяционно-видовом уровне.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ Часть А

А1. Основная борьба за существование происходит между

1) классами 3) семействами

2) отделами 4) видами

А2. Ареал – это область распространения

1) отряда 2) вида 3) царства 4) класса А

AЗ. Укажите правильный порядок классификации

1) класс – тип – семейство – отряд – вид – род

2) тип – класс – отряд – семейство – род – вид

3) отряд – семейство – род – вид – отдел

4) вид – род – тип – класс – отряд – царство

А4. Укажите признак, на основании которого двух вьюрков можно отнести к разным видам

1) живут на разных островах

2) различаются размерами

3) приносят плодовитое потомство

4) отличаются хромосомными наборами

А5. Какая из таксономических групп растений указана неправильно?

1) класс двудольные

2) отдел покрытосеменные

3) тип хвойные

4) семейство крестоцветные

А6. Ланцетник относится к

1) классу хордовых 3) типу животных

2) подклассу рыб 4) подтипу бесчерепных

А7. Капуста и редька относятся к одному семейству на основании

1) строения корневой системы

2) жилкования листьев

3) строения стебля

4) строения цветка и плода

А8. В каком случае перечислены «царства» органического мира?

1) бактерии, растения, грибы, животные

2) деревья, хищники, простейшие, водоросли

3) беспозвоночные, позвоночные, хлорофилльные

4) споровые, семенные, рептилии, амфибии

Часть В

В1. Выберите три названия семейств растений

1) двудольные

2) мохообразные

3) зонтичные

4) голосеменные

5) мотыльковые

6) розоцветные

В2. Выберите три названия отрядов животных

1) рыбы

2) пресмыкающиеся

3) хрящевые рыбы

4) хищные

5) бесхвостые (амфибии)

6) крокодилы

ВЗ. Соотнесите таксон с группой животных, образующих этот таксон

В4. Установите последовательность соподчинения систематических групп растений, начиная с наибольшей

A) отдел Покрытосеменные Г) род Пшеница

Б) семейство Злаки Д) класс Однодольные

B) вид Пшеница безостая

Часть С

С1. Проклассифицируйте собаку по кличке Рекс.

4.2. Царство Бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. Вирусы

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: автотрофное питание, бактерии, болезнетворные бактерии, вирусы, гетеротрофное питание, нуклеоид, прокариоты, цианобактерии, эукариоты.

Бактерии. Бактерии – самые древние прокариотические одноклеточные организмы, наиболее широко распространенные в природе. Они играют в ней важнейшую роль редуцентов (разрушителей) органического вещества, фиксаторов азота. Примером могут служить клубеньковые бактерии, поселяющиеся на корнях бобовых растений. Они способны усваивать атмосферный азот и включать его в вещества, легко усваиваемые растениями. Среди различных видов бактерий много возбудителей заболеваний животных и человека. В медицине используются для получения антибиотиков (стрептомицина, тетрациклина, грамицидина), в пищевой промышленности для получения молочнокислых продуктов, спиртов. Бактерии также являются объектами генной инженерии. Их используют для получения нужных человеку ферментов и других важных веществ. Клетка бактерий покрыта плотной оболочкой, образованной полимерным углеводом муреином. Некоторые виды образуют при неблагоприятных условиях споры – слизистую капсулу, препятствующую высыханию клетки. Клеточная стенка может образовывать выросты, способствующие объединению бактерий в группы, а так же их конъюгации. Мембрана складчатая. У фотоавтотрофных бактерий на складках локализуются ферменты или фотосинтезирующие пигменты. Роль мембранных органелл выполняют мезосомы – наиболее крупные впячивания мембран. В цитоплазме находятся рибосомы и включения (крахмал, гликоген, жиры). Многие бактерии имеют жгутики. Ядер у бактерий нет. Наследственный материал содержится в нуклеоиде в виде кольцевой молекулы ДНК.

По форме выделяют следующие бактериальные клетки:

– кокки (сферические): диплококки, стрептококки, стафилококки;

– бациллы (палочковидные): одиночные, объединенные в цепи, бациллы с эндоспорами;

– спириллы (спиралевидные);

– вибрионы (в форме запятой);

– спирохеты.

По способу питания бактерии делятся на:

– гетеротрофов (сапрофиты и паразиты);

– автотрофов (фотоавтотрофы и хемоавтотрофы).

По способу использования кислорода бактерии делятся на: аэробные и анаэробные.

Размножаются бактерии с очень высокой скоростью, делением клетки пополам без образования веретена. Половой процесс у некоторых бактерий связан с обменом генетическим материалом при конъюгации. Распространяются спорами.

Болезнетворные бактерии: холерный вибрион, дифтерийная палочка, дизентерийная палочка и др.

Вирусы. Некоторые ученые относят вирусы к отдельному, пятому царству живой природы. Они были открыты в 1892 г. русским ученым Дмитрием Иосифовичем Ивановским. Вирусы являются неклеточной формой жизни, занимающей промежуточное положение между живой и неживой материей. Они чрезвычайно малы и состоят из белковой оболочки, под которой находится ДНК (или РНК). Белковая оболочка вируса образует капсид, выполняющий защитную, ферментативную и антигенную функции. Вирусы более сложного строения могут дополнительно включать углеводные и липидные фрагменты. Вирусы не способны к самостоятельному синтезу белка. Свойства живых организмов они проявляют, только находясь в клетках про– или эукариот и используя их обмен веществ для собственной репродукции.

Встречаются собственно вирусы и бактериофаги – вирусы бактерий. Чтобы попасть в бактериальную клетку, вирус (бактериофаг) должен прикрепиться к стенке хозяина, после чего вирусная нуклеиновая кислота «впрыскивается» в клетку, а белок остается на клеточной оболочке. ДНК, содержащие вирусы (оспа, герпес), используют обмен веществ клетки – хозяина для синтеза вирусных белков. РНК, содержащие вирусы (СПИД, грипп), инициируют либо синтез РНК вируса и его белка, либо благодаря ферментам синтезируют сначала ДНК, а затем уже РНК и белок вируса. Таким образом, геном вируса, встраиваясь в наследственный аппарат клетки – хозяина, изменяет его и направляет синтез вирусных компонентов. Вновь синтезированные вирусные частицы выходят из клетки хозяина и внедряются в другие, соседние клетки.

Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают защитный белок – интерферон, который подавляет синтез новых вирусных частиц. Интерферон используется для лечения и профилактики некоторых вирусных заболеваний. Организм человека сопротивляется действию вирусов, вырабатывая антитела. Однако к некоторым вирусам, таким как онкогенные или вирус СПИДа, специфических антител нет. Это обстоятельство осложняет создание вакцин.

Цианеи (именуемые не совсем правильно синезелеными водорослями). Возникли свыше 3 млрд лет тому назад. Клетки с многослойными стенками, состоящими из нерастворимых полисахаридов. Встречаются одноклеточные и колониальные формы. Цианеи – фотосинтезирующие организмы. Хлорофилл у них находится на свободнолежащих в цитоплазме мембранах. Размножаются они делением или распадом колоний. Способны к спорообразованию. Широко распространены в биосфере. Способны очищать воду, разлагая продукты гниения. Вступают в симбиоз с грибами, образуя некоторые виды лишайников. Являются первопоселенцами на вулканических островах, скалах.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ Часть А

А1. Основным отличием царства Бактерий от других царств организмов заключается в

1) отсутствии ДНК 3) наличие клеточной стенки

2) наличие нуклеотида 4) присутствии хлорофилла

А2. Не имеет оформленного ядра

1) амеба обыкновенная 3) гриб мукор

2) дрожжевая клетка 4) туберкулезная палочка

А3. В цитоплазме бактерий находятся

1) рибосомы, одна хромосома, включения

2) митохондрии, несколько хромосом

3) хлоропласты, аппарат Гольджи

4) ядро, митохондрии, лизосомы

А4. Укажите одно правильное утверждение

1) бактерии – эукариотические организмы

2) кариотип бактерий состоит из нескольких хромосом

3) все бактерии – автотрофные организмы

4) наследственный аппарат бактерий – нуклеоид

А5. При неблагоприятных условиях бактерии образуют

1) цисты 3) споры

2) колонии 4) зооспоры

А6. Бактерии, создающие органические вещества из неорганических путем фотосинтеза, называются

1) автотрофами 3) фототрофами

2) сапротрофами 4) паразитами

А7. Роль клубеньковых бактерий заключается в

1) разрушении органических соединений почвы

2) фиксации атмосферного азота и доставке его растениям

3) разрушении корневой системы растений

4) паразитировании на растениях семейства бобовых

А8. Азотофиксирующие бактерии относятся к

1) паразитам 3) фототрофам

2) симбионтам 4) сапротрофам

А9. Бактерии возникли в

протерозое 3) архее

кайнозое 4) мезозое

А10. Общим свойством для всех прокариотических и эукариотических организмов является способность к

1) фотосинтезу

2) гетеротрофному питанию

3) обмену веществ

4) спорообразованию

Часть В

В1. Клетка бациллы отличается от клетки амебы

1) отсутствием митохондрий

2) наличием цитоплазмы

3) наличием рибосом

4) отсутствием ядра

5) наличием нуклеоида

6) наличием клеточной мембраны

Часть С

С1. Почему продукты хранят в холодильнике?

С2. В каких случаях и какие применяются методы борьбы с болезнетворными бактериями?

СЗ. Чем отличаются вирусы от бактерий?

С4. Почему азотобактерии образуют свои скопления – клубеньки именно на корнях?

4.3. Царство Грибы. Строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: грибы, дрожжи, мукор, мучнистая роса, пеницилл, плесневые грибы, сапрофиты, симбиоз, спорынья.

Грибы – это царство одноклеточных и многоклеточных эукариотических гетеротрофных организмов, отличающихся как от растений, так и от животных особенностями строения и размножения, образом жизни. Царство включает около 100 тыс. видов. Клеточная стенка грибов состоит из хитиноподобного вещества, полисахаридов и белков. Клетки могут быть как одноядерными, так и многоядерными. Аппарат Гольджи развит слабо. В отличие от растений грибы не способны к фотосинтезу, а запасным веществом в их клетках является гликоген, а не крахмал.

Пожалуй, только их неподвижность и способность к неограниченному росту делает их немного похожими на растения. С животными грибы сближает гетеротрофный способ питания, который может быть как сапрофитным, так и паразитическим. Тело гриба образовано мицелием (грибницей), состоящим из отдельных нитей – гиф. Гриб поглощает питательные вещества всей поверхностью мицелия. У шляпочных грибов надземная часть мицелия образует плодовые тела, состоящие из ножки и шляпки. На плодовых телах образуются органы размножения. Шляпочные грибы, которые человек обычно собирает в лесу, делятся по строению шляпки на трубчатые и пластинчатые. Как и для других организмов, для грибов характерно кислородное дыхание, обеспечивающее извлечение энергии из пищи.

С деревьями грибы образуют микоризу – переплетение гифов с корнями растений. Грибница гриба облегчает растению потребление раствором минеральных солей, а дерево обеспечивает гриб органическими соединениями. Это пример симбиотических отношений между грибом и растением. Другим примером симбиоза являются лишайники – организмы, состоящие из гриба и водоросли. Среди грибов встречаются и паразитические формы. Грибы-паразиты поражают преимущественно растения, что приводит к снижению урожайности многих культур, значительному ущербу сельскохозяйственного производства. Мучнистая роса – заболевание, проявляющееся в виде белого, а затем темнеющего налета, образованного мицелием. Налет вызван разрастающимися конидиями. Мучнисторосяные грибы – опасные паразиты пшеницы, ржи, люпина, виноградной лозы, сеянцев дуба, крыжовника и многих других растений.

Спорынья или спорыньевые грибы паразитируют на сотнях видов культурных и дикорастущих злаков и осок. Вещества, выделяемые спорыньей, могут вызывать такие заболевания человека, как отравления, вызывающие конвульсии, или гангренозные воспаления.

Размножение у грибов вегетативное, бесполое и половое. Вегетативное размножение осуществляется участками мицелия или почкованием. Бесполое размножение связано со спорообразованием. Споры образуются в спорангиях или на концах гиф – конидиеносцах. Половое размножение высших грибов связано со слиянием двух клеток с образованием большого количества двуядерных клеток. Некоторые формы образуют как одинаковые (гомогамия), так и различные (гетерогамия) гаметы. Встречаются грибы, у которых нет полового процесса (пеницилл).

Грибы приспособились к разнообразным условиям среды. В экосистемах выполняют функции редуцентов органических веществ. Способствуют повышению плодородия почвы. Используются человеком в пищу, служат сырьем для получения антибиотиков, органических кислот, ферментов. Среди грибов встречаются очень ядовитые виды. Наиболее распространенным из них в средних широтах считается бледная поганка. Многие грибы напоминают съедобные виды. Именно поэтому собирать грибы следует с большой осторожностью. Некоторые грибы вызывают заболевания у людей – микозы.

Лишайники. Это организмы сформировавшиеся в результате симбиоза гриба и водоросли. Гриб – это гетеротрофный компонент лишайника, зеленая или синезеленая водоросль – автотрофный компонент. Гриб обеспечивает водоросль водой и минеральными солями, защищает ее от высыхания. Водоросль поставляет грибу органические вещества. Размножаются лишайники как бесполым, так и половым путями. Вегетативное размножение осуществляется участками слоевища. Встречаются во всех географических зонах, особенно в умеренных и холодных областях. Насчитывают около 200 видов. Наиболее известны такие лишайники, как кладония, или олений мох, ксантория постенная, или стенная золотянка, пармелия и цетрария.

Лишайники находят применение в народной медицине, а выделяемые из них лишайниковые кислоты используются в качестве компонента лекарственных средств от некоторых кожных и других заболеваний. Из лишайников изготовляют химические красители и индикаторы.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ Часть А

А1. Общим признаком мыши и мухомора можно считать

1) запас гликогена в клетках

2) наличие клеточных стенок

3) анаэробное дыхание

4) неограниченный рост

А2. У растений есть, а у грибов нет

1) митохондрий 3) клеточных ядер

2) эндоплазматической сети 4) пластид

А3. Основным способом размножения грибов является размножение

1) половое 3) клеточным делением

2) спорами 4) гаметами

А4. Грибы-трутовики – это

1) симбионты 3) паразиты

2) квартиранты 4) сапрофиты

А5. К плесневым грибам относится

1) пеницилл 3) бледная поганка

2) дрожжи 4) фитофтора

А6. Примером симбиотических отношений грибов с другими организмами являются отношения

1) между грибом и водорослью

2) спорыньи со злаками

3) фитофторы с картофелем

4) пеницилла с бактериями

А7. Микориза – это

1) ножка белого гриба

2) переплетение грибницы с корнями растений

3) грибковое заболевание

4) плесень на продуктах А

A8. Микоз – это

1) нарост на дереве

2)разрастание мицелия

3) заболевание человека и животных

4) повреждение корней

А9. Важная роль лишайников в природе заключается в том, что они

1) основные источники кислорода на Земле

2) биоиндикаторы окружающей среды

3) биологические фильтры в водоемах

4) источники лекарственных средств

А10. Организмы, питающиеся органическими веществами мертвых тел, относятся к

1) фотоавтотрофам 3) сапротрофам

2) хемотрофам 4) симбионтам

Часть В

В1. Из перечисленных признаков выберите те, которые в сочетании позволяют отнести грибы к отдельному царству:

1) ограниченный рост

2) прикрепленный образ жизни

3) отсутствие хлорофилла в клетках

4) хитинизированная клеточная стенка

5) запасное вещество клеток – крахмал

6) запасное вещество клеток – гликоген

В2. По каким признакам грибы можно отличить от большинства многоклеточных животных

1) гетеротрофное питание

2) клеточное строение

3) автотрофное питание

4) размножаются спорами

5) пищу поглощают всем телом

6) размножаются гифами

Часть С

С1. Дайте характеристику царству Грибы

С2. Дайте характеристику белому грибу, как представителю царства.

4.4. Царство Растения. Особенности строения тканей и органов. Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: автотрофное питание, виды тканей, видоизменения органов, дыхание, корень, корневые системы, лист, органы, опыление, побег, семя, споры, стебель, ткани, хлоропласты, цветок, энергия.

4.4.1. Общая характеристика царства Растения

Все растительные организмы имеют общие черты, как отличающие их от представителей других царств органического мира, так и сближающие с ними. Отличительными признаками царства Растения можно считать следующие:

– относительная неподвижность организма и его и связь с субстратом;

– наличие пластид – хлоропластов, хромопластов и лейкопластов в клетках;

– разветвленность поглощающей поверхности тела;

– постоянный рост;

– проявление раздражимости;

– наличие целлюлозной клеточной оболочки;

– способность к фотосинтезу – автотрофное питание.

Сближает растительные организмы с представителями других царств живой природы клеточное строение, общие механизмы роста, развития, размножения, обмена веществ.

Растения способны к фотосинтезу благодаря наличию хлорофилла в их зеленых органах, стеблях у молодых и травянистых растений и листьях. Накапливая органические вещества в процессе фотосинтеза, растения создают основной запас биомассы на планете Земля, т.е. являются продуцентами. Кислород, выделяемый растениями в процессе фотосинтеза, служит источником аэробного дыхания и образует озоновый слой атмосферы.

Растения появились на Земле около 2 млрд лет назад. Первоначально развитие растительных организмов происходило в водной среде, что привело к появлению – водорослей. Затем растения стали осваивать сушу. Этому способствовало возникновение следующих ароморфозов:

– возникновение фотосинтеза;

– возникновение эукариотического строения клеток;

– возникновение мейоза и оплодотворения;

– возникновение многоклеточности и дифференциации клеток с образованием тканей и органов;

– возникновение чередования гаплоидного и диплоидного поколений;

– возникновение семени;

– возникновение цветка.

Эволюция растений шла в направлении от споровых к семенным, от низших к высшим. У низших растений нет настоящих тканей и органов. Они занимают водную среду обитания.

Тело высших растений расчленено на вегетативные и генеративные органы; они имеют проводящие ткани и занимают три среды обитания: водную, почвенную и воздушную.

4.4.2. Ткани высших растений

Ткани – это устойчивые комплексы клеток, сходные по своему строению, происхождению и функциям. У прокариот и примитивных водорослей тканей нет. Клеточная дифференциация начинается у бурых водорослей и достигает максимума у покрытосеменных растений. Различают следующие основные группы тканей: образовательные, основные, проводящие, покровные, механические, выделительные.

4.4.3. Вегетативные органы цветковых растений. Корень

Орган – это часть тела, состоящая из различных тканей, имеющая определенную форму и выполняющая определенные функции. Вегетативные органы обеспечивают обмен веществ и рост растения. К ним относятся корень и побег, состоящий из стебля, листьев и почек.

Корень – орган растения, выполняющий функции закрепления растения в почве, почвенного питания водой и минеральными веществами, запасания органических веществ, вегетативного размножения подземными частями.

Корень является осевым органом с радиальной симметрией. Верхушка корня покрыта корневым чехликом, под которым находится образовательная ткань, обеспечивающая рост корня.

Разновидности корней: главный, боковые, придаточные. Совокупность всех корней одного растения образует корневую систему. Корневые системы двудольных растений, как правило, стержневые, корневые системы однодольных растений, как правило, мочковатые.

На продольном разрезе молодого корня видны 4 зоны:

– зона деления, образующая конус нарастания корня. Эта группа клеток образует клетки корневого чехлика и слизь, защищающие корень и облегчающие его продвижение в почве.

Зона роста – образована молодыми, растущими клетками. Здесь начинается формирование тканей корня:

– зона корневых волосков (зона всасывания) образована выростами клеток первичной, однослойной всасывающей ткани корня;

– зона проведения. Здесь формируются боковые корни и вторичная структура корня многолетних растений. У однолетних сохраняется только первичная структура корня.

Транспорт воды из почвы в корень происходит пассивно, благодаря разности осмотических давлений между цитоплазмой корневых волосков и водных растворов почвы. А эта разность давлений, в свою очередь, создается активно, за счет затраты энергии. Из клеток всасывающей зоны вода поднимается в проводящие элементы корня в результате роста осмотического давления. В сосудах корня давление поднимается до 3 атмосфер. Оно создано за счет затраты энергии растением. Вверх же по стеблю вода поднимается за счет испарения воды в листьях.

У многих растений встречаются видоизмененные корни: корнеплоды (у редиса, редьки, свеклы, и т.д.), корневые клубни (у георгина, батата). Корни многих растений вступают в симбиоз с грибами, образуя микоризы или грибокорни. Корни бобовых растений вступают в симбиоз с азотобактериями. В результате образуются клубеньки. Бактерии фиксируют атмосферный азот и обеспечивают им растения.

4.4.4. Побег

Побег – это стебель с расположенными на нем листьями и почками. Расположение почек и листьев на побеге бывает:

– супротивным – две почки выходят из одного узла;

– очередным – по одной почке в узле;

– мутовчатым – 3 и более почек в одном узле;

– спиральным – почки расположены по спирали.

Элементы побега формируются из общей верхушечной

образовательной ткани и обладают единой проводящей системой. Формирование побега относится к крупнейшим ароморфозам, обусловившим выход растений на сушу.

Почка – укороченный зачаточный побег – состоит из зачаточного стебля и зачаточных листьев (вегетативная почка) или зачаточных цветков (генеративная почка). Почки, несущие в себе и листья, и цветки, называются смешанными. Верхушечные почки обеспечивают рост побега в длину, боковые (пазушные) обеспечивают ветвление побега. Почки, образующиеся на листьях и в междоузлиях, называются придаточными. «Спящие почки» развиваются после отмирания вышележащих почек, повреждения растений. Эти почки обеспечивают восстановление растений. Почки могут быть защищены почечными чешуями и тогда их называют закрытыми. Почки без чешуй называются открытыми.

Стебель – осевой вегетативный орган с радиальной симметрией. Обладает верхушечным ростом. Главный стебель развивается из почечки зародыша семени. Функции стебля: опорная, проводящая, запасающая, фотосинтезирующая, рост и ветвление растения, вегетативное размножение.

Строение стебля. Стебель травянистых растений состоит из эпидермы и основной ткани – паренхимы. В ней располагаются проводящие сосудисто-волокнистые пучки, содержащие элементы ксилемы и флоэмы. В стеблях древесных растений ксилема и флоэма разделены камбием. Камбий – это образовательная ткань, обеспечивающая рост стебля в толщину. На поперечном срезе такого стебля видны: сердцевина, древесина с годичными кольцами, камбий, кора. Кора – это весь слой, расположенный кнаружи от камбия. Внутренний слой коры, прилегающий к камбию, образован лубом или флоэмой.

По характеру направления роста стебли делятся на прямостоячие (сосна), ползучие (огурец), цепляющиеся (чина луговая), лазающие (лианы), вьющиеся (вьюнок).

Видоизмененные стебли образуют корневища, клубни, луковицы.

Лист – это боковой орган растения, обладающий двусторонней симметрией и обеспечивающий функции фотосинтеза, транспирации и газообмена. Лист состоит из листовой пластинки и черешка. В зависимости от количества листовых пластинок листья бывают простыми (с одной листовой пластинкой на черешке) и сложными (с несколькими листовыми пластинками, имеющими собственные черешки). Форма листьев и их расположение на стебле, тип жилкования являются важными систематическими признаками. Листья, не имеющие черешка, называются сидячими. Листья с черешками – черешковыми.

Лист с обеих сторон покрыт эпидермисом. На нижней стороне листа находятся устьица, обеспечивающие газообмен и транспирацию. У водных растений устьица расположены на верхней стороне листа. Мякоть листа называется паренхимой или мезофиллом.

Скелет листа образован сосудисто-волокнистыми пучками и механической тканью. Через черешок проводящие элементы листа связаны со стеблем. По характеру расположения жилок встречаются листья с сетчатым, дуговым и параллельным жилкованием. Сетчатое жилкование наиболее характерно для двудольных растений, дуговое и параллельное – для однодольных.

Фотосинтез происходит в столбчатой и губчатой тканях паренхимы. Столбчатая ткань примыкает к верхней кожице, а губчатая – к нижней.

В зависимости от среды обитания у листьев возникли различные адаптации. У растений засушливых мест адаптации связаны с уменьшением испарения и накоплением запасов влаги. У растений влажных мест обитания адаптации связаны с увеличением транспирации.

В зависимости от характера адаптаций возникли видоизменения листьев: колючки (барбарис, кактус), усики (горох), ловчий аппарат (непентес), мясистые чешуи (лук), плотная кутикула (столетник).

4.4.5. Цветок и его функции. Соцветия и их биологическое значение

Цветок – это видоизмененный генеративный побег, служащий для семенного размножения. На основании строения цветков растения относят к определенному семейству. Цветок развивается из генеративной почки. Стеблевая часть цветка представлена цветоножкой и цветоложем. Остальные части – чашечка, венчик, тычинки, пестик представляют собой видоизмененные листья. Совокупность чашечки и венчика называется околоцветником. Околоцветник, не подразделенный на чашечку и венчик, называется простым. Околоцветник с чашечкой и венчиком называется двойным.

Главные части цветка – тычинки и пестик. Тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника, внутри которого созревает пыльца. Пестик (плодолистик) состоит из рыльца, столбика и завязи. Внутри завязи находится семяпочка (семязачаток), из которой после оплодотворения развивается семя. Из стенок завязи развивается плод. Цветки, в которых есть и пестики и тычинки, называются обоеполыми. Однополые цветки содержат либо тычинки, либо пестики. Растения, у которых есть и тычиночные, и пестичные цветки, называются однодомными. Растения, на которых развиваются или тычиночные, или пестичные цветки, называются двудомными.

Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветия – группы цветков, расположенных в определенном порядке.

Соцветия более заметны для опылителей, легче опыляются ветром. На растениях, несущих соцветия, количество созревающих плодов значительно больше, чем на одиночных цветках.

Соцветия делятся на простые и сложные. У простых соцветий на главной оси расположены цветки, у сложных – простые соцветия. Простые соцветия – кисть (люпин), колос (подорожник), початок (кукуруза), простой зонтик (вишня), головка (клевер), корзинка (астры), щиток (рябина). Сложные соцветия – сложная кисть или метелка (сирень), сложный зонтик (петрушка), сложный колос (пшеница), сложный щиток (пижма).

Семя, плод. Семя – орган, образующийся в результате полового размножения цветковых растений и служащий для расселения растений. Развивается из семязачатка. Семя состоит из зародыша, эндосперма и семенной кожуры. Зародыш состоит из корешка, почечки и одной или двух семядолей. У однодольных семядоля одна, а запас питательных веществ содержится в эндосперме. У двудольных две семядоли. Запас питательных веществ у них находится в семядолях. Семенная кожура образуется из покровов семяпочки и защищает зародыш от высыхания. Для прорастания семян необходимы определенная температура, влажность, воздух. Покой семян – важное приспособительное свойство, предохраняющее от преждевременного прорастания.

Плоды – органы защиты и распространения семян. Плод – это конечный этап развития цветка. Развивается из завязи цветка. Стенки завязи образуют околоплодник. В зависимости от типа околоплодника плоды делят на сухие и сочные, а от количества семян – на многосемеянные и односеменные.

Сухие односеменные плоды – семянка, зерновка, орех (подсолнечник, рожь, лещина).

Сухие многосеменные плоды – боб, стручок, коробочка (соя, капуста, мак).

Сочные односеменные – костянка (вишня, слива, абрикос).

Сочные многосеменные – ягода (виноград, томат).

Особые виды сочных многосеменных плодов:

– яблоко – завязь погружена в ткань цветоложа (яблоня, груша, айва);

– тыквина – околоплодник твердый, образован из нижней завязи (огурец, дыня);

– померанец – многогнездный плод, образованный из верхней завязи (апельсин, лимон, мандарин).

Плоды, образованные из нескольких цветков, называются соплодиями.

Сложные плоды: многоорешек, многокостянка, земляничина (мякоть земляники – это цветоложе, а настоящие плоды – орешки на поверхности земляничины).

Приспособления плодов к распространению связаны со способом распространения – животными, ветром, водой. Крючки, зацепки, цвет, вкус, летучки, парашютики и др. приспособления обеспечивают расселение растений.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ Часть А

А1. Корневую систему растения образуют корни

1) стержневые 3) придаточные

2) боковые 4) все виды корней

А2. Какую из функций корни не выполняют?

1) закрепление растения в почве

2) всасывание минеральных растворов солей

3) запасание органических веществ

4) образование органических веществ

А3. У срезанной ветки тополя, поставленной в воду, будут развиваться корни

1) придаточные 3) главный

2) боковые 4) все виды корней

А4. Корневой чехлик защищает зону

1) проведения 3) роста

2) всасывания 4) деления

А5. Цветки развиваются из почек

1) вегетативных 3) верхушечных

2) генеративных 4) спящих

А6. Если в одном узле побега развивается 3 и более листьев, то расположение листьев на этом побеге называется

1) очередное 3) мутовчатое

2) супротивное 4) спиральное

А7. Сходство между корнем и стеблем проявляется в том, что оба органа

1) растут из почки

2) делятся на одинаковые функциональные зоны

3) имеют почки

4) растут своей верхушкой

А8. Простыми называют листья с

1) сетчатым жилкованием

2) одним черешком и одной листовой пластинкой

3) одним черешком и несколькими листовыми пластинками

4) несколькими черешками и несколькими листовыми пластинками

А9. Конус нарастания стебля образован тканью

1) покровной 3) механической

2) образовательной 4) основной

А10. Вода и минеральные соли передвигаются по:

1) сердцевине 3) ксилеме

2) флоэме 4) коре

А11. Камбий находится между

1) корой и лубом 3) древесиной и сердцевиной

2) лубом и древесиной 4) кожицей и пробкой

А12. К главным частям цветка относятся

1) чашечка и венчик 3) пестик и тычинки

2) завязь и цветоложе 4) венчик и семязачаток

Часть В

В1. Выберите элементы внутреннего строения стебля

1) камбий 4) ситовидные трубки

2) столбчатая ткань 5) зона роста

3) сердцевина 6) зона всасывания

В2. Выберите элементы внутреннего строения листа

1) губчатая паренхима 4) трахеиды

2) хлоропласты 5) устьица

3) склереиды 6) каменистые клетки

ВЗ. Определите последовательность расположения зон корня, начиная снизу

A) зона всасывания Г) зона деления

Б) зона роста Д) корневой чехлик

B) зона проведения

В4. Определите последовательность зон стебля на его поперечном разрезе

A) пробка Б) кожица

B) сердцевина Г) камбий

Д) луб Е) древесина

Часть С

С1. Назовите основные отличия растений от животных.

С2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, исправьте их.

1. Растения, автотрофные организмы, использующие химическую энергию для создания органических веществ. 2. Клетки растений отличаются от клеток других эукариот наличием целлюлозной клеточной стенки, вакуолей, хлоропластов и других пластид. 3. В процессе фотосинтеза растения создают органические вещества из углекислого газа и воды. 4. В процессе дыхания они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. 5. Растут растения в течение всей жизни. 6. Все растения, живущие на Земле, образуют один отдел – Растения.

СЗ. Докажите, что появление цветка стало крупным ароморфозом, повлиявшим на расцвет покрытосеменных растений.

4.5. Многообразие растений. Признаки основных отделов, классов и семейств покрытосеменных растений. Роль растений в природе и жизни человека. Космическая роль растений на Земле

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: водоросли, голосеменные растения, мохообразные, кукушкин лен, оплодотворение, покрытосеменные, разнообразие, ризоиды, споры, хроматофор, цикл развития, эволюция растений, экология растений.

4.5.1. Жизненный цикл водорослей

Отдел Зеленые водоросли включает в себя одноклеточные колониальные и многоклеточные растения. Всего около 13 тыс. видов. К одноклеточным относятся хламидомонада, хлорелла. Колонии образованы клетками вольвокса и пандорины. К многоклеточным зеленым водорослям относятся ульва, улотрикс, спирогира и другие. Общим для всех Зеленых водорослей является наличие хроматофора, содержащего хлорофилл.

Размножаются зеленые водоросли бесполым и половым путями. Бесполое размножение осуществляется жгутиковыми зооспорами, формирующимися внутри материнской клетки или частями тела – таллома. Половой процесс связан с образованием гамет и последующим их слиянием с образованием зиготы. При этом не у всех водорослей гаметы подразделяются на мужские и женские: у некоторых водорослей сливаются две одинаковые гаметы. Из зиготы либо образуется новая особь, либо зооспоры. В жизненном цикле водорослей гаплоидная фаза преобладает над диплоидной.

Жизненные циклы споровых растений. Моховидные, или Мохообразные, растения насчитывают более 20 тыс. видов. Все они представляют собой листостебельные растения, у которых нет корней и проводящих тканей. Поэтому воду они получают из осадков, тумана, росы. К субстрату некоторые мхи прикрепляются ризоидами – клеточными выростами, которые у молодых растений всасывают водные растворы минеральных солей из почвы. Позже они эту функцию утрачивают и служат органами прикрепления. В жизненном цикле мхов преобладает зеленое растение с листьями – гаметофит. Это половое поколение мха. Гаметофит развивается из гаплоидной споры, попавшей во влажную среду. У зеленого мха Кукушкин лен гаметофит представлен мужскими и женскими растениями. На мужском гаметофите в антеридиях и на женском – в архегониях образуются гаметы. Сперматозоиды кукушкина льна снабжены жгутиками. Оплодотворение происходит только во влажных условиях. После этого на женских растениях развивается спорофит – коробочка на ножке. Коробочка паразитирует на гаметофите. В коробочке из диплоидных клеток-предшественниц мейотическим путем образуются гаплоидные споры. Из споры, попавшей на землю, сначала вырастает зеленая нить – протонема. Из части протонемы образуются ризоиды (выросты отдельных клеток, углубляющиеся в почву), а из другой ее части – стебель и листья кукушкина льна. Таким образом размножаются мхи как с помощью спор, так и с помощью гамет.

Сфагновые мхи. Отличаются от зеленых мхов отсутствием ризоидов. Воду поглощают всей поверхностью тела, благодаря воздухоносным клеткам. Цикл развития такой же, как и у зеленых мхов. Из отмерших частей растения в условиях недостатка кислорода образуется торф.

Папоротниковидные. Многолетние травянистые или древесные растения, тело которых расчленено на стебель, лист (вайи) и корни или корневища. Развиты покровные и проводящие ткани. Спорангии находятся на нижней стороне листовой пластинки. Споры прорастают, попадая в почву. Из спор вырастают обоеполые (у равноспоровых) или разнополые (у разноспоровых) заростки, имеющие ризоиды. На заростках формируются антеридии и архегонии. После оплодотворения образуется зигота, из которой развивается диплоидный зародыш, а затем спорофит – листостебельное растение. На нижней стороне листьев развиваются сорусы – спорангии со спорами. У некоторых водных Папоротниковидных имеются мужские и женские заростки.

Голосеменные растения произошли от древнейших папоротниковидных в девонском периоде. В настоящее время насчитывают около 700 видов деревьев и кустарников. Основную группу составляют хвойные деревья: ель, сосна, лиственница, кедр, пихта, можжевельник, туя, кипарис и т.д. В жизненном цикле господствует диплоидный спорофит. Он представляет собой ствол с хорошо развитой корой и древесиной, пронизанными смоляными ходами. В ходах накапливаются смолы, эфирные масла, бальзамы. Листья хвойные или чешуевидные.

Сосна, многолетнее растение, размножающееся семенами, которые образуются в шишках. Шишки двух типов – мужские и женские. Мужские зеленые шишки развиваются у основания молодых побегов. На нижней стороне каждой чешуйки находятся 2 пыльцевых мешка. В них после мейотического деления исходных клеток развиваются гаплоидные микроспоры. Из микроспор образуются пыльцевые зерна. Пыльцевое зерно сосны является гаметофитом. Оно покрыто двумя оболочками, между которыми находится камера, заполненная воздухом. Воздух облегчает вес пыльцы. Внутри каждой микроспоры образуется два спермия и клетки, дающие начало пыльцевой трубке. Женские красноватые шишки развиваются на конце молодых побегов. На их оси находятся семенные чешуйки. На нижней стороне семенных чешуек формируется по 2 семязачатка. В семязачатке есть пыльцевход. Опыление у сосны происходит следующим образом: пыльца приклеивается к семязачаткам смолистым веществом. Вегетативная клетка пыльцы образует пыльцевую трубку, которая проникает в семязачаток. Примерно через 12—14 месяцев происходит оплодотворение. Один из спермиев оплодотворяет яйцеклетку, а другой погибает. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается семя. Семена, снабженные крылатыми выростами, разлетаются. При попадании в почву в благоприятных условиях они дают начало новому растению.

Покрытосеменные растения произошли предположительно в мезозое от голосеменных предков. Насчитывают около 250 тыс. видов. Они господствуют на большей части суши и создают основную часть фитомассы и кислорода. Освоить сушу покрытосеменные смогли благодаря прогрессивным изменениям вегетативных и репродуктивных органов.

К основным ароморфозам, обеспечившим появление и распространение цветковых растений, относятся:

– формирование сосудистых проводящих тканей – ксилемы и флоэмы;

– появление цветка, из завязи которого развивается плод, защищающий семена;

– возникновение двойного оплодотворения, обеспечивающего формирование триплоидного эндосперма, необходимого для развития диплоидного зародыша; редукция женского гаметофита до 8 клеток зародышевого мешка.

Мужской гаметофит образуется в пыльниках тычинок и представляет собой пылинку. Пылинка содержит генеративную и вегетативную клетки. При попадании на рыльце пестика, пыльца прорастает. Из генеративной клетки образуется 2 спермия. Спермии по пыльцевой трубке, образовавшейся из вегетативной клетки, попадают в зародышевый мешок. Ядро одного спермия сливается с ядром яйцеклетки, а ядро другого спермия сливается с диплоидным центральным ядром. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш, а из триплоидного ядра – ядра запасающей ткани – эндосперм. Этот способ оплодотворения был открыт С.Г. Навашиным и получил название двойного оплодотворения.

4.5.2. Однодольные и двудольные растения

Цветковые растения делятся на два класса – двудольные и однодольные. Основными признаками класса Двудольные являются следующие:

– в зародыше семени две семядоли;

– корневая система, как правило, стержневая;

– рост стебля в толщину обеспечивается камбием (боковой меристемой);

– листья, обычно, с сетчатым жилкованием. Исключение – подорожник.

Цветки имеют двойной околоцветник. Число компонентов цветка кратно 5, иногда 4.

Основные жизненные формы – деревья, травы, кустарники.

Признаки класса Однодольные:

– в зародыше одна семядоля;

– мочковатая корневая система;

– стебель не растет в толщину, т.к. не имеет камбия;

– листья простые, с параллельным или дуговым жилкованием. Исключение – вороний глаз.

Число компонентов цветка кратно 3. Околоцветник простой.

Классы цветковых растений делятся на: отделы, порядки, семейства, роды, виды.

Некоторые семейства, входящие в эти классы, представлены в виде таблицы:

4.5.3. Космическая роль растений

Растения играют в жизни других организмов и в биосфере в целом очень важную роль. Хлорофилл растений выступает как посредник между Солнцем и Землей, выполняя на нашей планете космическую роль. Он поглощает и использует энергию солнечного света для синтеза органических веществ из неорганических.

Растения являются продуцентами органических веществ, которые потребляются другими организмами. Растения – основной источник кислорода на Земле. Большинство существующих организмов дышат кислородом, выделенным растениями. Озоновый экран защищает Землю от избытка ультрафиолетового излучения, губительно действующего на организмы. Растения и продукты их жизнедеятельности оказывают влияние на геохимическое строение Земли. Растительные отложения образуют такие полезные ископаемые, как уголь и торф.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ Часть А

А1. Растения для создания органических веществ используют процесс

1) энергетического обмена 3) дыхания

2) хемосинтеза 4) фотосинтеза

А2. У мхов в отличие от водорослей есть

1) споры 2) органы 3) хлорофилл 4) камбий

А3. Все зеленые растения способны к

1) двойному оплодотворению

2) семенному размножению

3) хемосинтезу

4) образованию крахмала в листьях

А4. Зеленые водоросли – это группа растений, образующая систематическую категорию:

1) тип 2) класс 3) отдел 4) семейство

А5. Голубая ель в отличие от папоротника страусника

1) размножается семенами

2) размножается спорами

3) в оплодотворении зависит от воды

4) не имеет проводящих сосудов

А6. Шишка хвойных – это:

1) плод

2) система побегов

3) видоизмененный цветок

4) видоизмененный плод

А7. Что образуется в женских шишках сосны?

1) пыльца

2) семязачатки

3) споры

4) семена

А8. Оплодотворение у цветковых растений называется двойным потому, что:

1) оплодотворяются яйцеклетка и центральная клетка

2) яйцеклетка оплодотворяется два раза

3) в результате образуются два зародыша

4) в нем участвуют два органа размножения

А9. Гаметофит мха кукушкин лен представлен

1) спорой 3) листостебельным растением

2) заростком 4) коробочкой

А10. Гаплоидным организмом у папоротника является

1) спорангий 3) заросток

2) зеленое растение 4) зародыш

А11. Исходными веществами для фотосинтеза являются

1) углекислый газ и вода 3) кислород и липиды

2) белки и углеводы 4) крахмал и кислород

А12. Видоизмененный корень есть у

1) капусты 3) тюльпана

2) чеснока 4) моркови

А13. Соцветие кисть характерно для растений семейства

1) злаки 3) бобовые

2) сложноцветные 4) розоцветные

А14. К однодольным относятся растения, как правило, имеющие

1) стержневую корневую систему и дуговое жилкование листьев

2) мочковатую корневую систему и параллельное жилкование листьев

3) одну семядолю в семени и сетчатое жилкование листьев

4) одну семядолю в семени и сетчатое жилкование листьев

А15. Лук, чеснок, тюльпан относят к семейству

1) сложноцветных 3) лилейных

2) пасленовых 4) луковых

Часть В

В1. Выберите признаки мохообразных растений

1) тело представлено талломом

2) у растения есть листья и стебли

3) размножается семенами

4) гаметофит представлен заростком

5) спорофит – коробочка со спорами

6) из споры вырастает зеленая нить

В2. Выберите характерные особенности папоротникообразных растений

1) отсутствие устьиц на листьях

2) сформированность проводящих пучков

3) наличие ризоидов на гаметофите

4) равно и разнополые заростки

5) доминирование гаметофита

6) расчлененность на органы спорофита

ВЗ. Соотнесите процессы развития с организмом, у которого эти процессы происходят

В4. Определите последовательность развития растения папоротника, начиная со споры

A) заросток Г) зигота

Б) зародыш спорофита Д) спорангии

B) споры

Часть С

С1. Какие эволюционные преобразования произошли в жизненных циклах растений в ряду споровые – покрытосеменные растения.

С2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, исправьте их.

1. Главный признак деления цветковых растений на классы – строение цветка. 2. Цветок – это генеративный орган растения, обеспечивающий его половое размножение. 3. Главными органами цветка являются плод и семя. 4. Плоды и семена образуются в завязи пестика. 5. Такие плоды, как колос и початок, характерны для злаковых растений. 6. Группы растений со сходным строением плодов и цветков относятся к одному семейству.

4.6. Царство Животные. Главные признаки подцарств одноклеточных и многоклеточных животных. Одноклеточные и беспозвоночные животные, их классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Характеристика основных типов беспозвоночных, классов членистоногих

4.6.1. Общая характеристика царства Животные

Животные – самое многочисленное по разнообразию и числу видов (около 1,5 млн видов) царство эукариотических организмов. Два существующих на Земле подцарства животных – Одноклеточные и Многоклеточные ученые объединили в одну систематическую группу царство на основании следующих, характерных признаков:

– гетеротрофный способ питания;

– подвижность, активность;

– изменяемая форма тела;

– рост, ограниченный определенным периодом жизни;

– раздражимость, проявляющаяся в таксисах у одноклеточных и рефлексах у многоклеточных;

– в их эукариотических клетках отсутствуют прочные клеточные стенки, пластиды, крупные вакуоли;

– запасным веществом клеток является гликоген.

Роль животных в природе и жизни человека:

– животные в природе выполняют функции консумен– тов – потребителей органического вещества, созданного растительными организмами;

– животные могут быть средой обитания для внешних и внутренних паразитов; участвуют в распространении растений, грибов, бактерий;

– многие представители этого царства являются источниками пищи, сырья, медикаментов;

– некоторые животные являются возбудителям заболеваний;

– животные имеют научное значение, как объекты исследований;

– имеют эстетическое значение.

Животные адаптированы ко всем средам обитания, которые они занимают:

– млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, брюхоногие моллюски, пауки, насекомые занимают назем– но-воздушную и частично водную среду обитания;

– в почве живут – черви, многоножки, медведки, пер– вично-бескрылые насекомые, личинки некоторых насекомых, некоторые млекопитающие;

– водную среду занимают рыбы, водные млекопитающие, ракообразные, моллюски, иглокожие, черви – поли– хеты, пиявки;

– паразитические организмы живут в других организмах. Это простейшие, плоские и круглые черви, некоторые членистоногие.

4.6.2. Подцарство Одноклеточные или Простейшие. Общая характеристика

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: амебы, балантидий, жгутиковые, инфузории, кокцидии, малярийный плазмодий, пищеварительная вакуоль, половой прогресс, порошица, саркодовые, сократительная вакуоль, споровики, эвглена зеленая.

Тело простейших животных состоит из одной клетки, осуществляющей все функции жизнедеятельности. Представители этого подцарства обладают всеми свойствами самостоятельного организма. Свободноживущие простейшие имеют дополнительные органоиды движения, питания, выделения, защиты и т.д. Некоторые из этих органоидов временные (ложноножки амебы), некоторые постоянные (жгутик эвглены, реснички инфузорий).

Среди простейших встречаются внутриклеточные паразиты, у которых отсутствуют пищеварительные вакуоли и органеллы движения; у них сложный жизненный цикл, иногда со сменой хозяина; они обладают высокой плодовитостью.

Особенности жизнедеятельности простейших: Обитают простейшие в воде, влажной почве, в других организмах. Для большинства из них характерно гетеротрофное питание: некоторые представители (эвгленовые) питаются смешанным способом. Днем они могут фотосинтезировать, ночью поглощают готовые органические вещества. Поглощают пищу эти животные разными способами: путем фагоцитоза и пиноцитоза, а также путем диффузии. Продукты обмена удаляются через сократительные вакуоли или же путем диффузии. Свободноживущие простейшие дышат кислородом, растворенным в воде или атмосферным воздухом. Паразитические простейшие живут в бескислородной среде и извлекают энергию для своей жизнедеятельности путем гликолиза Простейшие обладают раздражимостью. Они реагируют на изменение химического состава окружающей среды, на свет. Размножаются бесполым и половым способами. Бесполое размножение осуществляется путем митотического деления клеточных ядер; половое – путем копуляции или конъюгации. Неблагоприятные условия переживают в виде цисты.

Роль простейших в природе и жизни человека:

– являются непременными участниками круговорота веществ и энергии в экосистемах, выступая в роли микро– консументов и редуцентов;

– образуют геологические залежи известняка, мела;

– являются объектами научного исследования;

– многие являются паразитами человека и животных, а также возбудителями заболеваний.

Многообразие простейших. Класс Саркодовые. Свободноживущие представители: амеба обыкновенная, фора– миниферы, радиолярии. Размер клетки 0,2—0,7 мм. Амеба живет в пресноводных, илистых водоемах. Цитоплазма образует выросты – псевдоподии, или ложноножки, служащие для передвижения и фагоцитоза. Клетка типичного эукариотического строения. Есть пищеварительные и сократительные вакуоли. Выполняет все функции самостоятельного организма. К патогенным простейшим этого типа относится дизентерийная амеба, вызывающая амебную дизентерию у человека. Паразитирует в кишечнике человека.

Класс Жгутиковые. Представители этого класса имеют постоянную форму тела, благодаря наличию уплотненной клеточной оболочки.

Животные передвигаются с помощью одного или нескольких жгутиков. Свободноживущие формы обитают в воде, влажной почве. Среди них есть как фотосинтезирующие, так и нефотосинтезирующие организмы. Паразитические простейшие (лямблия печеночная, трипаносома) и другие обитают в других организмах.

Эвглена зеленая имеет веретенообразную форму тела. Размер клетки около 0,05 мм. Передвигается эвглена с помощью жгутика – цитоплазматического выроста, состоящего из тонких фибрилл. На переднем конце находится светочувствительный глазок. В цитоплазме, помимо всех, характерных для животных клеток, органелл, находятся хроматофоры, содержащие хлорофилл. На свету эвглена способна к фотосинтезу. Поэтому ее относят к промежуточным, между растениями и животными, эволюционным формам. Размножается эвглена бесполым путем, делением надвое по продольной оси. Половое размножение осуществляется путем копуляции (слияния клеток).

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс.