Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

РАЗДЕЛ II. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 10. Царство РАСТЕНИЯ

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

10. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

Растения — это эукариотические фотосинтезирующие автотрофные организмы. Царство Растения насчитывает около 500 тыс. видов. Растения являются продуцентами органических веществ и основным источником энергии для других живых организмов. Любые пищевые цепи начинаются с зелёных растений. Они же определяют характер биоценоза, защищают почву от эрозии. Растения служат источником кислорода и оказывают значительное влияние на климат Земли. Человек использует около 1,5 тыс. видов культурных растений как пищевые, технические и лекарственные ресурсы. Продукты питания растительного происхождения обеспечивают организм человека белками, жирами, углеводами и витаминами. Растения вырабатывают фитогормоны (вещества, способные усиливать физиологические процессы) и фитонциды (вещества, способные угнетать рост микроорганизмов или убивать их).

Царству Растения присущ ряд отличительных признаков:

- Автотрофный (фототрофный) тип питания. Встречаются также виды с миксотрофным (насекомоядные растения) и гетеротрофным (растения-паразиты) питанием.

- Специфические черты в организации растительной клетки: окружена клеточной стенкой, образованной целлюлозой; имеет пластиды; содержит крупные вакуоли; основным запасающим веществом является крахмал.

- Неподвижный, в основном прикреплённый, образ жизни. Поэтому растения не имеют костей, мышечной и нервной систем. Движения растений связаны с перемещением их частей тела: ростовые движения корней и стеблей, движение листьев в зависимости от времени суток и освещённости и др.

- Рост возможен в течение всей жизни и осуществляется только в определённых участках тела. Тело большинства растений в той или иной степени ветвится.

- Чередование гаплоидной (гаметофит) и диплоидной (спорофит) фаз развития.

- Практически нет специальных экскреторных органов.

- Расселение происходит спорами и семенами, находящимися в состоянии покоя.

Перечисленные отличия растений от животных не являются абсолютными. Черты животной организации часто встречаются у низших растений, которые соответствуют ранним этапам эволюционного развития. Например, способность и к автотрофному, и к гетеротрофному питанию (эвглена зелёная). Более высоко организованные растения достаточно чётко отличаются от животных.

Растения делят на низшие и высшие. У низших растений тело (слоевище, или таллом) не дифференцировано на ткани и органы. К ним относятся Красные водоросли (Багрянки), Настоящие водоросли и Лишайники. У высших растений тело разделено на органы (корень, стебель, лист), образованные дифференцированными тканями. К высшим растениям относятся Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, Голосеменные и Покрытосеменные (Цветковые). Четыре первых отдела расселяются при помощи спор {споровые), два последних — при помощи семян {семенные).

Размножение растений.

Для всех высших растений характерно чередование в жизненном цикле полового и бесполого размножения и связанное с этим чередование поколений (фаз развития) — гаплоидной (n) (гаметофит) и диплоидной (2n) (спорофит). На спорофите возникают мешковидные образования — спорангии (органы бесполого размножения), в которых в результате спорогенеза, сопровождающегося мейотическим делением, формируются таилоидные споры. Из спор развивается гаметофит. На нём формируются особые половые структуры — гаметангии (органы полового размножения), в которых образуются гаметы.

Мужские половые органы, где формируются сперматозоиды, называются антеридиями, женские половые органы, где формируются яйцеклетки, называются архегониями. Если на гаметофите развиваются и архегонии, и антеридии, то он называется обоеполым, если только антеридии, то мужским, если только архегонии, то женским. При слиянии гамет образуется зигота. Из зиготы развивается спорофит.

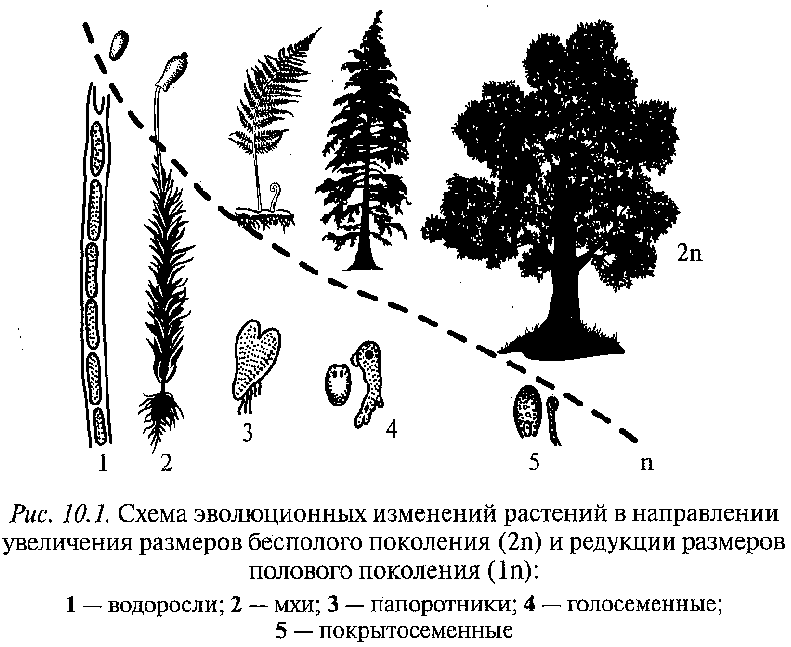

Эволюция растений шла в направлении увеличения размеров бесполого поколения (спорофита) и редукции полового поколения (гаметофита). У подавляющего большинства высших растений (за исключением моховидных) в жизненном цикле преобладает спорофитная фаза (рис. 10.1).

10.1. ПОДЦАРСТВО НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ. ВОДОРОСЛИ

Строение и жизнедеятельность водорослей.

Водоросли — это фотосинтезирующие автотрофные эукариотические организмы. Насчитывается, около 30 тыс. видов различных водорослей. Выделяют отделы Зелёные, Красные, Бурые водоросли и др. Водоросли бывают одноклеточные, многоклеточные и колониальные.

Тело многоклеточных водорослей (таллом) состоит из сходных клеток и не разделено на органы и ткани. Формы таллома очень разнообразны: монадная, амёбоидная, нитчатая, пластинчатая и др. Хлоропласта водорослей называются хроматофорами. У многих подвижных водорослей имеется светочувствительный глазок {стигма), благодаря чему эти водоросли обладают фототаксисом — способностью к движению по направлению к свету.

Водоросли обитают главным образом в воде, однако большое число видов поселяется на суше во влажных местах обитания (на поверхности почвы, камнях, коре деревьев).

Размножение водорослей.

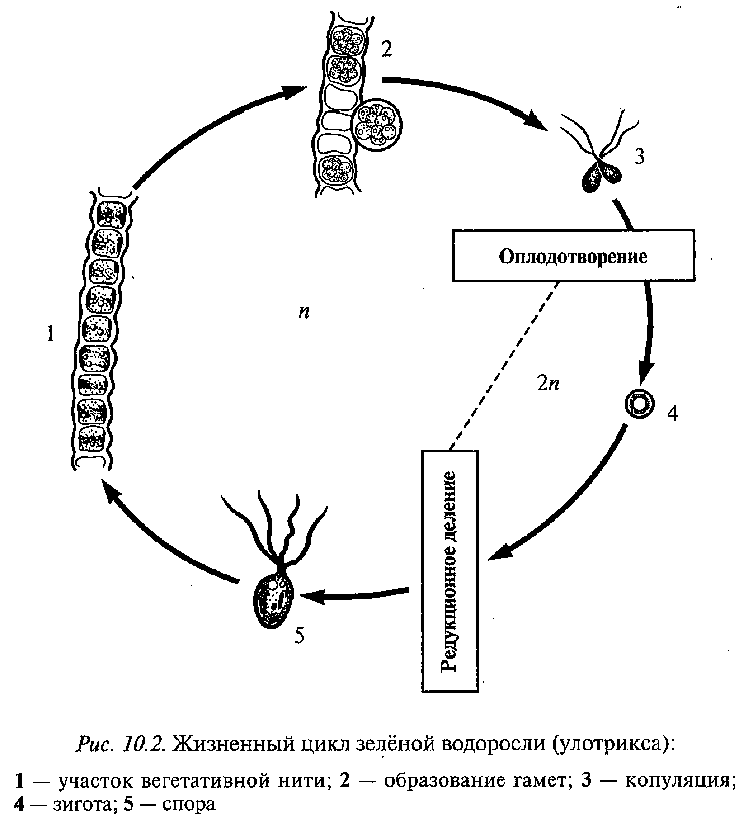

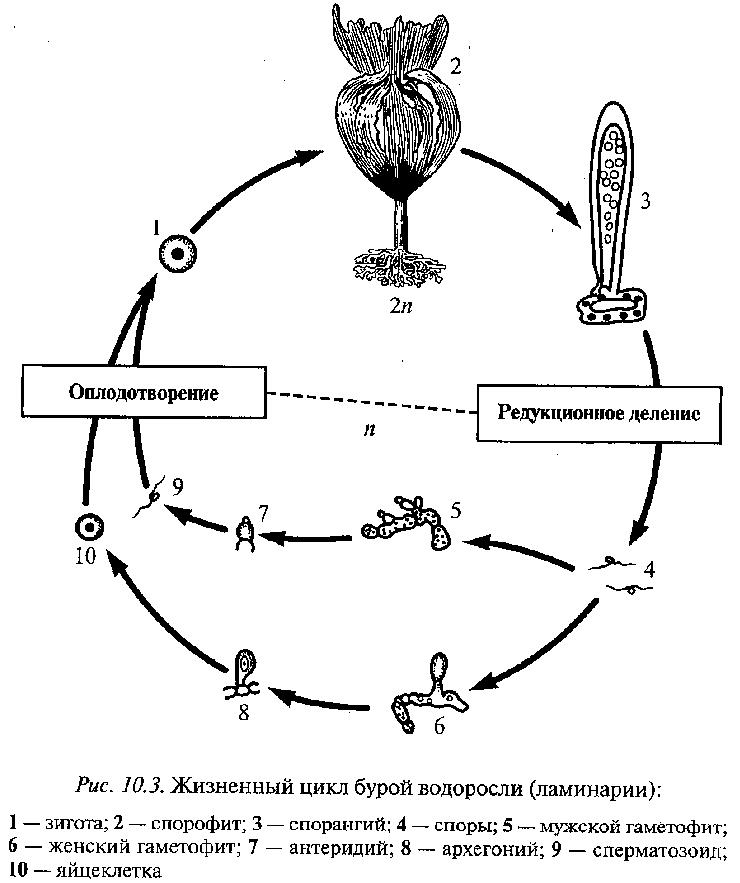

Водоросли могут размножаться бесполым и половым путём. К бесполому относится вегетативное размножение (деление таллома на части у многоклеточных, деление клеток надвое у одноклеточных, распадение колоний у колониальных форм) и спорообразование (образование в спорангиях подвижных или неподвижных спор). Половое размножение заключается в формировании гамет и их последующем слиянии с образованием зиготы, а также просто слиянии двух одноклеточных водорослей друг с другом либо посредством конъюгации. При половом размножении в жизненном цикле зелёных водорослей преобладает гаметофит, бурых — спорофит (рис. 10.2—10.3).

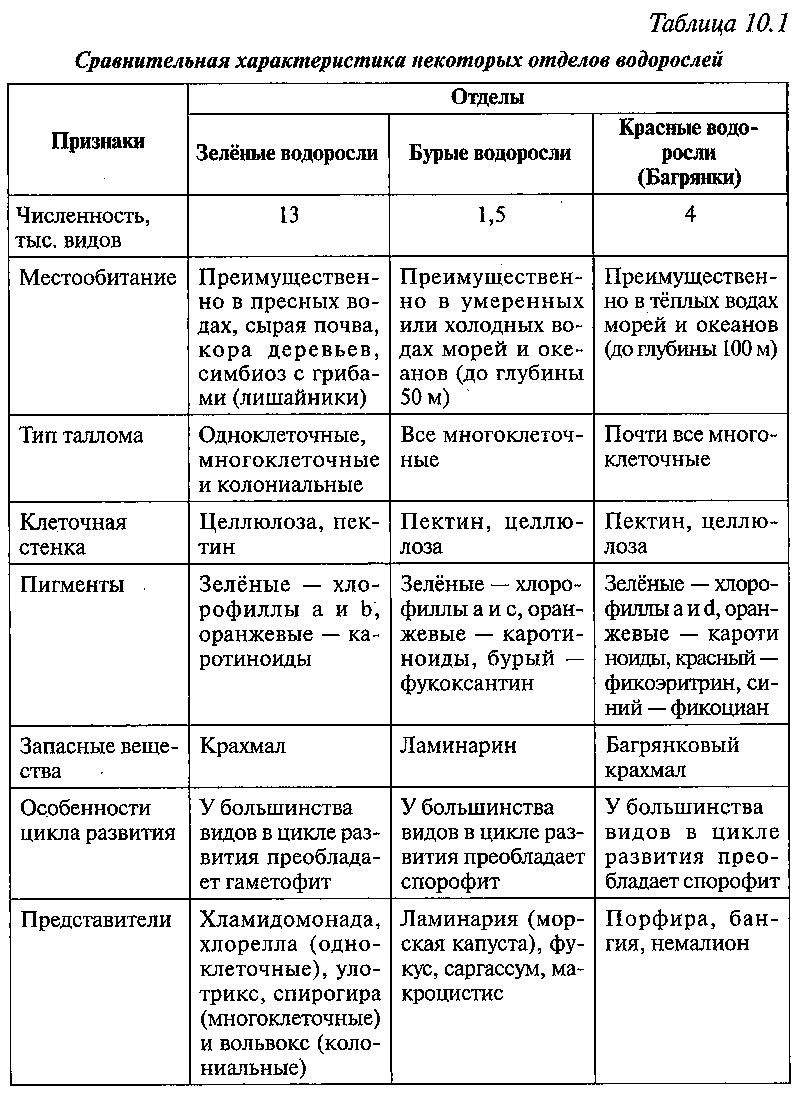

Сравнительная характеристика некоторых отделов водорослей представлена в табл. 10.1.

Значение водорослей.

Водоросли являются важным компонентом водного сообщества. В водах Мирового океана водоросли являются основными продуцентами органических веществ. Кроме того, они выделяют кислород, необходимый для дыхания животным и растениям. Водоросли, обитающие на поверхности почвы, участвуют в почвообразовании. Водоросли сыграли огромную роль в истории Земли, обогатив атмосферу кислородом. Широко используются водоросли и человеком: в пищу и на корм скоту (богаты витаминами, солями йода и брома), для получения агар-агара и других веществ и т. д.

10.2. ТКАНИ И ОРГАНЫ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

К высшим растениям относятся моховидные, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). В процессе эволюции в качестве приспособления к жизни в наземно-воздушной среде у растений произошла дифференциация клеток на ткани и формирование органов.

10.2.1. Ткани

Ткань — совокупность клеток, сходных по строению, происхождению и выполняющих одинаковые функции. У растений различают следующие ткани: образовательные (меристемы), покровные, основные, механические, проводящие, выделительные (табл. 10.2). Ткани растений делят на временные (меристемы) и постоянные (все остальные ткани).

10.2.2. Вегетативные органы

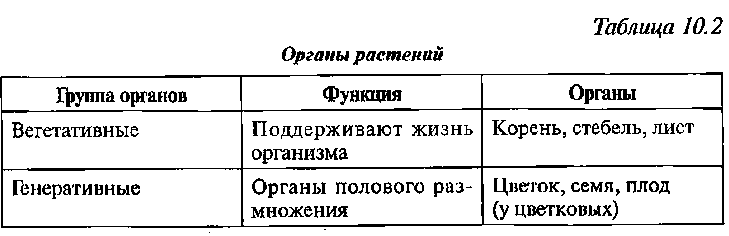

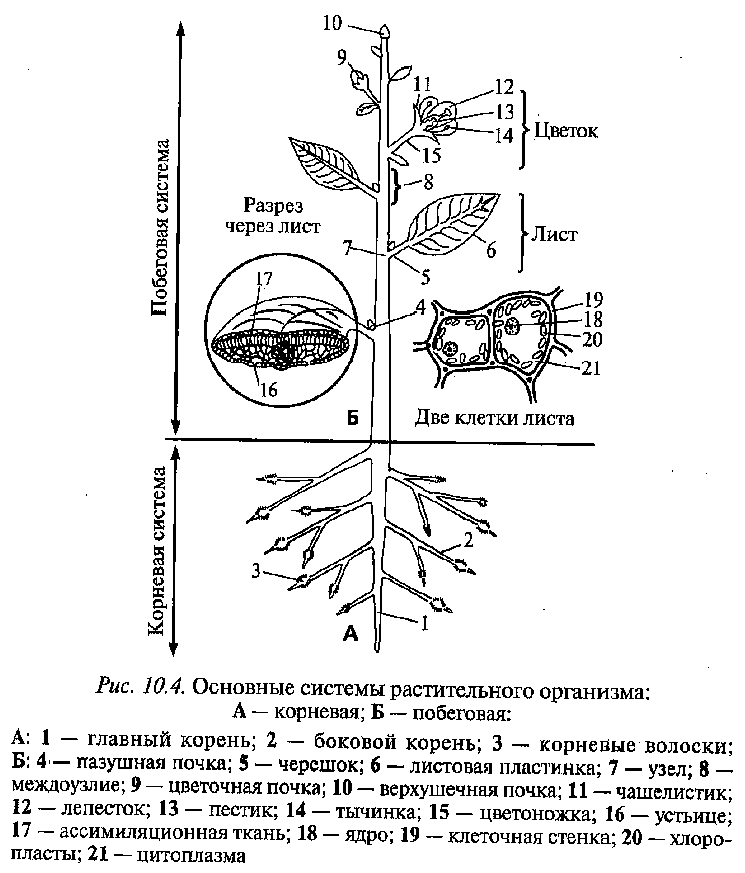

Орган — часть организма, имеющая определённую форму и строение, состоящая из нескольких тканей, занимающая определённое место в организме и выполняющая специфическую функцию или функции. У растений выделяют следующие органы (табл. 10.3, рис. 10.4).

10.2.2.1. Корень

Корень — вегетативный подземный орган растения. Он имеет радиальную симметрию, не несёт на себе листья, обладает способностью ветвиться, характеризуется неограниченным ростом. Функции корня: закрепление растения в почве, поглощение воды и минеральных веществ, синтез гормонов и ферментов, выделение продуктов метаболизма, запасание воды и питательных веществ.

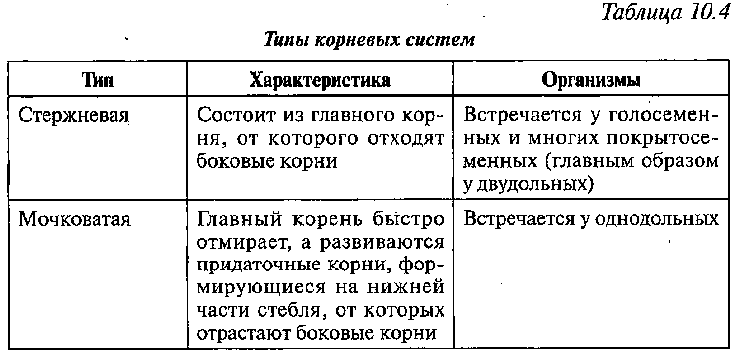

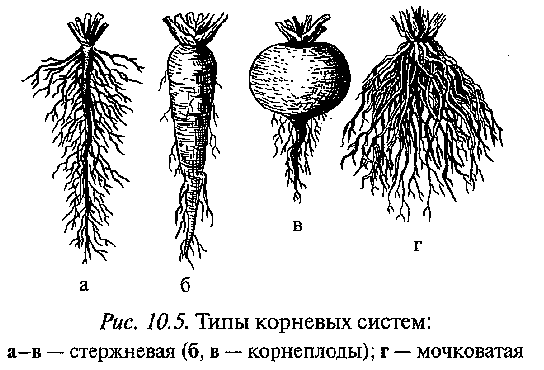

Типы корневых систем. Совокупность всех корней одного растения называют корневой системой. Различают два типа корневых систем (у семенных): стержневую и мочковатую (табл. 10.4, рис. 10.5).

Придаточные корни могут образовываться и у многих двудольных растений на стеблях, засыпанных землёй, на ползучих и подземных стеблях. Эту способность используют для искусственного вегетативного размножения черенками.

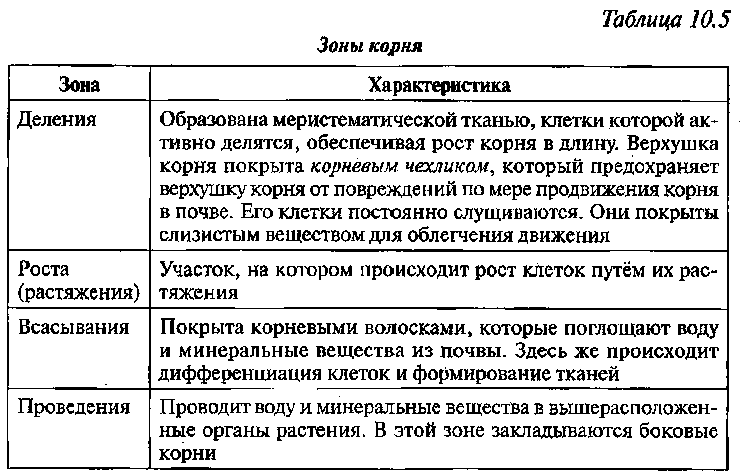

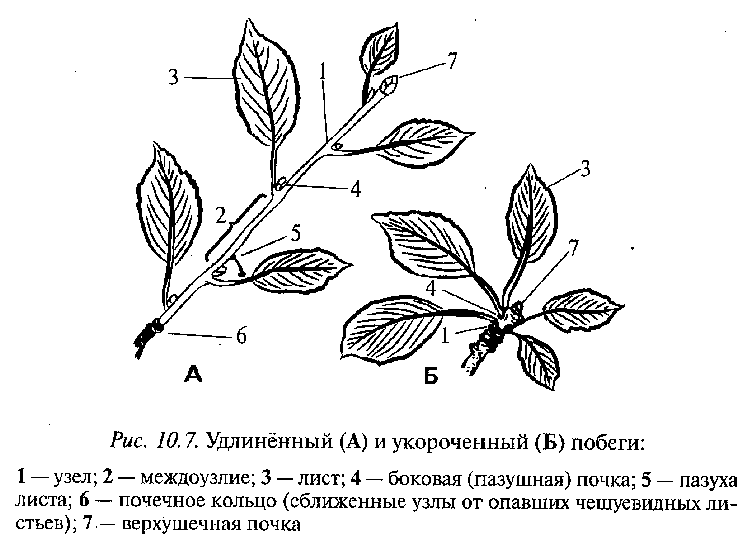

Зоны корня. На продольном разрезе различают четыре основные зоны корня: деления, роста (растяжения), всасывания и проведения (табл.10.5, рис.10.6)

Внутреннее строение. На поперечном срезе корня можно выделить ризодерму, первичную кору из клеток паренхимы и центральный цилиндр, который включает эндодерму, перицикл (образовательная ткань, формирующая боковые корни), первичную флоэму, первичную ксилему и сердцевину. При одревеснении (вторичный рост) ризодерма, первичная кора и эндодерма замещаются перидермой, а камбий образует вторичную флоэму (луб) и вторичную ксилему (древесина). Вода поступает в клетки корня пассивно, в силу разности осмотического давления почвенного раствора и клеточного сока, а минеральные вещества — в результате активного всасывания, требующего затрат энергии на преодоление градиента концентрации. Движение раствора вверх по сосудам корня и стебля обеспечивается корневым давлением, создаваемым всасывающей силой всех корневых волосков, и испарением воды с поверхности листьев (транспирацией).

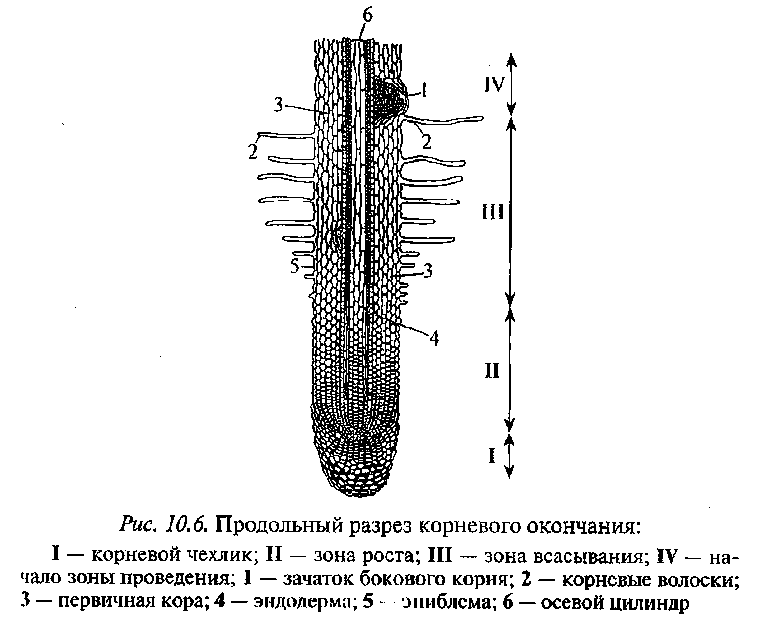

Особенности корня. В связи с изменением функций корня происходит его видоизменение (табл. 10.6). Образование корнеплодов и корневых клубней связано с накоплением в корне запасных веществ и воды.

Корни многих растений образуют с почвенными организмами симбиозы. Микориза (грибокорень) представляет собой симбиоз высшего растения и гриба. Клубеньки на корнях образуются у бобовых растений в результате их симбиоза с азотфиксирующими микроорганизмами, которые способны усваивать молекулярный азот атмосферы.

10.2.2.2. Стебель

Стебель — вегетативный орган растения, несущий листья и почки. Имеет радиальное строение, может ветвиться, характеризуется неограниченным верхушечным ростом. В ряде случаев стебли могут фотосинтезировать. Функции стебля: проводящая, или транспортная (соединяет два полюса питания растения — корни и листья), опорная (выносит листья к свету), запасающая (служит для накопления питательных веществ и воды), является органом вегетативного размножения.

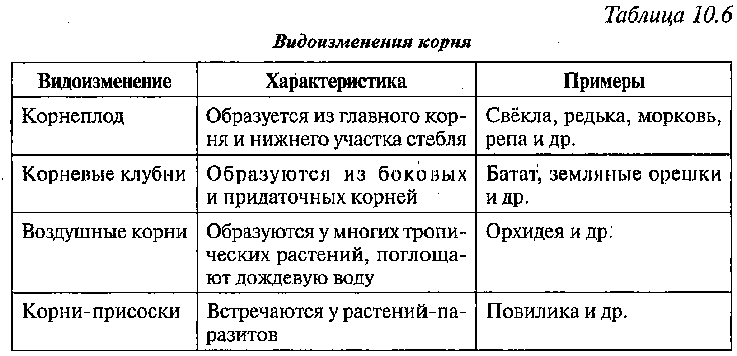

Стебель с листьями и почками, развившийся из почки в течение одного вегетационного периода, называют побегом (рис. 10.7). Побег состоит из повторяющихся элементов — узлов и междоузлий. Узел — участок стебля, от которого отходит лист (листья). Междоузлие — часть стебля между соседними узлами. Пазуха листа — угол между листом и находящимся выше междоузлием.

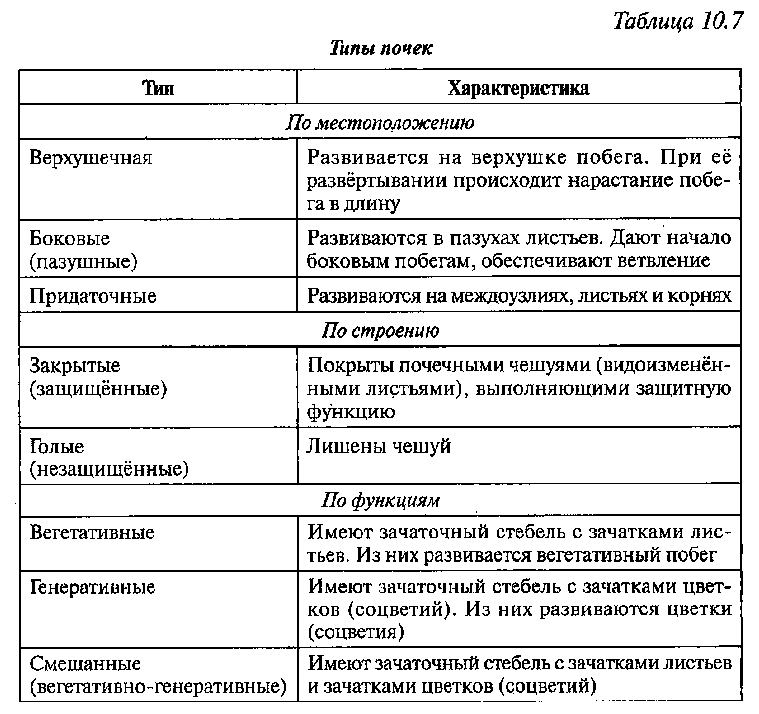

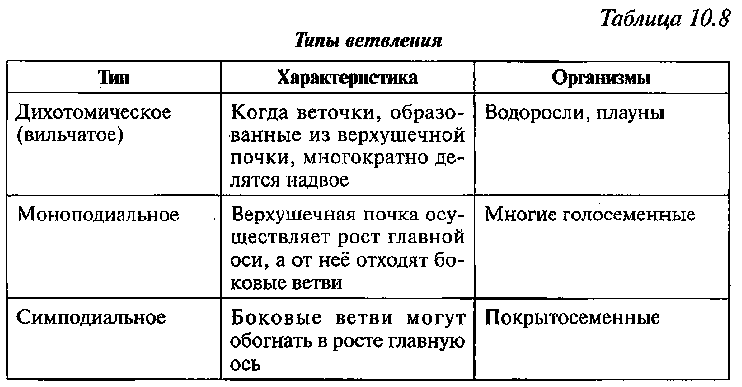

Почка — зачаточный, ещё не развившийся побег. Выделяют почки разных типов (табл. 10.7, рис. 10.8).

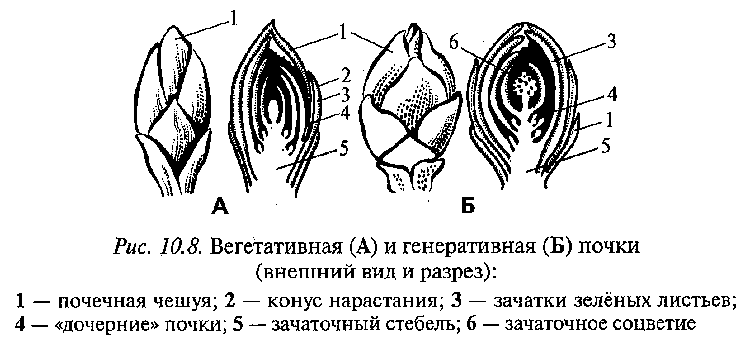

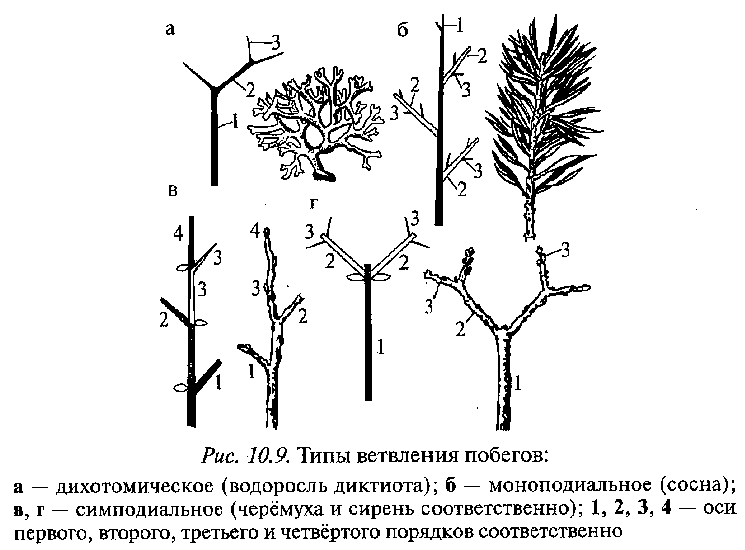

Рост стебля в длину и ветвление осуществляется деятельностью верхушечной и боковых почек. У ряда растений (бамбук, злаковые) наряду с верхушечным ростом долгое время активно растут основания междоузлий побега (вставочный рост). Для увеличения площади соприкосновения со средой главный побег, выросший из почечки зародыша семени, образует новые побеги, обеспечивающие ветвление стебля. У ряда растений тропиков и субтропиков встречаются неветвящиеся побеги. Различают следующие типы ветвления: дихотомическое, моноподиальное и симподиальное (табл. 10.8; рис. 10.9).

Формы побегов. По характеру расположения в пространстве побеги (стебли) делят на прямостоячие (кукуруза), стелющиеся (земляника), вьющиеся (вьюнок), цепляющиеся (горох). В зависимости от степени одревеснения стебли делятся на одревесневшие (деревья и кустарники) и травянистые (травы). Травянистые формы произошли от древесных.

Внутреннее строение. У семенных растений первичное строение (не одревесневшее) стебля таково; снаружи эпидерма, под ней первичная кора, образованная паренхимой, и проводящие пучки, в которых кнаружи располагается флоэма, а ближе к центру — ксилема. Центральная часть (сердцевина) образована паренхимой.

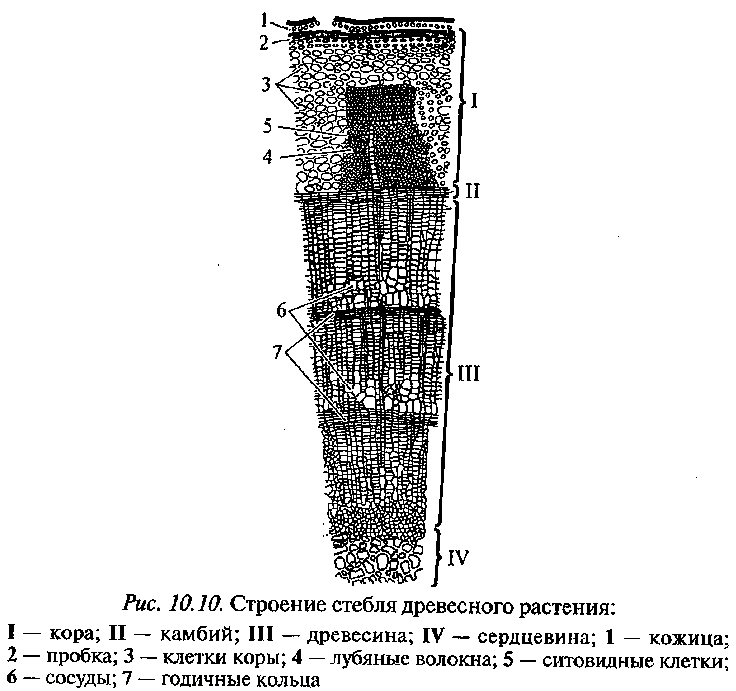

При одревеснении (рис. 10.10) между флоэмой и ксилемой закладывается камбий (образовательная ткань), образующий единое кольцо. В результате его деятельности формируются вторичная флоэма (луб) и вторичная ксилема (древесина), которой всегда больше. Параллельно с этим первичный покров (эпидерма) замещается вторичным — перидермой, состоящей из пробкового камбия, формирующего кнаружи пробку, вовнутрь — пробковую кожицу. В разные времена года клетки растения растут в различной степени. В результате на поперечном срезе стебля можно обнаружить годичные кольца.

Годичное кольцо прироста — слой клеток древесины, образовавшихся в тёплое время года. Мелкие осенние клетки отличаются от крупных весенних клеток следующего года. По числу годовых колец можно определить возраст дерева.

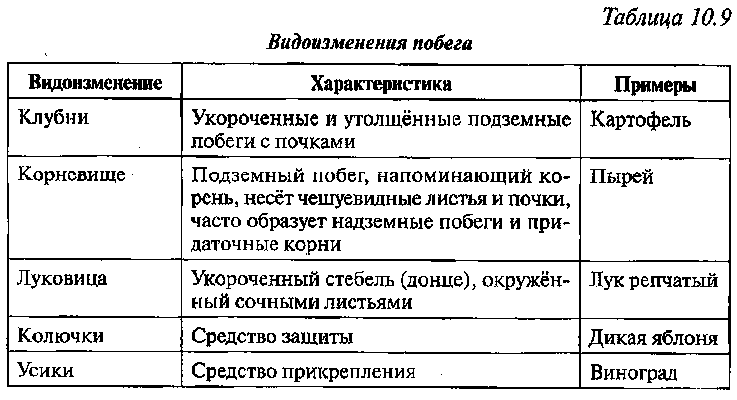

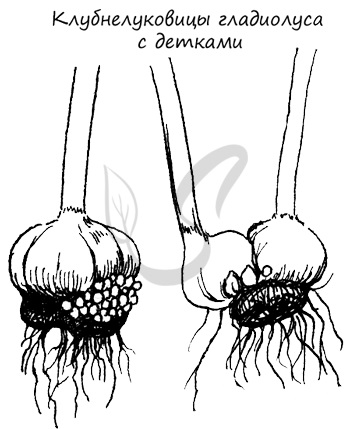

Видоизменения побега могут выполнять различные функции: запасающую и функцию вегетативного размножения (клубни, корневище, луковица), защитную (колючки), служить органом прикрепления (усики) и т.д. (табл. 10.9).

10.2.2.3. Лист

Лист — вегетативный орган растения, располагающийся на стебле. Обладает ограниченным ростом. Функции листьев: фотосинтез, газообмен и транспирация (испарение влаги).

Внешнее строение листа. Лист состоит из листовой пластинки и черешка. Черешок служит для лучшего расположения листа на стебле по отношению к свету. Листья с черешками называют черешковыми, без черешка — сидячими. Нижняя часть листа, соединяющаяся со стеблем, называется основанием листа. У некоторых растений основание листа охватывает стебель в виде трубки, образуя влагалище. У многих растений в основании листа на стебле образуются выросты — прилистники.

Разнообразие листьев. Листья растений разнообразны по размерам, форме и числу листовых пластинок, расположению их на стебле, жилкованию и т. д.

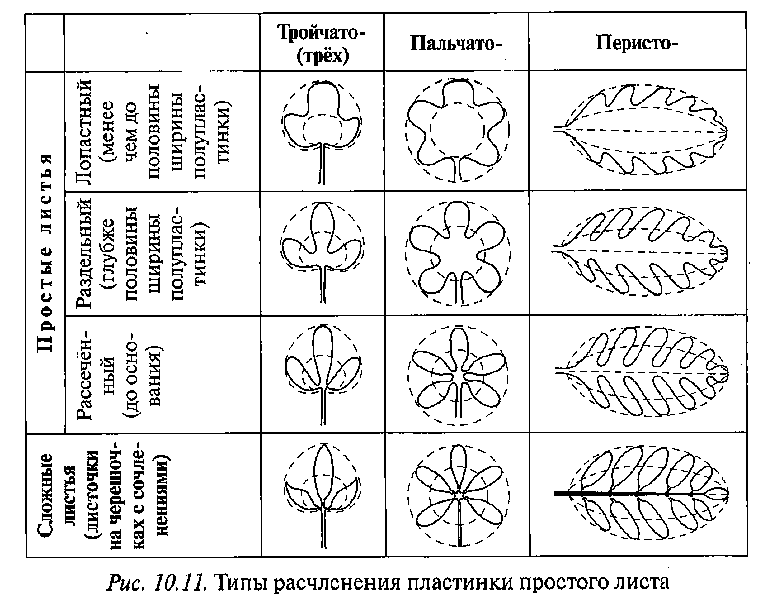

По числу листовых пластинок листья бывают простые и сложные.

Простые листья состоят из одной листовой пластинки и черешка, сложные листья имеют несколько листовых пластинок на одном черешке. Простые листья могут быть цельными и рассечёнными (листовая пластинка рассечена). Сложные листья делятся на тройчато- и пальчатосложные (несколько листовых пластинок прикреплены к одной точке) и парно- и непарноперистосложные (несколько листовых пластинок прикрепляются по всей длине черешка).

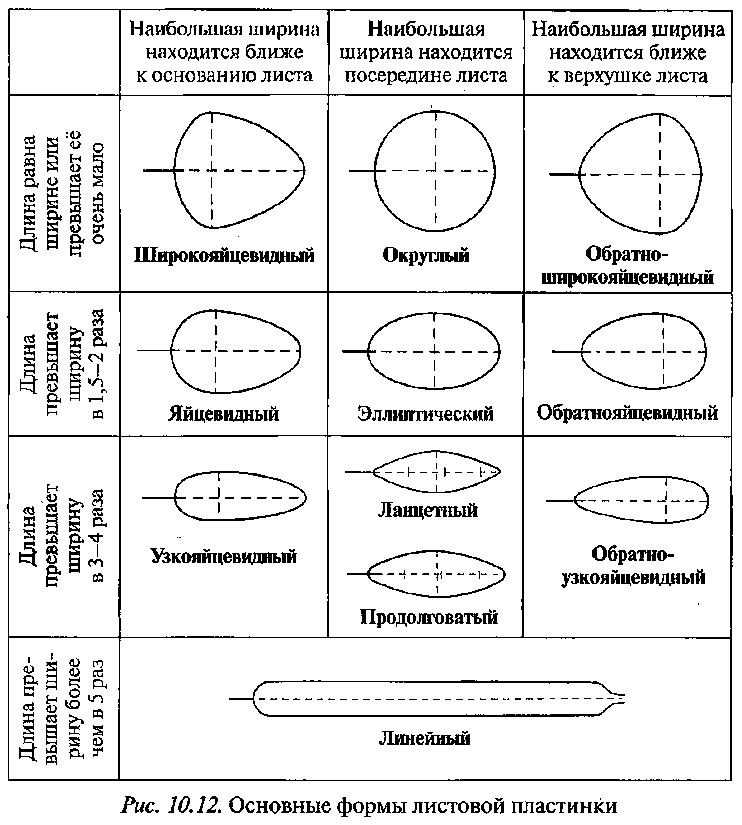

По форме листовой пластинки различают листья округлые, ланцетовидные, овальные, игольчатые, стреловидные и др. (рис. 10.12).

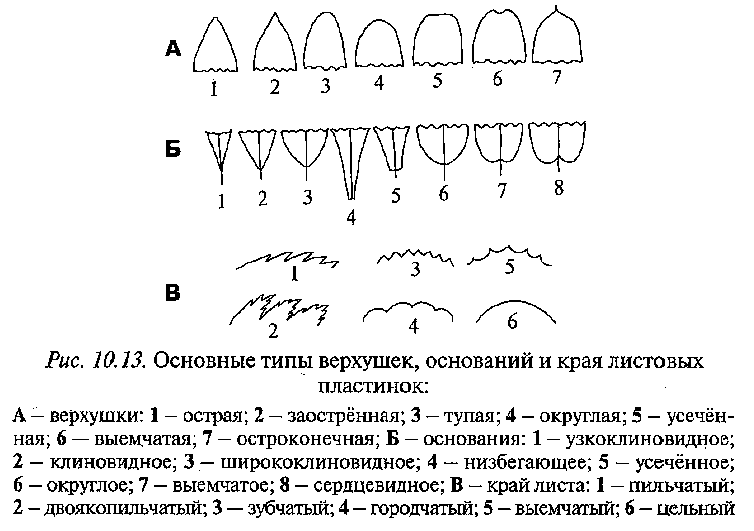

По форме края пластинки листья делят на цельнокрайние, зубчатые, выемчатые и др. (рис. 10.13).

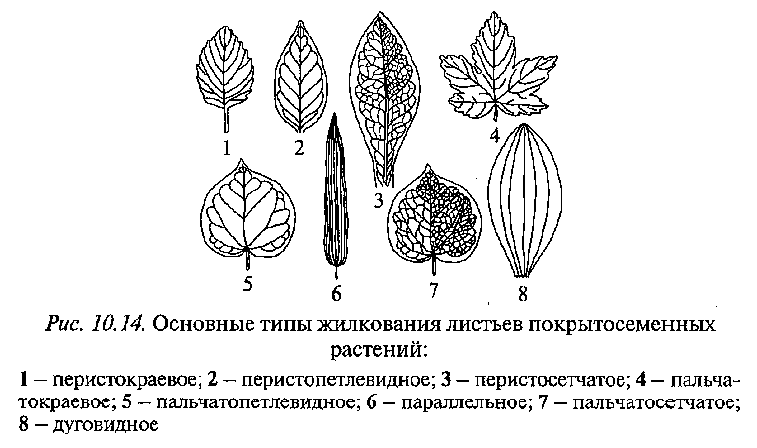

Жилкование листа (разветвления проводящей системы) бывает сетчатое, перистое, дуговое, параллельное и др. (рис. 10.14).

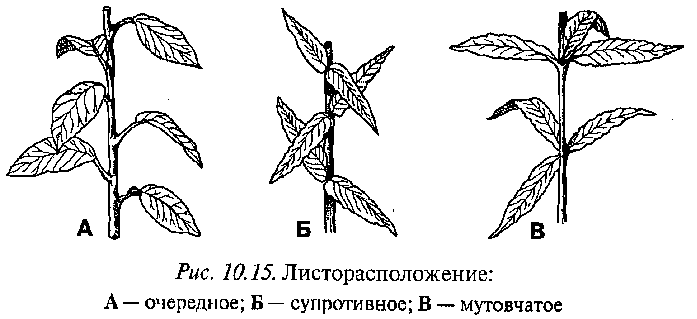

Распределение листьев на стебле может быть очередным (в узле от стебля отходит один лист), супротивным (в узле находятся два листа, располагающиеся друг против друга) и мутовчатым (от узла отходят три листа и более) (рис. 10.15).

Листовая пластинка у однодольных обычно цельная, у двудольных — цельная или изрезанная. Жилкование у однодольных в основном дуговое или параллельное, у двудольных — перистое или сетчатое.

Расположение листьев на растении, их размеры связаны с максимально эффективным использованием солнечных лучей.

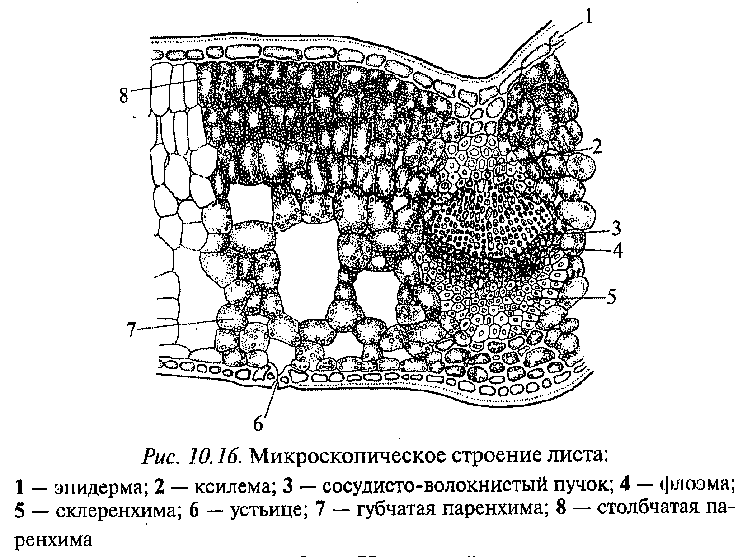

Внутреннее строение листа. Сверху лист образован эпидермой верхней поверхности (рис. 10.16). Она покрыта кутикулой — слоем воскоподобного вещества. Под эпидермой располагается столбчатая ассимиляционная паренхима с плотно примыкающими друг к другу клетками; они узкие и длинные, располагаются перпендикулярно поверхности листа. Ниже залегает губчатая ассимиляционная паренхима с беспорядочно расположенными клетками округлой или извилистой формы и большими межклетниками (пространством между клетками). И та и другая паренхима являются фотосинтезирующими. Нижняя поверхность листа представлена эпидермой нижней поверхности и содержит множество устьиц. Жилки листа образованы клетками проводящих тканей ксилемы и флоэмы и механической ткани, придающей листу прочность. В верхней части жилки расположены сосуды ксилемы, в нижней — флоэма.

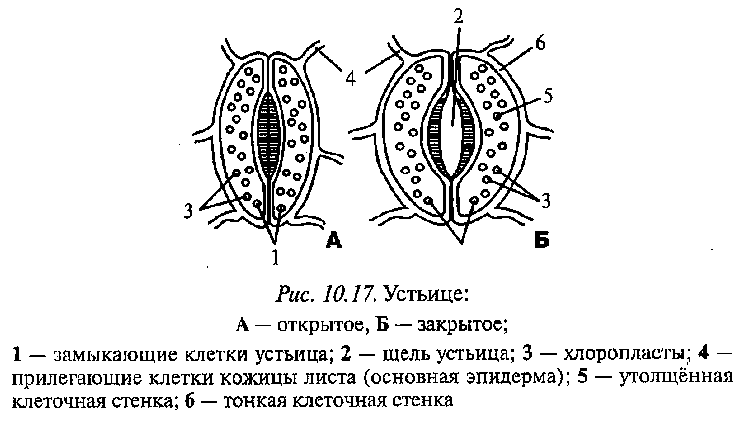

Испарение воды и газообмен. На нижней поверхности листа располагается множество устьиц, которые обеспечивают транспирацию и газообмен. Каждое устьице (рис. 10.17) состоит из двух замыкающих бобовидных клеток, между которыми находится устьичная щель.

При высоком тургорном давлении замыкающие клетки расправлены и устьице раскрыто, при низком давлении устьице закрывается. Так осуществляется регуляция интенсивности транспирации (испарения воды листом). Транспирация обеспечивает продвижение воды от корня по стеблю к листьям и охлаждение поверхности растения.

Помимо функции испарения воды, устьица обеспечивают поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода при фотосинтезе, а также поглощение кислорода и выделение углекислого газа при дыхании. Замыкающие клетки устьиц содержат хлоропласта, и при освещении в них начинается фотосинтез, продукты которого приводят к повышению осмотического давления. Вследствие притока воды стенки этих клеток растягиваются и устичная щель раскрывается. Так осуществляется регуляция газообмена.

Таким образом, в темноте и в жаркую погоду устьица закрываются.

Видоизменения листьев. В процессе приспособления к условиям окружающей среды листья, помимо основных, приобретают дополнительные функции (табл. 10.10).

Листопад — это приспособление растений к уменьшению испарения воды осенью и зимой. У листопадных растений (липа, берёза и др.) листья живут только один вегетационный сезон, у вечнозелёных (ель, сосна и др.) — дольше и сменяются постепенно. В старых листьях накапливаются не нужные растениям вещества (кремнезём и др.), хлорофилл разрушается.

10.2.3. Генеративные органы растений

10.2.3.1. Цветок

Цветок — орган семенного размножения покрытосеменных растений (рис. 10.18). Цветок представляет собой видоизменённый, укороченный и ограниченный в росте побег. Развитие цветка завершается образованием плода с семенами. Функция цветка — половое размножение.

Строение цветка. Цветок заканчивает собой стебель (главный или боковые). Он соединён со стеблем цветоножкой. Если цветоножка сильно укорочена или отсутствует, цветок называют сидячим. Цветоножка переходит в цветоложе, на котором располагаются все части цветка. В центре цветка находится пестик (или несколько пестиков). Он состоит из рыльца, столбика и завязи. В завязи имеется полость, где находится семяпочка (семязачаток, мегаспорангий). Закрытое положение семяпочки в завязи отличает покрытосеменные растения от голосеменных, у которых семяпочки лежат открыто. Пестик образован одним или несколькими сросшимися плодолистиками (видоизменёнными листьями). Совокупность плодолистиков составляет гинецей (женская часть цветка). Пестик окружён тычинками, в которых различают тычиночную нить и пыльник. Пыльник состоит из двух половинок, каждая из которых включает по два пыльцевых мешка (микроспорангии), в которых образуется пыльца (микроспоры). Совокупность всех тычинок составляет андроцей (мужская часть цветка). Тычинки и пестик окружены околоцветником, который может быть простым и двойным. Простой околоцветник состоит из однородных элементов (цветки тюльпана). Двойной околоцветник состоит из венчика, образованного ярко окрашенными лепестками, и чашечки, образованной зелёными чашелистиками. Кроме того, цветки некоторых растений имеют особые железы — нектарники, которые образуют нектар.

В зависимости от типа симметрии выделяют актиноморфные (лучевая симметрия), зигоморфные (двусторонняя или билатеральная симметрия) и асимметричные цветки.

Обоеполые цветки имеют и тычинки, и пестики. Однополые цветки имеют только тычинки или только пестики. Они образуются в результате редукции андроцея или гинецея. Однодомные (обоеполые) растения — растения, у которых мужские и женские цветы находятся на одной особи (кукуруза, берёза, тыквенные и др.). Двудомные (однополые) растения — растения, у которых мужские и женские цветы находятся на разных особях (тополь, ива, осина и др.).

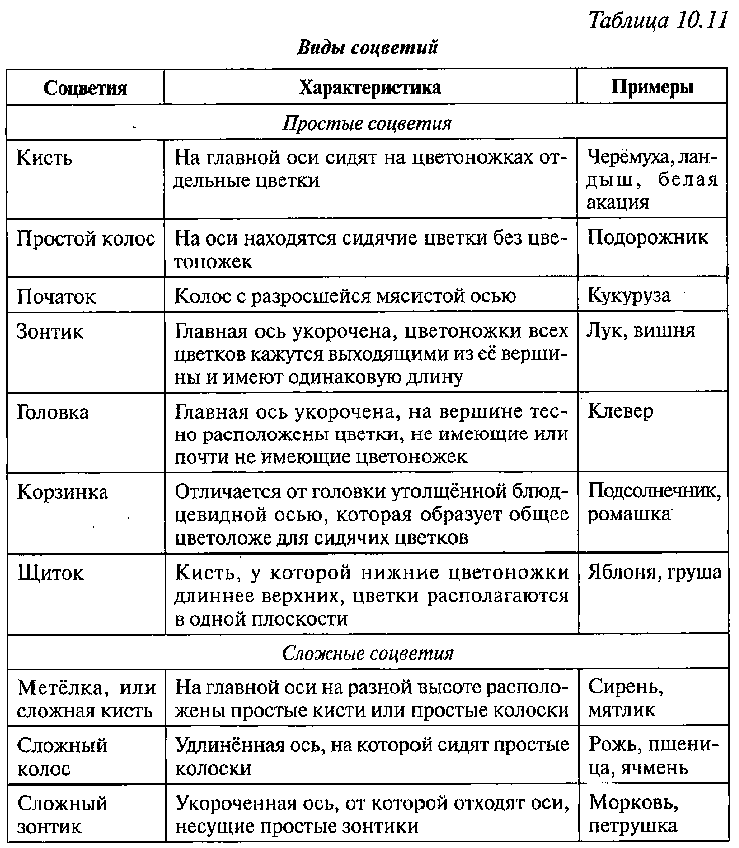

Соцветия. У одних растений цветки крупные и располагаются одиночно (тюльпан), у других — относительно мелкие и собраны в различные соцветия. Соцветие — часть растения, несущая группировки отдельно расположенных цветков.

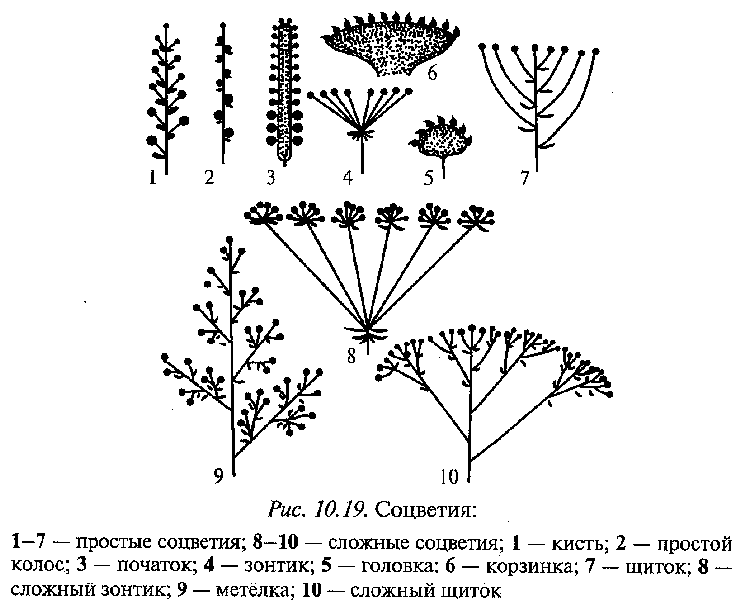

Соцветия бывают простые и сложные (табл. 10.11, рис. 10.19). У простых соцветий на главной оси расположены цветки, у сложных — простые соцветия.

Биологическое значение соцветий состоит в повышении вероятности опыления. Мелкие цветки, собранные в соцветие, хорошо заметны для насекомых, что способствует их опылению. У ветроопыляемых растений соцветия находятся обычно на концах стеблей и не прикрыты листьями, что облегчает отдачу и улавливание пыльцы, переносимой воздушными потоками.

10.2.3.2. Опыление и оплодотворение у цветковых

Опыление — процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Пыльцевое зерно является мужской спорой, а семязачаток в завязи пестика — женской спорой.

Различают самоопыление и перекрёстное опыление (табл. 10.12).

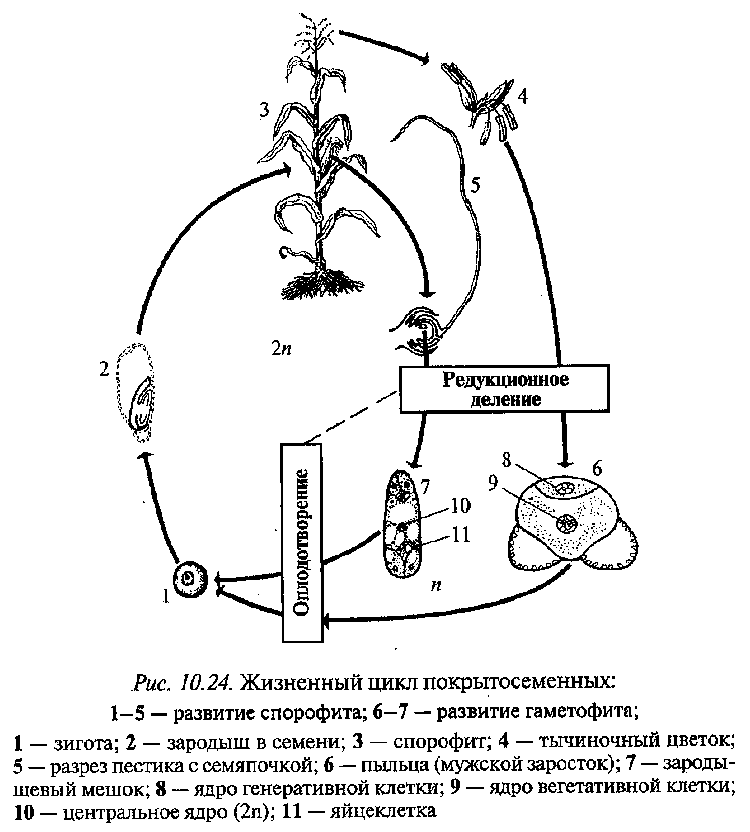

Оплодотворение. Оплодотворению предшествует образование мужского и женского гаметофитов. Женский гаметофит формируется внутри завязи пестика. В одной из диплоидных клеток семязачатка (мегаспорангия) в результате мейоза образуются четыре гаплоидные мегаспоры. Три из них отмирают, а одна проходит три митотических деления, в результате чего эта клетка содержит восемь гаплоидных ядер. Это и есть женский гаметофит, или зародышевый мешок. В зрелом женском гаметофите образуются яйцеклетка, диплоидная центральная клетка и ряд дополнительных клеток. Мужской гаметофит образуется в пыльниках тычинок. В пыльцевых мешках (микроспорангиях) материнские клетки спор делятся мейозом, в результате чего из каждой образуются четыре гаплоидные микроспоры. Сформировавшаяся микроспора имеет оболочку и ядро. Ядро затем делится митозом с образованием генеративной и вегетативной клеток. Это и есть мужской гаметофит. Генеративная клетка вскоре ещё раз делится митозом и формирует два спермия. Таким образом, пыльцевое зерно содержит вегетативную клетку и два спермия.

После попадания пыльцевого зерна на рыльце пестика оно прорастает (рис. 10.18). Из вегетативной клетки образуется пыльцевая трубка, которая прорастает до зародышевого мешка. По этой трубке в зародышевый мешок проникают два спермия. Один из них сливается с яйцеклеткой, образуя диплоидный зародыш, другой соединяется с диплоидной клеткой, образуя триплоидную клетку, из которой развивается эндосперм. Такой процесс называется двойным оплодотворением. Он был открыт в 1898 г. С. Г. Навашиным.

После этого из завязи образуется плод, а из семязачатков — семя, в котором находится зародыш.

10.2.3.3. Семя

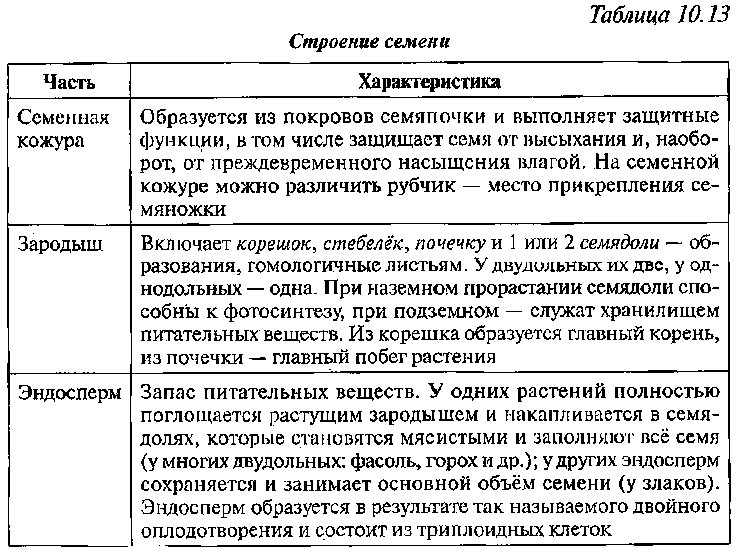

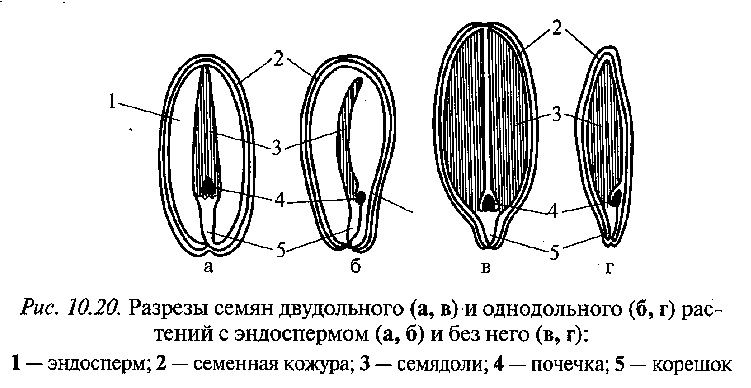

Семя — орган семенного размножения и расселения растений. Оно образуется из семязачатка (семяпочки) в завязи растений. Семя состоит из семенной кожуры, зародыша и запаса питательных веществ (эндосперма) (табл. 10.13, рис. 10.20).

10.2.3.4. Плод

Плод — орган покрытосеменных растений; представляет собой видоизменённый после оплодотворения цветок. Функции плодов — защита и распространение семян. В состав плода входят пестик и другие части цветка: разросшееся цветоложе, сросшиеся основания чашелистиков, лепестков и тычинок. Разросшиеся стенки завязи формируют околоплодник.

Виды плодов. По происхождению, в зависимости от того, из каких элементов цветка образовался плод, различают настоящие и ложные плоды. Настоящие плоды образуются из завязи (слива, томат). Ложные плоды образуются при участии цветоложа (шиповник), околоцветника (яблоко) и др.

Настоящие плоды делят на простые, сложные и соплодия. Простой плод развивается из цветка с одним пестиком (костянка, зерновка, боб), сложный — из цветка, имеющего несколько пестиков (земляника, малина), соплодие — из соцветия со сросшимися цветками (ананас, шелковица).

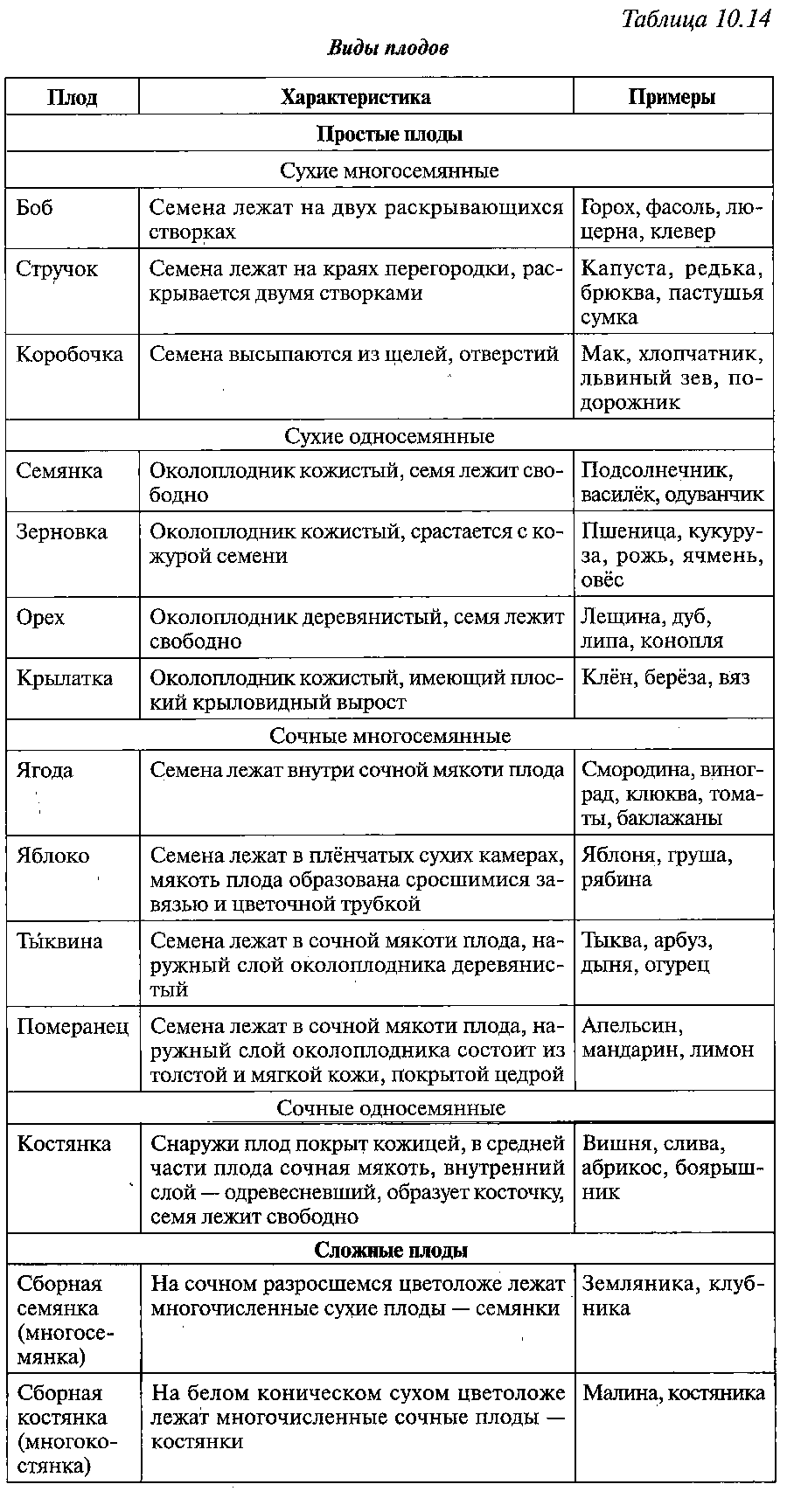

По консистенции околоплодника (количеству в нём воды) плоды делят на сухие и сочные, по количеству семян — на односемянные и многосемянные (табл. 10.14). Сухие многосемянные плоды имеют механизм вскрытия для разбрасывания семян (раскрывающиеся).

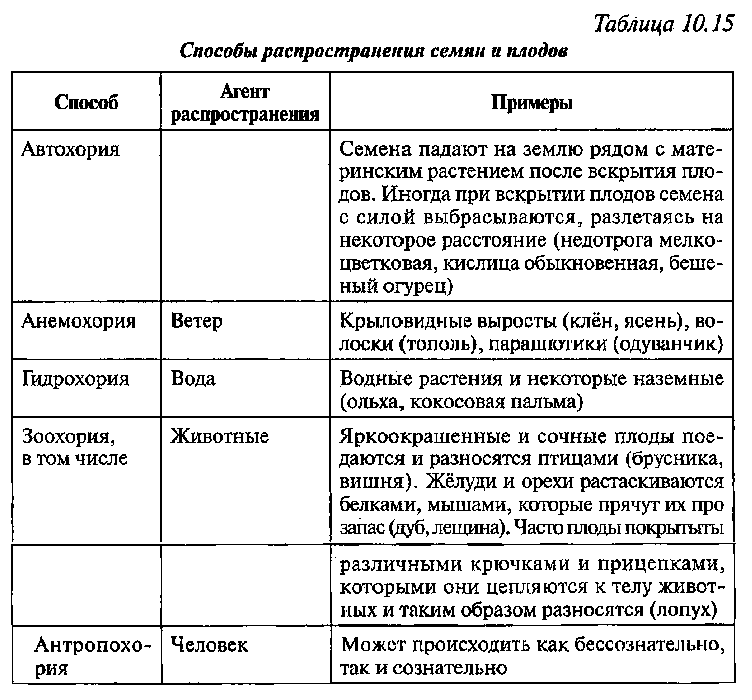

Распространение плодов и семян происходит с помощью ветра, воды, животных и человека, а также саморазбрасыванием (табл. 10.15).

10.3. ПОДЦАРСТВО ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

10.3.1. СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

10.3.1.1. Отдел Моховидные

Моховидные произошли от водорослей и представляют собой эволюционный тупик. Отдел Моховидные включает около 25 тыс. видов. Обычные размеры мхов от 1 мм до 60 см. Одни мхи представляют собой таллом, другие имеют стебель и листья. Моховидные не имеют корней. Некоторые из них имеют одно- или многоклеточные ризоиды, которыми они прикрепляются к грунту и поглощают воду и минеральные вещества.

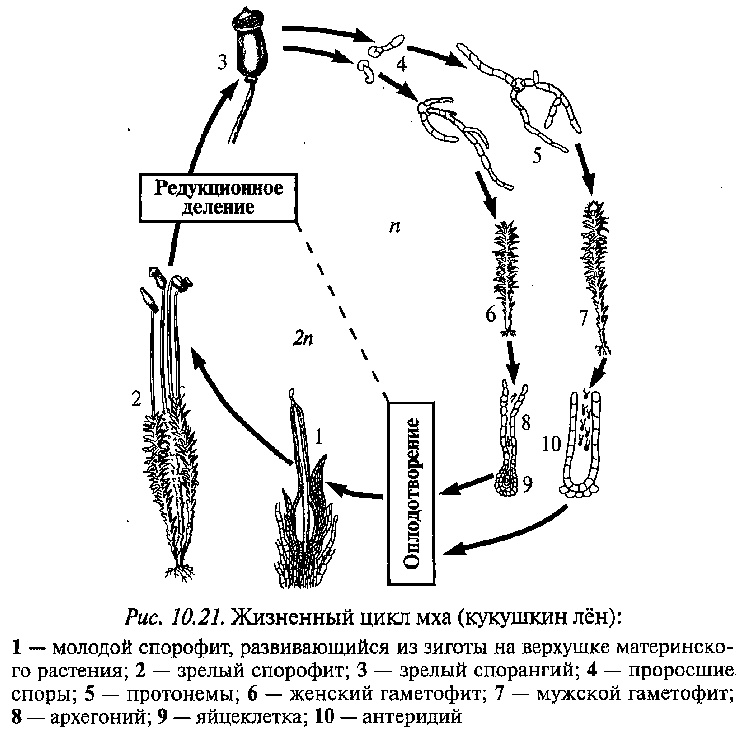

В жизненном цикле мхов гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом (рис. 10.21). Это отличает их от остальных высших растений. Гаметофит развивается из гаплоидной споры. У разных видов мхов гаметофит может быть однополым (двудомным) или двуполым (однодомным). На гаметофите в органах полового размножения (гаметангиях) образуются подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки. Мужские половые органы называются антеридии, женские — архегонии. Оплодотворение происходит в присутствии капельно-жидкой влаги. Из оплодотворённой зиготы развивается коробочка со спорами. Таким образом, взрослое растение мха — половое поколение (гаметофит), а коробочка со спорами — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения не разделены, а представляют одно растение. Также мхам свойственно и вегетативное размножение.

Наиболее крупный класс Моховидных — Листостебельные мхи. Различают зелёные мхи (кукушкин лён) и сфагновые (белые) мхи (сфагнум).

Зелёные мхи. Представитель — кукушкин лён, многолетнее растение высотой до 20 см. Широко распространён в еловых лесах, на болотах. Гаметофиты кукушкиного льна раздельнополы (двудомны), имеют прямостоячие неветвистые стебли с острыми листьями и ризоиды. На верхушках мужских и женских гаметофитов формируются антеридии и архегонии. Во время дождя или росы двужгутиковые сперматозоиды проникают к яйцеклеткам и сливаются с ними. После оплодотворения на женских растениях образуется диплоидный спорофит — коробочка на длинной ножке. Внутри коробочки формируется спорангий с гаплоидными спорами. Попадая в почву, спора прорастает в зелёную ветвящуюся нить -1 протонему, похожую на зелёную водоросль. Часть протонемы углубляется в почву, теряет хлорофилл и превращается в ризоиды; а из наземной части протонемы образуется стебель мха с листьями.

Сфагновые (белые) мхи. Представитель — сфагнум, играет важную роль в формировании и жизни болот. Сфагнум беловато-зелёного цвета, так как содержит большое количество воздухоносных клеток, имеет ветвистые стебельки, усаженные мелкими листьями, и не имеет ризоидов. Поглощение воды осуществляется всей поверхностью. Сфагновые мхи растут верхней частью побегов, а нижняя часть отмирает. В результате образуются залежи торфа. Процесс торфообразования происходит благодаря застойному переувлажнению, отсутствию кислорода и созданию мхами кислой среды.

Значение. Мхам принадлежит важная роль в природе: как накопители влаги они участвуют в регулировании водного баланса лесов и соседних территорий. Человеком торф используется в качестве топлива, как термоизолятор, в сельском хозяйстве в качестве удобрения, в химической промышленности для получения парафина, фенола, аммиака, уксусной кислоты, метанола, красителей и других веществ, в медицине при грязелечении, а также может быть использован как бактерицидный перевязочный материал, поскольку обладает антисептическим действием.

10.3.1.2. Отдел Плауновидные

Плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные — древние группы высших растений. Они произошли от псилофитов (риниофитов), которые, в свою очередь, произошли от зелёных водорослей и первыми заселили сушу. Их расцвет пришёлся на каменноугольный период, после чего многие виды вымерли.

Плауновидные — это травянистые многолетние растения, встречающиеся в сыроватых хвойных и смешанных лесах. В настоящее время насчитывается около 1 тыс. видов. Они имеют стелющийся стебель с множеством веток, покрытых мелкими тёмно-зелёными листьями, укреплённый в почве с помощью придаточных корней. Верхушечные побеги заканчиваются спороносными колосками.

Из споры образуются мелкие заростки (2-3 мм), которые развиваются под землёй, через 15—20 лет на них образуются архегонии и антеридии. В них формируются многожгутиковые сперматозоиды, которые в присутствии воды оплодотворяют яйцеклетки, и из диплоидной зиготы развивается новое растение. Кроме того, плауновидные могут размножаться вегетативно (частями стебля).

Значение. Плауны растут очень медленно и подлежат охране. Животными не поедаются. Используются в медицине (некоторые содержат яд, сходный по действию с кураре, другие используются как присыпка, третьи — для лечения алкоголизма).

10.3.1.3. Отдел Хвощевидные

Хвощевидные — это многолетние травянистые растения, обитают на влажной кислой почве в сырых лесах, на болотах, влажных полях и лугах. В настоящее время насчитывается всего около 20 видов. Имеют хорошо развитое корневище с клубнями. Побеги состоят из члеников (междоузлий). В клеточных стенках накапливается кремнезём, который выполняет механическую и защитную роль. На верхушках побегов расположены спороносные колоски.

Весной на корневищах отрастают розоватые спороносные побеги со спороносными колосками, на которых образуются гаплоидные споры. Из них вырастают мужские и женские (более крупные) заростки. Оплодотворение осуществляется в жидкой среде. Из диплоидной зиготы развивается спорофит.

Значение. Хвощи несъедобны для животных, являются сорняками пастбищ и полей. Хвощ полевой применяют в медицине как мочегонное средство.

10.3.1.4. Отдел Папоротниковидные

Папоротники — многолетние, чаще травянистые растения лесов умеренной зоны (орляк), водоёмов (сальвиния), или древовидные, лиановые, эпифитные обитатели влажных тропиков. В настоящее время насчитывается около 10 тыс. видов.

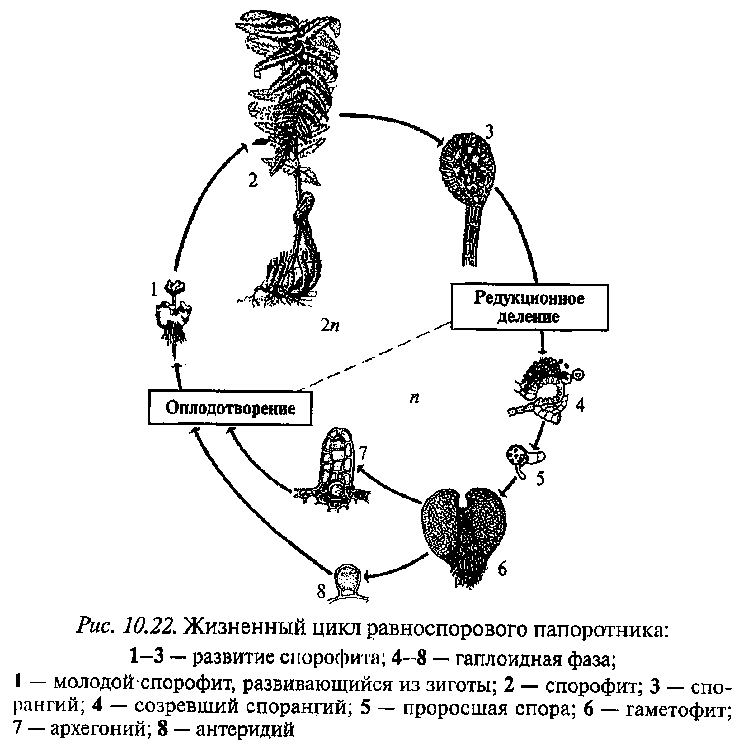

Спорофит папоротников разделён на корень, стебель и лист (рис. 10.22). Корни придаточные, отходящие от корневища. Стебли развиты плохо, и листва по массе и размерам преобладает над стеблем. На нижней части листа развиваются спорангии.

Из споры развивается заросток — небольшая многоклеточная пластинка зелёного цвета и с ризоидами (самостоятельное растение). На заростке формируются антеридии (мужские половые органы) и архегонии (женские половые органы). Заростки одних видов двуполые, других — однополые. В антеридиях образуются сперматозоиды, в архегониях — яйцеклетки. Для их слияния необходимо наличие воды. После оплодотворения из зиготы развивается растение папоротника. Таким образом, заросток — половое поколение (гаметофит), а взрослое растение папоротника — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения разделены. Также папоротникам свойственно и вегетативное размножение (например, отделением корневища).

Значение. Роль древних папоротников, а также хвощей и плаунов состояла в образовании залежей каменного угля и насыщении атмосферы кислородом. Некоторые виды современных папоротников употребляются в пищу, используются в медицине (глистогонные средства) или как декоративные растения.

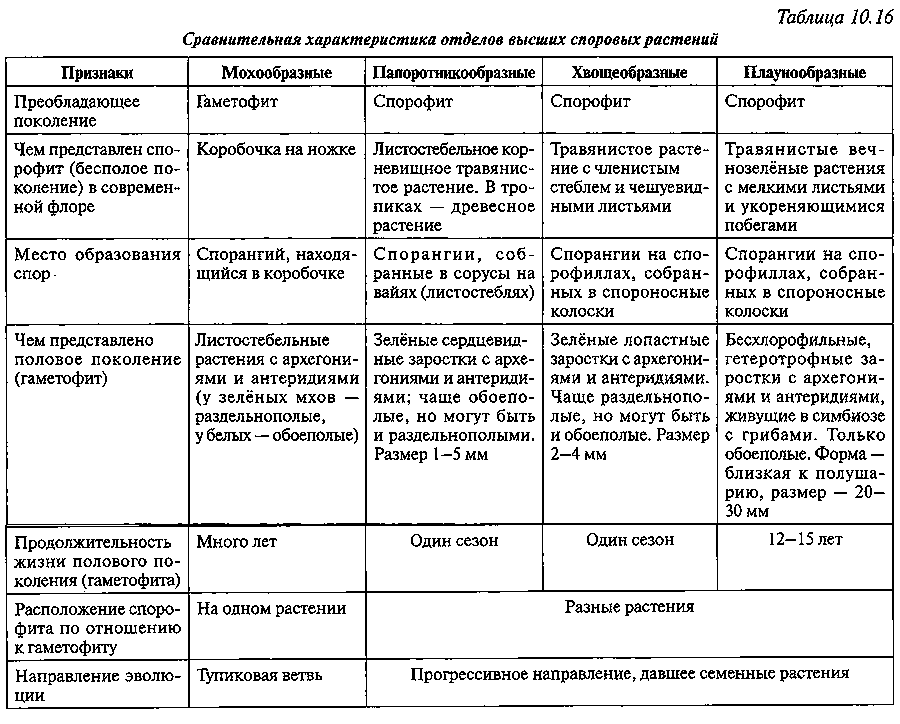

В таблице 10.16 представлена сравнительная характеристика отделов высших споровых растений.

10.3.2. Семенные растения

Рассмотренные выше споровые растения имеют два общих свойства:

- 1) для осуществления полового процесса им необходима капельно-жидкая влага, что ограничивает их распространение;

- 2) образующиеся споры мелкие, содержат мало питательных веществ и имеют слабую жизнеспособность. Это же относится к развитию из зиготы зародыша споровых растений.

Более прогрессивными с эволюционной точки зрения являются семенные растения. Им для оплодотворения не требуется вода, а семя (единица расселения семенных растений) содержит запас питательных веществ. Семя представляет собой маленький спорофит с корешком, почечкой и зародышевыми листьями — семядолями. В нём содержится запас питательных веществ, необходимый для первоначального этапа развития.

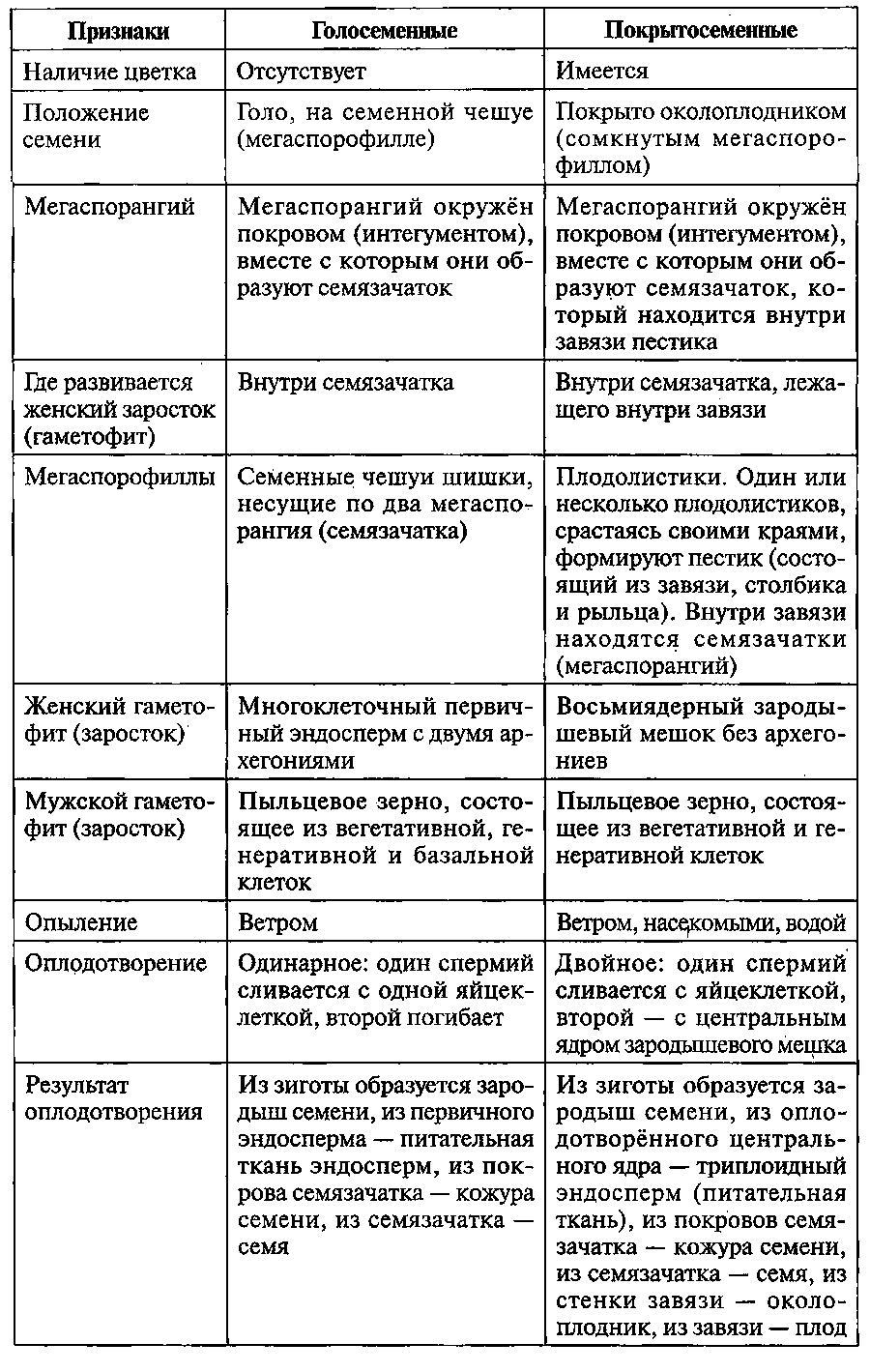

Взрослые семенные растения — спорофиты. Они образуют два типа спор: мужские (микроспоры) и женские (мегаспоры). Микроспоры продуцируются в мужских шишках (у голосеменных) или в пыльниках (у цветковых). Внутри пыльцевого зерна микроспора делится, и возникает мужской гаметофит, в котором образуются мужские гаметы. Мужские гаметы, формирующиеся внутри микроспоры, как правило, лишены жгутиков, не способны активно двигаться и называются спермиями. Мегаспоры образуются в семязачатках женских шишек или завязи. Единственная зрелая женская спора остаётся в семязачатке, здесь из неё развивается женский гаметофит (зародышевый мешок), где и образуется яйцеклетка. Таким образом, гаметофиты у семенных растений крайне редуцированы, весь цикл их развития протекает на спорофите (табл. 10.17).

К семенным растениям относятся голосеменные (размножаются семенами, но не образуют плодов) и покрытосеменные (семена заключены в плоды).

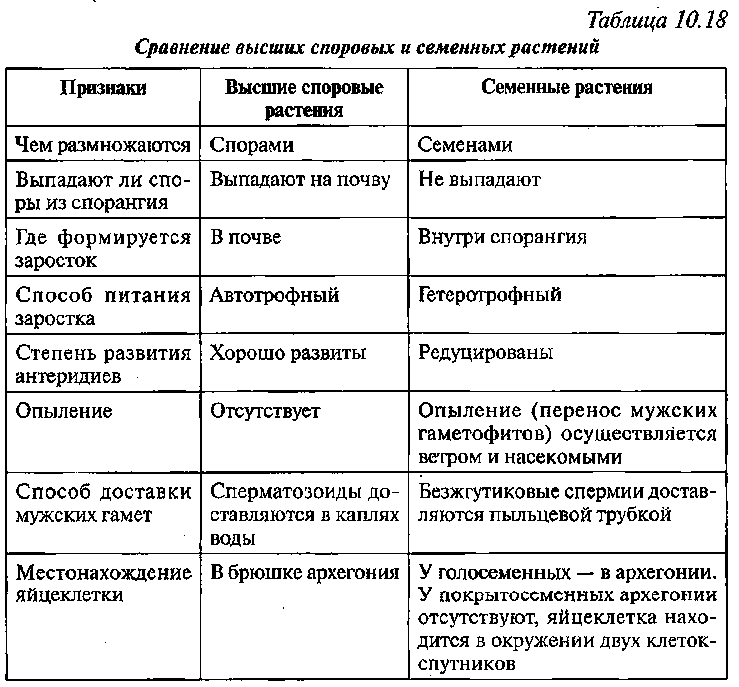

Сравнение высших споровых и семенных растений представлено в таблице 10.18.

10.3.2.1. Отдел Голосеменные

В отделе Голосеменные выделяют 6 классов: Семенные папоротники, Саговниковые, Беннеттитовые, Гнётовые, Гинкговые, Хвойные. Из них Семенные папоротники и Беннеттитовые полностью вымерли. Наиболее широко голосеменные были распространены в конце палеозойской и в мезозойскую эру. Ныне живущих голосеменных около 720 видов. Голосеменные представлены исключительно древесными формами: деревьями, кустарниками, лианами.

И в природе, и в жизни человека второе место после цветковых занимают хвойные. Их насчитывается около 560 видов. К ним относятся сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, кипарис, можжевельник и др.

Строение. Хвойные имеют стержневую корневую систему. Часто содержат микоризу. Древесина на 90—95 % образована прочной проводящей тканью. Среди хвойных есть листопадные виды и вечнозелёные. У листопадных видов (лиственница) листья плоские и мягкие. У вечнозелёных (большинство хвойных) листья игольчатой формы и жёсткие. Устьица глубоко погружены в ткань листа, что уменьшает испарение воды. Хвоя содержит витамин С и выделяет фитонциды.

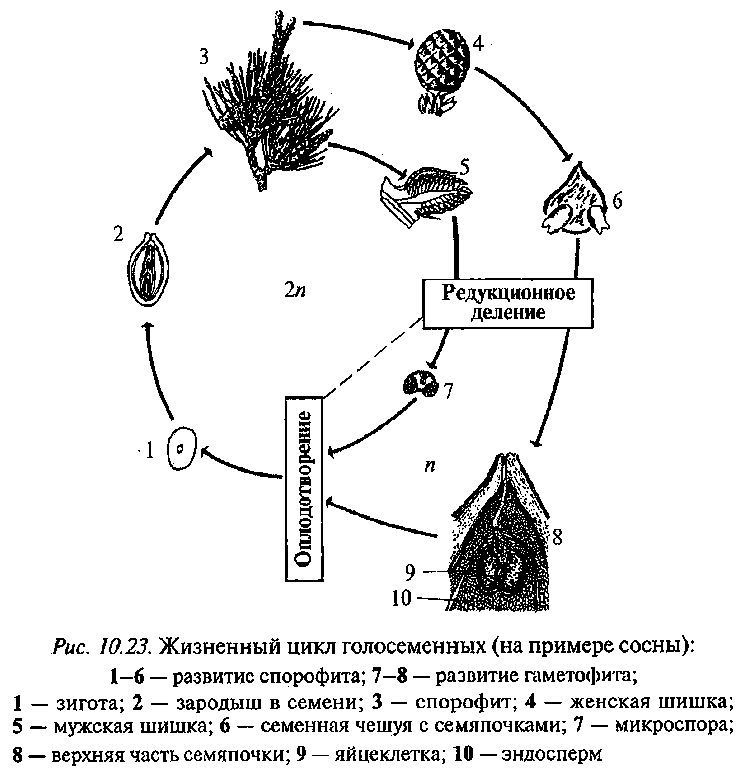

Размножение. Рассмотрим размножение хвойных на примере сосны (рис. 10.23).

Сосна — однодомное (обоеполое растение). На верхушках молодых побегов образуются красноватые женские шишки. Шишка состоит из оси, на которой расположены чешуи, а на каждой чешуе находятся два семязачатка. У основания молодых побегов сосны расположены группы зеленовато-жёлтых мужских шишек. В них формируется пыльца. Каждая пылинка снабжена двумя воздушными мешками. Созревшая пыльца с помощью ветра попадает на семязачатки женских шишек, после чего их чешуи плотно смыкаются и склеиваются смолой. Пылинка остаётся лежать внутри семязачатка до весны следующего года. От опыления до оплодотворения проходит 12—14 месяцев. Пыльца прорастает, из вегетативной клетки развивается пыльцевая трубка, а из генеративной — два спермия. Один сливается с яйцеклеткой, а второй погибает. Из зиготы развивается зародыш с запасом питательных веществ, из покрова семязачатка образуется кожура семени. После созревания семян чешуйки шитики расходятся и семена высыпаются.

Значение. Наиболее широко хвойные распространены в умеренной зоне Северного полушария, где они образуют тайгу. Человек использует хвойные как строительный материал, сырьё для целлюлозно-бумажной промышленности, топливо, как источник получения смол, эфирных масел, лекарственных средств и т.д. Древесина лиственницы отличается устойчивостью к гниению. Секвойя и мамонтово дерево — представители кипарисовых — обладают ценной древесиной («красное дерево»). Некоторые секвойи достигают высоты более 100 м и возраста 3-4 тыс. лет. Представители саговниковых используются человеком в пищу («хлебное дерево»).

10.3.2.2. Отдел Покрытосеменные (Цветковые)

Покрытосеменные — эволюционно наиболее молодая и самая многочисленная группа растений. Отдел включает около 250 тыс. видов. Покрытосеменные произрастают во всех климатических зонах, составляют основную массу растительного вещества биосферы и являются важнейшими производителями (продуцентами) органики на суше.

Доминирующая: роль цветковых обусловлена рядом прогрессивных особенностей:

- Появление цветка — органа, совмещающего функции бесполого размножения (образование спор) и полового (формирование семени).

- Образование в составе цветка завязи, заключающей в себе семязачатки (семяпочки) и предохраняющей их от неблагоприятных воздействий среды.

- Формирование из завязи плода: семена находятся внутри плода, и поэтому защищены (покрыты) околоплодником. Кроме того, плод позволяет использовать различных агентов для распространения семян (насекомых, птиц, летучих мышей, а также потоки воздуха и воды).

- Двойное оплодотворение, в результате которого образуются диплоидный зародыш и триплоидный (а не гаплоидный, как у голосеменных) эндосперм.

- Максимальная редукция гаметофита (рис. 10.24). Мужской гаметофит — пыльцевое зерно — состоит из двух клеток: вегетативной и генеративной, которая делится, образуя два спермия. Женский гаметофит состоит из восьми клеток зародышевого мешка, одна из которых становится яйцеклеткой.

- Размножение и семенами, и вегетативными органами.

- Усложнение и высокая степень дифференциации органов и тканей. В частности, наиболее совершенная проводящая система: ксилема представлена сосудами, а не трахеидами, во флоэме ситовидные трубки имеют членистое строение, появляются клетки-спутники.

- Быстрое протекание процессов роста и развития у однолетних форм.

- Большое разнообразие жизненных форм: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, многолетние травы, однолетние травы и т.д.

- Могут образовывать сложные многоярусные сообщества благодаря большому разнообразию жизненных форм.

Значение. Практически все культурные растения принадлежат к этому отделу. Древесина покрытосеменных используется в промышленности, строительстве, производстве бумаги, мебели и т.д. Многие цветковые растения используются в медицине.

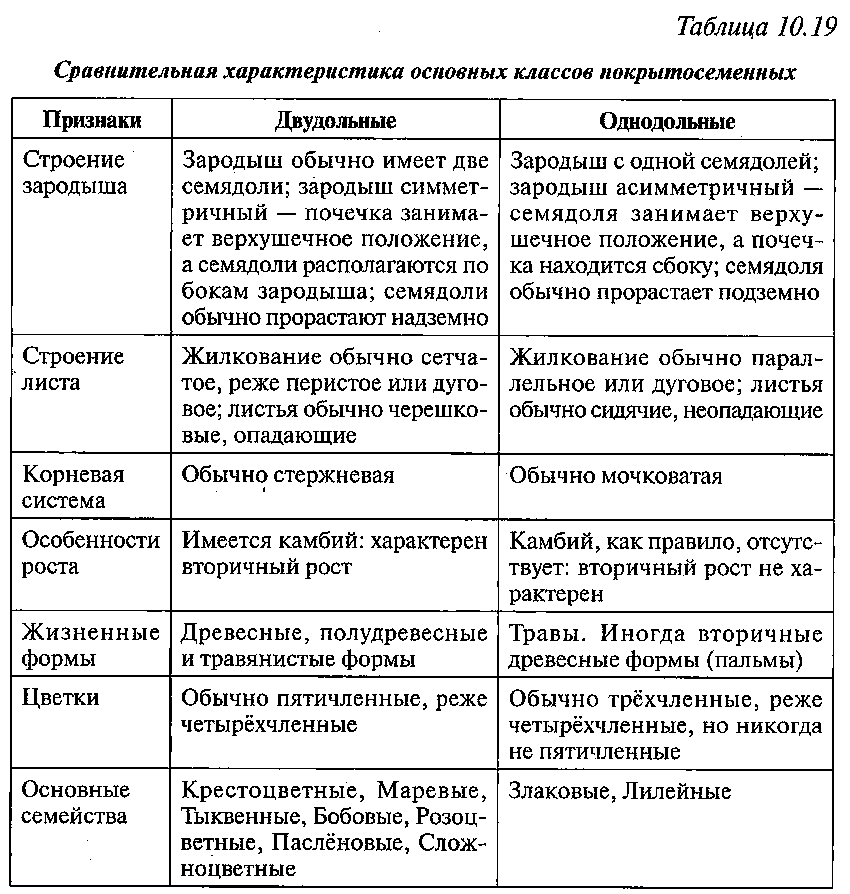

Систематика. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) делят на два класса: Двудольные и Однодольные. Однодольные произошли от двудольных и являются менее многочисленными. Двудольные отличают от однодольных по ряду признаков (табл. 10.19). По каждому из признаков существует множество исключений. Единственный абсолютный признак — строение зародыша.

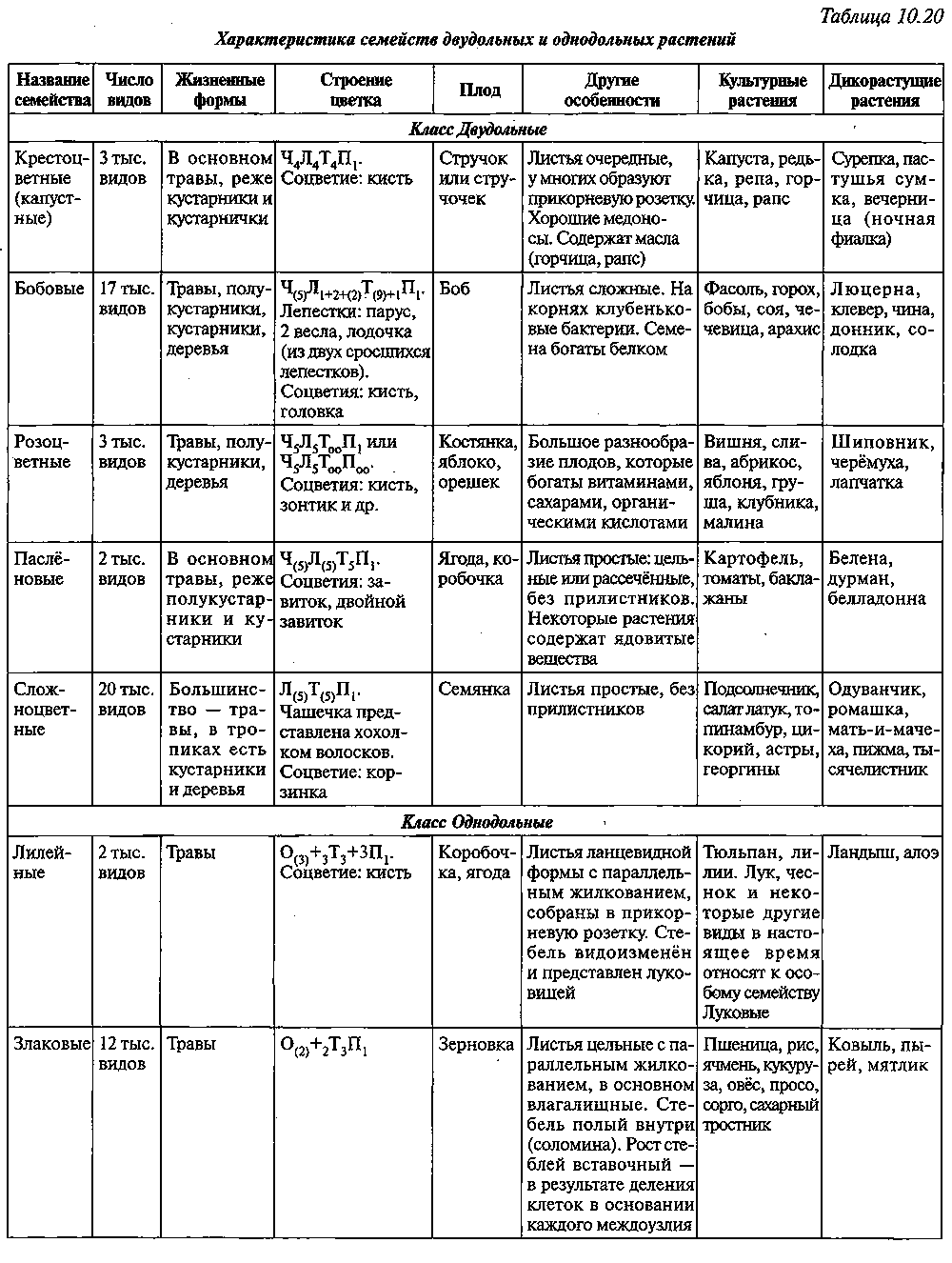

Классы Цветковых делят на семейства главным образом на основании строения цветка и плода. При этом используют формулу цветка (табл. 10.20).

В таблице 10.21 представлена сравнительная характеристика отделов высших растений.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

10. Царство РАСТЕНИЯ

Просмотров:

75 124

Подцарство низшие растения. Водоросли.

Строение и жизнедеятельность водорослей.

Водоросли — это фотосинтезирующие автотрофные эукариотические организмы.

Насчитывается около 30 тыс. видов различных водорослей. Выделяют отделы Зелёные, Красные, Бурые водоросли и др. Водоросли бывают одноклеточные, многоклеточные и колониальные.

Тело многоклеточных водорослей (таллом) состоит из сходных клеток и не разделено на органы и ткани. Формы таллома очень разнообразны: монадная, амебоидная, нитчатая, пластинчатая и др. Хлоропласты водорослей называются хроматофорами. У многих подвижных водорослей имеется светочувствительный глазок (стигма), благодаря чему эти водоросли обладают фототаксисом — способностью к движению по направлению к свету.

Водоросли обитают главным образом в воде, однако большое число видов поселяются на суше во влажных местах обитания (на поверхности почвы, камнях, коре деревьев).

Размножение водорослей. Водоросли могут размножаться бесполым и половым путём. К бесполому относится вегетативное размножение (деление таллома на части у многоклеточных, деление клеток надвое у одноклеточных, распадение колоний у колониальных форм) и спорообразование (образование в спорангиях подвижных или неподвижных спор). Половое размножение заключается в формировании гамет и их последующем слиянии с образованием зиготы, а также просто слиянии двух одноклеточных водорослей друг с другом, либо посредством конъюгации. При половом размножении в жизненном цикле зелёных водорослей преобладает гаметофит, бурых — спорофит.

Зелёные водоросли распространены преимущественно в пресных водах (около 13 тыс. видов). Помимо водной среды некоторые виды обитают на поверхности почвы и т. д., а также вступают в симбиотические отношения с грибами. Отличительные особенности: 1) содержание в хлоропластах хлорофилла а и b, преобладающих над другими пигментами; 2) основным запасающим продуктом является крахмал; 3) клеточная стенка образована целлюлозой. Зелёные водоросли бывают одноклеточные (хламидомонада, хлорелла), многоклеточные (улотрикс, спирогира) и колониальные (волвокс).

Красные водоросли распространены преимущественно в тёплых водах морей и океанов (около 4 тыс. видов). Почти все красные водоросли многоклеточные. Отличительные особенности: 1) содержание в хлоропластах хлорофилла а и d, а также пигментов от ярко-красной до почти чёрной окраски, что позволяет им воспринимать солнечные лучи той части спектра, которые проникают глубже в толщу воды; 2) основным запасающим продуктом является багрянковый крахмал, близкий по строению к гликогену; 3) подвижные стадии в жизненном цикле отсутствуют. К красным водорослям относятся порфира, бангия, немалион и др.

Бурые водоросли распространены преимущественно в умеренных или холодных водах морей и океанов (около 1,5 тыс. видов). Все бурые водоросли многоклеточные. Отличительные особенности:1) содержание в хлоропластах хлорофилла а и c и других пигментов; 2) основным запасающим продуктом является ламинарин; 3) в жизненном цикле присутствуют подвижные стадии. К бурым водорослям относятся ламинария (морская капуста), фукус, саргассум, макроцистис и др.

Значение водорослей. Водоросли являются важным компонентом водного сообщества. В водах мирового океана водоросли являются основными продуцентами органических веществ. Кроме того, они выделяют кислород, необходимый для дыхания животным и растениям. Водоросли, обитающие на поверхности почвы, участвуют в почвообразовании. Водоросли сыграли огромную роль в истории Земли, обогатив атмосферу кислородом. Широко используются водоросли и человеком: в пищу и на корм скоту (богаты витаминами, солями йода и брома), для получения агар-агара и других веществ и т. д.

Подцарство высшие растения

Споровые растения

Отдел Моховидные

Моховидные произошли от водорослей и представляют собой эволюционный тупик. Отдел Моховидные включает около 25 тыс. видов. Обычно размеры мхов от 1 мм до 60 см. Одни мхи представляют собой таллом, другие имеют стебель и листья. Моховидные не имеют корней. Некоторые из них имеют одно- или многоклеточные ризоиды, которыми они прикрепляются к грунту и поглощают воду и минеральные вещества.

В жизненном цикле мхов гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом. Это отличает их от остальных высших растений. Гаметофит развивается из гаплоидной споры. У разных видов мхов гаметофит может быть однополым (двудомным) или двуполым (однодомным). На гаметофите в органах полового размножения (гаметангиях) образуются подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки. Мужские половые органы называются антеридии, женские — архегонии. Оплодотворение происходит в присутствии капельно-жидкой влаги. Из оплодотворённой зиготы развивается коробочка со спорами.

Таким образом, взрослое растение мха — половое поколение (гаметофит), а коробочка со спорами — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения не разделены, а представляют одно растение. Также мхам свойственно и вегетативное размножение. Наиболее крупный класс моховидных — Листостебельные мхи. Различают зелёные мхи (кукушкин лён) и сфагновые (белые) мхи (сфагнум).

Зелёные мхи. Представитель — кукушкин лён, многолетнее растение высотой до 20 см. Широко распространён в еловых лесах, на болотах. Гаметофиты кукушкиного льна раздельнополы (двудомны), имеют прямостоячие неветвистые стебли с острыми листьями и ризоиды. На верхушках мужских и женских гаметофитов формируются антеридии и архегонии. Во время дождя или росы двужгутиковые сперматозоиды проникают к яйцеклеткам и сливаются с ними. После оплодотворения на женских растениях образуется диплоидный спорофит — коробочка на длинной ножке. Внутри коробочки формируется спорангий с гаплоидными спорами. Попадая в почву, спора прорастает в зелёную ветвящуюся нить — протонему, похожую на зелёную водоросль. Часть протонемы углубляется в почву, теряет хлорофилл и превращается в ризоиды; а из наземной части протонемы образуется стебель мха с листьями.

Сфагновые (белые) мхи. Представитель — сфагнум, играет важную роль в формировании и жизни болот. Сфагнум беловато-зеленого цвета, так как содержит большое количество воздухоносных клеток, имеет ветвистые стебельки, усаженные мелкими листьями, и не имеет ризоидов. Поглощение воды осуществляется всей поверхностью. Сфагновые мхи растут верхней частью побегов, а нижняя часть отмирает. В результате образуются залежи торфа. Процесс торфообразования происходит благодаря застойному переувлажнению, отсутствию кислорода и созданию мхами кислой среды.

Значение. Мхам принадлежит важная роль в природе: как накопители влаги они участвуют в регулировании водного баланса лесов и соседних территорий.

Человеком торф используется в качестве топлива, как термоизолятор, в сельском хозяйстве в качестве удобрения, в химической промышленности для получения парафина, фенола, аммиака, уксусной кислоты, метанола, красителей и других веществ, в медицине при грязелечении, а также может быть использован как бактерицидный перевязочный материал, так как обладает антисептическим действием.

Отдел Плауновидные

Плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные — древние группы высших растений. Они произошли от псилофитов (риниофитов), которые, в свою очередь, произошли от зелёных водорослей и первыми заселили сушу. Их расцвет пришёлся на каменноугольный период, после чего многие виды вымерли.

Плауновидные — это травянистые, многолетние растения, встречающиеся в сыроватых хвойных и смешанных лесах. В настоящее время насчитывается около 1 тыс. видов. Они имеют стелющийся стебель с множеством веток, покрытых мелкими тёмно-зелёными листьями, укреплённый в почве с помощью придаточных корней. Верхушечные побеги заканчиваются спороносными колосками.

Из споры образуются мелкие заростки (2–3 мм), которые развиваются под землей, через 15–20 лет на них образуются архегонии и антеридии. В них формируются многожгутиковые сперматозоиды, которые в присутствии воды оплодотворяют яйцеклетки, и из диплоидной зиготы развивается новое растение. Кроме того, плауновидные могут размножаться вегетативно (частями стебля).

Значение. Плауны растут очень медленно и подлежат охране. Животными не поедаются. Используются в медицине (некоторые содержат яд, сходный по действию с кураре, другие используются как присыпка, третьи — для лечения алкоголизма).

Отдел Хвощевидные

Хвощевидные — это многолетние травянистые растения, обитают на влажной кислой почве в сырых лесах, на болотах, влажных полях и лугах. В настоящее время насчитывается всего около 20 видов. Имеют хорошо развитое корневище с клубнями. Побеги состоят из члеников (междоузлий). В клеточных стенках накапливается кремнезём, который выполняет механическую и защитную роль. На верхушках побегов расположены спороносные колоски.

Весной на корневищах отрастают розоватые спороносные побеги со спороносными колосками, на которых образуются гаплоидные споры. Из них вырастают мужские и женские (более крупные) заростки. Оплодотворение осуществляется в жидкой среде. Из диплоидной зиготы развивается спорофит.

Значение. Хвощи несъедобны для животных, являются сорняками пастбищ и полей. Хвощ полевой применяют в медицине как мочегонное средство.

Отдел Папоротниковидные

Папоротники — многолетние, чаще травянистые растения лесов умеренной зоны (орляк), водоёмов (сальвиния) или древовидные, лиановые, эпифитные обитатели влажных тропиков. В настоящее время насчитывается около 10 тыс. видов.

Спорофит папоротников разделён на корень, стебель и лист. Корни придаточные, отходящие от корневища. Стебли развиты плохо, и листва по массе и размерам преобладает над стеблем. На нижней части листа развиваются спорангии.

Из споры развивается заросток — небольшая многоклеточная пластинка зелёного цвета и с ризоидами (самостоятельное растение). На заростке формируются антеридии (мужские половые органы) и архегонии (женские половые органы). Заростки одних видов двуполые, других — однополые. В антеридиях образуются сперматозоиды, в архегониях — яйцеклетки. Для их слияния необходимо наличие воды. После оплодотворения из зиготы развивается растение папоротника. Таким образом, заросток — половое поколение (гаметофит), а взрослое растение папоротника — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения разделены. Также папоротникам свойственно и вегетативное размножение (например, отделением корневища).

Значение. Роль древних папоротников, а также хвощей и плаунов состояла в образовании залежей каменного угля и насыщении атмосферы кислородом. Некоторые виды современных папоротников употребляются в пищу, используются в медицине (глистогонные средства) или как декоративные растения.

Семенные растения

Рассмотренные выше споровые растения имеют два общих свойства:

- Для осуществления полового процесса им необходима капельно-жидкая влага, что ограничивает их распространение.

- Образующиеся споры мелкие, содержат мало питательных веществ и имеют слабую жизнеспособность. Это же относится к развитию из зиготы зародыша споровых растений.

Более прогрессивными с эволюционной точки зрения являются семенные растения. Им для оплодотворения не требуется вода, а семя (единица расселения семенных растений) содержит запас питательных веществ. Семя представляет собой маленький спорофит с корешком, почечкой и зародышевыми листьями — семядолями. В нём содержится запас питательных веществ, необходимый для первоначального этапа развития.

Взрослые семенные растения — спорофиты. Они образуют два типа спор: мужские (микроспоры) и женские (мегаспоры). Микроспоры продуцируются в мужских шишках (у голосеменных) или в пыльниках (у цветковых). Внутри пыльцевого зерна микроспора делится, и возникает мужской гаметофит, в котором образуются мужские гаметы. Мужские гаметы, формирующиеся внутри микроспоры, как правило, лишены жгутиков, не способны активно двигаться и называются спермиями. Мегаспоры образуются в семязачатках женских шишек или завязи. Единственная зрелая женская спора остаётся в семязачатке, здесь из неё развивается женский гаметофит (зародышевый мешок), где и образуется яйцеклетка. Таким образом, гаметофиты у семенных растений крайне редуцированы, и весь цикл их развития протекает на спорофите.

К семенным растениям относятся голосеменные (размножаются семенами, но не образуют плодов) и покрытосеменные (семена заключены в плоды).

Отдел Голосеменные

В отделе Голосеменные выделяют 6 классов: Семенные папоротники, Саговниковые, Беннеттитовые, Гнетовые, Гинкговые, Хвойные. Из них семенные папоротники и беннеттитовые полностью вымерли. Наиболее широко голосеменные были распространены в конце палеозойской и в мезозойскую эру. Ныне живущих голосеменных около 720 видов. Голосеменные представлены исключительно древесными формами: деревьями, кустарниками, лианами.

И в природе, и в жизни человека второе место после цветковых занимают хвойные. Их насчитывается около 560 видов. К ним относятся сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, кипарис, можжевельник и др.

Строение. Хвойные имеют стержневую корневую систему. Часто содержат микоризу. Древесина на 90–95% образована прочной проводящей тканью. Среди хвойных есть листопадные виды и вечнозелёные. У листопадных видов (лиственница) листья плоские и мягкие. У вечнозелёных (большинство хвойных) листья игольчатой формы и жёсткие. Устьица глубоко погружены в ткань листа, что уменьшает испарение воды. Хвоя содержит витамин С и выделяет фитонциды.

Размножение. Рассмотрим размножение хвойных на примере сосны. Сосна — однодомное (обоеполое растение). На верхушках молодых побегов образуются красноватые женские шишки. Шишка состоит из оси, на которой расположены чешуи, а на каждой чешуе находятся два семязачатка. У основания молодых побегов сосны расположены группы зеленовато-жёлтых мужских шишек. В них формируется пыльца. Каждая пылинка снабжена двумя воздушными мешками. Созревшая пыльца с помощью ветра попадает на семязачатки женских шишек, после чего их чешуи плотно смыкаются и склеиваются смолой. Пылинка остаётся лежать внутри семязачатка до весны следующего года. От опыления до оплодотворения проходит 12–14 месяцев. Пыльца прорастает, из вегетативной клетки развивается пыльцевая трубка, а из генеративной — два спермия. Один сливается с яйцеклеткой, а второй погибает. Из зиготы развивается зародыш с запасом питательных веществ, из покрова семязачатка образуется кожура семени. После созревания семян чешуйки шишки расходятся, и семена высыпаются.

Значение. Наиболее широко хвойные распространены в умеренной зоне северного полушария, где они образуют тайгу. Человек использует хвойные как строительный материал, сырье для целлюлозно-бумажной промышленности, топливо, как источник получения смол, эфирных масел, лекарственных средств и т. д. Древесина лиственницы отличается устойчивостью к гниению. Секвойя и мамонтово дерево — представители кипарисовых — обладают ценной древесиной («красное дерево»). Некоторые секвойи достигают высоты более 100 м и возраста 3–4 тыс. лет. Представители саговниковых используются человеком в пищу («хлебное дерево»).

Отдел Покрытосеменные (Цветковые)

Покрытосеменные — эволюционно наиболее молодая и самая многочисленная группа растений. Отдел включает около 250 тыс. видов. Покрытосеменные произрастают во всех климатических зонах, составляют основную массу растительного вещества биосферы и являются важнейшими производителями (продуцентами) органики на суше.

Доминирующая роль цветковых обусловлена рядом прогрессивных особенностей:

- Появление цветка — органа, совмещающего функции бесполого размножения (образование спор) и полового (формирование семени).

- Образование в составе цветка завязи, заключающей в себе семязачатки (семяпочки) и предохраняющей их от неблагоприятных воздействий среды.

- Формирование из завязи плода: семена находятся внутри плода, и поэтому защищены (покрыты) околоплодником. Кроме того, плод позволяет использовать различных агентов для распространения семян (насекомых, птиц, летучих мышей, а также потоки воздуха и воды).

- Двойное оплодотворение, в результате которого образуется диплоидный зародыш и триплоидный (а не гаплоидный, как у голосеменных) эндосперм.

- Максимальная редукция гаметофита. Мужской гаметофит — пыльцевое зерно — состоит из двух клеток: вегетативной и генеративной, которая делится, образуя два спермия. Женский гаметофит состоит из восьми клеток зародышевого мешка, одна из которых становится яйцеклеткой.

- Размножение и семенами, и вегетативными органами.

- Усложнение и высокая степень дифференциации органов и тканей. В частности, наиболее совершенная проводящая система: ксилема представлена сосудами, а не трахеидами, во флоэме ситовидные трубки имеют членистое строение, появляются клетки-спутники.

- Быстрое протекание процессов роста и развития у однолетних форм.

- Большое разнообразие жизненных форм: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, многолетние травы, однолетние травы и т. д.

- Могут образовывать сложные многоярусные сообщества благодаря большому разнообразию жизненных форм.

Значение покрытосеменных в жизни человека трудно переоценить. Практически все культурные растения принадлежат к этому отделу. Древесина покрытосеменных используется в промышленности, строительстве, производстве бумаги, мебели и т. д. Многие цветковые растения используются в медицине.

Систематика. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) делят на два класса: Двудольные и Однодольные. Однодольные произошли от двудольных и являются менее многочисленными. Двудольные отличают от однодольных по ряду признаков. По каждому из признаков существует множество исключений. Единственный абсолютный признак — строение зародыша.

Сравнительная характеристика основных классов покрытосеменных

| Признак | Двудольные | Однодольные |

| Строение зародыша | Зародыш обычно имеет две семядоли; зародыш симметричный — почечка занимает верхушечное положение, а семядоли располагаются по бокам зародыша; семядоли обычно прорастают надземно | Зародыш с одной семядолей; зародыш асимметричный — семядоля занимает верхушечное положение, а почечка находится сбоку; семядоля обычно прорастает подземно |

| Строение листа | Жилкование обычно сетчатое, реже перистое или дуговое; листья обычно черешковые, опадающие | Жилкование обычно параллельное или дуговое; листья обычно сидячие, неопадающие |

| Корневая система | Обычно стержневая | Обычно мочковатая |

| Особенности роста | Имеется камбий: характерен вторичный рост | Камбий, как правило, отсутствует: вторичный рост не характерен |

| Жизненные формы | Древесные, полудревесные и травянистые формы | Травы. Иногда вторичные древесные формы (пальмы) |

| Цветки | Обычно пятичленные, реже четырёхчленные | Обычно трехчленные, реже четырёхчленные, но никогда не пятичленные |

Классы цветковых делят на семейства главным образом на основании строения цветка и плода. При этом используют формулу цветка.

Класс Двудольные включает семейства Крестоцветные, Маревые, Тыквенные, Бобовые, Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные.

Класс Однодольные включает семейства Злаковые, Лилейные.

| Название семейства | Число видов | Жизненные формы | Строение цветка | Плод | Другие особенности | Культурные растения | Дикорастущие растения |

| Класс Двудольные | |||||||

| Крестоцветные (капустные) | 3 тыс. видов | В основном травы, реже кустарники и кустарнички | Ч4Л4Т4П1. Соцветие: кисть | Стручок или стру- чочек | Листья очередные, у многих образуют прикорневую розетку. Хорошие медоносы. Содержат масла (горчица, рапс) | Капуста, редька, репа, горчица, рапс | Сурепка, пастушья сумка, вечерница (ночная фиалка) |

| Бобовые | 17 тыс. видов | Травы, полукустарники, кустарники, деревья | Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1. Лепестки: парус, 2 весла, лодочка (из двух сросшихся лепестков). Соцветия: кисть, головка | Боб | Листья сложные. На корнях клубеньковые бактерии. Семена богаты белком | Фасоль, горох, бобы, соя, чечевица, арахис | Люцерна, клевер, чина, донник, солодка |

| Розоцветные | 3 тыс. видов | Травы, полукустарники, деревья | Ч5Л5ТооП1 или Ч5Л5ТооПоо. Соцветия: кисть, зонтик и др. | Костянка, яблоко, орешек | Большое разнообразие плодов, которые богаты витаминами, сахарами, органическими кислотами | Вишня, слива, абрикос, яблоня, груша, клубника, малина | Шиповник, черёмуха, лапчатка |

| Пасленовые | 2 тыс. видов | В основном травы, реже полукустарники и кустарники | Ч(5)Л(5)Т5П1. Соцветия: завиток, двойной завиток | Ягода, коробочка | Листья простые: цельные или рассечённые, без прилистников. Некоторые растения содержат ядовитые вещества | Картофель, томаты, баклажаны | Белена, дурман, белладонна |

| Сложноцветные | 20 тыс. видов | Большинство — травы, в тропиках есть кустарники и деревья | Л(5)Т(5)П1. Чашечка представлена хохолком волосков. Соцветие: корзинка | Семянка | Листья простые без прилистников | Подсолнечник, салат латук, топинамбур, цикорий, астры, георгины | Одуванчик, ромашка, мать-и-мачеха, пижма, тысячелистник |

| Класс Однодольные | |||||||

| Лилейные | 2 тыс. видов | Травы | О(3)+3Т3+3П1. Соцветие: кисть | Коробочка, ягода | Листья ланцевидной формы с параллельным жилкованием, собраны в прикорневую розетку. Стебель видоизменён и представлен луковицей | Тюльпан, лилии. Лук, чеснок и некоторые другие виды в настоящее время относят к особому семейству Луковые | Ландыш, алоэ |

| Злаковые | 12 тыс. видов | Травы | О(2)+2Т3П1. | Зерновка | Листья цельные с параллельным жилкованием, в основном влагалищные. Стебель полый внутри (соломина). Рост стеблей вставочный — в результате деления клеток в основании каждого междоузлия | Пшеница, рис, ячмень, кукуруза, овёс, просо, сорго, сахарный тростник | Ковыль, пырей, мятлик |

Царство растений

-

Питание растений

-

Дыхание растений

-

Особенности растительной клетки

-

Особенности жизнедеятельности растений

-

Систематика растений

-

Размножение растений

Растения представляют собой обширное царство живых организмов. К ним относятся деревья, кустарники, папоротники, мох и многие другие.

Всего существует более 390 тысяч видов растений. Среди основных отделов растений выделяют Низшие растения (Водоросли – около 26 000 видов) и Высшие растения. Высшие растения подразделяются на Мохообразные (18 000 видов), Плауновидные (около 1200 видов) и Папоротникообразные (примерно 12 000 видов). Перечисленные отделы относятся к группе Высшие споровые растения. Доминирующее положение занимают Семенные растения – Голосеменные (Саговниковые – 160 видов, Гинкговые – 1 вид, Хвойные – 630 видов, Гнётовые – 70 видов) и Покрытосеменные (более 280 000 видов). Они составляют основу большинства экосистем земного шара.

Растения относятся к эукариотам. Клетки, из которых они состоят, имеют ядро, окруженное оболочкой. Соответственно все наследственные закономерности будут храниться в ДНК этого ядра, а кроме того, еще в митохондриях и пластидах. Из остальных признаков можно выделить наличие пластид (хлоропластов, хромопластов, лейкопластов), клеточную стенку из целлюлозы, верхушечный (апикальный) рост в течение всей жизни, в основном прикрепленный образ жизни.

к оглавлению ▴

Питание растений

По типу питания растения разделяются следующим образом:

- Автотрофные, способные синтезировать нужные для своей жизнедеятельности вещества. При этом энергия света в процессе фотосинтеза преобразуется в энергию химической связи органического вещества. Органоиды, в которых проходит данный процесс, называются хлоропластами. Сюда относится подавляющее большинство растений.

- Гетеротрофные, не способные к синтезу и использующие для своей жизнедеятельности готовые органические вещества. Сюда можно отнести различные растения-паразиты.

- Миксотрофные, или насекомоядные растения. При этом следует понимать, что переваривание насекомых не используется для получения питательных веществ как дополнение к фотосинтезу, а как источник азота, необходимого таким растениям.

к оглавлению ▴

Дыхание растений

Каждой клетке для жизни нужна энергия. Высвобождение энергии происходит при расщеплении органических соединений в процессе дыхания. Под действием кислорода запускается реакция окисления, приводящая к высвобождению углекислого газа и некоторого количества свободной энергии.

Процесс окисления проходит в дыхательных центрах клетки — митохондриях.

Существует определенная связь между процессом дыхания и фотосинтеза. С помощью фотосинтеза происходит накапливание органических веществ. А процесс дыхания запускает высвобождение энергии, расщепляя эти вещества.

к оглавлению ▴

Особенности растительной клетки

Растительная клетка имеет четкую структуру. Она окружена мембраной. Снаружи от мембраны находится довольно толстая клеточная стенка, состоящая из целлюлозы и несущая структурные, защитные и транспортные функции.

Растительная клетка содержит вакуоли, в которых накапливаются питательные вещества. Основным запасным веществом клетки является крахмал.

Растительная клетка содержит специфические органоиды — пластиды. Всего существует три вида пластид:

— хлоропласты, осуществляющие процесс фотосинтеза и содержащие хлорофилл;

— хромопласты, обеспечивающие окраску цветков и плодов;

— лейкопласты, накапливающие в себе крахмал.

к оглавлению ▴

Особенности жизнедеятельности растений

За редким исключением растения ведут прикрепленный образ жизни. Движения осуществляются в процессе роста отдельных частей: корня или стеблей. Листья растений способны поворачиваться в зависимости от освещения.

Среди движений растений выделяют таксисы (движения растений по отношению к постоянным воздействиям факторов (силе тяжести, свет, ветер)), тропизмы (ростовые реакции растений по отношению к факторам среды) и настии (движения растений по отношению к постоянно действующим факторам, обусловленные особенностями строения самих растений).

Растения продолжают расти в течение всей жизни. Большинство растительных организмов ветвится.

к оглавлению ▴

Систематика растений

Растения делятся на:

— высшие;

— низшие.

Тело низших растений или слоевище, таллом, не разделено на органы и ткани. Высшие растения имеют органы: корень, стебель и лист. Все органы образованы дифференцированными тканями.

Размножение растений

Разделяют два основных вида размножения растений:

— половое;

— бесполое.

Половое размножение осуществляется слиянием соответствующих клеток — гамет. Эти клетки особенны тем, что в них содержится не двойной (диплоидный), а одинарный (гаплоидный) набор хромосом. Образуются гаметы в специальном органе — гаметангии.

Половые клетки делятся на мужские и женские. Мужские клетки развиваются в антеридиях, женские — в архегониях. Если гаметофит содержит и мужские, и женские клетки, то он является обоеполым. Если только антеридии, то мужским, а архегонии — женским.

При слиянии мужской и женской гамет образуется зигота, или первая клетка нового организма. И в ней уже будет двойной набор хромосом, одна половина которых попала из мужской половой клетки, а другая — из женской.

Бесполое размножение разделяется на споровое и вегетативное.

Споровое размножение характеризуется образованием специальных клеток — спор, которые развиваются в мешковидных образованиях — спорангиях. Созревая, споры высыпаются во внешнюю среду и прорастают.

В жизненном цикле у растений происходит чередование полового и бесполого поколений. То есть из споры вырастает гаметофит, который будет размножаться гаметами. А из зиготы образуется спорофит или бесполое поколение, образующее споры. Или по-другому, происходит чередование гаплоидной и диплоидной фаз развития.

Соответственно, расселение растений происходит с помощью спор или семян.

Вегетативное размножение осуществляется с помощью различных частей материнского организма. Это могут быть клубни, луковицы, корневища. Это может быть даже отломанная ветка. Главное условие — чтобы на ней был зачаточный побег — почка.

Человек вывел еще несколько путей вегетативного размножения. Это искусственные способы: черенками, отводками и прививками. Черенки — это части побегов, отводки — прижатые к земле части стебля, способные дать самостоятельные корни. Прививки — объединение частей нескольких растений.

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Царство растений» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из данного раздела.

Публикация обновлена:

09.03.2023

Основы современной систематики были заложены шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

В своих работах Линней дал определение «вид», ввел бинарную (двойную) номенклатуру, где используется родовое и видовое название, например, берёза бородавчатая, где береза- это родовое название, а бородавчатая- это видовое название.

Систематика растений- наука о классификации и определении родственных связей между растениями.

Основные систематические (таксономические) категории:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Надцарство— самая крупная систематическая категория, которая объединяет

- прокариот- организмов, чьи клетки не имеют оформленного ядра, например, бактерии, сине-зеленные водоросли

- эукариот- живых существ, клетки которых имеют ядро- животные, растения, грибы

Царство— крупная таксономическая категория.

Выделяют следующие царства:

- бактерии

- грибы

- растения

- животные

- вирусы- неклеточная форма жизни

Далее рассмотрим деление царства растений:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Царства растений подразделяется на подцарство высшие растения и подцарство низшие растения.

К высшим еще можно отнести вымерших примитивных сосудистых растений, которые первые вышли на сушу- риниофиты (псилофиты).

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Отделы растений:

- покрытосеменные

- голосеменные

- мхи

- хвощи

- плауны

- папоротники

У отдела покрытосеменные выделение в классы однодольных и двудольных происходит по следующим основным признакам:

- жилкование листьев

- тип корневой системы

- строение семени

Семейство- объединяет в себе близкородственные рода, например, род клевер, род горох, род фасоль объединены одним семейством Бобовые.

У покрытосеменных растений объединение в семейства происходит на основе таких признаков, как строение цветка и плода.

Род— это объединение близких по происхождению видов, например, виды: клевер красный, клевер белый, клевер альпийский, объедены в один род- клевер.

В заданиях, где нужно определить род, род— это имя существительное от видового названия.

Вид— это совокупность особей, заселяющих определенную территорию (ареал), сходных по строению, имеющих общее происхождение, скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство.

Вид реально существует в природе и является самой маленькой единицей систематики.

Примеры видового названия: одуванчик лекарственный, редька дикая, ландыш майский и другие.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Водоросли- низшие растения, в большинстве своем обитают в воде, способны к фотосинтезу.

Насчитывается около 30 тыс. видов различных водорослей.

Выделяют основные отделы:

- зелёные водоросли

- красные водоросли

- бурые водоросли

Водоросли могут быть одноклеточными и многоклеточными.

Примеры одноклеточных водорослей: хлорелла, хламидомонада, колониальные водоросли- вольвокс.

Тело многоклеточных водорослей представлено- таллом или слоевищем, состоит из сходных клеток и не разделено на органы и ткани.

К субстрату водоросли прикрепляются с помощью ризоидов— выросты клеток.

Хлоропласты водорослей называются хроматофорами.

У многих подвижных водорослей имеется светочувствительный глазок (стигма), который способствует световосприятию водорослей.

Размножение водорослей происходит бесполым и половым путем.

Бесполое размножение:

- вегетативное размножение- деление тела на части- фрагментация; деление клеток на двое; распад колоний

- шизогония- множественное деление ядра, например, хламидомонада

- спорообразование

- споры растений— микроскопические зачатки некоторых растений, имеющие разное происхождение, служащие для их размножения и (или) сохранения при неблагоприятных условиях

Половое размножение:

- образование женских и мужских гамет и их слияние с образованием зиготы (зигота-оплодотворенная яйцеклетка)

- слияние двух одноклеточных водорослей друг с другом

Строение одноклеточной водоросли хламидомонады:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Ниже ты увидишь улотрикс, строение его клеток и как протекает процесс бесполого размножения:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Отделы водорослей:

- многоклеточные зеленые водоросли: спирогира, улотрикс, ульва, кладофора обитают на мелководье, необходимо много света для жизнедеятельности

- многоклеточные бурые водоросли: ламинария (морская капуста), фукус обитают в холодных морях на глубине 20-30 метров

- многоклеточные красные водоросли: порфира, филлофора — глубоководные обитатели, встречаются даже на глубине до 260 метров

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Наука, изучающая мхи, называется бриология.

Моховидные относятся к высшим споровым растениям, так как для них характерно разделение тела на органы и ткани.

Характерные признаки:

- есть стебли, листья, нет корней, вместо них ризоиды, как у водорослей

- жизненные формы- однолетние и многолетние травянистые растения

- обитают во влажных местах, так как развитие спор и половое размножение возможно только при наличии воды

- в жизненном цикле преобладает гаметофит (само взрослое растение), что отличает мхи от остальных высших растений

- бесполое поколение спорофит (коробочка со спорами на ножке) развит слабо и не способен к самостоятельному существованию, поэтому как бы паразитирует на гаметофите

- представители листостебельные: кукушкин лен, сфагнум (белый мох); печеночные: маршанция, ричия

Печеночный мох:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Мох сфагнум:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Внешнее строение мха кукушкин лен:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Сравнительная характеристика мха сфагнума и кукушкина льна:

|

Признаки |

Мох сфагнум |

Мох кукушкин лен |

|

строение побега |

стебель ветвистый, тонкий, главный побег прямостоячий, боковые побеги расположены пучками, много мелких листьев |

стебель не ветвится, узкие, спирально расположенные листья |

|

наличие ризоидов |

нет ризоидов, нижний конец стебля, погруженный в воду, постепенно отмирает |

вместо корней нитевидные выросты в нижней части стебля- ризоиды |

|

наличие воздухоносных клеток |

кора стебля сфагнума состоит из крупных водоносных клеток, которые являются приспособлением к существованию во влажных местах обитания |

нет воздухоносных клеток |

|

особенности окраски |

белёсый цвет, благодаря водоносным клеткам |

зеленый цвет |

|

коробочки (спорофиты) |

коробочки округлой формы и без колпачка, располагаются группой на верхушке мха, |

коробочка вытянутой формы, располагаются поодиночке на верхушке женского растения, есть волосистый колпачок |

Гаметофит— половое поколение в жизненном цикле растений, развивающихся с чередованием поколений, имеет одинарный (гаплоидный) набор хромосом, образует гаметы.

Предросток — нитчатое разветвленное образование, похожее на водоросль, развивающееся из споры мха, из предростка развивается гаметофит.

Спорофит— диплоидная многоклеточная фаза в жизненном цикле растений, развивающаяся из оплодотворенной яйцеклетки или зиготы и производящая споры.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Отдел папоротниковидные, хвощи, плауны

Предками папоротников, хвощей, плаунов были риниофиты (псилофиты)- первые растения суши и первые сосудистые растения на земле.

Характеристика:

- имеют стебель, листья, корни и корневища

- имеют хорошо развитые проводящую, механическую и покровную ткани

- размножаются спорами, вегетативно (корневищами) и гаметами

- развитие спор и оплодотворение происходит при наличии воды

- споры развиваются в спороносных колосках (у плаунов и хвощей) и на нижней стороне вайи (у папоротников)

- в цикле развития преобладает бесполое поколение- спорофит (само растение)

- гаметофит, половое поколение- заросток, имеет сердцевидную форму

- почти все травянистые многолетние растения, обитающие во влажных местах

- вайя— листоподобный орган (побег) папоротников

Представители:

- плауны (плаун булавовидный, плаун баранец)- наиболее древняя группа сосудистых растений

- хвощи (хвощ полевой, лесной, болотный)

- папоротники (орляк, щитовник мужской)

Более подробная информация в нашем уроке «Плауны. Хвощи. Папоротники»

Строение плаунов:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Строение хвоща:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Жизненный цикл папоротников, в котором преобладает стадия спорофита- взрослого растения:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Более подробное описание жизненного цикла папоротников вы можете посмотреть в нашем уроке «Плауны. Хвощи. Папоротники»

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Выделяют следующие отделы высших семенных растений:

- голосеменные

- покрытосеменные

Отдел голосеменные растения

Подробно с отделом голосеменные вы можете ознакомиться в нашем уроке «Голосеменные»

Свое название голосеменные получили потому, что их семена лежат открыто (голо) на поверхности чешуи шишек, а не внутри плода, как у покрытосеменных.

У голосеменных различают следующие классы:

- Гинкговые (гинкго)

- Гнетовые (вельвичия удивительная)

- Саговниковые (Цикадовые)(саговник)

- Хвойные (сосна обыкновенная, ель, лиственница)

1000 видов, 88 родов, 14 семейств.

Характерные признаки:

- размножение с помощью семян

- отсутствие плодов и цветков

- древесные растения или кустарники, иногда стелющиеся формы

- листья чаще игольчатые, слегка уплощенные или чешуевидные

- чаще всего вечнозеленые растения

- настоящие сосуды отсутствуют

- разнополые растения

- в отличие от споровых растений, приспособлены к сухим местообитаниям, так как оплодотворение происходит без участия воды

- мужские гаметы- неподвижные спермии

- перекрёстное опыление (женские шишки выше мужских)

- в жизненном цикле преобладает диплоидный спорофит

- гаметофит- многоклеточные женские половые органы- архегонии, расположенные внутри семязачатка; мужской гаметофит представлен пыльцевым зерном

- семена располагаются на чешуйках шишек

- шишка— это видоизменённый побег, развивающийся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками

В отличие от спор, в семенах имеется запас питательных веществ, необходимых зародышу в первое время его развития, пока у молодого растения не сформируется корневая система.

Кроме того, внутри семени зародыш будущего растения надежно защищен от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Все это значительно увеличивает шансы молодого растения на выживание.

Преимущество семян:

- в семенах имеется запас питательных веществ для зародыша

- внутри семени зародыш защищен

Отдел покрытосеменные

Покрытосеменные или цветковые- самая многочисленная группа ныне существующих растений.

Известно около 350 тысяч растений.

Характерные признаки:

- наиболее процветающий отдел растений, биологический расцвет продолжается с конца мелового периода по настоящее время