Простейшие — одноклеточные организмы. Безусловно, ни о каких тканях, органах не может идти

и речи — но это совершенно не означает, что у простейших не идут процессы газообмена,

выделения, транспорта питательных веществ — все они идут, но по-особенному.

У простейших одна клетка выполняет все функции целого организма, поэтому клетки имеют сложное

строение. Клетки обладают всеми основными жизненными функциями: раздражимостью, размножением,

обменом веществ.

Строение клетки простейшего

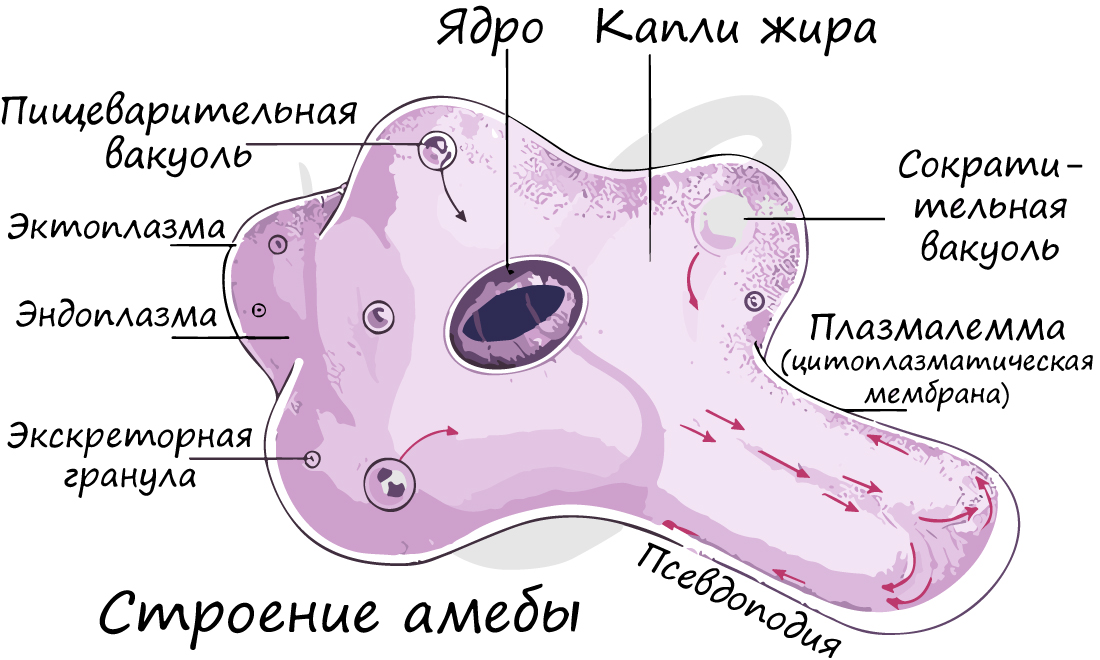

Форма клетки простейших постоянная, окружена пелликулой — наружным, уплотненным слоем цитоплазмы, который поддерживает постоянную

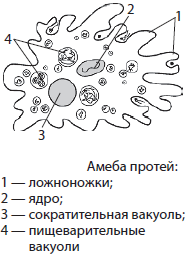

форму. У некоторых простейших (амеба, на рисунке выше) пелликула отсутствует и форма клетки непостоянная, растекающаяся.

Клетка простейших является эукариотической — имеет оформленное ядро, обособленное ядерной

мембраной от цитоплазмы. В цитоплазме многих простейших выделяют эктоплазму (периферический наружный, более плотный слой цитоплазмы)

и эндоплазму (внутренний зернистый слой цитоплазмы, менее плотный, подвижен).

Типичным для эукариотов является набор органоидов в клетке: митохондрии, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат (комплекс) Гольджи,

запасные питательные вещества (гликоген, жировые включения), рибосомы, лизосомы.

Сократительные вакуоли

Особенностью строения, является наличие в клетке простейших сократительных вакуолей, которые служат для поддержания осмотического давления.

В клетку простейших постоянно поступает избыток воды, и, чтобы клетку не разорвало от повышенного давления, вода постоянно удаляется из клетки.

Таким образом, функцию выделения выполняют сократительные вакуоли.

Работа сократительной вакуоли подчинена определенному механизму. Сначала лучистые канальцы, расположенные вокруг вакуоли, накапливают воду.

При скоплении в них достаточно большого количества воды они изливают ее в центральную полость — сократительную вакуоль. Вакуоль сокращается

и избыток воды удаляется из клетки во внешнюю среду, таким образом, разрыв клетки предотвращается.

Хемотаксис

Поскольку нервная система отсутствует, раздражимость у простейших осуществляется с помощью хемотаксиса. Хемотаксис — движение подвижных организмов под влиянием одностороннего раздражения

химическими веществами. Хемотаксис может быть положительным (движение по направлению к химическому веществу) или отрицательным (движение в обратном направлении,

от химического вещества).

Пищеварительная система также отсутствует, ее функция передана пищеварительным вакуолям. Тип питания — внутриклеточный, осуществляется с помощью

фагоцитоза (от греч. phago — ем) — захват и переваривание твердых пищевых частиц, и пиноцитоза (от греч. pino — пью) — захват и транспортировка жидкости.

На рисунке ниже показаны стадии фагоцитоза. Фагоцитоз был открыт Мечниковым И.И., создателем фагоцитарной теории иммунитета. Отмечу, что адгезия (от лат.

adhaesio — прилипание) — сцепление между клеткой и твердой пищевой частицей (другой клеткой, например бактерией), которую она собирается поглотить.

Дыхание

Очевидно, что органов дыхания у простейших нет. Простейшие дышат всей поверхностью клетки.

Размножение

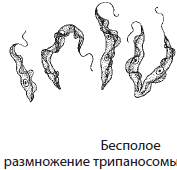

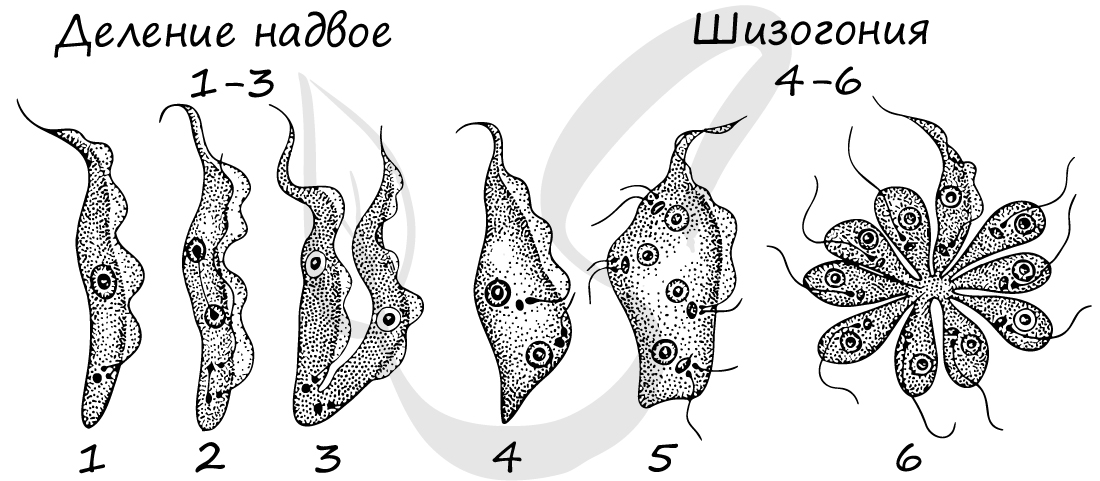

У простейших возможно бесполое и половое размножение. Бесполое осуществляется с помощью деления (митоз), шизогонией, спорообразованием (мейоз). Половое — с помощью копуляции и конъюгации.

Шизогония (от греч. schizo — разделяю) — множественное бесполое размножение, при котором, вследствие деления без разрыва цитоплазматической мембраны,

клетка становится многоядерной, а затем распадается на множество дочерних клеток (соответственно количеству ядер).

Копуляция (от лат. copulatio — совокупление) — слияние как плазмы, так и ядер обеих копулирующих гаплоидных (n) особей.

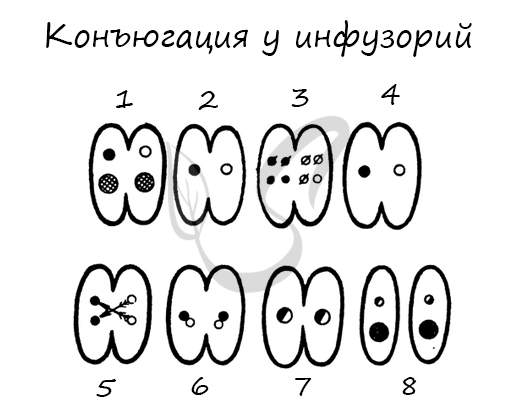

Конъюгация (от лат. conjugatio — соединение) —

временное соединение двух особей, которые при этом обмениваются частями своего ядерного аппарата и цитоплазмой. В ходе конъюгации инфузорий объединяются их пронуклеусы, образовавшиеся в результате деления малого ядра (микронуклеуса) мейозом. После конъюгации происходит энергичное деление особей.

Значение простейших

Простейшие являются звеном в цепи питания. Фитопланктон (продуценты) — создатели органических веществ, служащие пищей для многих организмов. Зоопланктон

(консументы) — питаются фитопланктоном и сами служат пищей для других организмов. Часть простейших являются причинами многих паразитарных заболеваний

человека, растений и животных.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика основных

типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, жизнедеятельности,

размножения, роль в природе и жизни человека

Царство животных

Общая характеристика царства

К животным в настоящее время относят около 2 млн видов эукариотических организмов, однако их истинное количество, по-видимому, намного больше, до 5–10 млн видов. Численность и биомасса животных на Земле не поддаются исчислению, поскольку перелетные птицы и саранча образуют огромные стаи, кровососущие насекомые тучами нападают на любое теплокровное животное на севере России, морские котики образуют лежбища, а рыбы — косяки и т. д. Величина животных также варьирует от микроскопических амеб до тридцатитрехметровых синих китов. Однако общими для всех животных признаками являются гетеротрофный тип питания, активный обмен веществ, способность к активному передвижению, или локомоции, а также ограниченный, или закрытый рост.

Эти особенности проявляются и в строении животной клетки, которая лишена пластид и клеточной оболочки, но имеет клеточный центр. Основным запасающим веществом животных клеток чаще всего является полисахарид гликоген. При делении клетки разделяются в результате образования перетяжки посередине материнской клетки.

В природе животные играют не менее важную роль, чем растения, так как они потребляют органические вещества и кислород, образовавшиеся в результате жизнедеятельности растительных организмов, и выделяют углекислый газ, необходимый растениям для осуществления процесса фотосинтеза. Кроме того, животные способны перерабатывать и минерализовать органические вещества, участвуя в процессах почвообразования. Немалую роль в процессах биологической очистки вод в природе играют животные-биофильтраторы. Образование осадочных пород также обусловлено деятельностью животных организмов, поскольку именно их минеральные скелеты и являются основой известняков, сланцев и трепела. Таким образом, животные являются такой же неотъемлемой частью биосферы, как и растения, поскольку также обеспечивают круговорот веществ в природе.

Животные освоили все среды обитания: наземно-воздушную, почвенную, водную и внутреннюю среду других организмов. В водной среде они встречаются и в составе планктона, и в составе бентоса.

По традиции, установленной в XIX веке Ж. Б. Ламарком, животные делятся на беспозвоночных и позвоночных. К беспозвоночным он отнес всех животных, не имеющих позвоночника. В настоящее время это деление не имеет систематического значения, поскольку оно разрывает единый тип Хордовые, относя бесчерепных к беспозвоночным, а черепных — к позвоночным. К беспозвоночным относят 16–23 типа животных, в том числе 7 типов простейших, кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков и членистоногих (иногда одноклеточных отделяют от беспозвоночных в отдельную группу). Количество видов беспозвоночных животных составляет около 2 млн, тогда как позвоночные представлены примерно 45 тыс. видов. Наиболее многочисленны среди беспозвоночных членистоногие, большую часть видов (свыше 1 млн) которых составляют насекомые. Позвоночные произошли от общих предков с современными беспозвоночными, скорее всего с кольчатыми червями. Система животного мира отображена на рис..

Общая характеристика подцарства Одноклеточные, или Простейшие

К простейшим относят микроскопические одноклеточные и колониальные эукариотические организмы. Несмотря на то, что их клетки имеют сходное строение с клетками всех остальных животных, они выполняют все функции целостного организма, и, следовательно, являются организмами на клеточном уровне организации.

Отдельные функции организма у них выполняют клеточные органоиды, а целостность организма поддерживается функциями одной клетки. Деление клетки у простейших приводит к размножению. Жизненные циклы простейших могут быть весьма сложны, однако в них отсутствуют многоклеточные стадии, а индивидуальное развитие заключается в росте и формировании органоидов единственной клетки.

Первые простейшие были обнаружены в 1675 году выдающимся голландским микроскопистом А. ван Левенгуком. По разным оценкам количество видов одноклеточных колеблется от 40 до 70 тыс. Размеры их тела варьируют от 2–4 мкм до 1000 мкм. Форма клеток простейших может быть также чрезвычайно разнообразной: от бесформенной у амебы до строгой звездчатой у лучевиков.

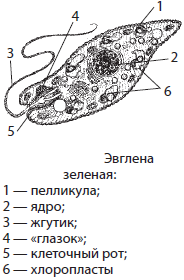

Клеточное строение. Клетка простейших снабжена всеми необходимыми для поддержания жизнедеятельности органоидами. Как и любая эукариотическая клетка, она состоит из цитоплазмы и погруженного в нее ядра (у некоторых видов имеется несколько ядер). В цитоплазме могут выделяться два слоя: наружный (эктоплазма) и внутренний (эндоплазма). Некоторые виды имеют уплотненный наружный слой цитоплазмы — пелликулу, что им позволяет поддерживать постоянную форму тела (жгутиконосцы). Ряд простейших имеют раковинку или внутренний скелет. Органоиды могут быть представлены митохондриями, хлоропластами, лизосомами и т. д. Движение клетки обеспечивается при помощи выпячиваний цитоплазмы — ложноножек, или псевдоподий, а также органоидов движения — жгутиков или ресничек, что служит систематическим признаком. В цитоплазме пресноводных видов имеются сократительные вакуоли и красные «глазки».

Обмен веществ и превращения энергии. Питание одноклеточных осуществляется в основном путем фагоцитоза или пиноцитоза. Большинство представителей захватывает пищу в любой части тела, однако у ряда видов, например жгутиконосцев и инфузорий, для этого служат клеточный рот и клеточная глотка. Переваривание пищи происходит в пищеварительных вакуолях с помощью ферментов лизосом. Все расщепленные вещества переносятся через мембрану вакуоли в цитоплазму, а непереваренные остатки выделяются в любом месте тела путем экзоцитоза либо через порошицу, расположенную позади клеточного рта, как у инфузорий. Некоторые простейшие, например эвглена зеленая, являются миксотрофами, то есть могут переходить от автотрофного питания к гетеротрофному, поскольку в цитоплазме есть хлоропласты. Среди них есть и автотрофы.

Большинство свободноживущих одноклеточных — аэробы — поглощают кислород для дыхания всей поверхностью тела, тогда как паразитические простейшие — в основном анаэробы — получают энергию, осуществляя бескислородное расщепление питательных веществ.

Гомеостаз. Поддержание постоянства внутренней среды у пресноводных простейших наиболее четко прослеживается на примере сократительных вакуолей, которые периодически выбрасывают из клетки избыток воды, поступающей из внеклеточного раствора.

Раздражимость. Как и все живые организмы, простейшие способны реагировать на воздействия окружающей среды. Если рядом с амебой положить кристаллик поваренной соли, она сожмется в комочек и попытается уползти в сторону. Амеба также распознает различные микроскопические организмы, служащие ей пищей, избегает ярко освещенных участков, механических раздражителей и высоких концентраций растворенных в воде веществ. У ряда жгутиконосцев имеется специальное образование в цитоплазме — красный «глазок», который фокусирует свет на парабазальном теле, отвечающем за реакцию на свет. Благодаря этому жгутиконосцы могут активно перемещаться в освещенную часть сосуда и водоема. Такое направленное перемещение клетки к источнику света называется фототаксисом.

Воспроизведение. Размножаются одноклеточные как бесполым, так и половым способом. Бесполое размножение происходит делением клетки надвое в результате митоза (амебы, жгутиконосцы), либо путем множественного деления, или шизогонией, при котором вначале неоднократно делится ядро, а затем цитоплазма распадается на столько частей, сколько ядер образовалось в клетке (споровики). Для ряда жгутиконосцев характерно бесполое размножение подвижными спорами, которые называются зооспорами. При половом размножении происходит слияние гамет или одноклеточных особей целиком, а у инфузорий описан особый половой процесс — конъюгация.

Развитие. В отношении одноклеточных, как и всех остальных живых организмов, применимо понятие жизненный цикл, которое включает в себя всю последовательность жизненных стадий от одного деления до другого, от образования зиготы до формирования зиготы в результате полового размножения полученных особей и т. д. Однако индивидуальное развитие как таковое у одноклеточных отсутствует, поскольку любой новый организм будет в лучшем случае увеличиваться в размерах, не приобретая качественных изменений.

При неблагоприятных условиях многие одноклеточные способны округляться и покрываться плотными защитными оболочками, в результате чего формируется циста — временная покоящаяся форма существования. Цисты могут переноситься потоками воздуха и воды на большие расстояния, обеспечивая расселение этих организмов.

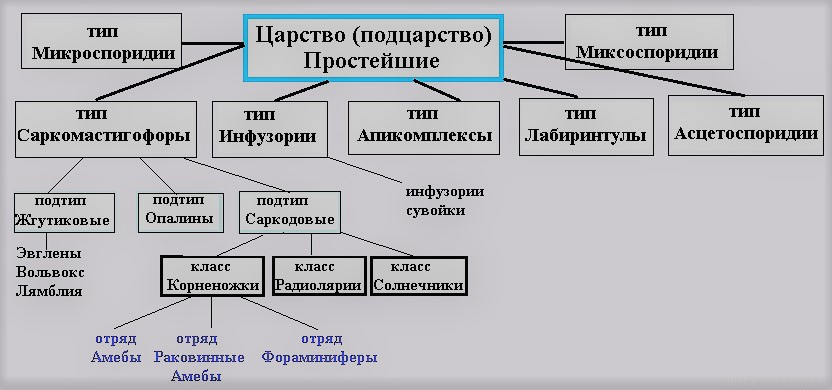

Классификация. В настоящее время выделяют до семи типов одноклеточных животных, наиболее крупными из которых являются типы Саркожгутиковые, Апикомплексы и Инфузории.

Характеристика основных типов одноклеточных животных. Особенности строения, жизнедеятельности,

размножения, роль в природе и жизни человека

Тип Саркожгутиковые

К саркожгутиковым относят около 25 тыс. видов одноклеточных и колониальных организмов, хотя бы на одной из стадий развития передвигающихся с помощью ложноножек или жгутиков. В основном имеют ядра одного типа, не изменяющиеся в течение жизни. Большинство видов размножаются бесполым способом, но у некоторых есть и половой процесс, заключающийся в слиянии двух клеток. К саркожгутиковым относятся автотрофные, миксотрофные и гетеротрофные организмы. Последние могут быть хищниками, паразитами, мутуалистами или сапротрофами. Тип делят на два подтипа: Саркодовые и Жгутиконосцы.

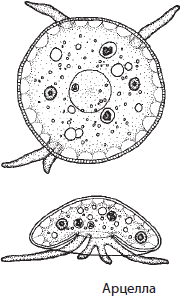

Подтип Саркодовые объединяет животных, не имеющих постоянной формы тела, многие из которых могут образовывать раковинку или внутренний скелет. Передвигаются они при помощи псевдоподий или за счет циркуляции цитоплазмы. Размножение в основном бесполое. Большинство саркодовых — свободноживущие водные и почвенные виды, но встречаются и паразиты животных и человека. К ним относятся свободноживущие амеба протей, раковинные амебы и фораминиферы, радиолярии (лучевики) и солнечники, а также паразитическая амеба дизентерийная.

Амеба протей — свободноживущее одноклеточное животное диаметром до 0,5 мм, обитающее в придонной части пресноводных водоемов. Она не имеет постоянной формы тела, так как все время образует выросты тела — ложноножки. Сначала на поверхности тела образуется выпячивание, а затем туда перетекает вся цитоплазма. В цитоплазме у амебы под микроскопом можно различить ядро, пищеварительные и сократительную вакуоли.

Питается амеба одноклеточными животными, водорослями, бактериями и органическими остатками, фагоцитируя их. Кислород для дыхания амеба поглощает всей поверхностью тела. Ненужные организму вещества и непереваренные остатки пищи выводятся через цитоплазматическую мембрану. Избыток воды удаляется с помощью сократительных вакуолей.

Размножается амеба протей бесполым способом — митотическим делением клетки. При благоприятных условиях это происходит примерно раз в сутки, а при неблагоприятных амебы образуют цисты.

Амеба дизентерийная — паразитическое одноклеточное животное, вызывающее у человека амебную дизентерию. Заражение происходит цистами при потреблении загрязненной пищи или воды. В толстом кишечнике из цист выходят небольшие амебы, которые могут затем проникать в стенки кишечника, вызывая образование кровоточащих язв. Симптомами амебной дизентерии являются повышенная температура, боли в области живота и кровавый понос.

Раковинные амебы относятся к свободноживущим. Они имеют наружный скелет — раковинку, снабженную устьем. Из устья выступают ложноножки, с помощью которых раковинные амебы захватывают пищу. Размножаются эти одноклеточные делением, причем одна амеба остается в старой раковине, а вторая строит новую. Обитают они в пресных водоемах, сфагновых болотах и в почве. К ним относится почвенная раковинная амеба арцелла.

Фораминиферы — морские свободноживущие саркодовые, имеющие раковинки различного химического состава и происхождения. В основном обитают на дне морей на глубине 100–200 м. Их ложноножки, выступающие из раковинок через устье и многочисленные поры, образуют своеобразную сеточку, в которой запутываются пищевые частицы. Раковинки фораминифер образовали такие осадочные отложения, как мел и известняки, применяемые в качестве строительных материалов. В настоящее время фораминиферы используются для определения возраста геологических пластов, а также для поисков нефтеносных пластов.

Радиолярии — исключительно морские свободноживущие одноклеточные, имеющие внутренний минеральный скелет. В центре клетки расположен небольшой участок цитоплазмы с одним или несколькими ядрами, а также различными включениями. Он защищен скелетом, снаружи от которого расположен широкий слой эктоплазмы. Питаются радиолярии как с помощью фагоцитоза, захватывая частички пищи псевдоподиями, так и переваривая имеющиеся в их цитоплазме симбиотические водоросли. Скелеты радиолярий образовали некоторые осадочные породы, например «инфузорную землю», или трепел.

Подтип Жгутиконосцы объединяет животных со жгутиками и постоянной формой тела, которая поддерживается за счет уплотнения наружного слоя цитоплазмы или наличия панциря. Движение жгутиконосцев осуществляется в основном с помощью единственного или многочисленных жгутиков, но у некоторых на жгутик, расположенный вдоль тела, может быть натянута мембранная перепонка, производящая волнообразные движения. Размножаются они в основном бесполым способом — делением надвое. Питание жгутиконосцев может быть гетеротрофным, автотрофным или миксотрофным. По этому признаку их делят на два класса: Растительные жгутиконосцы и Животные жгутиконосцы.

К классу Растительные жгутиконосцы относят автотрофных и миксотрофных простейших, имеющих хлоропласты, хотя среди них встречаются и гетеротрофные виды. Представителями класса являются эвглена зеленая и пандорина, а также хламидомонада и вольвокс.

Эвглены — пресноводные планктонные организмы, среди которых встречаются автотрофы, миксотрофы и гетеротрофы. Эвглена зеленая — миксотроф, поскольку, несмотря на наличие хлоропластов и «глазка», может длительное время находиться в темноте, осуществляя гетеротрофное питание и утрачивая при этом хлоропласты. В настоящее время обсуждается вопрос о том, что эвглен следует выделить в отдельную систематическую группу (царство), так как они имеют слишком много отличий от иных представителей класса, типа и подцарства, например трехмембранный хлоропласт.

Класс Животные жгутиконосцы объединяет гетеротрофных жгутиконосцев, многие из которых являются паразитами человека и животных, как трипаносомы, лейшмании, лямблии и др.

Трипаносомы — опасные паразиты человека и животных, вызывающие сонную болезнь, или трипаносомоз, что характерно для некоторых районов Африки и Центральной Америки. Их тело имеет лентовидную форму, вдоль него натянута мембранная перепонка. Переносчиками сонной болезни являются мухи цеце, клопы и слепни. Трипаносомы паразитируют в основном в крови и спинномозговой жидкости, вызывая постепенное угнетение жизненных функций организма хозяина.

Лейшмании — внутриклеточные паразиты человека, вызывающие лейшманиозы. Эти заболевания характеризуются тяжелым поражением кожи и внутренних органов. Они распространены в Средней Азии, Закавказье, Индии, Индокитае, Южной Америке. Переносчиками лейшманиоза являются москиты. На одной из стадий развития лейшмании имеют жгутик, однако, проникая в клетки, утрачивают его.

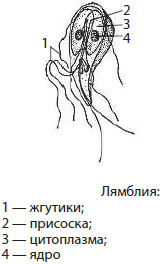

Лямблия — одноклеточный многожгутиковый паразит кишечника человека, вызывающий лямблиоз. Тело лямблии похоже по форме на половинку груши, снабженную с уплощенной стороны присоской, с помощью которой она прикрепляется к стенке кишечника. Клетка паразита содержит два ядра. Лямблиозом чаще болеют дети. Заражение происходит цистами с потреблением загрязненной пищи или воды.

Тип Апикомплексы

Включает около 4800 исключительно паразитических простейших, у которых отсутствуют органоиды движения, а жгутики имеются только у мужских гамет. У большинства наблюдается половой процесс, а бесполое размножение осуществляется множественным делением и образованием спорозоитов (отсюда второе название — споровики). У всех апикомплексов имеется специальное образование на переднем (апикальном) конце тела — апикальный комплекс, способствующий проникновению в клетку хозяина. К споровикам относят малярийного плазмодия.

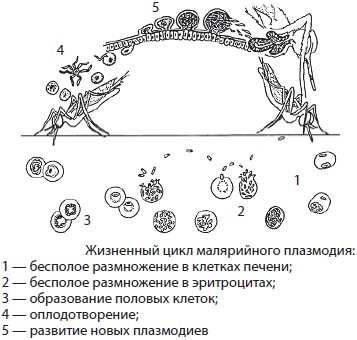

Малярийный плазмодий — возбудитель опасной болезни человека малярии, распространенной в тропическом и умеренном климате. При укусе малярийного комара спорозоит проникает в кровь человека, затем размножается бесполым способом в клетках печени и эритроцитах крови, вызывая резкие скачки температуры, сопровождающиеся лихорадкой. В крови человека могут образовываться предшественники половых клеток, однако окончательное формирование гамет и их слияние возможны только в кишечнике комара. Образовавшаяся зигота превращается в цисту, в которой путем деления образуются новые спорозоиты, способные заразить человека.

Таким образом, человек является промежуточным хозяином малярийного плазмодия, а комар — окончательным.

Тип Инфузории

К инфузориям относят около 7500 видов наиболее высокоорганизованных простейших, движение которых осуществляется с помощью ресничек.

Размеры тела инфузорий варьируют от 10 мкм до 3 мм. Как и у жгутиковых, их клетки имеют пелликулу, обеспечивающую постоянство формы тела. Пища загоняется при помощи биения ресничек в клеточный рот, который связан с клеточной глоткой, от нее отшнуровываются затем пищеварительные вакуоли. Непереваренные остатки пищи выводятся из клетки через порошицу. Пресноводные виды обычно имеют сократительные вакуоли.

Для инфузорий характерно наличие двух ядер: вегетативного, или макронуклеуса, и генеративного, или микронуклеуса. Микронуклеус содержит ДНК и участвует в половом процессе, а макронуклеус регулирует процессы жизнедеятельности клетки.

Размножаются инфузории в основном бесполым способом, однако у них известен и половой процесс — конъюгация. При бесполом размножении клетка делится в продольном направлении, тогда как конъюгация не сопровождается увеличением количества особей, а заключается в обмене наследственной информацией между особями. При конъюгации две особи сближаются, между ними образуется цитоплазматический конъюгационный мостик, вегетативное ядро исчезает, генеративное делится мейотически, причем три из четырех образовавшихся ядер исчезают, а оставшееся делится еще раз. Одна часть каждого ядра переходит в другую особь и сливается с ее оставшейся частью ядра, при этом возникает новая комбинация генетической информации, способствующая более успешному приспособлению организма к условиям окружающей среды. После конъюгации инфузории расходятся и размножаются бесполым способом.

Большинство видов инфузорий — морские и пресноводные свободноживущие организмы, но среди них встречаются мутуалисты и паразиты человека и животных. Так, в желудке жвачных животных обитают инфузории, расщепляющие целлюлозу грубых растительных кормов. Характерными представителями инфузорий являются инфузория-туфелька, на примере которой и были описаны эти животные, а также балантидий.

Балантидий — крупная инфузория, обитающая в кишечнике свиней, человека и других животных. Питается в основном содержимым кишечника, но может также разрушать его слизистую и вызывать болезнь балантидиаз, сопровождающийся кровавым поносом. Заражение происходит при попадании в кишечник цист балантидия.

Роль простейших в природе и жизни человека

Простейшие, обитающие в океанах, пресных водах, почве и высших организмах, занимают важное место в круговороте веществ в биосфере. Планктонные одноклеточные являются важным звеном в цепях питания водоемов, вместе с бактериями принимают активное участие в процессах их самоочистки. Почвенные саркожгутиковые и инфузории играют значительную роль в процессах почвообразования, а из скелетов многих саркожгутиковых образовались некоторые осадочные породы. Симбиотические простейшие способствуют улучшению переваривания пищи у многих животных. В последнее время простейших стали использовать в хозяйственных целях для улучшения процессов очистки вод, почвообразования, биоиндикации, вскармливания мальков ценных пород рыб. Однако среди одноклеточных имеются и опасные паразиты, вызывающие заболевания, которые могут привести даже к смерти человека.

Протисты или простейшие — группа эукариотических живых организмов, относящихся к царству животные. Единственная особенность, которая объединяет это подцарство – отсутствие сложной структуры. Все простейшие — одноклеточные, колониальные или многоклеточные, не имеющие высокоорганизованных тканей.

Весь организм простейшего существа состоит из одной клетки. Так что те функции, которые у многоклеточного организма выполняют специальные органы, у простейшего приходится принимать на себя составным частям клетки.

Строение

Простейшие обладают тончайшими морфофизиологическими приспособлениями к обитанию в различных экологических условиях.

Как правило, обитают в воде, влажной почве или в теле различных животных и человека.

Форма их тела весьма разнообразна — от неопределённой (как у амёбы) до удлинённой, обтекаемой, веретеновидной (трипаносома), некоторые имеют наружную раковину (фораминиферы), а живущие в толще воды — причудливые выросты. Тело большинства простейших состоит из одной клетки, содержащей одно или несколько ядер.

У одних тело одето лишь тончайшей мембраной, у других помимо клеточной мембраны развит ряд структур, образующих вместе с мембраной более или менее толстую оболочку, обычно эластичную — пелликулу.

Цитоплазма у простейших может быть условно разделена на наружную (эктоплазму, плазмагель) и внутреннюю (эндоплазму, плазмозоль), видимые под микроскопом.

Движение

Простейшие способны передвигаться с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек, реагируют на различные раздражения (фототаксис, хемотаксис, термотаксис и др.).

Питание

Питаются мельчайшими животными, растительными организмами и гниющими органическими веществами, паразитические формы обитают на поверхности тела, в полостях тела или тканях организмов своих хозяев.

Пути поступления пищи в организм клетки также различны: пиноцитоз, фагоцитоз, осмотический путь, активный перенос веществ через мембрану – диффузия. Поступившую пищу они переваривают в пищеварительных вакуолях, заполненных пищеварительными ферментами.

Некоторые из них, имеющие фотосинтезирующих внутриклеточных симбионтов — хлорелл или хлоропласты (например, эвглены) способны синтезировать органическое вещество из неорганических веществ с помощью фотосинтеза.

Газообмен у простейших осуществляется всей поверхностью тела осмотическим путем; выделение продуктов обмена веществ и избытка воды происходит через поверхность тела, а также с помощью специальных периодически образующихся сократительных (или пульсирующих) вакуолей. Вакуолей бывает одна или несколько.

Размножение

Размножение простейших происходит бесполым и половым путём в зависимости от условий существования.

При бесполом размножении сначала ядро делится на две или несколько частей, а затем делится цитоплазма на две (равные или неравные) или много частей (соответственно числу вновь образовавшихся ядер). В результате из одного организма образуется два (одинаковых или неравных по величине) или несколько новых организмов.

При половом размножении две равные или различные по величине и строению (мужская и женская) особи сливаются друг с другом, образуя зиготу, которая затем начинает размножаться бесполым путём. Иногда между двумя особями происходит обмен частью ядер при соприкосновении особей (образования зиготы не наблюдается – это процесс коньюгации).

При неблагоприятных условиях простейшие способны образовывать цисты: их тело округляется и покрывается толстой оболочкой. В таком состоянии они могут находиться долгое время. При благоприятных условиях простейшее освобождается от оболочки и начинает вести подвижный образ жизни.

Классификация

- Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora)

- Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora)

- Класс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea)

- Класс Животные жгутиконосцы (Zoomastigophorea)

- Подтип Опалины (Opalinata)

- Подтип Саркодовые (Sarcodina)

- Класс Корненожки (Rhizopoda)

- Класс Радиолярии, или Лучевики (Radiolaria)

- Класс Солнечники (Heliozoa)

- Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora)

- Тип Апикомплексы (Apicomplexa)

- Класс Перкинсеи (Perkinsea)

- Класс Споровики (Sporozoea)

- Тип Миксоспоридии (Myxozoa)

- Класс Миксоспоридии (Myxosporea)

- Класс Актиноспоридии (Actinosporea)

- Тип Микроспоридии (Microspora)

- Тип Инфузории (Ciliophora)

- Класс Ресничные инфузории (Ciliata)

- Класс Сосущие инфузории (Suctoria)

- Тип Лабиринтулы (Labirinthomorpha)

- Тип Асцетоспоридии (Ascetospora)

Экологические функции

В водоёмах они питаются бактериями и гниющими органическими остатками, очищая воду (санитарная роль), сами являются пищей для многих животных, играют большую роль в почвообразовательных процессах.

Обитатели толщи воды океанов — фораминиферы (с известковыми раковинами), радиолярии (с кремниевым скелетом), кокколиты (из жгутиковых, имеющих известковый панцирь) — отмирая, образуют на дне мощные отложения известковых и кремниевых пород, входящих в состав земной коры.

Среди простейших есть паразиты растений, животных и человека. Так, малярийный плазмодий, поселяясь в эритроцитах человека, разрушает их, вызывая тяжёлую болезнь — малярию, а дизентерийная амёба, паразитируя в клетках стенок толстого кишечника человека, приводит к появлению кровавого поноса. Реснитчатые инфузории вызывают ихтиофтириоз у аквариумных рыб. Распространены и многие другие паразиты, вызывающие тяжёлые патологии человека, животных и растений.

Задание ollbio06101120172018в2

В аквариуме емкостью 100 л исходная масса фитопланктона составила 2.5 мг/л Сорг. Измерение значений валовой продукции фитопланктона и деструкции за сутки составляет 4.9 мг/л и 0.4 мг/л соответственно. Допустим, что при постоянном добавлении биогенных элементов, прирост биомассы за сутки происходит постоянными темпами (в геометрической прогрессии).А. Рассчитайте чистую продукцию фитопланктона в этом аквариуме.

Б. В аквариум в конце вторых суток выпустили 30 дафний (Daphnia magna) массой 10 мг каждая. Сколько дней дафнии смогут жить в аквариуме без дополнительного корма, если их суточный рацион составляет 200% от массы тела. Ответ подтвердите расчетами (приростом биомассы рачков пренебречь.)

А. В процессе накопления биомассы далеко не все вещества, полученные в процессе фотосинтеза используются для построения клеток. Часть органических веществ расходуется в процессе дыхания. Поэтому в экологии выделяют валовую продукцию (сколько органических веществ в принципе синтезировалось) и чистую продукцию (сколько веществ накопилось).

Соответственно, чтобы получить чистую продукцию, нужно от валовой продукции отнять ту часть, которая потратилась при дыхании.

Чистая продукция = валовая продукция – дыхание

4.9 – 0.4 = 4.5 мг/л Сорг.

Б.

1. Рассчитаем необходимое количество корма для дафний на сутки:

30 шт. × 10 мг × 2 = 600 мг = 0.6 г

2. Известно, что исходная сухая масса фитопланктона составила 2.5 мг/л, а чистая продукция – 4.5мг/л, суммарная масса фитопланктона к концу первых суток составит 2.5 +4.5=7 мг/л, что в 2,8 раз больше исходной величины.

К концу первых суток масса фитопланктона в аквариуме составит

7 мг/л × 100 л = 700 мг/л = 0.7 г

К концу вторых суток:

0.7 × 2.8 = 1.96 г,

Из 1.96 г биомассы водорослей дафнии (которых выпустили в конце вторых суток) к концу третьих суток съедят 0,6 г, т.е. останется

1.96 г – 0.6 г = 1.36 г

Оставшиеся 1.36 г фитопланктона за четвертые сутки дадут прирост биомассы в 2.8 раз, что составит

1.36 г × 2.39 = 6.549 г , из которых рачки съедят 0.6 г и останется 5.949 г.

Прирост биомассы водорослей превышает скорость выедания его дафниями, поэтому они могут жить в аквариуме неограниченное время (прирост дафний мы не учитывали по условию задачи).

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Задание EB2618D

Приведите характеристики типа Саркожгутиковые, которые свидетельствуют о его процветании. Приведите не менее четырёх характеристик.

1) Широкий ареал распространения

2) Большое количество соподчиненных таксонов (видов, родов и т.п.)

3) Встречаются в разных средах обитания

4) Высокая плодовитость

5) Большая численность особей

Ответ: см.решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11691

Установите соответствие между признаком и группой организмов, для которой он характерен — для простейших или для животных.

| ПРИЗНАК | ГРУППА |

|

A) все представители многоклеточные Б) все представители одноклеточные или колониальные B) могут делиться пополам Г) есть ткани и органы Д) проходят стадию гаструлы при развитии Е) встречаются способные к фотосинтезу виды |

1) простейшие 2) животные |

Простейшие животные — одноклеточные организмы, размножаются обычно делением пополам, встречаются автотрофные организмы.

А — 2.

Б — 1.

Вы видели, чтобы человек разделился пополам, в результате чего стало 2 человека? Потому что животные так не размножаются. В — 1.

Ткани и органы у животных точно есть. Г — 2.

Зачем одноклеточному гаструла? Незачем. Д — 2.

Есть такой организм, как эвглена зеленая. Это одноклеточное, которое может фотосинтезировать. Е — 1.

Ответ: 211221

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Даниил Романович | Просмотров: 8.9k

Протистов традиционно делили на группы

по схожести с вышестоящими царствами.

Животноподобные простейшие в большинстве

своём одноклеточные,

подвижные, питающиеся при помощи

фагоцитоза

(хотя есть и исключения). Обычно они

имеют размеры всего 0,01—0,5 мм, как

правило слишком малы для наблюдений

без микроскопа.

Они повсеместно распространены в водяных

средах и почвах,

обычно переживают сухие периоды в форме

цист

или спор.

Именно к этому типу относятся некоторые

общеизвестные паразиты.

Простейшие делятся на группы по способам

перемещения:

-

Саркомастигофоры

или Саркожгутиконосцы

(лат. Sarcomastigophora) —

способны к передвижению с помощью

жгутиков или псевдоподий (ложноножек),

иногда оба способа используются

совместно. Условно разделяют на две

подгруппы — Жгутиковые и Саркодовые.

К жгутиковым традиционно относили и

многих фотосинтезирующих протистов

(эвглену, хламидомонаду и др.), которых

ботаники уже тогда относили к разным

отделам водорослей. -

Инфузории

(Ciliophora) — с большим

количеством ресничек,

например, инфузория Paramecium. -

Споровики

(Sporozoa) — неподвижные

или двигающиеся за счет особого

«скользящего» движения паразиты,

имеющие особый аппарат проникновения

в клетку — например, малярийный

плазмодий

(Plasmodium); многие способны к образованию

спор.

3. Сравнительная характеристика Жгутиконосцы (Mastigophora) и Инфузорий (Ciliophora)

Общая характеристика класса жгутиконосцы.

Класс жгутиконосцев характеризуется

наличием жгутиков, служащих органоидами

движения. Их может быть один, два или

множество. Наряду с этим у немногих

видов жгутиконосцев могут временно или

постоянно присутствовать и псевдоподии.

Все это указывает на близость и даже

отсутствие резкой границы между

саркодовыми и жгутиконосцами, что дает

основание некоторым ученым объединять

эти два класса в надкласс Sarcomastigophora.

Среди жгутиконосцев мы встречаем

поразительное разнообразие типов обмена

веществ. По этому важному признаку

жгутиконосцы занимают как бы промежуточное

положение между растительным и животным

миром: у них можно наблюдать все переходы

от типично растительного к животному

типу питания.

Среди жгутиконосцев имеются

организмы как с аутотрофным, так и с

гетеротрофным типом питания, а также

виды, которые сочетают в себе черты

обоих этих типов обмена. Таким образом,

некоторые (аутотрофные) жгутиконосцы

представляют собой объект ботаники,

тогда как другие (гетеротрофные) —

объект изучения зоологии. Мы рассмотрим

в дальнейшем изложении и тех и других,

так как среди жгутиконосцев иногда даже

относительно близкие виды могут обладать

разными типами обмена веществ: одни —

растительным, другие — животным.

Жгутиконосцы

как по строению, так и по образу жизни

чрезвычайно разнообразны. Число видов

их велико, оно достигает 6—8 тыс. Многие

из них являются обитателями моря.

Значительная часть морских видов

жгутиконосцев входит в состав планктона,

где они развиваются иногда в огромных

количествах. Пресные воды тоже богаты

жгутиконосцами. Видовой состав их в

пресноводных водоемах в большой степени

зависит от степени загрязненности вод

органическими веществами.

Жгутиконосцы представляют большой

интерес в том отношении, что в пределах

этого класса проходит как бы граница

между растительным и животным миром.

Представители ряда групп жгутиконосцев

обладают хроматофорами, содержащими

хлорофилл. Эти формы как настоящие

зеленые растения, способны на свету

осуществлять фотосинтез. Другим

жгутиковым свойствен гетеротрофный

обмен – как все животные, они используют

в качестве пищи готовые органические

вещества. Имеются, наконец, виды,

совмещающие обе форы обмена. Класс

Mastigophora распадается на два подкласса:

1. Photomastigina — растительные жгутиконосцы;

2. Zoomastigina — животные жгутиконосцы.

Общая характеристика класса инфузории.

Среди инфузорий есть подвижные и

прикреплённые формы, одиночные и

колониальные. Форма тела инфузорий

может быть разнообразной, размеры

одиночных форм от 10 мкм до 4,5 мм. Живут

в морях и пресных водоёмах в составе

бентоса

и планктона,

некоторые виды — в интерстициали,

почве и во мхах.

Многие инфузории — комменсалы,

симбионты

и паразиты

других животных: кольчатых

червей, моллюсков,

рыб,

земноводных,

млекопитающих.

К этому типу относятся наиболее

высокоорганизованные простейшие.

Снаружи клеточной мембраны лежит прочная

эластичная пелликула. Тело полностью

или частично покрыто ресничками.

Пищеварительная ‘система’ устроена для

простейших относительно сложно. В

пелликуле есть отверстие — клеточный

рот, к которому биением ресничек

подгоняется вода с частицами пищи.

Клеточный рот ведет в клеточную глотку

— канал, в конце которого, периодически

отшнуровываясь от мембраны, образуются

пузырьки — пищеварительные вакуоли.

Непереваренные остатки выбрасываются

через

клеточный анус (порошицу). Излишки воды

удаляются сократительными вакуолями.

К типу Инфузории относят около 6000 видов

простейших, органеллами движения которых

служит большое количество ресничек.

Для большинства инфузорий характерно

присутствие двух ядер: крупного

вегетативного — макронуклеуса — и более

мелкого генеративного — микронуклеуса.

Макронуклеус имеет полиплоидный набор

хромосом и регулирует процессы обмена

веществ. Микронуклеус содержит диплоидный

набор хромосом и участвует в половом

процессе.

Строение и физиология жгутиконосцев

Размеры и форма жгутиконосцев довольно

разнообразны: оно часто бывает яйцевидным,

целендрическим, шаровидным, бутылковидным

и т.п. Иногда тело может приобретать

различные выросты и принимать причудливую

форму. Цитоплазма делится на экто- и

эндоплазму. У некоторых цитоплазма

снаружи ограничена лишь элементарной

мембраной. У других наружный слой

эктоплазмы уплотняется и образует

пелликулу. От переднего полюса тела

берут начало жгутики. Длина жгутиков

варьирует в широких пределах от не

многих до нескольких десятков микрон.

Если жгутиков два, то нередко лишь один

выполняет локомоторную функцию, тогда

как второй неподвижно тянется вдоль

тела или выполняет функцию руля.

У многих растительных жгутиконосцев

(эвглены, панцирные жгутиконосцы) имеются

особые аппараты, служащие для восприятия

световых раздражений, их называют

«глазными пятнами» или стигмами. Жгутики

служат не только для движения, но и

способствует захвату пищи. Движением

жгутика в окружающей воде вызывается

водоворот, благодаря которому мелкие

взвешенные в воде частички (в т.ч.

бактерии) увлекаются к основанию жгутика.

Здесь у некоторых жгутиконосцев,

питающихся твердой пищей, имеется

небольшое отверстие в пелликуле –

клеточный рот, ведущий в довольно

глубокий канал – глотку, вдающийся

внутрь тела. Пища попадает в рот и глотку,

и далее эндоплазме образуется

пищеварительная вакуоль, в полости

которой и происходит переваривание. У

других видов клеточной глотки нет и у

основания жгутика имеется участок

липкой цитоплазмы, лишенный пелликулы,

через него и происходит восприятие

пищи. Не переваренные остатки пищи

выбрасываются из тела простейшего

где-либо вблизи заднего конца тела.

Питание твердой пищей получило название

анимального. Есть немалое число видов,

питающиеся жидкой органической пищей,

усваивая ее всей поверхностью тела.

Такой способ питания называется

сапрофитным. Обширные группы жгутиконосцев,

а именно растительные жгутиконосцы

способны к фотосинтезу. Зеленый пигмент

хлорофилл локализуется внутри особых

тел – хроматофоров, имеющих такое же

ультрамикроскопическое строение, как

и хлоропласты высших зеленых растений.

Некоторые аутотрофные жгутиконосцы

переходят к сапрофитному питанию и

могут терять при этом зеленую окраску.

В теле жгутиконосцев откладываются

разного рода питательные вещества. Это

могут быть капельки жироподобных

веществ, разбросанные в цитоплазме,

включения полисахарида гликогена, а у

окрашенных растительных жгутиконосцев

– зерна крахмала или близкого к нему

углевода – парамила. Осморегуляторная

и отчасти выделительная функции

выполняются у жгутиконосцев, как и у

саркодовых, сократительными вакуолями,

которые имеются у свободноживущих

пресноводных форм и отсутствуют у

большинства морских и всех паразитических

видов. Клеточное ядро в большинстве

случаев присутствует у жгутиконосцев

в единственном числе, но существует

также двуядерные и многоядерные виды,

причем иногда число ядер может достигать

сотни и тысячи.

Строение и физиология инфузорий.

Форма тела инфузорий исключительно

разнообразна. Несмотря на подвижность

и наличие постоянных и чётко

дифференцированных переднего и заднего

концов тела, очень многие инфузории

асимметричны. Однако для некоторых

форм, у которых рот расположен на самом

переднем конце тела, характерна радиальная

симметрия. Большинство

инфузорий «голые», однако тинтинниды,

некоторые гетеротрихи, перитрихи и

суктории живут в домиках (теках),

построенных из секретированного ими

органического материала или склеенных

из посторонних частиц.

Тело инфузорий на протяжении всей жизни

у одних видов или на отдельных её стадиях

у других покрыто ресничками.

Реснички на теле инфузории образуют

две специализированные группы: покрывающую

тело соматическую цилиатуру и ротовую

цилиатуру, связанную с ротовой областью.

Распределение ресничек на поверхности

тела варьирует у разных форм. У некоторых

видов реснички покрывают всё тело и

располагаются продольными рядами,

каждый из которых называется кинетой,

но у представителей более специализированных

таксонов реснички приурочены к строго

определённым участкам тела.

Инфузории — это самые «быстрые»

простейшие, которые при движении

развивают скорость 0,4-2 мм/с (типичная

Paramecium покрывает за одну секунду

расстояние, примерно в 8 раз превышающее

длину своего тела). В то же время самые

быстро плавающие жгутиконосцы

могут развивать скорость лишь 0,2 мм/с.

Инфузории плавают быстрее, чем

жгутиконосцы, благодаря тому, что для

движения используют многочисленные

реснички, покрывающие их тело.

По поверхности движущейся инфузории

пробегают метахрональные волны. Так,

на теле Paramecium в каждый момент времени

можно обнаружить примерно 10 волн.

Считается, что метахрональная координация

биения ресничек контролируется движением

воды. Ток воды, создаваемый одной

ресничкой, служит сигналом для начала

движения следующей. Кинетодесмальные

фибриллы не рассматриваются ныне как

проводящая система, обеспечивающая

координацию биения ресничек.

Свободноживущие инфузории могут быть

детритофагами,

бактериофагами, фитофагами

или хищниками.

Среди хищников можно выделить «догоняющих»,

то есть активно преследующих свою

добычу, или «поджидающих». Последние в

ожидании своей жертвы не проявляют

поисковой двигательной активности.

Хищники питаются другими простейшими,

включая инфузорий, и даже мелкими

животными,

например, коловратками.

Многие мелкие инфузории активно

перемещаются в поисках пищи (бактерий,

диатомовых

водорослей, детрита)

и заглатывают её после установления с

ней непосредственного контакта. Обычно

более крупные формы могут использовать

реснички, покрывающие их тело, для

отфильтровывания суспензии,

содержащей пищевые объекты. Ротовая

цилиатура фильтраторов, как правило,

сложно организована, тогда как инфузории,

питающиеся путём непосредственного

захвата добычи, имеют более простой

ротовой аппарат.

Размножение жгутиконосцев. Для

большинства жгутиконосцев известен

только бесполый способ размножения

делением надвое. Деление всегда происходит

в продольном направлении, т.е. плоскость

деления совпадает с продольной осью

тела. Часто деление совершается в

свободноподвижном состоянии. Сначала

делится митотически ядро, а затем,

начиная с переднего конца, постепенно

делится все тело простейшего. Что

касается жгутикового аппарата, то

кинетосома и парабазальный аппарат

делятся. Старый жгутик иногда отходит

к одной из дочерних особей, а у второй

образуется вновь из кенетосомы. В других

случаях жгутик отбрасывается и в обеих

дочерних особях образуется вновь.

Нередко деление совершается в покоящемся

состоянии; простейшее отбрасывает

жгутик, округляется и выделяет на своей

поверхности прочную оболочку

(инцистируется). Под защитой цисты

животное последовательно делится один

или несколько раз, при этом общий объем

тела животного не увеличивается, и

получаются относительно мелкие клетки.

Процесс последовательных делений без

стадии роста и увеличения объема

получающихся клеток носит название

палинтоии. Впоследствии циста лопается

и жгутиконосцы выходят наружу. Среди

жгутиконосцев, в особенности подкласса

Photomastigina, широко распространена

колониальность. Колонии различаются

как по форме, так и по способу развития.

Нередко между особями выделяется слой

прозрачного студенистого вещества, и

вся колония превращается в полый

студенистый шар, в стенке которого в

один слой расположены клетки. Число

особей, входящих в состав колонии,

варьирует от 4 до 10 тыс. и более. По

характеру развития различают монотомические

и палинтомические колонии. Монотомией

называют такой способ бесполого

размножения простейшего, при котором

после акта разделения дочерние особи

растут и восстанавливают все органоиды,

характерные для материнской клетки. У

палинтомических колоний размножение

происходит иначе. Все клетки колонии

претерпевают последовательные

палинтомические деления, благодаря

чему получается сразу несколько молодых

колоний.

Половой процесс имеет место не у всех

жгутиконосцев. Он особенно распространен

у растительных форм, в том числе у

колониальных, обладающих палинтомическими

колониями. У одиночного бесцветного

жгутиконосца копулирующие половые

клетки почти неотличимы от вегетативных

клеток. Гаметы морфологически сходны

– различая в строении между мужской и

женской гаметами отсутствуют. Такая

форма полового процесса носит название

изогамии. У остальных колониальных

видов наблюдается постепенный переход

к анизогамии. У всех жгутиконосцев,

имеющих половой процесс, первые два

деления зиготы представляют собой

мейоз. Таким образом, диплоидная у них

лишь зигота, все же остальные стадии

жизненного цикла гаплоидны. У жгутиконосцев,

следовательно, наблюдается зиготическая

редукция в отличие от многоклеточных

животных, где мейоз предшествует

образованию гамет и все клетки тела,

кроме зрелых половых диплоидны. В

пределах класса жгутиконосцев наблюдаются

различные формы полового процесса. При

этом имеет место ряд последовательных

этапов от самых примитивных форм изогамии

к разным формам анизогамии. У конечного

члена этого ряда – вольвокса, происходит

формирование настоящих активно подвижных

сперматозоидов и яйцевых клеток. Такую

форму анизогамии называют оогамией.

Размножение инфузорий. В отличие

от жгутиконосцев,

делящихся в продольном направлении,

бесполое

размножение инфузорий

осуществляется путём поперечного

деления надвое, при котором плоскость

деления проходит поперёк кинет. У многих

сидячих инфузорий, например у Vorticella,

Dendrocometes, агамное размножение

осуществляется в форме почкования.

При бесполом размножении делятся оба

типа ядер (только у примитивных инфузорий

кариореликтид диплоидные

макронуклеусы никогда не делятся, а

после каждого деления клетки образуются

заново из микронуклеусов). Вслед за

делением наблюдаются сложные процессы

реорганизации ресничного аппарата.

Микронуклеус делится путём закрытого

митоза.

Деление макронуклеуса представляет

собой амитоз

и обычно осуществляется за счёт

формирования простой перетяжки. Когда

в клетке присутствует несколько

макронуклеусов, они перед делением у

некоторых видов сначала объединяются

в единое крупное ядро.

Половое

размножение у инфузорий —

это непосредственный обмен генами

без предварительной «упаковки» их в

яйцеклетку

или спермий.

Чтобы его осуществить, две совместимые

в половом отношении клетки плотно

соединяются определёнными участками

поверхности, плазмалемма

каждой клетки в зоне контакта исчезает,

после чего и происходит взаимный обмен

генами. Этот процесс известен как

конъюгация,

а две соединившиеся инфузории называются

конъюгантами. Конъюганты могут находиться

в таком состоянии несколько часов. В

конъюгации участвует только микронуклеус,

макронуклеус во время полового процесса

дегенерирует. Основные события, ведущие

к обмену гена между двумя конъюгантами,

относительно постоянны и сходны у всех

видов. После двух мейотических

делений микронуклеуса образовавшиеся

ядра,

за исключением одного, дегенерируют, а

оставшееся ядро затем делится ещё раз

и даёт начало двум гаплоидным

гаметическим микронуклеусам, которые

генетически идентичны. Один является

стационарным, тогда как другой мигрирует

в конъюганта-партнёра. Когда мигрирующее

ядро оказывается в партнёре, оно сливается

с его стационарным ядром, и образуется

зиготическое ядро (2n), или синкарион.

Вскоре после слияния ядер две инфузории

расходятся. Каждая из них теперь

называется эксконъюгантом. В обоих

эксконъюгантах синкарион митотически

делится, чтобы в клетке восстановилось

специфичное для вида число ядер. Эти

события обычно (но не всегда) включают

деления клетки. Например, у видов, в

норме имеющих один макронуклеус и один

микронуклеус, синеарион делится один

раз. Одно из ядер образует микронуклеус;

другое становится макронуклеусом. В

данном случае нормальное число ядер

восстанавливается без каких-либо делений

клетки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

ПРОСТЕЙШИЕ. Одноклеточные

Простейшие — это полифилетическая группа. Хотя ранее им часто придавали ранг подцарства или типа, в XXI-ом веке систематики относят простейших (ресничных, жгутиковых, саркодовых и Apicomplexa) к животноподобным протистам, не придавая этой группе таксономического значения и ранга.

Протисты (царство Протисты) — парафилетическая группа, к которой относят всех эукариотов, не являющихся грибами, растениями или животными.

Одноклеточные организмы — парафилетическая группа живых организмов, тело которых состоит из одной клетки (в противоположность многоклеточным). Среди одноклеточных есть и прокариоты, и эукариоты. К ним относятся все археи, бактерии и большая часть протист, а также некоторые растения и грибы. Иногда термин «одноклеточные» ошибочно используется как синоним протист.

Известно около 50 000 видов простейших, которых в природе можно обнаружить повсюду, где есть вода. Каждое простейшее представляет собой самостоятельный организм, способный выполнять все необходимые для жизни функции.

Общая характеристика Простейших:

- одноклеточные и колониальные эукариотические организмы

- от 40 000 до 70 000 видов

- размеры от 2—4 мкм до 1000 мкм

- движение за счёт ложноножек или специальных органоидов

- свободноживущие — аэробы, паразитические — анаэробы

- в основном гетеротрофы (исключение: эвглена зелёная имеет хлоропласты)

- поддержание гомеостаза

- размножение бесполым и половым путём

- реакция на воздействие окружающей среды

Подавляющее большинство простейших обладает аэробным типом обмена. Для дыхания они используют кислород, растворенный в воде. Окисление происходит в митохондриях.

Саркодовые

Саркодовые (лат. Sarcodina) — группа одноклеточных организмов, ранее рассматривавшаяся в качестве класса или подтипа.

Амеба — представитель Саркодовых. Обитает в небольших мелких прудах или проточных канавах с илистым дном. Тело амебы достигает 0,1 мм и ограничено тончайшей плазматической мембраной. Ядро в клетке регулирует процессы метаболизма и деления клеток, не занимает определенного положения. Цитоплазма содержит пищеварительные вакуоли, формирующиеся в разных участках клетки вокруг пищевых комочков, путем выделения пищеварительного сока из цитоплазмы. Пищей для нее служат одноклеточные водоросли, жгутиковые, инфузории.

Сократительная вакуоль, периодически сокращаясь, выделяет наружу избыток воды с растворенными ненужными веществами в любой точке тела амебы. Кислород поступает через всю поверхность тела амебы. Форма тела амебы постоянно меняется из-за образующихся цитоплазматических выростов — псевдоподий (ложноножек), служащих для захвата пищи (фагоцитоза) и передвижения. Некоторые виды при неблагоприятных условиях образуют цисту (защитную оболочку).

Жгутиконосцы (Жгутиковые)

Эвглена зелёная — представитель Жгутиконосцев. Строение: веретеновидная клетка, имеет жгутик, цитоплазму, ядро, сократительную вакуоль, светочувствительный глазок (стигму), хлоропласты и бесцветные пластиды. Форма тела постоянна. Передвигается с помощью жгутика. Способна к миксотрофному питанию. Размножается исключительно продольным делением надвое. Некоторые виды жгутиконосцев при неблагоприятных условиях образуют цисту. Для паразитических жгутиконосцев характерны сложные жизненные циклы с чередованием поколений и сменой хозяев.

Инфузории (ресничные)

Инфузория-туфелька. Строение: тело покрыто ресничками, имеет плотную наружную оболочку, два ядра (большое отвечает за жизнедеятельность клетки, малое — за половое размножение), цитоплазму, сократительные вакуоли (две с приводящими канальцами), пищеварительные вакуоли. У инфузории есть клеточный рот, ведущий в клеточную глотку, от которой отшнуровываются пищеварительные вакуоли. Они движутся к постоянному месту удаления остатков непереваренной пищи (порошице). Размножение бесполое (поперечное деление) и половое (конъюгация).

Значение Простейших

Значение простейших:

- источник питания для обитателей водоёма

- обогащение водоёма кислородом

- образование раковинными простейшими осадочных пород

- участие в почвообразовании

- улучшение переваривания пищи у животных

- индикатор чистоты водоёма

- паразиты, вызывающие опасные заболевания (дизентерийная амёба паразитирует в толстом кишечнике, лямблии — в тонком кишечнике и жёлчных протоках, малярийный паразит вызывает малярию)

Таблица «Подцарство Простейшие.

Тип Одноклеточные» (кратко)

Это конспект по теме «Простейшие. Одноклеточные». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: Тип Кишечнополостные.

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии.