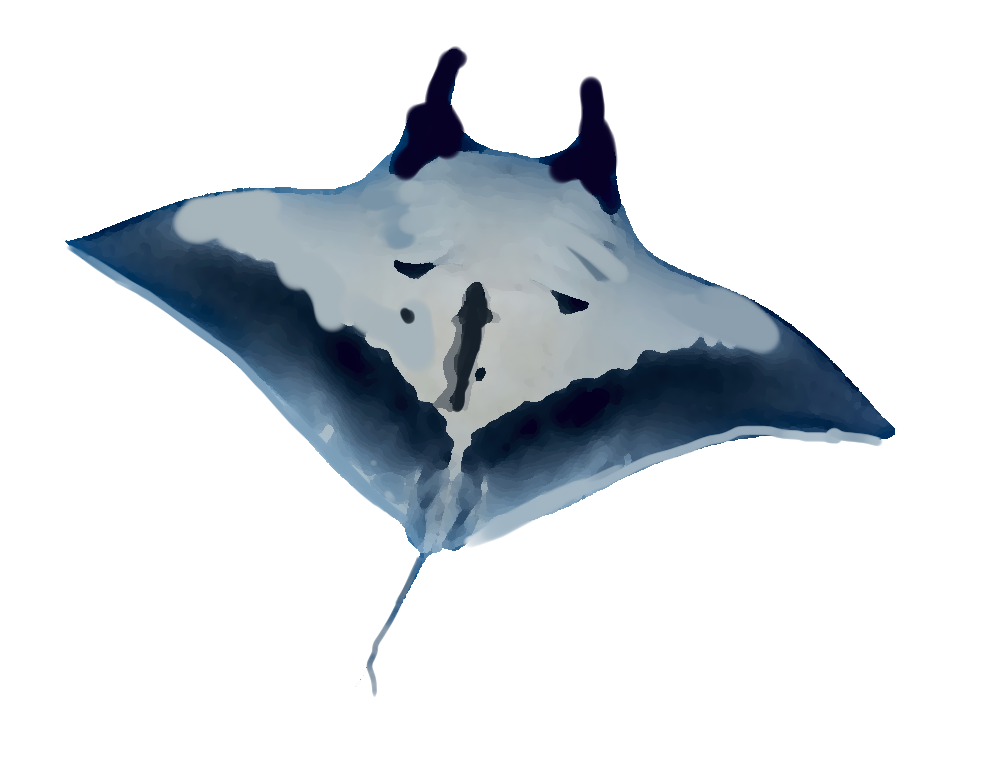

Представители класса хрящевые рыбы: тигровая, плащеносная акулы, катран и скаты — манта, химеры.

Разберем данный класс на примере акулы.

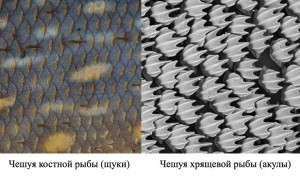

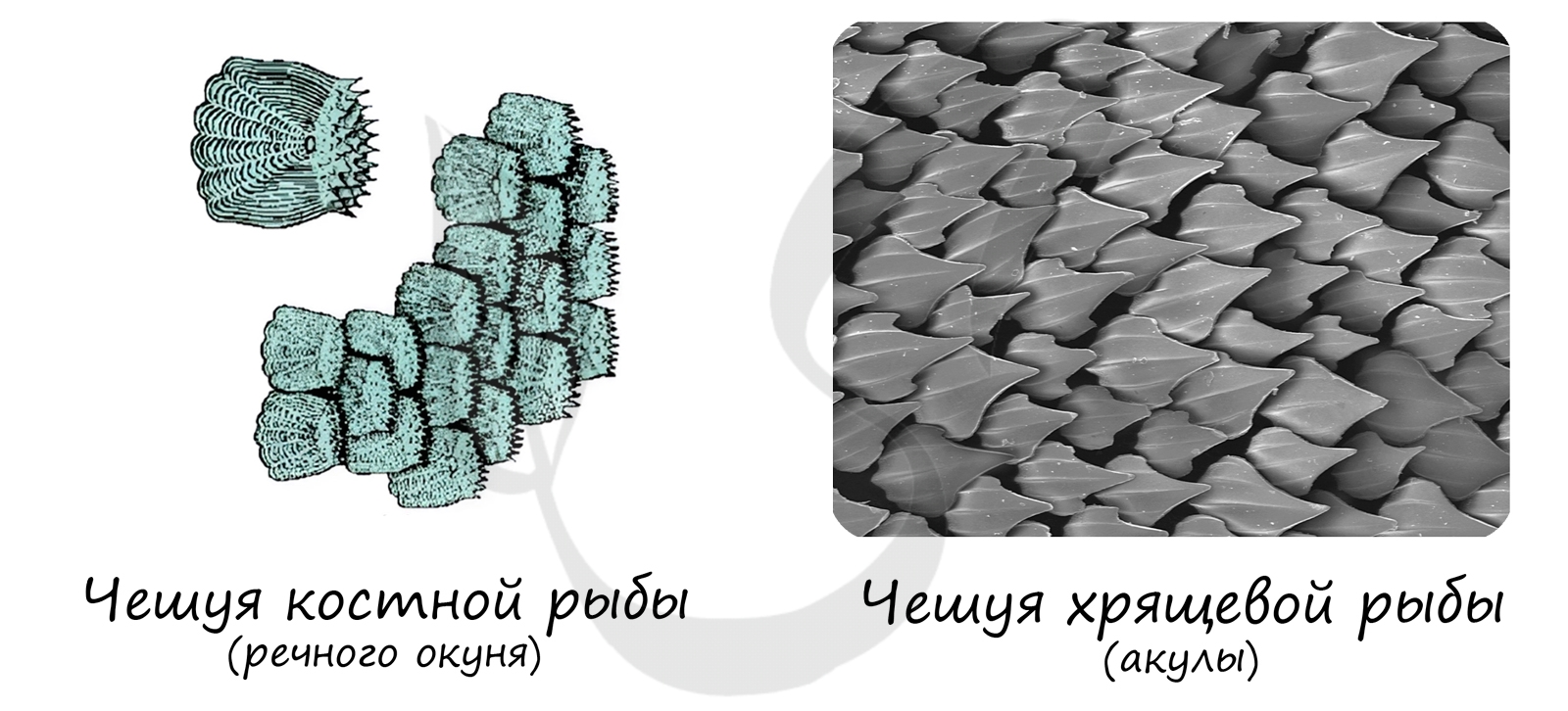

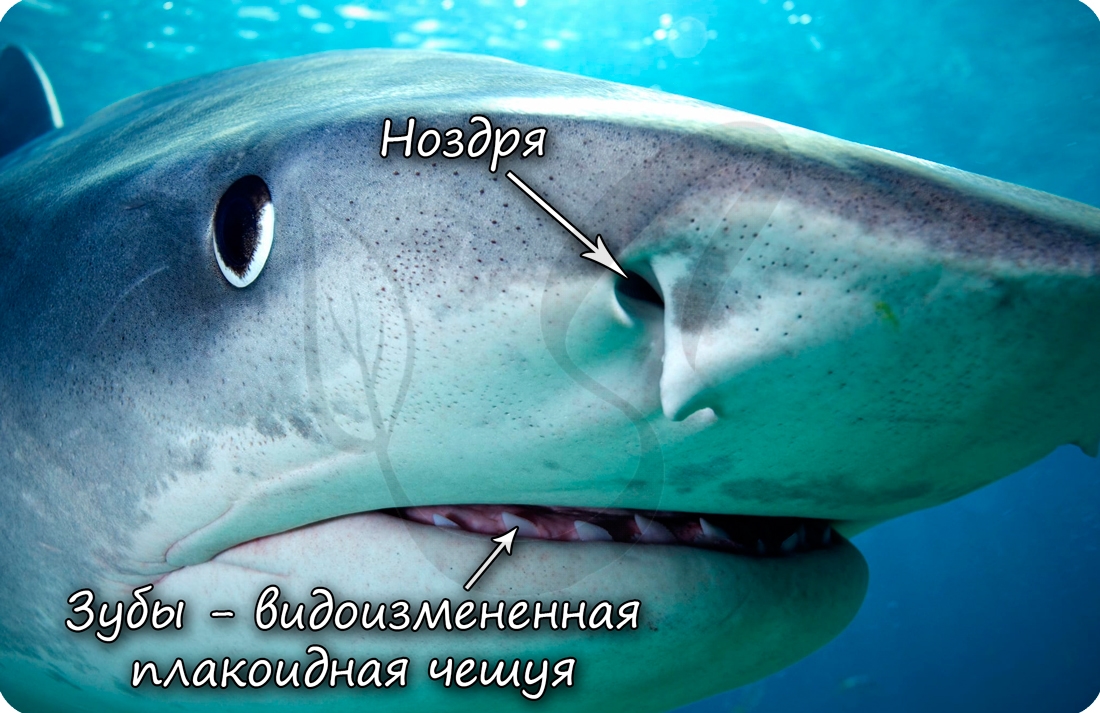

Кожа акулы покрыта примитивными плакоидными пластинками (зубоподобными пластинками). Плакоидные пластинки лежат в волокнистом слое кожи и заканчиваются зубцом с вершиной, направленной назад.

Чешуи (пластинки) состоят из плоского основания и зубовидного выроста наверху (шипа). По мере изнашивания старые

пластинки сменяются новыми. Они располагаются отдельно, не налегают друг на друга, как у костных рыб.

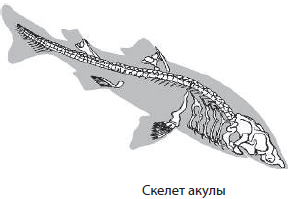

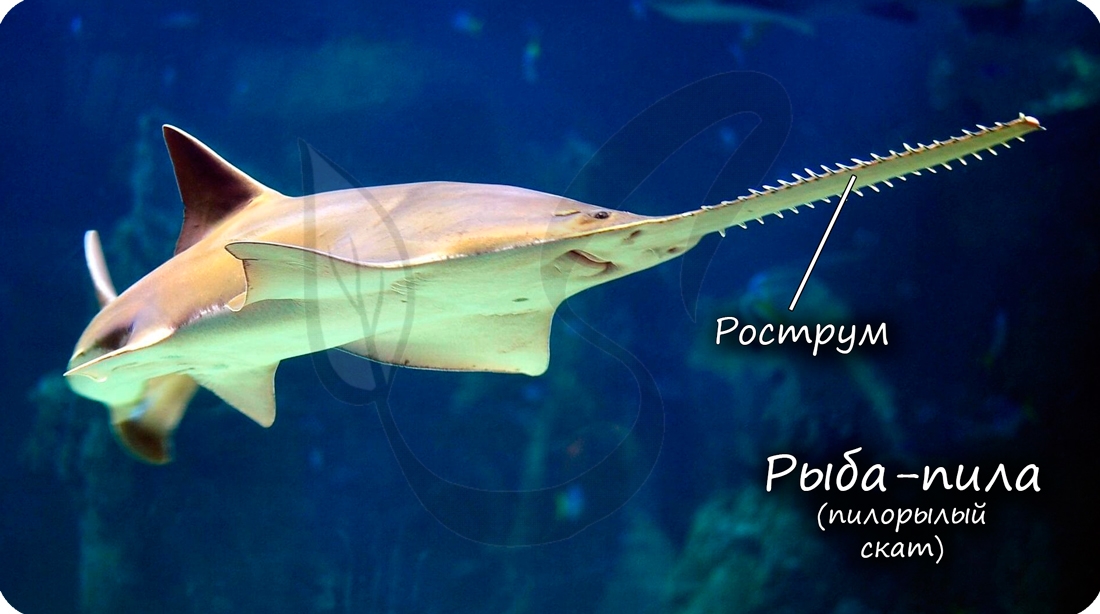

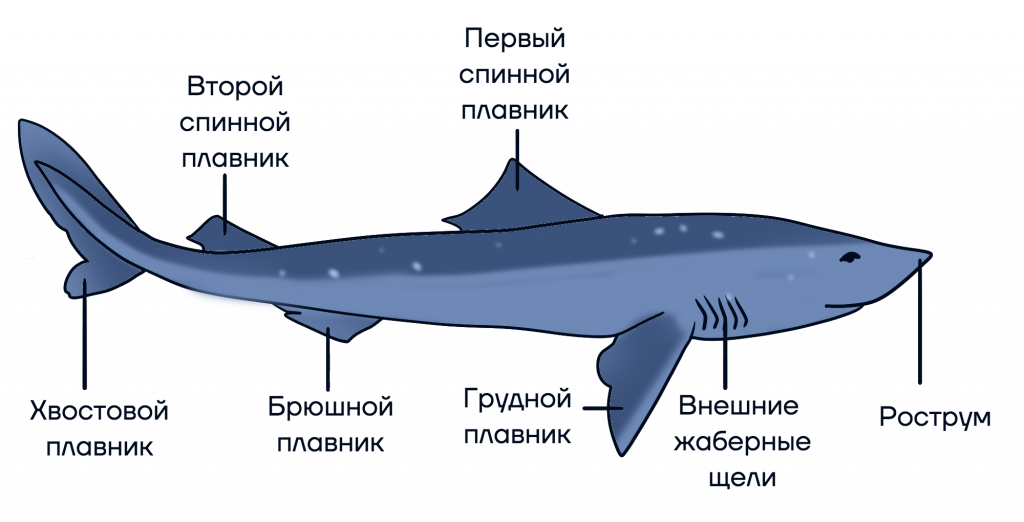

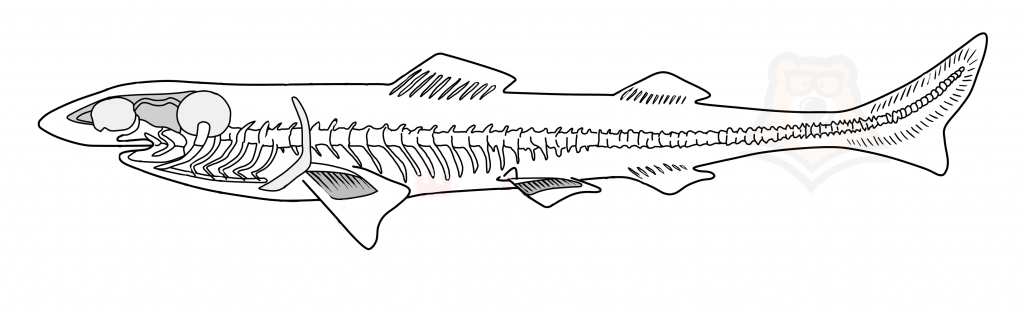

Характерной чертой класса является скелет, состоящий из хрящевой ткани (в том числе и черепная коробка), костная

ткань отсутствует. Хорда сохраняется на протяжении

всей жизни. Имеется рострум (от лат. rostrum — клюв) — передняя часть черепа рыб, особенно хорошо выраженный у рыбы-пилы.

Акулы — хищники, рацион их питания составляют животные: от мелкого зоопланктона до крупных представителей морской фауны.

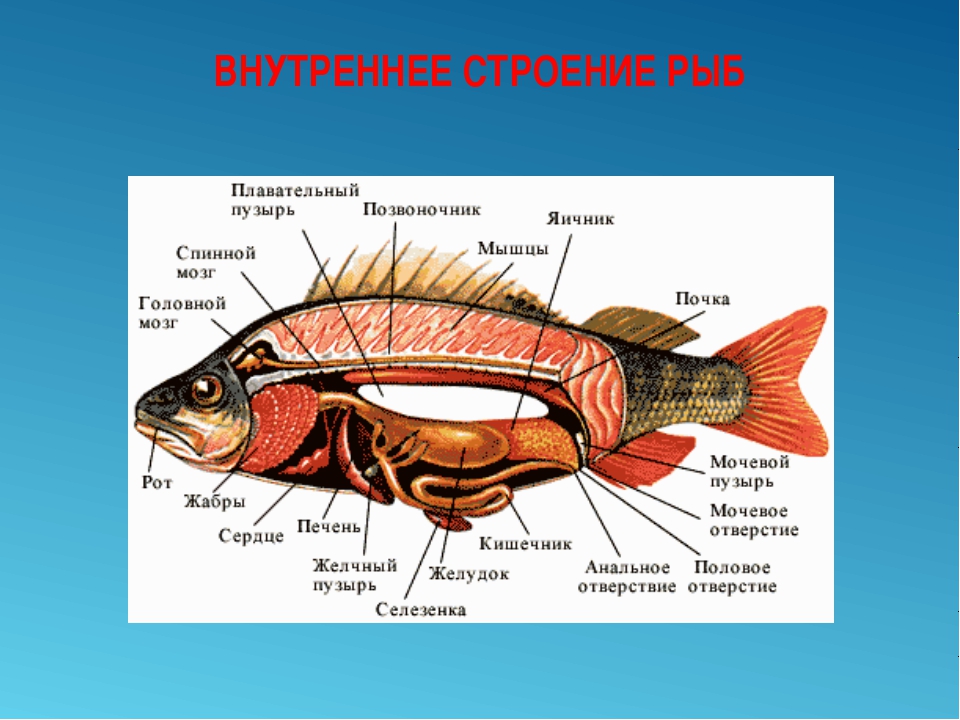

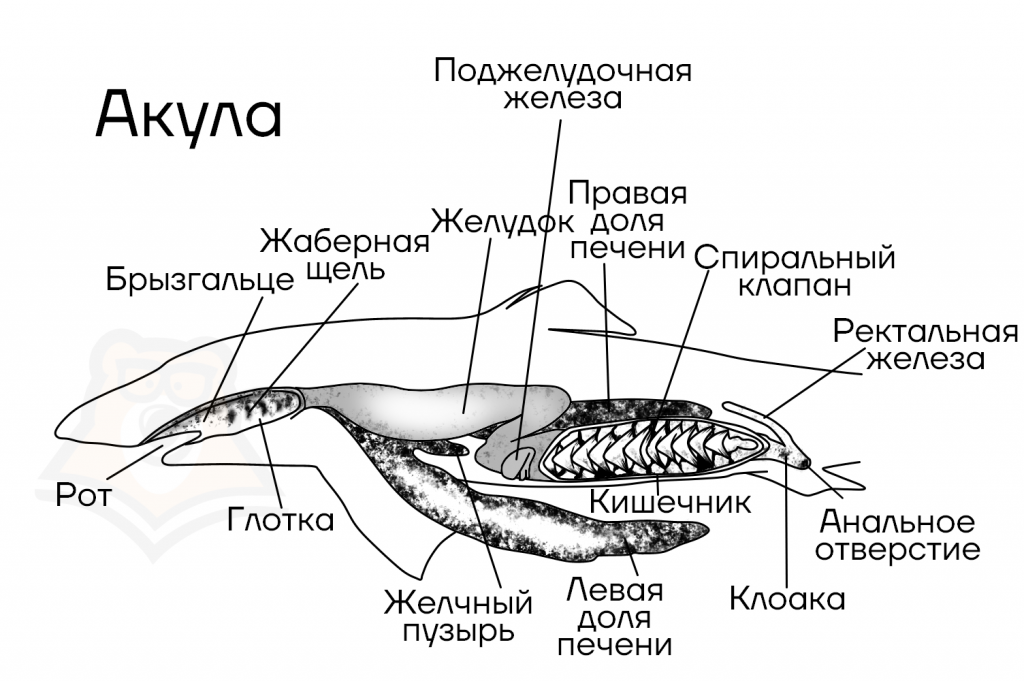

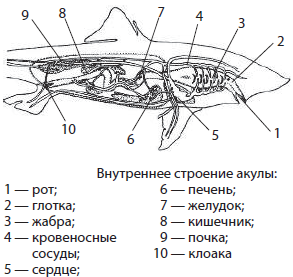

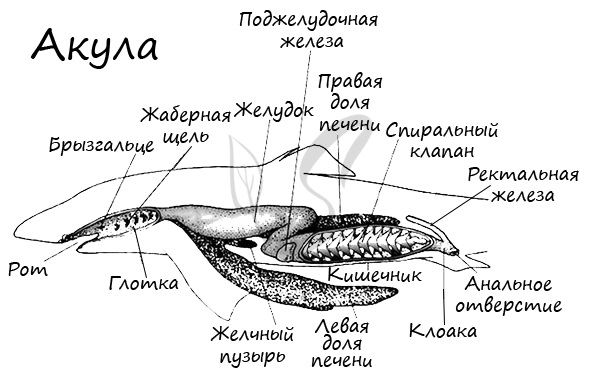

Пищеварительная система начинается глоткой, которая продолжается в короткий пищевод. Далее следует желудок, имеющий

V-образную форму, из которого содержимое попадает в кишечник.

В тонкую кишку открываются протоки поджелудочной железы, секрет которой содержит ферменты необходимые для пищеварения,

и протоки печени, которая выделяет желчь для эмульгирования жиров.

Особый интерес при изучении пищеварительной системы обращает на себя спиралевидный кишечник. Его длина очень маленькая,

несоизмеримая с потребностями акулы, поэтому внутри него имеется приспособление — спиралевидный клапан.

Спиралевидный клапан многократно увеличивает поверхность площади всасывания кишечника.

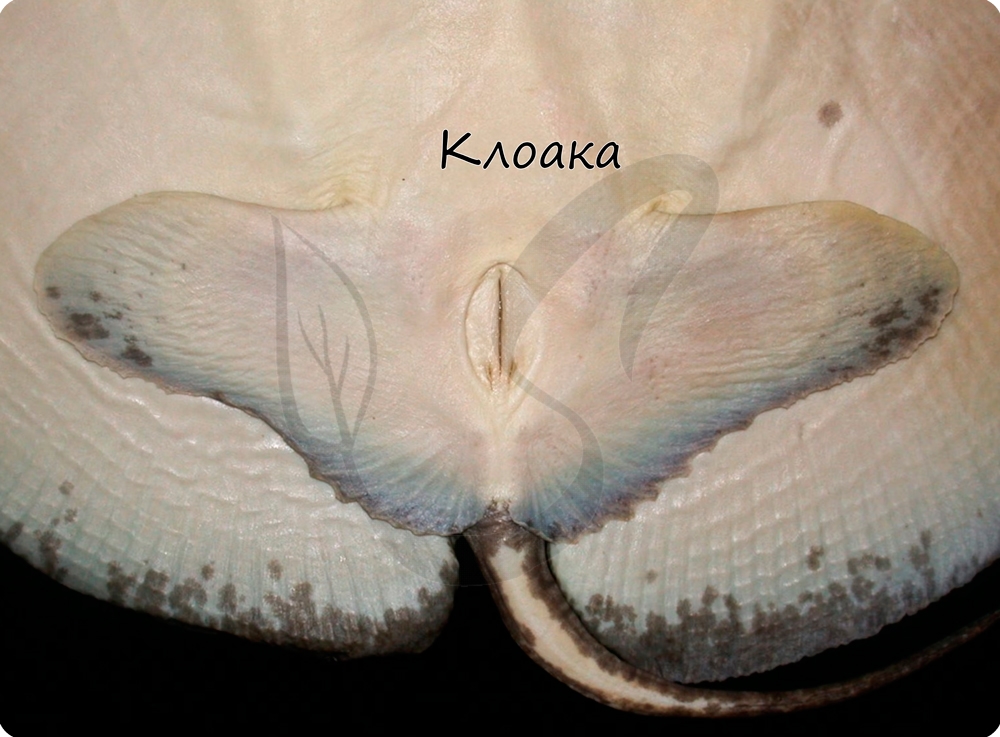

Задняя кишка в самой удаленной части имеет расширение — клоаку. Клоака (от лат. cloaca — труба для стока нечистот)

отличается тем, что в нее открывается не только пищеварительная система, но также протоки органов выделения, половых желез.

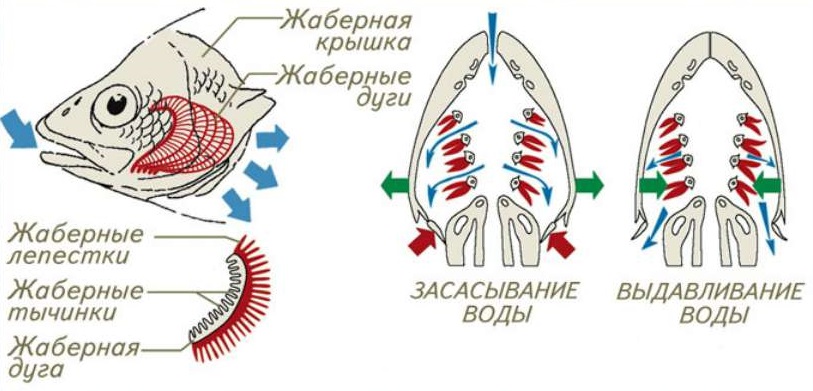

Дыхание осуществляется жабрами. Жаберные крышки у хрящевых рыб отсутствуют (у костных рыб жаберные крышки прикрывают жаберные щели). Глотка пронизана

жаберными щелями, обычно в количестве 5 штук, открывающихся наружу.

Плавательный пузырь отсутствует: акула

всплывает в толще воды или погружается благодаря изменению положения грудных плавников. Без движения акула начинает опускаться

на дно, так как ее тело более плотное, чем вода.

Акула должна постоянно находиться в движении, даже во время сна! Иначе поступление воды к жабрам будет недостаточным,

а значит эффективность процессов дыхания снизится. Акула может останавливаться на недолгое время, в таком случае за счет

движений ротоглотки акула всасывает воду через отверстия, брызгальца, в жаберный аппарат, осуществляя дыхание.

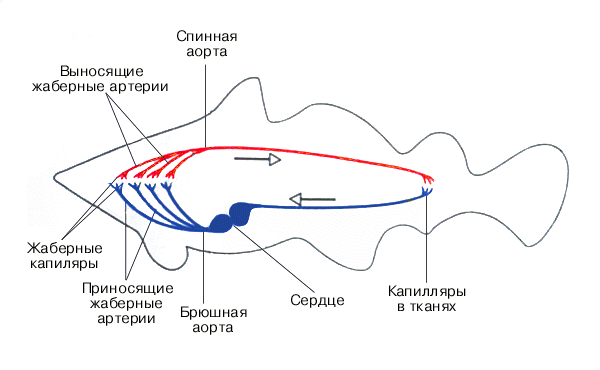

Один круг кровообращения, кровь в сердце только венозная. Сердце состоит из 1 предсердия и 1 желудочка, накачивает

венозную кровь в жабры, где она насыщается кислородом, а затем кровь направляется к органам и тканям. Кровеносная система

замкнутая, как и у всех хордовых.

Сила сердечных сокращений недостаточна для поддержания адекватного потребностям давления крови, поэтому акула должна постоянно

находиться в движении. При этом происходят мышечные сокращения, которые способствуют движению крови.

Органы выделения представлены туловищными почками. Имеется особый орган солевого обмена — ректальная железа, изображенная на схеме выше.

Ректальная железа — пальцеобразный вырост прямой кишки у хрящевых рыб, обеспечивает выведение

избытка солей, которые поступают вместе с пищей и морской водой. Ректальная железа отвечает за осморегуляцию, поддерживает гомеостаз.

Нервная система трубчатого типа, как и у всех хордовых. Органы чувств акулы хорошо развиты. Зрение некоторых акул острее

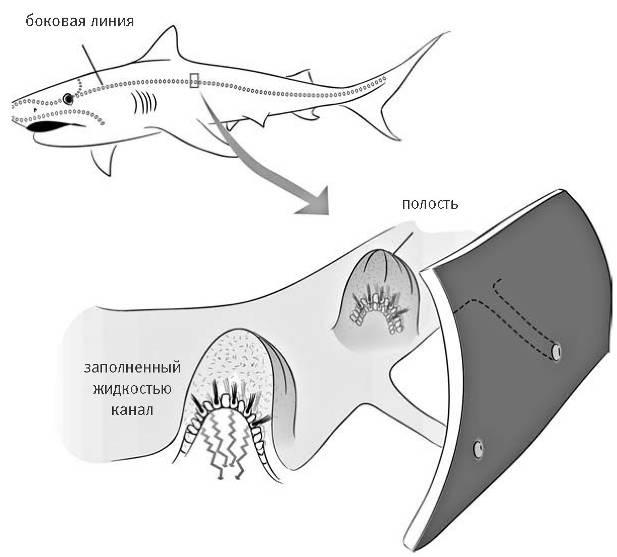

человеческого в 10 раз. Направление и скорость тока воды акула чувствует с помощью специального органа — боковой линии.

Основная сенсорная система у акул — обонятельная, представленная ноздрями.

Акулы способны улавливать запах крови, разведенной в пропорции 1:1 000 000.

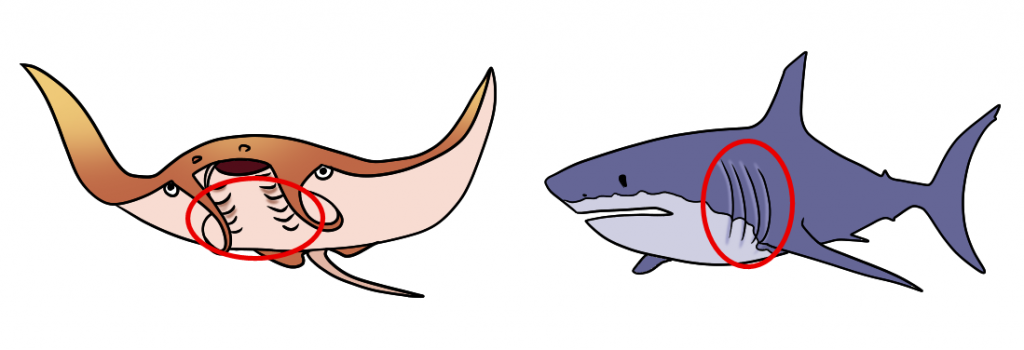

Хрящевые рыбы раздельнополы, половые железы самцов — семенники, самок — яичники. Половые протоки от желез впадают в

клоаку.

Характерная особенность хрящевых рыб — внутреннее оплодотворение: самец вводит сперму в клоаку самки с помощью

птеригоподия — копулятивного органа.

Образование зиготы происходит в половых путях самки, поэтому и оплодотворение называется — внутреннее. Многим

видам хрящевых рыб присуще живорождение, при котором на свет появляется полностью развившийся детеныш.

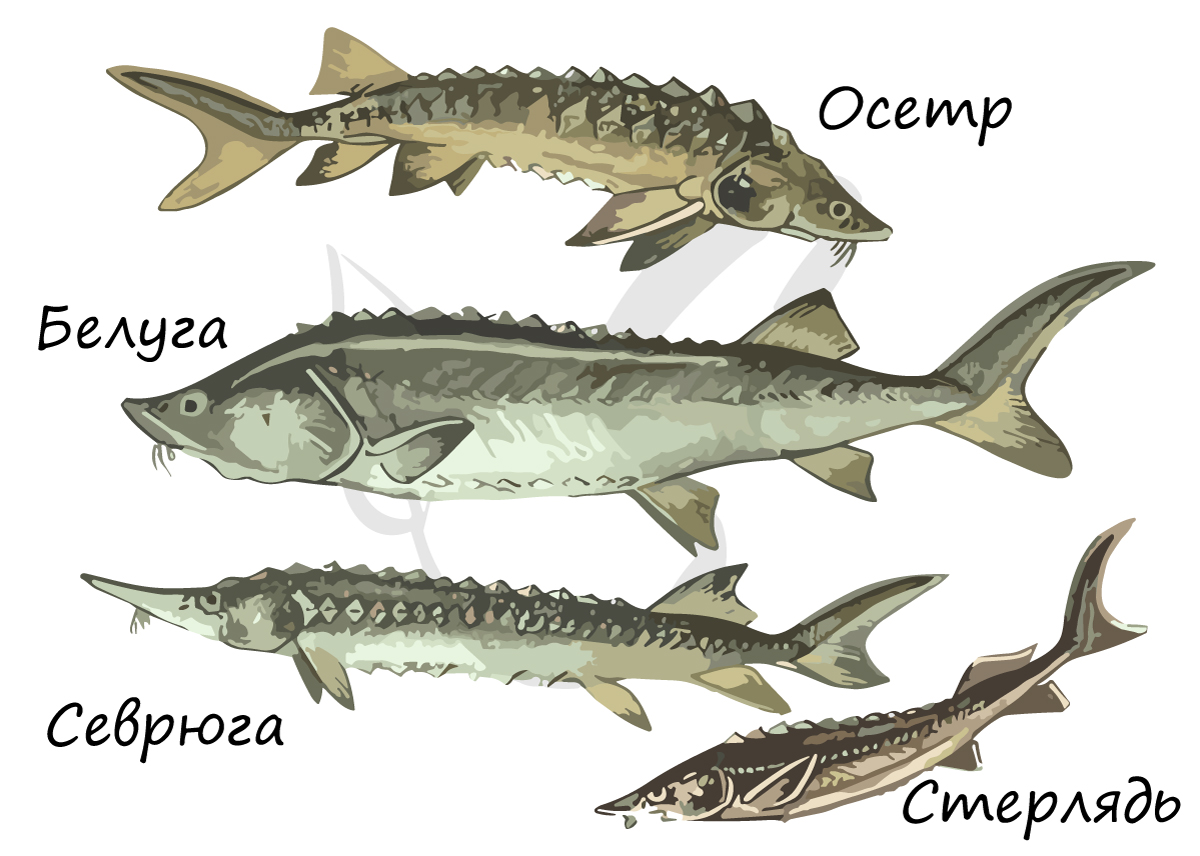

Хрящекостные рыбы

Представители этой группы рыб: севрюга, стерлядь, осетр, белуга.

Скелет преимущественно состоит из хрящевой ткани. Чешуйки сливаются, образуют 5 рядов крупных костных пластинок, которыми покрыто

тело. Хорда нерасчлененная, в кишечнике находится спиральный клапан. Это группа ценных промысловых рыб.

Двоякодышащие

Это древняя группа рыб, которые обладают как жаберным, так и легочным дыханием. Они обитают преимущественно в часто пересыхающих

водоемах Южной Америки и Африки. Приспособлены к жизни в водоемах с низким уровнем кислорода. Скелет костно-хрящевой.

Их отличительной особенностью является наличие двух кругов кровообращения, предсердие разделено неполной перегородкой.

Представители: рогозуб — имеет одно легкое, у остальных представителей два легких — протоптеры, чешуйчатник.

Кистеперые

Почти вымершая, древняя группа рыб. Единственный сохранившийся на сегодня вид — латимерия, называемая также — целокант.

Скелет преимущественно хрящевой. Современные латимерии утратили способность дышать атмосферным воздухом: в их организме

обнаруживается дегенерированное легкое, но их далекие предки обладали такой способностью и смогли выйти на сушу.

Очень важно заметить, что скелет плавников латимерии напоминает скелет пятипалой конечности земноводных, что сближает их

морфологически. Эти рыбы имеют важное эволюционное значение: именно они дали начало классу земноводных, который мы

разберем в следующей главе.

Значение рыб

- Как и любой живой организм, рыбы — звено в цепи питания (консументы)

- Рыбы — ценный продукт питания человека (в пищу употребляется икра, мясо)

- Рыбий жир используют в медицине для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

- Биологический метод борьбы с комарами — плотва, гамбузия поедают личинки комаров

- Очистка водоемов — амур, толстолобик предотвращают заболачивание водоема, поедая растительность

- Эстетическое значение — если у вас есть дома аквариум, то вы в полной мере получаете то самое эстетическое удовольствие

- Рыбы являются промежуточными хозяевами паразитов (семейство карповые для кошачьего сосальщика)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Всего: 48 1–20 | 21–40 | 41–48

Добавить в вариант

Какой цифрой на рисунке обозначена хрящевая рыба?

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Рыбы — обитатели водной среды. (2) По происхождению и особенностям строения рыб подразделяют на 2 класса: Хрящевые рыбы и Костные рыбы. (3) Заострённая спереди голова слита с туловищем, которое начинается от свободного края жаберных крышек и заканчивается хвостовым отделом. (4) У всех рыб жабры открываются снаружи тела жаберными щелями. (5) Все рыбы имеют плавательный пузырь. (б) Наиболее древние из костных рыб Кистепёрые рыбы. (7) Для них характерны мясистые, покрытые чешуёй плавники, развитая у взрослых рыб хорда, плохо развитый плавательный пузырь и другие особенности.

Источник: ЕГЭ по биологии 2017. Досрочная волна

Установите соответствие между признаками животных типа Хордовые и классом, которому относится этот признак: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ КЛАССА

А) животные имеют 5–7 открытых жаберных щелей

Б) есть плавательный пузырь

В) оплодотворение внутреннее

Г) жабры прикрыты крышками

Д) чешуя костная, с годичными кольцами

Е) большинство — яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные

КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ

1) Хрящевые рыбы

2) Костистые рыбы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Животных, имеющих костный или костно-хрящевой скелет, жабры с жаберными крышками, объединяют в класс

Установите соответствие между признаком рыб и классом, для которого он характерен.

ПРИЗНАК РЫБ

A) жаберные щели открываются наружу

Б) рот смещён на брюшную сторону тела

B) большинство представителей имеют плавательный пузырь

Г) костный скелет

Д) жабры прикрыты жаберными крышками

КЛАСС

1) Хрящевые рыбы

2) Костные рыбы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 2.

Установите соответствие между признаком рыб и классом, для которого этот признак характерен.

ПРИЗНАК РЫБ

A) оплодотворение внутреннее

Б) жабры открываются наружу жаберными щелями

B) для ряда видов характерны миграции во время нереста

Г) жабры прикрыты жаберными крышками

Д) как правило, есть плавательный пузырь

КЛАСС

1) Хрящевые рыбы

2) Костные рыбы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Расположите животных в порядке повышения у них интенсивности обмена веществ в процессе эволюции.

1) Млекопитающие

2) Хрящевые рыбы

3) Земноводные

4) Костные рыбы

5) Пресмыкающиеся

Раздел: Основы эволюционного учения

Водных позвоночных животных, имеющих один круг кровообращения и дышащих с помощью жабр, закрытых жаберными крышками, объединяют в класс

1) Костных рыб

2) Земноводных

3) Хрящевых рыб

4) Ланцетников

Установите соответствие между признаками животных и классами, для которых эти признаки характерны.

ПРИЗНАКИ ЖИВОТНЫХ

А) отсутствие плавательного пузыря

Б) жабры открываются наружу жаберными щелями

В) для некоторых видов характерны миграции во время нереста

Г) жабры прикрыты жаберными крышками

Д) как правило, есть плавательный пузырь

Е) широко распространены в океанах, морях, реках, озёрах

ОТДЕЛЫ

1) Хрящевые рыбы

2) Костные рыбы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между группами животных и характерными для них признаками.

ПРИЗНАКИ

А) наличие жаберных крышек

Б) жаберные крышки отсутствуют

В) зубы представляют собой видоизменение чешуй

Г) зубы и чешуя имеют разное строение

Д) характерно внутреннее оплодотворение, распространены разные типы живорождения

Е) оплодотворение обычно внешнее.

КЛАСС

1) Хрящевые рыбы

2) Костные рыбы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, исправьте их.

1. Акулы – надотряд хрящевых рыб, обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой хвостовой плавник и хорошо развитые жаберные крышки.

2. К настоящему времени известно более 450 видов акул. 3. Китовая акула – самая большая из известных рыб (её длина достигает 20 метров) и самый крупный морской хищник. 4. Представители надотряда широко распространены в морях и океанах, от поверхности до глубины более 2000 метров. 5. Акулы в основном обитают в пресной воде. 6. Большинство акул относится к так называемым настоящим хищникам, но 3 вида – фильтраторы.

Установите правильную последовательность, в которой, предположительно, возникли перечисленные классы животных.

1) многощетинковые кольчецы

2) насекомые

3) саркодовые

4) сосальщики

5) пресмыкающиеся

6) хрящевые рыбы

Какой цифрой на рисунке обозначена хрящевая рыба?

Установите правильную последовательность возникновения перечисленных классов животных.

1) Многощетинковые кольчецы

2) Насекомые

3) Саркодовые

4) Сосальщики

5) Пресмыкающиеся

6) Хрящевые рыбы

Установите последовательность расположения таксономических названий, начиная с самого крупного. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) Катраны

2) Обыкновенный катран

3) Катранообразные

4) Животные

5) Хордовые

6) Хрящевые рыбы

Установите последовательность появления таксономических групп животных в процессе эволюции. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) хрящевые рыбы

2) ихтиозавры

3) приматы

4) стегоцефалы

5) питекантропы

Источник: ЕГЭ по биологии 2022. Досрочная волна

Земноводные произошли от:

1) древних предков ланцетника,

3) вымерших кистепёрых рыб,

4) ныне живущих кистепёрых рыб.

Трехкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке сформировалось в процессе эволюции у

Позвоночные, откладывающие на суше крупные, оплодотворённые яйца, защищенные плотной оболочкой

На рисунке изображён бронтозавр — вымершее животное, обитавшее 157-146 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также животных (на уровне класса), которые стали вытеснять группу живых существ, к которой принадлежит изображённый на рисунке организм. Поясните, почему эти животные смогли вытеснить динозавров.

Геохронологическая таблица

| ЭРА, возраст в млн лет |

Период | Животный мир |

| Кайнозойская, 62—70 |

Антропоген | Эволюция человека; современный животный мир |

| Неоген | Господство млекопитающих, птиц, насекомых (появление разнообразных отрядов), исчезают многие группы пресмыкающихся, головоногих моллюсков; появление парапитеков и дриопитеков | |

| Палеоген | Расцвет млекопитающих, птиц, насекомых; появление приматов (лемуры, долгопяты) | |

| Мезозойская, 240 |

Мел | Преобладают костистые рыбы, первоптицы, мелкие млекопитающие; появляются и распространяются сумчатые и плацентарные млекопитающие и настоящие птицы; вымирают гигантские пресмыкающиеся; расцвет насекомых |

| Юра | Господствуют гигантские пресмыкающиеся, костистые рыбы, головоногие моллюски, насекомые; появляется археоптерикс; древние хрящевые рыбы вымирают | |

| Триас | Преобладают земноводные, головоногие моллюски, растительноядные и хищные пресмыкающиеся; появляются костистые рыбы, яйцекладущие и сумчатые млекопитающие | |

| Палеозойская, 570 | Пермь | Господствуют морские беспозвоночные, акулы; быстро развиваются пресмыкающиеся и насекомые; появляются травоядные и зверозубые рептилии; стегоцефалы и трилобиты вымирают |

| Карбон | Широкое распространение кораллов, моллюсков, акул, двоякодышащих рыб; расцвет земноводных; появляются первые рептилии — котилозавры; появляются и быстро развиваются летающие насекомые, пауки, скорпионы; заметно уменьшается численность трилобитов и стегоцефалов | |

| Девон | Появление рыб всех известных крупных систематических групп; вымирание значительного количества беспозвоночных и большинства бесчелюстных; освоение животными суши (членистоногие); появляются кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы, а также первые наземные позвоночные — стегоцефалы | |

| Силур | Появляются древнейшие рыбы и первые дышащие атмосферным воздухом наземные беспозвоночные животные — скорпионы, многоножки, бескрылые насекомые; богатая фауна трилобитов, моллюсков, кораллов; появляются панцирные рыбы | |

| Ордовик | Появление первых позвоночных — бесчелюстных (щитковые); господство кораллов, иглокожих, трилобитов | |

| Кембрий | Расцвет морских беспозвоночных |

Источник: ЕГЭ — 2018, РЕШУ ЕГЭ

Всего: 48 1–20 | 21–40 | 41–48

Класс Хрящевые рыбы

Конспект для углубленного изучения биологии!

Класс Хрящевые рыбы объединяет рыб, у которых в течение всей жизни сохраняется хрящевой скелет. У них по 5–7 жаберных отверстий, кожа покрыта плакоидной чешуей, отсутствует плавательный пузырь. Эти рыбы обитают в морях и океанах, в пресные водоемы они заходят редко. Размеры их от нескольких десятков сантиметров до 18 метров. Всего насчитывается около 600 видов хрящевых рыб, которые подразделяют на два подкласса:

– Пластинчатожаберные (большинство хрящевых рыб относятся к этому подклассу.)

– Цельноголовые или слитночерепные (единственный живой отряд этого подкласса – химеровые).

Подкласс Пластинчатожаберные

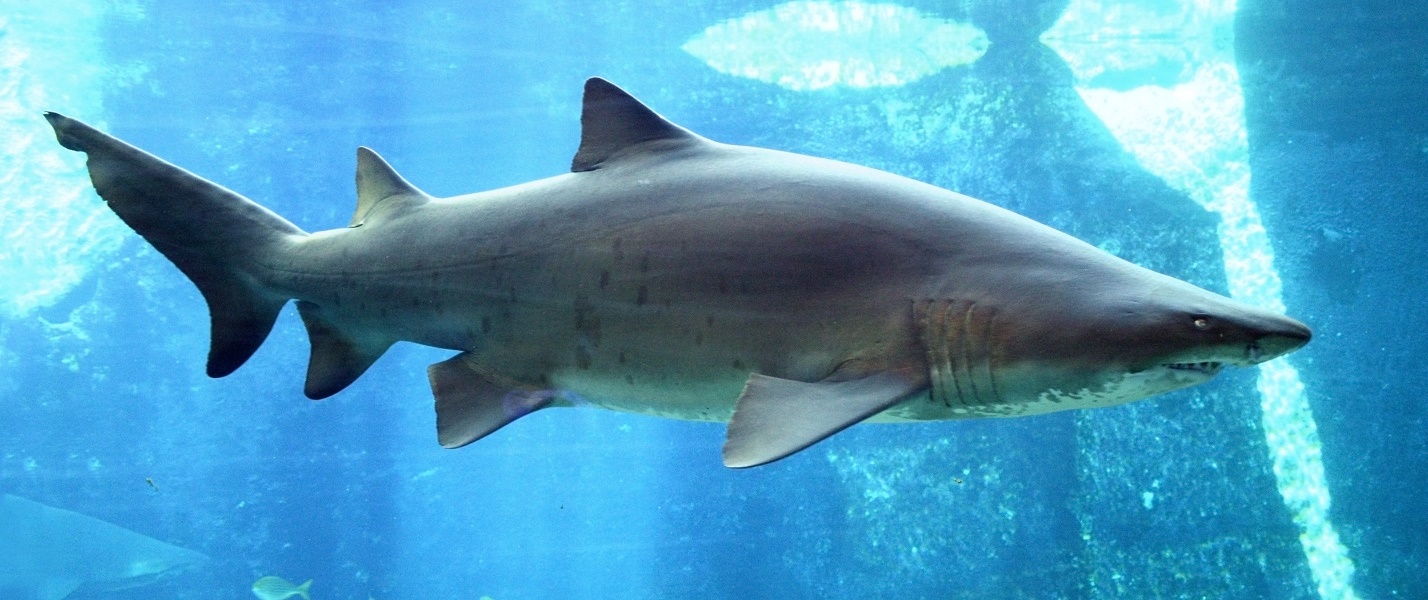

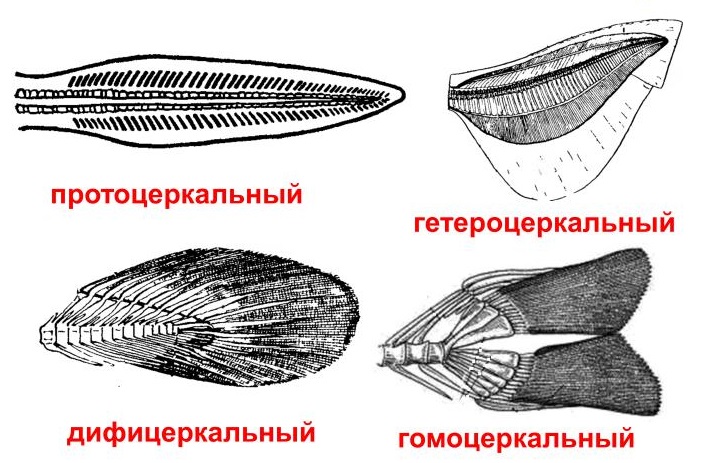

В подклассе пластинчатожаберные выделяют два отряда — акулы и скаты. В более крупный отряд акулы входит около 250 видов и около 10 семейств. Все представители имеют веретенообразную форму тела, жаберные щели, открывающиеся по бокам передней части туловища над грудными плавниками; гетероцеркальный хвостовой плавник. Большинство ведут пелагический образ жизни, т. е. постоянно плавают в толще воды на разной глубине. Размеры акул широко варьируют от 20 см до 18 м. Значительно более крупные виды давно вымерли, но их остатки — зубы (хрящевой скелет не сохраняется) — залегают в донных отложениях древних морей. Акулы — хищники, при этом сила, с которой акулы сжимают челюсти, не имеет аналогов во всем животном мире. Наиболее крупные акулы (китовая и гигантская) питаются планктоном. Ряд видов акул (большая белая, голубая, мако, акула-молот и др.) нападают на людей. Мясо и плавники некоторых акул (например, сельдяной) употребляются в пищу, а печень содержит много жира и богата витамином А, поэтому акулы являются объектом промысла. За редким исключением акулы обитают в соленых водоемах.

Скаты имеют тело уплощенное в дорсовентральном направлении с хорошо развитыми грудными плавниками, под которыми открываются отверстия жаберных щелей. Большинство скатов — малоподвижные животные, они лежат на дне, сливаясь с грунтом. Многие виды имеют на хвосте ядовитый шип, которым они могут нанести укол при дотрагивании до него. Такой укол очень болезненный и опасный. Донные скаты питаются моллюсками и ракообразными, поэтому у них тупые зубы. Очень редко скаты ведут пелагический образ жизни, например очень крупный скат манта.

Строение тела хрящевых рыб

У акул форма тела торпедообразная, туловище немного сплюснуто в дорсовентральном направлении. У скатов тело значительно больше уплощено дорсовентрально, что очень выгодно для донного образа жизни. Подавляющее большинство скатов — обитатели дна, и лишь немногие виды, например скат манта, ведут пелагический образ жизни. Тело нечетко разделено на голову, туловище и хвост. У большинства видов на переднем конце головы имеется вырост — рострум (рыло). По бокам головы располагаются глаза, несколько позади и выше них находятся брызгальца. Щелевидное ротовое отверстие находится на нижней стороне головы, впереди рта видны парные ноздри, а позади — пять пар вертикальных жаберных щелей. Туловище — это часть тела от последней жаберной щели до отверстия клоаки, которое находится на нижней поверхности тела вблизи хвоста. Туловище заканчивается хвостом.

Конечности представлены парными или непарными плавниками. Грудные и брюшные плавники парные, оба спинных плавника — передний и задний — непарные. У самцов акул на внутренних частях брюшных плавников имеются пальцевидные выросты, которые способствуют копуляции. Лопасти хвостового плавника неодинаковые: верхняя значительно больше, в нее заходит часть позвоночного столба. Гетероцельный тип — основной орган движения (движитель) хвостового плавника, боковые движения которого определяют поступательное движение тела. Такой способ перемещения более чем в 1,5 раза эффективнее гребного винта судов. Парные плавники позволяют рулить, а непарные обеспечивают равновесие тела. Хрящевые рыбы лишены плавательного пузыря, поэтому они без движения погружаются в воду. У малоподвижных скатов хвостовой плавник редуцирован.

Покровы тела хрящевых рыб

Тело покрыто двухслойной кожей. В эпидермисе много железистых клеток, секрет которых выделяется на поверхность кожи. В дерме развиваются чешуи, покрывающие кожу и выполняющие защитную функцию. Чешуя хрящевых рыб плакоидная, каждая чешуйка представляет собой округлую пластинку, на которой возвышается зубец, направленный назад. Зубец снаружи покрыт тонким слоем эмали. Переходя на челюсти, чешуи становятся зубами.

Хрящевые рыбы. Особенности скелета

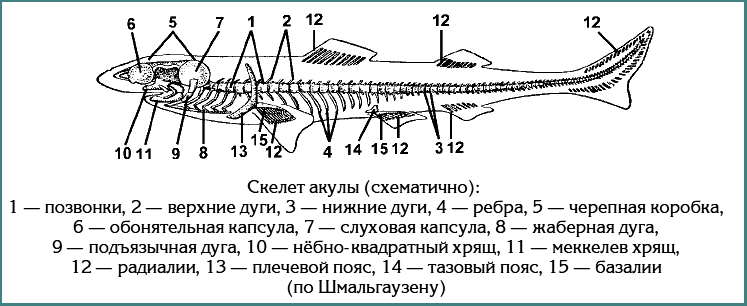

Хрящевой скелет, который не окостеневает в течение всей жизни рыбы, подразделяется на осевой и добавочный. Осевой включает опорные структуры позвоночного столба и черепа, добавочный — хрящевые элементы поясов и свободных конечностей (рис. 244).

Осевой скелет. Позвоночный столб, образованный соединенными между собой позвонками, в эмбриональном периоде заменяет хорду, которая у взрослых особей сохраняется лишь между телами позвонков, а также в самих телах. Каждый позвонок состоит из тела и двух пар дуг: верхние ограничивают отверстие спинномозгового канала и нижние дуги. Тело позвонка имеет в центре отверстие, через которое проходит хорда. В позвоночном столбе выделяют два отдела: туловищный и хвостовой. В туловищном отделе к коротким боковым отросткам нижних дуг прикрепляются ребра.

Череп подразделяется на мозговой отдел, который защищает головной мозг, и висцеральный, образующий скелет переднего отдела пищеварительной системы и опору для жаберного аппарата. Оба отдела имеют различное происхождение и объединяются в ходе эмбрионального развития.

Мозговой череп состоит из мозговой коробки, капсулы органов чувств и скелета рострума. В мозговом черепе выделяют несколько отделов: затылочный, слуховой, обонятельный, глазницы, дно и крышу. Рострум образован хрящом ложковидной формы.

Висцеральный череп состоит из челюстного аппарата, подъязычной дуги и жаберных дуг. Он образуется из висцеральных дуг в стенках передней части кишечника, создает опору для него и жаберного аппарата. Первые две пары висцеральных дуг редуцируются, от них остаются губные хрящи. Третья пара дуг преобразуется в челюстную дугу, которая с каждой стороны формирует по две пары хрящей: верхний парный небно-квадратный хрящ выполняет функцию верхней челюсти, нижний парный меккелев хрящ является нижней челюстью. Половинки обоих хрящей, срастаясь между собой, образуют цельные верхнюю и нижнюю челюсти. Подъязычная дуга, возникающая из четвертой пары висцеральных дуг, состоит из двух парных хрящей — гиомандибуляре (подвесок), и гиоида, а также одного непарного — копулы, которая соединяет между собой гиоиды. Подъязычная дуга подвижно связывает висцеральный череп с мозговым. Позади подъязычной дуги находится остаток жаберной щели — брызгальце и пять пар жаберных дуг (по числу жаберных щелей, у некоторых акул их может быть 6—7). На каждой жаберной дуге (кроме последней) находятся жабры.

Добавочный скелет — скелет плавников (парных и непарных). Парные плавники пояса имеют дополнительную опору в теле, которые создают поясы конечностей. Различают пояса передних и задних конечностей.

► ВНИМАНИЕ! У всех рыб конечности представлены плавниками.

Мышечная система хрящевых рыб

Мышечная система образована поперечнополосатыми скелетными мышцами, гладкие мышцы залегают в стенках внутренних органов и сосудов. Скелетные мышцы подразделяются на мышцы туловища, головы и конечностей (плавников). Лучше всего развита мускулатура туловища, на долю которой приходится значительная часть массы тела. Туловищные мышцы рыб сегментированы. Сегменты отделены друг от друга тонкими соединительнотканными септами. Каждый сегмент — S-образно изогнутый миомер. Попеременно сокращаясь, мышцы правой и левой сторон выполняют функцию локомоторного органа, обеспечивающего поступательное движение вперед. Мышцы головы приводят в движение челюстной аппарат, а мышцы конечностей управляют движениями плавников. У некоторых видов специализированные мышечные пластинки преобразуются в электрические органы; электрический скат способен генерировать разряд мощностью около 70 В.

Пищеварительная система хрящевых рыб

Пищеварительная система состоит из пищеварительной трубки и пищеварительных желез. Пищеварительный тракт подразделяется на ротовую полость, глотку, желудок, тонкую и толстую кишки. Ротовое отверстие, расположенное на нижней стороне головы, ограничено челюстями, покрытыми многочисленными зубами (образуются из плакоидных чешуй). Они располагаются в несколько рядов (обычно 5—6, иногда до 15), имеют коническую форму и обращены назад, что позволяет рыбе эффективно удерживать добычу. В течение жизни рыбы несколько раз сменяются (за 10 лет у акулы может смениться до 24 000 зубов).

Ротовая полость переходит в глотку, которая сообщается с внешней средой через жаберные щели в ее стенках. У гигантской и китовой акул, питающихся планктоном, на жаберных дугах имеются густые тычинки, которые образуют цедильный аппарат. Однако большинство хрящевых рыб — хищники, питающиеся живой добычей или погибшими водными животными. У рыб отсутствуют слюнные железы, поскольку вода постоянно поступает в ротовую полость и глотку. Глотка переходит в короткий пищевод, который, в свою очередь, открывается в V-образно изогнутый желудок. В стенках желудка расположены многочисленные железы, выделяющие компоненты желудочного сока. Частично переработанная пищевая кашица из желудка поступает в очень короткую тонкую кишку, в которую впадают протоки двух крупных пищеварительных желез: поджелудочной и печени.

Печень образует две или три лопасти и имеет значительно большие размеры, чем поджелудочная железа, у акул на нее приходится до 25% от всей массы тела. Печеночная желчь поступает в желчный пузырь, где накапливается и некоторое время сохраняется. В печени откладывается много жира, что повышает плавучесть этих рыб, заменяя плавательный пузырь. Из тонкой кишки пищевая кашица переходит в широкую толстую кишку. В нем имеется спиральный клапан, представляющий собой винтообразную складку стенки кишки, увеличивающую всасывающую поверхность. В толстой кишке заканчивается переработка пищевых веществ и происходит всасывание образовавшихся при этом продуктов. Толстая кишка заканчивается прямой кишкой, которая открывается в клоаку. Туда же впадают половые протоки и протоки мочевой системы.

Дыхательная система хрящевых рыб

Жабры расположены на межжаберных перегородках, которые отходят от жаберных дуг. По обеим сторонам перегородки располагаются многочисленные выросты — жаберные лепестки. Газообмен происходит при прохождении воды, поступающей через ротовое отверстие в глотку, выходит через жаберные щели во внешнюю среду, омывая при этом жаберные лепестки. Ток воды всегда односторонний. Тонкие стенки жаберных лепестков густо оплетены кровеносными сосудами, несущими венозную кровь, после насыщения кислородом от жабр оттекает артериальная кровь.

Газообмен акул происходит пассивно в процессе движения. При этом вода все время проникает через открытый рот в глотку и покидает ее через жаберные отверстия. При снижении скорости движения, тем более при остановке акулы, вода перестает поступать в рот, и процесс насыщения крови кислородом замедляется. Поэтому акулы вынуждены постоянно двигаться. Скаты, которые большую часть времени проводят лежа на донном субстрате, активно засасывают воду за счет периодического расширения полости глотки. Мускулатура ротовой полости и стенок глотки, сокращаясь, выдавливает воду, которая омывает жаберные лепестки из глотки через жаберные щели, при этом закрыто ротовое отверстие.

Кровеносная и лимфатическая системы хрящевых рыб

Кровеносная система образована сердцем и сосудами, составляющими один круг кровообращения. Общая схема сосудистой системы принципиально одинакова у всех хордовых. Имеются два основных сосуда — брюшная и спинная аорты, по брюшной аорте кровь движется по направлению к голове, а по спинной — к хвосту. Сердце рыб состоит из двух камер — предсердия и желудочка. Относительные размеры сердца хрящевых рыб — самые маленькие среди всех позвоночных. Сердце выполняет функцию насоса, обеспечивающего движение крови по артериям. Сердце рыб перекачивает только венозную кровь, которая поступает в предсердие из прилегающего к нему тонкостенного венозного синуса. Дистальный отдел желудочка хрящевых рыб (область перехода его в аорту) образует артериальный конус. У хрящевых рыб общий относительный объем крови по отношению к массе тела ниже, чем у других позвоночных животных.

Кровь состоит из плазмы и форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). Основным органом образования форменных элементов являются селезенка и почки. В селезенке, кроме того, распадаются старые эритроциты. Эритроциты — ядерные клетки. Кровь рыб содержит относительно мало эритроцитов и поэтому имеет низкую кислородную емкость.

У рыб имеется примитивная лимфатическая система, образованная лимфатическими сосудами; лимфатические узлы отсутствуют. Лимфатическая система наряду с венозной обеспечивает дренаж тканей, удаляя скапливающуюся в них жидкость, которая поступает из крови.

Выделительная система хрящевых рыб

Выделительная система представлена парой удлиненных туловищных почек (мезонефросов), которые располагаются в полости тела вдоль позвоночного столба. В ходе эмбрионального развития сначала закладываются головные почки (предпочки, или пронефросы) и лишь затем они сменяются туловищными почками. Предпочка, внешне похожая на метанефридии кольчатых червей или бесчерепных, образована большим количеством канальцев, каждый из которых своим свободным концом открывается во вторичную полость тела, а противоположным — в общий для всех канальцев выводной пронефрический канал. Свободный конец нефростома расширен в виде воронки, куда из полости тела поступает жидкость. Предпочка удаляет вещества, растворенные в полостной жидкости. Пронефрос функционирует только у зародышей и сменяется более совершенной туловищной почкой, которая закладывается позади предпочки.

Канальцы туловищной почки начинаются слепыми расширениями (боуменовы капсулы), окружающими сосудистый клубочек. Боу-менова капсула вместе с сосудистым клубочком (мальпигиевое или почечное тельце) и вместе с канальцем образует структурно-функциональную единицу почки — нефрон. У хрящевых рыб в нефроне еще сохраняется воронка (нефростом), но ее функциональная роль невелика. Кровь, проходя под давлением через сосуды клубочка, теряет часть плазмы, которая как бы выжимается в полость боуменовой капсулы, являясь первичной мочой. Туловищная почка обеспечивает фильтрацию крови, а не полостной жидкости, как это происходит в головной почке. Это более эффективно, поскольку именно кровь обеспечивает дальний транспорт веществ, в том числе токсичных.

Первичная моча из капсулы поступает в каналец нефрона, проходя по которому освобождается от нужных организму веществ (они возвращаются обратно в кровь), но концентрация продуктов жизнедеятельности становится выше. Объем вторичной мочи меньше объема первичной мочи за счет реабсорбции. У хрящевых рыб конечным продуктом азотистого обмена является мочевина. Из нефрона вторичная моча поступает в собирательные трубочки, которые впадают в парные мочеточники. В туловищной почке мочеточником является пронефрический канал пронефроса — мезонефрального канала (протока), или вольфова канала (проток). Мочеточники тянутся вдоль брюшной стороны почек, затем соединяются между собой и впадают общим отверстием в клоаку. У самцов протоки мочевой и половой систем связаны между собой.

Половая система хрящевых рыб

Половая система представлена парными половыми железами и половыми протоками. Мужская половая система анатомически связана с мочевой системой. Протоки парных семенников проходят через вещество почки и впадают в вольфов проток, который у самцов выполняет две функции: мочеточника и семяпровода. Канальцы переднего отдела почки не участвуют в образовании мочи и сообщаются с семявыносящими канальцами, соответственно, вся передняя часть почки, окружающая начальный сильно извитой отдел семяпровода, называется придатком семенника. Оба вольфова протока соединяются и впадают в мочеполовой синус, который открывается на вдающемся в клоаку мочеполовом сосочке. У самцов почти редуцируется мюллеров проток, но его остатки образуют парные мешки — семяприемники, которые также впадают в мочеполовой сосочек.

Женская половая система полностью отделена от мочевой. Вольфов проток самок хрящевых рыб выполняет только функцию мочеточника, почки не связаны с половой системой. Парные яичники, в отличие от семенников, не сообщаются непосредственно с половыми протоками, а выделяют яйцеклетки в полость тела, откуда они попадают в мюллеровы протоки, эмбрионально развивающиеся в результате расщепления пронефрического протока на два: один из них становится вольфовым протоком, а другой — мюллеровым. Подобное образование мюллерова протока свойственно хрящевым рыбам, но у других позвоночных они могут возникать в эмбриогенезе самостоятельно, параллельно с вольфовыми протоками. У самок мюллеровы протоки превращаются в яйцеводы. Передний конец, расположенный вблизи яичника, расширяется, образуя воронку яйцевода, которая соответствует нефростому головной почки. В начальном отделе яйцеводов находятся скорлуповые железы, секрет которых формирует оболочку яиц. Задние расширенные отделы яйцеводов иногда некорректно называют маткой, они открываются в клоаку самостоятельными отверстиями, не сообщаясь с мочеточниками.

Размножение и развитие хрящевых рыб

У хрящевых рыб оплодотворение внутреннее, при этом сперма выталкивается в клоаку и с помощью копулятивных органов вводится в клоаку самки, а из нее в ее половые пути. Стенка яичника разрывается, яйцеклетка сначала попадает в полость тела, а затем через воронку, которая к этому моменту увеличивается в размерах, проникает в просвет яйцевода. В передних отделах яйцевода за счет секрета скорлуповых желез образуется оболочка яйца, там же она оплодотворяется, затем оформленное яйцо благодаря перистальтике стенок мюллерова протока передвигается по направлению к «матке».

Яйца акул очень крупные, покрытые плотной оболочкой и часто имеют сложную форму. Обычно яйца откладываются поодиночке в укромных местах. Лишь немногие хрящевые рыбы (например, полярная акула) мечут многочисленную мелкую икру. Яйцо рыб относится к телолецитальному типу, т. е. содержит очень большое количество желтка. Развитие практически полностью проходит внутри яйца, так что из него обычно выходит вполне сформированное животное. У многих хрящевых рыб оплодотворенное яйцо остается в половых путях, где эмбрион вначале питается за счет запасов желтка, однако в дальнейшем стенки желточного мешка срастаются со стенками «матки», где это яйцо находится. Между развивающимся эмбрионом и матерью образуется общая сеть кровеносных сосудов, через которые происходит обмен веществ. Эта структура напоминает плаценту млекопитающих. По окончании эмбрионального развития молодое животное выходит из половых путей и сразу же начинает самостоятельную жизнь.

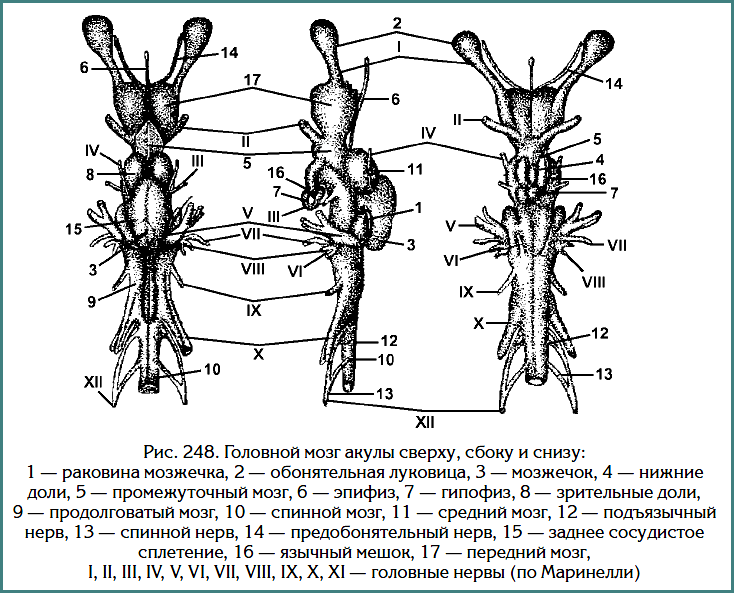

Нервная система хрящевых рыб

Нервная система с точки зрения анатомии подразделяется на центральную и периферическую, а физиологически — на соматическую и вегетативную. К центральной нервной системе (ЦНС) относится спинной и головной мозг, все прочие нервные структуры, расположенные за пределами головного и спинного мозга, образуют периферическую нервную систему. Нервная трубка рыб подразделяется на спинной мозг (задняя часть) и головной мозг (передняя). Общее строение ЦНС рыб достаточно примитивна, их мозг очень маленький, у хрящевых рыб всего 0,006—0,44% массы тела, у млекопитающих — 0,3—3,0%; слабо развит передний мозг и др. Спинной мозг представляет собой тонкий шнур, расположенный в позвоночном канале, образованном верхними дугами позвонков, которые защищают спинной мозг от повреждений.

В эмбриогенезе головной мозг возникает в виде расширения переднего отдела нервной трубки. Вначале передний участок нервной трубки образует вздутие — стадия одного мозгового пузыря, делят этот пузырь затем две неполные поперечные перетяжки на три пузыря (стадия трех мозговых пузырей), в дальнейшем образовавшиеся пузыри дифференцируются на специализированные отделы головного мозга. Из переднего пузыря образуются два отдела — больший конечный мозг и промежуточный мозг; средний отдел не делится, он становится средним мозгом; задний пузырь преобразуется в ромбовидный мозг, который, в свою очередь, подразделяется на задний мозг и продолговатый мозг, последний у большинства позвоночных, кроме млекопитающих, без видимых границ переходит в спинной мозг. У млекопитающих в состав заднего мозга входит мост и мозжечок, у всех остальных позвоночных мост не является самостоятельным отделом головного мозга, так как между спинным мозгом и головным мозгом связи малочисленные. Остатки невроцеля превращаются в желудочки головного мозга. Среди хрящевых рыб головной мозг наиболее дифференцирован у акуловых в связи с высоким уровнем развития органов чувств.

Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга и во многом сходен с ним по строению. От продолговатого мозга отходят шесть из десяти пар черепных нервов. Именно в продолговатом мозге находятся центры, управляющие деятельностью внутренних органов, опорно-двигательного аппарата и органов чувств (равновесия, слуха, вкуса, боковой линии). Через продолговатый мозг проходят нервные связи между спинным и головным мозгом, однако у рыб их немного.

У хрящевых рыб хорошо развит мозжечок, осуществляющий координацию и регуляцию движений, поэтому у быстро плавающих акул он очень велик. Наиболее крупный и развитый отдел головного мозга — средний мозг. Две крупные зрительные доли образуют его основную часть. Средний мозг является интегрирующим центром нервной системы рыб. В средний мозг поступают импульсы от органов чувств, происходит анализ и синтез, эфферентные импульсы направляются в другие отделы головного мозга и в спинной мозг. Головной мозг хрящевых, костных рыб и амфибий, в котором высшим центром интеграции нервной деятельности является средний мозг, относят к ихтиопсидному типу именно в области среднего мозга образуется изгиб, который имеется и у других позвоночных.

В состав промежуточного мозга входят зрительные бугры (таламусы), к которым подходят зрительные тракты, образующиеся после частичного перекреста зрительных нервов. В таламусы позвоночных поступает информация от всех органов чувств, там находится центр координации движений. В гипоталамусе — нижней части промежуточного мозга — залегают многочисленные ядра, в которых расположены, помимо типичных нейронов, нейросекреторные клетки, синтезирующие нейрогормоны. В промежуточном мозге имеются два придатка: верхний — эпифиз (эндокринная железа) и нижний, образующий заднюю долю, — гипофиз. Передняя доля гипофиза независимо от задней формируется путем впячивания эктодермы ротовой бухты (карман Ратке), у хрящевых рыб она сообщается с ротовым эпителием.

Гипоталамус вместе с гипофизом образуют гипоталамо-гипофизарную систему, которая через эндокринные железы регулирует деятельность внутренних органов. Неполная перегородка разделяет большой (конечный) мозг на два относительно крупных полушария, при этом нервные клетки имеются не только в их основании и в боковых стенках, но и частично в крыше. К полушариям прилегают обонятельные луковицы, являющиеся первичным центром обоняния. Основная масса серого вещества сосредоточена в базальных ядрах -полосатых телах, лежащих в вентральном отделе полушарий. В отличие от высших позвоночных, серое вещество полушарий располагается внутри белого, которое расположено снаружи. Основной функцией конечного мозга рыб является обработка обонятельных импульсов. Он также участвует в регуляции двигательной активности и поведения, поскольку связан с промежуточным и средним мозгом.

У всех рыб спинной мозг полностью заполняет спинномозговой канал, у более высокоорганизованных позвоночных проявляется тенденция к сокращению длины спинного мозга. Спинной мозг сегментирован на всем протяжении.

Вегетативная нервная система у хрящевых рыб развита относительно слабо, анатомически она образована отдельными ганглиями, которые разбросаны вдоль всего позвоночного столба. Нейроны этих ганглиев своими отростками связаны с центрами, расположенными в спинном мозге, и с внутренними органами.

Периферическая нервная система состоит из черепных и спинномозговых нервов, их окончаниями и нервными узлами. У рыб одиннадцать пар черепных нервов: I — обонятельные, II — зрительный, III глазодвигательный, IV — блоковый, V — тройничный, VI — отводящий, VII — лицевой, VIII — слуховой, IX — языкоглоточный, X — блуждающий. Добавочный (XI) и подъязычный (XII) зачаточные, их корешки отходят позади десятой пары. Все черепные нервы, начиная с тройничного, отходят от продолговатого мозга.

Спинномозговые нервы метамерно образуются в результате слияния передних и задних (спинных и брюшных) корешков спинного мозга (правых корешков с правыми, а левых — с левыми). Каждая пара нервов иннервирует скелетные мышцы и покровы соответствующего сегмента тела. Наличие парных конечностей приводит к тому, что в эмбриогенезе нарушается сегментация мускулатуры, которая обеспечивает движения конечностей, соответственно нарушается и сегментация спинномозговых нервов. При этом волокна нескольких спинномозговых нервов смешиваются, образуются два сплетения: плечевое и пояснично-крестцовое.

У хрящевых рыб очень быстро — на следующий день — затухают условные рефлексы.

Органы чувств хрящевых рыб

Органы чувств развиты хорошо. Органы зрения, расположенные по бокам головы, снабжены глазодвигательными мышцами, обеспечивающими большую подвижность глаз, что особенно важно, учитывая неподвижное соединение туловища с головой. Плоская роговица глаз оптимально функционирует в водной среде, шарообразный хрусталик преломляет свет; у акул имеется мигательная перепонка, закрывающая глаз наподобие век.

Орган слуха образован только внутренним ухом, защищенным хрящевой капсулой черепа. Внутри капсулы находится заполненный эндолимфой перепончатый лабиринт, состоящий из трех полукружных каналов, овального и круглого мешочков. Три полукружных канала вместе с овальным мешочком образуют орган равновесия. В некоторых участках нижней части перепончатого лабиринта расположены слуховые пятна и гребни, выстланные нейросенсорными клетками, воспринимающими звуки. У рыб отсутствует улитка, имеется лишь ее зачаток в виде бокового расширения круглого мешочка. Звуковые колебания воды сначала вызывают вибрацию головы рыбы, после чего колебания передаются эндолимфе и воспринимаются чувствительными волосковыми клетками.

Обонятельные мешки, расположенные на голове и открывающиеся на нижней поверхности рыла отверстиями-ноздрями, являются органами обоняния. У хрящевых рыб очень тонкое обоняние: акулы улавливают запах раненой добычи за несколько километров.

Органы боковой линии имеются только у рыб и водных амфибий, поэтому их называют шестым чувством. Они расположены на голове и по бокам вдоль тела. У рыб эти органы находятся на дне ямок или в каналах, они снабжены рецепторами, воспринимающими колебания воды, разницу в давлении. Это позволяет на значительном расстоянии улавливать колебания, которые совершают другие животные. Таким образом, акула обнаруживает добычу на расстоянии около 300 м и способна обходить погруженные в воду предметы, что позволяет ориентироваться в полной темноте, реагировать на изменение глубины и т. д.

Подкласс Цельноголовые или слитночерепные

Данный подкласс хрящевых рыб состоит в основном из ископаемых видов и содержит лишь один современный отряд — Химерообразные.

Особенности анатомии. Одна пара жаберных отверстий создаёт впечатление неразделенного цельного черепа, что сильно контрастирует с подклассом пластиножаберных, у которых две и более пары жаберных отверстий. Такое строение обусловлено тем, что четыре жаберные щели рыб этого подкласса прикрыты кожной складкой. Клоаки у цельноголовых нет, а длина их тела не превышает 1,2 метра. Типичные внешние признаки — большие глаза, свойственные глубоководным рыбам, большая голова и длинный хвост

Отряд Химерообразные насчитывает около 50 современных видов. Большинство представителей обитает на глубине более 500 метров. Это морские рыбы, населяющие материковый склон. Достигают длины 2 м. Откладывают яйца. Рацион состоит из донных беспозвоночных и мелких рыб.

Характерный облик химерообразным придают большие крыловидные грудные плавники. На боку головы и туловища располагается открытая бороздка боковой линии. Кожа голая. Скелет хрящевой. Череп аутостилический. С каждой стороны тела имеется по одному жаберному отверстию. 2 спинных плавника. Первый имеет вертикальный постав, основание короткое с крупным шипом. Второй спинной плавник невысокий с длинным основанием. Рот нижний. Зубы в виде жующих пластин. Раздельнополы. Как и у других хрящевых рыб, осеменение проходит в форме спаривания. Для всех видов характерно яйцерождение. Яйца заключены в хрящевую капсулу.

Рацион химерообразных не ограничивается организмами с твёрдыми покровами (моллюсками и иглокожими), но также включает ракообразных и даже мелких придонных рыб. Кроме того, описаны случаи каннибализма: некоторые химеры способны поедать как взрослых представителей своего вида, так и яйца.

Химеры — род хрящевых рыб отряда химерообразных. Внешне напоминают других представителей отряда, однако имеют короткое, закруглённое рыло. Некоторые виды имеют длинный бичевидный хвост, поэтому в английском языке представители этого семейства называются «морскими крысами». У химер у основания первого спинного плавника имеются ядовитые колючки, способные нанести рану человеку. Достигают 150 см в длину. Обитают в морях тропического и умеренного пояса. Встречаются на глубине до 1742 м при температуре воды от 1,5 до 14,25 °C. Размножаются, откладывая яйца, заключённые в прочную роговую капсулу с выступами по углам.

(с) В учебных целях использованы цитаты из учебного пособия «Биология для поступающих в вузы / Г.Л. Билич, Е.Ю. Зигалова. — Москва : Издательство «Э»»

Вы смотрели конспект по биологии «Класс Хрящевые рыбы». Выберите дальнейшие действия:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект через Кодификатор ОГЭ по биологии

- Найти конспект через Кодификатор ЕГЭ по биологии

- Проверить знания по Биологии.

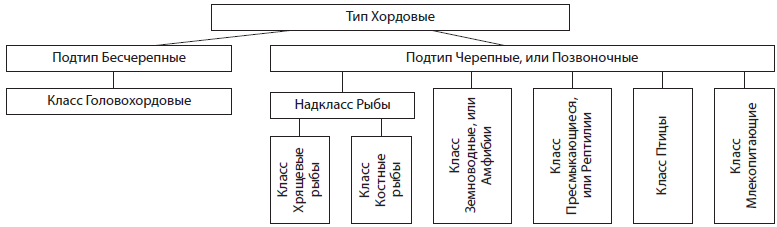

Рыбы — надкласс позвоночных животных, включает в себя два класса: хрящевые и костные.

Класс Хрящевые рыбы (Hondrichthyes)

К этому классу относят около 730 видов. В процессе эволюции хрящевые появились раньше костных рыб. Их скелет состоит из хряща и не окостеневает до конца жизни. Класс разделяют на пластинчатожаберных и химеровых. рассмотрим строение плстинчатожаберных рыб на примере типичного представителя – акулы.

Тело по форме напоминает торпеду, сплющено в спинно-брюшном направлении. У донных рыб уплощение выражено сильнее. На нижней стороне головы находится рот, кзади от него по бокам находятся 5 пар жаберных щелей. По бокам тела располагаются парные грудные и брюшные плавники, на спине – два непарных плавника. Может также иметься анальный плавник.

Хвост ассиметричный, верхняя лопасть длиннее и шире, потому что в неё продолжается позвоночный столб. Такое строение хвостового плавника называется гетероцеркальным. У костных рыб встречаются другие типы строения (см. рисунок).

Хвостовой плавник является основным движителем рыб, остальные плавники служат для равновесия или изменения направления.

Тело хрящевых покрыто плакоидной чешуёй. Она состоит из множества пластинок с заострёнными зубцами и поэтому похожа на наждачную бумагу. Чешуйки, перешедшие на челюсть, становятся зубами, поэтому у акул может быть 5-10 рядов зубов.

Скелет

Осевой скелет образован позвоночным столбом и черепом. Позвоночник приходит на смену хорде в эмбриональном периоде. Между верхней и нижней дугами позвонков проходит спинной мозг. В туловищном отделе к позвонкам прикрепляются короткие рёбра.

Череп разделён на два отдела: мозговой и висцеральный. Висцеральный череп включает в себя челюсть, подъязычную дугу и жаберные дуги, на которых расположены жабры.

Конечности рыб – плавники. Парные плавники прикреплены к дугообразным хрящам, лежащим в мышцах тела, и образуют передний и задний пояса конечностей.

Пищеварительная система

Так как зубы хрящевых рыб образуются из чешуи, они сменяются в течении жизни. За несколько лет акула может сменить до 20 000 зубов.

Ротовое отверстие имеет вид косой щели. За ротовой полостью в пищеварительном тракте следует глотка, в которую открываются жаберные щели. Некоторые акулы фильтруют воду жаберными щелями, чтобы добыть питательный планктон, однако большинство видов хищники или падальщики.

Короткий пищевод ведёт из глотки в желудок, где пища обрабатывается ферментами (в основном, пепсином). Содержимое желудка имеет кислую реакцию. Через желудочный сфинктер частично переработанная пища попадает в тонкую кишку. Туда же открываются протоки поджелудочной железы и печени. В тонкой кишке создаётся щелочная среда.

Толстая кишка короткая, но имеет винтообразную складку стенки – спиральный клапан, что увеличивает площадь поверхности. Толстая кишка переходит в прямую, та открывается в клоаку. Также в клоаку открываются протоки половых желёз и мочеточника.

Дыхательная система

Жаберный аппарат расположен на хрящевых дугах. В просвет щелей выступает множество выростов – жаберных лепестков. Газообмен происходит при движении воды из глотки наружу, поэтому для дыхания акулы вынуждены постоянно двигаться или активно засасывать воду.

Кровеносная система

Кровь рыб красного цвета, содержит форменные элементы, в эритроцитах есть ядра.

Сердце состоит из предсердия и желудочка. Венозная кровь с низким содержанием кислорода из желудочка сердца попадает в единственный круг кровообращения. По брюшной аорте она идёт в сторону головы, к жабрам. В жабрах кровь насыщается кислородом, собирается в спинную аорту и разносится по всему телу, насыщая ткани и органы.

В хвостовой части происходит очищение от продуктов обмена: по хвостовой вене кровь попадает в почки.

Также у рыб имеется лимфатическая система, состоящая из тонкостенных сосудов, лимфатических узлов нет.

Выделительная система

Рыбы обладают туловищными почками (мезонефросами). Внешне они напоминают метанефридии кольчатых червей, но устроены сложнее.

В почечном клубочке происходит фильтрация крови, а не полостной жидкости, как у более примитивных животных. Образуется первичная моча, близкая по составу к плазме крови. При дальнейшем прохождении мочи по канальцу полезные для организма продукты всасываются обратно в кровь, а токсичные продукты обмена, наоборот, выводятся. В итоге образуется вторичная моча, которая выводится по мочеточнику. Структурно-функциональная единица почки – нефрон.

Половая система

Мужская половая система хрящевых рыб анатомически объединена с мочевыделительной. Протоки парных семенников впадают в мочеточник, который по совместительству является и семяпроводом.

Женская половая система устроена иначе. Гаметы из яичников сперва попадают в полость тела, а оттуда по яйцеводу идут к клоаке.

Для хрящевых рыб характерно внутренне оплодотворение. Пока оплодотворённая яйцеклетка движется по яйцеводу, она покрывается секретом скорлуповых желёз. В результате из клоаки выходит оформленное яйцо.

Большая часть акул откладывает по одному крупному яйцу, из которого через некоторое время выходит молодое животное. У некоторых хрящевых рыб яйца не покидают тело матери и развитие эмбриона полностью происходит в «матке».

Нервная система

У акул есть спинной и головной мозг, развитая сеть периферических нервов. В мозге различают белое и серое вещество. Так как акулы – подвижные хищники, головной мозг у них развит лучше, чем у других хрящевых. Он состоит из мозжечка, продолговатого, среднего, промежуточного и конечного отделов.

По бокам головы у акул расположены глаза. Так как рыбы не могут активно двигать головой, глаза обладают большой подвижностью. В черепе находится внутреннее ухо, воспринимающее колебания воды. Перед ротовым отверстием расположена пара ноздрей, ведущих в обонятельные мешки.

Орган чувств, который есть только у рыб и водных амфибий – боковая линия. Это полая трубка, которая проходит под кожей вдоль всего тела животного, снаружи в неё ведёт множество каналов. На дне трубки находятся рецепторные клетки. Вода по каналам попадает в трубку и оказывает определённое давление на рецепторы. По изменению этого давления рыба может находить добычу, ориентироваться в полной темноте, определять глубину погружения и т.д.

Костные рыбы (Osteichthyes)

Костные рыбы – самый распространённый класс рыб, к нему относятся около 25 000 видов. Выделяют подклассы хрящекостных, лучепёрых, кистепёрых и двоякодышащих.

Форма тела значительно варьирует в зависимости от образа жизни. Основным органом движения, как и у хрящевых, является хвост. Парные плавники могут видоизменяться, позволяя некоторым рыбам ползать по суше, планировать в воздухе, присасываться к предметам или другим животным.

Также у костных рыб есть непарные спиной и анальный плавники, у некоторых видов имеются добавочные плавники и выросты. Они также могут служить для разных целей: защищать от хищников, нести ядовитые шипы, образовывать парус и т.д.

Тело покрыто кожей с чешуёй. Многочисленные железы выделяют слизь, которая выполняет самые разные функции: защищает рыб от бактерий, принимает участие в водно-солевом обмене, служит для распознавания и сигнализации, может быть токсичной.

Чешуя состоит из костных чешуек, расположенных по принципу черепицы. На протяжении жизни число чешуек особи практически не меняется. Чешуйки растут вместе с рыбой, на них образуются годовые кольца.

Скелет

Не у всех костных рыб скелет окостеневает полностью. Так, у хрящекостных (к ним относятся осетровые) есть хрящевые элементы.

Кости рыб могут развиваться двумя способами: из хряща или образовываться в дерме кожи.

Осевой скелет костных рыб мало отличается от скелета хрящевых. Их ребра длиннее и ограничивают полость тела не только с верху, но и с боков. Череп более развит, кости висцерального отдела имеют смешанное происхождение и соединены неподвижно. В висцеральном отделе присутствуют жаберные крышки, которые прикрывают жаберные щели. Они принимают активное участие в токе воды через жабры.

Пищеварительная система

Состоит из тех же отделов, что у хрящевых. Формы строения ротового аппараты разнообразны и зависят от типа питания рыб. Зубы состоят из дентина, покрытого эмалью, могут прирастать к кости или быть подвижными. Некоторые рыбы не имеют зубов.

Желудок выражен слабо или может отсутствовать (например, у карповых). Тонкая кишка значительно длиннее, чем у хрящевых. Поджелудочной железы нет, её функции выполняет многолопастная печень. Спиральный клапан у высших костных отсутствует.

Кишечник открывается анальным отверстием во внешнюю среду, клоака есть только у двоякодышащих.

Органом рыб, который развился из пищеварительного тракта, является плавательный пузырь. Он может быть обособленным или сообщённым с кишечником. Рыба произвольно меняет количество воздуха в плавательном пузыре и таким образом погружается или всплывает. Хрящевые рыбы, у которых пузыря нет, вынуждены всё время двигаться, чтобы оставаться на нужной глубине.

Дыхательная система

Межжаберные перегородки у большинства видов редуцировались, поэтому жаберные лепестки располагаются прямо на дугах, с обеих сторон. При поднятии жаберных крышек вода засасывается в ротовое отверстие. При закрытии крышек вода выходит через жаберные щели, омывая лепестки.

Таким образом, костные рыбы могут дышать в стоячей воде, находясь на одном месте. В условиях дефицита кислорода возможен также кожный газообмен. У двоякодышащих и некоторых ильных рыб имеется ячеистое лёгкое (видоизменённый плавательный пузырь).

Кровеносная система

Сходна по строению с кровеносной системой хрящевых. Лимфатическая система развита лучше.

Выделительная система

Электролитный состав жидкостей хрящевых рыб близок к морской воде, поэтому поддерживать водно-солевой баланс им легче. Выделительная система костных устроена несколько сложнее, так как им постоянно приходится поддерживать разницу в солевом составе тела и среды.

Почки пресноводных костных рыб вынуждены постоянно реабсорбировать ионы (возвращать в организм из первичной мочи), иначе тело рыбы потеряет все соли. Конечный продукт азотистого обмена у пресноводных – не мочевина, а токсичный аммиак. Морские виды, наоборот, стремятся вывести соли и не потерять воду. Они выделяют гораздо меньше мочи, чем пресноводные.

У некоторых видов имеется мочевой пузырь, где скапливается моча. Жабры и кожа также могут участвовать в выведении продуктов обмена.

Нервная система

Головной мозг устроен проще, чем у хрящевых. Строение органов чувств схожее.

Поведение костных рыб сложнее. Если у акул рефлексы вырабатываются медленно и затухают за 2-3 дня, у костных рыб рефлекс может затухать в течении месяцев.

Половая система

Не сопряжена с выделительной, семявыносящие протоки самостоятельно открываются половым отверстием.

Оплодотворение у большинства видов наружное. Самка мечет яйца (икру), самец оплодотворяет её. Выбор партнёра и определение места для нереста у некоторых рыб может быть сложным процессом. Часто родители заботятся о потомстве: строят надёжные укрытия, присматривают за мальками.

Одна самка может метать тысячи икринок (рыба-луна – до 30 млн.). Икринки содержат много желтка, поэтому другие животные часто лакомятся ими.

Продолжаем наше знакомство с подтипом Позвоночных в рамках изучения материала для подготовки к ЕГЭ по биологии. Сегодня рассмотрим костных и хрящевых рыб.

Общие характеристики.

Хорда сохраняется в промежутках между позвонками. Осевой скелет представлен позвоночником с двумя отделами – туловищем и хвостом. Туловище имеет верхние остистые отростки, верхнюю дугу, непосредственно тело позвонка со спинномозговым каналом, реберными дугами. Хвостовая часть имеет нижний остистый отросток, нижнюю дугу, верхнюю дугу. Верхний остистый отросток, канал со спинной аортой, спинномозговой канал. Общее количество позвонков достигает 39-41 штуки.

Череп представлен большим количеством. Выделяют плоские жаберные крышки, Верхнюю и нижнюю челюсти. Черепная коробка маленькая и мускулатура сегментирована. Имеются специальные мышцы управления жаберными крышками, парными плавниками, челюстями.

Покровы

Тело рыб покрыто чешуйками, расположенными «внахлест». Чешуя может быть циклоидного или ктеноидного типа. Ктеноидная снабжена шипами и зубцами, а циклоидная имеет округлые концы, напоминающие годичные кольца. Специальные железы, которые есть в коже рыб вырабатывают специальную секрецию, снижающую трение в воде. Кстати именно наличие этой слизи и делает рыбу достаточно скользкой, ее сложно удержать.

Пищеварительная система

Пищеварительная система представлена ротовой полостью, глоткой, переходящей в пищевод. Потом идет объемный желудок, толстый и тонкий кишечник. В кишечник открыты протоки печени, поджелудочной железы. Площадь всасывания кишечника возрастает благодаря слепо оканчивающихся выростов кишечника – пилорических придатков. В ротовой полости есть зубы с функцией захвата и удержания добычи.

Дыхательная система

Дыхание жаберное: жаберные пластинки (4-5 штук) прикрыты жаберными крышками. В результате движения жаберные крышки вода из ротоглоточного пространства попадает в боковую жаберную полость и омывает жабры. Жабры состоят из жаберной дуги, на которой есть жаберные тычинки и жаберные лепестки. Тычинки образуют цедильный аппарат, который предотвращает попадание частиц пищи в жабры, а жаберные лепестки – это органы газообмена.

Кровеносная система

Сердце двухкамерное. Один круг кровообращения. Сердце имеет одно предсердие и один желудочек. В сердце кровь венозная, из предсердия кровь накачивается в желудочек, а далее через венозную аорту закачивается в жабры, насыщается кислородом и становится артериальной. После чего артериальная кровь переносится к внутренним органам и тканям. Кровеносная система замкнутого типа. Эритроциты образуются в желчном пузыре.

Выделительная система

Представлена лентовидными бурыми почками (мезонефрос), расположенных симметрично с двух сторон туловища. От каждой почки отходит мочеточник. Оба мочеточника сливаются в мочевой пузырь. Моча содержит продукты обмена, аммиак и выводится у самок через анальное отверстие, а у самцов через мочеполовое отверстие.

Нервная система

Впервые появляются отделы головного мозга в виде пяти мозговых пузырей. Передний мозг не разделен на большие полушария. Хорошо развит мозжечок, отвечающий за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Функция необходима ввиду сложного перемещения рыб в воде. От головного мозга идет десять пар черепно-мозговых нервов.

Органы чувств:

– зрение (глаза имеют круглый хрусталик, плоскую роговицу, рыбы близорукие создания, так как хрусталик не меняет форму), могут различать цвета.

– органы слуха представлены одним отделом – внутренним ухом в виде костного лабиринта. Состоит из трех полукруглых каналов, и двух мешочков – верхнего и нижнего. В отдельных случаях может соединяться с плавательным пузырем, что приводит к более развитому слуху.

– обоняние (орган обоняния – обонятельная ямка).

– органы вкуса (на языке есть чувствительные почки по всей поверхности тела).

– боковая линия (подкожный канал, расположен вдоль всего тела симметрично с двух сторон, выходит на поверхность в виде наружных отверстий и имеющих чувствительные клетки невромасты. Боковая линия помогает реагировать на изменение направления и скорости водных потоков. Органы осязания –клетки по всему телу и на подбородке.

Половая система и размножение

Рыбы раздельнополые животные. Половой диморфизм выражен не у всех. Половые железы самок –непарный яичник с икрой, а половые железы самцов – семеннники с молоками. Оплодотворение наружное, процесс протекает в воде. Процесс размножения именуется нерестом. Проходные рыбы совершают миграции во время нереста из водоема в водоем. Самка мечет икру, а самец выделяет молоки (со сперматазоидами), которые сливаются с яйцеклетками. Развитие прямое без метаморфоз. Плодовиты (от[НС1] [НС2] нескольких десятков до трех миллионов икринок может метать одна самка за сезон). Забота о потомстве выражена слабо (проявляют заботу -телапия, морской конек, рыба-игла).

Плавательный пузырь

Орган имеется только у костных рыб. Это воздушный мешок со смесью кислорода и углекислого газа. Его основные функции:

- Гидростатическая (способствует размещению рыбы в водных массах в определенном положении. При расширении пузыря рыба всплывает на поверхность, а при уменьшении наоборот опускается на дно)

- Дыхательная – выполняет роль легких

- Акустическая – является аналогом уха и может воспринимать звуковые волны

- Функция барометра – воспринимает колебания давления

Отряды костных рыб

Отряд Осетровые

Череп у осетровых костный, остальной скелет весь хрящевой. Морда вытянута в рострум, а хвост гетероцеркальный. Чешуи крупные, располагаются пятью рядами. На подбородке есть усы. Рыбы относятся к проходным, то есть меняют морскую воду на пресную. Представители отряда: осетры, севрюга, стерлядь. Калуга, белуга.

Отряд Лососевые

Имеется жировой плавник. Рыбы проходные. Меняют окрас в период нереста. Дают красную икру и мясо. Представители: кита, горбуша, семга, форель, кумжа, лосось.

Отряд Сельдевые – стайные рыбы. Нет боковой линии. Чешуя легко снимается. Питаются планктоном, имеют промысловое значение. Представители сельди: черноспинка, атлантическая и так далее. Килька, хамса (анчоусы).

Отряд Карпообразные

На челюстях зубов нет (исключением являются пираньи), имеются глоточные зубы. Питаются беспозвоночными, растительностью водоемов. Многие представители отряда относятся к объектам прудового разведения. Представители: одомашненный сазан – карп, карась серебряный, карась золотой, вобла, тарань.

Отряд Окунеобразные

Окунеобразные относятся к хищникам. Имеют острые плавниковые лучи. Эволюционно самые молодые. Представители: окунь, ёрш, судак, бычки.

Отряд Кистеперые

Латимерия. Обитает у берегов Мадагаскара. Глубоководная рыба со светящимися челюстями и глазами. Имеет легкое, заполненное жиром. Хорошо развиты парные плавники и их пояса. Чешуя космоидная. Имеют научное значение, являются переходными формами между водными и наземными животными.

Класс Хрящевые рыбы.

Имеют торпедообразную форму и ромбовидную. Скелет хрящевой, плавательный пузырь отсутствует, боковой линии нет. Гидростатическим органом является печень богатая жиром. Жаберные щели открытые, жаберные крышки отсутствуют. Плакоидная чешуя имеет мезодермальное происхождение. На челюстях переходит в зубы, которые имеют сходство с зубами млекопитающих. Парные плавники внутренними сторонами срастаются и образуют кумулятивные органы так как оплодотворение внутренние. Размножение происходит яйцерождением или яйцеживорождением. В толстом кишечнике есть клапан, увеличивающий всасывательную поверхность. Есть также клоака.

Представители класса: акулы, катран, скаты, химеры.

Охрана рыбных ресурсов

- Запрет лова во время нереста;

- Регламентация орудий лова;

- Запрещено использовать взрывчатые вещества;

- Выявление редких исчезающих видов и занесение их в Красную Книгу;

- Искусственное разведение рыб;

- Прудовые хозяйства.

Значение рыб

- Икра и мясо используется в пищевой промышленности;

- Сорные сорта рыб идут на корм птицам и пушным зверям;

- Костная мука используется в качестве минеральных удобрений и подкормки для животных;

- Есть ядовитые виды рыб, представляющие опасность для человека;

- Спортивный и любительский лов;

- Объект прудового разведения.

На этой странице вы узнаете:

- Почему “движение — это жизнь” — фраза, которая наиболее применима именно к акулам?

- Если у акул нет плавательного пузыря, который помогает рыбам изменять глубину, то как же они погружаются и всплывают?

- Правда ли, что у акул и скатов в кишке есть спираль?

Крупнейшая из всех существующих акул и всех обитающих сегодня рыб — это китовая акула, она может достигать в длину 20 метров. Казалось бы, акула таких размеров должна быть самым опасным водным животным, но китовая акула питается планктоном и почти никому не приносит вреда. А электрический скат — это вообще рыба, которую природа наградила источником электрического тока. прикрепленного прямо к его телу. Вот такие удивительные животные эти хрящевые рыбы, о них и пойдет речь в этой статье!

Общая характеристика хрящевых рыб

- Тело подразделяется на 3 отдела:

Запоминаем: голова → (жаберная щель — граница) → туловище → (анальное отверстие — граница) → хвост.

- Имеются различные плавники:

- непарные: спинные, брюшной и хвостовой;

- парные: грудные.

- Тело покрыто плакоидной чешуей (она гомологична, т.е. схожа по строению и происхождению с зубами позвоночных, состоит из дентина, сверху покрыта эмалью). Голова с боков не прикрыта жаберными крышками, а открывается просто жаберными щелями.

Акула может останавливаться только ненадолго, но обычно она должна быть в постоянном движении, даже в период сна! Дело в том, что у нее нет жаберных крышек, движение которых обычно нагнетает воду с кислородом в организм, поэтому это обеспечивается движением самой акулы. Если она остановится, то поступление воды, а значит и кислорода к жабрам не будет достаточным, а это может закончиться летальным исходом.

- Внутренний скелет хрящевой:

- череп;

- туловищный отдел (есть короткие ребра);

- хвостовой отдел;

- скелет плавников.

- Плавательный пузырь отсутствует.

У акул функцию гидростатического аппарата выполняет печень: изменяя количество жира, акула меняет глубину погружения (в результате изменения удельного веса). Что же касается других хрящевых рыб, то обитатели глубин меняют положение за счёт постоянных мышечных движений или наклоном плоскостей своих парных плавников.

- Пищеварительная система – сквозная трубка:

Запоминаем: рот → глотка → пищевод → желудок → кишечник → клоака.

Да, в их кишечнике действительно расположен спиралевидный клапан, который на самом деле представляет из себя просто сильно завитую складку кишки. Он нужен, чтобы замедлять процесс прохождения пищи и тем самым улучшать процесс пищеварения, а также чтобы увеличить всасывающую поверхность кишечника (больше необходимых питательных веществ сможет попасть в их кровь).

- Рот расположен поперечно, на нижней части головы, ближе к брюшной части.

- Кровеносная система — замкнутая (кровь течет только по сосудам, не выходит в полость тела), сердце двухкамерное (1 предсердие, 1 желудочек), один круг кровообращения:

Запоминаем : желудочек сердца (венозная кровь) → жабры (насыщение крови кислородом) → внутренние органы и ткани (кровь отдает кислород, насыщается углекислым газом) → предсердие сердца (венозная кровь).

- Дыхательная система – представлена открытыми жаберными щелями. Во время вентиляции жабр вода попадает в ротовую полость через рот и отдает кислород, а потом проходит между жаберными дугами и выходит наружу, забирая углекислый газ.

Жаберных крышек нет, есть только жаберные щели:

- Выделительная система – представлена парой лентовидных туловищных почек (по-другому эти почки называются первичными). Моча содержит в себе продукты обмена.

Запоминаем: почки → мочеточники → мочевой пузырь → клоака.

- Нервная система – имеется спинной мозг (лежит в спинномозговом канале) и головной мозг, который состоит из (см. рисунок):

1 — переднего мозга;

2 — промежуточного мозга;

3 — среднего мозга;

4 — продолговатого мозга;

5 — мозжечка (наиболее хорошо развит у рыб, т.к. отвечает за координацию в пространстве).

Органы чувств:

- орган зрения — 2 глаза без век (т.к. в воде нет необходимости увлажнения глазных яблок);

- орган слуха — внутреннее ухо, представленное перепончатым лабиринтом (т.к. в воде хорошо проводятся звуки, то не требуется среднее и наружное ухо для улавливания и проведения звуков);

- обоняние осуществляется через ноздри;

- органы вкуса повсюду, преимущественно в ротовой полости;

- боковая линия для определения скорости, направления, силы течения.

12. Половая система – раздельнополая. Оплодотворение внутреннее (происходит в половых путях самки). Развитие прямое:

- откладывание яиц;

- живорождение.

А вот так выглядят оплодотворенные яйца акул, их еще называют “русалочий кошелек” или “дьявольский кошелек”:

Классификация класса Хрящевые рыбы

- Надотряд Скаты (манты, хвостоколы, скаты-бабочки). У этих рыб уплощенное тело и грудные плавники, сросшиеся с головой. Если смотреть на ската снизу, то может показаться, что над тобой пролетает ковер-самолет. Эти животные знамениты тем, что некоторые из них могут вырабатывать электричество в собственном теле! Это нужно им для защиты и нападения. Но выработка электричества — это не только удивительная, но еще и очень опасная способность скатов, многие из них представляют серьезную угрозу жизни человека!

- Надотряд Акулы (катран, тигровая акула, белая акула, китовая акула). Эти рыбы обладают телом торпедообразной формы, большим хвостовым плавником и челюстью с острыми зубами. Удивительно то, что большинство акул являются кровожадными хищниками, но самые большие из них — гигантская и китовая — довольно безобидны, они фильтруют воду и питаются планктоном.

Роль в природе и жизни человека.

- Звено в цепи питания;

- Регуляция численности водных животных;

- Использование электрогенных свойств электрических скатов в науке и медицине (в древности).

Фактчек

- Хрящевые рыбы имеют хрящевой скелет.

- Рот расположен на брюшной стороне тела в виде поперечной щели. Имеют спиральный клапан в кишечнике.

- Кожа покрыта плакоидной чешуей, нет жаберных крышек (жаберные щели открыты).

- Нет плавательного пузыря, его функцию выполняет жир, скапливающийся в печени.

- Оплодотворение внутреннее: откладывание яиц, живорождение, развитие прямое.

- Клоакой заканчивается пищеварительная, выделительная, половая системы.

Термины

Плакоидная чешуя — чешуя хрящевых рыб, которая состоит из дентина, сверху покрыта эмалью. Гомологична зубам позвоночных животных.

Живорождение — способ воспроизведения потомства у животных, при котором зародыш развивается в организме самки и появляется на свет в виде детеныша.

Проверь себя

Задание 1.

Какая из перечисленных структур характерна для класса Хрящевые рыбы?

- Плавательный пузырь

- Плакоидная чешуя

- Жаберные крышки

- Костная чешуя

Задание 2.

К какой группе относятся катраны?

- Отряд Карпообразные

- Отряд Лососеобразные

- Надотряд Скаты

- Надотряд Акулы

Задание 3.

Какой из плавников хрящевых рыб имеет пару?

- Грудной

- Спинной

- Брюшной

- Хвостовой

Задание 4.

Выберите все признаки, характерные для класса Хрящевые рыбы:

- Сквозная пищеварительная система

- Живорождение

- Наличие плавательного пузыря

- Наличие спиралевидного клапана

- Все вышеперечисленное

Ответы: 1. — 2; 2. — 3; 3. — 1; 4. — 6.

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика основных

типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, жизнедеятельности,

размножения, роль в природе и жизни человека

Царство животных

Общая характеристика царства

К животным в настоящее время относят около 2 млн видов эукариотических организмов, однако их истинное количество, по-видимому, намного больше, до 5–10 млн видов. Численность и биомасса животных на Земле не поддаются исчислению, поскольку перелетные птицы и саранча образуют огромные стаи, кровососущие насекомые тучами нападают на любое теплокровное животное на севере России, морские котики образуют лежбища, а рыбы — косяки и т. д. Величина животных также варьирует от микроскопических амеб до тридцатитрехметровых синих китов. Однако общими для всех животных признаками являются гетеротрофный тип питания, активный обмен веществ, способность к активному передвижению, или локомоции, а также ограниченный, или закрытый рост.

Эти особенности проявляются и в строении животной клетки, которая лишена пластид и клеточной оболочки, но имеет клеточный центр. Основным запасающим веществом животных клеток чаще всего является полисахарид гликоген. При делении клетки разделяются в результате образования перетяжки посередине материнской клетки.

В природе животные играют не менее важную роль, чем растения, так как они потребляют органические вещества и кислород, образовавшиеся в результате жизнедеятельности растительных организмов, и выделяют углекислый газ, необходимый растениям для осуществления процесса фотосинтеза. Кроме того, животные способны перерабатывать и минерализовать органические вещества, участвуя в процессах почвообразования. Немалую роль в процессах биологической очистки вод в природе играют животные-биофильтраторы. Образование осадочных пород также обусловлено деятельностью животных организмов, поскольку именно их минеральные скелеты и являются основой известняков, сланцев и трепела. Таким образом, животные являются такой же неотъемлемой частью биосферы, как и растения, поскольку также обеспечивают круговорот веществ в природе.

Животные освоили все среды обитания: наземно-воздушную, почвенную, водную и внутреннюю среду других организмов. В водной среде они встречаются и в составе планктона, и в составе бентоса.

По традиции, установленной в XIX веке Ж. Б. Ламарком, животные делятся на беспозвоночных и позвоночных. К беспозвоночным он отнес всех животных, не имеющих позвоночника. В настоящее время это деление не имеет систематического значения, поскольку оно разрывает единый тип Хордовые, относя бесчерепных к беспозвоночным, а черепных — к позвоночным. К беспозвоночным относят 16–23 типа животных, в том числе 7 типов простейших, кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков и членистоногих (иногда одноклеточных отделяют от беспозвоночных в отдельную группу). Количество видов беспозвоночных животных составляет около 2 млн, тогда как позвоночные представлены примерно 45 тыс. видов. Наиболее многочисленны среди беспозвоночных членистоногие, большую часть видов (свыше 1 млн) которых составляют насекомые. Позвоночные произошли от общих предков с современными беспозвоночными, скорее всего с кольчатыми червями. Система животного мира отображена на рис..

Хордовые животные

Общая характеристика

К хордовым относят свыше 40 тыс. видов чрезвычайно разнообразных по внешнему виду и величине животных, которые освоили наземно-воздушную, почвенную и водную среды обитания. Представители типа встречаются во всех географических зонах Земли.

Основные признаки строения и жизнедеятельности хордовых:

- Развитие осевого скелета хотя бы на одной из стадий онтогенеза. Осевой скелет представлен спинной струной, или хордой, в виде упругого тяжа. Хорда сохраняется пожизненно только у бесчерепных, тогда как у остальных групп хордовых замещается хрящевым или костным позвоночником.

- Закладка над осевым скелетом (хордой) из эктодермы центральной нервной системы в виде полой трубки. Первоначально нервная трубка объединена с хордой общей оболочкой и расположена на спинной стороне тела. В передней части нервной трубки у подавляющего большинства развивается головной мозг.

- Наличие хотя бы на одном из этапов развития кишечной трубки, пронизанной жаберными щелями в области глотки. Таким образом, начальные отделы пищеварительной и дыхательной систем не разделены. У части хордовых эти жаберные щели сохраняются всю жизнь и снабжены жабрами, обеспечивающими жаберное дыхание, тогда как у других жаберные щели зарастают еще в зародышевом периоде развития и дыхание осуществляется с помощью легких.

- Вторичная полость тела.

- Кровеносная система замкнутая, у большинства снабжена мускульным насосом — сердцем.

- Хордовые — вторичноротые животные, у которых первичный рот, образовавшийся при гаструляции, превращается в анальное отверстие, а вторичный рот прорывается на противоположном конце тела.

- Сегментация тела четко выражена на ранних эмбриональных этапах развития и сохраняется только у низших хордовых, тогда как у высших она выражена слабо.