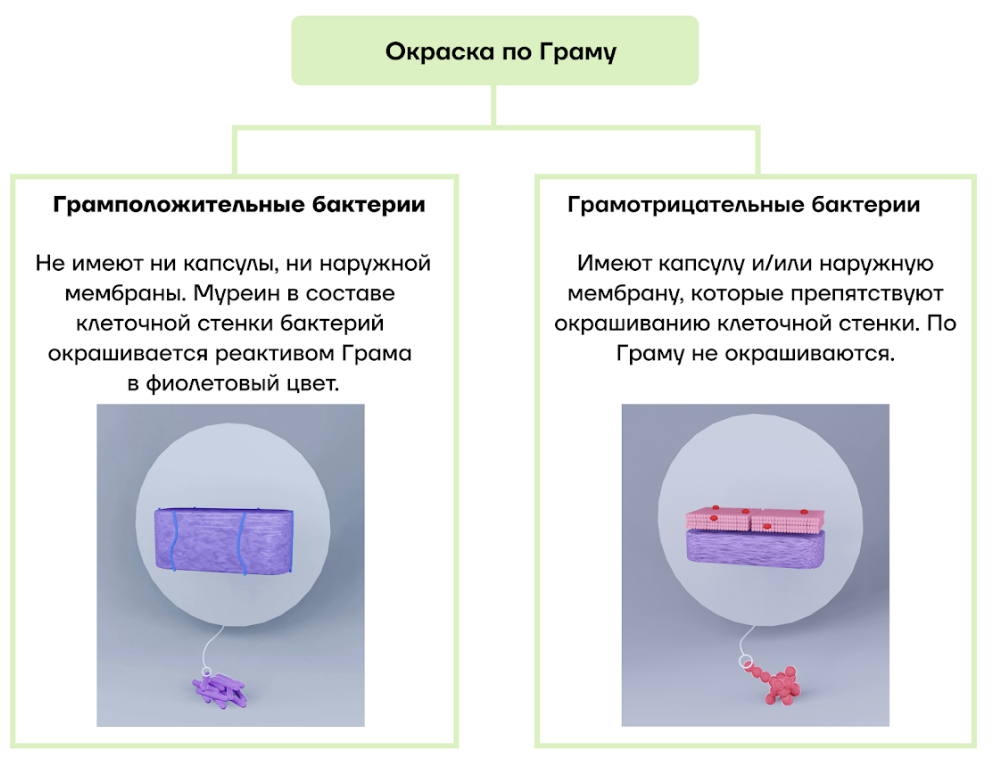

Люди — редкое исключение в мире бактерий.

Бактерии (греч. bakterion — палочка) — простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к прокариотам.

В пищевых цепях они играют важнейшую роль редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.

Бактерии обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на стенках ядерного реактора. Такая способность

связана с их быстрым размножением — при благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. При изменении условий

внешней среды (за счет мутаций) выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к действию того или иного фактора (к примеру, радиации).

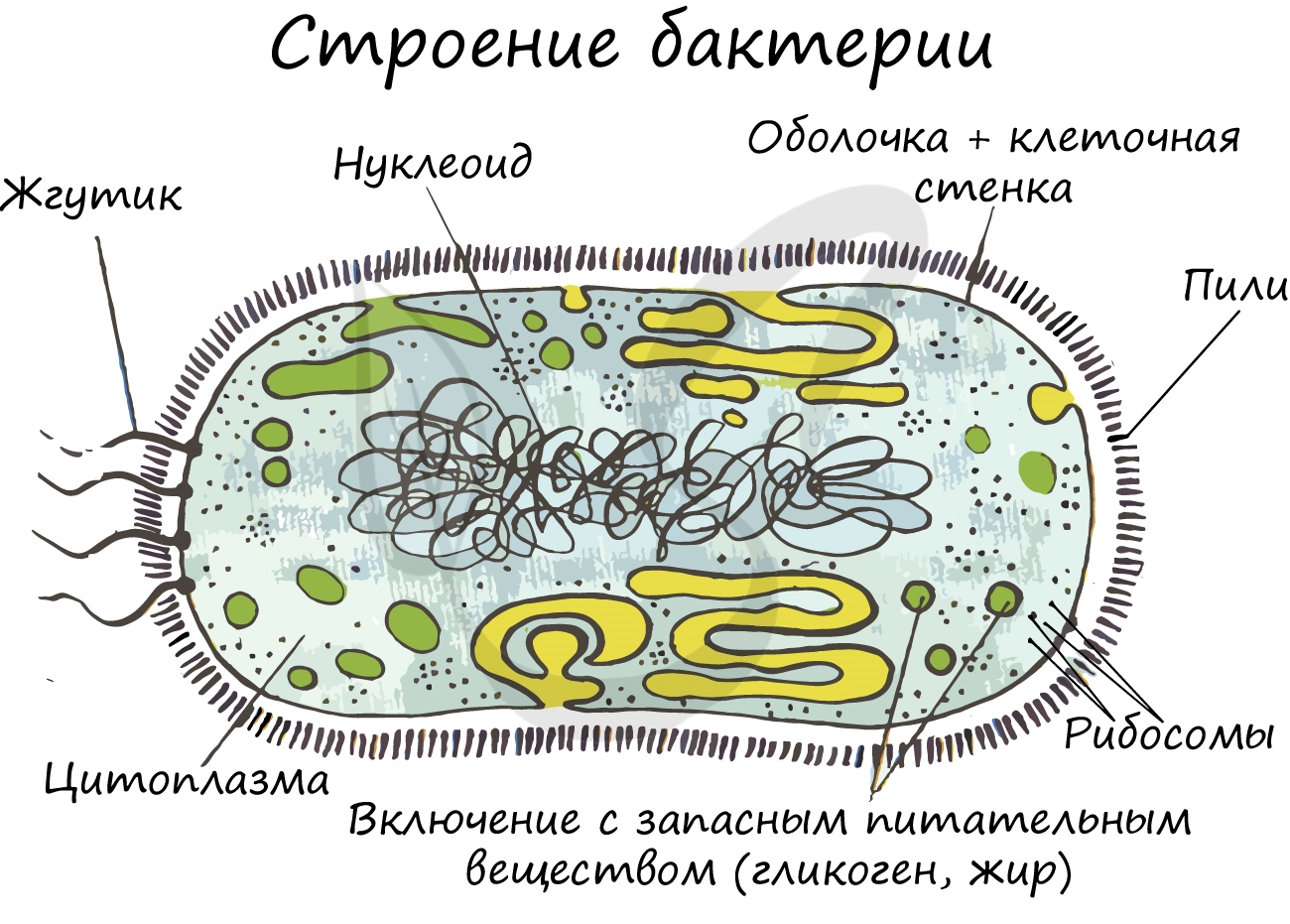

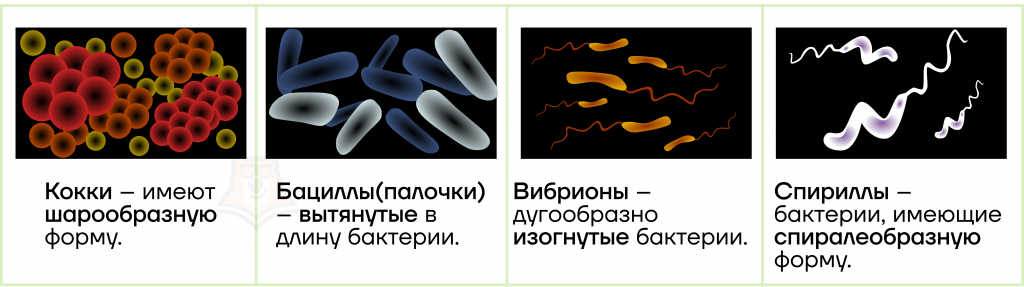

Строение бактерий

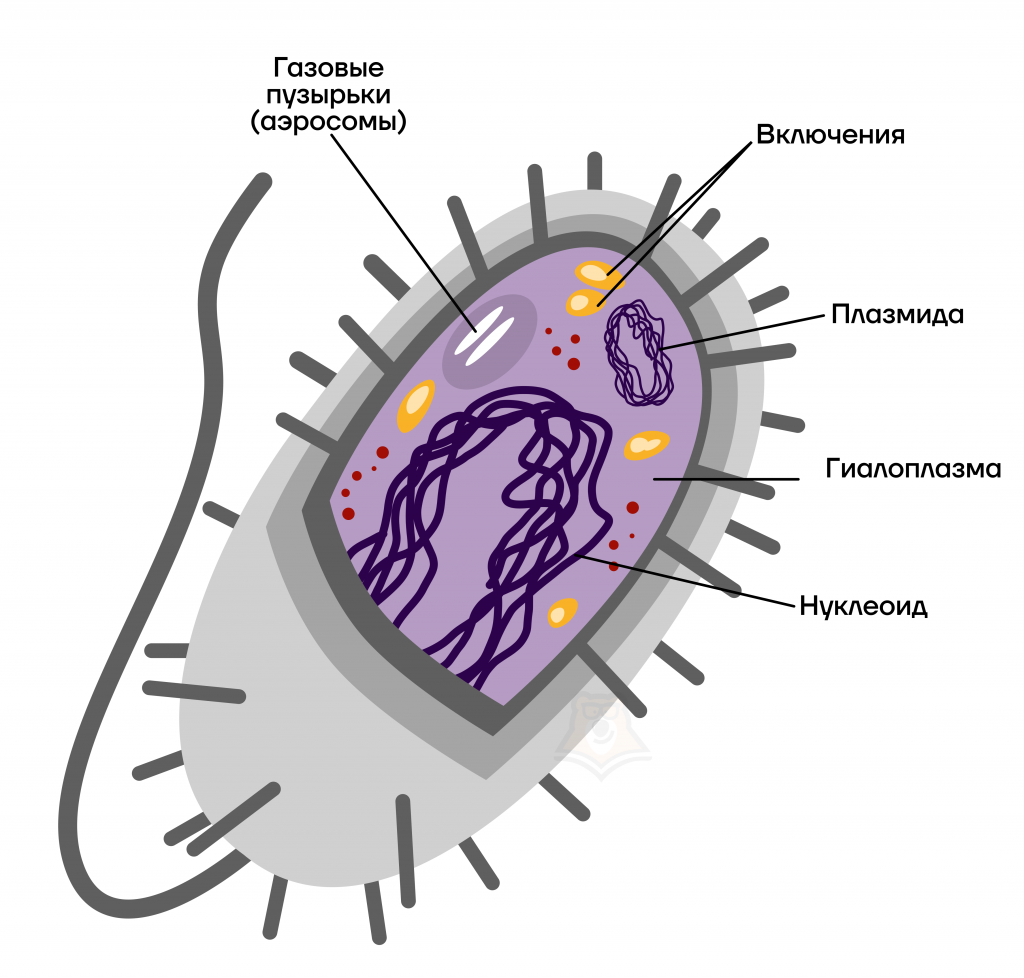

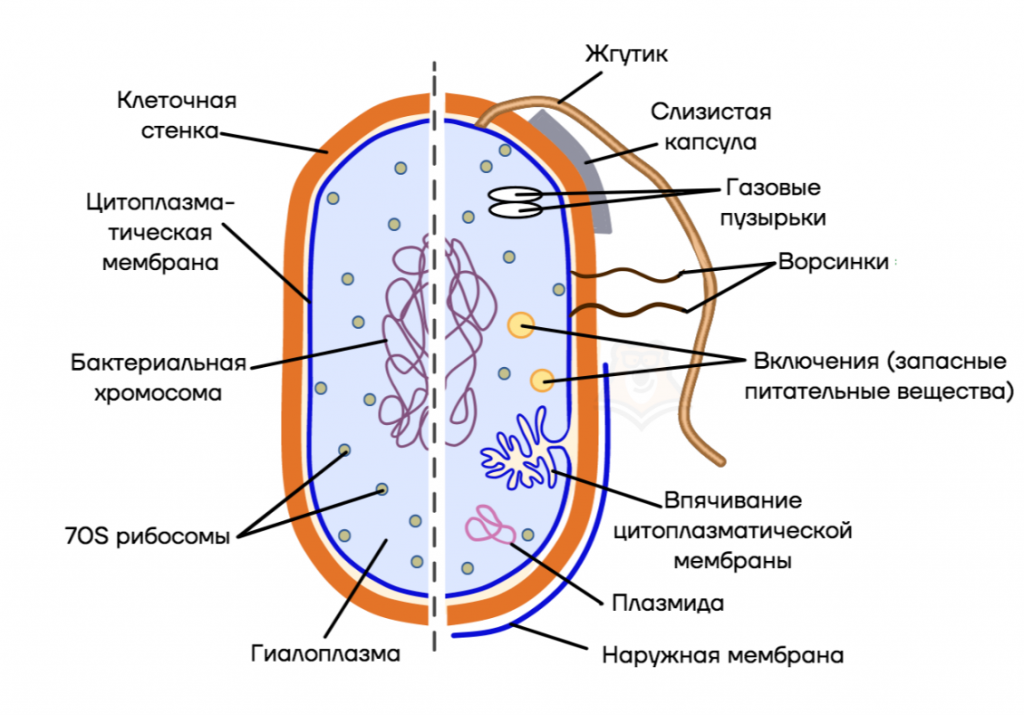

Бактерии имеют клеточную стенку, состоящую из муреина (пептидогликана) и выполняющую защитную функцию. У бактерий (прокариот,

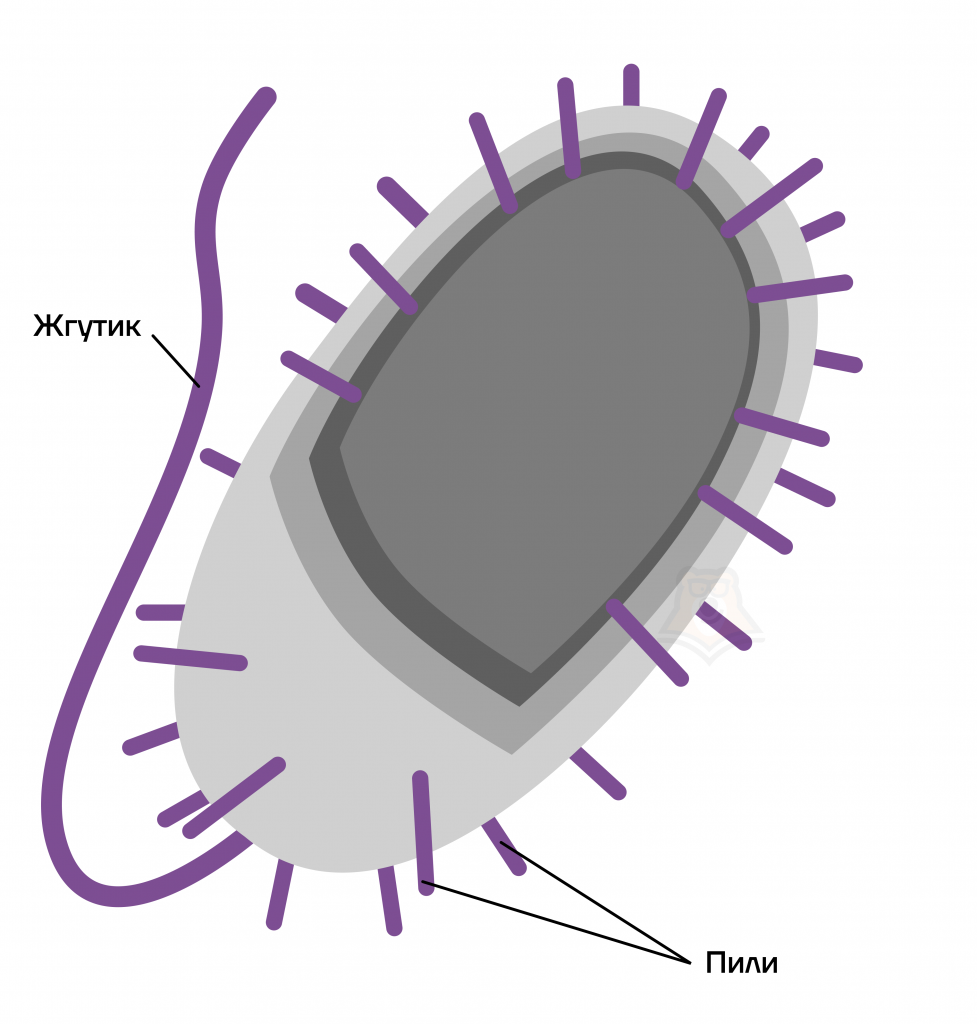

доядерных) отсутствуют мембранные органоиды. В их клетке можно найти только немембранные: рибосомы, жгутики, пили. Пили —

поверхностные структуры, которые служат для прикрепления бактерии к субстрату.

Наследственный материал находится прямо в цитоплазме (не в ядре, как у эукариот) в виде нуклеоида. Нуклеоид (лат. nucleus — ядро + греч. eidos вид) —

одна сложная кольцевидная молекула ДНК, не ограниченная мембранами от остальной части клетки.

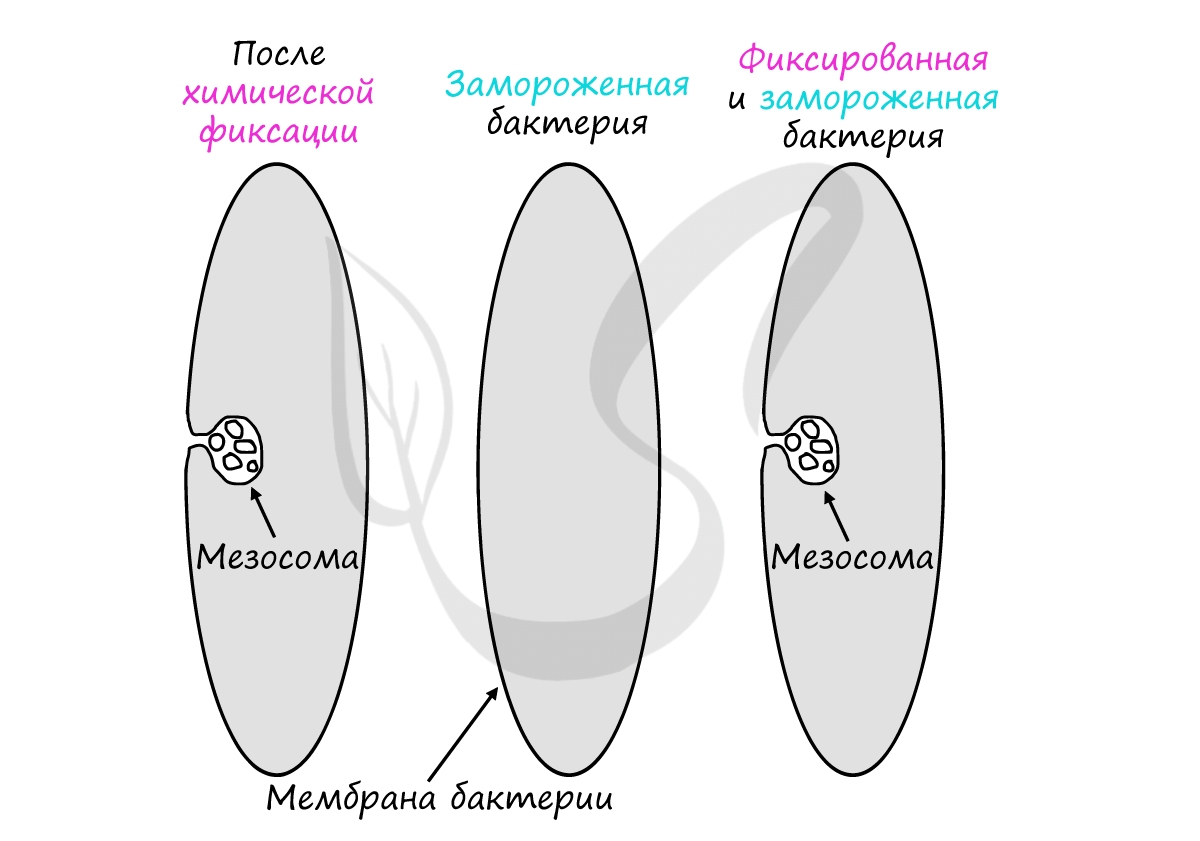

Долгое время выделяли «особый органоид» бактерий — мезосомы, считали, что они могут участвовать в некоторых клеточных процессах.

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только

лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

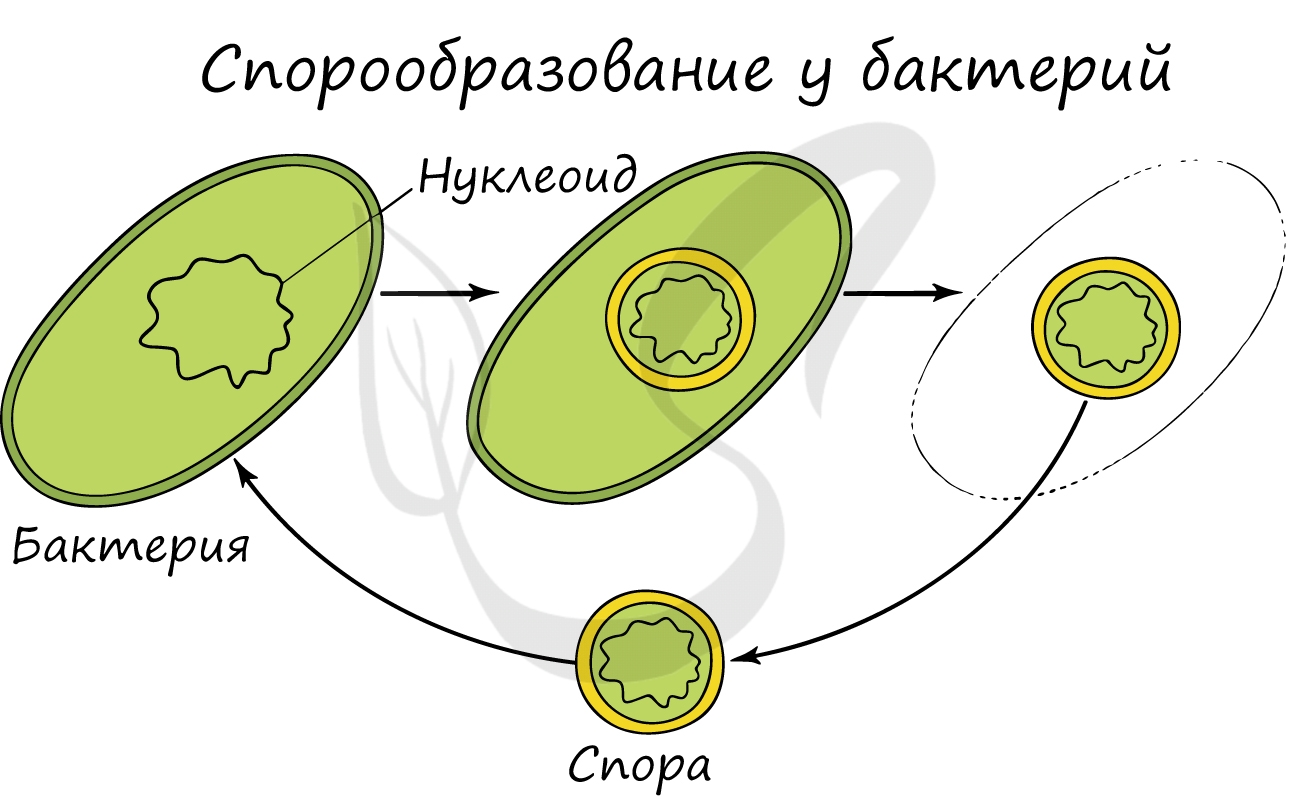

При наступлении неблагоприятных для жизни условий бактерии образуют защитную оболочку — спору. При образовании споры клетка частично теряет воду,

уменьшаясь при этом в объеме. В таком состоянии бактерии могут сохраняться тысячи лет!

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды

на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

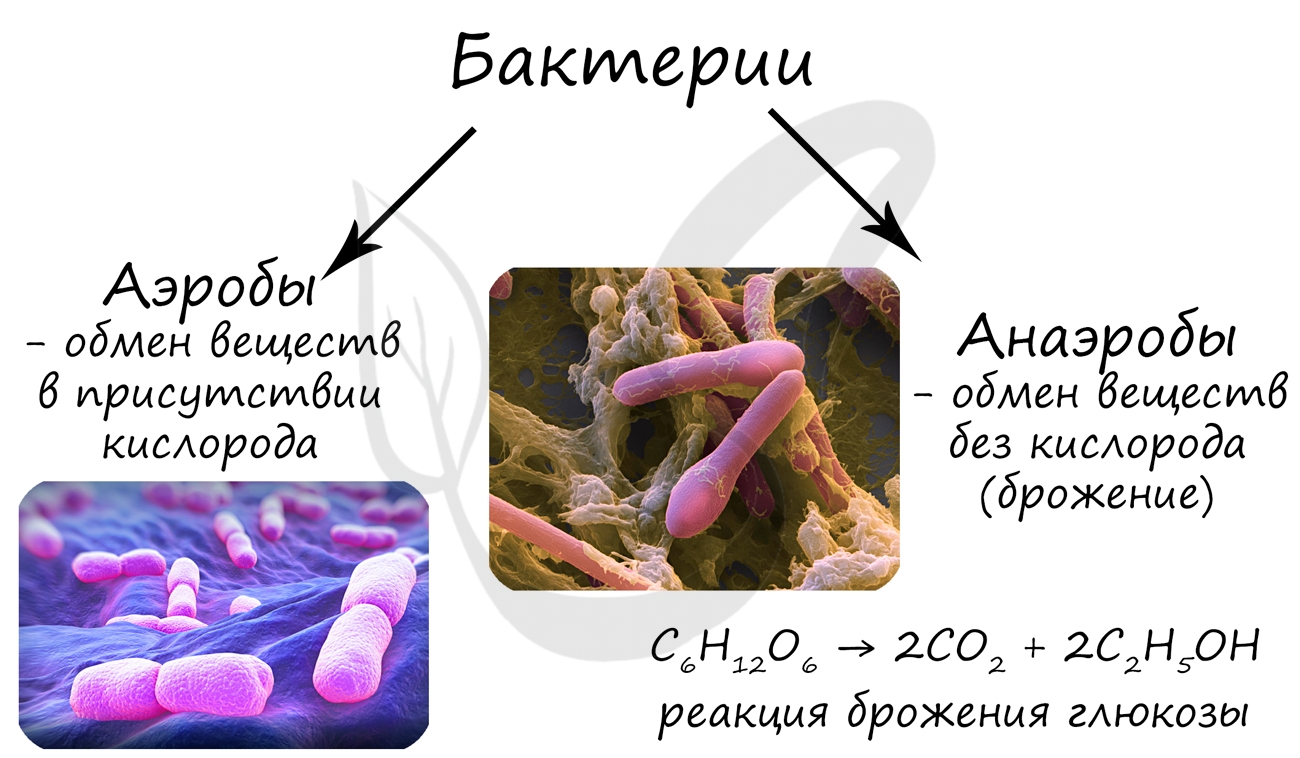

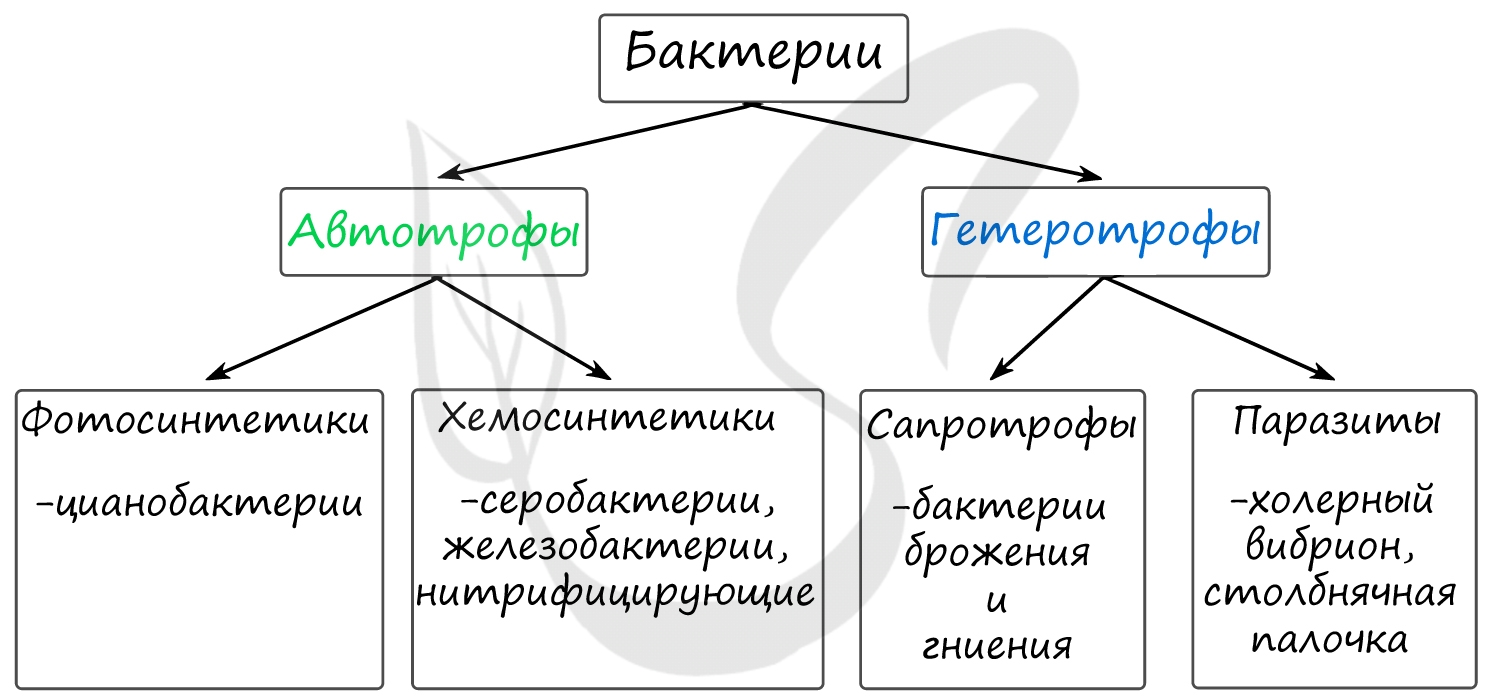

Энергетический обмен бактерий

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии,

которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

К аэробным бактериям относят многочисленных редуцентов, которые разлагают органические вещества мертвых растений и животных. Анаэробные

бактерии составляют микрофлору нашего кишечника — бескислородную среду обитания.

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

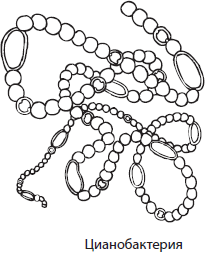

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад

возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся

Что касается бактерий гетеротрофов, то их способ питания основан на разложении останков животных и растений — сапротрофы (редуценты), либо же они

питаются органами и тканями животных и растений — паразиты.

Биотехнология

Бактерии широко применяются в направлении биотехнологии — генной инженерии. Их используют для получения различных химических веществ (белков).

В ДНК бактерии вставляют нужный ген (к примеру, ген, кодирующий белковый гормон — инсулин), бактерия принимает новый участок гена за свой

собственный, в результате чего начинает синтезировать белок с данного участка. На рибосомах подобных бактерий синтезируется инсулин, который

человек собирает, обрабатывает и использует как лекарство.

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

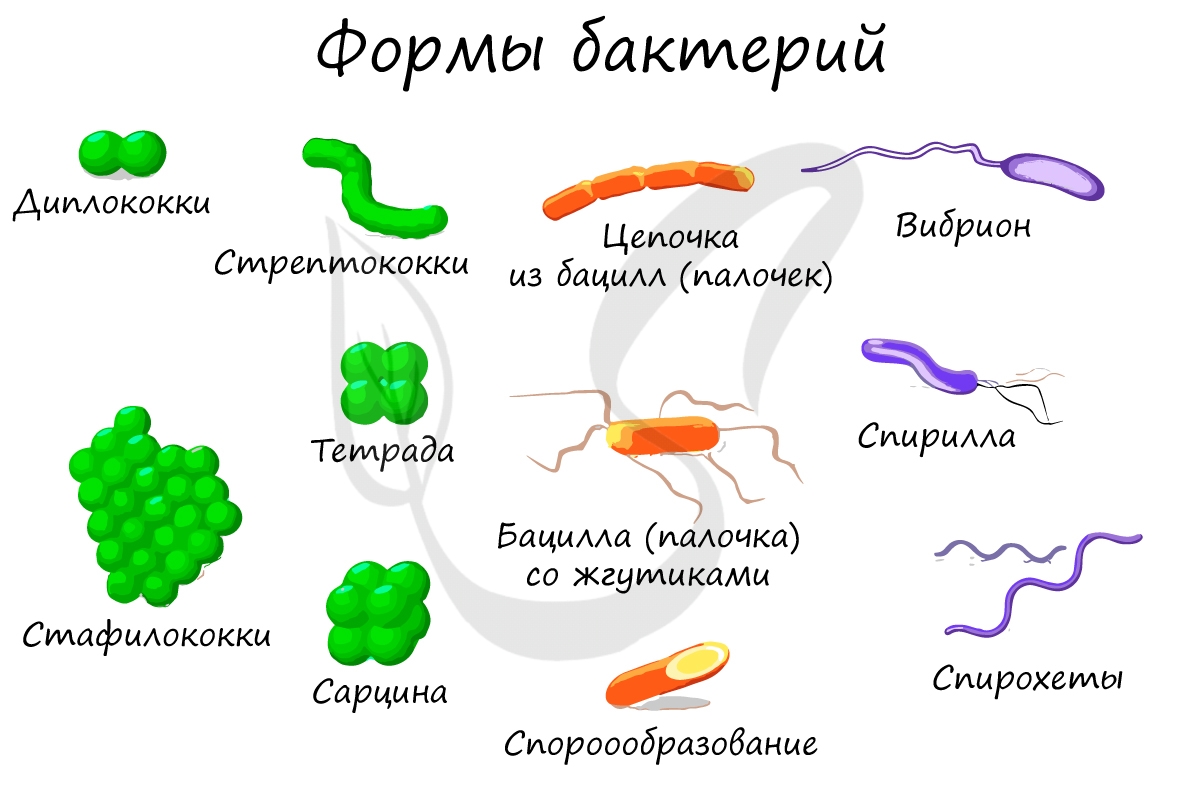

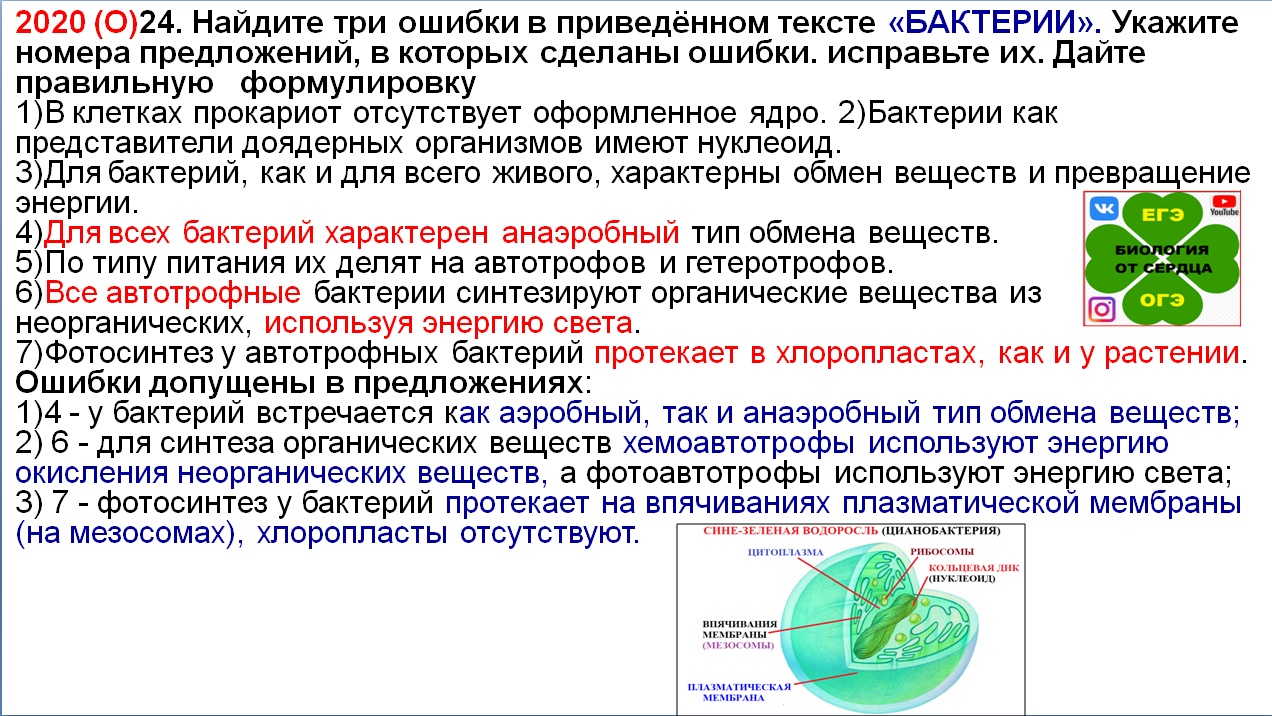

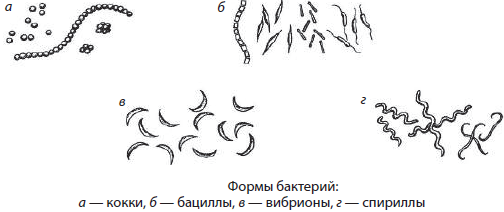

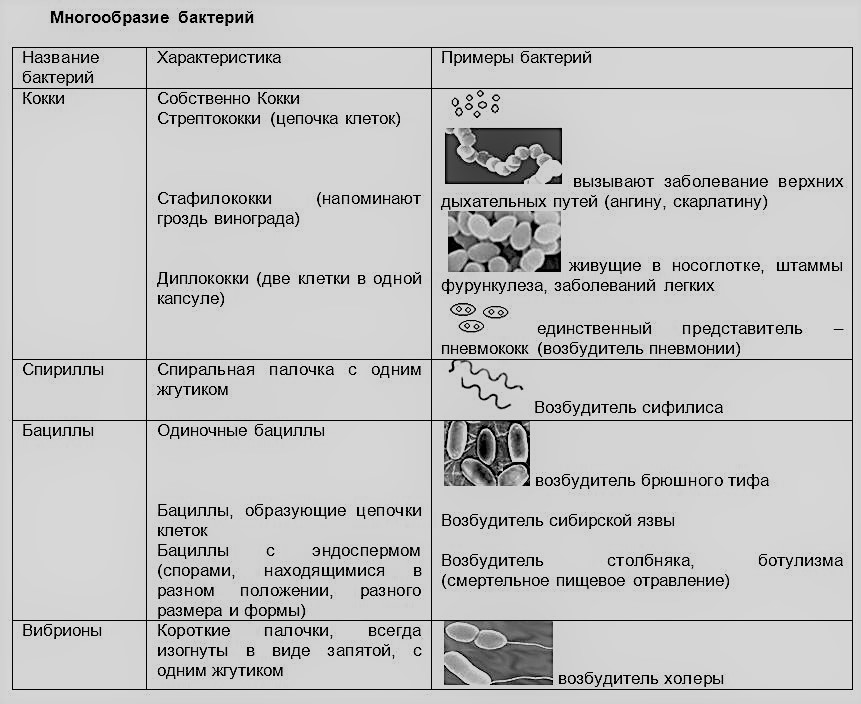

Классификация бактерий по форме

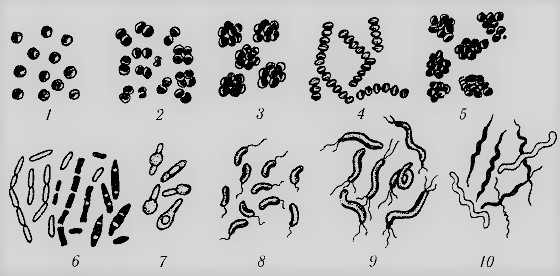

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

По форме бактериальные клетки подразделяются на:

- Стафилококки — их скопления похожи на виноградные грозди

- Диплококки — округлой формы, расположенные попарно

- Стрептококки — объединяются в цепочки, напоминающие нити жемчуга

- Палочки

- Вибрионы — изогнутые в виде запятой

- Спириллы — спирально извитые палочки

- Спирохеты — сильно извитые (до 10-15 витков) палочки

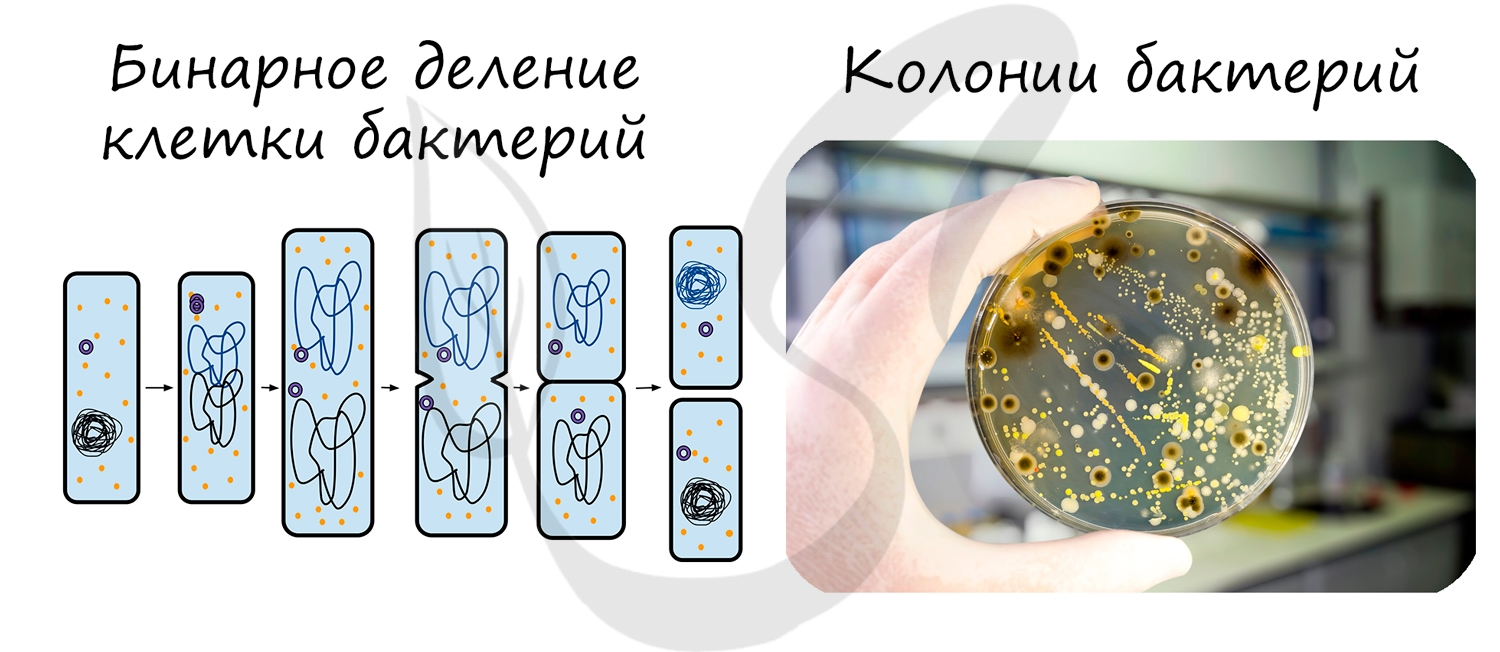

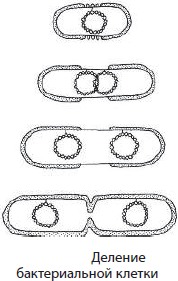

Размножение бактерий

Бактерии, как прокариоты (доядерные организмы), не могут делиться митозом, так как основное условие митоза — наличие ядра.

Бактерии делятся бинарным делением клетки.

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление

в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

При размножении в лабораторных условиях бактерии образуют колонии. Колонии — видимые невооруженным глазом скопления клеток,

образуемые в процессе роста и размножения микроорганизмов на питательном субстрате. Колонии выращиваются в чашках Петри.

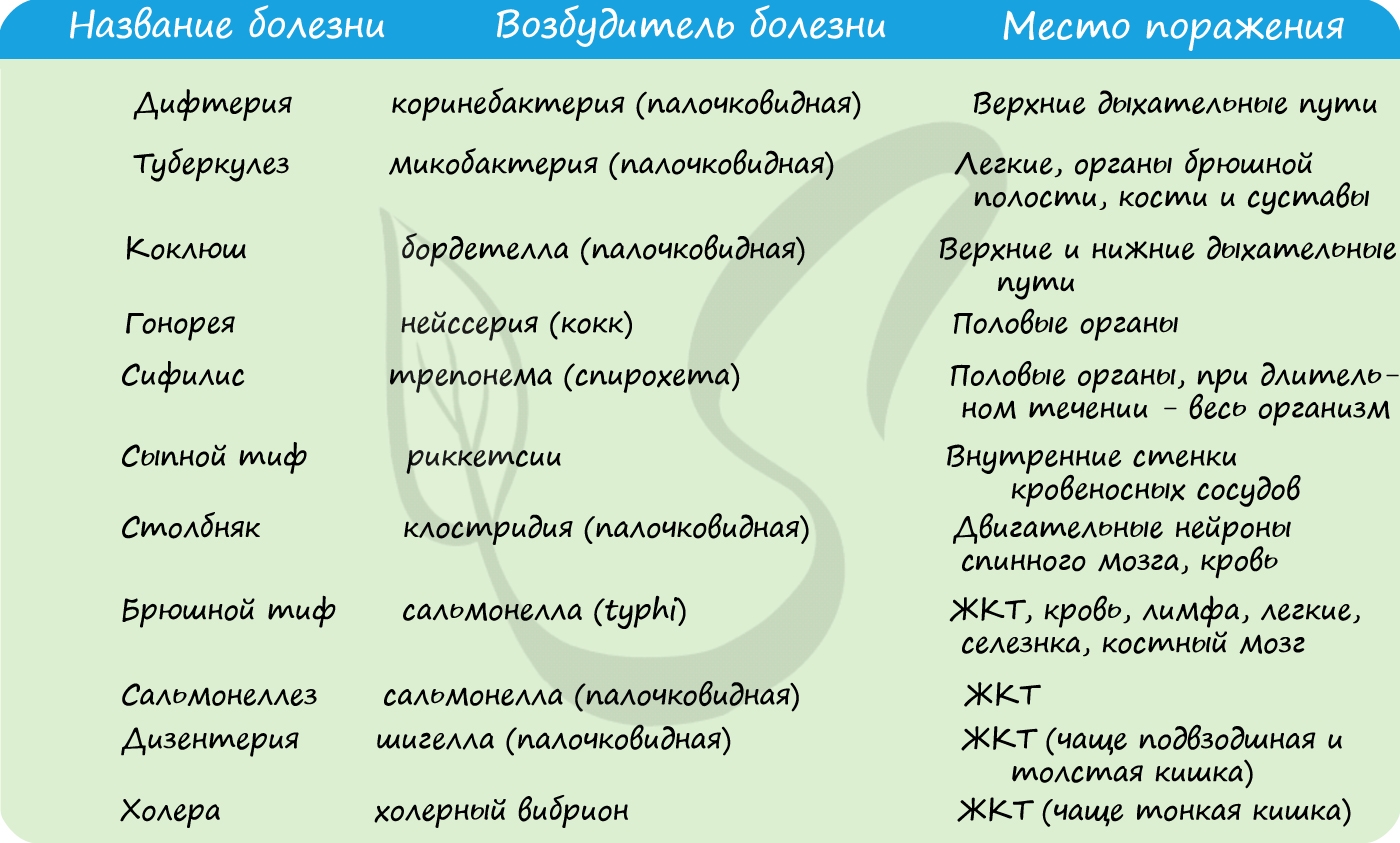

Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях

применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После

вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит

болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез,

дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

Для борьбы с бактериями, вирусами и грибами в медицинских учреждениях (уже часто и в домашних условиях) используется кварцевание.

Кварцевание — процесс обеззараживания помещения, суть которого в лампе, испускающей ультрафиолетовое излучение, губительное для

микроорганизмов.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для

избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Вирусы — неклеточные формы жизни

Характеристика вирусов

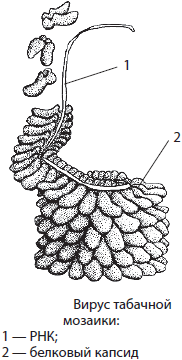

Наряду с клеточной формой жизни существуют также и неклеточные ее формы — вирусы, вироиды и прионы. Вирусами (от лат. вира — яд) называют мельчайшие живые объекты, неспособные к проявлению каких-либо признаков жизни вне клеток. Факт их существования был доказан еще в 1892 году русским ученым Д. И. Ивановским, установившим, что болезнь растений табака — так называемая табачная мозаика — вызывается необычным возбудителем, который проходит через бактериальные фильтры, однако только в 1917 году Ф. Д’Эррель выделил первый вирус — бактериофаг. Вирусы изучает наука вирусология (от лат. вира — яд и греч. логос — слово, наука).

Вирусы существуют в двух формах: покоящейся, или внеклеточной, и воспроизводящейся, или внутриклеточной. Свободноживущих вирусов не существует, все они внутриклеточные паразиты на генетическом уровне.

В наше время известно уже около 1 000 вирусов, которые классифицируют по объектам поражения, форме и другим признакам, однако наиболее распространенной является классификация по особенностям химического состава и строения вирусов.

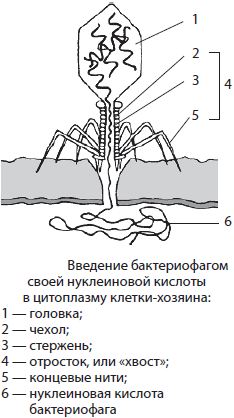

Особенности объектов поражения предопределяют подразделение вирусов на две большие группы: собственно вирусы и бактериофаги. Первые являются паразитами эукариотических клеток (животных, растений и грибов), а вторые — только клеток бактерий.

В отличие от клеточных организмов, вирусы состоят только из органических веществ — в основном нуклеиновых кислот и белка, однако часть вирусов содержит также липиды и углеводы.

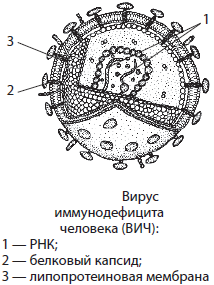

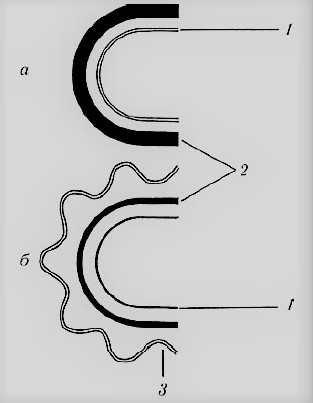

Все вирусы условно делят на простые и сложные. Простые вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки — капсида. Капсид не монолитен, он собран из субъединиц белка — капсомеров. У сложных вирусов капсид покрыт липопротеиновой мембраной — суперкапсидом, в состав которого входят также гликопротеины и неструктурные белки-ферменты.

Несмотря на принадлежность к простым вирусам, наиболее сложное строение имеют вирусы бактерий — бактериофаги (от греч. бактерион — палочка и фагос — пожиратель), у которых выделяют головку и отросток, или «хвост». Головка бактериофага образована белковым капсидом и заключенной в нее нуклеиновой кислотой. В хвосте различают белковый чехол и спрятанный внутри него полый стержень. В нижней части стержня имеется специальная пластинка с шипами и нитями, ответственными за взаимодействие бактериофага с поверхностью клетки.

В отличие от клеточных форм жизни, у которых имеется и ДНК, и РНК, в вирусах присутствует только один вид нуклеиновой кислоты (либо ДНК, либо РНК), поэтому их делят на ДНК- (вирусы оспы, простого герпеса, аденовирусы, некоторые вирусы гепатита и бактериофаги) и РНК-содержащие вирусы (вирусы табачной мозаики, ВИЧ, энцефалита, кори, краснухи, бешенства, гриппа, остальные вирусы гепатита, бактериофаги и др.). У вирусов ДНК может быть представлена одноцепочечной молекулой, а РНК — двухцепочечной.

Так как вирусы лишены органоидов движения, заражение происходит при непосредственном контакте вируса с клеткой. В основном это происходит воздушно-капельным путем (грипп), через пищеварительную систему (гепатиты), кровь (ВИЧ) или переносчика (вирус энцефалита).

Непосредственно в клетку вирусы могут попадать случайно, с жидкостью, поглощаемой путем пиноцитоза, однако чаще их проникновению предшествует контакт с мембраной клетки-хозяина, в результате которого нуклеиновая кислота вируса или вся вирусная частица оказывается в цитоплазме. Большинство вирусов проникает не в любую клетку организма-хозяина, а в строго определенную, например, вирусы гепатита поражают клетки печени, а вирусы гриппа — клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей, так как они способны взаимодействовать со специфическими белками-рецепторами на поверхности мембраны клетки-хозяина, которые отсутствуют в других клетках.

В связи с тем, что у растений, бактерий и грибов клетки имеют прочные клеточные стенки, у вирусов, поражающих эти организмы, сформировались соответствующие приспособления к проникновению. Так, бактериофаги после взаимодействия с поверхностью клетки-хозяина «прокалывают» ее своим стержнем и вводят в цитоплазму клетки-хозяина нуклеиновую кислоту. У грибов заражение происходит в основном при повреждении клеточных стенок, у растений возможен как вышеупомянутый путь, так и проникновение вируса по плазмодесмам.

После проникновения в клетку происходит «раздевание» вируса, то есть утрата капсида. Дальнейшие события зависят от характера нуклеиновой кислоты вируса: ДНК-содержащие вирусы встраивают свою ДНК в геном клетки-хозяина (бактериофаги), а на РНК либо сначала синтезируется ДНК, которая затем встраивается в геном клетки-хозяина (ВИЧ), либо на ней может непосредственно происходить синтез белка (вирус гриппа). Воспроизведение нуклеиновой кислоты вируса и синтез белков капсида с использованием белоксинтезирующего аппарата клетки являются обязательными компонентами вирусной инфекции, после чего происходят самосборка вирусных частиц и их выход из клетки. Вирусные частицы в одних случаях покидают клетку, постепенно отпочковываясь от нее, а в других случаях происходит микровзрыв, сопровождающийся гибелью клетки.

Вирусы не только угнетают синтез собственных макромолекул в клетке, но и способны вызывать повреждение клеточных структур, особенно во время массового выхода из клетки. Это приводит, например, к массовой гибели промышленных культур молочнокислых бактерий в случае поражения некоторыми бактериофагами, нарушения иммунитета вследствие уничтожения ВИЧ Т4-лимфоцитов, представляющих собой одно из центральных звеньев защитных сил организма, к многочисленным кровоизлияниям и гибели человека в результате заражения вирусом Эбола, к перерождению клетки и образованию раковой опухоли и т. д.

Несмотря на то, что проникшие в клетку вирусы часто быстро подавляют ее системы репарации и вызывают гибель, вероятен также и иной сценарий развития событий — активация защитных сил организма, которая связана с синтезом противовирусных белков, например интерферона и иммуноглобулинов. При этом размножение вируса прерывается, новые вирусные частицы не образуются, а остатки вируса выводятся из клетки.

Происхождение вирусов не совсем ясно, однако полагают, что вирусы и бактериофаги — это обособившиеся генетические элементы клеток (например, плазмиды бактерий), которые эволюционировали вместе с клеточными формами жизни. Существуют также гипотезы упрощения прокариотических организмов вследствие паразитирования, доклеточного происхождения вирусов и занесения их из космоса.

Вирусы вызывают многочисленные заболевания человека, животных и растений. У растений это мозаичность табака и тюльпанов, у человека — грипп, краснуха, корь, СПИД и др. В истории человечества вирусы черной оспы, «испанки», а теперь и ВИЧ унесли жизни сотен миллионов человек. Однако инфицирование способно и повышать устойчивость организма к разнообразным возбудителям заболеваний (иммунитет), и таким образом способствовать их эволюционному прогрессу. Кроме того, вирусы способны «прихватывать» части генетической информации клетки-хозяина и переносить их следующей жертве, обеспечивая тем самым так называемый горизонтальный перенос генов, образование мутаций и, в конце концов, поставку материала для процесса эволюции.

В наше время вирусы широко используют в изучении строения и функций генетического аппарата, а также принципов и механизмов реализации наследственной информации, они применяются как инструмент генетической инженерии и биологической борьбы с возбудителями некоторых заболеваний растений, грибов, животных и человека.

Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) был обнаружен только в начале 80-х годов ХХ века, однако скорость распространения вызываемого им заболевания и невозможность излечения на данном этапе развития медицины заставляют уделять ему повышенное внимание. В 2008 году Ф. Барре-Синусси и Л. Монтанье за исследование ВИЧ была присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины.

ВИЧ — сложный РНК-содержащий вирус, который поражает главным образом Т4-лимфоциты, координирующие работу всей иммунной системы. На РНК вируса при помощи фермента РНК-зависимой ДНК-полимеразы (обратной транскриптазы) синтезируется ДНК, которая встраивается в геном клетки-хозяина, превращается в провирус и «затаивается» на неопределенное время. Впоследствии с этого участка ДНК начинается считывание информации о вирусной РНК и белках, которые собираются в вирусные частицы и практически одновременно покидают ее, обрекая на гибель. Вирусные частицы поражают все новые клетки и приводят к снижению иммунитета.

ВИЧ-инфекция имеет несколько стадий, при этом длительный период человек может быть носителем заболевания и заражать других людей, однако сколько бы ни длился этот период, все равно наступает последняя стадия, которая называется синдромом приобретенного иммунодефицита, или СПИДом.

Заболевание характеризуется снижением, а затем и полной потерей иммунитета организма ко всем возбудителям заболеваний. Признаками СПИДа являются хроническое поражение слизистых оболочек полости рта и кожи возбудителями вирусных и грибковых заболеваний (герпесом, дрожжевыми грибами и т. д.), тяжелая пневмония и другие СПИДассоциированные заболевания.

ВИЧ передается половым путем, через кровь и другие жидкости организма, но не передается через рукопожатия и бытовые предметы. В первое время в нашей стране инфицирование ВИЧ чаще было сопряжено с неразборчивыми половыми контактами, особенно гомосексуальными, инъекционной наркоманией, переливанием зараженной крови, в настоящее же время эпидемия вышла за пределы групп риска и быстро распространяется на другие категории населения.

Основными средствами профилактики распространения ВИЧ-инфекции являются использование презервативов, разборчивость в половых связях и отказ от употребления наркотиков.

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний

Основным средством профилактики вирусных заболеваний у человека является ношение марлевых повязок при контакте с больными заболеваниями дыхательных путей, мытье рук, овощей и фруктов, протравливание мест обитания переносчиков вирусных заболеваний, вакцинация от клещевого энцефалита, стерилизация медицинских инструментов в лечебных учреждениях и др. Во избежание заражения ВИЧ следует также отказаться от употребления алкоголя, наркотиков, иметь единственного полового партнера, использовать индивидуальные средства защиты при половых контактах и т. д.

Вироиды

Вироиды (от лат. вирус — яд и греч. эйдос — форма, вид) — это мельчайшие возбудители болезней растений, в состав которых входит только низкомолекулярная РНК.

Их нуклеиновая кислота, вероятно, не кодирует собственные белки, а только воспроизводится в клетках растения-хозяина, используя ее ферментные системы. Нередко она может также разрезать ДНК клетки-хозяина на несколько частей, обрекая тем самым клетку и растение в целом на гибель. Так, несколько лет назад вироиды вызвали гибель миллионов кокосовых пальм на Филиппинах.

Прионы

Прионы (сокр. англ. proteinaceous infectious и —on) — это небольшие инфекционные агенты белковой природы, имеющие форму нити или кристалла.

Такие же по составу белки имеются и в нормальной клетке, однако прионы обладают особой третичной структурой. Попадая в организм с пищей, они помогают соответствующим «нормальным » белкам приобретать свойственную самим прионам структуру, что приводит к накоплению «ненормальных» белков и дефициту нормальных. Естественно, что это вызывает нарушения функций тканей и органов, в особенности центральной нервной системы, и развитие неизлечимых в настоящий момент заболеваний: «коровьего бешенства», болезни Крейтцфельдта – Якоба, куру и др.

Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе.

Бактерии — возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика

заболеваний, вызываемых бактериями

Царство бактерий

Бактерии — типичные прокариоты, представленные в основном одноклеточными и колониальными, реже многоклеточными формами. Среди них есть как автотрофы, так и гетеротрофы. Бактерии появились на Земле около 3,5 млрд лет назад и сыграли ключевую роль в преобразовании атмосферы и литосферы планеты. Обитают они во всех средах, от ледниковой минусовой температуры до кипящих источников, их находят даже на метеоритах, упавших на Землю, в атмосфере над ее поверхностью и в океанских глубинах. В настоящее время известно более 100 000 видов бактерий, однако только около 3000 из них изучены в той или иной степени. Изучением бактерий занимается наука бактериология, являющаяся разделом микробиологии. Впервые бактерии были описаны в XVII веке выдающимся микроскопистом А. ван Левенгуком.

Строение бактерий

Средние размеры клетки бактерий составляют 0,5–10 мкм. Бактериальная клетка имеет типичное для прокариот строение: кольцевая молекула ДНК, или хромосома бактерий, не отделена от цитоплазмы мембраной, а располагается в особом ее участке — нуклеоиде. Хромосома может быть не единственной молекулой ДНК в клетке — дополнительные маленькие кольцевые молекулы ДНК, способные встраиваться в хромосому, называются плазмидами. Плазмиды могут нести гены болезнетворности или устойчивости к антибиотикам.

Органоиды бактерий представлены в основном рибосомами, на которых происходит синтез белков. Все ферменты этих организмов находятся либо в цитоплазме, либо на немногочисленных мембранах, например, впячивании плазмалеммы — мезосоме.

Запасные вещества бактерий чаще всего откладываются в виде зерен крахмала или гликогена, капель жира и гранул волютина. У ряда бактерий, особенно у синезеленых водорослей, клетки содержат также вакуоли с белковыми оболочками, выполняющие функцию связывания атмосферного азота.

Так как многие бактерии подвижны, они имеют органоиды движения — жгутики. Кроме того, у них могут быть другие образования — ворсинки, служащие для прикрепления к субстрату или обмена наследственной информацией.

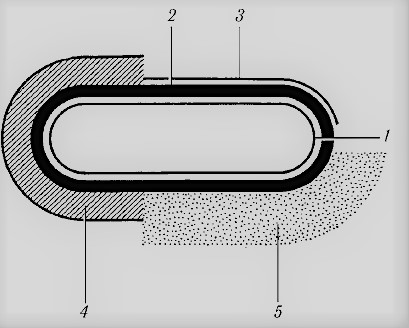

Как и эукариотические клетки, клетка бактерий окружена плазмалеммой, поверх которой чаще всего расположены клеточная стенка и капсула или облако слизи. Основу клеточной стенки большинства бактерий составляет сложное органическое вещество — муреин, цианобактерии имеют целлюлозные клеточные стенки. Муреин расщепляется компонентом слюны человека — лизоцимом, на чем и основывается его бактерицидное действие.

Капсула бактерий представляет собой уплотненный слой слизи, тогда как облако не имеет четко очерченных границ. Бактериальная слизь в основном имеет углеводную природу.

Компоненты поверхностного аппарата выполняют целый ряд функций: защищают бактериальную клетку от воздействия факторов окружающей среды, в том числе от проникновения бактериофагов, придают ей форму, помогают удерживать воду и принимают участие в транспорте веществ, служат резервуаром питательных веществ, объединяют клетки в колонии и цепочки, а также обеспечивают их прикрепление к субстрату.

Некоторые бактерии не образуют ни клеточной стенки, ни капсулы, тогда как другие утратили их в результате воздействия антибиотиков и факторов окружающей среды.

В зависимости от формы клетки бактерии делят на кокки, бациллы, вибрионы, спириллы и спирохеты. Кокки — это бактерии сферической формы, бациллы — палочковидной, спириллы — спиральной, вибрионы имеют вид запятой, тогда как спирохетами называют тонкие, длинные и извитые бактерии, способные к движению. Отдельные сферические бактерии называются микрококками, их группы по две — диплококками, гроздевидные скопления — стафилококками, а вытянутые цепочки — стрептококками. Эти морфологические особенности учитываются в классификации бактерий.

Большинство бактерий, вызывающих заболевания человека, имеют палочковидную форму, например дизентерийная, ботулиническая, дифтерийная, чумная, сибиреязвенная и столбнячная палочки, палочка Коха (туберкулез) и сальмонеллы (сальмонеллез и брюшной тиф). Реже это могут быть вибрионы, как хеликобактерии (язва желудка и двенадцатиперстной кишки) и холерный вибрион, а также спирохеты (сифилис) или диплококки (гонорея).

Если настоящие бактерии представлены одиночными клетками или колониальными формами, то среди цианобактерий (синезеленых водорослей) встречаются также многоклеточные формы, у которых клетки могут различаться по строению и выполняемым функциям. Так, у водоросли анабены среди вегетативных клеток встречаются и большие по размерам клетки — гетероцисты, имеющие общий чехол со всеми остальными клетками. Гетероцисты выполняют функции связывания атмосферного азота и вегетативного размножения, так как именно по этим клеткам происходит разрыв нити водоросли. Цианобактерии содержат хлорофилл и другие пигменты фотосинтеза (каротиноиды и фикобилины), что обусловливает их окраску. К ним принадлежат носток, анабена, осциллятория и др. Особенности строения и процессов жизнедеятельности синезеленых водорослей способствовали их выделению в отдельное подцарство цианобактерий (синезеленых водорослей), тогда как остальные представители царства относятся к подцарству бактерий.

Современная классификация бактерий учитывает не только морфологические их особенности, но и строение их клеточной стенки и процессы жизнедеятельности. По этим критериям бактерии предлагают разделить на два царства: археи и бактерии. Археи составляют сравнительно малоизученную группу прокариотических организмов, одни из которых обитают в экстремальных условиях среды, например в горячих гейзерах и сильно засоленных водоемах, а другие способны выделять метан в процессе жизнедеятельности. Археи присутствуют и в кишечнике человека, где синтезируют витамин В12. По организации наследственной информации и ряду других признаков археи ближе к эукариотическим организмам, чем бактерии.

Жизнедеятельность бактерий

Бактериям присущи все признаки живого, в том числе обмен веществ и превращения энергии, способность к самовоспроизведению и др. По способу питания бактерии относят к гетеротрофам и автотрофам. Среди гетеротрофных бактерий есть сапротрофы, паразиты, мутуалисты и даже хищники. Большинство бактерий поглощают пищу в растворенном виде из-за наличия клеточной стенки, а не заглатывают ее.

Сапротрофы обеспечивают расщепление органических веществ до минеральных, способствуя круговороту веществ в природе. Паразитические бактерии вызывают многочисленные заболевания, например чуму, холеру, туберкулез, пневмонию и другие. Мутуалистами являются бактерии кожи и слизистых оболочек человека, а также кишечника. Они не только защищают человека от других болезнетворных бактерий, но и могут синтезировать витамины, которые не образуются в организме человека. Следует отметить, что попадание мутуалистических бактерий в несвойственные им места приводит к развитию воспалительных процессов, например, стафилококк эпидермальный, в норме обитающий на нашей коже, может вызвать цистит, а стафилококк золотистый со слизистых оболочек — образование нарывов на месте ранок.

Не менее важен симбиоз клубеньковых бактерий с корнями растений. Эти бактерии связывают атмосферный азот в доступной для растений форме, а взамен получают от растений воду и органические вещества.

Автотрофные бактерии получают энергию за счет фотосинтеза или хемосинтеза. Значительная часть фотосинтезирующих бактерий относится к цианобактериям, или синезеленым водорослям, которые представлены свободноживущими формами, компонентами лишайников и мутуалистами, как синезеленая водоросль анабена, образующая симбиоз с водным папоротником азоллой.

Среди автотрофных бактерий, не относящихся к цианобактериям, можно найти как фототрофов, так и хемотрофов. Последние относятся к серо-, железо-, нитрифицирующим и водородным бактериям.

По потребности в кислороде бактерии делят на анаэробов (не нуждающихся в кислороде) и аэробов (требующих кислорода для своей жизнедеятельности). Соотношение этих форм бактерий зависит от особенностей среды обитания.

При неблагоприятных условиях бактерии образуют споры и цисты, имеющие плотные капсулы. Споры способны находиться в неактивном состоянии в течение многих лет (например, споры сибирской язвы — свыше 30 лет), однако при благоприятных условиях «спящая» бактерия возобновляет свою жизнедеятельность.

Размножение бактерий

Бактерии размножаются в основном делением клетки надвое, которому предшествует удвоение ДНК. При благоприятных условиях среды бактерии способны делиться каждые 20–30 мин. Нетрудно подсчитать, какое количество бактерий дает одна-единственная материнская клетка в течение суток.

Вегетативное размножение характерно только для многоклеточных цианобактерий, у которых образуются и отделяются специальные нити для размножения, однако нити могут разрываться и по гетероцистам.

У бактерий наблюдаются также процессы одностороннего переноса наследственной информации. В одних случаях происходит передача плазмиды от одной бактерии к другой с помощью специальной ворсинки — это конъюгация. В других случаях определенный участок ДНК от одной зараженной клетки к другой переносит бактериофаг — это трансдукция. Однако одним из наиболее интересных способов передачи наследственной информации является трансформация, при которой клетка не только поглощает ДНК другой бактерии из окружающей среды, но и встраивает ее в собственную хромосому, приобретая закодированные признаки. Открытие явления трансформации бактерий-пневмококков Ф. Гриффитом в 1928 году позволило вскоре установить функции нуклеиновых кислот как основного носителя наследственной информации, а в наше время широко используется в генетике бактерий и генной инженерии.

Роль бактерий в природе

В 1 г сельскохозяйственных почв содержится до 2,5 млрд бактерий, несколько меньше их в воде и в воздухе, до 2 кг этих организмов могут находиться на коже, слизистых оболочках и в кишечнике человека, тогда как не связанные напрямую с окружающей средой органы практически лишены бактериальной микрофлоры.

Бактерии играют исключительную роль в круговороте углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, серы, кальция и других элементов. Они возвращают в почву неорганические вещества (совместно с грибами), разлагая органические, в результате их деятельности образовались кислород земной атмосферы, залежи железной руды, карбонатов и других полезных ископаемых, они связывают азот в почве, образуя симбиоз с корнями бобовых и других растений (клубеньковые бактерии), переводя его в доступную для растений форму. Бактерии принимают активное участие и в биологической очистке водоемов. В отсутствие этих организмов существенно замедляются процессы почвообразования.

Бактерии нашли широкое применение в хозяйственной деятельности человека. Так, молочнокислые бактерии используются не только в производстве молочнокислых продуктов, но и в процессе квашения овощей и силосования кормов. Кишечная палочка с помощью методов генной инженерии «освоила» производство инсулина, она также является индикатором загрязнения воды. Другие бактерии благодаря способности концентрировать металлы используются для их добычи из бедных руд и отвалов.

Вред, наносимый бактериями, не менее значителен. Так, массовое размножение цианобактерий приводит к «цветению» воды, при этом в воду выделяется значительное количество токсических веществ, которые способны вызвать гибель самих синезеленых водорослей и других организмов. При нарушении санитарных норм бактерии портят продукты питания и загрязняют лекарственные препараты, что может приводить к негативным последствиям для здоровья человека, не говоря уже о том, что сами по себе многие бактерии являются болезнетворными организмами.

Бактерии — возбудители заболеваний растений, животных, человека

Паразитические бактерии вызывают заболевания человека, животных и растений, называемые бактериозами. У растений широко распространены такие бактериальные заболевания, как кольцевая гниль и парша картофеля, бактериальный ожог, рак и увядание томатов и др., которые наносят значительный вред сельскому хозяйству.

Животные не менее растений подвержены бактериальным заболеваниям, например чуме, туляремии, сальмонеллезу, сибирской язве, бруцеллезу и др. Больные животные представляют опасность и для человека, так как при контакте с ними или через переносчика (блох, клещей, комаров и др.) может происходить инфицирование. Чаще всего источниками инфекции являются грызуны, домашний скот и птица. В связи с этим необходимо строго придерживаться гигиенических норм и правил при контакте с животными.

Заражение человека возбудителями бактериальных инфекций происходит через пищеварительную систему, органы дыхания, при укусах переносчиков, а также через слизистые оболочки и повреждения кожи. В связи с этим бактериозы делят на кишечные (язва желудка, холера, дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, ботулизм), респираторные (дифтерия, коклюш, туберкулез), кровяные инфекции (чума, сыпной тиф) и инфекции наружных покровов (сибирская язва, столбняк, сифилис и гонорея).

Механизм болезнетворного влияния бактерий в корне отличается от такового у вирусов, поскольку бактерии выделяют токсические вещества, оказывающие комплексное неблагоприятное воздействие на организм. При этом они могут даже не размножаться в тканях, как при столбняке и ботулизме. Последний вызывается ботулиническим токсином, который вырабатывается бактерией рода клостридиум в неправильно приготовленных и длительное время хранившихся консервах.

К категории особо опасных инфекций бактериальной природы относятся чума, бруцеллез, сибирская язва, сап и холера, так как их возбудители способны заразить почти каждого человека, протекают в тяжелой форме и вызывают как эпидемии, так и пандемии.

Несмотря на четкую организацию санитарно-эпидемиологической службы в Российской Федерации и других странах мира, постоянно сохраняется опасность возникновения эпидемий чумы и холеры, в последнее время вызывают также тревогу и темпы распространения туберкулеза.

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями

Основным средством профилактики бактериальных заболеваний у человека является повышение санитарной культуры населения, своевременное выявление и лечение больных, ношение марлевых повязок при контакте с больными, мытье рук, овощей и фруктов, протравливание мест обитания переносчиков соответствующих заболеваний, вакцинация и др. Например, если профилактика дифтерии заключается в периодической вакцинации, то от туберкулеза вакцины не существует, поэтому требуется своевременное выявление заболевших. Для этого в детском и подростковом возрасте делают пробу Манту, а взрослые обязаны ежегодно проходить флюорографическое исследование. При подозрении на туберкулез берутся дополнительные анализы, по результатам которых ставится окончательный диагноз. Поскольку туберкулезная палочка может поражать не только легкие, но и другие внутренние органы, а в последнее время наблюдается рост заболеваемости туберкулезом и выявлены чрезвычайно опасные его формы, требуется изоляция больных, соблюдение гигиенического режима и длительное лечение в специальных лечебницах и санаториях.

Для лечения бактериальных заболеваний чаще всего применяются антибиотики — сложные химические вещества, выделяемые микроорганизмами и способные подавлять развитие других микроорганизмов и раковых клеток или даже убивать их. Первый пригодный для клинического применения антибиотик — пенициллин — был получен в 1929 году А. Флемингом. Во время Великой Отечественной войны благодаря применению пенициллина были спасены жизни многих солдат. В настоящее время антибиотики применяют для лечения большого количества заболеваний человека, животных и растений, однако длительное применение приводит к появлению устойчивых к ним форм микроорганизмов. Поэтому во всем мире поднимается вопрос об отказе от антибиотиков как от лекарственного средства. Антибиотики применяются также в животноводстве для повышения продуктивности и для исследования тонких механизмов жизнедеятельности, поскольку они способны прерывать некоторые процессы, например образование клеточной стенки или синтез белка.

Царство Бактерии.

1. Не имеют ядра и мембранных органоидов в клетке (митохондрий, лизосом, комплекса Гольджи, ЭПС, вакуолей)

2. Имеют одну кольцевую молекулу ДНК (нуклеоид), расположенную в неподвижной цитоплазме. Кроме нуклеоида в цитоплазме содержатся мелкие кольцевые ДНК – плазмиды, обеспечивающие приспособление бактерий к определенным условиям.

3. Имеют мелкие рибосомы (70S), клеточные включения (волютин), впячивания мембраны —мезосомы, которые выполняют функции мембранных органоидов.

4. Имеют клеточную стенку из муреина или пектина, сохраняющую форму бактерий. Поверх стенки могут располагаться пили – нитевидные белки, выполняющие функции контакта между клетками, паразитические используют пили для прикрепления к клеткам хозяина.

5. Многие бактерии имеют жгутики, образуют слизистую капсулу.

6. Размножение путем деления надвое (бинарное деление) через каждые 20-30 минут, некоторые могут конъюгировать— обмениваться генетическим материалом (разновидность полового процесса).

7.При неблагоприятных условиях образуют споры, которые служат исключительно для перенесения неблагоприятных условий и распространения, но не для размножения! Споры могут быть очень устойчивыми и сохраняться десятки и более 100 лет.

8.Среды обитания бактерий различные: водная; наземно-воздушная; почвенная; организменная. Бактерии существуют везде: в почве, пресной и соленой воде, в организме человека, животных, растений, на разных предметах, в отбросах, в продуктах питания, в нефтяных водах, в горячих источниках и т. д.

9.Могут жить в бескислородной среде— анаэробы: молочно-кислые, масляно-кислые, болезнетворные и в кислородной среде – аэробы (бактерии гниения, бактерии, обитающие в воде, воздухе и верхних слоях почвы). Есть также бактерии, способные к обитанию и в кислородной, и в бескислородной среде (факультативные анаэробы)

10. По питанию большинство – гетеротрофы (паразитические, симбионты и сапротрофные). Автотрофами являются цианобактерии (фототрофы) и хемосинтезирующие бактерии- хемотрофы (серо-, железобактерии, метанобактерии, нитрифицирующие и водородные бактерии). Симбиозное питание у клубеньковых бактерий (азотфиксирующих), обитающих на корнях бобовых культур: обогащая почву азотом, они получают от растений органические вещества. А также бифидо- и лактобактерии, обитающие в кишечнике человека.

11.Для большинства бактерий губительное действие оказывают высокие температуры, УФ- лучи, кислоты, спирты, формалин, хлор и лекарственные вещества – антибиотики. Поэтому для борьбы с болезнетворными бактериями проводят кварцевание, стерилизацию (нагревание до 120 градусов), пастеризацию (нагревание до 60 – 80 градусов).

По форме бактерии делят на группы:

кокки- шаровидные

бациллы — палочковидные

вибрионы — изогнутые в виде запятой

спириллы — спиралевидные

ПО БАКТЕРИЯМ ОСОБО ЗАПОМИНАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1.Термины нуклеоид, мезосома, муреин, плазмиды, пили, хемотрофы, кокки, бациллы, спириллы, вибрионы относятся только к бактериям!

2.Все паразитические бактерии в экосистемах консументы, сапротрофы- редуценты, цианобактерии и хемотрофы-продуценты (кроме нитрифицирующих и денитрифицирующих, так как они участвуют в окислении неорганических соединений, выделенных при разложении детрита).

3. По источнику получения энергии бактерии делятся на группы:

фотоавтотрофные (цианобактерии — используют энергию света и углерод берут из углекислого газа)

фотогетеротрофные (пурпурные, зеленые — фотосинтез идет без выделения кислорода, углерод берут из готовых органических веществ: сахаров, жирных кислот, аминокислот и др.) (в ЕГЭ пока ни разу про их особенности вопросы не встречала…)

хемоавтотрофные (все хемосинтезирующие бактерии)

хемогетеротрофные -все гетеротрофные бактерии, то есть большинство бактерий: сапротрофы, паразиты, симбионты.

4. В круговороте азота участвуют азотфиксаторы (клубеньковые, синезеленые (цианобактерии)), аммонификаторы гнилостные), нитрифицирующие (окисляют ионы аммония, образуя соли азота — нитриты и нитраты) и денитрифицирующие (образуют молекулярный азот, замыкая круговорот азота) -хемотрофы

6.Клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) — по питанию не хемотрофы, а гетеротрофы!!!

7. Синтез углеводов, липидов, АТФ идет у бактерий на мезосомах, выполняющих функцию мембранных органоидов

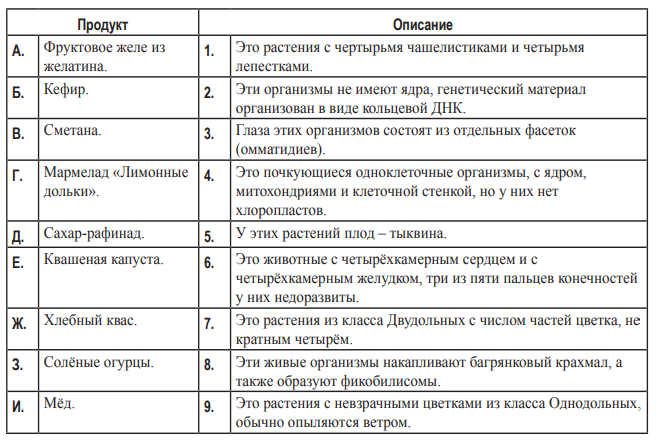

Установите соответствие между признаком организма и группой, для которой он характерен.

|

ПРИЗНАК |

ГРУППА ОРГАНИЗМОВ |

|

|

A) клеточное строение тела Б) наличие собственного обмена веществ B) встраивание собственной ДНК в ДНК клетки хозяина Г) состоит из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки Д) размножение делением надвое Е) способность к обратной транскрипции |

1) прокариоты 2) вирусы |

|

|

ОСОБЕННОСТЬ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ |

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |

|

|

А) нет клеточной стенки Б) наследственный материал заключён в коль- цевой ДНК В) наследственный материал заключён в РНК Г) может иметь жгутик Д) внутриклеточный паразит Е) симбионт человека |

1) вирус иммунодефицита человека 2) кишечная палочка |

На этой странице вы узнаете

- Что общего у прокариот и прабабушки?

- Почему Шелдон Планктон из мультфильма про Спанч Боба ест только голографические продукты?

- Почему споры с бактерией так сложно «выиграть»?

- Какие кулинарные блюда невозможно приготовить без бактерий?

Бактерии знакомы нам как вредоносные организмы, возбудители заболеваний. Но есть и много полезных бактерий. Одни могут вырабатывать для нас кислород, другие помогают растениям усваивать азот, третьи образуют залежи полезных ископаемых, четвертые даже встречаются внутри нашего организма. О том, кто такие бактерии и на что они способны, можно прочитать в этой статье.

Положение бактерий в системе органического мира

Все существующие на земле живые организмы в зависимости от их сходств и различий можно распределить по группам, которые образуют четкую систему органического мира. Все клеточные организмы можно разделить на два надцарства — прокариоты (безъядерные) и эукариоты (имеющие ядро, о значении которого мы поговорим позднее).

Бактерии относятся к надцарству Прокариоты. Подробнее об основах систематики — науки о распределении организмов по группам — можно прочитать здесь.

Прокариоты — доядерные организмы, в клетках которых отсутствуют мембранные органоиды, в том числе ядро.

Приставка «пра-» означает «до-», приставка «про-» – «перед, раньше». В принципе, и то и другое подразумевает что-то «предшествующее». Можно запомнить этот термин с помощью ассоциации:

— прабабушка — «предок» бабушки;

— прокариоты — предки эукариотических организмов.

Кто занимается изучением бактерий? При просмотре какой-нибудь телевизионной программы про бактерий мы можем услышать, что ученых-бактериологов представляют как «микробиологов».

Микробиология — это наука, изучающая строение и свойства микроскопических живых организмов.

Таким образом, одним из предметов изучения микробиологии являются бактерии.

Разнообразие бактерий

Бактерии обитают повсеместно: в почве, воздухе, воде. Бактерии живут даже в нашем организме. Они составляют микрофлору слизистых, поселяются в аппендиксе. Однако больше всего бактерий можно найти в почвенной среде — там много детрита (мертвого органического вещества), которым они питаются. Подробнее о детрите и детритофагах — организмах, которые питаются мертвой органикой — мы рассказываем в статье «Экосистема (биогеоценоз). Часть 1».

Какими бывают бактерии?

Выделяют три основные группы бактерий:

- Архебактерии или Археи — древнейшие бактерии. Первый корень «архе-» в дословном переводе означает «древний». Вы уже встречали его в слове «археолог» — это ученый, который занимается раскопками древних отложений. К архебактериям относятся, например, метанообразующие бактерии. Они вырабатывают газ — метан. Обитая в пищеварительном тракте человека и жвачных, помогают им переваривать пищу.

- Эубактерии — истинные бактерии, они имеют самое типичное строение клетки из всех представителей царства. Вероятно, вы слышали о стрептококках или стафилококках, которые вызывают заболевания слизистых. Так вот, они являются представителями данной группы.

- Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли — фототрофные бактерии. Это значит, что они способны питаться за счет фотосинтеза. Такие бактерии еще миллионы лет назад начали создавать озоновый слой, который до сих пор защищает нас от солнечного (ультрафиолетового) излучения. В процессе фотосинтеза они выделяют в атмосферу кислород, который и является основой озонового слоя.

Почему Шелдон Планктон из мультфильма про Спанч Боба ест только голографические продукты?

Помните серию Спанч Боба, где Планктон ел голографическое мясо? В детстве при первом просмотре мультфильма мало кто понимал, зачем он это делает. На самом деле Шелдон — это условный пример цианобактерии, осуществляющей фотосинтез: под действием света он образует органические вещества.

Внешний вид бактерий

В рекламе разных моющих средств мы можем увидеть бактерии как злобные маленькие шарики, которые быстро двигаются и размножаются. Но на самом деле формы бактерий очень разнообразны:

Кокки способны соединяться, образуя целые скопления клеток:

Строение бактериальной клетки

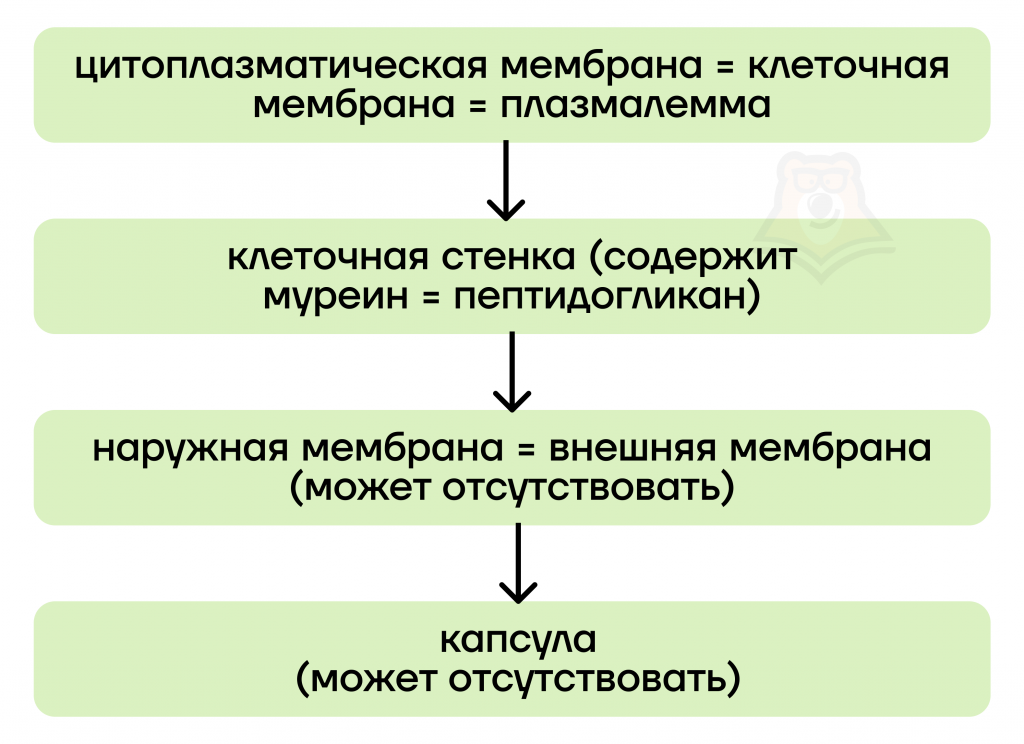

Прокариотические клетки имеют плотную клеточную стенку, основу которой составляет муреин (по-другому — пептидогликан) — смесь белков и полисахаридов, придающая особую прочность бактериальной клетке. Исключение составляют Археи, у которых вместо муреина в клеточной стенке присутствуют другие вещества. Функции клеточной стенки — это защита и опора, поддержание формы.

Еще одной оболочечной структурой некоторых бактерий является наружная (внешняя) мембрана. Она находится поверх клеточной стенки, в эту структуру в основном включены различные белки.

Сверху всего этого бактерия может быть покрыта слизистой оболочкой — капсулой. Капсула — это палочка-выручалочка бактерий, она защищает их от негативных условий среды. А еще она способствует прикреплению к различным клеткам организма-хозяина.

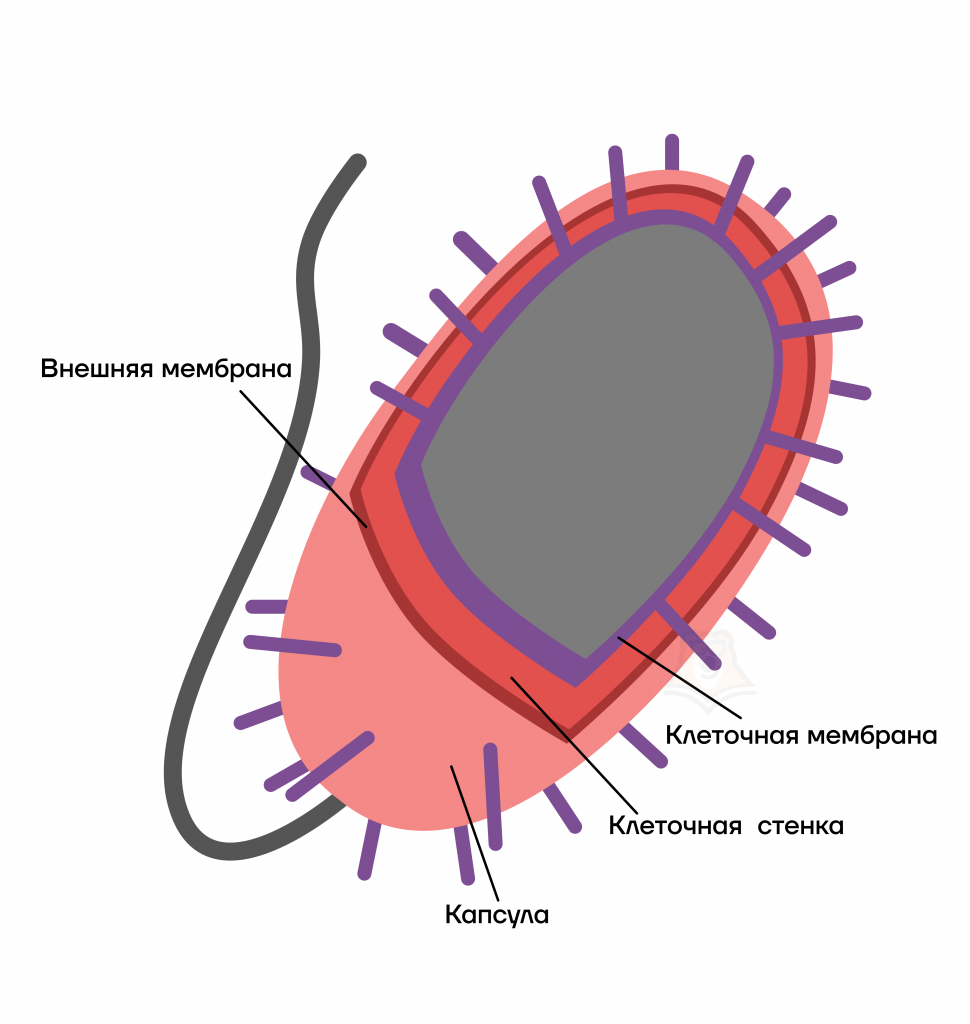

Данные структуры играют еще одну важную роль, они нужны для идентификации (определения) бактерий. В частности, ее можно осуществить с помощью окраски по Граму. Ниже поговорим о ней подробнее.

Что такое окраска по Граму?

Ученый-бактериолог Ганс Кристиан Грам в 1884 предложил способ классификации бактерий по типу окрашивания специальным реактивом, названным в его честь. Этот реактив окрашивает муреиновый слой клеточной стенки в фиолетовый цвет. Этим способом определяется внешнее строение бактерий.

Бактерии, имеющие капсулу и/или наружную мембрану по Граму не окрашиваются, потому что они перекрывают доступ к муреиновой оболочке и реакция не протекает как надо. Поэтому такие бактерии называются грамотрицательными, то есть не реагирующими / отрицательно реагирующими на окраску реактивом. Немногочисленные грамположительные бактерии, наоборот, окрашиваются реактивом Грама, так как муреин в составе их клеточной стенки открыт и сразу взаимодействует с ним.

Возвращаемся к теме строения клетки. Внутреннее пространство клетки заполнено цитоплазмой – вязким полужидким содержимым. Она содержит в себе органоиды (органеллы), гиалоплазму и включения.

- Гиалоплазма — это основное вещество цитоплазмы, она неподвижная и густая, содержит множество питательных веществ.

- Включения представляют собой запасные питательные вещества, например, гликоген или серу.

Также у некоторых бактерий (преимущественно водных) в цитоплазме существуют такие образования, как газовые пузырьки (аэросомы). Это газовые полости, которые придают бактериям плавучесть, а также позволяют им менять глубину погружения. Их роль можно сравнить с функцией нарукавников для плавания.

Отметим важный факт: бактериальная клетка не имеет ядра. Ядро — это органелла клетки, которая отвечает за хранение, реализацию и передачу генетического материала (ДНК или РНК), а также контролирует все процессы, происходящие в клетке.

Если у бактерий ядра нет, то где же располагается генетический материал? Он в виде кольцевой молекулы ДНК располагается в специфической зоне цитоплазмы — нуклеоиде. Иногда его называют бактериальной хромосомой.

Также у бактерий есть плазмиды — это такие участки ДНК, которые отвечают за обмен генетическим материалом в процессе деления. Они, как правило, лежат в цитоплазме отдельно от нуклеоида.

Кстати, бактерии могут передавать «по наследству» резистентность (устойчивость) к антибиотикам. Антибиотики — это химические вещества, которые направлены на уничтожение бактерий или на торможение их размножения. Они используются для лечения заболеваний, вызванных бактериями. Например, туберкулёз врачи лечат именно ими.

Цитоплазматическая мембрана — это такая структура клетки, которая окружает ее и отграничивает содержимое от внешней среды. Располагается под клеточной стенкой. Основные ее функции — это защита, обеспечение контакта и взаимодействия клетки с различными структурами, транспорт (перемещение) веществ из внешней среды внутрь и в обратном направлении. В учебниках и заданиях экзамена могут встретиться следующие синонимы цитоплазматической мембраны: клеточная мембрана, плазмалемма.

Чтобы не возникло путаницы, давайте уточним возможные варианты названий оболочек бактерий (движемся изнутри кнаружи):

В цитоплазме бактериальной клетки отсутствуют мембранные органеллы: митохондрии, аппарат Гольджи и другие, о которых вы можете прочитать в статье «Строение клетки. Часть 2». Однако бактериям по-прежнему необходимо синтезировать (производить) жиры, углеводы, обмениваться веществами с окружающей средой для поддержания их нормальной жизнедеятельности. Эти функции выполняют впячивания цитоплазматической мембраны (мезосомы).

На изображении ниже представлено подробное строение бактериальной клетки.

Бактерия, как и любой другой организм, нуждается в собственных белках. Органоид, в котором происходит синтез (образование) белка называется рибосома. Они значительно меньше в размерах, чем рибосомы эукариотических клеток. Рибосомы прокариот имеют размер 70S, рибосомы эукариот — 80S (буква S тут — это единица измерения Сведберг). Поэтому рибосомы эукариот больше — стоит запомнить, так как вопрос об этом регулярно попадается в тестовой части ЕГЭ.

Могут ли бактерии двигаться?

Определенно, да! На поверхности клеток бактерий часто можно встретить жгутики — органоиды движения, с помощью которых они перемещаются в жидкой среде. Жгутики состоят из белка флагеллина.

Некоторые бактерии могут передвигаться «реактивным» способом, выбрасывая слизь. Это примерно так же, как если отпустить не завязанный воздушный шарик в свободный полет — он будет двигаться за счет струи воздуха, выходящего из него. По этому же принципу происходит запуск космических кораблей.

Помимо жгутиков для движения, у бактерий есть еще пили (ворсинки или фимбрии). Они имеют немаловажную функцию — обеспечивают контакт между бактериями для обмена плазмидами.

В неблагоприятных условиях многие бактерии способны образовывать споры — плотные округлые или овальные структуры. Они нужны для того, чтобы переживать неблагоприятные условия. Споры образуются внутри бактерии вокруг молекулы ДНК с участком цитоплазмы. Они крайне устойчивы, могут сохранять жизнеспособность длительное время, дожидаясь благоприятных условий окружающей среды для продолжения жизни.

Бактериальная клетка почти полностью высыхает — в ней останавливается обмен веществ, а спора выходит в окружающую среду.

В №11 варианта ЕГЭ может встретитьсязадание подобного плана:

Из приведенного списка выберите характеристики представителей царства Бактерии:

1) имеют клеточную стенку из хитина

2) не имеют клеточной стенки

3) для них характерен автотрофный тип питания

4) имеют нуклеоид

5) могут двигаться реактивно

6) имеют фимбрии

Исходя из полученных ранее знаний, мы с легкостью можем сказать, что бактерии имеют нуклеоид, могут двигаться реактивно, а также имеют фимбрии.

Ответ: 456

Особенности жизнедеятельности

Чем питаются бактерии?

Бактериям, как и любым другим живым существам, нужна энергия. Они, как и мы, получают ее при питании. Для получения энергии бактерии используют различные органические и неорганические соединения. Добывают они эти соединения по-разному.

По типу питания живые организмы, в том числе бактерии, могут быть автотрофами и гетеротрофами. Подробнее про различные типы питания можно прочитать в статье «Типы питания».

Большинство бактерий являются гетеротрофами. Они используют в качестве пищи уже готовые органические вещества. Иначе говоря, они не могут сами себе приготовить обед, потому ищут уже готовую еду. К таким бактериям мы можем отнести:

- Сапротрофы — это бактерии, которые питаются мертвой органикой. Например, это бактерии гниения.

- Паразиты — это бактерии, которые питаются органическими веществами организма-хозяина. Они чаще всего являются возбудителями заболеваний, например, туберкулезная палочка, которая является возбудителем туберкулёза. Часто их называют болезнетворными.

- Симбионты — это такие бактерии, которые поселяются в другом организме и не наносят ему вред, в отличие от паразитов. Наоборот, они помогают ему. Так, у нас в толстом кишечнике живет кишечная палочка, которая помогает расщеплять нам клетчатку, а еще синтезирует для нашего организма некоторые витамины, например, витамин К, витамины группы В, никотиновую кислоту. Также кишечная палочка не позволяет болезнетворным бактериям размножаться.

Бактерии, которые готовят себе еду самостоятельно из добытых «продуктов», то есть создают органику из неорганики, называются автотрофными. Автотрофных бактерий значительно меньше. Их разделяют на две группы:

- Хемотрофы — организмы, получающие энергию за счет разрушения связей неорганических химических веществ. Они способны питаться практически чем угодно! Например, серой, молекулярным водородом и многими другими соединениями. Именно благодаря своей всеядности они могут жить в любой среде обитания: в разных водоемах, в почвах, в организме животных и человека. Примером таких бактерий могут быть серобактерии, железобактерии, нитрифицирующие бактерии.

- Фототрофы — организмы, получающие энергию за счет преобразования энергии солнечного света. Они образуют органические соединения из углекислого газа и воды под действием светового излучения. К ним относятся уже известные нам цианобактерии.

Значение бактерий в природе и жизни человека

Хотя мы привыкли «сваливать» на бактерии все наши беды, на самом деле они участвуют во многих жизненно важных процессах. Давайте посмотрим, какую роль могут играть разные бактерии в жизни других организмов и процессах окружающей среды.

- Сапрофитные бактерии: бактерии-санитары.

Сапрофиты — организмы, питающиеся мертвыми органическими останками.

Одной из главных функций сапрофитных бактерий является способность разрушать органические вещества — остатки погибших растений и животных. Опавшие листья, мертвые травянистые растения, кустарники, деревья, останки животных — все это превращается в перегной (перегнившие останки животных и растений), удобряющий почву. Так что сапрофиты можно назвать своеобразными санитарами нашей планеты.

- Азотфиксирующие бактерии: бактерии-горничные.

Чтобы понять значимость азотфиксирующих бактерий, надо разобраться в ее социальных связях. Они вступают в симбиоз с растениями, поселяясь в их корнях. Симбиоз — это сосуществование двух разных организмов, которое приносит пользу им обоим. Бактерии усваивают атмосферный азот и снабжают им растения в виде доступных для них нитратов и нитритов. Взамен они получают от растений часть их органических веществ. Такие отношения можно сравнить с сотрудничеством, а данные бактерии точно знают в этом толк.

Азотфиксирующая бактерия — это «горничная» бобового растения. Без нее у растения не получится поесть: в холодильнике только замороженные полуфабрикаты — атмосферный азот (N2), который растения не умеют усваивать. Азотфиксирующая бактерия решает эту проблему: готовит из азота вкусный и питательный обед — нитраты и нитриты, которые легко поглощаются хозяином. Взамен бобовое растение предоставляет своей «горничной» место жительства — клубеньки на корнях. Взаимовыгодное сотрудничество, которому стоит поучиться и людям.

- Цианобактерии: бактерии-строители.

Цианобактерии сформировали нынешнюю атмосферу Земли, вырабатывая кислород в процессе фотосинтеза. Именно наличие кислорода в атмосфере нашей планеты делает возможным жизнь аэробов. К ним относится большая часть живых существ: все растения, животные и грибы, некоторые бактерии. Получается, если бы не бактерии, люди никогда не появились бы на свет!

Бактерии помогают нам готовить пищу. Например, молочнокислые бактерии образуют молочную кислоту. Именно эта кислота используется в приготовлении простокваши, кефира и других кисломолочных продуктов. Эти же бактерии участвуют в процессе квашения овощей. С их помощью получают также спирты, ферменты, лимонную кислоту и винный уксус.

- Бактерии-симбионты: помощники нашего организма.

Бактерии-симбионты — это те самые полезные для нас организмы, которые живут на слизистых, коже и в аппендиксе. Так, бактерии кишечника способствуют нормальному пищеварению и усвоению ряда витаминов. Симбиотические бактерии образуют нормальную микрофлору нашего организма.

- Патогенные бактерии: бактерии-разрушители.

Все же не стоит забывать, что бактерии могут приносить человеку вред. Некоторые виды бактерий проникают в организм человека и поселяются там, вызывая заболевания. Такие бактерии называют болезнетворными или патогенными. В теле человека они питаются, размножаются и выделяют токсины, отравляя организм.

К бактериальным инфекциям относятся: дифтерия, коклюш, сальмонеллез, тонзиллит, скарлатина.

Сферы жизни, в которых человек использует бактерии:

- на очистных сооружениях;

- в пищевой промышленности;

- в тяжелой промышленности;

- для получения ряда лекарств и вакцин.

Методы борьбы с патогенными бактериями

С патогенными бактериями совсем не хочется встречаться, а вот они стремятся поселиться в нас. Поэтому для уничтожения вредоносных бактерий проводятся различные мероприятия:

- Вакцинация населения. Вакцинация — это создание иммунитета с помощью вакцин, которые представляют собой медицинские препараты с ослабленными или убитыми микроорганизмами, или их частями. Например, в роддоме практически всем детям делают вакцину БЦЖ, которая защищает от туберкулёза. Подробнее об этом можно прочитать в данной статье.

- Дезинфекция помещений – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение бактерий, способных вызвать инфекционные заболевания.

- Лечение больных антибактериальными препаратами.

И это не единственные способы борьбы с патогенными бактериями. На водопроводных станциях воду очищают в специальных отстойниках, пропускают ее через фильтр, хлорируют. Продукты питания обрабатывают различными способами. Используются в основном методы пастеризации, замораживания, стерилизации, высушивания, а также метод внесения естественных консервантов (соль, сахар, специи).

Также уничтожать бактерии можно с помощью стерилизации. Однако часто ее путают с пастеризацией. Разберемся, в чем разница между ними.

Если замораживание, высушивание и внесение консервантов особых вопросов не вызывают, то к пастеризации и стерилизации есть ряд вопросов. В чем заключается суть этих методов и как их отличать?

— При пастеризации продукт обрабатывают непродолжительное время температурой около 60—70 ℃. Эта температура не позволяет избавиться от всех бактерий.

— При стерилизации продукты достаточно длительно кипятят. Например, молоко стерилизуют при температуре 100 ℃. Важно уточнить, что при стерилизации уничтожаются не только все виды возбудителей, но и их споры.

Запомнить отличие этих терминов достаточно просто: стерилизация ведет к «стерильности», из-за чего не остается никаких бактерий и их спор. Это значит, что процесс происходит при гораздо большей температуре.

В номере 26 КИМ ЕГЭ нередко можно встретить такие варианты заданий, в которых нам понадобится знание информации о бактериях. Разберем пример такого задания.

Врач длительное время лечил особым лекарством пациента, после чего он выздоровел. Вскоре пациент повторно заразился этим заболеванием, и врач снова назначил ему это же лекарство, но улучшений на этот раз не было. Объясните, с чем это связано и что это было за лекарство? Как в этом случае вылечить пациента вновь?

Существуют особые вещества — антибиотики, именно они активны против бактерий. Поэтому врач назначил пациенту антибиотик. Но при длительном приеме бактерии могут вырабатывать против определенного антибиотика устойчивость (резистентность) — он больше не будет эффективен. Зная эту информацию, запишем ответ.

Ответ:

1) Врач назначил больному антибиотик.

2) Антибиотики — это препараты, которые направлены на уничтожение бактерий.

3) При длительном приеме антибиотика бактерии могут выработать к нему устойчивость, вследствие чего антибиотик потеряет свою активность против них, что и произошло в этом случае.

4) Для того чтобы вновь вылечить пациента, врачу нужно назначить ему другой антибиотик, против которого у бактерий устойчивости пока нет.

Вот мы с вами и рассмотрели бактерий, и, кто бы мог подумать, что они представляют собой настолько необычные и интересно устроенные организмы. Как и люди, все бактерии очень разные — сильно отличаются друг от друга по образу жизни и внешнему виду.

Невероятно, но факт! Бактерии, как и люди, тоже могут «болеть» вирусными заболеваниями. То есть существуют особые вирусы — бактериофаги, которые заражают бактерий. Подробнее об этом можно прочитать в одноименной статье.

Термины

Аэробы — организмы, которым для жизнедеятельности необходим кислород.

Белки и полисахариды (углеводы) — это одни из основных органических веществ, которые входят в состав клеток. Подробнее про них можно прочитать в статьях «Химический состав клетки. Углеводы и липиды» и «Химический состав клетки. Белки».

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота — нуклеиновая кислота, которая отвечает за хранение и передачу генетической информации.

Жиры — это органические вещества, которые входят в состав клеток. Про них также можно узнать подробнее в этой статье.

Органоиды (органеллы) — постоянные компоненты клетки. Подробнее о них рассказано в статье «Строение клетки. Часть 1».

Мембранные органоиды — это органоиды, имеющие мембрану (или даже две), то есть тончайшую плёнку, которая отграничивает содержимое органоидов от цитоплазмы.

Реактив — это химическое вещество, которое предназначено для лабораторных исследований и экспериментов.

Рибосома — немембранный органоид, осуществляющий синтез белка.

РНК — рибонуклеиновая кислота — нуклеиновая кислота, которая кодирует аминокислоты и является посредником между ДНК и рибосомами для синтеза белков.

Фотосинтез — тип питания организмов, в ходе которого они могут преобразовывать энергию света и создавать органические вещества для своих нужд.

Фактчек

- Бактерии относятся к прокариотам.

- Бактерии не имеют ядра и мембранных органоидов, в их клетке есть нуклеоид.

- Функции органоидов выполняют впячивания мембраны.

- Бактерии, не имеющие капсулы, окрашиваются по Граму. Поэтому они называются грамположительными.

- Выделяют 3 основных группы бактерий: архебактерии, эубактерии и цианобактерии.

- Симбиотические бактерии приносят пользу организму, патогенные — вред.

Проверь себя

Задание 1.

Из перечисленных ниже характеристик выберите признак бактериальной клетки:

- рибосомы 70S

- ядро

- пластиды

- митохондрии

Задание 2.

Цианобактерии по типу питания являются…

- гетеротрофами

- фототрофами

- осмотрофами

- миксотрофами

Задание 3.

Какие бактерии являются нормальной составляющей микрофлоры кишечника?

- кишечная палочка

- риккетсия

- сальмонелла

- гонококк

Задание 4.

Что относится к бактериальным инфекциям?

- дифтерия

- СПИД

- грипп

- ОРВИ

Задание 5.

Какую форму клетки имеет стрептококк?

- палочковидную

- спиралевидную

- монадную

- шарообразную

Ответы:1. — 1; 2. — 2; 3. — 1; 4. — 1; 5. — 4.

Кишечная палочка – это бактерия, обитающая в кишечнике животных и человека, она подвижна и не образует спор. Патогенные виды кишечной палочки являются возбудителями кишечных болезней, опасной диареи, развития кишечных кровотечений. Обычно она встречается в загрязненной почве, воде, на растениях. Латинское название кишечной палочки E.coli и Escherichia coli. Также ее называют эшерихия в честь открывшего ее ученого – австрийского педиатра Теодора Эшериха (1857–1911), выделившего бактерию из детского кишечника. Эти бактерии имеют вид прямых палочек с закругленными концами. Оптимальная температура развития кишечной палочки – 37о.

Эта бактерия есть у всех нас. И многие люди, узнав, что у них в организме присутствует кишечная палочка, начинают беспокоиться. Обращаю внимание, что бактерия E.сoli участвует в борьбе с болезнетворными бактериями, попадающими в желудочно‑кишечный тракт, активно способствует обменным пищеварительным процессам. Она помогает развитию защитных функций иммунной системы. В нашем организме много микробных популяций, они постоянно занимаются саморегуляцией, обеспечивая экологическое равновесие.

Но любые неблагоприятные воздействия на организм человека вызывают реакцию микрофлоры. Меняется ее количество и качество, а это приводит к нарушению равновесия в организме. В результате таких изменений бактериальная система способна клонировать более агрессивные штаммы E.сoli , вызывающие инфекционные патологии – эшерихиозы. В кишечнике это энтерит, то есть воспалительные процессы в тонкой кишке, колит – воспаление толстой кишки, разные виды диареи. Могут начаться воспалительные процессы в брюшине, заболевания уретры, легочные патологии, воспалительные процессы в спинномозговой оболочке.

Заражение патогенными видами обычно происходит из‑за несоблюдения правил гигиены, в результате полового акта, из‑за употребления некачественной или просто некипяченой воды. Заражение может произойти и в результате пищевого отравления, с некачественными или плохо вымытыми, или термически плохо обработанными продуктами. Несвежее нижнее белье, неправильная гигиена, пользование некачественной туалетной бумагой тоже могут стать причинами заражения кишечной палочкой.

В первую неделю после инфицирования кишечной палочкой симптомы могут не проявляться. Потом начинается расстройство желудка в виде сильного поноса, рвота зеленого цвета, лихорадка и гипертермия, периодическая тошнота и слабость, нарушение аппетита, появляются тянущие боли в животе. Инфицирование взрослых эшерихией не нуждается в экстренном вмешательстве.

Немедленная медицинская помощь требуется детям, присутствие эшерихии у детей является смертельно опасным. Наиболее опасно заражение кишечной палочкой новорожденных. Клинические проявления у новорожденных детей выражены нарушением системы терморегуляции, наблюдается дыхательная недостаточность, остановка дыхания во сне, расстройство сна. Может начаться рвота, диарея и желтуха, увеличение и изменение тканей печени.

Что касается взрослых, то во время полового акта кишечная палочка может проникнуть из прямой кишки во влагалище, а затем в мочевыводящий канал.

В настоящее время многие специалисты придерживаются мнения о том, что цистит у женщин вызывает обыкновенная, их собственная кишечная палочка, а провоцирует активность этих бактерий переохлаждение.

Бактериям легко проникнуть в мочевыводящий канал у женщин. Оттуда кишечная палочка добирается до мочевого пузыря и провоцирует сильные рези в нижней части живота. Сыграть роль может и общее состояние организма – если он ослаблен, постоянно подвержен стрессам, ему не хватает витаминов.

Если есть подозрение на присутствие патогенной кишечной палочки, то ее наличие можно подтвердить на основании бактериологического исследования кала, рвоты, мазка из вагины и уретры.

Анализ крови подтверждает или опровергает развитие сепсиса. По показаниям бактериологического посева составляется индивидуальный план лечения. Используются антимикробные средства, антибиотики и профилактика с учетом вероятного проявления дисбактериоза. Однако лучшим средством является профилактика, соблюдение гигиены и санитарных норм.

Бактерий относят к прокариотическим организмам, которые не имеют ядерных оболочек, пластид, митохондрий и других мембранных органелл. Для них характерно наличие одной кольцевой ДНК. Размеры бактерий достаточно малы 0,15— 10 мкм. По форме клеток их можно разделить на три основные группы: шаровидные, или кокки, палочковидные и извитые. Бактерии, хотя и относятся к прокариотам, имеют довольно сложное строение.

Строение бактерий

Бактериальная клетка покрыта несколькими внешними слоями. Клеточная стенка обязательна для всех бактерий и является основным компонентом бактериальной клетки. Клеточная стенка бактерий придает форму и жесткость и, кроме того, выполняет ряд важных функций:

- защищает клетку от повреждений

- участвует в метаболизме

- у многих патогенных бактерий токсична

- участвует в транспорте экзотоксинов

Основным компонентом клеточной стенки бактерий является полисахарид муреин. В зависимости от строения клеточной стенки бактерии делятся на две группы: грамположительные (окрашиваются по Граму при приготовлении препаратов для микроскопирования) и грамотрицательные (не окрашиваются этим способом) бактерии.

Формы бактерий: 1 — микрококки; 2 — диплококки и тетракокки; 3 — сарцины; 4 — стрептококки; 5 — стафилококки; 6, 7 — палочки, или бациллы; 8 — вибрионы; 9 — спириллы; 10 — спирохеты

Сроение бактериальной клетки: I — капсула; 2 — клеточная стенка; 3 — цитоплазматическая мембрана; 4 — нуклеоид; 5 — цитоплазма; 6 — хроматофоры; 7 —тилакоиды; 8 — мезосома; 9 — рибосомы; 10 — жгутики; II — базальное тельце; 12 — пили; 13 — капли жира

Клеточные стенки грамположительной (а) и грамотрицательной (б) бактерий:1 — мембрана; 2 — мукопептиды (муреин); 3 — липопротеиды и белки

Схема строения клеточной оболочки бактерии: 1 — цитоплазматическая мембрана; 2 — клеточная стенка; 3 — микрокапсула; 4 — капсула; 5 — слизистый слой

Обязательных клеточных структур бактерий – три:

- нуклеоид

- рибосомы

- цитоплазматическая мембрана (ЦПМ)

Органами движения бактерий являются жгутики, которых может быть от 1 до 50 и более. Для кокков характерно отсутствие жгутиков. Бактерии имеют способность к направленным формам движения — таксисам.

Таксисы бывают положительными, если движение направлено к источнику стимула, и отрицательными, когда движение направлено от него. Можно выделить следующие виды таксисов.

Хемотаксис — движение, основанное на разнице в концентрации химических веществ в среде.

Аэротаксис — на разнице концентраций кислорода.

При реакциях на свет и магнитное поле возникают соответственно фототаксис и магнитотаксис.

Важным компонентом в строении бактерий являются производные плазматической мембраны — пили (ворсинки). Пили принимают участие в слиянии бактерий в большие комплексы, прикреплении бактерий к субстрату, транспорте веществ.

Питание бактерий

По типу питания бактерии делят на две труппы: автотрофные и гетеротрофные. Автотрофные бактерии синтезируют органические вещества из неорганических. В зависимости от того, какую энергию используют автотрофы для синтеза органических веществ, различают фото- (зеленые и пурпурные серобактерии) и хемосинтезирующие бактерии (нитрифицирующие, железобактерии, бесцветные серобактерии и др.). Гетеротрофные бактерии питаются готовыми органическими веществами отмерших остатков (сапротрофы) или живых растений, животных и человека (симбионты).

К сапротрофам относятся бактерии гниения и брожения. Первые расщепляют азотсодержащие соединения, вторые — углерод-содержащие. В обоих случаях выделяется энергия, необходимая для их жизнедеятельности.

Надо отметить огромное значение бактерий в круговороте азота. Только бактерии и цианобактерии способны усваивать атмосферный азот. В дальнейшем бактерии осуществляют реакции аммонификации (разложение белков из мертвой органики до аминокислот, которые затем дезаминируются до аммиака и других простых азотсодержащих соединений), нитрификации (аммиак окисляют в нитриты, а нитриты — в нитраты), денитрификации (нитраты восстанавливаются в газообразный азот).

Дыхание бактерий

По типу дыхания бактерий можно разделить на несколько групп:

- облигатные аэробы: растут при свободном доступе кислорода

- факультативные анаэробы: развиваются как при доступе кислорода воздуха, так и в отсутствии его

- облигатные анаэробы: развиваются при полном отсутствии кислорода в окружающей среде

Размножение бактерий

Бактерии размножаются путем простого бинарного деления клетки. Этому предшествует самоудвоение (репликация) ДНК. Почкование встречается как исключение.

У некоторых бактерий обнаружены упрощенные формы полового процесса. Например, у кишечной палочки половой процесс напоминает конъюгацию, при которой происходит передача части генетического материала из одной клетки в другую при их непосредственном контакте. После этого клетки разъединяются. Количество особей в результате полового процесса остается прежним, но происходит обмен наследственным материалом, т. е. осуществляется генетическая рекомбинация.

Спорообразование свойственно только небольшой группе бактерий, у которых известны два типа спор: эндогенные, образующиеся внутри клетки, и микроцисты, образующиеся из целой клетки. При образовании спор (микроцист) в бактериальной клетке уменьшается количество свободной воды, снижается ферментативная активность, протопласт сжимается и покрывается очень плотной оболочкой. Споры обеспечивают возможность переносить неблагоприятные условия. Они выдерживают длительное высыхание, нагревание свыше 100°С и охлаждение почти до абсолютного нуля. В обычном же состоянии бактерии неустойчивы при высушивании, воздействии прямых солнечных лучей, повышении температуры до 65—80°С и т. д. В благоприятных условиях споры набухают и прорастают, образуя новую вегетативную клетку бактерий.

Несмотря на постоянную гибель бактерий (поедание их простейшими, действие высоких и низких температур и других неблагоприятных факторов), эти примитивные организмы сохранились с древнейших времен благодаря способности к быстрому размножению (клетка может делиться через каждые 20—30 мин), образованию спор, чрезвычайно устойчивых к факторам внешней среды, и их повсеместному распространению.

Задание ollbio025820162017

Перед вами список пищевых продуктов, в состав которых либо входят сами живые организмы и их части, либо продукт приготовлен при помощи живых организмов (продукты обозначены буквами). Во втором столбце даны зашифрованные писания этих живых организмов (обозначены цифрами).

♦ Описания каких организмов даны цифрами? Как их используют при приготовлении продуктов?

♦ Установите соответствие между пунктами первого и второго столбца. Обратите внимание на то, что одному продукту может соответствовать несколько организмов и наоборот.

Организмы, которые могут случайно попасть в продукт, не указывайте!

При выполнении задания важно сразу соотнести живые объекты, из которых приготовляют определенные продукты питания, и их зашифрованные описания.

1. Это растения с чертырьмя чашелистиками и четырьмя лепестками. Признак, типичный для сем. Крестоцветных (Капустных). Можно более узко указать, что это – капуста. Многие крестоцветные – медоносы, их нектар пчёлы могут собирать для получения мёда.

Соответствие: 1 – Е, И.

2. Эти организмы не имеют ядра, генетический материал организован в виде кольцевой ДНК. Описание соответствует бактериям. Бактерии случайно могут попадать во все продукты. Однако для производства некоторых продуктов они необходимы. Так, молочнокислые бактерии используются для получения кефира, сметаны, а также квашении капусты и солении огурцов.

Соответствие: 2 – Б, В, Е, З.

3. Глаза этих организмов состоят из отдельных фасеток (омматидиев). Такой признак есть, в частности, у насекомых. Из всего перечня продуктов с помощью насекомых получен только мёд.

Соответствие: 3 – И.

4. Это почкующиеся одноклеточные организмы, с ядром, митохондриями и клеточной стенкой, но у них нет хлоропластов. Описание соответствует дрожжам. Дрожжи используются в производстве кефира и хлебного кваса, причем в производстве хлебного кваса – дважды. Сначала для выпечки хлеба, а потом – для сбраживания самого напитка. Случайно дрожжи

могут попадать в мёд или размножиться в сметане, образовать плёнку на поверхности огуречного рассола. Но эти ответы не стоит считать правильными.

Соответствие: 4 – Б, Ж.

5. У этих растений плод – тыквина. Явное указание на представителей семейства Тыквенные, к которым относится огурец.

Соответствие: 5 – З.

6. Это животные с четырёхкамерным сердцем и с четырёхкамерным желудком, три из пяти пальцев конечностей у них недоразвиты. Строение сердце позволяет сказать, что это – либо птицы, либо млекопитающие. Четырёхкамерный желудок характерен для некоторых представителей Парнокопытных. Он состоит следующих отделов: рубца, сетки, книжки и

сычуга. Строение конечностей также соответствует Парнокопытным. Наиболее вероятно, что дано описание коровы. Таким образом, все молочные продукты (кефир, сметана) произведены с ее участием. Кроме того, из соединительных тканей получают желатин, который используется

в пищевой промышленности как желирующий агент. Поэтому можно указать, что фруктовое желе также получено с участием продуктов из коровы.

Соответствие: 6 – А, Б, В.

7. Это растения из класса Двудольных с числом частей цветка, не кратным четырём. Под это описание подходят очень многие растения (более конкретно в контексте вопроса сказать нельзя). В частности, многие плодовые растения, которые дают фрукты, многие медоносы, а также сахарная свекла. Кроме того, у представителей семейства Злаковых также число частей цветка не кратно 4. Это означает, что мы можем указать достаточно много продуктов, полученных с использованием таких растений: фруктовое желе (фрукты, сахар, лимонная кислота), мармелад (сахар, лимонная кислота, лимон), сахар рафинад, хлебный квас, соленые

огурцы, мёд.

Соответствие: 7 – А, Г, Д, Ж, З, И.

8. Эти живые организмы накапливают багрянковый крахмал, а также образуют фикобилисомы. Явно имеются в виду Красные водоросли («багрянки»). Из них получают агар-агар, который используют как желирующий агент. Поскольку указано, что фруктовое желе приготовлено на желатине, этот ответнельзя считать правильным. Агар-агар из перечисленных продуктов используется только для производства мармелада.

Соответствие: 8 – Г.

9. Это растения с невзрачными цветками из класса Однодольных, обычно опыляются ветром. Описание соответствует представителям семейства Злаковые (Мятликовые). Зерновки злаков используют в производстве хлеба, т.е. один из продуктов – хлебный квас. Кроме того, сахар можно

получить из сахарного тростника (в задании не указано, какое растение использовали в производстве).Сахар входит в состав желе и мармелада. Его также добавляют при приготовлении кваса. Конечно, злаками откармливают корову, но такие ответы с участием пищевых цепей не будут

засчитаны.

Соответствие: 9 – А, Г, Д, Ж.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Задание EB0921

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие признаки характерны для цианобактерий?

- встречаются в составе лишайников

- имеют спиралевидный хроматофор

- являются редуцентами

- вызывают «цветение» воды

- являются прокариотическими фототрофами

- размножаются зооспорами

Цианобактерии, они же синезеленые водоросли.