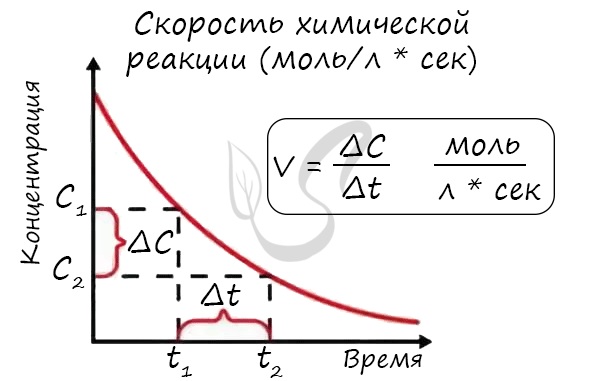

Скорость химической реакции — основное понятие химической кинетики, выражающее отношения количества

прореагировавшего вещества (в молях) к отрезку времени, за которое произошло взаимодействие.

Скорость реакции отражает изменение концентраций реагирующих веществ за единицу времени. Единицы измерения для гомогенной реакции:

моль/л * сек. Физический смысл в том, что каждую секунду какое-то количество одного вещества превращается в

другое в единице объема.

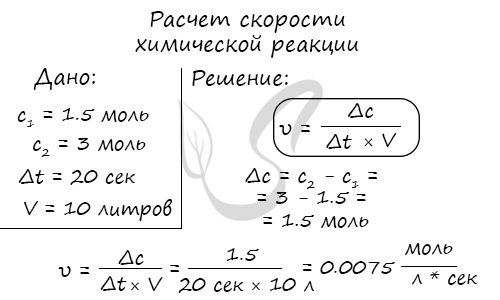

Мне встречались задачи, где была дана молярная концентрация вещества до реакции и после, время и объем. Требовалось посчитать скорость

реакции. Давайте решим подобное несложное задание для примера:

Молярная концентрация вещества до реакции составляла 1.5 моль/л по итогу реакции — 3 моль/л. Объем смеси 10 литров, реакция заняла 20 секунд.

Рассчитайте скорость реакции.

Влияние природы реагирующих веществ

При изучении агрегатных состояний веществ возникает вопрос: где же быстрее всего идут реакции: между газами, растворами или твердыми веществами?

Запомните, что самая высокая скорость реакции между растворами, в жидкостях. В газах она несколько ниже.

Если реакция гетерогенная: жидкость + твердое вещество, газ + твердое вещество, жидкость + газ, то большую роль играет площадь соприкосновения

реагирующих веществ.

Очевидно, что большой кусок железа, положенный в соляную кислоту, будет гораздо дольше реагировать с ней, нежели чем измельченное

железо — железная стружка.

Химическая активность также играет важную роль. Например, отвечая на вопрос «какой из металлов Fe или Ca быстрее прореагирует с серой?» мы отдадим

предпочтение кальцию, так как в ряду активности металлов он стоит левее железа, а значит кальций активнее железа.

Иного подхода требуют реакции металлов с водой, где нужно учитывать радиус атома. Например, отвечая на вопрос «какой из металлов Li или K быстрее прореагирует с водой?» мы отдадим предпочтение калию, так как калий имеет больший радиус атома. Калий будет быстрее взаимодействовать с водой, чем литий.

Иногда для верного ответа на вопрос о скорости реакции требуется знание активности кислот. Мы подробнее обсудим эту тему в гидролизе, однако сейчас

я замечу: чем сильнее (активнее) кислота, тем быстрее идет реакция.

Например, реакцию магния с серной кислотой протекает гораздо быстрее реакции магния с уксусной кислотой. Причиной этому служит то, что серная кислота

относится к сильным (активным) кислотам, а активность уксусной кислоты меньше, она является слабой кислотой.

Как я уже упомянул, слабые и сильные кислоты и основания изучаются в теме гидролиз.

Влияние изменения концентрации

Влияние концентрации «прямо пропорционально» скорости реакции: при увлечении концентрации реагирующего вещества скорость реакции повышается, при

уменьшении — понижается.

Замечу деталь, которая может оказаться важной, если в реакции участвуют газы: при увеличении давления концентрация вещества на единицу объема

возрастает (представьте, как газ сжимается). Поэтому увеличение давление, если среди исходных веществ есть газ, увеличивает скорость реакции.

Закон действующих масс устанавливает соотношение между концентрациями реагирующих веществ и их продуктами. Скорость простой реакции

aA + bB → cC определяют по уравнению:

υ = k × СaA × СbB

Физический смысл константы скорости — k — в том, что она численно равна скорости реакции при том условии, что концентрации реагирующих

веществ равны 1. Обратите внимание, что стехиометрические коэффициенты уравнения переносятся в степени — a и b.

Записанное выше следствие закона действующих масс нужно не только «зазубрить», но и понять. Поэтому мы решим пару задач, где потребуется

написать подобную формулу.

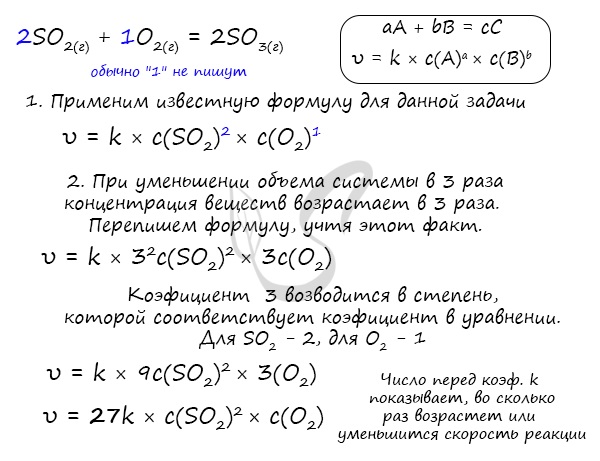

Окисление диоксида серы протекает по уравнению: 2SO2(г) + O2 = 2SO3(г). Как изменится скорость этой реакции,

если объемы системы уменьшить в три раза?

По итогу решения становится ясно, что скорость реакции в таком случае возрастет в 27 раз.

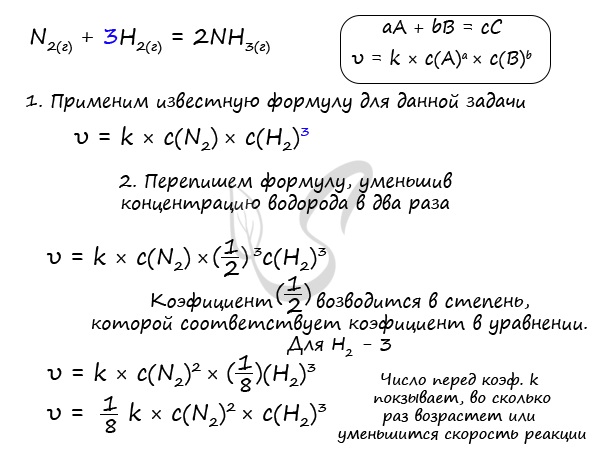

Решим еще одну задачу. Дана реакция синтеза аммиака: N2 + ЗН2 = 2NH3. Как изменится скорость прямой реакции

образования аммиака, если уменьшить концентрацию водорода в два раза?

В результате решения мы видим, что при уменьшении концентрации водорода в два раза скорость реакции замедлится в 8 раз.

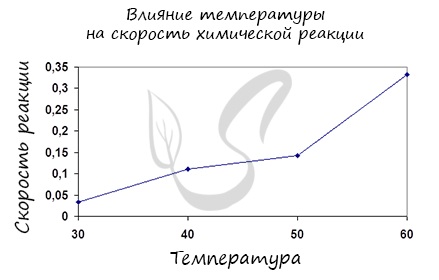

Влияние изменения температуры на скорость реакции

Постулат, который рекомендую временно взять на вооружение: «Увеличение температуры увеличивает скорость абсолютно любой химической реакции: как

экзотермической, так и эндотермической. Исключений нет!»

Очень часто в заданиях следующей темы — химическом равновесии, вас будут пытаться запутать и ввести в заблуждение, но вы не поддавайтесь

и помните про постулат!

Итак, влияние температуры на скорость реакции «прямо пропорционально»: чем выше температура, тем выше скорость реакции — чем ниже

температура, тем меньше и скорость реакции. Однако, как и в случае с концентрацией, это больше чем простая «пропорция».

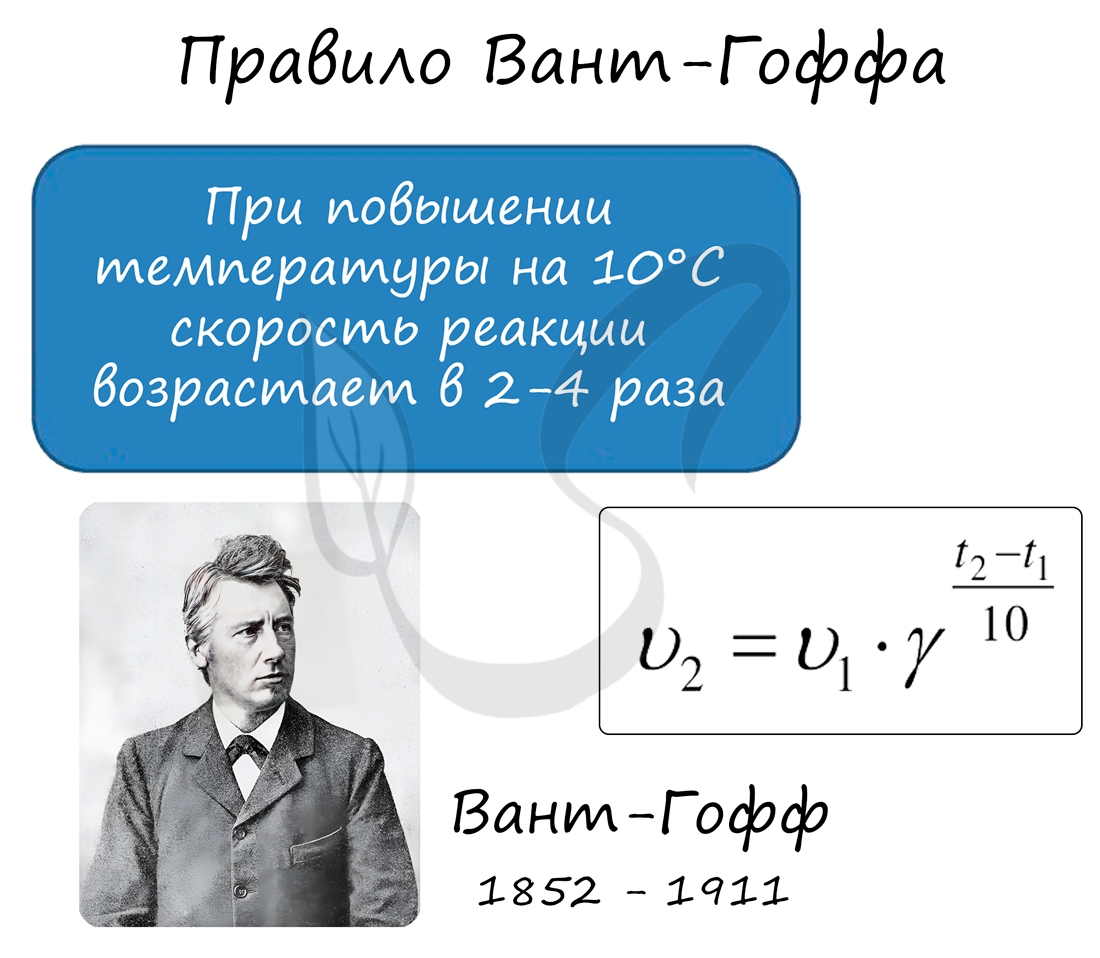

Правило Вант-Гоффа, голландского химика, позволяет точно оценить влияние температуры на скорость химической реакции. Оно звучит так:

«При повышении температуры на каждые 10 градусов константа скорости гомогенной элементарной реакции увеличивается в два — четыре раза»

В формуле, написанной выше, используются следующие обозначение:

- υ1 — скорость реакции при температуре t1

- υ2 — скорость реакции при температуре t2

- γ — температурный коэффициент, который может быть равен 2-4

Если по итогам решения задач у вас получится температурный коэффициент меньше 2 или больше 4, то, скорее всего, где-то вы допустили ошибку.

Используйте этот факт для самопроверки.

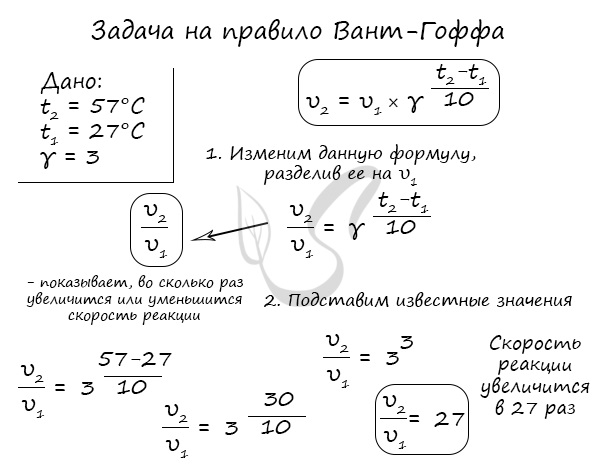

Для тренировки решим пару задач, в которых потребуется использование правило Вант-Гоффа.

Как изменится скорость гомогенной реакции при повышении температуры от 27°C до 57°C при температурном коэффициенте, равном трем?

Иногда в задачах требуется рассчитать температурный коэффициент, как, например, здесь: «Рассчитайте, чему равен температурный коэффициент

скорости, если известно, что при понижении температуры от 250°C до 220°C скорость реакции уменьшилась в 8 раз».

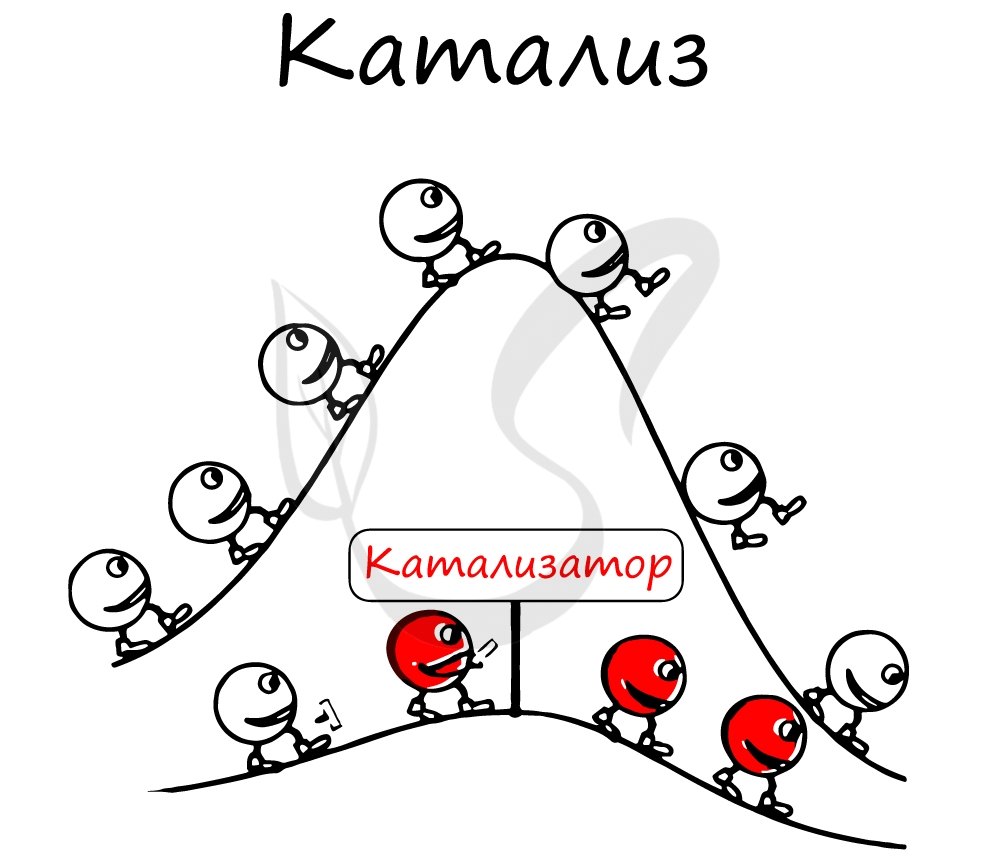

Катализаторы и ингибиторы

Катализатор (греч. katalysis — разрушение) — вещество, ускоряющее химическую реакцию, но не участвующее в ней. Катализатор не расходуется в химической реакции.

Многие химические реакции в нашем организме протекают с участием катализаторов — белковых молекул, ферментов. Без катализаторов

подобные реакции шли бы сотни лет, а с катализаторами идут одну долю секунды.

Катализом называют явление ускорения химической реакции под действием катализатора, а химические реакции, идущие с участием катализатора

— каталитическими.

Ингибитор (лат. inhibere — задерживать) — вещество, замедляющее или предотвращающее протекание какой-либо химической реакции.

Ингибиторы применяют для замедления коррозии металла, окисления топлива, старения полимеров. Многие лекарственные вещества

являются ингибиторами.

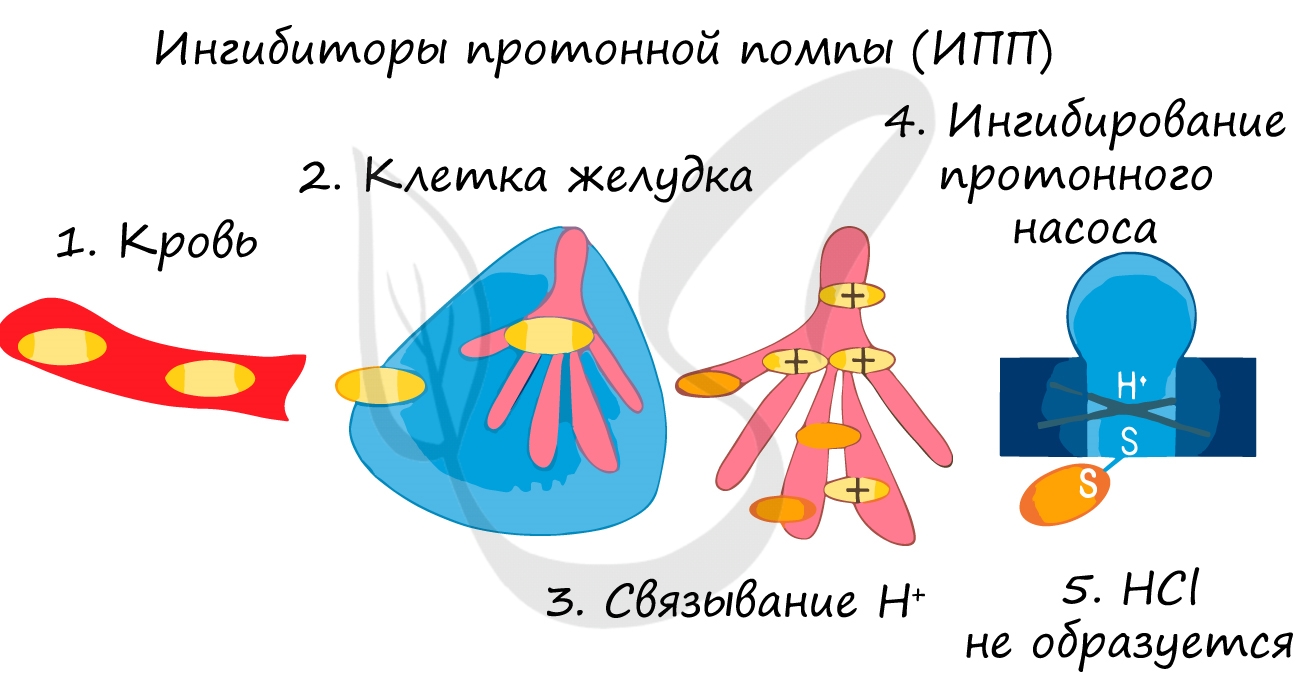

Так при лечении гастрита — воспаления желудка (греч. gaster — желудок) или язв часто назначаются ингибиторы протонной помпы — химические вещества,

которые блокирует выработку HCl слизистой желудке. В результате этого соляная кислота прекращает воздействие на поврежденную стенку желудка,

воспаление стихает.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Темы кодификатора ЕГЭ: Скорость реакции. Ее зависимость от разных факторов.

Скорость химической реакции показывает, как быстро происходит та или иная реакция. Взаимодействие происходит при столкновении частиц в пространстве. При этом реакция происходит не при каждом столкновении, а только когда частица обладают соответствующей энергией.

Скорость реакции – количество элементарных соударений взаимодействующих частиц, заканчивающихся химическим превращением, за единицу времени.

Определение скорости химической реакции связано с условиями ее проведения. Если реакция гомогенная – т.е. продукты и реагенты находятся в одной фазе – то скорость химической реакции определяется, как изменение концентрации вещества в единицу времени:

υ = ΔC / Δt

Если реагенты, или продукты находятся в разных фазах, и столкновение частиц происходит только на границе раздела фаз, то реакция называется гетерогенной, и скорость ее определяется изменением количества вещества в единицу времени на единицу реакционной поверхности:

υ = Δν / (S·Δt)

Факторы, влияющие на скорость химической реакции

1. Температура

Самый простой способ изменить скорость реакции – изменить температуру. Как вам, должно быть, известно из курса физики, температура – это мера средней кинетической энергии движения частиц вещества. Если мы повышаем температуру, то частицы любого вещества начинают двигаться быстрее, а следовательно, сталкиваться чаще.

Однако при повышении температуры скорость химических реакций увеличивается в основном благодаря тому, что увеличивается число эффективных соударений. При повышении температуры резко увеличивается число активных частиц, которые могут преодолеть энергетический барьер реакции. Если понижаем температуру – частицы начинают двигаться медленнее, число активных частиц уменьшается, и количество эффективных соударений в секунду уменьшается. Таким образом, при повышении температуры скорость химической реакции повышается, а при понижении температуры — уменьшается.

Обратите внимание! Это правило работает одинаково для всех химических реакций (в том числе для экзотермических и эндотермических). Скорость реакции не зависит от теплового эффекта. Скорость экзотермических реакций при повышении температуры возрастает, а при понижении температуры – уменьшается. Скорость эндотермических реакций также возрастает при повышении температуры, и уменьшается при понижении температуры.

Более того, еще в XIX веке голландский физик Вант-Гофф экспериментально установил, что скорость большинства реакций примерно одинаково изменяется (примерно в 2-4 раза) при изменении температуры на 10оС.

Правило Вант-Гоффа звучит так: повышение температуры на 10оС приводит к увеличению скорости химической реакции в 2-4 раза (эту величину называют температурный коэффициент скорости химической реакции γ).

Точное значение температурного коэффициента определяется для каждой реакции.

здесь v2 — скорость реакции при температуре T2,

v1 — скорость реакции при температуре T1,

γ — температурный коэффициент скорости реакции, коэффициент Вант-Гоффа.

В некоторых ситуациях повысить скорость реакции с помощью температуры не всегда удается, т.к. некоторые вещества разлагаются при повышении температуры, некоторые вещества или растворители испаряются при повышенной температуре, т.е. нарушаются условия проведения процесса.

2. Концентрация

Также изменить число эффективных соударений можно, изменив концентрацию реагирующих веществ. Понятие концентрации, как правило, используется для газов и жидкостей, т.к. в газах и жидкостях частицы быстро двигаются и активно перемешиваются. Чем больше концентрация реагирующих веществ (жидкостей, газов), тем больше число эффективных соударений, и тем выше скорость химической реакции.

На основании большого числа экспериментов в 1867 году в работах норвежских ученых П. Гульденберга и П. Вааге и, независимо от них, в 1865 году русским ученым Н.И. Бекетовым был выведен основной закон химической кинетики, устанавливающий зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ:

Скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их коэффициентам в уравнении химической реакции.

Для химической реакции вида: aA + bB = cC + dD закон действующих масс записывается так:

здесь v — скорость химической реакции,

CA и CB — концентрации веществ А и В, соответственно, моль/л

k – коэффициент пропорциональности, константа скорости реакции.

Например, для реакции образования аммиака:

N2 + 3H2 ↔ 2NH3

закон действующих масс выглядит так:

Константа скорости реакции k показывает, с какой скоростью будут реагировать вещества, если их концентрации равны 1 моль/л, или их произведение равно 1. Константа скорости химической реакции зависит от температуры и не зависит от концентрации реагирующих веществ.

В законе действующих масс не учитываются концентрации твердых веществ, т.к. они реагируют, как правило, на поверхности, и количество реагирующих частиц на единицу поверхности при этом не меняется.

В большинстве случаев химическая реакция состоит из нескольких простых этапов, в таком случае уравнение химической реакции показывает лишь суммарное или итоговое уравнение происходящих процессов. При этом скорость химической реакции сложным образом зависит (или не зависит) от концентрации реагирующих веществ, полупродуктов или катализатора, поэтому точная форма кинетического уравнения определяется экспериментально, или на основании анализа предполагаемого механизма реакции. Как правило, скорость сложной химической реакции определяется скоростью его самого медленного этапа (лимитирующей стадии).

3. Давление

Концентрация газов напрямую зависит от давления. При повышении давления повышается концентрация газов. Математическое выражение этой зависимости (для идеального газа) — уравнение Менделеева-Клапейрона:

pV = νRT

Таким образом, если среди реагентов есть газообразное вещество, то при повышении давления скорость химической реакции увеличивается, при понижении давления — уменьшается.

Например. Как изменится скорость реакции сплавления извести с оксидом кремния:

CaCO3 + SiO2 ↔ CaSiO3 + CO2↑

при повышении давления?

Правильным ответом будет – никак, т.к. среди реагентов нет газов, а карбонат кальция – твердая соль, нерастворимая в воде, оксид кремния – твердое вещество. Газом будет продукт – углекислый газ. Но продукты не влияют на скорость прямой реакции.

4. Катализатор

Еще один способ увеличить скорость химической реакции – направить ее по другому пути, заменив прямое взаимодействие, например, веществ А и В серией последовательных реакций с третьим веществом К, которые требуют гораздо меньших затрат энергии (имеют более низкий активационный энергетический барьер) и протекают при данных условиях быстрее, чем прямая реакция. Это третье вещество называют катализатором.

Катализаторы – это химические вещества, участвующие в химической реакции, изменяющие ее скорость и направление, но не расходующиеся в ходе реакции (по окончании реакции не изменяющиеся ни по количеству, ни по составу). Примерный механизм работы катализатора для реакции вида А + В можно представить так:

A + K = AK

AK + B = AB + K

Процесс изменения скорости реакции при взаимодействии с катализатором называют катализом. Катализаторы широко применяют в промышленности, когда необходимо увеличить скорость реакции, либо направить ее по определенному пути.

По фазовому состоянию катализатора различают гомогенный и гетерогенный катализ.

Гомогенный катализ – это когда реагирующие вещества и катализатор находятся в одной фазе (газ, раствор). Типичные гомогенные катализаторы – кислоты и основания. органические амины и др.

Гетерогенный катализ – это когда реагирующие вещества и катализатор находятся в разных фазах. Как правило, гетерогенные катализаторы – твердые вещества. Т.к. взаимодействие в таких катализаторах идет только на поверхности вещества, важным требованием для катализаторов является большая площадь поверхности. Гетерогенные катализаторы отличает высокая пористость, которая увеличивает площадь поверхности катализатора. Так, суммарная площадь поверхности некоторых катализаторов иногда достигает 500 квадратных метров на 1 г катализатора. Большая площадь и пористость обеспечивают эффективное взаимодействие с реагентами. К гетерогенным катализаторам относятся металлы, цеолиты — кристаллические минералы группы алюмосиликатов (соединений кремния и алюминия), и другие.

Пример гетерогенного катализа – синтез аммиака:

N2 + 3H2 ↔ 2NH3

В качестве катализатора используется пористое железо с примесями Al2O3 и K2O.

Сам катализатор не расходуется в ходе химической реакции, но на поверхности катализатора накапливаются другие вещества, связывающие активные центры катализатора и блокирующие его работу (каталитические яды). Их необходимо регулярно удалять, путем регенерации катализатора.

В биохимических реакция очень эффективными оказываются катализаторы – ферменты. Ферментативные катализаторы действуют эффективно и избирательно, с избирательностью 100%. К сожалению, ферменты очень чувствительны к повышению температуры, кислотности среды и другим факторам, поэтому есть ряд ограничений для реализации в промышленных масштабах процессов с ферментативным катализом.

Катализаторы не стоит путать с инициаторами процесса и ингибиторами.

Например, для инициирования радикальной реакции хлорирования метана необходимо облучение ультрафиолетом. Это не катализатор. Некоторые радикальные реакции инициируются пероксидными радикалами. Это также не катализаторы.

Ингибиторы – это вещества, которые замедляют химическую реакцию. Ингибиторы могут расходоваться и участвовать в химической реакции. При этом ингибиторы не являются катализаторами наоборот. Обратный катализ в принципе невозможен – реакция в любом случае будет пытаться идти по наиболее быстрому пути.

5. Площадь соприкосновения реагирующих веществ

Для гетерогенных реакций одним из способов увеличить число эффективных соударений является увеличение площади реакционной поверхности. Чем больше площадь поверхности контакта реагирующих фаз, тем больше скорость гетерогенной химической реакции. Порошковый цинк гораздо быстрее растворяется в кислоте, чем гранулированный цинк такой же массы.

В промышленности для увеличения площади контактирующей поверхности реагирующих веществ используют метод «кипящего слоя».

Например, при производстве серной кислоты методом «кипящего слоя» производят обжиг колчедана.

6. Природа реагирующих веществ

На скорость химических реакций при прочих равных условиях также оказывают влияние химические свойства, т.е. природа реагирующих веществ.

Менее активные вещества будут имеют более высокий активационный барьер, и вступают в реакции медленнее, чем более активные вещества.

Более активные вещества имеют более низкую энергию активации, и значительно легче и чаще вступают в химические реакции.

Более стабильные вещества — это, например, те вещества, которые окружают нас в быту, либо существуют в природе.

Например, хлорид натрия NaCl (поваренная соль), или воды H2O, или металлическое железо Fe.

Более активные вещества мы можем встретить в быту и природе сравнительно редко.

Например, оксид натрия Na2O или сам натрий Na в быту и в природе не не встречаем, т.к. они активно реагируют с водой.

При небольших значениях энергии активации (менее 40 кДж/моль) реакция проходит очень быстро и легко. Значительная часть столкновений между частицами заканчивается химическим превращением. Например, реакции ионного обмена происходят при обычных условиях очень быстро.

При высоких значениях энергии активации (более 120 кДж/моль) лишь незначительное число столкновений заканчивается химическим превращением. Скорость таких реакций пренебрежимо мала. Например, азот с кислородом практически не взаимодействует при нормальных условиях.

При средних значениях энергии активации (от 40 до 120 кДж/моль) скорость реакции будет средней. Такие реакции также идут при обычных условиях, но не очень быстро, так, что их можно наблюдать невооруженным глазом. К таким реакциям относятся взаимодействие натрия с водой, взаимодействие железа с соляной кислотой и др.

Вещества, стабильные при нормальных условиях, как правило, имеют высокие значения энергии активации.

461

Создан на

11 января, 2022 От Admin

Скорость химических реакций

Тренажер задания 18 ЕГЭ по химии

1 / 10

Из предложенного перечня выберите все реакции, для которых уменьшение концентрации кислоты приведёт к уменьшению скорости реакции.

1) SO2 + H2O = Н2SO3

2) CH3NH2 + H+ → CH3NH3+

3) Аl2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O

4) Мg + 2H+ = Mg2+ + H2

5) Cl2 + H2O = HCl + HClO

Запишите номера выбранных ответов.

2 / 10

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые уменьшают скорость химической реакции между цинком и раствором сульфата меди(II).

1) нагревание реакционной смеси

2) добавление воды

3) охлаждение реакционной смеси

4) использование индикатора

5) уменьшение давления

Запишите номера выбранных ответов.

3 / 10

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к уменьшению скорости реакции азота с водородом.

1) понижение давления

2) понижение температуры

3) уменьшение концентрации N2

4) уменьшение концентрации NH3

5) добавление катализатора

Запишите номера выбранных ответов.

4 / 10

Из предложенного перечня выберите два фактора, которые приводят к увеличению скорости химической реакции пропаналя с водородом.

1) использование катализатора

2) повышение давления в системе

3) использование ингибитора

4) увеличение концентрации пропанола-1

5) понижение температуры

Запишите в поле ответа номера выбранных факторов.

5 / 10

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые оказывают влияние на скорость химической реакции между железом и серой.

1) понижение давления

2) измельчение серы

3) охлаждение системы

4) повышение температуры

5) измельчение железа

Запишите номера выбранных ответов.

6 / 10

Из предложенного перечня выберите два внешних воздействия, которые приводят к увеличению скорости реакции гидратации ацетилена.

1) добавление катализатора

2) понижение давления в системе

3) уменьшение концентрации продукта реакции

4) увеличение концентрации ацетилена

5) понижение температуры

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

7 / 10

Из предложенного перечня выберите два внешних воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции, схема которой

FeO(тв.) + CO(г)→ Fe(тв.) + CO2(г)

1) повышение давления

2) измельчение железа

3) понижение температуры

4) увеличение концентрации CO

5) увеличение концентрации CO2

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

8 / 10

Из предложенного списка химических реакций выберите те, скорость которых уменьшается при понижении концентрации кислоты.

1) Ca + 2HCl = CaCl2 + H2

2) H2O + N2O5 = 2HNO3

3) C6H6 + HNO3 = C6H5NO2 + H2O

4) NH4H2PO4 = NH3 + H3PO4

5) SO3 + H2O = H2SO4

9 / 10

Из предложенного списка химических реакций выберите те, скорость которых увеличивается при повышении давления.

1) N2+ 3H2 = 2NH3

2) CO + 2H2 = CH3OH

3) 2Mg + CO2 = 2MgO + C

4) 2Na + S = Na2S

5) CO + Cl2 = COCl2

10 / 10

Из предложенного списка химических реакций выберите все, скорость которых уменьшается при понижении давления.

1) Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

2) H2O + N2O5 → 2HNO3

3) C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

4) H2 + S → H2S

5) C + 2N2O → CO2 + 2N2

Ваша оценка

The average score is 37%

Всего: 115 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

.

1) повышение температуры

2) добавление иодоводорода

3) понижение давления

4) повышение концентрации иода

5) увеличение объема реакционного сосуда

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ, Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по химии. Вариант 1.

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые не влияют на скорость химической реакции

.

1) изменение концентрации аммиака

2) изменение давления

3) изменение концентрации водорода

4) изменение концентрации азота

5) изменение температуры

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) увеличить концентрацию ионов железа

2) увеличить концентрацию ионов водорода

3) уменьшить давление

4) уменьшить концентрацию кислоты

5) увеличить температуру

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

.

1) добавление фосфора

2) повышение концентрации кислорода

3) повышение концентрации оксида фосфора(V)

4) уменьшение объёма взятого кислорода

5) повышение температуры

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

.

1) повышение температуры

2) повышение количества хрома

3) повышение концентрации ионов водорода

4) понижение температуры

5) повышение концентрации водорода

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые не влияют на скорость химической реакции

.

1) изменение концентрации хлороводородной кислоты

2) изменение концентрации хлорида магния

3) изменение температуры

4) изменение концентрации водорода

5) изменение степени измельчения магния

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) повышение давления

2) понижение температуры

3) измельчение магния

4) повышение концентрации

5) уменьшение количества магния

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ, ЕГЭ по химии 10.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 1

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые не оказывают влияния на скорость химической реакции

1) повышение давления

2) повышение температуры

3) изменение концентрации

4) изменение концентрации

5) использование катализатора

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ, ЕГЭ по химии 02.04.2016. Досрочная волна

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) добавление оксида калия

2) увеличение температуры

3) уменьшение давления

4) измельчение калия

5) увеличение объема реакционного сосуда

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые не влияют на скорость химической реакции

1) изменение температуры

2) изменение концентрации

3) изменение концентрации

4) изменение концентрации

5) изменение концентрации

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) нагревание реакционной смеси

2) увеличение давления в реакционном сосуде

3) размельчение кальция

4) уменьшение температуры

5) уменьшение концентрации кислоты

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) уменьшение давления в реакционном сосуде

2) увеличение концентрации кислорода

3) увеличение концентрации пероксида натрия

4) уменьшение объёма взятого кислорода

5) повышение температуры

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) повышение температуры

2) увеличение количества оксида стронция

3) измельчение стронция

4) уменьшение температуры

5) увеличение концентрации водорода

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые не влияют на скорость химической реакции

1) изменение давления

2) изменение количества оксида магния

3) изменение температуры

4) изменение количества углерода

5) изменение концентрации оксида углерода(IV)

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) увеличение количества метана

2) увеличение температуры

3) понижение температуы

4) измельчение углерода

5) понижение давления

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) нагревание реакционной смеси

2) увеличение давления

3) уменьшение температуры

4) измельчение алюминия

5) уменьшение количества алюминия

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) увеличение температуры

2) добавление фосфора

3) увеличение концентрации хлора

4) увеличение концентрации хлорида фосфора(V)

5) уменьшение объёма взятого хлора

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости химической реакции

1) повышение температуры

2) уменьшение концентрации водяных паров

3) понижение температуры

4) увеличение концентрации водорода

5) уменьшение давления

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Скорость химической реакции

(20%-ый раствор)

при обычных условиях больше, чем скорость реакции

1) (96%-ый раствор)

2) (20%-ый раствор)

3) (20%-ый раствор)

4) (5%-ый раствор)

5) (5%-ый раствор)

Запишите номера выбранных ответов.

Из предложенного перечня выберите все фактора, которые приводят к увеличению скорости химической реакции между раствором хлорида меди(II) и цинком.

1) увеличение концентрации хлорида меди(II)

2) повышение давления в системе

3) измельчение цинка

4) понижение температуры

5) добавление воды

Запишите номера выбранных ответов.

Источник: ЕГЭ по химии 2020. Досрочная волна. Вариант 1

Всего: 115 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Гомогенные и гетерогенные химические реакции

Химические реакции протекают с различными скоростями: с малой скоростью — при образовании сталактитов и сталагмитов, со средней скоростью — при варке пищи, мгновенно — при взрыве. Очень быстро проходят реакции в водных растворах, практически мгновенно. Смешаем растворы хлорида бария и сульфата натрия — сульфат бария в виде осадка образуется немедленно. Быстро, но не мгновенно, горит сера, магний растворяется в соляной кислоте, этилен обесцвечивает бромную воду. Медленно образуется ржавчина на железных предметах, налет на медных и бронзовых изделиях, медленно гниет листва, разрушаются зубы.

Предсказание скорости химической реакции, а также выяснение ее зависимости от условий проведения процесса — задача химической кинетики — науки о закономерностях протекания химических реакций во времени.

Если химические реакции происходят в однородной среде, например, в растворе или в газовой фазе, то взаимодействие реагирующих веществ происходит во всем объеме. Такие реакции, как вы знаете, называют гомогенными.

Скорость гомогенной реакции ($v_{гомог.}$) определяется как изменение количества вещества в единицу времени в единице объема:

$υ_{гомог.}={∆n}/{∆t·V},$

где $∆n$ — изменение числа молей одного вещества (чаще всего исходного, но может быть и продукта реакции); $∆t$ — интервал времени (с, мин.); $V$ — объем газа или раствора (л).

Поскольку отношение количества вещества к объему представляет собой молярную концентрацию $С$, то

${∆n}/{V}=∆C.$

Таким образом, скорость гомогенной реакции определяется как изменение концентрации одного из веществ в единицу времени:

$υ_{гомог.}={∆C}/{∆t}[{моль}/{л·с}]$

если объем системы не меняется. Если реакция идет между веществами, находящимися в разных агрегатных состояниях (например, между твердым веществом и газом или жидкостью), или между веществами, неспособными образовывать гомогенную среду (например, между несмешивающимися жидкостями), то она проходит только на поверхности соприкосновения веществ. Такие реакции называют гетерогенными.

Скорость гетерогенной реакции определяется как изменение количества вещества в единицу времени на единице поверхности:

$υ_{гомог.}={∆C}/{∆t·S}[{моль}/{c·м^2}]$

где $S$ — площадь поверхности соприкосновения веществ ($м^2, см^2$).

Если при какой-либо протекающей реакции экспериментально измерять концентрацию исходного вещества в разные моменты времени, то графически можно отобразить ее изменение с помощью кинетической кривой для этого реагента.

Скорость реакции не является постоянной величиной. Мы указывали лишь некоторую среднюю скорость данной реакции в определенном интервале времени.

Представьте себе, что мы определяем скорость реакции

$H_2+Cl_2→2HCl$

а) по изменению концентрации $Н_2$;

б) по изменению концентрации $HCl$.

Одинаковые ли мы получим значения? Ведь из $1$ моль $Н_2$ образуется $2$ моль $HCl$, поэтому и скорость в случае б) окажется больше в два раза. Следовательно, значение скорости реакции зависит и от того, по какому веществу ее определяют.

Изменение количества вещества, по которому определяют скорость реакции, — это внешний фактор, наблюдаемый исследователем. По сути, все процессы осуществляются на микроуровне. Очевидно, для того, чтобы какие-то частицы прореагировали, они прежде всего должны столкнуться, причем столкнуться эффективно: не разлететься, как мячики, в разные стороны, а так, чтобы в частицах разрушились или ослабли старые связи и смогли образоваться новые, а для этого частицы должны обладать достаточной энергией.

Расчетные данные показывают, что, например, в газах столкновения молекул при атмосферном давлении исчисляются миллиардами за $1$ секунду, т.е. все реакции должны были бы идти мгновенно. Но это не так. Оказывается, что лишь очень небольшая доля молекул обладает необходимой энергией, приводящей к эффективному соударению.

Минимальный избыток энергии, который должна иметь частица (или пара частиц), чтобы произошло эффективное соударение, называют энергией активации $E_a$.

Таким образом, на пути всех частиц, вступающих в реакцию, имеется энергетический барьер, равный энергии активации $E_a$. Когда он мал, то находится много частиц, которые могут его преодолеть, и скорость реакции велика. В противном случае требуется толчок. Когда вы подносите спичку, чтобы зажечь спиртовку, вы сообщаете дополнительную энергию $E_a$, необходимую для эффективного соударения молекул спирта с молекулами кислорода (преодоление барьера).

В заключение сделаем вывод: многие возможные реакции практически не идут, т.к. высока энергия активации.

Это имеет огромное значение для нашей жизни. Представьте, что бы случилось, если бы все термодинамически разрешенные реакции могли идти, не имея никакого энергетического барьера (энергии активации). Кислород воздуха прореагировал бы со всем, что может гореть или просто окисляться. Пострадали бы все органические вещества, они превратились бы в углекислый газ $CO_2$ и воду $H_2O$.

Скорость химической реакции зависит от многих факторов. Основными из них являются: природа и концентрация реагирующих веществ, давление (в реакциях с участием газов), температура, действие катализаторов и поверхность реагирующих веществ в случае гетерогенных реакций. Рассмотрим влияние каждого из этих факторов на скорость химической реакции.

Температура

Вам известно, что при повышении температуры в большинстве случаев скорость химической реакции значительно возрастает. В XIX в. голландский химик Я. Х. Вант-Гофф сформулировал правило:

Повышение температуры на каждые $10°С$ приводит к увеличению скорости реакции в 2–4 раза (эту величину называют температурным коэффициентом реакции).

При повышении температуры средняя скорость молекул, их энергия, число столкновений увеличиваются незначительно, зато резко повышается доля активных молекул, участвующих в эффективных соударениях, преодолевающих энергетический барьер реакции.

Математически эта зависимость выражается соотношением:

$υ_{t_2}=υ_{t_1}γ^{{t_2-t_1}/{10}},$

где $υ_{t_1}$ и $υ_{t_2}$ — скорости реакции соответственно при конечной $t_2$ и начальной $t_1$ температурах, а $γ$ — температурный коэффициент скорости реакции, который показывает, во сколько раз увеличивается скорость реакции с повышением температуры на каждые $10°С$.

Однако для увеличения скорости реакции повышение температуры не всегда применимо, т.к. исходные вещества могут начать разлагаться, могут испаряться растворители или сами вещества.

Концентрация реагирующих веществ

Изменение давления при участии в реакции газообразных веществ также приводит к изменению концентрации этих веществ.

Чтобы осуществилось химическое взаимодействие между частицами, они должны эффективно столкнуться. Чем больше концентрация реагирующих веществ, тем больше столкновений и, соответственно, выше скорость реакции. Например, в чистом кислороде ацетилен сгорает очень быстро. При этом развивается температура, достаточная для плавления металла. На основе большого экспериментального материала в 1867 г. норвежцами К. Гульденбергом и П. Вааге и независимо от них в 1865 г. русским ученым Н. И. Бекетовым был сформулирован основной закон химической кинетики, устанавливающий зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ.

Скорость химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, взятых в степенях, равных их коэффициентам в уравнении реакции.

Этот закон называют также законом действующих масс.

Для реакции $А+В=D$ этот закон выражается так:

$υ_1=k_1·C_A·C_B$

Для реакции $2А+В=D$ этот закон выражается так:

$υ_2=k_2·C_A^2·C_B$

Здесь $С_А, С_В$ — концентрации веществ $А$ и $В$ (моль/л); $k_1$ и $k_2$ — коэффициенты пропорциональности, называемые константами скорости реакции.

Физический смысл константы скорости реакции нетрудно установить — она численно равна скорости реакции, в которой концентрации реагирующих веществ равны $1$ моль/л или их произведение равно единице. В таком случае ясно, что константа скорости реакции зависит только от температуры и не зависит от концентрации веществ.

Закон действующих масс не учитывает концентрации реагирующих веществ, находящихся в твердом состоянии, т.к. они реагируют на поверхности, и их концентрации обычно являются постоянными.

Например, для реакции горения угля

$C+O_2=CO_2$

выражение скорости реакции должно быть записано так:

$υ=k·C_{O_2}$,

т. е. скорость реакции пропорциональна только концентрации кислорода.

Если же уравнение реакции описывает лишь суммарную химическую реакцию, проходящую в несколько стадий, то скорость такой реакции может сложным образом зависеть от концентраций исходных веществ. Эта зависимость определяется экспериментально или теоретически на основании предполагаемого механизма реакции.

Действие катализаторов

Можно увеличить скорость реакции, используя специальные вещества, которые изменяют механизм реакции и направляют ее по энергетически более выгодному пути с меньшей энергией активации. Их называют катализаторами (от лат. katalysis — разрушение).

Катализатор действует как опытный проводник, направляющий группу туристов не через высокий перевал в горах (его преодоление требует много сил и времени и не всем доступно), а по известным ему обходным тропам, по которым можно преодолеть гору значительно легче и быстрее. Правда, по обходному пути можно попасть не совсем туда, куда ведет главный перевал. Но иногда именно это и требуется! Именно так действуют катализаторы, которые называют селективными. Ясно, что нет необходимости сжигать аммиак и азот, зато оксид азота (II) находит применение в производстве азотной кислоты.

Катализаторы — это вещества, участвующие в химической реакции и изменяющие ее скорость или направление, но по окончании реакции остающиеся неизменными количественно и качественно.

Изменение скорости химической реакции или ее направления с помощью катализатора называют катализом. Катализаторы широко используют в различных отраслях промышленности и на транспорте (каталитические преобразователи, превращающие оксиды азота выхлопных газов автомобиля в безвредный азот).

Различают два вида катализа.

Гомогенный катализ, при котором и катализатор, и реагирующие вещества находятся в одном агрегатном состоянии (фазе).

Гетерогенный катализ, при котором катализатор и реагирующие вещества находятся в разных фазах. Например, разложение пероксида водорода в присутствии твердого катализатора оксида марганца (IV):

$2H_2O_2{→}↖{MnO_2(I)}2H_2O_{(ж)}+O_2↑(г)$

Сам катализатор не расходуется в результате реакции, но если на его поверхности адсорбируются другие вещества (их называют каталитическими ядами), то поверхность становится неработоспособной, требуется регенерация катализатора. Поэтому перед проведением каталитической реакции тщательно очищают исходные вещества.

Например, при производстве серной кислоты контактным способом используют твердый катализатор — оксид ванадия (V) $V_2O_5$:

$2SO_2+O_2⇄2SO_3$

При производстве метанола используют твердый цинкохромовый катализатор ($8ZnO·Cr_2O_3×CrO_3$):

$CO_{(г)}+2H_{2(г)}⇄CH_3OH_{(г)}$

Очень эффективно работают биологические катализаторы — ферменты. По химической природе это белки. Благодаря им в живых организмах при невысокой температуре с большой скоростью протекают сложные химические реакции. Ферменты отличаются особой специфичностью, каждый из них ускоряет только свою реакцию, идущую в нужное время и в нужном месте с выходом, близким к $100%$. Создание аналогичных ферментам искусственных катализаторов — мечта химиков!

Вы, конечно, слышали и о других интересных веществах — ингибиторах (от лат. inhibere — задерживать). Они с высокой скоростью реагируют с активными частицами с образованием малоактивных соединений. В результате реакция резко замедляется и затем прекращается. Ингибиторы часто специально добавляют в разные вещества, чтобы предотвратить нежелательные процессы.

Например, с помощью ингибиторов стабилизируют растворы пероксида водорода, мономеры для предотвращения преждевременной полимеризации, соляную кислоту, чтобы была возможность ее транспортировки в стальной таре. Ингибиторы содержатся и в живых организмах, они подавляют различные вредные реакции окисления в клетках тканей, которые могут инициироваться, например, радиоактивным излучением.

Природа реагирующих веществ (их состав, строение)

Значение энергии активации является тем фактором, посредством которого сказывается влияние природы реагирующих веществ на скорость реакции.

Если энергия активации мала ($< 40$ кДж/моль), то это означает, что значительная часть столкновений между частицами реагирующих веществ приводит к их взаимодействию, и скорость такой реакции очень большая. Все реакции ионного обмена протекают практически мгновенно, ибо в этих реакциях участвуют разноименно заряженные ионы, и энергия активации в этих случаях ничтожно мала.

Если энергия активации велика ($> 120$ кДж/моль), то это означает, что лишь ничтожная часть столкновений между взаимодействующими частицами приводит к реакции. Скорость такой реакции поэтому очень мала. Например, протекание реакции синтеза аммиака при обычной температуре заметить практически невозможно.

Если энергии активации имеют промежуточные значения ($40–120$ кДж/моль), то скорости таких реакций будут средними. К таким реакциям можно отнести взаимодействие натрия с водой или этиловым спиртом, обесцвечивание бромной воды этиленом, взаимодействие цинка с соляной кислотой и др.

Поверхность соприкосновения реагирующих веществ

Скорость реакций, идущих на поверхности веществ, т.е. гетерогенных, зависит при прочих равных условиях от свойств этой поверхности. Известно, что растертый в порошок мел гораздо быстрее растворяется в соляной кислоте, чем равный по массе кусочек мела.

Увеличение скорости реакции объясняется, в первую очередь, увеличением поверхности соприкосновения исходных веществ, а также рядом других причин, например, разрушением структуры правильной кристаллической решетки. Это приводит к тому, что частицы на поверхности образующихся микрокристаллов значительно реакционноспособнее, чем те же частицы на гладкой поверхности.

В промышленности для проведения гетерогенных реакций используют кипящий слой, чтобы увеличить поверхность соприкосновения реагирующих веществ, подвод исходных веществ и отвод продуктов. Например, при производстве серной кислоты с помощью кипящего слоя проводят обжиг колчедана; в органической химии с применением кипящего слоя проводят каталитический крекинг нефтепродуктов и регенерацию (восстановление) вышедшего из строя (закоксованного) катализатора.

Тест «Химическая кинетика и катализ»

1. Раздел химии, изучающий скорости и механизмы

химических реакций, называется …

А) химическая

термодинамика;

Б) термохимия;

В) химическая кинетика;

Г) калориметрия.

2. Скорость гомогенной

химической реакции – это …

А) время, за которое

полностью расходуется одно из исходных веществ;

Б) время, за которое

заканчивается реакция;

В)

изменение количества вещества реагентов (или продуктов реакции) в единицу

времени в единице объема;

Г) количество вещества

продуктов реакции к моменту окончания реакции.

3. В каких единицах может выражаться скорость

химической реакции?

А) моль×л—1×с—1;

Б) молекула×см—3×с—1;

В) моль2×с;

Г) безразмерная величина.

4. От какого фактора не зависит скорость

химических реакций в растворе?

А) от природы реагирующих

веществ;

Б) от концентрации

реагирующих веществ;

В) от температуры;

Г) от объема реакционного

сосуда.

5. Зависимость скорости реакции общего типа аА

+ bB ® dD

+ eE

от концентрации описывается основным постулатом химической кинетики – законом

действующих масс. Его математическое выражение:

А) v = k[A][B];

Б) v = k[A]x[B]y;

В) v = k[A]a[B]b;

Г) .

6. Константа скорости k в законе действующих масс – это …

А) скорость реакции при

единичных концентрациях реагирующих веществ;

Б) безразмерный коэффициент

пропорциональности между скоростью и давлением;

В) коэффициент в уравнении

Вант-Гоффа;

Г) изменение концентрации

вещества к моменту окончания реакции.

7. Числа x и y в математическом выражении закона действующих

масс – это…

А) стехиометрические

коэффициенты химической реакции;

Б) молекулярность реакции;

В) формальные числа, которые называют

порядком реакции по веществам А и В;

Г) «описка» –

вместо x и y в

законе действующих масс должны стоять коэффициенты a и b.

8. Общий порядок химической реакции – это …

А) сумма показателей степеней в

выражении скорости через концентрации реагирующих веществ;

Б) число молекул, участвующих в

реакции;

В) порядок приливания

реагирующих веществ;

Г) сумма коэффициентов в

уравнении реакции.

9. Показатели степени x и y в законе действующих масс редко совпадают со стехиометрическими

коэффициентами a и b химической реакции

аА + bB

+ … ® dD

+ eE.

Совпадение бывает в случае …

А) если реакция протекает

чрезвычайно медленно;

Б) если реакция является

элементарной;

В) если реакция протекает

по цепному механизму;

Г) если реакция протекает

в присутствии катализатора.

10. Элементарная реакция (акт) – это …

А) реакция, которая состоит

из нескольких стадий;

Б) единичный акт разрыва и (или)

образования химических связей, протекающий через образование переходного

комплекса;

В) реакция, протекающая в

присутствии катализатора;

Г) реакция, протекающая с

поглощением теплоты.

11. Большинство химических реакций состоит из нескольких

элементарных реакций (актов). Число частиц, одновременно участвующих в

элементарной реакции, называют …

А) общим порядком реакции;

Б) переходным комплексом реакции;

В) стехиометрией процесса;

Г) молекулярностью

реакции.

12. Как изменится скорость газофазной элементарной

реакции А = 2В при увеличении давления в закрытом сосуде в 3 раза?

А) не изменится;

Б) уменьшится в 6 раз;

В) увеличится в 3 раза;

Г) увеличится в 9 раз.

13. Во сколько раз нужно увеличить давление, чтобы

скорость образования NO2 по реакции 2NO + O2 = 2NO2 возросла в 1000 раз?

А) в 22,4 раза;

Б) скорость реакции не зависит от

давления;

В) в 10 раз;

Г) в 500 раз.

14. За месяц до начала занятий в школе лаборант

приготовил водный раствор пероксида водорода с концентрацией 0,3 моль/л и

оставил колбу с раствором не полке, забыв герметично ее закрыть. Первого

сентября учитель химии готовил демонстрационный опыт и обнаружил, что

концентрация Н2О2 в колбе уменьшилась вдвое. Какова

оказалась средняя скорость реакции разложения пероксида водорода?

А) 5×10—3 моль/(л×сут);

Б) 16 моль/(л×мин);

В) 1,6 моль/(л×мин);

Г) 1,6 моль/(л×сут).

15. Работы каких ученых в наибольшей степени

способствовали выявлению зависимости константы скорости химической реакции от

температуры?

А) Ломоносова и Лавуазье;

Б) Бутлерова и Авогадро;

В) Таля и Кереса;

Г) Вант-Гоффа и Аррениуса.

16. Для приближенной оценки изменения скорости

используют эмпирическое правило Вант-Гоффа, согласно которому при повышении

температуры на каждые 10 градусов скорость реакции увеличивается в 2-4 раза.

Это правило было установлено для реакций при невысоких температурах и связано с

понятием температурного коэффициента скорости реакции g, определяемого соотношением:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) .

17. Зная температурный коэффициент скорости, можно

оценить изменение скорости реакции при увеличении температуры от Т1

до Т2 по формуле:

А) v(T2) / v(T1) = ;

Б) v(T2)

/ v(T1) = ;

В) v(T2) / v(T1) = ;

Г) v(T2) / v(T1) = .

18. Во сколько раз увеличится скорость реакции при

повышении температуры от 40 до 800С, если температурный коэффициент

скорости равен 2?

А) в 4 раза;

Б) в 16 раз;

В) в 10 раза;

Г) в 2,5 раза.

19. Согласно Аррениусу, константа скорости зависит

от температуры экспоненциально . Здесь Е – энергия активации, R – газовая постоянная, Т – температура в Кельвинах, А – так называемая

предэкспонента, размерность которой совпадает …

А) с размерностью

температуры;

Б) она безразмерна;

В) с размерностью константы

скорости;

Г) с размерностью энергии

активации.

20. Энергия активации – это …

А) энергия, необходимая для перехода

веществ в состояние активированного комплекса;

Б) энергия, которую необходимо

затратить для измельчения исходных веществ;

В) энергия, которая

выделяется в результате химической реакции;

Г) разница между энергиями

исходных веществ и продуктов реакции.

21. Какие вещества называют катализаторами?

А) образующие

высокомолекулярные соединения;

Б) изменяющие скорость химической

реакции, но остающиеся неизменными после окончания реакции;

В) эффективно поглощающие

радиоактивное излучение;

Г) используемые для

производства железобетона.

22. Как называются биологические катализаторы?

А) фуллерены;

Б) ферриты;

В) ферромагнетики;

Г) ферменты.

23. В последние годы появились эффективные

стиральные порошки, содержащие ферменты. При использовании таких порошков бельё

замачивают на несколько часов в тёплом растворе, но ни в коем случае не

кипятят, потому что …

А) при кипячении фермент

разрушается и теряет каталитические свойства;

Б) происходит практически мгновенное

испарение воды и бельё «не успевает» отстирываться;

В) при этом расходуется

чрезвычайно много порошка;

Г) в этом нет смысла, так как

ферментативные реакции не зависят от температуры.

24. Катализаторы, замедляющие скорость химической

реакции при повышении температуры, называются …

А) инкубаторы;

Б) интерферометры;

В) инсульты;

Г) ингибиторы.

25. Какая реакция самая медленная?

А) взрыв смеси водорода и

фтора;

Б) ржавление железа;

В) образование алмаза в

кимберлитовой трубке;

Г) горение фосфора.

1.4.3. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов.

Некоторые химические реакции происходят практически мгновенно (взрыв кислородно-водородной смеси, реакции ионного обмена в водном растворе), вторые — быстро (горение веществ, взаимодействие цинка с кислотой), третьи — медленно (ржавление железа, гниение органических остатков). Известны настолько медленные реакции, что человек их просто не может заметить. Так, например, преобразование гранита в песок и глину происходит в течение тысяч лет.

Другими словами, химические реакции могут протекать с разной скоростью.

Но что же такое скорость реакции? Каково точное определение данной величины и, главное, ее математическое выражение?

Скоростью реакции называют изменение количества вещества за одну единицу времени в одной единице объема. Математически это выражение записывается как:

Где n1 и n2 – количество вещества (моль) в момент времени t1 и t2 соответственно в системе объемом V.

То, какой знак плюс или минус (±) будет стоять перед выражением скорости, зависит от того, на изменение количества какого вещества мы смотрим – продукта или реагента.

Очевидно, что в ходе реакции происходит расход реагентов, то есть их количество уменьшается, следовательно, для реагентов выражение (n2 — n1) всегда имеет значение меньше нуля. Поскольку скорость не может быть отрицательной величиной, в этом случае перед выражением нужно поставить знак «минус».

Если же мы смотрим на изменение количества продукта, а не реагента, то перед выражением для расчета скорости знак «минус» не требуется, поскольку выражение (n2 — n1) в этом случае всегда положительно, т.к. количество продукта в результате реакции может только увеличиваться.

Отношение количества вещества n к объему, в котором это количество вещества находится, называют молярной концентрацией С:

Таким образом, используя понятие молярной концентрации и его математическое выражение, можно записать другой вариант определения скорости реакции:

Скоростью реакции называют изменение молярной концентрации вещества в результате протекания химической реакции за одну единицу времени:

Факторы, влияющие на скорость реакции

Нередко бывает крайне важно знать, от чего зависит скорость той или иной реакции и как на нее повлиять. Например, нефтеперерабатывающая промышленность в буквальном смысле бьется за каждые дополнительные полпроцента продукта в единицу времени. Ведь учитывая огромное количество перерабатываемой нефти, даже полпроцента вытекает в крупную финансовую годовую прибыль. В некоторых же случаях крайне важно какую-либо реакцию замедлить, в частности коррозию металлов.

Так от чего же зависит скорость реакции? Зависит она, как ни странно, от множества различных параметров.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе прежде всего давайте представим, что происходит в результате химической реакции, например:

A + B → C + D

Написанное выше уравнение отражает процесс, в котором молекулы веществ А и В, сталкиваясь друг с другом, образуют молекулы веществ С и D.

То есть, несомненно, для того чтобы реакция прошла, как минимум, необходимо столкновение молекул исходных веществ. Очевидно, если мы повысим количество молекул в единице объема, число столкновений увеличится аналогично тому, как возрастет частота ваших столкновений с пассажирами в переполненном автобусе по сравнению с полупустым.

Другими словами, скорость реакции возрастает при увеличении концентрации реагирующих веществ.

В случае, когда один из реагентов или сразу несколько являются газами, скорость реакции увеличивается при повышении давления, поскольку давление газа всегда прямо пропорционально концентрации составляющих его молекул.

Тем не менее, столкновение частиц является, необходимым, но вовсе недостаточным условием протекания реакции. Дело в том, что согласно расчетам, число столкновений молекул реагирующих веществ при их разумной концентрации настолько велико, что все реакции должны протекать в одно мгновение. Тем не менее, на практике этого не происходит. В чем же дело?

Дело в том, что не всякое соударение молекул реагентов обязательно будет эффективным. Многие соударения являются упругими – молекулы отскакивают друг от друга словно мячи. Для того чтобы реакция прошла, молекулы должны обладать достаточной кинетической энергией. Минимальная энергия, которой должны обладать молекулы реагирующих веществ для того, чтобы реакция прошла, называется энергией активации и обозначается как Еа. В системе, состоящей из большого количества молекул, существует распределение молекул по энергии, часть из них имеет низкую энергию, часть высокую и среднюю. Из всех этих молекул только у небольшой части молекул энергия превышает энергию активации.

Как известно из курса физики, температура фактически есть мера кинетической энергии частиц, из которых состоит вещество. То есть, чем быстрее движутся частицы, составляющие вещество, тем выше его температура. Таким образом, очевидно, повышая температуру мы по сути увеличиваем кинетическую энергию молекул, в результате чего возрастает доля молекул с энергией, превышающей Еа и их столкновение приведет к химической реакции.

Факт положительного влияния температуры на скорость протекания реакции еще в 19м веке эмпирически установил голландский химик Вант Гофф. На основании проведенных им исследований он сформулировал правило, которое до сих пор носит его имя, и звучит оно следующим образом:

Скорость любой химической реакции увеличивается в 2-4 раза при повышении температуры на 10 градусов.

Математическое отображение данного правила записывается как:

где V2 и V1 – скорость при температуре t2 и t1 соответственно, а γ – температурный коэффициент реакции, значение которого чаще всего лежит в диапазоне от 2 до 4.

Часто скорость многих реакций удается повысить, используя катализаторы.

Катализаторы – вещества, ускоряющие протекание какой-либо реакции и при этом не расходующиеся.

Но каким же образом катализаторам удается повысить скорость реакции?

Вспомним про энергию активации Ea . Молекулы с энергией меньшей, чем энергия активации в отсутствие катализатора друг с другом взаимодействовать не могут. Катализаторы, изменяют путь, по которому протекает реакция подобно тому, как опытный проводник проложит маршрут экспедиции не напрямую через гору, а с помощью обходных троп, в результате чего даже те спутники, которые не имели достаточно энергии для восхождения на гору, смогут перебраться на другую ее сторону.

Не смотря на то что катализатор при проведении реакции не расходуется, тем не менее он принимает в ней активное участие, образуя промежуточные соединения с реагентами, но к концу реакции возвращается к своему изначальному состоянию.

Кроме указанных выше факторов, влияющих на скорость реакции, если между реагирующими веществами есть граница раздела (гетерогенная реакция), скорость реакции будет зависеть также и от площади соприкосновения реагентов. Например, представьте себе гранулу металлического алюминия, которую бросили в пробирку с водным раствором соляной кислоты. Алюминий – активный металл, который способен реагировать с кислотами неокислителями. С соляной кислотой уравнение реакции выглядит следующим образом:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

Алюминий представляет собой твердое вещество, и это значит, что реакция с соляной кислотой идет только на его поверхности. Очевидно, что если мы увеличим площадь поверхности, предварительно раскатав гранулу алюминия в фольгу, мы тем самым предоставим большее количество доступных для реакции с кислотой атомов алюминия. В результате этого скорость реакции увеличится. Аналогичным образом увеличения поверхности твердого вещества можно добиться измельчением его в порошок.

Также на скорость гетерогенной реакции, в которой реагирует твердое вещество с газообразным или жидким, часто положительно влияет перемешивание, что связано с тем, что в результате перемешивания достигается удаление из зоны реакции скапливающихся молекул продуктов реакции и «подносится» новая порция молекул реагента.

Последним следует отметить также огромное влияние на скорость протекания реакции и природы реагентов. Например, чем ниже в таблице Менделеева находится щелочной металл, тем быстрее он реагирует с водой, фтор среди всех галогенов наиболее быстро реагирует с газообразным водородом и т.д.

Резюмируя все вышесказанное, скорость реакции зависит от следующих факторов:

1) концентрация реагентов: чем выше, тем больше скорость реакции.

2) температура: с ростом температуры скорость любой реакции увеличивается.

3) площадь соприкосновения реагирующих веществ: чем больше площадь контакта реагентов, тем выше скорость реакции.

4) перемешивание, если реакция происходит между твердым веществом и жидкостью или газом перемешивание может ее ускорить.