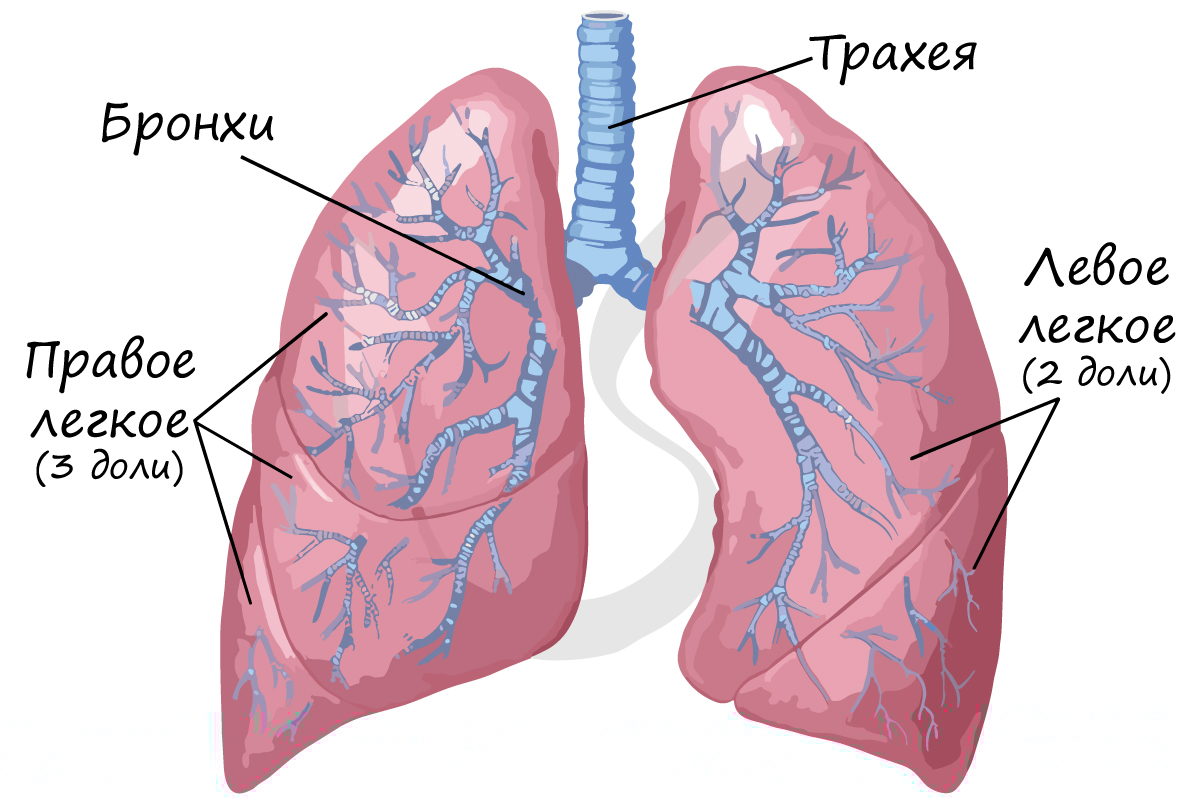

Строение легких

Легкие — парные органы, расположенные в грудной полости. Состоят из долей: правое легкое содержит три доли, левое — две.

Легочная ткань состоит из пузырьков — альвеол, в которых происходит жизненно важный процесс — газообмен между кровью и атмосферным воздухом.

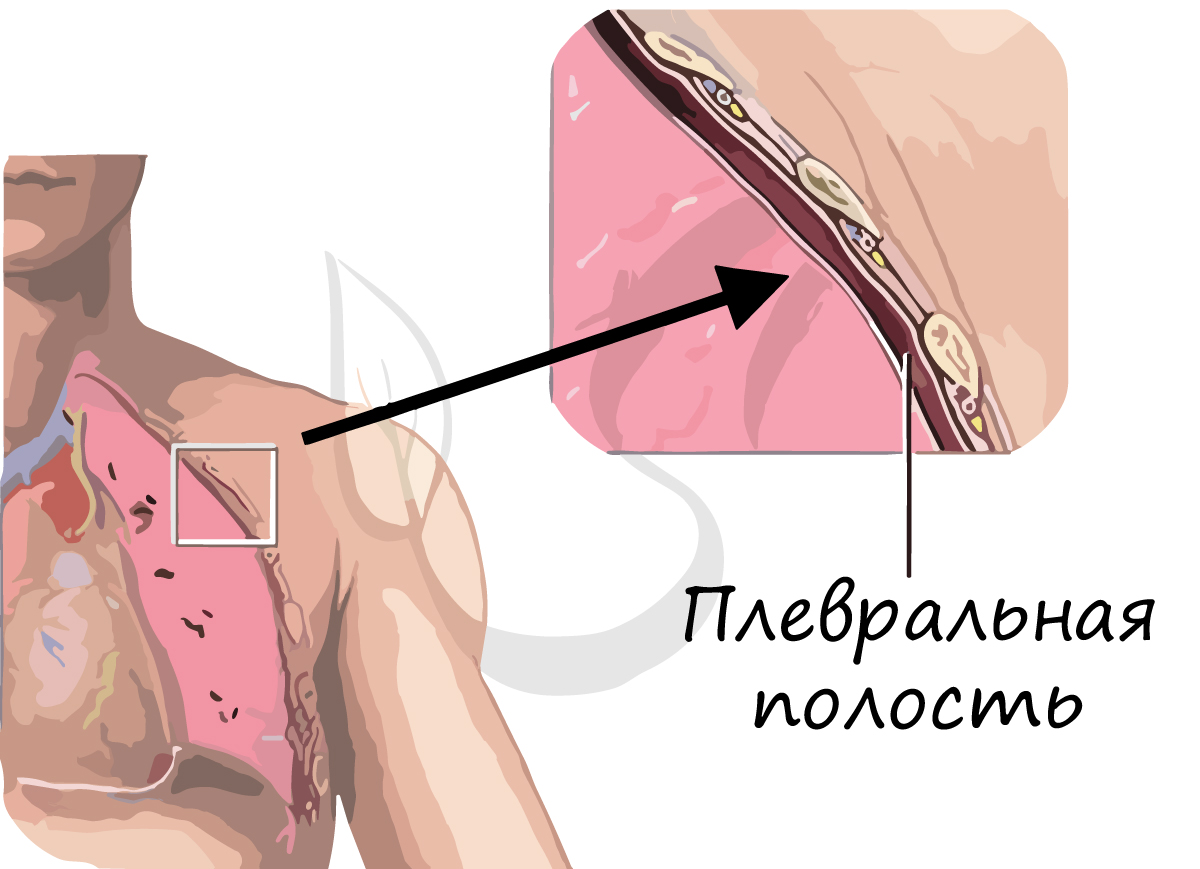

Легкое покрыто оболочкой — плеврой, которая переходит с поверхности легких на внутренние стенки грудной клетки. Между двумя

листками плевры образуется плевральная полость, давление в которой ниже атмосферного (его называют отрицательным давлением), что имеет принципиальное значения для акта

вдоха и выдоха.

Газообмен в легких и тканях

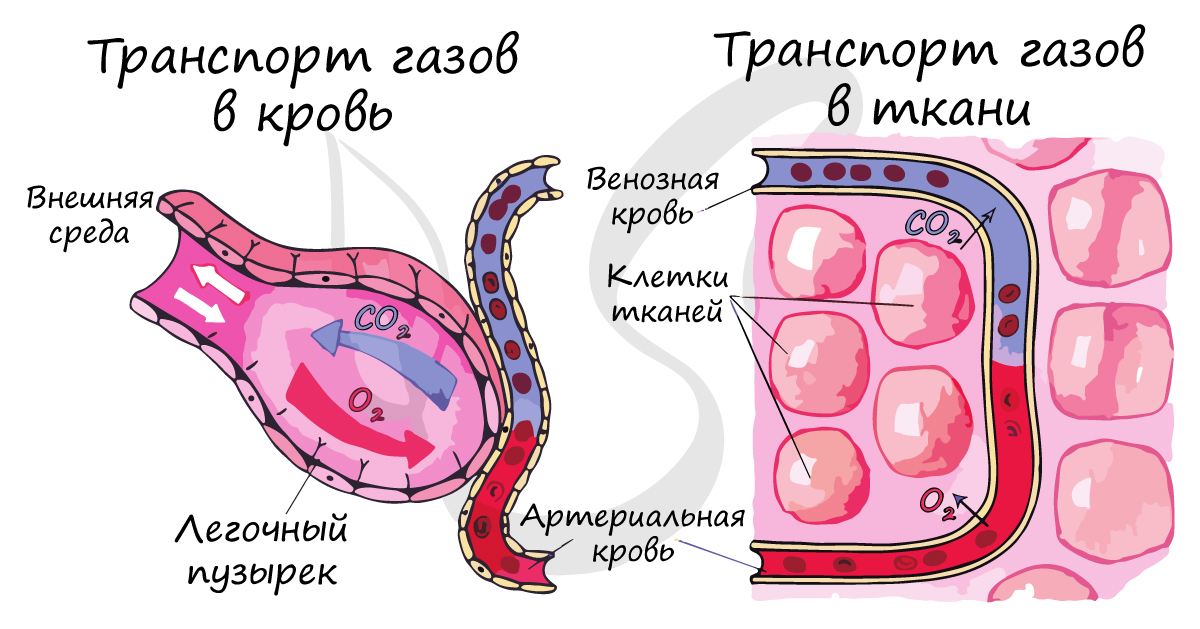

Воздух перемещается по воздухоносным путям и, наконец, достигает мельчайшей структуры легкого — легочного пузырька, или альвеолы.

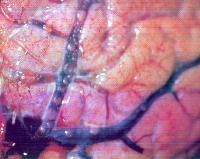

Стенка альвеолы оплетена густой сетью капилляров — сосудов с тонкой стенкой, через которую происходит диффузия газов: из

крови в альвеолу выходит углекислый газ, а в кровь из альвеолы поступает кислород.

Кислород, растворившийся в крови, по кровеносным сосудам достигает внутренних органов и тканей организма. Замечу, что

перемещаясь по крови, газы образуют соединения с гемоглобином эритроцитов:

- Кислород (O2) — оксигемоглобин

- Углекислый газ (CO2) — карбгемоглобин

- Угарный газ (CO) — карбоксигемоглобин

Соединение гемоглобина с угарным газом гораздо устойчивее, чем остальные: угарный газ легко выигрывает в конкуренции

с кислородом и занимает его место. Этим объясняются тяжелые последствия отравлений угарным газом, который быстро скапливается

при пожаре в замкнутом помещении.

По мере того, как кровь отдает углекислый газ и принимает кислород, из венозной крови (бедной кислородом) она превращается

в кровь артериальную. В тканях происходит обратный процесс: клетки нуждаются в кислороде, необходимом для тканевого дыхания,

а углекислый газ, побочный продукт обмена веществ, требует удаления из клетки в кровь.

Я часто спрашиваю учеников — «Что движет газом, что заставляет, к примеру, кислород перемещаться сначала из альвеолы в кровь,

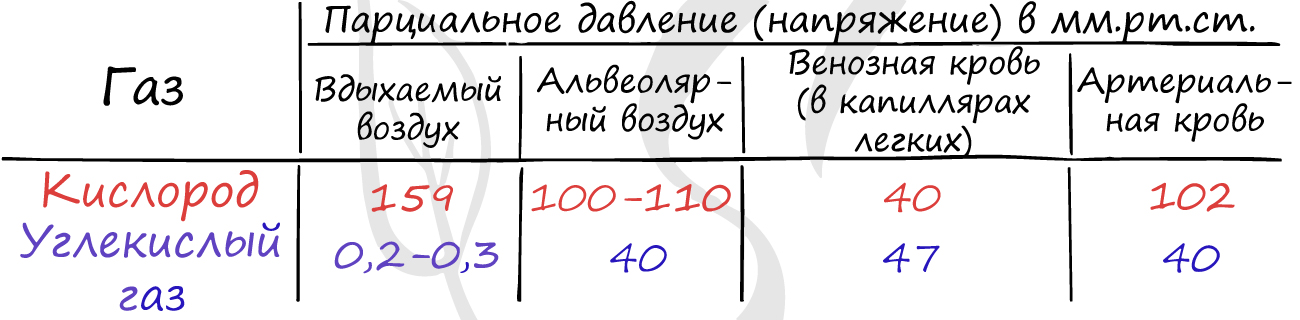

а в тканях — из крови к клеткам?» Запомните, что этой движущей силой является разность парциальных давлений газов.

Парциальным давлением газа называют ту часть от общего объема газа, которая приходится на долю данного газа. Не рекомендую

вам заучивать таблицу, приведенную выше, но для понимания она весьма хороша.

Заметьте, парциальное давление кислорода в

альвеоле 100-110, а в венозной крови капилляра, оплетающего стенку альвеолы, давление кислорода 40. Таким образом, кислород

устремляется из области большего давления в область меньшего — из альвеолы в кровь.

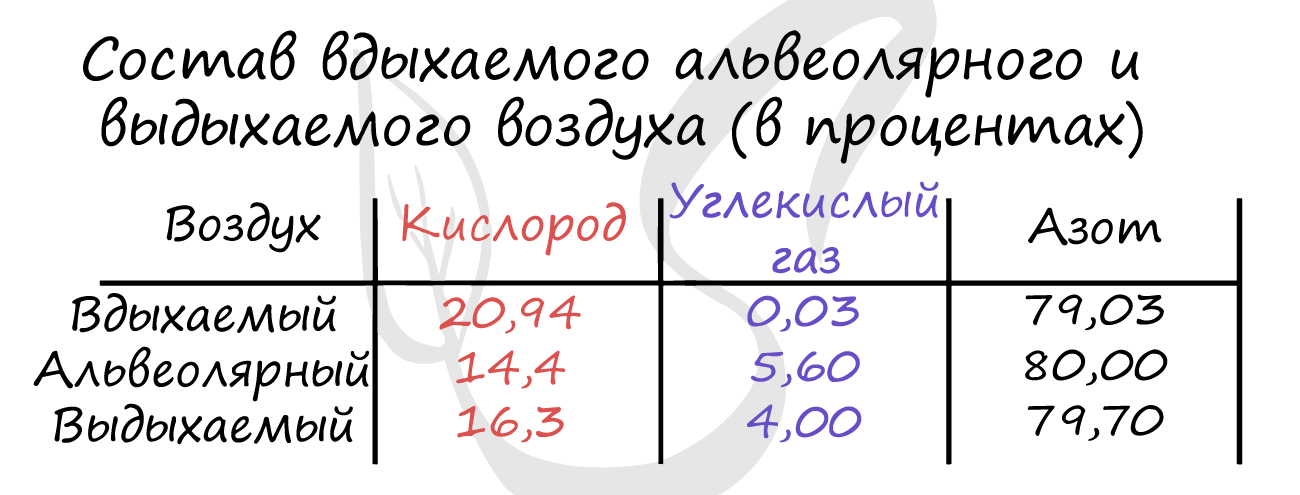

Происходящие перемещения газов можно легко зафиксировать, измерив концентрацию газов во вдыхаемом и выдыхаемом человеком

воздухе. Вероятно, многие из этих данных вам не пригодятся, но призываю вас запомнить, что в окружающем воздухе 21% кислорода и 0,03% углекислого газа — это важная информация.

Важное значение в транспорте газов имеет жидкость, покрывающая стенки альвеол — сурфактант. Изначально кислород растворяется

в сурфактанте и только после этого диффундирует через стенку капилляра, попадая в кровь. Сурфактант также препятствует

слипанию (спаданию) стенок альвеол во время выдоха.

Жизненная емкость легких

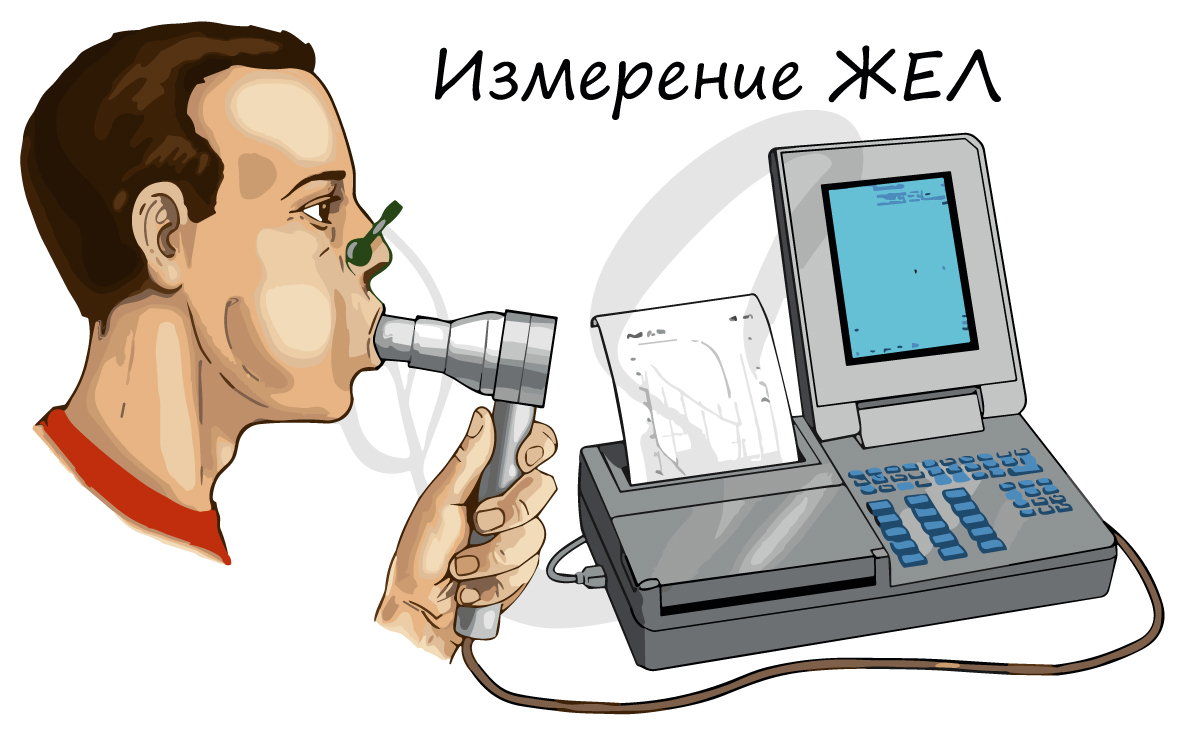

Одним из физиологически важных показателей является жизненная емкость легких (ЖЕЛ). ЖЕЛ — максимальное количество воздуха, которое

человек может выдохнуть после самого глубокого вдоха.

Этот показатель весьма вариабельный, в среднем ЖЕЛ взрослого человека около 3500 см3. У спортсменов ЖЕЛ

больше на 1000-1500 см3, а у пловцов может достигать 6500 см3. Чем больше ЖЕЛ, тем больше воздуха

поступает в легкие и кислорода — в кровеносную систему, что очень важно для клеток тканей во время занятий спортом.

ЖЕЛ легко измеряется с помощью специального прибора — спирометра (от лат. spirare — дышать).

Механизм легочного дыхания

Между наружной поверхностью легкого и стенками грудной клетки имеется плевральная полость, которая играет важнейшую

роль в процессе вдоха и выдоха, а также уменьшает трение легких при дыхательных движениях.

Давление в плевральной полости всегда ниже на 5-7 мм. рт. ст. атмосферного давления, поэтому легкие постоянно находятся

в расправленном состоянии, скреплены через плевру со стенками грудной полости.

Вообразите: легкое подтягивается к плевре, которая скреплена с грудной клеткой. А грудная клетка постоянно совершает

дыхательные движения, расширяясь и сужаясь, таким образом, легкое следует за дыхательными движениями грудной клетки.

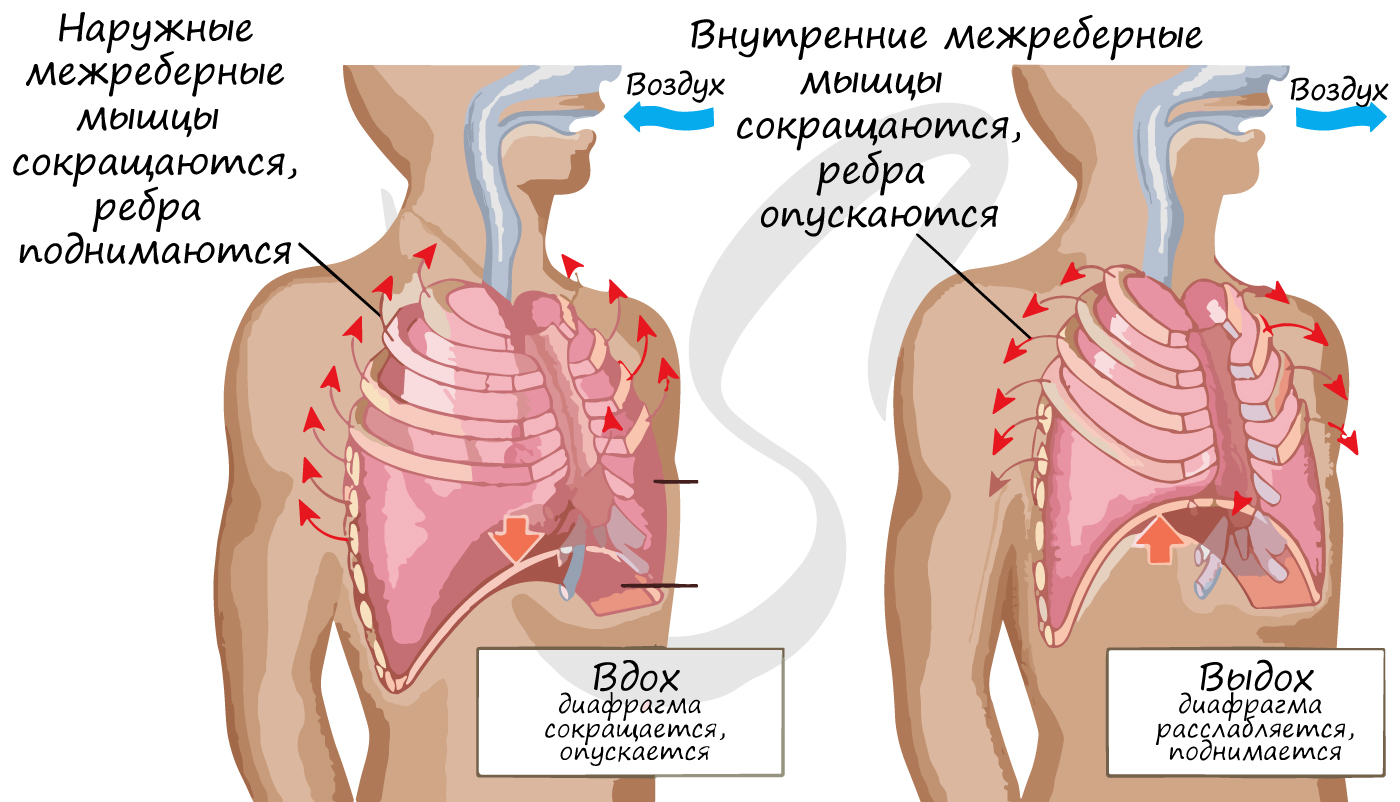

Остается разобраться, как происходят эти дыхательные движения? Причина этому — сокращения и расслабления межреберных мышц,

в результате которых грудная клетка соответственно — поднимается и опускается. Сейчас мы детально обсудим механизм вдоха и

выдоха.

При вдохе сокращаются наружные межреберные мышцы, при этом ребра поднимаются, и грудина отодвигается вперед — грудная клетка

расширяется в передне-заднем и фронтальном (в стороны) направлениях. Диафрагма — дыхательная мышца, во время вдоха

сокращается и опускается вниз: грудная клетка расширяется в вертикальном направлении.

При выдохе сокращаются внутренние межреберные мышцы, ребра опускаются, грудина отодвигается назад — грудная клетка

сужается в передне-заднем и фронтальном (в стороны) направлениях. Диафрагма во время выдоха

расслабляется и поднимается вверх: грудная клетка сужается в вертикальном направлении. Благодаря этим движениям осуществляется

вдох и выдох.

Можем ли мы брать под контроль свое дыхание? Легко. Но ведь мы далеко не всегда его контролируем даже в течение дня, не говоря

о ночи. Процессом дыхания управляет дыхательный центр, расположенный в продолговатом отделе головного мозга. Дыхательный центр обладает

автоматией — периодически импульсы сами поступают к дыхательным мышцам, к примеру — во время сна.

Состав крови сильно влияет на интенсивность дыхания. В многочисленных опытах было выявлено, что увеличение концентрации CO2

возбуждает дыхательный центр. Этим можно объяснить учащение дыхания во время физической нагрузки, к примеру, бега, когда в клетках мышц

ног идет активное образование CO2 и поступление его в кровь, дыхание учащается рефлекторно.

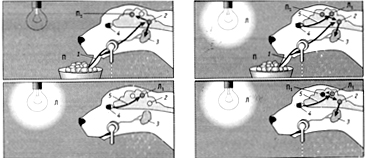

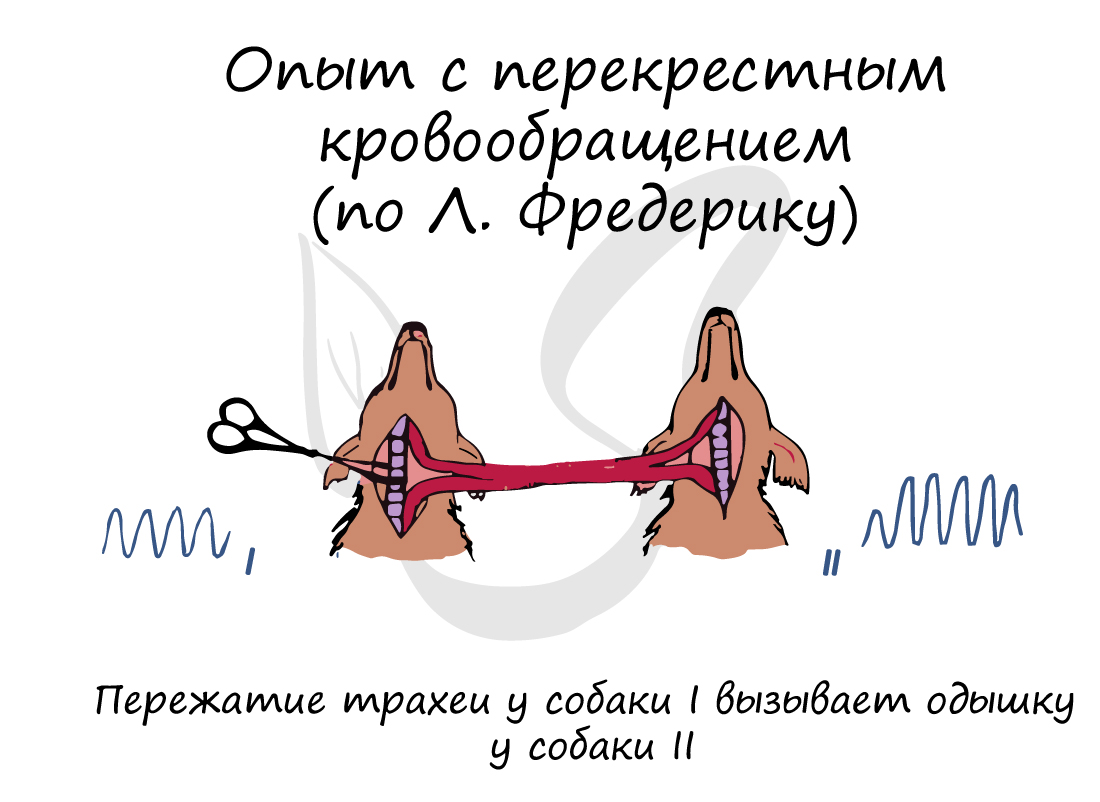

Рефлекторную регуляцию дыхания наиболее ярко доказывает опыт с перекрестным кровообращением, при котором соединены кровеносные

системы двух собак. При пережатии трахеи у первой собаки останавливается дыхание, и углекислый газ перестает удаляться из крови —

его концентрация в крови возрастает, что приводит к возникновению одышки (учащенного дыхания) у второй собаки.

Пневмоторакс

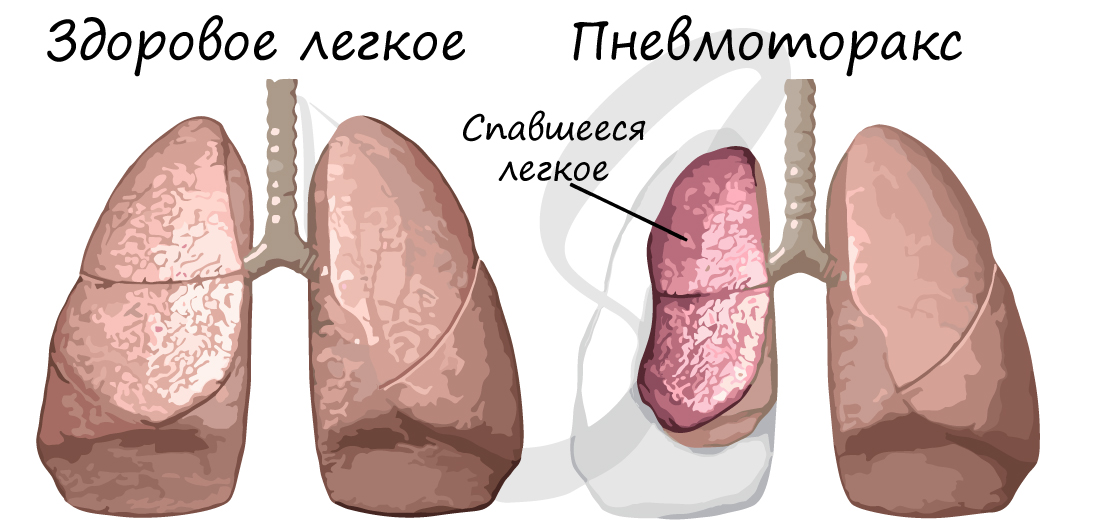

В норме давление в плевральной полости отрицательное, оно обеспечивает растяжение легких. Однако при ранениях грудной

клетки целостность плевральной полости может нарушаться: в таком случае давление в полости становится равным атмосферному.

Нарушение целостности плевральной полости называют — пневмоторакс (от др.-греч. πνεῦμα — дуновение, воздух и θώραξ — грудь).

При наступлении пневмоторакса легкие спадаются и перестают участвовать в дыхании.

Горная и кессонная болезни

Альпинисты и любители горных походов (особенно новички) часто сталкиваются с горной болезнью. Это состояние возникает из-за того,

что при подъеме на высоту парциальное давление кислорода падает, и его концентрация в крови не соответствует потребностям организма

— ниже, чем должна быть.

Поначалу горная болезнь проявляется эйфорией (беспричинной радостью) и учащением пульса. Если покорение горных вершин продолжается,

то к этим симптомам постепенно присоединяется апатия (состояние равнодушия), мышечная слабость, судороги и головная боль.

Что же делать,

спросите вы? Необходимо немедленно прекратить дальнейший подъем, при усилении симптомов — начать спуск. Лучше всего предупредить

горную болезнь, следуя правилу — не увеличивать высоты ночевки более чем на 300-600 метров.

Кессонная болезнь возникает у водолазов, связана с увеличением парциального давления газа — азота, которое возникает при погружении под

воду. Существует закономерность: чем глубже водолаз опускается, тем больше становится растворенного в крови азота. В чем же опасность того, что

азот растворяется в крови?

При резком быстром подъеме растворимость азота в крови понижается, и кровь буквально вскипает. Только представьте, в сосудах

возникают настоящие пузыри газа! Они могут закупорить сосуды легких, сердца, других внутренних органов, в результате чего кровообращение

остановится, и последствия могут быть самыми печальными, вплоть до летального исхода.

Как же предупредить кессонную болезнь? Можно использовать в дыхательной смеси вместо азота газ гелий, который не приводит к таким

последствиям. Также необходимо придерживаться правила постепенного подъема, с остановками, избегать резкого всплытия.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Кессонная болезнь

Кессонная болезнь – это патологическое состояние организма, которое развивается в результате перемещения из области с повышенным атмосферным давлением в область с нормальным давлением. Выраженность кессонной болезни будет зависеть не столько от самого факта смены уровня атмосферного давления, сколько от скорости этого перемещения – чем быстрее, тем проявления кессонной болезни будут больше. Синонимы «паралич водолазов» и «декомпрессионная болезнь». Состояние, аналогичное кессонной болезни, может возникнуть у пассажиров при разгерметизации кабины самолета, который находится на большой высоте.

У кого чаще всего возникает кессонная болезнь

Кессонная болезнь чаще всего возникает у тех людей, кто по роду своей профессиональной деятельности вынужден резко менять уровень атмосферного давления – это водолазы или рабочие, осуществляющие работы глубоко под землей. Однако она может развиться у абсолютно любого человека, который нарушит правила подъема с глубины при занятии дайвингом.

Какие изменения происходят при кессонной болезни

При нахождении человека при повышенном атмосферном давлении, у него в крови меняется газовый состав, так же этому способствует то, что для дыхания водолазам подают не воздух, а специальную газовую смесь, содержащую кислород и гелий. Когда человек совершает быстрый переход от повышенного атмосферного давления к нормальному, газы (главным образом это азот), которые растворились в организме, не успевают выйти с дыханием через легкие, а растворяются в крови в виде пузырьков. После этого эти пузырьки закупоривают сосуды различного калибра, вызывая нарушение кровообращение в тех органах и тканях, которые они кровоснабжают.

Как проявляется кессонная болезнь

Кессонная болезнь по своим клиническим проявлениям может быть очень разнообразной, и зависеть как от количества и размеров пузырьков газов, так от скорости подъема и первоначального состояния организма человека. Однако наиболее часто встречающимися проявлениями нетяжелой кессонной болезни будут:

- Выраженный кожный зуд, который возникает из-за скопления пузырьков газа в коже и подкожной клетчатке.

- Мелкая геморрагическая сыпь на коже всего тела.

- Интенсивные боли в костях и суставах. Наиболее часто боль возникает в коленных, локтевых суставах и бедренных костях. При рентгеновском исследовании можно увидеть пузырьки газов в костях.

- Головокружение, головная боль.

В более тяжелых случаях кессонной болезни могут возникать следующие состояния:

- Инфаркт и некроз костей из-за закупорки пузырьками газов крупных сосудов, питающих кости.

- Нарушение подвижности и чувствительности конечностей, потеря контроля за мочеиспусканием и дефекацией, развитие импотенции из-за поражения нервной системы.

- Острый коронарный синдром из-за закупорки сосудов, питающих сердечную мышцу. Он может проявляться болями и давлением за грудиной, одышкой в покое.

- Серьезные нарушения работы органов пищеварения, органов чувств и других.

Читайте далее

Полипы и аденомы: какие новообразования находят в кишечнике и что с ними делать?

Как диагностируются полипы и аденомы в кишечнике, и что нужно делать с этими новообразованиями?

Что нужно коже малышей: гид по выбору детской уходовой косметики

Как выбрать детскую косметику: гид для родителей

Опубликовано 01.02.2016 21:09, обновлено 20.09.2021 22:26

Использованные источники

Руководство по гематологии / Под ред. Воробьева А.И. – 2005

Пропедевтика внутренних болезней / Мухин Н.А., Моисеев В.С. – 2008

Читайте также

Горная болезнь

Подъем на большую высоту может стать прекрасным отдыхом, а может быть рискованным приключением. Все зависит от того, знает ли турист про горную болезнь

Сидячая работа: 7 главных опасностей

Всем нам хочется вести здоровый образ жизни, быть всегда в хорошей физической форме и прекрасном настроении. Вот только ежедневная работа в офисе этому вовсе не способствует, а посещать спортзал вечером иногда просто лень, либо после трудового дня на него не остается сил. Вкупе с сидячей работой это приводит к весьма плачевным последствиям, о которых мы сегодня и поговорим. Ведь лучше заниматься профилактикой заболеваний, чем потом их лечить.

Кессонная болезнь – это комплекс симптомов, формирующийся при образовании газовых пузырьков в сосудах и тканях на фоне быстрого снижения атмосферного давления. Патология может быть острой либо хронической. Проявляется болями в суставах, мышцах, синдромом Меньера, диспепсией, признаками поражения ЦНС, острой легочной и сердечно-сосудистой недостаточностью. При постановке диагноза используются анамнестические данные и результаты объективного осмотра, для оценки состояния различных органов применяется рентгенография, УЗИ, МРТ, КТ. Лечение – рекомпрессия с последующей медленной декомпрессией, симптоматическая лекарственная терапия.

Общие сведения

Кессонная болезнь (декомпрессионная болезнь, ДКБ) – комплекс изменений, развивающихся при переходе от высокого атмосферного давления к нормальному, реже – от нормального к пониженному. Свое название патология получила от слова «кессон», обозначающего камеру, созданную в 40-х годах XIX века и предназначенную для проведения работ под водой либо в условиях водонасыщенных грунтов. ДКБ считается профессиональным заболеванием подводников и специалистов, работающих в условиях кессонных камер, в отдельных случаях диагностируется у летчиков. В последние годы из-за широкого распространения дайвинга выявляется у других групп населения. Согласно статистическим данным, частота заболевания составляет 2-4 случая на 10 000 погружений.

Кессонная болезнь

Причины

Непосредственной причиной кессонной болезни является быстрое снижение атмосферного давления при изменении глубины погружения в воду, реже – при подъеме самолета на значительную высоту. Чем быстрее изменяется атмосферное давление – тем больше риск возникновения данной патологии. Факторами, увеличивающими вероятность развития заболевания, считаются:

- Старение организма. По мере старения состояние всех органов ухудшается. Это становится причиной снижения компенсаторных возможностей легких и сердца в период изменения давления.

- Переохлаждение. Сопровождается замедлением кровотока в периферических сосудах. Кровь из отдаленных участков тела медленнее поступает в легочные сосуды, газ в меньшей степени выделяется из крови физиологическим путем.

- Обезвоживание. Вязкость крови при данном состоянии увеличивается, что провоцирует замедление кровообращения. При изменении внешнего давления на периферии возникает стаз, который усугубляется формированием пузырьков, блокирующих просвет сосудов.

- Физическая нагрузка. Потенцирует нарушение равномерности кровотока, вследствие чего создаются условия для интенсивного растворения газов в крови с последующим появлением «тихих» пузырьков. Характерной особенностью является отложение микропузырьков в суставах и повышение вероятности возникновения патологии при следующих погружениях.

- Липидемия, излишний вес. Жиры обладают повышенной гидрофобностью, поэтому при их высоком содержании более активно образуются пузырьки. Клетки жировой ткани интенсивно растворяют инертные газы, входящие в состав дыхательных смесей.

- Гиперкапния. Развивается при низком качестве дыхательной смеси или попытках ее «сэкономить», задерживая дыхание. Увеличение количества CO2 провоцирует сдвиг кислотно-основного состояния в кислую сторону. Из-за этого в крови растворяется больше инертных газов.

- Алкогольное опьянение. При приеме алкоголя возникает обезвоживание. Кроме того, молекулы спирта вызывают соединение мелких пузырьков в более крупные и становятся центрами, вокруг которых образуются большие пузыри, закупоривающие кровеносные сосуды.

Патогенез

При повышенном давлении газы дыхательной смеси вследствие диффузии в значительных количествах растворяются в крови капилляров легочной ткани. Когда давление снижается, наблюдается противоположное явление – газы «выходят» из жидкости, формируя пузырьки. Чем быстрее меняется давление, тем интенсивнее становится процесс обратной диффузии. При быстром подъеме кровь пациента «закипает», выделяющиеся газы образуют множество крупных пузырьков, которые могут блокировать сосуды разного калибра и повреждать различные органы.

Крупные пузырьки соединяются с мелкими, к образовавшимся пузырям «прилипают» тромбоциты, формируются тромбы, прикрепляющиеся к стенкам мелких сосудов и перекрывающие их просвет. Часть тромбов отрывается с фрагментами сосудистой стенки, мигрирует по кровеносному руслу и блокирует другие сосуды. При скоплении большого количества таких образований развивается газовая эмболия. При значительном повреждении стенок целостность артериол нарушается, возникают кровоизлияния.

Появление пузырей и образование их комплексов с тромбоцитами запускает каскад биохимических реакций, вследствие которых в кровь выбрасываются различные медиаторы, возникает внутрисосудистое свертывание. Пузырьки также образуются вне сосудистого русла, в суставных полостях и мягкотканных структурах. Они увеличиваются в объеме и сдавливают нервные окончания, провоцируя боли. Давление на мягкотканные образования становится причиной их повреждения с формированием очагов некроза в мышцах, сухожилиях и внутренних органах.

Классификация

Из-за возможности поражения различных органов, существенных различий в тяжести и прогнозе самой рациональной с практической точки зрения считается систематизация типов кессонной болезни на основании преобладающих проявлений. Клиническая классификация М. И. Якобсона представляет собой развернутый вариант выделения степеней заболевания с учетом симптоматики. Различают четыре формы патологии:

- Легкая. Превалируют артралгии, миалгии, невралгии, обусловленные сдавлением нервных окончаний газовыми пузырьками. У ряда больных выявляется ливедо, зуд, сальность кожи, вызванные закупоркой мелких поверхностных вен, протоков сальных и потовых желез.

- Средней тяжести. Преобладают расстройства со стороны вестибулярного аппарата, глаз и ЖКТ, возникающие вследствие эмболии капилляров и артериол лабиринта, скопления газовых пузырей в сосудах брыжейки и кишечнике, преходящего спазма ретинальных артерий.

- Тяжелая. Проявляется быстро нарастающими симптомами поражения спинного мозга, как правило, на уровне среднегрудных сегментов, что обусловлено склонностью миелина к поглощению азота и слабой васкуляризацией среднегрудного отдела, из-за чего активно формирующиеся пузырьки не мигрируют с кровью, а сдавливают нервную ткань. Признаки вовлечения головного мозга выявляются гораздо реже. Возможны расстройства сердечной и дыхательной деятельности.

- Летальная. Возникает при тотальном прекращении кровообращения в легких или продолговатом мозге, развитии острой сердечной недостаточности. Провоцируется образованием большого количества крупных пузырьков, одновременно блокирующих множество сосудов.

Для оценки угрозы жизни больного и определения оптимальной тактики лечения в травматологии и ортопедии также применяют упрощенную классификацию, включающую два типа острой ДКБ. Первый тип характеризуется поражением периферических структур (кожи, мышечно-суставной системы). Второй сопровождается изменениями со стороны нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, при отсутствии лечения возможен смертельный исход. Кроме того, различают хронический вариант кессонной болезни, который может развиваться при наличии острой патологии в анамнезе или без предшествующих острых явлений; диагностируется у людей, продолжительное время трудившихся в условиях кессонов.

Симптомы кессонной болезни

В случае тяжелого поражения проявления могут возникать уже в первые минуты после всплытия, однако чаще клиническая картина декомпрессионной болезни формируется постепенно. У половины больных симптоматика выявляется в течение часа. Через 6 часов признаки патологии обнаруживается у 90% пациентов. Редко наблюдается отсроченное появление симптомов (на протяжении 1-2 суток). При легкой форме отмечаются боли в суставах, костных структурах, мышечной ткани, области спины. Болевой синдром обычно ярче выражен в области плечевых и локтевых суставов. Пациенты описывают ощущения как «сверлящие», «глубокие», усиливающиеся при движениях. Часто отмечается сыпь, зуд кожи, повышенная сальность, мраморность окраски кожных покровов. Возможно увеличение лимфоузлов.

При кессонной болезни средней тяжести наблюдается синдром Меньера, обусловленный поражением органа равновесия и включающий в себя головокружения, головную боль, бледность, потливость, тошноту, рвоту. Нарушения деятельности ЖКТ проявляются болями, рвотой и диареей. Спазм сосудов сетчатки сопровождается возникновением фотоморфопсий, «мушек» и «тумана» перед глазами. Тяжелая форма характеризуется нижней спастической параплегией, тазовыми расстройствами, нарушением чувствительности в нижней половине тела по проводниковому типу. Иногда наблюдаются гемипарезы или гемиплегии, головные боли, нарушения речи, психотические расстройства, имеющие преходящий характер.

Сердечно-сосудистые и дыхательные симптомы обнаруживаются при тяжелой форме и достигают наибольшей выраженности при летальном варианте заболевания. Определяется слабость, бледность, одышка, интенсивная боль в груди, кашель, падение АД. При прогрессировании симптоматики развивается отек легких, дыхание становится частым, поверхностным, пульс замедляется, кожные покровы приобретают синюшный или бледно-серый оттенок. Возможны инфаркты легких и миокарда. Летальная форма сопровождается острой сердечной недостаточностью, асфиксией вследствие блокады легочного кровообращения либо нарушения регуляции дыхания продолговатым мозгом.

Наиболее распространенным проявлением хронической декомпрессионной болезни является деформирующий артроз, обусловленный повторяющимся воздействием мелких пузырьков на костно-суставные структуры. Мнения ученых относительно миодегенерации сердца, раннего атеросклероза и частых заболеваний среднего уха у людей, занятых работами кессонным способом, расходятся. Одни специалисты считают перечисленные патологии следствием повторяющейся субклинической ДКБ, другие – результатом воздействия иных факторов, возникающих при пребывании на большой глубине.

Осложнения

Тип и тяжесть осложнений определяются формой заболевания, своевременностью и адекватностью терапевтических мероприятий. Наиболее распространенными последствиями острой декомпрессионной болезни считаются хронический синдром Меньера и аэропатический миелоз. Другими возможными осложнениями являются пневмония, миокардит, эндокардит, кардиодистрофия, кардиосклероз, парезы, параличи, нарушения чувствительности, асептический остеонекроз.

Диагностика

Острая форма кессонной болезни диагностируется на основании жалоб пациента, анамнестических данных и результатов внешнего осмотра. На рентгенограммах могут обнаруживаться пузырьки газа в суставах, мышечной ткани, фасциях, сухожильных влагалищах. Для определения состояния ЦНС назначают томографические исследования спинного и головного мозга. Подтверждением диагноза является улучшение состояния больного при проведении рекомпрессии. Программа обследования при развитии осложнений определяется характером предполагаемой патологии, может включать ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию, УЗИ, МРТ и КТ различных органов.

Лечение кессонной болезни

Терапию заболевания в зависимости от формы, выраженности симптомов осложнений проводят реаниматологи, врачи-травматологи, профпатологи и другие специалисты. При нерезко выраженных кожных, мышечных и суставных проявлениях допустимо наблюдение в динамике. В остальных случаях показана срочная рекомпрессия в условиях барокамеры. Вначале давление увеличивают до показателей, соответствующих глубине погружения больного. При тяжелом состоянии пострадавшего применяют давление выше исходного. Минимальная продолжительность рекомпрессии составляет 30 минут, при сохранении симптомов процедуру продолжают до нормализации состояния пациента. Затем проводят медленную декомпрессию, снижая давление на 0,1 атмосферу через каждые 10 минут. После снижения давления до 2 атмосфер используют вдыхание кислорода для ускорения процесса выведения азота. При появлении признаков ДКБ после нормализации давления выполняют повторную рекомпрессию.

По показаниям назначают симптоматическую терапию. Осуществляют инфузии раствора глюкозы, плазмы, солевых растворов. Применяют фармпрепараты для нормализации и стимуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. При необходимости в план лечения включают сосудорасширяющие средства. При интенсивном болевом синдроме используют ненаркотические анальгетики. Наркотические фармрепараты не показаны из-за возможного угнетающего действия на дыхательный центр. При миалгиях и артралгиях рекомендуют местные согревающие и обезболивающие препараты. После выхода из барокамеры проводят физиопроцедуры: соллюкс, диатермию, лечебные ванны.

Прогноз и профилактика

Исход ДКБ определяется тяжестью поражения и временем начала рекомпрессии. У 80% пациентов отмечается полное выздоровление. Летальные исходы наблюдаются достаточно редко, обычно при экстренном подъеме или отсутствии специализированной помощи. Профилактика кессонной болезни включает использование качественного оборудования для дайвинга и профессиональных работ на глубине, строгое соблюдение правил подъема с учетом данных специально разработанных таблиц, регулярные медицинские осмотры, исключение факторов, увеличивающих риск ДКБ. Превентивные меры также предполагают установление достаточного временного интервала между первым и последующими погружениями или полетами на воздушном транспорте, ограничение времени пребывания в условиях повышенного давления для водолазов и работников кессонов.

Кессонная болезнь – одна из тех, которые относятся к числу так называемых «профессиональных» заболеваний. Правильное наименование по медицинским справочникам звучит, как декомпрессионная болезнь, или ДКБ. В просторечии ее часто именуют «болезнью водолазов», а сами любители подводного плавания емко называют это заболевание «кессонкой». Что же это за необычная болезнь, свойственная тем, кто часто опускается на глубину моря или под землю?

История и описание недуга

ДКБ – это заболевание, вызванное резким снижением давления вдыхаемых человеком газов – азота, кислорода, водорода. При этом растворенные в человеческой крови, эти газы начинают выделяться в виде пузырьков, которые блокируют нормальное кровоснабжение, разрушают стенки сосудов и клетки. В тяжелой стадии это заболевание способно привести к параличу либо даже летальному исходу. Это состояние зачастую развивается у тех, кто работает в условиях повышенного атмосферного давления в период перехода от него к нормальному давлению без соблюдения должных предосторожностей. Такой переход называется декомпрессией, что и дало название болезни.

Подобную декомпрессию испытывают работники, занимающиеся сооружением мостов, портов, фундаментов для оборудования, роющие подводные туннели, а также шахтеры, занимающиеся разработкой новых месторождений и водолазы, причем, как профессионалы, так и любители подводного спорта. Все эти работы производятся под сжатым воздухом в специальных камерах-кессонах или в специальных гидрокостюмах с системой воздухообеспечения. Давление в них специально увеличивается с погружением, чтобы уравновесить растущее давление водного столба или водонасыщенного грунта над камерой. Пребывание в кессонах, как и подводное погружение, состоит из трех этапов:

- Компрессия (период повышения давления);

- Работа в кессоне (пребывание под стабильно высоким давлением);

- Декомпрессия (период снижения давления при подъеме наверх).

Именно при неправильном прохождении первого и третьего этапов возникает кессонная болезнь.

Потенциальная группа риска – дайверы-любители. Причем новостные сводки часто рассказывают о том, как военным медикам приходится “откачивать” опрометчивых ныряльщиков.

Впервые человечество столкнулось с этим заболеванием после изобретения воздушного насоса и камеры-кессона в 1841 году. Тогда подобными камерами начали пользоваться рабочие при сооружении тоннелей под реками и закреплении опор мостов во влажном грунте. Они начали жаловаться на боли в суставах, онемение конечностей и паралич после возврата камеры к нормальному давлению в 1 атмосферу. Эти симптомы на данный момент называют ДКБ первого типа.

Типология декомпрессионной болезни

Врачи на данный момент разделяют кессонную болезнь на два типа, в зависимости от того, какие органы вовлечены в симптоматику и сложности протекания заболевания.

- Кессонная болезнь I типа характеризуется умеренной опасностью для жизни. При этом типе протекания в заболевание вовлечены суставы, лимфатическая система, мышцы и кожа. Симптомы кессонной болезни первого типа следующие: усиливающаяся боль в суставах (локтевые, плечевые суставы страдают в особенности), спине и мышцах. Болевые ощущения становятся сильнее при движении, они приобретают сверлящий характер. Другими симптомами являются кожный зуд, сыпь, также при этом типе заболевания кожный покров покрывается пятнами, увеличиваются лимфоузлы – лимфаденопатия.

- II тип кессонной болезни значительно опаснее для человеческого организма. Он поражает спинной и головной мозг, дыхательную и кровеносную системы. Этот тип проявляется парезами, затрудненным мочеиспусканием, головной болью, дисфункцией кишечника, шумом в ушах. В особо сложных случаях может наблюдаться потеря зрения и слуха, параличи, судороги с переходом в кому. Реже случается удушье (одышка, боль в груди, кашель), однако это очень тревожный симптом. При длительном пребывании человека в помещениях с повышенным давлением возможен такой коварный симптом, как дисбарический остеонекроз – проявление асептического некроза костей.

Кессонная болезнь проявляется в течение часа после декомпрессии у 50% пациентов. Особенно часто – это наиболее тяжелые симптомы. У 90% признаки развития кессонной болезни обнаруживаются спустя 6 часов после декомпрессии, а в редких случаях (это касается в первую очередь тех, кто после выхода из кессона поднимается на высоту) они могут проявиться даже спустя сутки и более.

Механизм возникновения «проблемы водолазов»

Чтобы понять причины этой болезни, следует обратиться к физическому закону Генри, который гласит, что растворимость газа в жидкости прямо пропорциональна давлению на этот газ и жидкость, то есть, чем выше давление, тем лучше растворяется в крови газовая смесь, которой дышит человек. И обратный эффект – чем быстрее давление понижается, тем быстрее газ выделяется из крови в виде пузырьков. Это касается не только крови, но и любой жидкости в человеческом теле, поэтому кессонная болезнь затрагивает также лимфатическую систему, суставы, костный и спинной мозг.

Образовавшиеся в результате резкого понижения давления пузырьки газов имеют свойство группироваться и блокировать собой сосуды, разрушать клетки тканей, сосуды, либо сдавливать их. В результате в кровеносной системе образуются сгустки крови – тромбы, разрывающие сосуд и приводящие к его некрозу. А пузырьки с кровотоком могут попасть самые отдаленные органы человеческого тела и дальше нести разрушения.

Основные причины кессонной болезни при подводном погружении следующие:

- Резкий безостановочный подъем на поверхность;

- Погружение в холодную воду;

- Стресс или усталость;

- Ожирение;

- Возраст погружающегося человека;

- Перелет после глубоководного погружения;

При погружении в кессоне обычно причинами декомпрессионной болезни являются:

- Длительные работы в условиях повышенного давления;

- Погружение в кессоне на глубину свыше 40 метров, когда давление поднимается свыше 4 атмосфер.

Диагностика и лечение кессонной болезни

Для правильной постановки диагноза врачу требуется предоставить полную клиническую картину симптомов, возникших после декомпрессии. Также специалист при диагностике может опираться на данные таких исследований, как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография головного и спинного мозга, чтобы подтвердить диагноз по характерным изменениям в этих органах. Однако полагаться сугубо на эти методы не стоит – выданная ими клиническая картина может совпадать с течением артериальной газовой эмболии. Если же одним из симптомов стал дисбарический остеонкроз, то выявить его может только сочетание МРТ и рентгенографии.

Кессонная болезнь благополучно излечивается в 80% случаев. Для этого необходимо учитывать временной фактор – чем быстрее выявлены симптомы и оказано лечение, тем быстрее пройдет восстановление организма и выведение пузырьков газа.

Основной метод лечения ДКБ – рекомпрессия. Для этого используется специальное оборудование, подающее в кровь пациента большое количество кислорода, чтобы вымыть излишки азота под повышенным давлением. Этот метод используется прямо на месте нахождения пострадавшего, впоследствии важно транспортировать его в ближайшее медицинское учреждение. В дальнейшем добавляется терапия для ликвидации других симптомов заболевания – снятие боли в суставах, общеукрепляющая и противовоспалительная терапия.

Декомпресионная камера, использующаяся для лечения кессонной болезни.

Чтобы не допустить возникновения ДКБ следует правильно рассчитывать режим декомпрессии, устанавливать верные интервалы между декомпрессионными остановками в процессе подъема на поверхность, чтобы организм успевал адаптироваться к изменяющемуся давлению. Чаще всего этим расчетам занимаются компьютерные программы, предназначенные для этих целей, однако в 50% случаев они не учитывают индивидуальных особенностей каждого водолаза или рабочего кессонной камеры, а также того фактора, что многие из них халатно относятся к выполнению рекомендаций по правильному подъему из области высокого давления на поверхность.

Знать о кессонной болезни необходимо не только тем людям, которые серьезно занимаются работами на большой глубине. Это заболевание в легкой форме может проявиться у любого человека, который решил заняться дайвингом, будучи в отпуске, либо увлекается спелеологией, альпинизмом и другими видами спорта, требующими значительного спуска под воду или в недра земли. Возможно, распознавание симптомов кессонной болезни, знание ее причин и последствий, может помочь впоследствии спасти чью-то жизнь.

Видео: что такое кессонная болезнь

- Как возникает кессонная болезнь?

- Последствия декомпрессионной болезни

- Степени тяжести кессонной болезни

- Хроническая кессонная болезнь

- Симптомы болезни водолазов

- Осложнения ДКБ

- Диагностика

- Лечение

Изображение от chayanuphol на Shutterstock

Кессонная болезнь —патологическое состояние, при котором в сосудах и тканях организма образуются пузырьки газа. Это происходит по причине быстрого снижения атмосферного давления. Иначе заболевание называют декомпрессионной болезнью (ДКБ).

Название «кессонная» происходит от слова «кессон». Данное устройство было изобретено в XIX веке для проведения подводных работ. Конструкция представляла собой камеру, в которой человек спускался под воду. Сначала кессонную болезнь диагностировали у специалистов по подводным работам. Со временем ее распространение стало шире. Иногда такое состояние возникает у летчиков, которые при изменении высоты полета подвергаются воздействию перепадов атмосферного давления. Однако более других этой болезни подвержены дайверы. Поклонники подводного плавания не всегда могут справиться с переходом от высокого давления к нормальному, поэтому у них и развивается «болезнь дайвера». По статистике, на 10 тысяч погружений регистрируют до 4 случаев кессонной болезни. Она может быть не только острой, но и хронической.

Для профилактики заболевания следует использовать качественные дыхательные смеси при погружении, избегать резкого подъема из глубины на поверхность, соблюдать интервалы между погружениями или полетами, проходить профилактические осмотры, если человек занимается работами под водой.

Как возникает кессонная болезнь

Основная причина образования воздушных пузырьков в органах и тканях — резкое снижение атмосферного давления при подъеме на высоту или поверхность воды после погружения. При этом существуют факторы, которые повышают риск развития «болезни дайвера»:

-

возрастные изменения. С возрастом сердцу и легким тяжелее справляться с нагрузками, поэтому кессонная болезнь чаще встречается у людей среднего и зрелого возраста, нежели у молодежи;

-

переохлаждение. Холод ухудшает кровоснабжение органов и тканей. В особенности это касается периферических сосудов. Из-за этого легочные сосуды получают меньше крови, что приводит к задержке газа и образованию пузырьков;

-

повышенная вязкость крови. Такое состояние возникает при обезвоживании. Кровоток замедляется, возникает застой крови в периферических сосудах;

-

опьянение. Прием алкоголя перед погружением опасен для жизни. Спиртное провоцирует обезвоживание, а при содержании спирта в крови воздушные пузырьки становятся более крупными и могут закупорить просвет сосуда;

-

избыточный вес. Если тело содержит большой процент жировой ткани, пузырьки образуются быстрее за счет гидрофобности жира. Кроме того, жиры имеют свойство растворять инертные газы из дыхательных смесей, которыми пользуются дайверы;

-

увеличение концентрации углекислого газа. Данное состояние называют гиперкапнией. Оно возникает при использовании недоброкачественных смесей или при неправильном дыхании под водой. При повышении концентрации СО2 в крови растворяется больше инертных газов;

-

физическая нагрузка. При нагрузках кровоток становится неравномерным. Газы в крови растворяются более интенсивно и появляются воздушные пузырьки. Как правило, они очень маленького размера и локализуются в области суставов. При последующих погружениях кессонная болезнь может проявиться сильнее.

Последствия декомпрессионной болезни

При погружении в воду атмосферное давление повышается. Из-за этого газы дыхательных смесей растворяются в крови капилляров тканей легких. После всплытия, когда давление возвращается к нормальным пределам, происходит противоположное явление. Растворенные в крови газы образуют пузырьки. Если дайвер всплывает быстро, то есть организм не успевает адаптироваться. При несоблюдении скорости подъема кровь словно «закипает». В этот момент образуются не только мелкие, но и крупные пузырьки. Они притягивают к себе тромбоциты, увеличиваясь в размере. Эти соединения могут вызвать тромбоэмболию — закупорку просвета сосуда.

Когда в крови появляется большое количество таких пузырей с тромбоцитами, развивается газовая эмболия. Циркулируя по кровотоку, данные соединения могут повреждать стенки сосудов, провоцируя кровоизлияние.

Кроме сосудов, пузырьки можно обнаружить в полостях суставов и мягких тканях. Газовые соединения сдавливают нервные окончания, вызывают боли по всему телу. Кроме того, могут возникать очаги некроза в мышцах и внутренних органах, что также вызвано сдавливанием.

Степени тяжести кессонной болезни

В зависимости от симптомов выделяют три степени тяжести заболевания:

-

легкая. При легкой степени патологии пациент испытывает боли в мышцах и суставах, что связано с давлением на нервные окончания воздушных пузырьков. Из-за закупорки поверхностных сосудов и потовых желез начинается зуд кожи, она становится более жирной;

-

средняя. Патология средней тяжести вызывает ухудшение координации движений, нарушение зрения, расстройство работы органов ЖКТ. Это связано со скоплением газов в сосудах брыжейки и кишечника;

-

тяжелая. Основной признак патологии — поражение спинного мозга из-за сдавливания нервной ткани. В некоторых случаях в патологический процесс вовлечен головной мозг. Это проявляется нарушениями в работе сердца и дыхательной системы. Кроме этого, в особо тяжелой стадии пузырьки воздуха перекрывают жизненно важные сосуды, что приводит к остановке кровоснабжения легочной ткани, у человека развивается острая сердечная недостаточность.

Даже при умеренной тяжести патологии острая «болезнь дайвера» может приводить к тяжелым поражениям органов и систем. При отсутствии лечения эти состояния угрожают жизни.

Хроническая кессонная болезнь

Этот тип патологии встречается достаточно редко. Ей подвержены люди, которые изо дня в день выполняют профессиональные работы на глубине или регулярно занимаются подводным плаванием.

Симптомы болезни водолазов

Новичкам не всегда удается распознать симптомы кессонной болезни, ведь они нарастают постепенно. Исключением являются самые тяжелые степени заболевания, при которых человек чувствует себя плохо с первых минут после всплытия на поверхность. У большинства людей первые признаки патологии появляются в течение часа и постепенно нарастают в течение пяти-шести часов. Реже всего наступает отсроченная кессонная болезнь. Она появляется через 1-2 дня после погружения.

Симптоматика зависит от степени заболевания. Пациенты с легкой формой патологии ощущают боль в спине и суставах. Обычно сильнее всего болят плечи и локти, боли усиливаются при движении. На коже может появиться сыпь или «мраморный» рисунок. Изменения сопровождаются зудом. У некоторых людей увеличиваются лимфоузлы.

Если степень поражения более тяжелая, у пациента кружится и болит голова, ухудшается слух, появляется потливость, кожа бледнеет. Человек не может заниматься привычной деятельностью из-за мушек и тумана перед глазами. Также появляются боли в животе, которые сопровождаются тошнотой и рвотой, жидким стулом.

У пациентов с тяжелой формой кессонной болезни нарушается чувствительность нижней части тела, наблюдаются спазмы, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией. Если в патологический процесс вовлекается головной мозг, появляются головные боли, развивается временное расстройство речи, ухудшается слух.

Пациенты с тяжелой степенью ДКБ нуждаются в срочном лечении в связи с нарушением дыхательной функции и работы сердца. Болезнь проявляет себя слабостью и одышкой, болью в груди, снижением давления. При отсутствии медицинской помощи развивается острая кислородная недостаточность, также может развиться отек легких, повышается риск инфаркта миокарда. Дыхание становится поверхностным, кожа бледнеет, приобретает синюшность.

При летальной форме заболевания смерть наступает из-за тяжелой сердечной недостаточности, которая вызвана нарушением кровообращения в легких или угнетением дыхательного центра, расположенного в головном мозге.

Если болезнь протекает в хронической форме, в первую очередь страдают суставы и кости. Это приводит к развитию деформирующего артроза. У подводников могут появляться нарушения в работе сердца. Мнения специалистов по поводу сердечных патологий на фоне кессонной болезни расходятся. Многие уверены, что регулярное пребывание на глубине способствует более раннему развитию атеросклероза, миодегенерации сердца.

Осложнения ДКБ

Чаще всего пациенты страдают от хронического синдрома Меньера, при котором патология затрагивает среднее ухо. Человек испытывает головокружение, постепенно ухудшается слух. Еще одно возможное нарушение — аэропатический миелоз, который представляет собой поражение клеток костного мозга.

При средних и тяжелых вариантах заболевания возникают всевозможные сердечные патологии воспалительного и дегенеративного характера. Среди наиболее распространенных — эндокардит и миокардит, кардиосклероз. Со стороны дыхательной системы может развиться пневмония. Из неврологических проявлений болезни чаще всего отмечают парезы, паралич мышц, потерю чувствительности.

Диагностика

При признаках ДКБ необходимо обратиться к травматологу. В зависимости от формы заболевания и его проявлений лечением также занимаются кардиологи, неврологи. Врач осматривает пациента, собирает анамнез. Из аппаратных процедур назначают ЭКГ, рентген, УЗИ внутренних органов, КТ и МРТ.

В обязательном порядке врач оценивает работу сердца и легких, состояние спинного и головного мозга. При обследовании на рентгене можно увидеть пузырьки газа в тканях и суставах, что подтверждает кессонную болезнь.

Лечение

При незначительных проявлениях болезни пациент находится дома или в больнице под наблюдением врача. При средней и тяжелой степенях необходимо провести рекомпрессию, которая проходит в барокамере и позволяет нормализовать состояние пациента.

Рекомпрессия состоит из нескольких этапов. Сначала давление повышается, как будто человек снова находится на глубине. В таких условиях человек находится от получаса и более. После нормализации состояния давление постепенно снижают, имитируя подъем на поверхность воды. Также производится подача кислорода, который вытеснит азот из крови. В некоторых случаях процедуру приходится повторять.

Если у пациента развились осложнения, то назначают симптоматическое лечение, физиотерапию. По статистике, 80% людей с «болезнью дайвера» возвращаются к прежней жизни без последствий для здоровья при своевременном лечении.

Г. И. Лернер

Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ

Окончание. См. №

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9/2009

13. Почему палец, туго перетянутый резинкой или жгутом, сначала багровеет, а спустя время становится светлее?

Отвечая на этот вопрос, нужно подумать о том, какие процессы нарушаются в связи с перетяжкой пальца.

Элементы правильного ответа

1. При перетяжке пальца нарушается поступление в его сосуды артериальной крови и отток венозной – палец багровеет.

2. Увеличивается количество межтканевой жидкости – палец светлеет.

Ответьте самостоятельно

• Какие жидкости составляют внутреннюю среду организма и как происходит их движение?

• Что называется гомеостазом и каким механизмом он регулируется?

14. Почему вакцина против одного инфекционного заболевания не предохраняет человека от другого инфекционного заболевания?

Элементы правильного ответа

1. Возбудители каждого заболевания специфичны, т.е. содержат свойственные именно им антигены.

2. Антитела, связывающие антиген, строго специфичны к нему и не способны связывать другие антигены.

Пример: антигены чумных бактерий не будут связываться антителами, вырабатывающимися против возбудителей холеры.

Ответьте самостоятельно

• В целях профилактики столбняка здоровому человеку ввели противостолбнячную сыворотку. Правильно ли поступили медики? Ответ поясните.

• Заболевшему дифтерией человеку сделали противодифтерийную прививку. Правильно ли поступили медики? Ответ поясните.

15. К каким последствиям может привести неполное закрытие трехстворчатого клапана сердца?

Элементы правильного ответа

1. Неполное закрытие трехстворчатого клапана может привести к обратному забросу крови в большой круг кровообращения.

2. Могут возникнуть застой крови в большом круге и отеки конечностей.

Примечание: названные последствия легко вытекают из простого рассуждения, нужно только вспомнить, что трехстворчатый клапан находится между правым желудочком и правым предсердием. Могут быть и другие, более серьезные, последствия.

Ответьте самостоятельно

• Почему кровь движется в одном направлении?

• Почему кровь по сосудам течет непрерывно?

• Где скорость движения крови выше: в аорте или капиллярах и почему?

• Какие факторы обеспечивают движение крови по венам?

• Опишите путь лекарственного препарата от предплечья правой руки до сосудов головного мозга.

16. В чем заключаются различия между механизмами регуляции дыхания при чихании вследствие раздражения слизистой оболочки носа и при возобновлении дыхания после его длительной задержки?

Элементы правильного ответа

1. Чихание – защитный дыхательный рефлекс, механизм регуляции дыхания – рефлекторный.

2. Механизм возобновления дыхания после задержки – гуморальный, это реакция дыхательного центра головного мозга на повышение концентрации углекислого газа в крови.

Ответьте самостоятельно

• Почему человек непроизвольно задерживает дыхание при вхождении в ледяную воду?

• В каких случаях желательно надевать марлевую повязку или респиратор и почему?

17. Почему в каждом отделе пищеварительной системы работают свои определенные ферменты?

Элементы правильного ответа

1. В каждом отделе пищеварительной системы существует определенная кислотность и температура среды, в которых соответствующие ферменты работают наиболее эффективно. Поэтому в каждом отделе и расщепляются определенные питательные вещества (углеводы, белки, жиры).

2. Ферменты функционируют только в определенном диапазоне рН среды и расщепляют строго определенные вещества, т.е. ферменты специ-

фичны.

Ответьте самостоятельно

• Почему белки начинают расщепляться только в желудке?

• Какие процессы происходят при поступлении пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку?

18. Чем опасно воспаление слизистой оболочки желудка?

Элементы правильного ответа

1. При воспалении слизистой желудка она становится менее защищенной от воздействия соляной кислоты и ферментов.

2. Воспаление слизистой оболочки желудка приводит к гастриту, а затем и к язве желудка.

Ответьте самостоятельно

• Каковы причины возникновения гастрита и язвы желудка?

• Какие меры профилактики могут предотвратить заболевания гастритом и язвой желудка?

19. Представьте себе, что человек, сохранив все свои особенности примата, стал холоднокровным. Как это скажется на его жизнедеятельности?

Элементы правильного ответа

1. Снижение температуры тела приведет к снижению скорости биохимических реакций.

2. Все рефлексы человека замедлятся, скорость его поведенческих реакций уменьшится. Такой переход может оказаться гибельным для человека.

Ответьте самостоятельно

• Чем отличается холоднокровность от теплокровности?

• В чем заключается противоположность реакций обмена веществ в организме?

20. Почему в почках или мочевом пузыре человека образуются камни?

Элементы правильного ответа

1. Камни образуются из-за избытка солей в моче.

2. Камни образуются из-за недостатка в моче веществ, препятствующих их образованию.

Ответьте самостоятельно

• К чему может привести образование камней в почках или мочевом пузыре?

• Какова профилактика образования камней в почках или мочевом пузыре?

21. Почему не рекомендуется слишком долго загорать?

Элементы правильного ответа

1. Длительное пребывание на солнце ведет к ожогам кожи и тепловым ударам.

2. Ультрафиолетовое излучение в больших дозах может спровоцировать рост злокачественных опухолей.

Ответьте самостоятельно

• Почему детям полезно принимать кратковременные солнечные ванны?

• В чем заключается терморегулирующая функция кожи?

22. Почему при взлете и посадке самолета человек испытывает боль в ушах?

Элементы правильного ответа

1. При взлете и посадке происходит изменение давления воздуха на барабанную перепонку как со стороны внешней среды, так и со стороны среднего уха.

2. При взлете давление со стороны среднего уха выше, а при посадке оно понижается, но возрастает давление на барабанную перепонку со стороны наружного слухового прохода.

Ответьте самостоятельно

• Зачем предлагают приоткрыть рот или сосать леденцы в салоне самолета во время взлета и посадки?

• Что такое кессонная болезнь и чем она опасна?

• Почему ловцы жемчуга погружаются в воду быстро, а выныривают медленно?

Ответы на эти вопросы можно найти в Интернете или дополнительной литературе.

23. Почему заболевания щитовидной железы чаще встречаются у жителей горных районов и каковы меры профилактики этих заболеваний?

Элементы правильного ответа

1. В горных районах в воде обычно содержится мало йода.

2. В рацион необходимо вводить продукты, содержащие йод.

Ответьте самостоятельно

• К каким последствиям может привести нехватка гормонов щитовидной железы?

• По каким признакам ставится диагноз «сахарный диабет»?

• Какие нелекарственные меры снижения уровня глюкозы в крови вы порекомендовали бы человеку с незначительно повышенным ее содержанием?

24. Какими механизмами регулируются роды у человека?

Элементы правильного ответа

1. Нервным механизмом: возбуждение рецепторов матки приводит к ее сокращению.

2. Гуморальным механизмом: выработка гормонов стимулирует сокращение мышц матки.

Ответьте самостоятельно

• Чем отличаются мужские половые клетки от женских?

• Почему яйцеклетку оплодотворяет только один сперматозоид?

Вопросы уровня С2

Умение работать с текстом и рисунком

1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

1. Скелет человека состоит из скелета головы, скелета туловища, скелета поясов конечностей и скелета свободных конечностей. 2. Скелет позвоночника состоит из 30 позвонков. 3. Позвоночный столб делится на следующие отделы: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. 4. В шейном отделе всегда 8 позвонков. 5. В остальных отделах количество позвонков непостоянно. 6. В связи с переходом человека к прямохождению в его позвоночнике сформировались 4 изгиба, благодаря которым происходит амортизация при ходьбе, беге, прыжках.

Элементы правильного ответа

(Дается только подсказка, позволяющая найти точный ответ.)

Ошибки допущены в предложениях 2, 4, 5.

В предложении 2 неверно указано количество позвонков в позвоночном столбе.

В предложении 4 неправильно указано количество позвонков в шейном отделе.

В предложении 5 ошибка допущена в указании на изменчивость состава отделов позвоночника.

2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

1. В 1908 г. И.П. Павлов открыл явление фагоцитоза, которое лежит в основе клеточного иммунитета. 2. Иммунитет – это невосприимчивость организма к инфекциям и чужеродным веществам – антигенам. 3. Иммунитет может быть специфическим и неспецифическим. 4. Специфический иммунитет – это реакция организма на действие неизвестных чужеродных агентов. 5. Неспецифический иммунитет обеспечивает защиту от знакомых организму антигенов. 6. Иммунитет может осуществляться как специальными клетками – фагоцитами, так и антителами – белковыми молекулами, содержащимися в лимфоцитах крови.

Элементы правильного ответа

Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 5.

В предложении 1: вспомните, кому принадлежит заслуга открытия явления фагоцитоза.

В предложениях 4 и 5: вспомните значение терминов «специфический» и «неспецифический».

3. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

1. В первой половине XIX в. немецкие ученые М.Шлейден и Т.Шванн сформулировали клеточную теорию. 2. Однако родоначальником клеточной теории считают Антония ван Левенгука, который описал микроскопическое строение пробковой ткани растения. 3. Основным положением клеточной теории Шлейдена и Шванна является следующее: «Все организмы – вирусы, бактерии, грибы, растения и животные – состоят из клеток». 4. Впоследствии Рудольф Вирхов утверждал, что «каждая новая клетка образуется путем почкования материнской клетки».

5. Современная клеточная теория утверждает, что все клетки многоклеточного организма сходны по своему строению и функциям. 6. Все клетки в зависимости от их строения делятся на эукариотические и прокариотические.

Элементы правильного ответа

Ошибки допущены в предложениях 2, 3, 4.

В предложении 2 неправильно указано имя ученого.

В предложении 3 неправильно составлен перечень организмов, имеющих клеточное строение.

В предложении 4 утверждение Р.Вирхова воспроизведено с ошибкой.

4. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

1. Сосуды кровеносной системы человека разделяются на артерии, капилляры и вены. 2. Артерии несут кровь от сердца. 3. Вены несут кровь к сердцу. 4. Капилляры – это самые тонкие сосуды, состоящие из двух слоев клеток. 5. Из капилляров большого круга к органам и тканям поступают углекислый газ и продукты обмена. 6. Из клеток в капилляры поступают кислород и питательные вещества.

Элементы правильного ответа

Ошибки допущены в предложениях 4, 5, 6.

В предложении 4 неверно описано строение капилляров.

В предложении 5 неверно указаны вещества, поступающие из капилляров в ткани.

В предложении 6 неверно указаны вещества, поступающие из тканей в капилляры.

5. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

1. Гуморальная регуляция функций организма осуществляется с помощью гормонов и других веществ. 2. Гормоны выделяются в кровь железами внутренней секреции. 3. К ним относятся щитовидная железа, гипофиз, надпочечники и поджелудочная железа. 4. Помимо желез внутренней секреции существуют железы смешанной и внешней секреции. 5. Железы внутренней секреции имеют выводные протоки, по которым гормоны поступают к органам-мишеням. 6. Гуморальная регуляция осуществляется с большей скоростью, чем нервная.

Элементы правильного ответа

Ошибки допущены в предложениях 3, 5, 6.

В предложении 3 неточно названы железы внутренней секреции.

В предложении 5 неверно указан признак желез внутренней секреции.

В предложении 6 допущена ошибка в сравнении скоростей нервной и гуморальной регуляции.

6. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

1. У человека трубчатый тип нервной системы. 2. Нервную систему человека разделяют на центральную и вегетативную. 3. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. 4. Вегетативная нервная система состоит из нервных волокон, координирующих деятельность скелетных и гладких мышц, а также внутренних органов и желез. 5. Принцип координационной деятельности нервной систе-

мы – рефлекторный. 6. В результате возбуждения рецепторов импульс по нервному волокну передается непосредственно на рабочий орган, который отвечает на раздражение определенным образом.

Элементы правильного ответа

Ошибки допущены в предложениях 2, 4, 6.

В предложении 2 неверно указано деление нервной системы на части.

В предложении 4 обратите внимание на мышцы, названные в предложении, и их связь с вегетативной нервной системой.

В предложении 6 неверно указан механизм передачи нервного импульса.

7. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

1. Работой органов дыхания управляет дыхательный центр. 2. Он находится в продолговатом мозге. 3. Сигналом для возбуждения дыхательного центра является изменение концентрации кислорода в крови. 4. Вдох и выдох координируется одной группой нервных клеток, расположенных в продолговатом мозге. 5. Работа дыхательного аппарата не подчиняется воле человека. 6. Сильные эмоции изменяют частоту дыхания человека.

Элементы правильного ответа

Ошибки допущены в предложениях 3, 4, 5.

В предложении 3 обратите внимание на указанную причину возбуждения дыхательного центра.

В предложении 4 ошибочно указано количество групп нервных клеток в дыхательном центре.

В предложении 5 дана ошибочная характеристика работы дыхательного аппарата.

Задания в рисунках

1. Какими тканями образована кожа человека? Чем различаются эти ткани?

Элементы правильного ответа

1. Верхний слой кожи образован эпидермисом – покровной тканью.

2. Под эпидермисом находится дерма, или собственно кожа. Она образована соединительной тканью.

3. В дерме разбросаны нервные клетки – рецепторы, а также мышцы, поднимающие волосы.

2. Какой процесс показан на рисунке? Опишите этот процесс.

Элементы правильного ответа

1. На рисунке показаны этапы выработки условного слюноотделительного рефлекса:

– выделение слюны при предъявлении пищи – безусловно-рефлекторная реакция, возбуждены центры пищеварения и слюноотделения;

– возбуждение зрительного центра светом лампочки в отсутствие пищи;

– сочетание кормления с зажиганием лампочки, формирование временной связи между центрами зрения, пищеварения и слюноотделения;

– после многократных повторений этапа (в) вырабатывается условный слюноотделительный рефлекс только на свет.

2. Вывод: после многократного сочетания действий условного и безусловного раздражителей вырабатывается условный рефлекс на действие условного раздражителя.

3. Опишите механизм сокращения мышц, указав источник энергии.

Элементы правильного ответа

1. Мышца сокращается рефлекторно в результате возбуждения мышечных волокон нервными импульсами.

2. При сгибании руки в локте двуглавая мышца сокращается, а трехглавая мышца расслабляется.

3. Для сокращении мышц используется энергия АТФ.

4. Какой процесс показан на рисунке? Что обозначено цифрами 1 и 2?

Элементы правильного ответа

1. На рисунке показан процесс образования лимфы из крови и тканевой жидкости.

2. Цифрой 1 обозначен капилляр с клетками крови и плазмой.

3. Цифрой 2 обозначен лимфатический капилляр, в который собирается тканевая жидкость.

5. Какие виды кровеносных сосудов изображены на рисунке? Чем они отличаются друг от друга и каковы их функции?

Элементы правильного ответа

На рисунке изображены кровеносные сосуды.

1. Артерии (а) – упругие сосуды, несущие артериальную кровь от сердца. В стенках артерий хорошо развит мышечный слой.

2. Вены (б) – эластичные сосуды, в стенках которых мышечный слой развит слабее, чем в стенках артерий. Снабжены клапанами, препятствующими обратному току крови. Несут кровь от органов к сердцу.

3. Капилляры (в) – сосуды, стенки которых образованы одним слоем клеток. В них происходит газообмен между кровью и тканями.

6. На фотографиях показаны аквалангисты и альпинист. В чем заключаются причины изменения дыхания при глубоком погружении (у аквалангистов) и подъеме на высоту более 4 тыс. м (у альпинистов)?

Элементы правильного ответа

1. У аквалангистов может возникнуть кессонная болезнь, причиной которой является бурное выделение азота при быстром снижении давления во время подъема. Могут частично разрушиться ткани, наступить судороги, паралич и т.д.

2. У альпинистов затруднения в дыхании связаны с горной болезнью, возникающей в результате низкого давления кислорода в атмосфере.

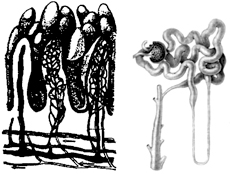

7. Какие структуры изображены на рисунке? Что в них происходит?

Элементы правильного ответа

1. Слева показаны ворсинки тонкого кишечника человека, в которых происходит всасывание питательных веществ в кровь.

2. Справа показан нефрон, в котором происходит фильтрация плазмы крови и образование мочи.

Вопросы уровня С3

1. Почему в клетках человеческого организма постоянно синтезируются новые органические вещества?

Отвечая на этот вопрос, следует обобщить знания о строении и основных функциях органических веществ и затем объяснить, почему их запасы должны постоянно пополняться.

Элементы правильного ответа

1. Органические вещества имеют сложное строение и постоянно расщепляются в процессе обмена веществ.

2. Органические вещества являются источниками строительного материала организма, а также пищи и энергии, которые необходимы для жизнедеятельности организма.

3. Так как пища и энергия постоянно расходуются, то нужно пополнять их резервы, т.е. синтезировать органические вещества. Кроме того, из аминокислот, поступивших в клетки, синтезируются собственные белки организма человека.

Ответьте самостоятельно

• Зачем нужны белки в организме человека?

• Откуда организм человека берет энергию для своей жизнедеятельности?

• Какова роль органических веществ в организме человека?

2. Почему кровь, костную ткань и жировую клетчатку относят к одному виду тканей? Какому?

Элементы правильного ответа

1. Эти ткани обладают общим признаком – хорошо развитым межклеточным веществом.

2. Эти ткани имеют общее происхождение. Они развиваются из мезодермы.

3. Эти ткани относят к соединительным тканям.

Ответьте самостоятельно

• Почему органы человека, как правило, образованы несколькими видами тканей?

• Чем можно объяснить, что нервная система птиц и человека развивается из одних и тех же зародышевых листков, а сами системы значительно отличаются друг от друга уровнем развития?

3. Почему регуляция функций организма названа нейрогуморальной? Как она осуществляется?

Элементы правильного ответа

1. В регуляции деятельности организма человека участвуют две системы: нервная и эндокринная.

2. Нервная система обеспечивает рефлекторную деятельность организма.

3. Гуморальная регуляция основана на действии гормонов, выделение которых в кровь контролируется нервной системой.

Ответьте самостоятельно

• Как функционально связаны между собой нервная и эндокринная системы?

• Каким образом поддерживается относительно постоянный уровень гормонов в крови человека?

• В чем заключаются различия между нервной и гуморальной регуляцией организма?

Ответ представьте в виде таблицы.

Элементы правильного ответа

|

|||||||||||||||

|

4. Чем можно объяснить, что центры регуляции таких жизненно важных функций, как дыхание, пищеварение, размножение, находятся в продолговатом мозге, а не в коре больших полушарий? |

Элементы правильного ответа

1. Продолговатый мозг – наиболее древняя часть головного мозга.

2. Дыхание, питание, размножение появились вместе с возникновением животного мира, т.е. это самые древние функции организма.

3. Кора головного мозга – сравнительно молодая часть мозга. У высших животных она контролирует все функции организма, в том числе и перечисленные в задании.

Ответьте самостоятельно

• Какова роль продолговатого мозга в регуляции процессов жизнедеятельности человека?

• Где расположены центры безусловных рефлексов?

5. Назовите основные отличия условных рефлексов от безусловных.

Элементы правильного ответа

1. Безусловные рефлексы – видовые, условные – индивидуальные.

2. Безусловные рефлексы – врожденные, условные – приобретенные.

3. Безусловные рефлексы – постоянные, условные – временные.

4. Безусловные рефлексы контролируются спинным мозгом и стволом головного мозга, условные – корой головного мозга.

5. Безусловные рефлексы вызываются определенным раздражителем, условные – любым.

Ответьте самостоятельно

• Как вырабатываются условные рефлексы?

• В чем заключаются основные идеи учения И.П. Павлова об условных рефлексах?

6. Опишите механизм возникновения изображения на сетчатке глаза и его восприятие человеком.

Элементы правильного ответа

1. Лучи света отражаются от предмета.

2. Лучи фокусируются хрусталиком и, пройдя через стекловидное тело, попадают на сетчатку.

3. На сетчатке формируется действительное, уменьшенное, перевернутое изображение предмета.

4. Сигналы от сетчатки передаются по зрительному нерву и достигают зрительной зоны коры головного мозга.

5. Изображение предмета анализируется в зрительной зоне коры мозга и воспринимается человеком в его реальном, неперевернутом виде.

Ответьте самостоятельно

• В чем заключается общность принципа действия анализаторов?

• Почему при боковом зрении человек практически не различает цвета предметов?

• Как работает вестибулярный аппарат?

7. Каковы функции второй сигнальной системы у человека?

Элементы правильного ответа

1. Вторая сигнальная система связана с появлением у человека речи.

2. Речь позволяет общаться с помощью символов – слов и других знаков.

3. Слово может быть конкретным, обозначающим определенный предмет или явление, и абстрактным, отражающим смысл понятий, явлений.

Ответьте самостоятельно

• Что человек обозначает словами?

• Чем высшая нервная деятельность человека отличается от высшей нервной деятельности животных?

• Какие виды памяти вам известны и каковы их функции?

8. Чем вызывается сокращение мышцы?

Элементы правильного ответа

1. Нервный импульс.

2. Выделение медиатора ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе.

3. Ионы кальция, участвующие в мышечном сокращении.

Ответьте самостоятельно

• Каковы причины утомления мышц и как оно развивается?

• Запас каких химических веществ необходимо постоянно пополнять для эффективной работы мышц и почему?

9. Приведите примеры профилактических мер для сохранения правильной осанки человека.

Элементы правильного ответа

1. Не надо сутулиться, ходить нужно держа голову прямо, расправив плечи.

2. Нельзя носить тяжести только в одной руке.

3. При ходьбе не следует запрокидываться назад.

4. Сидеть желательно прямо, не опираясь на спинку стула и не искривляя позвоночника.

Ответьте самостоятельно

• К каким анатомо-физиологическим последствиям в строении скелета может привести нарушение осанки?

• Перечислите особенности скелета, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.

10. Почему необходимо поддерживать определенный уровень глюкозы в крови?

Элементы правильного ответа

1. Нарушение уровня глюкозы в крови может привести к серьезным заболеваниям.

2. Стойкое повышение уровня глюкозы может привести к сахарному диабету – болезни, вызывающей другие заболевания.

3. Снижение уровня глюкозы может привести к нарушениям в работе мозга, клеткам которого глюкоза необходима.

11. Как связаны между собой имена Э.Дженнера, Л.Пастера и И.Мечникова? В чем их заслуги перед наукой и человечеством?

Элементы правильного ответа

1. Дженнера можно считать первооткрывателем явления иммунитета. Он первым сделал противооспенную прививку.

2. Пастер создал вакцины против нескольких инфекционных заболеваний: бешенства, сибирской язвы. В его лаборатории работал И.Мечников.

3. Мечников открыл явление фагоцитоза. Это открытие стало основой для создания теории иммунитета.

Ответьте самостоятельно

• Какие работы Л.Пастера оказали большое влияние на развитие науки и в чем оно заключается?

• Почему И.Мечникова и Л.Пастера считают основоположниками иммунологии?

12. Представьте себе, что вы работаете в лаборатории И.П. Павлова. Зайдя в лабораторию, вы видите собаку, у которой выделяется через фистулу желудочный сок без всякого приема, вида или запаха пищи, и докладываете об этом академику. Павлов не верит вам и объясняет, почему он не верит. В чем заключаются его доводы и как вы можете проверить и доказать свои предположения?

Элементы правильного ответа

1. Павлов считает, что в ваших карманах либо есть остатки пищи, либо ваши руки или одежда пахнут знакомой собаке едой. Следовательно, желудочный сок выделяется условно-рефлекторно.

2. Вы можете сменить одежду, вымыть руки, вновь почистить зубы и проверить, будет ли в этом случае выделяться у собаки желудочный сок. Если ваши результаты подтвердятся, то правы вы, если же нет, то Павлов.

Ответьте самостоятельно

• Как вы думаете, почему И.П. Павлову за исследование процессов пищеварения у животных была присуждена Нобелевская премия?

• Какими механизмами и как регулируется деятельность пищеварительной системы человека?

• Почему заболевшему инфекционной болезнью человеку вводят сыворотку, а в профилактических целях здоровым людям делают прививки?

• Какие биологические проблемы встают на пути исследователей, занимающихся пересадкой органов и тканей.

Отвечая на вопросы 13–15, вы должны подумать, по каким причинам происходит тот или иной процесс, о котором говорится в условии вопроса. Не нужно детально описывать сам процесс, если это не требуется. Необходимо, поняв смысл вопроса, написать именно о факторах, влияющих на конкретный процесс.

13. При каких условиях можно реципиенту переливать кровь донора? Ответ поясните.

Элементы правильного ответа

1. Группа крови донора должна быть такой, чтобы эту кровь можно было переливать реципиенту.

2. Кровь донора должна иметь резус-фактор такой же, как у реципиента.

3. Донор должен быть здоров, его кровь не должна содержать вирусов (ВИЧ, вирусы гепатитов) и других возбудителей инфекционных заболеваний.

Ответьте самостоятельно

• У донора вторая резус-положительная группа крови. Каким реципиентам нельзя переливать эту кровь?

• Каким образом происходит заражение ВИЧ? Почему невозможно заражение воздушно-капельным путем, через рукопожатие или пищевые про-

дукты?

14. Какие факторы влияют на передвижение лимфы и крови в организме?

Элементы правильного ответа

На движение крови и лимфы по сосудам влияют следующие факторы.

1. Частота и сила сердечных сокращений.

2. Эластичность стенок сосудов и их просвет.

3. Состояние клапанов в венах и лимфатических сосудах.

4. Сокращения скелетных мышц.

Ответьте самостоятельно

• Каковы функции крови и лимфы в организме и чем обеспечивается их выполнение?

• Как строение сердца способствует выполнению им его функций?

15. Какие процессы происходят при вдохе и выдохе?

Элементы правильного ответа

1. При вдохе происходит опускание диафрагмы, сокращение межреберных мышц, снижение давления в плевральной полости.

2. При выдохе происходит подъем диафрагмы, расслабление межреберных мышц, повышение давления в плевральной полости.

3. При вдохе воздух из атмосферы поступает в легкие, при выдохе – из легких в атмосферу.

Ответьте самостоятельно

• В чем заключаются особенности внешнего, тканевого и клеточного дыхания?

• Какие особенности строения дыхательных путей и кровеносной системы человека обеспечивают процессы дыхания?

16. Из чего состоит желудочный сок?

Элементы правильного ответа

Ответ на этот вопрос не требует точного знания химического состав желудочного сока. Зная, какие процессы происходят в желудке, вы можете сделать заключение о составе желудочного сока.

1. В желудочном соке присутствуют ферменты, расщепляющие белки.

2. В желудочном соке содержится защитная слизь, выделяемая железами желудка.

3. В нем содержится соляная кислота.

Ответьте самостоятельно

• Какие соки и ферменты обеспечивают процесс пищеварения в организме человека?

• Чем различаются процессы пищеварения в разных отделах пищеварительной системы человека?

• Какова связь между курением и язвой желудка?

17. Почему человек не может питаться только белковой пищей?

Элементы правильного ответа

1. Белки – достаточно прочные органические молекулы, структура которых стабилизируется несколькими видами связей.

2. Белки расщепляются в организме в последнюю очередь, после жиров и углеводов.

3. При питании только белковой пищей скорость поступления энергии, необходимой для поддержания жизнедеятельности организма человека, будет недостаточна.

4. Для нормального функционирования организму человека необходимы разнообразные вещества. Не все они могут быть синтезированы в организме человека из белков.

5. Продукты распада белков токсичны для организма (например, мочевина). При избытке белковой пищи нагрузка на органы выделения увеличивается, что может привести к их заболеванию.

Ответьте самостоятельно

• Чем опасно для человека белковое голодание?

• Что происходит в ходе диссимиляции и ассимиляции? Как связаны между собой эти процессы?

18. Какие показатели в результатах анализа мочи могут свидетельствовать о заболевании почек?

Вспомните, какие вещества фильтруются, а какие не должны фильтроваться через почечные клубочки и капилляры извитых канальцев.

Элементы правильного ответа

1. Присутствие в моче сахара.

2. Присутствие в моче белков.

3. Повышенное содержание эритроцитов и лейкоцитов.

Ответьте самостоятельно

• Достаточно ли для нормальной работы организма образования только первичной мочи? Ответ аргументируйте.

• Что происходит в организме человека, если его почки не справляются со своими функциями?

19. Какова роль плаценты в развитии человека?

Элементы правильного ответа

1. Плацента связывает организм матери и плода.

2. Через плаценту плод снабжается всеми питательными веществами и кислородом.

3. Через плаценту удаляются продукты жизнедеятельности плода.

4. Плацента предотвращает иммунную несовместимость матери и плода.

Ответьте самостоятельно

• Как происходит обмен веществ у плода, находящегося в чреве матери?

• Почему человек относится к классу млекопитающих?

20. Почему, несмотря на широкую антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, молодые люди продолжают употреблять спиртные напитки и наркотики?

Элементы правильного ответа

1. Телевидение и другие средства массовой информации способствуют идеализации дурных наклонностей: боевики, сериалы, в которых герои пьют и курят, широко распространены.

2. Подростки подражают старшим.

3. Невежественность, отсутствие увлечений, малограмотность способствуют развитию алкоголизма и наркомании.

Ответьте самостоятельно

• Как связано здоровье человека с уровнем культуры в обществе? Ответ подтвердите примерами.

• Объясните возможные причины зависимости человека от пагубных привычек.

Эволюционное учение

Вопросы уровня С1

1. Докажите, что создание эволюционного учения оказало влияние на мировоззрение людей.

Элементы правильного ответа

1. Эволюционное учение провозгласило изменяемость органического мира, что серьезно поколебало идею сотворения мира.