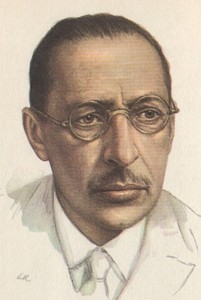

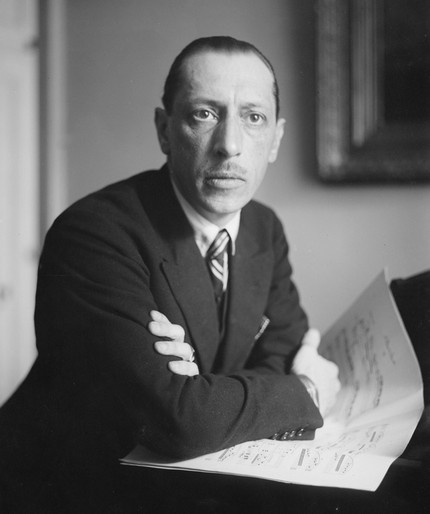

Здесь вы услышите лучшие произведения Стравинского. Игорь Стравинский (17 июня 1882 – 6 апреля 1971) широко считается одним из самых важных и влиятельных композиторов 20-го века. Хотя он сочинял шедевры почти для всех жанров, он особенно известен своей балетной музыкой, которую он сочинил для балета Дягилева, включая «Жар-птицу», «Петрушку» и «Весну священную», которая, как известно, вызвала бунт на своей премьере в Париже. В течение долгой карьеры Стравинский сочинил удивительно широкий спектр музыки, и его работы охватывали такие разные стили, как романтизм, неоклассицизм и сериализм. И все же Стравинский – один из самых узнаваемых из всех композиторов. Отличительные черты стиля Стравинского – русские народные интонации, ритмическая энергия и оркестровая виртуозность.

Лучшие произведения Стравинского: 10 основных произведений великого композитора

Обряд весны

«Весна священная», одно из лучших произведений Стравинского, впервые была исполнена Русскими балетами Дягилева в 1913 году и вызвала общественный резонанс. Зрители были настолько возмущены авангардной партитурой Стравинского и хореографией Нижинского, что многим казалось, что это работа сумасшедшего, но сейчас она широко считается одним из самых влиятельных музыкальных произведений 20 века. Леонард Бернстайн описал «Весну священную» как «самое важное музыкальное произведение ХХ века».

Жар-птица

«Жар-птица» – это балетно-оркестровое концертное произведение Стравинского, написанное для парижского сезона «Русских балетов» Дягилева 1910 года. Балет важен не только как первый международный успех в карьере Стравинского, но и как начало сотрудничества Дягилева и Стравинского, в результате которого были поставлены знаменитые балеты «Петрушка» и «Весна священная». Пьянящая смесь восточных музыкальных специй в «Жар-птице» выводит пикантную оркестровку Римского-Корсакова и томную мелодическую манеру Бородина на новый уровень восторженного балетного самовыражения.

Петрушка

Петрушка рассказывает историю любви и ревности трех кукол и объединяет музыку, танец и дизайн в единое целое. Первоначально произведение предназначалось для концертного зала, пока Дягилев не убедил Стравинского превратить музыку в балет. Для музыки характерен так называемый аккорд «Петрушка» (состоящий из трезвучий до мажор и мажор F♯, играемых вместе), устройство битональности, предвещающее появление главного героя.

Агон

В 1950-е годы Стравинский дал своему творческому воображению последний толчок, применив двенадцатитоновую технику Шенберга, известную как сериализм, в поздних шедеврах, включая балет «Агон». Критики назвали его премьеру в исполнении New York City Ballet в декабре 1957 года вехой в истории современного танца, «живым учебником искусства сочетания музыки и движения». Сотрудник Стравинского, хореограф Джордж Баланчин, сказал, что «Агон» – «самая совершенная работа», появившаяся в результате их долгого сотрудничества.

Аполлон

Аполлон – один из знаковых балетов ХХ века. Великолепная балетная партитура Стравинского стала популярной благодаря легендарному балету Дягилева «Русские балеты», в котором представлены привлекательные костюмы Коко Шанель и новаторская хореография Джорджа Баланчина. Премьера этого драматического и мощного балета состоялась в Париже в 1928 году, и он стал первым крупным сотрудничеством Баланчина со Стравинским.

Les Noces

«Свадьба», посвященная импресарио Сергею Дягилеву, – одно из самых замечательных достижений Стравинского. Хотя изначально она была задумана как балетная партитура о русской крестьянской свадьбе, обычно исполняется оркестровая версия. Модернистская и необычайно оригинальная партитура Стравинского основана на русских народных традициях и включает солистов, хор, четыре фортепиано и ударные.

Царь Эдип

«Царь Эдип» был написан к началу неоклассического периода Стравинского и считается одним из лучших его произведений этого периода его карьеры. Эта опера-оратория основана на трагедии Софокла о падении царя Эдипа, который обнаруживает, что он предал свой народ, убив своего отца и женившись на своей матери.

Похождения повесы

Самая популярная опера Стравинского, «похождения повесы», основана на либретто, написанном У. Х. Оденом и Честером Каллманом на основе картин и гравюр Уильяма Хогарта. Похождения повесы была вдохновлена операми Моцарта и является частью неоклассических произведений Стравинского.

Солдатская сказка

«Солдатская сказка» – это ритмично волнующее театральное произведение, написанное для семи инструментов, трех актеров и танцоров, о солдате, который продает свою скрипку Дьяволу в обмен на книгу, которая сделает его богатым. Стравинский недавно открыл для себя джаз, благодаря нотам, которые его друг Эрнест Ансермет привез из Америки, и настаивал на том, что джаз повлиял на то, как он задумал «Сказку о солдате». Его окончательный выбор инструментального состава в значительной степени перекликается с тем, что сейчас известно как диксиленд-джаз.

Симфонии духовых инструментов

«Симфонии духовых инструментов» – концертное произведение, написанное Стравинским в 1920 году для ансамбля деревянных духовых и медных инструментов. Это определяющая работа, посвященная памяти Дебюсси, которую Стравинский описал как «суровый ритуал, который разворачивается в виде коротких литаний между различными группами однородных инструментов». Даже для Стравинского «Симфонии духовых инструментов» поразительно оригинальны, основаны не на «симфоническом» жанре, а на русском православном богослужении заупокойным.

Это были лучшие произведения Стравинского. Если мы что то упустили, пишите свои варианты в комментариях, мы обязательно добавим их в список великих произведений Стравинского.

3 552

Сочинения Игоря Федоровича Стравинского по жанрам с указанием названия, года создания, жанра/исполнительского состава, с комментариями.

Оперы

- Соловей (лирическая сказка; либретто Стравинского и С. С. Митусова по сказке X. К. Андерсена, 1908-14, поставлена 1914, «Гранд-Опера», Париж)

- Мавра (опера-буффа, либретто Б. Кохно, пo поэме Пушкинa «Домик в Коломне», 1922, «Гранд-Опера», Париж)

- Царь Эдип (Oedipus Rех, опера-оратория, по трагедии Софокла, либретто Ж. Кокто и Стравинского, перевод с латыни на французский язык Ж. Даниелу, 1927, Театр Сары Бернар, Париж; 2-я редакция 1948)

- Похождения повесы (Карьера мота — Rake’s progress, либретто У. Одена и Ч. Кальмана по серии гравюр Дж. Хогарта, 1951, театр «Фениче», Венеция)

Балеты

- Жар-птица (L’oisеau dе feu, сказка-балет, либретто М. М. Фокина, 1910, «Театр Eлисейских полей», Париж; 2-я редакция 1945)

- Петрушка (Petrouchka, потешные сцены, либретто А. Бенуа и Стравинского, 1311, театр «Шатле», Париж; 2-я редакция с уменьшенным составом оркестра, 1946)

- Весна священная, картины языческой Руси в 2 частях (либретто Н. К. и С. П. Рерихов, 1913, «Театр Елисейских полей», Париж; 2-я редакция сцены Великой священной пляски, 1943)

- Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана, весёлое представление с пением и музыкой (по русским народным сказкам, 1917, поставлен 1922, «Гранд-Опера», Париж)

- История солдата (Сказка о беглом солдате и чёрте, читаемая, играемая и танцуемая, в 2 частях, для чтеца, 2 артистов, мимической роли, кларнета, фагота, корнета, тромбона, ударных, скрипки и контробаса; на основе русских народных сказок из собрания А. Н. Афанасьева, и переведено на французский язык Ш. Рамюза-«L’histoirе de soldat», 1918, Лозанна)

- Песнь Соловья (Chant du rossignol, 1 действие, на музыку из оперы Соловей, «Русский балет С. Дягилева», Париж, 1920)

- Пульчинелла (Pulcinella, балет с пением, по неаполитанской рукописи начала 18 в.; музыка на основе тем, фрагментов сочинений и пьес Дж. Б. Перголези, 1920, «Русский балет С. Дягилева», «Гранд-Опера», Париж)

- Свадебка (Les nocеs, хореографические сцены с пением и музыкой на народные тексты из собрания П. В. Киреевского, 1923, театр «Гете лирик», Париж)

- Аполлон Мусагет (в 2 картинах, для струнного оркестра, 1928, Театр Сары Бернар, Париж — Вашингтон; 2-я редакция 1947)

- Поцелуй феи (Le baiser dе la fee, балет-аллегория в 4 картинах, либретто С. по сказке Андерсена «Снежная королева», 1928, «Гранд-Опера», Париж; 2-я редакция 1950)

- Игра в карты (Jеu dе cartes; другое название — Покер, балет в 3 «сдачах», хореография Стравинского совместно с М. Малаевым, 1937, Нью-Йорк)

- Цирковая полька (Circus polka, по пьесе для камерного оркестра, «Барнум энд Бейли сёркус», Нью-Йорк, 1942)

- Орфей (3 картины, либретто Стравинского, 1948, «Нью-Йорк сити балле», Нью-Йорк)

- Агон (для 12 танцовщиков, в 3 частях, 1957, там же)

- Клетка (Cage, 1 действие, на музыку Базельского концерта для струнных, «Нью-Йорк сити балле», 1951)

Для солистов, хора и оркестра

- Священное песнопение во славу имени св. Марка (Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci nominis, на текст из Ветхого Завета, 1956)

- Threni (Плач пророка Иеремии, на латинский текст из Ветхого Завета, 1958)

- кантата Проповедь, притча и молитва (A Sermon, a narrative and a prayer, 1961)

- Заупокойные песнопения (Requiem canticles, на канонический текст католической заупокойной мессы и погребальной службы, 1966)

Для хора и оркестра

- Симфония псалмов (Symphony of psalms, на латинские тексты Ветхого Завета, 1930, 2-я редакция 1948)

- Звёздное знамя (Star-spangled banner, американский национальный гимн, 1941)

Кантаты

- К 60-летию Н. А. Римского-Корсакова (для хора с фортепьяно, 1904; утеряна)

- Звездоликий (Радение белых голубей, на cлова К. Д. Бальмонта, 1912, 1-е исполнение 1939)

- Вавилон (по 1-й Книге Моисеевой, глава XI, песни 1-9, 1944), кантата на слова английских поэтов 15-16 вв. (1952)

Для хора и камерно-инструментального ансамбля

- месса для смешанного хора и двойного квинтета духовых на канонический текст католической литургии, в 5 частях (1948), Памяти Т. С. Элиота (Introitus Т. S. Eliot in memoriam, на латинский текст католической заупокойной молитвы, 1965)

Для оркестра

- 3 симфонии (Es-dur, 1907, 2-я редакция 1917; in С, 1940; в 3 движениях- Symphony in three movements, 1945)

- Дамбартон-Окс концерт, Es-dur (Dumbarton Oaks, 1938)

- Базeльский концерт, D-dur (для струнного оркестра, 1940)

- Фантастическое скерцо (1908)

- Фейерверк, фантазия (1908, также «футуристический балет без танцоров», 1917, Рим)

- Русская песнь (1937)

- 4 норвежских настроения (Four Norwegian moods, 1942)

- Балетные сцены в 11 частях (1944)

- Поздравительная прелюдия, или Маленькая увертюра (Greеtings prelude…, 1955, к 80-летию П. Монте)

- Памятник Джезуальдо ди Веноза к 400-летию (Monumenturn pro Gesualdo di Ve-nosa, 3 мадригала, также под названием Мадригальная симфония, или Монумент, 1960)

- 8 миниатюр (1962, инструментовка фортепьянных сочинений для 5 пальцев, 1921)

- Вариации памяти Олдоса Хаксли (1964), канон на тему русской народной мелодии «Не сосна у ворот раскачалася»

Для камерного оркестра

- 3 сюиты из балета Жар-птица (1919)

- сюиты на основе циклов лёгких пьес для фортепьяно в 4 руки (1921, 1925)

- Концертные танцы (для 24 инструментов, 1942, также в переработке для балета)

- Траурная ода (элегическая песнь, в 3 частях, или Триптих памяти Н. Кусевицкой, 1943)

- Цирковая полька для молодого слона (Circus polka, 1942)

- скерцо a la Russe для симфоджазового оркестра (1944)

- прелюдия для джаз-оркестра (1937, 2-я редакция 1953, не издано)

Для инструмента с оркестром

- концерт для скрипки D-dur (1931)

- Движения (Movements) для фортепьяно (1959)

- концерт для фортепьяно и духовых инструментов (1924, 2-я редакция 1950)

- концерт для 2 фортепьяно (1935)

- Эбеновый концерт (Ebony concerto, для кларнета соло и инструментального ансамбля, 1945)

- каприччо для фортепьяно (1928)

Камерно-инструментальные ансамбли

- Duo concertant для скрипки и фортепьяно (1931)

- Эпитафия к надгробию Макса Эгона Фюрстенбергского (для флейты, кларнета и арфы, 1959)

- 3 пьесы для струнного квартета (1914; обработки вошли в цикл 4 этюда для симфонического оркестра, 1914-28)

- Концертино для струнного квартета (1920)

- симфонические пьесы для духовых инструментов Памяти К. Дебюсси (также под названием Симфония для духовых инструментов, 1920, 2-я редакция 1947)

- октет для духовых инструментов (1923, 2-я редакция 1952)

- Песня волжских бурлаков для духовых и ударных инструментов (обработка русской народной песни «Эй, ухнем!», 1917)

- Регтайм для 11 инструментов (1918)

- 5 монометричсских пьес для инструментального ансамбля (1921)

Для фортепьяно

- скерцо (1902)

- сонаты (1904, 1924)

- 4 этюда (1908)

- 3 лёгкие пьесы в 4 руки (1915, также в 2 руки, 1915, включены в сюиту для малого оркестра, 1921)

- Воспоминания о марше бошей (1915)

- 5 лёгких пьес в 4 руки (1917), 4-я включена в сюиту для малого оркестра, 1921; 1-я -для фортепьяно в 2 руки)

- Траурный хорал памяти Дебюсси (1920)

- 5 пальцев (8 легчайших пьес на 5 нотах, 1921)

- Вальс для маленьких читателей «Фигаро» (1922)

- Серенада (1925)

- Танго (1940; обработка для скрипки и фортепьяно, 1940, также для малого оркестра, 1953)

- Вальс цветов (для 2 фортепьяно, 1914)

Для хора а саррellа

- Подблюдная для женских голосов на народные тексты (1917)

- Отче наш (для смешанного хора, на русский канонический текст православной молитвы, 1926; новая редакция с латинским текстом Pater noster, 1926)

- Верую (для смешанного хора, на русский канонический текст православной молитвы, 1932; новая редакция с латинским текстом Credo, 1949)

- Богородице Дево, радуйся (для смешанного хора, на русский канонический текст православной молитвы, 1934; редакция с латинским текстом Ave Maria, 1949)

- 3 духовные песни Карло Джезуальдо ди Веноза, написанные к 400-летней годовщине со дня рождения Джезуальдо (Энезeм — Anthem, 1959, Спускаясь, голубь рассекает воздух — The Dove descending breaks the air, на cлова Т. С. Элиота, 1962)

Для голоса с оркестром

- Фавн и пастушка (сюита на cлова Пушкина, 1906)

- Авраам и Исаак (священная баллада на иврите, из Ветхого Завета, 1963)

Для голоса и инструментального ансамбля

- 3 японских стихотворения (для сопрано, 2 флейт, 2 кларнетов, фортепьяно и струнного квартета; русский текст А. Брандта, 1913; переложение для высокого голоса с фортепьяно, 1913; для высокого голоса и камерного оркестра, 1947)

- Прибаутки, шуточные песенки (для контральто и 8 инструментов, на русские народные тексты, 1914)

- Кошачьи колыбельные песни (сюита на русские народные тексты для контральто с 3 кларнетами, 1916; также с флейтой, арфой и гитарой, издано 1956)

- 3 песни (на слова У. Шекспира, для меццо-сопрано, флейты, кларнета и альта, 1953)

- 4 русские песни (для сопрано, флейты, арфы и гитары, на основе 4-х русских песен для голоса и фортепьяно и «3 историй» для детей, 1954)

- Памяти Дилана Томаса (Траурные каноны и песнь, для тенора, струнного квартета и 4 тромбонов на английские стихи Д. Томаса, 1954)

- Элегия Дж. Ф. К. (посвящена Дж. Ф. Кеннеди, на стихи У. X. Одена, для баритона, 2 кларнетов, альтового кларнета, 1964)

Для голоса и фортепиано

- романс «Туча» (на слова Пушкина, 1902)

- Кондуктор и тарантул (на текст басни Козьмы Пруткова, 1906; ноты утеряны)

- Пастораль (песнь без слов, 1907)

- 2 песни на слова С. М. Городецкого (1908)

- 2 стихотворения П. Верлена (1910; 2-я редакция 2-го — 1919, 1-го — 1951)

- 2 стихотворения К. Д. Бальмонта (1911; 2-я редакция 1947)

- 3 истории для детей (на русские народные тексты, 1917)

- Колыбельная (на собственный текст, 1917)

- 4 русских песни (на народные тексты, 1918)

- Сова и кошечка (The Owl and the pussy-cat, на английские стихи Э. Лира, 1966)

- Грибы, идущие на войну (1904)

- Воздух моря (?)

Обработки и переложения сочинений других композиторов

- фортепьянная пьеса «Кобольд» Э. Грига (инструментовка, для балета Пиршество, 1909)

- «Песня Мефистофеля о блохе» Бетховена (из «Фауста» И. В. Гёте; для баса и оркестра, русский текст В. А. Коломийцова, 1909)

- «Песня о блохе» Мусоргского (для баса и оркестра, русский текст А. Струговщикова, 1909)

- «Марсельеза»(для скрипки соло, 1919)

- хоры из пролога оперы «Борис Годунов» Мусоргского (для фортепьяно, 1918)

- канцонетта Я. Сибелиуса (для 9 инструментов, 1963)

- ноктюрн и Блестящий вальс Ф. Шопена (для оркестра. 1909)

Содержание

- 1 Музыкальный театр

- 2 Оркестровые произведения

- 3 Хоровые произведения

- 4 Вокальные произведения

- 5 Камерные произведения

- 6 Произведения для фортепиано

- 7 Ссылки

Музыкальный театр

- «Жар-птица», балет в двух сценах (1909―1910), либретто М. Фокина. Первое исполнение ― 25 июня 1910, Париж, Гранд-опера, под управлением Габриэля Пьерне.

- «Петрушка», русские потешные сцены в четырёх картинах (1910―1911, редакция 1948), либретто А. Бенуа. Первое исполнение ― 13 июня 1911, Париж, театр Шатле, под управлением Пьера Монтё.

- «Весна священная», сцены языческой Руси в двух картинах (1911―1913, редакция 1943), либретто Н. Рериха. Первое исполнение ― 29 мая 1913, Париж, театр Елисейских полей, под управлением Пьера Монтё

- «Соловей», опера в трёх действиях (1908―1914), либретто автора и С. Митусова по одноимённой сказке Андерсена. Первое исполнение ― 26 мая 1914, Париж, Гранд-опера, под управлением Пьера Монтё.

- Второе и третье действие оперы аранжированы в 1917 как отдельная симфоническая поэма «Песня соловья» (первое исполнение ― 6 декабря 1919, Женева, под управлением Эрнеста Ансерме), впоследствии поставленная как балет (первая постановка ― 2 февраля 1920, Париж, Гранд-опера, под управлением Эрнеста Ансерме)

- «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» (1915―1916), либретто автора по русским сказкам из сборника А. Н. Афанасьева. Первое исполнение ― 18 мая 1922, Париж, Гранд-опера.

- «Свадебка», русские хореографические сцены для солистов, хора, четырёх фортепиано и ударных (1921―1923), либретто автора по русским народным песням из сборника П. В. Киреевского. Первое исполнение ― 13 июня 1923, Париж, под управлением Эрнеста Ансерме.

- «История солдата» («Сказка о беглом солдате и чёрте, играемая, читаемая и танцуемая») для трёх чтецов, танцовщицы и инструментального ансамбля (1918), либретто Ш. Рамюза по русской народной сказке. Первое исполнение ― 28 сентября 1918, Лозанна, под управлением Эрнеста Ансерме.

- «Пульчинелла», балет с пением в одном действии по музыке Галло, Перголези и других композиторов (1919―1920), либретто Л. Мясина. Первое исполнение ― 15 мая 1920, Париж, Гранд-опера, под управлением Эрнеста Ансерме.

- «Мавра», комическая опера в одном действии (1921―1922), либретто Б. Кохно по поэме А. С. Пушкина «Домик в Коломне». Первое исполнение ― 3 июня 1922, Париж, Гранд-опера, под управлением Гжегожа Фительберга.

- «Царь Эдип», опера-оратория для чтеца, голосов, мужского хора и оркестра (1926―1927), либретто Ж. Кокто по трагедии Софокла. Первое исполнение в концерте ― 30 мая 1927, Париж, под управлением автора; первая постановка ― 23 февраля 1928, Венская государственная опера.

- «Аполлон Мусагет», балет в двух сценах (1927―1928). Первое исполнение ― 27 апреля 1928, Вашингтон, Библиотека Конгресса, под управлением Ханса Киндлера

- «Поцелуй феи», балет в четырёх сценах по музыке Чайковского (1928), либретто автора на основе сказок Андерсена. Первое исполнение ― 27 ноября 1928, Париж, Гранд-опера, под управлением автора

- «Персефона», мелодрама в трёх сценах для чтеца, тенора, хора и оркестра (1933―1934), либретто А. Жида. Первое исполнение ― 30 апреля 1934, Париж, Гранд-опера, под управлением автора.

- «Игра в карты», балет «в трёх сдачах» (1936―1937), либретто автора. Первое исполнение ― 27 апреля 1937, Нью-Йорк, Метрополитен-опера, хореография Джорджа Баланчина, под управлением автора.

- «Сцены из балета», (1944)

- «Орфей», балет в трёх сценах (1947). Первое исполнение ― 28 апреля 1948, Нью-Йорк, Городской центр музыки и драмы, под управлением автора.

- «Похождения повесы», опера в трёх действиях с эпилогом (1947―1951), либретто Честера Коллмена и Уистена Одена по картинам Уильяма Хогарта. Первое исполнение ― 11 сентября 1951, Венеция, театр Ла Фениче, под управлением автора.

- «Агон», балет (1953―1957). Первое исполнение ― 17 июня 1957, Лос-Анджелес, под управлением Р. Крафта. Первая постановка ― 1 декабря 1957, Нью-Йорк, Городской центр музыки и драмы, под управлением Р. Ирвинга

- «Потоп (опера)», библейская опера для солистов, актёров, чтеца и оркестра (1961―1962). Первое исполнение ― 14 июня 1962 на телеканале CBS, под управлением автора и Р. Крафта. Первая сценическая постановка ― 30 апреля 1963, Гамбургская государственная опера, под управлением Крафта.

Оркестровые произведения

- Симфония Es-dur, op. 1 (1905―1907). Первое исполнение: вторая и третья части ― 14 (27) апреля 1907, Петербург, под управлением Гуго Варлиха, полностью ― 22 января (4 февраля), там же, под управлением Ф. Блуменфельда.

- Фантастическое скерцо, ор. 3 (1907―1908). Первое исполнение ― 24 января (6 февраля) 1909, Петербург, под управлением А. И. Зилоти.

- «Фейерверк», ор. 4. Первое исполнение ― 9 (22) января 1910, Петербург, под управлением Зилоти.

- «Погребальная песнь», op. 5 (партитура не опубликована и утеряна). Первое исполнение ― 17 (30) января 1909, Петербург, под управлением Блуменфельда

- Сюита из балета «Жар-птица» (1910). Первое исполнение ― 23 октября (5 ноября) 1910, Петербург, под управлением Зилоти.

- Редакция 1920 года: первое исполнение ― 12 апреля 1919, Женева, под управлением Э. Ансерме

- Редакция 1945 года: первое исполнение ― 24 октября 1945, Нью-Йорк, под управлением Яши Горенштейна

- Сюита № 2 для камерного оркестра (оркестровка ранних фортепианных сочинений; 1915―1921). Первое исполнение ― 25 ноября 1925, Франкфурт, под управлением Германа Шерхена.

- Сюита из балета «Пульчинелла» для камерного оркестра (1922). Первое исполнение ― 22 декабря 1922, Бостон, под управлением Пьера Монтё

- Концерт для фортепиано, духового оркестра, литавр и контрабасов (1923―1924). Первое исполнение ― 22 мая 1924, Париж, автор и оркестр под управлением С. Кусевицкого.

- Сюита № 1 (оркестровка ранних фортепианных сочинений; 1925). Первое исполнение ― 2 марта 1926, Харлем, под управлением автора

- Четыре этюда (1928―1929). Первое исполнение ― 7 ноября 1930, Берлин, под управлением Э. Ансерме

- Каприччио для фортепиано с оркестром (1928―1929). Первое исполнение ― 6 декабря 1929, Париж, автор и оркестр под управлением Э. Ансерме.

- Концерт для скрипки с оркестром D-dur (1931). Первое исполнение ― 23 октября 1931, Берлин, Самуил Душкин и оркестр под управлением автора.

- Дивертисмент (из балета «Поцелуй феи»; 1934). Первое исполнение ― 4 ноября 1934, Париж, под управлением автора.

- «Дамбартон Окс», концерт для камерного оркестра (1937―1938). Первое исполнение ― 8 мая 1938, Вашингтон, под управлением Н. Буланже.

- Симфония в До (in C) (1938―1940). Первое исполнение ― 7 ноября 1940, Чикаго, под управлением автора.

- «Концертные танцы» для камерного оркестра (1940―1942). Первое исполнение ― 8 февраля 1942, Лос-Анджелес, под управлением автора.

- «Цирковая полька для молодого слона» (1942). Первое исполнение ― 13 января 1944, под управлением автора.

- «Четыре норвежских настроения» (1942). Первое исполнение ― 13 января 1944, под управлением автора.

- Ода (1943). Первое исполнение ― 8 октября 1943, Бостон, под управлением С. Кусевицкого.

- Симфония в трёх частях (англ. Symphony in Three Movements; часто встречается вариант названия «Симфония в трёх движениях»; 1942―1945). Первое исполнение ― 24 января 1946, Нью-Йорк, под управлением автора.

- Скерцо в русском стиле (1945). Первое исполнение ― 24 марта 1946, Сан-Франциско, под управлением автора.

- Концерт в тональности Ре (in D) для струнных (1946). Первое исполнение ― 27 января 1947, Базель, под управлением Пауля Захера

- «Движения» для фортепиано с оркестром (1958―1959). Первое исполнение ― 10 января 1960, Нью-Йорк, М. Вебер и оркестр под управлением автора

- «Монумент Джезуальдо ди Веноза к 400-летию» (Monumentum pro Gesualdo di Venosa ad CD Annum), свободная обработка мадригалов Джезуальдо (1960). Первое исполнение ― 27 сентября 1960, Венеция, под управлением автора.

- Вариации памяти Олдоса Хаксли (1963―1964). Первое исполнение ― 17 апреля 1965, Чикаго, под управлением Крафта

Хоровые произведения

- Кантата на 60-летие Римского-Корсакова для хора и фортепиано (1904), утеряна

- «Звездоликий», кантата на стихи К. Бальмонта для голосов и оркестра (1911―1912). Первое исполнение ― 19 апреля 1939, Брюссель, под управлением Ф. Андре

- «Подблюдные», четыре русские крестьянские песни для женского хора (1914―1917, редакция 1954 в сопровождении четырех валторн):

- «У Спаса в Чигисах»

- «Овсень»

- «Щука»

- «Пузище»

- «Отче наш» для хора без сопровождения (1926), редакция 1949 как «Pater noster» с латинским текстом

- «Симфония псалмов» для хора и оркестра (1930). Первое исполнение ― 13 декабря 1930, Брюссель, под управлением Э. Ансерме

- «Символ веры» для хора без сопровождения (1932), редакция 1949 как «Credo» с латинским текстом

- «Богородице дево радуйся» для хора без сопровождения (1932), редакция 1949 как «Ave Maria» с латинским текстом

- «Вавилон», кантата для чтеца, мужского хора и оркестра (1944)

- Месса для хора и ансамбля духовых (1944―1948)

- Кантата для голосов, женского хора и инструментального ансамбля на тексты неизвестных средневековых английских поэтов (1952).

- Священное песнопение во имя святого Марка (Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci Nominis) для тенора и баритона соло, хора и оркестра на латинский текст из Ветхого и Нового Завета

- «Плач пророка Иеремии» для солистов, хора и оркестра (1957―1958)

- «Проповедь, притча и молитва», кантата для альта и тенора соло, чтеца, хора и оркестра

- Гимн «The dove descending breaks the air» на текст Т. С. Элиота для хора без сопровождения (1962)

- «Интроит памяти Т. С. Элиота» для мужского хора и камерного ансамбля (1965)

- «Заупокойные песнопения» для солистов, хора и камерного оркестра (1965―1966)

Вокальные произведения

- «Туча», романс на стихи Пушкина для голоса и фортепиано (1902)

- «Как грибы на войну сбирались» для баса и фортепиано (1904)

- «Кондуктор и тарантул» для голоса и фортепиано (1906, утеряна)

- «Фавн и пастушка», три песни для меццо-сопрано и оркестра, ор. 2 (1906)

- Три песенки «Из воспоминания юношеских годов» для голоса и фортепиано (1906)

- Два романса для меццо-сопрано и фортепиано, ор. 6 (1908?)

- Пастораль (без слов) для сопрано и фортепиано (1907)

- Два стихотворения Поля Верлена для баритона и фортепиано (1910)

- Два стихотворения Бальмонта для сопрано или тенора и фортепиано (1911)

- Три стихотворения из японской лирики для сопрано и фортепиано (1912―1913)

- «Прибаутки» для мужского голоса и фортепиано

- «Кошачьи колыбельные» для контральто и трёх кларнетов (1915)

- «Детские песенки» (Три истории для детей) для голоса и фортепиано (1916―1917)

- Колыбельная для голоса и фортепиано (1917)

- Четыре русские песни для голоса и фортепиано (1918―1919)

- «Маленький гармонический Рамюзаний», посвящение Ш. Рамюзу (1937)

- Посвящение Наде Буланже для двух теноров (1947)

- Три песни из Шекспира для меццо-сопрано, флейты, кларнета и альта (1953)

- Четыре песни для голоса, флейты, арфы и гитары (1953―1954)

- «Памяти Дилана Томаса» для тенора, струнного квартета и четырёх тромбонов (1954)

- «Авраам и Исаак», баллада для баритона и оркестра (1962―1963)

- «Элегия для Дж. Ф. К.» для баритона или меццо-сопрано и трёх кларнетов (1964)

- «Сова и кошечка» для голоса и фортепиано (1966)

Камерные произведения

- Три пьесы для струнного квартета (1914)

- Марш для двенадцати инструментов (1915, не опубликован)

- Рэгтайм (1917―1918). Первое исполнение ― 27 апреля 1920, Лондон, под управлением Артура Блисса.

- Три пьесы для кларнета соло (1918)

- Сюита из «Истории солдата» для скрипки, кларнета и фортепиано (1918―1919)

- Концертино для струнного квартета (1920)

- «Симфонии духовых инструментов» (Симфония для духовых) (1920, редакция 1947). Первое исполнение ― 10 июня 1921, Лондон, под управлением Кусевицкого

- Октет для духовых (1924)

- Переложения для скрипки и фортепиано из опер и балетов, в т. ч. «Итальянская сюита» из балета «Пульчинелла» (1920―30-е)

- Прелюдия для джаз-ансамбля (1936―1937, редакция 1953). Первое исполнение ― 18 октября 1953, Лос-Анджелес, под управлением Крафта

- Элегия для альта (1944)

- Эбони-концерт (англ. Ebony Concerto; встречаются варианты названия «Эбеновый концерт» или «Чёрный концерт») для кларнета и джаз-банды (1945). Первое исполнение ― 25 марта 1946, Нью-Йорк, Вуди Герман и ансамбль под управлением Уолтера Хендла.

- Концертино для камерного ансамбля (1952). Первое исполнение ― 11 ноября 1952, Лос-Анджелес, под управлением автора.

- Септет для струнных, духовых и фортепиано (1952―1953)

- Танго для девятнадцати инструментов (1953). Первое исполнение ― 19 октября 1953, Лос-Анджелес, под управлением Крафта

- «Эпитафия» для флейты, кларнета и арфы (1959)

- Двойной канон для струнного квартета (1959)

- Колыбельная для двух блокфлейт (1960)

- Восемь инструментальных миниатюр для пятнадцати инструментов (1962). Первое исполнение ― 29 апреля 1962, Торонто, под управлением автора.

- Фанфары для двух труб (1964)

Произведения для фортепиано

- Тарантелла (1898, неопубликована)

- Скерцо (1902)

- Соната f-moll (1902)

- Этюды, ор. 7 (1908)

- «Вальс цветов» в четыре руки (1914)

- Три лёгких пьесы в четыре руки (1914―1915)

- Пять лёгких пьес в четыре руки (1917)

- «Детский вальс» (1916?)

- Рэгтайм (1918)

- Piano-Rag-Music (1919)

- Концертино в четыре руки (1920)

- «Пять пальцев» (1921)* Три фрагмента из балета «Петрушка» (1921)

- Соната (1924)

- Серенада (1925)

- Концерт для двух фортепиано (1932―1935)

- Танго (1940)

- Соната для двух фортепиано (1943―1944)

Ссылки

- Список сочинений Стравинского в хронологическом порядке

| |

||

|---|---|---|

| Оперы |

Соловей • История солдата • Мавра • Царь Эдип • Персефона • Похождения повесы • Потоп |

|

| Балеты |

Жар-птица • Петрушка • Весна священная • Свадебка • Байка про лису, петуха, кота да барана • Пульчинелла • Аполлон Мусагет • Поцелуй феи • Игра в карты • Орфей • Агон |

|

| Симфонии и концерты для оркестра |

Симфония in C (1940) • Симфония in Es (1907) • Концерт in Es «Дамбартон Окс» (1938) • Симфония в трёх частях (1945) • Концерт in D (1946) |

|

| Оркестровые сочинения |

«Фейерверк» (1908) • Цирковая полька для молодого слона (1942) • Вариации памяти Олдоса Хаксли (1962) |

|

| Для солиста с оркестром |

Концерт для фортепиано и духовых инструментов (1924/1951) • Каприччио для фортепиано с оркестром (1929/1949) • Концерт для скрипки с оркестром (1931) • «Эбони-концерт» для кларнета и джаз-банды (1945) |

|

| Хоровые произведения |

«Звездоликий» • Симфония псалмов • Месса • Canticum Sacrum • Requiem Canticles • Трены |

|

| Другие произведения |

Симфонии для духовых • Три пьесы для кларнета соло • Рэгтайм • Концерт для двух фортепиано • Три пьесы для струнного квартета • Октет для духовых • Элегия для J. F. K. |

Оперы

«Соловей», лирическая сказка, либретто С. Митусова по X. К. Андерсену (1908—1914) *

* На материале музыки второго и третьего действий оперы создана симфоническая поэма «Песнь соловья» (1917).

«Мавра», комическая опера, либретто Б. Кохно по повести А. Пушкина «Домик в Коломне» (1922)

«Царь Эдип», опера-оратория по Софоклу, либретто Ж. Кокто (1927)

«Похождения повесы», либретто У. Одена и Ч. Колмена по гравюрам У. Хогарта (1951)

Балеты (всего 10)

«Жар-птица», сказка-балет, либретто М. Фокина (1910) *

* Существуют также две сюиты из балета (1918, 1945) и обработки отдельных номеров для различных инструментов.

«Петрушка», потешные сцены, либретто И. Стравинского и А. Бенуа (1911, 2-я ред. 1946)

«Весна священная», картины языческой Руси, либретто И. Стравинского и Н. Рериха (1913, 2-я ред. 1943)

«Пульчинелла», балет с пением (1919) *

* На основе музыки балета создана сюита (1922), а также многочисленные обработки для различных инструментов.

«Аполлон Мусагет» (1928)

«Поцелуй феи», балет-аллегория, либретто И. Стравинского по сказке Х. К. Андерсена «Снежная королева» (1928)

«Игра в карты», либретто И. Стравинского в сотрудничестве с М. Малаевым (1936)

«Балетные сцены» (1938)

«Орфей», либретто И. Стравинского (1947)

«Агон» (1957)

Музыкально-театральныe произведения смешанных жанров

«Байка про лису, петуха, кота да барана», веселое представление с пением и музыкой (по русским народным сказкам) (1916)

«Сказка о беглом солдате и черте, читаемая, играемая и танцуемая», на основе русских народных сказок из собрания А. Афанасьева (1918) *

* На основе музыки «Сказки» создана сюита для полного состава инструментов, занятых в партитуре, а также сюита для кларнета, скрипки и фортепиано (1920).

«Свадебка», русские хореографические сцены с пением и музыкой на народные тексты из собрания П. Киреевского (1923)

«Персефона», мелодрама, текст А. Жида (1934)

«Потоп», музыкальное представление для чтецов, солистов, хора, оркестра и танцоров; текст составлен P. Крафтом на основе Ветхого завета, Йоркского и Честерского собрания мистерий XV в. и анонимной средневековой поэмы (1961)

Произведения для оркестра

Симфония Es-dur (1907)

Симфония in С (1940)

Симфония в трех движениях (1945)

Фантастическое скерцо (1908)

«Фейерверк», фантазия (1908)

Концерты. Произведения для солирующих инструментов с оркестром

Концерт для фортепиано, духовых инструментов, контрабасов и ударных (1924)

Каприччио для фортепиано с оркестром (1929)

Концерт для скрипки с оркестром (1931)

Концерт для двух фортепиано (соло) (1935)

«Дамбартон окс», концерт in Es для камерного оркестра (1938)

Ebony concerto (1945)

Концерт для струнного оркестра in D (1946)

Движения для фортепиано с оркестром (1959)

Вокально-симфонические произведения

«Звездоликий» («Радение белых голубей»), кантата для мужского хора и оркестра на слова К. Бальмонта (1912)

Симфония псалмов для хора и оркестра на тексты из Ветхого завета (1930)

«Вавилон», кантата для мужского хора и оркестра с чтецом на английский текст из I Книги Моисеевой (1944)

Месса для смешанного хора и двойного квинтета духовых инструментов (1948)

Кантата для сопрано, тенора, женского хора и инструментального ансамбля на анонимные тексты из английской поэзии XV— XVI вв. (1952)

Canticum sacrum ad honorem Sancti Marci Nominis (Священное песнопение во имя святого Марка) для тенора и баритона соло, хора и оркестра на латинский текст из Нового и Ветхого завета (1956)

Threni, жалобы пророка Иеремии для солистов, хора и оркестра на латинский текст из Ветхого завета (1958)

Requiem canticles (Заупокойные песнопения) для контральто и баритона соло, хора и камерного оркестра на текст из римско-католической заупокойной мессы и погребальной службы (1966)

Произведения для голоса в сопровождении фортепиано, инструментального ансамбля, оркестра, а также хора

«Фавн и пастушка», сюита для голоса и оркестра на слова А. Пушкина (1906)

Две песни для голоса и фортепиано на слова С. Городецкого (1908)

Два романса для голоса и фортепиано на слова П. Верлена (1910)

Три стихотворения из японской лирики для голоса и инструментального ансамбля (1913)

«Прибаутки», шуточные песенки для голоса и восьми инструментов на тексты из собрания сказок А. Афанасьева (1914)

Кошачьи колыбельные песни, вокальная сюита для голоса и трех кларнетов на русские народные тексты (1916)

Подблюдные, четыре русские крестьянские песни для женского вокального ансамбля без сопровождения на народные тексты (1917)

«Отче наш» для смешанного хора на церковно-славянский текст православной молитвы (1926)

Три песни из Вильяма Шекспира для меццо-сопрано, флейты, кларнетов и альта (1953)

«Памяти Дилана Томаса», траурные каноны и песнь для тенора, струнного квартета и четырех тромбонов на слова Д. Томаса (1954)

«Авраам и Исаак», священная баллада для высокого баритона и камерного оркестра; текст на иврите из Ветхого завета (1963)

«Совенок и кошечка» на слова Э. Лира (1966)

Инструментальные ансамбли (кроме фортепианных)

Три пьесы для струнного квартета (1914)

Регтайм для одиннадцати инструментов (1918; есть транскрипция для фортепиано)

Симфонии духовых инструментов памяти Клода Ашиля Дебюсси (1920)

Октет для духовых инструментов (1923)

Септет (1953)

Фортепианные произведения

Четыре этюда (1908)

Три легкие пьесы в три руки (1915)

Пять легких пьес в четыре руки (1916)

Регтайм (транскрипция пьесы для одиннадцати инструментов, 1918)

Piano Rag Music (1919)

«Пять пальцев», восемь очень легких пьес на пяти нотах (1921)

Три фрагмента из балета «Петрушка» (1921)

Соната (1924)

Серенада in A (1925)

Соната для двух фортепиано (1944)

Редакции, обработки, инструментовки

сочинений Мусоргского, Чайковского, Шопена, Грига, Сибелиуса, Джезуальдо ди Веноза, Баха, Вольфа и др.

Литературные произведения *

* Здесь и далее литературные произведения датируются по годам издания.

«Хроника моей жизни» (1935)

«Музыкальная поэтика» (1942) *

* Русский перевод фрагментов этой книги опубликован в сборнике «И.Ф.Стравинский. Статьи и материалы» (1973).

Диалоги с P. Крафтом (шесть книг, 1959—1969)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Асафьев Б. Книга о Стравинском. Л., 1977.

Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. М., 1967.

Друскин М. Игорь Стравинский. М., 1982.

Задерацкий В. Полифоническое мышление И.Стравинского. М., 1980.

Смирнов В. Творческое формирование И.Ф.Стравинского. Л., 1970.

Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., 1963.

Стравинский И. Диалоги. Л., 1971.

И. Ф. Стравинский: Статьи и материалы. М., 1973.

И. Ф. Стравинский: Статьи, воспоминания. М., 1985.

И. Ф. Стравинский — публицист и собеседник. М., 1988.

Ярустовский Б. Игорь Стравинский. М., 1982.

Дата рождения

17.06.1882

Дата смерти

06.04.1971

Профессия

Страна

Россия

…Я был рожден не вовремя. По темпераменту и склонностям мне надлежало, как и Баху, хотя и иного масштаба, жить в безвестности и регулярно творить для установленной службы и Бога. Я устоял в мире, в котором был рожден… я выжил… несмотря на торгашества издателей, музыкальные фестивали, рекламу…

И. Стравинский

…Стравинский — истинно русский композитор… Русский дух неистребим в сердце этого настоящего подлинно большого, многогранного таланта, рожденного землей русской и кровно с ней связанного…

Д. Шостакович

Творческая жизнь И. Стравинского — это живая история музыки XX в. В ней, как в зеркале, отразились процессы развития современного искусства, пытливо ищущего новые пути. Стравинский снискал репутацию дерзкого ниспровергателя традиций. В его музыке возникает множественность стилей, постоянно пересекающихся и подчас трудно поддающихся классификации, за что композитор заслужил от современников прозвище «человек с тысячью лиц». Он подобен Фокуснику из своего балета «Петрушка»: свободно перемещает жанры, формы, стили на своей творческой сцене, как бы подчиняя их правилам собственной игры. Утверждая, что «музыка способна выражать лишь самое себя», Стравинский тем не менее стремился жить «con Tempo» (т. е. вместе со временем). В «Диалогах», изданных в 1959-63 гг., он вспоминает уличные шумы в Петербурге, масленичные гулянья на Марсовом поле, которые, по его словам, помогли ему увидеть своего Петрушку. А о «Симфонии в трех движениях» (1945) композитор говорил как о произведении, связанном с конкретными впечатлениями о войне, с воспоминаниями о бесчинствах коричневорубашечников в Мюнхене, жертвой которых едва не стал он сам.

Поразителен универсализм Стравинского. Он проявляется в широте охвата явлений мировой музыкальной культуры, в многообразии творческих исканий, в интенсивности исполнительской — пианистической и дирижерской — деятельности, продолжавшейся более 40 лет. Беспрецедентны масштабы его личных контактов с выдающимися людьми. Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, А. Глазунов, В. Стасов, С. Дягилев, художники «Мира искусства», А. Матисс, П. Пикассо, Р. Роллан. Т. Манн, А. Жид, Ч. Чаплин, К. Дебюсси, М. Равель, А. Шенберг, П. Хиндемит, М. де Фалья, Г. Форе, Э. Сати, французские композиторы группы «Шести» — вот имена некоторых из них. Всю жизнь Стравинский находился в центре общественного внимания, на перекрестке важнейших художественных путей. География его жизни охватывает множество стран.

Детство Стравинского прошло в Петербурге, жить в котором, по его словам, «было захватывающе интересно». Родители не стремились дать ему профессию музыканта, но вся обстановка благоприятствовала музыкальному развитию. В доме постоянно звучала музыка (отец композитора Ф. Стравинский был известным певцом Мариинского театра), имелась большая художественная и музыкальная библиотека. С детского возраста Стравинского увлекала русская музыка. Десятилетним мальчиком ему посчастливилось увидеть П. Чайковского, которого он боготворил, посвятив ему много лет спустя оперу «Мавра» (1922) и балет «Поцелуй феи» (1928). «Героем моего детства» называл Стравинский М. Глинку. Высоко ценил М. Мусоргского, считал его «самым правдивым» и утверждал, что в его собственных сочинениях есть влияния «Бориса Годунова». Дружеские отношения возникли с членами Беляевского кружка, особенно с Римским-Корсаковым и Глазуновым.

Рано сформировались литературные интересы Стравинского. Первым настоящим событием стала для него книга Л. Толстого «Детство, отрочество, юность», кумирами в течение всей жизни оставались А. Пушкин и Ф. Достоевский.

Занятия музыкой начались с 9 лет. Это были уроки фортепианной игры. Однако к серьезной профессиональной учебе Стравинский приступил лишь после 1902 г., когда, будучи студентом юридического факультета Петербургского университета, он начал заниматься с Римским-Корсаковым. В это же время он сблизился с С. Дягилевым, художниками «Мира искусства», посещал «Вечера современной музыки», концерты новой музыки, устраивавшиеся А. Зилоти. Все это послужило толчком к быстрому художественному взрослению. Первые композиторские опыты Стравинского — Соната для фортепиано (1904), вокально-симфоническая сюита «Фавн и пастушка» (1906), Симфония ми-бемоль мажор (1907), «Фантастическое скерцо» и «Фейерверк» для оркестра (1908) отмечены влиянием школы Римского-Корсакова и французских импрессионистов. Однако с момента постановки в Париже балетов «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913), заказанных Дягилевым для «Русских сезонов», происходит колоссальный творческий взлет в том жанре, который Стравинский в дальнейшем особенно любил за то, что, по его словам, балет — «единственная форма сценического искусства, которая ставит в краеугольный камень задачи красоты и более ничего».

Триада балетов открывает первый — «русский» — период творчества, названный так не по месту пребывания (с 1910 г. Стравинский подолгу живет за границей, а в 1914 г. поселяется в Швейцарии), а благодаря проявившимся в это время особенностям музыкального мышления, глубоко национального по сути. Стравинский обратился к русскому фольклору, различные пласты которого очень своеобразно преломились в музыке каждого из балетов. «Жар-птица» поражает буйной щедростью оркестровых красок, яркими контрастами поэтической хороводной лирики и огненных плясов. В «Петрушке», названном А. Бенуа «балетомулицей», звучат популярные в начале века городские мелодии, оживает шумная пестрая картина масленичного гулянья, которой противопоставлена одинокая фигура страдающего Петрушки. Древний языческий обряд жертвоприношения определил содержание «Весны священной», воплотившей стихийный порыв к весеннему обновлению, могучие силы разрушения и созидания. Композитор, погрузившись в недра фольклорной архаики, столь радикально обновляет музыкальный язык, образы, что на современников балет произвел впечатление разорвавшейся бомбы. «Гигантским маяком XX века» назвал его итальянский композитор А. Казелла.

В эти годы Стравинский сочинял интенсивно, работая нередко сразу над несколькими совершенно разными по характеру и стилю произведениями. Это были, например, русские хореографические сцены «Свадебка» (1914-23), в чем-то перекликающиеся с «Весной священной», и изысканно-лирическая опера «Соловей» (1914). «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», возрождающая традиции скоморошьего театра (1917), соседствует с «Историей солдата» (1918), где русский мелос уже начинает нейтрализоваться, попадая в сферу конструктивизма, элементов джаза.

В 1920 г. Стравинский переехал во Францию и в 1934 г. принял французское подданство. Это был период чрезвычайно насыщенной творческой, а также исполнительской деятельности. Для молодого поколения французских композиторов Стравинский стал высшим авторитетом, «музыкальным мэтром». Однако провал его кандидатуры во Французскую академию изящных искусств (1936), все более крепнущие деловые связи с США, где он дважды успешно концертировал, а в 1939 г. прочел курс лекций по эстетике в Гарвардском университете, — все это побудило его переехать в начале второй мировой войны в Америку. Он обосновался в Голливуде (Калифорния) и в 1945 г. принял американское подданство.

Начало «парижского» периода совпало у Стравинского с крутым поворотом к неоклассицизму, хотя в целом общая картина его творчества была достаточно пестрой. Начав с балета «Пульчинелла» (1920) на музыку Дж. Перголези, он создает целую серию произведений в неоклассическом стиле: балеты «Аполлон Мусагет» (1928), «Игра в карты» (1936), «Орфей» (1947); оперу-ораторию «Царь Эдип» (1927); мелодраму «Персефона» (1938); оперу «Похождения повесы» (1951); Октет для духовых (1923), «Симфонию псалмов» (1930), Концерт для скрипки с оркестром (1931) и др. Неоклассицизм Стравинского носит универсальный характер. Композитор моделирует различные музыкальные стили эпохи Ж. Б. Люлли, И. С. Баха, К. В. Глюка, поставив своей целью установить «господство порядка над хаосом». Это характерно для Стравинского, всегда отличавшегося стремлением к строгой рациональной дисциплине творчества, не допускавшей эмоциональных перехлестов. Да и сам процесс сочинения музыки Стравинский осуществлял не по наитию, а «ежедневно, регулярно, наподобие человека со служебным временем».

Именно эти качества определили особенность следующего этапа творческой эволюции. В 50-60-е гг. композитор погружается в музыку добаховской эпохи, обращается к библейским, культовым сюжетам, а с 1953 г. начинает применять жестко конструктивную додекафонную технику сочинения. «Священное песнопение в честь апостола Марка» (1955), балет «Агон» (1957), «Монумент Джезуальдо ди Веноза к 400-летию» для оркестра (1960), кантата-аллегория «Потоп» в духе английских мистерий XV в. (1962), Реквием («Заупокойные песнопения», 1966) — вот наиболее значительные произведения этого времени.

Стиль Стравинского становится в них все более аскетичным, конструктивно-нейтральным, хотя сам композитор говорит о сохранении в его творчестве национальных истоков: «Я всю жизнь по-русски говорю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это — в ее скрытой природе». Одним из последних сочинений Стравинского был канон на тему русской песни «Не сосна у ворот раскачалася», использованной ранее в финале балета «Жар-птица».

Так, завершая жизненный и творческий путь, композитор возвратился к истокам, к музыке, олицетворявшей далекое русское прошлое, тоска по которому всегда присутствовала где-то в глубинах сердца, прорываясь иногда в высказываниях, и особенно усилилась после посещения Стравинским Советского Союза осенью 1962 г. Именно тогда произнес он знаменательные слова: «У человека одно место рождения, одна родина — и место рождения является главным фактором его жизни».

О. Аверьянова

- Список основных произведений Стравинского →