- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Все карты для ЕГЭ по истории

Здесь представлены все карты, которые использовались на реальных ЕГЭ последних лет, а также те карты, которые чаще всего отрабатываются в различных сборниках для подготовки к сдаче экзамена.

Научиться «читать» карту невозможно без её знания. Необходимо запоминать расположение городов, рек, государств, обращать внимание на стрелочки (направления движения войск), годы (если они указаны) и т.д.

Для наилучшего понимания карты и успешного выполнения заданий по ней нужно сопоставлять её полную версию (как в атласе) и её «пустую» версию — как в ЕГЭ. Так вы быстрее поймете, что чаще всего интересует составителей, и какие города/реки и пр. нужно обязательно запомнить.

Походы Святослава

Походы киевских князей

Раздробленность на Руси и поход князя Игоря Святославича на половцев (1185)

Борьба Руси с иноземными захватчиками в начале XIII века

Нападение крестоносцев на северо-запад Руси

Невская битва (1240)

Ледовое побоище (1242)

Борьба Руси с Ордой в середине XIV века

Куликовская битва (1380)

Освобождение от монгольского ига

Походы Ивана IV на Казань и Астрахань + поход Девлет Гирея на Москву

Ливонская война (1558-1583)

Поход Ермака в Сибирь (1581-1585)

Экономическое развитие России в XVI веке

События Смутного времени

Восстание Богдана Хмельницкого

Русско-польская война (1654-1667)

Восстание Степана Разина (1670-1671)

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке

Азовские походы Петра I (1695, 1696)

Северная война (1700-1721)

Сухопутные сражения Северной войны

Битва под Нарвой (1700)

Сражение у деревни Лесная (1708)

Полтавская битва (1709)

Морские сражения Северной войны

Прутский поход (1711)

Экономическое развитие России в первой четверти XVIII века

Русско-турецкая война (1735-1739)

Семилетняя война (1756-1762)

Восстание Пугачева (1773-1775)

Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795)

Русско-турецкая война (1768-1774)

Русско-турецкая война (1787-1791)

Итальянский и швейцарский походы Суворова (1799)

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века

Наполеоновские войны

Аустерлицкое сражение и Тильзитский мир

Отечественная война 1812 года

Смоленское сражение

Бородинское сражение

Тарутинский марш-маневр

Заграничные походы русской армии (1813-1814)

Восстание декабристов (1825)

Русско-персидская война (1826-1828)

Крымская война (1853-1856)

Русско-турецкая война (1877-1878)

Действия в Закавказье и взятие Плевны

Берлинский трактат

Русско-японская война (1904-1905)

Первая мировая война (1914-1918)

Брусиловский прорыв (1916)

Гражданская война (1918-1922)

Гражданская война: события 1919 года

Гражданская война: события 1920 года

Образование СССР

Советско-финская война (1939-1940)

Начало Второй мировой войны. Вхождение Прибалтики в состав СССР (1939)

Московская битва (1941-1942)

Коренной перелом ВОВ (1942-1943)

Сталинградская битва (1942-1943)

Курская битва (1943)

10 сталинских ударов (1944)

Операция «Багратион» (1944)

Восточно-прусская операция (1945)

Действия против Японии в период Второй мировой войны

Карибский кризис (1962)

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

В статье собраны все карты/схемы, относящиеся к периоду с древнейших времен до XVI в., из открытого банка заданий ФИПИ (с пропусками) + оригиналы карт (без пропусков), а также короткие описания к картам, которые помогут подготовиться к заданиям 8-11 ЕГЭ по истории.

Сын княгини Ольги Святослав (964 — 972) вошел в историю как доблестный воин и полководец: годы правления провел в походах и сражениях. В 964 — 969 гг. походы князя были направлены в основном на восток (побеждены были вятичи, Волжская Булгария и Хазария). В 968 — 971 гг. Святослав предпринял несколько походов на юг — в Дунайскую Болгарию. Он хотел перенести столицу на Дунай. В 971 г. в поход против Святослава двинулся византийский император Иоанн Цимисхий. После ожесточенных сражений Святослав был вынужден заключить мир с греками с обязательством уйти из Болгарии (договор бы заключен в Константинополе — цифра 2). На обратном пути в Киев в 972 г. на днепровских порогах его убили печенеги (место обозначено цифрой 3).

Владимир Святославич — великий киевский князь, при котором произошло крещение Руси. Владимир возглавил поход в Волжскую Булгарию, одержал победу и заключил мир на выгодных для Руси условиях. При Владимире произошло первое столкновение Руси с Польшей (в 981 г. князь присоединил к Руси захваченные поляками города Червень и Перемышль, еще более расширив территорию государства).

Русские земли страдали от набегов печенегов, поэтому на южных границах Владимир приказал возвести 4 оборонительных рубежа, что сделало невозможным внезапное нападение печенегов.

Ярослав Мудрый (походы обозначены цифрой 6) — великий киевский князь, сын Владимира Святославича. Политика Ярослава была направлена на укрепление Руси: время его княжения (1019 — 1054) стало эпохой расцвета Древнерусского государства. Ярослав продолжил политику отца и деда (Владимира и Святослава): укреплял южные рубежи Руси, строил города-крепости. В 1030 г. разбил печенегов, которые после этого перестали совершать набеги на Русь. Ярослав расширил территорию государства, утвердил свою власть на западных берегах Чудского озера (построил там город Юрьев). В 1043 г. произошло последнее столкновение Руси с Византийской империей. В 1046 г. Византия и Русь заключили мирный договор (был скреплен браком сына Ярослава Всеволода и дочери византийского императора).

Куликовская битва (8 сентября 1380 г.) — крупное сражение между объединённым русским войском во главе с Великим князем Владимирским и князем московским Дмитрием Ивановичем и войском правителя части Золотой Орды Мамая, состоявшееся в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области).

Полком, обозначенным на схеме цифрой 1, командовал Владимир Андреевич Серпуховской.

Тверь (1485 г.), Новгород (1478 г.) на карте номера 1 и 2 — вошли в состав единого Русского государства при Иване III (Иване Великом). Псков (1510 г.), Смоленск (1514 г.), Чернигов (1503 г.) (города под номерами 3, 4, 5) вошли в состав единого Русского государства в XVIв. Русское государство достигло границ, обозначенных на схеме жирной чертой во времена Василия III

Ледовое побоище — это ключевое сражение между войсками Новгородской и Псковской республиками, во главе с Александром Ярославичем (Невским) и Ливонским орденом, произошедшее 5 апреля 1242 году на льду Чудского озера. Сражение закончилось победой русских и подвело итог продолжавшейся почти два года войне между Ливонским орденом и северными русскими землями

Эта битва вошла в историю как яркий пример героизма русских воинов, отстаивавших свободу и независимость страны от иноземных захватчиков.

Исторический контекст и начало войны

Конец первой половины XIII века был очень тяжелым и трагическим для Руси. В 1237—1238 годах по северо-восточным княжествам пронесся вихрь монголо-татарского нашествия. Десятки городов были разгромлены и сожжены, люди перебиты или уведены в плен.

Территория страны находилась в сильном запустении. В 1240 году начался западный поход монголов, в ходе которого удар обрушился на южные княжества. Этой ситуацией решили воспользоваться западные и северные соседи Руси — Ливонский орден, Швеция и Дания.

Еще в 1237 году римский папа Григорий IX объявил очередной крестовый поход против «язычников», населявших Финляндию. Боевые действия Ордена Меченосцев против местного населения в Прибалтике продолжались всю первую половину XIII века.

Неоднократно немецкие рыцари предпринимали походы против Пскова и Новгорода. В 1236 году меченосцы вошли в состав более могущественного Тевтонского ордена. Новое образование получило название Ливонского ордена.

В июле 1240 года на Русь напали шведы. Новгородский князь Александр Ярославич быстро выступил с дружиной и разгромил захватчиков в устье Невы. Именно за этот ратный подвиг полководец получил почетное прозвище Невского.

В августе того же года начали боевые действия и ливонские рыцари. Сначала они захватили крепость Изборск, а после осады — и Псков. В Пскове они оставили своих наместников. В следующем году немцы начали опустошать новгородские земли, грабить купцов, угонять население в плен. В этих условиях новгородцы попросили владимирского князя Ярослава прислать своего сына Александра, княжившего в Переяславле.

Действия Александра Ярославича

Прибыв в Новгород, Александр первым делом решил отвести непосредственную угрозу. С этой целью был предпринят поход против ливонской крепости Копорье, построенной неподалеку от Финского залива, на территории племени водь. Крепость была взята и разрушена, а остатки немецкого гарнизона взяты в плен.

Князь Александр Ярославович Невский. Годы жизни 1221 — 1263

Весной 1242 года Александр выступил в поход на Псков. Помимо своей дружины, с ним была владимиро-суздальская дружина младшего брата Андрея и полк новгородского ополчения. Освободив Псков от ливонцев, Александр усилил свое войско присоединившимися псковичами и продолжил поход. Перейдя на территорию Ордена, вперед была отправлена разведка. Основные силы были размещены «в зажитиях», то есть по местным деревням и селам.

Ход битвы

Передовой отряд встретил немецких рыцарей и вступил в с ними в бой. Перед превосходящими силами русским воинам пришлось отступить. После возвращения разведки Александр развернул свои войска, «въспятися» назад на берег Чудского озера. Здесь было выбрано удобное место для битвы. Русские войска стали на восточном берегу Узмени (небольшое озеро или пролив между Чудским и Псковским озерами), неподалеку от Вороньего камня.

Карта-схема битвы

Место было выбрано с таким расчетом, что прямо за спинами воинов находился лесистый заснеженный берег, на котором было затруднено движение конницы. При этом русские войска находились на мелководье, которое промерзло до самого дна и могло легко выдержать многих вооруженных людей. А вот на территории самого озера были участки с рыхлым льдом — сиговицы.

Сражение началось с таранного удара тяжелой ливонской конницы прямо в центр построения русских. Считается, что здесь Александр разместил более слабое новгородское ополчение, а профессиональные дружины поставил на фланги. Такое построение давало серьезное преимущество. Рыцари после удара завязли в центре, прорвавшиеся через ряды защитников не могли развернуться на берегу, не имея пространства для маневра. В это время русская конница нанесла удар по флангам, окружая противника.

Союзные ливонцам чудские воины шли сзади рыцарей и первыми бросились врассыпную. В летописи отмечается, что всего было убито 400 немцев, 50 взято в плен, а чуди погибло «без числа». В Софийской летописи говорится, что часть ливонцев погибла в озере. Разгромив противника, русская армия вернулась в Новгород, взяв пленных.

Значение битвы

Первые краткие сведения о сражении содержатся в Новгородской летописи. Последующие летописи и жития Невского приводят дополнительные сведения. Сегодня существует много популярной литературы, посвященной описанию сражения. Здесь нередко упор скорее делается на красочные картинки, чем на соответствие реальным событиям. Краткое содержание книг для детей редко позволяет полноценно описать всю историческую канву битвы.

Историки по-разному оценивают силы сторон. Традиционно называется численность войск примерно в 12—15 тысяч человек с каждой стороны. По тем временам это были очень серьезные армии. Правда, в немецких источниках утверждается, что в сражении погибло всего несколько десятков «братьев». Однако здесь речь идет только о членах Ордена, которых никогда не было много. Фактически это были офицеры, под началом которых находились рядовые рыцари и вспомогательные воины — кнехты. К тому же вместе с немцами в войне принимали участие союзники из чуди, которых ливонские источники тем более не учитывали.

Разгром немецких рыцарей в 1242 году имел большое значение для ситуации на северо-западе Руси. В условиях монголо-татарского ига было очень важно надолго остановить наступление Ордена на русские земли. Следующая серьезная война с ливонцами состоится только более чем через 20 лет.

Командовавший объединенными силами князь Александр Невский впоследствии был причислен к лику святых. В истории России дважды учреждался орден имени прославленного полководца — в первый раз еще при Петре I, второй раз — в годы Великой Отечественной войны.

Разумеется стоит сказать, что корни этого события уходят в эпоху Крестовых походов. И более детально разобрать их в рамках текста не представляется возможным. Однако на наших курсах подготовки есть 1,5 часовой видеоурок, который в форме презентации разбирает все нюансы этой не простой темы. Станьте участником наших курсов подготовки прямо сейчас=>>

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Столицы России — от Ладоги до Москвы

Столицей называют главный город, административно-политический центр страны. Вот уже больше века «стольным градом» России является Москва. Но хроники истории хранят сведения и о других столичных городах, сменявших друг друга. Сохранившиеся архивы позволяют восстановить хронологию столиц России.

Этимология термина

Слово «столица» появилось в русском языке только в XVII в., но это не заимствование из других языков. Историки считают, что термин происходит от древнерусского «стол», что означало место правления князя. Именно в этом значении «стол» неоднократно упоминается в «Повести временных лет». Соответственно, город, в котором правил князь, назывался «стольным». Упоминание о «стольном граде» появляется в летописях с XI в. Впервые так был назван Киев, но и до него на Руси уже были города, которые избирались князьями в качестве постоянных резиденций.

Ладога (862-864 гг.)

Согласно Ипатьевскому списку «Повести временных лет», первым стольным градом Древней Руси стал город Ладога, возникший в месте впадения речки Ладожки в Волхов. Именно его называют первой резиденцией легендарного князя Рюрика, который явился править русскими землями по зову «старейшин земли от славян, руси, чуди, веси, меров, кривичей и дряговичей». Об основателе княжеской династии Рюриковичей в «Повести временных лет» сказано – «И придоша к словенем первое и срубиша город Ладогу и седее старейшин в Ладоге Рюрик».

Ладога при Рюрике

Выбор князя легко объяснить. Один из самых древних городов Руси возник в середине XVIII в. (около 753 г.), к приходу Рюрика это было большое и богатое поселение. Здесь пересекались торговые пути, в том числе «из варяг в греки», процветала торговля, развивались ремесла, работали корабельные верфи. Кроме этого, Ладога, окруженная деревянными стенами, была древнейшим форпостом, защищавшим русские земли от северных соседей. Рюрик провел здесь два года, при нем в 864 г. возвели новую деревянную крепость. В этом же году князь переселился из Ладоги в Новгород, увозя с собой статус «стольного града».

Среди историков нет единого мнения по поводу первого поселения Рюрика. Некоторые считают, что первый древнерусский князь сразу обосновался в Новгороде. Летописные источники не дают однозначного ответа.

Дальнейшая история города

Ладога еще долго оставалась крупным и значимым городом. В IX в. велением Вещего Олега деревянную крепость заменили каменной, из местного известняка. Это была первая каменная крепость на Руси. В ладожском храме Георгия Победоносца проходил молебен князя Александра Невского и его дружины перед Невской битвой. При Иване III, в XV в., крепость усилили многоярусными пушечными башнями. В 1610 г., в Смутное время, она была захвачена французами, но в 1617 г. вновь вернулась в состав России. В ходе Северной войны в 1701 г. крепость отражала атаки шведов.

В 1704 г. император Петр I в нескольких километрах севернее основал Новую Ладогу. Старая Ладога была лишена герба и городского статуса, большая часть жителей была в приказном порядке переселена в новый город.

Сегодня это село Старая Ладога в Ленинградской области, на территории которого создан музей-заповедник с остатками крепости, башнями кремля, старинными церквями и монастырями.

Великий Новгород (864-882 гг.)

Это единственный русский город, вошедший в историю с собственным титулом – господин Великий Новгород. Впервые он упоминается в 859 г. в Новгородской первой летописи. Благодаря богатым землям и удачному расположению на пересечении водных торговых путей, к середине IX в. город стал крупным экономическим и политическим центром северо-запада Руси.

Правление Рюрика

Согласно легенде, Рюрик поселился за городской чертой, у истока реки Волхов из озера Ильмень, на Рюриковом городище. Городище, расположенное на прибрежной возвышенности, позволяло контролировать водные пути. Поселение в форме буквы D было окружено земляным валом и рвом. Отсюда Рюрик правил Русью 15 лет, до своей смерти в 879 г.

Его преемником стал Вещий Олег, опекун при малолетнем сыне Рюрика Игоре. При нем Новгород оставался стольным градом еще три года. Под его властью была объединена северная Русь. Но южные земли, также населенные славянами, оставались под влиянием Хазарского каганата. Продолжая дело Рюрика, князь Олег решил расширить границы Руси на юге. В 882 г. он пошел походом на Киев, захватил его и остался княжить на киевском престоле.

Дальнейшая история Великого Новгорода

Утратив статус столицы, Новгород остался вторым по значимости городом Руси. Киевские князья еще много лет отправляли туда на княжение своих старших сыновей. На новгородском престоле сидели князь Владимир Ясное Солнышко, Ярослав Мудрый, Александр Невский. Богатый, интенсивно развивающийся город был достойным соперником Киева, а затем и следующих столиц – Владимира и Москвы.

Провозглашенная в 1136 г. Новгородская вечевая республика стала уникальным образцом демократии, сумев сохранить «вольность в князьях» почти на три столетия. Удаленность от южных границ спасла Великий Новгород от разорения татаро-монголами. От нашествия пострадали только окраины, в дальнейшем Новгород откупался данью.

Величие и статус республики были утрачены в январе 1478 г., когда третья московско-новгородская война закончилась победой войска Ивана III. Город был разорен, знать уничтожена или выселена, земли вошли в состав Московского княжества.

Признанием выдающейся роли Великого Новгорода в истории стала установка здесь в1862 г. монумента в честь тысячелетия Руси. Памятник установлен напротив Софийского собора, который был построен в середине XI века по повелению князя Ярослава Мудрого.

Киев (882-1243 гг.)

Князь Олег планировал дальнейшее расширение южных границ. С этой точки зрения Киев был более удобным плацдармом, чем Новгород, поэтому после захвата города князь перенес в него свою резиденцию. В летописях указано, что именно Вещий Олег назвал Киев «Матерью городов русских». Этот термин является калькой с греческого «метрополия», тем самым Киев уподоблялся могущественной Византии. Объединенные под его властью земли получили название Киевская Русь.

История стольного града

Киев оставался столицей более трех столетий. Длительный период единовластия киевских князей привел к формированию устойчивого института столицы на Руси. Власть Киева укрепилась с принятием Русью христианства в 988 г. Город стал резиденцией не только князя, но и митрополита, объединив функции политического и религиозного центра. Своего расцвета Киевская Русь достигла в первой половине XI в., при Ярославе Мудром.

Собственной сильной княжеской династии в Киеве не сложилось. На киевский престол могли претендовать все ветви Рюриковичей.

Ослабление Киева

С началом периода политической раздробленности власть Киева начала слабеть. Начало этому положило завещание Ярослава Мудрого, разделившего Русь между сыновьями. Временное укрепление единства земель и власти князя Киевского произошло в правление Владимира Мономаха и его сына Мстислава Великого. После смерти Мстислава в 1132 г. Киев сохранял статус стольного града русских земель лишь номинально, фактически оставаясь столицей удельного Киевского княжества.

Тем не менее, киевский князь сохранял титул «князя всея Руси», поэтому этот престол долго оставался желанной добычей. На протяжении XII-XIII вв. шла непрестанная борьба за город, иногда правители менялись через несколько месяцев.

В 1169 г. князь Андрей Боголюбский, стоявший во главе стремительно крепнущего Владимиро-Суздальского княжества, штурмом захватил Киев. Город на Днепре не раз захватывался русскими дружинами, но впервые они вели себя так безжалостно. Город был разгромлен и разграблен, была подожжена даже общерусская святыня – Киево-Печерская лавра. Андрей Боголюбский, завоевав титул великого князя Киевского, впервые в истории не стал переносить в Киев свою резиденцию, вернувшись в родной Владимир. Эта традиция сохранилась и в дальнейшем, на киевский престол сажали сыновей или других родственников.

Тем не менее, Киев еще долго продолжал восприниматься как столица. Настоящим концом стало нашествие Батыя в 1240 г. Взятый после упорной осады, Киев был разрушен дотла, погибли почти все жители. Утративший экономическое и политическое влияние город окончательно потерял столичный статус, борьба за него прекратилась. Номинально в нем правили признанные старейшими владимирские князья Ярослав Всеволодович и Александр Ярославович Невский, но они оставались во Владимире.

Дальнейшая судьба Киева

Город надолго пришел в упадок. В нем правили второстепенные князья, не обладающие ресурсами для борьбы за главенство на Руси. В 1299 г., с переездом митрополита во Владимир, город потерял и религиозную значимость. В 1362 г. он был завоеван Великим княжеством Литовским, в 1416 г. его вновь разграбили ордынские войска. В 1569 г. после Люблинской унии Киев был передан польским коронным землям.

В 1648 г. восстание Хмельницкого привело к образованию Гетманщины, на территории которой оказался и Киев. А в 1654 г., с переходом Гетманщины под протекторат русского царя, бывшая столица вновь вернулась в состав Руси. С этого времени начинается восстановление, а затем и интенсивное развитие. Лишь к XIX в. Киев смог вернуть себе статус значимого крупного города.

В составе СССР Киев стал столицей Украинской ССР, после войны это был третий по численности город Советского Союза. Сегодня этот великолепный современный мегаполис является столицей независимой Украины.

Владимир (1243-1389 гг.)

В XII-XIII вв. на Руси доминировало Владимиро-Суздальское княжество. Обширные богатые земли, развитая торговля (здесь проходил водный участок торгового пути «из варяг в греки»), географическое положение, защищающее от нападений варягов и набегов степных кочевников, позволили здешним князьям расширять и укреплять свои владения. Удаленность от Киева ограничивала власть великого князя, в 30-е годы XII в. княжество фактически перестало подчиняться киевскому престолу. Первой столицей княжества был Ростов, затем Суздаль. В 1108 г. по велению Владимира Мономаха был заложен Владимир-на-Клязьме. Столицей княжества он стал в 1157 г., когда сюда перенес свою резиденцию Андрей Боголюбский.

Развитие Владимира

Князь Андрей Юрьевич изначально стремился сделать любимый город равным Киеву, и даже отстраивал его по образу тогдашней столицы. Обладавший большими амбициями, в 1169 г. он при помощи союзников захватил Киев и безжалостно разграбил его. Андрей Боголюбский стал первым князем, который завоевал титул великого князя и не остался княжить в столице, перенеся великокняжеский престол в любимый Владимир.

Город активно застраивался, велось каменное строительство. Были воздвигнуты Золотые Ворота по образцу киевских, каменные княжеские палаты в Боголюбово под Владимиром, выстроены великолепные соборы.

Тяжелым периодом стало кратковременное правление племянников Андрея, Мстислава и Ярополка Ростиславовичей, призванных на престол в 1174 г., после убийства Боголюбского. Ростиславовичи со своими людьми за год разграбили город, включая и казну соборного храма. Порядок навели младшие братья Боголюбского – Михалко, а затем Всеволод Большое Гнездо, при котором княжество и его столица достигли расцвета.

Владимир – столица Руси

В то время как Владимир укреплял свое влияние, Киев его терял. Даже после грабежа воинами Батыя в 1238 г. Владимир остался одним из основных центров русских земель. Для Киева нападение Батыя в 1240 г. стало фатальным, город был разрушен, почти все население уничтожено.

После нашествия татаро-монголов русские земли оказались под властью хана Орды. Отныне в Орде решали, кто из князей и где будет править. Первый ярлык на великое княжение хан Орды выдал в 1243 г. владимирскому князю Ярославу Всеволодовичу, тем самым сделав его старшим над удельными князьями. Отныне Владимир стал признанной столицей. Этот статус был подкреплен в 1299 г. переездом митрополита.

Владимирский престол от Ярослава перешел к его сыну, Александру Невскому, затем к сыновьям Александра. В дальнейшем в течение века за владимирский престол сражались Тверь, Кострома, Суздаль, Переяславль и другие земли. Тем временем стремительно крепло и набирало вес еще недавно незначительное Московское княжество. Московские князья вступили в борьбу за великокняжеский ярлык в XIV в., с 1363 г. они уже никому не уступали владимирский престол, а в 1389 г. Владимир стал их наследственным владением. Здешние земли были присоединены к Московскому княжеству Василием I, сыном Дмитрия Донского. Столицей Руси стала Москва.

Дальнейшая история

Ставший провинциальным городом, Владимир, тем не менее, еще долго упоминался в документах при перечислении титулов великого князя перед Москвой. Город пережил еще несколько разорений от ордынцев, но сумел сохранить городской статус. В 1778 г. он стал центром Владимирской губернии и остался областным центром до наших дней. Это интереснейший туристический объект, входящий в Золотое кольцо России.

Москва (1389 – 1712 гг.)

Впервые Москва упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 г., когда владимирский князь Юрий Долгорукий приказал выстроить «мал деревян град» и дал ему имя местной реки. Его сын Андрей Боголюбский в 1156 г. приказал выстроить здесь деревянный Кремль. Усиление военно-стратегического значения позволило Москве называться «градом».

Появление Московского княжества

В 1263 г. Москва стала самостоятельным уделом, выделенным младшему сыну Александра Невского Даниилу. Первый московский князь, родоначальник московской линии Рюриковичей, сумел значительно расширить свои владения. Получив скромный удел с тремя городами (Москва, Звенигород, Радонеж), он присоединил к нему земли завоеванной Коломны и полученного по завещанию Переяславля. Важнейшим фактором последующего укрепления стало привлечение в Москву большого числа служилых людей, из которых сложилось мощное московское боярство.

Становление столицы

Политику отца продолжили Юрий и Иван Данииловичи. Возросшая мощь Москвы позволила им вступить в борьбу за великокняжеский ярлык. Впервые его получил Юрий в 1318 г., но уже в 1322 г. из-за мошенничества с данью ярлык был отобран. Борьбу за него продолжил младший брат Юрия, Иван Калита. Амбициозный и жестокий, он обладал талантами воина и дипломата. Сумев наладить отношения с Ордой, Калита вернул великокняжеский ярлык, значительно расширил территорию княжества, обезопасил ее от набегов ордынцев. При нем в 1325 г. из Владимира в Москву перенес свою резиденцию митрополит.

Внук Калиты Дмитрий Донской сумел сохранить великое княжение даже вопреки воле хана. Он дважды одержал серьезные победы над ордынским войском – в 1378 г. разбил мурзу Бегича на реке Воже, а в 1380 г. разгромил войско Мамая в Куликовской битве на берегу Дона. При нем были присоединены значительные территории, тогдашняя столица Владимир был признан наследственным владением московских Рюриковичей. В правление Донского в Москве был выстроен каменный Кремль. Он стал первым князем с момента установления ордынского ига, который передал ярлык своему сыну Василию I без разрешения хана. Это случилось в 1389 г.

Развитие столицы

Правление Василия I было временем мира и бурного развития. Талантливый правитель продолжил расширять границы княжества, получив во владение Нижний Новгород, Муром и другие города. После его смерти началась междоусобная война, длившаяся почти 25 лет. На престол, который Василий I оставил своему сыну, претендовал оставшийся старшим в роду его брат, князь Юрий Звенигородский. Война окончилась гибелью Юрия и его сыновей, на престоле остался Василий II. С этого времени московский престол передавался от отца к сыну, а не к старшему в роду, как прежде.

Сын Василия II, Иван III, стал соправителем отца еще при его жизни. Выдающийся государственный деятель новой формации, он увеличил территорию княжества в 5 раз. В 1453 г. после падения Византии Москва стала мировым центром православия. В 1476 г. Иван III отказался от подчинения Орде, а в 1480 г. русские дружины встретили войско хана Ахмада на реке Угре. «Стояние на Угре», закончившееся уходом ордынской армии, означало полное избавление Руси от ига Орды. Отныне Москва была столицей независимой Руси.

В 1547 г. Иван Грозный венчался на царство, и Москва стала столицей Российского Царства. В Смутное время она пережила два года польско-литовской оккупации, в 1610-12 гг. Затем сменялись правители, но столичный статус города оставался неизменным до эпохи Петра I.

Санкт-Петербург (1712 – 1918 гг.)

Это единственный город, который сразу строился как будущая столица. Петр I, царь-реформатор, создавал образцовый европейский город. Выстроенная здесь Петропавловская крепость защищала важнейший торговый путь между Россией и европейскими странами, а Петербург должен был стать «окном в Европу», портом и базой флота на Балтике.

Возведение столицы

Строительство, потребовавшее значительных людских и материальных ресурсов, началось в 1703 г. Устье Невы, завоеванное в Северной войне со Швецией, было не слишком удобным местом. Болотистые почвы требовали осушения и укрепления, здешний климат также не баловал жителей. Но Петр I лично следил за ходом градостроительства, требуя точного соблюдения планов застройки. Этим и объясняется знаменитая геометрическая правильность городских улиц и проспектов. Город, названный в честь Петра Санкт-Петербургом, был объявлен столицей в 1712 г. Сюда из Москвы переехал царский двор, а затем Правительственный сенат и другие учреждения.

Дальнейшая история

Многие бояре неохотно покидали патриархальную Москву ради недостроенного, необжитого города. Поэтому неудивительно, что при первой возможности они попытались вернуться в прежнюю столицу. В 1727 г. императором стал одиннадцатилетний внук Петра Великого, Петр II. Фактическими правителями стали бояре, которые в этом же году вернули Москве столичный статус. В 1730 г. император-подросток умер, и уже в 1732 г. императорский двор вернулся в Петербург.

В дальнейшем преемники Петра продолжали украшать столицу, превратив ее в красивейший город дворцов и музеев. Этому не помешали даже регулярные наводнения. В 1914 г. из-за начавшейся Первой мировой войны Николай II переименовал город в Петроград – старое название имело немецкие корни, а Германия была противником России в этой войне.

Северная столица

В 1918 г., из-за угрозы вторжения немецких войск, правительство большевиков вернуло столицу в Москву. Петроград потерял статус главного города России, но до сегодняшнего дня сохранил звание культурной столицы и одного из красивейших городов страны. В 1924 г. он был переименован в Ленинград, под этим именем пережил блокаду. В 1991 г. городу было возвращено первоначальное название – Санкт-Петербург.

Москва (1918 г. – наши дни)

В 1918 г. «стольным градом» России вновь стал город, который сыграл решающую роль в создании единого Российского государства. Современная Москва – это огромный мегаполис, в котором расположены высшие органы власти страны. Старинный Московский Кремль стал официальной резиденцией президента РФ. Сегодня Москва – самый большой населенный город России и Европы и крупнейший русскоязычный город в мире.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Презентация «Тренажер для запоминания карт ЕГЭ» – проект, доклад

Презентацию на тему «Тренажер для запоминания карт ЕГЭ»

можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет

проекта: Разные. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам

заинтересовать своих одноклассников или аудиторию.

Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад — нажмите на

соответствующий текст под плеером. Презентация

содержит 9 слайд(ов).

Слайды презентации

Слайд 1

Тренажер для запоминания карт ЕГЭ

Подготовила ученица 11 класса куратор группы «ЕГЭ История» (https://vk.com/history_100) Килиянчук Наталья

Слайд 2

Задание 1: Изучить расселение племен

Ильменьские словене

Поляне Кривичи Полочане Радимичи Дреговичи Вятичи Древляне Волыняне Уличи Тиверцы Северяне

Слайд 3

Слайд 4

Волжская Булгария

Задание 2: Соседи восточных славян

Болгарское Царство

Хазарский каганат

Византия

Финно-угорские племена

Велико-моравская Держава

Слайд 5

Слайд 6

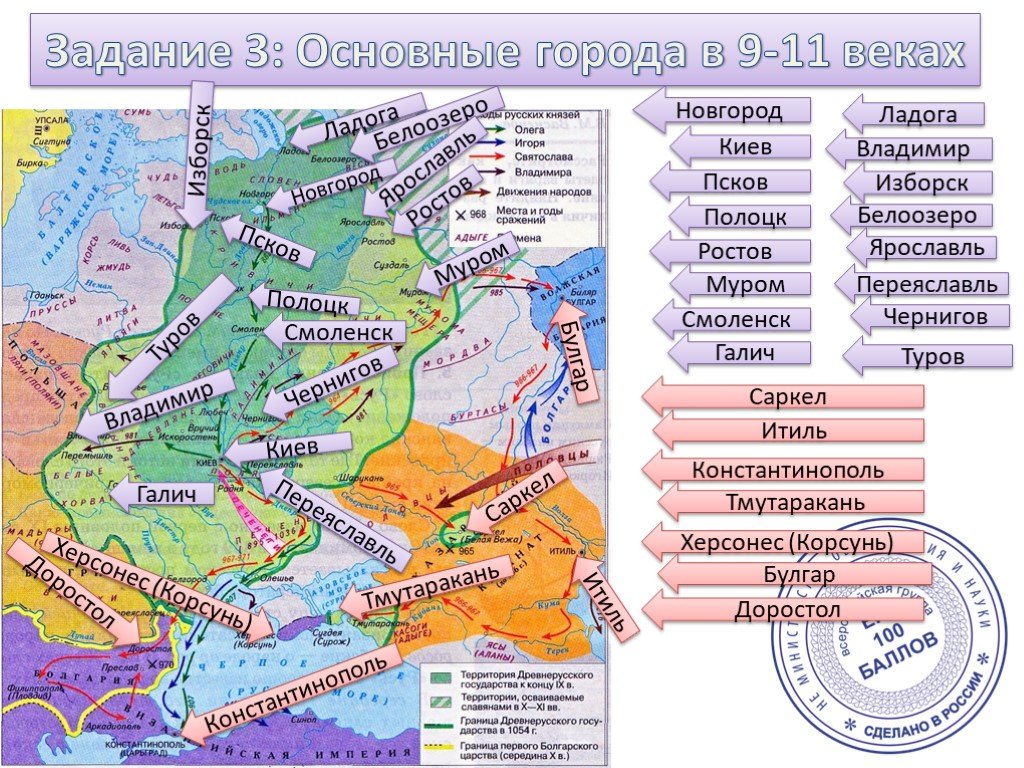

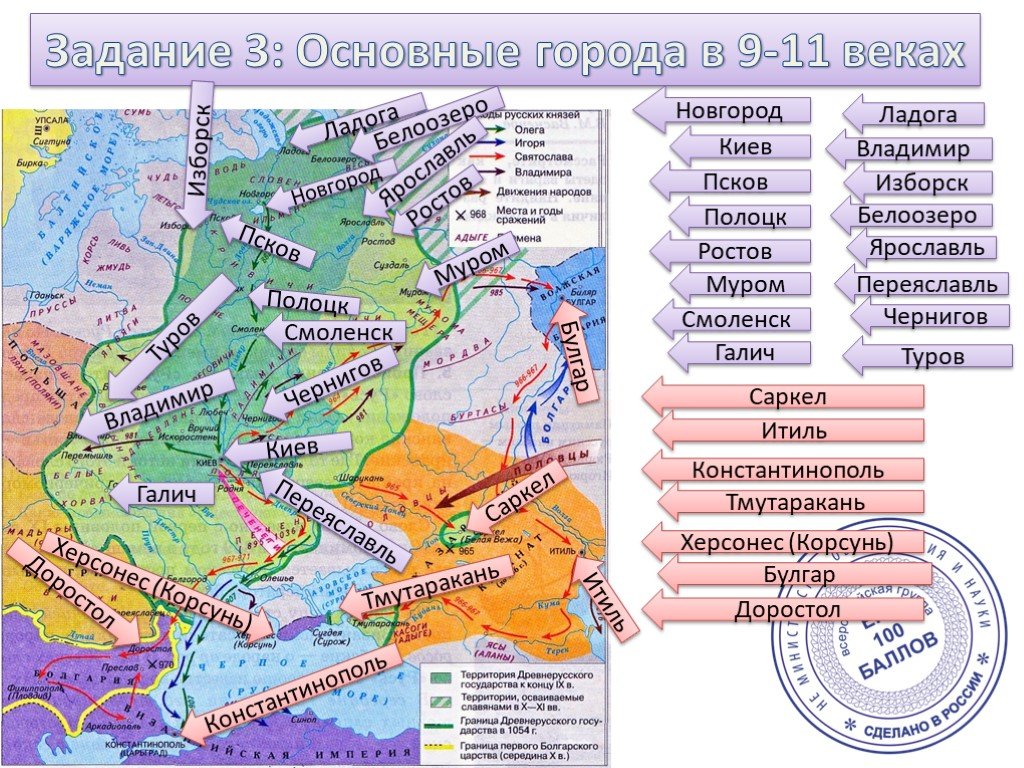

Задание 3: Основные города в 9-11 веках

Новгород Киев Псков Полоцк Ростов Чернигов Галич Смоленск Муром Переяславль Константинополь Саркел Итиль Тмутаракань

Херсонес (Корсунь)

Изборск Владимир Белоозеро Ладога Ярославль Булгар Доростол Туров

Слайд 7

Слайд 8

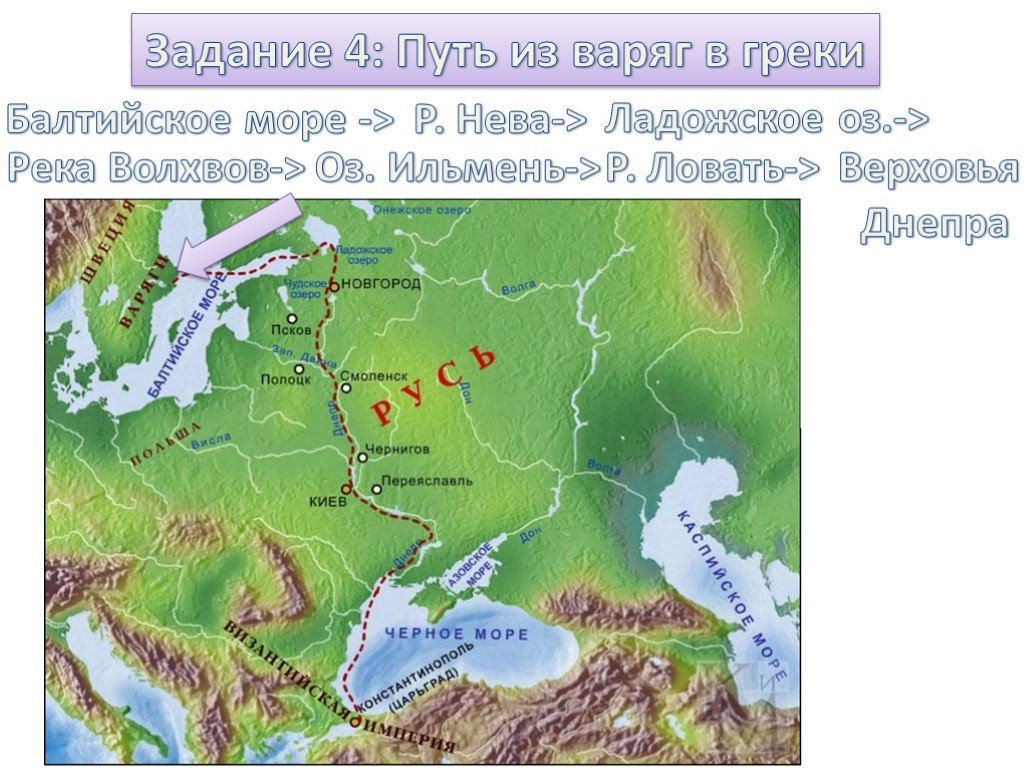

Задание 4: Путь из варяг в греки

Балтийское море -> Р. Нева-> Ладожское оз.-> Река Волхвов-> Оз. Ильмень-> Р. Ловать-> Верховья Днепра

Слайд 9

Владимиро-Волынское

Границы русских земель

Новгородская земля

Ростово-Суздальское

Муромо-Рязанское Черниговское Полоцкое Смоленское

Новгород-Северское

Переяславское Киевское Турово-Пинское Галицкое Княжества

Задание 5: Период феодальной раздробленности

Список похожих презентаций

Тексты для Интернета

Сканирование текста. Чтение и сканирование. Пользователи не читают сайт Первые два параграфа текста – самые важные. Сканируемый текст. Выделение ключевых …

Соцсети для e-commerce

Ставим лайк, начинаем рисеч. В медиа работает, а в торговле? Первая ласточка. Собираем лайки. Учимся торговать в соцсетях. Магазин, Facebook, Ecwid. …

Роль Специальной библиотеки для слепых

1970 год –основана Сыктывкарская городская специальная библиотека для слепых 1981 год — библиотека преобразована в Республиканскую специальную библиотеку …

Программа стажировок для студентов

Добро пожаловать в Ренессанс страхование. Ваш надежный страховой партнер®. Федеральная универсальная страховая компания, предлагающая комплексные …

Шаблон для социального проекта

ПРОБЛЕМА. Цель ПРОЕКТА: Задачи:. Актуальность. Данная работа актуальна потому что … КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. …

Гороскоп для детей

Малыши Овны порывисты, любопытны, упрямы, нежны. Плохо переносят однообразие, поэтому часто меняют привычки и вид деятельности. Если маленький Овен …

Викторина для родителей.

Немного интересного. Из всех видов игрушек, мягкая игрушка — самая поздняя. Мягкие игрушки прототипы различных животных, которые заботливые мамы шили …

Бассейны для плавания

По своему назначению бассейны подразделяются на следующие виды: 1. плескательные — для приобщения к воде детей дошкольного возраста; 2. детские — …

Бабочка для украшения салата

Продукты. 6 ломтиков варёной колбасы. 1 листик салата. 8 ягод брусники или смородины, или кусочки овощей входящих в состав салата. 2 пера зелёного …

Аппликация «Дом для обезьянки»

Домик для обезьянки. Презентацию выполнила: Карташова Ольга Владимировна. 1. Возьмём готовый шаблон домика. 2. Выберем цветной картон и обведём шаблон. …

Деловой стиль одежды для мужчин

Главные атрибуты. Костюм. Рубашка. Галстук. Аксесуары. Повседневный деловой стиль. Официально-деловой стиль. Ультра-мода Итальянский стиль. . Спасибо …

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

- Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих

вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно). - Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно

просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама. - Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста

позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая

информация, остальное лучше рассказать слушателям устно. - Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет

сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для

этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации,

а также правильно подобрать сочетание фона и текста. - Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете

первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом. - Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его

выступления. - Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.

- Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете

меньше волноваться.

Изборская крепость

Изборская крепость построена на Жеравьей горе в 1330 году для защиты западных границ Руси от постоянных набегов захватчиков. За полтора столетия цитадель выдержала восемь осад. После окончания Северной войны в 1721 году крепость утратила стратегическое значение и больше ста лет была заброшена. В середине XIX века оборонительные сооружения были отремонтированы, у Никольского собора появилась новая колокольня, трапезная.

Крепость имеет форму неправильного треугольника с закруглёнными углами и каменными стенами толщиной от 2,5 до 5 м. Круглые башни вынесены на внешнюю сторону стен. Единственная квадратная 5-ярусная башня «Плоскушка» находится в северо-западном углу крепости, к ней был пристроен захаб. Общая площадь укрепления 2,5 га. Реконструкция крепости ведётся с 2010 года. К настоящему времени из семи башен приведена в порядок «Луковка», на ней устроена смотровая площадка. В подвале открыта экспозиция «Средневековый арсенал» — часть музея-заповедника «Изборск». Единственное полностью восстановленное строение — Никольский собор XIV века.

Адрес:

ул. Печорская, 39 На карте

Труворов крест

Труворов крест — главная загадка древнего городища, с которого началась история Изборска. Он высечен из цельного камня и установлен на плите. Три конца креста слегка расширяются от центра к краям. Рядом лежат две плиты, на которых высечены геометрические фигуры. На одной из них нарисован правильный квадрат с вписанным в него другим квадратом поменьше. Предполагается, что это оригинальная доска для средневековой игры в «мельницу».

Согласно легенде, Труворов крест стоит на могиле князя Трувора, который вместе с братьями Рюриком и Синеусом пришёл княжить на русскую землю в середине IX века. На самом деле это не так. Крест поставлен намного позже, в XIV-XV веках в память о месте, откуда начал строиться Изборск.

Адрес:

Изборское городище На карте

Городищенское озеро

Городищенское озеро протянулось в длину на полкилометра и занимает площадь 12 га. Один из берегов называют Жеравьей горой, на ней стоит Труворово городище. На западной стороне озера бьют Словенские ключи, или ключи Двенадцати Апостолов. По легенде, каждый родник даёт человеку что-то своё — один дарит любовь, другой — здоровье, третий — счастье. К источникам проложена удобная тропинка. В этом месте на озере живут лебединые семьи, которые охотно подплывают к берегу за порцией лакомства от людей.

Адрес:

Псковская область На карте

Изборско-Мальская долина

Изборско-Мальская долина — памятник природы Псковской области с уникальным природным рельефом, реками, богатой растительностью и животным миром. Долина раскинулась на площади 1792 гектаров. Здесь находятся знаменитые карстовые источники «Словенские ключи». Кроме живописной природы, в долине разбросаны памятники русской истории — Изборская крепость, Мальская крепость-монастырь, церкви, часовни, каменные кресты. По долине проложены туристические маршруты разной сложности.

Адрес:

Координаты: 57.72101900,27.85446200. На карте

Словенские ключи

Словенские ключи, называемые ключами Двенадцати Апостолов, расположены недалеко от западного берега Городищенского озера. Струйки воды пробиваются из-под известняковых и доломитовых плит, создавая небольшой ступенчатый водопад. Вода, проходящая через толщу пород, очищается и насыщается минералами, поэтому считается целебной. Источник состоит из 12 ключей, бьющих на территории 4 км, отсюда и название — «Двенадцать апостолов». Существуют письменные свидетельства, что родники в этом месте существовали тысячу лет назад. Словенские ключи почитаются как православная святыня. Каждый год они освящаются в православный праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Адрес:

Координаты: 57.70671500,27.85446200. На карте

Главные достопримечательности можно посмотреть самостоятельно на прогулке, но путешествие будет гораздо увлекательней, если сходить на обзорную экскурсию по Изборску с местным гидом.

Музей-заповедник «Изборск»

Изборский музей-заповедник, основанный в 1964 году, включает 200 исторических памятников и занимает 7,7 гектаров. Это история Псковской земли, представленная в храмах, крепостях и старинных усадьбах. Для осмотра основных достопримечательностей проложена «Тропа здоровья» длиной 6 км. В заповеднике действует несколько постоянных экспозиций. В погребе башни «Луковка» выставлено старинное оружие и доспехи, в доме купца Шведова вас познакомят с историей и культурой малочисленного народа сету, который испокон веков жил на территории Псковской области. На выставках под общим названием «Летопись славяно-русского княжества Изборска», расположенных в доме купца Анисимова, представлены археологические находки с раскопок Труворова городища.

-

Адрес:

Координаты: 57°42’30. 27°51’32.0″E. На карте

- Сайт: https://museum-izborsk.ru/

Труворово городище

Труворово городище — первое поселение, на месте которого образовался город Изборск. Оно раскинулось на невысоком плато горы Жеравьей над Городищенским озером. Название пошло от имени князя Трувора, который вместе с братом Рюриком пришёл править племенами славян на севере Руси в середине IX века. До наших дней сохранились остатки оборонительного рва и каменной насыпи. Главная площадь поселения располагалась на природной известняковой плите. Археологи обнаружили древние улицы и руины домов X-XI веков. На территории городища стоит церковь Николая Чудотворца XVII века, неподалёку расположено кладбище с каменными крестами XV века. Здесь были обнаружены две каменные плиты с высеченными геометрическими фигурами. Учёные до сих пор не могут однозначно ответить на вопрос об их предназначении. На одной из плит стоит Труворов крест с надписью «Царь славы, Иисус Христос Ника».

Адрес:

Изборское городище На карте

Никольский собор

Никольский собор — главный храм Изборской крепости. Первое упоминание о нём датируется 1340 годом. Современный вид собор приобрёл в XIX веке, когда по приказу Николая I были построены колокольня и трапезная, отреставрирован главный придел. Прямоугольная форма здания с расширяющимися книзу стенами характерна для новгородской храмовой архитектуры. Церковь увенчана одной главой на барабане, украшенном фигурной кладкой. В наши дни Никольский собор по-прежнему остаётся действующим храмом.

Адрес:

Соборная площадь 1 На карте

Эко-ферма «Изборский страус»

Эко-ферма «Изборский страус» — пространство для отдыха, которое позволяет познакомиться с жизнью самых больших птиц на Земле — чёрных африканских страусов. На ферме они живут в просторных вольерах. По соседству обитают утки, гуси, куры, овцы, козы, северные олени. В местном кафе подают блюда из страусятины. С собой можно увезти настоящее страусиное яйцо и другие сувениры. Вокруг фермы оборудовано футбольное поле, волейбольная площадка, игровые зоны для детей.

-

Адрес:

д. Залавье На карте

- Сайт: http://izborsk-ostrich.ru/

Священный холм

Справа у дороги Изборск – Печоры высится Священный холм. На его вершине стоит православный крест и часовня. В старину эта земля видела множество сражений. В ней покоится прах русских воинов, в честь которых и был установлен памятник. На Священный холм привозят землю из всех уголков Псковской области и других государств, с мест важных сражений, с могил и из храмов. Здесь есть частички Пушкинских гор, Псковско-Печерского монастыря, островов Залита, Маре, Хилл Форт.

Адрес:

Псковская обл. На карте

Башня «Луковка»

Башня «Луковка» — самое старое сооружение Изборской крепости. Именно от неё стали возводить стены цитадели. 13-метровая башня изначально была каменной и состояла из пяти ярусов. Верхняя часть, где были проделаны бойницы, не сохранилась. В подвалах «Луковки» был склад боеприпасов крепости. Сегодня там находится экспозиция «Средневековый арсенал». На её вершине открыта смотровая площадка с прекрасным видом на Изборск и окрестности.

Адрес:

Изборская крепость На карте

Фестиваль «Исаборг»

С 2007 года в Изборске проводится Международный фестиваль «Исаборг», посвящённый русскому Средневековью. Посетителей полностью погружают в историю и культуру тех лет. На территории Труворова городища разбиваются военные лагеря, характерные для VII-VIII веков. Каждый участник фестиваля одет в костюм и доспехи средневековых воинов. Состязания включают метание копий и стрельбу из лука. На отдельных площадках работают мастер-классы по ткацкому ремеслу, изготовлению глиняной посуды, кузнечному делу. Для юных гостей устраивают разнообразные соревнования и конкурсы. На фестивале работают ярмарки, семинары, даются концерты народной музыки.

Адрес:

Изборское городище На карте

Дом М. С. Белянина

Дом М. С. Белянина был построен в 1895 году для самого богатого в то время купца Изборска. После прихода советской власти в доме работало Изборское культурно-просветительское общество. В наши дни особняк отреставрировали и разместили в нём краеведческую экспозицию, посвящённую жизни города в XIX–XX веках. В первом зале, оформленном под рабочий кабинет XIX века, представлены свидетельства визита в город великого князя Константина Константиновича Романова. В музее есть уголок Николая Константиновича Рериха, который запечатлел в своих картинах красоту местной природы. Ещё один отдел знакомит с эстонским периодом истории Изборска с 1920 по 1940 годы. Отдельная экспозиция рассказывает о годах Великой Отечественной войны и партизанском движении на Псковщине.

Адрес:

ул. Печорская, д. 39 На карте

Мальский Спасо-Рождественский монастырь

Мальский Спасо-Рождественский монастырь расположен в селе Малы недалеко от Изборска. Его второе название — Онуфриева пустынь по имени отца-основателя, который положил начало обители в XV веке. Монастырь стоит в тихом месте на берегу озера. Сюда до сих пор стекаются паломники для уединения и спокойного общения с Богом. Спасо-Рождественская церковь построена в московском стиле с пятью главами и голубыми куполами-луковками. Рядом возвышается колокольня в псковском стиле. Старинный колокол отлит в 1675 году. На территории монастыря покоятся мощи Онуфрия, но точное место их захоронения неизвестно.

Адрес:

село Малы На карте

Корсунская часовня

Часовня Корсунской иконы Божией Матери стоит у Талавской башни Изборской крепости. Строение возвели на месте братской могилы защитников города, погибших в 1657 году во время русско-польской войны. Небольшое квадратное здание стоит на фундаменте из тёсаного гранита. Над входом находится киот с Корсунской иконой Божией матери работы иконописца Пимена Софронова. Внутри частично сохранился крест, стоявший изначально на древнем могильнике.

Адрес:

Печорская ул., 13 На карте

Башня «Вышка»

19-метровая башня «Вышка» — самая высокая в Изборской крепости. В старину над башней возвышалось деревянное сторожевое помещение. Именно из него защитники крепости круглосуточно наблюдали за окрестностями. В отличие от других строений, наружные стены «Вышки» украшены линейным орнаментом «бегунцом» и старинными крестами в верхней части. Кресты-обереги встречаются и в других частях укрепления. Считалось, что они помогают защищать Изборск от захватчиков.

Адрес:

Печорская ул., 13 На карте

Башни «Темнушка» и «Рябиновка»

«Темнушка» и «Рябиновка» — башни Изборской крепости. Они не так известны, как отреставрированная «Луковка». Старинные стены сохранились в том виде, какими они были во время осады Изборской крепости войском Речи Посполитой в русско-польской войне. В «Темнушке» некогда располагались помещения для военнопленных. Отсюда и название, происходящее от русского слова «темница». В «Рябиновке» размещался военный гарнизон, для которого было оборудовано шесть ярусов бойниц. Вокруг башни росла рябиновая роща, давшая название укреплению.

Адрес:

Печорская ул., 13 На карте

Музейное кафе «Блинная»

В музейном кафе «Блинная» царит атмосфера настоящей русской избы. В русской печке созревает ароматная каша, на сковородах пекутся румяные блины. Это самое «вкусное» место в Изборске, пропагандирующее русскую кулинарную культуру. Столы в кафе сервированы оригинальным текстилем ручной работы.

Адрес:

ул. Печорская, 39 На карте

Фестиваль «Железный град»

Фестиваль «Железный град» в Изборске — это военно-историческая реконструкция наиболее ярких событий в средневековой Руси. Он проводится ежегодно в первых числах августа. Грандиозное действие организуется на берегу Городищенского озера. Естественными декорациями становятся Изборская крепость и склоны Жеравьей горы. Огромный палаточный лагерь разбивается в Старом городе. Участникам фестиваля запрещается использовать любые атрибуты современной одежды.

Перед зрителями разворачивается реконструкция битв, которые происходили на Псковской земле в IX–XIII веках, турниры лучников, конные и пешие походы. В женских шатрах воспроизводится быт и маленькие хитрости из жизни средневековых женщин. На стилизованной ярмарке продаются сувениры ручной работы.

Адрес:

Псковская область На карте

Урочище «Змеиная балка»

Урочище «Змеиная балка» хранит историю языческого прошлого Руси. Крутые склоны, поросшие кустарником, надёжно скрывают тайны волхвов. Здесь обнаружено древнее капище и остатки идолов. Самый известный из них — Алтарный камень, на котором совершались жертвоприношения. Другой идол — Велесова голова — посвящён самому посчитаемому божеству в дохристианской Руси.

Адрес:

Координаты: 57°43’0″N 27°51’9″E. На карте

Башня «Колокольная»

Колокольная башня Изборской крепости высится в центре южной стены. Она будто вырастает из горы 12-метровым исполином. Рядом с башней расположены главные ворота в город. Название укрепления родилось благодаря звоннице Никольского собора, которая располагалась на верхнем ярусе башни. При приближении врага дозорные били в колокол, предупреждая жителей о нападении. Тревожные звуки набата долетали до самого Пскова.

Адрес:

Изборская крепость На карте

Музей-усадьба народности сето в Сигово

Музей-усадьба народности сето находится в 14 км от Изборска в деревне Ситово. Это филиал Изборского музея-заповедника. Народность сето, относящаяся финно-угорской этнической группе, в настоящее время признана ЮНЕСКО исчезающей. В мире осталось всего 10 000 представителей сето, из них 200 живут в России. В народе их часто называют полуверцами — наряду с православием их культура сохранила многие признаки язычества.

В музее посетителей знакомят с историей, культурой и бытом народа. Подлинная усадьба, принадлежавшая в XIX веке семье Кюлаотс, сохранила признаки народного уклада жизни. Традиционно сето были земледельцами — во дворе сохранился старинный амбар, сельскохозяйственный инвентарь, приспособления для переработки и хранения зерна, овощей, мяса. Между инструментами затерялся и языческий идол — бог плодородия Пеко. Его деревянной фигурой освящали землю перед посевом. По территории усадьбы проводятся экскурсии. Гостям предлагают принять участие в национальных обрядах и мастер-классах.

Адрес:

д. Сигово На карте

Музей «Медовый хуторок»

Музей «Медовый хуторок» расположен в 9 км от Изборска. Это бывшая усадьба инженера-новатора, основателя экологического пчеловедения Г. В. Глазова. Музей знакомит посетителей с патриархальным укладом крестьянской жизни начала XX века. Экспозиция крестьянского быта включает пасечный комплекс, разнообразные орудия труда, предметы домашнего обихода, медогонки, плуги разных модификаций, фонари, прялки и другие ремесленные инструменты. Прогулка по живописной местности заканчивается обедом в трапезной. Гостей угощают мёдом разных сортов, чаем на лекарственных травах, домашними сырами и вином.

Адрес:

д. Дубровка, шоссе Псков-Рига На карте

Сухое болото

Сухое болото расположено недалеко от Труворова городища в Изборске. Сухим его называют из-за понижения уровня воды и зарастания кустарниками и деревьями. Природная достопримечательность не менее значима, чем старинные памятники города. На болоте встречаются редкие растения, восемь из которых занесены в красную книгу. Здесь можно полакомиться клюквой и другими ягодами. Сухое болото — красивейшее место для прогулок и наслаждения красотой северной природы.

Адрес:

Сухое Болото На карте

Дом купца Шведова

Дом купца Шведова расположен на «Тропе здоровья», проложенной по Изборскому музею-заповеднику. Хозяин особняка занимался продажей льна, набивных материалов и бакалейных товаров первой необходимости. В наши дни в приземистом деревянном доме расположилась экспозиция «Русские и сето. Одна земля — общая история». Внутри на стеллажах выставлены предметы быта народов, населявших северные земли Русского государства. Среди экспонатов — коллекция самоваров и чайников, набивные ковры, домотканые скатерти, полотенца, национальные костюмы русских и сето.

Адрес:

Печорская ул., 24 На карте

Дом и флигель купца Анисимова

Дом и флигель купца Анисимова входят в Изборский музей-заповедник. Раньше весь первый этаж усадьбы, построенной в 1902 году, занимали торговые лавки и магазины. В настоящее время в залах размещены исторические экспозиции. Первая знакомит посетителей с временами, когда был основан город. Здесь представлены предметы быта древних славян, найденные при раскопках Труворова городища. В другом зале показана средневековая жизнь Изборска, которая протекала на фоне постоянных сражений Руси с войском Речи Посполитой. На стендах лежат русские кольчуги, доспехи тевтонских и ливонских рыцарей.

Адрес:

Печорская ул., 41 На карте

Церковь Сергия Радонежского и Никандра Псковского

Церковь Сергия Радонежского и Никандра Псковского возведена в Изборске в конце XVIII века. Первый деревянный храм, построенный в ознаменование присоединения Пскова к Русскому государству, стоял в Изборской крепости. В честь единения земель его освятили во имя покровителя Москвы Сергия Радонежского и псковского пустынника Никандра. Когда старая церковь сгорела в пожаре, жители Изборска построили новую каменную, но уже на посаде недалеко от башни «Плоскушки». Небольшой храм имеет один придел, который венчает небольшая луковичная главка на узком барабане. К основному зданию пристроена апсида, трапезная и звонница. Скромный внешний вид постройки свидетельствует об аскетичности православных церквей русского Северо-Запада.

Адрес:

Печорская ул., 13 На карте

Троицкая часовня

Изборская часовня Троицы Живоначальной построена в XVIII веке. Неприметное здание кубической формы под двускатной крышей расположено недалеко от Никольского собора. Часовня стоит «на крестах», то есть на традиционном поклонном месте — перекрёстке старого Печорского тракта и дороги, ведущей к Труворову городищу. В маленькой церквушке останавливались для молитвы путники. Троицкая часовня — редкий сохранившийся образец псковского церковного зодчества. За толстыми стенами скрывается небольшое квадратное пространство для молитвы. Внутри на восточной стене находится небольшая ниша-киот.

Адрес:

ул. Одесская На карте

Храм Рождества

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в XVII веке, — единственная, оставшаяся от древнего девичьего монастыря, основанного чудотворцем Серапионом Изборским. Одноапсидный четверик венчает декоративная главка. Архитектурная композиция в традиционном псковском стиле дополняется звонницей. В храме покоятся мощи святого Серапиона. Чуть ниже церкви бьёт Богородичный чудотворный родник. Над ним построена часовня и купель.

Адрес:

Координаты: 57.70873, 27.86459 На карте

Погост Сенно

Погост Сенно в одноимённой деревне относится к старейшим в России. Кладбищенская церковь св. Георгия Победоносца и южный придел церкви в честь Св. Феодосия Черниговского построены в типичном псковском силе. Ворота погоста в виде волны сделаны по эскизу Николая Рериха. Они настолько вросли в землю, что пройти в арку можно только согнувшись. Над погостом возвышается уникальная звонница высотой 21 метр. Погост открыт, здесь до сих пор хоронят усопших.

Адрес:

Псковская обл. На карте