Архив

13.02.2023 08:52

Памяти В.М. Фомичевой

На 98 году жизни скончалась один из старейших ветеранов вуза доцент Вера Матвеевна Фомичева.

Выпускница лечебного факультета Ивановского государственного медицинского института, В.М. Фомичева пришла на кафедру гистологии и эмбриологии в 1953 году после окончания аспирантуры по патологической…

7.02.2023 12:53

Календарно-тематические планы (лечебный и педиатрический факультеты)

25.01.2023 23:42

Информация для студентов 1 курса лечебного и педиатрического факультетов

На первое занятие по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» необходимо иметь:

медицинский халат,

медицинскую шапочку,

альбом для рисования (48 листов),

тетрадь для записей,

набор цветных карандашей.

Изучить:

Методы и объекты цитогистологических исследований,…

25.01.2023 10:44

Календарно-тематические планы (стомат.фак-т)

25.01.2023 10:44

Цитология и эмбриология (материалы для самостоятельной подготовки)

24.12.2022 14:44

VI Олимпиада ИвГМА по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология»

22 декабря состоялся финал VI Олимпиады по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология». В этом году в Олимпиаде приняли участие 54 студента 2 курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов.

В первом туре, который проходил с апреля по октябрь, обучающиеся выполняли на…

19.12.2022 12:11

Поздравляем Касаткина Д.В. с успешной защитой кандидатской диссертации

15 декабря 2022 года аспирант кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии ИвГМА 2018 года выпуска Д.В. Касаткин успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Функциональная морфология биоаминового обеспечения матки крыс в послеродовом периоде» по специальности 1.5.22. «Клеточная…

6.09.2022 13:43

Экскурсия школьников в музей кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии

25 августа в рамках профориентационной работы состоялась экскурсия на кафедру гистологии, эмбриологии, цитологии ИвГМА школьников г. Иваново, отдыхающих в летнем лагере образовательно-творческого центра «Преображенский». Дети с большим интересом осмотрели экспозиции микроскопической техники и эмбрионального развития человека.

30.08.2022 13:05

Информация для студентов 2 курса

Тема первого в 2022/23 учебном году практического занятия по дисциплине гистология:

1 и 2 сентября 2022 г.: повторение пройденного материала по темам практических занятий Модуля II «Общая гистология»;

С 5 сентября 2022 г. занятия согласно календарно-тематическому плану: НЕРВНАЯ СИСТЕМА….

13.04.2022 12:24

Некоторые итоги VIII Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых

12 апреля 2022 г. в академии прошла VIII Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых с международным участием «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА».

От кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии были представлены доклады на…

12.04.2022 12:14

Доклад от кафедры гистологии занял 1 место на секции реферативно-аналитических работ студентов 1-2 курсов

12 апреля 2022 г. в рамках VIII Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» состоялось заседание секции реферативно-аналитических работ студентов 1-2 курсов.

…

21.01.2022 11:03

Информация для студентов 1 курса лечебного и педиатрического факультетов

На первое занятие по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» необходимо иметь медицинский халат, медицинскую шапочку, альбом для рисования, тетрадь для записей, набор цветных карандашей.

Изучить:

Методы и объекты цитогистологических исследований, значение для медицины.

Общая…

10.01.2022 10:00

Расписание консультаций и экзаменов

Предлагаем студентам 2 курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов ознакомиться с расписанием предэкзаменационных консультаций и экзамена по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» в зимнюю экзаменационную сессию 2021-22 уч.г.

10.01.2022 09:59

Материалы для подготовки к экзамену по гистологии, цитологии, эмбриологии

17.12.2021 12:09

V Олимпиада по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология»

16 декабря состоялся финал V Олимпиады по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология». В этом году в Олимпиаде приняли участие 40 студентов 2 курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов.

В первом туре, который проходил с апреля по октябрь, обучающиеся выполняли на…

28.10.2021 17:52

Вопросы для подготовки к итоговому занятию по эндокринной системе, органам кроветворения

Вопросы для студентов 2 курса лечебного и педиатрического факультетов для подготовки к итоговому занятию по эндокринной системе, органам кроветворения

31.03.2021 11:46

Заседание научного кружка кафедры гистологии 29.03.21

29 марта 2021 г. состоялось очередное заседание НСК кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии.

На заседании были заслушаны доклады:

1. «Влияние алкоголя и наркотических средств на эмбриогенез человека с учетом критических периодов развития»

Докладчик: И.И. Исаев (12 гр 2 пед)

…

1.02.2021 08:59

Цитология и эмбриология

28.12.2020 09:29

IV Олимпиада по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология»

24 декабря состоялся финал IV Олимпиады по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология», которая была посвящена 90-летию академии. В этом году в Олимпиаде приняли участие 64 студента 2 курса лечебного и педиатрического факультетов.

В первом туре, который проходил с апреля по октябрь,…

21.10.2020 09:32

Тестовые задания по материалу лекции на тему «Выделительная система»

Уважаемые студенты 2 курса лечебного и педиатрического факультетов!

После просмотра лекции на тему «Выделительная система» необходимо до 24.00 23 октября 2020 года пройти тестирование по ссылке -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMdVhb-JksRJp4riiTJI3_5I36jXWhjWdX6JT2B4GeZU9GIQ/viewform

3.10.2020 17:33

Тестовые задания по материалу 2-й лекции на тему «Система органов кроветворения и иммунной защиты»

Уважаемые студенты 2 курса лечебного и педиатрического факультетов!

После просмотра 2-й лекции на тему «Система органов кроветворения и иммунной защиты» необходимо до 24.00 9 октября 2020 года пройти тестирование по ссылке — https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD_i6-FTsIi-fGgxEHKWmpOa8jLhixq-D44EfukupISeWsTA/viewform

18.09.2020 14:43

Тестовые задания по материалу 1-й лекции на тему «Система органов кроветворения и иммунной защиты»

Студентам 2 курса лечебного и педиатрического факультета после просмотра материала 1-й лекции на тему «Система органов кроветворения и иммунной защиты» необходимо до 24.00 25 сентября 2020 года пройти тестирование по ссылке — https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb_Lwnq68Ghd6kqgaGm8CGyLWNQBDRfUPwHaJlQUkQS0G9SQ/viewform

8.09.2020 13:07

Тестовые задания по материалу лекции на тему «Эндокринная система»

После просмотра видеолекции на тему «Эндокринная система» (доступ к лекции по ссылке — https://isma.ivanovo.ru/articles/5324) необходимо пройти до 23.59 11 сентября 2020 года тестирование по ссылке — https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnExTd8HPlTnEEd9h65Q928DPrzPGNyqZU4jsVaLlygdwYFw/viewform)

7.09.2020 21:06

Лекции по дисциплине Гистология, эмбриология, цитология

Материалы лекций по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» в осеннем семестре 2020-21 учебного размещаются на сайте академии на странице «Курсовые лекции (дистанционный формат обучения».

Найти страницу можно по ссылке

17.05.2020 14:16

Информация о IV Олимпиаде по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология»

Уважаемые первокурсники!

Приглашаем вас принять участие в IV Олимпиаде по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология».

Олимпиада проводится в следующие сроки:

— первый тур — с 10 мая по 30 ноября

— второй и третий тур – середина декабря (в один день)

С положением об Олимпиаде…

3.02.2020 13:18

Лекции по гистологии, эмбриологии, цитологии

24.12.2019 10:34

Итоги III ежегодной Олимпиады по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология»

19 декабря состоялся финал III ежегодной Олимпиады по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология», в течение которого прошли 2 и 3 туры состязания. В этом году в Олимпиаде приняли участие 54 студента 2 курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов.

В первом туре,…

18.02.2019 11:36

Электронные учебные издания

14.12.2018 12:33

Олимпиада по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология». Итоги

Завершилась II ежегодная Олимпиада по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология», в которой в этом году приняли участие 92 студента 2 курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов.

Во втором туре, который прошел 12 декабря, обучающиеся в составе команд из трех…

25.11.2018 22:52

Олимпиада по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология». Итоги I тура.

Завершился I тур Олимпиады по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология», в котором приняли участие 92 студента 2 курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. В этом туре обучающиеся выполняли на выбор научно-исследовательскую (экспериментальную или…

1

☆

#

Помогите рассортировать файлы. К какому предмету относится данный файл?

Ненужные и мусорные файлы можно перемещать в предмет [НА УДАЛЕНИЕ].

Помогите дать файлам осмысленные названия

Примеры:

lab1 => Лабораторная работа №1. Фотоэффект.

Savelev_molekulyarnaya_fizika => Савельев. Молекулярная физика

УДК 378.4/.178+611.018+576.08+616.318

уровень тревожности студентов ивановской государственной медицинской академии в процессе изучения дисциплины гистологии, эмбриологии, цитологии

© Сергей Валерьевич Диндяев, Ирина Ивановна Корягина, Наталья Владимировна Курылева, Тимур Ойратович Сабиров, Ольга Дмитриевна Зайцева, Мария Александровна Цыганова, Евгений Андреевич Бирюков, Григорий Андреевич Елизаров

Ивановская государственная медицинская академия. 153012, г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 8

Контактная информация: Сергей Валерьевич Диндяев — д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии. E-mail: dindyaev@mail.ru

РЕЗЮМЕ: Цель работы — анализ уровня тревожности студентов и связи его с частотой встречаемости клеток с аномальным ядром в буккальном эпителии на разных этапах учебного процесса на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ИвГмА. материал и методы исследования. Использован комплекс исследований — социологических (анкетирование 263 студентов), психодиагностических (определение уровня ситуативной и личностной тревожности 180 студентов) и морфологических (выявление клеток с атипичными ядрами в буккальном эпителии 83 обучающихся). Результаты исследования. По данным анкетирования основная часть студентов положительно оценивает организацию учебного процесса на кафедре. Студенты имеют необходимые методические материалы и критерии оценки знаний для подготовки к практическим занятиям и экзаменам. ожидаемые трудности обычно сильно тревожат 60% обучающихся на педиатрическом факультете и 84% на лечебном факультете. Уверенность в знаниях перед экзаменом отметили только 24% опрошенных. Результатом и оценкой за экзамен были удовлетворены около 40% студентов. Свыше 40% обучающихся перед экзаменом имеют состояние, близкое к нервному срыву. При анализе показателей интегративного теста тревожности установлено, что у студентов, принявших участие в исследовании, личностная тревожность доминирует над ситуативной, что свидетельствует о преобладании у них восприятия этапов образовательного процесса «практическое занятие — экзамен» как содержащих угрозу. Перед экзаменом на фоне устойчивой личностной тревоги возрастают показатели ситуативной тревожности по субкомпонентам — тревожная оценка перспективы, астенический компонент тревожности и эмоциональный дискомфорт. Результаты анализа мазков буккального эпителия демонстрируют наибольшее количество клеток с аномалиями ядра у студентов с высоким и средним уровнем как личностной, так и ситуативной тревожности. В течение учебного процесса происходит изменение типологии клеток с аномальными ядрами. На практических занятиях преобладают безъядерные клетки, а на экзамене — клетки с микроядрами и протрузиями. Заключение. Необходимо обучение студентов, в первую очередь с высоким и средним уровнем личностной тревожности, методикам самоконтроля и саморегуляции, стрессоустойчивости, решению проблемных ситуаций по принципу «здесь и сейчас», адекватному их восприятию, а также эффективному планированию учебного времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество образования, учебный процесс, гистология, экзамен, личностная тревожность, ситуативная тревожность, буккальный эпителий.

LEVEL OF ANXIETY OF STUDENTS OF THE IVANOVA STATE MEDICAL ACADEMY IN THE PROCESS OF STUDYING THE DISCIPLINE OF HISTOLOGY, EMBRYOLOGY, CYTOLOGY

© Sergey V. Dindyaev, Irina I. Koryagina, Natalya V. Kuryleva, Timur O. Sabirov, Olga D. Zaitseva, Maria A. Tsyganova, Evgeny A. Biryukov, Grigory A. Elizarov

Ivanovo State Medical Academy. 153012, Ivanovo, Sheremetevsky prospect, 8

Contact information: Sergey V. Dindyaev — MD, PhD, Associate Professor, Head of the Department of histology, embryology, cytology. E-mail: dindyaev@mail.ru

ABSTRACT: Objective — to analyze the anxiety level and its correlation with frequent incidence of cells with abnormal nucleus in buccal epithelium in medical students at different stages of academic process at histology, embryology, cytology department of Ivanovo State Medical Academy. Material and methods. The research complex was used as follows: sociological part (263 students were inquired), psychodiagnostic part (determination of personal and situational anxiety level in 180 students) and morphological part (detection of cells with atypical nuclei in buccal epithelium in 83 students). Results. According to the inquiry findings the significant part of students estimated academic process organization at the department positively. The students had all necessary methodical appliances and knowledge evaluation criteria for preparation to practical classes and examinations. Possible suggested difficulties troubled 60 % of the students in pediatrics faculty and 84 % of the students in general medicine faculty. 24 % of the examined persons noted their certitude in knowledge level before the examination. About 40 % of the students were satisfied with the result and the obtained mark. More than 40 % of the students before the examination had the status near mental disturbance insanity. The analysis of integrative anxiety test parameters demonstrated that the personal anxiety dominated the situational one in the examined students; it testified to the prevalence of their perception of the educational process «practical classes — examination» as definite threat presentation. Before the examination at the background of permanent personal anxiety the parameters of situational anxiety were increased upon subcomponents — anxious evaluation of perspective, asthenic component of anxiety and emotional discomfort. The results of buccal epithelium smear analysis demonstrated the most quantity of cells with nucleus abnormalities in the students with high and middle levels of both personal and situational anxiety. The alteration in the typology of cells with abnormal nuclei took place in the academic process. Anuclear cells prevailed at practical classes and cells with micronuclei and protrusion predominated at the examination. Conclusions. It was suggested to train students especially with high and middle levels of personal anxiety in the field of self-control and self-regulation techniques, stress resistance, solution of problem situations according to the principle «here and now», their adequate perception and effective time planning of studies.

KEY WORDS: education quality, academic process, histology, examination, personal anxiety, situational anxiety, buccal epithelium.

введение

Уровень профессиональной подготовки, ориентированной на конечный результат, всегда является актуальнейшей задачей как вуза в целом, так и кафедр, организующих учебный процесс.

Качество образования определяется рядом факторов [4]: качеством целей, условий, в которых осуществляется образовательный про-

цесс (учебно-методическое, информационное, материально-техническое обеспечение); уровнем организации учебного процесса; подготовкой участников процесса (здоровье, образованность, квалификация).

Возрастающие требования к участникам образовательного процесса порождают у личности эмоциональную напряженность и способствуют формированию устойчивой личностной тревожности.

Проявление тревожности у обучающихся, с одной стороны, приводит к трудностям, препятствиям для достижения цели, а с другой стороны, допустимый уровень тревоги позволяет достичь лучшего результата за счет мобилизации своих сил [3]. В связи с этим, адекватный стимулу уровень тревожности является необходимым для эффективной адаптации студента к конкретной ситуации, к условиям обучения в вузе и требованиям конкретной дисциплины. В то же время высокие показатели личностной и ситуативной тревожности могут привести к развитию различных психосоматических заболеваний и нервных срывов. В связи с этим возникает необходимость оценки состояния организма студента в процессе обучения. Для этих целей в качестве неинвазивного метода может быть применен морфологический анализ клеток буккального эпителия (характер ядер, признаки цитолиза) [1].

ЦЕЛЬ’ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление уровня тревожности студентов и связи его с частотой встречаемости клеток с аномальным ядром в буккальном эпителии на разных этапах учебного процесса на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ИвГМА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ1 ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Социологическое исследование качества организации практических занятий и проведения экзамена по гистологии, эмбриологии, цитологии осуществлялось с помощью анкетирования 263 студентов второго курса лечебного и педиатрического факультетов. Вопросы анкет позволяют проанализировать качество лекционного материала, дидактических материалов для подготовки к практическим занятиям и экзамену, оценочных средств, критерии выставления оценок, личностные характеристики преподавателей, а также эмоционально-психологическое состояние студентов во время практических занятий и на экзамене. 2. Психодиагностические методики [5]: 1) «интегративный тест тревожности» (ИТТ), по результатам которого студенты были распределены на группы тревожности: 1 группа — низкий уровень тревожности: 4 и ниже станайна; 2 группа — нормальный уровень тревожности: 5 и 6; 3 группа — высокий уровень тревожности — 7 и выше. 2) тест мотивации достижения (ТМД) для диагностики мотива стремления к успеху и мотива

избегания неудачи. В психодиагностическом исследовании приняли участие 180 студентов второго курса лечебного и педиатрического факультетов от 19 лет до 21 года (из числа студентов, принявших участие в социологическом исследовании). 3. Морфологическое исследование буккального эпителия у 83 студентов-юношей из числа обучающихся, принявших участие в социологическом и психодиагностическом исследованиях. Исследование осуществлялось в соответствии с инструкцией по охране труда при выполнении экспериментальных работ на кафедре гистологии с учетом состояния здоровья студентов по данным их медицинского осмотра и проводилось в два этапа в зависимости от ситуации учебного процесса: 1) практическое занятие, 2) экзамен. Взятие мазка буккально-го эпителия осуществлялось на каждом из указанных этапов. Приготовленные мазки высушивались на воздухе, фиксировались в смеси спирт-ацетон (1:1) в течение 5 минут и окрашивались азур-эозином по Романовско-му-Гимза (30 мин). На каждом препарате просматривалось не менее 1000 клеток. Среди них определялись нормальные клетки и клетки с аберрациями — с микроядрами, протрузиями, двумя ядрами, перинуклеар-ной вакуолью, насечкой, вакуолизацией ядра, кариопикнозом, кариолизисом и безъядерные клетки.

Для статистической обработки использовались электронные таблицы Excel. Достоверность различий при сравнении величин определялась с помощью непараметрического критерия Вилкоксона и параметрического критерия Стъюдента. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез составлял 0,05.

Работа выполнена на протяжении 2017— 2019 годов в рамках комплексного исследования «Аномалии ядра в клетках буккального эпителия у студентов с разным уровнем тревожности на разных этапах учебного процесса», одобренного Этическим комитетом ФГ-БОУ ВО ИвГМА Минздрава России 26 октября 2017 года. Всеми обучающимися, которые приняли участие в исследовании, подписано информированное добровольное согласие.

результаты исследования и обсуждение

По результатам социологического опроса студентов установлено, что при подготовке к практическим занятиям основная часть сту-

дентов имела необходимую методическую литературу (84% на педиатрическом факультете и 89% на лечебном факультете). Большинство опрошенных (92,5% студентов обоих факультетов) отметило, что на практических занятиях преподаватель давал ответы на все заданные вопросы. Очень важным при анализе качества является ознакомление студентов с критериями выставления оценки. В данном случае ответы студентов различаются — знакомы с критериями оценок 83% студентов педиатрического факультета и 98% студентов лечебного факультета. Хотя необходимо отметить, что критерии оценки знаний размещены на странице кафедры сайта академии. В среднем 34% студентов обоих факультетов оценивают на отлично информативность учебного материала по изучаемой дисциплине (широта и полнота освещения фундаментальных и прикладных аспектов, соответствие последним достижениям науки и т.п.). Немного отличаются данные по качеству лекций — на «отлично» их оценивают 53% студентов педиатрического факультета и 40% студентов лечебного факультета. В то же время, только половине студентов полностью понятно объяснение преподавателем учебного материала во время практических занятий. Время на подготовку к занятиям по дисциплине занимает более двух часов у 63% студентов педиатрического и 73% студентов лечебного факультетов. Сильно тревожат ожидаемые трудности 60% обучающихся на педиатрическом факультете и 84% на лечебном факультете. Причем большинство (75% студентов) переживает из-за того, что преподаватель может задать вопросы, к которым они не готовы. Очень неожиданным стал результат ответа на вопрос об объеме учебной нагрузки. Для 33% студентов педиатрического факультета и 74% лечебного факультета это восприни-

мается невыполнимым. Основная часть студентов (76% студентов педиатрического факультета и 70% студентов лечебного факультета) считает, что личность преподавателя оказывает большое влияние на желание и усердность подготовки к занятиям.

Полученные результаты демонстрируют, что студенты при подготовке к практическим занятиям имеют вопросы для текущего контроля, доступные и понятные лекции, сами обучающиеся, с их точки зрения, уделяют достаточно времени для подготовки к занятиям, в то же время непосредственно перед занятиями они испытывают волнение.

При подготовке к экзамену 87% студентов педиатрического факультета и 91% лечебного факультета по данным анкетирования имели образцы заданий (вопросы, практические задания, ситуационные задачи) и были знакомы с критериями оценки знаний. Отметим, что все указанные материалы, а также порядок проведения экзамена и критерии оценки также размещены на сайте академии.

Вопросы экзаменационного билета не застают врасплох 61% студентов педиатрического и 42% лечебного факультетов. Уверенность в знаниях перед экзаменом отметили только 24% опрошенных. Результатом и оценкой за экзамен были удовлетворены около 40% студентов. Настораживает ответ, что свыше 40% обучающихся перед экзаменом имеют состояние, близкое к нервному срыву (по их самооценке). Основная часть студентов обоих факультетов (91%) отмечают, что преподаватель во время экзамена спокоен и доброжелателен.

При анализе показателей интегративного теста тревожности установлено, что у студентов, принявших участие в исследовании, личностная тревожность доминирует над ситуативной (рис. 1).

Рис 1. Выраженность субкомпонентов личностной и ситуативной тревожности (n = 180):

ОТ — общая тревога, СЗ — социальная реакция защиты, ОП — тревожная оценка перспективы, ФОБ — фобический компонент, АСТ — астенический компонент тревожности, ЭД — эмоциональный дискомфорт

Полученные результаты свидетельствуют о преобладании восприятия студентами объективно безопасных обстоятельств как содержащих угрозу вне зависимости от этапа образовательного процесса (практическое занятие или экзамен) в рамках дисциплины. В ситуации «практическое занятие — экзамен» на фоне устойчивой личностной тревоги возрастают показатели ситуативной тревожности по следующим субкомпонентам — тревожная оценка перспективы (ОП), астенический компонент тревожности (АСТ) и эмоциональный дискомфорт (ЭД).

Обучающиеся испытывают тревогу, беспокоясь за низкую оценку их знаний, эмоциональное напряжение, что приводит к снижению работоспособности, быстрой утомляемости.

Уровни личностной и ситуативной тревожности и степень мотивации достижения находятся в высокой корреляционной зависимости друг от друга (р < 0,05). При высокой личностной тревожности на практическом занятии и экзамене обучающийся нацелен на результат, для него важен успех при изучении дисциплины. Высокий уровень тревожности приводит к изменению познавательной сферы психики, в результате чего студент испытывает сложности с восприятием, запоминанием и воспроизведением информации, затрудняется речь, мышление, снижается концентрация и устойчивость внимания и т.д., что, естественно, отражается на конечном результате.

Результаты оценки личностной тревожности юношей, участвующих в морфологическом исследовании показывают, что 59% из них относятся к группе с высоким уровнем тревожности, 37% к нормальному уровню и 4% к низкому уровню.

А

Bt>v.i нй

ypiietftt гревсюйстм

ОрВДН^ уровень TpeÖV-ih+LiTH

Ним™ lp^eotmicih

Q |>ЗЦ1|Х*£РМ зеняцлй Q

Значительно отличаются данные по оценке ситуативной тревожности — только 22% юношей имеют высокий уровень, а по 39% приходится на средний и низкий уровни тревожности [2].

Результаты анализа мазков буккального эпителия демонстрируют наибольшее количество клеток с аномалиями ядра у студентов с высоким и средним уровнем личностной и ситуативной тревожности (рис. 2). Установлено преобладание безъядерных клеток среди эпителиоцитов с аномальными ядрами.

На экзамене по сравнению с практическими занятиями среднее количество клеток с аномалиями ядра достоверно не изменяется у студентов с высоким и средним уровнем ситуативной тревожности. При анализе типологии клеток с аберрациями в мазках материала, полученного на экзамене, установлено, что преобладающими становятся клетки с микроядрами и протрузиями. Установлено, что количество аномальных клеток на экзамене достоверно увеличивается у студентов всех уровней личностной тревожности, а особенно высокой и средней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе подготовки и проведения практических занятий необходимо более широко применять современные образовательные технологии, в целях более успешного усвоения учебного материала студентами.

Личностная тревожность обучающихся второго курса по результатам психологического тестирования доминирует над ситуативной, что свидетельствует о преобладании

гревоюкти

‘jpt.CHü TpiSOtfhOCTH

tfiee-:::.

lpiBOHMOClH

Рис 2. Количество клеток с аномалиями ядра в мазках буккального эпителия у студентов различных групп ситуативной (А) и личностной (Б) тревожности

Б

у них восприятия этапов образовательного процесса «практическое занятие — экзамен» как содержащих угрозу. Результаты психологического анализа нашли в нашем исследовании четкое морфологическое подтверждение. На этапе рубежного контроля знаний студентов происходит изменение типологии клеток с аномальными ядрами. В частности, на экзамене преобладающими среди эпителиоцитов с атипичными ядрами становятся клетки с микроядрами и протрузиями.

Увеличение показателей ситуативной тревожности по субкомпонентам ОП, АСТ, ЭД в ситуации «практическое занятие — экзамен» на фоне устойчивой личностной тревоги указывает на необходимость проведения тренингов, направленных на коррекцию личностной тревожности, а также комплекса мероприятий, повышающих адаптационные ресурсы обучающихся.

Учитывая выявленный высокий показатель личностной тревожности, необходимо обучение студентов, в первую очередь с высоким и средним уровнем тревожности, методикам стрессоустойчивости, самоконтроля и саморегуляции, решению проблемных ситуаций по принципу «здесь и сейчас», адекватному их восприятию, а также эффективному планированию учебного времени, что позволит им преодолевать психологические трудности в течение учебного процесса.

ЛИТЕРАТУРА…..

1. Калаев В.Н., Нечаева М.С., Калаева Е.А. Микроядерный тест буккального эпителия ротовой полости человека. Монография. Воронеж: Издательский дом ВГУ; 2016.

2. Корягина И.И., Курылева Н.В. Психолого-педагогические условия обеспечения качества образовательного процесса по дисциплине «Гистология, эм-

бриология, цитология» в медицинском вузе. Вестник ТвГУ. 2018; 4: 247-8.

3. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека. М.: Просвещение; 2004.

4. Управление качеством образования. Практикоори-ентированная монография и методическое пособие. Под ред. М.М. Поташника. М.: Педагогическое общество; 2000.

5. Энциклопедия психодиагностики. Интегративный тест тревожности. Доступен по: http://psylab.info/ Тест_мотивации_достижения.Мт1 (дата обращения: 27.02.2018).

REFERENCES

1. Kalayev V.N., Nechayeva M.S., Kalayeva Ye.A. Mik-royadernyy test bukkal’nogo epiteliya rotovoy polosti cheloveka. [Micronuclear test of buccal epithelium of the human oral cavity]. Monografiya. Voronezh: Izdatel’skiy dom VGU; 2016. (in Russian).

2. Koryagina I.I., Kuryleva N.V. Psikhologo-peda-gogicheskiye usloviya obespecheniya kachestva obrazovatel’nogo protsessa po distsipline «Gistologi-ya, embriologiya, tsitologiya» v meditsinskom vuze. [Psychological and pedagogical conditions for ensuring the quality of the educational process in the discipline «Histology, embryology, cytology» at a medical university]. Vestnik TvGU. 2018; 4: 247-8.

(in Russian).

3. Levitov N. D. O psikhicheskikh sostoyaniyakh cheloveka. [On the mental states of man]. M.: Pros-veshcheniye; 2004.

4. Upravleniye kachestvom obrazovaniya. [Education quality management]. Praktikooriyentirovannaya monografiya i metodicheskoye posobiye. Pod red. M.M. Potashnika. M.: Pedagogicheskoye obshchestvo; 2000. (in Russian).

5. Entsiklopediya psikhodiagnostiki. Integrativnyy test trevozhnosti. [Integrative Anxiety Test]. Dostupen po: http://psylab.info/Test_motivatsii_dostizheniya.html (data obrashcheniya: 27.02.2018) (in Russian).

-

Сергей Валерьевич Диндяев

Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

-

Ирина Ивановна Корягина

Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

-

Наталья Владимировна Курылева

Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

-

Тимур Ойратович Сабиров

Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

-

Ольга Дмитриевна Зайцева

Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

-

Мария Александровна Цыганова

Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

-

Евгений Андреевич Бирюков

Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

-

Григорий Андреевич Елизаров

Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

Ключевые слова:

качество образования, учебный процесс, гистология, экзамен, личностная тревожность, ситуативная тревожность, буккальный эпителий

Аннотация

Цель работы — анализ уровня тревожности студентов и связи его с частотой встречаемости клеток с аномальным ядром в буккальном эпителии на разных этапах учебного процесса на кафедре гистологии, эмбриологии, цитологии ИвГМА. Материал и методы исследования. Использован комплекс исследований — социологических (анкетирование 263 студентов), психодиагностических (определение уровня ситуативной и личностной тревожности 180 студентов) и морфологических (выявление клеток с атипичными ядрами в буккальном эпителии 83 обучающихся). Результаты исследования. По данным анкетирования основная часть студентов положительно оценивает организацию учебного процесса на кафедре. Студенты имеют необходимые методические материалы и критерии оценки знаний для подготовки к практическим занятиям и экзаменам. Ожидаемые трудности обычно сильно тревожат 60% обучающихся на педиатрическом факультете и 84% на лечебном факультете. Уверенность в знаниях перед экзаменом отметили только 24% опрошенных. Результатом и оценкой за экзамен были удовлетворены около 40% студентов. Свыше 40% обучающихся перед экзаменом имеют состояние, близкое к нервному срыву. При анализе показателей интегративного теста тревожности установлено, что у студентов, принявших участие в исследовании, личностная тревожность доминирует над ситуативной, что свидетельствует о преобладании у них восприятия этапов образовательного процесса «практическое занятие — экзамен» как содержащих угрозу. Перед экзаменом на фоне устойчивой личностной тревоги возрастают показатели ситуативной тревожности по субкомпонентам — тревожная оценка перспективы, астенический компонент тревожности и эмоциональный дискомфорт. Результаты анализа мазков буккального эпителия демонстрируют наибольшее количество клеток с аномалиями ядра у студентов с высоким и средним уровнем как личностной, так и ситуативной тревожности. В течение учебного процесса происходит изменение типологии клеток с аномальными ядрами. На практических занятиях преобладают безъядерные клетки, а на экзамене — клетки с микроядрами и протрузиями. Заключение. Необходимо обучение студентов, в первую очередь с высоким и средним уровнем личностной тревожности, методикам самоконтроля и саморегуляции, стрессоустойчивости, решению проблемных ситуаций по принципу «здесь и сейчас», адекватному их восприятию, а также эффективному планированию учебного времени.

Биографии авторов

Сергей Валерьевич Диндяев, Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

Шереметевский проспект, д. 8; д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии

Ирина Ивановна Корягина, Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

Шереметевский проспект, д. 8

Наталья Владимировна Курылева, Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

Шереметевский проспект, д. 8

Тимур Ойратович Сабиров, Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

Шереметевский проспект, д. 8

Ольга Дмитриевна Зайцева, Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

Шереметевский проспект, д. 8

Мария Александровна Цыганова, Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

Шереметевский проспект, д. 8

Евгений Андреевич Бирюков, Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

Шереметевский проспект, д. 8

Григорий Андреевич Елизаров, Ивановская государственная медицинская академия 153012, г. Иваново

Шереметевский проспект, д. 8

-

PDF

Как цитировать

Диндяев, С. В., Корягина, И. И., Курылева, Н. В., Сабиров, Т. О., Зайцева, О. Д., Цыганова, М. А., Бирюков, Е. А., & Елизаров, Г. А. (2020). Уровень тревожности студентов ИВАНОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ в процессе изучения дисциплины гистологии, эмбриологии, цитологии. FORCIPE, 3(1), 12-17. извлечено от http://ojs3.gpmu.org/index.php/forcipe/article/view/2381

Ивановская государственная медицинская академия Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии Методы исследования в гистологии, цитологии и эмбриологии Часть I к. м. н. , старший преподаватель М. Р. Гринева д. м. н. , профессор С. Ю. Виноградов д. м. н. , профессор С. В. Диндяев далее

Оглавление Введение Методы исследования живых клеток и тканей Виды гистологических препаратов фиксированных клеток Изготовление гистологического препарата Гистологический препарат Взятие материала Фиксация материала Уплотнение материала Приготовление срезов Виды микротомов Окрашивание срезов Методы окрашивания Типы красителей Заключение срезов в консервирующую среду Методы микроскопии Световая микроскопия Устройство светового микроскопа Техника микроскопирования Темнопольная микроскопия Поляризационная микроскопия Фазово-контрастная микроскопия Флюоресцентная (люминесцентная) микроскопия Электронная микроскопия Рекомендуемая литература назад далее

Введение В современной гистологии, цитологии и эмбриологии применяются разнообразные методы исследования, позволяющие всесторонне изучать процессы развития, строения и функции клеток, тканей и органов. Главными этапами цитологического и гистологического анализа являются • выбор объекта исследования • подготовка его к микроскопированию • применение методов микроскопирования • качественный и количественный анализ изображения Объектами исследования служат гистологические изготовленные из живых или фиксированных клеток. препараты, оглавление далее

Методы исследования живых клеток и тканей Изучение живых клеток и тканей позволяет получить наиболее полную информацию об их жизнедеятельности – проследить процессы движения, деления, разрушения, роста, дифференцировки и взаимодействия клеток, продолжительность их клеточного цикла, реактивные изменения в ответ на действие различных факторов. Методы Прижизненное в организме (in vivo) • Вживление прозрачных камер • Прижизненная микроскопия • Трансплантация Прижизненное в культуре клеток и тканей (in vitro) • Суспензионные культуры • Монослойные культуры • Культивирование in vivo назад оглавление далее

Виды гистологических препаратов фиксированных клеток Срез • тонкие (толщина более 1 мкм) • полутонкие (толщина менее 1 мкм) • ультратонкие (толщина менее 0, 1 мкм) Мазок • крови • красного костного мозга • спинномозговой жидкости • слюны • влагалищный • и др. Отпечаток • • селезенки тимуса печени слизистой оболочки мочевого пузыря • слизистой оболочки щеки • и др. назад Пленка • брюшины • плевры • мягкой мозговой оболочки • соединительной ткани • и др. оглавление далее

Изготовление гистологического препарата назад оглавление далее

Гистологический препарат Гистологические препараты, как правило, представляют собой срезы (толщиной 5 -15 мкм) органов, тканей или клеток, окрашенные специальными гистологическими красителями. Гистологический препарат должен отвечать следующим требованиям: • • сохранять прижизненное состояние структур; быть достаточно тонким и прозрачным для изучения его под микроскопом в проходящем свете; быть контрастным, то есть изучаемые структуры должны под микроскопом четко определяться; препараты для световой микроскопии должны долго сохраняться и использоваться для повторного изучения. Процесс изготовления гистологического препарата включает следующие основные этапы: 1. Взятие и фиксация материала 2. Уплотнение материала 3. Приготовление срезов 4. Окрашивание срезов 5. Заключение срезов в прозрачную среду назад оглавление далее

Взятие материала Изготовление гистологического препарата производится из органов и тканей, полученных несколькими путями: • • биопсия (пунктат), операционным путем, секционный (трупный) материал, экспериментальный При этом должны учитываться следующие моменты: 1. Забор материала должен проводиться как можно раньше после смерти или забоя экспериментального животного, а при возможности от живого объекта (биопсия), чтобы лучше сохранились структуры клетки, ткани или органа. 2. Забор кусочков должен производиться острым инструментом, чтобы не травмировать ткани. 3. Толщина кусочка не должна превышать 5 мм, чтобы фиксирующий раствор мог проникнуть в толщу кусочка. 4. Обязательно производится маркировка кусочка (указывается наименование органа, номер животного или фамилия человека, дата забора и так далее). назад оглавление далее

Фиксация материала Цель фиксации материала – сохранение прижизненного морфологию клеток и тканей, предотвращение аутолиза и посмертных изменений. Фиксатор вызывает денатурацию белка и стабилизацию липидов и тем самым приостанавливает обменные процессы и сохраняет структуры в их прижизненном состоянии. Фиксация достигается чаще всего погружением кусочка в фиксирующие жидкости, которые могут быть простыми (формалин, спирты, глутаровый альдегид, ацетон) и сложными (раствор Карнуа, фиксатор Ценкера и др. ). Фиксация может достигаться также замораживанием (охлаждением в струе СО 2, жидким азотом и др. ). Подбор фиксаторов и продолжительность фиксации индивидуален для различных органов и тканей и обычно колеблется от 2 до 24 часов. назад оглавление далее

Уплотнение материала Целью этого этапа является придание исследуемому материалу такой плотности, которая позволит получить тонкие срезы необходимой толщины. Этого достигают двумя способами: • Замораживание образца с последующей резкой на замораживающем микротоме. • Пропитывание уплотняющими средами (парафин, эпоксидные смолы и др. ) Основные этапы парафиновой проводки: • Промывка материала проточной водопроводной водой для удаления фиксатора. • Обезвоживание (дегидратация) материала в спиртах увеличива-ющейся концентрации (70, 80, 96, абсолютный – 100%). • Удаление спирта и подготовка материала к пропитыванию парафином обработкой растворителями парафина (ксилол и др. ) и смесью парафина и ксилола (при температуре 37°С) • Заливка в чистый расплавленный парафин (при температуре 56°С). • Охлаждение парафина и формирование блоков. назад оглавление далее

Приготовление срезов Для изготовления тонких срезов заданной толщины в настоящее время используются специальные приборы – микротомы (для световой микроскопии) и ультрамикротомы (для электронной микроскопии). Специальные ножи микротомов позволяют получить срезы толщиной: • 3 -8 мкм из материала, залитого в парафин, • 10 -25 мкм из материала, замороженного в камере микротома-криостата • 0, 08 -0, 1 мкм из материала, подготовленного для электронной микроскопии Полученные срезы помещают на предметные стекла (для световой микроскопии) или монтируются на специальные сеточки (для электронной микроскопии). назад оглавление далее

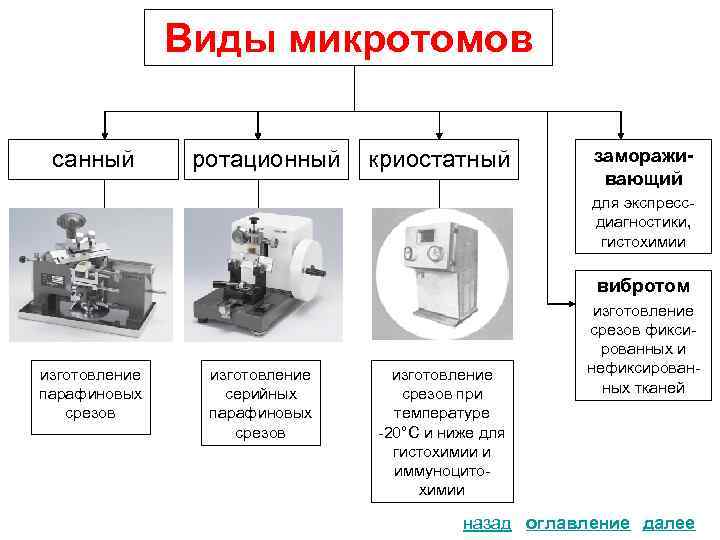

Виды микротомов санный ротационный криостатный замораживающий для экспрессдиагностики, гистохимии вибротом изготовление парафиновых срезов изготовление серийных парафиновых срезов изготовление срезов при температуре -20°С и ниже для гистохимии и иммуноцитохимии изготовление срезов фиксированных и нефиксированных тканей назад оглавление далее

Окрашивание срезов Клеточные структуры без специальной обработки, как правило, не различимы даже при большом увеличении микроскопа. Они бесцветны и прозрачны. Для выявления тканевых компонентов, отдельных клеток, внутриклеточных структур используют красители – вещества с высоким сродством к различным компонентам ткани и с определенными цветооптическими свойствами. Способность тканевых компонентов по-разному окрашиваться зависит от кислотно-основных (щелочных) свойств веществ, входящих в их состав. Перед окрашиванием срезы депарафинируют, проводя последовательно через растворитель парафина (ксилол), спирты нисходящей концентрации (100, 96, 90, 80, 70%) и помещают в воду. назад оглавление далее

Методы окрашивания Общегистологические Специальные Гистохимические Импрегнация выявление общего плана строения клеток, тканей, органов выявление специализированных структур в клетках и тканях анализ химического состава клеток и межклеточного вещества выявление специализированных структур в клетках и тканях назад оглавление далее

Импрегнация Метод выявления тканевых структур путем пропитывания объектов гистологического исследования растворами солей тяжелых и драгоценных металлов (например, азотнокислое серебро (серебрение), кобальт, хлористое золото (золочение), кадмий, осмиевым ангидрид и др. ). Участки ткани, в которых происходит осаждение солей металлов на гистологических структурах, приобретают черный или бурый цвет в зависимости от количества и свойств восстановленного металла. Периферический нерв (поперечный срез). Импрегнация оксидом осмия Мультиполярный нейрон. Импрегнация нитратом серебра Мультиполярные нейроны. Импрегнация нитратом серебра назад оглавление далее

Типы общегистологических красителей основные основания, связываясь с кислотными соединениями гистологических структур, вызывают обычно их окрашивание в синефиолетовые цвета базофилия метахромазия нейтральные кислые содержат как основные, так и кислые красящие компоненты соединяясь с основными (щелочными) соединениями гистологических структур, окрашивают их в цвета красителя нейтрофилия оксифилия назад оглавление далее

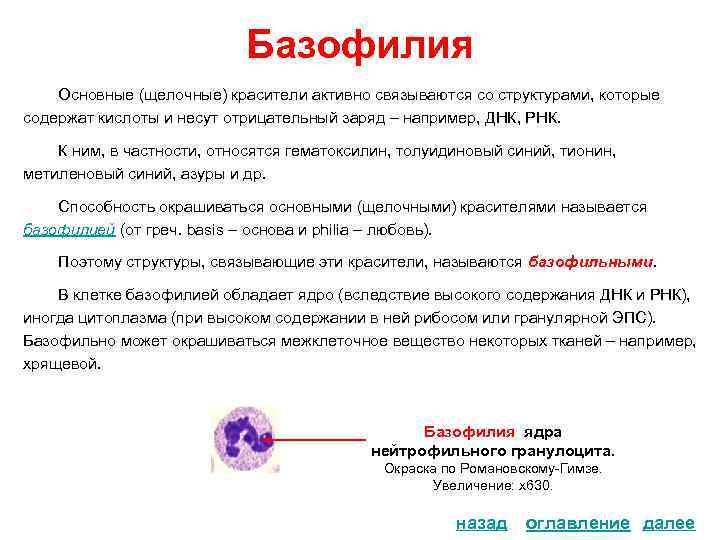

Базофилия Основные (щелочные) красители активно связываются со структурами, которые содержат кислоты и несут отрицательный заряд – например, ДНК, РНК. К ним, в частности, относятся гематоксилин, толуидиновый синий, тионин, метиленовый синий, азуры и др. Способность окрашиваться основными (щелочными) красителями называется базофилией (от греч. basis – основа и philia – любовь). Поэтому структуры, связывающие эти красители, называются базофильными. В клетке базофилией обладает ядро (вследствие высокого содержания ДНК и РНК), иногда цитоплазма (при высоком содержании в ней рибосом или гранулярной ЭПС). Базофильно может окрашиваться межклеточное вещество некоторых тканей – например, хрящевой. Базофилия ядра нейтрофильного гранулоцита. Окраска по Романовскому-Гимзе. Увеличение: х630. назад оглавление далее

Метахромазия (от греч. meta – изменение и chroma – цвет, краска) – изменение цвета некоторых основных красителей при их связывании со структурами, обладающими специфическими химическими свойствами (обычно высокой концентрацией сульфатированных гликозаминогликанов). К таким красителям относятся толуидиновый синий, азур II, тионин и др. Способность метахроматически окрашиваться обладают гранулы базофильных лейкоцитов, тучных клеток. Указанные красители окрашивают другие базофильные структуры в тех же тканях в обычный свойственный им цвет, т. е. ортохроматически (от греч. orthos – правильный и chroma – краска). Метахромазия зернистости базофильного гранулоцита. Окраска по Романовскому-Гимзе. Увеличение: х630. назад оглавление далее

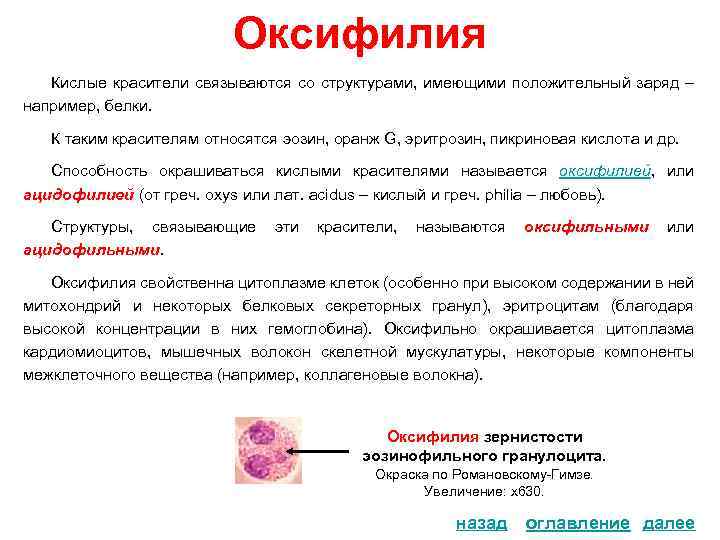

Оксифилия Кислые красители связываются со структурами, имеющими положительный заряд – например, белки. К таким красителям относятся эозин, оранж G, эритрозин, пикриновая кислота и др. Способность окрашиваться кислыми красителями называется оксифилией, или ацидофилией (от греч. oxys или лат. acidus – кислый и греч. philia – любовь). Структуры, связывающие ацидофильными. эти красители, называются оксифильными или Оксифилия свойственна цитоплазме клеток (особенно при высоком содержании в ней митохондрий и некоторых белковых секреторных гранул), эритроцитам (благодаря высокой концентрации в них гемоглобина). Оксифильно окрашивается цитоплазма кардиомиоцитов, мышечных волокон скелетной мускулатуры, некоторые компоненты межклеточного вещества (например, коллагеновые волокна). Оксифилия зернистости эозинофильного гранулоцита. Окраска по Романовскому-Гимзе. Увеличение: х630. назад оглавление далее

Нейтрофилия (от лат. neutrum – ни тот, ни другой, и philia — предрасположение, любовь) – способность гистологических структур окрашиваться и кислыми, и основными красителями. Нейтрофилия зернистости нейтрофильного гранулоцита. Окраска по Романовскому-Гимзе. Увеличение: х630. назад оглавление далее

Заключение срезов в консервирующую среду Окрашенные гистологические препараты обезвоживаются в спиртах восходящей концентрации (70, 80, 96, абсолютный – 100%) и просветвляются в ксилоле, бензоле, толуоле или некоторых маслах. Для длительного хранения обезвоженный гистологический срез заключают (монтируют) в прозрачную консервирующую среду (смолу хвойных деревьев – канадский, пихтовый бальзам, а также в синтетические среды). На постоянном гистологическом препарате срез ткани располагается на предметном стекле, сверху закрыт покровным стеклом. Между стеклами (предметным и покровным) находится заливочная среда, обладающая коэффициентом преломления световых лучей, близким к таковому у стекла. назад оглавление далее

Методы микроскопии оглавление далее

Методы микроскопии Оптическая Световая Поляризационная Темнопольная Фазовоконтрастная Электронная Просвечивающая (трансмиссионная) Сканирующая (растровая) Флюоресцентная (люминесцентная) назад оглавление далее

Световая микроскопия Изучение гистологического препарата осуществляется в проходящем свете с помощью светового микроскопа. Источник света естественный или искусственный (различные лампы). Свет собирается в конденсор и далее направляется через препарат в объектив. Окуляр дополнительно увеличивает это изображение. Качество изображения (четкость) определяется разрешающей способностью микроскопа, т. е. минимальным (разрешающим) расстоянием, на котором оптика микроскопа позволяет различить раздельно две близко расположенные точки. Эта величина пропорциональна длине световой волны и для обычного светового микроскопа равна приблизительно 0, 2 мкм. Чем меньше разрешающее расстояние, тем выше разрешающая способность микроскопа и тем более мелкие объекты можно исследовать. Увеличение микроскопа – это соотношение между истинными размерами исследуемого объекта и размерами его изображения, получаемого с помощью микроскопа. Ориентировочно оценивается как произведение увеличений объектива и окуляра и может достигать 2500 раз. назад оглавление далее

Устройство светового микроскопа 4 3 5 2 6 7 8 1 12 11 10 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. Основание микроскопа Тубусодержатель Тубус Окуляр (чаще × 7) Револьвер микроскопа Объективы а) сухие: × 8, × 20, × 40 б) иммерсионный × 90 7. Предметный столик 8. Конденсор 9. Макрометрический винт 10. Микрометрический винт 11. Винт конденсора 12. Зеркало Общее увеличение микроскопа = увеличение объектива × увеличение окуляра назад оглавление далее

Техника микроскопирования 1. Микроскопирование гистологического препарата начинают с установки правильного освещения. Для этого с помощью вогнутого зеркала, собирающего рассеянный пучок света, и конденсора достигают равномерного освещения поля зрения. 2. На предметный столик помещают гистологический препарат покровным стеклом вверх. 3. Изучение гистологического препарата начинают при малом увеличении (объектив х8), при этом расстояние между объективом и покровным стеклом должно быть около 1 см. Установку резкости проводят с помощью макровинта. 4. Рассматривают детали гистологического препарата по всей площади, перемещая его на предметном столике. 5. Устанавливают в центр поля зрения участок гистологического препарата, который следует изучить при большом увеличении (объектив х40). 6. С помощью револьверного устройства ставят объектив с более сильным увеличением (х40). Установку резкости проводят с помощью микровинта. 7. Для изучения очень мелких гистологических структур используют иммерсионный объектив (х90). • На покровное стекло препарата наносят каплю иммерсионного масла. • Осторожно опускают тубус до соприкосновения линзы объектива к маслу. • Установку резкости проводят с помощью микровинта. • После окончания работы иммерсионное масло удаляют с объектива и покровного стекла марлей. назад оглавление далее

Техника микроскопирования (примеры) Почка. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: х 56 (малое увеличение). Почка. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: х 280 (большое увеличение). Почка. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение: х 630 назад (иммерсионное увеличение). оглавление далее

Темнопольная микроскопия Основана на использовании специального конденсора, освещающего препарат «косыми» лучами, не попадающими в объектив. При наличии объекта в поле зрения свет отражается от него и направляется в объектив. Метод часто используется для изучения живых неокрашенных клеток. назад оглавление далее

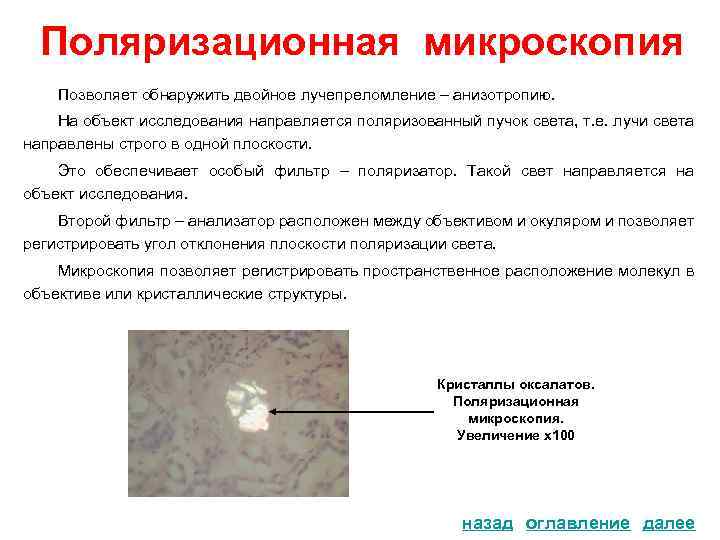

Поляризационная микроскопия Позволяет обнаружить двойное лучепреломление – анизотропию. На объект исследования направляется поляризованный пучок света, т. е. лучи света направлены строго в одной плоскости. Это обеспечивает особый фильтр – поляризатор. Такой свет направляется на объект исследования. Второй фильтр – анализатор расположен между объективом и окуляром и позволяет регистрировать угол отклонения плоскости поляризации света. Микроскопия позволяет регистрировать пространственное расположение молекул в объективе или кристаллические структуры. Кристаллы оксалатов. Поляризационная микроскопия. Увеличение х100 назад оглавление далее

Фазово-контрастная микроскопия Метод служит для получения контрастных изображений прозрачных и бесцветных объектов, в частности, позволяет изучать живые неокрашенные препараты. Даже при очень малых различиях в показателях преломления разных элементов препарата световая волна, проходящая через них, претерпевает разные изменения по фазе (приобретает фазовый рельеф). Эти фазовые изменения, не воспринимаемые глазом, преобразуются с помощью специального оптического устройства (кольцевой диафрагмы в конденсоре и фазовой пластинки в объективе) в изменения амплитуды световой волны, т. е. в изменения яркости ( «амплитудный рельеф» ), которые уже различимы глазом. Иными словами, в получаемом видимом изображении распределение яркостей (амплитуд) воспроизводит фазовый рельеф. Получаемое таким образом изображение называется фазовоконтрастным. Pseudotrichonympha grassi. Неокрашенный препарат. Фазовый контраст Семенники крысы. Окраска: гематоксилин-эозин Световая микроскопия назад оглавление далее

Флюоресцентная (люминесцентная) микроскопия Использует принцип свечения объекта исследования при освещении его ультрафиолетовыми лучами. Источником света служат специальные лампы. Существует аутофлюоресценция – собственная или первичная флюоресцен-ция. Например, свечение эластических волокон в стенке артерий. Вторичная флюоресценция возникает после обработки препаратов специальными красителями – флюорохромами (акридин оранжевый, родамин, флюоресцин и др. ). Например: после обработки акридиновым оранжевым в клетке очень четко обнаруживается ядерная ДНК (ярко-зеленое свечение) и РНК (ярко-красное свечение). После фиксации тканей в парах формальдегида (метод Фалька) обнаруживается ярко-зеленое свечение серотонина, катехоламинов (адреналин, норадреналин). Если флюоресцентные красители связать со специфическими антителами – можно будет выявить их антигены. Этот метод получил название иммуноцитохимического. назад оглавление далее

Флюоресцентная (люминесцентная) микроскопия (примеры) . . Цитоскелет эукариот (эндотелиальные клетки быка). Имунноцитохимический метод окрашивания. Актиновые микрофиламенты окрашены в красный, микротрубочки — в зеленый, ядра клеток — в голубой цвет. Нуклеиновые кислоты в эпителии маточных желез. Окраска акридиновым оранжевым. Ядерная ДНК окрашена в зеленый цвет, РНК – в красный. назад Симпатические нервные сплетения. Метод Фалька оглавление далее

Электронная микроскопия Электронный микроскоп — прибор, позволяющий получать изображение объектов с максимальным увеличением до 106 раз. Это стало возможно благодаря использованию вместо светового потока пучка электронов, длина волны которого во много раз короче длины волны фотонов видимого света. Электронный микроскоп состоит из электронной пушки (устройства для получения пучка электронов) и системы электромагнитных линз, размещенных в колонне микроскопа в условиях вакуума. Разрешающая способность электронного микроскопа в 1000÷ 10000 раз превосходит разрешение светового микроскопа и для лучших современных приборов может составлять менее 0, 1 нм (10 -10 м). Существуют две основные разновидности электронной микроскопии: трансмиссионная (просвечивающая) и сканирующая (растровая). назад оглавление далее

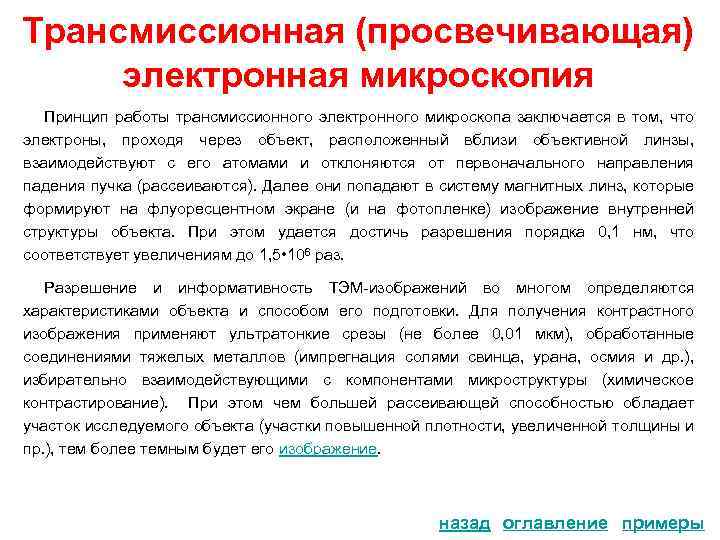

Трансмиссионная (просвечивающая) электронная микроскопия Принцип работы трансмиссионного электронного микроскопа заключается в том, что электроны, проходя через объект, расположенный вблизи объективной линзы, взаимодействуют с его атомами и отклоняются от первоначального направления падения пучка (рассеиваются). Далее они попадают в систему магнитных линз, которые формируют на флуоресцентном экране (и на фотопленке) изображение внутренней структуры объекта. При этом удается достичь разрешения порядка 0, 1 нм, что соответствует увеличениям до 1, 5 • 106 раз. Разрешение и информативность ТЭМ-изображений во многом определяются характеристиками объекта и способом его подготовки. Для получения контрастного изображения применяют ультратонкие срезы (не более 0, 01 мкм), обработанные соединениями тяжелых металлов (импрегнация солями свинца, урана, осмия и др. ), избирательно взаимодействующими с компонентами микроструктуры (химическое контрастирование). При этом чем большей рассеивающей способностью обладает участок исследуемого объекта (участки повышенной плотности, увеличенной толщины и пр. ), тем более темным будет его изображение. назад оглавление примеры

Сканирующая (растровая) электронная микроскопия Принцип работы сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) заключается в сканировании поверхности образца сфокусированным электронным пучком и анализе отраженных от нее частиц и рентгеновского излучения, возникающего в результате взаимодействия электронов с веществом. В СЭМ пучок электронов (электронный зонда) фокусируется электромагнитными линзами конденсора и объектива. Специальное устройство – дефлектор отклоняет электронный пучок (первичные электроны), который скользит по поверхности (растр). Вторичные электроны (отраженные от поверхности) воспринимаются детектором и фокусируются на экране СЭМ, создавая ее трехмерное изображение. Современный СЭМ позволяет работать в широком диапазоне увеличений приблизительно от х10 (что эквивалентно увеличению сильной ручной линзы) до х1 000, что приблизительно в 500 раз превышает предел увеличения лучших оптических микроскопов. Поверхность сканирования обязательно напыляется металлом: платина, золото, палладий и др. назад оглавление примеры

Электронная микроскопия (примеры) трансмиссионная сканирующая . . . Эритроциты в артериоле. . . Тучная клетка назад Эритроцит, тромбоцит, лейкоцит оглавление далее

Рекомендуемая литература 1. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник. / Под ред. Ю. А. Афанасьева, С. Л. Кузнецова, Н. А. Юриной. – М. : Медицина, 2006. – 768 с. 2. Гистология, эмбриология, цитология: Учебник. / Ю. А. Челышева. – М. : «ГЭОТАР-Медиа» , 2007. – 408 с. Под ред. Э. Г. Улумбекова, 3. Жункейра Л. К. , Карнейро Ж. Гистология: Атлас: Уч. пос. ; пер. с англ. , под ред. В. Л. Быкова. – М. : «ГЭОТАР-Медиа» , 2009. – 576 с. 4. Хэм А. , Кормак Д. Гистология: в 5 томах; пер. с англ. – М. : Мир, 1982. назад оглавление

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (экзамена) для студентов, выполнивших и не набравших проходной рейтинг (46 баллов) и не согласных с оценкой по рейтингу

1. Студенты, не набравшие проходной рейтинг, и не согласные с оценкой, сдают практические навыки промежуточной аттестации (микропрепараты) на предпоследней (или последней) неделе III семестра по расписанию занятий (критерии оценки в паспорте успеваемости студента).

2. Студенты, не вышедшие вовремя на итоговую часть промежуточной аттестации в результате неуспеваемости по предмету гистология или по уважительной причине (справка из деканата!), сдают практические навыки после получения зачета по предмету во время сессии по дополнительному расписанию кафедры.

3. Студенты, получившие проходной рейтинг и согласные с оценкой по результатам бально-рейтинговой системы, приходят на промежуточную аттестацию (экзамен) по расписанию. Оценка выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента.

Студенты, получившие проходной рейтинг и несогласные с оценкой по результатам бально-рейтинговой системы, приходят на промежуточную аттестацию (экзамен) по расписанию (должна быть сдана практическая часть) и сдают компьютерное тестирование и устный экзамен.

4. Оценка студентов, не явившихся на промежуточную аттестацию (экзамен) по любой причине, сохраняется и выставляется в день переэкзаменовки по дополнительному расписанию кафедры гистологии (обязательно записаться в деканате!).

Зав кафедрой В.Г. Шестакова

ВЕСТНИК

Ивановской медицинской академииISSN 1606-8157

Выпуск:

2012, Т. 17, № 1

МЕТОДИКА ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ЦИТОЛОГИИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ

- Ключевые слова

- методика обучения, Интернет, электронные обучающие пособия, самостоятельная работа, малые группы

- Резюме

- Описана методика интерактивного обучения студентов гистологии с помощью современных компьютерных средств. Указаны дидактические условия и процесс конструирования методики с учетом профессиональной направленности обучения, представлены формы и методы проведения практического занятия. Приводятся первые результаты применения методики, демонстрирующие повышение уровня усвоения материала и профессиональной мотивации студентов. Статья публикуется в соответствии с условиями конкурса «Лучший преподаватель медицинского вуза» — как авторский материал победителя в номинации «За внедрение новых методик обучения студентов».