Различные рефлексы, о которых мы с вами только что говорили, так же как тропизм растений или таксис простейших животных, представляют собой формы врожденного поведения, поведения, с которым мы рождаемся и которому нельзя научиться. Не надо учиться отдергивать руку от раскаленного утюга, или чихать при раздражении слизистой оболочки носовых ходов, или мигать, когда перед глазами неожиданно появляется какой-либо предмет. Все это, помимо многого другого, умеет делать с рождения каждый ребенок.

Такое врожденное поведение может быть весьма сложным. Можно проследить рефлекторные цепи, в которых ответ на какой-то стимул является стимулом, вызывающим следующий ответ, который, в свою очередь, служит стимулом третьего ответа и так далее. Примерами такого сложного врожденного поведения являются брачные ритуалы многих видов животных: постройка гнезд, постройка муравейников и сложные действия по уходу за молодняком.

К великому сожалению, для нас утеряны этапы становления такого поведения, которое потребовало многих и многих миллионов лет. Если бы нам удалось проследить эти этапы, мы смогли бы увидеть, как развивалось каждое следующее звено в цепи рефлексов и как эти звенья повышали шансы на выживание у следующих поколений. Паттерны поведения не оставляют окаменевших остатков, поэтому нам приходится довольствоваться тем, что мы имеем. Необходимость принимать как факт сложность конечного поведения животных заставляет некоторых романтиков видеть в поведении относительно просто устроенных животных сложные человеческие мотивации. Птица, строящая гнездо, или паук, плетущий сеть, не обладают предвидениями архитекторов и не являются подходящими героями для маленьких моральных проповедей.

Такие цепи рефлексов обусловливают инстинктивное поведение (термин этот в настоящее время выходит из у потребления). Инстинкты — это сложные паттерны ответов, свойства которых совпадают со свойствами рефлексов, из которых они и состоят. Инстинкт — это форма поведения, которая наблюдается с самого рождения, которую нельзя изменить и которая характерна для всех членов данного биологического вида, и так далее.

Так, пауки определенного вида плетут паутины строго определенного типа без всякого предварительного обучения, и они могут плести ее даже в полной изоляции, ни разу в жизни не увидев, как это делается. Молодые птицы способны совершать дальние перелеты и точно прибывать в места, в которых они раньше никогда не бывали, без всякого руководства со стороны старших членов стаи.

Тем не менее, все это не является абсолютно полной характеристикой того сложного поведения, которое мы называем инстинктивным. Некоторые птицы умеют петь с самого рождения, не обучаясь этому искусству, но есть виды птиц, представители которых нуждаются в предварительном обучении. В последние годы стало ясно, что некоторые паттерны врожденного поведения проявляются только в определенные возрастные периоды в ответ на некие специфические стимулы.

В конце концов, то, что мы называем рождением, не есть в действительности начало жизни. Рождению предшествует период развития в яйце или в утробе матери. В течение этого периода нервная система развивается до довольно высокого уровня сложности. На различных стадиях этого процесса формируются многие рефлексы, дуги которых постепенно накладываются друг на друга. Например, в эмбрионе курицы (его довольно легко изучать) сгибательный рефлекс головы регистрируется уже через семьдесят часов после оплодотворения, а рефлекс поворота головы только через девяносто. Движения клюва возникают через пять дней, а глотательный рефлекс появляется лишь на восьмой день после оплодотворения.

У эмбриона человека (который изучать несравненно труднее) тоже происходит постепенное прогрессивное развитие функций. Рефлекторное движение головы и шеи в ответ на прикосновение к области рта и носа можно зарегистрировать на восьмой неделе, однако такие важные рефлексы, как хватательный, и сосательный, появляются только на шестнадцатой неделе. Нельзя, конечно, забывать о том, что рождение является, вне всякого сомнения, поворотным пунктом в развитии организма, и к тому времени, когда оно происходит, у ребенка должны быть сформированы все рефлексы, которые сделают возможным его независимое существование. Короче говоря, формирование рефлексов — это залог выживания новорожденного. Это очевидно. Но речь идет не только о выживании.

Такая преемственность развития и его непрерывность кажутся вполне естественными, развитие продолжается без остановки и после рождения. Окостенение скелета начинается до рождения и продолжается несколько лет после рождения. Миелинизация нервных волокон начинается до рождения и продолжается после него. Почему это не может быть верным и для поведенческого развития? После рождения происходит одно очень важное радикальное изменение. До рождения вся вселенная для зародыша и плода ограничивается полостью яйца или матки, положение в них стабильное, не подверженное изменениям. После рождения среда обитания становится неизмеримо просторней, в этой среде возможно появление разнообразных новых стимулов. «Иястинкты», которые развиваются после рождения, таким образом, могут в большой степени зависеть от новых стимулов, от которых не могут зависеть врожденные инстинкты. Цыплята и утята, только что вылупившиеся из яйца, не следуют за матерью, повинуясь врожденному инстинкту, который заставил бы их с самого рождения узнать мать «в лицо». В действительности происходит нечто другое. Птенцы следуют на любым предметом определенной формы, размера и цвета. Таким образом, любой предмет, способный вызвать это ощущение в определенный срок раннего периода жизни, заставляет принимать себя за мать и следовать за собой. Это может и в самом деле быть мать, и так случается чаще всего, но это совершенно не обязательно!

Установление фиксированного паттерна поведения в ответ на особый стимул, предъявленный в определенный период жизни, называется импринтингом. Специфический период жизни, когда происходит становление импринтинга, называется критическим периодом. Для цыплят критический период, в течение которого происходит импринтинг матери, укладывается в промежуток между 13 и 16 часами после выхода из яйца. У щенков тоже есть критический период, который продолжается с третьей по седьмую неделю после рождения, когда происходит импринтинг стимулов, обусловливающих то, что мы считаем нормальным (инстинктивным) собачьим поведением.

Был также поставлен опыт на овечке, которую выращивали в изоляции первые десять дней жизни, а потом вернули в стадо. Но критический период миновал, и какие-то импринтинги не состоялись. Возможность была упущена безвозвратно. Овечка предпочитала пастись одна, а когда у нее родился ягненок, она не проявила к нему никакого намека на то, что мы привыкли называть «материнской любовью». Такая утрата шанса на импринтинг может оказать на животное весьма нежелательный эффект. Животные, глаза которых были лишены определенных паттернов стимуляции в определенные периоды ранней жизни, так и не обрели нормального зрения, хотя такая же депривация, проведенная раньше или позже критического периода, не причиняет животным никакого вреда.

Представляется почти неизбежным, что подобный импринтинг имеет место и у наших детей, однако в данном случае не может быть и речи о запланированном эксперименте, способном вмешаться в процесс формирования какого бы то ни было импринтинга, не важно, существует он или нет. Знания, касающиеся импринтинга у человека, получены на основе случайных наблюдений. Дети, которые на стадии младенческого лепета были лишены возможности слышать нормальную человеческую речь, в дальнейшем остаются немыми. В лучшем случае они овладевают речью не полностью и с опозданием. Словарный запас их, как правило, весьма ограничен. Дети, которых с рождения воспитывают в сиротских приютах, где их хорошо кормят и одевают, но не ласкают, не баюкают и не носят на руках, становятся маленькими, не по возрасту печальными созданиями. Они сильно отстают в ментальном и физическом развитии, и многие из них умирают по одной причине — от отсутствия «материнской любви», под которой можно понимать отсутствие адекватных стимулов, которые нужны для формирования импринтинга необходимого поведения. Точно так же дети, которые в определенном критическом возрасте лишены общества сверстников, вырастая, превращаются в личностей с теми или иными отклонениями.

Но почему импринтинг? Все выглядит так, словно нервная сеть, призванная отвечать за поведение, полностью сложилась до рождения, за исключением одной связи. При получении определенного стимула эта связь замыкается, быстро и необратимо, формируя необходимый поведенческий паттерн, который нельзя ни модифицировать, ни устранить. Но почему нельзя было добавить эту недостающую связь еще до рождения и избежать риска неудачного импринтинга?

Логически обоснованным может быть предположение о том, что импринтинг допускает определенную и очень желательную в данном случае гибкость. Предположим, что из яйца вылупился цыпленок с раз и навсегда предписанным поведенческим паттерном следования за биологической матерью, которую он может отличить от других кур, например, по запаху, который он от нее наследует и который не может спутать ни с одним другим запахом в мире. Допустим далее, что мать отсутствует в течение нескольких часов после появления цыпленка на свет (ее убили, украли, она заблудилась). Птенец абсолютно беспомощен и беззащитен. Если же, напротив, вопрос о материнстве остается открытым на протяжении нескольких часов после вылупления из яйца, то цыпленок может путем импринтинга выбрать себе в мамы любую из находящихся поблизости кур. Значит, способность к импринтингу — это очень важная и полезная способность.

Таким образом, мы сталкиваемся с двумя поведенческими паттернами, каждый из которых имеет свои преимущества. Врожденное поведение отличается определенностью в том, что оно предписывает некую модель поведения, которая застрахована от ошибок в тех ситуациях, для которых «сконструировано» такое поведение. Неврожденное поведение (приобретенное) более рискованно в том смысле, что если учебный процесс был поставлен не так, как надо, то нужный поведенческий паттерн может и не развиться. Тем не менее, эта модель поведения предлагает в виде компенсации гибкость в приспособлении паттерна к изменяющимся условиям существования индивида.

Импринтинг — это лишь самая примитивная форма приобретенного поведения. Автоматизм, ограниченность времени, когда он возможен, широта условий, при которых он реализуется, — все это говорит о том, что импринтинг является всего лишь небольшим шагом вперед по сравнению сврожденным поведением. Есть и другие формы приобретенного поведения, которые позволяют приспосабливать ответы к непредсказуемым изменениям окружающей среды с большей тонкостью и меньшей неотвратимостью, столь характерной для импринтинга.

Высшая нервная деятельность (ВНД), осуществляемая корой больших полушарий, обеспечивает наиболее совершенную адаптацию

человека и животных к постоянно меняющимся условиям внешней среды, лежит в основе высших психических функций человека,

таких как мышление, память, сознание и обучение.

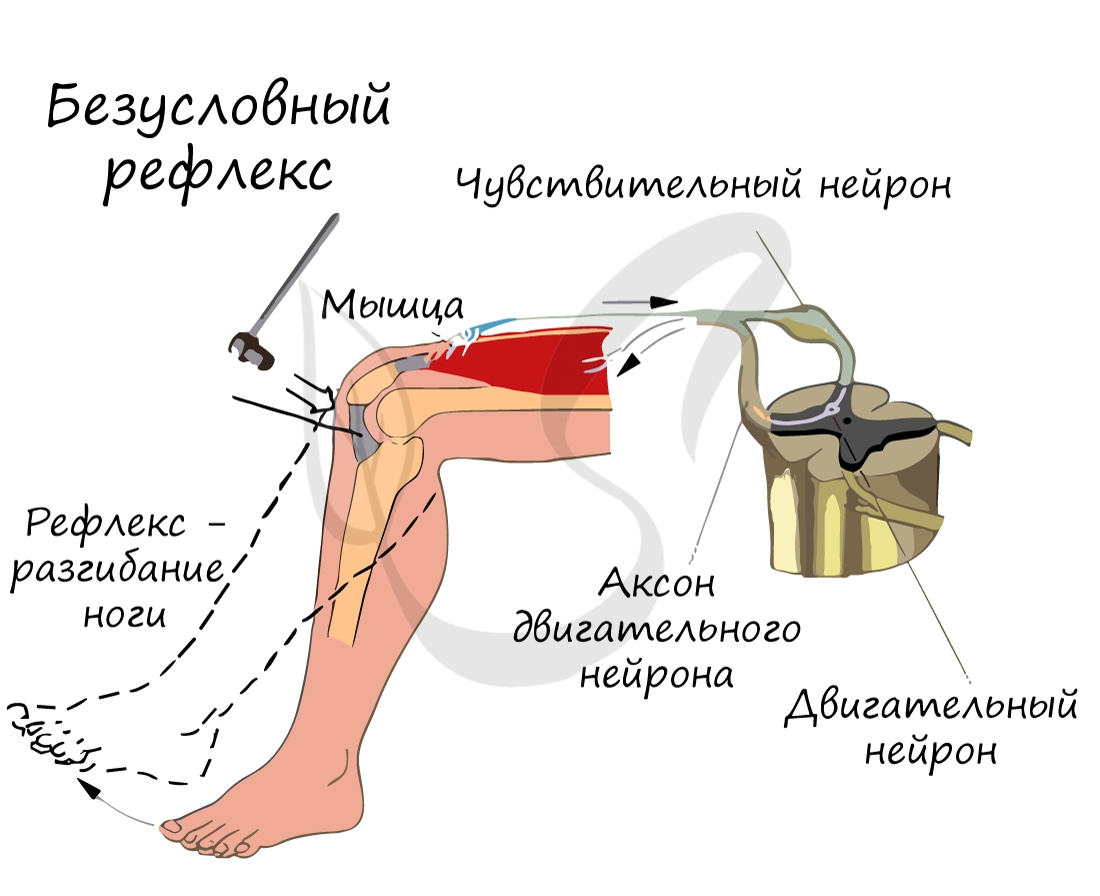

«Отец русской физиологии» — И.М. Сеченов написал книгу «Рефлексы головного мозга», где выдвинул теорию о рефлекторном принципе, который лежит в основе деятельность ВНД. Эти идеи продолжил и развил И.П. Павлов, который экспериментально доказал, что условные

рефлексы лежат в основе ВНД.

Изучая пищеварительную систему, вы узнали об опыте И.П. Павлова, с помощью которого он изучал механизм слюноотделения.

Проведя эксперименты Павлов обнаружил, что часть рефлексов относятся к врожденным — постоянным, а другая —

приобретенным.

При многочисленном совпадении условного (сигнального) и подкрепляемого им безусловного раздражителя формируется

условный рефлекс. То есть условный рефлекс всегда возникает на базе безусловного при многократном совпадении

вышеуказанных раздражителей.

Условные и безусловные рефлексы

Сейчас более детально разберем отличия условных рефлексов от безусловных:

- Приобретенные — врожденные

- Индивидуальные — групповые

- Неспецифичные — специфичные

- Изменчивые — постоянные

- С корой — без коры

Условные рефлексы являются приобретенными: они отсутствуют у новорожденного, могут возникать и угасать в течение

жизни. Безусловные рефлексы — врожденные, заложены генетически и передаются по наследству.

Условные рефлексы индивидуальны, обусловлены предшествующим опытом: у ребенка, первый раз в жизни увидевшего лимон,

отсутствует слюноотделение, но после его употребления даже мысль о лимоне может вызывать обильное слюноотделение.

Безусловные рефлексы характерны для всех особей вида без исключений.

Условные рефлексы возникают в ответ на неспецифичный раздражитель, к примеру, свет, если у собаки закреплен условный

рефлекс на свет. Безусловные рефлексы возникают в ответ на специфичный раздражитель: звук воспринимается рецепторами внутреннего уха,

свет — палочками и колбочками сетчатки.

Условные рефлексы приобретаются в качестве адаптации к конкретным условиям среды, при изменении среды — они изменяются

также, могут утрачиваться и снова возникать. Безусловные рефлексы постоянны, даны от рождения и не угасают на протяжении

всей жизни.

Условные рефлексы всегда возникают и осуществляются с участием коры больших полушарий, безусловные могут обходиться и

без ее участия. Главное — запомните и осознайте, что любой условный рефлекс осуществляется на базе безусловного рефлекса.

Механизм формирования условного рефлекса

Изучение условных рефлексов тесно связано с Павловым и его учениками. Сейчас и мы с вами проведем эксперимент над собакой.

Предположим, что нам нужно выработать у животного рефлекс слюноотделения в ответ на включение света. В качестве безусловного

раздражителя будем использовать пищу, а в качестве условного — включение лампочки.

За несколько секунд до того, как мы дадим корм собаке, необходимо включить лампочку. Если мы повторим подобную манипуляцию

несколько раз, то у собаки закрепится условной рефлекс на включение лампочки, и в дальнейшем слюноотделение будет начинаться

уже в момент включения лампочки.

Этот эффект обусловлен тем, что в головном мозге собаки возникает временная связь между зрительным центром (в затылочной доле

КБП) и пищевым центром. По мере повторения нашей манипуляции эта временная связь становится более крепкой — происходит замыкание

и формирование условного рефлекса.

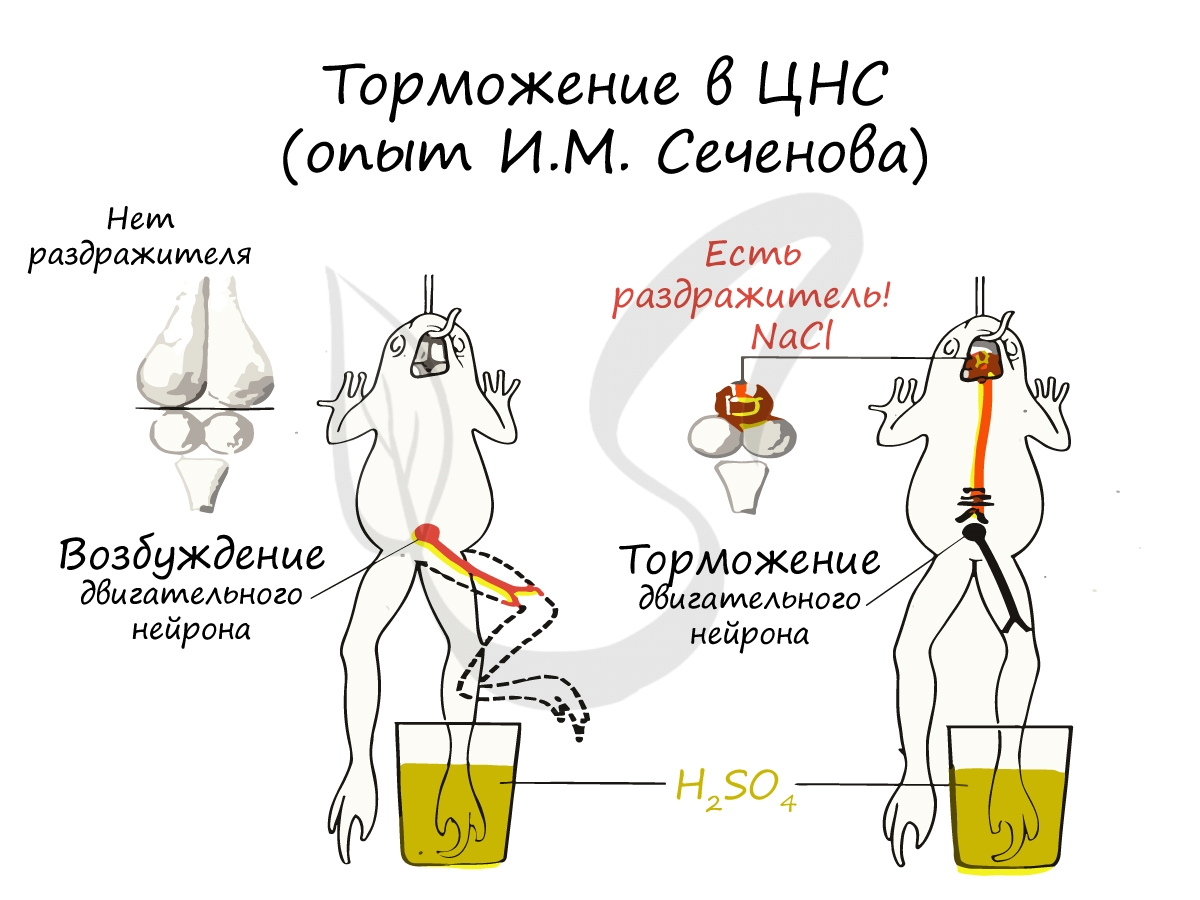

Торможение рефлексов

Процессы торможения являются обязательными спутниками процессов возбуждения в нервной системе. Первым открыл и описал процесс

торможения Сеченов, доказавший, что раздражение нервных центров промежуточного мозга угнетает рефлекторную деятельность

спинного мозга.

Павлов развивал учение Сеченова и также изучал процессы торможения. Он пришел к выводу, что в нервной системе процессы возбуждения и

торможения взаимосвязаны и протекают непрерывно. Более того, благодаря торможению условный рефлекс носит наиболее точный и

совершенный приспособительный характер по отношению к окружающей среде.

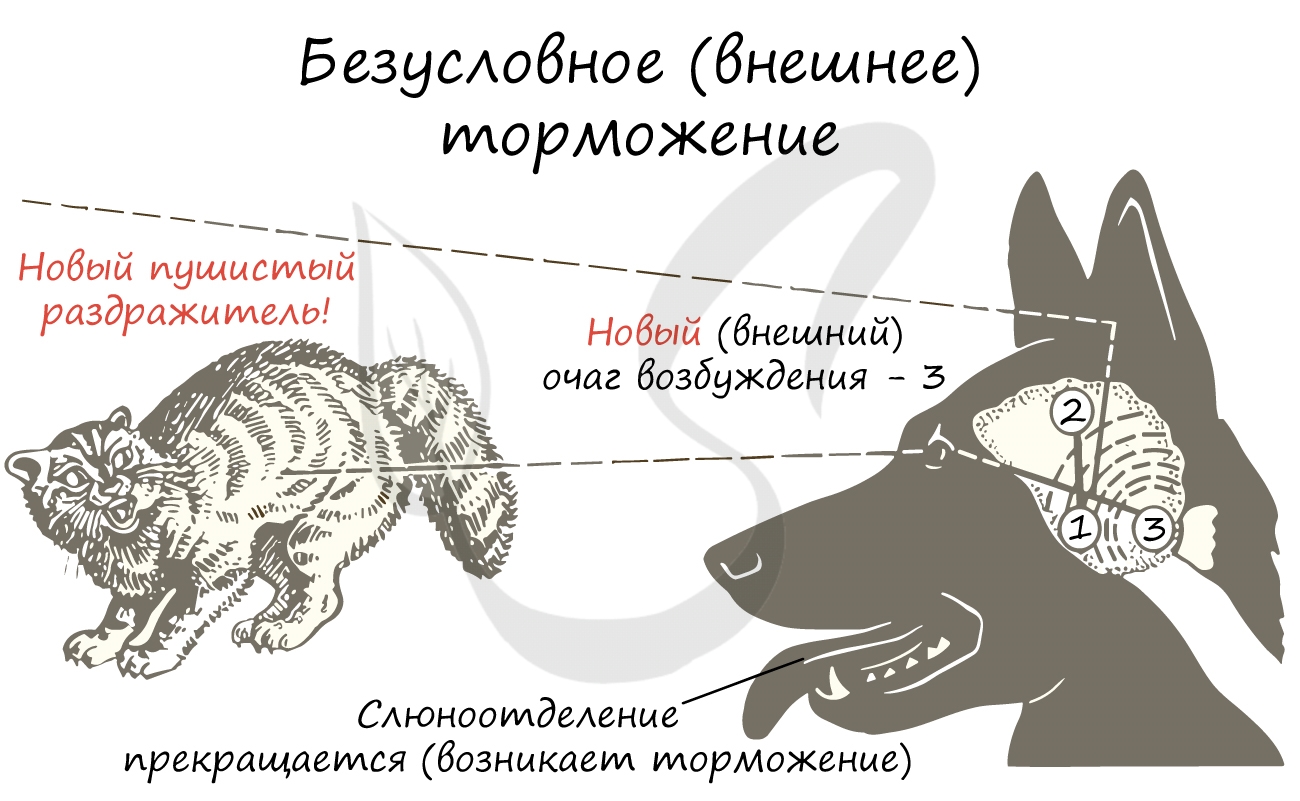

Павлов описал два вида коркового торможения:

- Безусловное (внешнее)

- Условное (внутреннее)

Безусловное (внешнее) торможение связано с возникновением в коре головного мозга нового (внешнего) очага возбуждения,

вызванного действием какого-либо стороннего раздражителя (резкий звук, сильный шум). Действие этого раздражителя

вызывает ослабление или полное исчезновение текущего условного рефлекса.

Это врожденное торможение, оно не требует выработки, поэтому Павлов и назвал его безусловным (внешним).

Условное (внутренне) торможение возникает в том же самом участке коры, где находится центр условного рефлекса. Развивается

условное торможение постепенно. Вспомните, как мы выработали у собаки условный рефлекс на включение лампочки. Если мы

перестанем давать пищу, а лампочку продолжим включать, то постепенно слюноотделение у собаки угаснет — это и есть условное

торможение.

Для того, чтобы условный рефлекс сохранялся, нужно как можно чаще его подкреплять: в нашем случае свет (условный раздражитель)

подкрепляется пищей (безусловным). Если перестать включать лампочку, перед тем как дать собаке еду, то постепенно условный рефлекс

ослабеет и исчезнет. Такой процесс называют угасанием — исчезновением условного рефлекса, однако при желании его можно будет

создать вновь.

Учение Павлова о первой и второй сигнальных системах

У животных имеется только первая сигнальная система. Павлов рассматривал ее как совокупность нервных структур, с помощью которых

происходит восприятие окружающего мира органами чувств. Сигналами в первой сигнальной системе служат запах, цвет, звук — они вызывают

безусловные рефлексы и служат основой формирования условных рефлексов .

Павлов доказал и то, что у животных отсутствует вторая сигнальная система. Его опыт состоял в помещении обезьяны на плот посреди озера. Обезьяна могла перебираться с помощью шеста на два других плота. На одном из них находился черпак и бак с водой, на другом плоте начинался

пожар. Обезьяна тушила пожар, совершая сложные действия: каждый раз она перебиралась на плот с баком воды и черпала воду оттуда, вместо

того, чтобы зачерпнуть воду из озера, которое находилось гораздо ближе. Следовательно, животные не способны к обобщению и абстрактному

мышлению.

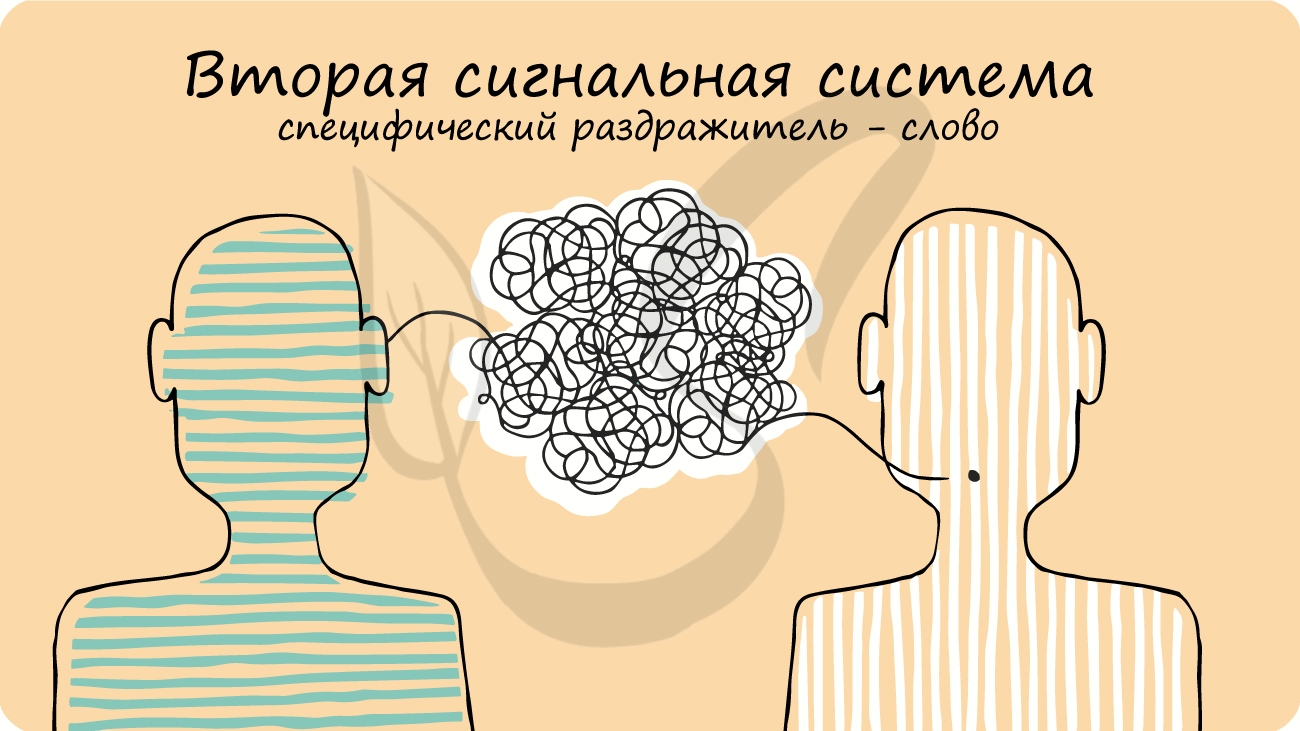

В процессе трудовой деятельности и общения у человека возникла вторая сигнальная система, тесно связанная с возникновением

речи. Здесь специфическим раздражителем являются слова, в которые человек вкладывает смысл, какое-либо понятие.

Слова имеют обобщающее значение, что послужило основной для возможности обобщения, абстрагирования и оперирование понятиями.

Язык закрепляет в словах результаты деятельности человека, поэтому вы можете представить обезьяну, даже если ее не видите.

Благодаря устной и особенно письменной речи становится возможным передача опыта будущим поколениям. За любую книгу, в том числе и этот учебник, также стоит сказать отдельное спасибо именно второй сигнальной системе.

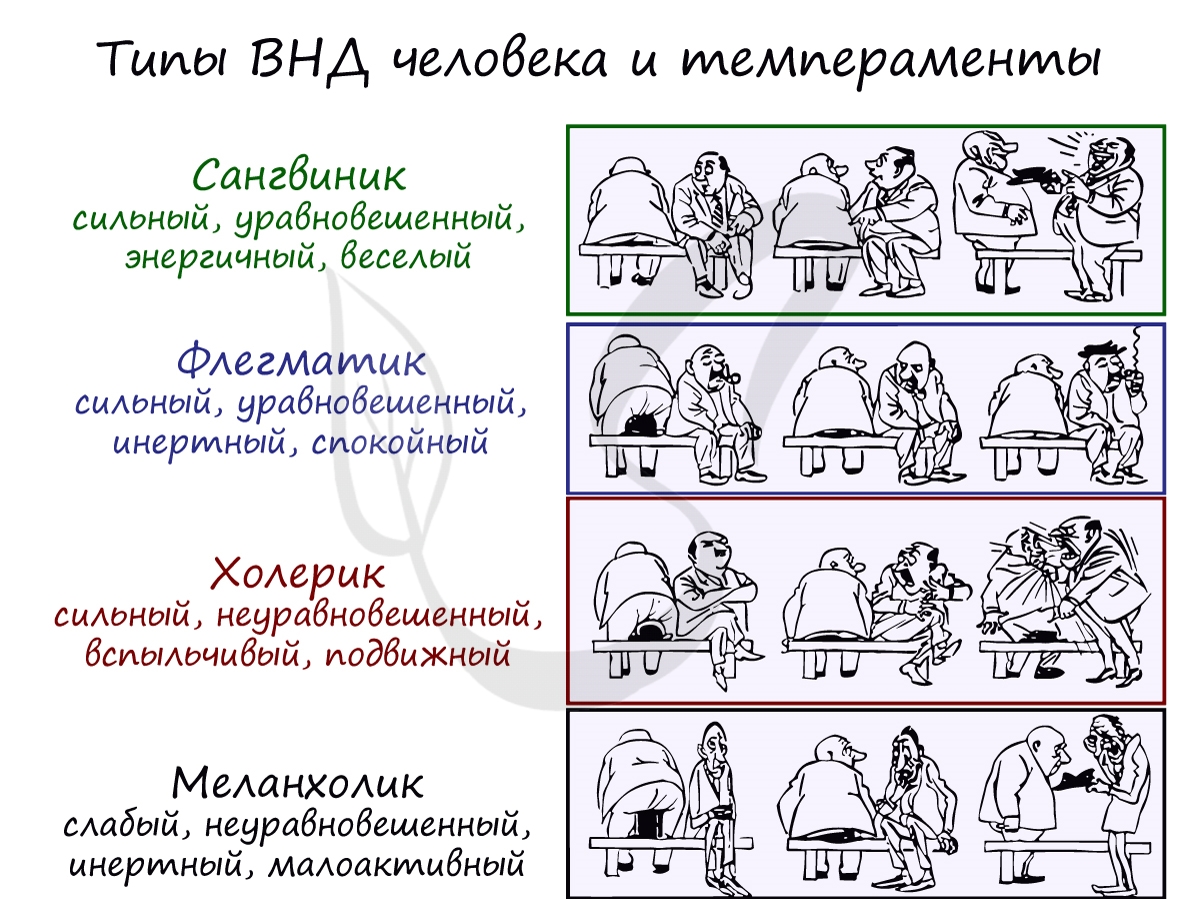

Типы темперамента

Павлов выделил четыре типа темперамента, в зависимости от силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов в коре

больших полушарий. Холерик — легко возбудимый тип, сангвиник — уравновешенный. Флегматик — процессы возбуждения и торможения

слабой силы, упорны и прилежны в работе. И, наконец, меланхолик — процессы возбуждения и торможения неуравновешены и слабы — весьма ранимы и слабовольны, склонны к глубоким переживаниям.

Эмоции, мышление и память

Эмоции — субъективные реакции человека на внешние и внутренние раздражители. Эмоции могут быть положительными и отрицательными,

они отражают субъективные переживания по поводу объективной окружающей действительности.

Мышлением называют совокупность умственных процессов, направленных на познание окружающей действительности и благодаря которым

человек осознает суть явлений и вещей — в результате мышления формируются понятия. Различают элементарное мышление, присущее

всем животным (первая сигнальная система), и абстрактное мышление, свойственное только человеку (вторая сигнальная система).

Память — способность нервной системы (мозга), заключающаяся в возможности закрепления, сохранения и дальнейшем воспроизведении

полученной информации. Исходя из времени хранения информации память подразделяют на кратковременную и долговременную.

Любая полученная нами информация сначала попадает в кратковременную память, только при многократном воспроизведении эта информация

переходит в долговременную память. Выделяют следующие виды памяти: зрительная, слуховая, двигательная, осязательная, смешанная.

Сон

Сном называют состояние угнетения сознания, в период которого снижаются все виды чувствительности. В норме продолжительность сна у взрослого

человека 7-8 часов, у новорожденных продолжительность сна достигает 18-20 часов в день. Во время сна происходит перемещение полученной за день

информации в долговременную память. При отсутствии сна свыше 1-2 недель возможен летальный исход.

Различают две фазы сна: медленную и быструю, которые несколько раз чередуются за одну ночь. Фаза медленного сна

заключается в физиологическом отдыхе всех систем организма: снижается ЧСС и артериальное давление, температура тела. Активнее

начинают выделяться гормоны, действие которых сопряжено с восстановлением тканей.

Фаза быстрого сна — именно та фаза, в которую мы видим сновидения. В этом промежутке активно двигаются глазные яблоки,

дыхание может учащаться, руки совершают движения. Эта фаза возникает примерно каждые 60-80 минут (после фазы медленного сна).

Таким образом, за одну ночь мы видим множество сновидений, большинство из которых забываем. К слову, различные «умные»

будильники ловят именно момент фазы быстрого сна, в который человека легче всего разбудить, и при пробуждении обычно запоминается сновидение.

Сновидение является своеобразным представлением полученной информации в виде зрительных образов. Замечу интересный факт, что

всех людей, которых мы видим во сне, мы уже когда-то видели наяву. Это могло быть лицо случайного прохожего, встретившегося нам

несколько лет назад: подобная информация спрятана глубоко в подсознании.

Многим из нас, в том числе и мне, доводилось бывать в состоянии измененного сознания — осознанном сновидении. Это удивительно,

но порой во время сна человек может осознать, что он спит, его сон нереален, и его можно менять, как только вздумается.

После таких моментов испытываешь чрезвычайную эйфорию, сны с собственным сценарием запоминаются надолго.

Заболевания

Сомнамбулизм (устаревшее — лунатизм) — болезненное состояние, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в

состоянии сна. Чаще всего снохождение возникает в период неполного пробуждения после глубокой фазы сна. Приступ лунатизма

может длиться до нескольких часов, чаще всего лунатизм встречается у детей.

Это состояние известно с древних времен, однако его причины до сих пор остаются загадкой. Также нет сведений, вредит ли

внезапное пробуждение лунатику в состоянии снохождения или нет. Чаще всего лунатики выполняют стереотипные действия: вставание,

уборка, хождение, после которых они ложатся в постель и наутро ничего не помнят о произошедшем.

Иногда действия лунатиков несут опасность для них самих и окружающих. Известны случаи, когда лунатики уезжали за сотни (!)

километров от своего дома, после пробуждения они оказывались в другой части страны совершенно дезориентированными.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Врождённые и приобретённые формы поведения

Человек как представитель живой природы имеет ряд потребностей: в пище, воде, оптимальной температуре, также он обладает инстинктами самосохранения и продолжения рода. Восполнение этих потребностей и реализация инстинктов — врождённый механизм.

Инстинкты

Безусловные врождённые рефлексы неизменны для каждого вида. Они характерны для всех особей определённого вида, возраста и пола и проявляются у них в одинаковой степени. Изменение безусловных рефлексов с возрастом происходит так же закономерно, как смена зубов. Так, у новорождённых детёнышей всех видов млекопитающих есть пищевая реакция на молочные железы самки, с возрастом этот рефлекс исчезает.

Инстинкты (лат. “побуждение”) — усложнённая форма врождённого поведения: это цепочка связанных между собой рефлекторных действий. Инстинкты взаимосвязаны с внутренними, а иногда и изменяющимися с возрастом потребностями.

У новорождённого ребенка лёгкие еще не функционируют. Когда связь с организмом матери прерывается, в крови ребенка начинается накапливаться углекислый газ. Он гуморально воздействует на дыхательный центр продолговатого мозга и вызывает инстинктивный вдох. Ребенок начинает самостоятельно дышать. О проявлении дыхания говорит первый крик ребенка. Появилась цепочка врождённых рефлексов: рождение — СО2 — вдох — крик.

У представителей животного мира, рождающих детей в воде, эта цепочка немного другая: рождение — уход под воду — накопление СО2 — всплытие на поверхность водоёма — вдох. Если такому детенышу, например, новорождённому бегемоту, помешать всплыть, то он погибнет, так как вдох осуществляется только после всплытия, иначе он вдохнет воду.

У человека и животных присутствуют не только побуждающие, но и тормозные безусловные рефлексы и инстинкты. Первых называют положительными, они вызывают активные действия. Вторые — отрицательные, прекращающие действия. Человек замирает от резкого звука, неожиданного прикосновения. Наиболее ярко проявляются отрицательные рефлексы у кур.

Когда цыплята вылупляются из яйца, курица-наседка начинает квохтать. Так она вызывает положительный безусловный рефлекс, побуждая цыплят к активности. Но если вдруг появится кот, курица издаст короткий звук, и птенцы замирают: проявляется отрицательный, тормозной рефлекс. Цыплята в яйце не видели ни курицу, ни кота, но они следуют сигналам курицы, которые побуждают или прекращают их действия.

Запечатление (импринтинг)

В первые моменты жизни (дни, месяцы, годы) происходит период, когда в мозгу запечатлелась обстановка, окружающая ребенка или детеныша животного. Без особых усилий ребенок учится разговаривать в ясельном возрасте, но с трудом изучает иностранный язык в школьное время. Благодаря запечатлению, или импринтингу, запоминаются родители, возможно отличить особей одного вида от особей другого вида, а также овладеть речью.

Запечатление — это врождённая способность к запоминанию всего того, что детеныш может увидеть или услышать вокруг себя в определённый период своей жизни. Открыл это явление лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц. Он выполнил следующий эксперимент. Через несколько часов после того, как в инкубаторе вывелись утята, учёный представлял им разные предметы и птенцы неукоснительно следовали за ними, как за матерью-уткой. Это были спичечные коробки, ботинки, а также сам исследователь. Они шли по пятам Лоренца и вели себя так, будто он их мать. Позднее, повстречав свою настоящую мать, не обращали на нее никакого внимания и даже возвращались под защиту экспериментатора.

Люди давно заметили эту особенность и начали использовать её в своих целях: подкладывали утиные (или гусиные) яйца под кур-наседок, и те добросовестно пасли утят, пока инстинкт не загонял приёмышей в воду.

Условно-рефлекторные связи

Условные рефлексы — это самая простая форма приобретённой программы поведения. При виде вкусной еды у человека начинает выделяться слюна задолго до того, как начинается приём пищи. Вид пищи становится сигналом предстоящей еды.

Условный рефлекс — это реакция на сигнал, извещающий о появлении значимого события. Он формируется при многочисленном сочетании безразличного раздражителя и жизненно необходимого, и второй выступает подкреплением первому. Если сигнал не подкрепляется, то становится ложным, условный рефлекс затормаживается (условное торможение). Постоянное не подкрепление преобразует положительный условный рефлекс в отрицательный — тормозной.

Так, выдрессированная служебная собака не возьмет корм от постороннего человека, потому что данное действие систематически не подкреплялось. Благодаря условному торможению проявляется разделение истинных сигналов и схожих на них.

Систему условно-рефлекторных связей, сформировавшихся в головном мозге путём многочисленного повторения одних и тех же действий в одной и той же последовательности, называют динамическим стереотипом. Эта система формируется в течение жизни, но она не вечна, так как может быть изменена, перестроена или даже отвергнута.

Если рассмотреть то, как учат детей письму, можно заметить следующее. Вначале учитель показывает, как пишется и называется та или иная буква, таким образом вырабатывая соответствующие условные рефлексы на звук. Далее, соединив буквы, получаются слоги — простейшие цепочки условных рефлексов из двух-трех звеньев. В дальнейшем цепочки усложняются, и теперь возможно записывать и читать целые фразы.

Подкрепление образуется только после успешного окончания всей цепочки входящих в него действий. Не прочитав все буквы слова, читатель не поймет его значения. Но опытный читатель по первым буквам может угадать слово, а по некоторым словам – и смысл текста: по первым сигналам восстанавливается вся цепочка в целом. Это тоже одно из свойств динамического стереотипа.

Динамические стереотипы лежат в основе навыков и привычек, в том числе трудовых и спортивных, и, к сожалению, отрицательных (грызть ногти). Поэтому формирование их полезно знать и не огорчаться после первых неудач — они закономерны.

Рассудочная деятельность

В течение жизни накапливается множество условно-рефлекторных связей. Они помогают переработать полученную информацию и на основе прошлого опыта найти совершенно новые способы достижения желаемых результатов.

В отличие от условных рефлексов и динамического стереотипа, рассудочная деятельность не проявляет найденные ранее связи между явлениями, а предсказывает возможность возникновения новых. Если при условном рефлексе временная связь формируется путём многократного сочетания сигнального и значимого событий, то при рассудочной деятельности эта связь образуется спонтанно (лат. “самопроизвольно”) и позднее проверяется фактами.

Разницу между условным рефлексом и рассудочной деятельностью возможно рассмотреть при эксперименте. Сравнили поведение двух обезьян шимпанзе, Рафаэля и Лады. Опыт был одинаковый для обоих животных. На середину пруда установили два плота, связанные узкой перемычкой. На одном плоту поместили бачок с водой, а обезьяна была на втором плоту, где расположили ещё кормушку с бананом, достать который препятствовал огонь и кружка.

Рафаэль воспроизвёл выработанную ранее цепь условных рефлексов. По перемычке он перешёл на второй плот, набрал из бачка в кружку воды, прошёл на плот, где была приманка, залил огонь и получил желаемое лакомство. В этом случае была типичная цепь условных рефлексов. Проявился обычный динамический стереотип.

Когда эксперимент был проведён с другой обезьяной, она не стала переходить на другой плот, а зачерпнула воду из пруда и потушила огонь, хотя никто ее не учил этому. Рассудочная деятельность — это уже начало мышления. Чтобы решить задачу так, как это сделала вторая подопытная Лада, нужно было догадаться, что вода в пруду и бачке имеет одинаковые свойства.

Не секрет, что у человека рассудочная деятельность развита сильнее. Как любое мышление, она предполагает обобщение прошлого опыта, нахождение устойчивых связей между предметами и явлениями, поскольку только эти умственные действия обеспечивают верные прогнозы.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

№1

Насчёт

инстинктов существует две противоположные

т. з.

Одна

отрицает существование инстинктов у

человека (П,Я, Гальперин, 1976 год). Вторая

– признание существования инстинктов

и у человека в измененной форме, хотя

основные движущие силы поведения у

человека и животных одинаковы.

Пётр

Яковлевич Гальперин утверждал, что у

человека инстинктов нет. Противоположная

точка зрения возникла в этологии и

психоанализе (Фрейд): инстинкты берут

верх, когда есть угроза жизни, а также

в стрессовой ситуации.

Социоэтологи,

основываясь на принципах «врождённого

пускового механизма» и механически

перенося его в область социальных

отношений, выдвигают идею о присущей

человеку врождённой агрессивности

(Лоренц, Адри, Скотт, Моррис, Томпсон,

др.).

Лоренц

считал любое агрессивное поведение

животного спонтанной врождённой

реакцией, которая может в случае

конфликтной ситуации усиливаться, но

сама ситуация не порождает её. От животных

он непосредственно переходил к человеку,

утверждая, что и во взаимоотношениях

между людьми главную роль играют

эндогенные механизмы и это тот барьер,

который человек не в силах преодолеть

в попытках мирным путём разрешить свои

внутривидовые проблемы. Эволюция не

выработала в людях способность и

потребность в обуздании своих инстинктов.

Лоренц,

«Агрессия»

-

Человеческая

агрессивность не обязательно является

результатом реакции на некое раздражение. -

Агрессивность

не является реакцией на внешние

раздражители, а представляет собой

собственное внутреннее напр., кот.

требует разрядки и нах. выражение,

несмотря на то, есть для этого подходящий

раздражитель или нет. -

Агрессивность

способствует выживанию индивида и

всего вида. Но у человека она «перерастает

в гротескную и бессмысленную форму» и

«выбивает его из колеи». -

Звери,

кк и люди, наделены врождённой

агрессивностью, которая способствует

выживанию вида и особи. -

Гидравлический

характер накопившейся агрессии объясняет

постоянные и разрушительные импульсы

человека. -

Главный

метод Лоренца – заключение по аналогии

на материале сравнения поведения

определённых животных и человека.

Американский

социолог Р. Адри считает, что человек

генетически запрограммирован на

совершение насильственных действий.

Он бессилен против своих инстинктов,

которые неотвратимо приводят его к

социальным конфликтам.

Зигмунд

Фрейд писал, что бессознательные

инстинкты и влечения человеческой

психики – это основа всех социальных

явлений и действий человека. Склонность

к агрессивному поведению является

неистребимой для человека. Фрейд, как

и социоэтологи, поддерживает тезис об

«инстинктивной агрессивности» и действия

её на общественную жизнь.

Истоки

перечисленных воззрений исходят из

данных этологов о наличии в мире животных

жёсткой конкуренции в сфере питания и

размножения. Агрессивность животных

направлена на то, чтобы в некоторой

части жизненного пространства не было

слишком плотного населения животных

данного вида, отсюда и «территориальная

агрессия».

(Этологи

не принимают во внимание, что не у всех

животных есть территориальное поведение;

многие виды, имеющие его, должны ему

научиться, т.е. оно не является врождённым.

И особенно важно подчеркнуть, что

врождённой агрессивности нет ни у одного

представителя отряда приматов).

№2

Слово «инстинкт» употребляется в быту

как символ всего низменного, всего

дурного в человеке. Инстинкты рекомендуется

скрывать и подавлять. Инстинкту

противопоставляется мораль и разум. Но

в биологии, биологов, слово «инстинкт»

имеет иное значение. Им обозначают

врожденные программы поведения. Животное

рождается с этими программами, с большим

набором очень сложных и тонких программ.

Они передаются с генами, их создает

естественный отбор, без конца комбинирующий

малые, простые блоки в новые системы.

Комбинации проверяются в судьбах —

счастливых или несчастливых – миллионов

особей. Неудачные программы выбраковываются

с гибелью особи, удачные размножаются.

Это и есть естественный отбор. Наши

предки не беднее инстинктами, чем любые

другие животные.

Множество инстинктов, которые унаследовал

человек, не только не успели разрушиться,

но более того, не исчезнут никогда, т.к.

служат фундаментом новой, рассудочной

деятельности. Она развивается не на

пустом месте, а от врожденных программ.

Особенно ярко они проявляются у маленьких

детей. Многие непонятные и бессмысленные

для взрослого человека поступки

маленького ребенка как раз и объясняются

инстинктами. ( Когда ребенок красками

и фломастерами разрисовывает все вокруг

и себя в том числе, он поступает чисто

инстинктивно – обозначает территорию,

которой владеет) Но и взрослые люди не

лишены этого. Инстинкт собирателя,

содержащий в себе стремление искать,

различать, классифицировать, награждающий

нас за правильное принесение программы

радостью удовлетворения, проявляется

в азарте коллекционера, страсти зоолога

классифицировать животных.

Бессознательная

любовь к месту, где мы родились и выросли.

Когда мы вдали от него, нас волнует все,

что с ним связано. Вернуться нас тянет

всю жизнь. ( То, что это инстинкт подтвердили

опыты на птицах. Перелетные птицы находят

проходит родные места, даже если ученые

увозят их за пределы страны).

Страсть к охоте. Врожденных программ

охоты у нас правда нет, но есть программы,

побуждающие нас подкрадываться, догонять,

хватать, ударять чем-то. Именно новые

приемы позволяют человеку не конкурировать

с другими хищниками.

Тяга к земле – инстинкт земледельца

и скотовода.

Страшная любовь

к собакам. Очень важная для обоих видов

связь была установлена путем постепенного

схождения во время охоты. Человек

использовал великолепный нюх и слух

собаки, а она зрение человека; доедала

остатки человеческой добычи.

Любовь к природе. Первобытные

собиратели, охотники и садоводы были

естественными членами экологических

систем и всегда влияли на среду

положительно или отрицательно. Но раз

погибали те, кто вовремя не мог

остановиться, раз выживали те, кто не

доводил среду до катастрофы, значит

действовал естественный отбор: механизм

изменявший поведение популяции при

сильном нарушении экологической среды.

Жалость к животным, деревьям, стремление

не потратить их зря. Сопереживание

страданиям чуждых нам существ. Культ

животных, зоопарки тоже имеют инстинктивную

основу.

Нам кажется, что мы поступаем так, потому

что хотим, так нас воспитали и т.д., и

никогда, что нас побуждает что-то грубое,

слепое, враждебное разуму. На самом деле

они сотрудничают.

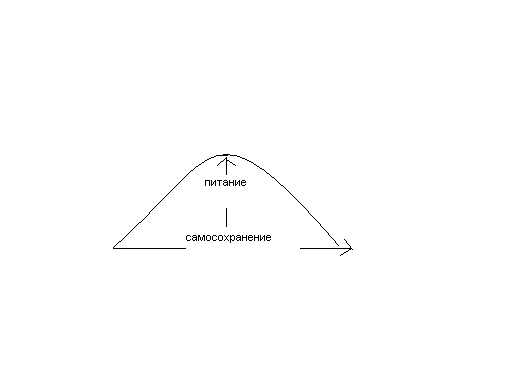

24. Инстинкт

самосохранения у животных и человека.

Инстинкт

самосохранения:

Это

инстинкт №1.

Имеет

несколько этапов:

-

приём

информации из окружающей среды -

пассивно-оборонительная

фаза: страх, напряжение, замирание,

прекращение деятельности. Все системы

работают в напряженном режиме, усиливаются

возможности в связи с резким

перераспределением Е. -

Дальше

следует:

|

Фаза |

Активная |

Инстинкт

самосохранения существует и у человека.

В первой фазе тоже работает на сенсорном

уровне (зрение на первом месте), но

вмешивается сознание, поэтому хотя

информация и воспринимается, но не

считывается. При этом бессознательные

действия иногда нас спасают. Затем

возникает страх – самая разрушительная

эмоция человека, которая активизирует

огромное количество гормонов. Они и

способствуют перераспределению Е.

Механизмы

инстинкта самосохранения срабатывают

на новизну. Суеверия, стойкие привычки

– результат влияния инстинкта

самосохранения.

25. Роль инстинкта

самосохранения в формировании «базового

доверия к миру».

1

год жизни. Главный проводник в жизнь-

мама. Ребенок плачет от страха. базовое

доверие к жизни, которое основывается

на и.с. Он даёт материал для доверия

миру. В этот период и.с. зависит от

окружения. Согласованность действий

всех участников более благоприятно

чем неустойчивость, разноречивость.

Ребенок полностью беспомощен, он не

может решить свои проблемы самостоятельно.

Он зависит от родственников, особенно

от мамы. Спок. Рассчитывая только на

себя, ребёнок усваивает установку

«только на себя» — идёт отрицание мира.

Формируется избегательный (адаптивный)

тип личности. Это ходячий конфликт,

установка – надеяться на себя, но

самооценка низкая. Поэтому неоткуда

брать поддержку. Интроверт скорее станет

избегателем. Формируется в семьях, где

ребёнок поздний. Долгожданный, или где

мать-одиночка, кот живёт только ради

ребёнка. Здесь всё внимание уделяется

воспитанию – мать слушает все советы

подряд, непоследовательная материнская

тактика, гиперопека приводит к формированию

тревожного типа. Неустойчивость

материнского поведения не даёт ребёнку

узнать мир, самооценка остаётся

незавершенной, зависимой от результатов

интериоризации. Зависят от мнений о

себе других. Много случаев демонстративного

суицида. Безопасный тип. Формируется в

обстановке любви к ребёнку, родители

прислушиваются к ребёнку, помогают ему,

берут на руки, если он напуган. Мать

очень чутко улавливает проблемы ребёнка.

26. Инстинкт

размножения.

27. Особенности

материнского инстинкта у человека.

Биологическое

значение для каждого пола размножения:

жен организм – гарантия стабильности,

задача- сохранить самое хорошее; муж.

Функция – поиск нового. Женская особь

биологически более ценная, чем мужская.

Мужские особи стремятся как можно больше

распространить свои гены.

Инстинкт размножения можно разделить

на 2 программы поведения:

-

Поиск

партнера. Выбирает всегда женская

особь, мужская особь — более активны

и демонстрируют свои достоинства.

-

Если муж.

Особь не делает «подарков» — он ничего

из себя не представляет. Жен. Особь на

нем не остановит свой выбор -

Демонстрация

своего состояния и достоинств -

Музыка,

пение – для привлечения внимания -

Танцы

-

Воспитание

потомства (уход за потомством).

Обеспечение равновесия между двумя

противоположными потребностями:

удовлетворения своих потребностей и

потребностей потомства. (Если мальчик

будет чрезмерно требовать удовлетворения

потребностей, он погибает – естественный

отбор).

Материнский

инстинкт в том виде, в котором создала

природа, практически отсутствует у

человека. Развилось сознание – детей

стали убивать, если они мешали Сработала

программа сохранения вида – культ

материнства, поощрение материнства.

Дети не просили, чтобы их рожали, они

ничего родителям не должны.

Инстинкт

размножения:

Это

очень сложный инстинкт, состоящий из

нескольких инстинктов:

-

половой

инстинкт, его действие вызывается

половым возбуждением. У животных его

проявления носят сезонный характер. -

инстинкт

ухаживания, ответственен за

взаимоотношение полов. В природе обычно

самец активен, самка пассивна. Партнёрша

привлекается пением, музыкой, танцами

(они способствуют возбуждению, а также

выводу нерастраченных половых гормонов),

демонстрацией силы, боями. -

материнский

инстинкт, здесь активна самка.

Происходит постоянная борьба вида

(дети) и индивида (самка-мать) за выживание,

наблюдается действие естественного

отбора. У человека благодаря сознанию

появилась возможность «отгородиться»

от естественного отбора. Женщина стала

понимать, что благодаря детям её

превозносят, а затем появилось и чувство

ответственности за детей.

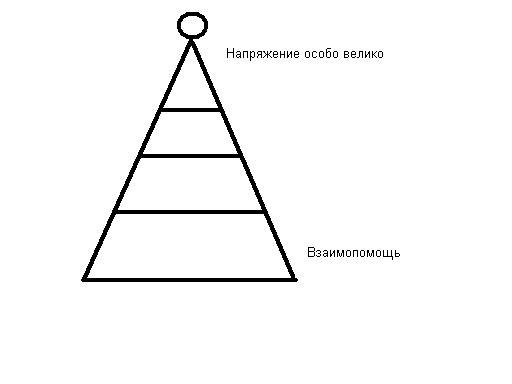

28. Функции инстинкта

агрессии.

1.

Равномерное распределение представителей

1-го вида пространства – самая мягкая

(никто ни на кого не нападает- сами оба

отталкиваются); если возникло перенаселение

– начинается смертоубийство; или у

вожака, например- суицид и все за вожаком

тоже погибают.

-

Самая жесткая

форма, когда инстинкту доверяется быть

руками естественного отбора; только

убить (если матери говорят, что ребенок

больной, то мать бросает детей. Первая

мысль- оставить. -

Ф-ция защиты

территории: «Закон территориального

императива». Лоренс.

Хозяин,

на периферии- пришелец. Инстинкт агрессии

у хозяина территории вблизи с местом

обитания усиливается с геометрической

прогрессией.

-

Восстановление

социального статуса- у соц. Животных

-

Защита

потомства (обычно мама).

Инстинкт

агрессии:

Инстинкт

агрессии является ареной споров и

дискуссий. Он очень подробно рассмотрен

в работах Лоренца. Его невозможно

подавить либо же отменить, его возможно

сублимировать, переориентировать или

формировать социальный инстинкт, который

является антагонистичным инстинкту

агрессии по самой своей сути. В природе

инстинкт агрессии нужен для естественного

отбора. Ключевой раздражитель к инстинкту

агрессии – «не такой как я».

Роль

инстинкта агрессии:

-

обеспечение

отбора: на больных и уродов срабатывает

мгновенно. -

необходим

для равномерного распределения особей

по ареалу обитания: скученность вида

может привести к нарушению экологического

баланса. -

не

позволяет увеличиваться численности

вида. -

необходим

для обеспечения защиты территории:

животные метят свою территорию и никого

туда не пускают. При вторжении срабатывает

теория территориального императива. -

обеспечивает

защиту потомства. -

способствует

установлению иерархии у стадных

животных.

29. Способы регуляции

агрессивного поведения в природе и у

человека.

1.

Форма (животная) – система стопсигналов:

—

сигналы для мам, окрас, округлость головы

и крупные глаза

— нельзя

обижать самок, самцов – можно

— стопсигналы-

любая форма демонстрации отказа от

поединка ( птицы, например, подставляют

глаза).

Система

стопсигналов есть только у тех, у кого

есть зубы, когти, клыки и т.д.

У человека нет

стопсигналов –нет никаких сдерживающих

моментов

2.

Форма ( общая) – переориентация агрессии

–переориентация поведения, ритуализация-

с детьми нужно больше шумных игр, тчобы

он выливал свою агрессию

3.

Форма (человеч.) Сублимация – человеческая

форма.

Спонтанная

агрессия – гормональное перенапряжение,

смех – утилизация агрессии; реакция

воодушевления – вид спонтанной агрессии

(у

птиц- птица ограничивающ. Территорию:

-1)ценность, 2) соратники, 3) враг; реакция-

крик, взмах крыльями и т.д. пок Ане убьет

главного, либо пока пока не успокоится).

При

защите потомства агрессия может

повернуться и на само потомство. У

животных в этом случае срабатывают так

называемые «стоп-сигналы»: писк и

окраска детёнышей. Из-за работы

стоп-сигналов самец не может обижать

самку (запах), в бою между двумя самцами

стоп-сигналом служит инфальтильное

поведение одного из них.

У

человека нет специальных стоп-сигналов,

но есть сознание, которое и регулирует

инстинкт агрессии. Инстинкт агрессии

может быть переориентирован на

«эрзац-объект» (неодушевленный

предмет).

У

человека есть ряд способов ограничения

агрессии:

-

ответственная

внутренняя мораль -

врождённые

социально-ориентированные факторы -

реакция

воодушевления. Но она усиливает

агрессивность, сублимирует её. Её

вызывают: ценность, соратники, которые

разделяют эту ценность, враг, который

не разделяет эту ценность.

30. Спонтанная

агрессия.

Спонтанная

агрессия — это подсознательная радость,

которую испытывает личность наблюдая

трудности у других. Такому человеку

доставляет удовольствие демонстрировать

окружающим их ошибки. Это спонтанно

возникающее, немотивированное желание

испортить кому-то настроение, разозлить

досадить, поставить в тупик своим

вопросом или ответом. По параметре

реактивная агрессия высокие показатели

имели чуть менее половины испытуемых,

а низкие только 4%.

31. Инстинкт смены

психического состояния у животных.

32. Инстинкт смены

психического состояния у человека.

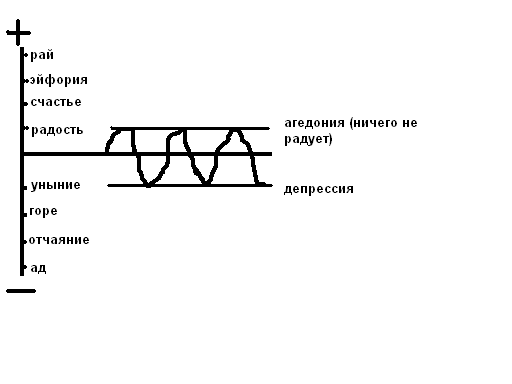

Возникает

только на стадии перцептивной психики.

Он контролирует все инстинкты и

приобретенные программы, обязательны

результаты оценки взаимодействия

организма со средой. Оценкой успешности

может служить состояние потребности.

Если

слишком много энергии потрачено было

на достижение удовлетворения потребностей,

то ее удовл-ть отрицательная, и эмоции

не исчезают

Гедоническая

потребность –стремление избегать

неудовольствия на пути к удовольствию.

У

человека смена психич. Состояния

осуществляется следующим образом:

Человеку

нужно столько счастья, сколько и несчастья

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Задания с развернутым ответом

Зоология

Разбираем теоретические задания, в том числе представленные на сайте ФИПИ

Известно, что коровы всегда вылизывают своего телёнка после отёла, зяблик, выращенный в изоляции, воспроизводит типичную песню зяблика, а крот с рождения способен рыть в земле ходы. Как называют такие сложные поведенческие реакции у животных? Укажите их характерные особенности. Почему волк, воспитанный стаей, имеет больше шансов на выживание в природе, чем, выращенный людьми и выпущенный на волю.

1) инстинкты;

2) врождённые формы поведения;

3) представляют собой цепочку безусловных рефлексов;

4) присущи все особям вида (вырабатываются в результате эволюции);

5) в стае волк получает опыт (обучение) от сородичей;

6) в детстве закладывается характерное поведение

В 1950 годах в СССР проводилась компания по ликвидации в стране малярии. Одним из методов стало искусственное заселение пресных водоёмов рыбой гамбузией, что способствовало снижению случаев заболевания людей малярией. Объясните почему. Как человек заражается малярией?

1) личинки комаров обитают в пресных водоёмах;

2) гамбузия питается личинками комаров;

3) человек заражается малярией при укусе комара, заражённого плазмодием.

У земноводных по сравнению с рыбами в процессе эволюции сильнее развился передний мозг, а мозжечок оказался развит слабее. В свою очередь, относительный размер продолговатого мозга в ходе эволюции позвоночных животных почти не изменился. Объясните, с чем связаны особенности развития названных отделов мозга у этих животных, исходя из функций этих отделов.

1) передний мозг отвечает за сложные формы поведения (условные рефлексы);

2) развитие переднего мозга обеспечило освоение новой среды обитания (поведение в новой среде усложнилось);

3) мозжечок отвечает за координацию движений (равновесие);

4) у рыб мозжечок хорошо развит, так как они совершают разнообразные движения;

5) у земноводных мозжечок слабо развит, так как они совершают однообразные движения;

6) продолговатый мозг регулирует работу внутренних органов (пищеварение, кровообращение, дыхание и др.);

7) основные принципы регуляции этих органов позвоночных животных в ходе эволюции не изменились.

Какие адаптации, возникшие у китообразных, обеспечили им быстрое перемещение и длительное нахождение под водой? Приведите не менее шести адаптаций.

1) преобразование передних конечностей в ласты (плавники);

2) наличие хвостового плавника;

3) обтекаемая форма тела;

4) редукция волосяного покрова;

5) большая ёмкость (объем) лёгких;

6) наличие клапанов, закрывающих ноздри;

7) высокая концентрация миоглобина в мышцах (гемоглобина в крови);

Насекомые относятся к пойкилотермным животным, то есть температура их тела зависит от температуры окружающей среды. Однако в некоторых случаях температура тела (или частей тела) насекомого может превышать температуру среды. В каких случаях это возможно? Укажите не менее пяти случаев.

- Разогревание тела в результате работы мышц во время полета (перед взлетом, вхолостую)

- Разогревание за счет аккумулирования солнечного тепла (разогревание на солнце).

- Разогревание за счет питания теплой пищей (кровь, свежий навоз и др.).

- Поддержание тепла в теле за счет сбивания множества особей в комок (нахождение в ульях, муравейниках) в холодное время года.

- Нахождение в укрытиях, под гниющими остатками (в детрите, навозе).

- Темная окраска покровов.

- Образование тепла в процессе обмена веществ (при расщеплении пищи).

Инстинкты человека и какие они бывают?

Эта тема настолько конфликтна и дискутабельна, что споры по ней ведутся уже больше ста лет. С переменным успехом: побеждает то одно направление, то другое. К огромному сожалению, тема эта, как и все, касающиеся человека, очень политизирована. Из чисто научной такие темы давно уже перешли в «сферу обслуживания». Обслуживания тех или иных политических и идеологических течений. Этого я уже подробно объяснял в статье «Мужчина, женщина и учёные», повторяться не стану. Статья и без того получится большая и совсем не развлекательная, даже скучноватая.

Вначале определимся с термином. Что такое инстинкт? В биологии под инстинктом, если говорить кратко и упрощённо, понимают стереотипный двигательный акт, возникающий у животного в ответ на определённую потребность или служащий определённой цели. Этот акт, повторю, стереотипен. Приведу примеры. Кошка после акта дефекации «закапывает» кал землю задними лапками, маскируя таким образом своё присутствие от врагов. Все видели такое. Но эти же движения она делает и в квартире, когда «закапывать» просто нечем: земли под лапами нет. Это и есть стереотипный поведенческий акт – он не меняется. Набор действий всегда фиксированный. Сходил в туалет – сделал такие вот движения лапами. Под ногами линолеум? Не важно, программа действий от этого не меняется. К таким стереотипным актам можно отнести также плетение пауком паутины, брачные танцы и песни птиц и т.д.

У человека (и у приматов вообще) таких жёстких двигательных комплексов нет. Поведение человека гораздо сложнее. Поэтому слово «инстинкт» применительно к человеку мы можем заменить словом «влечение», «врождённая поведенческая программа» (заметьте, не двигательная, а поведенческая). Называйте, кому как больше нравится. Мне нравится слово «инстинкт», потому что оно привычно для слуха людей. К тому же я встречал его в огромном количестве зарубежных научных статей.

Итак, соловей в брачный период для привлечения самки поёт одну и ту же мелодию. Её воспроизводит абсолютно каждый соловей и на протяжении тысяч лет. Это как раз то, что называют инстинктом биологи.

Поведение людей не так жёстко детерминировано. Поэтому переносить на человека поведение животных ошибочно. У человека, скорее, есть определённая поведенческая канва, возникающая в ответ на потребность. Опять сравним с животными. Половой инстинкт тетерева заставляет его «станцевать» на току определённый танец (то есть выполнить строго запрограммированные телодвижения), а потом спариться определённым образом. Тоже запрограммированным. Половой инстинкт человека работает не совсем так. Инстинкт задаёт обладателю определённую задачу, полезную с точки зрения биологии. Мужчине – спариться с максимальным количеством женщин, дабы максимально широко распространить свои гены. Как он это будет делать – чётко не фиксировано. Будет ли он их принуждать силой, брать обманом, имитировать высокий ранг, подкупать («секс за еду») – способов много. Женщине инстинкт приказывает зачать от самого жизнеспособного мужчины в пределах досягаемости, дабы повысить выживаемость потомства. Опять же, двигательная программа не фиксирована. Женщина может устроить «аукцион», дабы мужчины доказывали, кто лучше. И потом выберет «победителя». Может, наоборот, сама найти «альфача» и как-то убедить его спариться. В общем, вариантов много. Конечную цель, полезный приспособительный результат, говоря языком физиологии, инстинкт задаёт чётко, но способы её достижения жёстко не программирует.

Вообще, есть очень разные взгляды на эти терминологические тонкости. Например, Яков Кантор из Университета Чикаго называл инстинктивным поведением то, что я называю инстинктом, а термин «инстинкт» трактовал в биологическом смысле, который я описал выше [3]. Аманда Спинк даёт такое определение термину «инстинкт»: «врожденная часть поведения, которая возникает без каких-либо подготовки или образования у людей». При этом она утверждает, что такие варианты поведения, как воспитание детей, сотрудничество, сексуальное поведение и эстетическое восприятие являются развитыми психологическими механизмами с инстинктивным базисом [4]. Кому интересно, можете по ключевым словам полазать на англоязычных поисковиках, там много разноголосицы.

Также не следует путать инстинкт с безусловным рефлексом. И то, и другое – врождённое. Но есть принципиальные отличия. Рефлекс не связан с мотивацией. Это очень простой двигательный акт, возникающий в ответ на один простой раздражитель. Например, коленный рефлекс возникает в ответ на растяжение квадрицепса. Мы отдёргиваем руку от горячего из-за рефлекторного акта, который запускается очень сильным раздражением температурных рецепторов кожи. Рефлекс имеет очень жёсткую двигательную характеристику. Коленный рефлекс абсолютно всегда заканчивается сокращением квадрицепса, и ничем иным.

Инстинкт же всегда связан с определённой мотивацией. Половой инстинкт – с половой мотивацией, пищевой – с пищевой мотивацией и т.д. Инстинкт – это всегда сложный и не имеющий жёсткой программы поведенческий акт.

Итак, с термином разобрались. Я буду использовать слово «инстинкт» сообразно тому, что объяснил выше. Может быть, это не совсем верно с точки зрения биологии, но зато оправдано с точки зрения объяснения сути дела. Если кому-то нравится другое понятие, обозначающее всё это – его право.

Далее пару слов скажу о взглядах на роль инстинктов в поведении человека. Есть два радикальных и одинаково ошибочных подхода к этому вопросу.

Первый – биогенетический, или биологизаторство. Сторонники этого подхода утверждают, что инстинкты являются единственным фактором, целиком и полностью определяющим поведение человека. Социальная надстройка мало что или даже ничего не значит. Биологизаторы-обыватели считают человека обычным животным, называют голой обезьяной. То есть доводят биологизаторство до примитивизма. Этот подход неверен, так как человек – существо не только биологическое, но и социальное. У него есть личность – структура, которая формируется в социуме, пусть и на базе биологического фундамента, пусть и тесно взаимодействуя с ним.

Второй подход – социогенетический, или социологизаторство. Сторонники этого подхода доказывают, будто биологическая основа человека вообще ни на что не влияет. Всё – от характера и до полоролевого поведения – определяется влиянием социума. Человек рождается словно чистым винчестером, на который социум «устанавливает программы». Социологизаторы отрицают не только врождённые биологические потребности, влечения, поведенческие программы, но даже такие биологические данности, как пол, заменив его словом «гендер». Первоначально социологизаторство появилось и развилось в Советском Союзе, где всё подчинялось марксизму. А марксизм проповедовал, что всё определяется только влиянием среды. Сейчас социологизаторство набирает большой вес и силу во всём мире за счёт усиления в последние десятилетия левой идеологии, феминизма, глобализма и серьёзного финансирования этого направления. Требуется обернуть идеологию в «научную» упаковку, «доказать» её правильность, и на это выделяются огромные средства. Результат подчиняется двум поговоркам: «любой каприз за ваши деньги» и «кто платит, тот и заказывает музыку». Поэтому в научном мире сейчас всё громче и громче играет социологизаторская музыка. Если, конечно, можно обслуживание идеологических интересов называть наукой. Впрочем, если в поисковик вбить слова «human instincts article», то получим кучу научных статей об исследовании инстинктов у людей. Вбивать лучше в англоязычный поисковик, так как он лучше ищет англоязычные тексты.

Я не исключаю и того, что маятник качнётся в другую сторону. Если завтра правящим кругам потребуется «доказать», что человеком движут исключительно животные мотивы, что человек – это якобы просто «голая обезьяна», то докажут, гарантирую. История нам показывает, что политизированная «наука» «доказывала» и не такую ахинею. Деньги, административный ресурс и манипулирование общественным мнением и не такие чудеса творили.

Верным же подходом является, на мой взгляд, психогенетический. Он утверждает, что поведение человека формируется не ИЛИ биологическим, ИЛИ социальным, а И биологическим, И социальным. Учебник «Психология» под редакцией д.психол.н., проф. В.Н. Дружинина объясняет врождённые программы поведения человека (то, что мы договорились называть «инстинктом») так: «При рождении мы обладаем набором генетически заданных программ взаимодействия с окружающим миром. Причем эти программы носят обобщенный характер…». Но, с другой стороны, личность человека формируется в социуме, под влиянием социальных факторов. Так что на поведение оказывают влияние и темперамент (тоже врождённая характеристика нервной системы), и инстинкты, и воспитание, и культура, и научение, и опыт, и многое другое. К сожалению, психогенетический подход не пользуется популярностью – полагаю, из-за того, что пока не нашлось политических и идеологических интересов, которые могли бы найти в нём «научное подтверждение» своим философским, социологическим или политическим идеям.

Теперь об этической трактовке инстинктов. На этой почве тоже ведутся баталии, но уже не в научном (или «научном») мире, а на уровне публицистики. Опять же, есть две точки зрения. Первая утверждает, что инстинкты естественны, стало быть, им и надо полностью подчиняться, а регулировать и тем более ограничивать их не следует. Другая утверждает, что инстинкты – суть звериная сущность, а потому должны быть ликвидированы. Как и в прошлом вопросе, эти две радикальные точки зрения скорее фанатичны, нежели разумны. Поведение человека обусловлены и биологическим, и социальным. Поэтому страшиться или пытаться «стереть», «уничтожить», «искоренить» инстинкты не только вредно (можно довести себя до невроза или чего похуже), но и глупо. Тело человека тоже биологично, но никто же не называет его «звериной сутью» и не предлагает от него «избавиться». При этом нужно понимать, что мы живём в социуме, который ради нашего же блага, безопасности существует по определённым канонам (закон, мораль), которым нам придётся следовать, контролируя инстинкты. И это вовсе не какое-то насилие над собой – обычный способ упорядочить межчеловеческое взаимодействие, минимизировав вероятность конфликтов и прочих проблем.

Поэтому мы в данной статье целиком отказываемся от любой этической окраски инстинктов человека. Мы рассматриваем их не как положительные или отрицательные явления, а как факт – с нейтральной точки зрения.

Итак, инстинкты. Количество выделяемых инстинктов неодинаково у разных авторов. Например, М.В. Коркина с соавторами выделяет пищевой, инстинкт самосохранения и половой [1]. Те же самые инстинкты (с добавлением «и др») перечисляет А.В. Датий [2]

Я выделяю семь инстинктов.

1. Пищевой. Это, пожалуй, один из самых простых инстинктов. Голод, жажда – мы ищем, чем их утолить.

2. Оборонительный (инстинкт самосохранения). Он предназначен для того, чтобы уберегать нас от неприятностей, а если такие появились, то приложить все усилия для выживания. Производными этого инстинкта являются такие свойства человека, как осторожность или её крайнее проявление – трусость. Это что касается части избегания опасности. А что касается другой части – выживания, то это обычная активация симпато-адреналовой системы во время стресса. Так оборонительный инстинкт даёт нам силу сражаться, если есть шанс одержать верх, или убежать, если шанс на победу невысок. Зрачки расширяются (увеличивается поле зрения), бронхи тоже (нужно больше кислорода), усиливается кровоснабжение мозга (принимать быстрые решения), мышц (драться, бежать и т.п.) и сердца (качать кровь быстрее). В остальных органах кровоснабжение ослабевает – не до них. Это небольшой экскурс в физиологию.

3. Половой. Об этом инстинкте я написал кучу статей и глав в книгах. Подробнее всего – в книге «Женские и мужские манипуляции», глава 2 («Ранг, примативность…»). Здесь пересказывать не буду.

4. Родительский. Это инстинкт заботы о потомстве. Почему-то он часто называется материнским – будто отцам он не свойственен. Однако это не так. Часто у мужчин родительский инстинкт сильнее, чем у женщин.

5. Стадный (социальный). Человек – существо социальное, и без социума не становится человеком как таковым. Например, речь целиком и полностью формируется в социуме, причём в ранние годы. Люди, детство которых прошло в дикой среде, так и не могли научиться говорить. Годами пытались – и не могли. Также в социуме на биологическом фундаменте формируется личность человека (как психологическое понятие). Стадность (или социальность) – это древнее свойство приматов, которое передалось и человеку. Поэтому человек стремится быть в среде других людей. Вне социума, в одиночестве люди сходят с ума.

6. Иерархический (ранговый). Ранговый инстинкт является одной из двух слагаемых ранга (второе слагаемое – ранговый потенциал). Об этом, как и о сути самого рангового инстинкта, я тоже много писал в главе «Ранг и примативность». Прочитать можно в той же книге, «Женские и мужские манипуляции». Или на сайте, вот здесь. Глава из трёх частей, напоминаю. Здесь ссылка на первую часть.

Ранговый инстинкт часто входит в противоречие с инстинктом самосохранения. Ранговый инстинкт требует бросить вызов более сильному и занять его место в иерархии, а инстинкт самосохранения «отговаривает» от этого.

7. Инстинкт сохранения энергии (инстинкт наименьших затрат). Если первые четыре инстинкта знакомы абсолютно всем, следующие два – тем, кто читал мои труды, то этот почти никому не знаком. Между тем, он очень здорово оказывает влияние на наше поведение. Суть инстинкта – выбирать для достижения цели самый простой способ решения, либо отказаться от неё вовсе, если все пути кажутся сложными. У этого инстинкта несколько эффектов, приведу пример трёх.

Первое – это лень. Если в нас борются две мотивации, примерно равнозначные по значимости, силе и способу реализации, то мы выберем отказ от них обеих. Например, мы откладываем решение, если в любом случае его результат будет неприятен нам. Если мы чувствуем, что способ реализовать мотивацию труден, неприятен, то мы отказываемся от этой затеи. Студент прогуливает первое занятие, чтобы поспать. Ему слишком трудно, неприятно вставать. Проще не ходить. Понятно, что такое работает только в том случае, если мотивация слабая. Я ещё не видел человека, который поленился бы найти туалет, когда приспичит. Итак, человек ленивый – это значит, что мотивации слишком слабы для него, и ему их проще не выполнять, чтобы сохранить энергию.

Второе – это воровство и все его формы (грабёж, мошенничество и т.п.). Человеку слишком сложно зарабатывать блага, а украсть, отнять, обмануть – не так сложно, по его мнению. Таким образом он тоже сохраняет энергию, хотя в обществе такое поведение считается преступным и карается. Да и не только в обществе: если одна обезьяна попадётся на краже у другой, то может получить тумаков. Впрочем, более сильные особи (и самцы, и самки) отнимают еду слабых. Тоже сохраняют энергию. В этом воплощении инстинкт сохранения энергии вступает в противоречие с инстинктом самосохранения, т.к. добавляет опасности.

И третье. Если первые два проявления этого инстинкта были социально неодобряемы и даже преступны (воровство, грабёж, мошенничество), то здесь всё наоборот на благо общества. Это стремление облегчить себе труд и жизнь вообще с помощью всяких придумок. Первым делом, это изобретательство. Вторым делом – это первооткрывательство. Ведь те, кто открывал новые земли, хотели облегчить жизнь себе, детям.

Вот краткий обзор сути человеческих инстинктов. Они, взаимодействуя друг с другом, а также с социальным фактором (личность), влияют на поведение человека. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Степень влияния инстинктов на поведение носит название примативности. О ней я тоже много раз писал. Как о её сути (глава «Ранг и примативность», выложена на сайте), так и о научном обосновании этого термина и проверке его с помощью критерия Поппера (глава «Об инстинктах, воспитании и примативности»).

1. Датий, А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник. — М.: РИОР, 2011. — 310 с.

2. Психиатрия: Учебник для студ. мед. вузов / М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко, И.И. Сергеев. — 3-е изд. — М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 576 с.

3. Kantor, J.R. A Functional Interpretation of Human Instincts. Psychological Review, 27 (1920): 50-72

4. Spink, A. Information behavior. An evolutionary instinct. Dordrecht: Springer, 2010. 85 p.