Единый государственный экзамен 2023 г.

РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 класс

Часть 1

Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки,

без пробелов, запятых и других дополнительных символов

. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

Есть такое понятие — возрастные особенности детей. Оно означает, что дети одного возраста во многом похожи при всех индивидуальных особенностях. У десятилетних детей большая активность, у них потребность побеждать, взобраться на дерево, прыгнуть, покататься на велосипеде. В десять лет человек предпочитает действовать, <…> не сидеть спокойно.

У десятилетних ещё нет чувства постоянных обязанностей: в один день они хорошо выполняют домашние задания, а в другой плохо. Они лучше работают коллективно и вместе со старшими. Характерная черта — вспыльчивость. Добрый ребёнок вдруг раздражается и впадает в гнев. Правда, они уже делают усилие, чтобы не заплакать. Мальчикам нравятся игры, похожие на занятия мужественных людей: пограничников, лётчиков, космонавтов.

1

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

- Основной функционально-смысловой тип речи текста — рассуждение, так как в качестве главной информации выступают сведения о признаках, отличающих возрастные особенности детей (большая активность, лучше работают в коллективе).

- С помощью вводного слова правда автор выражает чувство удивления.

- Личные местоимения оно и они служат средством связи с предыдущим предложением.

- Прилагательные индивидуальных, постоянных вносят в текст эмоциональность.

- Автор для передачи намерения ребёнка что-нибудь сделать употребляет глаголы совершенного вида (побежать, взобраться, прыгнуть, покататься).

2

Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в четвёртом предложении текста. Запишите этот союз.

3

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

- СТАРШИЙ. Стоящий выше других по званию, должности, служебному положению. Старший научный сотрудник. Старший войсковой начальник

- ПОНЯТИЕ. Логически оформленная общая мысль о классе предметов, явлений; идея чего-нибудь. Определение понятия. Понятие квадрата.

- РАБОТАТЬ. Находиться в действии, осуществлять какую-нибудь деятельность. Сердце работает.

- ДЕЙСТВОВАТЬ. Оказывать воздействие, влиять. Лекарство на него действует хорошо. Уговоры на него не действуют.

- ОДИН. Тот же самый, тождественный. Жить с другом в одном доме.

4

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов.

- влилАсь

- ненАдолго

- прозорлИвый

- ободрИтся

- прИнять

5

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

- Диалекты, говоры и наречия — это разновидности национального языка, которые исторически сложились в каком-то регионе и отличаются особенностями ЗВУКОВОГО строя, словообразования, построения фраз.

- Изнутри шкатулку можно покрыть тёмно-красной гуашью, продолжив таким образом традиции русских мастеров ЛАКОВОЙ росписи.

- Полученные нами ФАКТИЧНЫЕ данные отражают реальное состояние строящегося объекта и подтверждены документально.

- Мы посещаем семинары, выслушиваем ДЕЛЬНЫЕ советы, но почему, вернувшись домой, обнаруживаем, что не способны им следовать?

- Решено было пристать к берегу, чтобы отдохнуть и ПОПОЛНИТЬ запасы воды и продовольствия.

6

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Когда совершаешь поступок, за который потом может быть стыдно, нужно помнить об эффекте обратного бумеранга.

7

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

- ваши ПАСПОРТА

- КЛАДИ на место

- о ЧЕТЫРЁХСТАХ городах

- c ПЯТИСТА рублями

- в ДВУХТЫСЯЧНОМ году

8

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

- неправильное построение предложения с косвенной речью

- неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

- нарушение в построении предложения с причастным оборотом

- неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

- ошибка в построении предложения с однородными членами

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- В продолжение часу отряд двигался вдоль берега реки.

- Читая это произведение, перед нами предстаёт мужественный человек.

- Татьяна спросила Ольгу, придёт ли она в гости.

- Пятиярусный зрительный зал Большого театра, способный вместить больше двух тысяч человек, обладает редкими акустическими возможностями.

- Я спросил спутника, что может ли он указать дорогу в пещеру.

- Шелихов, посетив в 1786 году Курильские острова, собрал подробные сведения о всей гряде.

- Вскоре вдали мы увидели нечто вроде башни.

- Подошла соседка, живущая в соседнем доме, и которая принесла газету.

- С молодых лет Мясоедов входил в круг художников, боровшимся с рутиной академизма.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

| А | Б | В | Г | Д |

9

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

- к..мпетенция, м..некен, подск..чить

- ин..циатива, привл..кательный, обр..тение

- м..раторий, кр..снеть, р..сток

- инц..дент, объед..ниться, тр..петание

- просв..щение, пр..зидиум, щ..бетанье

10

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

- непре..сказуемый, о..блеск, по..точить

- пр..стыдить, непр..ступная (крепость), беспр..мерный

- нер..ссказанный, под..спел, н..илучший

- от..скать, пост..ндустриальный, за..нтересовать

- сни..хождение, и..колесить, ра..ценки

11

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

- размаз..вать, планир..вать

- наста..вая, кропотл..вый

- половинч..тый, слыш..л

- имень..це, виш..нка

- диванч..к, инициат..вный

12

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

- (снег) та..т, колебл..мый

- мо..щий (окна), (жители) наде..тся

- (собаки) ла..т, сто..щие (недорого)

- слыш..шь, ненавид..вший

- (плохо) вид..щий, застро..нный (район)

13

Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

- Никакой опыт (НЕ)ОПАСЕН, если на него отважиться.

- Критерии нравственности, к сожалению, (НЕ)ЗАКЛЮЧЕНЫ внутри науки, а находятся вне её.

- Мореплаватели встретили (НЕ)ПРИВЕТЛИВЫЕ пустынные берега, на которых громоздились ледники.

- Профессор считал, что аспирант, ни разу (НЕ)РИСКНУВШИЙ на самостоятельную мысль, потерян для науки.

- Хотя было очень темно, наш маленький отряд, (НЕ)СБИВАЯСЬ с пути, уверенно шёл к цели.

14

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

- В прежние времена люди не имели достаточно знаний для научно обоснованных действий, ПО(ЭТОМУ) часто искали полезные ископаемые В(СЛЕПУЮ).

- (В)СИЛУ секретности задания командир говорил В(ПОЛГОЛОСА).

- Электрон создает магнитное поле ТАК(ЖЕ) и ЗА(СЧЁТ) орбитального движения вокруг ядра, которое можно уподобить круговому микротоку.

- Ешь ДО(СЫТА), а работай ДО(ПОТА).

- А.Н.Островский в работе над пьесами уделял серьёзное внимание языку: он следил (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) речь героев служила их дополнительной характеристикой.

15

Укажите цифру(ы), на месте которой(-ых) пишется НН.

Соловецкий историко-архитектурный музей-заповедник и Архангельский музей деревя(1)ого зодчества и народного искусства «Малые Карелы» включе(2)ы в Государстве(3)ый свод особо це(4)ых объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

16

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

- Шофёр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания.

- Весна и лето прошли для молодых супругов и их родителей быстро и неприметно.

- Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений для обработки листового металла и уметь работать на них.

- Воздух лёгок и чист и замёрзла река.

- Пускай послужит он в армии да потянет лямку да понюхает пороху.

17

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Игрушечные промыслы (1) возникшие ещё в древности (2) существуют уже не одно столетие (3) исчезая (4) и вновь возрождаясь.

18

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Итак (1) массовая культура распространяется (2) между тем (3) благодаря радио, телевидению и (4) безусловно (5) неотъемлемой своей части — рекламе.

19

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Заказывала колоду в воспитательном доме (1) главным доходом (2) и (3) привилегией (4) которого (5) было изготовление игральных карт.

20

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Научные труды доставляли (1) учёному удовлетворение (2) и он был убеждён (3) что не пройдёт много времени (4) пока весь мир признает результаты этих трудов.

21

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Московский университет – старейший классический университет России. (2)Его профессора и выпускники внесли неоценимый вклад в развитие отечественной науки, просвещения и культуры. (3)МГУ был основан в 1755 году. (4)Учреждение университета в Москве стало возможным благодаря деятельности Михаила Васильевича Ломоносова – выдающегося учёного-энциклопедиста, первого русского академика . (5)Сегодня МГУ – это комплекс из 40 факультетов, готовящих кадры самых разных направлений. (6)Университет является крупнейшим инновационным центром. (7)Первый в стране научный парк, трансформирующий научные достижения в высокие технологии, открылся в МГУ более 10 лет назад. (8)Кроме того, Московский университет – сложнейшее в инженерно-эксплуатационном отношении хозяйство. (9)В МГУ 1 тысяча отдельных зданий и строений, в том числе 8 общежитий, в которых проживает свыше 12 тысяч человек.

Прочитайте текст и выполните задания 22–26.

(1)Я почему-то стащила платок с головы и подошла к постели бабушки. (2)Сильный взрыв в этот миг сотряс наш домишко. (3)А бабушка лежала на подушках, по-крестьянски повязанная белым платочком; её лицо стало совсем-совсем маленьким и морщинистым, глаза запали очень глубоко, но смотрели из впадин своих умно и просветлённо. (4)Но больше всего меня поразили её сложенные на груди руки: они казались непомерно громадными — столько узлов и мозолей было на пальцах, такие вздувшиеся, крупные, синие вены увивали их. (5)Это были руки женщины, которая из своих восьмидесяти семи лет работала ровно восемьдесят, руки матери, которая родила, кормила, пеленала и поднимала четырнадцать человек детей и множество внуков и даже правнуков. (6)Я глядела на её махонькое, чуть теплящееся лицо, на живо мерцающие глаза и на её огромные руки с небывалым трепетом, почти со страхом, и вдруг подумала, что за всю свою жизнь я ничего-ничего хорошего не сделала и даже не сказала бабушке… (7)Как я могла, чтобы так получилось? (8)Я вспомнила вдруг так же, как она водила меня в баню, сажала в шайку с «холодненькой» водичкой, покупала у ворот бани чёрный и дико сладкий «рожок» или давала выпить кисленького квасу. (9)А я? (10)Что я сделала хорошего ей, тёте Варе, отцу? (11)Ничего. (12)Мне не до них было, мне было некогда…

(13)— Мама, — окликнула её тетя Варя, — к вам Ляля пришла проститься.

(14)Глаза её стали живее, и огромные руки зашевелились.

(15)— Варька, — сказала она строго, — что ж ты госпиталь в такое время бросила?

(16)— Там меня заменяют, мама, — покорно ответила тётя Варя.

(17)Бабушка повернула ко мне голову, долго молча глядела на меня с неизъяснимой нежностью и любовью.

(18)— Лялечка… внучка моя первая… дай я тебя благословлю.

(19)И вновь сильный взрыв шатнул наш старый дом, пока она узловатой, почти чугунной на вид, но легчайшей своей рукой медленно благословила меня. (20)Я прижалась губами к её руке, уже прохладной.

(21)— Ну вот, — шелестела она еле слышно, но внятно, — ну, хоть одну внучку повидала… (22)А Муська-то, Муська-то где?

(23)— Она в Москве, бабушка…

(24)— Москву-то… тоже бомбят?

(25)— Тоже, бабушка…

(26)— А где она, Москва? (27)Ну, в какой стороне?

(28)Не совсем поняв её вопрос, я наугад указала на стену, возле которой она лежала.

(29)Она чуть-чуть повернулась к стене и вновь подняла свою огромную натруженную руку и небольшим крестом — на большой-то у неё уже не было сил — благословила её, прошелестев:

(30)— Спаси, господи, рабу твою Марию и красную твою столицу Москву…

(31)И вдруг неведомое доселе чувство, похожее на разгорающееся зарево, начало подниматься во мне.

(32)«Вот как она умирает: не спеша, торжественно… (33)Вот прощается, благословляет… (34)Это всё, чем может она принять участие в войне… (35)Это её последний труд в жизни. (36)Говорили, когда умирал Павлов, он следил за своим состоянием и диктовал свои ощущении ассистенту, сидевшему около. (37)И вот к нему постучали, хотели войти, но он ответил: «Павлов занят — Павлов умирает». (38)Гений человечества — и тёмная моя бабушка… (39)Впрочем, почему же она темная? (40)Разве трудиться, любить, без конца любить, так, чтоб в последний час свой помнить о родных, о родине, — это не чистейшие вершины духа? (41)Итак, гений Павлов и бабушка моя умирали одинаково — бесстрашно и всё время помня о жизни, и во имя её совершая последние деяния… (42)Но ведь это вовсе не смерть, это вызов… (43)Вызов бушующей кругом, насланной на нас смерти. (44)Но разве ж и мы не так умираем? (45)Мы, те, кто под снарядами и кто дерется там, в этих урчащих облаках? (46)Так! (47)Не замечая смерти, помня только о жизни. (48)А раз так, значит… значит, смерти просто нет, и не надо её ничуть бояться.

22

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

- Павлов мужественно записывал все ощущения, которые испытывал, умирая.

- Лялечка была первой внучкой бабушки.

- Благословение Москвы – это всё, чем бабушка могла принять участие в войне.

- Защитники Москвы умирают, не замечая смерти, помня только о жизни, а это значит, что смерти просто нет.

- Бабушке исполнилось восемьдесят лет.

23

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

- Предложения 41–42 содержат рассуждение.

- Предложения 9–10 иллюстрируют суждения, высказанные в предложениях 7-8.

- Предложение 20 содержит пояснение того, о чём говорится в предложении 19.

- Предложения 1–2 содержат повествование.

- В предложении 6 присутствует элемент описания.

24

Из предложений 28–31 выпишите устаревшее слово.

25

Среди предложений 36–44 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 22–25.

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 26, начиная с первой клеточки,

без пробелов, запятых и других дополнительных символов

.

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

26

«О великом подвиге повествует Ольга Берггольц. Отсюда в тексте фигура речи (А)____(в предложениях 32-33) и троп (Б)_____(«чистейшие вершины духа» в предложении 40). Отсюда обращение к лексическим средствам выразительности (В)____(«деяния» в предложении 41) и (Г)_________(в предложении 42)».

Список терминов:

- сравнение

- инверсия

- риторические вопросы

- синекдоха

- эллипсис

- развёрнутая метафора

- контекстуальные антонимы

- книжная высокая лексика

- анафора

Люди понимали это ещё в глубокой древности. История детских игрушек насчитывает много тысячелетий, что подтверждают находки археологов.

Звонкие забавы

Трудно представить жизнь маленького ребёнка без погремушки. Скорее всего, именно она была самой древней игрушкой. А выглядела порой весьма экзотично. Иногда она представляла собой диск с прикреплёнными к нему бубенчиками. Его встряхивали, держа за ручку. Встречались и фигурки животных с полым туловищем, внутрь которого закладывались камешки. Погремушка служила не только детской забавой — она воспринималась как оберег. Согласно поверьям, её шум отпугивал тёмные силы.

Многие игрушки изготавливались из дерева. Это далеко не самый прочный материал, поэтому изделий из него до наших дней дошло немного. Гораздо лучше сохранились поделки из глины, металла, кости. Однако фрески и рисунки на античных вазах дают неплохое представление о людях и предметах их быта, в том числе игрушках. На древнегреческом сосуде из Эрмитажа сохранилось изображение детской повозки с кузовом. Взрослые могли катать в ней ребёнка.

Игрушечные повозки были обнаружены и при раскопках на месте Индской цивилизации. Другими интересными находками в тех местах стали глиняные птички-свистульки. Знакомый всем волчок существовал в Японии и Китае две тысячи лет назад. Непосредственными прототипами многих современных игрушек стали изделия, созданные в Древнем Египте, а также в Греции и Риме. Уникальные образцы были найдены во время раскопок города Помпеи.

Грозные хищники и трудолюбивые месильщики

Очень интересны игрушки Древнего Египта. Самые ранние из сохранившихся относятся к середине третьего тысячелетия до нашей эры. Среди них есть даже механические фигурки. Крокодил и тигр могли открывать пасть и угрожающе клацать зубами. Это достигалось за счёт использования несложного проволочного механизма. Такие изделия могли не только забавлять ребёнка, но и напоминать ему об осторожности — ведь в тех краях встречи с хищниками не были редкостью.

Весьма примечательна игрушка «Месильщик теста». Она изображала человечка, склонившегося над доской. Он приводился в движение при помощи нитки. Достаточно потянуть за неё, чтобы человечек начал двигаться вверх-вниз — как будто и вправду трудиться над тестом. Месильщик, скорее всего, был рабом. В этом нет ничего удивительного — игрушки древнего мира были отражением своей эпохи.

Куклы возникли очень давно. Самые первые предназначались отнюдь не для забавы, а носили ритуальный характер. Прошло немало времени, прежде чем фигурки, изображающие людей, попали в детские руки. Но даже тогда куклы не потеряли своего культового значения. В Греции и Риме девушки играли в них до замужества. Перед свадьбой же куклы относились в храм.

Пробы для пытливого ума

В игрушках Древней Греции очень часто обыгрывалась фигура коня. Как правило, она была весьма обобщённой, однако основные черты внешности животного передавались достаточно точно. Нередко фигурки коней и всадников лепились из глины. Тут можно провести параллель с русскими игрушками — такие образы присутствуют в изделиях народных промыслов.

Животные могли быть не только реальными, но и мифическими. В Греции существовала игрушка «Троянский конь» — именно такого предложил построить хитроумный Одиссей. Взрослые могли рассказать детям, что изображает занятная фигурка, а те потом разыграть услышанное. Тоже неплохая возможность для знакомства с историей родной страны.

Об игрушках не раз упоминали античные мыслители. Аристотель признавал их важность в деле воспитания. Платон подчёркивал, что игрушки — это то, на чём пытливый детский ум может испытать себя. Каждый ребёнок действительно стремится узнать что-то интересное и освоить новые навыки. Назначение игрушек — помочь детям гармонично развиваться. Это актуально и для древности, и для нашего времени.

Инфоурок

›

Начальные классы

›Презентации›Презентация по окружающему миру «Игрушки делать-тоже ремесло» 3 класс

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Окружающий мир «Игрушки делать – тоже ремесло»

-

2 слайд

Испокон веков Россия славилась деревянными и глиняными игрушками. Способ их изготовления передавался из поколения в поколения. Заглянем в гости к мастерам!

-

3 слайд

Богородская игрушка Появилась более 300 лет назад в селе Богородское Московской области. Это неокрашенные фигурки людей, животных, декорированных неглубокими порезами.

-

4 слайд

Особенно интересны подвижные игрушки. Приводили их в движение нехитрые приспособления. Дети очень им радовались.

-

5 слайд

Федосеевская игрушка В деревне Федосеево занимаются изготовлением деревянных игрушек. Игрушки крепко сколочены из гладких дощечек, раскрашенных в ярко-жёлтый цвет с простым узором из тонких веточек с алыми цветами и зелёными листьями.

-

6 слайд

Федосеевская игрушка Из древности пришли образы всадников на конях, повозки, запряженной лошадьми, деревенские сани. Позднее появились игрушки – мельницы, карусели, домики, мебель.

-

7 слайд

Игрушки Сергиева Посада Я из Сергиева Посада, Встречи с вами очень рада, Мне художниками дан Яркий русский сарафан. Я имею с давних пор На переднике узор. Знаменит платочек мой Разноцветною каймой.

-

8 слайд

Игрушки Сергиева Посада Имя Матрёна было раньше очень распространено. Отсюда и пошло название «матрёшка»

-

9 слайд

Игрушки Сергиева Посада

-

10 слайд

Романовская игрушка Глиняные игрушки из села Романово ныне Липецкой области известны с XVI в. Эту глиняную игрушку в народе ласково прозвали по названию села — «романушка». Лошадки, коровы, бараны, петухи, олени, солдаты в папахе и барыни в капоре, птица-свисток, жаворонок, петух, конь, собака, индюк-оберег. Все они имели и обрядовый смысл: собака — охранитель; индюк — игрушка для ребенка и оберег, её привязывали к люльке; козел ржаной — хлебное изобилие. Позже появились образы утки, селезня, быка, коровы.

-

11 слайд

Романовская игрушка

-

12 слайд

Романовская игрушка

-

13 слайд

Дымковская игрушка Дымковские игрушки – это глиняные игрушки разных форм, раскрашенные яркими красками. Этот русский народный промысел возник в XV-XVI веках в слободе Дымково близ города Вятка (сейчас это город Киров). Отсюда и название – «дымковская» игрушка. В процессе приготовления игрушки были задействованы целые семьи – все вместе месили глину, лепили, сушили и обжигали получившиеся фигурки.

-

14 слайд

Дымковская игрушка

-

15 слайд

Дымковская игрушка Яркая роспись представляет собой крупный геометрический узор. Элементы росписи — это кружки, кольца, полоски, змейки.

-

16 слайд

Дымковская игрушка

-

17 слайд

Филимоновская игрушка Филимоновская игрушка, русский художественный промысел, сформировавшийся в Одоевском районе Тульской области. Свое название получил от деревни Филимоново. Существует легенда о том, что именно жена князя Воротынского выписала в одну из своих деревень гончара по имени Филимон, который и положил начало гончарному промыслу в этих местах. С тех пор, говорит молва, деревню зовут его именем. Основную массу изделий филимоновских мастериц составляют свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи.

-

18 слайд

Филимоновская игрушка Расписывают игрушки прямо по белой обожженной глине, полосками – желтых, лиловых, зеленых, реже синих и фиолетовых цветов. Кроме того, мастерицы варьируют цвет. Ложится синий мазок на желтый – получается зеленый, красный на желтый — дает оранжевый. Роспись строится по традиционной схеме: сначала накладывают желтые полосы и пятна; потом их обводят красным; затем зеленым, синим, иногда фиолетовым.

-

-

- Курс добавлен 21.02.2022

- Сейчас обучается 555 человек из 65 регионов

- Сейчас обучается 2039 человек из 85 регионов

- Сейчас обучается 278 человек из 60 регионов

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 836 800 материалов в базе

Другие материалы

Рейтинг:

2 из 5

- 06.04.2019

- 25143

- 735

Рейтинг:

5 из 5

- 06.04.2019

- 785

- 38

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Система образовательной организации в начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО»

-

Курс повышения квалификации «Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»

-

Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»

-

Курс повышения квалификации «Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика обучения информатике в начальной школе»

-

Курс повышения квалификации «Разработка адаптированных образовательных программ в условиях ФГОС СПО»

-

Курс повышения квалификации «Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО»

-

Курс повышения квалификации «Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций по ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Инклюзивное образование в начальной школе»

-

Курс повышения квалификации «Формирование и развитие ключевых компетенций школьников в интересах устойчивого развития региона»

-

Скачать материал

-

06.04.2019

4384

- PPTX 4.8 мбайт

- 654 скачивания

- Рейтинг:

3 из 5 - Оцените материал:

-

-

Настоящий материал опубликован пользователем Хубанова Наталья Владимировна. Инфоурок является

информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте

методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них

сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайтЕсли Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.Пожаловаться на материал

-

Автор материала

- На сайте: 6 лет и 5 месяцев

- Подписчики: 4

- Всего просмотров: 84915

- Всего материалов:

45

По преданию, деревню Филимоново назвали в честь горшечника

По преданию, деревню Филимоново назвали в честь горшечника Филимона: он первым обнаружил в этих местах залежи мягкой глины, из которой можно было лепить разную утварь. Гончарный промысел процветал в деревне несколько веков: мужчины создавали глиняную посуду, кирпичи, печные трубы.

Свистульки изготавливали из остатков материала, которые не годились для крупных изделий

Свистульки изготавливали из остатков материала, которые не годились для крупных изделий. Сначала все фигурки отдавали детям, затем стали продавать на ярмарках. Лепили игрушки традиционно только женщины. Обучать девочек ремеслу начинали с семи лет: бабушки передавали внучкам секреты обжига и росписи. Все деньги, вырученные от продажи свистулек, откладывали в приданое юной мастерице.

К середине XIX века филимоновские игрушки стали популярны не только в Тульской губернии, но и в других регионах. Однако после революции промысел стал угасать: в деревне осталось всего несколько женщин, которые продолжали им заниматься. В 1960-х годах эти мастерицы научили своему ремеслу нескольких искусствоведов и коллекционеров. Затем народным техникам обучили молодых художников, и к 1980-м искусство филимоновской игрушки окончательно возродилось.

Игрушку лепили из цельного куска материала

Игрушку лепили из цельного куска материала. Мелкие трещины и неровности заглаживали мокрой рукой, поэтому форма изделия становилась вытянутой и плавной. Готовые фигурки обжигали в специальной печи — горне. После обжига глина меняла цвет на розовато-белый.

До середины XIX века филимоновские игрушки не расписывали. Затем появились анилиновые красители: их разводили яичным белком или желтком, затем разрисовывали готовое изделие яркими узорами и сушили. Такая краска быстро выцветала, и к 1870-м годам мастера заменили яйцо ацетоном. С ним покрытие получалось более стойким.

Для росписи филимоновских игрушек использовали всего три цвета — желтый, красно-малиновый и зеленый

Для росписи филимоновских игрушек использовали всего три цвета — желтый, красно-малиновый и зеленый. В старину им придавали символическое значение: считалось, что желтый цвет олицетворяет воздух и солнце, красный — тепло и красоту, зеленый — весну и жизнь. Краску наносили куриным перышком в строгой очередности. Сначала заготовку «желтили» — создавали фон из широких полос и кругов. Ту часть свистульки, которой касались губами, не окрашивали. Желтую краску накладывали на юбки и передники барынь, штаны кавалеров, шею и бока животных, крылья птиц.

Следующий этап росписи назывался «малинка». Красной или малиновой краской, начиная от центра, по желтому фону рисовали тонкие полоски, круги, точки, «елочки» и другие несложные орнаменты. Этим же цветом раскрашивали рубашки персонажей. Когда рисунок высыхал, между красными узорами наносили штрихи зеленого цвета: заключительный этап росписи называли «зеленкой». Лица игрушек не прорабатывали детально: только намечали красным рот, а зеленым — глаза-точки.

Музей филимоновской игрушки и фестиваль гончарного искусства

Музей филимоновской игрушки и фестиваль гончарного искусства

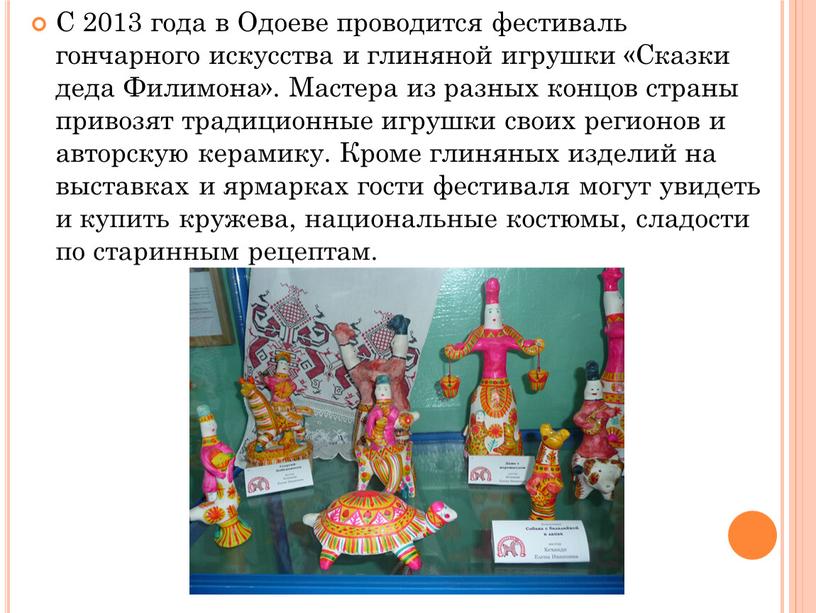

В 2009 году недалеко от деревни Филимоново, в городе Одоеве, открылся единственный в России музей филимоновской игрушки. В его экспозиции представлены не только местные изделия, но и другие народные промыслы — романовская, суджанская, воронежская, кожлянская игрушка, а также копии греческих фигурок из глины 1400–1100 годов до н. э. В музее проходят лекции по истории промысла, мастер-классы по лепке и росписи свистулек.

С 2013 года в Одоеве проводится фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда

С 2013 года в Одоеве проводится фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона». Мастера из разных концов страны привозят традиционные игрушки своих регионов и авторскую керамику. Кроме глиняных изделий на выставках и ярмарках гости фестиваля могут увидеть и купить кружева, национальные костюмы, сладости по старинным рецептам.

Приложение №1 к дипломной работе Фофашковой Т.В.

Проект

«Изучение русских народных промыслов, как средство формирования национальной идентичности учащихся

(на примере Богородской игрушки)»

Фофашкова Татьяна Владимировна,

Учитель ИЗО,

Чалапко Нина Павловна,

Воспитатель группы

кратковременногопребывания

Прогимназия №675»Талант»

Санкт-Петербург

2013

1.Введение.

2.Богородские игрушечники.

2.1.Знакомство с народным промыслом «Богородская игрушка»

( 2 класс);

2.2.Практическая работа (изготовление макета Богородской игрушки «Мужик и медведь»(2 класс);

2.3.Предварительная работа воспитателя группы «Магнолия».Совместная деятельность учеников 2-го класса с воспитанниками группы «Магнолия».

3. Подведение итогов.

4. Список литературы.

5. Приложения.

Введение.

Актуальность темы:

Среди множества задач, которые стоят перед современным российским обществом, одной из главных остается сохранение национальной и культурной идентичности — тех уникальных особенностей, которыми обогатился характер русского человека на протяжении веков. Трудно представить, как будет развиваться крупнейшее в мире государство, если его жители утратят традиционную ментальность, духовно-нравственные основы, присущие образу жизни наших предков. Единственный способ сохранить этнокультурный багаж поколений — приобщать к традициям наших детей. Ответственность за уровень этнографической грамотности «подрастающего поколения» сегодня лежит прежде всего на педагогах образовательных учреждений.

В настоящее время дети и многие взрослые, особенно те, которые живут в больших городах, могут и не знать, как выглядят окружавшие когда-то наших предков вещи- орудия труда, хозяйственная утварь, как выглядят изделия мастеров «Потешного промысла».

Этнографическая компетентность дошкольников и младших школьников может быть охарактеризована как первичное накопление. Окуная ребенка в атмосферу « давно минувших лет»возможно дать детям необходимый минимум знаний общегуманитарного, культурологического характера, что способствует личности ребенка-наследника и носителя определенной культурной традиции.

Народное искусство- неиссякаемый источник красоты и мудрости, рациональности и духовности, верности традициям и поэтичности. Кроме того, ему часто присуща необыкновенная скромность.

Д.С.Лихачев, характеризуя народное искусство, выделяет как ведущую следующую ее особенность: «Русское народное искусство, как искусство любого народа, -это прежде всего, мир особого отношения к своему труду, своей деятельности вообще и жизни в целом. Мировоззрением народа является его трудовая деятельность, быт, его обряды. И предметы народного искусства- все без исключения- всегда были в употреблении; ими работали, они помогали человеку даже тогда, когда служили празднику, ибо крестьянский праздник, как и всякий народный отдых, — часть трудового быта».

«Погружение» ребенка в мир традиционной культуры лучше начинать с культурыболее близкой, знакомой, родной. Своеобразие русской культуры, ее древность, гармония и красота отражена в языке. Родная речь-это важнейший путь передачи духовного наследия из поколения в поколение. Особое место принадлежит народной сказке, через сказку легче окунуться в атмосферу старины.

Поскольку маленьким детям свойственно анимистическое мышление (наделение некоторых, особенно движущихся предметов живой сущностью), игра для них — не развлечение, а естественный способ общения с окружающим миром.

Поэтому логически вытекает основной принцип построения занятий, особенно с дошкольниками, базирующийся на игровой методике с использованием изделий « потешного промысла» и элементов устного народного творчества, а именно –сказки.

Как писал выдающийся русский мыслитель, правовед, политолог Ильин И.А.: «Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство героического- чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие « правды и кривды». Она заселяет его душу национальным мифом, тем хором образов, в которых народ созерцает себя и свою судьбу, исторически глядя в прошлое и пророчески глядя в будущее. В сказке народ схоронил свое вожделенное, свое ведение и ведовство, свое страдание, свой юмор свою мудрость».

Участники этого проекта получают новые знания, принимают непосредственное участие в изготовлении макета Богородской игрушки, чтобы этими знаниями и тем, что они сделали своими руками поделиться с ребятами из группы детского сада. Что способствует побуждению самых добрых чувств, улучшению нравственного климата в детском коллективе.

Цель работы: приобщить ребят к материальной и духовной культуре русского народа, помочь определить нравственные ориентиры, подарить радость сотворчества.

Задачи:

-затронуть чувственно-эмоциональную сферу школьников и дошкольников;

-сформировать интерес к изучению произведений устного народного творчества (через чтение сказок) и декоративно-прикладного искусства (через показ образцов изделий народных умельцев и изготовление модели игрушки).

-познакомить с народным промыслом «Богородская игрушка»;

-через сказку довести до сознания ребенка нравственные законы трудового народа;

-продолжать развивать физико-моторные качества школьников;

-создать условия для формирования классного коллектива и развития личности в нем.

2.Богородские игрушечники.

2.1.Знакомство с народным промыслом «Богородская игрушка»

(Урок во 2 классе).

Как у всякой вещи, у Богородской игрушки есть своя история. Мне она кажется очень интересной. А если знаешь что-нибудь интересное, всегда хочется, чтоб и другие узнали.

Много веков минуло с той поры, когда Русь стала известна западным соседям « как страна городов «. Первоначально слово «город» означало «отгороженное, защищенное место, крепость». Позднее возле городских стен начали возникать промышленные предградья (посады), которые населял всякий торговый и ремесленный люд, полностью порвавший с сельским трудом. Такой пригород, если жители его занимались каким-либо одним видом деятельности, величали слободой (ямская слобода, торговая, гончарная, сапожная…).

Как говорится, «умелые руки голодными не останутся» — ремесло всегда было в почете. Россия вправе гордиться своими замечательными мастерами, которые и храм без единого гвоздя могли построить и блоху подковать. Среди народных умельцев особое место принадлежало мастерам «потешных дел» — игрушечникам, изделия которых, лишенные утилитарной значимости, дарили людям тепло и радость. Народная игрушка, органично сочетающая в себе древние традиции(наследие предков) и индивидуальное творчество мастера, обязательно несет в себе отпечаток времени и местности.

Промыслы деревянной игрушки возникали повсеместно там, где, как правило, уже работали мастера по дереву: плотники, столяры, резчики, токари. Такой же разной, не похожей одна на другую, что называется « со своим лицом и характером» получалась игрушка в руках народных художников!

Богородские игрушечники свою приверженность дереву как материалу самодостаточному сохранили вплоть до сегодняшнего дня.

Материал для рассказа учителя представлен в приложении №1.

Рассказ учителя сопровождается показом игрушек, созданных Богородскими мастерами.

Ученики читают стихи о Богородской игрушке.

Деревья различны, как буквы в строках,

Но липа – мягка и послушна.

У мастера нашего в чутких руках

Из липы родится игрушка.

В ваших руках игрушка такая

Станет подвижной, словно живая,

Вот планки – подвинуть их только нужно,

Тогда кузнецы заработают дружно

А если шарик ходит по кругу,

То нити приводят в движенье

Курочек, рядом стоящих друг с другом,

Клюющих своё угощение.

Демонстрируя игрушку, учитель может предложить самим ребятам попробовать сочинить четверостишья, например:

Молоточки стучат,

Нам грустить не велят… и т.д.(см. приложение №3 )

Беседа завершается демонстрацией видеоклипа о Богородской игрушке с помощь интерактивной доски(см. приложение № №4 диск)

2.2.Практическая работа

(изготовление макета Богородской игрушки «Мужик и медведь»(2 класс)

Практическая работа выполняется с использованием уже наработанных на уроках труда навыков и умений (разметка изделия по шаблону, вырезывания по контуру и.д.), включая организационные моменты и приведение в порядок своего рабочего места.

Вступительная беседа учителя содержит в себе напоминание о теме предварительного урока. Отвечая на вопросы по теме прошлого, урока ребята снова окунаются в атмосферу старины.

Учитель объясняет: «Сегодня мы будем стараться не для себя, а делать подарки ребятам дошкольникам. В старину, занятые работой и хозяйством родители не могли все время держать своих детей под присмотром. Крестьянский ребенок после исполнения ему трех лет уже практически находился в компании других детей – братьев, сестер, друзей. Взрослые делали игрушки и дарили их только самым маленьким детям. Если ребенок уже способен что-то смастерить сам, так зачем же потакать его прихотям, дарить готовое. У нас с вами сегодня не простая задача: научиться делать игрушку и сделать ее так хорошо, чтобы можно было подарить ее малышам- дошкольникам».

Говоря о цели сегодняшней работы, учитель демонстрирует готовый образец поделки.

План последовательного выполнения макета игрушки пишется на доске.

Особое внимание уделяется сборке изделия. Шаблон для изготовления представлен в приложении №5.

Подводя итоги урока, учитель предлагает полюбоваться результатами труда. Получившийся макет игрушки интересен еще и тем, что он сделан с элементами движения, что еще больше обрадует малышей.

2.3.Предварительная работа воспитателя группы дошкольников (старший и средний возраст). Совместная деятельность учеников 2-го класса с дошкольниками.

2.3.1.Предварительная деятельность воспитателя заключается в проведении с дошкольниками занятия по ознакомлению с русской народной сказкой «Мужик и медведь». Примерный конспект занятия представлен в приложении №2. В его составлении использованы материалы следующих сайтов: социальная сеть работников образования nsportal.ru и dohcolonok.ru.

2.3.2.Совместная деятельность учеников 2-го класса с дошкольниками.

Ребята вносят игрушки сделанные мастерами народного промысла, демонстрируют их( при этом дошколятам дается возможность потрогать, попробовать привести в движение игрушку), кратко рассказывают о промысле Богородская игрушка и задают малышам вопросы (вопросы школьников обсуждаются заранее).

Например:

Загадка:

Круглый бок, желтый бок,

Сидит на грядке колобок.

Врос он в землю крепко,

Что же это?.. (Репка.)

-Знаете ли вы русскую народную сказку «Мужик и медведь»?

-Какая из игрушек может нам помочь рассказать эту сказку? и т.д.

В физкульминутке со словами:

А мы землю пахали, пахали,

А мы землю ровняли, ровняли,

А мы репу сеяли, сеяли.

Школьники показывают движения малышам, затем они все вместе выполняют их.

Завершается занятие совместным просмотром мультфильма «Вершки и корешки», после которого школьники дарят игрушки, которые сделали своими руками.

3. Подведение итогов.

В результате осуществленного на практике проекта дети школьного возраста получили навыки общения с детьми младшего возраста, получили новые знания, закрепили навыки и умения в работе с различными материалами.

Дети дошкольного возраста с использованием интерактивной формы занятия познакомились с изделиями потешного промысла и сказочным фольклером, представленным нетрадиционным способом, что вызвало необыкновенный всплеск эмоций во время занятия и особенно после получения подарка( игрушка двигается, в нее можно играть!).

Основная цель таких занятий- это развитие чувственной сферы, эстетических эмоций, творческих способностей, развитие речевого мышления. Чтобы ребенок проявил творчество, необходимо обогатить его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, приобщая его с самого раннего детства к миру искусства, которое является истоком развития добрых чувств и высших социальных эмоций.

Список литературы:

Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. — М.: Высшая школа, 1977.

Орловский Э.И. Изделия народных художественных промыслов. — Л.: Лениздат, 1974.

Осетров Е.И. Живая древняя Русь. — М.: Просвещение, 1984.

Фрейтаг И.П. «Основы трудового обучения младших школьников на материале традиционной культуры русского севера»- СПб, РГПУ им. Герцена, 2001.

БотяковаО.А. и др. «Российский этнографический музей — детям».- СПб, «Детство-пресс», 2001.

Http://viki.rdf.ru, nsportal.ru и dohcolonok.ru.

Изображения людей и зверей были в обычаях восточных славян еще с глубочайшей древности. Фигурки имели символическое значение: медведь – символ могущества, козёл – покровитель урожая, баран и корова – плодородия, олень — изобилия. Деревянная игрушка благодаря обилию лесов существовала в России почти повсеместно. Центром же производства деревянной игрушки считаются село Богородское и Сергиев Посад, а временем возникновения в привычном нам виде – XV век.

История промысла

В середине XV века село Богородское принадлежало московскому боярину М.Б. Плещееву (первое упоминание о Богородском относится к августу 1491 года в духовной грамоте (завещании) его сына Андрея), в 1595 году оно стало собственностью Троице-Сергиева монастыря, а крестьяне – монастырскими крепостными. Именно они заложили основы резьбы по дереву, прославившей нынешнюю «столицу игрушечного царства» на весь мир. Село Богородское стало одним из центров народного творчества и русского прикладного искусства.

Крупнейший феодал, Троицкий монастырь, вокруг которого расположился посад, еще с XIV века играл роль в общественной и политической жизни страны. Монастырь притягивал богомольцев, и к тому же был крепостью, охраняющей подходы к столице, что содействовало его материальному благосостоянию. В XV ремесленники стали объединяться вокруг монастыря, который обеспечивал им процветание. Здесь работали искусные иконописцы, резчики по дереву и кости, токари. Посад не только отправлял искусно выполненные деревянные изделия царям и патриархам («троицкие» дары), но и получал заказы от вседержителей. То есть деревообделочные промыслы Троице-Сергиева монастыря издавна высоко ценились, а богородской деревянной игрушкой играли не только крестьянские дети, но и русские царевичи. Сергиев Посад называли «русской игрушечной столицей». Во многих окрестных сёлах делали игрушки (их называли «щепным товаром» и «топорщиной»), а самым знаменитым стало село Богородское. Игрушечные промыслы Сергиева Посада и села Богородского специалисты называют двумя ветвями одного ствола.

На рубеже XVII-XVIII веков в России складывались промыслы, это связанно с формированием централизованного русского государства и развитием рынка, который создал условия для продажи бытовых изделий (промысел — форма бытования, когда ремесло служит средством к существованию семьи или всей деревни, и целые районы заняты изготовлением определенного вида изделий).

Кто сделал первую деревянную игрушку, положившую начало народному художественному промыслу, неизвестно, но более 300 лет из уст в уста рассказывают легенду о Сергии Радонежском, который вырезал из дерева куклы и дарил детям. Есть и другие предания. По одному из них житель Сергиева Посада продал куклу из липового чурака в 9 вершков (40 см) купцу, торговавшему у Лавры. Тот поставил ее как украшение в лавке. Игрушка тут же была куплена. По другому, в селе Богородском мать, чтобы позабавить детей, делала им игрушки. Куклы из ткани рвались, из соломы рассыпались. Тогда женщина вырезала игрушку из дерева. Дети прозвали ее Аука, а когда она надоела, отец отвез ее на ярмарку. Третье предание повествует о глухонемом мещанине Татыге, который вырезал из липового дерева большую куклу и продал ее торговцу. Все истории схожи в том, что кукла из липы была продана купцу, он сделал большой заказ на игрушки, не справляясь с которым мастер набрал учеников из посадских детей.

С тех пор большинство жителей деревни Богородское и занялись «игрушечным» ремеслом, а кукла стала называться «богородской». А Сергиев Посад к началу XIX века превратился в русскую столицу игрушечного царства. Местный базар поражал многообразием деревянных игрушек: токарных, столярных, резных.

Первое время богородские кустари изготовляли лишь отдельные части, из которых посадские собирали целые игрушки. Потом богородцы стали полностью делать игрушки «в белье» (неокрашенное дерево), а в Сергиевом посаде их расписывали и продавали. Такая экономическая зависимость богородских мастеров продолжалась довольно долго, кроме того, им зачастую приходилось работать на заказ и по моделям Сергиевских игрушечников. Что в итоге сформировало единую систему образов и сюжетов, с годами сложившуюся в самостоятельный художественный стиль резьбы, сформировавший промысел с названием «Богородская игрушка», который занял исключительное место в русской художественной промышленности. По сей день деревянные резные игрушки зачастую не раскрашивают, а лишь тщательно отделывают, иногда зачищая «стеклянной» бумагой.

Традиционная богородская игрушка – это неокрашенные фигурки людей, животных и птиц из липы, и целые композиции из жизни русского крестьянина. Символом промысла до сих пор считаются «мужик и медведь», а главное отличие богородских игрушек от всех прочих – подвижные детали, приводимые в действие легким движением пружины.

Промысел, сложившийся к концу XVIII века, изначально представлял собой типичное крестьянское производство. Первые фигурки людей, животных и птиц были одинарными, неокрашенными, а красоту наводили узорной резьбой.

Со второй половины XIX века резчики начали делать скульптурные группы из нескольких фигур на общем основании в различных сюжетных постановках.

Мастера, работая примитивным инструментом, умели создавать из дерева правдивые, реалистические образы окружающей действительности, животных и людей, персонажей из народной жизни, басен и сказок.

С середины XIX века промысел полностью переместился из Сергиева Посада в Богородское, в тот же период наступил расцвет богородского резного кустарного производства. Резьбой в деревне занимались в основном мужики, так как кроме мастерства необходимы физическая сила и свободное время, ведь работали по 14-16 часов в сутки (сейчас большинство резчиков – женщины). Но часто вся семья участвовала в работе: старшие сыновья готовили материал, вырубали топориком основную форму без предварительных эскизов. Младшие дети ошкуривали готовые фигурки, выполняли другие простые операции. Работали сидя, держа заготовку на коленях (ногу плотно обматывали тряпкой для предохранения от порезов). Каждая семья специализировалась лишь на одном-двух видах игрушки. Мастера делились на «фигуристов» (резавших человечков), «зверистов» и «птичников».

Изделия изготовлялись с осени и до весны (перерыв в сельскохозяйственных работах). Уже на первом этапе становления промысла появились произведения, считающиеся сегодня шедеврами народного искусства. Промысел хоть и возник в сугубо крестьянской среде, но развивался под сильным давлением посадского типа культуры (симбиоз городских и крестьянских традиций в купе с влиянием фарфоровой пластики, книжной иллюстрации, народного лубка и произведений профессиональных живописцев).

Следующий этап развития игрушечного дела в Богородском связан с деятельностью Московского губернского земства (1890-1900), которое стремилось возродить лучшие традиции богородского промысла. К началу XX века промысел переживал трудные времена. Наплыв дешевых заграничных товаров машинного производства привел к быстрому вытеснению традиционных изделий ручной работы. Художественный уровень игрушек снизился, а некоторые их виды и вовсе исчезли. Мастерам помогали расширить ассортимент изделий, организовывали их сбыт. При поддержке С.Т. Морозова был открыт Московский Кустарный музей, позже – мастерская, объединившая научно-исследовательскую деятельность, учебное заведение, продажу игрушек в России и за рубежом. Это было целое движение, возрождающее и поддерживающее в угасавшем народном искусстве национальную основу.

Профессиональный художник, коллекционер, основатель и первый директор Государственного музея игрушки (ныне Художественно-педагогический музей игрушки) Николай Дмитриевич Бартрам одним из первых попытался сохранить и возродить древние традиции. Поняв, что старые работы не увлекают кустарей, он переориентировал их на резьбу в народном стиле, но по образцам профессиональных художников (лубковые образы, мотивы картин и старинных гравюр), что привносило в игрушку натуралистичную трактовку и излишнюю детализацию.

У идеи были и противники (например, художник и коллекционер А. Бенуа), которые считали такое спасение промысла искусственным. До сих пор ведется спор, больше вреда или пользы принесло вмешательство художников-профессионалов в народный промысел. Бартрам искал «игрушечную» форму, близкую детскому восприятию и в конце 1900-х годов он перешел от объемного изображения к силуэтному, считая, что «силуэт фигуры служит началом изобразительного искусства у ребенка».

К тому же в его подвижных игрушках элементы двигались не одинаково ритмично, а медленно и вразнобой, так что каждая фигурка привлекала внимание. Однако Бартрам отказался от силуэтных игрушек, заметив, что дети предпочитают объемную форму и разработал познавательные серии для коллективной игры: игрушки-яйца, архитектурные игрушки и этнографические игрушки-комплексы.

Н.Д. Бартрам поощрял создание уникальных скульптурных композиций, посвященных фольклорной и исторической тематике. Что соответствовало традиции: Богородские мастера всегда откликались на происходящее. Военные победы русской армии в XIX столетии, сложная эпоха гражданской и первой мировой войн, коллективизация запечатлена в скульптурных композициях: появились наборы солдатиков, фигурок в военных мундирах, всадников, жанровых композиций на тему русско-турецкой кампании. В качестве образцов использовали и заграничные образцы игрушек с движением, творчески интерпретированные местными резчиками.

В 1911 году местные жители решили организовать артель и учебные мастерские, а в 1913 Главным управлением земледелия и землеустройства была создана образцово-показательная мастерская с полным пансионом для учеников от 7 лет и инструкторским классом по резному делу под руководством выпускника Императорской академии художеств К.Э. Линдблата (позднее его место занял Г.С. Серебряков, активное внедрявший зарубежные образцы, в основном из Германии и Швейцарии, что оставило неизгладимый след в истории традиций промысла). Методику обучения разработал и ввёл мастер Андрей Яковлевич Чушкин. Детей учили рисованию, технологии деревообработки и резьбы по дереву. Тогда же мастеровые основали «Кустарно-игрушечную артель» — маленькое совместное производство, где сообща решали задачи приобретения материала, улучшения качества инструмента, сбыта продукции и т.д. (создатели А. Я. Чушкин и Ф.С. Балаев), в её состав вошли 19 талантливых резчиков, которые работали по уставу, утверждённому владимирским генерал-губернатором И. Н. Сазоновым. Артель дала мастерам полную экономическую независимость от Сергиево-Посадских скупщиков. Первая мировая война (1914-1918) и последовавший за ней экономический кризис привели к упадку промысла. Хотя в первое десятилетие после Октябрьской революции в Богородском сохранялись старые земские образцы, продаваемые на экспорт, с приходом большевиков богородский промысел начал служить делу мировой революции – мастера вырезали тачанки, чекистов, революционеров, героев борьбы за господство мирового пролетариата.

В 1923 году с приходом новых мастеров организацию преобразовали в артель «Богородский резчик», при которой работала школа. Но основную часть резчиков представляли семьи, передававшие знания из поколения в поколение. Ведь любой промысел держится на династиях. Наряду с традиционной продукцией мастера создавали уникальные работы для различных выставок на темы новой советской жизни.

Изменение общественного уклада стимулировало мастеров на поиски новых форм и художественных решений. Однако именно в то время заострилась наметившаяся в земский период проблема «станковизма». В 1930-х годах появилась так называемая игрушка-скульптура, и два последующее десятилетия в дела промысла вмешивались художники-профессионалы и критики (в основном сотрудники созданного в этот период научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП)).

Не только в Богородском, но и на других промыслах началась откровенная политизация: мастерам навязывали темы, чуждые крестьянской природе и народному пониманию красоты, в том числе формы насильственно менялись и стилизовались под влиянием мелкой пластики мастеров Гжели, гарднеровского фарфора и других промыслов.

В Богородском реакцией на идеологический прессинг, стало развитие сказочной темы, чему способствовали условность форм фигурок и яркость запоминающихся образов. Но и сказочные темы решались как декоративная скульптура, а не как игрушка

Историческая тема в это время потеряла актуальность, но возродилась в годы Великой Отечественной войны, на время отодвинув работу над игрушкой на второй план. Хотя и тут пришлось, например, вырезать не простого солдатика, а красноармейца, одетого по уставу с полной деталировкой знаков отличия, создавать сложные скульптурные композиции с серьезным патриотическим пафосом, разрабатывать темы подвигов партизан и разведчиков, участия животных в боевых действиях. Это превращало детскую игрушку в станковую скульптуру, разрушая образ и назначение куклы. С конца 1950-х требовалось отражать освоение космоса, новое строительство, спорт.

В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного промысла, артель была преобразована в фабрику художественной резьбы. Этот период оценивается по-разному. С одной стороны традиционная артельная организация труда была ликвидирована и заменена фабричной. После этого «офабричивания» промысел медленно умирал под давлением художественной (местной) промышленности, плана, вала и других чуждых народному творчеству понятий. С другой стороны, прослеживался явный всплеск нового интереса к народной культуре. Художники и мастера промысла внимательно изучали и творчески осваивали традиции богородской резьбы, разрабатывали образцы изделий, посвященные сюжетам русской истории, отечественному фольклору. К тому же НИИХП не только диктовал мастерам ассортимент, темы и сюжеты, но и спасал народные промыслы от разрушения (которое все же настигло их с приходом свободного рынка в постперестроечный период). Но мастерам работать было все сложнее. В 1970-х годах вблизи деревни развернулась гигантская стройка союзного масштаба — гидроаккумулирующая электростанция. Здесь основали поселок строителей ГАЭС, провели новые дороги, построили многоквартирные дома, для чего уничтожили деревни, снеся бревенчатые дома с кружевными наличниками, вырубили сады, а вместе с ними ушли и традиционные посиделки, и простота сельского общения. Новоселы даже не слышали о местном промысле художественной резьбы, а главный архитектор считал, что деревня не представляет архитектурной ценности и отжила свой век. Отмирали многолетние корни богородского промысла. От прежней жизни остались несколько изб, мастера переселялись в многоэтажные дома, занятие традиционным ремеслом становилось все более проблематичным. Еще в 1984 году Г.Л. Дайн писала в журнале «Декоративное искусство СССР», что рядом с новостройками маленькой и жалкой становится деревня, не спасет которую и охранная зона, изменятся быт людей, их духовно-нравственный облик, значит и богородское искусство.

В 1970-1980-х годах на Богородской фабрике художественной резьбы мастера-художники разрабатывали образцы, воплощаемые мастерами-исполнителями. После 1980-го года олимпийский мишка вытеснил богородского деревянного медведя, а прекратившийся спрос на продукцию фабрики поставил ее на грань закрытия.

Лучшие образцы изделий в то время выпускались только усилиями мастеров-надомников, которые работали вне плана и выбирали сюжет по своему вкусу. А в период перестройки плачевное положение значительно ухудшилось. В начале 1990-х годов страна переходила к рыночным отношениям, Богородская фабрика была приватизирована и преобразована в два предприятия: ЗАО «Богородский резчик» и ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву». В настоящее время богородский промысел борется за выживание. Лучшие мастера уходят из «официального промысла», но дома продолжают создавать вещи высокого класса, хотя большая часть молодых мастеров идет на поводу у рынка, выполняя работы, далекие от народной традиции.

В богородском художественно-промышленном техникуме закладывается прочный фундамент, на основе которого в дальнейшем строится, развивается, совершенствуется мастерство: студенты овладевают академическим рисунком, живописью, скульптурой, проектной графикой. Преподаватели развивают в учениках наблюдательность, творческую инициативу, поощряют участие в различных конкурсах и выставках. Училище выпустило из своих стен сотни резчиков, многие стали художниками высокого класса. Музей образцов и дипломных работ выпускников дополняет огромную коллекцию экспонатов музея фабрики «Богородский резчик». Но, познав секреты и нюансы богородского стиля, выпускники часто работают в своём индивидуальном стиле, что в значительной степени возвращает к проблеме «станковизма» — игрушка перестает быть куклой для детей и превращается в станковую скульптуру для коллекционирования. Вторая немаловажная проблема – приток студентов из субъектов федерации, далеких областей и республик, который сводит к нулю классическую традицию, поскольку выпускники не остаются работать на фабрике, а возвращаются туда, где знаменитая русская деревянная игрушка не нужна.

Технология резьбы

Материалом для резьбы служит мягкая древесина липы, реже осины и ольхи. Заготавливать дерево можно только зимой, когда в древесине меньше влаги. Молодые деревья имеют рыхлую неупругую древесину, для резьбы подходят деревья в возрасте 50-70 лет. После снятия коры липу просушивают от 2 до 4 лет на воздухе под навесом. Оставляют кору лишь на краях бревна в виде колец, чтобы древесина не треснула при высыхании. (Старые мастера ускоряли сушку запариванием древесины в русской печи на вольном жару – после выгреба угольев. В чугун клали полено, на дно наливали немного воды, накрывали и ставили в жаркую пустую печь до утра, потом сушили чурку нескольких дней при комнатной температуре.) Затем ствол распиливают, поленья делят на кругляки – «горбушки» (часто использую часть спила) для горизонтально ориентированных фигур, или разрубают на треугольные бруски для вертикальных кукол. В готовом изделии всегда прочитывается изначальная трехгранная форма. Сучков должно быть как можно меньше – они плохо смотрятся на изделиях, поэтому их обходят или вырезают, стараются также не захватывать в заготовку ядро ствола, массив должен быть с часто расположенными годичными кольцами, без рыхлин и пятен. Полученные заготовки мастер размечает по лекалу, обрисовывая шаблон карандашом, делает запилы ножовкой, затем зарубку топором, намечая общие контуры фигурки. Лишняя масса дерева снимается стамесками, тонкая работа выполняется специальным коротким и острым богородским ножом со скошенным лезвием («щучка»). Мастер должен бережно относиться к материалу, любоваться красотой древесины и извлекать из нее художественные эффекты. Резчики издавна выполняли резьбу без предварительных эскизов — смаху, отсюда возникло название «маховая резьба» (только профессионалы, обучавшиеся в училище, приучены рисовать эскизы и делать образцы из глины или пластилина). Отходы липы (щепа) идут на мелкие детали или подставки для композиций.

Игрушки токарной работы и резные, состоящие из нескольких частей, собирают из отдельных деталей. Гладкие части скульптуры обрабатывают шкуркой до бархатистости. Хотя старые мастера обходились без наждачной бумаги (которую называли «стеклянной»), все операции выполняли только ножом и стамеской. Сейчас некоторые игрушки покрывают бесцветным лаком или расписывают.

Классические богородские игрушки не окрашивают (бельё), они не имеют покрытий, для отделки различными мелкими стамесками наносят так называемую «роспись» неглубокими порезками – бороздками, имитирующими густую шерсть, мягкую кожу, оперение птиц, гривы и хвосты коней, складки одежды человека, траву и т.д. Благодаря фактурной обработке поверхности дерева, изделия отличаются четкостью и ритмической ясностью силуэтов, игрой светотени, проработкой мельчайших деталей, сочетанием орнаментальной тонкой резьбы с гладкой поверхностью.

Ассортимент изделий

Наиболее ранние произведения богородских резчиков, сохранившиеся в музейных коллекциях, относятся к концу XVIII – началу XIX века. Это нарядные куклы в костюмах гусаров и барынь, крестьян и крестьянок, многофигурные скульптурные композиции, резные миниатюры («китайская мелочь» – раскрашенные трехсантиметровые фигурки; некоторые источники утверждают, что они продавались стаканами (по 5-6 фигурок) за копейку – деньги по тем временам немалые.) и многие другие персонажи. Из этих игрушек можно составлять разнообразные жанровые сценки.

Сюжеты современной богородской деревянной игрушки – смешные гусары и дамы, всадники и плясуны, барыни и няньки, кормилицы с детьми, солдаты и пастушки, мужики и рыбаки, дровосеки и музыканты, крестьяне и баре, монахи и монахини, кони и упряжки, медведи и курочки, зайцы и лисички. Все персонажи отличаются сочетанием реализма и юмора, характерной передачей поз и жестов, многофигурные скульптурные композиции рассказывают о трудовых крестьянских буднях, праздниках, гуляниях, чаепитиях, а животные выглядят очеловеченными.

Особенно интересны игрушки с движением (дергачи): с разводом (фигурки прикрепляют к раздвигающимся планкам), с кнопкой, с пружиной, с балансом (детали крепятся на ниточке к шару). Стоит нажать кнопку, потянуть планку, качнуть шар – фигурка оживает. Незамысловатые, но интересные по конструкции механизмы делают игрушку живой, выразительной и особо привлекательной, а звук обостряет динамику игрушки. В работе над подвижной игрушкой важно мышление конструктора. Оживляя жанровые сцены, на деревьях колеблются листочки, закреплённые на тонких проволочках. Подвижными «Курочками» играли дети еще во времена Пушкина и Лермонтова. А «Кузнецы», обычно изображающие мужика и медведя, стали символом промысла и самого села, войдя в его флаг. Рассказывают, что в конце XIX века на Всемирной выставке в Париже знаменитый французский скульптор Роден назвал «кузнецов» гениальным произведением народного искусства, а получив такую игрушку в подарок, бережно ее хранил.

Кроме традиционной игрушки (резной, токарной, расписной, подвижной) мастера Богородской фабрики делают на заказ резную мебель, настенные деревянные панно с объемным изображением людей и животных, крупные скульптуры и корпусы для часов, иконостасы, наличники, занимаются реставрацией любой сложности.

Несмотря на экономические трудности, искусство резьбы по дереву продолжает развиваться. Мастера используют метод творческого варьирования при изготовлении каждого изделия. На предприятиях регулярно проводятся конкурсы, в том числе тематические, по созданию новых образцов изделий.

Богородские мастера-художники – участники многочисленных выставок. Всероссийские выставки, проводимые в огромных залах (Большой Манеж, ЦДХ), требуют соответствующего масштаба произведений. Так появляются двухметровые медведи и огромные ложки выше человеческого роста. А значит, с одной стороны, крупные экспозиции помогают мастерам вписаться в современную художественную среду, с другой, отдаляют их от традиций народного промысла.

Современная Богородская резьба многообразна по сюжетам и формам художественного выражения. Иногда она органически входит в художественную культуру, сохраняя древние традиции ремесла. Резчики находят оригинальные формы, позволяющие соединить традицию и реалии XXI века, например, подвижная композиция, в которой вырезанный по всем канонам богородский медведь колотит лапой по клавиатуре компьютера. Другие мастера работают в ином ключе – выбирают мотивы и сюжеты, не свойственные промыслу: ангелы и святые, Дед Мороз и Буратино, пластически близкие то масс-культу, то стилизованным станковым вещам. Часть художников, сохраняя традиции, продолжают работать в архаичном стиле, характерном для народной резьбы, воссоздавая старые и разрабатывая новые образцы, а некоторые в поисках решения пластической формы, изобретают новые варианты игрушек. В результате, лишившись естественной среды бытования, народная игрушка стала для нас произведением искусства, частью народного творчества, художественным явлением. Если люди и покупают богородскую скульптуру, то не в качестве детской куклы, а лишь как украшение дома, зачастую оформленного в современном стиле. Какие тенденции окажутся преобладающими, сохранит ли в их противоборстве промысел жизнеспособность – покажет время.

20.10.2010

Столица Богородской игрушки

«Богородская игрушка» обязана своим рождением селу Богородское, расположенному ныне в Сергиево-Посадском районе Московской области. В XV веке селом владел известный московский боярин М.Б. Плещеев, после смерти которого, село вместе с крестьянами перешло по наследству его старшему сыну Андрею, а затем внуку Федору.

С 1595 года село Богородское становится собственностью Троице-Сергиева монастыря, а крестьяне — монастырскими крепостными. Именно крестьяне заложили в XVI-XVII веках основы резьбы по дереву, прославившей Богородское — нынешнюю «столицу игрушечного царства», на весь мир.

Предания села Богородское

Кто из крестьян вырезал первую деревянную игрушку, положившую начало народному художественному промыслу, жители села Богородское уже не помнят, но более 300 лет из уст в уста передаются об этом событии два интересных предания.

Второе предание повествует о том, как житель Сергиева Посада вырезал как-то куклу в девять вершков из липового чурака. Пошел к Лавре, где торговал купец Ерофеев, да и продал ему. Купец решил поставить забавную игрушку в лавке, как украшение. Не успел поставить, как игрушку тут же купили, да с выгодой большой для купца. Купец нашел крестьянина, да и заказал ему целую партию таких же игрушек. С тех пор и прославилась богородская игрушка.

История развития народного художественного промысла

По утверждению историков, резьбой по дереву в XVII веке занимались крестьяне многих сел, в том числе в Сергиевом Посаде и Богородском. Так что оба вышеприведенных предания верны.

В 1913 году по инициативе старейших резчиков Ф.С. Балаева и А.Я.Чушкина в селе Богородском была организована артель, которая дала богородским мастерам полную экономическую независимость от Сергиево-Посадских скупщиков. В 1923 году за счет пополнения штата новыми мастерами, созданная прежде артель преобразовывается в артель «Богородский резчик», при которой начинает работать школа, обучающая детей, начиная с 7 лет, мастерству резки по дереву. В 1960 году артель «Богородский резчик» получает статус фабрики художественной резьбы. Это событие было приурочено к 300-летию зарождения в Богородском народного художественного промысла.

Как делают Богородскую игрушку?

Богородские игрушки по традиции делают из мягких пород дерева — липы, осины, ольхи, так как с мягким деревом легче работать. Заготовленные бревна липы по специальной технологии просушиваются не менее 4 лет, поэтому заготовка липы представляет собой непрерывный процесс. Просушенные бревна пилят и отправляют на зарубку. Полученные заготовки мастер размечает по лекалу и затем вырезает игрушку специальным богородским ножом. В работе резчика используется и стамеска. Готовые детали игрушки отправляются в цех сборки, а на заключительном этапе их раскрашивают. Игрушки, не подлежащие раскраске, покрывают бесцветным лаком.

Особенности «богородского стиля» игрушки

Мы с вами уже видели знаменитую богородскую игрушку на выставке в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Пора отправляться и в само подмосковное Богородское. Там находится фабрика, где делают эти игрушки, а при ней — музей. Опознать фабрику довольно легко: уже над воротами здесь стоят резные фигуры.

Деревянная скульптура встречает нас и во дворе фабрики — надо только присматриваться.

Музей расположен в самом комплексе фабрики. Так что смело внутрь, где на двери написано «вход» — там уже вам объяснят, что и как.

Объяснят в том числе, что традиция деревянной резьбы в Богородском очень давняя. Ею издавна украшали и вещи совершенно бытовые: коромысла, прялки и все такое прочее.

Когда здесь появились игрушки? Нередко называют XVII век. Однако точную дату, конечно, назвать затруднительно. Музей при фабрике — тогда еще артели «Богородский резчик» — возник больше ста лет назад. Первоначально как ассортиментный кабинет — то есть собрание образцов для внутреннего пользования. Но впоследствии открылся и для публики. Здесь собраны произведения борогодских мастеров с XIX века и по сей день — всего в коллекции свыше трех тысяч экспонатов.

Начиналась богородская игрушка с персонажей и сюжетов бытового характера.

Разумеется, здесь присутствуют и солдатики.

Фигурки раннего времени в основном небольшие — традиционная игрушка была прежде всего ориентирована на детей. И вот здесь выделяется то обстоятельство, что игрушка движется — хотя вряд ли ее первые авторы смогли бы научно рассуждать о пользе развития микромоторики.

Здесь есть несколько технологий. Вот игрушка кнопочная — в движение она приходит при нажатии кнопки или клавиши на пьедестале. Тогда лиса попытается схватить Колобка, а медведь примется рубить полено.

Второй кинетический прием — баланс. Чтобы привести такую игрушку в действие, надо раскачать подвешенный снизу шарик. Так устроены классические богородские «курочки», клюющие зерно.

Здесь также возможны самые разнообразные персонажи и сюжеты.

Наконец, самое классическое — «планочки». Так устроены знаменитые «Мужик и медведь», которые — если планки подвигать относительно друг друга — по очереди бьют по наковальне.

Неслучайно именно эта игрушка стала эмблемой Богородской фабрики и красуется на ее фасаде. А в музее она представлена даже во вполне человеческий рост — маленькие посетители могут ощутить себя в роли одного из героев.

Вот еще вариант «планочной» игрушки.

И разновидность того же приема — здесь планки движутся по принципу гармошки.

Есть и более редкие способы приведения игрушек в движение. В основном это уже более крупные и детализированные композиции.

Тут мы уже переходим к своеобразному жанру «кабинетной скульптуры». Изначально тут были сельские сценки, экипажи, «чаепития». Но иногда и исторические персонажи.

Но все-таки главным героем богородской резьбы издавна был медведь. Иногда сам по себе, иногда вместе с человеком.

Но вот мы добираемся до витрин советского периода и видим сюжеты совсем иные.

Мужик и медведь представляют нам советский герб. А следующая сцена — «Декрет о земле».

Вообще Ленина довольно много и в разных вариациях и видах. Хотя в большом количестве экземпляров такие вещи все-таки не делались — в основном производились на заказ в качестве официальных подарков.

А вот эти «три богатыря» — на самом деле Фрунзе, Буденный и Котовский. И прочие Чапаевы и тачанки тоже присутствуют.

Но та же эпоха дает нам сказочные и литературные сюжеты.

А вот и юный Пушкин с Ариной Родионовной.

Что забавно — скульптуры, изображающие политиков, иной раз заказывают богородским мастерам и сегодня. Мне называли, в частности, имена Путина и Лужкова. Жаль, но в музейной экспозиции их изображения не представлены.

Зато, разумеется, представлены не только по-прежнему во множестве производящиеся детские игрушки (где теперь заяц может появиться не только с барабаном, но и с ноутбуком), но и скульптура кабинетная. В основном сейчас это анималистика.

Тут есть и любопытные варианты горельефов.

Причем такая кабинетная скульптура вполне может доходить до размеров вполне парковых — в полный медвежий рост.

Еще новшество последнего времени — появление религиозных сюжетов (все-таки Сергиев Посад недалеко).

И конечно, показана сама технология ручной резьбы — разумеется, на примере мишек. Материалом служат мягкие породы дерева — в основном липа.

А вот и хозяйка музея Наталья Александровна, которая расскажет и все эти, и еще многие другие подробности.

Выходим на улицу — и еще раз рассматриваем установленные там парковые скульптуры. Сюжеты в основном сказочные. Ну, или «медвежьи».

А вот такими заиндевевшими стояли деревья по дороге в Богородское. Ну, подобного же зрелища в любое время не обещаю — зависит от погоды.

В принципе регулярно музей при богородской фабрике открыт по будням, до 17 часов. Однако, во-первых, можно заказать экскурсию и даже мастер-класс и по субботам — только делать это нужно заранее.

Во-вторых, в мае здесь, на территории фабрики, пройдет традиционный фестиваль — это 16-17-18 мая, то есть пятница, суббота и воскресенье. Фестиваль, разумеется, открыт для публики.

Ну, и в третьих, в музее всерьез подумывают о том, чтобы сделать субботу в принципе открытым экскурсионным днем. Будем ждать на сей счет информации.

Теперь как доехать.

Во-первых, попасть тем или иным способом в Сергиев Посад. Можно на автомобиле (что удобно, хотя чревато пробками на выезде из Москвы). Можно на электричке (которые, как выяснилось, ходят в направлении Сергиева Посада достаточно часто — ждать больше получаса в любое время дня, скорее всего, не придется).

Далее для автомобилистов: въехав в Сергиев Посад и двигаясь по главной дороге, не пропустите вскоре после оставшейся слева Лавры поворот налево же на Углич-Калязин. Далее по схеме, представленной на сайте музея (а проще говоря, все время прямо, вплоть до поворота направо по огромному указателю «Загорская ГАЭС»).

Для тех же, кто едет общественным транспортом: прямо напротив железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде расположен автовокзал. Откуда можно доехать до Богородского автобусом либо маршруткой с одним и тем же номером 49. Маршрутка ходит чаще и едет быстрее. Автобус — реже и по расписанию (примерно раз в час). Вообще преимущество он имеет, пожалуй, только для регулярно ездящих местных жителей, у которых для него заведены проездные, а для однократной поездки маршрутка все-таки удобнее.