В рекомендациях указаны темы, на освоение/повторение которых целесообразно обратить особое внимание. Рассмотрены новые типы заданий, включённых в контрольные измерительные материалы ЕГЭ 2022 г., и даны рекомендации по их выполнению. Также приведены тренировочные задания новых типов, ответы на задания и критерии оценивания.

Краткий анализ типичных ошибок участников ЕГЭ. Рекомендации по организации подготовки в целях предотвращения ошибок

Каждый вариант экзаменационной работы 2022 г. состоит (как и в 2021 г.) из двух частей и включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом.

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Часть 2 содержит 1 задание с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.

Структура работы не изменилась по сравнению с 2021 г. Анализ результатов экзамена 2021 г. позволил сделать выводы о том, какие задания работы вызывают наибольшие сложности при выполнении. Рассмотрим подробнее задания, на которые следует обратить особое внимание при подготовке к единому государственному экзамену. При выполнении этих заданий допущено наибольшее количество ошибок.

Разберём несколько заданий экзаменационной работы, которые связаны с некоторыми базовыми понятиями курса «Русский язык»: «слово», «предложение», «текст».

У каждого слова есть две стороны: содержательная, указывающая на то, какой элемент действительности им назван (лексическое значение), и формальная.

Задание 6

Для выполнения задания 6 экзаменуемым необходимо понимать лексическое значение слова и употреблять его в соответствии с данным значением, учитывать особенности сочетаемости слов, избегать речевой избыточности, не допускать речевой недостаточности, учитывать сферу употребления лексики и стилистическую окраску.

Задание 6 предполагает две формулировки.

1. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

2. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.

Следует отметить, что задание с формулировкой под номером 1 выполняется успешнее, ведь исключение слова связано с избыточностью речи (повторением сказанного), которую называют тавтологией или плеоназмом.

Замена слова, безусловно, сложнее: это учебное действие основано на знании норм лексической сочетаемости слов, правил употребления фразеологизмов и др., что предполагает выделение пары слов, которые не могут быть связаны друг с другом по смыслу или не звучат вместе. Причины ошибок в задании 6 с формулировкой под номером 2 объясняются в основном отсутствием у экзаменуемых навыка определения лексического значения слова и способов проверки правильности его употребления в предложении (подбор синонимов, антонимов; анализ морфемного строения слова и т.п.). Как показал анализ содержания неверных ответов, проблемы участников экзамена возникают в случае непонимания лексического значения слова и возможной сочетаемости слов. Значительное количество ошибок связано с неумением определить неверное использование устойчивых оборотов и словосочетаний и заменить один из компонентов (например, играть роль, иметь значение).

Задание 8

Задания линии 8, проверяющие уровень владения синтаксическими нормами, – задания на установление соответствия: экзаменуемым нужно квалифицировать грамматические (синтаксические) ошибки, допущенные в пяти из девяти предъявленных в задании предложений, и соотнести с указанным типом ошибки. Только треть экзаменуемых выполняет это задание безошибочно, что говорит о неполном и неглубоком знании синтаксических норм значительной частью выпускников.

Пример задания 8

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Б) неправильное построение предложения с косвенной речью

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Д) ошибка в построении предложения с однородными членами

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Те, кто приехал в Воронеж в феврале, попали на выставку художника Голубовского, пейзажиста и анималиста.

2) Играя в футбол, время пролетело незаметно.

3) Печорин признавался, что «я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами».

4) Согласно расписания вступительные экзамены состоятся в июле.

5) Фанера – листовой материал, склеенный из трёх и более тонких листов древесины при взаимно перпендикулярном направлении волокон в смежных слоях.

6) Изготовляемый из растительных волокон или тряпичной массы материал для письма и печатания называют бумагой.

7) Сегодня люди воспринимают и думают о жизни иначе, чем прежде.

9) Благодаря комментариям Ю.М. Лотмана к «Евгению Онегину» каждый читатель лучше понимает эпоху А.С. Пушкина.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Правильный ответ: 43827.

Типичные ошибки при выполнении задания 8

Можно выделить следующие типичные ошибки при выполнении этого задания: неверная квалификация предложения с нарушением предложения с деепричастным оборотом, неправильное определение предложения с производным предлогом и употребляемым с ним существительным, неумение анализировать структуру с однородными членами. Так, ошибки в предложениях с однородными обычно не замечаются экзаменуемыми в случае, если в предложении употреблены однородные глаголы, соединённые союзом И. Так в качестве нарушения в построении предложения с однородными членами вместо предложения 7 наиболее часто указывались предложения 1, 5, 6. При выполнении анализа подобных конструкций надо в первую очередь определить, что именно соединяет союз, т.е. какие однородные члены есть в предложении.

Очень часто выпускники допускают сами или не замечают ошибки в согласовании сказуемого с подлежащим, выраженным местоимением кто или производными от него: Все, кто бывали (надо – бывал) в Москве, на Воробьёвых горах, видели с высоты белые стены и башни Новодевичьего монастыря, украшенные красным кирпичом. Независимо от того, к какому числу лиц относится это местоимение, оно всегда требует от сказуемого формы единственного числа: кто скажет? кто спросил? Это правило сохраняется и в том случае, когда местоимение кто входит в состав придаточной части сложного предложения в качестве союзного слова.

Следует обратить внимание на то, что самый низкий уровень владения грамматически правильной речью экзаменуемые демонстрируют в условиях создания самостоятельного речевого высказывания: только 65% экзаменуемых не допускают в собственной письменной речи грамматических ошибок (критерий К9). На протяжении многих лет в сочинениях выпускников встречаются нарушения управления и согласования в словосочетании, неправильное построение предложений с однородными членами, особенно в случаях, когда однородные члены требуют разных предлогов или управляют разными падежами. В сложном предложении часто допускаются ошибки в выборе союзов, союзных слов, указательных слов, связывающих главное и придаточное предложение, в избыточности подчинительных союзов и т.д. Трудности вызывает также употребление однокоренных слов, требующих управления разными падежами, поэтому эти трудности должны быть в центре внимания учителя при изучении словообразования. Кроме этого, ошибки встречаются в предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами. Приведём некоторые примеры грамматических ошибок из сочинений экзаменуемых (орфография и пунктуация сохранены).

- Неверное построение сложных предложений: Автор хочет нам донести то, что практически каждая вещь может сделать нас счастливыми. Нет ничего дороже для человека того, чтобы хорошо мыслить.

- Неверное построение предложений с косвенной речью: Также В.Н. Афонин пишет и том, что «озеро Ломпадь дана в награду людиновцам». Автор Лев Толстой хочет донести нам, что «Всё настоящее нужное людям добывается не вдруг, а всегда долгим и постоянным трудом».

- Неверное построение предложений с однородными членами: Только внутренне сильный человек сможет постоять за свою родину, гордиться и беспокоиться за неё. И мы видим, как совесть может менять человека, когда ему будет стыдно и каждый страдает. Свобода присутствует в людях, и только мы можем управлять и ить с ней, не поддаваясь общественным нормам.

- Неверное построение предложений с деепричастными оборотами: Действительно, относясь к людям хорошо, рано или поздно, тебе начнут отвечать таже.

- Нарушение норм управления: не обращать внимание; беспокоиться за неё. Меня так учили на уроках русского языка, а главное литературе. Отвечая на этот вопрос, Б.А. Можаев пишет о Иване Ивановиче Пушкине.

- Нарушение норм согласования: живешь доброй и мудрой жизней.

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Но спустя некоторое время, хорошо подумав, видишь, что мысль, которая казалось нам странной – самая простая истина.

При выполнении заданий по орфографии стоит обратить внимание на невысокий уровень овладения навыками правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий (задание 12). Основными причинами ошибок часто являются неумение восстановить неопределённую форму производящего глагола, смешение различных видов глаголов при «переводе» формы глагола в инфинитив, что является результатом недостаточной практики в трансформировании инфинитива в личные формы глагола и наоборот.

Задание 10 (Правописание приставок)

Проиллюстрируем наиболее частотные ошибки.

Пример задания 10

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) без..нициативный, вз..скать, роз..грыш

2) обе..доленный, чере..чур, не..держанный

3) пр..бить (гвоздь), пр..клеить (на бумагу), пр..брежный

4) арх..важный, ант..художественный, д..сквалификация

5) поз..прошлый (год), с..путствовать, р..зыграть

Правильный ответ: 134.

Типичные ошибки:

- при выборе ответа не указывают ряд № 1 (незнание правила «Правописание гласных Ы и И после приставок»);

- в качестве правильного ответа указывают ряд № 2, что говорит либо о неумении различать звонкие и глухие согласные, либо о несформированности умения проводить орфографический анализ слова, либо о неумении правильно членить слово на морфемы для последующей квалификации орфографического написания.

В вариантах единого государственного экзамена для задания 21 были даны тексты, пунктуационный анализ которых предполагает поиск конструкций с запятой, двоеточием, тире. Количество верных ответов в задании ограничивается только количеством предложений в тексте. В предложенном тексте необходимо осуществить определённую аналитико-синтетическую работу, связанную с пунктуационным анализом каждого предложение, где есть запятая(-ые)/тире/двоеточие:

1) выделить эти предложения;

2) проанализировать структуру и смысловое содержание между частями выделенных предложений;

3) классифицировать расстановку запятой(-ых)/тире/двоеточия по пунктуационному правилу в каждом предложении;

4) указать только те предложения, в которых запятая(-ые)/тире/двоеточие расставлена(-ы) в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации.

Таким образом, осознание структуры синтаксической конструкции проходит с опорой на синтаксические знания и отражает способность экзаменуемых соотносить конкретный языковой материал с отвлечённой схемой.

Этим обусловлены стабильно низкие результаты усвоения участниками экзамена пунктуационных норм, проверяемых заданием 21. Это объясняется чрезвычайной сложностью пунктуационного умения, которое основывается не только на знании синтаксиса и умении достаточно быстро схематизировать структуру записываемого предложения, но и на умении выражать разные смыслы в коммуникативных единицах – предложении и тексте.

Самыми важными компонентами владения любым языком, в том числе и родным, русским, являются умения: извлекать полный и точный смысл из представленного текста; соотносить значение слов, словоформ, предложений и текстов с той реальностью, которую они обозначают; специально выделять информацию, характеризующую отношение автора текста к своему читателю; понимать, какая часть информации специально выделена, подчеркнута автором, а какая редуцирована, «уведена в тень» или даже просто замалчивается. Именно таким вопросам посвящены задания 22–27.

Задание 22

Задание 22 нацелено на проверку понимания текста, и, чтобы верно решить его, необходимо внимательно и неторопливо читать текст и найти в нём подтверждение или опровержение заданной задачи. Снижение процента выполнения задания обусловлено невнимательной, подчас поверхностной работой со смысловыми отрезками текста, несущими определённую информацию, необходимую для нахождения правильного ответа: невнимательность к деталям происходящего в тексте, к фактическому материалу (местоположение, действия героев, временные отрезки и т.п.).

Задание 23

Задание 23, проверяющее умение экзаменуемых определять функционально-смысловой тип речи указанных фрагментов текста, и задание 25, ориентированное на проверку умений и навыков анализировать текст с точки зрения важнейшей его характеристики – связности (что во многом влияет на умение строить собственный текст без нарушения логики развития мысли (логические ошибки), на умение связать несколько предложений в единое смысловое пространство с помощью средств языка), выполняются экзаменуемыми хуже других заданий, направленных на анализ текста.

Частые ошибки в задании 23

Наиболее частотными ошибками при выполнении этого задания являются:

- неправильное определение языковых средств связи из-за смешения границ предложения с границами микротемы (связующие средства могут быть определены неверно, если экзаменуемый не обратил внимания на их место в предложении);

- выделение в качестве правильного ответа, помимо предложения, в котором присутствуют все перечисленные в задании средства, предложения(-ий), в котором(-ых) нет указанных в задании средств связи.

Как делать задание 24?

Задание 24 контролирует уровень сформированности следующих умений:

1) находить в тексте и квалифицировать, например, с точки зрения происхождения, сферы употребления, различные лексические единицы (слова, фразеологизмы);

2) проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов;

3) проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;

4) использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

5) соотносить слово с тем значением, которое оно имеет в тексте.

Пример задания 24

Из предложений 29–31 выпишите один фразеологизм.

(29)За оврагом, за соломенными крышами овинов вился струйками к серенькому, застенчивому небу дым из печей. (30)Тоска была в глазах у мальчика – тоска по такой вот косой избе, которой у него нет, по широким лавкам вдоль стен, по треснувшему и склеенному бумагой окошку, по запаху горячего ржаного хлеба с пригоревшими к донцу угольками.

(31)Я подумал: как мало в конце концов нужно человеку для счастья, когда счастья нет, и как много нужно, как только оно появляется.

Правильный ответ: в конце концов.

Типичные ошибки при выполнении задания 24:

- выделение вместо фразеологического оборота олицетворения дорога сбегала (более 10% экзаменуемых);

- выделение вместо фразеологического оборота эпитетов застенчивому небу, косой избе (около 6% экзаменуемых);

- выделение вместо фразеологического оборота метафорического сочетания тоска была в глазах / тоска в глазах (около 17% экзаменуемых).

Именно нахождение фразеологических оборотов (фразеологизмов) является трудным при выполнении этого задания. Гораздо успешнее экзаменуемые справляются с заданием 24, если предлагается найти синонимы (контекстные синонимы), антонимы (контекстные антонимы). Чаще всего выпускники испытывают трудности при определении фразеологизмов в тех случаях, когда фразеологический оборот является привычным для выпускников в повседневной разговорной речи и не воспринимается ими как устойчивое сочетание (в конце концов, будут делать своё дело, на вашу долю, за что вы ухватитесь, какая вера вам даст силы) или если в предложении присутствуют метафорические выражения, воспринимаемые выпускниками как фразеологические, но таковыми не являющиеся (что и доказывают приведённые выше ответы).

В экзаменационной работе по русскому языку предложены три задания, которые определяют уровень владения грамматическими нормами у участников экзамена. Известно, что в процессе изучения морфологии ученики чаще всего неверно квалифицируют особые формы глагола, производные предлоги, частицы. Значительную трудность для экзаменуемых представляет распознавание краткой формы прилагательного, форм степеней сравнения, местоимений того или иного разряда. Выпускники часто не различают также прилагательные и наречия, причастия и прилагательные, краткие прилагательные и глаголы, наречия и частицы, а также допускают ошибки в определении границ производных предлогов. Все эти особенности усвоения морфологии проявляются и при выполнении заданий по орфографии и пунктуации, и при выполнении заданий, связанных с анализом текста.

Задание 25

Пример задания 25

Среди предложений 36–41 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи сочинительного союза, лексического повтора и однокоренных слов. Напишите номер(а) этого(-их) предложения(-ий).

(36)Александр Блок написал в давние тяжёлые годы:

Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые –

Как слёзы первые любви!

(37)Блок был прав, конечно. (38)Особенно в своём сравнении. (39)Потому что нет ничего человечнее слёз от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце. (40)И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, её прошлому, настоящему и будущему, к её языку, быту, к её лесам и полям, к её селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники.

(41)В те годы, во время службы моей на санитарном поезде, я впервые ощутил себя русским до последней прожилки.

Правильный ответ: 40 (необходимые элементы, обозначенные в задании, выделены в тексте отрывка). Самая распространённая ошибка при выполнении этого задания – выделение в качестве правильного ответа, помимо предложения 40, предложения 39, в котором нет указанных в задании средств связи, – обусловлена незнанием или непониманием в первую очередь теоретических понятий.

Легче всего участники экзамена обнаруживают повтор в каком-либо виде. Например, в микротексте: Русская литература – это, помимо прочего, противоядие пошлости и нравственному уродству. Нельзя, чтобы преподавание литературы превращалось в «информацию» – второе предложение связано с первым лексическим повтором (литература – литературы).

Чтобы не ошибиться в определении средств связи, надо хорошо повторить: морфологию, в частности разряды местоимений, союзов; указательные слова (местоимения, наречия); разграничение союзов и частиц, так как связь предложений в тексте часто обеспечивается именно этими средствами. Например, в микротексте: Главный воспитатель любого человека – его жизненный опыт. Но в это понятие нужно включать не только биографию «внешнюю», но и биографию «внутреннюю» – связь выражается при помощи родового слова понятие, указательного местоимения это и противительного союза но.

Задания с развернутым ответом

Основой важнейшего коммуникативного умения – умения создавать связное высказывание при построении логически цельного текста – служит умение определять функционально-смысловые типы речи (задание 23). Средний процент выполнения этого задания невысок: 48%.

При определении типологической структуры текста следует учитывать, что в нём довольно часто встречается соединение разных типов речи, например описания и повествования или повествования и рассуждения, поэтому определять необходимо ведущий тип речи. Экзаменуемые, как правило, безошибочно отличают повествование, в котором действие динамично, от описания, в котором действие статично. Однако в анализируемых текстах чаще встречается рассуждение. Выпускникам легче узнать рассуждение-доказательство с его ярко выраженным признаком – наличием тезиса и аргументов, но они затрудняются в распознавании рассуждения-объяснения и рассуждения-размышления.

Необходимо обратить внимание на ещё одну специфическую черту рассуждения: оно всегда имеет отвлечённый характер и связано не со зрительными или слуховыми ощущениями, а с чувствами, понятиями, представлениями, оценками, что отражено в абстрактной (отвлечённой) лексике текста.

Экзаменуемые, как правило, безошибочно отличают повествование, в котором действие динамично, от описания, в котором действие статично, однако нередко испытывают затруднения, путая, в частности, повествование с рассуждением в публицистических текстах. Чаще всего выпускники ошибаются в определении рассуждения в тех случаях, когда в нём нет ярко выраженного тезиса и его доказательств, а речь идёт об объяснении чего-либо. Такой текст экзаменуемые обычно склонны относить к повествованию, отталкиваясь, вероятно, не от терминологического, а от бытового значения слова: повествовать – значит рассказывать о чём-либо, вообще что-то говорить.

Наиболее распространены ошибки (более 20%) при анализе художественных текстов, для которых характерны все три типа речи: «описание при характеристике предмета, портрета, пейзажа, окружающей обстановки; повествование – при перечислении активных действий, их смене во времени; рассуждение – при отступлениях автора, объясняющих поведение персонажей, при выражении позиций морально-нравственного, психологического порядка». Кроме того, предложенный фрагмент текста часто бывает неоднородным по типу речи: художественное повествование может включать в себя описание людей и места действия, содержать некоторые рассуждения по этому поводу. Данный факт не учитывается экзаменуемыми при ответах.

Также вызывает затруднения и формулировка задания, когда необходимо провести параллели между несколькими предложениями, выявить причинно-следственные и другие связи, т.е. провести анализ смысловых фрагментов с точки зрения соотносимости частей, например: Предложения … противопоставлены друг другу. В предложениях … перечислены последовательно происходящие события. Предложение … опровергает суждение, высказанное в предложении …

Таким образом, знания о функционально-смысловых типах речи, структуре текстов типа описания, повествования, рассуждения, языковых средствах, оформляющих значение одновременности, синхронности признаков предмета (описание), последовательных, развивающихся действиях (повествование), причинно-следственных отношениях суждений (рассуждение) являются ориентировочной основой деятельности школьника на разных этапах речевой деятельности. Тем не менее специфика функциональных разновидностей языка обусловливает вариативность проявления в различных текстах одних и тех же функционально-смысловых типов речи – вплоть до их функционально-смысловой трансформации, что должно быть учтено учителем на уроках русского языка.

Анализ работ в форме развёрнутых ответов позволяет говорить о том, что экзаменуемые успешно выделяют одну из проблем прочитанного текста (К1) и позицию автора по этой проблеме (К3). Наиболее распространённые ошибки экзаменуемых по критерию К2 обусловлены в большинстве случаев незнанием функции, которую выполняет комментарий проблемы в структуре сочинения, непониманием того, какое место занимает эта часть в композиции высказывания, а также поверхностным прочтением исходного текста. Отсутствие необходимых знаний приводит к ещё одной ошибке по критерию К2 – неосознанному отступлению от проблемы. Подробно о работе по комментированию проблемы можно прочесть в материалах для самостоятельной подготовки предыдущих лет .

Анализ экзаменационных сочинений позволяет сделать вывод о том, что участники экзамена зачастую очень формально подходят к определению связи между примерами и ллюстрациями. Приведём примеры.

Пример 1

Как деревенская жизнь влияет на человека? Именно эту проблему поднимает автор в данном тексте.

Во-первых, рассказчик начинает вспоминать своё прошлое. Когда его родители владели деревенским домом, ему удавалось наблюдать за деревенской жизнью около пятнадцати лет. Он и с радостью вспоминает свой любимый дом. Автор подводит нас к мысли, что рассказчик тоскует по тем временам, потому что он любил эту деревню очень сильно и преданно.

Во-вторых, он рассуждает о том, что сохранить ничего нельзя и жизнь не зафиксировать. Даже фотографии не передадут те чувства, которые он испытывал в то время. Автор подводит нас к мысли, что прошлое не вернуть.

Оба примера, дополняя друг друга, дают нам понять о влиянии деревни на человека.

В этом фрагменте сочинения формально заявленное утверждение о дополнении примеров друг другом логически необоснованно.

Пример 2

Автор текста рассказывает о Лосеве, который любил картины, посвящённые историческим темам. Например, как Пётр Первый спасает солдат, или Иван Грозный убивает сына… Также нравились ему и портреты маршалов, полководцев, известных деятелей искусства. Главное для Лосева – чтобы «картинка обогащала знаниями». А ведь действительно, многие из нас любят живопись, потому что мы можем узнать что-то новое, всматриваясь в портреты и пейзажи. Мы можем «считать» историю.

Но не только это важно в искусстве. И здесь писатель показывает нам ещё одну сторону искусства: картины могут не только обогащать людей знаниями, но и пробуждать детские воспоминания, согревать душу. Это потому, что живопись включает в себя памятные события, запечатленные на полотне, передает настроение. К Лосеву, смотревшему на картину «У реки», вернулся тот «огромный мальчишеский мир, шелестела листва, была жива ещё мать». Он «ощутил «на голове её маленькую жёсткую руку». Вот так художник смог поймать и заключить «навечно в эту белую рамку его, Лосева, воспоминание – со всеми красками, запахами, теплотой», – говорит автор текста.

Анализируя эти два примера, мы понимаем, что живопись не только наполняет нас новыми знаниями, но и помогает нам окунуться в прекрасный мир событий, произошедших давно, и мы радуемся этим прекрасным чувствам. Именно в этом заключается дополнение первого примера – иллюстрация вторым примером.

В примере 2 в последнем абзаце фрагмента предпринята попытка анализа текста на уровне комментирования проблемы. Постарайтесь писать доказательно, приводя примеры. Выбирая слова и синтаксические конструкции, во-первых, старайтесь, чтобы они отразили ваш замысел наиболее точно, во-вторых, избегайте однообразия, не используйте постоянно только одни и те же слова, одни и те же типы предложений. В сочинениях экзаменуемых эксперты нередко находят ошибки, связанные с цитированием. В экзаменационных материалах нет специального задания, проверяющего умение оформлять чужую речь, но оно нужно выпускнику для грамотного написания сочинения-рассуждения при выполнении задания 27. Обратите внимание на оформление прямой речи в сочинении.

Задание 1

В 2022 г. изменилось задание 1. Работа с текстом, предусмотренная при выполнении заданий 1–3, направлена на проверку умения анализировать: разговорную речь; научный, публицистический, официально-деловой стили; язык художественной литературы. При выполнении задания 1 Вам предстоит выполнить речеведческий анализ текста. Это предполагает: поиск верных ответов, связанных с формулировкой основной мысли текста; выявление коммуникативных задач автора текста; определение смысловых отношений между предложениями абзаца (пояснительные, причинно-следственные, противительные, соединительные и т.п.). К этому заданию приведены варианты ответов о функциональной разновидности текста, об основных стилевых признаках текста (сфера применения, задачи речи, основные стилевые черты, а также характерные для стиля языковые средства и стилистические приёмы и изобразительно-выразительные языковые средства).

Приведём пример задания из демонстрационного варианта.

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.

Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. <…> они вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и т.д.

Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть большое различие. Утраты в природе до известных пределов восстановимы. Иное дело – ценности культурные и нравственные. Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи…

Если культура – это совокупность достижений общества в области науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, в языке, в Слове. Возникнув на определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе служит свидетельством уровня духовного развития народа, общества. Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка. Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого.

(По Л.И. Скворцову)

1 Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины (экология, агроэкология, гидроэкология и др.), тематическая группа слов, отражающая проблематику текста (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап,литературный язык, нация, память, духовный мир и др.).

2) Использование метафор (…между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира); антонимов (свой-чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка.) способствует эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать авторскую оценку описываемым явлениям.

3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи: отглагольные существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, достижения и др.), конструкции с существительными в родительном падеже (между экологией природы и экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития народа, к пониманию духовного мира и др.).

4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых ряды однородных членов предложения, инверсия, вводные слова.

5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора – сообщить информацию, имеющую практическое значение, дать чёткие инструкции.

Ответ: ___________________________.

Чтобы справиться с заданием 1 экзаменационной работы, необходимо овладеть следующими понятиями: текст, основные признаки текста, тема, главная мысль, позиция автора, аргументы, связность текста, цельность текста, композиция текста, средства связи предложений в тексте, язык художественной литературы, разговорная речь; публицистический, научный, официально-деловой стили речи; функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.

Для успешного выполнения задания у экзаменуемого должны быть сформированы следующие умения:

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;

- опознавать языковые единицы в тексте, проводить различные виды их анализа;

- адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, основную и дополнительную темы, явную и скрытую информацию);

- читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Особое внимание следует обратить на то, что весь объём теоретического и практического материала, который востребован при выполнении этого задания, будущие участники экзамена изучали в основной и старшей школе. Так, если обратиться к учебникам федерального перечня Минпросвещения России, созданных для старшей школы, то можно увидеть, что материал для выполнения задания 1 представлен в полном объёме .

Задание может содержать от двух до четырёх правильных ответов. Максимальный балл, полученный за выполнение этого задания, – 1.

Для поиска верного ответа к заданию необходимо ответить на основные вопросы.

1. О чём текст? Каков предмет рассуждений автора? – В тексте речь идёт о необходимости защиты культурных и нравственных ценностей, в частности языка.

2. В чём заключаются основная информация в тексте и замысел автора. – Совокупность достижений общества в области науки, просвещения, искусства закрепляются, как правило, в языке. Следует охранять язык, так как это основа национальной памяти и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого.

3. Какие из ответов к заданию 1 являются верными?

В тексте наряду с общеупотребительной лексикой используются термины (экология, агроэкология, гидроэкология и др.) и тематическая группа слов, отражающая проблематику текста (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, литературный язык, нация, память, духовный мир и др.). Это верный ответ.

Анализируя проблему, автор не остаётся равнодушным к тому, о чём пишет. Передать авторскую оценку описываемым явлениям помогает использование метафор (…между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира), антонимов (свой-чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка.). Текст звучит эмоционально, выразительно. Средства выразительности в скобках указаны верно. Ответ 2 верный.

Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи: отглагольные существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, достижения и др.), конструкции с существительными в родительном падеже (между экологией природы и экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития народа, к пониманию духовного мира и др.). Ответ 3 верный.

Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых ряды однородных членов предложения, инверсия, вводные слова. В тексте есть однородные члены предложения (биология и химия, астрономия и космология, математика и философия; общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека; ценности культурные и нравственные; своего и чужого и др.), вводные слова (конечно, как правило, скажем). Перестановка обычного порядка слов в предложении в целях подчеркивания смысловой значимости (инверсия) также есть в тексте, например: Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Утраты в природе до известных пределов восстановимы. …ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого. Ответ 4 верный.

Определение стилистической принадлежности текста в ответе 5 неверно. Это публицистический стиль речи. Задача автора – призыв к охране русского языка как основы культурных ценностей русского народа. Автор не даёт готовых инструкций. Ответ 5 неверный.

Таким образом, правильный ответ – 1234.

Необходимо записать эти цифры в строку ответа, а затем перенесите в бланк ответов. В зависимости от условий общения разграничиваются разговорная речь и книжные стили. В зависимости от целей (задач) речи книжные стили делятся на научный, деловой, публицистический и язык художественной литературы.

Каждый из стилей имеет свои специфические признаки. Однако, говоря о какой-либо одной цели-доминанте в том или ином стиле, необходимо иметь в виду, что все цели могут присутствовать в любом стиле речи, не исключая, а взаимно дополняя друг друга.

Так, сообщение и воздействие возможны лишь при общении, причём воздействие на адресат речи чаще всего оказывается именно при сообщении о чём-либо. А можно представить общение без сообщений о чём-либо?

Разговорная речь выражается в письменной и устной формах. Цель её – общение.

Сфера разговорной речи (разговорного стиля) – беседа со знакомыми людьми в неофициальной обстановке.

Речевая ситуация отличается естественностью и простотой, собеседники не задумываются над строением высказываний и их лексическим наполнением. В этом стиле речи ярко проявляется характер отношений между собеседниками.

Разговорный стиль речи допускает слова и выражения, придающие общению непринуждённую тональность; часто встречаются выразительные слова и сочетания слов, которые в толковых словарях оцениваются пометкой «разг.»

В разговорной речи часто используются слова с суффиксами оценки, особенно уменьшительно-ласкательными: свечечка, свечка (нейтр. свеча); окошечко, окошко (нейтр. окно) и т.д.

Для разговорного стиля характерны простые предложения, диалогическая форма речи, обращения, прерванные (недоговоренные) предложения, различного рода вставки.

Содержание разговорной речи, звучащей при непосредственном общении, восполняется обстановкой речи. Поэтому разговорному стилю присущи неполные предложения: в них находит выражение лишь то, что дополняет реплики собеседника новой информации, развивающей тему речи.

Разговорный и научный стили различаются по ряду признаков.

Научный стиль обслуживает сферу науки. Цель – сообщение, научная информация о природе, человеке, об обществе. Научным стилем пишут монографии, учебники, статьи на научные темы и т.д.

Научный стиль наиболее ярко проявляется в письменной форме речи.

Для научного стиля речи характерно:

- в лексике – употребление терминов и абстрактных слов; полностью исключена эмоциональная лексика, фразеологизмы разговорного характера т.д.;

- в морфологии – широкое использование отглагольных существительных, причастий и деепричастий; преобладание родительного и именительного падежей имени, глагольных форм настоящего времени 3-го лица и др.;

- в синтаксисе – употребление сложных предложений, в том числе многокомпонентных, и др.

Научный стиль должен обеспечить ясность, точность, логичность и доказательность изложения.

Деловой стиль обслуживает деятельность государственных учреждений.

Все постановления, законы, договоры, протоколы, заявления и т.д. составляются на основе делового стиля речи.

Речевая ситуация – официальная обстановка государственных учреждений, поэтому деловой стиль часто называют официально-деловым.

Для делового стиля характерны свои термины (постановление, протокол, резолюция и т.д.) и устойчивые сочетания (принять решение, считать недействительным, следует указать, следует иметь в виду и т.д.).

В деловой речи не употребляется эмоционально окрашенная лексика.

Публицистический стиль характерен для периодической печати (газет, журналов и др.), литературно-критических книг и статей, для выступлений на общественно-политические темы в какой-либо аудитории при непосредственном контакте с адресатами речи, а также для выступлений по радио, телевидению и т.д.

Речевая ситуация официальная. Основная задача – воздействие на адресата с целью побудить его (их) к действию, размышлениям и т.д. Основные темы общественно-политические и морально-этические.

Естественно, что в выступлениях на общественно-политические темы много соответствующей лексики и специфических фразеологизмов: общество, дебаты, парламент, жёсткие меры, социальный взрыв, стоять на страже и т.д.

В целях воздействия на адресата речи в публицистике широко используются слова и выражения, имеющие положительно-оценочную (доблестный, замечательный и т.д.) или отрицательно-оценочную окраску (лживое человеколюбие, молодчики, жёлтая пресса и др.).

Публицистическая речь в выборе языковых средств более свободна, чем научная и деловая. В публицистике уместны пословицы, крылатые выражения, фразеологизмы художественно-изобразительные средства (сравнения, метафоры и др.), разговорная лексика и т.д.

Публицистический стиль характеризуется широким употреблением вопросительных (часто риторических вопросов) и восклицательных предложений, наличием обращений и т.д.

Язык художественной литературы (прозы и поэзии). Цели – сообщение определённой информации и эмоционально-эстетическое воздействие на читателя. В своих произведения писатели и поэты повествуют о жизни народа, раскрывают духовный мир героев, передают своеобразие их речи, создают яркие картины родной природы.

В художественной речи широко употребляется образная (живописующая), экспрессивная (выразительная) и эмоциональная лексика и фразеология. Важными средствами, создающими особый настрой читателя, являются эмоционально-экспрессивная лексика и фразеология.

Художественный стиль отличается разноплановостью, стилистическим многоцветием. В художественную речь легко проникают элементы других стилей, если они необходимы для реализации определённых целей и задач. Так, для воссоздания исторической эпохи писатели используют историзмы (или архаизмы), для описания жизни людей какой-либо местности – диалектизмы и т.д.

Как показывают результаты экзамена, выпускники чаще всего ошибаются при анализе типа речи. Рассуждение, в котором нет ярко выраженного тезиса и его доказательства, а речь идёт об объяснении чего бы то ни было, выпускники ошибочно относят к повествованию.

Смысловую цельность текста обеспечивает тема. Предложения в составе текста соединяются друг с другом по определенным законам, воплощая правила развёртывания мысли.

Основными языковыми средствами, создающими смысловую и грамматическую цельность текста, являются единая тема, способ сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, порядок слов, ударение, тематическая лексика, повтор слов (лексический повтор), однокоренные слова, местоимения, союзы и др.

Задание 16

В экзаменационных материалах 2022 г. изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого языкового материала задания 16.

16 Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Во всём мире любители музыки П.И. Чайковского восхищаются как операми композитора так и его симфоническими произведениями.

2) Точный простой и живописный язык произведений М.М. Пришвина надолго запоминается читателям.

3) Кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая берёзка с мелкими клейкими листьями.

4) В преемственности традиций народных мастеров и верности стилистике древнейшего промысла и содержится секрет успеха и популярности гжельской керамики в наше время.

5) Лес тихо отдыхает от жгучего дневного солнца и степь обдаёт путника накопившимися за день цветочными запахами.

Ответ: ___________________________.

Задание может содержать от двух до четырёх правильных ответов. Максимальный балл, полученный за выполнение этого задания – 1.

В 2022 г. расширение языкового материала произойдёт за счёт включения в варианты ответов примеров с однородными и неоднородными определениями.

Однородные определения обладают теми же признаками, что и все другие однородные члены предложения (характеризуют предмет с одной стороны, зависят от одного слова и отвечают на один вопрос, связаны сочинительной связью между собой, т.е. не зависят друг от друга, произносятся с перечислительной интонацией). Неоднородные определения не имеют признаков однородных членов предложения (характеризуют предмет с разных сторон, поясняют друг друга, т.е. одно из определений зависит от словосочетания, в которое входит определяемое существительное и другое определение, лишены перечислительной интонации).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: однородные и неоднородные

Однородные обладают теми же признаками, что и все другие однородные члены предложения (характеризуют предмет с одной стороны, зависят от одного слова и отвечают на один вопрос, связаны сочинительной связью между собой, т.е. не зависят друг от друга, произносятся с перечислительной интонацией). Дождевые капли переливались на солнце жёлтыми, красными, синими цветами.

Неоднородные не имеют признаков однородных членов предложения (характеризуют предмет с разных сторон, поясняют друг друга, т.е. одно из определений зависит от словосочетания, в которое входит определяемое существительное и другое определение, лишены перечислительной интонации). Крупные тяжёлые дождевые капли висели на ветках.

Первое предложение в ответе в приведённом задании 16 простое. В нем есть двойной союз так…, так и… Запятая ставится перед второй частью союза. Других запятых в этом предложении нет. Ответ 1 верный.

Второй вариант ответа – простое предложение с однородными определениями, между которыми должна стоять запятая. Других запятых в этом предложении нет. Ответ 2 верный.

Третий вариант ответа – простое предложение с неповторяющимся союзом или между однородными членами предложения. Запятых в этом предложении нет. Ответ 3 неверный.

Четвёртый вариант ответа – простое предложение с союзом и между различными парами однородных членов предложения. Запятых в этом предложении нет. Ответ 4 неверный.

В пятом предложении две грамматические основы, соединённые союзом и. Общий второстепенный член у этих предложений отсутствует. Следовательно, запятая между простыми предложениями в составе сложного ставится. Ответ 5 верный.

Таким образом, правильный ответ – 125.

Необходимо записать эти цифры в строку ответа, а затем перенесите в бланк ответов.

Задание 19

В 2022 г. расширен языковой материал, предъявляемый для пунктуационного анализа в задании 19. Проверка постановки знаков препинания в сложноподчиненном предложении не будет ограничивается только случаями дистантного расположения союза (союзного слова).

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Если (1) мне хотя бы в малой доле (2) удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда (3) то я буду считать (4) что выполнил свой долг перед литературой.

(К.Г. Паустовский)

Это задание проверяет умения устанавливать границы между простыми предложениями в составе сложного, выделять грамматические основы простых предложений, определять способы связи нескольких придаточных частей с главной в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.

Для расстановки знаков препинания в предложениях с несколькими придаточными требуется не только выполнить выборочный (без определения второстепенных членов предложения) синтаксический разбор, но и построить горизонтальную схему предложения. Сначала надо выделить и для наглядности графически обозначить грамматические основы и границы предложений, а также отметить союзы / союзные слова и подсчитать количество предложений. В задании 19 важно надписывать номера предложений, потому что этот приём позволяет заострить внимание на границах предложений, чтобы не пропустить запятую, закрывающую предложение в том случае, когда одно из придаточных стоит внутри другого – главного или придаточного.

Например, в разбираемом нами предложении три простых.

①

Если мне хотя бы в малой доле удалось

передать читателю представление о прекрасной

сущности писательского труда,

② ③

то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.

Синтаксический анализ показывает, что запятые должны стоять на месте цифр 3 и 4.

Таким образом, правильный ответ – 34.

Необходимо записать эти цифры в строку ответа, а затем перенести в бланк ответов.

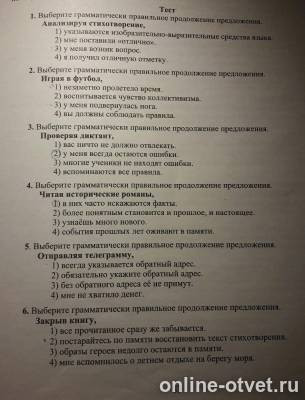

помогитеее срочноо

пожалуйста

я сдеоаоа некоторые , но я не уверена

Светило науки — 1100 ответов — 4885 раз оказано помощи

1—4, 2—4, 3—3, 4—3, 5—2, 6—2.

Светило науки — 111 ответов — 0 раз оказано помощи

Правильно написал учёный.

Тут же все просто.

Просто ищешь слово,которое относится к деепричастному обороту.

Играя в футбол….,кто-то что-то делает..вы должны соблюдать правила.

Играя в футбол,подвернулась нога.Нога же не может играть в футбол)))

Играя в футбол,незаметно пролетело время.

Время не может играть в футбол)

Современный мир ставит перед нами непростые задачи. Коронавирусные мероприятия круто изменили жизнь, и сложно понять, когда мы вернемся к прежнему состоянию общества. Одно только неизбежно – это приближающаяся государственная итоговая аттестация (ГИА) школьников, которая завершает «…освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом». (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ст.59, п.3).

Непосредственно проведение ГИА определяется приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», и он может проводиться в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

В этом году исполняется 20 лет, как Новосибирская область участвует в проведении ЕГЭ. Большая роль в становлении ЕГЭ в Новосибирской области принадлежит Филичеву Андрею Григорьевичу, заместителю губернатора Новосибирской области (2000-2010 гг.) и председателю Совета по организации подготовки и проведения ЕГЭ Иванову Владимиру Викторовичу, начальнику управления образования администрации Новосибирской области (2000-2010 гг.). В первые годы проведение ЕГЭ в Новосибирской области отличалось от других регионов России из-за обязательности сдаваемых экзаменов в форме ЕГЭ. Учащиеся нашего региона из общего количества сдаваемых экзаменов могли выбрать любое количество экзаменов в новой форме. Тогда еще остро проявлялось неприятие ЕГЭ, и не секрет, что это шло и из учительской среды. Требовалось время, чтобы понять и принять новые требования к работе учителя. Внешняя оценка вызывала тревогу, а порой нервозность и нежелание что-то изменять в своей профессиональной деятельности.

С приближением экзаменационной поры, даже спустя столь значимый промежуток времени, тема ЕГЭ широко и регулярно начинает обсуждаться на разных уровнях с выдвижением, порой, экстравагантных предложений. Активизируются сторонники отмены экзамена, поскольку «он для школьников сродни пытке», другие предлагают возродить советскую школу образования, оставить прежний экзамен с возможностью увидеть лицо сдающего, его эмоции, послушать суждения и рассуждения о предмете, третьи считают, что экзамен – игра в лотерею, возможны случайные результаты.

По разным оценкам, которые проводятся в обществе, можно делать неоднозначные выводы. Очередное исследование, проведенное в январе 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек, показало, что только 7 % назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания. Каждый четвертый гражданин относится к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже все привыкли». «По мнению 60 % респондентов, ЕГЭ надо отменять. Больше всего его противников на Северном Кавказе (75 %), меньше всего в Москве и Московской области (55 %)» – (https://ria.ru/20220125/ege-1769348652.html).

А вот председатель правления ВЦИОМа Константин Абрамов утверждает, что по проведенным несколько ранее исследованиям учителя стали больше доверять ЕГЭ. По сведениям ВЦИОМа, 80 % педагогов, которые ведут уроки в 11-х классах, считают, что тесты и задания ЕГЭ отражают реальные знания учеников. А 72 % преподавателей вузов отметили, что высокобалльники на вузовских экзаменах и различных конкурсах подтверждают свой высокий уровень знаний. Среди родителей выпускников почти 60 % отмечают соответствие результатов экзамена реальным знаниям, более 60 % самих выпускников считают так же.

Эксперты высказывают разнообразные суждения об основных преимуществах и недостатках ЕГЭ, но суть сводится в основном к тому, что реформирование выпускных и вступительных экзаменов нужно было обязательно проводить, чтобы объективно оценивать знания учащихся и прервать коррупцию в школе и вузе. Некоторые зарубежные и отечественные исследователи, досконально изучавшие эту проблему, вообще пришли к выводу, что с психогигиенических позиций экзамены нежелательны и должны быть отменены. В то же время существует и другая точка зрения, утверждающая, что экзамены стимулируют деятельность мозга и повышают познавательную активность.

На современном этапе отменять ЕГЭ, конечно, нельзя, нужно совершенствовать и развивать эту систему, делать ее более гибкой, повышать прозрачность не только непосредственно сдачи экзаменов, но и процесс оценки знаний. ЕГЭ один из немногих, может быть даже единственный способ объективно посчитать результативность ребёнка. Экзамен позволяет понять, как вообще дети учатся и как работает школа. Система ЕГЭ дает выпускникам больше шансов поступления в ВУЗы. Следует признать, что ЕГЭ, по крайней мере, ставит всех в равные условия. Школьники из малообеспеченных семей получили возможность поступить на бюджет в престижные учреждения высшего образования, если хорошо сдадут ЕГЭ. Это довольно серьезный плюс. И в этом смысле ему просто нет альтернативы.

В 2022 году школу будут оканчивать те ребята, которые с первого класса учились по новым федеральным государственным образовательным стандартам, максимально практико-ориентированным и актуальным для современного мира. Акцент делался не на заучивании фактов, формул или дат, а на их практическом применении. Школа не просто давала знания, но и учила анализировать и систематизировать информацию. Поэтому контрольные измерительные материалы (КИМ) регулярно изменяются, чтобы соответствовать новым требованиям. Выпускникам следует внимательно изучить их содержательную часть. Все демонстрационные версии КИМов еще в августе прошлого года были размещены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). В КИМах усилена практическая направленность изучаемого предмета.

По словам заместителя директора ФИПИ Ольги Котовой, в ЕГЭ 2022 года есть тематические задания, которые связаны с будущими профессиями школьников, например: по физике и биологии предложены задания, связанные с планированием и проведением опытов; по обществознанию – анализ рыночной ситуации; по биологии есть задания, связанные по смыслу с медициной, экологией, агрономией и ветеринарией; по математике – инженерный, экономический аспекты (http://www.edu.ru/news/egegia/ege-2022-stavka-na-praktiko-orientirovannyy-podhod/). Вопросы по другим предметам также корректируются в соответствии с предъявляемыми требованиями, например, по географии разрабатываются задания с учетом последних достижений географической науки или каких-то интересных фактов, которые нужно объяснить на основе имеющихся знаний; по иностранным языкам в КИМах появилось задание, предполагающее, что экзаменуемый должен оставить голосовое сообщение другу, вместе с которым выполняется проектная работа. Хочется еще раз подчеркнуть, что КИМы соответствуют школьной программе, и если выпускник добросовестно занимался в течение всех лет обучения, то проблем при сдаче экзамена не должно возникнуть.

Основной период ЕГЭ в 2022 году стартует 26 мая. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания ЕГЭ будут зависеть от эпидемиологической обстановки. Учитывая сложную обстановку с распространением ковида, не следует исключать и развитие ситуации по сценарию прошлого года, когда для получения аттестата о среднем общем образовании можно было сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику по КИМам, получившим название ГВЭ-аттестат.

Поэтому остановимся подробнее на подготовке к вышеуказанным обязательным предметам – русскому языку и математике.

Содержание и структура КИМ определяется нормативными документами, традициями отечественного образования, современными тенденциями в области оценки результатов обучения. КИМ по русскому языку проверяет качество овладения выпускниками предметными компетенциями: лингвистической (умение проводить лингвистический анализ языковых явлений), языковой (практическое владение русским языком, его словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм), коммуникативной (умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания), культуроведческой (осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка) и т.д. Кроме того, КИМ по русскому языку реализует принципы содержательной и структурной валидности, объективности, соответствия формы задания проверяемому элементу.

Анализ статистики результатов ЕГЭ по русскому языку (2019-2021 гг.) позволяет сделать вывод, что учителю необходимо обратить внимание на проблему функциональной грамотности школьника – умение использовать плоды школьной подготовки в решении практических задач. Нельзя отрицать, что влияние массовой культуры на коммуникативное поведение школьников, значительное уменьшение количества и разнообразия слов в лексиконе подростков, изменения в освоении учениками базовых основ русской культуры отрицательно сказывается на качестве знаний выпускников.

В прошлом году, выбирая форму сдачи экзамена ГВЭ-аттестат (без права поступления в институт), около 10 % выпускников посчитали для себя удачным этот вариант, возможно, потому, что он не включал развернутого ответа (сочинения), который содержится в задании № 27 ЕГЭ. Именно такой подход оказался глубоко ошибочным. Экзаменационная работа (ГВЭ-аттестат) включала задания по основным содержательным разделам курса русского языка: нормы орфографии и пунктуации, словообразование, лексика, фразеология и грамматика. Однако уровень владения базовыми навыками в изучении орфографии, пунктуации, культуры речи оказался невысоким. Экзаменуемый работал: а) с отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений, б) с языковыми явлениями, предъявленными в тексте. Таким образом, можно сделать вывод, что экзаменационные задания в целом и ГВЭ-аттестат в частности выявили существенные проблемы овладения орфографическими и пунктуационными нормами, а также отразили невысокий уровень знаний выпускников в этой области. Следует констатировать факт низкого процента выполнения участниками ГВЭ-аттестата задания, в котором требовалось опознать пример с ошибкой в образовании формы слова той или иной части речи и в ответе записать исправленный вариант. Как и в предыдущие годы, в качестве материала для задания приводились словоформы разных частей речи: имена существительные (профессора, шофёры, офицеры, директора и др.); собирательные, а также количественные сложные и составные числительные в разных падежных формах (семьюдесятью, ста, семерых); прилагательные в сравнительной и превосходной степенях (более тёплый); глаголы в формах настоящего и прошедшего времени, а также повелительного наклонения (сожжёшь, напои). При выполнении анализа конструкций в задании, проверяющем уровень владения синтаксическими нормами (максимальный балл за правильное выполнение – 5), экзаменуемым нужно было квалифицировать грамматические (синтаксические) ошибки, допущенные в пяти из девяти предъявленных в задании предложений, и соотнести с указанными типами ошибок. Среди выпускников ГВЭ-аттестата только треть экзаменуемых частично (1-3 балла) выполнили это задание, что говорит о неполном и неглубоком знании синтаксических норм значительной группы выпускников.

Пример задания: Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Грамматические ошибки |

Предложения |

|

А) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. Б) неправильное построение предложения с косвенной речью. В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением. Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом. Д) ошибка в построении предложения с однородными членами. |

1) Те, кто приехал в Воронеж в феврале, попали на выставку художника Голубовского, пейзажиста и анималиста. 2) Играя в футбол, время пролетело незаметно. 3) Печорин признавался, что «я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами». 4) Согласно расписания вступительные экзамены состоятся в июле. 5) Фанера — листовой материал, склеенный из трёх и более тонких листов древесины при взаимно перпендикулярном направлении волокон в смежных слоях. 6) Изготовляемый из растительных волокон или тряпичной массы материал для письма и печатания называют бумагой. 7) Сегодня люди воспринимают и думают о жизни иначе, чем прежде. 9) Благодаря комментариям Ю.М. Лотмана к «Евгению Онегину» каждый читатель лучше понимает эпоху А.С. Пушкина. |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Правильный ответ: 4, 3, 8, 2, 7.

Анализ выполнения экзаменационных работ ГВЭ-аттестата по русскому языку объясняет отсутствие существенного улучшения результатов пересдачи экзамена в сентябре: фрагментарность знаний по всем разделам курса и низкий уровень сформированности проверяемых умений, владения способами действия, необходимыми для решения практических задач.

Можно ли было избежать или, что гораздо важнее, не повторить подобных результатов в 2022 году? Да, безусловно. Процент максимального первичного балла за выполнение заданий в КИМ ЕГЭ: часть1 (тестовая) – 57 баллов, часть 2 (развернутый ответ) – 43 балла. Как показывает статистика, при выполнении задания с развернутым ответом (сочинение) участники экзамена, не достигшие минимальной границы, способны набрать определенное количество баллов (1-3 балла), что в итоге положительно скажется на преодолении минимальной границы, равной 24 тестовым и 10 первичным баллам. Таким образом, выбирая форму ЕГЭ, включающую все 27 заданий, выпускник увеличивает свои шансы на получение достойного балла. По большому счету, провести аналитическую работу, которая основана, прежде всего, на понимании проблематики текста, на способности адекватно воспринять замысел автора исходного текста и на его основе высказать личное мнение по поднимаемым проблемам, способен каждый выпускник. Анализ выполнения задания 27 убедительно доказывает, что при подготовке к экзамену учителю необходимо подробно ознакомить выпускника со структурой и критериями КИМ, нацеливая тем самым на плодотворную, осознанную, целенаправленную работу.

Задание 27 проверяет сформированность комплекса языковых, речевых и коммуникативных умений и навыков:

– анализировать содержание и проблематику прочитанного текста;

– комментировать главную проблему исходного текста;

– определять позицию автора текста по заявленной проблеме;

– выражать и аргументировать собственное мнение;

– последовательно и логично излагать мысли;

– использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство языка.

Проверяется и практическая грамотность – навыки оформления высказывания в соответствии с орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами современного русского литературного языка.

В последние годы в КИМ ЕГЭ по русскому языку все чаще включаются отрывки из художественных произведений. Анализ этих текстов (сочинение по тексту с развернутым комментарием к проблеме, изложением позиции автора и личного отношения к авторской точке зрения) зачастую оказывается для участников экзамена намного труднее, чем анализ образцов публицистического стиля. Нередко, работая с художественным, например, таким, в котором повествование ведется от первого лица, ученики путают автора, героя и автора-писателя, затрудняются в формулировании авторской позиции и авторской оценки, присутствующих в художественном тексте имплицитно, не знают, как, с помощью каких формальных средств они могут быть выражены, не «считывают» подтекстов и скрытых смыслов произведения, не могут оценить эстетической функции языка (как отдельного феномена и языка художественного произведения).

Результаты ЕГЭ 2021 г. ещё раз доказывают то, что подготовка («натаскивание») к сдаче ЕГЭ не может заменить целостное, глубокое изучение предмета. Хорошая дифференцирующая способность экзамена является необходимым инструментом для установления соответствия уровня подготовки экзаменуемых по русскому языку.

Учителям выпускных классов следует изучить опыт коллег успешной подготовки учеников к ЕГЭ по русскому языку, использовать наиболее эффективные и приемлемые его формы в своей работе.

В этом году на бесплатном курсе, который в четвертый раз проводится на сайте «Могу писать», будет представлена работа 15 преподавателей со всей страны (https://slovesnik.org/anonsy/31-yanvarya-23-maya-2022-besplatnaya-podgotovka-k-ege-sochineniyu-2022-raspisanie-vebinarov.html). На занятиях будут показаны ошибки из реальных сочинений по предложенному тексту. А также на каждом вебинаре будет представлено сочинение, полностью соответствующее критериям проверки.

Для эффективной подготовки выпускников к аттестации можно использовать методические и дидактические материалы, размещенные на сайтах:

https://openedu.ru/ – курсы ведущих вузов России по направлению 45.03.01 Филология;

https://universarium.org/ – межвузовская площадка электронного образования;

https://pushkininstitute.ru/ – «Образование на русском», проект Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина;

https://foxford.ru/ – онлайн-школа;

www.coursera.org – проект в сфере массового онлайн-образования;

https://stepik.org/catalog?verb – онлайн-курсы от ведущих вузов и компаний Российской Федерации;

образовательные порталы для подготовки к экзаменам:

https://rus-ege.sdamgia.ru/, https://infourok.ru/, https://neznaika.info/ и др.

(по материалам сайта https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/ege-2021.pdf).

Экзамен по математике базового уровня в 2021 г., как и в 2020 г., не проводился. В связи с этим задания в КИМе ГВЭ-аттестата предложили участникам экзаменов представить свои способности производить бытовые расчёты и использовать математические знания для решения задач, возникающих в повседневной жизни. Как важный показатель ЕГЭ 2021 г. следует отметить некоторое улучшение результатов участников в части заданий базового уровня сложности в сравнении с прошлым годом.

В целом же, результаты экзамена показали неудовлетворительную подготовку выпускников. Средний балл по математике ГВЭ-аттестата не превысил 2,9. С первого раза в Новосибирске не смогли преодолеть минимальную границу 32 % участников экзамена и только 26 % показали высокий уровень подготовки. Оценку «5» из 987 сдающих получили 28 человек, но никто из них не смог набрать максимального балла. Низкий процент выполнения геометрических заданий не позволил этого сделать, что свидетельствует о сохраняющихся системных недостатках в преподавании геометрии в школе. Прослеживается последние годы существующая проблема значительного расслоения в изучении математики. Это подтвердили также результаты сдачи математики профильного уровня в текущем году, хотя профильную математику выбирали наиболее подготовленные выпускники и тем не менее 317 человек (6 %) не справились с экзаменом. Но в то же время 41,5 % (Тб 2 и более) выполнили экзаменационную работу с высоким качеством, а 553 человека (10,5 %) смогли набрать высокие баллы (81-100), что выше среднероссийских показателей. Эта группа наиболее подготовленных участников, которые решили продолжать образование по техническим и математическим специальностям.

Анализ выполнения заданий различными категориями участников экзамена показывает, что при изучении курса математики в старшей школе в учебные программы при обобщающем повторении необходимо включать разделы, которые вызывают наибольшие затруднения на итоговой аттестации. К ним относятся: общие методы решения уравнений и неравенств, задачи с экономическим содержанием, задачи планиметрии и стереометрии повышенного уровня сложности, задачи с параметрами.

Поэтому в рамках методической помощи учителям на региональном уровне организуются тематические семинары и практикумы, на которых проводится анализ типичных ошибок, допущенных участниками экзамена при выполнении КИМ, разбор различных методов решения наиболее сложных для выпускников задач, рассматриваются критерии оценивания работ. На базе Городского центра развития образования ежегодно проходили (а с сентября 2022 года будут проходить на базе НИСО) обучающие семинары учителей в очной форме по подготовке к ГИА; в этом учебном году – по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, обществознанию. К участию в семинарах приглашались учителя, заинтересованные в повышении квалификации, имеющие выпускников, выбравших предмет для сдачи экзамена.

Существующая система оценки качества образования на современном этапе позволяет выявить школы с низкими образовательными результатами в масштабах страны и включить их в программу помощи. Такая программа «500+» уже реализуется в нашем регионе, поэтому на семинар приглашались учителя из общеобразовательных организаций, которые вошли в «группу риска» в соответствии с приказами Минобразования Новосибирской области.

На семинарах обсуждались заранее подготовленные сообщения руководителей семинаров по предметной тематике, в ходе которых слушатели получили новые знания о предмете и подходах к изучению особо сложных вопросов предмета. На занятиях рассматривались практические задания КИМов, анализировались ситуации, возникающие при проверке ответов выпускников, приветствовалась самостоятельная работа слушателями дома после отработки практических заданий. Также в ходе проведённых семинаров обсуждались изменения в нормативном обеспечении экзамена, рассматривались вопросы методического и технологического обеспечения проведения ГИА, обеспечения информационной безопасности при подготовке, проведении ГИА и выполнении требований нормативных документов.

Анкетирование участников по итогам работы показало, что в основном поставленные задачи были выполнены, учителя дали высокую оценку всем проведенным семинарам и предложили проводить подобные семинары в будущем. Значимость и информационную пользу семинаров отметили по пятибалльной шкале около 100 %, а полезность информации по разбору развернутых ответов участников ГИА около 95 % слушателей.

Мероприятия из-за ковида заставили пересмотреть традиционные формы занятий, и поэтому на сайте Городского центра развития образования (http://gcro.nios.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya-ege-gve-oge) появились вебинары по всем предметам, вынесенным на ГИА в 2022 году и дополнительно размещенные на YouTube-канале, подготовленные старшими и ведущими специалистами предметных комиссий Новосибирской области.

Также методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.;

– открытый банк заданий ЕГЭ;

– навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru);

– учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;

– методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.);

– методические рекомендации для учителей школ с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности (fipi.ru);

– журнал «Педагогические измерения»;

– Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.);

(https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2021/08/ma-mr-ege2021.pdf).

Надеемся, что учителя школ города готовы к проведению очередной итоговой аттестации. Дистанционные занятия, сложности из-за ограничительных мер не позволяют в полном объеме и качественно освоить выпускникам программу. Но они верят, что в это непростое время учитель их услышит, поддержит, научит.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, анализируя итоги ГИА, сказал: «Прошлый год был тяжелым для учеников, родителей и учителей, но единый государственный экзамен был проведен, новых вспышек заболеваемости после экзаменов не зарегистрировано… В этом году ситуация тоже непростая и опыт прошлого года нам пригодится» (http://www.coko.tomsk.ru/index.php/news/view/12087).

Указом президента России Владимира Путина поставлена задача обеспечить вхождение России к 2024 году в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию этого года, а возможно и последующих лет, задача должна быть выполнена. Поэтому программа по проведению оценки качества образования в российских регионах по модели международного исследования PISA, проведение ЕГЭ, всероссийских проверочных работ (ВПР) и других оценочных процедур должны выявить реальную картину качества образования в нашем образовании и наметить пути для ее совершенствования и выполнения поставленной задачи. А результат, полученный в ходе ГИА, позволит определить правильный вектор направления движения по повышению качества образования.

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного

использования.

Администрация сайта не

проверяет возможные ошибки,

которые могут встретиться в тестах.

Тест для отработки знаний, необходимых при решении заданий № 4, № 6, № 8 и № 15 ЕГЭ по русскому языку

Список вопросов теста

Вопрос 1

Введите ответ в поле ввода

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

мЕстностей

молЯщий

аэропОрты

досУг

квАртал

Вопрос 2

Введите ответ в поле ввода

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

отбылА

ненадОлго

бАнты

щЁлкать

клалА

Вопрос 3

Введите ответ в поле ввода

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Лома(1)ой линией тянутся вдоль берега вое(2)ые склады, внутре(3)ий рейд охраняется от декабрьских и январских штормов железобето(4)ым молом.

Вопрос 4

Введите ответ в поле ввода

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Утомлё(1)ый путешестве(2)ик сосредоточе(3)о осматривал окрестности, отряхивая пыль с рва(4)ых башмаков.

Вопрос 5

Введите ответ в поле ввода

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

повторИт

приручЁнный

начАвший

зАсветло

исчерпАть

Вопрос 6

Введите ответ в поле ввода

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

гналАсь

щемИт

слИвовый

звОним

низведЁн

Вопрос 7

Введите ответ в поле ввода

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Основное действие картины разворачивается на втором плане: в светлой комнате заплака(1)ая дама с ребёнком на руках с мольбой смотрит на приглашё(2)ого доктора в посеребрё(3)ом пенсне.

Вопрос 8

Введите ответ в поле ввода

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Найдя подходящую скалу, из которой можно было вырубить цельный монолит нужного размера, египтяне обтёсывали камень с трёхсторон — так, что его оставалось отделить от скалы только снизу.

Вопрос 9

Введите ответ в поле ввода

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

В пейзажных работах Сальвадора Дали использова(1)ы различные приёмы, что заметно в ряде тонко написа(2)ых акварелей, сдела(3)ых одной краской — сепией.

Вопрос 10

Введите ответ в поле ввода

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

исчЕрпать

поделЁнный

знАчимость

прИбыв

договорЁнность

Вопрос 11

Введите ответ в поле ввода

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

И.К. Айвазовский обладал исключительно разносторо(1)им дарованием, в котором были счастливо сопряже(2)ы качества, соверше(3)о необходимые для художника-мариниста.

Вопрос 12

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.

В тексте ведущее внимание уделяется проблеме взаимопонимания родителей и детей.

Вопрос 13

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Вопрос 14

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Мировое человечество вошло в третье тысячелетие с громадными знаниями и колоссальным потенциалом их использования.

Вопрос 15

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Вопрос 16

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка.

Аркадий делал впечатление интеллигентного человека, имеющего жизненный опыт.

Вопрос 17

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Вопрос 18

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Поднявшись на вершину горы, альпинисты остановились: глубокая бездна открылась перед ними.

Вопрос 19