в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 564 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Выберите положения, подтверждающие, что популяция является «единицей эволюции».

1) мутационный процесс начинается в популяции

2) свободное скрещивание возможно только в неизолированных популяциях

3) разные популяции обладают разными генофондами

4) вид не может быть единицей эволюции, так как его ареал, как правило, разорван на составные части

5) различия между видами такие же, как различия между изолированными популяциями одного вида

6) изолированная от других популяция не подвержена действию естественного отбора

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся видов, длительное время населяющих общую территорию. 2. Основными характеристиками популяции являются численность, плотность, возрастная, половая, пространственная структура. 3. Популяция является структурной единицей биосферы. 4. Популяция — это элементарная единица эволюции. 5. Личинки разных насекомых, живущие в пресном водоёме, представляют собой популяцию.

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 1.

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены. Исправьте ошибки.

1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся особей разных видов, длительное время населяющих общую территорию. 2. Основными характеристиками популяции являются численность, плотность, возрастная, половая и пространственная структуры. 3. Популяция является структурной единицей живой природы. 4. Совокупность всех генов популяции называется её генофондом. 5. Численность популяции всегда стабильна. 6. Популяции одного вида генетически неоднородны, т. е. обладают различными генофондами.

Установите соответствие между примерами и возможными способами видообразования, которые иллюстрируются данными примерами.

ПРИМЕРЫ

А) ранне- и позднецветущие популяции погремка на одном лугу

Б) подвиды тигров — амурский и бенгальский

В) популяции форели в озере Севан, различающиеся сроками нереста

Г) возникшие в результате пищевой специализации виды синиц

Д) популяции обыкновенной белки в Центральной России и на Кавказе

СПОСОБЫ

ВИДООБРАЗОВАНИЯ

1) географическое

2) экологическое

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д |

Установите соответствие между событием и процессом, в соответствии с законом Харди-Вайнберга.

СОБЫТИЕ

А) мутационный процесс отсутствует

Б) отсутствуют миграции и эмиграция

В) число доминантных аллелей намного превышает число рецессивных аллелей

Г) высокая гомозиготность популяций

Д) отсутствует давление естественного отбора

Е) идёт обмен генами с другими популяциями

ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ

1) популяция эволюционирует

2) популяция считается «идеальной»

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Генофонд популяции — это совокупность всех состав ляющих популяцию

Элементарной единицей эволюции считают

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 4.

Определите последовательность географического видообразования.

1) формирование популяции с новым генофондом

2) появление географической преграды между популяциями

3) естественный отбор особей с приспособительными к данным условиям признаками

4) появление особей с новыми признаками в изолированной популяции

Раздел: Основы эволюционного учения

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 2.

Установите соответствие между примером и способом видообразования, который этот пример иллюстрирует.

ПРИМЕР

А) обитание двух популяций обыкновенного окуня в прибрежной зоне и на большой глубине озера

Б) обитание разных популяций чёрного

дрозда в глухих лесах и вблизи жилья человека

В) распад ареала ландыша майского на изолированные участки в связи с оледенением

Г) образование разных видов синиц на основе пищевой специализации

Д) формирование лиственницы даурской в результате расширения ареала лиственницы сибирской на восток

1) географическое

2) экологическое

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 2.

Закон Харди – Вайнберга описывает

1) эволюционирующую популяцию

2) идеальную популяцию

3) малочисленную популяцию

4) популяцию неограниченной численности

Почему даже длительное воздействие стабилизирующего отбора не приводит к полному фенотипическому единообразию в популяции?

Источник: ЕГЭ- 2017

Установите соответствие между характеристиками и способами видообразования: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А. разделение ареала исходного вида

непреодолимыми преградами

Б. различные пищевые специализации

в популяциях исходного вида

В. освоение популяциями новых территорий

Г. стабильность и неразрывность исходного

ареала

Д. различные сроки размножения в

популяциях исходного вида

СПОСОБ

1. экологический

2. географическое

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д |

Установите соответствие между указанными условиями и их влиянием на выполнимость закона Харди–Вайнберга: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

УСЛОВИЯ

А) популяция полностью изолирована от других популяций данного вида

Б) половой отбор по исследуемым генам

В) мутирование исследуемых генов

Г) размер популяции очень большой

Д) исследуемые гены влияют на выживаемость особей

ВЛИЯНИЕ

1) соблюдение закона Харди–Вайнберга

2) нарушение закона Харди–Вайнберга

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Пространственная структура вида в природе представлена

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Основным критерием возникновения нового вида является

1) появление внешних различий у особей популяции

2) экологическая изоляция популяций

3) географическая изоляция популяций

4) возникновение репродуктивной изоляции между популяциями

Установите соответствие между эволюционными процессами и уровнями, на которых эти процессы начинаются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

А) формируются новые виды

Б) возникновение насекомых

В) изменяет генофонд популяции

Г) прогресс достигается путём идиоадаптаций особей популяции

Д) прогресс достигается путём ароморфозов или дегенерации

Е) развитие плавательных перепонок у уток

1) микроэволюционный

2) макроэволюционный

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между процессами и уровнями организации жизни, на которых эти процессы происходят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕСС

А) формируются новые виды

Б) формируются классы, отряды

В) изменяется генофонд популяции

Г) адаптивные признаки развиваются и распространяются в популяции

Д) прогресс достигается путём ароморфозов

или дегенерации

УРОВЕНЬ

1) микроэволюционный

2) макроэволюционный

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Популяцию считают элементарной единицей эволюции, так как

1) она обладает целостным генофондом, способным изменяться

2) особи популяций имеют сходный обмен веществ

3) особи популяции отличаются размерами

4) она не способна изменяться во времени

Приспособленность вида к жизни в разных условиях в пределах своего ареала обеспечивает его существование в форме

Укажите процессы, относящиеся к микроэволюции.

1) возникновение мутаций и рекомбинаций

2) ароморфоз

3) обмен генами между популяциями

4) биологический регресс

5) идиоадаптация

6) колебания численности популяций

Всего: 564 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

МБОУ «Карагайская СОШ № 2»

с. Карагай, Пермский край

Решение задач

по теме «Генетика популяций.

Закон Харди – Вайнберга»

ЕГЭ. Биология, 11 класс.

Решение задач линии 28.

Подготовила:

Трефилова Раиса Поликарповна,

учитель биологии

МБОУ «Карагайская СОШ № 2»

Карагай – 2017

Цель: Дать рекомендации учащимся по выполнению задания линии 28 при подготовке к ЕГЭ.

Задачи:

1. Информировать учащихся 11 класса о требованиях к выполнению заданий линии 28 по биологии.

2. Познакомить с кодификатором, спецификацией и образцами заданий.

3. Мотивировать учащихся к успешной подготовке к ЕГЭ.

Теоретическое обоснование темы

Начальные этапы эволюционных процессов протекают в популяциях на основе закономерностей наследования. Изучение генетической структуры популяции связано с выяснением генотипического состава. В подобных задачах определяется частоты генотипов и аллелей, которые выражаются в % или в долях от единицы. Данная закономерность была выявлена независимо друг от друга двумя исследователями: математиком Г.Харди и врачом В.Вайнбергом.

Формулировка закона:

«Относительные частоты генов в популяции не изменяются из поколения в поколение во времени при следующих условиях:

- Популяция должна быть велика;

- Отсутствует давление отбора на данные признаки;

- Отсутствуют мутации этих генов;

- В популяции особи свободно скрещиваются;

- Нет миграции из соседних популяций».

Предположим некую популяцию с одинаковым соотношением генотипов АА и аа. Частоту генов А (A большое-доминантный признак ) обозначим р, а гена а (а малое – рецессивный признак) – q.

На основании скрещивания составляем решётку Пеннета.

|

♂ ♀ |

р(А) |

q(а) |

|

р(А) |

p² (AA) |

pq (Aa) |

|

q(а) |

pq (Aa) |

q² (aa) |

p² (AA) + 2 pq (Aa) + q² (aa) = 1

p + q = 1 (при извлечении квадратного корня)

Сумма частот генов в популяции p + q = 1, следовательно, уравнение можно рассмотреть как: p² + 2 pq + q² = 1

Закон Харди-Вайнберга может быть сформулирован следующим образом:

«В идеальной популяции соотношение частот аллелей генов и генотипов из поколения в поколение является величиной постоянной и соответствует уравнению: p2 +2pq + q2 = 1

где p2 — доля гомозигот по доминантной аллели; p — частота этой аллели; q2 — доля гомозигот по альтернативной аллели; q — частота соответствующей аллели; 2pq — доля гетерозигот.

Закон Харди-Вайнберга при медико-генетических исследованиях, а также при определении частоты генов, генотипов и фенотипов в популяциях в природе, популяций в животноводстве и селекции. В этом его практическое значение.

Рассмотрим решение нескольких вариантов задач по данной теме.

Задача 1. В популяции человека количество индивидуумов с карим цветом глаз составляет 51%, а с голубым – 49%. Определите процент доминантных гомозигот в данной популяции.

Поскольку известно, что карий цвет глаз доминирует над голубым, обозначим аллель, отвечающую за проявление признака кареглазости А, а аллельный ему ген, ответственный за проявление голубых глаз, соответственно, а. Тогда кареглазыми в исследуемой популяции будут люди как с генотипом АА (доминантные гомозиготы, долю которых и надо найти по условию задачи), так и — Аа гетерозиготы), а голубоглазыми – только аа (рецессивные гомозиготы).

По условию задачи нам известно, что количество людей с генотипами АА и Аа составляет 51%, а количество людей с генотипом аа — 49%. Как можно вычислить процент кареглазых людей только с генотипом АА?

Для этого вычислим частоты встречаемости каждого из аллельных генов А и а в данной популяции людей. Обозначив частоту встречаемости аллели А в данной популяции буквой q, имеем частоту встречаемости аллельного ему гена а = 1 – q. (Можно было бы обозначить частоту встречаемости аллельного гена а отдельной буквой, как в тексте выше – это кому как удобнее). Тогда сама формула Харди-Вайнберга для расчета частот генотипов при моногибридном скрещивании при полном доминировании одного аллельного гена над другим будет выглядеть вот так:

q2 AA+ 2q(1 – q)Aa + (1 – q)2aa = 1.

(1 – q)2 = 0,49 – это частота встречаемости людей с голубыми глазами.

Находим значение q: 1 – q = корень квадратный из 0,49 = 0,7; q = 1 – 0,7 = 0,3, тогда q ² = 0,09.

Это значит, что частота кареглазых гомозиготных особей АА в данной популяции будет составлять 0,09 или доля их будет равна 9%.

Ответ: частота кареглазых гомозиготных особей АА равна 9 %.

Задача 2. В популяции озёрной лягушки появилось потомство – 420 лягушат с тёмными пятнами (доминантный признак) и 80 лягушат со светлыми пятнами. Определите частоту встречаемости рецессивного гена и число гетерозигот среди лягушек с тёмными пятнами.

Записываем условие задачи. Тёмный цвет пятен обозначаем А, светлый цвет пятен – а. Необходимо определить генотипы родительских форм.

Признак, фенотип Ген, генотип

Тёмные пятна А

Светлые пятна а

F: 420 лягушат с темн. Пятнами А_

80 лягушат со светл. пятнами аа

Р — ?

Решение задачи

1. Каково количество особей в популяции?

420 + 80 = 500

2. Определяем частоту встречаемости лягушат со светлыми пятнами — q²

q²= 80: 500 = 0, 16 (частота встречаемости аллели равна отношению числа данной аллели к общему числу аллелей в популяции)

3. Определяем частоту встречаемости рецессивного гена «светлое пятно» «а малое», который мы обозначили q:

q = √ q² = √0,16 = 0,4

4. Определяем частоту встречаемости гена «тёмные пятна»(т.е. ), исходя из уравнения р + q = 1, значит, р = 1 – q, следовательно, р = 1 – 0,4 = 0,6

5. Определяем количество гетерозигот Аа :

2рq = 2х0,4 х 0,6 = 0, 48 или 48 %

Объяснение решения задачи: для решения задачи используется закон Харди-Вайнберга.

Ответ:

1) Число особей в популяции – 500.

2) Частота встречаемости рецессивного гена а «светлое пятно» — 0,4.

3) Количество гетерозигот (Аа) носителей гена «светлые пятна» — 0, 48 или 48%.

Задача 3. Популяция состоит из 49 % особей с генотипом АА и 9 % с генотипом аа. Находится ли эта популяция в равновесии?

Признак, фенотип Ген, генотип

р = 49 % или 0,49 АА

q = 9 % или 0, 09 аа

Равновесие — ?

Решение.

1. Если популяция находится в равновесии, то для неё справедливо уравнение Харди – Вайнберга:

p² + 2 pq + q² = 1

2. Для данной популяции частота генотипа АА: p² = 0,49,

частота аллеля А: √0,49 = 0, 7 ; р = 0,7

3. Определяем частоту генотипа аа: q² = 0,09, тогда

частота аллеля а: q =√0,09 = 0,3.

4. Определяем частоту генотипа гетерозиготы Аа: 2 pq = 2 х 0,7 х 0,3 = 0,42

5. Определяем, находится ли популяция в равновесии: если

p² + 2 pq + q² = 1, то 0,49 + 0,42 + 0,09 = 1, следовательно, популяция находится в равновесии.

Ответ:

По уравнению Харди-Вайнберга сумма равна 1, популяция находится в равновесии.

Задачи для самостоятельного решения

1. В Европе на 10 000 человек с нормальным содержанием меланина встречается 1 альбинос. Ген альбинизма наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Рассчитать частоту встречаемости носителей гена альбинизма. Носителем называют организм, гетерозиготный по гену, который может вызвать в гомозиготном состоянии нарушение метаболизма.

Ответ: частота встречаемости гетерозигот 2 pq = 0,0198 или почти 2%

2. Предрасположенность к сахарному диабету наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Частота встречаемости рецессивного гена предрасположенности к болезни в США приблизительно 22, 5 %. Какова частота встречаемости в США гетерозиготных носителей гена предрасположенности к сахарному диабету.

Ответ: частота встречаемости в США гетерозиготных носителей гена предрасположенности к сахарному диабету равна 0,4982.

3. У человека ген «резус положительный» доминантен по отношению к гену «резус отрицательный». В обследованной по этому показателю популяции 1982 человека были «резус положительными», а 368 – «резус отрицательными». Какова генетическая структура этой популяции?

Ответ: р = 0,5

4. У гречихи ярко-красная окраска растений неполно доминирует над зелёной. Гетерозиготы по данным генам имеют розовую окраску. В панмиктической популяции, состоящей из 840 растений, содержалось 42 красных растения. Какова частота встречаемости гомозиготных растений?

Ответ: частота встречаемости гомозиготных растений = 0,657.

5. Одна из форм глюкозурии наследуется как аутосомно-рецессивный признак и встречается с частотой 7:1000000. Определить частоту встречаемости гетерозигот в популяции.

Ответ: частота встречаемости гетерозиготных особей 2pq в популяции людей = 0,0052775.

Источники информации:

1. Гончаров О.В. Генетика.Задачи. – Саратов: Лицей, 2008.

2. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровень ЕГЭ: учебно-методическое пособие/А.А.Кириленко. – Ростов-на-Дону: Легион, 2009.

3. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. Подготовка к ЕГЭ-2013: учебно-методическое пособие/А.А.Кириленко, С.И.Колесников. – Ростов-на-Дону: Легион, 2012.

4. http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/obschaja-biologija/zakon-hardi-vainberga-v-reshenii-genetic.html

Популяцией называется совокупность особей одного вида, занимающих определенную территорию и обменивающихся генетическим материалом. Ввиду того, что живые организмы, входящие в одну популяцию, свободно скрещиваются между собой, можно охарактеризовать совокупность генов, свойственную всей популяции в целом и называемую генофондом популяции. В каждом поколении отдельные особи вносят больший или меньший вклад в общий генофонд в зависимости от их приспособительной ценности. Неоднородность организмов, входящих в популяцию, создает условия для действия естественного отбора, поэтому популяция считается наименьшей эволюционной единицей, с которой начинаются эволюционные преобразования вида. Популяция, таким образом, представляет собой надорганизменную форму организации жизни.

Популяция, однако, не является полностью изолированной группой. Иногда происходит скрещивание между особями различных популяций, хотя это бывает гораздо реже, чем между организмами одной популяции. Если же какая-либо популяция окажется полностью, географически или экологически, изолированной от других, она может дать начало новому подвиду, а впоследствии и виду.

Продолжительность жизни любой отдельной особи в сопоставлении с временным масштабом эволюции настолько мала, что ее индивидуальный генотип не может иметь какого-либо значения в эволюционном процессе. Поэтому реальные эволюционные сдвиги могут происходить только в популяциях, которые существуют в течение значительно большего времени. Популяция характеризуется относительной генетической обособленностью от других популяций того же вида и обладает общим генофондом, обеспечивающим генотипическое сходство входящих в нее особей. Но у отдельных особей популяции иногда возникают наследственные изменения, которые в результате свободного скрещивания распространяются в популяции. В результате этого внутри популяции появляется генетическая неоднородность особей, которая создает условия для естественного отбора. Следовательно, популяция представляет собой элементарную биологическую единицу, где возникают эволюционные процессы.

Популяция является частью вида, то есть все особи, ее составляющие, принадлежат к одному виду. Но популяция значительно более однородна по генотипическому составу, так как между ее особями постоянно происходит обмен генами, что нетипично для представителей всего вида в целом. Кроме того, генетическая обособленность популяции является относительной. При нарушении изоляции между различными популяциями становится возможным скрещивание, то есть взаимный обмен генами. В результате через некоторое время популяции смешаются. Вид же представляет собой генетически замкнутую систему. Это означает, что представители одного вида не могут скрещиваться с представителями других видов, а следовательно, мутация, возникшая внутри одного вида, никогда не выйдет за его пределы.

Промежуточной формой между популяцией и видом является подвид, который представляет собой группу популяций, заметно отличающуюся от других групп того же вида по генотипу и фенотипу. Иногда в подвид входит только одна популяция, что характерно для организмов, обитающих на изолированных островах.

Разные популяции одного вида отличаются по частоте генов. Каковы же причины, препятствующие смешиванию популяций?

Основными причинами, обусловливающими различную частоту определенных генов (вернее, аллелей) среди популяций одного вида являются независимое появление в них мутаций различного типа и генетический дрейф. Последний может возникнуть при отделении новой популяции от родительской из-за того, что процент определенных аллелей среди отделившихся особей будет иным, чем в исходной популяции. Например, некий аллель встречается в популяции в 1% случаев. Допустим, что 10 животных из этой популяции были занесены на изолированный остров и там образовали новую популяцию. Если среди этих десяти одно было носителем данного аллеля, то его частота в новой популяции будет составлять уже 10%. Если же не было ни одного, то в образовавшейся популяции этот аллель будет отсутствовать.

Второй причиной генетического дрейфа являются волны (флуктуации) численности популяций. Флуктуации могут быть сезонными (например, повышение численности в период размножения и постепенное ее снижение до начала следующего периода) или годичными (увеличение численности в годы с благоприятными условиями жизни и ее снижение при неблагоприятных климатических или других условиях).

После очередного спада численности популяции оставшаяся часть особей может отличаться по генетическому составу от прежней, многочисленной, популяции, так как часть мутаций по чисто случайным причинам может полностью исчезнуть из популяции вместе с гибелью их носителей, а другая часть может так же чисто случайно возрасти. Поскольку такие изменения носят случайный характер, их результат в других популяциях будет совершенно иным.

Главной причиной, препятствующей смешиванию популяций, является их пространственная или экологическая изоляция. Наиболее распространенной и изученной является географическая (пространственная) изоляция, когда между популяциями возникают преграды в виде гор, водных пространств и т. д. Кроме географической возможна экологическая изоляция, когда популяции занимают различные экологические ниши (местообитание в пределах одного водоема или леса, сроки размножения и т. д.). В этом случае скрещивание также становится невозможным, что приводит к образованию новых видов.

Генетической структурой популяции называют соотношение в ней различных генотипов и аллельных генов. Математик Д. Харди и врач В. Вайнберг сформулировали закон, согласно которому относительные частоты генов (гомо- и гетерозигот) в популяции при свободном скрещивании не изменяются из поколения в поколение. Этот закон справедлив только для так называемой «идеальной» популяции: такая популяция должна быть достаточна велика, в ней не должно быть отбора, мутаций, миграции особей. Была выведена формула, которая позволяет по фенотипам определять соотношение генотипов и аллельных генов в такой популяции: р2АА + 2pqAa + q2аа = 1, где р — частота встречаемости доминантного аллеля A; q — частота встречаемости рецессивного аллеля а.

Для эволюции важным является как раз нарушение равновесия генов; идеальной популяции в природе не существует.

Связь генетических процессов с начальными этапами эволюции впервые установил замечательный русский ученый С.С. Четвериков (1926). Он считал, что в основе эволюционных процессов лежат насыщенность природных популяций рецессивными мутациями и колебания частот генов в популяции в зависимости от факторов внешней среды. Накопление в пределах популяции рецессивных мутаций, которые не проявляются фенотипически, создает резерв наследственной изменчивости (И. И. Шмальгаузен). При возрастании концентрации мутаций возрастает и вероятность скрещивания особей, несущих аллельные рецессивные гены, в результате чего мутации проявляются фенотипически и попадают под контроль естественного отбора. Таким образом, изменения в популяциях происходят в соответствии с направлением естественного отбора.

Вид

Видом называют совокупность особей, которых объединяет сходство морфологических, физиологических и биохимических

особенностей, общее происхождение, способные скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство, занимающие определенный ареал.

Напомню, что название всех живых существ состоит из двух слов, так как во всем мире принята биноминальная номенклатура,

созданная Карлом Линнеем.

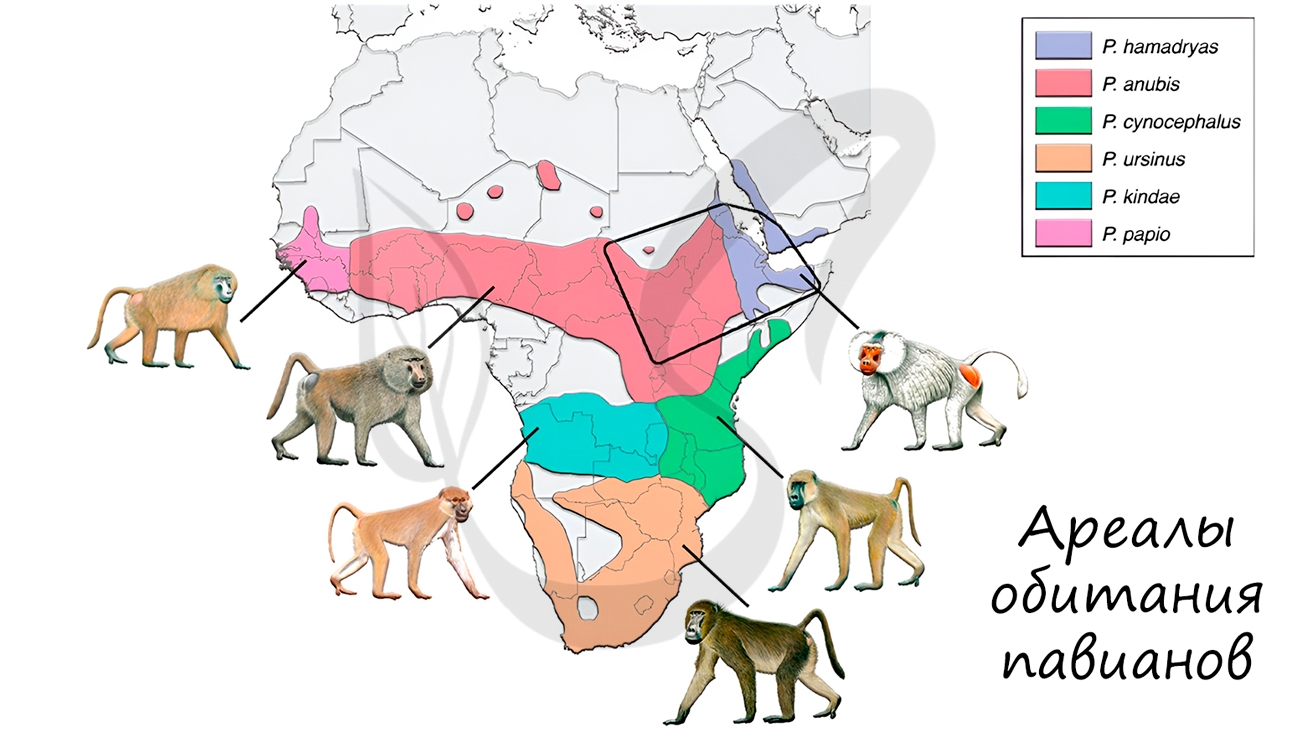

Каждый вид занимает определенную территорию — ареал. Часто он выглядит как единая территория, однако встречаются и

прерывистые ареалы.

Критерии вида

Особи объединяются в один вид на основании сходства по ряду критериев, однако замечу, что ни один из этих критериев не

является абсолютным. Только в совокупности данные критерии позволяют объективно сделать вывод о том, к какому виду относится

организм.

- Морфологический (греч. morphos — форма)

- Физиологический (греч. φύσις — природа)

- Биохимический

- Генетический (греч. γενητως — порождающий)

- Экологический (греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом)

- Этологический (греч. ethos – образ жизни)

- Географический

Этот критерий определяет сходство внутреннего и внешнего строения. Однако в природе существуют виды-двойники, которые сходны

морфологически, но репродуктивно изолированы. Также особи одного вида могут сильно отличаться морфологически, к примеру,

половой диморфизм — отличия в строении мужских и женских особей.

Данный критерий свидетельствует о сходстве процессов жизнедеятельности среди особей одного вида. К такому критерию

можно отнести, к примеру, продолжительность беременности, периоды миграции и спячки у особей.

Белки и нуклеиновые кислоты у особей одного вида являются видоспецифичными. Это связано с уникальной последовательностью

генов в ДНК.

Особи одного вида сходны по строению и числу хромосом. Этот критерий также не абсолютный, у разных видов число хромосом может быть одинаково: в клетках гориллы, картошки и ужовника по 48 хромосом. Однако различия здесь очевидны

Каждый вид занимает в природе определенную экологическую нишу — образ жизни, который ведет данный вид в экосистеме.

Понятие «экологическая ниша» — весьма широкое, и включает не только пространственное местообитание вида, но и его место

в пищевых цепях, роль вида в межвидовых взаимодействиях и создании органического вещества.

Этот критерий акцентирует внимание на сходстве в поведении животных одного вида. Однако нельзя забывать, что разные

виды могут проявлять схожее поведение.

Распространение вида на определенном ареале (территории).

Популяция (лат. populatio — население)

Популяция — совокупность особей одного вида, свободно скрещивающихся между собой, занимающих определенный ареал обитания и

частично изолированных от других популяций. Популяцию можно назвать основной единицей существования, воспроизведения и

эволюции вида.

Именно на уровне популяции происходят элементарные эволюционные процессы, которыми так активно занимался советский

генетик-эволюционист С.С. Четвериков. Он выдвинул предположение о накоплении мутаций в пределах популяции и подчеркнул особое значение естественного отбора, изоляции в появлении новых видов.

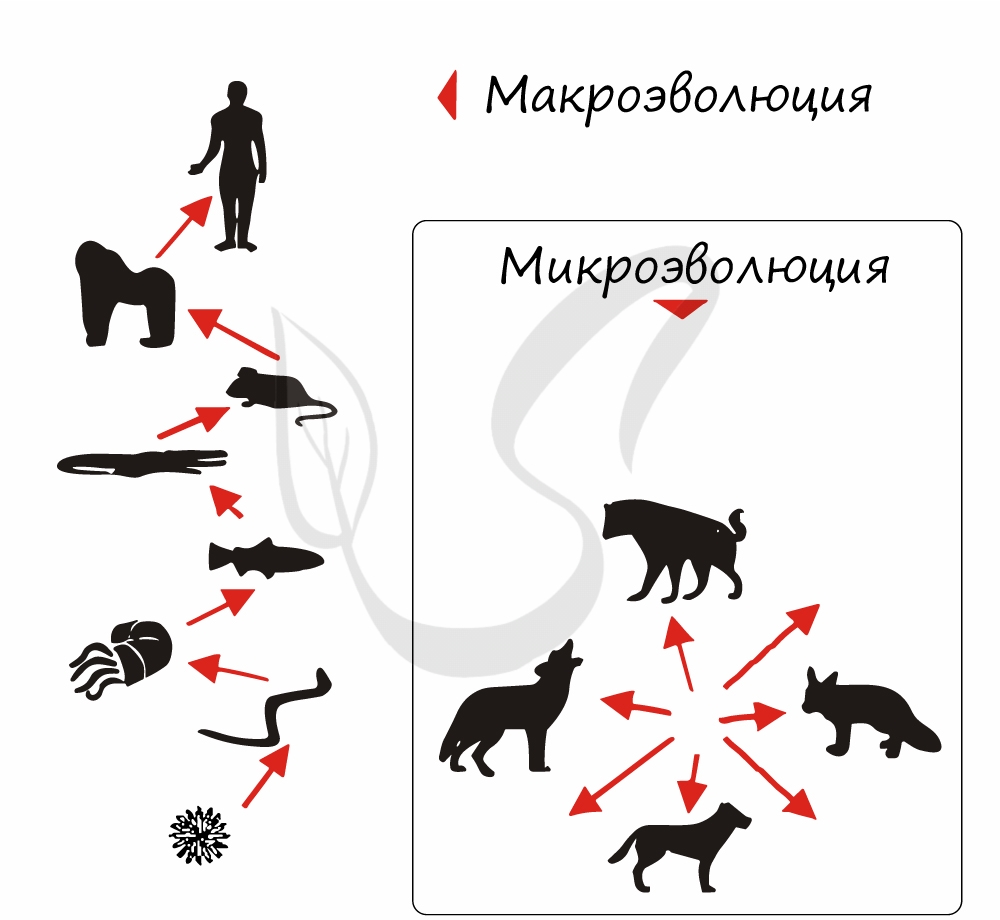

Эволюционный процесс следует рассматривать на двух различных уровнях: внутривидовом и надвидовом, в соответствии с которыми

различают:

- Микроэволюцию — образования новых видов

- Макроэволюцию — образование новых надвидовых таксонов: род, семейство, отряд, класс, тип

Популяция — элементарная единица эволюции

Необходимо понимать важнейший момент: генотип — совокупность всех генов одного организма — не может играть определяющего

значения в эволюции, так как временные масштабы эволюции и жизни отдельно взятой особи не сопоставимы. Эволюционные изменения могут возникать только в популяциях, которые существуют достаточно долгое время, то есть эволюционные изменения происходят на уровне генофонда популяции, а не генотипа отдельной особи.

Вся совокупность генов у особей, составляющих популяцию, называется генофонд и представляет собой механизм обмена и

передачи генетического материала. У отдельных особей возникают мутации, которые накапливаются в генофонде, и могут

привести к появлению новых признаков (возможно полезных, а возможно и не очень).

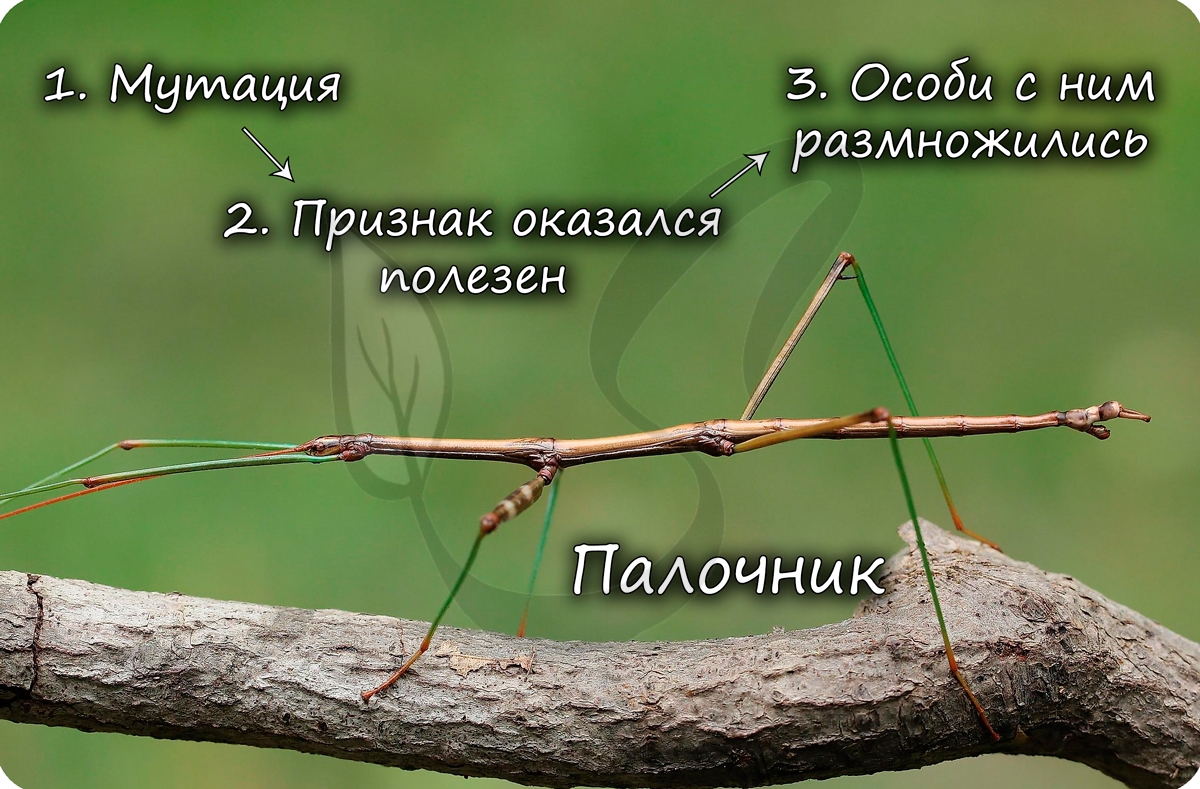

Известным примером является необычный организм — палочник, форма тела которого с трудом позволяет его отличить от веток

дерева. Эта форма тела возникла так:

- Когда-то произошла мутация, обеспечившая новый признак — форму тела, которая позволила слиться с внешней средой

- Особи с такой мутацией и формой тела чаще выживали в ходе борьбы за существование

- В результате естественного отбора признак закрепился в ряду поколений, так как особи с ним оставались несъеденными и размножались

Теперь вы поняли, что мутации и есть эволюционный материал. Они накапливаются в популяции, а естественный отбор — главный

направляющий фактор эволюции: он «отбирает» тех особей, чей признак полезен, помогает им выживать и размножаться. Помните,

что в природе выживает не сильнейший, а — приспособленейший!)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

МБОУ «Карагайская СОШ № 2»

с. Карагай, Пермский край

Решение задач

по теме «Генетика популяций.

Закон Харди – Вайнберга»

ЕГЭ. Биология, 11 класс.

Решение задач линии 28.

Подготовила:

Трефилова Раиса Поликарповна,

учитель биологии

МБОУ «Карагайская СОШ № 2»

Карагай – 2018

Цель: Дать рекомендации учащимся по выполнению задания линии 28 при подготовке к ЕГЭ.

Задачи:

1. Информировать учащихся 11 класса о требованиях к выполнению заданий линии 28 по биологии.

2. Познакомить с кодификатором, спецификацией и образцами заданий.

3. Мотивировать учащихся к успешной подготовке к ЕГЭ.

Теоретическое обоснование темы

Начальные этапы эволюционных процессов протекают в популяциях на основе закономерностей наследования. Изучение генетической структуры популяции связано с выяснением генотипического состава. В подобных задачах определяется частоты генотипов и аллелей, которые выражаются в % или в долях от единицы. Данная закономерность была выявлена независимо друг от друга двумя исследователями: математиком Г.Харди и врачом В.Вайнбергом.

Формулировка закона:

«Относительные частоты генов в популяции не изменяются из поколения в поколение во времени при следующих условиях:

- Популяция должна быть велика;

- Отсутствует давление отбора на данные признаки;

- Отсутствуют мутации этих генов;

- В популяции особи свободно скрещиваются;

- Нет миграции из соседних популяций».

Предположим некую популяцию с одинаковым соотношением генотипов АА и аа. Частоту генов А (A большое-доминантный признак ) обозначим р, а гена а (а малое – рецессивный признак) – q.

На основании скрещивания составляем решётку Пеннета.

|

♀ |

р(А) |

q(а) |

|

р(А) |

p² (AA) |

pq (Aa) |

|

q(а) |

pq (Aa) |

q² (aa) |

p² (AA) + 2 pq (Aa) + q² (aa) = 1

p + q = 1 (при извлечении квадратного корня)

Сумма частот генов в популяции p + q = 1, следовательно, уравнение можно рассмотреть как: p² + 2 pq + q² = 1

Закон Харди-Вайнберга может быть сформулирован следующим образом:

«В идеальной популяции соотношение частот аллелей генов и генотипов из поколения в поколение является величиной постоянной и соответствует уравнению: p2 +2pq + q2 = 1

где p2 — доля гомозигот по доминантной аллели; p — частота этой аллели; q2 — доля гомозигот по альтернативной аллели; q — частота соответствующей аллели; 2pq — доля гетерозигот.

Закон Харди-Вайнберга при медико-генетических исследованиях, а также при определении частоты генов, генотипов и фенотипов в популяциях в природе, популяций в животноводстве и селекции. В этом его практическое значение.

Рассмотрим решение нескольких вариантов задач по данной теме.

Задача 1. В популяции человека количество индивидуумов с карим цветом глаз составляет 51%, а с голубым – 49%. Определите процент доминантных гомозигот в данной популяции.

Поскольку известно, что карий цвет глаз доминирует над голубым, обозначим аллель, отвечающую за проявление признака кареглазости А, а аллельный ему ген, ответственный за проявление голубых глаз, соответственно, а. Тогда кареглазыми в исследуемой популяции будут люди как с генотипом АА (доминантные гомозиготы, долю которых и надо найти по условию задачи), так и — Аа гетерозиготы), а голубоглазыми – только аа (рецессивные гомозиготы).

По условию задачи нам известно, что количество людей с генотипами АА и Аа составляет 51%, а количество людей с генотипом аа — 49%. Как можно вычислить процент кареглазых людей только с генотипом АА?

Для этого вычислим частоты встречаемости каждого из аллельных генов А и а в данной популяции людей. Обозначив частоту встречаемости аллели А в данной популяции буквой q, имеем частоту встречаемости аллельного ему гена а = 1 – q. (Можно было бы обозначить частоту встречаемости аллельного гена а отдельной буквой, как в тексте выше – это кому как удобнее). Тогда сама формула Харди-Вайнберга для расчета частот генотипов при моногибридном скрещивании при полном доминировании одного аллельного гена над другим будет выглядеть вот так:

q2 AA+ 2q(1 – q)Aa + (1 – q)2aa = 1.

(1 – q)2 = 0,49 – это частота встречаемости людей с голубыми глазами.

Находим значение q: 1 – q = корень квадратный из 0,49 = 0,7; q = 1 – 0,7 = 0,3, тогда q ² = 0,09.

Это значит, что частота кареглазых гомозиготных особей АА в данной популяции будет составлять 0,09 или доля их будет равна 9%.

Ответ: частота кареглазых гомозиготных особей АА равна 9 %.

Задача 2. В популяции озёрной лягушки появилось потомство – 420 лягушат с тёмными пятнами (доминантный признак) и 80 лягушат со светлыми пятнами. Определите частоту встречаемости рецессивного гена и число гетерозигот среди лягушек с тёмными пятнами.

Записываем условие задачи. Тёмный цвет пятен обозначаем А, светлый цвет пятен – а. Необходимо определить генотипы родительских форм.

Признак, фенотип Ген, генотип

Тёмные пятна А

Светлые пятна а

F: 420 лягушат с темн. Пятнами А_

80 лягушат со светл. пятнами аа

Р — ?

Решение задачи

1. Каково количество особей в популяции?

420 + 80 = 500

2. Определяем частоту встречаемости лягушат со светлыми пятнами — q²

q²= 80: 500 = 0, 16 (частота встречаемости аллели равна отношению числа данной аллели к общему числу аллелей в популяции)

3. Определяем частоту встречаемости рецессивного гена «светлое пятно» «а малое», который мы обозначили q:

4. Определяем частоту встречаемости гена «тёмные пятна»(т.е. ), исходя из уравнения р + q = 1, значит, р = 1 – q, следовательно, р = 1 – 0,4 = 0,6

5. Определяем количество гетерозигот Аа :

2рq = 2х0,4 х 0,6 = 0, 48 или 48 %

Объяснение решения задачи: для решения задачи используется закон Харди-Вайнберга.

Ответ:

1) Число особей в популяции – 500.

2) Частота встречаемости рецессивного гена а «светлое пятно» — 0,4.

3) Количество гетерозигот (Аа) носителей гена «светлые пятна» — 0, 48 или 48%.

Задача 3. Популяция состоит из 49 % особей с генотипом АА и 9 % с генотипом аа. Находится ли эта популяция в равновесии?

Признак, фенотип Ген, генотип

р = 49 % или 0,49 АА

q = 9 % или 0, 09 аа

Равновесие — ?

Решение.

1. Если популяция находится в равновесии, то для неё справедливо уравнение Харди – Вайнберга:

p² + 2 pq + q² = 1

2. Для данной популяции частота генотипа АА: p² = 0,49,

частота аллеля А: √0,49 = 0, 7 ; р = 0,7

3. Определяем частоту генотипа аа: q² = 0,09, тогда

частота аллеля а: q =√0,09 = 0,3.

4. Определяем частоту генотипа гетерозиготы Аа: 2 pq = 2 х 0,7 х 0,3 = 0,42

5. Определяем, находится ли популяция в равновесии: если

p² + 2 pq + q² = 1, то 0,49 + 0,42 + 0,09 = 1, следовательно, популяция находится в равновесии.

Ответ:

По уравнению Харди-Вайнберга сумма равна 1, популяция находится в равновесии.

Задачи для самостоятельного решения

1. В Европе на 10 000 человек с нормальным содержанием меланина встречается 1 альбинос. Ген альбинизма наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Рассчитать частоту встречаемости носителей гена альбинизма. Носителем называют организм, гетерозиготный по гену, который может вызвать в гомозиготном состоянии нарушение метаболизма.

Ответ: частота встречаемости гетерозигот 2 pq = 0,0198 или почти 2%

2. Предрасположенность к сахарному диабету наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Частота встречаемости рецессивного гена предрасположенности к болезни в США приблизительно 22, 5 %. Какова частота встречаемости в США гетерозиготных носителей гена предрасположенности к сахарному диабету.

Ответ: частота встречаемости в США гетерозиготных носителей гена предрасположенности к сахарному диабету равна 0,4982.

3. У человека ген «резус положительный» доминантен по отношению к гену «резус отрицательный». В обследованной по этому показателю популяции 1982 человека были «резус положительными», а 368 – «резус отрицательными». Какова генетическая структура этой популяции?

Ответ: р = 0,5

4. У гречихи ярко-красная окраска растений неполно доминирует над зелёной. Гетерозиготы по данным генам имеют розовую окраску. В панмиктической популяции, состоящей из 840 растений, содержалось 42 красных растения. Какова частота встречаемости гомозиготных растений?

Ответ: частота встречаемости гомозиготных растений = 0,657.

5. Одна из форм глюкозурии наследуется как аутосомно-рецессивный признак и встречается с частотой 7:1000000. Определить частоту встречаемости гетерозигот в популяции.

Ответ: частота встречаемости гетерозиготных особей 2pq в популяции людей = 0,0052775.

Источники информации:

1. Гончаров О.В. Генетика.Задачи. – Саратов: Лицей, 2008.

2. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровень ЕГЭ: учебно-методическое пособие/А.А.Кириленко. – Ростов-на-Дону: Легион, 2009.

3. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. Подготовка к ЕГЭ-2013: учебно-методическое пособие/А.А.Кириленко, С.И.Колесников. – Ростов-на-Дону: Легион, 2012.

4. http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/obschaja-biologija/zakon-hardi-vainberga-v-reshenii-genetic.html

Решение задач на различные темы по

общей биологии к ЕГЭ.

Тема:генетика популяций. Популяционная генетика.

Под

частотой генотипа(или аллели) — понимают

его долю, отнесенную к общему количеству

генотипов(или аллелей) в популяции.

Генетическая

структура панмиктической (в которой

наблюдается равновероятная встречаемость

гамет при свободном скрещивании)

подчиняется ЗАКОНУ ХАРДИ-ВАЙНБЕРГА:

-в

неограниченно большой популяции при

отсутствии факторов,изменяющих

концентрацию генов,при свободном

скрещивании особей,отсутствии

отбора,мутирования данных генов и

миграции численные соотношения аллелей

А и а, а также генотипов АА,Аа и аа остаются

постоянными из поколения в поколение.

р+g=1

р-частота аллеля АА; g-частота

аллеля аа. р=1-g.

Частоту

встречаемости аллели (например,А) рА

вычисляем по формуле:

количество всех

аллелей А

(2Р +Н) Р-частота АА

рА=—————————————

Частота аллеля А:

=———— Н-частота Аа

общее количество

всех аллелей. (или аллеля а)

2 G-частота

аа

р=Р

+ 1/2Н; g=G

+1/2Н

Частоты

генотипов рассчитываются по формуле:

р2АА

+ 2рgАа

+g2аа

=1

Примеры

задач.1.Чему

равна частота встречаемости рецессивной

аллели гена,если частота встречаемости

доминантной аллели=0,4?

р+g=1

р=0,4, то g=1-0,4

g=0,6.Ответ:0,6

или 60%.

2.Чему равна частота встречаемости рецессивной аллели гена,если популяция состоит из 250 особей с генотипом аа и 750 особей с генотипом аа?

Решение:

Всего особей=250 +750=1000 рА=250 : 1000=0,25 р+g=1

g=1-0,25=0,75

Ответ: g=0,75

3.Чему равна частота встречаемости доминантной аллели гена,если популяция состоит из 150 особей с генотипом аа и 350 особей с генотипом Аа?

Решение:Всего

генов в популяции: 150+350=500 Всего аллелей

в популяции(каждой по пара):

500х2=1000.

Количество

гена А= 150х2=300 и в Аа -350А и 350а ; 300+350 =650.

Частота

встречаемости (А): р(А)=650:1000=0,65

(а):

g(а)=1-0,65=0,35

Ответ: рА=0,65

4.Чему равна частота встречаемости рецессивной аллели гена,если популяция состоит из 400 особей с генотипом аа и 600 особей с генотипом Аа?

Решение:Всего

генов в популяции- 400+600=1000; а аллелей-

1000х2=2000. Количество А: АА400 х2 и в Аа 600А

и 600а =800+600=1400АА

рА=1400/2000=0,7

g=1-0,7=0,3

Ответ: g=0,3

5.Чему

равна частота встречаемости в популяции

генотипа АА ,если частота встречаемости

рецессивной аллели гена равна 0,3?

Решение:

g=0,3.

р=1-0,3=0,7 рА=0,7

,то

из формулы р2АА

+ 2рg

Аа + g2аа

р2АА=0,72

рАА=0,49

Ответ:рАА=0,49 или 49%

6.Чему

равна частота встречаемости в популяции

генотипа Аа, если частота встречаемости

рецессивной аллели гена

равна 0,5?

Решение:р+

g

=1 ? ,то g=1-0,5

g=0,5

из формулы Харди -Вайнберга 2рg

Аа =2х0,5х0,5=0,5 Ответ: Частота Аа= 0,5

7.Чему

равна частота встречаемости в популяции

генотипа аа, если частота встречаемости

рецессивной аллели гена равна 0,6?

Решение:gаа

=0,6 из формулы Харди-Вайнберга g2аа

=0,62

аа=0,36 или 36%

2.

8.Популяция

состоит из 120 особей с генотипом Аа.Какова

частота встречаемости в данной популяции

доминантной и рецессивной аллелей гена?

Решение: Всего генов в популяции 120, а

аллелей в два раза больше 120+120= 240

Количество аллелей

АА ( из Аа) =120 и аллелей аа (из Аа)=120.

Частота встречаемости рА=120/240=0,5; частота

встречаемости gа=120/240=0,5

Ответ:рА=0,5 и gа=0,5.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Биология ЕГЭ Задание 26 проверяет умение применять знания эволюции органического мира и закономерностей экологии в нестандартных ситуациях. Чтобы выполнить такое задание, надо уметь анализировать ситуации с точки зрения эволюции или экологии, прогнозировать последствия человеческой деятельности, формулировать грамотный, развёрнутый и обоснованный ответ на вопрос, владеть научным языком и биологической терминологией.

Выбрать другое задание

Вариант ЕГЭ с пояснениями

Кодификатор ЕГЭ

Линия 26 ЕГЭ по Биологии. Обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции органического мира и экологических закономерностях. Коды проверяемых элементов содержания (КЭС): 6.1–6.5, 7.1–7.5. Уровень сложности: В (высокий). Максимальный балл: 3. Примерное время выполнения: 15 мин. Средний % выполнения: 14,8 (!).

Задание представляет собой вопрос, на который необходимо дать не менее трех вариантов ответа с пояснением или обоснованием.

Алгоритм выполнения задания № 26

- Внимательно прочитайте задание.

- Проанализируйте, о каком биологическом объекте (структуре, процессе, явлении) идёт речь.

- Сформулируйте и запишите от 3 до 6 развёрнутых аргументированных ответов. Лучше использовать в ответе научный язык и биологическую терминологию, чем отвечать своими словами.

Примечание: иногда, чтобы получить максимум 3 балла, нужно осветить до 4 критериев, а иногда — не менее 5! Смотрите примеры 13 и 14 (ниже).

Задание 26 (пример выполнения с пояснением)

Линия 26. Пример № 1.

Популяции многих видов организмов способны к саморегуляции своей численности. Какие существуют механизмы торможения роста численности популяций? Ответ поясните.

Элементы ответа:

1) при возрастании плотности популяции повышается частота контактов между особями, что вызывает у них стрессовое состояние, уменьшающее рождаемость и повышающее смертность;

2) при возрастании плотности усиливается эмиграция в новые местообитания, краевые зоны, где условия менее благоприятные и смертность увеличивается;

3) при возрастании плотности происходят изменения генетического состава популяции, например, быстро размножающиеся особи заменяются медленно размножающимися.

Тренировочные задания

Выполните самостоятельно примеры Биология ЕГЭ Задание 26 и сверьте свой ответ с правильным (спрятан в спойлере).

Пример № 2.

При каких условиях относительные частоты аллелей в популяции остаются неизменными из поколения в поколение (соблюдается закон Харди-Вайнберга)? Укажите не менее четырёх условий.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 3.

На какие процессы расходуется энергия, поступившая животному с пищей? Ответ поясните.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 4.

Связь человека с окружающим миром сложилась эволюционно и является системой взаимоотношений симбионтов. Бактерии-симбионты живут в нашем кишечнике, на слизистых, коже. Какую роль они играют в пищеварительном тракте человека? Укажите не менее трёх утверждений.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 5.

Каковы главные отрицательные последствия кислотных дождей? Ответ поясните.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 6.

Почему предприятия-природопользователи сами по себе не заинтересованы в природоохранной деятельности?

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Реальные задания ЕГЭ 2020 с ответами специалистов

Биология ЕГЭ Задание 26 Пример № 7.

Виды, адаптируясь к среде в процессе эволюции, могут использовать одну из двух возможных стратегий приспособления: при r-стратегии организмы стремятся к максимально возможной скорости роста численности, а при К-стратегии, наоборот, размножаются медленно.

Классическими К-стратегами являются слоны. За счёт каких особенностей размножения и поведения им удаётся поддерживать постоянную численность и избегать вымирания? Ответ обоснуйте.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 8.

Какие биотические отношения сложились в экосистеме смешанного леса между берёзой и обитающими в экосистеме сосной, ястребом-перепелятником, подберёзовиком, трутовиком? Ответ поясните.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 9.

Объясните, почему животные, ведущие сидячий или малоподвижный образ жизни, обитают в основном в водной среде. Приведите не менее двух примеров таких животных.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 10.

Отечественный учёный Г.Ф. Гаузе провёл ряд экспериментов с тремя видами инфузорий. При совместном выращивании двух видов, использующих одинаковый пищевой ресурс (бактерии, находящиеся в толще воды), численность одного из них сокращалась, и через некоторое время этот вид был вытеснен другим видом. Однако отдельно друг от друга оба вида могли жить совместно с третьим видом, питающимся дрожжевыми клетками, обитающими в донном иле. Какое явление исследовал Г.Ф. Гаузе? Какие закономерности существования видов в одном биоценозе им были открыты?

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 11.

Виды, адаптируясь к среде в процессе эволюции, могут использовать одну из двух возможных стратегий для поддержания численности вида: при г-стратегии организмы имеют высокую скорость размножения, а при К-стратегии, наоборот, размножаются медленно. Классическими r-стратегами являются кролики. За счёт каких особенностей размножения они достигают большого прироста численности за короткий промежуток времени? В каких условиях среды (стабильных или переменчивых) такая стратегия наиболее выгодна? Объясните почему.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 12.

Известно, что мамонты имели уши небольшого размера. Современные слоны имеют уши гораздо крупнее. Как с физиологической точки зрения объяснить подобные различия в строении ушных раковин у названных видов хоботных?

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 13.

Какие приспособления во внешнем строении, сформированные в процессе эволюции, обеспечивают водный образ жизни у гусеобразных птиц? Приведите не менее пяти особенностей и объясните значение каждой из них.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 14.

Использование инсектицидов в период цветения растений в течение нескольких лет привело к сокращению численности насекомых-опылителей. Приведите не менее четырёх изменений, которые произойдут в экосистеме луга после таких обработок.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Вы смотрели: Биология ЕГЭ Задание 26. Что нужно знать и уметь, план выполнения, примеры с ответами и пояснениями (комментариями) специалистов, анализ типичных ошибок.

Выбрать другое задание

Вариант ЕГЭ с пояснениями

Кодификатор ЕГЭ

Биология ЕГЭ Задание 26

♂

♂