Семейство злаковые (мятликовые) относится к классу однодольных. Включает в себя около 12 тысяч видов, обитающих практически во всех областях Земли. Среди злаковых

преобладают многолетние растения, встречаются и однолетние. Большинство злаков — травянистые растения, встречаются и древовидные — бамбуки, растущие в тропиках.

Особо стоит отметить интеркалярный (вставочный) рост у растений, обладающих полым стеблем, в частности у семейства злаковые. Стебель растет не только за счет

верхушки — образовательная ткань имеется и в каждом узле. Некоторые виды, например бамбук, способны развивать потрясающую скорость роста — 0,5 — 1 метр в высоту

за день.

Среди злаковых встречаются однолетние (ячмень, пшеница, кукуруза) и многолетние растения (корневищные — тростник, пырей ползучий и дерновинные — ковыль,

луговик дернистый).

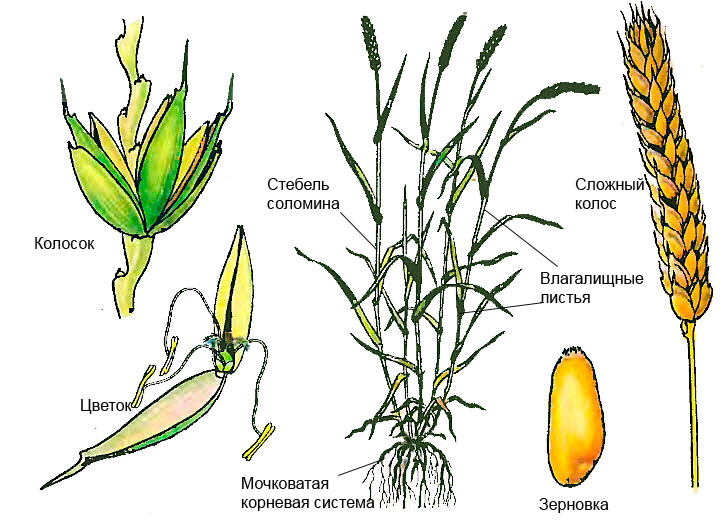

Общие характеристики злаковых

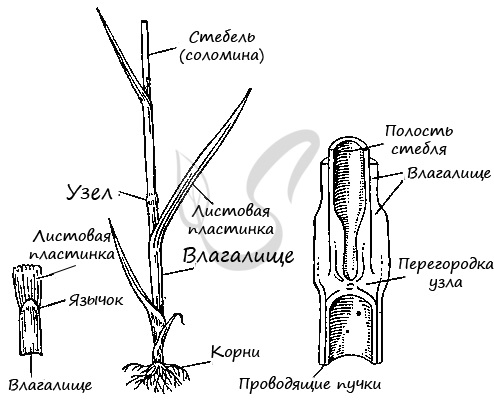

Стебель ветвится у основания, где находится зона кущения. Соломина — цилиндрический, обычно полый внутри стебель, заполнен тканью только в узлах, где

внешне выглядит как несколько вздутый. Стебель прочный, легкий. Листорасположение очередное, листья узкие, цельные, имеется листовое влагалище, охватывающее стебель.

Жилкование параллельное.

На границе между влагалищем и пластинкой имеется пленчатый вырост — язычок. Ветвление характерно для нижней части стебля злаковых, в верхней части, как правило,

они не ветвятся.

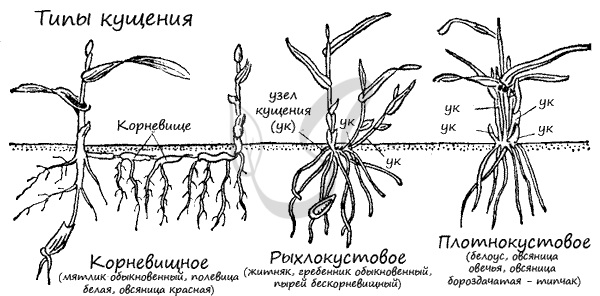

У растений семейства злаковые происходит кущение — образование надземных побегов из узла, лежащего у основания главного побега. В большом количестве формируются

боковые побеги, стебель ветвится и образуется куст. Кущение бывает корневищное, рыхлокустовое, плотнокустовое. Растущие от узла кущение горизонтальные побеги могут давать отпрыски, видоизменяться в корневища, таким

образом, осуществляя вегетативное размножение растения.

Некоторые при выраженном скученном ветвлении образуют дерновину. Дерновина — форма роста трав, при которой они имеют сильно укороченные стебли,

мелкие листья, и, благодаря сильному ветвлению у поверхности, густой рост. Плотные дерновины имеют ковыль, белоус.

Цветки обоеполые, редко (у кукурузы) встречаются раздельнополые цветки. Собраны в соцветия — метелка, сложный початок,

сложный колос. Опыление перекрестное, с помощью ветра, вследствие этого цветки имеют специфическое строение. В цветке различают:

- Лодикулу

- Нижнюю цветковую чешую — видоизмененный прицветный лист, в пазухе которого растет цветок

- Верхнюю цветковую чешую — сформированную в результате сращения 2 листочков наружного круга околоцветника (3 листочек подвергается редукции)

- Тычинки — с крупными пыльниками и длинными тычиночными нитями, обычно тычинок 3, свободные

- Пестик — двурыльцевый, образован в результате сращения двух плодолистиков, рыльца перистые.

Лодикула — элемент околоцветника, представляет собой мелкую чешую, расположенную возле завязи. Имеется в цветках большинства злаков,

при набухании способствует раскрыванию листа. Две лодикулы образованы из 2 листочков

внутреннего круга околоцветника (третий листочек подвергается редукции).

Формула цветка злаковых — О(2)+2Т3П1

«О» — в формуле означает простой околоцветник. Он образован двумя сросшимися листочками в наружном кругу и 2 свободными во внутреннем — О(2)+2.

Плод злаковых — зерновка. Формируется вследствие сращения околоплодника с семенной кожурой. У зародыша в семени одна семядоля, ее называют — щиток. Щиток

прилегает к эндосперму и специализирован для поглощения из него питательных веществ.

Значение злаковых

Злаки имеют важное хозяйственное значение. Среди злаков присутствуют кормовые травы (тимофеевка, лисохвост). В мировом земледелии на первом месте по посевам

(засеянной площади) находится пшеница, на втором — кукуруза. У кукурузы стебель внутри заполнен тканью, не полый в отличие от большинства злаков.

На третьем месте — рис. Культура, имеющая особое значение для любителей суши

говорят сами за себя: ячмень, просо, овес, сахарный тростник, сорго.

Для выращивания некоторых злаковых требуется приложить особые усилия: чтобы вырастить 1 кг риса нужно затратить 4000 литров воды. Поэтому около 90% рисовых полей в мире —

проливные поля (чеки), где рис выращивают при постоянном затоплении водой. Только при собирании урожая воду спускают. Суходольные поля расположены в

местах с большим количеством осадков, на них выращивают рис

без ирригации (искусственного орошения полей).

В странах, расположенных в тропических и субтропических областях, бамбук (за счет одревесневающего

стебля, придающего прочность) используется как строительный материал.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Вегетативные и генеративные органы растения

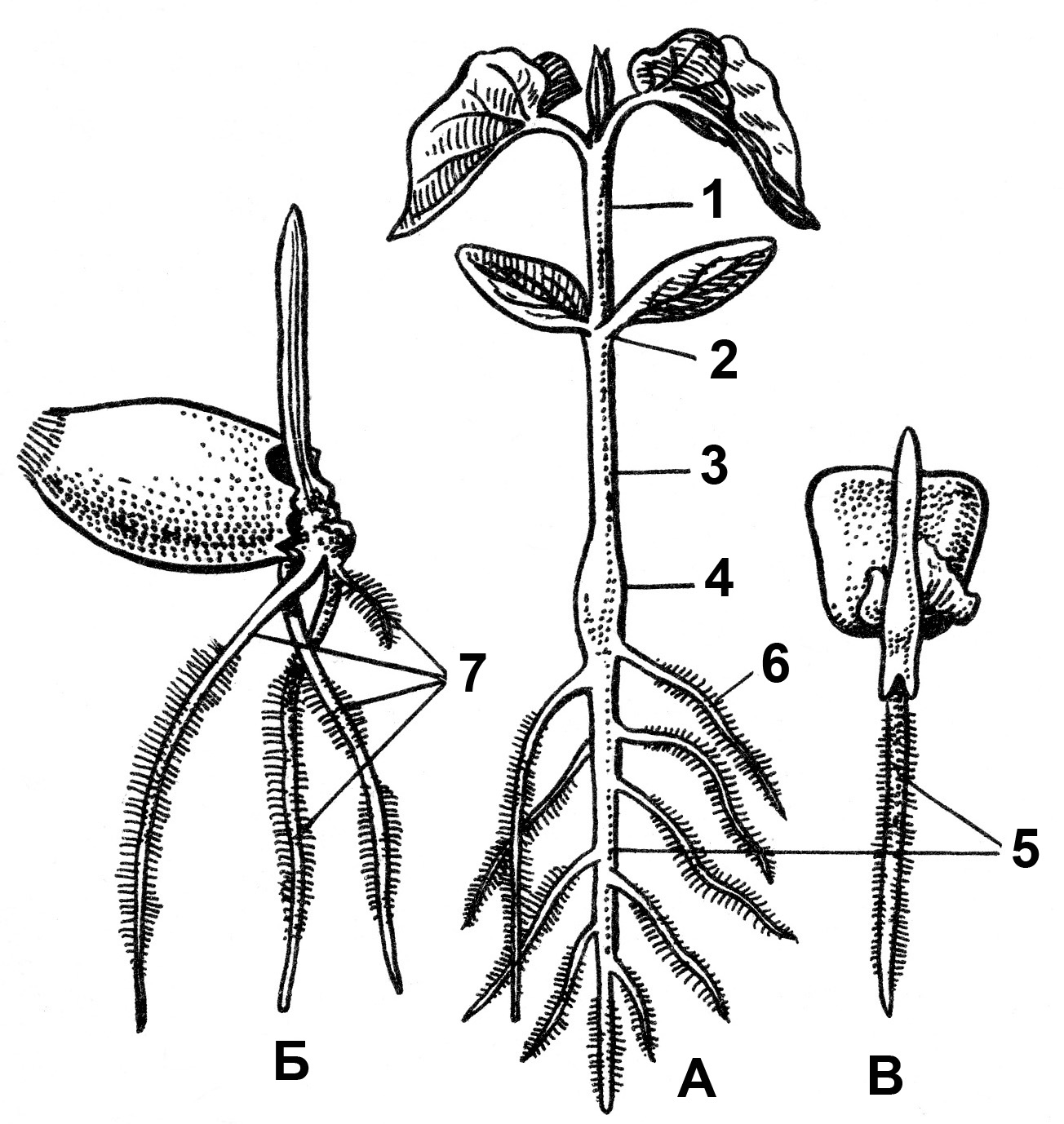

Рис. 1. Строение проростков

(А – фасоли, Б – пшеницы и В – кукурузы)

1

– растущий эпикотиль (первое междоузлие

главного побега), 2–

узел семядолей,

3– растущий

гипокотиль, 4 – корневая шейка,

5 – главный

корень, 6 –

боковые корни, 7 – придаточные корни.

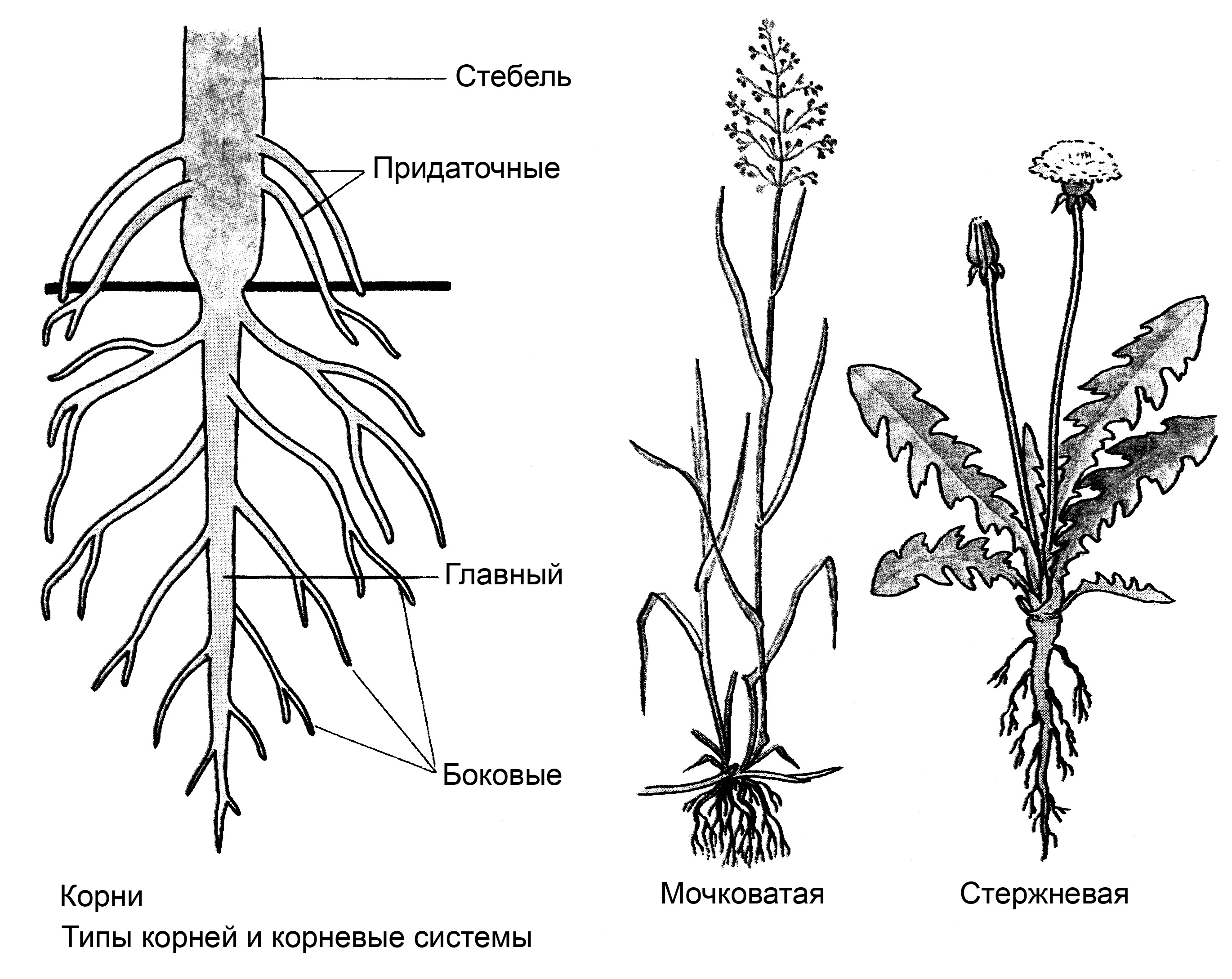

Рис. 2. Типы корней и корневых систем

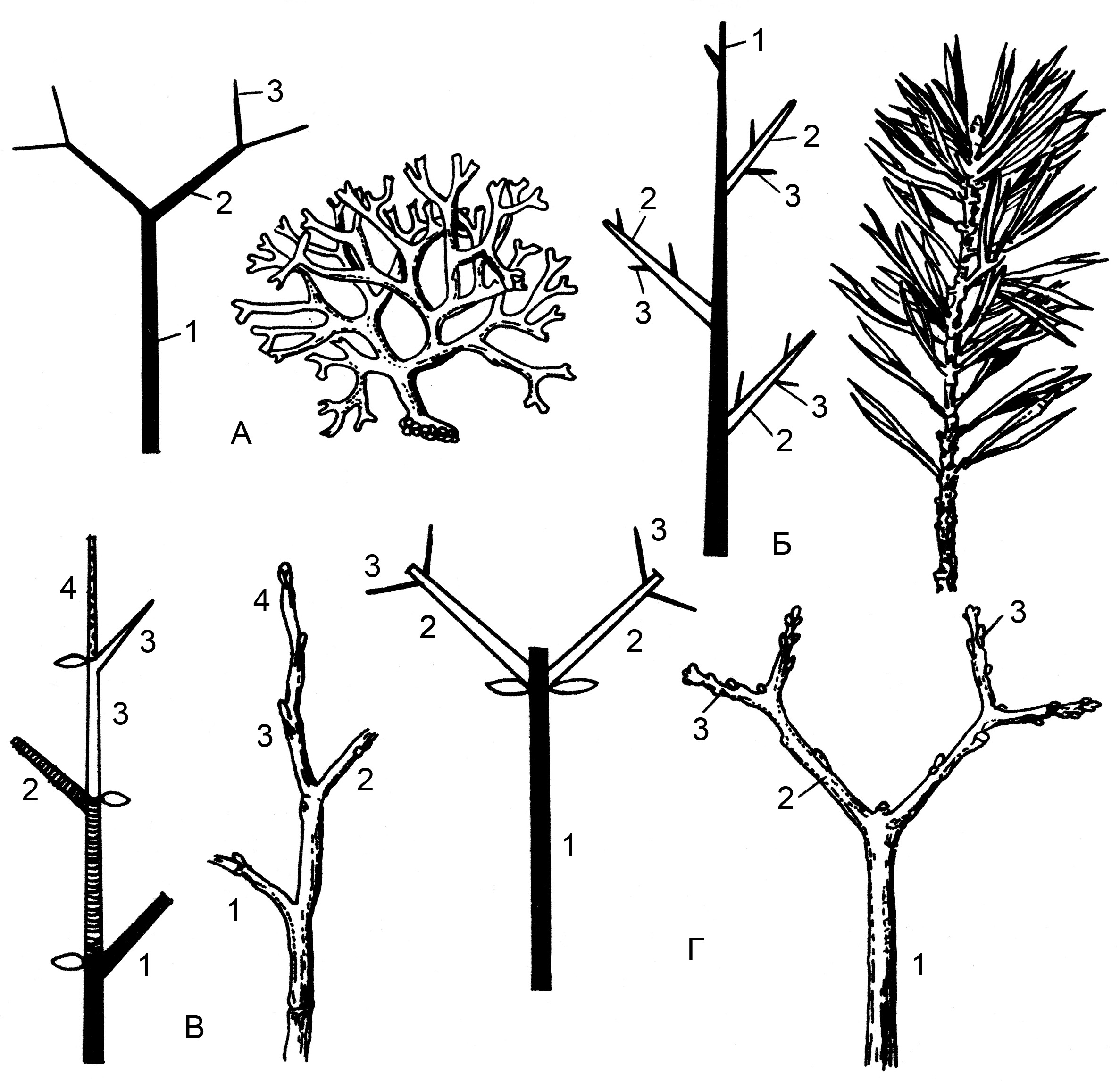

Рис 3. Типы ветвления

А – схема

дихотомического ветвления (водоросль

диктиота),

Б – схема

моноподиального ветвления (побег сосны),

В – схема

симподиального ветвления по типу

монохазия (побег черемухи),

Г – схема

симподиального ветвления по типу дихазия

(побег сирени).

Рис. 4 Формы поперечного сечения стебля

А. – округлый; Б –

сплюснутый; В – трехгранный; Г –

четырехгранный;

Д – многогранный;

Е – ребристый; Ж – бороздчатый; З, И –

крылатые

Рис.

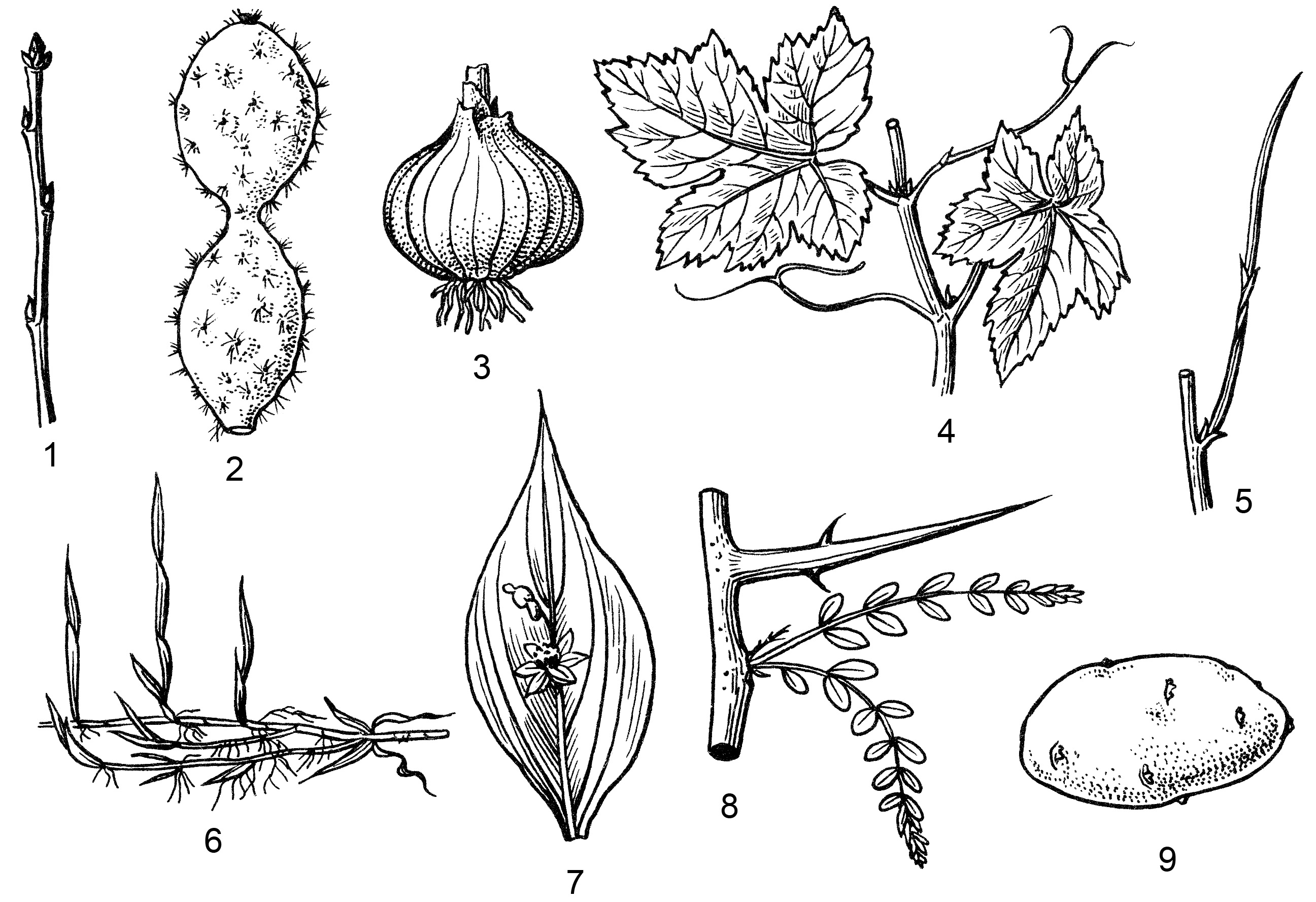

5. Видоизменения (метаморфозы) побега

1

– обычный удлиненный побег, 2 – мясистый

побег кактуса с редуцированными листьями,

З – луковица лука, 4 – усы (видоизмененные

соцветия) винограда, 5 – зеленый безлистный

фотосинтезирующий побег дрока, 6–

корневища пырея, 7 – филлокладии иглицы,

8 – колючка гледичии, 9 – клубень

картофеля.

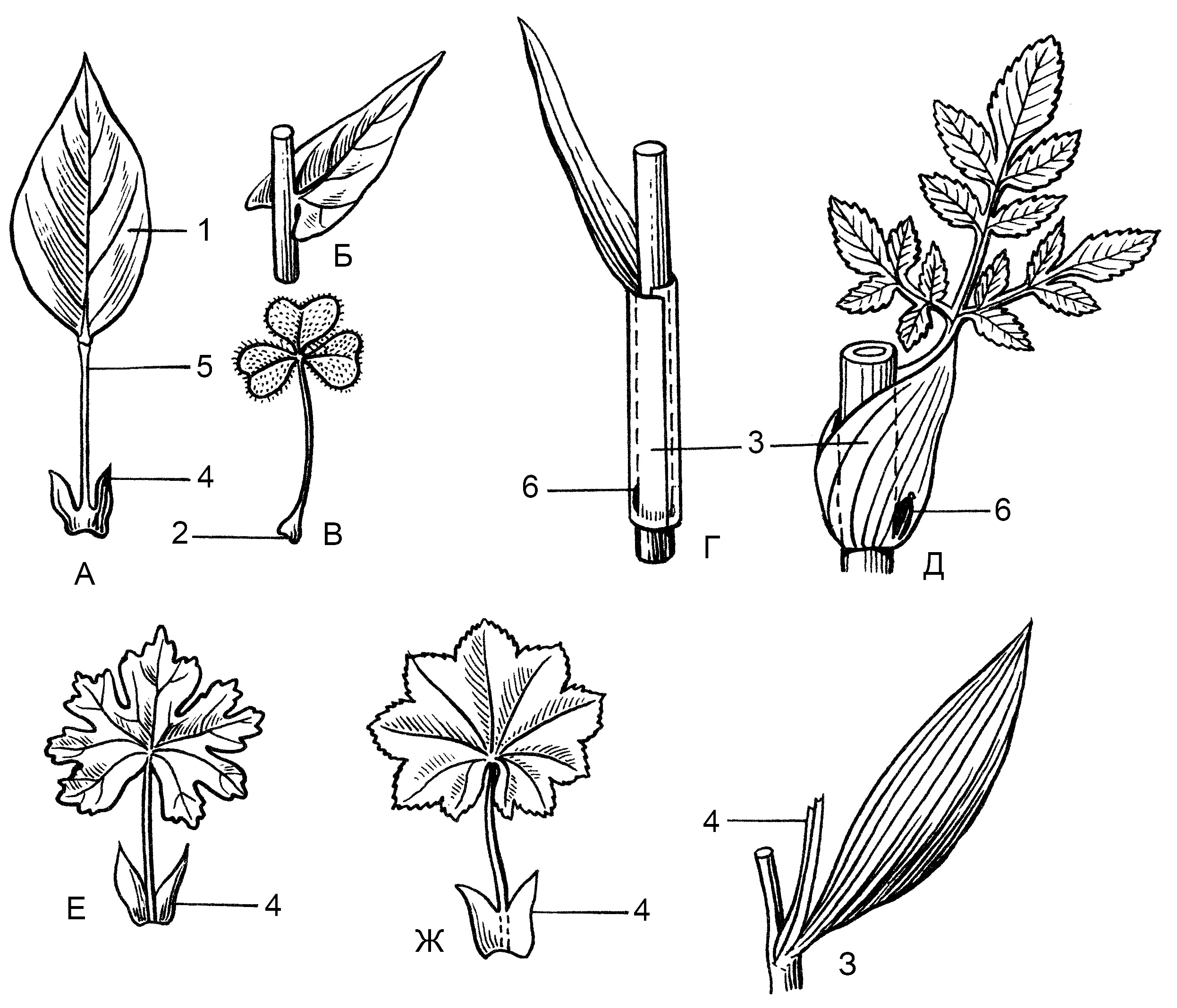

Рис.

6. Простые листья

А

– черешковый, Б – сидячий, В

– с подушечкой

в основании черешка, Г и Д – влагалищные,

с прилистниками: свободными – Е,

прирастающими

к черешку – Ж, пазушными срастающимися

– В. 1

– пластинка,

2

– основание

черешка, 3 – влагалище, 4– прилистники,

5 –

черешок, 6 –

пазушная почка

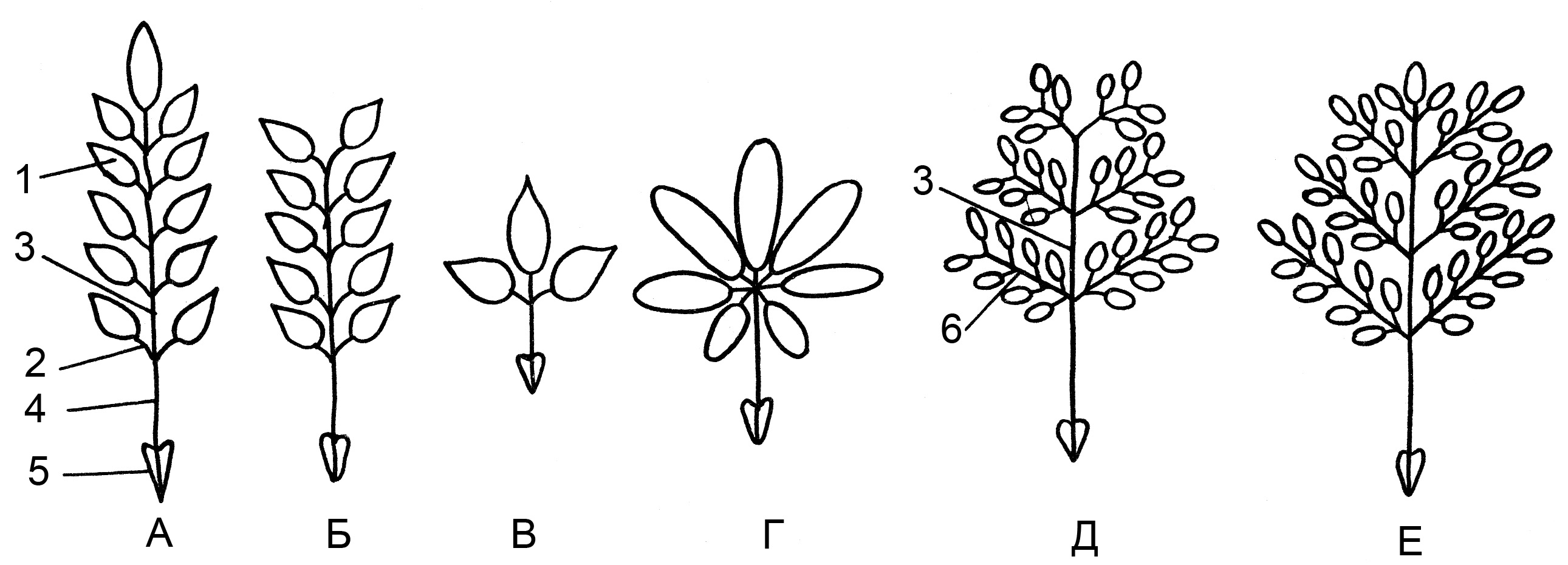

Рис.

7. Сложные листья

А

– непарноперистосложный, Б –

парноперистосложный, В – тройчатосложный

Г – пальчатосложный, Д –

дваждыпарноперистосложный, Е –

дваждынепарноперистосложный. 1 –

листочек, 2– черешочек, 3 – рахис, 4–

черешок, 5 – прилистники, б – рахис

второго порядка

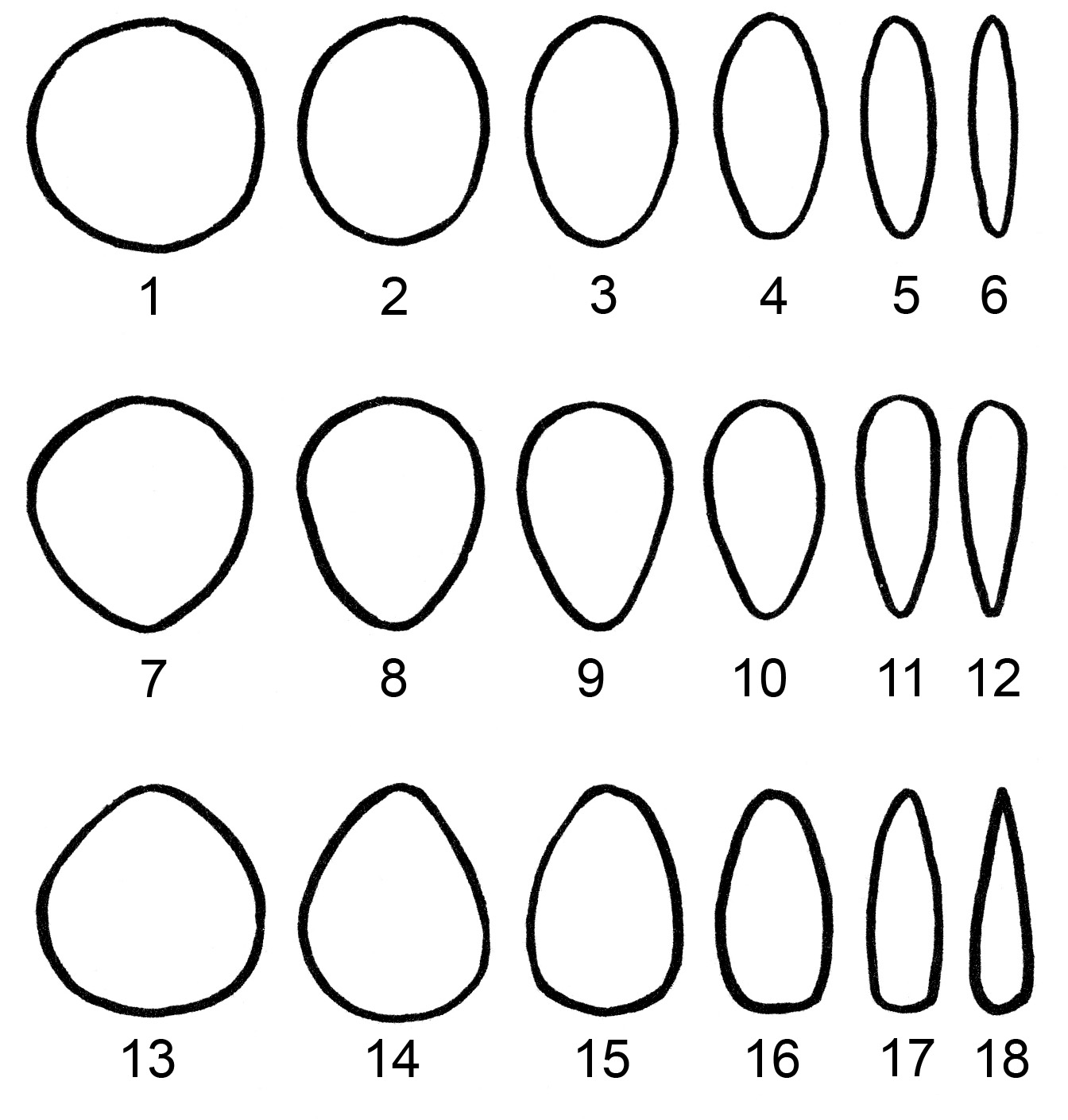

Рис.

8. Форма листовой пластинки

1

– округлая, 2 – почти округлая, 3 –

широкоэллиптическая, 4 – эллиптическая,

5 – продолговатая, 6 – узкоэллиптическая,

7 – округлообратнояйцевидная, 8 – почти

округлообратнояйцевидная, 9 –

широкообратнояйцевидная, 10 –

обратнояйцевидная, 11 – узкообратнояйцевидная,

12 – обратноланцетная, 13 – округлояйцевидная,

14 – почти округлояйцевидная, 15 –

широкояйцевидная, 16 – яйцевидная, 17 –

узкояйцевидная, 18 – ланцетная. Если

длина листа во много раз превышает его

ширину, лист называют линейным.

Рис.

9. Главнейшие типы верхушки, основания

и

края

листовой пластинки

А

– верхушки (1 – острая, 2 – оттянутая, 3

– туповатая, 4 – округлая, 5 – выемчатая,

6 – с остроконечием); Б – основания (1 –

узкоклиновидное, 2 – клиновидное, 3 –

ширококлиновидное, 4 – нисбегающее, 5 –

усеченное, 6 – округлое, 7 – выемчатое,

8 – сердцевидное); В – края листа (1 –

пильчатый, 2 – двоякопильчатый, З –

зубчатый, 4 – городчатый, 5 – выемчатый,

6 – цельный)

Рис. 10. Типы расчленения пластинки

простого листа.

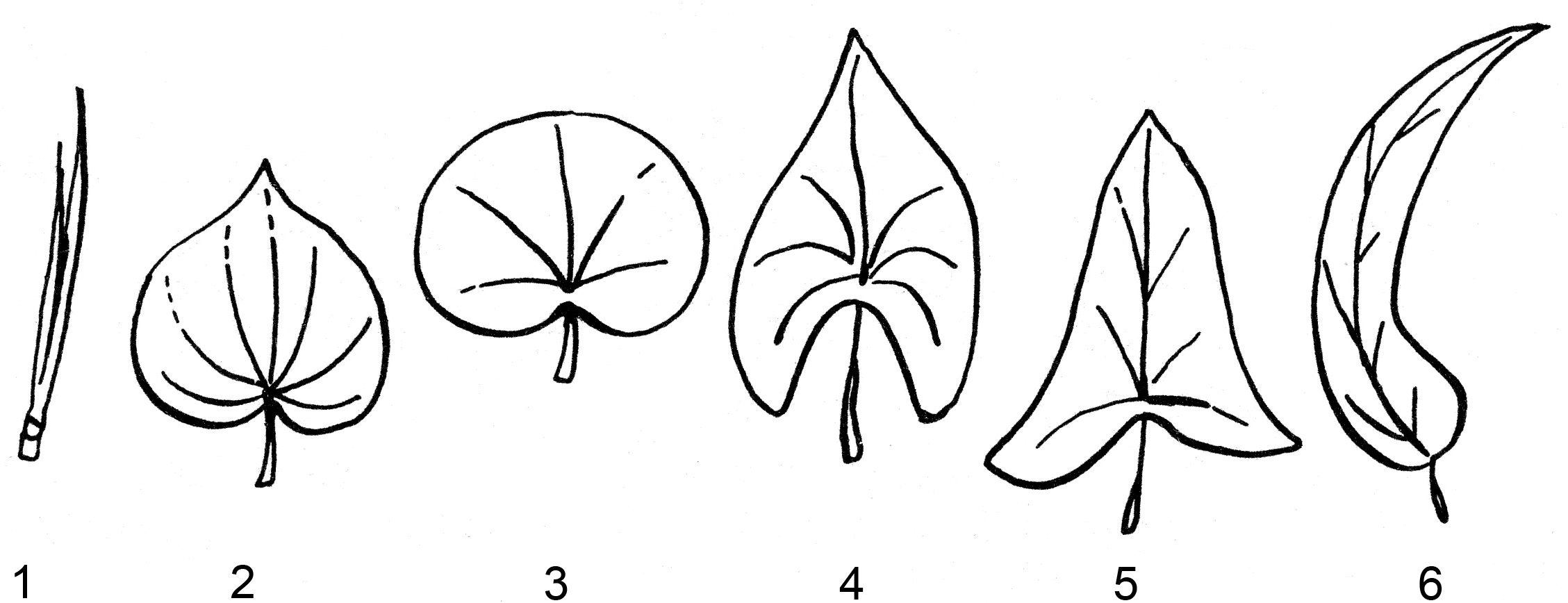

Рис. 11. Особые формы листовых пластинок

1 – игольчатая, 2 –

серцевидная, 3 – почковидная, 4 –

стреловидная, 5 – копьевидная, 6 –

серповидная

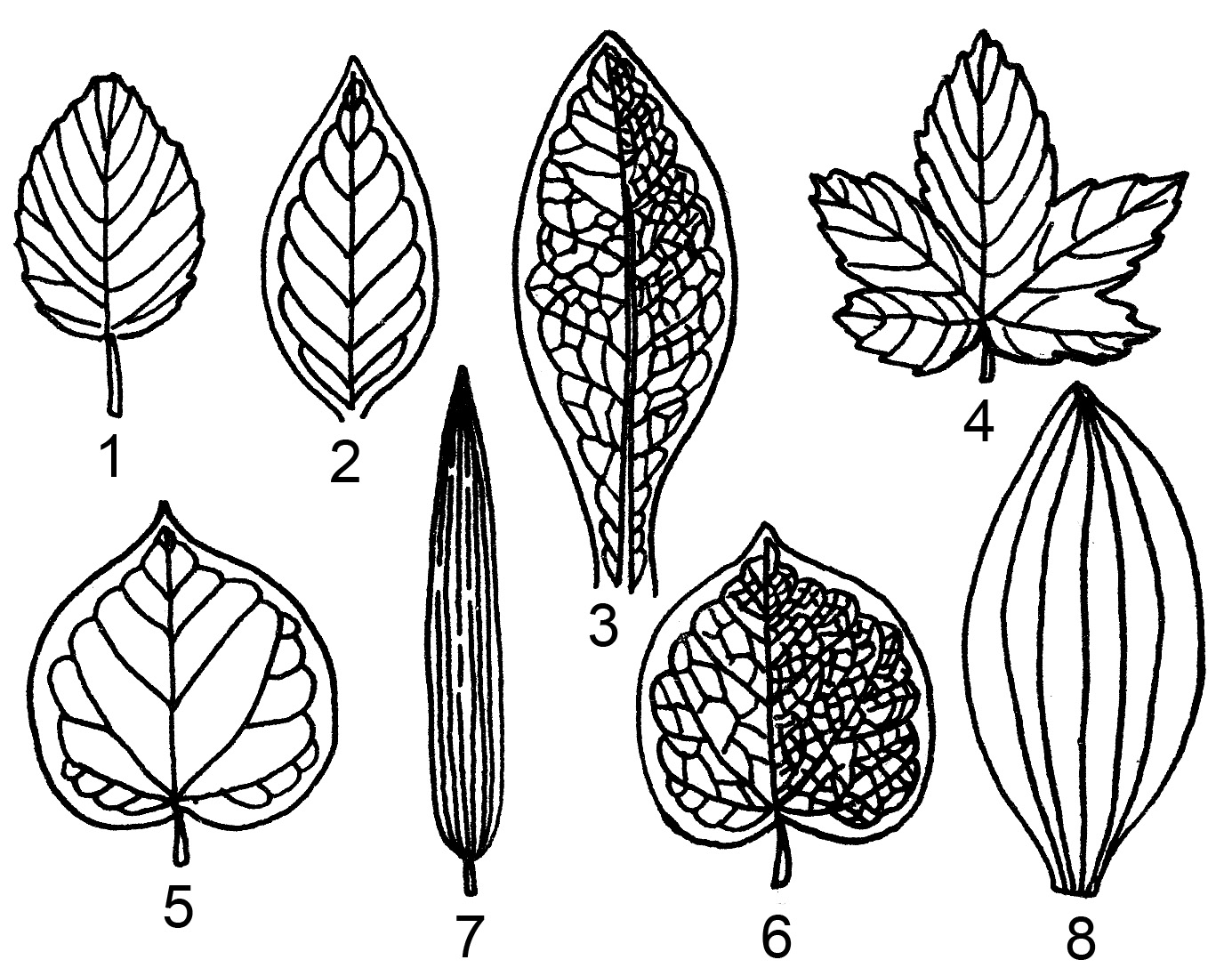

Рис.

12.

Главнейшие типы жилкования листьев

1 – перистокраебежное,

2 – перистопетлевидное, 3 – перистосетчатое,

4 – пальчатокраебежное, 5 –

пальчатопетлевидное, б – пальчатосетчатое,

7 – параллельное, 8 – дуговидное.

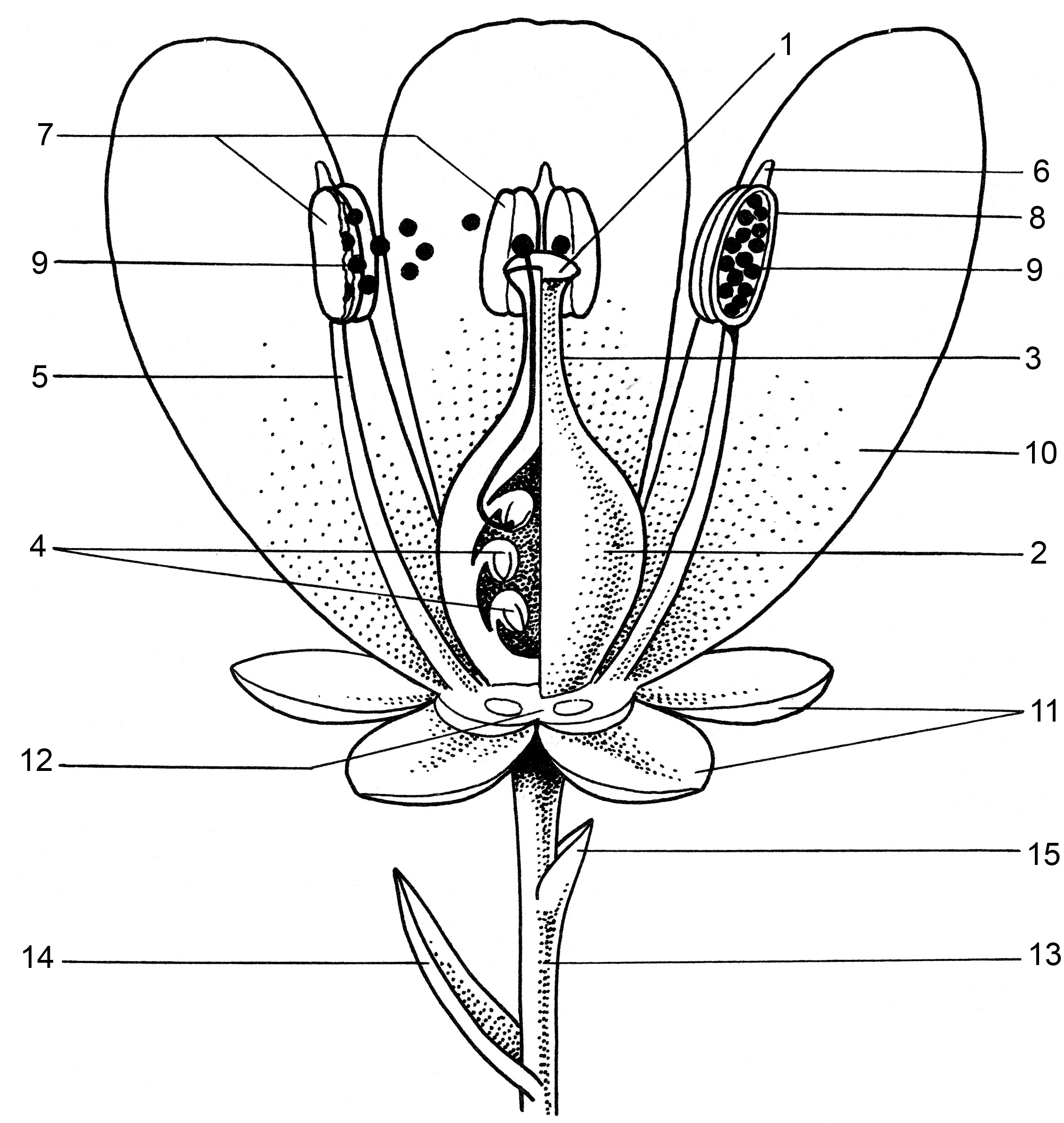

Рис. 13. Обобщенная схема строения цветка

1 – рыльце, 2 –

завязь, 3 – столбик, 4 – семязачаток, 5 –

тычиночная нить, 6 – связник, 7 – пыльник,

8 – пыльник в разрезе, 9 – пыльцевые

зерна, 10 – лепесток, 11 – чашелистик, 12

– цветоложе, 13 – цветоножка, 14 –

прицветник, 15 – прицветничек

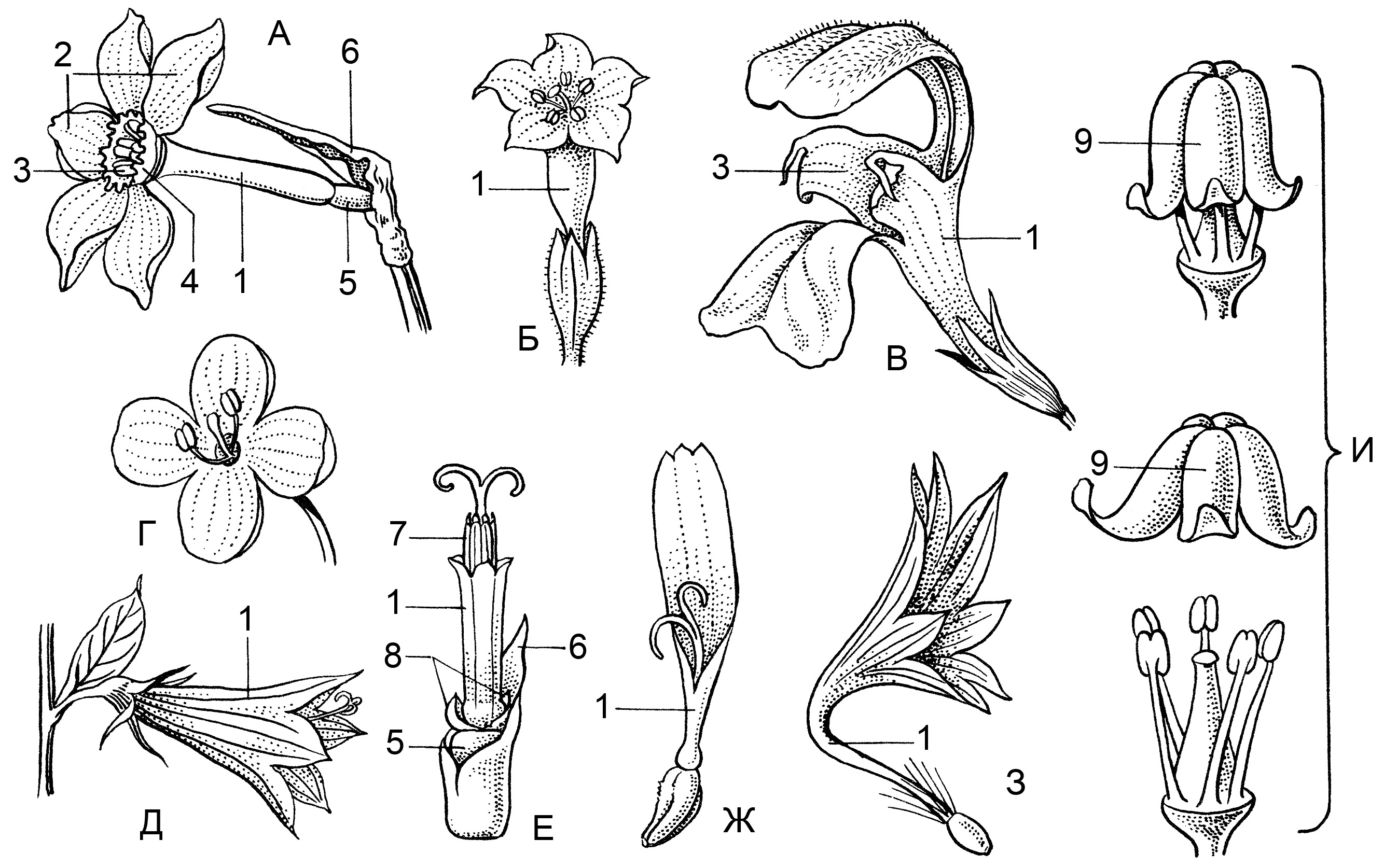

Рис. 14. Некоторые формы сростнолистных

венчиков

А – трубчатый, с блюдцевидным отгибом,

один из лепестков удален, нарцисса

поэтического – Narcissus

роеtiсus;

Б – воронковидный табака – Nicotiana

tabacum; В – двугубый

яснотки белой – Lamium

album; Г –

колесовидный вероники дубравной –

Veronica chamaedrys;

Д – колокольчатый колокольчика

репчатовидного – Campanula

rapunculoides; Е – трубчатый

подсолнечника – Helianthus

annus; Ж – язычковый

календулы лекарственной – Calendula

officinalis; З –

воронковидный василька синего –

Centaurea cyanus;

И – колпачковый винограда – Vitis

vinifera. 1 – трубка

венчика, 2 – отгиб, 3 – зев, 4 – привенчик

(коронка), 5 – завязь, 6 – прицветный

лист, 7 – тычинки, 8– чашелистик, 9 –

венчик, опадающий в виде колпачка

Рис. 15. Типы андроцея

1 – четырехсильный

(у крестоцветных) 2 – двусильный

(характерен для многих губоцветных) 3 –

двубратственный (бобовые подсемейства

мотыльковых), 4 – андроцей со склеенными

в трубку пыльниками (сложноцветные)

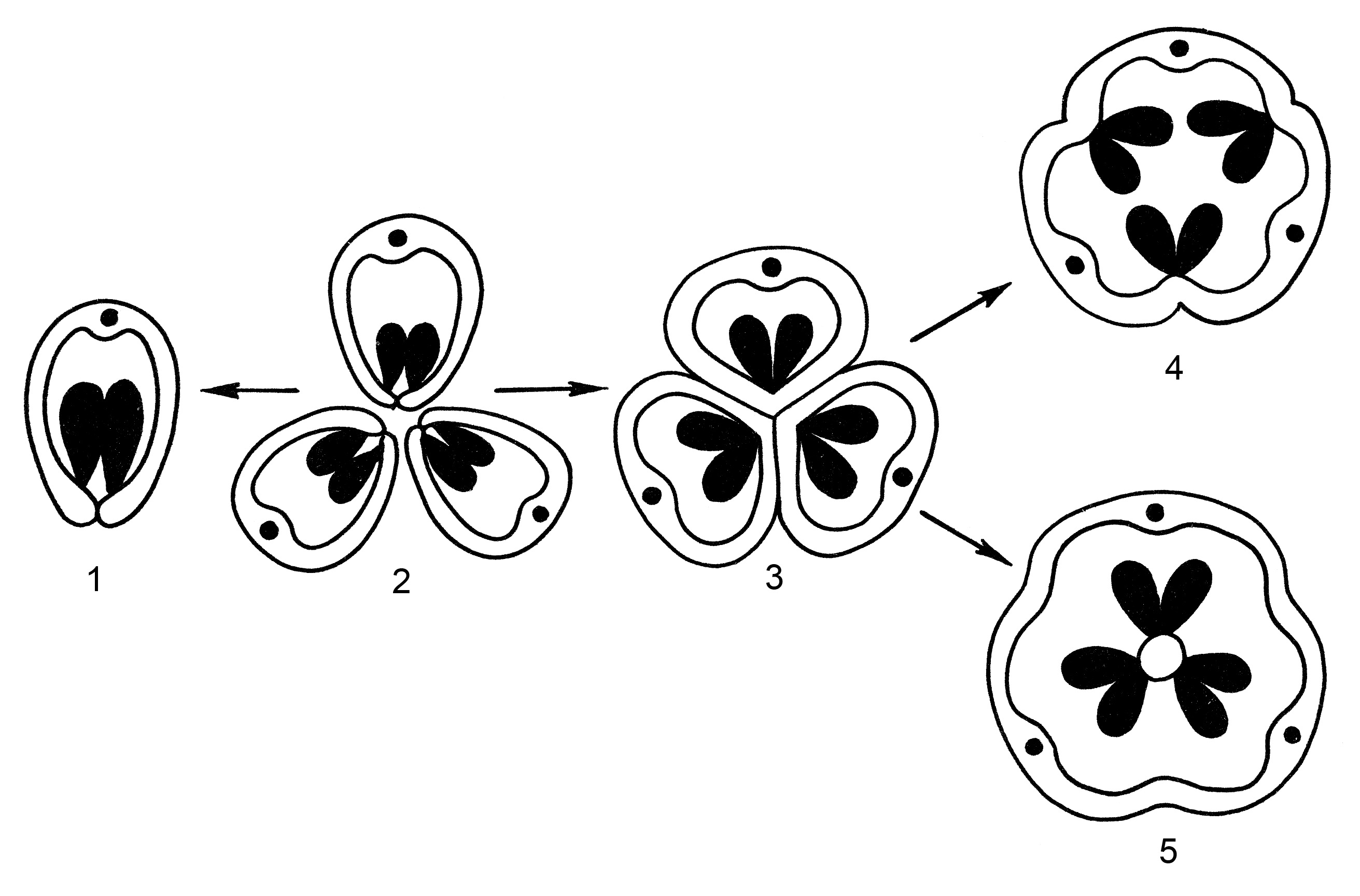

Рис. 16. Образование сложного пестика

1 – простой пестик

(один плодолистик, образующий монокарпный

гинецей), 2 – апокарпный гинецей, состоящий

из нескольких свободных плодолистиков

(простых пестиков), 3–5

– ценокарпный гинецей, представленный

сложным пестиком, состоящим из нескольких

в разной степени срастающихся плодолистиков

(простых пестиков)

Рис. 17. Типы гинецея (поперечный срез) и

вероятное

направление его специализации

1 – монокарпный,

2– апокарпный, 3–5

– ценокарпные типы (3 – синкарпный, 4 –

паракарпный, 5 – лизикарпный)

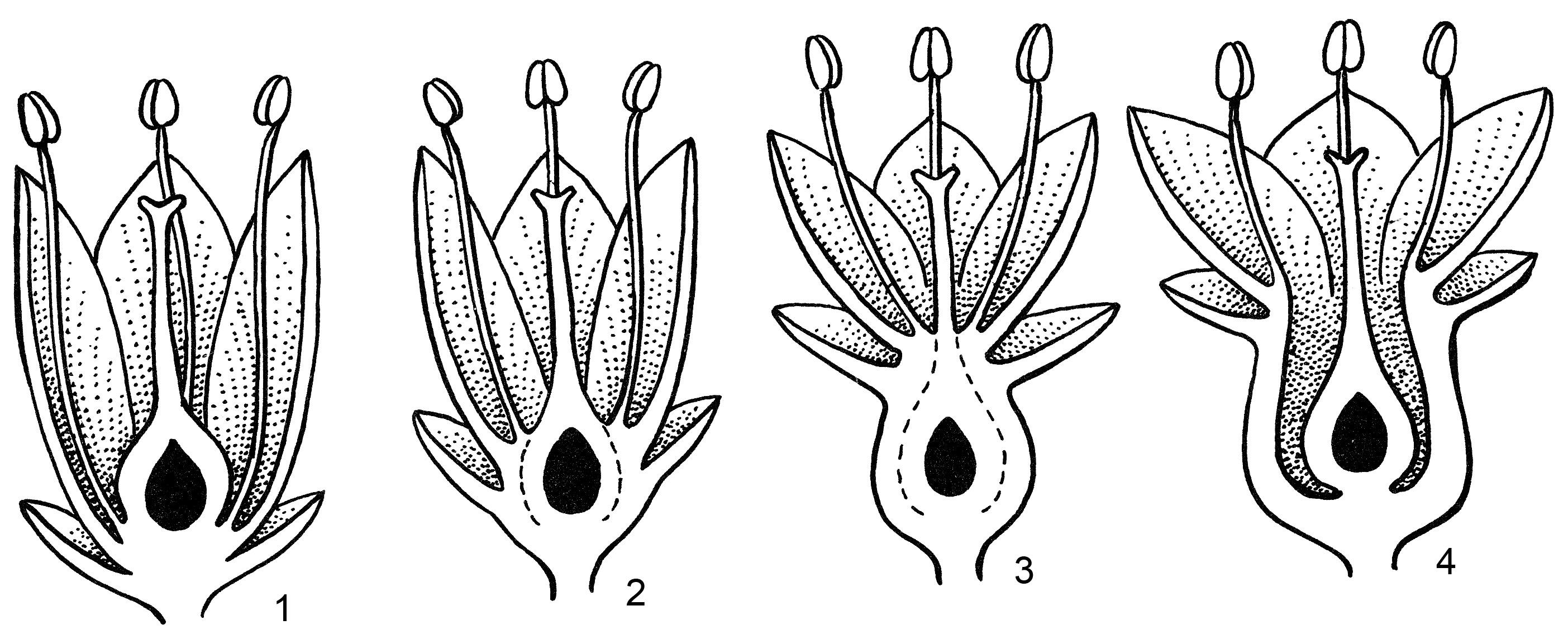

Рис. 18. Типы завязи в зависимости от ее

положения

относительно места прикрепления других

частей цветка

1 – верхняя, 2 –

полунижняя, 3 – нижняя, 4 – верхняя,

окруженная стенками гипантия

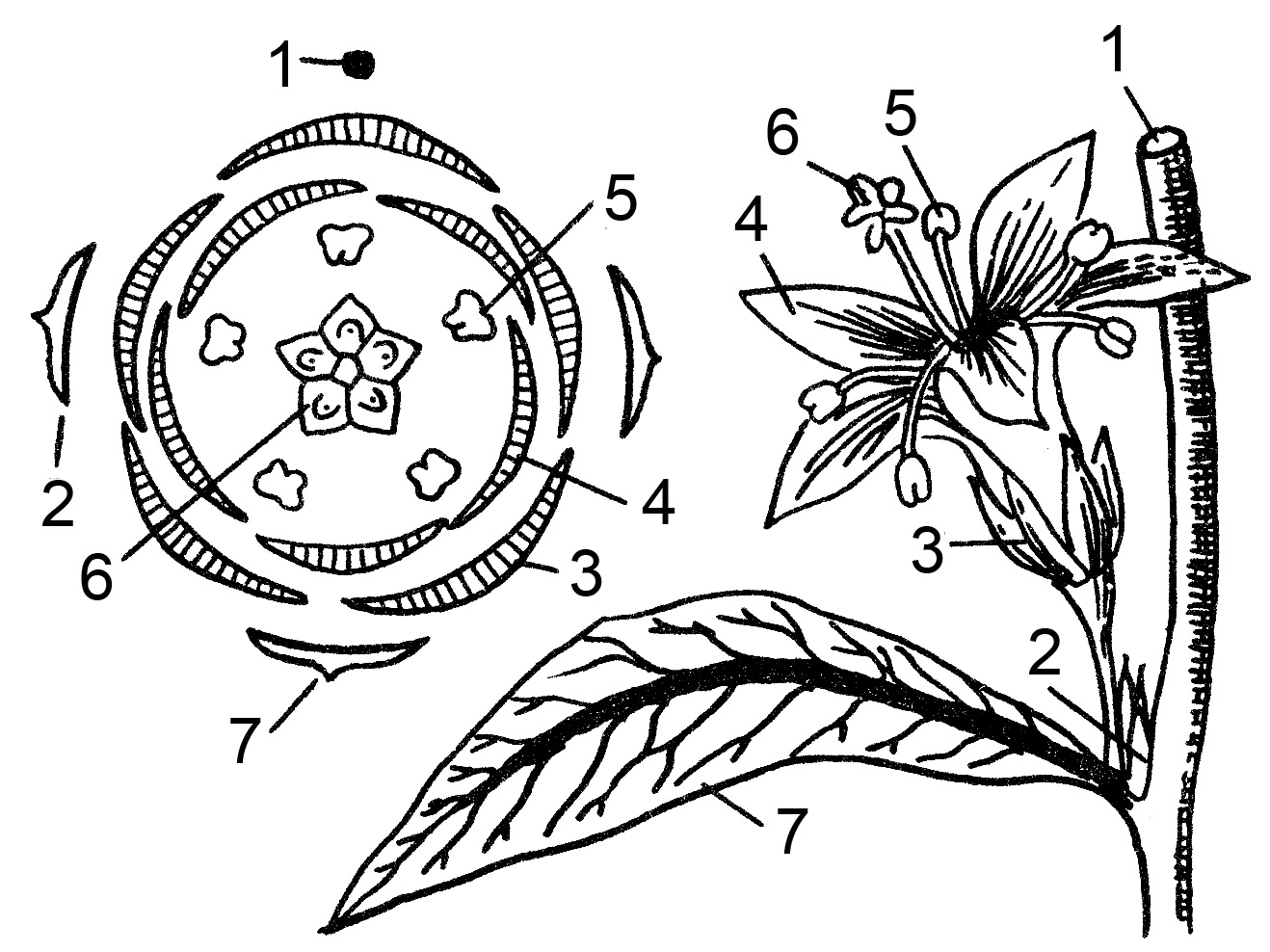

Рис. 19. Построение диаграммы цветка

1 – ось соцветия,

2– прицветник, 3 – чашелистик, 4 –

лепесток, 5 – тычинка, б – гинецей, 7 –

кроющий лист.

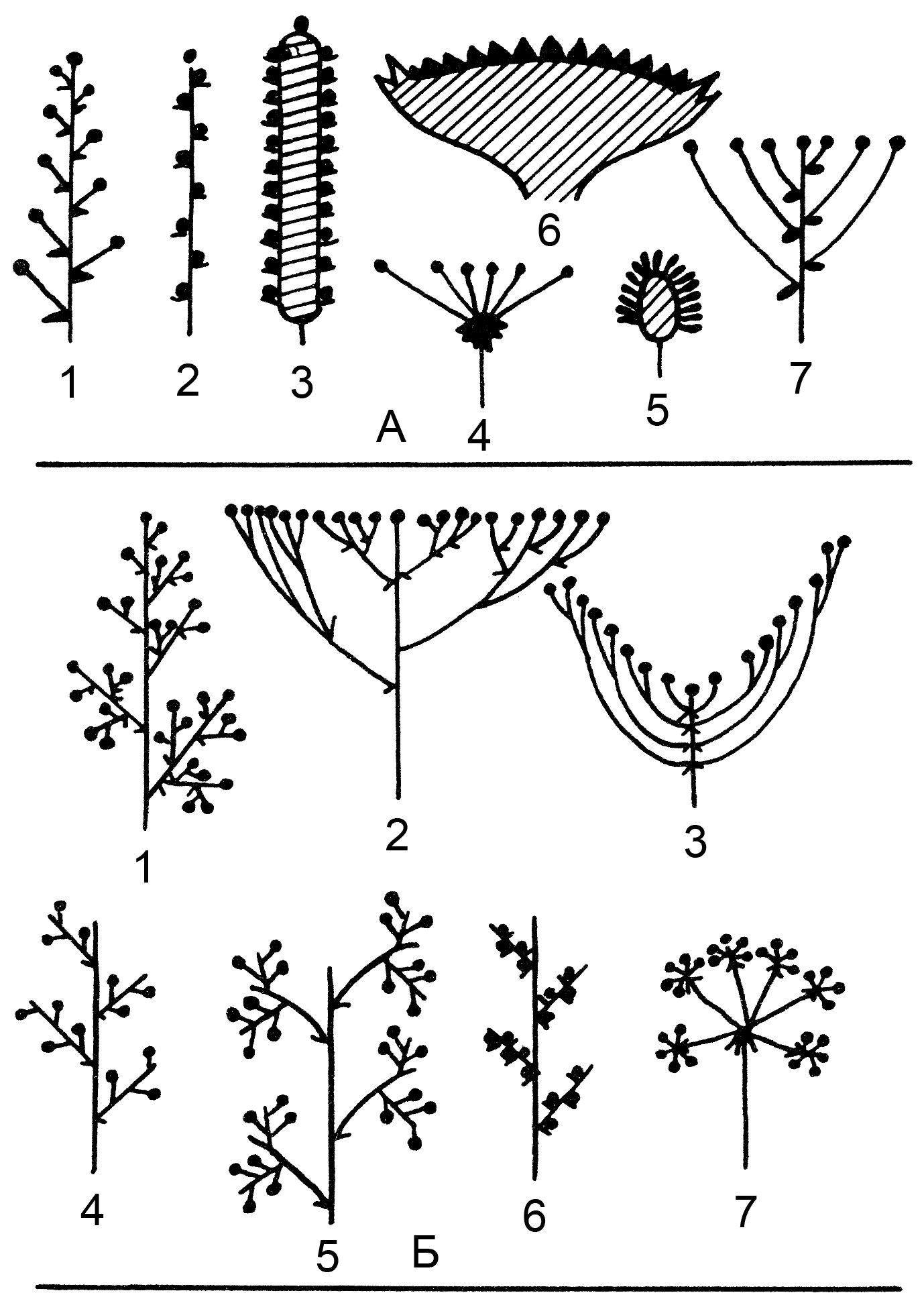

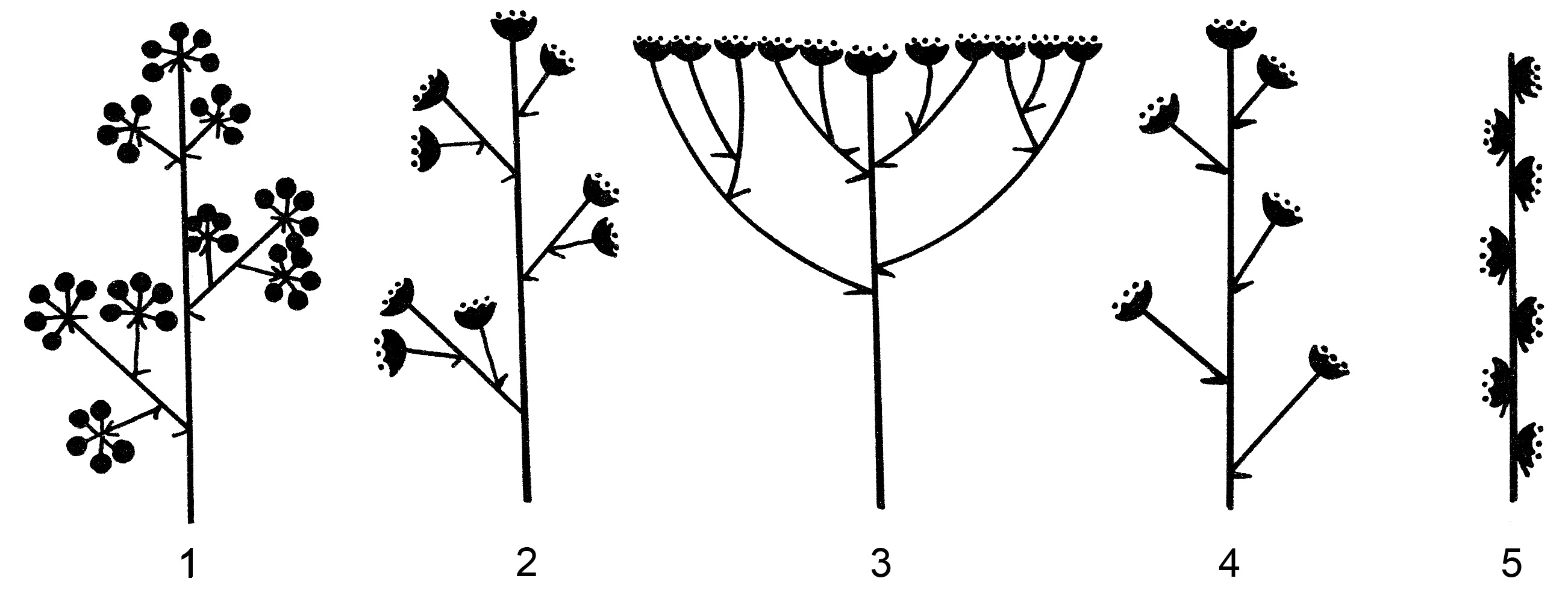

Рис. 20. Типы ботрических соцветий

А – простые

ботрические соцветия: 1 – кисть, 2 –

колос, 3 – початок, 4 – простой зонтик,

5 – головка, 6 – корзинка, 7 – щиток, Б –

сложные ботрические соцветия: Метелка

и ее производные: 1 – метелка, 2 – сложный

щиток, З– антела. Сложная кисть и ее

производные: 4 – двойная кисть, 5 –

тройная кисть, 6 – двойной колос 7 –

сложный зонтик.

Рис. 21. Примеры агрегатных соцветий

1 – метелка зонтиков,

2 – метелка корзинок, 3 – щиток корзинок,

4 – кисть корзинок, 5 – колос корзинок

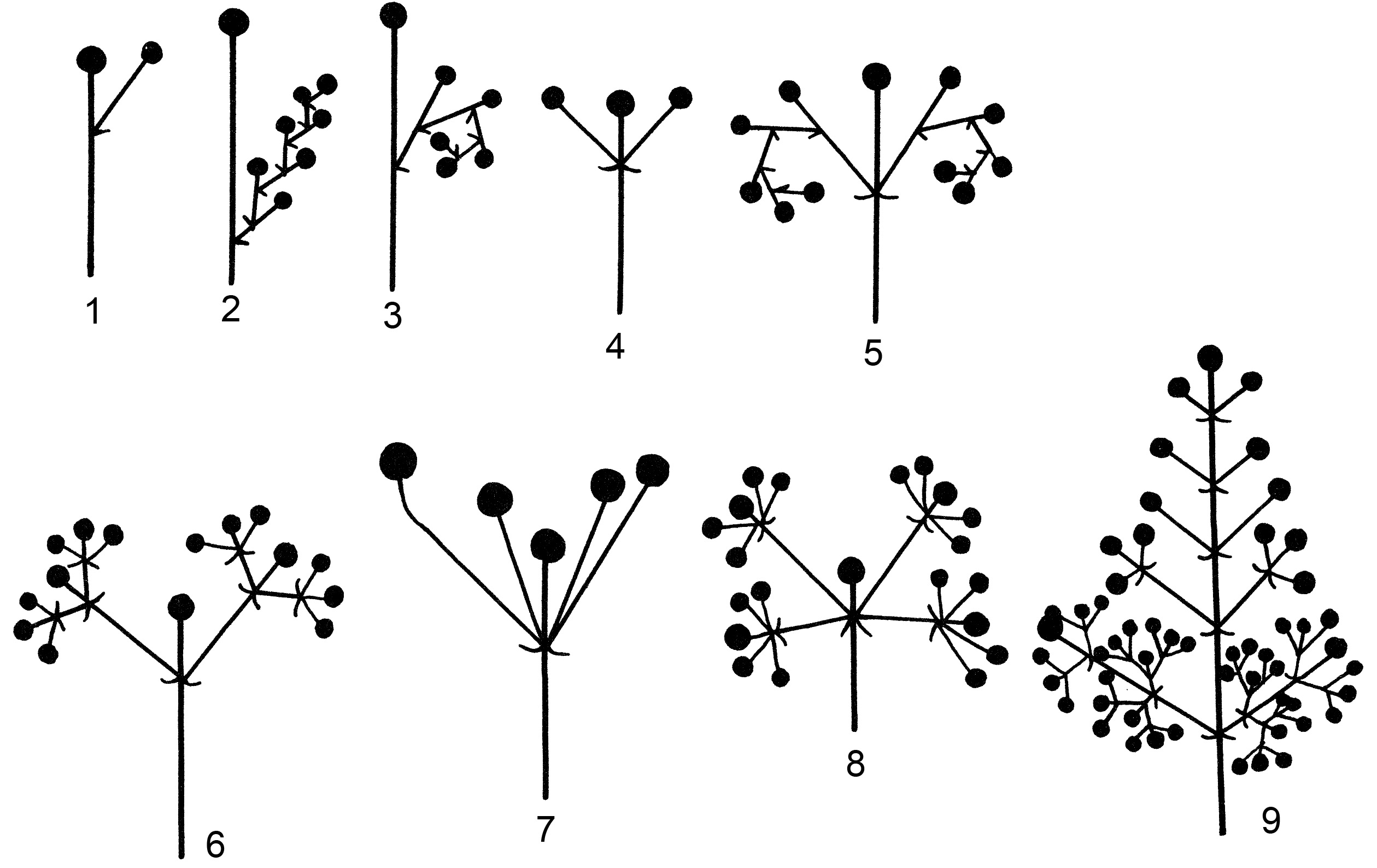

Рис. 22. Типы цимозных (1–8) соцветий и

пример тирса (9)

монохазии (1 –

«элементарный» монохазий, 2 – извилина,

3 – завиток), дихазии (4 – простой, 5 –

двойной, или двойной завиток, 6 – тройной)

и плейохазии (7 – простой, 8 – двойной)

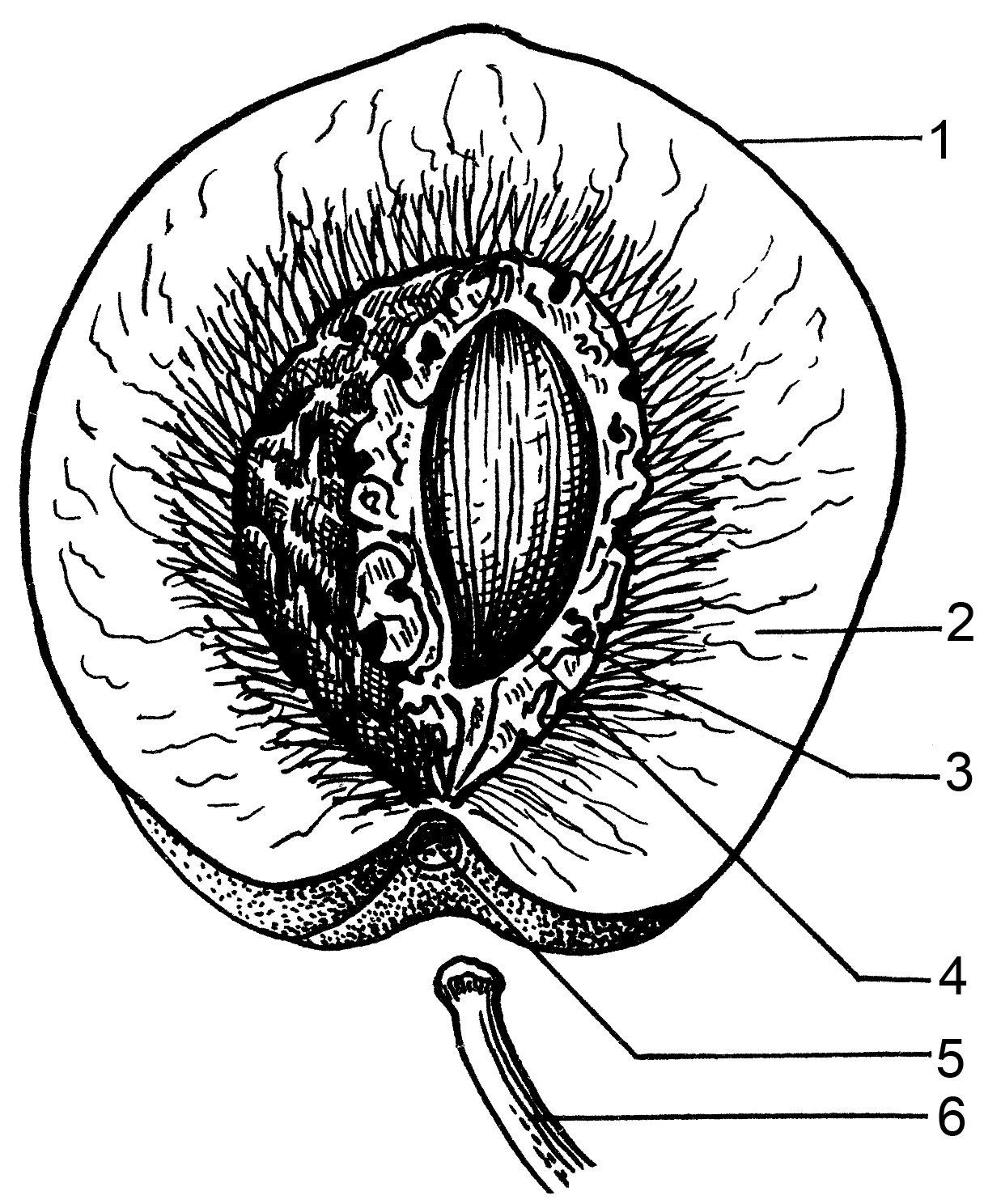

Рис. 23. Строение плода (однокостянки)

персика обыкновенного Persica

vulgaris

околоплодник, или

перикарпий (1 – экзокарпий, 2 – мезокарпий,

3 – эндокарпий), 4 – семя, 5 – след

плодоножки, 6 – плодоножка.

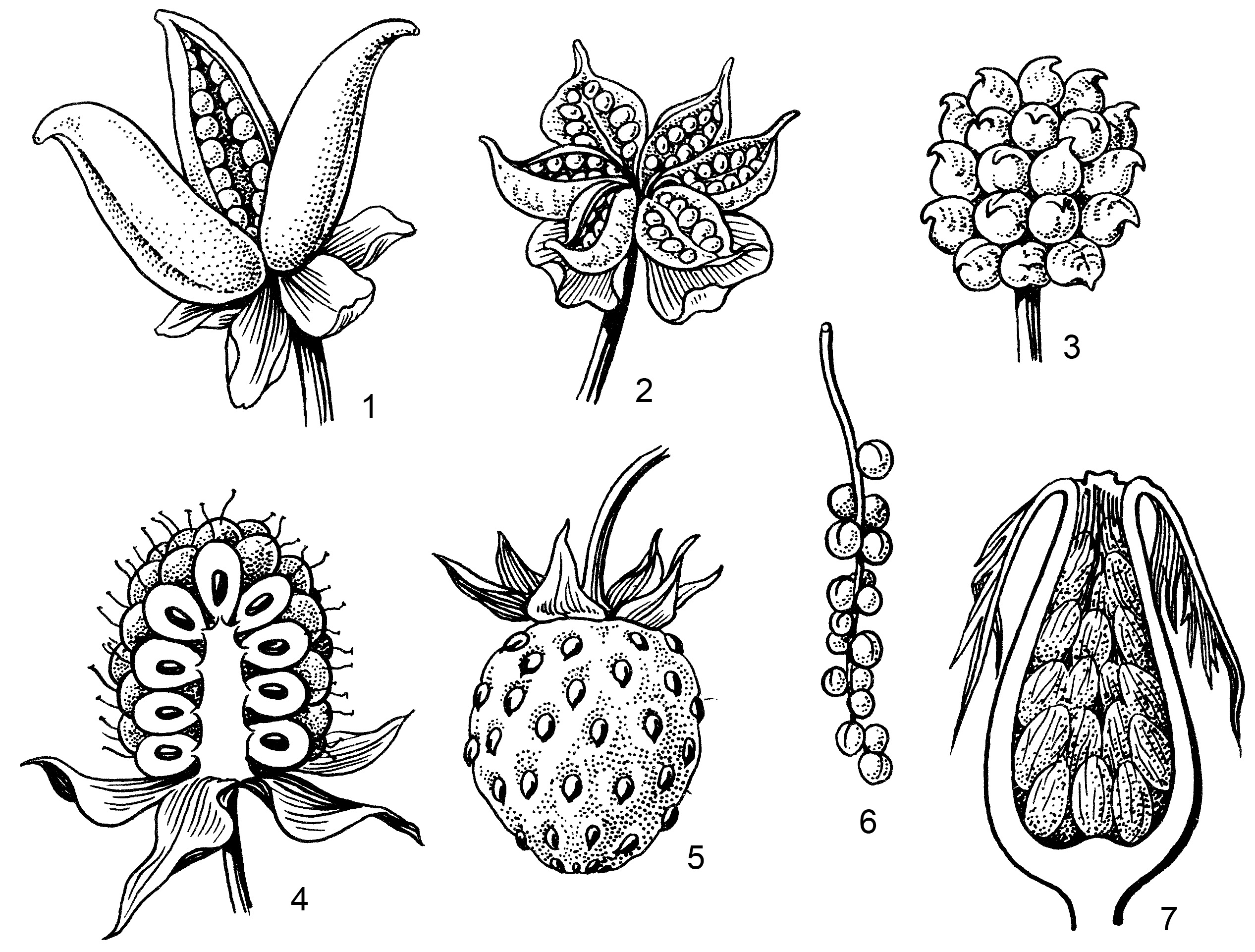

Рис. 24. Сухие и сочные апокарпии – плоды,

образованные

несколькими (или многими) свободными

плодолистиками

1 – сухая многолистовка

пиона (Paeonia),

2 – сухая многолистовка калужницы

(Caltha),

3 – многоорешек ветреницы (Anemone),

лютика (Ranunculus)

и других представителей сем. лютиковых,

4 – сочная многокостянка малины, ежевики

и других представителей рода Rubus,

5 – многоорешек с разросшимся сочным

цветоложем земляники (Fragaria),

6 – сочная многолистовка с удлиненным

цветоложем лимонника (Schisandra),

7 – цинародий – многоорешек с разросшимся

сочным гипантием шиповника (Rosa)

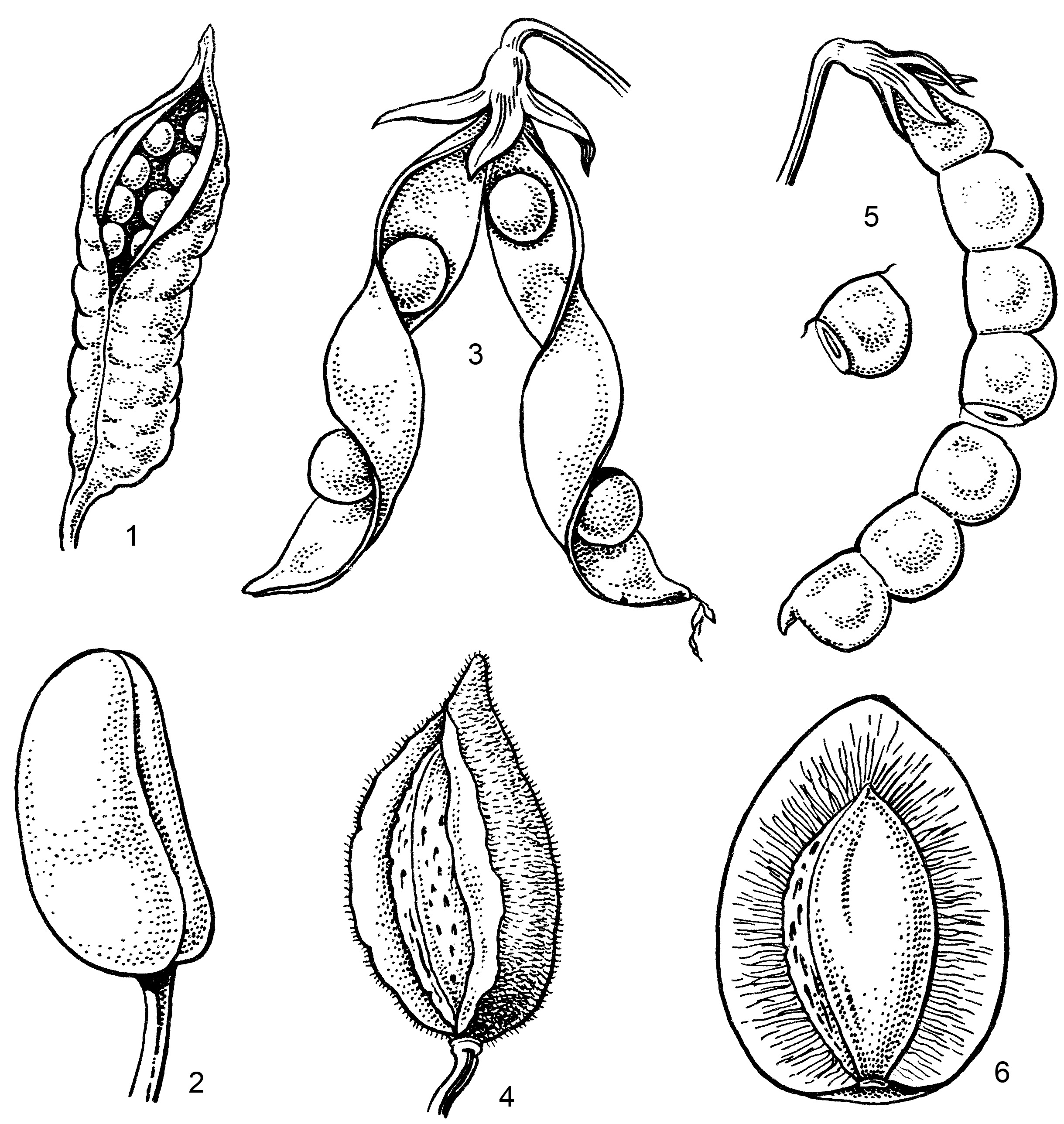

Рис. 25. Сухие и сочные монокарпии –

плоды, образованные

одним плодолистиком

1

– сухая однолистовка консолиды

(Consolida),

2 – сочная однолистовка воронца (Actaea),

3 – боб горошка (Vicea),

4 – сухая однокостянка миндаля (Hedysarum),

5 – членистый боб копеечника (Amygdalus),

6– сочная однокостянка сливы (Prunus).

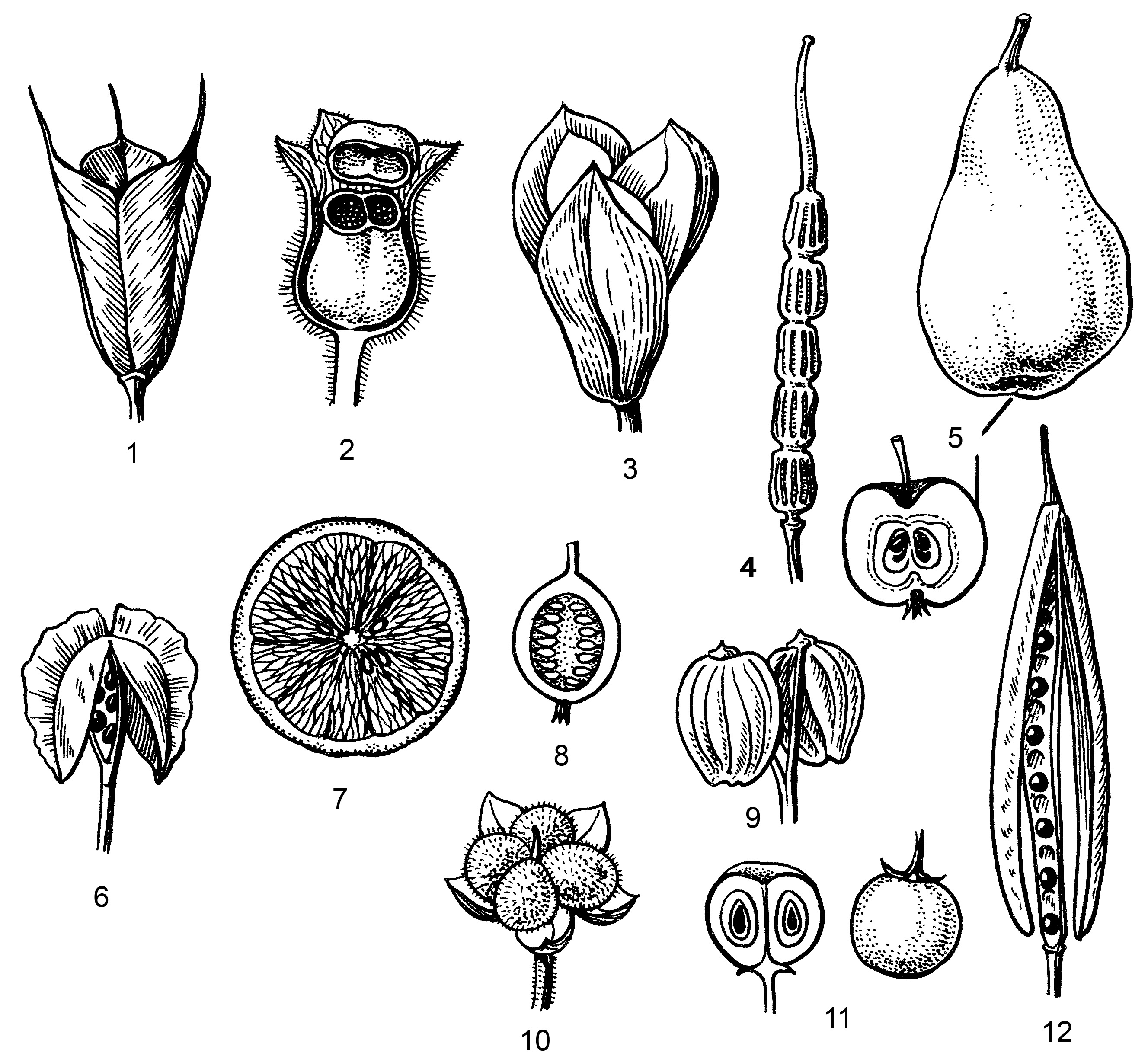

Рис. 26. Сухие и сочные ценокарпии –

плоды, образованные

несколькими (или многими) сросшимися

плодолистиками

1 – ценокарпная

многолистовка водосбора (Aquilegia),

2 – коробочка, вскрывающаяся крышечкой,

у белены (Hyoscyamus),

3 – коробочка, вскрывающаяся створками

(у представителей разных семейств), 4–

членистый стручок дикой редьки (Raphanus),

5 – яблоко представителей подсемейства

яблоневых, семейства розоцветных, 6 –

стручочек многих видов крестоцветных,

7 – гесперидий, или померанец (апельсина,

лимона), рода Citrus,

8 – ягода черники, брусники рода Vaccinium,

винограда (Vitis)

и многих других, 9 – вариант дробного

ценокарпия вислоплодника зонтичных,

разделяющийся на две половинки

(мерикарпии), 10 – ценобий, распадающийся

на четыре орешковидные части – эрема

у ряда видов бурачниковых и губоцветных,

11 – ценокарпная многокостянка толокнянки

(Arctostaphylos),

12– стручок большинства видов крестоцветных.

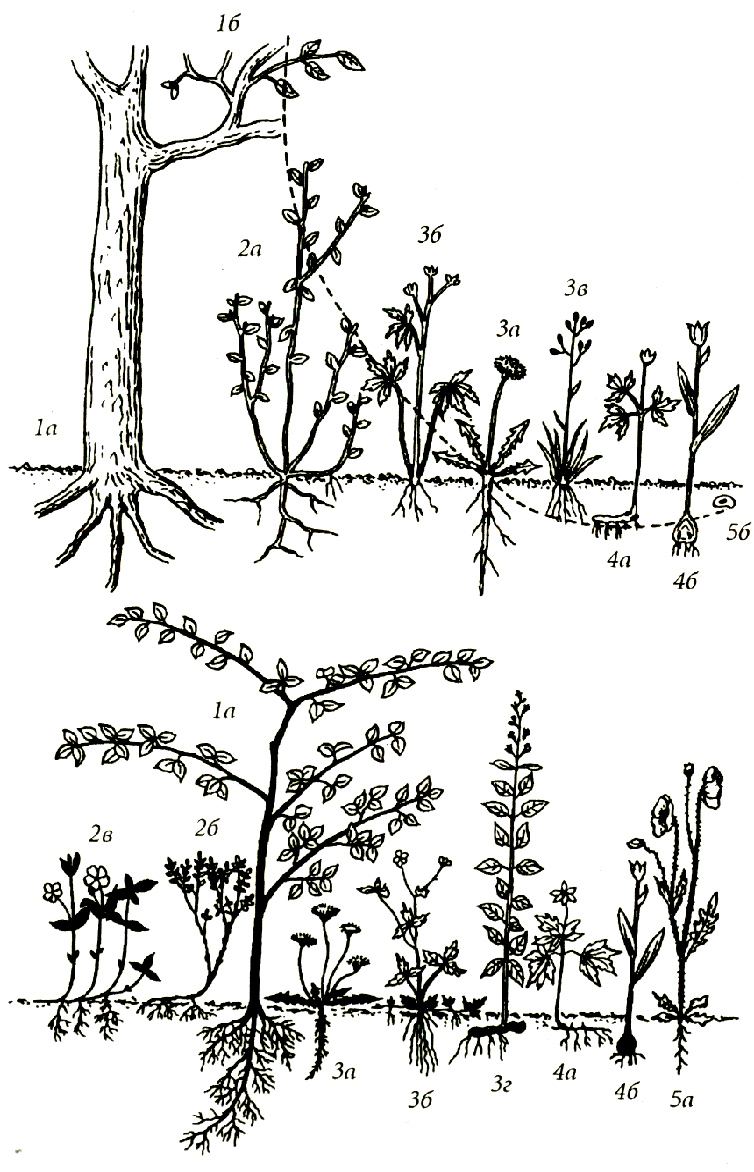

Рис. 27. Жизненные формы по классификации

К. Раункиера

На верхнем рисунке пунктиром показано

положение почек возобновления, на нижнем

– черным цветом зимующие органы, а белым

– отмирающие: 1 – фанерофит (а – тополь,

б – омела), 2 – хамефит (а – брусника, б

– черника, в – барвинок), 3 – гемикриптофит

(а – одуванчик, б – лютик, в – овсяница,

г – вербейник), 4 – геофит (а – ветреница,

б – тюльпан), 5 – терофит (а – мак-самосевка,

б – семя)

Жигальцова

Людмила Александровна

Харин Андрей

Викторович

ПОЛЕВая

ПРАКТИКа

ПО ботанике

С

ОСНОВАМИ ФИТОЦЕНОЛОГИИ

методические

рекомендации

для студентов 1

курса

специальность

050103 – география,

специальность

050101 – химия

Компьютерная верстка

Ахромеев Л.М.

Подписано к печати

___.___.09. Формат 60×80 1/16

Печать офсетная.

Бумага офсетная.

Усл. п.л. 7,5. Тираж

200 экз. Заказ № ____

РИО Брянский

государственный университет

имени академика И.Г. Петровского,

Семейство Злаковые (Злаки).Мятликовые.

Растения семейства злаковые (злаки) широко распространены на Земле. Злаки относятся к классу однодольных. Известно около 10 000 видов.

Большинство видов семейства злаковых — травянистые растения.

Стебли большинства злаков цилиндрической формы, полые внутри, часто с несколькими вздутыми узлами. Такой стебель называется соломиной.

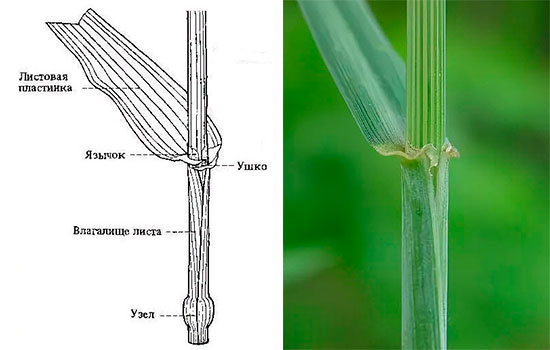

Строение листа

Листья злаков расположены поочередно, имеют параллельное жилкование, разделены на пластинку и влагалище (основание листа, обернутое вокруг стебля в виде трубочки). Оно охватывает стебель выше узла. Между стеблем и листовой пластинкой находится пленчатый вырост (язычок). Он не позволяет воде проникнуть между стеблем и влагалищем (рис.1).

Рис.1 Лист злаковых

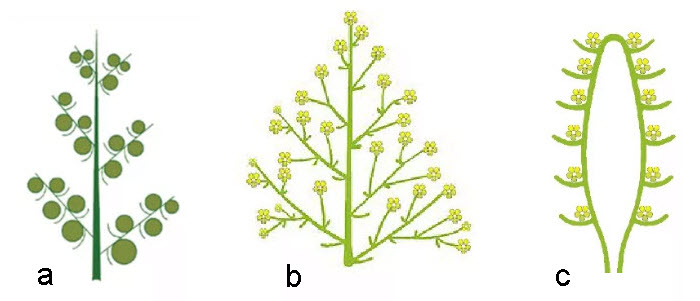

Цветки у злаков мелкие, образуют сложное соцветие.

Соцветие

Соцветие растений семейства злаковые — метелка, колос, султан, кисть и др (рис.2). Цветки в большинстве обоеполые. Однополые цветки бывают только у кукурузы. Цветок состоит из 2 (иногда 3) бесцветных тонких цветковых чешуй, 2 цветковых пленок. Их считают околоцветником.

Рис.2. Соцветия растений семейства злаковых: а) сложный колос (пшеница) b) метелка (просо) c) початок (кукуруза)

Тычинок — 3, пестик — 1, рыльце пестика двураздельное, пористое.

Плод — зерновка. Корневая система — мочковатая. Формула цветка — О2Т3П(1).Чешуя цветка — видоизмененный лист (рис.3).

Рис.3. Общее признаки семейства злаковые на примере пшеницы

Многие злаковые являются ценными зерновыми культурами. Пшеницу, рожь, ячмень, просо, овес, рис, кукурузу, сахарный тростник и другие растения семейства злаковых человек использует в пищевой промышленности. Многие из них являются кормовыми растениями.

Бамбук, тростник используются как сырье в производстве бумаги и как строительный материал. Одревесневшие побеги бамбука, полые внутри, как и у всех злаков, прекрасный строительный материал. Из бамбука делают мебель, посуду, циновки, водопроводные трубы, одежду, бумагу. Готовят различные блюда и напитки. В последнее время бамбук стали относить к семейству бамбуковых.(рис.4)

Рис.4. Бамбук и тростник

Овсюг, ползучий пырей, костер, ежа, щетинник— сорные растения.

Рис — однолетнее растение высотой 50-150 см. Стебли кустятся. Листья зеленые, серо-зеленые или красноватые диаметром 1 см, длиной 50 см.

Соцветие — многоколосная метелка длиной 10-40 см.(рис.5)

Рис.5. Соцветие и плантация риса

Колоски растут прямо, на короткой цветоножке — один цветок. Чешуя цветка дернистая, стебли граненые, удлиненные. В нижней части его имеются щетинки. Тычинок у риса — 6. Кожица зерновки тонкая. Формула цветка — О2Т(3+3)П(3).

Рис посевной — пищевая культура. В составе зерновки 9-12% белка, 65-70% углеводов и 4 6% жира, витамины. Белок риса очень питателен и легко усваивается. Во многих странах рис — основной источник питания на-селения. Из рисовой соломки изготавливается высококачественная бумага, различные предметы быта, посуда, мебель, шляпы и т. д.

Солома, крупы, отруби риса используются как корм для животных.

Имеются сведения, что за 4-5 тыс. лет до нашей эры в Индии, Китае сеяли рис.

Строение семян двудольных и однодольных растений

Строение семян двудольных и однодольных растений

Рис — светолюбивое, влаголюбивое и теплолюбивое растение, растущее на плодородных почвах. Точнее, рис растет в воде. После посева риса поле заливают водой. При прорастании риса уровень воды поднимают на высоту 1/3 стеблей. Воду отводят только при созревании семян. Поле осушается. Корневая система у риса слабая. При нехватке питательных веществ он плохо растет и развивается, поэтому большое внимание уделяется удобрению почв.

Пшеница, ячмень, просо, овес — однолетние зерновые культуры, которые имеют приоритетное направление (рис.6). Корневая система пшеницы — мочковатая. Соцветие — сложный колос. Растение самоопыляющееся. Плод — зерновка. Ячмень — одна из древнейших пищевых и кормовых культур. У овса соцветие метелка или кисть. Выращивают его как пищевое и кормовое растение. Просо — соцветие метелка, ценная пищевая и кормовая культура.

Рис.6. (слева-направо) Пшеница, ячмень, просо, овес.

Сорго — однолетнее растение семейства злаковых. Высота стебля 100-300 см. Сердцевина стебля наполнена рыхлой тканью. Листья снаружи покрыты восковым налетом. Соцветие — метелка различной формы: прямой проросток, извилистая головка. Некоторые метелки бывают ветвистыми. Сорго — пищевое, кормовое и техническое растение. Родина его — Африка. Здесь его выращивали еще 5 тыс. лет назад. Сорго — светолюбивое растение, способное переносить засуху. (рис.7)

Рис.7. Сорго

Биологический русско-английский глоссарий

Зерновой — cereal |ˈsɪərɪəl|

Пшеница — wheat |wiːt|

Овес — oat |əʊt|

Кукуруза — corn |kɔːn|

Рис — rice |raɪs|

Тест на тему: Семейство Злаковые (Злаки)

Инструкция: «Вам предлагаются задания с одним и несколькими правильными ответами из пяти и более предложенных».

Источники:

Биология, 7 класс; К.Кайым, Р.Сатимбеков, А.Ахметов, Ж.Кожантаева «Атамұра» 2003

Биология Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники; Учебник для 6-7 классов средней школы. В.А.Корчагина, Москва «Просвещение» 1993 г.

Терминология на английском языке: wooordhunt.ru

Покрытосеменные (цветковые) растения

Покрытосеменные (цветковые) растения

Семейство Розоцветные

Семейство Розоцветные

Семейство Лилейные

Семейство Лилейные

Б.М. КАПЛАН,

станция юных натуралистов,

г. Москва

Окончание. См. № 8/2005

Учимся определять злаки по

вегетативным признакам

В предыдущем номере мы рассмотрели

общие вегетативные признаки злаков и те признаки

надземных побегов, по которым одни злаки

отличаются от других.

Обратимся теперь к рассмотрению

жизненных форм злаков. Жизненной формой называют

совокупность приспособлений растений к условиям

их существования. При выделении жизненных

форм злаков первостепенное значение имеют

наличие корневищ и варианты кущения. Кущением

злаков называют ветвление побегов вблизи

поверхности или неглубоко под поверхностью

почвы (хотя злак, как мы знаем, не кустарник, а

травянистое растение, ветвление выглядит

похожим на формирование кустарника). При этом

область, в которой происходит ветвление,

называют зоной кущения, а сам «кустик» –

дерновинкой, или дерновиной.

Разнообразие жизненных форм злаков

можно разделить на следующие основные группы.

1. Длиннокорневищные многолетники

(рис. 6) имеют длинные ползучие горизонтальные

побеги: подземные корневища с видоизмененными

чешуевидными листьями (с помощью этих органов

злаки разрастаются, размножаясь вегетативным

путем). Эти растения не образуют густых

«кустиков» (дерновин), их побеги (или небольшие

группы побегов, образующие слабо выраженный

«кустик») располагаются обычно на заметном

расстоянии друг от друга. К этой жизненной форме

относятся, например, тростник, бор развесистый,

кострец безостый, пырей ползучий, вейник

наземный, двукисточник тростниковый, манник

большой, полевица гигантская.

Рис. 6. Кострец безостый (костёр

безостый). Жизненная форма: длиннокорневищный

многолетник.

[Этот и последующие рисунки приведены из книги:

Травы и травосмеси для улучшения сенокосов и

пастбищ. – М.: Колос, 1971]

2. У рыхлодерновинных

(рыхлокустовых) многолетников длинные

корневища отсутствуют (междоузлия сближены),

зато эти злаки интенсивно ветвятся в основании

наземных побегов (рис. 7). Кущение у этих злаков

называют вневлагалищным: новый боковой побег,

берущий начало от узла стебля, прорывает

влагалище, под которым он сначала находился,

затем на некотором протяжении нарастает

горизонтально, после чего, выпрямившись, растет

вертикально вверх. При этом дочерние побеги

находятся на некотором расстоянии от

материнских. К этой группе относится большинство

среднерусских злаков, например овсяница луговая,

тимофеевка луговая, вейник тростниковидный,

олевица тонкая, лисохвост луговой, мятлик

обыкновенный.

Рис. 7. Овсяница луговая. Жизненная

форма: рыхлодерновинный (рыхлокустовой)

многолетник с вневлагалищным кущением

Между этими двумя группами существует

переходная жизненная форма, представленная

мятликом луговым: этот злак имеет удлиненные

корневища, и в то же время он образует рыхлые

дерновинки (рис. 8). К этой же жизненной форме

относится и овсяница красная.

Рис. 8. Мятлик луговой. Смешанная

жизненная форма между длиннокорневищными и

рыхлодерновинными злаками

(корневищно-рыхлокустовой многолетник)

Рис. 9. Овсяница желобчатая (типчак).

Жизненная форма: плотнодерновинный

(плотнокустовой) многолетник с

внутривлагалищным кущением

3. Кущение плотнодерновинных

(плотнокустовых) многолетников называют

внутривлагалищным: новый боковой побег, берущий

начало от узла стебля, оставаясь внутри

влагалища, растет вертикально вверх. При этом

дочерние побеги расположены вплотную к

материнским, образуя очень плотный дерн, который

крайне трудно раскапывать (рис. 9). В

центральных областях России к этой группе злаков

относятся, например, щучка дернистая, белоус,

луговик извилистый, овсяница овечья и более

южные злаки: типчак, тонконог сизый и виды ковыля.

У щучки дернистой дерновины, интенсивно

разрастаясь, приподнимаются над поверхностью

почвы, образуя кочки. В целом плотнодерновинные

злаки характерны для более южных областей,

особенно для степной зоны.

4. Однолетние злаки живут обычно не

более года (хотя некоторые иногда доживают до

двух лет). За время вегетации они кустятся,

образуя рыхлые дерновинки, но к концу вегетации

эти злаки полностью отмирают, образуя перед этим

много семян. Вся жизнь яровых однолетних злаков

(например, пшеницы) от рождения до смерти

проходит в течение одного календарного года.

Озимые однолетние злаки (например, рожь), начав

свое развитие во второй половине лета или осенью,

зимуют в стадии кущения с зелеными листьями и

заканчивают свой жизненный цикл уже на следующий

год.

К однолетникам относятся, прежде

всего, всем известные зерновые культурные злаки.

Но к этой же жизненной форме относятся многие

сорные злаки: например, ежовник обыкновенный

(«куриное просо»), метлица, мятлик однолетний,

овсюг, плевел опьяняющий. Однолетние злаки можно

увидеть в посевах и в нарушенных местообитаниях,

в естественных растительных сообществах они

встречаются редко.

Все указанные признаки надземной и

подземной сфер используются при определении

видов злаков по вегетативным признакам. Для

этого используют специальные определители,

например следующие.

Алексеев Ю.Е., Новиков В.С., Скворцов

В.Э., Ловягин С.Н. Определитель растений

Нечерноземного центра Европейской России по

вегетативным органам. Однодольные растения. – М.:

Русский ун-т, 2000. – 192 с.

Виноградова Т.А. Определитель

луговых злаковых трав Нечерноземной зоны. – Л.:

Колос, 1984. – 112 с.

Голубинцева В.П., Лебедев П.В.

Определитель кормовых злаков и бобовых в

нецветущем состоянии. 2-е изд. – М.: Учпедгиз, 1959.

Рычин Ю.В. Флора гигрофитов. – М.:

Советская наука, 1948. – 448 с.

Флорова В.М., Раменский Л.Г.

Определитель растений в нецветущем состоянии

для средней части СССР. Том 1. – М.–Л.: Сельхозгиз,

1937. – 431 с.

Хомякова И.М. Лесные травы. –

Воронеж: Изд-во ВГУ, 1974. – 176 с.

Штреккер В. Луговые злаки.

Определитель луговых злаков в цветущем и

нецветущем состоянии с указанием значения их для

лугов и пастбищ. – М.–Л.: Сельхозгиз, 1933. – 236 с.

Как правило, определители растений

(тем более по вегетативным признакам) становятся

библиографической редкостью сразу, как только

поступают в продажу. К тому же указанные здесь

определители рассчитаны на определенный регион

или на определенные типы растительных сообществ.

В других условиях они могут подвести, т.к. не

содержат виды, распространенные в других

регионах или в других местообитаниях. Нужно

учесть и то, что признаки растений, относящихся к

одному и тому же виду, могут несколько

различаться в разных природных зонах. В

популярных же определителях растений (которыми

особенно любят пользоваться юннаты) приведены

обычно далеко не все виды, которые могут

встретиться. Поэтому совет таков: попробуйте

сами составить определитель злаков по

вегетативным признакам для своей местности.

Для этого нужно сперва научиться

определять виды злаков, используя генеративные

признаки, по обычным определителям растений

(разумеется, достаточно полным и надежным!),

например, следующим.

Ворошилов В.Н., Скворцов А.К.,

Тихомиров В.Н. Определитель растений

Московской области. – М.: Наука, 1966. – 368 с.

Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков

В.С., Тихомиров В.Н. Определитель сосудистых

растений центра Европейской России. – М.: Аргус,

1995. – 560 с.

Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков

В.С., Тихомиров В.Н. Иллюстрированный

определитель растений Средней России. Т. 1. – М.:

Товарищество научных изданий КМК, Институт

технологических исследований, 2002. – 526 с.

Маевский П.Ф. Флора средней полосы

Европейской части СССР. 9-е изд. – Л.: Колос, 1964. –

880 с.

Рычин Ю.В. Сорные растения.

Определитель для средней полосы Европейской

части СССР. – М.: Учпедгиз, 1952.

Цвелев Н.Н. Злаки СССР. – Л.: Наука,

1976. – 788 с.

Еще раз подчеркнем, что за пределами

Центра России следует использовать местные

определители растений, например:

Аверкиев Д.С., Аверкиев В.Д. Определитель

растений Горьковской области. – Горький:

Волго-Вятское книжное издательство, 1985.

Воробьев Д.Л. и др. Определитель

растений Приморья и Приамурья. – М.–Л.: Наука, 1966.

Галушко А.И. Определитель растений

сенокосов и пастбищ Северного Кавказа. –

Нальчик: Эльбрус, 1964.

Гроссгейм А.А. Определитель

растений Кавказа. – Баку: Советская Наука, 1949.

Флора Мурманской области (в 5 томах). –

М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1956.

Цвелев Н.Н. Определитель

сосудистых растений Северо-Западной России

(Ленинградская, Псковская, Новгородская области).

– СПб.: Изд-во СПб. гос. хим.-фарм. акад., 2000.

С помощью этих определителей находим и

распознаем виды злаков в природе, в своей

местности. Следует не ограничиваться единичными

экземплярами, а изучить хотя бы по несколько

представителей одного вида, т.к. разные

экземпляры одного и того же вида могут в той или

иной степени отличаться друг от друга (прежде

всего по количественным признакам: длина, ширина

листовой пластинки и т.п.). Из наиболее

типичных экземпляров разных видов составляется

справочный гербарий. Затем на каждый

определенный вид составляются описания-карточки

по следующему плану.

1. Общие сведения

Название вида растения.

Местообитание, дата сбора, номер гербарного

листа.

2. Стебель

Высота растения.

Направление роста стеблей (прямостоячие,

восходящие, лежачие).

Толщина стебля в междоузлиях.

Форма стебля в сечении (цилиндрическая или

сплюснутая).

Опушение стебля в междоузлиях.

Опушение узлов стебля.

Шероховатость стебля.

Ветвистость стебля.

Утолщение основания побега.

Характер облиствения генеративных побегов

(сосредоточены они в нижней части или

расположены равномерно по высоте стебля).

Чешуевидные листья в нижней части побега (их

наличие и цвет).

Длина и направление роста вегетативных побегов;

удлиненные или укороченные их междоузлия.

3. Листовая пластинка

Способ заложения листовой пластинки в

почке.

Длина и ширина листовых пластинок.

Окончание листовой пластинки.

Основание листовой пластинки.

Толщина и жесткость листовых пластинок

(консистенция).

Цвет и блеск листовых пластинок с верхней и

нижней сторон.

Шероховатость листовых пластинок по краям и по

поверхностям.

Рельеф верхней стороны листовой пластинки.

Киль на нижней стороне листовой пластинки.

Опушение листовой пластинки.

Отличаются ли заметно друг от друга листья

генеративных и вегетативных побегов?

4. Язычок

Характер язычка (пленчатый, кожистый, в

виде ряда волосков или совсем отсутствует).

Высота и форма язычка.

Цельность язычка (край ровный или с бахромками,

зубчиками).

Опушение спинки язычка.

5. Листовые влагалища

Открытость листовых влагалищ.

Форма листовых влагалищ (цилиндрическая,

плоская, четырехгранная).

Киль листового влагалища.

Шероховатость листовых влагалищ.

Опушение листовых влагалищ.

Рельеф листовых влагалищ.

Цвет листовых влагалищ.

6. Ушки

Наличие или отсутствие ушек.

Длина и форма ушек (острые или закругленные).

7. Жизненная форма

Многолетнее или однолетнее растение?

Корневищное или дерновинное растение?

Длина корневищ, если они есть.

Тип кущения в дерновинах (рыхлокустовой злак с

вневлагалищным кущением или плотнокустовой злак

с внутривлагалищным кущением).

8. Характеристика генеративных

органов (если есть)

Тип соцветия.

Длина и шероховатость веточек метелки.

Направление роста сложного колоса (прямостоячий

или поникающий).

Особенности колосков, выраженность остей.

Одновременно с описанием злаков в природе имеет

смысл ориентироваться на литературные данные (к

которым в то же время следует относиться

достаточно критически, т.к. в них встречаются

ошибки и противоречия, а также могут сказываться

особенности растений тех регионов, где работали

авторы). Помимо упомянутых выше определителей,

сведения о вегетативных признаках злаков и их

рисунки можно найти, например, в следующих

изданиях.

Алексеев Ю.Е., Вехов В.Н., Гапочка Г.П. и

др. Травянистые растения СССР. В 2-х томах. – М.:

Мысль, 1971.

Алексеев Ю.Е., Вахрамеева М.Г.,

Денисова Л.В. и др. Лесные травянистые растения.

Биология и охрана: Справочник. – М.:

Агропромиздат, 1988. – 223 с.

Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков

В.С. и др. Луговые травянистые растения.

Биология и охрана: Справочник. – М.:

Агропромиздат, 1990. – 183 с.

Дмитриева С.И., Игловиков В.Г.,

Конюшков Н.С., Раменская В.М. Растения сенокосов

и пастбищ. – М.: Колос, 1982.

Ларин И.В., Агабабян Ш.М., Работнов Т.А.

Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. В 3-х

томах. – М.–Л.: Сельхозгиз, 1950-1956.

Рожевиц Р.Ю. Злаки. Введение в

изучение кормовых и хлебных злаков. – М.–Л.:

Сельхозгиз, 1937. – 638 с.

Необходимо отметить, что по одним

рисункам злаки определять нельзя, поскольку для

неспециалиста они могут выглядеть «на одно

лицо». Можно найти похожий рисунок, но на другой

странице встретится «еще более похожее»

изображение. Может случиться, что изображения

злака, который вы определяете, вообще нет в книге,

которой вы пользуетесь. Наибольшее количество

ошибок при определении растений происходит

именно при пользовании рисунками, а не текстом

определителя или справочника.

Полезные сведения можно найти и

выпусках «Биологической флоры Московской

области», издаваемых МГУ им. М.В. Ломоносова:

выпуск 1 (белоус торчащий), выпуск 3 (овсяница

луговая, ежа сборная, манник большой, полевица

гигантская, полевица собачья, полевица

столонообразующая, полевица Сырейщикова,

полевица тонкая, щучка дернистая), выпуск 5

(костер безостый, щучка извилистая), выпуск 7

(тимофеевка луговая, тимофеевка степная),

выпуск 8 (овсяница красная), выпуск 10 (вейник

наземный), выпуск 11 (вейник тростниковидный),

выпуск 12 (мятлик луговой), выпуск 14 (мятлик

обыкновенный, мятлик болотный).

Собрав достаточно полный набор

описаний, представляющий разнообразие видов

злаков, встречающихся в данной местности,

необходимо найти такие признаки, которые

помогают наиболее надежно и легко отделить одни

группы видов от других. К таким признакам

относятся обычно способ заложения листовой

пластинки (складчато-сложенные или

свернуто-сложенные в почках пластинки), характер

язычка, наличие ушек, опушение листовых

пластинок и узлов стебля, замкнутость или

открытость листовых влагалищ, жизненная форма

растения. Разделив по этим признакам злаки на

несколько групп, в пределах каждой группы

находим отличия одних видов от других. Здесь

может использоваться не только обычный для

определителей растений дихотомический принцип

(теза-антитеза), но и политомический (сразу по

нескольким критериям), что значительно убыстряет

процесс определения. На конечном этапе

построения схемы определения каждому виду

соответствует свой индивидуальный набор

признаков, отделяющий этот злак от других,

похожих на него.

Заметим здесь, что при таком

определении каждый вид выступает как отдельная

единица, не связанная с родом и другими

таксономическими категориями (трибой,

подсемейством), поскольку вегетативные признаки

не в такой степени соответствуют

таксономическому родству, как признаки

генеративные, положенные в основу систематики

растений. Например, лисохвост луговой гораздо

больше внешне похож по вегетативным признакам на

тимофеевку луговую, чем на лисохвост коленчатый

или лисохвост равный. В свою очередь последние

два названных вида лисохвоста по вегетативным

признакам напоминают полевицу побегоносную.

Основное внимание при построении схемы

определения следует уделять не тому, какой злак с

каким состоит в родстве, а какой с каким можно

спутать.

Сам процесс составления схемы

определения требует умения четко

систематизировать множество сведений, для этого

нужны значительные умственные усилия и

творческие способности. Но чем больше времени и

усилий потратит автор на составление

определителя, тем меньше времени и нервных

затрат потребуется читателям на определение.

Составление определителя – занятие не из легких

(если, конечно, речь идет о хорошем определителе),

зато плоды его сладки.

Может сложиться впечатление, что

определять злаки слишком сложно. Неужели для

распознавания злака требуется исследовать

несколько десятков признаков? Вовсе не

обязательно! Ведь для того чтобы установить, к

какому виду относится определяемый злак, обычно

достаточно обратить внимание на небольшое число

особенностей его внешнего строения. Однако для

определения разных видов приходится обращать

внимание на разные моменты.

например, если мы видим, что перед нами

длиннокорневищный злак, не образующий дерновин,

с замкнутым трубковидным влагалищем, листовыми

пластинками без значительного опушения,

имеющими наибольшую ширину 4–10 мм (или более)

ближе к середине пластинки, можно не сомневаться

в том, что это костёр (кострец) безостый. Мы

определили его в 5 ходов, и для экономии времени

можно уже не обращать внимания на другие

признаки. Для определения имеют значение обычно

5–10 признаков. Ежовник же можно узнать сразу,

поскольку только у этого злака полностью

отсутствует язычок.

Задача определения по вегетативным

признакам облегчается также тем, что, начав

знакомиться со злаками, можно очень быстро

запомнить признаки наиболее часто встречающихся

видов, и их можно будет узнавать «с первого

взгляда». Тогда подробно рассматривать придется

только те злаки, которые не удалось узнать. А

такие злаки стоят того, чтобы уделить им больше

времени, т.к. ими могут оказаться редкие,

интересные виды, и вы можете стать автором ценной

флористической находки!

Если речь идет о серьезном

исследовании, то необходимо использование

научных латинских названий. Ведь только при этом

условии будет ясно, о каком растении идет речь.

Нечеткостью страдают не только русские народные

названия («куриное просо» и т.п.), но часто и

иностранные. Например, довольно широко

распространено (особенно в торговле семенами)

название английского происхождения «райграс».

Но существуют, по крайней мере три «райграса»:

«английский райграс», он же плевел многолетний (Lolium

perenne), и несколько менее известные «итальянский

райграс», он же плевел многоцветковый (Lolium

multiflorum), и «французский райграс», он же

аренатерум высокий (Arrhenatherum elatius). Последний

вид, как видим, совсем из другого рода (и совсем не

похож на первые два). Естественно, что и

применение этих трех «райграсов» различно.

Научные латинские названия растений

время от времени ботаники меняют в соответствии

с новыми исследованиями и периодически

обновляющимся Международным кодексом

ботанической номенклатуры, который для

ботаников является законом. Поскольку «чехарда»

в систематике растений – неизменный атрибут

ботанической науки, педагогу желательно

проработать тему современной систематики злаков

с тем чтобы свободно ориентироваться в этой теме

и избавить детей от малополезной траты сил и

времени. Современные научные (латинские)

названия растений можно найти в сводке

Черепанова (Черепанов С.К. Сосудистые

растения России и сопредельных государств. –

СПб.: Мир и семья, 1995. – 992 с.).

Изучая злаки, мы часто сталкиваемся с

различными подходами ботаников к их систематике,

наименованию видов злаков. Например, костёр

безостый (о котором уже говорилось в этой статье)

ранее по латыни именовался Bromus inermis, имел он

также синоним Zerna inermis, а ныне его «законное»

название Bromopsis inermis. По-русски этот

многолетний злак принято сейчас называть не

«костер», как раньше, а «кострец» – в отличие от

однолетних костров Bromus (хотя изначально

русское название рода «костёр», видимо, идет

именно от этого злака благодаря его красноватым

соцветиям).

Чтобы не запутаться в названиях

злаков, нужно завести таблицу, в которой

официальному латинскому названию растения

соответствовали бы устаревшие латинские

синонимы и русские (возможно, и другие

национальные) названия. Устаревшие названия тоже

надо знать, они живут и «после смерти»: ведь иначе

невозможно работать с ботанической литературой

прошлых лет. Соответственно, и в самостоятельно

составленном определителе желательно приводить

все известные названия каждого растения.

Основными препятствиями к усвоению

этого материала являются не столько собственно

ботанические трудности, сколько неверные

психологические установки. Важно убедить

учеников в том, что научиться узнавать

нецветущие злаки не так уж трудно, если есть

желание, и, научившись, приятно чувствовать себя

знатоком, которому знакома каждая встречная

травинка. А если и возникают трудности, то к ним

можно отнестись и с юмором:

Костром безостым вспыхнул луг,

Но дыма нет с огнем,

Поскольку так, любезный друг,

Вид злака мы зовем!Метелки солнцем в красный цвет

Окрашены едва.

Узнать костёр, даю совет,

Легко, как «дважды два»!Срослось влагалище листа

В сплошную трубку. Лишь

В верхней части иногда

Ты вырез разглядишь.Растут побеги у костра

От длинных корневищ.

Увязнуть здесь напрасен страх:

Пройдешь без сапожищ!Веками рос костёр, пока

Один большой мудрец

Не догадался этот злак

Перекрестить в «кострец».Ботаник – что с него возьмешь?

«Bromopsis», а не «Bromus»:

Иначе и не назовешь

Сей злак, друг-студиозус.Ну а корове этот спор

Не портит аппетит:

Поев кострец (или костёр),

Довольная мычит.

Грамотно составленный педагогом и юными

натуралистами определитель злаков поможет

проводить более полные и достоверные

ботанические исследования своей местности,

столь необходимые для сохранения природных

богатств.