В предыдущей статье мы познакомились с фундаментальными понятиями и методами генетики. Настало время их применить при изучении нового раздела — Менделевской генетики, основанной на законах, открытых

Грегором Менделем.

Мендель следовал некоторым принципам в своих исследованиях, которые привели его работы к успеху:

- Использовал гибридологический метод генетики, подвергая скрещиванию растения гороха с четко различающимися

признаками: желтый — зеленый цвет семян, гладкая — морщинистая форма семян - Учитывал при скрещивании не всю совокупность признаков, а отдельные альтернативные признаки (желтый — зеленый цвет семян)

- Вел количественный учет потомков в ряду поколений, анализировал потомство каждой особи

-

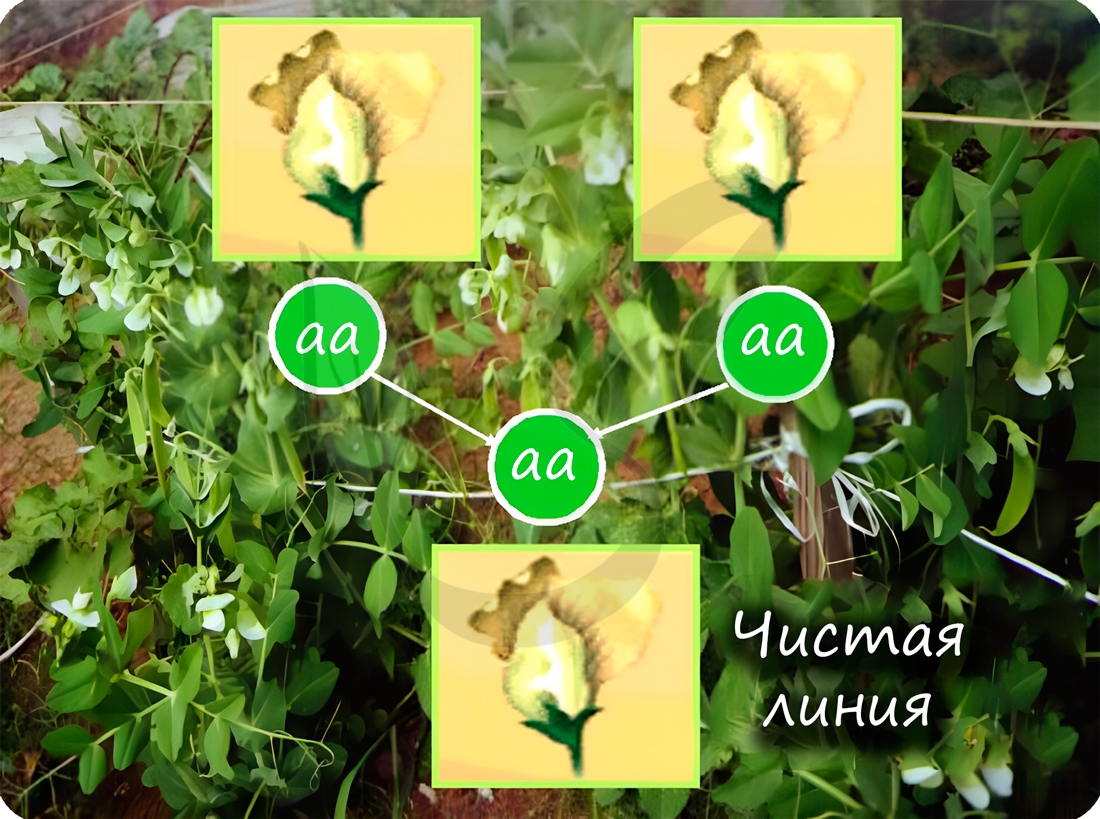

При размножении использовал чистые линии — группы растений, которые генетически однородны (гомозиготы AA, aa) и потомки

которых не имеют разнообразия по изучаемому признаку

.

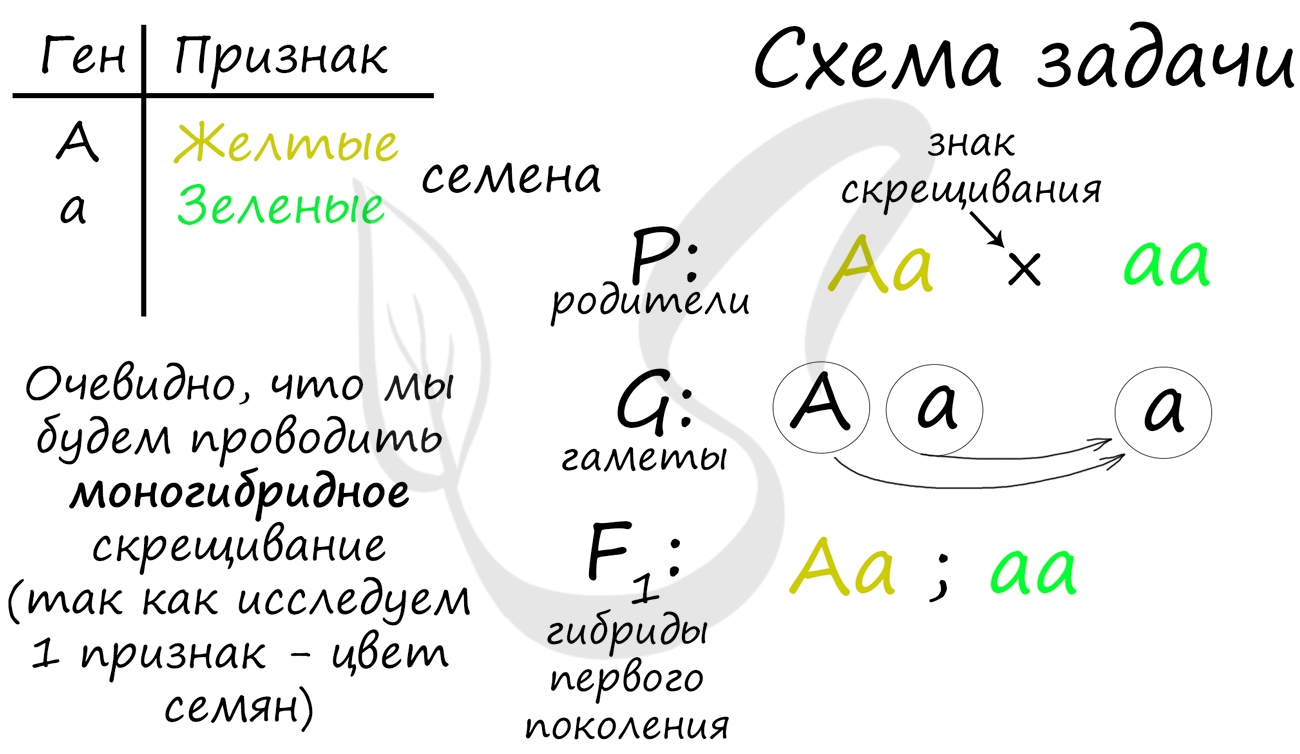

Введем несколько новых терминов, которые нам пригодятся. Скрещивание может быть:

- Моногибридным — в случае если скрещиваемые особи отличаются только по одному исследуемому признаку (цвет семян)

- Дигибридным — если скрещиваемые особи отличаются по двум различным признакам (цвет и форма семян)

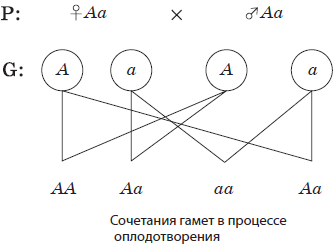

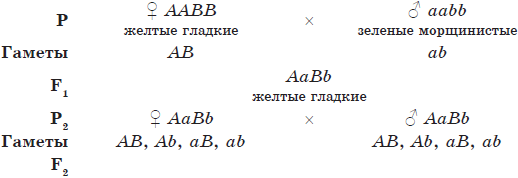

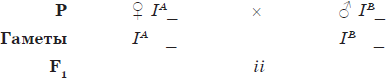

В схеме решения генетическое задачи есть некоторые обозначения: ♀ — женский организм, ♂ — мужской организм, P — родительские

организмы, F1 — гибриды первого поколения, F2 — гибриды второго поколения. Вероятно, имеет смысл

сохранить картинку ниже себе на гаджет, если вы только приступаете к изучению генетики

Спешу сообщить вам, что браки между людьми (в отличие от насильственного скрещивания гороха) происходят только по любви

и взаимному согласию! Поэтому в задачах, где речь идет о людях, не следует ставить знак скрещивания «×» между родительскими

особями. В таком случае ставьте знак «→» — «стрелу Амура», чтобы привести в восхищение экзаменатора

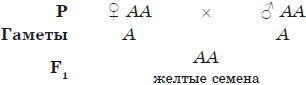

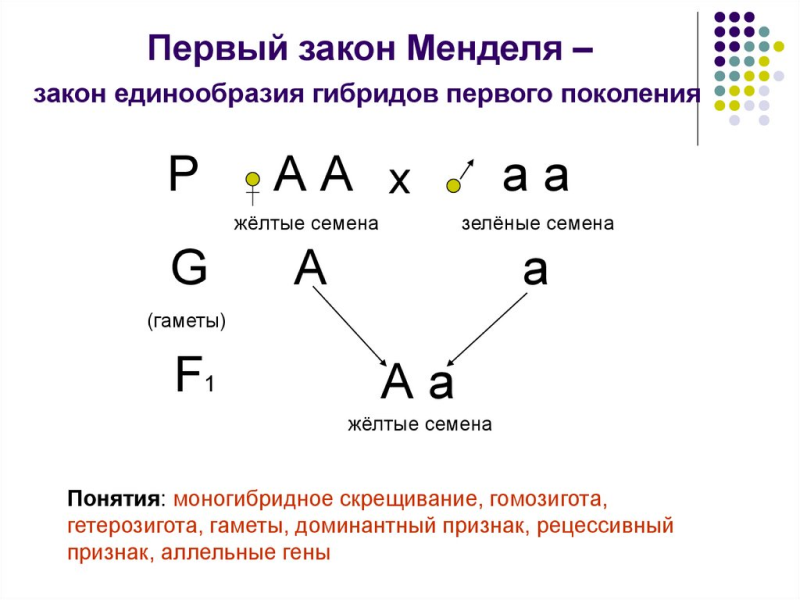

Первый закон Менделя — закон единообразия

С него часто начинаются генетические задачи (в качестве первого скрещивания). Этот закон гласит о том, что при скрещивании

гомозиготных особей, отличающихся одной или несколькими парами альтернативных признаков, все гибриды первого поколения будут

единообразны по данным признакам.

Этот закон основан на варианте взаимодействия между генами — полном доминировании. При таком варианте один ген

— доминантный, полностью подавляет другой ген — рецессивный. В эксперименте, который мы только что изучили, Мендель скрещивал чистые

линии гороха с желтыми (АА) и зелеными (aa) семенами, в результате все потомство имело желтый цвет семян (Aa) — было единообразно.

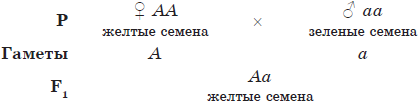

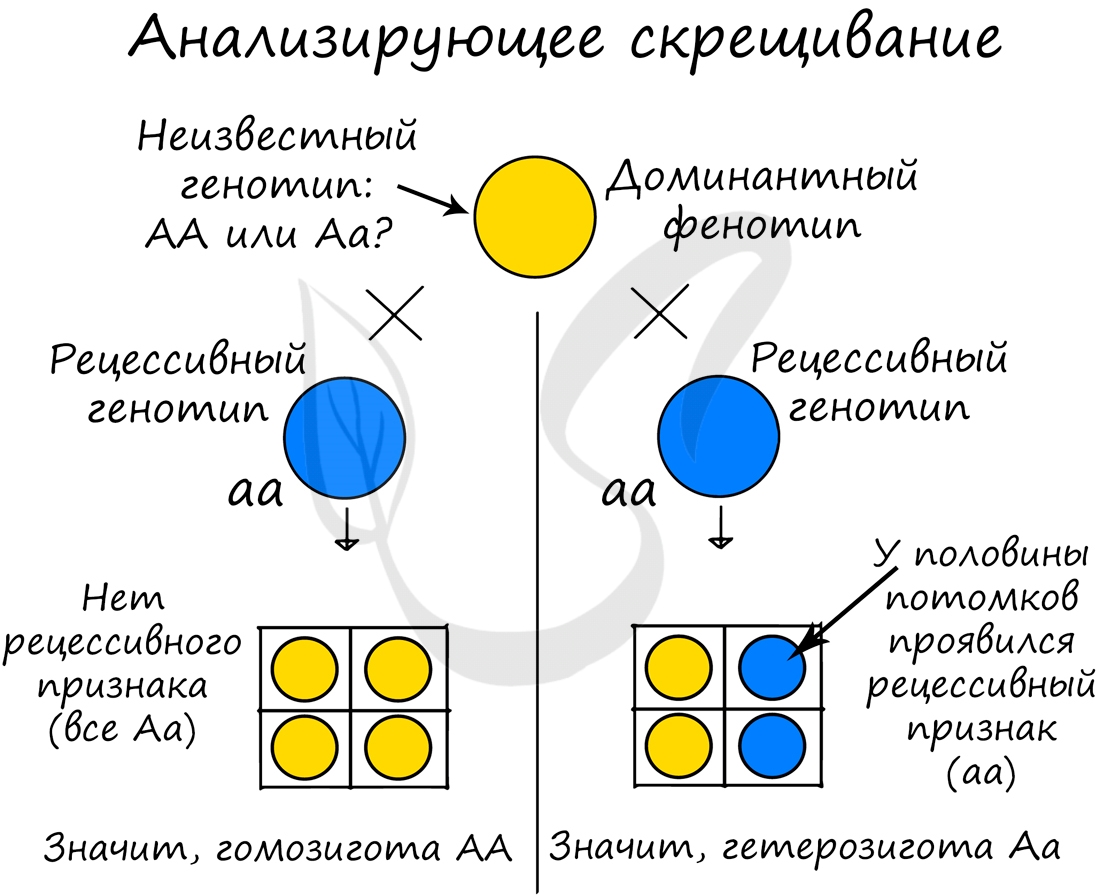

Анализирующее скрещивание

Часто генотип особи не изучен и представляет загадку. Как быть генетику в данном случае? Иногда проще всего применить

анализирующее скрещивание — скрещивание гибридной особи (у которой не известен генотип) с гомозиготой по рецессивному признаку.

Анализируя полученное потомство, можно сделать вывод о генотипе гибридной особи.

В рассмотренном случае, если генотип изучаемой особи содержит два доминантных гена (AA) — то в потомстве не может проявиться

рецессивного признака, так как все потомство будет единообразно (Aa). Если изучаемая особь содержит рецессивный ген (Aа), то

половина потомства будет его иметь (aa). В результате становится известен генотип гибридной особи.

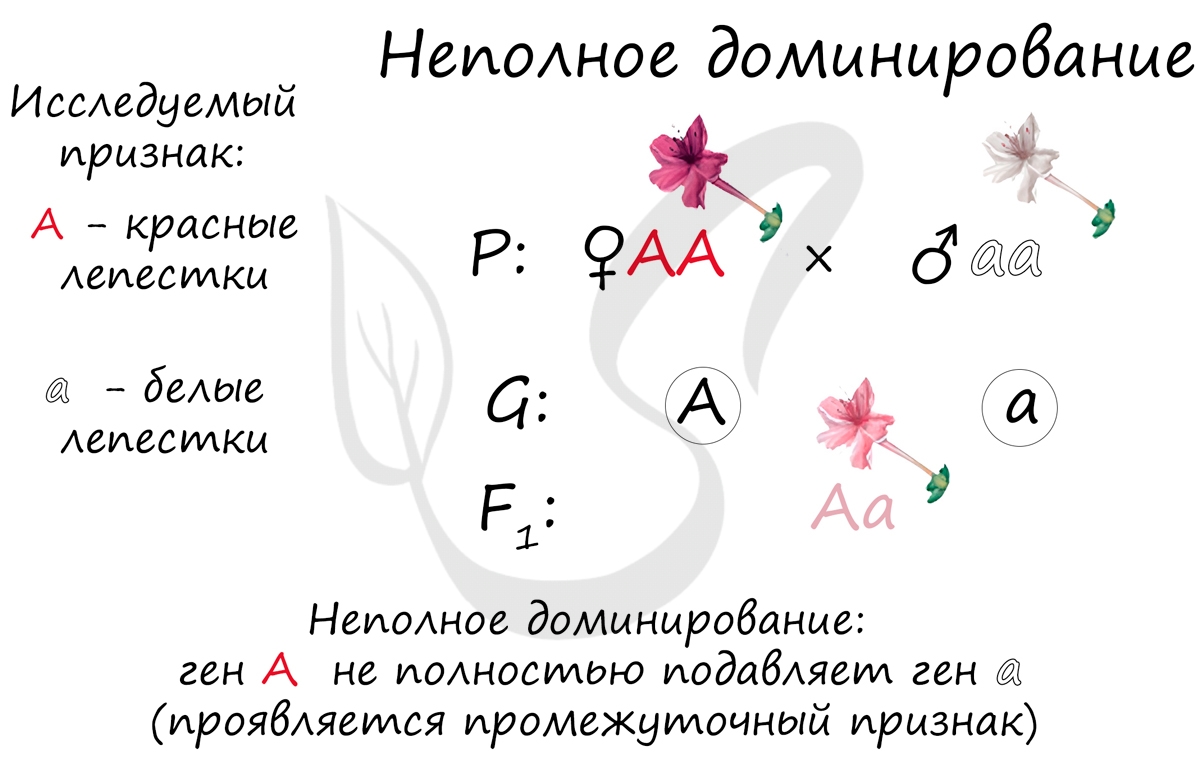

Неполное доминирование

Помимо полного доминирования, существует неполное доминирование, которое характерно для некоторых генов. Известным примером

неполного доминирования является наследование окраски лепестков у растения ночная красавица. В этом случае гены не полностью подавляют

друг друга — проявляется промежуточный признак.

Обратите внимание, потомство F1 получилось также единообразным (возможен только один вариант — Aa), но фенотипически

у гетерозиготы признак будет проявляться как промежуточное состояние (AA — красный, aa — белый, Aa — розовый). Это можно сравнить

с палитрой художника: представьте, как смешиваются красный и белый цвета — получается розовый.

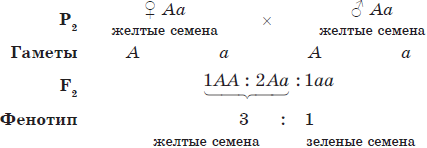

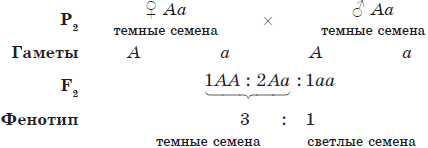

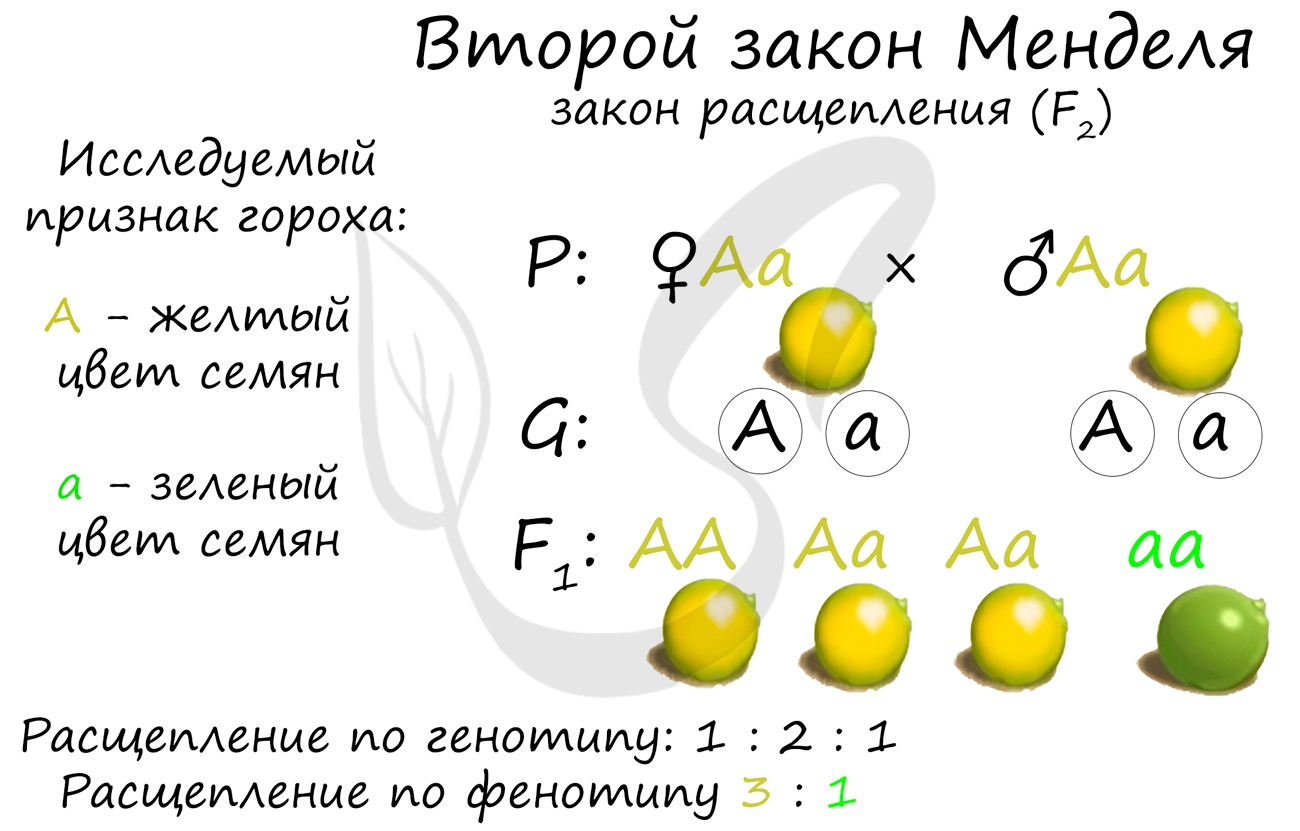

Второй закон Менделя — закон расщепления

«При скрещивании гетерозиготных гибридов (Aa) первого поколения F1 во втором поколении F2 наблюдается расщепление

по данному признаку: по генотипу 1 : 2 : 1, по фенотипу 3 : 1″

Скрещивая между собой гибриды первого поколения (Aa) Мендель обнаружил, что в потомстве особей с доминантным признаком (AA, Aa — желтый

цвет семян) примерно в 3 раза больше, чем особей с рецессивным (aa).

Искренне желаю того, чтобы вы научились сами определять расщепление по генотипу и фенотипу. Это сделать несложно: когда речь идет о

генотипе, обращайте внимание только на гены (буквы), то есть, если перед вами особи AA, Aa, Aa, aa, — следует брать генотипы по очереди и

складывать количество одинаковых генотипов. Именно в результате таких действий соотношение по генотипу получается 1:2:1.

Если перед вами стоит задача посчитать соотношение по фенотипу, то вообще не смотрите на гены — это только запутает! Следует

учитывать лишь проявление признака. В потомстве получилось 3 растения с желтым цветом семян и 1 с зеленым,

следовательно, расщепление по фенотипу 3:1.

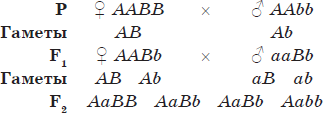

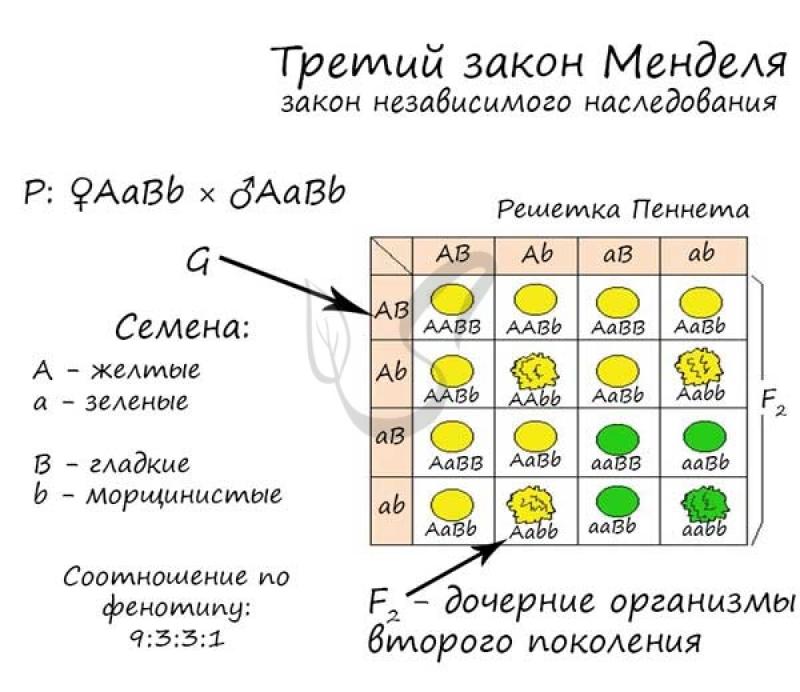

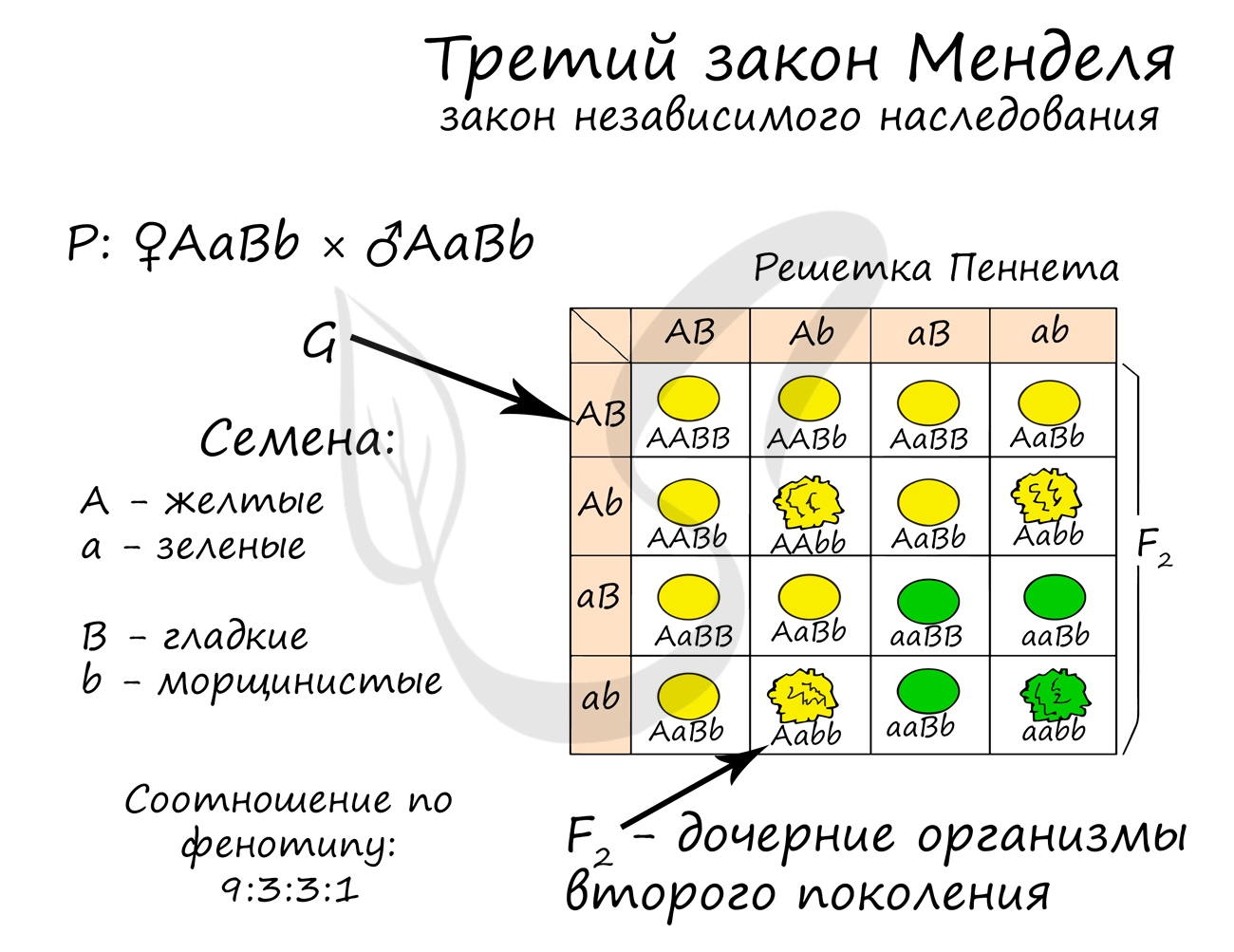

Третий закон Менделя — закон независимого наследования

В нем речь идет о дигибридном скрещивании, то есть мы исследуем не один, а два признака у особей (к примеру, цвет семян и форма

семян). Каждый ген имеет два аллеля, поэтому пусть вас не удивляют генотипы AaBb

законе идет о генах, которые расположены в разных хромосомах.

Запомните III закон Менделя так: «При скрещивании особей, отличающихся друг от друга по двум (и более) парам альтернативных признаков,

гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга, комбинируясь друг с другом во всех возможных сочетаниях.

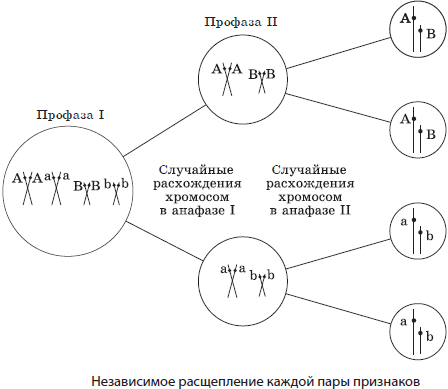

Комбинации генов отражаются в образовании гамет. В соответствии с правилом, изложенным выше, дигетерозигота AaBb образует 4 типа гамет:

AB, ab, Ab, aB. Повторюсь — это только если гены находятся в разных хромосомах. Если они находятся в одной, как при сцепленном наследовании,

то все протекает по-другому, но это уже предмет изучения следующей статьи.

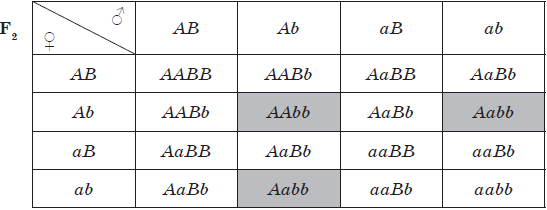

Каждая особь AaBb образует 4 типа гамет, возможных гибридов второго поколения получается 16. При таком обилии гамет и большом количестве

потомков, разумнее использовать решетку Пеннета, в которой вдоль одной стороны квадрата расположены мужские гаметы, а вдоль другой — женские.

Это помогает более наглядно представить генотипы, получающиеся в результате скрещивания.

В результате скрещивания дигетерозигот среди 16 потомков получается 4 возможных фенотипа:

- Желтые гладкие — 9

- Желтые морщинистые — 3

- Зеленые гладкие — 3

- Зеленые морщинистые — 1

Очевидно, что расщепление по фенотипу среди гибридов второго поколения составляет: 9:3:3:1.

Пример решения генетической задачи №1

Доминантный ген отвечает за развитие у человека нормальных глазных яблок. Рецессивный ген приводит к почти полному отсутствию глазных

яблок (анофтальмия). Гетерозиготы имеют глазное яблоко малых размеров (микрофтальмия). Какое строение глазных яблок будет характерно

для потомства, если оба родителя страдают микрофтальмией?

Обратите внимание на то, что доминирование генов неполное: человек с генотипом Aa будет иметь промежуточное значение признака — микрофтальмию. Поскольку доминирование неполное, то расщепление по генотипу и фенотипу совпадает, что типично для неполного доминирования.

В данной задаче только ¼ потомства (25%) будет иметь нормальные глазные яблоки. ½ часть потомства (50%) будет иметь глазное яблоко

малых размеров — микрофтальмию, и оставшаяся ¼ (25%) будут слепыми с почти полным отсутствием глазных яблок (анофтальмией).

Не забывайте, что генетика, по сути, теория вероятности. Очевидно, что в жизни в такой семье может быть рождено 4 подряд

здоровых ребенка с нормальными глазными яблоками, или же наоборот — 4 слепых ребенка. Может быть как угодно, но мы с вами

должны научиться говорить о «наибольшей вероятности», в соответствии с которой с вероятностью 50% в этой семье будет рожден

ребенок с микрофтальмией.

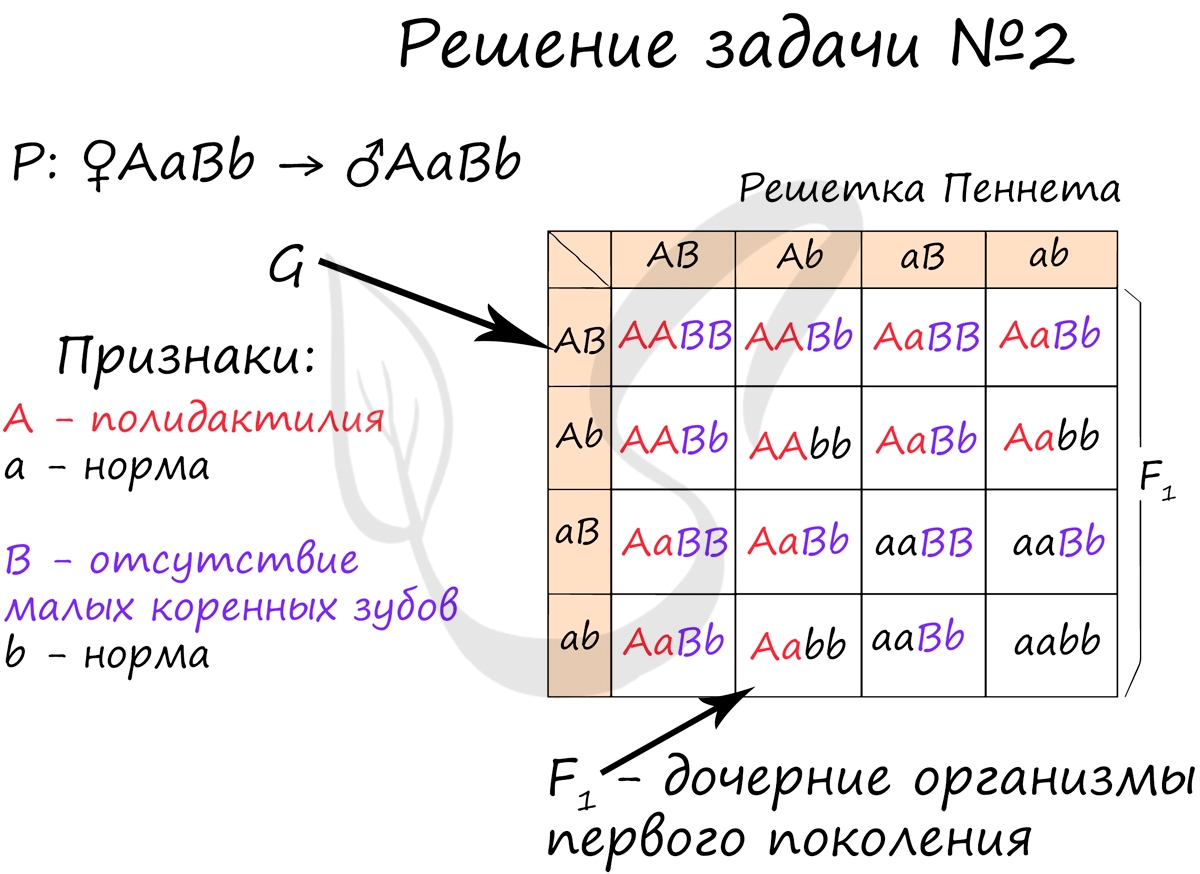

Пример решения генетической задачи №2

Полидактилия и отсутствие малых коренных зубов передаются как аутосомно-доминантные признаки. Гены, отвечающие за развитие

этих признаков, расположены в разных парах гомологичных хромосом. Какова вероятность рождения детей без аномалий в семье,

где оба родителя страдают обеими болезнями и гетерозиготны по этим парам генов.

Я хочу сразу навести вас на мысль о III законе Менделя (закон независимого наследования), который скрыт в фразе » Гены …

расположены в разных парах гомологичных хромосом». Вы увидите в дальнейшем, насколько ценна эта информация. Также заметьте,

что речь в этой задаче идет о аутосомных генах (расположенных вне половых хромосом). Аутосомно-доминантный тип наследования означает, что болезнь проявляется, если ген в доминантном

состоянии: AA, Aa — болен.

В данном случае мы построим решетку Пеннета, которая сделает генотипы потомства более наглядными. Вы видите, что на потомстве

буквально нет ни одного живого места: почти все 16 возможных потомков больны либо одним, либо другим заболеванием, кроме

одного, aabb. Вероятность рождения такого ребенка очень небольшая 1/16 = 6.25%.

Пример решения генетической задачи №3

У голубоглазой близорукой женщины от брака с кареглазым мужчиной с нормальным зрением родилась кареглазая близорукая девочка и голубоглазый

мальчик с нормальным зрением. Ген близорукости (A) доминантен по отношению к гену нормального зрения (a), а ген кареглазости

(D) доминирует над геном голубоглазости (d). Какова вероятность рождения в этой семье нормального кареглазого ребенка?

Первый этап решения задачи очень важен. Мы учли описания генотипов родителей и, тем не менее, белые пятна остались. Мы не знаем гетерозиготна

(Aa) или гомозиготная (aa) женщина по гену близорукости. Такая же ситуация и с мужчиной, мы не можем точно сказать, гомозиготен (DD) он или

гетерозиготен (Dd) по гену кареглазости.

Разрешение наших сомнений лежит в генотипе потомка, про которого нам рассказали: «голубоглазый мальчик с нормальным зрением» с генотипом aadd.

Одну хромосому ребенок всегда получает от матери, а другу от отца. Выходит, что такого генотипа не могло бы сформироваться, если бы не было гена

a — от матери, и гена d — от отца. Следовательно, отец и мать гетерозиготны.

Теперь мы можем точно сказать, что вероятность рождения в этой семье нормального кареглазого ребенка составляет ¼ или 25%, его генотип — Ddaa.

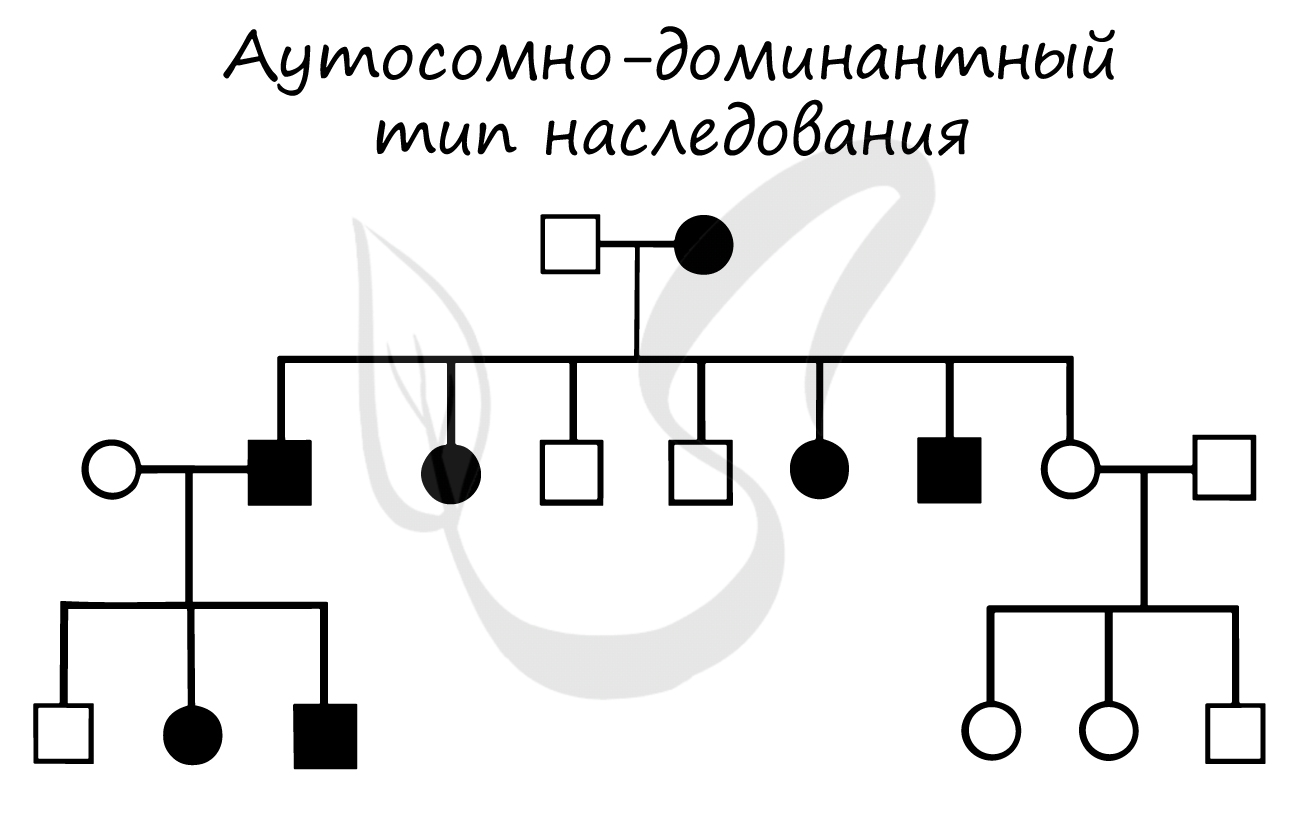

Аутосомно-доминантный тип наследования

Я не забыл о том, что по ходу изучения генетики вас надо научить видеть различные варианты наследования на генеалогическом древе (родословной) =)

Из предыдущей статьи мы узнали о том, как выглядит и чем характеризуется аутосомно-рецессивный тип наследования, сейчас поговорим об

аутосомно-доминантном, с которым мы столкнулись в задачах выше.

Аутосомно-доминантный тип наследования можно узнать по следующим признакам:

- Болезнь проявляется в каждом поколении семьи (передача по вертикали)

- Здоровые дети больных родителей имеют здоровых детей

- Мальчики и девочки болеют одинаково часто

- Соотношение больных и здоровых 1:1

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость — свойства организмов.

Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория

наследственности. Современные представления о гене и геноме

Генетика, ее задачи

Успехи естествознания и клеточной биологии в XVIII–XIX веках позволили ряду ученых высказать предположения о существовании неких наследственных факторов, определяющих, например, развитие наследственных болезней, однако эти предположения не были подкреплены соответствующими доказательствами. Даже сформулированная Х. де Фризом в 1889 году теория внутриклеточного пангенеза, которая предполагала существование в ядре клетки неких «пангенов », определяющих наследственные задатки организма, и выход в протоплазму только тех из них, которые определяют тип клетки, не смогла изменить ситуацию, как и теория «зародышевой плазмы» А. Вейсмана, согласно которой приобретенные в процессе онтогенеза признаки не наследуются.

Лишь труды чешского исследователя Г. Менделя (1822–1884) стали основополагающим камнем современной генетики. Однако, несмотря на то, что его труды цитировались в научных изданиях, современники не обратили на них внимания. И лишь повторное открытие закономерностей независимого наследования сразу тремя учеными — Э. Чермаком, К. Корренсом и Х. де Фризом — вынудило научную общественность обратиться к истокам генетики.

Генетика — это наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости и методы управления ими.

Задачами генетики на современном этапе являются исследование качественных и количественных характеристик наследственного материала, анализ структуры и функционирования генотипа, расшифровка тонкой структуры гена и методов регуляции генной активности, поиск генов, вызывающих развитие наследственных болезней человека и методов их «исправления», создание нового поколения лекарственных препаратов по типу ДНК-вакцин, конструирование с помощью средств генной и клеточной инженерии организмов с новыми свойствами, которые могли бы производить необходимые человеку лекарственные препараты и продукты питания, а также полная расшифровка генома человека.

Наследственность и изменчивость — свойства организмов

Наследственность — это способность организмов передавать свои признаки и свойства в ряду поколений.

Изменчивость — свойство организмов приобретать новые признаки в течение жизни.

Признаки — это любые морфологические, физиологические, биохимические и иные особенности организмов, по которым одни из них отличаются от других, например цвет глаз. Свойствами же называют любые функциональные особенности организмов, в основе которых лежит определенный структурный признак или группа элементарных признаков.

Признаки организмов можно разделить на качественные и количественные. Качественные признаки имеют два-три контрастных проявления, которые называют альтернативными признаками, например голубой и карий цвет глаз, тогда как количественные (удойность коров, урожайность пшеницы) не имеют четко выраженных различий.

Материальным носителем наследственности является ДНК. У эукариот различают два типа наследственности: генотипическую и цитоплазматическую. Носители генотипической наследственности локализованы в ядре и далее речь пойдет именно о ней, а носителями цитоплазматической наследственности являются находящиеся в митохондриях и пластидах кольцевые молекулы ДНК. Цитоплазматическая наследственность передается в основном с яйцеклеткой, поэтому называется также материнской.

В митохондриях клеток человека локализовано небольшое количество генов, однако их изменение может оказывать существенное влияние на развитие организма, например приводить к развитию слепоты или постепенному снижению подвижности. Пластиды играют не менее важную роль в жизни растений. Так, в некоторых участках листа могут присутствовать бесхлорофильные клетки, что приводит, с одной стороны, к снижению продуктивности растения, а с другой — такие пестролистные организмы ценятся в декоративном озеленении. Воспроизводятся такие экземпляры в основном бесполым способом, так как при половом размножении чаще получаются обычные зеленые растения.

Методы генетики

1. Гибридологический метод, или метод скрещиваний, заключается в подборе родительских особей и анализе потомства. При этом о генотипе организма судят по фенотипическим проявлениям генов у потомков, полученных при определенной схеме скрещивания. Это старейший информативный метод генетики, который наиболее полно впервые применил Г. Мендель в сочетании со статистическим методом. Данный метод неприменим в генетике человека по этическим соображениям.

2. Цитогенетический метод основан на исследовании кариотипа: числа, формы и величины хромосом организма. Изучение этих особенностей позволяет выявить различные патологии развития.

3. Биохимический метод позволяет определять содержание различных веществ в организме, в особенности их избыток или недостаток, а также активность целого ряда ферментов.

4. Молекулярно-генетические методы направлены на выявление вариаций в структуре и расшифровку первичной последовательности нуклеотидов исследуемых участков ДНК. Они позволяют выявить гены наследственных болезней даже у эмбрионов, установить отцовство и т. д.

5. Популяционно-статистический метод позволяет определить генетический состав популяции, частоту определенных генов и генотипов, генетический груз, а также наметить перспективы развития популяции.

6. Метод гибридизации соматических клеток в культуре позволяет определить локализацию определенных генов в хромосомах при слиянии клеток различных организмов, например, мыши и хомяка, мыши и человека и т. д.

Основные генетические понятия и символика

Ген — это участок молекулы ДНК, или хромосомы, несущий информацию об определенном признаке или свойстве организма.

Некоторые гены могут оказывать влияние на проявление сразу нескольких признаков. Такое явление называется плейотропией. Например, ген, обусловливающий развитие наследственного заболевания арахнодактилии (паучьи пальцы), вызывает также искривление хрусталика, патологии многих внутренних органов.

Каждый ген занимает в хромосоме строго определенное место — локус. Так как в соматических клетках большинства эукариотических организмов хромосомы парные (гомологичные), то в каждой из парных хромосом находится по одной копии гена, отвечающего за определенный признак. Такие гены называются аллельными.

Аллельные гены чаще всего существуют в двух вариантах — доминантном и рецессивном. Доминантной называют аллель, которая проявляется вне зависимости от того, какой ген находится в другой хромосоме, и подавляет развитие признака, кодируемого рецессивным геном. Доминантные аллели обозначаются обычно прописными буквами латинского алфавита (A, B, C и др.), а рецессивные — строчными (a, b, c и др.). Рецессивные аллели могут проявляться только в том случае, если они занимают локусы в обеих парных хромосомах.

Организм, у которого в обеих гомологичных хромосомах находятся одинаковые аллели, называется гомозиготным по данному гену, или гомозиготой (AA, aa, ААBB, ааbb и т. д.), а организм, у которого в обеих гомологичных хромосомах находятся разные варианты гена — доминантный и рецессивный — называется гетерозиготным по данному гену, или гетерозиготой (Aa, АаBb и т. д.).

Ряд генов может иметь три и более структурных варианта, например группы крови по системе AB0 кодируются тремя аллелями — IA, IB, i. Такое явление называется множественным аллелизмом. Однако даже в этом случае каждая хромосома из пары несет только одну аллель, то есть все три варианта гена у одного организма не могут быть представлены.

Геном — совокупность генов, характерная для гаплоидного набора хромосом.

Генотип — совокупность генов, характерная для диплоидного набора хромосом.

Фенотип — совокупность признаков и свойств организма, которая является результатом взаимодействия генотипа и окружающей среды.

Поскольку организмы отличаются между собой многими признаками, установить закономерности их наследования можно только при анализе двух и более признаков в потомстве. Скрещивание, при котором рассматривается наследование и проводится точный количественный учет потомства по одной паре альтернативных признаков, называется моногибридным, по двум парам — дигибридным, по большему количеству признаков — полигибридным.

По фенотипу особи далеко не всегда можно установить ее генотип, поскольку как гомозиготный по доминантному гену организм (АА), так и гетерозиготный (Аа) будет иметь в фенотипе проявление доминантной аллели. Поэтому для проверки генотипа организма с перекрестным оплодотворением применяют анализирующее скрещивание — скрещивание, при котором организм с доминантным признаком скрещивается с гомозиготным по рецессивному гену. При этом гомозиготный по доминантному гену организм не будет давать расщепления в потомстве, тогда как в потомстве гетерозиготных особей наблюдается равное количество особей с доминантным и рецессивным признаками.

Для записи схем скрещиваний чаще всего применяются следующие условные обозначения:

Р (от лат. парента — родители) — родительские организмы;

$♀$ (алхимический знак Венеры — зеркало с ручкой) — материнская особь;

$♂$ (алхимический знак Марса — щит и копье) — отцовская особь;

$×$ — знак скрещивания;

F1, F2, F3 и т. д. — гибриды первого, второго, третьего и последующих поколений;

Fа — потомство от анализирующего скрещивания.

Хромосомная теория наследственности

Основоположник генетики Г. Мендель, равно как и его ближайшие последователи, не имели ни малейшего представления о материальной основе наследственных задатков, или генов. Однако уже в 1902–1903 годах немецкий биолог Т. Бовери и американский студент У. Сэттон независимо друг от друга предположили, что поведение хромосом при созревании клеток и оплодотворении позволяет объяснить расщепление наследственных факторов по Менделю, т. е., по их мнению, гены должны быть расположены в хромосомах. Данные предположения стали краеугольным камнем хромосомной теории наследственности.

В 1906 году английские генетики У. Бэтсон и Р. Пеннет обнаружили нарушение менделевского расщепления при скрещивании душистого горошка, а их соотечественник Л. Донкастер в экспериментах с бабочкой крыжовенной пяденицей открыл сцепленное с полом наследование. Результаты этих экспериментов явно противоречили менделевским, но если учесть, что к тому времени уже было известно о том, что количество известных признаков для экспериментальных объектов намного превышало количество хромосом, а это наводило на мысль, что каждая хромосома несет более одного гена, а гены одной хромосомы наследуются совместно.

В 1910 году начинаются эксперименты группы Т. Моргана на новом экспериментальном объекте — плодовой мушке дрозофиле. Результаты этих экспериментов позволили к середине 20-х годов XX века сформулировать основные положения хромосомной теории наследственности, определить порядок расположения генов в хромосомах и расстояния между ними, т. е. составить первые карты хромосом.

Основные положения хромосомной теории наследственности:

- Гены расположены в хромосомах. Гены одной хромосомы наследуются совместно, или сцепленно, и называются группой сцепления. Число групп сцепления численно равно гаплоидному набору хромосом.

- Каждый ген занимает в хромосоме строго определенное место — локус.

- Гены в хромосомах расположены линейно.

- Нарушение сцепления генов происходит только в результате кроссинговера.

- Расстояние между генами в хромосоме пропорционально проценту кроссинговера между ними.

- Независимое наследование характерно только для генов негомологичных хромосом.

Современные представления о гене и геноме

В начале 40-х годов ХХ века Дж. Бидл и Э. Тейтум, анализируя результаты генетических исследований, проведенных на грибе нейроспоре, пришли к выводу, что каждый ген контролирует синтез какого-либо фермента, и сформулировали принцип «один ген — один фермент».

Однако уже в 1961 году Ф. Жакобу, Ж. Л. Моно и А. Львову удалось расшифровать структуру гена кишечной палочки и исследовать регуляцию его активности. За это открытие им в 1965 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

В процессе исследования, кроме структурных генов, контролирующих развитие определенных признаков, им удалось выявить и регуляторные, основной функцией которых является проявление признаков, кодируемых другими генами.

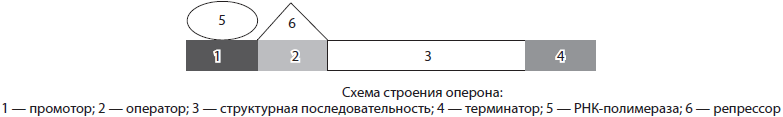

Структура прокариотического гена. Структурный ген прокариот имеет сложное строение, поскольку в его состав входят регуляторные участки и кодирующие последовательности. К регуляторным участкам относятся промотор, оператор и терминатор. Промотором называют участок гена, к которому прикрепляется фермент РНК-полимераза, обеспечивающий синтез иРНК в процессе транскрипции. С оператором, располагающимся между промотором и структурной последовательностью, может связываться белок-репрессор, не позволяющий РНК-полимеразе начать считывание наследственной информации с кодирующей последовательности, и только его удаление позволяет начать транскрипцию. Структура репрессора закодирована обычно в регуляторном гене, находящемся в другом участке хромосомы. Считывание информации заканчивается на участке гена, который называется терминатором.

Кодирующая последовательность структурного гена содержит информацию о последовательности аминокислот в соответствующем белке. Кодирующую последовательность у прокариот называют цистроном, а совокупность кодирующих и регуляторных участков гена прокариот — опероном. В целом прокариоты, к которым относится и кишечная палочка, имеют сравнительно небольшое количество генов, расположенных в единственной кольцевой хромосоме.

Цитоплазма прокариот может содержать также дополнительные небольшие кольцевые или незамкнутые молекулы ДНК, которые называются плазмидами. Плазмиды способны встраиваться в хромосомы и передаваться от одной клетки к другой. Они могут нести информацию о половых признаках, патогенности и устойчивости к антибиотикам.

Структура эукариотического гена. В отличие от прокариот, гены эукариот не имеют оперонной структуры, поскольку не содержат оператора, и каждый структурный ген сопровождается только промотором и терминатором. Кроме того, в генах эукариот значащие участки (экзоны) чередуются с незначащими (интронами), которые полностью переписываются на иРНК, а затем вырезаются в процессе их созревания. Биологическая роль интронов состоит в снижении вероятности мутаций в значащих участках. Регуляция генов эукариот намного сложнее, нежели описанная для прокариот.

Геном человека. В каждой клетке человека в 46 хромосомах находится около 2 м ДНК, плотно упакованной в двойную спираль, которая состоит примерно из 3,2 $×$ 109 нуклеотидных пар, что обеспечивает около 101900000000 возможных уникальных комбинаций. К концу 80-х годов ХХ века было известно расположение примерно 1500 генов человека, однако их общее количество оценивали примерно в 100 тыс., поскольку только наследственных болезней у человека имеется примерно 10 тыс., не говоря уже о количестве разнообразных белков, содержащихся в клетках.

В 1988 году стартовал международный проект «Геном человека», который к началу XXI века закончился полной расшифровкой последовательности нуклеотидов. Он дал возможность понять, что два разных человека на 99,9 % имеют сходные последовательности нуклеотидов, и лишь остающиеся 0,1 % определяют нашу индивидуальность. Всего было обнаружено примерно 30–40 тыс. структурных генов, однако затем их количество было снижено до 25–30 тыс. Среди этих генов имеются не только уникальные, но и повторяющиеся сотни и тысячи раз. Тем не менее данные гены кодируют гораздо большее количество белков, например десятки тысяч защитных белков — иммуноглобулинов.

97 % нашего генома является генетическим «мусором», который существует только потому, что умеет хорошо воспроизводиться (РНК, которые транскрибируются на этих участках, никогда не покидают ядро). Например, среди наших генов есть не только «человеческие» гены, но и 60 % генов, похожих на гены мушки дрозофилы, а с шимпанзе нас роднит до 99 % генов.

Параллельно с расшифровкой генома происходило и картирование хромосом, вследствие этого удалось не только обнаружить, но и определить расположение некоторых генов, отвечающих за развитие наследственных заболеваний, а также генов-мишеней лекарственных препаратов.

Расшифровка генома человека пока не дает прямого эффекта, поскольку мы получили своеобразную инструкцию по сборке такого сложного организма, как человек, но не научились изготавливать его или хотя бы исправлять погрешности в нем. Тем не менее эра молекулярной медицины уже на пороге, во всем мире идет разработка так называемых генопрепаратов, которые смогут блокировать, удалять или даже замещать патологические гены у живых людей, а не только в оплодотворенной яйцеклетке.

Не следует забывать и о том, что в эукариотических клетках ДНК содержится не только в ядре, но также в митохондриях и пластидах. В отличие от ядерного генома, организация генов митохондрий и пластид имеет много общего с организацией генома прокариот. Несмотря на то что эти органеллы несут менее 1 % наследственной информации клетки и не кодируют даже полного набора белков, необходимых для их собственного функционирования, они способны существенно влиять на некоторые признаки организма. Так, пестролистность у растений хлорофитума, плюща и других наследует незначительное число потомков даже при скрещивании двух пестролистных растений. Это обусловлено тем, что пластиды и митохондрии передаются большей частью с цитоплазмой яйцеклетки, поэтому такая наследственность называется материнской, или цитоплазматической, в отличие от генотипической, которая локализуется в ядре.

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности

наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно- и дигибридное

скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение

сцепления генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы изучения

генетики человека. Решение генетических задач. Составление схем скрещивания

Закономерности наследственности, их цитологические основы

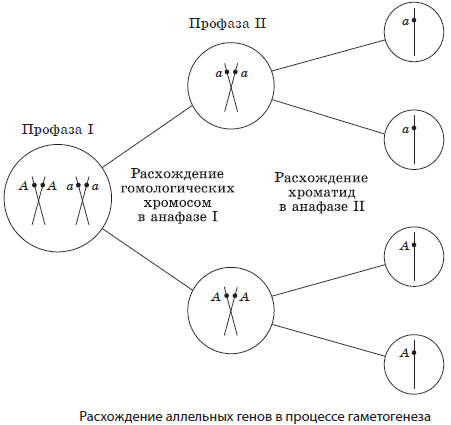

Согласно хромосомной теории наследственности каждая пара генов локализована в паре гомологичных хромосом, причем каждая из хромосом несет только по одному из этих факторов. Если представить, что гены являются точечными объектами на прямых — хромосомах, то схематически гомозиготные особи могут быть записаны как A||A или a||a, тогда как гетерозиготная — A||a. При образовании гамет в процессе мейоза каждый из генов пары гетерозиготы окажется в одной из половых клеток.

Например, если скрестить двух гетерозиготных особей, то при условии образования у каждой из них только пары гамет возможно получение всего лишь четырех дочерних организмов, три из которых будут нести хотя бы один доминантный ген А, и только один будет гомозиготен по рецессивному гену а, т. е. закономерности наследственности носят статистический характер.

В тех случаях, если гены располагаются в разных хромосомах, то при образовании гамет распределение между ними аллелей из данной пары гомологичных хромосом происходит совершенно независимо от распределения аллелей из других пар. Именно случайное расположение гомологичных хромосом на экваторе веретена в метафазе I мейоза и их последующее расхождение в анафазе I ведет к разнообразию рекомбинаций аллелей в гаметах.

Число возможных сочетаний аллелей в мужских или женских гаметах можно определить по общей формуле 2n, где n — число хромосом, характерное для гаплоидного набора. У человека n = 23, а возможное число сочетаний составляет 223 = 8388608. Последующее объединение гамет при оплодотворении является также случайным, и поэтому в потомстве можно зафиксировать независимое расщепление по каждой паре признаков.

Однако число признаков у каждого организма во много раз больше числа его хромосом, которые можно различить под микроскопом, следовательно, каждая хромосома должна содержать множество факторов. Если представить себе, что у некоторой особи, гетерозиготной по двум парам генов, расположенных в гомологичных хромосомах, образуются гаметы, то следует учитывать не только вероятность образования гамет с исходными хромосомами, но и гамет, получивших измененные в результате кроссинговера в профазе I мейоза хромосомы. Следовательно, в потомстве возникнут новые сочетания признаков. Данные, полученные в экспериментах на дрозофиле, легли в основу хромосомной теории наследственности.

Другое фундаментальное подтверждение цитологической основы наследственности было получено при исследовании различных заболеваний. Так, у человека одна из форм рака обусловлена утратой маленького участка одной из хромосом.

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы

(моно- и дигибридное скрещивание)

Основные закономерности независимого наследования признаков были открыты Г. Менделем, который достиг успеха, применив в своих исследованиях новый на тот момент гибридологический метод.

Успех Г. Менделя был обеспечен следующими факторами:

- удачным выбором объекта исследования (гороха посевного), который имеет короткий срок вегетации, является самоопыляемым растением, дает значительное количество семян и представлен большим количеством сортов с хорошо различимыми признаками;

- использованием только чистых линий гороха, которые на протяжении нескольких поколений не давали расщепления признаков в потомстве;

- концентрацией только на одном-двух признаках;

- планированием эксперимента и составлением четких схем скрещивания;

- точным количественным подсчетом полученного потомства.

Для исследования Г. Мендель отобрал только семь признаков, имеющих альтернативные (контрастные) проявления. Уже в первых скрещиваниях он обратил внимание, что в потомстве первого поколения при скрещивании растений с желтыми и зелеными семенами все потомство имело желтые семена. Аналогичные результаты были получены и при исследовании других признаков. Признаки, которые преобладали в первом поколении, Г. Мендель назвал доминантными. Те же из них, которые не проявлялись в первом поколении, получили название рецессивных.

Особи, которые давали расщепление в потомстве, получили название гетерозиготных, а особи, не дававшие расщепления, — гомозиготных.

Признаки гороха, наследование которых изучено Г. Менделем

| Признак | Вариант проявления | |

| Доминантный | Рецессивный | |

| Окраска семян | Желтая | Зеленая |

| Форма семян | Гладкая | Морщинистая |

| Форма плода (боба) | Простой | Членистый |

| Окраска плода | Зеленая | Желтая |

| Окраска венчика цветка | Красная | Белая |

| Положение цветков | Пазушные | Верхушечные |

| Длина стебля | Длинный | Короткий |

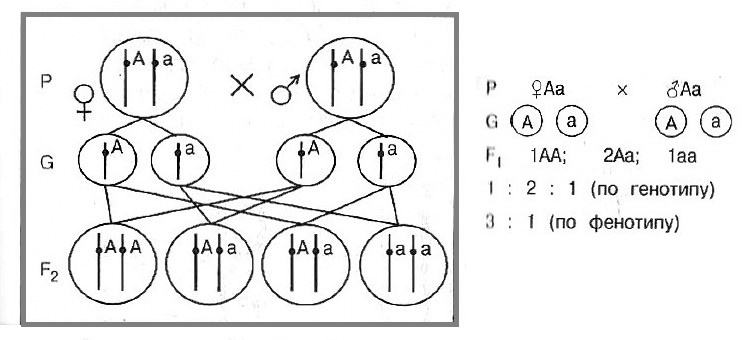

Скрещивание, при котором исследуется проявление только одного признака, называется моногибридным. В таком случае прослеживаются закономерности наследования только двух вариантов одного признака, развитие которых обусловлено парой аллельных генов. Например, признак «окраска венчика цветка» у гороха имеет только два проявления — красная и белая. Все остальные признаки, свойственные данным организмам, во внимание не принимаются и не учитываются в расчетах.

Схема моногибридного скрещивания такова:

Скрестив два растения гороха, одно из которых имело желтые семена, а другое — зеленые, в первом поколении Г. Мендель получал растения исключительно с желтыми семенами, независимо от того, какое растение было выбрано в качестве материнского, а какое — отцовского. Такие же результаты были получены и в скрещиваниях по другим признакам, что дало Г. Менделю основания сформулировать закон единообразия гибридов первого поколения, который также называют первым законом Менделя и законом доминирования.

Первый закон Менделя:

При скрещивании гомозиготных родительских форм, отличающихся по одной паре альтернативных признаков, все гибриды первого поколения будут единообразны как по генотипу, так и по фенотипу.

А — желтые семена; а — зеленые семена.

При самоопылении (скрещивании) гибридов первого поколения оказалось, что 6022 семени имеют желтую окраску, а 2001 — зеленую, что примерно соответствует соотношению 3:1. Обнаруженная закономерность получила название закона расщепления, или второго закона Менделя.

Второй закон Менделя:

При скрещивании гетерозиготных гибридов первого поколения в потомстве будет наблюдаться преобладание одного из признаков в соотношении 3:1 по фенотипу (1:2:1 по генотипу).

Однако по фенотипу особи далеко не всегда удается установить ее генотип, поскольку как гомозиготы по доминантному гену (АА), так и гетерозиготы (Аа) будут иметь в фенотипе проявление доминантного гена. Поэтому для организмов с перекрестным оплодотворением применяют анализирующее скрещивание — скрещивание, при котором организм с неизвестным генотипом скрещивается с гомозиготой по рецессивному гену для проверки генотипа. При этом гомозиготные особи по доминантному гену расщепления в потомстве не дают, тогда как в потомстве гетерозиготных наблюдается равное количество особей как с доминантным, так и с рецессивным признаками:

Основываясь на результатах собственных экспериментов, Г. Мендель предположил, что наследственные факторы при образовании гибридов не смешиваются, а сохраняются в неизменном виде. Поскольку связь между поколениями осуществляется через гаметы, то он допустил, что в процессе их образования в каждую из гамет попадает только один фактор из пары (т. е. гаметы генетически чисты), а при оплодотворении пара восстанавливается. Эти предположения получили название правила чистоты гамет.

Правило чистоты гамет:

При гаметогенезе гены одной пары разделяются, т. е. каждая гамета несет только один вариант гена.

Однако организмы отличаются друг от друга по многим признакам, поэтому установить закономерности их наследования возможно только при анализе двух и более признаков в потомстве.

Скрещивание, при котором рассматривается наследование и производится точный количественный учет потомства по двум парам признаков, называется дигибридным. Если же анализируется проявление большего числа наследственных признаков, то это уже полигибридное скрещивание.

Схема дигибридного скрещивания:

При большем разнообразии гамет определение генотипов потомков становится затруднительным, поэтому для анализа широко используется решетка Пеннета, в которую по горизонтали заносятся мужские гаметы, а по вертикали — женские. Генотипы потомков определяются сочетанием генов в столбцах и строках.

| $♀$/$♂$ | aB | ab |

| AB | AaBB | AaBb |

| Ab | AaBb | Aabb |

Для дигибридного скрещивания Г. Мендель выбрал два признака: окраску семян (желтую и зеленую) и их форму (гладкую и морщинистую). В первом поколении соблюдался закон единообразия гибридов первого поколения, а во втором поколении было 315 желтых гладких семян, 108 — зеленых гладких, 101 — желтое морщинистое и 32 зеленых морщинистых. Подсчет показал, что расщепление приближалось к 9:3:3:1, но по каждому из признаков сохранялось соотношение 3:1 (желтые — зеленые, гладкие — морщинистые). Эта закономерность получила название закона независимого расщепления признаков, или третьего закона Менделя.

Третий закон Менделя:

При скрещивании гомозиготных родительских форм, отличающихся по двум и более парам признаков, во втором поколении будет происходить независимое расщепление данных признаков в соотношении 3:1 (9:3:3:1 при дигибридном скрещивании).

| $♀$/$♂$ | AB | Ab | aB | ab |

| AB | AABB | AABb | AaBB | AaBb |

| Ab | AABb | AAbb | AaBb | Aabb |

| aB | AaBB | AaBb | aaBB | aaBb |

| ab | AaBb | Aabb | aaBb | aabb |

$F_2 {9A_B_}↙{text»желтые гладкие»} : {3A_bb}↙{text»желтые морщинистые»} : {3aaB_}↙{text»зеленые гладкие»} : {1aabb}↙{text»зеленые морщинистые»}$

Третий закон Менделя применим только к случаям независимого наследования, когда гены расположены в разных парах гомологичных хромосом. В тех случаях, когда гены расположены в одной паре гомологичных хромосом, действительны закономерности сцепленного наследования. Закономерности независимого наследования признаков, установленные Г. Менделем, также часто нарушаются и при взаимодействии генов.

Решение генетических задач. Составление схем скрещивания

Все разнообразие генетических задач можно свести к трем типам:

- Расчетные задачи.

- Задачи на определение генотипа.

- Задачи на установление типа наследования признака.

Особенностью расчетных задач является наличие информации о наследовании признака и фенотипах родителей, по которым легко установить и генотипы родителей. В них требуется установить генотипы и фенотипы потомства.

Задача 1. Какую окраску будут иметь семена сорго, полученного в результате скрещивания чистых линий этого растения с темной и светлой окраской семян, если известно, что темная окраска доминирует над светлой? Какую окраску будут иметь семена растений, полученных от самоопыления этих гибридов?

Решение.

1. Обозначаем гены:

А — темная окраска семян, а — светлая окраска семян.

2. Составляем схему скрещивания:

а) сначала записываем генотипы родителей, которые по условию задачи являются гомозиготными:

$Р {♀АА}↙{text»темные семена»}×{♂аа}↙{text»светлые семена»}$

б) затем записываем гаметы в соответствии с правилом чистоты гамет:

Гаметы А a

в) попарно сливаем гаметы и записываем генотипы потомков:

F1 Аа

г) согласно закону доминирования все гибриды первого поколения будут иметь темную окраску, поэтому подписываем под генотипом фенотип.

Фенотип темные семена

3. Записываем схему следующего скрещивания:

Ответ: в первом поколении все растения будут иметь темную окраску семян, а во втором 3/4 растений будут иметь темные семена, а 1/4 — светлые.

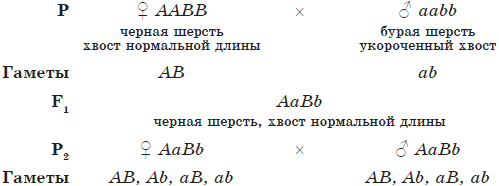

Задача 2. У крыс черная окраска шерсти доминирует над бурой, а нормальная длина хвоста — над укороченным хвостом. Сколько потомков во втором поколении от скрещивания гомозиготных крыс с черной шерстью и нормальным хвостом с гомозиготными крысами с бурой шерстью и укороченным хвостом имели черную шерсть и укороченный хвост, если всего родилось 80 крысят?

Решение.

1. Записываем условие задачи:

А — черная шерсть, а — бурая шерсть;

В — нормальная длина хвоста, b — укороченный хвост.

F2 А_bb ?

2. Записываем схему скрещивания:

Примечание. Следует помнить, что буквенные обозначения генов записываются в алфавитном порядке, при этом в генотипах прописная буква всегда будет идти перед строчной: А — перед а, В — перед b и т. д.

Из решетки Пеннета следует, что доля крысят с черной шерстью и укороченным хвостом составляла 3/16.

3. Рассчитываем количество крысят с указанным фенотипом в потомстве второго поколения:

80 × 3/16 × 15.

Ответ: 15 крысят имели черную шерсть и укороченный хвост.

В задачах на определение генотипа также приводится характер наследования признака и ставится задание определить генотипы потомства по генотипам родителей или наоборот.

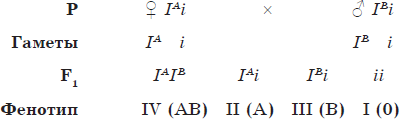

Задача 3. В семье, где отец имел ІІІ (В) группу крови по системе AB0, а мать — ІІ (А) группу, родился ребенок с І (0) группой крови. Определите генотипы родителей.

Решение.

1. Вспоминаем характер наследования групп крови:

Наследование групп крови по системе AB0

| Фенотип | Генотип |

| I (0) | ii |

| II (A) | IAIA или IAi |

| III (B) | IBIB или IBi |

| IV (AB) | IAIB |

2. Так как возможно по два варианта генотипов со II и III группами крови, схему скрещивания записываем следующим образом:

3. Из приведенной схемы скрещивания видим, что ребенок получил от каждого из родителей рецессивные аллели i, следовательно, родители были гетерозиготными по генам группы крови.

4. Дополняем схему скрещивания и проводим проверку наших предположений:

Таким образом, наши предположения подтвердились.

Ответ: родители гетерозиготны по генам групп крови: генотип матери — IAi, генотип отца — IВi.

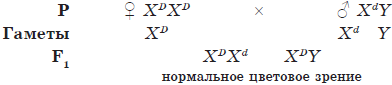

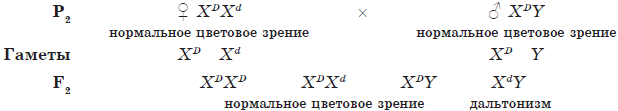

Задача 4. Дальтонизм (цветовая слепота) наследуется как сцепленный с полом рецессивный признак. Какие дети могут родиться у мужчины и женщины, которые нормально различают цвета, хотя их родители были дальтониками, а матери и их родственники здоровы?

Решение.

1. Обозначаем гены:

ХD — нормальное цветовое зрение;

Хd — дальтонизм.

2. Устанавливаем генотипы мужчины и женщины, отцы которых были дальтониками.

3. Записываем схему скрещивания для определения возможных генотипов детей:

Ответ: у всех девочек будет нормальное цветовое зрение (однако 1/2 девочек будет носителями гена дальтонизма), 1/2 мальчиков будет здорова, а 1/2 будет больна дальтонизмом.

В задачах на определение характера наследования признака приводятся только фенотипы родителей и потомства. Вопросами таких задач является именно выяснение характера наследования признака.

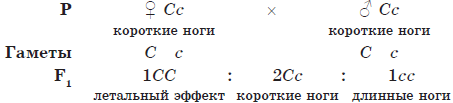

Задача 5. От скрещивания кур с короткими ногами было получено 240 цыплят, 161 из которых были коротконогими, а остальные — длинноногими. Как наследуется этот признак?

Решение.

1. Определяем расщепление в потомстве:

161 : 79 $≈$ 2 : 1.

Такое расщепление характерно для скрещиваний в случае летальных генов.

2. Так как кур с короткими ногами было вдвое больше, чем с длинными, допустим, что это доминантный признак, и именно этой аллели свойственен летальный эффект. Тогда исходные куры были гетерозиготными. Обозначаем гены:

С — короткие ноги, с — длинные ноги.

3. Записываем схему скрещивания:

Наши предположения подтвердились.

Ответ: коротконогость доминирует над длинноногостью, этой аллели свойствен летальный эффект.

Всего: 81 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–81

Добавить в вариант

При самоопылении гетерозиготного растения гороха с жёлтой окраской семян расщепление по генотипу в F1 составит

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

От скрещивания двух сортов земляники, один из которых имеет усы и красные ягоды, а второй не имеет усов и образует белые ягоды, в первом поколении все растения имели усы и розовые ягоды. От скрещивания растений без усов с розовыми ягодами с растениями без усов с красными ягодами получены две фенотипические группы растений: без усов розовые и без усов красные. Составьте схемы двух скрещиваний. Определите генотипы родителей и потомства, характер наследования окраски ягод у земляники, закон наследственности, который проявляется в данном случае.

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 3.

Определите генотипы родителей, если 25% гибридного потомства морских свинок имеет гладкую шерсть, а 75% волнистую.

В потомстве, полученном от двух чёрных мышей, было 75% чёрных и 25% белых мышей. Каковы генотипы родителей?

Скрестили два дигетерозиготных растения тыквы с жёлтыми круглыми плодами. Определите соотношение фенотипов гибридов первого поколения при полном доминировании.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

При скрещивании двух гомозиготных организмов, различающихся по одной паре признаков, новое поколение гибридов окажется единообразным и будет похоже на одного из родителей`. Это формулировка

2) гипотезы чистоты гамет

4) закона независимого распределения генов

Определите соотношение генотипов в потомстве при скрещивании гетерозиготных растений ночной красавицы.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Определите генотипы светловолосой матери (рецессивный признак) и темноволосого отца, если все их дети темноволосые

При самоопылении красноплодного томата в его потомстве могут появиться растения с желтыми плодами, что свидетельствует о

1) гетерозиготности родительского растения

2) наличии у гибридов доминантных аллелей

3) гомозиготности родительского растения

4) проявлении сцепления генов

Какой фенотип можно ожидать при самоопылении гетерозиготного красноплодного растения томата (А — красные плоды доминируют над желтыми)

3) 75% красноплодные и 25% желтоплодные

4) 50% красноплодные и 50% желтоплодные

При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак) получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25%. Каковы генотипы родителей

Иллюстрацией закона расщепления признаков при моногибридном скрещивании у гибридов F2 считается появление в потомстве особей

Появление потомства с рецессивными признаками от родителей с доминантными признаками объясняется

1) гетерозиготностью родителей

2) модификационной изменчивостью потомства

3) неполным доминированием

4) гомозиготностью родителей

При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель — А) доля карликовых форм равна (%)

Источник: РЕШУ ЕГЭ

При скрещивании мух дрозофил с длинными крыльями получены длиннокрылые и короткокрылые потомки в соотношении 3 : 1 (длинные крылья В доминируют над короткими b). Каковы генотипы родителей

При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении F1 получится кроликов

Какова вероятность (%) рождения высоких детей у гетерозиготных родителей с низким ростом (низкорослостъ доминирует над высоким ростом)?

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не используйте.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

При скрещивании собак с черной и рыжей шерстью появилось пять щенков, и все они имели черную шерсть, что свидетельствует о проявлении

1) закона независимого наследования

3) промежуточного характера наследования

4) сцепленного с полом наследования

«В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, четверть особей имеет рецессивный признак, три четверти — доминантный» — это закон

1) единообразия первого поколения

3) независимого распределения генов

4) сцепленного наследования

Какой закон проявится в наследовании признаков при скрещивании организмов с генотипами Аа х Аа?

3) сцепленного наследования

4) независимого наследования

Всего: 81 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–81

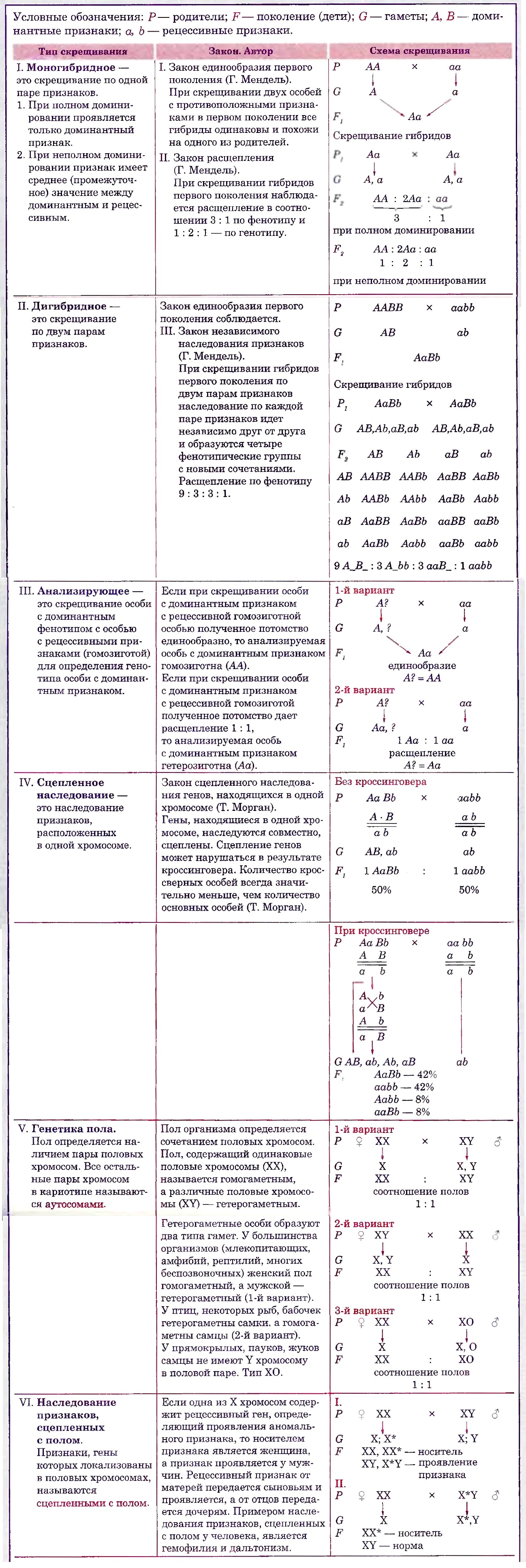

Закономерности наследственности. Наследование

Раздел ЕГЭ: 3.5. Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно-и дигибридное скрещивание)…

Мендель, проводя опыты по скрещиванию различных сортов гороха, установил ряд законов наследования, положивших начало генетике. Он разработал гибридно-логический метод анализа наследования признаков организмами. Этот метод предусматривает скрещивание особей с альтернативными признаками; анализ исследованных признаков у гибридов без учета остальных; количественный учет гибридов.

Проводя моногибридное скрещивание (скрещивание по одной паре альтернативных признаков), Мендель установил закон единообразия первого поколения.

Основные положения гибридологического метода

- Для скрещивания берутся организмы, предки которых в ряду поколений не давали расщепления по избранным признакам, то есть чистые линии.

- Организмы отличаются по одной или двум парам альтернативных признаков.

- Проводится индивидуальный анализ потомства каждого скрещивания.

- Используется статистическая обработка результатов.

■ Первый закон Г. Менделя

При скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга одной парой альтернативных признаков, всё потомство в первом поколении единообразно как по фенотипу, так и по генотипу.

■ Второй закон Г. Менделя

При скрещивании гибридов первого поколения (двух гетерозиготных особей) во втором происходит расщепление 3 : 1. Наряду с доминантным появляется и рецессивный признак.

Анализирующее скрещивание — скрещивание, при котором особь с неизвестным генотипом, который нужно установить (АА или Аа), скрещивается с рецессивной гомозиготой (аа). Если всё потомство от итого скрещивания будет однообразным, исследуемый организм имеет генотип АА. Если в потомстве Судет наблюдаться расщепление по фенотипу 1 : 1, исследуемый организм — гетерозиготный Аа.

■ Третий закон Г. Менделя

При скрещивании гомозиготных особей, отличающихся двумя парами альтернативных признаков или более, каждый признак наследуется независимо от других, комбинируясь во всех возможных сочетаниях.

В опытах Мендель использовал разные способы скрещивания: моногибридное, дигибридное и полигибридное. При последнем скрещивании особи отличаются более чем по двум парам признаков. Во всех случаях соблюдается закон единообразия первого поколения, закон расщепления признаков во втором поколении и закон независимого наследования.

Закон независимого наследования: каждая пара признаков наследуется независимо друг от друга. В потомстве идет расщепление по фенотипу 3 :1 по каждой паре признаков. Закон независимого наследования справедлив лишь в том случае, если гены рассматриваемых пар признаков лежат в различных парах гомологичных хромосом. Гомологичные хромосомы сходны по форме, размерам и группам сцепления генов.

Поведение любых пар негомологичных хромосом в мейозе не зависит друг от друга. Расхождение: их к полюсам клетки носит случайный характер. Независимое наследование имеет, большое значение для эволюции; так как является источником комбинативной наследственности.

ТАБЛИЦА: все закономерности наследования

Это конспект по биологии для 10-11 классов по теме «Закономерности наследственности. Законы Моргана». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии

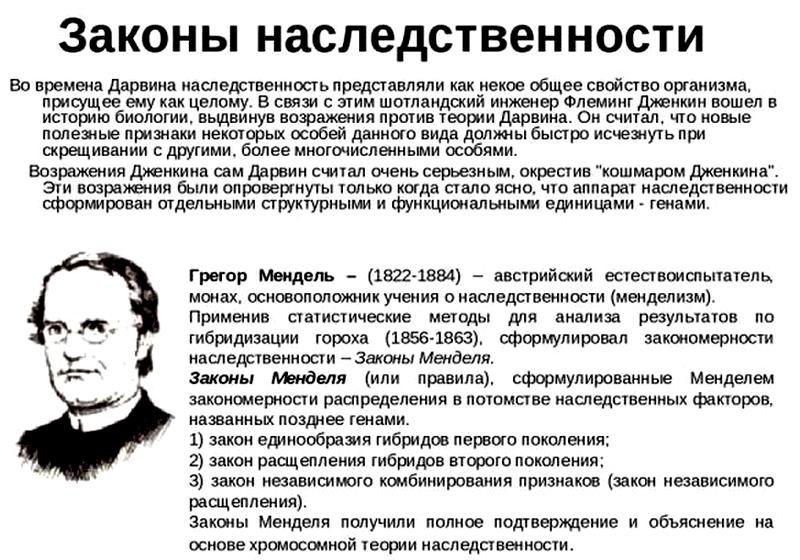

Законы наследственности Г. Менделя

Основное в биографии Грегора Менделя

Г. И. Мендель является наиболее известным чешским ученым. Будущий естествоиспытатель родился в Австрийской империи в обычной небогатой крестьянской семье, получив при крещении имя Иоганн.

Природа начала интересовать ребенка с ранних лет, в то время, когда он работал помощником садовника и непосредственно садовником. Некоторое время Мендель учился в институте Ольмюца в философских классах. После этого он 1843 году постригся в монахи и принял новое имя — Грегор.

Значится в биографии ученого и период, когда он учился в Брюннском богословском институте (с 1844 по 1848 год), а после учебы стал священником.

Во время учебы будущий ученый самостоятельно осваивал различные науки. Также он изучал естественную историю в Венском университете.

Непосредственно в Вене ученый стал интересоваться процессами гибридизации, а также статистическим соотношением гибридов. Особое внимание Мендель уделял вопросам, касающимся изменений качественных признаков у растений. В качестве объекта для исследований ученый выбрал горох — это растение можно было без проблем вырастить в саду монастыря.

Последующие наблюдения за результатами проведенных исследований стали основой получивших известность «законов Менделя».

Первые успехи подтолкнули ученого перенести эксперименты на другие растения и насекомых — он выбрал растение семейства астровых (скрещивал разновидности ястребинки) и пчел (скрещивал разновидности пчел). К сожалению, полученные результаты не были такими же успешными, как в случае с горохом. А все дело было в том, что, как уже известно сегодня, механизм наследования признаков у этих растений и животных не такой, как механизм наследования у гороха.

За этим последовало разочарование Менделя в биологии. Он был назначен настоятелем монастыря и больше не занимался наукой. Однако его заслуги сложно переоценить: именно он нашел и описал статистические закономерности наследования признаков у гибридов.

Кратко рассмотрим законы Менделя. Всего существует три закона Менделя.

Первый закон Менделя

Чтобы облегчить учет результатов исследования, Мендель целенаправленно взял растения, у которых признаки четко различались: цвет и форма семян.

Первое, что сделал ученый — получил семена «чистых линий» растений, которые при последующих посевах и в результате самоопыления не давали расщепления признаков.

Когда происходило скрещивание разных сортов гороха — с пурпурными и белыми цветками — первое поколение гибридов было представлено растениями с пурпурными цветками. Такие же результаты были получены и при скрещивании гороха с желтыми и зелеными семенами, а также с семенами гладкой и морщинистой формы.

Полученные результаты позволили Менделю сформулировать закон единообразия гибридов первого поколения — 1 закон Менделя.

Вот формулировка первого закона Менделя.

1-й закон Менделя подразумевает, что при скрещивании двух гомозиготных организмов, относящихся к чистым линиям и отличающихся друг от друга одной парой альтернативных проявлений определенного признака, первое поколение гибридов (F1) будет одинаковым и будет нести проявление признака лишь одного из родителей.

Первый закон Мендаля также получил название закона доминирования признаков. Суть его заключается в том, что доминирующий признак получает проявление в фенотипе и подавляет рецессивный признак.

Схема 1-го закона Г. Менделя.

Второй закон Менделя

При последующем исследовании гибридов первого поколения Менделем было обнаружено, что при дальнейшем скрещивании между собой гибридов первого поколения, у гибридов второго поколения будет наблюдаться расщепление признаков — при чем, с устойчивым постоянством.

Формулировка второго закона Менделя выглядит так:

В результате скрещивания двух гетерозиготных потомств первого поколения между собой, можно наблюдать расщепление во втором поколении. Это расщепление имеет определенное числовое соотношение по фенотипу — 3:1, а по генотипу — 1:2:1.

2 закон Менделя также называют законом расщепления, и его суть заключается в том, что рецессивный признак у гибридов первого поколения не пропадает, а только подавляется с последующим проявлением во втором гибридном поколении.

Схема 2-го закона Г. Менделя.

Третий закон Менделя

От 1 и 2 закона Менделя плавно переходим к 3-му.

Первые опыты, проводимые Менделем, были основаны на всего лишь одной паре альтернативных признаков. В этом случае ему уже стало интересно, что будет, если рассмотреть сразу несколько признаков.

В результате признаки стали между собой комбинироваться, что вызвало растерянность у ученого. Однако детальное рассмотрение позволило ученому вывести определенную закономерность расщепления.

Стало понятно, что гибриды первого поколения характеризуются однообразностью, а во втором поколении происходит расщепление признаков по фенотипу в пропорции 9:3:3:1. При чем, вне зависимости от другого признака. 3 закон Менделя получил название закона независимого наследования.

Вот как формулируется закон наследования признаков.

Третий закон наследственности гласит, что при скрещивании двух особей, отличающихся одна от другой по нескольким парам альтернативных признаков (двум и более), происходит независимое наследование генов и соответствующих им признаков, а также комбинирование во всех доступных сочетаниях (как при моногибридном скрещивании).

Вот схема 3-го закона Мендаля.

Все эти законы Грегора Менделя, заложили начало новой науки — генетики. Именно благодаря законам Менделя генетика стала популярной и быстро развивающейся наукой, а само словосочетание pfrjy vtyltkz стало широко известным.