Сочинение ЕГЭ 2021

Позвольте напомнить известное изречение: «Где ваша мудрость, потерянная в знаниях?»

или Высшее, чего может достичь человек, — это мудрость. (по Бим-Баду)

В своей статье академик Бим-Бад ставит проблему мудрости, развития человеческой мысли, отношения человека к знаниям, к размышлениям.

По мнению автора, мудрость – это больше, чем знания, это «ещё и интуиция, и отвращение к самообману». Нужно приучать человека к мудрости, то есть к умению размышлять, не считать свои выводы окончательными, сопоставлять их с противоположными мнениями, допускать их ошибочность, то есть уметь сомневаться. Бим-Бад подчёркивает, что «недостаточно мыслить самостоятельно – надо ещё мыслить правильно».

Рассуждая о мудрости, автор приводит в пример директора школы, который гордился учениками, умеющими писать сочинения на самые сложные философские темы. Но вместо погружения в источники, глубокого изучения материала, дети высказывали свои незрелые мысли о вечных вопросах бытия. Бим-Бад считает, что не может быть мнений без сомнения, что нельзя рассуждать о таких важных вопросах без знаний о том, что об этом думают другие.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: автор подчёркивает, что не умеющий сомневаться человек становится самоуверенным и самонадеянным.

Бим-Бад утверждает, что «высшее, чего может достичь человек, — это мудрость».

Трудно не согласиться с этим высказыванием. Умение мыслить глубоко, задумываться о себе, о своём месте в окружающем мире присуще далеко не всем. Не каждый может достичь высшей степени мудрости, но стремиться к умению размышлять, думать о прочитанном, увиденном, пережитом необходимо, потому что, на мой взгляд, без этого человек не интересен.

В заключение хотелось бы сказать, что умение мыслить отличает людей от других живых существ и делает человека интеллектуально развитым.

Сочинение ЕГЭ 2021

Одна из проблем, затронутых автором в представленном отрывке текста, может быть сформулирована так: в чем же заключается мудрость?

Б. Бим-Бад раскрывает данную проблему, приводя пример из собственной жизни. В одной школе, где диктором был его хороший знакомый, дети писали сочинения на сложные философские темы без предварительного глубокого изучения проблемы и опоры на авторитетные источники. Автор обеспокоен тем, что дети поощрялись к высказыванию любых своих незрелых мыслей о вечных вопросах бытия и отстаиванию этих «мыслей».

Б. Бим-Бад полагает, что мудрость – это больше, чем знания. Это еще и интуиция, осторожность суждений, отвращение к самообману и самонадеянности. Она приобретается лишь с годами. Мудрый человек никогда не будет считать свое мнение окончательно правильным, допуская его ошибочность и прислушиваясь к рассуждениям других.

Я полностью разделяю точку зрения автора. Действительно, человек, обладающий таким качеством, как мудрость, должен владеть умением критически к себе относиться и ни в коем случае не ставить свое мнение выше других.

Многие писатели, поэты и публицисты призывают нас задуматься об этой проблеме. В рассказе М. Горького «Старуха Изергиль» главная героиня не отличалась большим запасом знаний, но обладала неиссякаемым количеством жизненного опыта, приобретенного с годами. Она побывала во множестве мест, она любила всем сердцем, всей душой переживала расставания, ошибалась и поступала правильно. С течением времени все это превратилось в ту житейскую мудрость, которой невозможно обучить, как, например, знаниям.

Контраргументом может послужить другой герой этого же произведения М. Горького. Чрезмерный эгоизм Ларры, сына орла и женщины, неумение относиться к себе критически, его самоуверенность и самонадеянность делают его не только глубоко несчастным, но и обличают его глупость. Такого человека точно нельзя назвать мудрым.

Таким образом, мы приходим к выводу, что мудрость нуждается как в знаниях, так и в опыте и осторожности суждений. Это высшее, чего может достичь человек.

Добавил: regi110

Беру!

Позвольте напомнить известное изречение: «Где ваша мудрость, потерянная в знаниях?» или Высшее, чего может достичь человек, — это мудрость. (по Бим-Баду)»

Автор предложенного текста размышляет о мудрости, знаниях, мнениях, умении мыслить.

В своей статье академик Бим-Бад ставит проблему развития человеческой мысли, отношения человека к знаниям, к размышлениям.

Эта проблема, несомненно, актуальна во все времена, потому что умение мыслить глубоко, задумываться о себе, о своём месте в окружающем мире присуще далеко не всем. По мнению автора, люди делятся на тех, у кого мысли коротенькие, как у Буратино, и тех, кто способен «удерживать вниманье долгих дум». Именно без вторых невозможен прогресс, познание мира, развитие культуры и искусства.

Автор утверждает, что «высшее, чего может достичь человек, — это мудрость». Трудно не согласиться с этим высказыванием. Не каждый человек может достичь высшей степени мудрости, но стремиться к умению размышлять, думать о прочитанном, увиденном, пережитом необходимо, потому что, на мой взгляд, без этого человек не интересен.

Безусловно, мудрым можно назвать Л.Н. Толстого. С юности он стремился к самоусовершенствованию. Старался развивать в себе только хорошие качества, много учился. И такие герои его романа «Война и мир», как Андрей Болконский, Пьер Безухов, Марья Болконская вдумчиво и серьёзно относятся к себе, к окружающим людям, к миру. Я считаю, что степень их мудрости возрастала по мере их взросления.

Мудрости нужно учиться и родителям. Как и каким воспитать ребёнка? К сожалению, об этом задумывается не каждый. Но каждый получит результат, когда его ребёнок вырастет. Я думаю, что мои родители учились быть мудрыми по отношению к своим детям. Они приучали меня трудиться, с уважением относиться к людям, оценивать свои достоинства и недостатки, учиться. И я им за это благодарна.

В заключение хотелось бы сказать, что умение мыслить отличает людей от других живых существ и делает человека интеллектуально развитым.

Вернуться к списку: Сочинение ЕГЭ

(1)Позвольте напомнить известное изречение: «Где наша мудрость, потерянная в знаниях? Где наше знание, потерянное в информации?»

(2)Высшее, чего может достичь человек, — это мудрость. (3)Ей бы полагалось стать школьным предметом, мудрости надо учить. (4)Точнее, к мудрости надобно приучать — как к осторожности суждений, воздержанию от недостаточно обоснованных утверждений, умению принимать во внимание множество факторов, опираясь на то, что рождено разнообразием исторического опыта. (5)Это больше, чем знания. (б)Это ещё и интуиция, и отвращение к самообману. (7)Мудрый человек никогда не самонадеян: он не считает конечными полученные им результаты раздумий, он допускает их ошибочность, сопоставляя их с прямо противоположными утверждениями и находя пробелы в том, что казалось бесспорным. (8)Мудрость нуждается в знаниях, но не сводится к ним.

(9)Кто-то может знать, допустим, все разновидности бабочек и ничего не смыслить в проблемах экологии. (10)Даже не интересоваться ими. (11)В таком случае человек упускает из вида связь отдельно взятой бабочки с устройством мира.

(12)3нания отвечают на вопрос «Почему?», а информация — только на вопросы «Что? Где? Когда? Как?». (13)3нание состоит из «пониманий» и является достоянием науки. (14)3нание нуждается в информации, но не сводится к ней — оно выше, поскольку знает, как проверять достоверность информации.

(15)3нание в европейской, а теперь и в общемировой научной традиции всегда противостояло мнению. (16)Мнение — это всего лишь некоторое отношение к чему-либо, а знание — это, повторю, понимание закономерности. (17)Важно не столько отстаивать непременно своё мнение, сколько думать о том, чтобы оно было доказано, хотя бы стремилось стать знанием. (18)Стремление всячески поощрять безосновательные мнения как самоцель очень опасно для растущего человека. (19)Недостаточно мыслить самостоятельно — надо ещё мыслить правильно.

(20)Вкусу к свободе, к полёту мысли надо долго учиться. (21)Вспомните: мысли у Буратино были коротенькие-коротенькие. (22)А совсем молодой Пушкин в послании другу написал такие слова: «Учусь удерживать вниманье долгих дум…»

(23)Оказывается, своя мысль требует долгого и мучительного спора с собой, внутреннего жёсткого требования проверок и перепроверок, выстраивания длинных цепочек рассуждений. (24)Их надо все удержать в круге своего напряжённого внимания — это серьёзная работа. (25)Вот что значит «удерживать вниманье долгих дум».

(26)И для некоторых людей это — удовольствие. (27)Сократ, как передаёт легенда, однажды так увлёкся размышлением, что простоял неподвижно на одном месте почти сутки, не замечая ничего вокруг.

(28)Людей, очевидно, можно разделить на две категории: способных «удерживать внимание долгих дум» и тех, кто предпочитает короткие, простенькие мысли, что не мешает их самодовольству и самовлюблённости. (29)Когда поощряют необоснованные мнения, то поддерживают в человеке вот эту самовлюблённость и склонность к самообману.

(ЗО)Потому сегодня так важно уйти от одобрения, от поощрения коротеньких, как у Буратино, мыслей и учиться у Пушкина с его предпочтеньем «долгих дум».(По Б. Бим-Баду*)

*Борис Михайлович Бим-Бад (род. в 1941 г.) — академик РАО.

В чем заключается мудрость? Как соотносятся понятия информация, знание, мудрость? В чем заключается опасность одобрения безосновательных мнений? Эти и другие вопросы рассматривает в своем тексте Б. М. Бим-Бад. Но более детально автором рассматривается проблема отстаивания безосновательных мнений.

Чтобы привлечь внимание читателя к этому вопросу, автор приводит в пример своего знакомого директора школы, который с гордостью рассказывает о том, что в его школе дети без подготовки пишут сочинения на сложные философские темы. При этом учеников поощряют за высказывание своего мнения и за отстаивание этих незрелых мыслей. Автор возмутился этим подходом к обучению: «А как же интеллектуальная честность? Сомнение? Установка на воздержание от суждения, если нет знаний о том, что и почему об этом думают другие?». Проблема отстаивания безосновательных мнений является актуальной и в наше время, существует множество людей, которые имеют свои мнения по поводу различных проблем, но зачастую эти мнения оказываются ошибочными. Эта проблема имеет место быть в различных ситуациях, например, при учебном процессе или же во время спора двух и более людей.

Автор полагает, что одобрение не подкрепленных знаниями мнений, незрелых мыслей ведет к пустой самонадеянности.

Я согласна с мнением автора и также считаю, что одобрение пустых, не доказанных мнений приводит к тому, что человек становится чрезмерно самоуверенным, у него сильно повышается самооценка.

За доказательством этой точки зрения обращусь к художественной литературе. Так, герой произведения И. С. Тургенева Евгений Базаров не терпит необоснованных мнений, он уважает науку и требует, чтобы каждое утверждение было доказано. Он ненавидит самоуверенных людей, что доказывает его спор с Павлом Петровичем Кирсановым. Базаров требует Кирсанова подкрепить его мнения научными фактами, здравыми рассуждениями. Таким образом, Базаров действительно полагает, что необоснованные мнения приводят к излишней самоуверенности.

Приведу еще один литературный пример. Герой произведения Артура Конан-Дойля Шерлок Холмс является мастером разгадывания преступлений. Он может с помощью доказательств проверить любое мнение, любое свидетельское показание. По мнению Шерлока Холмса, отстаивание безосновательных мнений приводит не только к излишней самодеянности, но и к более серьезным последствиям.

Таким образом, нельзя одобрять все высказанные мнения, их необходимо доказывать или опровергать, а иначе это может привести к самоуверенности, самонадеянности и более серьезным последствиям.

И не только своему, но и помогает другим в сложных жизненных ситуациях, подсказывает верный путь или ответ. Признак мудрого человека проявляется еще в том, что он учится на ошибках других. Если он знает, что плохое – это плохо, он не будет это проверять на собственном опыте.

Мудрецы обычно умеют очень хорошо и красиво говорить. Их язык завораживает, манит и располагает к себе. Их слова касаются струн нашей души. Но рассказывать важные вещи мудрец будет лишь тому, кто действительно этого хочет и сможет оценить важность сказанного.

Мудрость человека формируется из многих вещей: ум, эрудиция, сдержанность, тактичность. Также ее не бывает без желания и действий, относительно помощи другим. Мудрость – это интуиция, которая появилась в результате огромной работы по осмыслению всех возможных решений. Мудрый человек всегда находится в балансе с самой собой.

Он тонко ощущает себя, свои потребности, свои недостатки и преимущества. Он находится в постоянной работе над собой. Никогда не останавливается на достигнутом. Кажется, у таких людей не 24 часа в сутки, а на много больше. Мудрые люди всегда отличаются из толпы людей – они постоянно в движении, их разум чем-то занят, а лицо довольно спокойное и мечтательное. Полная гармония.

Мудрость можно сравнить с драгоценными камнями, которое очень трудно получить, но став владельцем которого, на всю жизнь станешь богаче всех.

Комментируя данную проблему, можно сказать, что мудрый человек имеет замечательные качества — умение наблюдать, размышлять об увиденном, не делать поспешных выводов. Мудрый человек осторожен в словах и поступках. Он не легкомыслен и не самонадеян, может признавать свои ошибки и не считает своё мнение единственно правильным. Если пред ним встаёт сложная проблема, он, удерживая «вниманье долгих дум», решает её, взвешивая все «за» и «против».

Какова же позиция автора? Смысл её в том, что человека обогащают не только мудрость, но и приобретённые знания. Это могут быть или научные знания, или знания реальных фактов окружающей действительности. Однако знания ни за что не заменят драгоценный дар мудрого человека — эту самую мудрость.

Я согласен с этим мнением автора. Подтверждаю его высказывание следующим первым аргументом. Знать только факты и не видеть связывающие их закономерности — это ошибка многих. И учёный, с его логическим мышлением, из отдельных фактов выведет закон, создаст научную теорию, откроет новые страницы в той области, в которой он работает. И если информация о фактах отвечает на вопросы «Что? Где? Когда? Как?», то наука объясняет эти факты и отвечает на вопрос «Почему?»

Нужно принять во внимание, что есть ещё мнения, суждения людей об окружающих фактах, предметах, но они не так важны: объективная истина дороже и важнее.

Аргумент второй. Вот что говорит Борис Годунов сыну в одноимённой трагедии Пушкина: «Учись, мой сын: наука сокращает нам опыт быстротекущей жизни».

В заключение добавим: не только наука как таковая, но и наука жизни.

Высшее, чего может достичь человек, — это мудрость.

Мудрости полагалось бы стать школьным предметом, ей надо учить.

На нашем пути может встречаться множетсво разных личностей, обладающих глубокими знаниями, способностью говорить и мыслить, способностью рассуждать и полемизировать, отрицать и возводить в культ — но очень трудно определить, кто из этих людей является по-настоящему мудрым.

В чем заключается мудрость? Над этим вопросом предлагает нам задуматься Б.М. Бим-Бад.

Анализируя проблему, автор приводит в пример ситуацию со своим знакомым-директором школы, который кичился тем, что в его учебном заведении дети без подготовки пишут сочинения на сложные, философские темы. Пишут без погружения в тему, без подробного её изучения, без аргументов – просто высказывают свое мнение. Профессор делает акцент на том, что подобное высказывание мыслей нельзя назвать мудростью – в таком мнении отсутствует интеллектуальная честность, отсутствует доля сомнения, отсутствует опора на сторонние мнения, а также аллюзии к творчеству известных мыслителей. Автор обращает наше внимание на то, что мудрость это не пустое высказывание мнения, это не знания, пусть даже и глубокие, в понятии «мудрость» нет места самонадеянности и самоуверенности.

Б.М. Бим-Бад считает, что мудрость заключается прежде всего в осторожности суждений, в умении при обосновании своего мнения опираться на знания, принимая к сведению множество факторов.

Я полностью согласна с мнением автора и тоже считаю, что мудрым можно назвать человека, который способен осознать свои ошибки, способен сомневаться в том, что он говорит. Мудрость воплощает в себе и знания, и умение высказывать своё мнение – но знания должны быть разносторонними, глубокими, связанными друг с другом цепью логики, а мнение должно опираться на опыт других людей, на множество факторов, на собственную интуицию и «отвращение к самообману».

Всем нам известны слова Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Это высказывание смело можно причислить к жизненным кредо всех мудрых людей, каким, конечно же, являлся и сам Сократ. В хрониках жизни этого философа написано о том, что он, несмотря на большое количество знаний, на собственное мнение, которое оставило отпечаток в истории, всю свою жизнь потратил на поиск истины. И даже в произведении Э. Радзинского «Беседы с Сократом» автор подчеркивает, что древнегреческий философ был подлинным мудрецом, т.к. он никогда не считал своё мнение истиной, т.к. он всегда подвергал сомнению собственные высказывания и знания.

Мудрым можно назвать и героя романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». Платон Каратаев был воплощением народной мудрости: с помощью него Пьер смог обрести новый взгляд на привычные ему вещи, уверенность, внутреннюю свободу, смог приобщиться к народному началу. Мудрость Платона Каратаева воплощена в его мягких, спокойных, размеренных движениях, не сходящей с лица улыбке, ласку и простоту в словах – и это в период войны. Герой буквально разговаривает пословицами, тем самым делая аллюзию к опыту своего народа, в его мировоззрении присутствует христианское милосердие, сострадание и любовь к людям, а также идея жизни по совести и справедливости. Платон Каратаев мудр потому, что не привязан к обыденным вещам и мыслям – он любит все и всех, готов принимать мысли и чувства любого человека и проецировать их на себя. Однако в итоге, исходя из опыта Пьера, все, кто когда-либо встречался с этим народным мудрецом, перенимали именно его философию жизни.

Таким образом, можно сделать вывод, что мудрость нельзя наработать постоянным чтением — знания не делают человека мудрым, мудрость нельзя изобразить, бездумно высказывая собственное мнение – наличие мыслей не является показателем мудрости. Мудрым человек становится тогда, когда он способен критически относиться ко всему, что он говорит и что делает, а также постоянно чему-то учиться.

Русский язык егэ мудрость

Русский язык егэ мудрость

Задание 7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

A) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Б) ошибка в построении предложения с однородными членами

B) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

1) На предсказания метеорологов не только ориентируются городская хозяйственная, так и медицинская службы.

2) Те, кто не раз помогали писателю в трудные годы, навсегда останутся в его памяти как самые светлые и добрые люди.

3) С одной стороны к форуму примыкало здание государственного архива, которое стояло на сводчатых подземных этажах.

4) Одно из чудес на Курильской гряде, привлекающим туристов со всего света, связано с вулканами.

5) Мне хотелось бы заметить о том, что мудрость понимается по-разному.

6) Одной из острых глобальных экологических проблем является изменение климата на Земле, которое происходит в результате так называемого парникового эффекта.

7) Белые кувшинки дремали и едва покачивались на убаюкивающей зыби огромного озера.

Рассмотрим каждое из данных предложений и определим, допущены ли в них грамматические ошибки.

1) На предсказания метеорологов не только ориентируются городская хозяйственная, так и медицинская службы. – недопустимо, чтобы части двойного союза не только … , но и… связывали разные понятия. Союз соединяет глагол и имя существительное. Кроме этого, части двойных союзов являются постоянными (не только … , так и … — ошибка). Ошибка с однородными членами. (Ошибка Б)

2) Те, кто не раз помогали писателю в трудные годы, навсегда останутся в его памяти как самые светлые и добрые люди. Кто (ед. ч.) помогали (мн. ч.). ). Подлежащее и сказуемое стоят в разных числах, это недопустимо. Подлежащее и сказуемое должны быть согласованы (Ошибка Г)

3) С одной стороны к форуму примыкало здание государственного архива, которое стояло на сводчатых подземных этажах. – Грамматических ошибок нет.

4) Одно из чудес на Курильской гряде, привлекающим туристов со всего света, связано с вулканами. Одно из чудес (какое?), привлекающее туристов… Причастие и определяемое слово не согласованы. Ошибка в построении предложения с причастным оборотом. (Ошибка А)

5) Мне хотелось бы заметить о том, что мудрость понимается по-разному. – связка «о том» является лишней. Ошибка в построении сложного предложения. (Ошибка Д)

6) Одной из острых глобальных экологических проблем является изменение климата на Земле, которое происходит в результате так называемого парникового эффекта. – Грамматических ошибок нет.

7) Белые кувшинки дремали и едва покачивались на убаюкивающей зыби огромного озера. – Грамматических ошибок нет.

9) По окончании института наши выпускники могут рассчитывать на трудоустройство в профильных компаниях. – Грамматических ошибок нет.

Проверка. Обязательно разберите каждое предложение из предложенных вариантов, чтобы не допустить ошибку. Цифры в ответе не повторяются.

В ответ выписываем цифры, соответствующие буквам, чётко соблюдая их порядок, без пробелов и запятых.

Бим-Бад утверждает, что «высшее, чего может достичь человек, — это мудрость».

Также вы можете найти у нас материалы реальных ЕГЭ и ОГЭ .

, привлекающее туристов Причастие и определяемое слово не согласованы.

Self-edu. ru

19.09.2018 21:58:49

2018-09-19 21:58:49

Сочинение ЕГЭ. По тексту Бим-Бада о мудрости.

В своей статье академик Бим-Бад ставит проблему мудрости, развития человеческой мысли, отношения человека к знаниям, к размышлениям.

По мнению автора, мудрость – это больше, чем знания, это «ещё и интуиция, и отвращение к самообману». Нужно приучать человека к мудрости, то есть к умению размышлять, не считать свои выводы окончательными, сопоставлять их с противоположными мнениями, допускать их ошибочность, то есть уметь сомневаться. Бим-Бад подчёркивает, что «недостаточно мыслить самостоятельно – надо ещё мыслить правильно».

Рассуждая о мудрости, автор приводит в пример директора школы, который гордился учениками, умеющими писать сочинения на самые сложные философские темы. Но вместо погружения в источники, глубокого изучения материала, дети высказывали свои незрелые мысли о вечных вопросах бытия. Бим-Бад считает, что не может быть мнений без сомнения, что нельзя рассуждать о таких важных вопросах без знаний о том, что об этом думают другие.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: автор подчёркивает, что не умеющий сомневаться человек становится самоуверенным и самонадеянным.

Бим-Бад утверждает, что «высшее, чего может достичь человек, — это мудрость».

Трудно не согласиться с этим высказыванием. Умение мыслить глубоко, задумываться о себе, о своём месте в окружающем мире присуще далеко не всем. Не каждый может достичь высшей степени мудрости, но стремиться к умению размышлять, думать о прочитанном, увиденном, пережитом необходимо, потому что, на мой взгляд, без этого человек не интересен.

В заключение хотелось бы сказать, что умение мыслить отличает людей от других живых существ и делает человека интеллектуально развитым.

7) Белые кувшинки дремали и едва покачивались на убаюкивающей зыби огромного озера. – Грамматических ошибок нет.

Союз соединяет глагол и имя существительное.

Rusulitka. ru

26.01.2018 23:24:34

2018-01-26 23:24:34

Добро пожаловать

Задания и ответы публикуются у нас до начала проведения самих работ.

Также вы можете найти у нас материалы реальных ЕГЭ и ОГЭ .

Публикуем проверенные материалы на протяжении 6-ти лет.

Хочешь учиться на отлично и без забот? Тогда Вы по адресу!

6) Одной из острых глобальных экологических проблем является изменение климата на Земле, которое происходит в результате так называемого парникового эффекта. – Грамматических ошибок нет.

4) Одно из чудес на Курильской гряде, привлекающим туристов со всего света, связано с вулканами. Одно из чудес (какое?), привлекающее туристов… Причастие и определяемое слово не согласованы. Ошибка в построении предложения с причастным оборотом. (Ошибка А)

9 По окончании института наши выпускники могут рассчитывать на трудоустройство в профильных компаниях.

100ballnik. com

28.06.2019 8:56:01

2019-06-28 08:56:01

Источники:

Https://self-edu. ru/ege2017_rus_36.php? id=21_7

Https://rusulitka. ru/sochinenie-egje-po-tekstu-bim-bada-o-mudrosti. html

Https://100ballnik. com/

ЕГЭ по русскому языку. Задание 25 — ЕГЭ для VIP » /> » /> .keyword { color: red; } Русский язык егэ мудрость

ЕГЭ для VIP

Запись на стене

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).

(1)Позвольте напомнить известное изречение: «Где наша мудрость, потерянная в знаниях? Где наше знание, потерянное в информации?»

(2)Высшее, чего может достичь человек, — это мудрость. (3)Ей бы полагалось стать школьным предметом, мудрости надо учить. (4)Точнее, к мудрости надобно приучать — как к осторожности суждений, воздержанию от недостаточно обоснованных утверждений, умению принимать во внимание множество факторов, опираясь на то, что рождено разнообразием исторического опыта. (5)Это больше, чем знания. (б)Это ещё и интуиция, и отвращение к самообману. (7)Мудрый человек никогда не самонадеян: он не считает конечными полученные им результаты раздумий, он допускает их ошибочность, сопоставляя их с прямо противоположными утверждениями и находя пробелы в том, что казалось бесспорным.

(8)Мудрость нуждается в знаниях, но не сводится к ним.

(9)Кто-то может знать, допустим, все разновидности бабочек и ничего не смыслить в проблемах экологии. (10)Даже не интересоваться ими. (11)В таком случае человек упускает из вида связь отдельно взятой бабочки с устройством мира.

(12)3нания отвечают на вопрос «Почему?», а информация — только на вопросы «Что? Где? Когда? Как?». (13)3нание состоит из «пониманий» и является достоянием науки. (14)3нание нуждается в информации, но не сводится к ней — оно выше, поскольку знает, как проверять достоверность информации.

(15)3нание в европейской, а теперь и в общемировой научной традиции всегда противостояло мнению. (16)Мнение — это всего лишь некоторое отношение к чему-либо, а знание — это, повторю, понимание закономерности. (17)Важно не столько отстаивать непременно своё мнение, сколько думать о том, чтобы оно было доказано, хотя бы стремилось стать знанием. (18)Стремление всячески поощрять безосновательные мнения как самоцель очень опасно для растущего человека. (19)Недостаточно мыслить самостоятельно — надо ещё мыслить правильно.

(20)Вкусу к свободе, к полёту мысли надо долго учиться. (21)Вспомните: мысли у Буратино были коротенькие-коротенькие. (22)А совсем молодой Пушкин в послании другу написал такие слова: «Учусь удерживать вниманье долгих дум. »

(23)Оказывается, своя мысль требует долгого и мучительного спора с собой, внутреннего жёсткого требования проверок и перепроверок, выстраивания длинных цепочек рассуждений. (24)Их надо все удержать в круге своего напряжённого внимания — это серьёзная работа. (25)Вот что значит «удерживать вниманье долгих дум».

(26)И для некоторых людей это — удовольствие. (27)Сократ, как передаёт легенда, однажды так увлёкся размышлением, что простоял неподвижно на одном месте почти сутки, не замечая ничего вокруг.

(28)Людей, очевидно, можно разделить на две категории: способных «удерживать внимание долгих дум» и тех, кто предпочитает короткие, простенькие мысли, что не мешает их самодовольству и самовлюблённости. (29)Когда поощряют необоснованные мнения, то поддерживают в человеке вот эту самовлюблённость и склонность к самообману.

(ЗО)Потому сегодня так важно уйти от одобрения, от поощрения коротеньких, как у Буратино, мыслей и учиться у Пушкина с его предпочтеньем «долгих дум».

2) застр..вание, сол..вой

В контексте: В искусстве всякое творение индивидуально и неповторимо. А в науке задача состоит в том, чтобы найти закон природы, не зависящий от индивидуальности учёного – повтор информации выражен контекстными антонимами (в искусстве – в науке) и используется добавочное средство связи предложений – союз а.

Объяснение выбора правильного ответа

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся гласная корня.

M. vk. com

04.12.2018 9:19:15

2018-12-04 09:19:15

ЕГЭ для VIP

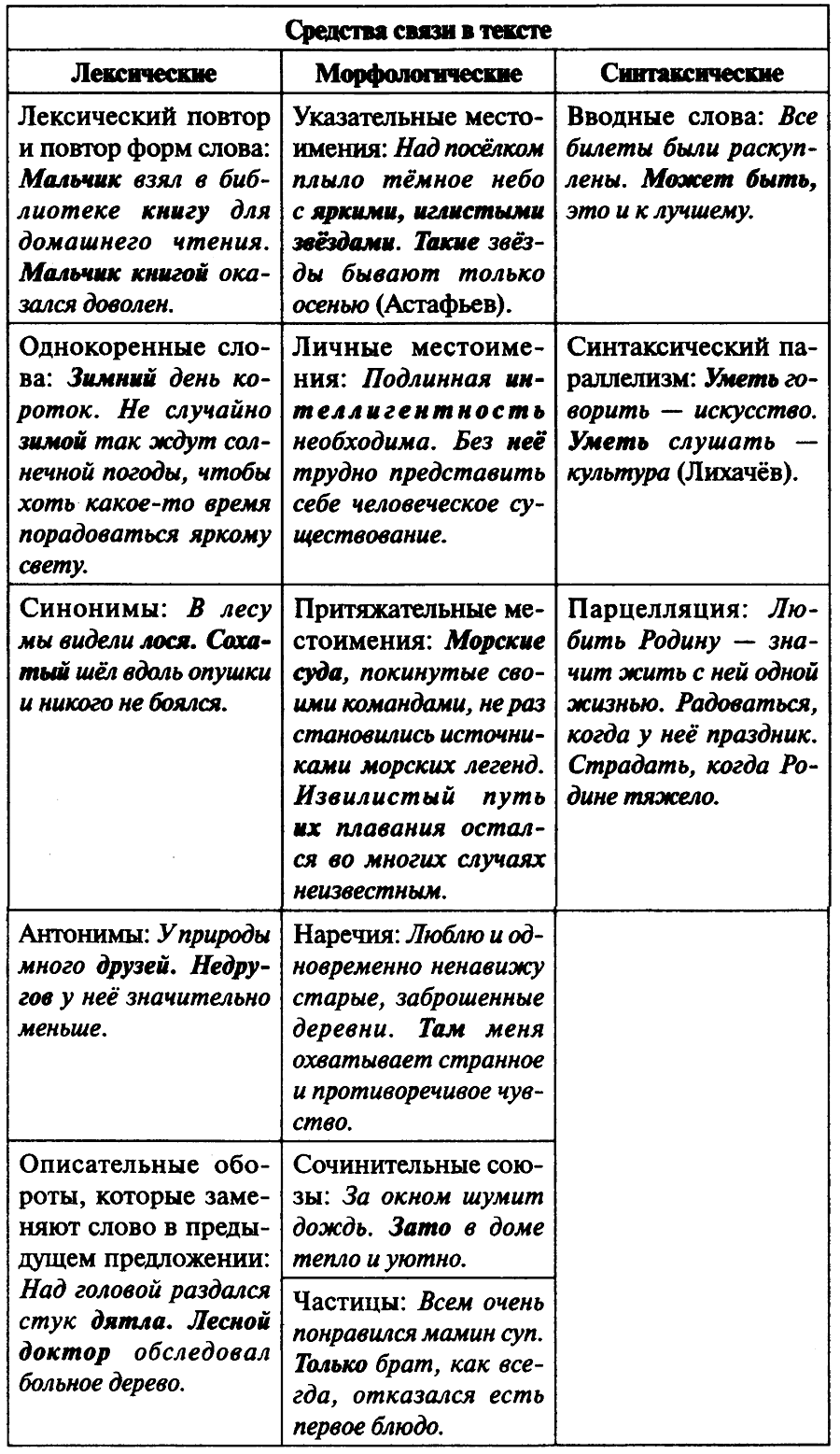

ЕГЭ Русский язык. Задание 25: Средства связи предложений в тексте. Алгоритм выполнения задания. Пример с объяснением выбора правильного ответа. Анализ типичных ошибок. Правила, которые необходимо повторить. Тренировочные задания (самопроверка и/или онлайн-тест). Подробный анализ заданий по русскому языку в 11 классе. За правильное выполнение данного задания можно получить максимум 1 балл.

Задание 25 нацелено на проверку умения определять средства связи предложений в тексте.

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 25

Прочитайте задание, отметьте, какое именно лексическое средство связи и какого разряда надо найти. Вспомните, какие слова относятся к требуемой в задании части речи и её разряду. Внимательно прочитайте предложения, указанные в задании. Проверьте все слова на наличие характерных признаков части речи и её разряда. Задайте вопросы от одного предложения к другому, проверяя каждое последующее предложение на наличие слов с указанными признаками. Запишите номер(а) найденного(-ых) предложения(-й) в бланк ответов № 1.

Задание 25 (пример с объяснением)

25 Среди предложений 34–42 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого предложения.

Ответ: ___________.

Объяснение выбора правильного ответа

По заданию надо найти личное местоимение, то есть одну из падежных форм местоимений Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Лексический повтор – это полный повтор слова в той же форме, в которой оно было употреблено в первом предложении. Сначала надо найти лексический повтор: он быстрее опознаётся в тексте. Такое слово находится в двух соседних предложениях – 37 и 38: «страшно». Далее надо проверить наличие личного местоимения, которое указывает на предмет, явление или состояние в предыдущем предложении. Это местоимение «он» в предложении 38, оно заменяет существительное «человек» из предложения 37. Есть и ещё повтор слова в соседних предложениях 41 и 42 – «правду», но в предложении 42 нет личного местоимения. Значит, правильный ответ – 38. Надо записать эту цифру в строку ответа, а затем в бланк.

В Бланке ответов указываем: 3 8

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Чтобы успешно справиться с заданием 25, необходимо знать, какими способами отдельные предложения могут соединяться в текст. Наличие средств связи – одно из доказательств того, что перед нами связный текст, а не разрозненные предложения. Основными средствами, создающими смысловую и грамматическую целостность текста, являются Единая тема, способ сцепления предложений, характер синтаксических конструкций, порядок слов, ударение, тематическая лексика, повтор слов (лексический повтор), однокоренные слова, местоимения, союзы и др. Значит, для выполнения этого задания возникает необходимость применения теоретических знаний о грамматических категориях различных частей речи, в частности принадлежности к тому или иному разряду.

Логически связь проявляется в том, что часть информации, которая заложена в предыдущем предложении, в той или иной форме повторяется в последующих предложениях. Языковые средства выражения этой связи могут быть лексическими, морфологическими, синтаксическими, более того, возможно сочетание одновременно двух или нескольких средств.

Чтобы установить средства связи между предложениями, надо прочитать заданное предложение вместе с предшествующим, иногда с несколькими предшествующими (номера этих предложений обычно указаны в формулировке задания), сопоставить их, обнаружить информацию, которая повторяется, и определить способ передачи информации в каждом последующем предложении.

Легче всего обнаруживается повтор. Например, в микротексте: Русская Литература – это, помимо прочего, противоядие пошлости и нравственному уродству. Нельзя, чтобы преподавание Литературы превращалось в «информацию» – второе предложение связано с первым повтором формы слова (литература – литературы).

В микротексте: Давайте совершим прогулку по Москве и понаблюдаем, как ведёт себя человек–2003 в сегодняшнем городе. Редкая поездка по Столице обходится без метро – средством связи тоже является повтор, но не абсолютный, а синонимический (Москва – столица).

В контексте: В искусстве всякое творение индивидуально и неповторимо. А в науке задача состоит в том, чтобы найти закон природы, не зависящий от индивидуальности учёного – повтор информации выражен контекстными антонимами (в искусстве – в науке) и используется добавочное средство связи предложений – союз а.

В микротексте: Человек, именовавший себя Интеллигентом, тем самым брал на себя очень чёткие моральные обязательства. Мерилом Интеллигентности были не только убеждения, и мораль, и творчество как таковые, но и поступки – информация повторяется в виде однокоренных слов (интеллигентом – интеллигентности).

Чтобы не ошибиться в определении средств связи, надо хорошо повторить по таблице 25.1 морфологию, в частности разряды местоимений, союзов; указательные слова (местоимения, наречия); разграничение союзов и частиц, так как связь предложений в тексте часто обеспечивается именно этими средствами. Например, в микротексте: Главный воспитатель любого человека – его жизненный Опыт. Но в это понятие нужно включать не только биографию «внешнюю», но и биографию «внутреннюю» – связь выражается при помощи родового слова понятие, указательного местоимения это и противительного союза но.

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК

Средний процент выполнения задания № 25, проверяющего умение определять средства связи предложений в тексте, – 51 %. Сложность для экзаменуемых представляют случаи, когда средством связи являются указательное местоимение или контекстные антонимы. Это значит, что остаётся недостаточно усвоенным раздел, связанный с анализом структуры текста, выяснением способов и средств связи предложений в тексте, что проявляется в сочинении в нарушении логики развития мысли (логические ошибки).

Распространённой ошибкой является неправильное определение языковых средств связи из–за смешения границ предложения с границами микротекста. Связующие средства могут быть определены неверно, если ученик не обратил внимания на их место в предложении. Так, в микротексте: Мировой Океан напоминает богатейший рудник. Оказывается, содержание металлов в Нём намного выше того уровня, при котором на суше начинают разработку месторождения – средством связи предложений является личное местоимение в нём, дублирующее существительное океан, а не местоимения того или при котором, соединяющие части сложноподчинённого предложения.

Кроме того, причины ошибок связаны с незнанием понятий «лексический повтор», «разряды местоимений», «однокоренное слово», «контекстные синонимы». Особые затруднения испытывают экзаменуемые в случае, если средство связи находится не в начале предложения (такая позиция наиболее распространена и хорошо знакома ученикам), а внутри предложения.

Правила, которые необходимо повторить

В период подготовки к экзамену ПОВТОРЯЕМ (ссылка для перехода к проверяемым правилам русского языка):

- Средства связи в тексте: лексические; морфологические; синтаксические. Разряды имён существительных, прилагательных, числительных, местоимений, местоименных наречий. Разряды союзов, предлогов и частиц.

Разряды имён существительных, прилагательных, числительных, местоимений, местоименных наречий приведены в справочных материалах к Заданию 7. Союзы, предлоги, частицы и наречия с указанием их значения можно повторить по таблице к Заданиям 1-3. Разряды союзов, предлогов и частиц представлены в таблице текущего раздела. Выучите разряды частей речи и слова, к ним относящиеся.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

1. СОЮЗЫ СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ

1.1. Соединительные: и, да (= и), ни… ни

1.2. Противительные: а, но, да (= но), однако, зато, не то

1.3. Разделительные: или, либо, то… то, не то… не то

1.4. Присоединительные: да, да и, тоже, также

1.5. Пояснительные: то есть, а именно

2. СОЮЗЫ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ

2.1. Определительные (союзные слова – местоимения, наречия): какой, чей, кто, что, где

2.2. Изъяснительные: что, чтобы, как, будто, как будто

3. СОЮЗЫ (СОЮЗНЫЕ СЛОВА) ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ

3.1. Причины: потому что, вследствие того что, в связи с тем что…

3.2. Цели: чтобы, для того чтобы, с тем чтобы…

3.3. Времени: когда, лишь, лишь только, едва, пока, прежде чем, как только…

3.4. Места (союзные слова): где, куда, откуда…

3.5. Условия: если, раз, как скоро

3.6. Сравнения: как, будто, словно, точно, подобно тому как, чем – тем

3.7. Уступки: несмотря на то что, пусть, как ни…, хотя

3.8. Образа действия и степени: как, насколько, поскольку

3.9. Следствия: так что, поэтому

3.10. Присоединительные (союзные слова): что, отчего, почему, вследствие чего…

4. ЧАСТИЦЫ

4.1. Формообразующие: бы (условное наклонение) да, давай, пусть (повелительное)

4.2. Отрицательные: не, ни

4.3. Модальные, выражающие: а) Вопрос: ли, разве, неужели; б) Указание: вот, вон; в) Уточнение: именно, как раз; г) Выделение: только, лишь, исключительно, почти; д) Восклицание что за…! как…! е) Сомнение: вряд ли, едва ли; ж) Усиление: даже, же, ведь, уж, всё, всё–таки; з) Смягчение требования: –ка.

5. ПРЕДЛОГИ ПРОИЗВОДНЫЕ

5.1. От существительных: в деле (строительства), по мере (роста), в области (знаний), по поводу (ухода), в меру (стараний), по причине (отставания), в течение (дня), в виде (исключения), в продолжение (часа), за счёт (опережения), в отличие (от друга), в целях (улучшения), в заключение (речи), со стороны (дирекции), в связи (с непогодой), за исключением (Иванова), в силу (обстоятельств), во избежание (неприятностей), в смысле (дела), в ходе (переговоров).

ИСКЛ.: вследствие (= из-за), наподобие, вроде, насчёт (= о), ввиду (= из-за, НО! Иметь в виду – существительное), вместо.

5.2. От наречий: близ, кроме, после, впереди, кругом, посередине, вблизи, мимо, прежде, вдоль, навстречу, против, вместе, наперекор, поперек, внутрь, напротив, сверх, возле, около, сверху, вокруг, окрест, сзади, вопреки, поверх, сквозь, вслед, позади, среди, впереди, подле

5.3. От глагольных форм: благодаря, спустя, начиная с, включая, кончая, несмотря на, исключая, не считая, невзирая на.

Тренировочные задания (самопроверка)

№ 25.1. Прочитайте текст. Выпишите слова, которые связывают предложения текста. Приведите их характеристику.

(1)Для ребёнка сказка – та же действительность. (2)Он не просто читатель или слушатель, а непосредственный участник всего, что происходит в рассказе. (3)У него «руки чешутся» и ноги не стоят на месте – он готов сейчас же, сию же минуту мчаться в бой, воевать за справедливость, спасать гибнущих, разоблачать злодеев, восстанавливать попранную правду.

Правильный ОТВЕТ:

1-2 предложения – Он, личное местоимение (для ребёнка);

2-3 предложения – у Него, личное местоимение (он, участник)

№ 25.2. Прочитайте текст.

(1) У нас в городе много мостов, которые по ночам разводятся. (2) Время их разводки точно известно: есть расписание, которое вывешено на специальной синей табличке при въезде на мост, однако о разводке забывают, и она всегда оказывается некстати. (3)Мне нужно было попасть из центра в один из новых районов города, в северной его части, для чего следовало миновать Дворцовый мост. (4)И вот как раз сейчас мост оказался разведённым.

Выпишите местоимение(-я), которое(-ые) служит(-ат) для связи предложений текста. личные НАС, ОНА притяжательное ИХ притяжательное ЕГО относительные КОТОРЫЕ, КОТОРОЕ относительное ЧЕГО.

Правильный ОТВЕТ: Их. Только притяжательное местоимение их служит в этом тексте средством связи предложений (1-го и 2-го: их указывает на связь с существительным мостов из предыдущего предложения). Относительные местоимения которые, которое, чего связывают части сложного предложения, а не предложения текста.

№ 25.3. Прочитайте текст. Выпишите слова, которые связывают предложения текста. Приведите их характеристику.

(1) До изобретения письма языковая история протекала бурно. (2) Не закреплённые в письменной традиции, языки легко забывались. (3) Время существования одного языка могло быть и часто бывало очень непродолжительно. (4)Вследствие постоянных контактов между разными племенами языки быстро изменялись.

Правильный ОТВЕТ:

1-2–е предложения – Письменной, языки, однокоренные слова (Письма, языковая),

2-3–е предложения – Языка, форма слова (Языки);

3-4–е предложения – Языки, форма слова (Языка).

№ 25.4. Прочитайте текст. Выпишите слова, которые связывают предложения текста. Приведите их характеристику.

(1)Установлено, что самые высокие из бегунов лучше всего проходят дистанцию в 400 метров. (2)Те, кто бегает на 100 и 200 метров, ниже «400-метровиков», ноги у них короче, потому что, оказывается, для самых коротких дистанций слишком длинные ноги – помеха. (3)Но зато эти бегуны мощнее, мускулистее, что обеспечивает максимальную скорость бега. (4)Ниже и легче всех марафонцы, от которых требуется наибольший запас энергии и наибольшая выносливость.

Правильный ОТВЕТ:

1-2–е предложения – Те, кто бегает – описательный оборот (Бегуны); «400-метровиков», однокоренные слова (В 400 метров);

2-3–е предложения – Эти, указательное местоимение (Языки); Бегуны, определение понятия (Те, кто бегает);

3-4–е предложения – Марафонцы, контекстный синоним (Бегуны).

№ 25.5. Прочитайте текст. Выпишите слова, которые связывают предложения текста. Приведите их характеристику.

(1)Высшее, чего может достичь человек, – это мудрость. (2)Ей бы полагалось стать школьным предметом, мудрости надо учить. (3)Точнее, к мудрости надобно приучать – как к осторожности суждений, умению принимать во внимание то, что рождено разнообразием исторического опыта. (4)Это больше, чем знания, это ещё и интуиция, и отвращение к самообману.

Правильный ОТВЕТ:

1-2–е предложения – Ей, личное местоимение (мудрость);

2-3–е предложения – к Мудрости, лексический повтор (мудрости);

3-4–е предложения – Это, указательное местоимение (мудрость).

Вы смотрели: ЕГЭ Русский язык. Задание 25: Средства связи предложений в тексте. Алгоритм выполнения задания. Пример с объяснением выбора правильного ответа. Анализ типичных ошибок. Правила, которые необходимо повторить. Тренировочные задания (самопроверка и/или онлайн-тест).

3) Вопросительные предложения выполняют в тексте научного стиля специфические функции, связанные со стремлением пишущего привлечь внимание к излагаемому.

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 25

Прочитайте задание, отметьте, какое именно лексическое средство связи и какого разряда надо найти. Вспомните, какие слова относятся к требуемой в задании части речи и её разряду. Внимательно прочитайте предложения, указанные в задании. Проверьте все слова на наличие характерных признаков части речи и её разряда. Задайте вопросы от одного предложения к другому, проверяя каждое последующее предложение на наличие слов с указанными признаками. Запишите номер(а) найденного(-ых) предложения(-й) в бланк ответов № 1.

25 Среди предложений 34–42 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого предложения.

Ответ: ___________.

(1)Прутский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не заладился. (2)После победы над шведами в головах у многих русских государственных деятелей началось то, что позже назовут головокружением от успехов. (3)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не знавшая прежде поражений армия шведского короля Карла XII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невозможного, что чудо-богатыри только свистнут — и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки хитро заманили русское войско в безводные степи, а потом окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жён — всё слилось в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность. (7)Никто не знал, что делать. (8)Двигаться вперёд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на месте, позволяя туркам стягивать кольцо окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность овладевали людьми, которые оказались в западне.

Вследствие из-за, наподобие, вроде, насчёт о, ввиду из-за, НО.

Egevip. ru

19.06.2020 7:13:40

2020-06-19 07:13:40

Русский язык егэ мудрость

Ускоренная подготовка к ЕГЭ с репетиторами Учи. Дома. Записывайтесь на бесплатное занятие!

—>

При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. Ответами к заданиям 1—26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел).

Если вариант задан учителем, вы можете вписать или загрузить в систему ответы к заданиям с развернутым ответом. Учитель увидит результаты выполнения заданий с кратким ответом и сможет оценить загруженные ответы к заданиям с развернутым ответом. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике. Объём сочинения — не менее 150 слов.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) В тексте широко представлена разговорная лексика, устаревшие слова и диалектизмы.

2) Синтаксис текста имеет сложную организацию: характеризуется использованием однородных членов, вводных слов, причастных и деепричастных оборотов.

3) Вопросительные предложения выполняют в тексте научного стиля специфические функции, связанные со стремлением пишущего привлечь внимание к излагаемому.

4) Специфично употребляется в тексте глагол, чаще используются глаголы несовершенного вида — показательно в этом отношении первое предложение.

5) Отвлеченный, обобщенный характер научного текста проявляется на лексическом уровне в том, что в нем широко употребляются слова с абстрактным значением: норма, стереотип и др.

Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли», давая Определение этнического стереотипа поведения, писал, что когда члены одного этноса вступают в контакт с членами другого этноса, то […], что их удивляет, а иногда и шокирует, — это нормы отношений, принятые в другом этносе. Примеров этому множество.

Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы же, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались, например, арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французских дам и т. д. Традиции одного народа (этноса) воспринимались другим как чудачества. Другой же народ считал их единственно возможным способом общежития и, разумеется, вовсе ими не тяготился. Причину этого Л. Н. Гумилев видел в существовании этнического стереотипа поведения.

Самостоятельно подберите порядковое числительное, которое должно стоять на месте пропуска в первом предложении текста. Запишите это числительное.

Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли», давая Определение этнического стереотипа поведения, писал, что когда члены одного этноса вступают в контакт с членами другого этноса, то […], что их удивляет, а иногда и шокирует, — это нормы отношений, принятые в другом этносе. Примеров этому множество.

Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы же, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались, например, арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французских дам и т. д. Традиции одного народа (этноса) воспринимались другим как чудачества. Другой же народ считал их единственно возможным способом общежития и, разумеется, вовсе ими не тяготился. Причину этого Л. Н. Гумилев видел в существовании этнического стереотипа поведения.

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в тексте. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1) Действие по гл. «определить». Точное определение обязанностей. Определение признаков холеры. Определение растений.

2) Формулировка, раскрывающая содержание понятия (научн.). Дайте определение гипотенузы.

3) Второстепенный член предложения, отвечающий на вопрос: какой? чей? который? (грам.). Определения бывают согласованными и несогласованными.

4) Постановление суда, вынесенное по частному вопросу, возникшему при рассмотрении дела. Определение суда.

Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли», давая Определение этнического стереотипа поведения, писал, что когда члены одного этноса вступают в контакт с членами другого этноса, то […], что их удивляет, а иногда и шокирует, — это нормы отношений, принятые в другом этносе. Примеров этому множество.

Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы же, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались, например, арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французских дам и т. д. Традиции одного народа (этноса) воспринимались другим как чудачества. Другой же народ считал их единственно возможным способом общежития и, разумеется, вовсе ими не тяготился. Причину этого Л. Н. Гумилев видел в существовании этнического стереотипа поведения.

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИЧЕСКОГО мастерства «Весна — 2012».

Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора: неповторимый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок.

Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в развитии коммуникации — коммуникативный менеджмент.

Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно сложно: это очень осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь.

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, Заменив неверно употреблённое слово. Запишите это слово.

Объединение трёх театральных школ в специализированное училище направляло важную цель — повысить качество подготовки молодых актёров.

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

ВЫСОХНУЛ на солнце

Несколько пар СЕРЁГ

Знал много БАСЕН

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) ошибка в построении предложения с однородными членами

Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

В) неправильное построение предложения с косвенной речью

Г) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм

Д) ошибка в употреблении имени числительного

1) В стихотворении «Мудрость языка» Борис Слуцкий вспоминает историю создания слова «лётчик» Велимиром Хлебниковым.

2) На витрине самыми запоминающимися были двое штук часов в виде фигур животных, выполненных из слоновой кости.

3) Алёхин, входя в гостиную, воскликнул, что он очень рад всех нас видеть.

4) Те из учеников, кто невнимательно выполнил домашнее задание, вряд ли справится с контрольной работой.

5) Экономисты говорят о снижении инфляции и что задержки зарплаты больше не будет.

6) Будучи мёртвым языком, латынь использовалась как международный язык науки.

7) Отец рассказывал, что мы и через двадцать лет после окончания института каждый год ездим на встречу выпускников.

9) Благодаря трудолюбию и сообразительности абитуриенту удалось справиться со сложным заданием.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1) поплавок, склонение, озарять

2) заниматься, обжигающий, предложение

3) аналогичный, потерять, разрастаться

4) стилизовать, забирать, касание

5) подскочить, отнимать, блистать

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) пр..ломление (света), пр..возносить (артиста), пр..емственность (поколений)

2) с..йти (с поезда), з..страховать (имущество), пр..поведник

3) пре..сказать (будущее), по..кинутый (вверх), на..смотрщик

4) бе..связный (ответ), не..битая (мишень), в..крыть (упаковку)

5) без..дейный, из..мать, роз..ск

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) ткан..вый, отчётл..во

2) застр..вание, сол..вой

3) трав..нистый, им..нной (билет)

4) навед..ваться, аплодир..вали

5) камыш..вый, нож..вка

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) дремл..щий, (они) гон..тся (друг за другом)

2) установл..нный, неуправля..мый

3) (они) шепч..тся, маш..щий (крыльями)

4) (вы) остан..тесь, встрет..вшись

5) насто..нный, леле..мый

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Обломов, с детства (не)привыкший к труду, только мечтает о серьёзной деятельности.

Водитель (не)смог избежать столкновения со встречным автомобилем.

(Не)новый французский роман, а сочинение двухсотлетней давности — вот что вдруг завладело вниманием читателей журнала «Москвитянин».

Барыне (не)здоровилось, и она рано покинула гостиную.

Долина, ещё (не)озаряемая солнцем, лежит в дымке тумана.

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

Было тихо и нестерпимо жарко; лишь (ИЗ)ДАЛИ, (ОТ)ТУДА, где серебристой змейкой пригрелась на солнце река, долетали крики.

Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты, выбирать маршрут приводит Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Штольца, в состояние, близкое к паническому.

Княгиня вела странный образ жизни: она как внезапно уезжала (ЗА)ГРАНИЦУ, ТАК(ЖЕ) внезапно и возвращалась в Россию.

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего романа Л. Толстой не ограничивается анализом душевной жизни своих героев, с большим вниманием он относится ТАК(ЖЕ) к описанию их внешности.

(НИ)КТО не мог повторить рекорд легкоатлета Роберта Бимона (В)ТЕЧЕНИЕ многих лет.

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Цифры укажите в порядке возрастания.

Почти все купле(1)ые товары оказались бракова(2)ыми; качестве(3)ыми были только глиня(4)ые горшки, которые закупали маленькими партиями у одного ремесле(5)ика.

Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Через открытое окно доносились то гудки паровозов то лай собак.

2) Миша не расслышал вопроса или не захотел на него отвечать.

3) Писатели и журналисты широко используют пословицы и поговорки в своих произведениях.

4) Кистью Айвазовского двигало неуёмное желание подарить миру новые поэмы о величественной борьбе человека со стихией и о неизведанной красоте лучезарного моря о родных просторах и о далёких побережьях.

5) Весна выдалась сухая тёплая и лишь изредка выпадали короткие дожди.

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Отважен был пловец (1) решившийся в такую ночь (2) пуститься через пролив (3) на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина (4) его к тому побудившая!

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Такая (1) жизненная полоса (2)

А (3) может быть (4) предначертанье свыше.

Других я различаю (5) голоса,

А собственного голоса не слышу.

И (6) всё же (7) он, как близкая родня,

Единственный, кто согревает в стужу.

До смерти будет он внутри меня.

Да и (8) потом (9) не вырвется наружу.

(Р. Рождественский)

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Склоны этой горы (1) на вершине (2) которой (3) двумя широкими скобами уселся дом (4) и той горы (5) что напротив нас (6) не были засажены никакими деревьями.

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Война была на исходе (1) и (2) хотя до конца её оставался почти год (3) но мы твёрдо знали (4) что победа будет за нами.

Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Городская усадьба Шаховских — Краузе — Осиповых находится на улице Воздвиженка, этот дом сохранился здесь с конца XVIII века. (2)В 1783 году двухэтажный дом с антресольным этажом, с флигелями и парадными воротами с Калашного переулка построил князь Алексей Яковлевич Шаховской. (3)Он был младшим сыном князя Якова Петровича Шаховского, обер-прокурора Святейшего Синода и автора известных автобиографических «Записок». (4)С 1842 года владение перешло в руки известного врача И. И. Краузе. (5)В 1852 году, когда усадьба принадлежала штабс-ротмистру Николаю Яковлевичу Козлакову, архитектор Н. И. Козловский перестроил дом. (6)Изменения в основном касались декора фасада и внутренних помещений, в результате чего усадьба получила очень эффектный фасад в стилистике рококо. (7)В 1868 году усадьбу купил врач Дмитрий Тимофеевич Осиповский, который много лет проработал в Московской городской больнице, в больнице для чернорабочих на Мясницкой и в Мариинской больнице. (8)14 июня 1878 года действительному статскому советнику Дмитрию Тимофеевичу Осиповскому с потомством было высочайше пожаловано дворянство, и с этого времени во фронтоне дома расположился герб Осиповских.

(По материалам интернета)

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Пётр решил, выбравшись из западни, двигаться вперёд несмотря ни на что, потому что не хотел запятнать позором бесславного возвращения славу русского воинства.

2) Шведский король мечтал о реванше за поражение под Полтавой, поэтому настаивал на том, чтобы турки начали битву с войском Петра.

3) Петр лучше остальных понимал, в каком драматическом положении оказалась русская армия.

4) Великий визирь решил вступить в сражение с русскими полками, вчетверо превосходящими по численности турецкие войска.

5) Многим казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невозможного.

(1)Прутский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не заладился. (2)После победы над шведами в головах у многих русских государственных деятелей началось то, что позже назовут головокружением от успехов. (3)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не знавшая прежде поражений армия шведского короля Карла XII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невозможного, что чудо-богатыри только свистнут — и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки хитро заманили русское войско в безводные степи, а потом окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жён — всё слилось в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность. (7)Никто не знал, что делать. (8)Двигаться вперёд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на месте, позволяя туркам стягивать кольцо окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность овладевали людьми, которые оказались в западне.

(11)Царь Пётр, пожалуй, лучше остальных понимал серьёзность создавшегося положения, но ему нужно было думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться правителя. (12)Тогда царь отправил письмо в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать завещанием. (13)В коротком послании он даёт последние распоряжения своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности государственными интересами.

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно её прочитали. (15)Карл XII, который прятался у турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что положение русских не просто тяжёлое, оно безнадёжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а потом внезапно объявил, что решил заключить перемирие с окружённым русским войском и отпускает его на все четыре стороны. (17)Карл решил, что ослышался: какое перемирие, кто отпускает врага, попавшего в ловушку? (18)Да этот визирь спятил! (19)Шведский король просит, умоляет, требует, заклинает, но визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного послания ясно, что русский царь уже готов к смерти, а это означает, что его воины будут сражаться остервенело, до последнего дыхания, до последней капли крови. (20)Конечно, стопятидесятитысячная турецкая армия скорее всего одолеет 40 тысяч русских воинов, но это будет пиррова победа. (21)Лучше, если русские просто уйдут.

(22)Этот исторический факт может вызвать разные оценки, стать предметом для глубоких социологических, философских и психологических обобщений. (23)Важно главное: в этом как будто бы бесславном с точки зрения прямых результатов походе ярко проявилась та сила, которую называют национальным духом. (24)Чаще всего эту силу характеризуют, используя определения «таинственная», «неведомая», «непостижимая», однако ничего мистического в ней нет. (25)Она рождается из необходимости защищать свою семью, друга, дом, Отчизну, то есть из необходимости отвечать за что-то большее, чем собственная жизнь. (26)Да, в том походе не были решены военные задачи, не были одержаны славные победы, но зато была добыта главная мудрость: побеждает не тот, у кого больше людей и оружия, а тот, у кого больше стойкости и мужества.

(По С. Покровскому*)

* Сергей Михайлович Покровский (род. в 1967 г.) — современный прозаик.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 3.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Предложение 6 текста содержит элемент описания.

2) В предложениях 8–9 представлено повествование.

3) В предложении 14 перечислены последовательно происходившие действия.

4) В предложениях 22–23 представлено рассуждение.

5) В предложении 26 представлено повествование.

(1)Прутский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не заладился. (2)После победы над шведами в головах у многих русских государственных деятелей началось то, что позже назовут головокружением от успехов. (3)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не знавшая прежде поражений армия шведского короля Карла XII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невозможного, что чудо-богатыри только свистнут — и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки хитро заманили русское войско в безводные степи, а потом окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жён — всё слилось в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность. (7)Никто не знал, что делать. (8)Двигаться вперёд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на месте, позволяя туркам стягивать кольцо окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность овладевали людьми, которые оказались в западне.

(11)Царь Пётр, пожалуй, лучше остальных понимал серьёзность создавшегося положения, но ему нужно было думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться правителя. (12)Тогда царь отправил письмо в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать завещанием. (13)В коротком послании он даёт последние распоряжения своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности государственными интересами.

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно её прочитали. (15)Карл XII, который прятался у турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что положение русских не просто тяжёлое, оно безнадёжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а потом внезапно объявил, что решил заключить перемирие с окружённым русским войском и отпускает его на все четыре стороны. (17)Карл решил, что ослышался: какое перемирие, кто отпускает врага, попавшего в ловушку? (18)Да этот визирь спятил! (19)Шведский король просит, умоляет, требует, заклинает, но визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного послания ясно, что русский царь уже готов к смерти, а это означает, что его воины будут сражаться остервенело, до последнего дыхания, до последней капли крови. (20)Конечно, стопятидесятитысячная турецкая армия скорее всего одолеет 40 тысяч русских воинов, но это будет пиррова победа. (21)Лучше, если русские просто уйдут.

(22)Этот исторический факт может вызвать разные оценки, стать предметом для глубоких социологических, философских и психологических обобщений. (23)Важно главное: в этом как будто бы бесславном с точки зрения прямых результатов походе ярко проявилась та сила, которую называют национальным духом. (24)Чаще всего эту силу характеризуют, используя определения «таинственная», «неведомая», «непостижимая», однако ничего мистического в ней нет. (25)Она рождается из необходимости защищать свою семью, друга, дом, Отчизну, то есть из необходимости отвечать за что-то большее, чем собственная жизнь. (26)Да, в том походе не были решены военные задачи, не были одержаны славные победы, но зато была добыта главная мудрость: побеждает не тот, у кого больше людей и оружия, а тот, у кого больше стойкости и мужества.

(По С. Покровскому*)

* Сергей Михайлович Покровский (род. в 1967 г.) — современный прозаик.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 3.

Укажите предложение, в котором есть синонимы. Запишите его номер.

(1)Прутский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не заладился. (2)После победы над шведами в головах у многих русских государственных деятелей началось то, что позже назовут головокружением от успехов. (3)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не знавшая прежде поражений армия шведского короля Карла XII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невозможного, что чудо-богатыри только свистнут — и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки хитро заманили русское войско в безводные степи, а потом окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жён — всё слилось в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность. (7)Никто не знал, что делать. (8)Двигаться вперёд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на месте, позволяя туркам стягивать кольцо окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность овладевали людьми, которые оказались в западне.

(11)Царь Пётр, пожалуй, лучше остальных понимал серьёзность создавшегося положения, но ему нужно было думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться правителя. (12)Тогда царь отправил письмо в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать завещанием. (13)В коротком послании он даёт последние распоряжения своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности государственными интересами.

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно её прочитали. (15)Карл XII, который прятался у турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что положение русских не просто тяжёлое, оно безнадёжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а потом внезапно объявил, что решил заключить перемирие с окружённым русским войском и отпускает его на все четыре стороны. (17)Карл решил, что ослышался: какое перемирие, кто отпускает врага, попавшего в ловушку? (18)Да этот визирь спятил! (19)Шведский король просит, умоляет, требует, заклинает, но визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного послания ясно, что русский царь уже готов к смерти, а это означает, что его воины будут сражаться остервенело, до последнего дыхания, до последней капли крови. (20)Конечно, стопятидесятитысячная турецкая армия скорее всего одолеет 40 тысяч русских воинов, но это будет пиррова победа. (21)Лучше, если русские просто уйдут.

(22)Этот исторический факт может вызвать разные оценки, стать предметом для глубоких социологических, философских и психологических обобщений. (23)Важно главное: в этом как будто бы бесславном с точки зрения прямых результатов походе ярко проявилась та сила, которую называют национальным духом. (24)Чаще всего эту силу характеризуют, используя определения «таинственная», «неведомая», «непостижимая», однако ничего мистического в ней нет. (25)Она рождается из необходимости защищать свою семью, друга, дом, Отчизну, то есть из необходимости отвечать за что-то большее, чем собственная жизнь. (26)Да, в том походе не были решены военные задачи, не были одержаны славные победы, но зато была добыта главная мудрость: побеждает не тот, у кого больше людей и оружия, а тот, у кого больше стойкости и мужества.

(По С. Покровскому*)

* Сергей Михайлович Покровский (род. в 1967 г.) — современный прозаик.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 3.

Среди предложений 10–16 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи контекстных синонимов и личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

(1)Прутский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не заладился. (2)После победы над шведами в головах у многих русских государственных деятелей началось то, что позже назовут головокружением от успехов. (3)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не знавшая прежде поражений армия шведского короля Карла XII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невозможного, что чудо-богатыри только свистнут — и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки хитро заманили русское войско в безводные степи, а потом окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жён — всё слилось в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность. (7)Никто не знал, что делать. (8)Двигаться вперёд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на месте, позволяя туркам стягивать кольцо окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность овладевали людьми, которые оказались в западне.

(11)Царь Пётр, пожалуй, лучше остальных понимал серьёзность создавшегося положения, но ему нужно было думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться правителя. (12)Тогда царь отправил письмо в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать завещанием. (13)В коротком послании он даёт последние распоряжения своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности государственными интересами.

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно её прочитали. (15)Карл XII, который прятался у турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что положение русских не просто тяжёлое, оно безнадёжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а потом внезапно объявил, что решил заключить перемирие с окружённым русским войском и отпускает его на все четыре стороны. (17)Карл решил, что ослышался: какое перемирие, кто отпускает врага, попавшего в ловушку? (18)Да этот визирь спятил! (19)Шведский король просит, умоляет, требует, заклинает, но визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного послания ясно, что русский царь уже готов к смерти, а это означает, что его воины будут сражаться остервенело, до последнего дыхания, до последней капли крови. (20)Конечно, стопятидесятитысячная турецкая армия скорее всего одолеет 40 тысяч русских воинов, но это будет пиррова победа. (21)Лучше, если русские просто уйдут.

(22)Этот исторический факт может вызвать разные оценки, стать предметом для глубоких социологических, философских и психологических обобщений. (23)Важно главное: в этом как будто бы бесславном с точки зрения прямых результатов походе ярко проявилась та сила, которую называют национальным духом. (24)Чаще всего эту силу характеризуют, используя определения «таинственная», «неведомая», «непостижимая», однако ничего мистического в ней нет. (25)Она рождается из необходимости защищать свою семью, друга, дом, Отчизну, то есть из необходимости отвечать за что-то большее, чем собственная жизнь. (26)Да, в том походе не были решены военные задачи, не были одержаны славные победы, но зато была добыта главная мудрость: побеждает не тот, у кого больше людей и оружия, а тот, у кого больше стойкости и мужества.

(По С. Покровскому*)

* Сергей Михайлович Покровский (род. в 1967 г.) — современный прозаик.

Источник текста: ЕГЭ 2013, Центр, вариант 3.

(10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность овладевали людьми, которые оказались в западне.

(11)Царь Пётр, пожалуй, лучше остальных понимал серьёзность создавшегося положения, но ему нужно было думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться правителя. (12)Тогда царь отправил письмо в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать завещанием. (13)В коротком послании он даёт последние распоряжения своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности государственными интересами.

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно её прочитали. (15)Карл XII, который прятался у турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что положение русских не просто тяжёлое, оно безнадёжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а потом внезапно объявил, что решил заключить перемирие с окружённым русским войском и отпускает его на все четыре стороны.

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

«Автор текста, показывая уверенность многих русских государственных деятелей в лёгкой победе над турками, использует троп — (А)_____ («чудо-богатыри только свистнут — и турки сразу же выбросят белый флаг» в предложении 3). Тяжёлое положение русской армии изображается с помощью таких тропов, как (Б)_____ («страшный зной», «погребальную музыку») и (В)_____ (например, «будто призраки из преисподней» в предложении 6). Приём — (Г)_____ («нельзя» в предложении

1) лексический повтор

3) книжные слова

9) риторический вопрос

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

(1)Прутский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не заладился. (2)После победы над шведами в головах у многих русских государственных деятелей началось то, что позже назовут головокружением от успехов. (3)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не знавшая прежде поражений армия шведского короля Карла XII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невозможного, что чудо-богатыри только свистнут — и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки хитро заманили русское войско в безводные степи, а потом окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жён — всё слилось в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность. (7)Никто не знал, что делать. (8)Двигаться вперёд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на месте, позволяя туркам стягивать кольцо окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и безнадёжность овладевали людьми, которые оказались в западне.