Темы к ЕГЭ по истории из кодификатора.

Источник: vk.com/historystepa

Среди тем по истории России, необходимых для сдачи ЕГЭ в 2020 г., присутствуют периоды с VIII до начала XXI вв.

Т.е. если говорить о конкретных персоналиях, то темы, которые придётся изучить для подготовки к ЕГЭ по истории, охватывают исторические эпохи от князя Рюрика (IX в.) до президента Д.А. Медведева (2012 г.). Хотя есть и негласное исключение – в заданиях могут оказаться вопросы, связанные с присоединением Крыма к России в 2014 г.

В каких заданиях встречаются лишь определённые темы?

Содержание некоторых заданий ограничено определёнными временными рамками:

— в задании № 6 – могут присутствовать лишь темы c VIII в. до 1914 г. включительно;

— задание № 8 целиком посвящено периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

— в задании № 10, в отличие от 6-го, напротив, могут быть, лишь эпохи с 1914 по 2012 гг. включительно.

Во всех остальных заданиях могут встретиться любые темы с VIII до начала XXI вв.

Со всеми этими нюансами можно самостоятельно ознакомиться с помощью обобщённого плана варианта, который можно найти в таком документе как спецификация КИМ для проведения ЕГЭ по истории в 2020 г.

Нужна ли всеобщая история для сдачи экзамена?

Ещё одно важное дополнение, связанное с содержанием заданий ЕГЭ по истории 2020 г. касается наличия в них вопросов, связанных со всеобщей историей. Для понимания того, к чему необходимо готовиться, стоит вначале ознакомиться со списком важнейших событий (процессов, явлений) истории зарубежных стран, который может проверяться в заданиях:

— 1 (умение определять последовательность событий российской и зарубежной истории);

— 11 (умение систематизировать историческую информацию, в данном случае, с помощью таблицы).

Перечень охватывает события, которые изучаются в курсе всеобщей истории «с древнейших времён» (если более точно, то с конца V в. н.э., поскольку первая дата – падение Западной Римской империи в 476 г.) до конца XX в. (последняя дата – объединение ГДР и ФРГ в единое государство в 1990 г.). Этот список из 114-ти дат можно найти в таком документе как кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Стоит также обратить внимание, что это лишь перечень событий без указания для них конкретных временных рамок. Их можно определить самостоятельно или воспользоваться уже готовым списком дат по всеобщей истории (например, этим).

Список тем для подготовки к ЕГЭ по истории из кодификатора

Источник списка: кодификатор ЕГЭ по истории 2020 г., утвержденный ФИПИ.

Всего в списке 70 вопросов, объединенных в 9 тематических блоков и 3 раздела по хронологии.

Значком «*» отмечены те элементы содержания, которые проверяются с привлечением знаний по всеобщей истории.

Древность и Средневековье

Народы и древнейшие государства на территории России

1.* Восточнославянские племена и их соседи

2. Занятия, общественный строй, верования восточных славян

Русь в IX – начале XII в.

3.* Возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства

4. Категории населения. «Русская Правда»

5.* Международные связи Древней Руси

6.* Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции

Русские земли и княжества в XII – середине XV в.

7. Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики

8.* Монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Русь и Орда. Экспансия с Запада

9.* Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества

10. Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город

11.* Культурное развитие русских земель и княжеств

Российское государство во второй половине XV – XVII в.

12.* Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление органов центральной власти. Свержение ордынского ига

13. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения

14. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян

15.* Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война

16.* Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.

17.* Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и со Швецией

18.* Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы

19.* Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного права

20. Церковный раскол

21. Социальные движения XVII в.

Новое время

Россия в XVIII – середине XIX в.

22. Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации

23.* Северная война. Провозглашение Российской империи

24.* «Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного строя

25.* Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота

26.* Русское просвещение

27.* Превращение России в мировую державу в XVIII в.

28.* Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в.

29. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.

30.* Отечественная война 1812 г.

31. Движение декабристов

32.* Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм

33.* Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее последствия для страны

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в.

34. Реформы 1860–1870-х гг.

35. Политика контрреформ

36.* Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Роль государства в экономической жизни страны

37.* Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте

38.* Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков

39.* Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов

40.* Русско-японская война

41.* Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ в. Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и системы образования

42. Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-демократические, радикальные, националистические движения

43. Реформы П.А. Столыпина

Новейшая история

Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в России

44.* Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество

45.* Революция 1917 г. Временное правительство и Советы

46. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской власти. Учредительное собрание

47.* Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской войны

48. Переход к новой экономической политике

СССР в 1922–1991 гг.

49. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство

50. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г.

51. Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация, коллективизация

52. Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы образования

53.* Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны

54.* Причины, этапы Великой Отечественной войны

55.* Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны

56.* СССР в антигитлеровской коалиции

57.* Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира

58. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.

59.* Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социалистической системы

60. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950–1960-х гг., причины их неудач. Замедление экономического роста

61.* «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция СССР 1977 г.

62.* Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности

63.* СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. Политика «разрядки». «Новое политическое мышление». Распад мировой социалистической системы

64.* Особенности развития советской культуры в 1950–1980-х гг.

Российская Федерация

65. Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР

66.* Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны – участницы Содружества Независимых Государств

67.* Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия

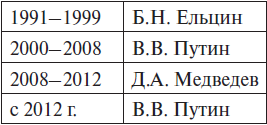

68.* Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции социально-экономического и общественно-политического развития страны на современном этапе.

В.В. Путин. Д.А. Медведев

69.* Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся современной международно-правовой системе

70.* Современная российская культура.

VI–IX вв. — образование племенных союзов восточных славян

IX в. — cоздание раннегосударственных объединений восточных

славян

862 г. — изгнание варягов из Новгорода и призвание на княжение

Рюрика

882 г. — поход Олега на Киев, объединение под его властью Новгорода и Киева

883 г. — покорение древлян, отвоевание у хазар племён северян,

полян и радимичей

907 г. — поход Олега на Константинополь. Первый договор Руси

с Византией

911 г. — второй договор Руси с Византией

941 г. — первый поход князя Игоря на Константинополь

944 г. — второй поход князя Игоря на Константинополь. Договор

Руси с Византией.

945 г.— восстание древлян. Убийство князя Игоря

945 г. — подавление восстания древлян, введение новой системы

сбора дани (повоз), её размера (урок) и мест сбора (погосты)

955 г. или 957 г. — княгиня Ольга приняла в Константинополе

христианство под именем Елена

964–965 гг. — разгром Хазарского каганата. Установление контроля над торговым путём Волга — Каспийское море

968 (969) г. — разгром печенегов под Киевом

968–971 гг. — походы кн. Святослава в Дунайскую Болгарию.

Войны с Византией и печенегами

972–980 гг. — первая усобица: борьба Ярополка, Олега и Владимира, сыновей Святослава, за киевский престол

980 г. — попытка религиозной реформы: создание единого пантеона языческих богов в Киеве

988 г. — поход Владимира на Корсунь (Херсонес)

988 г. — крещение кн. Владимира и его дружины в Корсуни, крещение Руси

989–996 гг. — строительство церкви Успения Богородицы (Десятинной) в Киеве

1015–1019 гг. — вторая усобица. Убийство князей Бориса и Глеба

Святополком Окаянным

1016–1054 гг. — составление свода законов «Правда Ярослава» –

наиболее древней части «Русской Правды»

1037 г. — закладка в Киеве собора св. Софии в честь победы над

печенегами

1045–1050 гг. — строительство собора св. Софии в Новгороде

1054 г. — разделение христианской церкви (схизма)

1068–1072 гг. — народные восстания в Киеве, Новгороде, Ростово-Суздальской и Черниговской землях

1068 г. — нашествие половцев во главе с ханом Шеруканом

1056–1057 гг. — создание Остромирова евангелия

кон. XI в. — составление монахом Нестором «Житий» и «Повести временных лет». Создана «Палея Толковая» – первый документ,

в котором формулировались идеологические постулаты русичей

1097 г. — съезд князей в г. Любече

1100 г. — съезд князей в г. Витичеве (Уветичах)

1103 г. — съезд князей у Долобского озера

1111 г. — поход русских князей на половцев под предводительством Владимира Мономаха

1113 г. — восстание в Киеве против ростовщиков. Призвание князя

Владимира II Всеволодовича Мономаха

1113 г. — издание «Устава» о «закупах» и «резах» (процентах) – ограничение ростовщичества

ок. 1113 г. — редактирование «Повести временных лет» монахом

Сильвестром

1120-е гг. — «Поучение детям» Владимира Мономаха

1126 г. – первое избрание новгородского посадника на вече

1147 г. – первое упоминание о Москве

1169 г. – взятие Киева Андреем Боголюбским

1185 г. – неудачный поход на половцев князя Новгород-Северского

Игоря Святославича, послуживший темой для «Слова о полку Игореве»

ок. 1186 г. – создание «Слова о полку Игореве»

1202 г. – основание ордена Меченосцев

1223 г., 31 мая – разгром татарами русско-половецких дружин на

р. Калке

1230 г. – вторжение рыцарей Тевтонского ордена в Восточную

Пруссию

1237 г.– объединение Тевтонского ордена и ордена Меченосцев в

Ливонский орден

1237–1241 гг. – нашествие монголо-татарских войск во главе с

ханом Батыем на Русь (Батыево нашествие)

1237 г., декабрь – разрушение монголо-татарами Рязани

1240 г. – разгром новгородцами шведов на р.Неве

1240 г. – осада и взятие Киева войсками Батыя

1242 г., 5 апреля – битва на Чудском озере (Ледовое побоище)

1252 г. – карательный поход ордынцев на Владимир и Галицко-

Волынскую землю («Неврюева рать»)

1255–1256 гг. – татарская перепись населения («число») во Владимиро-

Суздальской земле

1257–1258 гг. – татарская перепись в Новгороде

1258 г. – восстание в Новгороде против золотоордынцев

1293 г. – «Дюденева рать» – разорение Северо-Восточной Руси

племянником хана Тохты Дюденей

1299 г. – перенесение резиденции митрополита Максима из Киева во Владимир

1317 г. – поход Юрия Даниловича на Тверь и его поражение в битве с Михаилом Ярославичем Тверским

1326 г. – переезд в Москву из Владимира митрополита Петра

1327 г. – восстание в Твери против ордынского баскака Чол-хана

(Щелкана). За участие в подавлении тверского восстания Иван Калита получает право сбора дани со всех русских земель

1367–1369 гг. – строительство каменного кремля в Москве

1378 г., 11 августа – победа московско-рязанского войска над ордынцами на р. Воже

1380 г., 8 сентября – Куликовская битва. Победа объединённого

русского войска во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем

Донским над ордынским войском Мамая на Куликовом поле (при

впадении р. Непрядвы в р. Дон) – Мамаево побоище

1382 г. – поход татаро-монгольского войска во главе с ханом Тохтамышем на Москву. Осада и разорение Москвы и других городов

Северо-Восточной Руси

1389 г. – Дмитрий Донской передал престол своему сыну, не спрашивая разрешения золотоордынского хана

1410 г. – Грюнвальдская битва

1425 – 1453 гг. – Династическая война (феодальная война) в Великом Московском княжестве

1448 г. – получение русской митрополией автокефалии (самостоятельности)

1463 г. – присоединение Ярославского княжества к Москве

1466–1472 гг. – путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию («Хождение за три моря»)

1471 г. – первый поход Ивана III на Новгород. Разгром новгородцев на р. Шелонь. Признание Новгорода вотчиной великого князя

Московского

1474 г. – присоединение Ростовского княжества к Москве

1477–1478 гг. – второй поход Ивана III на Новгород. Ликвидация

Новгородской республики. Присоединение Новгорода к Москве

1480 г. – поход хана Ахмата на Москву; «стояние на р. Угре». Отступление Ахмата. Ликвидация ордынского ига на Руси

1485 г. – присоединение Твери к Москве

1392–1393 гг. – присоединение Нижнего Новгорода к Москве

1497 г. – принятие «Судебника» Ивана III. Установление единого

срока перехода крестьян (неделя до и неделя после осеннего Юрьева

дня, 26 ноября)

1510 г. – присоединение Пскова к Москве

1514 г. – присоединение Смоленска к Москве

1521 г. – присоединение Рязани к Москве

1525 г. – осуждение «нестяжателей» церковным собором. Казнь

Ивана Берсень-Беклемишева

1533–1538 гг. – регентство Елены Глинской

1535 г. – денежная реформа, появление копейки

1535–1538 – строительство Китай-города в Москве Петроком

Малым

1538–1547 гг. – борьба боярских группировок Шуйских, Бельских, князей Глинских за власть

1547 г., 16 января – венчание Ивана IV Грозного на царство

1549 г. – первый Земский собор («Собор примирения»)

1550 г. – Судебник Ивана Грозного

1550 г. – указ об избранной тысяче

ок. 1550 г. – основание ярмарки у Макарьевского монастыря на

Волге

1551 г. – Стоглавый собор

1552 г. – поход на Казань, присоединение Казанского ханства

1553 г. – первое появление англичан в устье Северной Двины, открытие морского пути в Англию через Северное море

1554 г. – «Великие Четьи Минеи» митрополита Макария

1555 г. – создание в Англии Русской компании для торговли с

Россией

1555–1556 гг. – земская и губная реформы, отмена кормлений

1555–1561 гг. – строительство Покровского собора (храм Василия

Блаженного)

1558–1583 гг. – Ливонская война

1565–1572 гг. – опричнина

1571, 1572 гг. – походы крымского хана Девлет-Гирея на Москву

1585–1593 гг. — Фёдор Конь возводит Белый город, третью линию

каменных укреплений в Москве

1586 г. — основание Воронежа, Самары, Тюмени, Уфы

1589 г. — учреждение патриаршества в России

1590–1593 гг. — Русско-шведская война

1591 г. — смерть царевича Дмитрия в Угличе

1595 г. — заключение Тявзинского мира со Швецией

1596 г. — Брестская уния православной и католической церквей

на территории Речи Посполитой

1597 г. — указ о кабальных холопах, указ об урочных летах

1598 г., 17 февраля — избрание на царство Бориса Фёдоровича Годунова

1598 г. — разгром Сибирского ханства

1600 г. — заговор братьев Романовых против Годунова

1601–1603 гг. — голод вследствие неурожаев 1601–1602 гг.

1603 г. — восстание крестьян и холопов под предводительством

Хлопка

1603 г. — появление первого самозванца на Украине

1604–1605 г. — поход Лжедмитрия I на Москву

1605 г., 13 апреля — смерть царя Бориса Годунова

1606 г., 17 мая — восстание в Москве, убийство Лжедмитрия I

1606–1607 гг. — крестьянское восстание под предводительством

И. И. Болотникова

1606 г., октябрь — вступление войск Болотникова в Коломенское,

начало осады Москвы

1606 г., декабрь — поражение Болотникова у деревни Котлы и отступление в Калугу

1608 г. — начало похода Лжедмитрия II на Москву. Создание

Тушинского лагеря

1608 г., 23 cентября – начало осады поляками Троице-Сергиева

монастыря

1609–1618 гг. — польская и шведская интервенция

1609 г., 28 февраля — подписание в Выборге русско-шведского

договора о военной помощи

1609 г., 16 сентября — начало осады Смоленска

1610 г., 12 марта — торжественный въезд в Москву войск Скопина-Шуйского

1610 г. — договор тушинцев с королём Речи Посполитой Сигизмундом III о призвании на русский престол королевича Владислава

1610 г. — присяга московских бояр Владиславу

1610 г., 21 сентября — вступление в Москву польских войск

1611 г. — первое ополчение против польских войск во главе

с П. Ляпуновым

1611 г., 3 июля — взятие Смоленска польскими войсками

1611 г. — формирование в Нижнем Новгороде второго ополчения

во главе с Кузьмой Мининым и князем Д. М. Пожарским

1612 г., апрель — создание в Ярославле Совета всей земли (временного правительства России)

1612 г., 26 октября — вступление войск второго ополчения в Москву, капитуляция польского гарнизона в Кремле

1613 г., 21 февраля — избрание Земским собором на царство Михаила Романова

1613 г. — избрание Земским собором на царство Михаила Романова

1631–1632 гг. — военная реформа: создание регулярных полков

из даточных и охочих людей и полков иноземного строя

1617 г., 27 февраля — Столбовский «вечный мир» со Швецией

1618 г., 1 дек. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой

1619 г. — издание грамматики Мелетия Смотрицкого

1620-е гг. — строительство церкви Покрова в Медведкове

1630 г. — создание «Нового летописца»

1631–1634 гг. — строительство церкви Троицы в Никитниках

(Москва)

1632–1634 гг. — Смоленская война с Речью Посполитой

1634 г. — издание букваря В. Бурцева

1635–1636 гг. — строительство Теремного дворца Московского

кремля

1636 г. — начало строительства белгородской засечной черты

1643–1646 гг. — экспедиция Василия Пояркова на Амур

1643 г. — строительство Троицкого собора в Муроме

1647–1650 гг. — строительство церкви Ильи Пророка в Ярославле

1648 г. — Соляной бунт в Москве

1648 г. — поход С. Дежнёва. Открытие пролива между Азией

и Америкой

1649 г. — принятие Соборного Уложения

1652–1658 гг. — патриаршество Никона

1653–1654 гг. — начало церковной реформы патриарха Никона.

Раскол Русской Православной Церкви на староверов (старообрядцев) и никонианцев

1653 г. — последний Земский Собор

1654 г. — Переяславская Рада, вхождение Левобережной Украины

и Киева в состав России

1654–1667 гг. — Русско-польская война

1656 г. — начало столкновений между царём и патриархом Никоном

1656–1658 гг. — Русско-шведская война

1658 г. — учреждение Приказа тайных дел (Тайного приказа)

1662 г. – Медный бунт в Москве

1667 г. — введение Новоторгового устава

1668–1676 гг. — Соловецкое восстание монахов против церковной реформы Никона

1670–1671 гг. — Крестьянская война под предводительством

С. Т. Разина

1661 г. — Кардисский мир со Швецией

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой

1667–1667 гг. — царский дворец в Коломенском

1672 г. — создание театра при дворе Алексея Михайловича

1679 г. — букварь Симеона Полоцкого

1682 г. — отмена местничества

1689 г. — заключение Нерчинского договора с Китаем

1682–1696 гг. — совместное царствование братьев Ивана V и Петра I

1682–1689 гг. — правление царевны Софьи Алексеевны — регентши при малолетних государях

1682 г. — Стрелецкий бунт

1682 г. — диспут о вере духовных владык с раскольниками. Казнь

вождей раскола (Никиты Пустосвята и др.). Арест и казнь начальника стрелецкого войска Ивана Хованского по обвинению в связях

с раскольниками («Хованщина»)

1686 г. — «Вечный мир» с Речью Посполитой

1687 г., 1689 г. — Крымские походы под командованием князя

В. В. Голицина

1689 г. — конфликт Петра и Софьи. Заточение Софьи в Новодевичий монастырь

1695 г., 1696 г. — Азовские походы Петра I. Взятие Азова (17 июля 1696)

1695–1697 гг. — экспедиция Владимира Атласова на Камчатку

1696–1725 гг. — единоличное царствование Петра I (после смерти

царя Ивана V)

1697–1698 гг. — «Великое посольство» Петра I в Западную Европу

1698 г. — Стрелецкий бунт

1699 г. — роспуск стрелецких полков. Проведение первого рекрутского набора

1700 г. — введение нового летоисчисления с 1 января 1700 г.

1700–1721 гг. — Северная война России со Швецией

1700 г. — поражение русской армии под Нарвой («Нарвская конфузия»)

1701 г. — открытие в Москве Школы математических и навигацких наук

1702 г. — первая победа Б. Н. Шереметева под Дерптом, осада

и взятие Петром I крепости Нотебург (Орешек)

1703 г. — выход первой в России газеты «Ведомости»

1703 г. — основание г. Санкт-Петербурга

1705 г. — введение ежегодной рекрутской повинности

1707–1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина

1708 г. — реформа административного управления. Разделение

России на губернии

1708 г. — победа у деревни Лесной

1709 г., 27 июня — Полтавская битва

1711 г. — учреждение Правительствующего сената

1711 г. — Прутский поход русских войск под командованием царя

Петра I

1711 г. — заключение Прутского (Ясского) мира между Россией

и Турцией. Возвращение Турции Азова, обязательство уничтожить

крепости на Юге и Азовский флот

1714 г. — указ царя Петра I о единонаследии (уравнял в правах

вотчину и поместье; основная доля имущества доставалась одному

сыну)

1714 г. — указ об обязательном обучении дворян

1714 г. — Гангутское морское сражение

1718 г. — указ об учреждении ассамблей — «вольных собраний для

забавы и для дела»

1718–1721 гг. — ликвидация Приказов, учреждение Коллегий

1719 г. — административная реформа. Разделение губерний

на провинции. «Генеральный регламент» Петра I (устав гражданской

службы)

1720 г. — победа русского флота у о. Гренгам

1721 г. — ликвидация патриаршества. Учреждение Святейшего

Синода

1721 г. — Ништадский мир России со Швецией. Завершение Северной войны.

1721 г. — принятие Петром I императорского титула

1722 г. — указ о престолонаследии

1722 г. — издание Табели о рангах, разделение всех государственных служащих на 14 рангов (чинов)

1722–1723 гг. — Русско-персидская война. Персидский поход

Петра I

1724 г. — учреждение Академии Наук. Торжественное открытие

Академии в Петербурге (27 декабря 1725)

1724 г. — указ о введении подушной подати

1725–1730 гг. — первая камчатская экспедиция В. Беринга

и А. И. Чирикова

1726 г. — учреждение Верховного тайного совета

1727 г. — ссылка А. Д. Меншикова в Берёзов

1730 г. — отмена майората, введённого указом Петра I о единонаследии

1730 г. — отказ Анны Иоанновны от выполнения кондиций

1730 г. — упразднение Верховного тайного совета

1731 г. — учреждение Кабинета министров

1732 г. — Рештский трактат с Персией

1733–1741 гг. — вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция В. Беринга и А.И Чирикова

1735 г. — Гянджинский трактат между Россией и Персией

1736 г. — указ о «вечном закреплении» мастеровых на мануфактурах

1736 г. — манифест о сокращении срока службы для дворян

до 25 лет

1740 г., октябрь-ноябрь — регентство Бирона

1740 г., ноябрь — 1741 г., ноябрь — регентство Анны Леопольдовны

1741 г. — упразднение Кабинета министров, восстановление полномочий Сената

1754 г. — отмена внутренних торговых пошлин

1750 г. — создание Ф. Г. Волковым первого профессионального

театра в Ярославле

1755 г. — основание Московского университета

1756–1762 гг. — участие России в Семилетней войне (1756–1763)

против Пруссии, Великобритании и Португалии

1757 г. — учреждение Академии художеств

1760 г. — взятие русскими войсками Берлина

1760 г. — указ о праве помещиков ссылать крепостных в Сибирь

на поселение

1762 г. — манифест Петра III о вольности дворянства

1762 г. — манифест Петра III об уничтожении Тайной канцелярии

и отмене сыска по устному доносу

1762 г. — указ Петра III о веротерпимости

1762 г. — заключение Петром III мира с Пруссией: Россия уступала Пруссии все свои завоевания в ходе Семилетней войны

1762 г. — дворцовый переворот, свержение Петра III, восшествие

на престол Екатерины II

1764 г. — секуляризация церковных и монастырских земель

1764 г. — учреждение Воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре в Петербурге

1765 г. — указ о праве помещиков ссылать крестьян на каторгу

1767 г. — публикация «Наказа» Екатерины II для Комиссии по составлению нового Уложения

1767–1768 гг. — деятельность Уложенной Комиссии

1768–1774 гг. — Русско-турецкая война

1770 г. — Чесменская битва

1772 г., 1793 г., 1795 г. — разделы Польши (Речи Посполитой)

1773–1775 гг. — Крестьянская война под предводительством

Е. И. Пугачёва

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией

1775 г. — издание «Учреждения для управления губерний Российской империи»

1783 г. — манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России

1785 г. — Жалованная грамота дворянству

1785 г. — Жалованная грамота городам

1786 г.— Устав о народных училищах — начало школьной реформы Янковича де-Мириево

1787–1791 гг. — Русско-турецкая война

1787 г. — битва на Кинбурнской косе

1788–1790 гг. — Русско-шведская война

1788 г., 6 июня — победа над шведским флотом при Готланде

1788 г., 6 декабря — взятие Потёмкиным крепости Очаков

1789 г. — победа Суворова при Фокшанах

1790 г. — взятие Суворовым крепости Измаил

1791 г. — Ясский мир с Турцией

1797 г. — указ о престолонаследии — «учреждение об императорской фамилии»

1797 г. — указ о 3-дневной барщине

1798–1800 гг. — участие России во второй антифранцузской коалиции

1799 г., апрель — август — итальянский поход Суворова

1799 г., август-октябрь — швейцарский поход Суворова

1800 г. — разрыв дипотношений с Англией

1801 г., 18 января — манифест о присоединении Грузии к России

(в сентябре продублирован Александром I)

1801 г.— учреждение Негласного комитета для подготовки реформ, состоявшего из «молодых друзей» императора (Строганова,

Новосильцева, Чарторыйского, Кочубея)

1802 г. — министерская реформа. Замена коллегий министерствами. Учреждение Комитета министров

1803 г. — указ о свободных хлебопашцах — разрешение помещикам отпускать крепостных на волю с землёй за выкуп

1803–1806 гг. — первая кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева»

1804 г. — утверждение «Положения» о лифляндских и эстляндских

крестьянах: признание прикрепления крестьян к земле, а не к помещику, запрет продажи крестьян без земли, введение крестьянского

самоуправления

1804 г. — принятие единого университетского устава; введение

автономии университетов

1805 г. — создание 3-й антифранцузской коалиции. Поражение

союзной армии в битве при Аустерлице

1806–1812 гг. — Русско-турецкая война

1806–1807 гг.–4-я антифранцузская коалиция

1807 г. — Тильзитский мир между Россией и Францией: признание Россией всех завоеваний Наполеона, обязательство присоединиться к континентальной блокаде против Великобритании

1808–1809 гг. — Русско-шведская война

1809 г. — присоединение Финляндии к России

1810 г. — проект реформ М. М. Сперанского, Создание Государственного совета — законосовещательного органа при императоре

1812 г. — Отечественная война

1813–1815 гг. — Заграничные походы русской армии в Европу

1814–1815 гг. — Венский конгресс

1815 г. — создание «Священного союза»

1816 г. — создание «Союза спасения» («Общество истинных и верных сынов Отечества»), первой организации декабристов

1816 г. — организация военных поселений (Аракчеев)

1816 г. — отмена крепостного права в Эстляндии

1817 г. — отмена крепостного права в Курляндии

1817–1864 гг. — Кавказская война. Завоевание Северного Кавказа

1818 г. — реорганизация «Союза спасения» в «Союз благоденствия»

1819 г. — отмена крепостного права в Лифляндии

1819–1821 гг. — экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды

1821 г. — роспуск «Союза благоденствия», создание тайных «Северного общества» в Петербурге и «Южного общества» на Украине

1825 г., 14 декабря — восстание в Петербурге, подготовленное членами Северного общества («Восстание декабристов»)

1826 г. — учреждение Корпуса жандармов во главе с Бенкендорфом и Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (орган тайной полиции). Ужесточение цензуры

(«чугунный» устав)

1826–1828 гг. — Русско-персидская война

1828–1829 гг. — Русско-турецкая война

1831 г. — восстание в Польше

1832 г. — завершение кодификации российского законодательства

комиссией под руководством М. М. Сперанского

1832 г. — составление графом С. С. Уваровым «Отчёта о ревизии

Московского университета», где сформулирована «теория официальной народности» — православие, самодержавие, народность

1834–1859 гг. — во главе Имамата Чечни и Дагестана – имам Шамиль

1835 г. — новый университетский устав. Упразднение университетской автономии

1837 г. — открытие первой железной дороги Санкт-Петербург —

Царское Село

1837–1841 гг. — учреждение Министерства государственных имуществ. Реформа государственных крестьян графа П.Д. Киселёва

1839–1843 гг. — денежная реформа графа Е. Ф. Канкрина. Введение серебряного рубля в качестве основы денежного обращения

1842 г. — закон об обязанных крестьянах, в соответствии с которым крестьяне могли с согласия помещика получать личную свободу

и землю в наследственное пользование

1845–1849 гг. — деятельность тайного кружка М. В. Буташевича-

Петрашевского

1853–1856 гг. — Крымская война

1856 г. — завершение Крымской войны, Парижский мирный договор

1855–1868 гг. — издание А. И. Герценом альманаха «Полярная

звезда»

1856 г. — начало создания собрания картин П. М. Третьякова

1857–1867 гг. — издание А. И. Герценом газеты «Колокол»

1860–1885 гг. — присоединение Средней Азии к России

1861 г., 19 февраля — Манифест об освобождении крестьян

от крепостной зависимости. Аграрная реформа

1861–1864 гг. — деятельность тайной революционной организации народников «Земля и воля»

1863–1864 гг. — восстание в Польше

1863 г. — принятие нового Университетского устава. Реформа высшей школы

1862–1874 гг. — военные реформы Д. А. Милютина

1862 г. — открытие первой женской гимназии

1863 г. — «бунт четырнадцати» выпускников Академии художеств

1864 г. — Земская реформа

1864 г. — Судебная реформа

1864 г. — начало школьной реформы

1865 г. — принятие «Временных правил о печати»

1867 г. — продажа Аляски

1870 г. — нота министра иностранных дел А. М. Горчакова с отказом выполнять условия Парижского договора

1870 г. — реформа городского самоуправления

1870–1923 гг. — деятельность «Товарищества передвижных художественных выставок» («передвижники»)

1871 г. — Лондонская конференция

1873 г. — «Союз трёх императоров» — России, Германии и Австро-

Венгрии

1874 г. — принятие Устава о воинской повинности

1874 г., 1876 г. — массовые «хождения в народ» народников

1874–1879 гг. — деятельность народнической организации «Земля

и воля»

1875–1876 гг. — деятельность «Южно-российского союза рабочих»

1876 г. — первая политическая демонстрация у Казанского собора

в Петербурге

1877–1878 гг. — Русско-турецкая война. Освобождение Болгарии

1878 г. — Сан-Стефанский договор

1878 г. — Берлинский конгресс

1878 г. — открытие в Петербурге высших (Бестужевских) женских

курсов

1878–1881 гг. — деятельность «Северного союза русских рабочих»

1879 г. — Воронежский съезд «Земли и воли». Раскол на «Чёрный

передел» и «Народную волю»

1879–1882 гг. — создание Тройственного союза

1881 г., 1 марта — убийство Александра I народовольцем Гриневицким

1881 г., 29 апреля — манифест «О незыблемости самодержавия»

1881 г. — указ о понижении выкупных платежей

1881–1883 гг. — отмена временнообязанного положения крестьян, перевод их на обязательный выкуп

1882 г. — появление первого фабричного закона. Учреждение

фабричной инспекции

1882 г. — принятие «Временных правил о печати». Ужесточение

цензуры

1883–1903 гг. — деятельность первой марксистской группы «Освобождение труда»

1885 г. — стачка на фабрике Морозова в Орехово-Зуеве

1886 г. — положение о найме на сельские работы, расширявшее

права помещиков

1887 г. — отмена подушной подати

1887 г. — циркуляр «О кухаркиных детях»

1889 г. — закон о земских начальниках

1891–1905 гг. — строительство Сибирской железной дороги

1893 г. –«таможенная война» между Россией и Германией

1893 г. — создание русско-французского союза

1895–1898 гг. — деятельность петербургского «Союза борьбы

за освобождение рабочего класса»

1895 г. — введение винной монополии

1896 г. — Ходынская трагедия

1896 г. — договор с Китаем о строительстве в Маньчжурии Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД)

1897 г. — денежная реформа С. Ю. Витте

1897 г. — первая всероссийская перепись населения

1898 г. — договор с Китаем об аренде Ляодунского полуострова

1898 г. — I съезд РСДРП

1898 г. — открытие Русского музея в Петербурге

1898 г. — создание творческого союза «Мир искусства»

1898–1904 гг. — издание журнала «Мир искусства»

1899 г. — первая Гаагская мирная конференция, созванная

по инициативе России

1900 г. — участие в подавлении восстания в Китае

1900–1903 гг. — экономический кризис в России

1902 г. — создание партии эсеров

1903 г. — II съезд РСДРП, раскол партии на большевиков и меньшевиков

1903 г. — создание при поддержке С. В. Зубатова легального профсоюза, начало политики зубатовщины

1903 г. — создание «Союза русских художников»

1904–1905 гг. — Русско-японская война

1904 г., 27 января — бой в корейском порту Чемульпо канонерской

лодки «Кореец» и крейсера «Варяг» с японской эскадрой

1904 г., 27 января — 20 декабря — оборона и сдача Порт-Артура

1904 г., 31 мая — гибель на рейде Порт-Артура командующего Тихоокеанской эскадрой С. О. Макарова и его штаба

1904 г. — присуждение Нобелевской премии А. П. Павлову

1904 г. — англо-французский договор «Сердечное согласие»

1905 г., 9 января — Кровавое воскресенье

1905–1907 гг. — Первая русская революция

1905 г., 6–25 февраля — поражение русской армии под Мукденом

1905 г., 14–15 мая — Цусимское морское сражение 2-й Тихоокеанской эскадры вице-адмирала З. П. Рожественского

1905 г., май — создание первого Совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске

1905 г., 14–25 июня — восстание моряков броненосца «Князь Потёмкин-Таврический»

1905 г., 23 августа — Портсмутский мирный договор с Японией

1905 г., 7–25 октября — Всероссийская октябрьская политическая

стачка

1905 г., 17 октября — манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка»

1905 г., 3 ноября — Указ о сокращении в 1906 г. выкупных платежей вдвое и их отмене с 1 января 1907 г.

1905 г., декабрь — Московское вооружённое восстание

1906 г., 27 апреля — 8 июля — деятельность I Государственной думы

1906 г., 9 ноября — начало аграрной реформы П. А. Столыпина

1907 г., 20 февраля–2 июня — деятельность 2-й Государственной

думы

1907 г., 3 июня — принятие Николаем II нового избирательного

закона («третьеиюньский переворот»)

1907 г. — организация «Исторических русских концертов» симфонической музыки в Париже С. П. Дягилевым («Русские сезоны»

Дягилева)

1907 г. — присоединение Англии к русско-французскому союзу,

окончательное оформление Антанты

1907 г., 1 ноября –1912 г., 9 июня — работа 3-й Государственной думы

1908 г. — открытие Московского городского народного университета им. А. Л. Шанявского

1909 г. — выход в свет философского сборника «Вехи»

1909 г. — вторая Гаагская мирная конференция

1912 г. — открытие Музея изящных искусств в Москве (Музей

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина)

1912 г. — выход Манифеста футуристов «Пощёчина общественному вкусу»

1912 г., 4 апреля — Ленский расстрел — расправа с бастующими

рабочими Ленских присков

1912–1917 гг. — работа 4-й Государственной думы

1914 г., 19 июля — объявление Германией войны России. Начало

Первой мировой войны

1915 г. — образование объединённого комитета Земского и Городского союзов (Земгор)

1915 г. — создание «Прогрессивного блока» в Государственной

думе (вошли «прогрессивные» националисты, октябристы, кадеты,

«прогрессисты» и др.)

1915 г. — учреждение «Особых совещаний» при императоре

1915–1917 гг. — деятельность «Общества возрождения художественной Руси»

1916 г. — наступление войск Юго-Западного фронта (Брусиловский прорыв)

1917 г., 23–25 февраля — начало февральской революции

До февраля 1918 г. — даты по старому стилю, для перевода на новый

стиль необходимо прибавить 13 дней к дате по старому стилю.

1917 г., 2 марта — образование Временного правительства во главе

с князем Г. Е. Львовым

1917 г., март-июнь — двоевластие — Временное правительство

и исполком Петросовета

1917 г., апрель — нота министра иностранных дел П. Н. Милюкова

правительствам союзных держав о продолжении Россией войны против Германии. 1-й кризис Временного правительства

1917 г., 5 мая — образование 1-го коалиционного Временного правительства с участием представителей Петросовета

1917 г., 9–24 июня — I Всероссийский съезд Советов рабочих

и солдатских депутатов.

1917 г., июнь — рабочие демонстрации с требованиями передачи

власти Советам. 2-й кризис Временного правительства

1917 г., 3–4 июля — разгон антиправительственной демонстрации

в Петрограде. Конец двоевластия

1917 г., 6–22 июля — 3-й кризис Временного правительства, вызванный выходом из его состава ряда министров в знак протеста против признания автономии Украины

1917 г., 24 июля — формирование 2-го коалиционного правительства во главе с А. Ф. Керенским

1917 г., 12–15 августа — Государственное совещание в Москве

1917 г., 25–31 августа — Корниловский мятеж: попытка установления военной диктатуры. 4-й кризис Временного правительства

1917 г., 1 сентября — образование Директории во главе с

А. Ф. Керенским, взявшей на себя управление страной до создания

нового правительства. Провозглашение России республикой

1917 г., 14–22 сентября — созыв Всероссийского демократического совещания в Петрограде

1917 г., 20 сентября — 25 октября — деятельность Временного совета Российской республики (Предпарламента)

1917 г., 10 октября — решение ЦК РСДРП (б) о вооружённом восстании

1917 г., 12 октября — создание по инициативе Л. Д. Троцкого Военно-революционного комитета (ВРК) Петросовета, в состав которого вошли большевики и левые эсеры

1917 г., 24 октября — решение ЦК РСДРП (б) о начале вооружённого восстания. Захват частями ВРК почты и телеграфа

1917 г., 25 октября — отъезд А. Ф. Керенского в войска

1917 г., 25–26 октября — арест членов Временного правительства

1917 г., 25–26 октября — 2-й Всероссийский съезд Советов. Принятие декретов о мире и о земле. Уход меньшевиков и правых эсеров

со съезда (в знак протеста «против военного заговора и захвата власти»). Образование состоящего только из большевиков Временного

рабоче-крестьянского правительства — Совета народных комиссаров

(СНК) во главе с В. И. Лениным. Избрание ВЦИК во главе с большевиком Л. Б. Каменевым

1917 г., 8 ноября — избрание председателем ВЦИК большевика Я. М. Свердлова (вместо Л. Б. Каменева).

1917 г., 5 декабря — создание Высшего совета народного хозяйства

(ВСНХ)

1917 г., 7 декабря — создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе

с Ф. Э. Дзержинским

1918 г., 6 января — разгон учредительного собрания после отказа

принять требование большевиков об утверждении представленной

ВЦИК «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»

1918 г., 10–18 янвяря — 3-й Всероссийский съезд Советов. Принятие «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа».

Провозглашение России Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР)

1918 г., 3 марта — подписание в Бресте мира с Германией

1918 г. — март 1921 — политика военного коммунизма

1918 г., 4–10 июля — 5-й Всероссийский съезд Советов. Принятие

Конституции РСФСР

1919 г., 11 января — Декрет СНК о продразвёрстке

1920 г. — восстание крестьян в Тамбовской и Воронежской губерниях (антоновщина)

1921 г., февраль-март — Кронштадтское восстание

1921 г. — декрет о замене продразвёрстки продналогом; переход

к новой экономической политике (НЭП)

1922 г. — избрание И. В. Сталина генеральным секретарём ЦК

РКП (6). Оформление (в условиях болезни В. И. Ленина) триумвирата (И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев) и начало его борьбы

за власть с Л. Д. Троцким

1922 г. — Генуэзская международная конференция с участием делегации РСФСР (по вопросам возмещения довоенных долгов и др.),

Рапалльский договор РСФСР с Германией

1922 г., 30 декабря — 1-й съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Союзный договор между РСФСР,

Украинской ССР, Белорусской ССР, Закавказской Федерацией

об образовании СССР

1924 г., 26 января — 2 февраля — 2-й съезд Советов СССР. Утверждение Конституции СССР

1924–1925 гг. — полоса международного признания СССР

1925 г. — распад «тройки» И. В. Сталин – Л. Б. Каменев – Г. Е. Зиновьев. Выступление Сталина (в блоке с Н. И. Бухариным и другими

правыми) против Каменева и Зиновьева, сформировавшими новую

оппозицию сталинскому курсу

1925 г., 18–31 декабря — 14-й съезд РКП (б). Закрепление победы группы И. В. Сталина — Н. И. Бухарина. Провозглашение курса

на индустриализацию страны. Переименование РКП (б) во Всесоюзную коммунистическую партию — ВКП (б)

1926 г. — формирование объединённой оппозиции во главе

с Л. Д. Троцким, Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым. Исключение

лидеров оппозиции из руководящих органов партии

1927 г., 2–19 декабря — 15-й съезд ВКП (б). Курс на принудительную коллективизацию сельского хозяйства. Разгром объединённой

оппозиции (троцкистско-зиновьевский блок)

1929 г., 23–29 апреля — 16-я конференция ВКП (б). Осуждение

«правого уклона». Принятие 1-го пятилетнего плана (1929–1932)

1929 г., 7 ноября — статья И. В. Сталина «Год великого перелома».

Начало сплошной коллективизации

1930 г., 2 марта — статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов»: насильственные меры в проведении коллективизации объяснялись перегибами местных властей

1930 г. — постановление ЦИК и СНК СССР о всеобщем бесплатном обязательном начальном образовании

1930 г. — публикация сообщения о раскрытии «контрреволюционной» «Трудовой крестьянской партии», руководителями которой объявлены учёные-экономисты Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов

1932 г., 30 января — 4 февраля — 17-я конференция ВКП (б). Принятие директив 2-го пятилетнего плана (1933–1937)

1932–1933 гг. — голод в Поволжье, Казахстане, на Северном Кавказе и Украине

1934 г. — принятие СССР в Лигу Наций

1934 г. — 17-й съезд ВКП (б) — съезд «победителей социализма»

1934 г., 1 декабря — убийство С. М. Кирова, после которого разворачиваются массовые репрессии в СССР

1935 г. — рекорд донбасского шахтёра А. Стаханова, превысившего суточную норму угледобычи в 14 раз. Начало пропагандистской

кампании по организации стахановского движения за увеличение

производительности труда

1935 г. — подписание двусторонних договоров с Францией и Чехословакией

1936 г., 25 ноября — 5 декабря — 8-й Чрезвычайный съезд Советов СССР. Принятие новой («сталинской») Конституции СССР. Высшим законодательным органом страны провозглашён двухпалатный

Верховный Совет (ВС) СССР

1937 г., 28 апреля — постановление СНК СССР о третьем пятилетнем плане (1938 –1942)

1938 г. — вооружённый конфликт с Японией в районе оз. Хасан

(на границе с Манчжурией и Кореей)

1939 г. — вооружённый конфликт с Японией в районе р. Халхин-

Гол в Монголии

1939 г., 23 августа — пакт о ненападении с Германией, включающий секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе (пакт Молотова — Риббентропа)

1939 г., 17 сентября — вступление Красной Армии (в соответствии

с секретным советско-германским протоколом от 23 августа 1939)

в восточные районы Польши.

1939 г., 28 сентября — подписание советско-германского договора

о дружбе и границах

1939 г., 2 ноября — вступление частей Красной Армии на территорию Финляндии, начало Советско-финляндской («зимней») войны. Исключение СССР из Лиги Наций в связи с нападением СССР

на Финляндию

1940 г., 12 марта — мирный договор с Финляндией, окончание

Советско-финляндской войны

1940 г. — включение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР

в качестве союзных республик

1941 г., 22 июня — нападение Германии и её союзников

на СССР. Начало Великой Отечественной войны

1941 г., 30 июня — образование Государственного Комитета Обороны (ГКО) во главе с И. В. Сталиным

1941 г., 8 августа — преобразование Ставки Верховного Командования в Ставку Верховного Главнокомандования (СВГК). Назначение

И. В. Сталина Верховным Главнокомандующим

1941 г., 30 сентября — начало битвы за Москву

1941 г., 29 сентября — 1 октября — первая Московская конференция

1941 г., 7 ноября — решение президента США о поставках Советскому Союзу военных материалов по ленд-лизу

1941 г., 6 декабря — 1942, 8 января — контрнаступление советских

войск под Москвой

1942 г., 17 июля –18 ноября — оборонительный период Сталинградской битвы

1942 г., 19 ноября-1943,2 февраля — наступление советских войск

под Сталинградом. Окружение и ликвидация 330-тысячной группировки германских войск. Начало коренного перелома в ходе войны

1943 г. — начало восстановления промышленности в освобождённых районах

1943 г., 5 июля — 23 августа — Курская битва (оборонительный

этап — 5–23 июля; наступление советских войск 12 июля — 23 августа)

1943 г., 12 июля — танковое сражение в районе деревни Прохоровка — крупнейшее во Второй мировой войне

1943 г., 19–30 октября — Вторая Московская конференция министров иностранных дел СССР, Великобритании и США

1943 г., 28 ноября –1 декабря — Тегеранская конференция

1944 г. — восстановление государственной границы СССР

1945 г., 4–11 февраля — Крымская (Ялтинская) конференция

1945 г., 25 апреля — 26 июня — участие делегации СССР в конференции Объединённых Наций в Сан-Франциско. Принятие представителями 50 государств Устава ООН

1945 г., 9 мая — День Победы

1945 г., 17 июля – 2 августа — Берлинская (Потсдамская) конференция

1946 г., 15 марта — преобразование СНК СССР в Совет Министров (СМ) СССР

1946 г., 18 марта — принятие ВС СССР закона о пятилетнем плане

восстановления и развития народного хозяйства СССР (на 1946–

1950 гг.)

1946 г. — постановление ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Ужесточение идеологического контроля над литературой

и искусством

1947 г., 14 декабря — постановление Совета Министров СССР

и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек

на продовольственные и промышленные товары»

1949 г., январь — создание Совета экономической взаимопомощи

(СЭВ)

1949 г., январь — начало кампании по борьбе с космополитизмом

1949 г., 29 августа — первое испытание атомной бомбы в СССР

1950 г. — начало войны в Корее. Оказание материальной, военной и кадровой поддержки Корейской Народно-Демократической

Республике

1950 г. — судебный процесс по сфабрикованному «ленинградскому делу». Вынесение смертных приговоров Н. А. Вознесенскому,

А. А. Кузнецову и др.

1953 г. — «дело кремлевских врачей».

1953 г. — официальное сообщение о прекращении «дела врачей»

как сфальсифицированного. Начало политической оттепели

1953 г. — арест Л. П. Берии

1953 г. — подписание соглашения о перемирии в Корее

1953 г., август — официальное сообщение о произведённом

в СССР испытании водородной бомбы

1953 г., сентябрь — избрание Н. С. Хрущёва первым секретарём

ЦК КПСС

1954 г. — ввод в действие в СССР первой в мире промышленной

атомной электростанции (АЭС) в городе Обнинске Калужской области

1955 г. — создание Организации Варшавского Договора (ОВД),

противостоящей НАТО

1956 г., 25 февраля — выступление Н. С. Хрущёва на закрытом заседании XX съезда КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях»

1956 г., 30 июня — постановление ЦК КПСС «О преодолении

культа личности и его последствий»

1956 г. — восстание в Будапеште против коммунистического режима; подавлено советскими войсками

1957 г. — запуск в СССР первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты

1957 г., 4 октября — запуск в СССР первого в мире искусственного

спутника Земли

1959 г. — первый визит главы правительства СССР в США. Встреча Н. С. Хрущёва с президентом США Д. Эйзенхауэром

1959 г., декабря — утверждение пленумом ЦК КПСС программы

строительства на селе жилых домов городского типа, ликвидации

неперспективных деревень, сокращения поголовья скота на личных

подворьях

1961 г., 12 апреля — первый в мире полёт в космос Ю. А. Гагарина

на космическом корабле-спутнике «Восток»

1961 г. — начало возведения Берлинской стены, разделившей восточную и западную части города

1961 г., 17–31 октября — XXII съезд КПСС. Принятие Программы

КПСС, намечавшей построение коммунистического общества к 1980 г.

1962 г. — волнения и забастовки в городах, связанные с повышением цен. Расстрел рабочих в Новочеркасске

1962 г., октябрь — Карибский кризис, вызванный размещением

советских ракет на Кубе. Демонтаж и вывоз ракет

1964 г., 14 октября — антихрущёвский заговор. Смещение Н. С. Хрущёва с постов первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Избрание на эти посты (соответственно) Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина

1965 г. — Пленум ЦК КПСС по вопросам экономической реформы. Упразднение совнархозов и возвращение к отраслевому принципу руководства экономикой (Косыгинская реформа)

1966 г. — суд над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде

1966 г., 29 марта – 8 апреля — XXIII съезд КПСС. Принятие

директив пятилетнего плана (1966–1970). Восстановление должности генерального секретаря ЦК КПСС, избрание на этот пост

Л.И. Брежнева

1968 г. — ввод войск СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши

в Чехословакию для подавления попыток чехословацкого руководства либерализовать социалистическую систему

1970 г. — подписание договора с ФРГ. Отказ от применения силы.

Признание западной границы Польши по Одеру — Нейсе

1972 г. — подписание договора с США об ограничении систем

противоракетной обороны. Временное соглашение об ограничении

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1)

1974 г. — высылка из СССР писателя А. И. Солженицына

1975 г. — подписание в Хельсинки представителями 33 европейских государств, США и Канады Заключительного акта совещания

по безопасности и сотрудничеству в Европе. Признание послевоенных границ

1977 г., 7 октября — принятие новой Конституции СССР

1979 г. — подписание договора с США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2)

1979 г. — ввод советских войск в Афганистан

1982 г., 12 ноября — избрание Ю. В. Андропова генеральным секретарём ЦК КПСС

1983, 16 июня — избрание Ю. В. Андропова председателем Президиума ВС СССР

1983 г. — заявление Ю. В. Андропова об отказе СССР от переговоров об ограничении и сокращении стратегических вооружений

в Европе

1984 г. — избрание К. У. Черненко генеральным секретарём ЦК

КПСС и председателем Президиума ВС СССР

1985 г., апрель — пленум ЦК КПСС. Курс на ускорение экономического развития. Начало перестройки

1986 г., 26 апреля — катастрофа на Чернобыльской АЭС

1986 г. — принятие закона «Об индивидуальной трудовой деятельности». Начало предпринимательства

1987 г. — постановление Совета Министров СССР о создании

совместных с зарубежными фирмами предприятий

1987 г. — постановление Совета Министров СССР о создании кооперативов общественного питания, бытового обслуживания, производства товаров народного потребления

1987 г. — принятие закона «О государственном предприятии (объединении)». Создание советов трудовых коллективов, введение выборности руководителей

1988 г., 28 июня — 1 июля — XIX конференция КПСС: принятие

резолюций о практических мерах по осуществлению реформы политической системы страны, о демократизации советского общества,

о межнациональных отношениях, о борьбе с бюрократизмом, о гласности, о правовой реформе

1989 г., февраль — завершение вывода советских войск из Афганистана

1989 г., 25 мая–9 июля — I Съезд народных депутатов СССР. Избрание М. С. Горбачёва председателем Верховного Совета

СССР. Формирование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы (Б. Н. Ельцин, А. Д. Сахаров и др.)

1990 г. — разработка проектов рыночных реформ правительственной группой Н. И. Рыжкова и Л. И. Абалкина и альтернативной группой С. С. Шаталина и Г. А. Явлинского

1990 г., 12–15 марта — III Съезд народных депутатов СССР. Отмена 6-й статьи Конституции СССР, декларирующей руководящую

роль КПСС. Учреждение поста президента СССР. Президентом

на съезде избран М. С. Горбачёв

1990 г., 15 мая–24 июня — I Съезд народных депутатов

РСФСР. Избрание председателем ВС РСФСР Б. Н. Ельцина (29 мая)

1990 г., 12 июня — принятие I съездом народных депутатов

РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР

1991 г., 17 марта — проведение союзного референдума по вопросу о сохранении СССР, российского референдума о введении поста

Президента, московского и ленинградского референдума о введении

поста мэра

1991 г., 12 июня — избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР

1991 г., 1 июля — прекращение действия Варшавского договора

и роспуск Совета экономической взаимопомощи

1991 г., 19–21 августа — создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Изоляция президента

М. С. Горбачёва в Форосе (Крым)

1991 г., 8 декабря — заявление президента РСФСР Б. Н. Ельцина, президента Украины Л. М. Кравчука и председателя ВС Белоруссии С. С. Шушкевича о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) («Беловежские

соглашения»)

1991 г., 21 декабря — подписание в Алма-Ате Декларации об образовании СНГ

1991 г., 27 декабря — заявление М. С. Горбачёва об отставке с поста президента СССР

1991 г., 22 августа — предоставление президенту РСФСР Б. Н. Ельцину чрезвычайных полномочий

1991 г., 6 ноября — Указ Президента РСФСР о запрете КПСС

и КП РСФСР

1991 г. — переименование РСФСР в Российскую Федерацию (РФ)

1991 г., декабрь — указ о свободе торговли

1991 г., 19 декабря — постановление правительства РСФСР № 55

«О мерах по либерализации цен»

1992 г., 2 января — либерализация цен

1992 г., 25 марта — Указ Президента России «О продаже земельных участков гражданам и юридическим лицам при приватизации

государственных и муниципальных предприятий»

1992 г. — начало ваучерной приватизации

1992 г., 1 июня — Госкомимуществом России во главе с А. Б. Чубайсом разработана Концепция приватизации

1992 г., 19 августа — подписан Указ Б. Н. Ельцина о ваучерной

приватизации

1992 г., 24 декабря — принят закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную собственность и на продажу

земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства»

1992 г. — принятие России в Международный валютный фонд

1993 г. — Договор с США о сокращении стратегического наступательного оружия

1993 г., 25 апреля — всероссийский референдум о доверии президенту и съезду народных депутатов

1993 г., 24 июля — начало обмена банкнот и введение российской

национальной валюты. Разделение денежного пространства со странами СНГ

1993 г., 21 сентября — телевизионное обращение Б. Н. Ельцина

с изложением Указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе»

(фактический роспуск Съезда народных депутатов и ВС РФ, назначение

выборов в Государственную думу на 11–12 декабря 1993 г., наделение

Совета Федерации функциями палаты Федерального собрания)

1993 г., 23 сентября — Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина о назначении досрочных выборов президента (на 12 нюня 1994). Начало

блокады здания ВС РФ. Открытие Съезда народных депутатов РФ

(при отсутствии кворума)

1993 г., 4–5 октября — штурм здания Верховного Совета

РФ. Арест А. В. Руцкого, Р. И. Хасбулатова и др.

1993 г., 21 октября — Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина о разрешении частной собственности на землю и признании многообразных

форм хозяйствования на земле

1993 г., 27 октября – Указ Президента РФ «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России»

1993 г., 12 декабря — референдум по вопросу принятия новой конституции, выборы в Государственную думу

1994 г., 30 июня — завершён первый (чековый) этап приватизации

в России

1994 г., 1 июля — начало «денежного» этапа приватизации

1996 г. — начало реформы угольной отрасли

1998 г. — денежная реформа, деноминация рубля в 1000 раз

1998 г., 17 августа — дефолт по внутренним обязательствам (ГКО),

четырёхкратный обвал курса рубля, экономический кризис

1999 г.,1 января — вступил в силу впервые введённый в России

Налоговый кодекс РФ (часть I)

1999 г., 31 декабря — заявление Б. Н. Ельцина об отставке с поста

Президента, назначение исполняющим обязанности В. В. Путина

2000 г., март — избрание Президентом РФ В. В. Путина

2000 г. — утверждение новой концепции внешней политики РФ

2008 г. — мировой финансовый кризис. Корректировка тактики

социально-экономического развития РФ в условиях финансово-экономического кризиса

2008 г. — принятие закона об увеличении срока полномочий Государственной думы до 5 лет и Президента РФ до 6 лет

2008–2012 гг. — президентство Д. А. Медведева

2008 г., август — военный конфликт с Грузией

2012 г. — избрание Президентом РФ В. В. Путина

2014 г., февраль — XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

2014 г., март — XI зимние Паралимпийские игры в Сочи

2014 г., 18 марта — подписание договора о принятии Республики

Крым и г. Севастополя в состав РФ

2014 г., 21 марта — подписание Президентом РФ В. В. Путиным

федерального закона о вступлении Крыма и г. Севастополя в состав

РФ, создание Крымского федерального округа

Киевские князья

862–879 гг. — Рюрик (князь Новгородский)

879–912 гг. — Олег (киевский князь с 882 г.)

912–945 гг. — Игорь

945–972 гг. — Святослав Игоревич

972–980 гг. — Ярополк Святославич

980–1015 гг. — Владимир Великий Красное Солнышко

1015 г. — Святополк Ярополкович Окаянный

1015–1017 гг. — Ярослав Владимирович Мудрый

1017–1019 гг. — Святополк Ярополкович Окаянный

1019–1054 гг. — Ярослав Владимирович Мудрый

1054–1068 гг. — Изяслав Ярославич

1068–1069 гг. — Всеслав Брячиславич Полоцкий

1069–1073 гг. — Изяслав Ярославич

1073–1076 гг. — Святослав Ярославич

1077 г. — Всеволод Ярославич

1077–1078 гг. — Изяслав Ярославич

1078–1093 гг. — Всеволод Ярославич

1093–1113 гг. — Святослав Изяславич

1113–1125 гг. — Владимир Всеволодович Мономах

1125–1132 гг. — Мстислав Владимирович Великий

1132–1139 гг. — Ярополк Владимирович

1139 г. — Вячеслав Владимирович

1139–1146 гг. — Всеволод Ольгович Черниговский

1146 г. — Игорь Ольгович

1146–1149 гг. — Изяслав Мстиславич

1149–1150 гг. — Юрий Владимирович Долгорукий

1150 г. — Вячеслав Владимирович

1150 г. — Изяслав Мстиславич

1150 г. — Юрий Владимирович Долгорукий

1151–1154 гг. — Изяслав Мстиславич

1154 г. — Ростислав Мстиславич

1155 г. — Изяслав Давыдович

1159 г. — Ростислав Мстиславич

1159–1160 гг. — Изяслав Давыдович

1160–1167 гг. — Ростислав Мстиславич

1167–1169 гг. — Мстислав Изяславич

Владимиро-суздальские князья

1169–1174 гг. — Андрей Юрьевич Боголюбский

1174–1175 гг. — Михаил Юрьевич

1175 г. — Ярополк Ростиславич

1175–1176 гг. — Михаил Юрьевич

1176–1212 гг. — Всеволод Юрьевич Большое Гнездо

1212–1216 гг. — Юрий Всеволодович

1216–1218 гг. — Константин Всеволодович Добрый

1218–1238 гг. — Юрий Всеволодович

1238–1246 гг. — Ярослав Всеволодович

1246–1248 гг. — Святослав Всеволодович

1248 г. — Михаил Ярославич Хоробрит

1248–1252 гг. — Андрей Ярославич

1252–1263 гг. — Александр Ярославич Невский

1263–1272 гг. — Ярослав Ярославич Тверской

1272–1276 гг. — Василий Ярославич Костромской

1276–1281 гг. — Дмитрий Александрович Переяславский

1281–1283 гг. — Андрей Александрович Городецкий

1283–1294 гг. — Дмитрий Александрович Переяславский

1294–1304 гг. — Андрей Александрович Городецкий

1304–1318 гг. — Михаил Ярославич Тверской

1319–1322 гг. — Юрий Данилович Московский

1322–1325 гг. — Дмитрий Михайлович Грозные Очи

1326–1328 гг. — Александр Михайлович

Московские князья (с 1547 г. цари)

и российские императоры (с 1721 г.)

1265–1303 гг. — Даниил Александрович

1303–1325 гг. — Юрий Данилович

1328–1341 гг. — Иван I Данилович Калита

1341–1353 гг. — Симеон Иванович Гордый

1353–1359 гг. — Иван II Иванович Красный

1359–1362 гг. — Дмитрий Константинович Суздальско-Нижегородский

1362–1389 гг. — Дмитрий Иванович Донской

1389–1425 гг. — Василий I Дмитриевич

1425–1433 гг. — Василий II Васильевич Тёмный

1433–1434 гг. — Юрий Дмитриевич Галицкий-Звенигородский

1434–1462 гг. — Василий II Васильевич Тёмный

1462–1505 гг. — Иван III Васильевич

1505–1533 гг. — Василий III Иванович

1533–1584 гг. — Иван IV Васильевич Грозный (с 1547 г. царь)

1584–1598 гг. — Фёдор Иванович

1598–1605 гг. — Борис Федорович Годунов

1605 г. — Фёдор Борисович Годунов

1605–1606 гг. — Лжедмитрий I

1606–1610 гг. — Василий Иванович Шуйский

1610–1613 гг. — Семибоярщина

1613–1645 гг. — Михаил Фёдорович Романов

1645–1676 гг. — Алексей Михайлович Тишайший

1676–1682 гг. — Фёдор Алексеевич

1682–1725 гг. — Иван V (до 1696 г.) и Пётр I Алексеевичи Романовы (в 1682–1689 гг. регентство Софьи Алексеевны, с 1696 г. единоличное правление Петра I)

1725–1727 гг. — Екатерина I

1727–1730 гг. — Пётр II Алексеевич

1730–1740 гг. — Анна Иоанновна

1740–1741 гг. — Иван VI Антонович (регентство Бирона, затем

Анны Леопольдовны)

1741–1761 гг. — Елизавета Петровна

1761–1762 гг. — Пётр III Фёдорович

1762–1796 гг. — Екатерина II

1796–1801 гг. — Павел I Петрович

1801–1825 гг. — Александр I Павлович

1825–1855 гг. — Николай I Павлович

1855–1881 гг. — Александр II Николаевич

1881–1896 гг. — Александр III Александрович

1896–1917 гг. — Николай II Александрович

Председатели Государственного совета

(учреждёно 01.01.1810, официально упразднён 24.12.1917)

Председатели Государственной думы

I созыв (27.04–8.07.1906) – С.А. Муромцев;

II созыв (20.02–02.06.1907) – Ф.А. Головин;

III созыв (01.11.1907–09.06.1912) — Н.А. Хомяков (1907–1910),

А.И. Гучков (1910–1911), М.В. Родзянко (1911–1912);

IV созыв (15.11.1912 — март 1917) — М.В. Родзянко.

Председатели императорского правительства

(Комитет министров 1802–1906 гг., Совет министров 1905–1917 гг.)

Министры-председатели Временного

правительства (02.03.1917 г. — 25.10.1917г.)

2 марта — 24 июля 1917г. — Г.Е. Львов

24 июля — 25 октября 1917 г. — А.Ф. Керенский

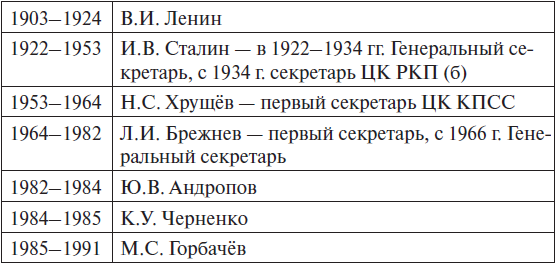

Руководители Советской России и СССР

Лидеры РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС

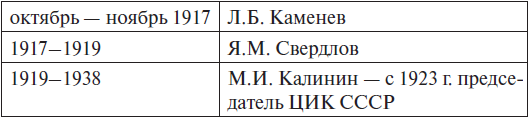

Председатели ВЦИК РСФСР, ЦИК СССР

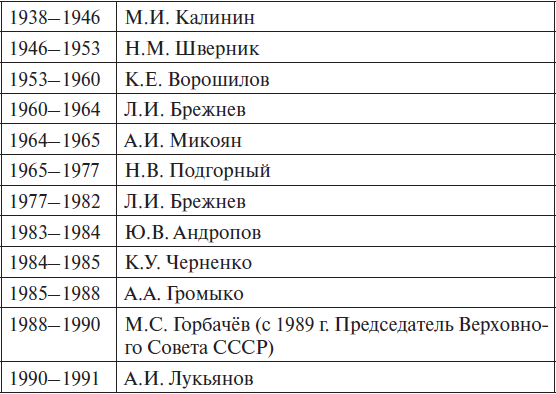

Председатели Президиума Верховного Совета

СССР

Президент СССР

1990–1991 гг. — М.С. Горбачёв

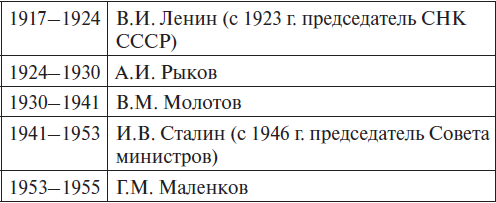

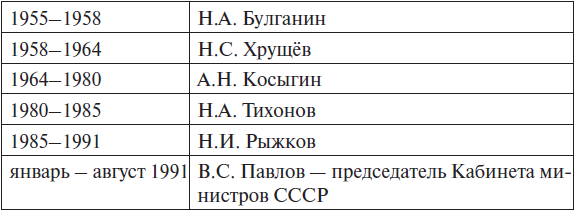

Главы правительства Советской России – СССР

(СНК – Совет министров – Кабинет министров)

Руководители Российской Федерации

Президенты Российской Федерации

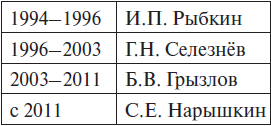

Председатели Государственной думы РФ

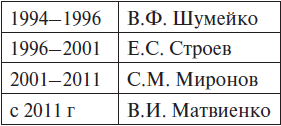

Председатели Совета Федерации РФ

Председатели правительства РФ

Только в Москве ЕГЭ по истории ежегодно сдают около 10 000 выпускников. И каждый год сложности возникают с одними и теми же темами.

На нашем телегарм-канале вы можете читать полезную информацию об экзамене, а также пользоваться скидками. А сейчас разберемся в вопросах, которые вызывают на экзамене большие трудности.

Список тем для подготовки к ЕГЭ по истории из кодификатора

Все темы по истории на ЕГЭ поделены на 3 больших раздела по хронологии и на 9 тематических блоков.

Древность и Средневековье

Народы и древнейшие государства на территории России:

- восточнославянские племена и их соседи;

- занятия, общественный строй, верования восточных славян.

Русь в IX – начале XII в.:

- возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства;

- категории населения. «Русская Правда»;

- международные связи Древней Руси;

- культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.

Русские земли и княжества в XII – середине XV в.:

- причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики;

- монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Русь и Орда. Экспансия с Запада;

- Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества;

- восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город;

- культурное развитие русских земель и княжеств.

Российское государство во второй половине XV – XVII в.

- Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление органов центральной власти. Свержение ордынского ига;

- Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения;

- Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян;

- Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война;

- Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.;

- Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и со Швецией;

- Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы;

- Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного права;

- Церковный раскол;

- Социальные движения XVII в.

Новое время

Россия в XVIII – середине XIX в.

- Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации;

- Северная война. Провозглашение Российской империи;

- «Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного строя;

- Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота;

- Русское просвещение;

- Превращение России в мировую державу в XVIII в.;

- Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в.;

- Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.;

- Отечественная война 1812 г.;

- Движение декабристов;

- Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм;

- Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее последствия для страны.

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в.

- Реформы 1860–1870-х гг.;

- Политика контрреформ;

- Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Роль государства в экономической жизни страны;

- Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте;

- Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков;

- Восточный вопрос во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов;

- Русско-японская война;

- Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ в. Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и системы образования;

- Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-демократические, радикальные, националистические движения;

- Реформы П.А. Столыпина.

Новейшая история

Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в России

- Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество;

- Революция 1917 г. Временное правительство и Советы;

- Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской власти. Учредительное собрание;

- Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской войны;

- Переход к новой экономической политике.

СССР в 1922–1991 гг.

- Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство;

- Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция СССР 1936 г.;

- Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация, коллективизация;

- Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы образования;

- Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920–1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны;

- Причины, этапы Великой Отечественной войны;

- Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны;

- СССР в антигитлеровской коалиции;

- Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира;

- Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.;

- Холодная война. Военно-политические союзы в послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социалистической системы;

- XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950–1960-х гг., причины их неудач. Замедление экономического роста;

- «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция СССР 1977 г.;

- Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности;

- СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. Политика «разрядки». «Новое политическое мышление». Распад мировой социалистической системы;

- Особенности развития советской культуры в 1950–1980-х гг.

Российская Федерация

- Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР;

- Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны – участницы Содружества Независимых Государств;

- Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия;

- Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции социально-экономического и общественно-политического развития страны на современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев;

- Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся современной международно-правовой системе;

- Современная российская культура.

Самые трудные темы по истории на ЕГЭ, которые обязательно стоит повторить перед экзаменом

Здесь расскажем, какие темы на ЕГЭ по истории лучше выучить и повторить заранее и не один раз:

- Появление государственности на Руси.

- Россия при Иване IV. Реформы середины XVI в.

- Великая Отечественная война (основные этапы: начальный период (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) -отступление Красной Армии, Московская битва. Коренной перелом (ноябрь 1942- конец 1943 г.) — Сталинградская битва, Курская битва, подъем партизанского движения. Заключительный период (начало 1944 — май 1945 г.) — освобождение СССР, освобождение стран Европы, Берлинская операция, безоговорочная капитуляция фашистской Германии.

- Государственное устройство России.

- Полномочия регионов и федерального центра.

Как писать сочинение/эссе по истории на ЕГЭ 2023 по списку основных тем

Сочинение/эссе – самое сложное задание в экзамене. Здесь нужно не только правильно высказать свою точку зрения, но и привести правильные аргументы, не сделав ошибок в употреблении понятий, терминов, а также фактических ошибок.

Впрочем, и темы эссе по истории для сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году тоже сложные, как и в предыдущих годах.

А еще узнайте, какие темы входят в ОГЖ по истории. Вот примерный список:

- История VIII – XVII веков. Проштудируйте все даты за этот период, факты, следствия, имена царей.