Всего: 109 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Укажите, какие виды (формы) знаний о мире называет автор. Всего укажите четыре вида (формы). Назовите любой другой вид (форму) знаний о мире, известную вам из обществоведческого курса, и проиллюстрируйте его примером.

Показать

1

Какие сферы жизнедеятельности людей в обществе называет автор? Укажите пять сфер.

2

Автор видит в правильном и своевременном решении социальных проблем ключ к нормальному функционированию и развитию общества как системы. На основе курса конкретизируйте данное суждение с помощью трех примеров политических решений, обусловленных существованием в обществе социальных групп, нуждающихся в государственной поддержке.

3

Задания Д22 C3 № 1732

Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «общество» в самом широком смысле (как часть материального мира). В чем автор видит роль ценностных представлений людей? Приведите два положения текста, содержащих ответы на данный вопрос.

Чем, по мнению автора, различаются «пассивное» и «авторское» знание? Используя обществоведческие знания, назовите два других различия этих видов знаний.

Показать

1

Какое заблуждение развенчал автор? Какие причины этого заблуждения он назвал? (Укажите две причины.)

2

Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите три объяснения необходимости сочетания в познавательной деятельности различных видов (форм) познания.

3

Задания Д22 C3 № 9057

Как в тексте определён характер житейского познания? Какую функцию в жизни людей, по мнению автора, выполняет житейское познание? Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «познание».

Задания Д2 № 472

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).

Знания, теории, легенды, мифы, гипотезы.

Предметная область: Человек и общество. Виды знаний

Запишите слово, пропущенное в таблице.

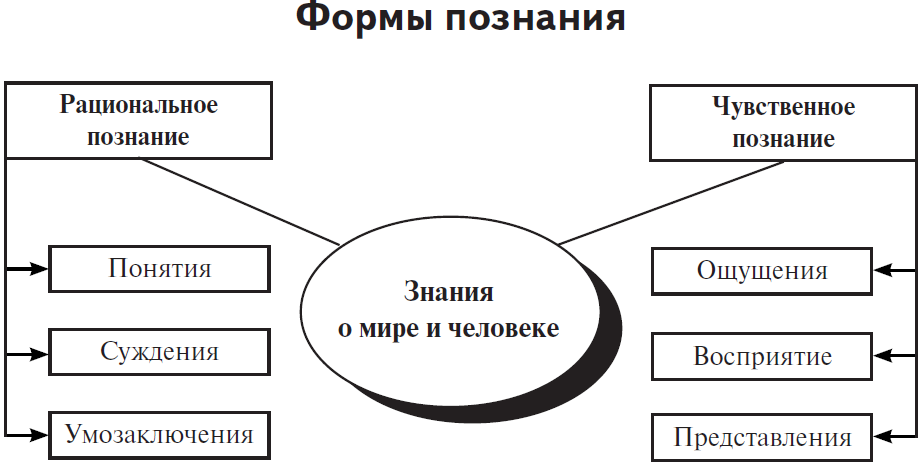

| ВИДЫ ПОЗНАНИЯ | ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ |

|---|---|

| Чувственное | Ощущение, … , представление |

| Рациональное | Понятие, суждение, умозаключение |

Задания Д27 C4 № 1959

На основе обществоведческих знаний и знания других школьных дисциплин покажите, в чем проявляется сложность познания объективного мира. (Назовите три проявления).

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).

Чувственное познание, познавательная деятельность, субъект познания, объект познания, рациональное познание.

Предметная область: Человек и общество. Виды знаний

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 5.

Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите три объяснения необходимости сочетания в познавательной деятельности различных видов (форм) познания.

Показать

1

Какое заблуждение развенчал автор? Какие причины этого заблуждения он назвал? (Укажите две причины.)

2

Чем, по мнению автора, различаются «пассивное» и «авторское» знание? Используя обществоведческие знания, назовите два других различия этих видов знаний.

3

Задания Д22 C3 № 9057

Как в тексте определён характер житейского познания? Какую функцию в жизни людей, по мнению автора, выполняет житейское познание? Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «познание».

Автор утверждает, что общественное сознание возникло одновременно с общественным бытием и в единстве с ним. Опираясь на текст и обществоведческие знания, назовите и кратко охарактеризуйте две философские концепции, выразившие противоположные взгляды на проблему соотношения указанных понятий.

Показать

1

Что понимает автор под общественным сознанием? Приведите авторское определение понятия «общественное сознание». Укажите не менее двух типов идей, из которых оно складывается, по мнению автора.

2

В чём автор видит несоответствие между сознанием человека и общественным бытием? Используя содержание текста, знания, полученные в ходе изучения различных учебных дисциплин, приведите два примера отмеченного автором несоответствия.

3

Укажите четыре формы проявления общественного сознания, выделяемые автором в качестве его основных структурных элементов. Приведите два критерия для выделения автором указанной классификации форм проявления общественного сознания. Опирать на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «общество» (в широком смысле / как часть материального мира).

Задания Д22 C3 № 9057

Как в тексте определён характер житейского познания? Какую функцию в жизни людей, по мнению автора, выполняет житейское познание? Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «познание».

Показать

1

Какое заблуждение развенчал автор? Какие причины этого заблуждения он назвал? (Укажите две причины.)

2

Чем, по мнению автора, различаются «пассивное» и «авторское» знание? Используя обществоведческие знания, назовите два других различия этих видов знаний.

3

Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите три объяснения необходимости сочетания в познавательной деятельности различных видов (форм) познания.

4

Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «познание».

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.)

Какие два аспекта связи субъекта и знания выделяют авторы? Проиллюстрируйте примером каждый из них.

Показать

1

Укажите два определения познания, которые дают авторы.

2

В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. Используя обществоведческие знания,

— укажите не менее трёх основных признаков понятия «познание»;

— объясните связь названных автором уровней познания. (Объяснение может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.)

3

В тексте говорится о вопросах истины знания, ее критерия как проблемы в отношении между знанием и объектом. С опорой на знания курса, назовите любые известные вам три критерия истины.

4

Задания Д22 C3 № 474

Как авторы определяют субъект познания? Какие три субъекта познания они называют? Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «истина».

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).

Ощущение, представление, суждение, восприятие, форма познания.

Предметная область: Человек и общество. Виды знаний

Установите соответствие между признаками и видами познания, которым они соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ

A) логическая обоснованность

Б) доказательность

B) опора на верования

Г) проверяемость

Д) эмоциональная окрашенность

ВИДЫ ПОЗНАНИЯ

1) мифологическое

2) научное

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Предметная область: Человек и общество. Виды знаний

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Центр. Вариант 1.

Задания Д27 C4 № 4985

Мальчик пяти лет на прогулке поделился своими наблюдениями с мамой: если смотреть на солнце, а потом закрыть глаза, то увидишь чёрные точки. Какой вид познания проявился в этом наблюдении? Назовите три отличительные черты этой формы познания.

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют собой виды знаний.

1) житейское; 2) трудовое; 3) научное; 4) социальное; 5) гипотетическое; 6) религиозное

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какое заблуждение развенчал автор? Какие причины этого заблуждения он назвал? (Укажите две причины.)

Показать

1

Чем, по мнению автора, различаются «пассивное» и «авторское» знание? Используя обществоведческие знания, назовите два других различия этих видов знаний.

2

Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите три объяснения необходимости сочетания в познавательной деятельности различных видов (форм) познания.

3

Задания Д22 C3 № 9057

Как в тексте определён характер житейского познания? Какую функцию в жизни людей, по мнению автора, выполняет житейское познание? Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «познание».

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите данное слово (словосочетание).

Ощущение; восприятие; познание; представление; суждение.

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите данное слово (словосочетание).

Ощущение; чувственное познание; представление; восприятие; образ объекта.

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите данное слово (словосочетание).

Умозаключение; восприятие; ощущение; представление; познание.

Запишите слово, пропущенное в таблице.

Уровни познания

| УРОВЕНЬ ПОЗНАНИЯ | ХАРАКТЕРИСТИКА |

|---|---|

| Чувственное | Опирается на образы, возникающие в сознании

в результате деятельности пяти основных чувств человека: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания |

| Присуще только человеку, является сложным

способом отражения действительности посредством абстрактного мышления |

Запишите слово, пропущенное в таблице.

Уровни (ступени) познания

| УРОВЕНЬ | ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ |

|---|---|

| Чувственный | Ощущение, восприятие, _______________ |

| Рациональный | Понятия, суждение, умозаключение |

Всего: 109 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

ЕГЭ. Познание

Человеку свойственно желание познать мир вокруг себя. Познание – это процесс получения человеком знаний о мире, обществе и самом себе.

Результатом познания является знание.

Субъект познания – это тот, кто занимается познанием как видом деятельности, то есть человек, группы людей или всё общество в целом.

Объект познания — это то, на что или на кого направлен процесс познания. Это может быть материальный или духовный мир, общество, люди, сам человек, познающий самого себя.

Гносеология – (от греч. знание, учение) -это наука, изучающая особенности процесса познания.

Познание имеет две формы (или уровня).

Познание, его уровни и ступени

Существует два уровня познания: чувственное и рациональное.

Чувственное познание – это познание при помощи органов чувств: (обоняния, осязания, слуха, зрения, вкуса).

Ступени чувственного познания

- Ощущение — познание мира путём непосредственного воздействия его предметов на органы чувств человека. Например, яблоко сладкое, музыка нежная, картина красивая.

- Восприятие – на основе ощущений создание целостного образа предмета, например, яблоко сладкое, красное, твёрдое, имеющее приятный запах.

- Представление – создание образов предметов, которые возникают в памяти человека, то есть вспоминаются им на основе воздействия на органы чувств, которое произошло ранее. Например, человек может легко представить яблоко, даже «вспомнить» его вкус. Причём данное яблоко он когда-то видел, пробовал на вкус, чувствовал его запах.

Роль чувственного познания

- При помощи органов чувств человек непосредственно связывается с внешним миром.

- Без органов чувств человек не способен к познанию вообще.

- Потеря части органов чувств делает процесс познания более сложным. Хотя данный процесс продолжается. Компенсация органов чувств — это возможность одних органов чувств увеличивать свои возможности в познании мира. Так, слепой человек имеет более развитый слух и т.д.

- При помощи чувств можно получить поверхностную информацию о предмете познания. Чувства не дают всесторонней картины изучаемого предмета.

Рациональное познание – (от лат. — разум) это процесс получения знания при помощи разума , без воздействия органов чувств.

Ступени рационального познания

- Понятие – это мысль, выраженная словами и представляющая собой сведения о свойствах изучаемого предмета — общих и конкретных. Например, дерево — общий признак, берёза— конкретный.

- Суждение – это мысль, в которой содержится либо утверждение, либо отрицание чего- либо о понятии.

Пример.

Берёза — красивое дерево. Его белоснежный ствол в чёрную крапинку, нежная листва ассоциируются с родным домом.

Умозаключение – это мысль, содержащая новое суждение, которое возникает в результате обобщения сведений, полученных из суждений о понятии. Это своего рода вывод из предыдущих суждений.

Так, в нашем примере умозаключением может стать новое суждение:

Мне очень нравится это прекрасное дерево — берёза.

Роль рационального познания.

- Способность разума обобщать, видеть общее в предметах, явлениях действительности, «схватывать» наиболее главное, существенное, делает рациональное познание средством (методом) более глубокого постижения мира, чем чувственное познание.

- Рациональное познание дает возможность постичь и предсказать будущее. Эта способность научного предвидения основывается на знании законов природы и общества.

Абстрактное мышление человека – это один из вариантов познавательной деятельности, позволяющий мыслить отвлеченно, абстрагироваться от незначительных деталей с целью возможности рассмотреть возникшую ситуацию либо явление в целом.

Абстрактное мышление свойственно для рационального познания, так как оно теоретическое, не связанное с чувствами, это процесс, заключающий в отражении объективной реальности в форме понятий, суждений, а также умозаключений.

Вербальный язык — это речь человека, слова, языковые средства, при помощи которых человек мыслит.

Невербальный язык — это язык жестов, мимики, взгляда. Однако в основе даже такого языка лежит речь, ведь человек жестами передаёт мысли.

Какое же из двух уровней познания является основным в познавательной деятельности человека? Различные взгляды на данную проблему привели к появлению нескольких философских взглядов и теорий на сущность познания.

Сенсуализм – это такое направление в философии, согласно которому основным способом познания является чувственное восприятие мира. По убеждению сенсуалистов, человек, пока не увидит, не услышит, не попробует — не поверит в истину (Эпикур, Дж. Локк, Т.Гоббс).

Рационализм – это такое направление в философии, согласно которому источником знаний является разум, так как чувства не всегда дают верную информацию о предмете или лишь поверхностную (Сократ, Аристотель, Платон, Кант, Гегель)

Существует ещё интуитивный способ познания мира. Интуиция – это проницательность, чутьё, способность предугадать события и явления без объяснения и понимания источника знаний.

Основные особенности интуиции:

- непосредственность,

- неожиданность,

- неосознанность путей получения нового знания.

Современная точка зрения заключается в том, что и чувственное и рациональное познание играют важную роль в жизни человека. Мы познаём мир и чувствами, и разумом.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по обществознанию

по теме «Познание»

Задание 25

1, Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания, и одно предложение, раскрывающее особенности обыденного познания.

2. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «истина»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о критериях истины, и одно предложение, раскрывающее основные виды истины

3. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «практика»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах практики, и одно предложение, раскрывающее функцию практики как критерия истины.

4. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мышление»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о типах мышления, и одно предложение, раскрывающее любую особенность мышления.

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания, и одно предложение, раскрывающее цель научного познания.

6. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное знание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о признаках научных знаний, и одно предложение, раскрывающее методы получения научных знаний.

7. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научно-техническая революция»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о последствиях НТР, и одно предложение, определяющее основные направления НТР.

8. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о любой особенности социального познания, и одно предложение, называющее науки, занимающиеся социальным познанием.

9. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «этика»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о любой черте этики как научной дисциплины, и одно предложение, раскрывающее значение этики для человека.

10. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «самопознание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах самопознания, и одно предложение, раскрывающее смысл (значение) образа «Я» («Я»-концепции).

11. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «чувственное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания, и другое предложение, содержащее информацию об одной из этих форм.

12. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах знании. и одно предложение, раскрывающее особенности одного из видов знаний.

13. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное знание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о способах и методах научного познания, и одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания..

Задание 26

1. Перечислите любые три логические (мыслительные) операции человека.

2. Сформулируйте два положения о роли практики в познании мира и каждое из них проиллюстрируйте соответствующим примером.

3. Научное познание отличается от других видов познания целым рядом признаков. Укажите две особенности научного познания, проиллюстрировав каждую конкретным примером.

4. В чем состоит специфика социального познания? Ответ аргументируйте с помощью трех положений.

5. Общество представляет собой один из наиболее сложных и интересных познаваемых объектов. Укажите любые три метода социального познания, проиллюстрировав каждую конкретным примером.

6. Назовите три аспекта роли практики в познании и раскройте каждый из них.

Задание 27

1. Вовремя лекции ученый высказал следующее суждение: «Человек должен переделывать себя ради истины, истина не может переделываться в угоду человеку». На какую особенность научного познания указывал философ? Объясните, как вы понимаете эти слова. Укажите любые две неупомянутых особенности научного познания.

2. Долгое время люди считали, что Земля плоская. Чем с точки зрения современных научных взглядов является это представление: относительной истиной или заблуждением? Поясните свой ответ и приведите по одному примеру заблуждения и и относительной истины в познании мира.

3. Ваш друг прочитал статью, посвященную. Изучению одного из природных Явлений, и рассказал вам о выводах автора. Вам нужно убедиться, что эта статья — результат научного изучения данного явления. Сформулируйте три вопроса, ответы на которые убедят вас в обоснованности того или иного суждения относительно характера знания, изложенного в статье.

4. Известный мореплаватель Магеллан искал кратчайший путь в Индию. Он пользовался картой, где был указан пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Однако в отмеченном на карте месте Магеллан пролива не обнаружил. Тогда, изучив описания, оставленные его предшественниками, он предположил, что этот пролив должен быть южнее. Он исследовал каждую бухту, каждый залив — т обнаружил пролив (впоследствии названный его именем) между материком и архипелагом Огненная Земля. Какие методы научного познания применил Магеллпн? Укажите три метода.

5. Учёные одного из университетов США отобрали 25 добровольцев, которые согласились провести в лаборатории изучения сна 12 дней. Одним давали спать по 6 часов, а другим – по 8 часов в сутки. Было установлено, что у тех, кто спал по 6 часов, повышался в крови уровень веществ, связанных с заболеваниями сердечнососудистой системы. Какой из методов научного познания нашел отражение в данном сообщении? Какой уровень научного знания представлен в нем? Аргументируйте свой ответ.

6. Учащийся профильного биологического класса М. по заданию учителя биологии осуществил летний исследовательский проект. Ему было необходимо определить места гнездований журавля, понаблюдать и описать процесс выведения и обучения птенцов, провести окольцовывание птиц перед их отлетом. Кроме того, М., готовясь к осуществлению проекта, выдвинул гипотезу исследования, составил аннотированный список научной литературы, изучил различные мнения ученых по проблеме гнездования журавлей, систематизировал и обобщил выводы. Какие группы методов использовал М. в своем проекте? Укажите их и подтвердите каждую группу тремя примерами, систематизировав их в виде таблицы:

|

1-я группа |

2-я группа |

|

1) |

1) |

|

2) |

2) |

|

3) |

3) |

|

4) |

4) |

7. Назовите любые три отличия учебного познания от научного.

8. В искусстве допускается художественный вымысел, привнесение от самого художника того, чего именно в таком виде нет, не было и, возможно, не будет в действительности. Почему же, несмотря на это, искусство считают одной из форм (путей) познания объективного мира? Опираясь на обществоведческие знания, укажите две особенности этой флормы познания.

9. Группа археологов проводит раскопки в Средней Азии. Им удалось обнаружить парфянские монеты и женские золотые украшения. Археологи составили описание находок. На основании исследований найденных материалов была выдвинута гипотеза о развитии торговых отношений массагетских племен, населяющих Среднюю Азию в древности, с Парфянским царством. Какие методы использовали ученые в своем научном поиске? Укажите названия двух групп методов и проиллюстрируйте каждую одним примером из задания.

10. Обществоведам известны разные классификации наук. О.Конт построил пирамиду фундаментальных наук человечества, на вершине которой находятся учения об обществе и человеке. Назовите два отличия социальных знаний от гуманитарных. К какому виду знаний относится философия? Приведите два аргумента, подтверждающих ваш ответ.

11. Прочитайте фрагмент научного текста: «Гравитация, в отличие от других взаимодействий, универсальна в действии на всю материю и энергию. Не обнаружены объекты, у которых вообще отсутствовало бы гравитационное взаимодействие». Укажите два критерия, которые позволяют отнести данный текст к научным. Опираясь на обществоведческие знания, назовите еще одну черту, присущую научному познанию.

12. В лаборатории химического института проводится сложный научный эксперимент. Ведутся постоянные наблюдения за происходящими изменениями. Полученные данные обрабатываются, анализируются по установленным критериям. Назовите три метода научного исследования, упомянутые в условии задания. Опираясь на обществоведческие знания, укажите и кратко охарактеризуйте ещё один метод, используемый в науке.

Задание 28

1. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Познание – процесс духовного освоения человеком предметов и явлений материального мира». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не мене трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

2. Составьте сложный план развернутого ответа по теме «Истина и её критерии».

3. Составьте сложный план развернутого ответа по теме «Научное познание и его основные признаки».

4. Составьте сложный план развернутого ответа по теме «Социальное познание и его специфика».

5. Составьте сложный план развернутого ответа по теме «Самопознание и формирование «Я»-концепции».

6. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Научное познание». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не мене трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Примерные ответы.

Задание 25

1. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания, и одно предложение, раскрывающее особенности обыденного познания.

Ответ:

1) Познание – деятельность, направленная на получение новых знаний.

2) Принято выделять три формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление.

3) Особенностью обыденного познания является его опора на опыт повседневной жизни, здравый смысл.

2. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «истина»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о критериях истины, и одно предложение, раскрывающее основные виды истины.

Ответ:

1) Истина — знание, соответствующее действительности (предмету познания).

2) В истории философии существовали разные подходы к определению важнейшего критерия истины: так одни считали главным критерием разум, другие – опыт, третьи – практику.

3) Философы выделяют относительную (неполное знание о предмете, соответствующее определенному уровню развития общества) и абсолютную (полное, неопровержимое знание о предмете) истины.

3. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «практика»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах практики, и одно предложение, раскрывающее функцию практики как критерия истины.

Ответ:

1) Практика – активная деятельность человека во взаимодействии с окружающим его материальным миром.

2) Практика существует как материальное производство, социальное действие или научный эксперимент.

3) Практика как критерий истины позволяет на опыте проверить гипотезу (предположение) и тем самым доказать или опровергнуть её истинность.

4. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мышление»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о типах мышления, и одно предложение, раскрывающее любую особенность мышления.

Ответ:

1) Мышление – активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях ит.п.

2) На разных этапах развития человека, его мыслительных способностей доминировали разные типы мышления: образное, понятийное (теоретическое), знаковое.

3) Несмотря на то, что мышление является процессом, совершающимся в коре головного мозга человека, оно по своей природе социально, поскольку для постановки и решения любой задачи человек использует законы, правила, понятия, которые были открыты в человеческой практике.

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания, и одно предложение, раскрывающее цель научного познания.

Ответ:

1) Научное познание – познание, направленное на выявление сущности предметов и явлений материального мира, опирающееся на систему доказательств.

2) Научное познание осуществляется на эмпирическом и теоретическом уровнях.

3) Целью научного познания является постижение истины, достоверного знания о мире.

6. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное знание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о признаках научных знаний, и одно предложение, раскрывающее методы получения научных знаний.

Ответ:

1) Научное знание – это знания, установленные и проверенные с помощью специальных методов науки, включенные в общую систему обоснованных знаний.

2) Научное знание характеризуется объективностью, доказательностью (обоснованностью), логичностью (непротиворечивостью) рациональностью, системностью, проверяемостью, универсальностью и пр.

3) Основными методами получения научных знаний являются наблюдение, эксперимент, описание, сравнение, анализ, синтез, моделирование и пр.

7. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научно-техническая революция»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о последствиях НТР, и одно предложение, определяющее основные направления НТР.

Ответ:

1) Научно-техническая революция — кардинальное изменение общества, связанное с превращением науки в середине XX века в непосредственную производительную силу (наука становится постоянным источником новых идей, определяющих пути развития производства товаров и услуг).

2) Последствиями НТР является то, что человек выводится за пределы непосредственного процессе создания готового продукта, но остаются регулирующие функции, а также усложняется характер труда, повышаются требования к квалификации и образованию работника, усиливается проблема занятости и пр.

3) Основными направлениями НТР являются: автоматизация и компьютеризация производства, внедрение современных информационных технологий, разработка биотехнологий и новых конструкционных материалов, освоение новых источников энергии, развитие средств коммуникации и связи и пр.

8. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о любой особенности социального познания, и одно предложение, называющее науки, занимающиеся социальным познанием.

Ответ:

1) Социальное познание — особая форма познания, объектами которого являются общество, социальные Факты, явления, процессы, закономерности.

2) Спецификой социального познания является совпадение познающего субъекта с познаваемым объектом.

3) К социальным наукам относят историю, экономику, социологию, правоведение, политологию и др.

9. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «этика»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о любой черте этики как научной дисциплины, и одно предложение, раскрывающее значение этики для человека.

Ответ:

1) Этика – раздел философии, система учений (наука) о нравственности и морали.

2) Этика опирается на разум, на аргументы, она стремится привести доказательства, обосновать доводы.

3) Этика позволяет человеку критически оценить своё поведение, найти морально обоснованное решение и практически следовать ему.

10. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «самопознание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах самопознания, и одно предложение, раскрывающее смысл (значение) образа «Я» («Я»-концепции).

Ответ:

1) Самопознание — изучение человеком самого себя и своих особенностей.

2) Самопознание бывает опосредованное (совершается путем анализа собственной деятельности) и непосредственное (выступает в форме самонаблюдения).

3) Образ «Я» («Я»-концепция) — относительно устойчивое, осознанное и зафиксированное в словесной форме представление человека о самом себе.

11. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «чувственное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания, и другое предложение, содержащее информацию об одной из этих форм.

Ответ:

1) смысл понятия: «Чувственное познание — это начальная ступень познания, дающая непосредственное знание о предметах и их формах.

2) К формам чувственного познания относятся ощущение, восприятие, представление

3) Среди ощущений различают звуковые, слуховые, вкусовые и другие ощущения.

12. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах знании. и одно предложение, раскрывающее особенности одного из видов знаний.

Ответ:

1) смысл понятия: «Познание — это получение человеком нового знания, открытие неизвестного ему раннее».

2) К видам знаний относят теоретическое (научное) знание, народную мудрость, знание, полученное на основе повседневно на основе восприятия художественных образов.

3) Знание, полученное на основе повседневного опыта (обыденно-практическое знание) носит несистемный, бездоказательный, как правило, бесписьменный характер, помогает человеку ориентироваться в окружающем мире и обычно содержит ошибки, противоречия.

13. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное знание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о способах и методах научного познания, и одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания.

Ответ:

1) Научные знания — это знания, установленные и проверенные с помощью специальных методов науки, включенные в общую систему обоснованных знаний.

2) Одним из методов научного познания является эксперимент.

3) Различают теоретический и эмпирический уровни научного познания.

Задание 26

1. Перечислите любые три логические (мыслительные) операции человека.

Ответ: к логическим операциям относятся:

1) сравнение,

2) уподобление,

3) обобщение,

4) абстрагирование и др.

2. Сформулируйте два положения о роли практики в познании мира и каждое из них проиллюстрируйте соответствующим примером.

Ответ:

1) Практика — движущая сила познавательной деятельности людей (потребности земледелия и мореплавания стимулировали развитие астрономии, геометрии).

2) Практика — критерий истины познания (постановка научного эксперимента для проверки научной гипотезы.

3. Научное познание отличается от других видов познания целым рядом признаков. Укажите две особенности научного познания, проиллюстрировав каждую конкретным примером.

Ответ:

1) доказательность, обоснованность (например, ученые-историки привели доказательства о связи декабристских организаций, действующих в России, с масонскими ложами в Европе);

2) использование специальных способов и методов познавательной деятельности, например, проведение научных экспериментов (например, ученые выдвинули гипотезу о происхождении Вселенной и проверили ее, проведя эксперимент на Большом адронном коллайдере);

3) объективность добываемых знаний (например, Ньютон сделал открытия о законах всемирного тяготения, наблюдая за явлениями природы, падением физических тел).

4. В чем состоит специфика социального познания? Ответ аргументируйте с помощью трех положений.

Ответ:

1) В социальном познании субъект познания (человек) совпадает с объектом познания (обществом), так как сам субъект является членом данного общества, т.е. изучает сам себя.

2) Позиция исследователя всегда влияет на оценку факта, т.е. исследователь — активный субъект, его оценка во многом личностна и может зависеть, например, от идеологии общества, воззрений исторической эпохи.

3) В социальном познании методы естественных наук не совсем приемлемы, так как общество представляет собой мир живых людей. Если естествознание ориентировано на причинно-следственное объяснение явлений, то социальное познание – на понимание смыслов и целей.

5. Общество представляет собой один из наиболее сложных и интересных познаваемых объектов. Укажите любые три метода социального познания, проиллюстрировав каждую конкретным примером.

Ответ:

1) исторический метод (например, изучение истории возникновения и развития семьи с древнейших времен до наших дней);

2) сравнительный метод (например, сравнение специфики раннефеодального государства в Восточной Европе и в Западной Европе);

3) методы квалиметрического анализа (количественные, статистические, (например, проведение переписи населения, социологических опросов);

4) осуществление эксперимента (например, изучение поведения группы людей, находящихся длительное врем я в изолированном пространстве).

6. Назовите три аспекта роли практики в познании и раскройте каждый из них.

Ответ: три проявления роли практики в познании:

— практика — основа познания (именно во взаимодействии с внешним миром у людей складываются определенные представления о действительности, они начинают её познавать);

— практика — цель познания (знания необходимы человечеству в первую очередь для того, чтобы преобразовывать мир, улучшая условия жизни, совершенствуя общественные отношения);

— практика — критерий истины (на практике человек убеждается в истинности или ложности своих представлений, суждений, теорий; если они находят подтверждение в действительности, значит их можно считать истинными.

Задание 27

1. Вовремя лекции ученый высказал следующее суждение: «Человек должен переделывать себя ради истины, истина не может переделываться в угоду человеку». На какую особенность научного познания указывал философ? Объясните, как вы понимаете эти слова. Укажите любые две неупомянутых особенности научного познания.

Ответ:

1) Философ указывал на такую особенность научного познания, как стремление к объективному знанию.

2) Истинные знания объективны по своему содержанию, т.е. они существуют вне сознания человека и человечества, независимо от них; истинное знание безлично, общезначимо.

3) Особенности научного познания:

— направленность научных исследований на получение таких данных, которые не только связаны с сегодняшним днем, но могут найти применение в будущем;

— использование специальных средств и методов получения, обработки и интерпретации научных знаний;

Универсальность: предметом исследования может быть любой феномен, все человеческом мире — будь то деятельность сознания, психики или же хозяйственная деятельность человека.

2. Долгое время люди считали, что Земля плоская. Чем с точки зрения современных научных взглядов является это представление: относительной истиной или заблуждением? Поясните свой ответ и приведите по одному примеру заблуждения и и относительной истины в познании мира.

Ответ:

1) Данное высказывание является заблуждением.

2) Заблуждение – непреднамеренное искажение действительности, а относительная истина – изменчивое знание по мере развития познания, которое заменяется на новое

и более точное знание или становится заблуждением.

3) Примеры заблуждения: Колумб считал, что западный путь в Индию был короче.

Пример относительной истины: теория классической механики и теория относительности.

3. Ваш друг прочитал статью, посвященную изучению одного из природных явлений, и рассказал вам о выводах автора. Вам нужно убедиться, что эта статья — результат научного изучения данного явления. Сформулируйте три вопроса, ответы на которые убедят вас в обоснованности того или иного суждения относительно характера знания, изложенного в статье.

Ответ:

1) Рассмотрено ли данное явление объективно, таким, какое оно есть, или автор привносит в рассмотрение вопроса что-то субъективное?

2) Опирается ли автор на рациональные методы обоснования выводов или ограничивается ссылками на мнения, авторитеты?

3) Стремится ли автор к открытию, познанию, обоснованию закономерностей развития данного явления?

4) Пытается ли автор проникнуть в сущность явления?

5) Можно ли проверить выводы автора (методами наблюдения, эксперимента, логическим путем и др.)?

4. Известный мореплаватель Магеллан искал кратчайший путь в Индию. Он пользовался картой, где был указан пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Однако в отмеченном на карте месте Магеллан пролива не обнаружил. Тогда, изучив описания, оставленные его предшественниками, он предположил, что этот пролив должен быть южнее. Он исследовал каждую бухту, каждый залив — и обнаружил пролив (впоследствии названный его именем) между материком и архипелагом Огненная Земля. Какие методы научного познания применил Магеллан? Укажите три метода.

Ответ:

1) выдвинул гипотезу;

2) теоретический анализ;

3) практическое исследование (наблюдение).

5. Учёные одного из университетов США отобрали 25 добровольцев, которые согласились провести в лаборатории изучения сна 12 дней. Одним давали спать по 6 часов, а другим – по 8 часов в сутки. Было установлено, что у тех, кто спал по 6 часов, повышался в крови уровень веществ, связанных с заболеваниями сердечнососудистой системы. Какой из методов научного познания нашел отражение в данном сообщении? Какой уровень научного знания представлен в нем? Аргументируйте свой ответ.

Ответ:

1) В данном сообщении говорится об эксперименте (наблюдении).

2) Речь идет об эмпирическом уровне научного знания

3) Итогом исследования является научный факт ( влияния сна на организм человека), установленный в результате эксперимента.

6. Учащийся профильного биологического класса М. по заданию учителя биологии осуществил летний исследовательский проект. Ему было необходимо определить места гнездований журавля, понаблюдать и описать процесс выведения и обучения птенцов, провести окольцовывание птиц перед их отлетом. Кроме того, М., готовясь к осуществлению проекта, выдвинул гипотезу исследования, составил аннотированный список научной литературы, изучил различные мнения ученых по проблеме гнездования журавлей, систематизировал и обобщил выводы. Какие группы методов использовал М. в своем проекте? Укажите их и подтвердите каждую группу тремя примерами, систематизировав их в виде таблицы:

|

1-я группа |

2-я группа |

|

1) нахождение мест гнездования журавлей |

1) выдвижение гипотезы исследования |

|

2) наблюдение за гнездованием журавлей |

2) составление аннотированного списка литературы |

|

3) описание процесса выведения и обучения птенцов |

3) анализ, сравнение и сопоставление точек зрения ученых |

|

4) окольцовывание птиц перед отлетом |

4) систематизация и обобщение. |

7. Назовите любые три отличия учебного познания от научного.

Ответ:

1) Если ученик «открывает» новые знания, то они новые для него, а не для науки.

2) Ученик приобретает готовые знания, изложенные в учебниках и других источниках знаний, а ученый их «добывает».

3) Ученик использует учебные приемы, а ученый методы науки (например, лабораторный эксперимент в учебной деятельности отличается от научного эксперимента).

9. Группа археологов проводит раскопки в Средней Азии. Им удалось обнаружить парфянские монеты и женские золотые украшения. Археологи составили описание находок. На основании исследований найденных материалов была выдвинута гипотеза о развитии торговых отношений массагетских племен, населяющих Среднюю Азию в древности, с Парфянским царством. Какие методы использовали ученые в своем научном поиске? Укажите названия двух групп методов и проиллюстрируйте каждую одним примером из задания.

Ответ:

1) эмпирические (проведение археологами раскопок, нахождение древних парфянских монет и женских украшений, составление описания находок);

2) теоретические (выдвижение научной гипотезы о развитии торговых отношений массагетских племен, населяющих Среднюю Азию в древности, с Парфянским царством).

10. Обществоведам известны разные классификации наук. О.Конт построил пирамиду фундаментальных наук человечества, на вершине которой находятся учения об обществе и человеке. Назовите два отличия социальных знаний от гуманитарных. К какому виду знаний относится философия? Приведите два аргумента, подтверждающих ваш ответ.

Ответ:

1) Социальное знание – это знание об относительно устойчивых и систематически воспроизводимых отношениях между народами, классами, другими социальными группами (демографическими, профессиональными).

Гуманитарное знание рассматривает внутренний мир человека, цели и мотивы его деятельности, духовные ценности.

2) Философия относится к гуманитарным знаниям.

3) Частью философии является этика, аксиология, религиоведение, а это науки, объектом которых являются духовные ценности человека и человечества.

Философия формирует так называемые «вечные вопросы», ответы на которые важны для каждого человека.

11. Прочитайте фрагмент научного текста: «Гравитация, в отличие от других взаимодействий, универсальна в действии на всю материю и энергию. Не обнаружены объекты, у которых вообще отсутствовало бы гравитационное взаимодействие». Укажите два критерия, которые позволяют отнести данный текст к научным. Опираясь на обществоведческие знания, назовите еще одну черту, присущую научному познанию.

Ответ:

1) Критерии, по которым текст можно отнести к научным:

— использование научных понятий;

— опора на научную картину мира.

2) Черты научного познания:

— выдвижение гипотез;

— экспериментальная проверка;

12. В лаборатории химического института проводится сложный научный эксперимент. Ведутся постоянные наблюдения за происходящими изменениями. Полученные данные обрабатываются, анализируются по установленным критериям. Назовите три метода научного исследования, упомянутые в условии задания. Опираясь на обществоведческие знания, укажите и кратко охарактеризуйте ещё один метод, используемый в науке.

Ответ: 1) методы научного исследования:

— наблюдение;

— эксперимент;

— системный анализ;

2) указан еще один метод, например, моделирование.

Моделирование — это разработка некоторых схематических представлений, аналогичных реальным процессам и явлениям, для выделения и изучения наиболее существенных свойств и связей.

Задание 28

1. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Познание – процесс духовного освоения человеком предметов и явлений материального мира». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не мене трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

План.

1. Познание как форма адекватного отражения действительности.

2. Цели познания:

а) постижение истины;

б) практическая польза.

3. Структура процесса познания.

4. Формы чувственного познания:

а) ощущение;

б) восприятие;

в) представление.

5. Формы рационального познания:

а) понятие;

б) суждение;

в) умозаключение.

6. Взаимодействие познающего субъекта и познаваемого объекта в процессе познания.

7. Знание как результат познания.

2. Составьте сложный план развернутого ответа по теме «Истина и её критерии».

План.

1. Истина — идеальная цель познавательной деятельности.

2. Виды истины:

а) абсолютная истина (полное, исчерпывающее достоверное знание о мире);

б) относительная истина (неполное, ограниченное знание о предметах и явлениях материального мира).

3. Знание истинное и знание ложное (преднамеренная ложь и заблуждение).

4. Критерии истины:

а) практика;

б) система теоретических доказательств;

в) очевидность, соответствие здравому смыслу;

г) компетентное мнение экспертного сообщества ученых.

5. Специфика постижения научной истины на современном этапе.

3. Составьте сложный план развернутого ответа по теме «Научное познание и его основные признаки».

План.

1. Научное познание – постижение сущности объектов и явлений.

2. Основные признаки научного познания:

а) объективность;

б) доказательность;

в) логичность;

г) рациональность.

3. Уровни научного познания:

а) эмпирический;

б) теоретический.

4. Методы научного познания:

а) эмпирические (наблюдение, описание, эксперимент);

б) теоретические (гипотеза, систематизация, обобщение, моделирование).

5. Специфика социального познания.

6. Особенности научного познания в информационную эпоху.

4. Составьте сложный план развернутого ответа по теме «Социальное познание и его специфика».

План.

1. Социальное познание – познание общества и человека.

2. Специфика социального познания:

а) совпадение познающего субъекта и познаваемого объекта;

б) ограниченность сферы применения эксперимента;

в) сложность объекта познания – общества и пр.

3. Основные методы социального познания:

а) исторический (рассмотрение социальных объектов в развитии);

б) сравнительный (рассмотрение социальных объектов в сравнении, сопоставлении с подобными);

в) системно-аналитический ((рассмотрение социальных объектов в целостности и взаимодействии друг с другом).

4. Функции социального познания:

а) выявление причин и следствий социальных процессов;

б) осмысление качественных характеристик социальных объектов;

в) использование результатов при осуществлении социального управления;

г) согласование общественных интересов, оптимизации я социальных процессов.

5. Социальное познание как необходимое условие совершенствования и развития общества.

5. Составьте сложный план развернутого ответа по теме «Самопознание и формирование «Я»-концепции».

План.

1. Самопознание — познание человеком самого себя.

2. Основные методы самопознания:

а) самонаблюдение;

б) самоисследование.

3. Формирование самооценки личности:

а) адекватная самооценка;

б) заниженная самооценка;

в) завышенная самооценка.

4. «Я»-концепция и процесс её формирования.

5. Специфика объектов самопознания:

а) собственные потребности;

б) собственные возможности;

в) смысл собственного бытия;

г) осознание собственных отличий от других людей.

6. Неразрывность связи между познанием человека самого себя и материального мира.

6. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Научное познание». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не мене трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

План.

1. Научное познание — один из видов познания объективного мира.

2. Особенности научного познания:

а) стремление к объективности (к изучению мира таким, каков он есть независимо от человека);

б) специальный язык, включающий особые термины, строго определяемые понятия, математические символы;

в) особые процедуры проверки результатов.

3. Уровни научного знания:

а) эмпирическое знание;

б) теоретическое знание.

4. Методы научного познания:

а) научное наблюдение;

б) описание;

в) классификация;

г) научный эксперимент;

д) мысленный эксперимент;

е) выдвижение гипотез;

ж) научное моделирование.

6. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Познание как вид деятельности». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не мене трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах

Ответ:

План.

1. Деятельность как способ существования человека и общества.

2. Разнообразие видов деятельности.

3. Получение истинного знания — цель познания.

1) объективность истины;

2) критерии истины;

3) абсолютная и относительная истина.

4. Виды познания:

1) чувственное познание;

2) рациональное познание.

5. Обыденное познание: его возможности и ограниченность.

6. Особенности научного познания.

Задания по теме «Познание как вид деятельности»

Задание 1

Запишите слово, пропущенное в таблице.

|

ВИДЫ ПОЗНАНИЯ |

ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ |

|

Чувственное |

Ощущение, … , представление |

|

Рациональное |

Понятие, суждение, умозаключение |

Задание 2

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).

Ощущение, представление, суждение, восприятие, форма познания.

Задание 3

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).

Чувственное познание, познавательная деятельность, субъект познания, объект познания, рациональное познание.

Задание 4

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите данное слово (словосочетание).

Умозаключение; восприятие; ощущение; представление; познание.

Задание 5

В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово.

Анализ, синтез, мышление, суждение, умозаключение.

Задание 6

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются характеристикой ступеней познания человеком мира.

1) ощущение

2) восприятие

3) гипотеза

4) представление

5) практика

6) суждение

7) понятие

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

Задание 7

Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к формам познания.

1) умозаключение

2) ощущение

3) представление

4) суждение

5) планирование

6) описание

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

Задание 8

Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к формам познания.

1) поведение

2) ощущение

3) предложение

4) восприятие

5) понятие

6) суждение

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

Задание 9

Ниже приведён ряд признаков. Все они, за исключением двух, относятся к чувственному познанию.

1) ощущение цвета, вкуса, запаха

2) абстрактность

3) наглядность

4) обобщённость

5) предметность

6) воспроизведение внешних сторон и свойств объектов

Найдите два признака, относящихся к рациональному познанию, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Задание 10

Найдите в приведённом ниже списке черты, присущие научному пониманию истины. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) знание, выраженное в доступной форме

2) знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъектом

3) знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует независимо от сознания человека

4) знание, соответствующее интересам субъекта

5) знание, имеющее широкие возможности для распространения

6) знание, которое разделяет большинство людей

Задание 11

Выберите верные суждения о познавательной деятельности человека и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Восприятие является формой рационального познания.

2) Истинным считается только то знание, которое не может быть уточнено или опровергнуто в дальнейшем.

3) Одним из критериев истины выступает практика.

4) Обыденное познание в отличие от научного не ведет к истинному знанию.

5) Одной из форм чувственного познания является представление.

Задание 12

Выберите верные суждения о чувственном познании и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Чувственное познание присуще всем живым существам.

2) Одной из форм чувственного познания является восприятие.

3) Чувственное познание дает полное и исчерпывающее знание о предмете.

4) Чувственное познание в сравнении с рациональным глубже и точнее отражает предмет изучения.

5) Исходным элементом чувственного познания является ощущение.

Задание 13

Выберите верные суждения о рациональном познании и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Рациональное познание присуще только человеку.

2) Одной из форм рационального познания является представление.

3) Рациональное познание дает полное и исчерпывающее знание о предмете.

4) Рациональное познание в отличие от чувственного способно привести к относительной истине.

5) Исходным элементом рационального познания является понятие.

Задание 14

Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Критерием истины может быть её признание авторитетными лицами.

2) Критерием истины может быть её соответствие ранее открытым законам науки.

3) Истину нельзя установить голосованием, она может быть и на стороне меньшинства.

4) Истинным признается утверждение, проверенное практикой и опытом многих поколений.

5) Истиной не является элемент знаний, который в будущем может быть опровергнут.

Задание 15

Выберите верные суждения о познании и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Формами рационального познания являются ощущение, восприятие, представление.

2) К формам чувственного познания относят понятия и суждения.

3) Рациональное познание позволяет выявить существенные признаки, связи, закономерности, законы.

4) Для чувственного этапа (ступени) познания свойственно воспроизведение внешних черт и свойств объектов.

5) Чувственное познание предполагает непосредственное воздействие познаваемых объектов на органы чувств.

Задание 16

Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Абсолютная истина является исчерпывающим знанием о предмете.

2) Истина — знание, полученное в результате адекватного отражения объекта познающим субъектом.

3) Одним из критериев истинности знания является его понимание и принятие большинством людей.

4) Истинным можно считать лишь знание, основанное на доверии к авторитету великих учёных.

5) Относительной истине свойственна субъективность.

Задание 17

Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Истинным можно считать лишь то знание, которое разделяет большинство людей.

2) Практика, по мнению ряда философов, является основным критерием истины.

3) Истина — это знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, каким он существует независимо от сознания человека.

4) Истина всегда конкретна.

5) Единственный критерий истины — соответствие существующим научным теориям.

Задание 18

Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Истинное знание, в отличие от ложного, соответствует предмету познания.

2) Единственным критерием истинного знания является принятие его сообществом учёных.

3) Относительная истина — это ограниченно верное знание.

4) Только абсолютной истине свойственна объективность.

5) Истинное знание формируется в единстве чувственного и рационального познания.

Задание 19

Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Объективность истины проявляется в её соответствии интересам познающего субъекта.

2) Истинное знание всегда соответствует познаваемому объекту.

3) B научном познании абсолютная истина является идеалом, целью.

4) Только относительная истина выявляет закономерности и законы, по которым функционируют изучаемые объекты.

5) Практика, по мнению ряда философов, является основным критерием истины.

Задание 20

Выберите верные суждения об истине и её критериях и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Истинное знание адекватно отражает окружающую реальность.

2) Критерием истинного знания является соответствие интересам познающего субъекта.

3) Относительная истина — это знание, которое может измениться по мере развития возможностей познания.

4) Истина связана с условиями места, времени и т. п., которые необходимо учитывать в процессе познания.

5) Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, представляет собой практико-ориентированное знание.

Задание 21

Выберите верные суждения о познании и её критериях и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Для чувственного этапа познания свойственно воспроизведение внешних сторон и свойств объектов.

2) Рациональное познание позволяет выявить существенные признаки и связи объектов, закономерности их изменения.

3) Чувственное познание предполагает непосредственный контакт органов чувств с познаваемым предметом.

4) К формам чувственного познания относят понятия и суждения.

5) Формами рационального познания являются ощущения, восприятия, представления.

Задание 22

Выберите верные суждения о рациональном познании и запишите цифры, под которыми они указаны.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Для рационального познания характерно в первую очередь воспроизведение внешних сторон и свойств объектов.

2) Наблюдение — одна из форм рационального познания.

3) Одним из результатов рационального познания являются научно сформулированные научные законы и теории.

4) К формам рационального познания относятся суждение и умозаключение.

5) На этапе рационального познания человек оперирует общими группами признаков однотипных объектов».

Задание 23

Выберите верные суждения о чувственном познании и запишите цифры, под которыми они указаны.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) С помощью чувственного познания мы можем судить о внешних свойствах отдельных предметов и явлений.

2) Ощущение — одна из форм чувственного познания.

3) Одной из форм чувственного познания является формирование целостного образа предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств.

4) На этапе чувственного познания ключевая задача состоит в обобщении и анализе информации.

5) Мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения является результатом чувственного познания.

Задание 24

Выберите верные суждения об истине и запишите цифры, под которыми они указаны.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) К критериям истины можно отнести соответствие знания законам логики.

2) Важнейший критерий истины – соответствие полученного знания интересам познающего субъекта.

3) Критерии истины позволяют отличить её истинное знание от заблуждения.

4) Критерием истины может выступать соответствие полученного знания ранее открытым законам.

5) Истинность суждения невозможно проверить на практике.

Задание 25

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

«Наука о знании и познании выделяет различные формы __________(А), благодаря которым субъект получает первичную информацию об объекте. Отражение отдельных свойств, отдельных признаков называют __________(Б). Целостное отражение предметов в многообразии их свойств называют __________(В). Наиболее сложная форма этого этапа познания – __________(Г), поскольку здесь уже нет конкретного предмета, который отражается.

В процессе __________(Д) используются такие формы, как понятие, __________(Е), умозаключение».

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.

|

1) ощущение |

2) рациональное познание |

3) представление |

|

4) суждение |

5) память |

6) чувственное познание |

|

7) воображение |

|

9) эмпирическое познание |

Задание 26

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об абсолютной истине;

− одно предложение, раскрывающее взаимосвязь абсолютной и относительной истины.

Задание 27

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о формах представления истины;

− одно предложение, раскрывающее объективный характер истины.

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.

Задание 28

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об относительной истине;

− одно предложение, раскрывающее объективный характер истины.

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.

Задание 29

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию o специфике знаний, получаемых с помощью чувственного познания;

− одно предложение, раскрывающее различие между ощущением и восприятием как формами чувственного познания.

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.

Задание 30

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о методах познания истины;

− одно предложение, раскрывающее сущность абсолютной истины.

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.

Задание 31

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об уровнях познания;

− одно предложение, раскрывающее отличительные черты рационального уровня познания.

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.

Задание 32

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о специфике знаний, получаемых с помощью чувственного познания;

− одно предложение, раскрывающее общую черту восприятия и представления как форм чувственного познания.

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.

Познание – это процесс постижения человеком новых, ранее неизвестных знаний.

Структура процесса познания:

- Субъект познания – активно действующий индивид, социальная группа или общество в целом, наделённые сознанием и целеполаганием.

- Объект познания — то, на что направлена познавательная активность субъекта. Может быть одушевлённым (сам человек, животное) и неодушевлённым (явления природы); материальным (реально существующий объект) или идеальный (гипотеза, теория).

- Результат познания – знание – продукт отношения мысли к действительности, существующий в логически языковой форме, в виде понятий, суждений, символов, знаков.

Характеристика основных видов познания

| Вопросы для характеристики | Чувственное познание |

| средства | органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание). |

| формы |

|

| особенности |

— непосредственность; |

| Вопросы для характеристики | Рациональное познание |

| средства | мышление |

| формы |

|

| особенности |

— опора на результаты чувственного познания; |

| Вопросы для характеристики | Интуиция |

| средства | озарение, наитие, прозрение |

| формы | мистическая – связана с жизненными переживаниями, эмоциями; интеллектуальная – связана с умственной деятельностью |

| особенности |

внезапность; |

Вопрос о соотношении чувственного и рационального вызвал появление двух философских направлений.

Эмпиризм — единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт.

Рационализм — наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Но противопоставлять чувственное и рациональное в познании нельзя, так как две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая высшая. Знание является единством чувственного и рационального познания действительности.

Знание — результат познания действительности, содержание сознания.

Виды знаний:

Заблуждение – знание, не соответствующее реальному объекту, но принимаемое за истину. Ложь — сознательное искажение образа объекта.

Житейское — основано на здравом смысле, формируется в результате повседневной жизни людей, сводится к констатации фактов и их описанию.

Практическое — основой является деятельность людей по реализации потребностей.

Художественное — строится на образе, характеризуется эмоциональностью, субъективностью.

Научное — характеризуется стремлением к объективности, системностью, логичностью, существует в форме понятий и категорий, общих принципов, законов, теорий.

Рациональное — отражает реальность в терминах, строится на рациональном мышлении.

Иррациональное — отражает реальность в эмоциях, часто основано на интуиции, не подчиняется законам логики.

Формы познания

| Научное — объективное, системно организованное и обоснованное знание | |

| эмпирический уровень методы: – наблюдение; – эксперимент; – описание. |

теоретический уровень методы: – индукция (от частного к общему); – дедукция (от общего к частному); – анализ (разложение целого на части) – синтез (соединение отдельных знаний в единое целое) |

| Ненаучное — разрозненное, несистематизированное знание, которое не формализуется и не описывается законами | |

| донаучное – предпосылки научного знания паранаучное – несовместимое с имеющимся научным знанием лженаучное – сознательно использующее домыслы и предрассудки антинаучное – утопичное и сознательно искажающее представление о действительности |

Особенности социального познания:

— субъект и объект познания совпадают (общество изучает самого себя, социолог видит процесс изнутри, так как сам является участником общественных отношений. Поэтому большую роль играет личностная оценка общественных явлений);

— ограничены возможности исследователя (не всегда можно провести эксперимент);

— сложность и изменчивость объекта изучения порождает плюрализм точек зрения на общество.

При изучении общества следует применять конкретно-исторический подход:

— устанавливать зависимость между прошлым и будущим;

— выявляя общие закономерности, необходимо помнить о своеобразии и неповторимости исторического пути народов, стран, регионов;

— изучать общественные явления в их многообразии и взаимозависимости;

— рассматривать текущую деятельность как результат предыдущей.

Особенности познания средствами искусства:

— эмоциональная окрашенность;

— осуществляется при помощи образов.

Образ – это отражение действительности, обладающее определёнными свойствами реально существующего предмета, преломлённое через внутренний мир творца (художника, режиссёра, писателя).

Канон – свод прикладных правил создания образа. Характеризуется особенностями мировоззрения эпохи. (Например, в период античности воспевается красота человеческого тела, пропорциональность; в Средние века тело воспринимается как нечто греховное, поэтому изображается плоско, покрыто одеждами).

Познание — это деятельность людей, целью которой является получение новых достоверных знаний об окружающем мире, действительности, человеке и обществе, основанная на чувственном и рациональном его постижении.

Изучением теории познания занимается гносеология — это раздел философии, в котором анализируется природа и возможности познания, его границы и условия достоверности.

По отношению к процессу познания выделяются следующие философские направления:

Гностицизм — философское учение, основная идея которого заключается в том, что познавательная деятельность для человека является жизненной необходимостью («Познание — это необходимость»).

Оптимизм — философское направление, которое считает мир целиком поддающимся познанию («Мир познать возможно»).

Агностицизм — философское учение, утверждающее то, что мир познать невозможно. Обоснование данного факта заключается в следующем: человек может познать объект только с помощью своих ощущений и внутренних переживаний, но стать самим объектом и «увидеть мир» с его стороны невозможно, что искажает факты о познаваемом. А такие понятия как «бог», «душа», «вселенная» в принципе непознаваемы, так как существуют вне возможных пределов человеческого разума. («Мир познать невозможно»).

Релятивизм — философское учение, смысл которого заключается в том, что все истины могут быть только относительными, те. способными измениться в зависимости от условий («Все в мире относительно»).

Скептицизм — направление в философии, подвергающее сомнению возможность познания реальности («Сомнения по отношению к возможности познания»).

Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предполагает наличие двух сторон: субъекта и предмета познания.

Субъект познания – познающий человек, наделенный волей и сознанием или коллектив, все общество.

Объект познания – то, на что направлена познавательная активность субъекта. Может быть одушевлённым (сам человек, животное) и неодушевлённым (явления природы); материальным (реально существующий объект) или идеальным (гипотеза, теория)

Средства познания — приспособления, используемые для получения знания (измерительные приборы, микроскопы, реактивы)

Результат познания — знание — продукт отношения мысли к действительности, существующий в логически языковой форме в виде понятий, суждений, символов, знаков

Познание состоит из двух уровней: эмпирического и теоретического. Но противопоставлять чувственное и рациональное в познании нельзя, так как эти две ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая — высшая.

Знание является единством чувственного и рационального познания действительности. Знание — результат познания действительности, содержание сознания.

Вне чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Например, многие понятия современной науки весьма абстрактны, и всё же они не свободны от чувственного содержания. Не только потому, что своим происхождением эти понятия обязаны в конечном счёте опыту людей, но и потому, что по своей форме они существуют в виде системы чувственно воспринимаемых знаков. С другой стороны, знание не может обойтись без рациональных данных опыта и включения их в результаты и ход интеллектуального развития человечества.

Эмпиризм: единственным источником всех наших знаний является чувственный опыт.

Эмпирический уровень познания (чувственное познание) — начальная ступень познания, формирующаяся в процессе непосредственного взаимодействия субъекта с внешними предметами, происходит посредством органов чувств (зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания).

При чувственном познании человек получает информацию о предметах и явлениях окружающего мира с помощью органов чувств.

Органы чувств в процессе познания выполняют особую роль:

- они являются единственным каналом, который непосредственно связывает человека с внешним миром;

- они отражают преимущественно внешние стороны и связи объекта;

- без них человек не способен ни познавать, ни мыслить;

- они дают минимум информации, необходимой для познания объектов.

Формы чувственного познания:

1) Ощущение — это отражение отдельных свойств познаваемого объекта, которые возникают при их непосредственном воздействии на органы чувств.

Ощущения могут быть зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые, которые человек испытывает, когда сталкивается с каким-либо предметом, объектом или явлением впервые.

2) Восприятие — это мысленное воссоздание целостного образа познаваемого объекта при его непосредственном воздействии на органы чувств.

Восприятие складывается из ощущений и позволяет человеку идентифицировать какой- либо предмет, объект или явление, с которым ранее уже сталкивался.

3) Представление — это мысленное воспроизведение образа исследуемого объекта, без его непосредственного воздействия на органы чувств.

Память человека делает возможным запоминать объекты и при необходимости воспроизводить в мыслях тогда, когда данного объекта нет поблизости.

Чувственное познание имеет некоторые существенные недостатки, важнейшим из которых является известная физиологическая ограниченность органов чувств человека: многие объективно существующие предметы (например, атомы) не могут непосредственно отражаться в органах чувств. Чувственная картина мира необходима, но она недостаточна для глубокого, всестороннего познания мира. Поэтому второй ступенью познавательной деятельности является рациональное познание (от лат. «ratio» — «разум»).

Рационализм: наши знания могут быть получены только с помощью ума, без опоры на чувства.

Теоретический уровень познания (рациональное познание) — это высшая ступень познания, которая осуществляется при помощи мышления и разума в форме понятий, суждений и умозаключений.

Формы рационального познания:

1) Понятие — это слово, которое включает в себя основные признаки и характеристики материального или нематериального объекта.