Задания

Версия для печати и копирования в MS Word

Реакция организмов на продолжительность дня называется

Спрятать пояснение

Пояснение.

3. Фотопериодизм — реакция живых организмов (растений и животных) на суточный ритм освещённости, продолжительность светового дня и соотношение между темным и светлым временем суток (фотопериодами).

Фототропизм — изменение направления роста органов растений или положения тела (органов) у животных, в зависимости от направления падающего света.

Гелиотропизм — способность растений принимать определенное положение под влиянием солнечного света.

Фототаксис — двигательная реакция подвижных микроорганизмов в ответ на световой стимул, свойственный прежде всего фототрофным организмам.

Термин «экология» был предложен в 1866 г. немецким ученым Э. Геккелем и определен им как «наука о местообитании».

Экология — наука, изучающая закономерности взаимоотношений живых организмов между собой и с окружающей их средой. Как самостоятельная наука она оформилась в начале XX в. и представляет собой синтез различных отраслей знаний биологии, геологии, географии, химии, математики и др.

Экология делится на аутэкологию и синэкологию. Аутэкология изучает отдельные особи организмов и их приспособление к условиям окружающей среды. Синэкология, или экология сообществ, исследует группы организмов, например популяции, семьи, виды и др.

Одним из основных экологических понятий является среда обитания. Под средой обитания понимают комплекс окружающих условий, влияющих на организм. В понятие среды обитания входят элементы, прямо или косвенно влияющие на организм, они называются экологическими факторами. Выделяют три группы экологических факторов: абиотические, биотические и антропогенные. Эти факторы воздействуют на организм в различных направлениях: приводят к возникновению адаптационных изменений, ограничивают распространение организмов в среде, свидетельствуют об изменениях других экологических факторов.

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы: свет, температура, влажность, химический состав воды и почвы, атмосферы и т. д.

Солнечный свет — главный источник энергии для живых организмов. Биологическое действие солнечного света зависит от его характеристик: спектрального состава, интенсивности, суточной и сезонной периодичности.

Ультрафиолетовая часть спектра обладает высокой фотохимической активностью: в организме животных участвует в синтезе витамина Д, эти лучи воспринимают органы зрения насекомых.

Видимая часть спектра (красные и синие лучи) обеспечивает процесс фотосинтеза, яркую окраску цветков для привлечения опылителей. У животных видимый свет участвует в пространственной ориентации.

Инфракрасные лучи — источник тепловой энергии. Тепло важно для обеспечения терморегуляции холоднокровных животных (беспозвоночных и низших позвоночных). У растений инфракрасное излучение влияет на усиление транспирации, что способствует поглощению углекислого газа и движению воды по телу растения.

Растения и животные реагируют на соотношение между продолжительностью периода освещенности и темноты в течение суток или времени года. Это явление называется фотопериодизмом.

Фотопериодизм регулирует суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов, а также представляет собой климатический фактор, который определяет жизненные циклы многих видов.

У растений фотопериодизм проявляется в синхронизации периода цветения и созревания плодов с периодом наиболее активного фотосинтеза; у животных — в совпадении периода размножения с обилием пищи, в миграциях птиц, смене шерстного покрова у млекопитающих, впадении в спячку, изменениях в поведении и т. д.

Температура непосредственно влияет на скорость биохимических реакций в телах живых организмов, которые протекают в определенных пределах. Температурные границы, в которых обычно обитают организмы, — от 0 до 50 °С. Но некоторые бактерии и водоросли могут обитать в горячих источниках при температуре 85-87 °С. Высокие температуры (до 80 °С) переносят некоторые одноклеточные почвенные водоросли, накипные лишайники, семена растений. Есть животные и растения, способные переносить воздействие очень низких температур — вплоть до полного промерзания.

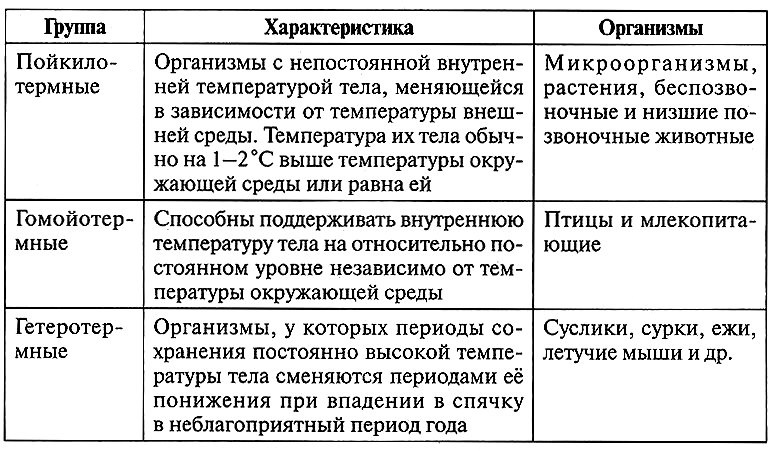

Большинство животных относятся к холоднокровным (пойкилотермным) организмам — температура их тела зависит от температуры окружающей среды. Это все типы беспозвоночных животных и значительная часть позвоночных (рыбы, амфибии, пресмыкающиеся).

Птицы и млекопитающие — теплокровные (гомойотермные) животные. Температура их тела относительно постоянна и в значительной степени зависит от обмена веществ самого организма. Также у этих животных вырабатываются приспособления, позволяющие сохранять тепло тела (волосяной покров, плотное оперение, толстый слой подкожной жировой ткани и т. д.).

На большей части территории Земли температура имеет четко выраженные суточные и сезонные колебания, что обусловливает определенные биологические ритмы организмов. Температурный фактор оказывает влияние и на вертикальную зональность фауны и флоры.

Вода — основной компонент цитоплазмы клеток, является одним из важнейших факторов, влияющих на распространение наземных живых организмов. Недостаток воды приводит к возникновению ряда адаптаций у растений и животных.

Засухоустойчивые растения имеют глубокую корневую систему, более мелкие клетки, повышенную концентрацию клеточного сока. Снижается испарение воды в результате редукции листьев, образования толстой кутикулы или воскового налета и т. д. Многие растения могут поглощать влагу из воздуха (лишайники, эпифиты, кактусы). Ряд растений имеет очень короткий вегетационный период, пока в почве есть влага (тюльпаны, ковыль и др.). В засушливое время они пребывают в состоянии покоя в виде подземных побегов — луковиц или корневищ.

У наземных членистоногих образуются плотные покровы, препятствующие испарению, видоизменяется обмен — выделяются нерастворимые продукты (мочевая кислота, гуанин). Многие обитатели пустынь и степей (черепахи, змеи) впадают в спячку в период засухи. Ряд животных (насекомые, верблюды) для жизнедеятельности используют метаболическую воду, которая вырабатывается при расщеплении жира. Многие виды животных восполняют недостаток воды за счет ее поглощения при питье или с пищей (амфибии, птицы, млекопитающие).

По отношению к кислороду все живые организмы можно разделить на две группы: аэробные (которым для дыхания нужен кислород) и анаэробные (которым кислород не нужен). В среде без кислорода обитают некоторые бактерии, протесты и эндопаразиты. Большинство же организмов обитают в присутствии кислорода.

Кислород земной атмосферы образовался биогенным путем в процессе фотосинтеза.

Кислород попадает в организмы из воды или воздуха разными способами: через поверхность тела (бактерии, простейшие, низшие беспозвоночные), с помощью особых органов дыхания (трахеи, жабры, легкие). Растениями кислород поглощается через устьица и чечевички — особые щели к покровной ткани.

Углекислый газ поступает в атмосферу Земли при дыхании живых организмов, в результате процессов горения, извержения вулканов, гниения, выбросов промышленных предприятий и транспорта. Ассимилируют углекислый газ фотосинтезирующие бактерии и зеленые растения. В итоге окисленное вещество — диоксид углерода переходит в максимально восстановленное вещество — глюкозу.

Биотические факторы представляют собой формы влияния на организм со стороны других живых организмов — влияние животных на растения, растений на животных, паразитарные отношения, влияние микроорганизмов и высших организмов друг на друга и т. д.

К биотическим факторам среды относится конкуренция.

Конкуренция может возникать как между особями одного вида (внутривидовая конкуренция), так и между особями разных видов (межвидовая конкуренция), ввиду ограниченности ресурсов внешней среды — пищи, света, воды, убежищ и т. д. Внутривидовая конкуренция — один из механизмов регуляции численности популяций. Благодаря этому типу взаимоотношений складывается определенная зависимость между скоростью размножения особей в популяции и их смертностью.

Межвидовая конкуренция широко распространена в природе, поскольку на одной и той же территории обитают сразу несколько видов, которые оказывают давление друг на друга. Если два вида вступают в конкурентные отношения за общие ресурсы среды, то один из них вытесняет другой. Исход конкурентной борьбы зависит от условий каждого конкретного местообитания. В одних условиях побеждает один вид, а в других — другой. Конкуренция отсутствует, если виды занимают разные экологические ниши.

Еще один биотический фактор — это хищничество.

Хищники — это организмы, которые ловят, умерщвляют и поедают свою жертву сразу или по частям. Взаимоотношения хищник- жертва широко распространены в природе: в животном царстве хищники встречаются практически во всех типах, также существуют хищные грибы и растения (росянка, венерина мухоловка и др.).

Хищничество, так же как и конкуренция, служит механизмом регуляции численности популяций. В природе хищники в первую очередь уничтожают ослабленных или больных животных, что способствует обновлению популяции жертвы. Формой хищничества является каннибализм — поедание особей своего вида. Он встречается у насекомых, хищных рыб, паукообразных и т. д.

Паразитизм также относится к биотическим факторам.

Паразитизм — тип взаимоотношений между различными видами живых организмов, если один из них использует другого в качестве среды обитания. Паразиты отмечены практически во всех таксономических группах организмов — облигатные внутриклеточные паразиты вирусы, паразитические бактерии, одноклеточные животные, целые классы среди беспозвоночных, низшие хордовые. Существуют паразитические грибы и высшие растения.

Паразиты выработали ряд специфических приспособлений, которые отличают их от свободноживущих представителей той же группы организмов. Это прежде всего наличие органов проникновения и фиксации в организме хозяина, размеры и форма тела, высокая репродуктивная способность, сложные циклы развития и т. д.

Популяционные взаимоотношения в системе паразит-хозяин достаточно сложны, но в конечном итоге также служат механизмом регуляции численности.

Симбиоз — явление, противоположное паразитизму.

Под симбиозом понимается взаимовыгодное сожительство двух или большего числа организмов. В симбиоз могут вступать бактерии, водоросли, грибы, одноклеточные организмы, высшие растения и животные. Примеры симбиоза многочисленны. Это клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений; микориза — симбиоз почвенных грибов и корней высших растений; лишайники — симбиоз грибов и водорослей; жгутиконосцы, обитающие в кишечнике термитов; раки- отшельники и актинии и др.

В специальную группу биотических факторов выделяют антропогенные факторы. К антропогенным факторам относятся разнообразные формы деятельности человека, которые влияют на природу и сказываются на самом существовании организмов. Антропогенные факторы разнообразны по своей природе. Человек разрушает естественные биотопы в процессе строительства городов, электростанций, плотин, дорог, в результате разработки месторождений полезных ископаемых, при ведении сельского хозяйства, вырубке лесов, осушении болот и т. д. В результате хозяйственная деятельность человека приводит к изменению и сокращению ареалов видов, нарушению их популяционной структуры.

Происходит загрязнение окружающей среды побочными продуктами производства. К таким загрязняющим веществам относятся: сероводород, двуокись серы, соли тяжелых металлов (меди, свинца, цинка и пр.), радионуклиды, побочные продукты нефтепереработки и т. д. Особенно в районах с развитой промышленностью эти вещества могут вызывать гибель организмов и стимулировать развитие мутационного процесса, что в итоге может привести к экологической катастрофе.

Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические,

их значение. Антропогенный фактор

Среды обитания организмов

Организм не может быть полностью изолирован от окружающей среды, поскольку он связан с ней многочисленными прямыми и косвенными взаимодействиями. При этом организм не только испытывает влияние окружающей среды, но и сам активно изменяет ее в процессе своей жизнедеятельности. Например, накопление кислорода в атмосфере вначале было связано с деятельностью фотосинтезирующих бактерий, а затем и растений. В разрушении горных пород немаловажную роль играют такие небольшие организмы, как бактерии и лишайники, которые преобразуют со временем населенные ими участки в пригодные для жизни других существ.

Связи организма с окружающей средой возникают не вдруг, они складываются чаще всего исторически. В результате образуются надорганизменные системы, организацию и функционирование которых изучает наука экология. Кроме того, ее предметом являются взаимосвязи и закономерности сосуществования живых организмов в природе, а также законы «здорового» состояния как нормы и основы существования жизни. Поэтому знание истории образования, структуры сообществ живых организмов и факторов окружающей среды, оказывающих воздействие на них, позволит сохранить необходимую для жизни человека среду и рационально использовать природные ресурсы.

Совокупность всех тел и явлений живой и неживой природы, окружающих организм, составляет его среду обитания. В настоящее время выделяют четыре основные среды обитания: водную, наземно-воздушную, почвенную и внутреннюю среду организма.

Водная среда. Основу водной среды составляет вода, которая, с одной стороны, обладая довольно значительной плотностью, затрудняет передвижение организмов в ней, с другой стороны, обеспечивает им опору, а также большее или меньшее однообразие условий (транспорт газов и питательных веществ, меньшие колебания температуры и т. д.). Вода плохо растворяет кислород и слабо пропускает свет, необходимый для фотосинтеза, что ограничивает, в первую очередь, распространение в ней растительных организмов. Кроме того, в воде не всегда присутствует достаточное количество биогенных элементов. Прибрежные зоны морей и океанов подвержены существенным колебаниям уровня воды, в связи с чем организмы, обитающие в этих зонах, периодически оказываются в наземно-воздушной среде. Водная среда характерна для Мирового океана, морей, континентальных водоемов.

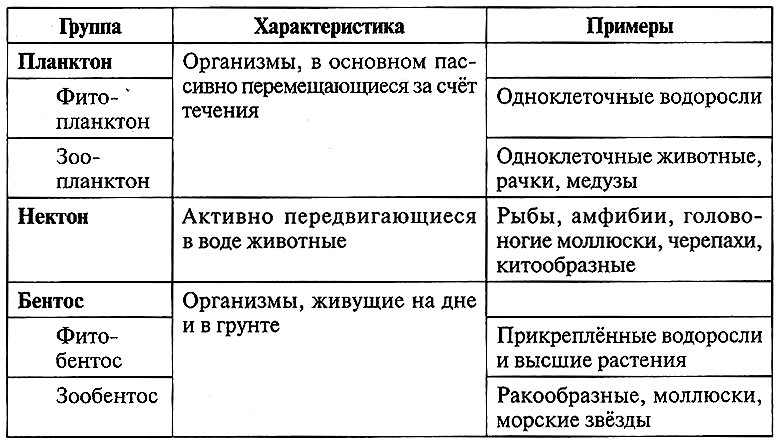

Организмы, приспособившиеся к обитанию в водной среде, называются гидробионтами. В зависимости от того, каким образом они приспособились к среде обитания, гидробионтов делят на четыре основные экологические группы: нейстон, нектон, планктон и бентос.

К нейстону относят организмы, обитающие в поверхностной пленке воды и использующие силу поверхностного натяжения, например клопы-водомерки, личинки некоторых моллюсков, ряд простейших и водорослей.

Активно плавающие в толще воды животные, способные противостоять течениям и преодолевать большие расстояния, называют нектоном. Обычно они имеют обтекаемую форму тела и хорошо развитые органы движения. К ним относятся киты, ластоногие, рыбы, головоногие и др.

Планктон — это совокупность организмов, населяющих толщу воды в различных водоемах и увлекаемых течениями. Планктонные организмы в основном пассивно парят в толще воды, хотя некоторые из них могут активно передвигаться. Их приспособлениями к обитанию в толще воды являются снижение удельной плотности и сопротивление давлению водного столба. Первое достигается за счет образования многочисленных выростов, вакуолей, наполненных маслом или газом и т. д., второе же обеспечивается наличием внешнего или внутреннего скелета. Так, даже одноклеточные обитатели морей и океанов — простейшие раковинные амебы, фораминиферы, солнечники и лучевики — имеют хорошо выраженные внешние раковинки или даже внутренние скелеты. Активное перемещение планктонных организмов в водной среде возможно благодаря наличию у одноклеточных ложноножек, жгутиков и ресничек, а многоклеточные используют реактивное движение (кишечнополостные) или прикладывают мышечные усилия (плоские и кольчатые черви). В зависимости от систематической принадлежности планктонные организмы относят к фитопланктону либо зоопланктону.

Бентосные организмы приспособились к обитанию на дне водоемов и ведут прикрепленный образ жизни (крупные водоросли, кораллы, губки и др.) либо перемещаются по дну (моллюски, черви). Растения водной среды, особенно высшие, вторично вернувшиеся в воду, имеют значительные воздушные полости, обеспечивающие их размещение на поверхности воды или вблизи нее. Кроме того, обитание в водной среде способствует редукции покровной, механической и проводящей тканей, так как функции, выполняемые этими тканями, существенно утрачивают свое значение.

Наземно-воздушная среда отличается от водной не только более низкой плотностью, лучшей обеспеченностью кислородом и большей интенсивностью освещения, но и существенной изменчивостью условий — резкими перепадами температур, влажности, осадками и т. д. Эта среда отличается наибольшим разнообразием условий, в первую очередь, по температурному фактору, влажности и освещенности. Организмы, освоившие эту наиболее сложную для обитания среду, называются аэробионтами. Они отличаются наличием развитой системы опоры или механическими тканями.

Передвижение в наземно-воздушной среде для животных облегчается не только низким сопротивлением воздуха, но и возможностью отталкиваться от твердой опоры (почвы). Ее с успехом освоили многие моллюски, паукообразные и насекомые, а также пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Для растений же данная среда создает существенные препятствия в осуществлении процессов жизнедеятельности, прежде всего из-за недостатка воды в атмосфере и ее бедности биогенными элементами, поэтому их выход на сушу повлек за собой возникновение покровных, механических и проводящих тканей, а также расчленение тела на вегетативные органы — побег, осуществляющий функцию воздушного питания, и корень, который обеспечивает растение водой и минеральными солями. На суше обитают в основном высшие растения.

Почвенная среда представляет собой поверхностный слой литосферы, преобразованный в результате взаимодействия многих факторов, не последнюю роль среди которых сыграли живые организмы. Она отличается относительно высокой плотностью, низкой освещенностью, неоднородностью состава, хотя, в отличие от наземно-воздушной среды, в ней обычно не наблюдается такого перепада температур и недостатка воды и минеральных солей. В промежутки между частичками почвы может проникать и воздух, однако кислород сравнительно быстро расходуется на процессы окисления, поэтому может наблюдаться его дефицит.

Продвижение организма в почве часто сопряжено с существенными препятствиями, поэтому животные в почве передвигаются либо между ее частичками, либо раздвигая ее, как дождевой червь, либо разгребая при помощи конечностей (крот, слепыш, медведка). Рост корней облегчается слущиванием и ослизнением клеток корневого чехлика. При этом они ориентируются к центру земли, а также по направлению к большим концентрациям воды и питательных веществ. Организмы, населяющие почвенную среду, называются эдафобионтами.

Внутренняя среда многих организмов также может рассматриваться как среда обитания других видов, причем одни из них используют ее только в качестве местообитания, а другие и как источник питания. Внутренняя среда организмов отличается постоянством условий, что существенно облегчает жизнь «квартирантов», однако многим из них приходится бороться с защитными механизмами организма-хозяина, например с иммунной системой. Если сожительство организма-хозяина и его «квартиранта» являются взаимовыгодными, то это является примером симбиоза. В тех же случаях, когда «пришелец» причиняет хозяину какой-либо ущерб, он является паразитом, как ленточные черви, сосальщики, круглые черви и др. Обитание какого-либо вида организмов внутри определенного вида приводит к его значительной специализации, что затрудняет размножение и распространение, однако компенсируется огромной плодовитостью.

Экологические факторы: абиотические, биотические, их значение

Среда обитания, кроме того, что она окружает конкретный организм, оказывает на него определенное влияние, как и он на нее. Поэтому тела и явления природы, способные взаимодействовать с организмом, называются экологическими факторами. Их делят на две группы: абиотические и биотические.

К абиотическим факторам относят все физико-химические влияния, способные вызвать ответную реакцию организма. К ним относят климатические (свет, температура, влажность), химические (химический состав среды обитания), эдафические (типы почв) и другие воздействия.

Светом называется весь диапазон солнечного излучения, который представляет собой поток энергии с длинами волн от 1 до 1000 нм. Далеко не весь свет, излучаемый Солнцем, попадает на поверхность Земли: больше половины его отражает и рассеивает атмосфера. Влияние света, являющегося основным источником энергии на Земле, можно рассматривать с точки зрения его интенсивности, длины волны и фотопериода.

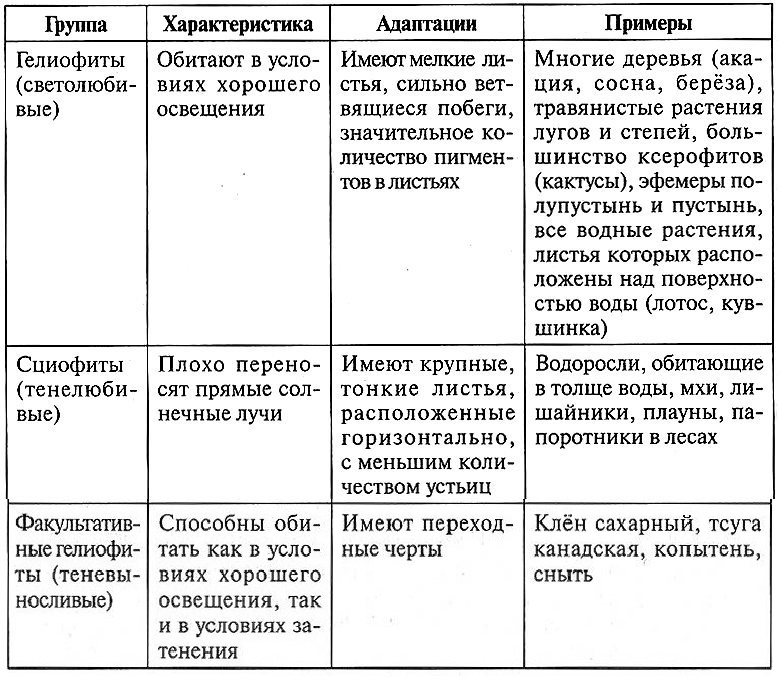

По отношению к интенсивности света растения делятся на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые, а животные — на дневных и ночных. Приспособление к улавливанию света у растений выражается в том, что они выносят листья к солнцу и располагают их таким образом, чтобы один не затенял другой (листовая мозаика). Однако даже светолюбивые растения не всегда способны выдерживать слишком яркое солнце, и поэтому защищаются от него изменением положения листьев и хлоропластов в них, усилением опушения листьев, рассеивающего свет и т. д. Тенелюбивым растениям присуще несколько иное соотношение фотосинтетических пигментов, чем у светолюбивых, большее количество хлоропластов и другие особенности, вследствие которых они не только приобретают темно-зеленую окраску, но и более эффективно улавливают свет.

Спектр света делится на несколько областей:

- 10–400 нм — ультрафиолетовая радиация;

- 400–740 нм — видимый свет;

- 740–1000 нм — инфракрасное излучение.

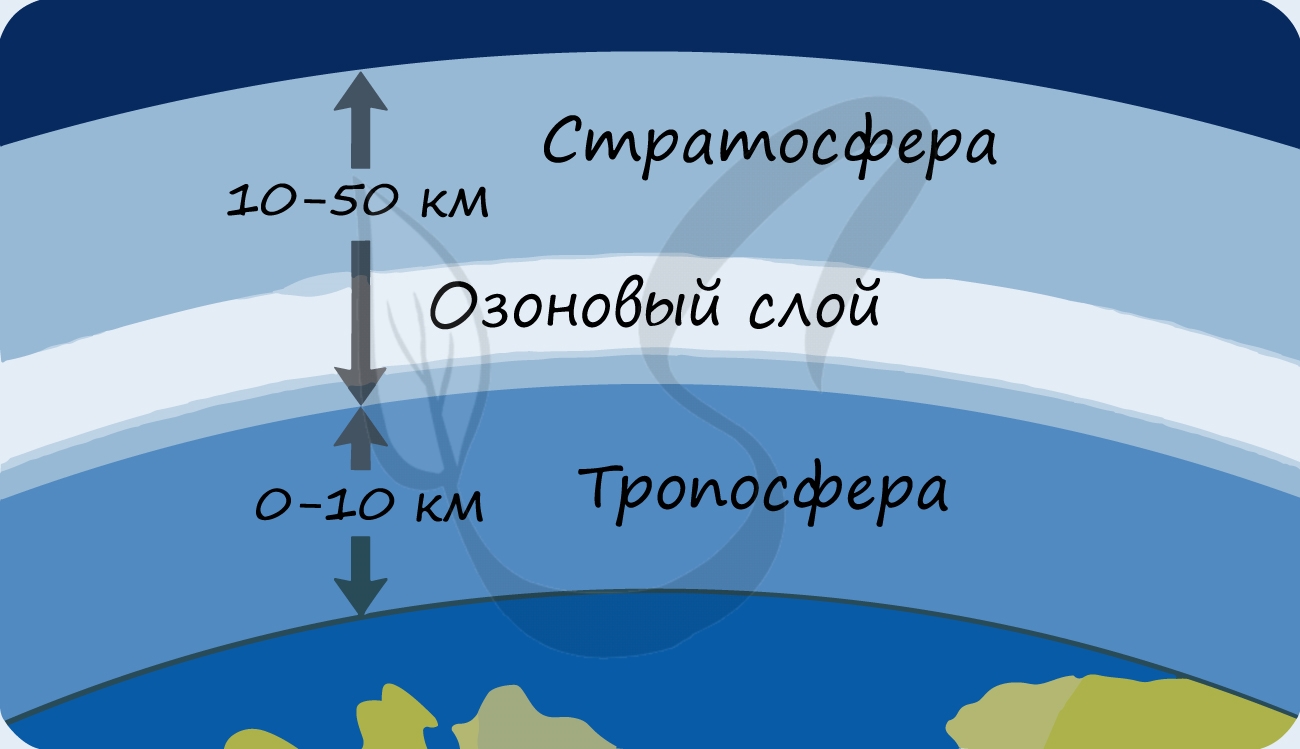

Длина волны света важна для протекания важнейших процессов жизнедеятельности. Так, малые дозы ультрафиолетового излучения необходимы для видения многих насекомых, образования витамина D в коже у человека, а большие являются губительными, вызывая образование злокачественных опухолей (рака) кожи при длительном нахождении на открытом солнце. От избыточного количества ультрафиолета Землю защищает озоновый экран в верхних слоях атмосферы, однако в последние годы его состояние вызывает серьезные опасения вследствие применения различных химических соединений, запусков ракет и т. д.

Видимый свет обеспечивает протекание процесса фотосинтеза и транспирации у растений (открывание и закрывание устьиц регулируется в том числе и светом различной длины волны), видение большинства животных и человека, а также является синхронизатором биологических ритмов для обеих групп организмов.

Более длинноволновой диапазон света называют инфракрасным излучением. Это излучение повышает температуру нагреваемого тела и снижает его у испускающего лучи с данной длиной волны. Инфракрасное излучение используют различные холоднокровные животные и некоторые растения, повышая таким образом температуру тела или отдельных его частей. Однако эти же лучи, отражаемые от поверхности Земли и испускаемые животными и растениями, не могут пройти через атмосферу, насыщенную углекислым газом, и отражаются обратно, способствуя усугублению глобального потепления. Из-за сходства данного явления с процессами, происходящими в закрытом грунте, оно получило название «парникового эффекта».

Фотопериодом называют продолжительность светового дня и ночи, которая имеет суточную и сезонную ритмичность и определяет сроки цветения многих растений и поведение животных вследствие заблаговременного ощущения ими грядущих перемен.

Температура влияет на скорость протекания биохимических реакций, однако значительная часть организмов может существовать только в узком диапазоне температур, поскольку резкие переходы от тепла к холоду и обратно неблагоприятно сказываются на их метаболизме. Исключение составляют, пожалуй, лишь бактерии, споры которых могут выдерживать охлаждение до –200 $°$С и нагревание до 100 $°$С.

Температуры, при которых происходят активные физиологические процессы, называются эффективными, их значения не выходят за пределы летальных температур. Суммы эффективных температур, или суммы тепла, являются величиной постоянной для каждого вида и определяют границы его распространения. Например, ранние сорта картофеля можно выращивать и в Магаданской области, а подсолнечник — нет.

По отношению к температуре все организмы делят на теплолюбивые (термофилы) и холодолюбивые (криофилы). К термофилам относятся бактерии, растения и животные. Так, некоторые виды цианобактерий обитают в геотермальных источниках на Камчатке при температурах 75–80 $°$С, кактусы и верблюжья колючка переносят нагревание воздуха до 70 $°$С, а целый ряд пустынных видов кузнечиков, бабочек и пресмыкающихся предпочитают температуру около 40 $°$С. Вместе с тем какао погибает при снижении температуры до +8 $°$С.

Холодолюбивые виды могут осуществлять свою жизнедеятельность при 8–10 $°$С, однако редко выживают при повышении температуры. Семена растений, споры бактерий и грибов, коловратки и некоторые круглые черви выдерживают замораживание свыше –270 $°$С без особого ущерба для последующей жизнедеятельности, а в активном состоянии при отрицательных температурах существует ряд видов животных (пингвины) и растений (водоросли, голосеменные).

Растения не способны поддерживать постоянную температуру тела, но, в отличие от животных, они вынуждены приспосабливаться к ее действию. Как это ни парадоксально, но приспособления к перенесению высоких и низких температур у растений во многом схожи: накопление в цитоплазме растворимых сахаров, аминокислот и других соединений, связывающих воду, повышение интенсивности дыхания. Многие арктические виды отличаются компактными размерами, тогда как их репродуктивные органы относительно велики. Растения южных широт могут иметь очень мелкие листья или вовсе утрачивают их (молочаи, кактусы), при этом функцию фотосинтеза выполняет стебель.

У животных реакции на температуру окружающей среды направлены на регулирование теплоотдачи. Тех, которые не способны поддерживать постоянную температуру тела, относят к пойкилотермным, а тех, у которых она постоянна, — к гомойотермным.

К пойкилотермным животным относятся все беспозвоночные, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. Они отличаются более низкой интенсивностью метаболизма. Повышение температуры их тела обеспечивается за счет поглощения теплового излучения солнечного света и нагретых предметов (земноводные, пресмыкающиеся), работы мышц (насекомые в полете), общественной жизни (термиты, муравьи, пчелы), интенсивности испарения влаги с поверхности тела и т. д. При существенном снижении температуры пойкилотермные животные впадают в состояние оцепенения (анабиоз).

Гомойотермные животные (птицы и млекопитающие) характеризуются более высоким уровнем обменных процессов, которые и сопровождаются выделением тепла. При низких температурах у гомойотермных животных повышается интенсивность биохимических реакций и возрастает количество тепла, которое распределяется по телу. Высокие температуры сопровождаются у них усилением потоотделения и даже излучением тепла. Важную роль в защите тела от резких перепадов температур играют перьевой или волосяной покровы, а также подкожная жировая клетчатка, выполняющие термоизоляционную функцию. Однако несмотря на столь сложную систему терморегуляции, резервы организма гомойотермных животных не безграничны, и при слишком низких или высоких температурах они погибают.

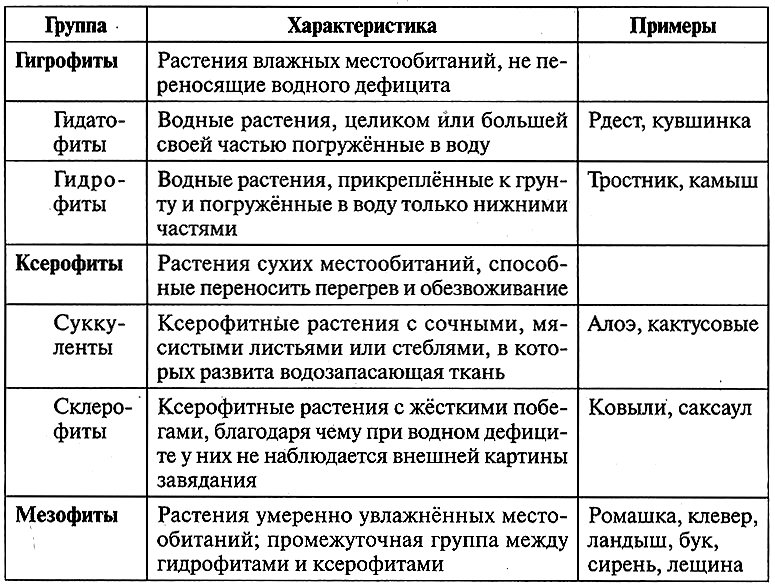

Вода является необходимым компонентом клетки, однако ее количество и доступность в определенных местах обитания может ограничивать распространение организмов.

По степени потребности в воде растения делят на три основные экологические группы: ксерофиты, мезофиты и гигрофиты. Ксерофиты — это растения засушливых мест обитания, для них характерны удлинение корней, утолщение кутикулы, опушение листьев, уменьшение размеров листьев, а иногда и их сбрасывание. К ним относятся кактусы, толстянки, верблюжья колючка — саксаул и др.

Мезофиты занимают умеренно увлажненные участки земной поверхности, к ним относятся пшеница, горох и др. Некоторые представители этой экологической группы при наступлении неблагоприятных условий способны быстро завершать вегетационный период и переживать засуху в виде семян, луковиц, клубней или корневищ (тюльпан, ландыш, пролески).

Гигрофиты приспособились к обитанию в условиях избыточного увлажнения. К ним относятся кувшинка, тростник, рогоз и др. Специальные приспособления для защиты от испарения отсутствуют, однако избыток влаги в среде, который может вызывать недостаток кислорода, способствует развитию у гигрофитов воздухоносных полостей.

Животные, как и растения, должны восполнять потерю воды, для чего они пьют ее на водопоях, часто расположенных на расстоянии десятков километров, извлекают из пищи или запасают. В случае полного отсутствия воды некоторые животные способны впадать в спячку.

Химический состав среды играет в жизни организмов не меньшую роль, чем другие факторы. Так, снижение содержания кислорода в атмосфере может привести к гибели значительного числа видов растений и животных, например, человека. Поэтому в зависимости от потребности в кислороде все организмы делятся на аэробов и анаэробов. Кислород необходим даже корням растений, надземная часть которых выделяет его в процессе фотосинтеза. Анаэробами же являются многие паразитические организмы, в частности печеночный сосальщик, бычий цепень и др.

Недостаток минеральных солей в почве провоцирует их недостаток в организме, вследствие чего нарушаются процессы жизнедеятельности и, в конечном итоге, отклонение от нормы темпов роста и развития. Например, недостаток кальция у человека может привести к увеличению ломкости костей, а у растений — уменьшению размеров листьев, отмиранию корней и верхушек и т. д.

В случае избытка солей водный обмен растений и животных затрудняется, к тому же многие ионы токсичны для организма. Поэтому биоразнообразие флоры и фауны солончаков намного уступает числу видов в экосистемах, не обремененных столь высокими концентрациями солей. Однако обитающие в этих местах растения приспособились к использованию такого количества солей, которое необходимо им для протекания процессов жизнедеятельности, а избыток солей откладывается в вакуолях или выделяется наружу. Растения и животные, приспособившиеся жить в условиях повышенного засоления, называются галофилами. К ним относятся солерос, тамарикс, кораллы, многие морские беспозвоночные, бактерии и др.

Кислотность также является существенным фактором среды, поскольку многие процессы обмена веществ с окружающей средой происходят в ограниченной зоне рН, а в почве отражается также на составе и деятельности микрофлоры, обеспечивающей жизнедеятельность растений. Так, при низких значениях рН снижается, например, поступление азота из почвы в растения, тогда как доступность кальция, наоборот, повышается. Растения, приспособившиеся к обитанию в условиях повышенной кислотности, называются ацидофилами (мох кукушкин лен, некоторые хвощи и осоки), пониженной — базофилами (тысячелистник, ольха, мятлик), а растения почв с нейтральной реакцией — нейтрофилами (земляника, марьянник, кислица).

Естественными источниками ионизирующего излучения являются космические лучи, почти полностью задерживаемые верхними слоями атмосферы, а также излучение ряда химических элементов (изотопов урана, радия, калия и др.) и продуктов их распада. В последние десятилетия появились искусственные источники ионизирующего излучения — реакторы атомных электростанций, ледоколов и подводных лодок, ракетные боеголовки и ядерные бомбы, рентгеновские аппараты в медицинских учреждениях, бытовые приборы и др. Небольшие дозы ионизирующего излучения, не превышающие значения природного фона, могут повышать всхожесть семян и скорость роста растений, а их увеличение вызывает мутации, нарушения обмена веществ и деления клеток, роста и развития организма, и может привести к гибели.

Определенное влияние на живые организмы оказывают также рельеф местности, атмосферное давление, атмосферное электричество, пожары, магнитное поле Земли, шум и другие факторы.

Биотическими факторами среды называют совокупность живых организмов, оказывающих влияние на другие живые существа своей жизнедеятельностью. Одним из биотических факторов является также влияние человека. Определяющими в этом отношении являются видовое разнообразие сообщества и численность популяций, образующих его. Живые организмы поселяются друг с другом не случайно, а образуют определенные сообщества, приспособленные к совместному обитанию. По направлению действия на организм все взаимоотношения между организмами в сообществах могут подразделяться на симбиоз, антибиоз и нейтрализм.

Под симбиозом понимают любой вид взаимоотношений, при котором оба партнера или хотя бы один из них извлекает пользу. Формами симбиоза являются мутуализм, кооперация, комменсализм и даже паразитизм.

Мутуализм — это взаимовыгодное сожительство, при котором присутствие партнера является обязательным условием существования каждого из организмов, например сожительство корней растений с клубеньковыми бактериями и грибами.

Кооперацией называется форма симбиоза, при которой сожительство партнеров приносит обоим очевидную пользу, однако их связь необязательна, как между раком-отшельником и актинией.

Комменсализм — это форма взаимоотношений, при которой один из партнеров извлекает из них пользу, а другому это безразлично (эпифитные и древесные растения).

Паразитизм — использование одним организмом другого в качестве места обитания и постоянного источника питания, причем организму-хозяину наносится очевидный ущерб (острица детская и человек).

К антибиозу относят любой вид взаимоотношений, при котором обе взаимодействующие популяции или хотя бы одна из них испытывает отрицательное влияние. Формами антибиоза являются хищничество, растительноядность, конкуренция, аменсализм и аллелопатия. К нему можно причислить также и паразитизм.

Хищничество заключается в умерщвлении одними животными пойманных особей других видов. Хищниками являются не только животные, но и насекомоядные растения, некоторые грибы.

Взаимоотношения между особями одного или разных видов, соревнующихся за одни и те же ресурсы, имеющиеся в ограниченном количестве, называют конкуренцией. Например, грибы могут ограничивать рост бактерий путем выделения антибиотиков, а животные — даже нападать друг на друга.

Аменсализм фактически является крайним случаем конкуренции, если один из конкурентов намного сильнее другого. Например, большое дерево затеняет траву под его кроной, при этом оно практически не ощущает сопротивления.

Аллелопатия в широком значении этого термина подразумевает взаимодействие растений при помощи биологически активных веществ, однако исходно под ней подразумевалось только подавление одними растениями других. Примерами аллелопатии является подавление роста других растений корневыми выделениями пырея.

Нейтрализмом называется любой вид взаимоотношений, при котором совместно обитающие на одной территории организмы не оказывают друг на друга прямого влияния, как, например, дуб и лось в дубраве.

Закон оптимума. Несмотря на то, что ряд экологических факторов практически неизменен в течение длительного времени, как, например, сила земного тяготения, состав и свойства атмосферы, океанических вод и т. п., большинство других факторов изменяются как во времени, так и в пространстве. Эти изменения могут быть регулярно-периодическими (время суток, приливы и отливы, сезоны года), нерегулярными (ураганы, цунами, землетрясения) или направленными (изменения климата, загрязнение атмосферы).

Отдельные организмы, как и надорганизменные системы, вынуждены приспосабливаться к происходящим изменениям, однако резервы их адаптации сформировались в процессе эволюции и не безграничны, поэтому для каждого организма, популяции и экосистемы существует диапазон условий среды — диапазон устойчивости (выживаемости), в рамках которого происходит жизнедеятельность объектов. За границами этого диапазона — границами выживаемости — живая система либо сразу погибает, либо дает семена, споры и т. д., либо переходит во временное состояние покоя (луковицы, клубни и другие запасающие органы растений, анабиоз у животных и т. д.).

В пределах диапазона устойчивости скорость роста и развития организмов не одинакова. Например, продолжительность жизненного цикла плодовой мушки дрозофилы при +24 $°$С составляет в среднем две недели, а при +17 $°$С — уже около трех. Такие значения экологического фактора, при которых организмы и популяции достигают наилучшего развития и максимальной продуктивности, называются оптимальными. Любые отклонения от этого оптимума вызывают угнетение процессов жизнедеятельности.

Выявление этих закономерностей позволило сформулировать закон оптимума: любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организмы.

Поиск оптимальных значений экологических факторов имеет важное прикладное значение для сельского и лесного хозяйств, а также некоторых отраслей медицины, поскольку только при данном условии реализуется генетически запрограммированный потенциал продуктивности данного вида, а также возможно сохранение здоровья человека.

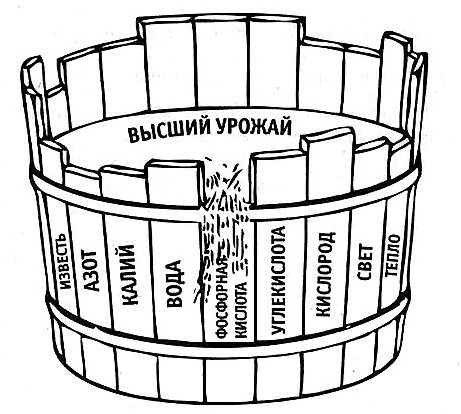

Закон минимума. Оптимальное соотношение факторов среды встречается в природе довольно редко, и те факторы, которые в наибольшей степени вызывают нарушения роста и развития организма, называются ограничивающими. Именно к ним организм вырабатывает приспособления в первую очередь.

Несмотря на то, что природа ограничивающих факторов неодинакова: дефицит химического элемента в почве, недостаток тепла или влаги, биотические отношения (занятие территории более сильным конкурентом, недостаток опылителей для растений), они могут в существенной мере препятствовать процветанию вида. Так, ареал вида значительно ограничивается двумя показателями: температурным порогом развития и суммой эффективных температур.

Выявление ограничивающих факторов очень важно в практическом отношении. Так, многие культурные растения весьма требовательны к кислотности почвы, поэтому известкование почвы позволяет существенно повысить их продуктивность.

Изучая влияние дефицита элементов минерального питания на растения, немецкий физиолог Ю. Либих сформулировал закон минимума (1840):

Наибольшее влияние на рост и развитие организма оказывает тот фактор, которого в данный момент не достает в наибольшей степени.

Однако не только недостаток какого-либо фактора может приводить к нарушению жизнедеятельности организма, но и его избыток, поэтому в настоящее время более широкое распространение получил закон ограничивающего фактора:

Наиболее значим тот фактор, который больше всего отклоняется от оптимальных для организма значений; именно он определяет в данный момент выживание особей.

Экологические факторы действуют на организмы не по отдельности, а в тесном взаимодействии друг с другом. Избыточные значения одних из них могут снижать неблагоприятные последствия недостатка других, как, например, в случае неблагоприятного фотопериода он может быть заменен повышенными температурами. Это явление называется компенсацией.

Биологические ритмы. Существование ритмических колебаний ряда факторов окружающей среды вынуждает живые организмы согласовывать свою жизнедеятельность с периодами действия наиболее благоприятных значений этих факторов. Такие периодически повторяющиеся изменения интенсивности и направления биологических процессов называются биологическими ритмами.

Биологические ритмы чаще всего наследственно закреплены, однако некоторые из них корректируются изменениями факторов среды. Одним из основных периодически действующих на организмы и экосистемы факторов является свет, поскольку он не только действует на организмы с момента их возникновения, но и наиболее устойчив в своей динамике, автономен и не подвержен другим влияниям.

Суточные ритмы свойственны большинству видов растений и животных. Сигнальным фактором начала и прекращения активности для них служит режим освещения. У многих видов отмечается смена суточных ритмов в течение сезона. У песчанок в середине лета наблюдается два пика активности в течение суток, а ранней весной и поздней осенью — по одному.

Циркадианные (циркадные, околосуточные) ритмы — это повторяющиеся изменения интенсивности и направленности процессов жизнедеятельности с периодом от 20 до 28 ч. К ним относят суточные циклы активности различных органов и систем органов организма человека, открывание и закрывание цветков ряда растений.

В другую очень важную группу биологических ритмов, имеющих огромное значение для высших и низших организмов, входят сезонные (околосезонные), годичные (цирканнуальные, цирканные) ритмы, обусловленные вращением Земли вокруг Солнца.

Фотопериодизм. Реакция организмов на суточный ритм освещения (соотношение продолжительности дня и ночи), которая выражается в изменении интенсивности процессов роста и развития, называется фотопериодизмом. Она присуща как животным, так и растениям.

У растений фотопериодизм является приспособлением к комплексу сезонных изменений внешних условий. Например, растения экваториальной зоны и тропиков, где день и ночь имеют примерно равную продолжительность, зацветают на коротком световом дне, тогда как растения умеренного климата, лето которого характеризуется длинным световым днем (свыше 12 ч), осуществляют этот акт только на длинном дне. Уменьшение же продолжительности светового дня для них означает приближение зимы, и они прекращают рост, переходя к цветению и плодоношению, накоплению запасных веществ.

У животных фотопериодизм также связан с изменениями процессов жизнедеятельности, например, наступлением и прекращением брачного периода, линьками, сезонными миграциями, впадением в спячку и т. д. Он также генетически закреплен, однако во многих случаях происходит согласование его с суточным ритмом освещенности.

Антропогенный фактор

Антропогенным фактором называют совокупность последствий хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Она заключается в эксплуатации природных ресурсов, в том числе исчерпаемых (добыче газа, нефти, руд и т. д.), загрязнении воздуха, воды и почвы, истреблении значительного количества видов животных и растений, что ведет к необратимому нарушению экологического равновесия. В большинстве случаев антропогенный фактор не носит систематического характера, поэтому приспособление организмов к его действию существенно затруднено.

Задание 1. 38. Каковы признаки светолюбивых растений? В чём их причины?

Задание 2. 38. Каковы признаки теневыносливых растений? Приведите примеры.

Задание 3. 38. Каковы признаки тенелюбивых растений? Какие среды обитания для них часто характерны?

Задание 4. 38. Что такое фотопериодизм? Какое значение он имеет? В чём он проявляется?

Ответы.

Задание 1.

1. Укороченные побеги, рассечённые листья — для уменьшения испарения воды в условиях высоких температур.

2. Цветки поворачиваются к свету — для видимости насекомыми и качественного опыления.

3. Много устьиц в эпидермисе для активного поглощения углекислого газа при фотосинтезе, охлаждения при испарении воды через устьица.

4. Развитая механическая и запасающая ткани.

5. Сюда относят многочисленных растений степей, лугов — василёк луговой, ковыль, полынь.

Задание 2.

1. Чаще тёмная окраска, цветки белые для привлечения насекомых.

2. Имеют два типа листьев — световые и теневые.

3. Теневые листья имеют крупные клетки с большим количеством хлоропластов.

4. Древесные растения и кустарники — сирень обыкновенная, липа сердцелистная, из трав — земляника лесная.

Задание 3.

1. Тёмно-зеленые крупные и тонкие листья, вытянутые побеги.

2. Сюда относят растения нижних ярусов леса, глубоких водоёмов.

3. Сюда относятся мхи, плауны, кислица обыкновенная, красные и бурые водоросли.

Задание 4.

1. Фотопериодизм — реакция организмов на изменение длины светового дня, которое свидетельствует о том, что сезоны года изменились.

2. Примером могут служить переход животных к миграциям, спячке, перелётам, к периодам вегетации, цветения у растений.

Смотреть еще: репетитор по биологии ОГЭ, подготовка ГИА по биологии 9 класс, услуги репетитора по биологии.

Типы питания

По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός — сам + τροφ — пища)

— организмы, которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος

— иной + τροφή — пища) — организмы, использующие для питания готовые органические вещества.

Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις — смешение + τροφή — пища) — организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и

автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно.

Фотосинтез

Фотосинтез (греч. φῶς — свет и σύνθεσις — синтез) — сложный химический процесс преобразования энергии квантов света в

энергию химических связей. В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из неорганических.

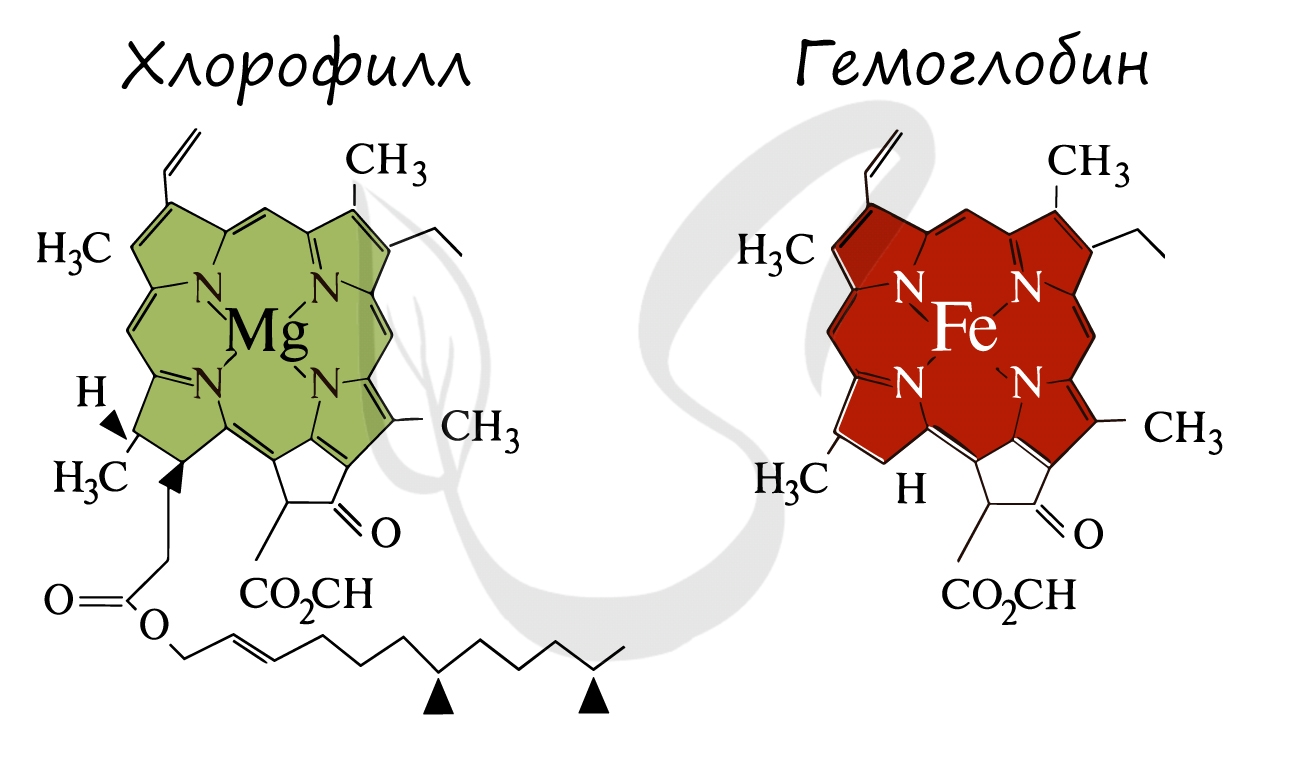

Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла (греч. χλωρός — зелёный и φύλλον — лист) — зеленого пигмента, окрашивающего органы растений в

зеленый цвет. Существуют и другие вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют светособирающую

или светозащитную функции.

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится

ион Mg.

В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: «Все органические вещества,

как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли

от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось

органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь

из вещества неорганического»

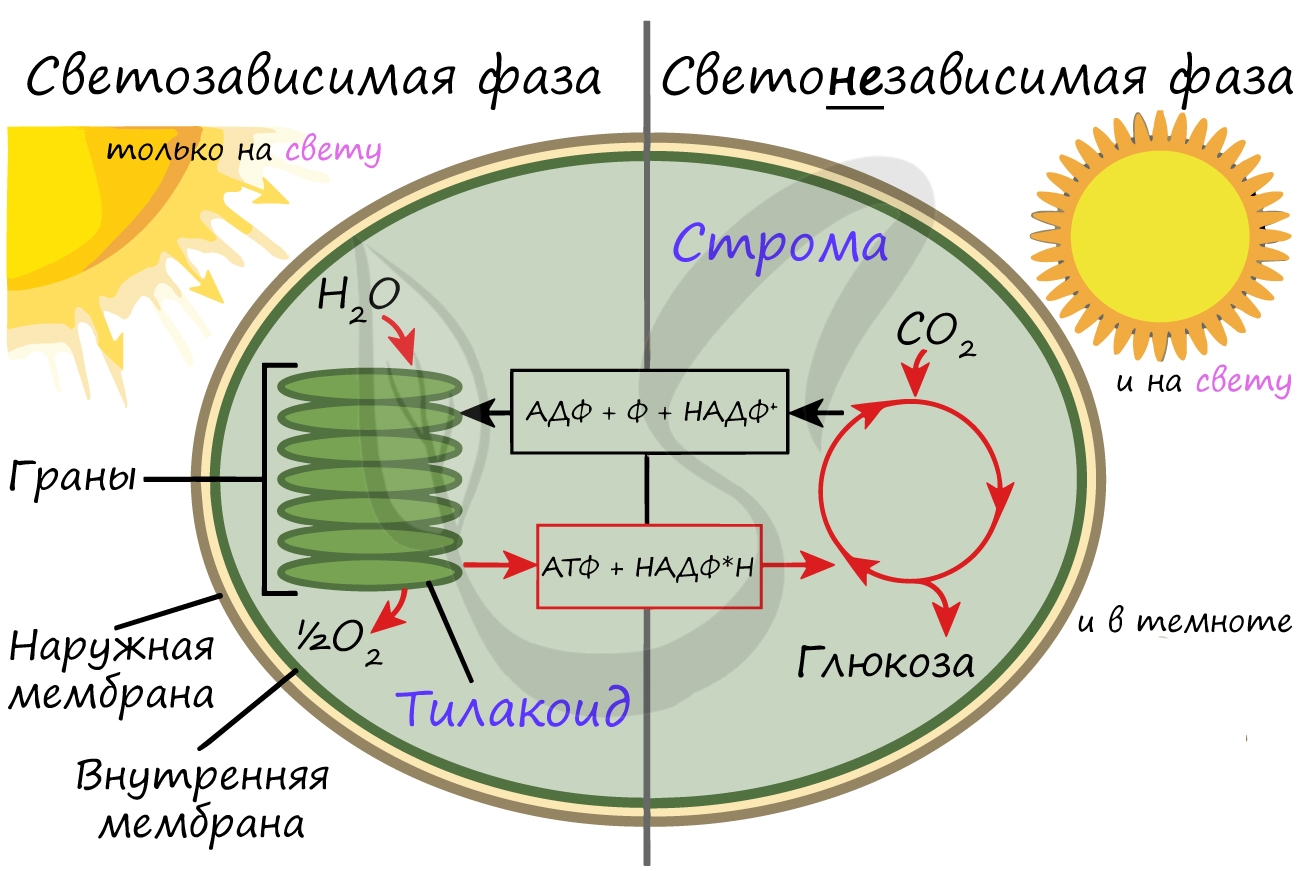

Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой)

и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют

более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.

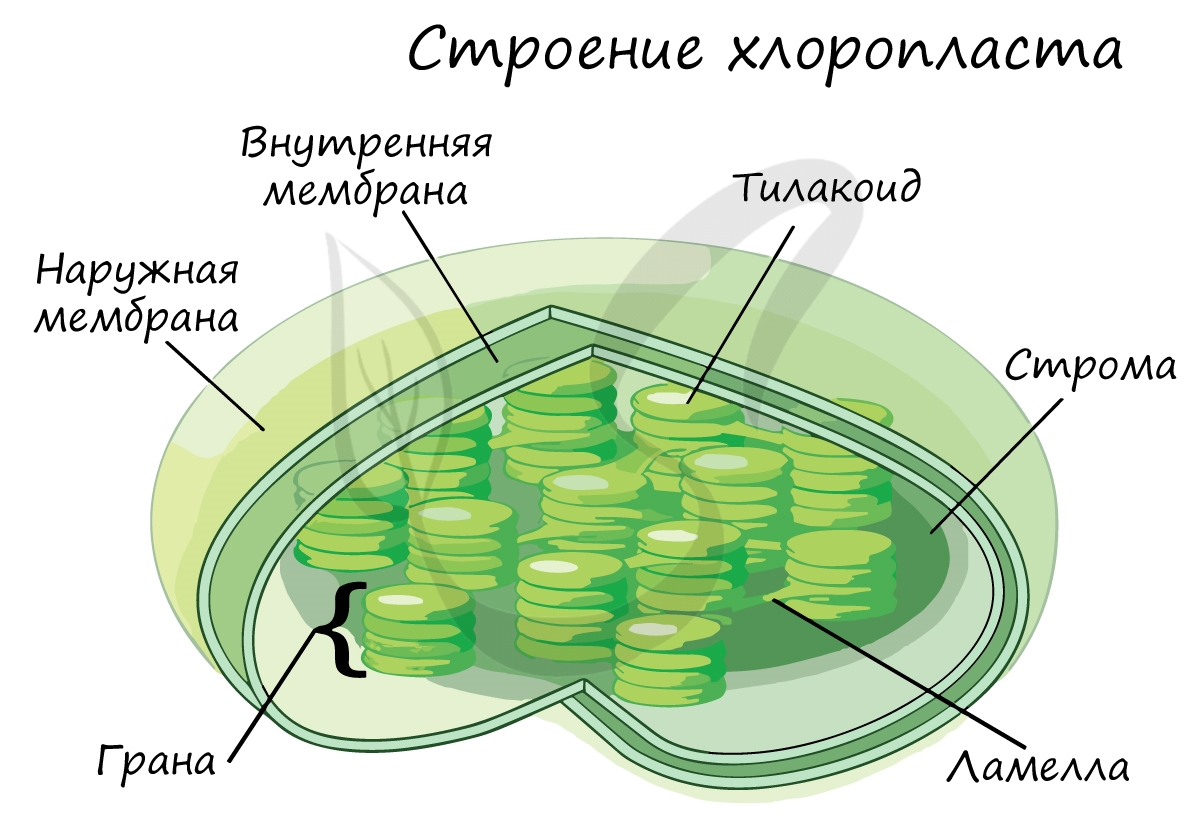

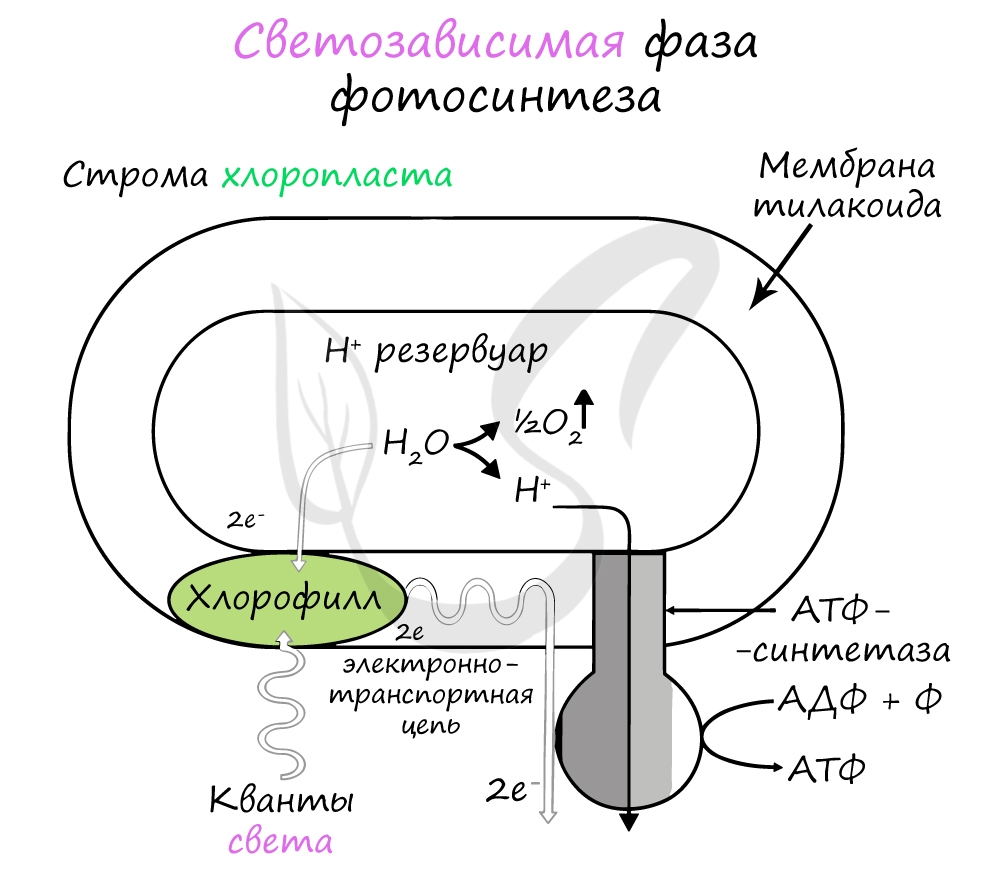

Светозависимая фаза (световая)

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты,

белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.

Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон,

переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов,

тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):

H2O —> H+ + OH—

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).

4OH —> 2H2O + O2↑

Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H+) скапливаются с внутренней стороны мембраны тилакоидов, а

электроны — с внешней. В результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные заряды.

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы.

В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:

Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с электронами и образуют атомарный водород, который

используется для восстановления молекулы-переносчика НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная

форма — НАДФ+ превращается в восстановленную — НАДФ∗H2.

Предлагаю создать квинтэссенцию из полученных нами знаний. Итак, в результате светозависимой фазы фотосинтеза образуются:

- Свободный кислород O2 — в результате фотолиза воды

- АТФ — универсальный источник энергии

- НАДФ∗H2 — форма запасания атомов водорода

Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2

в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой

фазе фотосинтеза.

Светонезависимая (темновая) фаза

Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта постоянно: и днем, и ночью — вне зависимости от

освещения.

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6.

В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы

требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.

Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована

в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.

Значение фотосинтеза

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие

чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.

В разделе эволюции мы уже обсуждали, что изначально в составе атмосферы Земли не было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать

первые фотосинтезирующие бактерии — сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле

стало возможно аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все живое на нашей планете от губительного ультрафиолета.

Говоря о роли фотосинтеза, выделим следующие функции, объединяющиеся в так называемую космическую роль растений. Итак, растения за счет фотосинтеза:

- Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего живого на планете

- Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают органическую массу

- Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в атмосфере, очищают ее от избытка CO2

- Способствуют образованию защитного озонового экрана, поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение

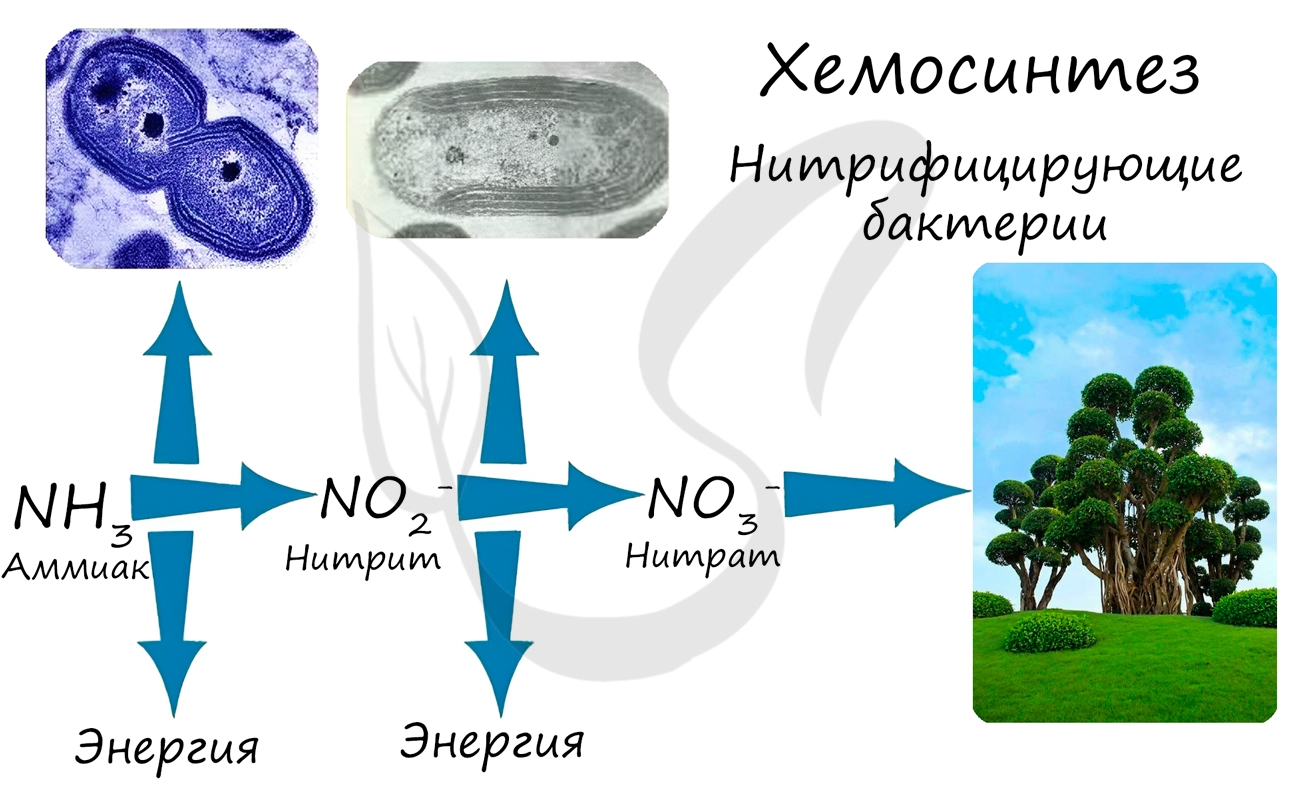

Хемосинтез (греч. chemeia – химия + synthesis — синтез)

Хемосинтез — автотрофный тип питания, который характерен для некоторых микроорганизмов, способных создавать органические

вещества из неорганических. Это осуществляется за счет энергии, получаемой при окислении других неорганических соединений

(железо- , азото-, серосодержащих веществ).

Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится

к аэробам, для жизни им необходим кислород.

При окислении неорганических веществ выделяется энергия, которую организмы запасают в виде энергии химических связей.

Так нитрифицирующие бактерии последовательно окисляют аммиак до нитрита, а затем — нитрата. Нитраты могут быть усвоены

растениями и служат удобрением.

Помимо нитрифицирующих бактерий, встречаются:

- Серобактерии — окисляют H2S —> S 0 —> (S+4O3)2- —> (S+6O4)2-

- Железобактерии — окисляют Fe+2 —>Fe+3

- Водородные бактерии — окисляют H2 —> H+12O

- Карбоксидобактерии — окисляют CO до CO2

Значение хемосинтеза

Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.

Нитрифицирующие бактерии обеспечивают переработку (нейтрализацию) ядовитого вещества — аммиака. Они также обогащают

почву нитратами, которые очень важны для нормального роста и развития растений.

Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых

растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Фотопериодизм — это биологическое определение, которое появилось в 1920 году. Его открыли ученые Николас Аллард и Говард Гарнер, когда работали с табаком. В течение следующих десяти лет изучение этого явления трансформировалось в отдельное направление, дающее возможность для большого количества исследований.

Определение фотопериодизма

Фотопериодизм — это реакция всех живых организмов на длину светового дня. Она наблюдается не только у растений, но и у животных. Вернемся к исследованиям 1930 года. Когда прошло внушительное количество времени, это направление сблизилось с другими, например, с изучающими физиологическую реакцию растений на холод — яровизацию.

Эта реакция несет огромное значение для приспособленности организмов к благоприятным и неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Процесс длительный, потому что подготовка требует времени. Эта способность помогает организмам заранее подготовиться к тому, какие изменения возникнут со сменой сезона.

Разные климатические условия меняются в зависимости от суточного ритма и времени суток, в частности, поэтому наступление дня и ночи выступает чем-то вроде сигнала:

- о перепадах температуры;

- повышенной или пониженной влажности и прочем.

Заметим, что освещение не оказывает такого влияния, как экология. Фотопериодическая реакция затрагивает сезонные приспособления жизненного цикла организмов — часть морфологических и физиологических особенностей, а также поведение живых существ. Фотопериодизм еще называют реакцией на будущее.

Он есть у всех биологических систем и групп, но не для всех видов он характерен. У многих реакция нейтральная, т. е. у их физиологических особенностей нет взаимосвязи с длиной светового дня. Они регулируются другими методами либо не нуждаются в точном контроле.

Есть разная длительность или тип фотопериодизма. На короткодневную реакцию способны виды, живущие в низких широтах. Длиннодневному фотопериодизму подвержены виды, обитающие в высоких и умеренных. Если ареал популяции огромный, то воздействие длины светового дня на южных и северных существ может сильно отличаться между собой. Тип является не более, чем систематизированной особенностью существ.

С течением времени первоначальное представление о фотопериодизме претерпело значительные изменения. Сейчас основные формулировки этого направления выглядят совершенно иначе. Для начала стоит разобраться с тем, с чего началось изучение фотопериодизма.

Примеры фотопериодизма у растений

Изучение развития табака происходило в Виргинии, Арлингтоне. Сорт, который активно рос в Южный штатах, перестал быть таким плодовитым, не давал ни плодов, ни семян, ни цветков. Результат изменялся в зимний сезон. За три месяца растение из вегетативного состояния расцветало. Это послужило поводом, чтобы начать проводить разные опыты, чтобы понять, какое влияние оказывают условия в отдельности.

После длительных научных экспериментов оказалось, что климатические особенности никак не повлияли на эти сорта табака. Оказалось, что плодовитость напрямую зависит от того, что в Арлингтоне длина дня короче.

Аллард и Гарнер стали проводить большое испытание на различных растениях на наличие фотопериодизма. Это испытание и показало, что некоторые виды реагируют на короткий день, а некоторые — только на длинный. Для удобства приведены примеры:

- к длиннодневным растениям относятся сорта ржи, ячменя, пшеницы;

- короткодневные организмы — это сорта сои, риса, проса;

- есть также нейтральные растения, к которым причисляют томат и некоторые виды хлопчатника.

Успешное протекание фотопериодизма зависит от длины световых лучей, которая совпадает с фитохромом, отвечает за соотношение темноты и света. Например, короткодневные растения могут цвести в ночное время.

В естественных условиях такие растения не зацветут при длинном световом дне, но можно сделать это искусственным путем. Если использовать светонепроницаемую ткань, чтобы временно затемнить листья, условно, хризантемы, она не будет находиться в вегетативном состоянии. Это связано с тем, что фотопериодизм касается только растений, содержащих в себе фитохром.

Также короткодневные растения сильно подвержены фотопериоду. Причина в том, что длительность дня на их родине почти не меняется, но происходят серьезные сезонные климатические изменения.

Примеры фотопериодизма у животных

Фотопериодизму подвержены разные виды животных. Это касается как птиц и насекомых, так и рыбы, и млекопитающие.

Для них реакция проявляется в:

- зимней спячке, как поступают, например, бурые медведи;

- линьке, которая наблюдается у зайцев, меняющих окрас своей шубки в зимний сезон на белый цвет;

- начале брачного периода.

Фотопериодизму сильно подвержены насекомые. Виды саранчовых и тутового шелкопряда относят к развивающимся в условиях короткого светового дня, а капустную белянку к любительнице длинного дня.

Влияние на организмы заключается в регулирование процессов жизнедеятельности. Размножение и приспособленность к условиям окружающей среды — это результат фотопериодической реакции. Сюда же входит эмбриональное развитие животных.

Животные способны более разнообразно приспосабливаться к негативным условиям окружающего мира. В зависимости от сезона, меняется метаболизм, который также влияет на то, с какой периодичностью они размножаются. Самым веским сигналом к этому считается световой режим. Также спячку принимают своеобразным способом привыкнуть к отрицательному климату.

В развитие этого научного направления, охватывающего и растения, и животных, вложились также советские ученые. Изучением фотопериодизма и других закономерностей, которые наблюдаются с сезонными природными изменениями, занимается наука фенология. Сохраняйте в закладках полезный материал и обязательно делитесь своими мыслями по поводу этой реакции!

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

Раздел 8. Экология и учение о биосфере. Глава 8.1. Экология особей.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

8.1. Экология особей

8.1.1. Среды обитания

Среда обитания (жизни) — это часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них определённое воздействие.

На нашей планете живые организмы освоили четыре среды обитания (табл. 8.1):

- водную;

- наземно-воздушную;

- почвенную;

- организменную.

Первой была освоена водная среда. Затем появились паразиты и симбионты, использующие организменную среду обитания. В дальнейшем, после выхода жизни на сушу, живые организмы населили наземно-воздушную среду, а одновременно с этим создали и заселили почву. Под почвенной средой обитания подразумевают не только собственно почву, но и горные породы поверхностной части литосферы.

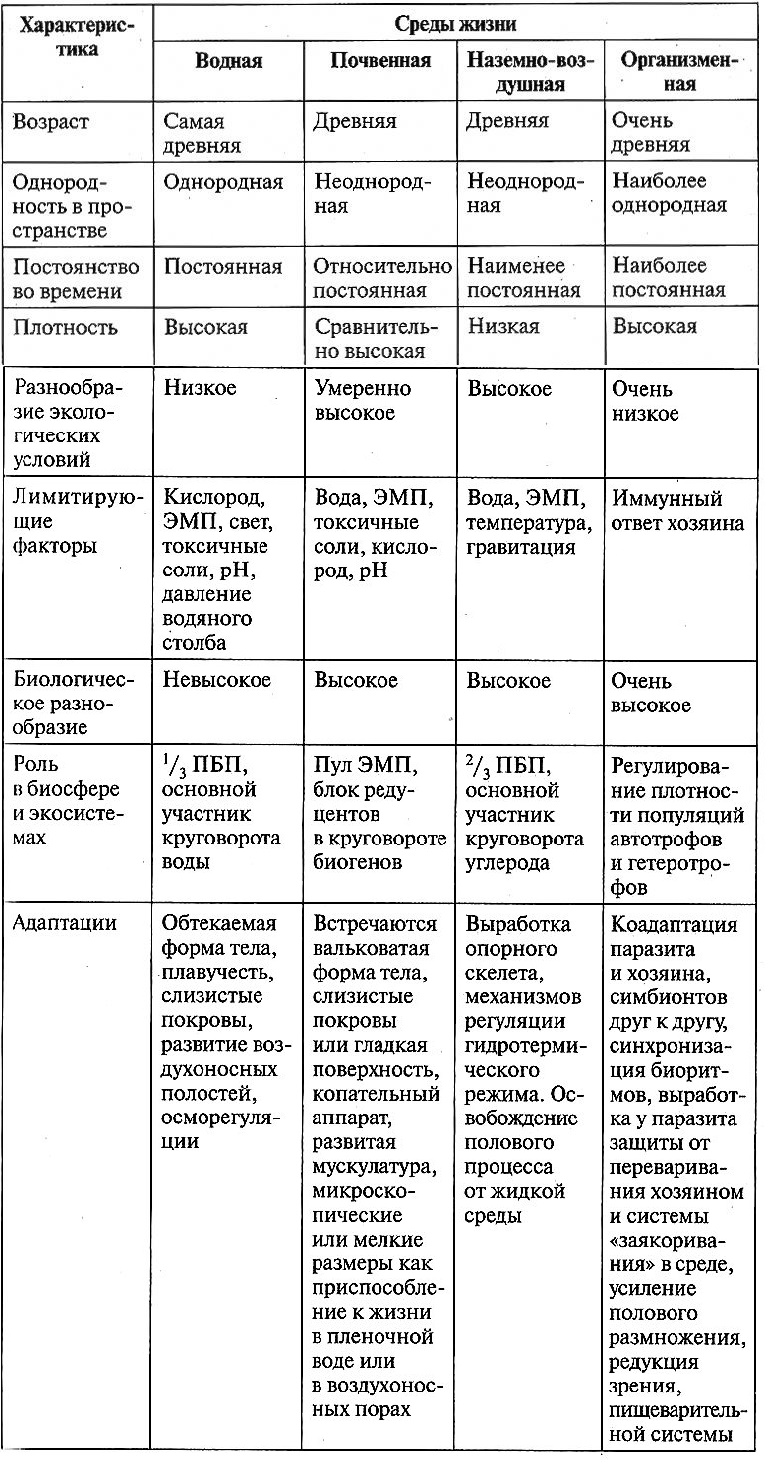

Таблица 8.1. Сравнение сред жизни

Примечание: ПБП — первичная биологическая продукция; ЭМП — элементы минерального питания.

8.1.2. Экологические факторы

Каждая из сред жизни отличается особенностями воздействия экологических факторов — отдельных элементов среды, которые воздействуют на организмы. Существуют различные классификации экологических факторов (табл. 8.2).

Таблица 8.2. Классификация экологических факторов

|

Группа |

Характеристика |

Примеры |

|

1. По природе |

||

| Абиотические | Воздействие компонентов неживой природы | Свет, температура, влажность |

| Биотические | Воздействие живых организмов | Конкуренция за пищу, нападение хищника |

|

2. По участию человека |

||

| Природные | Воздействие природных факторов | Свет, температура, влажность |

| Антропогенные | Воздействие человека (в том числе его деятельности) | Вырубка леса, охота, загрязнение, разрушение местообитаний |

|

3. По среде возникновения (для абиотических) |

||

| Климатические | Влияние климатических условий | Ветер, атмосферное давление |

| Геологические | Влияние геологических условий | Землетрясения, извержения вулканов, движение |

| ледников, радиоактивное излучение | ||

| Орографические, или факторы рельефа | Влияние условий рельефа | Высота местности над уровнем моря, крутизна местности, экспозиция местности |

| Эдафические, или почвенно-грунтовые | Влияние почвенных условий | Гранулометрический состав, химический состав, плотность, структура, pH |

| Гидрологические | Влияние гидрологических условий | Течение, солёность, давление |

|

4. По природе (для абиотических) |

||

| Физические | Влияние физических факторов | Температура, давление, плотность |

| Химические | Влияние химических факторов | Химический состав, солёность |

|

5. По виду воздействующего организма (для биотических) |

||

| Внутривидовые | Влияние на организм особей этого же вида | Влияние зайца на зайца, сосны на сосну |

| Межвидовые | Влияние на организм особей других видов | Влияние волка на зайца, сосны на берёзу |

|

6. По принадлежности к определённому царству (для биотических) |

||

| Фитогенные факторы | Влияние на организм растений | Ель и растения нижнего яруса |

| Зоогенные факторы | Влияние животных | Ковыль и травоядные копытные |

| Микогенные факторы | Влияние грибов | Берёза и подберёзовик |

| Микробиогенные факторы | Влияние микроорганизмов (вирусов, бактерий, простейших) | Человек и вирус гриппа |

|

7. По типу взаимодействия (для биотических) |

||

| Нейтрализм | Сожительство двух видов на одной территории, не имеющее для них ни положительных, ни отрицательных последствий | Белки и лоси |

| Протокооперация | Взаимовыгодное, но не обязательное сосуществование организмов, пользу из которого извлекают оба участника | Раки-отшельники и коралловые полипы актинии |

| Мутуализм | Взаимовыгодное сожительство, когда либо один из партнёров, либо оба не могут существовать без сожителя | Травоядные копытные и целлюлозоразрушающие бактерии |

| Комменсализм | Взаимоотношения, при которых один из партнёров полу чает пользу от сожительства, а другому присутствие первого безразлично | Крупные хищники и падальщики |

| Растительноядность | Взаимоотношения, при которых один из участников (фитофаг) использует в качестве пищи другого (растение) | Зайцы и растения |

| Хищничество | Взаимоотношения, при которых один из участников (хищник) использует в качестве пищи другого (жертва) | Волки и зайцы |

| Паразитизм | Взаимоотношения, при которых паразит не убивает своего хозяина, а длительное время использует его как среду обитания и источник пищи | Аскарида человеческая и человек |

| Конкуренция | Взаимоотношения, при которых организмы соперничают друг с другом за одни и те же ресурсы внешней среды при недостатке последних | Щука и судак |

| Аллелопатия | Взаимоотношения, при которых во внешнюю среду выделяются продукты жизнедеятельности одного организма, отравляя её и делая непригодной для жизни другого | Гриб-пеницилл и некоторые сапротрофные бактерии |

| Аменсализм | Взаимоотношения, при которых один организм воздействует на другой и подавляет его жизнедеятельность, а сам не испытывает никаких отрицательных влияний со стороны подавляемого | Ель и растения нижнего яруса |

|

8. По характеру воздействия (для антропогенных) |

||

| Прямое влияние | Оказывают прямое (непосредственное) воздействие на организм | Скашивание травы, вырубка леса, отстрел животных, отлов рыбы |

| Косвенное влияние | Оказывают косвенное (опосредованное через другие экологические факторы) воз действие на организм | Загрязнение окружающей среды, разрушение местообитаний, беспокойство |

|

9. По последствиям (для антропогенных) |

||

| Положительные | Улучшают жизнь организмов и увеличивают их численность | Разведение и охрана животных, посадка и подкормка растений, охрана окружающей среды |

| Отрицательные | Ухудшают жизнь организмов и снижают их численность | Вырубка деревьев, отстрел животных, разрушение местообитаний |

|

10. По изменчивости в пространстве и во времени |

||

| Относительно постоянные | Относительно постоянны в пространстве и во времени | Сила тяготения, солнечная радиация, солёность океана |

| Очень изменчивые | Очень изменчивы в пространстве и во времени | Температура и влажность воздуха, сила ветра |

|

11. По характеру изменения во времени |

||

| Регулярно-периодические | Меняют свою силу в зависимости от времени суток, сезона года, ритма приливов и отливов | Освещённость, температура, длина светового дня |

| Нерегулярные (непериодические) | Не имеют чётко выраженной периодичности | Наводнение, ураган, землетрясение, извержение вулкана, нападение хищника |

| Направленные | Действуют на протяжении длительного промежутка времени в одном направлении | Похолодание или потепление климата, зарастание водоёма, эрозия почвы |

|

12. По характеру ответной реакции организма на воздействие |

||

| Раздражители | Вызывают биохимические и физиологические изменения (адаптации) | Недостаток кислорода в условиях высокогорья приводит к увеличению содержания гемоглобина в крови животных |

| Модификаторы | Вызывают морфологические и анатомические изменения (адаптации) | Недостаток влаги привёл к видоизменению листьев в колючки у кактуса |

| Ограничители | Обусловливают невозможность существования организма в данных условиях и ограничивают ареал его распространения | Недостаток воды ограничивает распространение жизни в пустынях |

| Сигнализаторы | Информируют об изменении других факторов | Длина светового дня для листопадных растений |

|

13. По расходованию |

||

| Ресурсы | Потребляются организма ми, то есть их количество в результате взаимодействия с организмом может уменьшаться | Пища, вода, солнечная энергия, кислород, углекислый газ |

| Условия | Не потребляются организмами, то есть их количество не уменьшается, но они могут оказывать влияние на организм | Температура, влажность, атмосферное давление, гравитационное поле, солёность воды |

Действие экологических факторов на организм может быть прямым и косвенным. Косвенное воздействие осуществляется через другие экологические факторы. Например, высокая температура может вызвать ожог (прямое воздействие), а может привести к обезвоживанию организма (косвенное воздействие).

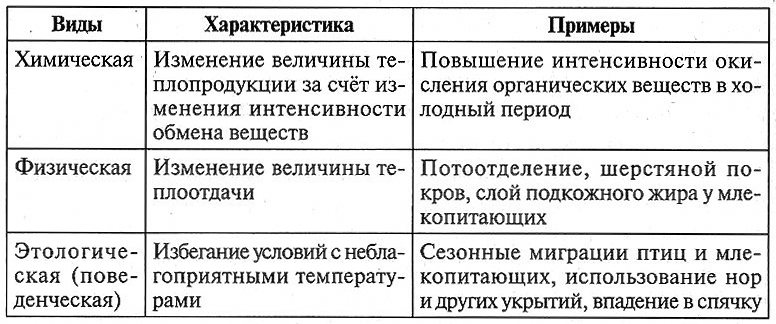

8.1.3. Адаптации

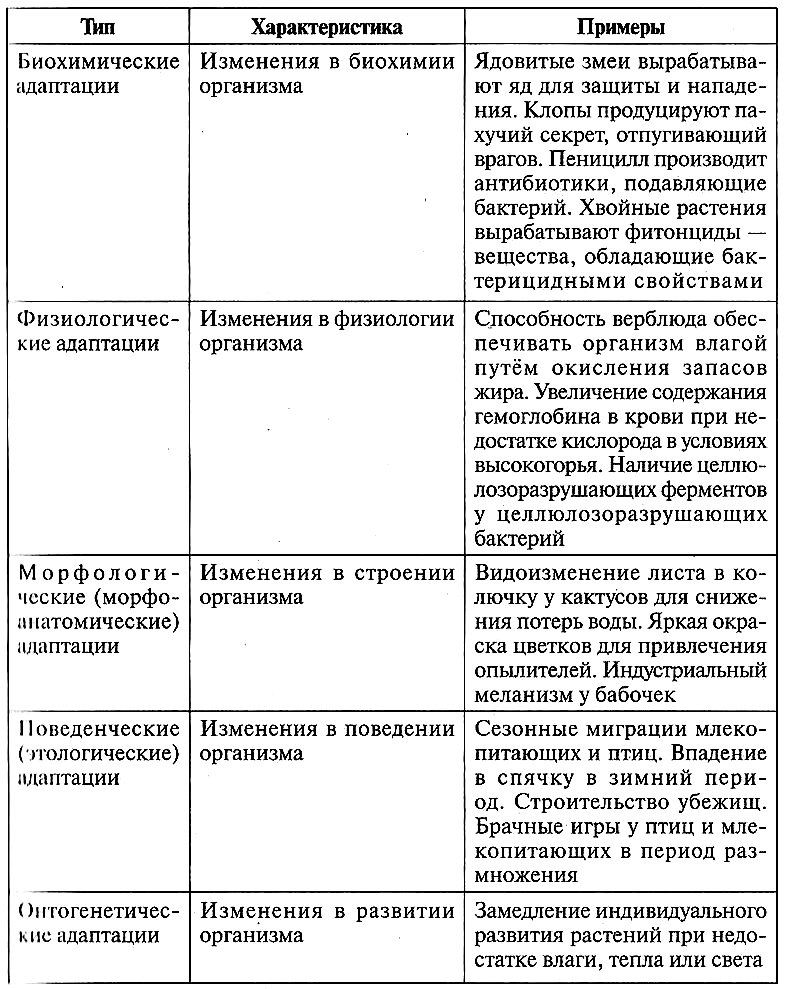

Адаптации — приспособления организмов к среде обитания. Они вырабатываются в процессе эволюции и индивидуального развития организмов. Адаптации развиваются под действием трёх основных факторов: наследственности, изменчивости и естественного (а также искусственного) отбора. Адаптации подразделяют на типы (табл. 8.3).

Таблица 8.3. Типы адаптаций живых организмов

Существуют три основных пути приспособления организмов к условиям окружающей среды (табл. 8.4). Обычно приспособление вида к среде осуществляется тем или иным сочетанием всех трёх возможных путей адаптации.

Таблица 8.4. Пути адаптаций живых организмов

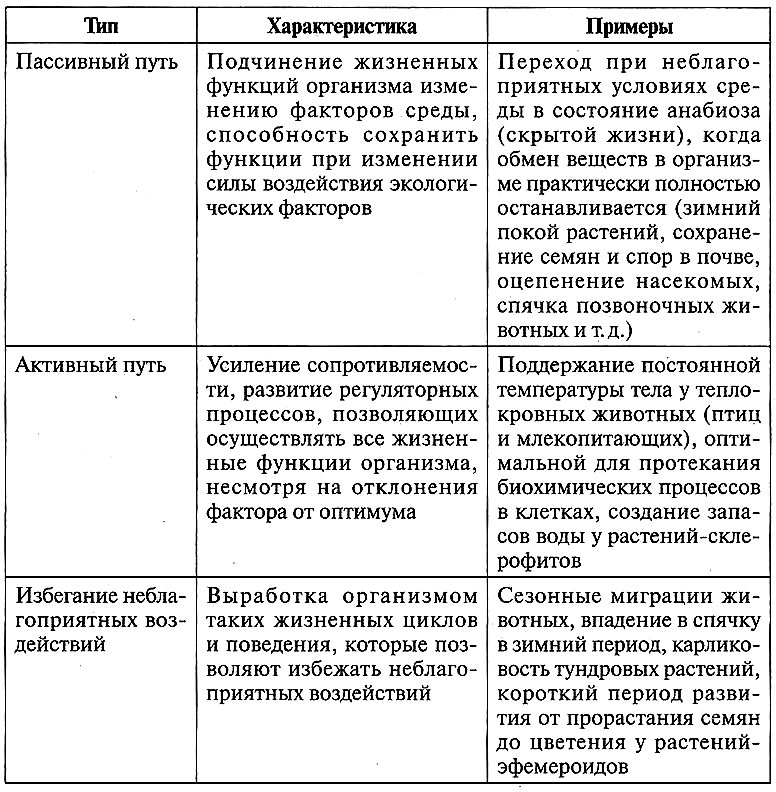

8.1.4. Закономерности действия экологических факторов

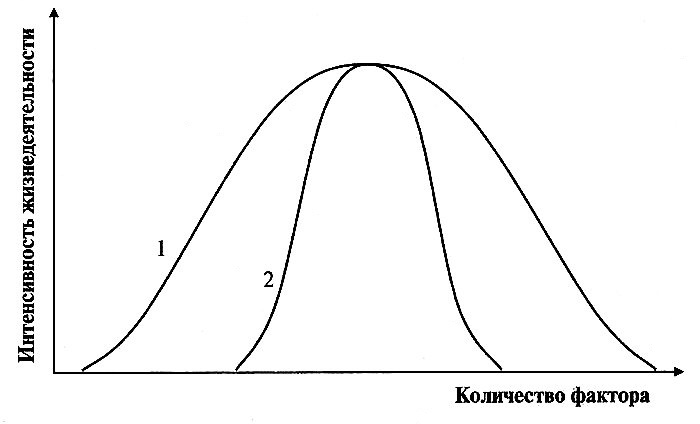

Закон оптимума. Экологические факторы среды имеют количественное выражение. Каждый фактор имеет определённые пределы положительного влияния на организмы (рис. 8.2). Как недостаточное, так и избыточное действие фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей.

Рис. 8.2. Зависимость действия экологического фактора от его количества

По отношению к каждому фактору можно выделить зону оптимума (зону нормальной жизнедеятельности), зону пессимума (зону угнетения), верхний и нижний пределы выносливости организма.

Зона оптимума — такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов максимальна.

Зона пессимума — такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов угнетена.

Верхний предел выносливости — максимальное количество экологического фактора, при котором возможно существование организма.

Нижний предел выносливости — минимальное количество экологического фактора, при котором возможно существование организма. За пределами выносливости существование организма невозможно.

Значения экологического фактора между верхним и нижним пределами выносливости называются зоной толерантности.

Виды с широкой зоной толерантности называются эврибионтными, с узкой — стенобионтными (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Экологическая валентность (пластичность) видов: 1 — эврибионтные; 2 — стенобионтные

Организмы, переносящие значительные колебания температуры, называются эвритермными, а приспособленные к узкому интервалу температур — стенотермными. Таким же образом по отношению к давлению различают эври- и стенобатные организмы, по отношению к степени засоления среды — эври- и стеногалинные и т. д.

Явление акклиматизации. Положение оптимума и пределов выносливости может в определённых пределах сдвигаться. Например, человек легче переносит пониженную температуру окружающей среды зимой, чем летом, а повышенную — наоборот. Это явление называется акклиматизацией (или акклимацией). Акклиматизация происходит при смене сезонов года или при попадании на территорию с другим климатом.

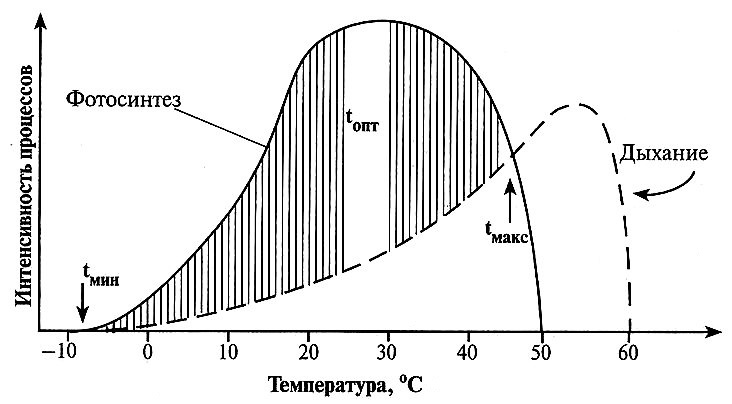

Неоднозначность действия фактора на разные функции организма. Одно и то же количество фактора неодинаково влияет на разные функции организма. Оптимум для одних процессов может являться пессимумом для других. Например, у растений максимальная интенсивность фотосинтеза наблюдается при температуре воздуха +25… +35°С, а дыхания +55°С (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Схема зависимости фотосинтеза и дыхания растения от температуры: tмин, tопт, tмакс — температурный минимум, оптимум и максимум для прироста растений (заштрихованная область)

Соответственно, при более низких температурах будет происходить прирост биомассы растений, а при более высоких — потеря биомассы. У холоднокровных животных повышение температуры до +40 °С и более сильно увеличивает скорость обменных процессов в организме, но тормозит двигательную активность, и животные впадают в тепловое оцепенение. У человека семенники вынесены за пределы таза, так как сперматогенез требует более низких температур. Для многих рыб температура воды, оптимальная для созревания гамет, неблагоприятна для икрометания, которое происходит при другой температуре.

Экологическая валентность вида. Экологические валентности отдельных особей не совпадают. Они зависят от наследственных и онтогенетических особенностей отдельных особей: половых, возрастных, морфологических, физиологических и т.д. Поэтому экологическая валентность вида шире экологической валентности каждой отдельной особи. Например, у бабочки мельничной огнёвки — одного из вредителей муки и зерновых продуктов — критическая минимальная температура для гусениц -7 °С, для взрослых форм -22 °С, а для яиц —27 °С. Мороз в —10 °С губит гусениц, но не опасен для имаго и яиц этого вредителя.

Экологический спектр вида. Набор экологических валентностей вида по отношению к разным факторам среды составляет экологический спектр вида. Экологические спектры разных видов отличаются друг от друга. Это позволяет разным видам занимать разные места обитания. Знание экологического спектра вида позволяет успешно проводить интродукцию растений и животных.

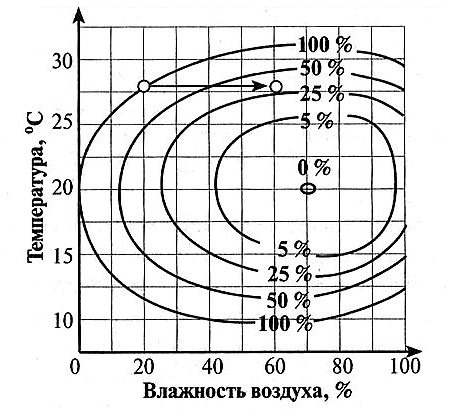

Взаимодействие факторов. В природе экологические факторы действуют совместно, то есть комплексно. Зона оптимума и пределы выносливости организмов по отношению к какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, с какой силой и в каком сочетании действуют одновременно другие факторы. Например, высокую температуру труднее переносить при дефиците воды, сильный ветер усиливает действие холода, жару легче переносить в сухом воздухе и т. д. Таким образом, один и тот же фактор в сочетании с другими оказывает неодинаковое экологическое воздействие (рис. 8.5). Соответственно, один и тот же экологический результат может быть получен разными путями. Например, компенсация недостатка влаги может быть осуществлена поливом или снижением температуры. Создаётся эффект частичного взаимозамещения факторов. Однако взаимная компенсация действия факторов среды имеет определённые пределы, и полностью заменить один из них другим нельзя.

Рис. 8.5. Смертность яиц соснового шелкопряда при разных сочетаниях температуры и влажности

Таким образом, абсолютное отсутствие какого-либо из обязательных условий жизни заменить другими экологическими факторами невозможно, но недостаток или избыток одних экологических факторов может быть возмещён действием других экологических факторов.

Например, полное (абсолютное) отсутствие воды нельзя компенсировать другими экологическими факторами. Однако если другие экологические факторы находятся в оптимуме, то перенести недостаток воды легче, чем когда и другие факторы находятся в недостатке или избытке.

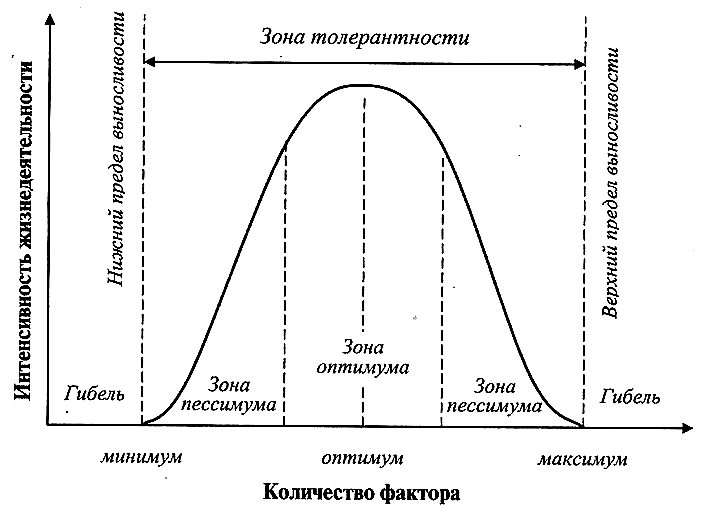

Закон лимитирующего фактора. Возможности существования организмов в первую очередь ограничивают те факторы среды, которые наиболее удаляются от оптимума. Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы выносливости вида, называется лимитирующим (ограничивающим) фактором. Такой фактор будет ограничивать существование (распространение) вида даже в том случае, если все остальные факторы будут благоприятными (рис. 8.6).

Лимитирующие факторы определяют географический ареал вида. Например, продвижение вида к полюсам может лимитироваться недостатком тепла, в аридные районы — недостатком влаги или слишком высокими температурами.

Рис. 8.6. Зависимость урожая от лимитирующего фактора («Бочка Либиха»)

Условия жизни и условия существования. Комплекс факторов, под действием которых осуществляются все основные жизненные процессы организмов, включая нормальное развитие и размножение, называется условиями жизни. Условия, в которых размножения не происходит, называются условиями существования.

8.1.5. Характеристика основных экологических факторов

Свет. В спектре солнечного света выделяют области, различные по своему биологическому действию. Ультрафиолетовые лучи в небольших дозах необходимы живым организмам (бактерицидное действие, стимуляция роста и развития клеток, синтез витамина D и т. д.), в больших дозах губительны из-за способности вызывать мутации. Значительная часть ультрафиолетовых лучей отражается озоновым слоем. Видимые лучи — основной источник жизни на Земле, дающий энергию для фотосинтеза. Инфракрасные лучи — основной источник тепловой энергии.

Для растений солнечный свет необходим прежде всего как источник энергии для фотосинтеза. По отношению к условиям освещённости растения подразделяют на экологические группы (табл. 8.5).

Таблица 8.5. Классификация растений по отношению к условиям освещённости

Для животных свет — это условие ориентации. Животные могут вести дневной, ночной и сумеречный образ жизни.

По отношению к продолжительности дня организмы (в основном растения) делят на короткодневные (обитатели низких широт) и длиннодневные (обитатели умеренных и высоких широт).

Реакция организмов на продолжительность дня называется фотопериодизмом. Это очень важное приспособление, регулирующее сезонные явления у организмов. Изменение длины дня тесно связано с годовым ходом температуры, но в отличие от последней не подвержено случайным колебаниям. Фотопериодизм обусловливает такие сезонные явления, как листопад, перелёты птиц и т. п.

Температура. От температуры окружающей среды зависит температура организмов, а следовательно, скорость всех химических реакций, составляющих обмен веществ. В основном живые организмы способны жить при температуре от 0 до +50 °С, что обусловлено свойствами цитоплазмы клеток. Верхним температурным пределом жизни является + 120…+140°С (близкие к нему значения температуры выдерживают споры, бактерии), нижним —190…273 °С (переносят споры, семена, сперматозоиды).

По отношению к температуре организмы делят на криофилов (обитающих в условиях низких температур) и термофилов (обитающих в условиях высоких температур).

Организмы могут использовать два источника тепловой энергии: внешний (тепловая энергия Солнца или внутреннее тепло Земли) и внутренний (тепло, выделяемое при обмене веществ). В зависимости от того, какой источник преобладает в тепловом балансе, живые организмы делят на пойкилотермных и гомойотермных (табл. 8.6). Если речь идёт только о животных, то их ещё называют холоднокровными и теплокровными соответственно.

Таблица 8.6. Классификация организмов по преобладанию

источника тепла в их тепловом балансе

У живых организмов различают три механизма терморегуляции (табл. 8.7).

Таблица 8.7. Механизмы терморегуляции

Вода. Вода обеспечивает протекание в организме обмена веществ и нормальное функционирование организма в целом. Одни организмы живут в воде, другие приспособились к постоянному недостатку влаги. Среднее содержание воды в клетках большинства живых организмов составляет около 70 %.

По отношению к воде среди живых организмов выделяют следующие экологические группы: гигрофилы (влаголюбивые), ксерофилы (сухолюбивые) и мезофилы (промежуточная группа).

Из наземных животных к гигрофилам относятся ондатра и бобр, к ксерофилам — суслик и варан, к мезофилам — волк и косуля. Среди растений различают гигрофитов, мезофитов и ксерофитов (табл. 8.8).

Таблица 8.8. Классификация растений по отношению к воде

Водные организмы по типу местообитания и образу жизни объединяются в следующие экологические группы (табл. 8.9).

Таблица 8.9. Классификация водных организмов

по типу местообитания и образу жизни

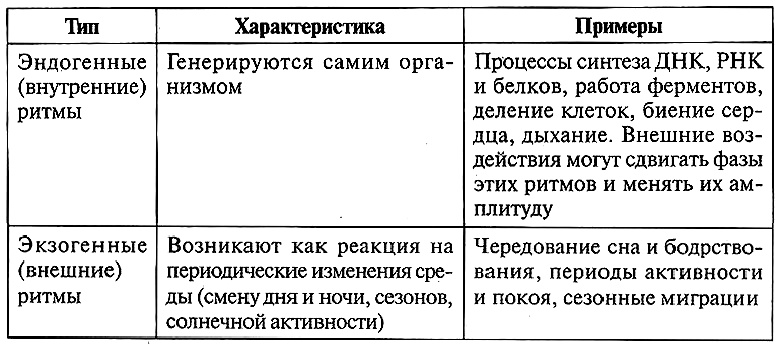

8.1.6. Биологические ритмы

Биологические ритмы представляют собой периодически повторяющиеся изменения интенсивности и характера биологических процессов и явлений. Они в той или иной форме присущи всем живым организмам и отмечаются на всех уровнях организации: от внутриклеточных процессов до биосферных. Биологические ритмы наследственно закреплены и являются следствием естественного отбора и адаптации организмов. Ритмы бывают внутрисуточные, суточные, сезонные, годичные, многолетние и многовековые. Биологические ритмы делят на эндогенные и экзогенные (табл. 8.10).

Таблица 8.10. Биологические ритмы

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

8.1. Экология особей