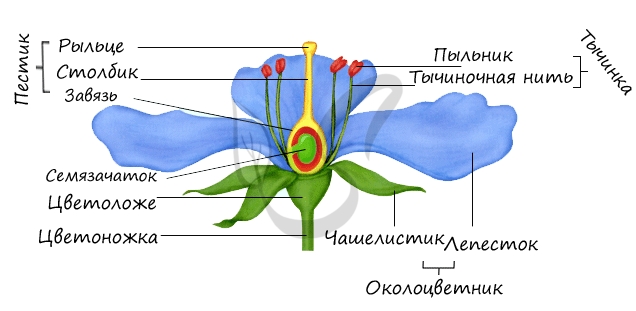

Цветок представляет собой укороченный видоизмененный побег покрытосеменных растений, специализированный для образования спор и гамет, а также для осуществления

полового процесса, результатом которого является развитие плода с семенами.

Строение цветка

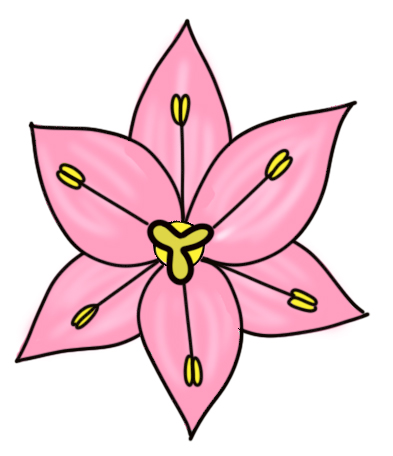

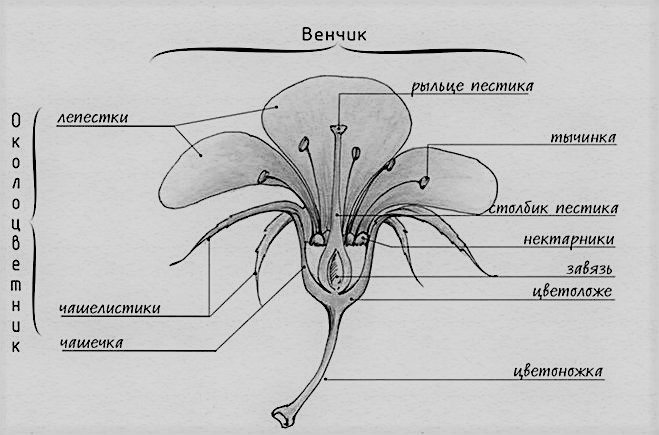

Приступим к классификации частей цветка. Цветок состоит из:

- Стеблевой части, в которой выделяется:

- Цветоножка — разветвление стебля, на котором расположен цветок

- Цветоложе — расширенная верхняя часть цветоножки, от которой отходят чашелистики, лепестки, тычинки, пестики

- Листовой части, которая подразделяется на:

- Чашелистики — видоизмененные листья, составляющие чашечку цветка

- Лепестки — внутренние видоизмененные листья, составляющие венчик цветка

- Генеративной части, включающей в себя:

- Тычинки — мужской половой орган цветка, состоящий из тычиночной нити и пыльника, в гнездах которого образуется пыльца. Каждое пыльцевое зерно содержит 2 гаплоидные клетки: вегетативную и генеративную.

- Пестик — основная, расположенная в центре, часть цветка, является женским половым органом.

Отметим, что в ботанике есть такое понятие как околоцветник: так называют внешнюю часть цветка, окружающую репродуктивные органы. Обычно околоцветник

состоит из внешнего кольца чашелистиков (чашечка) и внутреннего кольца лепестков (венчик).

Состоит из завязи — нижней утолщенной части пестика, из

которой в дальнейшем образуется плод, столбика — центральной части пестика между завязью и рыльцем, и самого рыльца — широкой верхней части пестика, на которую попадает пыльца.

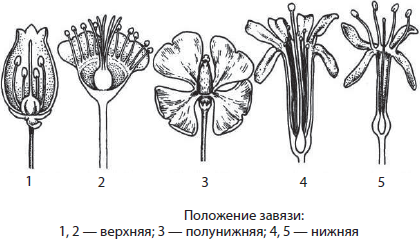

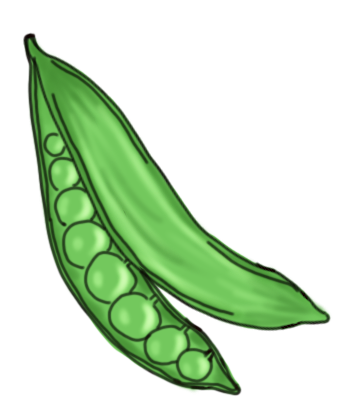

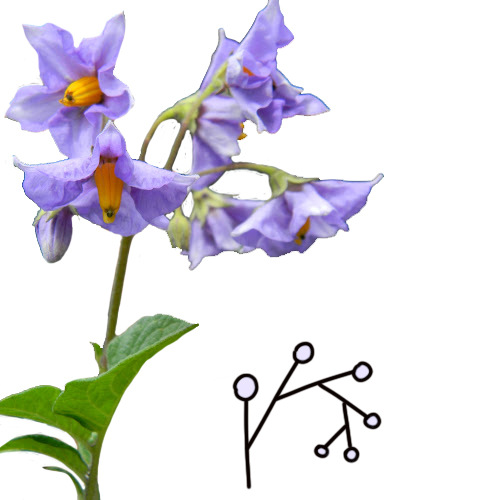

В завязи пестика формируются семязачатки, которые после опыления и оплодотворения образуют семена. Выделяют цветки с верхней завязью — картофель,

горох, редька, гвоздика и с нижней завязью — у огурцов, колокольчиков, подсолнечника. Верхняя завязь свободная, ее легко выделить из цветка.

Выделить нижнюю завязь, не повредив цветок, значительно труднее, так как она срастается с тычинками, листами околоцветника и даже с цветоложем

(у огурца).

Особо отметьте наличие в цветке нектарников (медовиков). Они привлекают насекомых-опылителей, выделяя нектар — сахаристый сок с характерным запахом. При

попытке собрать нектар насекомые сотрясают генеративную часть цветка, рассыпая пыльцу на себя, на рыльце пестика (благодаря чему происходит опыление)

и на другие части цветка. Сами насекомые служат опылителями, перенося на тельце и конечностях пыльцу с одних цветков на другие.

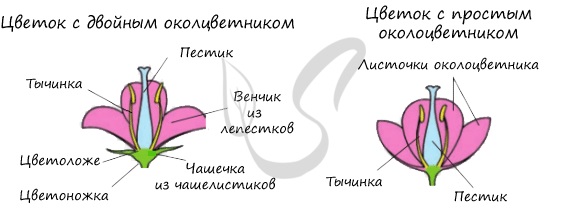

Околоцветник

Вместе чашелистики и лепестки составляют околоцветник.

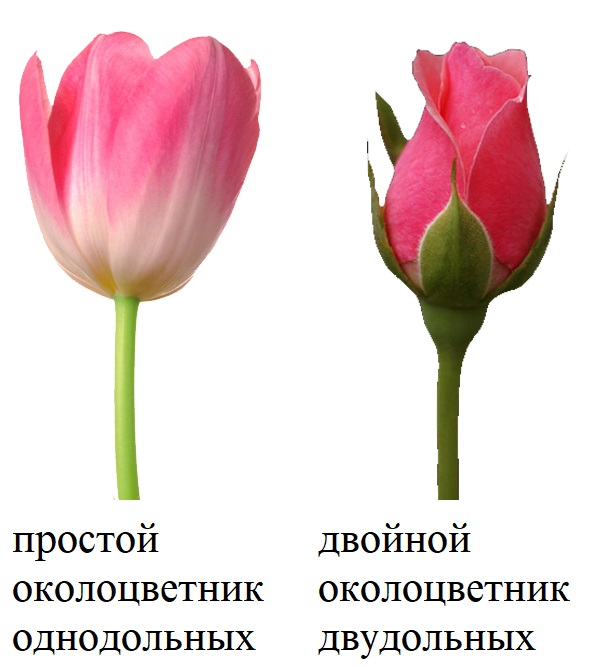

Околоцветник цветка бывает двойным и простым. Двойной околоцветник включает в себя чашечку и венчик, имеется у яблони, гороха, картофеля. Если околоцветник не

разделен на чашечку и венчик, то его называют простым. Простой околоцветник состоит из листочков, характерен для лука, дуба, березы, тюльпана и ландыша. У

некоторых растений околоцветник отсутствует, их цветки называются «голые» : у тополя, вербы.

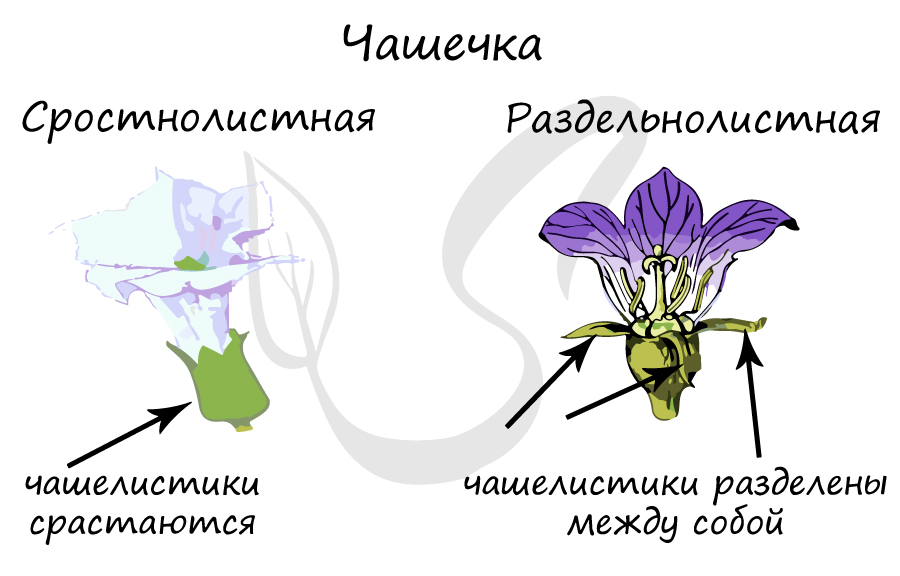

Чашечка

Чашечка — наружная часть околоцветника, образованная чашелистиками. Строение чашечки у разных растений отличается. Выделяют:

- Раздельнолистную чашечку — состоит из разделенных между собой чашелистиков: у дикой редьки, земляники

- Сростнолистная чашечка — чашелистики сращены между собой: у гвоздики, гороха

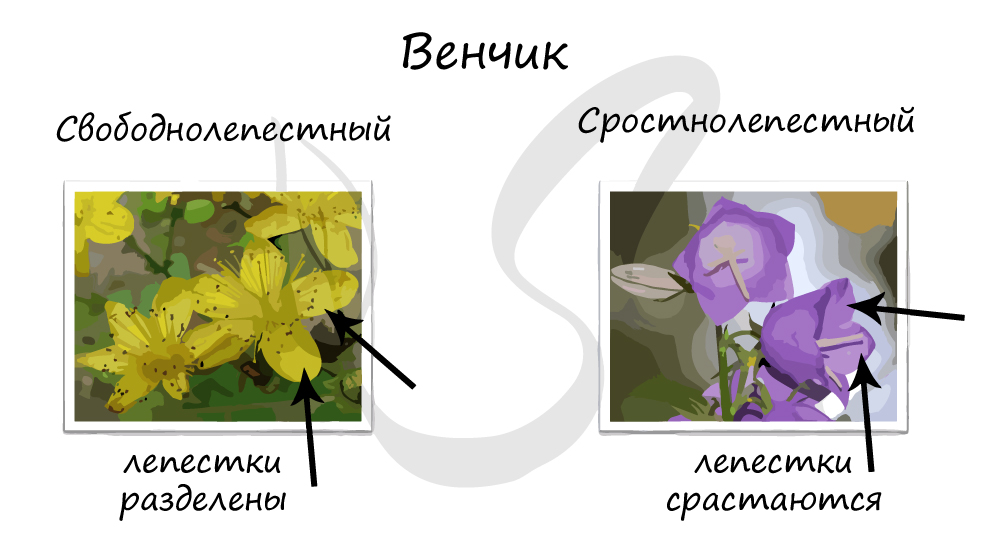

Венчик

Венчик — внутренняя часть двойного околоцветника, образованная лепестками и обычно ярко окрашенная. Строение венчика может быть разным. Венчик может быть:

- Свободнолепестный — лепестки венчика разделены между собой

- Спайнолепестный — лепестки венчика срастаются друг с другом

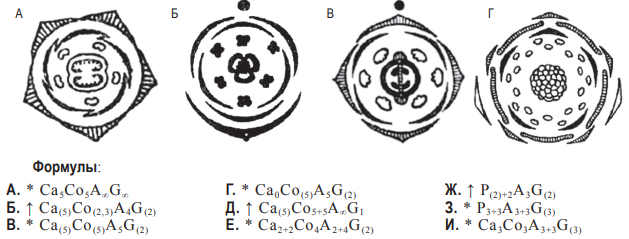

В дальнейшем по мере изучения семейств покрытосеменных мы изучим формулы цветков. Запомните сейчас, что в случае, если любые части цветка срастаются между собой, то в формуле цветка их число

берется в скобки.

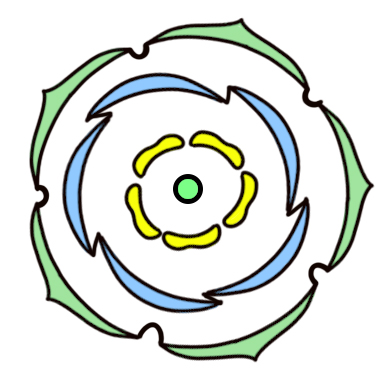

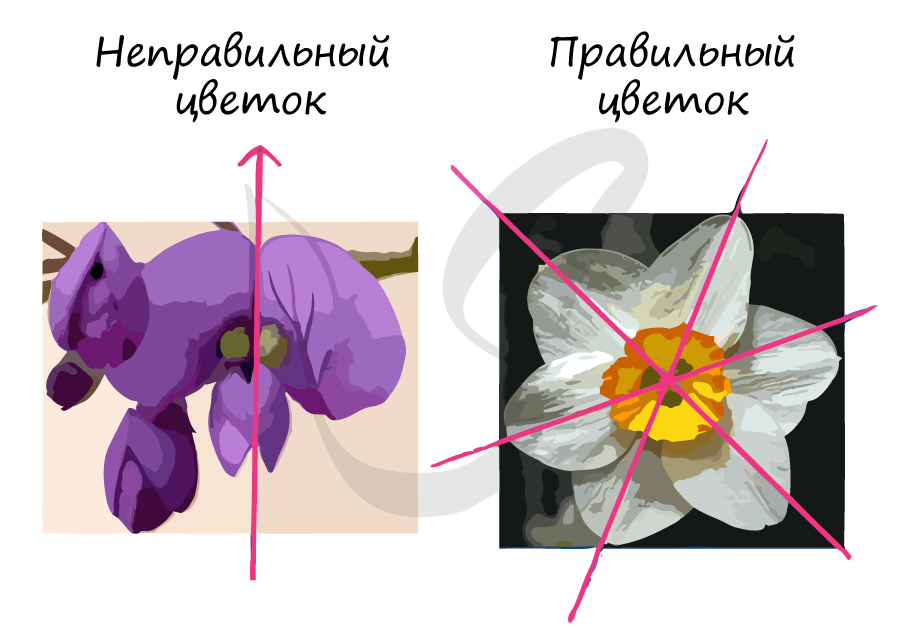

Симметрия цветка

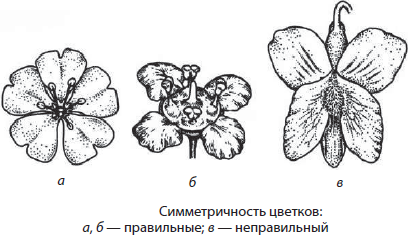

Исходя из особенностей симметрии цветка их подразделяют на:

- Правильные (актиноморфные), через которые можно провести множество плоскостей симметрии. Правильные цветки имеются у гвоздики, лилии, огурцов.

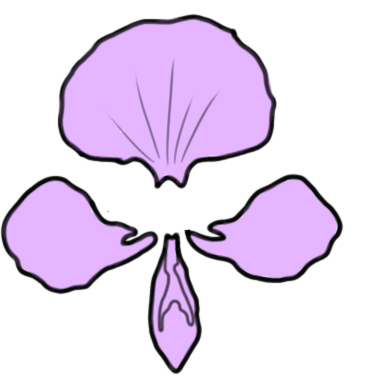

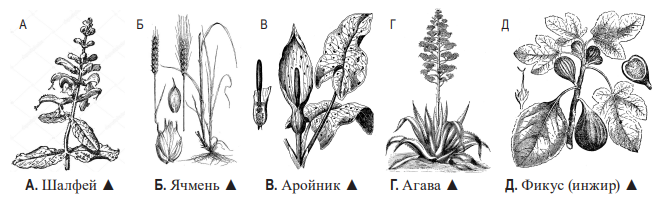

В формуле такие цветки обозначаются знаком * - Неправильные (зигоморфные), такие цветки имеют только одну плоскость симметрии. Цветки такого типа есть у гороха, шалфея, львиного зева.

В формуле такой цветок обозначается знаком ↑

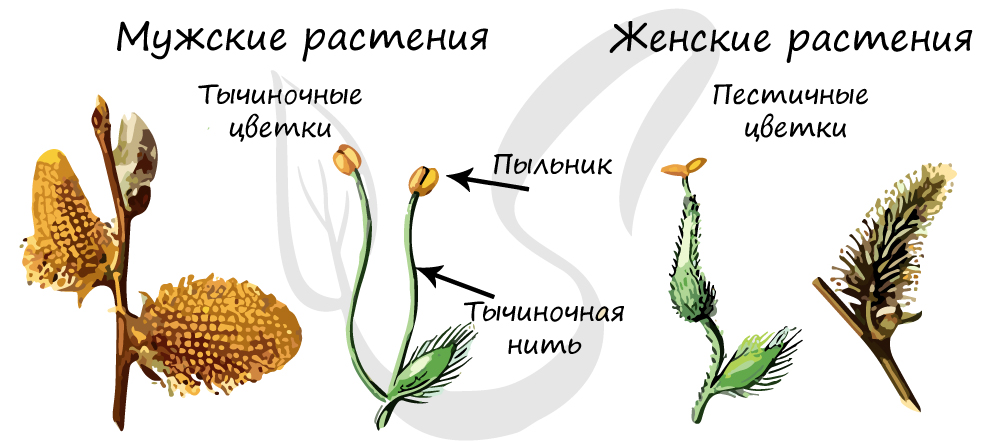

Однодомные и двудомные растения

Обоеполые цветки имеют и тычинки, и пестики в одном цветке. Однако есть растения, у которых тычинки и пестики расположены на разных цветках. У таких растений на

цветке находятся либо тычинки (тычиночные цветки) — мужские цветки, либо пестики (пестичные) — женские цветки. В зависимости от расположения мужских и женских

цветков эти растения делятся на:

- Однодомные — у них и мужские, и женские цветки расположены на одном и том же растении: у кукурузы, березы, тыквы.

- Двудомные — имеют и женские, и мужские цветки, расположенные на разных растениях: у тополя, конопли, вербы.

Поделюсь своей собственной ассоциацией, чтобы вы успешно запомнили эти понятия. Вообразите, что в гости к зажиточным хозяевам приехало большое количество гостей.

Богатые хозяева построили на участке два дома, и у них есть возможность разделить всех гостей, так что мужчины отделяются от женщин и

идут в разные дома («двудомные растения»). В случае если хозяева оказались менее богаты, то у них только один дом, так что гостям и мужского, и женского пола

придется искать место для ночевки в одном доме («однодомные растения»).

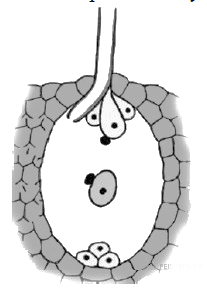

Семязачаток

Также называется семяпочкой. Представляет собой образующийся в завязи многоклеточный орган, из которого развивается семя. Ткани завязи образуют выступ (вырост),

называющийся плацента, которым семязачаток крепится внутри завязи. С помощью семяножки семязачаток сообщается с плацентой.

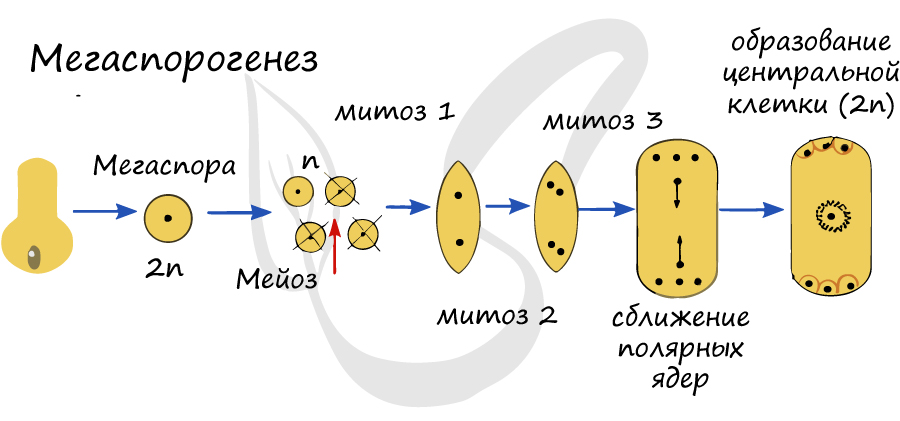

В семязачатке происходит процесс мегаспорогенеза, на котором мы остановимся подробнее:

- Мегаспорогенез

- Микроспорогенез

Процесс локализуется в нуцеллусе, называющимся мегаспорангием. Материнская клетка (2n) начинает делиться мейозом, и, что предсказуемо,

получается четыре клетки — четыре гаплоидные мегаспоры (n). Из них три отмирают, выживает только одна, приближенная к халазе — ткани, где соединяются

интегумент и нуцеллус.

Запомните, что из мегаспоры развивается женский гаметофит — зародышевый мешок. Гаметофит у растений это гаплоидная многоклеточная фаза в цикле

развития, которая чередуется со спорофитом — диплоидной фазой.

Ядро мегаспоры трижды делится эндомитозом (удвоение числа хромосом внутри ядерной оболочки, без разрушения ядрышка и без образования нитей

веретена деления). В результате образуется 8 ядер, по 4 ядра у каждого полюса зародышевого мешка. На этой восьмиядерной стадии деление ядра женского

гаметофита окончено.

От каждого из двух полюсов в центр зародышевого мешка направляется по одному ядру, так называемые — полярные ядра. Таким образом, у полюсов

зародышевого мешка их остается по три. Две клетки в центре сливаются и образуют центральную клетку, диплоидного (2n) набора хромосом.

На микропилярном полюсе зародышевого мешка одна наиболее крупная клетка превращается в яйцеклетку, а две других становятся вспомогательными клетками —

синергидами, короткоживущими клетками. Вместе яйцеклетка и синергиды образуют яйцевой аппарат.

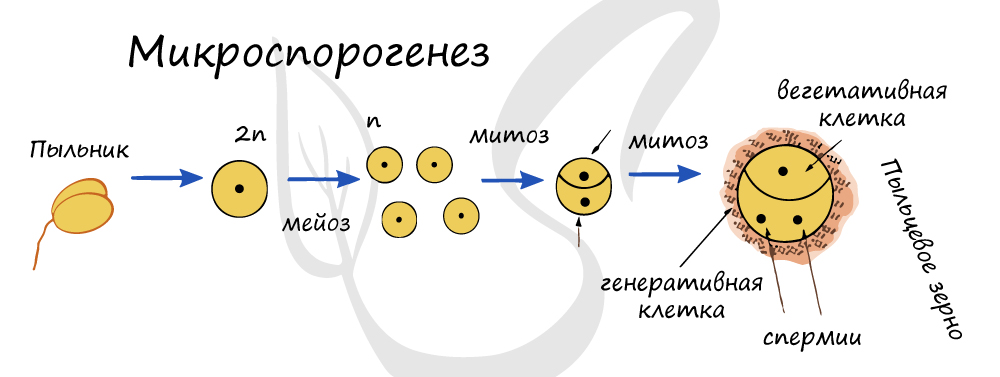

Локализуется в микроспорангиях — гнездах пыльника. Диплоидная материнская клетка делится мейозом, в результате образуется четыре микроспоры с

гаплоидным набором хромосом. Каждая из микроспор делится митозом, в результате получаются две клетки: крупная вегетативная и более мелкая

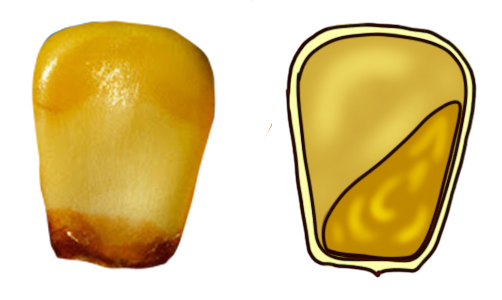

генеративная — эти две клетки и составляют пыльцевое зерно (пыльцу). Пыльцевое зерно состоит из двух оболочек — интины (внутренней) и экзины (наружной).

Важно отметить, что из генеративной клетки к моменту оплодотворения (еще в пыльнике (до опыления) или в пыльцевой трубке (после опыления)) путем митоза образуются мужские половые клетки — спермии (или сперматозоиды),

необходимые для процесса оплодотворения. Запомните, мужской гаметофит семенного растения — пыльцевое зерно.

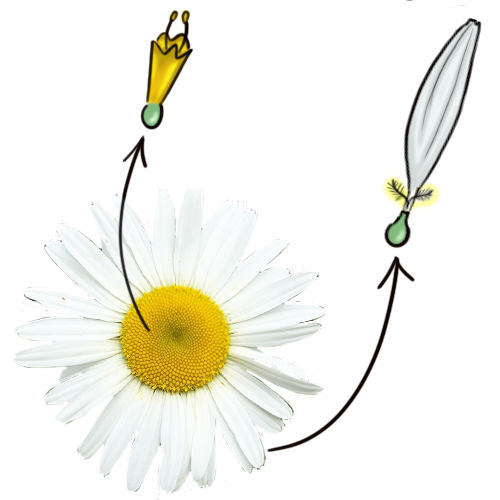

Опыление

Опыление — процесс переноса пыльцы с пыльников на рыльце пестика (у цветковых растений) или на семязачаток (у голосеменных). В изучении любой темы важным аспектом является классификация. Выделяют два типа опыления:

- Самоопыление

- Перекрестное опыление

- Ветроопыляемые растения

- Насекомоопыляемые растения

Самоопыление это опыление в пределах одной и той же особи, возможны : гейтоногамия (от греч. géitōn сосед и gámos брак), или автогамия, в пределах

одного цветка ( от др.-греч. αὐτός — «сам» и γάμος — «брак»). Самоопыление помогает выживать растениям в неблагоприятных условиях окружающей среды, на

отдаленных от суши островах, в тундре — когда затруднено или невозможно перекрестное опыление.

Признаки самоопыляющихся растений: запах и нектар отсутствуют, тычинки выше пестиков, иногда пыльца созревает еще в бутоне и опыление происходит в цветке еще до его распускания.

Перенос пыльцы из пыльника цветка одного растения на рыльце пестика другого растения. Отметим искусственное опыление, которое сознательно осуществляет

человек для повышения урожайности или выведения новых сортов. Осуществляется с помощью воды, ветра и животных. Здесь необходимо

ввести новые термины:

Такие растения имеют следующие характерные черты: у них мелкие цветки, невзрачный околоцветник, цветки лишены нектарников (то есть запах, нектар у цветов

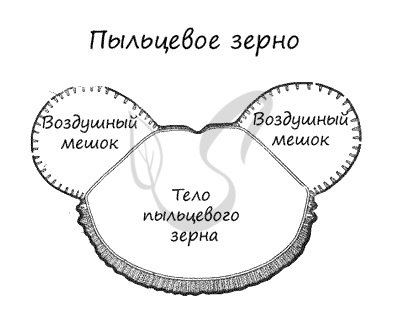

отсутствует). Ветроопыляемые растения обычно растут большими скоплениями (заросли тростника, березовые рощи), зацветают ранней весной, до появления листьев. Тычинки располагаются на длинных, свисающих тычиночных нитях. Пыльцы образуется очень много, она мелкая, легкая и сухая.

Пыльцевые зерна благодаря наличию воздушных мешков могут перемещаться на большие расстояния, достигающие десятков километров: 30-35 км у березы, у ольхи до 400 км.

Эти растения отличают крупные цветки, мелкие — собраны в соцветия. Имеют нектарники и характерный запах (аромат), особенно важный для привлечения

насекомых. Пыльцы мало, она крупная, тяжелая, липкая. Ее внешний слой (экзина) часто покрыт различными приспособлениями, которые помогают зацепится за насекомых: бугорки, шипы, гребешки.

Теперь вы точно знаете, почему

именно насекомооплыяемые растения стоит дарить прекрасным девушкам, а не ветроопыляемые (на первом свидании точно лучше подстраховаться

насекомооплыяемыми, хотя если вы хотите удивить — вперед в березовую рощу

Оплодотворение

Оплодотворение — слияние спермия, сперматозоида (мужской половой клетки) с яйцом, яйцеклеткой (женской половой клеткой), приводящее к образованию

зиготы. Тем или иным способом пыльца (пыльцевое зерно) оказывается на рыльце пестика. Вегетативная клетка начинает прорастать в ткани пестика,

растворяя их, формирует пыльцевую трубку. Из генеративной клетки образуются два спермия.

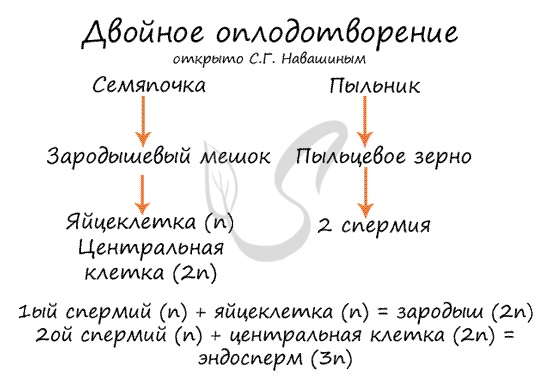

Пыльцевая трубка прорастает до зародышевого мешка, благодаря чему спермии достигают яйцеклетки. Далее у цветковых растений происходит уникальное явление,

открытое С.Г. Навашиным — двойное оплодотворение. Как вы помните, из генеративной клетки образовалось два спермия. Суть двойного оплодотворения заключается

в том, что один из спермиев сливается с яйцеклеткой (оплодотворяет ее) с образованием зиготы (диплоидна), из которой развивается зародыш. Второй спермий

сливается с центральной клеткой (эта клетка к моменту слияния уже диплоидна) с образованием эндосперма (триплоиден) — запасного питательного вещества.

После оплодотворения с течением времени из семязачатков образуются семена. Из интегумента семязачатка (от лат. integumentum — покрывало, покров) образуется

семенная кожура. Околоплодник формируется из стенок завязи пестика.

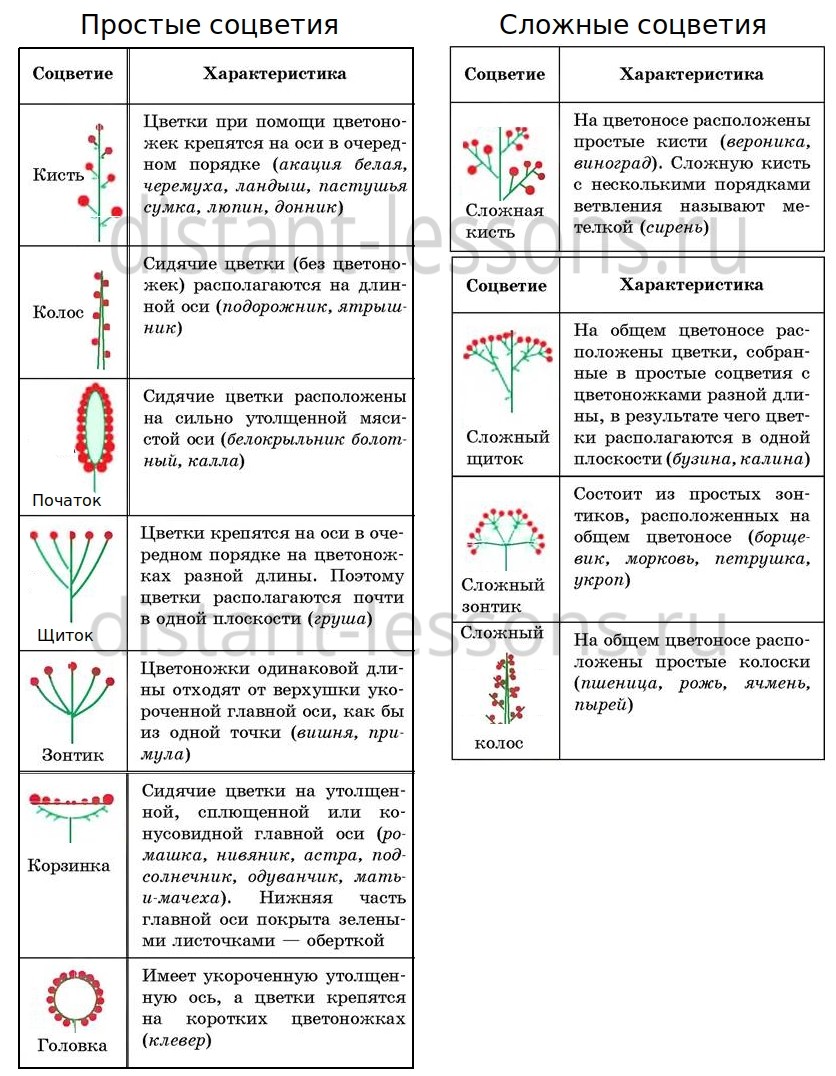

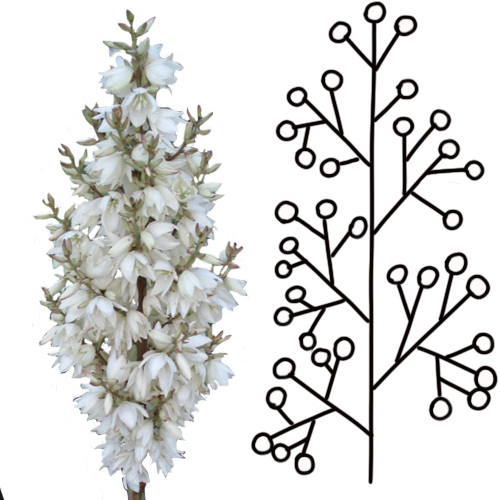

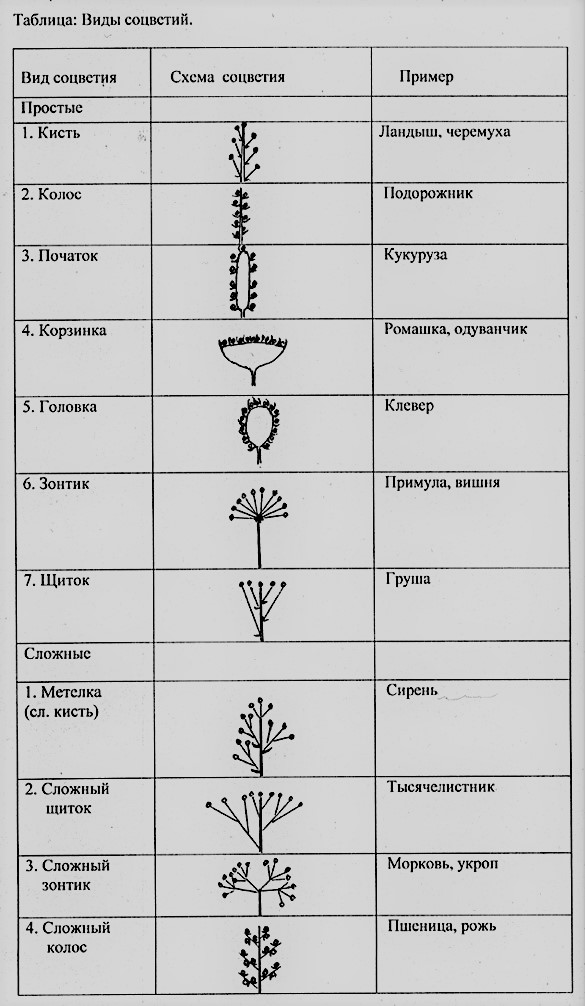

Соцветия

Цветки, особенно у насекомооплыемых растений, редко расположены по одиночке. Чаще всего цветки образуют скопления — соцветия. Соцветие — часть годичного

побега растения, несущая цветки и видоизмененные прицветные листья, в пазухах которых и располагаются цветки или соцветия.

Этот раздел мы также изучим с помощью классификации. Соцветия подразделяются на:

- Простые

- Кисть — цветки поочередно крепятся к неразветвленной удлиненной главной оси. Имеется у ландыша, черемухи.

- Щиток — напоминает кисть, однако цветки располагаются на цветоножках разной длины. Чем ниже цветок, тем длиннее его цветоножка, и благодаря такой

закономерности цветки располагаются на одном уровне в горизонтальной плоскости. Имеется у груши, спиреи. - Колос — производное кисти: на удлиненной главной оси находятся сидячие цветки (цветоножка отсутствует). Имеется у подорожника, ятрышника.

- Початок — производное кисти, напоминающее колос. Отличается наличием разросшейся толстой и мясистой главной оси. Имеется у кукурузы, белокрыльника.

- Корзинка — главная ось соцветия утолщена и уплощена, представлена в виде чаши, на которой располагаются сидячие цветки. Встречается у одуванчика,

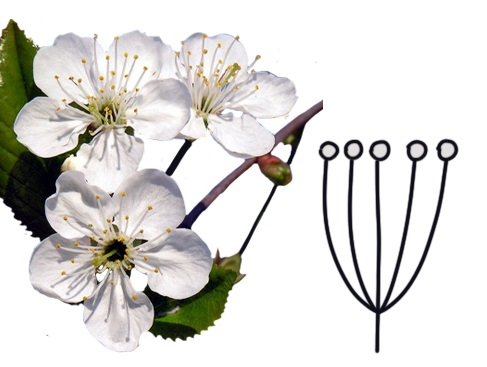

ромашки. - Зонтик — главная ось укорочена, цветоножки выходят из одной верхушечной точки. Зонтик характерен для примулы (первоцвета), вишни.

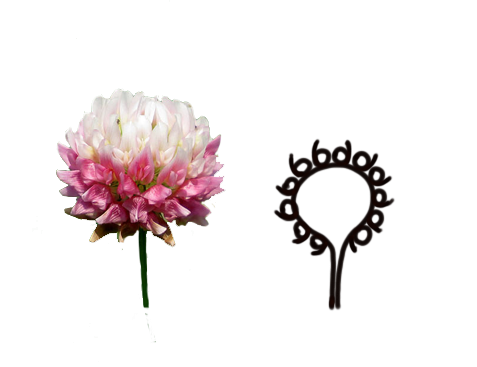

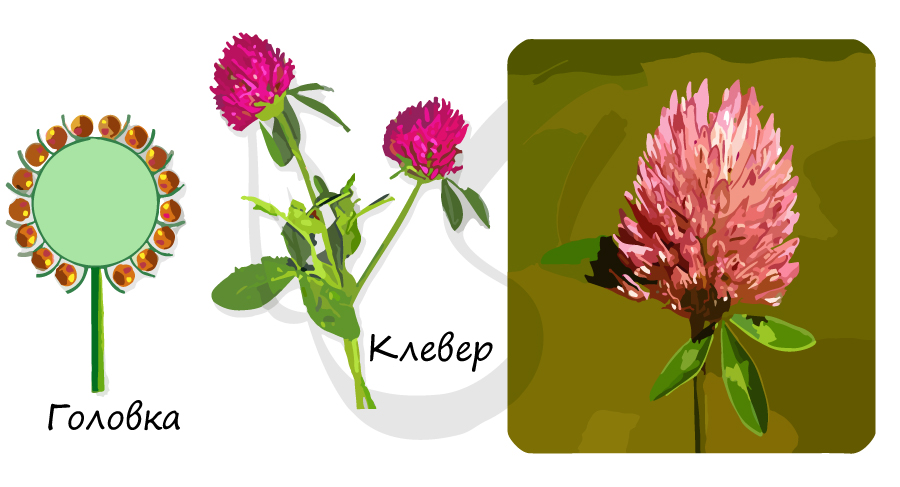

- Головка — производное зонтика. Главная ось укорочена, цветки на очень коротких цветоножках или сидячие. Имеется у клевера.

- Сложные соцветия

- Метелка — по-другому называется — сложная кисть. Главная ось ветвится, от нее отходят оси боковые, на которых расположены цветки — у сирени, или колоски: у овса, риса,

просо. - Сложный зонтик — от верхушки главной оси отходят простые соцветия, зонтики. Имеется у сныть-травы, тмина, моркови, петрушки, укропа.

- Сложный колос — от каждого узла на главной оси отходят отдельные колоски с сидячими на них цветками. Имеется у ржи, пшеницы, пырея, ячменя.

Простыми называют соцветия с одной осью — главной, на которой расположены цветки. К простым соцветиям относятся:

Сложными называют соцветия, у которых на главной оси расположены не цветки, а частные (парциальные) соцветия.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 57 1–20 | 21–40 | 41–57

Добавить в вариант

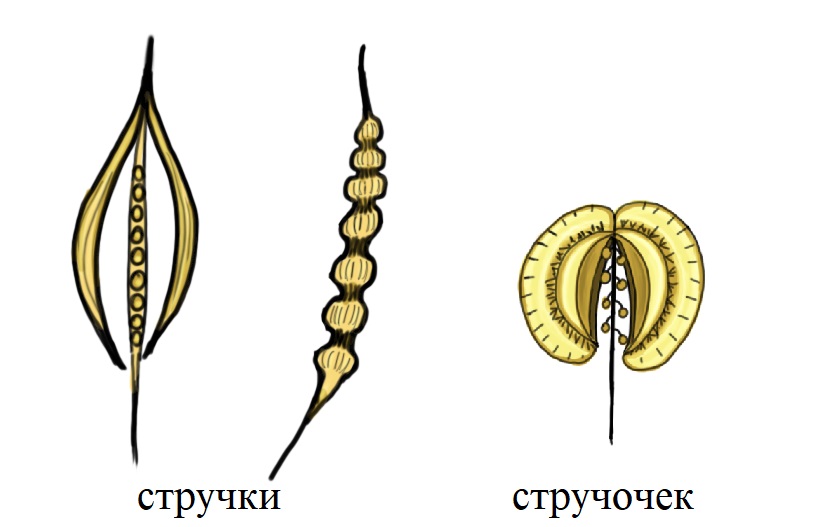

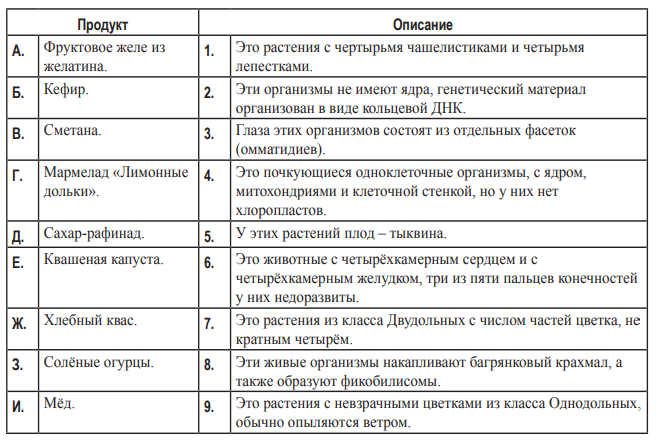

Выберите три правильных ответа из шести. Выберите три признака растений семейства крестоцветных (капустных).

1) цветок четырёхчленного типа

2) соцветие кисть

3) цветок пятичленного типа

4) соцветие корзинка

5) плод стручок или стручочек

6) плод боб

Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны, запишите эти предложения без ошибок.

1. Цветок — орган размножения покрытосеменных растений.

2. Цветок представляет собой видоизменённый лист.

3. Функции цветка — это половое и бесполое размножение.

4. Цветок соединен со стеблем цветоножкой.

5. В цветке имеются пестики и тычинки.

Установите соответствие между растением и его признаками.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) цветок трехчленный

Б) околоцветник двойной

В) плод костянка

Г) цветок пятичленный

Д) плод зерновка

Е) листья с параллельным жилкованием

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по биологии. Вариант 1.

К вегетативным органам растений относится

В процессе эволюции у голосеменных растений в отличие от споровых

Растения отдела покрытосеменных в отличие от голосеменных

1) имеют корень, стебель, листья

4) выделяют в атмосферу кислород в процессе фотосинтеза

Генеративный орган — цветок — имеется у

Характерный признак растений семейства сложноцветных

1) цветок четырёхчленного типа

4) плод зерновка

Ученик в ответе указал, что растения семейства мотыльковых (бобовых) имеют правильный пятичленный цветок, мочковатую корневую систему и плод стручок. Найдите ошибки в этом ответе и прокомментируйте их.

К какому способу опыления приспособлен цветок пшеницы?

Цветок и плод, показанные на рисунке, характерны для растений семейства

На какой из фотографий представлен цветок крестоцветных растений?

Установите соответствие между признаком растения и семейством покрыто-семенных, для которого он характерен.

ПРИЗНАК

А) пятичленный цветок

Б) мочковатая корневая система

В) параллельное жилкование листьев

Г) в проводящих пучках нет камбия

Д) многие части растения ядовиты

Е) встречаются кустарниковые формы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между признаком растения и семейством покрытосеменных, для которого он характерен.

ПРИЗНАК

А) плод боб

Б) трёхчленный цветок

В) соцветие сложный колос

Г) стержневая корневая система

Д) в проводящей системе есть камбий

Е) листья с параллельным жилкованием

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие признаки характерны для этого растения?

1) относится к классу Двудольные

2) цветок трёхчленного типа

3) корневая система стержневая

4) в семени одна семядоля

5) относится к семейству Лилейные

6) плод — орех

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Если в процессе эволюции у растения сформировался цветок, изображённый на рисунке, то для этого растения характерны:

1) наличие влаги для оплодотворения

2) двойной околоцветник

3) две семядоли в зародыше семени

4) гаплоидный эндосперм

5) сетчатое жилкование листьев

6) семязачатки лежат открыто на чешуях

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Если в процессе эволюции у растения сформировался цветок, изображённый на рисунке, то для этого растения характерны:

1) многоклеточный фотосинтезирующий гаметофит

2) одна семядоля в семени

3) опыление ветром

4) развитие главного корня

5) проводящие пучки расположены по кругу

6) развит слой камбия

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Если в процессе эволюции у растения сформировался цветок, изображённый на рисунке, то для этого растения характерны:

1) стержневая корневая система

2) сетчатое жилкование

3) простой околоцветник

4) плод боб

5) гаметофит преобладает над спорофитом

6) спорангии собраны в стробилы

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Если в процессе эволюции у растения сформировался цветок, изображённый на рисунке, то для этого растения характерны:

1) зародышевый корешок не выходит из семени, либо развивается слабо

2) спорангии собраны на нижней стороне листа

3) стержневая корневая система

4) вторичное утолщение стебля

5) простой околоцветник

6) проводящие пучки разбросаны по всему сечению стебля

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Если в процессе эволюции у растения сформировался цветок, изображённый на рисунке, то для этого растения характерны:

1) сложный околоцветник

2) дуговое жилкование листьев

3) пыльца с воздушными мешками

4) отсутствие вторичного утолщения

5) одна семядоля в семени

6) развитие главного корня

Всего: 57 1–20 | 21–40 | 41–57

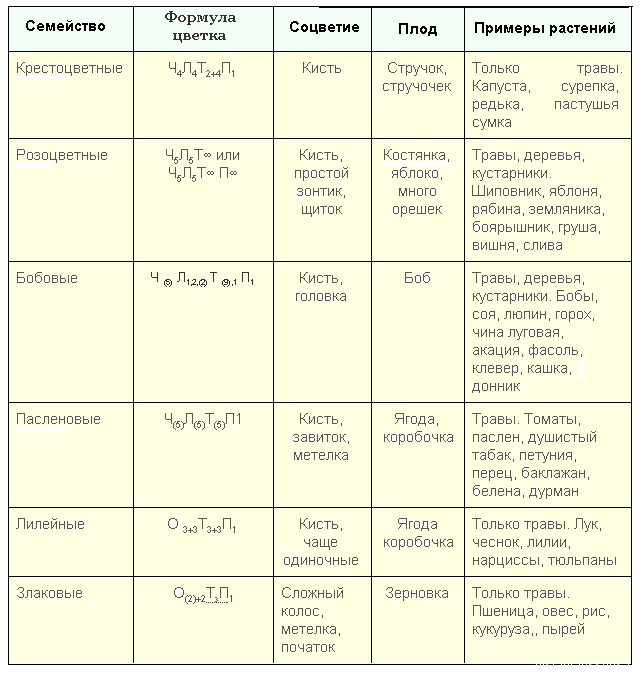

Формулы цветков растений

16-Янв-2014 | Нет комментариев | Лолита Окольнова

Не часто, но все же встречается в вопросах ГИА и ЕГЭ по биологии тема, которая относится к ботанике, проходят ее в 7 или 8 классе, поэтому к моменту подготовки к экзаменам она успешно забывается…

Итак, рассмотрим строение цветков и соцветий и

Формулы цветков растений

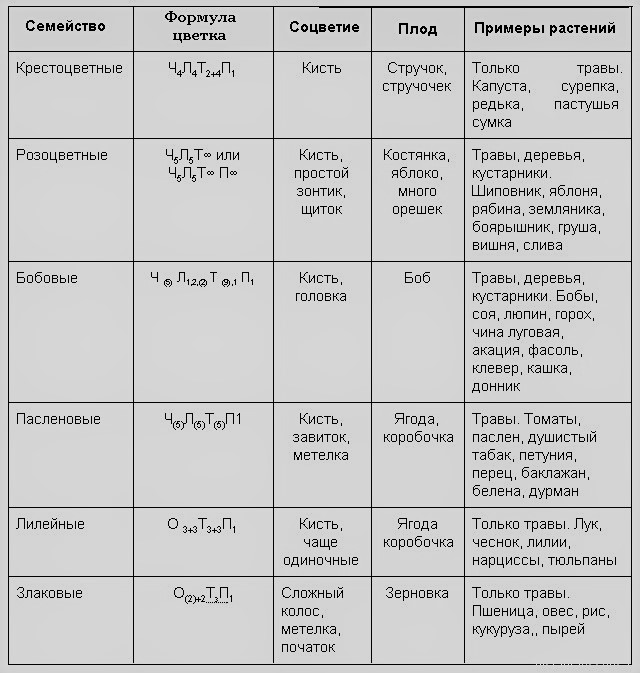

Царство Растений принято делить на отделы, потом — на классы (одно-и двудольные), далее — порядок (его часто пропускают) и затем уже на семейства.

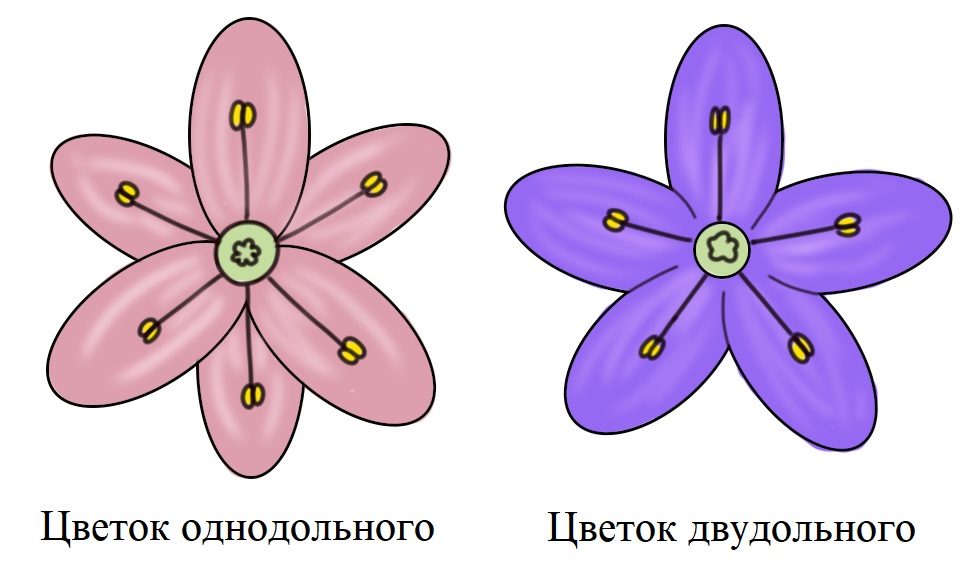

У растений класса двудольные количество лепестков в цветке кратно 4 или 5, у однодольных — 3 и околоцветник простой, либо совсем отсутствует.

Растения каждого из семейств имеют общие признаки. У цветковых растений основными признаками являются строение цветка и плода, тип соцветия, а также особенности внешнего и внутреннего строения вегетативных органов.

Соответственно, у каждого семейства цветковых есть своя формула.

Для начала давайте рассмотрим более детально строение цветка (при подготовке к ЕГЭ обычно цветок рассматривают только в контексте двойного оплодотворения).

Стеблевая часть:

- цветоножка

- цветоложе

Околоцветник:

- чашелистики

- лепестки венчика

Генеративная часть:

- пестик

- тычинки

- Завязь

Соцветие — часть системы побегов покрытосеменного растения, несущая цветки и в связи с этим разнообразно видоизмененная. Соцветия обычно более или менее чётко отграничены от вегетативной части растения.

Биологический смысл возникновения соцветий — в возрастающей вероятности опыления цветков ветроопыляемых , так и насекомоопыляемых растений.

Закладываются соцветия внутри цветочных или смешанных почек.

Для построения формулы цветковых растений используют Околоцветник и Генеративную часть

- В международной системе сначала указывают пол цветка (мужской, женский или двудомный), в школьном формате этот пункт зачастую пропускают;

- обозначают симметрию (правильный или неправильный цветок) — этот пункт тоже пропускаем;

- буквами указывают:

О — околоцветник

Ч — чашелистики;

Л — лепестки;

Т — тычинки;

П — пестики;

- числами указывают число элементов, если их больше 12, то ставят знак «бесконечность»;

- дополнительные обозначения:

числа в скобках — сросшиеся элементы;

знак «+» — круговое расположение элементов.

Примеры:

Формула цветка тюльпана *О3+3Т3+3П(3)

цветок правильный, околоцветник простой и состоит из шести листочков (причём они различаются), шести тычинок (тычинки также неодинаковые) и трёх сросшихся плодолистиков.

Формула цветка шиповника – *Ч5Л5Т∞П∞

цветок правильный, с 5 чашелистиками и 5 лепестками. Тычинок и пестиков много (более 12)

Еще можно добавить сюда Семейство Сложноцветные

Формула цветка: Л(5)Т(5)П1

Соцветие – корзинка.

Плод – семянка.

Пример вопроса из теста ГИА:

Цветок одуванчика — это

1) головка

2) корзинка

3) цветок, имеющий 5 сросшихся тычинок и 5 сросшихся лепестков

4) цветок с числом лепестков и тычинок больше 12

Ответ: т.к. одуванчик относится к семейству сложноцветных, то его формула Л (5)Т (5) — соответствует ответу 3)

Вопросы по формулам цветков растений встречаются на экзаменах редко, но стоит их выучить — на всякий случай

- примеры вопросов ОГЭ по строению цветка

- несколько ЕГЭ вопросов

Обсуждение: «Формулы цветков растений»

(Правила комментирования)

Царство растений

Царство растений объединяет около 400 тыс. видов организмов, поражающих разнообразием форм, размеров, окраски и т. д. — от микроскопической одноклеточной водоросли хламидомонады до стометровых секвой и эвкалиптов. Характерными признаками растений являются автотрофный способ питания (фотоавтотрофный), преобладание процессов синтеза над процессами распада, сильное расчленение тела, прикрепленный способ жизни и открытый рост.

В зависимости от наличия тканей и органов растения делят на низшие и высшие. Тело низших растений представлено практически одинаковыми клетками и называется слоевищем, или талломом. К низшим растениям относят водоросли. Тело высших растений расчленено на ткани и органы, а их органы бесполого и полового размножения представлены не одноклеточными, а многоклеточными образованиями. Высшими растениями являются семенные и споровые. Формирование тканей и органов явилось следствием выхода растений на сушу, так как водная среда не только обеспечивала растения водой и необходимыми веществами, но и поддерживала их тело, а в воздушной среде появилась необходимость в защите от высыхания, механическом поддержании тела растения, а также доставке воды и минеральных веществ из почвы.

Растения являются объектом науки ботаники, основы которой были заложены еще учеником Аристотеля Теофрастом (Феофрастом). В настоящее время ботаника представляет собой комплекс наук о растениях, в который входят анатомия, физиология, биохимия, генетика и систематика растений, а также частные ботанические науки, изучающие отдельные их группы, например альгология — наука о водорослях.

Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение растительного организма

(на примере покрытосеменных растений)

Клетки растений

Растения относятся к эукариотическим организмам, следовательно, их клетки обязательно содержат ядро хотя бы на одном из этапов развития. Также в цитоплазме растительных клеток имеются разнообразные органоиды, однако их отличительным свойством является наличие пластид, в частности хлоропластов, а также крупных вакуолей, наполненных клеточным соком. Основное запасающее вещество растений — крахмал — откладывается в виде зерен в цитоплазме, особенно в запасающих органах. Еще одним существенным признаком растительных клеток является наличие целлюлозных клеточных оболочек. Следует отметить, что у растений клетками принято называть и образования, живое содержимое которых отмерло, а клеточные стенки остались. Нередко эти клеточные стенки пропитываются лигнином в процессе одревеснения, или суберином при опробковении.

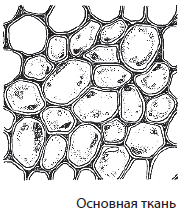

Ткани растений

В отличие от животных, у растений клетки склеены углеводной срединной пластинкой, между ними также могут быть межклетники, заполненные воздухом. В течение жизни ткани могут изменять свои функции, например, клетки ксилемы вначале выполняют проводящую функцию, а затем — опорную. У растений насчитывают до 20–30 типов тканей, объединяющих около 80 видов клеток. Ткани растений делят на образовательные и постоянные.

Образовательные, или меристематические, ткани принимают участие в процессах роста растения. Они расположены на верхушках побегов и корней, в основаниях междоузлий, образуют слой камбия между лубом и древесиной в стебле, а также подстилают пробку в одревесневших побегах. Постоянное деление этих клеток поддерживает процесс неограниченного роста растений: образовательные ткани верхушек побега и корня, а у некоторых растений — и междоузлий обеспечивают рост растений в длину, а камбий — в толщину. При повреждении растения из клеток, оказавшихся на поверхности, формируются раневые образовательные ткани, которые заполняют возникшие промежутки.

Постоянные ткани растений специализируются на выполнении определенных функций, что отражается на их строении. Они неспособны к делению, однако при определенных условиях могут вновь приобретать эту способность (за исключением мертвых тканей). К постоянным тканям относятся покровные, механические, проводящие и основные.

Покровные ткани растений защищают их от испарения, механических и термических повреждений, проникновения микроорганизмов, обеспечивают обмен веществ с окружающей средой. К покровным тканям относятся кожица и пробка.

Кожица, или эпидерма, — это однослойная ткань, лишенная хлоропластов. Кожица покрывает листья, молодые побеги, цветки и плоды. Она пронизана устьицами и может нести различные волоски и железки. Сверху кожица покрыта кутикулой из жироподобных веществ, которая защищает растения от избыточного испарения. Для этого же предназначены и некоторые волоски на ее поверхности, тогда как железки и железистые волоски могут выделять различные секреты, в том числе воду, соли, нектар и др.

Устьица — это специальные образования, через которые происходит испарение воды — транспирация. В устьицах замыкающие клетки окружают устьичную щель, под ними располагается свободное пространство. Замыкающие клетки устьиц чаще всего имеют бобовидную форму, в них встречаются хлоропласты и зерна крахмала. Внутренние стенки замыкающих клеток устьиц утолщены. Если замыкающие клетки насыщены водой, то внутренние стенки растягиваются и устьице открывается. Насыщение водой замыкающих клеток связано с активным транспортом в них ионов калия и других осмотически активных веществ, а также накоплением растворимых углеводов в процессе фотосинтеза. Через устьица происходит не только испарение воды, но и газообмен в целом — поступление и удаление кислорода и углекислого газа, которые проникают далее по межклетникам и потребляются клетками в процессе фотосинтеза, дыхания и т. д.

Клетки пробки, которая в основном покрывает одревесневшие побеги, пропитываются жироподобным веществом суберином, что, с одной стороны, вызывает гибель клеток, а с другой — пред отвращает испарение с поверхности растения, обеспечивая тем самым термическую и механическую защиту. В пробке, как и в кожице, имеются специальные образования для проветривания — чечевички. Клетки пробки образуются в результате деления пробкового камбия, подстилающего ее.

Механические ткани растений выполняют опорную и защитную функции. К ним относят колленхиму и склеренхиму. Колленхима — это живая механическая ткань, имеющая удлиненные клетки с утолщенными целлюлозными стенками. Она характерна для молодых, растущих органов растений — стеблей, листьев, плодов и т. д. Склеренхима — это мертвая механическая ткань, живое содержимое клеток которой отмирает вследствие одревеснения клеточных стенок. По сути дела, от клеток склеренхимы остаются только утолщенные и одревесневшие клеточные стенки, что как нельзя лучше способствует выполнению ими соответствующих функций. Клетки механической ткани чаще всего вытянуты в длину и называются волокнами. Они сопровождают клетки проводящей ткани в составе луба и древесины. Одиночные или собранные в группы каменистые клетки склеренхимы округлой или звездчатой формы обнаруживаются в незрелых плодах груши, боярышника и рябины, в листьях кувшинки и чая.

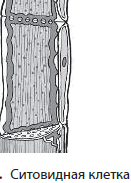

По проводящей ткани осуществляется транспорт веществ по телу растения. Существует два вида проводящей ткани: ксилема и флоэма. В состав ксилемы, или древесины, входят проводящие элементы, механические волокна и клетки основной ткани. Живое содержимое клеток проводящих элементов ксилемы — сосудов и трахеид — рано отмирает, от них остаются только одревесневшие клеточные стенки, как и в склеренхиме. Функцией ксилемы является восходящий транспорт воды и растворенных в ней минеральных солей от корня к побегу.

Флоэма, или луб, также является сложной тканью, поскольку образована проводящими элементами, механическими волокнами и клетками основной ткани. Клетки проводящих элементов — ситовидных трубок — живые, однако в них исчезают ядра, а цитоплазма смешивается с клеточным соком для облегчения транспорта веществ. Клетки располагаются одна над другой, клеточные стенки между ними имеют многочисленные отверстия, что делает их похожими на сито, из-за чего клетки называют ситовидными. По флоэме транспортируются вода и растворенные в ней органические вещества из надземной части растения в корень и другие органы растения. Загрузку и разгрузку ситовидных трубок обеспечивают прилегающие к ним клетки-спутницы.

Основная ткань не только заполняет промежутки между другими тканями, но и выполняет питательную, выделительную и другие функции. Питательную функцию выполняют фотосинтезирующие и запасающие клетки. Большей частью это паренхимные клетки, т. е. они имеют почти одинаковые линейные размеры: длину, ширину и высоту. Основные ткани расположены в листьях, молодых стеблях, плодах, семенах и других запасающих органах. Некоторые виды основной ткани способны выполнять всасывающую функцию, как, например, клетки волосконосного слоя корня.

Выделение осуществляют разнообразные волоски, железки, нектарники, смоляные ходы и вместилища. Особое место среди основных тканей принадлежит млечникам, в клеточном соке которых накапливаются каучук, гутта и др. вещества. У водных растений возможно разрастание межклетников основной ткани, вследствие чего образуются крупные полости, с помощью которых осуществляется проветривание.

Органы растений

Вегетативные и генеративные органы

В отличие от животных, тело растений расчленено на небольшое количество органов. Они делятся на вегетативные и генеративные. Вегетативные органы поддерживают жизнедеятельность организма, но не участвуют в процессе полового размножения, тогда как генеративные органы выполняют именно эту функцию. К вегетативным органам относят корень и побег, а к генеративным (у цветковых) — цветок, семя и плод.

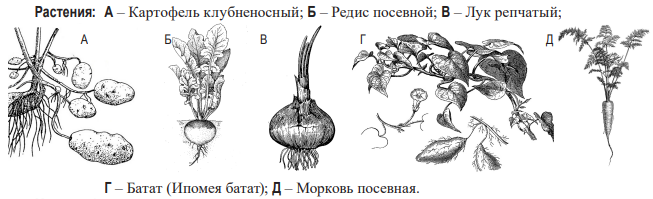

Корень

Корень — это подземный вегетативный орган, выполняющий функции почвенного питания, закрепления растения в почве, транспорта и запасания веществ, а также вегетативного размножения.

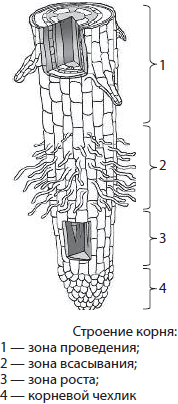

Морфология корня. Корень имеет четыре зоны: роста, всасывания, проведения и корневой чехлик. Корневой чехлик защищает клетки зоны роста от повреждения и облегчает продвижение корня среди твердых частиц почвы. Он представлен крупными клетками, способными со временем ослизняться и отмирать, что облегчает рост корня.

Зона роста состоит из клеток, способных к делению. Часть из них после деления увеличивается в размерах в результате растяжения и начинает выполнять присущие им функции. Иногда зону роста подразделяют на две зоны: деления и растяжения.

В зоне всасывания расположены клетки корневых волосков, выполняющие функцию всасывания воды и минеральных веществ. Клетки корневых волосков живут недолго, слущиваясь через 7–10 дней после образования.

В зоне проведения, или боковых корней, вещества транспортируются из корня в побег, а также происходит ветвление корня, т. е. образование боковых корней, что способствует заякориванию растения. Кроме того, в данной зоне возможно запасание веществ и закладывание почек, с помощью которых может происходить вегетативное размножение.

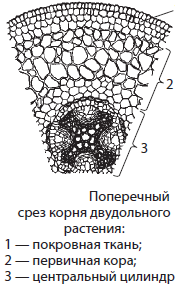

Внутреннее строение корня. На поперечном срезе в зоне всасывания корня видны покровная ткань, первичная кора и центральный цилиндр. Покровная ткань выполняет не только защитную функцию, но и функцию всасывания, так как она представляет собой волосконосный слой. Первичная кора корня достаточно мощная, в ней может происходить запасание питательных веществ, через нее осуществляется транспорт воды и растворенных в ней минеральных веществ к центральному цилиндру. Центральный цилиндр содержит проводящие ткани, по которым происходит транспорт веществ из корня в побег и из побега в корень.

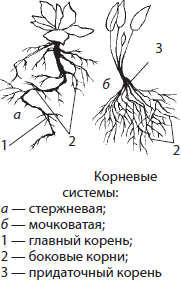

Корневые системы. Совокупность корней растения образует корневую систему. В ней выделяют главный, придаточные и боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка семени, тогда как придаточные корни отрастают от надземной части растения.

Боковые корни формируются как на главном, так и на придаточных корнях. В тех случаях, когда главный корень выражен, как у одуванчика, говорят о стержневой корневой системе, а когда он теряется среди придаточных, как у пшеницы, такая корневая система называется мочковатой. Первая характерна для двудольных растений, а вторая — для однодольных.

Для формирования более мощной корневой системы в растениеводстве используют как минимум два приема: пикирование и окучивание. Пикированием называют удаление точки роста главного корня с целью стимуляции роста боковых, расположенных в более плодородных верхних слоях почвы. Окучивание также способствует развитию корневой системы, однако в большей степени за счет придаточных корней, образующихся на стебле вследствие поднятия уровня почвы.

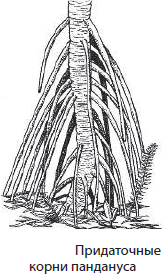

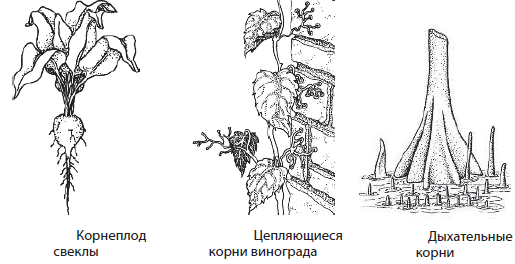

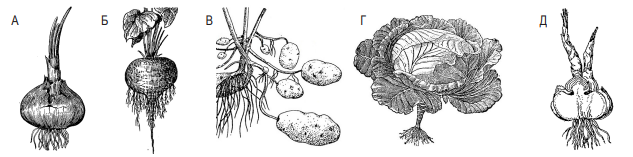

Видоизменения корня. Видоизменениями корня являются корнеплоды, корневые клубни, корни-присоски, цепляющиеся, дыхательные, воздушные, опорные, ходульные, сократительные корни и корневые отпрыски.

Корнеплоды и корневые клубни выполняют запасающую функцию и функцию вегетативного размножения, как у моркови, редиса, редьки, георгина, топинамбура и свеклы. Корни-присоски способствуют закреплению растения в теле растения-хозяина, а также поглощению питательных веществ из организма хозяина. Они характерны для омелы белой, петрова креста, повилики и заразихи. Цепляющиеся корни закрепляют растение на опоре, например, у плюща и винограда. Дыхательные корни присущи растениям, произрастающим в чрезмерно увлажненной почве, они помогают растениям в обеспечении кислородом для дыхания. В частности, без них не обойтись болотному кипарису и авиценнии. Воздушные корни имеются у растений-эпифитов, с их помощью они поглощают воду прямо из воздуха, как многие орхидеи. Опорные корни не дают опуститься на землю ветвям растений с очень развесистыми кронами, как у индийского фикуса баньяна, а ходульные корни поддерживают тело растений на зыбкой почве, например в мангровых зарослях в приливной зоне у ризофоры. Сократительные корни втягивают точку роста растения в почву при неблагоприятных условиях, как у одуванчика. Существуют также корни, выполняющие функцию вегетативного размножения, как корневые отпрыски сирени.

Корневые симбиозы. Почвы достаточно часто содержат недостаточное количество минеральных солей, что вынуждает растения искать другие способы их получения. Одни из них приспособились получать азот в результате питания насекомыми (насекомоядные растения), а другие образовали симбиозы с грибами и бактериями.

Симбиоз корней растения с грибами называют микоризой. Некоторые растения настолько «сжились» с грибами, что вообще перешли к паразитированию на своем грибе-сожителе и не осуществляют фотосинтеза, как орхидея гнездовка.

Корни также способны формировать симбиозы с азотфиксирующими бактериями. Эти бактерии называют также клубеньковыми, поскольку они вызывают разрастание тканей корня бобовых и некоторых других растений, что приводит к образованию своеобразных клубеньков. Клубеньковые бактерии фиксируют азот воздуха и переводят его в доступную для растения форму — нитраты. Взамен растение обеспечивает клубеньковые бактерии органическими веществами.

Побег

Побег — это надземный орган растения, выполняющий функцию воздушного питания. Он образован стеблем, листьями и почками.

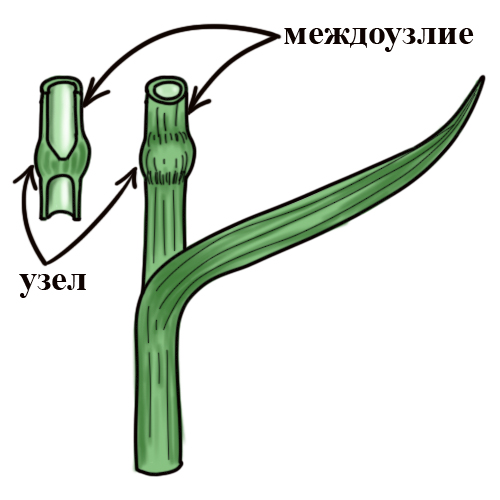

Побег отличается наличием многочисленных повторяющихся сегментов: место прикрепления листа к побегу называется узлом, а участок побега между узлами — междоузлием.

Если междоузлия настолько невелики, что кажется, будто листья выходят буквально из одной точки, то такой побег называют укороченным. Они характерны для вишни и сосны. Растения с единственным таким побегом, например одуванчик и подорожник, называют розеточными. Все остальные побеги, у которых узлы достаточно удалены друг от друга, называются удлиненными.

Порядок размещения листьев на стебле называют листорасположением. Выделяют три основных типа листорасположения: очередное, супротивное и мутовчатое. Если лист в узле только один, то говорят об очередном листорасположении (вишня, яблоня). Если их два — это супротивное листорасположение (сирень), а если их три и более, то это мутовчатое листорасположение (ветреница, олеандр).

В зависимости от расположения в пространстве выделяют прямостоячие, наклоненные, лежачие, ползучие, цепляющиеся, вьющиеся и свисающие побеги.

Если на побеге имеются цветки, плоды или иные генеративные органы, его называют генеративным, в противном случае — вегетативным.

Побеги, стебли которых всегда остаются покрытыми кожицей, называют неодревесневающими, если же кожица сменяется пробкой только в нижней части растения, то это — полуодревесневающий побег. В тех случаях, когда стебель способен покрываться пробкой до самой верхушки, говорят об одревесневающем побеге.

Жизненные формы растений. По степени одревеснения побегов и продолжительности их жизни у растений выделяют три основные жизненные формы: древесные, кустарниковые и травянистые. У травянистых растений побег никогда не одревесневает, хотя продолжительность их жизни может составлять сотни лет. По продолжительности жизненного цикла травянистые растения делят на однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние растения завершают свой жизненный цикл и дают плоды в течение одного года (горчица, тыква), тогда как двулетние чаще всего в первый год вегетируют, а дают плоды и погибают на второй год (морковь, редис), многолетние же цветут и дают плоды в течение длительного времени (земляника, пырей).

Кустарники характеризуются наличием нескольких одревесневших в той или иной степени побегов-стволиков, постепенно сменяющихся в течение жизни растения. К ним относятся сирень, красная смородина, крыжовник, терен и др.

У деревьев побег также одревесневает, однако он сохраняется всю жизнь и называется стволом. Ствол несет на себе все остальные ветви дерева — крону. Примерами древесных растений являются дуб, сосна и береза.

Почка

Почка — это орган побега, обеспечивающий его нарастание в длину и ветвление. Почки содержат зачаток побега, прикрытый почечными чешуями. Зачаточный побег может быть вегетативным или генеративным, в соответствии с чем различают вегетативные и генеративные, или цветочные почки. Генеративные почки обычно более крупные и округлые, в сравнении с вегетативными, и чаще располагаются на концах побегов.

В зависимости от расположения на побеге почки делят на верхушечные и боковые. Верхушечные почки располагаются в точках роста побега, а боковые — во всех остальных местах. Боковые почки, расположенные в пазухах листьев, называются пазушными, а разбросанные вне пазух почки относят к придаточным. Например, у бриофиллума они размещаются по краям листьев и со временем превращаются в «детки», осуществляющие вегетативное размножение. При распускании верхушечных почек побег растет в длину, тогда как развитие боковых почек приводит к его ветвлению. Придаточные почки как правило распускаются при повреждении или нарушении роста вышележащих почек.

Стебель

Стебель — осевая часть побега, которая выносит листья к свету, поддерживает генеративные органы, осуществляет транспорт веществ от одних органов к другим, может выполнять запасающую функцию и функцию вегетативного размножения.

Молодые зеленые стебли и стебли кактусов также способны осуществлять функцию фотосинтеза. На поперечном срезе стебли могут иметь округлую, четырехугольную, трехугольную, ребристую и другие формы.

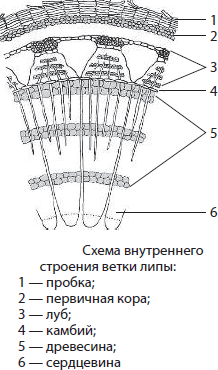

Внутреннее строение стебля. Независимо от формы поперечного сечения и степени одревеснения внутреннее строение побега имеет единый план: снаружи они покрыты покровной тканью, под которой располагаются первичная кора и центральный цилиндр с сердцевиной, что не характерно для корня. У травянистых растений покровная ткань в течение всей жизни представлена кожицей, тогда как у одревесневающих она со временем заменяется пробкой.

Первичная кора несет клетки основной и механической ткани, которые выполняют не только защитную, но и запасающую и фотосинтетическую функции.

Центральный цилиндр содержит луб, или флоэму, и древесину, или ксилему, а также сердцевину. По ситовидным трубкам флоэмы осуществляется нисходящий транспорт воды и растворенных в ней органических веществ из листьев в другие органы растения. У древесных растений он может функционировать несколько лет, а затем сплющиваться. В умеренном климате на зиму луб закупоривается во избежание замерзания.

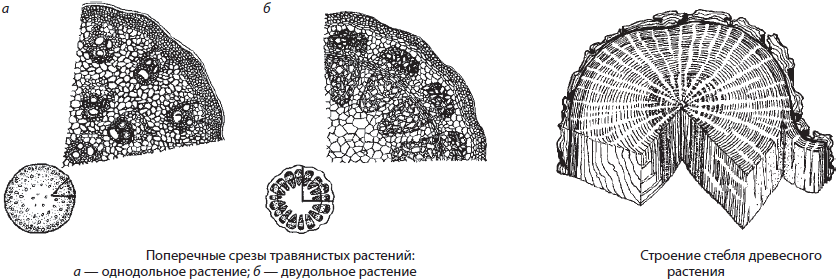

Функцией ксилемы является восходящий транспорт воды и минеральных солей из корня в побег. Ее проводящие элементы также могут функционировать несколько лет, однако позднее они утрачивают проводящую функцию и превращаются в опорные элементы. Между древесиной и лубом у двудольных растений располагается прослойка камбия, который откладывают новые клетки этих тканей, тогда как у однодольных их нет.

Древесину и луб в направлении от сердцевины к первичной коре пронизывают тяжи основной ткани — сердцевинные лучи, имеющие различную ширину. По ним осуществляется радиальный транспорт веществ.

В зависимости от проводящих тканей в центральном цилиндре выделяют два типа строения стебля: пучковое и непучковое. При пучковом строении ксилема и флоэма собраны в отдельные тяжи — проводящие пучки, пронизывающие стебель, что характерно для многих травянистых растений. Характер прохождения пучков у цветковых растений является одним из диагностических признаков: если пучки расположены по кругу, то это двудольное растение, а если беспорядочно — однодольное.

Для древесных и некоторых травянистых растений характерен непучковый тип строения стебля, при котором древесина и луб закладываются сплошными кольцами, причем древесина располагается ближе к центру стебля, чем луб, а между ними находится кольцо камбия. Ежегодно откладывается новое кольцо древесины, вследствие чего на поперечном срезе древесных растений видны годичные кольца, по которым можно подсчитать приблизительный возраст растения. По ним можно также узнать, какие условия были на планете более-менее продолжительное время назад: более широкие годичные кольца свидетельствуют о благоприятных условиях, а более узкие — о засухах, заморозках и т. д.

В центре стебля располагается сердцевина, представленная основной тканью. Она выполняет запасающую и выделительную функции. Во многих случаях сердцевина разрушается под действием бактерий и грибов, но у некоторых растений она исчезает как следствие расхождения клеток. Например, в соломине злаков все междоузлия полые, тогда как в узлах сохраняются тоненькие пленки. Такое строение стебля помогает злакам поддерживать колос, который может быть в десятки раз тяжелее самой соломины.

Лист

Лист — это боковая часть побега, осуществляющая функцию воздушного питания.

Помимо этого он также осуществляет газообмен с окружающей средой через устьица, в том числе транспирацию, может служить запасающим органом и органом вегетативного размножения.

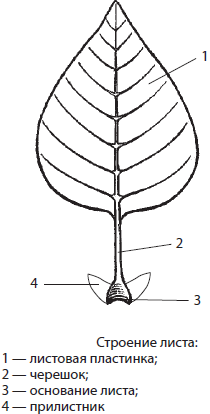

Морфология листа. Лист состоит из листовой пластинки, черешка, основания листа и прилистников и прикрепляется в узле своим основанием к стеблю. Основание листа — это расширение черешка, которое может разрастаться и образовывать влагалище, охватывающее стебель, как у листьев злаков. При этом влагалище защищает почки и длительно растущие основания междоузлий.

Черешок служит для соединения листа со стеблем. Листья делятся на черешковые и сидячие. Если лист имеет черешок, он называется черешковым, если таковой отсутствует — сидячим.

Прилистники — это парные боковые выросты по бокам основания листа. Обычно они развиваются раньше листовой пластинки и защищают молодой лист, а затем опадают, однако у ряда видов они сохраняются и даже разрастаются настолько, что по размерам превышают сами листовые пластинки. В этом случае они берут на себя фотосинтетическую функцию.

Листовая пластинка — это расширенная плоская наиболее важная часть листа, в которой и происходит фотосинтез.

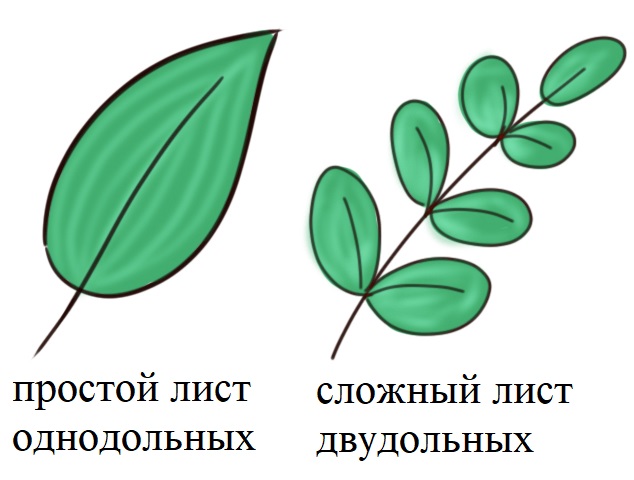

В зависимости от количества листовых пластинок различают простые и сложные листья. У простых листьев листовая пластинка на черешке только одна, и она опадает вместе с ним, тогда как на сложном листе размещается несколько листовых пластинок, каждая из которых может опадать самостоятельно. Сложные листья классифицируют по количеству и размещению листовых пластинок. К ним относят пальчатые, непарноперистосложные и парноперистосложные листья. У пальчатых листьев все листовые пластинки отходят от одной точки общего черешка, а у перистосложных — из разных точек, у непарноперистосложных листьев этот черешок заканчивается непарным листочком, тогда как у парноперистосложных он отсутствует.

Формы листовых пластинок поражают своим разнообразием, среди них есть игловидные, ланцетные, стреловидные, копьевидные, щитовидные, сердцевидные, почковидные, яйцевидные, овальные и т. д.. Листовая пластинка может быть цельной или расчлененной. По степени расчлененности выделяют лопастные, раздельные и рассеченные листья. Листовой край также не всегда бывает ровным, чаще он пильчатый, зубчатый, выемчатый и т. д.

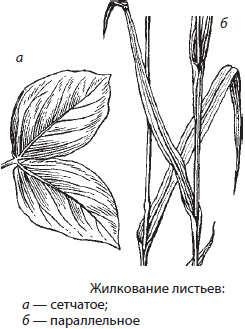

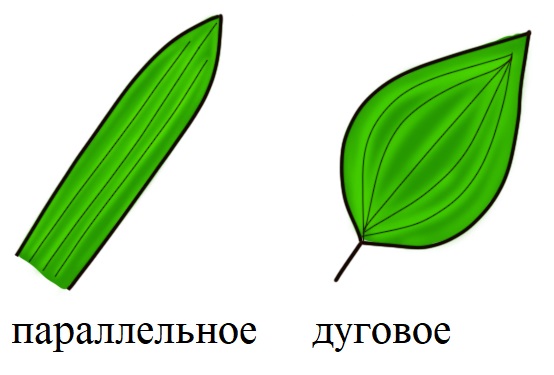

Листья различаются и по характеру прохождения проводящих пучков, или жилок, — жилкованию. Основными типами жилкования являются параллельное, или дуговое, и сетчатое (перисто-сетчатое и пальчато-сетчатое). Они имеют существенное значение в определении принадлежности растений к классам покрытосеменных (двудольных и однодольных). От основных жилок листа берут начало более мелкие жилки, соединяющиеся между собой тонкими перемычками.

Окраска, консистенция и другие характеристики листа также существенно варьируют. Если у алоэ лист мясистый, сизоватый, то у кувшинки он тонкий и имеет темно-зеленый цвет. Некоторые листья покрыты опушением, что служит защитой их от избыточного испарения.

Листья бывают крошечными, как у вольфии бескорневой, так и гигантскими многометровыми, как у пальм или виктории амазонской, способной выдерживать массу до 40 кг.

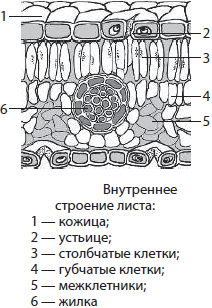

Внутреннее строение листа. Снаружи лист покрыт кожицей, снабженной устьицами и покрытой кутикулой. Толщина кожицы и покрывающей ее кутикулы, форма замыкающих клеток устьиц, их расположение на листе, а также наличие различных волосков, железок и т. д. зависит от вида растения и условий его произрастания.

Мякоть листа представлена основной тканью, выполняющей функцию фотосинтеза. Большинство растений имеют две разновидности этой ткани — столбчатую и губчатую. Столбчатая, или палисадная паренхима, расположена в 1–2 ряда под верхней кожицей листа, содержит много хлоропластов и осуществляет функцию фотосинтеза. Губчатая, или рыхлая паренхима, образует нижнюю часть листа и имеет большие межклетники. Она обеспечивает не только фотосинтез, но и газообмен в листе, в том числе процесс транспирации. По ней также осуществляется транспорт веществ из палисадной паренхимы.

Паренхима пронизана проводящими пучками — жилками. По проводящим элементам ксилемы в лист поступают вода и растворенные в ней минеральные соли, а по флоэме происходит отток синтезированных в нем органических веществ в молодые растущие и запасающие органы. Механические элементы придают прочность и упругость листовой пластинке. Таким образом, жилки выполняют как проводящую, так и опорную функции.

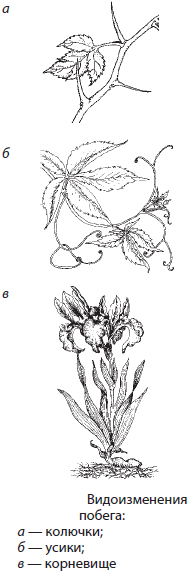

У многих растений можно наблюдать видоизменения листа, обусловленные выполняемыми ими функциями. К ним относятся колючки кактуса, усики гороха, мясистые листья суккулентов, ловчие листья кувшиночников и др.

Видоизменения побега. Видоизменениям подвержены не только листья и стебли, но и побеги в целом. К ним относятся корневища, клубни, луковицы, столоны, колючки боярышника, усики тыквенных, кочаны капусты и даже соцветия.

Корневище — это видоизмененный побег, выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. От корня его отличает то, что на нем видны листовые следы, а нарастание происходит в сторону образования надземного побега, тогда как старая часть постепенно отмирает. На корневище образуются многочисленные придаточные корни. Корневища имеются у ириса, купены, ландыша и др.

Клубень — это видоизмененный побег, также выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. Он имеет листовые следы («бровки») и боковые почки («глазки»). Подземные клубни есть у картофеля, а надземные характерны для капусты кольраби.

Луковица в основном служит для переживания неблагоприятных условий и вегетативного размножения. Ее стебель сильно укорочен и превращен в донце, а в листьях-чешуях накапливаются питательные вещества в растворенном виде. Почки спрятаны в пазухах листьев. Луковицы характерны для лука репчатого, чеснока и др.

Столоны — это подземные или надземные побеги, служащие для вегетативного размножения. На подземных столонах картофеля закладываются и развиваются клубни, а на надземных ползучих столонах («усах») земляники формируются новые розетки.

Цветок

Цветок — это сложный репродуктивный орган покрытосеменных растений, представляющий собой укороченный и видоизмененный побег.

Исключительность цветка как генеративного органа состоит в том, что он совмещает в себе все функции бесполого и полового размножения.

Цветок состоит из цветоножки, цветоложа, околоцветника, тычинок и пестиков. При этом цветоножка и цветоложе — это видоизмененный стебель, тогда как остальные части цветка — видоизмененные листья.

В зависимости от размещения на побеге цветки делятся на верхушечные и боковые. Верхушечными называют цветки, располагающиеся на верхушке побега, а боковыми — находящиеся в пазухе листа.

С помощью цветоножки цветок крепится к побегу. На цветоножке могут располагаться один или несколько листочков — прицветников. Если цветоножка отсутствует, то цветок называется сидячим.

Цветоложе служит для прикрепления всех частей цветка, в некоторых случаях оно впоследствии разрастается и образует особую структуру, в которой располагаются плоды, как, например, у шиповника.

Околоцветник служит для защиты генеративной части цветка и привлечения опылителей. Он образован чашечкой и венчиком. Чашечка состоит из чашелистиков, обычно зеленого цвета, служащих для защиты тычинок и пестика от повреждения в бутоне. Чашелистики могут быть раздельными (свободно- или раздельнолистная чашечка) и сросшимися (сростнолистная чашечка).

Венчик образован лепестками, как правило ярко окрашен и обеспечивает привлечение опылителей. Если лепестки венчика срослись, то венчик называется сростно- или спайнолепестным, в противном же случае — раздельнолепестным.

Околоцветник, имеющий и чашечку, и венчик, называется двойным, а образованный только чашечкой или венчиком — простым. Простой околоцветник, представленный зелеными листочками, называется чашечковидным, характерен для крапивы и конопли. А если он представлен иначе окрашенными листочками — это венчиковидный околоцветник (тюльпан, ветреница). Цветки, вовсе не имеющие околоцветника, называются голыми. Такие цветки присущи в основном ветроопыляемым растениям, в том числе древесным.

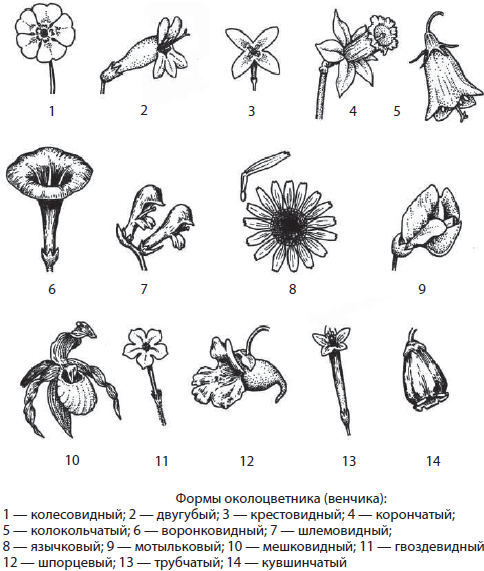

В зависимости от формы венчики делят на двугубые, мотыльковые, колокольчатые, воронковидные, колесовидные, гвоздевидные, язычковые, трубчатые и др.

В цветках могут быть также специальные железки, волоски и нектарники, выделяющие пахучие вещества — эфирные масла и сладковатую жидкость — нектар, служащие для привлечения опылителей.

Непосредственно генеративная сфера цветка представлена тычинками и пестиками. Тычинки в цветке могут срастаться или оставаться свободными. Совокупность тычинок в цветке называется андроцеем. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити, пыльников и связника.

В гнездах пыльников образуется пыльца. Пыльцевое зерно покрыто плотной оболочкой, позволяющей пыльце длительное время сохранять способность к прорастанию. Повышение влажности приводит к растрескиванию этой оболочки, поэтому большинство растений имеет приспособления для защиты пыльцы в цветке от дождя, как, например, поникание цветка или самих тычинок.

Пестик является наиболее важной частью цветка, из которой впоследствии формируется плод. Пестик или пестики располагаются обычно в центре цветка и состоят из завязи, столбика и рыльца. Завязь может содержать один или несколько семязачатков, поэтому ее называют одно- или многогнездной. Совокупность пестиков в цветке называется гинецеем.

Если завязь не срастается с окружающими стерильными частями цветка, а возвышается над цветоложем, ее называют верхней. Такая завязь присуща бобовым, пасленовым и др. Если происходит полное обрастание завязи элементами околоцветника или цветоложем, что встречается значительно реже, она называется нижней, как у тыквенных. Между этими двумя вариантами наблюдается огромное количество промежуточных, которые все вместе получили название полунижней завязи (земляника).

Цветок с пестиками и тычинками называют обоеполым. Такие цветки характерны для подавляющего большинства покрытосеменных растений, например вишни, яблони, картофеля и многих других. В том случае, если цветок имеет только тычинки, он называется тычиночным, или мужским, а если только пестики — пестичным, или женским. Раздельнополые цветки имеются у кукурузы и тыквы. Однако встречаются и цветки без генеративных органов, как, например, краевые цветки корзинки подсолнечника — они называются стерильными.

В большинстве случаев раздельнополые цветки располагаются на одном растении, и тогда оно называется однодомным, например кукуруза, дуб, бук, ольха, огурец, тыква, дыня, арбуз. У двудомных же растений мужские и женские цветки находятся на разных растениях — это тополь, облепиха, конопля и др.

Отличительной чертой цветка является упорядоченность расположения его частей: они располагаются не беспорядочно, а чаще всего по спирали или кругами. Вследствие этого через цветок часто можно провести одну или несколько плоскостей симметрии. Если их можно провести несколько, то цветок называется правильным, или актиноморфным (капуста, гвоздика, примула), если только одну — это неправильный, или зигоморфный цветок (горох, соя), а если вообще ни одной — асимметричный (валериана лекарственная).

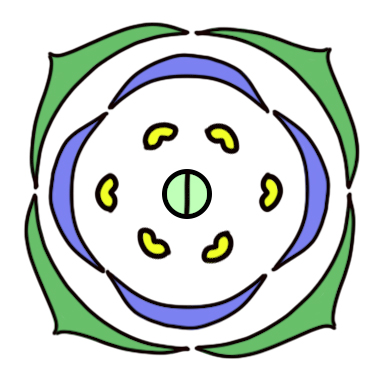

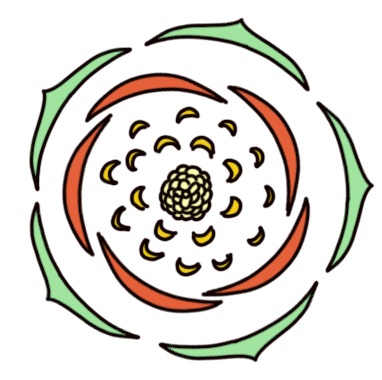

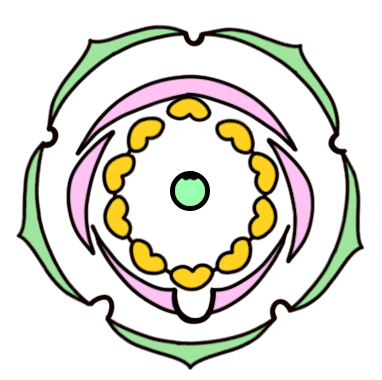

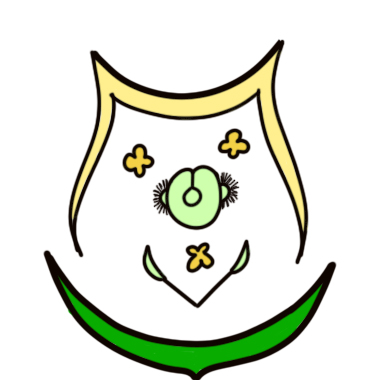

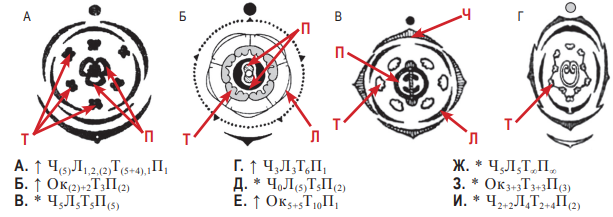

Формула и диаграмма цветка. Для удобства в систематике растений используют условные записи — формулы и диаграммы цветков.

Формула цветка — это условное обозначение строения цветка буквами, символами и цифрами. Тип цветка обозначается следующим образом: $⚥$ — обоеполый (этот значок в формуле часто опускают), $♀$ — пестичный, $♂$ — тычиночный, $↑$ — актиноморфный, $↓$ — зигоморфный, $↯$ — асимметричный цветок. Чашечка обозначается буквой Ч, венчик — Л, тычинки — Т или А, пестики — П или Г. Количество членов цветка обозначается по нижнему индексу соответствующей буквы. Если их много, то ставится символ бесконечности. Если они срастаются, то цифра берется в круглые скобки. В случае неравноценности членов цветка их указывают по отдельности и соединяют знаком «+».

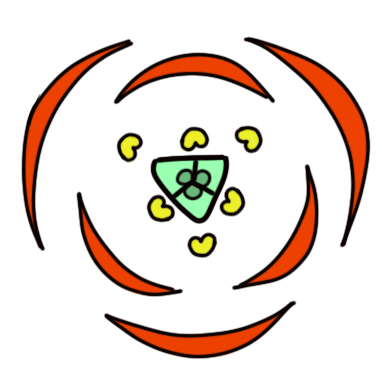

Другим типом схематического обозначения цветка является диаграмма, которая зачастую даже более информативна, нежели формула, поскольку четко и зримо показывает взаимное расположение в цветке всех его членов. Диаграмма цветка — это тип схематического обозначения цветка, который представляет собой проекцию поперечного разреза генеративного органа. Ось соцветия в диаграмме обозначают маленьким кружком сверху, а кроющий лист — серповидной дугой с килем внизу. У верхушечных цветков ось не обозначают. Так же, как и кроющий лист, обозначают прицветники и чашелистики, а лепестки венчика — серповидными дугами, но без киля. Символом тычинок в диаграмме является фигура, напоминающая пыльник или тычиночную нить, а плодолистика — завязь (кроме того, в завязи могут быть обозначены семязачатки). В случае срастания между собой фигуры, обозначающих их на диаграмме, соединяют дугами.

Соцветия

Только у немногих растений встречаются одиночные цветки (тюльпан, магнолия, мак), чаще они собраны группами, образующими соцветия. Соцветие — это система видоизмененных побегов покрытосеменного растения, несущих цветки. Биологическое преимущество соцветий перед одиночными цветками несомненно, так как огромная масса цветков будет всегда более заметной для опылителей, чем один цветок, а гибель одного цветка в соцветии не приведет к потере наследственной информации данного растения. Кроме того, цветки в соцветии распускаются не одновременно, что еще больше увеличивает шансы на оплодотворение. Количество цветков в соцветии колеблется от 1–3 (горох) до 6 000 000 (пальма корифа). Длина соцветий может достигать 12 м (пальма калафус).

Соцветия делят на простые и сложные. Простым соцветиям свойственна только одна ось соцветия, которая может быть удлиненной или укороченной. К простым соцветиям относят простой колос, початок, кисть, корзинку, щиток, головку, зонтик и др. В простом колосе подорожника многочисленные цветки с едва заметными цветоножками сидят на длинном стебле. В отличие от колоса, в початке кукурузы ось соцветия сильно утолщена, а в головке клевера имеет округлые очертания. В кисти ландыша майского и капусты огородной цветки расположены на хорошо заметных цветоножках, отходящих от длинного стебля. Щиток, характерный для яблони, похож на кисть, однако все его цветки расположены в одной плоскости, хотя цветоножки отходят от оси соцветия в разных местах. Простой зонтик лука, первоцвета домашнего действительно похож на зонтик, «спицы»-цветоножки цветков которого расходятся от верхушки побега. Корзинка подсолнечника и одуванчика лекарственного похожа на один большой цветок. В ней мелкие цветки располагаются по центру утолщенной и расширенной оси соцветия, и защищены зелеными листьями — обверткой.

Сложные соцветия образуются из простых вследствие разветвления главной оси соцветия. Из сложных соцветий чаще всего встречаются сложный колос, сложный зонтик, метелка и сережка. В сложном колосе пшеницы мягкой и ржи посевной на оси соцветия сидят небольшие простые колоски, состоящие из нескольких цветков. Соцветие сложный зонтик, характерное для моркови посевной, укропа огородного и петрушки огородной, образовано несколькими простыми зонтиками, сидящими на укороченной главной оси. Метелка отличается обильным ветвлением и более сильным ветвлением нижних соцветий, вследствие чего сложное соцветие приобретает пирамидальную форму (сирень, мятлик, овес). Она может быть образована такими простыми соцветиями, как простой колос, корзинка и т. д.

Вместе с тем имеются и некоторые соцветия, которые могут быть отнесены как к простым, так и к сложным соцветиям. Например, сережка березы рассматривается как среди первых, так и среди вторых. Как простое соцветие сережка определяется как повислый колос с мягкой осью. Она обычно образована однополыми цветками и после цветения опадает (береза, тополь). Нередко встречаются соцветия со столь сложным строением, что бывает порой даже трудно определить, к какому типу его отнести.

Наиболее древним типом соцветия считают кисть, от которой происходят все остальные типы соцветий.

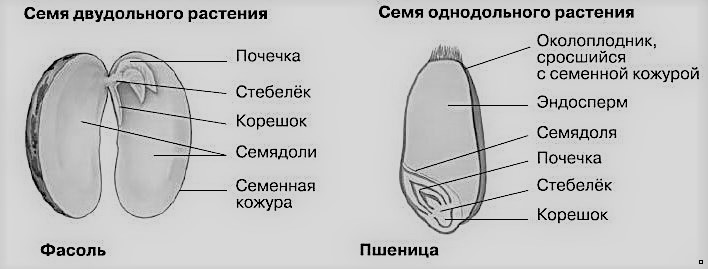

Семя

Семя — генеративный орган растений, служащий для распространения семенных растений; развивается из семязачатка в результате оплодотворения. Размер, форма и окраска зрелых семян различных цветковых растений поражают своим разнообразием. Наиболее крупные семена имеет сейшельская пальма (до 17 кг), а самые мелкие — грушанки, которые по этому параметру опережают даже орхидей. Чаще всего семена имеют округлую форму, реже встречаются вытянутые или уплощенные.

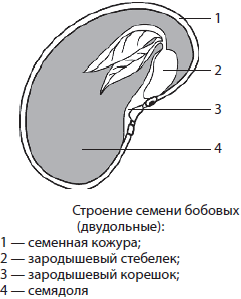

Снаружи семя покрыто плотной семенной кожурой, которая отграничивает зародыш и запасные вещества от окружающей среды и обеспечивает защиту от различного рода внешних повреждений. Кожура покрыта кутикулой, иногда имеется и восковой слой, которые защищают семена от проникновения влаги. На семенной кожуре в месте прикрепления семени в плоде остается рубчик, рядом с которым часто заметен семявход, служащий для проникновения воды в процессе прорастания семени. Рядом с этим отверстием располагается кончик зародышевого корешка.

Зрелое семя обычно содержит хорошо развитый зародыш со всеми зачатками вегетативных органов: зародышевым корешком, семядолями, зародышевым стебельком, или почечкой. Весь зародыш состоит из образовательной ткани. Он может располагаться как в центре семени, так и на его периферии.

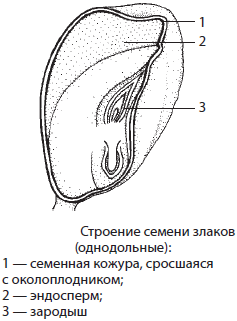

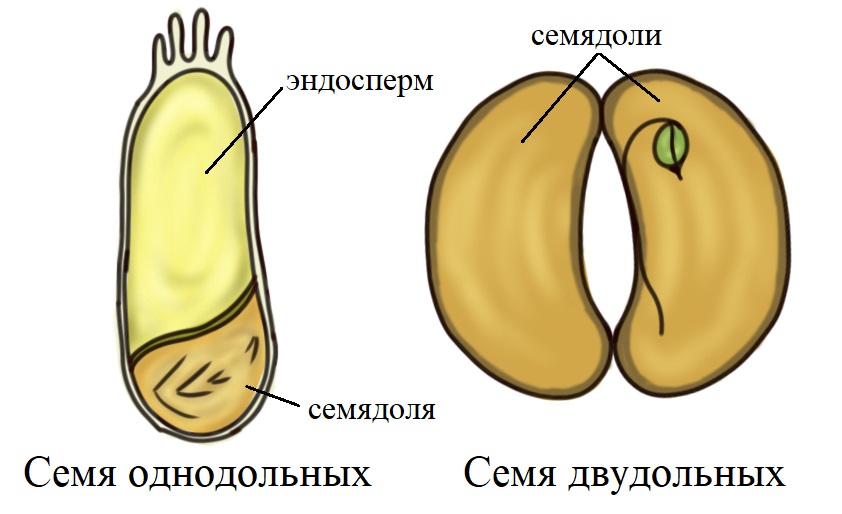

В семенах таких растений, как горох, тыква, томат зародыш имеет два листочка — семядоли, в которых к тому же откладывается запас питательных веществ, поэтому такие растения называют двудольными. У злаков же зародыш, напротив, имеет только одну семядолю, а питательные вещества у них откладываются в эндосперме, занимающем значительную часть внутреннего пространства семени, поэтому их относят к однодольным. Семядоля зародыша злаков называется щитком. Он отделяет зародыш от эндосперма, и в ходе прорастания всасывает из эндосперма питательные вещества, обеспечивая ими зародыш.

Плод

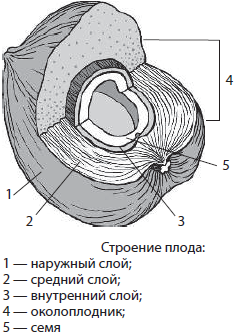

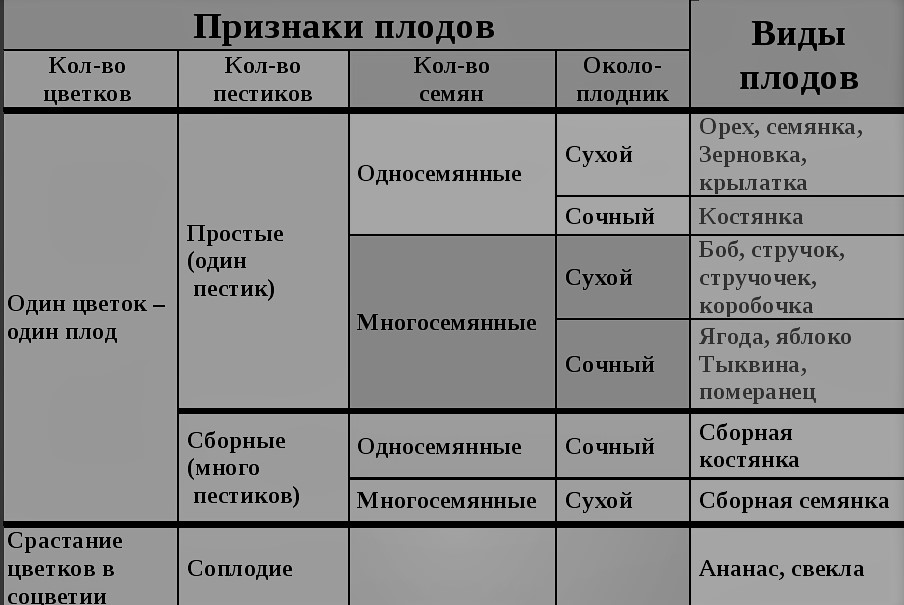

Плод — это генеративный орган растений, представляющий собой видоизмененный в процессе оплодотворения цветок. В его развитии принимают участие различные части цветка, но прежде всего — завязь. Плод образован семенами и трехслойным околоплодником, или перикарпием, который надежно защищает семена от высыхания, проникновения микроорганизмов, механического повреждения, поедания травоядными животными, а иногда и от прорастания. Околоплодник также может способствовать распространению семян, как у сухих вскрывающихся плодов или у сочных, поедаемых птицами и другими животными. Внутренний слой околоплодника довольно часто бывает деревянистым и препятствует поеданию плодов и проникновению к ним влаги. Околоплодник может также срастаться с семенной кожурой, что затрудняет определение принадлежности этих слоев. Количество семян в плодах существенно варьирует от одного до нескольких тысяч, и зависит от количества семязачатков в завязи. Так, у пшеницы только один семязачаток и одно семя, у мака — более 1000, а у орхидей — до 1 млн. Масса плодов может быть различной: от менее чем 1 г у пшеницы до 500 и более килограммов у тыквы.

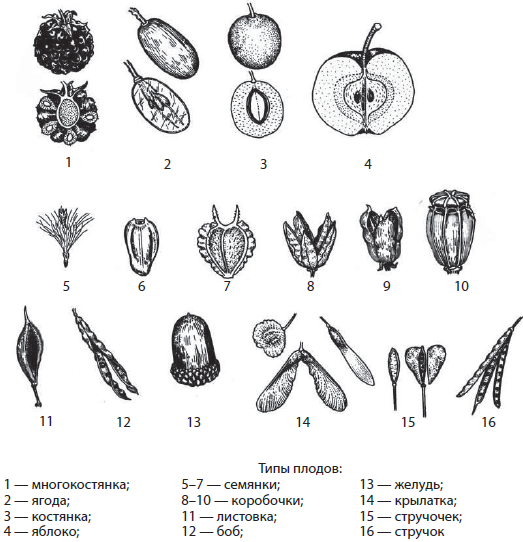

Существует множество вариантов классификации плодов, в том числе по морфологическим признакам. Согласно этой классификации плоды делят на простые, сборные и соплодия. Простые плоды развиваются из единственного пестика цветка. Они могут быть сухими и сочными, невскрывающимися и вскрывающимися, односемянными и многосемянными.

К сухим относят плоды, все слои околоплодника которых кожистые или деревянистые и плотно срастаются между собой. Они бывают как многосемянными, так и односемянными. В отличие от односемянных плодов, многосемянные сухие плоды как правило являются вскрывающимися. Многосемянными плодами являются листовка, боб, стручок, стручочек и коробочка.

Листовка — это плод, вскрывающийся с одной стороны. Когда он вскрывается, то становится похожим на лист, отсюда и его название. Он характерен для живокости, аконита, калужницы, магнолии и др.

Боб — сухой одно- или многосемянный плод, который одновременно вскрывается и со спинной, и с брюшной стороны, благодаря чему его створки еще и закручиваются, разбрасывая семена, прикрепленные к створкам, в разные стороны, способствуя тем самым их распространению. Такие плоды характерны для семейства бобовых.

Стручок — сухой многосемянный плод, внешне похожий на боб, и вскрывающийся также с двух сторон, но имеющий при этом в середине плода перегородку, к которой и прикрепляются семена. Разновидностью стручка является стручочек, отличающийся только пропорциями. Стручок характерен для капусты, редьки, горчицы, маттиолы и др., а стручочек — для пастушьей сумки, ярутки и др.

Коробочка — это сухой одно-, двух- или многогнездный плод, вскрывающийся вследствие неодновременного высыхания клеток стенки плода в процессе его созревания. Вскрытие происходит различными способами, начиная от крышечки и заканчивая полным растрескиванием коробочки. Плод данного типа характерен для мака, белены, гвоздичных, фиалки и др.

Сухие односемянные плоды обычно не вскрываются, к ним относятся орех, орешек, желудь, семянка, зерновка, крылатка.

Орех — это односемянный плод с жестким деревянистым околоплодником, не сросшимся с семенем. Такие плоды у лещины. Мелкие орехи называют орешками, как у гречихи.

Желудь отличается от ореха менее жестким околоплодником, который окружен у основания чашевидной плюской, как у дуба.

Семянка — это односемянный плод с кожистым околоплодником, не прирастающим к семени, например у подсолнечника.

Крылатка — плод, похожий на семянку по плотности околоплодника, но имеющий тонкий крыловидный вырост, способствующий распространению плода. Крылатки характерны для вяза, клена и ясеня.

Зерновка — односемянный плод, околоплодник которого срастается с семенной кожурой, что характерно для злаков.

Сочные плоды отличаются от сухих тем, что имеют хотя бы один слой околоплодника не кожистой или деревянистой консистенции. К сочным плодам относятся ягода, тыквина, яблоко, земляничина, костянка, померанец.

В костянке наружный слой околоплодника тонкий и кожистый, средний — мясистый и сочный, а внутренний — деревянистый, образующий косточку (вишня, слива). Иногда костянки бывают сухими (миндаль, грецкий орех, кокосовая пальма). Костянки односемянны, тогда как многосемянные костянки относятся к сборным плодам.

В ягодах, в отличие от костянок, не образуется косточек: многочисленные семена погружены в мясистые средний и внутренний слои околоплодника (крыжовник, смородина, виноград, баклажан).

Тыквина — разновидность ягоды, имеет жесткий наружный слой околоплодника, мясистый средний и сочный внутренний (огурец, тыква, арбуз, дыня).

Яблоко — тип плода, в образовании которого, помимо завязи, принимают участие цветоложе, а также основания чашелистиков, лепестков и нижние части тычинок. Плод имеет сочный и мясистый средний слой околоплодника, тогда как внутренний — твердый и кожистый (яблоня, груша, айва, рябина и др.)

Яблоко — тип плода, в образовании которого, помимо завязи, принимают участие цветоложе, а также основания чашелистиков, лепестков и нижние части тычинок. Плод имеет сочный и мясистый средний слой околоплодника, тогда как внутренний — твердый и кожистый (яблоня, груша, айва, рябина и др.)

Отдел покрытосеменные

Материал по биологии

Ароморфозы покрытосеменных (цветковых растений)

- Двойное оплодотворение, открытое Навашиным С. Г. в 1898г.

- Появление цветков и плодов. Цветок рассматривается как видоизмененный спороносный побег (стробил).

Общая характеристика покрытосеменных:

- Спорофит питается автотрофно, а гаметофит – гетеротрофно за счет спорофита и полностью зависит от него. Гаметофит – не отдельное растение, а небольшое образование внутри спорофита (цветка).

- Имеются все жизненные формы: кустарники, деревья, лианы, травы (последние преобладают).

- Большинство имеют сосуды в проводящей системе.

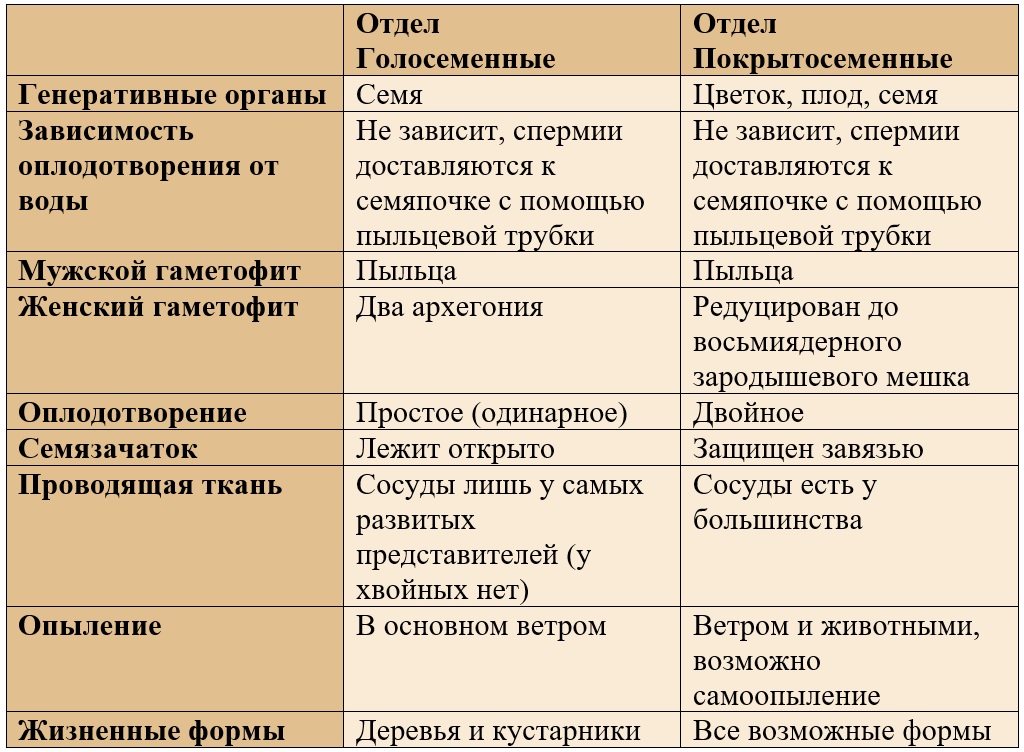

Главным отличием покрытосеменных от голосеменных является наличие у первых плода – семя не лежит открыто, а защищено плодовой оболочкой. Кроме этого, есть много менее очевидных отличий, представленных в следующей таблице:

Таблица «Сравнение покрытосеменных и голосеменных растений»

Отдел покрытосеменные

Сравнение голосеменных и покрытосеменных

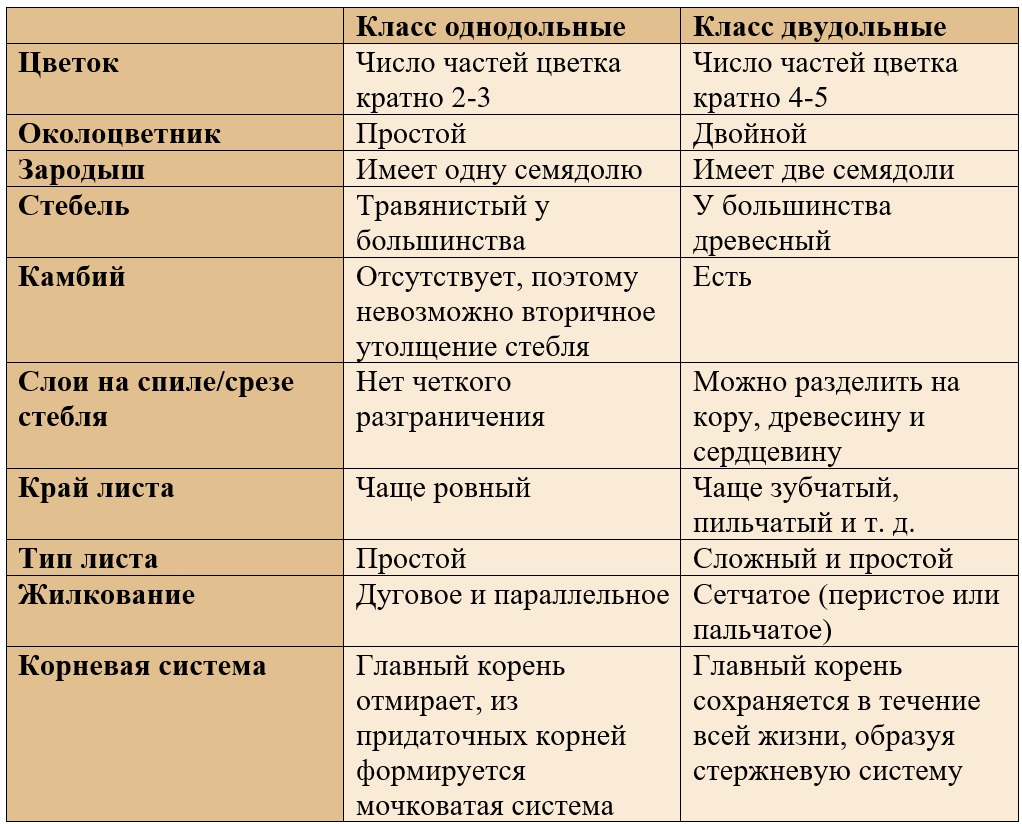

Отдел Покрытосеменные делится на два класса: однодольные и двудольные, отличающиеся друг от друга рядом признаков.

- Цветки однодольных чаще трехчленного типа, то есть количество частей цветка кратно трем: 3-6 лепестков, 6 тычинок. Цветки двудольных пятичленного типа.

- Околоцветник однодольных простой, состоящий чаще только из венчика, двудольные имеют двойной околоцветник, образованный чашечкой и венчиком.

- У представителей этих классов отличается и семя. Зародыш однодольных огражден от эндосперма щитком, через который происходит его питание при прорастании семени, семя имеет только одну семядолю, что и определило название класса. Зародыш двудольных питается за счет самих семядолей, эндосперма нет у большинства представителей. Семя содержит две семядоли.

- Однодольные – в основном травянистые растения, их проводящие пучки не имеют камбия и не способны вторично утолщаться (даже бамбук и пальмы утолщаются не за счет камбия).

Стебли двудольных имеют открытые проводящие пучки (между ксилемой и флоэмой лежит камбий, откладывающих в сторону ксилемы новые сосуды и другие элементы древесины, а в сторону флоэмы – ситовидные трубки и другие элементы луба), поэтому способны к вторичному утолщению и часто являются древесными.

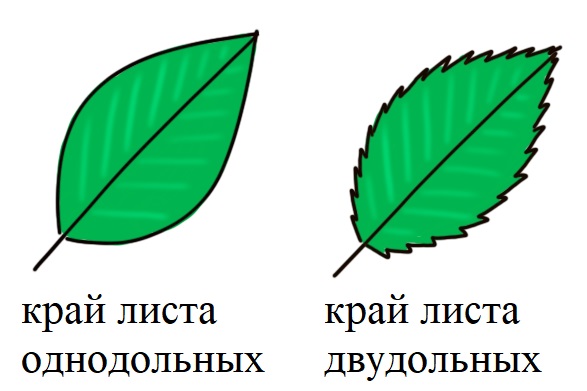

- Край листа однодольных ровный, а у двудольных растений может быть как ровным, так и пильчатым, зубчатым и т. д.

- Лист однодольных простой, то есть листовая пластинка едина, у двудольных лист может быть как простым, так и сложным (листовая пластинка может быть разделена).

- Отличается и тип жилкования (расположения жилок в листе): у однодольных параллельное и дуговое жилкование, у двудольных – перистое, сетчатое, пальчатое жилкование.

- Корневая система однодольных часто состоит из придаточных корней, а главный корень отсутствует. Такая корневая система называется мочковатой.

Двудольные имеют стержневую корневую системы с чётко выраженным главным корнем.

Таблица «Сравнение однодольных и двудольных»

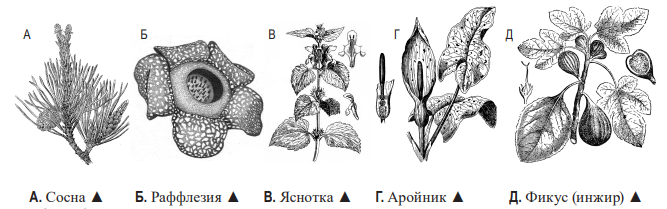

Семейства двудольных растений

- Семейство крестоцветные

Цветок: имеет двойной околоцветник (четыре чашелистика и четыре лепестка), тычинок шесть (два во внешнем круге, четыре во внутреннем), пестик один.

Формула цветка: *Ca4Co4A2+4G1 или *Ч4Л4Т2+4П1

Диаграмма цветка:

Соцветие: кисть, метелка

Рис. Соцветие кисть

Рис. Соцветие метёлка

Плод: стручок, стручочек.

Семена: не имеют эндосперма

Представители:

Горчица и рапс (используют для получения растительных масел, оставшийся после отжима жмых сушат, перемалывают и делают горчичный порошок, который используется в горчичниках и в кулинарии; растения относятся к медоносным).

Репа, турнепс, редька, редис (используются видоизмененные корни — корнеплоды).

Хрен (приправа).

Пастушья сумка (сорное растение).

Левкой и ночная красавица (декоративные).

Другие особенности: растения этого семейства содержат большое количество витамина С, путем искусственного отбора получены: листовая капуста, цветная (в пищу используют видоизмененные сочные цветки), белокочанная и краснокочанная (используется видоизменённый побег или почка), брюссельская (видоизмененные почки), кольраби (видоизмененный побег). Капуста – двулетнее растение, в первый год происходит активное накопление питательных веществ, а на второй год происходит цветение и плодоношение.

- Семейство розоцветные

Цветок: пятичленного типа, обоеполый правильный (с радиальной симметрией). Количество тычинок чаще всего четно количеству лепестков, количество пестиков может быть разным. Околоцветник у многих представителей двойной.

Формула цветка: *Ca5Co5A∞G∞ (*Ч5Л5Т∞П∞) или *Ca5Co5A∞G1 (*Ч5Л5Т∞П1) – это наиболее распространенные формулы, могут встречаться и другие, но общей чертой у них останется количество чашелистиков равное пяти, число лепестков кратно пяти, они могут быть сросшимися или свободными.

Диаграмма цветка:

Соцветие: зонтики, щитки, кисти

Плод: орешки, многоорешки, костянки, многокостянки, встречается большое количество ложных плодов.

Семена: у большинства без эндосперма

Представители: шиповник, яблоня, рябина, малина, ежевика, костяника, морошка, груша, слива, терновник, алыча, боярышник, миндаль, абрикос, персик, вишня

Другие особенности: Содержащийся в миндале глюкозид амигдалин разлагается на бензальдегид и синильную кислоту. Абрикос содержит большое количество витамина А.

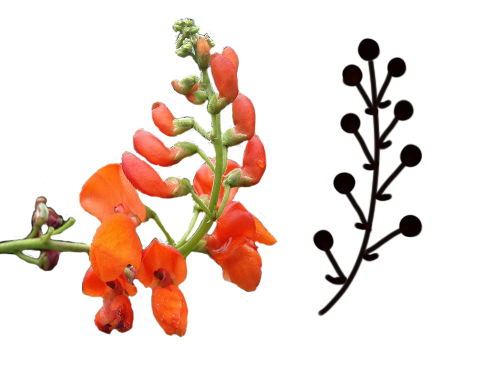

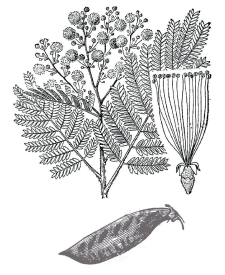

- Семейство бобовые или мотыльковые

Цветок: чаще неправильный (зигоморфный, билатерально симметричный), пестик один, тычинок десять. Верхний, самый крупный лепесток называют парусом, два боковых – веслами или крыльями, два нижних лепестка сливаются, образуя лодочку.

Формула цветка: ↑Ca(5)Co1+2+(2)A9+1G1 или ↑Ч(5)Л1+2+(2)Т9+1П1

Диаграмма цветка:

Соцветие: кисти, головки

Рис. Соцветие кисть

Рис. Соцветие головка

Плод: боб

Семена: без эндосперма

Представители: мимоза, акация, арахис, горох, фасоль, клевер, соя, люцерна.

Другие особенности: у акации прилистники превращены в колючки.

Некоторые культурные бобовые, такие как горох посевной, размножаются самоопылением. Бобовые вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями. Листья у всех сложные, есть видоизменения листа – ус (горох).

- Семейство пасленовые

Цветок: цветки чаще правильные (радиально-симметричные), число чашелистиков, тычинок и лепестков кратно пяти, пестик один.

Формула цветка: *Ca(5)Co(5)A5G1 или *Ч(5)Л(5)Т5П1

Диаграмма цветка:

Соцветие: завиток

Плод: ягоды и коробочки

Рис. Плод ягода

Рис. Плод коробочка

Семена: без эндосперма

Представители: томат, картофель, паслён, белена, дурман, баклажан, красный перец, физалис, белладонна, табак, мандрагора,

Другие особенности: многие паслёновые содержат алкалоиды, вследствие чего они ядовиты. Стебель, листья, ягоды картофеля и позеленевшие клубни накапливают соланин

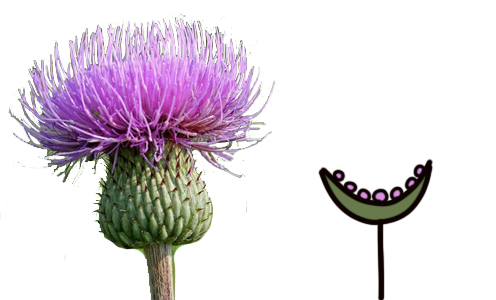

- Семейство сложноцветные или астровые

Цветок: может быть трубчатым, язычковым или ложноязычковым, воронковидным. Обычно цветок имеет один пестик, пять сросшихся тычинок, пять сросшихся лепестков.

Формула цветка: так как цветки даже в одной корзинке могут быть разными, то и формул может быть множество:

Трубчатые — *Ca0Co(5)A(5)G1-2 или *Ч0Л(5)Т(5)П1-2

Язычковые — ↑Ca0Co(5)A(5)G1-2 или ↑Ч0Л(5)Т(5)П1-2

Ложноязычковые — ↑Ca0Co(3)A(0)G1-2 или ↑Ч0Л(3)Т(0)П1-2

Диаграмма трубчатого цветка:

Соцветие: всегда корзинка

Плод: семянка, развивается из завязи, в основании которой образуется много щетинок и волосков, которые образуют хохлатку, способствующую распространению семян.

Семена: нет эндосперма

Представители: ромашка, василёк, мать-и-мачеха, кошачья лапка, одуванчик, подсолнечник, лопух, топинамбур или земляная груша, маргаритки, ноготки, георгины, астры, циннии, бодяк или розовый осот, чертополох, тысячелистник

Другие особенности: у многих представителей есть млечники или смоляные ходы. Щетинки плода могут образовать парашютики (у одуванчика). Лопух распространяется с помощью животных, его плод покрыт «липучками».

Класс однодольные

На данный момент растения этого класса являются наиболее прогрессивными, их семя имеет хорошо развитый эндосперм, скорость их размножения позволила захватить большие территории нашей планеты.

Большинство представителей класса – травянистые растения, но есть и небольшое количество древесных (пальмы, бамбук, юкка).

- Семейство лилейные

Цветок: обоеполый, правильный (актиноморфный), имеет простой околоцветник, количество лепестков кратно трем, пестик один, тычинок шесть.

Формула цветка: *P3+3A3+3G1 или *O3+3Т3+3П

Диаграмма цветка:

Соцветие: кисти, колосья, метелки

Плод: коробочка, ягода.

Семена: с эндоспермом у всех представителей

Представители: чемерица, лилейник, алоэ, гусиный лук, тюльпан, рябчик, пролески, гиацинты, лук, чеснок, ландыш, спаржа, вороний глаз.

Другие особенности: многие представители имеют видоизмененные подземные побеги – корневища и луковицы. Ягоды ландыша и вороньего глаза ядовиты.

- Семейство злаки

Цветок: типичный околоцветник отсутствует, есть верхняя кроющая чешуя, образованная предлистом; нижняя кроющая чешуя, околоцветные пленки. Тычинки три, иногда их количество сокращается до двух или даже одной, пестик один. Опыление только ветром. Цветки обоеполые.

Формула цветка: ↑P(2)+2A3G1 или ↑O(2)+2Т3П1

Диаграмма цветка:

Соцветие: сложный колос, метелка, султан

Плод: зарновка. Ее семенная чешуя плотно срастается с тонким околоплодником.

Семена: Эндосперм крахмалистый, благодаря чему его используют в производстве муки.

Представители: бамбук, рожь, пырей, пшеница, мятлик, овес, тимофеека, лисохвост, просо, рис, кукуруза.