Как писать сочинение- анализ стихотворения в 5-6

классах.

ПРОЕКТ

Тема. Анализ стихотворения в 6 классе.

Проблема: все ученики 5-6 классов испытывают трудности при написании сочинения

по анализу стихотворений,однако в учебнике по литературе никаких рекомендаций

нет.

Цель проекта: разработать практические рекомендации к написанию сочинения по

анализу стихотворения для учеников 5-6 классов.

Задачи:

1)рассмотреть

имеющиеся в различных источниках план анализа лирического произведения, выбрать

план, приемлемый для учеников 6 класса;

2) рассмотреть

методические рекомендации к написанию сочинения по лирическому произведению,

выбрать или на их основе разработать свои рекомендации;

3) составить

словарь терминов,используемых при анализе стихотворений для удобства работы над

сочинением;

4) найти или

разработать языковые клише,которые можно было бы использовать в сочинении по

анализу любого стихотворения;

5) разработать

словарь,состоящий из слов чаще всего использующихся в сочинениях,помогающих

точно передать замысел автора.

Введение

Литературное образование играет решающую роль в

формировании эмоциональной культуры личности.

Цель литературного образования — овладение системой знаний

о художественной литературе, совершенствование умений анализа и интерпретации

литературно-художественного произведения, воспитание ответственного отношения к

чтению. Одной из важнейших задач для реализации названной цели является

развитие способности эстетического восприятия учащимися явлений литературы и

отраженной в ней действительности, воспитание эстетического вкуса. Эстетический

вкус — способность человека по чувству удовольствия – неудовольствия

дифференцированно воспринимать и оценивать различные эстетические объекты,

отличать прекрасное от безобразного в действительности и искусстве.

Развивая эстетический вкус учащихся, необходимо научить их

всестороннему постижению литературного произведения.

Художественное произведение постигается не только умом, но

и чувствами, эмоциональной памятью. Предельная эмоциональность характерна для

такого рода литературы, как лирика.

Стихи обогащают представлениями о внутреннем мире человека,

о мыслях, переживаниях, разнообразных проявлениях душевных явлений, присущих

людям разных эпох. Борис Корнилов, поэт, считает, что равнодушие к музыке

говорит о неразвитости слуха, а равнодушие к поэзии говорит о неразвитости

души.

Наблюдения над отдельными элементами стихотворения,

тропами, композицией, языком нужны для того, чтобы постичь идеи и эмоции,

образы и мотивы.

Специфика стихотворного текста состоит в том, что он,

во-первых, как правило, бессюжетен, во-вторых, наполнен скрытым смыслом,

выраженным очень сжато, свернуто и в особой форме..

Почему такая особая роль отводится поэзии? Лирика – это род

литературы, характеризующийся субъективностью, прямым выражением чувств и

переживаний автора, лаконичной, аккумулирующей природой стиха, и

многозначностью поэтического образа.

Эти свойства лирики – в центре внимания при изучении

стихотворных произведений на уроках литературы.

Анализ

поэтического текста включает в себя решение трёх вопросов: истолкование,

восприятие, оценка. Речь может идти о вашем личном

интеллектуально-эмоциональном восприятии стихотворения. Вы можете написать о

том, какой отклик нашло в вас это произведение, какие мысли и чувства вызвало.

Также речь может идти о восприятии стихотворения современниками автора, его

единомышленниками и оппонентами, критиками, литературоведами, композиторами,

художниками.

Истолкование

есть анализ стихотворения в единстве его содержания и формы. Анализировать

стихотворение необходимо с учётом контекста творчества автора и русской поэзии

в целом, а также своеобразия лирики как рода литературы. В сочинении возможны

ссылки на истолкование стихотворения специалистами-литературоведами,

сопоставление различных точек зрения.

Оценка

– это замечание о той или иной стороне мастерства автора стихотворения и вывод

о художественной ценности исследуемого текста, месте произведения в творчестве

автора, литературе в целом. Оценка – это и точка зрения других авторов, и ваше

собственное мнение, сформировавшееся в процессе анализа произведения.

План – это только «костыли». Они нужны на всякий случай:

чтобы чего-то не забыть. Если вы освоили написание сочинения по плану, то можно

искать свой путь, свою «дверцу» в произведение. Этой «дверцей» может стать

размышление над значением лексических единиц, рассмотрение значения

использованных тропов, но самое главное: необходимо обратить внимание на то,

что именно работает на ваше восприятие, что углубляет и усиливает для вас смысл

произведения.

Основная часть.

Глава 1. Подготовка к сочинению.

Любому

сочинению предшествует подготовка, сбор материалов, их систематизация. Помочь

в этом может следующий план работы.

- Прочитай

стихотворение несколько раз. - Узнай сведения

об авторе стихотворения. - Найди материал,

касающийся рассматриваемого стихотворения , историю его создания (эти

сведения помогут осмыслить стихотворение, его тему и главные образы, к

тому же их можно использовать во вступлении). - Какую картину

рисует поэт? Представь её себе, запиши, что представил. Попросту перескажи

стихотворение своими словами. - Какие чувства передаёт поэт в стихотворении? Какие

именно ключевые слова формируют эти чувства? Запиши в черновик, пользуясь

при затруднении словарём настроений (смотри ниже). - Какие изобразительно-выразительные

средства помогли создать эту картину? (Найди слова в переносном

значении, сравнения, подчеркни их в стихотворении, дай им определение,

пользуясь словарём терминов.) Какие образы помогают нарисовать

данные изобразительно-выразительные средства? Выдели главные, центральные

образы. - Подумай, о чём

стихотворение (это будет его темой). Что же хотел сказать поэт в

своём произведении, какую мысль высказал? (Это будет основной мыслью стихотворения).

Запиши в черновик. - Какие чувства

вызывает стихотворение у тебя? Что ты представляешь, когда читаешь

стихотворение? Запиши. - Собери все

черновые записи и систематизируй их, пользуясь планом сочинения анализа

сочинения (смотри ниже). В конце работы проверь, нет ли речевых

недочётов, ошибок в содержании, исправь их, а затем проверяй

орфографические и пунктуационные ошибки.

Примерно это будет

выглядеть так.

|

Стихотворение |

Материалы к сочинению |

|

Тютчев Ф. И. «Неохотно и несмело…» |

Тютчев Ф.И. – |

|

Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля — Чу! за тучей прогремело, Принахмурилась земля. Ветра теплого порывы — Дальний гром и дождь порой… Зеленеющие нивы Зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя — Пламень белый и летучий Окаймил ее края. Чаще капли дождевые, Вихрем пыль летит с полей, И раскаты громовые Все сердитей и смелей… Солнце раз еще взглянуло Исподлобья на поля, И в сиянье потонула Вся смятенная земля. |

«Пересказ Поэт рисует Настроение. Восторг от грозы. Поэт восхищается. Изобразительно-выразительные Эпитеты: Олицетворения: Сравнение: Метафоры: «в Эти слова Образы солнца Особенность – Тема Стихотворение Мои Понравилось, потому что дождь – это |

Остаётся всё сложить в один текст, пользуясь

планом.

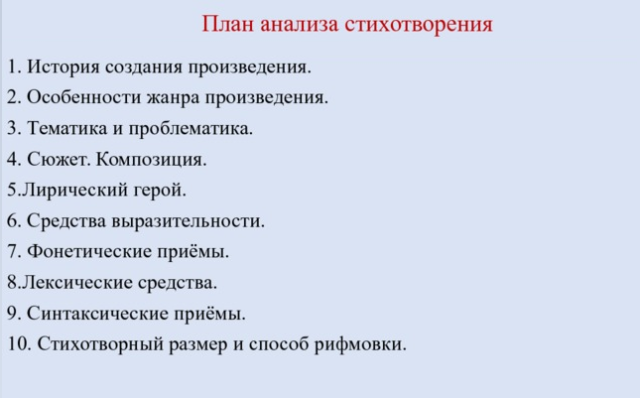

Глава 2. План анализа стихотворения.

Мы

рассмотрели несколько планов сочинений по анализу стихотворения. Одни были

слишком объёмными, содержали 17 пунктов, многие из которых непонятны ученику

5-6 классов,т.к. не были изучены по программе. Нашли один план для учеников

начальной школы, но он не содержал те понятия, которые изучаются в 5-6 классах

(изобразительно-выразительные средства). Мы остановились на одном плане,

предложенном Прокиной Натальей Валентиновной, учителем русского языка и

литературы МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей Пензенской области.

Примерный план анализа стихотворения для 5

класса.

1.

Выразительное чтение стихотворения (учитель).

2.

Эмоциональное восприятие текста.

3.

Словесное рисование (пейзажная лирика).

4.

Работа на лексическом уровне: какие изобразительно-выразительные средства

помогли испытать эти чувства.

5.

Определение темы стихотворения, основной мысли.

6.

Образ лирического героя.

7.

Собственное отношение к прочитанному.

8. Выразительное чтение стихотворения

(ученик).

Однако данный план не подходит для написания сочинения.

Поэтому мы решили взять план, предложенный в тематических тетрадях по

литературе, переработав его, убрав неизвестное ещё шестиклассникам, добавив

пункты из предложенного выше плана. Каждый пункт плана мы решили снабдить

подробными вопросами, которые, на наш взгляд, помогут ученику в разборе

стихотворения. Некоторые детали плана, рассматриваемые в других источниках как

отдельные пункты анализа мы объединили в один пункт для удобства (один пункт –

один абзац), тем более в шестом классе ученик ещё не может полно и объёмно

раскрыть образы, основную мысль стихотворения и ему для этого не потребуется

отдельный абзац.

План сочинения- анализа

стихотворения.

1. Название стихотворения и его автор. Ведущая тема.( О чём стихотворение?)

Основная мысль. (Что хотел сказать поэт в стихотворении?)

2. Какую картину рисует в своём стихотворении?

(Опишите. Обратите внимание на детали прорисовки картин, их цветовую гамму.

Какие слова в стихотворении подсказали вам названные особенности изображения?)

Настроение, чувства, передаваемые автором. Как

меняются чувства от начала к финалу стихотворения?

3. Главные образы стихотворения. Выразительные средства (эпитеты,

метафоры, сравнения) Синтаксические фигуры: антитеза,

обращение и восклицание.

4. Собственное отношение к прочитанному. Какие чувства вызывает стихотворение?

На основе материалов, собранных к сочинению, может

получиться такое сочинение.

Тютчев Ф.И. – мастер пейзажно-философской лирики. Картины природы у

поэта показаны через лирические переживания, связаны с философскими

размышлениями о жизни и смерти, о месте человека в мире, о связи его с

природой. Пейзажи восхищают своей эмоциональностью, выразительностью. Это можно

увидеть в стихотворении Ф.И.Тютчева «Неохотно и

несмело…», в котором говорится о весеннем дожде. Поэт показывает, как

природа меняется в момент начала дождя.

В своём произведении Ф.И.Тютчев рисует картину весенней природы. Солнце

ещё освещает землю, но вот уже надвигается гроза. Блеснула молния. Начинает

идти дождь, поднялся ветер. Чаще раздаётся гром. Солнце, осветив землю,

скрывается за тучами. Поэт восхищается оживлённой природой, восторгается

надвигающейся грозой.

Главными образами стихотворения являются образы солнца и земли, молнии

и грозы, которые как бы не позволяют солнцу соединиться с землёй. Сделать

картину живой, одухотворённой помогают олицетворения: «солнце

смотрит на поля», «солнце раз еще взглянуло / Исподлобья на поля…».

Используя эпитеты «неохотно и несмело», «зеленеющие», «белый и летучий», «сердитей

и смелей», «смятенная», поэт создает образы природы. Обилие глаголов помогает передать

движения, изменения в природе.

Мне понравилось стихотворение Тютчева «Неохотно

и несмело…», потому что дождь – это очищение для природы. Гроза настораживает

и привлекает одновременно. Мне кажется, что я ощущаю запах дождя.

Глава 2. Речевые

клише.

Как построить предложение? Как правильно сочетать слова

друг с другом, чтобы избежать грамматических и речевых ошибок? В этом могут

помочь речевые клише – универсальные обороты речи, которые легко вставить в

любое сочинение, на месте пропуска добавив необходимые слова или выражения.

В стихотворении…

(автор, название) говорится о…

В

стихотворении…(название)…(фамилия поэта) описывается…

В

стихотворении царит…настроение. Стихотворение…пронизано…настроением.

Настроение

этого стихотворения…. Настроение меняется на протяжении стихотворения: от…к….

Настроение стихотворения подчеркивает…

Автора

пронизывает чувство…

Стихотворение

можно разделить на…части, так как…

Композиционно

стихотворение делится на…части.

Короткие

(длинные) строки подчеркивают…

В

стихотворении мы словно слышим звуки…. Постоянно повторяющиеся звуки… позволяют

услышать….

Поэт

хочет запечатлеть словами….

Для

того чтобы передать … настроение, автор использует (восклицательные

предложения, яркие эпитеты, метафору, олицетворение и т.д.). С помощью… автор

дает нам возможность увидеть (услышать)…. Используя…, поэт создает образ…

Лирический

герой этого стихотворения представляется мне….

Сделать

картину живой, одухотворённой помогают олицетворения: …(например)

Яркую,

радостную (грустную, печальную) картину (весны и т.п.) передают (эпитеты,

метафоры): …

Сопоставление

(противопоставление) образов … помогает ярче передать настроение (замысел)

поэта.

Стихотворение

вызывает у меня чувство…

Глава 3. Словарь

настроений

В

лирическом произведении одно из главных мест занимает настроение пота, его

чувства, переживания. Сложно бывает объять словами всю палитру чувств автора,

словарный запас шестиклассника не так велик. На наш взгляд, в этом ему может

помочь словарь настроений, увиденный нами на одном из сайтов и дополненный.

|

Позитивное |

негативное |

|

торжественное; восторженное; очарованное; радостное; радужное; веселое; светлое; восхищается; восторгается; восторженно- радостное; легкое; светлое; нежное; игривое; умиротворенное; теплое; спокойное. приподнятое |

печалится жалеет о … сожалеет о… поэту жаль … переживает за … негодует расстроен поэту больно от …, с болью в сердце пишет о… грустно, с грустью говорит о… сердито тоскует по … с волнением говорит о… испытывает чувство горечи |

Глава 4. Словарь

терминов.

Значение

терминов можно найти и в учебнике по литературе, и в специальных словарях. Но

если мы разрабатываем рекомендации к написанию сочинения, то сюда же решили

включить и словарь слов, которые, возможно, будут употреблены в сочинении.

Аллегория — литературный прием, основой которого является иносказание:

изображение отвлеченного понятия или суждения при помощи конкретного образа,

наделенного жизненными реалиями.

Антитеза – сопоставление контрастных или противоположных образов.

Басня – жанр дидактической литературы; короткий рассказ в стихах или прозе с

прямо сформулированным моральным видом, придающий рассказу аллегорический

смысл.

ГИПЕРБОЛА (от греч. — преувеличение) — художественный прием, основанный на

чрезмерном преувеличении определенных свойств изображаемого предмета или

явления.

Жанр – тип художественного произведения.

Лирика – один из родов художественной литературы, отображает внутреннюю

жизнь, разнообразные человеческие переживания.

Лирический герой – это образ того героя в лирическом произведении, переживания, мысли

и чувства которого отражены в нём. Отнюдь не идентичен автору, хотя и отражает

его личные переживания.

Метафора — один из основных тропов художественной речи, основанный на сходстве

или контрасте различных явлений; нередко используется в обыденной речи.

Метафорическим слово или словосочетание становится тогда, когда оно

употребляется не в прямом, а в переносном значении.

Мотив— устойчивый смысловой элемент художественного текста, повторяющийся в

фольклорных (здесь мотив означает простейшую повествовательную единицу) и

литературно-художественных произведениях.

Мораль – отдельное, практическое нравственное наставление, нравоучение. («Уж

сколько раз твердили миру, что лесть гнусна…И.А. Крылов)

Образ – совокупность определенных, ярко выраженных, значимых примет,

характерных для конкретного человека, какого-либо явления природы или

материальных предметов, облеченная в словесно-художественную форму. (Образ

узника в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Узник»)

Олицетворение – перенесение человеческих чувств, мыслей и речи на неодушевленные

предметы и явления, а также при описании животных.

Пейзаж – (от греч. — создаю, творю) — 1) Искусство слова вообще,

литературно-художественное произведение в стихах и прозе. 2) Стихотворные

художественные произведения, в отличие от художественной прозы жанр искусства,

в котором предметом изображения является природа.

Поэзия – словесное художественное творчество.

Проза – не стихотворная речь.

Сравнение – вид тропа, в котором одно явление или понятие уподобляется другому

по какому-либо общему для них признаку. («В железных латах самовар // Шумит

домашним генералом…» Н.А. Заболоцкий)

Стих – 1. Особый тип художественной речи, отличный от прозы. 2.

Стихотворная строка. Употребление слова «Стих» в смысле стихотворение

неправильно. Однако во множественном числе слово «стихи» обозначает

поэтическое творчество.

Стихотворение – небольшое стихотворное произведение.

ТРОПЫ (от греч. — поворот, оборот речи) — употребление слов, фраз, выражений

в переносном смысле, призванное усилить образность поэтического и вообще

художественного языка. К тропам принято относить метафору, метонимию,

гиперболу, литоту, иронию, а также эпитет, аллегорию, перифраз.

ЭЛЕГИЯ (от греч. — жалобная песня) — лирическое стихотворение среднего

объема, обычно наполненное печальным эмоциональным содержанием, лишенное

отчетливой композиции, как правило, написанное от первого лица.

Эпитет – образное определение, прибавляемое к предмету с целью подчеркнуть

его характерное свойство.

Список литературы.

1. Методические указания к факультативному курсу «Теория и практика

сочинений разных жанров»: Пособие для учителя / Т.А.Ладыженская, Ю.И.Равенский

и др.- М.: Просвещение, 1886.

2. Перепёлкин М.А.Анализ лирического произведения: Учебно-методическое

пособие / Отв. редактор С.А. Голубков. Самара: Самарский университет, 2001.

3. Полтавец Е.Ю. Как писать сочинение.- М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс,

1998.

4. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. краткий словарь литературоведческих

терминов: Кн. Для учащихся/ ред.-сост. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев.- 2-е изд.-М.: Просвещение,

1985.

5. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И.Новиков._

М.:Педагогика, 1988.

Интернетресурсы

zhakulina20090612.blogspot.com/2010/07/blog-post

narod.ru/analiz.html

www.naexamen.ru

pop.penza.net/doc/PNPO/Prokina.htm

school10-mgn.ucoz.ru/load

www.openclass.ru/dig-resource

litterms.ru

Анализ стихотворения

– это направленный разбор лирического произведения, в ходе которого используется определенная схема для выявления характеристик стиха.

План анализа стихотворения — это полное исследование произведения. Для разбора стиха потребуется информация об авторе, самом произведении, фактах и истории написания. Собственное мнение и восприятие помогут сделать сопоставительный анализ нешаблонным. Для анализа немаловажным будет способность ставить себя на место автора или героя произведения, чувствовать и сопереживать.

Проблема выбора

Часто школьникам бывает трудно определить, какое именно произведение взять для анализа на уроке по литературе. К сожалению, многие при этом руководствуются объемом произведения, ошибочно полагая, что небольшое лирическое сочинение легче для изучения. Однако выбор стихотворения должен определяться не данным параметром.

Лучше всего брать для анализа ключевое стихотворение в творчестве того или иного поэта. Так ученикам, которые уже ознакомились на занятиях с литературными сочинениями автора, будет легче выделить наиболее важные черты, характерные для его лирики. Например, в творчестве А. Пушкина главными являются тема дружбы и любви, М. Лермонтова – вольнолюбивая тематика, С. Есенина – русская природа и т. д. Автор и название стихотворения уже во многом являются своеобразной подсказкой для ученика. Школьник, знакомый с творчеством выбранного автора, уже по заголовку может примерно определить, о чем пойдет речь в данном произведении.

План анализа стихотворения

Делать анализ стихотворения необходимо придерживаясь определенного плана (схемы). Таким образом, можно максимально полностью раскрыть все необходимые пункты. План анализа стихотворения включает в себя следующие этапы:

1. Автор и название стихотворения.

2. История создания стихотворения

/ когда написано, по какому поводу, кому посвящено/.

3. Тема, идея, основная мысль

/ о чем стихотворение /. Цитаты из текста, подтверждающие выводы. Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.)

А) Тема стихотворения: – пейзаж; – общественно-политическая; – любовная/интимная; – философская.

Б) Идея

В) Настроение

Г) Сюжет: – есть сюжет: образы событий (…каких именно…); – без сюжета: образы чувств (…).

4. Какими художественными средствами раскрывается основная мысль автора, тема и идея стихотворения.

- Подобрать в тексте «ключевые» слова и образцы, раскрывающие главную мысль поэта, составить «цепочки» ключевых слов.

- Проанализировать художественные приёмы, которые использует автор: метафоры, эпитеты, олицетворения, метонимии, сравнения.

- Необходимо помнить, что за счёт применения определённых художественных приёмов слово в стихе значит больше, чем в обыденной речи / т.е. больше своего лексического значения, которое зафиксировано в толковых словарях/. Слово приобретает новый смысл, возникают новые связи между словами. Так и создаётся поэтический образ, который отражает неповторимость художественной манеры автора. Необходимо обратить внимание на:

А) Ритм стиха, стихотворный размер:

Ямб 2,4,6,8,10

Хорей 1,3,5,7,9

Дактиль 1,4,7,10

Амфибрахий 2,5,8,11

Анапест 3,6,9,12

Б) Рифма: аабб – парная; абаб – перекрёстная; абба – кольцевая. анафоры (одинаковое начало строчек)- как бы дополнительная рифма, только в начале стиха. переносы (значение переносимого слова подчёркивается, на нём делается смысловой акцент).

Рифма дополнительно связывает по смыслу рифмующиеся слова и строчки, создаёт новые значения слов.

В) Звуковые повторы/связывают по смыслу слова в строке, стихи в строфе, как бы «внутренняя рифма»/.

И крутится в моём мозгу:

Мазурка, море, смерть, Марина

5. Композиция лирического произведения.

Необходимо:

- определить ведущее переживание, чувство, настроение, отразившееся в поэтическом произведении;

- выяснить стройность композиционного построения, его подчинённость выражению определённой мысли;

- определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении (конфликт героя с собой; внутренняя несвобода героя и т.д.)

- определить жизненную ситуацию, которая, предположительно, могла вызвать это переживание;

- выделить основные части поэтического произведения: показать их связь (определить эмоциональный “рисунок”).

Композиция стихотворения, его деление на строфы (как соотносится смысл стихотворения и его деление на строфы). Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается часть основной мысли.

Сопоставлен или противопоставлен смысл строф.

Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод.

6. Поэтическая лексика.

Необходимо выяснить активность использования отдельных групп слов общеупотребительной лексики – антонимов, архаизмов, неологизмов, омонимов, синонимов.

- выяснить меру близости поэтического языка с разговорным

- определить своеобразие и активность использования тропов

Тропы – слова и обороты, которые употребляются не в прямом, а в образном, переносном значении:

- аллегория – иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через конкретные образы и предметы;

- гипербола – художественное преувеличение;

- ирония – скрытая насмешка;

- литота – художественное преуменьшение;

- метафора – скрытое сравнение, построенное на похожести/контрасте явлений, в котором слова “как”, “словно” – отсутствуют;

- олицетворение – например: куст, который разговаривает, думает, чувствует;

- параллелизм;

- сравнение;

- эпитет – художественное определение.

7. Стилистические фигуры:

Поэтический синтаксис (синтаксические приёмы или фигуры поэтической речи)

- антитеза/противопоставление;

- градация – например: светлый – бледный – едва заметный;

- инверсия – необычный порядок слов в предложении с очевидным нарушением синтаксической конструкции;

- повторы/рефрен;

- риторический вопрос, обращение – повышают внимание читателя и не требуют ответа;

- умолчание – незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль высказана не полностью, читатель додумывает её сам.

8. Поэтическая фонетика:

Использование звукоподражаний, звукозаписи – звуковых повторов, создающих своеобразный звуковой “рисунок” речи.

- аллитерация – повторение одинаковых согласных

- анафора – единоначатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких фраз или строф

- ассонанс – повторение гласных

- эпифора – противоположна анафоре – повторение одинаковых слов в конце нескольких фраз или строф

9. Образ лирического героя, авторское “Я”.

- сам автор

- рассказ от лица персонажа

- автор играет какую-то роль

10. Литературное направление:

романтизм, реализм, сюрреализм, символизм, акмеизм, сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм и т.д.

11. Жанр:

эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет и т.д.

Помните, анализ стихотворения пишется как сочинение, никаких пунктов плана не ставим, это законченный текст с обязательным цитированием!

В кавычки берем слово, словосочетание, 1 строку, более одной строки, оформленные как стихотворение, идет без кавычек, например:

1. Лермонтов задумывается о том, как одиночество влияет на человека: И скучно, и грустно, и некому руку подать В минуту душевной невзгоды…

2. Лермонтов задумывается о том, как одиночество влияет на человека: «И скучно, и грустно, и некому руку подать/ В минуту душевной невзгоды»

Об авторе

Лучший пример анализа стихотворения – это детальный разбор произведений русской классической литературы. В качестве образца можно выбрать любовную лирику известного поэта Ф. Тютчева. Его произведение «О, как убийственно мы любим» — прекрасный образец для анализа на школьных уроках. Работу следует начать с краткой характеристики творчества автора. В данном случае необходимо указать, что поэт считается признанным мастером миниатюрных лирических сочинений.

Его стихи проникнуты философскими размышлениями о смысле жизни, о судьбах людей, их переживаниях и страданиях. Лирика поэта отличается страстным пафосом и эмоциональностью. Данный пример анализа стихотворения также включает небольшое упоминание о том, какие обстоятельства подтолкнули поэта к созданию рассматриваемого произведения.

Основная тема стихотворения «Дума»

Основной темой и кратким содержанием произведения являются размышления о бессмысленности жизни человека, который не способен чувствовать, понимать искусство, сопереживать и признавать Бога.

В произведении заложена идея невозможности жизни без понимания своего предназначения и жажды оставить после себя след для будущих поколений.

Жизнь «потерянного поколения» видится Лермонтову куда более ужасной, чем смерть. Ум и сердце этих людей зачерствели, они не способны ценить жизнь и стараться менять ее к лучшему. На фоне этих переживаний лирический герой обнаруживает признаки этого недуга и у себя.

Автор призывает читателя отринуть сытую жизнь, построенную на «ошибках отцов» и взять судьбу духовного наследия в свои руки.

Задумка

Второй пункт задания предполагает приведение небольшой исторической справки о том, какие события в жизни автора привели к написанию того или иного лирического сочинения. Как правило, речь идет о каких-либо важных переменах в личной жизни, в его творчестве, связанных с сильным душевным подъемом либо, наоборот, психологическим кризисом.

В данном случае речь идет о тяжелой сердечной драме Тютчева, который фактически вступил в гражданский брак, что по понятиям 19 века считалось крайне постыдным поступком. История создания стихотворения связана с этой тяжелой историей: возлюбленная поэта Е. Денисьева за свой роман с Тютчевым подверглась гонению светского общества, прошла через тяжелые нравственные страдания. Тютчев, остро чувствуя свою вину за мучения девушки, посвятил ей рассматриваемое произведения, в котором излил свою горечь и боль, а также просил у нее прощения за все то, что ей пришлось ради него перенести. Итак, описание истории создания стихотворения очень важен для понимания смысла и содержания произведения.

Структура

Анализ стихотворения Тютчева «О, как убийственно мы любим» необходимо продолжить раскрытием особенностей построения данного произведения. Всего лишь несколько строчек поэт посвящает счастливым дням любви. Все произведение построена на контрасте между счастливым прошлым и роковым настоящим. Поэт противопоставляет внешность своей возлюбленной, ее радость и искренность чувств ее нынешнему горю от гонений света. Почти каждое четверостишие представляет собой сравнение прошлого счастья, которое поэт называет сном, и тяжелого настоящего. Данный анализ стихотворения Тютчева отражает особенности его лирики, которая отличается страстностью в выражении автором своих эмоций, огромной экспрессией, и неподдельными переживаниями.

Средства выразительности

В стихотворении А.С.Пушкина «Поэт» можно выделить несколько особо важных тропов:

- Так, в произведении часто встречаются метафоры: «меж детей ничтожных мира»(так автор называет людей), «божественный глагол», «молчит его святая лира».

- Сравнения также присутствуют в стихотворении: поэт уподобляется орлу во второй строфе.

- Эпитеты придают словам особый оттенок: вдохновлённый поэт становится «диким и суровым», простое слово превращайся в «божественный глагол» в устах поэта.

- Также в первой и во второй строфе можно увидеть увидеть такой троп, как инверсия («Бежит он, дикий и суровый»).

Автор: Анастасия Сметанова

Тематика произведения

В данном пункте школьник должен несколькими фразами указать, какие идеи чаще всего находили отражение в творчестве автора. Таким небольшим вступлением он покажет свое знание особенностей лирики изучаемого поэта и одновременно сделает небольшое вступление к основной части анализа.

Сюжет и композиция стихотворения в этом пункте должны быть в центре внимания учащегося. Рассматриваемое произведение, как уже говорилось выше, строится на принципе контраста: автор противопоставляет счастливую любовь тяжелому горю от нареканий света. Тема любви сквозной линией проходит через все произведение, определяя лексику и поэтические обороты. Особенностью стиха является то, что оно пронизано горечью и болью. Это произведение стало не признанием в любви, как у многих других поэтов, а раскаянием и просьбой о прощении.

Постмодернизм и проблемы с поиском смысла

Можно сказать, что концепт – это и есть одновременно и тема, и главная мысль произведения. Литературоведы порой даже представляют концептосферу визуально в виде «паутины», в центре которой расположен самый сильный, основной концепт, а по всей периферии размещены все остальные ассоциации. Такое оформление позволяет максимально четко представить себе структуру стихотворения и выделить все стилистические средства, использованные автором для создания определенной атмосферы. Однако и после такого анализа учащиеся могут не понять, что такое тема стихотворения. Особенно часто вопросы возникают при анализе стихов спорного характера, относящихся к постмодернизму, где упор делается на образность и эмоциональность. Анализировать произведения этого направления вообще очень сложно, независимо от формы повествования. Тема и идея стихотворения в данном случае будут очень размытыми, многогранными, если сам автор не объясняет их в эпиграфе или пояснении в сноске.

Главная мысль

Тема стихотворения должна быть названа школьником с предельной точностью: ведь от ее правильного определения зависит дальнейший ход работы над анализом произведения. Идею лирического сочинения лучше всего выразить одной фразой для того, чтобы сам школьник отчетливо понимал, о чем именно писал поэт (о природе, дружбе, любви, Родине, поэзии, истории и т. д.). В рассматриваемом стихе Тютчева речь идет о раскаянии за причиненное возлюбленной горе. Поэтому ученики могут сказать, что перед ними – любовное стихотворение, однако сразу же необходимо пояснить, настоящая тема стихотворения – это скорее боль по ушедшему счастью, которое, пройдя, причинило возлюбленным столько горя.

Идея

Изучая то или иное произведение, школьники обязательно должны определить его смысл. Как правило, данный пункт вызывает у них серьезные затруднения в связи с тем, что ученики путают тему и идею. Последняя часто скрыта в самом тексте и ее нужно, выражаясь фигурально, читать между строчками. Основная мысль стихотворения заключается в том, что автор считал свой роман с Денисьевой роковым, несмотря на то, что он принес им кратковременное счастье. Показателен тот факт, что автор винит не столько представителей высшего света, которые устроили вокруг ее имени скандал, сколько исключительно себя за все случившееся. Это говорит о благородстве чувств поэта, его ответственности перед любимой женщиной. Пожалуй, бурные признания собственной вины за все случившееся можно назвать главной идеей данного произведения.

Описание

Очевидно, опасаясь отравления или из лени, он не изучил растение досконально, а воспользовался рассказами и легендами местных жителей, весело проводя время у губернатора Макассары. Его псевдо отчеты долгие годы (почти 3 века) составляли основу знаний о ядовитых растениях. На них основывался и Пушкин.

Миф об анчаре как самом ядовитом дереве был развеян в прошлом веке. Это оказалось красивое и совершенно безвредное для птиц и животных, растение, получившее научное название Антиарис Токсикария. Растет это дерево на острове Ява. Ядовитым является его млечный сок. Прежде чем превратиться в смертельный яд, он перегонялся туземцами. В результате, повышалась концентрация ядовитых веществ. Только после такой перегонки местные аборигены смазывали ядом свои стрелы.

Пушкин воспользовался этой легендой-полуправдой об анчаре для выражения своей аллегорической идеи, изложенной в стихотворении.

Образ героя

Вопрос о том, как сделать анализ стихотворения, необходимо рассматривать на школьных уроках по литературе особенно тщательно, поскольку практика показывает, что данное задание часто оказывается особенно сложным для школьников, которым иногда легче работать с прозой, чем с лирикой. Важное место в анализе занимает описание действующих лиц произведения, которых, как правило, насчитывается не больше двух-трех персонажей. Их раскрытие помогает понять содержание и смысл произведения, так как их мысли, чувства и переживания, как правило, служат двигателем сюжета. В рассматриваемом стихе присутствуют два персонажа – сам поэт, скрытый под маской лирического героя, и его возлюбленная. Последней уделено основное внимание автора. Ее душевное состояние, страдания и нравственные мучения вызывают у автора ответную скорбь. Поэтому эти два героя неразрывно между собой связаны.

Образ Денисьевой

Проблема того, как сделать анализ стихотворения, должна быть в центре внимания учителя и школьника, поскольку лирическое произведение в силу его специфики разбирать часто оказывается гораздо сложнее, чем прозу.

Если, например, в крупном романе или даже небольшой повести автор подробно раскрывает характер и внешность свои персонажей, то в стихе поэт ограничивается лишь отдельными штриховыми зарисовками. Образ Елены Денисьевой представлен всего лишь несколькими эпитетами, которые тем не менее позволяют увидеть в ней страдающую женщину. Поэт подчеркивает, что ее былая красота исчезла из-за переживаний. Автор акцентирует внимание на том, что слезы иссушили в ней ее женскую прелесть. И в качестве контраста он вспоминает, что в период их счастливой любви она была настоящей красавицей: веселой, молодой, жизнерадостной.

Образы и символы

- В центре стихотворения находится образ лирического героя — поэта. Автор описывает его как обычного человека, который в обществе ничем не выделяется, пока «молчит его святая лира». Но когда к поэту приходит вдохновение, он начинает творить, бежит от людей, уединяется в природном уголке.

- Природа в стихотворении становится символом спокойствия и умиротворения. Это то место, где душа поэта черпает вдохновение.

- Аполлон — древнегреческий бог творчества и красоты, которого поэт упоминает в своих строках, как глашатая творческого зова.

Образ лирического героя

Школьник, который делает анализ какого-либо стихотворения, должен помнить, что в любом лирическом произведении присутствует автор. Последний либо высказывает свои мысли от имени другого персонажа, либо сам непосредственно обращается к читателям. В рассматриваемом сочинении Тютчев от своего имени выражает переполняющие его эмоции, что удваивает ценность данного стиха. Он имеет, таким образом, не только значение художественного произведения, но и показывает читателям реальные события из жизни поэта. Данное произведение, несмотря на его пафосность, вообще характерную для творчества Тютчева, имеет интимное звучание. Ведь в нем поэт делится с читателем своей личной драмой, которая оказала большое влияние на всю его последующую жизнь. О том, что стихотворение имеет личный характер, указывает ряд обращений к читателям, восклицательные предложения, междометия. Поэт очень искренен в выражении своих чувств: он прямо делится своим горем, говорит о жалости к возлюбленной, о ее страданиях. Из рассматриваемого примера видно, что характеристика образа лирического героя позволяет прочувствовать эмоциональный фон стихотворения, понять его содержание, сюжет и идею.

История создания

А. С. Пушкин написал стихотворение «Поэт» в 1827 году. Первую половину этого года он провёл в Москве, часто посещал светские мероприятия, что мешало ему сконцентрироваться на создании шедевров.

После шумного города поэт отправляется в приют спокойствия и умиротворения — в Михайловское (куда годом ранее был отправлен в ссылку). Именно отсюда А.С. Пушкин отправляет в редакцию журнала «Московские ведомости» стихотворение «Поэт»(произведение сразу же было опубликовано).

Язык

Один из последних пунктов плана анализа стихотворения – это обзор средств художественной выразительности, с помощью которых автор доносит свою мысль до читателей. Как правило, наиболее распространенными приемами являются использование эпитетов, сравнений, метафор. Поэтическая лексика позволяет лучше проанализировать структуру и композицию стихотворений. Поэтому учениками следует обратить внимание на данный пункт изучения лирического произведения. В рассматриваемом произведении следует указать на обилие эпитетов, которыми Тютчев характеризует образ своей возлюбленной. Почти в каждом четверостишии имеется пара прилагательных, которыми поэт обрисовывает образ Денисьевой в начале счастливого романа и после разразившегося скандала.

Композиция

В поэме – одиннадцать глав, каждая из которых имеет собственное лаконичное название и свою тему. Маяковский говорит о своей личности и главах “Мальчишкой” и “Юношей”, которые показывают, в каких условиях проходило его становление как поэта и личности.

«К морю» анализ стихотворения Пушкина по плану кратко – стихотворный размер, жанр, кому посвящено

Глава “Взрослое” – это уже история о взглядах поэта на любовь, на достойное и недостойное поведение, на причины, по которым люди влюбляются друг в друга.

Одной из самых важных глав в произведении является “Ты”, посвященная лирической героине, которая пленяет сердце мужчины тем, что она оказалась способна увидеть в нем ребенка и не высмеять его за это.

Глава “Вывод” совершенно соответствует пафосной манере поэта, который делает безапелляционные заявления и произносит высокие слова с искренней верой в них.

Стихи о дружбе

В качестве других образцов лирических произведений можно назвать те, которые посвящены наиболее распространенным темам в лирике: природе, дружбе, Родине. А. Пушкину принадлежит ряд прекрасных сочинений-обращений к друзьям.

Все они при всем своем многообразии отличаются одной главной идеей, которую следует назвать в анализе: мысль о неизменности этого чувства, проходящего через всю человеческую жизнь. Известно, что поэт придавал большое значение дружбе со своими университетскими товарищами и поэтому его лирика является лучшим образцом описания данной темы. Ученики могут выбрать одно из его произведений для анализа на школьном уроке по литературе.

Другие примеры

Еще одна распространенная темы в отечественной лирике – описание природы и Родины. В данном случае в качестве образца школьникам можно предложить сочинения С. Есенина. При анализе его стихов следует указать на то, что русская природа в фольклорном преломлении занимала важное место в его творчестве.

Основная идея всех его стихотворений – это глубокая любовь к России. Отдельно следует указать на поэтическую лексику автора. Есенин принадлежал к направлению имажинистов, поэтому в его ранних сочинениях встречаются выразительные эпитеты, которые создают поэтические символы крестьянского быта, природы. Итак, план анализа стихотворения на школьных уроках литературы должен включать следующие компоненты: краткую характеристику истории создания произведения, выделению темы, идеи, поэтической лексики. Кроме того, школьник обязан указать общие особенности творчества автора, которые проявились в конкретном сочинении. Приведенный пример анализа стихотворения может послужить образцом для учащихся.

Краткий анализ

История написания – Стих написан в 1961 году, и относится к завершающему периоду творчества поэтессы.

Тема стихотворения – Любовь к родине.

Композиция – Композиционно стихотворение делится на две части. В первой части лирическая героиня отрицает любое внешнее проявление любви к родине, а второй – делится своим определением отчизны.

Жанр – Патриотическая лирика.

Стихотворный размер – Первые 8 строк написаны ямбом, последующие 6 строчек – анапестом, с использование перекрестной и парной рифмовки.

Метафоры – «грязь на калошах», «хруст на зубах».

Эпитеты – «заветные», «горький», «обетованный».

Инверсия – «не делаем ее в душе своей».

Сочинения по теме — «Анализ стихотворения»

№3. Анализ стихотворения Пушкина А.С. «Я вас любил…»

Все строки в поэтической работе напоены нежностью, светлой грустью и благоговением. Неразделенная любовь поэта лишена какого-либо эгоизма. (Текст «Я вас любил…» А.С.Пушкина смотрите в конце текста).Он по-настоящему любит женщину, о которой идёт речь в произведении, проявляет заботу о ней, не хочет волновать её своими признаниями. И лишь желает, чтобы её будущий избранник любил её также нежно и сильно, как он сам.

Читать далее

№5. Анализ стихотворения С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…».

Это стихотворение написано С. Есениным в 1921 году. В ту пору ему исполнилось всего двадцать шесть лет, а в его творчестве уже появились грустные философские размышления о скоротечности жизни. Немного несвоевременно, не так ли? Ведь по-настоящему у поэта не наступил еще полдень жизни, а он уже грустит о ее закате.

Читать далее

29.07.2016

План сочинения по стихотворению

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 141.

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 141.

В средних и старших классах школы ученики часто анализируют стихотворения и пишут по ним сочинения. Чтобы хорошо написать такое сочинение необходимо составить его план. Так как же составлять план сочинения по стихотворению?

План сочинения по стихотворению

План сочинения поможет школьнику систематизировать мысли по прочитанному материалу, выявить главную мысль произведения. План может выглядеть следующим образом:

- Фамилия, имя, отчество автора, история создания и дата произведения.

- Пересказ стихотворения своими словами. Подробный пересказ сюжета произведения. Необходимо обратить внимание на настроение текста.

Часто в лирическом тексте сюжет отсутствует, так как главное в лирике – эмоции и чувства, а не повествование

- Изобразительно-выразительные средства. Средства выразительности очень важны при написании сочинения, они показывают язык автора во всей красе, кроме того раскрывают главную сущность стихотворения.

К изобразительно-выразительным средствам относят эпитет, метафору, метонимию, синекдоху, гиперболу, литоту, оксюморон и многие другие

- Тема и основная мысль. Здесь указывается какова тема произведения, что именно хотел сказать автор, написав этот текст.

- Собственное мнение. Без собственного мнения сочинение будет неполным, поэтому в конце необходимо выразить свою точку зрения на заданную тему, объяснить, чем вам понравилось данное стихотворение.

Что мы узнали?

Данная статья поможет школьникам написать сочинение по стихотворению, сделать это грамотно и целостно. Здесь проведен примерный план, ориентируясь на который ученики смогут выполнить задание легко и без проблем.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Тимофей Дзержинский

5/5

Оценка статьи

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 141.

А какая ваша оценка?

Анализ стихотворения

Примерный план анализа стихотворения

Примерный план анализа стихотворения

1. Вступление (небольшое, лучше лирическое, настраивающее на восприятие).

2. История создания (если знакома)

3. Общая часть (тема, композиция, настроение)

4. Анализ по частям (от строфы к строфе)

При анализе частей должно быть отражено:

- какой образ(ы) создается в этой части (строфе)

- с помощью каких художественных средств?

- какие чувства у вас вызывает.

(обязательно должен звучать текст)

5. Особенности ритма, рифмы, размер. как это влияет на настроение, на развитие темы?

6. Каким вам представляется лирический герой стихотворения?

7. Основная мысль стихотворения (зачем автор его написал? что хотел сказать? чем поделиться?)

8. Заключение.

1. Прочитайте стихотворение.

2. О чем оно? (определите тему)

3. Перечитайте 1 строфу. Какой образ в ней создается?

Образ — это картина, которую вы себе представляете. Чтобы понять образ, подчеркните (или выделите существительные). Они скорее всего и создадут картину.

Например:

- Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Мы легко представляем себе парус (корабль) в голубом тумане моря.

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?…

Вопросительные предложения передают размышления лирического героя о паруснике.

4. Какими средствами и приемами выразительности создается картина? Какова роль средств выразительности?

Например:

- парус одинокий — инверсия (выделяет эпитет одинокий)

- моря голубом (инверсия) — помогает представить картину, залитую голубым.

- Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?.. — синтаксический параллелизм, олицетворение. — только ли о парусе идет речь в стихотворении? Возможно, о человеке?

Таким же образом анализируем каждую строфу.

5. Определить размер стихотворения, особенности ритма, рифмы.

6. Каковы особенности звукописи? (если есть)

7. Чем интересна лексика? (возможно, устаревшие слова, разговорные конструкции и т.д.)

8. Каким вы представляете лирического героя стихотворения? Похож ли он на автора?

9. Соберите анализ в единое целое. Что хотел сказать автор этим стихотворением?

Примеры анализа по этому плану

Примеры анализа по этому плану

Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро»

Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро»

Кто из нас не знает знаменитые пушкинские строки: «Мороз и солнце; день чудесный!» Мы вспоминаем их, когда выходим зимним утром из дома и видим чудесную картину, которая умещается в два слова: «мороз»… и «солнце»… И кажется, что даже добавлять ничего не надо. Именно с этих слов начинается знаменитое стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро». Конечно, это стихотворение о природе, о радости жизни, об ощущении счастья.

Итак, «мороз и солнце; день чудесный!» — читаем мы, и перед нашими глазами открывается удивительный пейзаж: голубое небо, и на нем яркое солнце, какое обычно светит в морозный день. Мы как будто видим лирического героя (возможно, самого поэта), который подошел к окну и замер, очарованный. Но к кому же он обращается? «Еще ты дремлешь, друг прелестный — Пора, красавица, проснись…» Вероятно, это его возлюбленная, с которой он хочет поделиться радостью нового дня, света, не случайно поэт взывает к ней:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!

Высокая лексика (негой, взоры, явись), яркие метафоры (северной Авроры, звездою севера) помогают поэту выразить те торжественные чувства, которые рождаются в его душе.

А ведь еще вчера все было совсем по-другому. Об этом вторая строфа:

Вечор, ты помнишь, вьюга, злилась

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

С помощью олицетворений (вьюга злилась, мгла носилась) поэт одушевляет природу, показывает ее близкой человеку, родственной его душе. Ведь ночная природа вызывала в нем ужас, что подчеркивается звукописью. Мы как будто наяву слышим завывание ветра (ударные — вечОр, пОмнишь, мУтном, пятнО), звуки снега, стучащего в окно (злилаСь, носилаСь, сквоЗь). И даже «бледное пятно луны» не радует глаз, потому что мы видим «сквозь тучи мрачные».

Но это было вчера, а сегодня:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Сколько в этих строчках света! Снег блестит, речка блестит – ощущение зимнего блеска нас не покидает, блеск снега даже режет глаза так, что хочется зажмуриться, как и бывает ясным зимним днем, настолько точно передал это поэт. А краски! Небеса как будто раздвинуты, и кажется, что голубым цветом залито все пространство. «Лес чернеет», «ель зеленеет» — эти яркие пятна тоже радуют глаз. Впечатление усиливает сравнение «великолепными коврами, а также анафора в конце строфы. И мы наслаждаемся красотой зимнего утра вместе с лирическим героем.

Но вот он отходит от окна и видит, что и комната преобразилась: теперь она «озарена янтарным блеском» а значит, солнце проникло и сюда. Даже печь начинает трещать «веселым треском», радуясь прекрасному утру. И желание прогуляться («не велеть ли в санки Кобылку бурую запречь?») кажется абсолютно естественным.

И последняя часть стихотворения передает ощущения полного счастья, когда герой вместе со своей возлюбленной садятся в сани и наслаждаются красотой природы, быстрым бегом нетерпеливого коня и конечно, обществом друг друга. И то, что вчера казалось пустым и грустным, сегодня воспринимается совсем по-другому. И даже вынужденное заточение (а мы знаем, что стихотворение написано в Михайловском, куда Пушкин был сослан, поэтому мы и слышим легкую грусть в голосе поэта) кажется не таким страшным, даже «милым». Стихотворение удивительно легкое и светлое. Четырехстопный ямб, чередование мужской и женской рифм, простота изобразительно-выразительных средств создают ощущение естественности и простоты. Каждая строка проникнута теплотой. Мы чувствуем настроение полной гармонии. Великолепная природа, любимый человек, простые радости – а что еще нужно человеку для счастья?

Источник: https://www.kritika24.ru/page.php?id=14330

А.С.Пушкин «Я помню чудное мгновенье…»

А.С.Пушкин «Я помню чудное мгновенье…»

К ***

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Чудесное мгновение первой встречи… Как можно его забыть? Оно остается в памяти на долгие годы и согревает душу человека в дня тяжелых невзгод и светлых переживаний. Стихотворение А.С.Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» именно об этом – встречах с возлюбленной, которые дали толчок вдохновению поэта, заставили его сердце биться чаще, ведь любить – значит жить.

Стихотворение имеет лирический сюжет: в нем в поэтической форме поэт запечатлел историю своих чувств, вызванных реальными встречами с Анной Петровной Керн.

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты…

Так начинается знаменитое стихотворение, и мы как будто наяву видим первую встречу поэта с Анной в Петербурге в 1818 году. Пушкину девятнадцать лет, он недавно закончил лицей, с восторгом принимал участие в светской жизни города на Неве. И на одном из балов он встретился с ней и был пленен красотой настолько, что и сейчас называет ее «гений чистой красоты» (хотя известно, что Анна Керн не была столько красива). Встреча с ней стала своеобразной точкой отсчета «в томленьях грусти безнадежной» большого города и «в тревогах шумной суеты». Он навсегда запомнил ее «нежный голос» (она действительно в тот вечер много пела) и «милые черты».

Но… грезам юного поэта, мечтавшего о любви, не суждено было сбыться: Анна Керн была замужем за немолодым генералом, а значит, несвободна. «Шли годы», и образ возлюбленной стал забываться, стираться из памяти, тем более, если мы вновь вспомним биографию Пушкина, в этом же году он был отправлен в ссылку, и «бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты». После Кавказа была ссылка в Михайловское, где поэт оказался совсем один, только няня Арина Родионовна разделила с ним «глушь» и «мрак заточения» (обратим внимание, как меняется характер метафор, когда поэт говорит о ссылке в родовое имение Пушкиных). В тот момент, когда поэт писал это стихотворение, ему казалось, что в его жизни не было ничего, и он остался «без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви». Короткое слово «без» безжалостно зачеркивает все, что могло наполнить смыслом жизнь в одиночестве.

Но вот снова появилась Она:

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

И вновь сравнения заставляют нас вспомнить первую встречу в Петербурге, но сейчас ощущения те же. Пушкин встретился с ней в имении соседей Осиповых (недалеко от Михайловского), где поэт часто бывал. И он снова был ошеломлен ее образом, возникшим из памяти. И любовь возвращается, и вот уже «сердце бьется в упоенье» снова. И снова воскресает сам поэт к жизни:

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Любовь рождает вдохновение, сердце диктует эти строки. Поэту удалось выразить гармонию чувств в гармонии строк.

К слову, четырехстопный ямб делает лирическое повествование плавным, но динамичным, а женская рифма как будто открывает сердце поэта для возможности заглянуть в него и увидеть настоящую любовь.

Стихотворение удивительно изящно. В нем нет ничего лишнего, все подчинено основной мысли: любовь для поэта – это все. Образ любимой прост и естественен, Пушкин при его создании не прибегает к сложным метафорам или сравнениям: «голос нежный» и «милые черты» — вот и все, что мы узнаем о ней. Но ведь так можно сказать о любой девушке! Это и есть главное: когда человек влюблен, то предмет его обожания превращается в «гений чистой красоты»!

Может быть, именно поэтому стихотворение до сих пор волнует и наши сердца?

Источник: https://www.kritika24.ru/page.php?id=14214

· вспомним факты биографии автора, которые связаны с лирическим сюжетом

жанр — лирическое стихотворение (элегия, послание, отрывок и т.д.) это типично для его поэтической манеры.

стихотворение по тематике может быть отнесено и к пейзажной (или: любовной, вольнолюбивой, философской) лирике поэта. Но только ли о природе оно?

композиционно стихотворение делится на … частей. Каждая часть — это рождение нового образа

чувства лирического героя даны в динамике (развитии). Проследим за развитием образа-переживания.

· текст стихотворение представляет собой сложное сплетение тем и мотивов

· В первом катрене (строфе) разворачивается тема признания любви к жизни через утверждение красоты природы. Картина … создается с помощью …

Мотив … (красоты, одиночества, бегства, тоски, разочарования, пути…), продолжается и в следующей части.

· Отметим композиционную стройность стихотворения, гармоничную соотнесенность всех его частей.

· воспоминание (или случайная встреча, сюжетная сценка или созерцание природы, жизненные перипетии или посетившая поэта мысль) становятся импульсом к лирическому переживанию, порождают особое эмоциональное состояние героя.

· Определим проблему, организующую поэтическую мысль.

· Лирическое «я» порождает интонацию скорби (или гнева, упрека или самообличения, мольбы или жесткого требования), ему чуждо бесстрастное созерцание, философское спокойствие при столкновении с различными проявлениями зла.

· Лирический герой выступает поэтическим «двойником» автора или лирический субъект порожден авторской фантазией и является способом раскрытия чужого сознания.

· главным для лирического рода литературы является эмоциональное содержание, которое связано с переживаниями лирического героя

· Стихотворение передает целую гамму чувств, острых переживаний героя, но развитие поэтической мысли не приводит к изменению настроения, поскольку чувства даны в их предельном напряжении.

Как передается (подчеркивается) настроение, мотив и т.д.

Образ

Он создается с помощью ярких сравнений…

Обратим внимание на характер эпитетов…

— выразительности способствуют метафоры…

настроение

— создается с помощью риторических фигур…(анафора…

— инверсией подчеркивается слово…

— эмоциональности также способствует…

— важное значение в передаче настроения имеет эмоционально-оценочная лексика

— настроение усиливается за счет употребления слов одного семантического ряда…

— обратим внимание на употребление слов с суффиксами эмоциональной оценки

— нельзя не отметить роли звукописи…

— изменяется интонация .

— многоточия показывают отрывочность ощущений…

— Риторические вопросы создают интонацию размышления

— наличие восклицательных знаков обозначает эмоциональный взрыв

Особую роль играет размер стих.

— Чередование мужской и женской рифмы делает его живым и пластичным

— что касается формы., стих. написано характерным для поэта стилем…

(обилие (или отсутствие) олицетворений). Яркие (…) эпитеты, сложные метафоры, богатая рифма.

— таким образом, в художественном мире стих. можно обнаружить два поля…

— особым свойством обладает пространство…

— основной конфликт в финале получает свое разрешение…

Примеры анализов стихотворений

Примеры анализов стихотворений

Сочинение. Стихотворение Ф.И.Тютчева «К.Б.» («Я встретил вас…»). (Восприятие, истолкование, оценка).

Я встретил вас — и всё былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое —

И сердцу стало так тепло…

Как поздней осени порою

Бывают дни, бывает час,

Когда повеет вдруг весною

И что-то встрепенется в нас, —

Так, весь обвеян дуновеньем

Тех лет душевной полноты,

С давно забытым упоеньем

Смотрю на милые черты…

Как после вековой разлуки

Гляжу на вас, как бы во сне, —

И вот — слышнее стали звуки,

Не умолкавшие во мне…

Тут не одно воспоминанье,

Тут жизнь заговорила вновь, —

И то же в вас очарованье,

И та ж в душе моей любовь!..

26 июля 1870

«Лирика есть подлинное состояние души человека…» Как тяжело нам бывает в быстрой череде дней вдруг остановиться, задуматься и хотя бы на минуту ощутить состояние души того, кто рядом. Но есть в русской поэзии стихи, которые неожиданно становятся для нас стихами-откровениями, простыми, искренними и понятными, чистыми, ясными и задушевными. Они легко ложатся на слух, запоминаются быстро, раз и навсегда.

«Я встретил вас и всё былое…» – так начинается стихотворение Ф.Тютчева и романс неизвестного композитора. Легко и романтично звучит проникновенная мелодия. А иначе и быть не должно. Ведь эти стихи – признание в любви. Оно пронизано романтическим настроением, да и поводом для его написания послужила романтическая история.

Стихотворение посвящено одной из первых возлюбленных Тютчева – Амалии фон Крюденер (в девичестве Лерхенфельд). Мимолётное увлечение молодого поэта оказалось таким ярким, что и по истечении 30 лет после первой встречи чувства поэта не утратили силы и страсти и 67-летний поэт, волнуясь и переживая, уверенно заявляет:

Я встретил вас – и всё былое

В отжившем сердце ожило…

Эпитет «в отжившем сердце» проникновенен, он отражает душевное состояние поэта, к сожалению, к этому моменту уже очень старого человека. Но чувство столь сильно, что проснувшаяся в сердце любовь согревает душу, возрождает воспоминания:

Я вспомнил время золотое –

И сердцу стало так тепло…

Потрясающе сравнение « осени жизни» человека с осенней порой в природе, когда «повеет вдруг весною и что-то встрепенётся» в душе. Весна здесь символизирует возродившуюся любовь. Динамика чувств поэта так естественно, органично связана с жизнью вечного – природы. Ощущение любви в стихотворении легко, подобно дуновению весны, солнечному свету, подобно «чудному мгновенью». Поэтому, наверное, так «к месту» здесь оказалось пушкинское сочетание «милые черты», продолженное целым ассоциативным рядом: «былое», «очарованье», «дуновенье», «умиленье»…

Лёгкость стихотворению придаёт и двусложный размер (ямб), и перекрёстная рифма. Такая рифма делает стихи динамичными, трепетными и потому нежными. Удивительно то, что Тютчев сумел в такой лёгкой форме передать целый поток чувств: переживания, воспоминания, признание в любви. И всё-таки самое главное – чувство любви. Она пробуждает «давно забытое упоенье», олицетворяет «душевную пустоту», заставляет чувства вновь заговорить:

И вот – слышнее стали звуки,

Не умолкавшие во мне…

Любовь так сильна, что разлука с любимой кажется «вековой». Эта гипербола обостряет и усиливает читательское восприятие. Этому же служит параллелизм синтаксических конструкций в последней строфе и анафоры одновременно:

Тут не одно воспоминанье,

Тут жизнь заговорила вновь,

И то же в нас очарованье,

И та ж в душе моей любовь!

Ключевое слово «любовь» оказывается в конце стихотворения, именно на него падает самое сильное логическое ударение, что и подчёркивает единственный восклицательный знак, которым завершается стихотворение. Это восклицание убеждает в возможность новой одухотворённой жизни, наполненной теперь музыкой любви и очарованья.

Отзвучала нежная мелодия, наполнила душу трепетом ожидания, ожидания любви, такой искренней, такой чистой и верной и обязательно вечной. А иначе и быть не должно. Вот почему от этих простых, незамысловатых строк вдруг «сердцу стало так тепло»…

Теория для анализа стихотворения ЗДЕСЬ

Теория для анализа стихотворения ЗДЕСЬ

План анализа

Прежде всего, письменный анализ произведения — это способ выразить свою точку зрения, показать своё видение сюжета и обосновать свои выводы, применяя примеры из текста словами или целыми строфами. На всём протяжении написания сочинения-анализа нужно возвращаться к оригиналу и приводить как можно больше примеров. Слова и строчки, взятые из текста, оформляются заключением в кавычки:

«Осенние листья по ветру кружат, Осенние листья в тревоге вопят»

При анализе самое главное — придерживаться плана, схемы. Важно не упустить нужные детали при разборе стиха. Целостный, подробный или примерный анализ стихотворного текста пишется произвольно, как сочинение, постепенно добавляя информацию и собственное мнение. План можно разделить на несколько пунктов:

- Дата написания, автор;

- Название стихотворения, тема и идея;

- Сюжет;

- Композиция стихотворения;

- Разбор образов, их характеристика;

- Художественные средства, к которым прибегнул автор;

- Рифма;

- Стихотворный размер;

- Тропы;

- Фигуры;

- Вывод, собственное отношение к произведению;

Дата написания и автор

Здесь пишется краткая историческая информация об авторе и дате написания, к какому литературному направлению относится творчество поэта. Например, поэт Фёдор Сологуб — символист. Литературные направления — модернизм, реализм, футуризм, символизм, акмеизм, романтизм. Описываются события, предшествующие или подтолкнувшие к написанию либо последовавшие после написания и публикации, оставившие след в творчестве поэта. В стихотворении, написанном или посвящённом определённому лицу, указываются личность и мотивы, обстоятельства. Описываются настроение и мысли, которые вызывает произведение.

Название, тема и идея

В названии важно раскрыть причины и смысл, объяснить, почему именно такое название выбрал автор. Правильно выбрать жанровое своеобразие стихотворения:

- Баллада — драматическая песня;

- Ода — торжественны стих, прославляющий человека или событие;

- Элегия — печальное, грустное произведение, проникнутое философскими раздумьями;

- Лирическое стихотворение — лирика. Может быть: пейзажная, гражданская, философская, интимная;

- Послание — обращение к конкретному адресату;

- Сонет — четырнадцать строк;

- Сатира — высмеивание пороков людей и общества;

- Басня — короткий рассказ в стихах;

- Белый стих — стих без рифмы;

- Романс — о любви;

Идейно-тематический разбор предполагает сформулировать и проанализировать общую идею стихотворения: какое настроение преобладает, какую главную мысль хотел донести автор и обозначить собственное понимание. Основываясь на своём видении, дать характеристику и раскрыть смысл, тематику произведения и его названия, если оно имеется.

Сюжет, композиция и разбор образов

Описывается сюжет, если он есть, описываются образы событий. Когда сюжет не выражен, то он передается через образы чувств. Выявляется основа содержания стихотворения. Проводится сравнительная характеристика главных героев.

В композиции описываются все строфы по порядку. Содержание, смысл, содержит ли последняя строфа вывод.

При лингвистическом анализе текста делается разбор по всем строфам, выявляя и разбирая образы (существительные).

Художественные средства

Какую лексику использует автор для создания художественных образов и присутствуют ли в тексте архаизмы (слова, вышедшие из употребления, которые бывают недоступны для понимания). Примеры:

«Слышу трепет крыл …

Бьёт в меня светящими очами

Ангел бури — Азраил!»

«Стерегите, злые звери,

Чтобы ангелам самим

Не поднять меня крылами ,

Не вскружить меня хвалами…»

«Я укрыт до времени в приделе,

Но растут великие крыла»

Другие худ. средства, которые стоит обозначить при анализе:

- Синонимы (слова, имеющие сходный смысл). Пример: образец — пример, конструкция — структура, тональность — настроенность и т. д.

- Антонимы (слова, которые можно противопоставить друг другу, являются одной и той же частью речи). Например: прогрессивный — регрессивный, абстрактный — конкретный, мир — война, анализировать — синтезировать.

- Омонимы (слова, пишущиеся одинаково, но имеющие различный смысл). Пример: дипломат — это чемодан и дипломат — это должностное лицо внешнеполитического ведомства государства.

- Профессионализмы (слова, наиболее часто распространённые у представителей той или иной профессии). Например: метеорология, азимут, атмосфера, гигрометр — слова, хорошо понятные для метеорологов.

- Устаревшие слова (в современном языке заменённые другим словом). Пример: черевички — женские башмаки на каблучках с острым носом. В современном языке не употребляется.

Можно указать на глаголы, используемые в тексте либо на затрагивание времени: прошлое, настоящее, будущее.

Поэтическая рифма

Определить рифму, используемую в стихотворении. От того, куда падает ударение, происходит подразделение на следующие виды:

- Мужская (ударение приходится на последний слог): С утра на полдень едет он, Дорога далека. Свет белый с четырёх сторон, А сверху — облака.

- Женская (ударение падает на предпоследний слог): Весь мир уничтожен — Ни света, ни мрака — Обрывками кожи До первого знака.

- Гипердактилическая (четырёхсложная рифма): Холод, тело тайно сковывающий, Холод, душу очаровывающий. От луны лучи протягиваются, К сердцу иглами притрагиваются .

- Дактилическая (трёхсложная): К малышу сегодня в садике Приходили вновь солдатики.

Определить рифму на точность звучания. Рифма может быть:

- Составная (два или более слова);

- Усечённая: Свищет вполголоса арии, Блеском и шумом пьяна, — Здесь на ночном тротуаре, Вольная птица она! Детски балуется с локоном, Вьющимся дерзко к глазам, То вдруг наклонится к окнам, Смотрит на радужный хлам;

- Бедная (рифмующиеся слова — в наибольшей степени распространённые, преимущественно однородной части речи, подобрать рифму к которым не составит труда): Твоих лучей небесной силою Вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою Гори, гори, моя звезда!

- Богатая (характерно почти полное совпадение в рифмуемых словах): По станице тополи Гнутся на ветру. По станице топали Кони поутру;

- Ассонансная (созвучие гласных звуков): Мне хочется домой, в огромность Квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, Огнями улиц озарюсь;

- Йотированная (в рифмующем слове будет присутствовать «й»): Мы растём, развёртывая плечи, Завоёвываем воздух, радио, кино; Но — сквозь новый облик человечий Просквозит внезапно век иной;

Следом необходимо определить стихотворный размер:

- Хорей (двухсложный стихотворный размер).

- Ямб (слог долгий и короткий).

- Дактиль (трёхсложный размер стиха).

- Амфибрахий (трёхсложный стихотворный размер, ударение падает, преимущественно на второй слог).

- Анапест (трёхсложный размер стиха, третий слог ударный, остальные — безударные).

Тропы и фигуры

Тропы — фразы и слова, используемые в образном и переносном значении. К тропам могут относиться эпитет (определение предмета, придающее художественную окраску) или аллегория (скрытый смысл), сарказм (ирония в высшей степени, чаще всего высмеивание и принижение кого-либо) или ирония (добрая или горькая насмешка), олицетворение (присвоение неодушевлённым предметам признаков одушевлённых) или перифраз (замена одного слова описательным словосочетанием) и т. д.

Фигуры — обороты, применяемые автором для создания выразительности. Здесь можно отметить всяческие повторы как слов, так и союзов. Преднамеренное нарушение построения предложения. Отметить использование в тексте риторических вопросов или риторических восклицаний.

Вывод, собственное отношение к произведению

В выводе важно дать собственную характеристику анализируемому произведению. Можно соглашаться с автором или опровергать его мнение.

В школьной программе обучения в разных классах предъявляются различные требования к написанию комплексного анализа стихотворения, но в первую очередь личное эмоциональное восприятие и интерпретация. Почувствовать себя критиком будет захватывающе, находясь на обучении в любом классе. На каждом этапе своей жизни нужно уметь и учиться отстаивать собственное мнение.

Читайте примеры анализа стихотворений:

-

«Родная деревня» Н. Рубцова;

-

«Топи да болота» С. Есенина;

-

«Города и годы» Д. Аминадо;

-

«Идешь на меня похожий» М. Цветаевой.

В огромнейшем массиве художественных произведений поэзию можно назвать самой рациональной и менее подверженной проведению такого приема, как анализ. Именно поэтому подобное задание вызывает больше всего вопросов у школьников. Знание схемы анализа стихотворения необходимо и студентам, обучающимся на филологическом факультете.

И если раньше подобный вопрос находился в тени, то на сегодняшний день он является весьма актуальным. Ведь в современных школьных программах проведение анализа стихотворения требуется все чаще.

В чем заключена сложность работы?

Это связано с необходимостью успешного прохождения ЕГЭ, ответы на вопросы которого подразумевают овладение поэтическими навыками и знание терминологии.

Требования к ученикам с каждым годом усложняются. И уже на сегодняшний день им необходимо осваивать достаточно обширный пласт информации, а также хорошо ориентироваться в различных литературоведческих нюансах.

Схема анализа стихотворения может быть различной. В одних из них большее внимание уделяют форме. В других же упор делают на смысловое содержание стихотворения. В конечном итоге все будет зависеть от поставленной цели.

Схема анализа стихотворения в школе используется более простая. Здесь больше внимания уделяется образам, идее и содержанию. В вузе она сложнее и многоаспектнее. Студентам необходимо акцентировать внимание на типах строфики и ритмах, художественных средствах и лексике.

Несмотря на то что четкая схема анализа стихотворения дается как учащимся школ, так и студентам вузов, все же жесткого алгоритма для выполнения подобного задания не существует. Ведь поэтический текст достаточно живой и начинает тускнеть при унифицированном подходе к его разбору и стремлении вогнать строки в заранее зафиксированные рамки.

Применять схему анализа стихотворения нелегко. Дело в том, что разрушить существующую гармонию поэтического произведения проще простого. В этом случае происходит разрыв тонкой ткани смысла, выражающей все самое сокровенное, сказанное автором. Восприятие лирических произведений тесно связано с субъективностью. Именно поэтому применение схемы разбора при анализе стихотворения является настоящим искусством понимания поэта.

Помимо этого, выполнение задания значительно усложняется в связи с уникальностью каждого отдельного поэтического произведения. Ведь для одних из них важен размер, а для других – лирический сюжет. Различными являются и задачи поэта.

Так, порой стихотворение призвано выразить то внутреннее состояние, которое характерно для лирического героя. Иногда же автор стремится создать поэтическую музыку или донести до читателя философскую мысль в форме определенных образов.

Именно поэтому любая схема анализа лирического стихотворения является условной. В связи с этим исследовательский текст или свободный комментарий могут начинаться с различных направлений. В конечном итоге все будет продиктовано логикой рассуждения учащегося.

Основные рекомендации

Прежде чем приступать к исполнению схемы анализа лирического стихотворения, необходимо решить для себя, зачем выполняется эта работа. Стоит отметить, что получение отметки педагога – цель вовсе не подходящая.

Если возникло желание передать эмоции и чувства, возникающие при чтении поэтического произведения или после этого, то не стоит ограничивать себя. На бумагу должно быть переложено все то, что творится на душе.

При желании внимательнее рассмотреть литературоведческие аспекты схема анализа стихотворения должна быть логичной и последовательной. В этом случае важно не отступать от плана. Должны быть также рассмотрены рифма и тема, исторический контекст, а также взаимодействие и связь всех этих частей.

Перед тем как применить схему анализа стихотворения по литературе, следует зафиксировать тезис. Это утверждение, которое должно быть либо доказано, либо опровергнуто. Тезис следует повторять каждый раз при рассмотрении новой части анализа. Только в таком случае полученный результат будет завершенным и целостным.

В схеме анализа поэтического произведения можно менять пункты местами, соединять их или добавлять свои. Главная задача при этом заключается в том, чтобы теоретически грамотно и эстетически красиво изложить собственное мнение о тексте, пытаясь при этом до конца понять автора.

При написании анализа следует также использовать цитаты. Это также придаст завершенность выполненной работе. Рассмотрим схему целостного анализа стихотворения.

Название произведения

При рассмотрении стихотворения оно должно быть указано в первую очередь. Здесь же следует назвать и имя автора. Ведь стоит помнить о том, что текст не возник сам по себе. Его кто-то создал. И этот кто-то является очень важным для нас, ведь он автор.

К сожалению, нередко учащиеся этот пункт пропускают. Однако даже в том случае, когда анализ выполняется в форме сочинения, внесение данных сведений является обязательным. Ведь название произведения является ключом к его пониманию. И даже если его нет, то это тоже дает нам пищу для размышления.

Например, при составлении схемы анализа лирического стихотворения «Дождливое лето» необходимо указать на его автора. Им является Афанасий Фет. Этот поэт в своих произведениях уделял большое внимание природным явлениям. При этом описывал он их с удивительной точностью и мастерством.

Красота российской природы вдохновляла Фета на создание замечательных стихов, одним из которых является «Дождливое лето».

История создания