Сложносочинённое предложение — это два и более равноправных простых предложения с сочинительной связью между ними. Приведем примеры сложносочиненных предложений из художественной литературы с разными видами сочинительных союзов.

Сложносочиненное предложение

Одно сообщение может содержать в себе два и более простых предложений, объединенных общей смысловой целостностью и интонационной законченностью. Такое сообщение назовем сложным предложением. Оно, как и простое предложение, является единицей речи и оформляется при помощи интонации и порядка слов.

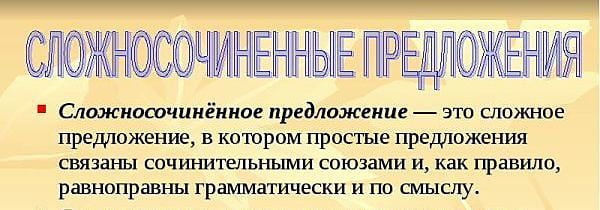

Если в нем два и более простых предложений соединены сочинительными союзами, то назовем его сложносочиненным. В нем содержится несколько равноправных по смыслу грамматических основ, соединенных сочинительными союзами.

Определение

Сложное предложение, состоящее из нескольких равноправных по смыслу предикативных частей, соединенных сочинительными союзами, называется сложносочинённым.

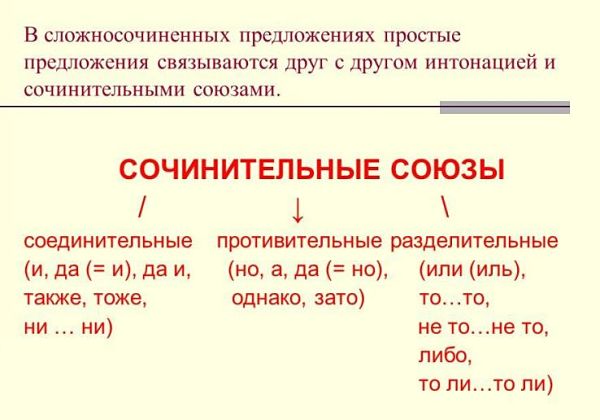

Между простыми предложениями, входящих в состав сложносочиненного предложения, существует сочинительная связь, которая осуществляется с помощью союзов:

- соединительных;

- противительных;

- разделительных.

Сочинительные союзы

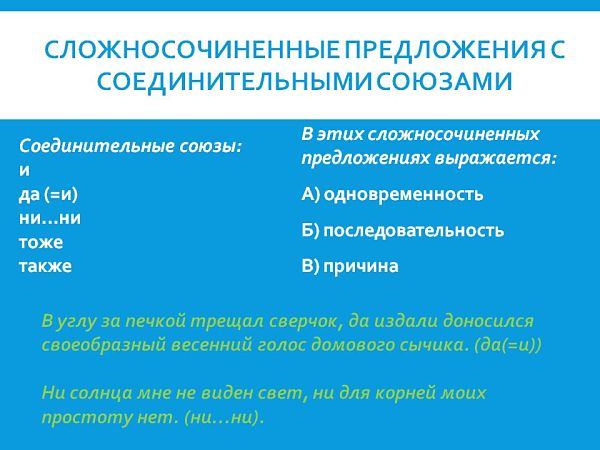

Соединительные союзы

Соединительные союзы «и», «да» (в значении «и»), «да и», «тоже», «также», «ни…ни» соединяют простые предложения, в которых сообщается о фактах, явлениях действительности, происходящих одновременно или следующих друг за другом. В сложносочиненных предложениях наиболее употребителен союз «и», который соединяет как однородные члены предложения в составе простого, так и простые предложения в составе сложных.

Прошла зима, и в конце апреля пара острокрылых птичек прилетела и стала носиться вокруг старого гнёздышка (К. Ушинский).

В этом сложном предложении выделим две грамматические основы:

- зима прошла;

- пара птичек прилетела и стала носиться.

Две грамматические (предикативные) равноправные части соединены сочинительным союзом «и». Значит, это сложносочиненное предложение (в дальнейшем ССП).

В ССП с повторяющимся союзом «и» существует определенная последовательность событий, совершающихся одновременно, к тому же усиливается утверждение или отрицание, например:

И чёрные скалы ожили на белом листе, и море било в них тысячью тяжелых батарей, и высоко в небо взлетали брызги.

Союз «да» равноценен сочинительному союзу «и».

Осталась от прежнего высокая белая колокольня, да по-прежнему вьётся-бежит среди зелёных лугов знакомая наезженная дорога (И. Соколов-Микитов).

Сочинительный союз «да и» обладает значением присоединения, например:

Ничьего не прошу сожаленья, да и некому будет жалеть (Н. Некрасов).

Союзы «тоже», «также» близки по значению к союзу «и», но могут в контексте иметь дополнительное значение тождества, уподобления. Указанные союзы располагаются внутри второго простого предложения, например:

Но вот конюшня опустела, деревья тоже разошлись (Н. Заболоцкий).

На ярмарку собралось много мастеров из ближних городков, были также гости из соседних государств.

В ССП повторяющийся союз «ни…ни» употребляется при перечислении с отрицанием, например:

Ни ветерок не потянет, ни воробушек не чиликнет, ни ласточка не прощебечет (П. Мельников-Печерский).

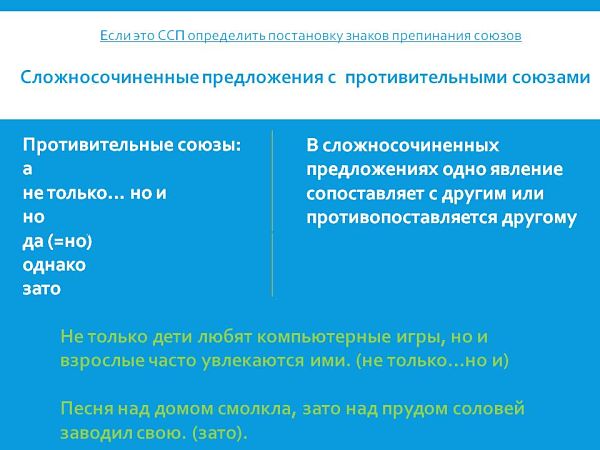

Противительные союзы

В ССП два простых предложения могут быть соединены противительными союзами:

- а;

- но;

- да (в значении «но»);

- однако;

- зато;

- же.

С их помощью выражаются отношения сопоставления или противопоставления одного явления другому. Сопоставление выражают союзы «а» и «же», например:

На Бронной уже зажглись фонари, а над Патриаршими светила золотая луна (М. Булгаков).

Маквала вдруг спохватилась и унеслась в дом, Нина же еще долго сидела на каменной скамейке под платаном (А. Казбеги).

Союз «зато» имеет значение возмещения, например:

Левая нога не сгибалась, зато правая прыгала, как у детского щелкуна (М. Булгаков)

Союзы «но», «да», «однако» выражают уступительные отношения между простыми предложениями в составе СПП, например:

Раскольников проснулся на следующий день поздно, однако сон не подкрепил его (Ф. Достоевский).

Собак — хватает, да они не злые (А. Фадеев).

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе (Лев Толстой).

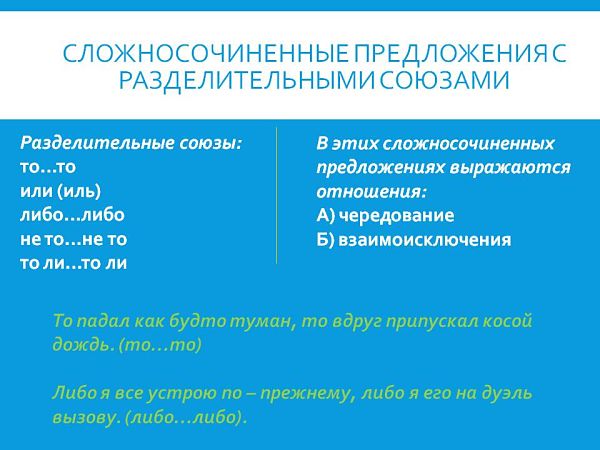

Разделительные союзы

Части СПП, связанные разделительными союзами «или», «либо», «то…то», «не то…не то», содержат в себе сообщение о событиях или явлениях, которые исключают друг друга, несовместимы в одно и то же время или чередуются, попеременно сменяя друг друга.

Сложные предложения с разделительными союзами могут также выражать отношения выбора или предположения.

Примеры предложений

Либо я устрою все по-прежнему, либо я его на дуэль вызову (И. Тургенев).

Не то это было раннее утро, не то уже наступал вечер (А. Фадеев).

То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь (Лев Толстой).

Видео «Сложносочинённое предложение»

Сложносочиненное предложение

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 1862.

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 1862.

В русском языке найдется немало вариантов для решения самых разных коммуникативных задач. Один из способов выразить свои мысли предлагает сложносочиненное предложение.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Особенности сложносочиненного предложения

Сложносочиненное – один из видов сложного союзного предложения. В нем, как и в любом сложном предложении, более одной грамматической основы, соответственно, несколько частей, которые соединены сочинительными союзами. Именно сочинительная связь (с помощью сочинительного союза) является главной особенностью таких предложений, на этом построено определение сложносочинённых предложений.

Сочинительная связь бывает только в союзных предложениях, а в бессоюзных – нет.

Классификацию сложных предложений кратко – смотрите в таблице ниже.

|

Союзные предложения |

Бессоюзные предложения |

|

|

сложносочиненные |

сложноподчиненные |

Осень наступила, листья пожелтели и опали. |

|

Осень наступила, и листья пожелтели и опали. |

Когда наступила осень, листья пожелтели и опали. |

Сочинительные союзы

Союзы делятся на сочинительные и подчинительные. Их надо просто запомнить.

Сочинительные союзы могут связывать и части сложного предложения, и однородные члены, в отличие от подчинительных, которые связывают только части сложного или присоединяют сравнительный оборот.

Смысловые отношения в сложносочиненном предложении

Части сложносочиненного предложения самостоятельны, между ними можно поставить точку. Во многих случаях части можно поменять местами. Исключение составляют предложения с причинно-следственным оттенком значения или те, в которых описывается последовательность действий.

Рассмотрим примеры.

- Листья с тихим шорохом сыпались с деревьев, а в лесу негромко стучал по дереву упорный трудяга дятел.

- Листья с тихим шорохом сыпались деревьев. А в лесу негромко стучал по дереву упорный трудяга дятел.

- В лесу негромко стучал по дереву упорный трудяга дятел, а листья с тихим шорохом сыпались с деревьев.

В сложносочиненном предложении части связаны по смыслу, но не подчинены одна другой: нельзя поставить вопрос от одной к другой части.

Пунктуация в сложносочиненном предложении

Между частями сложносочиненного предложения ставится запятая перед союзом.

Запятая перед союзом разделяет части сложного; но это не значит, что не может получиться также запятой после союза, только выделяет она что-то другое: причастный оборот, например.

Из общего правила есть исключения.

Запятой перед союзом И, соединяющим части сложного, может не быть в ряде случаев:

- если есть общие второстепенные члены или вводные слова;

- если обе части сложного предложения вопросительные;

- если это предложение с разными видами связи и есть общее придаточное предложение.

Приведем примеры сложносочиненных предложений на это правило.

Позже туман рассеивается и роса высыхает. (и то, и другое происходит «позже» – это общий второстепенный член.

Во-первых, класс уже сформирован и ученики приступили к занятиям. (общее вводное слово “во- первых”).

Кто он такой и как его зовут? (вопросительные обе части)

Когда пошел дождь, резко похолодало и стало темно. (общее придаточное предложение)

Что мы узнали?

Сложносочинённое предложение состоит из двух и более частей (грамматических основ). Части равноправны и связаны сочинительными союзами. Перед союзом требуется запятая. Но есть случаи, когда запятая перед И не ставится: если есть общие второстепенные члены, вводные слова, придаточное предложение или если обе части вопросительные по цели высказывания.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Кристина Гришина

10/10

-

Любовь Юркова

10/10

-

Вадим Ильясов

10/10

-

Александр Шмонин

10/10

-

Елена Горбунова

10/10

Оценка статьи

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 1862.

А какая ваша оценка?

Сложносочиненное предложение — это сложное предложение, состоящее из двух или более простых предложений, которые соединены между собой сочинительной связью.

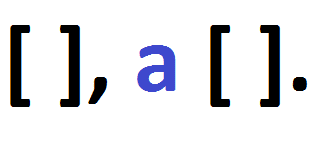

Обычно в сложносочиненных предложениях для разделения грамматических основ перед союзом ставится запятая.

Например:

- Полил дождь, и мы быстро покинули парк.

В этом предложении перед союзом «и» ставится запятая для разделения двух грамматических основ: «полил дождь» и «мы покинули».

При оформлении сочинительной связи в сложносочиненном предложении используются следующие союзы:

1. соединительные союзы — это союзы, соединяющие простые предложения, в которых сообщается о фактах, явлениях действительности:

- и

- да (в значении «и»)

- ни…ни

- да и

- тоже

- также

- не только…, но и

Например:

- Пришла весна, и снова птички стали петь веселее и громче.

2. противительные союзы — это союзы, выражающие сопоставление или противопоставление одного явления другому:

- а

- но

- да (в значении «но»)

- частица «же»

- зато

- но зато

- однако

- а то

- а не то

Например:

- Я готовилась закрыть магазин, покупатель же не собирался уходить.

3. разделительные союзы — это союзы, соединяющие предложения, в которых содержится сообщение о событиях или явлениях, исключающих друг друга, а также показывать отношения выбора или предположение:

- или

- либо

- не то…не то

- то…то

- то ли…то ли

Например:

- Либо я уеду сегодня, либо я уже никуда не поеду.

Сложносочиненное предложение – что это такое понятным языком, как отличить его от простого и сложного и как правильно построить его схему

Предложение с несколькими грамматическими основами, которые связаны друг с другом союзами.

2 286

Сложносочиненное предложение – это, прежде всего, сложное предложение. То есть грамматических основ в нем две или более. «Сочиненное» – значит части у него соединяются «сочинительными» союзами. Части сложносочиненных предложений всегда равноправны, то есть от одной части нельзя задать вопрос к другой.

Отличительные признаки сложносочиненных предложений

Сначала научимся отличать эти грамматические конструкции от простых предложений с однородными членами.

Поясню разницу сразу на трех примерах:

- В эту ночь ветер неистово выл в проводах и врывался в печные трубы. Тут одно подлежащее – «ветер» и при нем два сказуемых: ветер (что делал?) выл, врывался. Предложение простое, однако оно осложнено однородными сказуемыми.

- Флейты, гобои и скрипки слились в одном звуке. Тут три подлежащих и при них одно сказуемое: (что?) флейты, гобои, скрипки (что сделали?) слились. Тоже простое предложение, которое осложняют однородные подлежащие.

- Кот мурлыкал, а хомячок спал. Вот это уже предложение сложное, потому что в нем две грамматические основы. Первая представлена подлежащим «кот» и сказуемым «мурлыкал», вторая – хомячком, который спал. Смотрим, как связаны части этой конструкции – между ними сочинительный союз «и». Делаем вывод – предложение сложносочиненное.

Как отличить сложносочиненное от сложноподчиненного

Две стратегии. Первая – по союзам. Есть союзы сочинительные (и, а, но, однако, ни – ни, то ли – то ли), есть подчинительные (что, когда, потому что).

У меня выходила статья про союзы, где я приводил вот эту классификацию и давал советы по запоминанию – прочитайте.

Мне лично запоминать союзы не нравится. Более простой способ – попробовать задать вопрос от одной части к другой. Если он задается – то предложение сложноподчиненное, а если нет – сложносочиненное. Сравните:

- Когда начался дождь, мы укрылись в маленькой хижине. Мы укрылись в хижине (когда?), когда начался дождь – сложноподчиненное предложение, потому что можно задать вопрос от одной части к другой.

- Начался дождь и мы решили укрыться в хижине. Вопрос от одной части к другой ну никак не задается – части предложения равноправные, оно сложносочиненное.

- Я не пошел в школу, потому что начался снегопад. Я не пошел в школу (почему?), потому что начался снегопад – вопрос задается, предложение сложноподчиненное.

- Я хотел пойти в школу, но начался снегопад – вопрос от одной части к другой не задается, конструкция сложносочиненная.

Вот так. И если у вас предложение сложносочиненное, то и союз в нем однозначно сочинительный. А если сложноподчиненное – то подчинительный.

Как отличить сложносочиненную конструкцию от бессоюзной

В бессоюзной нет союза. Части связываются просто с помощью интонации. Сравните три примера:

- Весь день шел снег, дул сильный северный ветер – бессоюзное предложение, потому что между частями «шел снег» и «дул ветер» нет союза.

- Весь день шел снег и дул сильный ветер – сложносочиненное предложение, ибо между частями теперь появился союз «и».

- Шел снег, но ветра не было – тоже сложносочиненное.

А как быть, если у вас в предложении три части и первая со второй связана бессоюзно, а вторая с третьей – союзно? Например: «Шел снег, дул ветер и море набрасывалось на черные скалы»?

В этом случае надо сказать, что перед нами «сложная синтаксическая конструкция», или, сокращенно, ССК. ССК – это как раз когда в предложении разные типы связи. То есть и бессоюзность, и союзность.

Вот еще один пример: «Начиналась буря, ветер крепчал, и море словно наполнялось злобой, которая готова была выплеснуться на наш корабль». Тут у нас:

- БСП (бессоюзное сложное предложение): «начиналась буря, ветер крепчал».

- ССП (сложносочиненное): ветер крепчал и море наполнялось злобой.

- СПП (сложноподчиненное): море наполнялось злобой (какой?), которая готова была выплеснуться.

Это тоже ССК. По другому и не скажешь, потому что тут все три возможных типа связи.

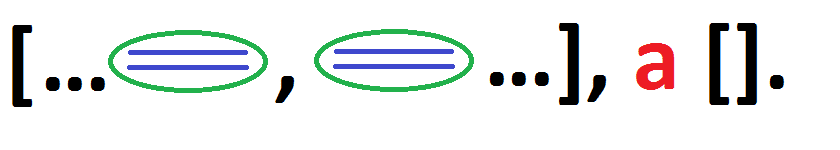

Как составить схему сложносочиненного предложения

Запомните, что если оно сложносочиненное, то скобки всегда квадратные. Круглые скобки бывают только в сложноподчиненном предложении.

Пример: «В аквариуме плавали рыбки, а кот зорко следил за ними». Схема будет такая:

Обратите внимание, знаки ставятся между скобками, союз тоже отмечается на схеме. В конце предложения ставится точка.

Еще момент. Как быть, если какое-то предложение у вас осложнено? Например: «Я сидел дома, учил уроки, а мои друзья веселились на улице».

Смотрите. По правилам русского языка осложнение простых предложений мы на схеме не отмечаем. Схема нужна для того, чтобы понять структуру сложного предложения. Поэтому схема этого предложения будет точно такая же, как и предыдущего:

Но. Иногда учителя велят показывать осложнения на схемах. Мол, чтобы дети лучше их запоминали. Тогда придется это делать:

Подробнее об этом читайте в моей статье про осложненное предложение. Я рассказываю там про все пять осложнителей и учу отмечать их на схемах.

Полезные материалы по теме

Прочитайте другие мои статьи по синтаксису. Я стараюсь там все разжевывать и объяснять на примерах, чтобы вам было понятно:

- Что такое словосочетание.

- Предложение.

- Простое предложение.

- Главные члены предложения.

- Второстепенные члены предложения.

Подпишитесь на мою рассылку. Я буду писать статьи по русскому языку еще примерно полгода, рассылка позволит мне присылать вам свежие материалы.

Посмотрите подборки курсов для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Большая часть курсов проводится в групповом формате, преподают лучшие учителя России. Готовиться можно из дома, не надо тратить время на дорогу до репетитора. Цены приемлемые.

Еще там есть бесплатные справочники для скачивания. Они очень классные, я сам подбирал.

Напишите, пожалуйста, комментарий к статье. Скажите, что вам нравится и что не нравится. Мне важнее знать, что НЕ нравится. Критикуйте смело, чтобы я мог сделать этот текст лучше.

Спасибо.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Оцените статью

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА

Получайте самые интересные статьи по почте и подписывайтесь на наши социальные сети

ПОДПИСАТЬСЯ

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии

или использовать другой более современный.

Сложное предложение, в котором два (или более) простых предложения связаны сочинительным союзом и интонацией, называют сложносочинённым предложением.

Пример:

«Зима прошла, и наступила весна» (С. Аксаков).

A. Данное сложносочинённое предложение состоит из двух частей, т. е. двух простых предложений:

1. «Зима прошла»; 2. «Наступила весна».

Б. Части сложносочинённого предложения независимы друг от друга:

от одной части нельзя поставить вопрос к другой. Однако две части связаны между собой сочинительной связью, при помощи интонации и соединительного союза «и».

В. Несмотря на то что части, входящие в состав сложносочинённого предложения, отличаются определённой независимостью, в целом они составляют единое смысловое целое, общую картинку изображаемого: одновременно дует ветер и в окно бьётся дождь.

Связь предикативных частей в составе сложносочинённого предложения осуществляется при помощи:

а) сочинительных союзов (соединительных: и, да ((=) и), да и, ни – ни, также, тоже, не только – но и, как – так и; разделительных: или, либо, то – то, то ли – то ли, не то – не то; противительных: а, но, да ((=) но), однако, зато, же, только);

б) интонации (голос повышается в конце первой части предложения и понижается к концу всего предложения);

в) использования дополнительных средств связи: наличие общего второстепенного члена предложения для всех частей сложносочинённого предложения. Например: «К вечеру небо затянуло тучами и пошёл дождь».

На письме интонационно-смысловые и грамматические особенности сложносочинённого предложения передаются с помощью следующих знаков препинания: запятая, точка с запятой, тире.

Знаки препинания в сложносочинённом предложении

Пример:

Светило солнце, и по небу плыли белые облака.

Запятая перед союзом «и» не ставится, если предикативные части предложения объединены общим второстепенным членом:

«Завтра приедет бабушка и мы пойдём в зоопарк».

Точка с запятой ставится в том случае, если части предложения значительно распространены или осложнены:

«Шесть лет комиссия возилась около здания; но климат что ли мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казённое здание выше фундамента»… (Н. В. Гоголь).

Тире необходимо ставить в том случае, если передаётся резкое противопоставление по отношению к первой части:

«Хотел выговорить слово — и язык не повиновался ему» (И. А. Гончаров).