1 вариант сочинения (304 слова)

Что такое жадность? По моему мнению, это качество человека, которое характеризуется скупостью в присвоении вещей, внимания, власти. Такой человек никогда не остановится в своём стремлении взять лучшее от жизни.

Данное качество часто относят к отрицательным чертам характера. В литературе есть много произведений, в которых авторы высмеивают жадных людей. Пример такой личности можно найти в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Читая её, мы узнаём, что Плюшкин был последним помещиком, которого посетил Чичиков. Раньше он был совершенно другим человеком: очень счастливым и добрым. У него была замечательная семья, жена и дети. Его поместье процветало, он прекрасно руководил им. Но внезапно умирает от болезни жена. И это подкосило Плюшкина. Жена являлась для него главной опорой и музой. Спустя некоторое время из родительского дома сбегает его любимая дочь, да не одна, а с офицером, а Плюшкин до смерти ненавидел армию. И это является следующим ударом в сердце. А сын отказывается от статской службы и уходит служить в полк. Отец совсем опустил руки. Но тут его настигает смерть любимой младшей дочери. После этого помещик потерял смысл жизни: если раньше он трудился на благо своей семьи, то сейчас просто сходит с ума. Ему больше не нужны его работники, при этом он даже не обращает на них никакого внимания. Крестьяне умирали от голода, хотя на полях гнило зерно, а в погребах имелось множество продуктов. Из-за того, что Плюшкин стал издеваться над своими работниками, некоторые не выдержали и сбежали от такого помещика. Он даже не стал их искать, так как ему было всё равно на происходящее вокруг. Из-за его безразличия и равнодушия поместье превратилось в огромную свалку.

Закончить свое сочинение хочу словами Гоголя: «Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

Оценка: 4

(304 слова)

2 вариант сочинения (276 слов)

Что такое жадность? Под этим словом я понимаю неконтролируемое желание владеть как можно большим. Это отрицательное качество, оно говорит об эгоизме человека, а иногда – о его жестокости.

Так, герой поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» Плюшкин стал обладателем этого качества. Он настолько был жаден и скуп, что даже для себя ему не хватало средств. А ведь был достаточно богатым помещиком! Но всё, что его окружало, приходило в запустение и упадок: запасы в кладовых сгнивали, дома крестьян на стадии разрушения, окна были без стекол или затянуты тряпкой, балкончики покосились и почернели. Даже господский дом выглядел «дряхлым инвалидом». Не всегда же Плюшкин был таким. Когда-то к нему заезжали соседи научиться хозяйству и мудрой скупости. Но после смерти жены он стал беспокойнее, подозрительнее и скупее. Дошло всё до того, что все его дети разбежались. А ему не было обидно: сидел и проклинал всех, даже детей своих.

Плюшкин стал никчёмным человеком, а также психически больным: всё то, что другие бы давно выбросили, он бережно собирал и хранил дома в груде мусора. Автор не понимал его и восклицал: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек. Мог так измениться!» Связываясь с Чичиковым, он прекрасно понимал, чем собирается торговать и за что получить прибыль. Помещик, который помешан на выручке, притом постоянной и без личных вложений, был готов маму родную продать, лишь бы насобирать себе как можно больше.

В современном мире появился даже такой термин, как «синдром Плюшкина». Это паталогическая жадность и стремление к накоплению. В повседневной жизни такие люди встречаются часто, может быть, потому что боятся чего-то или ждут каких-то перемен. И, скорее всего, эти перемены не в их сторону, потому как мир не любит жадность и алчность.

Оценка: 5

(276 слов)

1. Жадность нужно было бы выделить как основополагающий мотив действий героев поэмы «Мертвые души». Именно она приводит главного героя, Чичикова, в город N. Именно она становится ловушкой для помещиков, которые желают обогатиться на продаже мертвых душ. Жадность представлена в разных образах и проявляется у героев поэмы по-разному.

2. Чичиков скупает мертвые души у помещиков с целью обогащения.

Из опыта своей службы он знает о лазейке в законе: пока не была произведена новая перепись населения (ревизия), умершие числятся по бумагам как живые. Его план таков: скупить крестьян скобы «на вывод», то есть на вывоз в другую губернию, а потом заложить их в Опекунском совете как имущество и получить деньги. Въезжая в город, Чичиков планирует провернуть дело на 200- 300 тысяч рублей, и это еще не верх жадности.

3. Главными «жадинами» становятся помещики, низменные страсти которых распаляются от заманчивых предложений приезжего.

Да, Чичиков ловко манипулирует желанием помещиков обогатиться, хотя даже здесь их жадность обгоняет его хитрость. Собакевич ставит такую цену за своих мертвых крепостных, что для Чичикова это может стать убыточной покупкой. Уже в разговоре образуется огромная разница в цене: Чичиков готов купить за 60 копеек, а Собакевич хочет продать за 100 рублей.

Манилов жаден до людского одобрения, поэтому он попросту дарит Чичикову души; Коробочка переживает, что продешевила, а Плюшкин не в силах сдержать алчность. Лишь Ноздрев не участвует в этой сделке, потому что его жадность живет по своим правилам.

Будучи таким же жадным до внимания людей, он постоянно врет и устраивает скандалы.

4. Приносит ли жадность выгоду героям произведения? Несомненно, они преуспели в казнокрадстве, мошенничестве и умении видеть выгоду во всем. То, что герои растеряли при этом нравственные ориентиры и представление о чести, их не смущает. Герои так привыкли жить без них, что уже не различают добро и зло.

Муниципальное

казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4

Труновского муниципального района Ставропольского края

(научно- исследовательская работа)

Автор: Елькин Дмитрий Васильевич,

03.05.2003 г.

356195 Ставропольский край

Труновский район

п. Новотерновский

ул.

Зои Космодемьянской, 14/2

МКОУ СОШ № 4Труновского

муниципального района,

ученик

8 «Б» класса

Адрес:

356195 Ставропольский край

Труновский район

п.им.

Кирова,

ул.

Школьная,28

Руководитель: Елькина Наталья Петровна,

учитель русского языка

и литературы,

МКОУ

СОШ № 4Труновского

муниципального района,

2018 г.

Содержание.

I. Введение……………………………………………………………………стр. 3

II. Основная часть.

1.2.

Значение слова «скупость»………………………………………………. стр.4

2.2.

Немного из истории…………………………………………………….. стр.4-5

3.2.

Образы «скупых» в произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души»…….. стр.5-6

3.3. Образ Коробочки. .……………………………………………………….. стр.6-7

3.4.

Образ Собакевича………………………………………………………… стр.7-8

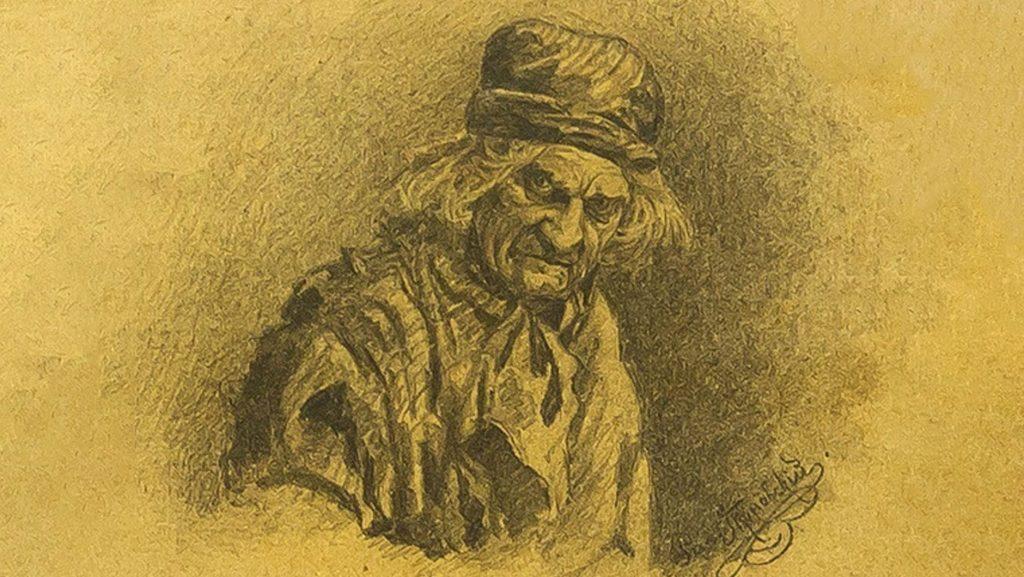

3.5. Образ Плюшкина………………………………………………………… стр.8-10

3.6. Образ Чичикова………………………………………………………….. стр.10-11

III.Заключение……………………………………………………………… стр.11

IV. Список литературы……………………………………………………. стр.12

I. Введение.

Каждое поколение

и каждый человек в отдельности решает для себя, как относиться к деньгам, какое

место они займут в его жизни. И уже с давних времен человечество волновали

такие черты характера в людях, как скупость, алчность, жажда наживы. Смена

времен, смена поколений не изжили их. Если рассматривать общество с точки

зрения его отношения к деньгам, то оно, на мой взгляд, не изменилось. Среди

людей, как и много лет назад, встречаются и щедрые, и скупые. Поэтому проблема

скупости остается очень актуальной, ведь найти ту грань, которая отделяет

человека бережливого от скупого и даже алчного очень трудно.

Меня очень заинтересовала тема человеческой скупости, и я решил поразмышлять

над ней, опираясь на такое произведение Гоголя, как «Мертвые души». Изображение

скупости идет в поэме по нарастающей сначала как одна из слабостей,

особенностей характера: грубая, как у Собакевича, или комичная, как у Коробочки,

пока не оказывается всецело поработившей человека идеей, образом жизни, как у

Плюшкина.

В результате работы мною была выдвинута гипотеза— скупость —

это болезнь.

Цель исследования: увидеть, как образ «скупого» раскрывается в поэме

Гоголя «Мертвые души», в чем его своеобразие.

Задачи:

·

прочитать

поэму Н.В. Гоголя «Мертвые души»;

·

проанализировать

образ «скупого» в данном произведении;

· проследить развитие образов.

Объект

исследования: персонажи поэмы, а именно, образы «скупых» помещиков, к

которым приезжает Чичиков, чтобы заключить сделку о покупке мертвых душ.

Предмет исследования: поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души».

Методы исследования:

·

концептуальный

анализ художественного произведения,

·

обобщение

литературного материала,

· сравнительный анализ,

· метод описания.

II.

Основная часть.

Вряд ли хоть один человек появляется на свет скрягой. Безусловно,

каждому из нас свойственно врожденное чувство собственности. Ребенок еще не

умеет говорить, но уже тянет к себе игрушки. Слова: «Мое! Не дам! А

мне!» являются , чуть ли не первыми, которые произносит маленький

человечек. И движение к себе является самым естественным человеческим порывом.

1.2.

Значение слова

«скупость»

Для начала проясним значение слова «скупость».

·

СКУПОСТЬ

— стремление иметь у себя все, что есть, боязнь отдать, истратить что-то

лишнее, бережливость, доходящая до жадности

(по Далю).

·

СКУПОЙ —

чрезмерно, до жадности бережливый, всячески избегающий расходов, трат. (по С.И.

Ожегову)

·

СКУПОСТЬ

— моральное качество, характеризующее особое отношение к предмету

собственности, когда он рассматривается как сокровище, его сохранение

становится самоцелью, ради которой забывается его полезное назначение в

качестве предмета потребления и приносятся в жертву интересы и потребности

человека (свои собственные и др. людей)(словарь философских терминов).

Как видим слово «скупость» во

всех словарях толкуется схоже.

Первые упоминания о скупости можно

обнаружить в фольклоре. Достаточно вспомнить поговорки и пословицы о скупых

людях:

· Шуба лежит, а шкура дрожит.

· Богат, как ильинский сот, а

живет, как скот.

· Добрый хозяин – господин

деньгам, а плохой – слуга.

· У него средь зимы льду взаймы

не выпросишь.

2.2.

Немного

из истории.

Библейское

обличение жадности и скупости мы впервые обнаруживаем в писаниях древних

иудейских пророков, которые осуждали страсть людей к накоплению богатств такими

словами: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших,

находящих вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше

и серебро подверглось коррозии, и яд их будет свидетельством против вас и съест

плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата,

удерженная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли

до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали

сердца ваши, как бы на день заклания» (Иакова5:1-5).

О тщетности богатства и коварстве алчности еще три тысячи лет назад

предупреждал потомков мудрейший царь Соломон: «Когда сядешь вкушать пищу с

властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани

твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его; это — обманчивая

пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.

Устремишь глаза твои на него, и его уже нет; потому что оно сделает себе крылья

и, как орел, улетит к небу» (Книги Притчей Соломона 23; 1-5).

Евангелист Лука, устами Иисуса тоже достаточно четко осудил жадность

и богатство в притче о верблюде и игольном ушке: «И спросил Его некто из

начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один

Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй,

почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности

моей. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что

имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи,

следуй за Мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.

Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в

Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели

богатому войти в Царствие Божие» (Еванг. от Луки, 18; 18-25).

В мусульманстве жадность входит в категорию «грехов

сердца». Мусульманские богословы отмечают, что когда человек отказывается

обеспечить свою семью — жену, детей, родителей, которые нуждаются в его помощи

или отказывается помочь своим родственникам, имея такую возможность, он

совершает грех. Скупость в мусульманстве хуже жадности, т.к. человек занимается

накоплением материальных благ не для того, чтобы помогать нуждающимся или

употребить свои средства для развития Ислама, а для того, чтобы использовать их

в нарушение Шариата.

Скупость, наравне с завистью, злобой, и ложными воззрениями, в буддизме

отнесены к «грехам мысли». В других источниках выделяют три основных

причины страдания, «три пламени» — жадность (скупость), ненависть и

обман. В одних людях преобладает жадность, в других ненависть, третьи

подвластны иллюзии. Каждый может быть соединением этих качеств, с преобладанием

одного из них, однако соотношение их и в одном человеке жадность, другие

разбудят тенденции к гневу или иллюзорности.

3.2. Образы «скупых» в

произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души».

Отношение к деньгам и прочим ценностям

– одна из важнейших характеристик человеческой личности. Это отношение

находится в широчайшем диапазоне: от болезненной скупости до безудержной

расточительности. Зная, как человек относится к деньгам, можно сказать о нем

если не всё, то очень многое.

Не единожды в мировой литературе рассматривалась проблема человеческой

скупости («Кубышка» Плавт, «Венецианский купец» У. Шекспир,

«Скупой» Мольер, «Гобсек» Бальзак), т.к. отношения человека

к деньгам, привлекало и привлекает к себе внимание, Н.В. Гоголь не исключение.

Гоголь в поэме «Мёртвые души» ярко и чётко отражает проблему денег и

влияние их на человека. Герои гоголевской сатиры – люди, лишённые духовности,

не способные ни к какому высокому движению душевному. Они ограничены и примитивны

в своих стремлениях. Их интересы почти никогда не выходят за пределы

пошлой материальности.

Прочитав поэму можно заметить, что от

одного крепостника к другому углубляется процесс оскуднения человеческой

личности, и чем дальше заезжает Чичиков, тем хуже характеры и положение

помещиков.

Изображение скупости, как я говорил ранее, идет в поэме по

нарастающей сначала как одна из слабостей, особенностей характера: грубая, как

у Собакевича, или комичная, как у Коробочки, пока не оказывается всецело

поработившей человека идеей, образом жизни, как у Плюшкина. В том, что

знакомство с помещиками начинается с Манилова, а заканчивается Плюшкиным ,

исследователи видят «особую логику», каждый персонаж играет свою роль в главной

теме поэмы. В этом смысле образ «заштатного» Плюшкина является кульминацией

темы скупости в «Мертвых душах». Скупость, жадность, расчетливость в разной

мере свойственны почти всем основным персонажам поэмы «Мертвые души», но я

более подробно остановлюсь на образах Коробочки, Собакевича, Плюшкина и Чичикова.

3.3. Образ Коробочки.

Настасьи Петровна Коробочка…. Она «…одна из тех матушек, небольших

крепостниц, которые плачутся на неурожаи и убытки, а между тем набирают понемногу

деньжонок в мешочки».

Она предстает перед нами не живым человеком, а пародией на него, иным

воплощением, все той же духовной пустоты, типичная мягкая помещица – владелица

80 душ крепостных.

Коробочка хозяйственна и практична. Она хорошо знает цену

«копейке». У неё “хорошая деревенька, двор полон всякой птицы,

имеются просторные огороды c капустой, луком, картофелем, свёклой…. Есть яблони

и другие фруктовые деревья; имена крестьян своих она почти всех знала по имени

наизусть. Описание ее деревни говорит о том, что она всех приучила к порядку.

Сеть на фруктовых деревьях и чепец на чучеле подтверждают, что у хозяйки до

всего доходят руки и ничего не пропадает в ее хозяйстве. Интересы Коробочки

всецело сконцентрированы на хозяйстве. Помещица Коробочка бережлива, “набирает

понемногу деньжонок”, живет замкнуто в своем поместье, как в коробочке, и ее

домовитость со временем перерастает в скопидомство. Ограниченность и тупоумие

довершают характер “дубиноголовой” помещицы, относящейся с недоверием ко всему

новому в жизни. Соединение патриархальной замкнутости с грубым стяжательством

определяет крайнюю бедность духовной жизни Коробочки. Сознание её охватывает

чрезвычайно узкий круг жизненных явлений.

Умственный кругозор и интересы Коробочки не выходят за пределы ее

усадьбы и крайне ограничены. Хозяйство и весь ее быт носит патриархальный характер.

Гоголь подчёркивает её тупость, невежественность, суеверие,

указывает на то, что её поведением руководит корысть, страсть к наживе.

Коробочка — достаточно зажиточная помещица, рачительная хозяйка, готовая

продавать «мясо, птицу, пеньку и мед», но не отказавшаяся и от торговли

мертвыми душами крестьян. Причем «дубиноголовая» Настасья Петровна «решила»,

что для этого придется выкапывать гробы, и это ее не останавливает. Она готова

на все, лишь бы получить деньги. Настасья Петровна боится продешевить, все

остальное не беспокоит её. Поражаешься её жадности: зачем ей деньги, ведь у нее

нет детей, кому бы можно было передать капитал, кого нужно было выводить в

люди. Бессмысленность накопительства Коробочки почти зловеща. Она копит деньги

ради их самих, не боится продавать мертвых крестьян — лишь бы получить деньги.

Она очень боится ”продешевить” при продаже. Все новое и небывалое пугает её.

«Крепколобая» и «дубинноголовая» Настасья Петровна боится

продешевить, продавая Чичикову «мертвые души». После торга с

Коробочкой, Чичиков «был весь в поту, как в реке: все, что ни было на нем,

начиная от рубашки до чулок, все было мокро». Хозяйка уморила его своей

дубинноголовостью, бестолковостью, скупостью и желанием повременить с продажей

необычного товара. «Авось понаедут купцы, да и применюсь к ценам», – говорит

она Чичикову. На мертвые души она смотрит так же, как на сало, пеньку или мед,

думая, что и они могут в хозяйстве понадобиться.

Все доводы предприимчивого дельца разбиваются о ее несокрушимую

«дубинноголовость» и жадность.

По моему мнению, Настасья Петровна – это типичный представитель мелких,

захолустных помещиков. Её поведением руководят лишь корысть, жажда личной

выгоды и собственная нажива.

3.4. Образ Собакевича.

Этот герой представляет тип помещиков, у которых все отличается

добротностью и прочностью. Характер Собакевича помогает понять описание его

усадьбы: несуразный дом, полновесные и толстые бревна, из которых построены

конюшня, сарай и кухня, плотные избы мужиков, портреты в комнатах, на которых

изображены «герои с толстыми ляжками и неслыханными усами», ореховое бюро на нелепых

четырех ногах. Собакевича никак нельзя причислить к людям, которые витают в

облаках, тешат себя иллюзиями. Наоборот он обеими ногами стоит на земле, весьма

трезво оценивает людей и жизнь. Он мало похож на предыдущих помещиков, — это ‘

“помещик-кулак”, хитрый, прижимистый торгаш. Он немногословен, обладает

железной хваткой, себе на уме, и мало найдется людей, которым удалось бы его

обмануть. Все у него прочно и крепко. Свойственное Коробочке накопительство превратилось

у практичного помещика Собакевича в подлинное кулачество.

При обрисовке образа Собакевича писатель широко использует прием

гиперболизации, достаточно вспомнить его чудовищный аппетит. Помещики, подобные

Собакевичу, – злобные и жестокие крепостники, никогда не упускавшие своей

выгоды.

У Собакевича все отличается добротностью и прочностью. Деревня и хозяйство

помещика свидетельствуют об определенном достатке. «Двор окружен был крепкою

и непомерно толстою деревянной решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о

прочности. На крепостных он смотрит только как на рабочую силу и, хоть поставил

мужикам избы, на диво срубленные, сдерет с них три шкуры. Некоторых крестьян он

перевел на денежно-оброчную систему, выгодную помещику». Быт людей, подобных

Собакевичу, устроен добротно, на совесть. Даже избы крестьян построены на века,

а колодец сработан из такого дуба, «который идет только… на корабли». Но это

не производит отрадного впечатления, потому что Гоголь подчеркивает уродство и

нелепость построек Собакевича и обстановки его дома. При описании внешности

этого героя писатель применяет блестящий художественный прием — он сравнивает

Собакевича со «средней величины медведем». Это позволяет читателю не

только зримо представить себе облик героя, но и увидеть его животную сущность,

отсутствие высшего духовного начала. Это выделение особенных черт придает

замечательную выразительность портрету Собакевича — хитрого и пронырливого

дельца. Его портрет, в котором дано сравнение с медведем, обстановка в доме,

резкость отзывов, поведение за обедом — во всем подчеркнута животная сущность

помещика. В Собакевиче преобладает животное начало. Он лишен каких бы то ни

было духовных запросов, далек от мечтательности, философствования и благородных

порывов души. Смысл его жизни состоит в насыщении желудка.

В нем уживается поместный существователь и накопитель. В отличие от

Коробочки, он хорошо понимает окружающую обстановку и понимает время, в которое

он живет, знает людей. Собакевич — это хитрый пройдоха, наглый делец, которого

трудно провести. Всё окружающее он оценивает лишь с точки зрения своей выгоды.

В его разговоре с Чичиковым раскрывается психология кулака, умеющего заставить

крестьян трудиться на себя и извлечь из этого максимальную выгоду. Он

прямолинеен, достаточно груб и никому, и ни во что не верит. В торге с

Чичиковым обнаруживается главная черта характера Собакевича – его неудержимое

стремление к наживе». Страсть к обогащению толкает его на хитрость, заставляет

изыскивать разные средства наживы. Поэтому, в отличие от других помещиков, он

применяет новшество — денежный оброк. Его нисколько не удивляет купля-продажа

мертвых душ, а волнует лишь то, сколько он за них получит. Собакевич быстро

раскусил затею Чичикова, понял выгоду и заломил по сто рублей за душу.

Прижимистый помещик сбыл мертвых душ с выгодой для себя, да еще и надул

Чичикова, подсунув ему одну особу женского пола. Собакевич — циник, не

стыдящийся морального уродства ни в себе, ни в других. Это человек, далекий от

просвещения, твердолобый крепостник, заботящийся о крестьянах только как о

рабочей силе. Характерно, что кроме Собакевича, никто не понимал сущности

“негодяя” Чичикова, а он прекрасно понял сущность предложения, которое отражает

дух времени: все подлежит купле-продаже, из всего следует извлечь выгоду

Собакевич приспосабливается к капиталистическим условиям жизни. Именно

Собакевичи были главной опорой трона, они убивали все гуманное и прогрессивное.

По моему мнению, образ Собакевича несколько напоминает Коробочку.

Это человек, как и она, накопитель. Только в отличие от Настасьи Петровны, это

наглый, хитрый, но расчётливыё скряга, ведь ему удаётся обвести вокруг пальца самого

Чичикова.

3.5.

Образ Плюшкина.

Основные черты Плюшкина — скупость, жадность,

жажда накопительства и обогащения, настороженность и подозрительность. Черты

эти мастерски переданы в его портретах, в пейзажах, в описании обстановки и

диалогах.

В имении Плюшкина, прежде всего,

бросается в глаза ветхость, опустошение. Жизнь, кажется, покинула деревню

Плюшкина.

Начиная описание его дома, Гоголь скорее всего намеренно

называет его «странным замком», а заканчивает описание символической

деталью: «замок-исполин». ЗАмок превратился в замОк, наглухо заперший

все живое. Кто же виновник этого страшного опустошения, омертвления?

Плюшкина трудно отличить от его жертв: он грязен, оборван, сплющен.

Эта искаженность, сплющенность так велики, что даже проницательный Чичиков

«долго не мог распознать: какого пола была фигура, баба или мужик».

Что же произошло с этим человеком, что заставило его так опуститься?

Были времена, когда

Плюшкин был бережливым хозяином хорошим, семьянином, все в его доме «текло

живо и совершалось размеренным ходом», Но жена умерла, дочка

уехала с мужем, а сын против воли отца поехал служить. После этого Плюшкин стал

беспокойнее, подозрительнее и скупее, человеческие чувства мелели ежеминутно.

Душа Плюшкина быстро черствела, и с каждым днем он становился все бездушнее,

Одинокая жизнь, сухость и рационализм характера дали «сытую пищу

скупости».

Черты скупости

сочетаются в Плюшкине с болезненной подозрительностью и недоверием к людям.

Сберегающий старую подошву, глиняный черепок, гвоздик или подков, он обращает в

пыль и прах все свое богатство: тысячами пудов гниет хлеб, пропадает множество

холстов, сукон, овчин, дерева, посуды. Заботясь о ничтожной мелочи, он теряет

сотни и тысячи, пуская по ветру свое состояние, разоряя семью и дом, родовое

поместье.

Когда Чичиков пошел в

комнату Плюшкина, он заметил «часы с остановившимся маятником, к которому

паук уже приладил паутину». Паук запутался в своей паутине — и жизнь

остановилась вокруг него, умерло время. Владелец тысячи крепостных душ,

одержимый страстью бессмысленного накопительства, становится нищим. Скупость

обратилась в расточительство.

Страсть Плюшкина к

накопительству становится поистине патологической: каждый день он ходит по

улицам своей деревни и собирает все, что подвернется под руку: старую подошву,

бабью тряпку, железный гвоздь, глиняный черепок.

Подчиняясь жажде наживы и

обогащения, герой постепенно утратил все человеческие чувства: он перестал

интересоваться жизнью своих детей и внуков, рассорился с соседями, отвадил всех

гостей.

Описание сада Плюшкина открывает

одновременно прекрасные возможности жизни, осуществленные в природе, и страшную

попытку человека, превратившегося в паука, сковать все вокруг себя. Сад

нарисован как поединок жизни и смерти. Человек убил в себе все живое и, как

паук, хотел бы затянуть весь мир омертвляющей сетью. Эта попытка страшна,

ужасна.

Плюшкин завершает портретную

галерею помещиков, каждый из которых духовно ничтожней предшествующего. Плюшкин

— страшный образец нравственного и физического вырождения.

Плюшкин – вечный в классической литературе образ скупого. Он

являет собой крайнюю степень экономического, социального и морального распада

человеческой личности.

3.6. Образ Чичикова.

Ниже всех мёртвых душ поэмы пал, несомненно, только сам главный

герой, центральный действующий персонаж – Павел Иванович Чичиков. Он единственный

человек, история жизни которого раскрыта во всех деталях. Рождение в

дворянской семье, от матери и от отца, мрачного неудачника, он сохранил с детства

одно воспоминание – снегом занесённое окошко, одно чувство – боль скрученной

отцовскими пальцами краюшки уха. Перед разлукой отец даёт сыну главный совет,

запавший тому в душу: «береги и копи копейку», и несколько дополнительных

указаний: «угождай старшим, не водись с товарищами»; вся школьная жизнь Чичикова

превращается в непрерывное накопление. Он продаёт товарищам их же угощения:

снегиря, слепленного из воска, зашивает в мешочки по пять рублей. Учитель,

более всего ценящий послушание, выделяет Чичикова, смирного и примерного; тот получает

аттестат и книгу с золотыми буквами, но когда позже старого учителя выгоняют из

школы и тот сопьётся, Чичиков пожертвует на него всего пять копеек серебра. Не

из скупости, а из равнодушия и следования отцовскому завету. К тому времени

умрёт отец (не накопивший, вопреки своему же совету, копейку); продав ветхий

дом за тысячу рублей, Чичиков переберётся в город и начнёт чиновную карьеру в

казённой палате. Старательность не помогает; но, посватавшись с уродливой

дочерью начальника, он входит в доверие; получив от будущего тестя подарок –

продвижение по службе, тут же забывает о назначенной свадьбе.

Нажив капитал на комиссии для построения какого – то весьма

капитального строения, Чичиков лишается всего из – за начавшегося преследования

взяточничества. Приходится начинать новую карьеру на таможне. Долгое время

воздерживаясь от бюрократства, Чичиков приобретает репутацию неподкупного

чиновника – и представляет начальству проект поимки всех контрабандистов.

Получив полномочия, входит в сговор с контрабандистами и с помощью хитроумного

плана он обогащается. Но вновь неудача – тайный донос подельника. С огромным

трудом избежав суда, Чичиков в третий раз начинает карьеру с чистого листа – в

презренной должности присяжного поверенного. Тут – то до него и доходит, что

можно заложить мёртвые души в опекунский совет как живых, тогда – то он и начинает

свои похождения. Каждая глава расширяет представления о возможностях Чичикова

А знаменитая шкатулка Чичикова?! Всё в ней разложено с мелочной

педантичностью, прямо как в комоде Настасьи Петровны. В характере Чичикова есть

и маниловская любовь к фразе, к благородному жесту, и мелочность Коробочки, и самовлюблённость,

хвастливость Ноздрёва, и грубая прижимистость, холодный цинизм Собакевича, и

скопидомство, жадность Плюшкина. Чичикову легко оказаться зеркалом любого из

этих собеседников, потому что в нём есть все те качества, которые составляют

основу их характеров. И эта многогранность Чичикова, родственность к мёртвым

душам помещиков и чиновников позволяет сделать его главным героем поэмы.

Характер Чичикова, а не только его афёра объединяет главы «Мёртвых душ».

В Чичикове явлено новое зло, незаметно вторгшееся в пределы

России и всего мира, — зло тихое, усреднённое, предприимчивое, и тем более

страшное, чем менее впечатляющее.

Чичиков – «новый» человек в России, вызывавший к себе величайший

интерес и любопытство. То было время, когда истинным хозяином жизни становился

капитал. Без роду и племени, он бесцеремонно вторгался в светские гостиные и

всё более напористо оттеснял в различных областях общественной жизни дворянскую

аристократию. Прослышав о миллионах Чичикова, всё губернское общество

потянулось к нему. Но как же быстро оно отпрянуло от него, как только узнало,

что никаких миллионов у него нет. Для Гоголя Чичиков – вовсе не мелкий жулик.

Писатель видел его неукротимую энергию в стремлении к капиталу, к «миллиону».

Он видел, что Чичиков отлично разбирается в людях, проходит через все испытания,

но при этом освобождается от всего человеческого в себе и становится беспощадным

к людям, ставшим на его пути.

Таким образом, герои поэмы Н.В.Гоголя – это люди, лишённые духовных

и культурных принципов, не способные на высокие душевные движения. Они ограничены

и примитивны в своих стремлениях, желаниях.

Мы видим, что духовный мир таких героев настолько мелок, ничтожен, что

деньги вполне могут исчерпать их внутреннюю сущность.

III.Заключение.

Если накопительство становится

смыслом жизни, то человек сам себя обедняет, сужает круг своих интересов,

постепенно лишается друзей, искренности в отношениях с близкими, лишает себя

простых и в то же время очень ценных непреходящих радостей жизни.. Человек

перестает быть человеком, и это в очередной раз доказал Н.В. Гоголь в поэме

«Мертвые души».

Образы «скупых» в его произведении

в восприятии читателей получают резко отрицательную оценку — таков и авторский

замысел, такова и авторская позиция. В рассмотренном нами произведении автор

потрясает читателя жестокостью скупых, желанием стать властителем мира;

показывает разрушающую силу денег для души человеческой.

IV.Список

литературы.

1. Гоголь Н.В. Повести. Мертвые души:

Поэма-роман. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО — Пресс, 1998

г.

2.

Гоголь

Н.В. Избранные произведения. — М.: Просвещение, 1982.

3. Толковый словарь живого великорусского языка

Владимира Даля

4. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова

5. Золотоусский И. П. Гоголь. М., 1979. (серия

«Жизнь замечательных людей»)

6. Манн Ю. В. О поэтике «Мертвых душ» — В сб.:

Русская классическая литература. М., 1969.

7. Храпченко М. Б. «Мертвые души» Н. В. Гоголя.

М., 1952.

8. Докусов А. М., Качурин М. Г. Поэма Н. В.

Гоголя «Мертвые души» в школьном изучении. М., «Просвещение»; 1982.

9. http://lit.1september.ru

10. http://litra.ru

11. http://soshinenie.ru

12. http://wikipedia.ru

13. http://bibliofond.ru

Одна из важных идей поэмы — идея вещи, порабощающей человека.

Но Плюшкин не всегда был жадным и грубым скупцом; когда — то он слыл бережливым хозяином и хорошим семьянином, отличался опытностью и знанием света.

Тупым скрягой он стал вследствие жизненных обстоятельств и условий. В отличие от других поместных владетелей, которые взяты вне их биографий, Плюшкин изображен в процессе развития; его биография отображала то, до какой глубочайшей деградации может дойти человек в определенных условиях своего жизненного существования.

Ненасытная скупость разрушает всякие человеческие связи, всякое общение Плюшкина с людьми. Поглощенный единственной заботой своей жизни, Плюшкин не испытывает никакой потребности ни в дружеских отношениях, ни в связях с окружающим миром.

Ко всем, кто посещает его имение, он относится с явным подозрением, видя в любом посетителе своего недоброжелателя и даже потенциального врага:

«Я давненько не вижу гостей, — сказал он, да, признаться сказать, в них вижу мало проку.

Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу в гости, а в хозяйстве — то упущения… да и лошадей их корми сеном!»

Страшная скупость создала непроходимую пропасть между Плюшкиным и его детьми; по отношению к ним он не желает пойти даже на самые незначительные поступки.

Оборвав связи с окружающим миром, Плюшкин остается одиноким в своем стяжательстве, замкнутым в своем холодном эгоизме.

Он постоянно объят страхом даже не за собственную участь, сколько за сохранность своих вещей.

Изображая Плюшкина, Гоголь ярко показывает бедственное положение его крестьян. Отражение жизни крепостных людей мы находим в разных местах главы, посвященной Плюшкину.

По существу, эта тема проходит через все описание деталей его быта, его психологического облика и поведения.

Она раскрывается не только в беседах Плюшкина с Чичиковым, но и в сценах с Прошкой, с Маврой, в изображении отдельных ярких картин и деталей.

- Сочинения

- Литература

- Гоголь

/

/

Сочинение Плюшкин в Мертвых душах (Образ и характеристика)

Николай Васильевич Гоголь нередко называл своих героев символично для раскрытия характера. Имена персонажей помогали читателям понять и определить характер героя. Так, своего персонажа Плюшкина он наделил многими характеристиками: скупостью и жадностью, в чем выражается его фамилия. Цель жизненных интересов Плюшкина – накопление имущества без какого-либо смысла. Иными словами, он пытается накопить вещи, а добро копится, но не тратится. В этом вся сущность гоголевского персонажа.

Описывая внешность скупого человека, Гоголь наделил его женственными чертами. У него худощавое лицо, очень длинный подбородок. Глаза маленькие, похож на маленького зверька. Плюшкин не любил бриться, поэтому ходил с отросшей бородой, которая выглядела весьма непривлекательно. Зуб один у него отсутствовал. Костюм выглядел непривлекательно, он был настолько заношен, что напоминал одежду нищего. На нем было надето длинное платье, что напоминало ключницу. Шапка на голове была женская. Плюшкин своим видом не похож на дворянина, его можно было спутать с нищим.

Гоголь описал Плюшкина, как человека с непростой судьбой. Его жена умерла, оставив ему детей. После её смерти, он начал хандрить. Вероятно, что после давних событий он приобрел подобное обличие. После кончины матери его детей, а впоследствии и смерти дочери, он зачерствел душой. Он не знал понятие любви и симпатии к окружающим людям. К близким родственникам он был далек и равнодушен.

Персонаж любил уединяться от внешнего мира, поэтому был одинок. Он, практически, не общался с друзьями, с соседями. Ему нравилась подобная жизнь, так как считал, что посещение гостей – пустая трата времени. Не нужно ездить в гости и никого не звать. Отчего все сторонились причуд чудного старика, похожего на нищего.

Гоголь показал героя, как живущего человека без предопределенного смысла. Он был настолько скуп и мелочен, что свой накопленный капитал, не знает, как его правильно тратить. Плюшкин на самом деле любит просто копить, но не тратить имущество. Несмотря на большое богатство, герой проживает скудно, жалея потратить немного денег на себя или своих родственников. Он не замечает, что ходит в лохмотьях, не обращает внимание на свою рваную одежду. Он считает, что у него очень мало накопления и запасы скоро кончаться. На самом деле, запасов очень много, денежных средств хватит, чтобы выстроить хороший дом.

Плюшкин любит скандалить и ссориться. Гоголь наделил его придирчивостью. Сам Плюшкин считает, что никто не может оценить его добросердечие и заботу.

2 вариант

Плюшкин – самая мертвая душа в поэме. Пасть ниже, чем человек, собирающий в свой дом мусор, потерянные вещи, разное тряпье просто невозможно.

Данный помещик является скупердяем, человеконенавистником, отшельником и жмотом до боли в зубах. Несмотря на то, что он владеет огромным поместьем, которое приносит соответствующий доход, он не продает его и даже не тратить, а лишь только складирует. Наблюдать гниение сена, других продуктов у него вполне нормально. Он постоянно обзывает своих людей ворами и жуликами, совершенно им не доверяет. За что те в свою очередь неприкрыто над ним насмехаются. В его же деревне люди не уважают его и глумятся над его отвратительной привычкой собирать за всеми остатки. Народ всегда шутил, когда он начинал это делать: «Рыбак вышел на рыбалку» — говорили они.

Плюшкин явный социофоб и скорее всего образ жизни отшельника его бы и спас, а даже возможно бы и воскресил, но, увы, для него это неисполнимо. И даже самому Чичикову, гению подстройки под абсолютно любого собеседника, потрясающему манипулятору с трудом удалось хоть как-то склонить его на свою сторону. Жадность в образе Плюшкина возведена в апогей и доходит до крайней точки: жадности к себе. Он ходит в настолько бедной одежде, что любой гражданин, находившийся рядом с ним, непременно дал бы ему подачку. Чичикову он предстоит как нечто смешанное между мужчиной и женщиной, сначала герой думает, что это явная старая баба, из-за платья, вылезающего из-под его верхней одежды. Гоголь описывает помещика, как человека бедного, даже нищего, сутулого, беззубого, неухоженного и очень худого. Глаза его, «как две мышки виднелись из-под бровей, следили за собеседником зорко и неотрывно. Низкие убеждения по поводу людей, сделали его взгляд подозрительным, отталкивающим и возможно даже пугающим. Вся его фигура не вызывает жалости, а лишь только сильное отвращение.

Однако Плюшкин не всегда был таким. Раньше это был статный, важный, уважаемый, добрый и любимый в публике помещик. Его хозяйство процветало, поместье росло, крестьяне были довольны условиями. Он часто принимал с визитами и учил гостей искусству, культуре, мастерству управления столько большим поместьем. У него была отличая жена, которую он очень любил. Она была умна, гостеприимна и помогала ему вести дела. Но она рано умерла, и после этого Плюшкин встал на тропу нравственной смерти: поругался со всеми друзьями, знакомыми, соседями, стал более скуп и недоверчив. Ускорило его падение сначала смерть дочери, потом другая его дочь сбежала с молодым офицером, а сын, вопреки его наказанию, поступил в полк. Так, постепенно, он и стал тем, кем является.

Образ Плюшкина помогает читателю понять, что на самом деле для Гоголя значит понятие «мертвая душа».

Характеристика (Образ Плюшкина) 3

Имя героя – олицетворение скупости. Плюшкин – это человек, обделенный эмоциями, бессмысленно проживающий свои дни.

В поэме подробно описана биография персонажа. Впервые он предстает перед читателем пожилым человеком, превратившим себя в затворника. Жена, некогда пробуждавшая чувства и наполнявшая его жизнь содержанием, давно почила. В прежнее время Плюшкин был заботливым отцом и трепетно относился к своим детям. В период, когда семья была полной, помещик вел себя иначе. Он привечал гостей и всегда находил поводы для радости. Конечно, он уже тогда был рачительным хозяином, но его экономность не принимала крайних форм.

Смерть жены кардинально изменила Плюшкина. Больше он никому не доверял и все сильнее ожесточался. Прежде семейное благополучие сглаживало негативные стороны его характера. Теперь же, оставшись один, Плюшкин окончательно опустился. 60-летний помещик духовно обнищал и прекратил общение не только с соседями, но и с собственными детьми.

Проводя дни в одиночестве, Плюшкин предался накопительству. Он доверху набил амбары добром, которое гнило от того, что им никто не пользовался. Однако Плюшкин отказывается замечать, что излишки припасов издают зловоние, а продолжает наполнять короба. Будучи владельцем крупного состояния, он живет впроголодь и одевается в потрепанные обноски. Помещик давно не знает о том, что происходит в его огромном хозяйстве, но исправно контролирует уровень наливки в бутылке. День за днем Плюшкин азартно копит материальные ресурсы, не имея представления о том, как их расходовать.

Жилище героя отражает его духовную пустоту. Господский дом и деревенские избы обветшали и прохудились. Во многих домах провалена крыша, окна заткнуты тряпками. Все имение словно распадается на куски, подчеркивая оторванность героя от реальности. Он увлекся бессмысленными действиями и не замечает главного. Характер Плюшкина состоит из противоречий. У него хватает средств, чтобы жить в роскоши, но он уподобился нищему. Подневольные крестьяне умирают от нищеты и тяжелого быта, а он ничего не делает, чтобы их спасти. В то же время он чрезвычайно набожен.

Образ Плюшкина наглядно показывает, как низко может пасть человек. Герой бережет свое богатство, но не догадывается о том, что давно внутренне разорился, перестав духовно развиваться. Утратив способность чувствовать стыд или угрызения совести, Плюшкин окончательно превратился в мертвую душу.

Сочинение 4

На страницах произведений Гоголя можно встретить множество персонажей, имена которых в наше время являются нарицательными. К ним относится и Плюшкин.

Сейчас мы говорим «плюшкин», имея в виду человека, скупость и жадность которого достигают невероятных размеров. Он постоянно что-то копит без определенной цели, просто чтобы копить. Такая характеристика полностью соответствует образу помещика Плюшкина в «Мертвых душах».

Внешность Плюшкина в поэме мы видим глазами главного героя. Чичиков встречает худого старика в странном платье. Именно платье смущает героя, который долго не может определить, какого пола человек перед ним. Состояние одежды помещика ужасно, и скорее подошло бы нищему, чем хозяину усадьбы. Образ дополняет женский колпак.

Из рассказа помещика можно узнать, что в молодости он не был таким скупердяем. У него была вполне счастливая семья ‒ жена и трое детей. Именно после смерти жены характер помещика начал портиться. Он долгое время не мог справиться с хандрой, и в итоге нашел смысл жизни в бесполезных накоплениях. Отношения с детьми разладились, и они покинули родительский дом.

Теперь помещик живет в уединении, не имеет друзей, не желает общаться с соседями. Да и соседи не заинтересованы в разговоре с чудаком Плюшкиным. Он искренне недоумевает, зачем люди ездят друг к другу в гости, ведь это совершенно бесполезная трата времени. Ему нравится аскетический образ жизни, так как он позволяет копить, практически ничего не тратя на себя.

Каких-то определенных целей в жизни у Плюшкина нет. Годы аскетизма и накоплений позволили ему стать обладателем значительного капитала, который он не собирается использовать. Плюшкину нравится сам процесс накопления, преумножения денег. При этом помещик постоянно жалуется на бедность, отсутствие достаточного количества земли и припасов. На самом деле беда помещика в том, что неиспользуемые запасы зерна и других продуктов приходят в негодность прямо в хранилищах.

Из-за жадности хозяина поместье Плюшкина находится в полнейшем запустении. Изгородь прохудилась, ворота вот-вот упадут, две церкви на территории усадьбы заброшены. Господский дом кажется нежилым. Он порос мхом и плесенью, окна заколочены, внутри темнота и холод. В комнатах все в беспорядке, повсюду пыль и паутина. Сам дом более всего напоминает свалку, ведь Плюшкин копит все, не выбрасывая даже сломанные и бесполезные вещи.

Не в лучшем состоянии и крестьянское хозяйство. Плюшкин постоянно обвиняет крестьян в воровстве и недостаточном усердии, но это не так. Помещик настолько запугал своих крепостных, что они предпочитают голодать или решиться на побег, чем взять что-либо у хозяина. В деревне ни одного целого дома, люди одеты в лохмотья, выглядят худыми и голодными.

Плюшкин ‒ яркий пример жадности и скупости, переходящих всякие границы. При этом он губит не только себя, но и своих крепостных, зависящих от него. Именно от Плюшкина Чичиков получает ужасающее количество «мертвых душ», так как в его имении люди постоянно умирают от голода или бегут.

Характеристика

Рассмотрим одного из героев произведения Гоголя «Мертвые души». Степан Плюшкин является странной личностью и непонятной для многих людей.

Плюшкин живет в усадьбе, хозяином которой он является. Раньше к нему часто приезжали люди и учились тому, как правильно вести имение. Жена его была рада каждому гостю, она была очень гостеприимной женщиной. Ее уважали все крестьяне, а сама она следила за огромным домом и вела все хозяйства одна.

Но позже он вовсе потерял человеческий облик, не выглядел мужчиной, из верхней одежды торчало женское платье. Одежда у него грязная и неопрятная. На месте обычного привычного мужского галстука на шее у него была непонятная тряпочка. К нему перестали ездить люди учиться его искусству введения имения. Ему около шестидесяти лет. У него чувствована присущих нашему человечеству , даже отцовских. Всякая вещь для него намного дороже человека, в которых он видит только воровство и мошенничество . Ужасная скупость вызывает у Плюшкина недоверие и враждебность ко всему окружению, жестокость и несправедливость по отношению к крепостным.

Несмотря на то, что Плюшкин очень богатый, он всегда экономит и не дает своим детям и внукам, которые нуждаются в помощи, денег. В его жизни все изменилось после смерти жены. Дочь сбежала, а сын пошел служить. Мадам, которую Степан нанимал для дочери, выгнали, потому что она помогла ей сбежать из родного дома. Плюшкин остался совсем один после смерти младшей дочери. Но позже старшая дочь захотела наладить отношения с отцом, но сам Плюшкин не очень этого ждал, его заботило только его богатство. По приезде дочери он все таки подарили внуку пуговицу. Но денег не дал, также как и сыну отказал в деньгах.

Степан совсем не гостеприимен, не любит гостей и старается их побыстрее выпроводить из своего дома. У него всегда много запасов, но свой дом всегда доводит до пустоты. Также он любит поругаться, обманывать, он мастер в этом деле.

Сов ремённой Плюшкин становился пустым и дом его тоже. Дом стал покрываться плесенью, крыша прохудилась. Огород вокруг дома зарос, хотя выглядел как-то по-особенному. Но это касалось не только дома Степана Плюшкин, но и всех остальных домов в селе. Село становилось глухим и унылым. Плюшкин — человек равнодушный и ужасно скупой.

Плюшкин является богатым человеком, но живет в нищете и питается хуже всякого пастуха. Наверное, нищета — это не образ жизни, это про то, чт у человека в душе, о его целях и желаниях.

Плюшкин в Мертвых душах

Популярные сочинения

- Бесполезно носить дрова в лес сочинение

Данная пословица означает какое-либо бесполезное действие. Рост деревьев в лесу является естественным биологическим процессом, а дрова могут пригодиться в других ситуациях.

- Сочинение Гагин в повести Ася (образ и характеристика)

Гагин является одним из немногих персонажей произведения и представляется в образе молодого человека двадцати четырехлетнего возраста

- Сочинение по комедии Недоросль Фонвизина

Произведение «Недоросль» является одним из самых успешных произведений Д.И. Фонвизина. Оно написано в 1972 году, но до сих поря является популярным и в наши дни. Постановки по произведению «Недоросль» имеют большой успех в современных театрах.

Публикуем свежие сочинения на тему «Образ Плюшкина в поэме «Мёртвые души»» для учеников 9 класса.

Да, очень интересное!

40.86%

Не очень. Есть произведения и получше…

25.93%

Проголосовало: 3270

Поделись статьей с друзьями в соцсетях! Портал «Логоправ» для тех, кто хочет быть отличником!

Этот рейтинг составлен на основании ваших голосов. Поставьте лайк или дизлайк каждому варианту сочинения для участия в голосовании!

Вариант 1: общая характеристика

Степан Плюшкин, богатый помещик, являет собой образ скупости и жестокости. Несмотря на владение более чем тысячей крепостных, Плюшкин живет как нищий и скупее пастуха. Его урожай гниет на складах, а на обед он предлагает гостям лишь сухари. В свои шестьдесят с лишним лет Плюшкин носит очки, у него жесткие седые волосы, вульгарное лицо и халат, на который стыдно смотреть. Несмотря на свое богатство, он копит деньги, не тратя их, и является барахольщиком с запасами товаров, которые никогда не используются.

Плюшкин — подозрительный, тревожный мужчина, не способный на подлинные человеческие чувства и живущий бессмысленной жизнью. Он необщителен, негостеприимен и в ужасных отношениях с родными детьми, которые радуются его смерти. Он плохо обращается со своими крестьянами, называя их ворами, и морит их голодом, в то время как еда в его амбарах гниет. Невыносимые условия заставляют его крепостных бежать, но помещик считает себя добрым хозяином и даже объясняет свое поведение добротой.

В заключение следует отметить, что изображение Гоголем Плюшкина как скупого, жадного и жестокого помещика подчеркивает разрушительную природу скупости. Бесцельная жизнь Плюшкина, лишенная человеческого сострадания, служит предупреждением читателям об опасности жадности и о том, как важно относиться к другим людям с добротой и щедростью.

Вариант 2: внешность

Внешний вид Плюшкина — уникальный и юмористический, с эмоциональным подтекстом. На первый взгляд трудно определить, мужчина это или женщина, из-за его неопределенного одеяния, сочетающего элементы обоих полов. Чичиков, рассказчик, поначалу озадачен внешним видом персонажа: помещик больше похож на крепостного, чем на состоятельного человека.

Голос Плюшкина хриплый, что выдает в нем человека. У него худощавая фигура и невыразительное лицо с выступающим вперед подбородком, который он прикрывает платком, чтобы не сплюнуть. Подбородок небрит, что делает его похожим на жесткую щетку. Маленькие глазки бегают, как у мыши, а лицо его описывают как «деревянное». Из носа у него торчит табак.

Одежда грязная, рваная и старая, и трудно определить, из чего сделаны различные части его костюма. Автор описывает его костюм как сочетание засаленных и изношенных вещей, завязанных на шее неопределенным образом.

В заключение следует отметить, что внешность Плюшкина представляет собой смесь юмора и эмоций. Гоголевское описание героя — это портрет необычного и запоминающегося персонажа, внешность которого настолько отчетлива, что ее невозможно забыть. Несмотря на свой неряшливый вид, Плюшкин — богатый помещик, имеющий более тысячи душ, что делает его появление еще более смешным и ярким.

Вариант 3: семья

Когда-то у Плюшкина была большая и дружная семья. Его жена была известна своей добротой и гостеприимством. У них было трое детей — две хорошенькие дочки и буйный сын. Плюшкин был бережливым помещиком, которого уважали за мудрость и опыт.

Но после смерти жены помещик превратился в подозрительного и жадного человека. Его старшая дочь, Александра Степановна, сбежала с штаб-ротмистром, и Плюшкин проклял ее, лишив всякой поддержки. Он изредка видит ее и ее внуков, но никогда не дает им денег.

Сын поступил в полк и потерял связь с отцом. Младшая дочь скончалась, а гувернантку и учителя французского языка отпустили.

Такова история семьи Плюшкина, описанная в поэме «Мертвые души». Персонажи его семьи определяются их поступками и отношениями с помещиком. Несмотря на свои причуды и недостатки, они рисуют картину некогда оживленной семьи, которую теперь омрачают одиночество и скупость.

Вариант 4: крестьяне Плюшкина

В поэме «Мертвые души» Плюшкина крестьяне ведут жалкое существование. У этого жадного и сурового помещика более 1000 душ крепостных и он выжимает из них всю жизнь, не проявляя ни заботы, ни сострадания. Мрачная деревня не подает никаких признаков жизни: старые и обветшалые избы, крыши протекают, а окна заменены тряпками. Единственное, что впечатляет в крестьянах, — это разнообразные товары, которые они производят: от зерна до ткани и дерева, но даже эти товары гниют и пропадают.

Несмотря на все это, Плюшкин считает своих крестьян жуликами и ворами, обращается с ними жестоко и бесчеловечно, заставляя их страдать от нищеты и голода. «Черное тело» дворовых крестьян только усугубляет их страдания: на всех слуг приходится всего одна пара сапог. Постоянная ругань хозяина над своими крестьянами только усугубляет их положение.

В заключение можно сказать, что крестьяне Плюшкина — это воплощение несчастных и обиженных людей, яркое изображение суровых реалий XIX века в России. Поэма «Мертвые души» дает нам возможность заглянуть в жизнь этих несчастных душ и показывает бесчеловечность, которую им пришлось пережить.

Вариант 5: усадьба

Усадьба Плюшкина — это место ветхости и заброшенности, разросшаяся деревня с более чем 1000 крепостных и бесконечной цепью ветхих хижин. Некогда величественная ферма пришла в упадок, ее здания и заборы стареют и ветшают. Окна в хижинах без стекол, а балконы однобокие и почерневшие. Заборы, окружающие капустные грядки, низкие и сломанные. Две церкви в имении заброшены: деревянная и каменная, с желтыми стенами, покрытыми пятнами и трещинами.

Усадьба Плюшкина, как и ее хозяин, тоже старая и ветхая. Это странный и неоправданно длинный замок, с разными уровнями этажей и общим ощущением ветхости. Единственный проблеск надежды в этом унылом поместье — сад за домом лорда. Старый и обширный сад дает столь необходимую передышку, живописное запустение служит напоминанием о том, чем когда-то была усадьба.

В заключение можно сказать, что усадьба героя — это место упадка, свидетельство нерадивости ее владельца. Однако даже среди руин сохранился намек на красоту и очарование, как, например, в живописном саду за господским домом. Это место противоречий, где старое и прекрасное сосуществует с ветхим и заброшенным. Это место, где можно найти и смех, и слезы, место одновременно юмористическое и эмоциональное.

Вариант 6: дом

Ах, дом Плюшкина, какое странное и необычное место! Он похож на замок из сказки, но не на тот, в котором живут счастливые люди, а на жуткий заброшенный, в котором живет ведьма.

Дом обветшал и зачах, что является отражением души его владельца. Стены облупились, крыша состарилась, а забор и ворота покрылись плесенью. Окна либо заколочены, либо закрыты, пропускают мало света, отчего в доме темно и мрачно.

Когда вы, наконец, попадаете внутрь, интерьер оказывается таким же жутким. В прихожих темно и холодно, единственная освещенная комната — кабинет Плюшкина. В этой комнате царит беспорядок: мебель сложена друг на друга, в углу — куча хлама. Письменный стол — хранилище всякой всячины и мусора, а стены украшены старыми картинами, в том числе одной с мордой кабана и уткой, висящей вниз головой.

Плюшкин, как вы уже догадались, коллекционер всего старого и ненужного. Он отказывается что-либо выбрасывать, отсюда и кучи хлама в его кабинете. Сломанная мебель и остановившиеся часы — лишь несколько примеров беспорядка в комнате. Люстра в центре потолка покрыта пылью, что делает ее похожей на кокон с червяком внутри.

В заключение следует отметить, что дом Плюшкина — это яркий символ его мрачной и безжизненной души. Это целый склад старых и бесполезных вещей, странное и жуткое место, от которого любого проберет дрожь. Но не волнуйтесь, я уверен, что морда кабана и картина с уткой составят вам компанию.

Вариант 7: сад

Сад Плюшкина, живописная и заросшая земля, которая когда-то была источником гордости и радости, теперь превратилась в место запустения и небрежения. Сад как будто обладает собственной индивидуальностью, одновременно меланхоличной и причудливой. Огромный сад, простирающийся за пределы деревни, стал отражением души его владельца, г-на Плюшкина.

Сад описывается как «обширный» и «заросший», с деревьями, которые «раскидистые» и «неправильной формы». Верхушки этих деревьев образуют «зеленое облако», закрывающее небо, а белый, изломанный ствол березы поднимается из зеленой чащи, как мраморная колонна. Лоза хмеля заглушает другие растения, а осины на краю сада поднимают в воздух свои «огромные вороньи гнезда».

Несмотря на запущенность, сад все же весьма живописен в своем «живописном запустении». Солнце освещает зеленые заросли, создавая прекрасный контраст с темными тенями, которые скрываются внутри. Узкая тропинка, обвалившиеся перила и дряхлая ива — все это придает саду очарование. Даже само солнце играет свою роль в красоте сада, превращая ветку молодого клена в «прозрачную и огненную».

В некотором смысле сад символизирует течение времени и окончательный упадок всего сущего. Некогда прекрасный сад превратился в место запустения, символ упадка жизни и уходящего времени. Однако даже в своем нынешнем состоянии сад все еще прекрасен по-своему, что свидетельствует о силе природы вернуть себе то, что когда-то было создано человеком.

В заключение следует отметить, что сад Плюшкина — это место эмоционального и юмористического контраста, отражающее двойственность жизни и смерти, красоты и упадка. Это напоминание о том, что даже самые прекрасные вещи могут прийти в запустение и упасть, но природа всегда вернет себе то, что когда-то принадлежало ей. И несмотря на свое нынешнее состояние, сад остается местом удивительным и прекрасным, свидетельством силы природы преображать мир вокруг нас.

А что вы думаете по поводу этого произведения? Поделись своей точкой зрения в комментариях!

- Сочинения

- По литературе

- Гоголь

- Образ и характеристика Плюшкина

Образ и характеристика Плюшкина в поэме Мертвые души Гоголя сочинение

В знаменитой поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» ярко представлены характеры людей на примере помещиков. В их чертах показаны все слабости, которые могут быть у человека. Одним из таких выраженных слабостей является скупость и жадность. Эти две черты составляют основу образа Плюшкина.

Плюшкин изображается, как запустивший не только себя, но и всю деревню, помещик. Его скупость оставила свой отпечаток на всём, в том числе и на обстановке дома. Когда Чичиков оказался в комнате Плюшкина, ему показалось, что она необитаема. На всём лежал большой слой пыли, стояли сломанные предметы, исписанные мелкие бумажки – всё имело неопрятный вид. И в самом углу комнаты была большая куча с мусором. И вот эта куча как нельзя лучше отражает характер Плюшкина. Он туда складывал всё, что ему попадалось, любую мелочь, которой он потом всё равно не пользовался. Так ведут себя все скупцы – куча отражает то, что они копят различный хлам только лишь для того, чтобы он просто был. Так они ощущают себя богаче материально потому, что такие люди не обогащают свой внутренний мир, захламляя его ненужными вещами и мыслями.

У Плюшкина не всегда была так сильно видна скупость: у него была семья, которая сдерживала эти черты характера. Когда он остался один, ему стало не о ком заботиться, стараться как-то развивать свой характер, и только лишь одна цель у него появилась – это как можно больше скопить что-либо. Скупым людям не важно, что копить – им всё мало, скупость становится всё больше, и они уже не смотрят на то, что копят. Таким образом, скупые пытаются восполнить нехватку в человеческих чувствах – любви, дружбе, понимании. Потому что, когда Плюшкин вспомнил про своего друга юности, выражение его лица преобразилось – он смог почувствовать те эмоции, которые у него были в детстве и юности. Но с такими людьми никто не хочет общаться, говорить с ними не о чем и поэтому они становятся всё более жадными.

Возможно, если бы у Плюшкина рядом был кто-нибудь из близких людей, который бы не говорил с ним о деньгах, а пытался развить его внутренний мир, то тогда он бы не был таким жадным, скупым. Потому что, когда к нему приходила дочь, то разговор всё равно возвращался к деньгам. Получается, Плюшкин не интересовал никого как личность, и из-за этого он становится безразличным к чувствам других и ценит только материальное. Если бы с ним был человек, который стремился бы помогать ему, улучшить его характер, то Плюшкин был бы добрым и справедливым помещиком.

Вариант 2

Читая поэму Гоголя, мы узнаем что Плюшкин, был последним помещиком, которого встретил Чичиков в своем путешествии. Писатель высмеивает своего персонажа, так как тот был очень жаден и скуп. Главный герой похож на паразита, который присасывается к своей жертве и пьет соки до последней капли, до последнего вздоха.

Год назад он был совершенно другим человеком. Очень счастливым и добрым. У него была замечательная любящая семья, жена и дети. Плюшкин был прекрасным другом и товарищем. Его поместье процветало, он прекрасно руководил им. Рабочие с большим уважением относились к своему работодателю. Но внезапно умирает от болезни его жена. И это подкосило главного героя. Жена была для него главной опорой и музой. Ведь она вдохновляла Плюшкина на работу. Но собрал свои силы в крепкий мужской кулак, он еще как-то держался на плаву. Спустя время с родительского дома сбегает его любимая дочь. Да и с кем, с офицером, Плюшкин до смерти ненавидел армию. И это следующий удар в сердце главного героя. А сын отказывается от статской службы и уходит служить в полк.

Плюшкин совсем опускает руки, но добивает его смерть его любимой младшей дочурки. И его существование окончено, он потерял смысл жизни, все его любимые люди умерли и предали. Если раньше он трудился на благо своей семьи, то сейчас Плюшкин сходит с ума. Теперь все свои силы он направил в одно русло, собирает все добро и делает склады. Ему больше не нужны его рабочие, работаю и хорошо. Он не обращает на них ни какого внимания.

Когда Чичиков объезжал поместье Плюшкина, он был в ужасе от того как все медленно распадается и увядает. Покосившийся забор, домики вот-вот упадут. Но эти люди, жившие там, смирились с такой жизнью, а Плюшкин собирает с них дань полотном и хлебом. Люди обнищали, а Плюшкин собирает добро под своей крышей и никак им не пользуется. Люди со слезами на глазах смотрели, как все это пропадает и лежит мертвым грузом. У них пропало уважение к хозяину, но они так же работали на него. Но некоторые не выдержали такого издевательства над собой и около восьмидесяти человек сбежали от такого помещика. Плюшкин даже не стал их искать, так как ему было все равно на происходящее вокруг. Главная его цель, это завладеть добром, да как можно больше.

Гоголь описал своего героя, как смерть, так как что попадет в руки помещику, сразу хоронятся во тьме. Из-за его безразличия и равнодушия поместье превратилось в огромную свалку добра. Свалка та принадлежит лишь одному человеку. Но люди надеются, что после смерти Плюшкина в родное гнездо вернутся его дочь и сын. Они поставят поместье на ноги, и жизнь польется новым ручьем.

Сочинение Характеристика Плюшкина 9 класс

В произведении Гоголя «Мертвые души» есть весьма интересный персонаж, зовут его Плюшкин Степан. К сожалению, в жизни, такие как он часто встречаются.

И так это совсем еще не старый, высокий мужчина. Одет он, достаточно своеобразно, если не присматриваться, то можно подумать, что это пожилая женщина. Степан богатый помещик, у него огромная усадьба, много душ, но при первом взгляде на окружающую его обстановку можно подумать, что человек находится в стесненных обстоятельствах. Вокруг страшная разруха, одежду и самого барина и его слуг давно надо сменить на новую. Несмотря на богатые урожаи и забитые амбары он питается сухарями, что тогда говорить о слугах, которые умирают от голода, как мухи.

Плюшкин не всегда был таким жадным и скупым. При жене он просто старался экономить, но после ее смерти, с каждым годом становился все подозрительнее, жадность и скопидомство все сильнее овладевало им. Теперь не просто экономил Степан, но и складывал деньги и не тратил их даже на необходимые нужды. Для него перестали существовать дети, и внуки только цель наживы двигала им. Стараясь, как больше накопить он просто выпал из жизни. Он уже и сам не понимал, зачем копит и для чего. Становясь старше, в нем все больше проявляется равнодушие к людям. Ни дочери, ни сыну денег не дает, в нем живет какая-то жестокость к собственным детям. Степан не просто стал мелочным и ничтожным человеком, а потерял чувство собственного достоинства и следом уважение соседей и своих крестьян.

Есть вещи, о которых он совсем не заботится, хотя именно они требуют первостепенного внимания, зато строго следит за графином с наливкой. Плюшкин давно уже не живет, а доживает свой век в страшном унынии и желании нажиться еще сильнее. Правда проблески человечности еще бывают. Продав мертвые души он, изъявил желание помочь покупателю оформить купчую, что это проснувшееся доброта или понимание того что не только он занимается обогащением?

Как важно когда в жизни случаются трагедии, чтобы кто-то был рядом. Поддержал не только деньгами, а морально. Многие, зациклившись на своем горе, как Плюшкин начинают деградировать. Степана Плюшкина надо пожалеть, а не презирать и осуждать.

Встреча с Плюшкиным

В произведении Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» в 6-ой главе главный герой приезжает в поместье Степана Плюшкина. Автор говорит, что раньше ему было любопытно изучать незнакомое место и его хозяев. На этот раз он приезжает равнодушно. При этом писатель детально описывает все, что видит персонаж.

Все деревенские строения были ветхими: крыши сквозили, окна без стекол. Затем Чичиков увидел две сельские церкви, которые были пустыми и истрепавшимися. Следом показывается господский дом. Внешне он старый, потерпевший непогоду. Открытыми были лишь два окна, а остальные – заставлены или забиты досками. В тексте мы узнаем, что внутри был жуткий беспорядок, ощущается холод, словно из погреба. Известно, что дом является отражением своего хозяина. Из описания поместья следует, что Плюшкин – человек старый, что доказывают и его слова о седьмом десятке. Кроме этого, Гоголь рассказывает нам о скупости помещика. Он собирает абсолютно все, что видит, и складывает в одну кучу. В дороге к Плюшкину Чичиков узнал о прозвище «заплатанный». Одним словом народ описал внешность помещика и всего его хозяйства.

На первый взгляд он выглядит нищим, жалким, но главный персонаж знает о том, что у этого человека более тысячи душ. Это был худощавый старик с выступающим вперед подбородком. У него маленькие глазки и высоко выросшие брови. Взгляд кажется подозрительным и беспокойным. Одет в засаленные и рваные вещи. Также, мы узнаем о его прошлом. Оказалось, что он резко изменился после смерти его жены.

Когда Чичиков все-таки решил заговорить о сделке, помещик показал нам свою душу. Он упрекает крестьян абсолютно во всем, а также, не доверяет им. Ежегодно от него сбегают люди. В амбарах у Плюшкина гниет много продовольствия, которого он никому не дает. Он считает, что крестьяне прожорливые. Ходит к ним, чтобы под видом заботливости наесться. Кроме этого, он лицемерный, что доказывают его слова о своем добродушии.

Поэма заключается не только в покупке душ умерших крестьян, но и в том, чтобы читатель увидел души этих людей. Каждый из них уже мертв душевно. На примере Плюшкина Гоголь показывает скупость, негостеприимность, мелочность, ничтожество, лицемерие и жадность. Помещик даже родным детям, нуждающимся в его помощи, не дал никаких денег, имея при этом огромные запасы. С такими людьми невозможно найти общий язык. Он готов отдать даже то, чего уже нет, ради одной лишь наживы.

Образец 5

В поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя перед нами проходит целая галерея помещиков. Завершается она Плюшкиным.

Степан Плюшкин принципиально отличается от прочих помещиков. Характер героя дан в развитии. На его примере Гоголь показывает, как человек постепенно стал «прорехой на человечестве».

Чичиков встречается с Плюшкиным в его имении, в котором все находится в запустении. Барский дом похож на могильный склеп. Только сад напоминает о жизни, которая резко противопоставлена безобразной жизни помещика. От имения Плюшкина веет плесенью, гнилью, смертью.

При первой встрече Чичикова с Плюшкиным непонятно, кто перед ним, во всяком случае на помещика не похож – какая-то фигура. Внешность помещика такова, что, если бы Чичиков увидел его у церкви, принял бы за нищего. В доме Плюшкина темно, тянет холодом. Все комнаты заперты, кроме двух, в одной из них и обитал помещик. Везде беспорядок, горы мусора. Здесь остановилась жизнь – об этом символизируют остановившиеся часы.

Но так было не всегда. Автор показывает, как постепенно Плюшкин деградировал до такого состояния. Когда-то он был хорошим хозяином, имел семью, общался с соседями. Но жена умерла, дети ушли из дома, он остался один. Им овладела тоска и отчаяние. Плюшкин становится скупым, мелочным и подозрительным. Он и не испытывает потребности с кем-либо общаться, даже с родными детьми и внуками. Во всех видит врагов.

Плюшкин – раб вещей. Тащит в дом все подряд. Бессмысленно заполняет склады, амбары, где все потом гниет. Бесчисленные богатства пропадают зря. Крестьян Плюшкин считает тунеядцами, ворами. Они у него в деревне живут плохо, голодают. В результате такой жизни крестьяне умирают или бегут из усадьбы.

Предложение Чичикова относительно мертвых душ изумило Плюшкина. Он рад такой сделке. Чичиков приобрел у Плюшкина не только мертвых, но и беглых людей по низкой цене и был в хорошем расположении духа.

Образ этого помещика вызывает грусть. В человеке уничтожено все человеческое. Душа Плюшкина омертвела от жадности. В лице Плюшкина Гоголь изобразил духовную деградацию, доведенную до последней черты.

9 класс по литературе

Образ и характеристика Плюшкина

Несколько интересных сочинений

- Главные герои произведения Маугли

В раннем детстве, еще годовалого, его уносит тигр, но в результате счастливого стечения обстоятельств он остается в живых. Маугли принимают в свою семью, а затем и в стаю, волки

- Образ и характеристика Вронского в рассказе Анна Каренина Толстого сочинение

Алексей Кириллович Вронский – один из центральных героев романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Молодой, бравый офицер Вронский получил хорошее образование, воспитан, привык вращаться в обществе. Это спокойный, дружелюбный, честный и благородный человек

- Образ Иудушки Головлева в романе Господа Головлевы Салтыкова-Щедринаи его характеристика сочинение

Основным персонажем произведения является Порфирий Владимирович Головлев, один из сыновей многочисленного семейства помещицы Арины Петровны, прозванный с самого раннего детства родными Иудушкой и кровопийцей.

- Сочинение Роль Сони Мармеладовой в судьбе Родиона Раскольникова

На страницах романа Ф.М. Достоевского я познакомилась с разными героями. Главным из них, конечно, является бедный студент Родион Раскольников и девушка Соня Мармеладова.

- Жанр Повестей Белкина Пушкина

Произведение писателя представляет собой собрание пяти повестей, включенных в один сборник с предисловием, который выпускается без фамилии автора.